AGREGASI TROMBOSIT PADA

SINDROMA KORONER AKUT

T E S I S

Oleh:

S U L I A N T Y

DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIK

FAKULTAS KEDOKTERAN USU / RSUP H. ADAM MALIK

M E D A N

AGREGASI TROMBOSIT PADA

SINDROMA KORONER AKUT

T E S I S

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Magister Dalam Bidang Patologi Klinik Pada Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

Oleh:

S U L I A N T Y

DEPARTEMEN PATOLOGI KLINIKFAKULTAS KEDOKTERAN USU /

RSUP H. ADAM MALIK

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Bapa yang di Surga oleh karena kasih

karuniaNya, sehingga saya dapat mengikuti Program Pendidikan Dokter spesialis

patologi klinik Fakultas Kedokteran Sumatera utara dan dapat menyelesaikan Karya

tulis (tesis) yang berjudul Agregasi Trombosit pada Sindroma Koroner Akut

Selama saya mengikuti pendidikan dan proses penyelesaian penelitian untuk

karya tulis ini, saya telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk, bantuan dan

pengarahan serta dorongan baik moril dan materil dari berbagai pihak sehinggan

saya dapat menyelesaikan pendidikan dan karya tulis ini. Untuk semua itu

perkenankanlah saya menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tiada

terhingga kepada :

Yth, Prof. Adi Koesoema Aman, SpPK-KH, FISH, sebagai pembimbing

saya yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, bantuan dan

dorongan selama dalam pendidikan dan proses penyusunan, sampai selesainya

tesis ini. Saya juga sangat berterimakasih kepada beliau selaku Ketua Departemen

Patologi Klinik yang memberikan kesempatan sebagai peserta Program Pendidikan

Dokter Spesialis Patologi Klinik.

Yth, Dr. Refli Hasan, SpPD,SpJP, pembimbing II dari department Penyait

Dalam yang sudah memberikan banyak bimbingan, petunjuk, pengarahan dan

bantuan mulai dari penyusunan proposal, selama dilaksanakan penelitian sampai

selesainya tesis ini.

Yth, Prof. DR. Dr. Ratna Akbari Ganie, SpPK-KH, FISH dan Dr. Ricke

Loesnihari SpPK-K, sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi di Departemen

membimbing, mengarahkan dan memotivasi sejak awal pendidikan dan

menyelesaikannya.

Yth, Prof. Herman Hariman, PhD, SpPK-KH, FISH, yang memberikan

bimbingan, pengarahan dan masukan selama saya mulai pendidikan sampai

menyelesaikan penulisan tesis ini.

Yth, Prof. Burhanuddin Nasution, SpPK-KN, FISH, yang banyak

memberikan bimbingan dan pengarahan selama pendidikan dan menyelesaikan

penulisan tesis ini

Yth, Prof. Dr. Iman Sukiman, SpPk-KH, FISH, Dr. R. Ardjuna M Burhan,

DMM, SpPK-K (Alm), Dr. Muzahar, DMM, SpPK-K, Dr. Zulfikar Lubis, SpPK-K,

FISH, dr. Tapisari Tambunan, SpPK-KH, Dr. Ozar Sanuddin SpPK-K, Dr. Farida

Siregar, SpPK, Dr. Ulfah Mahidin, SpPK, Dr. Chairul Rahmah, SpPk, Dr. Lina

spPK dan Dr Nelly Elfrida SpPK, semuanya guru-guru saya yang telah banyak

memberikan petunjuk, arahan selama saya mengikuti pendidikan Spesialis Patologi

Klinik dan selama penyelesaian tesis ini. Hormat dan terimakasih saya ucapkan.

Serta ibu Eliyana Ginting yang banyak membantu dalam urusan administrasi

dibagian Patologi Klinik.

Yth, Drs. Abdul jalil Amri Arma, MKes, yang telah memberikan bimbingan,

arahan dan bimbingan di bidang statistik selama saya memulai penelitian sampai

selesainya tesis saya, terimakasih banyak saya ucapkan.

Ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh teman-teman sejawat

Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara, para analis dan pegawai, serta semua pihak yang tidak

dapat saya sebutkan satu persatu, atas bantuan dan kerja sama yang diberikan

Hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Sumatera Utara,

Direktur rumah Sakit umum Pusat H. Adam Malik yang telah memberikan

kesempatan dan menerima saya untuk mengikuti Program Pendidikan Dokter

Spesialis Patologi Klinik.

Terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada ayahanda

Handojo dan ibunda Helen Liana yang telah membesarkan, mendidik serta

memberikan dorongan moril dan materil kepada ananda selama ini. Begitu juga

ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua adik saya, Rubianty dan

Widyanty Tandean serta ipar saya, dr.RM Prasojo Soedjatmiko yang

memberikan dorongan, bantuan moril dan materil kepada saya dan keluarga.

Akhirnya terimakasih yang tiada terhingga saya sampaikan kepada suami

saya Dr. Rikimin Tedja,SpKK yang telah mendampingi saya dengan penuh

pengertian, perhatian, memberikan motivasi dan pengorbanan selama saya

mengikuti pendidikan sampai saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Juga untuk

anak-anakku yang tersayang Jonathan Aurelius Tedja dan Yulisha Tedja yang

telah banyak kehilangan perhatian dan kasih sayang selama saya mengikuti

pendidikan.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Tuhan Yang

Maha Kuasa memberkati kita semua.

Medan, Maret 2011

Penulis,

DAFTAR ISI

1.2. Perumusan Masalah………...

1.3. Hipotesa Penelitian ………...

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum ………...

1.4.2. Tujuan Khusus ………

1.5. Manfaat Penelitian ………...

BAB 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN………

2.1. Trombosit……….

2.1.1. Produksi Trombosit………

2.1.2. Struktur Trombosit ...

2.1.3. Fungsi Trombosit………...

2.1.4. Pembentukan Sumbat Trombosit Hemostatik Primer…...

2.2. Agregasi Trombosit ...

2.2.3. Obat-obatan Yang Mempengaruhi Agregasi Trombosit...

2.2.4. Pengukuran...

2.2.5. Interpretasi………

2.3. Sindroma Koroner Akut………..

2.3.1.Definisi………

2.3.2.Patofisiologi Sindroma Koroner Akut...

2.3.3.Patogenesis Aterosklerosis………

2.3.4.Diagnosa………

2.4. Trombosit Dalam Sindroma Koroner Akut………..

2.4.1.Disfungsi Endotel……….

2.4.2.Aktivasi dan Agregasi Trombosit………...

2.4.3.Aktivasi Kaskade Koagulasi……….

BAB 3. METODE PENELITIAN………...

3.1. Desain Penelitian ………..

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian ………..

3.3. Populasi dan Subyek Penelitian...

3.3.1. Kriteria Inklusi ……….

3.3.2. Kriteria Eklusi ………..

3.4. Perkiraan Besar Sampel……….…

3.5. Bahan dan Cara Kerja……….

3.5.1. Bahan Yang Diperlukan……….………...

3.5.2. Anamnese dan Pemeriksaan Fisik...

3.5.3. Pemeriksaan EKG………...

3.5.4. Pengambilan dan Pengolahan Sampel…………...

3.5.5.1.Pemeriksaan Darah Lengkap………...

3.5.5.2.Pemeriksaan Fungsi Agregasi Trombosit……….

3.6. Pemantapan Kualitas………..

3.7. Ethical Clearance dan Informed Consent………...

3.8. Analisa Data………...

3.9. Batasan Operasional………...

3.10. Perkiraan Biaya Penelitian...

3.11. Jadwal Penelitian...

3.12. Kerangka Konsep …………...

3.13. Kerangka Kerja Operasional ………

BAB 4. HASIL PENELITIAN……….

BAB 5. PEMBAHASAN………..

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN………

DAFTAR TABEL

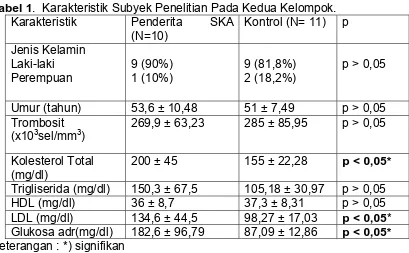

TABEL 1. Karakteristik Subjek Penelitian ...

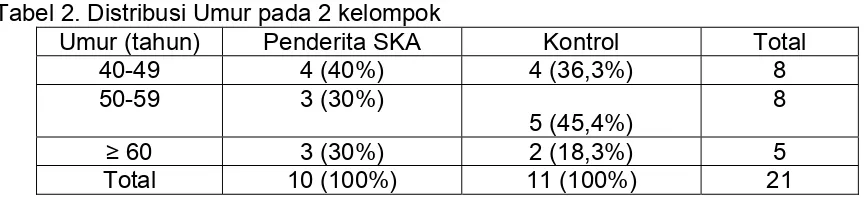

TABEL 2. Distribusi Umur pada 2 kelompok ...

TABEL 3. Hasil pemeriksaan enzim jantung pada pasien SKA ...

TABEL 4. Agregasi Trombosit dengan agonis ADP pada 2 kelompok ...

TABEL 5. Agregasi Trombosit dengan agonis Epinefrin pada 2 kelompok ...

TABEL 6. Agregasi Trombosit dengan atau tanpa dislipidemia ...

TABEL 7. Agregasi Trombosit dengan atau tanpa DM ...

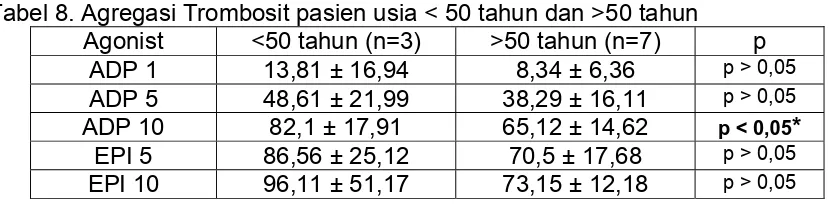

TABEL 8. Agregasi Trombosit pasien usia <50 tahun dan >50 tahun ...

TABEL 9. Agregasi Trombosit dengan atau tanpa hipertensi ... 57

59

60

60

60

61

62

62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Status Pasien ...

Lampiran 2. Formulir Persetujuan ...

Lampiran 3. Data Hasil Penelitian ...

Lampiran 4. Lembar Penjelasan Kepada Subjek Penelitian ...

Lampiran 5. Surat Izin Melakukan Penelitian ...

Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup ...

.

77

79

80

82

83

DAFTAR SINGKATAN

cAMP : cyclic 3`,5`- Adenosine Mono Phosphate

SKA : Sindroma Koroner Akut

NO : Nitric Oxide

cGMP : cyclic Guanosine Mono Phosphate

PJK : Penyakit Jantung Koroner

APTS : Angina Pektoris Tak Stabil

NSTEMI : Non ST Elevasi MIokard Infark

STEMI : ST Elevasi MIokard Infark

PRP : Platelet Rich Plasma

PPP : Platelet Poor Plasma

ADP : Adenosine DiPhosphate

CFU : Colony Forming Unit

GP : Glikoprotein

ATP : Adenosine TriPhosphate

PDGF : Platelet Derived Growth Factor

VWF : Von Willebrand Factor

PGG2 : Prostaglandin G2

PGH2 : Prostaglandin H2

EDTA : Etilen Diamine Tetra-acetic Acid

PPACK : d-phenylalanine-proline-arginine chloromethyl ketone

ACD : Acid Citrate Dextrose

ACD-A : Anticoagulant Citrate Dextrose Solution A

PAR : Protease Activated Receptor

FDP : Fibrin Degradation Product

MMLDL : Minimally Modified Low Density Lipoprotein

VCAM : Vascular Cell Adhesion Molecule

LDL : Low Density Lipoprotein

TNF : Tumor Necrosis Factor

LDH : Lactate Dehydogenase

RANTES : Regulated upon activation normal T cells

TGF-β : Transforming Growth Factor-β

EGF : Endothelial Growth Factor

bFGF : basic Fibroblast Growth Factor

PSGL : P Selectin Glycoprotein Ligand

PECAM : Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule

RINGKASAN

Sistem hemostasis merupakan mekanisme tubuh dalam mengontrol respon

terhadap perdarahan atau terjadinya trombosis yang berlebihan sehingga proses

trombogenesis dan proses fibrinolisis dalam keadaan seimbang. Proses hemostasis

pada keadaan normal membantu menghentikan perdarahan dan bila berlebihan

akan menimbulkan oklusi trombotik dan infark sistemik. Trombosis terjadi bila ada

ketidakseimbangan antara faktor trombogenik dan mekanisme proteksi.

Yang termasuk dalam faktor-faktor trombogenik adalah kerusakan dinding

pembuluh darah, rangsangan agregasi trombosit, aktivasi koagulasi darah dan

stasis, sedangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh dalam mekanisme proteksi

adalah endotel yang utuh, inhibitor protease dari sistem koagulasi, inaktivasi

koagulasi oleh hati dan sistem fibrinolitik

Sindroma Koroner Akut merupakan istilah terhadap sekumpulan penyakit

arteri koroner yang bersifat trombotik. Sebagai kelainan dasar adalah atersklerosis

yang menyebabkan terbentuknya plak aterom. SKA mencakup angina pectoris tak

stabil (APTS), infark miokard (non ST elevasi miokard infark dan ST elevasi miokard

infark).

Banyak peneliti melaporkan bahwa penyumbatan pembuluh darah otak dan

jantung sering terjadi akibat hiperaktivitas fungsi trombosit. Hiperaktivitas trombosit

dapat meningkatkan agregasi trombosit yang menimbulkan thrombosis, akibatnya

pembuluh darah menjadi tersumbat. Salah satu cara untuk menilai fungsi trombosit

dengan memeriksa agregasi trombosit

Pemeriksaan agregasi trombosit bertujuan mendeteksi abnormalitas fungsi

mikroskopik dan menggunakan analyzer, tetapi yang paling sering dikerjakan

menggunakan analyzer berdasarkan perubahan transmisi cahaya.

Selama periode Oktober sampai Desember 2010 telah dilakukan

suatu penelitian Cross Sectional Study di Departemen Patologi Klinik dan bekerja

sama dengan Departemen Kardiologi dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK

USU/RSUP.H.Adam Malik Medan. Kelompok kasus adalah pasien sindroma

koroner akut yang memenuhi kriteria inklusi; sebagai kontrol diambil orang normal.

Darah diambil dari vena cubiti dengan Dysposible Syringe 15 cc yang dibagi atas 3

bagian yaitu : 3 cc darah tanpa antikoagulan untuk mendapatkan serum dilakukan

untuk pemeriksaan profil lipid, enzim jantung, kadar gula darah sewaktu. 2 cc

darah EDTA untuk pemeriksaan darah lengkap dan 3,6 cc darah dengan 0,4 cc

antikoagulan Na-Citrat 3,8% untuk mendapatkan plasma kaya trombosit dan

plasma miskin trombosit untuk pemeriksaan agregasi trombosit, dengan memakai

agonis ADP konsentrasi 1, 5 dan 10 µM dan epinefrin dengan konsentrasi 5 dan 10

µM.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara

nilai agregasi trombosit pada kelompok Sindroma Koroner Akut dibandingkan

dengan kelompok normal, dengan memakai agonis ADP 1 dan 5 µM (p<0,05).

Juga dijumpai adanya perbedaan bermakna agregasi trombosit dengan agonis

ADP 10 µM pada kelompok pasien Sindroma Koroner Akut dengan usia > 50

tahun.

Orang berusia diatas 50 tahun yang memiliki faktor resiko, sebaiknya

dilakukan pemeriksaan agregasi trombosit.

RINGKASAN

Sistem hemostasis merupakan mekanisme tubuh dalam mengontrol respon

terhadap perdarahan atau terjadinya trombosis yang berlebihan sehingga proses

trombogenesis dan proses fibrinolisis dalam keadaan seimbang. Proses hemostasis

pada keadaan normal membantu menghentikan perdarahan dan bila berlebihan

akan menimbulkan oklusi trombotik dan infark sistemik. Trombosis terjadi bila ada

ketidakseimbangan antara faktor trombogenik dan mekanisme proteksi.

Yang termasuk dalam faktor-faktor trombogenik adalah kerusakan dinding

pembuluh darah, rangsangan agregasi trombosit, aktivasi koagulasi darah dan

stasis, sedangkan keadaan-keadaan yang berpengaruh dalam mekanisme proteksi

adalah endotel yang utuh, inhibitor protease dari sistem koagulasi, inaktivasi

koagulasi oleh hati dan sistem fibrinolitik

Sindroma Koroner Akut merupakan istilah terhadap sekumpulan penyakit

arteri koroner yang bersifat trombotik. Sebagai kelainan dasar adalah atersklerosis

yang menyebabkan terbentuknya plak aterom. SKA mencakup angina pectoris tak

stabil (APTS), infark miokard (non ST elevasi miokard infark dan ST elevasi miokard

infark).

Banyak peneliti melaporkan bahwa penyumbatan pembuluh darah otak dan

jantung sering terjadi akibat hiperaktivitas fungsi trombosit. Hiperaktivitas trombosit

dapat meningkatkan agregasi trombosit yang menimbulkan thrombosis, akibatnya

pembuluh darah menjadi tersumbat. Salah satu cara untuk menilai fungsi trombosit

dengan memeriksa agregasi trombosit

Pemeriksaan agregasi trombosit bertujuan mendeteksi abnormalitas fungsi

mikroskopik dan menggunakan analyzer, tetapi yang paling sering dikerjakan

menggunakan analyzer berdasarkan perubahan transmisi cahaya.

Selama periode Oktober sampai Desember 2010 telah dilakukan

suatu penelitian Cross Sectional Study di Departemen Patologi Klinik dan bekerja

sama dengan Departemen Kardiologi dan Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK

USU/RSUP.H.Adam Malik Medan. Kelompok kasus adalah pasien sindroma

koroner akut yang memenuhi kriteria inklusi; sebagai kontrol diambil orang normal.

Darah diambil dari vena cubiti dengan Dysposible Syringe 15 cc yang dibagi atas 3

bagian yaitu : 3 cc darah tanpa antikoagulan untuk mendapatkan serum dilakukan

untuk pemeriksaan profil lipid, enzim jantung, kadar gula darah sewaktu. 2 cc

darah EDTA untuk pemeriksaan darah lengkap dan 3,6 cc darah dengan 0,4 cc

antikoagulan Na-Citrat 3,8% untuk mendapatkan plasma kaya trombosit dan

plasma miskin trombosit untuk pemeriksaan agregasi trombosit, dengan memakai

agonis ADP konsentrasi 1, 5 dan 10 µM dan epinefrin dengan konsentrasi 5 dan 10

µM.

Dari penelitian ini didapatkan bahwa ada perbedaan yang bermakna antara

nilai agregasi trombosit pada kelompok Sindroma Koroner Akut dibandingkan

dengan kelompok normal, dengan memakai agonis ADP 1 dan 5 µM (p<0,05).

Juga dijumpai adanya perbedaan bermakna agregasi trombosit dengan agonis

ADP 10 µM pada kelompok pasien Sindroma Koroner Akut dengan usia > 50

tahun.

Orang berusia diatas 50 tahun yang memiliki faktor resiko, sebaiknya

dilakukan pemeriksaan agregasi trombosit.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Sel trombosit berbentuk discus dan beredar dalam sirkulasi darah tepi dalam

keadaan tidak mudah melekat (adhesi) terhadap endotel pembuluh darah atau

menempel (agregasi) antar sel-sel trombosit maupun terhadap sel-sel darah yang

lainnya.1,2,3

Peranan sel trombosit pada proses trombogenesis untuk membentuk sumbat

trombosit diawali dengan reaksi adhesi trombosit, kemudian diikuti dengan

perubahan bentuk dan pelepasan isi granula sebagai reaksi sekresi sel trombosit,

selanjutnya terjadi agregasi trombosit untuk membentuk gumpalan dan akhirnya

aktivasi sistem koagulasi oleh membran trombosit.1,2,3

Sistem hemostasis merupakan mekanisme tubuh dalam mengontrol respon

terhadap perdarahan atau terjadinya trombosis yang berlebihan sehingga proses

trombogenesis dan proses fibrinolisis dalam keadaan seimbang. Proses hemostasis

pada keadaan normal membantu menghentikan perdarahan dan bila berlebihan

akan menimbulkan oklusi trombotik dan infark sistemik. Aktivitas sistem hemostasis

akan beradaptasi terhadap umur dan penyakit vaskuler. Sehingga tak dapat

membedakan antara kerusakan pembuluh darah dan kerusakan plak aterosklerotik.

Trombosis juga terjadi bila ada ketidakseimbangan antara faktor trombogenik dan

mekanisme proteksi.3,4,5

Yang termasuk dalam faktor-faktor trombogenik adalah kerusakan dinding

pembuluh darah, rangsangan agregasi trombosit, aktivasi koagulasi darah dan

adalah endotel yang utuh, inhibitor protease dari sistem koagulasi, inaktivasi

koagulasi oleh hati dan sistem fibrinolitik.4,5

Sel trombosit bereaksi terhadap robeknya plak aterosklerotik seperti terhadap

kerusakan traumatik pembuluh darah normal melalui pengendapan sel-sel trombosit

sebagai reaksi adhesi dan agregasi trombosit. Adhesi sel trombosit dimulai dengan

munculnya glikoprotein adhesif pada membran trombosit dan jika trombosit

diaktivasi maka kompleks glikoprotein untuk agregasi akan berikatan dengan

fibrinogen maupun faktor von Willebrand sehingga membentuk agregat. Area yang

kaya akan lipid pada plak yang robek sebagai faktor trombogenik. Aktivasi

glikoprotein untuk agregasi dapat dihambat oleh prostasiklin melalui peningkatan

cAMP didalam trombosit dan NO melalui peningkatan cGMP didalam trombosit yang

dihasilkan oleh endotel yang intak sebagai faktor proteksi.4,5,6

Berdasarkan faktor diatas maka terjadinya aterosklerosis pada pembuluh

darah bukan saja disebabkan oleh penimbunan lemak pada dinding pembuluh darah

tetapi merupakan lingkaran yang kompleks meliputi penimbunan lemak, modulator

sistem imun dan mekanisme trombotik.7,8,9

Terjadinya aterosklerotik pembuluh darah dengan manifestasi stroke dan

penyakit jantung koroner merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas baik

di negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. Pada pasien

tersebut yang merupakan akibat komplikasi aterosklerotik, didapatkan agregasi

trombosit yang meningkat dibanding orang sehat.10,11

Hasil pengukuran agregasi trombosit yang meningkat merupakan salah satu

faktor untuk menilai perkembangan thrombosis dan progresivitas aterosklerosis

bertambahnya umur dan hal tersebut berhubungan dengan perkembangan

aterosklerosis.8,9,12

Agregasi trombosit yang stabil oleh karena perubahan fibrinogen menjadi

fibrin membentuk trombi arteri di tempat injuri vaskuler seperti plak atersklerotik yang

robek atau area dimana ada gangguan aliran darah. Trombi tersebut menyebabkan

komplikasi tromboembolik dari aterosklerosis yaitu menimbulkan infark otot jantung,

stroke trombotik dan penyakit pembuluh darah perifer. Beberapa studi melaporkan

reaktivitas trombosit yang bertambah pada keadaan-keadaan tersebut. Untuk

mengetahui agregabilitas trombosit pasien dengan kelainan trombotik arteri akut

melalui pemeriksaan agregasi trombosit secara in vitro maupun aktivasi dan

agregasi trombosit secara in vivo.8,9,13,14,15

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyebab kematian pertama

pada Negara-negara berkembang. Estimasi pada tahun 2006 di Amerika 700.000

orang mendapatkan serangan baru pertama kali dan kira-kira 500.000 orang dengan

serangan berulang. Serangan pertama kali terjadi rata-rata pada usia 65,8 tahun

pada pria dan 70,4 tahun pada wanita. 50% pada pria dan 63% pada wanita

meninggal tiba-tiba karena PJK tanpa simptom awal. Di Indonesia dari Survei

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) yang dilakukan secara berkala oleh Departemen

Kesehatan menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskuler memberikan kontribusi

sebesar 19,8% dari seluruh penyebab kematian pada tahun 1993 dan meningkat

menjadi 24,4% pada tahun 1998.10,16

Penyakit Jantung Koroner (PJK) merupakan penyakit dengan berbagai

keadaan klinis, dari yang asimtomatis, angina stabil maupun sindroma koroner akut

Sindroma Koroner Akut merupakan istilah terhadap sekumpulan penyakit

arteri koroner yang bersifat trombotik. Sebagai kelainan dasar adalah atersklerosis

yang menyebabkan terbentuknya plak aterom. Aterosklerosis adalah suatu kelainan

yang didasari oleh inflamasi. SKA mencakup angina pectoris tak stabil (APTS),

infark miokard (non ST elevasi miokard infark dan ST elevasi miokard infark).16,17

Apabila terdapat pemicu (trigger) yang sering, yaitu aktivitas eksternal yang

berhubungan dengan rangsangan simpatis misalnya stress fisik, stress emosional

atau vasokonstriksi, dapat menyebabkan plak rawan pecah (rupture) sehingga

terjadi kontak antara aliran darah dengan isi trombogenik dari plak atau permukaan

endotel yang terbuka. Sel endotel yang terbuka akan menyebabkan matriks

subendotelial yang sangat trombogenik jadi tidak terlindungi sehingga menimbulkan

pembentukan thrombus secara cepat dan menyebabkan tersumbatnya arteri

koroner.16,17,18

Frekuensi kematian akibat penyumbatan pembuluh darah otak dan miokard di

Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu faktor penting yang berperan

dalam proses penyumbatan tersebut adalah thrombosis. Banyak peneliti melaporkan

bahwa penyumbatan pembuluh darah otak dan jantung sering terjadi akibat

hiperaktivitas fungsi trombosit. Hiperaktivitas trombosit dapat meningkatkan agregasi

trombosit yang menimbulkan thrombosis, akibatnya pembuluh darah menjadi

tersumbat. Salah satu cara untuk menilai fungsi trombosit dengan memeriksa

agregasi trombosit.8,9,15

Pemeriksaan agregasi trombosit bertujuan mendeteksi abnormalitas fungsi

trombosit. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti makroskopik,

mikroskopik dan menggunakan analyzer, tetapi yang paling sering dikerjakan

Tahun 1962 O`Brien dan Born menemukan instrument untuk mengukur

agregasi trombosit yang memakai dasar turbidimetri. Alat ini distandarisasi memakai

plasma kaya trombosit (PRP) sebagai 0% agregasi dan plasma miskin trombosit

(PPP) sebagai 100% agregasi. Dicatat transmisi cahaya yang melalui cuvet berisi

suspensi trombosit yang diaduk pada suhu 37°C. Bila terbentuk aggregate setelah

penambahan agonis, dijumpai peningkatan transmisi cahaya. Respon agregasi

trombosit dihitung dengan membagi jarak dari baseline ke agregasi maksimal

dengan jarak dari baseline ke agregasi 100%. Pola agregasi trombosit dikenal

respon primer terhadap penambahan agonis eksogen seperti ADP, diikuti respon

sekunder dari pelepasan adenine nukleotida yang terdapat dalam granula padat

trombosit. Respon tersebut dikenal sebagai gelombang pertama dan kedua. 19,36,37

Mardiana I membandingkan nilai agregasi trombosit pada penderita angina

pectoris tak stabil dan penderita PJK. Dijumpai perbedaan bermakna antara nilai

agregasi trombosit dengan ADP 5 µg dengan ADP 10 µg antara kelompok angina

pectoris tak stabil dan PJK yaitu 48,26 ± 14,4% vs 37,26 ± 10,2% dan 59,98 ±

15,21% vs 47,64 ± 14,13% (p <0,05). Reversibilitas akan mengurang dengan

bertambahnya usia, yaitu pada penambahan usia 1 tahun akan mengurangi

reversibilitas 0,39%. Keempat factor resiko (hipertensi, merokok, hiperkolesterolemia

dan diabetes mellitus) tidak berperanan pada peningkatan agregasi trombosit.21

Yoshida T pada tahun 1982 melaporkan bahwa pada kelompok pasien angina

pectoris tak stabil (APTS) ditemukan agregasi trombosit yang diinduksi ADP dan

kolagen pada saat istirahat lebih rendah dibandingkan kelompok normal. Tetapi

meningkat setelah latihan. Pada kelompok angina pectoris stabil, tidak ditemukan

Guha S dkk meneliti agregasi trombosit pada 64 orang pasien sindroma

koroner akut 48 jam dan 7 hari setelah pemberian aspirin dan clopidogrel.

Ditemukan peningkatan agregasi trombosit yang diinduksi epinefrin, ADP dan

collagen setelah 48 jam pemberian antitrombosit. Agregasi trombosit meningkat

pada kelompok diabetes dan perokok.23

Hutajulu NC melaporkan bahwa agregasi trombosit meningkat pada hari

pertama infark dan menurun pada hari ketujuh walaupun masih lebih tinggi jika

dibandingkan dengan kelompok kelola. Lokasi infark dan kebiasaan merokok tidak

mempengaruhi peningkatan agregasi trombosit. Tidak terdapat korelasi antara kadar

puncak enzim dan kadar lemak darah dengan peningkatan agregasi trombosit.24

Lakhey M (2005) menjumpai peningkatan agregasi trombosit pada kelompok

pasien penyakit jantung iskemik, dengan berbagai agonis (collagen, ADP, epinefrin

dan thrombin). Konsumsi aspirin berhubungan dengan penurunan agregasi

trombosit pada kelompok pasien iskemik.25.

1.2. Perumusan masalah

Bagaimana perbedaan nilai agregasi trombosit pada penderita sindroma

koroner akut dibandingkan dengan kelompok normal.

1.3. Hipotesa penelitian

Ada perbedaan fungsi agregasi trombosit pada penderita Sindroma Koroner

Akut dibandingkan dengan kelompok normal.

1.4. Tujuan penelitian

1.4.1. Tujuan umum

1.4.2. Tujuan khusus

- Mengetahui perbedaan fungsi agregasi trombosit pada penderita Sindroma

Koroner Akut dibandingkan dengan kelompok normal.

- Mengetahui perbedaan fungsi agregasi trombosit pada penderita Sindroma

Koroner Akut usia diatas 50 tahun dibandingkan dibawah 50 tahun.

1.5. Manfaat penelitian

Dengan pemeriksaan agregasi trombosit, dapat memberi informasi tentang

peranan trombosit dalam patofisiologi terjadinya Sindroma Koroner Akut, sehingga

para klinisi dapat member penatalaksanaan dan pencegahan yang tepat untuk

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. TROMBOSIT

2.1.1.Produksi Trombosit

Sel trombosit berasal dari fragmentasi sitoplasma megakariosit sumsum

tulang. Prekursor megakariosit, megakarioblast, muncul melalui proses diferensiasi

dari sel induk hemopoetik. Megakariosit mengalami pematangan dengan replikasi

inti endomitotik yang sinkron, memperbesar volume sitoplasma sejalan dengan

penambahan lobus inti menjadi kelipatan duanya. Pada berbagai stadium dalam

perkembangannya (paling banyak pada stadium inti delapan), sitoplasma menjadi

granular dan trombosit dilepaskan. Produksi trombosit mengikuti pembentukan

mikrovesikel dalam sitoplasma sel yang menyatu membentuk membrane pembatas

trombosit. tiap sel megakariosit menghasilkan 1000-1500 trombosit. Sehingga

diperkirakan akan dihasilkan 35.000/ul trombosit per hari. Interval waktu semenjak

diferensiasi sel induk sampai produksi trombosit berkisar sekitar 10 hari.2,25,26

Jumlah sel trombosit yang bersirkulasi dalam darah tepi sangat tergantung

jumlah sel megakariosit, volume sitoplasma megakariosit, umur trombosit dan

sekuestrasi oleh limpa. Progenitor megakariosit CFU-Mega meningkat atau menurun

sebagai respon terhadap megakariosit26,27

Trombopoetin adalah pengatur utama produksi trombosit, dihasilkan oleh hati

dan ginjal. Trombosit mempunyai reseptor untuk trombopoetin (C-MPL) dan

mengeluarkannya dari sirkulasi, karena itu kadar trombopoetin tinggi pada

trombositopenia akibta aplasia sumsum tulang. Trombopetin meningkatkan jumlah

setelah dimulainya terapi dan tetap tinggi selama 7-10 hari. Interleukin-11 juga dapat

meningkatkan trombosit dalam sirkulasi.2,27,28

Jumlah trombosit normal adalah sekitar 250 x 109/l (rentang 150-400 x 109/l)

dan lama hidup trombosit yang normal adalah 7-10 hari. Hingga sepertiga dari

trombosit produksi sumsum tulang dapat terperangkap dalam limpa yang normal,

tetapi jumlah ini meningkat menjadi 90% pada kasus splenomegali berat.2,27,29

2.1.2.Struktur Trombosit

Glikoprotein permukaan sangat penting dalam reaksi adhesi dan agregasi

trombosit. Adhesi pada kolagen difasilitasi oleh glikoprotein Ia (GP Ia). Glikoprotein

Ib dan IIb/IIIa penting dalam perlekatan trombosit pada von Willebrand factor (VWF)

dan subendotel vascular. Reseptor IIb/IIIa juga merupakan reseptor untuk fibrinogen

yang penting dalam agregasi trombosit.27,28,29

Membran plasma berinvaginasi ke bagian dalam trombosit untuk membentuk

suatu sistem membrane (kanalikular) terbuka yang menyediakan permukaan reaktif

yang luas tempat protein koagulasi plasma diabsorbsi secara selektif. Fosfolipid

membran (faktor trombosit 3) sangat penting dalam konversi faktor X menjadi Xa

dan protrombin (faktor II) menjadi thrombin (faktor IIa).27,28,29

Di bagian dalam trombosit terdapat kalsium, nukleotida (terutama ADP,ATP

dan serotonin) yang terkandung dalam granula padat. Granula alfa mengandung

antagonis heparin, faktor pertumbuhan (PDGF), β-tromboglobulin, fibrinogen, vWF.

Organel spesifik lain meliputi lisosom yang mengandung enzim hifrolitik, dan

peroksisom yang mengandung katalase. Selama reaksi pelepasan, isi granula

2.1.3. Fungsi Trombosit

Fungsi utama trombosit adalah pembentukan sumbat mekanik selama respon

hemostasis normal terhadap cedera vascular. Tanpa trombosit, dapat terjadi

kebocoran darah spontan melalui pembuluh darah kecil. Reaksi trombosit berupa

adhesi, sekresi, agregasi dan fusi serta aktivitas prokagulannya sangat penting

untuk fungsinya.29,30,31

2.1.4.Pembentukan Sumbat Trombosit Hemostatik Primer

Agar dapat terjadi hemostasis primer yang normal, dan agar trombosit

memenuhi tugasnya membentuk sumbat trombosit inisial, maka harus terdapat

trombosit dalam jumlah memadai di dalam sirkulasi, dan trombosit tesebut harus

berfungsi normal. Fungsi hemostasis normal memerlukan peran serta trombosit

yang berlangsung secara teratur, yang penting dalam pembentukan sumbat

hemostatik primer. Hal ini melibatkan, pada awalnya, adhesi trombosit, agregasi

trombosit dan akhirnya reaksi pembebasan trombosit disertai rekrutmen trombosit

lain.1,3,29,31,34,35

2.1.4.1.Adhesi Trombosit

Setelah cedera pembuluh darah, trombosit melekat pada jaringan ikat

subendotel yang terbuka. Trombosit menjadi aktif apabila terpajan ke kolagen

subendotel dan bagian jaringan yang cedera. Adhesi trombosit melibatkan suatu

interaksi antara glikoprotein membrane trombosit dan jaringan yang terpajan atau

cedera. Adhesi trombosit bergantung pada faktor protein plasma yang disebut faktor

von Willebrand, yang memiliki hubungan yang integral dan kompleks dengan faktor

koagulasi antihemofilia VIII plasma dan reseptor trombosit yang disebut glikoprotein

Ib membrane trombosit. Adhesi trombosit berhubungan dengan peningkatan daya

atau jaringan yang cedera. Dengan demikian, terbentuk sumbat hemostatik primer

atau inisial. Pengaktifan permukaan trombosit dan rekrutmen trombosit lain

menghasilkan suatu massa trombosit lengket dan dipermudah oleh proses agregasi

trombosit.30,31,32,33

2.1.4.2.Agregasi

Agregasi adalah kemampuan trombosit melekat satu sama lain untuk

membentuk suatu sumbat. Agregasi awal terjadi akibat kontak permukaan dan

pembebasan ADP dari trombosit lain yang melekat ke permukaan endotel. Hal ini

disebut gelombang agregasi primer. Kemudian, seiring dengan makin banyaknya

trombosit yang terlibat, maka lebih banyak ADP yang dibebaskan sehingga terjadi

gelombang agregasi sekunder disertai rekrutmen lebih banyak trombosit. Agregasi

berkaitan dengan perubahan bentuk trombosit dari discoid menjadi bulat.

Gelombang agregasi sekunder merupakan suatu fenomena ireversibel, sedangkan

perubahan bentuk awal dan agregasi primer masih reversible.30,31,32,33

In vitro, agregasi dapat dipicu dengan reagen ADP, thrombin, epinefrin,

serotonin, kolagen atau antibiotik ristosetin.

Agregasi in vitro juga terjadi dalam dua fase :

1. Agregasi primer atau reversible

2. Agregasi sekunder atau ireversibel.

Pengikatan ADP yang dibebaskan dari trombosit aktif ke membrane trombosit

akan mengaktifkan enzim fosfolipase, yang menghidrolisis fosfolipid di membrane

trombosit untuk menghasilkan asam arakidonat. Asam arakidonat adalah precursor

mediator kimiawi yang sangat kuat baik pada agregasi maupun inhibisi agregasi

yang terlibat dalam jalur prostaglandin. Melalui proses ini, asam arakidonat diubah di

PGG2 dan PGH2. Stimulator kuat untuk agregasi trombosit, senyawa tromboksan

A2, dihasilkan oleh kerja enzim tromboksan sintetase pada berbagai

endoperoksidase siklik ini. Tromboksan A2 adalah senyawa yang sangat aktif, tetapi

tidak stabil yang mengalami penguraian menjadi tromboksan B2 yang stabil dan

inaktif. Tromboksan A2 juga merupakan vasokonstriktor kuat yang akan mencegah

pengeluaran darah lebih lanjut dari pembuluh yang rusak.30,31,32,33

2.1.4.3.Reaksi Pembebasan

Pemajanan kolagen atau kerja thrombin menyebabkan sekresi isi granul

trombosit yang meliputi ADP, serotonin, fibrinogen, enzim lisosom, β-tromboglobulin

dan factor trombosit 4. Kolagen dan thrombin mengaktifkan sintesis prostaglandin

trombosit. Terjadi pelepasan diasilgliserol (yang mengaktifkan fosforilasi protein

melalui protein kinase C) dan inositol trifosfat (menyebabkan pelepasan ion kalsium

intrasel) menyebabkan terbentuknya tromboksan A2.30,31,33

Agregasi primer melibatkan perubahan bentuk trombosit dan disebabkan oleh

kontraksi mikrotubulus. Gelombang agregasi trombosit sekunder melibatkan

terutama pelepasan mediator-mediator kimiawi yang terdapat di dalam granula

padat. Pelepasan ini melengkapi fungsi utama ketiga trombosit, yaitu reaksi

pembebasan. Reaksi pembebasan diperkuat oleh peningkatan kalsium intrasel,

yang semakin mengaktifkan dan meningkatkan pembebasan tromboksan A2.

Tromboksan A2 memperkuat agregasi trombosit serta mempunyai aktivitas

vasokonstriksi yang kuat. Reaksi pelepasan dihambat oleh zat-zat yang

meningkatkan kadar cAMP trombosit, salah satunya adalah prostasiklin (PGI2) yang

disintesis oleh sel endotel vascular. Prostasiklin merupakan inhibitor agregasi

trombosit yang kuat dan mencegah deposisi trombosit pada endotel vascular

2.1.4.4.Aktivitas Prokoagulan Trombosit

Setelah agregasi trombosit dan reaksi pelepasan, fosfolipid membrane yang

terpajan (factor trombosit 3) tersedia untuk 2 jenis reaksi dalam kaskade koagulasi.

Kedua reaksi yang diperantarai fosfolipid ini bergantung pada ion kalsium. Reaksi

pertama (tenase) melibatkan faktor IXa, VIIIa dan X dalam pembentukan faktor Xa.

Reaksi kedua (protrombinase) menghasilkan pembentukan thrombin dari interaksi

factor Xa, Va dan protrombin. Permukaan fosfolipid membentuk cetakan yang ideal

untuk konsentrasi dan orientasi protein-protein tersebut yang penting.3,31,33

2.1.4.5.Agregasi Trombosit Irreversibel

Konsentrasi ADP yang tinggi, enzim yang dilepaskan selama reaksi

pelepasan dan protein kontraktil trombosit menyebabkan fusi yang irreversible pada

trombosit yang beragregasi [ada lokasi cedera vascular. Trombin juga mendorong

terjadinya fusi trombosit, dan pembentukan fibrin memperkuat stabilitas sumbat

trombosit yang terbentuk.3,31,33

2.2.AGREGASI TROMBOSIT

Tahun 1962 O`Brien dan Born menemukan instrument untuk mengukur

agregasi trombosit yang memakai dasar turbidimetri. Alat ini distandarisasi memakai

plasma kaya trombosit (PRP) sebagai 0% agregasi dan plasma miskin trombosit

(PPP) sebagai 100% agregasi. Dicatat transmisi cahaya yang melalui cuvet berisi

suspensi trombosit yang diaduk pada suhu 37°C. Bila terbentuk aggregate setelah

penambahan agonis, dijumpai peningkatan transmisi cahaya. Respon agregasi

trombosit dihitung dengan membagi jarak dari baseline ke agregasi maksimal

dengan jarak dari baseline ke agregasi 100%. Agonis yang berbeda menghasilkan

pola agregasi yang berbeda. Pola agregasi trombosit dikenal respon primer terhadap

adenine nukleotida yang terdapat dalam granula padat trombosit. Respon tersebut

dikenal sebagai gelombang pertama dan kedua. Respon bifasik ini dapat tidak

terlihat pada penambahan agonis konsentrasi tinggi. Dengan agonist kolagen, pola

agregasi menggambarkan adhesi trombosit dengan fibril kolagen diikuti agregasi

trombosit. Aspirin dapat menghambat agregasi trombosit dengan agonis kolagen

dosis rendah, tetapi pada dosis yang lebih tinggi agregasi masih terjadi. 19,36,37

2.2.1.Variabel Pemeriksaa Agregasi trombosit19,36,38,39

2.2.1.1.Venapunksi

Sampel pasien dewasa diambil dengan jarum 18-21 G dan syringe plastic.

Untuk kasus pediatric, dipakai jarum 23-25 G.

2.2.1.2.Antikoagulan

Sitrat

Sodium sitrat (0,102 M, 0,129 M sitrat buffered dan non buffered) dengan

rasio 9 bagian darah dengan 1 bagian antikoagulan merupakn antikoagulan pilihan

untuk pemeriksaan agregasi trombosit. Sebaiknya tidak memakai Vacutainer karena

dikhawatirkan dapat terjadi aktivasi trombosit oleh tekanan shear vakum. Beberap

laboratorium mengkoreksi hematokrit, terutama bila nilai hematokritnya terlalu tinggi

atau rendah. Hardisty dkk menemukan bahwa pada orang dengan nilai hematokrit

yang tinggi, diperlukan lebih banyak agonist oleh karena kurangnya jumlah kalsium

bebas yang terdapat di plasma.

Heparin

Heparin menghambat pembentukan dan aktivitas thrombin melalui ikatan

dengan antitrombin III. Dapat dipakai untuk pemeriksaan trombosit, tetapi pada

dengan adanya heparin, oleh karena itu heparin buka merupakan pilihan untuk

pemeriksaan agregasi trombosit.

EDTA

Agregasi trombosit tergantung adanya kalsium bebas di plasma, EDTA tidak

cocok untuk pemeriksaan agregasi.

PPACK

d-phenylalanine-proline-arginine chloromethyl ketone (PPACK), suatu

antitrombin, mulai dipakai untuk pemeriksaan inhibisi trombosit oleh antagonist Gp

IIb/IIIa.

ACD

Antikoagulan ini menurunkan ph PRP 6,5; karena itu tidak sesuai untuk

pemeriksan agregasi.

ACD-A

Mempertahankan pH PRP 7,3; dapat dipakai untuk pemeriksaan agregasi.

2.2.1.3.Tabung kaca vs plastic

Penyiapan trombosit untuk pemeriksaan agregasi harus dilakukan dengan

memakai tabung plastic atau tabung kaca yang dilapisi silicon. Bila memakai tabung

yang tidak dilapisi, akan terjadi aktivasi trombosit.

2.2.1.4.Koreksi Jumlah Trombosit

Ada berbagai pendapat mengenai perlunya standarisasi jumlah trombosit

PRP. Respon agregasi dapat bervariasi berhubungan dengan jumlah trombosit.

2.2.1.5. Kontaminasi sel darah medah dan lipemia

Pemeriksaan agregasi trombosit berdasarkan transmisi optick adanya bahan

kontaminan seperti sel darah merah atau lemak, dapat mempengaruhi kemampuan

melepaskan ADP, menyebabkan trombosit menjadi refrakter setelah penambahan

ADP eksogen.

2.2.1.6.pH

Agregasi trombosit adalah pH sensitif. Ketika mempersiapkan bahan untuk

pemeriksaan agregasi, pH harus dipertahankan antara 7,2 dan 8,0. Bila pH plasma

dibawah 6,4 tidak terjadi agregasi; dan pada pH diatas 8,0 dapat terjadi agregasi

spontan. Perubahan pH terjadi melaui difusi CO2 dari plasma; karena itu tabung

PRP harus ditutup. Saline isotonic merupakan diluents pilihan utnuk agonist.

2.2.1.7.Temperatur

Pemeriksaan agregasi harus dilakukan pada suhu 37°C agar menyerupai

suasana in vivo.

2.2.1.8.Kecepatan Putaran Agregometer

Supaya terjadi agregasi, trombosit harus kontak satu sama lain. Bila

ditambahkan agonis pada trombosit yang tidak diputar, tidak akan terjadi agregasi.

Kecepatan putaran optimal berdasarkan tinggi kolum PRP, diameter kuvet dan

ukuran stir bar yang dipakai. Tiap pabrik memilki rekomendasi kecepatan putaran

optimal masing-masing.

2.2.1.9. Waktu Pemeriksaan

Sebaiknya pemeriksaan agregasi trombosit dikerjakan dalam 3 jam setelah

sampel diambil.

2.2.2.AGONIST19,36-39

2.2.2.1.ADP

Kadar 1-10 µM ADP sering dipakai pada pemeriksaan agregasi trombosit.

Kadar ADP yang rendah (1-3 µM) menghasilkan kurva tunggal (monofasik) atau

trombosit disagregasi. Kadar ADP yang lebih tinggi (10 atau 20 µM) dapat menutupi

respon bifasik oleh pelepasan ADP endogen. Ini masih dianggap respon bifasik

karena terjadi pelepasan ADP tetapi tidak tampak pada kurva. Aspirin akan

menghambat respon agregasi ADP kadar rendah, karena hambatan jalur

sikooksigenase dan pelepasan isi granul.19,36,39

2.2.2.2.Epinefrin

Biasanya dipakai epinefrin 5-10 µM untuk pemeriksaan agregasi. Dijumpai

gelombang pertama yang kecil, kadang diikuti respon sekunder yang lebih besar.

Gelombang kedua ini dihambat oleh aspirin, obat anti inflamasi non steroid,

antihistamin, beberapa antibiotik.19,36,37

2.2.2.3.Kolagen

Biasanya dipakai kadar 1-5 µg/ml. Kolagen adalah agonist yang paling kuat.

Agregasi trombosit yang diinduksi kolagen menunjukkan lag phase sekitar 1 menit,

dimana pada saat itu trombosit berikatan pada fibril kolagen, mengalami perubahan

bentuk dan reaksi pelepasan. Respon agregasi yang diukur adalah gelombang

kedua setelah aktivasi dan pelepasan trombosit. Pada kadar kolagen yang rendah,

respon agregasi trombosit dapat dihambat aspirin dan obat anti trombosit lain.19,37,38

2.2.2.4.Asam Arakidonat

Dengan siklooksigenase, asam arakidonat diubah menjadi tromboksan A2.

Aspirin menghambat jalur siklooksigenase dan respon agregasi terhadap asam

arakidonat. Pasien yang mengkonsumsi aspirin atau anti trombosit lain, penderita

gangguan pelepasan atau Glanzman tromboastenia akan memberikan hasil

abnormal agregasi trombosit yang diinduksi asam arakidonat. Pasien dengan SPD

2.2.2.5.Ristocetin

Pada trombosit normal, antibiotic ristocetin dengan kadar 1,5 mg/ml,

menyebabkan agregasi trombosit yang trgantung GpIb/VWF. Bila responnya

abnormal, dicurigai penyakit von Willebrand atau sindroma Bernard Soulier (tidak

ada kompleks GpIb-IX-V)19,37

2.2.2.6.Trombin

Trombin adalah agonist trombosit yang sangat poten. Peptida sintetik

Gly-Pro-Arg-Pro (GPRP) menghambat polimerisasi fibrin yang diinduksi thrombin,

sehingga dapat terjadi agregasi trombosit yang diinduksi thrombin. α-trombin dengan

kadar 0,1-0,5 U/ml dapat dipakai untuk mengakivasi trombosit, baik yang washed

atau gel-filtered.19,37,38

2.2.2.7. TRAP

Thrombin receptor activating peptide (TRAP) adalah peptide sintetik yang

berikatan dengan sekuens asam amino N-terminal dari “tethered ligand” yand

dibentuk setelah hidrolisis thrombin protease activatedreceptor (PAR1).

Penambahan TRAP 10 µM menyebabkan aktivasi respon trombin yang sangat kuat

tanpa pemecahan fibrinogen dan pembentukan clot. Pada umumnya trombosit

menunjukkan respon agregasi normal terhadap TRAP kecuali pada Glanzmann

thromboasthenia. Sekarang ini TRAP dipakai untuk memonitor efek farmakodinamik

anti trombosit baru yang menghambat ikatan fibrinogen dengan trombosit atau yang

2.2.3. Obatan-obatan Yang Mempengaruhi Agregasi Trombosit19,36,41,42

2.2.3.1.Antibiotik

Antibiotik yang memiliki struktur gugus β-lactam seperti penisilin dan

sefalosporin, dapat mempengaruhi fungsi trombosit. Mekanismenya diduga akibat

perubahan membrane yang menghambat interaksi reseptor-agonist atau

mempengaruhi influks kalsium.19,36

2.2.3.2.Dipyridamole

Dipyridamole adalah pyrimidopyrimidine yang menghambat uptake adenosine

dalam trombosit, sel endotel dan eritrosit. Hambatan ini menyebabkan peningkatan

lokal kadar adenosine yang menstimulasi adenilat siklase trombosit dan

meningkatkan kadar cyclic 3`,5`-adenosine monophosphate (cAMP). Peningkatan

cAMP mengurangi kemampuan agregasi trombosit.19,36,41

2.2.3.3.Fibrinolitik

Fibrinolisis dan pembentukan fibrin degradation product (FDP) berhubungan

dengan agregasi trombosit. FDP bersaing dengan fibrinogen untuk berikatan dengan

membrane trombosit dan mengganggu agregasi trombosit. Satu penelitian pada

pasien yang mendapat tenecteplase dan alteplase menunjukkan inhibisi bermakna

agregasi trombosit pada pemeriksaan agregasi. Penelitian lain yang

membandingkan reteplase, alteplase dan streptokinase, dijumpai inhibisi agregsi

trombosit pada ketiga kelompok. Pengurangan kadar fibrinogen plasma dan

gangguan ikatan fibrinogen-Gp IIb/IIIa berkorelasi dengan beratnya defek agregasi

trombosit.19,36,41

2.2.3.4.Dextran

Pemeberian dekstran intravena dapat menyebabkan menurunnya fungsi

trombosit spontan dan yang diinduksi agonist serta ekspresi marker aktivasi seperti

P-selectin.19,36,42

2.2.3.5.Anestesi

Anestesi seperti lidokain, dibukain, kokain menyebabkan efek langsung pada

membrane trombosit. Penambahan kokain pada trombosit in vitro menyebabkan

berkurangnya ikatan fibrinogen dengan reseptor Gp IIb-IIIa.19

2.2.3.6.Inhibitor Trombin

Trombin sangat penting dalam patofisiologi sindroma koroner akut. Trombin

memperantarai perubahan fibrinogen menjadi fibrin, mengaktivasi F.XIII yang

membantu stabilisasi clot, dan agonis trombosit yang poten. Generasi terbaru

inhibitor thrombin direk yang bekerja pada antitrombin III dapat menghambat

clot-bound thrombin dan aktivasi trombosit oleh thrombin19,36,41

2.2.3.7.Thienopyridines

ADP berikatan dengan reseptornya P2Y1 dan p2Y12. Reseptor P2Y12

adalah reseptor primer ADP yang memperantarai ikatan fibrinogen dan respon

agregasi. Thienopyridines, ticlopidine dan clopidogrel secara irreversible mengikat

reseptor ini dan menghambat agregasi trombosit.19,36,41

2.2.3.8.Antagonis GpIIb-IIIa

Antagonis GpIIb-IIIa berikatan dengan reseptor GpIIb-IIIa (integrin αIIbβ3) dan

mencegah ikatan fibrinogen atau VWF pada trombosit. Eptifibatide, abciximab dan

tirofiban menghambat agregasi trombosit dengan semua agonis (ADP, kolagen,

2.2.4.Pengukuran

Agregasi trombosit dapat diukur dengan menimbulkan kontak antara plasma

kaya trombosit dengan suatu zat penginduksi agregasi. Sebagian besar zat

penginduksi ini seperti kolagen, epinefrin dan thrombin bekerja melalui efek ADP

yang dibebaskan sendiri oleh trombosit. Penambahan ADP eksogen menyebabkan

agregasi secara langsung. Agregasi dikuantifikasi dengan menentukan apakah

plasma kaya trombosit yang keruh menjadi jernih karena trombosit yang semula

membentuk suspensi merata membentuk agregat berupa gumpalan-gumpalan besar

yang kurang memendarkan cahaya sehingga transmisi sinar melalui tabung lebih

mudah. Agregometer adalah suatu spektrofotometer yang diadaptasi untuk mencatat

perubahan dalam transmisi sinar sementara mempertahankan suhu yang konstan

dan pengocokan perlahan terhadap suspense trombosit.38,39,40

Setelah diperoleh suatu kurva normal transmisi cahaya, trombosit yang

diperiksa dipajankan ke berbagai zat dan berbagai kondisi. Aspirin, obat

antiinflamasi yang lain, dan banyak obat dari golongan fenotiazin sangat

menghambat kemampuan kolagen dan epinefrin menimbulkan agregasi, tetapi tidak

mengganggu efek langsung ADP. Gangguan konstitusional fungsi trombosit berbeda

satu sama lain dalam sifat bahan yang gagal memicu agregasi. Pasien yang

dicurigai mengidap gangguan gangguan ini harus bebas dari semua obat selama

paling tidak 1 minggu sebelum pemeriksaan.36,37,40

Dalam melakukan uji, pungsi vena harus mulus (nontraumatik). Jumlah

trombosit yang digunakan untuk uji harus distandarisasi karena respon agregasi

dipengaruhi oleh jumlah trombosit. Hal inilah yang menyebabkan pasien

trombositopenia sulit dievaluasi. Pemeriksaan agregasi harus dilakukan dalam 3 jam

pendingin karena hal ini menghambat fungsi trombosit; karena itu, uji dilakukan pada

suhu 37°C. Antikoagulan yang digunakan adalah natrium sitrat, dan sampel jangan

dimasukkan ke wadah kaca karena bahan ini akan mengaktifkan trombosit. Sampel

yang mengalami hemolisis atau lipemik dapat mengganggu interpretasi densitas

optis.

2.2.5.Interpretasi

Bahan-bahan penginduksi agregasi yang paling sering digunakan adalah

ADP dengan berbagai konsentasi, kolagen, epinefrin, ristosetin, thrombin dan asam

arakidonat.

ADP konsentrasi rendah memicu agregasi bifasik dengan gelombang primer

dan sekunder. ADP konsentrasi tinggi memicu hanya satu gelombang agregasi.

Pasien dengan gangguan pembebasan trombosit gagal memperlihatkan gelombang

agregasi kedua. Pasien dengan tromboastenia Glanzmann tidak memperlihatkan

agregasi trombosit pada pemberian ADP.

Agregasi dengan kolagen menghasilkan suatu periode laten yang diikuti oleh

sebuah gelombang agregasi. Penurunan agregasi terhadap kolagen terjadi pada

pasien yang mendapat aspirin dan obat anti-inflamasi.

Agregasi dengan epinefrin biasanya bersifat bifasik. Agregasi yang dipicu

oleh epinefrin ini juga terganggu pada pasien yang mendapat aspirin dan obat

anti-inflamasi. Demikian juga, agregasi thrombin bersifat bifasik dan mungkin terganggu

pada defek trombosit intrinsic tertentu.

Walaupun defek kongenital fungsi trombosit jarang dijumpai, banyak penyakit

didapat yang menekan mekanisme pembebasan trombosit. Aspirin jelas merupakan

obat yang paling sering menjadi penyebab, tetapi hanya sedikit pasien yang

trombosit. Pasien dengan uremia, penyakit hati yang parah atau penyakit terkait

alkohol tahap lanjut sering mengalami gangguan perdarahan kompleks yang

mencakup disfungsi trombosit. Ketiga penyakit ini menekan efek kolagen, epinefrin

atau ADP eksogen yang ditambahkan langsung pada pembebasan ADP. Gangguan

gangguan mieloproliferatif dan disproteinemia dapat menimbulkan kelainan serupa.

2.3.SINDROMA KORONER AKUT

2.3.1.Definisi

Sindroma Koroner Akut merupakan istilah terhadap sekumpulan penyakit

arteri koroner yang bersifat trombotik. Sebagai kelainan dasar adalah aterosklerosis

yang menyebabkan terbentuknya plak aterom. Pecahnya plak aterom akan

menyebabkan iskemia sampai nekrosis miokard. SKA mencakup angina pectoris tak

stabil (APTS), infark miokard (non ST Elevasi Mikcard infark dan ST Elevasi Miokard

Infark).

2.3.2.Patofisiologi Sindroma Koroner Akut

SKA dapat terjadi oleh adanya proses thrombosis akut dan proses

vasokonstriksi koroner. Lesi pada arteri koronaria dimulai dengan adanya trauma

minimal yang kronis pada endothelium sehingga mengganggu aliran darah.

Faktor-faktor resiko seperti hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, iritasi kronik

dan infeksi menyebabkan disfungsi endotel, terjadi robekan lokal sehingga terjadi

akumulasi lipid dan monosit (makrofag). Lesi aterosklerotik awal disebut fatty streak

yang bersifat vulnerable. Modifikasi faktor resiko akan menyebabkan masukan

lipoprotein berkurang dan menimbulkan parut. Bila masukan lipoprotein meningkat

sehingga menimbulkan oklusi/suboklusi serta mengakibatkan terjadinya angina tak

stabil.

Hubungan waktu dan patofisiologi SKA, jika 10 sampai 20 menit setelah

terjadinya thrombus, dapat terjadi oklusi pembuluh darah temporer. Bila kerusakan

bertambah berat, dapat terjadi oklusi yang persisten yang sapat berlangsung sampai

satu jam (NSTEMI). Bila plak lebih besar dapat terjadi pembentukan yang menetap

sehingga dapat menyebabkan nekrosis transmural (STEMI). Oklusi total pembuluh

darah lebih dari 4-6 jam akan mengakibatkan nekrosis miokard yang ireversibel.

Tindakan reperfusi dalam periode waktu ini akan dapat membantu menyelamatkan

miokardium dan mengurangi morbiditas dan mortalitas.

2.3.3.Patogenesis Aterosklerosis

Pembuluh darah arteri sama seperti organ-organ lain di dalam tubuh yaitu

mengikuti proses umur (ketuaan) dimana terjadi proses yang karakterisktik seperti

penebalan lapisan intima, berkurangnya elastisitas dan bertambahnya diameter

intima.

WHO pada tahun 1958 mendefinisikan aterosklerosis sebagai perubahan

variable intima arteri yang merupakan akumulasi fokal lemak (lipid), kompleks

karbohidrat, darah dan hasil produk darah, jaringan fibrous dan deposit kalsium yang

kemudian diikuti dengan perubahan lapisan media.

2.3.3.1.Mekanisme dasar pembentukan plak.

Pembentukan foam cell

Proses ini diawali adhesi monosit pada permukaan endotel, diikuti migrasi

makrofag. Lipid diambil oleh makrofag, kemudian mengawali pembentukan foam

cell. Perubahan awal ini menghasilkan suatu molekul pro inflamasi yang disebut

minimally modified low density lipoprotein (MMLDL) yang berkontribusi terhadap

ekspresi VCAM pada endotel. Faktor-faktor inflamasi bekerja bersama-sama

menyebabkan migrasi monosit. Perubahan selanjutnya pada molekul LDL mengarah

pada LDL teroksidasi yang dikenali oleh macrophage scavenger receptor. Foam cell

yang terbentuk menghasilkan sitokin-sitokin inflamasi termasuk TNF-α dan

metalloproteinase dan juga factor prokaogulan.

Pembentukan lipid core

Lipid core merupakan ruang dalam matriks jaringan ikat tunika intima yang

terisi dengan debris seluler dan kolesterol. Plak aktif mengandung sejumlah

makrofag berkelompok pada pinggir inti, dengan ekspresi sebagian

metalloproteinase dalam destruksi matriks kolagen.Beberapa lipid ekstrasel yang

berasal dari ikatan LDL terhadap proteoglikans dalam intima, kebanyakan kolesterol

dan ester pada lipid core dilepaskan dari sitoplasma foam cell yang mati. Kehilangan

faktor pertumbuhan akan menginduksi apoptosis terutama bersamaan dengan

adanya TNF-α dalam jumlah besar pada plak. Ekspresi tissue factor oleh makrofag

dalam inti membuat area ini sangat trombogenik.

Proliferasi otot polos dan pembentukan cap

Bagian cap terdiri dari zat kolagen yang mengandung otot polos yang

menghasilkan matriks jaringan ikat. Sel-sel otot polos intima mempunyai

kecenderungan mengalami apoptosis. Migrasi, proliferasi otot polos dan deposisi

kolagen diatur oleh factor pertumbuhan yang dihasilkan oleh tiap sel. Trombosit,

thrombin dan fibrin juga dapat memacu proliferasi sel otot polos bila menumpuk

2.3.3.2.Perkembangan Plak

Menurut American Heart Association (AHA), perkembangan plak aterosklerosis

dapat dibagi 5 tipe yang dapat dihubungkan dengan tampilan klinisnya Yaitu :

1. Lesi awal (tipe 1), berkembang bila monosit melekat pada permukaan endotel

dan bermigrasi dari lumen untuk berakumulasi pada intima.

2. Lesi tipe 2 adalah fatty streak yang terdiri dari akumulasi lipid ekstra seluler

yang berisi foam cell.

3. Lesi tipe 3 seperti lesi tipe 2 yang disertai kelompok-kelompok kecil lipid

ekstraseluler. Meskipun lesi tipe 1-3 merupakan precursor lesi yang lebih

berat, namun belum menimbulkan gejala klinis.

4. Lesi tipe 4, seperti lesi tipe 2 disertai sel-sel otot polos terlihat dalam lesi di

bawah endotel, dan kelompok-kelompok lipid ekstraseluler bersatu

membentuk lipid core. Lesi ini disebut ateroma.

5. Lesi tipe 5a, seperti tipe 4 dengan kapsul fibrous yang tipis disebut juga

fibroateroma. Lesi tipe 5b adalah ateroma dengan kalsifikasi berat didalam

lipid core. Lesi 5c adalah fibrous ateroma atau pembentukan thrombus mural

dengan komponen lipid yang minimal. Lesi tipe 4 dan 5 biasanya asimtomatik,

namun dapat juga berupa angina stabil. Lesi tipe 5b dan 5c biasanya dengan

angina tak stabil

6. Lesi tipe 6 merupakan lesi yang berkomplikasi dengan thrombosis, dengan

tampilan klinis sindroma koroner akut. LEsi tipe 4 dan 5 disebut plak tidak

2.3.3.3.Disrupsi Plak

Disrupsi plak memegang peranan penting untuk terjadinya Sindroma Koroner

Akut. Resiko terjadinya ruptur plak tergantung dari kerentanan atau ketidakstabilan

plak, bukan adari ukuran atau derajat penyempitannya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi instabilitas dan ruptur plak

Faktor Eksternal :

1. Sistemik : faktor hemodinamik dan farmakologik

2. Faktor intrinsik dari plak : besarnya plak, lokasi plak, kepadatan dan

ketebalan lipid dan ketebalan kap yang menyelimuti plak.

Faktor Internal :

1. Aktifitas sel inflamasi

2. Infeksi

3. Disfungsi endotel

4. Proliferasi sel otot polos

2.3.3.4.Trombosis Plak

Lebih dari 75% trombus yang ditemukan pada SKA terletak di tempat dimana

plak mengalami ruptur. Bila plak yang tidak stabil mendapat pencetus maka cap

yang tipis tersebut akan koyak dan terjadi pembentukan trombus yang dimulai dari

fisura atau robekan kap tadi.

Mula-mula terjadi akumulasi platelet di tempat koyakan, dengan adanya fibrin

akan membentuk gumpalan dini yang disebut white thrombus yang secara langsung

berusaha menutupi semua permukaan yang robek. Kemudian eritrosit menutupi

mengakibatkan oklusi koroner dan vasokonstriksi, sehingga akhirnya menimbulkan

tampilan klinis yang disebut dengan Sindroma Koroner Akut.

2.3.4.DIAGNOSA

2.3.4.1.Anamnesis

Nyeri dada tipikal merupakan gejala kardinal pasien infark miokard akut.

Lokasi nyeri substernal, retrosternal dan prekordial. Sifat nyeri : rasa sakit seperti

ditekan, rasa terbakar, tertindih benda berat, seperti ditusuk dan rasa diperas.

Penjalaran biasanya ke lengan kiri, leher, rahang bawah, gigi, punggung, perut dan

lengan kanan. Neri tidak membaik dengan istirahat atau minum obat nitrat. Pada

APS, rasa nyeri berkurang dengan istirahat atau obat-obatan dan nyeri dada < 20

menit.

2.3.4.2.Pemeriksaan Laboratorium

Identifikasi dini pada penderita SKA adalah dengan pemeriksaan petanda

cedera miokard seperti LDH, CK-MB, myoglobin dan troponin jantung (Troponin T

atau Troponin I). LDH meningkat setelah 24-48 jam bila ada infark, mencapai

puncak 3-6 hari dan kembali normal dalam 8-14 hari. CK-MB meningkat setelah 3

jam pasca infark, mencapai puncak dalam 10-36 jam dan kembali normal dalam 3-4

hari. Myoglobin dapat dideteksi 1 jam setelah infark dan mencapai puncaknya dalam

4-8 jam.

Troponin (cTnT dan cTnI) meningkat setelah 2 jam paska infark, mencapai

puncak dalam 10-24 jam dan cTnT masih dapat dideteksi setelah 5-14 hari, cTnI

masih dapat dideteksi setelah 5-10 hari. Troponin T dan I spesifik untuk kerusakan

2.3.4.3.Elektrokardiografi

Pemeriksaan EKG 12 sadapan harus dilakukan pada pasien dengan nyeri

dada. Pemeriksaan ini harus segera dilakukan 10 menit setelah pasien sampai di

IGD. Perubahan EKG pada STEMI adalah ST elevasi yang diikuti terbentuknya

gelombang Q patologis. Perubahan ini harus ditemui minimal pada 2 sandapan yang

berdekatan.

Gambaran EKG pada NSTEMI adalah depresi segmen ST > 0,05 Mv, inverse

gelombang T ditandai dengan >0,2 Mv dan inverse gelombang T yang simetris di

sandapan prekordial. Pada NSTEMI 1-6% dengan gambaran EKG normal.

Pemeriksaan EKG pada angina pectoris tak stabil adalah adanya depresi

segmen ST atau tanpa inverse gelombang T. Pada angina pectoris tak stabil 4%

penderita dengan gambaran EKG normal.

Diagnosa dilakukan berdasarkan kriteria WHO yaitu : terpenuhinya minimal 2

dari 3 kriteria berikut ini : nyeri dada iskemik yang khas, perubahan EKG dan

peningkatan enzim-enzim jantung.

2.4.Trombosit dalam Sindroma Koroner Akut

2.4.1.Disfungsi Endotel

Aterosklerosis koroner adalah suatu proses inflamasi kronis yang dapat

menjadi akut dengan rupturnya plak dan thrombosis arteri. Trombosit memegang

peran penting dalam oklusi vaskuler pada plak aterosklerotik koroner yang ruptur,

menimbulkan Sindroma Koroner Akut, terdiri dari miokardial infark (MI), non ST

segmen elevasi miokardial infark (NSTEMI) dan angina pectoris tak stabil (APTS).

arteri koroner akut mendukung adanya peranan trombosit dalam Sindroma Koroner

Akut.

Dalam keadaan normal, trombosit bersirkulasi dalam pembuluh darah tanpa

interaksi dengan sel lain. Sel endotel pembuluh darah normal mencegah perlekatan

maupun aktivasi trombosit dengan produksi bahan antitrombotik antara lain

prostasiklin (prostaglandin I2 atau PGI2) dan nitric oxide (NO), ekspresi

ecto-ADPase pada permukaan endotel. Adanya faktor resiko (merokok, diabetes,

hipertensi, kadar LDL yang tinggi, tekanan tinggi pada stenosis arteri, vasoaktif

amine, radikal bebas dan infeksi mikroorganisme) menyebabkan disfungsi endotel.

Disfungsi endotel yang ditandai dengan penurunan bioavaibilitas NO, mencetuskan

serangkaian proses pembentukan lesi aterosklerosis. Jalur NO memliki interaksi

sinergistik dengan pembentukan/degradasi nukleotida siklik dan fosforilasi protein

pada trombosit dan sel otot polos, yang mengatur fungsi kardiovaskular (tonus

vaskular, inhibisi agregasi trombosit serta adhesi leukosit, dan pencegahan

proliferasi sel otot polos).

Terganggunya permeabilitas sawar endotel memperantarai rekrutmen

monosit yang bersirkulasi dan plasma lipid ke dinding arteri, juga deposisi trombosit

pada endotel yang terluka. Dengan pelepasan faktor mitogenik, memperantarai

migrasi dan proliferasi sel otot polos, bersama peningkatan akumulasi lipid dan

sintesa jaringan ikat membentuk plak ateromatous tipikal. Proses yang terus

berlanjut menyebabkan hiperplasia lapisan intima-media pembuluh darah dan

perkembangan plak aterosklerotik.Plak yang rentan terdiri dari :

1. Inti lipid nekrotik yang luas (meliputi >40% total volume plak)

4. Berkurangnya kolagen dan sel otot polos

5. Materi trombotik dengan deposisi trombosit dan fibrin

2.4.2.Aktivasi dan Agregasi Trombosit

Trombosit yang pertama kali menuju vaskuler yang trauma dimana trombosit

dapat langsung melekat pada endotel, kolagen yang terekspos dan atau makrofag.

Terjadinya perlekatan trombosit ke dinding arteri dan aktivasinya tidak harus mutlak

dibutuhkan gangguan endotel. Trombosit dapat juga diaktivasi pada stadium awal

aterosklerosis. Hal ini diduga oleh karena :

1. Berkurangnya mekanisme antitrombotik endotel

2. Terbentuknya oksigen reaktif dari factor resiko aterosklerosis (adanya

hipertensi, hiperkolesterolemia, merokok dan diabetes berhubungan

dengan meningkatnya jumlah trombosit teraktivasi)

3. Meningkatnya mediator protrombotik dan proinflamasi di sirkulasi atau di

Trombosit yang teraktivasi melepaskan faktor kemotaktik (RANTES, platelet

factor-4), factor pertumbuhan (PDGF, TGF-β, EGF, bFGF) yang merangsang

migrasi, akumulasi, proliferasi sel otot polos dan leukosit menuju lapisan intima.

Pada aterosklerosis awal, mikrotrombi di permukaan luminal dapat mempotensiasi

perkembangan aterosklerosis melalui paparan dinding pembuluh darah dengan

faktor-faktor mitogen, sedangkan pada stadium akhir aterosklerosis, thrombosis

mural berhubungan dengan pertumbuhan plak aterosklerotik dan oklusi luminal

progresif.

Perlekatan awal trombosit pada endotel yang trauma diperantarai ikatan

glikoprotein (GP) Ibα dengan von Willebrand factor (VWF) dan molekul adhesi

endotel P-selectin. P-selectin terdapat dalam granul α trombosit dan badan

Weibel-Palade endotel. Bila sel teraktivasi, P-selectin dengan cepat menuju permukaan sel.

P-selectin sekarang dianggap pertanda aktivasi trombosit, pada aterosklerosis

dijumpai ekspresi P-selectin trombosit yang lebih tinggi. Ada banyak ligan P-selectin

yand diekspresikan trombosit (sulfatides, Gp Ib, PSGL-1), mucosal vascular

addressin cell adhesion molecule 1, di leukosit (PSGL-1) serta di endotel

(GlyCAM-1, CD34). Sel endotel yang mengalami disfungsi juga mengekspresikan VCAM-(GlyCAM-1,

vitronectin receptor αvβ3 dan PECAM-1, yang menyebabkan adhesi trombosit ke

dinding vascular.

Ikatan VWF – Gp Ib/V/IX bersifat kurang stabil. Reseptor Gp VI yang

langsung berikatan dengan kolagen dan menginduksi aktivasi reseptor adhesif lain

seperti integrin αIIbβ3 (Gp IIb/IIIa) dan α2β1. Keduanya menyebabkan ikatan

trombosit dengan permukaan endotel yang kuat, stabil dan irreversibel.

Agonist yang bersirkulasi seperti epinefrin, thrombin, serotonin, tromboxane

teraktivasi, trombosit mengalami perubahan bentuk dan terjadi peningkatan kadar

kalsium bebas dalam sitosol, menyebabkan pelepasan komponen granul trombosit,

disebut degranulasi trombosit. Komponen yang dilepaskan antara lain ADP. ADP

yang dilepaskan adri trombosit memiliki efek autokrin, menyebabkan agregasi

trombosit yang stabil melalui interaksi dengan reseptor spesifik (P2Y1 dan P2Y12);

juga memliki efek parakrin dengan berikatan dengan reseptor ADP pada trombosit

yang berdekatan,sehingga terjadi penguatan aktivasi trombosit. Aktivasi trombosit

akan menginduksi aktivasi fosfolipase A2 yang memicu metabolisme asam

arakidonat. COX-1 trombosit mengkatalis perubahan asam arakidonat menjadi

Prostaglandin G2/H2. PGH2 akan diubah oleh enzim tromboksan sintetase menjadi

tromboksan A2 (TxA2), dilepas ke sirkulasi dan berikatan dengan reseptornya,

memperkuat aktivasi trombosit dan vasokonstriksi.

2.4.3.Aktivasi Kaskade Koagulasi

Setelah vaskular terganggu terjadi aktivasi koagulasi. Diduga kuat faktor

jaringan (tissue factor TF) diekspresikan oleh sel busa, faktor trombogenik yang

mengaktivasi kaskade koagulasi. Endotel berubah menjadi prokoagulan sedangkan

permukaan trombosit mengkatalisasi pembentukan thrombin dari protrombin.

Aktivasi kaskade koagulasi menghasilkan trombin. Sinyal trombin melalui protease

activated receptors (PARs) menyebabkan hiperplasia intima, inflamasi,

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian

Penelitian dilakukan dengan observasional analitik dengan cara cross

sectional (potong lintang). Pengambilan sampel dengan cara consecutive sampling,

dimana jumlah sampel dibatasi minimal sesuai perkiraan jumlah sampel atau sampai

batas waktu pengumpulan sampel yang ditetapkan. Pengukuran variabel dilakukan

hanya satu kali.

3.2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian dilakukan di Departemen Patologi Klinik FK USU/RSUP. H. Adam

Malik Medan bekerja sama dengan Departemen Ilmu Penyakit Dalam dan

Departemen Kardiologi FK USU/RSUP. H. Adam Malik Medan, mulai Oktober

sampai dengan Desember 2010.

3.3. Populasi dan subyek penelitian

Kelompok kasus adalah pasien-pasien sindroma koroner akut yang dirawat di

IGD dan ruang CVCU RSUP. H. Adam Malik Medan. Sebagai kelompok

pembanding adalah pasien yang datang ke laboratorium Patologi Klinik RSUP H.

Adam Malik Medan untuk memeriksakan darahnya yang secara anamnesa dan

pemeriksaan fisik tidak pernah terkena sindroma koroner akut berdasarkan jenis

kelamin dan umur yang sesuai dengan penderita sindroma koroner akut.

Kriteria inklusi