PENYAKIT

ICE ICE

DI PERAIRAN PULAU PARI

KEPULAUAN SERIBU

NUR MASITA AMILUDDIN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kandungan Karaginan Rumput Laut

Kappaphycus alvarezii yang Terkena

Penyaki Ice Ice di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu” adalah karya sendiri dan

belum diajukkan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun

tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan

dalam daftar pustaka pada bagian akhir.

Bogor, Januari 2007

Rumput Laut

Kappaphycus alvarezii yang Terkena Penyakit

Ice Ice di Perairan

Pulau Pari Kepulauan Seribu di Bawah Bimbingan : FREDINAN YULIANDA

(Ketua) dan ENAN M.ADIWILAGA (Anggota

).

Komoditas rumput laut

K. alvarezii

mempunyai prospek yang cerah dalam

perdagangan untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan

permintaan pasar dunia terhadap jenis ini memacu perkembangan budidaya.

Rumput laut

K. alvarezii dewasa ini sedang giat dikembangkan oleh pemerintah

melalui usaha budidaya karena selain dapat meningkatkan pendapatan nelayan

juga menjadi sumber devisa negara.

Rumput laut yang dibudidayakan di pulau Pari pada tahun 2000 mulai

memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan hasil panen baik kuantitas

maupun kualitas dan menjadi permasalahan sampai sekarang. Penurunan hasil

panen baik kuantitas maupun kualitas ini disebabkan karena terkena penyakit

ice ice (bercak putih). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas

lingkungan, pertumbuhan dan kandungan karaginan rumput laut K. alvarezii

yang terkena penyakit ice ice

di lokasi budidaya sebelah barat dan utara pulau

Pari.

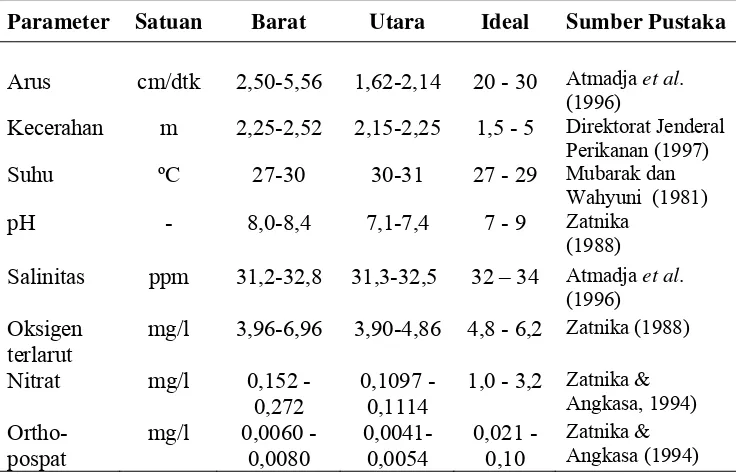

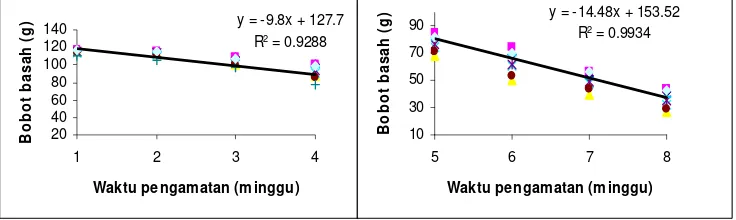

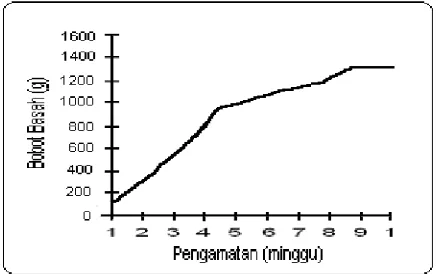

Hasil penelitian diperoleh bahwa di lokasi budidaya sebelah barat dari

minggu pertama sampai minggu keempat kualitas air masih memenuhi kriteria

untuk budidaya rumput laut, sehingga ada peningkatan pertumbuhan dan

kandungan karaginan. Minggu kelima sampai minggu kedelapan kualitas air

memburuk dan tanaman uji terinfeksi bakteri penyebab penyakit ice ice,

sehingga

pertumbuhan dan kandungan karaginan menurun.

Sementara lokasi budidaya

sebelah utara sudah terkena penyakit ice ice selama masa pemeliharaan.

Untuk mencegah Agar penyakit

ice ice tidak meluas atau berkembang,

maka kegiatan budidaya dihentikan selama kualitas air memburuk dan dilakukan

penanaman bila kondisi perairan kembali normal..

Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007

Hak cipta dilindungi

PENYAKIT

ICE ICE

DI PERAIRAN PULAU PARI

KEPULAUAN SERIBU

NUR MASITA AMILUDDIN

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sain pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama

: Nur Masita Amiluddin

NRP

: C 151030221

Program Studi : Ilmu Perairan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Fredinan Yulianda M.Sc

Ketua

Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Ilmu Perairan

Prof. Dr. Enang Harris

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Khairil Anwar Notodiputro

Alhamdulilllah Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, atas segala rahmatnya. Berkat bantuan banyak pihak tesis dengan judul

Kajian Pertumbuhan dan Kandungan Karaginan Rumput Laut

Kappaphycus

alvarezii

yang Terkena Penyaki

Ice ice di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu

dapat diselesaikan. Tesis ini sekaligus sebagai tugas akhir akademis dalam

pendidikan di program studi Ilmu Perairan, program Pascasarjana IPB. Melalui

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1 Bapak Dr.Ir.Fredinan Yulianda M.Sc. dan Dr.Ir.Enan M.Adiwilaga sebagai

Ketua dan anggota yang dengan tulus dan sabar membimbing saya.

2 Seluruh jajaran Program Pascasarjana IPB yang telah membantu kelancaran

selama mengikuti studi.

3 Bapak Prof.Enang Harris selaku ketua Program Studi Ilmu Perairan beserta

seluruh staf pengajar.

4 Bapak Prof.Dr.Hamadi B.Husein selaku Ketua Sekolah Tinggi Perikanan

Hatta Syahrir Banda Naira atas ijin belajar untuk menempuh pendidikan

pascasarjana.

5 Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai penyumbang dana pendidikan.

6 Bapak Dr.Ir.Kardio Praptokardiyo M.Sc.sebagai penguji luar komisi atas

kesediaan membantu mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7 Bapak Satir beserta petani rumput laut kelurahan pulau Pari Kab.Administrasi

Kepulauan. Seribu yang telah banyak membantu.

8 Teman-teman P2O LIPI Jakarta yang telah memberikan motivasinya.

9 Ayah tercinta (almarhum), Ibu tersayang yang telah banyak berjasa dengan

bantuan moriil, matriil dan selalu mendoakan dalam segala studi penulis.

10 Suami dan anak-anak tercinta : Nurulvadini, Moh.Safrul, Nurulsavira dan

Moh. Nasrullah Zidan yang selalu memberikan semangat dan pengorbanan

selama pendidikan.

11 Kakak dan adik-adikku tersayang : Nyong, Lela, Rusli, Ci dan Aini (Onco)

yang selalu mendorong dan mendoakan penulis.

ada manfaatnya bagi pembaca dan yang membutuhkan.

Bogor, Januari 2007

kedua dari lima bersaudara dari ayahanda Anas Amiluddin dan ibunda Arafia

M.Saleh. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada SD INPRES Wailela

Ambon tahun 1979, pendidikan mene ngah pertama pada SMP Negeri 7 Ambon

tahun 1982 dan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 3 Ambon tahun

1985. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi

menejemen sumberdaya perairan jur usan penangkapan Universitas Pattimura

dengan skripsi berjudul Pengaruh Jenis Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan

Demersal dengan Bottom Long Line di perairan Ambon. Pada tahun 2003 penulis

mendapat kesempatan melajutkan pendidikan Pascasarja pada Program Studi Ilmu

Perairan Sekolah Pascasarja Institut Pertanian Bogor. Beasiswa pendidikan

pascasarjana diperole h dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Sekolah Tinggi Perikanan Hatta

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

...

iii

DAFTAR GAMBAR

...

iv

DAFTAR LAMPIRAN

...

vi

PENDAHULUAN

...

1

Latar Belakang ...

1

Perumusan Masalah ...

2

Tujuan dan Manfaat ...

3

Hipotesis ...

3

TINJAUAN PUSTAKA

...

5

Rumput Laut K. alvarezii.

...

5

Jenis dan habitat ...

5

Komposisi kimia ...

6

Budidaya K. alvareezii ...

7

Metode budidaya ...

9

Penyediaan bibit dan pemeliharaan ...

10

Pasca panen ...

11

Penyakit Pada Tanaman Rumput Laut ...

12

Penyakit tumbuhan ...

12

Penyakit Ice ice ...

13

Karaginan Rumput Laut ...

15

Mutu dan penggunaan karaginan ...

15

Struktur kimia dan sifat-sifat karaginan ...

16

Kekentalan dan pembentukan gel ...

17

METODE PENELITIAN

...

18

Lokasi dan Waktu Penelitian ...

18

Metode Pemeliharaan ...

19

Disain rakit ...

19

PENYAKIT

ICE ICE

DI PERAIRAN PULAU PARI

KEPULAUAN SERIBU

NUR MASITA AMILUDDIN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kandungan Karaginan Rumput Laut

Kappaphycus alvarezii yang Terkena

Penyaki Ice Ice di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu” adalah karya sendiri dan

belum diajukkan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun

tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan

dalam daftar pustaka pada bagian akhir.

Bogor, Januari 2007

Rumput Laut

Kappaphycus alvarezii yang Terkena Penyakit

Ice Ice di Perairan

Pulau Pari Kepulauan Seribu di Bawah Bimbingan : FREDINAN YULIANDA

(Ketua) dan ENAN M.ADIWILAGA (Anggota

).

Komoditas rumput laut

K. alvarezii

mempunyai prospek yang cerah dalam

perdagangan untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan

permintaan pasar dunia terhadap jenis ini memacu perkembangan budidaya.

Rumput laut

K. alvarezii dewasa ini sedang giat dikembangkan oleh pemerintah

melalui usaha budidaya karena selain dapat meningkatkan pendapatan nelayan

juga menjadi sumber devisa negara.

Rumput laut yang dibudidayakan di pulau Pari pada tahun 2000 mulai

memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan hasil panen baik kuantitas

maupun kualitas dan menjadi permasalahan sampai sekarang. Penurunan hasil

panen baik kuantitas maupun kualitas ini disebabkan karena terkena penyakit

ice ice (bercak putih). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kualitas

lingkungan, pertumbuhan dan kandungan karaginan rumput laut K. alvarezii

yang terkena penyakit ice ice

di lokasi budidaya sebelah barat dan utara pulau

Pari.

Hasil penelitian diperoleh bahwa di lokasi budidaya sebelah barat dari

minggu pertama sampai minggu keempat kualitas air masih memenuhi kriteria

untuk budidaya rumput laut, sehingga ada peningkatan pertumbuhan dan

kandungan karaginan. Minggu kelima sampai minggu kedelapan kualitas air

memburuk dan tanaman uji terinfeksi bakteri penyebab penyakit ice ice,

sehingga

pertumbuhan dan kandungan karaginan menurun.

Sementara lokasi budidaya

sebelah utara sudah terkena penyakit ice ice selama masa pemeliharaan.

Untuk mencegah Agar penyakit

ice ice tidak meluas atau berkembang,

maka kegiatan budidaya dihentikan selama kualitas air memburuk dan dilakukan

penanaman bila kondisi perairan kembali normal..

Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2007

Hak cipta dilindungi

PENYAKIT

ICE ICE

DI PERAIRAN PULAU PARI

KEPULAUAN SERIBU

NUR MASITA AMILUDDIN

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sain pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama

: Nur Masita Amiluddin

NRP

: C 151030221

Program Studi : Ilmu Perairan

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Fredinan Yulianda M.Sc

Ketua

Dr. Ir. Enan M. Adiwilaga

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi

Ilmu Perairan

Prof. Dr. Enang Harris

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Khairil Anwar Notodiputro

Alhamdulilllah Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Esa, atas segala rahmatnya. Berkat bantuan banyak pihak tesis dengan judul

Kajian Pertumbuhan dan Kandungan Karaginan Rumput Laut

Kappaphycus

alvarezii

yang Terkena Penyaki

Ice ice di Perairan Pulau Pari Kepulauan Seribu

dapat diselesaikan. Tesis ini sekaligus sebagai tugas akhir akademis dalam

pendidikan di program studi Ilmu Perairan, program Pascasarjana IPB. Melalui

kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1 Bapak Dr.Ir.Fredinan Yulianda M.Sc. dan Dr.Ir.Enan M.Adiwilaga sebagai

Ketua dan anggota yang dengan tulus dan sabar membimbing saya.

2 Seluruh jajaran Program Pascasarjana IPB yang telah membantu kelancaran

selama mengikuti studi.

3 Bapak Prof.Enang Harris selaku ketua Program Studi Ilmu Perairan beserta

seluruh staf pengajar.

4 Bapak Prof.Dr.Hamadi B.Husein selaku Ketua Sekolah Tinggi Perikanan

Hatta Syahrir Banda Naira atas ijin belajar untuk menempuh pendidikan

pascasarjana.

5 Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi sebagai penyumbang dana pendidikan.

6 Bapak Dr.Ir.Kardio Praptokardiyo M.Sc.sebagai penguji luar komisi atas

kesediaan membantu mengarahkan penulis dalam penyelesaian tesis ini.

7 Bapak Satir beserta petani rumput laut kelurahan pulau Pari Kab.Administrasi

Kepulauan. Seribu yang telah banyak membantu.

8 Teman-teman P2O LIPI Jakarta yang telah memberikan motivasinya.

9 Ayah tercinta (almarhum), Ibu tersayang yang telah banyak berjasa dengan

bantuan moriil, matriil dan selalu mendoakan dalam segala studi penulis.

10 Suami dan anak-anak tercinta : Nurulvadini, Moh.Safrul, Nurulsavira dan

Moh. Nasrullah Zidan yang selalu memberikan semangat dan pengorbanan

selama pendidikan.

11 Kakak dan adik-adikku tersayang : Nyong, Lela, Rusli, Ci dan Aini (Onco)

yang selalu mendorong dan mendoakan penulis.

ada manfaatnya bagi pembaca dan yang membutuhkan.

Bogor, Januari 2007

kedua dari lima bersaudara dari ayahanda Anas Amiluddin dan ibunda Arafia

M.Saleh. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar pada SD INPRES Wailela

Ambon tahun 1979, pendidikan mene ngah pertama pada SMP Negeri 7 Ambon

tahun 1982 dan pendidikan menengah atas pada SMA Negeri 3 Ambon tahun

1985. Pada tahun 1991 menyelesaikan pendidikan sarjana pada program studi

menejemen sumberdaya perairan jur usan penangkapan Universitas Pattimura

dengan skripsi berjudul Pengaruh Jenis Umpan Terhadap Hasil Tangkapan Ikan

Demersal dengan Bottom Long Line di perairan Ambon. Pada tahun 2003 penulis

mendapat kesempatan melajutkan pendidikan Pascasarja pada Program Studi Ilmu

Perairan Sekolah Pascasarja Institut Pertanian Bogor. Beasiswa pendidikan

pascasarjana diperole h dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Penulis bekerja sebagai staf pengajar pada Sekolah Tinggi Perikanan Hatta

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

...

iii

DAFTAR GAMBAR

...

iv

DAFTAR LAMPIRAN

...

vi

PENDAHULUAN

...

1

Latar Belakang ...

1

Perumusan Masalah ...

2

Tujuan dan Manfaat ...

3

Hipotesis ...

3

TINJAUAN PUSTAKA

...

5

Rumput Laut K. alvarezii.

...

5

Jenis dan habitat ...

5

Komposisi kimia ...

6

Budidaya K. alvareezii ...

7

Metode budidaya ...

9

Penyediaan bibit dan pemeliharaan ...

10

Pasca panen ...

11

Penyakit Pada Tanaman Rumput Laut ...

12

Penyakit tumbuhan ...

12

Penyakit Ice ice ...

13

Karaginan Rumput Laut ...

15

Mutu dan penggunaan karaginan ...

15

Struktur kimia dan sifat-sifat karaginan ...

16

Kekentalan dan pembentukan gel ...

17

METODE PENELITIAN

...

18

Lokasi dan Waktu Penelitian ...

18

Metode Pemeliharaan ...

19

Disain rakit ...

19

Pengamatan Lingkungan Perairan ...

20

Teknik Pengamatan ...

21

Kualitas Rumput Laut ...

22

Analisis Data ...

24

HASIL DAN PEMBAHASAN

...

26

Keadaan Umum Wilayah Penelitian ...

26

Kondisi Lingkungan Perairan ...

28

Faktor fisika ...

28

Faktor kimia ...

32

Faktor biologi ...

36

Analisa Komponen Utama ...

39

Pertumbuhan Rumput Laut ...

39

Pertumbuhan biomassa...

39

Pertubuhan parsial ...

45

Hubungan laju pertumbuhan dengan unsur hara...

46

Hubungan laju degradasi dengan suhu, arus

dan oksigen terlarut ...

47

Produksi Bobot Kering ...

48

Kandungan Karaginan ...

49

Kadar Air ...

50

Kadar Abu ...

51

Hubungan Karaginan dengan Unsur Hara ...

52

Hubunga n Karaginan dengan Waktu Pengamatan ...

54

SIMPULAN dan SARAN

...

56

Simpulan ...

56

Saran ...

56

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Komposisi kimia rumput laut K. alvarezii. ...

6

2 Klasifikasi kriteria lokasi budidaya rumput laut K. alvarezii ...

8

3 Parameter, alat dan satuan pengukuran ...

21

4 Rata-rata parameter kualitas air di lokasi budidaya sebelah

barat dan utara pulau Pari ...

28

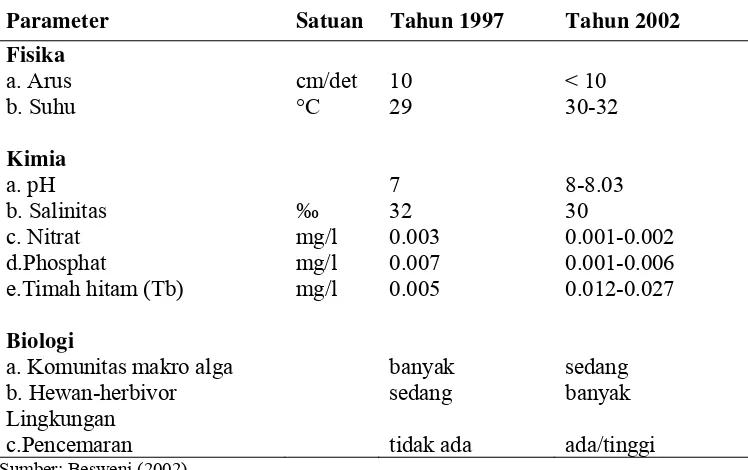

5 Perbandingan kualitas perairan di pulau Pari tahun 1997 dan 2002 ...

38

6 Pertumbuhan mutlak, relatif dan sesaat rump ut laut di sebelah barat

dan utara pulau Pari ...

46

7 Bobot dan penyusutan K. alvarezii di lokasi budidaya sebelah barat

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1

Alur pikir pendekatan masalah ...

4

2

Peta lokasi penelitian pulau Pari Kepulauan Seribu ...

18

3

Disain rakit dan pemasangan bibit rumput laut ...

20

4

Bagan alir analisis karaginan ...

23

5

Rata-rata kecepatan arus di lokasi budidaya sebelah barat dan utara

Pulau Pari ...

29

6

Rata-rata kecerahan di lokasi budidaya sebelah barat dan utara

pulau Pari ...

30

7

Rata-rata suhu perairan di lokasi sebelah barat dan utara pulau

Pari ...

31

8

Rata-rata pH di lokasi budidaya sebelah barat dan utara pulau Pari ....

32

9

Rata-rata kandungan oksigen terlarut di lokasi budidaya sebelah

barat dan utara.pulau Pari ...

33

10

Rata-rata nitrat, nitrit dan amonia di lokasi budidaya sebelah

barat dan utara pulau Pari ...

35

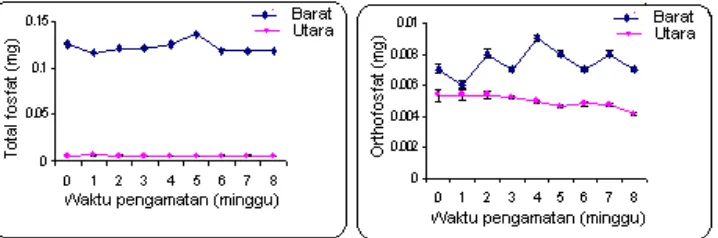

11

Rata-rata kandungan total pospat dan ortho pospat di lokasi

budidaya sebelah barat dan utara pulau pari ...

36

12

Luka bekas gigitan ikan pada tanaman uji ...

37

13

Kotoran dan algae penempel pada tanaman uji yang menghalangi

Penyerapan ...

37

14

Sampah dan tumbuhan pengganggu di lokasi budidaya sebelah

barat dan utara pulau Pari ...

38

15

Pertumbuhan rumput laut minggu 1-4 dan minggu ke5-8 dilokasi

budidaya barat pulau Pari ...

40

17

Laju pengeroposan rumput laut tahap pertama (a) dan kedua (b)

di lokasi budidaya sebelah utara pulau Pari ...

41

18

Permukaan thallus rumput laut yang kasar ...

43

19

Rumput laut yang terkena penyakit di lokasi budidaya sebelah

barat dan utara pulau Pari

...

43

20

Beberapa cara terinfeksi bakteri penyebab penyakit ice ice

...

44

21

Pertumbuhan rumput laut normal di lokasi budidaya Halmahera

(Kusdi 2005) ...

45

22

Rata-rata kandungan karaginan di lokasi budidaya sebelah barat

23

Rata-rata kadar air di lokasi budidaya sebelah barat dan utara

pulau Pari ...

51

24

Rata-rata kadar abu di lokasi budidaya sebelah barat dan

utara pulau Pari ...

52

25

Hubungan kand ungan karaginan dengan waktu pengamatan

di lokasi Budidaya sebelah barat dan utara pulau Pari ...

54

26

Hubungan kandungan karaginan dengan waktu pengamatan

di lokasi budidaya sebelah utara pulau Pari ...

55

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1

Hasil pengukuran parameter kualitas air di lokasi budidaya

sebelah barat pulau Pari ...

64

2

Hasil Pengukuran Kualitas Air di Lokasi Budidaya Sebelah Utara

Pulau Pari ...

65

3

Hasil uji t terhadap parameter kualitas air di lokasi budidaya

sebelah barat dan utara pulau Pari periode April sampai Mei 2005 ....

66

4

Hasil pengukuran bobot basah K. alvarezii di lokasi budidaya

sebelah barat ...

67

5

Hasil pengukuran bobot Basah K. alvarezii di lokasi budidaya

sebelah utarab ...

68

6

Hasil uji t terhadap pertumbuhan, kandungan karaginan, kadar abu

dan kadar air di lokasi sebelah barat dan utara pulau Pari periode

April sampai Mei 2005 ...

69

7

Laju pertumbuhan harian

K. alvarezii di lokasi budidaya sebelah

barat (a) dan utara (b) pulau Pari ...

70

8

Kandungan karaginan, kadar air dan kadar abu di lokasi

sebelah barat (a) dan utara (b) pulau Pari ...

71

9

Hasil analisis komponen utama di lokasi budidaya sebelah barat

Pulau Pari ...

72

10

Hasil analisis komponen utama di lokasi budidaya sebelah utara

pulau Pari ...

73

11

Analysis of Variance hubungan pertumbuhan dan unsur hara

di lokasi budidaya sebelah barat dan utara pulau Pari ...

74

12

Analysis of Variance hubungan karaginan dan Unsur hara

Latar Belakang

Rumput laut atau algae merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia

yang diandalkan untuk pemasukkan devisa negara. Komoditas ini memiliki nilai

ekonomis yang tinggi sebagai bahan makanan dan keperluan industri. Produksi

rumput laut untuk kebutuhan ekspor umumnya berasal dari algae merah

(Rhodophyceae).

Salah satu jenis rumput laut yang mempunyai potensi untuk dibudidayakan

di Indonesia adalah Kappaphycus alvarezii yang dulu dikenal sebagai Eucheuma

cottonii. Masyarakat pulau pari mengenal dan menyebut jenis rumput laut ini

dengan nama Eucheuma. Jenis ini menjadi komoditas ekspor karena permintaan

pasar sekitar 8 kali lebih banyak dari jenis lainnya (Sulistijo 2002). Bahkan

menurut Doty (1973) kebutuhan rumput laut jenis K. alvarezii adalah 10 kali lipat

dari persediaan alami di dunia. K. alvarezii adalah jenis rumput laut yang

diperlukan untuk usaha industri karena kandungan kappa karaginannya sangat

diperlukan sebagai bahan stabilisator, bahan pengental, pembentuk jel, dan

pengemulsi (Winarno 1996).

Komoditas rumput laut K. alvarezii mempunyai prospek yang cerah dalam

perdagangan untuk kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan

permintaan pasar dunia terhadap jenis ini memacu perkembangan budidaya.

Negara Filipina merupakan negara pertama yang dapat meningkatkan produksi

K. alvarezii melalui budidaya. Perkembangan budidaya di Indonesia mulai

tampak dapat memenuhi permintaan pasar sejak tahun 1980 setelah keberhasilan

budidaya di perairan Selatan Bali (Nusa Penida) dan terus meluas hampir

keseluruh perairan Indonesia termasuk pulau Pari.

Rumput laut K. alvarezii dewasa ini sedang giat dikembangkan oleh

pemerintah melalui usaha budidaya karena selain dapat meningkatkan pendapatan

nelayan juga menjadi sumber devisa negara. Rumput laut yang dibudidayakan

bertujuan untuk meningkatkan hasil dalam jumlah yang cukup besar dan kontinyu

dengan kualitas yang baik terutama untuk kebutuhan ekspor. Namun usaha

kelestarian serta daya dukung lingkungan, maka dapat menurunkan kuantitas dan

kualitas hasil yang diperoleh.

Rumput laut yang dibudidayakan pada tahun 2000 mulai memperlihatkan

adanya kecenderungan penurunan hasil panen baik kuantitas maupun kualitas

dan menjadi permasalahan sampai sekarang. Masalah serius yang

menimbulkan kerugian cukup besar dalam budidaya rumput laut di pulau Pari

adalah penyakit ice ice (bercak putih). Penyakit ice ice merupakan penyakit

yang timbul pada musim laut tenang dan arus lemah dan berlangsung selama

1-2 bulan, setelah itu areal dapat ditanami kembali bila kondisi lingkungan

sudah normal (Sulistijo 2002). Namun apabila lahan ditanami terus tanpa

memperhatikan kondisi lingkungan, maka akan terjadi kerugian yang

berkelanjutan. Hal seperti ini terlihat di pulau Pari yakni para pembudidaya

terus menerus menggantikan tanaman yang rusak tanpa memperhatikan

kerugian dan kondisi kualitas lingkungan budidaya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui pertumbuhan dan kandungan karaginan pada saat rumput laut

terkena penyakit ice ice.

Perumusan Masalah

Musim barat tahun 2005 usaha budidaya rumput laut K. alvarezii di pulau

Pari menghadapi masalah penurunan produksi dan kualitas yang tidak dapat

diterima oleh pasar.

Permasalahan tersebut terjadi karena kekeroposan thallus rumput laut.

Proses kekeroposan thallus yang merupakan ciri dari penyakit ice ice sangat

cepat, sehingga sebagian besar produk tidak dapat dipanen.

Sumber penyebab timbulnya penyakit ice ice yaitu penurunan kualitas

lingkungan perairan. Munurunnya kualitas lingkungan perairan di pulau Pari

menyebabkan penurunan produksi, namun diperkirakan beberapa lokasi masih

mampu menunjang perkembangan budidaya rumput laut tersebut.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan

pengkajian usaha budidaya rumput laut di lokasi budidaya sebelah barat yang

tertutup (gobah), apakah masih mampu menghasilkan produksi yang diharapkan.

Alur pikir pendekatan masalah disajikan pada gambar 1.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pertumbuhan dan kandungan

karaginan dari rumput laut K. alvarezii pada kondisi terkena penyakit ice ice di

lokasi budidaya sebelah barat yang merupakan perairan terbuka (luar gobah) dan

utara yang merupakan perairan tertutup (gobah) pulau Pari.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dasar dalam upaya

penanggulangan penyakit ice ice untuk pengembangan budidaya rumput laut

K. alvarezii di masa yang akan datang.

Hipotesis

Produksi dan kualitas hasil budidaya rumput laut K. Alvarezii yang

dibudidayakan akan lebih baik di lokasi budidaya sebelah barat (luar gobah)

Gambar 1 Alur pikir pendekatan masalah.

Intensitas

Suhu

Rumput Laut

Oksigen

Arus

Bakteri

Ice ice

Produksi

Primer

Unsur

Hara

Laju

Pertumbuhan

Rumput Laut

Intensitas

Serangan

Tingkat

perkembangan

bakteri

Biomassa

Keropos

Z < G

Produksi

Rumput

Rumput Laut K. alvarezii

Jenis dan habitat

Rumput laut K. alvarezii bila diklasifikasikan berdasarkan pigmentasi

termasuk jenis alga merah (Rhodophyceae). Ganggang merah yang hidup di laut

dan tergolong dalam Thallophyta ini tidak memperlihatkan perbedaan akar,

batang dan daun seperti tanaman tingkat tinggi. Keseluruhan tanaman merupakan

batang yang dikenal sebagai thallus. Berdasarkan pada bentuk dan anatomi serta

karakter biokimia, dimana derivat kappa carageenan yang lebih dominan dari pada

iota dan beta carageenan yang ditemukan oleh seorang ahli dari Filipina bernama

alvarez, maka nama ilmiah dari E. cottonii berubah menjadi K. alvareezii

(Atmadja et al. 1996 & Silva et al. 1996). Kappaphycus merupakan jenis rumput

laut yang banyak dicari untuk kepentingan industri makanan, obat - obatan dan

kosmetika di dunia karena mengandung zat karaginan yang merupakan bahan

campuran (additives). Kadar karaginan dalam setiap species Kappaphycus

berkisar anatara 54%-73% sedangkan di Indonesia berkisar antara 61,5%-67,5%.

Sistimatika klasifikasi botani menurut Dawes (1981), Bold dan Wynne

(1985), Lewis et al. (1987) & Kadi dan Atmadja (1988) adalah sebagai berikut :

Devisi : Rhodophyta

Kelas : Rhodophyceae

Ordo : Gigartinales

Family : Solieriaceae

Genus : Kappaphycus

Species : Kappaphycus alvarezii

Ciri umum dari genus Kappaphycus : thallus atau kerangka tubuh bulat

silindris, berduri tidak teratur dan melingkari thalus, duri-duri pada thallus runcing

memanjang dan agak jarang, permukaan thallus licin, warna hijau kekuningan,

abu-abu dan merah. Tinggi tanaman dapat mencapai 40 cm, cabang tidak

beraturan tumbuh di bagian yang muda maupun yang tua dan diameter thallus

Kappaphycus tumbuh pada daerah yang selalu terendam air (subtidal) atau

pada daerah surut (intertidal). Jenis ini sangat baik tumbuh pada daerah terumbu

karang (coral reef), sebab pada daerah inilah terdapat beberapa syarat untuk

pertumbuhan yaitu kedalaman perairan, cahaya, subsrat dan pergerakan air.

Selanjutnya Lobban dan Harison (1994) mengatakan bahwa alga tersebut tumbuh

dengan baik pada perairan terbuka dengan tingkat pergerakan arus yang tinggi. Di

alam bebas Kappaphycus tumbuh dan berkembang dengan baik pada salinitas

yang tinggi.

Komposisi kimia

Komposisi kimia rumput laut sebagian besar terdiri dari karbohidrat, juga

mengandung protein, lemak dan mineral (Hansen et al. 1981). Karbohidrat

merupakan komponen terbesar, terutama sebagai dinding sel dan sebagai jaringan

intraseluler. Menurut Kuntoro (1985) dalam Suryaningrum (1988) rumput laut

mengandung air 12,95-27,50%, protein 1,60-10,00%, karbohidrat 32,25-63,2%,

lemak 4,50-11,00%, serat kasar 3,00-11,40% dan abu 11,50-23%. Komposisi

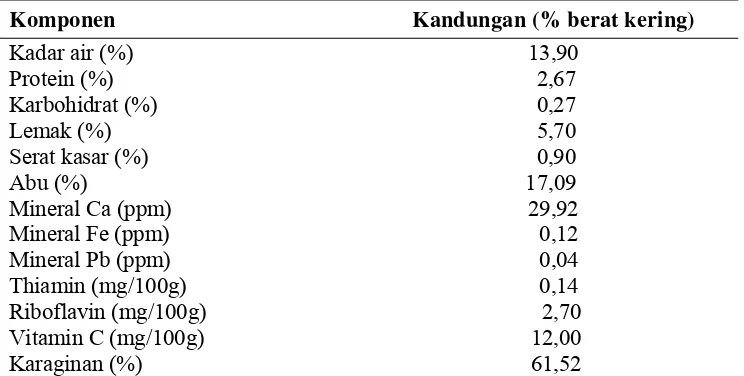

[image:31.612.135.507.442.630.2]kimia menurut Soegiarto dan Sulistijo (1985) dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi kimia rumput laut K. alvareezii.

Komponen Kandungan (% berat kering)

Kadar air (%) Protein (%) Karbohidrat (%) Lemak (%) Serat kasar (%) Abu (%)

Mineral Ca (ppm) Mineral Fe (ppm) Mineral Pb (ppm) Thiamin (mg/100g) Riboflavin (mg/100g) Vitamin C (mg/100g) Karaginan (%) 13,90 2,67 0,27 5,70 0,90 17,09 29,92 0,12 0,04 0,14 2,70 12,00 61,52

Team Rumput Laut BPPT dan Pusat Pengembangan Teknologi Pangan IPB (Soegiarto dan Sulistijo, 1985).

Kandungan kimiawi rumput laut umumnya yang tertinggi adalah

rendah hanya 1-2% saja. Selanjutnya dilaporkan juga kandungan vitamin seperti

vitamin A, B1, B2, B6, B12 dan C serta mengandung mineral seperti kalium,

kalsium, pospat, natrium, zat besi dan iodium (Araksi et al. 1984 dalam

Anggadireja et al. 1996). Rumput laut merupakan sumber koloid untuk agar-agar,

karaginan, algin, laminarin, fukoidin dll. Durant and Sanford (1970) membagi

koloid menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang bernilai ekonomis tinggi yaitu

agar-agar, karaginan, algin dan ekonomis rendah yaitu laminarin, fukoidin dan

lainnya. Menurut Wei and Chin (1983) secara kimia karaginan mirip dengan

agar-agar, hanya karaginan mempunyai kandungan abu tinggi dan memerlukan

konsentrasi tinggi untuk membentuk larutan kental. Selajutnya menurut Food

chemical codex USA (1974) dalam Suryaningrum (1988) membedakan agar-agar

dan karaginan berdasarkan kandungan sulfatnya dimana karaginan minimal

mengandung 18% sedangkan agar-agar hanya mengandung sulfat sekitar 3-4%.

Budidaya K. alvarezii

Usaha budidaya terhadap beberapa jenis rumput laut telah berhasil

dikembangkan di beberapa negara. Di Indonesia baru jenis Eucheuma dan

Gracilaria saja yang dapat dibudidayakan. Percobaan budidaya rumput laut di

Indonesia pertama kali dilakukan oleh Soerjodinoto (1968) dari LON-LIPI

terhadap rumput laut jenis Eucheuma di perairan gugusan pulau Pari Kepulauan

Seribu (pulau Tikus) dengan menggunakan rakit dan substrat batu karang.

Kemudian sejak tahun 1974 LON-LIPI melanjutkan percobaan budidaya rumput

laut jenis Eucheuma di pulau Pari dengan mengikat bibit rumput laut pada tali

nilon dikerangka rakit bambu dan kerangka lepas dasar seperti yang telah

dilakukan di Philipina (Sulistijo 2002).

Kajian kriteria lokasi budidaya rumput laut dari segi kondisi tata letak dan

kualitas perairan sangat berperan dalam pencapaian hasil usaha budidaya rumput

laut. Indriani dan Sumiarsih (1999) mengatakan untuk memperoleh hasil yang

memuaskan dari usaha budidaya rumput laut hendaknya dipilih lokasi yang sesuai

dengan ekobiologi (persyaratan tumbuh) rumput laut sebagai berikut, (1) lokasi

budidaya harus bebas dari pengaruh angin topan, (2) tidak mengalami fluktuasi

harus bebas dari predator dan pencemaran industri maupun rumah tangga, (5)

lokasi harus mudah dijangkau.

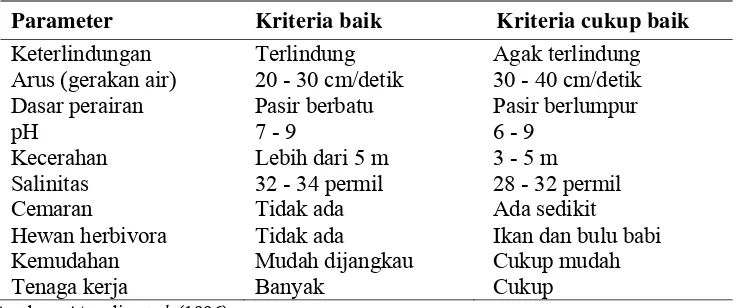

Secara rinci Atmadja et al.(1996) mengadakan klasifikasi penilaian lokasi

untuk budidaya hayati rumput laut K. alvareezii dengan kriteria baik dan cukup

[image:33.612.136.504.216.370.2]baik (Tabel 2).

Tabel 2 Klasifikasi kriteria lokasi budidaya rumput laut K. alvareezii

Parameter Kriteria baik Kriteria cukup baik

Keterlindungan Arus (gerakan air) Dasar perairan pH Kecerahan Salinitas Cemaran Hewan herbivora Kemudahan Tenaga kerja Terlindung 20 - 30 cm/detik Pasir berbatu 7 - 9

Lebih dari 5 m 32 - 34 permil Tidak ada Tidak ada

Mudah dijangkau Banyak

Agak terlindung 30 - 40 cm/detik Pasir berlumpur 6 - 9

3 - 5 m 28 - 32 permil Ada sedikit Ikan dan bulu babi Cukup mudah Cukup

Sumber : Atmadja et al. (1996)

Selanjutnya dikatakan Sulistijo (1996) kondisi ekologis yang meliputi

parameter lingkungan fisika, kimia dan biologi sangat menentukan keberhasilan

usaha budidaya.

Parameter fisika antara lain : sarana budidaya dan tanaman terhindar dari

angin, dasar terdiri dari potongan karang mati bercampur dengan karang pasir,

kedalaman pada sistim tali rawe sekitar 200 cm, suhu berkisaran 27-30 oC,

kenaikan temptatur membuat rumput laut menjadi pucat kekuningan dan tidak

sehat, kondisi air jernih dengan tingkat transparansi sekitar 1,5 meter termasuk

cukup baik dan kecepatan arus yang baik adalah sekitar 20-30 cm/detik.

Parameter kimia antara lain : Salinitas berkisar antara 28-34 o/oo dengan

nilai optimum 32 o/oo, pH berkisar antara 6-9 dengan kisaran optimum adalah 7,5 -

8,0, sedangkan pH untuk Kappaphycus adalah 7 - 9 dengan kisaran optimum 7,3 -

8,2, kisaran nitrat 1,0 - 3,2 mg/l dan pospat antara 0,021 - 0,10 mg/l (Zatnika &

Angkasa 1994). Sementara hasil penelitian Ngangi et al. (1998) mendapatkan

pertumbuhan yang baik di desa Serey, Minahasa mempunyai kisaran nitrat 1,2 -

Parameter biologi antara lainrumput laut atau algae yang dibudidayakan

tidak terlepas dari pengaruh biologi perairan seperti hama dan penyakit. Salah

satu fungsi ekologi dari rumput laut dimana areal komonitas rumput laut dijadikan

spowning area dan nursery area oleh organisme laut yang dapat menjadi hama.

Hama rumput laut umumnya adalah organisme laut yang memangsa rumput laut

sehingga akan menimbulkan kerusakkan fisik terhadap thallus, dimana thallus

akan mudah terkelupas, patah ataupun habis dimakan hama.

Hama penyerang rumput laut dibagi menjadi dua menurut ukuran hama,

yaitu hama mikro merupakan organisme laut yang umumnya mempunyai panjang

kurang dari 2 cm dan hama makro yang terdapat dilokasi budidaya dan sudah

dalam bentuk ukuran besar atau dewasa. Hama mikro hidup menumpang pada

thallus rumput laut, misalnya larva bulu babi (Tripneustes sp.) yang bersifat

planktonik, melayang-layang di dalam air dan kemudian menempel pada tanaman

rumput laut. Beberapa hama makro yang sering dijumpai pada budidaya rumput

laut adalah ikan Beronang (Siganussp.) bintang laut (Protoreaster nodosus), bulu

babi (Diademasetosum sp.), bulu babi duri pendek (Tripneustes sp.), Penyu Hijau

(Chelonia mydas), dan ikan Kerapu (Epinephellussp.) (Ditjen Perikanan 2004).

Tumbuhan penempel dalam koloni yang cukup besar akan mengganggu

pertumbuhan rumput laut. Tumbuhan penempel tersebut antara lain adalah

Hipnea, Dictyota, Acanthopora, Laurensia, Padina, Amphiroa dan filamen seperti

Chaetomorpha, Lyngbya dan symploca (Atmadja dan Sulistijo 1977).

Metode budidaya

Metode yang akan digunakan tergantung pada kondisi lingkungan (lahan)

yang kita gunakan. Metode budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan tiga

macam metode berdasarkan posisi tanaman terhadap dasar perairan yaitu :

(1) lepas dasar, (2) lepas dasar dan (3) metode rakit apung. Dari ketiga metode

tersebut yang sudah direkomendasikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan (1997)

adalah metode lepas dasar dan metode rakit apung. Selanjutnya dikatakan metode

budidaya rumput laut jenis Eucheuma sp yang sudah memasyarakat di Indonesia

1. Metode lepas dasar (off bottom method)

K. alvarezii yang ditanam dengan menggunakan metode lepas dasar biasanya

untuk dasar perairan karang berpasir tidak berlumpur tujuannya untuk

menancapkan patok atau pancang. Kedalaman air sekitar 30-50 cm pada

waktu surut terendah dan arus yang cukup baik. Bila ditinjau dari segi biaya

lebih murah dan kualitas rumput laut yang dihasilkan relatif baik tetapi

pertumbuhan tanaman lebih kecil.

2. Metode rakit apung

Metode ini menggunakan sebuah rakit apung dan agar rakit tidak hanyut

terbawa arus digunakan jangkar di dasar perairan. Secara teknis metode rakit

apung ini dianggap lebih aman, terutma dari ancaman kekeringan karena

pasang surut air laut. Soegiarto et al. (1978) mengatakan dengan metode rakit

apung tanaman cepat tumbuh dan akan menjadi sepuluh kali lipat dari berat

semula dalam waktu 4-6 minggu. Di wilayah Kepulauan Seribu metode

apung dimodifikasi dengan menggunakan tali nylon sebagai pengganti bambu

sehingga dapat menghemat biaya untuk pembuatan kerangka rakit bambu.

Penyediaan bibit dan pemeliharaan

Hasil panenan budidaya rumput laut baik kualitas maupun kuantitas

ditentukan dari bibit yang digunakan, sehingga kegiatan penyediaan bibit dari

alam maupun dari hasil budidaya perlu direncanakan. Dalam penyediaan bibit

perlu diperhatikan sumber perolehan, cara penyimpanan dan pengangkutan bibit

serta mutu yang baik dan tersedia dalam jumlah yang mencukupi kebutuhan

petani. Aslan (1998) mengatakan untuk keberhasilan budidaya Eucheuma perlu

diperhatikan kesehatan dari bibit tersebut dengan ciri-ciri bila dipegang terasa

elastis, bercabang yang banyak dengan ujungnya berwarna kuning

kemerah-merahan dan mempunyai batang yang tebal. Dijelaskan lagi oleh Sulistijo (2002)

bahwa rumpun yang baik adalah yang bercabang banyak dan rimbun, tidak

terdapat penyakit bercak putih dan mulus tanpa ada cacat terkelupas. Bibit

rumput laut yang terpilih tidak lebih dari 24 jam penyimpanan di tempat kering

dan harus terlindung dari sinar matahari juga cemaran (terutama minyak), tidak

dalam jaring agar sirkulasi air terjaga sementara. Bibit yang diperoleh adalah

bagian ujung tanaman (jaringan muda) umumnya memberikan pertumbuhan yang

baik dan hasil panenan mengandung karaginan yang lebih tinggi dibandingkan

dengan bibit dari sisa hasil panen atau tanaman tua (Indriani dan Sumiarsih 1999).

Saat yang baik untuk penebaran maupun penanaman bibit adalah pada saat

cuaca teduh (tidak mendung) dan yang paling baik adalah pagi hari atau sore hari

menjelang malam (Aslan 1998). Penanaman dengan sistem rakit ukuran 5 x 2 m

dengan jarak tanam 25 cm dibutuhkan bibit 8 kg sedangkan sistem tali rawe tiap

100 m tali rentang dengan jarak tanam 50 cm diperlukan bibit minimal 20 kg

(Sulistijo 2002). Selanjutnya dijelaskan bibit yang baik dan sehat pada lokasi

yang sesuai akan memberikan pertumbuhan yang baik, yang dapat diukur dengan

laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan 3-5% per hari selama waktu penanaman

memberikan indikasi pertumbuhan rumput laut yang baik. Seminggu setelah

penanaman, bibit yang ditanam harus diperiksa dan dipelihara dengan baik

melalui pengawasan yang teratur dan kontinyu. Bila kondisi perairan kurang baik,

seperti ombak yang keras, angin serta suasana perairan yang dipengaruhi musim

hujan atau kemarau, maka perlu pengawasan 2-3 hari sekali, sedangkan hal lain

yang penting diperhatikan adalah menghadapi serangan predator dan penyakit

(Aslan 1998). Masa pemeliharaan rumput laut sampai saat panen apabila

menggunakan metode lepas dasar berkisar antara 1,5-2,0 bulan dan bahwa

pemanenan dilakukan bila rumput laut telah nencapai sekitar 4 kali berat awal

(Kolang et al. 1996).

Pasca panen

Rumput laut dapat dipanen dengan dua cara yaitu secara parsial dan total.

Pemanenan rumput laut secara parsial dilakukan dengan cara memisahkan

cabang-cabang dari tanaman induknya dan selanjutnya digunakan kembali untuk

penanaman berikutnya. Sedangkan pemanenan secara total dengan cara

mengangkat semua rumpun tanaman secara keseluruhan dan kemudian tanaman

yang muda (thallus bagian ujung) dipilih kembali untuk dijadikan bibit dan bagian

pangkalnya dikeringan (Anonymous 1990). Selanjutnya dikatakan bahwa cara

induk lebih rendah dibandingkan dengan tanaman muda seperti pada pemanenan

total, kelebihan cara kedua selain kecepatan tumbuh bibit lebih tinggi juga

karaginan yang dikandungnya lebih tinggi.

Penanganan hasil panen yang tepat sangat penting karena pengaruh

langsung terhadap mutu dan harga penjualan di pasaran. Beberapa langkah yang

perlu dilakukan dalam proses pengeringan hasil panen adalah : (1) setelah

penimbangan berat basah kemudian ditebar untuk dikeringkan diatas para-para,

(2) setelah 2-3 hari rumput laut yang sudah cukup kering kemudian dicuci, (3)

pencucian dilakukan dengan air laut selama 5 menit, (4) dijemur kembali selama

0,5-1 hari, (5) selalu ditutupi pada malam hari atau pada saat hujan (6) Setelah

benar-benar kering dimasukkan ke dalam karung dan ditimbang, siap untuk

dipasarkan.

Penyakit Pada Tanaman Rumput Laut

Penyakit tumbuhan

Semangun (1996) menjelaskan penyakit tumbuhan bila ditinjau dari sudut

biologi adalah sebagai penyimpangan dari sifat normal yang menyebabkan bagian

tubuh tidak dapat melakukan kegiatan fisiologi yang biasa, sementara dari sudut

ekonomi penyakit adalah ketidak mampuan tumbuhan untuk memberikan hasil

yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas. Jasad renik (mikroba) tidak

langsung menjadi penyebab suatu penyakit, tapi keadaan luar telah melemahkan

tumbuhan lebih dulu, sehingga jasad dapat masuk atau juga oleh

penyebab-penyebab yang bekerja terus menerus dalam waktu yang lama. Penyakit hanya

akan terjadi jika terdapat tumbuhan yang rentan, patogen yang virulen, dan

lingkungan yang sesuai. Penyakit tidak akan terjadi jika patogen yang virulen

bertemu dengn bagian tubuh yang rentan, tetapi lingkungan tidak mendukung.

Lingkungan seperti kelembaban, suhu, sinar matahari dan unsur hara sangat

mempengaruhi proses tersebut.

Pada kondisi yang mendukung, penyebab penyakit akan berkembang dan

mengadakan penetrasi masuk ke dalam jaringan membentuk toksin yang merusak

sel-sel tumbuhan. Kondisi ini menyebabkan interaksi antara parasit dengan

penetrasi pada badan tumbuhan yang tidak rentan, maka infeksi tidak akan terjadi.

Interaksi antara parasit dan tumbuhan inang terlihat dengan adanya gejala

penyakit dan biasanya gejala penyakit akan segera tampak setelah terjadinya

infeksi.

Penyakit ice ice

Penyakit pada tanaman rumput laut pertama kali diketahui pada thun 1974

di Filipina dengan gejala yang dilaporkan adanya bercak pada thallus yang

terinfeksi selanjutnya berwarna putih dan mati kemudian hancur. Penyakit ini

menyerang Eucheuma spp. terutama disebabkan oleh adanya perubahan

lingkungan arus, suhu, kecerahan, dll. di lokasi budidaya dan berjalan dalam

waktu yang cukup lama. Penyakit pada rumput laut ini terjadi di daerah-daerah

dengan kecerahan tinggi dan dikenal sebagai ice ice dengan gejala timbulnya

bercak-bercak pada sebagian thallus, lama kelamaan akan kehilangan warna

sampai menjadi putih dan terputus (Anonymous 2004). Bila dikaitkan dengan

penyakit tumbuhan, maka penyakit ice ice pada tanaman rumput laut terjadi

karena infeksi mikroba pada saat tanaman menjadi rentan. Kondisi ini disebabkan

karena adanya perubahan lingkungan yang ekstrim dan tidak dapat ditolirir,

sehingga tanaman menjadi lemah (tidak sehat). Rumput laut yang terkena

penyakit ice ice ini sebelumnya memperlihatkan adanya gejala pertumbuhan yang

lambat, permukaan thallus menjadi kasar dan pucat.

Sebagaimana tentang "Aging effect" pada rumput laut yang ditandai

dengan penurunan pertumbuhan per satuan waktu. Tanda - tanda ini nampak

sebulan atau beberapa waktu setelah penanaman yang ditandai dengan cabang–

cabang tanaman sedikit, keseluruhan tanaman menjadi pucat dan permukaan

thallus menjadi kasar. Bila keadaan ini terus berlanjut, maka akan terjadi

kekeroposan thallus sebagai ciri dari penyakit ice ice yang mengakibatkan

kegagalan panen. Bercak putih (ice ice) merupakan penyakit yang timbul pada

musim laut tenang dan arus lemah diikuti dengan musim panas yang dapat

merusak areal tanaman sampai mencapi 60-80% dan lamanya 1-2 bulan (Sulistijo

Infeksi mikroba penyebab penyakit ice ice sudah menjalar pada lokasi

perairan budidaya di pulau Pari, sehingga semua tanaman rumput laut yang

dibudidayakan di pulau Pari terkena penyakit ice ice dan menurunkan harga

dipasaran. Terjadinya penyakit dipengaruhi oleh berkembangnya jenis rumput

laut lain yang menempel atau epifit, ini didahului dengan rendahnya unsur hara

diperairan karena dengan berkembangnya rumput laut jenis lain akan

mengakibatkan penurunan unsur hara yang diperlukan oleh pertumbuhan

Kappaphycus (Direktorat Jederal Perikanan 1992). Sampai saat ini belum ada

metoda yang dapat diterapkan untuk mengendalikan penyakit ice ice tetapi untuk

mengurangi kerugian, maka tanaman harus dipanen sesegera mungkin kalau

penyakit telah berjangkit. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan

memonitor adanya perubahan-perubahan lingkungan, terutama pada saat

terjadinya perubahan lingkungan disamping itu dilakukan penurunan posisi

tanaman lebih dalam untuk mengurangi penetrasi cahaya sinar matahari

(Direktorat Jenderal Perikanan 2004).

Penelitian terhadap bakteri yang menyebabkan penyakit pada K.

alvarezii ini pernah dilakukan oleh Laboratorium mikrobiologi P2O - LIPI dan

hasilnya diduga ada 8 jenis bakteri yang menimbulkan penyakit ice ice, namun

patogenitas bakteri tersebut belum diketahui. Kemudian dilanjutkan dengan

penelitian uji patogenitas dari 8 jenis bakteri tersebut yang hasilnya

menunjukkan hanya 5 bakteri yang dapat menimbulkan penyakit ice ice. Lima

bakteri tersebut adalah Pseudomonas nigricaciens, Pseudomonas fluorescens.

Vibrio granii, Bacillus cereus dan Vibrio agarliquefaciens. Sementara bakteri

Pseudomonas gelatica, Pseudomonas icthyodermis dan Bacillus megaterium

tidak memiliki patogenitas, sehingga tidak menyebabkan gejala penyakit ice

ice. Hasil uji patogenitas terhadap kelima bakteri tersebut dilanjutkan dan

ditemukan bakteri yang memiliki daya patogenitas tertinggi adalah Vibrio

agarliquefaciens (Nasution 2005). Sampai sekarang belum ditemukan cara

untuk membasmi penyakit ice-ice, namun upaya yang dilakukan adalah

berhenti menanam pada saat musim penyakit, sehingga dalam budidaya perlu

pemantauan lingkungan perairan dan memperhatikan musim dimana budidaya

Karaginan Rumput Laut

Mutu rumput laut erat kaitannya dalam menentukan tingkat harga di

pasaran. Menurut Doty (1987) kualitas rumput laut di Indonesia masih rendah,

sehingga jumlah produksi yang dapat diterima masih terbatas karena rendahnya

kualitas rumput laut tersebut. Selanjutnya membagi kualitas rumput laut menjadi

2 golongan yaitu kualitas standar dan rendah. Kualitas standar apabila mempunyai

berat kering bersih 70% dan penyusutan karaginan rumput laut bersih 40% serta

kekuatan gelnya 1,00, sedangkan kualitas rendah apabila berat kering bersih

hanya 60%, penyusutan karaginan bersih 30% dan kekuatan gel 0,60. Pengolahan

Kappaphycus menjadi karaginan dalam skala besar, sampai sekarang baru bisa

ditangani oleh Amerika Serikat, Denmark dan Perancis sedangkan skala kecil oleh

Jepang, Spanyol, Korea, India dan Filipina Chapman and Chapman (1980).

Kandungan karaginan rumput laut jenis Eucheuma sp berkisar antara 54,0-72,8%

di Tanzania dan di Indonesia berkisar antara 61,5-67,5. Karaginan pertama kali

diekstrasi dari Chondrus crispus pada tahun 1844 oleh Schmidt, tetapi produk

secara komersial baru dimulai tahun 1973.

Mutu dan penggunaan karaginan

Standar mutu karaginan yang diakui, telah dikeluarkan oleh Fao (Food

Agriculture Organication), FCC (Food Chemical Codex) dan EEC (European

Economic Community) (Sanderson 1981). Karaginan merupakan hidrokoloid dari

rumput laut yang paling penting dalam produk pangan karena sifat karaginan yang

dapat berfungsi sebagai stabilisator, pengental, pembentuk gel, pengemulsi,

pengikat, pencegah kristalisassi dan penggumpal (Glickman 1983). Pada industri

pangan karaginan digunakan dalam industri susu, minuman , roti, kembang gula,

pengalengan, makanan diet, makanan bayi (Chapman and Chapman 1980). Di

luar bidang pangan karaginan banyak digunakan sebagai bahan pembantu dalam

industri kosmetik, pasta gigi, obat-obatan, keramik, tekstil, cat, penyegar ruangan

Strutur kimia dansifat-sifat karaginan

Menurut Reen (1986) kappa- karaginan dihasilkan oleh rumput laut

jenis E u c h e u m a c o t t o n i i, sedangkan iota-karaginan dihasilkan oleh

E u c h e u m a s p i n o s u m G u i s e l e y et al. (1980) membedakan struktur kappa

dan lambda-karaginan berdasarkan kandungan 3,6-anhydrogalaktosa dan

kandungan sulfat. Lebih lanjut Zabik and Aldrich (1968) menyatakan bahwa

lambda-karaginan mengandung sedikit 3,6-anhydrogalaktosa dan banyak sulfat.

Identifikasi jenis karaginan dilakukan dengan menggunakan sinar infra merah

untuk mengetahui gugus fungsional. Identifikasi dilakukan dengan sidik jari

(finger print) yaitu dibandingkan dengan spektrum standar yang dibuat pada

kondisi yang sama dan identifikasi gugus fungsional dan mencocokkan dengan

tabel. Doty (1987) membedakan Kappa dan iota-karaginan berdasarkan

kandungan sulfatnya pada kappa mengandung sulfat kurang dari 28%,

sedangkan pada iota lebih dari 30%.

Sifat-sifat karaginan meliputi kelarutan, viscositas, pembentukan gel,

dan reaksi karaginan dengan protein. kelarutan karaginan di dalam air

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu suhu, adanya ion, tipe ion yang

berhubungan dengan polimer, adanya senyawa organik yang larut dalam air,

garam dan tipe ion (Tawle 1973). Kappa-karaginan larut dalam larutan

garam natrium, iota-karaginan larut dalam air panas dan lambda-karaginan

larut dalam air dingin tanpa dipengaruhi adanya ion (Glickman 1964).

Menurut Smith et al. (1955) kelarutan karaginan dipengaruhi oleh adanya

gugus 3,6 anhydrogalaktosa dan gugus ester sulfat. Lambda karaginan tidak

mempunyai gugus 3,6-anhydrogalaktosa, sehingga larut dalam air dingin,

sedangkan kappa sebaliknya. Semua karaginan larut dalam susu panas,

sedangkan dalam susu dingin lambda-karaginan mempunyai kelarutan yang

tinggi. Kelarutan pada susu ini disebabkan karena ketidak pekaan terhadap

ion kalium dan kalsium serta tingginya kandungan sulfat (Glickman 1969).

Gula-gula seperti misalnya sukrosa atau dektrose pada konsentrasi jenuh

menghambat kelarutan karaginan. Kappa- dan lambda-karaginan larut

sukar larut jika dibandingkan dengan kedua karaginan tersebut di atas

(Tawle 1973).

Kekentalan dan pembentukan gel

Larutan karaginan bersifat kental dan kekentalannya dipengaruhi

oleh konsentrasi, temperatur, tipe karaginan, berat molekul dan ion logam

yang ikut terlarut (Towle 1973). Selanjutnya dikatakan kekentalan

karaginan naik secara logaritmik jika konsentrasi larutan karaginan

meningkat, sebaliknya dengan bertambahnya temperatur kekentalan

karaginan semakin berkurang dan perubahan ini bersifat eksponensial.

Perubahan tersebut akan bersifat reversible apabila pemanasan dilakukan

pada kondosi optimum kestabilan karaginan yaitu pH 9 dengan pemanasan

tidak terlalu lama. Karaginan dapat membentuk gel secara reversible,

artinya membentuk gel pada saat pendinginan dan mencair kembali jika

dipanaskan.

Menurut Rees (1969) pembentukan gel pada karaginan disebabkan

terjadinya perubahan susunan molekul yaitu perubahan bentuk molekul

koloid karaginan yang lurus menjadi bentuk tiga dimensi. Kondisi gel pada

karaginan dapat bervariasi dari keras, rapuh, lunak dan elastis. Tekstur ini

tergantung beberapa variabel antara lain sifat karaginan, konsentrasi, tipe ion

yang ada, adanya larutan lain dan adanya hidrokoloid lain yang tidak

membeku (Towle 1973). Menurut Sharma (1981) pembentukan gel pada

karaginan dipengaruhi oleh adanya ion logam. Kappa dan iota- karaginan

tidak membentuk gel dengan ion Na, tetapi dengan ion kalium, calsium dan

amonium. Kappa-karaginan dengan ion kalium membentuk gel yang kaku,

sedangkan ion-karaginan membentuk gel yang elastis dengan adanya ion

METODE PENELITIAN

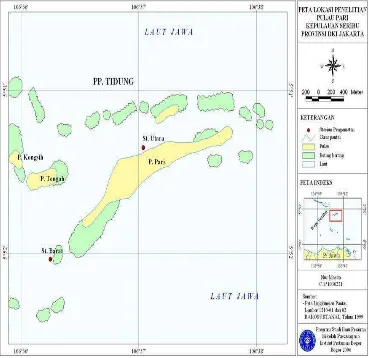

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan budidaya pulau Pari Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu Propinsi DKI Jakarta (Gambar 2). Lokasi

penelitian yang dipakai untuk penanaman rumput laut K. alvarezii yaitu lokasi

budidaya barat (luar gobah) dan lokasi budidaya utara (gobah) pulau Pari.

Penelitian mulai dari minggu pertama bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juni

2005 untuk pengumpulan data lapangan dan dilanjutkan dengan analisis

[image:43.612.135.504.297.655.2]laboratorium selama 1 bulan.

Metode Pemeliharaan

Metode yang digunakan adalah metode rakit apung. Metode rakit apung

adalah penanaman yang dilakukan di permukaan air dengan menggunakan rakit

yang mengikuti gerakan naik turunnya air. Metode ini digunakan pada dasar

perairan yang keras, karena sukar untuk menancapkan pancang. Keuntungan dari

metode ini adalah pemangsaan oleh biota dasar dapat dikurangi karena tanaman

berada di atas jangkauan predator dan pencahayaan yang diterima lebih besar

untuk proses metabolisme dan pertumbuhan tanaman lebih baik.

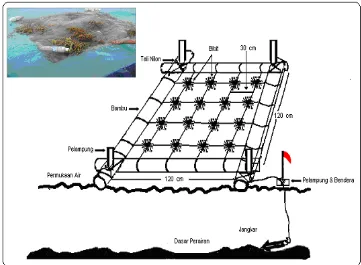

Disain rakit

Penelitian ini menggunakan 10 buah rakit, berukuran masing - masing 120

x 120 cm dari bahan bambu sebagai kerangka tempat penanaman rumput laut.

Penghubung antar bambu digunakan tali nilon Polyethylen (P.E). Bahan-bahan

yang digunakan adalah potongan bambu berdiameter 10 cm yang dirangkai

dengan menggunakan tali nilon berdiameter 8 mm. Tali nilon berdiameter 4 mm

dianyam (tali ris) pada rakit dengan jarak anyam 30 cm. Pelampung botol plastik

dipasang pada ke empat sudut rakit sebagai penahan di permukaan, jerigen atau

gabus dengan bendera sebagai pelampung induk dipasang pada saat penebaran

dan pemberat (jangkar) dipasang pada tiap rakit dengan menggunakan tali nilon

berdiameter 9 mm (Gambar 3).

Rumput laut yang dijadikan benih adalah bagian ujung tallus (yang masih

muda) dari lokasi budidaya pulau Tikus yang ditimbang dengan bobot

masing-masing ikatan 125 g dan diikat pada anyaman tali ris dengan bantuan tali rafia.

Tiap rakit diperlukan 16 ikatan bibit rumput laut (2 kg), sehingga total bobot bibit

yang diperlukan untuk penanaman pada 10 buah rakit adalah 20 kg rumput laut K.

alvareezii. Disain rakit dan pengikatan benih rumput laut dilakukan di darat.

Penanaman benih

Sepuluh buah rakit ditebar pada kedalaman 30 cm di bawah permukaan air

yaitu 5 buah rakit di lokasi budidaya sebelah barat dan 5 buah rakit di lokasi

budidaya sebelah utara pada kedalaman laut 4 - 6 meter. Hasil yang diperoleh

kandungan karaginan dari dua lokasi yang berbeda saat rumput laut terkena

penyakit ice ice sebagai imformasi untuk pengembangan budidaya rumput laut

[image:45.612.137.498.144.409.2]K. alvarezii selanjutnya.

Gambar 3 Disain rakit dan pemasangan bibit rumput laut.

Pengamatan Lingkungan Perairan

Pengamatan lingkungan perairan dilakukan setiap minggu pada siang hari

pukul 11.30 WIB bersamaan dengan pengamatan tanaman uji. Pengamatan

dilakukan sebanyak 8 kali selama penelitian. Parameter lingkungan perairan yang

diamati meliputi parameter fisika, kimia dan biologi. Parameter fisika yang

diamati adalah suhu, arus, kecerahan yang diukur langsung di lapangan (in situ).

Suhu diukur dengan menggunakan thermometer, arus diukur dengan

menggunakan ״stopwacth״ gabus dan tali, kecerahan diukur dengan menggunakan

Secchidisc. Parameter kimia yang diamati adalah salinitas oksigen terlarut (DO),

pH, nitrat, nitrit, amonia, total pospat dan ortho pospat. Salinitas diukur dengan

menggunakan hand refraktometer, DO diukur dengan menggunakan titrasi (in

situ), pH diukur dengan menggunakan pH meter dan, nitrat, nitrit, amonia, total

Pengambilan air contoh untuk pengamatan pH, nitrat, nitrit, amonia, total pospat

dan ortho pospat dengan menggunakan botol plastik berwarna putih berukuran

250 ml. Sebelum dianalisis air contoh terlebih dulu disimpan pada suhu rendah

dalam peti es. Selajutnya air contoh di bawa ke laboratorium Produktivitas dan

Lingkungan Perairan (ProLing) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB.

Waktu perjalanan dari lokasi penelitian ke laboratorium Proling kurang lebih 7

jam.

Parameter biologi berupa biota pengganggu dan sampah diamati secara

visual. Pengukuran parameter lingkungan fisika, kimia dan biologi dirincikan

[image:46.612.133.512.312.544.2]pada Tebel 3.

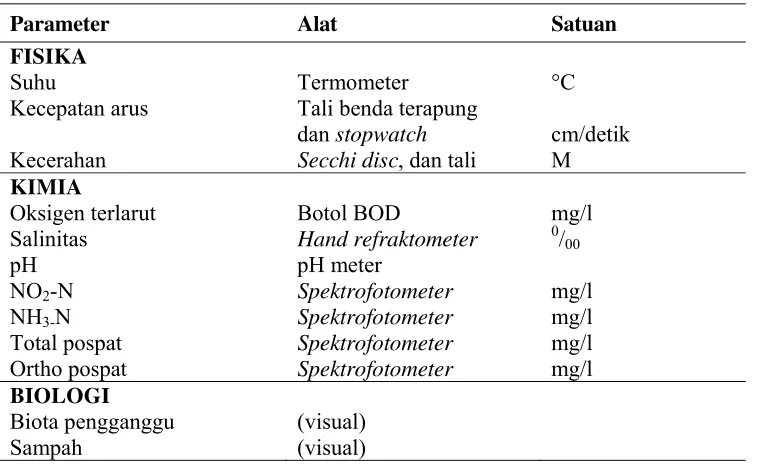

Tabel 3 Parameter, alat dan satuan pengukuran

Parameter Alat Satuan

FISIKA

Suhu Kecepatan arus

Kecerahan

Termometer Tali benda terapung dan stopwatch

Secchi disc, dan tali

°C cm/detik M KIMIA Oksigen terlarut Salinitas pH NO2-N NH3-N Total pospat Ortho pospat Botol BOD Hand refraktometer pH meter Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer Spektrofotometer mg/l 0 /00 mg/l mg/l mg/l mg/l BIOLOGI Biota pengganggu Sampah (visual) (visual) Teknik Pengamatan

Karakteristik pertumbuhan diamati dengan penimbangan bobot tanaman

satu ikatan untuk mengetahui pertambahan bobot. Pengamatan terhadap tanaman

dilakukan sekali setiap minggu pada kedua lokasi budidaya bersamaan dengan

pengukuran parameter lingkungan sampai minggu kedelapan (hari tanam kelima

puluh enam). Air contoh diambil pada kedua lokasi budidaya masing-masing 5

titik sampel di permukaan air dekat rakit rumput laut. Pengukuran bobot tanaman

diambil sampel sebanyak 2 ikat secara acak, sehingga tiap lokasi penanaman

diambil 10 ikatan rumput laut untuk pemantauan pertumbuhan. Pengambilan

sampel dengan memanen total yaitu mengangkat dua ikatan tanaman pada

masing-masing rakit dan ditimbang sebagai data bobot basah kemudian dilakukan

penjemuran + 3 hari. Agar hasilnya berkualitas tinggi rumput laut dijemur di atas

para-para dan tidak boleh ditumpuk. Rumput laut yang akan diambil karaginannya

tidak boleh terkena air tawar (dapat merusaknya) karena air tawar akan melarutkan

karaginan. Rumput laut yang telah kering ditimbang dengan menggunakan

timbangan digital untuk mendapatkan data bobot kering (bobot kering angin).

Kualitas Rumput Laut

Kualitas rumput laut yang diamati meliputi kandungan karaginan, kadar air

dan abu. Sampel rumput laut yang telah dikeringkan dengan penjemuran pada sinar

matahari di bawah ke Laboratorium untuk dianalisis. Pada penelitian ini sampel

dianalisis di Laboratorium Kimia Pusat Pengembangan Teknologi Pangan Institut

Pertanian Bogor.

Penentuan konsentrasi karaginan rumput laut dinyatakan dalam persentase

bobot karaginan terhadap bobot kering rumput laut mengikuti metode Ainswort dan

Blanshard (1980) dan Furia (1981). Prosedur analisis sebagai berikut :

Algae K. alvareezii dicuci dan dibersihkan dari pasir, kotoran dan

bahan-bahan asing lainnya. Algae dikeringkan dalam oven pada suhu 100 °C selama 2

jam, setelah kering diblender hingga halus kemudian diayak untuk memisahkan

bagian yang kasar dan yang halus (Gambar 4). Tepung yang dihasilkan diambil 1

g untuk direbus (diekstraksi) dengan air panas (85 - 95 °C) dalam suasana agak

basa dengan pH 8 - 9 selama 4 jam. Ekstrasi alga kemudian disaring melalui

penyaring selulosa dalam kertas saring berlipat. Hasil yang diperoleh kemudian

dipekatkan dengan cara pemanasan menjadi 50 ml. Isopropanol ditambahkan (±

15 ml) dan dibiarkan semalam. Hasil ekstrak ini kemudian disaring dengan kain

putih tipis lalu tambahkan isopropanol 96% (± 15 ml) kemudian dimasukkan

kedalam wadah kecil yang telah ditimbang sebelumnya. Selanjutnya dikeringkan

timbangan analitik. Berat hasil penimbangan dikurangi dengan berat wadah pada

waktu kosong, maka di peroleh berat karaginan bersih (g).

Gambar 4 Bagan alir analisis karaginan.

Berat kering angin adalah bobot produk rumput laut setelah dikeringkan

dengan penjemuran pada sinar matahari. Kadar air dari rumput laut kering angin

dianalisis untuk penentuan kadar air yang dilakukan dengan pengeringan dalam

oven selama 12 jam dengan suhu 100 °C. Penentuan kadar abu dilakukan dengan

proses pembakaran dari rumput laut kering angin dengan menggunakan alat oven

Analisis Data

1 Analisis pertumbuhan akan dilihat secara partumbuhan parsial yaitu

pertumbuhan yang dilihat antar waktu yang dinyatakan menurut (Affandi et al.

2002) dengan rumus sebagai berikut :

a. Pertumbuhan mutlak = Wt1 – Wt0

b. Pertumbuhan relatif x100%

Wt Wt Wt 0 0 1− =

Dimana : Wt = Pertumbuhan pada waktu t

Wt0 = Pertumbuhan pada waktu awal

2 Analisis kualitas rumput laut meliputi kandungan karaginan, kadar air dan

kadar abu. Untuk mendapatkan persentase karaginan dihitung menurut

(Ainsworth and Blanshard 1980) dengan rumus sebagai berikut :

x100% algae sampel berat karaginan berat Karaginan=

Untuk mendapatkan presentase kadar air dan kadar abu dihitung menurut

(Patadjai 1993) dengan rumus sebagai berikut:

100% x contoh berat bobot kehilangan air

Kadar =

100% x contoh berat abu Bobot abu

Kadar =

Hasil olahan data disajikan dalam bentuk gambar dan tabel.

3 Untuk melihat perbedaan parameter di lokasi budidaya sebelah barat dan utara

dilakukan uji beda dengan menggunakan uji t student (Bengen 2000).

Hipotesis

Ho = tidak terdapat perbedaan nyata antara lokasi barat dan utara

H1 = terdapat perbedaan nyata antara lokasi barat dan utara

Rumus t - hitung sebagai berikut :

dimana, x1 = rata-rata contoh 1, x2 = rata-rata contoh 2,

Kaidah keputusan :

t hit < ttab (α = 0,05), n1+ n2-2, terima Ho

t hit > ttab (α = 0,05), n1+ n2-2, tolak Ho

4 Untuk melihat karakterisrik kedua lokasi budidaya digunakan analisis PCA

dengan menggunakan sover EXTAT versi 06.

5 Untuk analisis hubungan pertumbuhan dan karaginan dengan unsur hara

menggunakan analisis regresi ganda. Hasil analisis diuji dengan analisis ragam

(Anova) untuk melihat beda nyata pada taraf (P<0,05) dengan bantuan

program komputer Statistical Software Minitab versi 13.

6 Untuk analisis hubungan kandungan karaginan dengan waktu pengamatan

digunakan regresi kuadratik dan linear.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan daerah tingkat II di

Propinsi DKI Jakarta yang baru dibentuk melalui UU No. 34 tahun1999 dan PP

No. 55 tahun 2001. Wilayah kepulauan Seribu adalah sebuah kecamatan yang

ditingkatkan statusnya menjadi Kabupaten Administratif dengan 2 kecamatan dan

6 kelurahan. Kepulauan Seribu merupakan gugusan pulau-pulau kecil di perairan

laut sebelah utara DKI Jakarta. Luas Kepulauan Seribu (daratan dan perairan)

6 997,50 km2 sekitar 10 kali luas daratan Propinsi DKI Jakarta dengan luas 864,59

ha dan jumlah pulau sebanyak 110 buah.

Keadaan angin di Kepulauan Seribu terbagi menjadi angin musim barat

(Desember-Maret) dan angin musim timur (Juni-September). Musim pancaroba

terjadi pada April-Mei dan Oktober-Nopember. Kecepatan angin pada musim

barat bervariasi antara 7-20 knot bertiup dari barat laut dan musim timur

kecepatan angin berkisar antara 7-15 knot bertiup dari timur laut. Musim hujan

biasanya terjadi antara bulan Nopember - April dengan hari hujan rata-rata 20

hari/bulan dan curah hujan terbesar terjadi pada bulan Januari. Musim kemarau

berlangsung antara bulan Mei-Oktober yang kadang-kadang masih terdapat hujan

antara 4-10 hari per bulan dan curah hujan terkecil terjadi pada bulan Agustus.

Laju pertambahan penduduk rata-rata 2,92% per tahun dengan laju pertumbuhan

pada periode 1998-1999 cukup tinggi yaitu 5,65%. Pertambahan penduduk

dibeberapa pulau diantaranya pulau Pari cukup tinggi karena didorong oleh

aktivitas perekonomian (Bapeda DKI 2001).

Dalam pembagian kelurahan, pulau Pari termasuk kecamatan Kepulauan

Seribu selatan yang terdiri dari 10 buah pulau. Lokasi penelitian berada pada

pulau Pari sekitar 35 km (± 3,5-5 jam ) dari Jakarta. Transportasi laut yang

terdekat adalah melalui Rawasaban (Tangerang) ± 1,5-2 jam perjalanan

menggunakan kapal motor. Pada musim barat dan musim timur terjadi

pergerakan arus dari timur ke barat, sehingga membawa banyak kotoran

(sampah-sampah) dari darat yang membahayakan kelangsungan organisme perairan.

akibat kondisi perairan yang kurang mendukung bersamaan dengan kematian

masal algae laut yang menjadi sumber penghasilan utama nelayan pulau Pari

(Johan 2001). Perairan yang bersifat open access terjadi dalam penentuan lokasi

budidaya rumput laut yang dilakukan dengan cara mematok sendiri oleh petani.

Kondisi ini mengakibatkan semakin padat lahan budidaya, sehingga banyak

sampah yang masuk dan tertahan pada lahan maupun tanaman budidaya. Akibat

dari padatnya lokasi perairan dengan tanaman rumput laut, sehingga jalur

transportasi keluar masuk pulau Pari pun mengalami kesulitan.

Jumlah pembudidaya dan produksi pada tahun 1997 berjumlah 164 orang

dengan produksi 642 ton, sedangkan tahun 1998 jumlah pembudidaya 876 orang

dengan produksi 3.432 ton. Beberapa tahun ini rumput laut K. alvarezii