PERAN UNI AFRIKA DALAM RESOLUSI KONFLIK DARFUR

TAHUN 2004-2007

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

oleh

Ihsan

107083001706

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

v NIM : 107083001706

Peran Uni Afrika Dalam Resolusi Konflik Darfur Tahun 2004 – 2007

Skripsi ini mencoba menganalisa sejauh mana upaya dan peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik di negara anggotanya. Secara spesifik skripsi ini menyoroti bagaimana peran Afrika dalam usaha menyelesaikan konflik di Darfur, Sudan, pada tahun 2004-2007. Penelitian ditujukan untuk melihat bagaimana organisasi kawasan berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah domestik anggotanya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersifat deskriptis analitis.

Dalam temuan penulis, misi perdamaian Uni Afrika untuk Sudan, AMIS, tidak berhasil melakukan tugasnya dalam usaha mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam perseteruan di Darfur, Sudan. Malahan, pertumpahan darah terus saja terjadi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal; pertama, keterbatasan mandat AMIS, kedua tidak diperbolehkannya personil penjaga perdamaian untuk menggunakan deadly force dan ketiga, peralatan dan logistik yang tidak memadai.

Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai peran Uni Afrika di Darfur tahun 2004-2007, penelitian ini menggunakan beberapa teori yang dapat menjelaskan berbagai temuan penelitian. Teori yang digunakan adalah teori Organisasi Internasional dan teori resolusi konflik, serta dibantu dengan konsep peran dalam Ilmu Hubungan Internasional.

vi

taufiq dan hidayahNYA yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan tugas skripsi dengan judul: “Peran Uni Afrika Dalam Resolusi Konflik Darfur 2004-2007”

Skripsi ini dikerjakan demi memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan hanya hasil karya penulis seorang diri, melainkan juga karena bimbingan, saran, motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah setia mendukung dan memberi semangat dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Berbagai pihak diantaranya:

1. Keluarga penulis, khususnya kepada Ayahanda Jakfar Nasruddin Dalimunthe

dan Ibunda tercinta Rosmala Lubis, adik-adik Fadila, Hanief dan Rozana.

Terima Kasih atas dukungan dan doanya.

2. Pak Teguh Santosa selaku dosen pembimbing skrispi saya. Terima kasih atas

bimbingan, motivasi, dan nasihatnya selama ini.

3. Pak Kiky Rizky selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas

waktu luang yang diberikan, juga motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Ketua Prodi Hubungan Internasional sejak Bapak. Nazaruddin Nasution SH,

MA, kemudian Ibu Dina Afriyanti Ph.D, dan selanjutnya Bapak Kiky Rizky,

M.Si. Terima kasih atas support dan kepercayaannya selama di BEM maupun

menjadi mahasiswa.

5. Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional: Bapak Agus Nilmada M.Si,

Bu Mutiara Pertiwi, Bapak Adian Firnas M.Si, Bapak Amein Daulay M.Si,

Bapak Dr. Abdul Hadi Adnan, Bapak Badrus Sholeh, Bapak Aiyub Mohsin,

Kak Musa, Bapak Faisal Nurdin. Selain itu juga kepada Bapak Dr. Abdul

Rozak dan Bapak Ahmad Abrori.Terima kasih atas ilmu dan dukungan yang

vii

mahasiswa HI FISIP.

7. Kepada Duta Besar Sudan, Mr.Ambassador Abd Rahim, Terima kasih atas

kesediaan waktunya untuk diwawancarai sehingga dapat menambah kekayaan

dalam penulisan skripsi ini.

8. Teman-teman HI angkatan 2007, Arlian Buana Chrissandi, Dery Alfikry,

Subhan Jamil Baidlowi, Siska, Nia, Muammar, Tebry dan teman-teman

penulis yang banyak membantu mencarikan buku tentang Darfur dan Uni

Afrika, Faisal Mahyudin, Anwar bin Haydar, Muhammad Reza.

9. Teman-teman redaksi di Rakyat Merdeka Online.

10.Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga segala

dukungan dan bantuan kalian mendapat imbalan dari Allah SWT dan menjadi

amal kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan,

untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi

perbaikan di masa mendatang.Mudah-mudahan, skripsi ini dapat bermanfaat dan

menambah khazanah keilmuan bagi pembacanya dan studi Hubungan

Internasional.

x

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Kerangka Pemikiran 9

D. 1. Konsep Peran 9

D. 2. Organisasi Internasional 10

D. 3. Resolusi Konflik 12

D.4. Konsep Responsibility to Protect 16

E. Tinjauan Pustaka 20

F. Metode Penelitian 25

G. Sistematika Penulisan 26

BAB II KOMITMEN UNI AFRIKA DALAM RESOLUSI KONFLIK A. Uni Afrika

A.1. Latar Belakang Uni Afrika 28

A.2. Tujuan dan Prinsip-prinsip Uni Afrika 33

A.3. Dewan Keamanan Uni Afrika 36

B. Pengalaman Uni Afrika dalam Menyelesaikan

Konflik di Kawasan 40

B.1. Misi Organisasi Persatuan Afrika di Chad 41 B.1. Misi Organisasi Persatuan Afrika di Rwanda 43 B.2. Misi Uni Afrika di Burundi 44

BAB III KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR

A. Sejarah dan Akar Konflik Darfur 48

B. Konflik dan Krisis Kemanusiaan Dalam Konflik Darfur

mulai Tahun 2003 55

C. Faktor-faktor yang mendorong keterlibatan Uni Afrika

di Darfur 59

C.1. Faktor internal pendukung keterlibatan Uni Afrika

xi

A. Uni Afrika sebagai Fasilitator Perundingan Damai 81 B. Uni Afrika sebagai Mediator Perundingan Damai 83 C. Misi Pengawasan Kesepakatan Gencatan Senjata 87 D. Operasi Perdamaian Uni Afrika Di Darfur 90

E. Kendala dan Hambatan AMIS 94

E.1.Keterbatasan Mandat 94

E.2. Rules Of Engagement 97

E.3. Logisitik dan Penempatan Personel AMIS 98

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan 100

xii

xiii

Tabel I.I. Pasal 3 Piagam Uni Afrika 28

Tabel I.II. Pasal 4 Piagam Uni Afrika 35

xiv

AMIS : African Union Mission in Sudan

APF : African Peace Facility

APP : African Action Plan

ASF : African Standby Force

AU : African Union

DK PBB : Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-bangsa

DLF : Darfur Liberation Front

DPKO : Departement of Peace-Keeping Operation

EDF : European Development Fund

HRW : Human Right Watch

ICISS : The International Commission on Intervention and State Sovereignty

JEM : Justice and Equality Movement

OAU : Organization of African Unity

OPA : Organisasi Persatuan Afrika

R2P : Responsibility to Protect

SLM/A : Sudan Liberation Movement/Army

SPLA : Sudan People Liberation Army

xv

Lampiran I Wawancara Dengan Duta Besar Sudan untuk Indonesia xxii

Lampiran II Agreement on Humanitarian ceasefire on the conflict in Darfur

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Afrika (African Union) merupakan sebuah organisasi internasional di

Afrika yang secara resmi berdiri pada tanggal 9 Juli 2002 di Durban, Afrika

Selatan. Organisasi ini berambisi untuk menyatukan seluruh negara di kawasan

Afrika serta berusaha untuk berperan lebih aktif dalam perekonomian global,

disamping juga berusaha menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan

politik negara-negara anggotanya. Sejak awal pembentukannya Uni Afrika sudah

memiliki 53 negara anggota.1 Kota Addis Ababa di Ethiopia dipilih sebagai kantor

pusat aktifitas organisasi Uni Afrika. (Sonu 2003:32)

Pada dasarnya, Uni Afrika merupakan kelanjutan dari Organisasi

Persatuan Afrika (Organization of African Unity, --selanjutnya disingkat OPA)

yang didirikan pada tanggal 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia. Pada tahun

2002 OPA merevitalisasi diri dan berubah menjadi African Union (Uni Afrika).

Terdapat perbedaan signifikan antara OPA dan Uni Afrika. OPA tidak memiliki

instrumen intervensi politik dan militer. Sementara Uni Afrika memilikinya dan

dapat digunakan jika terlibat dalam atau untuk melakukan resolusi konflik di

negara anggota, apabila terdapat kejahatan berat kejahatan berat meliputi

genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Selain itu, beberapa

1

prinsip Uni Afrika juga menyatakan bahwa negara anggota berhak meminta

organisasi ini melakukan intervensi, dalam upaya memulihkan keamanan dan

meciptakan perdamaian. (AU 2012).

Mekanisme intervensi Uni Afrika tersebut diatur melalui Peace and

Security Council, sebuah badan di bawah naungan organisasi. Hal tersebut

tertuang dalam Pasal 3 Protocol Relating to the Establishment of the Peace and

Security Council of the African Union yang ditandatangani oleh negara anggota

Uni Afrika pada tanggal 9 Juli 2002. Dokumen tersebut diantaranya

mempromosikan: (1) perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika; (2)

memberikan peringatan dini dan diplomasi pencegahan, (3) peace-making

termasuk usaha-usaha mediasi, rekonsiliasi dan penyelidikan, (4) operasi

perdamaian dan intervensi serta peace-building dan rekonstruksi pasca konflik.

(AU, 2012)

Salah satu konflik internal yang telah ditangani melaui intervensi Uni

Afrika adalah konflik internal negara Sudan di Darfur. Selain merupakan konflik

separatisme, konflik ini memiliki nuansa konflik etnis. Dalam hal ini, etnis Arab

yang didukung pemerintahan Omar Al Bashir berseteru dengan etnis Afrika yang

merupakan identitas kelompok pemberontak. (Powell, 2005:80).

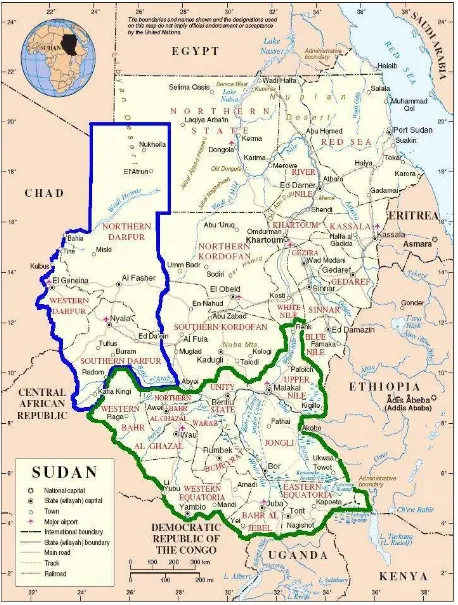

Darfur adalah daerah di bagian barat Sudan yang dihuni oleh lebih dari 30

kelompok etnis, dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 6 juta jiwa. Secara

garis besar, penduduk Darfur terbagi dalam dua golongan utama, suku Afrika dan

suku Arab. Masyarakat (suku) Afrika Darfur, merupakan penduduk lokal Darfur

yang menetap. Mereka telah tinggal di daerah ini sejak Darfur masih menjadi

diantaranya meliputi suku asli Fur, Masalit, Zaghwa, Daju dan Berti. Sedangkan,

suku Arab Darfur merupakan suku pendatang menempati wilayah Darfur bagian

utara dan selatan. Meskipun bukan penduduk asli, Arab merupakan etnis yang

dominan di daerah tersebut dan mereka beragama Islam. Mayoritas orang Arab

Darfur berkulit hitam yang merupakan hasil dari perkawinan campuran

Arab-Afrika. (Collins 2006:29)

Konflik etnis berakar setidaknya sejak Pemerintahan Sadiq al Mahdi

(1986-1989), ketika Darfur dibagi menjadi tiga wilayah: Utara, Selatan, dan Barat.

Pemerintah masa itu membentuk milisi sipil yang dipersenjatai dari suku

Messiriya dan Rezeiget, yang merupakan dua suku besar keturunan Arab di Darfur

dan cikal-bakal dari Janjaweed, untuk mengamankan tiga wilayah tersebut dari

kelompok pemberontak. Kelompok pemberontak ini adalah kaum Afrika

terpelajar Darfur yang menggalakkan pergerakan politik sejak tahun 1960-an,

karena Darfur secara politik dan ekonomi termajinalkan oleh pemerintah pusat.

Tuntutan mereka adalah kesetaraan pembangunan untuk Darfur dan yang paling

ektrem, menuntut kemerdekaan bangsa Afrika Darfur. (Collins 2006:30)

Pemerintahan selanjutnya yang masih berkuasa hingga saat skripsi ini

ditulis, tidak melikuidasi milisi Janjaweed dan justru memperkuatnya. Bahkan,

Presiden Omar al Bashir berusaha menerapkan hukum Islam sebagai hukum

nasional dan merendahkan kepercayaan lain yang dianut suku-suku Afrika

pribumi. Pemerintah pusat Sudan di Khartoum pun lebih mementingkan

orang-orang Arab untuk menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan dan pembangunan

daerah Darfur yang dihuni mayoritas Afrika semakin dikesampingkan begitu saja.

untuk mengambil akses sumber daya alam seperti minyak dan uranium, terutama

di kota-kota strategis Darfur, Al-fashir, Nyala dan Geneina. Ini mengakibatkan

pemerintah Khartoum kehilangan legitimasi di mata masyarakat etnis Afrika

Darfur. (Collins 2006:33)

Penduduk etnis Afrika Darfur akhirnya membentuk juga milisi-milisi

bersenjata dengan menggunakan ciri etnis non-Arab sebagai tandingan, untuk

menghadapi Janjaweed. Mereka mendeklarasikan Sudan Liberation

Movement/Army (SLM/A) pada tanggal 12 Maret 2003. Milisi ini merupakan hasil

peleburan dari dua kelompok pemberontak Darfur Liberation Front (DLF) dan

Sudan People Liberation Army (SPLA) dua organisasi subversif yang memiliki

jaringan nasional yang luas. SLM/A kemudian melakukan berbagai penyerangan,

diantaranya yang paling terkenal adalah serangan kota Gulu, yang dihuni

mayoritas suku Arab. Mereka terlibat baku tembak dengan polisi setempat

sebelum kemudian melarikan diri. Dalam peristiwa tersebut, 195 tentara militer

Sudan terbunuh. (Collins 2006:39)

Serang-menyerang semakin intens setelah Bandara Al Fashir menjadi

target SLM/A pada 25 April 2003. Serangan tersebut menghancurkan sejumlah

helikopter milik pemerintah, pesawat pembom Antonov, menduduki kantor pusat

militer, dan menangkap Mayor Jendral Ibrahim Bushara, kepala Angkatan Udara

Sudan. (Kastfur 2005:196) Sepuluh hari kemudian, SLM/A menangkap Kolonel

Mubarak Muhammad al-Saraj, Kepala Badan Intelejen Negara Sudan di Aynshiro,

sebelah utara Jabal Marra. Dalam serangan ini, muncul kelompok pemberontak

Darfur baru yang bernama Justice and Equality Movement (JEM) dan bergabung

Pemerintah Sudan kerap merespons serangan kelompok pemberontak

dengan cara-cara represif. Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada

milisi Janjaweed untuk melakukan apapun demi mengamankan wilayah Darfur

dari serangan pemberontak. Janjaweed ikut bertanggungjawab atas pembunuhan

terhadap warga Afrika Darfur, memperkosa para perempuan, dan menyiksa

anak-anak kecil. Ini disertai dengan pembakaran perkampungan warga. Menurut

Pruiner, metode yang digunakan oleh Janjaweed menuju ke arah skema yang

sistematis guna menghilangkan populasi Afrika di Darfur, atau genosida. (Pruiner

2005:145)

Sampai awal tahun Januari 2004, korban tewas yang kebanyakan etnis

Afrika ini sudah mencapai 10.000 jiwa. (Pruiner 2005:148) Human Right Watch

melaporkan bahwa sekitar 1,6 juta warga Darfur pada tahun 2003 kehilangan

tempat tinggal dan harus mengungsi. Sekitar 200.000 warga sipil mengungsi ke

negara tetangga terdekat, seperti Chad dan Republik Afrika Tengah, dua negara

yang berbatasan langsung dengan Darfur. Di Chad, diperkirakan sekitar 70.000

pengungsi meninggal sejak tahun 2003 sampai 2005 akibat kekurangan gizi dan

wabah penyakit. (Strauss 2005:30) Selain itu, pengungsi di negara-negara yang

berbatasan langsung dengan Darfur ini juga rawan akan kekerasan karena milisi

Janjaweed kerap melintasi perbatasan Darfur dan menyerang kamp pengungsi.

Angka kematian suku Afrika yang mencapai puluhan ribu orang hanya

dalam periode kurang dari satu tahun, mengindikasikan adanya praktik genosida.

Hal ini mengundang perhatian internasional, khususnya Uni Afrika. Kecaman

dari masyarakat internasional bermunculan. Dewan Keamanan PBB bahkan

langkah-langkah kongkrit dan melucuti persenjataan Janjaweed. Uni Afrika pun

tak ketinggalan meminta pemerintah Sudan agar mau terbuka dengan kehadiran

pihak luar untuk mengakhiri konflik. (Human Rights Watch 2003)

Mediasi pertama yang melibatkan pihak luar antara pemerintah Sudan dan

kelompok pemberontak dilakukan pada tanggal 3 September 2003, di kota

Abache, Sudan, yang berbatasan dengan Chad. Mediasi ini terselenggara atas

inisiatif Presiden Chad, Idriss Deby, yang secara tidak langsung merasa dilibatkan

dalam pusaran konflik karena pengungsi Darfur banyak yang mendatangi wilayah

negaranya. Deby berkepentingan agar stabilitas keamanan di wilahnya tetap

terjaga. Kesepakatan yang dihasilkan kedua belah pihak adalah melakukan

gencatan senjata selama 45 hari. Mediasi ini juga dihadiri utusan Uni Afrika. (AU

2004)

Uni Afrika sebagai wadah perhimpunan negara-negara di Afrika merasa

perlu untuk menyelesaikan konflik Darfur. Negara-negara anggota menganggap,

masalah ini bisa mempengaruhi keamanan kawasan dan membuat permasalahan

antar bangsa Afrika menjadi lebih rumit dan pada akhirnya menghambat

pembangunan di Afrika. Chad, sebagai negara yang langsung terkena imbasnya

juga terus menyuarakan agar Uni Afrika turun tangan. (AU 2004)

Uni Afrika berhasil membuat perjanjian kesepakatan damai antara

pemerintah Sudan dan kelompok pemberontak pada tanggal 8 April 2004 di

N’djamena, ibukota Chad. Perjanjian ini didukung dengan kehadiran kelompok

pemantau dan penjaga perdamaian African Union Mission in Sudan (AMIS) mulai

Mei 2004 dengan penempatan 7000 personil militer. (Adnan 2007:129) AMIS

langkah menindaklajuti Resolusi PBB No. 1564, yang menunjuk dan memberikan

Uni Afrika mandat untuk melakukan resolusi konflik dan menjalan misi

kemanusiaan di Darfur. Resolusi 1564, juga meminta kepada seluruh anggota

PBB untuk membantu Uni Afrika dengan memberikan bantuan perlengkapan

logistik, keuangan, bahan-bahan pokok, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Di Darfur,

AMIS melakukan misi perdamaian untuk menjaga stabilitas keamanan di daerah

yang dilanda konflik tersebut. (Adnan 2007:130)

Misi Uni Afrika dimungkinkan diterima di Darfur karena pemerintah

Sudan menolak PBB dan negara-negara barat campur tangan langsung dalam

masalah internalnya. Pemerintah Sudan hanya bersedia menerima campur tangan

dari Uni Afrika. Maka Resolusi DK PBB 1564 yang memberikan mandat kepada

Uni Afrika diterima oleh Sudan. Pelaksanaan mandat ini berlangsung sampai

tahun 2007. Dalam perjalanannya, misi ini menemui berbagai kesulitan karena

perang dan tindak kekerasan ternyata tidak sepenuhnya dapat dihentikan. Pada

Juli 2007, DK PBB menetapkan resolusi 1769, yang mengakhiri mandat tunggal

Uni Afrika. Resolusi 1976 memberi mandat gabungan untuk PBB dan Uni Afrika.

Untuk melakukan misi perdamaian dibentuklah United Nations-African Union

peacekeeping operation in Darfur (UNAMID) hingga 2013. (AU 20012)

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas peran

Uni Afrika dalam resolusi konflik di Darfur pada periode 2004-2007, ketika

organisasi tersebut mulai mulai mengirimkan pasukan dengan misi perdamaian

dan melakukan berbagai upaya untuk menghentikan konflik berkepanjangan.

Tema ini penting diteliti untuk memahami kontribusi organisasi regional ini dalam

untuk melakukan resolusi konflik di Darfur adalah keterlibatan pihak luar pertama

di wilayah ini. Sebelumnya, Sudan selalu berusaha mencegah terjadinya

internasionalisasi konflik dalam negerinya. AMIS adalah pasukan yang pertama

kali boleh masuk untuk menjalankan misi penghentian kekerasan dan

perlindungan warga sipil di Darfur.

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan yang muncul pada penelitian ini adalah :

Bagaimana peran Uni Afrika dalam resolusi konflik internal di Darfur Sudan

pada tahun 2004-2007?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Menjelaskan bagaimana peran organisasi kawasan, Uni Afrika,

menyelesaikan konflik internal negara anggotanya, Sudan, 2004-2007

b. Mengaplikasikan konsep Resolusi konflik dan Responsibility to Protect

dalam sebuah kasus yang bisa dijadikan sebagai karya tulis ilmiah.

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Memberikan wawasan kepada penulis terkait strategi konflik

berkepanjangan di Darfur dan berbagai upaya penyelesaiannya.

b. Meningkatkan kemampuan analisis penulis terhadap penyelesaian

sengketa di sebuah wilayah.

c. Menambah bahan pustaka bagi penelitian Ilmu Hubungan Internasional

D. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan judul penelitian ini, Peran Uni Afrika dalam Upaya

Penyelesaian Konflik di Darfur Tahun 2004-2007, maka penulis menggunakan

beberapa konsep dalam hubungan internasional, diantaranya konsep peran,

organisasi internasional, dan teori resolusi konflik.

D.1. Konsep Peran

Konsep peran didefinisikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian

yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Sang pelaku peran, baik

itu individu maupun organisasi, akan berprilaku sesuai dengan harapan orang atau

lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk

menghubungkan harapan-harapan yang terpola, dari orang lain atau lingkungan,

dengan pola yang menyusun struktur sosial. Peran sendiri merupakan seperangkat

perilaku yang dapat terwujud dari perorangan sampai dengan kelompok, baik

kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. Baik perilaku

yang bersifat individual maupun jamak dapat dinyatakan sebagai struktur

(Kusumohadimojo,1987:32).

Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang

atau dari struktur yang menduduki suatu posisi dalam sistem. Peran dari struktur

tunggal, maupun bersusun, ditentukan oleh harapan orang lain atau perilaku peran

itu sendiri, juga ditentukan oleh pemegang peran terhadap tuntutan dan situasi

yang mendorong dijalankannya peran tadi. Peran merupakan aspek dinamis

kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai

dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran (Soekanto, 2001:

yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul

dari cara pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu

harapannya sendiri tentang apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan.

Sedangkan kegunaan teori peranan ini, sebagai alat analisis, yang paling penting

adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik (Mas’oed, 1990: 46

-47).

Jadi, peran dapat dipahami sebagai fungsi yang dimainkan aktor dalam

suatu arena. Dalam skripsi ini, aktor yang dimaksud Uni Afrika sebagai organiasi

Internasional, sedangkan arena yang dimaksud adalah resolusi konflik di Darfur.

D.2. Organisasi Internasional

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 2 ayat 1 Konvensi Wina tentang

Hukum Perjanjian 1969, Organisasi internasional adalah organisasi

antar-pemerintah. Organisasi internasional adalah subjek buatan, subjek hukum yang

diciptakan oleh negara-negara yang mendirikannya. Organisasi internasional

melaksanakan kehendak negara-negara anggota yang dituangkan dalam satu

perjanjian Internasional. Oleh karena itu organisasi-organisasi internasional

memiliki ikatan antara negara-negara yang mendirikannya dan dalam banyak hal

sangat tergantung pada negara-negara tersebut. (Mauna 2005:462-463)

Organisasi internasional adalah wadah yang memiliki tujuan demi

tercapainya satu kesepakatan dan hukum yang dapat dipatuhi publik Internasional.

Organisasi Internasional merupakan asosiasi permanen, yang berdasarakan

perjanjian multirateral, diatas perjanjian bilateral, dengan kriteria dan tujuan yang

sudah disepakati dan ditetapkan bersama. (Bowet 1970:6). Organisasi

berbagai bidang, dimana kerjasama tersebut memberikan keuntungan bagi

sebagian besar ataupun keseluruhan anggotannya. Selain sebagai tempat dimana

keputusan tentang kerjasama dibuat juga menyediakan perangkat administratif

untuk menerjemahkan keputusan tersebut menjadi tindakan. (Bennet 1995:3)

Secara umum Organisasi internasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1) Organisasi permanen yang memiliki beberapa fungsi yang sifatnya

berkelanjutan. 2) Keanggotannya bersifat sukarela dan setiap anggotanya

memiliki kedudukan yang sama. 3) Memiliki alat atau perangkat yang memiliki

dasar tujuan yang sama, memiliki struktur yang jelas dan sistem metode operasi

yang sistematis. 4) Setiap negara memiliki posisi yang terwakilkan dalam setiap

konferensi tingkat organisasi antar negara anggota. 5) Memiliki sekretariat yang

bersifat permanen untuk menyelesaikan berbagai masalah administrasi,

melakukan penelitian berbagai kasus dan wadah informasi bagi

anggota-anggotanya yang berdaulat. (Bennet 1979:30)

Eksplorasi dan analisis aktivitas organisasi internasional akan

menampilkan sejumlah peranannya seperti mediator dan rekonsiliator. Mediator

yakni aktor yang menjadi pihak ketiga, baik itu negara atau organisasi

internasional, yang turut serta dalam sebuah negoisasi yang dilangsungkan oleh

pihak-pihak bersengketa. Rekonsiliator yakni organ atau pihak yang dibentuk atas

kesepakatan pihak yang bersengkata, atau yang sudah ada sebelumnya, dalam

melakukan resolusi konflik. (Situmorang 1999:35)

D.3. Resoulusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu proses penyelesaian masalah dalam

konflik. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dalam resolusi konflik dalam

mengurangi konflik yang telah mengakar dalam. (Burton 1990:115)

Resolusi konflik mengandung tiga prinsip penting. Pertama, adanya

kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang

ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak. Kedua,

setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subjek.

Sikap ini sangat penting karena tanpa pengakuan tersebut, mereka tidak bisa

bekerjasama selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga,

pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan

sehingga proses pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan

untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan. (Wellensten

2002 :9)

Menurut John Galtung, ada tiga proses yang harus dilalui sebelum

perdamaian dapat dibangun melalui pihak ketiga. Ketiga proses tersebut adalah

peace-making, peacekeeping, peace-building. Peace-making adalah proses yang

tujuannya mempertemukan atau melakukan rekonsiliasi sikap politik dan strategis

dari pihak-pihak yang bertikai melaui mediasi, negoisasi, arbitrasi terutama pada

level elit atau pimpinan. (Ramsbotham 2005:162)

Peace-making adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengakhiri

konflik Internal dengan menitik beratkan pada penggunaan cara-cara diplomatik

dan membujuk setiap pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan damai

secara sukarela. Peace-making adalah suatu upaya guna memisahkan

kekuatan-kekuatan dan kelompok bersenjata yang sedang berperang yang seringkali

damai serta mendukung intervensi kemanusiaan. (Miall dan Ramsbotham

2002:32)

Peacekeeping adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi

kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga

perdamaian netral. Menurut PBB, penjagaan perdamaian atau peacekeeping

adalah sebuah instrumen yang unik dan dinamis yang dikembangkan oleh

organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang terkoyak oleh

konflik, dan menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi. (Miall dan

Ramsbotham 2002:32) Peacekeeper (penjaga perdamaian) akan memberikan

kontribusi untuk memajukan proses perdamaian. Penjaga perdamaian itu tidak

mutlak adalah tentara, karena pasukan ini tidak berkewajiban untuk terlibat dalam

pertempuran. Pasukan ini ditempatkan pada daerah yang berstatus gencatan

senjata yang telah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang

bertikai. Pada saat inilah ruang untuk mengatasi konflik lewat upaya diplomatik

dapat dijalankan. Pasukan penjaga perdamaian memantau dan mengamati proses

perdamaian di daerah pasca konflik dan membantu mantan kombatan dalam

melaksanakan kesepakatan damai. Bantuan tersebut datang dalam berbagai

bentuk, termasuk langkah-langkah membangun rasa percaya diri, pengaturan

pembagian kekuasaan, dukungan pemilu, penguatan supremasi hukum, dan

pembangunan ekonomi sosial. (Miall dan Ramsbotham 2002:32)

Peace-building adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi

sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui

proses peace-building, diharapkan negative peace (absennnya kekerasan) berubah

dalam jangka panjang dan merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraaan

ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif. (Ramsbotham 2005:162)

Dalam upaya menyelesaikan sebuah konflik internal, organisasi

internasional atau regional memiliki keuntungan dan kelebihan dalam hal

kedekatan dengan sumber konflik serta mengenal dekat pelaku utama konflik,

nilai budaya mereka serta kondisi lokal wilayah konflik. Kondisi semacam ini

lebih lebih memungkinkan bagi organisasi regional untuk turun tangan lebih

dahulu sebelum keterlibatan PBB secara menyeluruh dalam penyelesaiaan

konflik. Apalagi peran organisasi regional dalam upaya penciptaan perdamaiaan

juga diakui oleh Piagam PBB yang terangkum dalam Bab VIII2. (Miall dan

Ramsbotham 2002:33)

Intervensi pihak ketiga ke dalam sebuah konflik berfungsi untuk

memulihkan komunikasi antara pihak yang berselisih, mendinginkan suasana,

menyelidiki keadaan di wilayah yang berkonflik dan memberikan jasa kepada

pihak yang berkonflik. Pihak ketiga yang dapat diterima bersama dengan tujuan

mencapai penyelesaian akan dirasakan sebagai agen perundingan yang dapat lebih

dipercaya. Intervensi pihak ketiga berperan meneruskan pesan antara kedua belah

pihak yang bertikai untuk terlibat aktif dalam perundingan, dan mencoba

menekankan kepada pihak-pihak yang bermusuhan untuk menerima usul-usul

perdamaian yang telah dirumuskan oleh pihak yang melakukan intervensi atau

yang disebut sebagai mediator. (Holsti 1998:192)

2

Ada dua tahap yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk melakukan

intervensi dalam prosedur resolusi konflik menurut John W Burton. Pertama,

menentukan masalah-masalah dan membuat suatu pilihan tentatif terhadap

pihak-pihak yang bertikai. Kedua, mengundang pihak-pihak-pihak-pihak yang terlibat untuk bertemu

dan berdiskusi, sementara pada saat yang sama pihak ketiga mengambil langkah

untuk memastikan bahwa semua pandangan dan kepentingan pihak-pihak yang

bertikai tidak akan diabaikan dan menjadi bahan pertimbangan pada perjanjian

atau kesepakatan damai yang dihasilkan. (Burton 1986:107)

Dalam menyelesaikan sebuah konflik, pihak ketiga juga dapat menempuh

metode mediasi, arbitrasi dan ajudikasi. Di dalam mediasi, pihak ketiga membawa

pesan namun juga dapat memberi saran dan anjuran bagi penyelesaian konflik. Di

dalam mediasi ada istilah konsiliasi yang mempelajari permasalahan dan membuat

laporan. Dari hasil mediasi dan konsiliasi, akan ada kesepakatan yang mengikat.

Sedangkan arbitrasi adalah penyelesaian oleh pihak ketiga dimana masing-masing

pihak setuju untuk menerima putusan pihak ketiga. Ajudikasi merupakan

penyelesaian perselisihan-persilihan dalam pengadilan atau mahkamah

Internasional. (Ziegler 1984:294)

D.4. Konsep Responsibility To Protect

Masyarakat internasional banyak menaruh harapan pada konsep

Responsibility ti protect (selanjutnya disebut R2P). Sejauh eksistensinya sebagai

sebuah norma yang mengikat negara-negara di dunia, prinsip R2P sering dipahami

sebagai perlindungan terhadap warga dari seluruh ancaman yang mengintai. Tidak

salah jika R2P, oleh banyak kalangan dianggap mengakomodir seluruh isu

terkait konsep R2P yang nantinya akan berpengaruh pada proses

implementasinya, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu pemahaman konsep

dan implementasinya.

Konseptualisasi ide R2P diputuskan Dalam World Summit 2005. Pada

pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa konsep R2P tidak

dimaksudkan dalam konteks perlindungan terhadap seluruh ancaman

kemanusiaan. Kurang tepat jika dipahami bahwa R2P mencakup permasalahan

non-mass atrocity, seperti misalnya isu pencegahan global warming, penyebaran

penyakit global (hiv/aids, antrhax, ebola), bencana alam dan perlindungan

terhadap suku-suku terasing. Cakupan R2P, seperti tertulis dalam pilar pertama

R2P yang disepakati dan didukung oleh komunitas internasional dalam

Konferensi Tingkat Tinggi Dunia (KTT) PBB tahun 2005 adalah tanggung jawab

negara untuk melindungi rakyatnya sendiri dari pemusnahan massal (genocide),

kejahatan perang (war crimes), pembersihan etnis (ethnic cleansing) dan

kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), dan dari segala

macam tindakan yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut. (Evans

2008:46)

Dari poin pertama dari tiga pilar tersebut dinyatakan bahwa cakupan R2P

hanya terbatas pada keempat jenis mass atrocities (genocide, war crimes, ethnic

cleansing, crimes against humanity) serta tindakan-tindakan yang mengarah pada

kejahatan tersebut. Diluar tindakan tersebut, bukanlah bidang kajian yang hendak

digarap R2P. Poin yang hendak disampaikan disini adalah bahwa situasi yang

memungkinkan untuk diterapkannya R2P adalah keempat kejahatan yang

luas yang mencakup realisasi dari freedom from fear dan freedom from want,

lebih tepat jika digunakan konsep human security. (Evans 2008:39)

Sebagai sebuah norma, R2P memberikan framework dan asas pijakan

untuk merespons situasi pra konflik (responsibility to prevent), ketika konflik

berlangsung (responsibilty to react), dan pasca konflik (responsibility to building).

R2P berusaha mengambil tindakan tegas dan efektif dalam menangani tragedi

kemanusiaan. (Responsibility to Potect 2009)

Setelah komunitas internasional mengambil alih tanggung jawab yang

gagal diperankan suatu negara, maka mereka harus mulai merumuskan

langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, menghentikan atau memulihkan

situasi. Perihal kedaulatan negara bersangkutan dapat ditangguhkan karena azas

sovereignty as responsibility yang harus dilaksanakan negara tidak terpenuhi.

(Responsibility to Potect 2009)

Untuk menilai situasi lapangan, komunitas internasional melalui PBB

harus memfokuskan diri menyelidiki kebenaran informasi yang menyebutkan

terjadinya pelanggaran serius terhadap kemanusiaan. Tim pencari fakta yang

diutus PBB kemudian dapat bekerja sama dengan pemerintah bersangkutan,

organisasi regional maupun internasional dan melaporkan situasi yang

berkembang. Dengan adanya kerjasama tersebut maka semua pihak terkait dapat

memberikan peringatan dini (early warning) dan mendiskusikan pembagian

kapasitas (sharing-capacity) yang diemban guna mencegah terjadinya

kemungkinan terburuk. (Responsibility to Potect 2009)

Melihat cakupannya yang luas dalam menangani tragedi kemanusiaan,

menggunakan sejumlah pendekatan untuk mendorong efektifitas pelaksanaannya.

Pendekatan yang digunakan R2P melibatkan pendekatan militer dan non-militer.

Intervensi militer merupakan opsi terakhir yang dipilih dan terbatas pada situasi

ekstrem dan tak terkendali. Mengacu pada 3 pilar R2P, pilihan tersebut mau tidak

mau harus dilaksanakan jika seluruh pendekatan non-militer (sanksi ekonomi,

pengutukan dunia internasional, diplomasi, pembekuan aset, dll) telah diupayakan

namun tidak ada kemajuan signifikan dalam perkembangannya. Selain itu,

penerjunan kekuatan militer harus memepunyai legalitas hukum, yaitu dilakukan

atas dasar mandat DK PBB dan atau legitimasi dunia internasional. (Evans 2008:

129-139) Selain itu ditambah juga dengan kalkulasi cermat bahwa situasi akan

terkendali setelah dilakukan intervensi militer.

R2P merupakan norma yang secara bersama disepakati oleh komunitas

internasional. Ide R2P mengemuka sebagai respon atas banyaknya tragedi

kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. sebagai respons atas tragedi

kemanusiaan, ide R2P dimaksudkan untuk mengatasi masalah genocide, war

crimes, ethnic cleansing, crimes against humanity, dan segala macam tindakan

yang mengarah pada jenis-jenis kejahatan tersebut. (Responsibility to Potect

2009)

Implementasi R2P diterapkan pada saat suatu negara melakukan

pelanggaran kemanusiaan, atau gagal melindungi rakyatnya dari kejahatan

tersebut. Tanggung jawab melindungi rakyat diambil alih komunitas internasional

untuk kemudian merumuskan langkah-langkah strategis, meliputi pendekatan

militer ataupun non-militer. Intervensi militer diletakkan sebagai opsi terakhir

Untuk itu, membedah konflik Darfur juga berarti melihat sejauh mana konsep

R2P diimplementasikan.

E. Tinjauan Pustaka

Permasalahan Darfur memang menggundang banyak perhatian dari

pelbagai penjuru dunia. Banyak ilmuwan yang turut khawatir atas kondisi

kemanusiaan di Darfur sehingga meneliti permasalahan tersebut. Namun

demikian, di Indonesia belum ada guru besar atau penulis kawakan yang menulis

buku utuh mengenai konflik Darfur. Untuk membuat tinjauan pustaka, tidak ada

pakar yang bisa dirujuk karyanya. Berikut ini akan ditinjau beberapa karya yang

menjadikan penyelesaian konflik Darfur sebagai pokok permasalahannya. Satu di

antaranya adalah tesis. Dua lainnya adalah makalah ilmiah di jurnal.

Pertama, ”Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Darfur Tahun

2004-2008.” Studi ini adalah tesis Fierda Milasari Rahmawati di program Hubungan Internasional FISIP UI. Penelitian ini merupakan salah-satu studi yang

cukup komprehensif mengenai Darfur. Ia membahas mengenai usaha penghentian

konflik etnis di Darfur, Sudan, melalui peacekeeping operation yang dilakukan

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selama tahun 2004 hingga 2008. Dan

langkah-langkah apa saja yang diambil oleh PBB sebagai pihak ketiga yang

mengintervensi konflik dengan melakukan peacekeeping operation yang

bekerjasama dengan Uni Afrika.

Fokus penelitian Rahmawati, seperti terlihat jelas dari judulnya adalah

peran PBB. Peran Uni Afrika dalam penelitiannya bukan masalah utama, tapi

hanya dibahas sekilas dan sebagai pelengkap saja. Padahal, peran PBB dalam

langsung dan hanya mau menerima organisasi regional, Uni Afrika. PBB

benar-benar berperan langsung dengan porsi yang lebih besar, baru setelah Misi Uni

Afrika untuk Sudan (AMIS) dinyatakan gagal pada akhir tahun 2007. Setelah itu,

PBB mengeluarkan mandat operasi untuk misi gabungan PBB dan Uni Afrika di

Darfur (UNAMID)

Hasil penelitian Rahmawati ini menyarankan agar PBB melakukan

perubahan-perubahan mendasar pada badan organisasi PBB sendiri. Dan menurut

Rahmawati, PBB sebaiknya menyusun mandat peacekeeping operation secara

menyeluruh yang meliputi masa terjadinya konflik serta masa paska-konflik agar

benar-benar dapat menyelesaikan konflik di negara anggota. Tesis ini meski

merupakan studi yang cukup komprehensif mengenai Darfur, namun bukan

penelitian yang lengkap untuk dirujuk mengenai peran Uni Afrika.

Kedua, “Ethnic and International Conflict: Causes and Implications,”

yang ditulis oleh Michael E. Brown dalam buku Turbulent Peace: The Challenges

of Managing International Conflict (Crocker: 2001) (Chester a Crocker, 2001)

Washington DC: United States of Peace Press, 2001). Penelitian ini menjelaskan

penyebab dari terjadinya ethnic conflicts dan internal conflicts dan bagaimana

dampak internal serta eksternalnya. Brown menyebutkan bahwa Sudan termasuk

negara yang mengalami ethnic conflict disuatu negara. Ia membagi ethnic conflict

kedalam empat faktor diantaranya structural factors, political factors,

economic/social factors, dan cultural/perceptual factors.

Structural Factors terdiri dari weak states, intrastate security concerns,

ethnic geography. Weak states dimana situasi politik di Sudan yang mengalami

pemerintah tidak mampu membangun ekonomi yang baik, dan kompetisi antar

aktor. Intrastate security concerns merupakan persepsi ancaman yang timbul dari

kelompok-kelompok pemberontak Sudan sehingga digunakannya kekuatan militer

oleh pemerintah yang akhirnya menciptakan security dilemma. Ethnic geography

dalam arti setiap negara yang memiliki berbagai macam etnik sangat rawan, hal

ini yang terjadi di Sudan dengan banyaknya etnik yang ada membuat etnik yang

satu dengan yang lain saling bertikai. Karena setiap etnik suku memiliki adat

budaya, agama dan kehidupan yang berbeda.

Political Factors terdiri dari discriminatory political institutions,

exclusionary national ideologies, intergroup politics, elite politics. Discriminatory

political institutions dimana kelompok pemberontak SPLM/A dan JEM yang

berada di Sudan berasal dari etnis yang tertindas oleh pemerintah. Mereka merasa

tidak puas dengan sikap pemerintah Sudan yang diskriminatif, adanya pembedaan

perlakuan antara Sudan Selatan dan Utara, sehingga mereka melakukan

pemberontakan. Exclusionary national ideologies merupakan nasionalisme etnis

atau agama yang sangat kuat, masyarakat sudan yang berbagai macam etnis dan

agama sangat menjunjung tinggi adat dan keyakinan mereka masing-masing.

Intergroup politics merupakan kompetisi antar kelompok, yang mana

kelompok-kelompok yang ada di Sudan mempunyai ambisi masing-masing terutama didalam

pemerintahan, dan mereka memilik kekuatan identitas. Elite politics yang mana

provokasi dilakukan oleh para elit-elit politik, khususnya saat terjadi kekacauan

dalam situasi politik, ekonomi, untuk menghadapi para lawan-lawan politik

Economic/social Factors terdiri dari economic problems, discriminatory

economic systems, economic development and modernization. Economic problems

merupakan situasi negara yang tidak stabil dan ditambah dengan keadaan sosial

masyarakat yang tidak baik. Perekonomian Sudan sangat buruk dengan menjadi

negara termiskin pasca merdeka, dan kondisi sosial masyarakat yang bersengketa

sehingga pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan. Discriminatory economic

systems yakni adanya kesenjangan akses ekonomi antara wilyah Sudan Selatan

dan Sudan Utara, yang mana Sudan Selatan tidak mendapatkan akses ekonomi

yang baik seperti yang didapatkan oleh Sudan Utara. Economic development and

modernization yakni dengan keadaan yang telah dijelaskan diatas membuat

pembangunan ekonomi berjalan lambat, khususnya untuk melakukan modernisasi.

Cultural/ perceptual Factors terdiri dari patterns of cultural

discrimination, problematic group histories. Patterns of cultural discrimination

dimana adanya pembatasan terhadap akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan yang

diberikan oleh pemerintah kepada Sudan Selatan. Problematic group histories

yakni sejarah permusuhan antar etnis, dimana permusuhan yang terjadi tidak lepas

dari sejarah masa lalu Sudan saat masih dijajah oleh Inggris. Karena pemerintah

Inggris telah melakukan pembedaan sikap dan kebijakan bagi dua wilayah Sudan

yaitu Utara dan Selatan. Kedua wilayah tersebut sengaja dipisahkan sehingga

masing-masing wilayah berdiri dan berkembang sesuai dengan apa yang mereka

dapatkan selama pemerintahan Inggris. Faktor-faktor tersebutlah yang dinilai

sebagai penyebab terjadinya ethinc conflicts atau internal conflicts.

Brown terlihat sangat fasih dan analitis ketika menjelaskan penyebab

konflik Darfur, makalah brown ini sangat penting karena analisanya lengkap.

Namun ia terlihat kurang bisa menjelaskan apa saja implikasi dari berbagai sebab

konflik tersebut. Terlebih lagi, Brown sama sekali tak menyinggung bagaimana

konflik itu diselesaikan. Terutama keterlibatan pihak luar seperti Uni Afrika, luput

dari perhatian Brown.

Dan ketiga, makalah Touko Piiparinen yang berjudul The lessons of

Darfur for the future of humanitarian intervention. Makalah ini dimuat di jurnal

Global Governance edisi Juli-September 2007. Ia membahas tentang operasi

militer dalam konteks intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh

lembaga-lembaga multilateral. Piiparinen telah dengan sangat lengkap menganalisis

bagaimana peran organisasi-organisasi internasional dalam usaha menyelesaikan

konflik Darfur. Respons yang lambat dari masyarakat internasional dalam

menghadapi kekejaman yang terjadi di Darfur, telah secara luas dianggap karena

lemahnya norma dan regulasi yang dianut oleh masyarakat internasional dalam

melindungi warga sipil. Piiparinen berpendapat bahwa PBB, Uni Afrika, Uni

Eropa, dan NATO sebenarnya telah merancang dan melaksanakan dua strategi

perdamaian yang inovatif di Darfur, dan telah memberikan preseden yang lebih

optimis untuk intervensi kemanusiaan, yaitu, sebuah divisi kerja baru antara

organisasi-organisasi regional dan internasional dan pada gilirannya nanti akan

sangat berguna dalam penyelesaian konflik dan penciptaan perdamaian.

Namun demikian, Piiparinen juga menyoroti kelemahan inovasi yang baru

dicoba di Darfur ini. Di akhir tulisannya, ke depan, ia menyarankan

antar-organisasi regional dan internasional yang berkomitmen melakukan intervensi

NATO dan Uni Afrika harus menandatangani Memorandum of Understanding

(MoU) antara kedua organisasi yang lebih konkret, responsif dan permanen,

bukan hanya bersifat ad hok seperti yang terjadi di Darfur. MoU tersebut harus

menetapkan sistem peralatan dan logistik yang siap-sedia kapan saja untuk

digunakan. Piiparinen dengan jeli melihat gagalnya operasi UNAMIS disebabkan

karena sistem peralatan dan logistik yang terbatas dan lamban. Selain juga karena

negara-negara Eropa tidak memenuhi komitmennya untuk memberikan bantuan

finansial bagi AMIS.

Sayangnya, Piiparinen terlalu berat melihat masalah ini dalam kacamata

masyarakat internasional, tanpa mencoba memahami konflik ini dari sudur

pandang pemerintah Sudan. Untuk itu, skripsi ini akan mencoba juga melihat

pandangan pemerintah Sudan mengenai Darfur dan mengelaborasinya lebih

dalam..

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

mengetahui peran Uni Afrika sebagai organisasi regional dalam resolusi konflik

internal di Darfur, Sudan. Menurut Cresswell (1998:67) pendekatan kualitatif

adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada fenomena

sosial dan masalah manusia.

Menurut Bogdan dan Taylor, yang dikutip oleh Moleong (2004:3) metode

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang

diamati. Penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan suatu masalah yang

interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data,

dan untuk meneliti sejarah perkembangan. Dalam penelitian ini, penulis

menggunakan studi terhadap data-data dengan menggunakan berbagai sumber

kepustakaan seperti buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen-dokumen, dan

lainnya. Oleh karena itu, penelitian akan menggunakan data sekunder sebagai data

utama. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data-data dari situs

internet (website) yang dianggap otoritatif dan relevan dengan permasalahan

dalam penelitian ini, salah satunya informasi keterlibatan Uni Afrika di Darfur

dalam situs resmi Organisasi Uni Afrika di www.africanunion.org

G. Sistematika Penulisan

BAB II KOMITMEN UNI AFRIKA DALAM RESOLUSI KONFLIK A. Uni Afrika

A.1. Latar Belakang Uni Afrika

A.2. Tujuan dan Prinsip-prinsip Uni Afrika A.3. Dewan Keamanan Uni Afrika

B. Pengalaman Uni Afrika dalam Menyelesaikan

Konflik di Kawasan

B.1. Misi Organisasi Persatuan Afrika di Chad B.2. Misi Organisasi Persatuan Afrika di Rwanda B.2. Misi Uni Afrika di Burundi

BAB III KRISIS KEMANUSIAAN DI DARFUR A. Sejarah dan Akar Konflik Darfur

mulai Tahun 2003

C. Faktor-faktor yang mendorong keterlibatan Uni Afrika di Darfur

C.1. Faktor internal pendukung keterlibatan Uni Afrika di Darfur

C.2. Faktor-faktor eksternal pendorong keterlibatan

Uni Afrika di Darfur

BAB IV PERAN UNI AFRIKA DALAM PENYELASAIAN KONFLIK DARFUR (2003 – 2007)

A. Uni Afrika sebagai Fasilitator Perundingan Damai B. Uni Afrika sebagai Mediator Perundingan Damai C. Misi Pengawasan Kesepakatan Gencatan Senjata D. Operasi Perdamaian Uni Afrika Di Darfur E. Kendala dan Hambatan AMIS

1. Keterbatasan Mandat 2. Rules Of Engagement

3. Logisitik dan Penempatan Personel AMIS

BAB II

Komitmen Uni Afrika dalam Resolusi Konflik A. Uni Afrika

A.1. Latar Belakang Uni Afrika

Uni Afrika (African Union) didirikan di Durban, Afrika Selatan, pada

tanggal 9 Juli 2002. Sejak awal pembentukannya hingga saat ini Uni Afrika

memiliki 53 negara anggota. Sebagai organisasi regional, organisasi ini bertujuan

untuk menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika dalam rangka menyelesaikan

berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya. Di

samping itu, Uni Afrika juga berusaha untuk berperan lebih aktif dalam

perekonomian global. Segala kegiatan organisasi ini berpusat di kantor pusat di

kota Addis Abba, Ethiopia. (AU 2012)

Sebelum Uni Afrika resmi berdiri, adalah Organisasi Persatuan Afrika

(Organization of African Unity –selanjutnya disingkat OPA ) yang merupakan

cikal-bakalnya. OPA didirikan oleh 32 negara Afrika pada tanggal 25 Mei 1963 di

Addis Ababa, Ethiopia. Ide dasar pembentukan OPA bermula dari pandangan

presiden Ghana, Kwame Nkrumah pada akhir tahun 1950-an. Saat itu Kwame

Nkrumah berpendapat bahwa negara-negara di Afrika terlalu kecil dan lemah

dalam bidang ekonomi, maka dari itu dibutuhkan sebuah kerjasama dan solidaritas

tidak hanya dalam bidang politik melainkan juga dalam bidang ekonomi agar

kesejahteraan dapat dirasakan seluruh bangsa Afrika. (Triveldi 2003: 39)

Untuk mewujudkan impian tersebut, menurut Nkrumah, menyatukan

merupakan langkah strategis yang harus ditempuh. Ketika pertama kali dibentuk

pada tahun 1963, tujuan utama OPA adalah melindungi kedaulatan dan menjaga

integritas wilayah negara anggotanya, tidak hanya dari pihak barat, tapi juga dari

satu anggota terhadap anggota lainnya melalui prinsip tidak mencampuri urusan

internal (non-intervention) yang termuat dalam pasal 3 Piagam OPA. Selain itu,

OPA juga memiliki lima tugas pokok yaitu; perjuangan melawan kolonialisme

dan rasisme, bekerjasama dengan organisasi-organisasi internasional, penanganan

konflik di dalam dan antar-negara Afrika, kerjasama ekonomi antar negara Afrika

dan membentuk Piagam Afrika untuk Hak Asasi Manusia. (Triveldi 2003: 41)

Selama sepuluh tahun sejak pembentukannya, OPA menganggap dirinya

telah berhasil dalam mengatasi berbagai konflik yang terjadi di Afrika melalui

semangat persatuan dan solidaritas bangsa Afrika tanpa adanya intervensi dari

pihak asing. OPA pernah menamakan dirinya sebagai penjaga perdamaiaan nomor

satu di kawasan. Bahkan PBB sempat memberikan penghargaan bagi OPA atas

perannya dalam membantu memelihara perdamaiaan dan keamanan internasional.

(AU 2012)

Dalam rangka mempromosikan kemerdekaan beberapa negara di Afrika

misalnya, OPA memberikan bantuan-bantuan diplomasi, keuangan, militer dan

logistik kepada gerakan-gerakan kemerdekaan di Guinea Bissau, Angola dan

Mozambique untuk mendapatkan kemerdekaannya secara penuh. OPA juga secara

aktif bersuara di Majelis Umum PBB guna mempromosikan kemerdekaan

beberapa negara baru di Afrika. (AU 2012)

Dalam rangka menyelesaikan sengketa secara damai antar-negara

memutuskan untuk mengirim pejabat militer guna mengetuai pengawasan

gencatan senjata, penarikan mundur pasukan dan menciptakan zona demiliterisasi

antar keduanya. Adapun dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara

anggotanya dari luar, misalnya ketika Israel melakukan agresi militer untuk

merebut salah-satu kawasan Mesir pada tahun 1967, OPA secara tegas mengutuk

agresi militer Israel dan menuntut penarikan mundur semua pasukan Israel dari

wilayah-wilayah yang telah diduduki di Mesir. (AU 2012)

Keberadaan OPA sebagai organisasi regional pada dasarnya tidak dapat

memberikan manfaat bagi masyarakat luas Afrika yang secara ekonomi tidak

hanya lemah, akan tetapi dalam bidang politik pun mereka juga terpecah-belah.

Kondisi ini pada akhirnya melahirkan kesadaran para pemimpin Afrika untuk

melakukan sejumlah perubahan di organisasi termasuk melakukan amandemen

terhadap Piagam OPA. Amandemen ini mulai dibicarakan mulai tahun 1999. (AU

2012)

Setelah pertemuan tahunan OPA di Algeria pada bulan Juli 1999, Presiden

Libya, Moammar Khadafi, yang yang memiliki cita-cita untuk membentuk suatu

organisasi regional guna menyatukan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa

Afrika, meminta Majelis Umum OPA untuk mengadakan pertemuan luar biasa di

negaranya pada tanggal 9 September 1999. Pertemuan luar biasa tersebut

bertujuan untuk mengamandemen Piagam OPA guna meningkatkan efesiensi dan

efektifitas OPA . Hal itu tercermin dalam tema pertemuan yang berbunyi

“Strengthening OAU Capacity to Enable it to Meet The Challenges of The New

Pertemuan tingkat tinggi OPA di Sirte, Libya, ini menghasilkan

penandatanganan Deklarasi Sirte (AU 2012) dengan tujuan-tujuan antara lain:

Pertama, mengatasi permasalahan sosial, ekonomi dan politik di Afrika. Kedua,

memenuhi aspirasi masyarakat Afrika untuk bersatu sesuai dengan tujuan-tujuan

Piagam OPA dan Perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Afrika. Ketiga,

merevitalisasi organisasi untuk berperan lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan

rakyat Afrika. Keempat, mengurangi dan menghilangkan konflik di Afrika.

Kelima, menjawab dan menghadapi tantangan global. Keenam, memanfaatkan

sumber daya manusia dan sumber daya alam kawasan untuk meningkatkan

kondisi kehidupan bangsa Afrika.

Sejak Deklarasi Sirte di Libya, kepala-kepala negara dan pemerintahan

anggota OPA mengadakan tiga kali pertemuan tingkat tinggi untuk membahas

implementasi pembentukan Uni Afrika. Pertemuan pertama dilaksanakan di

Lome, Togo pada tahun 2000. Pada pertemuan tersebut, 27 kepala-kepala negara

dan pemerintahan OPA menandatangani Constitutive Act of the African Union

(Piagam Uni Afrika) dan menyepakati Piagam tersebut sebagai landasan

organisasi sekaligus merumuskan prinsip-prinsip, tujuan serta badan-badan Uni

Afrika. Piagam Uni Afrika secara resmi berlaku pada tanggal 26 Mei 2001 setelah

Nigeria meratifikasi Piagam Uni Afrika untuk memenuhi kuota 2/3 persetujuan

negara-negara anggota.

Pertemuan selanjutnya diadakan di Lusaka, Naimibia pada tahun 2001.

Pertemuan tersebut membahas mengenai tata cara teknis peresmian Uni Afrika.

Pertemuan di Lusaka, Sekretariat Jendral OPA ini, diberikan mandat untuk

termasuk menyiapkan draf aturan mengenai kewenangan dan tanggung jawab,

serta menjamin efektifitas badan-badan tersebut. Salah satu keputusan penting

yang dihasilkan dalam pertemuan di Lusaka adalah mekanisme untuk mengelola,

mencegah dan menyelesaikan konflik harus masuk sebagai badan tersendiri dalam

Uni Afrika dan Sekretariat Jendral OPA diminta membuat rancangan mengenai

struktur, prosedur dan wewenang termasuk mengganti nama mekanisme tersebut.

(AU 2012)

Pertemuan yang terakhir sejak Deklarasi Sirte adalah pertemuan di

Durban, Afrika Selatan, (2002) guna meresmikan berdirinya Uni Afrika sebagai

organisasi regional yang baru di Afrika dan mengadakan Konferensi Tingkat

Tinggi (KTT) Uni Afrika untuk pertama kalinya sejak OPA berubah menjadi Uni

Afrika. Dalam KTT pertama Uni Afrika di Durban, kepala-kepala negara dan

pemerintahan menyepakati beberapa keputusan penting. Keputusan pertama,

menyepakati Piagam Uni Afrika sebagai landasan hukum organisasi. Kedua,

memutuskan program bersama untuk memulihkan ekonomi di Afrika dan

membentuk kerjasama baru untuk pembangunan Afrika (New Partnership for

African Development --NEPAD). Ketiga, menyepakati MOU mengenai

pelaksanaan konferensi dalam bidang keamanan, stabilitas, pembangunan dan

kerjasama di Afrika. Keempat, menyetujui protokol pembentukan Dewan

Keamanan Uni Afrika. (Triveldi 2003: 40)

Pembentukan Uni Afrika sebagai organisasi yang baru di kawasan

disambut baik oleh para pemimpin Afrika. Hal ini tercermin dari pernyataan

presiden Libya, Moammar Khadafi, yang mengatakan pembentukan Uni Afrika

Afrika Selatan ketika itu, Thabo Mbeki, pada pembentukan sidang Uni Afrika

untuk pertama kalinya menyatakan:

“Kita telah mencapai suatu saat yang membanggakan, namun juga

merupakan tantangan… dengan ini saya menyatakan sidang puncak pertama Uni

Afrika dibuka”. (Kompas 2006)

A.2. Tujuan dan Prinsip-prinsip Uni Afrika

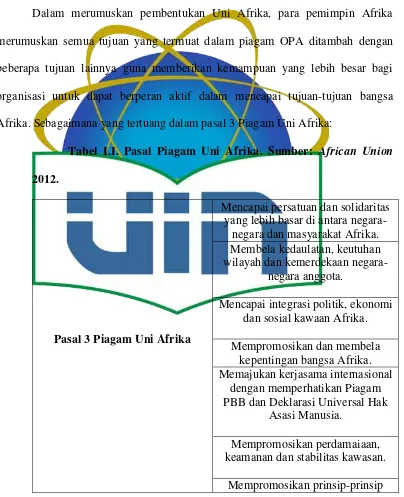

Dalam merumuskan pembentukan Uni Afrika, para pemimpin Afrika

merumuskan semua tujuan yang termuat dalam piagam OPA ditambah dengan

beberapa tujuan lainnya guna memberikan kemampuan yang lebih besar bagi

organisasi untuk dapat berperan aktif dalam mencapai tujuan-tujuan bangsa

Afrika. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Piagam Uni Afrika:

dan institusi-institusi demokrasi,

Berbeda dengan OPA yang memiliki prinsip tidak mencampuri urusan

dalam negeri negara anggotanya, Uni Afrika justru sebaliknya. Organisasi baru ini

dapat mengancam stabilitas (perdamaian) serta keamanan kawasan secara

keseluruhan. Namun intervensi tersebut tetap diatur melalui prosedur dan

mekanisme yang ada di dalam organisasi. Salah-satu bentuk kongkret ancaman

terhadap stabilitas keamanan kawasan adalah munculnya konflik-konflik internal

yang bernuansa etnis maupun perebutan kekuasaan yang mengakibatkan

terjadinya perang sipil di sebuah negara.

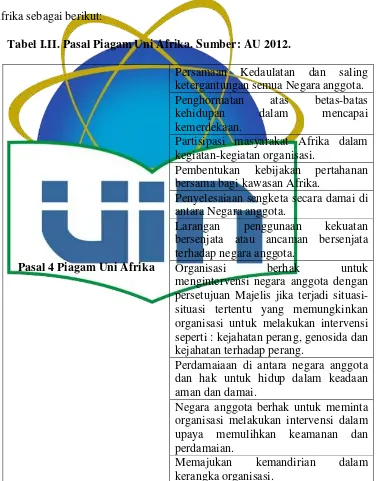

Prinsip-prinsip Uni Afrika secara lengkap termuat dalam pasal 4 Piagam

Uni Afrika sebagai berikut:

Tabel I.II. Pasal Piagam Uni Afrika. Sumber: AU 2012.

Pasal 4 Piagam Uni Afrika

Persamaan Kedaulatan dan saling ketergantungan semua Negara anggota. Penghormatan atas betas-batas kehidupan dalam mencapai kemerdekaan.

Partisipasi masyarakat Afrika dalam kegiatan-kegiatan organisasi. bersenjata atau ancaman bersenjata terhadap negara anggota.

Organisasi berhak untuk mengintervensi negara anggota dengan persetujuan Majelis jika terjadi situasi-situasi tertentu yang memungkinkan organisasi untuk melakukan intervensi seperti : kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap perang.

Perdamaiaan di antara negara anggota dan hak untuk hidup dalam keadaan aman dan damai.

Negara anggota berhak untuk meminta organisasi melakukan intervensi dalam upaya memulihkan keamanan dan perdamaian.

Persamaan gender.

Penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, HAM, hukum dan pemerintah yang baik.

Keadilan sosial untuk menjamin pelaksanaan pengembangan ekonomi. Penghormatan atas kehidupan manusia, hukuman dan penolakan terhadap kekebalan politik, pembunuhan, terorisme dan aktivitas subversif. Mengutuk dan menolak perubahan pemerintahan yang tidak konstitusional.

spesifik. Hal ini mencerminkan keseriusan para pemimpin Afrika untuk

membangun kawasan Afrika ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal

pembangunan ekonomi dan stabilitas kawasan. Badan-badan Uni Afrika antara

lain : (1) Majelis (The Assembly the Union); (2) Dewan Eksekutif (The Executive

Council); (3) Parleman Afrika (The Pan-African Parliament); (4) Mahkamah

Peradilan (The Court of Justice); (5) Komisi (The Commission), merupakan

Sekjen Organisasi; (6) Dewan Keamanan (The Security Council); (7) Komite

Perwakilan Tetap (The Parliamint Represenatives Committee); (8) Komisi-komisi

Khusus (The Specialized Technical Committees); (9) Dewan Ekonomi, Sosial dan

Budaya (The Economic, Social and Cultural Council); (9) Badan-badan Keuangan

(The Financial Institutions) yang terdiri dari : Bank Sentral Afrika (The African

Central Bank), Badan Keuangan Afrika (The African Monetary Fund), Bank

Salah-satu alasan yang mendasari para pemimpin Afrika untuk mengubah

OPA menjadai Uni Afrika selain guna mempercepat proses integrasi kawasan,

adalah untuk memiliki sebuah badan yang bertugas menjaga perdamaian dan

keamanan serta stabilitas kawasan Afrika secara keseluruhan. Para pemimpin

Afrika sadar betul bahwa kawasan Afrika adalah kawasan yang memiliki potensi

konflik sangat tinggi, baik konflik antar-negara maupun konflik yang terjadi

dalam wilayah suatu negara anggotanya. Kesadaran para pemimpin Afrika (OPA)

tersebut tercermin dari pembentukan suatu mekanisme (badan) untuk mengelola

dan menyelesaikan konflik (Mechanism for Conflict Preservation, Mangement,

and Resolution) di Afrika pada tahun 1993. (Powell & Tieku 2006: 10)

Melalui mekanisme tersebut, OPA mulai terlibat dalam setiap konflik

negara-negara anggotanya, akan tetapi keberhasilan serta efektivitasnya masih

sangat kurang. (Powell & Tieku 2006: 10) Alasan inilah yang pada akhirnya

menjadikan landasan bagi Uni Afrika untuk membentuk Dewan Keamanan

(Peace and Security Council), sebuah badan Uni Afrika yang bertugas untuk

mempromosikan perdamaiaan, keamanan dan stabilitas di Afrika, mengatasi dan

mencegah perdamaian, keamanan dan stabilitas di Afrika, mengantisipasi dan

mencegah timbulnya konflik, mempromosikan penerapan pembangunan

perdamaiaan pasca-konflik, memerangi terorisme, mengembangkan kebijakan

pertahanan bersama serta mempromosikan demokrasi sebagaimana yang tertuang

dalam pasal 3 Protocol Relating To The Estabilishment of The Peace and Security

Council of The African Union yang ditandatangani anggota-anggotanya pada

Pembentukan Dewan Keamanan Uni Afrika merupakan hasil dari

keputusan yang dirumuskan para kepala negara dan pemerintah OPA dalam

pertemuan tingakat tinggi OPA ke 37 di Lusaka, Namibia pada tahun 2001.

Dalam pertemuan tersebut Majelis OPA memutuskan untuk menggabungkan

badan OPA, yang memiliki mekanisme untuk mengelola, mencegah dan

menyelesaikan konflik ke dalam badan Uni Afrika sebagai badan yang berdiri

sendiri. (AU 2012)

Dewan Keamanan Uni Afrika terdiri dari 15 anggota dipilih untuk masa

jabatan selama 2 tahun, sedangkan 5 anggota sisanya dipilih untuk periode tiga

tahun guna menjamin kelangsungan Dewan Keamanan Uni Afrika. Setiap anggota

Dewan Keamanan Uni Afrika memiliki satu suara dan tidak ada hak veto bagi

anggotanya sebagaimana Dewan Keamanan PBB. Dewan ini dibantu oleh komisi

Uni Afrika, Penasehat Panel, Sistem Peringatan Dini, Pasukan Afrika dan Badan

Kuangan yang semuanya diatur dalam Protocol Relating to The Establishment of

The Peace And Security Council of The African Union. (AU 2012)

Tujuan pembentukan Dewan Keamanan Uni Afrika sendiri adalah sebagai

berikut: (1) Mempromosikan perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan di

Afrika untuk melindungi kehidupan dan kekayaan masyarakat Afrika serta

menciptakan kondisi yang kondusif guna menopang pembangunan kawasan; (2)

Mengantisipasi dan mencegah konflik yang terjadi, Dewan Keamanan Uni Afrika

bertanggung jawab untuk megeluarkan resolui berupa menciptakan perdamaian

(peace-making) dan membangun perdamaian (peace-building) terhadap konflik

tersebut; (3) Mempromosikan dan menerapkan kegiatan-kegiatan rekonstruksi