TENERA

TESIS

Oleh

TENGKU NILAYANDA MEILVANA

117030003

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ANALISIS HISTOLOGI EMBRIOGENESIS SOMATIK DARI

APIKAL BUD KELAPA SAWIT (

Elaeis guineensis

Jacq.) var.

TENERA

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Sains dalam Program Studi Biologi pada Sekolah

Pascasarjana Fakutas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Sumatera Utara

Oleh

TENGKU NILAYANDA MEILVANA

117030003

PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Histologi Embriogenesis Somatik Dari Apikal Bud Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) var Tenera Nama Mahasiswa : Tengku Nilayanda Meilvana

NIM : 117030003

Program Studi : Magister Biologi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Dr. Suci Rahayu, M.Si) (Dr. Fauziyah Harahap, M.Si) NIP. 196506291992032002 NIP. 196607281991032002

Ketua Program Studi Dekan

ANALISIS HISTOLOGI EMBRIOGENESIS SOMATIK DARI APIKAL BUD KELAPA SAWIT (Elaeis guinensis Jacq) Var TENERA

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya telah dijelaskan sumbernya dengan benar.

Medan, Oktober 2014

Tengku Nilayanda Meilvana

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tengku Nilayanda Meilvana NIM : 117030003

Program Studi : Magister Biologi Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exlusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul :

ANALISIS HISTOLOGI EMBRIOGENESIS SOMATIK DARI APIKAL BUD KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) VAR TENERA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini diperbuat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2014

Telah diuji pada

Tanggal : 12 Februari 2014

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Suci Rahayu, M.Si

Anggota : 1. Dr. Fauziyah Harahap, M.Si

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama lengkap berikut gelar : Tengku Nilayanda Meilvana, S.Pd

Tempat dan Tanggal lahir : Medan, 09 Mei 1980

Alamat Rumah : Jl. Almunium I gg. Keluarga No 5 LK 13

Medan 20241

HP : +6282166020590

e-mail : [email protected]

Instansi Tempat Bekerja : SMA TAMAN SISWA MEDAN

DATA PENDIDIKAN

SD : Swasta Islam Azizi Medan Tamat : 1992

SMP : Negeri 10 Medan Tamat : 1995

SMA : SMAK Dharma Analitika Medan Tamat : 1998

Strata-1 : FMIPA UNIMED Tamat : 2005

yang memberikan kesehatan dan nikmat kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan waktu yang direncanakan.

Penelitian ini berjudul Analisis Histologi Embriogenesis Somatik dari

Apikal Bud kelapa sawit (Eleais guneensis Jacq.) var. Tenera. Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang diberikan kepada penulis melalui beasiswa Bapeda. Penulis juga berterima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Suci Rahayu, M.Si selaku pembimbing I dan memberikan program dana hibah pasca dalam penelitian ini, dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan dan bimbingan, demikian juga penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Fauziyah Harahap, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan hasil penelitian. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M.Biomed selaku penguji I dan Ketua Program Studi Magister Biologi serta ibu Dr. Saleha Hannum, M.Si selaku penguji II yang telah banyak memberikan saran dan arahan demi penyempurnaan tesis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Program studi Magister Biologi dan kepada Dekan FMIPA Universitas Sumatera Utara Dr. Sutarman, M.Sc.

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis ucapkan kepada ayahanda Ir. Tengku Achmad Syafei dan Ibunda Rosnawaty serta ayahanda H. Jasmin SE dan Ibu Hj. Salbiah yang telah memberikan doa, nasehat, motivasi, dalam menyelesaikan penelitian ini. Kepada keluarga, suami Taufik S.Sos dan anak-anak tercinta Zulfikar Ali dan Shabrina Izzatunisa yang selalu memberikan doa dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih atas segala pengorbanan baik berupa moril maupun materi, budi baik yang tidak dapat dibalas hanya Allah SWT yang dapat membalasnya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan hasil ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan hasil ini. Kiranya hasil penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Histologi Embriogenesis Somatik dari Apikal Bud

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) var. Tenera telah dilakukan di laboratorium

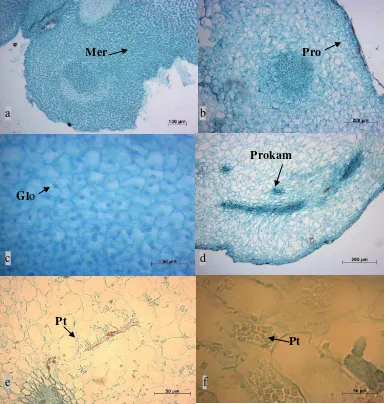

Kultur Jaringan FMIPA USU dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2013. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsentrasi zat pengatur tumbuh terbaik dan posisi eksplan terbaik dari apikal bud kelapa sawit var Tenera dengan penambahan arang aktif sebanyak 2 g/L dalam medium Y3 mampu menginduksi kalus primer dan kalus embriogenik somatik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan faktor I taraf konsentrasi 2,4-D yaitu 110 mg/L, 120 mg/L, 130 mg/L dan faktor II posisi eksplan yang berbeda yaitu apikal, median, dan basal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 2,4-D terbaik dalam menginduksi kalus primer dan kalus embriogenik adalah konsentrasi 2,4-D 130 mg/L dan posisi eksplan terbaik dalam menginduksi kalus primer dan kalus embriogenik yang berasal dari posisi segmen basal. Dari analisis histologi ditemukan fase globular dengan karakteristik memiliki sel meristem yang menyebar, jaringan prokambial, dan protoderm terdiri dari satu lapisan yang tersusun secara teratur.

HISTOLOGICAL ANALYSIS OF SOMATIC EMBRYOGENESIS FROM APICAL BUD OF OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) var. TENERA

ABSTRACT

A study of Histological Analysis of Somatic Embryogenesis from Apical Bud of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) var. Tenera has been conducted at Plant Tissue Culture Laboratory of FMIPA USU. The experimental design was completely randomized with three levels of 2,4-D concentrations: 110; 120; 130 mg/L and three position of explants: apical, median, and basal. The statistical analysis showed that 120 mg/L of 2,4-D significantly affected the primary and embryogenic calluses initiation. Explants from basal position gave the best presentation of callus formation (23,5%). The histological analysis showed that somatic embryos formed at globular phase with meristematic tissue, procambial tissue and 1 layer of protoderm tissue.

DAFTAR ISI

2.1 Klasifikasi Kelapa Sawit 6

3.4.3.6 Penempelan Sayatan Pada Gelas Objek 18

3.4.3.7 Penjernihan 18

3.4.3.8 Pewarnaan 19

3.5 Parameter Pengamatan 19

3.6 Analisis Data 20

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 21

4.1 Waktu Pembentukan Kalus Primer 21

4.2 Persentase Eksplan yang Membentuk Kalus (%) 22

4.3 Pengaruh Konsentrasi 2,4-D dan Posisi Eksplan pada Induksi Kalus Primer

23

4.4 Waktu Pembentukan Kalus Embriogenik 25

4.5 Persentase Kalus Embriogenik 27

4.6 Pengaruh Konsentrasi 2,4-D dan Posisi Eksplan pada Induksi Kalus Embriogenik

28

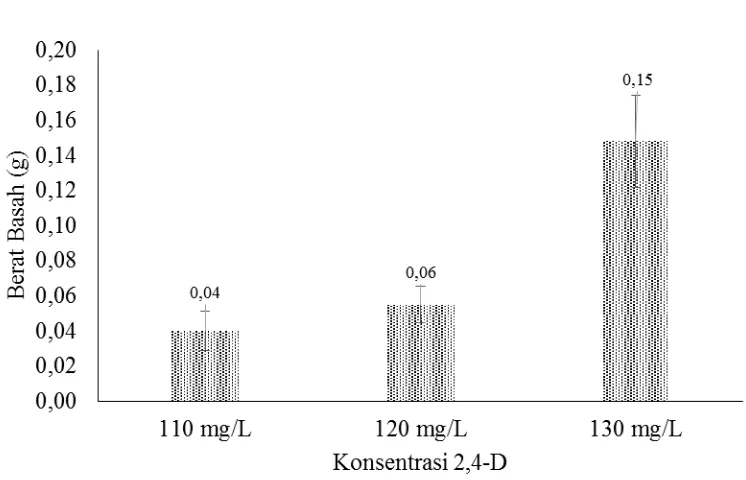

4.7 Berat Basah Kalus Embriogenik 29

4.8 Berat Kering Kalus Embriogenik 31

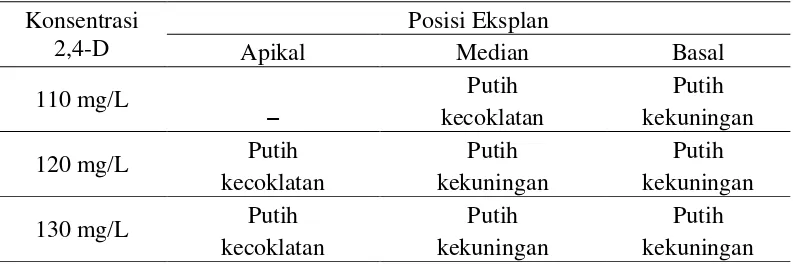

4.9 Morfologi Kalus Primer dan Kalus Embriogenik 33

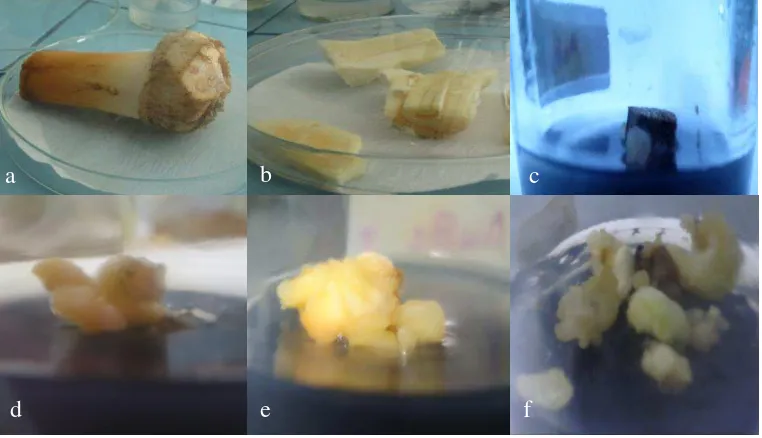

4.10 Karakteristik Histologi Embriogenik 35

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 38

5.1 Kesimpulan 38

5.2 Saran 38

DAFTAR PUSTAKA 39

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

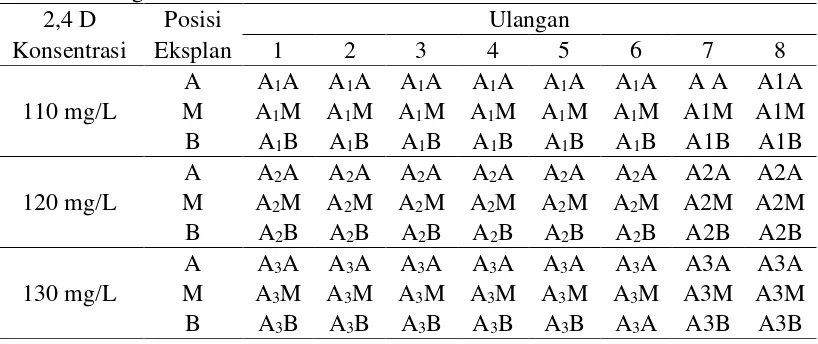

3.1. Rancangan Plot Perlakuan Posisi Eksplan dengan Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh

15

4.1. Rata-Rata Persentase Induksi Kalus Primer Kelapa Sawit pada Beberapa Tingkat Konsentrasi 2,4-D dan Posisi Eksplan.

25

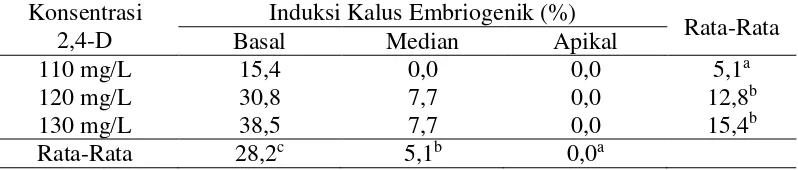

4.2. Pengaruh Posisi Eksplan dan Konsentrasi 2,4-D Terhadap Persentase Induksi Kalus Embriogenik.

29

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

4.1. Hubungan Rata-Rata Saat Terbentuknya Kalus Primer Pada Posisi Eksplan Dengan Zat Pengatur Tumbuh 2,4-D

22

4.2. Hubungan Rata-Rata Saat Terbentuknya Kalus

Embriogenik Pada Posisi Eksplan Dengan Zat Pengatur Tumbuh 2,4-D

27

4.3. Histogram Berat Basah Kalus pada Posisi Segmen Basal dengan Taraf Konsentrasi 2,4-D yang Berbeda

30

4.4. Histogram Berat Kering Kalus pada Posisi Segmen Basal dengan Taraf Konsentrasi 2,4-D yang berbeda

32

4.5. Proses Kultur Apikal Bud Kelapa Sawit 35

4.6. Analisis Histologi Embrio Somatik Dari Segmen Basal Apikal Bud Kelapa Sawit Fase Globular

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Judul Halaman

1 Peta Alir Penelitian L-1

2 Komposisi Medium Y3 L-2

3 Karekteristik Embrio Somatik secara Morfologi dan

Histologi L-3

4 Data Pengamatan Waktu Terbentuknya Kalus Primer (HST) L-4

5 Data Persentase Konsentrasi 2,4-D dengan Posisi Eksplan terhadap Induksi Kalus Primer

L-4

6 Data Pengamatan Waktu Terbentuknya Kalus Embriogenik L-5

7 Data Persentase Konsentrasi 2,4-D dengan Posisi Eksplan

terhadap Induksi Kalus Embriogenik L-5

8 Master Tabel SPSS Saat terbentuknya Kalus Primer L-6

9 Analisis Varian Hubungan Konsentrasi terhadap Posisi Eksplan

L-8

10 Uji Homogenitas Posisi Eksplan dengan Konsentrasi 2,4-D L-8

11 Uji Lanjut Post Hoc Induksi Kalus Primer L-9

12 Uji Lanjut Post Hoc Konsentrasi 2,4-D terhadap Induksi Kalus Primer

L-9

13 Uji Lanjut Post Hoc Posisi Eksplan terhadap Induksi Kalus Primer

L-10

14 MasterTabel SPSS saat Terbentuknya Kalus Embriogenik L-10

15 Analisis Sidik Ragam Kalus Embriogenik L-12

16 Uji Lanjut Post Hoc Kalus Embriogenik L-12

17 Data Berat Basah Kalus L-12

18 Analisis Sidik Ragam Berat Basah Kalus L-13

19 Data Berat Kering Kalus L-13

20 Analisis Sidik Ragam Berat Kering Kalus L-13

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Histologi Embriogenesis Somatik dari Apikal Bud

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) var. Tenera telah dilakukan di laboratorium

Kultur Jaringan FMIPA USU dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2013. Tujuan penelitian ini adalah mencari konsentrasi zat pengatur tumbuh terbaik dan posisi eksplan terbaik dari apikal bud kelapa sawit var Tenera dengan penambahan arang aktif sebanyak 2 g/L dalam medium Y3 mampu menginduksi kalus primer dan kalus embriogenik somatik. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial dengan faktor I taraf konsentrasi 2,4-D yaitu 110 mg/L, 120 mg/L, 130 mg/L dan faktor II posisi eksplan yang berbeda yaitu apikal, median, dan basal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 2,4-D terbaik dalam menginduksi kalus primer dan kalus embriogenik adalah konsentrasi 2,4-D 130 mg/L dan posisi eksplan terbaik dalam menginduksi kalus primer dan kalus embriogenik yang berasal dari posisi segmen basal. Dari analisis histologi ditemukan fase globular dengan karakteristik memiliki sel meristem yang menyebar, jaringan prokambial, dan protoderm terdiri dari satu lapisan yang tersusun secara teratur.

HISTOLOGICAL ANALYSIS OF SOMATIC EMBRYOGENESIS FROM APICAL BUD OF OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) var. TENERA

ABSTRACT

A study of Histological Analysis of Somatic Embryogenesis from Apical Bud of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) var. Tenera has been conducted at Plant Tissue Culture Laboratory of FMIPA USU. The experimental design was completely randomized with three levels of 2,4-D concentrations: 110; 120; 130 mg/L and three position of explants: apical, median, and basal. The statistical analysis showed that 120 mg/L of 2,4-D significantly affected the primary and embryogenic calluses initiation. Explants from basal position gave the best presentation of callus formation (23,5%). The histological analysis showed that somatic embryos formed at globular phase with meristematic tissue, procambial tissue and 1 layer of protoderm tissue.

1.1 Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan tanaman utama perkebunan di Indonesia disamping

karet, the, coklat dan lain-lain. Kelapa sawit mempunyai masa depan yang cukup

cerah saat ini. Kelapa sawit ialah suatu jenis palma yang saat ini dikenal sebagai

tanaman penghasil minyak terbesar per hektar per satuan luas. Produksi minyak

yang tinggi masih menjadi fokus utama dalam program pemuliaan kelapa sawit.

Memenuhi kebutuhan itu semua adalah dengan pengadaan bibit bermutu, seragam

dan diperoleh dalam jumlah yang banyak.

Saat ini perbanyakan tanaman dapat dilakukan melalui organogenesis dan

embriogenesis dengan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan telah terbukti

dapat menyediakan bibit tanaman yang akan dieksploitasi secara luas karena dapat

diperbanyak setiap waktu sesuai kebutuhan (Purnamaningsih, 2002). Karakter

unggul varietas kelapa sawit dapat dilihat dari mutu genetik (potensi hasil benih),

mutu fisiologis (daya tumbuh), dan mutu morfologis (keseragaman dan higienitas

benih).

Berdasarkan ketebalan cangkang buah, kelapa sawit dapat dibedakan

menjadi Dura (bercangkang tebal), Pisifera (tanpa cangkang), Tenera

(bercangkang tipis). Saat ini jenis kelapa sawit yang banyak ditanam secara

komersil adalah jenis Tenera yang merupakan hibrida dari Dura x Pisifera (DxP).

Varietas Tenera lebih disukai untuk penanaman komersil karena kandungan

minyak dalam mesokarpnya lebih tinggi dari Dura. Tenera dapat menghasilkan

kadar minyak per tandannya berkisar 28% sedangkan jenis Dura hanya 18% per

tandannya (Kiswanto et al., 2008)

Embriogenesis somatik pada kelapa sawit menjanjikan rute regeneratif,

karena jalur morphogenetik dapat meningkatkan jumlah plantlet regenerasi

mendukung program pemuliaan tanaman penggunaan embrio somatik dapat

mempercepat keberhasilan dengan peluang transformasi yang lebih tinggi karena

embrio somatik dapat berasal dari satu sel somatik. Embrio somatik dianggap

bahan tanaman yang ideal untuk disimpan karena bila diregenerasikan dapat

membentuk bibit somatik (Purnamaningsih, 2002).

Dalam kultur jaringan penambahan zat pengatur tumbuh diberikan untuk

memperoleh efek pertumbuhan (Pandiangan, 2011). Pada induksi kalus

embriogenik, kultur umumnya ditumbuhkan di medium yang mengandung auksin

yang mempunyai aktifitas kuat. Salah satu mekanisme, auksin dapat mengatur

embriogenesis melalui asidifikasi pada sitoplasma dan dinding sel (Kutschera

1994). Konsentrasi auksin yang rendah akan meningkatkan akar adventif,

sedangkan auksin konsentasi tinggi akan merangsang pembentukan kalus dan

menekan morfogenesis (Smith, 1992).

Ada dua mekanisme yang penting dalam pembentukan sel embryogenesis

yaitu, pembelahan sel asimetrik dan pemanjangan sel kontrol (De Jong et

al.1993). Pembelahan sel asimetrik berkembang oleh zat pengatur tumbuh yang

mengubah polaritas sel melalui interfensi dengan gradien pH disekitar sel (Smith

& Krikorian 1990). Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan 2,4

Dichlorophenoxyacetic acid merupakan auksin yang efektif untuk induksi kalus

embriogenik (Purnamaningsih, 2002). Pannetier et al., (1991) menyatakan untuk

menginduksi kalus yang embriogenik pada tanaman kelapa sawit dibutuhkan

konsentrasi 2,4-D 80 - 100 mg/l. Sedangkan pada penelitian Thuzar et al., (2012)

eksplan dari posisi yang berbeda pada segmen apikal, median, dan basal dari

regenerasi plantlet kelapa sawit dikultur pada medium N6 dengan konsentrasi 2,4

Dichlorophenoxyacetic acid 100, 120, dan 140 mg/L. Untuk menghasilkan kalus

embriogenik yaitu pada konsentrasi 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid 120 mg/L

adalah yang paling efektif (62,53%) dalam menginduksi kalus embriogenik dari

segmen basal 5 bulan setelah inokulasi.

Analisis histologi dilakukan pada embrio somatik untuk melihat fase

globular, skutelar berbentuk hati pada jaringan prokambial dan protoderm yang

struktur yang diperoleh adalah normal atau dewasa, dan bagaimana sebenarnya

embrio terbentuk. jika dibandingkan dengan model referensi (ontogenesis zigotik

atau sistem terkontrol dengan baik mampu secara teratur menghasilkan embrio

somatik) (Schwendiman et al., 1992).

Calon tanaman untuk produksi benih sintetik dapat diklasifikasikan ke

dalam dua kategori yaitu 1) tanaman yang memiliki dasar teknologi yang kuat

seperti yang kualitas tinggi embrio somatik saat ini dapat diproduksi, dan 2)

tanaman dengan kuat dasar komersial (Redenbaugh et al., 1987). Kelapa sawit

memenuhi dua kategori diatas, karena tinggi kualitas minyak sawit dari

embriogenesis somatik yang telah berhasil dilakukan (de Touchet el al, 1991.,

Teixeira et al, 1993., 1995, Aberlenc-Bertossi et al., 1999) dan memiliki dasar

komersial yang kuat. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini menyajikan

analisis histologi dari pembentukan dan perkembangan embrio somatik dari

eksplan apikal bud kelapa sawit jenis Tenera.

1.2Perumusan Masalah

Karakteristik biologis dari kelapa sawit tidak memungkinkan perbanyakan

vegetatif dengan cara hortikultura konvensional. Tingginya permintaan pasar akan

bibit kelapa sawit yang bermutu, seragam dan diperoleh dalam jumlah yang

banyak, maka salah satu cara untuk perbanyakan kelapa sawit adalah melalui

embriogenesis somatik. Kloning kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq ) dilakukan

dengan menginduksi embriogenesis somatik pada kalus yang berasal dari berbagai

sumber jaringan. Apikal bud digunakan sebagai sumber eksplan karena bersifat

meristematis, dimana sel-sel disegmen ini secara aktif membelah, sehingga

memiliki potensi lebih besar dan bersifat embriogenik (Thuzar et al., 2012).

Teknik kultur jaringan menggunakan jaringan meristem biasanya

dimanfaatkan untuk mendapatkan tanaman bebas virus. Menurut Schwabe

(1984), bebasnya jaringan meristem dari infeksi virus disebabkan oleh sedikitnya

vakuola yang dimiliki oleh sel-sel meristem, disamping terganggunya lintasan

vascular didalam jaringan tersebut. Bajaj (1990) dalam Zulkarnain (2011)

dan perubahan-perubahan pada tingkat inti dan ploidi yang disebabkan oleh

periode subkultur yang panjang. Hal itu dikarenakan sel-sel meristem secara

genetik bersifat stabil.

Perlu dilakukannya analisis histologi pada embrio somatik untuk melihat

fase globular, skutellar berbentuk hati pada jaringan prokambial dan protoderm

yang memiliki sel-sel meristematik dengan pendekatan ini, fenomena sitologi

yang terjadi selama eksplan kultur dan pembentukan kalus dan embrio mampu

berkecambah dapat diselidiki. Penelitian ini, akan mengamati gambaran histologi

eksplan apikal bud dalam menghasilkan kalus yang embriogenik dengan

perlakuan zat pengatur tumbuh 2,4 Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D).

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1) Mengetahui konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4 Dichlorophenxyacetic

acid (2,4-D) yang optimal dalam menginduksi kalus yang berasal dari

eksplan apikal bud kelapa sawit jenis Tenera.

2) Mengetahui pertumbuhan terbaik apikal bud kelapa sawit jenis Tenera

pada posisi eksplan yang berbeda untuk inisiasi kalus embriogenik.

3) Mengamati secara histologi kalus embriogenik pada apikal bud kelapa

kelapa sawit jenis Tenera.

1.4 Hipotesis Penelitian

1) Zat pengatur tumbuh 2,4 Dichlorophenxyacetic acid (2,4-D) pada

konsentrasi 130 mg/L efektif dalam menginduksi kalus yang berasal dari

eksplan apikal bud kelapa sawit jenis Tenera.

2) Posisi eksplan daerah basal berpengaruh terhadap pertumbuhan terbaik

untuk inisiasi kalus embriogenik.

3) Gambaran histologi kalus embriogenik dari eksplan apikal bud kelapa

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa :

1) Memberikan informasi tentang konsentrasi 2,4 Dichlorophenoxyacetic

acid (2,4-D) yang sesuai bagi eksplan apikal bud dalam proses

regenerasi tanaman kelapa sawit jenis Tenera.

2) Memberikan informasi tentang posisi eksplan apikal bud sebagai

sumber eksplan dalam proses regenerasi tanaman kelapa sawit jenis

Tenera.

3) Memberikan informasi tentang gambaran histologi kalus embriogenik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Klasifikasi Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq).

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) asal kata Elaeis dari kata Elaion (yunani)

yang artinya minyak sedangkan Guineensis berasal dari kata Guinea (nama pantai

barat Afrika, tempat pertama sekali kelapa sawit ditemukan), dan Jacq berasal dari

nama penemunya Jacquin (botani Amerika). Genus Elaeis, yang termasuk family

Arecaceae, yang hanya terdiri dari 2 species tropikal. Elaeis guineensis Jacq.

berasal dari Afrika dan Elaeis oleifera berasal dari Amerika Latin. Hanya Elaeis

guineensis yang memiliki daya tarik ekonomi yang tinggi, karena tingginya

kandungan minyak, yang dihasilkan dari bagian mesokarp (minyak sawit) dan

kernel minyak sawit (Cochard et al.,2009).

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) diketahui berasal dari Afrika. Secara

morfologi kelapa sawit dapat dibedakan menjadi tiga tipe, yakni Dura

(bercangkang tebal), Pisifera (tanpa cangkang), Tenera (bercangkang tipis).

Masing-masing tipe memiliki karekteristik buah yang berbeda, yang dijadikan

sebagai basis dalam pemuliaan kelapa sawit.

2.2 Syarat Tumbuh Kelapa Sawit

Kelapa sawit adalah tanaman hutan yang dibudidayakan. Tanaman ini sangat peka

terhadap kondisi lingkungan dan perlakuan yang diberikan. Agar dapat mencapai

produksi maksimal, kelapa sawit membutuhkan syarat tumbuh yang specifik.

Kondisi iklim dan tanah merupakan faktor utama disamping faktor genetis.

Tanah yang baik untuk pertumbuhan Kelapa sawit ialah tanah gembur,

subur, datar, berdrainase baik dan yang memiliki lapisan top soil yang dalam (80

cm) karena merupakan media yang baik bagi perkembangan akar sehingga

40%, tanah liat 20 – 50%. pH tanah sangat terkait dengan ketersediaan hara dalam

tanah, pH optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 5 – 5,5. Jenis tanah

yang cocok untuk kelapa sawit adalah jenis tanah podsolik, latosol, hidromorfik

kelabu, regosol, andosol, organosol, dan aluvial. Tanah tuf vulkanik muda yang

berasal dari gunung berapi berstruktur remah, kosistensi lepas (teguh), kaya

humus dan unsur hara sangat baik untuk kelapa sawit seperti tanah di Aceh,

Sumatera Utara bagian Timur, dan Malaysia Barat.

Kelapa sawit tumbuh subur pada daerah beriklim tropis basah antara 120

LU – 120 LS pada ketinggian 0 – 500 m dpl. Beberapa unsur yang penting dan

saling mempengaruhi adalah curah hujan, suhu, kelembapan udara, sinar matahari,

dan kecepatan angin. Curah hujan optimum adalah 2000 – 2500 mm/thn, tidak

memiliki defisit air. Temperatur optimum adalah 24 – 28 0 C, kelembaban sekitar

80% dan intensitas penyinaran matahari sekitar 5 – 7 jam/hari. Kecepatan angin 5

– 6 km/jam sangat baik untuk membantu proses penyerbukan. (Kiswanto et al., 2008).

2.3Morfologi Kelapa Sawit

1. Kecambah

Jika mendapat air yang cukup, daging biji (endoscarp) akan mengembang

(swelling) kemudian lembaga akan berkecambah (germinating). Daging

biji mengandung persediaan makanan yang diperkirakan mencukupi

sampai akar mampu mencari makanan dan daun mampu melakukan

fotosintesis. Biji kelapa sawit dikelilingi oleh kulit biji (cangkang) yang

sangat keras sehingga lembaga dan daging biji sangat sulit mendapat air

untuk mengembang dan selanjutnya berkecambah.

Benih kelapa sawit sangat sulit berkecambah dan tidak dapat tumbuh

serempak, hal ini disebabkan karena benih kelapa sawit mempunyai sifat

domansi akibat endokarpnya yang tebal dan keras, bukan disebabkan oleh

embrionya yang dorman. Selain itu menurut penelitian Nurmailah (1999),

yaitu 65 - 70%. Hal ini yang mengakibatkan biji kelapa sawit sangat

lambat berkecambah.

2. Akar

Kelapa sawit adalah tanaman monokotil yang tentunya berakar serabut.

Struktur akar terdiri dari akar primer yang tumbuh vertikal ke bawah,

merupakan perkembangan lanjut dari radicula. Anatomi akar terdiri dari

induk akar (tap-root), single fibre root dan lateral root. Yang berhubungan

langsung dengan makan adalah lateral root sedangkan yang berhubungan

dengan pembuluh adalah tap root. Selain sebagai pencari makanan akar

juga berfungsi sebagai alat respirasi.

3. Batang

Batang kelapa sawit tumbuh vertikal ke atas (fototrofi) dibungkus oleh

pangkal pelepah daun. Batang berbentuk silinderis dengan diameter 0.5 m

pada tanaman dewasa. Meristem pucuk, terletak dekat ujung batang ,

dimana pertumbuhan batang sedikit membesar. Aktivitas meristem pucuk

hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap jaringan batang karena

fungsi utamanya menghasilkan daun dan inflorescent bunga.

4. Daun

Daun kelapa sawit memiliki pangkal pelepah daun (petiole/axil) adalah

tempat duduknya helaian daun (leaf let), terdiri dari rachis (basis folli),

tangkai daun (petiole/petioles), duri (spine), helaian anak daun (lamina),

ujung daun (apex folli), tulang daun (vein), tepi daun (margo folli), dan

daging daun (intervenium). Fungsi utama daun adalah untuk fotosintesis

dan alat respirasi. Daun sawit normal berwarna hijau tua.

5. Bunga

Kelapa sawit merupakan tanaman berumah satu (monoecius), artinya

terdapat bunga jantan dan bunga betina pada satu pohon tetapi tidak pada

tandan yang sama. Jenis kelamin bunga dapat dikenali setelah bunga

menonjol di antara ketiak pelepah daun, sebelum seludang bunga terbuka.

Cirri-ciri bunga jantan adalah berbentuk ramping (lonjong) memanjang,

daripada bunga betina. Sedangkan bunga betina berbentuk bundar (oval),

ujung kelopak bunga agak rata dan diameter bunga lebih besar. Perbedaan

bentuk bunga sangat penting untuk diketahui dalam melakukan

penyerbukan buatan (assisted pollination).

6. Buah

Anatomi buah kelapa sawit terdiri dari :

a. Kulit buah licin dan keras (epikarp atau kutikula),

b. Daging buah (mesokarp) yang terbentuk dari serabut-serabut (fibre)

dan minyak,

c. Kulit biji (cangkang); tempurung berwarna hitam dan keras

(endocarp),

d. Daging biji (endosperm) berwarna putih yang mengandung minyak,

e. Lembaga (embrio).

Berdasarkan ketebalan cangkang buah, kelapa sawit dapat dibedakan

menjadi Dura (bercangkang tebal), Pisifera (tanpa cangkang), Tenera

(bercangkang tipis). Saat ini jenis kelapa sawit yang banyak ditanam

adalah jenis Tenera yang merupakan hibrida dari Dura x Pisifera (DxP).

2.4Kultur Jaringan

Kultur jaringan adalah suatu teknik atau metode untuk mengisolasi bagian dari

tanaman, seperti protoplasma, sel, kelompok sel, jaringan dan organ kemudian

menumbuhkan bagian tersebut pada media buatan yang mengandung kaya nutrisi

dan zat pengatur tumbuh dalam kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut

dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman lengkap kembali.

Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam kultur jaringan ditentukan oleh

sejumlah faktor antara lain :

a. Faktor genetik tanaman.

b. Nutrient, seprti makro dan mikro nutrient, air, gula, dan asam amino.

c. Faktor fisik, seperti cahaya, temperature, dan pH.

d. Beberapa substansi organik seperti zat pengatur tumbuh, vitamin, senyawa

e. Kandungan oksigen.

Manfaat utama dari tehnik kutur jaringan adalah perbanyakan klon atau

perbanyakan massal dari tanaman yang sifat genetiknya identik satu sama lain.

2.5Sumber Eksplan

Penggunaan eksplan yang bersifat meristematik umumnya memberikan

keberhasilan pembentukan embrio somatik yang lebih tinggi. Sifat-sifat genetik

jaringan meristem yang stabil, memungkinkan bagi dihasilkannya tanaman baru

dengan sifat-sifat genetik yang identik dengan induknya. Stabilitas meristem ini

ditentukan oleh sejumlah faktor diantaranya sel-sel meristem memiki mekanisme

penggandaan DNA yang lebih efisien daripada sel-sel pada jaringan yang belum

terorganisasi (misalnya kalus) sehingga kemungkinan terjadinya mutasi sangat

kecil (Stafford, 1991). Eksplan yang digunakan dapat berupa aksis embrio zigotik

muda dan dewasa, kotiledon, mata tunas, epikotil maupun hipokotil

(Purnamaningsih, 2002). Ujung tunas dan ujung meristem adalah bagian paling

popular sebagai sumber eksplan untuk inisiais kultur jaringan (Ahloowali, 2002).

2.6 Embriogenesis Somatik

Embriogenesis somatik adalah proses perkembangan dimana sel-sel somatik

melalui proses restruktur untuk menghasilkan sel-sel embriogenik. Sel-sel ini

kemudian melalui serangkaian perubahan biokimia dan morfologi yang

menghasilkan pembentukan embrio somatik atau non-zigotik yang dapat berperan

dalam regenerasi tanaman. Embriogenesis somatik mewakili lintasan

perkembangan yang unik, termasuk sejumlah karakteristik dediferensiasi sel,

aktivasi pembelahan sel, reprogram proses fisiologi sel, metabolisme dan pola

ekspresi gen (Yang & Zhang, 2010). Embriogenesis somatik adalah proses

perkembangan dimana sel-sel somatik berkembang menjadi struktur yang

menyerupai embrio zigotik melalui serangkaian tahap karekteristik embriologis

tanpa fusi gamet (Jimenez et al., 2001).

Teknik embrio somatik merupakan teknik perbanyakan secara in vitro

seleksi ini didapatkan kalus yang berpotensi berkembang menjadi planlet.

Keutamaan penggunaan embriogenesis somatik menguntungkan untuk

dibudidayakan massa, program perbaikan genetik dan produksi pada sintetis bibit

(Hartman et al., 1997) dalam Zulkarnain (2011).

Embriogenesis somatik adalah proses yang menakjubkan karena struktur

bipolar pengolahan pucuk dan akar menyerupai embrio zigotik, adalah dihasilkan

dari sel somatik (Mariani et al., 1998). Suatu keuntungan yang nyata dari

embriogenesis somatik adalah embrio-embrio somatik yang dihasilkan bersifat

bipolar, yakni memiliki ujung-ujung akar dan pucuk yang diperlukan bagi

pertumbuhan tanaman lengkap (Zulkarnain, 2011).

2.7Kalus

Kalus adalah suatu kumpulan sel amorphous yang terjadi dari sel-sel jaringan

yang membelah diri secara terus menerus. Secara in vivo, kalus pada umumnya

terbentuk pada bekas-bekas luka akibat serangan infeksi mikroorganisme seperti

Agrobacterium tumefaciens, gigitan atau tusukan serangga dan nematoda.

Tujuan kultur kalus adalah untuk memperoleh dari eksplan yang diisolasi

dan ditumbuhkan dalam lingkungan terkendali. Kalus diharapkan dapat

memperbanyak dirinya (massa sel) secara terus menerus. Kalus dapat diinisiasi

dari hampir semua bagian tanaman tetapi organ yang berbeda menunjukkan

kecepatan pembelahan sel yang berbeda pula. Bagian tanaman seperti embrio

muda, hipokotil, kotiledon dan batang muda merupakan bagian yang mudah untuk

dediferensiasi dan menghasilkan kalus.

Suatu sifat yang diamati dalam jaringan yang membentuk kalus adalah

bahwa pembelahan sel tidak terjadi pada semua sel dalam jaringan asal tetapi

hanya sel dilapisan perifer yang membelah terus menerus sedangkan sel yang

berada ditengah tetap quiescent. Faktor-faktor yang menyebabkan inisiasi

pembelahan sel hanya terbatas dilapisan luar dari jaringan kalus, adalah :

a. Ketersediaan oksigen yang lebih tinggi

b. Keluarnya gas CO2

d. Penghambat yang bersifat folatik lebih cepat menguap

e. Cahaya

Kalus embriogenik mengandung bagian sel-sel meristimatik yang

dilokasikan pada permukaan kalus. Pada bagian kalus yang meristimatik akan

cepat membentuk embrio somatik ke tahap globular (Kysely & Jacobsen, 1990).

Perkembangan embrio somatik pada tanaman dikotil melalui tahap globular, hati

(heart-shaped), torpedo, dan kotiledon (Jurgens et al., 1991), sedangkan pada

tanaman monokotil melalui tahap globular, hati skutelar dan kotiledon.

Kalus yang berbentuk lunak/lembut, granular dan jaringan translucent

dimana tidak mempunyai potensial embriogenik, jaringan ini ditentukan sebagai

kalus non embriogenik dan tidak dapat beregenerasi menjadi plantlet baru. (Low

et al.,2008). Kalus embriogenik dicirikan oleh sel yang berukuran kecil,

sitoplasma padat, inti besar, vakuola kecil-kecil dan mengandung butir pati

(Purnamaningsih, 2002).

2.8 Media

Kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan kultur in vitro yang optimal

bervariasi antar spesies ataupun antar varietas. Bahkan, jaringan yang berasal dari

bagian tanaman yang berbeda pun akan berbeda kebutuhan nutrisinya

(Zulkarnaian, 2011). Eeuwens (1976) melaporkan bahwa medium Eeuwens (Y3)

lebih baik daripada media murashige-skoog (MS) pada inisiasi kalus tanaman

kelapa (Cocos nucifera). Modifikasi medium Eeuwens (Y3) paling sesuai untuk

regenerasi langsung maupun embriogenesis somatik dari Elaeis guineensis Jacq

“Dura” (Muniran et al., 2008). Eeuwens (1976) menyatakan bahwa media Y3

lebih baik dari pada media MS untuk inisiasi kalus pada kelapa Media Eeuwens

(Y3) mengandung natrium dan iodin yang tinggi, tetapi mengandung amonium,

nitrogen dan nitrat yang rendah dibanding media murashige-skoog (MS).

2.9 Zat Pengatur Tumbuh 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid ( 2,4-D )

Tanaman tingkat tinggi secara endogen menghasilkan fitohormon, senyawa ini

jaringan, dan organ tanaman menuju arah diferensiasi tertentu (Pierik, 1997).

Senyawa-senyawa lain yang memiliki karekteristik yang sama dengan hormon,

tetapi diproduksi secara eksogen, dikenal dengan nama zat pengatur tumbuh.

Kultur jaringan merupakan manipulasi pertumbuhan suatu tumbuhan dalam

kondisi yang terkontrol dengan baik dan penambahan zat pengatur tumbuh seperti

auksin serta sitokinin berperan penting dalam manipulasi ini. Kebanyakan eksplan

menghasilkan sejumlah (endogenus) auksin dan sitokinin.

Berdasarkan kebutuhan zat pengatur tumbuh untuk membentuk kalus,

jaringan tanaman digolongkan dalam empat kelompok: a) Jaringan tanaman yang

membutuhkan hanya auksin selain gula dan garam-garam mineral untuk dapat

membentuk kalus umbi artichoke. b) Jaringan yang memerlukan auksin dan

sitokinin selain gula dan garam mineral. c) Jaringan yang tidak perlu auksin dan

sitokinin, hanya gula dan garam mineral seperti jaringan kambium d) Jaringan

yang hanya membutuhkan sitokinin, gula dan garam mineral seperti parenkim

dan xylem akar turnip.

Didalam teknik kultur jaringan, kehadiran zat pengatur tumbuh sangat

nyata pengaruhnya (Zulkarnain, 2011). Pierik (1997) menyatakan bahwa pada

umumnya auksin meningkatkan pemanjangan sel, pembelahan sel, dan

pembentukan akar adventif. Auksin berpengaruh pula untuk menghambat

pembentukan tunas adventif dan tunas aksilar, namun kehadirannya dalam

medium kultur dibutuhkan untuk meningkatkan embriogenesis somatik pada

kultur suspensi sel. Konsentrasi auksin yang rendah akan meningkatkan akar

adventif, sedangkan auksin konsentasi tinggi akan merangsang pembentukan

kalus dan menekan morfogenesis (Smith, 1992). Pada induksi kalus embriogenik,

kultur umumnya ditumbuhkan di medium yang mengandung auksin yang

mempunyai aktifitas kuat. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan 2,4

Dichlorophenoxyacetic acid merupakan auksin yang efektif untuk induksi kalus

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas MIPA,

Universitas Sumatera Utara, Medan. Waktu penelitian dimulai bulan Juni hingga

bulan Desember 2013.

3.2 Bahan dan Alat

Eksplan yang dipakai adalah dari bagian apikal bud kelapa sawit Elaeis

guineensis Jacq. Var. Tenera yang berumur 8 bulan. Bibit kelapa sawit berasal

dari hasil zigotik di PPKS MARIHAT. Bahan kimia yang digunakan adalah

komponen penyusun media Eeuwens (Y3) , zat pengatur tumbuh 2,4

Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D). Larutan HCl 0,1 N dan NaOH 0,1 N

digunakan untuk mendapatkan pH 6. Untuk sterilisasi digunakan alkohol 70%,

Fungisida, Tween 20, Betadine, larutan Natrium hipoklorit 1,0% dan 0,5%.

Peralatan yang digunakan adalah autoklaf, laminar air flow,cawan petri, lampu

spiritus, gelas piala, pipet, pinset, tangkai skalpel dan pisau skalpel untuk

keperluan penanaman eksplan ke media.

3.3Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktorial,

yaitu:

Faktor 1 : Penambahan ZPT 2,4-D

A1 : Konsentrasi 110 mg/L

A2 : Konsentrasi 120 mg/L

Faktor 2 : Posisi Sumber Eksplan

A : Apeks

M : Median

B : Basal

Sehingga diperoleh kombinasi 9 perlakuan untuk masing-masing kelompok

percobaan dengan masing-masing ulangan sebanyak 8 kali (Tabel 3.1). Rincian

kombinasi perlakuan sebagai berikut:

A1A A1M A1B

A2A A2M A2B

A3A A3M A3B

Tabel 3.1. Rancangan Plot Perlakuan Posisi Eksplan dengan Konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh.

beberapa titik pertumbuhan dan diberi angka pemetaan yaitu 1) apikal bud ujung

(Apex), 2) apikal bud tengah (middle), dan 3) apikal bud pangkal (Basal) dengan

3.4.1 Pembuatan media

Media yang digunakan adalah media Eeuwens (Y3), dimana

masing-masing unsur hara makro, mikro, vitamin dan zat pengatur tumbuh (komposisi

lengkap media Eeuwens (Y3) dapat dilihat pada Lampiran 2. Semua larutan stok

media yang akan dibuat dimasukkan kedalam labu takar, dilarutkan dengan

penambahan aquadest sebanyak 1 L, dan diberi penambahan zat pengatur tumbuh,

selanjutnya penambahan 30 g/L gula. Setelah semua unsur-unsur larut kemudian

dikalibrasi pada pH 6 dipanaskan sampai hampir mendidih selanjutnya diberi

penambahan bacto agar sebanyak 7 g/L aduk larutan selama 2-3 menit sampai

medium tampak bening, setelah itu diberi penambahan arang aktif sebanyak 2 g/L

aduk larutan hingga merata, tahap berikutnya larutan dimasukkan kedalam botol

kultur masing-masing sebanyak 10 ml, selanjutnya media disterilisasi

menggunakan autoklaf 1210C selama 15 menit. Setelah suhu media sama dengan

suhu kamar maka simpanlah media didalam ruangan stok. Pembuatan media

dilakukan satu minggu sebelum penanaman eksplan. (Eewuen, 1976)

3.4.2 Sterilisasi Eksplan

Sterilisasi eksplan menggunakan metode Zulkarnain (2009) yang

dimodifikasi. Eksplan berupa apical bud kelapa sawit dibersihkan dengan air

mengalir dan direndam dalam detergen selama + 10 menit, kemudian dibilas

dengan akuades steril hingga bersih. Eksplan dishaker dalam larutan fungisida

0,2% yang diberi 200 µL tween 80® selama 30 menit. Selanjutnya dibilas dengan

akuades steril. Eksplan direndam dalam larutan antibiotik (Betadine®) selama 10

menit dan dibilas dengan akuades steril. Bahan tanaman dimasukkan ke dalam

larutan Na-hipoklorit 1,0% selama 5 menit dan dibilas dengan akuades steril.

Tahap selanjutnya bahan tanaman direndam dalam larutan HgCl2 0,1% selama 30

menit, dan dibilas tiga kali dengan akuades steril masing-masing 5 menit. Eksplan

steril dikeringkan di atas cawan petri steril yang berisi kertas saring. Eksplan siap

3.4.3 Analisis Histologi

Kalus embriogenik yang terbentuk selanjutnya dilakukan analisis histologi

dengan menggunakan metode paraffin yang terdiri dari:

3.4.3.1 Fiksasi

Fiksasi dilakukan dengan cara setiap sampel direndam dalam larutan

Formalin 40%, Alkohol 70%, asam asetat glacial dengan perbandingan 1 : 8 : 1

(FAA) dengan komposisi 10 ml formalin, 80 ml alkohol, dan 10 ml asam asetat

glacial dalam setiap 100 ml larutan direndam minimal selama 24 jam dan

diletakkan dalam vaccum pump. Tujuan perendaman dengan FAA adalah untuk

mematikan sel pada sampel secara cepat akan tetapi seolah-olah sampel seperti

kondisi masih segar (masih hidup).

3.4.3.2 Dehidrasi

Tujuan dehidrasi untuk menghilangkan air yang ada dalam jaringan

tanaman, dilanjutkan dengan penghilangan alkohol. Dehidrasi dilakukan dengan

merendam sampel secara bertahap melalui seri alkohol bertingkat dari alkohol

70% kemudian alkohol 95% ( sampel masih didalam vaccum) lalu alkohol

absolute kemudian sampel dimasukkan kedalam campuran alkohol dan xylol

dengan perbandingan 3:1, 1:1, 1:3 secara berturut-turut kemudian sampel

dimasukkan ke dalam larutan xylol I dan xylol II. Masing-masing tahap dehidrasi

dilakukan selama minimal 3 jam.

3.4.3.2 Infiltrasi

Infiltasi adalah memasukan parafin secara perlahan-lahan kedalam

rongga-rongga yang kosong dalam jaringan tanaman agar tidak terjadi kerusakan sampel

pada saat penyayatan. Pada tahap ini, sampel yang telah direndam dalam xylol

diberi serbuk parafin secara perlahan-lahan sampai jenuh. Bahan yang digunakan

adalah xilol dan parafin yang sudah cair dengan perbandingan 3 : 1; 2 : 2; 1 : 3; 1 :

3 (vol/vol); berturut-turut sebanyak tiga kali selama 3 jam dan 0 : 4 (vol/vol)

550C setelah kegiatan tersebut selesai, semua parafin diganti dengan parafin murni

pada suhu 600C. perendaman dengan perafin murni dilakukan minimal selama

satu hari.

3.4.3.4 Embedding

Embedding adalah penanaman sampel yang sudah diproses sebelumnya

kedalam blok parafin untuk mempermudah penyayatan. Penanaman dilakukan

pada kotak dari cetakan kertas. Sampel yang sudah difiksasi dimasukkan kedalam

cetakan yang telah berisi parafin cair dengan menggunakan pinset. Setelah parafin

mengeras sampel dikeluarkan dari cetakan.

3.4.3.5 Penyayatan

Penyayatan dilakukan dengan menggunakan mikrotom manual. Blok

parafin yang sudah jadi dipasang pada pemegang yang terdapat pada mesin

mikrotom putar. Sisi horizontal dari permukaan parafin dibuat sejajar dengan

pisau penyayat. Pemegang dapat diatur dengan skrup sedemikian rupa sehingga

ketebalan sayatan sesuai dengan yang dikehendaki. Sayatan yang baik apabila

menghasilkan bentuk pita tipis yang lurus dan tidak terputus-putus.

3.4.3.6 Penempelan Sayatan Pada Objek Gelas

Sayatan yang baik ditempelkan pada objek gelas menggunakan zat perekat

putih telur Meyer (putih telur ditambah air dan gliserin dalam volume yang sama

dan Kristal thinol). Setelah penempelan dilakukan, objek gelas diletakkan pada

hot plate dengan suhu 400C agar sayatan melekat dengan baik, dan sebagian

parafin yang mengisi jaringan akan mencair untuk mempercepat proses

penjernihan.

3.4.3.7 Penjernihan

Penjernihan bertujuan untuk menghilangkan parafin dari jaringan dengan

dengan perbandingan 100% xilol, 1 : 1 xilol-alkohol, dan alkohol secara bertahap

100%, 95%, 70%, 50%, 30% dan aquades selama 3 menit.

3.4.3.8 Pewarnaan

Pewarnaan bertujuan agar bagian-bagian tertentu dari sel atau jaringan

menjadi lebih jelas sehingga mudah untuk diamati. Tahapan pewarnaan meliputi

preparat yang sudah jernih dimasukkan ke dalam larutan pewarna Safranin 1%

selama 12 jam. Selanjutnya preparat dicuci dengan aquadest sampai warna

benar-benar hilang. Dehidrasi pada 30%, 50%, 70%, dan 95% ,etanol 2-5 menit /

langkah. Kemudian preparat dimasukkan kedalam larutan etanol 95% ditambah

larutan Fast Green 2% selama 30 detik, bilas dengan etanol 100% sebanyak dua

kali masing-masing selama 2 menit. Selanjutnya preparat didalam larutan karbol

xilol atau campuran metal salisilat dan xilol ( 1:1 ) selama 5 detik untuk

melepaskan sisa-sisa air yang menempel pada preparat. Kemudian bilas dengan

xilol 100% sebanyak dua kali. Selanjutnya preparat ditutup dengan entellan atau

Canada balsm dan diamati dengan mikroskop.

3.5 Parameter yang diamati

Pada penelitian ini parameter yang akan diamati adalah sebagai berikut :

1. Saat terbentuk kalus primer ( hari setelah tanam / HST)

2. Persentase kultur membentuk kalus primer

Keterangan : a = jumlah eksplan yang menghasilkan kalus dimedium padat

b = jumlah seluruh eksplan

3. Saat terbentuknya kalus embriogenik ( hari setelah tanam / HST )

4. Persentase kalus embriogenik

Keterangan : a = jumlah seluruh kalus embriogenik yang terbentuk

b = jumlah seluruh eksplan

6. Berat kering kultur (gram)

7. Bagian dari apikal bud yang paling baik sebagai sumber kalus.

8. Morfologi kalus :

a) Embrionik : berwarna kuning, padat, nodular terdiri dari embrio

berwarna putih susu

b) Non embrionik : berwarna kuning kecoklatan, granular dan halus

9. Analisa histologi kalus

a) Kalus nodular padat

b) Sel-sel meristem yang berkembang

c) Karakteristik sel embriogenik

3.6 Analisis Data

Data yang telah diperoleh, dianalisis secara analisis deskriptif dan analisis

inferensial ANOVA ( analisis sidik ragam) dengan menggunakan SPSS

(Statistical Product and Service Solution) versi 19. Apabila ada perbedaan yang

nyata (p<0,05) maka dilanjutkan dengan uji DUNCAN.

Analisi data menggunakan rumus dibawah ini :

Yijk = μ + αi + βj + ( αβ ) ij + Ԑ

ijk

(αβ) ij = pengaruh interaksi taraf ke i dari faktor posisi ekplan yang berbeda dan taraf ke j dari faktor taraf konsentrasi yang berbeda

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Waktu Pembentukan Kalus Primer

Pada penelitian ini eksplan apikal bud dari berberapa segmen posisi yaitu apikal,

median dan basal dengan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan penambahan arang aktif

sebanyak 2 gr/L dalam medium Y3 mampu menginduksi kalus primer. Arang

aktif digunakan karena memiliki pengaruh yang positif dalam meminimalkan

oksidasi dan adsorpsi senyawa toxin fenolik yang dilepaskan oleh eksplan, dan

sehingga mampu meningkatkan induksi kalus embriogenik dan embryogenesis

somatik (Thuxar et al., 2012).

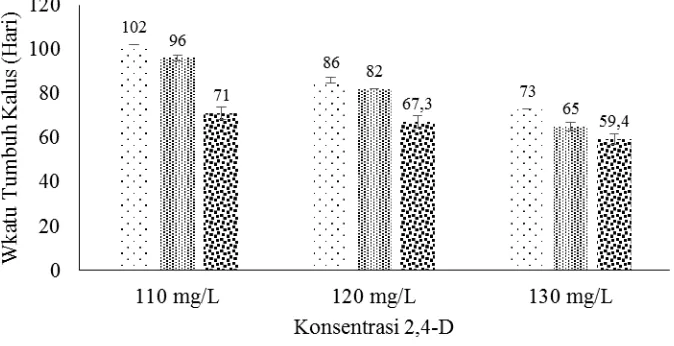

Data pengamatan saat terbentuknya kalus dapat dilihat pada Lampiran 4.

Dari hasil pengamatan posisi segmen basal pada konsentrasi 2,4-D 130 mg/L

menunjukkan pertumbuhan kalusnya di hari ke 57 setelah inokulasi, sementara

dikonsentrasi yang sama tetapi pada posisi segmen median (130 mg/L 2,4-D)

pertumbuhan kalus dimulai pada hari ke 65, sedangkan di posisi segmen apikal

(130 mg/L 2,4-D) di hari ke 73. Pada konsentrasi 2,4-D 120 mg/L posisi segmen

basal lebih dahulu tumbuh kalus pada hari ke 67 dibandingkan pada segmen

median(120 mg/L 2,4-D) yang tumbuh pada hari ke 82 dan segmen apikal (120

mg/L 2,4-D) tumbuh kalus pada hari ke 86 setelah inokulasi. Sementara pada

konsentrasi 2,4-D 110 mg/L pertumbuhan kalus pada posisi segmen basal di hari

ke 71, pada posisi segmen median (110 mg/L 2,4-D) pertumbuhan kalus terjadi di

hari ke 96 dan pada posisi apikal (110 mg/L 2,4-D) tidak menunjukkan

pertumbuhan kalus. Dibutuhkan waktu dan zat pengatur tumbuh dalam

menginduksi kalus. Hasil penelitian menunjukkan konsentrasi 2,4-D 130 mg/L

kalus primer. Hubungan rata-rata saat terbentuknya kalus pada posisi eksplan

dengan pengaruh zat pengatur tumbuh dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1. Hubungan Rata-Rata Saat Terbentuknya Kalus Primer Pada Posisi Eksplan Dengan Zat Pengatur Tumbuh 2,4-D

Perkembangan pembentukan kalus primer pada eksplan apikal bud terlihat

tidak merata antar posisi eksplan. Pada posisi segmen basal terlihat lebih cepat

membentuk kalus dibandingkan pada segmen median dan segmen apikal. Dari

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zat pengatur tumbuh yang diberikan pada

tiap-tiap posisi eksplan yang berbeda mempengaruhi terhadap saat terbentuknya

kalus. Zat pengatur tumbuh juga menstimulasi pembelahan dan perkembangan sel,

kadang-kadang jaringan atau eksplan dapat memproduksi zat pengatur tumbuh

sendiri (endogen), tetapi biasanya zat pengatur tumbuh harus ditambahkan dari

luar ke medium kultur jaringan untuk pertumbuhan dan perkembangan dari kultur

(Beyl, 2005). Efek dari zat pengatur tumbuh sangat tergantung pada jenis dan

kosentrasi yang digunakan dan jaringan target (Beyl, 2005). Auksin berperan pada

proses perkembangan tanaman, merangsang pemanjangan dan pembesaran sel,

dominan apikal, induksi akar dan embrio somatik (Beyl, 2005).

Dari persentase eksplan membentuk kalus adalah sebesar 23,61% yaitu sebanyak

17 botol dari 72 botol, dimana pembentukan kalus rata-rata terjadi pada

minggu ke 8 setelah penanaman / pengkulturan. Hasil pengamatan menunjukkan

bahwa zat pengatur tumbuh 2,4-D yang diberikan mempengaruhi lama waktu /

kecepatan terbentuknya kalus. Dengan adanya rangsangan dan zat pengatur

tumbuh endogen atau eksogen menyebabkan metabolisme sel menjadi aktif

sehingga terbentuk kalus.

Berdasarkan data pengamatan terhadap saat terbentuknya kalus dari setiap

posisi segmen eksplan terlihat pada Lampiran 4. Pada posisi segmen basal

eksplan, hasil penelitian menunjukkan persentase induksi kalus primer tertinggi

dengan nilai rata-rata sebesar 23,5% jika dibandingkan pada segmen median dan

apikal dengan persentase berturut-turut sebesar 5,9% dan 3,9%. Hasil

menunjukkan perbedaan persentase sangat jauh, hal tersebut dikarenakan pada

segmen basal terdiri dari jaringan meristem dimana pada jaringan ini selalu

mengalami pembelahan secara terus menerus untuk menambah jumlah sel. Bagian

meristem biasanya terletak pada bagian dalam dan terlindung oleh pelepah yang

telah tua pada ujung batang. Umumnya bagian tanaman yang digunakan sebagai

eksplan adalah jaringan muda yang sedang tumbuh aktif dan mempunyai daya

generasi lebih tinggi, sel-selnya masih aktif membelah diri dan relatif lebih bersih

(Yusnita2003). Pertumbuhan kalus dicerminkan oleh pertambahan berat basah dan

berat kering kalus. Rata-rata bobot basah kalus dan bobot kering kalus tertinggi

pada perlakuan 130mg/l 2,4-D pada posisi segmen basal.

4.3 Pengaruh Konsentrasi 2,4-D dan Posisi Eksplan pada Induksi Kalus Primer

Dari hasil pengamatan interaksi antara tingkat konsentrasi zat pengatur tumbuh

2,4-D terhadap posisi eksplan dapat dilihat pada Lampiran . Dari hasil

pengamatan pembentukan kalus primer pada tingkat konsentrasi 2,4-D 130 mg/L

memberikan hasil tertinggi terhadap induksi kalus primer dengan nilai

konsentrasi 2,4-D 120 mg/L dan 2,4-D 110 mg/L dengan nilai persentase rata-rata

sebesar 11,8% dan 5,9% dalam menginduksi kalus primer.

Dari Analisis sidik ragam dapat dijelaskan bahwa tingkat konsentrasi zat

pengatur tumbuh mempengaruhi secara nyata terhadap terbentuknya kalus primer

yaitu dengan nilai sig. 0.006 < 0.001 atau p < 0.001 dengan nilai F hitung 3.991.

Sehingga terdapat interaksi antara konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4-D (faktor

A) dengan posisi eksplan (faktor B) terhadap terbentuknya kalus primer.

Berdasarkan hasil uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) saat

terbentuknya induksi kalus primer terhadap konsentrasi 2,4-D diperoleh hasil

yaitu pada konsentrasi 2,4-D 120 mg/L dan 130 mg/L memberikan pengaruh yang

sama terhadap induksi kalus primer, tetapi konsentrasi 2,4-D 110 mg/L berbeda

nyata dengan konsentrasi 120 mg/l dan 130 mg/L. Pada konsentrasi 2,4-D 110

mg/L memberikan pengaruh yang paling kecil terhadap induksi kalus primer.

Sedangkan, konsentrasi 2,4-D 130 mg/L memberikan pengaruh paling baik untuk

induksi kalus primer. Hal ini sesuai dengan pernyataan Zulkarnaen (2011) yang

menyatakan didalam teknik kultur jaringan, kehadiran zat pengatur tumbuh sangat

nyata pengaruhnya. Bahkan, Pierik (1997) menyatakan bahwa sangat sulit untuk

menerapkan teknik kutur jaringan pada upaya perpanyakan tanaman tanpa

melibatkan zat pengatur tumbuh. Kontribusi 2,4-D secara signifikan mempercepat

dalam menginduksi kalus dan kalus embriogenik pada kelapa sawit (Abdullah et

al., 2005, Eeuwens et al., 2002). Terlebih lagi, 2,4-D mempunyai dua efek dalam

kultur in vitro dengan bertindak secara langsung sebagai auksin dan sebagai faktor

tekanan (Feher et al., 2003).

Berdasarkan hasil Uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) saat

terbentuknya induksi kalus primer terhadap posisi eksplan diperoleh hasil yaitu

posisi segmen apikal dan segmen median memberikan pengaruh yang sama

terhadap induksi kalus primer, tetapi posisi segmen basal memberikan pengaruh

yang berbeda nyata terhadap segmen median dan segmen apikal. Daerah basal

memberikan pengaruh yang paling baik terhadap induksi kalus primer. Hal ini

disebabkan pada segmen basal terdiri dari jaringan meristem dimana

menambah jumlah sel. Bagian meristem biasanya terletak pada bagian dalam pada

ujung batang dan ujung akar. Hal yang sama pada penelitian Thuzhar et al.,

(2012) menyatakan segmen basal terdiri dari meristem apikal dan jaringan daun

termuda, sel-sel disegmen ini secara aktif membelah, sehingga mereka memiliki

potensi yang lebih besar untuk memperoleh kemampuan embriogenik.

Penggunaan jaringan meristem dalam kultur jaringan sering digunakan untuk

mendapatkan tanaman yang bebas virus, bebasnya jaringan meristem dari infeksi

virus disebabkan sedikitnya vakuola yang dimiliki oleh sel-sel meristem

(Zulkarnain, 2011). Sifat-sifat genetik jaringan meristem yang stabil,

memungkinkan dihasilkannya tanaman baru dengan sifat-sifat genetik yang

identik dengan induknya, alasan inilah yang membuat kultur jaringan meristem

penting dalam upaya perbanyakan tanaman secara in vitro.

Tabel 4.1. Rata-Rata Persentase Induksi Kalus Primer Kelapa Sawit pada Beberapa Tingkat Konsentrasi 2,4-D dan Posisi Eksplan.

Konsentrasi

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji p< 0,05 (DMRT). * = berbeda nyata

4.4 Waktu Pembentukan Kalus Embriogenik

Perbanyakan tanaman kelapa sawit dengan kultur jaringan meliputi beberapa

tahap, yaitu inisiasi kalus embriogenik (EC), proliferasi dari kalus embriogenik

(EG), dan pembentukan tunas dan akar. Inisiasi kalus embriogenik yang

berlangsung kira-kira tiga bulan, kemudian disubkultur agar terjadi proliferasi dari

kalus embriogenik tersebut. Setelah terjadi proliferasi embriogenik, dilanjutkan

yang selanjutnya disubkultur pada media padat untuk pembentukan tunas dan

perakaran sehingga terbentuk plantlet (Wong et al., 1999).

Terdapat dua macam kalus yang terbentuk dalam kultur in vitro suatu

tanaman, yaitu (1) kalus embriogenik dan (2) kalus non embriogenik. Kalus

embriogenik adalah kalus yang mempunyai potensi untuk beregenerasi menjadi

tanaman melalui organogenesis atau embriogenesis. Sedangkan kalus non

embriogenik adalah kalus yang mempunyai kemampuan sedikit atau tidak

mempunyai kemampuan untuk beregenerasi menjadi tanaman. Kalus embriogenik

yang mempunyai struktur kompak, tidak tembus cahaya dan pertumbuhan relatif

lambat merupakan tipe yang dikehendaki dalam seleksi in vitro tanaman.

Kemampuan regenerasi kalus umumnya menurun sesuai lamanya jaringan

dikulturkan, namun beberapa kultur kalus kemampuan regenerasinya dapat

bertahan dalam jangka waktu relatif panjang. Kalus embriogenik dicirikan oleh sel

yang berukuran kecil, sitoplasma padat, inti besar, vakuola kecil-kecil dan

mengandung butir pati (Purnamaningsih, 2002).

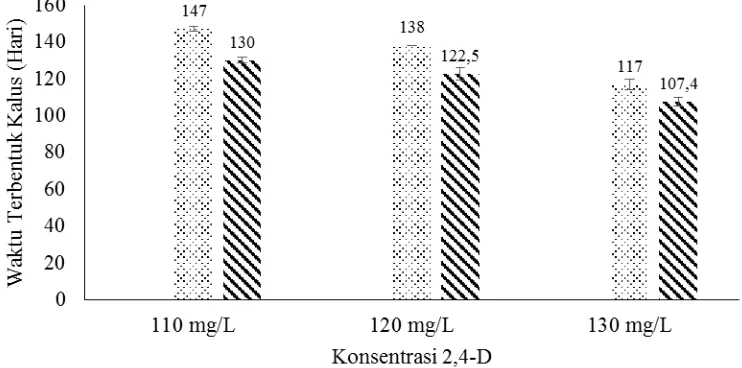

Data pengamatan saat terbentuknya kalus embriogenik dapat dilihat pada

Lampiran 7. Hasil pengamatan posisi basal pada konsentrasi 2,4-D 130 mg/L

menunjukkan pertumbuhan kalus embriogenik di hari ke 107 setelah inokulasi,

sementara dikonsentrasi yang sama tetapi pada posisi median tumbuhnya kalus

embriogenik dimulai pada hari ke 115, sedangkan di posisi segmen apikal tidak

mengalami pertumbuhan kalus embriogenik. Pada konsentrasi 2,4-D 120 mg/L

posisi segmen basal lebih dahulu tumbuh kalus embriognik pada hari ke 118

dibandingkan pada segmen median yang tumbuh pada hari ke 138 setelah

inokulasi dan apikal tidak tumbuh kalus embriogenik. Sementara pada konsentrasi

2,4-D 110 mg/L pertumbuhan kalus pada posisi basal di hari ke 128 setelah

inokulasi. Pada posisi segmen apikal tidak menunjukkan pertumbuhan kalus

dimungkinkan akibat rusaknya meristem sewaktu diisolasi atau dikarenakan

perbedaan kemampuan jaringan menyerap unsur hara dan zat pengatur tumbuh

dalam media inisiasi. Hubungan rata-rata saat terbentuknya kalus embriogenik

pada posisi eksplan terhadap pengaruh zat pengatur tumbuh dapat dilihat pada

Gambar 4.2. Hubungan Rata-Rata Saat Terbentuknya Kalus Embriogenik Pada Posisi Eksplan Dengan Zat Pengatur Tumbuh 2,4-D

Embrio somatik terbentuk dari perkembangan kalus primer segmen basal

yang sebelumnya telah mengalami subkultur sebanyak 3 kali dengan

menggunakan medium Y3 yang sama. Kasi dan Sumaryono., (2008) menyatakan

proliferasi pada kalus embriogenik sangat baik dilakukan pada interval waktu 4

minggu, hampir seluruh kalus embriogenik berkembang menjadi embrio somatik

setelah terjadi tiga kali subkultur dengan menggunakan medium inisiasi kalus

embriogenik yang sama.

4.5 Persentase Kalus Embriogenik (%)

Dari data pengamatan terhadap saat terbentuknya kalus embriogenik pada

Lampiran 7. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, persentase kultur

yang membentuk kalus embriogenik adalah sebesar 18,05% yaitu sebanyak 13

botol dari 72 botol. Pengamatan perkembangan pembentukan kalus embriogenik

pada eksplan apikal bud pada segmen basal dan segmen median terlihat

membentuk kalus embriogenik dibandingkan pada segmen apikal yang tidak

membentuk kalus embriogenik. Pada posisi eksplan, hasil penelitian menunjukkan

eksplan apikal bud, sedangkan pada posisi segmen median sebesar 7,7%

(Lampiran 7). Hal ini dapat disebabkan pada segmen basal dan median merupakan

bagian yang meristematis.

Secara histologi segmen basal bersifat meristem yang tandai dengan ruang

antar sel lebih rapat, mempunyai inti yang jelas, menyerap warna kuat dapat

dilihat pada Gambar 4.6 a. Dibutuhkan konsentrasi yang tepat untuk segmen

apikal dikarenakan perbedaan kemampuan jaringan menyerap unsur hara dan zat

pengatur tumbuh dalam media inisiasi. sehingga kalus yang dihasilkan tidak

embriogenik yang ditandai dengan tekstur kalus yang cenderung kompak (Ibrahim

et al., 2010). Pembentukan kalus merupakan salah satu indikator adanya

pertumbuhan dalam kultur in vitro, lama atau tidaknya eksplan membentuk kalus

tergantung dari bagian tanaman yang dipakai sebagai eksplan serta komposisi

media induksi yang digunakan (Lizawati, 2012). Pada kultur jaringan, sumber dan

umur eksplan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan

kemampuan kalus menghasilkan embrio somatik (Stone et al., 2002).

4.6 Pengaruh Konsentrasi 2,4-D Terhadap Induksi Kalus Embriogenik

Induksi kalus embriogenik yang dipengaruhi zat pengatur tumbuh 2,4 D yang

diuji pada konsentrasi 110 mg/ L pada medium Y3 menghasilkan 5,1% dalam

menginduksi kalus embriogenik, untuk konsentrasi 120 mg/L 2,4-D menghasilkan

12,8% dan respon terbaik pada konsentrasi 130 mg/L 2,4-D menghasilkan 15,4%

dalam menginduksi kalus embriogenik yang berasal dari segmen basal eksplan

apikal bud kelapa sawit jenis Tenera.

Berdasarkan analisis sidik ragam dapat dijelaskan bahwa tingkat

konsentrasi zat pengatur tumbuh mempengaruhi secara nyata terhadap

terbentuknya kalus embriogenik yaitu dengan nilai sig. 0.000 < 0.001 atau p <

0.001 dengan nilai F hitung 11.261. Pada induksi kalus embriogenik, kultur

umumnya ditumbuhkan di medium yang mengandung auksin yang mempunyai

aktifitas kuat. Dari berbagai hasil penelitian menunjukkan 2,4

Dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) merupakan auksin yang efektif untuk induksi

embriogenik yang di proliferasi menjadi embrio somatik diperlukan zat pengatur

tumbuh 2,4-D. Berdasarkan hasil uji DMRT (Duncan Multiple Range Test) saat

terbentuknya kalus embriogenik terhadap konsentrasi 2,4-D diperoleh hasil yaitu

konsentrasi 120 mg/L dan 130 mg/L memberikan pengaruh yang sama terhadap

induksi kalus embriogenik, tetapi berpengaruh berbeda nyata dengan konsentrasi

2,4-D 110 mg/L. Pada konsentrasi 2,4-D 120 mg/L dan 130 mg/L memberikan

pengaruh paling baik terhadap induksi kalus embriogenik. Sedangkan pada

konsentrasi 2,4-D 110 mg/L memberikan pengaruh paling kecil terhadap induksi

kalus embriogenik.

Tabel 4.2. Pengaruh Posisi Eksplan dan Konsentrasi 2,4-D Terhadap Persentase Induksi Kalus Embriogenik.

Keterangan: angka yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata pada uji p< 0,05 (DMRT)

4.7 Berat Basah Kalus Embriogenik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berat basah kultur kalus embriogenik

menunjukkan respon yang beragam. Data pengamatan berat basah kalus dapat

dilihat pada Lampiran 17 dapat dilihat bahwa perlakuan zat pengatur tumbuh

2,4-D memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap berat basah kalus

embriogenik. Untuk hasil uji rata-rata berat basah kalus embriogenik dengan

kombinasi zat pengatur tumbuh 2,4-D yang berbeda konsentrasi dapat dilihat dari

Gambar 4.3. Histogram Berat Basah Kalus pada Posisi Segmen Basal dengan Taraf Konsentrasi 2,4-D yang Berbeda

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa perlakuan posisi segmen basal

dengan konsentrasi 2,4-D 130 mg/L memberikan hasil tertinggi dengan nilai

rata-rata berat basah kalus sebesar 0,148 g sedangkan perlakuan posisi segmen basal

dengan konsentrasi 2,4-D 110 mg/L memberikan hasil terendah dengan nilai

rata-rata berat basah kalus sebesar 0,04 g. Hasil pengamatan tersebut dapat dilihat pada

hasil uji analisis sidik ragam pada Lampiran 18.

Berdasarkan analisis sidik ragam dapat dijelaskan bahwa tingkat

konsentrasi 2,4-D berpengaruh nyata terhadap berat basah kalus yaitu dengan

nilai sig .000 < 0.001 atau p < 0.001 dengan nilai F hitung 96,452. Pada

konsentrasi 2,4-D 130 mg/L memberikan hasil tertinggi terhadap berat basah

kultur kalus embriogenik hal ini disebabkan konsentrasi zat pengatur tumbuh yang

sesuai dan tepat dalam memacu pembesaran dan perbanyakan sel sehingga berat

kultur menjadi meningkat. Selain itu tekanan turgor menyebabkan pemanjangan

dan pembesaran sel. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan peningkatan berat

basah kalus, sebab respon setiap sel (berupa tekanan turgor) terhadap kondisi