WAWAN ROWANDI

MAYOR TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

WAWAN ROWANDI. C44070013. Kajian Teknis dan Legalitas Jaring Arad di Perairan Utara Kabupaten Subang Jawa Barat. Dibimbing oleh AKHMAD SOLIHIN dan DINIAH

Jaring arad sebagai alat penangkapan udang telah lama dioperasikan di perairan utara Kabupaten Subang. Pada tahun 2010 semakin banyak masyarakat Subang mempertanyakan apakah operasional jaring arad tersebut legal atau tidak. Sementara itu pihak pemerintah daerah belum dapat menjawab pertanyaan tersebut, karena belum ada kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai aspek teknik dan legalitas jaring arad tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, analisis data menggunakan analisis teknis deskriptif dan komparatif, serta analisis yuridis formal, komparatif, dan yuridis empiris. Hasil pengamatan di lapangan dan analisis teknis yang telah dilakukan, maka jaring arad merupakan alat tangkap dari kelompok pukat berkantong yang tergolong dalam kelompok pukat hela. Hasil analisis legalitas yang mengacu pada Keppres no. 39 tahun 1980, Keppres no. 85 tahun 1982, Kep.06/Men/2008 dan Kep.06/Men/2010 seluruh konstruksi dan metode pengoperasian jaring arad yang ada di perairan utara Kabupaten Subang adalah alat tangkap pukat hela. Oleh karena itu telah terjadi pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Penulis menyarankan agar dilakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan batasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi definisi, konstruksi, metode operasi dan daerah penangkapan ikan serta melakukan sosialisasi kepada nelayan di Kabupaten Subang tentang alat tangkap yang dilarang yang dapat merusak lingkungan dan ekosistem perairan termasuk biota di dalamnya.

WAWAN ROWANDI C44070013

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

MAYOR TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN PERIKANAN TANGKAP

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Wawan Rowandi

NRP : C44070013

Mayor : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Disetujui :

Pembimbing I Pembimbing II

Akhmad Solihin, S.Pi, MH. Dr.Ir. Diniah, M.Si.

NIP. 19790403 200701 1 001 NIP. 19610924 198602 2 001

Diketahui:

Ketua Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,

Dr.Ir Budy Wiryawan, M.Sc. NIP. 19621223 198703 1 001

© Hak cipta IPB, Tahun 2011

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi “Kajian Teknis dan Legalitas Jaring Arad di Perairan Utara Kabupaten Subang Jawa Barat” adalah karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya ilmiah yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2011 Wawan Rowandi

Penulis dilahirkan di Mincang, Lampung pada tanggal 27 Juni 1989 dari Bapak Bahrun (Alm) dan Ibu Supenah (Almh). Penulis merupakan putra ketujuh dari tujuh bersaudara.

Penulis lulus dari SMA Negeri 1 Talangpadang pada tahun 2007 dan pada tahun yang sama diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB. Penulis memilih Mayor Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis pernah menjadi asisten mata kuliah Avertebrata Air pada tahun ajaran 2009/2010, Dasar-dasar Perikanan Tangkap pada tahun ajaran 2009/2010, Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan pada tahun 2009/2010, Alat Penangkapan Ikan, Metodologi Penelitian, Analisis Hasil Tangkapan Dasar dan Teknik Perencanaan Pembangunan dan Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan pada tahun 2010/2011. Pada tahun 2009 dan 2010 penulis memenangi lomba Nasyid dan Vocal Group tingkat Fakultas sebagai juara II, dan pada tahun 2009 dan 2010 penulis juga berhasil mendapatkan hibah dari DIKTI untuk Program Kreativitas Mahasiswa bidang Penelitian (PKM-P). Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi profesi HIMAFARIN divisi Pengembangan Minat dan Bakat, maupun organisasi Fakultas Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM-C) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB sebagai divisi Human Resources Development, Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (UKM-IPB) Paduan Suara Mahasiswa Agriaswara.

Penulis melakukan penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul “Kajian Teknis dan Legalitas Jaring Arad di Perairan Utara Kabupaten Subang,

Jawa Barat”. Penulis dinyatakan lulus pada sidang ujian skripsi yang

1) Kedua orangtua Ayahanda Bahrun (Almarhum) dan Ibunda Supenah (Almarhumah) yang telah berjasa memberikan semangat, motivasi semasa hidupnya kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi dengan baik di Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor;

2) Akhmad Solihin, S.Pi, MH. dan Dr.Ir. Diniah, M.Si. selaku Komisi Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya selama penelitian sampai penyelesaian skripsi;

3) Bundaku Prof.Dr.Ir. Sriani Sujiprihati MS dan Bapak Dr.Ir Enisor Sangun, M.Sc. beserta keluarga dan Ir. Rina selaku orangtua asuh;

4) Ir. Moch. Prihatna Sobari, MS dan Dr.Ir. Diniah, M.Si. selaku orangtua asuh di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan;

5) Ayah Khairullah S.P dan Bunda Dra. Suaidah beserta keluarga yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis;

6) Bunda Hatma Syukria S.Si, Bunda Ris Purwaningsih S.Pd beserta keluarga yang telah memberikan masukan dan motivasi serta semangat kepada penulis; 7) KUD Mandiri Mina Fajar Sidik beserta crew yang telah membantu

kelancaran penelitian ini;

8) Ir. Moch. Prihatna Sobari, MS selaku penguji tamu dan Dr.Ir. Mohammad Imron, M.Si. selaku Komisi Pendidikan yang telah memberikan masukan dan saran, sehingga skripsi ini menjadi lebih sempurna;

9) Keluarga tercinta Kakak, Koko dan seluruh keluarga di Brunei, Lampung, Yogyakarta dan juga Bang Adhi dan Kak Arya yang telah memberikan semangat dan dukungan selama menyelesaikan studi;

10) Bapak dan Ibu Sanda beserta keluarga serta nelayan jaring arad di Blanakan yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu selama penelitian berlangsung;

penyusunan skripsi ini berlangsung;

13) Pak Gigih dan Bu Fina yang telah membantu dalam penyelesaian administrasi;

14) Bu Tri Wiji, Bu Vita, Bu Ocha, Bu Ika, Pak Sholeh dan Kakak-kakak 42 (Kak Rama, Mas Nano San, Kak Didin, Kak Asep, Mba Ima, Teh Yuli, Kak Cionk) serta Kak Ikechan, Cornel ITK 44, Rheza IKK 44, Mamas KSH 44, Fibo Biologi 44, Mas Arif TIN 44, Mba Resni dan Mba Riema yang telah memberikan motivasi dan semangat juang kepada penulis;

15) Mang Yana, Mang Isman dan Bi Hani yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan ujian skripsi;

Kajian teknis dan legalitas terhadap unit penangkapan jaring arad di perairan utara Kabupaten Subang Jawa Barat belum pernah dilakukan. Hal ini terkait dengan peraturan dan perkembangan teknis unit penangkapan jaring arad tersebut. Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat diketahui secara menyeluruh aspek teknik jaring arad dan aspek legalnya di Perairan Utara Kabupaten Subang.

Saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak yang memerlukannya.

Bogor, Februari 2011 Wawan Rowandi

ix Halaman

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 2

1.3 Tujuan ... 2

1.4 Manfaat ... 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kelompok Alat Penangkapan Pukat Berkantong ... 4

2.2 Unit Penangkapan Pukat Kantong ... 4

2.2.1 Definisi dan klasifikasi ... 5

2.2.2 Konstruksi alat tangkap dogol ... 5

2.2.3 Kapal penangkapan ikan... 7

2.2.4 Nelayan ... 7

2.2.5 Metode pengoperasian dogol ... 8

2.2.6 Daerah penangkapan ikan ... 8

2.2.7 Hasil tangkapan dogol ... 9

2.3 Unit Penangkapan Pukat Tarik ... 9

2.3.1 Definisi dan klasifikasi ... 9

2.3.2 Konstruksi alat tangkap bottom trawl ... 9

2.3.3 Kapal penangkapan ikan ... 12

2.3.4 Nelayan ... 12

2.3.5 Metode pengoperasian bottom trawl ... 13

2.3.6 Daerah pengoperasian bottom trawl dan musim penangkapan ikan . 14

2.3.7 Alat bantu penangkapan bottom trawl ... 14

2.3.8 Hasil tangkapan bottom trawl ... 15

2.4 Peraturan Mengenai Trawl di Indonesia ... 15

2.4.1 SK Menteri Pertanian No. 607/KPTS/UM/9/1976 tentang Jalur Penangkapan Ikan ... 15

2.4.2 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Trawl ... 16

2.4.3 Keputusan Presiden Nomor 85 tahun 1982 tentang Ketentuan Mempergunakan Pukat Udang ... 18

x

2.5 Sumberdaya Ikan Demersal ... 20

3 METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 22

3.2 Bahan dan Alat ... 22

3.3 Metode Penelitian ... 22

3.4 Metode Pengumpulan Data ... 23

3.5 Metode Analisis Data ... 24

3.5.1 Analisis teknis ... 24

3.5.2 Analisis hukum ... 24

3.5.2.1 Yuridis formal ... 24

3.5.2.2 Yuridis komparatif ... 24

3.5.2.3 Yuridis empiris ... 25

4 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Letak Geografis, Topografis dan Luas Wilayah ... 26

4.2 Unit Penangkapan Ikan ... 28

4.2.1 Alat tangkap ... 28

4.2.2 Kapal ... 28

4.2.3 Nelayan ... 30

4.3 Daerah Penangkapan Ikan ... 30

4.4 Produksi Perikanan ... 30

4.5 Fasilitas Pendukung ... 32

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Deskripsi Unit Penangkapan Jaring Arad ... 35

5.1.1 Alat tangkap ... 35

5.1.2 Kapal penangkapan ikan ... 40

5.1.3 Nelayan ... 40

5.2 Metode Pengoperasian Jaring Arad ... 41

5.3 Daerah Penangkapan Ikan ... 42

5.4 Hasil Tangkapan Jaring Arad ... 42

5.5 Analisis Teknis ... 43

5.6 Analisis Hukum ... 43

5.6.1 Analisis yuridis komparatif ... 45

5.6.2 Analisis yuridis empiris ... 48

xi DAFTAR PUSTAKA ... 52

xii Halaman

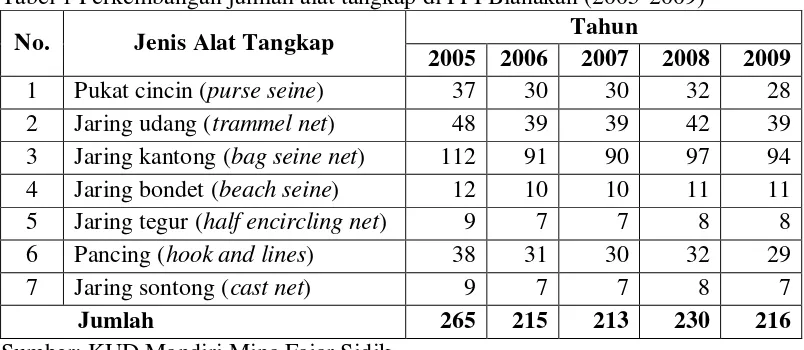

1 Perkembangan jumlah alat tangkap di PPI Blanakan (2005-2009) ... 28 2 Perkembangan jumlah kapal di PPI Blanakan (2005-2009) ... 29 3 Perkembangan volume dan nilai produksi perikanan

di PPI Blanakan (2005-2009) ... 31 4 Spesifikasi alat tangkap jaring arad di PPI Blanakan ... 39 5 Hasil analisis teknis komparatif ... 44 6 Perbandingan definisi alat tangkap trawl, pukat hela, pukat tarik,

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan

jaring arad temuan di lapangan ... 46 7 Perbandingan Konstruksi alat tangkap trawl dan jaring arad ... 46 8 Perbandingan metode pengoperasian alat tangkap trawl

xiii

Halaman

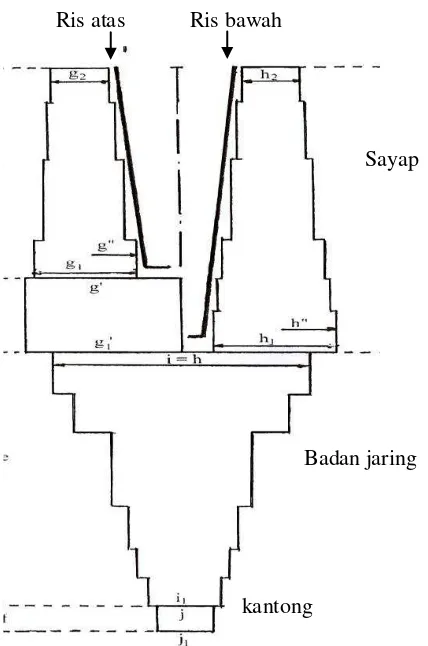

1 Konstruksi alat tangkap dogol ... 6

2 Desain alat tangkap dogol menurut SNI ... 6

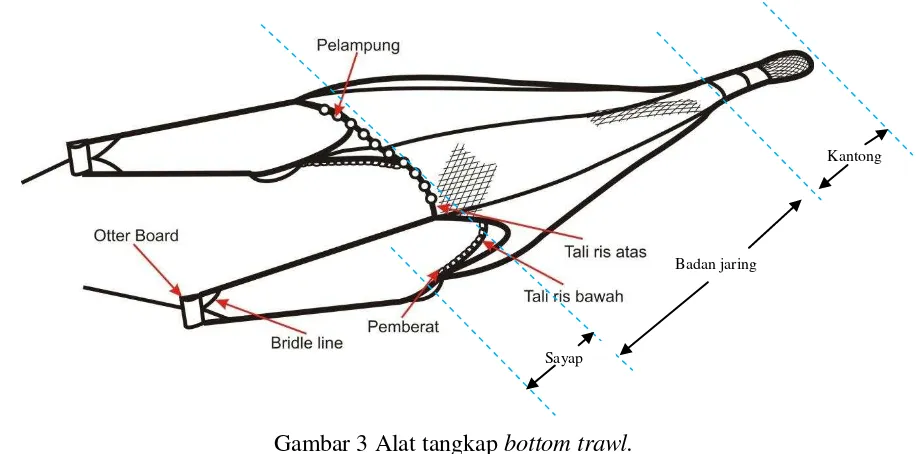

3 Konstruksi alat tangkap bottom trawl ... 10

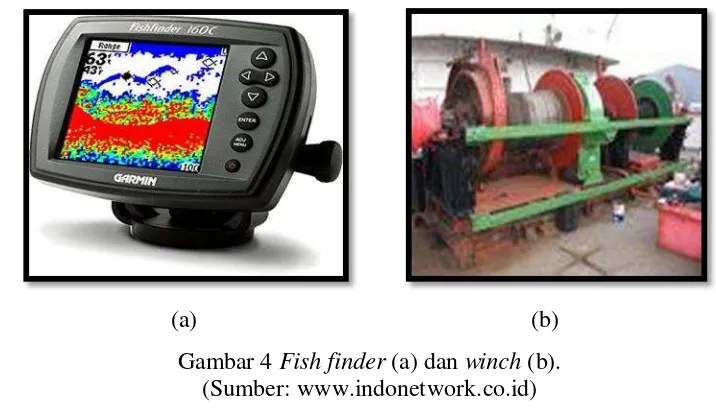

4 Fish finder dan winch ... 15

5 Peta lokasi penelitian ... 22

6 Perkembangan jumlah alat tangkap di PPI Blanakan ... 29

7 Perkembangan jumlah kapal di PPI Blanakan ... 29

8 Perkembangan volume produksi di PPI Blanakan ... 31

9 Perkembangan nilai produksi di PPI Blanakan ... 31

10 KUD Mina Mandiri Fajar Sidik, Blanakan ... 33

11 SPDN dan pabrik es ... 33

12 Tempat pelelangan ikan dan kantor pelabuhan ... 34

13 Konstruksi jaring arad di Blanakan, Kabupaten Subang ... 36

14 Pelampung dan pemberat jaring arad ... 38

15 Papan otter board (siwakan) ... 38

xiv

Halaman

1 Peta daerah penangkapan ikan jaring arad ... 55 2 Dokumentasi penelitian ... 56 3 Hasil tangkapan jaring arad ... 59 4 Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 607-Kpts-Um-9-1976

Tentang Jalur-jalur Penangkapan Ikan ... 60 5 Keputusan Presiden No.39 Tahun 1980 Tentang Penghapusan Jaring Trawl ... 64 6 Keputusan Presiden No.85 Tahun 1982 Tentang Penggunaan Pukat Udang ... 66 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06 Tahun 2008 Tentang

Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela di Kalimantan Timur

Bagian Utara ... 69 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 06 Tahun 2010 Tentang

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan yang begitu cepat pada alat penangkapan ikan dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Alat-alat penangkapan ikan tersebut diciptakan dan dimodifikasi agar lebih efektif dan efisien terhadap sasaran tangkap, namun dari hasil modifikasi ini menimbulkan berbagai permasalahan yang menimbulkan konflik antar nelayan.

Trawl merupakan alat tangkap yang paling efektif untuk menangkap ikan demersal dan udang. Hal ini dikarenakan prinsip dasar pengoperasian alat tangkap trawl adalah menyaring ikan dan biota lainnya untuk masuk ke dalam kantong dengan cara menyeret jaring menggunakan kapal. Alat tangkap trawl umumnya memiliki ukuran mata jaring 1-1,5 inchi. Oleh karena itu, organisme laut yang ikut tertangkap memiliki ukuran yang beragam. Alat tangkap ini dianggap efektif karena memiliki selektivitas yang rendah, sehingga banyak digunakan untuk menangkap ikan demersal dan udang.

Menurut Solihin (2010), adanya penghapusan trawl melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 39 Tahun 1980 menyebabkan pengadaan bahan baku udang nasional tersendat. Hal ini memaksa nelayan berusaha mencari alat tangkap pengganti trawl agar dapat terus melaksanakan pemanfaatan sumberdaya udang dan ikan demersal, diantaranya jaring arad.

Jaring arad merupakan alat penangkapan ikan yang digolongkan ke dalam kelompok pukat berkantong. Hal ini dapat dilihat dari konstruksinya yang memiliki kantong. Berdasarkan cara pengoperasiannya, pukat berkantong dikelompokkan menjadi pukat tarik dan pukat kantong. Jaring arad dioperasikan dengan harapan dapat menggantikan fungsi trawl dalam pemanfaatan sumberdaya udang atau ikan demersal lainnya. Kenyataan di lapangan, ada yang menyebutkan jaring arad adalah mini trawl yang termasuk ke dalam pukat tarik, namun ada yang menyebutnya kelompok pukat kantong.

tetapi ada pihak lain, terutama nelayan yang tidak menggunakan jaring arad, menyebutkan jaring arad adalah sejenis alat tangkap trawl yang sudah dilarang pengoperasiannya di bagian Barat Indonesia. Pelarangan penggunaan jaring arad dalam kegiatan penangkapan ikan mengundang protes berbagai pihak, terutama nelayan jaring arad. Di lapangan belum ada peraturan yang tegas menyatakan bahwa alat tangkap jaring arad merupakan alat tangkap yang sama dengan trawl, dengan alasan belum ada kajian ilmiah tentang hal ini. Hal tersebut menjadikan inspirasi bagi penulis untuk meneliti mengenai keragaan teknis jaring arad, sehingga lebih lanjut dapat dikaji tentang legalitasnya.

1.2 Perumusan Masalah

Unit penangkapan jaring arad sudah lama dioperasikan di perairan utara Kabupaten Subang Jawa Barat dengan sasaran utama udang. Jumlah jaring arad pada tahun 2009 mencapai 94 unit, atau 43,52% dari total unit penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Subang. Jaring arad dioperasikan di perairan lebih dekat ke pantai dengan hasil tangkapan berupa udang, ikan demersal dan sampah. Penggantian jaring arad dengan jenis alat tangkap lain belum dapat dilaksanakan, karena pihak yang berwenang menginginkan terlebih dulu ada kajian atau penelitian yang memadai, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar penggantiannya. Sampai dengan tahun 2010, belum ada kajian teknis dan legalitas tentang unit penangkapan jaring arad ini, sehingga dirasa perlu untuk melakukan kajian tersebut.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:

1) Membuat keragaan teknis alat tangkap jaring arad yang dioperasikan di perairan utara Kabupaten Subang.

1.4 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1) Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kelompok Alat Penangkapan Pukat Berkantong

Pukat berkantong adalah semua jenis alat penangkapan ikan berbentuk jaring berkantong, berbadan dan bersayap yang dilengkapi dengan pembuka jaring atau tanpa pembuka mulut jaring yang dioperasikan dengan cara ditarik, baik menggunakan tenaga manusia atau dengan menggunakan satu kapal atau lebih yang bergerak. Desain dan konstruksi pukat berkantong disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan ukuran pukat berkantong maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan. Alat penangkap ikan yang termasuk ke dalam pukat berkantong antara lain: pukat hela dasar (bottom trawl), pukat hela dasar berpalang (beam trawl), pukat hela dasar berpapan (bottom otter trawl), pukat hela dasar dua kapal (bottom pair trawl), pukat hela berpapan pertengahan (midwater trawl), pukat hela ganda kembar berpapan (twin otter midwater trawl), pukat hela dua kapal pertengahan (midwater pair trawl), payang, pukat pantai (beach seine) dan dogol (danish seine) (Bappenas 2007).

2.2 Unit Penangkapan Pukat Kantong

Pukat kantong adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk kerucut yang terdiri atas kantong atau bag, badan (body), dua lembar sayap (wing) yang dipasang pada kedua sisi mulut jaring dan tali penarik (warp) (Subani dan Barus 1989). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis dan demersal. Pukat kantong terdiri atas payang, dogol, lampara dan pukat pantai. Pukat kantong yang memiliki sasaran tangkap udang adalah dogol.

2.2.1 Definisi dan klasifikasi

Dogol adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri atas dua bagian sayap jaring, bagian badan jaring dan bagian kantong jaring. Alat tangkap dogol terbuat dari bahan polyamide (PA). Dogol termasuk dalam klasifikasi pukat (seine net) dengan perahu sesuai dengan International Standard Statistical Classification of Fishing Gears – FAO menggunakan singkatan SDN dan berkode ISSCFG.02.2.1. Pukat kantong dogol termasuk ke dalam klasifikasi pukat kantong dasar (demersal danish seine), sesuai dengan Statistik Perikanan Laut, Jakarta, Indonesia, 2001 (SNI 01-7093-2005).

2.2.2 Konstruksi alat tangkap dogol

Konstruksi dan rancangan dogol terdiri atas sayap, badan jaring dan kantong (Gambar 1 dan 2). Bagian sayap (wings) merupakan bagian dogol yang terpanjang dan terletak di ujung depan, terdiri atas bagian sayap atas dan sayap bawah. Badan jaring (body) yaitu bagian jaring yang terletak diantara bagian kantong dan bagian sayap. Kantong (cod end) yaitu bagian jaring yang terletak di ujung belakang dari dogol.

Bagian-bagian lain pembentuk dari dogol (SNI 01-7093-2005) dan (Subani dan Barus 1989) secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Medan jaring atas (square)

Menurut SNI 01-7093 (2005), dogol memiliki bagian yang dinamakan medan jaring atas atau square. Medan jaring atas (square) merupakan bagian jaring yang terletak di atas ujung mulut jaring yang menjorok ke depan. Square merupakan selisih antara panjang sayap bawah dengan sayap atas. Akan tetapi menurut Subani dan Barus (1989), dogol tidak memilikinya.

2) Keliling mulut jaring (circumference of the net mouth)

Menurut SNI 01-7093 (2005), dogol memiliki bagian yang dinamakan keliling mulut jaring (circumference of the net mouth) merupakan bagian badan jaring yang terbesar dan terletak di ujung depan dari bagian badan jaring.

3) Tali ris atas (head rope)

Gambar 1 Konstruksi alat tangkap dogol. (Sumber : Subani dan Barus 1989)

Gambar 2 Desain alat tangkap dogol menurut SNI. (Sumber: SNI 01-7093-2005)

Kantong

Sayap

Badan jaring

Warp

Ris atas

Ris bawah

Pemberat timah Batu

Bambu

Sayap

Badan jaring

4) Tali ris bawah (ground rope)

Tali ris bawah (ground rope) merupakan tali yang berfungsi untuk menghubungkan kedua sayap jaring bagian bawah, melalui mulut jaring bagian bawah.

5) Tali selambar (warp rope)

Tali selambar (warp rope) merupakan tali yang berfungsi sebagai penarik pukat kantong dogol ke atas geladak kapal saat hauling dilakukan.

6) Pelampung

Pelampung alat tangkap dogol pada umumnya terbuat dari PVC yang terletak di sepanjang sayap jaring. Pelampung dogol selain PVC yaitu terbuat dari bambu yang berfungsi membuka mulut jaring ke atas.

7) Pemberat

Pemberat alat tangkap dogol pada umumnya terbuat dari timah diikatkan pada tali ris di bagian bibir bawah. Pemberat dogol selain timah yaitu menggunakan batu yang terletak pada bagian sayap jaring bagian bawah yang berfungsi membuka sayap jaring ke bawah.

2.2.3 Kapal penangkapan ikan

Pengoperasian alat tangkap dogol menggunakan perahu motor tempel, berukuran panjang 8-9 meter, lebar 2-2,5 meter, dalam 0,70-0,90 meter dan memiliki daya muat 2-2,75 ton. Kapal yang mengoperasikan alat tangkap dogol pada umumnya terbuat dari kayu. Tenaga penggerak menggunakan mesin diesel atau outboard engine berkekuatan 8-12 PK (Subani dan Barus 1989).

2.2.4 Nelayan

2.2.5 Metode pengoperasian dogol

Pukat kantong dogol dioperasikan melingkari gerombolan ikan yang diperkirakan berada di dasar perairan dengan mengggunakan tali selambar yang panjang. Penarikan tali selambar bertujuan untuk menarik dan mengangkat dogol ke atas geladak kapal. Penarikan tali selambar dengan atau tanpa menggunakan mesin bantu penangkapan ikan (fishing machinary). Pengoperasian pukat kantong dogol dilaksanakan dengan tidak menghela (dragging) dogol di belakang kapal yang sedang berjalan (SNI 01-7093-2005).

Tahap-tahap pengoperasian dogol (SNI 01-7093-2005) adalah sebagai berikut:

(1) Setting atau penurunan jaring

Pelaksanaan setting dilaksanakan dari salah satu sisi lambung bagian buritan kapal dengan gerakan maju membentuk lingkaran sesuai dengan panjang tali selambar (200 m – 300 m) dengan kecepatan kapal antara 1–1,5 knot. Penggunaan sayap jaring dan tali selambar yang panjang bertujuan untuk memperoleh jarak sapuan dogol yang luas.

(2) Penarikan dan pengangkatan jaring (hauling)

Penarikan dan pengangkatan jaring dilakukan dari sisi lambung kapal atau buritan kapal dengan menarik tali selambar tanpa atau menggunakan mesin bantu penangkapan (fishing machinery) dan kedudukan kapal berlabuh jangkar atau kapal terapung (drifting), agar supaya tidak terjadi gerakan mundur kapal yang berlebihan, diupayakan kapal bergerak maju dengan kecepatan kapal lambat, sesuai dengan beban atau kecepatan penarikan dogol. Setelah tali selambar ditarik, kemudian dogol diangkat ke atas geladak kapal.

2.2.6 Daerah penangkapan ikan

2.2.7 Hasil Tangkapan dogol

Hasil tangkapan utama dogol adalah udang dogol (Metapenaeus ebarocencis). Hasil tangkapan sampingan adalah petek (Leioghnathus sp), kerong-kerong (Therapon spp), biji nangka (Caesio spp), kerapu (Epinephelus spp.), ikan sebelah (Psettodes erumei), pari (Dasyatis sp), cucut (Squallus sp.), gurita (Octopus sp) (Subani dan Barus 1989).

2.3 Unit Penangkapan Pukat Tarik

Pukat tarik adalah jenis jaring penangkap ikan berbentuk kerucut yang terdiri atas kantong atau bag, badan (body), dua lembar sayap (wing) yang dipasang pada kedua sisi mulut jaring dan tali penarik (warp) (Subani dan Barus 1989). Alat tangkap ini digunakan untuk menangkap berbagai jenis ikan pelagis dan demersal. Pukat tarik terdiri atas pukat hela dasar (bottom trawl), pukat hela dasar berpalang (beam trawl), pukat hela dasar berpapan (bottom otter trawl), pukat hela dasar dua kapal (bottom pair trawl), pukat hela berpapan pertengahan (midwater trawl), pukat hela ganda kembar berpapan (twin otter midwater trawl), pukat hela dua kapal pertengahan (midwater pair trawl) (Bappenas 2007). Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai salah satu alat tangkap yang termasuk ke dalam pukat tarik dengan sasaran tangkap udang dan ikan demersal yaitu bottom trawl.

Unit penangkapan bottom trawl terdiri atas alat tangkap bottom trawl, kapal dan nelayan yang mengoperasikannya. Berikut adalah uraian mengenai unit penangkapan bottom trawl.

2.3.1 Definisi dan klasifikasi

Bottom trawl adalah alat penangkap ikan berbentuk kantong yang terbuat dari jaring dan terdiri atas dua bagian sayap jaring, bagian badan jaring dan bagian kantong jaring. Alat tangkap bottom trawl seluruhnya terbuat dari bahan polyethilene (PE). Alat ini diklasifikasikan ke dalam alat tangkap pukat tarik (Subani dan Barus 1989).

2.3.2 Konstruksi alat tangkap bottom trawl

pemberat, otter board (papan trawl), rantai pengejut (tickler chain), tali penarik (warp) dan bridle line. Bagian-bagian dari alat tangkap bottom trawl (Gardner 1978 dan von Brandt 2005) adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Alat tangkap bottom trawl. (Sumber : Gardner 1978)

(1) Sayap jaring (wing)

Sayap merupakan perpanjangan badan jaring ke arah otter board. Sayap terbagi atas sayap kanan dan sayap kiri, masing-masing terdiri atas sayap atas (upper wing) dan sayap bawah (lower wing). Kedua sayap membentuk mulut jaring, terdiri atas mulut jaring bagian atas yang diikatkan pada tali ris atas dan mulut jaring bagian bawah yang diikatkan pada tali ris bawah.

(2) Badan jaring (body)

Badan jaring adalah bagian tengah bottom trawl yang terbesar. Badan jaring terdiri atas mulut atau bibir jaring bagian atas yang menjorok ke bagian depan, berfungsi untuk menjaga agar ikan yang tertangkap tidak lolos dari jaring.

(3) Kantong (cod-end)

Kantong (cod-end) adalah bagian bottom trawl yang berbentuk corong dan tertutup pada bagian belakang, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya hasil tangkapan. Ujung kantong atau cod-end merupakan tempat dikeluarkannya hasil tangkapan yang diperoleh. Ujung kantong atau cod-end ditutup menggunakan tali yang melalui mata jaring sedemikian rupa, diikatkan pada

Badan jaring

Sayap

ujung cod-end yang khusus, agar mudah dalam membuka atau melepaskan tali pengikat tersebut.

(4) Tali ris atas (head rope) dan tali ris bawah (ground rope)

Tali ris atas (head rope) dan tali ris bawah (ground rope) berada di sepanjang sayap kiri sampai sayap kanan. Keduanya berfungsi untuk membuka mulut jaring secara vertikal. Tali ris bawah lebih panjang dari tali ris atas, sehingga posisi bibir bawah di ujung badan jaring lebih ke belakang. Tali ris bawah pada bottom trawl dilengkapi dengan rantai pengejut (tickler chain) yang berfungsi sebagai pengejut ikan atau udang sehingga dapat dituntun ke dalam cod-end.

(5) Pelampung

Pelampung alat tangkap bottom trawl pada umumnya terbuat dari PVC, akan tetapi ada juga yang terbuat dari plastik dan karet busa. Pelampung bottom trawl terletak pada bagian mulut jaring bagian atas yang berfungsi membuka mulut jaring ke atas.

(6) Pemberat

Pemberat alat tangkap bottom trawl pada umumnya terbuat dari timah, akan tetapi ada juga yang terbuat dari besi dan baja akan tetapi jarang digunakan. Pemberat bottom trawl terletak pada bagian mulut jaring bagian bawah yang berfungsi membuka mulut jaring ke bawah.

(7) Papan otter board

Papan otter board berfungsi untuk membuka mulut jaring secara horizontal. Selain papan, pada bottom trawl juga digunakan beam atau gawang yang berfungsi sama dengan otter board. Pemasangan otter board dilakukan pada ujung tali ris, sedangkan beam atau gawang dipasangpada mulut jaring. (8) Tali penarik (warp)

(9) Bridle line

Bridle line merupakan tali yang menghubungkan otter board dengan jaring, sehingga mulut jaring terbuka lebar untuk menggiring ikan atau udang masuk ke dalam kantong melalui badan jaring.

2.3.3 Kapal penangkapan ikan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004, yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian (eksplorasi) perikanan. Menurut Diniah (2008), perahu atau kapal penangkapan ikan di laut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebagai berikut:

1) Perahu tanpa motor (PTM), yaitu perahu yang tidak menggunakan tenaga mesin sebagai tenaga penggerak, tetapi menggunakan layar atau dayung untuk menggerakkan kapal.

2) Perahu motor tempel adalah perahu yang menggunakan mesin atau motor tempel sebagai tenaga penggerak yang diletakkan di bagian luar perahu, baik diletakkan di buritan maupun di sisi perahu.

3) Kapal motor, yaitu kapal yang menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak yang diletakkan di dalam kapal.

Kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap bottom trawl adalah kapal motor atau lebih dikenal dengan trawler, pada umumnya berukuran 100 GT (Bappenas 2007).

2.3.4 Nelayan

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Perikanan Nomor 31 tahun 2004, yang dimaksud dengan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Direktorat

Jendral Perikanan Tangkap (2002) diacu dalam Septiawan (2009)

1) Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan.

2) Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan. Selain nelayan sebagai pekerjaan utama, pada kategori ini nelayan tersebut juga memiliki pekerjaan lain.

3) Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan, sedangkan sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan lain.

Biasanya jumlah nelayan yang diperlukan dalam pengoperasian alat tangkap trawl bergantung pada ukuran alat tangkap tersebut. Pada umumnya berjumlah antara 7-10 orang (Subani dan Barus 1989).

2.3.5 Metode pengoperasian bottomtrawl

Pengoperasian alat tangkap bottom trawl membutuhkan beberapa persiapan yang harus dilakukan agar dalam proses penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Tahap-tahap tersebut meliputi setting (penurunan jaring), towing (penarikan jaring) dan hauling (pengangkatan jaring). Berikut penjelasan mengenai tahap pengoperasian bottom trawl (The Gourack 1961).

(1) Setting atau penurunan jaring

(2) Towing atau penarikan jaring

Penarikan jaring dilakukan dengan memperhatikan kecepatan kapal untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan kapal dan alat tangkap. Kecepatan kapal yang terlalu lambat dapat mengakibatkan posisi otter board dan bukaan mulut jaring tidak optimal, sehingga alat tangkap akan tidak sempurna untuk dioperasikan. Penarikan jaring dilakukan selama 2-3 jam bergantung dari kondisi fishing ground-nya.

(3) Hauling atau pengangkatan jaring

Pengangkatan bottom trawl dilakukan dari buritan atau sisi lambung kapal dengan menarik tali selambar. Setelah tali selambar ditarik, kemudian jaring trawl diangkat ke atas geladak kapal untuk mengeluarkan hasil tangkapan.

2.3.6 Daerah Pengoperasian Bottom Trawl

Menurut Ayodhyoa (1981) diacu dalam Khaerudin (2006), daerah penangkapan ikan merupakan suatu wilayah perairan yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan penangkapan ikan atau daerah yang diduga terdapat gerombolan ikan. Sulit untuk meramalkan arah dan letak dari perpindahan suatu daerah penangkapan ikan, karena ikan yang menjadi tujuan usaha berada di dalam air dan tidak terlihat dari permukaan air, sedangkan kemampuan mata manusia untuk melihat ke dalam air terbatas.

Alat tangkap trawl dan sejenisnya banyak dioperasikan di perairan timur wilayah Indonesia. Hal tersebut disebabkan adanya Keppres No. 39 yang mengatur tentang penghapusan jaring trawl di wilayah Indonesia (Bappenas 2007).

2.3.7 Alat Bantu Penangkapan Bottom Trawl

2.3.7 Hasil Tangkapan Bottom Trawl

Hasil tangkapan utama alat tangkap bottom trawl adalah udang jerbung (Penaeus merguiensis), udang windu atau tiger shrimp (Penaeus monodon), udang krosok (Slonecera spp) dan udang dogol (Metapenaeus eboracensis). Hasil tangkapan sampingan yang diperoleh antara lain ikan dasar (bottom fish) atau demersal fish seperti pepetek (Leioghnathus sp), manyung (Arius thalassinus), beloso (Saurida tumbil) dan layur (Trichiurus savala) dan kekerangan (Molusca) (Bappenas 2007).

[image:31.595.127.485.274.478.2]

(a) (b) Gambar 4 Fish finder (a) dan winch (b).

(Sumber: www.indonetwork.co.id)

2.4 Peraturan Mengenai Trawl di Indonesia

Di Indonesia trawl merupakan alat tangkap yang kontroversial. Ada sebagian pihak yang menganggap trawl adalah alat yang merusak lingkungan, sehingga tidak diijinkan untuk dioperasikan. Akan tetapi di pihak lain banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap trawl dengan nama yang berbeda karena hasil tangkapannya yang banyak.

2.4.1 SK Menteri Pertanian No. 607/KPTS/UM/9/1976 Tentang Jalur Penangkapan Ikan

yang tingkat kemampuan operasional unit penangkapannya masih terbatas. Beberapa ketentuan dalam SK tersebut, antara lain:

(1) Jalur Penangkapan I, adalah perairan pantai selebar 3 mil laut yang diukur dari titik terendah pada waktu air surut;

(2) Jalur Penangkapan II, adalah perairan selebar 4 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan I ke arah laut lepas (ZEE);

(3) Jalur Penangkapan III, adalah perairan selebar 5 mil laut yang diukur dari garis luar jalur penangkapan II ke arah laut lepas (ZEE);

(4) Jalur Penangkapan IV, adalah perairan di luar jalur penangkapan III.

Menurut Diniah (2001), kaitan antara ketetapan jalur penangkapan tersebut dengan unit penangkapan trawl adalah:

(1) Jalur penangkapan I tertutup bagi semua jaring trawl;

(2) Jalur penangkapan II terbuka untuk jaring trawl dasar berpanel (otter board) dengan panjang tali ris atas/bawah-nya kurang dari 12 meter;

(3) Jalur penangkapan III terbuka untuk jaring trawl dasar berpanel (otter board) dengan panjang tali ris atas/bawah-nya kurang dari 20 meter;

(4) Jalur penangkapan IV terbuka bagi semua jenis kapal dan alat penangkapan yang sah, terkecuali pair (bull) trawl hanya boleh beroperasi di perairan Samudera Indonesia.

Untuk lebih jelas mengenai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 607/KPTS/UM/9/1976 tentang Jalur Penangkapan Ikandapat dilihat pada Lampiran 4.

2.4.2 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Trawl

Pada Tahun 1980, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1980 tentang penghapusan trawl. Keppres ini mengatur mengenai penghapusan trawl di Indonesia secara bertahap yakni terhitung mulai tanggal 1 Juli 1980 sampai 1 Juli 1981, kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya. Selain itu, dalam Keppres tersebut juga diatur mengenai perincian jaring trawl dan penghapusan trawl diatur dengan Keputusan Menteri Pertanian (Tripa 2006). Adapun Keppres tersebut keluar karena beberapa faktor, antara lain (Diniah 2001):

(3) Menghindarkan terjadinya ketegangan-ketegangan sosial.

Ada dua Keputusan Menteri Pertanian dalam hal ini, yakni Keputusan Menteri Pertanian Nomor 694 Tahun 1980, dan Keputusan Menteri Nomor 392 Tahun 1999 yang merupakan pengganti Keputusan Nomor 694 Tahun 1980. Menurut (Tripa 2006) dalam Keputusan Nomor 694 Tahun 1980 mengatur tiga hal penting, yakni:

1) Semua usaha perikanan yang kapal perikanannya menggunakan jaring trawl dilarang melakukan penangkapan ikan:

(1) Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 di perairan laut yang mengelilingi pulau Jawa dan Bali dengan batas titik-titik koordinat sebelah Timur (garis bujur 116º30' BT), sebelah Utara (garis lintang 5º LS sampai garis bujur 106º BT), sebelah Barat (garis lurus yang menghubungkan 2 titik: 5º30' LS dan 160º20' BT 6º40' LS sampai dengan garis bujur 106º20' BT; 105 BT. (2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1981 di perairan laut yang mengelilingi

pulau Sumatera dengan batas titik-titik koordinat garis bujur 109º40' BT sampai dengan garis lintang 2º LU; garis lintang 2º LU; garis bujur 108º BT dari 2º LU s/d 2º LS; garis lintang 2º LS; garis bujur 109º BT dari 2º LS s/d 5º LS; garis lintang 5º LS; garis bujur 116º30' BT.

2) Semua usaha perikanan dilarang melakukan pengangkutan ikan dengan kapal-kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl:

(1) Ke pulau Jawa dan Bali terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1980; dan (2) Ke pulau Sumatera terhitung sejak tanggal 1 Januari 1983.

(3) Kapal-kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang melanggar ketentuan-ketentuan di atas dipersamakan dengan kapal perikanan yang tidak memiliki SIUP/SKIP dan dapat dikenakan ketentuan pasal 8 Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980. Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan di atas, ialah kapal-kapal latih dan kapal-kapal penelitian milik pemerintah.

2.4.3 Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Mempergunakan Pukat Udang

Pada Tahun 1982, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 85 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Mempergunakan Pukat Udang. Keputusan ini diterbitkan guna mengatur penggunaan alat tangkap pukat udang untuk menangkap udang di perairan Kepulauan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya dan Laut Arafuru, kecuali di perairan pantai dari masing-masing pulau tersebut yang dibatasi oleh garis isobat 10 meter. Dengan kata lain, Keppres Nomor 85 Tahun 1982 hanya mengizinkan penggunaan secara terbatas alat tangkap pukat udang, karena di luar wilayah tersebut, ketentuan-ketentuan yang tertuang pada Keppres Nomor 39 Tahun 1980 tetap berlaku. Adapun Keppres tersebut dikeluarkan karena tersendatnya pengadaan bahan baku udang nasional setelah Keppres Nomor 39 Tahun 1980 diterbitkan. Selain itu, pertimbangan lainnya yaitu perlu adanya pemanfaatan sumberdaya udang di perairan kawasan timur Indonesia (Solihin 2008).

Untuk lebih jelas mengenai Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang Ketentuan Mempergunakan Pukat Udang dapat dilihat pada Lampiran 6.

2.4.4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/Men/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela di Kalimantan Timur Bagian Utara

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut berisi mengenai aturan penggunaan alat penangkap ikan pukat hela di Perairan Kalimantan Timur bagian utara. Adapun pertimbangan lahirnya Permen KP Nomor Per.06/Men/2008 tersebut antara lain:

(1) Mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya ikan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan memperkuat keberadaan masyarakat nelayan di perairan Kalimantan Timur bagian utara.

(2) Alat penangkapan ikan pukat hela merupakan alat tangkap yang sesuai dengan karakteristik dan/atau kondisi geografis wilayah perairan Kalimantan Timur bagian utara.

1) Jalur I, meliputi perairan di atas 1 (satu) mil sampai dengan 4 (empat) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah;

2) Jalur II, meliputi perairan di atas 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil yang diukur dari permukaan air pada surut terendah. Selanjutnya, ditentukan bahwa:

(1)Jalur I hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 5 (lima) gross tonnage (GT).

(2)Jalur II hanya diperbolehkan bagi pengoperasian kapal pukat hela dengan ukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.

(3)Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur I dapat beroperasi di jalur II dan/atau di atas 12 (dua belas) mil, dan kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dapat beroperasi di atas 12 (dua belas) mil. (4)Setiap kapal pukat hela yang wilayah operasinya di jalur II dilarang

beroperasi di jalur I.

Untuk lebih jelas mengenai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/Men/2008 tentang Penggunaan Alat Penangkap Ikan Pukat Hela di Kalimantan Timur Bagian Utara dapat dilihat pada Lampiran 7.

2.4.5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, menimbang bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, maka dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal dan berkelanjutan, perlu menetapkan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/MEN/ 2010 ini mengatur Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, serta menetapkan bahwa alat penangkapan ikan di Wilayah

Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia menurut jenisnya

insang (gillnets and entangling nets); perangkap (traps); pancing (hooks and lines). Untuk lebih jelas mengenai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.06/MEN/ 2010 dapat dilihat pada Lampiran 8.

2.5 Sumberdaya Ikan Demersal

Nikijuluw (2002), menyatakan bahwa sumberdaya ikan merupakan salah satu sumberdaya kelautan dan perikanan yang tergolong dalam sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable resources), artinya jika sumberdaya ini dimanfaatkan sebagian, sisa ikan yang tertinggal mempunyai kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembangbiak. Tinggi rendahnya kemampuan berkembangbiak ini akan mempengaruhi ketersediaan atau stok sumberdaya ikan. Hal ini memberikan pedoman bahwa stok atau populasi sumberdaya ikan tidak boleh dimanfaatkan secara sembarangan tanpa memperhatikan struktur umur dan rasio kelamin dari populasi ikan yang tersedia. Apabila pemanfaatan secara sembarangan dilakukan, berakibat pada umur dan struktur populasi ikan yang tersisa mempunyai kemampuan memulihkan diri sangat rendah atau lambat, berarti sumberdaya ikan tersebut berada pada kondisi hampir punah.

Nikijuluw (2002) menyatakan bahwa ikan tetap bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Jenis ikan tertentu dapat berenang, berpindah atau berimigrasi dari suatu perairan ke perairan lainnya, bahkan hingga melintasi samudera. Ikan lainnya hanya bergerak di perairan tertentu secara cepat atau lambat. Namun dengan sifat ikan yang bergerak ini, upaya menduga atau memperkirakan jumlah ikan atau ukuran stok ikan menjadi pekerjaan yang relatif sulit. Implikasinya adalah pengelolaan sumberdaya ikan menjadi tidak mudah untuk dilakukan.

3 METODOLOGI

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Pengumpulan data di lapangan dilakukan pada Bulan Juli sampai dengan Agustus 2010 di Perairan Pantai Utara Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasi penelitian dapat dilihat dalam peta di Gambar 5.

Gambar 5 Peta lokasi penelitian. (Sumber : Dishidros 1978)

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit penangkapan jaring arad sebagai objek penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) GPS hand held e-trex Garmin untuk mengetahui posisi setting dan hauling

pada pengoperasian jaring arad;

2) Kamera Digital untuk mendokumentasikan kegiatan selama penelitian; 3) Kuisioner untuk wawancara kepada nelayan jaring arad;

4) Data sheet, untuk pencatatan data hasil penelitian.

3.3 Metode Penelitian

aktivitas penangkapan ikan menggunakan unit penangkapan jaring arad di perairan pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Studi kasus adalah penelitian tentang status objek penelitian yang berkenaan dengan sesuatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Studi kasus memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter dari suatu kejadian yang ada pada waktu penelitian dilakukan (Nazir M 1988).

Pendekatan hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan legalitas dari pengoperasian jaring arad di Perairan Kabupaten Subang. Metode penelitian hukum dilakukan dengan membandingkan produk hukum mengenai alat tangkap pukat berkantong dengan kenyataan di lapangan. Menurut Marzuki (2008), penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung dan partisipasi aktif di lapang mengenai seluruh kegiatan unit penangkapan jaring arad. Operasi penangkapan ikan menggunakan alat tangkap jaring arad diikuti secara langsung untuk mendapatkan data mengenai metode pengoperasian jaring arad, hasil tangkapan, serta lokasi pengoperasian alat tangkap jaring arad. Selain itu, juga dilakukan wawancara terhadap 23 orang responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 1) Unit penangkapan jaring arad meliputi data

(1) Konstruksi jaring arad dan alat bantu penangkapan ikan yang digunakan dalam pengoperasiannya;

(2) Jumlah dan pembagian tugas nelayan dalam satu unit alat tangkap; (3) Ukuran kapal, penataan ruang dan perlengkapannya.

2) Komposisi hasil tangkapan jaring arad.

Data sekunder dikumpulkan dari Dinas Perikanan Kabupaten Subang, yaitu:

1) Jumlah unit penangkapan jaring arad tahun 2005-2009; 2) Produksi unit penangkapan jaring arad tahun 2005-2009;

3) Produksi perikanan laut di Kabupaten Subang tahun 2005-2009; 4) Daerah pengoperasian unit penangkapan jaring arad;

5) Peraturan-peraturan nasional yang menyangkut unit penangkapan jaring arad dan pengoperasiannya.

3.5 Metode Analisis Data 3.5.1 Analisis Teknis

Analisis teknis yang dilakukan adalah analisis deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan keragaan teknis jaring arad mulai dari konstruksi hingga operasional alat tangkap. Selain itu analsis deskriptif juga digunakan untuk melihat hubungan faktor-faktor teknik yang mempengaruhi konstruksi unit penangkapan jaring arad. Analisis komparatif yaitu membandingkan produk hukum yang terkait dengan definisi pukat berkantong dengan konstruksi jaring arad yang ada di lapangan.

3.5.2 Analisis hukum

Analisis hukum yang digunakan adalah analisis yuridis formal, analisis yuridis komparatif dan analisis yuridis empiris. Rincian ketiga analisis tersebut adalah sebagai berikut:

3.5.2.1 Yuridis formal

Pendekatan analisis formal adalah pendekatan hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan besarnya pelanggaran yang dilakukan.

3.5.2.2 Yuridis komparatif

dan membandingkan latar belakang terjadinya putusan atas perkara dalam bidang yang sama dari permasalahan yang terjadi.

Analisis yuridis komparatif adalah membandingkan hasil kajian teknis dengan produk-produk hukum yang ada terkait dengan penjabaran pukat berkantong. Produk hukum yang dimaksud adalah Keppres No. 39 Tahun 1980, Kepmen No. 6 Tahun 2008 dan Kepmen No. 6 Tahun 2010.

3.5.2.3 Yuridis empiris

4 KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis, Topografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kabupaten Subang terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Barat dan terletak pada 1070 31’ – 1070 54’ BT dan 60 11’ – 60 34’ LS. Secara administrasi, batas wilayah Kabupaten Subang diantaranya sebelah Utara adalah Laut Jawa, sebelah selatan adalah Kabupaten Bandung, sebelah Timur adalah Kabupaten Indramayu dan Sumedang, dan sebelah barat Kabupaten Purwakarta dan Karawang.

Luas wilayah Kabupaten Subang adalah 205.176,95 ha atau 5,39% dari luas wilayah Propinsi Jawa Barat dengan ketinggian 0–1.500 meter di atas permukaan laut. Wilayah administratif Kabupaten Subang terbagi atas 22 kecamatan, 243 desa dan 8 kelurahan. Empat kecamatan diantaranya terletak di wilayah pesisir, sedangkan kecamatan lainnya berada di daerah pegunungan atau daratan tinggi.

Secara umum Kabupaten Subang beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata per tahun 2.048 mm dan rata-rata-rata-rata hari hujannya sebanyak 87 hari. Disamping itu, rata-rata curah hujan umumnya terjadi pada awal tahun yaitu bulan Januari hingga April dengan jumlah 365 mm dan 426 mm. Iklim yang demikian sangat mendukung kondisi lahan yang subur dan banyaknya sungai-sungai yang pada gilirannya mempengaruhi secara signifikan besaran luas penggunaan lahan. Lahan di Kabupaten Subang sebagian besar digunakan untuk melakukan kegiatan di sektor pertanian.

Gambaran empat kecamatan di wilayah pesisir laut yang terletak di sepanjang pantai utara adalah sebagai berikut:

1) Kecamatan Pusakanegara

Luas wilayah Kecamatan Pusakanegara adalah 68,40 km2 terdiri atas 11 desa. Hanya satu desa yang berada di wilayah pesisir, yaitu Desa Patimban.

2) Kecamatan Pamanukan

3) Kecamatan Legonkulon

Luas wilayah Kecamatan Legonkulon adalah 98,47 km2, terdiri atas 10 desa. Di wilayah kecamatan ini terdapat lima desa yang berada di wilayah pesisir, yaitu Desa Anggasari, Tegalurung, Mayangan, Legon Wetan dan Pengarengan.

4) Kecamatan Blanakan

Luas wilayah Kecamatan Blanakan mencapai 85,81 km2. Kecamatan ini terbagi menjadi sembilan desa. Kecamatan Blanakan memiliki tujuh desa yang merupakan desa pesisir yaitu Desa Cilamaya Hilir, Rawameneng, Jayamukti, Blanakan, Langensari, Muara, dan Tanjung Tiga. Desa Blanakan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Blanakan. Secara geografis Desa Blanakan terletak pada 1070 30’ – 1070 53’ Bujur Timur dan

6010’ – 6022’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 980.463 ha.

Secara Geografis, Desa Blanakan terletak di bagian paling utara dari Jawa

Barat, antara 6˚10’-6˚22’ Lintang Selatan dan 107˚30’-107˚53’ Bujur Timur. Desa

Blanakan terletak sekitar 46,03 km dari ibukota Kabupaten Subang, dapat ditempuh dengan sepeda motor atau mobil selama 1 jam 30 menit. Jarak ke ibu kota provinsi - Bandung - 90 km dan jarak ke ibukota negara - DKI - Jakarta 210 km. Secara administrasi batas wilayah Desa Blanakan di sebelah utara adalah Laut Jawa dan Kecamatan Blanakan. Di sebelah selatan adalah Desa Ciasem Baru dan Kecamatan Ciasem, di sebelah timur adalah Desa Langensari dan di sebelah barat adalah Desa Jayamukti.

4.2 Unit Penangkapan Ikan 4.2.1 Alat tangkap

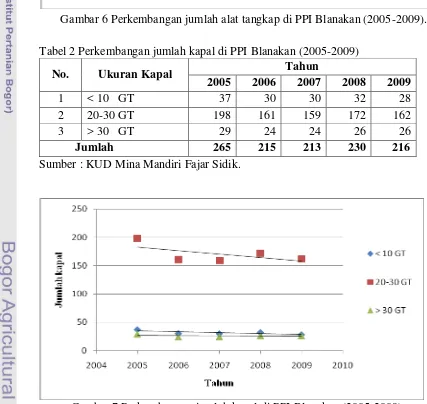

[image:44.595.113.515.329.504.2]Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan di PPI Blanakan terdiri atas tujuh jenis, yaitu: pukat cincin, cantrang, jaring kantong, jaring bondet, jaring tegur, pancing dan jaring sontong. Jumlah alat penangkap ikan yang ada di PPI Blanakan berfluktuasi selama periode 2005-2009, namun menunjukan kecenderungan yang menurun. Jenis alat penangkap ikan yang terbanyak adalah jaring berkantong atau bag seine net. Jumlah alat tangkap ini menunjukkan jumlah yang menurun pada periode 2005-2009, yaitu 112 unit pada tahun 2005 menjadi 94 unit pada tahun 2009. Secara rinci mengenai jumlah alat penangkap ikan menurut jenisnya di PPI Blanakan seperti tercantum pada Tabel 1 dan Gambar 6. Tabel 1 Perkembangan jumlah alat tangkap di PPI Blanakan (2005-2009)

No. Jenis Alat Tangkap Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 Pukat cincin (purse seine) 37 30 30 32 28

2 Jaring udang (trammel net) 48 39 39 42 39

3 Jaring kantong (bag seinenet) 112 91 90 97 94

4 Jaring bondet (beach seine) 12 10 10 11 11

5 Jaring tegur (half encircling net) 9 7 7 8 8

6 Pancing (hook and lines) 38 31 30 32 29

7 Jaring sontong (cast net) 9 7 7 8 7

Jumlah 265 215 213 230 216

Sumber: KUD Mandiri Mina Fajar Sidik.

4.2.2 Kapal

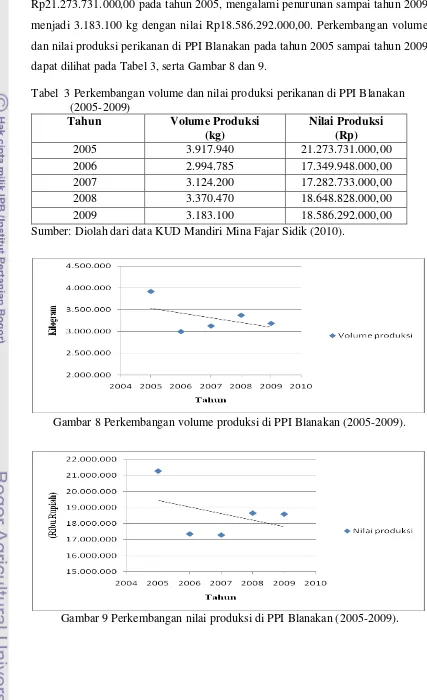

menampung hasil tangkapan jauh lebih banyak dibandingkan dengan kapal yang berukuran lebih kecil (Tabel 2 dan Gambar 7).

[image:45.595.116.511.139.345.2]Gambar 6 Perkembangan jumlah alat tangkap di PPI Blanakan (2005-2009).

Tabel 2 Perkembangan jumlah kapal di PPI Blanakan (2005-2009)

No. Ukuran Kapal Tahun

2005 2006 2007 2008 2009

1 < 10 GT 37 30 30 32 28

2 20-30 GT 198 161 159 172 162

3 > 30 GT 29 24 24 26 26

Jumlah 265 215 213 230 216

[image:45.595.74.501.340.744.2]Sumber : KUD Mina Mandiri Fajar Sidik.

Kapal dengan ukuran < 10 GT biasanya digunakan untuk mengoperasikan alat tangkap jaring bondet, jaring tegur, jaring udang dan jaring rampus. Alat tangkap jaring cumi, pancing klotrek dan jaring nilon biasanya dioperasikan menggunakan kapal berukuran 10-20 GT, sedangkan kapal kayu dengan bobot antara 20-30 GT digunakan sebagai armada penangkapan ikan yang berkelompok seperti unit penangkapan purse seine.

4.2.3 Nelayan

Nelayan merupakan salah satu bagian penting dari unit penangkapan ikan, karena nelayan merupakan pelaku utama dalam proses penangkapan ikan. Nelayan terlibat langsung dalam aktivitas penangkapan ikan. Pada tahun 2009 penduduk Desa Blanakan berjumlah 11.399 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.433 jiwa. Dari total 3.433 jiwa tersebut sebanyak 101 jiwa atau 2,95% bekerja sebagai nelayan. Nelayan yang berdomisili di Desa Blanakan dapat dikatagorikan sebagai nelayan penuh, nelayan sambilan utama dan nelayan sambilan tambahan. Berdasarkan kepemilikan unit penangkapan ikan, nelayan di Desa Blanakan dikelompokkan menjadi nelayan pemilik dan nelayan buruh.

4.3 Daerah Penangkapan Ikan

Penentuan daerah penangkapan ikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penangkapan ikan. Nelayan desa Blanakan hanya mengandalkan pengalamannya selama melaut dalam menentukan daerah penangkapan ikan. Daerah penangkapan ikan yang dituju adalah perairan Karawang, Blanakan, Sungai Buntu dan Pamanukan dengan kedalaman berkisar antara 30-45 meter. Daerah penangkapan ikan lain yang dituju antara lain perairan pantai Sumatera Selatan dengan kedalaman berkisar antara 25-40 meter, Perairan Laut Cina Selatan dengan kedalaman berkisar antara 30-50 meter dan Perairan Kalimantan Selatan dengan kedalaman berkisar antara 30-40 meter (Lampiran 1).

4.4 Produksi Perikanan

cenderung menurun. Volume produksi mencapai 3.917.940 kg dengan nilai Rp21.273.731.000,00 pada tahun 2005, mengalami penurunan sampai tahun 2009 menjadi 3.183.100 kg dengan nilai Rp18.586.292.000,00. Perkembangan volume dan nilai produksi perikanan di PPI Blanakan pada tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 3, serta Gambar 8 dan 9.

Tabel 3 Perkembangan volume dan nilai produksi perikanan di PPI Blanakan (2005-2009)

Tahun Volume Produksi (kg)

Nilai Produksi (Rp)

2005 3.917.940 21.273.731.000,00

2006 2.994.785 17.349.948.000,00

2007 3.124.200 17.282.733.000,00

2008 3.370.470 18.648.828.000,00

2009 3.183.100 18.586.292.000,00

Sumber: Diolah dari data KUD Mandiri Mina Fajar Sidik (2010).

[image:47.595.82.509.110.810.2]Gambar 8 Perkembangan volume produksi di PPI Blanakan (2005-2009).

4.5 Fasilitas Pendukung

Kegiatan penangkapan ikan memerlukan berbagai sarana dan prasarana yang memadai guna kelancaran prosesnya. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Blanakan merupakan salah satu PPI yang memiliki fasilitas terlengkap dibandingkan dengan PPI lainnya di Kecamatan Blanakan bahkan di Kabupaten Subang. Fasilitas yang dimiliki PPI Blanakan adalah

(1) Fasilitas pokok, terdiri atas dermaga berukuran panjang 48 meter dan kolam pelabuhan berikuran panjang 45 meter, lebar 20 meter dengan kedalaman minus 4 meter;

(2) Fasilitas fungsional, terdiri atas Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, bengkel, galangan kapal, tempat pemasaran, Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN);

(3) Fasilitas penunjang, terdiri atas MCK, kantin, masjid, kantor pengelola pelabuhan, tempat parkir, kantor pengamanan dan kantor syahbandar.

Fasilitas di PPI Blanakan dalam kondisi baik, kecuali bengkel dan pertokoan. Bengkel dan pertokoan tidak pernah digunakan. Kelancaran kegiatan pelelangan ikan di PPI Blanakan juga didukung oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Inti Mina Fajar Sidik. KUD ini berperan penting terhadap kelancaran sistem produksi perikanan di desa tersebut.

KUD Mandiri Inti Mina Fajar Sidik (Gambar 10) secara resmi didirikan pada tanggal 23 Mei 1966. Pada awalnya koperasi ini bernama Koperasi Perikanan Laut Miyasa Laksana, lalu pada tahun 1994 berganti nama menjadi Koperasi Mandiri Inti Mina Fajar Sidik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada ketua pengurus pertama, yaitu Bapak H Fajar Sidik. Anggota KUD terdiri atas nelayan dan bakul di sekitar Tempat Pelelangan Ikan. Selama tahun 2007, kontribusi anggota terhadap produksi di TPI KUD Mandiri Mina Fajar Sidik adalah sebesar 2,95 % dan sisanya sebesar 97,05 % didominasi oleh nelayan pendatang. Aktivitas usaha KUD Inti Mina Fajar Sidik saat ini meliputi: (1) Tempat Pelelangan Ikan;

(2) Unit usaha simpan pinjam;

(5) Pertokoan dan pujasera;

(6) Unit usaha Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN); serta (7) Unit pabrik es guna melayani kebutuhan es.

Gambar 10 KUD Mina Mandiri Fajar Sidik, Blanakan.

Unit usaha Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) (Gambar 11a) melayani pemenuhan kebutuhan nelayan selama menjalani aktivitas penangkapan ikan di laut. Pabrik es berperan dalam pemenuhan kebutuhan nelayan akan es, dalam hal ini pengelolaan unit usaha pabrik es ini diserahkan kepada pihak swasta yaitu PT. Tirta Ratna (Gambar 11b). Tahun 2009 pabrik es yang dikelola oleh PT. Tirta Ratna memiliki kapasitas produksi 1.600 balok es per hari dengan nilai Rp6.336.000.000,00.

[image:49.595.214.434.169.313.2]

(a) (b) Gambar 11 SPDN (a) dan pabrik es (b).

(Gambar 12b) yang menjadi tempat administrasi terkait sektor perikanan di Blanakan.

(a)

[image:50.595.138.475.139.441.2]

(b)

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Unit Penangkapan Jaring Arad

Unit penangkapan jaring arad terdiri atas alat tangkap jaring arad, kapal dan nelayan yang mengoperasikannya. Berikut adalah uraian mengenai unit penangkapan jaring arad.

5.1.1 Alat tangkap jaring arad

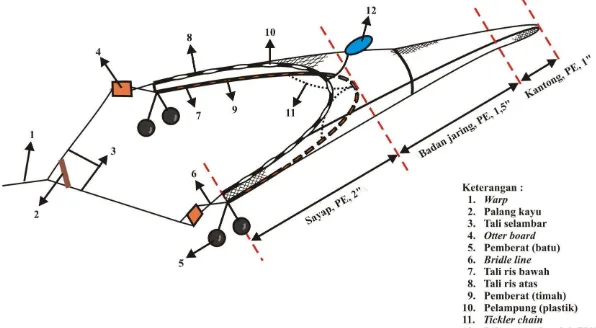

Alat tangkap jaring arad (Gambar 13) yang dioperasikan di perairan utara Blanakan Subang, terdiri atas tiga bagian utama, yaitu sayap (wing), badan (body) dan kantong (cod end). Ukuran panjang jaring arad umumnya sama, berkisar 20-25 meter. Bahan jaring seluruhnya terbuat dari polyethilene (PE). Konstruksi jaring arad dilengkapi dengan tali ris atas dan tali ris bawah, pelampung, pemberat, palang kayu, papan otter serta tali selambar. Deskripsi alat tangkap jaring arad lebih lengkap (Tabel 4) sebagai berikut:

(1) Sayap (wing)

Sayap merupakan perpanjangan badan jaring menuju otter board. Sayap jaring arad terdiri dari sayap kanan dan sayap kiri, masing-masing terdiri atas sayap atas (upper wing) dan sayap bawah (lower wing). Kedua sayap membentuk mulut jaring yang terdiri atas mulut atas dan mulut bawah. Mulut atas diikatkan pada tali ris atas (headrope) sebagai tempat pelampung. Mulut bawah diikatkan tali ris bawah (ground rope) yang diberi pemberat. Bahan penyusun sayap jaring arad adalah jaring polyethilene (PE) dengan ukuran mata jaring 2 inch pada bagian sayap dekat tali selambar dan 1,5 inch pada bagian sayap dekat badan jaring.

(2) Badan jaring (body)

Gambar 13 Konstruksi jaring arad di Blanakan, Kabupaten Subang.

mata jaring 1,5 inch pada bagian dekat dengan sayap dan 1,25 inch pada bagian dekat kantong.

(3) Kantong (cod end)

Kantong berfungsi sebagai tempat berkumpulnya hasil tangkapan, sehingga setelah kantong diikat maka ikan hasil tangkapan yang berada dalam kantong tidak dapat melarikan diri. Bahan kantong jaring arad seluruhnya terbuat dari jaring polyethilene (PE) dengan ukuran mata 1-1,25 inch.

(4) Tali ris atas (head rope) dan tali ris bawah (ground rope)

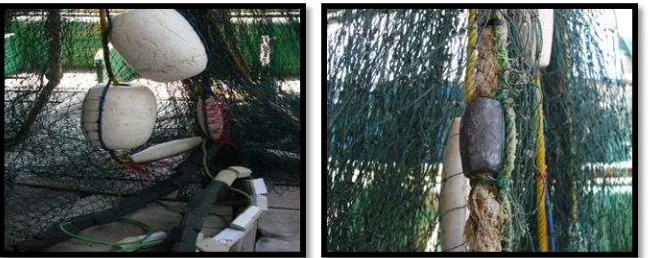

Tali ris atas dan tali ris bawah berada di ujung sayap kiri sampai sayap kanan. Keduanya berfungsi untuk membuka mulut jaring secara vertikal. Tali ris bawah lebih panjang daripada tali ris atas, sehingga posisi bibir bawah di ujung badan jaring lebih ke belakang. Pada tali ris bawah dilengkapi dengan rantai pengejut (tickler chain), berfungsi sebagai pengejut ikan atau udang saat alat tangkap ini dioperasikan, sehingga dapat dituntun ke dalam cod-end. (5) Pelampung (float) dan pemberat (sinker)

Gambar 14 Pelampung dan pemberat jaring arad. (6) Tali selambar (warp)

Tali selambar (warp) digunakan untuk menarik jaring arad yang menghubungkan antara papan otter board dengan penggulung yang berada di atas kapal. Panjang tali selambar yang dipakai pada jaring arad di Blanakan Subang adalah 40 meter.

(7) Papan otter board (siwakan)

[image:54.595.146.470.86.215.2]Papan otter board atau siwakan (Gambar 15) merupakan papan yang berfungsi untuk membuka kedua sayap jaring agar terbuka sempurna ke kanan dan ke kiri. Ukuran papan otter 50 cm x 40 cm x 2 cm dan diberi pemberat besi cor 5 kg. Penggunaan papan otter dimaksudkan untuk menggantikan fungsi beam atau gawang.

Gambar 15 Papan otter board (Siwakan). (8) Palang kayu

(9) Bridle line atau bridle warp

Bridle line atau bridle warp merupakan tali yang menghubungkan otter board dengan sayap, sehingga mulut jaring dapat terbuka dan menggiring ikan atau udang masuk ke dalam kantong melalui badan jaring.

[image:55.595.79.511.199.738.2]

Tabel 4 Spesifikasi alat tangkap jaring arad di PPI Blanakan

Komponen Alat Tangkap Keterangan Sayap (wing) Bahan : PE multifilament

Mesh size : 2 inch pada bagian sayap dekat tali kendali dan 1,5 inch pada bagian sayap dekat badan jaring

Panjang : 14 meter Badan (body) Bahan : PE multifilament

Mesh size : 1,5 inch pada bagian badan dekat sayap dan 1,25 inch pada bagian badan dekat kantong

Panjang : 8 meter

Kantong (codend) Bahan : PE multifilament Mesh size : 1 inch

Panjang : 5 meter Otter board Bahan : triplek

Dimensi : 50 x 40 x 2 cm Berat : 10 kg

Pelampung 1. Jenis I : terbuat dari bahan karet busa terletak di sepanjang tali ris atas berjumlah 50 buah

2. Jenis II : terbuat dari bahan plastik terletak pada tali ris atas berjumlah 1 buah

Pemberat Bahan:

1. Timah yang terletak di sepanjang tali ris bawah dengan berat total 6 kg

2. Batu berjumlah 4 buah dengan berat 0,5 kg Tali selambar Bahan : PE multifilament

Panjang : 40 meter Diameter : 16 mm

Tali ris atas Bahan : PE multifilament Panjang : 15 meter Diameter : 6 mm

Tali ris bawah Bahan : PE multifilament Panjang : 17 meter Diameter : 5 mm Danleno / Palang kayu Bahan : kayu

Ukuran : 6 meter

Bridle line Bahan : PE multifilament Panjang : 2 meter

Diameter : 16 mm

5.1.2 Kapal penangkapan ikan

[image:56.595.182.436.429.579.2]Kapal yang digunakan dalam pengoperasian alat tangkap jaring arad di perairan utara Blanakan Subang terbuat dari kayu bungur (Lagerstroemia speciosa). Dimensi kapal adalah panjang berkisar antara 10 - 12 meter, lebar 3,0 - 3,5 meter dan dalam 1,5 – 1,8 meter. Ukuran kapal yang mendarat di PPI Blanakan cenderung sama. Kapal jaring arad digerakkan dengan menggunakan motor tempel berkekuatan antara 20-24 PK. Kapal yang mengoperasikan “jaring arad pinggir” dengan trip satu hari menggunakan satu buah mesin, sedangkan kapal “jaring arad tengah” yang beroperasi selama 2-4 hari menggunakan dua buah mesin yang dipasang berdampingan di bagian buritan kapal. Bahan bakar yang digunakan adalah solar. Solar dapat diperoleh dengan mudah dengan harga yang terjangkau oleh n