Usaha Peternakan Bogor KUNAK, Jawa Barat)

OLEH

RETNO KHAIRUNNISA H14070068

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

Pemerintah Terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah (Studi Kasus : Peternak Anggota Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan Bogor KUNAK, Jawa Barat) (dibimbing oleh ARIEF DARYANTO)

Permintaan yang tinggi terhadap komoditi susu tidak dapat direspon dengan baik oleh para produsen susu. Jumlah produksi susu dalam negeri saat ini hanya 30 persen yang dapat memenuhi permintaan konsumen, sedangkan 70 persen sisanya harus diimpor dari luar negeri. Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam negeri cenderung lebih memilih untuk melakukan impor susu dibanding membeli susu segar yang dihasilkan oleh para peternak. Hal ini menyebabkan melemahnya daya saing usahaternak sapi perah. Kebijakan pemerintah tentang penerapan bea masuk impor sebesar lima persen belum dirasa efektif untuk melindungi dan meningkatkan daya saing usahaternak sapi perah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya saing usahaternak sapi perah dari sisi tingkat keuntungan, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah seperti penerapan tarif impor terhadap daya saing usahaternak tersebut.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi jumlah produksi, biaya produksi, total penerimaan usaha peternakan sapi perah anggota peternak KPS Bogor KUNAK yang didapatkan dari hasil pengamatan, pengisisan kuisioner dan wawancara secara langsung kepada pihak peternak dan pihak-pihak terkait lainnya seperti penjual susu, pegawai atau pengurus KPS Bogor dan KPS Bogor KUNAK. Data sekunder yang digunakan adalah data input output fisik usaha sapi perah, harga finansial dan ekonomi input output usaha sapi perah, struktur ongkos usaha sapi perah dan data pendukung lainnya yang diperoleh melalui fasilitas internet. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari beberapa instansi yang terkait dengan objek penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Peternakan, Gabungan Koperasi Susu (GKSI), dan studi pustaka melalui pengumpulan data yang berasal dari literatur dan buku-buku. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuatitatif dengan alat analisis Policy Analysis Matrix (PAM). Sampel dari penelitian ini adalah para anggota peternak di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) KPS Bogor.

Terdapat dua skenario yang digunakan dalam analisis sensitivitas ini, yaitu (1). Penghapusan tarif impor susu sebesar lima persen, (2). Penetapan tarif impor susu sebesar 15 persen. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa penghapusan tarif impor akan menurunkan tingkat keuntungan baik pada tingkat privat maupun tingkat sosial. Selain itu penghapusan tarif impor susu berdampak pada penurunan tingkat daya saing usahaternak sapi perah yang ditandai oleh semakin besarnya nilai PCR dan DRC. Peningkatan tarif impor akan berpengaruh positif terhadap daya saing usahaternak sapi perah, yaitu akan meningkatkan nilai keuntungan peternak dan meningkatkan nilai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Usaha Peternakan Bogor KUNAK, Jawa Barat)

Oleh

RETNO KHAIRUNNISA H14070068

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Juni 2011

Januari 1990. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Tohar Jumali, SE. MM dan Ibu Ni Wayan Rusmiati. Penulis menjalani pendidikan di bangku sekolah dasar dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2001di SDN Duren Seribu 04, Depok. Selanjutnya meneruskan ke pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 2001 sampai tahun 2004 di SMP Negeri 4 Bogor. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah umum di SMA Negeri 2 Bogor dan lulus pada tahun 2007.

Pada tahun 2007, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) kemudian terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan mengambil minor Manajemen Fungsional. Selama menjadi mahasiswa, penulis mencoba mengaktualisasi diri bergabung dengan HIPOTESA (Himpunan Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan) sebagai staff divisi pada Divisi Informasi, Promosi dan Hubungan Internal dan organisasi IMEPI (Ikatan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Indonesia) sebagai anggota. Selain itu, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan seperti HIPOTEX-R 2009, Latihan Kepemimpinan dan Organisasi (LKO) IMEPI Jabagbar 2010, Economic Work (E-work) 2010, Olimpiade Mahasiswa IPB tahun 2008 dan 2009, dan kegiatan kepanitiaan lainnya.

atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah (Studi Kasus : Peternak Anggota Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan Bogor KUNAK, Jawa Barat)”. Usahaternak sapi perah merupakan salah satu prioritas utama subsektor peternakan dalam menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini. Disamping hal tersebut, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, khususnya kepada:

1. Dr.Ir.Arief Daryanto, M.Ec selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan baik secara teknis, teoritis maupun moril dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik. 2. Ibu Tanti Novianti, M.Si sebagai dosen penguji utama dan Ibu Widyastutik,

M.Si selaku dosen penguji dari komisi pendidikan atas segala masukan, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi penulis.

3. Para dosen, staf, dan seluruh civitas akademika Departemen Ilmu Ekonomi FEM-IPB yang telah memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis selama menjalani studi di Departemen Ilmu Ekonomi.

6. Sahabat-sahabatku di Ilmu Ekonomi 44: Michelle, Ajeng , Icca, Hesti, Sari, Reni, Opie, Ainur, Amboii, Ranin, dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bantuan, semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman Rempati Kost : Tami, Dede, Ima, Sherly, Hanum, dan Mba Arta atas bantuan dan dukungannya serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. HIPOTESA dan INTEL 2010 atas semangat dan motivasinya yang luar biasa. 9. Seluruh anggota peternak KPS Bogor KUNAK, pengurus KPS Bogor, Staff Direktorat Jenderal Peternakan RI dan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor, Bapak Saptana (PSEKP), Anggun Eka, dan Mbak Andin yang telah membantu penulis memperoleh data dan telah memberikan pengetahuan dan informasi sehingga penulis dapat meyelesaikan skripsi ini. 10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini

namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan.

Bogor, Juni 2011

ABSTRAK

Permintaan yang tinggi terhadap komoditi susu tidak dapat direspon dengan baik oleh para produsen susu. Jumlah produksi susu dalam negeri saat ini hanya 30 persen yang dapat memenuhi permintaan konsumen, sedangkan 70 persen sisanya harus diimpor dari luar negeri. Industri Pengolahan Susu (IPS) dalam negeri cenderung lebih memilih untuk melakukan impor susu dibanding membeli susu segar yang dihasilkan oleh para peternak. Hal ini menyebabkan melemahnya daya saing usahaternak sapi perah. Kebijakan pemerintah tentang penerapan bea masuk impor sebesar lima persen belum dirasa efektif untuk melindungi dan meningkatkan daya saing usahaternak sapi perah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat daya saing usahaternak sapi perah dari sisi tingkat keuntungan, keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, serta mengetahui dampak kebijakan pemerintah seperti penerapan tarif impor terhadap daya saing usahaternak tersebut. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kuatitatif dengan alat analisis Policy Analysis Matrix (PAM). Sampel dari penelitian ini adalah para anggota peternak di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) KPS Bogor. Hasil analisis menunjukkan bahwa usahaternak sapi perah di KUNAK memiliki daya saing yang baik,baik dari segi tingkat keuntungan, keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif, dan peningkatan tarif impor akan berpengaruh positif terhadap daya saing usahaternak sapi perah.

ABSTRACT

The high demand for dairy commodities can not respond properly by the milk producers. The number of domestic milk production is currently only 30 percent that can meet consumer demand, while the remaining 70 percent must be imported from abroad. Milk Processing Industry (IPS) in the country tend to choose to import milk than to buy fresh milk produced by farmers. This causes weakening of the competitiveness of dairy cows. Government policy regarding the application of import duty of five percent is not considered effective to protect and enhance the competitiveness of dairy cows. This study aims to determine the level of competitiveness of dairy cows in terms of profitability, competitive advantage and comparative advantage, and to determine the impact of government policies such as import tariffs on the competitiveness of livestock enterprises. The method of analysis used in this study is descriptive and quantitative analysis tools with the Policy Analysis Matrix (PAM). Samples from this study are members of the farmers in the area of Livestock (Kunak) KPS Bogor. The analysis showed that the business of dairy cows in Kunak have a good competitiveness, both in terms of profit, competitive advantage and comparative advantage, and increase in import tariffs will be positively associated with the competitiveness of dairy cows.

DAFTAR ISI

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 2.1. Usahaternak Sapi Perah ... 15

2.11. Kerangka Pemikiran Operasional ... 35

6) Harga Bayangan Tataniaga ... 49

4.3.5. Pemeliharaan Ternak dan PemberianPakan... 70

4.3.6. Tenaga Kerja ... 72

4.3.7. Produksi dan Penjualan Hasil Ternak ... 72

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.3.2. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Output ... 90

5.1.3.3. Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Input-Output ... 93

5.2. Analisis Sensitivitas ... 97

5.2.1. Analisis Sensitivitas pada Kondisi Tarif Impor diturunkan Lima Persen menjadi Nol Persen... 99

5.2.2. Analisis Sensitivitas pada Saat Tarif Impor Ditetapkan 15 Persen. 101 VI. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan ... 104

6.2. Saran ... 106

DAFTAR PUSTAKA ... 109

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Populasi Sapi Perah Tahun 2004-2009 (ekor) ... 2

Tabel 1.2. Jumlah Produksi Susu Indonesia Tahun 2004-2010... 5

Tabel 1.3. Volume Impor Susu di Indonesia dari tahun 2004-2009 ... 9

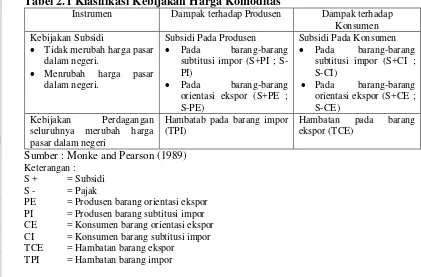

Tabel 2.1. Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas ... 22

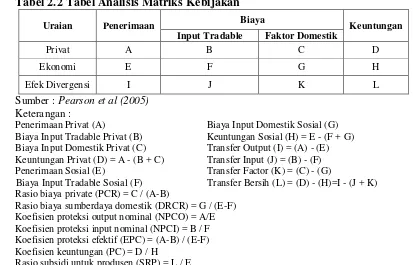

Tabel 2.2. Tabel Analisis matriks Kebijakan ... 31

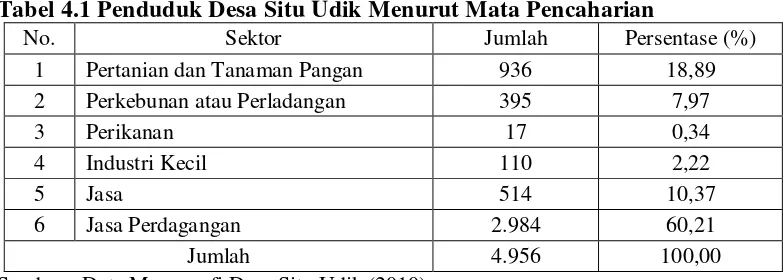

Tabel 4.1. Penduduk Desa Situ Udik Menurut Mata Pencaharian ... 58

Tabel 4.2. Jumlah Populasi Ternak Desa Situ Udik ... 58

Tabel 4.3. Penduduk Desa Pasarean Menurut Tingkat Pendidikan ... 60

Tabel 4.4. Penduduk Desa Pasarean Menurut Mata Pencaharian ... 60

Tabel 4.5. Penduduk Desa Pamijahan Menurut Mata Pencaharian ... 62

Tabel 4.6. Penduduk Desa Pamijahan Menurut Tingkat Pendidikan ... 62

Tabel 4.7. Karateristik Responden Berdasarkan Umur ... 68

Tabel 4.8. Karateristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan ... 69

Tabel 4.9. Karateristik Responden Berdasarkan Jumlah Kepemilikan Sapi Laktasi ... 70

Tabel 5.1. Matriks Analisis Kebijakan Pengusahaan Susu Sapi Perah di KUNAK pada Kondisi Tarif Impor Lima Persen Tahun 2010 (Rp/Liter) ... 75

Tabel 5.2. Indikator-indikator dari Matriks Analisis Kebijakan ... 78

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.1. Nilai Share PDB Subsektor Peternakan terhadap Nasional

Tahun 2009 ... 1

Gambar 1.2. Perkembangan Produksi Produk Ternak Jawa Barat Tahun 2005-2009 (Ton) ... 6

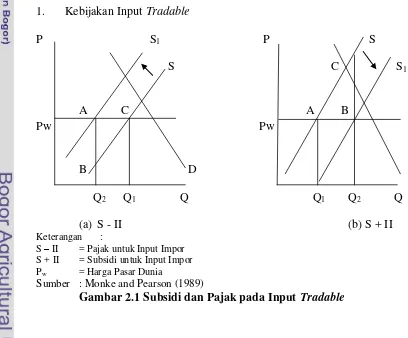

Gambar 2.1. Subsidi dan Pajak pada Input Tradable ... 25

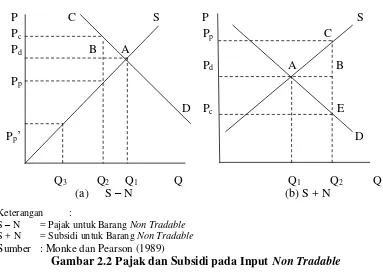

Gambar 2.2. Pajak dan Subsidi pada Input Non Tradable ... 27

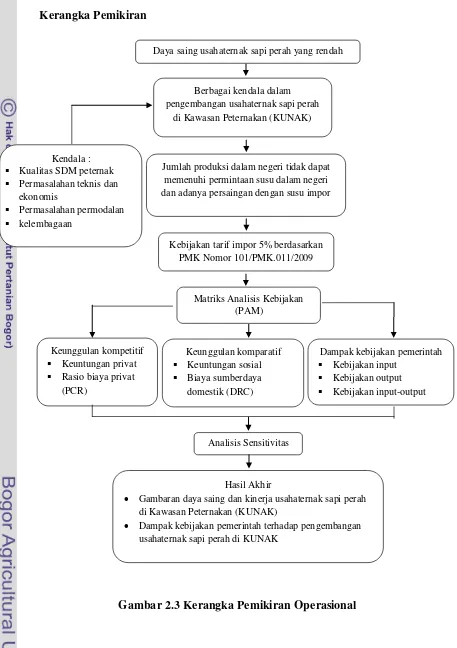

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran Operasional ... 38

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Alokasi Input-Output Tahun 2000 ... 112

Lampiran 2. Alokasi Budget Privat dan Sosial Usahaternak Skala Kecil, Menengah dan Besar ... 113

Lampiran 3. Penentuan Harga Bayangan Nilai Tukar ... 114

Lampiran 4. Penentuan Harga Bayangan Komoditi Susu ... 115

Lampiran 5. Penentuan Harga Bayangan Obat-obatan ... 116

Lampiran 6. Penentuan Harga Bayangan Pakan Ternak ... 116

Lampiran 7. Tabel PAM untuk Kondisi Tarif Impor Nol Persen ... 117

Lampiran 8. Tabel PAM untuk Kondisi Tarif Impor Lima Persen ... 117

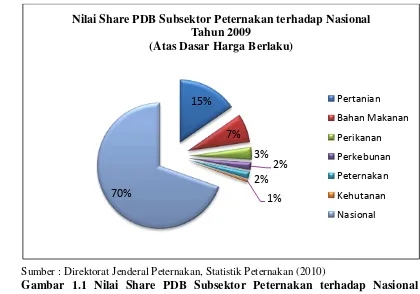

Bidang peternakan sebagai subsektor dari pertanian merupakan bidang usaha yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terkait dengan kesiapan subsektor peternakan dalam hal penyediaan bahan pangan hewani untuk masyarakat. Dewasa ini pentingnya pembangunan pertanian khususnya subsektor peternakan telah dirasakan dalam menunjang pembangunan Nasional secara menyeluruh. Berdasarkan data Ditjennak (2010), nilai share Produk Domestik Bruto (PDB) subsektor peternakan terhadap Nasional atas dasar harga berlaku pada tahun 2009 adalah sebesar 1,8 persen.

Sumber : Direktorat Jenderal Peternakan, Statistik Peternakan (2010)

Gambar 1.1 Nilai Share PDB Subsektor Peternakan terhadap Nasional Tahun 2009

Pembangunan pertanian, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produksi menuju swasembada, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan serta meratakan taraf hidup rakyat. Terdapat enam sasaran pokok yang diharapkan dalam pembangunan subsektor peternakan, yaitu meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, menunjang program konservasi tanah, menghemat devisa negara, meningkatkan produktivitas dan turut serta dalam program peningkatan gizi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan peternakan untuk memenuhi kebutuhan gizi maka pembangunan peternakan saat ini telah diarahkan pada pengembangan peternakan yang lebih maju melalui pendekatan kewilayahan, penggunaan teknologi tepat guna dan penerapan landasan baru yaitu efisiensi, produktivitas dan berkelanjutan (sustainability). Untuk mencapai tujuan tersebut, prioritas utama pada subsektor peternakan adalah pada pengembangan usaha ternak sapi perah.

Berdasarkan data populasi sapi perah per provinsi tahun 2004 sampai 2009 jumlah populasi sapi perah tertinggi terdapat di pulau Jawa. Total populasi sapi perah di pulau Jawa pada tahun 2004 sampai 2009 adalah sebanyak 2.413.059 ekor.

Tabel 1.1 Populasi Sapi Perah Tahun 2004-2009 (ekor)

No. Provinsi Populasi Sapi Perah

2004 2005 2006 2007 2008 2009

(Indonesia) 364.062 361.351 369.008 374.067 457.577 474.701

Usaha sapi perah yang dikembangkan untuk memenuhi permintaan susu yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan juga melihat perkembangan pertambahan jumlah penduduk, pendapatan dan meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya gizi. Oleh karena itu subsektor peternakan semakin dituntut untuk berperan serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan gizi dengan meningkatkan produksi melalui proses pengembangan budidaya. Usahaternak sapi perah merupakan bisnis yang prospektif dan dapat memberikan kesejahteraan kepada peternak jika dikelola dengan baik, seperti pemberian pakan ternak dengan kualitas yang baik sehingga susu yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan harga jual yang tinggi.

kesenjangan yang cukup besar. Kebutuhan atau permintaan akan susu jauh lebih besar daripada ketersediaan susu yang ada di dalam negeri.

Kekurangan produksi susu segar dalam negeri merupakan peluang yang besar bagi para peternak sapi perah untuk mengembangkan usahanya guna memenuhi permintaan dalam negeri dan untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan sapi perah yang rendah. Rendahnya daya saing usaha ternak sapi perah terlihat pada hasil akhir atau output usaha peternakan yaitu susu. Harga susu dalam negeri tidak dapat merespon kenaikan harga susu di pasar internasional dengan baik. Pada tahun 2007, dimana harga susu dunia meningkat cukup tinggi, sehingga imbangan antara harga susu segar di dalam negeri terhadap harga susu impor setara susu segar bahkan hanya mencapai 42 persen (Priyanti dan Saptati, 2008). Selain itu rendahnya daya saing terjadi karena adanya disparitas harga susu segar yang relatif besar di tingkat IPS dan peternak yang disebabkan oleh posisi tawar menawar peternak dan koperasi yang rendah terhadap IPS. Selain itu banyak peternak yang belum mampu menghasilkan susu sesuai dengan kualitas yang diminta oleh IPS.

yang dapat dikendalikan oleh pemerintah, seperti lingkungan bisnis, kebijakan perdagangan, kebijakan riset dan pengembangan, serta pendidikan, pelatihan dan regulasi; (3) faktor yang semi terkendali, seperti kebijakan harga input dan kuantitas permintaan domestik; dan (4) faktor yang tidak dapat dikendalikan, seperti lingkungan alam (Malian et al. 2004).

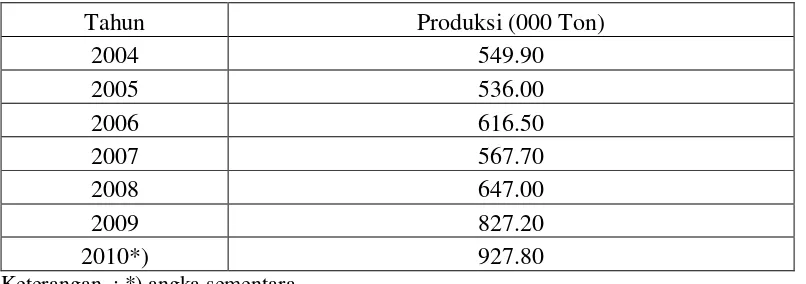

Tabel 1.2 Jumlah Produksi Susu Indonesia Tahun 2004-2010

Tahun Produksi (000 Ton)

Keterangan : *) angka sementara

Sumber : Direktorat Jendral Peternakan, Statistik Peternakan (2010)

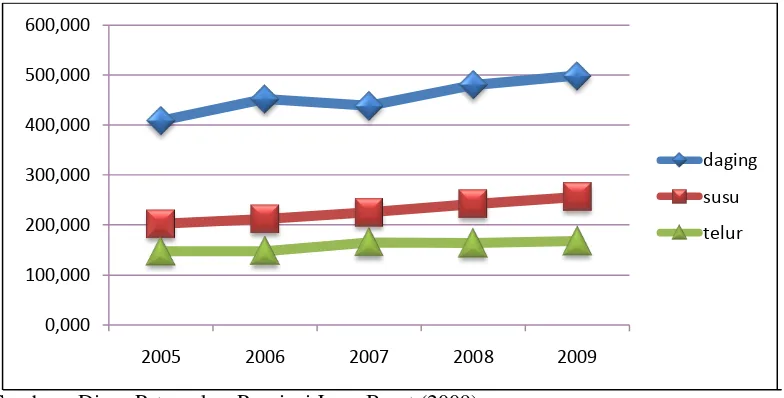

produksi susu di Provinsi Jawa Barat mencapai 249.455.736 liter atau 256.440 ton.

Sumber : Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (2009)

Gambar 1.2 Perkembangan Produksi Produk Ternak Jawa Barat Tahun 2005-2009(Ton)

Di Indonesia, 90 persen peternak sapi perah yang tergabung dalam koperasi merupakan peternak rakyat dengan skala kepemilikan satu sampai sembilan ekor. Secara umum, koperasi berfungsi untuk menguatkan kelompok peternak dalam menghadapi pasar susu yang cenderung oligopoli. Selain menyediakan input dan menjamin pemasaran susu, koperasi juga menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung seperti pemberian kredit, kawin suntik (IB), penyediaan pakan, dan lain-lain. KPS Bogor merupakan salah satu bentuk koperasi produksi susu yang terdapat di Bogor dan merupakan salah satu faktor yang dapat memicu peningkatan produktivitas susu sapi perah di Kabupaten Bogor. Pada tahun 1996, KPS Bogor melalui Kepres No. 069/B/Tahun 1994 tentang bantuan kredit Banpres untuk perkembangan usahaternak sapi perah mendirikan suatu Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) sapi perah di kawasan

Kabupaten Bogor. Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) terbagi di dalam enam kelompok ternak dan terbagi ke dalam dua kecamatan, yaitu kecamatan Cibungbulang dan kecamatan Pamijahan. Tujuan dari pendirian KUNAK adalah untuk mempermudah akses bagi para peternak kepada koperasi dan sebagai usaha merelokasi usaha ternak sapi perah untuk menyatukan lokasi peternakan dan mempermudah melakukan pembinaan terhadap peternak. Oleh karena itu Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan merupakan sentra penghasil susu yang potensial di Kabupaten Bogor.

1.2. Perumusan Masalah

Terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh para peternak yang berada di Kawasan peternak (KUNAK) dalam rangka mengembangkan usahaternak sapi perah, diantaranya SDM perternak, masalah teknis, masalah permodalan, misalnya bunga bank mahal dan kelembagaan. Salah satu masalah SDM peternak yaitu masih rendahnya kemampuan peternak dalam hal kemampuan mengembangkan budidaya khususnya kesehatan ternak dan mutu bibit yang rendah. Hal ini sangat berpengaruh pada lambatnya laju pertumbuhan produksi susu dan berpengaruh juga terhadap kualitas susu yang dihasilkan. Masalah teknis yang biasa dihadapi oleh para peternak diantaranya masalah keterbatasan lahan hijau untuk pengusahaan ternak, masalah transportasi yang menyangkut tingginya biaya transportasi, dan masalah pengusahaan pakan bagi ternak mereka.

adalah masalah ekonomis. Masalah ekonomis yang dihadapi peternak yaitu mahalnya harga pakan ternak konsentrat, yaitu mencapai Rp. 2.800 per kilogram. Peningkatan harga pakan ternak tidak diikuti oleh peningkatan harga susu. Harga susu yang diterima peternak dirasa sangat rendah, yaitu Rp. 2.800 per liter hingga Rp. 3.100 per liter.

tahan lama dibandingkan dengan susu segar yang bersifat mudah rusak dan tidak tahan lama (Simatupang et.al, 1998).

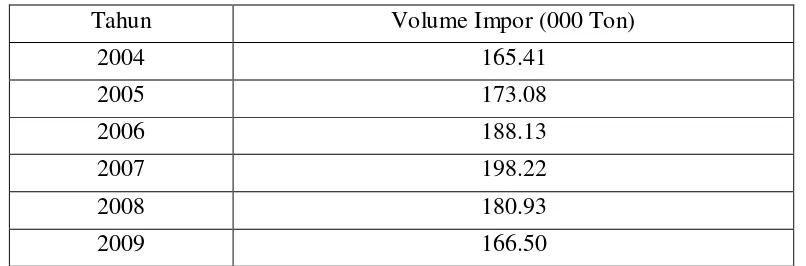

Berdasarkan data Ditjennak (2010), jumlah konsumsi susu masyarakat Indonesia adalah 8.90 kg/kapita/tahun dengan konsumsi tertinggi adalah susu kental manis, yaitu 6,28 kg/kapita/tahun, sedangkan untuk konsumsi susu segar hanya sekitar 0,04 kg/kapita/tahun. Tingginya jumlah konsumsi susu yang tidak diikuti oleh jumlah produksi susu dalam negeri menyebabkan perlu adanya intervensi dari pemerintah. Pemerintah melakukan intervensi dengan membuat kebijakan untuk melakukan impor komoditi susu dari luar negeri. Menurut Kementrian Pertanian, pada dasarnya ada dua klasifikasi utama jenis susu yang dapat diimpor, yaitu: (i) susu dan kepala susu (cream), tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya dan; (ii) susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya. Sebagian besar Industri Pengolahan Susu (IPS) lebih memilih untuk impor susu dibandingkan susu yang dihasilkan oleh peternak dalam negeri. Saat ini IPS hanya akan membeli bila harga Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) lebih murah dari harga bahan baku susu impor.

Tabel 1.3 Volume Impor Susu di Indonesia dari tahun 2004-2009

Tahun Volume Impor (000 Ton)

2004 165.41

2005 173.08

2006 188.13

2007 198.22

2008 180.93

2009 166.50

Intervensi pemerintah mengenai bea masuk bahan baku susu impor yang terdapat dalam peraturan menteri keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.011/2009 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk-Produk Susu Tertentu. PMK tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2009. Dalam PMK ini dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan industri susu di dalam negeri perlu dilakukan perubahan tarif bea masuk (BM) atas impor produk-produk susu tertentu. Dengan demikian, PMK Nomor 19/2009 tertanggal 13 Februari 2009 yang menetapkan tarif impor produk susu nol persen tidak berlaku lagi. Dalam PMK Nomor 101/PMK.011/2009, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif BM atas impor produk-produk susu tertentu sebesar lima persen yang meliputi produk susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu serta kepala susu diragi atau diasamkan lainnya dan yang dipekatkan atau tidak.

pengurangan subsidi pakan membuat harga pakan ternak yang diterima oleh para peternak dirasa mahal. Hal ini berdampak pada penurunan kualitas dari susu sapi yang dihasilkan dari usaha peternakan tersebut. Rendahnya kualitas tersebut dikarenakan peternak mengganti jenis pakan yang mereka gunakan dengan pakan yang harganya lebih murah dan kualitas yang lebih rendah dibanding pakan yang biasa mereka gunakan.

Permasalahan susu bukan hanya dalam hal kurangnya jumlah produksi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga terdapat masalah lain seperti rendahnya posisi tawar menawar peternak. Para peternak sapi perah cenderung lebih menyukai menjual susu segar hasil perahan mereka langsung kepada masyarakat dibandingkan menjual susu mereka ke KPS. Hal ini dikarenakan harga jual susu segar kepada KPS lebih murah dibandingkan dengan harga jual kepada masyarakat sebesar Rp 5000,00 per liter. Menurut mereka penjualan susu segar kepada masyarakat atau konsumen secara langsung dirasa lebih menguntungkan. Selain itu pihak koperasi sering juga dirugikan oleh pihak IPS yang menuntut penurunan harga beli susu di tingkat peternak dan koperasi.

menyebabkan harga jual susu peternak semakin rendah, sehingga banyak peternak yang menghentikan usahanya karena harga tidak bisa menutupi biaya produksi. Dampak jangka panjang adalah meningkatnya jumlah pengangguran, kemampuan penciptaan nilai tambah berkurang, serta menurunnya kemampuan swasembada pangan. Selain itu pajak masuk impor susu di Indonesia menyebabkan dampak sistemik dalam hal penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis secara kuantitatif untunk mengetahui dampak pemberlakuan tarif impor susu sebesar lima persen terhadap daya saing komoditi susu lokal khususnya dan perlu adanya perumusan kebijakan untuk meningkatkan daya saing usaha peternakan sapi perah pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah daya saing usaha peternakan sapi perah anggota KPS Bogor KUNAK ditinjau dari segi keunggulan komparatif, keuggulan kompetitif dan dari segi keuntungan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Usaha Peternakan Sapi Perah adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis daya saing usaha peternakan sapi perah anggota KPS Bogor KUNAK ditinjau dari segi keunggulan komparatif, keuggulan kompetitif dan dari segi keuntungan.

2. Menganalisis dampak kebijakan tarif impor susu terhadap daya saing usaha peternakan sapi perah anggota KPS Bogor KUNAK.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini berguna:

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan peternakan sapi perah

2. Bagi peternak dapat memperoleh informasi dan masukan dalam upaya peningkatan daya saing usaha peternakan sapi perah.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat daya saing usaha peternakan sapi perah yang berada di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK). Kajian difokuskan pada usaha peternakan rakyat bukan kepada industri pengolahan susu. Adapun yang menjadi batasan kajian ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini difokuskan kepada para peternak yang berada di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK) Kabupaten Bogor yaitu di wilayah Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan khususnya di Desa Situ Udik, Desa Pasarean dan Desa Pamijahan.

2. Penelitian ini di fokuskan kepada enam kelompok peternak dan pengukuran daya saing koperasi dan komoditi susu hanya dilakukan pada level usahaternak.

3. Tahun yang menjadi objek penelitian adalah tahun 2010

4. Penelitian ini membagi para peternak kedalam tiga skala usaha berdasarkan kepemilikan jumlah sapi laktasi. Peternak yang memiliki sapi laktasi sebanyak satu hingga tiga ekor dikategorikan sebagai usahaternak skala kecil, kepemilikan sapi empat hingga tujuh ekor dikategorikan sebagai usaha ternak skala menengah, dan kepemilikan sapi lebih dari tujuh ekor dikategorikan sebagai usaha ternak skala besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Usaha Ternak Sapi Perah

Usaha ternak sapi perah dibagi menjadi dua bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 751/kpts/Um/10/1982 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi Dalam Negeri. Pertama, peternakan sapi perah rakyat yaitu usaha ternak sapi perah yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang memiliki sapi perah kurang dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan kurang dari 20 ekor sapi perah campuran. Kedua, perusahaan peternakan sapi perah, yaitu usaha ternak sapi perah untuk tujuan komersil dengan produksi utama susu sapi, yang memiliki lebih dari 10 ekor sapi laktasi (dewasa) atau memiliki jumlah keseluruhan lebih dari 20 ekor sapi perah campuran.

Menurut Ditjennak (2006), usahaternak sapi perah di Indonesia berdasarkan tipologinya dapat diklasifikasikan menjadi : (1) usaha ternak sebagai usaha sampingan, dengan tingkat pedapatan kurang dari 30 persen; (2) usaha ternak sebagai mix farming dengan tingkat pendapatan sebesar 30 samapai dengan 70 persen; dan (3) usahaternak sebagai usaha pokok dimana tingkat pendapatan petani dari usaha ini dapat menghidupi peternak secara layak.

kita hanya mampu memiliki rata-rata kurang dari lima ekor per keluarga peternak. Peternak ini umumnya membentuk kelompok-kelompok ternak untuk memudahkan dan membantu kelancaran dalam aktivitas usaha ternaknya, seperti penjualan susu, penyediaan konsentrat dan masuknya teknologi baru untuk diaplikasikan dalam kegiatan usaha.

Dalam Pratama (2010), usahaternak sapi perah berdasarkan pola pemeliharaannya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu kelompok peternak rakyat, peternak semi komersil, dan peternak komersil. Menurut Erwidodo (1998) menyatakan bahwa peternakan sapi perah di Indonesia umumnya merupakan usaha keluarga di pedesaan dalam usaha kecil, sedangkan usaha skala besar masih sangat terbatas dan umumnya merupakan usaha sapi perah yang baru tumbuh. Komposisi peternak sapi perah diperkirakan terdiri dari 80 persen peternak kecil dengan kepemilikan sapi perah kurang dari empat ekor, 17 persen peternak skala menengah dengan kepemilikan sapi perah empat sampai tujuh ekor. Hal itu menunjukkan bahwa sekitar 64 persen produksi susu nasional disumbangkan oleh usaha ternak sapi perah skala kecil, dan 28 pesen diproduksi oleh usaha ternak sapi perah skala menengah serta sisanya delapan persen dihasilkan oleh usaha ternak sapi perah skala besar (Swastika et,al. 2005).

2.2 Produksi Susu

anak akan mampu memproduksi air susu melalui kelenjar susu, yang secara anatomis disebut dengan ambing. Produksi air susu ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber bahan pangan dengan kadar protein yang tinggi.

Produksi susu adalah hasil produksi ternak betina berupa susu segar dalam waktu tertentu dan wilayah tertentu termasuk diberikan kepada anaknya, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi dan diberikan kepada orang lain (Ditjennak, 2010). Kemampuan sapi perah dalam memproduksi susu ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor genetik, lingkungan, dan pemberian pakan. Dalam Siregar (2009) faktor lingkungan yang mempengaruhi produksi susu diantaranya, umur, musim beranak, masa kering, masa kosong, besar sapi, manajemen pemeliharaan dan pakan. Jumlah pakan dan kualitas pakan yang diberikan kepada sapi haruslah yang berkualitas tinggi karena pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan berproduksi sapi perah. Apabila kualitas pakan rendah, maka jumlah pakan yang diberikan harus lebih banyak.

2.3 Konsep Daya Saing

penggunaanya secara efisien (Porter, 2009). Daya saing merupakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditi dengan biaya yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar internasional kegiatan produksi tersebut menguntungkan (Simanjuntak, 1992). Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur tingkat daya saing adalah indikator keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif suatu negara serta tingkat keuntungan yang dihasilkan dari keuntungan privat dan keuntungan sosial.

2.4 Teori Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur daya saing suatu aktivitas pada kondisi perekonomian aktual. Konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada keadaan perekonomian yang tidak berada dalam keadaan distorsi, namun hal ini sulit ditemukan dalam dunia nyata. Keunggulan kompetitif lebih sesuai untuk menganalisis kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Kadariah et.al, 1978). Komoditi yang memiliki keunggulan kompetititf dikatakan juga memiliki efisiensi secara finansial.

2.5 Teori Keunggulan Komparatif

Hukum keunggulan komparatif (The Law of Comparative Advantage)

negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih bisa berlangsung, selama rasio harga antar negara masih berbeda jika dibandingkan tidak ada perdagangan. Suatu negara harus melakukan spesialisasi dalam memproduksi dan mengekspor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih kecil (memiliki keunggulan komparatif) dan mengimpor komoditi yang memiliki kerugian absolut lebih besar (memiliki kerugian komparatif) (Salvator, 1997).

Keunggulan Komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo hanya didasarkan pada penggunaan dan produktivitas tenaga kerja. Ricardo menganggap keabsahan teori nilai berdasar tenaga kerja (labor theory of value) yang menyatakan hanya satu faktor produksi yang penting yang menentukan nilai suatu komoditas yaitu tenaga kerja. Nilai suatu komoditas adalah proporsional (secara langsung) dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkannya. Namun pada kenyataannya tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi, oleh karena itu konsep keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh Ricardo perlu diadakan perbaikan.

produksinya memerlukan faktor produksi (yang melimpah) dan faktor produksi (yang langka) diekspor untuk ditukar dengan barang-barang yang membutuhkan faktor produksi dalam produksi yang sebaliknya. Jadi secara tidak lansung faktor produksi yang melimpah diekspor dan faktor produksi yang langka diimpor (Ohlin,1933 dalam Lindert dan Kindleberger, 1993). Teori H-O menitikberatkan pada perbedaan dalam kelimpahan faktor atau kepemilikan faktor-faktor produksi sebagai landasan keunggulan komparatif bagi masing-masing negara. Sehingga teorema H-O dapat menjelaskan mengenai proses terbentuknya keunggulan komparatif bagi suatu negara dalam memproduksi suatu komoditi (Salvator, 1997) Menurut Simatupang (1991) serta Sudaryanto dan Simatupang (1993) konsep keunggulan komparatif merupakan ukuran daya saing (keunggulan) potensial dalam artian daya saing yang akan dicapai apabila perekonomian tidak mengalami distorsi sama sekali. Komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dikatakan juga memiliki efisiensi secara ekonomi.

2.6 Kebiajakan Pemerintah

tujuan dasar, yaitu efisiensi, pemerataan dan ketahanan. Efisiensi dapat diperoleh pada saat alikasi sumberdaya yang langka dalam ekonomi menghasilkan sejumlah keuntungan yang maksimum dan alikasi barang dan jasa memberikan kepuasan tertinggi bagi konsumen. Pemerataan yang diharapkan terjadi pada sistribusi pendapatan antara berbagai golongan masyarakat di berbagai wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Sedangkan ketahanan, misal ketahanan pangan mengacu pada ketersediaan suplai pangan pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau (Pearson et.al, 2004).

dalam negeri apabila harga domestik lebih tinggi dari pada harga di pasar dunia. Kebijakan ini dapat dilakukan berupa pengenaan tarif impor dan kuota impor. Setiap kebijakan pemerintah baik kebijakan subsidi maupun kebijakan perdagangan akan berdampak pada output maupun input suatu komoditi yang diproduksi oleh suatu negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing komoditas tersebut di pasar internasional.

2.6.1. Kebijakan Pemerintah pada Harga Output

Intervensi pemerintah pada harga output dibagi menjadi delapan tipe kebijakan subsidi dan dua tipe kebijakan perdagangan (Monke and Pearson, 1989). Klasifikasi dari kebijakan harga komoditas tersebut dapat dilihat dari Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kebijakan Harga Komoditas

Instrumen Dampak terhadap Produsen Dampak terhadap

Konsumen

PE = Produsen barang orientasi ekspor PI = Produsen barang subtitusi impor CE = Konsumen barang orientasi ekspor CI = Konsumen barang subtitusi impor TCE = Hambatan barang ekspor

Tabel. 2.1 menjelaskan bahwa terdapat dua instrumen kebijakan harga output, yaitu kebijakan subsidi dan kebijakan perdagangan dalam negeri. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan dari atau untuk pemerintah. Pembayaran yang dilakukan dari pemerintah merupakan subsidi positif sedangkan pembayaran yang dilakukan untuk pemerintah, misalnya pajak adalah subsidi negatif. Kebijakan penerapan subsidi (positif atau negatif) pada dasarnya untuk melindungi produsen dan konsumen dalam negeri dengan cara menciptakan perbedaan harga domestik dengan harga internasional.

Kebijakan perdagangan adalah pembatasan yang dilakukan pada ekspor atau impor suatu komoditi. Pembatasan yang dilakukan dapat berupa penerapan tarif atau biaya terhadap suatu komoditi yang di ekspor ataupun diimpor atau dengan pembatasan kuantitas (jumlah) komoditi yang akan diekspor ataupun diimpor. Kebijakan impor dilakukan untuk melindungi produsen dalam negeri, misalnya dengan pemberlakuan tarif impor maupun pembatasan kuantitas (kuota impor) karena harga domestik lebih tinggi daripada harga di pasar dunia, sedangkan kebijakan ekspor dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri karena harga domestik lebih rendah dibandingkan harga di pasar dunia.

Kebijakan subsidi dan kebijakan perdagangan mempunyai perbedaan pada tiga aspek, yaitu implikasi pada anggaran pemerintah, tipe alternatif kebijakan, dan tingkat kemampuan penerapan (Monke and Pearson, 1989).

a. Implikasi pada Anggaran Pemerintah

subsidi negatif akan menambah anggaran pemerintah. Akan tetapi kebijakan perdagangan tidak memiliki dampak terhadap kebijakan pemerintah.

b. Tipe Alternatif Kebijakan

Terdapat delapan tipe alternatif kebijakan subsidi untuk produsen dan konsumen pada barang orientasi ekspor dan barang subtitusi impor, yaitu:

a) Subsidi positif kepada produsen barang subtitusi impor (S+PI) b) Subsidi positif kepada produsen barang orientasi ekspor (S+PE) c) Subsidi negatif kepada produsen barang subtitusi impor (S-PI) d) Subsidi negatif kepada produsen barang orientasi ekspor (S-PE) e) Subsidi positif kepada konsumen barang subtitusi impor (S+CI) f) Subsidi positif kepada konsumen barang orientasi ekspor (S+CE) g) Subsidi negatif kepada konsumen barang subtitusi impor (S-CI) h) Subsidi negatif kepada konsumen barang orientasi ekspor (S-CE)

Subsidi positif yang diterapkan pada produsen maupun konsumen akan membuat harga yang diterima produsen menjadi lebih tinggi dan lebih rendah demikian juga bagi konsumen, sedangkan penerapan subsidi negatif akan membuat harga yang diterima produsen menjadi lebih rendah dan harga yang diterima konsumen menjadi lebih tinggi.

Kebijakan perdagangan terdapat dua alternatif kebijakan, yaitu: a) Hambatan perdagangan pada barang impor

b) Hambatan perdagangan pada barang ekspor c. Tingkat Kemampuan Penerapan

Kebijakan perdagangan hanya dapat diterapkan pada komoditi yang

dapat diterapkan untuk setiap komoditi baik komoditi yang tradable maupun komoditi yang non tradable.

2.6.2. Kebijakan Pemerintah pada Harga Input

Kebijakan pemerintah juga diterapkan pada input yang dapat diperdagangkan (tradable) maupun input yang tidak dapat diperdagangkan (non tradable). Intervensi pemerintah berupa kebijakan subsidi baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi input tradable namun kebijakan hambatan perdagangan tidak diterapkan pada input domstik (non tradable) karena input domestik (non tradable) hanya diterapkan pada komoditas yang diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri.

1. Kebijakan Input Tradable

P S1 P S

S C S1

A C A B

Pw Pw

B D

Q2 Q1 Q Q1 Q2 Q

(a) S - II (b) S + II

Keterangan :

S – II = Pajak untuk Input Impor S + II = Subsidi untuk Input Impor Pw = Harga Pasar Dunia

Sumber : Monke and Pearson (1989)

Kebijakan subsidi atau pajak dan kebijakan perdagangan dapat diterapkan pada input tradable. Pengaruh subsidi dan pajak pada input tradable

dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.1. Gambar 2.1 (a) menunjukkan adanya pengaruh pajak pada input tradable yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya produksi sehingga pada tingkat harga output yang sama terjadi penurunan permintaan domestik dari Q1 ke Q2 dan kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Efisiensi ekonomi yang hilang adalah sebesar ABC, yang merupakan perbedaan antara nilai output yang hilang Q1CAQ2 dengan biaya produksi untuk menghasilkan output tersebut sebesar Q2BCQ1.

Gambar 2.1 (b) menunjukkan dampak subsidi pada input tradable yang digunakan. Harga yang berlaku pada kondisi perdagangan bebas adalah sebesar Pw dengan tingkat produksi yang dihasilkan sebesar Q1. Adanya kebijakan subsidi pada input tradable menyebabkan harga input lebih murah dan biaya produksi semakin rendah sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan bawah yang menyebabkan terjadinya peningkatan produksi dari Q1 menjadi Q2. Efisiensi produksi yang hilang dari produksi adalah sebesar ABC yang merupakan pengaruh perbedaan antara biaya produksi setelah output meningkat yaitu Q1ACQ2 dengan penerimaan output yang meningkat yaitu Q1ABQ2.

2. Kebijakan Input Non Tradable

pajak yang diterapkan pemerintah pada input non tradable dapat dilihat dari ilustrasi pada Gambar 2.2.

P C S P S

Pc Pp C

Pd B A

Pd A B

Pp

D Pc E

Pp’ D

Q3 Q2 Q1 Q Q1 Q2 Q

(a) S – N (b) S + N

Keterangan :

S – N = Pajak untuk Barang Non Tradable S + N = Subsidi untuk Barang Non Tradable

Sumber : Monke dan Pearson (1989)

Gambar 2.2 Pajak dan Subsidi pada Input Non Tradable

Gambar 2.2 (b) menunjukkan bahwa sebelum diberlakukan subsidi terhadap input, harga dan jumlah keseimbangan dari perminaan dan penawaran, input non tradable berada pada Pd dan Q1. Produk yang dihasilkan mengalami peningkatan menjadi Q2 akibat adanya kebijakan subsidi. Harga yang diterima produsen menjadi labih tinggi yaitu sebesar Pp dan harga yang dibayarkan oleh konsumen menjadi lebih rendah yaitu sebesar Pc. Efisiensi ekonomi yang hilang dari produsen sebesar ABC sedangkan dari konsumen sebesar ABE. Kehilangan efisiensi dapat dilihat dari perbandingan antara peningkatan nilai output dengan meningkatnya ongkos produksi dan meningkatnya keinginan konsumen untuk membayar.

2.7 Penentuan Harga Bayangan

Harga bayangan adalah sebagian harga yang terjadi dalam perekonomian pada keadaan persaingan sempurna dan kondisinya dalam keadaan keseimbangan (Gittinger, 1982). Untuk memperoleh nilai yang mendekati biaya imbangan atau harga sosial perlu dilakukan penyesuaian terhadap harga pasar yang berlaku. Hal ini dikarenakan sulit ditemukannya kondisi biaya imbangan sama dengan harga pasar. Alasan penggunaan harga bayangan adalah sebagai berikut :

a. Harga bayangan tidak mencerminkan korbanan yang dikeluarkan jika sumber daya tersebut dipakai untuk kegiatan lainnya,

2.8 Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas merupakan suatu alat analisis yang digunakan secara sistematis untuk menguji perubahan dari suatu kelayakan ekonomi (proyek) bila terjadi kejadian-kejadian yang berbeda dengan perkiraan yang telah dibuat dalam perecanaan. Bila terjadi suatu kesalahan dalam perhitungan biaya dan manfaat dapat di evaluasi dengan mengunakan analisis sensitivitas. Hal ini dikarenakan tujuan dari analisis sensitivitas adalah untuk melihat bagaimana perubahan hasil suatu kegiatan ekonomi. Menurut Kadariah (1988), analisa sensitivitas dilakukan dengan beberapa cara diantaranya : (1) mengubah besarnya variabel-variabel yang penting, masing-masing terpisah atau beberapa dalam kombinasi dengan suatu persentase dan menentukan seberapa besar kepekaan hasil perhitungan terhadap perubahan-perubahan tersebut dan (2) menentukan dengan berapa suatu harus berubah sampai hasil perhitungan yang membuat proyek tidak dapat diterima.

2.9 Teori Matriks Kebijakan

Policy Analysis Matrix (PAM) atau Matriks Kebijakan digunakan untuk menganalisis pengaruh intervensi pemerintah dan dampaknya pada sistem komoditas. Sistem komoditas yang dapat dipengaruhi meliputi empat aktivitas, yaitu tingkat usaha tani (farm production), penyampaian dari usaha tani ke pengolah, pengolahan serta pemasaran (Monke and Pearson, 1989).

Ratio) sebagai indikator keunggulan komparatif, analisis ini juga dapat menghasilkan beberapa indikator lain yang berkait dengan variabel daya saing, seperti PCR (Private Cost Ratio) untuk menilai keunggulan kompetitif, NPCO (Nominal Protection Coefficient on tradable Output), NPCI (Nominal Protection Coefficient on tradable Inputs), EPC (Effective Protection Coefficient), PC (Protitability Coeffisient), dan SRP (Subsidy Ratio to Producers). Untuk mendapatkan nilai-nilai koefisien tersebut, setiap unit biaya (input), output, dan keuntungan dikelompokkan ke dalam harga pasar (privat) dan harga sosial. Dari selisih perhitungan berdasarkan kedua kelompok harga tersebut diperoleh angka transfer untuk menilai dampak dari penerapan kebijakan pemerintah yang berlaku pada usahaternak sapi perah dan mengukur dampak dari adanya kegagalan (failure) pasar.

Sebaliknya DRCR>1, maka permintaan domestik lebih menguntungkan dengan melakukan impor.

Pada dasarnya langkah perhitungan PAM terdiri atas empat tahap: (1) penentuan masukan-keluaran fisik secara lengkap dari aktivitas ekonomi yang akan dianalisis; (2) penaksiran harga bayangan (shadow price) dari masukan dan keluaran; (3) pemisahan seluruh biaya kedalam komponen domestik dan asing, serta menghitung besarnya penerimaan, dan (4) menghitung dan menganalisis berbagai indikator yang bisa dihasilkan oleh PAM. Guna menganalisis daya saing dan dampak kebijaksanaan pemerintah digunakan alat analisis Policy Analysis Matrix, seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tabel Analisis Matriks Kebijakan

Uraian Penerimaan Biaya Keuntungan

Input Tradable Faktor Domestik

Penerimaan Privat (A) Biaya Input Domestik Sosial (G)

Biaya Input Tradable Privat (B) Keuntungan Sosial (H) = E - (F + G) Biaya Input Domestik Privat (C) Transfer Output (I) = (A) - (E) Keuntungan Privat (D) = A - (B + C) Transfer Input (J) = (B) - (F)

Penerimaan Sosial (E) Transfer Factor (K) = (C) - (G)

Biaya Input Tradable Sosial (F) Transfer Bersih (L) = (D) - (H)=I - (J + K) Rasio biaya private (PCR) = C / (A-B)

Rasio biaya sumberdaya domestik (DRCR) = G / (E-F) Koefisien proteksi output nominal (NPCO) = A/E Koefisien proteksi input nominal (NPCI) = B / F Koefisien proteksi efektif (EPC) = (A-B) / (E-F) Koefisien keuntungan (PC) = D / H

Rasio subsidi untuk produsen (SRP) = L / E

merupakan selisih antara baris pertama dengan baris kedua yang menggambarkan divergensi. Untuk kolom pertama merupakan kolom penerimaan, kolom kedua merupakan kolom biaya input tradable, kolom ketiga merupakan kolom biaya input non tradable dan kolom keempat merupakan kolom keuntungan yang merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya.

2.10 Penelitian Terdahulu

Kuraisin (2006) tentang Analisis Daya Saing dan Dampak Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditi Susu Sapi (Kasus di Desa Tajur Halang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor) dengan menggunakan metode analisis

Siregar (2009) tentang Analisis Dampak Penghapusan Tarif Impor Susu terhadap Daya Saing Komoditi Susu Sapi Lokal (Studi Kasus: Peternak Anggota TPK Cibedug, KPSBU Jawa Barat). Metode pengolahan dan analisis yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil analisis PAM menunjukkan bahwa TPK Cibedug, KPSBU Jawa Barat memiliki daya saing secara finansial maupun ekonomi dalam menghasilkan susu sapi segar walaupun dalam keadaan tarif impor susu sebesar nol persen. Nilai keuntungan privat lebih besar dari nol yaitu Rp 604,35 per liter dan keuntungan sosial sebesar Rp 1.058,20 per liter. Selain itu pengusahaan sapi perah tersebut juga memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif dilihat dari nilai DRC lebih kecil dari satu yaitu 0,66 dan PCR sebesar 0,78. Dalam analisis sensitivitas di dapatkan hasil adanya penghapusan tarif impor susu menyebabkan berkurangnya daya saing komoditi susu sapi lokal. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai PCR dan DRC yang mengindikasikan adanya penurunan nilai keunggulan komparatif dan kompetitif.

yang menjelaskan bahwa ada penyimpangan, sehingga peternak mendapatkan hasil dari kegagalan tersebut baik kegagalan di pasar input maupun kegagalan si pasar output. Berdasarkan hasil analisis perbulan, usahaternak sapi perah mengntungkan baik secara finansial maupun ekonomi. Analisis sensitivitas menunjukkan adanya kebijakan penghapusan tarif impor susu dari lima persen menjadi nol persen menurunkan keuntungan privat dan sosial. Hal ini menyebabkan adanya penurunan daya saing komoditi susu sapi lokal baik dari aspek keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif.

Sunandar (2007) tentang Analisis dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Pengusahaan Komoditi Tanaman Karet Alam (kasus di Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan). Metode analisis yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Dari hasil analisis karet alam memiliki keunggulan kompetitif dan keuntungan finansial karena nilai keuntungannya positif. Hal ini ditunjukkan dengan hasil PCR sebesar 0,43 dan keuntungan privat sebesar Rp 6.903,94 per kilogram. Selain itu keunggulan komparatif dengan nilai DRC sebesar 0,77 dan nilai keuntungan sosial yang positif, yaitu sebesar Rp 2.791,39 per kilogram. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan dengan adanya perubahan harga output yang menurun sebesar 6 persen akan menaikkan harag input pupuk sebesar 6 persen dan dari hasil analisis gabungan menujukkan bahwa pengusahaan komoditi tanaman karet alam memiliki daya saing.

berdasarkan kepemilikan sapi perah (laktasi). Peternak dengan kepemilikan sapi laktasi satu hingga tiga ekor termasuk kedalam skala usaha kecil, skala usaha menengah memiliki kepemilikan sapi laktasi empat hingga tujuh ekor dan skala usaha besar memiliki sapi laktasi lebih dari tujuh ekor. Penelitian ini dilakukan pada saat adanya kebijakan penetapan tarif impor lima persen oleh pemerintah, selain itu lokasi serta waktu penelitian berbeda.

2.11 Kerangka Pemikiran Operasional

Susu merupakan salah satu komoditi hasil peternakan yang tingkat konsumsinya tinggi yaitu mencapai 8.90 kg/kapita/tahun pada tahun 2009. Tingginya konsumsi susu di Indonesia meningkatkan permintaan susu dalam negeri. Peningkatan permintaan susu dalam negeri tidak dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Hal ini menyebabkan Indonesia harus melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Walaupun harga susu impor jauh lebih tinggi dibanding harga Susu Segar Dalam Negeri (SSDN), banyak konsumen, terutama konsumen industri memilih untuk mendapatkan susu dari luar negeri. Tingginya harga susu impor tidak dapat merubah preferensi perusahaan atau konsumen untuk mengalihkan konsumsi susu ke produsen atau koperasi dalam negeri. Jumlah impor susu sapi sekitar 70 persen (GKSI, 2008), hal ini dikarenakan kualitas susu lokal jauh lebih rendah bila dibandingkan susu impor.

teknis, masalah permodalan, dan masalah sosial kelembagaan. Rendahnya daya saing tersebut bedampak pada jumlah dan kualitas susu yang dihasilkan dari usahaternak sapi perah. Salah satu pengembangan usahaternak sapi perah berada di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK). KUNAK yang berada dibawah KPS Bogor merupakan salah satu sentra penghasil susu terbesar di wilayah Kabupaten Bogor. Peternak yang berada dikawasan KUNAK mengembangkan usahaternak sapi perah yang terbagi kedalam tiga skala usaha yaitu peternak yang memiliki jumlah sapi laktasi kurang dari tiga ekor, peternak yang memiliki jumlah sapi laktasi tiga sampai tujuh ekor, dan peternak yang memiliki sapi laktasi lebih dari tujuh ekor. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat daya saing susu yang dihasilkan oleh peternak sapi perah di Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK).

intervensi mengenai bea masuk bahan baku susu impor. Dalam PMK ini dijelaskan bahwa dalam rangka mendukung pengembangan industri susu di dalam negeri perlu dilakukan perubahan tarif bea masuk (BM) atas impor produk-produk susu tertentu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa tarif BM atas impor produk-produk susu tertentu sebesar 5 persen yang meliputi produk susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu serta kepala susu diragi atau diasamkan lainnya dan yang dipekatkan atau tidak.

Kerangka Pemikiran

Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Operasional Daya saing usahaternak sapi perah yang rendah

Kendala :

III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kerja Koperasi Produksi Susu dan Usaha Peternakan (KPS Bogor) KUNAK, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Lokasi penelitian difokuskan pada anggota koperasi tersebut yang tersebar pada tiga desa, yaitu Desa Pamijahan, Desa Pasarean, dan Desa Situ Udik. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dan melalui beberapa pertimbangan diantaranya : (1) KPS Bogor KUNAK merupakan lokasi kumpulan peternak sapi perah yang ada di Kabupaten Bogor, (2) Kecamatan Cibungbulang dan Kecamatan Pamijahan merupakan sentra penghasil susu yang potensial di Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2011 yang meliputi survei lokasi penelitian, penyusunan rencana kegiatan, pengumpulan data hingga penyusunan skripsi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

input output fisik usahaternak sapi perah, harga finansial dan ekonomi input output usaha sapi perah, struktur ongkos usaha sapi perah dan data pendukung lainnya yang diperoleh melalui fasilitas internet. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari beberapa instansi yang terkait dengan objek penelitian seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jendral Peternakan, Gabungan Koperasi Susu (GKSI), dan studi pustaka melalui pengumpulan data yang berasal dari literatur dan buku-buku. Untuk input output yang dapat diperdagangkan secara internasional, harga sosial dapat dihitung berdasarkan harga perdagangan internasional. Untuk komoditas yang diimpor dipakai harga CIF (Cost, Insurance and Freight) sedangkan untuk menghitung harga sosial input non tradable digunakan harga imbangannya (opportunity cost).

3.3 Metode Penentuan Sampel

karateristik dan keragaman struktur biaya usahaternak sapi perah anggota KPS Bogor KUNAK.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk menginterpretasi data yang diperoleh, sedagkan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data, lalu dilakuakan pengolahan data sehingga dapat diperoleh suatu data yang valid yang disederhanakan dalam bentuk tabulasi. Analisis deskriptif kualitatif dan analisis kuatitatif dengan menggunakan metode Policy Analysis Matrix

(PAM). Dalam pengolahan data, data diolah menggunakan program Microsoft Excel dan Tabel Input Output Indonesia tahun 2000 untuk mengalokasikan biaya dan komponen tradable dan non-tradable. Pengolahan data dengan menggunakan metode PAM harus malalui beberapa tahapan, yaitu (1) dalam membangun model PAM harus dilakukan penentuan input usaha peternakan sapi perah, (2) pengalokasian input kedalam komponen tradable dan non tradable, (3) penentuan harga bayangan input dan output produksi.

3.4.1. Menentukan Input dan Output

3.4.2. Alokasi Komponen Biaya Domestik dan Asing

Komponen biaya yang dikeluarkan selama proses produksi terdiri dari komponen biaya domestik dan biaya asing. Pengalokasikan biaya menjadi komponen domestik dan asing dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Pendekatan Langsung (Direct Approach) dan Pendekatan Total (Total Approach) (Monke dan Pearson, 1989). Pada penelitian ini digunakan pendekatan total untuk mengalokasikan biaya komponen domestik (nontradable) dan asing (tradable). Pendekatan total mengasumsikan setiap biaya input tradable dibagi ke dalam komponen biaya domestik dan asing serta dipergunakan apabila produsen lokal dilindungi. Dalam penelitian ini input yang digunakan termasuk kedalam komponen tradable adalah pakan konsentrat, obat-obatan serta biaya tataniaga, sedangkan untuk komponen input non-tradable yaitu pakan hijauan, ampas tahu, tenaga kerja, sewa lahan, biaya air dan listrik, peralatan dan input lainnya sesuai dengan pengunaan tabel Input Output 2000.

3.4.3. Alokasi Biaya Produksi

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu komoditi atau produk baik secara tunai maupun diperhitungkan. Pengalokasian biaya produksi ke dalam komponen asing (tradable) atau komponen domestik (nontradable) ditentukan berdasarkan jenis input, penilaian biaya input tradable dan nontradable dalam biaya total input (Pearson et al.,

2005). Input-input tradable seperti pakan konsentrat, obat-obatan, dan biaya tata niaga digolongkan ke dalam komponen biaya asing. Input-input nontradable

digolongkan ke dalam komponen biaya domestik. Tenaga kerja pertanian dianggap homogen, karena semua dianggap sebagai tenaga kerja tidak terampil, dan tidak ada perbedaan upah antara tenaga kerja pria dan wanita. Tenaga kerja dibedakan antara tenaga kerja keluarga dan non-keluarga yang berpengaruh terhadap perbedaan tingkat upah. Biaya tenaga kerja dihitung per Hari Orang Kerja (HOK) dengan satu HOK adalah delapan jam kerja dan memiliki upah yang berbeda-beda. Upah yang dibeikan kepada tenaga kerja adalah berupa upah bulanan.

3.4.4. Alokasi Biaya Tataniaga

Biaya tataniaga adalah biaya yang dikeluarkan untuk menambah nilai atau kegunaan suatu barang akibat perubahan kegunaan tempat, kegunaan bentuk, dan kegunaan waktu (Gittinger, 1986). Biaya tataniaga dihitung dari seluruh biaya tataniaga dari daerah produsen hingga ke konsumen, atau dari daerah produsen sampai ke pelabuhan ekspor atau dari pelabuhan impor sampai ke konsumen.

3.4.5 Metode Analisis Harga Bayangan

Alasan dari penggunaan harga bayangan, diantaranya :

a. Harga bayangan tidak mencerminkan korbanan yang dikeluarkan jika sumber daya tersebut dipakai untuk kegiatan lainnya,

b. Harga yang berlaku dipasar tidak menunjukkan apa yang sebenarnya diperoleh masyarakat melalui suatu produksi dari aktivitas tersebut.

3.4.5.1 Harga Bayangan Nilai Tukar

Harga bayangan nilai tukar dihitung berdasarkan metode Square dan Van der Task. Penetapan nilai tukar rupiah didasarkan pada perkembangan nilai tukar dollar. Metode tersebut dirumuskan sebagai berikut :

Dimana :

SER = Nilai Tukar Bayangan (Rp/US $) OER = Nilai Tukar Resmi (Rp/US $) SCFt = Faktor Konversi Standar

Nilai faktor konversi standar yang merupakan rasio dari nilai impor dan ekspor ditambah pajaknya dapat ditentukan sebagai berikut :

– Dimana :

SCFt = Faktor Konversi Standar untuk tahun ke-t

Mt = Nilai Impor Indonesia untuk tahun ke-t (Rp)

Xt = Nilai Ekspor Indonesia untuk tahun ke-t (Rp)

Tmt = Penerimaan Pemerintah dari Pajak Impor untuk tahun ke-t (Rp)

Txt = Penerimaan Pemerintah dari Pajak Ekspor untuk tahun ke-t (Rp)

3.4.5.2 Harga Bayangan Output

Haraga perbatasan (border price) adalah harga yang digunakan sebagai harga bayangan output. Komoditi susu sapi yang dihasilkan peternak di lokasi penelitian merupakan subtitusi impor. Penghitungan mengenai harga bayangan output pada penelitian ini adalah harga c.i.f (cost insurance freight) atau harga bayangan untuk produk yang di impor. Harga c.i.f yang digunakan adalah harga c.i.f di pelabuhan impor (pelabuhan Tanung Priok) karena posisi Indonesia sebagai negara pengimpor untuk produk susu.

Harga bayangan dengan menggunakan harga c.i.f (cost insurance freight) dikonversi terlebih dahulu menggunakan harga bayangan nilai tukar rupiah SER (Shadow Exchange Rate) yang berlaku pada saat ini dengan biaya tata niaga untuk produk yang diimpor tersebut. Rumus perhitungannya dapat ditulis sebagai berikut [(c.i.f x SER) + biaya tata niaga]. Untuk menghitung harga susu dunia setara dengan harga susu segar dalam negeri peneliti menggunakan formulasi yang mengacu kepada Erwidodo dan Sayaka dalam Atien et al (2009). Formulasi tersebut menggunakan pendekatan dimana harga susu dunia dihitung atas dasar harga satu kilogram Full Cream Milk Powder (FCMP) setara dengan delapan kilogram susu segar. Sekitar 80 persen biaya satu kilogram FCMP merupakan biaya susu segar ditambah biaya tata niaga (biaya transportasi dan

handling/bongkar muat) dari pelabuhan sampai ke peternak yaitu sebesar 2,5 persen.

2010). Harga rata-rata susu FCMP per liter setelah dikonversi adalah sebesar Rp. 3.850,70, dimana harga tersebut sudah termasuk biaya pengapalan dan administrasi. Harga bayangan susu yang digunakan adalah Rp. 3.946,97 per liter susu, nilai tersebut diperoleh dari harga susu impor dikalikan dengan SER dan ditambah 2.5 persen biaya tataniaga.

3.4.5.3 Harga Bayangan Input 1). Harga Bayangan Pakan Ternak

Pakan yang digunakan oleh para peternak dalam usahaternak sapi perah dibagi dalam dua kelompok pakan yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat. Selain itu terdapat jenis pakan tambahan yaitu ampas tahu. Pakan hijauan merupakan pakan utama ruminansia karena melalui fermentasi di dalam rumen oleh mikroba, serta dapat menyediakan energi untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok. Sementara pakan konsentrat adalah campuran bahan pakan yang kaya energi dan protein, yang berguna untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas susu sapi perah laktasi. Penyediaan bahan pakan sapi perah harus mempertimbangkan faktor palatabilitas (tingkat kesukaan sapi), nilai nutrisi, ketersediaan dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia, serta harga terjangkau.

melalui koperasi. Pakan konsentrat mengandung kadar serat kasar yang rendah dan mudah dicerna seperti, dedak, kedelai, bungkil kelapa, dan bungkil kacang.

Harga bayangan pakan yang terdiri dari pakan hijauan dan ampas tahu ditentukan berdasarkan harga yang berlaku di pasar. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2000 subsidi untuk pakan sudah dicabut oleh pemerintah. Akan tetapi harga bayangan konsentrat ditentukan berdasarkan harga pasar internasional yaitu harga cif pakan ternak ditambah dengan biaya-biaya tata niaga lainnya.

2). Harga Bayangan Obat-obatan

Obat-obatan yang digunakan oleh para peternak diperoleh dari koperasi. Jenis obat-obatan tersebut sebagian di produksi di Indonesia dan sebagian lagi di impor dari luar negeri. Jenis obat-obatan yang digunakan dalam usahaternak sapi perah yaitu mineral, vasselin, dan biosid. Sebagian obat-obatan bahan bakunya masih didatangkan dari luar negeri, namun harga bayangan jenis obat-obatan yang diimpor dari luar negeri didasarkan pada harga c.i.f (cost insurance freight). Setelah itu dilakukan penyesuaian dengan melakukan penambahan atau pengurangan biaya transportasi atau pemasaran.

3). Harga Bayangan Tenaga Kerja

finansialnya dengan asumsi tenaga kerja tersebut belum bekerja sesuai dengan tingkat produktivitasnya. Tenaga kerja yang digunakan oleh peternak dalam membantu kegiatan usahatani adalah tenaga kerja tidak tetap dan pada umumnya tidak terdidik. Penentuan harag bayangan tenaga kerja menggunakan pendekatan perhitungan yang dilakukan Yudja (2001) dan Suryana (1980) dalam Emilya (2001) yaitu sebesar 80 persen dari tingkat upah yang berlaku didaerah penelitian.

4). Harga Bayangan Lahan

Lahan merupakan suatu faktor produksi yang termasuk kedalam suatu input non-tradable dalam suau sistem usahatani. Menurut Gittinger (1986), harga bayangan lahan ditentukan berdasarkan nilai sewa lahan yang diperhitungkan tiap musim tanam yang berlaku di masing-masing tempat. Sulit untuk mengukur nilai dari suatu usahatani yang dilakukan dalam suatu lahan oleh karena itu penentuan harga bayangan dilakukan berdasarkan oleh nilai sewa lahan tersebut.

5). Harga Bayangan Pajak

6). Harga Bayangan Tataniaga

Biaya tataniaga adalah biaya yang dikeluarkan untuk menambah nilai atau kegunaan suatu barang akibat perubahan kegunaan tempat, kegunaan bentuk, dan kegunaan waktu (Gittinger, 1986). Perhitungan biaya tataniaga adalah seluruh biaya tataniaga dari produsen hingga ke konsumen atau dari produsen hingga ke pelabuhan ekspor atau dari pelabuhan impor hingga ke konsumen.

Biaya tataniaga yang dikeluarkan pada penelitian ini adalah biaya pengangkutan pakan dari produsen hingga ke peternak dan biaya pengangkutan susu dari peternak hingga ke koperasi. Harga bayangan tata niaga untuk biaya pengangkutan pakan dan susu adalah dengan menggunakan harga pasar ditambah dengan biaya subsidi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 36,7 persen.

3.5 Matriks Analisis Kebijakan (Policy Analysis Matrix)