PARTISIPASI PESERTA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOMUNITAS KUMUH PERKOTAAN

BANTARAN SUNGAI CILIWUNG

YUNITA PURBO ASTUTI I34070024

DEPARTEMEN

SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

ABSTRACT

This research aims to identify the factors that determine the level of marginal community participation in urban areas along the River Ciliwung on organic waste management programs. The second objective, to analyze the relationship between the factors that determine the participation level of participation. The third objective, knowing the extent of community participation in the program.

This research uses a quantitative approach and qualitative data supported. Analysis of data in the form of descriptive analysis and explanatory analysis. This research uses 42 respondents obtained by using the method of purposive.

The results showed a decisive factor is the participation of institutional effectiveness of Ciliwung Merdeka. All factors associated weakly with the level of participation. level of community participation in urban slums tokenisme stage. Stage indicates the level of information leading to the consultation. The community is only as beneficiaries of the program while Ciliwung Merdeka as a facilitator of the program. Ciliwung Merdeka only convey information and top-down direction of the community.

Keywords: marginal community, level of participation , degree of power

RINGKASAN

YUNITA PURBO ASTUTI. Partisipasi Komunitas Kumuh Perkotaan di Bantaran Sungai Ciliwung dalam Program Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Komunitas. Di bawah bimbingan TITIK SUMARTI.

Program pengelolaan sampah organik merupakan salah satu upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat bernama Ciliwung Merdeka terhadap komunitas marginal di Kota Jakarta. Rangkaian kegiatan dalam program pengelolaan sampah organik melibatkan komunitas kumuh perkotaan di bantaran Sungai Ciliwung dalam mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang dimiliki komunitas. Dengan demikian proses pembelajaran yang diterapkan mengarah pada prinsip buttom up.

Tujuan penelitian adalah (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan terhadap program pengelolaan sampah organik; (2) Mengkaji hubungan antara tingkat kemauan, tingkat kemampuan, dan tingkat kesempatan yang dimiliki komunitas kumuh perkotaan terhadap tingkat partisipasi dalam program pengelolaan sampah organik; dan (3) Mengetahui sampai sejauh mana tingkat partisipasi (tipologi Arnstein) komunitas kumuh perkotaan dalam program pengelolaan sampah organik.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode yang digunakan adalah survei dengan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara mendalam, analisis dokumen, serta observasi.

Responden berjumlah 42 orang yang diperoleh dengan metode pemilihan sampel secara purposif (purposive sampling) atau sengaja, yaitu warga yang mengetahui bahwa di RT nya terdapat program pengelolaan sampah organik yang difasilitasi Ciliwung Merdeka. Lokasi penelitian adalah RT 06 dan 07 RW 12 Kelurahan Bukit Duri dan RT 10 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu dengan pertimbangan ketiga RT tersebut terdapat program pengelolaan sampah organik yang difasilitasi Ciliwung Merdeka. Jadi, dapat dikaji tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan di bantaran sungai yang termarginal dalam program pemberdayaan di bidang pengelolaan lingkungan.

Teknik analisis data menggunakan (1) Analisis deskriptif untuk memaparkan faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi dan tingkat partisipasi komunitas sebagai variabel tunggal; dan (2) Analisis eksplanatori untuk melihat hubungan antara faktor-faktor pendorong partisipasi dengan tingkat partisipasi.

sedangkan tingkat kemampuan dan tingkat kesempatan tidak berhubungan signifikan terhadap tingkat partisipasi.

Tingkat partisipasi komunitas dalam program jika dikaji dari derajat kekuasaan dalam pengambilan keputusan, berada pada tahap tokenisme yaitu tingkat information yang mengarah ke tingkat consultation. Metode pemberdayaan yang diterapkan Ciliwung Merdeka masih bersifat top down. Derajat kekuasaan komunitas dalam program masih lemah. Komunitas hanya sebagai penerima program yang disampaikan Ciliwung Merdeka secara searah, yakni sebatas pemberitahuan.

PARTISIPASI PESERTA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOMUNITAS KUMUH PERKOTAAN

BANTARAN SUNGAI CILIWUNG

Oleh:

YUNITA PURBO ASTUTI I34070024

SKRIPSI

Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN

SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

DEPARTEMEN

SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yunita Purbo Astuti

NRP : I34070024

Judul : Partisipasi Peserta Program Pengelolaan Sampah Organik di

Komunitas Kumuh Perkotaan Bantaran Sungai Ciliwung

Dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut

Pertanian Bogor.

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Ir. Titik Sumarti, MS NIP. 19610927 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Sains

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003

LEMBAR PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL

“PARTISIPASI PESERTA DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOMUNITAS KUMUH PERKOTAAN BANTARAN SUNGAI CILIWUNG” BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG

PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN BAIK OLEH

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN. KECUALI SEBAGAI

BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN

PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA

BERSEDIA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERNYATAAN INI.

Bogor, Februari 2011

Yunita Purbo Astuti

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pati pada tanggal 8 Juni 1989. Penulis merupakan

anak keempat dari empat bersaudara dari keluarga Bapak Suparwi dan Ibu Sarmi.

Penulis menamatkan pendidikan di TK Trisula 1 tahun 1995, SD Negeri 1

Kebonsawahan tahun 2001, SLTP Negeri 1 Juwana tahun 2004, SMA Negeri 1

Pati tahun 2007. Masuk universitas pada tahun 2007 ke Institut Pertanian Bogor

(IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) di Departemen

Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (KPM) Fakultas Ekologi Manusia

(FEMA).

Prestasi yang pernah diraih yaitu lolos seleksi pemberian dana hibah Dikti

satu Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengembangan Masyarakat

(PKM-M) dan lolos menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional (PIMNAS

XXIII) tahun 2010 yang berjudul “Pengembangan Metode Partisipatif Berbasis

Masyarakat Dalam Rangka Implementasi Agroforestri Di Dataran Tinggi Dieng

Melalui LEISA (Low External Input for Sustainable Agriculture)”. Pernah

bergabung di organisasi secara aktif selama duduk di bangku perkuliahan,

diantaranya dalam Forum Scientist IPB (FORCES) pada tahun 2007-2009 dan

Koran Kampus IPB pada tahun 2008-2010. Penulis juga memiliki minat pada

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Peserta dalam Program Pengelolaan Sampah Organik di Komunitas Kumuh Perkotaan Bantaran Sungai Ciliwung”. Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya dan sesuai dengan yang direncanakan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Titik Sumarti, MS sebagai dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, motivasi, dan segala bantuan selama penelitian hingga skripsi ini dapat terselesaikan

2. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS dan Ir. Nuraini W. Prasodjo, MS sebagai dosen penguji yang memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini

3. Martua Sihaloho, SP. MSi sebagai dosen penguji petik skripsi ini

4. Dr. Ir. Amir Djahi sebagai dosen pembimbing akademik yang membantu penulis apabila mendapat masalah di bidang akademik

5. Ciliwung Merdeka, warga RT 06 dan 07 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, serta warga RT 10 RW 03 Kelurahan Kampung Melayu yang berpartisipasi dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian

6. Keluarga tersayang, ayahanda dan ibunda, ketiga kakak kandung penulis, serta orang-orang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan kepada penulis 7. Semua teman seperjuangan program akselerasi dan semua teman se-Departemen KPM

tercinta yang selalu memotivasi penulis sampai terselesaikannya skripsi ini tepat waktu 8. Semua teman di Koran Kampus dan kakak senior di UKM Seroja Putih yang memberikan

dukungan kepada penulis

9. Ibu kost dan semua teman satu kost yang telah memberikan doa dan dukungan sampai terselesaikannya skripsi ini

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xv

DAFTAR GAMBAR ... xix

DAFTAR LAMPIRAN………..………...xix

BAB I.PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Masalah Penelitian ... 3

1.3. Tujuan Penelitian ... 4

1.4. Kegunaan Penelitian ... 4

BAB II.PENDEKATANTEORITIS ... 5

2.1. Tinjauan Pustaka ... 5

2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat ... 5

2.1.2. Partisipasi ... 6

2.1.3. Komunitas ... 12

2.1.4. Kemiskinan ... 14

2.1.5. Pengelolaan Sampah ... 15

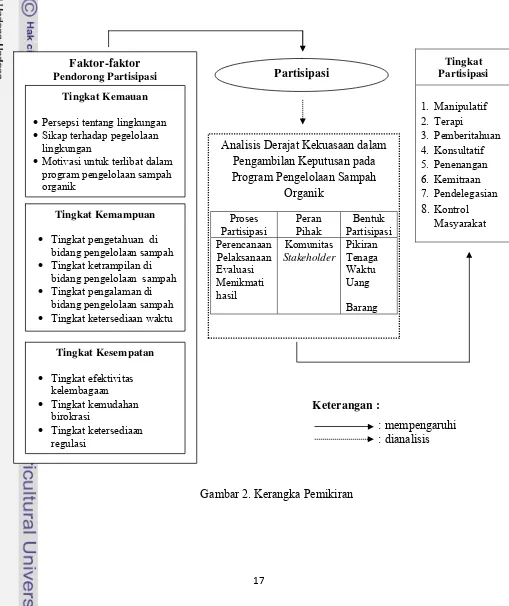

2.2. Kerangka Pemikiran ... 16

2.3. Hipotesis ... 18

2.4. Definisi Operasional ... 19

BAB III.PENDEKATAN LAPANG ... 24

3.1. Metode Penelitian ... 24

3.2. Lokasi dan Waktu ... 24

3.3. Metode Pengambilan Sampel ... 25

3.4. Metode Pengumpulan Data ... 26

3.5. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 26

BABIV.GAMBARANUMUM ... 29

4.1. Gambaran Wilayah Pemukiman ... 29

4.1.1. Letak Geografis ... 29

4.1.4. Kondisi Fasilitas Umum ... 31

4.1.5. Kesejahteraan Warga ... 32

4.1.6. Kebersamaan Warga ... 32

4.2. Ciliwung Merdeka ... 33

4.2.1. Profil Organisasi ... 33

4.2.2. Ruang Lingkup Program Pengelolaan Sampah Organik ... 34

BAB V. KARAKTERISTIK RESPONDEN ... 37

5.1. Jenis Kelamin ... 37

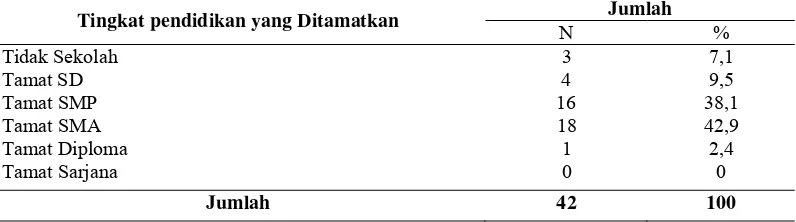

5.2. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan ... 37

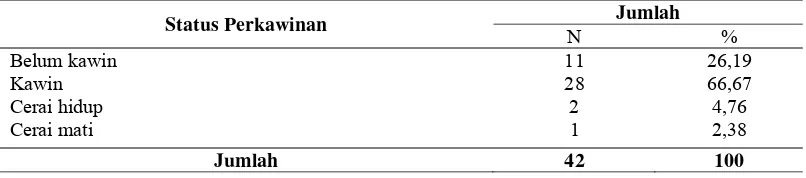

5.3. Status Perkawinan ... 37

5.4. Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal dalam Satu Rumah ... 38

5.5. Asal Usul Tempat Tinggal ... 39

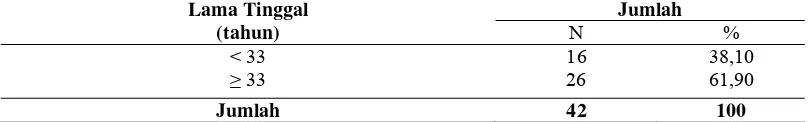

5.6. LamaTinggal ... 40

5.7. Status Kepemilikan Tempat Tinggal ... 40

5.8. Status Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ... 41

5.9. Usia Angkatan Kerja ... 41

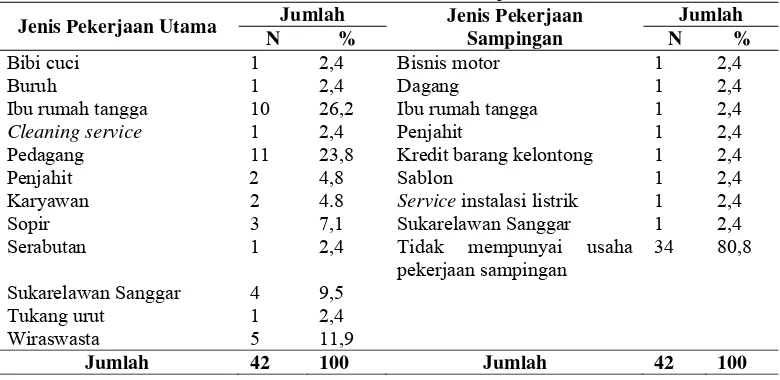

5.10. Jenis Pekerjaan ... 42

5.11. Status Pekerjaan ... 42

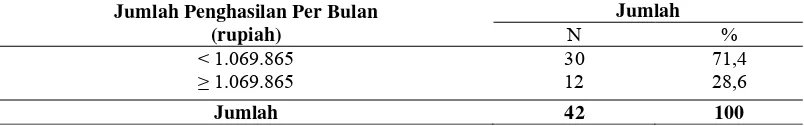

5.12. Jumlah Penghasilan ... 43

5.13. Lama Bekerja ... 43

5.14. Sumber Informasi tentang Program ... 44

5.15. Lama Terlibat dalam Program ... 45

5.16. Ikhtisar ... 46

BAB VI. FAKTOR-FAKTOR PENDORONGPARTISIPASI ... 47

6.1. Tingkat Kemauan ... 47

6.1.1. Persepsi terhadap Pengelolaan Lingkungan ... 47

6.1.2. Sikap terhadap Program Pengelolaan Sampah Organik ... 51

6.1.3. Motivasi untuk Terlibat dalam Program Pengelolaan Sampah Organik ... 52

6.2. Tingkat Kemampuan ... 53

6.2.2. Tingkat Ketrampilan di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum

Ada Program Pengelolaan Sampah Organik ... 54

6.2.3. Tingkat Pengalaman di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik ... 54

6.2.4. Tingkat Ketersediaan Waktu ... 55

6.3. Tingkat Kesempatan ... 55

6.3.1. Tingkat Efektivitas Kelembagaan ... 55

6.3.2. Tingkat Kemudahan Birokrasi ... 57

6.3.3. Tingkat Ketersediaan Regulasi ... 58

6.4. Ikhtisar ... 59

6.4.1. Tingkat Kemauan ... 59

6.4.2. Tingkat Kemampuan ... 59

6.4.3. Tingkat Kesempatan ... 60

BAB VII.HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR PENDORONGPARTISIPASI DENGAN TINGKAT PARTISIPASI ... 61

7.1. Hubungan Antara Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi ... 61

7.1.1. Hubungan Antara Persepsi tentang Lingkungan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 61

7.1.2. Hubungan Antara Sikap tentang Pengelolaan Lingkungan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 63

7.2. Hubungan Antara Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi ... 64

7.2.1. Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 64

7.2.3. Hubungan Antara Tingkat Pengalaman Sebelum Ada Program

dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah

Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 67

7.2.4. Hubungan Antara Tingkat Ketersediaan Waktu dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 68

7.3. Hubungan Antara Tingkat Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi . 69 7.3.1. Hubungan Antara Tingkat Efektivitas Kelembagaan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 69

7.3.2. Hubungan Antara Tingkat Kemudahan Birokrasi dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 70

7.3.3. Hubungan Antara Tingkat Ketersediaan Regulasi dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 71

7.4. Ikhtisar ... 73

7.4.1. Hubungan Antara Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 73

7.4.2. Hubungan Antara Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 74

7.4.3. Hubungan Antara Tingkat Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung Tahun 2010 ... 75

BAB VIII. ANALISIS TINGKAT PARTISIPASI ... 77

8.1. Tingkat Partisipasi dalam Program ... 77

8.1.1. Perencanaan ... 77

8.1.2. Pelaksanaan ... 81

8.1.3. Evaluasi ... 84

8.2. Ikhtisar ... 88

BAB IX.PENUTUP ... 90

9.1. Kesimpulan ... 90

9.2. Saran ... 91

DAFTAR PUSTAKA ... 93

LAMPIRAN ……….93

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tingkat Partisipasi (Tipologi Arnstein)………... 9

Tabel 2. Economic-Environmrntal Typology of Cities……….. 13

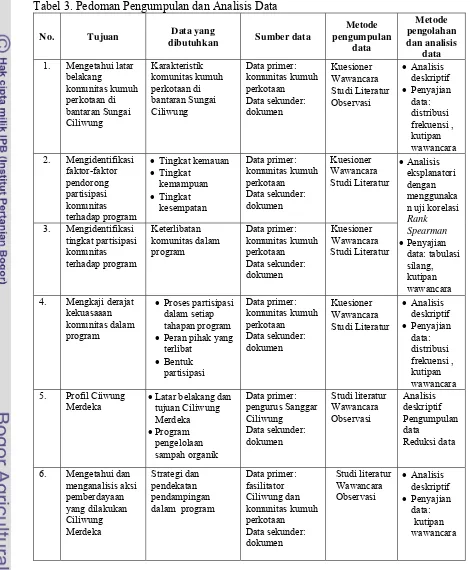

Tabel 3. Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data……… 28

Tabel 4. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan,

Tahun 2010……… 37

Tabel 5. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Status Perkawinan, Tahun 2010 …… 38

Tabel 6. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Jumlah Anggota Keluarga yang Tinggal

dalam Satu Rumah, Tahun 2010……… 38

Tabel 7. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Asal Usul Tempat Tinggal, Tahun

2010……… 39

Tabel 8. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut LamaTinggal, Tahun 2010……….. 40

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal,

Tahun 2010………. 40

Tabel 10. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Usia Angkatan Kerja, Tahun 2010…….. 41

Tabel 11. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Jenis Pekerjaan, Tahun 2010………... 42

Tabel 12. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2010…………. 42

Tabel 13. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Jumlah Penghasilan, Tahun 2010…... 43

Tabel 14. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Tabel 15. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Sumber Informasi tentang Program

Pengelolaan Sampah Organik yang Difasilitasi Ciliwung Merdeka…... 44

Tabel 16. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri, Tahun 2010 Menurut Lama Terlibat dalam

Program Pengelolaan Sampah Organik ………. 45

Tabel 17. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Cara Mengatasi Sampah……… 47

Tabel 18. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Tindakan Bagi Pelaku

Membuang Sampah di Sungai……… 48

Tabel 19. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Program Pengelolaan Sampah

Organik………... 49

Tabel 20. Jumlah dan Persentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Persepsi Keterlibatan dalam Tahapan

Program Pengelolaan Sampah Organik………. 49

Tabel 21. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Aksesibilitas dalam Program

Pengelolaan Sampah Organik……… 56

Tabel 22. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Kemauan untuk Berpartisipasi

dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……….. 59

Tabel 23. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Kemampuan untuk

Berpartisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……… 59

Tabel 24. Jumlah dan Presentase Responden di Kelurahan Kampung Melayu dan

Kelurahan Bukit Duri Menurut Tingkat Kesempatan untuk

Berpartisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……… 60

Tabel 25. Hubungan Antara Jenis Kelamin dengan Tingkat Partisipasi Program

Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun

Tabel 26. Hubungan Persepsi tentang Lingkungan dengan Tingkat Partisipasi

Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung,

Tahun 2010………. 62

Tabel 27. Hubungan Sikap terhadap Pengelolaan Lingkungan dengan Tingkat

Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai

Ciliwung, Tahun 2010……… 63

Tabel 28. Hubungan Tingkat Pengetahuan dalam Bidang Pengelolaan Sampah

Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan

Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010………….. 64

Tabel 29. Hubungan Tingkat Ketrampilan dalam Bidang Pengelolaan Sampah

Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan

Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010……… 66

Tabel 30. Hubungan Tingkat Pengalaman dalam Bidang Pengelolaan Sampah

Sebelum Ada Program dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan

Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010………….. 67

Tabel 31. Hubungan Tingkat Ketersediaan Waktu dengan Tingkat Partisipasi

Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung,

Tahun 2010………. 68

Tabel 32. Hubungan Tingkat Efektivitas Kelembagaan Ciliwung Merdeka dengan

Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran

Sungai Ciliwung, Tahun 2010……….. 69

Tabel 33. Hubungan Tingkat Kemudahan Birokrasi dengan Tingkat Partisipasi

Program Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung,

Tahun 2010………. 71

Tabel 34. Hubungan Tingkat Ketersediaan Regulasi tentang Pengelolaan Sampah

dengan Tingkat Partisipasi Program Pengelolaan Sampah Organik di

Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010……… 72

Tabel 35. Hubungan Tingkat Kemauan dengan Tingkat Partisipasi Program

Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010 73

Tabel 36. Hubungan Tingkat Kemampuan dengan Tingkat Partisipasi Program

Tabel 37. Hubungan Tingkat Kesempatan dengan Tingkat Partisipasi Program

Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun 2010 75

Tabel 38. Jumlah dan Persentase Responden Menurut Tingkat Partisipasi Program

Pengelolaan Sampah Organik di Bantaran Sungai Ciliwung, Tahun

2010……….. 77

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Analisis Deskriptif Partisipasi……….. 7

Gambar 2. Kerangka Pemikiran……….. 17

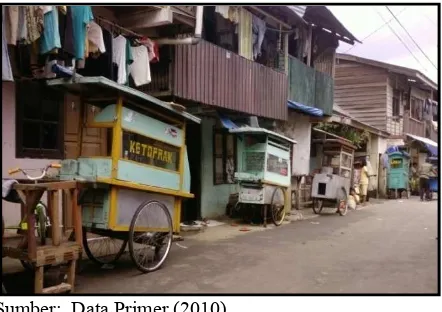

Gambar 3. Rumah Susun Milik Warga……… 30

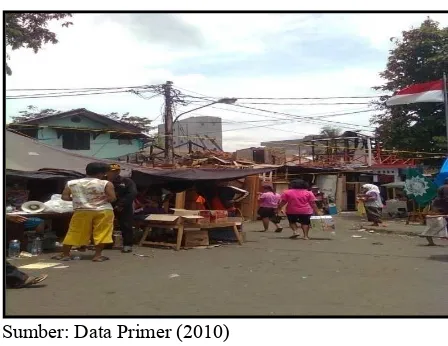

Gambar 4. Kegiatan Sarasehan Warga Bersama Ciliwung Merdeka di Jalan Utama Kampung………... 31

Gambar 5. Posko Bantuan Korban Kebakaran RT 05 RW 12 Bukit Duri….. 32

Gambar 6. Posisi Perilaku terhadap Lingkungan……….. 47

Gambar 7. Persepsi tentang Pengelolaan Lingkungan……… 50

Gambar 8. Sikap terhadap Pengelolaan Sampah Organik……….. 51

Gambar 9. Model Hierarki Kebutuhan Maslow………. 52

Gambar 10. Motivasi Komunitas untuk Berpartisipasi dalam Program Pengelolaan Sampah Organik……… 52

Gambar 11. Tingkat Pengetahuan Responden di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik…………... 53

Gambar 12. Tingkat Ketrampilan Responden di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik………….. 54

Gambar 13. Tingkat Pengalaman Responden di Bidang Pengelolaan Sampah Sebelum Ada Program Pengelolaan Sampah Organik………….. 54

Gambar 14. Tingkat Ketersediaan Waktu Responden untuk Mengikuti Program Pengelolaan Sampah Organik………. 55

Gambar 15. Tingkat Efektivitas Kelembagaan Ciliwung Merdeka………….. 57

Gambar 16. Tingkat Kemudahan Birokrasi……….. 57

Gambar 17. Tahap-Tahap Pengolahan Informasi……….. 65

Gambar 18. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Perencanaan Program….... 80

Gambar 19. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Pelaksanaan Program……. 82

Gambar 20. Tingkat Partisipasi Komunitas dalam Evaluasi Program………... 84

Gambar 21. Keterlibatan Komunitas dalam Menikmati Hasil Program……... 86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lokasi Penelitian

Lampiran 2. Struktur Organisasi Ciliwung Merdeka

Lampiran 3. Tahapan Program Pengelolaan Sampah Organik

Lampiran 4. Diagram Spiral Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat

Lampiran 5. Hasil Uji Korelasi Rank Spearman

Lampiran 6. Kuesioner

Lampiran 7. Panduan Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Banjir di Jakarta terjadi hampir setiap tahun. Pendangkalan sungai menjadi

salah satu faktor penyebab banjir yang melanda hilir Daerah Aliran Sungai (DAS)

Ciliwung. Banjir Jakarta tidak hanya disebabkan oleh faktor alam dengan

tingginya curah hujan, tetapi juga perilaku masyarakat dalam memperlakukan

alam baik di hulu, maupun di hilir DAS. Perilaku menebang pohon di hulu dan

tengah DAS dan perilaku membuang sampah sembarangan khususnya di sungai,

sampai saat ini masih dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Faktanya,

Sungai Ciliwung saat ini sangat keruh akibat terjadinya degradasi lahan di bagian

hulu dan tengah DAS Ciliwung. Selain itu, di bagian hilir diperparah dengan

banyaknya sampah di dalamnya. Sampai saat ini di sepanjang bantaran sungai di

Jakarta terdapat tumpukan sampah dan sampah-sampah tersebut hanyut terbawa

aliran air sungai. Oleh karena itu, Sungai Ciliwung diibaratkan sebagai selokan

terbesar karena tingginya pembuangan limbah yang merusak kelestarian DAS.

Menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta (2007) produksi sampah di DKI

Jakarta per harinya mencapai 26.945 m3 atau setara dengan 6.000 ton per hari,

yang terdiri dari 55 persen sampah organik dan 45 persen sampah anorganik.1 Hal

ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Jakarta secara tersebar telah menjadi

permasalahan nasional. Keberadaan sampah yang dituding sebagai pemicu banjir,

memerlukan pengelolaan komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar

memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan. Pengelolaan sampah

tentunya dapat bersifat sustainable apabila masyarakat berpartisipasi dalam

pengelolaan sampah.

Inisisasi berbagai pihak seperti akademisi, LSM, wartawan, pemerintah,

turut andil dalam membangun kapasitas komunitas lokal untuk bangkit mengatasi

permasalahan banjir yang setiap tahun melanda Jakarta. Sebagaimana

pendampingan yang dilakukan oleh Ciliwung Merdeka terhadap komunitas di

Kampung Melayu dan Bukit Duri dekat bantaran sungai yang identik dengan

image Komunitas Kumuh Perkotaan atau kawasan slum area. Hal ini

menunjukkan bahwa ada ”pihak luar” yang masih peka terhadap permasalahan

yang dihadapi kaum termarginal (disadventaged groups) di negeri ini yang tak

lepas dari tudingan sebagai pihak yang turut andil menyebabkan banjir.

Tempat tinggal komunitas yang berada di bantaran sungai seringkali

dianggap sebagai penyebab menyempitnya lebar sungai yang memicu pada luapan

air sungai saat musim penghujan. Kondisi ini dipengaruhi semakin tingginya

pertumbuhan penduduk Kota Jakarta sebagai daerah urban dengan keterbatasan

lahan kosong dan sumber daya lainnya sebagai penyokong kehidupan komunitas

golongan lemah yang mencoba mengadu nasib di kota perantauaan. Semakin

padatnya pemukim di bantaran sungai berimpilkasi semakin susah ditemukannya

lahan sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu, sempitnya jalan

perkampungan turut menghambat akses kendaraan petugas kebersihan untuk

mengangkut sampah dari pemukiman. Akibatnya, komunitas slum area di

bantaran Sungai Ciliwung lebih mudah mengakases sungai sebagai tempat

pembuangan sampah.

Ciliwung Merdeka melakukan penguatan kapasitas komunitas melalui

program pemberdayaan di bidang pengelolaan sampah organik. Hal ini ditujukan

agar masyarakat yang tidak berdaya tersebut memiliki posisi tawar (bergaining

position) yang setara dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian, komunitas

menjadi berdaya dengan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapinya

serta mampu mencari solusi dari permasalahan pengelolaan sampah.

Kebijakan dan peraturan seperti larangan tinggal di sekitar bantaran

sungai, tidak membuang sampah di sungai, dan lain sebagainya telah dikeluarkan

oleh pemerintah dengan harapan tata kelola kota menjadi lebih baik. Namun, hal

ini tidak membawa perubahan yang signifikan. Kenyataanya, kebijakan yang

ditetapkan tersebut justru memarginalkan kaum minoritas yang tinggal di bantaran

sungai dengan keterbatasan kapasitas diri mereka. Dapat diibaratkan, bahwa

kebijakan sampai saat ini masih ”menyembunyikan komunitas slum area di

bawah karpet merah”. Artinya, kebijakan bersifat top down dan belum berupaya

meningkatkan kapasitas golongan marginal melainkan menutupi keberadaan

Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ”Negara

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Ketidakberdayaan yang dialami kaum marginal di negeri ini salah satu

faktornya dipengaruhi adanya ketimpangan. Hal ini terlihat dari ketidakmerataan

redistribusi sumber daya berupa akses dan kontrol, khususnya dalam pengambilan

keputusan yang terkesan sepihak dan top down. Berdasar hasil analisis para

ekonom, menghitung bahwa 20 persen rakyat Indonesia menguasai 80 persen

kekayaan, sementara 80 persen rakyat Indonesia hanya menikmati 20 persen

kekayaan2 .

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selama ini merupakan

implementasi kebijakan “top-down” dengan tidak adanya keberlanjutan program.

Hal ini dikarenakan dalam penyusunan rencana sampai proses evaluasi program

masih kurang memperhatikan dan mengabaikan partisipasi masyarakat.

1.2. Masalah Penelitian

Menurut latar belakang yang telah dipaparkan, adapun rumusan masalah

dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi komunitas kumuh

perkotaan di bantaran Sungai Ciliwung terhadap program pengelolaan sampah

organik?

2. Bagaimana hubungan antara tingkat kemauan, tingkat kemampuan, dan

tingkat kesempatan yang dimiliki komunitas kumuh perkotaan di bantaran

Sungai Ciliwung terhadap tingkat partisipasi dalam program pengelolaan

sampah organik?

3. Sejauh mana tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan di bantaran

Sungai Ciliwung dalam program pengelolaan sampah organik?

2

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan permasalahan di atas, maka dalam penelitian

ini bertujuan:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan tingkat partisipasi komunitas

kumuh perkotaan terhadap program pengelolaan sampah organik;

2. Mengkaji hubungan antara tingkat kemauan, tingkat kemampuan, dan tingkat

kesempatan yang dimiliki komunitas kumuh perkotaan terhadap tingkat

partisipasi dalam program pengelolaan sampah organik; dan

3. Mengetahui sampai sejauh mana tingkat partisipasi (tipologi Arnstein)

komunitas kumuh perkotaan dalam program pengelolaan sampah organik.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai

pihak yang tertarik serta terkait dengan program-program pemberdayaan

masyarakat, khususnya kepada:

1. Peneliti dan Civitas Akademika

Penelitian ini merupakan proses belajar bagi peneliti dalam

menganalisis program pemberdayaan masyarakat. Diharapkan penelitian ini

dapat memberikan informasi bagi penelitian sejenisnya serta dapat

mencetuskan strategi yang paling tepat sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat marginal di negeri ini.

2. Masyarakat

Hasil penelitian ini semoga mampu meningkatkan kesadaran dan

pemahaman masyarakat akan kapasitas diri yang dimiliki dan peranan mereka

dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini tak terlepas dari akses dan kontrol

yang dapat dimiliki masyarakat dalam program pembangunan.

3. Instansi Terkait

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam

merumuskan pedoman dan kebijakan untuk implementasi program-program

pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan.

BAB II

PENDEKATAN TEORITIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata

‘power’ (kekuasaan atau keberdayaan). Menurut Ife dalam Krisdyatmiko (2006),

pemberdayaan mengandung dua pengertian kunci yaitu kekuasaan dan kelompok

lemah. Dilihat dari perspektif kekuasaan, pemberdayaan bertujuan meningkatkan

kemampuan dari kelompok lemah. Jadi, pemberdayaan adalah proses membuat

orang cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan mempengaruhi

tindakan dan lembaga yang mempengaruhi kehidupannya.”

Suharto (2005) menyimpulkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses

dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah kegiatan memperkuat

kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat (khususnya

golongan yang tidak beruntung/tertindas baik oleh kemiskinan maupun

diskriminasi kelas sosial, gender). Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk

pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial, yaitu

masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan tidak menempatkan masyarakat

sebagai obyek (penerima manfaat yang tergantung “pihak luar”) melainkan

subyek (partisipan yang bertindak secara mandiri). Kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan menurut Suharto (2005) tergantung pada dua hal (1)

Kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan

tidak mungkin terjadi apapun (2) Kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini

menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pengembangan masyarakat menurut Sumarti (2008) bertumpu pada dua

elemen pokok, yaitu kemandirian dan partisipasi. Masyarakat mandiri karena

mempunyai daya menentukan pembangunannya dan berpartisipasi seutuhnya pada

seluruh prosesnya. Tanpa pemberdayaan, masyarakat akan selalu tergantung, dan

tanpa pemberdayaan, hanya partisipasi semu yang terjadi. Oleh karena itu,

pemberdayaan merupakan jalan menuju partisispasi “empowerment is road to

2.1.2. Partisipasi 2.1.2.1.Definisi

Parisipasi akan muncul ketika masyarakat mulai sadar akan masalah yang

dihadapi dan mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kesadaran yang

muncul dari diri sendiri itulah yang nantinya mendorong kepedulian masyarakat

untuk tergerak mencari penyelesaian masalah tersebut dan akhirnya kebutuhan

masyarakat bisa terpenuhi oleh upaya dan semangat mereka sendiri dan

melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) yang terkait.

”Partisipasi ialah proses aktif, inisiatif yang diambil oleh warga komunitas,

dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan

proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol

secara efektif ”, Adiwibowo dkk. (2007). Cohen dan Serageldin (1994)

mendefinisikan partisipasi dalam empat hal “… participation in decision making,

participation in implementation, participation in benefit, and participation in

evaluation.” Berkaitan dengan pernyataan Cohen, Oakley dalam Hasim dan

Ramiswal (2009) menambahkan bahwa partisipasi juga menunjukkan keterlibatan

masyarakat secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan dari program

pembangunan.

2.1.2.2. Aspek Partisipasi

Menurut Oppenheim dalam Sumardjo (2009), ada dua hal yang

mendukung terjadinya partisipasi yaitu person inner determinant dan

environmental factors. Hal ini diperjelas oleh Sumardjo (2009) bahwa ada tiga

prasyarat terjadinya partisipasi yakni faktor kemauan (sikap positif terhadap

sasaran partisipasi), kemampuan (inisiatif untuk bertindak dengan komitmen dan

menikmati hasilnya), dan kesempatan (peluang berpartisipasi).

Sependapat dengan pernyataan Sumardjo (2009), dikemukakan juga oleh

Saharuddin (1987) agar masyarakat berpartisipasi dalam program, ada tiga syarat

(1) Adanya kesempatan untuk membangun; (2) Adanya kemampuan

1. Kemauan (aspek emosi dan perasaan/reaksi psikis yang dapat memotivasi

untuk bertindak, melaksankan sesuatu sesuai dengan kemampuan dan

kesempatan yang ada).

2. Kemampuan (kesanggupan karena adanya ‘bekal’)

3. Kesempatan (peluang yang ada untuk dapat memanfaatkan kemampuan dan

kemauan yang dimiliki).

Kerangka analisis deskriptif terhadap fenomena partisipasi yang dijelaskan

oleh Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979) sebagai dimensi partisipasi yang

menyangkut tiga pertanyaan pokok yaitu (1) What kind of participation

(partisipasi macam apa) (2) Who participates (siapa yang berpartisipasi) (3) How

participation occurs (bagaimana timbulnya partisipasi). Secara garis besar

kerangka analisis deskriptif terhadap fenomena partisipasi sebagai berikut:

Pengambilan keputusan

Apa Implementasi

Manfaat Evaluasi

Penduduk setempat Siapa Pemimpin setempat

Pegawai pemerintah Petugas asing

Dasar partisipasi Bagaimana Bentuk partisipasi

Lingkup partisipasi Akibat partisipasi

Sumber: Uphoff, Cohen, dan Goldsmith (1979)

Gambar 1. Kerangka Analisis Deskriptif Partisipasi

2.1.2.3. Bentuk Partisipasi

Krisdiyatmiko (2006) menyebutkan secara substantif, partisipasi

mencakup tiga hal. Pertama, suara (voice) setiap warga mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan. Kedua, akses

pembuatan kebijakan, termasuk akses pada layanan publik dan akses pada arus

informasi. Ketiga, kontrol yakni setiap warga atau elemen-elemen masyarakat mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap

jalannya pemerintahan maupun pengelolaan kebijakan dan keuangan pemerintah.

Keterlibatan atau keikutsertaan baik secara langsung maupun tidak

langsung dapat berupa tenaga, material (fisik) ataupun sumbangan pikiran (fisik

fisik) demi kelancaran pelaksanaan kegiatan, Hasim dan Ramiswal (2009).

2.1.2.4. Tingkat Partisipasi

Partisipasi masyarakat merupakan arti sederhana dari kekuasaan

masyarakat (citizen power). Hal ini ditunjukkan oleh terjadinya pembagian

kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara penyedia kegiatan dan

kelompok masyarakat. Arnstein menggambarkan partisipasi adalah suatu pola

bertingkat (ladder patern) dengan delapan tingkatan partisipasi3 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Partisipasi (Tipologi Arnstein)

No. Tangga/tingkatan

partisipasi Hakekat kesertaan

Tingkatan pembagian kekuasaan 1. Manipulation

(Manipulasi)

Permaian oleh penyelenggara

program Tidak ada

partisipasi 2. Therapy

(Terapi)

Sekedar agar masyarakat tidak marah/mengobati

3. Information

(Pemberitahuan)

Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi

Degree of tokenism4

(Tokenisme/sekedar justifikasi) 4. Consultation

(Konsultasi)

Masyarakat didengar, tapi tidak selalu dipakai sarannya 5. Placation

(Penenangan)

Saran masyarakat diterima tetapi tidak selalu dilaksanakan 6. Partnership

(Kemitraan)

Timbal balik dinegosiasikan

Degree of citizen power

(Tingkat kekuasaan di masyarakat) 7. Delegated power

(Pendelegasian kekuasaan)

Masyarakat diberi kekuasaan (sebagian atau seluruh program) 8. Citizen control

(kontrol masyarakat)

Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat

Sumber: Arnstein dalam Wicaksono (2010)

3.

Menurut J. Pretty et all. dalam Sumardjo (2009) menyebut tipologi partisipasi menjadi tujuh tingkatan, yakni pasif, informatif, konsultatif, insentif, fungsional, interaktif, dan mandiri.

4

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat identik dengan

kekuasaan masyarakat (citizen partisipation is citizen power). Partisipasi

masyarakat bertingkat sesuai dengan gradasi kekuasaan yang dapat dilihat dalam

proses pengambilan keputusan. Arnstein menggunakan metafora tangga

partisipasi di mana tiap anak tangga mewakili strategi partisipasi yang berbeda

yang didasarkan pada pola distribusi kekuasaan dan peran dominan stakeholder.

1. Manipulatif, yakni partisipasi yang tidak perlu menuntut respon partisipan

untuk terlibat banyak. Pengelola program akan meminta anggota komunitas

yaitu orang yang berpengaruh untuk mengumpulkan tanda tangan warga

sebagai wujud kesediaan dan dukungan warga terhadap program. Pada tangga

partisipasi ini relatif tidak ada komunikasi apalagi dialog.

2. Terapi (therapy), yakni partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan tetapi jawaban

anggota komunitas tidak memberikan pengaruh terhadap kebijakan,

merupakan kegiatan dengar pendapat tetapi tetap sama sekali tidak dapat

mempengaruhi program yang sedang berjalan. Pada level ini telah ada

komunikasi namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari penyelenggara

program dan hanya satu arah.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai derajat

tokenisme dimana peran serta masyarakat diberikan kesempatan untuk

berpendapat dan didengar pendapatnya, tapi mereka tidak memiliki

kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan

dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Peran serta pada jenjang ini

memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan

dalam masyarakat.

3. Pemberitahuan (informing) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi

penyelenggara program sekedar melakukan pemberitahuan searah atau

sosialisasi ke komunitas sasaran program. Pada jenjang ini komunikasi sudah

mulai banyak terjadi tapi masih bersifat satu arah dan tidak ada sarana timbal

balik. Informasi telah diberikan kepada masyarakat tetapi masyarakat tidak

4. Konsultasi (consultation), anggota komunitas diberikan pendampingan dan

konsultasi dari semua pihak (stakeholder terkait program) sehingga

pandangan-pandangan diberitahukan dan tetap dilibatkan dalam penentuan

keputusan. Model ini memberikan kesempatan dan hak kepada wakil dari

penduduk lokal untuk menyampaikan pendangannya terhadap wilayahnya

(sistem perwakilan). Komunikasi telah bersifat dua arah, tapi masih bersifat

partisipasi yang ritual. Sudah ada penjaringan aspirasi, telah ada aturan

pengajuan usulan, telah ada harapan bahwa aspirasi masyarakat akan

didengarkan, tapi belum ada jaminan apakah aspirasi tersebut akan

dilaksanakan ataupun perubahan akan terjadi.

5. Penenangan (placation), komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada

negosiasi antara masyarakat dan penyelenggara program. Masyarakat

dipersilahkan untuk memberikan saran atau merencanakan usulan kegiatan.

Namun penyelenggara program tetap menahan kewenangan untuk menilai

kelayakan dan keberadaan usulan tersebut. Pada tahap ini pula diperkenalkan

adanya suatu bentuk partisipasi dengan materi, artinya masyarakat diberi

insentif untuk kepentingan perusahaan atau pemerintah, ataupun instansi

terkait. Seringkali hanya beberapa tokoh di komunitas yang mendapat insentif,

sehingga tidak mewakilkan komunitas secara keseluruhan. Hal ini dilakukan

agar warga yang telah mendapat insentif segan untuk menentang program.

Tiga tangga teratas dikategorikan sebagai bentuk yang sesungguhnya

dari partisipasi dimana masyarakat memiliki pengaruh dalam proses

pengambilan keputusan.

6. Kerjasama (partnership) atau partisipasi fungsional di mana semua pihak baik

(masyarakat maupun stakeholder lainya), mewujudkan keputusan bersama.

Suatu bentuk partisipasi yang melibatkan tokoh komunitas dan atau ditambah

lagi oleh warga komunitas , “duduk berdampingan” dengan penyelenggara

dan stakeholder program bersama-sama merancang sebuah program yang

akan diterapkan pada komunitas.

7. Pendelegasian wewenang (delegated power), suatu bentuk partisipasi yang

aktif di mana anggota komunitas melakukan perencanaan, implementasi, dan

sebuah program dengan cara ikut memberikan proposal bagi pelaksanaan

program bahkan pengutamaan pembuatan proposal oleh komunitas yang

bersangkutan dengan program itu sendiri.

8. Pengawasan oleh komunitas (citizen control), dalam bentuk ini sudah

terbentuk independensi dari monitoring oleh komunitas lokal. Dalam tangga

partisipasi ini, masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk

kepentingannya sendiri, yang disepakati bersama, dan tanpa campur tangan

pihak penyelenggara program.

2.1.2.5. Hambatan Partisipasi

Oakley dalam Hasim dan Ramiswal (2009) mengemukakan tiga hal yang

dapat menghambat partisipasi, yaitu (1) Hambatan struktural, terkait dengan

redistribusi kekuasaan ekonomi politik, sistem politik terpusat sehingga hanya

mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan keputusan yang telah diputuskan.

(2) Hambatan administrasi, ini erat kaitannya sengan hambatan struktural, dimana

sistem administrasi yang menguasai pengendalian pengambilan keputusan, alokasi

sumber, informasi dan pengetahuan yang dperlukan masyarakat untuk dapat

berperan dalam pembangunan secara efektif. (3) Hambatan sosial, berkaitan

dengan mental sebagai akibat dari pengalaman sejarah, seperti kesenjangan sosial,

relais gender yang timpang, pembiasaan untuk hanya melaksanakan inisiatif

atasan dan tidak pernah kreatif membuat keputusan.

Schrool dalam Saharuddin (1987) menjelaskan partisipasi timbul dari

kepincangan struktural yang terdapat dalam sistem sosial yakni kepincangan

antara kemampuan menyerap informasi dan kesempatan yang diharapkan untuk

menggunakan informasi, kepincangan tersebut timbul dari:

1. Kemampuan menyerap informasi bertambah, tetapi kesempatan relatif untuk

menerapkannya tidak ada.

2. Kemampuan dan kesempatan relatif keduanya bertambah tetapi tambahnya

kemampuan lebih cepat daripada tambahnya kesempatan

3. Kemampuan bertambah dan bersamaan dengan itu kesempatan relatif

Rusli dkk. (1995) menjelaskan “Semakin jauh suatu masyarakat terlibat

dalam penetrasi ‘pasar dan kenegaraan’ maka akan semakin jauh pula perbedaan

peluang partisipasi dalam kelembagaan-kelembagaan yang tersedia bagi tiap

warga masyarakatnya.”

Menurut Hasim dan Remiswal (2009) pengetahuan adalah kekuasaan.

Pengetahuan tumbuh dari proses dan hasil penelitian melalui partisipasi,

bersumber dari yang dimiliki oleh penduduk lokal. Melalui monopoli informasi

maka dapat digunakan untuk membuat perencanaan, mengelola keputusan.

2.1.3. Komunitas

Masyarakat dapat diartikan menurut dua konsep menurut Mayo dalam

Suharto (2005), yaitu (1) Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni

sebuah wilayah geografi yang sama. Misal, perumahan di daerah perkotaan atau

sebuah kampung di wilayah perkotaan. (2) Masyarakat sebagai “kepentingan

bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasar kebudayaan dan identitas.

Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas.

Komunitas menurut Cohen dan Serageldin (1994) mempunyai empat

komponen utama, yakni people, place of territory, social interaction, dan

psychological identification. Secara garis besar komunitas diartikan sekelompok

orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan membentuk kehidupan

sosial yang di dalamnya ditandai derajat hubungan sosial tertentu menurut

lokalitas, perasaan sewarga, dan solidaritas.

Menurut Sumardjo (1991) ”Karakteristik para pemukim di pemukiman

kumuh sebagian besar menyesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi

(pendapatannya) yang relatif rendah, sebagian besar bekerja di sektor informal

dan domisili mereka bersifat sementara sebagai tempat usaha dan pasar juga.

Menurut Adiwijaya dkk. (1991) perkampungan miskin dapat dianalisis dari

kondisi fisik kampung, pola kehidupan sosial, kondisi ekonomi keluarga. miskin

yaitu perkampungan yang memiliki kondisi lingkungan yang relatif rendah.

Cirinya diantaranya rumah-rumahnya tidak permanen, relatif buruk dan sempit

serta tidak teratur, tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi, fasilitas pemukiman

setiap rumah, jamban (WC) keluarga darurat dan sering berpindah-pindah karena

diantaranya banyak rumah tidak memiliki jamban, selokan pembuangan air

limbah sangat jarang. Permasalahan di lingkungan kumuh antara lain bersumber

dari sampah, pembuangan air besar, kepadatan ruang dan kurangnya air bersih.

Menurut Cohen dan Serageldin (1994), karakteristik ekonomi dan

lingkungan di daerah perkotaan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2 . Economic-Environmrntal Typology of Cities

Urban environment problem Lower-income countries (<$650/capital)

Access to basic services

• Water supply and sanitation Low coverage and poor quality, especially for urban poor

• Drainage Low coverage, frequent flooding

• Soild waste collection Low coverag, especially for urban poor Pollution

• Water pollution Problems from inadequate sanitation and raw domestic sewage

• Air pollution Severe problems in some cities using soft coal: indoor exposure for poor

• Salid waste disposal Open dumping, mixed wastes

• Hazardous waste management Non-existent capacity Rosource losses

• Land management Uncontrolled land development and use: pressure from squatter settlements

Environment hazards

Natural and hazards Recurrent disaster with severe damage and loss of life

Sumber: Cohen daan Serageldin (1994)

Kondisi lingkungan perkotaan mengalami penurunan carrying capacity

setiap terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk di perkotaan. Hal ini

mengakibatkan banyak munculnya permasalahan yang ada di perkotaan

khususnya dalam hal daya dukung lingkungan dan perekonomian masyarakat.

Berdasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman, dijelaskan bahwa pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di

luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang

berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Prasarana lingkungan

pemukiman diartikan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan

lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana utama

meliputi jaringan jalan, jaringan air hujan, jaringan pengadaan air bersih, jaringan

2.1.4. Kemiskinan

Kemiskinan disebut Sayogyo dalam Rusli dkk. (1995) adalah sebagai ciri

dan dan akibat ketidaksamaan dalam masyarakat yang menjadikan sebagian

golongan tak mampu mencapai tingkat hidup layak, sesuai harapan dan cita-cita

hidup dalam masyarakat berdasar swadaya golongan itu. Secara politik,

kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (power).

Analisis terkecil dalam kemiskinan adalah keluarga dan bukan individu,

menurut Rusli dkk. (1995). Alasanya adalah keluarga merupakan satuan sosial

ekonomi terkecil dalam masyarakat.

Rusli dkk. (1995) menjelaskan pemahaman masalah kemiskinan perlu

membedakan indikator kemiskinan dalam kelompok (a) ‘input’ bagi proses

terjadinya kemiskinan. Merupakan faktor-faktor yang berpengaruh pada

kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dapat dilihat dari

ketersediaan sarana, penguasaan aset, kondisi aksesibilitas (tingkat isolasi daerah)

dll. (b) ‘proses’ terjadinya kemiskinan itu sendiri, isalnya orientasi usaha, tingkat

teknologi, dll. (c) ‘output’ yang berupa tingkat kemiskinan, menyangkut tingkat

pendapatan atau pengeluaran, daya beli, komposisi pengeluaran, kondisi rumah,

dll.

Kemiskinan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni kemiskinan

struktural dan kultural. ”Kemiskinan struktural ialah kemiskinan yang diderita

oleh golongan dari masyarakat karena struktur sosial, masyarakat itu tidak dapat

ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi

mereka”, Sumardjan (1984). Teori budaya kemiskinan yang dicetuskan Lewis

dalam Krisdyatmiko (2006) memaparkan kemiskinan budaya muncul dari

teralienasinya orang-orang di lingkungan slum dari kehidupan kota yang

dikendalikan oleh kelas menengah di perkotaaan.

Berdasar hasil penelitian Rusli dkk. (1955), “…penyelenggaraan proyek di

perkotaan pada daerah kumuh (slum) yang dihuni orang-orang miskin dapat

diterapkan tanpa perlu bekerja melalui elit lokal, karena biasanya kelembagaan

sosial kelompok masyarakat kumuh relatif tidak terintegrasi dengan kelembagaan

formal perkotaan. Masyarakat seperti ini benar-benar mewakili suatu ciri

Untuk memahami permasalahan kemiskinan dapat juga menggunakan

analisis “pohon kemiskinan” menurut Rusli dkk. (1995), sebagai berikut:

Daun : gambaran ekosistem wilayah dimana kemiskinan itu ditemukan (kumuh,

terisolir, kritis, dll.)

Bunga : ciri-ciri kemiskinan yang dapat dikenali (rumah tak layak huni, kurang

pangan, pendidikan rendah, dan sebagainya).

Buah : akibat kemiskinan (gizi buruk dan dampak sosial ekonomi lainnya).

Batang : stuktur sosial (pola hubungan berbagai pihak/lapisan) yang menyebabkan

timbulnya masalah kemiskinan (tingkat upah, ketimpangan penguasaan

tanah, kelangkaan asset produksi, kesulitan modal, ijon, dll.).

Akar : penyebab kemiskinan, meliputi kondisi fisik/alam, sosial, ekonomi,

politik, pola budaya, infrastruktur, dll.

2.1.5. Pengelolaan Sampah

Sampah merupakan zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak lagi

digunakan lagi baik berupa bahan bangunan yang berasal dari rumah tangga,

“Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan”, Murbandono

(1993). Kebijakan pemerintah tentang Pengelolaan Sampah terdapat dalam UU

No. 18/2008. Tujuan dari pengelolaan sampah adalah untuk meningkatkan

kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai

sumberdaya.

Pengelolaan sampah Nainggolan dan Safrudin dalam Sasmita (2009), meliputi:

1. Pengomposan sampah, cara mengolah bahan padatan organik untuk menjadi

kompos melalui proses degradasi materi organik melalui reaksi biologi

mikroorganisme. Ketersediaan bahan organik dalam sampah kota 70-80%

2. Pembakaran sampah, pengurangan sampah mencapai 80% dari sampah yang

masuk, sedangkan sisanya yakni 20% dibuang ke TPA.

3. Daur ulang sampah, komponen sampah yang mempunyai nilai tinggi untuk

dimanfaatkan kembali.

Menurut Newman dan Paoletto (1999), pendekatan regulasi dan teknologi

dorongan inisiatif daur ulang yang berbasis masyarakat, perubahan sikap publik

terhadap konsumsi dan pembuangan sampah melalui informasi dan pendidikan

publik merupakan beberapa metodologi yang mengkombinasikan pendekatan

“atas ke bawah/top down” dan “ dan bawah ke atas/komunitarian/buttom up”.

2.2.Kerangka Pemikiran

Partisipasi merupakan elemen penting yang diharapkan terbentuk melalui

upaya pemberdayaan (empowerment is road to participation). “Munculnya

partisipasi komunitas dalam kegiatan pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh faktor

eskternal maupun internal individu sebagai pelaku dan pelaksana program”,

Oppenheim dalam Sumardjo (2009).

Ada tiga faktor utama yang menjadi pendorong partisipasi yakni adanya

kemauan, kemampuan, dan kesempatan. Ketiga faktor dijabarkan menjadi sepuluh

aspek yang menjadi prasyarat pendorong partisipasi. Pertama, tingkat kemauan

meliputi persepsi tentang lingkungan dan sikap terhadap pengelolaan lingkungan,

serta motivasi untuk berperan serta dalam program pengelolaan sampah organik.

Kedua, tingkat kemampuan meliputi tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan,

tingkat pengalaman di bidang pengelolaan sampah sebelum adanya pendampingan

program, dan ketersediaan waktu untuk terlibat dalam program. Ketiga, tingkat

kesempatan yang merupakan faktor luar diantaranya tingkat efektivitas

kelembagaan, tingkat kemudahan birokrasi untuk terlibat dalam program

pengelolaan sampah organik, serta tingkat ketersediaan regulasi tentang

pengelolaan sampah.

Komunitas kumuh perkotaan memiliki posisi termarginal di negeri ini

maka partisipasi komunitas dalam program pengelolaan sampah organik erat

kaitannya dengan derajat kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasar konsep tingkat partisipasi yang dijelaskan oleh Arnstein (1969) dan

kerangka deskriptif analisis partisipasi yang dijelasakan oleh Uphoff, Cohen, dan

Goldsmith (1979) mengenai “Kerangka Analisis Deskriptif Partisipasi”. Dalam

penelitian ini, tingkat partisipasi komunitas kumuh perkotaan di bantaran Sungai

Ciliwung dalam program pengelolaan sampah organik akan diketahui dengan

partisipasi dalam tahapan program; (2) Pihak-pihak yang terlibat dalam program;

dan (3) Bentuk partisipasi komunitas. Dengan demikian, akan diketahui sejauh

mana derajat kekuasaan komunitas menggunakan tipologi Arnstein, mulai dari

tingkat manipulatif, terapi, pemberitahuan, konsultatif, penenangan, kemitraan,

pendelegasian, sampai kontrol masyarakat. Untuk lebih jelasnya alur kerangka

pemikiran dalam penelitian ini tersaji pada Gambar 2.

Keterangan :

: mempengaruhi : dianalisis

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Tingkat Partisipasi

1. Manipulatif 2. Terapi

3. Pemberitahuan 4. Konsultatif 5. Penenangan

• Persepsi tentang lingkungan

• Sikap terhadap pegelolaan lingkungan

• Motivasi untuk terlibat dalam program pengelolaan sampah organik

Tingkat Kemampuan

• Tingkat pengetahuan di bidang pengelolaan sampah

• Tingkat ketrampilan di bidang pengelolaan sampah

• Tingkat pengalaman di bidang pengelolaan sampah

• Tingkat ketersediaanwaktu

Tingkat Kesempatan

• Tingkat efektivitas kelembagaan

• Tingkat kemudahan birokrasi

• Tingkat ketersediaan regulasi

Analisis Derajat Kekuasaan dalam Pengambilan Keputusan pada Program Pengelolaan Sampah

Organik Perencanaan Komunitas Pikiran Pelaksanaan Stakeholder Tenaga

2.3.Hipotesis

1. Ada hubungan nyata antara tingkat kemauan yang dimiliki komunitas terhadap

tingkat partisipasi dalam program pengelolaan sampah organik.

a. Ada hubungan signifikan antara persepsi tentang lingkungan terhadap tingkat

partisipasi

b. Ada hubungan signifikan antara sikap terhadap pengelolaan lingkungan

menentukan tingkat partisipasi

2. Ada hubungan signifikan antara tingkat kemampuan yang dimiliki komunitas

terhadap tingkat partisipasi dalam program

a. Ada hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan dalam bidang

pengelolaan sampah sebelum ada pendampingan program terhadap tingkat

partisipasi

b. Ada hubungan signifikan antara tingkat ketrampilan dalam bidang

pengelolaan sampah sebelum ada pendampingan program terhadap tingkat

partisipasi

c. Ada hubungan signifikan antara tingkat pengalaman dalam bidang

pengelolaan sampah sebelum ada pendampingan program terhadap tingkat

partisipasi

d. Ada hubungan signifikan antara tingkat ketersediaan waktu terhadap tingkat

partisipasi

3. Ada hubungan signifikan antara tingkat kesempatan yang disediakan dari

“lingkungan luar” terhadap tingkat partisipasi komunitas dalam program.

a. Ada hubungan signifikan antara tingkat efektivitas kelembagaan terhadap

tingkat partisipasi

b. Ada hubungan signifikan antara tingkat kemudahan birokrasi dalam program

terhadap tingkat partisipasi

c. Ada hubungan signifikan antara tingkat ketersediaan regulasi tentang

2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini

mengenai faktor pendorong partisipasi dan tingkat pertisipasi untuk mengukur

sejauh mana partisipasi komunitas terhadap program pengelolaan sampah organik.

A. Faktor pendorong partisipasi ialah faktor-faktor yang mempengaruhi

responden sehingga berparanserta dalam program, diantaranya:

1. Tingkat kemauan adalah keinginan responden untuk berpartisipasi dalam

program pengelolaan sampah organik. Tingkat kemauan diukur melalui

akumulasi skor dari aspek psikologis individu, meliputi persepsi dan sikap

responden terhadap program. Sedangkan motivasi berpartisipasi digunakan

untuk melihat alasan keterlibatan komunitas dalam program.

a. Persepsi tentang lingkungan adalah cara pandang terhadap pelestarian

lingkungan melalui program pengelolaan sampah organik dengan mengenali

dan memahami stimulus yang diterima responden.

Pengukuran :

1. Tidak tepat = skor 1

2. Tepat = skor 2

b. Sikap terhadap pengelolaan sampah organik adalah pernyataan evaluatif yang

mengindikasikan kecenderungan responden dalam menanggapi program,

berupa penerimaan atau penolakaan.

Dapat diukur dengan menggunakan skalalikert dari 1 (respon paling negatif)

sampai 5 (respon paling positif). Skala likert tersebut mencakup pilihan:

1. Sangat Tidak Setuju = skor 1

2. Tidak Setuju = skor 2

3. Ragu-ragu = skor 3

4. Setuju = skor 4

5. Sangat Setuju = skor 5

c. Motivasi terhadap program pengelolaan sampah organik adalah dorongan dari

dalam diri responden untuk terlibat dalam program pengelolaan sampah

organik. Motivasi mencakup faktor-faktor yang melatarbelakangi responden

Motivasi diukur dengan menggunakan metode rangking dari faktor yang

memotivasi warga untuk terlibat dalam program, mulai dari faktor motivasi

tertinggi dengan skor (5) sampai terendah dengan skor (1).

Penilaian terhadap tingkat kemauan yaitu dengan mengakumulasi jumlah skor

dari persepsi dan sikap.

Penentuan selang skor menurut rumus sebagai berikut:

Sehingga tingkat kemauan dapat dikategorikan menjadi:

1. Rendah, yaitu skor 24 < X ≤ 72

2. Tinggi, yaitu skor 72 < X ≤ 120

2. Tingkat kemampuan adalah daya yang dimiliki responden sehingga sanggup

berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah organik karena adanya

bekal pengetauan, ketrampilan, pengalaman dalam bidang pembuatan kompos

serta ketersediaan waktu yang dimiliki untuk berpartisipasi dalam program.

a. Tingkat pengetahuan adalah pemahaman responden tentang pengelolaan

sampah organik menjadi pupuk kompos sebelum adanya program.

Pengukuran:

1. Tidak punya = skor 1

2. Punya = skor 2

b. Tingkat ketrampilan adalah keahlian yang dimiliki responden dalam proses

pembuatan pupuk kompos sebelum dicanangkannya program.

Pengukuran:

1. Tidak punya = skor 1

2. Punya = skor 2

c. Tingkat pengalaman adalah responden pernah mengalami mengolah sampah

organik hingga menjadi pupuk kompos sebelum terlibat dalam program.

Pengukuran:

1. Tidak punya = skor 1

2. Punya = skor 2

d. Tingkat ketersediaan waktu adalah responden mempunyai waktu untuk

berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah organik.

Pengukuran:

1. Tidak punya = skor 1

2. Punya = skor 2

Penilaian terhadap tingkat kemampuan yaitu dengan mengakumulasi jumlah

skor dari tingkat pengetahuan, tingkat ketrampilan, tingkat pengalaman, dan

tingkat ketersediaan waktu. Tingkat kemampuan dapat dikategorikan menjadi:

1. Rendah, yaitu skor 4 < X ≤ 6

2. Tinggi, yaitu skor 6 < X ≤ 8

3. Tingkat kesempatan adalah faktor luar yang berasal dari lingkungan yang

mempengaruhi responden sehingga mempunyai peluang untuk berpartisipasi

dalam program pengelolaan sampah organik.

a. Tingkat efektivitas kelembagaan adalah sejauh mana akesibilitas yang

diberikan Ciliwung Merdeka kepada komunitas untuk mendapatkan sumber

daya yang dibutuhkan dalam program, berupa penyampaian saran dan kritik,

mengakses informasi terkait dengan program dan kesempatan untuk turut

berperan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengukuran:

1. Tidak efektif = skor 1

2. Efektif = skor 2

b. Tingkat kemudahan birokrasi adalah adanya sistem yang mengatur

persyaratan responden untuk terlibat dalam program.

Pengukuran:

1. Tidak ada = skor 1

2. Ada = skor 2

c. Tingkat ketersediaan regulasi adalah responden tahu adanya

peraturan/kebijakan pemerintah yang mengatur pengelolaan sampah.

Pengukuran:

1. Tidak ada = skor 1

Penilaian terhadap tingkat kesempatan yaitu dengan menjumlah skor dari tingkat

efektivitas kelembagaan, tingkat kemudahan birokrasi, dan tingkat ketersediaan

regulasi. Sehingga tingkat kesempatan dapat dikategorikan menjadi:

1. Rendah, yaitu skor 5 < X ≤ 7,5

2. Tinggi, yaitu skor 7,5 < X ≤ 10

B. Tingkat partisipasi ialah tingkat keterlibatan anggota komunitas dalam tahapan

program pengelolaan sampah organik.

Pengukuran:

1. Tidak terlibat = skor 1

2. Terlibat = skor 2

Untuk menganalisis lebih lanjut tingkat partisipasi berdasar gradasi derajat

kekuasaan, maka tingkat partisipasi dalam seluruh rangkaian kegiatan program

pengelolaan sampah organik digolongkan sebagai berikut:

1. Tahap manipulasi, dinyatakan sebagai bentuk partisipasi yang tidak menuntut

respon partisipan untuk terlibat banyak dalam suatu kegiatan dan Ciliwung

Merdeka yang aktif karena ingin kepentingannya tercapai melalui program.

2. Tahap terapi ialah dengar pendapat, tetapi pendapat dari partisipan sama sekali

tidak dapat mempengaruhi kedudukan program yang sedang dilaksanakan.

3. Tahap pemberitahuan, sekedar pemeberitahuan searah atau sosialisasi dari

Ciliwung Merdeka kepada partisipan program yang bersifat top down.

4. Tahap konsultasi, komunitas diberikan pendampingan dan konsultasi dengan

Ciliwung Merdeka sehingga komunitas dilibatkan dalam penentuan keputusan

(dialog dua arah), tetapi dalam proses dialog hanya melibatkan “wakil warga”.

5. Tahap penenangan, dicirikan dalam komunikasi sudah ada negosiasi antara

pihak yang terlibat, dicirikan dengan pemberian insentif kepada warga tetapi

sebatas untuk meredam keinginan warga menolak program. (partisipasi semu).

6. Tahap kemitraan, dimana partisipan dan Ciliwung Merdeka bersama

stakeholder lainnya bertindak sebagai mitra sejajar sehingga dapat

mewujudkan keputusan bersama melalui negosiasi (partisipasi fungsional).

7. Tahap pendelegasian kekuasaan merupakan Ciliwung Merdeka sudah

perencanaan, implementasi dan mentoring terhadap program tetapi tetap

dipantau oleh Ciliwung Merdeka.

8. Tahap kontrol masyarakat, sudah terbentuk independensi dari warga untuk

mengelola program tanpa intervensi dari Ciliwung Merdeka.

Penilaian pada tingkat partisipasi yaitu akumulasi skor pertanyaan partisipasi.

Tingkat partisipasi dari keseluruhan rangkaian program (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil) diperoleh dari jumlah dari

akumulasi skor pertanyaan partisipasi dan dapat dikategorikan:

1. Manipulasi (manipulative) skor 8 < X ≤ 14

2. Terapi (therapy) skor 14 < X ≤ 21

3. Pemberitahuan (informing) skor 21 < X ≤ 28

4. Konsultasi (consultation) skor 28 < X ≤ 35

5. Penenangan (placation) skor 35 < X ≤ 42

6. Kerjasama (partnership) skor 42 < X ≤ 49