BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ungko (Hylobates agilis) dan siamang (Symphalangus syndactylus) merupakan dua jenis Hylobatidae yang menghuni habitat hutan di Pulau Sumatera. Penyebaran populasi ungko terdapat di Semenanjung Melayu, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, sedangkan sebaran siamang terbatas di Pulau Sumatera dan beberapa wilayah di Semenanjung Melayu. Pada kawasan Pulau Sumatera kedua satwa ini menghuni kawasan hutan hujan tropis dataran rendah dan hutan hujan pegunungan hingga ketinggian 2000 mdpl. Sebaran Ungko di Pulau Sumatera terutama berlokasi di Sumatera Tengah hingga Sumatera Bagian Selatan, sedangkan populasi siamang memiliki sebaran yang lebih luas yaitu menyebar dari bagian utara Pulau Sumatera hingga bagian selatan Pulau Sumatera (Nijman 2009). Salah satu kawasan hutan di Pulau Sumatera yang dihuni secara simpatrik oleh kedua jenis Hylobatidae tersebut adalah Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat (KHBTBB).

Populasi ungko dan siamang saat ini terus mengalami penurunan di habitat alaminya yaitu Pulau Sumatera. Beberapa penyebab terjadinya penurunan populasi tersebut antara lain perburuan liar yang bertujuan untuk diperdagangkan, perusakan habitat akibat pembalakan liar, konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan berbagai penyebab lain yang menyebabkan hilangnya kawasan hutan di Pulau Sumatera (Geissman et al. 2006).

Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat (KHBTBB) seluas 148570,3 ha, merupakan salah satu habitat alami ungko dan siamang yang hidup secara simpatrik di Sumatera Utara. Sebagai salah satu satwa herbivora arboreal kehidupan ungko sangat berkaitan dengan keberadaan vegetasi sebagai habitat dilokasi tersebut. Simorangkir et al. (2009) menyebutkan Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) terus mengalami degradasi habitat dengan laju rata-rata 2% setiap tahunnya akibat aktivitas penebangan hutan, dan apabila hal tersebut terus berlangsung maka laju kehilangan habitat alami kedua jenis Hylobatidae di kawasan tersebut diperkirakan akan semaking tinggi di masa mendatang. Hal ini akan semakin mengancam populasi ungko dan siamang sehingga dapat menjadi pemicu punahnya spesies tersebut.

Perlu dilakukan berbagai upaya untuk melindungi populasi ungko dan siamang di Kawasan Hutan Batang Toru, salah satunya dengan melakukan pengelolaan habitat kedua Hylobatidae tersebut. Studi mengenai struktur dan komposisi vegetasi habitat serta sumber pakan ungko dan siamang diharapkan akan memberikan manfaat sebagai salah satu acuan data dalam upaya untuk mendukung upaya konservasi kedua spesies tersebut.

1.2 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan struktur, komposisi dan keanekaragaman jenis pohon di Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat sebagai habitat ungko dan siamang. 2. Mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang serta jenis vegetasi sumber pakan

ungko dan siamang di habitat di Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat.

1.3 Manfaat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bio-ekologi Ungko (Hylobates agilis) dan Siamang (Symphalangus syndactylus)

2.1.1 Klasifikasi

Ungko (Hylobates agilis) dan siamang (Symphalangus syndactylus) merupakan jenis kera kecil (lesser ape) yang termasuk kedalam keluarga Hylobatidae. Ungko dan siamang masing-masing memiliki klasifikasi sebagai berikut (Tabel 1).

Tabel 1 Klasifikasi taksonomi antara ungko dan siamang (Napier & Napier 1985)

Klasifikasi Jenis

Ungko Siamang

Kingdom Animalia Animalia Filum Chordata Chordata Kelas Mammalia Mammalia Ordo Primata Primata Famili Hylobatidae Hylobatidae Genus Hylobates Symphalangus

Spesies Hylobates Agilis (F. Cuvier 1821) Symphalangus syndactylus

(Gloger 1841) Nama lokal Ungko Siamang

Spesies Hylobates agilis memiliki tiga sub-spesies di Indonesia, yaitu Hylobates agilis ungko, Hylobates agilis agilis dan Hylobates agilis albibarbis (Supriatna & Wahyono 2000). Sedangkan untuk siamang hanya terdapat satu sub-spesies di Indonesia yaitu Symphalangus syndactylus syndactylus yang terbatas sebarannya di Pulau Sumatera (Brandon-Jones et al 2003).

2.1.2 Morfologi

sekeliling pipi hingga dagu (abu-abu hingga coklat muda). Hal yang sama juga terdapat pada betina remaja namun pada saat mencapai usia dewasa warna rambut disekitar muka dan dagu tersebut berubah menjadi lebih gelap (Geissman & Nijman 2008) (Gambar 1).

Ungko memiliki ukuran tubuh antara 44 cm sampai 63,5 cm serta memiliki berat tubuh antara 5 sampai 8 kg untuk ungko dewasa (Geissman & Nijman 2008). Ungko memiliki tangan yang lebih panjang dibandingkan kakinya dan satwa ini tidak dapat berenang. Struktur tangan, kaki dan jari-jarinya panjang sehingga memungkinkannya untuk menjangkau dahan-dahan disekitarnya sehingga efektif untuk melakukan pergerakan berayun di tajuk-tajuk pohon dalam hutan (Supriatna & Wahyono 2000).

Gambar 1 Penampakan fisik Hylobates agilis; sebelah kiri merupakan jenis dengan warna rambut kuning dan sebelah kanan warna rambut hitam (Sumber: www.arkive.org).

Gambar 2 Penampakan fisik Symphalangus syndactylus. Ket: jantan (kanan) dan betina (kiri) dengan ciri khas gular sacs (kantung suara) (sumber : www.jackieprime.org).

2.1.3 Penyebaran dan habitat

Habitat merupakan kawasan yang merupakan tempat tinggal satwaliar yang didalamnya terdapat beberapa komponen yakni fisik dan biologi dan memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya (Alikodra 2002). Fungsi habitat secara umum adalah sebagai penyedia makanan, air dan perlindungan bagi satwaliar. Selain itu habitat juga menjadi tempat bagi satwaliar untuk berkembangbiak (breeding) dan membesarkan anak (rearing).

Sebagai salah satu satwa herbivora arboreal kehidupan Hylobatidae sangat berkaitan dengan keberadaan vegetasi sebagai habitatnya. Kawasan hutan dengan tajuk pohon yang kontinyu merupakan model habitat yang penting bagi keberadaan Hylobatidae, karena dapat mendukung pergerakan (brankiasi) satwa tersebut dari satu pohon ke pohon lainnya (Sultan 2009).

tengah (mulai selatan Danau Toba) hingga ke Sumatera bagian selatan (Supriatna & Wahyono 2000) (Gambar 3).

(a) (b)

Gambar 3 Peta penyebaran kedua jenis Hylobatidae di Sumatera. Ket: (a) distribusi ungko (Hylobates agilis) dan (b) siamang (Symphalangus syndactylus) (Sumber: www.iucnredlist.org).

2.1.4 Aktivitas harian

Aktivitas harian pada satwaliar adalah refleksi fisiologis terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis Hylobatidae pada umumnya melakukan aktivitas harian di tajuk-tajuk pohon (arboreal) yaitu dimulai dari meninggalkan pohon tidur hingga masuk ke pohon tidur selanjutnya. Chivers (1984) menyebutkan jenis Hylobatidae umumnya mulai beraktivitas sebelum matahari terbit dan mengakhirinya pada sore hari untuk beristirahat lebih awal dari jenis primata diurnal lainnya. Waktu aktivitas hariannya kurang lebih berlangsung 9,5 jam hingga 10,5 jam. Aktivitas yang dilakukan ungko antara lain bersuara (calling), berpindah (travelling), makan (feeding and foraging), berkutu-kutuan (grooming) bermain (playing) dan istirahat (resting) (Nowak 1999).

Makan merupakan aktivitas yang dilakukan setelah bersuara. Jenis Hylobatidae dapat melakukan kegiatan makan pada satu pohon yang sama selama 2-3 hari berturut-turut. Pada saat itu, satwa jenis ini melakukan perpindahan dan biasanya tidur di sekitar atau dekat pohon pakan. Lama aktivitas makan tergantung pada jenis dan kelimpahan jenis pakan. Hylobatidae makan dengan cara memetik satu-persatu buah atau daun muda yang dimakan (Rinaldi 1992).

2.2 Hutan Sebagai Habitat Hylobatidae

2.2.1 Struktur dan komposisi ekosistem hutan

Hutan sebagai habitat ungko memiliki karakteristik tersendiri dari elemen penyusunnya. Salah satu hal yang berkaitan dengan karakteristik tersebut adalah struktur dan komposisi jenis vegetasi dalam suatu ekosistem hutan. Richard (1966) diacu dalam Marpaung (2009) mendefinisikan struktur hutan sebagai hal yang menyangkut susunan bentuk (life form) dari suatu vegetasi yang merupakan karakteristik vegetasi yang kompleks, dapat digunakan dalam penentuan stratifikasi (vertikal dan horizontal) dan menjadi dasar dalam melihat jenis-jenis dominan, kodominan dan tertekan. Komposisi masyarakat tumbuhan dapat diartikan variasi jenis flora yang menyusun suatu komunitas. Misra (1973) diacu dalam Marpaung (2009) menyebutkan komposisi jenis tumbuhan dapat diartikan juga sebagai daftar floristik dari jenis tumbuhan yang ada dalam suatu komunitas.

2.2.2 Pohon sebagai sumber pakan Hylobatidae

vegetasi yang menjadi sumber pakan bagi keberadaan ungko antara lain dari genus Artocarpus, Baccauarea, Dillenia, Ficus, Litsea, Canarium, Diospyros, Mangifera, Eugenia, Callophylum, Gnetum dan Vitex.

2.2.3. Pohon sebagai cover dan shelter Hylobatidae

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dimulai bulan Juni hingga Agustus 2011. Lokasi penelitian bertempat di Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat dan difokuskan pada stasiun riset penelitian YEL-SOCP (Yayasan Ekosistem Lestari-Sumatran Orangutan Conservation Program) Blok Hutan Batang Toru Bagian Barat, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Gambar 4).

Gambar 4 Peta lokasi penelitian di Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat. Ket: tanda kuning dalam insert merupakan area Stasiun Penelitian YEL-SOCP di KHBTBB; garis kuning menunjukkan transect yang terdapat dalam areal penelitian.

3.2 Alat dan Bahan

3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Pengamatan vegetasi

Pengumpulan data mengenai vegetasi meliputi aspek fisik, komposisi dan struktur vegetasi serta penutupan tajuk. Pengambilan data ini dilakukan dengan jalur analisis vegetasi yang dipilih secara purposive sampling yaitu dengan menggunakan 15 plot monitoring permanen berukuran 10 x 100 m dalam kawasan tersebut.

Data yang berkaitan dengan vegetasi habitat yaitu komposisi, struktur vegetasi dan penutupan tajuk diambil dengan cara menganalisis jalur plot vegetasi yang terdapat dalam plot permanen berukuran 10 x 100 m. Analisis vegetasi dilakukan menggunakan metode koordinat yaitu pembuatan absis dan ordinat pada plot tersebut dengan cara membentangkan meteran berukuran 50 meter sebagai garis sumbu absis (x) dan meteran berukuran 10 meter sebagai ordinat (y) (Gambar 5).

Gambar 5 Bentuk plot pengamatan vegetasi pada habitat Hylobatidae di KHBTBB.

Data mengenai vegetasi yang dicatat dalam pengamatan pada petak tersebut, yang terdiri dari data jenis tumbuhan, jumlah individu setiap jenis, diameter breast height (diameter setinggi dada), tinggi bebas cabang, tinggi total, diameter tajuk berdasarkan arah mata angin (utara-selatan; barat-timur) dan posisi pohon berdasarkan koordinat (x,y).

3.3.2 Pengamatan penggunaan ruang oleh Hylobatidae

karena populasi dari kedua jenis Hylobatidae dalam kawasan tersebut belum terhabituasi dan cukup sulit untuk dilakukan pengamatan aktivitas penggunaan ruang dalam periode waktu yang lama, sehingga dengan menggunakan asumsi tersebut diharapkan dapat memperkaya data penggunaan habitat. Data mengenai penggunaan ruang yang dicatat antara lain waktu perjumpaan, lokasi perjumpaan, jenis kelamin, aktivitas, ketinggian dari tanah dan jenis pohon.

3.4. Analisis Data

3.4.1 Analisis data vegetasi

Analisis vegetasi habitat ungko dan siamang dengan metode jalur berpetak dihitung menggunakan rumus berdasarkan Soerianegara dan Indrawan (2002) sebagai berikut:

Kerapatan suatu jenis (K) (individu/ha)

K = Jumlah Individu jenis ke-i Luas total petak contoh

Kerapatan relatif suatu jenis (KR)

KR = Kerapatan jenis ke-i X 100%

Kerapatan seluruh jenis

Frekuensi suatu jenis (F)

F = Jumlah petak ditemukannya jenis ke-i Jumlah seluruh petak contoh

Frekuensi relatif suatu jenis (FR)

FR = Frekuensi jenis ke-i X 100%

Jumlah frekuensi seluruh jenis

Dominansi suatu jenis (D)

D= Luas bidang dasar jenis ke-i Luas total petak contoh

Dominansi relatif (DR)

DR =

Dominansi jenis ke-i

X 100% Dominansi seluruh jenis

Hasil pengolahan data selanjutnya dianalisis dalam bentuk tabulasi dan penjelasan secara deskriptif. Seluruh hasil perhitungan nilai kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, dominansi, dominansi relatif serta Indeks Nilai Penting (INP) dimaknai dengan mengkaitkannya terhadap keberadaan kedua jenis Hylobatidae terutama untuk pemanfaatan jenis pepohonan.

3.4.2 Analisis ketersediaan ruang berdasarkan kelas strata dan tinggi pohon.

Analisis ketersediaan ruang dilakukan dengan mengklasifikasikan tiap individu pohon yang teramati kedalam kelas-kelas tertentu. Klasifikasi strata pohon yang terdapat dalam habitat ungko dan siamang dibagi kedalam empat kategori yaitu strata A (>30 m), B (20-30 m), C (10-20 m) dan D (<10 m) (Mills et al 1993, diacu dalam Parker & Brown 2000). Setelah dikelompokan dalam masing-masing kategori klasifikasi tersebut, selanjutnya dicari nilai frekuensi relatif ketersediaan ruang antara satu kelas strata dengan kelas strata lain menggunakan persamaan:

Ketersediaan ruang strata i = (total individu pohon strata ke i/total individu seluruh pohon) x 100%

Analisis yang sama juga digunakan untuk mencari ketersediaan ruang berdasarkan kelas tinggi pohon yang teramati. Namun untuk kelas tinggi pohon dibagi kedalam enam kelas dengan yaitu 0-11 meter, 11-15 meter, 16-20 meter, 21-25 meter, 26-30 meter dan >30 meter. Setelah dikelompokan dalam masing-masing kategori klasifikasi tersebut, selanjutnya dicari nilai frekuensi relatif ketersediaan ruang antara satu kelas strata dengan kelas strata lain menggunakan persamaan:

Ketersediaan ruang kelas tinggi i = (total individu pohon kelas tinggi ke i/total individu seluruh pohon) x 100%

Kedua hasil analisis data ini selanjutnya akan digunakan sebagai salah satu variabel dalam perhitungan preferensi pemanfaatan ruang oleh kedua jenis Hylobatidae.

3.4.3 Visualisasi profil habitat dan persentase coverage area

kemudian data-data hasil pengamatan vegetasi habitat yang telah dilakukan dikonversi kedalam gambar digital untuk menggambarkan struktur pohon dalam habitat tersebut.

Persentase coverage area merupakan analisis data mengenai akumulasi seluruh tutupan tajuk pepohonan dalam suatu plot. Persentase coverage area dicari dengan metode overlay dari suatu tajuk pohon menggunakan perangkat lunak coreldraw. Setelah terbentuk seluruh tutupan tajuk pohon yang terdapat di plot tersebut kemudian digunakan perangkat lunak imageJ untuk mencari luasan (measurement) yang telah di-overlay, kemudian dibandingkan dengan luasan keseluruhan plot sehigga dapat ditemukan nilai persentase luasan area yang ternaungi (cover area) dan area yang terbuka (open area)

3.4.4 Analisis pemanfaatan ruang

Data mengenai pemanfaatan ruang oleh ungko dan siamang dianalisis dengan menggunakan Jacob’s D value index. Jacob’s D value index adalah sebuah indeks yang menggambarkan preferensi penggunaan ruang suatu jenis satwa berdasarkan srata maupun ketinggian dalam hutan. Indeks ini sebelumnya telah banyak digunakan untuk menghitung preferensi pakan berdasarkan kelimpahannnya di alam (Jacob 1974, diacu dalam Cannon & Leighton 1994). Dalam penghitungan indeks tersebut digunakan proporsi kelimpahan relatif aktivitas penggunaan ruang dan kelimpahan relatif (ketersediaan) ruang dihabitat dengan menggunakan persamaan:

D= (r-p)/(r+p-2rp)

Keterangan: D= Jacob’s D value index; r= frekuensi relatif pemanfaatan ruang; p= kelimpahan relatif (frekuensi) ruang dihabitat.

Selanjutnya data tersebut dideskripsikan dengan menggunakan analisis crosstabs menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 untuk menjelaskan nilai perbedaan penggunaan ruang oleh ungko dan siamang. Selanjutnya hasil tersebut di-visualisasikan kedalam bentuk grafik untuk menggambarkan perbedaan nilai pemanfaatan ruang ungko dan siamang.

3.4.5 Pemanfaatan vegetasi sebagai sumber pakan

dimanfaatkan oleh kedua jenis Hylobatidae tersebut dan ketersediaannya dihabitat.

3.4.6 Indeks keanekaragaman jenis vegetasi

Indeks Keanekaragaman jenis vegetasi pada habitat ungko dihitung dengan menggunakan persamaan indeks keanekaragaman Shanon-Wiener (Latifah 2005).

H’ = -∑ pi ln pi

Keterangan:

H’ : Indeks keanekaragaman jenis

Pi : Kelimpahan relatif spesies ke-I (Ni/Nt) Ni : Jumlah individu spesies ke-i

Nt : Jumlah total untuk semua individu Ln : Logaritma natural

Setelah diketahui nilai indeks Shanon-Wiener berdasarkan perhitungan di atas, selanjutnya nilai indeks tersebut dibandingkan untuk tiap lokasi pengamatan ataupun dengan hasil penelitian habitat ungko lainnya. Barbour et al. (1987) diacu dalam Simorangkir et al. (2009) menyebutkan bahwa nilai indeks keanekaragaman jenis umumnya berkisar 0-7 dan memiliki beberapa kriteria yaitu

rendah untuk H’=0-2; sedang jika H’=2-3; dan tinggi jika H’>3.

3.4.7 Indeks kemerataan jenis vegetasi

Tingkat kemerataan vegetasi pada suatu komunitas ditunjukkan oleh indeks kemerataan spesies (species eveness index). Indeks kemerataan ini menunjukkan penyebaran individu spesies dalam suatu komunitas. Menurut Ludwig dan Reynold (1988) indeks ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan:

E=H’/Ln S

Keterangan: E=Indeks kemerataan jenis; H’= indeks keanekaragaman jenis; S=jumlah spesies

3.4.8 Indeks kekayaan jenis vegetasi

Indeks kekayaan jenis Margalef (R)’ merupakan perhitungan kekayaan jenis spesies dalam suatu komunitas. Indeks ini menurut Magurran (1988) dapat dihitungdengan menggunakan persamaan:

R= S-1/ ln N

Keterangan: R=Indeks kekayaan jenis margalef; S= jumlah jenis; N=Jumlah individu)

Indeks kekayaan jenis Margalef merupakan indeks yang menunjukkan kekayaan jenis suatu komunitas, dimana besarnya nilai ini dipengaruhi oleh banyaknya jenis dan jumlah individu pada areal tersebut. Berdasarkan Magurran (1988) besaran R<3,5 menunjukkan kekayaan jenis tergolong rendah, R=3,5-5 menunjukkan kekayaan jenis tergolong sedang dan R>5 kekayaan jenis tergolong tinggi.

3.4.9 Indeks Kesamaan Komunitas

Indeks kesamaan komunitas atau index of similarity diperlukan untuk mengetahui tingkat kesamaan antar komunitas di habitat yang diamati. Indeks ini menurut Soerianegara dan Indrawan (1998) dapat dicari dengan menggunakan rumus:

IS= (2w/(a+b)) x100%

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak dan Luas

Kawasan Hutan Batang Toru (KHBT) berada pada koordinat 98046’48” -99017’24” Bujur Timur dan 1027’00”-1059’24” Lintang Utara. Kawasan ini secara administrasi berada pada wilayah tiga kabupaten, yaitu Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Luas ekosistem KHBT sebesar 148570,3 ha dan berdasarkan fungsi hutan dan penetapannya, kawasan tersebut terbagi menjadi hutan produksi tetap, hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan produksi terbatas (Perbatakusuma et al. 2006).

4.2 Topografi

Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat memiliki ketinggian antara 50 – 1875 m dpl, dimana titik terendah berada di Sungai Sipan Sihaporas (dekat Kota Sibolga) dan titik tertinggi berada di Dolok Lubuk Raya. Kelerengan yang terdapat dalam kawasan ini memiliki nilai antara 16 - 60 %, dengan bentang lahan yang berbukit dan bergunung. Kombinasi dari curah hujan yang tinggi, dominasi kemiringan lereng > 50 %, topografi yang umumnya perbukitan dan pegunungan serta letaknya yang berada di daerah vulkanis aktif, membuat kondisi biologis kawasan ini sangatlah labil dan rawan erosi.

4.3 Geologi (Bebatuan) dan Tanah

Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat berada di daerah vulkanis aktif, dimana kawasan ini merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan dan juga merupakan bagian dari Daerah Patahan Besar Sumatera (Great Sumatran Fault Zone) atau secara spesifik dikenal sebagai Sub Patahan Batang Gadis– Batang Angkola–Batang Toru. Patahan ini terus bergerak, sehingga kerap kali menimbukan gempa bumi besar. Berdasarkan batuan geologinya, pada kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat terdapat 15 jenis batuan geologis dan tipe batuan Qvt yaitu batuan vulkanik Toba Tuffs atau Tufa Toba (batuan polimik bersusun riolit-dasit, aliran tufa kristal, gelas, debu dengan sedikit tufa eksposif pada bagian atas). Jenis batuan Qvt ini mendominasi jenis batuan Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat, dimana lebih dari 50% luas kawasan tersebut memiliki jenis batuan geologis Qvt.

4.4 Iklim

4.5 Hidrologi

Kawasan ini masih memiliki tutupan hutan relatif baik dan utuh. Ada sedikitnya lima Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berhulu dilokasi tersebut, yaitu DAS Batang Toru, DAS Aek Kolang, DAS Bila, DAS Barumun dan DAS Batang Gadis. Kondisi ini menjadikan KHBT memiliki fungsi ekologi yang cukup tinggi sehingga sangat penting bagi kehidupan masyarakat sekitar kawasan, baik sebagai pengatur tata air maupun sebagai pencegah banjir, erosi dan tanah longsor. Selain itu, potensi ini juga dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi PLTA Sipan Sihaporas (Perbatakakusuma et al. 2006).

4.6 Flora

Kawasan Hutan Batang Toru memiliki berbagai jenis vegetasi yang menyusun tiga ekosistem utama yaitu hutan pegunungan bawah, hutan gambut pada ketinggian 900-1200 meter dan hutan hutan dipterocarpaceae atas. Jenis pohon yang mendominasi berbeda-beda pada masing-masing habitat. Jenis-jenis itu antara lain dari famili Sapotaceae, Casuarinaceae, Podocarpaceae, dan Myrtaceae. Pada hutan dataran rendah terdapat jenis-jenis yang mendominasi yaitu pohon dari famili Dipterocarpaceae dan pada dataran tinggi terdapat beberapa jenis vegetasi yang mendominasi diantaranya Fagaceae dan Podocarpaceae. Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat juga menyimpan jenis-jenis angrek hutan, Nephentes spp. dan Rafflesia spp. Berdasarkan kegiatan inventarisassi yang telah dilakukan kawasan ini memiliki 688 jenis tumbuhan. Dari sekian banyak jenis tumbuhan, ada 8 jenis terancam punah, 3 endemik Sumatera, 4 jenis dilindungi Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999, 2 jenis endemik dan langka yaitu Amorphophalus baccari dan Amorphophalus gigas. Selain itu juga terdapat 3 jenis Nephenthes yang terancam punah (Perbatakusuma et al. 2006).

4.7 Fauna

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Umum Habitat

Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat merupakan hutan hujan tropis primer yang sebagian besar merupakan areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Teluk Nauli. Namun sampai saat ini belum dilakukan eksploitasi terhadap vegetasi yang terdapat dalam area tersebut karena kondisi topografi yang tidak memungkinkan untuk kegiatan HPH. Areal penelitian Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat terletak pada ketinggian 800-1200 mdpl sehingga dapat dikategorikan kedalam tipe hutan peralihan antara ekosistem hutan perbukitan tengah (medium elevation hills) dan hutan sub-montana berdasarkan zona altitudinal dari permukaan laut (Laumonier 1997). Sedangkan berdasarkan zona floristik kawasan tersebut dapat dikategorikan kedalam formasi hutan Dipterocarpaceae atas dan hutan Fagaceae-Lauraceae (Whitemore 1975).

Tipe Habitat yang teramati dalam kawasan hutan areal penelitian tersebut dapat dibedakan berdasarkan struktur dan komposisi vegetasinya. Terdapat tiga tipe habitat utama dalam kawasan tersebut yaitu hutan Dipterocarpaceae atas (upper Dipterocarp forest), hutan gambut (peat forest) dan hutan peralihan hill-montana (Wijiarti 2009; Wich et al. 2003). Ketiga tipe hutan tersebut dalam pembahasan berikutnya disebut dengan formasi hutan peralihan hill-montana (FHHM), formasi hutan gambut (FHG) dan formasi hutan Dipterocarpaceae atas (FHDA).

Gambar 7 Sketsa lokasi pembagian ketiga tipe habitat ungko dan siamang di KHBTBB.

Gambar 8 Tipe formasi hutan di KHBTBB berdasarkan jenis vegetasi. Ket: (a) formasi hutan hill-montana; (b) formasi hutan gambut dan (c) formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

Hasil pengamatan vegetasi pada areal penelitian ini menunjukkan terdapat 216 jenis dari 50 famili pepohonan dengan jumlah individu sebanyak 1360 pohon pada plot contoh berukuran 1,5 ha untuk tiga tipe habitat yang berbeda. Hasil penelitian ini juga mengamati beberapa parameter umum yang menjadi karakteristik pada tiap tipe habitat tersebut, antara lain jumlah famili dan spesies vegetasi, rerata diameter setinggi dada, rerata tinggi total pohon dan beberapa parameter lainnya (Tabel 2).

Tabel 2 Beberapa parameter umum vegetasi pada tiga tipe habitat di KHBTBB Tipe

Hutan

∑Famili ∑ Jenis DBH (cm)

TTP (m)

K (ind/ha)

LBDS (m2)

FHHM 37 100 22,51± 12,84 19,92± 6,21 888 23,32 FHG 34 102 21,28± 12,51 18,63± 5,65 1016 24,28 FHDA 39 134 24,82± 20,66 19,57± 6,56 816 33,30

Batang Toru 50 216 22,71±15,56 19,60±6,30 907 80,89 Keterangan: FHHM= Formasi hutan peralihan hill-montana; FHG= formasi hutan Gambut;

FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas; DBH= rerata diameter setinggi dada; TTP= rerata tinggi total pohon; K= kelimpahan; LBDS= luas bidang dasar.

Ketiga formasi hutan yang teramati secara umum memiliki kemiripan satu dengan lainnya berdasarkan beberapa nilai parameter umum yang teramati. Namun formasi hutan Dipterocarpacae atas (FHDA) merupakan tipe habitat yang memiliki nilai parameter umum tertinggi dibandingkan dengan lainnya. Pendugaan mengenai karakteristik parameter umum vegetasi di kawasan hutan tersebut akan dibahas secara lebih rinci pada sub-bab pembahasan selanjutnya.

Hasil analisis data memberikan beberapa nilai indeks untuk ketiga tipe formasi hutan yang teramati yaitu indeks keanekaragaman jenis pohon Shanon-Wiener, kemerataan jenis Shanon-Shanon-Wiener, kekayaan jenis Margalef dan kesamaan komunitas (similarity index). Hasil perhitungan indeks keanekaragaman jenis pohon Shanon-Wiener, kemerataan jenis Shanon-Wiener, kekayaan jenis Margalef disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Indeks keanekaragaman jenis dan keseragaman jenis Shanon-Wiener pada ketiga tipe hutan di KHBTBB

Tipe Hutan H' H' max E’ R

FHHM 3,65 4,61 79,26% 16,24 FHG 3,22 4,63 69,62% 16,22 FHDA 4,42 4,90 90,24% 22,13 Keterangan: FHHM= Formasi hutan peralihan hill-montana; FHG= formasi hutan Gambut;

FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas; H’= indeks keanekaragaman jenis Shanon-Wiener; H’ max= nilai maksimum H” di habitat; E’= Indeks kemerataan jenis Shanon-Wiener; R= Nilai kekayaan jenis Margalef.

sedang jika H’=2-3; dan tinggi jika H’>3. Tingginya nilai keanekaragaman jenis vegetasi untuk tiap formasi hutan di Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat diduga merupakan implikasi dari kondisi biogeografisnya yang merupakan daerah peralihan kawasan biogeografis Danau Toba bagian utara dan kawasan biogeografis Danau Toba Bagian selatan (Perbatakusuma et al. 2006).

Indeks kemerataan jenis menunjukkan penyebaran individu spesies dalam komunitas. Nilai indeks kemerataan jenis (E’) berkisar antara nol sampai satu. Tabel 3 menunjukkan nilai kemerataan jenis untuk masing-masing tipe habitat sebesar 79,26% (FHHM), 69,62% (FHG) dan 90,24% (FHDA). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyebaran individu spesies vegetasi di ketiga tipe hutan tersebut cukup merata. Krebs (1978) menyebutkan bahwa nilai indeks kemerataan (E’) mendekati satu menunjukkan bahwa spesies yang terdapat dalam suatu komunitas semakin merata, sementara apabila nilai indeks kemerataan mendekati nol menunjukkan ketidakmerataan spesies dalam komunitas tersebut.

Indeks kekayaan jenis Margalef merupakan indeks yang menunjukkan kekayaan jenis suatu komunitas, dimana besarnya nilai ini dipengaruhi oleh banyaknya jenis dan jumlah individu pada areal tersebut. Seluruh tipe habitat yang teramati memiliki nilai kekayaan jenis yang tinggi. Berdasarkan Magurran (1988) besaran R<3,5 menunjukkan kekayaan jenis tergolong rendah, R=3,5-5 menunjukkan kekayaan jenis tergolong sedang dan R>5 kekayaan jenis tergolong tinggi.

Hasil analisis data juga menghasilkan indeks kesamaan komunitas bagi ketiga tipe habitat di Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat. Ketiga tipe habitat tersebut memiliki nilai kemiripan diatas 30% (Tabel 4).

Tabel 4 Indeks kesamaan komunitas (similarity index) pada ketiga tipe hutan di KHBTBB

FHHM FHG FHDA

FHHM 48,51% 47,86%

FHG 39,83%

FHDA

Keterangan: FHHM= Formasi hutan peralihan hill-montana; FHG= formasi hutan Gambut; FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

(struktur dan komposisi) tumbuhan untuk masing-masing komunitas tersebut. Nilai indeks kesamaan komunitas antara masing-masing tipe habitat yang teramati yaitu 48,51% (FHHM-FHG), 47,86 % (FHHM-FHDA) dan 39,83 % (FHG-FHDA), menunjukkan tingkat kesamaan jenis pada masing-masing habitat yang dibandingkan. Nilai tersebut juga menggambarkan sekurang-kurangnya terdapat 40% organisme spesies yang sama dan terdapat di dua habitat yang dibandingkan. Kesamaan spesies antar komunitas termasuk kedalam kategori tidak mirip atau spesifik lokal. Hal ini didasarkan atas Suin (2002) diacu dalam Astuti (2010) yang menyebutkan tingkat pengelompokkan tipe komunitas dapat dikategorikan

menjadi empat tingkat yaitu sangat tidak mirip (IS≤25%), tidak mirip (25%<IS≤50%), mirip (50%<IS<75%) dan sangat mirip (IS ≥ 75%).

5.2 Struktur Vegetasi

5.2.1 Kerapatan vegetasi

Hasil pengamatan menunjukkan terdapatnya perbedaaan jenis vegetasi yang memiliki nilai kerapatan relatif tertinggi pada tiap tipe habitat yang teramati. Pada tipe hutan peralihan hill-montana, jenis Campnosperma auriculatum dari famili Anacardiaceae merupakan jenis yang memiliki nilai kerapatan relatif tertinggi yaitu 66 individu/ha atau 7,43% dari keseluruhan plot di tipe habitat tersebut. Jenis Madhuca laurifolia dari famili Sapotaceae merupakan spesies yang memiliki nilai kerapatan tertinggi pada tipe habitat hutan gambut dengan nilai 202 individu/ha atau 19,88 % dari keseluruhan individu yang terdapat dalam plot tipe habitat tersebut. Jenis Gironniera subequalis dari famili Ulmaceae merupakan jenis vegetasi yang memiliki nilai kerapatan tertinggi pada tipe habitat hutan Dipterocarpaceae atas dengan nilai kerapatan 54 individu/ha atau 6,62% dari keseluruhan individu yang teramati pada tipe habitat tersebut (Tabel 5).

hill-montana dan Sapotaceae Madhuca laurifolia pada tipe habitat hutan gambut. Hal ini menunjukkan ketiga tipe habitat tersebut memiliki potensi sumberdaya pohon pakan yang cukup tinggi untuk mendukung kehidupan kedua jenis Hylobatidae tersebut di area penelitian ini.

Tabel 5 Daftar lima jenis vegetasi dengan nilai kerapatan tertinggi pada tiap tipe habitat di KHBTBB

Famili Jenis ∑

Individu

K

(ind/ha) KR (%) FHHM

Anacardiaceae Campnosperma auriculatum*** 33 66 7,43% Theaceae Schima walichii 32 64 7,21% Myrsinaceae Labisia pumila 30 60 6,76% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 24 48 5,41% Unknown Unknown 16 32 3,60%

FHG

Sapotaceae Madhuca laurifolia** 101 202 19,88% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 70 140 13,78% Myrtaceae Tristaniopsis whiteana 28 56 5,51% Myrtaceae Syzygium sp. 36 19 38 3,74% Anacardiaceae Gluta aptera 18 36 3,54%

FHDA

Ulmaceae Gironniera subaequalis* 27 54 6,62% Myrtaceae Syzygium napiformis 17 34 4,17% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 16 32 3,92% Rubiaceae Diplospora cf. malaccensis 15 30 3,68% Rhizophoraceae Carallia eugenioidea 13 26 3,19% Keterangan: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA=

formasi hutan Dipterocarpaceae atas; *= jenis pohon sumber pakan ungko; **= jenis pohon sumber pakan siamang; ***= jenis pohon sumber pakan ungko dan siamang.

5.2.2 Frekuensi jenis vegetasi

Frekuensi jenis vegetasi dapat didefinisikan sebagai banyaknya jumlah plot pengamatan temat ditemukannya suatu spesies vegetasi dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat lima jenis vegetasi yang memiliki nilai frekuensi tertinggi pada masing-masing tipe habitat. Jenis Ancardiaceae Campnosperma auriculatum, Theaceae Schima wallichii dan Sapotaceae Palaquium rostratum merupakan jenis vegetasi yang memiliki sebaran populasi terluas pada formasi hutan perlaihan hill-montana. Ketiga jenis tersebut ditemukan pada tiap plot pengamatan di tipe habitat tersebut.

Icacinaceae Stermonurus malaccensis dan Anacardiaceae Campnosperma auriculatum. Tiga dari lima jenis vegetasi yang memiliki nilai frekuensi relatif tertinggi pada formasi hutan gambut merupakan jenis vegetasi sumber pakan ungko dan siamang. Hal mengindikasikan bahwa ketersediaan pakan bagi ungko dan siamang di tipe hutan tersebut tersebar hampir di setiap area.

Formasi hutan Dipetrocarpaceae atas memiliki sruktur frekuensi vegetasi yang berbeda dengan kedua tipe hutan lainnya. Hal ini ditandai dengan tidak terdapatnya jenis dari famili Sapotaceae yang termasuk kedalam vegetasi yang memiliki nilai frekuensi relatif tertinggi. Terdapat tiga jenis vegetasi yang memiliki sebaran terluas dalam formasi hutan Dipterocarpaceae atas yaitu Ulmaceae Girroniera subequalis, Myrtaceae Syzigium napiformis dan Rubiaceae Diplospora cf malaccensis (Tabel 6).

Tabel 6 Daftar lima jenis vegetasi yang memiliki nilai frekuensi tertinggi pada masing-masing tipe habitat di KHBTBB

Famili Jenis ∑ Plot F FR (%)

FHHM

Anacardiaceae Campnosperma auriculatum*** 5 1 2,66% Theaceae Schima walichii 5 1 2,66% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 5 1 2,66% Icacinaceae Stermonurus scorpioides 4 0,8 2,13% Myrsinaceae Labisia pumila 4 0,8 2,13%

FHG

Sapotaceae Madhuca laurifolia** 5 1 2,92% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 5 1 2,92% Myrtaceae Syzygium sp. 36 5 1 2,92% Icacinaceae Stemonurus malaccensis 5 1 2,92% Anacardiaceae Campnosperma auriculatum*** 5 1 2,92%

FHDA

Ulmaceae Gironniera subaequalis* 5 1 2,28% Myrtaceae Syzygium napiformis 5 1 2,28% Rubiaceae Diplospora cf. malaccensis 5 1 2,28% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 4 0,8 1,83% Rhizophoraceae Carallia eugenioidea 4 0,8 1,83% Keterangan: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA= formasi

hutan Dipterocarpaceae atas; *= jenis pohon sumber pakan ungko; **= jenis pohon sumber pakan siamang; ***= jenis pohon sumber pakan ungko dan siamang.

jenis aksidental apabila nilai f= 0-0,25; jenis asesori f= 0,25-0,5; jenis konstan f= 0,5-0,75 dan jenis absolut f > 0,75 (Suin 2002, diacu dalam astuti 2010).

Terdapatnya beberapa jenis pohon sumber pakan diantaranya Anacardiaceae Campnosperma auriculatum dan Sapotaceae Palaquium rostratum kedalam kategori konstan dan absolut di tiap tipe habitat ungko dan siamang menunjukkan bahwa hampir di setiap area dalam tipe habitat yang teramati tersedia sumber pakan bagi kedua jenis Hylobatidae tersebut.

5.2.3 Luas bidang dasar vegetasi

Salah satu parameter struktur hutan yang diukur dalam penelitian ini adalah luas bidang dasar per jenis vegetasi. Luas bidang dasar suatu jenis spesies dapat dijadikan indikator tingkat dominansi jenis tersebut di habitat yang teramati. Hasil pengamatan menunjukkan terdapat lima jenis vegetasi pada masing-masing tipe habitat dengan nilai luas bidang dasar tertinggi (Tabel 7).

Tabel 7 Jenis vegetasi dengan Basal Area Tertinggi pada habitat Hylobatidae di KHBTBB

Famili Jenis LBDS (m2) DR (%)

FHHM

Myrsinaceae Labisia pumila* 2,74 11,76% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 2,21 9,47% Anacardiaceae Campnosperma auriculatum*** 1,23 5,27% Apocynaceae Kibatalia borneensis 0,78 3,36%

FHG

Sapotaceae Madhuca laurifolia** 4,44 18,32% Sapotaceae Palaquium rostratum*** 2,61 10,80% Araucariaceae Agathis borneensis** 1,75 7,21% Myrtaceae Tristaniopsis whiteana 1,51 6,24% Anacardiaceae Swintonia floribunda 1,35 5,59%

FHDA

Dipterocarpaceae Shorea platyclados 7,44 22,34% Anacardiaceae Campnosperma auriculatum*** 2,91 8,74% Annonaceae Polyalthia sumatrana 1,50 4,52% Guttiferae Garcinia hombroniana* 1,24 3,72% Fagaceae Lithocarpus rassa 1,2 3,59% Keterangan: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA= formasi

hutan Dipterocarpaceae atas; *= jenis pohon sumber pakan ungko; **= jenis pohon sumber pakan siamang; ***= jenis pohon sumber pakan ungko dan siamang.

sebanyak 8 individu dalam 15 plot contoh pengamatan atau dengan kata lain rerata basal area untuk masing-masing individu jenis tersebut sebesar 0,93 m2 (diameter = 109 cm). Hal ini menunjukkan adanya diferensiasi karakteristik fisik pohon antara jenis Dipterocarpaceae dengan jenis lainnya, dimana jenis tersebut merupakan pohon memiliki diameter yang sangat besar. Myrisnaceae Labisia pumila dan Sapotaceae Madhuca laurifolia yang menjadi spesies dengan LBDS dominan di formasi hutan peralihan hill-montana dan hutan gambut, memiliki nilai tertinggi karena hasil akumulasi dari banyaknya individu yang terdapat dalam habitat tersebut.

Nilai luas bidang dasar vegetasi yang beragam pada tiap formasi hutan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya pengaruh tempat hidup dan kemampuan berkompetisi antara satu jenis vegetasi dan jenis vegetasi lainnya. Jenis Myrisnaceae Labisia pumila, Sapotaceae Madhuca laurifolia dan Dipterocarpaceae Shorea platyclados sebagai jenis vegetasi yang memiliki nilai basal area tertinggi di masing-masing habitat diduga memiliki dominansi yang kuat di habitatnya sehingga mampu untuk tumbuh hingga mencapai ukuran yang lebih besar dibanding jenis lainnya. Kemungkinan lain yang mempengaruhi tingginya nilai luas bidang dasar ketiga vegetasi dengan LBDS dominan tersebut adalah jenis dan umur pohon tersebut dialam. Hortson (1976) diacu dalam Astuti (2010) mengungkapkan selain faktor lingkungan (eksternal) yang mempengaruhi besarnya nilai basal area suatu jenis tumbuhan, terdapat juga faktor internal yang mempengaruhi hal tersebut yaitu jenis dan umur pohon.

5.3 Komposisi Jenis Vegetasi

Tabel 8 Komposisi vegetasi pada masing-masing tipe habitat di KHBTBB

Parameter Formasi Hutan

FHHM FHG FHDA

∑ Famili 37 34 39

∑ Jenis 100 102 134

Famili Lauraceae Myrtaceae Lauraceae

Dominan Myrtaceae Lauraceae Myrtaceae

(Jumlah jenis) Sapotaceae Fagaceae Fagaceae Fagaceae Sapotaceae Flacourtiaceae Annonaceae Icacinaceae Euphorbiaceae

Jenis Myrsinaceae Sapotaceae Dipterocarpaceae

Dominan L. pumila* M. laurifolia** S. platyclados

(INP) Sapotaceae Sapotaceae Ulmaceae

P. rostratum*** P. rostratum*** G. subequalis*

Anacardiaceae Myrtaceae Myrtaceae C. auriculatum*** T. whiteana S. napiformis

Keterangan: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas; *= jenis pohon sumber pakan ungko; **= jenis pohon sumber pakan siamang; ***= jenis pohon sumber pakan ungko dan siamang.

Kawasan hutan peralihan hill-montana memiliki komposisi jenis vegetasi yang terbesar dari famili Lauraceae dengan jumlah jenis sebesar 14 jenis atau 14% dari keseluruhan jenis yang terdapat dalam tipe habitat ini. Beberapa jenis vegetasi dari famili Lauraceae yang terdapat dalam tipe habitat hutan peralihan hill-montana antara lain Endiandra rubescens, Actinodaphne montana dan Cinnamomum iners. Famili vegetasi lain yang memiliki kelimpahan jumlah jenis tertinggi dalam tipe hutan hill-montana yaitu Myrtaceae (10%), Fagaceae (8%), Sapotaceae (7%) dan Annonaceae (4%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara altitudinal formasi hutan peralihan hill-montana yang terdapat di kawasan ini termasuk kedalam zona sub-montana forest. Laumonier (1997) menyebutkan terdapat beberapa famili yang menjadi karakteristik tegakan hutan sub-montana pada ketinggian 800-1400 mdpl di Pulau Sumatera yaitu Fagaceae, Lauraceae dan Myrtacaeae.

bahwa jenis dari famili Sapotaceae yang memiliki daun berwarna kecoklatan seperti Madhuca spp. dan Palaquium spp. merupakan spesies yang dominan pada tipe hutan gambut. Hasil pengamatan menunjukkan walaupun Famili Sapotaceae memiliki jumlah individu yang dominan, namun famili tersebut bukanlah yang dominan dari segi jumlah jenis. Famili Myrtaceae (jambu-jambuan) merupakan famili yang memiliki jumlah jenis terbanyak dengan nilai relatif 20,59% dari keseluruhan jenis yang terdapat dalam tipe hutan tersebut. Beberapa spesies dari famili Myrtaceae yang memiliki kelimpahan terbanyak dalam tipe hutan gambut antara lain Myrtaceae Syzigium sp. 36 dan Tristaniopsis whiteana. Empat Famili lain yang memiliki jumlah jenis terbanyak dalam formasi hutan gambut Batang Toru antara lain Lauraceae (10,78%), Fagaceae (8,82%), Sapotaceae (6,86%), Icacinaceae (4,90%).

Komposisi jenis vegetasi pada formasi hutan Dipterocarpaceae atas (upper Dipterocarpaceae forest) memiliki perbedaan dengan dua tipe formasi hutan lainnya yaitu terdapatnya jenis Shorea platyclados dari famili Dipterocarpaceae. Secara umum famili vegetasi yang terdapat dalam formasi hutan Dipterocarpaceae atas tidak berbeda jauh dari kedua tipe formasi hutan lain dengan Lauraceae sebagai famili vegetasi yang memiliki jumlah jenis terbanyak 12,69% dari seluruh jenis vegetasi yang terdapat dalam tipe hutan tersebut. Empat famili vegetasi lain yang memiliki jumlah jenis terbanyak dalam fomasi hutan Dipetrocarpaceae atas antara lain Myrtaceae (10,45%), Fagaceae (7,46%), Flacourtiaceae (5,97%) dan Euphorbiaceae (5,97%). Kawasan hutan Dipterocarpaceae atas biasanya ditandai dengan terdapatnya vegetasi dari Famili Dipterocarpaceae seperti tegakan Shorea platyclados berukuran raksasa yang berasosiasi dengan beberapa jenis vegetasi dari Famili lain yang dominan, contohnya Fagaceae dan Burseraceae (Laumonier 1997).

sumber pakan bagi ungko dan siamang (Nowak 2010). Selanjutnya jenis Sapotaceae Madhuca laurifolia dan Palaquium rostratum merupakan jenis vegetasi yang berpotensi sebagai sumber pohon pakan pada formasi hutan gambut. Kelimpahan yang tinggi di tipe hutan tersebut untuk kedua jenis vegetasi ini akan berkorelasi positif terhadap keberadaan ungko dan siamang karena dapat menjamin ketersediaan pakan bagi kedua jenis Hylobatidae tersebut.

5.4 Profil Habitat

5.4.1 Kelas strata dan tinggi pohon serta visualisasi tegakan

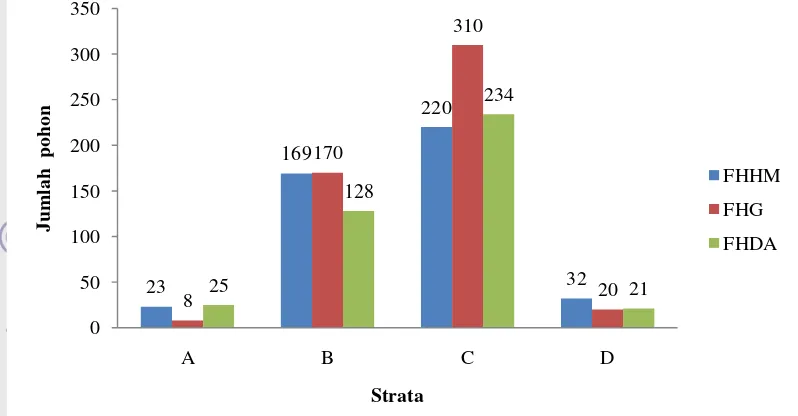

Sebaran individu pohon yang teramati pada masing-masing formasi hutan dikategorikan kedalam empat kategori berdasarkan kelas stratifikasi pohon yaitu strata A (kelas ketinggian >30 m), B (21-25 m dan 26-30 m), C (11-15 m dan 16-20 m) dan D (<10 m). Secara umum kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat memiliki nilai kelimpahan relatif stratifikasi pohon tertinggi pada kelas strata C dengan jumlah pohon 764 individu (56,18%). Tingkat nilai kelimpahan relatif stratifikasi selanjutnya yaitu Strata B 467 individu (34,34%), strata D 73 individu (5,36%) dan strata A 56 individu (4,12%).

Stratifikasi pada Formasi hutan peralihan hill-montana didominasi oleh pepohonan yang termasuk kedalam strata C dengan jumlah individu pohon sebanyak 220 atau 49,5% relatif terhadap keseluruhan individu yang teramati pada formasi hutan tersebut. Tingkat stratifikasi selanjutnya yang memiliki kelimpahan individu terbanyak berturut-turut pada formasi hutan peralihan hill-montana adalah kelas strata B (38,06%), strata D (7,2%) dan strata A (5,24%). Beberapa jenis vegetasi yang masuk kedalam kelas strata A pada habitat hutan peralihan hill-montana antara lain Anacardiaceae Campnosperma auriculatum, Icacinaceae Platea latifolia dan Stermonurus scorpioides.

habitat lainnya. Hasil pengamatan menunjukkan hanya terdapat 8 individu pohon (1,57%) yang masuk kedalam kelas strata tersebut atau pepohonan yang memiliki tinggi >30 meter. Hal ini menunjukkan bahwa jarang terdapat pepohonan yang secara fisik memiliki ukuran raksasa pada tipe hutan tersebut. Beberapa jenis pepohonan tersebut yang memiliki ketinggian >30 meter antara lain Sapotaceae Madhuca laurifolia, Casuarinaceae Gymnostoma Sumatrana dan Araucariaceae Agathis boornensis.

Hasil klasifikasi data dengan menggunakan rerata tinggi tajuk masing-masing famili pada formasi hutan Dipterocarpaceae atas diketahui famili yang dominan dalam strata hutan tersebut. Strata A yang terdiri atas pepohonan dengan tajuk lebih dari 30 meter di dominasi oleh famili Dipterocarpaceae yaitu dari jenis Shorea platcylados. Selain itu terdapat beberapa jenis lain yang termasuk kedalam strata tersebut seperti Annonaceae Polyalthia sumatrana dan Fagacaeae Lithocarpus rassa. Susunan tajuk berikutnya yaitu strata B yang merupakan pepohonan dengan ketinggian tajuk antara 21 sampai 30 meter didominasi oleh beberapa famili antara lain famili Flacourtiaceae, Burseraceae dan Fagaceae. Strata selanjutnya yaitu strata C dalam formasi hutan ini beberapa jenis famili diantaranya adalah Myrtaceae, Sapotaceae, Lauraceae, Euphorbiaceae dan Ulmaceae. Sedangkan untuk strata D yang merupakan tingkat paling bawah dalam tegakan hutan tersebut terdapat beberapa famili seperti Magnoliaceae dan Rhizoporaceae.

Gambar 9 Klasifikasi jumlah pohon berdasarkan strata tajuk pada tiap tipe habitat Hylobatidae di KHBTBB. Ket: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

Gambar 10 Klasifikasi jumlah pohon berdasarkan kelas ketinggian dari tanah pada habitat Hylobatidae di KHBTBB. Ket: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

Pola stratifikasi tajuk pepohonan pada tiap formasi hutan yang teramati memiliki kecenderungan yang sama yaitu kelimpahan yang rendah pada strata D, kemudian mencapai titik tertinggi pada kelas strata C dan menunjukkan kecenderungan yang menurun pada strata B dan A. Hal yang sama juga terjadi untuk stratifikasi berdasarkan kelas tinggi pohon. Proporsi individu pohon yang

23 169 220 32 8 170 310 20 25 128 234 21 0 50 100 150 200 250 300 350

A B C D

J um la h po ho n Strata FHHM FHG FHDA 32

107 113 112

57 23 20 136 174 130 40 8 21 108 126 98 30 25 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

0-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

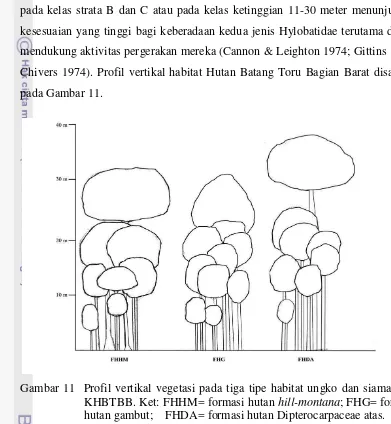

[image:33.595.109.511.100.572.2]rendah ditunjukkan pada kelas ketinggian <10 meter, kemudian mengalami peningkatan kelimpahan individu pada kelas ketinggian 11-15 hingga mencapai puncak pada kelas ketinggian 16-20 meter dan kecenderungan kembali menurun pada kelas ketinggian selanjutnya. Kelimpahan individu pepohonan yang tinggi pada kelas strata B dan C atau pada kelas ketinggian 11-30 meter menunjukkan kesesuaian yang tinggi bagi keberadaan kedua jenis Hylobatidae terutama dalam mendukung aktivitas pergerakan mereka (Cannon & Leighton 1974; Gittins 1983; Chivers 1974). Profil vertikal habitat Hutan Batang Toru Bagian Barat disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11 Profil vertikal vegetasi pada tiga tipe habitat ungko dan siamang di KHBTBB. Ket: FHHM= formasi hutan hill-montana; FHG= formasi hutan gambut; FHDA= formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

5.4.2 Kelas diameter pohon

[image:34.595.93.484.167.591.2]namun hal berbeda ditunjukkan oleh habitat formasi hutan Dipterocarpaceae atas yang memiliki jumlah individu yang cukup banyak pada tingkat sebaran kelas diameter tersebut. Gambaran mengenai sebaran kelas diameter pohon yang terdapat di ketiga tipe habitat tersebut disajikan pada Gambar 12.

Gambar 12 Jumlah individu pohon berdasarkan kelas diameter pada tiap tipe habitat Hylobatidae di KHBTBB. Ket: FHHM= formasi hutan peralihan Hill-Montana; FHM= formasi hutan Gambut; FHDA=formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

Sebaran kelas diameter pohon yang terdapat diketiga tipe habitat tersebut menggambarkan keadaan fisik pepohonan yang didominasi oleh pepohonan muda dan dalam masa pertumbuhan untuk mencapai klimaks. Tidak terdapat nilai signifikansi perbedaan yang tinggi bagi sebaran kelas diameter pohon untuk semua tipe habitat. Hal ini mengindikasikan kemiripan kelas diameter pohon yang dimiliki antara ketiga tipe habitat tersebut.

Kelas diameter ukuran diatas 80 cm yang secara fisik merupakan pohon raksasa didominasi oleh jenis Dipterocarpaceae yang terdapat hanya di formasi hutan Dipterocarpaceae atas. Sedangkan disisi lain untuk pepohonan yang memiliki diameter kurang dari 70 cm terdiri dari berbagai macam jenis vegetasi yang terdapat dalam ketiga tipe habitat, termasuk didalamnya pohon yang dimanfaatkan oleh kedua jenis Hylobatidae tersebut khususnya sebagai sumber pakan yang banyak terdapat di formasi hutan peralihan hill-montana dan formasi hutan gambut. Mendominasinya sebaran pepohonan yang berdiameter kecil

243 100 54 23 15 5 3 297 117 53 22

12 6 2

217

107

45

27

11 5 13

0 50 100 150 200 250 300 350

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 >70

hingga sedang, merupakan hal yang positif bagi keberadaan ungko maupun siamang. Cannon dan Leighton (1994) menyebutkan primata dari famili Hylobatidae banyak menggunakan pepohonan yang 32-63 cm untuk aktivitas sehari-hari mereka khususnya dalam melakukan perjalanan dihabitatnya.

Hasil penelitian ini juga menggambarkan kerapatan vegetasi yang terdapat dalam ketiga tipe habitat dikawasan hutan lindung Batang Toru Bagian Barat memiliki trend yang menurun secara eksponensial dari pohon berdiameter kecil ke

besar seperti kurva “L” (Gambar 10). Hal ini mengindikasikan bahwa populasi vegetasi di kawasan hutan Batang Toru terdiri dari campuran seluruh kelas diameter dan didominasi oleh pepohonan muda yang masih dalam tingkat pertumbuhan (diindikasikan dengan ukuran diameter kecil), sehingga dapat menjamin keberlangsungan tegakan di masa mendatang.

Perbatakusuma et al. (2006) dan Syaukani et al. (2005) menyatakan tegakan

hutan dengan distribusi diameter pohon seperti kurva “L” atau J terbalik disebut

sebagai hutan tidak seumur dalam kondisi seimbang (balanced forest). Hutan dengan tegakan tidak seumur memiliki tingkat sensitivitas ekologi yang tinggi dan banyak jenis yang saat ini dijumpai di hutan Batang Toru diperkirakan akan hilang dari kawasan tersebut di masa mendatang, apabila hutan di kawasan ini mendapat gangguan, misalnya pembukaan hutan dengan skala luas.

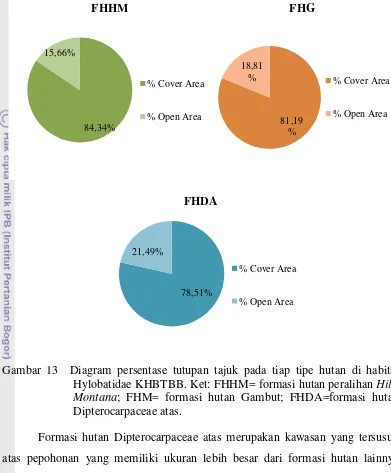

5.4.3 Tutupan tajuk

Gambar 13 Diagram persentase tutupan tajuk pada tiap tipe hutan di habitat Hylobatidae KHBTBB. Ket: FHHM= formasi hutan peralihan Hill-Montana; FHM= formasi hutan Gambut; FHDA=formasi hutan Dipterocarpaceae atas.

Formasi hutan Dipterocarpaceae atas merupakan kawasan yang tersusun atas pepohonan yang memiliki ukuran lebih besar dari formasi hutan lainnya (rerata diameter= 24,82± 20,66 cm). Hal tesebut seharusnya berkorelasi positif dengan kondisi fisik vegetasi yang merupakan pepohonan tinggi dan nilai tutupan tajuk yang tinggi. Namun dalam penelitian ini persentase tutupan tajuk yang dihasilkan oleh formasi hutan tersebut merupakan yang terendah dibanding kedua tipe habitat lainnya. Salah satu penyebab rendahnya persentase tutupan tajuk pada tipe habitat formasi hutan Dipterocarpaceae atas adalah terdapatnya pohon tinggi yang tumbang dan menimpa vegetasi lain disekitarnya. Hal ini menyebabkan terbukanya lahan yang cukup luas dalam habitat tersebut (Gambar 14).

84,34% 15,66%

FHHM

% Cover Area

% Open Area 81,19 % 18,81

%

FHG

% Cover Area

% Open Area

78,51% 21,49%

FHDA

% Cover Area

[image:37.595.111.502.94.567.2]Gambar 14 Pepohonan yang tumbang menyebabkan lahan terbuka dihabitat Hylobatidae Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat.

[image:38.595.102.489.59.770.2]Persentase tutupan tajuk (crown cover area) erat kaitannya dengan tingkat keterbukaan lahan serta konektivitas antar tajuk dalam suatu tegakan. Terdapatnya ruang terbuka yang minim dalam suatu habitat hutan memberikan dampak positif bagi keberadaan kedua jenis Hylobatidae di habitat tersebut. Persentase tutupan area tajuk yang tinggi memberikan dukungan yang lebih terhadap pergerakan Hylobatidae terutama dalam meningkatkan konektivitas (crown overlapping) dan meminimalisir gap (jarak terbuka) antar tajuk sehingga dapat memudahkan dalam proses perjalanan (travelling) serta penjembatanan (bridging) antar pohon bagi kedua jenis Hylobatidae tersebut. Ilustrasi tumpang tindih tajuk (crown overlapping) di habitat Hylobatidae Kawasan Hutan Batang Toru Bagian Barat ditunjukkan oleh Gambar 15.

5.5. Sebaran Populasi Ungko dan Siamang Berdasarkan Keberadaan Vegetasi

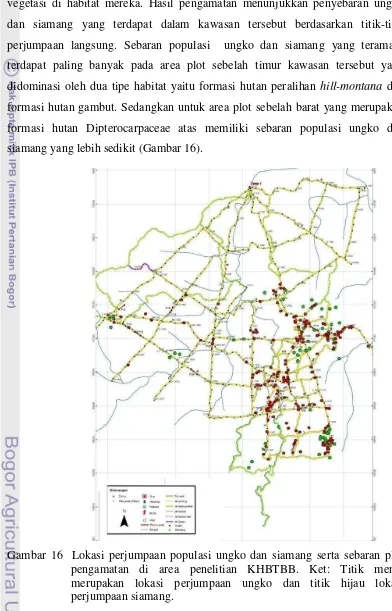

Sebaran populasi ungko dan siamang sangat dipengaruhi oleh kondisi vegetasi di habitat mereka. Hasil pengamatan menunjukkan penyebaran ungko dan siamang yang terdapat dalam kawasan tersebut berdasarkan titik-titik perjumpaan langsung. Sebaran populasi ungko dan siamang yang teramati, terdapat paling banyak pada area plot sebelah timur kawasan tersebut yang didominasi oleh dua tipe habitat yaitu formasi hutan peralihan hill-montana dan formasi hutan gambut. Sedangkan untuk area plot sebelah barat yang merupakan formasi hutan Dipterocarpaceae atas memiliki sebaran populasi ungko dan siamang yang lebih sedikit (Gambar 16).

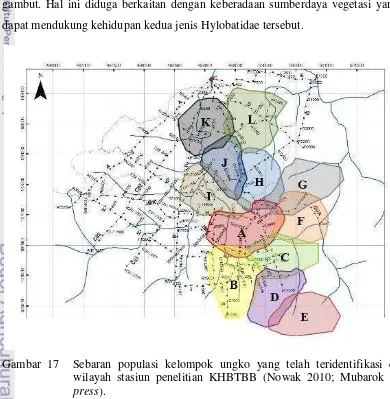

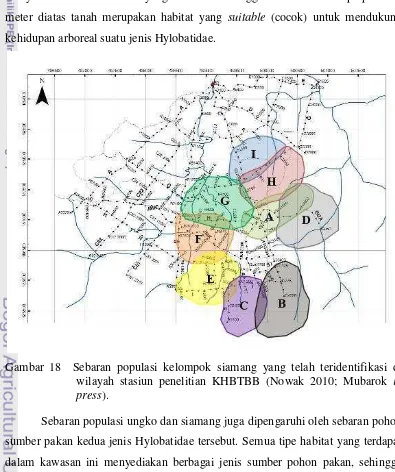

[image:39.595.106.498.145.756.2]Peta yang ditunjukkan oleh Gambar 16, memperlihatkan bahwa titik-titik perjumpaan terbanyak terdapat di area timur dan selatan kawasan penelitian, yaitu disekitar formasi hutan peralihan hill-montana (plot 9,14,15,17) dan formasi hutan gambut (plot 7,8,10). Namun di bagian timur area penelitian juga ditemukan satu plot vegetasi yang memiliki kemiripan jenis vegetasi dengan formasi hutan Dipterocarpaceae dan di sekitar plot tersebut terdapat beberapa kelompok ungko dan siamang atas yaitu plot 13. Selain peta perjumpaan secara langsung, sebaran populasi ungko dan siamang khususnya untuk wilayah plot bagian timur dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok (Gambar 17 dan 18). Tumpang tindih populasi ungko dan siamang berdasarkan beberapa kelompok yang telah teridentifikais tertinggi, berada di sekitar wilayah timur stasiun penelitian khususnya di area formasi hutan peralihan hill-montana dan formasi hutan gambut. Hal ini diduga berkaitan dengan keberadaan sumberdaya vegetasi yang dapat mendukung kehidupan kedua jenis Hylobatidae tersebut.

[image:40.595.111.501.338.737.2]Kondisi vegetasi, baik secara struktur fisik maupun produksi buah sumber pakan yang dihasilkan, sangat erat kaitannya dengan sebaran populasi ungko dan siamang di suatu habitat. Hampir disetiap tipe habitat dalam areal penelitian ini ditemukan populasi ungko dan siamang. Hal ini diduga karena ketiga formasi hutan tersebut secara struktur fisik vegetasi memiliki rerata nilai tutupan tajuk (kanopi) yang kontinyu pada selang antara 10 meter sampai 30 meter, yang mengindikasikan bahwa semua tipe habitat tersebut mampu mendukung keberadaan ungko dan siamang untuk hidup secara arboreal dan melakukan aktivitas lokomotor. Jhons (1986) diacu dalam Hammard et al. (2009) menyebutkan suatu habitat yang memiliki ketinggian rata-rata kanopi pada 20 meter diatas tanah merupakan habitat yang suitable (cocok) untuk mendukung kehidupan arboreal suatu jenis Hylobatidae.

Gambar 18 Sebaran populasi kelompok siamang yang telah teridentifikasi di wilayah stasiun penelitian KHBTBB (Nowak 2010; Mubarok in press).

[image:41.595.108.503.284.756.2]memungkinkan untuk medukung keberadaan ungko dan siamang menghuni tipe habitat tersebut. Pada bagian timur area penelitian ini terdapat banyak jenis serta kelimpahan individu pohon yang merupakan sumber pakan bagi ungko dan siamang seperti jenis Anacardiaceae Campnosperma auriculatum dan Sapotaceae Palaquium rostratum. Sedangkan di bagian barat area penelitian ini yang merupakan formasi hutan Dipterocarpaceae atas hanya jenis Sapotaceae Palaquium rostratum yang termasuk pohon sumber pakan yang memiliki kelimpahan populasi yang tinggi. Namun terdapat beberapa jenis pohon pakan lain seperti Ulmaceae Girroniera subequalis, Fagaceae Lithocarpus spp. dan Flacourtiaceae Hydnocarpus spp. (Nowak 2010). Pemanfaatan vegetasi sebagai sumber ungko dibahas pada sub-bab berikutnya.

5.6 Pemanfaatan Vegetasi Oleh Kedua Jenis Hylobatidae

5.6.1 Pemanfaatan ruang berdasarkan klasifikasi strata dan kelas tinggi pohon

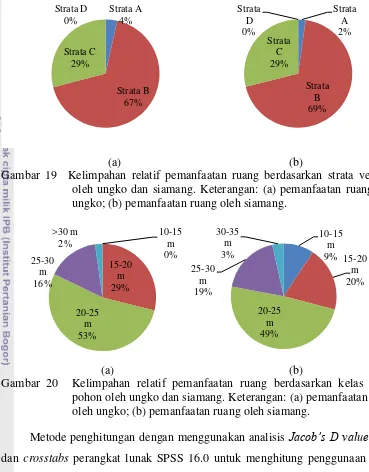

(a) (b)

Gambar 19 Kelimpahan relatif pemanfaatan ruang berdasarkan strata vegetasi oleh ungko dan siamang. Keterangan: (a) pemanfaatan ruang oleh ungko; (b) pemanfaatan ruang oleh siamang.

(a) (b)

Gambar 20 Kelimpahan relatif pemanfaatan ruang berdasarkan kelas tinggi pohon oleh ungko dan siamang. Keterangan: (a) pemanfaatan ruang oleh ungko; (b) pemanfaatan ruang oleh siamang.

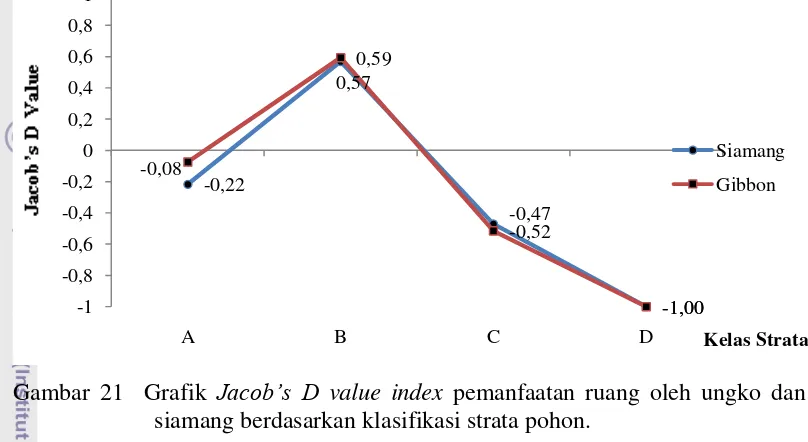

Metode penghitungan dengan menggunakan analisis Jacob’s D value index dan crosstabs perangkat lunak SPSS 16.0 untuk menghitung penggunaan ruang berdasarkan kelas strata pepohonan antara ungko dan siamang menunjukkan nilai yang tidak memiliki perbedaan yang nyata (Value=5,69; df=4; Sig=0,225). Kedua jenis Hylobatidae tersebut memiliki preferensi pemanfaatan ruang yang sama di habitat yaitu prefensi yang tinggi pada kelas strata B dan tidak memiliki preferensi pemanfaatan pada kelas strata D (D=-1) (Gambar 21).

Pemanfaatan ruang tidak hanya dapat dikategorikan berdasarkan kelas strata hutan yang terdapat dalam habitat jenis Hylobatidae, namun juga dapat diperinci dengan menggunakan klasifikasi ketinggian dari tanah (height above ground).

[image:43.595.112.481.88.560.2]Hasil analisis data dengan menggunakan Jacob’s D value index menunjukkan persamaan penggunaan ruang pada ungko dan siamang.

Gambar 21 Grafik Jacob’s D value index pemanfaatan ruang oleh ungko dan siamang berdasarkan klasifikasi strata pohon.

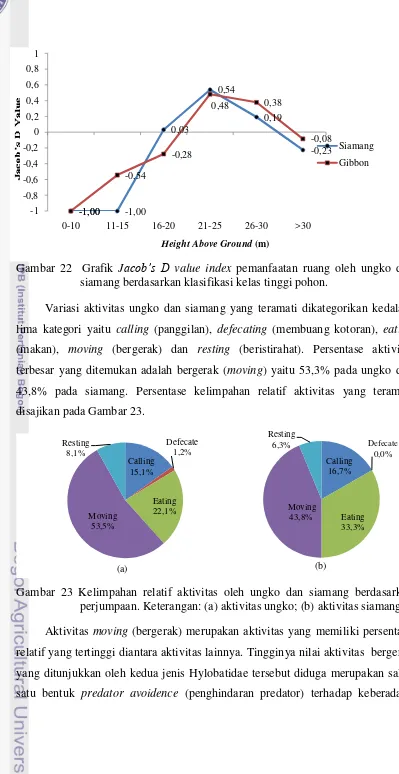

Kedua jenis Hylobatidae tersebut tidak memiliki preferensi penggunaan ruang (D=-1) pada kelas ketinggian 0-10 m. Sedangkan tingkat preferensi penggunaan ruang yang tinggi (Skala 0-1) pada kedua jenis Hylobatidae tersebut ditunjukkan pada kelas ketinggian 21-30 meter. Perbedaan preferensi pemanfaatan ruang ditunjukkan pada kelas ketinggian 11-15 meter, dimana ungko masih memanfaatkan kelas ketinggian tersebut walaupun dalam tingkat yang rendah sedangkan untuk siamang tidak pernah menggunakan kelas ketinggian tersebut (D=-1) (Gambar 22).

Hasil penghitungan tersebut menunjukkan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan dalam pemanfaatan ruang antara ungko dan siamang berdasarkan kelas strata pohon. Namun jika diklasifikasikan lebih jauh dengan menggunakan kelas tinggi pohon, ungko memiliki variasi yang lebih luas ketimbang siamang dalam pemilihan ruang. Hal tersebut menunjukkan terdapatnya posibilitas tingkat adaptasi yang lebih tinggi pada ungko, khususnya dalam variasi pemanfaatan ruang dalam mendukung mobilitasnya.

-0,22

0,57

-0,47

-1,00 -0,08

0,59

-0,52

-1,00 -1

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

A B C D

Siamang Gibbon

[image:44.595.107.511.144.365.2]Gambar 22 Grafik Jacob’s D value index pemanfaatan ruang oleh ungko dan siamang berdasarkan klasifikasi kelas tinggi pohon.

Variasi aktivitas ungko dan siamang yang teramati dikategorikan kedalam lima kategori yaitu calling (panggilan), defecating (membuang kotoran), eating (makan), moving (bergerak) dan resting (beristirahat). Persentase aktivitas terbesar yang ditemukan adalah bergerak (moving) yaitu 53,3% pada ungko dan 43,8% pada siamang. Persentase kelimpahan relatif aktivitas yang teramati disajikan pada Gambar 23.

Gambar 23 Kelimpahan relatif aktivitas oleh ungko dan siamang berdasarkan perjumpaan. Keterangan: (a) aktivitas ungko; (b) aktivitas siamang. Aktivitas moving (bergerak) merupakan aktivitas yang memiliki persentase relatif yang tertinggi diantara aktivitas lainnya. Tingginya nilai aktivitas bergerak yang ditunjukkan oleh kedua jenis Hylobatidae tersebut diduga merupakan salah satu bentuk predator avoidence (penghindaran predator) terhadap keberadaan

-1,00 -1,00 0,03 0,54 0,19 -0,23 -1,00 -0,54 -0,28 0,48 0,38 -0,08 -1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

0-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

Siamang Gibbon Calling 15,1% Defecate 1,2% Eating 22,1% Moving 53,5% Resting 8,1% (a) Calling 16,7% Defecate 0,0% Eating 33,3% Moving 43,8% Resting 6,3% (b)

[image:45.595.97.496.40.814.2]pengamat, karena secara umum seluruh populasi ungko dan siamang yang terdapat dalam kawasan tersebut belum terhabituasi dengan keberadaan manusia. Selain itu hasil tersebut juga menunjukkan tingginya aktivitas mencari makan dan calling pada saat perjumpaan dengan kedua jenis Hylobatidae tesrebut. Hal ini dikarenakan waktu perjumpaan antara pengamat dan kedua jenis Hylobatidae tersebut banyak terjadi di pagi hari. Chivers (1974) dan Palombit (1997) menyebutkan bahwa aktivitas tertinggi ditunjukkan oleh jenis Hylobatidae pada saat pagi hingga siang hari.

Penggunaan ruang pepohonan berdasarkan klasifikasi strata dan ketinggian dari tanah diduga erat kaitannya dengan ukuran tubuh dan kemampuan vegetasi dalam mendukung Hylobatidae untuk menghindar dari predator. Li (2007) menyebutkan terdapat dua faktor yang menentukan penggunaan ruang oleh suatu jenis primata yaitu faktor ekologi dan faktor morfologi. Faktor ekologi meliputi tingkat ancaman dari predator, jenis primata lain yang berkompetisi dalam sumberdaya yang sama, distribusi sumberdaya dan struktur habitat. Sedangkan faktor morfologi berkaitan dengan ukuran tubuh serta karakteristik tungkai suatu jenis primata.

Pengamatan menunjukkan tingkat penggunaan ruang yang sangat rendah pada strata D atau ketinggian 0-11 meter dari tanah oleh kedua jenis Hylobatidae. Hal ini diduga berkaitan dengan struktur vegetasi komponen pembentuknya yaitu kemampuan batang atau cabang pohon yang didominasi oleh pepohonan berfisik kecil dalam mendukung pergerakan kedua satwa tersebut. Karakteristik morfologi ungko yang memiliki bobot tubuh antara 5-6 kg dan siamang yang memiliki bobot tubuh 9-11 kg tentunya akan sulit ditopang oleh pepohonan dalam strata D yang secara fisik memiliki dahan atau percabangan dengan ukuran yang lebih kecil ketimbang dahan-dahan yang terdapat dalam tajuk strata yang lebih tinggi. Selain itu apabila kedua jenis satwa tersebut melakukan pergerakan tentunya dahan/cabang yang terletak di tingkat strata yang lebih tinggi akan memberikan dukungan melalui tingkat kekokohannya sebagai landasan untuk melompat (leaping) ataupun berjalan (walking/brachiating).

cabang pada pepohonan muda yang terdapat pada strata D tentunya memiliki tingkat kelenturan yang lebih tinggi dibanding kelas strata lainnya, hal ini akan menjadi masalah bagi pergerakan ungko dan siamang. Apabila batang tersebut terlalu lentur, akan mudah patah akibat tidak dapat menahan bobot kedua jenis Hylobatidae ketika bergerak.

Jenis Hylobatidae menurut Jhons (1986) diacu dalam Hammard et al. (2009) merupakan satwa yang secara ekslusif hidup arboreal dan menggunakan kanopi tajuk pepohonan yang kontinyu untuk melakukan pergerakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cannon dan Leighton (1994) dan Cheyne (2010) menyebutkan bahwa jenis ungko tidak memanfaatkan strata tajuk dan kelas ketinggian yang terendah dari tanah (<11 m). Nowak (1999) menyebutkan bahwa siamang memiliki preferensi yang tinggi pada kelas stratifiaksi B, khususnya pada kelas ketinggian 25-30 meter. Kelimpahan aktivitas yang tinggi pada strata C dan B (main canopy dan higher canopy) dari tanah, yang mengindikasikan struktur vegetasi pada strata tersebut memiliki kelimpahan dan kontinyuitas yang cukup tinggi, sehingga memudahkan ungko dan siamang dalam melakukan aktivitas bergerak (travelling) dan mencari makan (foraging). Kontinyuitas tajuk dan keberadaan ruang terbuka (gap) antar tajuk pepohonan merupakan salah satu faktor penting bagi pergerakan ungko dan siamang (Cannon & Leighton 1994).

Pemanfaatan ruang yang tinggi pada kedua kelas strata tersebut erat kaitannya dengan sebaran posisi sumber pakan di pepohonan. Jenis-jenis pohon pakan ungko dan siamang seperti Palaquium rostratum, Campnosperma auriculatum dan Ficus sp., merupakan pepohonan yang banyak terdapat di kelas klasifikasi tersebut. Faktor ini tentunya secara langsung akan memberikan kontribusi yang tinggi dalam pemanfaatan ruang oleh ungko dan siamang untuk kedua kelas strata tersebut. Gittins (1983) dalam hasil penelitiannya menyebutkan sebaran posisi sumber pakan Hylobatidae biasanya terdapat pada kelas kanopi atau strata utama (main canopy).

Tercatat salah satu kelompok ungko yang berada di transek JMK 2125 menggunakan tajuk teratas pada pohon dengan ketinggian 31,5 meter sebagai tempat untuk calling. Hammard et al. (2009) menyebutkan bahwa jenis Hylobatidae termasuk ungko dan siamang lebih menyukai menggunakan strata yang lebih tinggi untuk melakukan panggilan. Hal ini dilakukan oleh jenis Hylobatidae untuk meningkatkan jarak suara panggilan mereka agar dapat terdengar lebih jauh oleh kelompok Hylobatidae lainnya (Gittins 1983). Berikut ini ilustrasi pemanfaatan ruang pada tajuk pepohonan oleh kedua jenis Hylobatidae di habitatnya (Gambar 24).

Gambar 24 Dua jenis Hylobatidae dalam pemanfaatan tajuk di habitatnya. Ket:

(A) Seekor Hylobates agilis meng-observasi pengamat dari atas tajuk pohon Casuarina sumatrana; (B) Seekor Symphalangus syndactylus sedang makan di tajuk teratas pohon Campnosperma auriculatum.

hewan berdarah panas seperti jenis Hylobatidae dapat berupa penjagaan suhu tubuh agar tetap hangat. Hal ini dapat terjadi melalui tiga langkah yaitu tajuk vegetasi mampu menghalangi masuknya angin serta dapat menahan butiran air hujan sehingga mencegah udara dingin menyerang satwaliar (Gambar 25). Vegetasi juga mampu memberikan perlindungan bagi satwaliar ketika cuaca panas dengan menyediakan bayangan dari naungan serta memberikan kemudahan bagi aliran udara. Hal ini akan mempengaruhi satwa agar dapat meminimalisir panas yang didapat dan memaksimalkan kehilangan panas tubuh.

Gambar 25 Mekanisme perlindungan vegetasi terhadap kondisi angin bagi keberadaan satwaliar. Keterangan; (A) vegetasi dengan tingkat kerapatan tajuk tinggi; (B) vegetasi tingkat kerapatan tajuk sedang; (C) vegetasi dengan tingkat kerapatan tajuk rendah (Weddel 2002). Fungsi tutupan tajuk yang kontinyu dan saling overlapping bagi keberadaan jenis Hylobatidae tidak hanya sebatas perlindungan dari cuaca namun juga dapat membantu dalam proses pengh