KONVERSI LAHAN DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

TERHADAP IMPLIKASI TATA GUNA LAHAN

PADA MASYARAKAT PERKOTAAN

(Proses Pembentukan Kampung Pengarengan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur)

Rubyani Indrawan Putri A14204034

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2008

RINGKASAN

RUBYANI INDRAWAN PUTRI. Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Perkotaan (Kasus Pembentukan Kampung Pengarengan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur). Di bawah bimbingan MARTUA SIHALOHO.

Pembangunan dan pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan peningkatan kebutuhan akan jumlah lahan yang tidak sedikit, sehingga lahan yang dapat dimanfaatkan semakin terbatas, sedangkan permintaan akan kebutuhan lahan (land) oleh manusia, selaku subjek agraria semakin meningkat. Hal ini dapat berujung pada terjadinya konversi lahan atau alih fungsi lahan.

Konversi lahan merupakan perubahan fungsi lahan baik dari lahan pertanian ke non-pertanian ataupun sebaliknya. Khusus untuk kasus di perkotaan, konversi lahan yanhg paling sering terjadi adalah perubahan fungsi ruang publik kota menjadi tempat tinggal. Perubahan alih fungsi lahan yang terjadi terkadang tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, salah satunya adalah pembentukan Kampung Pengarengan di daerah Jakarta Timur yang merupakan contoh kasus konversi lahan yang kemudian berdampak kepada penyimpangan RTRW yang sudah ditetapkan oleh pemerintah..

Penelitian ini bertujuan untuk: 1)mengetahui proses konversi lahan, yaitu terciptanya pemukiman Kampung Pengarengan, serta menginterpretasikan dampak yang ditimbulkan terkait konversi yang terjadi, 2)mengetahui aksibilitas penduduk terhadap lahan yang terdapat di Kampung Pengarengan, dan 3)mengkaji implikasi yang ditimbulkan dari dampak konversi lahan yang terjadi terhadap Rancangan Tata Ruang Wilayah dan tata guna lahan perkotaan.

Kampung Pengarengan merupakan pemukiman yang berdiri diatas lahan dengan hak kelola oleh PT. Pulomas Jaya dengan luas hingga 25.066 meter persegi. Lahan Kampung Pengarengan pada awalnya merupakan lahan rawa yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air untuk daerah Pulomas dan sekitarnya. Kampung Pengarengan merupakan pelebaran pemukiman dari Kampung Pedongkelan. Penduduk yang menempati pemukiman tersebut merupakan masyarakat pendatang yang bermigrasi ke ibukota Jakarta dengan maksud memperbaiki taraf hidup dengan mata pencaharian sebagian besar merupakan pedagang. Sebagai daerah pemukiman kumuh, Kampung Pengarengan beserta penduduk yang bermukim diatasnya tidak diakui keberadaannya oleh pihak kelurahan, namun lahan tempat berdirinya pemukiman tersebut terdaftar sebagai milik Pemerintahan DKI Jakarta dengan hak kelola PT. Pulomas Jaya.

nilai sosial terhadap lahan yang menjadi melemah diakibatkan meningkatnya nilai ekonomis terhadap lahan oleh penduduk Kampung Pengarengan.

Aksesibilitas masyarakat pendatang terhadap lahan Kampung Pengarengan didasarkan pada hubungan sosial. Pendatang yang memiliki hubungan sosial keluarga ataupun pertemanan akan lebih mudah untuk mengakses lahan dibandingkan dengan pendatang yang tidak memiliki hubungan sosial dengan penduduk Kampung Pengarengan. Hal ini juga berlaku untuk aksesibilitas penduduk terhadap penguasaan lahan, penguasaan lahan di Kampung Pengarengan terbagi akan dua. Pertama Penguasaan lahan yang terjadi secara turun-temurun, dan kedua yaitu penguasaan lahan yang terjadi karena memiliki persamaan etnik tertentu. Penguasaan lahan turun-temurun terjadi untuk lahan pertanian, dimana penduduk yang bisa mengusahakan lahan adalah penduduk yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik lahan pertanian.

Penguasaan lahan yang terjadi karena memiliki persamaan etnik terjadi untuk penguasaan lahan pemukiman. Tempat tinggal (rumah) yang terdapat di Kampung Pengarengan untuk penyewaannya dikuasai oleh satu kelompok tertentu, dimana hanya kelompok tersebut yang memiliki akses untuk menyewakan tempat tinggal kepada pendatang. Penguasaan berdasarkan salah satu kelompok etnik tertentu membuat tertutupnya akses bagi penduduk dari kelompok etnik lain untuk mengusahakan lahan sebagai tempat tinggal.

Penduduk Kampung Pengarengan tidak selalu memberikan dampak negatif, ada dampak positif dari keberadaan mereka yaitu sebagai penyangga perputaran roda ekonomi kota. Ragam mata pencaharian yang terdapat di Kampung Pengarengan memberikan kontribusi yang secara tidak sadar membuat penduduk kampung berperan dalam sistem ekonomi kota. Hal ini memberikan efek spiral (multiplier effect) bagi kesejahteraan kota. Sehingga timbul pertautan sosiologis yang saling menguntungkan antara penduduk Kampung Pengarengan dengan masyarakat luas yang berujung kepada tercipta hubungan mutualisme diantara keduanya

KONVERSI LAHAN DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

TERHADAP IMPLIKASI TATA GUNA LAHAN

PADA MASYARAKAT PERKOTAAN

(Kasus Pembentukan Kampung Pengarengan, Kelurahan Kayu Putih,

Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur)

RUBYANI INDRAWAN PUTRI

A14204034

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

SARJANA PERTANIAN

pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN

MASYARAKAT

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang ditulis oleh: Nama : Rubyani Indrawan Putri

NRP : A 14204034

Program Studi : Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

Judul Skripsi : Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tata Guna Lahan Perkotaan (Kasus Pembentukan Kampung Pengarengan, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur)

dapat diterima sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Menyetujui, Dosen Pembimbing

Martua Sihaloho, SP., MSi. NIP. 132 321 421

Mengetahui, Dekan Fakultas Pertanian

Prof. Dr. Ir. Didy Sopandie, M.Agr NIP. 131 124 019

LEMBAR PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “KONVERSI LAHAN DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN TERHADAP IMPLIKASI TATA GUNA LAHAN PERKOTAAN” ADALAH BENAR HASIL KARYA SENDIRI DAN BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI MANAPUN. SEMUA SUMBER DATA DAN INFORMASI YANG DIGUNAKAN TELAH DINYATAKAN DENGAN JELAS DAN DAPAT DIPERIKSA KEBENARANNYA.

Bogor, Juli 2008

RIWAYAT HIDUP

Rubyani Indrawan Putri (penulis) dilahirkan di Jakarta, 23 September 1986 sebagai anak pertama dari dua bersaudara pasangan suami istri Robby Indrawan dan Devi Lenny. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN IKIP Rawamangun, Jakarta pada tahun 1997. Pada awal tahun 1998, penulis melanjutkan lagi ke SLTP N 99 Jakarta Timur. Pertengahan tahun 2001, penulis melanjutkan pendidikannya lagi ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia dan lulus pada tahun 2004. Semasa SMA penulis aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Kedutaan Indonesia, diantaranya menjadi bagian dari PASKIBRA Indonesia untuk acara hari nasional di kedutaan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tata Guna Lahan Perkotaan” ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan saran, bimbingan, bantuan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal penulisan sampai skripsi ini diselesaikan. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Martua Sihaloho, SP., MSi sebagai pembimbing studi pustaka dan pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktu, memberikan saran, dan juga memberikan dukungan kepada penulis.

Skripsi ini membahas mengenai proses terjadinya konversi di lahan Kampug Pengarengan, yakni perubahan fungsi lahan dari daerah penyerapan air menjadi pemukiman. Selain itu penulis ingin mengetahui bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap lahan Kampung Pengarengan. Penulis ingin menganalisis dampak yang ditimbukan terkait konversi lahan yang terjadi terhadap tata guna lahan perkotaan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi skripsi selanjutnya, khususnya yang mengangkat topik serupa.

Bogor, Agustus 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi yang berjudul “Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Perkotaan” ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sejak awal penulisan sampai skripsi ini diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: 1. Penduduk Kampung Pengarengan atas keramahan dan kerjasamanya, terutama

kepada para responden dan informan yang selalu bersedia membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan untuk keperluan penelitian. Terima kasih juga kepada AKP Sakino yang selalu bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam pemilihan informan.

2. Ibu Fitri dan Bapak Teguh selaku perwakilan dari PT. Pulomas Jaya. Terima kasih telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian mengenai salah satu lahan yang dikelolanya. Terima kasih juga karena bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang diperlukan oleh penulis.

4. Martua Sihaloho, SP., MSi sebagai Pembimbing Studi Pustaka dan Pembimbing Skripsi. Semoga semua ilmu, dorongan dan bimbingan yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi semangat bagi penulis untuk terus belajar. Penulis juga ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan, baik dari perkataan ataupun tindakan yang mungkin kurang berkenan di hati selama menjadi bimbingan.

5. Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, MA sebagai Penguji Utama dalam sidang skripsi. Terimakasih atas masukan dan saran yang Bapak berikan untuk menyusun sebuah skripsi yang baik, secara teknis maupun teoritis. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga dapat menjadi pelajaran berharga untuk menghasilkan sebuah karya yang lebih baik. 6. Ratri Virianita SSos, MSi sebagai Penguji Wakil Departemen. Terimakasih

Ibu, atas saran dan koreksi yang diberikan kepada penulis untuk menyusun sebuah skripsi yang baik, secara teknis maupun teoritis.

7. Muhamad Sani Muharam Syaiful, SP yang selalu memberikan dukungan, perhatian, semangat dan keceriaan dalam kompetisi penyelesain skripsi ini, juga mendorong penulis untuk menjadi orang yang lebih baik.

8. B.E.Yulian, SP terima kasih atas brainstorming dan bantuan yang diberikan kepada peneliti.

10.Teman-teman satu perjuangan Yunda, Mira, Oline, Adi, Munir, Fitri, Adisty, Refi, Renny, Intan, Frita, Retno dan Yuddi ”Nceq” yang selalu membagi tawa dan semangat dalam meraih impian bersama.

11.KPM’ers 41 yang selalu berbagi keceriaan dan semangat untuk berjuang. 12.Penghargaan dan ucapan terima kasih ini juga saya sampaikan kepada yang

belum tercantumkan namanya. Meski tidak tercantum, tetapi nama dan keberadaan kalian sangat berarti dalam hidup ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi skripsi selanjutnya, khususnya yang mengangkat topik serupa.

Bogor, Agustus 2008

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ...

BAB IV. LOKASI KAMPUNG PENGARENGAN SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

BAB V. LAHAN KAMPUNG PENGARENGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KONVERSI LAHAN DI PERKOTAAN

BAB VI. AKSESIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP LAHAN

6.3. Aksesibilitas Penduduk Dalam Menunjang Ekonomi Kerakyatan dan Menopang Roda Ekonomi Kota...

68

6.4. Aksesibilitas Penduduk Dalam Pengakuan Sebagai

Warga DKI Jakarta ... 70

6.4. Ikhtisar ... 73

BAB VII. KONVERSI LAHAN DALAM RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DAN APLIKASINYA DI MASYARAKAT

KAMPUNG PENGARENGAN

7.1. Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Kampung Pengarengan. 76

7.2. Perencanaan Pembangunan Kawasan Lahan

Kampung Pengarengan ...

BAB VIII. KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN ... 92

DAFTAR TABEL

Nomor

Halaman

Tabel 1. Data Responden (Subyek Tineliti)... 30

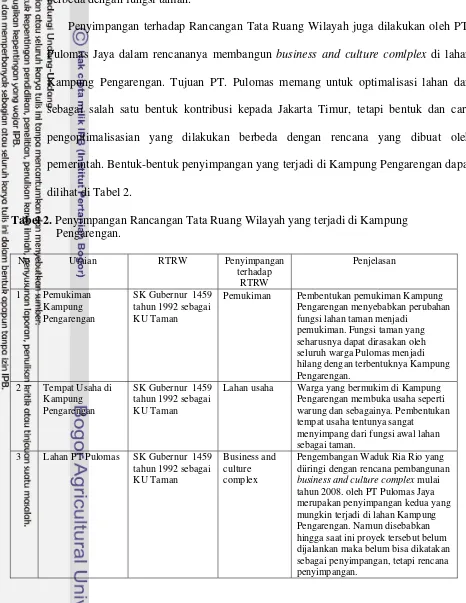

Tabel 2. Penyimpangan Rancangan Tata Ruang Wilayah

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Panduan Pertanyaan……….. ………. 92

2. Pengalaman Penelitian………. ……….. 95

3. Contoh Penduduk………...………. 98

4. Proyek Pengembangan Waduk Ria-Rio………. 100

5. Blue Print RTRW Kampung Pengarengan ……….. 105

6. Blue Print Proyek Pengembangan Waduk Ria-Rio …….. 106

7. Wilayah Kampung Pengarengan………... 107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Penduduk Indonesia menurut data Biro Pusat Statistik tahun 2007 adalah 234.693.997 jiwa. Jumlah ini bertambah terus setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk 1,5 persen (Data BPS, 2008). Pertambahan penduduk ini secara otomatis mengakibatkan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Sebagai gambaran, tingkat kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2007 adalah 123,23 jiwa per kilometer persegi (Data BPS, 2008). Peningkatan kepadatan penduduk Indonesia yang sedemikian cepat mengakibatkan kebutuhan akan lahan sebagai tempat beraktivitas juga meningkat.

Peningkatan nilai ekonomis yang terjadi terhadap lahan, menimbulkan perebutan sistem kepemilikan lahan (land tenure). Kasus perebutan tanah di daerah Meruya antara PT. Portanigra dengan warga menjadi salah satu contoh sengketa kepemilikan lahan. Pemilikan tanah bagi bangsa Indonesia dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pasal 20 dimana dikatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Selain hak milik, subjek agraria dapat menguasai lahan di perkotaan dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak sewa (Undang-Undang No 5 Tahun 1960, pasal 16). Namun, pemanfaatan tanah yang dikuasai oleh subjek agraria dibatasi oleh kepentingan-kepentingan umum seperti rencana pengembangan suatu wilayah tertentu. Pemanfaatan lahan disesuaikan dengan rencana pengembangan perkotaan yang dirumuskan dalam suatu tata guna lahan (land use).

Tata guna lahan dirumuskan dan disesuaikan dengan kebutuhan suatu wilayah, baik perkotaan ataupun pedesaan. Hal ini disebabkan susunan struktur dan pemanfaatan tanah yang berbeda antara pedesaan dan perkotaan. Perkotaan dalam pemanfaatan tanah lebih banyak ditekankan dalam pemanfaatan untuk kawasan pemukiman, kawasan lapangan pekerjaan, dan kawasan rekreasi (Jayadinata 1999). Peraturan mengenai pemanfaatan dan penggunaan tanah dirumuskan dengan tujuan agar tanah yang jumlahnya semakin terbatas dapat digunakan sebaik-baiknya, dan memenuhi semua kepentingan dari berbagai sektor.

dengan pengertian ruang menurut Jayadinata (1999), merupakan suatu wilayah dengan batas geografi tertentu yang terdiri dari lapisan tanah di bawahnya juga lapisan udara di atasnya dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, sedangkan wilayah merupakan suatu kesatuan antara tanah dengan manusia, dimana adanya hubungan diantara keduanya. Rencana tata ruang berguna untuk membagi ruang yang ada didalam suatu bagian secara lebih spesifik seperti pemukiman, tempat perdagangan (pasar), industri, dan juga ruang terbuka hijau (Jayadinata 1999). Alokasi ruang terbesar dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80/1999 mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman (KSNPP). Peraturan tersebut menjelaskan bahwa perumahan dan pemukiman tidak dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkan, terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana (utilitas umum). Dirumuskannya suatu Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) bertujuan untuk mengatur pemanfaatan lahan secara spesifik sesuai dengan perencanaan tata pengembangan kota.

lahan ini mengakibatkan RTRW yang sudah ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Jakarta Timur sebagai bagian dari ibukota Jakarta, secara administratif memiliki luas hingga 18,736 kilometer persegi dan jumlah penduduk yang mencapai 2.167.928 jiwa pada tahun 2008 (Situs Resmi Jakarta Timur, 2008). Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk tertinggi di bandingkan dengan wilayah lain di Jakarta, dengan kepadatan penduduk mencapai 116 jiwa per kilometer persegi. Data tersebut menyebabkan konversi lahan merupakan hal yang sudah pasti terjadi.

yang menunjukan dengan berkembangnya pembangunan, pertambahan penduduk yang semakin meningkat, dan juga terbatasnya jumlah tanah (land) di perkotaan maka alih fungsi lahan merupakan hal yang tidak dapat dihindari.

Penjelasan yang terurai diatas dapat mengarisbawahi hal-hal yang penting diantaranya, dengan adanya pertambahan penduduk dan pembangunan menyebabkan jumlah lahan yang dapat dimanfaatkan semakin terbatas, sehingga penggunaan lahan akan mengarah kepada penggunaan yang secara ekonomis lebih menguntungkan. Tingginya nilai ekonomis mengakibatkan terjadinya konversi lahan. Konversi lahan yang terjadi pun terkadang tidak sesuai dengan tata guna lahan yang sudah ditetapkan. Berdasarkan alasan-alasan ini perlu dilakukan sebuah penelitian yang menganalisis dampak yang terjadi pasca konversi terkait penyimpangan tata guna lahan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana proses terciptanya pemukiman di Kampung Pengarengan di atas lahan dengan hak kelola oleh PT.Pulomas Jaya sebagai suatu bentuk konversi lahan, dan dampak yang ditimbulkan terkait konversi lahan tersebut?

2. Bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap lahan yang terdapat di Kampung Pengarengan?

1.3.Tujuan Penelitian

Dari masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses konversi lahan yaitu dengan terciptanya pemukiman di atas lahan milik PT.Pulomas Jaya, serta mengintrepretasikan dampak yang ditimbulkan akibat dari konversi lahan tersebut.

2. Untuk mengetahui aksesibilitas masyarakat terhadap lahan yang terdapat di Kampung Pengarengan.

3. Untuk mengkaji implikasi konversi lahan dan dampak yang ditimbulkan (dengan terciptanya Pemukiman di Kampung Pengarengan) terhadap RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) dan tata guna tanah dalam perkotaan?

1.4 Kegunaan Penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1. Lahan dan Penggunaan Lahan (Land Use)

Lahan mengandung makna lingkungan fisik yang mencakup relief, iklim, tanah, air, udara, dan juga vegetasi. Sehingga lahan dapat disimpulkan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi dan mencakup semua komponen yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut. Lahan sesuai dengan UUPA 1960 (pasal 1 ayat 2,4,5,6) merupakan bagian dari tanah yang merupakan objek agraria, sehingga lahan memiliki keterikatan dengan tanah sebagaimana dengan definisinya bahwa lahan merupakan tanah yang sudah ada peruntukannya dan umumnya sudah ada pemiliknya, baik perorangan atau lembaga, juga merupakan modal utama dalam kegiatan pertanian. Menurut Soewarno (2007), lahan memiliki komponen yang dipandang sebagai sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga sebagai suatu modal utama, lahan memiliki dua fungsi dasar yaitu: (1) fungsi kegiatan sosial, dimana sebuah kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial seperti pemikiman, baik perkotaan dan pedesaan, dan (2) fungsi lindung, yaitu kawasan yang ditetapkan untuk menjadi kawasan lindung dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada, mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, juga segala nilai sejarah negara yang bermanfaat dalam pelestarian budaya.

Kemudian Jayadinata (1999) menggolongkan lahan ke dalam tiga kelompok yaitu:

2. Nilai keuntungan umum, yang dihubungkan dengan pengaturan untuk masyarakat umum dalam perbaikan kehidupan masyarakat.

3. Nilai sosial, yang merupakan hal dasar bagi kehidupan dan dinyatakan oleh penduduk dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya.

2.2. Pola Penguasaan Lahan dan Struktur Agraria

Tata guna lahan merupakan suatu bentuk kesatuan dari penataan, pengaturan lahan oleh pemilik, penguasaan dan pengusahaan atas lahan. Kata pemilikan menunjuk kepada penguasaan secara formal, sedangkan penguasaan menunjuk kepada penguasaan efektif dengan tujuan mengusahakan lahan secara efektif. Hubungan antara pemilikan dan penguasaan atas lahan dapat dikatakan sebagai suatu konsep agraria, dimana lahan seperti telah diterangkan sebelumnya merupakan bagian dari objek agraria, sedangkan subjek agraria merupakan pihak yang memiliki dan menguasai objek agaria. Menurut Sitorus (2004) subjek agraria dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu Komunitas, sebagai kesatuan dari unit-unit rumah tangga yang mencakup unsur-unsur individu, keluarga dan kelompok, Pemerintah, sebagai representatif negara yang mencakup pemerintahan daerah, pemerintah desa, dan juga Badan Usaha Milik Negara serta Swasta (privatesector) mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar.

Sitorus (2004) menjelaskan bahwa hubungan antara subjek agraria dengan objek agraria dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1.Hubungan Teknis Agraris, yang menunjukan cara kerja subjek agraria dalam pengolahan dan pemanfaatan objek agraria untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Hubungan Sosial Agraris, menunjukan hubungan antara ketiga subjek agraria yang saling berinteraksi dalam rangka pemanfaatan objek agraria Dengan kata lain hubungan ini berpangkal kepada pada perbedaan-perbedaan akses (penguasaan/pemilikan/dan pemanfaatan) terhadap objek agraria.

Struktur agraria digambarkan dalam bentuk segitiga yang saling berhubungan antara subjek agraria dan objek agraria. Hubungan ini dapat menimbulkan suatu interaksi sosial, baik itu kerjasama ataupun konflik. Hubungan kerjasama dapat timbul apabila antara subjek agraria mempunyai kesepakatan dan kepentingan yang sama dalam hal pemanfaatan objek agraria. Konflik dapat timbul apabila ada perbedaan artikulasi diantara subjek agraria dalam pemanfaatan objek agraria. Konflik inilah yang akhirnya menimbulkan masalah agraria. Masalah agraria dan penguasaannya merupakan masalah yang kompleks dan tidak sederhana karena ia menyangkut konstelasi hubungan-hubungan agraria.

Menurut Dietz (1998) gejala konflik dalam hubungan-hubungan agraria berasal dari pertentangan pengakuan menyangkut tiga hal berikut :

• Siapa yang berhak menguasai sumber-sumber agraria dan kekayaan alam yang menyertainya.

• Siapa yang berhak memanfaatkan sumer-sumber agraria dan kekayaan alam.

• Siapa yang berhak mengambil keputusan atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.

Konflik agraria juga bersumber dari kenyataan ketimpangan atau incompabilities. Menurut Wiradi (2002) terdapat tiga macam ketimpangan menyangkut sumber-sumber agraria, yaitu :

• Ketimpangan dalam hal struktur, kepemilikan, dan penguasaan tanah. • Ketimpangan dalam hal peruntukan tanah

Pola-pola hubungan atau interaksi sosial agraria yang terdapat dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh formasi sosial yang ada. Perbedaan pola hubungan agraria yang berlaku dalam masyarakat sangat ditentukan oleh perbedaan cara produksi yang eksis dan tipe cara produksi yang dominan. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditentukan tipe-tipe struktur agraria, sebagai berikut :

1. Tipe Kapitalisme :sumber agraria dikuasai oleh non-penggarap (perusahaan).

2. Tipe Sosialisme : sumber agraria dikuasai oleh negara atau nama kelompok atau keluarga pekerja.

3. Tipe Populisme/Neo-Populisme : sumber agraria dikuasai oleh keluarga/ rumah tangga pengguna.

4. Tipe Naturalisme : sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat secara kolektif

5. Tipe Feodalisme : sumber agraria dikuasai oleh minoritas “tuan tanah“ yang biasanya juga merupakan “patron politik“.

Perlu ditekankan bahwa kelima tipe struktur agraria ini tidak mungkin ditemukan secara mutual eksklusif dalam suatu masyarakat. Hal yang memungkinkan adalah dua atau lebih tipe struktur agraria sama-sama berada dalam suatu masyarakat, tetapi dengan dominasi salah satu tipe atas tipe lainnya.

2.3. Konversi Lahan dan Faktor Penyebab

lahan pertanian. Konversi lahan dari non-pertanian ke lahan pertanian merupakan proses konversi dalam rangka program eksetensifikasi pertanian. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian mengalami laju yang tinggi untuk keperluan pertumbuhan industri dan memenuhi kebutuhan pemukiman penduduk yang masih relatif tinggi. Faktor perkembangan industri dan pemukiman merupakan faktor penting yang mempengaruhi konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, yang kemudian diikuti dengan keberpihakan pemerintah terhadap sektor swasta.

Menurut Sihaloho (2004), faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu:

1. Faktor pada aras makro: meliputi pertumbuhan industri, pertumbuhan pemukiman, pertumbuhan penduduk, intervensi pemerintah dan marginalisasi ekonomi.

2. Faktor pada aras mikro: meliputi pola nafkah rumah tangga (struktur ekonomi rumah tangga), kesejahteraan rumah tangga (orientasi nilai ekonomi rumah tangga), strategi bertahan hidup rumah tangga (tindakan ekonomi rumah tangga).

sumberdaya agraria. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa konversi lahan telah meningkatkan ketidakadila agraria.

Berdasarkan hal-hal tersebut Sihaloho (2004) membagi konversi lahan menjadi tujuh tipologi, yaitu :

(1) Konversi Gradual Berpola Sporadis

Diakibatkan oleh dua faktor utama, yakni lahan yang kurang/tidak porduktif (tidak bermanfaat secara ekonomi) dan keterdesakkan ekonomi pelaku konversi.

(2) Konversi Sistematik Berpola ’enclave’

Diakibatkan oleh lahan yang kurang produktif sehingga dialihfungsikan menjadi lebih baik untuk meningkatkan nilai manfaatnya.

(3) Konversi Lahan Sebagai Respon Atas Pertumbuhan Penduduk (population growth driven land conversion)

Diakibatkan oleh faktor penggerak utama pertumbuhan penduduk untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi masyarakat, atau disebut juga konversi adaptasi demografi.

(4) Konversi Yang Disebabkan Oleh Masalah Sosial (social problem driven land conversion)

(5) Konversi Tanpa Beban

Pola konversi tanpa beban ini terkait dengan pola konversi masalah sosial yang hal diakibatkan keinginan untuk berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang lebih baik.

(6) Konversi Adaptasi Agraris

Terjadi karena keterdesakkan ekonomi dan keinginan untuk berubah dari masyarakat demi meningkatkan hasil pertanian.

(7) Konversi Multi Bentuk atau Tanpa Bentuk

Diakibatkan berbagai faktor secara khusus faktor yang dimaksud yaitu faktor peruntukan untuk perkantoran, sekolah, koperasi, perdagangan, termasuk sistem waris yang tidak spesifik dijelaskan dalam konversi demografi.

Keberpihakan pemerintah terhadap sektor swasta dapat mengakibatkan konversi lahan, sehingga berlangsung paradigma yang meniru pola kolonial, yaiu tanah untuk negara dan swasta (kapitalisme). Hal ini akhirnya akan menimbulkan pemusatan kekuasaan di satu pihak, dan terjadi fragmentasi lahan di pihak lain. Fragmentasi lahan yang dicapai menunjuk nilai keuntungan, dimana tanah terjadi jual-beli tanah dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal ini seakan menunjukan bagaimana kebijakan pemerintah dibuat dan dilanggar oleh pemerintah sendiri, yang akhirnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.

fragmentasi lahan, penurunan pola produksi yang ditandai dengan penurunan produktivitas lahan, penurunan pola nafkah yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan peningkatan kemiskinan, dan perubahan orientasi nilai atas lahan dari segi nilai sosial dan nilai kepentingan umum.

2.4. Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Implementasinya.

Menurut Jayadinata (1999) ruang adalah seluruh permukaan bumi termasuk lapisan biosfer tempat kehidupan bagi mahluk hidup. Ruang dapat diartikan sebagai suatu wilayah dengan batas geografi tertentu yang terdiri dari lapisan tanah dibawahnya dan lapisan udara diatasnya yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Hal ini membuat ruang menjadi bagian dari objek agraria atau sumber-sumber agraria.

Penggunaan lahan dapat berarti pula tata ruang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia tahun 1992 tentang Penataan Ruang, ruang itu termasuk daratan, lautan, angkasa, dan penataan ruang bertujuan agar terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Ruang merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dimana ruang setiap waktunya berubah akibat proses alam dan tindakan manusia.

Menurut Mabogunje dalam Jayadinata (1999), terdapat tiga macam ruang yaitu:

• Ruang relatif, dapat digambarkan, yaitu apabila ada dua kota berjauhan tetapi terdapat jalan dan alat pengangkut yang menghubungi dua kota tersebut. • Ruang relasi, merupakan ruang yang melibatkan unsur-unsur yang memiliki

relasi satu sama lain dan saling berinteraksi. Pengertian dari ruang relasi itulah yang digunakan dalam perencanaan.

Untuk memanfaatkan ruang agar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka dibutuhkan suatu penataan bagi ruang, atau rancangan penataan ruang.

Penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang saja, tetapi termasuk juga dimensi pemanfaatan ruang dan pengendalianpemanfaatan ruang. Tata ruang merupakan wujud struktural pemanfaatan ruang dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Perencanaan Tata ruang, yang dibedakan atas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2. Pemanfaatan ruang, yang merupakan wujud operasionaliasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan.

3. Pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan Rencana Tata Ruang nya.

berkepentingan dan dampak yang dapat merugikan masyarakat luas (externalities).

Rencana tata ruang biasanya dimanfaatkan untuk membagi ruang yang ada di dalam suatu wilayah menjadi bagian-bagian tertentu, seperti pemukiman, tempat perdagangan (pasar), industri khusus daerah perkotaan, lokasi pertanian khusus daerah pedesaan dan juga ruang terbuka hijau. Alokasi ruang terbesar dimanfaatkan untuk perumahan dan pemukiman, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.80/1999 mengenai Kawasan Siap Bangun dan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman (KSNPP) bahwa perumahan dan pemukiman tidak dapat terpisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkan, terkait dengan penyediaan prasarana dan sarana (utilitas umum).

Pada kenyataannya masih banyak pemanfaatan lahan perumahan dan pemukiman belum sepenuhnya mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan kadangkala izin lokasi pemanfaatan lahan perumahan dan pemukiman tidak sesuai dengan kebutuhan nyata, sehingga meningkatkan luas area lahan tidur (vacant land). Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan pemukiman kadangkala juga belum sesuai denagan pengembangan kawasan fungsional lainnya, seperti kawasan kritis dan terbelakang. Permasalahan yang paling kritis dalam pemanfaatan ruang merupakan konflik penggunaan lahan antara penggunan pemukiman dengan penggunaan kawasan lindung.

terbatasnya lahan yang ada, maka menimbulkan potensi munculnya pemukiman kumuh yang nantinya akan menimbulkan masalah sosial. Pemukiman kumuh itupun kebanyakan tumbuh di atas lahan yang sudah mempunyai tujuan pemanfaatan.

2.5. Tata Guna Lahan Dalam Perkotaan dan Pedesaan

Kota menurut pengertian geografis merupakan suatu tempat yang penduduknya rapat, rumah-rumahnya berkelompok, dan mata pencaharian penduduknya beragam tidak hanya di bidang pertanian. Pedesaan adalah kesatuan pemerintahan, dan terdiri atas sejumlah kampung dan kawasan pertanian yang luas yang berfungsi untuk memproduksi bahan makanan dan bahan mentah bagi industri. Perbedaan paling mendasar antara kota dengan desa adalah kota lebih bersifat self contained atau serba lengkap. Penduduk kota tidak hanya bertempat tinggal di kota, tetapi juga melakukan kegiatan ekonomi, seperti bekerja di dalam kota, bahkan melakukan rekreasi di dalam kota, sedangkan penduduk desa cenderung hanya bertempat tinggal didesa, tetapi mencari pekerjaan di luar desa, dan berekreasi ke luar desa.

perkotaan lebih menyorotkan pembagian antara kawasan pemukiman, kawasan pusat kota, kawasan rekreasi, dan kawasan industri.

Tata guna tanah dalam pedesaan lebih dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Kepentingan ekonomi, seperti kegiatan ekonomi pertanian ataupun non pertanian. Kepentingan sosial mencakup kehidupan sosial, seperti berkeluarga, sekolah, beribadah atau dapat dikatakan kampung di pedesaan merupakan tempat kediaman (dormitory settlement). Kediaman atau pemukiman di dalam pedesaan menurut Jayadinata (1999) terbagi kedalam dua tipe yaitu: (1) Pemukiman Memusat, pemukiman ini biasa disebit pemukiman tradisional, dimana masyarakat yang tinggal di sekitarnya kental dengan nilai modal sosial yang tinggi, selain itu tipe pemukiman ini dianut karena pemilikan tanah yang sempit. (2). Pemukiman Terpencar, merupakan pemukiman yang letak antar rumah di desa terpencar menyendiri (disseminated rural settlement).

Perkotaan sebagai pusat dari perkembangan dan pertumbuhan perekonomian, membuat tanah di perkotaan dalam pemafaatannya lebih ditekankan ke dalam sektor industri dan rekreasi atau non pertanian, kebalikan dari tanah di pedesaan dimana tanah yang ada lebih banyak dimanfaatkan pada kegiatan pertanian, walaupun lahan juga dimanfaatkan untuk kegiatan off-farm. Tanah di pedesaan lebih difokuskan sebagai tempat penghasil bahan baku yang diperlukan untuk perindustrian di perkotaan.

2.6. Teori Akses

Permasalahan akses bisa dilihat dalam tatanan hubungan sosial yang lebih luas (bundle of powers). Akses melambangkan seseorang mampu memperoleh keuntungan dari sumber daya tanpa mengindahkan ada tidaknya hubungan sosial yang lebih luas (bundle of right). Konsep akses memfasilitasi analisis dasar mengenai siapa yang memanfatkan (dan tidak memanfaatkan) sesuatu, dengan cara seperti apa, dan kapan (dalam situasi apa). Sehingga analisis akses dapat dikatakan sebagai proses untuk mengidentifkasi dan memetakan mekanisme perolehan, pemeliharaan, dan pengendalian akses.

Analisis akses digunakan untuk menganalisis konflik terhadap sumberdaya tertentu untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana konflik bisa menjadi sarana antar aktor yang berbeda-beda untuk memperoleh atau kehilangan keuntungan dari sumberdaya, baik yang tangible maupun itangible. Dalam menganalisis akses, menurut Peluso dan Ribot (2003) terdapat beberapa proses, yaitu: 1). Identitas dan pemetaan alur keuntungan dari kepentingan masing-masing aktor, 2). Identifikasi mekanisme masing-masing-masing-masing aktor yang meliputi perolehan, pengendalian, dan pemeliharaan alur dan distribusi keuntungan; dan 3). Analisis hubungan kekuasaan yang mendasari mekanisme akses yang melibatkan instansi-instansi dimana keuntungan diperoleh.

ekonomi dan kerangka budaya saat pencarian akses berlangsung. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai “mekanisme akses struktural dan saling terhubung” (structural and relational mechanisme of access).

Terdapat beberapa mekanisme akses menurut Peluso dan Ribot (1999) dalam Elisabeth (2003), yaitu:

1. Akses Teknologi

Kebanyakan sumberdaya hanya bisa diekstraksi dengan menggunakan teknologi, mereka yang memiliki akses terhadap teknologi yang lebih tinggi akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan yang tidak memiliki.

2. Akses Kapital/Modal

Akses ini sering juga disebut sebagai akses terhadap kekayaan dalam bentuk keuangan dan peralatan (termasuk juga teknologi) yang bisa digunakan dalam proses ekstraksi, produksi, konversi, mobilisasi buruh, dan proses lain yang sejalan dengan pengambilan keuntungan dari sesuatu atau orang lain. Akses kapital/modal bisa digunakan untuk mengendalikan atau memelihara akses sumberdaya.

3.Akses Pasar

4. Akses Buruh dan Peluang Buruh

Kelangkaan buruh dan surplus mampu mempengaruhi porsi hubungan dalam pencarian keuntungan sumberdaya yang bisa dinikmati oleh siapa saja yang mampu mengendalikan buruh. Mereka yang mampu mengendalikan akses peluang buruh dan mereka yang berhasrat untuk mempertahankan akses terhadap peluang-peluang tersebut.

5. Akses Pengetahuan

Wacana dan kemampuan untuk mempertajam terminologi sangat mempengaruhi keseluruhan kerangka kerja akses terhadap sumberdaya

6. Akses Kewenangan

Individu atau lembaga yang memiliki akses privilege dengan kewenangan untuk membuat dan melaksanakan hukum akan sangat berpengaruh terhadap siapa yang memperoleh keuntungan dari sumberdaya. Akses kewenangan merupakan hal yang penting dalam jaring kekuasaan yang membuat seseorag mampu mengambil keuntungan dari sesuatu.

7. Akses Identitas Sosial.

Akses sering ditengahi dengan identitas sosial atau keanggotaan dalam komunitas atau kelompok, termasuk di antaranya pengelompokan menurut umur, gender, suku, agama, status, profesi, tempat kelahiran, pendidikan, ataupun atribt-atribut lain yang menunjukan identitas sosial.

8. Akses Hubungan Sosial.

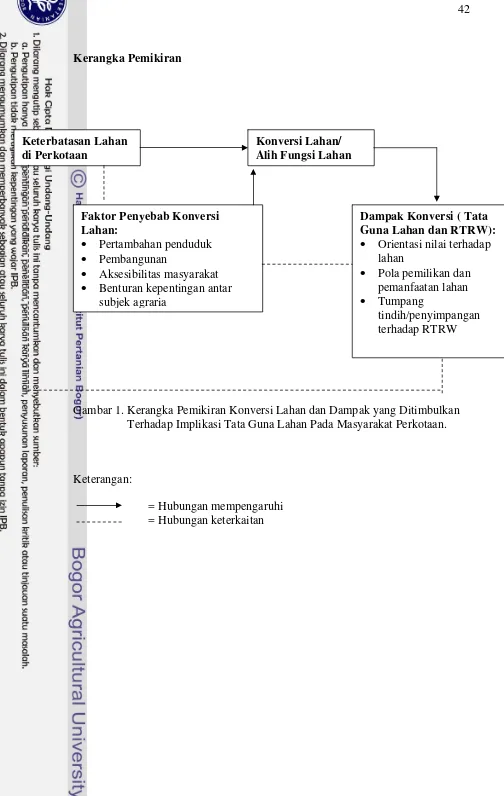

2.7 Kerangka Pemikiran

Pembangunan nasional yang hanya terjadi di kota besar seperti ibukota Jakarta menarik perhatian penduduk di kota kecil ataupun desa untuk berani bermigrasi ke kota dengan tujuan ingin memperbaiki ekonomi hidup. Namun pertambahan penduduk yang terjadi di ibukota Jakarta tidak diringi dengan pertambahan luas lahan. Jumlah luas lahan yang tetap dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan jumlah lahan di Jakarta semakin sedikit dan terbatas.

Keterbatasan lahan yang terjadi membuat para pendatang menempati lahan-lahan yang tidak seharusnya ditempati, seperti lahan yang diperuntukan sebagai ruang terbuka publik yang semestinya tidak diperuntukkan untuk pemukiman oleh masyarakat. Kurang tegasnya pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan terkait penguasaan lahan, membuat masyarakat sangat akses terhadap lahan-lahan kosong yang dimiliki oleh pemerintah. Hal ini berujung kepada terjadinya konversi lahan atau alih fungsi lahan.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Konversi Lahan dan Dampak yang Ditimbulkan Terhadap Implikasi Tata Guna Lahan Pada Masyarakat Perkotaan.

Keterangan:

= Hubungan mempengaruhi

Faktor Penyebab Konversi Lahan:

• Pertambahan penduduk • Pembangunan

• Aksesibilitas masyarakat • Benturan kepentingan antar

subjek agraria

Konversi Lahan/ Alih Fungsi Lahan Keterbatasan Lahan

di Perkotaan

Dampak Konversi ( Tata Guna Lahan dan RTRW):

• Orientasi nilai terhadap lahan

• Pola pemilikan dan pemanfaatan lahan • Tumpang

tindih/penyimpangan terhadap RTRW

2.8 Hipotesis Pengarah:

1. Keterbatasan lahan di perkotaan beserta faktor penyebab konversi, seperti pembangunan, pertambahan penduduk, aksesibilitas masyarakat, dan benturan kepentingan antara subjek agraria menyebabkan timbulnya konversi lahan di Kampung Pengarengan.

2. Konversi lahan yang terjadi di Kampung Pengarengan menyebabkan timbulnya penyimpangan terhadap tata guna lahan dan RTRW.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena pendekatan ini mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci tentang suatu peristiwa atau gejala sosial, serta mampu menggali berbagai realitas dan proses sosial maupun makna yang didasarkan pada pemahaman yang berkembang dari orang-orang yang menjadi subjek penelitian.

Metode studi kasus yang digunakan adalah studi kasus intrinsik. Sitorus (1998) mengungkapkan studi kasus interinsik adalah studi yang dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus.

Penelitian dilakukan untuk menerangkan gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya mengenai peristiwa konversi lahan yang digambarkan dengan terciptanya pemukiman di kawasan Kampung Pengarengan, dimana lahan tersebut merupakan lahan milik Pemerintahan DKI Jakarta dengan hak kelola oleh PT. Polumas Jaya. Penelitian ini juga ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan pasca konversi, serta mengetahui bagaimana aksesibilitas masyarakat terhadap lahan tersebut dan implikasi konversi lahan dan dampak yang ditimbulkannya kepada RTRW Jakarta dan Tata Guna Kota Jakarta.

interinsik, bahwa kasus yang dipilih dapat membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang ada terkait dengan konversi lahan dan juga dampaknya terhadap Rancangan Tata Ruang Wilayah di lahan Kampung Pengarengan. Penelitian ini juga memiliki suatu kekhususan dan hal inilah yang membuat permasalahan yang diteliti memang menarik.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan Kampung Pengarengan, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Lokasi ini dipilih karena sangat terkait dengan kasus penelitian, dengan alasan antara lain: Pertama, Kampung Pengarengan pada awalnya merupakan lahan kosong yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta, yang kemudian lahan tersebut di kelola oleh PT. Pulomas Jaya. Secara perlahan sejak tahun 1980, lahan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal (pemukiman), dan hingga sekarang pemukiman tersebut membentuk kampung tersendiri. Kedua, dengan dialihfungsikan areal lahan yang dimiliki oleh PT.Pulomas Jaya, dapat dianalisis perubahan orientasi niai terhadap lahan. Dan dampak terhadap tata guna perkotaan terutama Jakarta Timur. Dengan demikian pemilihan lokasi diharapkan mampu membantu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti adalah metode triangulasi, dengan tujuan memperoleh kombinasi data yang akurat antara pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen. Data kualitatif yang diperoleh dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara mendalam kepada responden juga informan. Data primer juga diperoleh dari pengamatan berperan serta-terbatas. Data deskriptif yang diperoleh dari wawancara mendalam yang telah dilakukan berupa kata-kata langsung dari responden dan informan. Pada awalnya pilihan terhadap informan dilakukan dengan cara sengaja (purposif), Informan tidak terbatas pada mereka yang berada di Kampung Pengarengan tetapi juga berasal perwakilan dari PT. Pulomas Jaya, Dinas Tata Ruang Jakarta Timur, pihak dari Pos Polisi Pulomas, perwakilan dari perusahaan property real estate yang mengetahui mengenai lahan-lahan di daerah Pulomas, dan juga beberapa masyarakat yang tinggal di kawasan Pulomas.

Responden atau tineliti merupakan pihak yang akan memberi keterangan mengenai diri dan keluarganya dengan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian, antara lain mengenai akses mereka dalam menguasai dan atau memiliki lahan, serta awal terjadinya konversi dari lahan rawa menjadi pemukiman kumuh. Informan merupakan pihak yang akan memberi keterangan tentang pihak lain dan lingkungannya.

Informan yang dipilih adalah orang yang memungkinkan dan valid untuk memberikan informasi tambahan mengenai topik kajian penelitian. Informan dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama adalah informan yang juga merangkap menjadi responden atau tineliti. Bagian kedua adalah informan yang tidak merangkap menjadi tineliti. Informan yang tidak merangkap menjadi tineliti terdiri dari enam orang. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah orang-orang perwakilan dari pihak yang dapat memberikan informasi mengenai lahan Kampung Pengarengan. Informan penelitian ini terdiri dari dua orang perwakilan dari PT. Pulomas Jaya, satu orang perwakilan dari agent property real estate yang mengetahui mengenai lahan-lahan Pulomas, dan empat orang perwakilan dari penduduk yang tinggal di sekitar kawasan Pulomas.

Tabel 1. Responden atau Subyek Penelitian (Tineliti) di Kampung Pengarengan Berdasarkan Pekerjaan, Asal Daerah, dan Lama Tinggal di Kampung Pegarengan.

No. Inisial Responden

(Tineliti) Pekerjaan Asal Daerah

Lama Tinggal

Sumber: Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kampung Pengarengan selama bulan April-Juni 2008

dimana peneliti tidak perlu membuat janji untuk wawancara, wawancara terjadi secara spontan, seperti ketika tidak sengaja bertemu di jalan atau di warung atau ketika responden berada di rumah.

Proses wawancara berlangsung dalam suasana santai, antara lain pada waktu pagi hari sebelum responden berangkat bekerja (berdagang, bertani, ataupun turun ke jalanan untuk ngamen), dilakukan ketika informan atau responden berkunjung ke warung, atau dilakukan sambil berkeliling kampung dan beristirahat di pos polisi Pulomas. Khusus untuk responden (tineliti) dari penduduk Kampung Pengarengan oleh peneliti juga dijadikan seorang informan. Wawancara tidak terpaku pada panduan pertanyaan, tetapi dengan pertanyaan pancingan, kemudian mengikuti alur cerita dari responden (tineliti) yang diselingi dengan tanggapan atau pertanyaan yang memandu responden (tineliti) untuk menjawab permasalahan penelitian. Jumlah responden (tineliti) dan informan dalam penelitian adalah 27 orang.

penduduk yang mengenai asal muasal pembentukan pemukiman, pemilikan lahan, kontrol PT. Pulomas Jaya terhadap lahan, dan kepemilikan tanda penduduk (KTP) Jakarta. Hasil dari wawancara dan wawancara mendalam serta pengamatan berperanserta ini peneliti tuliskankan dalam bentuk catatan harian yang menjadi data primer dalam penelitian ini.

Data sekunder merupakan dokumen atau data yang diperoleh dari buku profile PT. Pulomas Jaya, proposal Proyek Pengembangan Danau Ria-Rio PT. Pulomas Jaya, Peta Tata Ruang mengenai proyek Pengembangan Danau Ria-Rio, dan Peta Tata Ruang lahan daerah Kampung Pengarengan dan Kampung Pedongkelan yang dikeluarkan Dinas Tata Ruang Kota Madya Jakarta Timur.

3.4. Teknik analisis Data

Analisis data mulai dilakukan pada saat pengumpulan data dilakukan. Data yang diperoleh melalui wawancara mendalam peneliti tuangkan dalam catatan harian, sedangkan data sekunder berupa buku profile PT.Pulomas Jaya, proposal Proyek Pengembangan Waduk Ria-Rio PT. Pulomas Jaya, gambar lahan kampung Pengarengan, dan blue print mengenai Rancangan Tata Ruang Wilayah untuk daerah Kampung Pengarengan dan Kampung Pedongkelan dikumpulkan oleh peneliti.

terjadi di Kampung Pengarengan dan juga dampak yang mungkin ditimbulkan. Selama pereduksian data ada informasi yang masih belum jelas terkait dengan permasalahan penelitian, informasi tersebut kemudian dipertanyakan kembali kepada tineliti yang bersangkutan, tineliti lain ataupun informan, sehingga diperoleh data yang valid.

Data sekunder oleh peneliti direduksi dengan melakukan pemilihan dan penggolongan data. Pemilihan dan penggolongan data dilakukan oleh peneliti dengan tujuan agar peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan untuk melengkapi dan mendukung data primer yang sudah didapatkan. Semua data sekunder yang telah direduksi bertujuan guna memperoleh data pendukung dalam memperdalam kajian terhadap permasalahan penelitian.

Peneliti melakukan pengorganisasian dalam artian menyusun data yang telah direduksi ke dalam suatu alur cerita. Alur cerita yang diperoleh dari pereduksian data empiris maupun data sekunder disajikan dalam bentuk teks naratif dan tabel sehingga dapat memberikan gambaran dan pemahaman secara mendalam mengenai proses terjadinya konversi lahan, faktor pemicu konversi, dampak konversi serta penyimpangan yang terjadi di dalam Rancangan Tata Ruang lahan Kampung Pengarengan.

BAB IV

LAHAN KAMPUNG PENGARENGAN SEBAGAI LOKASI PENELITIAN

4.1 Profil Lahan Kampung Pengarengan

Lahan Kampung Pengarengan merupakan bagian dari RT.07 dan RW.15 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Lahan ini memiliki luas sekitar kurang lebih 25.066 meter persegi. Lahan Kampung Pengarengan secara geografis memiliki batas wilayah antara lain: sebelah Utara berbatasan langsung dengan Jalan Perintis Kemerekaan, sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kampung Pedongkelan, sebelah Selatan berbatasan dengan Waduk Ria-Rio dan Jalan Pulomas Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani.

Kampung Pengarengan merupakan pemukiman liar (kumuh) yang tidak terdaftar pada kelurahan Kayu Putih. Ismail (2000) mengemukakan secara umum, konsep pemukiman kumuh mengandung dua pengertian, yaitu daerah slums dan daerah squatter. Squatter inilah yang sering disebut sebagai hunian liar. Daerah slums merupakan daerah-daerah pemukiman yang diakui, tetapi karena kemiskinan yang diderita oleh para penghuninya sehingga tidak dapat membiayai pembangunan lingkungannya. Sementara itu, daerah squatter diartikan sebagai pemukiman kumuh dan miskin yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, yaitu dengan cara menempati ruang-ruang publik terbuka yang semestinya tidak diperuntukkan bagi pemukiman dan penghunian oleh masyarakat. Kampung Pengarengan tergolong kedalam squatter, karena pembentukannya diatas lahan yang tidak diperuntukan untuk pemukiman, dan juga diatas lahan milik orang lain.

Lahan Kampung Pengarengan mayoritas dimanfaatkan untuk tempat tinggal penduduk, selain itu lahan juga dimanfaatkan untuk tempat usaha, fasilitas sosial, jalan umum, dan sisanya menjadi lahan kosong atau lahan yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk. Akses utama di lahan Kampung Pengarengan adalah sebuah jalan utama. Selain itu, di lahan ini juga terdapat jalan-jalan kecil atau gang yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki dan sepeda motor.

tempat tinggal penduduk, tidak sedikit penduduk yang membuka usaha di tempat tinggal mereka, seperti warung, tukang cukur rambut, warteg, tempat kiloan barang bekas (dari hasil memulung), tempat pembuatan arang, kebun sayur dan kandang kuda. Lahan Kampung Pengarengan tidak semuanya dimanfaatkan penduduk untuk menjadi tempat tinggal. Jika kita menyusuri jalan ke arah belakang kampung, dapat ditemui beberapa tempat fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti mesjid dan juga WC umum. Kemudian di daerah belakang kampung dapat dilihat sejumlah lahan yang dijadikan area pertanian sayuran oleh penduduk.

Lokasi lahan Kampung Pengarengan sangat strategis, yakni terletak di pinggir dua jalan utama, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Ahmad Yani, yang merupakan jalur penghubung antara Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara. Lahan ini juga terletak diantara gedung-gedung potensial seperti pusat perbelanjaan, pasar, mall, dan juga perkantoran. Dengan potensi lahan yang subur dan sumber air dari Waduk Ria-Rio yang terletak di sebelah selatan kampung, membuat lahan Kampung Pengarengan menjadi tempat yang strategis bagi para pendatang untuk membangun tempat tinggal.

4.2 Demografi Kampung Pengarengan

4.2.1 Penduduk

memiliki heterogenitas yang tinggi. Hal ini dikemukan oleh JMR (30 tahun), penduduk keturunan Tegal yang bermukim di Kampung Pengarengan dan keluarganya sudah turun temurun tinggal di Kampung Pedongkelan.

“…disini penduduknya campur-campur, ada yang dari Jawa, Sunda, Betawi, ada juga yang dari Sumatera sama Madura. Pokoknya campur-campur deh, semuanya sama-sama pendatang dari luar Jakarta..” Ujar JMR ketika bertemu sambil menjaga warteg dagangannya di depan Kampung Pengarengan.

Penduduk Kampung Pengarengan tidak terdata secara monografi didalam kelurahan. Hal ini disebabkan Kampung Pengarengan tidak diakui keberadannya oleh pihak kelurahan, sesuai dengan pengakuan SKN (45 tahun), kepala polisi di pos Pulomas.

“.. Kampung Pengarengan dan masyarakat di kampung ini tidak terdaftar di kelurahan, tetapi lahan nya terdaftar sebagai bagian dari kelurahan Kayu Putih. Saya sudah mencoba menghubungi Lurah Kayu Putih, tetapi setiap ada masalah mengenai penduduk ataupun musibah yang terjadi di kampung ini, Lurah Kayu Putih sudah angkat tangan dan masa bodoh.” Ujarnya ketika wawancara di dalam ruangan kepala polisi.

Jumlah penduduk di Kampung Pengarengan berubah setiap tahunnya, tergantung dari banyaknya pendatang yang bermukim di lahan tersebut. Jumlah penduduk dari Kampung Pengarengan tidak pernah tetap. Setiap Hari Raya Idul Fitri jumlah penduduk di Kampung Pengarengan selalu bertambah, tetapi terkadang juga berkurang karena tidak sedikit penduduk yang memutuskan untuk pulang ke kampung masing-masing.

mungkin kerja hanya jadi asongan saja penghasilannya tidak tetap.” Ujar EKS (28 tahun) seorang penduduk asal Karawang yang menjadi pendatang sejak tahun 2000.

Penduduk Kampung Pengarengan jarang sekali mengadakan kegiatan yang sifatnya rutin seperti, kegiatan pengajian ataupun arisan. Kegiatan sosial antar penduduk di Kampung Pengarengan biasanya terjadi secara spontanitas, seperti ketika bertemu di jalan, di pasar, ataupun bertemu di pos. Kegiatan sosial lainnya biasanya dilaksanakan ketika hari besar nasional seperti lomba-lomba 17 Agustus, dan juga acara sholat bersama ketika Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Jumlah penduduk disaat penelitian berlangsung mencapai hingga 500 jiwa, dengan luas lahan sekitar 25.066 meter persegi, maka kepadatan penduduk di Kampung Pengarengan ini rata-rata mencapai 19.947 jiwa per kilometer persegi. Luas ini sudah termasuk juga kedalam pemukiman dan tempat usaha, sebagaimana telah dijelaskan bahwa di Kampung Pengarengan banyak tempat tinggal yang juga dijadikan sebagai tempat usaha. Contohnya STI (45 tahun) seorang pedagang yang tinggal di Pengarengan sejak tahun 1999. Saat penelitian berlangsung, STI menyewa sebuah kontrakan dengan luas dua kali tiga meter bersama dengan suami dan anak-anaknya, dan di depan kontrakan tersebut STI dan suaminya mengembangkan usaha warung.

4.2.2 Mata Pencaharian

sektor S (“Jasa”) terdiri dari lapangan kerja, seperti perdagangan, rumah makan, hotel, pengangkutan, penyimpanan atau pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi dan lain-lain. Tetapi, yang membedakan adalah sektor jasa yang terdapat pada mata pencaharian penduduk di Kampung Pengarengan merupakan sektor jasa yang tidak resmi. Tidak resmi dimaksudkan bahwa pekerjaan penduduk bukan lah pekerjaan yang secara resmi terdaftar secara monografi di dalam kelurahan.

Mata pencaharian penduduk di kampung ini sebagian besar merupakan pedagang. Walaupun pada awalnya mata pencaharian penduduk Kampung Pengarengan merupakan pembuat arang, maka dari itu perkampungan ini disebut sebagai Kampung Pengarengan. Namun, seiring waktu mata pencaharian penduduk berkembang bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bermigrasi dan tinggal di lahan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh TKI (70 tahun), salah seorang penduduk yang tinggal di Pengarengan sejak tahun 1990

“..dulu nya disini banyak tukang arang, makanya dinamain pengarengan kalo sekarang udah macam-macam, kayak pedagang, pemulung, tukang delman, dan asongan, petani juga ada neng.. ” ujarnya sembari merokok dengan santai

Pernyataan TKI juga di dukung oleh pernyataan dari JTM (54 tahun) sesepuh dari salah satu suku di Pengarengan yang sudah tinggal tinggal di kampung tersebut sejak tahun 1977

makanya namanya pengarengan…” ujarnya dengan gaya santai sambil mengaruk-garuk perut besarnya.

Kegiatan penduduk di Kampung Pengarengan menyesuaikan dengan mata pencaharian masing-masing. Setiap pagi penduduk dengan mata pencaharian sebagai pedagang sudah mulai menyiapkan gerobak dagangan dan menjajakan dagangannya sejak pukul enam, sedangkan bagi penduduk dengan mata pencaharian pemulung, kegiatan memulung sudah dimulai sejak pukul tiga pagi hingga pukul sebelas siang. Kemudian para pembuat arang baru memulai pekerjaannya pada pukul sebelas malam hingga pagi, dan para asongan bekerja dari pagi hingga malam mengamen dan mengemis di jalan Perintis Kemerdekaan dan jalan Ahmad Yani, yang letaknya tidak jauh dari Kampung Pengarengan, sedangkan penduduk dengan mata pencaharian petani bekerja dari pukul enam pagi hingga sembilan pagi.

Penduduk di Kampung Pengarengan tidak mengenal batas usia kerja sebagaimana yang sudah ditetapkan. Usia kerja berhubungan dengan usia produktif, yakni golongan umur 15-64 tahun. Penduduk yang tergolong non-produktif (nol sampai 14 tahun) juga sudah mulai bekerja, rata-rata pekerjaan mereka adalah asongan atau pengemis di jalan raya sekitar Perintis Kemerdekaan dan jalan Ahmad Yani. Pekerja non-produktif tersebut dapat di golongkan sebagai anak jalanan, karena dengan definisi anak jalanan sendiri menurut departemen sosial1 adalah : (1). Berumur dibawah 18 tahun, (2). Bekerja dan berada di jalan lebih dari enam jam sehari, dan enam hari dalam seminggu. Anak jalanan dapat dibagi kedalam dua golongan2, yaitu children on the street, dan children off the street. Pekerja non-produktif pada kampung ini tergolong ke dalam istilah children on the street. Children on the street adalah anak-anak yang

1

Dikutip dari www.wikipedia.org diakses tanggal 10 Juni 2008 2

mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga dan tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari.

4.2.3 Fasilitas Sosial Kampung Pengarengan

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kampung Pengarengan diantaranya: a. Tempat ibadah

Penduduk Kampung Pengarengan mayoritas beragama Islam, sehingga terdapat Masjid Nurul Barokah. Masjid ini sempat mengalami kebakaran pada bulan Agustus 2007 dan perbaikan yang dilakukan merupakan hasil swadaya dari masyarakat.

b. WC Umum

WC yang digunakan oleh masyarakat Kampung Pengarengan ada dua macam yaitu WC umum yang dikenai tarif dan WC helikopter.

c. Instalasi Listrik

Aliran listrik dari PLN telah masuk ke dalam kampung, namun belum semua warga mampu mengaksesnya. Penduduk yang dapat mengakses listrik pada umumnya adalah pemilik kontrakan.

d. Saluran PAM

Air PAM dapat diakses oleh sebagian masyarakat yang mampu membayarnya. Sebagian besar dari mereka adalah para pemilik usaha WC umum dan pemilik kontrakan.

Di bagian belakang kampung yang letaknya di dekat usaha pengarengan dan Waduk Ria-Rio telah dijadikan oleh warga sebagai tempat pengumpulan sampah. Namun pada kenyataannya, masyarakat masih banyak yang membuang sampah sembarangan.

f. Getek sebagai alat transportasi penghubung antara Kampung Pedongkelan dan Kampung Pengarengan

Jarak antara Kampung Pedongkelan dan Pengarengan tidaklah jauh. Namun karena dipisahkan oleh danau, maka warga menggunakan getek sebagai alat transportasi yang menghubungkan kedua kampung tersebut. Warga juga dapat menempuh jalur darat dengan mengambil jalan memutar melalui Jalan Perintis Kemerdekaan.

4.4 Ikhtisar

Kampung Pengarengan tidak terdaftar dan tidak diakui keberadaannya didalam kelurahan Kayu Putih, didalam kelurahan hanyalah lahan nya saja terdaftar, sedangkan keberadaan kampung dan penduduknya tidak terdaftar di kelurahan. Hal ini disebabkan Kampung Pengarengan merupakan pemukiman liar (kumuh) dan yang tidak diakui keberadaannya oleh masyarakat. Kampung Pengarengan tergolong ke dalam squatter, yaitu pemukiman kumuh dan miskin yang diperoleh dengan cara melanggar hukum, yaitu dengan cara menempati ruang-ruang publik terbuka yang semestinya tidak diperuntukkan bagi pemukiman dan penghunian oleh masyarakat.

BAB V

LAHAN KAMPUNG PENGARENGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KONVERSI LAHAN DI PERKOTAAN

5.1 Proses Pembentukan Kampung Pengarengan (Awal Konveri Lahan)

Konversi lahan menurut Sihaloho (2004) memiliki pengertian sebagai proses alih fungsi lahan, khususnya dari lahan pertanian ke pertanian atau dari lahan non-pertanian ke lahan non-pertanian. Konversi lahan yang terjadi di Kampung Pengarengan merupakan alih fungsi lahan dari fungsi non-pertanian ke fungsi non-pertanian lainnya, yaitu sebagai daerah resapan air menjadi sebuah pemukiman. Konversi lahan yang terjadi di Kampung Pengarengan merupakan wujud dari pertambahan kepadatan penduduk di DKI Jakarta. Pertambahan penduduk di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama pertambahan penduduk alami (natural increase) yang merupakan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian, kedua pertambahan penduduk yang diakibatkan oleh faktor migrasi. Diantara wilayah-wilayah di Jakarta, Jakarta Timur merupakan wilayah dengan laju pertambahan penduduk tertinggi yang mencapai 10.445 jiwa per kilometer persegi untuk tahun 20073.

Bertambahnya penduduk di ibukota tidak diiringi oleh bertambahnya jumlah luas lahan yang dapat dimanfaatkan. Hal ini kemudian menimbulkan keterbatasan lahan untuk menampung dan menyediakan tempat tinggal bagi penduduk. Lahan-lahan dan ruang-ruang terbuka yang luasnya sangat terbatas menjadi daya tarik oleh penduduk untuk memanfaatkannya sebagai tempat tinggal. Ruang-ruang terbuka ini seperti di pinggir kali, di bawah jembatan (air maupun layang), taman-taman, pinggiran rel kereta api, dan di banyak tempat berbahaya lainnya (Ismail, 2000).

3

Pertambahan jumlah penduduk juga didasarkan kepada faktor pembangunan. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu. Menurut S.P. Siagian dikutip Ndhara (1997) dalam Sunito Melani pada Bab Perubahan Sosial, Sosiologi Umum (2003) mendefinisikan pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah, menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa (nation building).

Pembangunan yang terjadi di kota terutama ibukota DKI Jakarta menjadi daya tarik bagi penduduk di daerah. Posisi Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia memberikan asumsi bagi pendatang bahwa Jakarta merupakan tempat yang menjanjikan kesuksesan ekonomi. Hal ini yang kemudian membuat pendatang terutama pendatang di daerah Kampung Pengarengan berani mengadu nasib bermigrasi ke ibukota.

“.. Saya pindah ke Jakarta karena ingin mencari kerja yang lebih baik dari pada di kampung, jika saya menetap dikampung pekerjaan yang mungkin saya lakukan hanyalah bertani dan bercocok tanam. Penghasilan yang saya peroleh lebih besar apabila saya bekerja di kota. Namun walaupun pendapatan yang diterima lebih besar, dengan biaya hidup yang tinggi tidak merubah status ekonomi menjadi kaya.” ujar MNR (45 tahun) yang sudah menjadi pendatang sejak tahun 1993 di Pengarengan.

warga, yang hingga saat ini lahan tersebut sebagian besar sudah diberikan hak kelolanya kepada PT. Pulomas Jaya selaku penguasa dan pengusaha lahan.

Pemukiman di atas lahan Kampung Pengarengan pertama kali dibangun pada tahun 1980an. Pendatang yang berasal dari Madura pertama kali menempati lahan dengan membangun rumah dan membuka usaha pertanian. Sejak itu menimbulkan ketertarikan kepada pendatang lain baik yang berasal dari Madura dan daerah Jawa lainnya serta Luar-Jawa untuk juga bermukim di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan YTI (66 tahun) yang sudah tinggal di Kampung Pengarengan sejak tahun 1986.

“..Dulunya disini masih merupakan lahan rawa dan semak belukar, belum ada banyak pemukiman. Bagi penduduk yang ingin pergi ke suatu tempat masih harus membuka jalannya sendiri dengan menggunakan arit. Pemukiman mulai banyak terbentuk sejak tahun 1980an yaitu ketika era pembangunan oleh mantan presiden Soeharto. Pendatang yang pertama tinggal di sini berasal dari suku Madura. Pemukiman yang terbentuk dahulu masih menggunakan kayu dan belum menggunakan bahan permanen seperti saat ini.” ujar YTI sambil memilah-milah barang di warung.

“.. Biasanya setelah hari raya Idul Fitri Kampung Pengarengan mengalami lonjakan pertambahan penduduk yang kemudian membuat kampung ini menjadai tambah ramai. Banyak penduduk yang setelah dirinya pulang ke daerah asal masing-masing membawa balik sanak saudaranya yang akan bekerja di Jakarta.” Berikut penjelasan dari JMR

Pendatang baru di lahan Kampung Pengarengan sebelumnya dapat dengan bebas membangun tempat tinggal di wilayah ini sebagai tempat bermukim. Tidak adanya peraturan dan larangan bagi penduduk untuk membangun tempat tinggal mempercepat kepadatan yang terjadi di Kampung Pengarengan. Namun sejak wilayah Kampung Pengarengan menjadi daerah kekuasaan PT. Pulomas Jaya, untuk mendapatkan tempat tinggal para pendatang harus menyewa tempat tinggal dengan penduduk yang sudah bekerjasama (sudah mendapatkan izin) dengan PT. Pulomas Jaya dalam hal sewa menyewa dan mengusahakan lahan. Mengenai hal ini YTI (66 tahun) juga menyatakan antara lain

“ Sebelumnya penduduk pendatang yang menempati lahan Kampung Pengarengan memiliki kebebasan untuk membangun tempat tinggal di atas wilayah ini. Tidak ada peraturan yang melarang penduduk dalam hal pembangunan pemukiman. Tetapi sejak PT. Pulomas Jaya menguasai lahan Kampung Pengarengan, penduduk yang ingin bermukim di kampung ini harus menyewa rumah dengan pihak yang sudah mendapatkan izin dari PT. Pulomas Jaya dalam hal sewa menyewa lahan.”

Peraturan yang berubah mengenai pendirian bangunan pemukiman di Kampung Pengarengan membuat semakin berkurangnya kesempatan penduduk untuk dapat tinggal di kampung ini. Terbatasnya jumlah rumah sewaan membuat tidak sedikit penduduk bermukim dengan cara menumpang tinggal dengan saudara yang sudah lama menempati Kampung Pengarengan.

penghasilan untuk memperoleh rumah sewa, barulah penduduk tersebut pindah.” Penjelasan dari EKS

Peraturan yang terdapat didalam Kampung Pengarengan mengenai pendirian pemukiman harus didasarkan izin dari PT. Pulomas Jaya mendapatkan penolakan keras dari pihak PT. Pulomas Jaya sendiri. Pihak PT merasa tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan masyarakat Kampung Pengarengan mengenai pendirian pemukiman. Perwakilan dari PT. Pulomas Jaya mengungkapkan bahwa pihaknya melarang keras adanya penduduk yang bermukim diatas lahan yang dikelolanya, dan mereka tentunya akan menindak keras penduduk yang masih tetap tinggal diatas lahan tersebut. Salah satu tindakan yang akan PT. Pulomas Jaya lakukan adalah melakukan pengusiran yang berujung kepada pengosongan lahan.

“Kami selaku pihak penguasa lahan tentunya melarang masyarakat untuk tinggal diatas lahan yang dikelola oleh kami. Apabila ada penduduk yang bermukim diatas lahan tentunya PT. Pulomas Jaya akan menindak tegas dengan melakukan usaha pengusiran, karena bagaimanapun keberadaan mereka ilegal diatas lahan tersebut” ungkap FTR selaku perwakilan dari PT. Pulomas Jaya.

Keterangan dari pihak PT. Pulomas Jaya tentunya berbeda dari keterangan yang sudah diutarakan oleh YTI dan EKS

5.2 Dampak Pembentukan Kampung Pengarengan

suatu tujuan atau fungsi tertentu atas lahan yang disepakati dan dijalankan oleh suatu masyarakat, yang oleh Chapin dikutip Jayadinata (1999) lahan digolongkan kedalam tiga kelompok nilai yaitu nilai sosial, nilai kepentingan umum dan nilai ekonomi. Konversi lahan tidak hanya memberi dampak kepada struktur agraria, tetapi dalam kasus pembentukan Kampung Pengarengan, konversi lahan yang terjadi memberikan dampak negatif terhadap ekologi atau lingkungan.

Dampak yang dihasilkan dari konversi lahan dari lahan rawa menjadi pemukiman di wilayah Kampung Pengarengan sebagian besar merupakan dampak negatif. Dampak positif hanya diterima oleh penduduk yang bermukim di Kampung Pengarengan. Pembentukan pemukiman menyebabkan meningkatnya nilai ekonomis, yaitu melalui sewa-menyewa kontrakan yang memiliki range dari Rp. 150.000 hingga Rp.300.000. Namun, dampak positif terkait peningkatan nilai ekonomis lahan hanya diterima oleh pemilik tempat sewa tempat tinggal yang sebagian dari jumlahnya sudah bekerja sama dengan PT. Pulomas Jaya dalam hal sewa menyewa lahan. Keuntungan yang diperoleh penduduk Kampung Pengarengan dengan terjadinya konversi di wilayah ini mendapatkan tempat tinggal dan tempat melakukan usaha.