PENGGUNAAN PETA KONSEP UNTUK MENGANALISIS

MISKONSEPSI SISWA

(Penelitian Deskritif di SMP N 3 Tangerang Selatan)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd)

Oleh:

LIDYAWATI NIM: 108016100072

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Penggunaan Peta Konsep Untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa disusun oleh Lidyawati, NIM. 108016100072, Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Telah melalui bimbingan dan dinyatakan sah sebagai karya ilmiah yang berhak untuk diujikan pada sidang munaqasah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas.

Jakarta, Januari 2014

Yang mengesahkan:

Pembimbing I, Pembimbing II,

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Penggunaan Peta Konsep Untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa disusun oleh Lidyawati, NIM. 108016100072, diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqasah pada tanggal 25 Februari 2014 di hadapan

dewan penguji. Karena itu, penulis berhak memperoleh gelar Sarjana S1 (S.Pd) dalam

bidang Pendidikan Biologi.

Jakarta, April 2014

Panitia Ujian Munaqasah

Tanggal Tanda Tangan

Ketua Panitia (Ketua Jurusan Pendidikan IPA)

Baiq Hana Susanti, M.Sc ... ...

NIP. 19700209 200003 2 001

Penguji I

Dr. Ahmad Sofyan, M.Pd ... ...

NIP. 19650115 198703 1 020

Penguji II

Eny S. Rosyidatun, S.Si., M.A ... ... NIP. 19750924 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,

SURAT PERNYATAAN KARYA ILMIAH Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidyawati NIM : 108016100072

Jurusan : Pendidikan IPA/ Pendidikan Biologi

Alamat : Kp. Cikalagan No. 26 Rt. 002 / Rw. 010 DesaCileungsi, Kec. Cileungsi - Kab. Bogor

MENYATAKAN DENGAN SESUNGGUHNYA

Bahwa skripsi yang berjudul Penggunaan Peta Konsep Untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa adalah benar hasil karya sendiri dibimbing dosen:

1. Baiq Hana Susanti, M.Sc. NIP: 19700209 200003 2 001

Jurusan/ Program Studi: Pendidikan IPA/ Pendidikan Biologi 2. Meiry Fadilah Noor, M. Si.

NIP: 19800516 200710 2 001

Jurusan/ Program Studi: Pendidikan IPA/ Pendidikan Biologi

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya siap menerima segala konsekuensi apabila terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya sendiri.

Jakarta, Januari 2014 yang menyatakan

i ABSTRAK

Lidyawati. Penggunaan Peta Konsep untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa (Penelitian Deskriptif di SMP N 3 Tangerang Selatan). Skripsi, Program Studi Pendidikan Biologi,Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, April 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan peta konsep sebagai upaya untuk menganalisis miskonsepsi siswa. Peta konsep merupakan alat yang digunakan dalam mengevaluasi proses pembelajaran. Pembelajaran dengan peta konsep dapat diterapkan untuk menyelidiki pengetahuan yang dimilikisiswa, cara belajar siswa, dan miskonsepsi pada siswa, sehingga dapatdigunakanuntuk mengevaluasi proses pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di kelas VIII SMP N 3 Tangerang Selatan tahun pelajaran 2012/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling diperoleh 45 siswa dari tiga kelas dengan ketentuan guru yang mengajar bidang studi tersebut sama. Materi yang digunakan untuk menganalisis miskonsepsi merupakan konsep yang telah dipelajari, yaitu konsep sistem pencernaan pada manusia. Instrumen yang digunakan adalah peta konsep acuan dan pedoman wawancara. Penelitian dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pengambilan kesimpulan. Data hasil penelitian dianalisis dengan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif.Hasil menunjukkan bahwa rata-rata peta konsep dalam kriteria rendah.Rendahnya peta konsep siswa disebabkanolehterdapatnya sebaran pernyataan pengetahuan siswa dengan rata-rata miskonsepsi 17,4% dan tidak tahu konsep 49,4%, sehingga rata-rata-rata-rata siswa yang tahu konsep hanya sebesar 33,2%. Adapun subkonsep yang memberikan persentase miskonsepsi terbesar, yaitu padamulut (46,7%), usus besar (48,9%), subkonsep pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi yang masing-masing (40%).Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peta konsep efektif digunakan untuk mengetahuimiskonsepsi siswa pada konsep sistem pencernaan pada manusia.

ii

ABSTRACT

Lidyawati. The Use of Concept Map for Analyzing Student Misconceptions (Descriptive Research at SMP N 3South Tangerang).BA Thesis, The Study Program of Biology Education, Department of Natural Science Education, Faculty of Tarbiyah and Teaching Sciences, Syarif Hidayatullah StateIslamic University Jakarta, April 2014.

This study aims to determine the use of concept maps in order to analyze the students misconceptions. Concept map is a tool used in evaluating the learning process. Learning with concept maps can be applied to investigate the knowledge of students, student learning, and student misconceptions, so it can be used to evaluate the learning process. This research was conducted in class VIII SMP N 3 South Tangerang school year 2012/2013. The method used was descriptive method. Sampling was done using random sampling techniques gained 45 students from three classes with the provisions of the teachers who teach the same subjects. The material used to analyze misconceptions is a concept that has been studied, namely the concept of the human digestive system. The instrument used was a concept map reference and interview guide. The study was conducted in three stages, namely preparation, execution, and conclusions-making. The data were analyzed with quantitative and qualitative descriptive statistics. The results obtained showed that the average concept maps in the low criteria. The low student concept maps caused by the presence of the distribution of knowledge statements students with misconceptions average of 17.4% and 49.4% did not know the concept, so that the average student knows the concept of only 33.2%. The subconceptsgiving the largest percentage of misconception,were related to mouth (46.7%), large intestines (48.9%), and subconceptmechanical digestion and chemical digestion (40%, each of them). Thus, it can be stated that the concept map was effectively used to identifystudentsmisconceptions of the human digestive system concept.

iii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah serta karunia-Nya yang telah menciptakan manusia dengan sangat sempurna dan memberikan ilmu pengetahuan lebih dari makhluk ciptaan-Nyayang lain. Shalawat serta salam terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAWsebagai sauri tauladan yang baik bagi seluruh manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul “Penggunaan Peta Konsep untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaian studistarta 1 (S1) untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan(S.pd) yang diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan untuk menerapkan dan mengembangkan teori-teori yang penulis peroleh selama kuliah.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya peran serta dari pihak lain yang telah banyak memberikan doa, dorongan, bantuan, bimbingan dan petunjuk. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis dengan segenap kerendahan dan ketulusan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dra. Nurlena Rifa’i, MA., Ph. D, Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Baiq Hana Susanti, M.Sc., Ketua Jurusan Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan KeguruanUIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Meiry Fadilah Noor, M.Si Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Maryono, S.E.M.M.Pd., Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tangerang Selatan, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan bantuannya selama penelitian.

6. Laila Lubis, S. Pd., Guru bidang studi Biologi SMP Negeri 3 Tangerang Selatan, yang telah banyak memberikan waktunya, bantuan, arahan, saran dan motivasi kepada penulis selama melakukan penelitian.

7. Siswa/i kelas VIII di SMP N 3 Tangerang Selatan atas kesediaanya menjadi responden dan kerjasamanya yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

8. Alm. Bapak Omon dan Ibu R. Yayat tercinta dan terkasih, selaku kedua orang tua penulis yang selalu berjuang memelihara, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnya tiada tara tanpa pamrih, memanjatkan do’a yang tiada henti -hentinya akan keberhasilan penulis, dan memberi bantuan baik moril maupun materil serta semangat kepada penulis. Semoga Allah senantiasa melindunginya.

9. Adik-adikku tersayang (Sity Adhitia S. dan Ilham Yudhistira) yang sabar menuntun, memberi saran, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.

10.Teman-teman seperjuangan (Ana, Nelly, Aan, Suci, Lia, Yuli, Titik, Nurma, Irma, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas doa, motivasi, dan semangatnya.

11.Keluarga besar HCC dan seseorang yang selalu saling mendoakan, memperhatikan, menanyakan, mengingatkan, dan memotivasi, memberikan semangat penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

12.Penghuni Kosan Ceria Hahaha.. Khususnya adik-adikku (Yuli dan Amel), terimakasih atas doa, perhatian, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

13.Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Biologi angkatan 2008 yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Bapak, Ibu dan Saudara/i sekalian.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Amien Ya Robbal’Alamin.

Jakarta, Januari 2014

vi DAFTAR ISI

ABSTRAK ...i

ABSTRACT ...ii

KATA PENGANTAR ...iii

DAFTAR ISI ...vi

DAFTAR GAMBAR ...ix

DAFTAR TABEL ...x

DAFTAR LAMPIRAN ...xi

BAB I PENDAHULUAN A. LatarBelakangMasalah ...1

B. IdentifikasiMasalah ...7

C. PembatasanMasalah ...7

D. PerumusanMasalah ...8

E. Tujuandan Manfaat Penelitian...8

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN KERANGKA BERPIKIR A. Kajian Teoritis ...10

1. Konsep ...10

2. Konsepsi ...14

3. Miskonsepsi ...15

a. Pengertian Miskonsepsi dan Penyebabnya ...15

b. Cara untuk Mengetahui Miskonsepsi Siswa ...18

4. Peta Konsep ...19

a. Pengertian Peta Konsep ...19

b. Tujuan Pembelajaran Peta Konsep ...21

c. Ciri-ciri Peta Konsep...22

e. Fungsi Peta Konsep...25

f. Langkah-langkah Membuat Peta Konsep ...25

g. Kelebihan dan Kekurangan Peta Konsep...27

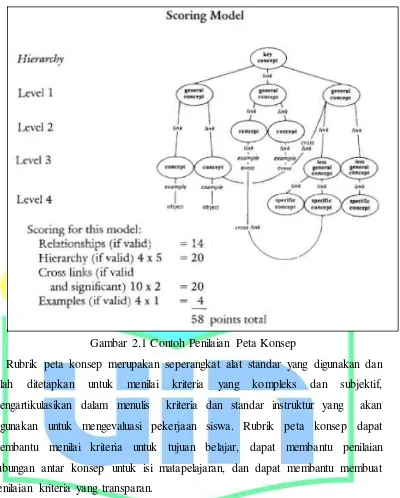

h. Rubrik Penilaian Peta Konsep ...28

B. Temuan HasilPenelitianyang Relevan...31

C. KerangkaBerpikir ...34

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Tempat danWaktuPenelitian ...36

B. MetodePenelitian ...36

C. Unit Analisis ...37

D. Instrumen Penelitian ...37

E. Kalibrasi Instrumen ...38

F. Teknik Pengumpulan Data ...39

G. Langkah-langkah Pengumpulan Data...41

1. Tahap Persiapan ...41

2. Tahap Pelaksanaan ...41

3. Tahap Penarikan Kesimpulan ...41

H. Teknik Analisis Data ...41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Temuan Penelitian ...43

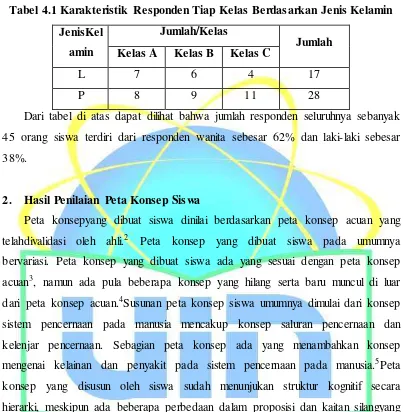

1. Gambaran Karakteristik Responden yang Diteliti ...43

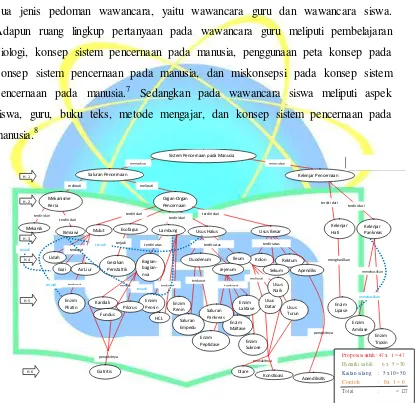

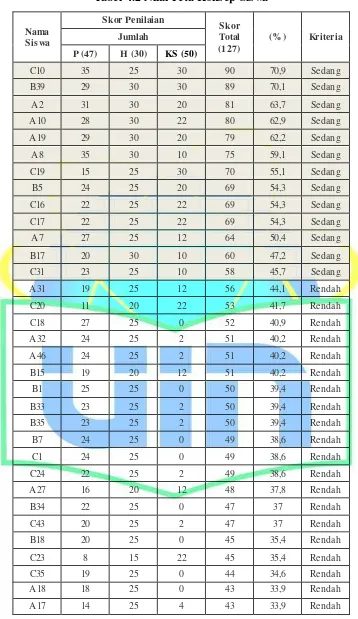

2. Hasil Penelitian Peta Konsep Siswa...44

3. Hasil Pengolahan Sebaran Pernyataan Peta Konsep Siswa ...47

4. Hasil Wawancara Siswa ...48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ...62

B. Saran ...63

DAFTAR PUSTAKA ...64

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Penilaian Peta Konsep ...30

Gambar 3.1 Peta Konsep Acuan ...38

Gambar 4.1 Peta Konsep Siswa dengan Nilai Rendah ...52

Gambar 4.2 Peta Konsep Siswa dengan Nilai Sedang ...53

x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyebab Miskonsepsi ...16

Tabel 2.2 Langkah-Langkah Membuat Peta Konsep ...26

Tabel 4.1 Karakteristik Responden Tiap Kelas Berdasarkan Jenis Kelamin ...44

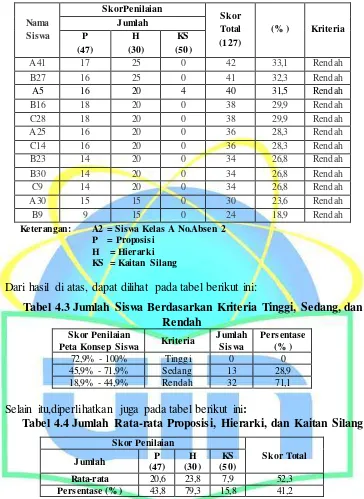

Tabel 4.2 Nilai Peta Konsep Siswa...45

Tabel 4.3 JumlahSiswaBerdasarkanKriteriaTinggi, Sedang, danRendah...46

Tabel 4.4 Jumlah Rata-rata Proposisi, Hierarki, danKaitanSilang ...46

Tabel 4.5 Persentase Jumlah Siswa yang Tahu Konsep (TK), Miskonsepsi (M), dan Tidak Tahu Konsep (TTK) ...47

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Buku Paket Siswa Ke-1 ... 67

Lampiran 2 Buku Paket Siswa Ke-2 ... 81

Lampiran 3 Validasi Instrumen dan Instrumen Peta Konsep Acuan (PKA)... 93

Lampiran 4 Panduan Pembuatan dan Penyusunan Peta Konsep... 96

Lampiran 5 LembarKerja Siswa (LKS) ... 103

Lampiran 6 Hasil Peta Konsep Siswa... 110

Lampiran 7 Perhitungan Peta Konsep Berdasarkan Kriteria Penilaian ... 119

Lampiran 8 Hasil Penilaian Peta Konsep Siswa ... 121

Lampiran 9 Hasil Temuan Sebaran Pernyataan Pengetahuan Siswa Sesuai PKA... 123

Lampiran10 HasilTemuan Sebaran Pernyataan Pengetahuan Siswa Di Luar PKA... 133

Lampiran11 Hasil Wawancara Guru ... 136

Lampiran12 Hasil Wawancara Siswa ... 139

Lampiran 13 Uji Referensi ... 145

Lampiran 14 Surat Bimbingan Skripsi... 152

Lampiran 15 Surat Permohonan Izin Observasi ... 153

Lampiran 16 Surat Permohonan Izin Penelitian ... 154

Lampiran 17 Surat Keterangan Penelitian ... 155

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan aktivitas usaha dari manusia untuk meningkatkan kepribadian dan kecerdasan. Usaha ini dapat dilakukan dengan membina potensi atau kemampuan yang ada di manusia itu sendiri. Proses usaha tersebut bertujuan mencerdaskan pendidikan Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Muhibinsyah dalam Sagala, pendidikan diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu, agar siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan kebutuhan.1

Pendidikan sendiri bukan saja usaha proses transfer informasi guru kepada siswa, namun interaksi yang terjadi antara guru dan siswa, sehingga siswa tidak saja mengetahui tetapi juga memahami pembelajaran yang diajarkan. Mengingat sangat pentingnya usaha untuk mencapai tujuan pendidikan nasional bagi kehidupan, maka usaha harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Usaha memperbaiki pendidikan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih baik khususnya dalam hal pemahaman siswa terhadap suatu konsep dalam pembelajaran di kelas.

Pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1, yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peseta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 2

Usaha yang lemah dalam kualitas pendidikan di Indonesia menjadi masalah besar. Hal ini dibuktikan fakta yang berasal dari temuan hasil survei yang

1

Syaiful Sagala, Konsep dan Mak na Pembelajaran Untuk Membantu Memecahk an Problematik a Belajar dan Mengajar, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 3.

2

dilakukan oleh The Trends International Mathematics and Science Studies (TIMSS) pada tahun 2007 untuk siswa sekolah menengah, Indonesia berada pada posisi ke 36 dari 48 negara untuk matematika. Nilai rata-rata yang didapat siswa Indonesia pun sangat rendah yaitu 397 sementara rata-rata nilai seluruh negara yang disurvei adalah 452. Pada bidang studi sains pun tidak jauh berbeda, Indonesia berada pada posisi 35 dari 48 negara dengan nilai rata-rata, yaitu 427 sementara rata-rata nilai seluruh negara yang disurvei adalah 467.3

Sedangkan pada Programme for International Student Assesment (PISA) berdasarkan hasil survei 31 negara dengan sampel siswa yang berusia 15 tahun pada tahun 2009, siswa Indonesia menunjukkan masih sangat rendah dengan diperlihatkan hasil dari literasi membaca memperoleh nilai rata-rata, yaitu 402 dari nilai rata-rata keseluruhan survei 432 dengan posisi negara ke-23. Literasi matematika memperoleh nilai rata-rata, yaitu 371 dari nilai rata-rata keseluruhan survei 436 dengan posisi negara ke-27. Serta literasi sains memperoleh nilai rata-rata, yaitu 383 dari nilai rata-rata keseluruhan survei 439 dengan posisi negara ke-26.4

Berdasarkan hasil TIMSS dan PISA memperlihatkan pendidikan matematika dan sains pada siswa Indonesia sangatlah rendah. Salah satu penyebab dari lemahnya kualitas pendidikan di Indonesia ini adalah kurangnya pemahaman konsep, disebabkan dalam proses pembelajaran di kelas, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan membangun pemahaman konsep dalam mentalnya. Sedangkan dalam proses pembelajaran khususnya pembelajaran sains, yaitu biologi siswa dituntut untuk memahami dan menghayati bagaimana konsep itu diperoleh, menghubungkan satu konsep dengan konsep lain dan menggunakan konsep-konsep tersebut untuk menunjang konsep sains lainnya.

3

Patrick Gonzales, et. al, Highlights From TIMSS 2007: Mathematics and Science Achievement of U.S. Fourth- and Eighth-Grade Students in an International Context (NCES 2009–001Revised), National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC, (2009), p. 7 & 32.

4

Howard L. Fleischman, et. al, Highlights From PISA 2009: Performance of U.S. 15 -Year Old Students in Reading, Mathematics, and Science Literacy in an International Context (NCES

2011-004). U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics. Washington, DC:

Rendah dan lemahnya pemahaman konsep siswa di Indonesia disebabkan proses pembelajaran sains khususnya biologi yang dilakukan guru di kelas masih menerapkan belajar hanya menghapalkan konsep-konsep semata dalam prosesnya, bukan belajar bermakna dengan menemukan sendiri konsep-konsepnya. Ausubel dalam Dahar menyatakan pembelajaran bermakna merupakan suatu proses yang mengaitkan antar informasi baru pada konsep-konsep yang relevan yang terdapat pada struktur kognitif seorang siswa.5 Hal ini yang diharapkan melalui proses pembelajaran bermakna tersebut dapat membuat pemahaman konsep siswa menjadi lebih baik dan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap suatu konsep, sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa.

Permasalahan yang kini dihadapi di dalam dunia pendidikan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang umumnya dikaitkan dengan tinggi atau rendahnya pemahaman konsep siswa yang diperolehnya ketika mendapatkan informasi pengetahuan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pengelola pendidikan dalam rangka meningkatkan pemahaman siswa agar prestasi belajar siswa meningkat, salah satunya dengan melakukan perubahan kurikulum dan perubahan proses pembelajaran di kelas yang pada kenyataannya masih banyak guru yang masih mengunakan pembelajaran konvensional.

Masalah ini juga ditemukan khususnya pada sekolah menengah pertama di SMP N 3 Tangerang Selatan mengenai pemahaman konsep siswa terhadap pembelajaran biologi khususnya. Pemahaman siswa mengenai konsep-konsep biologi dan hubungan saling keterkaitan antar konsep merupakan masalah yang cukup memperihatinkan dalam pemikiran struktur kognitif siswa. Hal ini disebabkan dari beberapa faktor, yaitu pemahaman konsep awal atau prakonsepsi siswa yang berasal dari pengalaman, baik lingkungan maupun konsep yang telah didapatkan sebelumnya, guru, buku teks, dan lain sebagainya. Selain itu juga cara mengajar dalam proses pembelajaran sains khususnya biologi akan lebih efektif, jika pembelajaran tersebut didukung dengan metode yang tepat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di sekolah tersebut sebelum melakukan penelitian, diketahui guru masih menggunakan strategi pembelajaran

5

konvensional yang biasanya sering digunakan setiap mengajar biologi. Strategi pembelajaran tersebut pada dasarnya tidak selalu cocok untuk semua konsep yang diajarkan kepada siswa, sehingga kurang maksimal. Kebiasaan siswa pun mendukung pemahaman siswa terhadap pembelajaran biologi, yang terkadang malas membaca karena materi yang terlalu banyak dan tidak memperhatikan dengan baik ketika guru menjelaskan di kelas.

Pembelajaran biologi merupakan pelajaran yang akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang sesuai, karena bagi sebagian siswa sangatlah membosankan dalam belajar konsep yang pembahasanya banyak. Oleh sebab itu diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi siswa, sehingga lebih menyadari kebenaran konsepnya. Berdasarkan sifat dari mata pelajaran biologi tersebut maka dalam kegiatan belajar mengajar siswa hendaknya dilatih untuk menyatukan konsep-konsep, siswa dapat memahami lebih baik konsep-konsep tersebut dengan mencermati bagaimana konsep tersebut saling terkait dan berhubungan satu dengan yang lainnya.6 Sehingga pemahaman siswa terhadap hakekat sains khususnya biologi menjadi utuh dan memiliki makna, karena pada umumnya kebanyakan konsep biologi bersifat abstrak dan sulit untuk dipahami oleh siswa. Konsep yang bersifat abstrak tergolong sulit dan hal ini dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman konsep (miskonsepsi) pada siswa. Beberapa konsep biologi yang tergolong sulit dan ada kemungkinan terdapat miskonsepsi adalah mengenai respirasi, ekologi, fotosintesis, genetis, klasifikasi, 7 organ internal, sistem organ, dan proses tubuh manusia.8

Beberapa topik penelitian miskonsepsi biologi yang telah dilakukan contohnya yang diungkapkan oleh Stavy dan Wax dalam Suparno terhadap siswa umur 11-12 tahun mengenai konsep tanaman, menemukan sekitar 57% siswa

6

Jeanne Ellis Ormrod, Psik ologi Pendidik an, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 291.

7

Ceren Tekkaya, “Misconceptions as Barrier to Understanding Biology”, Hacettepe Universites Egitium Fak ultesi Dergizi, Ankara, 2002, p.261.

8

mempunyai anggapan bahwa tanaman itu hidup, 66% siswa berpikir bahwa tanaman bereproduksi, dan 88% berpikir tanman itu membutuhkan makanan.9 Amir dan Tamir dalam Suparno menyatakan temuannya, mengenai ada miskonsepsi siswa pada konsep fotosintesis adalah suatu proses pernapasan pada tanaman.10 Hal itu jelas pada pernyataan kedua pakar ahli tersebut, siswa salah memahami mengenai konsep tanaman karena tanaman dapat membuat makan sendiri dan memperolehnya dari hasil fotosintesis tersebut, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan miskonsepsi siswa meskipun telah dipelajari konsepnya oleh siswa.

Miskonsepsi (kesalahan konsep) merupakan konsepsi siswa hasil dari konstruksi mengenai pengetahuannya yang tidak sesuai atau berbeda dengan konsep para ahli ilmiah.11 Salah satu upaya mengatasi kesulitan siswa dalam pemahaman konsep yang menyebabkan miskonsepsi, yaitu dengan metode pembelajaran peta konsep yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan konsep. Selain itu, peta konsep dapat digunakan untuk menyelidiki apa yang telah diketahui siswa, mempelajari cara belajar, mengungkap konsepsi salah (miskonsepsi), dan sebagai alat evaluasi. 12

Peta konsep salah satu alasan yang kuat untuk memfasilitasi pembelajaran bermakna yang berfungsi sebagai dasar untuk membantu mengorganisasikan pengetahuan konsep dan struktur kognitif siswa. 13 Pada pembelajaran dengan menggunakan peta konsep banyak aktifitas-aktifitas yang dilakukan siswa seperti menentukan konsep penting, membangun dan melengkapi peta konsep, berdiskusi dengan siswa lain, menanggapi pertanyaan guru, bertanya dan menyimpulkan materi pelajaran. Semua aktifitas ini bermanfaat bagi siswa karena siswa mencari

9Paul Suparno, Misk onsepsi dan Perubahan Konsep dalam Pendidik an Fisik a, (Jakarta:

Grasindo, 2005), h. 10.

10 Ibid. 11

Dahar, op. cit., h. 153.

12

Zulfiani, dkk., Strategi Pembelajaran Sains, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 32-33.

13

pengalaman dan mengalami sendiri. Hal ini akan membuat belajar lebih menarik dan berhasil, sehingga dalam pembelajaran diharapkan siswa lebih paham konsep.

Penggunaan peta konsep pada pembelajaran, siswa bisa melihat materi pelajarannya secara jelas dan dapat mempelajarinya dengan lebih bermakna serta dapat mengungkap miskonsepsi siswa pada suatu konsep. Peta konsep adalah diagram hirarkis dua dimensi yang menggambarkan keterkaitan antara dan diantara konsep-konsep individu.14 Sehingga peta konsep dapat menjadikan siswa lebih menguasai struktur dasar, menciptakan ingatan yang bukan hanya hafalan saja tetapi juga menjadikan belajar lebih bermakna. Ini karena siswa telah memperoleh kerangka pengetahuan yang bermakna dalam bidang studi itu, dengan demikian dapat mendetail menghubungkan antara konsep baru dengan yang lama. Belajar bermakna akan terjadi bila proses kognitif di mana siswa dapat mengaitkan informasi baru dengan hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya,15 dalam hal ini penggunaan peta konsep dapat membantu siswa memahami suatu konsep, sehingga diharapkan tidak ditemukan miskonsepsi.

Miskonsepsi pada siswa didapatkan sewaktu berada di sekolah ketika belajar di kelas, dari pengalaman dan pengamatan mereka di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari,16 seperti sama halnya yang telah disebutkan sebelumnya masih ditemukan miskonsepsi pada beberapa konsep. Berdasarkan uraian diatas, salah satunya pada konsep sistem organ manusia, seperti yang telah ditemukan oleh Tunnicliffe dalam Henno mengenai kesulitan siswa memahami konsep sistem ekskresi dan pencernaan manusia dengan upaya untuk mengetahui kesalahan konsep tersebut dengan menggunakan peta konsep.17 Peta konsep dapat menghubungkan antara pengetahuan awal yang dimiliki siswa dengan informasi yang baru diterimanya sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang diajarkan guru dan hubungan antara konsep-konsep disertai proposisi yang sesuai dapat menimbulkan kebermaknaan yang diharapkan tidak ditemukan

14

Uchenna Udeani & Philomena N. Okafor, “The Effect of Concept Mapping Instructional Strategy on the Biology Achievement of Senior Secondary School Slow Learner,” Journal of Emerging Trends in Educational Reseach and Policy Studies, 2012, p.139.

15

Ormrod, op. cit., h. 286.

16

Suparno, op. cit., h. 2

17

miskonsepsi dalam konsep tersebut. Oleh sebab itu, peta konsep diharapkan efektif dalam menciptakan pengetahuan bermakna, menggambarkan dan mengetahui kesalahpahaman konsep, dan menelusuri perubahan konseptual siswa dalam memahami suatu konsep.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penggunaan Peta Konsep untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa pada Konsep Sistem Pencernaan Pada Manusia”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka dapat diidentifikasikan masalah yang timbul antara lain :

1. Masih rendahnya hasil pendidikan di Indonesia khususnya pembelajaran matematika dan sains.

2. Masih rendahnya kualitas tingkat pemahaman konsep siswa pada pembelajaran sains khususnya biologi di sekolah menengah pertama.

3. Metode mengajar guru yang masih bersifat konvensional.

4. Pada umumnya siswa menganggap biologi adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan, materi terlalu banyak untuk dihapalkan yang mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep-konsep biologi, sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi pada siswa.

C. Pembatasan Masalah

Agar masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka hanya dibatasi pada:

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII di SMP N 3 Tangerang Selatan. 2. Penelitian berfokus pada konsep sistem pencernaan pada manusia yang telah

diajarkan kepada siswa.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini: “Bagaimana Penggunaan Peta Konsep untuk Menganalisis Miskonsepsi Siswa pada Konsep Sistem Pencernaan pada Manusia di Kelas VIII SMP N 3

Tangerang Selatan?”

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui miskonsepsi siswa menggunakan peta konsep pada konsep sistem pencernaan pada manusia. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui konsepsi siswa dengan menggunakan peta konsep setelah penerapannya pada konsep sistem pencernaan pada manusia yang telah dipelajari sebelumnya di semester ganjil.

b. Menganalisis miskonsepsi siswa menggunakan peta konsep guna mengetahui kesalahpahaman konsep pada siswa kelas VIII pada konsep sistem pencernaan manusia.

c. Memperoleh informasi mengenai persentase miskonsepsi siswa dari kelas VIII pada konsep sistem pencernaan pada manusia menggunakan peta konsep.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

b. Bagi siswa dapat meningkatkan aktivitas selama proses pembelajaran khususnya pemahaman konsepnya, mendorong siswa untuk terampil dalam membuat peta konsep sebagai bentuk lain rangkuman, dan mengetahui kesalahpahaman (miskonsepsi) yang terjadi didiri siswa terhadap materi ajar konsep sistem pencernaan pada manusia.

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini memberikan informasi tentang analisis miskonsepsi menggunakan peta konsep dan juga dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam penerapan pembelajaran di kelas dengan metode peta konsep kaitannya dengan pemahaman konsep dan miskonsepsi siswa pada materi ajar konsep sistem pencernaan pada manusia.

10

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teoretis 1. Konsep

Konsep dan konsepsi merupakan dua istilah yang sering dipertukarkan penggunaanya, padahal keduanya berbeda baik dalam pengertian maupun penggunaannya. Konsep bersifat lebih umum dan dikenal atau diumumkan berdasarkan kesepakatan, sedangkan konsepsi bersifat khusus atau spesifik.1 Konsep dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. 2 Adapun pengertian konsep dapat didefenisikan dengan berbagai rumusan seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli.

Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian konsep, yaitu menurut Sagala, konsep sebagai hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan yang meliputi prinsip, hukum, dan teori. Konsep dapat diperoleh melalui fakta, peristiwa, pengalaman, generalisasi dan berpikir abstrak.3 Menurut Dahar, konsep merupakan penyajian internal sekelompok stimulus, konsep yang tidak dapat diamati atau abstrak, oleh karena itu konsep harus disimpulkan dari perilaku.4 Menurut Rustaman, konsep merupakan abstraksi yang menggambarkan ciri-ciri, karakter atau atribut yang sama dari kelompok objek, baik merupakan proses, peristiwa, benda, atau fenomena di alam yang membedakannya dari kelompok lainnya.5 Menurut Yustin, konsep-konsep merupakan dasar untuk berpikir, untuk belajar, aturan-aturan dan akhirnya

1

Nuryani Y. Rustaman, dkk., Strategi Belajar Mengajar Biologi, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), h. 169.

2

Hasan Alwi, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet. Ke-3, h. 588.

3

Syaiful Sagala. Konsep dan Mak na Pembelajaran, (Bandung: Alfabete, 2006), h. 71.

4

Ratna Wilis Dahar, Teori-teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 62.

5

memecahkan masalah.6 Dengan demikian dapat dinyataan bahwa konsep merupakan pemikiran seseorang yang diperolehnya dari fakta, peristiwa/kejadian, fenomena alam, pengalaman, generalisasi, ataupun hasil berpikir abstrak yang menggambarkan ciri-ciri atau karakter baik yang sama dalam suatu kelompok tertentu maupun yang membedakannya dengan kelompok lainnya, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada. Oleh sebab itu siswa disarankan agar dapat mempelajari konsep-konsep sehingga pembelajaran dapat tersampaikan secara bermakna.

Konsep pada pembelajaran siswa khususnya biologi merupakan konsep abstrak. Konsep yang membutuhkan penjabaran dan pemahaman konsep yang baik dan benar. Proses memahami konsep tersebut dapat dipelajari dengan lebih mengutamakan belajar konsep dasar terlebih dahulu pada suatu materi, sehingga diharapkan sampai kepada hal-hal yang dimaksudkan untuk dimengerti oleh siswa. Belajar konsep merupakan landasan dasar dalam berpikir dan proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip dan generalisasinya sebagai hasil utama dari pendidikan.7 Belajar konsep melibatkan perubahan-perubahan kualitatif, perubahan itu terdiri atas penambahan lebih banyak stimulus pada suatu respon materi yang dipelajari dan peningkatan jumlah berbagai hubungan stimulus dengan respon.

Pemahaman atau penguasaan konsep sangat penting bagi siswa yang sedang belajar, dan dapat dikatakan bahwa pemahaman konsep merupakan tujuan akhir dari setiap proses pembelajaran siswa. Oleh karena itu, pemahaman konsep merupakan hasil utama dari proses pembelajaran, karena sangat menentukan untuk keberhasilan pencapaian aspek-aspek kognitif, afektif, psikomotor dan juga terkadang dapat membantu memecahkan masalah yang dihadapi siswa.

Proses belajar konsep pada siswa dapat menguji kebenaran dari suatu pengetahuan baru yang didapatkan dari proses belajar mengajar untuk menjawab suatu masalah yang ada hubungannya satu dengan yang lain, sehingga

6

Yustin Yusuf, dkk., Upaya Peningkatan Aktifitas Dan Hasil Belajar Biologi Melalui Penggunaan Peta Konsep Pada Siswa Kelas Ii4 Smp Negeri 2 Pekanbaru Tahun Ajaran 2004/2005, (Universitas Riau Pekanbaru: Jurnal Biogenesis Vol 2 (2):59-63, 2006), h. 59.

7

memperoleh pemahaman konsep yang baik. Perolehan pemahaman konsep dalam belajar konsep ilmu pengetahuan khususnya biologi berdasarkan pengalaman dalam proses belajar baik di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar di luar sekolah, misalnya keluarga. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalaui interaksi dengan lingkungan.8

Belajar untuk memperoleh pemahaman konsep yang baik efektifnya sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang ada. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut:9

a. Faktor kegiatan, penggunaan dan ulangan, apa yang dipelajari perlu digunakan secara praktis dan diadakan ulangan secara kontinu dibawah kondisi yang serasi, sehingga penguasaan hasil belajar menjadi lebih mantap. b. Belajar memerlukan latihan dengan jalan: relearning, recalling, dan

reviewing agar pelajaran yang terlupakan dapat dikuasai kembali akan lebih mudah dipahami.

c. Belajar siswa lebih berhasil, belajar akan lebih berhasil jika siswa merasa berhasil dan mendapat kepuasaan.

d. Siswa yang belajar perlu mengetahui apakah ia berhasil atau gagal dalam belajarnya. Keberhasilan akan mendorong belajar lebih baik, dan sebaliknya. e. Faktor asosiasi, karena semua pengalaman belajar antara yang lama dengan

yang baru, secara berurutan diasosiasikan sehingga menjadi satu satuan pengalaman.

f. Pengalaman masa lampau, menjadi dasar untuk menerima pengalaman dan pengertian yang baru.

g. Faktor kesiapan belajar, murid yang telah belajar akan lebih mudah untuk menerima pengajaran dan sebaliknya.

h. Faktor minat dan usaha, belajar dengan minat akan mendorong siswa belajar lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat ini timbul apabila murid tertarik akan sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasa bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan bermakna bagi dirinya.

8

Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta : Bumi aksara, 2011), h. 28.

9

i. Faktor psikologis, kondisi kesehatan siswa sangat berpengaruh dalam proses belajarnya.

j. Faktor intelegensi, murid yang cerdas akan relatif lebih berhasil dalam pembelajarannya, karena ia lebih mudah menangkap pelajaran yang diberikan dan sebaliknya.

Sehingga dapat diambil kesimpulan belajar konsep yang efektif adalah belajar yang telah memenuhi faktor-faktor tersebut. Apabila beberapa faktor saja tidak ada maka siswa mungkin akan mengalami kesulitan dalam belajar bermakna untuk memahami suatu konsep yang menciptakan proses belajar mengajar tidak hanya tahu tetapi memahami apa yang dipelajari.

Setelah siswa belajar konsep dilakukan penilaian terhadap hasil belajar penguasaan konsep yang memiliki tujuan dalam mengukur penguasaan dan pemilihan konsep dasar keilmuan (content objectives). Konsep dasar keilmuan (content objectives) ini dapat berupa materi-materi esensial sebagai konsep kunci dan prinsip utama. Konsep kunci dan prinsip utama keilmuan tersebut harus dimiliki dan dikuasai siswa secara tuntas.10 Oleh sebab itu penguasaan atau pemahaman konsep siswa terhadapsuatu materi pembelajaran harus baik.

Konsep yang diterima siswa ketika belajar konsep terkadang ada yang bersifat konkrit dan abstrak, tetapi khususnya dalam pembelajaran biologi konsep-konsep tersebut akan menjadi abstrak apabila dalam proses belajar mengajar hanya berupa hafalan saja tanpa ada tindak lanjut, seperti contohnya melakukan eksperiment yang berupa praktik dari penerapan konsep yang didapatkan siswa di kelas ketika belajar biologi ataupun dengan strategi pembelajaran yang dapat melibatkan siswa langsung ikut serta dalam mempelajari konsep tersebut. Belajar konsep dengan menggunakan strategi yang tepat, yang menuntut pemahaman konsep lebih baik dengan disertai perbuatan langsung sehingga belajar biologi lebih bermakna dan tidak abstrak lagi.

10

2. Konsepsi

Berbeda dengan konsep yang merupakan dasar pemikiran seseorang, konsepsi merupakan hasil dari pengalaman seseorang tentang sesuatu (stimulus). Konsepsi seseorang berbeda dengan konsepsi orang yang lain. Konsepsi berasal dari kata to conceive yang artinya cara menerima.11 Sedangkan dalam kamus b b h I d m m “ ” u “ d ( h m)”. 12

Adapun konsepsi primitif disebut juga prakonsepsi siswa, karena didasarkan instuisi atau akal sehat dalam memahami peristiwa alam yang diamati. Prakonsepsi ini sering bertentangan satu sama lainnya (tidak konsisten) dan sering tidak sesuai dengan konsepsi para ilmuan. Oleh karena itu prakonsepsi siswa disebut juga konsep alternatif atau miskonsepsi. 13

Dari beberapa hasil penelitian menunjukan, bahwa sebelum mengikuti kegiatan pembelajaran secara formal, siswa telah memiliki prakonsep (preconcept) mengenai pelajaran yang akan dipelajari. Prakonsep tersebut terbentuk dari hasil interaksi siswa dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan, peristiwa alam dan masyarakat di sekitarnya. 14

Prakonsep siswa akan membentuk konsepsi dalam pengalamannya belajar mendapatkan pemahaman. Konsepsi merupakan perubahan yang terjadi dari hasil belajar, menurut pandangan konstruktivisme dalam West & Pines dalam Rustaman, keberhasilan belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan atau kondisi belajar, tetapi juga pada pengetahuan awal siswa. Belajar melibatkan mb u “m ” h w d y m u , h , d dengar.15 Dari tidak tahu atau sedikit tahu menjadi tahu, sehingga menghasilkan pemahaman konsep yang baik, yang diharapkan sama seperti konsep para ilmuan.

Pembelajaran dan perspektif konstruktivisme mengenai konsepsi mengandung empat kegiatan inti. 1) pembelajaran konstruktivisme berkaitan

11

Rustaman., op. cit., h. 170. 12

Alwi., loc. cit. 13

Suhirman, “Prakonsepsi, Miskonsepsi, dan Pemahaman Konsep dalam Pembelajaran Sains”,

Jurnal Tek nologi Pembelajaran: Teori dan Penelitian, Th. 6, No. 2, Oktober 1998, h. 79. 14

Ibid.,78-79.

15

dengan pengetahuan awal (prior knowledge) siswa, 2) pembelajaran konstruktivisme mengandung kegiatan pengalaman nyata (experince), 3) dalam pembelajaran konstruktivisme terjadi interaksi sosial (social interaction), dan 4) pembelajaran konstruktivisme membentuk kepekaan siswa terhadap lingkungan (sense making). 16 Konstruktivisme memandang, bahwa guru tidak hanya berfungsi sebagai satu-satunya sumber informasi di sekolah yang tujuannya mendidik siswa supaya pintar, tetapi sebagai salah satu sumber yang aktif dalam mempersiapkan fasilitas belajar dan menciptakan kondisi belajar yang kondusif, sehingga diharapkan konsepsi siswa mengenai suatu konsep baik dan benar tidak terjadi kesalahpahaman konsep (miskonsepsi).

3. Miskonsepsi

a. Pengertian Miskonsepsi dan Penyebabnya

M b d b h I “misconception” y artinya dalam bahasa Indonesia salah paham. 17 Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia salah paham memiliki arti salah dan keliru dalam memahami pembicaraan, pernyataan atau sikap orang lain. 18 Beberapa pengertian miskonsepsi lainnya menurut para ahli sebagai berikut: 19

1) Menurut Novak, miskonsepsi sebagai suatu interprestasi konsep-konsep, dalam suatu pernyataan yang tidak dapat diterima.

2) Menurut Brown, miskonsepsi sebagai suatu pandangan yang naif dan mendefinisikannya sebagai suatu gagasan yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah yang sekarang diterima.

3) Menurut Feldsin, miskonsepsi sebagai suatu kesalahan dan hubungan yang tidak benar antara konsep-konsep.

4) Menurut Fowler, miskonsepsi sebagai pengertian yang tidak akurat akan konsep, penggunaan konsep yang salah, klasifikasi contoh-contoh yang salah,

16 Ibid.

17

John M. Echols dan Hassan Shadily, An English-Indonesia Dictionary, (Jakarta: Gramedia, 1996), Cet. XXIII, h. 382.

18

Alwi., op. cit., h. 982

19

kekacauan konsep yang berbeda, dan hubungan hirarkis konsep-konsep yang tidak benar.

Berdasarkan para ahli tersebut, maka miskonsepsi dapat dinyatakan sebagai kekeliruan atau kesalahan terhadap suatu konsep dalam menginterprestasikan hubungan antar konsep yang berbeda yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kekeliruan tersebut menyebabkan suatu konsep menjadi tidak benar dan tidak bermakna bila dikaitkan dengan konsep-konsep lainnya.

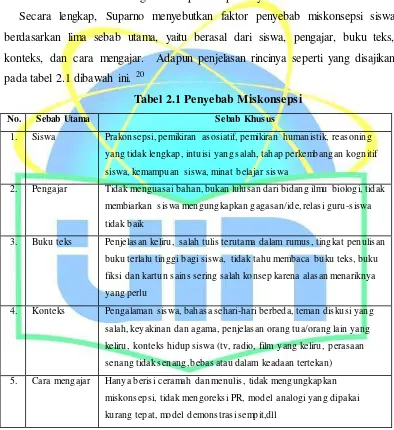

Secara lengkap, Suparno menyebutkan faktor penyebab miskonsepsi siswa berdasarkan lima sebab utama, yaitu berasal dari siswa, pengajar, buku teks, konteks, dan cara mengajar. Adapun penjelasan rincinya seperti yang disajikan pada tabel 2.1 dibawah ini. 20

Tabel 2.1 Penyebab Miskonsepsi

No. Sebab Utama Sebab Khusus

1. Siswa Prakonsepsi, pemikiran asosiatif, pemikiran humanistik, reasoning

yang tidak lengkap, intuisi yang salah, tahap perkembangan kognitif

siswa, kemampuan siswa, minat belajar siswa

2. Pengajar Tidak menguasai bahan, bukan lulusan dari bidang ilmu biologi, tidak

membiarkan siswa mengungkapkan gagasan/ide, relasi guru -siswa

tidak baik

3. Buku teks Penjelasan keliru, salah tulis terutama dalam rumus, tingkat penulisan

buku terlalu tinggi bagi siswa, tidak tahu membaca buku teks, buku

fiksi dan kartun sains sering salah konsep karena alasan menariknya

yang perlu

4. Konteks Pengalaman siswa, bahasa sehari-hari berbeda, teman diskusi yang

salah, keyakinan dan agama, penjelasan orang tua/orang lain yang

keliru, konteks hidup siswa (tv, radio, film yang keliru, perasaan

senang tidak senang, bebas atau dalam keadaan tertekan)

5. Cara mengajar Hanya berisi ceramah dan menulis, tidak mengungkapkan

miskonsepsi, tidak mengoreksi PR, model analogi yang dipakai

kurang tepat, model demonstrasi sempit,dll

20

Miskonsepsi dapat terjadi pada saat siswa menyelesaikan atau menghadapi suatu permasalahan/soal latihan dengan jawaban salah atau tidak tepat. Kesalahan tersebut terjadi dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab, menurut Driver dalam Dahar miskonsepsi terbentuk disebabkan karena pemikiran siswa cendrung mendasarkan pada hal-hal yang tampak dalam suatu situasi masalah, siswa lebih cendrung memperhatikan perubahan daripada situasi diam, penjelasan siswa diterangkan dengan cara berpikir mereka yang mengikuti urutan kausal linier, gagasan siswa mempunyai berbagai konotasi, siswa sering menggunakan gagasan yang berbeda untuk menginterprestasikan situasi/masalah yang digunakan oleh para ahli dengan cara yang sama.21 Selain itu juga kemungkinan faktor lainnya, seperti kelengkapan informasi yang diterima, kesalahan penyampaian dalam buku teks atau informasi tambahan dari media pembelajaran yang digunakan, kesalahan dari siswa yang terlalu dituntun atau pasif dan menerima apa adanya dari guru, materi yang terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, atau materi yang dibahas sangat jauh berbeda dengan kehidupan/pengalaman siswa sehari-hari yang siswa temui.

Miskonsepsi pada siswa sendiri dapat bertahan lama dan sulit dibetulkan, sehingga sifatnya dapat menetap pada siswa.22 Mengatasi miskonsepsi siswa tidaklah mudah karena sejumlah miskonsepsi bersifat kekal meskipun telah diusahakan untuk menjelaskannya dengan penalaran yang logis melalui penunjukkan perbedaannya dengan pengamatan sebenarnya yang diperoleh dari percobaan, model dan media serta strategi pembelajaran yang digunakan. Penyebab dari menetapnya sebuah miskonsepsi karena setiap orang membentuk pengetahuan dalam kepalanya persis dengan pengalaman yang diperolehnya, apa lagi akan lebih sulit apabila dapat menjawab menyelesaikan suatu masalah dan berguna dalam kehidupan sehari-harinya.23 Oleh sebab itu, begitu pengetahuan terbentuk dalam diri siswa dari pengalaman yang diperolehnya langsung maka

21

Dahar, op. cit., h. 154-155.

22

Musa Dikmenli, “Misconceptions of Cell Division Help by Student Teacher in Biology: Drawing Analysis ,”Journal Scientific Research and Essay Vol. 5 (2), 2010), p. 235.

23

akan menjadi sulit untuk memberi tahu siswa tersebut untuk mengubah miskonsepsinya yang sudah lama dialami dan tertanam dalam struktur kognitif siswa.

Meskipun demikian penyebab miskonsepsi dapat berkurang pada siswa, hal ini terjadi apabila siswa tersebut mengalami perubahan struktur kognitif yang dikarenakan siswa merasa tidak yakin lagi dengan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga siswa akan berusaha mencari alternatif pemecahannya. Jika dengan itu masalah tersebut teratasi, maka siswa akan melakukan reorganisasi pengetahuannya kembali.24 Sehingga diharapkan pemahaman konsep siswa terhadap suatu konsep menjadi lebih baik.

b. Cara untuk Mengetahui Miskonsepsi Siswa

Cara-cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman konseptual dan kesalahpahaman siswa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan pilihan beberapa item, peta konsep, analogi dalam mengajar dan gambar 25 serta selain itu juga dengan jaringan konseptual dan strategi perubahan konseptual,26 yang dapat menditeksi miskonsepsi terhadap suatu materi yang telah dipelajari oleh siswa.

Berbagai metode pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dengan pendekatan perubahan konseptual melalui strategi pengajaran seperti analogi, peta konsep, teks perubahan konseptual dan teks-teks refutational yang dapat digunakan untuk menghilangkan kesalahpahaman siswa.27 Oleh sebab itu, miskonsepsi yang terdapat pada siswa perlu dicari tahu, diperbaiki pemahaman terhadap suatu konsep, sehingga siswa belajar lebih bermakna dan tidak mudah lupa.

24

Suhirman, op. cit., h. 80.

25

Imbi Henno & Priit Reiska, “Using Concept Mapping as Assessment Tool in School Biology”, dalam A. J Canas, P. Reiska, M. Ahlberg & J. D. Novak (eds.), Concept Mapping: Connecting Educators, Proc. Of the Third Int. Conference on Concept Mapping, (Finland: Tallin. Estonia & Helsinki, 2008), p. 1.

26

Dikmenli, op. cit., p. 245.

27

Miskonsepsi yang terjadi pada siswa dapat diidentifikasi salah satunya dengan penggunaan strategi pembelajaran yang tepat, contohnya dengan penggunaan peta konsep pada pembelajaran di kelas. Penggunaan peta konsep dapat memberikan kemudahan baik untuk guru dan siswa, karena dapat memperlihatkan gambaran besar suatu konsep-konsep penting yang dihubungkan oleh kata penghubung, sehingga maksud dari pembelajaran tersebut dapat diharapkan lebih mudah dipahami. Selain itu, dari peta konsep juga dapat terlihat lebih jelas konsep-konsep tersebut satu dengan lainnya memiliki kebermaknaan atau tidak, sehingga dapat mengetahui letak kesalahpahaman (miskonsepsi). Peta konsep dibandingkan dengan cara lainnya, selain untuk mengetahui miskonsepsi dapat digunakan juga sebagai alat evaluasi alternatif selain menggunakan test.

Mengingat strategi belajar mengajar dapat mengetahui miskonsepsi pada siswa, maka perlu menciptakan sistem strategi pelaksanaan pembelajaran yang lebih mendorong kepada kesiapan mental dan penguasaan materi lebih baik yang salah satunya bisa menggunakan bantuan peta konsep, seperti yang diungkapkan Tekkaya, menyatakan untuk mempromosikan pembelajaran yang bermakna, harus ditemukan cara untuk menghilangkan dan mencegah kesalahpahaman.28

4. Peta Konsep

a. Pengertian Peta Konsep

Pemetaan konsep menurut Novak dalam Ricardo dianggap sebagai teknik belajar yang utama digunakan untuk representasi grafis dari pengetahuan. Teknik ini sebelumnya dibuat dan dikembangkan di Cornell University dan didasarkan pada teori "Belajar Bermakna" yang diusulkan oleh Ausubel. Teori ini mendukung hipotesis bahwa "Faktor yang paling penting dalam belajar adalah subjek apa yang telah diketahui ".29

28 Ibid. 29

Pemetaan konsep menurut Martin dalam Trianto, merupakan inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan pembelajaraan bermakna dalam kelas.30 Peta konsep merupakan suatu gambaran besar konsep yang tersusun atas konsep-konsep yang saling berkaitan sebagai hasil dari pemetaan konsep. Konsep-konsep pada peta konsep dapat digunakan sebagai alat untuk belajar bermakna oleh siswa, mengetahui seberapa banyak siswa tahu konsep yang dipelajari dari suatu materi. Oleh sebab itu peta konsep dapat dikatakan suatu proses untuk menilai pembelajar terhadap pengenalan konsep.

Novak & Canas dalam Ricardo mengatakan peta konsep pada awalnya dikembangkan sebagai alat analisis data yang kuat dengan cara yang lebih tepat merupakan alat grafis untuk mengatur dan mewakili pengetahuan. Peta konsep dibuat dengan mencakup konsep-konsep yang ditutup dengan lingkaran atau kotak, setelah itu konsep-konsep dihubungan dengan garis yang diberi kata-kata disebut juga sebagai kata penghubung atau frase penghubung antara dua konsep.31

Pemetaan konsep merangsang siswa untuk mengartikulasikan dan mengeksternalisasi serta menggambarkan secara grafis keadaan yang sebenarnya dari pengetahuan mereka. Novak dan Gowin dalam Ricardo, mencatat bahwa pemetaan konsep adalah kegiatan kreatif, dimana pelajar harus mengerahkan upaya untuk memperjelas makna konsep dalam pengetahuan domain yang spesifik, dengan mengidentifikasi konsep-konsep penting, membangun hubungan konsep, dan struktur yang menunjukkan mereka. Pemetaan konsep dapat menjadi kegiatan yang sangat baik dalam menilai pengetahuan siswa sebelumnya. Pengetahuan tersebut sangat penting dalam menentukan prakonsepsi siswa sebagai faktor dalam pembelajaran berikutnya. 32

Selain itu Novak dan Gowin juga dalam Yarden menyatakan mengembangkan teknik peta konsep sebagai cara menangkap pemahaman

30

Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep, Landasan, dan Implementasinya Pada Kurik ulum Tingk at Satuan Pendidik an (KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-3, h. 157.

31

Ricardo & Pabio, op. cit., p. 24.

peserta tentang konsep portal (penghubung). Metode ini awalnya digunakan sebagai cara untuk "menentukan bagaimana perubahan dalam pemahaman konseptual yang terjadi pada siswa"33 dan mendeteksi miskonsepsi siswa. Novak & Gowin dalam Suparno, menyatakan untuk mengidentifikasi miskonsepsi menggunakan peta konsep dengan melihat apakah hubungan antara konsep-konsep itu benar atau salah.34

b. Tujuan Pembelajaran Peta Konsep

Pembelajaran dengan peta konsep seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dapat diterapkan untuk berbagai tujuan yaitu menyelidiki apa yang telah diketahui siswa (pengetahuan awal siswa), menyelidiki cara belajar siswa, mengungkapkan konsepsi yang salah pada siswa (miskonsepsi) dan sebagai alat evaluasi pembelajaran35 serta dapat juga digunakan untuk rangkuman materi pelajaran siswa, memudahkan siswa ketika menghapal konsep yang satu dengan yang lainnya.

Penggunaan peta konsep dalam menyelidiki pengetahuan siswa mengenai pemahamannya terhadap suatu pembelajaran akan lebih mudah terlihat hubungan antar konsepnya. Siswa dalam menentukan hubungan keterkaitan antara satu konsep dengan konsep yang lain saling berhubungan akan sangat membantu siswa dalam menyelesaikan soal-soal sains khususnya biologi. Struktur kognitif seseorang dapat dibangun secara hierarkis dengan konsep-konsep dan proposisi-proposisi dari yang bersifat umum ke khusus. Hal tersebut menciptakan belajar akan lebih bermakna bila siswa menyadari adanya kaitan-kaitan konsep diantara kumpulan konsep-konsep atau proposisi-proposisi yang saling berhubungan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penggunaan peta konsep dapat membantu untuk memahami konsep siswa dan dapat mengemukakan seluruh pengetahuan siswa yang diperoleh siswa mengenai suatu masalah.

33

Hagit Yarden, et al., Using the Concept Map Technique in Teaching Introductory Cell Biolo gy to College Freshmen, Journal Bioscene Volume 30 (1), 2004, p. 4.

34

Suparno, op. cit., h. 121.

35

c. Ciri-ciri Peta Konsep

Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih jelas, maka Dahar mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut: 36

1) Peta konsep (pemetaan konsep) adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu bidang studi, apakah itu bidang studi fisika, kimia, biologi, matematika dan lain-lain. Dengan membuat sendiri peta konsep siswa melihat bidang studi itu lebih jelas, dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna.

2) Suatu peta konsep merupakan suatu gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang memperlihatkan hubungan-hubungan proposisional antara konsep-konsep. Hal inilah yang membedakan belajar bermakna dari belajar dengan cara mencatat pelajaran tanpa memperlihatkan gambar satu dimensi saja. Peta Konsep bukan hanya menggambarkan konsep-konsep yang penting melainkan hubungan antara konsep-konsep.

3) Cara menyatakan hubungan antara konsep-konsep. Tidak semua konsep memiliki bobot yang sama. Ini berarti bahwa ada beberapa konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep lain.

4) Adanya hierarki, jika dua atau lebih konsep digambarkan di bawah suatu konsep yang lebih inklusif, terbentuklah suatu hierarki pada peta konsep tersebut.

Ciri-ciri peta konsep tersebut dapat menunjukkan secara visual berbagai jalan yang dapat ditempuh dalam menghubungkan pengertian konsep di dalam permasalahan yang ditemukan oleh siswa. Peta konsep yang dibuat siswa dapat membantu guru untuk mengetahui macam-macam konsep yang ditanamkan dalam pembelajaran lebih besar dari yang diajarkan, untuk mengetahui miskonsepsi yang dimiliki siswa, dan untuk memperkuat pemahaman konseptual guru sendiri dan disiplin ilmunya. Pemahaman ini akan memperbaiki

36

perencanaan dan instruksi guru. Pemetaan yang jelas dapat menghindari miskonsepsi yang dibentuk siswa. Selain itu peta konsep merupakan suatu cara pembelajaran yang baik bagi siswa untuk memahami dan mengingat sejumlah informasi baru yang didapatkannya.

d. Macam-macam Peta Konsep

Menurut Nur dalam Trianto, peta konsep ada empat macam, yaitu pohon jaringan (network tree), rantai kejadian (event chains), peta konsep siklus (cycle concept map), dan peta konsep laba-laba (spider concept map).37

1) Pohon Jaringan (network tree)

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa kata yang lain dituliskan pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada peta konsep menunjukan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang ditulis pada garis memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftarlah konsep-konsep utama yang berkaitan dengan konsep itu. Periksalah daftar dan mulai menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam sususnan yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan hubungannya pada garis-garis itu. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:

a) menunjukan sebab akibat b) suatu hirarki

c) prosedur yang bercabang

d) istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan-hubungan.

2) Rantai Kejadian (events chain)

Nur mengemukakan bahwa peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau tahap –tahap dalam suatu proses. Dalam membuat rantai kejadian, pertama-tama temukan satu kejadian yang mengawali rantai itu. Kejadian ini

37

disebut rantai awal. Kemudian, temukan kejadian berikutnya dalam rantai itudan lanjutkan sampai mencapai suatu hasil. Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:

a) memberikan tahap-tahap dari suatu proses b) langkah-langkah dalam suatu prosedur linier c) suatu urutan kejadian.

3) Peta Konsep Siklus (cycle consept map)

Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil final. Kejadian terakhir pada rantai itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Karena tidak ada hasil dan kejadian terakhir itu menghubungkan kembali ke kejadian awal, siklus itu berulang dengan sendirinya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang.

4) Peta Konsep Laba-laba (spider concept map)

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat. Melakukan curah pendapat ide-ide berangkat dari suatu ide central, sehingga dapat memperoleh sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide ini dan ini berkaitan dengan ide sentral itu namun belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:

a) tidak menurut hierarki b) kategori yang tidak parallel c) hasil curah pendapat.

e. Fungsi Peta Konsep

Fungsi peta konsep dalam kegiatan belajar mengajar adalah untuk belajar bermakna. Menurut Sulistio dalam Zulfiani mengemukakan macam-macam cara tentang penggunaan peta konsep untuk pembelajaran sains sebagai berikut: 38

1) Merencanakan pembelajaran

2) Perencanaan kurikulum dan evaluasi kurikulum 3) Mengembangkan pengajaran

4) Diskusi

5) Laporan praktikum 6) Belajar buku teks 7) Tes

8) Instruksi melalui komputer 9) Gambaran pengetahuan sendiri 10) Analisis miskonsepsi siswa 11) Menganalisis buku teks

f. Langkah-langkah Membuat Peta Konsep

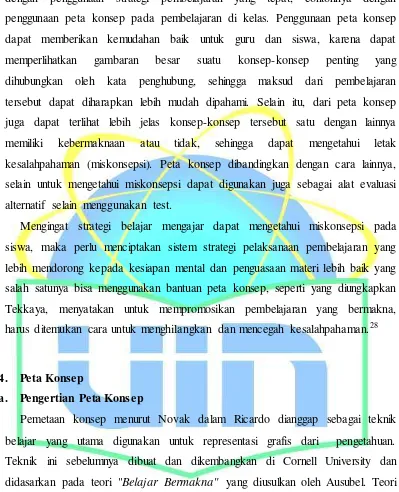

Peta konsep yang baik agar fungsi dan tujuan pembelajran tercapai, maka harus mengikuti tata cara dalam pembuatannya. Cara untuk membuat peta konsep, yaitu siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola logis. Kadang-kadang peta konsep merupakan diagram hierarki dan terkadang peta konsep memfokus pada hubungan sebab akibat. Peta konsep mempunyai peranan penting dalam belajar bermakna siswa karena dapat membantu siswa memahami suatu materi pelajaran. Oleh sebab itu Arends dalam Trianto mengemukakan langkah-langkah membuat peta konsep sebagai berikut:

38

Tabel 2.2 Langkah-langkah Membuat Peta Konsep Langkah 1 mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi

sejumlah konsep

Langkah 2 mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang menunjang ide utama

Langkah 3 menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut

Langkah 4 mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara visual menunjukan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan pula langkah-langkah menyusun peta konsep sebagai berikut: 39

1) memilih suatu bahan bacaan

2) menentukan konsep-konsep yang relevan

3) mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif

4) menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep-konsep yang paling inklusif diletakkan di bagian atas (puncak) bagan tersebut lalu d hubu d hubu m y “ d ”, “m u ”, d -lain.

Selain itu terdapat langkah-langkah lainnya dalam peta konsep seperti yang dijelaskan oleh Ault: 40

1) Pilih item/materi untuk pemetaan

2) Pilih dan garisbawahi kata kunci atau frasa

3) Peringkatkan daftar konsep yang paling abstrak dan inklusif dari paling umum ke spesifik

39

Trianto, loc. cit. 40

4) Tingkatan konsep menurut dua kriteria: konsep yang sama yang berfungsi pada tingkat abstraksi dan konsep yang berhubungan erat

5) Mengatur konsep sebagai bentuk dua dimensi analog untuk jalannya peta. Setiap konsep berlaku atau berpotensi untuk memahami suatu tujuan, dimana jalannya ditentukan oleh konsep lain di wilayah tetangganya. 6) Link konsep terkait dengan garis dan label setiap barisnya membentuk

proposisi.

Berdasarkan kedua langkah-langkah membuat peta konsep di atas sebenarnya keduannya hampir sama saja dalam proses penentuan dan penyusunan konsep-konsepnya agar tercipta suatu struktur yang hierarki , sehingga terjadi kebermaknaan antar konsep. Dalam pembelajaran agar lebih bermakna, yaitu dengan penyajian peta konsep, siswa dilatih untuk mencari tahu sendiri konsep-konsep, memperkuat dan memperkaya konsep-konsep itu secara mandiri, serta dapat membantu memperlihatkan hubungan antara konsep-konsep tesebut.

g. Kelebihan dan Kekurangan Peta Konsep

Beberapa kelebihan peta konsep, diantaranya: 1). Peta konsep tidak hanya sebagai alat belajar, tetapi juga sebagai alat evaluasi yang dapat mendorong siswa belajar bermakna, 2). Peta konsep juga efektif dalam mengidentifikasi baik ide-ide yang valid dan tidak valid pada siswa,41 3). Peta konsep adalah konstruksi hubungan antara konsep-konsep dan ekspresi hubungan dua konsep yang terkait satu dengan lainnya. 42 4). Peta konsep sebagai salah satu cara untuk meringkas pemahaman yang diperoleh oleh siswa setelah mereka mempelajari suatu konsep.43 Berdasarkan hal tersebut, kelebihan peta konsep tidak secara langsung dapat mendorong aktivitas siswa yang kreatif, meningkatkan proses

41 J h D. N v , “Th Th y U d y C c M d H w C uc Th m”,

http://.stanford.edu/dept/SUSE/projects/ireport/articles/concepts_maps/The%20Und erlying%20Co ncept%Maps.pdf diakses 13 Januari 2012.

42 D w M. Z mm , . ., “

Validation of Concept Maps As a Representation of Structural

w d ”, http://suen.ed.psu.edu/~hsuen/pubs/concept%20map%validation.pdf diakses 8 Januari 2013.

43