PENGARUH PROGRAM OVOP TERHADAP KEUNTUNGAN

USAHATANI TOMAT DI KOPERASI MITRA TANI

PARAHYANGAN CIANJUR

STEFAN EFENDI

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Pengaruh Program OVOP terhadap Keuntungan Usahatani Tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, November 2014

Stefan Efendi

NIM H34090123

ABSTRAK

STEFAN EFENDI. Pengaruh Program OVOP terhadap Keuntungan Usahatani Tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur. Dibimbing oleh DWI RACHMINA.

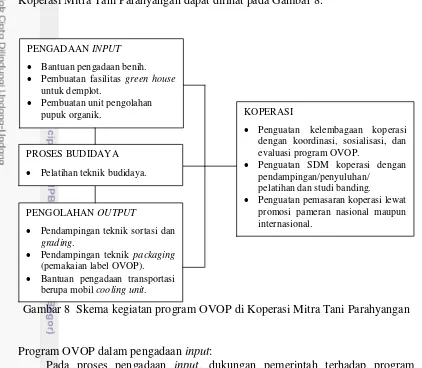

OVOP (One Village One Product) adalah gerakan masyarakat yang bertujuan mengembangkan satu produk unggulan di satu desa tertentu. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis gambaran pelaksanaan program OVOP dan pengaruh dari program OVOP terhadap keuntungan usahatani tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur. Penelitian ini membandingkan usahatani tomat antara petani OVOP dan petani Non-OVOP. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan usahatani, analisis R/C rasio. Produk unggulan dari program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur adalah tomat. Kegiatan program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan berupa bantuan pengadaan input, (seperti benih, fasilitas green house untuk demplot, dan fasilitas pembuatan pupuk organik), pelatihan teknik budidaya, pelatihan kegiatan pasca panen (seperti sorting, grading, dan packaging) dan pengadaan fasilitas sarana transportasi (mobil cooling unit). Nilai biaya, penerimaan, keuntungan dan R/C rasio usahatani tomat petani OVOP lebih besar dibandingkan petani Non-OVOP. Nilai R/C rasio atas biaya total petani OVOP sebesar 1.45 sedangkan petani Non-OVOP sebesar 1.13.

Kata kunci: OVOP, R/C rasio, kegiatan pasca panen

ABSTRACT

STEFAN EFENDI. The Impact of OVOP Program on Tomato Farm Profit in Mitra Tani Parahyangan Cianjur. Supervised by DWI RACHMINA.

OVOP (One Village One Product) is a society movement which has purpose on developing a superior product at a rural specific area. The purpose of this study is to analyze the description of the implementation of OVOP program and the impact of OVOP program on tomato farm profit in Mitra Tani Parahyangan Cianjur. This study is to compare the tomato farm of OVOP farmers and non-OVOP farmers. The methods of this study are descriptive analysis, farm profit analysis, and R/C ratio. The superior product of OVOP program in Mitra Tani Parahyangan Cianjur is a tomato. OVOP program activities are procurement assistance in the form of inputs (such as seeds, green house facility for the pilot project, and organic fertilizer production facility), training of cultivation techniques, training of post harvesting activities (such as sorting, grading, packaging), and relief a transportation facility (like cooling unit truck). The value of cost, revenue, profit and R/C ratio on tomato farm of OVOP farmers are greater than non-OVOP farmers. The value of R/C ratio on total cost of OVOP farmers is 1.45 while non-OVOP farmers is 1.13.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada

Departemen Agribisnis

PENGARUH PROGRAM OVOP TERHADAP KEUNTUNGAN

USAHATANI TOMAT DI KOPERASI MITRA TANI

PARAHYANGAN CIANJUR

STEFAN EFENDI

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2014. Judul penelitian ini adalah Pengaruh Program OVOP terhadap Keuntungan Usahatani Tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Cianjur.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Dwi Rachmina, MSi selaku pembimbing, Dr Ir Netti Tinaprilla, MM dan Tintin Sarianti, SP MM selaku dosen penguji yang telah banyak memberi saran. Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada Bapak Yayat Duriat dan Bapak Ujang Majuddin sebagai pengurus Koperasi Mitra Tani Parahyangan yang telah banyak membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada orangtua serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Selain itu penulis juga berterimakasih kepada teman asrama putra C2 lorong 10, teman-teman kelas TPB A27, teman-teman-teman-teman jurusan Agribisnis angkatan 46, teman-teman-teman-teman UKM IAAS, teman-teman UKM Catur, teman-teman UKM PMK, teman-teman KPA, dan teman-teman Perwira 19 yang telah memberi komunitas bagi saya selama menempuh pendidikan di IPB. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, November 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 6

Manfaat Penelitian 6

Ruang Lingkup Penelitian 6

TINJAUAN PUSTAKA 7

Pelaksanaan Program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan 7 Pengaruh Program OVOP terhadap Kegiatan Usahatani 7 Pengaruh Program OVOP terhadap Produktivitas Usahatani 8

KERANGKA PEMIKIRAN 10

Kerangka Pemikiran Teoritis 10

Kerangka Pemikiran Operasional 18

Hipotesis Penelitian 18

METODE PENELITIAN 20

Lokasi dan Waktu Penelitian 20

Jenis dan Sumber Data 20

Metode Pengumpulan Data 20

Metode Pengambilan Responden 20

Metode Pengolahan dan Analisis Data 21

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 24

Gambaran Umum Desa Tegallega dan Desa Bunikasih 24

Gambaran Umum Koperasi Mitra Tani Parahyangan 27

Karakteristik Petani Responden 30

HASIL DAN PEMBAHASAN 34

Deskripsi Pelaksanaan OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan 34

Penggunaan Faktor Produksi Usahatani Tomat 58

Struktur Biaya Usahatani Tomat 72

Struktur Penerimaan Usahatani Tomat 74

Analisis Keuntungan Usahatani Tomat 75

Analisis R/C Usahatani Tomat 76

SIMPULAN DAN SARAN 77

Simpulan 77

Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 80

DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2013 1 2. Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP Indonesia di

bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009-2010 3 3. Jumlah produksi beberapa tanaman sayuran semusim di Kabupaten

Cianjur tahun 2012-2013 4

4. Produksi, luas lahan, dan produktivitas tomat di Kabupaten Cianjur

tahun 2008-2013 5

5. Pengaruh program OVOP terhadap kegiatan usahatani di Bvumbwe 8 6. Perbedaan pokok antara usahatani keluarga, koperasi pertanian, dan

perusahaan pertanian 12

7. Luas wilayah Kecamatan Warungkondang menurut penggunaannya 24 8. Kondisi geografis Desa Tegallega dengan Desa Bunikasih 25 9. Kondisi sosial ekonomi Desa Tegallega dengan Desa Bunikasih 26 10.Kondisi sarana dan prasarana Desa Tegallega dengan Desa Bunikasih 27 11.Karakteristik petani responden berdasarkan usia di Desa Tegallega

dan Bunikasih tahun 2013 30

12.Karakteristik petani responden berdasarkan pengalaman usahatani di

Desa Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 31

13.Karakteristik petani responden berdasarkan tingkat pendidikan di

Desa Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 31

14.Karakteristik petani responden berdasarkan status usahatani di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 32

15.Karakteristik petani responden berdasarkan luas total lahan di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 32

16.Karakteristik petani responden berdasarkan status kepemilikan lahan

di Desa Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 33

17.Pola tanam usahatani petani responden di Desa Tegallega dan

Bunikasih tahun 2013 33

18.Pola usahatani petani responden di Desa Tegallega dan Bunikasih

tahun 2013 38

19.Alasan petani responden menggunakan sistem tumpangsari di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 38

20.Tingkat partisipasi petani responden dalam proses pelatihan di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 42

21.Sumber inisiatif petani responden dalam mengikuti program OVOP

di Desa Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 47

22.Manfaat program OVOP yang dirasakan petani responden di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 47

23.Metode usahatani petani responden di Desa Tegallega dan Bunikasih

tahun 2013 49

24.Jumlah tandan per tanaman tomat petani responden 55 25.Perbandingan kegiatan usahatani tomat petani responden selama

musim tanam 2013 57

26.Penggunaan luas lahan untuk tanaman tomat selama musim tanam

27.Sistem biaya lahan yang digunakan petani responden di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 59

28.Jenis benih tomat yang digunakan petani responden di Desa

Tegallega dan Bunikasih tahun 2013 60

29.Penggunaan faktor produksi benih tomat per Ha selama musim tanam

tahun 2013 61

30.Perbandingan penggunaan pupuk organik dan pupuk kimia pada

usahatani tomat 61

31.Perbandingan penggunaan jenis pupuk organik pada usahatani tomat 62 32.Penggunaan faktor produksi obat-obatan pada usahatani tomat per Ha

selama musim tanam tahun 2013 63

33.Penggunaan faktor produksi perekat pada usahatani tomat per Ha

selama musim tanam tahun 2013 65

34.Penggunaan faktor produksi ZPT pada usahatani tomat per Ha selama

musim tanam tahun 2013 65

35.Penggunaan faktor produksi ajir pada usahatani tomat per Ha selama

musim tanam tahun 2013 66

36.Penggunaan faktor produksi tali pada usahatani tomat per Ha selama

musim tanam tahun 2013 67

37.Penggunaan faktor produksi mulsa pada usahatani tomat per Ha

selama musim tanam tahun 2013 68

38.Penyusutan peralatan pada usahatani tomat per Ha selama musim

tanam tahun 2013 69

39.Penyusutan mesin dan bangunan pada usahatani tomat per Ha selama

musim tanam tahun 2013 70

40.Penggunaan faktor produksi tenaga kerja pada usahatani tomat per Ha

selama musim tanam tahun 2013 70

41.Perbandingan penggunaan faktor produksi tenaga kerja pada proses

pemeliharaan usahatani tomat 71

42.Biaya usahatani tomat per Ha selama musim tanam tahun 2013 73 43.Penerimaan usahatani tomat per Ha selama musim tanam tahun 2013 74 44.Keuntungan usahatani tomat per Ha selama musim tanam tahun 2013 75 45.Nilai R/C usahatani tomat per Ha selama musim tanam tahun 2013 76

DAFTAR GAMBAR

1. Program OVOP untuk kelompok petani sayuran di Malawi 9 2. Program OVOP untuk kelompok penyulingan minyak sayur di

Malawi 9

3. Ruang lingkup kegiatan OVOP 11

4. Pengaruh teknologi baru terhadap produktivitas 17

5. Kerangka pemikiran operasional 19

6. Gambaran Koperasi Mitra Tani Parahyangan 28

7. Aktivitas di Koperasi Mitra Tani Parahyangan 29

9. Kondisi unit pengolahan pupuk organik di Koperasi Mitra Tani

Parahyangan tahun 2014 41

10.Proses sortasi dan grading tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan 43 11.Proses packaging tomat OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan 44

12.Label OVOP Indonesia 44

13.Pemakaian label OVOP Indonesia pada proses packaging tomat 45 14.Perbandingan pemakaian label pada komoditi tomat dan brokoli 45

15.Mobil cooling unit dari program OVOP 46

16.Pengolahan lahan tanpa mulsa 50

17.Pengolahan lahan dengan mulsa 51

18.Pembuatan polybag dari daun pisang 51

19.Perbandingan cara persemaian benih tomat 52

20.Penanaman bibit tomat 53

21.Persiapan ajir 53

22.Pemupukan tomat 54

23.Pengikatan dan pemangkasan tomat 55

24.Kolam untuk menampung air 56

25.Pengobatan tomat 56

26.Perbandingan penggunaan jenis pupuk kimia oleh petani OVOP dan petani Non OVOP pada usahatani tomat per Ha selama musim tanam

tahun 2013 62

27.Perbandingan jumlah petani OVOP dan petani Non OVOP pada penggunaan obat-obatan untuk usahatani tomat per Ha selama musim

tanam tahun 2013 64

28.Perbandingan persentase jumlah petani OVOP dan petani Non-OVOP pada penggunaan ajir berbahan kaso dan bambu untuk usahatani

tomat per Ha selama musim tanam tahun 2013 66

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP di bawah

koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2011 80 2. Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP di bawah

koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012 81 3. Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP di bawah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar. Potensi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2013 ada 28 553 930 orang. Jumlah penduduk miskin baik di kota maupun di desa dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011-2013a Wilayah domisili

penduduk miskin

Jumlah (orang)b

2011 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Kota 11 046.75 10 647.20 10 507.80 10 325.53 10 634.47 Desa 18 972.18 18 485.20 18 086.90 17 741.03 17 919.46 Kota + Desa 30 018.93 29 132.40 28 594.60 28 066.55 28 553.93

a

Sumber: Badan Pusat Statistik (2014); bsatuan dalam ribu.

Data menunjukkan jumlah penduduk miskin yang berada di desa lebih banyak daripada di kota. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurut Kuncoro (2010), paradigma pembangunan modern menganjurkan agar negara sedang berkembang tidak memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan distribusi atau pemerataan ekonomi di negara tersebut. Distribusi atau pemerataan dari pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian.

Pemerintah perlu meninjau strategi pembangunan ekonomi perdesaan yang berbasis pada pertanian. Hal tersebut selaras dengan Strategi Induk Pembangunan Pertanian (SIPP) 2013-2045 yang menetapkan bahwa sektor pertanian harus dijadikan sebagai motor penggerak pembangunan negara. Dalam SIPP 2013-2045 (2013), pertanian memiliki multi-fungsi strategis, yang mencakup katalisator dan akselerator pertumbuhan ekonomi, pemantapan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, pemantapan stabilitas sosial ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan. Hal ini didukung oleh hasil penelitiaan yang dilakukan Warr (2002). Hasil penelitian Warr menunjukkan bahwa pertumbuhan output di sektor pertanian mempunyai korelasi yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Berawal dari hal tersebut, pemerintah perlu meninjau strategi pembangunan ekonomi perdesaan yang berbasis pada pertanian.

2

meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Gerakan ini diperkenalkan pertama kali oleh Gubernur Morihiko Hiramatsu dari perfektur Oita, Jepang pada tahun 1979. Gerakan OVOP memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip lokal tapi global, prinsip bebas dan kreatif, dan prinsip pengembangan sumber daya manusia.

Prinsip yang pertama adalah prinsip lokal tapi global. Gerakan OVOP bertujuan meningkatkan, mengembangkan, dan memasarkan produk yang bisa menjadi sumber kebanggaan masyarakat setempat. Produk tersebut diharapkan dapat dipasarkan baik di dalam maupun di luar negeri sehingga tercapailah prinsip lokal tapi global. Prinsip yang kedua adalah prinsip bebas dan kreatif. Gerakan OVOP harus digerakkan secara aktif oleh masyarakat setempat. Masyarakat setempat diharapkan mandiri dan mampu mengembangkan kreatifitas dalam melakukan gerakan OVOP sehingga tercapailah prinsip bebas dan kreatif. Prinsip yang terakhir adalah prinsip pengembangan sumber daya manusia. Prinsip pengembangan sumber daya manusiaberarti pemerintah daerah harus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu melakukan terobosan baru di sektor pertanian, industri, pariwisata, jasa, serta pemasaran produknya sehingga meningkatkan kualitas, produktivitas, dan daya saing produk. Melalui tiga prinsip tersebut, gerakan OVOP berkembang di berbagai negara (termasuk Indonesia) dalam rangka membangun ekonomi di wilayah perdesaan.

3 awalnya, hanya terdapat 4 koperasi yang dipilih untuk melaksanakan program OVOP di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM. Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2009-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP Indonesia di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2009-2010a

Nama Koperasi Lokasi Komoditas

Koperasi Mitra Tani

KUD Mandiri Cisurupan Desa Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat Koperasi Tani Mertanadi Kabupaten Badung, Provinsi Bali Hortikultura

a

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2013).

Pada tahun 2013, terdapat 63 koperasi di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM yang telah melaksanakan program OVOP. Sekitar 25 diantaranya bergerak di sektor pertanian (Kementerian Koperasi dan UKM 2013). Daftar koperasi yang melaksanakan program OVOP di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Lampiran 1. Program OVOP di Indonesia memiliki fokus produk dan kegiatan yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan program OVOP di masing-masing daerah memiliki ciri khas.

Fokus produk program OVOP di Indonesia bergantung pada potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut. Potensi sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk mengembangkan produk unggulan. Produk unggulan tersebut selanjutnya akan menjadi fokus produk dari program OVOP. Selain memiliki produk unggulan, program OVOP juga memiliki fokus kegiatan. Kegiatan yang ada dalam program OVOP sangat beragam, tergantung kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Pada koperasi yang bergerak di sektor pertanian, fokus kegiatan program OVOP dapat dilakukan mulai dari proses pengadaan input, proses budidaya, sampai proses pengolahan output.

4

Perumusan Masalah

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk miskin terbesar ketiga di Indonesia. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mencapai 4.3 juta orang (BPS 2014). Di balik masalah tersebut, Jawa Barat menyimpan potensi sumber daya pertanian yang besar. Potensi tersebut dapat ditemukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kabupaten Cianjur memiliki potensi pertanian yang besar, salah satunya pada komoditas hortikultura.

Pada umumnya komoditas hortikultura di Kabupaten Cianjur merupakan komoditas tanaman sayuran semusim. Komoditas tanaman sayuran semusim ini banyak diproduksi oleh petani-petani yang berada di lereng gunung Kabupaten Cianjur. Kondisi iklim dan topografi di lereng gunung sangat cocok untuk ditanami berbagai macam komoditas hortikultura. Potensi sumber daya ini harus dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan para petani sayur. Pemanfaatan potensi sumber daya di Kabupaten Cianjur telah dilakukan melalui program OVOP. Pelaksanaan program OVOP membuka kesempatan kepada para petani untuk membangun perekonomian perdesaan yang berbasis pertanian di daerah mereka.

Program OVOP di Kabupaten Cianjur dilaksanakan oleh Koperasi Mitra Tani Parahyangan. Petani-petani sayur yang menjadi anggota di Koperasi Mitra Tani Parahyangan merupakan petani binaan program OVOP di bawah koordinasi Kementerian Koperasi dan UKM sejak tahun 2008. Seperti program OVOP di tempat lain, program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan memiliki produk unggulan. Produk unggulan dari Koperasi Mitra Tani Parahyangan adalah tomat.

Dalam wilayah Kabupaten Cianjur, tomat merupakan salah satu dari enam komoditas tanaman sayuran semusim yang paling banyak diproduksi. Komoditas lainnya seperti cabe besar, petsai sawi, cabe rawit, wortel, dan bawang daun termasuk dalam enam komoditas yang paling banyak diproduksi dalam setahun di Kabupaten Cianjur. Perbandingan jumlah produksi tanaman sayuran semusim tersebut selama 2 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah produksi beberapa tanaman sayuran semusim di Kabupaten Cianjur tahun 2012-2013a

Jenis komoditi Jumlah produksi (ton)

2012 2013

Cabe besar 33 991.4 132 656.2

Tomat 50 894.4 93 383.5

Petsai sawi 36 874.7 49 826.3

Cabe rawit 23 559.9 39 345.6

Wortel 41 816.4 37 677.0

Bawang daun 39 296.0 35 188.1

a

5 Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 produksi tomat menempati urutan pertama dengan jumlah 50 894.4 ton/tahun, sedangkan pada tahun 2013 produksi tomat menempati urutan kedua dengan jumlah 93 383.5 ton/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa komoditi tomat menjadi salah satu komoditas yang banyak diproduksi oleh petani sayur di Kabupaten Cianjur. Produksi, luas lahan, dan produktivitas tomat di wilayah Kabupaten Cianjur sejak tahun 2008 sampai tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Produksi, luas lahan, dan produktivitas tomat di Kabupaten Cianjur tahun 2008-2013a peningkatan, namun produktivitas tomat mengalami fluktuasi di wilayah Kabupaten Cianjur selama 6 tahun terakhir. Produksi tomat di Kabupaten Cianjur berasal dari beberapa kecamatan. Salah satu kecamatan yang menjadi sentra produksi tomat di Kabupaten Cianjur adalah Kecamatan Warungkondang. Kecamatan Warungkondang adalah kecamatan dimana Koperasi Mitra Tani Parahyangan berada. Kecamatan Warungkondang adalah salah satu kecamatan penghasil tomat terbesar di Kabupaten Cianjur. Sebagian besar produksi tomat di Kecamatan Warungkondang berasal dari Koperasi Mitra Tani Parahyangan, sehingga besar produktivitas tomat di Kecamatan Warungkondang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam melihat produktivitas tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan.

Produktivitas tomat di Kecamatan Warungkondang juga mengalami fluktuasi selama 6 tahun terakhir. Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Cianjur (2014), pada tahun 2008 produktivitas tomat mencapai 13.75 ton/Ha. Pada tahun 2009 (satu tahun sejak program OVOP dimulai) produktivitas tomat meningkat menjadi 47.15 ton/Ha. Namun pada tahun 2010, produktivitas tomat menurun menjadi 26.52/Ha dan pada tahun 2011 kembali meningkat menjadi 32.56 ton/Ha. Pada tahun 2012 produktivitas tomat menurun menjadi 23.00 ton/Ha dan pada tahun 2013 produktivitas tomat kembali menurun, hanya mencapai 16.83 ton/Ha. Semakin menurunnya produktivitas tomat dapat menjadi permasalahan bagi para petani, karena produktivitas usahatani yang rendah akan menurunkan keuntungan usahatani mereka.

6

Program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan memproduksi berbagai jenis komoditas tanaman sayuran semusim (hortikultura), namun komoditi tomat tetap menjadi produk unggulannya. Selain itu, di wilayah Kecamatan Warungkondang masih terdapat petani tomat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan program OVOP. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pelaksanaan program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan selama ini dan bagaimana pengaruh pelaksanaan program OVOP terhadap keuntungan usahatani bagi petani tomat di daerah tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan?

2. Bagaimana pengaruh dari program OVOP terhadap keuntungan usahatani tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis gambaran pelaksanaan program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan.

2. Menganalisis pengaruh program OVOP terhadap keuntungan usahatani tomat di Koperasi Mitra Tani Parahyangan.

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Bagi pemerintah pusat maupun daerah, penelitian ini dapat menjadi salah satu

bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan program OVOP.

2. Bagi pengurus dan anggota koperasi, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan masukan dan evaluasi untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam pelaksanaan program OVOP.

3. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap sumbangan perbendaharaan ilmu pengetahuan mengenai OVOP.

4. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai wadah dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh.

Ruang Lingkup Penelitian

7

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan Program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2012) bertujuan menggambarkan kelembagaan koperasi yang terpilih sebagai pelaksana program OVOP dengan melihat aspek kultural dan aspek struktural sebagai acuan analisis. Penelitian yang berjudul Analisis Aspek Kelembagaan Koperasi dalam Melaksanakan Program OVOP Binaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kultural dan aspek struktural koperasi ada dalam kategori buruk, sehingga simpulan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa Koperasi Mitra Tani Parahyangan memiliki kelembagaan yang buruk dalam melaksanakan program OVOP.

Salah satu penelitian lainnya dilakukan oleh Shirleen (2012). Penelitian tersebut berjudul Rekomendasi Kebijakan Keberlanjutan Program OVOP dan Prospektifnya dengan Metode Rapid Appraisal For Indonesian OVOP. Metode tersebut dirancang khusus untuk menganalisa setiap dimensi yang terkait dalam keberlanjutan OVOP sehingga menghasilkan keterpautan antar dimensi agar dapat dikaji keberlanjutannya. Status keberlanjutan Program OVOP Koperasi Mitra Tani Parahyangan pada saat itu dinilai dari 5 dimensi (dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi lingkungan dan lingkungan fisik, dimensi teknologi, dan dimensi

leadership). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ekonomi memiliki status cukup berkelanjutan (51.552), dimensi sosial memiliki status kurang berkelanjutan (45.867), dimensi lingkungan dan lingkungan fisik memiliki status kurang berkelanjutan (48.783), dimensi teknologi memiliki status cukup berkelanjutan (52.760), dan dimensi leadership memiliki status sangat berkelanjutan (75.199).

Pengaruh Program OVOP terhadap Kegiatan Usahatani

8

Tabel 5 Pengaruh program OVOP terhadap kegiatan usahatani di Bvumbwea Kegiatan

Pengaruh Program OVOP terhadap Produktivitas Usahatani

Pengaruh program OVOP terhadap produktivitas usahatani dapat melalui penggunaan teknologi baru pada proses budidaya maupun proses pengolahan

output. Berikut adalah beberapa contoh penelitian yang menjelaskan bagaimana pengaruh program OVOP terhadap produktivitas usahatani.

Program OVOP di Depok, Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh Baga dan Firdaus (2011) menjadi contoh bagaimana program OVOP meningkatkan produktivitas melalui penggunaan sistem Standard Operational Procedure (SOP) dan Good Agriculture Practice

9 Program OVOP di Bvumbwe dan Khumbo, Malawi

Penelitian yang dilakukan oleh Kurokawa et al. (2010) menjadi contoh bagaimana program OVOP meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi baru dalam proses pengolahan output usahatani. Program OVOP di Malawi dilaksanakan kepada kelompok petani sayuran di Bvumbwe dan kelompok penyulingan minyak sayur di Khumbo. Pada kelompok petani sayuran di Bvumbwe, program OVOP memberikan bantuan fasilitas berupa mesin pengering tenaga surya yang dapat digunakan untuk memproduksi sayuran olahan. Sebanyak 80 persen jumlah output usahatani dijual dalam bentuk mentah dan sebanyak 20 persen jumlah output usahatani dijual dalam bentuk yang sudah diolah. Mesin pengering tersebut juga dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sayuran olahan, dari 7 hari menjadi 2 hari. Gambar 1 merupakan ilustrasi pelaksanaan program OVOP pada kelompok petani sayur di Malawi.

Gambar 1 Program OVOP untuk kelompok petani sayuran di Malawi

Sumber: Kurokawa et al. (2010)

Pengaruh program OVOP terhadap produktivitas usahatani pada kelompok petani sayuran di Bvumbwe hampir mirip dengan kelompok penyulingan minyak sayur di Khumbo. Petani dari kelompok ini memproduksi bahan baku (kacang kedelai dan biji baobab) yang akan dijadikan minyak sayur. Program OVOP membantu kelompok ini dengan memberikan bantuan fasilitas berupa mesin pengolah baru yang dapat memproduksi minyak sayur. Mesin ini meningkatkan produktivitas dari 10 liter per 50 kg bahan baku menjadi 18 liter per 50 kg bahan baku. Ilustrasi program OVOP untuk kelompok penyulingan minyak di Malawi dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Program OVOP untuk kelompok penyulingan minyak sayur di Malawi

Sumber: Kurokawa et al. (2010)

10

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis Konsep OVOP

Menurut blue print (2010), OVOP merupakan singkatan dari istilah asing yang bernama “One Village One Product”. Gerakan OVOP pertama kali muncul di Jepang pada tahun 1979. Gerakan ini dipelopori oleh Gubernur Morihiko Hiramatsu dari prefektur Oita. Gubernur Morihiko mendorong masyarakat untuk memilih satu produk unggulan dari masing-masing tempat yang dapat dipromosikan pada tingkat nasional maupun global. Produk tersebut haruslah bersifat marketable. Inti dari konsep OVOP adalah bagaimana wilayah perdesaaan dapat direvitalisasi melalui gerakan lokal yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

OVOP memiliki tiga prinsip dasar, yaitu prinsip lokal tapi global, prinsip bebas dan kreatif, dan prinsip pengembangan sumber daya manusia. Berikut penjelasannya:

1. Prinsip lokal tapi global:

Masyarakat lokal diharapkan dapat membuat produk/jasa yang bersifat

marketable di global. Produk/jasa yang dipilih harus dapat menciptakan kebanggaan bagi masyarakat setempat. Produk/jasa tersebut juga harus mengandung nilai budaya yang mencerminkan masyarakat setempat. Latar belakang yang khas dari produk/jasa tersebut dapat meningkatkan daya tarik bagi konsumen di luar daerah. Nilai tambah didapat melalui cita rasa yang khas dari produk yang dikembangkan dari sumber daya lokal. Melalui prinsip ini, kegiatan perekonomian di perdesaaan diharapkan akan berkelanjutan.

2. Prinsip bebas dan kreatif:

Dalam mencari produk yang dapat dijual, prinsip bebas dan kreatif sangat penting untuk dimiliki. Melalui prinsip ini, pengetahuan dan naluri bisnis yang bersifat lokal dapat berkembang sehingga mampu menemukan potensi baru yang selama ini terpendam di suatu desa. Semua hal yang ada di desa dapat menjadi potensial, bergantung pada inisiatif dan usaha dari masyarakat tersebut. Prinsip bebas dan kreatif mengajarkan masyarakat untuk bergerak secara mandiri dalam mengembangkan potensi daerah mereka.

3. Prinsip pengembangan sumber daya manusia:

Pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cenderung berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Pendekatan pembangunan yang dilakukan melalui gerakan OVOP berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut. Prinsip pengembangan sumber daya manusia adalah mendorong terciptanya pemimpin lokal yang visioner. Selain itu, gerakan OVOP juga harus dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada masyarakat di perdesaan. Kesuksesan gerakan OVOP sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada.

11 1. Produk unggulan dibuat dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal yang ada di lokasi tersebut sehingga produk unggulan itu dapat dibuat dengan bahan baku yang murah dan berkualitas. Lokasi program OVOP dapat dijadikan kawasan produksi yang saling berintegrasi.

2. Pembangunan daerah harus dilaksanakan oleh masyarakat lokal yang ada di lokasi tersebut sehingga manfaat yang didapat dari pembangunan daerah itu dapat diterima kembali oleh masyarakat. Pembangunan daerah harus mengutamakan kualitas pembangunan sumber daya manusia secara keberlanjutan sehingga terjadi perubahan yang signifikan

Menurut UNIDO (2008), lingkup kegiatan OVOP dapat dibagi menjadi 3, yaitu pengembangan kapasitas wilayah, pengembangan produksi, dan pengembangan pemasaran. Pengembangan kapasitas wilayah terdiri dari kegiatan menilai aset dan potensi lokal, identifikasi potensi dan nilai tambah dari produk OVOP, membangun dan mengelola kerjasama dengan pihak luar, dan membangun perencanaan bisnis dan monitoring. Kegiatan berikutnya adalah pengembangan produksi. Pengembangan produksi terdiri dari kegiatan pengembangan teknik produksi, pengembangan akses permodalan, pengembangan kelembagaan koperasi di dalam masyarakat agar usaha yang dilakukan memiliki skala ekonomi yang menguntungkan. Ruang lingkup kegiatan OVOP diakhiri oleh pengembangan pemasaran. Pengembangan pemasaran terdiri dari pembuatan sertifikasi produk dan melakukan promosi produk. Ruang lingkup kegiatan OVOP dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Ruang lingkup kegiatan OVOP

Sumber: UNIDO (2008)

Pengembangan pemasaran 1. Sertifikasi produk 2. Promosi produk

Pengembangan produksi

1. Pengembangan teknik produksi 2. Akses permodalan

3. Pengembangan kelembagaan koperasi di dalam masyarakat agar mencapai skala usaha yang ekonomis

Pengembangan kapasitas wilayah 1. Menilai aset dan potensi lokal

2. Identifikasi potensi dan nilai tambah dari produk OVOP

3. Membangun dan mengelola kerjasama dengan pihak luar

12

Konsep Usahatani

Ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan

input yang ada sebaik-baiknya untuk memperoleh output yang maksimal dalam kegiatan usahatani. Pengertian mengenai ilmu usahatani telah dijelaskan oleh Soekartawi dan Suratiyah.

Soekartawi (1995:1) menyatakan “...ilmu usahatani biasanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk tujuan memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu...”

Suratiyah (2006:8) menyatakan “...ilmu usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengusahakan dan mengkoordinir faktor-faktor produksi berupa lahan dan alam sekitarnya sebagai modal sehingga memberikan manfaat yang sebaik-baiknya. Sebagai ilmu pengetahuan, ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengorganisasikan, dan mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut memberikan pendapatan yang maksimal...”

Pada umumnya, bentuk usahatani dapat dibagi menjadi 2, yaitu usahatani keluarga dan perusahaan pertanian. Namun diantara kedua bentuk usahatani tersebut, terdapat koperasi pertanian. Perbedaan pokok antara usahatani keluarga, koperasi pertanian, dan perusahaan pertanian dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu tujuan akhir, badan hukum, skala usaha, jumlah modal/Ha, jumlah tenaga kerja/Ha, unsur tenaga kerja dalam usahatani, sifat usahatani, dan pasca panen. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perbedaan pokok antara usahatani keluarga, koperasi pertanian, dan perusahaan pertanian

Klasifikasi Usahatani keluargaa Koperasi pertanianb Perusahaan pertaniana

Tujuan akhir pendapatan keluarga SHU anggota laba perusahaan

Badan hukum tidak ada ada ada

Pasca panen seadanya ada peran IPTEK banyak peran IPTEK

a

Sumber: Suratiyah (2006); Partomo dan Soejoedono (2002)

13 Menurut pola, usahatani dibagi menjadi 3, yaitu usahatani khusus, usahatani tidak khusus, usahatani campuran (Suratiyah 2006). Usahatani khusus adalah usahatani yang hanya mengusahakan satu cabang usahatani saja. Usahatani tidak khusus adalah usahatani yang mengusahakan beberapa cabang usaha bersama-sama, tetapi dengan batas yang tegas. Usahatani campuran adalah usahatani yang mengusahakan beberapa cabang secara bersama-sama dalam sebidang lahan tanpa batas yang tegas (tumpangsari). Di Indonesia, pada umumnya pola usahatani keluarga yang dilakukan petani kecil adalah usahatani campuran (tumpangsari). Penggunaan Faktor Produksi Usahatani

Faktor produksi (input) usahatani dapat dibagi menjadi 4, yaitu alam, modal, tenaga kerja, dan manajemen (Suratiyah 2006). Setiap faktor tersebut mempengaruhi proses produksi dalam usahatani.

Faktor produksi alam:

Alam merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap usahatani. Menurut Suratiyah (2006), secara garis besar, faktor alam terdiri atas 2, yaitu faktor iklim dan faktor tanah. Faktor iklim akan mempengaruhi cuaca, suhu, curah hujan, dan intensitas matahari. Faktor tanah akan mempengaruhi tingkat kesuburan serta jenis tanah yang akan digarap. Hubungan produktivitas usahatani dengan faktor produksi tanah dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti luas lahan, status kepemilikan, intensifikasi pertanian, fragmentasi, lokasi lahan dan keberadaan fasilitas yang ada.

Pengertian luas lahan dapat dibagi menjadi 3, yaitu luas total lahan, luas lahan pertanaman, dan luas tanaman. Luas total lahan adalah jumlah seluruh tanah yang ada dalam usahatani termasuk sawah, tegal, pekarangan, dan jalan saluran. Luas lahan pertanaman adalah jumlah seluruh tanah yang dapat ditanami atau diusahakan. Luas tanaman adalah jumlah luas tanaman yang ada pada suatu waktu.

Status kepemilikan dapat dibagi menjadi 3, yaitu hak milik, hak sewa, dan hak bagi hasil. Perbedaan hubungan tersebut akan mempengaruhi kesediaan petani dalam meningkatkan produksi, memperbaiki kesuburan tanah, dan intensifikasi. Intensifikasi pertanian sering dilakukan dengan cara meningkatkan produksi/satuan luas tanah karena tanah yang digunakan untuk usahatani sudah sangat sulit untuk diperluas. Sementara itu, kesuburan tanah secara fisik dan kimiawi dapat diperbaiki melalui pengolahan yang baik, rotasi tanam yang tepat, pemupukan, dan pembuatan teras.

Fragmentasi adalah kondisi dimana letak tanah usahatani tidak mengelompok dalam satu tempat, tetapi terpencar dalam beberapa lokasi. Fragmentasi terjadi dikarenakan sistem jual beli tanah, sistem warisan, perkawinan, landreform, konsolidasi, dan adanya proyek-proyek pembangunan. Lokasi lahan menentukan kelancaran pemasaran. Lokasi yang jauh dari sarana dan prasarana transportasi dapat memperburuk usahatani tersebut dari aspek ekonomi. Keberadaan fasilitas-fasilitas lain seperti sumur dan pengairan juga sangat mempengaruhi faktor produksi tanah dalam usahatani.

14

atau dataran tinggi, tanah yang dapat diolah untuk pertanian atau tidak, dan tanah yang beririgasi atau tidak beririgasi. Jika sampling tidak bersifat homogen, maka

sampling sebaiknya dilakukan secara stratifikasi. Faktor produksi modal:

Modal merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap usahatani, khususnya usahatani keluarga. Modal usahatani dapat dikelompokan berdasarkan sifat, kegunaan, waktu, dan fungsi (Suratiyah 2006). Menurut sifatnya, modal dibedakan menjadi 2, yaitu modal yang menghemat lahan (land saving capital) dan modal yang menghemat tenaga kerja (labour saving capital). Contoh modal yang menghemat lahan adalah pemakaian pupuk, bibit unggul, pestisida, dan intensifikasi. Contoh modal yang menghemat tenaga kerja adalah pemakaian traktor untuk membajak dan mesin penggiling padi. Menurut kegunaannya, modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal aktif dan modal pasif. Modal aktif adalah modal yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan produksi. Modal pasif adalah modal yang digunakan hanya untuk sekadar mempertahankan produksi. Menurut waktu, modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal produktif dan modal prospektif. Modal produktif adalah modal yang memberi manfaat dalam jangka pendek, contohnya modal untuk pupuk dan bibit unggul, sedangkan modal prospektif adalah modal yang memberi manfaat dalam jangka panjang, contohnya modal untuk investasi dan terasering. Menurut fungsinya, modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap adalah modal yang dapat digunakan berkali-kali proses produksi. Modal tidak tetap adalah modal yang hanya digunakan dalam satu kali proses produksi. Soekartawi juga membagi modal menjadi 2 bagian. Penggolongan modal Soekartawi mirip dengan penggolongan modal Suratiyah berdasarkan fungsinya. Menurut Soekartawi (1995), modal dapat dibagi menjadi 2, yaitu modal yang tidak habis dalam sekali produksi (contohnya peralatan pertanian dan bangunan) dan modal yang langsung habis dalam sekali proses produksi (contohnya pupuk dan obat-obatan).

Faktor produksi tenaga kerja:

Berdasarkan jenis kelamin, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan. Berdasarkan sumbernya, tenaga kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga. Banyak sedikitnya tenaga luar keluarga yang digunakan bergantung pada dana yang tersedia untuk membiayai tenaga luar keluarga tersebut. Menurut Suratiyah (2006), kegiatan kerja tenaga luar sangat dipengaruhi sistem upah, lamanya waktu kerja, kehidupan sehari-hari, kecakapan, dan umur tenaga kerja. Sistem upah dibedakan menjadi 3, yaitu upah borongan, upah waktu, dan upah premi. Masing-masing upah akan mempengaruhi kinerja seorang tenaga luar keluarga.

15 Upah premi adalah upah yang diberikan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu dengan memperhatikan produktivitas dan prestasi kerja. Sistem upah premi mendorong pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan prestasinya.

Kebutuhan tenaga kerja dapat diketahui dengan cara menghitung jumlah tenaga kerja dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan usahatani yang dilakukan. Satuan yang sering digunakan dalam perhitungan kebutuhan tenaga kerja adalah Hari Orang Kerja (HOK). Faktor produksi tenaga kerja harus diperhitungkan dalam penelitian usahatani karena usahatani keluarga cenderung padat karya dibandingkan padat modal.

Faktor produksi manajemen:

Suratiyah menambahkan satu faktor produksi yang cukup berpengaruh terhadap usahatani, yaitu manajemen. Namun ada beberapa pendapat yang memasukkan manajemen sebagai faktor produksi tidak langsung. Menurut Suratiyah (2006), petani dapat dianggap sebagai seorang manajer dalam menjalankan kegiatan usahatani. Kegiatan petani sebagai manajer mencakup 4 hal yaitu, kegiatan teknis, kegiatan komersial, kegiatan finansial, dan kegiatan akuntansi. Kegiatan teknis dilakukan pada saat petani memutuskan jenis komoditas apa saja yang akan diproduksi dan cara memproduksinya. Kegiatan komersial dilakukan pada saat petani menghitung berapa dan apa saja input yang dibutuhkan, meramalkan hasil produksi yang akan diperoleh, serta menentukan pemasaran hasil produksi. Kegiatan finansial dilakukan pada saat petani memutuskan cara mendapatkan dan menggunakan modal untuk usahatani. Kegiatan akuntansi dilakukan pada saat petani membuat catatan tentang semua transaksi baik bisnis maupun pajak, membuat laporan dan menyimpan data tentang usahanya.

Struktur Biaya Usahatani

Biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam suatu usahatani (Soekartawi 1995). Biaya (cost) dapat dibedakan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak dipengaruhi besarnya produksi, contohnya sewa tanah, pajak, alat pertanian, dan iuran irigasi. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya produksi, contohnya adalah tenaga kerja, benih, pupuk, dan obat-obatan. Biaya total dalam usahatani adalah jumlah antara total biaya tetap dengan total biaya variabel.

Kesulitan dalam menghitung biaya usahatani biasanya timbul bila tanaman yang diusahakan itu lebih dari satu macam tanaman (tumpangsari). Hal ini disebabkan karena jumlah input yang digunakan tidak diketahui persis diarahkan untuk tanaman pertama atau kedua. Menurut Soekartawi (1995), jika terjadi demikian, maka jumlah fisik input menjadi tidak penting. Peneliti hanya perlu mencari berapa besar uang yang dikeluarkan untuk tanaman tersebut.

Struktur Penerimaan Usahatani

16

usahatani. Analisis parsial usahatani digunakan bila tanaman yang akan diteliti adalah satu macam saja. Analisis keseluruhan usahatani digunakan bila tanaman yang akan diteliti adalah semua tanaman yang ditanam pada keseluruhan lahan. Menurut Soekartawi (1995), peneliti perlu menghitung penerimaan usahatani secara teliti karena tidak semua hasil produksi dipanen secara bersamaan. Selain itu, tidak semua hasil produksi dijual secara bersamaan sehingga diperlukan data frekuensi penjualan. Jika penelitian menggunakan metode wawancara kepada petani, maka diperlukan teknik wawancara yang baik untuk membantu petani mengingat kembali produksi dan hasil penjualan yang telah diperolehnya.

Struktur Keuntungan Usahatani

Penelitian usahatani terdahulu cenderung menggunakan istilah “pendapatan” dibandingkan dengan istilah “keuntungan” usahatani. Pengertian pendapatan usahatani telah dijelaskan oleh Soekartawi.

Soekartawi (1995:57) menyatakan “...pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya...”

Namun saat ini, penelitian usahatani cenderung menggunakan istilah “keuntungan” dibandingkan dengan istilah “pendapatan” usahatani. Hal ini dikarenakan sudut pandang yang berubah terhadap kegiatan usahatani di Indonesia. Usahatani tidak lagi dipandang sebagai sebuah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup petani, tetapi usahatani sudah dipandang sebagai sebuah kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan. Pengertian keuntungan usahatani sama dengan pendapatan usahatani, yaitu selisih antara total penerimaan usahatani dengan total biaya usahatani.

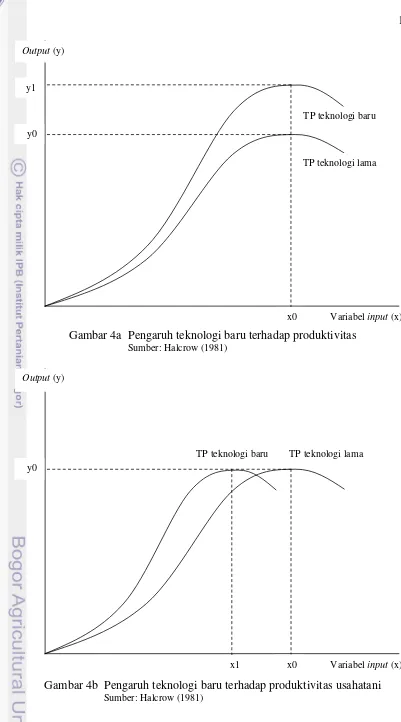

Keuntungan usahatani dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat produksi dan harga jual produksi. Namun menurut Soekartawi et al. (1986) perbedaan status petani juga dapat mempengaruhi keuntungan usahatani. Pengaruh Penggunaan Teknologi Baru Terhadap Produktivitas Usahatani

Salah satu yang menjadi fokus petani dalam melakukan kegiatan usahatani adalah bagaimana meningkatkan produktivitas usahatani. Produktivitas usahatani dapat meningkat melalui penggunaan teknologi baru. Pengertian teknologi baru tidak selalu berhubungan pada penggunaan alat atau mesin pertanian yang canggih, bisa juga termasuk pada penggunaan teknik budidaya yang baru.

17

Gambar 4a Pengaruh teknologi baru terhadap produktivitas

Sumber: Halcrow (1981)

Gambar 4b Pengaruh teknologi baru terhadap produktivitas usahatani

Sumber: Halcrow (1981)

Variabel input (x)

TP teknologi baru TP teknologi lama

Output (y)

y0

x0 x1

Variabel input (x)

TP teknologi baru

TP teknologi lama

Output (y)

y1

y0

18

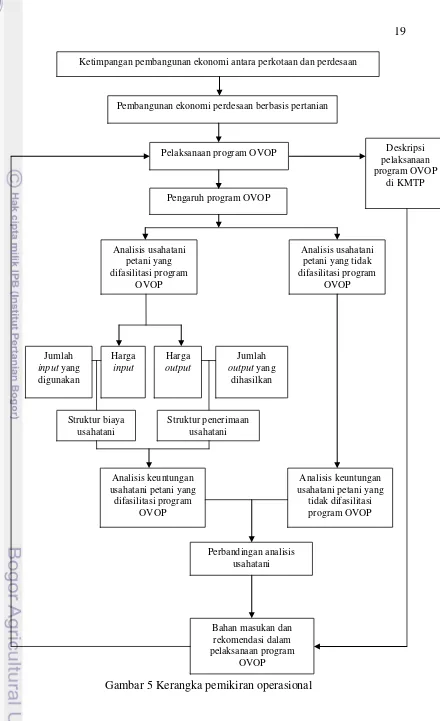

Kerangka Pemikiran Operasional

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Perekonomian masyarakat di perdesaan sebagian besar ditunjang oleh sektor pertanian. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan strategi pembangunan ekonomi perdesaan yang berbasis pada pertanian. Salah satu strategi pembangunan ekonomi perdesaan yang berbasis pada pertanian dapat dilakukan melalui gerakan OVOP. Gerakan OVOP Indonesia telah berkembang dan dilaksanakan pada sentra industri maupun koperasi di berbagai wilayah.

Salah satu contoh pelaksanaan program OVOP Indonesia dapat dilihat pada Koperasi Mitra Tani Parahyangan, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan memiliki fokus pada komoditas hortikultura, dengan produk unggulannya tomat. Program OVOP yang dikoordinasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM tersebut telah berjalan selama 5 tahun, namun dalam pelaksanaannya program OVOP masih menemukan beberapa hambatan dan tantangan. Deskripsi pelaksanaan program OVOP dilakukan untuk mengetahui kondisi dan penyebab dari masalah pelaksanaan program OVOP di lapangan selama ini. Hasil akhir penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat bagaimana gambaran pelaksanaan program OVOP yang ada di Koperasi Mitra Tani Parahyangan pada saat ini.

Selain gambaran pelaksanaan, penelitian ini juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh program OVOP terhadap keuntungan usahatani tomat. Pengaruh dari suatu program dapat dilihat dengan membandingkan dua kondisi yang berbeda (kondisi sebelum program dan sesudah program; atau kondisi dengan program dan tanpa program). Perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan kondisi saat ini dengan program OVOP dan kondisi saat ini tanpa program OVOP. Analisis usahatani perlu dilakukan agar dapat membandingkan keuntungan usahatani yang diperoleh antara petani program dan petani non-program. Perbandingan tersebut dapat ditinjau dari struktur penerimaan usahatani dan struktur biaya usahatani. Hasil akhir penelitiaan ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat bagaimana program OVOP berpengaruh terhadap keuntungan usahatani tomat. Hasil akhir penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan rekomendasi dalam memperbaiki pelaksanaan program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan. Kerangka pemikiran operasional dari penelitiaan ini dapat dilihat pada Gambar 5.

Hipotesis Penelitian

19

Gambar 5 Kerangka pemikiran operasional

Ketimpangan pembangunan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan

20

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, khususnya di Desa Tegallega dan Desa Bunikasih. Desa Tegallega dipilih karena Desa Tegallega adalah tempat dimana Koperasi Mitra Tani Parahyangan berada. Desa Bunikasih dipilih karena memiliki kondisi agroklimat yang hampir sama dengan Desa Tegallega. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) berdasarkan rumusan masalah yang ada. Pertimbangan lain dalam pemilihan lokasi adalah Koperasi Mitra Tani Parahyangan merupakan koperasi yang mendapatkan penghargaan atas dedikasinya mengembangkan produk unggulan desa dengan pendekatan OVOP yang diberikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2012. Kegiatan penelitian ini meliputi penyusunan rencana penelitian, pengumpulan literatur, pengumpulan data, pengolahan data, dan penulisan skripsi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan selama bulan Januari sampai Maret 2014. Meskipun penelitian ini dilakukan dengan keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang representatif dari lokasi yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder, baik yang berupa kualitatif maupun kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan. Data primer juga dikumpulkan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner kepada petani responden, manajer unit hortikultura, dan ketua koperasi. Tujuan dari pengumpulan data primer adalah untuk mencari informasi pokok dalam melihat dan menganalisis masalah agar dapat menjawab tujuan sekaligus hipotesis awal penelitian. Data sekunder dikumpulkan dari data Badan Pusat Statistik, dokumen-dokumen pemerintah terkait, buku, dan jurnal. Tujuan pengumpulan data sekunder adalah untuk mencari informasi yang mendukung data primer dalam melihat dan menganalisis masalah sehingga dapat menarik kesimpulan di akhir penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan metode survei. Metode observasi meliputi pengamatan langsung kondisi lapangan dan penelusuran literatur. Metode survei meliputi wawancara langsung yang dipandu dengan alat berupa kuesioner kepada petani responden dan interview guide kepada manajer unit hortikultura dan ketua koperasi. Bentuk pertanyaan dalam wawancara langsung yang dilakukan bersifat pertanyaan tertutup dan terbuka.

Metode Pengambilan Responden

21 Tegallega ada 75 orang, sedangkan yang berada di Desa Bunikasih ada 58 orang. Total populasi petani sayur di kedua desa ada 133 orang.

Metode pengambilan responden yang digunakan adalah metode purposive sampling. Pengambilan responden dilakukan berdasarkan 2 ketentuan, yaitu: 1. Petani yang menanam tomat selama satu tahun terakhir

2. Petani yang menanam tomat varietas dataran tinggi (seperti TW, Marta, Maya, Warani, Arthaloka, Diamond, Menara, Natama, Intrend, dan Amala).

Pengambilan responden dilakukan berdasarkan 2 ketentuan tersebut agar data usahatani yang diperoleh merupakan data terbaru dan relevan dengan jenis tomat yang ada dalam program OVOP. Dari total populasi petani sayur, terdapat 25 petani yang termasuk dalam 2 ketentuan tersebut. Dua diantaranya tidak bersedia untuk diwawancarai sehingga total responden yang dipilih hanya 23 petani.

Petani responden dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori, yaitu petani OVOP dan petani non-OVOP. Berdasarkan blue print OVOP yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2010), petani OVOP adalah petani yang bergabung dalam koperasi (menjadi anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan), sedangkan petani Non-OVOP adalah petani yang tidak bergabung dalam koperasi (bukan anggota Koperasi Mitra Tani Parahyangan). Dari total petani responden, terdapat 11 petani yang termasuk dalam kategori petani OVOP dan 12 petani yang termasuk dalam kategori petani Non-OVOP.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Alat analisis kualitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, karakteristik petani responden, pelaksanaan program OVOP di Koperasi Mitra Tani Parahyangan, kegiatan usahatani, dan penggunaan faktor produksi usahatani. Alat analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis biaya usahatani, analisis penerimaan usahatani, analisis keuntungan usahatani, dan analisis R/C.

Analisis Deskriptif

22

Analisis Biaya Usahatani

Soekartawi (1995) mengatakan biaya usahatani adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam suatu usahatani. Pada penelitian ini, analisis biaya usahatani dilakukan dengan membagi biaya total menjadi 2 bagian, yaitu biaya tunai (cash cost) dan biaya non-tunai (non-cash cost). Biaya tunai adalah biaya yang membutuhkan pengeluaran dalam bentuk uang tunai. Sedangkan biaya non-tunai adalah biaya yang tidak membutuhkan pengeluaran dalam bentuk uang non-tunai, namun diperhitungkan dalam analisis biaya usahatani. Contohnya adalah biaya penyusutan. Perhitungan biaya tunai dan biaya non-tunai diperlukan pada perhitungan usahatani skala kecil, yang cenderung memiliki keterbatasan modal dalam bentuk uang tunai. Biaya total pada suatu usahatani adalah total biaya tunai dijumlah dengan total biaya non tunai. Jadi biaya total (total cost) usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut:

TC = CC + NC dengan:

TC = Biaya total CC = Biaya tunai

NC = Biaya non-tunai/diperhitungkan

Biaya tunai maupun non-tunai dapat dibagi menjadi 2, yaitu biaya tetap (fixed cost) dan biaya variabel (variable cost). Total biaya pada suatu usahatani adalah total biaya tetap dijumlah dengan total biaya variabel. Jadi biaya total (total cost) usahatani juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

TC = FC + VC dengan:

TC = Biaya total FC = Biaya tetap VC = Biaya variabel

Sedangkan cara menghitung biaya tetap/variabel adalah sebagai berikut: FC/VC = ∑ i.PXi

i = 1 dengan:

FC/VC = Biaya tetap/variabel

Xi = Jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap/variabel PXi = Harga input

N = Jumlah macam input yang digunakan Analisis Penerimaan Usahatani

23 TR = Y.PY

dengan:

TR = Total penerimaan

Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usahatani PY = Harga Y

Penerimaan usahatani dapat berupa penjualan produk pertanian, produk usahatani yang dikonsumsi rumahtangga, produk usahatani yang digunakan sebagai input, produk yang diserahkan dalam bentuk uang dan benda kepada pemilik tanah, dan perubahan nilai inventaris.

Analisis Keuntungan Usahatani

Soekartawi (1995) mengatakan keuntungan usahatani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Jadi keuntungan usahatani dapat dirumuskan sebagai berikut:

π = TR – TC dengan:

π = Keuntungan usahatani TR = Total penerimaan TC = Total biaya Analisis R/C

Soekartawi (1995) mengatakan R/C (return to cost) adalah perbandingan antara penerimaan dan biaya. R/C atas biaya total adalah perbandingan penerimaan dan biaya total, sedangkan R/C atas biaya tunai adalah perbandingan penerimaan dan biaya tunai. Secara matematik, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a = R/C dengan:

R = Penerimaan usahatani C = Biaya usahatani

24

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Tegallega dan Desa Bunikasih

Gambaran umum desa akan memberikan penjelasan mengenai kondisi geografis, sosial ekonomi, dan sarana prasarana yang ada di lokasi. Gambaran kondisi dimulai dari penjelasan kondisi umum di Kecamatan Warungkondang dan diakhiri dengan perbandingan kondisi kedua desa, Desa Tegallega dan Desa Bunikasih.

Kondisi Geografis

Kecamatan Warungkondang adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa barat. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah utara Kabupaten Cianjur. Kecamatan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cugenang 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gekbrong 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi 4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cilaku

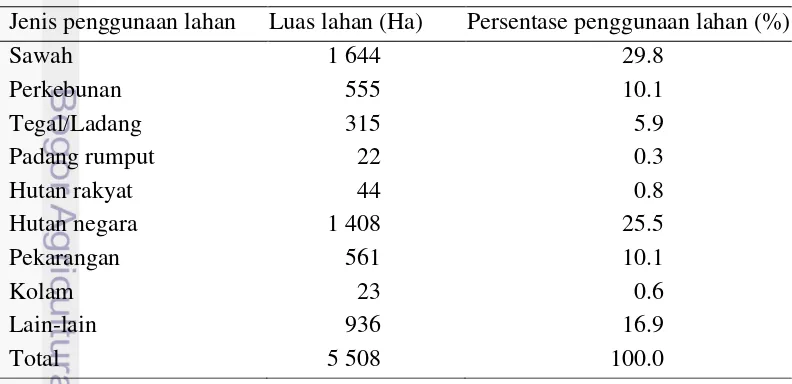

Kecamatan Warungkondang beriklim tropis dan memiliki intensitas sinar matahari yang cukup. Kecamatan Warungkondang memiliki ketinggian 450-1200 meter dari permukaan laut (dpl) sehingga suhu rata-rata berkisar antara 18-25°C. Kecamatan Warungkondang memiliki curah hujan antara 2 000 sampai 2 500 mm per tahun. Kecamatan ini memiliki jenis tanah latosol aluvial dengan pH tanah antara 5-6. Kecamatan Warungkondang memiliki 11 desa yang terdiri atas Cisarandi, Sukamulya, Mekarwangi, Jambudipa, Bunikasih, Cieundeur, Ciwalen, Sukawangi, Cikaroya, Bunisari dan Tegallega. Kecamatan Warungkondang memiliki luas wilayah sebesar 5 508 Ha. Luas wilayah kecamatan ini menurut penggunaannya dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7 Luas wilayah Kecamatan Warungkondang menurut penggunaannyaa Jenis penggunaan lahan Luas lahan (Ha) Persentase penggunaan lahan (%)

Sawah 1 644 29.8

Perkebunan 555 10.1

Tegal/Ladang 315 5.9

Padang rumput 22 0.3

Hutan rakyat 44 0.8

Hutan negara 1 408 25.5

Pekarangan 561 10.1

Kolam 23 0.6

Lain-lain 936 16.9

Total 5 508 100.0

a

25

Desa Tegallega dan Desa Bunikasih merupakan desa yang berada di Kecamatan Warungkondang. Karena masih dalam lingkup satu kecamatan, kedua desa ini memiliki letak geografis yang berdekatan. Desa Tegallega memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunikasih 2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mekarwangi 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bunisari

Desa Bunikasih memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cugenang

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tegallega 3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor 4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciwalen

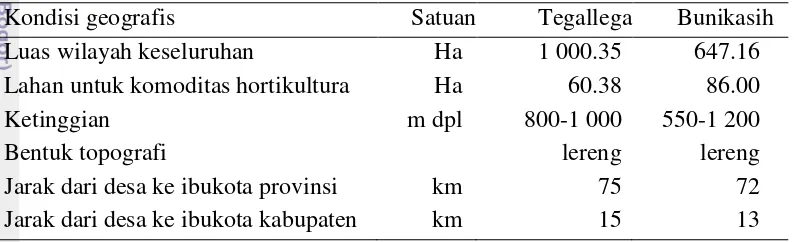

Letak geografis yang berdekatan menyebabkan kedua desa ini memiliki kondisi geografis yang serupa. Kondisi tersebut menyebabkan kedua desa juga memiliki kondisi agroklimat (iklim, intensitas sinar matahari, ketinggian, suhu, curah hujan, jenis tanah, pH tanah) yang hampir sama. Kondisi agroklimat tersebut berpotensi untuk mendukung produksi hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, biofarmaka, dan tanaman hias) di kedua desa. Perbandingan kondisi geografis Desa Tegallega dengan Desa Bunikasih dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Kondisi geografis Desa Tegallega dengan Desa Bunikasiha

Kondisi geografis Satuan Tegallega Bunikasih

Luas wilayah keseluruhan Ha 1 000.35 647.16

Lahan untuk komoditas hortikultura Ha 60.38 86.00

Ketinggian m dpl 800-1 000 550-1 200

Bentuk topografi lereng lereng

Jarak dari desa ke ibukota provinsi km 75 72

Jarak dari desa ke ibukota kabupaten km 15 13

a

Sumber: Profil Desa (2012)

Kondisi Sosial Ekonomi

26

dengan Desa Tegallega. Desa Bunikasih memiliki 3 dusun, 9 RW, dan 27 RT. Jumlah penduduk Desa Bunikasih ada 5 872 orang dengan penduduk laki-laki sebanyak 3 039 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2 833 orang. Total keluarga yang ada di desa berjumlah 1 921 keluarga. Tingkat pendidikan penduduk desa pada umumnya adalah tamat SD. Sebagian besar masyarakat Desa Bunikasih bekerja sebagai petani dan buruh tani. Tercatat ada sekitar 1 657 orang dalam rentang umur 18-56 tahun yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan sebagian besar tingkat kesejahteraan penduduknya pun masih dalam status prasejahtera. Perbandingan kondisi sosial ekonomi Desa Tegallega dan Desa Bunikasih dapat dilihat pada Tabel 9.

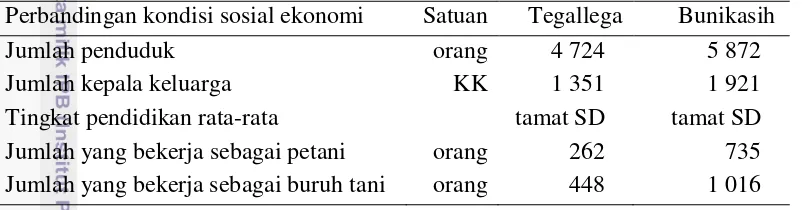

Tabel 9 Kondisi sosial ekonomi Desa Tegallega dengan Desa Bunikasiha Perbandingan kondisi sosial ekonomi Satuan Tegallega Bunikasih

Jumlah penduduk orang 4 724 5 872

Jumlah kepala keluarga KK 1 351 1 921

Tingkat pendidikan rata-rata tamat SD tamat SD Jumlah yang bekerja sebagai petani orang 262 735 Jumlah yang bekerja sebagai buruh tani orang 448 1 016

a

Sumber: Profil Desa (2012)

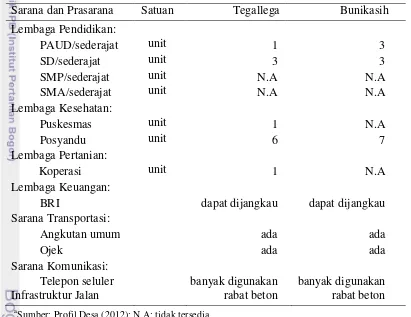

Kondisi Sarana dan Prasarana

Secara umum, fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Warungkondang terdiri atas sarana pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur jalan. Kecamatan Warungkondang memiliki 211 SD/sederajat dengan 79 511 orang murid dan 1 209 orang tenaga pendidik. Kecamatan Warungkondang memiliki 26 orang tenaga kesehatan dengan jumlah 1 unit puskesmas dan 1 unit puskesmas pembantu. Kecamatan Warungkondang memiliki fasilitas transportasi berupa angkutan umum (seperti bus dan angkot) dan ojek. Secara umum, masyarakat Kecamatan Warungkondang sudah menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi. Kecamatan Warungkondang memiliki kondisi infrastuktur jalan yang baik, namun sebagian besar jalan yang ada di perdesaan berada dalam kondisi yang kurang baik. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya biaya transportasi untuk mengangkut hasil produksi pertanian ke pasar. Kondisi infrastruktur yang kurang baik dapat meningkatkan risiko kerusakan saat hasil produksi diangkut, sehingga menurunkan kuantitas sekaligus kualitas produk.

27 kondisi jalan yang buruk. Daerah tersebut adalah daerah dimana sebagian petani komoditas hortikultura bercocoktanam.

Desa Bunikasih memiliki 3 unit PAUD dan 3 unit SD sebagai sarana dan prasarana pendidikan. Desa Bunikasih memiliki 7 unit posyandu sebagai sarana dan prasarana kesehatan. Desa Bunikasih memiliki angkutan umum berupa angkot dan ojek yang beroperasi sebagai sarana dan prasarana transportasi di desa. Sebagian besar masyarakat Desa Bunikasih menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi. Kondisi infrastruktur jalan di Desa Bunikasih cukup baik. Pada tahun 2010, Desa Bunikasih mendapatkan bantuan dari PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) untuk memperbaiki jalan. Program perbaikan jalan desa dilakukan secara bertahap sampai tahun 2013. Perbandingan kondisi sarana dan prasarana Desa Tegallega dan Desa Bunikasih dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Kondisi sarana dan prasarana Desa Tegallega dengan Desa Bunikasiha Sarana dan Prasarana Satuan Tegallega Bunikasih Lembaga Pendidikan:

PAUD/sederajat unit 1 3

SD/sederajat unit 3 3

SMP/sederajat unit N.A N.A

SMA/sederajat unit N.A N.A

Lembaga Kesehatan:

Puskesmas unit 1 N.A

Posyandu unit 6 7

Lembaga Pertanian:

Koperasi unit 1 N.A

Lembaga Keuangan:

BRI dapat dijangkau dapat dijangkau

Sarana Transportasi:

Angkutan umum ada ada

Ojek ada ada

Sarana Komunikasi:

Telepon seluler banyak digunakan banyak digunakan

Infrastruktur Jalan rabat beton rabat beton

a

Sumber:Profil Desa (2012); N.A: tidak tersedia

Gambaran Umum Koperasi Mitra Tani Parahyangan

28

503/020/SITU/II/2002; TDP No. 100625200777; NPWP No. 01.990.733.8-406.008. Pada tahun 2013, Koperasi Mitra Tani Parahyangan diketuai oleh Bapak Yayat Duriat yang juga bekerja sebagai Kepala Badan Penyuluhan Pertanian Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur. Koperasi ini terdiri atas 3 unit usaha, yaitu unit tanaman pangan, unit usaha sarana produksi tanaman (saprotan), dan unit hortikultura. Saat ini ada 329 petani yang tergabung dalam Koperasi Mitra Tani Parahyangan, yang terdiri atas 86 orang anggota unit tanaman pangan, 41 orang anggota unit usaha saprotan, dan 202 orang anggota unit hortikultura. Gambar 6 menunjukkan gambaran Koperasi Mitra Tani Parahyangan.

Gambar 6 Gambaran Koperasi Mitra Tani Parahyangan

Koperasi Mitra Tani Parahyangan memiliki motto 4P (Polo, Pola, Pale,

Palu). P yang pertama adalah polo, yang berarti kepala. Polo menunjukkan bahwa koperasi harus memiliki visi yang sama diantara anggotanya. Setelah adanya satu visi bersama, maka dibentuklah P yang kedua, yaitu pola. Pola bisa juga berarti sistem. Koperasi harus memiliki sistem yang jelas dan terpadu mulai dari proses budidaya sampai pada pemasaran dalam Koperasi Mitra Tani Parahyangan. Lalu P yang ketiga adalah pale, yang berarti pendidikan. Petani yang tergabung dalam Koperasi Mitra Tani Parahyangan akan mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang difasilitasi oleh P4S (Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya) dari Dinas Pertanian. P4S masih berjalan sampai saat ini. Koordinator P4S di Desa Tegallega adalah Bapak Ujang Majuddin. Selanjutnya P yang terakhir adalah palu, yang berarti proses dalam mengambil keputusan. Setelah polo, pola, pale