ANALISIS WILAYAH PENGEMBANGAN

KOMODITAS PETERNAKAN DI PROVINSI RIAU

YUHENDRA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Wilayah Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal dan dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Oktober 2009

Yuhendra

ABSTRACT

YUHENDRA. Regional Analysis of Livestock Commodities Development in Riau Province. Under direction of SETIA HADI, BABA BARUS, dan BOEDI TJAHJONO.

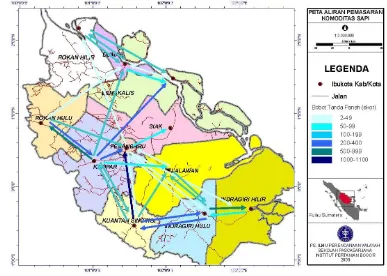

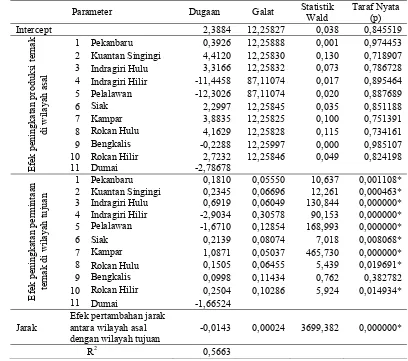

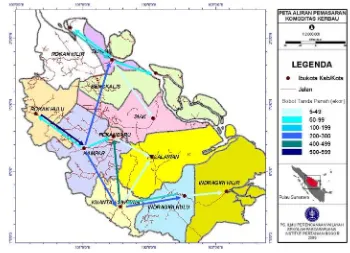

The development of livestock potential is expected to reduce of production and market unbalances. Knowing patterns of marketing of livestock commodities inter-regions may increase some added value of commodities. The purposes this research are: 1) to analyze the potential of livestock commodities in the public lands in Riau province, 2) to analyze flow of livestock commodities marketing inter-region in Riau Province, 3) to analyze trade order (price, marketing margins, and institutional) of livestock commodities in Riau Province, 4) to arrange direction of livestock commodities development based marketing potential, 5) to arrangement livestock development strategy Riau Province. Analysis for regional carrying capacity was based on the availability of forage; analysis for marketing flow of livestock commodities used the gravity model analysis and entropy interaction model with doubly constrained; analysis of trading system employed margin trading system analysis; hierarchy analysis used scalogram method; and spatial analysis used geographic information system applications. The result showed the possibility for development of cattle and buffaloes for 81.48%, and broiler for 7% of its carrying capacity respectively. The flow of cattle marketing is influenced by farmers productivity in the origin region. The Cattle’s production region is exhibited in the Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu, and Kuantan Singingi and the marketing region is belonged to Siak, Bengkalis and Rokan Hilir. The flow of buffalo commodities marketing is more determined by slaughtering at destination region. The buffalo’s production is exhibited in the Kampar and Kuantan Singingi and the marketing is exhibited in the Pekanbaru, Siak, Dumai and Rokan Hilir. The main factor determining the flow of broiler marketing is the population in origin region and the consumption of broiler in destination region. So that development of broiler’s production region is directed to Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, dan Siak, and marketing region is directed to Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir, and Rokan Hilir. The shorter the chain of trade procedures, so the lesser cost for marketing expenditure. However, the length of chain trading system does not affect to consumer price. The flow of cattle and buffalo commodities market moves from South to North, while the broiler moves from the region in the middle area, and the domestic chicken exhibite at all regions. Kuantan Singingi is the main region for livestock commodities production and the central region for livestock commodities marketing service is Pelalawan and Bengkalis.

RINGKASAN

YUHENDRA. Analisis Wilayah Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau. Dibimbing oleh SETIA HADI, BABA BARUS, dan BOEDI TJAHJONO.

Pembangunan wilayah tidak terlepas dari hubungan antar wilayah dan antar sektor. Pengembangan pendekatan pembangunan sektoral yang berdimensi wilayah merupakan sebuah langkah inovatif. Contoh aktual yang sekarang sedang berjalan adalah di bidang sub sektor peternakan.

Pengembangan komoditas peternakan di Provinsi Riau diharapkan dapat mengurangi kecenderungan terjadinya ketimpangan produksi dan pasar. Beragamnya pola interakasi antar wilayah pemasaran komoditas peternakan ini secara ekonomi sebenarnya mampu meningkatkan nilai tambah komoditas tetapi karena pola tersebut tidak teridentifikasi maka akan menyulitkan dalam pengembangan komoditas peternakan.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) menganalis potensi komoditas peternakan di lahan masyarakat Provinsi Riau, 2) menganalisis aliran pemasaran komoditas peternakan antar wilayah di Provinsi Riau, 3) menganalisis tata niaga (harga, margin pemasaran, dan kelembagaan) komoditas peternakan Provinsi Riau, 4) menyusun arah pengembangan komoditas peternakan berdasarkan potensi pemasaran, dan 5) menyusun strategi pembangunan peternakan Provinsi Riau.

Analisis daya dukung wilayah dilakukan dengan melihat kapasitas tampung dari wilayah berdasarkan ketersediaan hijauan. Aliran pemasaran komoditas peternakan antar wilayah menggunakan analisis Model Gravitasi dan Model Entropy Interaksi Spasial Berkendala Ganda. Analisis margin tata niaga digunakan untuk mengetahui efesiensi pemasaran komoditas peternakan dengan melihat biaya pemasaran dan keuntungan pelaku pemasaran dalam rantai tata niaga pemasaran. Analisis hirarki wilayah menggunakan Metode Skalogram. Analisis spasial dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi sistem informasi geografis.

Provinsi Riau memiliki potensi daya dukung lahan cukup besar karena kemampuan wilayah untuk pengembangan komoditas sapi dan kerbau baru dipenuhi 18,52%, Komoditas ayam ras pedaging mampu memenuhi kebutuhan wilayah sebesar 92,93%, sedangkan komoditas ayam buras telah mampu memenuhi kebutuhan wilayah. Potensi komoditas sapi dan kerbau terdapat di wilayah Riau Bagian Selatan yaitu Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu. Sedangkan kebutuhan komoditas ayam ras pedaging dominan terdapat di Pekanbaru, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir dan Bengkalis.

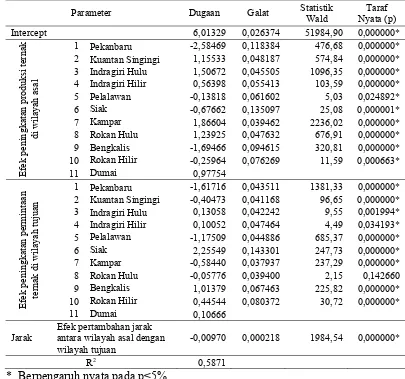

Aliran pemasaran komoditas sapi dipengaruhi oleh besarnya produktifitas sumberdaya manusia peternakan wilayah asal. Wilayah yang dapat dikembangkan sebagai wilayah produksi adalah Indragiri Hulu, Kampar, Rokan Hulu dan Kuantan Singingi. Pemasaran komoditas sapi membentuk wilayah simpul pasar yaitu Pekanbaru dan selanjutnya dialirkan ke Siak, Bengkalis dan Rokan Hilir yang merupakan wilayah pemasaran.

wilayah produksi adalah Kampar dan Kuantan Singingi dan wilayah pemasaran Pekanbaru, Siak, Dumai dan Rokan Hilir.

Faktor pendorong pemasaran komoditas ayam ras pedaging adalah populasi ternak wilayah asal dengan wilayah produksi adalah Kampar, Pekanbaru, Pelalawan, dan Siak. Faktor daya tarik wilayah tujuan pada pemasaran komoditas ayam ras pedaging adalah konsumsi wilayah tujuan. Wilayah pemasaran untuk komoditas ini adalah Bengkalis, Dumai, Indragiri hilir, dan Rokan Hilir.

Pengembangan wilayah produksi diarahkan di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi karena potensi pengembangan yang besar dan harga komoditas peternakan relatif lebih murah. Pada rantai tata niaga pemasarannya, nilai tambah komoditas lebih banyak dinikmati oleh pedagang besar dan pedagang pengecer. Pengurangan rantai tata niaga tidak memberikan pengurangan harga pada harga jual di konsumen. Pada wilayah pemsaran seperti Bengkalis, Rokan Hilir, dan Dumai harga komoditas peternakan relatif lebih tinggi. Tingginya harga di ketiga kabupaten wilayah tersebut karena permintaan yang tinggi serta jarak yang jauh dari wilayah asal komoditas.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan wilayah utama produksi komoditas peternakan. Pada Hirarki kedua, yang merupakan wilayah tengah, terdapat Kabupaten Indragiri Hulu, Pelalawan, Kampar dan Rokan Hulu. Sedangkan kabupaten dan kota lainnya merupakan wilayah dengan fasilitas peternakan yang rendah.

Wilayah pusat pelayanan pemasaran komoditas peternakan yaitu Kabupaten Pelalawan dan Bengkalis. Pusat pelayanan pemasaran ini membagi wilayah Provinsi Riau menjadi dua klaster yaitu Riau Bagian Utara dengan Bengkalis sebagai pusat pemasaran dan Riau Bagian Selatan dengan Pelalawan sebagi pusat pemasaran. Adanya pusat pelayanan pemasaran akan dapat meningkatkan efesiensi rantai tata niaga dan pelayanan serta memantau dan menjaga stabilitas harga pada rantai tataniaga sehingga benefit share menjadi lebih adil.

Wilayah produksi yang terletak di Kuantan Singingi dan sekitarnya mengindikasikan bahwa kawasan bagian selatan, merupakan kawasan yang cocok untuk kegiatan budidaya komoditas peternakan. Komoditas peternakan yang produksinya perlu dipertahankan adalah ayam ras pedaging, sedangkan komoditas yang produksinya perlu ditingkatkan adalah sapi. Pengembangan ternak kerbau dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tertentu. Di wilayah produksi peningkatan infrastruktur peternakan yang perlu dibangun adalah poskeswan, Pos Inseminasi Buatan, dan sentra pembibitan ternak.

Wilayah pemasaran diarahkan kepada penyiapan fasilitas pelayanan pemasaran ternak seperti rumah potong, pasar ternak dan penampungan ternak. Fasilitas ini, untuk wilayah Riau Bagian Utara dapat dibangun di Kabupaten Bengkalis, sedangkan di wilayah selatan dapat dibangun di Pelalawan.

@Hak Cipta milik IPB, tahun 2009

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

ANALISIS WILAYAH PENGEMBANGAN

KOMODITAS PETERNAKAN DI PROVINSI RIAU

Y U H E N D R A

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian : Analisis Wilayah Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau

Nama : Yuhendra

NIM : A156080124

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Setia Hadi, M.Si. Ketua

Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc. Anggota

Dr. Boedi Tjahjono Anggota

Diketahui Ketua Program Studi

Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S.

Karya kecil ku ini ku persembahkan untuk kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia

Terima kasih ku kepada istri tercinta Lili Suryani dan dua orang mentari hati ku Fahra Halimah dan Aisyah Humairah

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya tulis ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juli 2009 ini ialah interaksi wilayah dengan judul Analisis Wilayah Pengembangan Komoditas Peternakan di Provinsi Riau.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Setia Hadi, M.Si. selaku ketua komisi pembimbing, Bapak Dr. Baba Barus, M.Sc. dan Bapak Dr. Boedi Tjahjono selaku anggota komisi pembimbing dan Bapak Dr. Ir. Komarsa Gandasasmita, M.Sc. selaku penguji luar komisi yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan masukan. Selanjutnya, penulis sampaikan terima kasih kepada Pusbindiklatren Bappenas atas beasiswa yang diberikan dan Pemerintah Provinsi Riau yang telah memberikan izin tugas belajar. Kepada seluruh staf pengajar dan manajemen Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah (PWL) IPB, penulis sampaikan ucapan terima kasih atas bekal ilmu dan wawasan serta bantuan atas kelancaran administrasi selama melaksanakan studi. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pelaku pemasaran peternakan di Provinsi Riau yang telah bersedia menjadi narasumber untuk bahan dalam penyusunan karya tulis ini. Tak lupa ucapan terima kasih ditujukan untuk teman–teman PWL angkatan 2008, atas bantuan, kerjasama dan dorongan yang tiada henti dalam proses penyelesaian karya tulis ini. Terakhir dan terpenting, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang berada di Pekanbaru, atas pengertian, do’a dan kasih sayang yang tiada henti.

Ibarat kata pepatah ’tak ada gading yang tak retak’, meskipun dalam karya tulis ini masih banyak ditemui kekurangan dan keterbatasan, namun semoga tetap dapat bermanfaat.

Bogor, Oktober 2009

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 1975 dari ayah A. Muaz Syarif dan ibu Yusraini. Penulis merupakan putra pertama dari tujuh bersaudara.

Pada tahun 1994 penulis lulus dari SMT Pertanian Air Molek dan pada tahun yang sama diterima pada program Diploma III Teknisi Peternakan Fakultas Peternakan IPB. Setelah menyelesaikan pendidikan Diploma III pada tahun 1997, penulis meneruskan pendidikan dengan mengikuti program Alih Jenjang di Program Studi Produksi Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun 2000.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 3

1.3 Tujuan Penelitian ... 7

1.3 Manfaat Penelitian ... 7

1.5 Ruang Lingkup Penelitian ... 7

II TINJAUAN PUSTAKA ... 8

2.1 Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Komoditas Peternakan ... 8

2.2 Komoditas Peternakan ... 9

2.3 Wilayah Pemasaran ... 10

2.4 Aliran Pemasaran Antar Wilayah ... 11

2.5 Lembaga Pemasaran... 13

2.6 Harga dan Margin ... 14

2.7 Wilayah Pemasaran dalam Sistem Informasi Geografis... 15

III METODE PENELITIAN ... 17

3.1 Kerangka Pemikiran ... 17

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 18

3.3 Pengumpulan Data ... 18

3.4 Analisis Data ... 20

3.4.1 Analisis Daya Dukung Wilayah ... 20

3.4.2 Analisis Interaksi Wilayah Komoditas Peternakan ... 22

3.4.3 Analisis Tata Niaga Pemasaran ... 22

3.4.4 Analisis Hirarki Wilayah Berdasarkan Inftrastruktur Peternakan 26

3.4.5 Analisis Spasial ... 27

IV GAMBARAN UMUM PROVINSI RIAU ... 28

4.1 Kondisi Geografis ... 28

4.2 Wilayah Administrasi ... 29

4.3 Demografi ... 30

4.4 Pendapatan Domestik Regional Bruto ... 31

4.5 Potensi Peternakan ... 33

V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 39

5.1 Analisis Daya Dukung ... 39

5.2 Analisis Interaksi Wilayah Komoditas Peternakan... 44

5.2.1 Komoditas Sapi ... 45

5.2.2 Komoditas Kerbau ... 49

5.2.3 Komoditas Ayam Ras Pedaging ... 53

5.3 Analisis Tata Niaga Pemasaran ... 57

5.3.1 Tata Niaga Pemasaran Komoditas Sapi ... 57

5.3.3 Tata Niaga Pemasaran Komoditas Ayam Ras Pedaging ... 65

5.3.4 Tata Niaga Pemasaran Komoditas Ayam Buras ... 68

5.3.5 Kelembagaan Pemasaran Komoditas Peternakan ... 71

5.4 Analisis Hirarki Wilayah Peternakan ... 72

5.4.1 Analisis Hirarki Wilayah Produksi ... 73

5.4.2 Analisis Hirarki Wilayah Pemasaran ... 75

5.5 Strategi Pembangunan Peternakan di Provinsi Riau ... 76

VI SIMPULAN DAN SARAN ... 85

6.1 Simpulan ... 85

6.2 Saran ... 87

DAFTAR PUSTAKA ... 88

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Luas arahan pemanfaatan ruang wilayah darat Provinsi Riau

sampai dengan tahun 2027 ... 4

2 Sumbangan produksi daging komoditas peternakan di Provinsi Riau tahun 2007 ... 6

3 Aspek, tujuan, analisis, parameter, data, sumber, cara pengumpulan data dan output penelitian ... 19

4 Luas dan jenis satuan tanah di Provinsi Riau ... 28

5 Jumlah kecamatan, kelurahan/desa menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2007 ... 30

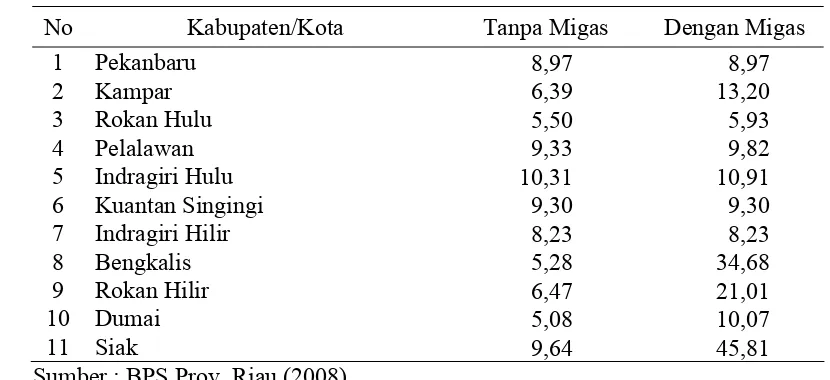

6 Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota tahun 2004-2007 31 7 Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Riau tahun 2007 atas dasar harga konstan 2000 (juta rupiah) ... 32

8 Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita Provinsi Riau tahun 2007 atas dasar harga konstan 2000 (juta rupiah)... 32

9 Kontribusi menurut lapangan usaha PDRB Provinsi Riau tanpa dan dengan migas tahun 2007 atas dasar harga konstan 2000 (%) ... 33

10 Populasi ternak di Provinsi Riau tahun 2007 ... 35

11 Konsumsi daging per kapita di Provinsi Riau tahun 2007 (kg/tahun) ... 36

12 Konsumsi daging per kabupaten dan kota di Provinsi Riau tahun 2007 (kg) 37 13 Luas lahan potensial sumber pakan ternak menurut jenis dan kabupaten/kota ... 39

14 Kapasitas tampung lahan potensial sumber pakan ternak untuk komoditas sapi dan kerbau pada setiap kabupaten/kota (ekor)... 40

15 Populasi, potensi dan peluang pengembangan sapi dan kerbau di Provinsi Riau (ekor) ... 41

16 Potensi konsumsi komoditas ayam ras pedaging dan ayam buras pada setiap kabupaten/kota (ekor) ... 42

17 Populasi, potensi dan peluang pengembangan ayam ras pedaging dan ayam buras di Provinsi Riau (ekor) ... 42

18 Faktor yang mempengaruhi aliran pemasaran komoditas sapi ... 45

19 Pola aliran pemasaran komoditas sapi ... 47

20 Faktor yang mempengaruhi aliran pemasaran komoditas kerbau ... 50

21 Pola aliran pemasaran komoditas kerbau ... 51

23 Pola aliran pemasaran komoditas ayam ras pedaging ... 55 24 Perbandingan harga di tingkat peternak dan konsumen pada rantai

tata niaga komoditas sapi (Rp) ... 58 25 Rata-rata margin share pada rantai tata niaga komoditas sapi ... 60 26 Perbandingan harga di tingkat peternak dan konsumen pada rantai

tata niaga komoditas kerbau (Rp) ... 62 27 Rata-rata margin share pada rantai tata niaga komoditas kerbau ... 63 28 Perbandingan harga di tingkat peternak dan konsumen pada rantai

tata niaga komoditas ayam ras pedaging (Rp) ... 66 29 Rata-rata margin share pada rantai tata niaga komoditas ayam ras pedaging 67 30 Perbandingan harga di tingkat peternak dan konsumen dan margin pada

rantai tata niaga komoditas ayam buras (Rp) ... 70 31 Hirarki dan tingkat perkembangan wilayah produksi berdasarkan

ketersediaan infrastruktur peternakan ... 73 32 Hirarki dan tingkat perkembangan wilayah pemasaran berdasarkan

ketersediaan infrastruktur peternakan ... 75 33 Perbandingan populasi, peluang pengembangan dan produksi komoditas

sapi (ekor) ... 80 34 Perbandingan populasi, peluang pengembangan dan produksi komoditas

kerbau (ekor) ... 81 35 Perbandingan populasi, peluang pengembangan dan produksi komoditas

ayam ras pedaging (ekor) ... 83 35 Perbandingan populasi, peluang pengembangan dan produksi komoditas

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kerangka pemikiran penelitian ... 18

2 Skema alur kerja penelitian ... 20

3 Peta administrasi Provinsi Riau ... 29

4 Dinamika perkembangan populasi ternak sapi, kerbau dan kambing Provinsi Riau 2004-2007 ... 34

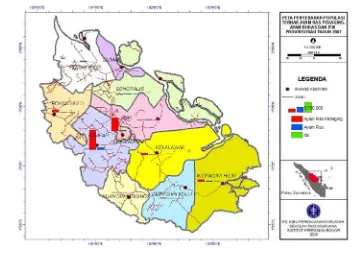

5 Peta penyebaran populasi ternak sapi, kerbau dan kambing Provinsi Riau berdasarkan kabupaten dan kota tahun 2007 ... 35

6 Peta penyebaran ternak ayam buras, itik dan ayam ras pedaging Provinsi Riau berdasarkan kabupaten dan kota tahun 2007 ... 36

7 Peta populasi, potensi dan peluang pengembangan ternak sapi, kerbau, ayam ras pedaging dan ayam buras berdasarkan kabupaten dan kota ... 43

8 Pola aliran pemasaran komoditas sapi ... 48

9 Peta aliran pemasaran komoditas sapi ... 49

10 Peta aliran pemasaran komoditas kerbau ... 52

11 Pola aliran pemasaran komoditas ayam ras pedaging ... 56

12 Peta aliran pemasaran ayam ras pedaging ... 56

13 Peta sebaran harga pada tata niaga komoditas sapi di tingkat peternak dan di tingkat konsumen akhir ... 59

14 Rantai tata niaga dan benefit share pemasaran komoditas sapi di Provinsi Riau ... 60

15 Peta sebaran harga pada tata niaga komoditas kerbau di tingkat peternak dan di tingkat konsumen akhir ... 63

16 Rantai tata niaga dan benefit share pemasaran komoditas kerbau di Provinsi Riau ... 64

17 Peta sebaran harga pada tata niaga komoditas ayam ras pedaging di tingkat peternak dan di tingkat konsumen akhir ... 67

18 Rantai tata niaga dan benefit share pemasaran komoditas ayam ras pedaging di Provinsi Riau ... 68

19 Rantai tata niaga dan benefit share pemasaran komoditas ayam buras di Provinsi Riau ... 71

20 Peta hirarki wilayah produksi komoditas peternakan ... 74

21 Peta hirarki wilayah pemasaran komoditas peternakan ... 76

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Analisis daya dukung lahan sumber pakan ternak ... 93

2 Matrik aliran pemasaran komoditas sapi (ekor)... 96

3 Matrik aliran pemasaran komoditas kerbau (ekor) ... 97

4 Matrik aliran pemasaran komoditas ayam ras pedaging (ekor) ... 98

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip penting dalam pelaksanaan pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu adalah kemampuan mengetahui potensi wilayah yang ada dan dikembangkan dengan berbagai program yang sesuai. Identifikasi potensi wilayah yang baik dan terukur dapat membantu perencanaan wilayah yang optimal, sehingga program pembangunan dapat diarahkan sesuai dengan tingkat perkembangan masing-masing wilayah.

Pada era otonomi daerah, pembangunan wilayah menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar daerah. Adanya kesenjangan sektoral akan berimplikasi negatif terhadap percepatan pembangunan di kabupaten/kota. Oleh karena itu, pembangunan wilayah tidak terlepas dari hubungan antar wilayah dan antar sektor. Pengembangan pendekatan pembangunan sektoral yang berdimensi wilayah merupakan sebuah langkah inovatif.

Pembangunan sektoral antar wilayah di Provinsi Riau, sebenarnya telah berkembang sejalan dengan arah kebijakan pengembangan wilayah nasional, tetapi implementasinya masih belum optimal. Optimalisasi pembangunan sektoral dapat dilakukan dengan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, seluruh pelaku pembangunan harus mampu bekerja sama dalam pengelolaan keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah sehingga percepatan pembangunan memberikan efek positif bagi masyarakat. Contoh aktual yang sekarang sedang berjalan adalah di bidang sub sektor peternakan dalam program kecukupan daging dan ketahanan pangan.

ayam ras juga meningkat sebesar 14,26% dan ayam buras dan itik meningkat masing-masing 13,9% dan 14,91% (Disnak Prov. Riau 2008).

Provinsi Riau merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan usaha peternakan karena didukung oleh letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang utama ke negara lain (Malaysia dan Singapura) dan mempunyai sumberdaya lahan yang masih luas. Analisis potensi yang sangat relevan adalah menyangkut daya dukung lahan dalam pengembangan populasi ternak, tetapi karena kebutuhan lahan dalam pengembangan ternak tidak selalu bersifat absolut dengan persyaratan jenis tanah, maka perhitungan daya dukung dilakukan melalui pendekatan daya tampung ternak ruminansia secara alami atau yang didasarkan pada ketersediaan pakan hijauan di lokasi.

Selain itu, potensi ketersediaan hijauan pakan ternak sebagai salah satu daya dukung peternakan juga cukup besar karena memiliki areal yang cukup luas, seperti kebun kelapa sawit yang pada tahun 2006 mencapai luas sekitar 1.481.399 Ha (Disnak Prov. Riau 2006). Kebun kelapa sawit ini dapat menjadi potensi pakan untuk pengembangan ternak sapi dengan pendekatan integrasi kelapa sawit dan ternak sapi.

Peternakan diakui sebagai salah satu komoditas pangan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi devisa negara dan harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Pada kenyataannya, target konsumsi daging asal ternak sebesar 10,1 kg/kapita/pertahun masih jauh dari terpenuhi. Pada tahun 2007 konsumsi daging penduduk Provinsi Riau hanya 5,02 kg/kapita/tahun. Di sisi lain, pesatnya pertambahan penduduk Provinsi Riau yang mencapai 5,23% juga menyebabkan permasalahan penyediaan bahan pangan asal hewan menjadi krusial karena permintaan yang terus meningkat. Hal ini jika dibiarkan dapat mengakibatkan terkurasnya populasi ternak maupun monopoli harga oleh pihak-pihak tertentu.

komoditas peternakan yang cukup, kontinyu, mutu terjamin, distribusi merata dengan harga yang layak dan stabil. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah seperti perbaikan sarana dan sarana pendukung, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan kawasan potensial dan peningkatan modal usaha ditujukan untuk meningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pengembangan ekonomi wilayah ini bertujuan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat, memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar daerah.

Potensi peternakan di Provinsi Riau perlu dilihat secara komprehensif. Pengembangan wilayah potensial diharapkan dapat mengurangi kecenderungan terjadinya ketimpangan produksi dan pasar. Kondisi Provinsi Riau yang luas secara geografis memerlukan penataan yang efektif dan efisien dalam mendukung pemasaran komoditas peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis pengembangan wilayah komoditas peternakan di Provinsi Riau.

1.2 Perumusan Masalah

Peranan sektor pertanian termasuk di dalamnya sub sektor peternakan semakin menonjol pada pengembangan agribisnis saat ini dan masa yang akan datang. Beberapa keunggulan agribisnis berbasis peternakan adalah mempunyai kelenturan bisnis dan teknologi yang luas dan luwes (misalnya dalam pengembangan sistem integrasi karet-sapi, kelapa-sapi atau ternak dan pelestarian alam). Produk peternakan mempunyai nilai elastisitas tinggi terhadap perubahan pendapatan sehingga permintaan produk peternakan akan selalu meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan (Saragih 2000).

Menurut RTRW Provinsi Riau 2007-2027, pengembangan kawasan Peternakan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan dan kecukupan protein masyarakat. Kawasan yang dapat dimanfaatkan adalah kawasan budidaya yang terdiri dari kawasan perkebunan rakyat, pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, dan hutan produksi konversi yang dicadangkan untuk ketiga lahan tersebut. Luas arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya sebesar 76,18% atau 6.837.783,45 Ha. Potensi pengembangan kawasan peternakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas arahan pemanfaatan ruang wilayah darat Provinsi Riau sampai dengan tahun 2027

No Arahan Pemanfaatan Ruang Luas (Ha) %* %** %***

I Kawasan Budidaya 6.837.783,45 76,18 - -

II Kawasan Potensi Peternakan 4.077.258,87 45,43 59,63 - A A. Kawasan Hutan Produksi Konversi 228.372,97 2,54 3,34 5,60

1 Cadangan Lahan. Perkebunan/Tanaman Tahunan 93.306,40 1,04 1,36 2,29 2 Cadangan Lahan Pertanian Lahan Basah 106.350,90 1,18 1,56 2,61 3 Cadangan Lahan Pertanian Lahan Kering 28.715,67 0,32 0,42 0,70 B B. Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan 3.247.954,33 36,19 47,50 79,66

1 Perkebunan Besar Negara/Swasta 1.841.450,00 20,52 26,93 45,16 2 Pengembangan Perkebunan Rakyat 816.914,92 9,1 11,95 20,04 3 Perkebunan Rakyat Eksisting 589.589,41 6,57 8,62 14,46

C Kawasan Pertanian 600.931,57 6,7 8,79 14,74

1 Pertanian Lahan Basah 205.525,40 2,29 3,01 5,04

2 Pertanian Lahan Kering 124.530,80 1,39 1,82 3,05 3 Pertanian Lahan Basah Eksisting 189.040,71 2,11 2,76 4,64 4 Pertanian Lahan Kering Eksisting 81.834,66 0,91 1,20 2,01

Sumber : Bappeda Provinsi Riau (2007) * Persentase dari luas Provinsi Riau ** Persentase dari luas kawasan budidaya

*** Persentase dari luas kawasan potensi peternakan

produksi konversi dan perkebunan besar negara/swasta lebih banyak berhubungan dengan pengusaha dan dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, sehingga membutuhkan kebijakan tertentu pula. Adapun kawasan yang langsung dapat disentuh oleh program pemerintah adalah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, yang dalam hal ini adalah kawasan pertanian. Pada penelitian ini, analisis daya dukung lahan diarahkan pada luas lahan potensial yang dikuasai oleh masyarakat tersebut.

Pada sebuah wilayah yang merupakan kawasan produksi peternakan, penetapan kebijakan pembangunan peternakan akan diarahkan kepada kegiatan budidaya dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang untuk meningkatkan produktivitas. Wilayah produksi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan permintaan wilayah tersebut dan juga permintaan wilayah lain. Sedangkan

wilayah pemasaran adalah wilayah yang membutuhkan tambahan komoditas dari luar wilayah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan tidak memungkinkan dikembangkan kegiatan produksi di wilayah tersebut. Keterbatasan pada wilayah ini karena tidak didukung oleh faktor produksi, sumberdaya manusia dan sumberdaya alam serta keterbatasan ruang karena tidak ada peruntukan wilayah untuk peternakan.

Potensi pemasaran pada wilayah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah yang membutuhkan pasokan (supply) untuk kebutuhan masyarakat pada wilayah tersebut dan wilayah yang mempunyai potensi sebagai pemasok (supplier) memasarkan komoditas peternakan ke wilayah lain. Pelaksanaan pembangunan peternakan pada wilayah pemasaran ini tentu berbeda dengan wilayah produksi. Pada wilayah ini lebih dikembangkan fasilitas pemasaran, pelayanan pemasaran, dan pengolahan hasil ternak.

Produksi daging merupakan gambaran dari besarnya kebutuhan komoditas peternakan. Besarnya peran masing-masing komoditas peternakan dalam pemenuhan kebutuhan daging di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan melihat kontribusi dalam produksi daging dan ketersediaan data maka penelitian ini akan dilaksanakan pada empat komoditas peternakan yaitu ayam ras pedaging, ayam buras, sapi, dan kerbau.

pendapatan masyarakat. Dengan potensi yang ada saat ini, ternyata kebutuhan komoditas peternakan tidak mampu dipenuhi oleh produksi peternakan di dalam Provinsi Riau sehingga perlu mengimpor dari luar provinsi. Disamping itu, akibat permintaan yang tinggi maka banyak variasi harga komoditas peternakan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pola pemasaran ternak dari masing-masing komoditas juga berbeda di masing-masing kabupaten/kota.

Tabel 2 Sumbangan produksi daging komoditas peternakan di Provinsi Riau tahun 2007

No Komoditas Jumlah (kg) Persentase

1 Ayam Ras Pedaging 23.059.312 62,01

2 Sapi 6.640.264 17,86

3 Ayam Buras 3.574.856 9,61

4 Kerbau 1.667.962 4,49

5 Kambing 1.466.306 3,94

6 Domba 32.114 0,09

7 Babi 383.608 1,03

8 Ayam Ras Petelur 188.854 0,51

9 Itik 172.041 0,46

Total Produksi Daging 37.185.317 Sumber : Disnak Prov. Riau (2008)

Beragamnya pola dan wilayah pemasaran komoditas peternakan ini secara ekonomi sebenarnya mampu meningkatkan nilai tambah komoditas tetapi karena pola tersebut tidak teridentifikasi maka dapat menyulitkan dalam penyusunan strategi pengembangan komoditas peternakan.

Dari uraian diatas beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar daya dukung lahan masyarakat untuk pengembangan komoditas peternakan di Provinsi Riau?

2. Bagaimana aliran pemasaran komoditas peternakan antar wilayah di Provinsi Riau?

3. Bagaimana tata niaga komoditas peternakan antar wilayah di Provinsi Riau?

4. Dimana wilayah yang potensial dikembangkan untuk sentra produksi ternak dan dimana wilayah pemasarannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis potensi komoditas peternakan di lahan masyarakat Provinsi Riau 2. Menganalisis aliran pemasaran komoditas peternakan antar wilayah di

Provinsi Riau.

3. Menganalisis tata niaga (harga, margin pemasaran, dan kelembagaan) komoditas peternakan Provinsi Riau.

4. Menyusun arah pengembangan komoditas peternakan berdasarkan potensi pemasaran.

5. Menyusun strategi pembangunan peternakan Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam membuat strategi kebijakan pengembangan sub sektor petenakan di Provinsi Riau untuk masa yang akan datang.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat pelaku usaha dalam berinvestasi di sub sektor peternakan sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan peternakan di Provinsi Riau.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau dengan wilayah kabupaten dan kota sebagai unit penelitian. Perhitungan lahan potensial hanya lahan yang dikuasai dan dimiliki masyarakat. Pelaksanaan pengamatan aliran ternak dilakukan dengan model tertutup. Model tertutup ini membatasi data penelitian hanya pada aliran ternak dari dan berasal dari wilayah di dalam Provinsi Riau.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daya Dukung Lahan untuk Pengembangan Komoditas Peternakan

Pengembangan jenis ternak tertentu harus memperhatikan faktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi yang merupakan sumber keunggulan wilayah (Simatupang et al. 2004). Pada pengembangan peternakan rakyat, daya dukung wilayah ditekankan pada kebutuhan ternak pemakan hijauan, dalam hal ini ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing, domba, rusa). Daya dukung pakan merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menghasilkan dan menyediakan makanan ternak yang dapat menampung kebutuhan sejumlah populasi ternak ruminansia tanpa melalui pengolahan. Dalam menghitung daya dukung digunakan beberapa asumsi kebutuhan pakan ternak ruminansia. Satuan yang digunakan adalah satuan ternak (Syamsu, 2006).

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) evaluasi lahan merupakan proses penilaian potensi suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Hasil evaluasi lahan digambarkan dalam bentuk peta sebagai dasar untuk perencanaan tataguna tanah yang rasional sehingga tanah dapat digunakan secara optimal dan lestari. Dalam evaluasi lahan terdapat dua macam pendekatan yaitu, pendekatan dua tahap dan pendekatan paralel. Untuk pendekatan dua tahap, tahap pertama merupakan evaluasi lahan secara kualitatif. Setelah tahap pertama selesai dan hasilnya disajikan dalam bentuk peta dan laporan, maka tahap kedua (kadang-kadang tidak dilakukan) merupakan analisis sosial ekonomi yang dapat dilakukan segera atau beberapa waktu kemudian. Sedangkan pada pendekatan paralel, analisis sosial ekonomi terhadap penggunaan lahan yang direncanakan dilakukan bersamaan dengan analisis-analisis sifat-sifat fisik dan lingkungan dari lahan tersebut. Hasil dari pendekatan ini biasanya memberikan petunjuk mengenai modifikasi penggunaan lahan untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya.

1995). Usaha peternakan sangat berkaitan dengan lahan karena menentukan ketersediaan hijauan makanan ternak. Berdasarkan kebutuhan lahan, usaha peternakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usaha peternakan yang berbasis lahan (land based agriculture) dan usaha peternakan yang tidak berbasis lahan (non land based agriculture). Khusus untuk usaha peternakan yang berbasis lahan, yaitu ternak yang komponen pakannya sebagian besar terdiri atas tanaman hijauan (rumput dan leguminose), maka lahan merupakan faktor penting sebagai lingkungan hidup dan pendukung pakan (Suratman et al. 1998).

Sumberdaya lahan yang dapat dimanfaatkan oleh peternakan antara lain adalah lahan sawah, padang penggembalaan, lahan perkebunan, dan hutan rakyat. Lahan sawah akan menghasilkan jerami, dedak, dan bekatul, sedangkan kebun dan hutan memberikan sumbangan rumput alam dan jenis tanaman lain (Riady 2004).

Persyaratan penggunaan lahan diperlukan oleh masing-masing komoditas mempunyai batas minimum, optimum, dan maksimum (Djaenudin et al. 2000). Untuk komoditas peternakan berupa hijauan makanan dapat hanya menggunakan klasifikasi berdasarkan ordo Sesuai (S) dan tidak sesuai (N). Penilaian ini dilakukan terhadap persyaratan lingkungan untuk ternak sapi dan kerbau (Suratman et al. 1998).

2.2 Komoditas Peternakan

Komoditas peternakan dikembangkan sesuai dengan permintaaan pasar. Permintaan pasar dapat menggambarkan prospek pengembangan komoditas peternakan. Salah satu indikator untuk pengembangan peternakan adalah konsumsi daging. Kebutuhan daging nasional berasal dari daging unggas 57%, daging sapi 24%, daging babi 11%, daging kambing/domba 5 %, daging kerbau dan kuda 3% (Ilham et al. 2002).

industri yang terintegrasi dan sangat dinamis sehingga mampu menjadi pemicu utama perkembangan usaha peternakan. Sementara itu kontribusi daging sapi juga cukup besar walaupun ketergantungan pada impor bakalan sapi masih cenderung terus meningkat. Usaha penggemukan sapi menjadi usaha yang diminati. Pemenuhan kebutuhan daging juga diperoleh dari penggemukan kerbau dengan memanfaatkan kerbau lokal sebagai bakalan (Dwiyanto et al. 2005). Ilham et al.

(2002) menambahkan bahwa usaha ternak di Indonesia, khususnya ternak sapi dan kambing/domba masih didominasi oleh usaha peternakan rakyat yang dicirikan dengan skala pemilikan yang kecil, dikelola sebagai usaha sambilan dan penggunaan input dan output yang belum berorientasi pasar.

Perkembangan produksi daging sapi di beberapa daerah tidak selamanya seiring dengan perkembangan populasi ternak. Sentra populasi ternak sapi belum tentu sebagai sentra produksi daging sapi. Hal ini memungkinkan karena terjadi perdagangan ternak antar daerah. Perkembangan produksi daging sapi di suatu daerah menggambarkan perkembangan pemotongan sapi di daerah tersebut (Kariyasa dan Kasryno 2004).

2.3 Wilayah Pemasaran

Kotler (1990) mendefinisikan pemasaran sebagai suatu proses sosial dan manajerial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran produk-produk yang dinilai. Rahim dan Hastuti (2007) menambahkan bahwa kegunaan kegiatan pemasaran, antara lain : selalu mengusahakan tersedianya komoditas dalam bentuk yang diinginkan (form utility), menyuguhkan tepat pada lokasi dan saat dibutuhkan (place and time utility) dan kegunaan kepemilikan (possessing utility).

Menurut Soekartawi (2002) pemasaran pada prinsipnya adalah aliran barang dari produsen ke konsumen. Aliran barang ini dapat terjadi karena adanya peranan lembaga pemasaran. Peranan lembaga pemasaran sangat tergantung dari sistem pasar yang berlaku dan karakteristik aliran barang yang dipasarkan. Oleh karena itu dikenal dengan saluran pemasaran atau marketing channel. Fungsi saluran pemasaran ini amat penting khususnya dalam melihat tingkat harga di masing-masing lembaga pemasaran.

Proses pemasaran merupakan wadah atau cara untuk menyatukan pasar yang terpisah. Keterpisahan pasar bisa disebabkan oleh ruang, bentuk dan waktu yang diinginkan konsumen. Dari sini dapat dilihat kesanggupan sistem pemasaran mempertemukan permintaan dengan kegoncangan penawaran, baik karena ruang, waktu, maupun bentuk dan sebaliknya (Ali et al. 2004). Sistem pemasaran sendiri menurut Firman dan Tawaf (2008) merupakan suatu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran yang melakukan fungsi-fungsi pemasaran untuk mengalirkan barang dan jasa dari produsen dan konsumen, dan sebaliknya mengalirkan uang dari konsumen ke produsen. Adapun pola perdagangan ternak didasarkan pada dua hal, yaitu adanya daerah surplus ternak dan daerah pemasaran.

2.4 Aliran Pemasaran Antar Wilayah

Sedangkan menurut Soekartawi (2002) berubahnya permintaan biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain besarnya tingkat pendapatan, harga, dan selera konsumen.

Aspek pemasaran banyak ditentukan oleh imbangan permintaan dan penawaran karena imbangan ini yang akan menentukan harga. Sedangkan berubahnya faktor penawaran banyak dipengaruhi oleh karakteristik faktor produksi dan manajemen. Perubahan keseimbangan antara permintaan dan penawaran akan menentukan perubahan harga. Dilihat dari perubahan harga ini, maka pengaruh harga komoditas subsitusi atau komoditas komplementer adalah penting sekali. Dengan demikian maka besar kecilnya elastisitas harga terhadap besarnya permintaan dan penawaran juga akan terpengaruh oleh adanya perubahan harga komoditas subsitusi (Soekartawi 2002).

Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya, dimana makin rendah harga suatu barang maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, begitu pula sebaliknya. Jadi, permintaan komoditas pertanian merupakan keseluruhan atau banyaknya jumlah komoditas pertanian yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pembeli (lembaga-lembaga pemasaran dan konsumen) berdasarkan harga yang sudah ditentukan oleh produsen (petani, nelayan, dan peternak) (Rahim dan Hastuti 2007).

Penyediaan ternak bertujuan untuk kebutuhan konsumsi lokal dan konsumsi wilayah lain yang dilaksanakan melalui perdagangan antar pulau atau perdagangan antar provinsi (Bulu et al. 2004). Tetapi perlu disadari bahwa komoditas peternakan memiliki sifat meruah (bulky) dan mudah busuk (perishable) (Syahyuti 1999). Keterbatasan ini menurut Firman dan Tawaf (2008) memerlukan sistem pemasaran yang cepat dan mudah agar produk dapat sampai ke tangan konsumen.

Penawaran dalam pertanian merupakan banyaknya komoditas yang disediakan atau ditawarkan oleh berbagai produsen di suatu wilayah. Dalam hukum penawaran, produsen akan menawarkan barang jika harga tinggi sehingga semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh produsen (Rahim dan Hastuti 2007).

Mengetahui hal-hal yang menentukan pola aliran komoditas antar wilayah dapat digunakan untuk perencanaan kebutuhan dan perbaikan infrastruktur transportasi serta kebijakan pembangunan wilayah. Pada aliran komoditas antar wilayah dengan data yang baik dapat menjelaskan secara baik gambaran ekonomi antar wilayah. Parameter yang dapat diamati seperti penggunaan tenaga kerja, nilai tambah komoditas, dan pendapatan per kapita pada dua wilayah yang berinteraksi (Celik dan Guldmann 2007).

2.5 Lembaga Pemasaran

Lembaga pemasaran merupakan badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditas dari produsen hingga konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainya. Lembaga pemasaran timbul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditas sesuai waktu, tempat, dan bentuk yang diinginkan konsumen. Konsumen memberikan balas jasa kepada lembaga pemasaran berupa margin pemasaran (Rahim dan Hastuti 2007).

Purwono (1993) mengemukakan bahwa dalam kegiatan pemasaran komoditas peternakan ada yang melibatkan banyak lembaga, sehingga mempunyai rantai pemasaran yang panjang, tetapi ada pula saluran pemasaran yang melibatkan sedikit lembaga, sehingga mempunyai saluran yang pendek. Masalah saluran pemasaran ini bukan semata-mata terletak pada panjang pendeknya saluran tetapi saluran mana yang memberikan tingkat efisiensi yang paling tinggi. Untuk itu menurut Firman dan Tawaf (2008), hal terpenting dalam proses tataniaga adalah mekanisme penentuan harga di setiap tahap tataniaga dan peran pengambil keputusan dalam menentukan tingkat harga.

2.6 Harga dan Margin

Harga adalah indikator penting dalam pemasaran. Tekanan pokok efisiensi pemasaran terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Terbentuknya harga dalam pasar sudah mencakup biaya transfer yang dikeluarkan (Purwono 1993). Kebijaksanaan harga bermanfaat untuk menjaga dan melindungi petani agar tidak memperoleh harga yang rendah ketika jumlah komoditas banyak dan melindungi konsumen ketika harga komoditas meningkat tajam (Soekartawi 2002).

Untuk penentuan harga komoditas peternakan di masyarakat peternak, pada prakteknya lebih banyak ditentukan oleh pedagang. Pedagang memiliki

bergaining position yang lebih tinggi dihadapan peternak yang didukung sekurang-kurangnya oleh dua hal, yaitu penentuan harga dan perkiraan nilai ternak (Syahyuti 1999). Bulu et al. (2004) menambahkan bahwa harga di tingkat peternak dipengaruhi oleh orientasi pasar, informasi harga, dan persaingan antar pembeli. Peternak yang berorientasi pasar akan aktif mencari informasi harga dan akan memperkuat posisi peternak dalam proses tawar menawar. Daya tawar peternak juga akan semakin kuat jika jumlah pembeli perantara (belantik) semakin banyak.

Margin pemasaran diartikan sebagai perbedaan harga pada tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen. Analisis margin pemasaran dapat digunakan untuk melihat efisiensi dan efektifitas pemasaran. Margin pemasaran terbagi dan tersebar di antara para pelaku pemasaran seperti petani sebagai produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar dan pengecer. Perbedaan harga inilah merupakan penyebab terjadinya suatu perdagangan antar lokasi. Untuk mempertahankan perdagangan antar daerah maka perlu diupayakan agar margin tataniaga mempunyai nilai seminimal mungkin, sehingga mempunyai daya saing dengan produk sejenis di daerah tujuan pemasaran (Ilham 2001; Kariyasa dan Kasryno 2004).

Saluran pemasaran yang pendek dan terintegrasinya lembaga-lembaga pemasaran secara vertikal maupun horizontal akan mendukung efisiensi pemasaran ternak sapi, baik dalam hal operasional maupun biaya (Bulu et al. 2004; Widyantoro et al. 2004). Sedangkan menurut Dwiyanto et al. (2005) untuk komoditas unggas terutama produk ayam ras pedaging maupun petelur, maka perkembangan pasar dan harga sangat fluktuatif tergantung dari kesediaan pasokan input dan output, tetapi untuk unggas lokal (ayam kampung dan itik) hal ini tidak terlalu berpengaruh. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh McCorriston (2001) bahwa berubahan harga dapat lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada kekuatan pasar dan skala produksi.

2.7 Wilayah Pemasaran dalam Sistem Informasi Geografis

lebih banyak memperoleh informasi baru dan dapat menganalisisnya sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Barus dan Wiradisastra 2000).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Perkembangan suatu wilayah selain ditentukan oleh wilayah itu sendiri juga dipengaruhi oleh perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Salah satu indikator majunya suatu wilayah adalah peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan peningkatan aliran barang dan mobilisasi. Permintaan atas barang tersebut mendorong timbulnya aliran pemasaran baik yang berasal dari dalam wilayah itu sendiri maupun dari luar wilayah.

Sub sektor peternakan memiliki berbagai komoditas yang menjadi konsumsi pangan masyarakat. Bentuk komoditas peternakan yang khas berupa makhluk hidup menyebabkan dalam produksi dan pemasaranya membutuhkan sarana dan prasarana pendukung agar produksi dan produktivitasnya tinggi.

Pemasaran komoditas peternakan antar wilayah hingga saat ini belum banyak diamati khususnya pergerakan pemasaran ternak antar wilayah. Adanya kecenderungan konsumsi hasil ternak yang terus meningkat, mendorong terjadinya aliran komoditas peternakan. Akibat permintaan yang tinggi, aliran pemasaran ternak terkadang tidak efiesien sehingga harga yang diterima konsumen menjadi lebih tinggi.

Tingginya permintaan komoditas peternakan mendorong setiap wilayah untuk bersaing dalam menghasilkan komoditas tersebut. Prilaku ini menyebabkan pemanfaatan sumberdaya yang tidak rasional karena tidak lagi melihat potensi yang ada. Beberapa parameter sub sektor peternakan yang dapat digunakan untuk mengembangkan komoditas peternakan adalah potensi lahan, kondisi masyarakat, kondisi alam, dan infrastruktur pendukung. Dengan diketahuinya potensi wilayah maka dapat dirumuskan strategi pembangunan sub sektor peternakan di wilayah tersebut.

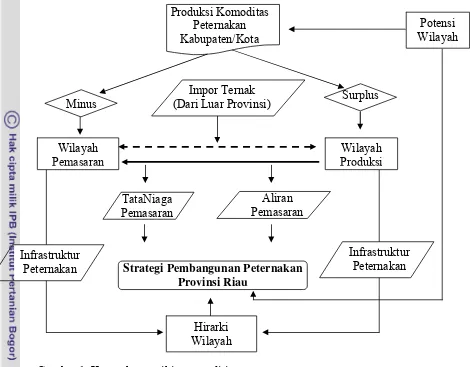

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau yang meliputi 2 kota dan 9 kabupaten. Waktu pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2009 dan dilanjutkan dengan pengolahan data.

3.3 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara :

a. Studi data sekunder

Data sekunder terdiri dari data tabulasi yang diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti BPS, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bappeda Provinsi Riau dan peta tematik berupa peta administrasi, peta tutupan lahan,

Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten/Kota

Wilayah Produksi Impor Ternak

(Dari Luar Provinsi) Surplus Minus

Wilayah Pemasaran

TataNiaga Pemasaran

Infrastruktur Peternakan

Aliran Pemasaran

Strategi Pembangunan Peternakan Provinsi Riau

Hirarki Wilayah

Infrastruktur Peternakan

peta jaringan jalan Provinsi Riau yang kesemuanya diperoleh dari Bappeda Provinsi Riau.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada pedagang pelaku pemasaran komoditas peternakan. Pemilihan responden dilakukan dengan metode purposive sampling, sedangkan jumlah responden hasil wawancara didapatkan sebanyak 47 responden.

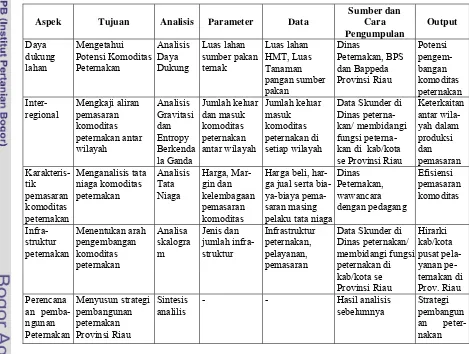

[image:38.595.85.554.307.661.2]Selanjutnya secara rinci mengenai aspek, tujuan, analisis, parameter, data, sumber dan cara pengumpulan data serta output penelitian disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 Aspek, tujuan, analisis, parameter, data, sumber dan cara pengumpulan data dan output penelitian

Aspek Tujuan Analisis Parameter Data

Sumber dan Cara Pengumpulan Output Daya dukung lahan Mengetahui Potensi Komoditas Peternakan Analisis Daya Dukung Luas lahan sumber pakan ternak Luas lahan HMT, Luas Tanaman pangan sumber pakan Dinas Peternakan, BPS dan Bappeda Provinsi Riau Potensi pengem-bangan komoditas peternakan Inter-regional Mengkaji aliran pemasaran komoditas peternakan antar wilayah Analisis Gravitasi dan Entropy Berkenda la Ganda Jumlah keluar dan masuk komoditas peternakan antar wilayah Jumlah keluar masuk komoditas peternakan di setiap wilayah

Data Skunder di Dinas peterna-kan/ membidangi fungsi peterna-kan di kab/kota se Provinsi Riau

Keterkaitan antar wila-yah dalam produksi dan pemasaran Karakteris-tik pemasaran komoditas peternakan Menganalisis tata niaga komoditas peternakan Analisis Tata Niaga Harga, Mar-gin dan kelembagaan pemasaran komoditas

Harga beli, har-ga jual serta bia-ya-biaya pema-saran masing pelaku tata niaga

Dinas Peternakan, wawancara dengan pedagang Efisiensi pemasaran komoditas Infra-struktur peternakan Menentukan arah pengembangan komoditas peternakan Analisa skalogra m Jenis dan jumlah infra-struktur Infrastruktur peternakan, pelayanan, pemasaran

Data Skunder di Dinas peternakan/ membidangi fungsi peternakan di kab/kota se Provinsi Riau Hirarki kab/kota pusat pela-yanan pe-ternakan di Prov. Riau Perencana an pemba-ngunan Peternakan Menyusun strategi pembangunan peternakan Provinsi Riau Sintesis analilis

- - Hasil analisis

sebelumnya

Strategi pembangun an peter-nakan

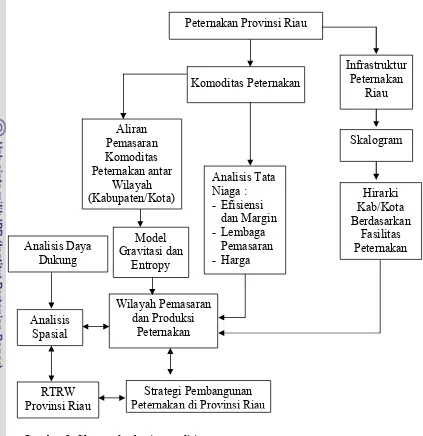

Gambar 2 Skema alur kerja penelitian

3.4 Analisis Data

3.4.1 Analisis Daya Daya Dukung Wilayah

Analisis daya dukung wilayah dilakukan dengan melihat kapasitas tampung dari wilayah, yang didasarkan kepada ketersediaan hijauan makanan ternak. Ketersediaan hijauan pada status wilayah dihitung berdasarkan luasan lahan untuk berbagai macam penggunaan. Kapasitas tampung ternak sapi potong dan kerbau ditentukan dengan menggunakan rumus (Setyono 1995) :

PMSL = a LG + b PR + c R dimana Aliran Pemasaran Komoditas Peternakan antar Wilayah (Kabupaten/Kota) Komoditas Peternakan Model Gravitasi dan Entropy Skalogram Infrastruktur Peternakan Riau Wilayah Pemasaran dan Produksi Peternakan Hirarki Kab/Kota Berdasarkan Fasilitas Peternakan Strategi Pembangunan Peternakan di Provinsi Riau Analisis

Spasial

Peternakan Provinsi Riau

PMSL = Populasi maksimum yang dapat ditampung oleh suatu wilayah (dalam bentuk satuan ternak) berdasarkan sumberdaya lahan

LG = Luas lahan garapan tanaman pangan (Ha)

a = Nilai koefisien yang menunjukkan jumlah maksimum ternak yang dapat dipelihara pada luasan satu Ha lahan tanaman pangan selama satu tahun dilihat berdasarkan ketersediaan limbah tanaman yang dihasilkan. Dalam hal ini digunakan angka rata-rata sebesar 1,36 ST/Ha

PR = Luas padang rumput baik padang rumput alam maupun padang rumput alang-alang (Ha)

b = Nilai koefisien yang menunjukkan jumlah maksimum ternak yang dapat dipelihara pada luasan satu Ha lahan padang rumput selama satu tahun dilihat berdasarkan perkiraan hasil hijauan makanan ternak yang dihasilkan. Dalam hal ini digunakan angka rata-rata sebesar 4,0 ST/Ha R = Luas rawa baik air tawar maupum rawa pasang surut

c = Nilai koefisien yang menunjukkan jumlah maksimum ternak yang dapat dipelihara pada luasan satu Ha rawa satu tahun.

c = 2,0 ST/Ha, untuk rawa air tawar c = 1,2 ST/Ha, untuk rawa pasang surut.

Potensi pengembangan ayam ras pedaging dan ayam buras dihitung dengan formula yang dilakukan Ilham (2001) yaitu :

Pt = (JPTt x KPPH) - (JPTt x KAKTt) dimana :

Pt = Potensi pada tahun t (ton)

JPTt = Jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun t

KPPH = Tingkat konsumsi menurut Pola Pangan Harapan (kg/kapita/tahun) KAKTt = Tingkat konsumsi aktual pada tahun t (kg/kapita/tahun)

Hasil perhitungan dengan formula di atas di konversi ke dalam satuan ekor dengan faktor pengali :

3.4.2 Analisis Interaksi Wilayah Komoditas Peternakan

Aliran pemasaran komoditas peternakan antar wilayah merupakan bentuk hubungan dan interaksi pemasaran antar wilayah. Analisis daya dorong dan daya tarik aliran pemasaran dalam wilayah menggunakan Model Gravitasi. Secara klasik, konsep gravitasi interaksi manusia mendalilkan bahwa kekuatan yang membuahkan interaksi di antara dua wilayah dari aktivitas manusia diciptakan oleh massa populasi kedua wilayah, dan jarak kedua wilayah. Hipotesis didasarkan pada alasan bahwa:

• Untuk memproduksi interaksi, individu-individu harus berkomunikasi, secara langsung atau tidak langsung dengan yang lainnya.

• Individu, sebagai unit dari grup yang besar, mungkin dipertimbangkan untuk membentuk pengaruh interaksi yang sama dengan individu lainnya.

• Frekuensi interaksi yang dibentuk oleh individu dalam lokasi tertentu berbanding terbalik secara proporsional dengan kesulitan pencapaian, atau komunikasi dalam lokasi tersebut.

Model Gravitasi, menurut Rustiadi et al. (2008) dalam interaksi antar dua wilayah i dan j dimodelkan sebagai fungsi dari massa kedua wilayah mi dan mj, serta jarak antar kedua wilayah dij, sebagai berikut :

c

ij

j

i

ij

r

m

m

k

T

β

α

=

dimana:

Tij : Interaksi spasial i dan j (perjalanan, arus barang/orang, dll),

mi : Massa wilayah asal i (komoditas peternakan), push factor

mj : Massa wilayah tujuan j (komoditas peternakan), pull factor

rij : Jarak antar wilayah i dan j (jarak jalan, waktu tempuh, ongkos perjalanan, dll),

α, β, c : Koefisien peubah massa wilayah asal i, massa wilayah tujuan j dan jarak

d

Penyelesaian dari persamaan di atas dapat dipecahkan dengan pendekatan fungsi regresi linier dengan terlebih dahulu mentransformasikan persamaaan di atas ke dalam bentuk logistik normal (ln), sehingga menjadi :

ij j

i

ij

k

m

m

c

r

T

ln

ln

ln

ln

ln

=

+

α

+

β

−

Selanjutnya persamaan ini dapat dipecahkan sebagaimana persamaan regresi biasa menjadi :

ij j

i

ij

K

X

X

cd

Y

=

+

α

+

β

−

Dimana : Yij=lnTij, K=lnk, Xi=lnmi, Xj=lnmj dan dij=lnrij

Nilai parameter-parameter yang dihasilkan dari analisis di atas dapat menggambarkan karakteristik suatu wilayah. Wilayah dengan nilai α lebih besar dari β, menunjukkan karakter wilayah produksi, dimana kegiatan interaksi wilayah terutama ditimbulkan oleh aktivitas produksi di wilayah tersebut. Sedangkan wilayah dengan nilai β yang lebih tinggi dari α adalah karakteristik wilayah pasar. Daya tarik pasar menjadi faktor daya tarik yang dominan di dalam interaksi antar sub-wilayah di wilayah tersebut. Nilai c menunjukkan elastisitas perubahan interaksi (Tij) untuk setiap perubahan/peningkatan jarak, artinya, terdapat dampak yang tinggi dari setiap perubahan jarak (aksesibilitas) terhadap interaksi antar-wilayah (Rustiadi et al. 2008).

Dalam penelitian ini, selain variabel jarak, juga ditambahkan variabel pendukung yang berjumlah 12 variabel yang menjadi variabel bebas yaitu :

Pi : Populasi penduduk wilayah asal dalam satuan jiwa; Pj : Populasi penduduk wilayah tujuan dalam satuan jiwa; Pop Ti : Populasi ternak wilayah asal dalam satuan ekor; Pop Tj : Populasi ternak wilayah tujuan dalam satuan ekor;

PSMDPi : Produktifitas sumber daya manusia peternakan wilayah asal dalam satuan Rupiah;

PSDMPj : Produktifitas sumber daya manusia peternakan wilayah tujuan dalam satuan Rupiah;

PDRBj : Pendapatan domestik regional bruto per kapita tujuan berdasarkan harga konstan 2000 dalam satuan Rupiah;

KonSi : Konsumsi daging wilayah asal dalam satuan kg; KonSj : Konsumsi daging wilayah tujuan dalam satuan kg; PMTi : Pemotongan ternak wilayah asal dalam satuan ekor; PMTj : Pemotongan ternak wilayah tujuan dalam satuan ekor; Selanjutnya persamaan ini menjadi :

Tij = k + a Pi + b Pj + c PopTi + d Pop Tj + e PSDMPi + f PSDMPj + g PDRBi + h PDRBj + i KonSi + l KonSj + m PMTi + n PMTj

- dij

Pengolahan data Model Gravitasi menggunakan software Statistica 6 dengan dengan fungsi multiple regression dengan menghilangkan multikolinieritas dengan forward stepwise. Analisis Model Gravitasi menghasilkan variabel yang mempengaruhi aliran komoditas ternak yang berupa kekuatan daya dorong atau daya tarik total suatu wilayah. Untuk melihat unit wilayah yang mempunyai daya dorong dan daya tarik terhadap pemasaran komoditas peternakan maka dilakukan analisis Model Entropy Interaksi Spasial Berkendala Ganda dengan persamaan :

)

exp(

.

.

.

.

i j j ij iij

A

O

B

D

C

T

=

β

Dimana :

Tij : Intensitas aliran komoditas dari wilayah i ke wilayah j

Ai : Koefisien kendala wilayah asal

Oi : Total intekasi yang berasal dari wilayah asal

Bj : Koefisien kendala wilayah tujuan

Dj : Total intekasi yang berasal dari wilayah tujuan β : Koefisien kendala jarak

Cij : jarak antar wilayah i dan j

3.4.3 Analisis Tata Niaga Pemasaran

Manfaat penggunaan analisis margin tata niaga pemasaran adalah melihat efisiensi sistem distribusi komoditas dari petani ke konsumen. Umumnya semakin panjang rantai tata niaga akan mengurangi persentase share petani dibandingkan dengan harga dipengguna akhir, sehingga keuntungan ekonomi tidak ditransfer ke petani tetapi ditransfer ke lembaga pemasaran terlibat. Analisis margin tata niaga digunakan untuk mengetahui efesiensi pemasaran komoditas peternakan. Data diperoleh melalui penelusuran mata rantai pemasaran komoditas di lokasi pemasaran.

Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi margin pemasaran komoditas peternakan adalah biaya angkutan, biaya perlakuan, biaya penyusutan, modal kerja, biaya karantina dan holding groud, kapasitas penjualan dan harga pembelian serta tingkat keterpaduan pasar (Purwono 1993).

Untuk mengetahui efisiensi sistem tataniaga ternak dilakukan dengan analisis margin tataniaga dengan formula (Ilham 2001) :

∑

∑

= =

+

=

nj j m

i i

C

M

1 1

π

dimana :

M = Marjin tataniaga

Ci = Biaya tataniaga i (i= 1,2,3,…m) m = Jumlah jenis pembiayaan

πj = Keuntungan yang diperloleh lembaga tataniaga j (j=1,2,3,...n) n = Jumlah lembaga tataniaga yang terlibat dalam sistem tataniaga

Analisis kelembagaan dilakukan dengan melihat kelembagaan selama pemasaran melalui wawancara. Wawancara akan dipandu dengan kuisioner. Contoh Kuisioner dapat dilihat pada Lampiran 6.

3.4.4 Analisis Hirarki Wilayah Berdasarkan Infrastruktur Peternakan

Wilayah”. Pelaksanaan analisis dengan skalogram dilakukan dua kali dengan dua parameter yang berbeda, yaitu pertama melihat ketersediaan infrastruktur untuk wilayah pemasaran dan yang kedua untuk wilayah produksi. Variabel tambahan berupa variabel bukan infrastruktur digunakan untuk mendukung fasilitas yang ada. Untuk menentukan hirarki wilayah produksi digunakan data populasi ternak dan untuk menentukan hirarki wilayah pemasaran digunakan data konsumsi daging dari empat komoditas terpilih (sapi, kerbau, ayam ras pedaging dan ayam buras).

Dalam metode skalogram dilakukan identifikasi jenis dan jumlah fasilitas yang mendukung kegiatan peternakan. Fasilitas ini mencakup tiga kelompok utama, yaitu :

1. Prasarana umum, meliputi fasilitas yang digunakan untuk pelayanan umum peternakan seperti karantina ternak, holding ground, pelayanan kesehatan ternak dan pusat pelatihan.

2. Prasarana pemasaran, meliputi fasilitas yang mendukung kegiatan pemasaran seperti rumah potong, pasar ternak dan pasar.

3. Prasarana budidaya, meliputi pelayanan penyuluhan, balai bibit, Pembibitan hijauan makanan ternak, dan pos inseminasi buatan.

Nilai Model skalogram dengan ”Indeks Perkembangan Wilayah”, merupakan dasar dalam menentukan hirarki kabupaten/kota. Klasifikasi hirarki wilayah dikelompokan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu hirarki 1 merupakan hirarki tinggi, hirarki 2 merupakan hirarki sedang dan hirariki 3 merupakan hirarki rendah. Wilayah yang mempunyai tingkat perkembangan yang tinggi merupakan pusat bagi wilayah yang hirarki lebih rendah. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat perkembangan yang lebih rendah merupakan wilayah hinterland yaitu wilayah yang mendapat pelayanan dari wilayah pusat.

berfungsi menyediakan kebutuhan komoditas peternakan di wilayah

hinterlandnya atau wilayah yang hirarkinya lebih rendah.

3.4.5 Analisis Spasial

Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis dengan menggunakan software ArcGIS 9.0. Analisis yang digunakan adalah analisis overlay (tumpang tindih) dan klasifikasi. Pada analisis overlay ini operasi yang digunakan adalah spatial join, intersect, dan

join atribut.

Spatial join adalah penggabungan dua atau beberapa peta sekaligus. Operasi intersect digunakan untuk memotong peta input dan secara otomatis meng-overlay antara peta yang dipotong dengan peta pemotongnya, dengan output peta memiliki atribut data dari kedua peta tersebut. Sedangkan join atribut

adalah menggabungkan data atribut dengan peta.

Analisis tumpang tindih dengan menggunakan operasi spatial join

dilakukan pada peta administrasi, jalan, dan ibukota kabupaten/kota. Join atribut digunakan pada data hasil analisis daya dukung dan analisis aliran ternak. Analisis klasifikasi dilakukan dengan joint atribut antara peta adminsitrasi dengan hirarki wilayah hasil dari analisis skalogram.

IV. KONDISI UMUM PROVINSI RIAU

4.1 Kondisi Geografis

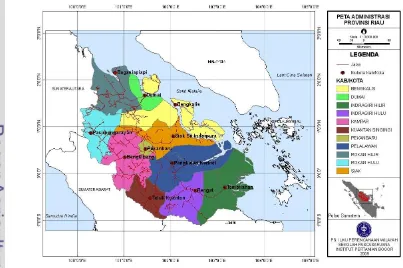

Secara geografis Provinsi Riau membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut China Selatan, berada antara 1015’ LS dan 4045’ LU atau antara 100003’ – 109019’ BT (Gambar 3). Luas Provinsi Riau adalah 8.915.015,09 Ha. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan, sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Laut Cina Selatan.

Kondisi geografis Provinsi Riau juga dicirikan dengan potensi hidrologinya, yaitu aliran sungai, khususnya di wilayah daratan, yang terdapat 15 sungai, diantaranya empat sungai mempunyai peran strategis sebagai prasarana perhubungan, yakni: (1) Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12 m; (2) Sungai Rokan (400 km) dengan kedalaman 6-8 m; (3) Sungai Kampar (400 km) dengan kedalaman lebih kurang 6 m dan (4) Sungai Indragiri (500 km) dengan kedalaman 6-8 m. Ke empat sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut China Selatan, yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

Jenis tanah di daerah penelitian cukup bervariasi dan luas masing-masing satuan tanah disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Luas dan jenis satuan tanah di Provinsi Riau

No Satuan Tanah Luas (Ha) Bahan Induk Fisiografi

Tanah Wilayah Datar

1 Organosol dan Gley Humus 5.065.600 Bahan Aluvial Datar

2 Hidromorf Kelabu - Bahan Aluvial Datar

3 Podsolik Merah Kuning 2.156.000 Bahan Endapan Datar 4 Podsolik Merah Kuning 68.000 Bahan Aluvial Datar Tanah Wilayah Bukit dan Gunung

1 Podsol 209.600 Batuan Endapan Dataran

2 Podsolik Merah Kuning 218.200 Batuan Endapan dan Batuan Beku

Lipatan

3 Podsolik Merah Kuning (komplek) 94.800 Batuan Beku Instrasi

4 Podsolik Merah Kuning Latosol

dan Litosol -

Batuan Endapan dan

Batuan Beku Pegunungan

Pada Tabel 4 terlihat bahwa jenis yang mendominasi wilayah Provinsi Riau adalah Organosol dan gley Humus dan yang berikutnya adalah tanah podsolik merah kuning dengan beberapa variasi.

Jika dilihat dari iklim, daerah Riau beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 2000-3000 mm pertahun yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Selanjutnya menurut cacatatan Stasiun Meteorologi Simpang Tiga yang berada di Pekanbaru, suhu udara rata-rata di Kota Pekanbaru pada tahun 2007 adalah 27,10 C, dengan suhu maksimum 35,20 C dan suhu minimum 21,00 C.

4.2 Wilayah Administrasi

[image:48.595.91.494.457.725.2]Secara administrasi ibukota Provinsi Riau adalah Pekanbaru. Provinsi Riau terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Secara spasial ditampilkan pada Gambar 3. Provinsi Riau memiliki 151 kecamatan dan 1609 kelurahan/desa (Tabel 5), wilayah terluas adalah Kabupaten Indragiri Hilir (14,27 persen) dan yang terkecil adalah kota Pekanbaru (0,78 persen).

Tabel 5 Jumlah kecamatan, kelurahan/desa menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2007

No Kabupaten/ Kota Luas Wilayah (Ha)

Persentase Luas Wilayah

(%)

Jumlah Kecamatan

Jumlah Kelurahan/ Desa

1 Kuantan Singingi 520.216,13 5,84 12 209

2 Indragiri Hulu 767.626,66 8,61 14 194

3 Indragiri Hilir 1.379.837,12 15,48 20 193

4 Pelalawan 1.240.413,95 13,91 12 118

5 Siak 823.357,00 9,24 14 113

6 Kampar 1.092.819,71 12,26 20 245

7 Rokan Hulu 722.977,68 8,11 16 151

8 Bengkalis 1.204.423,05 13,51 13 175

9 Rokan Hilir 896.142,93 10,05 13 121

10 Pekanbaru 63.300,86 0,71 12 58

11 Dumai 203.900,00 2,29 5 32

TOTAL 8.915.015,09 100,00 151 1609

Sumber : Bappeda dan BPS Prov. Riau (2008)

Berdasarkan Tabel 5, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kampar merupakan daerah yang memiliki jumlah kecamatan yang paling banyak dan Kota Dumai merupakan kota yang memiliki kecamatan paling sedikit. Berdasarkan jumlah desa/kelurahan, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuatan Singingi memiliki desa/kelurahan yang paling banyak dan Kota Dumai merupakan daerah yang memiliki kelurahan yang paling sedikit.

4.3 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Riau disajikan pada Tabel 7. Jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 11,75% selama periode 2004-2007, yakni dari 4,53 juta jiwa pada tahun 2004 menjadi 5,16 juta jiwa pada tahun 2007. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk selama periode tersebut sebesar 2,94 % pertahun.

kabupaten/kota yang mempunyai penduduk terkecil adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel 6 Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut kabupaten/kota tahun 2004- 2007

No Kabupaten/ Kota 2004 2005 2006 2007

1 Kuantan Singingi 241.766 260.227 265.261 270.177

2 Indragiri Hulu 284.302 306.182 311.938 317.549

3 Indragiri Hilir 628.500 630.863 644.584 658.079

4 Pelalawan 215.281 25.437 262.979 271.662

5 Siak 279.457 309.845 314.310 318.585

6 Kampar 530.931 571.979 581.381 590.467

7 Rokan Hulu 331.881 354.290 368.713 383.417

8 Bengkalis 686.972 718.892 729.165 738.996

9 Rokan Hilir 425.204 437.150 472.823 511.000

10 Pekanbaru 693.912 772.705 776.601 779.899

11 Dumai 213.929 219.351 225.249 321.121

TOTAL 4.532.135 4.606.921 4.953.004 5.160.952

Sumber : Bappeda dan BPS Prov. Riau (2008)

4.4 Pendapatan Domestik Regional Bruto

Pengukuran Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu alat untuk mengukur kemakmuran masyarakat disuatu wilayah. Angka yang dianggap mendekati pencapaian tingkat kemakmuran tersebut adalah pendapatan regional. Manfaat pendapat regional adalah untuk mengetahui tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian suatu wilayah tertentu (Bappeda dan BPS Prov. Riau 2008).

Tabel 7 Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Riau tahun 2007 atas dasar harga konstan 2000 (juta rupiah)

No Kabupaten/Kota Tanpa Migas Dengan Migas 1 Pekanbaru 6.995.851,99 6.995.851,99 2 Kampar 3.772.599,64 7.791.556,84 3 Rokan Hulu 2.108.269,60 2.271.841,61 4 Pelalawan 2.535.058,08 2.668.181,64 5 Indragiri Hulu 3.273.256,19 3.465.780,88 6 Kuantan Singingi 2.511.608,96 2.511.608,96 7 Indragiri Hilir 5.416.144,25 5.416.144,25 8 Bengkalis 3.901.109,84 25.627.872,70 9 Rokan Hilir 3.305.192,32 10.736.778,93 10 Dumai 1.630.667,13 3.233.418,54

11 Siak 3.071.880,71 14.595.101,73

Jumlah 38.521.638,71 85.314.138,07 Sumber : BPS Prov. Riau (2008)

Besarnya nilai tambah kegiatan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat, dapat dilihat dari PDRB perkapita, seperti yang disajikan pada Tabel 8.

Tab