FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN FILARIASIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GAMBOK KAB.

SIJUNJUNG PRONVISI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

SKRIPSI

OLEH:

OLYVIA GLANTIKA NIM. 101000234

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKTOR – FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN FILARIASIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GAMBOK KAB.

SIJUNJUNG PRONVISI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

Skripsi ini diajukam Sebagai

Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

OLYVIA GLANTIKA NIM. 101000234

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul

“FAKTOR

-FAKTOR

YANG

BERHUBUNGAN

DENGAN

KEJADIAN FILARIASIS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

GAMBOK KAB.SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2013” ini beserta seluruh isinya adalah benar karya saya

sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan

dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang

berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap

menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila

kemungkinan adanya ditemukan pelanggaran terhadap etika

keilmuan dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap

karya saya ini

Medan, Oktober 2015

ABSTRAK

Penyakit Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria, vektor perantara ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex. Penyakit filariasis dapat menimbulkan stigma sosial. Species cacing filariasis yang sering menginfeksi manusia adalah Wuchereria bancrofti. Tingkat endemisitas filariasis di Indonesia tahun 1999 masih tinggi dengan microfilaria (MF) rate 3,1%. Kabupaten Sijunjung merupakan daerah endemis filariasis pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan kasus filariasis. Dengan kasus tahun 2010 ada 24 kasus dan tahun 2012 meningkat menjadi 70 kasus.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan case series. Populasi adalah seluruh penderita filariasis tercatat di Puskesmas Gambok yang berjumlah 100 orang. Sampel adalah total populasi. Data univariat dianalisis secara deskriptif menggunakan bantuan komputer yaitu program SPSS (Statistical Product and Service Solustion).

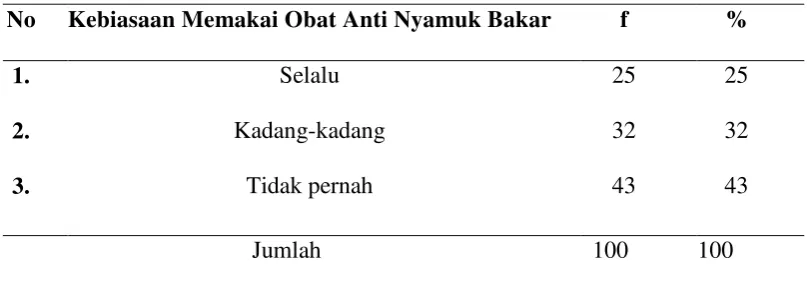

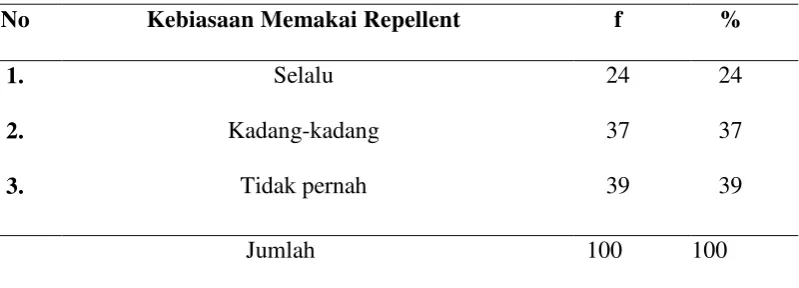

Hasil Proporsi tertinggi responden yang mengalami filariasis di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung berada pada kelompok umur diatas 30 tahun (79%), jenis kelamin laki-laki (72%), Tidak ada saluran pembuangan air limbah (61%), ada tempat perkembangbiakan nyamuk (58%), ada tempat peristirahatan nyamuk (73%), ada ,rusak kawat kasa pada ventilasi (45%), tidak ada pencahayaan (58%), kebiasaan keluar rumah malam hari (47%), tidak menggunakan kelambu insektisida (45%), tidak pernah menggunakan anti nyamuk bakar (43%), tidak pernah memakai repellent (39%).

Untuk masyarakat, pengendalian filariasis dapat dilakukan dengan, meminimalkan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk yang ada pada lingkungan rumah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan kelambu insektisida pada saat tidur agar terhindar dari gigitan nymuk.

ABSTRACT

Filariasis disease is an infectious disease caused by a filarial worm infections, is transmitted by mosquito vectors intermediary Mansonia, Anopheles, Culex. Filariasis can lead to social stigma. Species of filaria worm that infect the human being is wucherexia bancrofii. Filariasis endemicity level in Indonesia in 1999 was still high by microfilaria (MF) rate of 3.1%. Sijunjung is endemic filariasis in 2010 up to 2012 there was an increase of cases of filariasis. With the case in 2010 there were 24 cases and in 2012 increased to 70 cases.

This research was done as descriptive study by using case series design. Population was all patients with filariasis was recorded in Health Centers of Gambok totalling 100 people. Univariate data were analyzed descriptively using computer-assisted program that SPSS (Statistical Product and Service Solustion).

The highest proportion of respondents who experienced filariasis in Health Centers of Gambok Sijunjung, The highest proportion of respondents who are obese are in the age group above 30 years (79%), male (72%), there is no waste drainage system (61%),there are mosquitos breeding sites (58%), there are mosquitos resting place (73%), there are ventilation with insect-proof gauze (45%), and there are nothing room lighting (584%), usually out of home at night (47%), never slept without bed net insenticide (45%), never using anti mosquitoes (43%), never wearing repellent (39%).

For community, filariasis control can be done by to minimizethe breeding sites and resting places of mosquitoes that exist in the home environment by keeping the environment and use mosquito net during sleep to avoid mosquito bites.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Olyvia Glantika

Tempat : Dumai

Tanggal lahir : 01 Oktober 1991 Suku Bangsa : Indonesia

Agama : Islam

Nama Ayah : H. Arisman

Suku Bangsa Ayah : Indonesia

Nama Ibu : Hj. Yasnibarti

Suku Bangsa Ibu : Indonesia

Pendidika Formal

1. TK : TK Aisyah Dumai Tahun 1997

2. SD : SD Negeri no. 002 Dumai Tahun 2003

3. SMP : SMP Negeri 2 Bangkinang Tahun 2006

4. SMA : SMA Negeri 4 Medan Tahun 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul, “Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian Filariasis di

wilayah kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat tahun 2013” yang merupakan salah satu syarat untuk dapat meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai

pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Surya Utama, MS selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu drh. Rasmaliah, M.Kes selaku Ketua Departemen Epidemiologi FKM USU.

3. Ibu drh. Hiswani, M.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..

5. Bapak dr. Mhd. Makmur Sinaga, MS selaku Dosen Penguji I dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Drs. Jemadi, M.Kes selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Ibu Ratna yang banyak membantu dalam proses administrasi.

8. Kepala Puskesmas Gambok dan seluruh pegawai yang ada di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian, serta masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Gambok yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

9. Orangtuaku tercinta, H. Arisman dan Hj. Yasnibarti yang telah memberikan motivasi serta dukungan doa kepada penulis dan juga kepada adik-adikku, Lovia Arisca, Muhammad Arya Ihsan, Muhammad Rizki Adha atas semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10.Kakak sepupu Edra Yunita, SKM dan Hadi Zulfitri, SKM yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12.Serta semua pihak yang telah berjasa, yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan

skripsi ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun agar kedepannya bisa menjadi lebih baik. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi fakultas, pengembangan ilmu dan masyarakat.

Medan, Juni 2015

DAFTAR ISI

Abstrak ... i

Daftar Riwayat Hidup ... iii

Kata Pengantar ... iv

1.3Tujuan Penelitian ... 4

1.3.1 Tujuan Umum ... 4

2.1.2 Nyamuk sebagai vektor Filariasis ... 7

2.1.3 Gejala Klinis ... 10

2.1.4 Penetapan Stadium Limfedema ... 13

2.1.5 Patogenesis Filariasis ... 14

2.1.6 Rantai Penularan Filariasis ... 16

2.1.7 Diagnosis Filariasis ... 20

2.2 Epidemiologi Filariasis ... 22

2.2.1 Distribusi Menurut Orang ... 22

2.2.2 Distribusi Menurut Tempat ... 22

2.2.3 Distribusi Menurut Waktu ... 23

2.3 Determinan Filariasis ... 23

A. Faktor Agent ………... ... 23

B. Faktor Host ... 27

C. Faktor Lingkungan ... 28

b. Lingkungan Biologik ... 32

c. Lingkungan Kimia ... 34

d. Lingkungan Sosial, ekonomi, budaya ... 34

2.4 Penetapan Endemisistas ... 36

2.5 Pencegahan dan Pengobatan Filariasis ... 37

2.5.1 Pencegahan Filariasis ... 37

2.5.2 Pengobatan Filariasis ... 38

2.6 Kerangka Konsep ... 39

BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ... 40

BAB 4 HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian………. ... 45

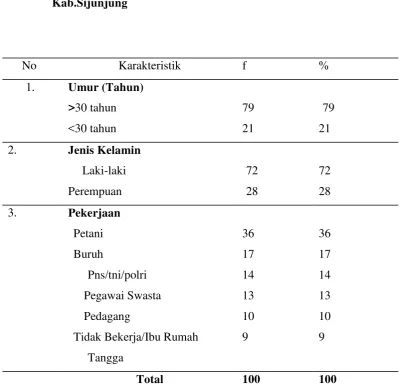

4.2 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Sosiodemografi ... 45

4.3 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Lingkungan Fisik ... 47

4.4 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Lingkungan Sosial……….. ... 50

BAB 5 PEMBAHASAN 5.1 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Sosiodemografi di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung………...54

5.3 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Lingkungan Sosial di

Wilayah Kerja Kab. Sijunjung………....65

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan……….72

6.2 Saran………73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Lampiran I Master Data Lampiran II Output Data

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 4.1 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Sosiodemografi di

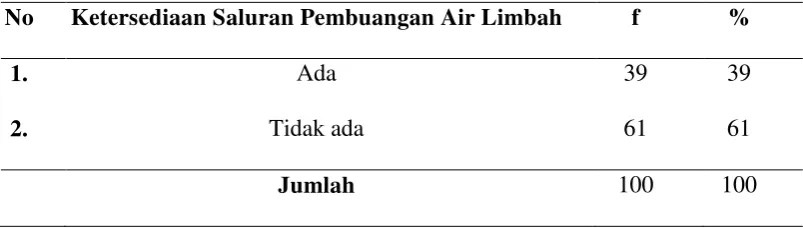

Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 46 Tabel 4.2 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Ketersediaan

Saluran Pembuangan Air Limbah Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 47 Tabel 4.3 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Tempat

Perkembangbiakan Nyamuk Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 48 Tabel 4.4 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Tempat

Peristirahatan nyamuk Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 48 Tabel 4.5 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kawatn Kasa Pada

Ventilasi Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 49 Tabel 4.6 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Pencahayaan Pada

Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab.

Sijunjung……… 50

Tabel 4.7 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kebiasaan Keluar Rumah Malam Hari Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 51 Tabel 4.8 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Pemakaian

Kelambu Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 51 Tabel 4.9 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kebiasaan

Memakai Obat Anti Bakar Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 52 Tabel 4.10 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kebiasaan

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Umur

di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 54 Gambar 5.2 Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Jenis

Kelamin di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 56 Gambar 5.3 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Pekerjaan di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 57 Gambar 5.4 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung…... 58 Gambar 5.5 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Tempat Perkembangbiakan Nyamuk Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung` ... 59 Gambar 5.6 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Tempat Peristirahatan Nyamuk Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 61 Gambar 5.7 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Kawat Kasa Ventilasi Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 62 Gambar 5.8 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Pencahayaan Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 64 Gambar 5.9 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Kebiasaan Keluar Rumah Malam Hari Pada Penderita Filariasis di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 65 Gambar 5.10 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Pemakaian Kelambu Pada Penderita Filariasis di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 67 Gambar 5.11 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

Kebiasaan Memakai Obat Anti Nyamuk Bakar Pada Penderita Filariasis di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung ... 69 Gambar 5.12 Diagram Bar Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan

ABSTRAK

Penyakit Filariasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria, vektor perantara ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex. Penyakit filariasis dapat menimbulkan stigma sosial. Species cacing filariasis yang sering menginfeksi manusia adalah Wuchereria bancrofti. Tingkat endemisitas filariasis di Indonesia tahun 1999 masih tinggi dengan microfilaria (MF) rate 3,1%. Kabupaten Sijunjung merupakan daerah endemis filariasis pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan kasus filariasis. Dengan kasus tahun 2010 ada 24 kasus dan tahun 2012 meningkat menjadi 70 kasus.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan case series. Populasi adalah seluruh penderita filariasis tercatat di Puskesmas Gambok yang berjumlah 100 orang. Sampel adalah total populasi. Data univariat dianalisis secara deskriptif menggunakan bantuan komputer yaitu program SPSS (Statistical Product and Service Solustion).

Hasil Proporsi tertinggi responden yang mengalami filariasis di Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung berada pada kelompok umur diatas 30 tahun (79%), jenis kelamin laki-laki (72%), Tidak ada saluran pembuangan air limbah (61%), ada tempat perkembangbiakan nyamuk (58%), ada tempat peristirahatan nyamuk (73%), ada ,rusak kawat kasa pada ventilasi (45%), tidak ada pencahayaan (58%), kebiasaan keluar rumah malam hari (47%), tidak menggunakan kelambu insektisida (45%), tidak pernah menggunakan anti nyamuk bakar (43%), tidak pernah memakai repellent (39%).

Untuk masyarakat, pengendalian filariasis dapat dilakukan dengan, meminimalkan tempat perkembangbiakan dan tempat peristirahatan nyamuk yang ada pada lingkungan rumah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menggunakan kelambu insektisida pada saat tidur agar terhindar dari gigitan nymuk.

ABSTRACT

Filariasis disease is an infectious disease caused by a filarial worm infections, is transmitted by mosquito vectors intermediary Mansonia, Anopheles, Culex. Filariasis can lead to social stigma. Species of filaria worm that infect the human being is wucherexia bancrofii. Filariasis endemicity level in Indonesia in 1999 was still high by microfilaria (MF) rate of 3.1%. Sijunjung is endemic filariasis in 2010 up to 2012 there was an increase of cases of filariasis. With the case in 2010 there were 24 cases and in 2012 increased to 70 cases.

This research was done as descriptive study by using case series design. Population was all patients with filariasis was recorded in Health Centers of Gambok totalling 100 people. Univariate data were analyzed descriptively using computer-assisted program that SPSS (Statistical Product and Service Solustion).

The highest proportion of respondents who experienced filariasis in Health Centers of Gambok Sijunjung, The highest proportion of respondents who are obese are in the age group above 30 years (79%), male (72%), there is no waste drainage system (61%),there are mosquitos breeding sites (58%), there are mosquitos resting place (73%), there are ventilation with insect-proof gauze (45%), and there are nothing room lighting (584%), usually out of home at night (47%), never slept without bed net insenticide (45%), never using anti mosquitoes (43%), never wearing repellent (39%).

For community, filariasis control can be done by to minimizethe breeding sites and resting places of mosquitoes that exist in the home environment by keeping the environment and use mosquito net during sleep to avoid mosquito bites.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit menular yang menahun yang disebabkan oleh cacing filaria dan ditularkan oleh nyamuk Mansonia, Anopheles, Culex, Armigeres. Cacing tersebut hidup di saluran

dan kelenjar getah bening. Pada stadium lanjut dapat menimbulkan cacat yang menetap berupa pembesaran kaki, lengan, payudara, dan alat kelamin. (Chin, 2006)

Filariasis di Indonesia pertama kali di laporkan oleh Haga dan Van Eecke pada tahun 1889 di Jakarta yaitu dengan di temukannya penderita filariasis skrotumt. Pada saat itu pula Jakarta diketahui endemik limfatik yang disebabkan oleh Brugia malayi. Pada tahun 1937 Brug membuat suatu rangkuman tentang laporan filariasis di seluruh Indonesia pada waktu itu telah diketahui dan spesies cacing filaria sebagai penyebabnya yaitu Wuchereria bancrofti dan Brugia malayi. (Depkes RI, 2009)

dibawah 1% sehingga filariasis tidak lagi merupakan masalah kesehatan masyarakat. (Depkes RI, 2009)

Pada tahun 2004 filariasis telah menginfeksi 14,45% penduduk di 83 negara di seluruh dunia, terutama negara-negara di daerah tropis dan beberapa daerah subtropis seperti India, Bangladesh, Taiwan, China, Philipina, Afrika, Amerika Latin, daerah pasifik dan negara-negara di Asia Tenggara. Di Indonesia, berdasarkan survei yang dilaksanakan pada tahun 2000-2004 terdapat lebih dari 8000 orang menderita klinis kronis filariasis (elephantiasis) yang tersebar diseluruh provinsi. Secara epidemiologi data ini mengindikasikan lebih dari 60 juta penduduk Indonesia berada yang berisiko tinggi tertular filariasis dengan 6 juta penduduk diantaranya telah terinfeksi. (Depkes RI, 2007)

Penyakit ini ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa tenggara, dan Papua baik di perkotaan maupun pedesaan. Kasus di pedesaan banyak di temukan di kawasan Indonesia bagian timur, sedangkan untuk di perkotaan banyak di temukan di daerah seperti Bekasi, Tanggerang, Pekalongan, dan Lebak (Banten). (Depkes RI, 2006)

pada tahun 2002-2005 terutama di Sumatera dan Kalimantan telah terindentifikasi 84 Kabupaten/Kota dengan microfilaria rate 1% atau lebih. Data tersebut menggambarkan bahwa seluruh daerah di Sumatera dan Kalimantan merupakan daerah endemis filariasis. (Nasri Noor, 2006)

Menurut Depkes Mei tahun 2009 tercatat 11.189 kasus kronis filariasis yang di laporkan daerah yang tersebar di 378 Kabupaten/Kota di Indonesia tergolong daerah endemis filariasis. Dari jumlah penduduk di daerah endemis yang berisiko tertular filariasis 150 juta jiwa (Depkes RI, 2007). Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Sijunjung tahun 2012, Kabupaten Sijunjung merupakan daerah endemis filariasis pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terjadi peningkatan kasus filariasis. Dengan kasus tahun 2010 ada 24 kasus dan tahun 2012 meningkat menjasi 70 kasus. (Dinkes Kab. Sijunjung, 2012)

Lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Kabupaten Sijunjung merupakan daerah sepanjang pesisir Sumatera Barat yang terdiri dari rawa-rawa dataran rendah dan bebukitan yang berpenghuni. Banyak diantara, masyarakatnya yang memiliki kolam di belakang rumah serta adanya rawa-rawa disekitar rumahnya. (Dinkes Kab.Sijunjung, 2012)

1.2Rumusan Masalah

Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian filariasis di wilayah kerja Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung.

1.3Tujuan

1.3.1 Tujuan umum

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian filariasis di wilayah kerja Puskesmas Gambok Kabupaten Sijunjung Tahun 2013.

1.3.2 Tujuan khusus

a. Untuk mengetahui distribusi proporsi responden berdasarkan sosiodemografi, yang meliputi : umur, jenis kelamin dan pekerjaan b. Untuk mengetahui distribusi proporsi penderita filariasis menurut

lingkungan fisik rumah penderita filariasis meliputi ketersediaan saluran pembuangan air limbah, tempat perkembangbiakan nyamuk, tempat peristirahatan nyamuk, kawat kasa pada ventilasi, dan pencahayaan c. Untuk mengetahui proporsi penderita filariasis menurut lingkungan

sosial penderita filariasis meliputi kebiasaan keluar malam hari, pemakaian kelambu, pemakaian obat anti nyamuk bakar, kebiasaan memakai repellent.

1.4Manfaat a. Bagi Mahasiswa

filariasis serta faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian filariasis di Puskesmas Gambok.

b. Bagi Puskesmas Gambok

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan dan informasi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan filariasis di Puskesmas Gambok agar tidak mengalami masalah kesehatan dikemudian hari akibat filariasis.

c. Bagi Peneliti Lain

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Filariasis

2.1.1 Pengertian Filariasis

Filariasis (penyakit kaki gajah) adalah penyakit yang disebabkan karena cacing filaria, yang hidup di saluran dan kelenjar getah bening (limfe) serta menyebabkan gejala akut dan kronis dan ditularkan oleh berbagai jenis nyamuk. Secara klinis, penyakit menunjukkan gejala akut dan kronis. Gejala akut berupa peradangan kelenjar dan getah bening (adenomalimfangitis) terutama di daerah pangkal, paha, dan ketiak tetapi dapat pula di daerah lain. Peradangan ini disertai demam yang timbul berulang kali, dapat berlanjut menjadi abses yang dapat pecah dan meninggalkan parut. Dapat terjadi limfedema dan hidrokel yang berlanjut menjadi stadium kronis yang berupa elenfantiasis yang menetap yang sukar disembuhkan berupa pembasaran kaki (seperti kaki gajah) lengan, payudara, buah zakar (scrotum) dan kelamin wanita. (Depkes RI, 2006)

2.1.2 Nyamuk sebagai vektor Filariasis a. Siklus hidup nyamuk

Dalam siklus hidup nyamuk terdapat 4 stadium dengan 3 stadium berkembang di dalam air dari satu stadia hidup dialam bebas:

1) Nyamuk Dewasa

Nyamuk jantan dan betina dewasa perbandingan 1 : 1, nyamuk jantan keluar terlebih dahulu dari kepompong, baru disusul nyarnuk betina, dan nyamuk jantan tersebut akan tetap tinggal di dekat sarang, sampai nyamuk betina keluar dari kepompong, setelah jenis betina keluar, maka nyamuk jantan akan langsung mengawini betina sebelum mencari darah. Selama hidupnya nyamuk betina hanya sekali kawin. Dalam perkembangan telur tergantung kepada beberapa faktor antara lain temperatur dan kelembaban serta species dari nyamuk. (Nurmaini, 2003)

2) Telur Nyamuk

Nyamuk biasanya meletakkan telur di tempat yang berair, pada tempat yang keberadanya kering telur akan rusak dan mati. Kebiasaan meletakkan telur dari nyamuk berbeda -beda tergantung dari jenisnya :

- Nyamuk Culex akan meletakkan telur diatas permukaan air secara bergerombolan dan bersatu berbentuk rakit sehingga mampu untuk mengapung.

3) Jentik nyamuk

Pada perkembangan stadium jentik adalah pertumbuhan dan melengkapi bulu-bulunya, stadium jentik mermerlukan waktu 1 minggu. Pertumbuhan jentik dipengaruhi faktor temperatur, nutrien, ada tidaknya binatang predator.

4) Kepompong

Merupakan stadium terakhir dari nyamuk yang berada di dalam air, pada stadium ini memerlukan makanan dan terjadi pembentukan sayap hingga dapat terbang, stadium kepompong memakan waktu lebih kurang 1 -2 hari.

b. Tempat Berkembangbiak (Breeding Places)

Dalam perkembangbiakan nyamuk selalu memerlukan tiga macam tempat yaitu tempat berkembangbiak (breeding places), tempat untuk mendapatkan umpan/darah (feeding places) dan tempat untuk beristirahat (resting places). (Nurmaini, 2003)

Nyamuk mempunyai tipe breeding places yang berlainan seperti Mansonia senang berkembang biak di kolam-kolam, rawa-rawa danau yang

globosa dan Panicum amplixicaule. Daerah tipe ini sangat disenangi dan tempat berkembangbiak nyamuk Mansonia uniformis dan Mansonia crassipes, (2) daerah yang merupakan batas hutan dan merupakan

tempat/rawa dengan hutan terbuka. Daerah ini disenangi oleh nyamuk Mansonia annulata, (3) daerah hutan yang berawa dengan segala macam

keanekaragaman tumbuhan yang dapat memberi kemungkinan tempat berkembangbiak jenis nyamuk seperti Mansonia dives, Mansonia bonneae, dan Mansonia nigrossignata. Kolam atau sawah terbuka yang banyak ditumbuhi tanaman air karena kurang digarap, dapat menjadi tempat berkembangbiak nyamuk Mansonia, apalagi jika kolam tersebut mempunyai kedalaman 15-100 cm. Culex dapat berkembang di sembarangan tempat air. (Nurmaini, 2003)

c. Kebiasaan Menggigit

d. Kebiasaan Beistirahat (Resting Places)

Biasanya setelah nyamuk betina menggigit orang/hewan, nyamuk tersebut akan beristirahat selama 2 -3 hari, misalnya pada bagian dalam rumah sedangkan diluar rumah seperti gua, lubang lembab, tempat yang berwarna gelap dan lain lain merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk berisitirahat. (Nurmaini, 2003)

Penelitian dan pengamatan perilaku dan kebiasaan istirahat nyamuk Mansonia menurut Krafsur dalam Boesri (2012) di Gambela (Ethiopia) mendapatkan kepadatan populasi Mansonia uniformis dan Mansonia africanus yang istirahat dalam rumah sangat rendah dan bersifat antropofilik. Smith dalam Boesri (2012) dengan penelitian di Afrika menemukan Mansonia uniformis dan Mansonia africanus selalu mengisap darah dan istirahat di luar rumah. Siklus gonotropik dari kedua nyamuk ini adalah 3,3 - 4,1 hari untuk Mansonia uniformis dan 3,4 – 3,8 hari untuk Mansonia Indiana. (Nurmaini, 2003)

2.1.3 Gejala klinis

Ada dua macam gejala klinis filariasis, yaitu gejala klinis akut dan gejala klinis kronis (Depkess RI, 2006):

a. Gejala klinis Akut

kelelahan dan dapat pula disertai abses (bisul) yang kemudian pecah dan sembuh. Biasanya abses yang sembuh akan meninggalakn bekas parut. Bekas dalam bentuk parut sering kita lihat dan di temukan di daerah lipatan paha dan ketiak. Keadaan ini banyak terdapat di daerah penularan filariasis dengan golongan species cacing filaria Brugia malayi dan Brugia timori. (Dinkes SUMUT, 2011)

Kemudian untuk gejala species filaria Wuchereria bancrofti sering terjadi peradangan buah pelir (orkitis), peradangan epididimus (epididimitis) dan peradangan funikulus spermatikus (funikulitis).

a. Gejala klinis Kronis

Pembagian gejala klinis kronis secara umum dapat dibagi empat kelompok, yaitu:

1. Limfedema

Pada infeksi Wuchereria bancrofti terjadi pembengkakan seluruh kaki, seluruh lengan, skrotum, penis, vulva vagina dan payudara, sedangkan pada infeksi Brugia terjadi pembengkakan kaki dibawah lutut, lengan dibawah siku dimana siku dan lutut masih normal.

2. Lymph Scrotum

jamur, serangan akut berulang dan dapat berkembang menjadi limfeda scrotum. Ukuran skrotum kadang-kadang normal, kadang-kadang besar. 3. Kiluria

Adalah kebocoran atau pecahnya saluran limfe dan pembuluh darah di ginjal (pelvis renal) oleh cacing filarial dewasa species Wuchereria bancrofti sehingga cairan limfe dan darah masuk kedalam saluran kemih.

Gejala yang timbul adalah sebagai berikut:

- Air kencing seperti susu karena air kencing banyak mengandung lemak, dan kadang-kadang disertai (haematuria).

- Sukar kencing - Kelelahan tubuh - Kehilangan berat badan 4. Hydrocele

Adalah pelebaran kantong buah zakar karena tertumpuknya cairan limfe di dalam tunica vaginalis testis. Hydrocele dapat terjadi pada satu atau dua kantong buah zakar dengan gambaran klinis dan epidemiologis sebagai berikut:

- Ukuran skrotum kadang-kadang normal tetapi kadang-kadang sangat besar sekali, sehingga penis tertarik dan bersembunyi.

- Kulit pada skrotum normal, lunak dan halus

membedakan hidrokel dengan komplikasi dan hidrokel tanpa komplikasi. Uji transiluminasi ini dapat di kerjakan oleh dokter puskesmas yang telah di latih.

- Hydrocele banyak ditemukan di daerah endemis Wuchereria bancrofti dan di gunakan sebagai indikator adanya infeksi

Wuchereria bancrofti. (Dinkes SUMUT, 2011)

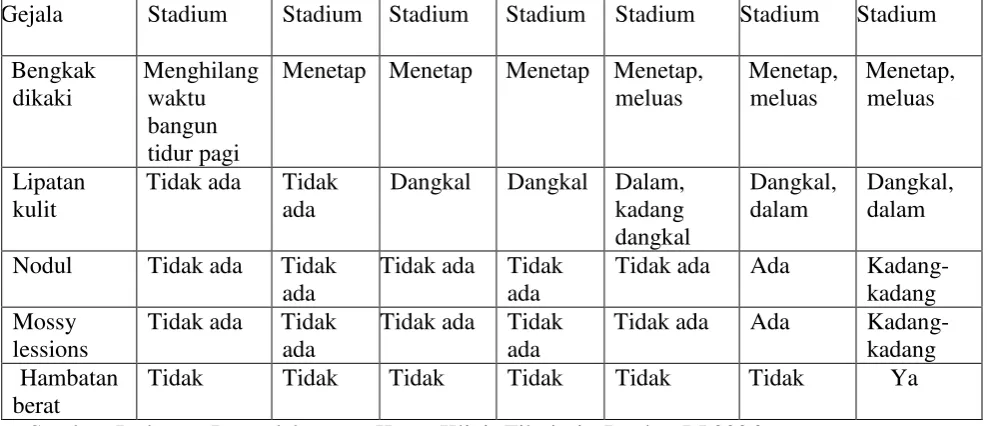

2.1.4 Penetuan Stadium Limfedema

Limfedema terbagi dalam 7 stadium (table 1.1) menggambarkan akan tanda hilang tidaknya bengkak, ada tidaknya lipatan kulit, ada tidaknya nodul (benjolan) mossy foot (gambaran seperti lumut) serta adanya hambatan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Penentuan stadium ini penting bagi petugas kesehatan untuk memberikan perawatan dan penyuluhan yang tepat kepada penderita. (Depkes RI, 2006)

Penentuan stadium limfedema mengikuti kriteria sebagai berikut (Depkes RI, 2006):

1. Penentuan stadium limfedema terpisah antara anggota tubuh bagian kiri dan kanan, lengan dan tungkai

2. Penentuan stadium limfedema lengan (atas, bawah) atau tungkai (atas, bawah) dalam satu sisi dibuat dalam satu stadium limfedema.

3. Penentuan stadium limfedema berpihak pada tanda stadium yang terberat. 4. Penentuan stadium limfedema dibuat 30 hari setelah serangan akut sembuh. 5. Penentuan stadium limfedema dibuat sebelum dan sesudah pengobatan dan

Tabel 2.1 Stadium limfedema/Tanda Kejadian bengkak, Lipatan Dan Benjolan Pada Penderita Kronis Filariasis

Gejala Stadium

Sumber: Pedoman Penatalaksanaan Kasus Klinis Filariasis, Depkes RI 2006

2.1.5 Patogenesis Filariasis

Perkembangan klinis filariasis dipengaruhi oleh faktor kerentanan individu terhadap parasit, seringnya mendapat gigitan nyamuk, banyaknya larva infektif yang masuk kedalam tubuh dan adanya infeksi sekunder oleh bakteri atau jamur. Secara umum perkembangan klinis filariasis dapat di bagi menjadi fase dini dan fase lanjut. Pada fase dini timbul gejala klinis akut karena infeksi cacing dewasa bersama-sama dengan infeksi oleh bakteri dan jamur. Kerusakan katup saluran limfe, termasuk kerusakan saluran limfe kecil terdapat di kulit. (Depkes RI, 2006)

pelebaran (dilatasi) saluran limfe bukan penyumbatan (obstruksi) sehingga terjadi gangguan fungsi sistem limfatik:

1. Penimbunan cairan limfe menyebabkan aliran limfe menjadi lambat dan tekana hidrostatiknya meningkat, sehingga cairan limfe masuk kejaringan menimbulkan odema jaringan. Adanya odema jaringan akan meningkatkan kerentanan kulit terhadap infeksi bakteri dan jamur yang masuk melalui luka-luka kecil maupun besar. Keadaan ini dapat menimbulkan peradangan akut (acute attack).

2. Terganggunya pengangkutan bakteri dari kulit atau jaringan melalui saluran limfe ke kelenjar limfe. Akibatnya bakteri tidak dapat dihancurkan (fagositosis) oleh sel Reticulo Endothelial System (RES) bahkan mudah berkembang biak dapat menimbulkan peradangan akut (acute attack). 3. Infeksi bakteri berulang akan menyebabkan serangan akut berulang

(recurrent acute attack) sehingga menimbulkan berbagai gejala klinis sebagai berikut:

a. Gejala peradangan lokal berupa peradangan oleh cacing dewasa bersama-sama dengan bakteri yaitu:

- Limfangitis : peradangan di saluran limfe - Limfadenitis : peradangan di kelenjar limfe

- Adeno limfangitis (ADL) : peradangan saluran dan kelenjar limfe - Abses (lanjutan ADL)

b. Gejala peradangan umum berupa demam, sakit kepala, sakit otot, rasa lemah.

4. Kerusakan sisitem limfatik termasuk kerusakan saluran limfa kecil yang ada di kulit, menyebabkan kemampuan untuk mengalirkan cairan limfe dari kulit dan jaringan ke kelenjar limfe sehingga dapat terjadi limfedema. 5. Pada penderita limfedema serangan akut berulang oleh bakteri atau jamur akan menyebabkan penebalan dan pergesaran kulit, hiperpigmentasi, hiperkeratosis, dan peningkatan pembentukan jaringan ikat (fibrose tissue formation) sehingga terjadi peningkatan stadium limfedema dimana pembengkakan yang semula terjadi hilang timbul (piting) akan menjadi pembengkakan menetap (non piting). (Oemijati, 2006)

2.1.6 Rantai Penularan Filariasis

Penularan filariasis dapat terjadi bila ada tiga unsur yaitu (Depkes RI, 2006): 1. Adanya sumber penularan yakni manusia atau hospes reservoir yang

mengandung mikrofilaria dalam darahnya a. Manusia

terinfeksi filariasis tetapi belum menunjukkan gejala klinis biasanya sudah terjadi perubahan-perubahan patologis di dalam tubuhnya.

b. Hewan

Beberapa jenis hewan dapat berperan sebagai sumber penularan filariasis (hewan reservoir). Dari semua species cacing filaria yang menginfeksi manusia di Indonesia, hanya Brugia malayi tipe sub periodik nokturna dan non periodik yang ditemukan pada lutung (Presbytis cristatus), kera (Macaca fascicularis), dan kucing (Felis catus). Pengendalian filariasis pada hewan reservoir ini tidak mudah, oleh karena itu juga akan menyulitkan upaya pemberantasan filariasis pada manusia. 2. Adanya vektor, yakni nyamuk yang dapat menularkan filariasis.

3. Manusia yang rentan terhadap filariasis

Larva L3 Brugia malayi dan Brugia timori akan menjadi cacing dewasa dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 bulan, sedangkan Wuchereria bancrofti memerlukan waktu kurang lebih 9 bulan.

Disamping sulit terjadinya penularan dari nyamuk ke manusia sebenarnya kemampuan nyamuk untuk mendapatkan mikrofilaria saat menghisap darah yang mengandung mikrofilaria juga sangat terbatas. Nyamuk yang menghisap mikrofilaria terlalu banyak dapat mengalami kematian, tetapi mikrofilaria yang terhisap terlalu sedikit dapat memperkecil jumlah mikrofilaria stadium larva L3 yang akan ditularkan.

Kepadatan vektor, suhu dan kelembapan sangat berpengaruh terhadap penularan filariasis. Suhu dan kelembapan berpengaruh terhadap umur nyamuk. Sehingga mikrofilaria yang telah ada dalam tubuh nyamuk tidak cukup waktunya untuk tumbuh menjadi larva infektif L3 (masa inkubasi ekstrinsik parasit). Masa inkubasi ekstrinsik untuk Wuchereria bancrofti antara 10-14 hari sedangkan Brugia malayi dan Brugia timori antara 8-10 hari.

Periodisitas mikrofilaria dan perilaku menggigit nyamuk berpengaruh terhadap resiko penularan. Mikrofilaria yang bersifat periodic nokturna (mikrofilaria hanya terdapat di dalam darah tepi pada waktu malam) memiliki vektor yang aktif mencari darah pada waktu malam, sehingga penularan juga terjadi pada malam hari. (Depkes RI, 2006)

2.1.7 Diagnosis Filariasis

Diagnosis dipastikan dengan pemeriksaan (Depkes RI, 2006): 1. Diagnosis Parasitologi

a. Deteksi parasit yaitu menemukan mikrofilaria di dalam darah, cairan hidrokel atau cairan kiluria pada pemeriksaan sediaan darah tebal dan teknik konsetrasi Knott, membrane filtrasi. Pengembilan darah harus dilakukan pada malam hari (setelah pukul 20.00 wib) mengingat periodiditas mikrofilaria umumnya nokturna. Pada pemeriksaan hispatologi kadang-kadang potongan cacing dewasa dapat ditemukan di saluran dan kelenjar limfe dari jaringan yang di curigai sebagai tumor.

b. Teknik biologi molekuler dapat digunakan untuk mendeteksi parasit melalui DNA parasite dengan menggunakan reaksi rantai polimerase (polymerase Chain Reaction/PCR). Teknik ini mampu memperbanyak DNA sehingga dapat digunakan untuk mendeteksi parasit pada cryptic infection.

2. Radiodiagnosis

b. Pemeriksaan Limfosintigrafi dengan menggunakan dekstran atau albumin yang ditandai dengan zat radioaktif menunjukkan adanya abnormalitas sistem limfatik sekalipun pada penderita yang asimptomatik mikrofilaremia.

3. Diagnosis Imunologi

Deteksi antigen dengan immuno chromatographic test (ICT) yang menggunakan antibody monoclonal telah dikembangkan untuk mendeteksi antigen Wuchereria bancrofti dalam sirkulasi darah. Hasil tes positif menunjukkan adanya infeksi aktif walaupun mikrofilaria tidak ditemukan dalam darah.

Deteksi antibodi dengan menggunakan antigen rekombinan telah dikembangkan untuk deteksi antibodi subklas IgG4 pada filariasis Brugia. Kadar antibodi IgG4 meningkat pada penderita mikrofilaremia. Deteksi antibodi tidak dapat membedakan infeksi lampau dan infeksi aktif.

Pada stadium obstruktif mikrofilaria sering tidak ditemukan lagi dalam darah kadang-kadang mikrofilaria tidak dijumpai di dalam darah tetapi ada di dalam cairan hidrokel atau cairan kiluria.

2.2Epidemiologi Filariasis

2.2.1 Distribusi Menurut Orang (Person)

filariasis proporsi terbesar berjenis kelamin laki-laki (58,1%) berada pada kelompok usia produktif (71%) dan berjenis pekerjaan tidak berisiko (71%). 2.2.2 Distribusi Menurut Tempat (Place)

Daerah endemis filariasis pada umumnya adalah daerah dataran rendah, terutama di perkotaan, pantai, persawahan, rawa-rawa dan hutan. Secara umum, filariasis Wuchereria bancrfti tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, sedangkan Wuchereria bancrofti tipe perkotaan banyak ditemukan di kota seperti Jakarta, Bekasi,

2.2.2 Distribusi Menurut Waktu (Time)

Filariasis menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dari tahun ke tahun jumlah provinsi yang melaporkan kasus filariasis terus bertambah. Bahkan di beberapa daerah mempunyai tingkat endemisiotas yang cukup tinggi. Pada tahun 2007 kasus filariasis dilaporkan sebanyak 11.473 kasus, tahun 2008 sebanyak 11.699 kasus dan tahun 2009 sebanyak 11.914 kasus (proporsi sebesar 0,005% dari jumlah penduduk) (Kemenkes RI, 2010). 2.3 Determinan Filariasis

A. Faktor agent (Penyebab Filariasis)

Filariasis di Indonesia disebabkan oleh tiga spesies cacing filaria, yaitu (Depkes RI, 2003):

a. Wuchereria bancrofti (Cobbold 1877) b. Brugia malayi (Lichtenstein 1927) c. Brugia timori (Partono et al 1977)

Cacing filaria (Nematoda: Filarioidea) baik limfatik maupun non limfatik, mempunyai ciri khas yang sama sebagai berikut: dalam reproduksinya tidak lagi mengeluarkan telur melainkan mikrofilaria (larva cacing), dan ditularkan oleh Arthopoda (nyamuk). Mikrofilaria mempunyai periodisitas tertentu, artinya mikrofilaria berda di darah tepi pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya pada Wuchereria bancrofti bersifat periodik nocturnal, artinya mikrofilaria banyak

limfatik Wuchereria dan Brugia. Periodisitas mikrofilaria berpengaruh terhadap risiko penularan filariasis. (Depkes RI, 2006)

Secara epidemiologi cacing filaria dibagi menjadi 6 tipe, yaitu (Depkes RI, 2006):

1. Wuchereria bancrofti tipa perkotaan (urban)

Ditemukan di daerah perkotaan seperti Bekasi, Tangerang, Pekalongan, dan sekitarnya memiliki periodisitas nokturna, ditularkan oleh nyamuk Cx.quinquefasciatus yang berkembang biak di air limbah rumah tangga.

2.Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural)

Ditemukan di daerah pedesaan luar Jawa, terutama tersebar luas di Papua dan Nusa Tenggara Timur, mempunyai periodisitas nokturna yang ditularkan melalui berbagi spesies nyamuk Anopheles dan Culex

3. Brugia malayi tipe periodik nokturna

Mikrofilaria ditemukan di darah tepi pada malam hari. Jenis nyamuk penularnya adalah Anopheles barbirostis yang ditemukan di daerah persawahan.

4. Brugia malayi tipe subperiodik nokturna

Mikrofilaria ditemukan di darah tepi pada siang dan malam hari, tetapi lebih banyak ditemukan pada malam hari. Jenis nyamuk penularnya adalah Mansonia spp yang ditemukan di daerah rawa.

Mikrofilaria ditemukan di darah tepi baik malam maupun siang hari. Jenis nyamuk penularnya adalah Mansonia bonneae dan Mansonia uniformis yang ditemukan di hutan rimba.

6. Brugia timori tipe periodik nokturna

Mikrofilaria ditemukan di darah tepi pada malam hari. Jenis nyamuk penularnya adalah An.barbirostris yang ditemukan di daerah persawahan Nusa Tenggara Timur, Maluku Tenggara.

Secara umum daur hidup spesies cacing tersebut tidak berbeda. Daur hidup parasit terjadi di dalam tubuh manusia dan tubuh nyamuk. Cacing dewasa (disebut makrofilaria) hidup di saluran dan kelenjar limfe, sedangkan anaknya (disebut mikrofilaria) ada di dalam sistem peredaran darah.

a. Makrofilaria

Makrofilaria (cacing dewasa) berbentuk silindris, halus seperti benang bewarna putih susu dan hidup di dalam sistem limfe. Cacing betina bersifat ovovivipar dan berukuran 55 – 100 mm x 0,16 mm, dapat menghasilkan jutaan mikrofilaria. Cacing jantan berukuran lebih kecil ± 55 mm x 0,09 mm dengan ujung ekor melingkar. (Notoadmojo S, 1997)

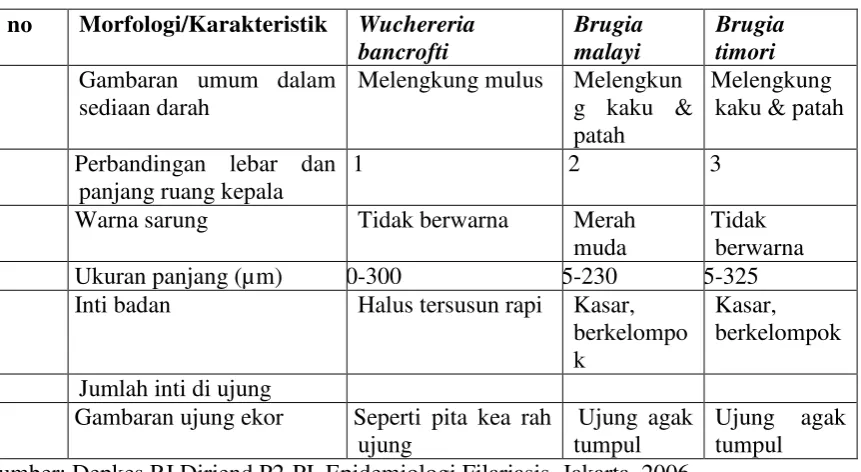

b. Mikrofilaria

Cacing dewasa betina setelah mengalami fertilisasi mengeluarkan

jutaan anak cacing yang disebut mikrofilaria. Ukuran mikrofilaria 200 – 600 µm

x 8 µm dan mempunyai sarung. Secara mikroskopis, morfologi spesies

mikrofilaria dapat dibedakan berdasarkan: ukuran ruang kepala serta warna

sarung pada pewarnaan giemsa, susunan inti badan, jumlah dan letak inti pada

Tabel 2.2 Jenis Mikrofilaria Yang Terdapat di Indonesia Dalam Sediaan Darah

Dengan Pewarnaan Giemsa

no Morfologi/Karakteristik Wuchereria bancrofti Perbandingan lebar dan

panjang ruang kepala

1 : 1 1 : 2 1 : 3

Warna sarung Tidak berwarna Merah

muda

Tidak berwarna Ukuran panjang (µm) 240-300 175-230 265-325 Inti badan Halus tersusun rapi Kasar,

berkelompo Sumber: Depkes RI Dirjend P2-PI, Epidemiologi Filariasis, Jakarta, 2006

c. Larva Dalam Tubuh Nyamuk

menjadi larva stadium 3 (L3) yang berukuran ± 1400 µm x 20 µm. Larva stadium L3 tampak panjang dan ramping disertai dengan gerakan yang aktif. Stadium 3 ini merupakan cacing infektif. (Depkes RI, 2006)

B. Faktor Host 1) Umur

Filariasis menyerang pada semua kelompok umur. Pada dasarnya setiap orang dapat tertular filariasis apabila mendapat tusukan nyamuk infektif (mengandung larva stadium 3) ribuan kali. (Depkes RI, 2006) 2) Jenis kelamin

Semua jenis kelamin dapat terinfeksi mikrofilaria. Insiden filariasis pada laki-laki lebih tinggi daripada insiden filariasis pada perempuan karena umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaannya. (Depkes RI, 2006)

3) Imunitas

Orang yang pernah terinfeksi filariasis sebelumnya tidak terbentuk imunitas dalam tubuhnya terhadap filarial demikian juga yang tinggal di daerah endemis biasanya tidak mempunyai imunitas alami terhadap penyakit filariasis. Pada daerah endemis filariasis, tidak semua orang terinfeksi filariasis adan orang yang terinfeksi menunjukkan gejala klinis. Seseorang yang terinfeksi filariasis tetepi belum menunjukkan gejala klinis biasanya terjadi perubahan-perubahan patologis dalam tubuhnya. (Depkes RI, 2006)

Penduduk pendatang pada suatu daerah endemis filariasis mempunyai risiko terinfeksi filariasis lebih besar disbanding penduduk asli. Penduduk pendatang dari daerah non endemis ke daerah endemis, misalnya transmigran, walaupun pada pemeriksaan darah jari belum atau dsedikit mengandung mikrofilaria, akan tetapi sudah menunjukkan gejala klinis yang lebih berat. (Depkes RI, 2006)

C. Faktor lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap distribusi kasus filariasis dan mata rantai penularannya. Biasanya daerah endemis Brugia malayi adalah daerah dengan hutan rawa, sepanjang sungai atau badan air lain yang ditumbuhi tanaman air. Daerah endemis Wuchereria bancrofti tipe perkotaan (urban) adalah daerah-daerah perkotaan yang kumuh, padat penduduknya dan banyak genangan air kotor sebagai habitat dari vektor yaitu nyamuk Cx.quinquefasciatus. Sedangkan daerah endemis Wuchereria bancrofti tipe pedesaan (rural) secara umum kondisi lingkungannya sama

dengan daerah endemis Brugia malayi. (Depkes RI, 2007)

Lingkungan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk, dimana secara umum lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan fisik, lingkungan biologik dan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya. (Depkes RI, 2007)

a) Lingkungan Fisik

sebagainya. Lingkungan fisik erat kaitannnya dengan kehidupan vektor, sehingga berpengaruh terhadap munculnya sumber-sumber penularan filariasis. Lingkungan fisik dapat menciptakan tempat-tempat perindukan dan beristirahatnya nyamuk (Notoadmojo S, 1997). Lingkungan dengan tumbuhan air di rawa-rawa dan adanya hospes reservoir (kera, lutung, dan kucing) berpengaruh terhadap penyebaran Brugia malayi sub periodik nokturna dan non periodik. (Depkes RI, 2006)

1. Suhu udara

Suhu udara berpengaruh terhadap pertumbuhan, masa hidup serta keberadaan nyamuk. Menurut Chwatt (1980), suhu udara yang optimum bagi kehidupan nyamuk berkisar antara 25-30oC.

2. Kelembapan udara

Kelembapan berpengaruh terhadap pertumbuhan, masa hidup serta keberadaan nyamuk. Kelembapan yang rendah akan memperpendek umur nyamuk. Kelembapan mempengaruhi kecepatan berkembang biak, kebiasaan menggigit, istirahat, dan lain-lain dari nyamuk. Tingkat kelembapan 60% merupakan batas paling rendah untuk memungkinkan hidupnya nyamuk. Pada kelembapan yang tinggi nyamuk menjadi lebih aktif dan lebih sering menggigit, sehingga meningkatkan penularan.

Kecepatan angin pada saat matahari terbit dan terbenam yang merupakan saat terbangnya nyamuk kedalam atau keluar rumah, adalah salah satu faktor yang ikut menentukan jumlah kontak antara manusia dengan nyamuk. Jarak terbang nyamuk (fight range) dapat diperpendek atau diperpanjang tergantung kepada arah angin. Jarak terbang nyamuk Anopheles bias terbawa sampai 30 km. (Depkes RI, 2007)

4. Hujan

Hujan berhunbungan dengan perkembangan larva nyamuk menjadi bentuk dewasa. Besar kecilnya pengaruh tergantung pada jenis hujan, derasnya hujan, jumlah hari hujan jenis vektor dan jenis tempat perkembangbiakan (breeding place).

5. Sinar matahari

6. Arus air

An.barbirostris menyukai perindukan yang airnya statis / mengalir lambat, sedangkan An.minimus menyukai aliran air yang deras dan An.letifer menyukai air yang tergenang. An.maculatus berkembang biak pada genangan air di pinggir sungai dengan aliran lambat atau berhenti. Beberapa spesies mampu untuk berkembang biak di air tawar dan air asin seperti di laporkan di kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, NTT bahwa An.subpictus air payau ternyata di laboratorium mampu bertelur dan berkembang biak sampai menjadi nyamuk dewasa di air tawar seperti nyamu Anopheles lainnya.

7. Tempat perkembangbiakan nyamuk

Tempat perkembangbiakan nyamuk adalah genangan-genangan air, baik air tawar maupun air payau, tergantung dari jenis nyamuknya. Air ini tidak boleh tercemar harus selalu berhubungan dengan tanah. Berdasarkan ukuran, lamanya air (genangan air tetap atau sementara) dan macam tempat air, klasifikasi gengan air dibedakan atas genangan air besar dan genangan air kecil.

8. Keadaan dinding

kontak dengan insektisida tersebut. Dinding rumah yang terbuat dari kayu memungkinkan lebih banyak lagi lubang untuk masuknya nyamuk.

9. Pemasangan kawat kasa

Pemasangan kawat kasa pada ventilasi akan menyebabkan semakin kecilnya kontak nyamuk yang berada di luar rumah dengan penghuni rumah, dimana nyamuk tidak dapat masuk kedalam rumah. Menurut Davey (1965), penggunaan kasa pada ventilasi dapat mengurangi kontak antara nyamuk Anopheles dan manusia. (Depkes RI, 2007)

b) Lingkungan Biologik

Lingkungan biologik dapat menjadi faktor pendukung terjadinya penularan filariasis. Contoh lingkungan biologik adalah adanya tanaman air, genangan air, rawa-rawa dan semak-semak sebagai tempat pertumbuhan nyamuk Mansonia spp. Tumbuhan bakau, lumut, ganggang dan berbagai tumbuhan lain dapat mempengaruhi kehidupan larva karena ia dapat menghalangi sinar matahari atau melindungi dari serangan makhluk hidup lainnnya. Adanya berbagai jenis ikan pemakan larva seperti ikan kepala timah (Panchax spp), gambusia, nila, mujair, dan lain-lain akan

tidak jauh dari rumah, hal ini tergantung pada kesukaan menggigit nyamuknya. (Depkes RI, 2009)

c) Lingkungan Kimia

Dari lingkungan ini baru di ketahui pengaruhnya adalah kadar garam dari tempat perkembangbiakan. Sebagai contoh An.sundaicus tumbuh optimal pada air payau yang kadar garamnya

berkisar antara 12-18% dan tidak dapat berkembang biak pada kadar garam 40% ke atas, meskipun di beberapa tempat di Sumatera Utara An.sundaicus sudah ditemukan pula dalam air tawar. An.letifer dapat

hidup ditempat yang asam/pH yang rendah. (Depkes RI, 2003) d) Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Lingkungan social, ekonomi dan kultur adalah lingkungan yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar manusia, termasuk perilaku, adat istiadat, budaya, kebiasaan dan tradisi penduduk. Kebiasaan bekerja di kebun pada malam hari atau kebiasaan keluar atau kebiasaan keluar pada malam hari, atau kebiasaan tidur perlu diperhatikan karenaberkaitan dengan intensitas kontak vektor (bila vektornya menggigit pada malam hari). Insiden laki-laki lebih tinggi daripada insiden filariasis pada perempuan karena umumnya laki-laki lebih sering kontak dengan vektor karena pekerjaannya. (Notoadmojo S, 1997)

1) Kebiasaan keluar rumah

diketahui bahwa kebiasaan keluar pada malam hari ada hubungan dengan kejadian filariasis (p=0,002). (Kadarusman, 2003)

2) Pemakaian kelambu

Pemakaian kelambu sangat efektif dan berguna untuk mencegah kontak dengan nyamuk. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Ansyari (2004) menyatakan bahwa kebiasaan tidak menggunakan kelambu waktu tidur sebagai faktor resiko kejadian filariasis (OR=8,09). (Notoadmojo S, 1997)

3) Obat anti nyamuk

Kegiatan ini hampir seluruhnya dilaksanakan sendiri oleh masyarakat seperti berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk vektor (mengurangi kontak dengan vektor) misalnya menggunakan obat nyamuk semprot atau obat nyamuk bakar, mengoles kulit dengan obat anti nyamuk, atau dengan cara memberantas nyamuk. Menurut Astri (2006) di ketahui bahwa kebiasaan tidak menggunakan obat anti nyamuk malam hari ada hubungan dengan kejadian filariasis (p=0,004).

4) Pekerjaan

5) Pendidikan

Tingkat pendidikan sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap kejadian filarial tetapi pada umumnya mempengaruhi jenis pekerjaan dan perilaku kesehatan seseorang.

2.4Penetapan Endemisistas

Microfilaria rate (Mf rate) adalah indicator yang digunakan untuk menentukan endemisistas suatu daerah yang diperoleh melalui survey darah jari pada suatua populasi. Survey darah jari adalah identifikasi mikrofilaria dalam darah tepi pada suatu populasi, yang bertujuan untuk menentukan endemisitas daerah tersebut dan intensitas infeksinya. Bila pada pemeriksaan darah tepi terdapat mikrofilaria dalam darah seseorang, maka seseorang tersebut dinyatakan mikrofilaria positif. Mf rate bisa dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk yang sediaan darahnya positif mikrofilaria dengan jumlah sediaan darah yang diperiksa dikali seratus persen.

Jumlah sediaan darah mikrofilaria

Mf Rate = x 100%

Jumlah sediaan darah diperiksa

2.5Pencegahan dan Pengobatan Filariasis 2.5.1Pencegahan Filariasis

Indonesia menetapkan eliminasi filariasis sebagai salah satu priorirtas nasional pemberantasan penyakit menular dengan menerapkan dua strategi utama yaitu memutuskan rantai penularan dengan pengobatan massal di daerah endemis dan upaya pencegahan dan membatasi kecacatan melalui penatalaksanaan kasus filariasis. Pencegahan filariasis dapat dilakukan dengan memutuskan mata rantai antara sumber penular dengan media transmisi. Contonya dapat dilakukan dengan membersihkan tempat-tempat perindukan nyamuk, menutup barang-barang bekas, menguras tempat-tempat penampungan air, penyemprotan massal agar dapat mencegah penyebarluasan penyakit, menggunakan pelindung diri disaat bekerja di kebun misalnya menggunakan baju lengan panjang, menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan kelambu disaat tidur, tidak keluar disaat malam hari dan lain-lain. (Depkes RI, 2006)

2.5.2Pengobatan Filariasis

2.6Kerangka Konsep 1. Sosiodemografi

Umur

Jenis kelamin

Pekerjaan

2. Lingkungan Fisik

Ketersediaan saluran pembuangan air limbah

Tempat perindukan nyamuk

Tempat peristirahatan nyamuk

Kawat kasa pada ventilasi

Pencahayaan

3. Lingkungan Sosial

Kebiasaan keluar pada malam hari

Kebiasaan memakai kelambu

BAB III

METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah bersifat deskriptif melalui pendekatan case series. 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Gambok Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian di lakukan mulai bulan Februari 2015 – Juli 2015. 3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung tahun 2009-2014 yang berjumlah 100 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang menderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung tahun 2009-2014. Besar sampel sama dengan populasi (total sampling).

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui lingkungan fisik rumah meliputi: ketersediaan saluran pembuangan air limbah, tempat perindukan nyamuk, tempat peristirahatan nyamuk, kawat kasa pada ventilasi, kerapatan dinding dan pencahayaan, lingkungan social meliputi: kebiasaan keluar rumah pada malam hari, kebiasaan memakai kelambu, kebiasaan memakai obat anti nyamuk.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekuder terdiri dari data nama yang berobat di Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung, umur, jenis kelamin, pekerjaan.

3.5Pengolahan dan Analisa data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan bantuan computer yaitu program SPSS ( Statistical Product and Service Solustion). Data univariat dianalisis secara deskriptif. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel distribusi frekuensi, diagram bar dan diagram pie.

3.6 Definisi Operasional

3.7.1 Umur adalah usia dari lahir sampai pengumpulan data, Dikelompokkan atas:

1. < 30 tahun 2. > 30 tahun

2.7.2Jenis kelamin adalah ciri khas (organ reproduksi) penderita Filariasis yang di catat dalam rekam medis Puskesmas Gambok tahun 2013.

1. Laki-laki 2. Perempuan

3.7.2Pekerjaan adalah kegiatan utama atau tambahan responden, dikelompokkan atas:

1. Petani 2. Buruh 3. Pedagang 4. Pegawai swasta 5. PNS/TNI/POLRI

6. Tidak bekerja/ibu rumah tangga

3.7.4 Ketersediaan saluram pembuangan air limbah adalah adanya atau tidaknya saluran pembuangan air limbah yang sesuai dengan Pedoman Teknis Penelitian Rumah Sehat untuk setiap Rumah Tangga.

1. Ada, jika pada saluran pembuangan air limbah

2. Tidak ada, jika tidak ada saluran pembuang air limbah

3.7.5 Tempat perkembangbiakan nyamuk adalah habitat nyamuk untuk berkembang biak yang berada sekitar rumah responden

1. Ada, jika pada sekitar rumah terdapat rawa-rawa, kolam/tambak.

2. Tidak ada, jika pada sekitar rumah tidak terdapat rawa-rawa, kolam/tambak.

3.7.6 Tempat peristirahatan nyamuk adalah tempat istirahat sementara nyamuk. 1. Ada, jika dalam rumah terdapat gantungan baju

3.7.7Ventilasi adalah luas penghawaan atau ventilasi yang permanen minimal 10% dari luas lantai menurut PerMenKes No: 829/MenKes/SK/VII/1999

1. Ada, jika tidak rusak kawat kasa nyamuk 2. Ada, jika rusak kawat kasa nyamuk

3. Tidak ada, jika pada ventilasi rumah tidak terdapat kawat kasa pada nyamuk.

3.7.8Pencahayaan adalah keadaan pnerangan dalam ruangan baik yang bersumber alami maupun buatan yaitu terang dan tidak silau sehingga dapat digunakan untuk membaca dengan normal.

1. Masuk cahaya, apabila terang, tidak silau dan bisa digunakan untuk membaca normal.

2. Tidak masuk cahaya apabila tidak terang, silau dan tidak bisa digunakan untuk membaca dengan normal.

3.7.9 Kebiasaan keluar rumah pada malam hari adalah kebiasaan untuk berada di luar rumah.

1. Selalu keluar rumah pada malam hari 2. Kadang-kadang keluar pada malam hari 3. Tidak pernah keluar rumah pada malam hari

3.7.10 Pemakaian kelambu berguna untuk mencegah kontak dengan nyamuk. 1. Selalu memakai kelambu pada saat tidur

3.7.11 Kebiasaan memakai obat anti nyamuk bakar adalah kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk berusaha menghindarkan diri dari gigitan nyamuk.

1. Selalu memakai obat anti nyamuk bakar dirumah

2. Kadang-kadang memakai obat anti nyamuk bakar di rumah 3. Tidak pernah memaki obat anti nyamuk bakar dirumah

3.7.12 Kebiasaan menakai repellent di rumah adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri untuk menghidari gigitan nyamuk dan hewan lainnya. 1. Selalu memakai repellent

BAB 4

HASIL PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada penderita filariasis yang tercatat di rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung. Puskesmas Gambok terletak di Jalan Jenderal Sudirman no 17 Nagari Muaro Kec. Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis di Puskesmas Gambok dari tahun 2009-2014 berjumlah 100 orang.

Visi dari Puskesmas Gambok : “Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang Profesional, Komunikatif Untuk Mencapai Masyarakat Sehat Di Wilayah Puskesmas Gambok”

Misi dari Puskesmas Gambok :

a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Bermutu, Aman, Memuaskan, Profesional, Komunikatif, Merata Dan Terjangkau. b. Mendorong Kemandirian Masyarakat Untuk Berperan Aktif Dalam

MembudayakanPerilaku Hidup Bersih Dan Sehat.

c. Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dengan Pelatihan Dan d. Mendorong Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat 4.2 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Sosiodemografi

Proporsi penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Pukesmas Gambok Kab. Sijunjung berdasarkan jenis kelamin, lebih banyak ditemukan pada laki-laki yaitu 72 orang (72%), sedangkan pada perempuan yaitu 28 orang (28%). Proporsi penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Pukesmas Gambok Kab. Sijunjung berdasarkan pekerjaan, paling banyak ditemukan pada Petani yaitu 36 orang (36%), Buruh yaitu 17 orang (17%), Pns/tni/polri yaitu 14 orang (14%), Pegawai swasta yaitu 13 orang (13%), Pedagang yaitu 10 orang (10%) sedangkan yang paling sedikit adalah Tidak bekerja/Ibu rumah tangga yaitu 9 orang (9%).

4.2 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Lingkungan Fisik

Penelitian yang dilakukan terhadap 100 orang penderia filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung tahun 2009-2014, diperoleh distribusi proporsi filariasis berdasarkan lingkungan fisik rumah. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Ketersediaan Saluran Pembuangan Air Limbah f %

1. Ada 39 39

2. Tidak ada 61 61

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung berdasarkan ketersediaan saluran pembuangan air limbah, paling banyak ditemukan tidak ada saluran pembuangan air limbah yaitu 61 rumah (61%), kemudian ada saluran pembuangan air limbah yaitu 39 rumah (39%).

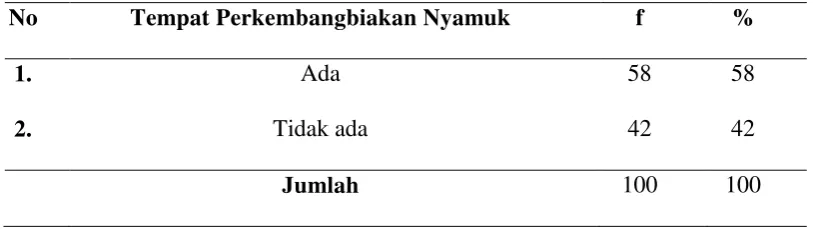

Tabel 4.3 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Tempat Perkembangbiakan Nyamuk Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Tempat Perkembangbiakan Nyamuk f %

1. Ada 58 58

2. Tidak ada 42 42

Jumlah 100 100

Tabel 4.4 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Tempat Peristirahatan Nyamuk Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Tempat Peristirahatan Nyamuk f %

1. Ada 73 73

2. Tidak ada 27 27

Jumlah 100 100

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung berdasarkan tempat peristirahatan nyamuk, paling banyak ditemukan ada tempat peristirahatan nyamuk yaitu 73 rumah (73%), kemudian tidak ada tempat peristirahatan nyamuk yaitu 27 rumah (27%).

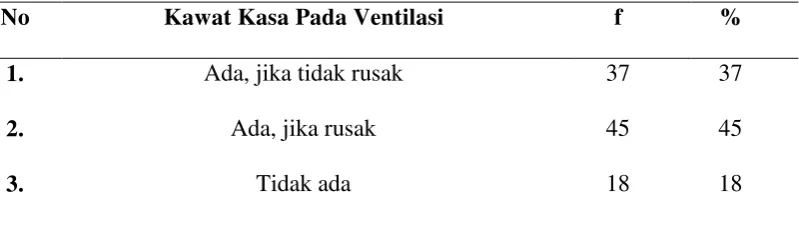

Jumlah 100 100

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung berdasarkan kawat kasa pada ventilasi, paling banyak ditemukan ada kawat kasa jika rusak pada ventilasi yaitu 45 rumah (45%), kemudian tidak ada kawat kasa pada ventilasi yaitu 18 rumah (18%).

Tabel 4.6 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Pencahayaan Pada Rumah Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Pencahayaan f %

1. Ada 42 42

2. Tidak ada 58 58

Jumlah 100 100

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa proporsi penderita filariasis yang tercatat dalam rekam medis Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung berdasarkan pencahayaan, paling banyak ditemukan tidak ada masuk cahaya yaitu 58 rumah (58%), kemudian ada masuk cahaya yaitu 42 rumah (42%).

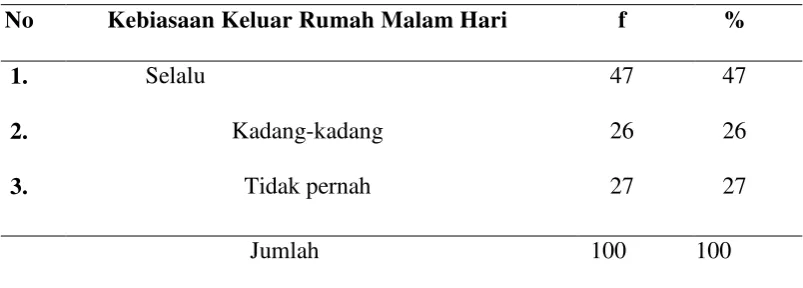

distribusi proporsi filariasis berdasarkan lingkungan sosial. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kebiasaan Keluar Rumah Malam Hari Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Kebiasaan Keluar Rumah Malam Hari f %

1. 2. 3.

Selalu

Kadang-kadang Tidak pernah

47 26 27

47 26 27

Jumlah 100 100

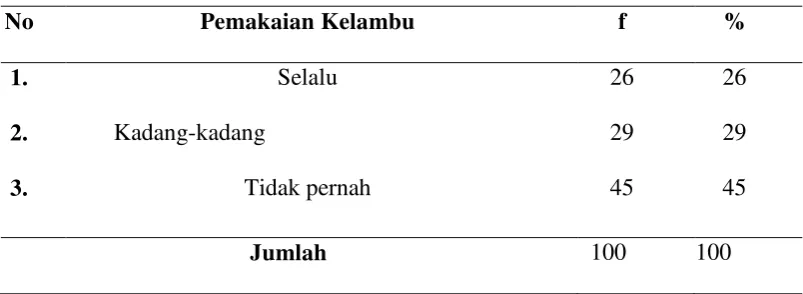

Tabel 4.8 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Pemakaian Kelambu Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Pemakaian Kelambu f %

1. 2. 3.

Selalu Kadang-kadang

Tidak pernah

26 29 45

26 29 45

Jumlah 100 100

Tabel 4.9 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kebiasaan Memakai Obat Anti Nyamuk Bakar Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Kebiasaan Memakai Obat Anti Nyamuk Bakar f % 1.

2. 3.

Selalu Kadang-kadang

Tidak pernah

25 32 43

25 32 43

Jumlah 100 100

Tabel 4.10 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Kebiasaan Memakai Repellent Pada Penderita Filariasis di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab. Sijunjung

No Kebiasaan Memakai Repellent f %

1. 2. 3.

Selalu Kadang-kadang

Tidak pernah

24 37 39

24 37 39

Jumlah 100 100

BAB 5

PEMBAHASAN

5.1 Distribusi Proporsi Penderita Filariasis Berdasarkan Sosiodemografi di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab Sijunjung

Gambar 5.1 Diagram Pie Distribusi Proporsi Penderita Filariasis berdasarkan umur di Wilayah Kerja Puskesmas Gambok Kab.Sijunjung

Berdasarkan gambar 5.1 dapat dilihat bahwa proporsi umur yang tertinggi adalah umur >30 tahun sebesar 79% dan proporsi umur yang terendah adalah umur <30 tahun sebesar 21%. Umur >30 tahun lebih besar terkena penyakit filariasis, dimana pada usia tersebut lebih berpeluang untuk kontak dengan vektor penyakit filariasis karena tingginya aktivitas pekerjaan dibandingkan usia muda.

79% 21%

Umur

Umur mempengaruhi risiko filariasis berkaitan dengan tingkat penularan filariasis yang relatif rendah dan tidak mudah terdeteksi. Penderita biasanya baru mengetahui penyakitnya setelah timbul gejala kronis berupa pembengkakan di kaki maupun tangan.