KEEFEKTIFAN CAMPURAN EKSTRAK TUMBUHAN

UNTUK PENGENDALIAN HAMA KUTU PUTIH

PEPAYA

Paracoccus marginatus

Williams and

Granara de Willink (HEMIPTERA:

PSEUDOCOCCIDAE)

TRIJANTI A. WIDINNI ASNAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Keefektifan Campuran Ekstrak Tumbuhan untuk Pengendalian Hama Kutu Putih Pepaya Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Trijanti A. Widinni Asnan

RINGKASAN

TRIJANTI A. WIDINNI ASNAN. Keefektifan Campuran Ekstrak Tumbuhan untuk Pengendalian Hama Kutu Putih Pepaya Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink(Hemiptera: Pseudococcidae). Dibimbing oleh DADANG dan NINA MARYANA.

Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) yang dikenal sebagai kutu putih pepaya merupakan serangga hama baru di Indonesia yang bersifat polifag. Serangan berat kutu putih pepaya dapat mengakibatkan kematian tanaman. Tubuh serangga ini ditutupi oleh lilin, sehingga dapat mengurangi keefektifan aplikasi insektisida, akibatnya aplikasi insektisida dilakukan berulang-ulang yang kadang-kadang dengan dosis yang lebih tinggi dari dosis rekomendasi. Untuk itu diperlukan upaya pengendalian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan aman baik terhadap kesehatan manusia maupun organisme non sasaran.

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari keefektifan campuran tiga jenis ekstrak tanaman sebagai insektisida nabati baik pada aplikasi tunggal maupun dua campuran ekstrak terhadap P. marginatus pada tanaman pepaya (Carica papaya

L.), mengevaluasi keefektifan penggunaan formulasi insektisida pada skala semilapangan dan lapangan, dan mengevaluasi keamanan formulasi terhadap musuh alami. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu pemeliharaan dan perbanyakan serangga uji dan tanaman, ekstraksi, uji campuran ekstrak, uji stabilitas dan pH, uji persistensi formulasi, uji daya simpan formulasi, dan uji lapangan. Campuran ekstrak Tephrosia vogelii dan Annona squamosa (VS), T. vogelii dan Piper retrofractum (VR), dan A. squamosa dan P. retrofractum (SR) menunjukkan paling efektif pada nisbah konsentrasi 2:1 berdasarkan analisis toksisitas dan sifat interaksi campurannya.

Nilai LC95 campuran VS, VR, dan SR pada nisbah konsentrasi 2:1

berturut-turut 1.51, 1.35, dan 1.54 kali lebih rendah dibandingkan dengan nisbah konsentrasi 1:2 dan 1.49, 2.05, dan 3.14 kali lebih rendah dibandingkan dengan nisbah konsentrasi 1:1 masing-masing campuran ekstrak. Formulasi A. squamosa

dan P. retrofractum yang ditambahkan adjuvant Tween dan Agristik memiliki kestabilan yang paling baik, karena tidak terbentuk endapan pada larutan formulasi. Aplikasi sabun 0.2% sebelum aplikasi insektisida dapat meningkatkan keefektifan insektisida dibandingkan ketika aplikasi dilakukan bersamaan dengan sabun atau tanpa sabun. Formulasi insektisida yang disimpan di dalam botol coklat (gelap) serta dihindarkan dari paparan sinar matahari langsung akan memperlama masa keefektifan. Keefektifan formulasi yang diuji tidak berbeda nyata setelah penyimpanan selama 4 minggu baik pada suhu kamar maupun suhu rendah. Insektisida nabati mampu menekan populasi kutu putih di lapangan hingga 100% dan cukup aman terhadap tanaman serta musuh alami P. marginatus

pada konsentrasi 0.5%.

Kata kunci: Annona squamosa, formulasi, pepaya, Piper retrofractum, sabun,

SUMMARY

TRIJANTI A. WIDINNI ASNAN. Effectiveness of Plant Extract Mixture for Controlling Papaya Mealybug Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae). Supervised by DADANG and NINA MARYANA.

Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae), known as the papaya mealybug is a new polyphagous insect pest in Indonesia. The heavy attack of papaya mealybug causes death of the plant. Due to any wax layer covering the insect body, repeated insecticide applications are needed. Moreover, the insecticide application is sometime by using higher doses than recommended dose. Therefore, it is important to search for other strategies to control this insect which are more efficient, environmental friendlier, and safe to human and non-target organisms.

The aims of this study were to determine the effectiveness of plant extract mixture and soap against P. marginatus, to evaluate the effectiveness of insecticide formulation at field test, and to study formulation safety to natural enemy. The study was conducted in several stages; insect rearing, extraction, plant extract mixture test, formulation stability and pH tests, persistency and shelf life of formulation tests, and field test. Extract mixtures of Tephrosia vogelii and

Annona squamosa (VS), T. vogelii and Piper retrofractum (VR), and A. squamosa

and P. retrofractum (SR) were the most effective at a concentration ratio of 2:1 based on the toxicity and the mixture interaction properties.

Based on LC95 values at 72 hours after treatment (HAT), VS, VR, and SR

extract mixtures (2:1; w/w) were about 1.51, 1.35, and 1.54 times, respectively, more toxic to P. marginatus than extract mixture 1:2 (w/w) and 1.49, 2.05, and 3.14 times, respectively, more toxic than extract mixture 1:1 (w/w). The formulations of SR and Tween (SRT) and SR and Agristick (SRA) showed a good stability, because no accurence of precipitation in the solution formulation. Application of botanical insecticides after application of soap 0.2% showed better effectiveness than application of botanical insecticides that sprayed with or without soap. In order to keep the effectiveness of formulation, the insecticide formulation should be better stored in dark bottles and kept away from direct sunlight exposure. The effectiveness of the formulations tested are still high after storage for 4 weeks at room temperature and low temperature. Botanical insecticides can suppress papaya mealybug populations in the field up to 100% and is safe to plants and natural enemies of P. marginatus at a concentration of 0.5%.

Keywords: Annona squamosa, formulation, papaya, Piper retrofractum, soap,

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB.

KEEFEKTIFAN CAMPURAN EKSTRAK TUMBUHAN

UNTUK PENGENDALIAN HAMA KUTU PUTIH

PEPAYA

Paracoccus marginatus

Williams and

Granara de Willink (HEMIPTERA:

PSEUDOCOCCIDAE)

TRIJANTI A. WIDINNI ASNAN

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Entomologi

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Keefektifan Campuran Ekstrak Tumbuhan untuk Pengendalian Hama Kutu Putih Pepaya

Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae)

Nama Mahasiswa : Trijanti A. Widinni Asnan

NRP : A351130286

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc. Dr. Ir. Nina Maryana, M.Si.

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Tanggal Ujian: 11 Agustus 2014 Tanggal Lulus:

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr. Ketua Program Studi Entomologi

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Entomologi, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Penelitian berjudul “Keefektifan Campuran Ekstrak Tumbuhan untuk Pengendalian Hama Kutu Putih Pepaya Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae)” ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor pada bulan Mei 2013 hingga Mei 2014.

Tentu bukan waktu yang singkat dan pekerjaan yang mudah bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayahanda Asnan, Ibunda Sunarsih, serta keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis. Terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Dadang, M.Sc. dan Dr. Ir. Nina Maryana, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, arahan, dan bimbingan, serta kepada Dr. Ir. Pudjianto M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang banyak memberikan motivasi dan bimbingan dan seluruh civitas akademik Program Studi Entomologi, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Namun, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN ivii

PENDAHULUAN 01

Latar Belakang 01

Tujuan 03

Hipotesis Penelitian 04

Manfaat Penelitian 04

TINJAUAN PUSTAKA 5

Paracoccus marginatus 5

Sabun 6

Insektisida Nabati dalam Pengendalian Hama Tanaman 7

Potensi Campuran Insektisida Nabati 9

Stabilitas dan Persistensi Formulasi Insektisida Nabati 9

BAHAN DAN METODE 11

Tempat dan Waktu 11

Bahan dan Alat 11

Metode 11

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 14

HASIL DAN PEMBAHASAN 15

Uji Campuran Ekstrak 15

Uji Stabilitas dan pH 20

Uji Kombinasi Sabun dan Formulasi Insektisida Nabati 21

Uji Persistensi 22

Uji Daya Simpan Formulasi 25

Uji Lapangan 26

Pembahasan Umum 29

KESIMPULAN DAN SARAN 35

Kesimpulan 35

Saran 35

DAFTAR PUSTAKA 36

LAMPIRAN 42

DAFTAR TABEL

1 Penduga parameter toksisitas tiga jenis ekstrak terhadap P. marginatus 12

2 Penduga parameter toksisitas ekstrak campuran terhadap mortalitas P. marginatus pada 72 jam setelah pengamatan (JSP) 18 3 Persamaan garis regresi perlakuan campuran pada 72 jam setelah

perlakuan (JSP) 19

4 Sifat aktivitas campuran ekstrak terhadap mortalitas imago P. marginatus pada 72 jam setelah perlakuan (JSP) 20 5 Mortalitas P. marginatus akibat perlakuan ekstrak campuran dengan

sabun 22

6 Rata-rata mortalitas P. marginatus pada perlakuan daya simpan

formulasi pada suhu rendah dan kamar 26

7 Persentase pupa Acerophagus papayae yang gagal berkembang menjadi imago akibat perlakuan insektisida

nabati dan sintetik 29

DAFTAR GAMBAR

1 Imago betina Paracoccus marginatus 05

2 Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh P. marginatus 06 3 Perkembangan mortalitas P. marginatus akibat perlakuan campuran

ekstrak T. vogelii dan A. squamosa 15

4 Perkembangan mortalitas P. marginatus akibat perlakuan campuran

ekstrak T. vogelii dan P. retrofractum 16

5 Perkembangan mortalitas P. marginatus akibat perlakuan campuran

ekstrak A. squamosa dan P. retrofractum 17

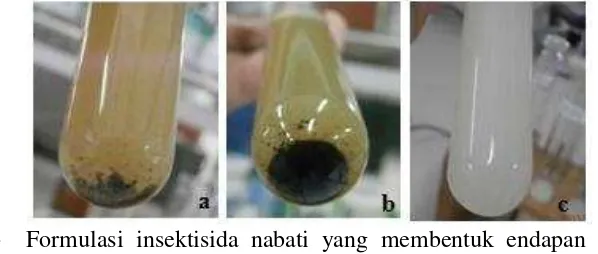

6 Formulasi insektisida nabati yang membentuk endapan dan tidak

membentuk endapan 20

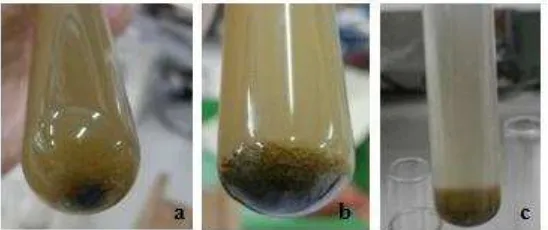

7 Pembentukan endapan pada formulasi 21

8 Mortalitas P. marginatus pada perlakuan formulasi insektisida nabati

dan sintetik dengan sabun pada 72 JSP 21

9 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol bening tanpa

penambahan PABA 23

10 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol bening

dengan penambahan PABA 24

11 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol coklat tanpa

penambahan PABA 24

12 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol coklat dengan

penambahan PABA 25

13 Mortalitas P. marginatus akibat perlakuan formulasi insektisida nabati dan insektisida deltametrin di lapangan pada intensitas penyemprotan

vii

14 Mortalitas P. marginatus akibat perlakuan formulasi insektisida nabati dan insektisida deltametrin di lapangan pada intensitas penyemprotan

2 kali 1 minggu 27

15 Gelaja fitotoksik pada daun perlakuan 27

16 Gejala kematian P. marginatus 28

17 Imago parasitoid Acerophagus papayae 28

DAFTAR LAMPIRAN

1 Mortalitas P. marginatus yang diberi perlakuan campuran ekstrak T. vogelii dan A. squamosa pada beberapa konsentrasi 43 2 Penduga parameter toksisitas campuran ekstrak T. vogelii dan A.

squamosa terhadap mortalitas imago P. marginatus 44 3 Sifat aktivitas campuran ekstrak T. vogelii dan A. squamosa terhadap

mortalitas imago P. marginatus 44

4 Mortalitas P. marginatus yang diberi perlakuan campuran ekstrak T. vogelii dan P. retrofractum pada beberapa konsentrasi 45 5 Penduga parameter toksisitas campuran ekstrak T. vogelii dan P.

retrofractum terhadap mortalitas imago P. marginatus 46 6 Sifat aktivitas campuran ekstrak T. vogelii dan P. retrofractum

terhadap mortalitas imago P. marginatus 46

7 Mortalitas P. marginatus yang diberi perlakuan campuran ekstrak A. squamosa dan P. retrofractum pada beberapa konsentrasi 47 8 Penduga parameter toksisitas campuran ekstrak A. squamosa dan P.

retrofractum terhadap mortalitas imago P. marginatus 48 9 Sifat aktivitas campuran ekstrak A. squamosa dan P. retrofractum

terhadap mortalitas imago P. marginatus 48

10 Mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi insektisida nabati dan sintetik yang disimpan pada botol bening tanpa

penambahan PABA 49

11 Mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi insektisida nabati dan sintetik yang disimpan pada botol bening

dengan penambahan PABA 49

12 Mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi insektisida nabati dan sintetik yang disimpan pada botol coklat tanpa

penambahan PABA 49

13 Mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi insektisida nabati dan sintetik yang disimpan pada botol coklat dengan

penambahan PABA 50

14 Jumlah kutu putih di lapangan sebelum dan sesudah perlakuan insektisida nabati dan sintetik dengan intensitas penyemprotan 2 kali

dalam 1 minggu 51

15 Persentase kematian P. marginatus akibat aplikasi insekstisida nabati dan sintetik dengan intensitas penyemprotan 2 kali dalam 1 minggu di

lapangan 52

16 Jumlah kutu putih di lapangan sebelum dan sesudah perlakuan insektisida nabati dan sintetik dengan intensitas penyemprotan 1 kali

17 Persentase kematian P. marginatus akibat aplikasi insekstisida nabati dan sintetik dengan intensitas penyemprotan 1 kali dalam 1 minggu di

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Paracoccus marginatus Williams and Granara de Willink (Hemiptera: Pseudococcidae) merupakan salah satu spesies kutu putih yang berperan sebagai serangga hama pada berbagai tanaman di Indonesia. Serangga ini pertama kali ditemukan di Indonesia yaitu di wilayah Bogor pada tahun 2008 (Sartiami et al.

2009). Salah satu komoditas yang banyak mendapatkan serangan hama kutu putih ini adalah tanaman pepaya (Carica papaya L.), sehingga P. marginatus lebih dikenal sebagai kutu putih pepaya. Kutu putih pepaya bersifat sebagai serangga polifag, karena kutu putih pepaya di Indonesia dapat menyerang spesies tanaman yang berasal dari famili Caricaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae, Araceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Convolvulaceae, Myrtaceae, Rubiaceae, dan Apocynaceae (Sartiami et al. 2009).

Populasi kutu putih pepaya apabila tidak dikendalikan dapat menyebabkan penurunan hasil panen pepaya hingga 58% atau peningkatan biaya produksi sebesar 84%. Peningkatan biaya produksi terjadi karena meningkatnya penggunaan pestisida untuk mengendalikan populasi kutu putih pepaya (Ivakdalam 2010). Menurut Rizwan (2011), 25% petani responden yang dilibatkan dalam penelitian menyatakan bahwa serangan kutu putih dapat mengakibatkan penurunan hasil panen antara 20% - 50%. Bahkan, serangan berat kutu putih pepaya dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Berbagai potensi yang dimiliki oleh kutu putih pepaya yaitu mampu menyebar dengan cepat, bersifat polifag dengan inang yang cukup banyak, dan daya merusak yang tinggi dapat menyebabkan kematian tanaman. Hal ini yang menyebabkan tindakan pengendalian sangat perlu dilakukan untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkannya

Petani di Indonesia umumnya mengendalikan P. marginatus menggunakan insektsida sintetik, meskipun sebenarnya belum ada jenis insektisida yang terdaftar di Indonesia untuk hama tersebut. Di luar negeri terdapat beberapa jenis bahan aktif yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama ini di antaranya karbaril, klorpirifos, diazinon, dimetoat, dan malation. Namun hasil pengendalian menunjukkan kurang efektif dan penggunaan bahan tidak efisien karena aplikasi harus dilakukan berulang-ulang yang kadang kala dilakukan dengan dosis yang dua kali lebih tinggi dari dosis yang direkomendasikan (Walker et al. 2003). Hal ini diduga terjadi karena P. marginatus termasuk jenis kutu-kutuan yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan lilin berwarna putih, sehingga cairan insektisida yang diaplikasikan terhalang dan tidak langsung mengenai tubuh P. marginatus. Secara umum kutu putih sulit untuk dikendalikan secara kimiawi, karena adanya lapisan lilin tebal yang diseksresikan hingga menutupi tubuhnya. Imago kutu putih lebih sulit untuk dikendalikan dibandingkan dengan nimfa kutu putih dan pengulangan aplikasi insektisida sintetik akan sangat diperlukan untuk menekan keberadaan kutu putih (Townsend et al. 2000 dalam Amarasekare 2008).

2

pencemaran lingkungan, terbunuhnya musuh alami hama, dan organisme berguna lainnya (Metcalf 1986; Untung 1996).

Penggunaan insektisida sintetik dalam mengendalikan kutu putih pepaya juga dapat menjadi penghambat bagi buah pepaya untuk mencapai pasar ekspor. Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara anggota World Trade Organization (WTO). Salah satu kebijakan yang berkembang dalam kegiatan ekspor-impor produk pertanian saat ini adalah kebijakan hambatan non tarif bagi komoditas ekspor di antaranya kesepakatan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Kesepakatan SPS ini memperkenalkan perlunya anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari resiko yang disebabkan oleh masuknya organisme pengganggu tanaman (OPT) tetapi juga meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan. Ketentuan mengenai hal tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan (DAFF 2013).

Pola hidup sehat yang akrab dengan lingkungan juga saat ini telah menjadi sebuah trend baru dan telah melembaga secara international. Sehingga saat ini, setiap produk pertanian harus beratribut aman dikonsumsi (food safety attributes), memiliki kandungan nutrisi yang tinggi (nutritional attributes), dan ramah lingkungan (eco-labelling attributes) (Mayrowani 2012). Hal-hal tersebut mendorong pada peningkatan permintaan produk organik baik secara nasional maupun pasar internasional. Permintaan pangan organik meningkat di seluruh dunia dan jika Indonesia bisa memenuhi kebutuhan ini dan meningkatkan ekspor produk organik, maka akan meningkatkan daya saing usaha agribisnis (pertanian) di Indonesia dan meningkatkan devisa serta pendapatan rumah tangga tani (Damardjati 2005 dalam Mayrowani 2012).

Pertanian organik merupakan salah satu sistem pertanian yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan organik dan mengusahakan keseimbangan alam antara tanah, hewan, dan mikroorganisme (Harjadi 1989). Untuk itu diperlukan upaya pengendalian lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan insektisida sintetik dan relevan untuk menghasilkan produk pangan organik. Salah satu alternatif pengendalian tersebut adalah dengan memanfaatkan tumbuhan sebagai insektisida nabati. Insektisida nabati secara umum diartikan sebagai suatu pestisida yang berbahan dasar tumbuhan. Insektisida nabati ini relatif mudah dibuat dengan pengetahuan dan kemampuan yang tebatas. Selain itu insektisida nabati juga memiliki sifat yang mudah terurai di alam dan relatif aman bagi manusia dan hewan karena berasal dari bahan-bahan yang bersifat alami, serta bersifat hit and run, yaitu residu pada tanaman akan cepat menghilang setelah hama terbunuh, sehingga tanaman menjadi aman untuk dikonsumsi (Kardinan 2002).

Untuk itu insektisida nabati sangat baik dipilih sebagai alternatif pengendalian sehingga pengguna tidak hanya bergantung kepada insektisida sintetik. Selain itu, informasi-informasi mengenai pengembangan insektisida nabati sangat diperlukan bagi para petani yang mengusahakan budidaya pertanian organik, dimana insektisida sintetik tidak dapat digunakan untuk mengendalikan OPT dan insektisida nabati memiliki peran yang penting sebagai pengganti insektisida sintetik tersebut.

Aplikasi insektisida dengan bahan aktif imidakloprid secara tunggal dapat menurunkan populasi hama kutu putih pepaya hingga 40% setelah empat kali aplikasi, sedangkan aplikasi yang dikombinasikan dengan air sabun mampu menekan populasi hama kutu putih pepaya hingga 60% (Sartiami et al. 2009) dan sabun cair dengan konsentrasi 0.2% merupakan jenis sabun yang paling baik yang dapat digunakan untuk meluruhkan lapisan lilin kutu putih pepaya, sehingga penambahan sabun dalam aplikasi insektisida dapat meningkatkan keefektifan insektisida terhadap kutu putih (Asnan 2013).

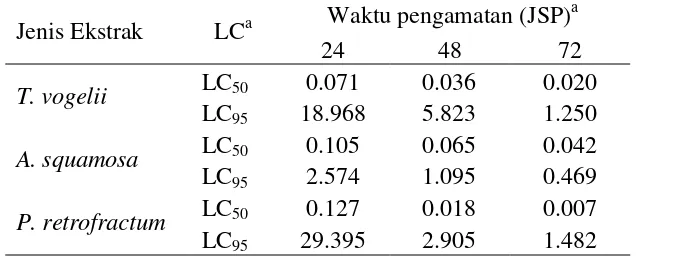

Insektisida nabati yang diketahui dapat digunakan untuk mematikan kutu putih pepaya di laboratorium adalah ekstrak tumbuhan Piper retrofractum, Annona squamosa, dan Tephrosia vogelii dengan nilai LC50 berturut-turut

0.007%, 0.042%, dan 0.02% (Asnan 2013). Keefektifan ketiga ekstrak tumbuhan tersebut meningkat ketika dikombinasikan dengan sabun cair 0.2%. Namun campuran antara ketiga ekstrak tersebut belum diketahui keefektifannya terhadap kutu putih pepaya baik di laboratorium maupun di lapangan. Campuran ekstrak metanol T. vogelii dan P. retrofractum pada konsentrasi 0.5% dengan aplikasi menggunakan metode celup daun dapat mengakibatkan kematian larva

Crocidolomia pavonana (Lepidoptera: Crambidae) sebesar 100% (Saryanah 2008).

Ada kemungkinan bahwa kombinasi antara ekstrak P. retrofractum, A. squamosa, dan T.vogelii dapat memberikan dampak yang positif terhadap keefektifan ekstrak dalam mengendalikan P. marginatus. Sebagai suatu alternatif pengendalian, maka insektisida nabati ini seharusnya akan dapat digunakan secara luas oleh petani di lapangan. Terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dan laboratorium. Faktor abiotik dan biotik yang berada di lapangan tidak bisa dikendalikan, sehingga dibutuhkan evaluasi terhadap keefektifan formulasi insektisida tersebut di lapangan sebelum dilepaskan secara luas kepada petani. Setelah tersedianya formulasi, berbagai pertimbangan keamanan insektisida nabati tetap harus diuji. Meskipun insektisida nabati mudah terurai di alam, namun keberadaannya mungkin akan mempengaruhi organisme non sasaran lainnya, sehingga perlu dilakukan pengamatan terhadap organisme non sasaran saat dilakukan evaluasi insektisida nabati di lapangan (Syahputra 2004).

Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk:

a. Mempelajari keefektifan campuran tiga jenis ekstrak tanaman sebagai insektisida nabati baik pada aplikasi tunggal maupun dua campuran ekstrak terhadap P. marginatus pada tanaman pepaya.

b. Mengevaluasi keefektifan penggunaan formulasi insektisida pada skala semilapang dan lapangan.

4

Hipotesis Penelitian

Kombinasi ekstrak P. retrofractum, A. squamosa, dan T. vogelii yang diaplikasikan setelah sabun cukup efektif digunakan dalam pengendalian P. marginatus di lapangan.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dapat memberikan informasi mengenai pengendalian P. marginatus dengan menggunakan kombinasi peluruh lapisan lilin dan insektisida.

TINJAUAN PUSTAKA

Paracoccus marginatus

Persebaran

Paracoccus marginatus atau dikenal dengan sebutan kutu putih pepaya merupakan serangga asli Meksiko atau Amerika Tengah. Pada tahun 1992, kutu putih ini dilaporkan berada di wilayah neotropical di Belize, Costa Rica, Guatemala, dan Meksiko (Williams & Granara de Willink 1992) dan pada tahun 1994 pertama kali dilaporkan berada di Kepulauan Karibia, kemudian ditemukan di Florida pada tahun 1998 (Miller & Miller 2002). Di wilayah Asia Tenggara, serangan kutu putih ini pertama kali dilaporkan berada di tanaman pepaya di Kebun Raya Bogor dan pada bulan Juli 2008 tim Integrated Pest Management Collaborative Research Support Program (IPM CRSP) menemukan kutu putih ini di Coimbatore, India (Muniappan 2009). Kutu putih dapat menyebar dari satu tempat ke tempat lain melalui bantuan angin, menempel pada burung atau hewan lainnya, dan terbawa pakaian atau bahan tanaman yang diperdagangkan.

Bioekologi

P. marginatus termasuk jenis kutu-kutuan yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan lilin berwarna putih. Tubuh berbentuk oval dengan embelan seperti rambut-rambut berwarna putih dengan ukuran yang pendek. P. marginatus terdiri dari jantan dan betina, dan memiliki beberapa fase perkembangan yaitu fase telur, pradewasa (nimfa), dan imago. Telur P. marginatus berbentuk bulat berwarna kuning kehijauan dan ditutupi oleh massa seperti kapas dan akan menetas dalam waktu 10 hari setelah diletakkan. Perkembangbiakan serangga ini bersifat seksual dengan rata-rata siklus hidup untuk satu generasi kutu putih adalah 25 hari dan kutu putih dapat melakukan reproduksi hingga sepanjang tahun (Walker et al.

2003). Imago betina memiliki permukaan tubuh yang dilapisi oleh lilin putih tipis, memiliki rangkaian filamen lilin di sekitar tepi tubuh bagian posterior yang berukuran ¼ kali panjang tubuhnya dan tidak memiliki sayap (Gambar 1) (Miller & Miller 2002).

6

Koloni P. marginatus ini biasa ditemukan berada di bagian bawah permukaan daun dan sekitar tulang daun, namun dalam serangan yang berat dapat menyebar hingga ke bagian batang dan buah. Kutu putih ini mengisap cairan tanaman yang terdapat di sekitar pembuluh floem.

Gejala Kerusakan

Kutu putih pepaya mengisap cairan tumbuhan dengan memasukkan stilet ke dalam jaringan epidermis daun, buah, maupun batang. Pada waktu bersamaan kutu putih mengeluarkan racun ke dalam daun, sehingga mengakibatkan klorosis, kerdil, malformasi daun(Gambar 2a), daun mengerut dan menggulung, daun muda dan buah rontok, hingga menyebabkan kematian tanaman. Kutu putih juga banyak menghasilkan embun madu yang dapat berasosiasi dengan cendawan jelaga (Walker et al. 2003). Pada tanaman yang sudah dewasa, gejala yang muncul adalah daun menguning dan lama kelamaan daun akan gugur. Serangan pada buah yang belum matang menyebabkan bentuk buah tidak sempurna. Serangan yang berat dapat menutupi permukaan buah hingga terlihat putih akibat tertutupi koloni kutu putih tersebut (Gambar 2b) (Pantoja et al. 2006).

Gambar 2 Gejala kerusakan yang ditimbulkan oleh P. marginatus. (a) malformasi daun, (b) serangan pada buah, (Sumber: Walker et al. 2003).

Sabun

Sabun merupakan bahan yang digunakan untuk mencuci dan mengemulsi yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu asam lemak dengan rantai karbon C16 dan sodium atau potasium (Ophardt 2003). Terdapat dua jenis sediaan sabun

yang dikenal yaitu sabun keras yang dibuat dengan NaOH dan sabun lunak yang dibuat dengan KOH. Proses pembuatan sabun sendiri terdiri dari dua cara yaitu saponifikasi dan netralisasi. Saponifikasi melibatkan hidrolisis ikatan ester gliserida yang menghasilkan pembebasan lemak dalam bentuk garam dan gliserol. Garam dari lemak berantai panjang tersebut adalah sabun (Stephen 2004). Proses netralisasi pada pembuatan sabun bertujuan untuk memisahkan lemak bebas dari minyak atau lemak dengan mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun (Ketaren 2008).

berasal dari minyak atau lemak dengan kualitas rendah dan mengandung sedikit alkali, namun tidak menyebabkan iritasi pada kulit, kelompok sabun ini biasa digunakan untuk mencuci pakaian dan piring. Kelompok ketiga adalah sabun yang dibuat dengan minyak atau lemak yang berwarna gelap (kualitas rendah) dan mengandung alkali relatif tinggi (Ophardt 2003).

Minyak, lemak, dan keringat merupakan zat-zat yang tidak dapat larut dalam air karena sifatnya yang non polar. Salah satu sifat yang dimiliki sabun adalah sifat membersihkan. Sifat ini disebabkan adanya proses kimia koloid, sabun (garam natrium dari asam lemak) digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non polar. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3(CH2)16 yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik (tidak suka air)

dan larut dalam zat organik, sedangkan ikatan COONa+ pada sabun yang bertindak sebagai kepala bersifat hidrofilik (suka air) dan larut dalam air (Naomi

et al. 2013).

Sabun keras yang dibuat dengan NaOH dan sabun lunak yang dibuat dengan KOH mampu meluruhkan lapisan lilin dengan tingkat peluruhan yang berbeda-beda. Namun, secara umum sabun keras jauh lebih baik digunakan untuk meluruhkan lapisan lilin P. marginatus dibandingkan dengan sabun lunak. Sabun keras yang cukup baik digunakan untuk meluruhkan lapisan lilin P. marginatus

adalah sabun cuci piring cair dengan tingkat peluruhan sebesar 85% pada konsentrasi 0.2% (Asnan 2013).

Insektisida Nabati dalam Pengendalian Hama Tanaman

Insektisida nabati adalah insektisida yang berbahan aktif senyawa metabolit sekunder tumbuhan. Suatu insektisida nabati mampu memberikan satu atau lebih aktivitas biologi baik pengaruh pada aspek fisiologi maupun tingkah laku hama tanaman. Pengaruh yang diberikan misalnya berupa penghambatan aktivitas makan dan peneluran, pengatur pertumbuhan dan perkembangan serangga, kematian/mortalitas, dan sebagainya. Selain itu, insektisida nabati juga harus memenuhi syarat-syarat untuk digunakan dalam pengendalian hama tanaman, seperti efektif, efisien, dan aman (Dadang & Prijono 2008). Insektisida nabati banyak yang bersifat sebagai racun perut, sehingga kemungkinan besar bahan insektisida nabati kurang membahayakan bagi musuh alami serta serangga berguna lainnya. Musuh alami yang tetap hidup di lapangan nantinya dapat menekan populasi hama yang masih tersisa dari pengendalian sebelumnya (Syahputra 2004).

Potensi Insektisida Srikaya (Annona squamosa L.)

8

adalah buah mentah, daun, dan akar (Kardinan 2002). Biji srikaya mengandung senyawa asetogenin, terutama squamosin dan asimisin yang bersifat sebagai racun perut dan kontak yang kuat terhadap beberapa jenis serangga (Ohsawa et al. 1994; Zafra-Polo et al. 1996).

Pemberian ekstrak heksan biji srikaya dengan konsentrasi 0.50% pada makanan larva Chrysomya bezziana (Diptera: Calliphoridae) dilaporkan menyebabkan kematian dan kegagalan menjadi imago hingga 100% (Wardhana et al. 2004). Selain itu ekstrak biji srikaya memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva C. pavonana (Lepidoptera: Crambidae) dan lebih aktif daripada ekstrak akar tuba (Prijono et al. 1997). Ekstrak A. squamosa pada konsentrasi 0.1% - 0.5% diketahui dapat mematikan larva C. pavonana sampai 100% (Dadang 1999) dan 94% imago P. marginatus (Asnan 2013).

Cabai Jawa (Piper retrofractum Vahl.)

Cabai jawa merupakan jenis tanaman merambat seperti lada biasa dan sirih. Tanaman ini hampir tidak dibudidayakan, karena banyak terdapat di alam dan tumbuh liar pada tanah yang kurang subur dan kering seperti di pantai. Buahnya berbentuk silinder, sering disebut sebagai lada panjang dengan panjang sekitar 4 cm. Buah muda berwarna hijau dan keras, namun kemudian menguning, kemerahan, dan lunak (Versteegh 2006). Cabai jawa banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional, obat modern, dan untuk campuran minuman. Senyawa yang terdapat dalam tumbuhan Piperaceae di antaranya guininsin, pelitorin, piperisida, piperin, piperlonguminin, dan retrofraktamida (Miyakado et al. 1989 dalam Dewi 2010). Selain itu, tanaman Piperaceae telah lama diketahui mengandung senyawa isobutilamida tak jenuh dengan aktivitas insektisida yang cukup tinggi (Secoy & Smith 1983).

Ekstrak P. retrofractum diketahui memiliki aktivitas mematikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota famili Meliaceae, serta sering menunjukkan efek knock down yang cepat (Dadang 1999). Pengujian ekstrak P. retrofractum

pada konsentrasi 1% terhadap nimfa P. marginatus menyebabkan kematian sebesar 62% pada hari pertama pengamatan dan kemudian meningkat hingga 96% pada hari ke-empat. Pengujian pada nimfa dengan konsentrasi 0.5% dan 1% tidak bertambah kematiannya setelah hari ke-4 pengamatan dan pada konsentrasi yang lebih rendah, kematian sudah tidak bertambah setelah hari ke-3 pengamatan (Dewi 2010). Campuran ekstrak buah P. retrofractum dan biji A. squamosa pada konsentrasi 0.05% dilaporkan dapat mematikan larva C. pavonana hingga 100% (Yunia 2006).

Kacang Babi (Tephrosia vogelii Hook)

tidak memerlukan pemeliharaan yang khusus (Kardinan 2002). Tanaman kacang babi telah dimanfaatkan sebagai naungan persemaian kopi dan daunnya telah dimanfaatkan sebagai pupuk hijau, insektisida, dan racun ikan (Gaskins et al.

1972; Heyne 1987). Daun kacang babi diketahui mengandung senyawa aktif insektisida yang termasuk ke dalam golongan rotenoid seperti rotenon, deguelin, dan tefrosin (Delfel et al. 1970; Caboni et al. 2005). Umumnya senyawa rotenon mudah terurai dan tidak stabil. Hal tersebut bergantung pada faktor-faktor tertentu seperti cahaya, suhu, dosis, dan keberadaan limbah organik (Copping 1998)

Daun kacang babi yang diekstrak dengan pelarut heksana dan etil asetat secara bertahap dapat mengakibatkan kematian larva C. pavonana hingga mencapai lebih dari 80% pada konsentrasi 0.5% dengan LC95 masing-masing

sebesar 0.48% dan 1.23% (Wulan 2008). Pada penelitian lain, ekstrak daun kacang babi bunga ungu (LC50 0.075%) berturut-turut 4.30, 2.70, 2.21, dan 1.64

kali lebih toksik dibandingkan dengan ekstrak buah kemukus, ekstrak biji kacang babi bunga putih, ekstrak biji kacang babi bunga ungu, dan ekstrak daun kacang babi bunga putih (Abizar & Prijono 2010). Daun kacang babi bunga ungu dapat menyebabkan kematian terhadap P. marginatus sebesar 94% pada konsentrasi 0.5% dengan nilai LC95 sebesar 1.250 pada 72 JSP (Asnan 2013).

Potensi Campuran Insektisida Nabati

Insektisida nabati dapat digunakan dalam bentuk campuran dua jenis ekstrak ataupun lebih. Pemanfaatan insektisida nabati yang berbahan baku dua jenis atau lebih ekstrak tumbuhan dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis tumbuhan sebagai bahan baku insektisida nabati (Dadang & Prijono 2008). Selain itu, insektisida dalam bentuk campuran dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis hama sekaligus, meningkatkan efisiensi aplikasi bila campuran bersifat sinergis (Stone et al. 1988), menunda timbulnya resistensi hama terhadap insektisida (Georghiou 1983), dan dapat mengurangi pengaruh samping terhadap organisme bukan sasaran dan lingkungan. Sifat dari campuran dua jenis insektisida atau lebih dapat berupa aditif, sinergistik, atau antagonistik sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi penggunaan insektisida (All et al. 1997).

Campuran ekstrak daun T. vogelii bunga ungu dan fraksi padatan ekstrak buah P. cubeba (5:9) bersifat sinergistik terhadap larva C. pavonana, baik pada taraf LC50 maupun LC90 (Abizar & Prijono 2010). Campuran ekstrak P.

retrofractum dan A. squamosa hingga konsentrasi 0.05% memiliki aktivitas insektisida yang kuat terhadap mortalitas larva C. pavonana (Dadang et al. 2007). Campuran ekstrak metanol dan ekstrak heksana kacang babi dan buah cabai jawa

P. retrofractum lebih toksik dibandingkan dengan ekstrak tunggalnya secara terpisah terhadap larva C. pavonana pada taraf LC50 dan kedua campuran tersebut

bersifat sinergis (Saryanah 2008).

Stabilitas dan Persistensi Formulasi Insektisida Nabati

10

tersebut merupakan insektisida berbentuk cairan pekat yang dapat dicampur dengan air dan akan membentuk emulsi (Foy & Pritchard 1996). Formulasi emulsi terbentuk dengan menambahkan emulsifier pada insektisida. Emulsifier yang digunakan umumnya berupa sintetik yang dalam konsentrasi kecil dapat menurunkan tegangan permukaan pelarut sehingga ketidakstabilan emulsi dapat diperkecil. Stabilitas emulsi sangat dipengaruhi oleh lapisan antar muka (interfacial film) yang terbentuk, adsorpsi surfaktan, dan properti interfacial rheologi seperti elastisitas, gradien tegangan interfacial, dan viskositas interfacial (Kim & Wasan 1996). Kestabilan formulasi EC sediaan kulit batang Calophyllum soulattri ditunjukkan dengan tidak terjadinya perbedaan sifat fisikokimia pada suhu 28 oC dan 10 oC setelah 2 jam pengamatan (Syahputra & Prijono 2008).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga, Rumah Kaca Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Kebun Percobaan Pusat Kajian Hortikultura dan Tropika (PKHT) IPB di Tajur. Kegiatan penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Mei 2014.

Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit tanaman pepaya varietas IPB 9, koloni Paracoccus marginatus fase imago, buah cabai jawa, biji tanaman srikaya, daun kacang babi, sabun cuci piring cair, aquades, detergent, dan metanol. Alat-alat yang digunakan meliputi polybag, mikroskop binokuler, plastik silindris, kain kasa, labu erlenmeyer, gelas ukur, corong kasa, kertas tisu, alat semprot, lampu meja, pipet volumetrik, dan rotary evaporator.

Metode Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pepaya

Bibit pepaya yang digunakan diperoleh dari Kebun Percobaan PKHT. Bibit pepaya berumur 2 minggu ditanam di polybag hitam berukuran 5 cm x 10 cm sebanyak 1 bibit per polybag. Bibit kemudian dipindahtanamkan pada polybag

hitam berukuran 25 cm x 25 cm sebanyak 1 bibit per polybag. Media tanam yang digunakan adalah tanah dan kompos (1:1; w/w). Pemeliharaan bibit dilakukan di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi Serangga yang meliputi kegiatan penyiraman, penyiangan, dan pengendalian hama lain secara mekanis jika ada.

Pemeliharaan dan Perbanyakan Serangga Uji

Imago P. marginatus yang diperoleh dari kebun pepaya di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor dipelihara dan diperbanyak pada bibit pepaya yang berumur 2 bulan atau telah mencapai tinggi tanaman ± 25 - 30 cm di laboratorium. Tanaman disungkup dengan plastik mika silindris yang bagian atasnya berupa kasa. Hal ini dilakukan untuk menghindari serangan predator ataupun organisme pengganggu lain. P. marginatus dibiarkan berkembang biak hingga imago yang keluar pada generasi berikutnya mencapai jumlah yang mencukupi untuk pengujian.

Ekstraksi Tumbuhan

12

dihaluskan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan metanol (1:10; w/w) hingga seluruh bahan terendam, lalu disimpan selama 2 malam (48 jam). Rendaman masing-masing bahan tumbuhan disaring dengan menggunakan corong kaca yang dialasi kertas saring. Hasil saringan diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 oC dan tekanan 337 mbar hingga diperoleh ekstrak kasar. Setiap ekstrak yang diperoleh disimpan dalam lemari pendingin pada suhu ± 4 oC hingga saat digunakan.

Uji Campuran Ekstrak

Ekstrak yang digunakan yaitu A. squamosa, P. retrofractum, dan T. vogelii. Masing-masing ekstrak dikombinasikan sehingga dihasilkan campuran ekstrak A. squamosa dan P. retrofractum (SR), T. vogelii dan A. squamosa (VS), dan T. vogelii dan P. retrofractum (VR). Masing-masing campuran dua ekstrak diencerkan dengan metanol 1%, pengemulsi 0.1%, dan aquades. Konsentrasi terdiri dari 5 taraf yang didasarkan pada penghitungan LC masing-masing ekstrak pada uji tunggal.

Pengamatan dilakukan pada 24, 48, dan 72 jam setelah perlakuan (JSP) terhadap jumlah serangga yang mati. Data hasil pengamatan tersebut kemudian diolah menggunakan program POLO PC (LeOra Software 1987) untuk

proporsi konsentrasi dalam campuran tersebut yang mengakibatkan mortalitas x (5% - 95%), sedangkan LCxa dan LCxb merupakan ekstrak tunggalnya (Chou &

Talalay 1984). Kategori sifat interaksi campuran adalah sebagai berikut (diadaptasi dari Gisi 1996; Kosman & Cohen 1996):

(1) bila IK < 0.5, komponen campuran bersifat sinergistik kuat;

(2) bila IK 0.5 < IK < 0.77, komponen campuran bersifat sinergistik lemah; (3) bila 0.77 < IK < 1.43, komponen campuran bersifat aditif;

(4) bila IK > 1.43, komponen campuran bersifat antagonistik.

Nilai LC ekstrak tunggal yang digunakan untuk menghitung sifat interaksi campuran ini berasal dari hasil penelitian Asnan (2013) dan tertera pada Tabel 1.

Tabel 1 Penduga parameter toksisitas tiga jenis ekstrak terhadap P. marginatus

Jenis Ekstrak LCa Waktu pengamatan (JSP)

a

Uji Stabilitas dan pH dengan Berbagai Jenis Adjuvant

Campuran ekstrak A. squamosa dan P. retrofractum (SR), T. vogelii dan A. squamosa (VS), dan T. vogelii dan P. retrofractum (VR) masing-masing pada perbandingan 2:1 (w/w) dilarutkan dengan pelarut metanol 5%, adjuvant dengan tiga konsentrasi yaitu 0.1% (v/v), 0.3% (v/v), dan 0.5% (v/v) serta akuades. Pada pengujian ini digunakan 3 jenis adjuvant yang berbeda yaitu Agristik 400 L, Tween 80, dan Miracle. Terhadap masing-masing campuran ekstrak kemudian dilakukan uji stabilitas emulsi on standing dengan cara membalik gelas ukur hingga 180o sebanyak satu kali dan gelas ukur dibalik kembali ke posisi semula dalam dua detik. Setelah satu jam dilakukan pengamatan untuk mengevaluasi terbentuknya endapan atau tidak.

Pengujian pH dilakukan dengan mencelupkan kertas lakmus (kertas pH) ke dalam formulasi insektisida nabati, kemudian warna yang didapatkan pada kertas pH dicocokan dengan warna yang terdapat pada pH-indikator. Formulasi yang menunjukkan sifat baik akan digunakan pada pengujian selanjutnya.

Uji Kombinasi Sabun dan Formulasi Insektisida Nabati

Metode yang digunakan pada pengujian ini adalah aplikasi formulasi insektisida nabati setelah penyemprotan sabun 0.2% (v/v) dan aplikasi formulasi insektisida yang dicampur dengan sabun. Formulasi insektisida yang digunakan adalah A. squamosa dan P. retrofractum yang ditambah dengan Tween (SRT) dan

A. squamosa dan P. retrofractum yang ditambah dengan Agristick (SRA), masing-masing pada konsentrasi 0.5% (b/v). Konsentrasi sabun yang digunakan pada pengujian ini adalah 0.2% (Asnan 2013). Aplikasi dilakukan dengan melakukan penyemprotan terhadap 10 ekor imago kutu putih yang telah diinfestasikan pada daun pepaya di dalam cawan petri yang telah dialasi tisu. Masing-masing perlakuan diamati pada 24, 48, dan 72 JSP dengan menghitung jumlah imago kutu putih yang mati. Hasil pengujian ini kemudian akan dijadikan dasar dalam aplikasi formulasi insektisida di lapangan.

Uji Persistensi Formulasi

Formulasi ekstrak yang digunakan adalah SRT, SRA, dan insektisida deltametrin (Decis 25 EC) sebagai pembanding. Formulasi dibuat dalam dua jenis yaitu formulasi yang ditambahkan para aminobenzoic acid (PABA) dan formulasi tanpa penambahan PABA. Masing-masing formulasi disimpan di dalam botol coklat dan botol bening, kemudian dipaparkan di bawah sinar matahari selama 7 jam per hari (08.00 – 15.00). Lama waktu pemaparan berbeda-beda yaitu 1, 3, 5, dan 7 hari sebelum digunakan untuk menyemprot imago kutu putih. Sebanyak 10 ekor imago kutu putih diinfestasikan pada potongan daun pepaya yang berada di atas cawan petri yang telah dialasi dengan kertas tisu berwarna hijau. Formulasi yang telah dipaparkan pada waktu-waktu tersebut kemudian diencerkan dengan menambah aquades dan digunakan untuk menyemprot kutu putih. Pengamatan dilakukan pada 24, 48, dan 72 JSP dengan melihat mortalitas kutu putih. Masing-masing pengujian dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.

Uji Daya Simpan Formulasi

14

rendah. Lama waktu penyimpanan berbeda-beda yaitu 1, 2, 3, dan 4 minggu sebelum digunakan untuk menyemprot imago kutu putih. Metode aplikasi yang digunakan sama seperti pada metode sebelumnya, yaitu formulasi yang dilarutkan disemprotkan pada 10 ekor imago kutu putih pada cawan petri. Pengamatan dilakukan pada 24, 48, dan 72 JSP terhadap mortalitas kutu putih dan masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali ulangan.

Uji Lapangan

Pengujian lapangan terdiri dari tujuh perlakuan yaitu 0.5% (b/v) SRT, 1% (b/v) SRT, 0.5% (b/v) SRA, 1% (b/v) SRA, 0.5% (v/v) deltametrin, 1% (v/v) deltametrin, dan kontrol. Pengujian dilakukan sebanyak tiga ulangan, setiap ulangan dilakukan pada pohon pepaya yang berbeda. Setiap satu pohon pepaya terdiri dari seluruh perlakuan yang ada, masing-masing perlakuan dilakukan pada satu daun pepaya. Metode aplikasi yang digunakan adalah penyemprotan insektisida pada daun perlakuan setelah penyemprotan sabun 0.2%. Sebelum dilakukan penyemprotan, jumlah kutu putih pada masing-masing daun perlakuan terlebih dahulu dihitung dengan menggunakan hand counter sebagai jumlah kutu putih awal. Pengamatan dilakukan pada 24 JSP dengan menghitung jumlah kutu putih yang masih hidup pada masing-masing perlakuan sebagai jumlah kutu putih akhir. Penyemprotan di lapangan dilakukan dengan dua intensitas berbeda, yaitu satu kali dalam satu minggu dan dua kali dalam satu minggu. Persentase mortalitas dihitung dengan rumus berikut :

% mortalitas =

Selain pengamatan mortalitas, pada pengujian lapangan juga dilakukan pengamatan pengaruh insektisida yang digunakan terhadap parasitoid. Pengamatan ini dilakukan dengan memanen kutu putih yang telah terparasit (mumi kutu putih), kemudian mumi kutu putih tersebut dibawa ke laboratorium. Mumi kutu putih dipindahkan ke dalam cawan petri yang telah dialasi kertas tisu, masing-masing sebanyak 20 mumi. Pengujian dilakukan dengan menyemprotkan sabun yang diikuti oleh cairan insektisida pada mumi kutu putih tersebut. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali dan pengamatan dilakukan pada 7 hari setelah perlakuan (HSP) dengan melihat jumlah imago parasitoid yang berhasil keluar.

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua rancangan percobaan berbeda, yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk uji campuran ekstrak, uji kombinasi sabun dengan formulasi insektisida nabati dan uji semilapangan, sedangkan uji lapangan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Analisis data dilakukan dengan menggunakan Program

Microsoft Excel 2013, Program SAS for Windows ver 9.3, Program POLO PC (LeOra Software 1987) untuk menentukan nilai LC50 dan LC95 dan Program

POLO Plus untuk membuat grafik persamaan regresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Campuran Ekstrak

Campuran ekstrak Tephrosia vogelii + Annona squamosa (VS), T. vogelii +

Piper retrofractum (VR), dan A. squamosa + P. retrofractum (SR) memiliki tingkat keefektifan berbeda dalam menyebabkan kematian pada imago

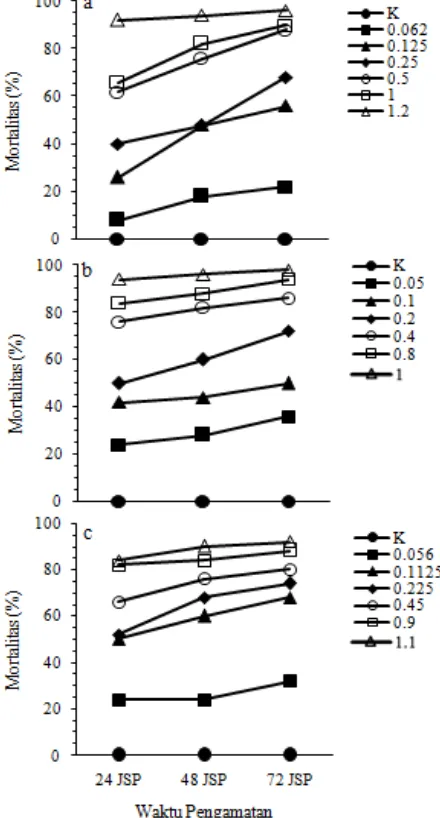

Paracoccus marginatus. Semakin tinggi konsentrasi yang digunakan, maka kemampuan ekstrak untuk menyebabkan kematian akan semakin tinggi (Gambar 3, 4, dan 5,). Konsentrasi yang digunakan pada uji campuran ekstrak VS adalah 0.025%, 0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.4%, dan 0.6% untuk perbandingan 1:2, 2:1, dan 1:2.

16

Konsentrasi yang paling efektif menyebabkan kematian imago P. marginatus

pada 72 JSP adalah konsentrasi 0.6% pada perbandingan 2:1 yaitu sebesar 98% (Gambar 3, Lampiran 1). Secara keseluruhan, kematian sebesar 50% pada uji campuran VS dapat diakibatkan oleh konsentrasi lebih besar atau sama dengan 0.05% untuk masing-masing perbandingan.

Konsentrasi yang digunakan pada uji campuran VR berbeda-beda untuk masing-masing perbandingan (Gambar 4, Lampiran 4). Pada uji dengan perbandingan ekstrak 1:2 (w/w), konsentrasi yang digunakan adalah 0.062%, 0.125%, 0.25%, 0.5%, 1%, dan 1.2%. Kematian tertinggi pada perbandingan 1:2 (w/w) adalah sebesar 96% yang diakibatkan oleh konsentrasi 1.2% dan kematian terendahnya sebesar 22% yang diakibatkan oleh konsentrasi 0.062% pada 72 JSP. Uji campuran VR perbandingan 2:1 (w/w) dilakukan dengan menggunakan konsentrasi 0.05%, 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.8%, dan 1%. Kematian tertinggi sebesar 98% pada konsentrasi 1% dan terendah sebesar 36% pada konsentrasi 0.05% pada 72 JSP.

Konsentrasi yang digunakan pada uji campuran VR dengan perbandingan 1:1 (w/w) adalah 0.056%, 0.1125%, 0.225%, 0.45%, 0.9%, dan 1.1%. Kematian tertingginya sebesar 92% dan terendah 32% pada konsentrasi 1.1% dan 0.056% pada 72 JSP. Berdasarkan data tersebut, campuran VR perbandingan 2:1 (w/w) menunjukkan tingkat keefektifan yang paling tinggi, karena konsentrasi terendah dan tertinggi pada perbandingan ini lebih rendah dibandingkan dengan perbandingan 1:2 (w/w) dan 1:1 (w/w), namun kematian yang ditimbulkan lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan dua perbandingan lainnya. Uji campuran ekstrak SR dilakukan dengan menggunakan konsentrasi yang berbeda-beda untuk masing-masing perbandingan (Gambar 5, Lampiran 7).

18

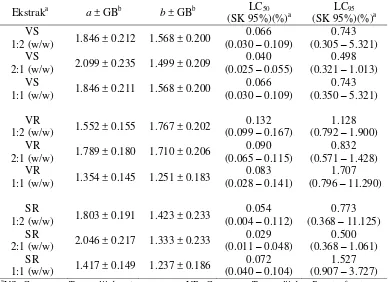

Konsentrasi yang digunakan pada setiap perbandingan sama seperti konsentrasi yang digunakan pada masing-masing perbandingan uji campuran ekstrak VR. Keefektifan campuran ekstrak SR ini juga terdapat pada perbandingan 2:1 yaitu 100% pada konsentrasi 1% pada 72 JSP, sedangkan kematian terendahnya sebesar 38% pada perbandingan 1:1 dengan konsentrasi 0.056%. Perbandingan konsentrasi ekstrak yang menyebabkan kematian paling tinggi untuk ketiga jenis campuran adalah 2:1 (w/w). Hal ini juga ditunjukkan oleh hasil analisis toksisitas ketiga jenis campuran ekstrak. Nilai LC50 dan LC95

perbandingan 2:1 (w/w) untuk setiap jenis campuran menunjukkan nilai LC terendah jika dibandingkan dengan perbandingan lainnya pada masing-masing campuran (Tabel 2, Lampiran 2, 5, dan 8). Nilai LC50 campuran ekstrak dengan

perbandingan 2:1 (w/w) pada 72 JSP adalah sebesar 0.040% (VS), 0.090% (VR) dan 0.029% (SR), sedangkan nilai LC95 jauh lebih tinggi yaitu sebesar 0.498%

(VS), 0.832% (VR) dan 0.500 (SR).

Tabel 2 Penduga parameter toksisitas ekstrak campuran terhadap mortalitas P. marginatus pada 72 jam setelah pengamatan (JSP)

a

VS: Campuran T. vogelii dan A. squamosa. VR: Campuran T. vogelii dan P. retrofractum. SR: Campuran A. squamosa dan P. retrofractum.

b

a: intersep regresi probit. b: kemiringan regresi probit. GB: Galat Baku. SK: Selang Kepercayaan. LC: Lethal concetration.

Rendahnya nilai LC pada campuran ekstrak dengan perbandingan 2:1 (w/w) menunjukan bahwa campuran dengan perbandingan tersebut memiliki toksisitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbandingan yang lainnya terhadap P. marginatus. Tingginya toksisitas pada perbandingan 2:1 (w/w) tersebut juga ditunjukkan oleh tingginya nilai intersep regresi probit (nilai a) pada setiap campuran. Konsentrasi terendah pada perbandingan 2:1 (w/w) mengakibatkan kematian P. marginatus yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbandingan

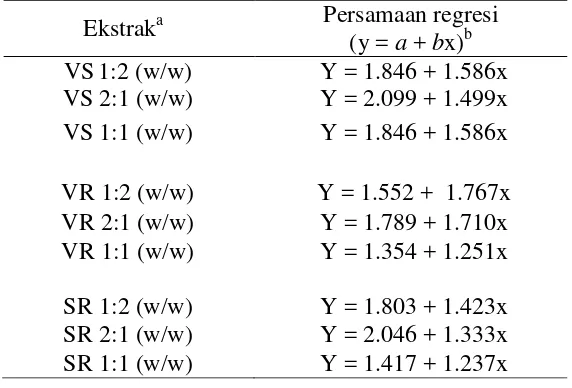

lainnya. Campuran T. vogelii dan P. retrofractum (VR) pada nisbah perbandingan 1:2 (w/w) dan 2:1 (w/w) memiliki nilai b yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya (Tabel 3). Nilai b yang lebih tinggi akan menghasilkan grafik regresi yang lebih curam. Hal tersebut menunjukkan bahwa penambahan konsentrasi pada jumlah tertentu akan mematikan serangga uji lebih banyak pada perlakuan VR (1:2 dan 2:1; (w/w) dibandingkan dengan perlakuan lainnya.

Tabel 3 Persamaan garis regresi perlakuan campuran pada 72 jam setelah perlakuan (JSP)

a

VS: Campuran T. vogelii dan A. squamosa. VR: Campuran T. vogelii

dan P. retrofractum. SR: Campuran A. squamosa dan P. retrofractum.

b

Y: Respon (mortalitas) pada konsentrasi tertentu. a: intersep regresi probit. b: kemiringan regresi probit. x: konsentrasi perlakuan.

Sifat interaksi masing-masing campuran ekstrak untuk setiap nisbah konsentrasi kemudian dikategorikan berdasarkan nilai indeks kombinasi. Nilai indeks kombinasi tersebut diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan nilai LC ekstrak campuran dan LC ekstrak tunggal. Nilai LC ekstrak tunggal yang digunakan pada perhitungan diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Sifat interaksi pada LC50 masing-masing campuran ekstrak bersifat antagonis,

sedangkan pada LC95 campuran masing-masing ekstrak menunjukkan sifat

interaksi yang berbeda-berbeda untuk setiap masing-masing perbandingan dan waktu pengamatan (Tabel 4, Lampiran 3, 6, dan 9).

Secara umum, hasil uji campuran ekstrak dengan tiga perbandingan untuk masing-masing campuran menunjukkan bahwa perbandingan ekstrak 2:1 (w/w) merupakan perbandingan yang paling baik digunakan untuk mencampur ekstrak VS, VR, dan SR pada penelitian ini. Hal ini dapat terlihat dari persentase mortalitas yang ditimbulkan akibat perlakuan ekstrak pada perbandingan tersebut, analisis toksisitas dan sifat interaksi campurannya pada 24, 48 dan 72 JSP. Oleh karena itu, campuran ekstrak dengan perbandingan 2:1 (w/w) digunakan untuk pengujian selanjutnya.

20

Tabel 4 Sifat aktivitas campuran ekstrak terhadap mortalitas imago P. marginatus

pada 72 jam setelah perlakuan (JSP)

a

VS: Campuran T. vogelii dan A. squamosa. VR: Campuran T. vogelii dan P. retrofractum. SR: Campuran A. squamosa dan P. retrofractum.

b

LC: Lethal concentration.

Uji Stabilitas dan pH

Hasil pengujian kestabilan formulasi menunjukkan bahwa campuran SR relatif lebih stabil dibandingkan dengan VS dan VR. Hal ini terlihat dari tidak terbentuknya endapan pada campuran SR setelah 1 jam pengamatan (Gambar 6). Endapan yang terbentuk berkisar antara 1-7 mm dari dasar tabung, endapan tersebut berwarna hijau kehitaman. Semakin rendah konsentrasi adjuvant yang digunakan maka endapan yang terbentuk akan semakin tebal. Ketebalan endapan juga dipengaruhi oleh konsentrasi ekstrak. Campuran VS dan VR yang ditambah dengan adjuvant Miracle membentuk endapan yang paling tebal dibandingkan dengan Agristick dan Tween.

Gambar 6 Formulasi insektisida nabati yang membentuk endapan dan tidak membentuk endapan. (a) Campuran VR, (b) Campuran VS, (c) Campuran SR.

Formulasi ekstrak dengan adjuvant Miracle menunjukkan adanya pemisahan fase larutan, ketebalan endapan berkisar antara 3-7 mm dari dasar tabung. Endapan yang paling sedikit terbentuk pada formulasi dengan adjuvant

Tween. Endapan hanya terbentuk didasar tabung dengan ketebalan < 1 - 4 mm (Gambar 7). pH larutan formulasi dengan ketiga adjuvant berbeda masing-masing berkisar antara 3 – 6. Terjadi pembentukan busa pada larutan dengan adjuvant

Ekstraka Indeks kombinasi Sifat interaksi

LC50b LC95 LC50 LC95

VS 1:2 (w/w) 3.300 1.464 Antagonistik Antagonistik VS 2:1 (w/w) 2.012 0.712 Antagonistik Sinergistik lemah VS 1:1 (w/w) 3.963 1.457 Antagonistik Antagonistik

VR 1:2 (w/w) 42.429 0.961 Antagonistik Antagonistik VR 2:1 (w/w) 20.143 0.714 Antagonistik Sinergistik lemah VR 1:1 (w/w) 20.525 1.653 Antagonistik Antagonistik

Miracle, sedangkan pada larutan dengan kedua adjuvant lainnya tidak. Busa terbentuk pada ketiga campuran ekstrak dengan ketebalan 0.2 – 1.2 cm di atas permukaan larutan.

Gambar 7 Pembentukan endapan pada formulasi. (a) VR + Tween, (b) VR + Agristick, (c) VR + Miracle.

Campuran ekstrak SR dengan adjuvant Tween dan Agristick menunjukkan bahwa ekstrak tersebut cukup stabil untuk dapat digunakan pada pengujian selanjutnya. Berdasarkan pengamatan selama 1 jam, kedua formulasi tersebut tidak membentuk endapan, busa, dan memiliki pH 6 untuk adjuvant Tween dan 5 untuk adjuvant Agristick.

Uji Kombinasi Sabun dan Formulasi Insektisida Nabati

Pengujian ini menggunakan dua formulasi insektisida berdasarkan basic pengujian sebelumnya, yaitu SR + Tween (SRT) dan SR + Agristick (SRA) serta insektisida deltametrin sebagai pembanding. Insektisida yang diaplikasikan setelah sabun menunjukkan persentase mortalitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan insektisida yang diaplikasikan bersamaan dengan sabun dan tanpa sabun (Gambar 8).

Gambar 8 Mortalitas P. marginatus pada perlakuan formulasi insektisida nabati dan sintetik dengan sabun dan tanpa sabun pada 72 JSP

0 20 40 60 80 100

K SRT SRA Deltametrin

Morta

li

tas

(%

)

Perlakuan

Perlakuan setelah sabun

Perlakuan dicampur sabun

22

Insektisida yang diaplikasikan setelah sabun yaitu SRT dan SRA menunjukkan persentase mortalitas berturut-turut sebesar 100% dan 80%, sedangkan insektisida yang dicampur dengan sabun yaitu SRTS dan SRAS menunjukkan persentase mortalitas berturut-turut sebesar 78% dan 70% pada 72 JSP. Hasil pengujian dengan menggunakan insektisida deltametrin menunjukkan persentase yang lebih rendah dalam mematikan P. marginatus dibandingkan dengan insektisida nabati, baik pada aplikasi yang dicampur dengan sabun maupun setelah sabun. Insektisida deltametrin yang dicampur sabun hanya mampu menyebabkan kematian sebesar 48%, sedangkan saat aplikasi dilakukan setelah sabun persentase kematiannya dapat mencapai 70%.

Secara umum, ekstrak SR yang ditambah dengan adjuvant Tween dapat menyebabkan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan esktrak SR yang ditambah dengan adjuvant Agristick (Tabel 5). Ekstrak SR yang ditambah dengan

adjuvant Tween 1.25 kali lebih tinggi apabila diaplikasikan setelah sabun dan 1.11 kali tinggi lebih apabila diaplikasikan bersamaan dengan sabun dalam menyebabkan kematian P. marginatus jika dibandingkan dengan ekstrak SR yang ditambah dengan adjuvant Agristick pada 72 JSP.

Tabel 5 Mortalitas P. marginatus akibat perlakuan ekstrak campuran dengan sabun

Pemaparan seluruh formulasi insektisida nabati dan sintetik pada 0 hari masih menunjukkan kematian larva hingga lebih dari 50% pada 72 JSP. Seluruh formulasi yang disimpan di dalam botol bening cenderung mengakibatkan kematian yang lebih rendah dibandingkan dengan botol coklat terhadap imago P. marginatus. Perlakuan formulasi yang ditambahkan PABA umumnya menunjukkan mortalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan formulasi tanpa penambahan PABA. Namun, hal ini tidak terjadi pada perlakuan 1 SRA, 0.5 SRA,

Perlakuan Mortalitas pada pengamatan ke- (%) ± SD

0 perlakuan tersebut, kematian formulasi yang ditambah PABA lebih rendah pada 0-3 hari setelah pemaparan (HSP) dan lebih tinggi pada 5-7 HSP dibandingkan dengan formulasi tanpa PABA.

Formulasi yang disimpan di dalam botol bening dan tanpa penambahan PABA menunjukkan mortalitas ≥ 70% kecuali pada perlakuan 0.5 SRA (63.3%) dan 0.5 deltametrin (63.3%) pada 0 HSP (Gambar 9, Lampiran 10). Pada 1-7 HSP seluruh formulasi yang diuji menunjukan penurunan kemampuan dalam menyebabkan mortalitas pada imago. Persentase penurunan yang terjadi berkisar antara 40% – 100%. Mortalitas tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 1 SRA

Gambar 9 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol bening tanpa penambahan PABA

(90%), sedangkan mortalitas terendahnya ditunjukkan oleh 0.5 SRA (63.3%) pada 0 HSP. Persentase kedua perlakuan tersebut menurun hingga 0% pada 7 HSP. Berbeda dengan perlakuan 1 SRA dan 0.5 SRA, perlakuan lainnya meskipun pesentase pada 0 HSP lebih rendah, namun penurunan mortalitasnya hingga 7 HSP tidak mencapai 100%, hanya berkisar 12% sampai 36%.

Penambahan PABA pada formulasi yang disimpan pada botol bening menyebabkan penurunan persentase mortalitas yang ditunjukkan oleh setiap formulasi yang diuji, kecuali pada perlakuan 1 deltametrin. Pada perlakuan tersebut persentase mortalitas yang ditunjukkan lebih tinggi pada perlakuan dengan penambahan PABA dibandingkan tanpa penambahan PABA. Persentase mortalitas tertinggi ditunjukkkan oleh perlakuan 1 SRA (77%) dan persentase terendah ditunjukkan oleh perlakuan 0.5 deltametrin (57%) (Gambar 10, Lampiran 11). Berbeda dengan penyimpanan pada botol bening tanpa penambahan PABA, penambahan PABA pada masing-masing formulasi menyebabkan tidak terjadinya penurunan formulasi hingga 100% pada 7 HSP. Persentase penurunan pada perlakuan ini berkisar antara 10% - 22%.

24 Gambar 10 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi

formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol bening dengan penambahan PABA

persentase mortalitas yang ditunjukkan oleh seluruh formulasi pada 7 HSP berkisar antara 14% sampai 37%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan penyimpanan formulasi pada botol bening tanpa penambahan PABA (0% - 30%) dan dengan penambahan PABA (6.7% - 17%).

Formulasi yang disimpan di dalam botol coklat dan ditambahkan PABA menunjukkan persentase mortalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan formulasi tanpa adanya penambahan PABA. Persentase mortalitas tertinggi pada

Gambar 11 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol coklat tanpa penambahan PABA

0 Lampiran 13). Persentase mortalitas menurun seiring dengan semakin lamanya formulasi tersebut dipaparkan di bawah sinar matahari.

Gambar 13 Penurunan mortalitas P. marginatus pada perlakuan persistensi formulasi ekstrak dan insektisida deltametrin pada botol coklat dengan penambahan PABA

Pada 7 HSP persentase mortalitas imago P. marginatus berkisar antara 10%-20%. Persentase mortalitas tertinggi ditunjukkan oleh perlakuan 1 SRT (20%) sedangkan persentase terendahnya ditunjukkan oleh perlakuan 0.5 SRA (10%) dan 0.5 deltametrin (10%). Formulasi yang ditambah dengan PABA cenderung lebih mampu mempertahankan keefektifannya dibandingkan tanpa penambahan PABA. Hal ini terlihat dari persentase penurunan mortalitas antara 0 – 7 HSP pada formulasi tanpa PABA yang lebih tinggi dibandingkan dengan formulasi dengan PABA sehingga menghasilkan grafik yang lebih curam. Namun, persentase mortalitas pada formulasi yang ditambahkan dengan PABA lebih rendah dibandingkan tanpa penambahan PABA, sehingga formulasi tanpa penambahan PABA digunakan pada pengujian di lapangan.

Uji Daya Simpan Formulasi

Seluruh formulasi tidak menunjukkan hasil yang berbeda nyata pada pengujian 0-4 minggu setelah penyimpanan (MSP), baik pada suhu kamar maupun suhu rendah, kecuali pada perlakuan 1 SRT (Tabel 6). Pada perlakuan 1 SRT persentase mortalitas selama 5 kali pengujian tidak stabil, hal ini terlihat dari uji lanjut yang menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antar data hasil uji.

26

Tabel 6 Rata-rata mortalitas P. marginatus pada perlakuan daya simpan formulasi pada suhu rendah dan kamar

Pa LSb (M)

Mortalitas pada perlakuan 72 JSP (%) ± SDc

Kd 1SRT e 0.5SRT 1SRAf 0.5SRA 1Dg 0.5D

Rata-rata persentase mortalitas imago kutu putih pada setiap waktu pengamatan. Untuk setiap waktu pengamatan, rata-rata persentase mortalitas pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama tidak berbeda nyata berdasarkan uji selang berganda Duncan pada taraf nyata 5%. SD: Standar Deviasi.

Penurunan populasi kutu putih setelah perlakuan beberapa insektisida di lapangan cukup signifikan. Persentase mortalitas berkisar antara 52% - 100% pada intensitas penyemprotan 2 kali dalam 1 minggu dan 43% - 100% pada intensitas penyemprotan 1 kali 1 minggu, sedangkan pada kontrol persentase berkisar antara 0.48% - 23% (Gambar 13 dan 14, Lampiran 14, 15, 16, dan 17). Secara umum, persentase mortalitas tersebut tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara setiap perlakuan, baik pada intensitas penyemprotan 1 kali dalam 1 minggu maupun 2 kali dalam 1 minggu.

Perbedaan konsentrasi untuk setiap formulasi yang sama tidak memberikan pengaruh yang cukup nyata terhadap mortalitas P. marginatus. Namun, aplikasi dengan formulasi insektisida nabati konsentrasi tinggi (1%) menunjukkan gejala fitotoksisitas setelah 2 minggu pengamatan (Gambar 15). Gejala yang ditunjukkan berupa adanya bercak-bercak kuning pada daun pepaya diawal kemunculan gejala, bercak-bercak tersebut kemudian berubah warna menjadi coklat dan mengering (nekrosis pada daun). Gejala kematian imago P. marginatus yang terlihat di lapangan sama seperti gejala kematian yang terlihat di laboratorium. Tubuh imago P. marginatus yang mati akan mengering dan berubah warna menjadi hitam, kemudian menempel pada bagian daun (Gambar 16a). Gejala ini berbeda dengan kematian yang diakibatkan oleh parasitoid. Imago P. marginatus