MODAL SOSIAL, DUKUNGAN SOSIAL, DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DAERAH ALIRAN

SUNGAI CIMANUK

WINDY MELGIANA

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Keluarga Daerah Aliran Sungai Cimanuk adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

ABSTRAK

WINDY MELGIANA. Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Aliran Sungai Cimanuk. Dibimbing oleh HARTOYO.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga yang berada di Daerah Aliran Sungai Cimanuk dengan desain studi cross-sectional dan metode purposive sampling. Lokasi penelitian dipilih secara purposive di Daerah Aliran Sungai Cimanuk karena sebagai salah satu penopang utama sumberdaya air di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini berfokus pada dua daerah yaitu wilayah hulu (Kabupaten Garut) dan wilayah hilir (Kabupaten Indramayu). Pengambilan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner. Penelitian ini melibatkan 72 keluarga yang memiliki anak balita dan anak usia sekolah dari kalangan menengah ke bawah (ditentukan berdasarkan Garis Kemiskinan BPS 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh pendidikan suami, kelompok dan jaringan, serta pemberdayaan dan aksi politik. Kelompok dan jaringan merupakan modal sosial yang paling banyak dimiliki oleh keluarga. Selanjutnya, dukungan sosial yang paling sering diterima keluarga yaitu dukungan sosial yang berasal dari pemerintah

Kata kunci: daerah aliran sungai, dukungan sosial, kesejahteraan, modal sosial

ABSTRACT

WINDY MELGIANA. Social Capital, Social Supports, and Family Well-being in Watershed of Cimanuk River. Supervised by HARTOYO.

The objective of this study is to analyze social capital, social supports, and family well-being in watershed of Cimanuk River with cross-sectional study design and purposive sampling method. Locations were selected purposively in Watershed of Cimanuk River as one of the main support of water resources in West Java Province. This study focuses on two watersheds in the upstream (Garut) and downstream (Indramayu) of Cimanuk River. The data was obtained by using questionnaire interview. This study involved 72 families of lower middle class (determined base on Poverty Line of BPS 2013) who have toddler and school age children. The result showed that family well-being were influenced by education level of main breadwinner, groups and netwoks, and empowerment and political action. Groups and networks are the most belonging social capital hold by families. Furthermore, the most social supports that always been received by families is government social supports.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

pada

Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

MODAL SOSIAL, DUKUNGAN SOSIAL, DAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DAERAH ALIRAN

SUNGAI CIMANUK

WINDY MELGIANA

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi : Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Aliran Sungai Cimanuk

Nama : Windy Melgiana

NIM : I24110034

Disetujui oleh

Dr Ir Hartoyo, MSc Dosen Pembimbing

Diketahui oleh,

Prof Dr Ir Ujang Sumarwan, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia dan nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan Kesejahteraan Keluarga di Daerah Aliran Sungai Cimanuk dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan dorongan berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr Ir Hartoyo, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang senantiasa membimbing, memberikan saran, dan arahan selama proses penyusunan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Ir Melly Latifah, M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen.

3. Ir M D Djamaludin, M.Sc, Ir Retnaningsih, M.Si, dan Dr Megawati Simanjuntak, SP M.Si selaku dosen pemandu seminar dan dosen penguji yang telah memberi masukan kepada penulis.

4. Seluruh dosen Ilmu Keluarga dan Konsumen yang telah memberikan banyak ilmu dan pemahamannya kepada penulis.

5. Orang tua (Saprudin dan Erni Sarini) dan adik (Willy Faizal) yang senantiasa memberikan do’a, dorongan, dan dukungan kepada penulis selama menempuh dan menyelesaikan studi di IPB.

6. Teman-teman seperjuangan penulis dalam penelitian payung S1 (Mulvia Nurjuniasari, Hamira Sabania, Ajat Sudrajat, dan Hurriyyatun Kabbaro) yang telah bekerja sama selama penyusunan skripsi ini.

7. Sahabat terbaik, Astari Febriani Setiawan, Laeli Nur Fitriani, Adelia Ratih Indrawati, Fida Nurul Fajriyah, Mutiara Nur Ramadhan, Shabrina Prayidyaningrum, dan Yunni Widyasari yang telah membantu dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. Seluruh keluarga IKK 48 yang telah memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

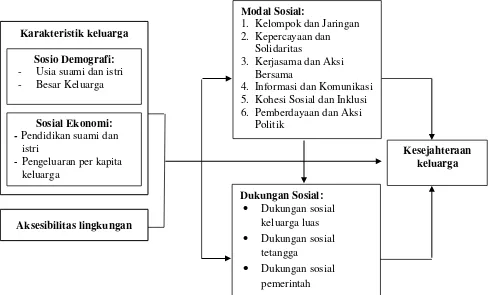

KERANGKA PEMIKIRAN 4

METODE 5

Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian 5

Contoh dan Metode Penarikan Contoh 6

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 6

Pengolahan dan Analisis Data 7

Definisi Operasional 10

HASIL 10

Karakteristik Keluarga 10

Aksesibilitas Lingkungan 12

Modal Sosial 13

Dukungan Sosial 13

Kesejahteraan Keluarga 17

Faktor-faktor yang Memengaruhi Modal Sosial, Dukungan Sosial, dan

Kesejahteraan Keluarga 18

PEMBAHASAN 19

SIMPULAN DAN SARAN 22

Simpulan 22

Saran 23

DAFTAR PUSTAKA 23

LAMPIRAN 27

DAFTAR TABEL

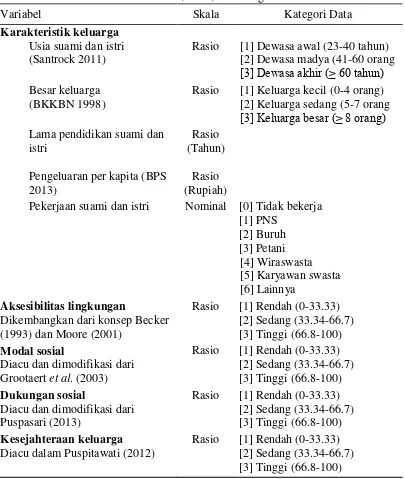

1 Variabel, skala, dan kategori data 7

2 Karakteristik keluarga berdasarkan wilayah 11 3 Sebaran suami dan istri berdasarkan pekerjaan dan wilayah 12 4 Sebaran keluarga berdasarkan aksesibilitas lingkungan dan

wilayah 13

5 Sebaran keluarga berdasarkan modal sosial dan wilayah 13 6 Rataan skor modal sosial berdasarkan dimensi dan wilayah 14 7 Sebaran keluarga berdasarkan dukungan sosial dan wilayah 16 8 Rataan skor dukungan sosial berdasarkan wilayah 17 9 Sebaran keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan dan wilayah 18 10 Hasil uji regresi linear berganda karakteristik, modal sosial, dan

dukungan sosial terhadap kesejahteraan subjektif keluarga 19

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran modal sosial, dukungan sosial, dan

kesejahteraan keluarga di daerah aliran Sungai Cimanuk 5

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil uji korelasi pearson antar variabel 27

2 Persentase sebaran jawaban modal sosial 28

3 Persentase sebaran jawaban dukungan sosial 30

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia dengan jumlah penduduk miskin yang tidak sedikit, yaitu sebanyak 27.73 juta orang (10.96%) (BPS 2014). Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks sehingga sering menjadi perhatian berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Kemiskinan adalah ketidakmampuan suatu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan standar yang berlaku. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, memiliki persentase penduduk miskin perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan yaitu sebesar 10.88 persen (BPS 2014). Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah kemiskinan di perdesaan yaitu, pertumbuhan penduduk, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, dan rendahnya produktivitas (Ihsannudin dan Wijayanti 2013).

Kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan. Menurut Hartoyo dan Aniri (2010), kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat dan produktif. Kesejahteraan berkaitan juga dengan kualitas hidup manusia (quality of human life) yaitu keadaan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar serta terealisasikannya nilai-nilai hidup (Bubolz dan Sontag 1993 dalam Sunarti 2006). Hal ini sejalan dengan pendapat Ibrahim (2007), dimana kesejahteraan yang lebih tinggi membuat keluarga mampu untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan keluarga untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik, salah satunya dengan memanfaatkan modal sosial secara optimal. Portes mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan untuk mendapatkan manfaat dengan menjaga hubungan baik di dalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya (Narayan dan Cassidy 2001). Menurut Grootaert dan Bastelaer (2001), modal sosial merupakan alat yang penting untuk mengurangi kemiskinan, karena modal sosial memiliki dampak terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Modal sosial juga dimanfaatkan untuk mencapai efisiensi dari program pembangunan desa yang dilakukan dengan meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan manajemen sumberdaya, menaikan keuntungan perdagangan di desa, serta memperkuat ikatan para petani (Grootaert dan Bastelaer 2001).

2

Penelitian mengenai modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga telah banyak dilakukan. Penelitian Kabbaro (2014) pada perempuan sebagai kepala keluarga menunjukkan bahwa jaringan sosial sebagai dimensi dari modal sosial dapat mengidentifikasi keluarga menjadi lebih sejahtera secara objektif. Hal ini sejalan dengan penelitian Grootaert (1999) di Indonesia yang menunjukkan bahwa modal sosial memiliki hubungan yang positif dengan kesejahteraan rumah tangga. Selanjutnya penelitian Mendieta, Martin, dan Jacinto (2013) menunjukkan bahwa dukungan emosional sebagai bagian dari dukungan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan secara efektif. Kajian mengenai modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga belum banyak diteliti untuk wilayah hulu dan hilir aliran sungai. Sungai Cimanuk sebagai salah satu sungai yang mengalir di Jawa Barat, memiliki potensi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Namun, keadaan lingkungan di daerah aliran sungai tidak selalu memberi keuntungan bagi masyarakat, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang menyebabkan semakin meluasnya lahan kritis (Hardjanto 2001). Daerah aliran sungai sebagai salah satu lingkungan masyarakat perdesaan diduga dapat memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga karena lingkungan tempat tinggal menentukan bagaimana akses yang dimiliki keluarga tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Iskandar et al. (2006), yang menyatakan bahwa tempat tinggal merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kesejahteraan menurut indikator BKKBN

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, aksesibilitas lingkungan, modal sosial, dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan keluarga di Daerah Aliran Sungai Cimanuk.

Perumusan Masalah

Sungai memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Menurut Susetyaningsih (2012), Sungai Cimanuk merupakan salah satu sungai besar yang mengalir di Provinsi Jawa Barat. Sebagai salah satu penopang utama sumberdaya air, Sungai Cimanuk juga banyak dimanfaatkan sebagai sumber irigasi lahan pertanian yaitu sebesar 66 persen atau 2 736 km2 (Kementerian Pekerjaan Umum 2010). Daerah Aliran Sungai Cimanuk Hulu berada di Kabupaten Garut, yaitu di kaki Gunung Papandayan pada ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut (dpl), mengalir ke arah timur laut dan bermuara di Laut Jawa di Kabupaten Indramayu (Susetiyaningsih 2012).

Sungai Cimanuk sebagai salah satu lingkungan tempat tinggal di perdesaan dapat menentukan akses yang dimiliki masyarakat dalam menggunakan sungai sebagai sumberdaya alam untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Namun, mengingat semakin meluasnya lahan kritis di wilayah Sungai Cimanuk, membuat kondisi Sungai Cimanuk diduga dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga yang tinggal disekitar daerah aliran sungai. Menurut Robertson (2010), setiap masyarakat di daerah aliran sungai dihadapkan pada tantangan lingkungan yang berasal dari berbagai pembangunan seperti perumahan, perdagangan, dan infrastruktur.

3 Jawa Barat dengan skor 72.43 (BPS Jawa Barat 2014). Selain itu, jumlah keluarga pra sejahtera di Kabupaten Garut pada tahun 2009 cukup tinggi yaitu sebesar 183 375 jiwa (BPS Kabupaten Garut 2014). Selanjutnya, Kabupaten Indramayu merupakan kabupaten lain yang dilalui Sungai Cimanuk pada wilayah hilir. Di Kabupaten Indramayu terdapat 13 lokasi rawan banjir seluas 8 834 ha yang meliputi kecamatan-kecamatan yang berada di daerah pesisir terutama wilayah yang dialiri sungai, seperti Kecamatan Indramayu, Balongan, Losarang, Kadanghaur, Sukra, dan Patrol. Banjir yang terjadi di Kabupaten Indramayu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam hal pertanian karena mengakibatkan gagal panen pada lahan pertanian dan perikanan tambak (Kementerian Pekerjaan Umum 2010). Berdasarkan BPS (2014), Kabupaten Indramayu memiliki nilai IPM terendah di Provinsi Jawa Barat dengan skor 69.52. Selain nilai IPM yang tergolong rendah, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Indramayu baru mencapai tingkat kesejahteraan sebesar 38.6 persen dan sisanya sebanyak 61.4 persen masih berada pada taraf belum sejahtera.

Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Garut dan Kabupaten Indramayu sebagai wilayah hulu dan hilir Sungai Cimanuk memiliki karakteristik yang berbeda yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Selain memanfaatkan sumberdaya alam, keluarga juga dapat memanfaatkan sumberdaya non materi yaitu modal sosial untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Coleman menyebutkan bahwa modal sosial merupakan sumberdaya yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat (Winter 2000). Modal sosial yang dimiliki keluarga berkaitan dengan dukungan sosial yang diterima keluarga. Menurut Armstrong et al. (2005), dukungan sosial merupakan integrasi sosial yang memiliki manfaat terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana modal sosial di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk? 2. Bagaimana dukungan sosial di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk? 3. Bagaimana kesejahteraan keluarga di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk? 4. Bagaimana pengaruh karakteristik keluarga, aksesibilitas lingkungan, modal

sosial, dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan keluarga di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga di daerah hulu Sungai Cimanuk (Kabupaten Garut) dan daerah hilir Sungai Cimanuk (Kabupaten Indramayu). Secara khusus tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Menganalisis modal sosial di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk. 2. Menganalisis dukungan sosial di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk. 3. Menganalisis kesejahteraan keluarga di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk. 4. Menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, aksesibilitas lingkungan,

4

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi di bidang pengembangan keilmuan keluarga mengenai modal sosial dan dukungan sosial keluarga di daerah hulu dan hilir Sungai Cimanuk. Selanjutnya, informasi tersebut juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah setempat dalam menanggulangi kemiskinan dan membuat kebijakan terkait kehidupan keluarga secara luas sehingga kesejahteraan keluarga dapat terwujud.

KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga berperan penting dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat berdasarkan pendekatan objektif dan subjektif. Pendekatan subjektif diperoleh dari tingkat kebahagiaan dan kepuasan yang dirasakan oleh masyarakat sendiri bukan orang lain. Ukuran kepuasan tersebut dapat berbeda untuk setiap individu (Sunarti 2006).

Karakteristik keluarga seperti pendidikan, pekerjaan, pengeluaran per kapita, dan besar keluarga diduga memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Terdapat kaitan antara pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan yang ditempuh seseorang, akan menentukan pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan Hartoyo, Djamaludin, dan Herawati (2013) yang menyatakan bahwa pendidikan yang tinggi akan menentukan jenis pekerjaan yang dimiliki kepala keluarga. Seseorang yang memiliki pekerjaan yang baik, akan memiliki pendapatan yang baik juga sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan berpengaruh terhadap kepuasan hidup yang dirasakan. Selain itu, aksesibilitas lingkungan tempat tinggal suatu keluarga dapat menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan keluarga. Daerah aliran sungai merupakan salah satu lingkungan tempat tinggal masyarakat perdesaan. Namun, semakin tingginya jumlah penduduk yang tinggal di daerah aliran sungai, membuat lahan kritis pada wilayah di daerah aliran sungai pun meluas. Hal ini dapat memberikan dampak terhadap kehidupan keluarga.

5 Modal sosial yang dimiliki keluarga diduga dapat menunjang keluarga untuk menerima dukungan sosial yang lebih baik, dimana semakin tinggi kepercayaan dan solidaritas masyarakat yang merupakan komponen dari modal sosial, maka dukungan sosial tetangga yang diperoleh oleh keluarga pun akan semakin tinggi (Achmad 2014). Dukungan sosial yang diterima keluarga dari lingkungan sekitarnya, akan membantu keluarga dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Menurut Rahmawati (2010), dengan adanya dukungan sosial maka akan mempermudah keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan subjektif keluarga. Berdasarkan landasan pemikiran tersebut, kerangka berpikir dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 1.

METODE

Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengunakan desain penelitian cross-sectional study, yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada satu waktu tertentu dan tidak berkelanjutan (single period in time). Lokasi penelitian berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk yang merupakan salah satu penopang utama sumberdaya air di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini mengambil fokus pada dua daerah yaitu wilayah hulu di Kabupaten Garut dan wilayah hilir di Kabupaten Indramayu. Selanjutnya kecamatan dan desa dipilih secara purposive dengan pertimbangan jarak terdekat dengan Sungai Cimanuk dan pemanfaatan sungai untuk kehidupan masyarakat

Dukungan Sosial:

6

sehari-hari. Proses pengambilan data dilaksanakan tanggal 5 April sampai 2 Mei 2015.

Contoh dan Metode Penarikan Contoh

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian payung dengan tema “Strategi Nafkah dan Dinamika Kemiskinan antargenerasi pada Keluarga di DAS Cimanuk”. Populasi penelitian ini adalah keluarga yang memiliki anak balita, anak sekolah, dan tinggal di sekitar daerah aliran Sungai Cimanuk, baik hulu maupun hilir. Penarikan contoh menggunakan teknik non probability sampling dengan metode purposive. Data terkait contoh diperoleh melalui pendekatan tempat tinggal dan wawancara mendalam. Secara rinci, proses pengambilan contoh adalah sebagai berikut:

1.Kecamatan dari setiap kabupaten dipilih secara purposive dengan pertimbangan jarak terdekat dari Sungai Cimanuk. Kecamatan Cikajang dan Cisurupan dipilih mewakili Kabupaten Garut, sedangkan Kecamatan Jatibarang, Sindang, dan Indramayu dipilih mewakili Kabupaten Indramayu.

2.Lima desa dari setiap kecamatan dipilih secara purposive dengan pertimbangan jarak terdekat dengan Sungai Cimanuk. Kelima desa tersebut diantaranya: Desa Simpang (Kecamatan Cikajang), Desa Sukatani (Kecamatan Cisurupan), Desa Pilangsari (Kecamatan Jatibarang), Desa Kenanga (Kecamatan Sindang), dan Desa Dukuh (Kecamatan Indramayu). 3.Pengambilan contoh dari setiap desa dilakukan secara purposive dengan

pertimbangan mempunyai anak balita dan anak usia sekolah. Selanjutnya, diperoleh contoh sejumlah 142 keluarga dari lima desa. Contoh yang akan dianalisis lebih lanjut berjumlah 72 keluarga (hulu=40 dan hilir=32) dari kalangan menengah ke bawah berdasarkan kriteria Garis Kemiskinan BPS 2013 dengan pengeluaran pangan dan non pangan sebagai tolak ukur.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

7 aksesibilitas lingkungan yang terbagi menjadi wilayah hulu dan wilayah hilir Sungai Cimanuk berisi persepsi mengenai kemudahan keluarga dalam mengakses lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikembangkan dari konsep Becker (1993) dan Moore (2001). Instrumen ini terdiri dari 22 pernyataan dengan reliabilitas 0.787. Sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi literatur dari buku, jurnal, internet, dan dokumen-dokumen pemerintah setempat yang terkait topik penelitian.

Tabel 1 Variabel, skala, dan kategori data

Variabel Skala Kategori Data

Karakteristik keluarga Usia suami dan istri (Santrock 2011)

Rasio [1] Dewasa awal (23-40 tahun) [2] Dewasa madya (41-60 orang [3] Dewasa akhir (≥ 60 tahun) Besar keluarga

(BKKBN 1998)

Rasio [1] Keluarga kecil (0-4 orang) [2] Keluarga sedang (5-7 orang

Pekerjaan suami dan istri Nominal [0] Tidak bekerja [1] PNS

8

dan analisis data dilakukan dengan menggunakan SPSS 16.0 for Windows. Tahapan editing yaitu pengecekan terhadap data-data yang yang telah dikumpulkan melalui pengisian kuesioner. Coding yaitu pemberian kode tertentu terhadap jawaban responden untuk memudahkan ketika proses analisis. Selanjutnya, data discoring dan dientry untuk diolah. Sebelum melakukan pengolahan data, data dicleaning terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan.

Pertanyaan dari setiap dimensi variabel dikuantitatifkan lalu dijumlahkan dan dikonversi dalam bentuk indeks sehingga diperoleh nilai minimum 0 dan nilai maksimum 100. Konversi ini bertujuan untuk menyamaratakan satuan agar perbandingan pengkategorian data setiap variabel seragam (Puspitawati dan Herawati 2013). Indeks dihitung dengan rumus:

Indeks = –

× 100

Keterangan:

Indeks = skala nilai 0-100

Nilai aktual = nilai yang diperoleh responden

Nilai maksimal = nilai tertinggi yang seharusnya dapat diperoleh responden Nilai minimal = nilai terendah yang seharusnya dapat diperoleh responden Setelah itu, skor indeks yang dicapai dimasukkan ke dalam kategori kelas. Skor dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya, dibutuhkan interval kelas untuk menentukan cut off variabel. Rumus interval kelas adalah sebagai berikut (Puspitawati dan Herawati 2013):

Interval Kelas =

Interval kelas yang digunakan untuk variabel sesuai rumus interval kelas adalah:

Interval Kelas = ( 003-0) = 33.33

Cut off yang diperoleh untuk pengkategorian adalah sebagai berikut: 1. Rendah: 0.00 - 33.33

2. Sedang: 33.34 - 66.67 3. Tinggi: 66.68 – 100

Secara rinci analisis data yang digunakan untuk menjawab masing-masig tujuan adalah sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif (rata-rata, nilai minimal dan maksimal, frekuensi, standar deviasi dan persentase) digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keluarga, aksesibilitas lingkungan, modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga.

9 sosial, dan kesejahteraan pada keluarga yang tinggal di wilayah hulu dan hilir Sungai Cimanuk.

3. Kesejahteraan keluarga diukur dengan cara mengumpulkan data terkait persepsi istri terhadap kepuasan hidup keluarga. Skoring dilakukan terhadap semua pertanyaan sehingga diperoleh skor total. Jawaban “tidak puas” diberikan skor , jawaban “kurang puas” diberikan skor 2, jawaban “puas” diberikan skor 3, dan jawaban “sangat puas” diberikan skor 4. Selanjutnya, skor dijumlahkan, dirubah dalam bentuk indeks, dan dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan cut off.

4. Modal sosial diukur dengan cara mengumpulkan data terkait kepemilikan modal sosial di dalam keluarga. Skoring dilakukan terhadap semua pernyataan sehingga diperoleh skor total. Jawaban “tidak pernah” diberikan skor , jawaban “kadang-kadang” diberikan skor 2, jawaban “sering” diberikan skor 3, dan jawaban “sangat sering” diberikan skor 4. Variabel modal sosial terdiri dari enam sub variabel yaitu kelompok dan jaringan (7 pernyataan), kepercayaan dan solidaritas (3 pernyataan), aksi bersama dan kerjasama (3 pernyataan), informasi dan komunikasi (5 pernyataan), kohesi dan inklusi (9 pernyataan), dan pemberdayaan dan aksi politik (5 pernyataan). Masing-masing sub variabel tersebut dijumlahkan dan dirubah dalam bentuk indeks dan dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan cut off.

5. Dukungan sosial diukur dengan cara mengumpulkan data terkait dukungan sosial yang diterima keluarga. Skoring dilakukan terhadap semua pernyataan sehingga diperoleh skor total. Jawaban “tidak pernah” diberikan skor , jawaban “kadang-kadang” diberikan skor 2, jawaban “sering” diberikan skor 3, dan jawaban “sangat sering” diberikan skor 4. Variabel dukungan sosial terdiri dari tiga sub variabel yaitu dukungan sosial keluarga luas (8 pernyataan), dukungan sosial tetangga (10 pernyataan), dan dukungan sosial pemerintah (3 pernyataan). Masing-masing sub variabel tersebut dijumlahkan dan dirubah dalam bentuk indeks dan dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan cut off.

6. Menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, aksesibilitas lingkungan, modal sosial, dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan keluarga digunakan uji regresi linier berganda dengan model sebagai berikut:

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 + b8 X8 + b9 X9 + b10

X4= pengeluaran per kapita (Rp/bulan) X5= pendidikan suami (tahun)

X6= pendidikan istri (tahun)

10

X8= modal sosial (skor)

X9= dukungan sosial keluarga luas (skor) X10= dukungan sosial tetangga (skor) X11= dukungan sosial pemerintah (skor) X12 = wilayah (0=hulu; 1=hilir)

Definisi Operasional

Responden merupakan istri dari keluarga yang tinggal di wilayah hulu dan hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk, Provinsi Jawa Barat.

Karakteristik keluarga merupakan semua informasi yang terkait dengan identitas keluarga meliputi usia (suami dan istri), lama pendidikan (suami dan istri), pekerjaan (suami dan istri), besar keluarga, dan pengeluaran keluarga per kapita.

Besar keluarga merupakan banyaknya anggota keluarga inti baik yang tinggal dalam satu rumah maupun tidak yang masih menjadi tanggungan keluarga dan dikategorikan menjadi keluarga kecil (0-4 orang), keluarga sedang (5-7 orang), dan keluarga besar (> (5-7 orang).

Jenis pekerjaan merupakan usaha tertentu yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam rangka memperoleh penghasilan berupa uang.

Lama pendidikan merupakan jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh suami dan istri semasa hidupnya dalam hitungan tahun.

Usia merupakan lama hidup suami dan istri terhitung sejak lahir hingga tahun 2015 yang dinyatakan dalam tahun, yang dikategorikan menjadi dewasa awal (23-40 tahun), dewasa menengah (41-60 tahun), dan dewasa akhir (>60 tahun).

Pengeluaran per kapita keluarga merupakan jumlah pengeluaran pangan dan non pangan keluarga dinilai dalam bentuk rupiah dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Modal sosial merupakan modal non materi yang dimiliki oleh keluarga yang diukur berdasarkan kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, kerjasama dan aksi bersama, informasi dan komunikasi, kohesi sosial dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik.

Dukungan sosial adalah dukungan yang diperoleh keluarga baik dari keluarga luas, tetangga, maupun pemerintah yang terdiri dari dukungan emosi, dukungan instrumen dan dukungan informasi.

Kesejahteraan keluarga merupakan persepsi mengenai kondisi kualitas hidup keluarga yang dilihat dari berbagai aspek, seperti kesehatan, spiritual, sosial, dan ekonomi.

Aksesibilitas lingkungan merupakan persepsi keluarga dalam hal kemudahan akses terhadap sumber daya alam dan fasilitas yang tersedia.

HASIL

Karakteristik Keluarga

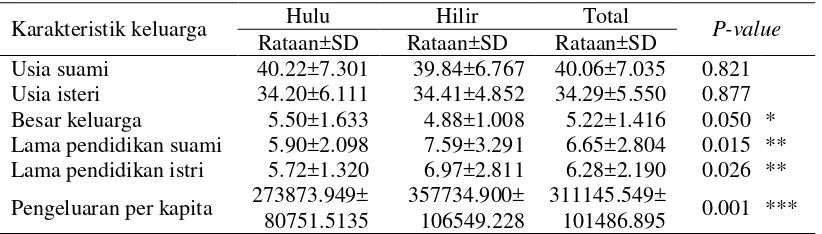

11 suami, usia istri, dan besar keluarga. Selanjutnya karakteristik sosio ekonomi yang diteliti meliputi pendidikan suami, pendidikan istri, pekerjaan suami, pekerjaan istri, dan pengeluaran per kapita keluarga. Hasil uji deskriptif karakteristik keluarga tersaji pada Tabel 2. Pada penelitian ini, usia suami dan usia istri dikategorikan menjadi tiga menurut Santrock (2011), yaitu dewasa awal (23 – 40 tahun), dewasa madya (41 – 60 tahun), dan dewasa akhir (>60 tahun). Hasil menunjukkan bahwa rata-rata usia suami dan istri di wilayah hulu dan wilayah hilir berada pada tingkatan dewasa awal.

Besar keluarga pada penelitian ini merupakan banyaknya anggota keluarga inti baik yang tinggal dalam satu rumah maupun tidak yang masih menjadi tanggungan keluarga. Berdasarkan BKKBN (2008), besar keluarga dikategorikan menjadi keluarga kecil (0-4 orang), keluarga sedang (5-7 orang), dan keluarga besar (≥ 8 orang). Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata besar keluarga di kedua wilayah tergolong ke dalam kategori keluarga sedang dan terdapat perbedaan antara besar keluarga di wilayah hulu dan wilayah hilir.

Hasil uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan suami dan istri di wilayah hulu kurang dari 6 tahun atau setara dengan tidak tamat Sekolah Dasar (SD), sedangkan rata-rata lama pendidikan suami dan istri pada keluarga di wilayah hilir setara dengan tidak tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara lama pendidikan yang ditempuh suami dan istri di wilayah hulu dan hilir.

Pengeluaran per kapita merupakan pengeluaran pangan dan non pangan dibagi dengan jumlah seluruh anggota keluarga. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita keluarga di wilayah hulu dan wilayah hilir berada di atas Garis Kemiskinan masing-masing kabupaten untuk setiap wilayah, yaitu Rp 266 308,- untuk Kabupaten Garut dan Rp 350 455,- untuk Kabupaten Indramayu (BPS 2013).

Tabel 2 Karakteristik keluarga berdasarkan wilayah

Karakteristik keluarga Hulu Hilir Total P-value

Rataan±SD Rataan±SD Rataan±SD

Usia suami 40.22±7.301 39.84±6.767 40.06±7.035 0.821 Usia isteri 34.20±6.111 34.41±4.852 34.29±5.550 0.877 Besar keluarga 5.50±1.633 4.88±1.008 5.22±1.416 0.050 * Lama pendidikan suami 5.90±2.098 7.59±3.291 6.65±2.804 0.015 ** Lama pendidikan istri 5.72±1.320 6.97±2.811 6.28±2.190 0.026 **

Pengeluaran per kapita 273873.949± Ket: *signifikan pada p-value<0.1, **signifikan pada p-value<0.05, ***signifikan pada

p-value<0.01

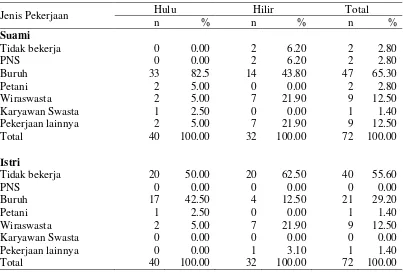

12

istri berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau tidak bekerja. Hal ini dikarenakan istri pada penelitian ini memiliki anak yang masih balita membuat istri lebih dibutuhkan keberadaannya di rumah.

Tabel 3 Sebaran suami dan istri berdasarkan pekerjaan dan wilayah

Jenis Pekerjaan Hulu Hilir Total

n % n % n %

Sungai Cimanuk merupakan salah satu lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga yang tinggal di daerah aliran sungai. Aksesibilitas lingkungan pada penelitian ini merupakan persepsi keluarga mengenai kemudahan dalam mengakses dan memanfaatkan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari setengah keluarga di kedua wilayah memiliki aksesibilitas lingkungan pada kategori sedang dengan rata-rata skor sebesar 62.76 dan tidak terdapat keluarga yang memiliki aksesibilitas lingkungan yang tergolong rendah. Hal ini menunjukan bahwa keluarga di wilayah hulu dan hilir dapat mengakses lingkungannya dengan cukup baik untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

13 Pramudita (2014), pendidikan keluarga miskin di perdesaan lebih rendah jika dibandingkan dengan keluarga miskin di perkotaan. Selain itu, hasil uji hubungan menunjukan bahwa semakin rendah aksesibilitas lingkungan, maka pendidikan juga akan semakin rendah (p<0.01).

Tabel 4 Sebaran keluarga berdasarkan aksesibilitas lingkungan dan wilayah

Aksesibilitas lingkungan Hulu Hilir Total

n % n % n %

Rendah (0-33.33) 0 0.00 0 0.00 0 0.00

Sedang (33.34-66.67) 32 80.00 16 50.00 48 66.70

Tinggi (66.68-100) 8 20.00 16 50.00 24 33.30

Total 40 100.00 32 100.00 72 100.00

Rataan±SD 60.30±7.463 65.84±7.505 62.76±7.930

P-value 0.003***

Keterangan: *** Signifikan pada p-value<0.01

Modal Sosial

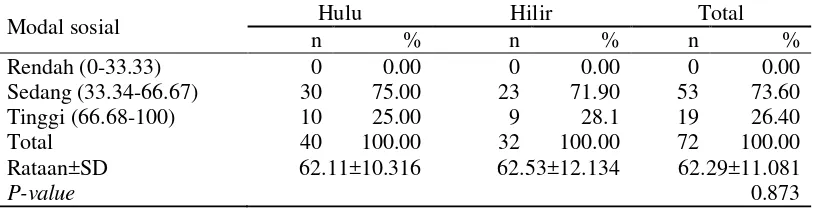

Menurut Woolcock dan Narayan (2000), modal sosial mengacu kepada norma-norma dan jaringan yang membuat seseorang dapat bersikap secara berkelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tidak terdapat keluarga yang memiliki modal sosial dengan kategori rendah di kedua wilayah. Lebih dari setengah keluarga memiliki modal sosial yang termasuk ke dalam kategori sedang. Hasil uji beda yang dilakukan terhadap kepemilikan modal sosial yaitu tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara wilayah hulu dan wilayah hilir Sungai Cimanuk.

Tabel 5 Sebaran keluarga berdasarkan modal sosial dan wilayah

Modal sosial Hulu Hilir Total

Rataan±SD 62.11±10.316 62.53±12.134 62.29±11.081

P-value 0.873

14

Tabel 6 Rataan skor modal sosial berdasarkan dimensi dan wilayah

Modal sosial Hulu Hilir Total P-value

Rataan±SD Rataan±SD Rataan±SD

Kelompok dan jaringan 77.05±9.32 76.12±15.19 76.64±12.19 0.761 Kepercayaan dan solidaritas 72.22±17.97 72.57±21.67 72.38±19.56 0.941 Aksi bersama dan kerjasama 81.39±15.99 69.79±21.16 76.23±19.23 0.010 ** Informasi dan komunikasi 33.00±12.26 49.58±15.60 40.37±16.05 0.000 *** Kohesi dan inklusi 62.22±16.07 59.84±15.11 61.16±15.59 0.523 Pemberdayaan dan aksi

politik 62.67±14.93 62.08±17.95 62.40±16.22 0.881

Ket: **signifikan pada p-value<0.05, ***signifikan pada p-value<0.01

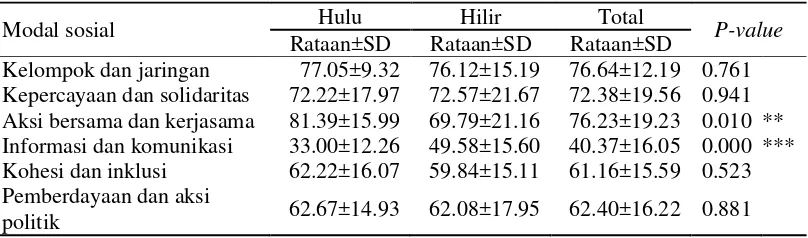

Dimensi kelompok dan jaringan pada penelitian ini berupa partisipasi anggota keluarga di dalam beberapa kelompok atau organisasi sosial dan jaringan informal baik secara materi maupun non materi, manfaat yang dirasakan keluarga setelah bergabung di dalam kelompok atau organisasi sosial, dan penerimaan pertolongan dari orang lain di sekitarnya seperti saat membutuhkan uang dan saat membutuhkan bantuan dalam menjaga anak. Pada penelitian ini, hampir seluruh keluarga (95%) di wilayah hulu dan 48.75 persen keluarga di wilayah hilir berpartisipasi di dalam kelompok atau organisasi sosial di masyarakat. Kelompok atau organisasi sosial yang biasa diikuti oleh keluarga di wilayah hulu yaitu berupa kelompok keagamaan (pengajian). Sementara itu di wilayah hilir, selain pengajian, kelompok sosial yang biasa diikuti oleh keluarga yaitu arisan. Apabila dilihat dari keaktifannya, keluarga di kedua wilayah tergolong kurang aktif dalam hal pengambilan keputusan, namun tergolong rutin dalam mengikuti pertemuan dan membayar iuran di dalam kelompok. Rataan skor dimensi kelompok dan jaringan pada keluarga di kedua wilayah tergolong tinggi. Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi kelompok dan jaringan di kedua wilayah.

Dimensi kepercayaan dan solidaritas pada penelitian ini merupakan kepercayaan keluarga terhadap masyarakat di sekitarnya baik tetangga, penyedia pelayanan, dan orang asing. Kepercayaan yang dimaksud merupakan kepercayaan bahwa masyarakat di sekitar akan menolong ketika keluarga sedang menghadapi kesulitan. Kepercayaan yang dimiliki keluarga di wilayah hulu maupun hilir termasuk ke dalam kategori tinggi. Selanjutnya, solidaritas yang dimaksud pada penelitian ini merupakan kontribusi yang tetap diberikan keluarga di dalam aktivitas atau kegiatan sosial di masyarakat, meskipun tidak menguntungkan keluarga secara langsung. Solidaritas yang dimiliki keluarga di kedua wilayah tergolong ke dalam kategori tinggi. Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi kepercayaan dan solidaritas di kedua wilayah.

15 seperti gotong royong dibandingkan dengan keluarga di wilayah hilir. Hal ini diduga karena keluarga di wilayah hulu tinggal di daerah yang lebih perdesaan dibandingkan dengan keluarga di wilayah hilir. Sehingga, suasana kekeluargaan di wilayah hulu lebih baik dibandingkan dengan wilayah hilir yang menyebabkan kegiatan gotong royong lebih sering dilakukan.

Dimensi informasi dan komunikasi pada penelitian ini merupakan kegiatan keluarga dalam mendapatkan informasi dengan membaca koran, mendengarkan radio, menonton televisi, menelepon atau menerima telepon, serta pergi ke desa tetangga atau kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi informasi dan komunikasi di wilayah hulu dan wilayah hilir (p<0.01). Jika dikaji lebih lanjut, keluarga di wilayah hilir lebih sering menggunakan telepon/handphone dibandingkan dengan keluarga di wilayah hulu. Hal ini karena, tidak sedikit keluarga di wilayah hulu yang tidak memiliki telepon/handphone sebagai alat komunikasi. Selanjutnya, keluarga di wilayah hilir juga lebih sering pergi ke desa tetangga atau kota dibandingkan dengan keluarga di wilayah hulu. Hal ini karena, pekerjaan yang dimiliki oleh keluarga di wilayah hilir mengharuskan keluarga untuk pergi ke desa tetangga atau kota, bahkan luar kota.

Dimensi kohesi dan inklusi bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar dan luas perbedaan yang ada di dalam masyarakat dan interaksi sosial yang dirasakan keluarga. Dimensi kohesi dan inklusi pada penelitian ini berupa kebersamaan atau kedekatan yang dimiliki masyarakat, perbedaan karakteristik yang terdapat di masyarakat dari segi kesejahteraan, pendidikan, pendapatan, dan status sosial, masalah yang ditimbulkan karena adanya perbedaan karakteristik tersebut, serta interaksi keluarga dengan masyarakat di sekitarnya. Meskipun hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada dimensi kohesi dan inklusi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah hilir lebih beragam, baik dari segi kesejahteraan, pendidikan, pendapatan, dan status sosial dibandingkan dengan wilayah hulu. Karakter masyarakat di wilayah hulu yang lebih homogen, membuat masyarakat menjadi lebih dekat satu sama lain sehingga keluarga sering terlibat di dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Hal ini yang menyebabkan partisipasi keluarga di wilayah hulu dalam acara adat di desa lebih sering dibandingkan dengan keluarga di wilayah hilir (p<0.05).

16

berbeda yang membuat banyak keluarga lebih sering mengemukakan pendapatnya dalam hal pengambilan keputusan.

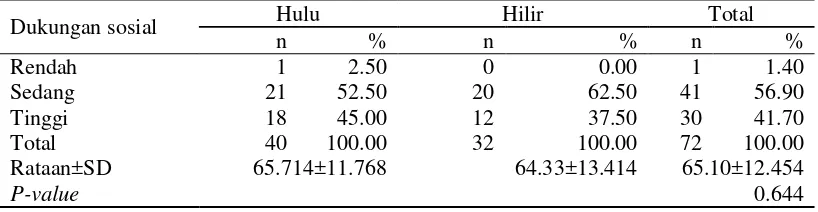

Dukungan Sosial

Menurut Lin et al. (1986) dalam Mendieta, Martin, dan Jacinto (2013), dukungan sosial merupakan ketetapan yang nyata dan dukungan yang dirasakan baik dukungan secara ekspresi dan instrumental yang didapat dari masyarakat, jaringan sosial, dan teman terdekat. Dukungan sosial merupakan faktor kuat dalam menentukan kesejahteraan psikologis (Ryan, Kalil, dan Leininger 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan keluarga di wilayah hulu maupun di wilayah hilir memiliki dukungan sosial yang tergolong ke dalam kategori sedang. Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga di wilayah hulu dan di wilayah hilir.

Tabel 7 Sebaran keluarga berdasarkan dukungan sosial dan wilayah

Dukungan sosial Hulu Hilir Total

n % n % n %

Rendah 1 2.50 0 0.00 1 1.40

Sedang 21 52.50 20 62.50 41 56.90

Tinggi 18 45.00 12 37.50 30 41.70

Total 40 100.00 32 100.00 72 100.00

Rataan±SD 65.714±11.768 64.33±13.414 65.10±12.454

P-value 0.644

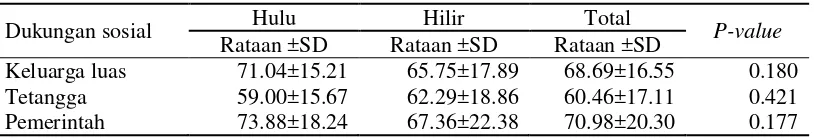

Dukungan sosial pada penelitian ini terdiri dari dukungan sosial keluarga luas, dukungan sosial tetangga, dan dukungan sosial pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, dukungan sosial yang paling sering diterima oleh keluarga yaitu dukungan sosial yang berasal dari pemerintah (70.98±20.30). Dukungan sosial pemerintah pada penelitian ini berupa sikap ramah yang ditunjukkan oleh aparat pemerintahan setempat (RT, RW, pegawai desa), bantuan berupa uang (BLSM), dan bantuan berupa barang (beras miskin). Seluruh keluarga di wilayah hulu maupun di wilayah hilir pernah mendapat bantuan berupa uang (BLSM) dan bantuan berupa barang (beras miskin), bahkan sebagian besar keluarga di wilayah hulu mendapat bantuan dalam kategori sangat sering.

17 menjadi lebih sering dan keluarga merasa penting berada di tengah-tengah keluarga luas.

Dukungan sosial tetangga pada penelitian ini berupa dukungan emosi, instrumen, dan informasi. Dukungan emosi ditunjukkan oleh tetangga yang mendengarkan masalah dan menunjukkan kepedulian, menghargai dalam berkata dan berbuat sesuatu, memberi rasa aman dan nyaman, serta memberi dukungan, solusi, kritik, dan saran dalam membantu menyelesaikan masalah. Dukungan instrumen ditunjukkan oleh tetangga dalam memberikan bantuan berupa uang/barang, membantu dalam mengasuh anak, serta menolong jika sedang mendapatkan kesulitan. Dukungan informasi ditunjukkan tetangga dengan memberikan informasi terkait apapun baik saat ada kegiatan sosial masyarakat maupun kegiatan dari pemerintah.

Tabel 8 Rataan skor dukungan sosial berdasarkan wilayah

Dukungan sosial Hulu Hilir Total P-value

Rataan ±SD Rataan ±SD Rataan ±SD

Keluarga luas 71.04±15.21 65.75±17.89 68.69±16.55 0.180

Tetangga 59.00±15.67 62.29±18.86 60.46±17.11 0.421

Pemerintah 73.88±18.24 67.36±22.38 70.98±20.30 0.177

Kesejahteraan Keluarga

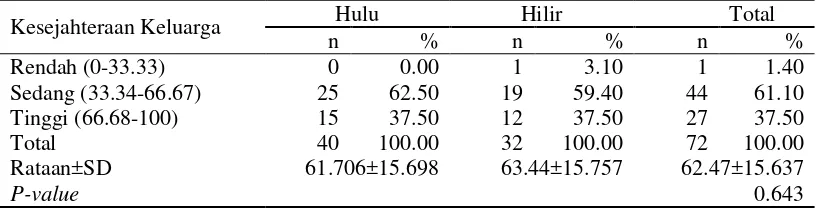

Kesejahteraan keluarga pada penelitian ini diukur secara subjektif berdasarkan kepuasan hidup yang dirasakan oleh istri terhadap kondisi keuangan keluarga, kesehatan keluarga, pekerjaan, pendidikan anak, keharmonisan keluarga, kondisi rumah, kepemilikan aset, serta hubungan sosial dengan tetangga dan kerabat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, lebih dari setengah keluarga di kedua wilayah merasa sejahtera pada kategori sedang (62.47±15.637) dan hanya 1.4 persen keluarga yang merasa sejahtera pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan kepuasan hidup keluarga sudah cukup baik meskipun keluarga tergolong ke dalam keluarga miskin. Keluarga di wilayah hulu maupun hilir memiliki aspek kesejahteraan tertinggi yang terletak pada kepuasan terhadap hubungan komunikasi dengan orang tua/mertua dan hubungan komunikasi dengan saudara/kerabat. Kepuasan terhadap hubungan yang dimiliki keluarga dengan orang tua/mertua maupun dengan saudara/kerabat, ditunjukkan dengan tingginya dukungan emosi yang diterima keluarga dari keluarga luasnya. Sementara itu, keluarga di wilayah hulu (47.5%) dan keluarga di wilayah hilir (28.1%) merasakan kepuasan terendah pada aspek kesejahteraan terkait perasaan istri terhadap pendapatan keluarga.

18

wilayah hulu memiliki kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga di wilayah hilir (p<0.05).

Tabel 9 Sebaran keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan dan wilayah

Kesejahteraan Keluarga Hulu Hilir Total

n % n % n %

Rendah (0-33.33) 0 0.00 1 3.10 1 1.40

Sedang (33.34-66.67) 25 62.50 19 59.40 44 61.10

Tinggi (66.68-100) 15 37.50 12 37.50 27 37.50

Total 40 100.00 32 100.00 72 100.00

Rataan±SD 61.706±15.698 63.44±15.757 62.47±15.637

P-value 0.643

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesejahteraan Keluarga

Uji regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, aksesibilitas lingkungan, modal sosial, dan dukungan sosial terhadap kesejahteraan keluarga. Variabel-variabel yang diteliti di dalam model terdiri dari perbedaan wilayah, karakteristik keluarga, modal sosial, dukungan sosial, dan aksesibilitas lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 14.60 persen variabel-variabel di dalam model memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga dan sisanya sebesar 85.40 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa variabel pendidikan suami serta kelompok dan jaringan memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kesejahteraan keluarga yang berarti semakin tinggi pendidikan suami dan semakin tinggi partisipasi keluarga dalam kelompok dan jaringan di masyarakat akan membuat keluarga merasa lebih sejahtera. Selanjutnya, pendidikan istri memiliki pengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan keluarga meskipun tidak secara signifikan. Hal ini bertolak belakang dengan pendidikan suami yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini diduga karena semakin tinggi pendidikan yang ditempuh oleh istri, maka tingkat pekerjaan yang dimiliki juga akan lebih tinggi sehingga semakin banyak hal yang ingin dicapai oleh istri. Seorang istri dengan pekerjaan yang lebih tinggi akan memiliki banyak hal untuk diperhatikan dan dipertanggungjawabkan sehingga berpeluang dalam menurunkan kepuasan hidup yang dirasakan.

19 Tabel 10 Hasil uji regresi linear berganda karakteristik, modal sosial, dan

dukungan sosial terhadap kesejahteraan subjektif keluarga

Variabel Koefisien tidak terstandar

Koefisien

terstandar Sig.

B Penyimpangan Beta

Konstanta 26.828 20.181 0.189

Wilayah (0=hulu,1=hilir) -2.207 5.303 -0.071 0.679

Karakteristik keluarga

Usia istri (th) 0.387 0.411 0.137 0.351

Pendidikan suami (th) 2.346 0.886 0.421 0.011 **

Pendidikan istri (th) -0.646 1.052 -0.090 0.542

Besar keluarga (org) -1.476 1.832 -0.134 0.424

Pengeluaran per kapita 1.554×10-5 0.000 0.101 0.504 Modal sosial

Kelompok dan jaringan 0.435 0.228 0.339 0.062 *

Kepercayaan dan solidaritas 0.118 0.115 0.147 0.311 Aksi bersama dan kerjasama 0.015 0.145 0.019 0.916 Informasi dan komunikasi -0.071 0.155 -0.073 0.647

Kohesi dan inklusi 0.117 0.158 0.117 0.463

Aksesibilitas lingkungan -0.087 0.185 -0.067 0.639

F 1.760

R square 0.339

Adj R square 0.146

Sig. 0.062

Keterangan: * Signifikan pada p-value<0.1; ** Signifikan pada p-value<0.05

PEMBAHASAN

20

pendidikan suami dan istri pada keluarga di wilayah hilir lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah hulu. Pendidikan yang lebih tinggi, akan mendukung seseorang untuk memiliki pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik, sehingga pengeluaran per kapita keluarga di wilayah hilir lebih besar jika dibandingkan dengan keluarga di wilayah hulu.

Menurut Sustainable Livelihood Approach (Carney 2002), terdapat lima modal yang dapat digunakan keluarga untuk bertahan hidup, yaitu modal manusia, modal keuangan, modal alam, modal fisik, dan modal sosial. Penelitian ini mengkaji lebih khusus pada modal sosial yang dimiliki keluarga. Modal sosial merupakan institusi, hubungan, sikap, dan nilai yang dapat membangun interaksi di antara masyarakat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan sosial (Grootaert dan Bastelear 2001). Modal sosial pada penelitian ini diukur melalui dimensi kelompok dan jaringan, kepercayaan dan solidaritas, aksi bersama dan kerjasama, informasi dan komunikasi, kohesi dan inklusi, serta pemberdayaan dan aksi politik (Grootaert et al. 2003). Modal sosial yang dimiliki keluarga merupakan keterlibatan anggota keluarga di dalam aktivitas sosial di masyarakat baik secara materi maupun non materi, kepercayaan terhadap masyarakat sekitar, akses informasi yang dimiliki keluarga, kelekatan yang dirasakan pada kehidupan masyarakat, dan peran keluarga terhadap pengambilan keputusan di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, modal sosial yang dimiliki keluarga di wilayah hulu maupun wilayah hilir termasuk ke dalam kategori sedang. Hal ini karena terdapat beberapa indikator yang memiliki rataan skor yang masih rendah, yaitu pada dimensi informasi dan komunikasi (40.37±16.05). Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata keluarga di wilayah hulu dan hilir tidak pernah membaca koran dan mendengarkan radio yang merupakan sumber informasi. Selain itu, lebih dari setengah keluarga di wilayah hulu jarang pergi ke desa tetangga atau kota, hal ini karena banyak keluarga yang bekerja tidak jauh dari rumahnya, seperti ke kebun. Keluarga di kedua wilayah juga jarang berkumpul dengan masyarakat lain untuk berolahraga atau rekreasi. Keluarga biasanya berkumpul dengan masyarakat dalam kegiatan keagamaan (pengajian), arisan, rapat RT, atau saat bergotong royong. Dimensi yang memiliki rata-rata skor paling tinggi yaitu dimensi aksi bersama dan kerjasama di wilayah hulu (81.39±15.99). Hal ini ditunjukkan oleh keluarga di wilayah hulu sering melakukan kegiatan seperti gotong royong, baik untuk menghasilkan manfaat bersama, maupun untuk membantu masyarakat lain yang sedang kesulitan. Selanjutnya, dimensi yang paling tinggi pada keluarga di wilayah hilir yaitu dimensi kelompok dan jaringan (76.12±15.19). Meskipun, keluarga yang ikut berpartisipasi di dalam kelompok atau organisasi sosial hanya sebesar 48.75 persen, namun rata-rata keluarga memiliki kontribusi yang cukup baik di dalam aktivitas kelompok maupun kontribusi dalam bentuk materi.

21 dan kepemilikan tabungan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan modal sosial di dalam keluarga memiliki hubungan yang signifikan positif dengan dukungan sosial keluarga luas (p<0.05) dan dukungan sosial tetangga (p<0.01). Hal ini didukung oleh penelitian Achmad (2014) dimana semakin tinggi modal sosial, akan meningkatkan dukungan sosial terhadap keluarga. Selanjutnya, modal sosial juga berhubungan positif dan signifikan dengan aksesibilitas lingkungan (p<0.05). Hal ini berarti semakin mudah keluarga dalam mengakses lingkungannya maka modal sosial yang dimiliki juga akan semakin tinggi.

Dukungan sosial pada penelitian ini terdiri dari dukungan sosial keluarga luas, dukungan sosial tetangga, dan dukungan sosial pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial di wilayah hulu dan wilayah hilir tergolong ke dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang masih rendah, seperti pada dukungan sosial tetangga terkait pemberian solusi, kritik, saran kepada keluarga dalam membantu menyelesaikan masalah. Keluarga di kedua wilayah lebih sering mendapat bantuan dalam menyelesaikan masalah dari keluarga luasnya dibandingkan dari tetangganya. Selain itu, hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa keluarga merasa malu atau segan jika tetangga sampai mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi, sehingga keluarga akan memilih keluarga luas dahulu jika sedang mengalami masalah dan membutuhkan solusi penyelesaiannnya.

Dukungan sosial didefinisikan sebagai integrasi sosial yang memiliki manfaat terhadap kesejahteraan (Armstrong et al. 2005). Sunarti et al. (2011) juga mengemukakan bahwa keluarga dapat mewujudkan kesejahteraannya dengan dibantu dukungan sosial yang tinggi. Namun pada penelitian ini, dukungan sosial ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan keluarga. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Rahmawati (2010), yang menyatakan bahwa semakin tinggi dukungan sosial yang diterima maka akan meningkatkan kesejahteraan subjektif keluarga. Berdasarkan hasil peneitian, dukungan sosial yang diterima dari keluarga luas tidak jauh berbeda dengan dukungan sosial yang diterima dari tetangga. Hal ini diduga karena tidak sedikit keluarga yang memiliki keluarga luas sekaligus sebagai tetangganya yang ditunjukkan dengan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan keluarga luas. Hal tersebutlah yang menyebabkan tidak terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap kesejahteraan keluarga.

22

kesulitan secara ekonomi, namun keluarga sudah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Syarief dan Hartoyo (1993), yang menyatakan bahwa suatu keluarga walaupun tinggal di bawah garis kemiskinan mungkin akan merasa sejahtera karena merasa lebih bersyukur kepada Tuhannya atas apa yang telah dia dapatkan selama ini.

Menurut Diener et al. (2005), kesejahteraan subjektif didefinisikan sebagai evaluasi kognitif dan afektif seseorang mengenai hidupnya. Kesejahteraan keluarga di wilayah hulu dan hilir aliran Sungai Cimanuk dipengaruhi secara positif oleh pendidikan suami dan kelompok dan jaringan yang merupakan dimensi dari modal sosial. Tingkat pendidikan seseorang akan memengaruhi dan membentuk cara, pola, kerangka berpikir, persepsi, pemahaman, dan kepribadian seseorang (Gunarsa dan Gunarsa 2000). Pendidikan yang ditempuh suami maupun istri pada keluarga di wilayah hulu tergolong rendah karena rata-rata suami dan istri menempuh pendidikan kurang dari enam tahun atau setara dengan tidak tamat SD. Sementara itu, rata-rata suami dan istri pada keluarga di wilayah hilir menempuh pendidikan selama lebih dari enam tahun atau setara dengan tamat SD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan suami memengaruhi kesejahteraan subjektif keluarga. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iskandar et al. (2006), dimana pendidikan kepala keluarga (suami) merupakan faktor internal yang memengaruhi kesejahteraan keluarga berdasarkan indikator BKKBN. Selanjutnya, partisipasi keluarga di dalam kelompok dan jaringan yang semakin baik, akan membuat keluarga merasa lebih sejahtera. Keluarga yang bergabung di dalam beberapa kelompok masyarakat, akan memiliki akses yang lebih baik dalam mendapatkan sumberdaya, terutama sumberdaya yang berasal dari luar seperti bentuan pemerintah (Grootaert et al. 2003).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian dilakukan di dua wilayah yang berbeda, yaitu wilayah hulu Sungai Cimanuk di Kabupaten Garut dan wilayah hilir Sungai Cimanuk di Kabupaten Indramayu. Keluarga di wilayah hulu dan wilayah hilir memiliki karakteristik yang berbeda signifikan terkait besar keluarga, pendidikan suami, pendidikan istri, dan pengeluaran per kapita. Pendidikan suami, pendidikan istri, dan pengeluaran per kapita keluarga di wilayah hilir lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah hulu.

23 Saran

Berdasarkan hasill penelitian, pendidikan yang ditempuh oleh keluarga di kedua wilayah masih tergolong rendah. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap jenis pekerjaan dan penghasilan yang diperoleh keluarga dan akan menentukan kepuasan hidup yang dirasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan cara untuk membangun kesadaran keluarga khususnya keluarga di DAS Cimanuk mengenai pentingnya pendidikan. Selain peningkatan pendidikan, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraannya dengan memanfaatkan modal sosial yang dimiliki secara optimal. Pemanfaatan modal sosial dapat dilakukan dengan mengikuti aktivitas kelompok di masyarakat sehingga dapat memperluas jaringan yang dimiliki keluarga. Modal sosial yang dimiliki juga dapat meningkatkan dukungan sosial yang diterima keluarga.

Ruang lingkup penelitian adalah untuk mengkaji modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga di Daerah Aliran Sungai Cimanuk pada dua wilayah yang berbeda yaitu wilayah hulu dan wilayah hilir. Sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi keluarga yang tinggal di daerah sekitarnya, terutama untuk irigasi lahan pertanian. Maka kajian lebih lanjut tentang modal sosial, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga khusus pada keluarga petani akan menjadi lebih menarik untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad RVS. 2014. Modal sosial, dukungan sosial, dan ketahanan sosial keluarga di daerah pemukiman marjinal Kota Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Armstrong MI, Birnie S, dan Ungar M. 2005. Pathways between social support, family well being, quality of parenting, and child resilience: what we know. Journal of Child and family Studies. 14(2): 269-281

Becker G S. 1993. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to EducationI. Third Edition. Chicago and London: The University of Chicago Press.

[BKKBN] Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. 2008. Kesejahteraan Keluarga Indonesia. Jakarta: BKKBN.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

______Badan Pusat Statistik Jawa Barat. 2014. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2013. Bandung (ID): Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

______Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut. 2014. Garut dalam Angka 2014. Garut (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.

Carney D. 2002. Sustainable livelihoods approaches: progress and possibilities forchange. London:DFID.

24

Township: the effect of health, social capital, marital status, and income. Social Indicators Research. 105:581-593.

Diener E, Lucas RE, Oishi S. 2005. Subjective Well Being: The Science of Happiness and Life Satisfaction Handbook of Positive Psychology. NC: Oxford University Press.

Grootaert C. 1999. Social capital, household welfare, and poverty in Indonesia. Working Paper. No.6. Washington DC, USA: The World Bank Social Development Department.

_________ dan Bastelaer TV. 2001. Understanding measuring social capital: a synthesis of findings and recommendation from the social capital initiative. Working Paper. No. 24. Washington DC, USA: The World Bank Social Development Department.

_________, Narayan D, Jones VN, dan Woolcock M. 2003. Measuring social capital: an integrated questionnaire. Working Paper. No. 18. Washington DC, USA: The World Bank Social Development Department.

Gunarsa dan Gunarsa. 2000. Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga. Jakarta: BPK Gunung Mulia

Hardjanto. 2001. Kontribusi hutan rakyat terhadap pemdapatan rumah tangga di Sub DAS Cimanuk Hulu. Jurnal Manajemen Hutan Tropika.7(2):47-61. Hartoyo, Djamaludin MD, Herawati T. 2013. Transfer kemiskinan antar generasi

di wilayah agroekologi yang berbeda: perdesaan dan perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 20/3. Vol. II: 682-697.

Hartoyo, Aniri NB. 2010. Analisis tingkat kesejahteraan keluarga pembudidaya ikan dan non pembudidaya ikan di Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 3(1):64-73. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Herawati T, Krisnatuti D, Rukmayanti IY. 2012. Dukungan sosial dan ketahanan keluarga peserta dan bukan peserta Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 5(1):1-10. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Ibrahim H. 2007. Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Lembata, NTT [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Ihsannudin dan Wijayanti L. 2013. Strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. Jurnal Agriekonomika. 2(2).

Iskandar, Hartoyo, Sumarwan U, dan Khomsan A. 2006. Faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga [hasil penelitian]. Sumatera Utara (ID): Universitas Sumatera Utara.

Kabbaro H. 2014. Modal sosial, strategi koping ekonomi, dan kesejahteraan objektif keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Kementerian Pekerjaaan Umum. 2010. Pengelolaan sumberdaya air Sungai Cimanuk-Cisanggarung. Jakarta (ID): Kementerian Pekerjaan Umum. Mendieta IH, Martín MAG, dan Jacinto LG. 2013. The relationship between

25 Moore K. 2001. Frameworks for understanding the intergenerational transmission of poverty and well-being in developing countries. CPRC. Working Paper 8. Narayan D dan Cassidy MF. 2001. A dimensional approach tomeasuring social capital: development and validation of a social capital inventory. Current Sociology. 49(2):59-102.

Puspasari. 2013. Strategi koping, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga di daerah rawan bencana Kabupaten Bandung [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Puspitawati. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor (ID): IPB Press.

Puspitawati dan Herawati. 2013. Metode Penelitian Keluarga. Bogor (ID): IPB Press.

Pramudita NO. 2014. Strategi nafkah dan kesejahteraan pada keluarga miskin [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Rachmawati A. 2010. Strategi koping dan faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan subjektif pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Robertson MA. 2010. Social science and social capital in the Lamprey River Watershed: a resident survey for community and environmental planning and predicting support for innovative land use [disertasi]. Durham (US): University of New Hampshire.

Ryan RM, Kalil A, dan Leininger L. 2009. Low-income mothers’ private safety nets and children’s socioemotional well-being. Journal of Marriage and Family. 71:278-297.

Santrock JW. 2011. Perkembangan Masa Hidup. Widyasinta B, penerjemah. Sallama N, editor. Jakarta(ID): PT Erlangga. Terjemahan dari: Life Span Development. Ed 18.

Sunarti E. 2006. Indikator keluarga sejahtera: sejarah, pengembangan, evaluasi, dan keberlanjutannya [naskah akademik]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Sunarti E, Praptiwi RN dan Muflikhati I. 2011. Kelentingan keluarga, dukungan sosial, dan kesejahteraan keluarga nelayan juragan dan buruh di daerah rawan bencana. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen. 4(1):1-10.

Susetyaningsih A. 2012. Pengaturan penggunaan lahan di daerah hulu DAS Cimanuk sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air. Jurnal Konstruksi.10(01).

Syarief H dan Hartoyo. 1993. Beberapa aspek dalam kesejahteraan keluarga. Seminar Keluarga Menyongsong Abad 21 dan Perannya dalam Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia. Bogor:GMSK, Fakultas Pertanian. Institut Pertanian Bogor dan BKKBN.

Winkelman R. 2009. Unemployment, social capital, and subjective well being. Journal of Happiness Studies. 10:421-430.

Winter I. 2000. Towards a theorised understanding of family life and social capital. Working Paper No.21. Australian: Australian Institute of Family Studies.

26

27

LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil uji korelasi pearson antar variabel

Var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

2 .679** 1

3 -.004 -.089 1

4 .493** .554** -.482** 1

5 .145 -.159 .277* -.200 1

6 -.145 -.118 .050 -.120 .532** 1

7 -.011 -.058 .122 -.079 .162 .140 1

8 -.198 -.025 .090 -.175 -.083 -.055 .238* 1

9 -.168 -.122 .028 -.167 -.054 .028 .445** .271* 1

10 .186 .278* -.040 .151 -.245* -.059 .228 .183 .126 1

11 -.130 -.018 .187 -.161 .296* .082 .279* -.012 .161 -.194 1

12 -.104 .043 .251* -.151 .383** .306** .270* .106 .159 .206 .010 1

Keterangan: * signifikan pada p<0.05, ** signifikan pada p<0.01

1= umur suami, 2= umur istri, 3= pengeluaran, 4= besar keluarga, 5= pendidikan suami, 6= pendidikan istri, 7= modal sosial, 8= dukungan sosial keluarga luas, 9= dukungan sosial tetangga, 10= dukungan sosial pemerintah, 11= kesejahteraan, dan 12=karakteristik lingkungan