BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global (global warming) merupakan isu yang saat ini hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat dunia. Pemanasan global yang terjadi disebabkan semakin banyaknya gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer bumi (CIFOR 2010). Menurut Risnandar (2010), terdapat dua kelompok gas rumah kaca yaitu kelompok gas rumah kaca yang berpengaruh secara langsung dan kelompok gas rumah kaca yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pemanasan global. Gas rumah kaca yang berpengaruh secara langsung salah satunya adalah CO2 (karbon dioksida). Konsentrasi CO2 yang berlebih di

atmosfer akan menyebabkan suhu udara menjadi lebih panas (CIFOR 2010). Meningkatnya suhu rata-rata atmosfer bumi dari tahun ke tahun menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Perubahan iklim tersebut berupa perubahan suhu udara, curah hujan dan kecepatan angin (CIFOR 2010).

Hutan-hutan Indonesia berpotensi menyimpan karbon. Menurut FAO, jumlah total vegetasi hutan Indonesia meningkat lebih dari 14 milyar ton biomassa, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di Asia dan setara dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa tersebut menyimpan 3,5 milyar ton karbon (FWI 2003 diacu dalam Bakri 2009). Salah satu hutan Indonesia yang memiliki potensi cadangan karbon adalah Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Hal tersebut dapat dilihat dari potensi tegakan HPGW yang didominasi oleh tumbuhan berkayu dengan umur relatif tua dan terdiri dari berbagai jenis vegetasi berbeda.

Telah banyak dilakukan kajian dan penelitian di HPGW mengenai aspek ekonomi dan ekologi. Namun masih sedikit yang mengkaji tentang manfaat HPGW sebagai penyedia jasa lingkungan seperti penyerapan dan penyimpanan karbon. Oleh karena itu, pengukuran terhadap biomassa sangat dibutuhkan untuk mengetahui seberapa besar jumlah karbon yang tersimpan di HPGW dan pengaruhnya terhadap pemanasan global serta selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung terlaksananya perdagangan karbon (carbon trading). Selain itu, untuk memastikan ketersediaan fungsi HPGW untuk jasa lingkungan guna mencapai pengelolaan hutan lestari (Sustainable Forest Management).

1.2Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menduga potensi volume, kandungan biomassa dan cadangan karbon yang tersimpan dalam tegakan hutan di HPGW.

1.3Manfaat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Hutan Sebagai Penyerap Karbon

Hutan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca, karena hutan mampu memfiksasi karbon dan menyimpannya di dalam vegetasi yang dikenal sebagai rosot karbon (carbon sink). Vegetasi hutan mempunyai kemampuan untuk menyerap CO2 melalui proses fotosintesis. Hasil

fotosintesis tersebut umumnya disimpan dalam bentuk biomassa akar, batang, cabang, dan ranting (Salisbury & Ross 1992 diacu dalam Salim 2005) yang menjadikan vegetasi hutan tumbuh semakin besar dan semakin tinggi. Vegetasi hutan dengan kerapatan tinggi mampu menyerap lebih banyak CO2 dibandingkan

dengan vegetasi hutan dengan kerapatan rendah. Oleh karena itu, kegiatan penanaman vegetasi pada lahan kosong atau merehabilitasi hutan yang rusak akan membantu menyerap kelebihan CO2 di atmosfer.

Hutan-hutan Indonesia menyimpan jumlah karbon yang sangat besar. Seperti yang dikemukakan oleh Suhendang (2002), sumberdaya hutan di Indonesia memiliki potensi tinggi dalam keanekaragaman hayati (biodiversity) dan potensi penyerapan karbon. Hasil studi ALGAS (1997) diacu dalam Retnowati dan Gintings (1997) menunjukkan bahwa hutan di Indonesia mampu menyerap sekitar 686 mega ton CO2 pada tahun 1990, dan akan meningkat

menjadi 844 mega ton pada tahun 2020. Sedangkan menurut Suhendang (2002) hutan di Indonesia yang luasnya sekitar 120,4 juta hektar mampu menyerap dan menyimpan karbon sekitar 15,05 milyar ton karbon. Disisi lain, FAO menyatakan bahwa jumlah total vegetasi hutan Indonesia meningkat lebih dari 14 milyar ton biomassa, jauh lebih tinggi dari pada negara-negara lain di Asia dan setara dengan 20% biomassa di seluruh hutan tropis di Afrika. Jumlah biomassa ini menyimpan 3,5 milyar ton karbon (FWI 2003 diacu dalam Bakri 2009).

2.2 Biomassa dan Karbon Hutan

dinyatakan dalam berat kering oven ton per unit area (Brown 1997). Biomassa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu biomassa di atas permukaan tanah (above ground biomass) dan biomassa di bawah permukaan tanah (bellow ground biomass). Biomassa di atas permukaan tanah adalah berat bahan organik per unit area pada waktu tertentu yang dihubungkan ke suatu fungsi sistem produktivitas, umur tegakan, dan distribusi organik (Kusmana 1993 diacu dalam Salim 2005). Sedangkan biomassa di bawah permukaan tanah diartikan sebagai semua biomassa dari akar tumbuhan yang hidup.

Biomassa tersusun oleh senyawa karbohidrat yang terdiri dari elemen karbon, hidrogen, dan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman (White & Planskett 1991 diacu dalam Salim 2005). Pada proses fotositesis tumbuhan menyerap CO2 dari udara kemudian mengubahnya menjadi bahan

organik sehingga jumlah total biomassa tumbuhan dapat bertambah. Biomassa tegakan hutan dipengaruhi oleh umur tegakan hutan, sejarah perkembangan vegetasi, komposisi, dan struktur tegakan (Lugo & Snedaker 1974 diacu dalam Onrizal 2004). Selain itu faktor iklim, seperti curah hujan dan suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju peningkatan biomassa pohon (Johnsen et al. 2001 diacu dalam Onrizal 2004).

2.3 Metode Pendugaan Biomassa dan Karbon

Metode pengukuran biomassa pada dasarnya ada empat cara utama yaitu metode sampling dengan pemanenan (destructive sampling), metode sampling tanpa pemanenan (non-destructive sampling), metode pendugaan melalui pengindraan jauh, dan metode pembuatan model. Metode sampling dengan pemanenan (destructive sampling) merupakan metode pengukuran biomassa dengan cara merusak atau menebang pohon untuk selanjutnya dilakukan pengukuran berat basah di berbagai carbon pool yang terdiri dari biomassa atas, biomassa bawah/akar, biomassa kayu mati, biomassa serasah dan biomassa tanah organik (Ostwald 2008). Sedangkan metode sampling tanpa pemanenan (non-destructive sampling) merupakan pengukuran biomassa dengan cara tidak merusak pohon dan hanya mengukur biomassa atas kemudian mengukur diameter dan tinggi pohon serta serasah yang ada.

Metode sampling dengan pemanenan (destructive sampling) memberikan hasil yang paling akurat untuk menduga biomassa, tetapi teknik ini tidak dapat diterapkan pada semua areal hutan karena kerusakan yang diakibatkan cukup besar. Selain kerusakan yang cukup besar, mahalnya biaya dan lamanya waktu serta besarnya tenaga yang dibutuhkan dibandingkan dengan teknik pendugaan biomassa lain menjadi bahan pertimbangan dalam penggunaan teknik ini. Metode sampling tanpa pemanenan (non-destructive sampling) merupakan teknik pendugaan yang saat ini banyak dilakukan karena tidak perlu melakukan pemanenan pohon. Teknik ini memiliki efisiensi yang baik jika dibandingkan dengan teknik sampling destruktif. Parameter penyusun metode non-destructive sampling yaitu diameter pohon, tinggi pohon, volume batang, dan basal area untuk menduga biomassa.

atau tinggi) dengan biomassanya. Persamaan alometrik berupa fungsi matematika yang didasarkan pada hubungan berat kering biomassa per pohon contoh dengan satu atau lebih kombinasi dari dimensi pohon contoh (diameter dan tinggi) dapat dikembangkan/dihasilkan dari metode destructive sampling atau diperkirakan dari Fractal Branching Analysis/FBA (Adinugroho 2002).

Martin et al. (1998) menyatakan bahwa persamaan alometrik dapat digunakan untuk menghubungkan antara diameter batang pohon dengan variabel yang lain seperti volume kayu, biomassa pohon, dan kandungan karbon pada tegakan hutan yang masih berdiri (standing stock). Diameter pohon merupakan salah satu variabel yang penting bagi pendugaan biomassa selain kerapatan jenis pohon dan tipe hutan (Chave et al. 2001). Sehubungan dengan pernyataan diatas Ketterings et al. (2001) membuat model penduga biomassa hutan dengan menggunakan variabel diameter dan kerapatan jenis dalam persamaan yaitu sebagai berikut:

W = 0,11 ρ D2,62 ... (1) Keterangan :

W = biomassa (kg/pohon)

ρ = kerapatan jenis (g/cm3) D = diameter setinggi dada (cm)

Pendugaan biomassa dengan persamaan alometrik memberikan hasil dugaan yang akurasinya dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Sehingga penggunaan persamaan alometrik suatu jenis pohon yang telah diketahui untuk menduga potensi biomassa pohon yang sama dapat menghasilkan hasil dugaan yang cukup akurat.

random start (penarikan contoh sistematik dengan pengacakan awal) merupakan salah satu teknik penarikan contoh yang sering digunakan dalam pendugaan potensi biomassa skala tegakan. Unit contoh dalam systematic sampling diambil secara sistematik menurut aturan atau pola tertentu. Pola yang umum digunakan dalam kegiatan inventarisasi hutan berupa grids (kotak-garis) berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang yang dirancang pada peta dengan jarak tertentu, dimana unit-unit contoh ditempatkan pada titik-titik sudutnya. Dalam hal ini, hanya unit contoh pertama saja yang dipilih secara acak dari populasi, sedangkan unit contoh lainnya dipilih dengan interval/jarak (k) tertentu secara sistematik (Sutarahardja 1999 diacu dalam Noronhae 2007). Unit contoh yang digunakan biasanya berupa plot lingkaran berukuran tertentu dalam satuan hektar, misalnya 0,02 ha; 0,04 ha; 0,05 ha; 0,1 ha, dsb (Sutarahardja 1999 diacu dalam Noronhae 2007). Unit contoh lingkaran dapat dibuat dengan mudah karena hanya memerlukan titik pusat unit contoh dan jari-jari lingkaran selain itu relatif mudah dalam menentukan pohon batas (borderline tree).

Kesalahan sampling atau kesalahan contoh akan terjadi dalam pendugaan dengan menggunakan contoh sebagai akibat dari peluang pemilihan unit contoh. Kesalahan penarikan contoh merupakan perbandingan yang mungkin antara nilai taksiran dengan nilai sebenarnya dalam populasi/hutan tersebut yang dinyatakan dalam persen. Dengan demikian semakin kecil nilai perbedaan tersebut, maka penarikan contoh yang dilakukan semakin teliti (Husch 1987 diacu dalam Noronhae 2007).

C = W x 0,47 ... (2) Keterangan :

C = karbon (ton)

W = biomassa (kg/pohon) 0,47 = fraksi karbon

2.4 Volume Pohon dan Metode Pendugaannya

Volume merupakan suatu besaran tiga dimensi dari suatu benda yang besarannya dinyatakan dalam satuan kubik yang didapatkan dari hasil perkalian satuan dasar panjang (Husch 1963 diacu dalam Hardansyah R 2004). Volume pohon dapat diklasifikasikan menurut dimensi tinggi yaitu volume pohon berdiri, volume log/sortimen, dan volume kayu bakar. Volume pohon berdiri dibedakan menjadi volume total pohon, volume batang, volume kayu tebal, dan volume bebas cabang.

Cara penentuan volume pohon dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Cara analitik, yaitu cara penentuan volume benda dengan menggunakan rumus volume standar.

2. Cara langsung, yaitu cara penentuan volume yang dilakukan dengan mengukur dimensinya.

3. Cara grafik, yaitu cara yang dapat digunakan untuk menghitung volume berbagai bentuk benda putar tanpa memandang ciri-ciri permukaannya.

4. Penggunaan tabel volume

2.5 Jenis Tegakan di Hutan Pendidikan Gunung Walat 2.5.1 Pinus

Pinus merkusii Jungh et de Vriese, merupakan salah satu jenis anggota famili Pinaceae. Pohon ini biasanya juga disebut dengan pohon damar batu, damar bunga, huyam, kayu sala, kayu sugi, uyam, dan tusam (Sumatera) atau pinus (Jawa). Tinggi pohon pinus dapat mencapai 20–40 m dengan panjang batang bebas cabang 2–23 m, diameter 100 cm, dan tidak berbanir. Pinus dapat tumbuh pada tanah yang kurang subur, tanah berpasir dan tanah berbatu, tetapi tidak dapat tumbuh dengan baik pada tanah becek. Kayu pinus memiliki sifat fisis di antaranya memiliki berat jenis 0,55 (0,40–0,75) dan termasuk kelas kuat III (Martawijaya et al. 2005b).

2.5.2 Agathis

Agathis spp. merupakan salah satu famili Araucariaceae. Pohon ini juga biasanya disebut pohon damar sigi, kayu sigi (Sumatra); damar, kidamar (Jawa); bindang, damar bindang, damar pilau (Kalimantan); dama, damar kapas, damar wana, hulu sinua (Sulawesi); damar puti, damar raja, koano, (Maluku); damar putih, damar papeda, kesi, kosima. Tinggi pohon dapat mencapai 55 m, panjang batang bebas cabang 12–25 m, diameter mencapai 150 cm atau lebih, bentuk batang silindris dan lurus. Damar memiliki tajuk berbentuk kerucut dan berwarna hijau dengan percabangan mendatar melingkari batang. Kulit luar pohon damar berwarna kelabu sampai coklat tua, mengelupas kecil-kecil berbentuk bundar atu bulat telur. Pohon ini berbanir, mengeluarkan damar yang lazim disebut kopal. Pohon damar memiliki berat jenis dan kelas kuat sebagai berikut:

Tabel 1 Berat jenis dan kelas kuat pohon agathis

Jenis Berat jenis Kelas kuat

Agathis alba 0,48 (0,43–0,54) III

Agathis borneensis 0,47 (0,36–0,64) III

Agathis labillardieri 0,47 (0,42–0,52) III

2.5.3 Mahoni

Swietenia spp. merupakan salah satu famili Meliaceae yang meliputi dua jenis yaitu Swietenia macrophylla King (mahoni daun besar) dan Swietenia mahagoni Jacq. (mahoni daun kecil). Pohon ini tersebar diseluruh Jawa. Tinggi pohon dapat mencapai 35 m, diameter sampai 125 cm. Pohon mahoni bentuk silindris, tidak berbanir, dan tajuk membulat. Pohon mahoni daun besar memiliki berat jenis 0,61 (0,53–0,67) dan mahoni daun kecil memiliki berat jenis 0,64 (0,56–0,72). Mahoni dapat tumbuh baik di daerah dengan musim kemarau yang basah maupun kering, yaitu pada tipe curah hujan A–D. Jenis ini tumbuh pada tanah yang agak liat dan kurus dengan ketinggian sampai 1000 mdpl (Martawijaya et al. 2005a).

2.5.4 Sengon

Paraserianthes falcataria (L.) merupakan salah satu famili Mimosaceae. Pohon ini juga biasanya disebut jeungjing atau sengon laut. Daerah penyebaran sengon yaitu seluruh Jawa (tanaman), Maluku, Sulawesi Selatan, dan Irian Jaya. Tingi pohon sampai 40 m dengan panjang batang bebas cabang 10–30 m, diameter sampai 80 cm. Sengon memiliki kulit luar berwarna putih atau kelabu, tidak beralur, tidak mengelupas, dan tidak berbanir. Sengon memiliki berat jenis 0,33 (0,24–0,49) dan kelas IV–V. Sengon dapat tumbuh pada tanah yang tidak subur dan agak sarang, tanah kering maupun becek atau agak asin. Tanaman muda tahan kekurangan zat asam sampai 31,5 hari. Jenis ini menghendaki iklim basah sampai agak kering, pada daratan rendah hingga ke pegunungan sampai ketinggian 1.500 mdpl (Martawijaya et al. 2005b).

2.5.5 Puspa

merah dan di dalamnya terdapat miang yang gatal. Puspa memiliki berat jenis dan kelas kuat sebagai berikut:

Tabel 2 Berat jenis dan kelas kuat pohon puspa

Jenis Berat jenis Kelas kuat

Schima wallichii ssp bancana 0,69 (0,62–0,79) II

Schima wallichii ssp crenata 0,66 (0,56–0,83) II

Schima wallichii ssp noronhae 0,62 (0,45–0,72) II

Schima wallichii ssp oblata 0,71 (0,61–0,92) II

Puspa tumbuh pada tanah kering dan tidak memilih keadaan tekstur dan kesuburan tanah, sehingga baik untuk reboisasi padang alang-alang, belukar dan tanah kritis. Jenis ini memerlukan iklim basah sampai agak kering dengan tipe curah hujan A–C, pada dataran rendah sampai di daerah pegunungan dengan ketinggian sampai 1000 mdpl (Martawijaya et al. 2005b).

2.5.6 Rasamala

Altingia excelsa Noronhae. merupakan salah satu familli Hamamalidaceae. Pohon ini juga sering disebut mala, rasamala, rasamala gadog. Daerah penyebaran rasamala di Sumatra dan Jawa Barat. Tinggi pohon sampai 50 m dengan panjang batang bebas cabang 15–30 m, diameter sampai 150 cm, dan berbanir. Rasamala memiliki kulit luar berwarna coklat muda atau kelabu merah dan sedikit mengelupas. Pohon rasamala memiliki berat jenis 0,81 (0,61–0,90) dan kelas kuat II. Rasamala tumbuh pada tanah sarang, tanah berpasir atau tanah berbatu, dan lebih menyukai tanah yang subur, umumnya pada lapangan yang miring di kaki bukit dan pegunungan. Jenis ini menghendaki iklim basah dan kemarau yang sedang dengan tipe curah hujan A–B pada ketinggian 500–1500 mpdl (Martawijaya et al. 2005b).

2.5.7 Sonokeling

tidak berbanir. Sonokeling berkulit luar putih dan mengelupas kecil-kecil. Berat jenis sonokeling adalah 0,83 (0,77–0,86). Sonokeling tumbuh di daerah dengan musim kemarau sedang sampai kering (paling tinggi 30 hari hujan dalam 4 bulan terkering). Jenis ini masih dapat tumbuh pada tanah jelek, berbatu-batu dan keras, pada ketinggian 0–600 mdpl (Martawijaya et al. 2005a).

2.5.8 Meranti

Shorea spp. merupakan salah satu famili Dipterocarpaceae. Pohon ini sering juga disebut meranti, banio, lampung, merkuyung. Penyebaran meranti di Sumatra, Kalimantan dan Maluku. Tinggi pohon dapat mencapai 50 m dengan panjang batang bebas cabang sampai 30 m, diameter umumnya 100 cm. Meranti memiliki banir berukuran tinggi 3,5 m; lebar 2,5 m; dan tebal 20 cm. Kulit luar berwarna kelabu atau coklat dengan tebal lebih kurang 5 mm. Jenis ini memiliki berat jenis 0,52 (0,30–0,86) dan kelas kuat III–IV. Meranti tumbuh dalam hutan hujan tropis dengan tipe curah hujan A,B,C. Jenis ini tumbuh pada tanah latosol, podsolik merah-kuning dan podsolik kuning pada ketinggian sampai 1300 mdpl (Martawijaya et al. 2005a).

2.5.9 Kayu Afrika

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Hutan Pendidikan Gunung Walat (HPGW), Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2011.

3.2 Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa data inventarisasi tegakan hutan Agathis lorantifolia (agathis), Pinus merkusii (pinus), Schima wallichii (puspa), Maesopsis eminii (kayu afrika), dan tegakan campuran yang ada di HPGW yang terletak di Kecamatan Cicantayan dan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat.

Peralatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah peta rancangan sampling HPGW, pita ukur, tambang plastik, kompas, GPS (Global Potisioning System), alat tulis, tally sheet, range finder, parang, kalkulator, komputer (yang dilengkapi dengan software MS Word, MS Excel) dan software Arc View 3.2.

Data penunjang yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Peta HPGW berupa peta letak dan luas areal, peta tutupan dan penggunaan lahan, serta peta sebaran potensi tegakan.

2. Data informasi iklim, tanah dan geologi, keadaan lapangan serta keadaan hutan di HPGW.

3.3 Tahapan Pelaksanaan

Gambar 1 Diagram alir penelitian.

Selesai

Stratifikasi berdasarkan jenis vegetasi

Pendugaan potensi volume, biomassa,

dan karbon Stratifikasi berdasarkan nilai

potensi Pendugaan tanpa

stratifikasi

Pendugaan dengan stratifikasi

Nilai potensi biomassa dan karbon Mulai

Persiapan dan pembuatan rancangan sampling

Persamaan alometrik penduga biomassa Pendugaan

volume

Persamaan ketterings penduga biomassa Diameter batang

(Dbh) pohon (cm) Tinggi total

pohon (m)

Secara rinci, metode yang diterapkan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

3.3.1 Persiapan dan Pengambilan Data Lapangan

Persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan penelitian ini diantaranya adalahperencanaan rancangan sampling untuk inventarisasi hutan di HPGW oleh divisi penelitian dan pengembangan HPGW. Pengambilan data lapangan direncanakan di atas peta kerja HPGW. Pengambilan data dilakukan dengan membuat plot contoh di lapangan dengan teknik systematic sampling with random start (penarikan contoh sistematik dengan pengacakan awal). Plot contoh diambil secara sitematik menurut aturan atau pola tertentu dengan plot contoh pertama dipilih secara acak dari populasi. Pola yang digunakan berupa grid berbentuk bujur sangkar yang dirancang pada peta HPGW dengan jarak antar plot 150 m untuk memperoleh keterwakilan yang tinggi. Plot contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 142 plot. Total plot contoh yang dibuat langsung dilapangan adalah sebanyak 48 plot sedangkan sisanya diperoleh dari data hasil inventarisasi hutan di HPGW tahun 2011 sebanyak 94 plot. Sebaran plot penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Pengambilan data lapangan dilakukan pada tegakan Agathis lorantifolia (agathis), Pinus merkusii (pinus), Schima wallichii (puspa), Maesopsis eminii (kayu afrika), dan tegakan campuran yang ada di HPGW. Plot contoh yang digunakan berbentuk lingkaran karena mudah dibuat dan mudah menentukan pohon batas. Sutaraharja (1999) diacu dalam Noronhae (2007) menyatakan bahwa ukuran satuan contoh untuk bentuk circular dan rectangular plot dinyatakan dalam luasan tertentu dalam satuan hektar, misalnya 0,02 ha; 0,004 ha; 0,005 ha; 0,10 ha, dsb. Pada penelitian ini, plot contoh yang digunakan adalah plot contoh dengan jari-jari 17,8 m yang mewakili luas 0,1 ha.

Pemilihan titik pengukuran lapangan dilakukan berdasarkan peta areal HPGW. Pemilihan titik dilakukan dengan metode systematic sampling with random start. Koordinat titik pengamatan di lapangan ditentukan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) sesuai dengan rancangan sampling yang telah dibuat pada peta kerja.

Parameter tegakan yang diukur pada plot-plot contoh berupa diameter

pohon setinggi dada (Dbh) ≥ 10 cm, tinggi total pohon (Tt), jenis pohon, kondisi

pohon (mati pucuk, kurus, berpenyakit), kondisi batang (bercabang, lurus, rusak, dan jumlah koakan /sadapan). Diameter batang (Dbh) pohon dan tinggi total (Tt) diukur untuk menduga volume. Sedangkan untuk menduga potensi biomassanya hanya digunakan data diameter melalui persamaan alometrik.

3.3.2 Pengolahan Data 3.3.2.1 Pendugaan Volume

HPGW untuk menduga volume pohon. Persamaan penduga volume tersebut disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Persamaan penduga volume pohon di HPGW

Jenis Persamaan Sumber

Puspa V = -0,9344 + 5,4816 D + 0,0080 H (LPIPB 1985) Mahoni V = -1,0330 + 5,4816 D + 0,0080 H (LPIPB 1985) Pinus V = 10,3265 * –ee^(1,9928-0,0339D) (Wardasanti 2011) Agathis V = 0,00008872 D2,658 (Siagian 2011)

Jenis lainnya V = 0,0000091 D 1,54 H 1,64 (LPIPB 1985) Keterangan:

Untuk puspa dan mahoni: D = dbh (m), T = tinggi total (m) Untuk jenis lainnya : D = dbh (cm), T = tinggi total (m) V = volume tegakan (m3)

D = diameter setinggi dada (cm) H = tinggi total pohon (m) e = eksponensial

3.3.2.2 Model Pendugaan Biomassa Tegakan

Tabel 4 Berbagai model persamaan alometrik untuk menduga biomassa tegakan di HPGW

No Jenis pohon Model persamaan

alometrik Sumber

1 Mangium

(Acacia mangium) W = 0,0528 (D

2

)1,3612 (Heriansyah et al. 2003 diacu dalam Masripatin et al. 2010) 2 Agathis

(Agathis lorantifolia) W = 0,3406 D

2,0467

(Siregar & Dharmawan 2007)

3 Pinus

(Pinus merkusii)

W = 0,206 D2,26

W = 0,066 D2,13 H0,257 (Hendra 2002) 4 Mahoni

(Swietenia macrophylla) W = 0,048 D

2,68

(Adinogroho 2002)

5 Meranti

(Shorea leprosula) W = 0,058 D

2,62

(Handayani 2003)

6 Puspa

(Schima wallichii)

W = 0,4594 D1,9978

W = 0,0727 (D2H)0,8993 (Salim 2005) 7 Jati

(Tectona grandis) W = 0.2759 D

2.2227 (Hendri 2001 diacu dalam

Tiryana et al. 2011) 8 Sengon

(Paraserianthers falcataria) W = 0.1479 D

2.2989

(Hairiyah & Rahayu 2007)

Biomassa yang diukur dalam penelitian ini merupakan biomassa di atas permukaan tanah (above-ground biomass) dari berbagai tegakan yang ada di HPGW. Persamaan alometrik untuk menaksir biomassa di atas permukaan tanah untuk jenis-jenis pohon yang ada di HPGW sangat terbatas sehingga untuk jenis pohon yang tidak ada persamaan alometriknya digunakan persamaan alometrik yang bersifat universal seperti yang dikemukakan oleh Ketterings et al. (2001) yaitu sebagai berikut:

W = 0,11 ρ D 2,62 ... (3) Keterangan :

W = biomassa (kg/pohon)

ρ = massa jenis pohon (kg/cm3) D = diameter setinggi dada (1,3 m)

Tabel 5 Kerapatan kayu berbagai jenis pohon di HPGW

Nama lokal Nama botani Wood density

(g/cm3) Sumber

Ampelas (Ficus ampelas) 0,48 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Beringin (Ficus benjamina) 0,52 (Anonim 1981)

Ficus (Ficus sp.) 0,47 Prosea 5(3) p:233

Jambu (Syzygium sp) 0,73 Prosea 5(2) p:442

Jengkol (Pithecelobium

rosulatum) 0,73 (Anonim 1981)

Jenis lain - 0,57 Brown (data from reyes et al. 1992)

Kayu afrika (Maesopsis eminii) 0,42 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Kayu manis (Cinnamomum

burmani) 0,57

(Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono (1990)

Kenanga (Cananga ordorata) 0,38 (Ginoga 1978)

Kepuh (Sterculia foetida) 0,64 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Keruing (Dipterocarpus

elongatus) 0,67 (Martawijaya et al. 1992)

Ketapang (Terminalia catappa) 0,65 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Ki huru (Macaranga

rhizinoides) 0,39

(Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono (1990)

Ki sireum (Eugenia cymosa) 0,73 prosea 5(2)p:442

Ki teja (Machilus rimosa) 0,59 (http://www.thewoodexchange.info)

Laban (Vitex pubescens) 0,88 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Sonokeling (Dalbergia latifolia) 0,83 (Martawijaya et al. 1992)

Macaranga (Macaranga sp) 0,5 Prosea 5(3) p:340

Mangga (Mangifera indica) 0,67 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Mindi (Melia azedarach) 0,53 (Martawijaya et al. 1992)

Nyamplung (Callophyllum

inophyllum) 0,69 (Martawijaya et al. 1992)

Pasang (Quercus sundaicus) 0,58 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Petai cina (Leucaena leucephala) 0,82 (Anonim 1981)

Pulai (Alstonia scholaris) 0,30 (Martawijaya et al. 1992)

Rambutan (Nephelium lappaceum) 0,91 (Anonim 1981)

Rasamala (Altingia exelsa) 0,81 (Anonim 1981)

Resak (Vatica rassak) 0,6 (Martawijaya et al. 1992)

Sempur (Dillenia aurea) 0,76 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Sukun (Artocarpus communis) 0,40 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Sungkai (Peronema canescens) 0,52 (Martawijaya et al. 1992)

Tangkalak (Litsea sebifera) 0,72 Prospect: The Wood Database Version 2.1

Teureup (Artocarpus elastica) 0,44 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Waru laut (Hibiscus tiliaceus) 0,54 (Oey Djoen Seng 1951) in Soewarsono

(1990)

Terdapat beberapa jenis pohon yang tidak diketahui kerapatan kayu lokalnya seperti apus, dara uncal, ramu giling, harendong dan jenis lainnya sehingga digunakan kerapatan pohon di Asia seperti yang dikemukakan Brown (1997) diacu dalam Ketterings et al. (2001) yaitu 0,57 g/cm3.

3.3.2.3 Pendugaan Karbon Hutan

Nilai biomassa yang diperoleh dari hasil perhitungan dapat digunakan untuk menduga potensi karbon yang tersimpan dalam vegetasi hutan. Karbon merupakan produk dari produksi biomassa yang terbentuk dikurangi dengan total yang hilang melalui jaringan akar halus, cabang, dan daun serta penyakit, sisanya tergabung di dalam struktur yang tersimpan dalam pohon (Johnson et al. 2001 diacu dalam Onrizal 2004). Karbon merupakan komponen penyusun biomassa tanaman, kandungannya sekitar 45–50% bahan kering dari tanaman. Berdasarkan hasil konferensi IPCC (2006), fraksi karbon dari biomassa hutan yaitu 0,47 sehingga untuk mengetahui potensi karbon (ton C/ha) dalam hutan dapat diduga dengan mengalikan biomassa hutan dengan fraksi karbon tersebut.

C = W * 0,47 ... (4) Keterangan :

C = karbon

W = biomassa (kg/pohon) 0,47 = fraksi karbon

3.3.2.4 Analisis Data

Pendugaan potensi volume, biomassa, dan cadangan karbon pada penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode pendugaan tanpa stratifikasi dan metode pendugaan dengan strafitikasi. Metode pendugaan tanpa stratifikasi menggunakan systematic sampling with random start seperti dalam pengambilan plot contoh. Pada metode tersebut pendugaan parameter dapat dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus simple random sampling (SRS) (Shiver & Borders 1996) yaitu sebagai berikut:

a. Penduga nilai tengah/rata-rata populasi (μ) :

b. Ragam dugaan bagi ( ) :

= ; dimana : =

... (6) c. Selang kepercayaan (1-α).100% bagi nilai tengah/rata-rata populasi :

= sy ... (7)

d. Penduga total populasi ( ) :

= N. ... (8) e. Ragam dugaan bagi total populasi ( )

= = N 2

. => = N2 ... (9)

f. Selang kepercayaan (1-α).100% bagi total populasi :

Y = ± ... (10) atau dapat dihitung dari selang kepercayaan bagi rata-rata : N. ... (11) g. Kesalahan penarikan contoh (sampling error, SE)

SE =

... (12)

Keterangan:

yi = nilai pada plot contoh ke-i

= ragam contoh

n = ukuran contoh

N = ukuran populasi

untuk mengurangi keragaman sehingga menghasilkan nilai dugaan yang lebih akurat.

Pada stratifikasi berdasarkan nilai potensi, stratifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu menduga sediaan tegakan pada lokasi-lokasi yang tidak terwakili oleh plot contoh menggunakan teknik interpolasi permukaan (surface interpolation). Interpolasi permukaan adalah suatu teknik untuk menghitung nilai diantara dua atu lebih titik yang secara spasial berdekatan (Jaya et al. 2010). Data dari plot-plot contoh yang telah diukur kemudian ditransformasikan menjadi informasi petak. Metode interpolasi permukaan umumnya dilakukan dengan dua metode yaitu metode Inverse Distance Weighted (IDW) atau Invers Jarak Tertimbang dan spline. Akan tetapi, pada penelitian ini digunakan metode IDW karena metode ini menghasilkan kisaran estimasi sediaan yang mendekati kondisi aktualnya di lapangan dengan kesalahan relatif rendah (Jaya et al. 2010).

Berdasarkan hasil interpolasi tersebut kemudian dilakukan stratifikasi. Untuk stratifikasi berdasarkan nilai potensi volume, areal dengan kisaran nilai volume yang sama dijadikan sebagai satu stratum begitu pula pada stratifikasi berdasarkan biomassa. Areal dengan kisaran nilai biomassa yang sama dijadikan sebagai satu stratum. Sedangkan untuk pendugaan cadangan karbonnya, digunakan stratifikasi berdasarkan nilai potensi biomassa. Hal ini dikarenakan hasil pendugaan cadangan karbon pada tegakan merupakan hasil pengolahan data biomassa. Sehingga setiap penambahan kandungan biomassa akan diikuti oleh penambahan kandungan karbon dan apapun yang menyebabkan peningkatan ataupun penurunan biomassa maka akan menyebabkan peningkatan ataupun penurunan kandungan karbon. Selain dilakukan stratifikasi berdasarkan nilai volume dan biomassa, juga dilakukan stratifikasi berdasarkan jenis vegetasi yang ada di lokasi penelitian. Untuk stratifikasi berdasarkan jenis vegetasi, areal dengan jenis vegetasi yang sama dijadikan sebagai satu stratum.

digunakan dalam metode pendugaan biomassa dan karbon dengan metode stratified systematic sampling with random start adalah sebagai berikut:

1. Pendugaan pada setiap stratum

a. Rata-rata potensi pada stratum ke-h:

h = ... (13)

b. Ragam rata-rata potensi pada stratum ke-h:

= ... (14)

dimana : =

... (15) 2. Pendugaan pada keseluruhan populasi tegakan:

a. Rata-rata potensi pada populasi:

= ... (16) b. Ragam rata-rata potensi pada populasi:

= ... (17)

c. Taksiran selang bagi rata-rata potensi pada populasi: ±

. ... (18)

d. Total potensi pada populasi:

= N. ... (19) e. Ragam bagi total potensi pada populasi:

= . ... (20)

f. Taksiran selang bagi total potensi pada populasi: ±

... (21)

atau N.

... (22)

g. Kesalahan penarikan contoh (sampling error) SE =

Keterangan:

yh,i = nilai potensi pada stratum ke-h dan plot contoh ke-i

= ragam contoh pada stratum ke-h nh = ukuran contoh pada stratum ke-h

Nh = ukuran stratum ke-h

BAB IV

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Status dan Peran Kawasan

Pada awalnya Hutan Pendidikan Gunung Walat adalah areal kawasan hutan seluas ± 359 ha yang peruntukannya sebagai Hutan Pendidikan dengan status hak pinjam pakai. Ketentuan tersebut didasarkan atas:

1. Surat Keputusan Kepala Jawatan Kehutanan Provinsi Jawa Barat tanggal 14 oktober 1969 No.7041/IV/2/69.

2. Surat Direktorat Jenderal Kehutanan tanggal 24 Januari 1973 No.291/05/79. 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian No.008/Kpts/Dj/73.

4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.687/Kpts-II/92.

Setelah melalui proses panjang sejak tahun 1996, akhirnya pada tahun 2005 status kawasan HPGW dikuatkan dengan diterbitkannya SK Menhut No.188/Menhut–II/2005, yang menetapkan fungsi hutan kawasan HPGW seluas 359 ha sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan pengelolaanya diserahkan kepada Fakultas Kehutanan IPB dengan tujuan khusus sebagai Hutan Pendidikan (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.2 Letak dan Posisi Geografis

HPGW secara geografis terletak pada 106˚48’27”BT sampai 106˚50’29”BT

dan -6˚54’23”LS sampai -6˚55’35”LS. Secara administrasi pemerintahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Cicantayan dan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat. Dalam administrasi kehutanan areal HPGW termasuk BKPH Gede Barat, KPH Sukabumi, Unit III Jawa Barat Perum Perhutani (Badan Eksekutif HPGW 2010).

HPGW berbatasan dengan Desa Batununggal dan Sekarwangi di bagian Utara, Desa Cicantayan dan Desa Cijati di bagian Timur, Desa Hegarmanah di bagian Selatan dan di bagian Barat (Badan Eksekutif HPGW 2010).

114 ha yang terletak di bagian Tengah dan di bagian Selatan (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.3 Topografi

HPGW terletak pada ketinggian 460–715 mdpl. Kondisi topografi mulai dari agak curam (15–25%) sampai sangat curam (>40%). Bagian selatan merupakan daerah yang bergelombang mengikuti punggung-punggung bukit yang memanjang dan melandai dari Utara ke Selatan. Di bagian tengah terdapat puncak dengan ketinggian 676 mdpl (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.4Geologi dan Jenis tanah

HPGW terbentuk oleh batuan sedimen tersier bawah (oligosen) yang tersusun oleh batu pasir kuarsa yang berlapiskan silang konglomerat kerakal kuarsa lempung, lignit lapisan-lapisan arang tipis. Gunung Walat mengandung bebatuan alam yang terdiri dari batuan sedimen vulkanik berwarna hijau semu abu-abu, membentuk seri lapisan yang sangat tebal. Gunung Walat terdiri dari lapisan tufa dasit yang pada horizon tertentu diselingi dengan batuan tufa andesit,

yang merupakan bagian dari ”Breksi tua” yang berumur meosin. Keadaan Gunung

Walat merupakan pulau meosin di tengah-tengah formasi batuan vulkanik kuarter yang berasal dari Gunung Salak dan Gunung Gede (Badan Eksekutif HPGW 2010).

Jenis tanah Gunung Walat adalah keluarga tropophumult tipik (lotosol merah kekuningan), tropodult (latosol coklat), dystropept tipik (podsolik merah kekuningan) dan troporpent lipik (latosol). Tanah latosol merah kekuningan adalah jenis tanah yang terbanyak sedangkan di daerah berbatu hanya terdapat tanah latosol, dan di daerah lembah terdapat tanah podsolik (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.5 Iklim dan Hidrologi

berkisar antara 1600–4000 mm. Suhu udara maksimum di siang hari 29˚C dan

minimum 19˚C di malam hari (Badan Eksekutif HPGW 2010).

Gunung Walat dilalui beberapa aliran sungai yang umumnya mengalir ke arah Selatan dan berair sepanjang tahun yaitu anak sungai Cipeureu, Citangkalak, Cikabayan, Cikatomas, dan Legok Pusar yang merupakan sumber air bersih bagi masyarakat sekitarnya. Kawasan Gunung Walat termasuk ke dalam sistem pengelolaan DAS Cimandiri (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.6 Vegetasi Hutan

Tegakan HPGW terdiri dari tanaman agathis (Agathis loranthifolia), pinus (Pinus merkusii), puspa (Schima wallichii), sengon (Paraserianthes falcataria), mahoni (Swietenia macrophylla) dan jenis lainnya seperti kayu afrika (Maesopsis eminii), rasamala (Altingia excelsa), sonokeling (Dalbergia latifolia), mangium (Acacia mangium), dan meranti (Shorea leprosula). Selain itu terdapat 44 jenis tumbuhan, termasuk 2 jenis rotan dan 13 jenis bambu dan juga terdapat jenis tumbuhan obat sebanyak 68 jenis (Badan Eksekutif HPGW 2010).

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan tahun 1984, HPGW memiliki potensi 10.855 m3 kayu Agathis lorantifolia (agathis), 9.471 m3 kayu Pinus merkusii (pinus), 464 m3 Schima wallichii (puspa), 132 m3 Paraserianthes falcataria (sengon) dan 88 m3 kayu Swietenia macrophylla (mahoni). Di HPGW juga ditemukan lebih dari 100 pohon plus damar, pinus, kayu afrika sebagai sumber benih dan bibit unggul. Tanaman damar dan pinus telah menghasilkan getah kopal dan getah pinus (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.7 Kehidupan Satwa Liar

lubang (sejenis lele yang memiliki warna agak merah). Selain itu terdapat pula lebah hutan (tawon gung, odeng, apis dorsata) (Badan Eksekutif HPGW 2010).

4.8 Kependudukan

Penduduk di sekitar HPGW umumya memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, tukang ojek, pedagang hasil pertanian, dan bekerja sebagai buruh pabrik. Pertanian yang dilakukan berupa sawah lahan basah dan lahan kering. Jumlah petani penggarap yang dapat ditampung dalam program agroforestry HPGW sebanyak 300 orang petani penggarap. Hasil pertanian dari lahan agroforestry seperti singkong, kapolaga, pisang, cabe, padi gogo, kopi, sereh, dll. Jumlah ternak domba/kambing di sekitar HPGW sebanyak 1875 ekor, jika setiap ekor domba/kambing memerlukan 5 kg rumput, maka diperlukan hijauan sebanyak 9.375 ton. Hijauan pakan ternak tersebut sebagian besar berasal dari HPGW (Badan Eksekutif HPGW 2010).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pendugaan Potensi Tanpa Stratifikasi

Pendugaan potensi volume, biomassa, dan cadangan karbon dari berbagai jenis tegakan yang ada di HPGW didasarkan atas data hasil pengukuran langsung di lapangan sebanyak 48 plot contoh dan hasil inventarisasi hutan di HPGW tahun 2011 sebanyak 94 plot contoh. Berdasarkan 142 contoh tersebut kemudian diduga potensi volume, biomassa, dan cadangan karbon tegakan tanpa stratifikasi yaitu dengan menggunakan metode systematic sampling. Hasil dugaan tersebut disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Nilai-nilai dugaan potensi volume, biomassa, dan cadangan karbon tegakan tanpa stratifikasi

Statistik Volume Biomassa Karbon

Jumlah data 142 plot 142 plot 142 plot

Kisaran nilai 8,64–1054,35 m3/ha 28,64–516,74 ton/ha 13,46–242,87 ton/ha Kesalahan baku

rata-rata 14,95 m

3

/ha 6,40 ton/ha 3,01 ton/ha

Penduga rata-rata

a. Batas atas 428,08 m3/ha 213,47 ton/ha 100,34 ton/ha b. Rata-rata 398,77 m3/ha 200,93 ton/ha 94,44 ton/ha c. Batas bawah 369,47 m3/ha 188,39 ton/ha 88,54 ton/ha Penduga total

a. Batas atas 153.065,75 m3 76.329,53 ton 35.874,89 ton b. Rata-rata 142.588,90 m3 71.847,14 ton 33.768,16 ton c. Batas bawah 132.112,05 m3 67.264,76 ton 31.661,43 ton

Sampling error 7,35% 6,24% 6,25%

biomassa yaitu sebesar 6,24%. Sementara itu, kapasitas cadangan karbon yang dihitung berdasarkan potensi biomassa tegakan diduga memiliki nilai dugaan antara 88,54 sampai 100,34 ton/ha dengan rata-rata 94,44 ton/ha. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa HPGW memiliki cadangan karbon sebesar 33.768,16 ton. Kesalahan penarikan contoh dalam pendugaan potensi karbon yaitu sebesar 6,25%. Pendugaan potensi volume, biomassa, dan karbon tersebut menghasilkan nilai dugaan yang besar karena potensi pohon per/ha di HPGW juga besar yaitu 230 pohon/ha. Hasil pendugaan tersebut dapat dianggap teliti karena kesalahan penarikan contoh (sampling error) yang terjadi baik pada pendugaan volume, biomassa, dan cadangan karbon kurang dari 10%. Seperti yang dikemukaan oleh Spurr (1992) diacu dalam Herdiansyah (2004) bahwa kesalahan sampling (sampling error) dalam penarikan contoh dianggap tepat di dalam pendugaan apabila kesalahan sampling tersebut tidak lebih dari 10%.

5.2 Pendugaan Potensi Menggunakan Stratifikasi 5.2.1 Potensi Volume Tegakan

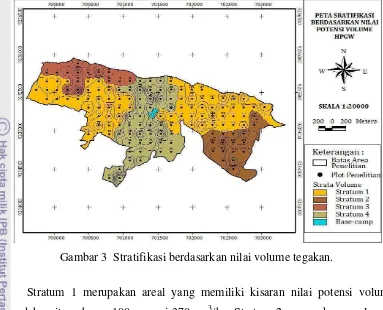

Gambar 3 Stratifikasi berdasarkan nilai volume tegakan.

Stratum 1 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi volume terendah yaitu sebesar 100 sampai 370 m3/ha. Stratum 2 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi volume sebesar 371 sampai 550 m3/ha. Stratum 3 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi volume sebesar 551 sampai 640 m3/ha. Stratum 4 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi volume tertinggi yaitu sebesar 641 sampai 1000 m3/ha.

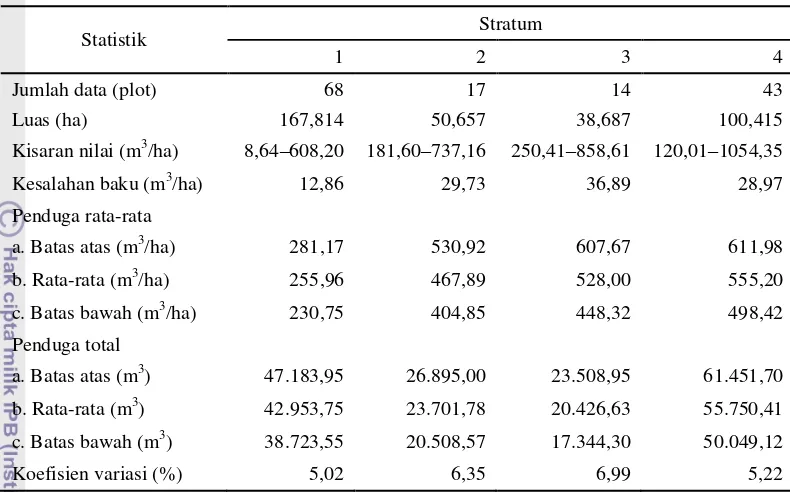

Tabel 7 Potensi volume tegakan berdasarkan stratifikasi nilai volume

Statistik Stratum

1 2 3 4

Jumlah data (plot) 68 17 14 43

Luas (ha) 167,814 50,657 38,687 100,415

Kisaran nilai (m3/ha) 8,64–608,20 181,60–737,16 250,41–858,61 120,01–1054,35

Kesalahan baku (m3/ha) 12,86 29,73 36,89 28,97

Penduga rata-rata

a. Batas atas (m3/ha) 281,17 530,92 607,67 611,98

b. Rata-rata (m3/ha) 255,96 467,89 528,00 555,20

c. Batas bawah (m3/ha) 230,75 404,85 448,32 498,42

Penduga total

a. Batas atas (m3) 47.183,95 26.895,00 23.508,95 61.451,70

b. Rata-rata (m3) 42.953,75 23.701,78 20.426,63 55.750,41

c. Batas bawah (m3) 38.723,55 20.508,57 17.344,30 50.049,12

Koefisien variasi (%) 5,02 6,35 6,99 5,22

Keterangan:

Stratum 1 = areal dengan potensi volume 100–370 m3/ha

Stratum 2 = areal dengan potensi volume 371–550 m3/ha

Stratum 3 = areal dengan potensi volume 551–640 m3/ha

Stratum 4 = areal dengan potensi volume 641–1000 m3/ha

rata-rata volume yang besar juga memiliki luas yang cukup besar yaitu ± 100,415 ha. Namun sebaliknya, stratum 1 merupakan areal dengan potensi volume per hektar rendah karena stratum 1 memiliki potensi volume rendah yaitu antara 100 sampai 370 m3/ha. Besarnya potensi volume tegakan bervariasi tergantung dari jenis dan ukuran pohon yang terdapat pada areal tersebut.

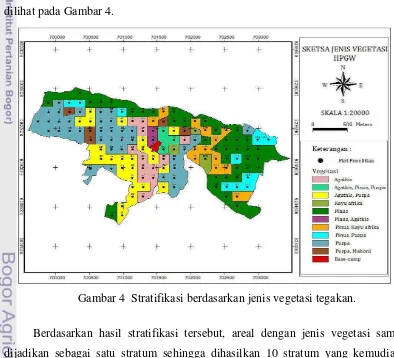

[image:33.595.109.503.329.687.2]Selain dilakukan stratifikasi berdasarkan nilai volume, juga dilakukan stratifikasi berdasarkan jenis vegetasi untuk menduga potensi volume pada masing-masing jenis vegetasi yang ada di lokasi penelitian. Jenis-jenis vegetasi yang teridentifikasi di HPGW diantaranya adalah tegakan agathis, campuran (agathis, pinus, dan puspa), campuran (agathis dan puspa), kayu afrika, pinus, campuran (pinus dan agathis), campuran (pinus dan kayu afrika), campuran (pinus dan puspa), puspa, dan campuran (puspa dan mahoni). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Stratifikasi berdasarkan jenis vegetasi tegakan.

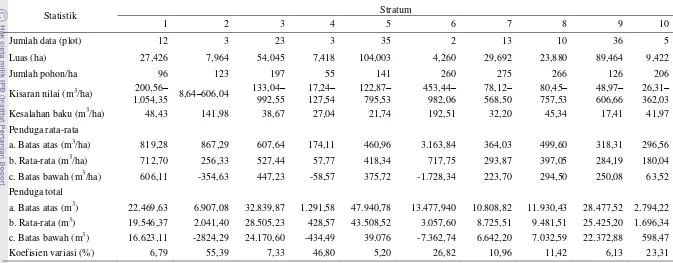

Tabel 8 Potensi volume tegakan berdasarkan stratifikasi jenis vegetasi

Statistik Stratum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah data (plot) 12 3 23 3 35 2 13 10 36 5

Luas (ha) 27,426 7,964 54,045 7,418 104,003 4,260 29,692 23,880 89,464 9,422

Jumlah pohon/ha 96 123 197 55 141 260 275 266 126 206

Kisaran nilai (m3/ha) 200,56–

1.054,35 8,64–606,04

133,04– 992,55

17,24– 127,54

122,87– 795,53

453,44– 982,06

78,12– 568,50

80,45– 757,53

48,97– 606,66

26,31– 362,03 Kesalahan baku (m3/ha) 48,43 141,98 38,67 27,04 21,74 192,51 32,20 45,34 17,41 41,97

Penduga rata-rata

a. Batas atas (m3/ha) 819,28 867,29 607,64 174,11 460,96 3.163,84 364,03 499,60 318,31 296,56 b. Rata-rata (m3/ha) 712,70 256,33 527,44 57,77 418,34 717,75 293,87 397,05 284,19 180,04

c. Batas bawah (m3/ha) 606,11 -354,63 447,23 -58,57 375,72 -1.728,34 223,70 294,50 250,08 63,52 Penduga total

a. Batas atas (m3) 22.469,63 6.907,08 32.839,87 1.291,58 47.940,78 13.477,940 10.808,82 11.930,43 28.477,52 2.794,22

b. Rata-rata (m3) 19.546,37 2.041,40 28.505,23 428,57 43.508,52 3.057,60 8.725,51 9.481,51 25.425,20 1.696,34 c. Batas bawah (m3) 16.623,11 -2824,29 24.170,60 -434,49 39.076 -7.362,74 6.642,20 7.032,59 22.372,88 598,47 Koefisien variasi (%) 6,79 55,39 7,33 46,80 5,20 26,82 10,96 11,42 6,13 23,31 Keterangan :

Stratum 1 = tegakan agathis Stratum 6 = tegakan pinus dan agathis

Stratum 2 = tegakan agathis, pinus, dan puspa Stratum 7 = tegakan pinus dan kayu afrika

Stratum 3 = tegakan agathis dan puspa Stratum 8 = tegakan pinus dan puspa

Stratum 4 = tegakan kayu afrika Stratum 9 = tegakan puspa

Stratum 5 = tegakan pinus Stratum 10 = tegakan puspa dan mahoni

Tabel 8 menunjukkan dugaan potensi volume berbagai jenis tegakan yang ada di HPGW. Potensi volume tegakan agathis memiliki rata-rata sebesar 712,70 m3/ha dengan total potensi volume untuk seluruh tegakan (luas efektif yaitu 357,574 ha) diduga sebesar 19.546,37 m3. Potensi volume tegakan campuran (agathis, pinus, dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 256,33 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 2.041,40 m3. Potensi volume tegakan campuran (agathis dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 527,44 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 28.505,23 m3. Potensi volume tegakan kayu afrika memiliki rata-rata sebesar 57,77 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 428,57 m3. Potensi volume tegakan pinus memiliki rata-rata sebesar 418,34 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 43.508,52 m3. Potensi volume tegakan campuran (pinus dan agathis) memiliki rata-rata sebesar 717,75 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 3.057,60 m3. Potensi volume tegakan campuran (pinus dan kayu afrika) memiliki rata-rata sebesar 293,87 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 8.725,51 m3. Potensi volume tegakan campuran (pinus dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 397,05 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 9.481,51 m3. Potensi volume tegakan puspa memiliki rata-rata sebesar 284,19 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 25.425,20 m3. Potensi volume tegakan campuran (puspa dan mahoni) memiliki rata-rata sebesar 180,04 m3/ha dengan total potensi volume sebesar 1.696,34 m3.

yaitu memiliki nilai dugaan antara -1.728,34 sampai 3.163,84 m3/ha dan selang nilai volume paling sempit pada tegakan puspa yaitu memiliki nilai dugaan antara 250,08 sampai 318,31 m3/ha. Selang nilai volume yang negatif dapat terjadi akibat keragaman yang tinggi. Tingginya nilai keragaman menunjukkan beragamnya jenis vegetasi dan dimensi pohon yang ada dalam tegakan baik diameter ataupun tinggi. Semakin tinggi variasi, potensi volume cenderung beragam/heterogen. Selain keragaman, jumlah plot contoh yang terdapat pada stratum juga dapat mempengaruhi kisaran nilai dugaan volume. Apabila plot contoh yang terdapat pada suatu stratum jumlahnya sedikit selang dugaan nilai potensi volume akan bernilai negatif. Hal ini dikarenakan jumlah plot contoh pada stratum tersebut tidak cukup mewakili untuk menduga potensi volumenya. Hal tersebut juga menyebabkan tingginya kesalahan penarikan contoh.

Potensi rata-rata volume tegakan agathis yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 712,70 m3/ha berbeda jauh dengan penelitian Herdiansyah (2004) yang menduga potensi volume agathis di HPGW dengan mengunakan metode konvensional (systematic sampling) yaitu sebesar 575,39 m3/ha. Sedangkan untuk potensi rata-rata volume tegakan puspa, pada penelitian ini adalah 284,19 m3/ha. Hasil dugaan tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian Noronhae (2007) yang menduga potensi volume puspa di HPGW dengan mengunakan metode systematic sampling with random start yaitu sebesar 294,22 m3/ha. Perbedaan hasil dapat terjadi karena adanya perbedaan metode yang digunakan dalam menduga potensi volume pohon.

[image:36.595.108.511.624.747.2]Pada Tabel 9 disajikan nilai-nilai dugaan potensi volume seluruh tegakan di HPGW dengan stratifikasi yang diketahui dari hasil pendugaan dengan metode stratified sampling.

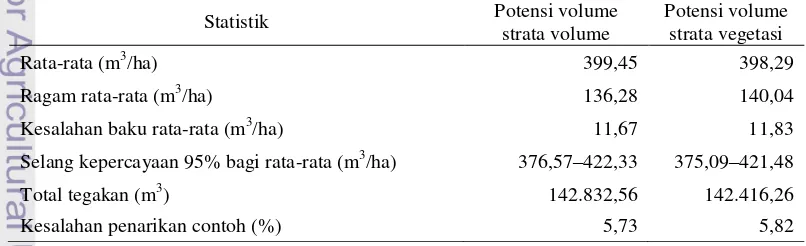

Tabel 9 Nilai-nilai dugaan potensi volume seluruh tegakan di HPGW Statistik Potensi volume

strata volume

Potensi volume strata vegetasi

Rata-rata (m3/ha) 399,45 398,29

Ragam rata-rata (m3/ha) 136,28 140,04

Kesalahan baku rata-rata (m3/ha) 11,67 11,83

Selang kepercayaan 95% bagi rata-rata (m3/ha) 376,57–422,33 375,09–421,48

Total tegakan (m3) 142.832,56 142.416,26

Nilai-nilai dugaan potensi volume tegakan di HPGW dengan stratifikasi memiliki nilai dugaan yang berbeda baik nilai rata-rata (m3/ha), ragam rata-rata (m3/ha), kesalahan baku rata-rata (m3/ha), total tegakan (m3/ha) maupun kesalahan penarikan contohnya (%) dibandingkan dengan nilai-nilai dugaan potensi volume tegakan tanpa stratifikasi. Hasil pendugaan menunjukkan bahwa potensi volume per hektar yang dihitung berdasarkan strata volume dan jenis vegetasi menunjukan hasil yang berbeda meskipun keduanya menggunakan metode stratified sampling. Perbedaan nilai-nilai dugaan potensi volume tersebut terjadi karena adanya perbedaan peubah yang digunakan pada saat melakukan stratifikasi (nilai potensi dan jenis vegetasi) sehingga menghasilkan jumlah dan luas stratum yang berbeda-beda satu sama lain. Pada stratifikasi berdasarkan nilai volume, areal HPGW terbagi menjadi 4 stratum, sedangkan pada stratifikasi berdasarkan vegetasi, areal HPGW terbagi menjadi 10 stratum. Selain jumlah dan luas stratum yang berbeda, komposisi vegetasi pada masing-masing strata berbeda satu sama lain karena pada strata volume, stratifikasi dilakukan berdasarkan kisaran nilai volume yang sama dengan tidak memperhatikan jenis vegetasinya sehingga pada strata volume terdiri dari berbagai macam komposisi jenis vegetasi sedangkan pada strata vegetasi, stratifikasi dilakukan berdasarkan komposisi jenis yang sama sehingga terdapat perbedaan dimensi pada masing-masing jenis.

5.2.2 Potensi Biomassa Tegakan

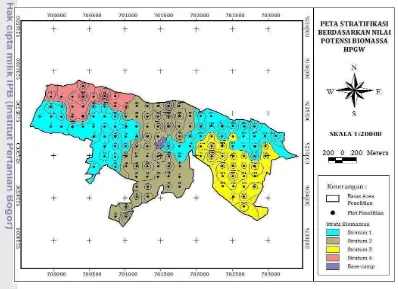

[image:38.595.108.506.224.513.2]Stratifikasi yang digunakan untuk menduga potensi biomassa tegakan yaitu berdasarkan kisaran nilai biomassa. Dari hasil interpolasi nilai biomassa dengan menggunakan metode (Inverse Distance Weigth) IDW dihasilkan empat stratum. Masing-masing stratum memiliki luasan yang berbeda-beda dengan jumlah plot contoh pada masing-masing stratum juga berbeda satu sama lain. Bentuk stratum dan sebaran plotnya dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Stratifikasi berdasarkan nilai biomassa tegakan.

Stratum 1 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi biomassa terendah yaitu sebesar 30 sampai 174 ton/ha. Stratum 2 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi biomassa sebesar 175 sampai 270 ton/ha. Stratum 3 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi biomassa sebesar 271 sampai 366 ton/ha. Stratum 4 merupakan areal yang memiliki kisaran nilai potensi biomassa tertinggi yaitu sebesar 367 sampai 510 ton/ha.

oven per unit area (Brown 1997). Biomassa dibedakan ke dalam dua kategori, yaitu biomassa tumbuhan di atas permukaan tanah (above ground biomass) dan biomassa di bawah permukaan tanah (below ground biomass). Biomassa yang diduga pada penelitian ini adalah biomassa di atas permukaan tanah (above ground biomass). Proses pendugaan biomassa pada tegakan dilakukan dengan pengukuran keliling (cm) pohon untuk mendapatkan diameter (≥10cm) yang kemudian dikonversi menjadi biomassa melalui persamaan alometrik yang telah ada sesuai dengan jenis pohon pada tegakan tersebut. Potensi biomassa di atas permukaan tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Potensi biomassa tegakan berdasarkan stratifikasi nilai biomassa

Statistik Stratum

1 2 3 4

Jumlah data (plot) 54 47 27 14

Luas (ha) 134,378 112,962 72,334 37,900

Kisaran nilai (ton/ha) 28,64–285,70 52,34–474,39 43,72–416,43 147,81–516,74 Kesalahan baku (ton/ha) 6,11 9,06 13,00 19,97 Penduga rata-rata

a. Batas atas (ton/ha) 136,07 242,39 296,45 328,12 b. Rata-rata (ton/ha) 124,10 224,64 269,73 284,99 c. Batas bawah (ton/ha) 112,13 206,88 243,01 241,86 Penduga total

a. Batas atas (ton) 18.284,81 27.381,12 21.443,76 12.435,85 b. Rata-rata (ton) 16.676,28 25.375,62 19.510,70 10.801,09 c. Batas bawah (ton) 15.067,76 23.370,11 17.577,65 9.166,34

Koefisien variasi (%) 4,92 4,03 4,82 7,01

Keterangan:

Stratum 1 = areal dengan potensi biomassa 30–174 ton/ha

Stratum 2 = areal dengan potensi biomassa 175–270 ton/ha

Stratum 3 = areal dengan potensi biomassa 271–366 ton/ha

Startum 4 = areal dengan potensi biomassa 367–462 ton/ha

stratum 4 yaitu sebesar 10.801,09 ton. Koefisien variasi pada stratum 4 merupakan koefisien variasi dengan nilai terbesar yaitu sebesar 7,01%. Variasi yang terjadi pada stratifikasi ini cukup kecil karena kurang dari 10%.

Tabel 11 Potensi biomassa tegakan berdasarkan stratifikasi jenis vegetasi

Statistik Stratum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah data (plot) 12 3 23 3 35 2 13 10 36 5

Luas (ha) 27,426 7,964 54,045 7,418 104,003 4,260 29,692 23,880 89,464 9,422

Jumlah pohon/ha 96 123 197 55 141 260 275 266 126 206

Kisaran nilai (ton/ha) 102,41– 364,89

43,43– 262,58

59,15– 325,80

43,17– 155,65

67,78– 516,74

197,20– 325,67

85,03– 474,39

46,32– 456,09

28,64– 297,99

68,94– 232,98 Kesalahan baku (ton/ha) 14,77 56,54 12,70 28,86 12,96 46,79 26,44 26,04 8,98 25,49 Penduga rata-rata

a. Batas atas (ton/ha) 280,24 362,73 226,10 205,05 271,56 855,91 278,04 301,19 163,16 210,18 b. Rata-rata (ton/ha) 247,72 119,45 199,76 80,85 246,15 261,44 220,42 242,29 145,57 139,41 c. Batas bawah (ton/ha) 215,20 -123,83 173,41 -43,36 220,75 -333,04 162,807 183,39 127,97 68,64 Penduga total

a. Batas atas (ton) 7.685,79 2.888,76 12.219,62 1.521,07 28.243,34 3.646,16 8.255,63 7.192,36 14.596,87 1.980,28 b. Rata-rata (ton) 6.793,97 951,30 10.795,82 599,72 25.600,84 1.113,71 6.544,85 5.785,81 13.022,83 1.313,50 c. Batas bawah (ton) 5.902,15 -986,17 9.372,02 -321,62 22.958,35 -1.418,73 4.834,07 4.379,26 11.448,79 646,73 Koefisien variasi (%) 5,96 47,33 6,36 35,70 5,27 17,90 12,00 10,75 6,17 18,29 Keterangan :

Stratum 1 = tegakan agathis Stratum 6 = tegakan pinus dan agathis

Stratum 2 = tegakan agathis, pinus, dan puspa Stratum 7 = tegakan pinus dan kayu afrika

Stratum 3 = tegakan agathis dan puspa Stratum 8 = tegakan pinus dan puspa

Stratum 4 = tegakan kayu afrika Stratum 9 = tegakan puspa

Stratum 5 = tegakan pinus Stratum 10 = tegakan puspa dan mahoni

Tabel 11 menyajikan dugaan potensi biomassa berbagai jenis tegakan yang ada di HPGW. Potensi biomassa tegakan agathis memiliki rata-rata sebesar 247,72 ton/ha dengan total potensi biomassa untuk seluruh tegakan (luas efektif yaitu 357,574 ha) diduga sebesar 6.793,97 ton. Potensi biomassa tegakan campuran (agathis, pinus, dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 119,45 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 951,30 ton. Potensi volume tegakan campuran (agathis dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 199,76 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 10.795,82 ton. Potensi biomassa tegakan kayu afrika memiliki rata-rata sebesar 80,85 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 599,72 ton. Potensi biomassa tegakan pinus memiliki rata-rata sebesar 246,15 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 25.600,84 ton. Potensi biomassa tegakan campuran (pinus dan agathis) memiliki rata-rata sebesar 261,44 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 1.113,71 ton. Potensi biomassa tegakan campuran (pinus dan kayu afrika) memiliki rata-rata sebesar 220,42 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 6.544,85 ton. Potensi biomassa tegakan campuran (pinus dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 242,29 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 5.785,81 ton. Potensi biomassa tegakan puspa memiliki rata-rata sebesar 145,57 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 13.022,83 ton. Potensi biomassa tegakan campuran (puspa dan mahoni) memiliki rata-rata sebesar 139,41 ton/ha dengan total potensi biomassa sebesar 1.313,50 ton.

Tegakan pinus memiliki dugaan total terbesar dibandingkan dengan tegakan lain dan dugaan total biomassa terendah pada tegakan kayu afrika. Hal tersebut dapat terjadi karena pohon pinus memiliki diameter rata-rata pohon cukup besar. Semakin besar diameter pohon semakin besar pula kandungan biomassa pohon tersebut karena biomassa tersusun oleh senyawa karbohidrat yang terdiri dari elemen karbon, hidrogen, dan oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman (White & Planskett 1991 diacu dalam Salim 2005). Pada proses fotositesis tumbuhan menyerap CO2 dari udara kemudian mengubahnya menjadi

kepercayaan tersempit adalah pada tegakan puspa yaitu antara 127,97 sampai 163,16 ton/ha. Stratum 2 lebih bervariasi potensi biomassanya dibandingkan stratum lain. Variasi potensi biomassa dipengaruhi oleh keragaman dimensi pohon berupa diameter dan tinggi. Strata vegetasi lebih bervariasi dibandingkan dengan variasi strata biomassa karena biomassa tegakan hutan dipengaruhi oleh umur tegakan hutan, sejarah perkembangan vegetasi, komposisi, dan struktur tegakan (Lugo & Snedaker 1974 diacu dalam Onrizal 2004). Selain itu faktor iklim, seperti curah hujan dan suhu merupakan faktor yang mempengaruhi laju peningkatan biomassa pohon (Johnsen et al. 2001 diacu dalam Onrizal 2004).

Nilai-nilai dugaan potensi biomassa tegakan di HPGW dengan stratifikasi yang diketahui dari hasil pendugaan dengan metode stratified sampling dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Nilai-nilai dugaan potensi biomassa seluruh tegakan di HPGW Statistik Potensi biomassa

strata biomassa

Potensi biomassa strata vegetasi

Rata-rata (ton/ha) 202,37 202,82

Ragam rata-rata (ton/ha) 24,85 34,78

Kesalahan baku rata-rata (ton/ha) 4,98 5,90

Selang kepercayaan 95% bagi rata-rata (ton/ha) 192,60–212,15 191,26–214,38

Total tegakan (ton) 72.363,70 72.522,35

Kesalahan penarikan contoh (%) 4,83 5,70

cukup kecil yaitu sebesar 4,83% dan 5,70%. Namun demikian, kesalahan penarikan contoh pada pendugaan biomassa tanpa stratifikasi lebih besar dibandingkan dengan kesalahan penarikan contoh pada pendugaan biomassa tanpa stratifikasi yaitu sebesar 6,24%.

5.2.3 Potensi Cadangan Karbon Tegakan

Pendugaan potensi cadangan karbon dalam suatu tegakan dapat dilihat dari besarnya potensi biomassa yang ada. Proporsi terbesar penyimpanan karbon di daratan umumnya terdapat pada komponen pepohonan atau tegakan (Hairiah & Rahayu 2007). Biomassa dapat memberikan dugaan cadangan karbon pada vegetasi hutan karena karbon merupakan komponen penyusun biomassa tanaman yang kandungannya sekitar 45–50% bahan kering tanaman. Jadi potensi cadangan karbon kurang lebih setengah dari potensi biomassanya yang berarti peningkatan jumlah biomassa akan meningkatkan jumlah potensi cadangan karbon. Pendugaan cadangan karbon pada tegakan merupakan hasil pengolahan data biomassa tegakan dikalikan dengan faktor konversi sebesar 0,47 (IPCC 2006). Oleh karena itu, untuk menduga potensi cadangan karbon tegakan di HPGW digunakan stratifikasi berdasarkan biomassa.

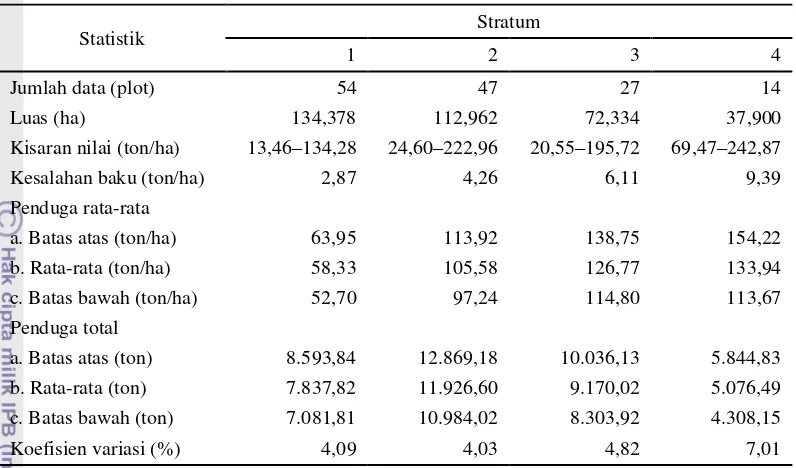

Tabel 13 Potensi cadangan karbon tegakan berdasarkan stratifikasi nilai biomassa

Statistik Stratum

1 2 3 4

Jumlah data (plot) 54 47 27 14

Luas (ha) 134,378 112,962 72,334 37,900

Kisaran nilai (ton/ha) 13,46–134,28 24,60–222,96 20,55–195,72 69,47–242,87

Kesalahan baku (ton/ha) 2,87 4,26 6,11 9,39

Penduga rata-rata

a. Batas atas (ton/ha) 63,95 113,92 138,75 154,22 b. Rata-rata (ton/ha) 58,33 105,58 126,77 133,94 c. Batas bawah (ton/ha) 52,70 97,24 114,80 113,67 Penduga total

a. Batas atas (ton) 8.593,84 12.869,18 10.036,13 5.844,83 b. Rata-rata (ton) 7.837,82 11.926,60 9.170,02 5.076,49 c. Batas bawah (ton) 7.081,81 10.984,02 8.303,92 4.308,15

Koefisien variasi (%) 4,09 4,03 4,82 7,01

Keterangan:

Stratum 1 = areal dengan potensi karbon 14–82 ton/ha

Stratum 2 = areal dengan potensi karbon 83–127 ton/ha

Stratum 3 = areal dengan potensi karbon 128–172 ton/ha

Stratum 4 = areal dengan potensi karbon 173–240 ton/ha

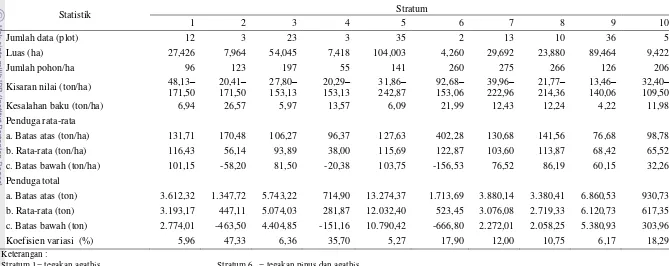

Tabel 14 Potensi karbon tegakan berdasarkan stratifikasi jenis vegetasi

Statistik Stratum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah data (plot) 12 3 23 3 35 2 13 10 36 5

Luas (ha) 27,426 7,964 54,045 7,418 104,003 4,260 29,692 23,880 89,464 9,422

Jumlah pohon/ha 96 123 197 55 141 260 275 266 126 206

Kisaran nilai (ton/ha) 48,13– 171,50

20,41– 171,50

27,80– 153,13

20,29– 153,13

31,86– 242,87

92,68– 153,06

39,96– 222,96

21,77– 214,36

13,46– 140,06

32,40– 109,50 Kesalahan baku (ton/ha) 6,94 26,57 5,97 13,57 6,09 21,99 12,43 12,24 4,22 11,98 Penduga rata-rata

a. Batas atas (ton/ha) 131,71 170,48 106,27 96,37 127,63 402,28 130,68 141,56 76,68 98,78 b. Rata-rata (ton/ha) 116,43 56,14 93,89 38,00 115,69 122,87 103,60 113,87 68,42 65,52 c. Batas bawah (ton/ha) 101,15 -58,20 81,50 -20,38 103,75 -156,53 76,52 86,19 60,15 32,26 Penduga total

a. Batas atas (ton) 3.612,32 1.347,72 5.743,22 714,90 13.274,37 1.713,69 3.880,14 3.380,41 6.860,53 930,73 b. Rata-rata (ton) 3.193,17 447,11 5.074,03 281,87 12.032,40 523,45 3.076,08 2.719,33 6.120,73 617,35 c. Batas bawah (ton) 2.774,01 -463,50 4.404,85 -151,16 10.790,42 -666,80 2.272,01 2.058,25 5.380,93 303,96 Koefisien variasi (%) 5,96 47,33 6,36 35,70 5,27 17,90 12,00 10,75 6,17 18,29 Keterangan :

Stratum 1 = tegakan agathis Stratum 6 = tegakan pinus dan agathis

Stratum 2 = tegakan agathis, pinus, dan puspa Stratum 7 = tegakan pinus dan kayu afrika

Stratum 3 = tegakan agathis dan puspa Stratum 8 = tegakan pinus dan puspa

Stratum 4 = tegakan kayu afrika Stratum 9 = tegakan puspa

Stratum 5 = tegakan pinus Stratum 10 = tegakan puspa dan mahoni

Tabel 14 menyajikan dugaan potensi cadangan karbon berbagai jenis tegakan yang ada di HPGW. Potensi cadangan karbon tegakan agathis memiliki rata-rata sebesar 116,43 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon untuk seluruh tegakan (luas efektif yaitu 357,574 ha) diduga sebesar 3.193,17 ton. Potensi cadangan karbon tegakan campuran (agathis, pinus, dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 56,14 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 447,11 ton. Potensi volume tegakan campuran (agathis dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 93,89 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 5.074,03 ton. Potensi cadangan karbon tegakan kayu afrika memiliki rata-rata sebesar 38,00 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 281,87 ton. Potensi cadangan karbon tegakan pinus memiliki rata-rata sebesar 115,69 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 12.032,40 ton. Potensi cadangan karbon tegakan campuran (pinus dan agathis) memiliki rata-rata sebesar 122,87 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 523,45 ton. Potensi cadangan karbon tegakan campuran (pinus dan kayu afrika) memiliki rata-rata sebesar 103,60 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 3.076,08 ton. Potensi cadangan karbon tegakan campuran (pinus dan puspa) memiliki rata-rata sebesar 113,87 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 2.719,33 ton. Potensi cadangan karbon tegakan puspa memiliki rata-rata sebesar 68,42 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 6.120,73 ton. Potensi cadangan karbon tegakan campuran (puspa dan mahoni) memiliki rata-rata sebesar 65,52 ton/ha dengan total potensi cadangan karbon sebesar 617,35 ton.

2. Pada penelitian tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi KU semakin tinggi pula potensi cadangan karbonnya. Hal itu berarti semakin lama umur suatu tegakan maka potensi cadangan karbonnya akan semakin besar. Sedangkan kapasitas cadangan karbon terendah dimiliki oleh tegakan kayu afrika yaitu sebesar 281,87 ton. Kapasitas cadangan karbon tegakan masing-masing dapat diduga dengan penduga selang pada selang kepercayaan 95%. Selang dengan interval terpanjang adalah tegakan campuran antara pinus dan agathis yaitu antara -156,53 sampai 402,28 ton/ha sedangkan selang potensi biomassa yang paling sempit adalah pada tegakan puspa, yaitu antara 60,15 sampai 76,68 ton/ha. potensi cadangan karbon pada stratum 2 lebih bervariasi dibandingkan dengan stratum lain dengan nilai koefisien variasi sebesar 47,33%.

[image:49.595.112.509.414.541.2]Nilai-nilai dugaan bagi potensi volume dalam tegakan-tegakan berdasarkan strata nilai potensi dan jenis vegetasi di HPGW yang diketahui dari hasil pendugaan dengan metode stratified systematic plot sampling with random start yaitu disajikan pada Tabel 15.

Tabel 15 Nilai-nilai dugaan potensi cadangan karbon seluruh tegakan di HPGW Statistik Potensi karbon

strata biomassa

Potensi karbon strata vegetasi

Rata-rata (ton/ha) 95,12 95,32

Ragam rata-rata (ton/ha) 5,49 7,68

Kesalahan baku rata-rata (ton/ha) 2,34 2,77

Selang kepercayaan 95% bagi rata-rata (ton/ha) 90,52–99,71 89,89–100,76

Total tegakan (ton) 34.010,93 34.085,51

Kesalahan penarikan contoh (%) 4,83 5,70

dengan rata-rata 95,32 ton/ha. Untuk potensi keseluruhan cadangan karbon yang terdapat di HPGW sebesar 34.085,51 ton. Kesalahan penarikan contoh (sampling error) yang terjadi pada hasil pendugaan dengan stratifikasi cukup kecil yaitu 5,03% dan 5,70% sedangkan pada pendugaan tanpa stratifikasi memiliki kesalahan sampling yang lebih besar. Nilai kesalahan sampling tersebut dipengaruhi oleh pendugaan ragam. Semakin besar ragam semakin besar pula kesalahan penarikan contohnya. Tabel 16 menyajikan rekapitulasi kesalahan penarikan contoh pendugaan tanpa stratifikasi dan dengan stratifikasi.

Tabel 16 Rekapitulasi kesalahan penarikan contoh

Metode SE Volume

(%)

SE Biomassa (%)

SE Karbon (%)

Tanpa Stratifikasi 7,35 6,24 6,25

Menggunakan Stratifikasi

a. Stratifikasi berdasarkan nilai potensi 5,73 4,83 4,83 b. Stratifikasi berdasarkan jenis vegetasi 5,82 5,70 5,70