PENGARUH PELAPISAN KITOSAN TERHADAP DAYA

SIMPAN BUAH PISANG AMBON

FAIZ ZUHAD MUSHOFFI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengaruh Pelapisan Kitosan terhadap Daya Simpan Buah Pisang Ambon adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

FAIZ ZUHAD MUSHOFFI. Pengaruh Pelapisan Kitosan terhadap Daya Simpan Buah Pisang Ambon. Dibimbing oleh DEWI SUKMA.

Buah pisang memerlukan penanganan pasca panen yang baik agar tidak cepat busuk. Salah satu caranya adalah dengan pelapisan kitosan. Kitosan adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk melapisi buah, yang merupakan polisakarida berasal dari limbah kulit udang dan kepiting. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pelapisan kitosan terhadap daya simpan buah pisang ambon, dan mengetahui konsentrasi kitosan yang optimal sebagai bahan pelapis alami. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor. Faktornya adalah pelapisan kitosan yang terdiri atas tiga taraf perlakuan yaitu konsentrasi 0%, 1%, 2% b/v. Setiap perlakuan diulang sebanyak empat kali. Hasil penelitian menunjukan aplikasi perlakuan kitosan tidak berpengaruh dalam menghambat susut bobot, tidak ada pengaruh konsisten dari perlakuan kitosan terhadap asam tetritasi total, kandungan vitamin C dan tidak berpengaruh nyata terhadap padatan terlarut total (PTT). Dari uji organoleptik yang dilakukan, pada pengamatan 12 HSP responden masih menyukai buah pisang pada perlakuan 2%.

Kata kunci : Asam total tertitrasi, masa simpan, pisang, padatan terlarut total, susut bobot

ABSTRACT

FAIZ ZUHAD MUSHOFFI . Chitosan Coating Impact on Ambon Banana’s Save Time. Supervised by DEWI SUKMA.

The banana needs post harvest treatment to be not decay quickly. One of the way is by coating. Chitosan is a substance that can be used to coat the fruit, which is a polysaccharide derived from shrimp and crab shell waste. The aims of the research was to study the effect of chitosan coating on post harvest of bananas, and find out the optimal concentration of chitosan as a natural coating materials. This research used the completely randomized design (CRD) method with one factor. The factor was the chitosan coating by three level treatments with different concentrations. First concentration was 0%, second was 1%, and the last was 2% w/v. Each treatment was repeated four times. The results showed that treatment

with concentration of chitosan couldn’t inhibit loss of. There is no consistent

effect of chitosan on acid titration, vitamine C content and no significant effect on total soluable solute. From organoleptic test that was conducted in 12 day after treatment indicated that respondent still like bananas on 2% concentration of chitosan treatment.

PENGARUH PELAPISAN KITOSAN TERHADAP DAYA

SIMPAN BUAH PISANG AMBON

FAIZ ZUHAD MUSHOFFI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Pengaruh Pelapisan Kitosan terhadap Daya Simpan Buah Pisang Ambon

Nama : Faiz Zuhad Mushoffi

NIM : A24090026

Disetujui oleh

Dr Dewi Sukma SP MSi Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Purwito, MSc. Agr. Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan judul Kriteria Kematangan Pascapanen Pisang Raja Bulu dan Pisang Kepok.Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut pertanian Bogor.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih antara lain, kepada Dr. Dewi Sukma, SP MSi sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan pengarahan selama awal penelitian hingga penulisan skripsi ini selesai, Dr. Ir. Asep Setiawan, MS dan Dr. Ir. Winarso D. Widodo, MS sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan skripsi, dan Dr. Ir. Eny Widajati, MS sebagai pembimbing akademik yang banyak memberikan motivasi dan nasehat selama tiga tahun masa perkuliahan di departemen Agronomi dan Hortikultura.

Ucapan terima kasih disampaikan penulis kepada Ibu Nanik Sumiyarsi, Mbak Rina Puspita Fitri, Evi Heri Kustanti, Iffah Ratri Astuti, Adik Ulya Anindita Rusydan dan keluarga besar atas semangat, kasih sayang, dan doa yang tiada henti.

Ucapan terima kasih yang terakhir penulis sampaikan kepada para sahabat diantaranya Risfandi Akhmad, Ahmad Aziz, Pro Adi Lukito, Furi Febriyani, Dewi Citra Sari dan Indra Wirianto yang setia menemani, membantu, dan memberikan semangat selama penelitian. Beserta Sahabat - sahabat dari FSLDK Indonesia, FORCES IPB, Keluarga Socrates AGH 46, dan nama - nama lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii DAFTAR GAMBAR viii PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

TINJAUAN PUSTAKA ... 3

Botani Pisang 3

Perubahan-Perubahan pada Buah selama Pasca Panen 4

Pola Respirasi Buah Pisang 5

Daya Simpan 5

Pelapisan dalam Penanganan Pasca Panen 5

Kitosan 6

METODE PENELITIAN ... 8

Tempat dan Waktu 8

Bahan dan Alat 8

Metode 8

Pelaksanaan Percobaan 9

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 12

Susut Bobot 12

Kelunakan Buah 13

Padatan Terlarut Total (PTT) 14

Total Asam Tertitrasi (ATT) 15

Vitamin C 16

Uji Organoleptik 16

SIMPULAN DAN SARAN ... 18

Simpulan 18

Saran 18

DAFTAR TABEL

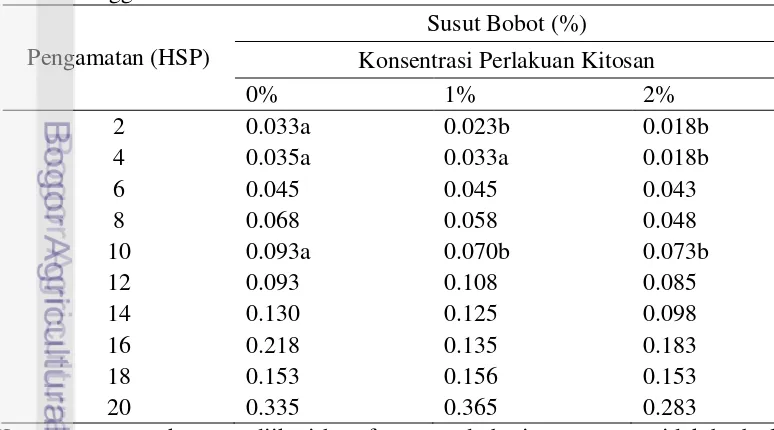

1 Pengaruh aplikasi kitosan terhadap susut bobot pisang pada 2 HSP

hingga 20 HSP 12

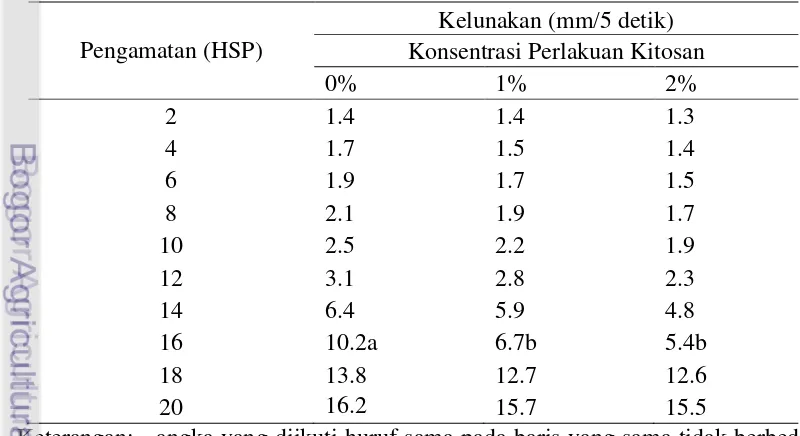

2 Pengaruh aplikasi kitosan terhadap kelunakan pisang pada 2 HSP

hingga 20 HSP 13

3 Pengaruh aplikasi kitosan terhadap PTT pisang pada 2 HSP hingga 20

HSP 14

4 Pengaruh aplikasi kitosan terhadap ATT pisang pada 2 HSP hingga

20 HSP 15

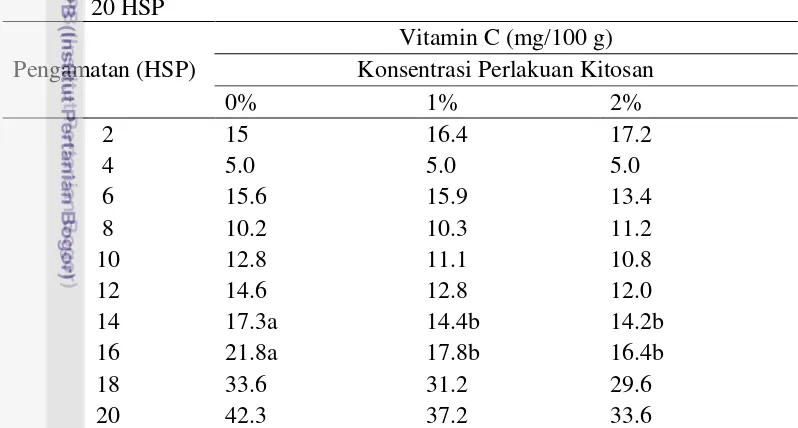

5 Pengaruh aplikasi kitosan terhadap vitamin C pisang pada 2 HSP

hingga 20 HSP 16

6 Persentase Responden dengan berbagai tingkat kesukaan pada buah

pisang hingga 20 HSP 17

DAFTAR GAMBAR

1. Proses Persiapan 9

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pisang merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk dalam famili Musaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Di Indonesia, pisang merupakan buah yang paling banyak diproduksi dibandingkan dengan buah yang lain. Menurut BPS (2013) produksi komoditas buah-buahan di Indonesia pada tahun 2010 yang menduduki 5 besar adalah pisang (33.28 %), jeruk (11.73 %), jeruk siam (11.21 %), nanas (8.13 %) dan mangga (7.44 %). Indonesia termasuk penghasil pisang terbesar di Asia, karena 50 % produksi pisang Asia dihasilkan oleh Indonesia. Oleh karena itu pisang telah ditetapkan sebagai salah satu komoditas buah unggulan nasional. Sebagai komoditas unggulan, pisang merupakan buah yang mudah didapat, memiliki nilai ekonomi, budaya, serta nilai gizi yang tinggi. Berdasarkan data statistik Departemen Pertanian pada tahun 2006 dalam Nuramanah (2012), produksi pisang di Indonesia mencapai 5.03 juta ton dan volume ekspor mencapai 1.5 juta ton.

Buah pisang sangat prospektif sebagai bahan baku industri. Hal tersebut karena kemudahan dalam mendapatkan bahan baku, serta berbagai produk dapat diolah dari buah pisang sehingga dapat meningkatkan nilai tambah. Pemanfaatan alternatif dari buah pisang yaitu dapat diolah menjadi keripik, sale, manisan, dodol dan tepung. Peluang pengembangan agribisnis pisang masih terbuka luas (Cahyono 2009).

Hasil pertanian setelah dipanen harus ditangani dengan baik agar tidak mengalami perubahan akibat pengaruh fisik, kimia atau mikrobiologi. Perubahan-perubahan tersebut banyak yang merugikan meskipun ada yang menguntungkan. Perubahan-perubahan yang merugikan dihambat, dicegah, dihindarkan atau dihentikan sedangkan perubahan-perubahan yang menguntungkan harus diadakan, digiatkan, dibantu, dipercepat atau diatur (Kusmiati 2012).

Buah pisang termasuk dalam kategori buah yang mudah rusak. Pisang termasuk buah klimaterik yang ditandai dengan produksi CO2 yang tinggi dan meningkat tajam pada akhir pertumbuhan dan perkembangan buah serta diikuti dengan perubahan atas komposisi dan teksturnya (Satuhu dan Suryadi 2004). Melihat masalah tersebut, maka diperlukan suatu cara untuk dapat mempertahankan daya simpan dengan tetap mempertahankan kualitasnya.

Buah pisang setelah dipanen masih melakukan proses metabolisme menggunakan cadangan makanan yang terdapat dalam buah. Berkurangnya cadangan makanan tersebut tidak dapat digantikan karena buah sudah terpisah dari pohonnya, sehingga mempercepat proses hilangnya nilai gizi buah dan mempercepat senesen (Kays 1991). Metode yang digunakan untuk menghambat proses metabolisme pada buah dapat diatasi dengan penyimpanan atmosfer terkendali, akan tetapi metode ini memerlukan biaya yang tinggi (Kader 2002).

pada permukaan buah ini tidak boleh berbahaya bila ikut dikonsumsi bersama buah. Kitosan adalah salah satu bahan yang bisa digunakan untuk melapisi buah, yang merupakan polisakarida berasal dari limbah kulit udang dan kpeiting. Kitosan mempunyai potensi yang cukup baik sebagai pelapis buah-buahan, misalnya tomat dan leci (Dong 2003). Sifat lain dari kitosan adalah menginduksi enzim chitinase pada jaringan tanaman. Enzim ini dapat mendegradasi kitin yang menjadi penyususn utama dinding sel cendawan, sehingga dapat digunakan sebagai fungisida (Ghaouth 1992).

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pelapisan kitosan terhadap daya simpan buah pisang ambon, dan mengetahui konsentrasi kitosan yang optimal sebagai bahan pelapis alami.

Hipotesis

3

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Pisang

Pisang (Musa paradisiaca) merupakan tanaman buah yang dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi sampai 1300 m dari permukaan laut. Tanaman pisang merupakan tanaman yang paling bergizi diantara buah-buahan lainnya. Produksi pisang menduduki peringkat pertama di Indonesia dibandingkan dengan buah-buahan lainnya. Mengingat kandungan karbohidratnya yang tinggi, maka buah pisang diharapkan dapat digunakan sebagai subsitusi beras atau penganekaragaman makanan berkarbohidrat (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 2007).

Tanaman pisang (Musa paradisiaca) termasuk dalam ordo Musales dan famili Musaceae yang terdiri dari 60 spesies. Pohon pisang mempunyai akar serabut. Daun tanaman pisang lebar dan panjang, tulang daun besar, dan tepi daun tidak mempunyai ikatan yang kompak sehingga mudah robek jika terkena angin kencang. Batang berbonggol banyak mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tunas anakan. Tanaman pisang memiliki kulit berwarna kuning ketika matang, meskipun ada beberapa yang berwarna jingga, merah, hijau, ungu, atau bahkan hampir hitam (Espino et al. 1992).

Pisang merupakan komoditas potensial di Indonesia. Indonesia memiliki peranan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pisang di dunia. Indonesia telah menjadi salah satu negara tropika yang memasok pisang segar/kering ke Jepang, Hongkong, Cina, Singapura, Arab, Australia, Negeri Belanda, Amerika Serikat dan Perancis. Nilai ekspor tertinggi pada tahun 1997 adalah ke Cina (Satuhu dan Suryadi 2004). Indonesia juga menjadi pemasok buah pisang terbesar di Asia. Hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. Hal ini karena iklim di Indonesia cocok untuk pertumbuhan buah pisang. Selain iklim yang sesuai, budidaya yang dilakukan oleh masyarakat di daerah menjadi penentu sentra tanaman pisang (Sunarjono 2002).

Soedjono (2001) menyatakan bahwa pisang termasuk buah-buahan yang didominasi oleh vitamin C yaitu sebesar 10 mg/100 gram. Vitamin lainnya yang terdapat dalam buah pisang adalah B6 sebesar 0.5 mg/100 gram dan kandungan vitamin A-nya sebesar 0.003-1.0 mg/100 gram. Pisang juga mengandung kalium , mineral, kalsium, magnesium, zat besi dan asam-asam yaitu meliputi asam malat, asam sitrat dan asam oksalat. Pisang juga kaya akan amin yaitu 50 mg100 g dan norepinephrine 100 mg/100g. Secretonin dan norepinephrine merupakan dua jenis amin yang aktif sebagai neurotransmitter yang berpengaruh dalam kelancaran fungsi otak. Menurut Satuhu dan Suryadi (2004), kandungan gizi buah pisang lebih tinggi dibandingkan apel yang hanya memiliki sekitar 54 kalori.

4

penuh atau tidak terdapat siku-siku secara umum dipasarkan di daerah yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu hari dari daerah produksi.

Perubahan-Perubahan pada Buah selama Pasca Panen

Buah yang sudah dipanen masih melakukan aktivitas reaksi kimia maupun enzimatis yang menyebabkan terjadinya perubahan sifat-sifat fisiologis. Selain itu juga terjadi perubahan sifat biologis antara lain terjadinya perubahan warna kulit buah, kenaikan kandungan gula dan penurunan kandungan pati, penurunan konsentrasi asam dan tanin dan terbentuknya komponen gas volatil. Perubahan sifat biologis ini terjadi karena adanya perlakuan-perlakuan pascapanennya seperti kondisi suhu, atmosfer, sinar serta perlakuan-perlakuan fisik diluar batas kehidupan normalnya (Winarno 2002).

Perubahan buah pasca panen juga disebabkan oleh proses transpirasi, respirasi, dan produksi etilen. Transpirasi akan menyebabkan terjadinya pengkerutan, merusak flavor, menurunkan kualitas, dan menyebabkan susut bobot buah. Laju transpirasi buah tergantung dari jenis dan derajat kematangan, hal ini ada hubungannya dengan ketebalan, struktur dari kulit, sel epidermis dan lapisan lilin (Pantastico et al. 1989). Perubahan-perubahan tersebut dapat dijadikan penduga umur simpan dan mutu buah (Santoso dan Purwoko 1995).

Respirasi merupakan proses pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dengan menghasilkan CO2, air, dan energi. Dengan tersedianya air dan energi bebas ini, maka akan digunakan oleh mikroba untuk tumbuh serta menyebabkan terjadinya disorganisasi pada jaringan (sel dinding rusak) atau kerusakan komoditas (Kartasapoetra 1994).

5

Pola Respirasi Buah Pisang

Pola respirasi buah digolongkan menjadi dua yaitu buah klimakterik dan bauh non klimakterik. Buah klimakterik adalah buah yang pemasakannya ditandai dengan peningkatan respirasi kemudian terus menurun. Beberapa buah klimaterik antara lain : pepaya, mangga, pisang, markisa, avokad dan apel. Santoso dan Purwoko (1995) mengatakan bahwa buah klimakterik menunjukkan peningkatan yang besar dalam laju produksi CO2 dan etilen (C2H4) bersamaan dengan proses pematangan. Respirasi ini menyebabkan kehilangan air pada buah. Kehilangan air ini menyebabkan penurunan secara kuantitas , kualitas nutrisi dan penampakan buah (Kader 2002).

Pisang termasuk buah klimaterik karena menunjukkan adanya peningkatan CO2 yang mendadak selama pematangan buah. Kecepatan pemasakan pisang terjadi karena zat tumbuh mendorong pemecahan tepung dan penimbunan gula (Kusumo 1990). Proses pemecahan tepung dan penimbunan gula tersebut ditandai dengan terjadinya perubahan warna, tekstur buah dan bau pada buah atau terjadinya pemasakan buah. Indikator pisang telah matang adalah hilangnya warna hijau pada kulit pisang. Kandungan klorofil buah yang sedang masak lambat laut berkurang. Saat terjadi klimaterik klorofilase bertanggung jawab atas terjadinya penguraian klorofil. Penguraian hidrolitik klorofilase tersebut memecah klorofil menjadi bagian vital dan inti porfirin yang masih utuh. Bagian profirin pada molekul klorofil dapat mengalami oksidasi atau saturasi, sehingga warna akan hilang. Lunaknya buah disebabkan oleh adanya perombakan photopektin yang tidak larut. Pematangan biasanya meningkatkan jumlah gula-gula sederhana yang memberi rasa manis (Pantastico et al. 1989).

Daya Simpan

Menurut Institute of Food Science and Technology (1974), daya simpan merupakan rentang diamana produk makanan berada dalam kondisi yang memuaskan berdasarkan karakteristik penampakan,rasa, aroma, tekstur, dan nilai gizi. Floros dan Gnanasekharan (1993) menyatakan bahwa daya simpan merupakan waktu yang diperlukan oleh produk pangan dalam kondisi penyimpanan tertentu untuk dapat mencapai tingkatan degradasi mutu tertentu. Kuntarsih (2012) menyatakan bahwa pada prinsipnya penyimpanan pada suhu dingin untuk menekan terjadinya respirasi dan transpirasi sehingga proses ini berjalan lambat. Suhu dan kelembaban penyimpanan dari berbagai macam buah tidak sama. Penyimpanan pisang pada suhu rendah antara 15-20°C menyebabkan daya simpan pisang cukup lama. Penyimpanan dengan suhu 10°C dan kelembaban 85-90% serta buah yang disimpan masih berwarna hijau akan bertahan selama 3 minggu dan buah yang sudah masak mempunyai daya simpan 11 hari. Sementara Verheij dan Coronel (1991) menyatakan bahwa daya simpan pisang mentah berkisar antara 21-30 hari pada suhu 13-15° C.

Pelapisan dalam Penanganan Pasca Panen

6

kelembapan, oksigen, lipid dan zat terlarut (Krochta 1992). Coater biasa digunakan untuk membungkus, merendam, menyikat atau menyemprot, untuk memberikan tahanan yang selektif terhadap transmisi gas dan uap air, serta memberikan perlindungan terhadap kerusakan mekanis (Gennadios dan Weller 1990).

Penggunaan coater pada buah digunakan untuk memperlambat penurunan kualitas, karena metode tersebut dapat digunakan sebagai penahan difusi gas oksigen, karbondioksida dan uap air serta komponen flavor, sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfir internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas. Manfaat penggunaan coater untuk pelapis buah adalah untuk memperpanjang umur simpan produk yang bersifat tidak mencemari lingkungan, karena coater ini dapat dimakan bersama produk yang dikemasnya (Brody 1997). Pelapis yang dapat dimakan dalam aplikasinya berfungsi sebagai barrier terhadap uap air dan pertukaran gas O2 dan CO2, sebagai carrier zat aditif seperti zat antimikrobial dan antioksidan untuk meningkatkan daya simpan suatu bahan pangan (Kaster dan Fennema 1988) dan mencegah terjadinya kerusakan akibat penanganan mekanik (Mellantin et al. 1982), membantu mencegah hilangnya senyawa-senyawa volatile (Nisperos Carriedo et al. 1990).

Bahan pelapis yang dapat digunakan terdiri dari tiga kategori yaitu hidrokoloid, lipid, dan komposit. Hidrokoloid tersusun atas protein, turunan selulosa, pektin, tepung dan polisakaridan, sedangkan lipida terdiri atas senyawa lilin, asam lemak dan asilgliserol (Danhowe dan Fennema1994). Hidrokoloid berdasarkan komposisinya terbagi atas karbohidrat dan protein. Pelapis edibel secara umum terbuat dari polisakarida dan memiliki sifat menghambat gas yang baik (Baldwin et al. 1995). Protein yang digunakan untuk membuat pelapis edibel seperti gelatin, protein kedelai, whey protein, kasein, dan zein (Donhowe dan Fennema 1994). Protein dan polisakarida tersebut secara umum bersifat hidrofilik dan tidak dapat digunakan untuk barrier kelembapan. Kelemahan ini bisa ditutupi dengan menggunakan bahan komposit yang merupakan gabungan antara lipid dan hidrokolid. Krochta et al (1990) menyatakan bahwa pelapis komposit gabungan kasein dan asetil monogliserida dapat mereduksi penguapan air bahan sebesar 50%. Pelapis komposit yang memiliki sifat barrier terhadap uap air pada RH 43.8-23.6 % adalah komposit gum acasia dan gliseromonostearat ( Martin-Polo dan Voiley 1990). Menurut Wong et al. (1994) pelapis edibel yang berasal dari polisakarida dengan lipid dapat mereduksi kehilangan air pada potongan buah apel sebesar 92%, menekan produksi etilen sebesar 90% pada suhu 230 C dan RH 505 da menekan laju respirasi sebesar 70%.

Grant dan Burns (1994) menyatakan bahwa aplikasi pelapis edibel dapat dilakukan dengan cara : 1) metode pencelupan, metode ini dilakukan dengan cara mencelupkan bahan pada larutan pelapis. Bahan yang akan dilapisi dibersihkan terlebih dahulu. Pelapis edibel banyak digunakan pada produk pangan seperti buah-buahan yaitu apel (Wong et al. 1994), strawberry (Ghaouth et al. 1991) dan mangga (Yuniarti et al 1995).

Kitosan

7 memiliki reaktivitas kimia yang tinggi. Kitosan merupakan hasil dari kitin melalui proses deasetilasi (Rismana 2001).

Kitosan bersifat tidak larut dalam air dan H2SO4, sedikit larut dalam HCl dan HNO3 dan termasuk basa kuat. Kitosan tidak beracun, mudah mengalami biodegradasi dan bersifat digunakan pada berbagai bidang industri terapan dan industri kesehatan (Hirano 1989). Kitosan juga berguna untuk mencegah pembusukan oleh mikroba, mengurangi deteriorasi, meningkatkan penampakan fisik buah, mengontrol pertukaran gas (O2, CO2, dan etilen) dan mengontrol perubahan fisiologi, mikrobiologi dan fisikokimia pada produk makanan (Kittur et al. 1997). Menurut Bastaman (1989), kitosan tidak larut dalam air, alkali, alkohol, dan aseton, akan tetapi dapat larut dalam pelarut asam seperti asam format dan asam asetat. Asam-asam anorganik dapat juga melarutkan kitosan pada pH tertentu, tetapi harus didahului dengan proses pengadukan dan pemanasan.

Kitosan merupakan produk turunan dari polimer kitin. Bentuknya mirip dengan selulosa, hanya beda pada gugus hidroksi C-2 kitin yang digantikan dengan gugus amino (NH2). Keunikan bahan ini hingga berfungsi sebagai pengawet karena mempunyai gugus amino yang bermuatan positif yang dapat mengikat muatan negatif dari senyawa lain. Ini berbeda dengan polisakarida lain yang bermuatan netral (Roberts et al. 1992).

Kitosan bermanfaat untuk membentuk film yang berfungsi sebagai pengawet makanan, caranya yaitu dengan menghambat patogen psikotrofik. oating kitosan (2% kitosan dalam 5% asam asetat) mampu menghambat penurunan kandungan antosianin dan peningkatan aktivitas polyphenol oksidase pada penyimpanan leci. Ghaouth et al (1992) juga menunjukkan bahwa coating kitosan (1% dan 2 % dalam 0.25 N HCl) mengurangi kecepatan respirasi dan produksi etilen pada tomat. Pembuatan larutan kitosan dilakukan dengan menimbang kitosan dalam bentuk serbuk sebanyak 1,5 g kemudian dilarutkan dengan asam asetat 1% sampai tebentuk larutan tersuspensi. Kemudian ditambahkan akuades ke dalam larutan tersuspensi tersebut hingga volumenya mencapai 100 ml (Suseno et al. 2006).

Kitosan dapat berfungsi sebagai anti mikrobial, pelapis (coating), pengikat protein dan lemak. Pelapis dari polisakarida merupakan penghalang (barrier) yang baik, sebab pelapis jenis ini bisa membentuk matrik yang kuat dan kompak yang bersifat permiabel terhadap CO2 dan O2. Sebagai pelapis kitosan mampu melindungi dan melapisi bahan makanan, sehingga tetap dapat mempertahankan rasa asli dan menjadi penghalang masuknya mikroba (Suseno 2006 ; Hardjito 2006). Kitosan juga bersifat ramah lingkungan dan mudah terdegradasi di alam yang tidak membahayakan kesehatan manusia (Kittur et al. 1997). Kitosan diketahui mempunyai kemampuan untuk membentuk gel, film dan serat, karena berat molekulnya yang tinggi dan solubilitasnya dalam larutan asam encer (Hirano 1989).

8

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pascapanen, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian dilakukan dari bulan April sampai dengan Oktober 2013.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : kitosan, buah pisang ambon dengan umur 96 HSA, aquades, cuka, larutan iod, kain saring. Alat yang digunakan adalah : blender, buret, labu erlenmeyer, gelas ukur, gelas piala, pipet volumetrik, pipet tetes, timbangan analitik, cosmotector, penetrometer, refraktometer, spatula, dan alat-alat penunjang penelitian lainnya

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor. Pelapisan kitosan yang terdiri atas tiga taraf perlakuan yaitu konsentrasi 0%, 1%, 2% b/v dan perlakuan diulang sebanyak empat kali dan diamati 2 hari sekali selama 20 hari sehingga jumlah satuan percobaan adalah 4 x 3x 10 = 120 satuan percobaan, untuk pengamatan visual terdiri atas 12 buah pisang (masing-masing konsentrasi 4 buah pisang) sehingga jumlah buah pisang yang dibutuhkan untuk seluruh pengamatan adalah 132 buah. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (ANOVA), kemudian jika didapatkan pengaruh nyata dari perlakuan, dilakukan uji lanjut dengan

menggunakan uji Tukey pada α 5%.

Model RAL yang digunakan adalah :

Yijk: µ +αi+ εij

Keterangan :

Yij : nilai pengamatan faktor pelapisan kitosan ke-I, dan ulangan ke-k µ : rataan umum

αi : pengaruh utama faktor pelapisan kitosan ke-i

9

Pelaksanaan Percobaan Pembelian Buah Pisang dan Sortasi

Buah pisang ambon dipanen dari pemilik tanaman pisang di petani Cihideung Ilir. Buah selanjutnya ditransportasikan ke laboratorium pasca panen Departemen Agronomi dan Hortikultura Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Pisang disortasi terlebih dahulu kemudian sisir paling atas dan bawah dipisahkan, kemudian dipilih buah yang tidak terdapat kerusakan akibat mikroorganisme dan buah yang tidak atau hanya terdapat kerusakan fisik yang seminimal mungkin.

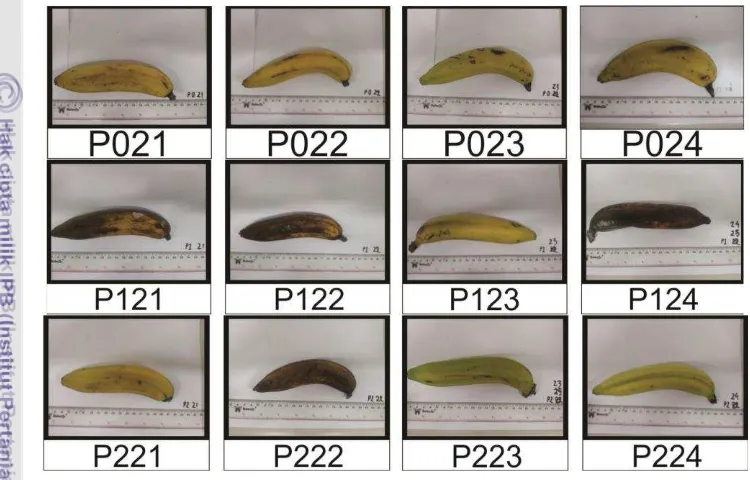

Gambar 1 Proses persiapan buah; kiri: pisang ambon yang siap disortasi, kanan: larutan kitosan 2%

Pelapisan

Buah hasil sortasi perlakuan perlapisan kitosan dengan cara mencelupkan ke dalam konsentrasi 1% dan 2% b/v selama lima menit, sedangkan kontrol (0% kitosan) tidak melalui pencelupan.

Penyimpanan

Pisang kemudian dikemas dalam kardus ukuran 15 cm x 15 cm x 10 cm dengan 2 lubang lingkaran dan disimpan dalam suhu ruang.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap 6 peubah, yaitu: (1) susut bobot, (2) kelunakan buah, (3) Padatan Terlarut Total (PTT), (4) Asam Tertitrasi Total (ATT), dan (5) kandungan vitamin C, (6) Uji Organoleptik

Susut Bobot

Perubahan susut bobot buah diukur dengan menimbang buah pisang yang sama setiap hari pengamatan. Menurut Mulyana (2011), pengukuran susut bobot dapat digunakan dengan menggunakan timbangan analitik. Rumus yang digunakan :

Keterangan :

Ba : bobot awal buah

10

Kelunakan Kulit Buah

Kelunakan buah diukur dengan menggunakan penetrometer berdasarkan tingkat ketahanan buah terhadap jarum penusuk penetrometer. Pengukuran dilakukan pada buah pisang yang belum dikupas kulitnya. Buah diletakkan sedemikian rupa sehingga stabil. Jarum penetrometer ditusukkan pada tiga tempat, yaitu: ujung, tengah, dan pangkal buah. Ketiga data yang diperoleh kemudian diambil rata-ratanya (Mulyana 2011).

Kandungan Padatan Terlarut Total (PTT)

Padatan terlarut total ditentukan dengan menggunakan refraktormeter. Daging buah dihancurkan dengan blender dan disentrifungsi kemudian sari buah diteteteskan pada permukaan prisma refraktomer dan diamati angka yang tertera. Kadar PTT dapat dilihat pada alat dalam satuan oBrix (Mulyana 2011).

Kandungan Asam Tertitrasi Total (ATT)

Asam Tertitrasi Total (ATT) diukur dengan cara buah dimasukkan ke dalam blender dan diambil pastanya sebanyak 50 gram. Pasta disaring dan dimasukkan ke dalam labu takar 250 ml kemudian ditambahkan air sampai tanda tera. Filtrat diambil sebanyak 50 ml dan dimasukkan ke dalam gelas ukur. Setelah itu pH meter dimasukkan ke dalam gelas ukur yang berisi filtrat, kemudian dilakukan pencatatan terhadap pH awal buah. Selanjutnya filtrat dititrasi dengan larutan NaOH 0.1 N sampai angka di pH meter menunjukkan pH netral (pH : 7). Metode ini dipakai karena dalam penentuan penetralan larutan asam secara umum, peubah yang dipakai adalah pada saat larutan tepat berwarna merah muda, sedangkan penentuan warna merah muda pada buah pisang relatif sulit dilakukan karena warna awal sebelum titrasi adalah merah muda. Perhitungan ATT menurut Sadler dan Murphy (2003) menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

ATT : Asam Tertitasi total (%)

Ml NaOH : Jumlah ml NaOH yang terpakai saat titrasi N NaOH : Normalitas NaOH (mEq/ml)

fp : faktor pengenceran, yaitu jumlah keseluruhan filtrat dibagi dengan aliquot yang diambil

BE : Bobot ekuivalen asam sitrat W : bobot pasta buah (gram)

Menurut Mulyana (2011), Asam Tertitrasi Total (ATT) digunakan sebagai parameter dalam mengukur kandungan asam yang terdapat di dalam buah.

Kandungan Vitamin C

11 filtrat berubah warna menjadi biru stabil. Perhitungan kandungan vitamin C sebagai berikut :

Keterangan :

Vit C : kandungan vitamin C (mg/100 gram) ml iod : jumlah iod yang digunakan untuk titrasi 1 ml iod : 0.88 mg vitamin C

fp : faktor pengenceran W : bobot pasta (gram)

Uji Organoleptik

12

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buah pisang dalam penelitian ini memiliki bobot awal sebesar 144.8 g/buah, kelunakan buah rata-rata sebesar 1.3 (mm/5 detik), PTT sebesar 30brix, rata-rata ATT sebesar 11% dan kandungan rata-rata vitamin C sebesar 35.2 mg/100 g. Pelapisan buah pisang dengan kitosan tidak membuat kulit buah menjadi kotor melainkan membuat permukaan kulit buah terlihat menjadi mengkilap sehingga penampakan buah menjadi lebih menarik. Perlakuan kitosan menyebabkan permukaan kulit buah menjadi lebih menarik dan agak menguning. Hal tersebut diduga karena kitosan berwarna kuning transparan, namun warna dari pelapis kitosan tersebut tidak mempengaruhi perubahan warna kulit buah pada hari-hari selanjutnya, karena warna kuning pada pelapis kitosan akan terdegradasi. Suhu udara yang tidak stabil menyebabkan buah menjadi lebih peka terhadap kerusakan fisik sehingga daya simpan buah tidak bertahan secara optimal. Penyimpanan buah pisang tidak pada suhu yang optimal (7.5-12°C) (Paull 1997) menyebabkan proses transpirasi dan respirasi buah berlangsung lebih cepat.

Kerusakan buah pisang selama penelitian diamati secara visual. Kerusakan buah pisang yaitu pembusukan pada daging buah di daerah pangkal yang akhirnya menyebar ke seluruh buah. Hal ini disebabkan oleh serangan cendawan pembusuk yang masuk melalui daerah pangkal buah. Gejala pembusukan pada hati buah pisang ini diduga merupakan gejala Black Rot yang disebabkan oleh cendawan Chalara paradoxa (Paull 1997). Pada 8 dan 10 HSP buah mengalami internal browning atau pencoklatan daging buah yang mengindikasikan buah sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Selain itu pada buah yang disimpan dalam suhu ruang juga terserang hama mealy bugs atau kutu putih pada bagian permukaan kulit buah. Hama tersebut diduga terbawa sejak di lapang.

Susut Bobot

Tabel 1. Pengaruh aplikasi kitosan terhadap susut bobot pisang pada 2 HSP hingga 20 HSP

13 Susut bobot terjadi karena selama proses penyimpanan menuju pemasakan terjadi perubahan fisikokimia. Semakin lama waktu penyimpanan suatu komoditas hortikultura maka akan semakin menambah kehilangan bobot akibat proses metabolisme yang terus berlangsung walaupun buah telah dipanen (Pantastico et al. 1989).

Faktor pelapisan buah berpengaruh nyata terhadap susut bobot pada 2, 4, dan 10 HSP. Pada 2 HSP dan 10 HSP perlakuan kontrol memiliki susut bobot tertinggi dan berbeda nyata dengan perlakuan kitosan. Perbedaan perlakuan kitosan 1% dan 2% mulai terlihat pada 4 HSP. Perlakuan kitosan konsentrasi 1% memiliki susut bobot nyata lebih tinggi daripada perlakuan kitosan 2% namun tidak berbeda nyata dengan kontrol (Tabel 1). Kitosan merupakan pelapis edibel yang memiliki daya barrier yang baik terhadap susut bobot sehingga pelapisan kitosan 2% memiliki susut bobot buah yang lebih rendah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum susut bobot pada semua taraf konsentrasi nilainya selalu naik. Hal ini disebabkan adanya proses transpirasi (Lizada et al. 1990).

Kelunakan Buah

Selama proses pematangan buah, zat pektin akan terhidrolisa menjadi komponen-komponen yang larut air sehingga total zat pektin akan menurun kadarnya dan komponen yang larut air akan meningkat jumlahnya yang mengakibatkan buah menjadi lunak ( Muchtadi dan Sugiyono 1992). Penelitian ini mengukur tingkat kelunakan buah pisang dengan menggunakan alat penetrometer. Menurut Pantastico et al. (1989) angka-angka yang diperoleh dengan penetrometer bergantung pada tebalnya kulit luar dan kandungan total zat padat. Nilai kelunakan buah yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kekerasan buah rendah (lembek).

Tabel 2. Pengaruh aplikasi kitosan terhadap kelunakan pisang pada 2 HSP hingga 20 HSP

14

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan pelapisan 2% berturut-turut memiliki tingkat kelunakan tidak berbeda nyata dibanding semua kombinasi lainnya setelah kombinasi perlakuan kitosan 1% (Tabel 2). Faktor pelapisan buah berpengaruh terhadap tingkat kelunakan buah pisang pada pengamatan 16 HSP. Pelapisan dengan kitosan dapat menghambat kelunakan lebih baik dari kontrol 0%.

Kelunakan buah akan meningkat seiring dengan proses pematangan (Pantastico et al. 1989). Nilai kelunakan pada semua taraf konsentrai pada 2 HSP sampai 20 HSP secara umum nilainya selalu naik. Hal ini disebabkan adanya proses respirasi.

Padatan Terlarut Total (PTT)

Winarno dan Wiratakusumah (1981) mengatakan bahwa padatan terlarut total menunjukkan kandungan gula dan perbandingan kadar gula dan asam (sugar acid ratio) dapat digunakan sebagai indeks mutu. Semakin tinggi nilai perbandingan kadar gula dan asam maka mutu buah semakin baik pula (Singleton dan Gortner 1965 dalam Lodh dan Pantastico 1989). Selama proses pematangan terjadi pemecahan polimer karbohidrat seperti pati menjadi gula (Santoso dan Purwoko 1995). Peningkatan nilai PTT terjadi akibat kandungan glukosa dan fruktosa dengan bantuan enzim-enzim yang terdapat di dalam buah pisang meningkat (Winarno dan Wiratakusumah 1981). Menurut Paull dan Chen (2003) kualitas buah ditentukan oleh kandungan kadar gula sebagai padatan terlarut total yang diukur dengan alat refraktometer (brix).

Tabel 3. Pengaruh aplikasi kitosan terhadap PTT pisang pada 2 HSP hingga 20 HSP

Keterangan: angka yang diikuti huruf sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Tukey taraf 5%.

15 dengan perlakuan pelapisan kitosan. Perbedaan perlakuan kitosan terlihat di pengamatan 8 HSP. Nilai padatan terlarut total pada kontrol secara umum bernilai lebih besar daripada nilai padatan terlarut total pada taraf 1% (Tabel 3). Hal tersebut diduga karena buah pada kontrol menglami pemasakan lebih cepat dibandingkan dengan buah yang dilapisi kitosan. Nilai padatan terlarut total pada 12 HSP sampai 20 HSP pada semua taraf konsentrasi secara umum menurun. Winarno dan Wiratakusumah (1981) menyatakan bahwa penurunan nilai padatan terlarut total selama penyimpanan disebabkan karena gula-gula sederhana mengalami perubahan menjadi alkohol, aldehid, dan asam.

Nilai padatan terlarut pada semua taraf konsentrasi pada 2 HSP sampai 12 HSP secara umum nilainya selalu naik kemudian pada 14 HSP sampai 20 HSP nilainya menurun. Hal ini terjadi karena selama proses pematangan terjadi pemecahan polimer karbohidrat seperti pati menjadi gula dengan bantuan enzim yang ada di dalam buah pisang (Winarno dan Wiratakusumah 1981).

Total Asam Tertitrasi (ATT)

Asam-asam yang banyak terkandung pada buah seperti asam sitrat, asam malat,dan asam suksinat. Asam sitrat dan asam malat merupakan asam utama pada buah-buahan berdaging, misalnya asam sitrat bisa berkurang pertama-tama adalah asam malat, kemudian asam sitrat. Kadar asam organik buah mula-mula bertambah dan mencapai maksimum dan berkurang perlahan pada waktu pematangan ( Hasbi et al. 1995).

Tabel 4. Pengaruh aplikasi kitosan terhadap ATT pisang pada 2 HSP hingga 20 HSP

Keterangan: angka yang diikuti huruf sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Tukey taraf 5%.

16

menurun nilai asam tertitrasinya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa metabolisme yaitu respirasi (Nasution et al. 2012).

Perlakuan kitosan 1% memiliki nilai asam tertitrasi total yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan kitosan 2% dan kontrol. Asam tertitrasi total perlakuan kitosan mulai menurun pada 12 HSP. Pada 20 HSP perlakuan kontrol dan kitosan tidak berbeda nyata (Tabel 4) Perubahan dalam keasaman selama penyimpanan dapat berbeda-beda sesuai tingkat kemasakan (Pantastico et al. 1989).

Vitamin C

Pisang juga merupakan sumber vitamin C; kandungan vitamin C pada pisang meja adalah sekitar 10 mg/100 gram sedangkan pisang olahan sekitar 20-25 mg/100 g (Soedjono 2001). Faktor pelapisan tidak berpengaruh terhadap vitamin C yang terkandung dalam buah pisang pada seluruh minggu pengamatan.

Tabel 5. Pengaruh aplikasi kitosan terhadap vitamin C pisang pada 2 HSP hingga

Keterangan: angka yang diikuti huruf sama pada baris yang sama tidak berbeda nyata pada Uji Tukey taraf 5%.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pada 4 HSP sampai 8 HSP kandungan vitamin C untuk kontrol konsentrasi kitosan 1% dan 2% mengalami penurunan sedangkan peningkatan kandungan vitamin C terjadi pada pengamatan 14 HSP sampai 20 HSP. Pada konsentrasi 1% kandungan vitamin C tertinggi terjadi pada 20 HSP dan terendah pada pengamatan ke 8 HSP (Tabel 5). Hal tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi kitosan 1% dan 2% tidak mempengaruhi kandungan vitamin C yang berada dalam buah pisang. Menurut Purwoko dan Juniarti (1998), kandungan vitamin C pada buah yang memasuki tahapan pascapanen selalu berfluktuasi.

Uji Organoleptik

17 obyektif) terhadap komponen kritikal yang harus digabungkan dengan evaluasi subjektif oleh suatu panel agar bisa memberikan informasi yang berarti tentang kualitas buah (Santoso dan Purwoko 1995). Cahyono (2009) menyatakan bahwa buah pisang yang dipetik pada saat umur 80 hari sejak tanaman berbunga maka akan memiliki daya simpan lebih lama yaitu sekitar 3 sampai 4 minggu .

Gambar 2 Pengamatan Buah Pisang pada 12 HSP

Kode pada gambar dibaca sebagai berikut, P menyatakan perlakuan, digit kesatu menyatakan konsentrasi kitosan, dan digit selanjutnya menyatakan nomor pisang. Aroma buah merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan kualitas yang optimal bagi kebanyakan buah. Pada beberapa buah aroma yang khas disebabkan oleh terdapatnya satu atau dua senyawa organik (volatil). Senyawa-senyawa tersebut terutama ester, alkohol, asam dan karbonil (aldehid dan keton) (Santoso dan Purwoko 1995).

Tabel 6. Jumlah responden dengan berbagai tingkat kesukaan pada buah pisang hingga 20 HSP

Pengamatan (HSP)

Sangat

suka Suka Biasa Tidak Suka

Sangat Tidak Suka Konsentrasi Kitosan (%)

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2

2 0 0 0 0 0 3 4 10 9 10 3 8 0 0 0

4 0 0 0 0 1 2 4 7 8 16 9 3 0 0 0

6 0 0 0 0 2 3 3 10 13 10 8 4 0 0 0

8 3 3 2 4 2 7 6 9 9 7 6 2 0 0 0

10 3 3 3 4 2 5 6 10 11 7 5 1 0 0 0

12 0 0 3 4 0 4 13 9 13 3 11 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 12 9 18 8 11 2 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 5 5 6 12 11 10 3 4 4

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 13 5 7 7

18

Rasa merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi kualitas buah pisang. Untuk konsumsi segar buah pisang perbandingan kandungan gula yang tinggi dengan asam yang rendah akan menghasilkan kualitas rasa yang baik sesuai dengan keinginan konsumen. Uji organoleptik dilakukan pada 20 responden untuk mendapatkan data pengujian organoleptik, berikut hasil uji organoleptik.

Pada hasil uji organoleptik didapatkan bahwa pada 2 HSP, 4 HSP dan 6 HSP rata-rata responden masih berpendapat biasa dan tidak suka, hal ini dikarenakan warna dari buah pisang masih berwarna hijau sehingga responden cenderung untuk memilih tidak suka sedangkan yang berpendapat biasa dikarenakan warna pisang masih hijau kekuning-kuningan maka responden berpendapat masih biasa. Uji organoleptik pada 8 HSP, 10 HSP dan 12 HSP, rata-rata jawaban responden berpendapat sangat suka, suka, dan biasa hal ini dikarenakan pada pengamatan tersebut pisang sudah menguning sempurna. Pada 16 HSP, 18 HSP, dan 20 HSP responden menyatakan tidak suka karena pada pengamatan tersebut warna pisang sudah coklat dan ditumbuhi oleh jamur. Pada perlakuan 0% responden cenderung lebih cepat tidak menyukai buah pisang menyukai pisang pada 16 HSP.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Aplikasi perlakuan kitosan tidak berpengaruh dalam menghambat susut bobot, tidak ada pengaruh konsisten dari perlakuan kitosan terhadap asam tertitrasi total, kandungan vitamin C dan tidak berpengaruh nyata terhadap PTT. Dari uji organoleptik yang dilakukan, pada pengamatan 12 HSP responden masih menyukai buah pisang pada perlakuan 2%.

Saran

Untuk penyimpanan buah pisang disarankan menggunakan jenis pelapis kitosan dengan konsentrasi 2%. Suatu penelitian yang melibatkan subjektivitas skoring disarankan untuk tidak melibatkan skor nilai tengah atau skor penilaian biasa.

DAFTAR PUSTAKA

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Produksi buah-buahan menurut Provinsi. [Internet].[diunduh 2014 Mar 10]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id/tab_ sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=55¬ab=3.

Baldwin EA, Nisperos-Carriedo MO, and Baker RA. 1995. Edible coatings for lightly processed fruits and vegetables. Postharvest Biol. 4: 319-329.

19 [BPPS] Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi . 2007. Pisang Raja Bulu.

[Internet]. [diunduh 2013 Mar 18] . Tersedia pada: www. iptek.net.id. Brecht JK. 1995. Physiology of lightly processed fruits and vegetables. Hort

Science. 30: 18-21.

Brody AL. 1997. Aseptic Packaging of Foods. Food Technology. Aug. 70-74.Departemen Perindustrian. 2009. Impor Non Migas Utama Menurut Komoditi (SITC 2 digit). [Internet]. [diunduh 2013 Mar 13] . Tersedia pada: http://www.depperin.go.id/Ind/Statistik/exim/in_sitc2.asp.

Cahyono B. 2009. Pisang Usaha Tani dan Penanganan Pascapanen. Yogyakarta (ID): Kanisius.

Danhowe IG and Fennema OR. 1994. Edible Film and Coating: Characteristics, Formation and Definition and Testing Methods. Di dalam Krochta JM, Baldwin EA, and Nisperos-Carriedo. Edible Coating and Film to Improve Food Quality. Lancaster (USA) : Technomic Publi.

Dong BS and Sin Y. 2003. Chitosan coated silica bead as immobilized metes affinity support for protein absorption. Biochem Eng J 3 (16) : 284-289. Espino RRC, Jamaludin SH, Silayoi B, and Nasution RE. 1992. Plant Resources

of South-East Asia 2: Edible Fruits and Nuts (Musa L. (edible cultivars)). Verheij EWM, Coronel RE, editor. Bogor (ID): PROSEA Foundation. Floros JD and Gnanasekharan V. 1993. Shelf life prediction of packaged foods:

chemichal, biological, physical, and nutritional aspects. Di dalam Chlaralambous G. London (Ed): Elsevier Publ.

Nuramanah E. 2012. Kajian Aktivitas Antioksidan Kulit Pisang Raja Bulu (Musa Paradisiaca L. Var Sapinetum) Dan Produk Olahannya. [Skripsi]. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

Grant LA and Burns J. 1994. Application of Coating. Di dalam Krochta JM. Baldwin EA. And Nisperos Carriedo MO. Edible Coating and Film to Improve Food Quality. Lancaster (USA) : Technomic Publi.

Gennadios A dan CL Weller. 1990. Edible Films and Coatings from Wheat and Corn Proteins. Food Technol. 44(10) : 63.

Ghaouth AE, Arul J, Ponnampalan R, and Boulet M. 1991. Chitosan Coating effect on storability and quality of fresh strawberries. J. Food Science 56(6):1618-1631.

Ghaouth AE, Ponnampalan R, Castaigne F, and Arul J. 1992. Chitosan Coating to Extend Storage Life of Tomatoes. Hortscience 27(9):1016-1018.

Hasbi D, Saputra, dan Juniar. 2005. Masa Simpan Buah Manggis (Garcinia mangostana L) pada Berbagai Tingkat Kematangan, Suhu dan Jenis Kemasan. Teknologi dan Industri Pangan. 16(3) : 199-205.

Hardjito. 2006. Aplikasi kitosan sebagai bahan tambahan makanan dan pengawet. Di dalam Prosiding Seminar Nasional Kitin Kitosan. Bogor: Departemen Hasil Perairan. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Institut Pertanian Bogor.

Hirano S. 1989. Chitin and Chitosan. Republica of Germany : Encyclopedia of Industrial Chemistry. 5 : 231-232.

Institute of Food Science and Technology. 1974. Shelf life of food. J Food Sci. 39:

861−865.

20

Kartasapoetra AG. 1994. Teknologi Penanganan Pasca Panen. Jakarta (ID) : Rineka Cipta.

Kaster JJ and Fennema OR. 1988. Edible Films and Coatings. Food Technool. 40 (12) : 47 – 59.

Kays SJ. 1991. Postharvest Physicology of Perishable Plant Product. New York (US): AVI Book.

Kittur FS, Kumar KR, and Tharanathan RN. 1998. Functional packaging properties of chitosan films. Z Lebensm Unters Forsch A, 206: 44-47. Krochta JM, Pavlanth AE, and Goodman N. 1990. Edible Film from Casein Lipid

Emulsions for Lightly Processed Fruits and Vegetables. Di dalam Spiess EEL. And Schurt H. Engienering and Food. New York (USA) : NY Elsevier Applied Science.

Krochta JM. 1992. Control of Mass Transfer in Foods with Edible Coatings and Films. Dalam R.P. Singh dan M.A. Wirakartakusumah (eds.) Advances in Food Engineering. Boca Raton, FL, CRP Press.

Kuntarsih S. 2012. Pedoman penanganan Pasca Panen Pisang. Jakarta (ID) : Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah.

Kusumo S. 1990. Zat Pengatur Tumbuhan Tanaman. Jakarta (ID) : Yasaguna. Kusmiati E. 2012. Pembuatan Jelly Kulit Pisang. [Internet]. [Diacu 2014 Januari

27]. Tersedia dari: http://badiklatda.jabarprov.go.id/index.php/ component/content/172?task=view.

Lizada MCC, Pantastico ErB, Shukor Abd, and Sabari SD. 1990. Ripening of Banana. Kualalumpur: ASEAN Food Handling Bureau.

Martin PM and Voilley A. 1990. Comparative study of the water permeability of edible film composed of arabic gum and glycerolmonostearate. Science Aliments. 10: 473-483.

Mellantin WM, Chen PM, and Borgic DM. 1982. In-line Appliacation of Porous Wax Coating Materials to Reduce Friction Discoloration of Barlett and

d’Anous’Pears. Hort. Sci., 17 : 215 – 217.

Muchtadi TR dan Sugiyono. 1992. Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan. Jakarta (ID): Dirjen Dikti PAU Pangan dan Gizi.

Mulyana E. 2011. Studi pembungkus bahan oksidator etilen dalam penyimpanan pascapanen pisang raja bulu (Musa sp. AAB GROUP) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Nasution IS, Yusmanizar, dan Melianda K. 2012. Pengaruh penggunaan lapisan edibel (edible coating), kalsium klorida, dan kemasan plastik terhadap mutu nanas(Ananas comosus Merr.). J Teknol dan Indust Pertanian Indonesia[Internet]. 2012; 2013.7.7; 4: Banda Aceh ID: Universitas Syiah Kuala.

Nisperos-Carriedo MO, Shaw PE. and Baldwin EA. 1990. Changes in Volatile Flavor Component and Pineaplle Orange Juices as Influenced by Application of Lipid and Composite Film. J. Agric. And Food Chem. 38 : 1382 – 1387.

Nuramanah E. 2012. Kajian Aktivitas Antioksidan Kulit Pisang Raja Bulu (Musa Paradisiaca L. Var Sapinetum) Dan Produk Olahannya. [Skripsi]. Tidak diterbitkan. Jakarta (ID): Universitas Indonesia.

21 dan sub tropika. Kamaryani, penerjemah; Pantastico ErB, editor. Yogyakarta (ID): UGM Pr. Terjemahan dari: postharvest physiology, handling and utilization tropical and sub-tropical fruits and vegetables. Paull RE. 1993. Tropical fruit physiology and storage potential. Di dalam:

Champ BR, Highley E, Johnson GI, editor. Proceedings of an International Conference; 1993 Jul 19-23; Chiang Mai, Thailand. hlm 198-203.

Paull RE. 1997. Pineapple. Di dalam: Mitra SK, editor. Postharvest physiology and Storage of Tropical and Subtropical Fruits. page 123-143.

Paull and Chen. 2003. Anthocyanins as Food Colors. New York: Journal Academic Press.

Purwoko BS dan Juniarti D. 1998. Pengaruh beberapa perlakuan pascapanen dan suhu penyimpanan terhadap kualitas dan daya simpan buah pisang cavendish (Musa (grup AAA, subgrup Cavendishi). Bul Agron. [Internet]. 1998; 2013.7.7; 26(2): 19-28. Bogor ID: Institut Pertanian Bogor.

Rismana E. 2001. Langsing dan Sehat Lewat Limbah Perikanan. [Internet]. [diunduh 2014 Apr 18] . Tersedia pada: www. sinarharapan. co. id. iptek/index. html.

Roberts GAF. 1992. Proceedings of the first International Conference on chitin/chitosan. in Muzzarelli RAA. and Pariser ER. MIT Sea Grant Report 78-7. page 421.

Samson JA. 1986. Tropical Fruits. Second edition. Longman Group. London. page 336 .

Santoso BB dan Purwoko BS. 1995. Fisiologi dan Teknologi Pasca Panen Tanaman Hortikultura. Indonesia Australia Eastern Universities Project. 187 hal.

Satuhu S dan Suryadi A. 2004. Budidaya Pengolahan dan Prospek Pasar Pisang. Yogyakarta (ID): Penebar Swadaya.

Soedjono. 2001. Umbi-umbian. Bandung (ID): PT Remaja Rosdakarya.

Sudarmadji S. 1989. Analisa Bahan Makanan dan Pertanian. Edisi I. Yogyakarta (ID): Liberty.

Sunarjono H. 2002. Budi Daya Pisang dengan Bibit Kultur Jaringan. Jakarta (ID) : Penebar Swadaya.

Suseno SH. Suptijah P dan Mustarudin. 2006. Pembuatan Edible Coating dari Limbah Invertebrata Laut dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Pengawet Alami dalam Pengolahan Ikan Asin di Eretan, Indramayu (ID): Laporan Akhir Penelitian Hibah Bersaing XIII. Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor. Bogor. hal 67. Suseno SH. 2006. Kitosan Pengawet Alami Alternatif Pengganti Formalin dalam

Semiloka & Temu Bisnis : Teknologi untuk Peningkatan Daya Saing Wilayah Menuju Kehidupan yang Lebih Baik. Jeparatech Expo 11 – 15 April 2006, Jepara.

Verheij dan Coronel RE. 1991. Buah-Buahan yang Dapat Dimakan dalam Prosea Sumber Daya Nabati Asia Tenggara 2. Jakarta (ID): Gramedia Pustakatama. Winarno FG dan Wiratakusumah MA. 1981. Fisiologi Lepas Panen. Jakarta (ID):

PT Sastra Hudaya.

22

Wong DWS, Tillin SJ, Hudson JS, and Pavlath AE. 1994. Gas exchange in cut apples with bilayer coatings. J. Agric. Food Chem. 42: 2278-2285.

23

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 1990. Penulis merupakan anak keempat dari Bapak Dulrachman dan Ibu Nanik Sumiyarsi.

Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2003 di SDN 3 Kauman Parakan, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Temanggung dan lulus pada tahun 2005. Pendidikan selanjutnya ditempuh di SMAN 1 Temanggung dan diselesaikan pada tahun 2009. Tahun 2009 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur PMDK. Setelah mengikuti Tahap Persiapan Bersama, tahun 2010 penulis masuk Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.

Selama perkuliahan penulis aktif dalam berbagai organisasi, diantaranya : BEM TPB IPB, FORCES IPB, FSLDK Indonesia, KOPMA, dan HIMAGRON. Penulis juga aktif melakukan kerja dengan membuka usaha penjualan baju busana