PERAN MIKORIZA ARBUSKULAR, KITOSAN, DAN

Trichoderma harzianum DALAM PENGENDALIAN

PENYAKIT BUSUK PANGKAL BATANG (Botryodiplodia

theobromae Pat.) PADA TANAMAN JERUK

NOVA RAHMATUL HARDIATI

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Peran Mikoriza Arbuskular, Kitosan, dan Trichoderma harzianum dalam Pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang (Botryodiplodia theobromae Pat.) pada Tanaman Jeruk adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, September 2015

Nova Rahmatul Hardiati

NIM A34110033

______________________________

ABSTRAK

NOVA RAHMATUL HARDIATI. Peran Mikoriza Arbuskular, Kitosan, dan Trichoderma harzianum dalam Pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang (Botryodiplodia theobromae Pat.) pada Tanaman Jeruk. Dibimbing oleh MEITY SURADJI SINAGA.

Saat ini, penyakit busuk batang yang disebabkan oleh Botryodiplodia theobromae Pat. telah dilaporkan sebagai penyakit penting pada tanaman jeruk. Beberapa penelitian telah melaporkan keberhasilan agens hayati dalam mengendalikan beberapa penyakit terutama penyakit tular tanah. Oleh karena itu, dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, dan kombinasinya untuk mengendalikan penyakit busuk batang pada bibit jeruk. Hasil uji in vitro dalam cawan petri menunjukkan bahwa T.harzianum dapat menghambat pertumbuhan B. theobromae hingga 96.35% dalam 5 hari. Hasil uji in planta menunjukkan perlakuan tunggal mikoriza arbuskular, kitosan, T. harzianum dan kombinasinya dapat menekan keparahan penyakit (16% - 27%) serta meningkatkan kekuatan pada bibit jeruk. Tingkat keparahan penyakit yang tinggi (38.89%) terjadi pada perlakuan kontrol tanpa menggunakan agens hayati maupun kitosan pada 63 hari setelah inokulasi (hsi), dengan periode laten 19.8 hsi. Perlakuan mikoriza arbuskular pada 63 hsi memperlihatkan tingkat asosiasi mikoriza pada akar mencapai 37.12%. Perlakuan tunggal mikoriza arbuskular dan T.harzianum, kombinasi mikoriza arbuskular dengan kitosan, serta kombinasi T.harzianum

dengan kitosan merupakan perlakuan yang efektif dan efisien dalam mengendalikan penyakit busuk pangkal batang pada bibit jeruk.

ABSTRACT

NOVA RAHMATUL HARDIATI. The Role of Arbuscular Mycorrhiza, Chitosan, and Trichoderma harzianum as Controlling Agents of Citrus Stem Rot Disease (Botryodiplodia theobromae Pat.). Supervised by MEITY SURADJI SINAGA

Nowaday, stem rot disease due to Botryodiplodia theobromae.Pat has been reported as the important disease in citrus plantation. Some studies have reported the succesfull of biocontrol agents in controlling several diseases especially the soilborne disease. Therefore, the aim of the study was to evaluate the effectiveness of arbuscular mycorrhiza, chitosan, Trichoderma harzianum, and their combinations to prevent stem rot disease on citrus seedlings. In vitro

experiments showed that T. harzianum can inhibit the growth of B. theobromae up to 96.35% in 5 days. Result of in planta study showed that on 63 day after inoculated (dai), the single treatment of arbuscular mycorrhiza, chitosan, T. harzianum and their combinations can suppress the disease severity (16% - 27%) as well as can improve the plant vigor in citrus seedling. Control treatment without the use of biocontrol agents or chitosan had higher disease severity (38.89%) and latent periode 19.8 dai. The treatment of arbuscular mycorrhiza on 63 dai showed 37.12% mycorrhizal root association. The single treatment of arbuscular mycorrhiza, T.harzianum, combination of arbuscular mycorrhiza with chitosan, and combination of T.harzianum with chitosan on citrus seedling were the effective and efficient treatment in controlling of the disease.

Key words: Botryodiplodia theobromae, citrus, arbuscular mycorrhiza, stem rot,

ABSTRACT

NOVA RAHMATUL HARDIATI. Potention Mycorrhizae and Tricoderma harzianum As Agents Controlling to Stem Rot Disease (Botryodiplodia theobromae Pat.) on Citrus. Supervised by MEITY SURADJI SINAGA

Citrus is one of horticultural commodities that have high economic value. But according to production data obtained, from 2008 to 2013 the production of citrus fruits has declined. One causes of the decline in the production of such an attack by Botryodiplodia theobromae. Botryodiplodia theobromae causes stem rot disease of citrus. This disease can lead to large losses as it can attack plants from the nursery until the time of production. In addition, Botryodiplodia theobromae

has a wide host range in some tropical fruit crops such as mango, mangosteen, banana, pineapple and melon. Biological control is one way to control the disease. There has been found an effective way to overcome the control of the disease. This observation aims to determine the potential biological agent mycorrhizal fungi and Trichoderma harzianum in controlling Botryodiplodia theobromae on citrus plants. The expected result from this research is Mycorrhizae and

Trichoderma harzianum are able to control stem rot disease so productivity of citrus can increase.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB.

NOVA RAHMATUL HARDIATI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Proteksi Tanaman

PERAN MIKORIZA ARBUSKULAR, KITOSAN, DAN

Trichoderma harzianum DALAM PENGENDALIAN

PENYAKIT BUSUK PANGKAL BATANG (Botryodiplodia

theobromae Pat.) PADA TANAMAN JERUK

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran Mikoriza Arbuskular, Kitosan, dan Trichoderma harzianum dalam Pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang (Botryodiplodia theobromae Pat.) pada Tanaman Jeruk. Skripsi sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2014 sampai Mei 2015.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Meity Suradji Sinaga, M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan ilmu, saran, motivasi, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Endang Sri Ratna selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.

Terima kasih kepada orang tua dan seluruh keluarga penulis yang telah banyak mencurahkan tenaga, pikiran, dan doa untuk penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khususnya teman-teman Proteksi Tanaman angkatan 48, teman-teman Kosan Puri Prasetya dan teman-teman di laboraturium Mikologi yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saefudin dan pihak University Farm, Unit Lapangan Cikabayan yang banyak membantu dalam persiapan rumah kaca. Semoga penelitian ini bermanfaat untuk kita semua

Bogor, September 2015

DAFTAR ISI

Persiapan Media Pembibitan dan Perawatan. 5

Pelaksanaan Percobaan 5

Perlakuan Mikoriza Arbuskular pada Bibit Jeruk 5 Perlakuan Trichodermaharzianum pada Bibit Jeruk 5 Penyiapan dan Aplikasi Larutan Kitosan 5 Inokulasi Buatan Botryodiplodia theobromae.pada Uji In

Planta 5

Pengamatan 5

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Uji Antagonisme T. harzianum terhadap B. theobromae secara In Vitro 8 Keefektifan Mikoriza arbuskular, Kitosan dan Trichoderma harzianum

dalam Pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang Jeruk pada Uji In

DAFTAR TABEL

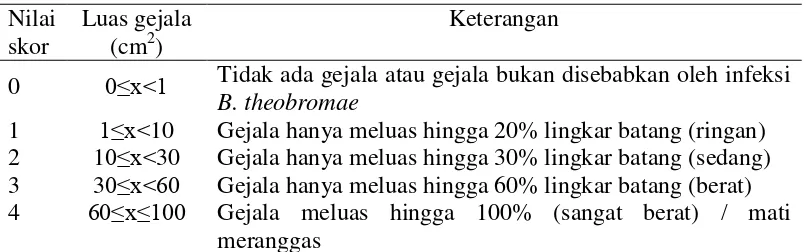

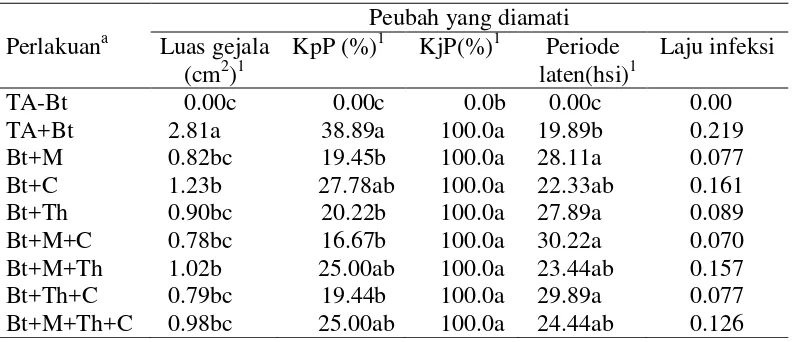

1 Skoring penyakit busuk pangkal batang jeruk berdasarkan luas gejala 6 2 Dampak pemberian mikoriza arbuskular, kitosan, T.harzianum, serta

kombinasinya terhadap peubah yang diamati pada 63 hsi 11 3 Pengaruh agens terhadap rata-rata pertambahan tinggi tanaman dan jumlah

tunas baru yang tumbuh 13

4 Pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, T.harzianum, serta

kombinasinya terhadap tingkat asosiasi mikoriza arbuskular 14

DAFTAR GAMBAR

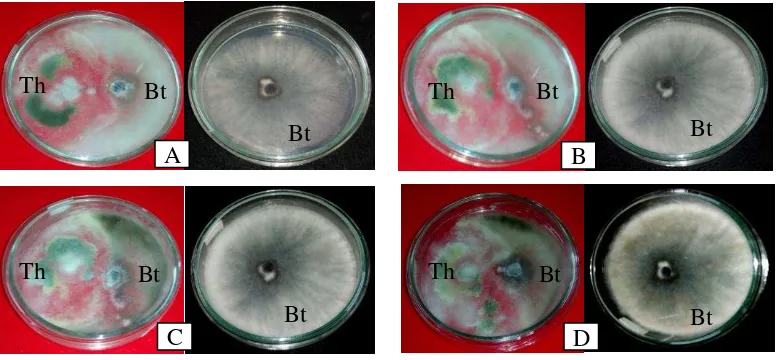

1 Uji antagonisme T. Harzianum (Th) terhadap B.theobromae (Bt) pada

2 hsi- 5 hsi 8

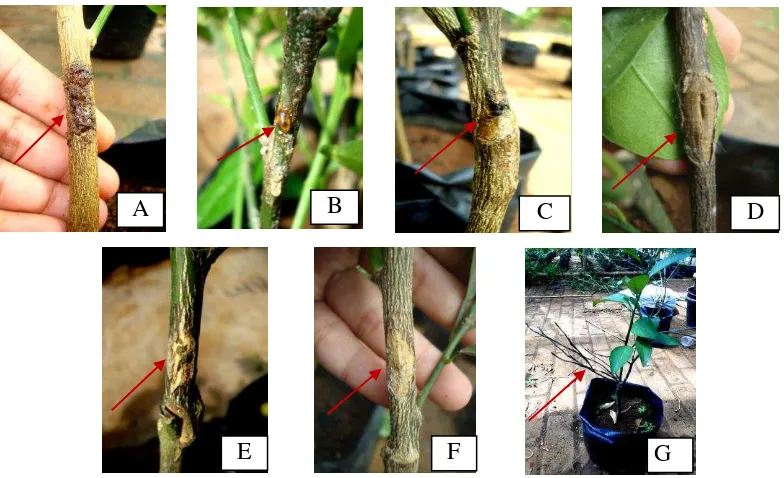

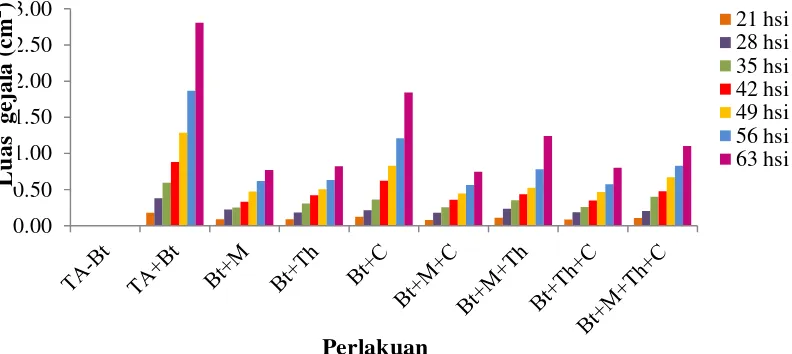

2 Gejala penyakit busuk pangkal batang 21-63 hsi 9 3 Perkembangan luas gejala penyakit busuk pangkal batang dari pengamatan

21-63 hsi. 10

4 Tunas muda yang baru muncul pada pengamatan 14 hsi (a) dan tunas yang

tumbuh hingga 63 hsi 13

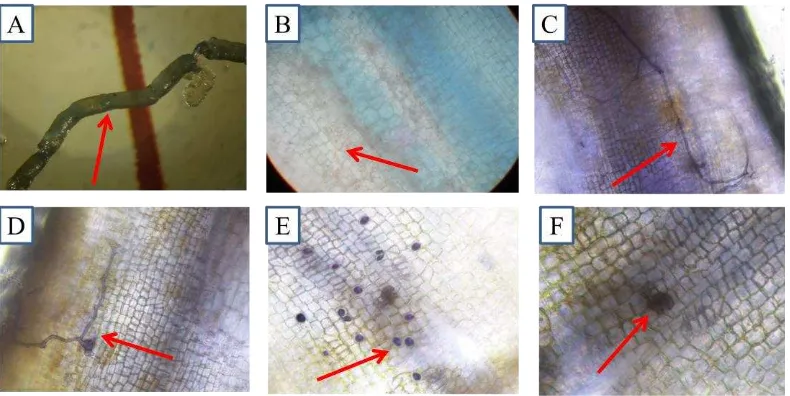

5 Bentuk asosiasi mikoriza pada akar sekunder jeruk 14

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan,

Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadapluas gejala busuk

pangkal batang 20

2 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan,

Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap keparahan penyakit

busuk pangkal batang 20

3 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap

kejadian penyakit busuk pangkal batang 20

4 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap periode

laten penyakit busuk pangkal batang 20

5 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap tingkat

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jeruk merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Buah jeruk memiliki peluang pasar yang cukup besar karena selain dapat dimakan dalam keadaan segar juga dapat digunakan sebagai bahan baku industri seperti minyak wangi, sabun, esens minuman, campuran kue, obat dan lain sebagainya. Produksi terbesar jeruk di Indonesia terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 2,63 juta ton. Namun pada tahun 2008 hingga 2013, produksi jeruk terus mengalami penurunan menjadi 1,41 juta ton pada tahun 2013 (BPS 2014).

Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan salah satu kendala dalam produksi jeruk nasional. Botryodiplodia theobromae merupakan cendawan penyebab penyakit busuk pangkal batang pada tanaman jeruk. Cendawan B. theobromae memiliki kisaran inang yang luas, selain dapat menyerang tanaman jeruk, kakao, karet, manggis, dan pisang, cendawan tersebut juga dapat menyerang tanaman mangga, nanas, alpukat, melon, kelapa, terong, paprika, kacang tanah, jagung, tebu dan tembakau (CABI 2007).

Penyakit busuk pangkal batang merupakan salah satu penyakit yang sangat merugikan. Penyakit busuk pangkal batang menjadi sangat penting karena dapat mematikan tanaman mulai saat masih di pembibitan, maupun tanaman yang sudah berproduksi di lapangan. Di pulau Jawa, cendawan B. theobromae mempunyai arti penting terutama di daerah dataran rendah. Jenis jeruk keprok (Citrus nobilis) dan jeruk besar (Citrus grandis) sering sangat menderita karena serangannya. Di Kabupaten Magetan sekitar 500 ha pertanaman jeruk besar yaitu 85% dari jumlah pohon telah terserang oleh cendawan ini dengan tingkat serangan ringan sampai sedang (22% - 37%) (Wiratno dan Nurbanah 1997).

Botryodiplodia theobromae dapat menularkan melalui percikan air dan luka pada tanaman. Gejala penyakit busuk pangkal batang dapat berupa busuk basah dan busuk kering. Busuk basah ditunjukkan bila batang atau ranting yang terserang mengeluarkan blendok atau gom berwarna kuning keemasan sedangkan busuk kering nampak kulit batang menjadi kering, dan pecah tanpa mengeluarkan blendok, sehingga gejala awal akan sulit diamati (Semangun 2007).

Koloni dari cendawan ini berwarna abu-abu kehitaman, berbulu halus, dan memiliki banyak miselium. Piknidia sederhana atau majemuk, lebarnya dapat mencapai hingga 5 mm. Konidiofor hialin, sederhana, tetapi ada yang septet juga, konidia berdinding tebal dan bersekat dua (Ellis 2013). Piknidia merupakan tubuh buah yang berbentuk seperti labu yang didalamnya terdapat konidiofor dan memproduksi konidia (Agrios 2005). Piknidia B. theobromae berwarna cokelat, berbentuk tabung dan berkumpul, seringkali massa spora keluar melalui ostiol

pada piknidia. Ukuran piknidia 210 μm X 150 μm (Watanabe 2002). Pada media

buatan, waktu yang dibutuhkan B. theobromae untuk menghasilkan piknidia adalah antara 20-34 hari (Shah et al. 2010).

2

Patogen tanaman ini meliputi fungi, beberapa macam mikroorganisme prokariotik (bakteri, aktinomisetes, mikoplasma), nematoda, virus dan viroid. Pengendalian hayati dapat dilakukan dengan menggunakan agens hayati, seperti fungi mikoriza arbuskular (FMA) dan Trichoderma harzianum.

Mikoriza adalah bentuk simbiosis mutualisme antara cendawan dan akar tanaman. Mikoriza arbuskular dapat digunakan sebagai agens hayati yang diaplikasikan di sekitar perakaran. Sistem perakaran jeruk dapat diperbaiki dan ditingkatkan ketahanan terhadap penyakitnya dengan adanya asosiasi perakaran jeruk dengan mikoriza arbuskular (Sinaga et al. 2009). Berdasarkan struktur tubuh dan cara infeksi pada tanaman inang, mikoriza terbagi menjadi ektomikoriza dan endomikoriza. Ektomikoriza berupa hifa yang menyelubungi bagian luar akar, sebagian hifa lainnya menembus antar sel korteks akar (interseluler) dan membentuk struktur yang khas (hartig net) (Brundrett 2004). Musfal (2010) menyatakan bahwa mikoriza arbuskular dapat bersimbiosis dengan sebagian besar (97%) famili tanaman, seperti tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perkebunan, dan tanaman pakan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan mikoriza arbuskular. Lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman biasanya juga cocok untuk perkembangan spora mikoriza arbuskular.

Kitosan adalah poli–(2-amino-2-deoksi-β-(1-4)-D-glukopiranosa) dengan rumus molekul (C6H11NO4)n (Sugita et al. 2009). Kitosan dapat diperoleh dari destilasi kitin cangkang krustasea laut yang banyak dimanfaatkan di berbagai bidang seperti medis dan farmasi, kosmetik dan makanan. Kitosan juga merupakan senyawa alami yang potensial untuk mengendalikan penyakit prapanen dan pascapanen komoditas hortikultura. Kitosan memperoleh banyak perhatian di bidang pertanian karena bentuk dan sifatnya yang khas dalam menghambat pertumbuhan banyak cendawan patogen dan kemampuannya sebagai penginduksi ketahanan tanaman (El Ghaouth et al. 1992).

Potensi kitosan sebagai pengendali hayati berbagai patogen tanaman telah banyak diketahui. Hadrami et al. (2010) menyatakan bahwa kitosan dapat beraktivitas sebagai antimikroba. Patogen-patogen yang telah diketahui berhasil dikendalikan oleh kitosan berdasarkan kajian pustaka Hadrami et al. (2010) adalah virus PVX, TMV, AMV, dan CMW; bakteri E.coli, Staphylococus aureus, dan beberapa spesies Bacillus patogenik; cendawan Botrytis cinerea, Pyricularia grisea, dan Neurospora crassa. Selain melawan pertumbuhan patogen, kitosan juga dapat menghambat perilaku makan dan pertumbuhan larva serangga hama.

3 juga dapat berkompetisi dengan patogen dan dapat membantu pertumbuhan tanaman (Jamilah 2011).

Trichoderma harzianum mempunyai hifa bersepta, bercabang dan mempunyai dinding licin, tidak berwarna, diameter 1.5-12 μm. Percabangan hifa membentuk sudut siku-siku pada cabang utama. Cabang-cabang utama konidiofor berdiameter 4-5 μm dan menghasilkan banyak cabang-cabang sisi yang dapat tumbuh satu persatu tetapi sebagian besar berbentuk dalam kelompok yang agak longgar dan kemudian berkembang menjadi daerah-daerah seperti cincin. Pada ujung konidiofor terbentuk konidiospora berjumlah 1-3, berbentuk pendek, dengan kedua ujungnya meruncing dibandingkan dengan bagian tengah, diujing konidiofor terdapat konidia berbentuk bulat, berdinding rata dengan warna hijau suram, hijau keputihan, hijau terang atau agak kehijauan (Gandjar et al, 1999). Beberapa ciri morfologi T. Harzianum yang menonjol antara lain koloninya berwarna hijau muda sampai hijau tua yang memproduksi konidia aseksual berbentuk globus dengan konidia tersusun seperti buah anggur dan pertumbuhannya cepat (Harman 1998).

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji peran dan efektivitas mikoriza arbuskular, kitosan dan Trichoderma harzianum serta kombinasinya dalam mengendalikan penyakit busuk pangkal batang pada bibit jeruk.

Manfaat Penelitian

4

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan mulai Desember 2014 hingga Mei 2015 di Laboratorium Mikologi, Departemen Proteksi Tanaman, Institut Pertanian Bogor dan Rumah Kaca University Farm Unit Lapangan Cikabayan, Institut Pertanian Bogor.

Metode Penelitian Persiapan Bahan Penelitian

Pembiakan Massal Trichoderma harzianum. Isolat Trichoderma harzianum didapatkan dari koleksi Laboratorium Mikologi Tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Trichoderma harzianum ditumbuhkan pada media Potato Dextrose Agar (PDA) sebanyak 10 cawan dan diinkubasi selama 7 hari pada suhu ruang. Komposisi media PDA terdiri dari campuran agar 15 g, air kentang 200 g, akuades 1000 ml,

dextrose 20 g, dan antibiotik kloramfenikol setengah kapsul per erlenmeyer. Komposisi tersebut akan menjadi 1000 ml cairan PDA. Media PDA yang telah dibuat, ditampung dalam erlenmeyer terlebih dahulu lalu disterilkan menggunakan autoklaf, kemudian dibagi ke masing-masing cawan petri sebanyak 10 buah. Selanjutnya, biakan T.harzianum yang telah berumur 7 hari disubkultur ke media jagung pipil steril, dan diinkubasi selama 14 hari untuk mendapatkan biakan massal T.harzianum yang selanjutnya digunakan untuk perlakuan.

Peremajaan Isolat Botryodiplodia theobromae. Isolat cendawan didapatkan dari Laboratorium Mikologi Tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Isolat B. theobromae

ditumbuhkan pada media Potato Dextrose Agar (PDA) sebanyak 10 cawan dan diinkubasi pada suhu ruang. Isolat B. theobromae yang telah berumur 5 hari selanjutnya digunakan sebagai inokulum dalam inokulasi buatan.

Uji Antagonisme In Vitro T. harzianum terhadap B. theobromae. Uji antagonisme atau daya hambat in vitro dilakukan di Laboratorium Mikologi Tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman. Metode yang digunakan adalah metode biakan ganda (dual culture). Trichoderma harzianum dan B. theobromae

yang berumur 5 hari ditumbuhkan bersamaan pada satu cawan petri berdiameter 9 cm dengan jarak 3 cm dari masing-masing tepi cawan, kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 5 hari dan diamati persen daya hambatnya. Persen daya hambat diamati setiap hari dan dihitung dengan rumus:

% Daya hambat=(R1-R2)/R1 100%

R1 adalah hifa B.theobromae yang menjauhi T.harzianum, sedangkan R2 adalah hifa B.theobromae yang mendekati T.harzianum. Uji daya hambat terdiri dari 3 perlakuan dan 5 ulangan, masing-masing ulangan terdiri dari 3 unit cawan. Adapun perlakuan dari uji daya hambat sebagai berikut:

BT : Kontrol (B.theobromae) TH : Kontrol (T.harzianum)

5 Persiapan Media Pembibitan dan Perawatan. Bibit jeruk yang digunakan adalah jenis jeruk siam berumur 4 bulan. Bibit jeruk tersebut diperoleh dari petani di Cikarawang, Bogor. Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah steril, pupuk kandang, dan pupuk kompos dalam polybag berukuran 30x30 cm. Bibit jeruk yang dibutuhkan untuk uji in vivo sebanyak 81 pohon yang terdiri dari 9 perlakuan. Bibit jeruk disiram dengan air setiap hari di dalam rumah kaca. Pelaksanaan Percobaan

Perlakuan Mikoriza Arbuskular pada Bibit Jeruk. Mikoriza arbuskular dalam bentuk formulasi siap pakai diperoleh dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Pertanian, Serpong. Formulasi Mikoriza arbuskular berupa granul dengan bahan aktif Glomus spp.. Mikoriza arbuskular diberikan pada awal penanaman bibit pada polybag. Mikoriza arbuskular yang diberikan sebanyak 10 gram per tanaman di sekitar perakaran.

Perlakuan Trichoderma harzianum pada Bibit Jeruk. Trichoderma harzianum berumur 14 hari yang telah diperbanyak pada media jagung diberikan pada awal tanam pada perlakuan T.harzianum tunggal sedangkan pada perlakuan kombinasi diberikan setelah 2 minggu pemberian mikoriza pada tanah.

T.harzianum diinfestasikan di sekitar perakaran bibit jeruk sebanyak 10 gram pada masing-masing tanaman.

Penyiapan dan Aplikasi Larutan Kitosan. Kitosan yang akan digunakan diperoleh dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor. Sebanyak 0.1 gram kitosan dicampurkan dengan 20 ml asam asetat 1.5% dan 80 ml aquades untuk menghasilkan larutan kitosan 0.1%. Larutan kitosan diaplikasikan pada batang sebanyak 10 ml per tanaman dengan menggunakan

spayer.

Inokulasi Buatan Botryodiplodia theobromae pada Uji In Planta.

Inokulasi buatan dilakukan dengan mengikuti prosedur Retnosari (2011). Batang dibersihkan menggunakan kloroks 0.5% untuk menghilangkan kontaminan pada batang kemudian dibilas dengan air steril. Pelukaan dilakukan dengan satu kali tusukan jarum pada batang 15 cm di atas permukaan tanah. Biakan patogen murni yang berumur 5 hari ditempelkan pada bagian permukaan batang yang telah dilukai. Batang ditutupi dengan kapas yang sudah dibasahi air steril terlebih dahulu untuk merangsang pertumbuhan patogen dan tetap dalam keadaan lembab, kemudian dibungkus dengan selotip. Inkubasi dilakukan selama 3 minggu hingga munculnya gejala pada batang.

Pengamatan. Peubah yang diamati adalah periode laten, luas gejala, persentase keparahan dan kejadian penyakit, laju infeksi, dan tingkat asosiasi mikoriza.

Pengamatan periode laten dilakukan setiap hari mulai hari setelah inokulasi patogen hingga gejala pertama busuk pangkal batang muncul pada tanaman. Penentuan tinggi, lebar, dan luas gejala yang muncul pada batang jeruk dilakukan secara manual yaitu mengukur dengan mistar berukuran 100 cm.

6

Tabel 1 Skoring penyakit busuk pangkal batang jeruk berdasarkan luas gejala Nilai

skor

Luas gejala (cm2)

Keterangan

0 0≤x<1 Tidak ada gejala atau gejala bukan disebabkan oleh infeksi

B. theobromae

1 1≤x<10 Gejala hanya meluas hingga 20% lingkar batang (ringan)

2 10≤x<30 Gejala hanya meluas hingga 30% lingkar batang (sedang)

3 30≤x<60 Gejala hanya meluas hingga 60% lingkar batang (berat)

4 60≤x≤100 Gejala meluas hingga 100% (sangat berat) / mati

meranggas

Kejadian dan Keparahan penyakit dihitung berdasarkan Sinaga (2006) dengan persamaan:

KpP = keparahan penyakit ni = jumlah batang terinfeksi

vi = nilai skor dari masing-masing kategori

N = jumlah tanaman yang diamati Z = nilai skor tertinggi

KjP = kejadian penyakit

n = jumlah tanaman yang terinfeksi N = jumlah tanaman yang diamati

Laju infeksi busuk pangkal batang jeruk dihitung dengan persamaan:

r adalah laju infeksi, e adalah bilangan hasil konversi sebesar 2.30259, t adalah selang waktu pengamatan, Xt adalah keparahan penyakit pada waktu-t, dan Xo adalah keparahan penyakit pada pengamatan sebelumnya (Sinaga 2006).

Pengamatan tingkat asosiasi FMA menggunakan prosedur yang dilakukan Bundrett et al. 1996, dengan proses pembersihan dan pewarnaan. Akar tanaman jeruk dicuci terlebih dahulu menggunakan air mengalir, selanjutnya potong bagian akar sekunder dengan panjang 1 cm sebanyak 0.1 g. Potongan akar dimasukkan ke dalam larutan KOH 10% (w/v) dan dipanaskan menggunakan boiling bath pada suhu 95 °C selama 1 jam. Akar yang berwarna gelap dimasukkan ke dalam larutan alkalin hidrogen peroksida, 10% H2O2 (v/v) selama 10 menit, selanjutnya

7 yang berbeda. Akar yang telah diwarnai disimpan di dalam larutan 50% gliserol (v/v).

Penghitungan infeksi mikoriza arbuskular menggunakan Gridline Intersect Method (Brundrett et al. 1996). Akar yang telah diwarnai disebar di dalam cawan petri yang telah diberi garis horizontal dan vertikal, setiap kotak berukuran 0.8 x 0.8 cm. Penghitungan dilakukan berurutan secara horizontal dan vertikal di bawah mikroskop. Akar terinfeksi (ditandai adanya hifa, vesikal, dan arbuskular) yang mengenai gridline dihitung sebagai akar yang terinfeksi, sedangkan akar terinfeksi dan tidak terinfeksi yang mengenai gridline dihitung sebagai panjang akar. Tingkat asosiasi mikoriza dihitung dengan rumus :

Tingkat asosiasi mikoriza = Keterangan :

A = jumlah akar yang terinfeksi x gridline (0.8 cm) x 11/14 (panjang akar terinfeksi)

B = jumlah total akar x gridline (0.8 cm) x 11/14 (panjang akar total terinfeksi dan yang tidak terinfeksi

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Percobaan disusun dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pengujian terdiri atas 9 perlakuan, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali, masing-masing ulangan terdiri dari 3 unit tanaman, sehingga terdapat 81 unit percobaan. Adapun jenis perlakuannya sebagai berikut:

1. Tanpa B.theobromae dan tanpa agens (TA-Bt) 2. B.theobromae tanpa agens (TA+Bt)

3. B.theobromae + Mikoriza arbuskular (Bt+M)

4. B.theobromae + T. harzianum (Bt+Th) 5. B.theobromae + kitosan (Bt+C)

6. B.theobromae + Mikoriza arbuskular + T. harzianum (Bt+M+Th) 7. B.theobromae + Mikoriza arbuskular + kitosan (Bt+M+C)

8. B.theobromae + T. Harzianum + kitosan (Bt+Th+C)

9. B.theobromae + Mikoriza arbuskular + T. harzianum + kitosan (Bt+M+Th+C) Data yang diperoleh ditabulasi menggunakan Microsoft Excel 2007 dan dianalisis sidik ragam menggunakan Statistical Analisis System (SAS) versi 9.1.3. Perlakuan yang berpengaruh nyata akan diuji lanjut menggunakan uji Tukey

8

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Antagonisme T. harzianum terhadap B. theobromae secara In Vitro Pengamatan dilakukan mulai hari kedua, karena pada hari pertama pertumbuhan koloni T.harzianum belum dapat menghambat pertumbuhan

B.theobromae dan belum terjadi interaksi antar kedua koloni tersebut. Rata-rata persentase penghambatan hari kedua sampai dengan hari kelima berturut-turut 43.52%, 65.51%, 85.98%, dan 96.35%. Penghambatan T. harzianum dapat terlihat dari pertumbuhan B.theobromae yang sangat lambat saat di tumbuhkan secara bersamaan dengan T.harzianum pada media PDA.

Penghambatan T.harzianum terhadap B.theobromae dapat terlihat dari panjang jari-jari B.theobromae yang mendekati koloni T.harzianum lebih kecil daripada jari-jari yang mendekati tepi cawan, sedangkan pertumbuhan jari−jari koloni T.harzianum setiap harinya selalu berkembang dan tumbuh meluas hingga menutupi sebagian koloni dari B.theobromae (Gambar 1). Pada kontrol patogen,

B.theobromae dapat tumbuh optimal hingga dapat memenuhi cawan di hari ketiga. Koloni B.theobromae mulanya tumbuh berwarna putih pada hari pertama hingga hari keempat. Namun pada hari kelima koloni menjadi berwarna kehitaman.

Gambar 1 Uji antagonisme T.harzianum (Th) terhadap B.theobromae (Bt) pada 2 hsi-5 hsi: (A) pada 2 hsi, koloni T.harzianum mulai berinteraksi dengan koloni B.theobromae, (B) pada 3 hsi, koloni T.harzianum sebagian sudah menutupi bagian tepi koloni B.theobromae, (C) pada 4 hsi, koloni

T.harzianum semakin menghambat pertumbuhan dan mulai tumbuh di atas koloni B.theobromae, dan (D) pada 5 hsi, hifa koloni T.harzianum

sudah tumbuh di atas dan menutupi koloni B.theobromae.

Uji antagonisme pada 3 hsi terbentuk zona bening di antara patogen dan

9 lisis belum dapat dikonfirmasi. Oleh karena itu, mekanisme T. harzianum dalam menghambat pertumbuhan B.theobromae pada percobaan ini, yaitu melalui mekanisme persaingan tumbuh, antibiosis, dan hiperparasitisme. Proses hiperparasitisme diawali dari apresoria T. harzianum menempel pada hifa patogen kemudian terjadi penetrasi sehingga dinding sel hifa B. theobromae terdegradasi. Selain itu, T. harzianum terkadang membagi ujung hifanya menjadi dua cabang untuk menekan hifa patogen. Hifa utama dapat menghasilkan bentukan kait seperti cabang yang melakukan penetrasi sehingga terbentuk belitan dan mengakibatkan kerusakan pada miselia patogen (Gupta et al. 1999).

Keefektifan Mikoriza Arbuskular, Kitosan, dan T. harzianum dalam Pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang Jeruk pada Uji In Planta

Patogen Botryodiplodia theobromae yang berhasil menginfeksi menyebabkan gejala yang muncul pada tanaman berupa blendok atau gummosis (gom) berwarna kuning keemasan (Gambar 2A dan B). Munculnya gom dari bagian batang yang dilukai sering disebut sebagai gejala busuk basah. Busuk basah ditunjukkan dengan reaksi tanaman setelah terinfeksi yaitu batang, cabang atau ranting yang terserang mengeluarkan gom berwarna kuning keemasan dan pada stadia lanjut, kulit tanaman mengelupas atau bahkan bisa mengakibatkan kematian. Cendawan berkembang di antara kulit dan kayu, merusak kambium, sehingga apabila serangan telah mengelilingi batang, tanaman akan mati. Pada tahap awal patogen masuk pada kulit di daerah ketiak cabang terutama kulit yang luka, serangan di antara kulit dan kayu mengakibatkan tanaman mengeluarkan gom sebagai reaksi tanaman atas serangan patogen (Naqvi 2004).

Gambar 2 Gejala penyakit busuk pangkal batang 21-63 hsi. Batang mengeluarkan gumosis (A dan B), nekrosis batang (C), bagian kulit batang pecah (D), bagian kulit batang mengelupas (E dan F), serta ranting mati (G). Gejala busuk kering yang ditemukan pada pengamatan diantaranya, nekrosis batang (Gambar 2C), kulit batang pecah (Gambar 2D), kulit batang kering dan

E F G

B

10

mengelupas (Gambar 2E dan 2F), hingga menyebabkan mati ranting (Gambar 2G). Gejala awal busuk kering lebih sulit diamati karena kulit batang atau cabang tanaman yang terserang tidak mengeluarkan gum tetapi akan mengelupas dan langsung mengering. Gejala nekrosis muncul di sekitar pelukaan yang dilakukan pada batang. Pada awal pengamatan gejala ini tidak nampak jelas namun semakin lama terlihat bercak berwarna coklat kehitaman dan disekelilingnya terdapat miselium berwarna hitam. Serangan pada batang utama lebih berbahaya dibanding pada cabang atau ranting. Serangan yang melingkar pada batang atau cabang mengakibatkan bagian tanaman di atas serangan akan kering atau mati dan berwarna hitam (Henuk 2010)

Pengamatan keparahan dan kejadian penyakit busuk pangkal batang dihitung berdasarkan luasan gejala yang muncul pada batang. Pengamatan dilakukan pada hari ke 21, 28, 35, 42, 49, 56, dan 63 setelah inokulasi patogen. Luasan gejala dihitung dengan mengukur panjang dan lebar dari gejala yang muncul. Hasil pengamatan luas gejala pada Gambar 3 menunjukkan bahwa perlakuan inokulasi B.theobromae tanpa aplikasi agens hayati memiliki nilai luas gejala yang paling besar dan perlakuan tunggal kitosan memiliki luas gejala terbesar kedua di antara perlakuan lainnya pada setiap minggunya. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan kitosan dengan konsentrasi 0.1% memiliki pengaruh yang kecil terhadap penghambatan pertumbuhan patogen. Perlakuan kitosan yang dikombinasi dengan mikoriza arbuskular dan T.harzianum memiliki luas gejala yang kecil karena adanya induksi ketahanan dari kedua agens tersebut.

Gambar 3 Perkembangan luas gejala penyakit busuk pangkal batang dari pengamatan 21-63 hsi.

Penelitian Nawar (2005) menunjukkan bahwa kitosan dapat menghambat perkecambahan spora. Penghambatan paling besar terjadi pada perlakuan kitosan konsentrasi 3 dan 6 mg/ml yang diduga memiliki sifat sebagai fungisida. Pemberian kitosan akan menghambat pertumbuhan miselia dan perkecambahan spora cendawan patogen dengan adanya akitivitas kitinase dan senyawa antifungi. Aktivitas kitinase dapat menghidrolisis berbagai bentuk kitin pada dinding sel yang dimanfaatkan mikoba sebagai sumber karbon (Yanai et al. 1992). Asetil amino dan glukosamin pada kitosan yang bermuatan positif akan berikatan dengan bagian negatif dari makromolekul cendawan dan menyebabkan cendawan

11 mengalami gangguan dalam pertumbuhannya (Hamdayanti et al. 2012). Namun demikian keefektifan dari aktivitas tersebut bergantung pada jenis kitosan (murni atau turunan), derajat polimerasi, inang, komposisi substrat, dan kondisi lingkungan (Jamilah 2011).

Perlakuan inokulasi patogen dengan kombinasi mikoriza arbuskular dan kitosan, inokulasi patogen dengan kombinasi T.harzianum dan kitosan serta perlakuan tunggal mikoriza arbuskular dan T.harzianum memiliki luas gejala yang kecil jika dibandingkan dengan perlakuan inokulasi patogen dengan kombinasi mikoriza arbuskular dan T.harzianum. Diduga adanya kompetisi nutrisi dalam tanah oleh mikoriza arbuskular dan T.harzianum tersebut, sehingga perkembangannya menjadi kurang optimal. Pengendalian busuk pangkal batang yang efektif dan efisien lebih direkomendasikan menggunakan infestasi tunggal

G. fimbriatum maupun mikoriza arbuskular. Hal ini diduga karena akan terjadi kompetisi antara G. fimbriatum dengan mikoriza arbuskular di dalam tanah untuk memperebutkan nutrisi, serta asosiasi mikoriza arbuskular berjalan lebih lambat dibandingkan G. Fimbriatum (Supraba 2014).

Tabel 2 menunjukkan seluruh perlakuan dengan agens hayati memiliki keparahan penyakit yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan inokulasi patogen tanpa agens hayati. Keparahan penyakit berhubungan erat dengan luas gejala. Semakin luas gejala yang muncul, maka semakin besar nilai keparahan penyakitnya. Keparahan penyakit tertinggi terjadi pada perlakuan inokulasi patogen tanpa agens hayati, yaitu 39.89%. Perlakuan tersebut menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan perlakuan tunggal mikoriza arbuskular dan

T.harzianum, perlakuan kombinasi mikoriza arbuskular dan kitosan, serta perlakuan kombinasi T.harzianum dan kitosan. Hal ini sesuai dengan penelitian Supraba (2014) yang menyebutkan bahwa perlakuan dengan inokulasi

B.theobromae tanpa agens hayati menunjukkan tingkat keparahan penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan yang diinfestasikan agens hayati

Gliocladium fimbriatum, mikoriza arbuskular, dan kombinasinya.

Tabel 2 Dampak pemberian mikoriza arbuskular, kitosan, T. harzianum, serta kombinasinya terhadap peubah yang diamati pada 63 hsi

12

Kejadian penyakit busuk pangkal batang pada perlakuan tanpa inokulasi patogen dan agens hayati menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tanaman memiliki ketahanan yang baik sehingga dari awal hingga akhir pengamatan tidak terinfeksi patogen. Hasil pengamatan kejadian penyakit busuk pangkal batang hingga minggu terakhir (63 hsi) menunjukkan bahwa kejadian penyakit pada semua perlakuan mencapai 100%.

Periode laten yang paling cepat terjadi pada perlakuan inokulasi patogen tanpa agens hayati, yaitu 19.89 hsi. Perlakuan tersebut menunjukkan nilai yang berbeda nyata dengan perlakuan tunggal mikoriza arbuskular dan T.harzianum, perlakuan kombinasi mikoriza arbuskular dan kitosan, serta perlakuan kombinasi

T.harzianum dan kitosan. Semakin lama periode laten, menunjukkan semakin baik pengaruh perlakuan agens hayati terhadap perkembangan patogen.

Laju infeksi pada perlakuan inokulasi patogen tanpa agens hayati memiliki nilai yang paling tinggi di antara perlakuan lainnya, yaitu 0.219. Nilai laju infeksi pada pengamatan memiliki nilai di bawah 0.5. Nilai laju infeksi yang kecil tersebut menunjukkan bahwa perkembangan gejala penyakit berjalan dengan lambat. Selain itu, adanya perlakuan agens hayati pada tanaman diduga dapat menghambat perkembangan patogen sehingga tanaman dengan perlakuan agens hayati memiliki nilai laju infeksi yang lebih rendah dibandingkan dengan tanaman tanpa perlakuan agens hayati. Nilai rata-rata laju infeksi setiap perlakuan yang lebih rendah dari 0.5 dapat disebabkan oleh varietas inang yang tahan dan faktor lingkungan internal serta eksternal yang tidak mendukung perkembangan patogen (Manengkey dan Senewe 2011). Kondisi rumah kaca yang terlalu panas dan kering diduga menjadi salah satu faktor kecilnya nilai laju infeksi. Berdasarkan pengamatan, rata-rata suhu dalam rumah kaca mencapai 350C dengan kelembaban rata-rata 50% pada siang hari. Kelembaban yang rendah dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan patogen sehingga luas gejala penyakit yang muncul menjadi kecil dan laju infeksinya menjadi lambat.

Pengamatan tinggi tajuk tanaman dilakukan saat pindah tanam dan akhir pengamatan (63 hsi). Pengamatan tinggi tajuk dilakukan untuk mengetahui pengaruh mikoriza arbuskular, T.harzianum, dan kombinasinya dalam memperbaiki vigor tanaman. Pertumbuhan tajuk tanaman terlihat lebih baik jika diinfestasikan mikoriza arbuskular, T.harzianum, dan kombinasinya. Hal tersebut terlihat dari pertambahan tinggi tajuk tanaman yang semakin besar. Pertambahan tinggi tajuk tanaman menunjukkan bahwa agens yang diinfestasikan pada tanaman dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan pertambahan tinggi tajuk tanaman terbesar terdapat pada perlakuan tunggal mikoriza arbuskular. Pemberian mikoriza mampu meningkatkan ketersediaan hara mineral bagi tanaman, baik berupa unsur makro maupun mikro, terutama meningkatkan ketersediaan fosfor dan nitrogen bagi tanaman yang terinfeksi (Yuliawati 2002).

13 rumah kaca yang terlalu panas, sehingga tanaman merontokkan tunas mudanya untuk mengurangi penguapan.

Tabel 3. Pengaruh agens terhadap rata-rata pertambahan tinggi tanaman dan jumlah tunas baru yang tumbuh

Perlakuan Rata-rata pertambahan tinggi tanaman pada 63 hsi (cm)

Gambar 4 Tunas muda yang baru muncul pada pengamatan 14 hsi (a) dan tunas yang tumbuh (b) hingga 63 hsi

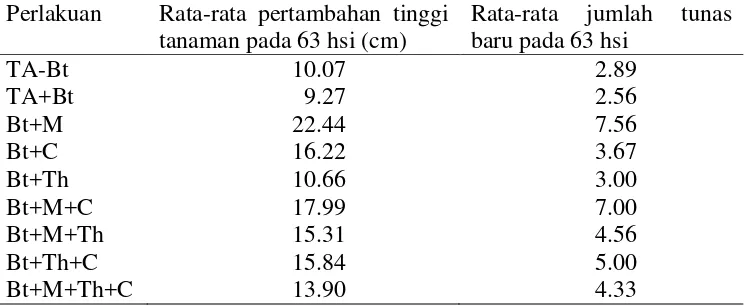

Tabel 4 menunjukkan tingkat asosiasi mikoriza arbuskular dalam jaringan akar jeruk. Tingkat asosiasi tertinggi berada pada tanaman dengan pemberian perlakuan tunggal mikoriza arbuskular di perakaran dan berbeda nyata dengan perlakuan mikoriza yang dikombinasikan dengan agens lain. Semakin besar tingkat asosiasi mikoriza menunjukkan semakin besar pula pengaruh mikoriza arbuskular terhadap vigor dan penghambatan perkembangan penyakit.

Asosiasi mikoriza juga ditemukan pada perlakuan tanpa mikoriza arbuskular. Adanya kolonisasi tersebut diduga karena terbawa dari tanah sebelumnya atau kolonisasi telah terbentuk sebelum bibit di pindah tanamkan. Selain itu, spora mikoriza juga bisa terbawa pada tanah steril yang digunakan selama pengamatan. Spora–spora endomikoriza dapat dorman di alam dan fase dormansinya dapat terpatahkan pada saat proses sterilisasi tanah (suhu 105oC) sehingga spora mikoriza akan berkecambah pada media tanah dan mengkolonisasi akar.

14

Tabel 4 Pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, T.harzianum, dan kombinasinya terhadap tingkat asosiasi mikoriza arbuskular

Perlakuana

Asosiasi Mikoriza Arbuskular

Kolonisasi Mikoriza (%)1 Panjang akar terkolonisasi (cm)

TA-Bt 00.00c 0.00

TA+Bt 00.00c 00.00

Bt+M 37.12a 35.63

Bt+C 00.97c 05.12

Bt+Th 01.13c 05.76

Bt+M+C 36.50a 35.20

Bt+M+Th 28.34b 31.14

Bt+Th+C 00.85c 04.91

Bt+M+Th+C 27.45b 30.29

a

TA= tanpa agens; Bt= Botryodiplodia theobromae; M= Mikoriza arbuskular; C= Kitosan; Th= Trichoderma harzianum.

1

Rataan pada kolom yang sama yang diikuti oleh huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan Uji Nilai Tukey pada taraf nyata 5%.

Besarnya tingkat asosiasi mikoriza didukung dengan ditemukannya struktur mikoriza arbuskular yang terdapat dalam jaringan akar (Gambar 5). Tingkat asosiasi mikoriza ditentukan dari kemampuan mikoriza arbuskular dalam mengkoloni akar jeruk. Asosiasi mikoriza dalam akar ditandai dengan adanya warna lebih gelap pada jaringan akar. Apresorium terbentuk dari spora mikoriza yang kemudian tumbuh dan menembus dinding sel akar kemudian hifa menyebar dan mengkolonisasi dalam jaringan akar. Hifa mikoriza tersebar secara inter maupun intraseluler dalam korteks akar dan membentuk struktur khas di dalam sel akar, yaitu arbuskular dan vesikel (Brundrett 2004).

16

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Perlakuan tunggal mikoriza arbuskular dan T. harzianum, kombinasi mikoriza arbuskular dengan kitosan serta kombinasi T.harzianum dengan kitosan dapat menekan perkembangan penyakit busuk pangkal batang jeruk dan direkomendasikan sebagai salah satu cara pengendalian penyakit busuk pangkal batang pada bibit jeruk.

Saran

Perlu penelitian lanjut untuk mengkaji diuji keefektifan mikoriza arbuskular,

17

DAFTAR PUSTAKA

Agrios GN. 2005. Plant Pathology. Ed ke-5. San Diego (US): Academic Press. [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Produksi buah-buahan dan sayuran tahunan di

Indonesia, 1995-2013 [Internet] [diunduh 2014 Mei 11]. Tersedia pada: http://www.bps.go.id.

Brundrett MC. 2004. Diversity and classification of mycorrhizal associations.

Biological Reviews. 79: 473-495.

Brundrett M, Bougher N, Dell B, Grove T, Malajczuk N. 1996. Working with Mycorrhizas in Foresty and Agriculture.ACIAR Monograph 32. Canberra (AUS): Australian Centre for International Agricultural Research.

[CABI] Commonwealth Agricultural Bureaux International. 2007. Crop Protection Compendium. Wallingford (GB): CABI.

El Ghaouth A, Ponnampalam R, Castaigne F, Arul J. 1992. Chitosan coating to extend the storage life of tomatoes. Hortscience.27(9):1016-1018.

Ellis David. 2013. Lasiodiplodia theobromae [Internet] [diunduh 2014 Mei 10]. Tersedia pada: www.mycology.adelaide.edu.au.

Gandjar I, Samson RA, Tweel-Vermeulen K, Oetari A, Santoso I. 1999.

Pengenalan Kapang Tropik Umum. Jakarta (ID): Universitas Indonesia. Gupta VP, SK Tewari, Govindaiah, dan AK Bajpai. 1999. Ultrastructure of

Mycoparasitism of Trichoderma, Gliocladium and Laetisaria Species on

Botryodiplodiatheobromae. Journal of Phytopathology. 147:19-24.

Hadrami AE, Adam LR, Hadrami IE, Daayf F. 2010. Chitosan in plant protection.

Marine Drugs. 8(4):968-987.

Hamdayanti, Yunita R, Amin N.N, Damayanti TA. 2012. Pemanfaatan kitosan untuk mengendalikan antraknosa pada pepaya (Colletotrichum gloeosporioides) dan meningkatkan daya simpan buah. Jurnal Fitopatologi Indonesia. 8(4):97-102.

Harman GE. 1998. Trichoderma spp. [Internet] [diunduh 2014 Apr 10]. Tersedia pada: http://www.nyaseas.cornel.edu/end/biocontrol/pahogens/trichoderma. html

Henuk DBJ. 2010. Identifikasi dan uji patogenisitas penyebab busuk pangkal batang pada jeruk (Citrus spp.) dari beberapa sentra produksi jeruk di Indonesia [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Jamilah Ratna. 2011. Potensi Trichoderma harzianum (T38) dan Trichoderma pseudokoningii (T39) sebagai antagonis terhadap Ganoderma sp. penyebab penyakit akar pada pohon sengon (Paraserianthes falcataria (L) Nielsen.) [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Manengkey GSJ, Senewe E. 2011. Intensitas dan laju infeksi penyakit karat daun

Uromyces phaseoli pada tanaman kacang merah. Eugenia. 17(3):218-223. Musfal. 2010. Potensi cendawan mikoriza arbuskular untuk meningkatkan hasil

tanaman jagung. Jurnal Litbang Pertanian. 29(4):154-158.

Naqvi SAMH. 2004. Disease of Fruit and Vegetables: Diagnosis and Management. Vol II. Dordrecht (NL): Kluwer Academic Publishers.

18

Nigam N, Mukerji KG. 1988. Biology and Pathology. California (US): University of California Press.

Nunes FM, Oliveira MCF, Arriaga AMC, Lemos TLG, Neto MA. 2008. A new eremophilane-type sesquiterpene from the phytopatogen fungus

Lasiodiplodia theobromae (Sphaeropsidaceae). Journal of the Brazilian Chemical Society. [Internet]. [diunduh 2014 Apr 21]: 19(3):478-482. Tersedia pada: http://www.scielo.br/pdf/jbchs/v19n3/a15v19n3.pdf.

Retnosari E. 2011. Identifikasi penyebab busuk pangkal batang jeruk (Citrus spp.) serta uji antagonism in vitro dengan Trichoderma harzianum dan

Gliocladium fimbriatum [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Semangun H. 2007. Penyakit-Penyakit Tanaman Hortikultura di Indonesia. Ed

ke-2. Yogyakarta (ID): Gajah Mada University Press.

Shah MD, Verma KS, Singh K, Kaur R. 2010. Morphological, pathological and molecular variability in Botryodiplodia theobromae (Botryosphaeriaceae) isolates associated with die-back and bark canker of pear trees in Punjab, India. Genetics and Moleculer Research. 9(2):1217-1228.

Sinaga MS. 2006. Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Tumbuhan. Jakarta (ID): Penebar Swadaya

Sinaga MS, Wiyono S, Husni A, Kosmiatin M. 2009. Pemanfaatan batang bawah jeruk mutan dan mikoriza arbuskular untuk mengendalikan penyakit busuk pangkal batang phytophthora pada tanaman jeruk. Jurnal Litbang Pertanian. 29(4):45-47.

Sugita P, Sjahtiza TWA, Wahyono D. 2009. Kitosan Sumber Biomaterial Masa Depan. Bogor(ID): IPB Press.

Supraba AP. 2014. Keefektifan fungi mikoriza arbuskular dan Gliocladium fimbriatum dalam mencegah busuk pangkal batang (Botryodiplodia theobromae) pada jeruk [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Watanabe T. 2002. Pictorial Atlas of Soil and Seed Fungi Morphologies of

Cultured Fungi and Key to Species. Ed ke-2. New York (US): CRC Press. Widyastuti SM. 2007. Peran Trichoderma spp. dalam Revitalisasi Kehutanan di

Indonesia. Yogyakarta (ID): UGM Press

Wiratno AT, Nurbanah S. 1997. Pengendalian penyakit blendok pada tanaman jeruk besar [Internet]. Wonocolo (ID): IPPTP; [diunduh 2014 Apr 21]. Tersedia pada: http://www.pustakadeptan. go.id/agritek/jwtm0106.pdf. Yanai K, Takaya N, Kojima N, Horiouchi H, Okta A, Takagi M. 1992.

Purification of two chitinases from Rhizopus oligosporus and isolation and sequensing of the encoding genes. Journal of Bacteriology. 57(22):7398-7406.

Yuliawati. 2002. Pengaruh zeolit, vermikompos, inokulan endomikoriza dan

19

20

Lampiran 1 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap luas gejala busuk pangkal batang

Lampiran 2 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap keparahan penyakit busuk pangkal batang

Lampiran 3 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap kejadian penyakit busuk pangkal batang

Lampiran 4 Hasil analisis sidik ragam pengaruh perlakuan mikoriza arbuskular, kitosan, Trichoderma harzianum, serta kombinasinya terhadap periode laten penyakit busuk pangkal batang

Sumber

21

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kediri pada tanggal 7 November 1992 dari ayah Hari Jumadiono dan ibu Khalimatus Sakdiyah. Penulis adalah putri pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2005, SMP Negeri 1 Pagu pada tahun 2008, dan SMA Negeri 2 Pare tahun 2011. Penulis diterima di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 2011 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Undangan.

Kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang pernah diikuti penulis di IPB adalah menjadi asisten praktikum Ilmu Hama Tumbuhan Dasar (2013/2014) dan Hama dan Penyakit Tanaman Hortikultura (2014/2015). Penulis juga aktif sebagai staff Himpunan Mahasiswa Proteksi Tanaman (HIMASITA) pada divisi Potensi Sumber Daya Mahasiswa (Tahun 2014 sampai 2015). Penulis juga pernah aktif di beberapa kepanitiaan, yaitu bendahara INSECTARIA 2013, bendahara PENSI 2013, sekretaris PENSI 2014, JATIM CUP 2013, NPV 2012 dan NPV 2014.