PERAN KELOMPOKTANI TERHADAP EFISIENSI

PRODUKSI KEMANGI DI DESA CIARUTEUN ILIR,

KECAMATAN CIBUNGBULANG, BOGOR

PUTRI LARASATI WIDHIASIH

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Peran Kelompoktani terhadap Efisiensi Produksi Kemangi di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

PUTRI LARASATI WIDHIASIH. Peran Kelompoktani terhadap Efisiensi Produksi Kemangi di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor. Dibimbing oleh ANNA FARIYANTI dan NETTI TINAPRILLA.

Kemangi merupakan salah satu tanaman indigenous dan salah satu jenis komoditas sayuran yang penting di Jawa Barat, termasuk di daerah Bogor. Penyajian kemangi di hampir setiap rumah makan Sunda (khususnya yang menyediakan lalapan) menyebabkan permintaan terhadap kemangi di daerah Bogor dapat dikatakan cukup tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan dan kekontinuitasan kemangi di Bogor dan sekitarnya menjadi penting. Sebagai salah satu sentra penanaman kemangi di daerah Bogor, Desa Ciaruteun Ilir memegang peranan yang penting dalam menjaga kekontinuitasan persediaan kemangi di daerah Bogor dan sekitarnya.

Keberadaan kelompoktani diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan usahatani, terutama terkait produksi. Secara teoritis, kelompoktani berperan sebagai wahana belajar-mengajar, tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok maupun antara kelompok dengan pihak lain, serta sebagai kesatuan unit produksi usahatani. Pada akhirnya, dengan mengikuti kelompoktani diharapkan usahatani kemangi dapat berlangsung secara efisien, baik secara teknis maupun ekonomis. Penelitian ini bertujuan untuk: 1).menganalisis peran kelompoktani terhadap pengembangan usahatani kemangi di Ciaruteun Ilir, dan 2) menganalisis efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis, serta sumber-sumber inefisiensi teknis produksi kemangi di Desa Ciaruteun Ilir.

Secara garis besar, terdapat tiga peran utama kelompoktani: sebagai wahana belajar-mengajar, wahana bekerjasama, serta kesatuan unit produksi. Jika ketiga peran tersebut dapat dijalankan dengan baik oleh kelompoktani, maka diharapkan usahatani kemangi akan semakin efisien. Namun, dari hasil pengamatan di lapang, kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir belum mampu menjalankan perannya dengan baik. Sebagai hasilnya, usahatani anggota tidak lebih efisien dibandingkan dengan usahatani non-anggota.

Analisis efisiensi dilakukan dengan pendekatan stochastic frontier dan metode estimasi Maximum Likelihood. Dari hasil analisis, didapat hasil bahwa usahatani kemangi di Ciaruteun Ilir telah efisien secara teknis, namun belum efisien secara alokatif maupun ekonomis. Sementara itu, sumber-sumber inefisiensi yang berpengaruh secara nyata terhadap inefisiensi teknis adalah umur petani dan tingkat pendidikan formal, sedangkan keikutsertaan dalam kelompoktani tidak berpengaruh secara nyata terhadap efisiensi produksi.

SUMMARY

PUTRI LARASATI WIDHIASIH. The Role of Farmer Group to Production Efficiency of Kemangi in Ciaruteun Ilir, Cibungbulang, Bogor. Supervised by ANNA FARIYANTI and NETTI TINAPRILLA.

Indigenous plants, also known as native plants, have been used not only as traditional medicine, but also as food, in many cultures for thousands years. Kemangi (Ocimum canum L.) is one of them, which is widely popular especially in West Java; therefore the continuation of supply in its market is important. Ciaruteun Ilir is a village which is well-known as a central of kemangi plantation in Bogor region, thus it holds an important role to keep the supply always available.

The farmer groups were established by governance to overcome the farming problems, especially in production. Theoretically, farmer groups acted as a place where farmers could gather to learn, to co-operate, and to unite as a production unit. In the end, it was expected that farmers who joined farmer group could

manage their production to be more efficient than others who didn‟t. Therefore,

the objective of this study was to analyse the role of farmer group to the kemangi production in Ciaruteun Ilir, to analyse the technical efficiency along with its inefficiency sources, and to analyse the economic and alocative efficiency.

Using stochastic production frontier analysis, the results implied that seed, fertiliser Urea, labour, and land size were significantly affected kemangi production. Whilst the result showed that the production was technically efficient, it was also showed that the production was not alocatively efficient; thus, it was only natural if the production was not economically efficient. Also, it was revealed in this study that age and education significantly affected the technical efficiency. Other findings showed that Farmer Group Mekar Tani in Ciaruteun Ilir

hadn‟t kept its roles well, whether it was for learning place, co-operating, or

uniting member‟s production; therefore participation in farmer group did not significantly affect the efficiency.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agribisnis

PERAN KELOMPOKTANI TERHADAP EFISIENSI

PRODUKSI KEMANGI DI DESA CIARUTEUN ILIR,

KECAMATAN CIBUNGBULANG, BOGOR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Peran Kelompoktani terhadap Efisiensi Produksi Kemangi di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor

Nama : Putri Larasati Widhiasih

NIM : H351130676

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Anna Fariyanti, MSi Ketua

Dr Ir Netti Tinaprilla, MM Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Magister Sains Agribisnis

Prof Dr Ir Rita Nurmalina, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2013 ini ialah sayuran indigenous, dengan judul Peran Kelompoktani terhadap Efisiensi Produksi Kemangi di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Anna Fariyanti, MSi dan Dr..Ir...Netti Tinaprilla, MM selaku Komisi Pembimbing atas bimbingan, kesabaran, waktu, serta perhatian yang dicurahkan bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir.Nunung Kusnadi, MS dan Dr Ir Suharno, M.Adev selaku Penguji Luar Komisi dan Penguji Akademik atas masukan-masukan yang berharga. Di samping itu, penulis menyampaikan terima kasih atas dukungan serta dorongan moral dari Prof..Dr..Ir..Rita Nurmalina, MS, selaku Ketua Program Studi Magister Sains Agribisnis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi melalui program sinergi S1-S2.

Penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Bapak Hari dan staf Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP4K) Kecamatan Cibungbulang, yang telah membantu selama pengumpulan data. Tak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada staf-staf Departemen Agribisnis, Magister Sains Agribisnis, dan Dekanat Fakultas Ekonomi dan Manajemen atas bantuan serta kemudahan administrasi selama penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah memberi beasiswa selama menempuh program magister. Terakhir, ungkapan terima kasih dan rasa sayang disampaikan kepada Ayah, Ibu, Adik, serta seluruh keluarga dan para sahabat atas segala doa, dukungan, dan kasih sayangnya.

Semoga tesis ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 5

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 7

Ruang Lingkup Penelitian 7

2 TINJAUAN PUSTAKA 8

Kajian terhadap Peran Kelembagaan Kelompoktani di Indonesia 8 Kajian Analisis Efisiensi dengan Model Stochastic Frontier pada

Beberapa Komoditas Hortikultura 12

Pengaruh Keikutsertaan Petani dalam Kelompoktani Terhadap

Inefisiensi Teknis Beberapa Komoditas Hortikultura di Indonesia 17

3 KERANGKA PEMIKIRAN 20

Kerangka Pemikiran Teoritis 20

Kerangka Pemikiran Operasional 46

4 METODE PENELITIAN 49

Lokasi dan Waktu Penelitian 49

Metode Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel 49

Metode Pengolahan dan Analisis Data 50

5 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 59

Karakteristik Wilayah Penelitian 59

Karakteristik Responden 61

Gambaran Umum Usahatani Kemangi di Desa Ciaruteun Ilir 65

6 HASIL DAN PEMBAHASAN 70

Peran Kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir 70

Usahatani Kemangi di Ciaruteun Ilir 75

Faktor Produksi Kemangi di Desa Ciaruteun Ilir 83

Efisiensi Produksi Kemangi 90

7 SIMPULAN DAN SARAN 101

DAFTAR PUSTAKA 102

LAMPIRAN 109

DAFTAR TABEL

1 Pertumbuhan produksi 90 jenis hortikultura pada tahun 2011-2013 1 2 Penelitian-penelitian efisiensi ekonomi dengan metode stochastic

frontier pada beberapa komoditas hortikultura di Indonesia 13 3 Sumber-sumber inefisiensi teknis usahatani beberapa komoditas

hortikultura di Indonesia 16

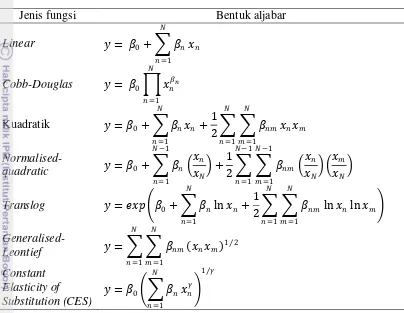

4 Pengaruh keikutsertaan dalam kelompoktani terhadap efisiensi teknis pada beberapa komoditas hortikultura di Indonesia 18 5 Beberapa jenis fungsi yang umum digunakan dan bentuk aljabarnya

(Coelli 2005) 29

6 Sarana dan prasarana Desa Ciaruteun Ilir tahun 2012 61 7 Produktivitas, harga rata-rata, dan penerimaan tunai petani kemangi

responden di Desa Ciaruteun Ilir pada tahun 2012-2013 76 8 Komponen biaya usahatani kemangi petani anggota kelompoktani di

Desa Ciaruteun Ilir selama satu musim tanam tahun 2012-2013 77 9 Komponen biaya usahatani kemangi petani non-anggota kelompoktani

di Desa Ciaruteun Ilir selama satu musim tanam tahun 2012-2013 78 10 Analisis pendapatan dan R/C ratio usahatani kemangi petani anggota

kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir per musim tanam per ha, pada

tahun 2012-2013 81

11 Analisis pendapatan dan R/C ratio usahatani kemangi petani non-anggota kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir per musim tanam per ha,

pada tahun 2012-2013 82

12 Hasil dugaan fungsi produksi stochastic frontier dengan metode MLE 85 13 Sebaran petani responden berdasarkan tingkat efisiensi teknis usahatani

kemangi di Desa Ciaruteun Ilir 90

14 Hasil dugaan fungsi inefisiensi teknis usahatani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir dengan model stochastic frontier 91 15 Nilai rata-rata tingkat efisiensi teknis petani responden berdasarkan

sebaran umur di Desa Ciaruteun Ilir 92

16 Nilai rata-rata tingkat efisiensi teknis petani responden berdasarkan sebaran tingkat pendidikan di Desa Ciaruteun Ilir 93 17 Nilai rata-rata tingkat efisiensi teknis petani responden berdasarkan

sebaran lama pengalaman berusahatani di Desa Ciaruteun Ilir 94 18 Nilai rata-rata tingkat efisiensi teknis petani responden berdasarkan

keikutsertaan dalam kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir 95 19 Nilai rata-rata tingkat efisiensi teknis petani responden berdasarkan

status kepemilikan lahan di Desa Ciaruteun Ilir 96 20 Harga rata-rata input yang berlaku di Desa Ciaruteun Ilir (2012-2013) 97 21 Sebaran petani responden berdasarkan tingkat efisiensi alokatif dan

ekonomis usahatani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir 98 22 Sebaran petani responden berdasarkan tingkat efisiensi teknis, efisiensi

DAFTAR GAMBAR

1 Pergeseran fungsi produksi akibat perubahan teknologi 24

2 Kurva biaya rata-rata dalam jangka panjang 26

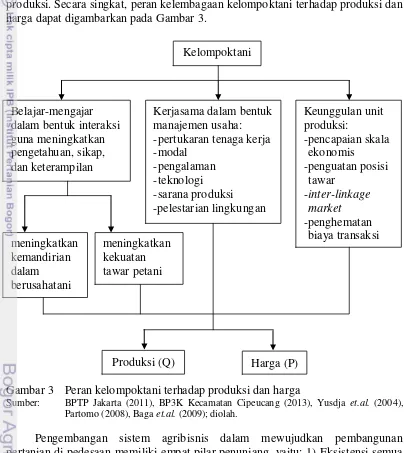

3 Peran kelompoktani terhadap produksi dan harga 27

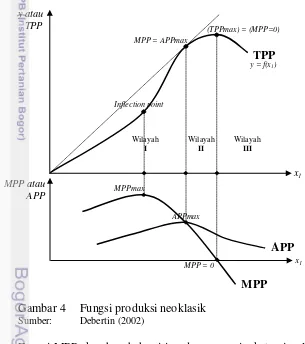

4 Fungsi produksi neoklasik 31

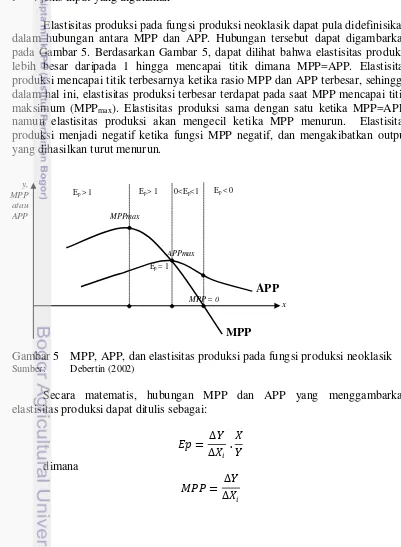

5 MPP, APP, dan elastisitas produksi pada fungsi produksi neoklasik 32 6 Produktivitas, efisiensi teknis, dan skala ekonomis 33 7 Efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis dari sisi input 35 8 Efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis dari sisi output 36

9 Produksi frontier dan efisiensi teknis 38

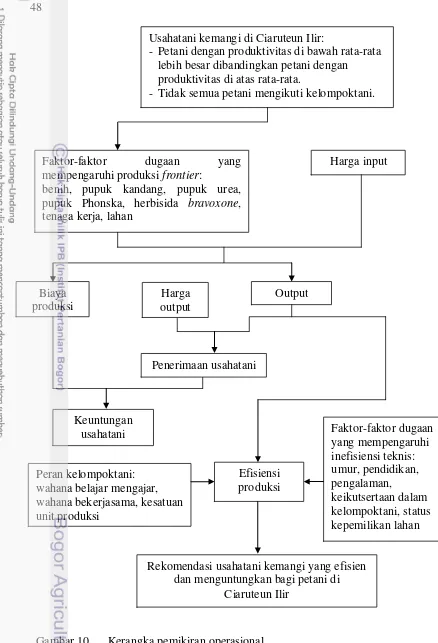

10 Kerangka pemikiran operasional 48

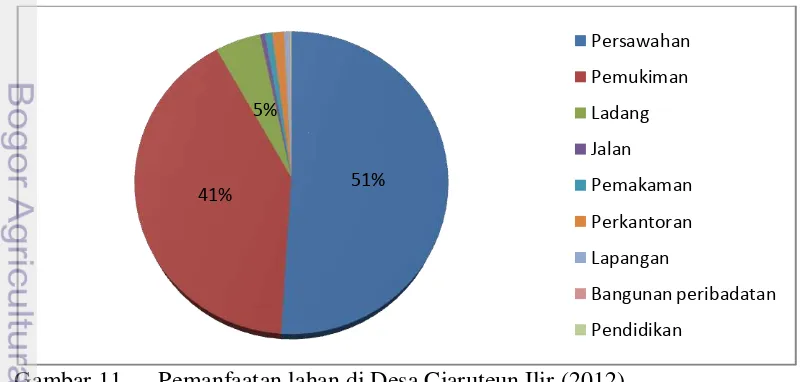

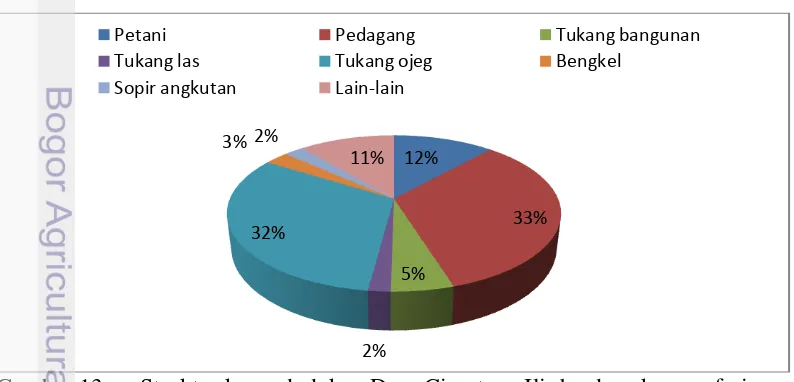

11 Pemanfaatan lahan di Desa Ciaruteun Ilir (2012) 59 12 Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia (2012) 60 13 Struktur kependudukan Desa Ciaruteun Ilir berdasarkan profesi 60 14 Sebaran petani kemangi responden berdasarkan usia di Desa Ciaruteun

Ilir (2013) 62

15 Sebaran petani kemangi responden berdasarkan tingkat pendidikan di

Desa Ciaruteun Ilir (2013) 62

16 Sebaran petani kemangi responden berdasarkan pengalaman bertani di

Desa Ciaruteun Ilir (2013) 63

17 Sebaran petani kemangi responden berdasarkanstatus kepemilikan

lahan di Desa Ciaruteun Ilir (2013) 63

18 Sebaran petani kemangi responden berdasarkan luas lahan total di Desa

Ciaruteun Ilir (2013) 64

19 Sebaran petani responden berdasarkan presentase luas lahan yang ditanami kemangi dibandingkan dengan luas lahan total di Desa

Ciaruteun Ilir (2013) 65

20 Lahan yang telah selesai diolah dan telah dibuat bedengan di Desa

Ciaruteun Ilir (April 2013) 66

21 Tanaman kemangi yang berusia sekitar dua minggu di Desa Ciaruteun

Ilir (April 2013) 68

22 Tanaman kemangi yang sudah tua dan hendak diambil bijinya di Desa

Ciaruteun Ilir (April 2013) 69

23 Sebaran efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis petani responden dengan menggunakan fungsi produksi stochastic frontier di Desa Ciaruteun Ilir Produksi yang efisien secara teknis dan inefisien secara

DAFTAR LAMPIRAN

1 Perbedaan produktivitas kemangi pada petani responden di Desa

Ciaruteun Ilir musim tanam 2012-2013 110

2 Hasil Uji T biaya input pada petani responden dengan menggunakan

SPSS 16 111

3 a. Penyusutan alat-alat pertanian yang digunakan pada usahatani kemangi petani anggota kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir tahun

2012-2013 113

b. Penyusutan alat-alat pertanian yang digunakan pada usahatani kemangi petani non-anggota kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir

tahun 2012-2013 113

4 Hasil dugaan fungsi produksi stochastic frontier dengan metode

Ordinary Least Square 114

5 Output program FRONTIER 4.1 115

6 Hasil analisis regresi model dugaan dengan program SPSS 16 121 7 Hasil Uji T pemakaian input pada petani responden dengan

menggunakan SPSS 16 126

8 Sebaran efisiensi teknis petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir

berdasarkan umur 128

9 Sebaran efisiensi teknis petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir

berdasarkan tingkat pendidikan 128

10 Sebaran efisiensi teknis petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir

berdasarkan lama pengalaman berusahatani 129

11 Sebaran efisiensi teknis petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir berdasarkan keikutsertaan dalam kelompoktani 129 12 Sebaran efisiensi teknis petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor pertanian memberikan kontribusi tertinggi kedua pada Produk Domestik Bruto tahun 2013 setelah sektor minyak dan gas, dengan jumlah sebesar Rp1.311.037.30 miliar atau 14% dari total Produk Domestrik Bruto sebesar Rp9.083.972.20 miliar. Sektor pertanian terbagi menjadi lima subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2013, subsektor hortikultura menyumbang 13% atau sekitar Rp175.248.40 miliar dari total pendapatan negara pada sektor pertanian (BPS 2014). Subsektor hortikultura memberi sumbangsih yang lebih besar pada pendapatan negara dibandingkan dengan subsektor peternakan beserta hasil-hasilnya (Rp165.162.90 miliar) dan subsektor kehutanan (Rp56.994.20 miliar). Dengan demikian, subsektor hortikultura merupakan salah satu roda penggerak perekonomian negara, dan dikarenakan sifatnya yang padat karya, maka memiliki andil yang besar bagi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Secara garis besar, berdasarkan jenis komoditasnya subsektor hortikultura terbagi menjadi empat kelompok, yaitu buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan biofarmaka. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 511/Kpts/PD.310/9/2006, Direktorat Jenderal Hortikultura memiliki 374 komoditas binaan, yang terdiri dari 60 jenis komoditas buah-buahan, 117 komoditas florikultura, 117 tanaman obat, dan 80 jenis sayur-sayuran. Komoditas-komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut

tidak hanya terdiri dari komoditas „primadona pasar‟, tetapi ada juga komoditas

asli lokal (indigenous), meskipun tidak semua data produksi mengenai jenis komoditas tersebut telah tercatat dan dimasukkan ke dalam perhitungan total produksi hortikultura. Dari 374 komoditas binaan Ditjen Hortikultura, hanya 90 komoditas yang produksinya telah tercatat, di antaranya 26 jenis buah-buahan, 24 jenis florikultura, 15 jenis tanaman obat, serta 25 jenis sayur-sayuran. Data hasil produksi yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Hortikultura pada tahun 2011 hingga 2013 berdasarkan dari kesembilan puluh komoditas tersebut dapat diringkas pada Tabel 1.

Tabel 1 Pertumbuhan produksi 90 jenis hortikultura pada tahun 2011-2013

No Komoditas Produksi Pertumbuhan

2011-2013 (%)

2011 2012 2013*

1 Buah-buahan (ton) 18.313.507 18.089.952 18.246.774 (0.36) 2 Sayuran (ton) 10.871.224 10.939.752 11.415.623 5.01 3 Florikultura (tangkai) 486.851.880 581.317.792 697.865.570 43.34 4 Biofarmaka (ton) 398.481 414.535 429.286 7.73

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 (data diolah) Keterangan : *) Angka prognosa

2

sayur-sayuran, lima jenis dari kelompok buah-buahan, sembilan jenis dari kelompok biofarmaka, dan satu jenis dari kelompok florikultura. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap tanaman indigenous di Indonesia masih kurang, padahal jenis tanaman ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat, khususnya untuk bahan pangan dan obat-obatan tradisional.

Tanaman indigenous merupakan tanaman asli suatu daerah yang tumbuh secara alami dalam suatu area spesifik, atau telah tumbuh pada area tersebut dalam jangka waktu lama sehingga dapat beradaptasi dengan baik pada kondisi lokal seperti iklim, topografi area, dan keadaan tanah (Purnell 2001). Pemanfaatan tanaman indigenous sebagai pengobatan maupun pangan tradisional telah terjadi pada berbagai kebudayaan di dunia selama ribuan tahun. Menurut data yang dihimpun oleh World Health Organization, sebanyak 80% dari populasi penduduk dunia bergantung pada pengobatan tradisional. Sebagian besar negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menggunakan pengobatan tradisional untuk pemakaian sehari-hari, dan bahkan trend pengobatan tradisional mulai menjalar ke negara-negara industri sebagai pengobatan alternatif (WHO 2000). Keuntungan ekonomis yang didapat dari pengobatan tradisional dengan tanaman indigenous antara lain adalah mudah didapatkan dan murah, sehingga rakyat kecil, khususnya yang di daerah pedesaan dan masih terjerat kemiskinan, menggunakannya untuk pengobatan sehari-hari (Muthu 2006).

Selain digunakan dalam pengobatan tradisional, tanaman indigenous dapat digunakan sebagai pangan. Pemanfaatan sayuran indigenous dan nilai ekonomisnya pada setiap daerah dapat berbeda, akibat dipengaruhi oleh permintaan pasar dan kondisi geografis masyarakat setempat (Novasari 2011). Sayuran indigenous dapat menjadi alternatif yang baik bagi upaya peningkatan gizi masyarakat, karena selain harganya yang murah, sayuran indigenous dapat tumbuh dengan memanfaatkan lahan pekarangan dan secara tradisional dapat berfungsi sebagai obat bagi penyakit tertentu. Meskipun demikian, upaya peningkatan pemanfaatan sayuran indigenous, bagaimana mengangkat potensi manfaat sayuran indigenous agar dapat sejajar atau bersaing dengan

sayuran-sayuran „mayor‟ yang telah berkembang terlebih dahulu, merupakan tantangan

tersendiri (Soetiarso 2010). Atas dasar hal itulah Balai Penelitian Tanaman Sayuran melakukan penggalian potensi ekonomis pemanfaatan sayuran indigenous, misalnya melalui promosi agar sayuran indigenous dapat lebih dikenal oleh konsumen. Salah satu contoh sayuran indigenous yang pemanfaatan dan nilai ekonomisnya paling tinggi di daerah Jawa Barat, namun masih termarjinalkan, adalah kemangi.

3 dilakukan di India (Gupta 2002). Di India, salah satu aksesi kemangi, Ocimum basilicum, seringkali digunakan untuk upacara keagamaan, bahan bakar minyak atsiri, dan bahan baku obat-obatan (Kumar 2009), sementara Ocimum gratissimum dan Ocimum sanctum digunakan untuk mengobati batuk, flu, dan sakit kepala (Muthu 2006). Di Thailand dan negara-negara Asia Tenggara, beragam aksesi kemangi umum digunakan sebagai rempah-rempah, bahkan telah dibudidayakan sebagai komoditas ekspor.

Salah satu sentra penanaman kemangi di wilayah Bogor dan sekitarnya adalah di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang. Sebagai sentra penanaman kemangi di kota Bogor, kemangi merupakan salah satu tanaman yang lazim diusahakan oleh petani sayur di Desa Ciaruteun Ilir. Tanaman kemangi di desa ini diusahakan pada lahan pertanian yang dimiliki petani setempat dengan sistem monokultur dan ditanam sebagai tanaman utama, bukan hanya tanaman sampingan dan ditanam di pekarangan, seperti yang biasa terjadi pada lazimnya pengusahaan tanaman indigenous di daerah lain. Luas tanam masing-masing petani untuk tanaman kemangi beraneka ragam, dan berkisar antara 250 m2 hingga 5000 m2. Dengan luasan lahan berkisar antara 0.05 ha hingga 1 ha, ini berarti rata-rata petani di Desa Ciaruteun Ilir menggunakan lebih dari sepertiga lahannya untuk menanam kemangi.

Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) Mirasa Tani merupakan kelembagaan agribisnis yang mendukung usahatani di Desa Ciaruteun Ilir. Gapoktan ini terdiri dari lima kelompoktani, yaitu Mekar Tani, Tani Jaya, Tani Raharja, Setia Tani, dan Sarana Tani, namun dari lima kelompoktani tersebut, hanya kelompoktani Tani Jaya dan Mekar Tani yang khusus membudidayakan sayuran (khususnya sayuran berdaun). Gapoktan Mirasa Tani telah memiliki pasar yang stabil, pelanggan tetap, dan dapat menanam komoditas sesuai permintaan pasar. Menurut Ketua Gapoktan Mirasa Tani, salah satu komoditas yang harus selalu tersedia di pasar adalah kemangi. Oleh karena itu, untuk menjaga kontinuitas produksi kemangi, Gapoktan Mirasa Tani melakukan penjadwalan tanam per anggota. Hal ini juga berfungsi untuk mengatur kestabilan harga, sehingga ketika musim panen tiba, harga kemangi tidak jatuh akibat over-supply. Kemangi hasil produksi telah dipasarkan di berbagai tempat di kota Bogor, seperti Pasar TU Kemang, Pasar Merdeka, Pasar Ciampea, Pasar Gunung Batu, dan Pasar Bogor.

Dalam pendekatan ekonomi kelembagaan, terdapat dua cara untuk meraih efisiensi ekonomi, yaitu pendekatan statis dan pendekatan dinamis (Yustika 2010). Pendekatan statis mengasumsikan efisiensi ekonomi dapat tercapai melalui spesialisasi tenaga kerja (division of labour), sementara pendekatan dinamis mengasumsikan efisiensi ekonomi dapat diperoleh dengan cara meningkatkan kapasitas dan inovasi teknologi sehingga produktivitas meningkat. Di lain pihak, menurut Coelli (2005), terdapat tiga macam cara untuk meningkatkan produktivitas, yaitu melalui peningkatan efisiensi, perubahan teknologi, eksploitasi skala ekonomis, atau kombinasi dari ketiganya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kaitan yang erat antara efisiensi ekonomi dan produktivitas, dan keduanya saling mempengaruhi.

4

pendapat Tinaprilla (2012), bahwa dalam kondisi teknologi yang tetap, peningkatan efisiensi adalah upaya yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Bahkan menurut Kebede (2001), peningkatan produktivitas melalui peningkatan teknologi di negara-negara berkembang seringkali mengalami kegagalan dan menyebabkan inefisiensi. Hal ini dikarenakan petani di negara berkembang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan teknologi-teknologi baru, disebabkan oleh keterbatasan modal, pendidikan, keterampilan, jasa penyuluhan, kredit pertanian, hingga infrastruktur. Oleh sebab itulah, faktor-faktor penyebab terjadinya inefisiensi menjadi penting untuk dikaji.

Salah satu cara penyaluran teknologi dan informasi ke tingkat petani adalah melalui lembaga penunjang pedesaan. Lembaga penunjang didirikan baik secara formal maupun informal untuk mendukung agar sistem agribisnis dapat berfungsi dengan baik. Lembaga penunjang informal yang berada di pedesaan dan berfungsi untuk membantu petani, mulai dari pengadaan input seperti permodalan dan penyedia sarana produksi pertanian, membantu dalam usahatani, dan pemasaran serta distribusi, adalah kelompoktani.

Kelompoktani adalah kumpulan petani yang terikat secara informal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban, kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Roza 2005). Telah banyak literatur mengenai peran kelompoktani terhadap pengembangan usahatani di pedesaan. Ramdhani (2002) menjelaskan, secara garis besar terdapat dua peranan kelompoktani bagi petani, yaitu: 1) sebagai wahana belajar-mengajar bagi anggota kelompok, dan 2) sebagai wahana kerjasama bagi anggota kelompoktani, termasuk di dalamnya perencanaan usahatani berkelompok, kerjasama anggota dalam pemecahan masalah bersama, pemenuhan kebutuhan usahatani, serta manfaat yang dirasakan anggota. Tak hanya itu, menurut Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Cipeucang, kelompoktani juga berperan sebagai unit produksi, yang artinya usahatani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompoktani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas.1

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji mengenai peranan kelompoktani bagi efisiensi produksi kemangi di Desa Ciaruteun Ilir. Kelompoktani di Desa Ciaruteun Ilir berfungsi untuk mendukung usahatani kemangi dan sayur-sayuran, baik dari sisi pengadaan input, teknis budidaya, hingga pemasaran dan distribusi, sehingga dengan demikian diduga berperan bagi pengembangan usahatani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir, dan dapat membuat produksi efisien secara ekonomis. Selain itu, kelompoktani adalah tempat berbagi ilmu serta penyampaian informasi bagi petani. Oleh karena itu, pengkajian peran kelembagaan kelompoktani terhadap usahatani kemangi penting untuk dilakukan.

1

BP3K Kecamatan Cipeucang. 2013. Peran dan Fungsi Kelompoktani [internet]. (diunduh 2014 Maret 28). Terdapat pada:

5 Perumusan Masalah

Kemangi merupakan salah satu jenis komoditas sayuran yang penting di daerah Jawa Barat, termasuk di daerah Bogor. Penyajian kemangi di hampir setiap rumah makan Sunda (khususnya yang menyediakan lalapan) menyebabkan permintaan terhadap kemangi di daerah Bogor dapat dikatakan cukup tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan dan kekontinuitasan kemangi di Bogor dan sekitarnya menjadi penting.

Di sisi lain, tingkat produktivitas antar petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir tidaklah sama antara satu dengan lainnya. Hal ini diakibatkan tidak adanya standart operational procedure yang berlaku bagi penanaman kemangi, sehingga petani cenderung menggantungkan pemakaian input produksinya pada intuisi dan pengalamannya saja. Ketiadaan standar prosedur penanaman kemangi juga menyulitkan petani untuk mengetahui produktivitas potensialnya dan menyebabkan pengambilan keputusan manajerial menjadi lebih rumit. Meskipun demikian, tidak semua petani dengan sumberdaya yang sama dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Peran teknik budidaya, atau faktor manajemen, merupakan faktor lain yang harus diperhatikan agar produksi lebih efisien.

Widhiasih (2013) melakukan penelitian terhadap 31 responden petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir untuk mengetahui tingkat produktivitas petani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir. Dari hasil analisis tersebut, didapat hasil bahwa tingkat produktivitas rata-rata petani adalah 70.83 ton/ha per musim tanam. Meskipun demikian, jumlah petani yang produktivitasnya lebih dari rata-rata hanya 13 orang (42%), sementara jumlah petani yang produktivitasnya kurang dari rata-rata 18 orang (58%). Perbedaan produktivitas kemangi petani responden di Desa Ciaruteun Ilir pada musim tanam 2012-2013 dapat diringkas pada Lampiran 1.

Berdasarkan pengamatan di lapang, terdapat tujuh jenis faktor produksi kemangi yang digunakan oleh lazimnya petani di Ciaruteun Ilir, antara lain benih, pupuk kandang, pupuk urea, pupuk NPK Phonska, herbisida Bravoxone, tenaga kerja, dan lahan. Di lain pihak, sama halnya dengan tanaman indigenous lainnya, kemangi merupakan tanaman yang memiliki tingkat persistensi yang tinggi serta tahan terhadap serangan hama dan penyakit (Purnell 2001), sehingga perawatannya tidak memerlukan penanganan khusus. Menurut Gupta (2002), daun kemangi memiliki zat aktif antimicrobacterial dan insecticidal, sehingga kemangi telah memiliki pertahanan alamiah terhadap hama dan penyakit. Bahkan,

menurut Greater Taree City Council‟s Strategic Planning Department (β010) dan

North Park Native Plants2, tanaman indigenous tidak membutuhkan pemupukan yang intensif. Oleh karena itu, tingginya jumlah petani yang produktivitasnya kurang dari rata-rata diduga terjadi akibat belum efisiennya penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam berusahatani.

Efisiensi usahatani dipengaruhi oleh faktor internal atau perilaku manajerial yang dimiliki oleh petani. Salah satu indikator produksi yang efisien secara ekonomis adalah bila penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit akan menghasilkan sejumlah output tertentu, sehingga dapat meminimumkan biaya

2

North Park Native Plants. No fertilizer is necessary for local native plants [internet]. (diakses pada 2014 Maret 29). Tersedia pada:

6

produksi tanpa mengurangi jumlah output yang dihasilkan. Indikator lain dari produksi yang efisien secara ekonomis adalah bila dengan penggunaan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih tinggi sehingga dapat memaksimumkan penerimaan. Oleh karena itu, proporsi penggunaan input yang optimum berperan penting dalam memaksimumkan profit yang dapat diterima petani.

Kemampuan manajerial petani harus bersifat dinamis, yang artinya petani mampu dan secara sadar mengambil keputusan yang tepat sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang ada, serta memanfaatkan peluang yang tersedia. Salah satu upaya untuk menumbuhkan kemampuan petani tersebut adalah melalui proses pertukaran ilmu dan informasi, yang bisa didapatkan dengan mengikuti kelompoktani. Melalui peran kelompoktani, yaitu sebagai wahana pembelajaran dan wahana kerjasama, diharapkan proses transfer teknologi menjadi lebih lancar, sehingga dapat menyelaraskan berbagai permasalahan produksi di tingkat petani, seperti ketidakseragaman produktivitas.

Di samping itu, petani yang bergabung dalam kelompoktani memiliki keunggulan dalam skala ekonomis, yang artinya petani-petani yang bergabung dalam kelompoktani dapat memproduksi lebih banyak output dengan biaya rata-rata lebih rendah, sehingga dapat menekan biaya produksi. Biaya per unit yang lebih rendah pada akhirnya akan membuat produksi lebih efisien secara ekonomis. Hal ini dapat terjadi jika kelompoktani dapat menjalankan peranannya sebagai kesatuan unit produksi dengan baik.

Sebagai salah satu sentra penanaman kemangi di daerah Bogor, Desa Ciaruteun Ilir memegang peranan yang penting dalam menjaga kekontinuitasan persediaan kemangi. Untuk menjaga kekontinuitasan produksi, petani-petani kemangi yang tergabung dalam Kelompoktani Mekar Tani di Desa Ciaruteun Ilir melakukan penjadwalan tanam dan panen. Dengan adanya penjadwalan ini, maka petani-petani yang tergabung dalam Kelompoktani Mekar Tani dapat menekan risiko turunnya harga akibat over-supply, serta menjamin pasokan untuk pasar kemangi agar selalu tersedia. Sistem penjadwalan ini juga mengatur jenis dan kuantitas komoditas lain yang harus ditanam sesuai dengan permintaan pasar, sehingga risiko kerugian akibat harga dan pemasaran dapat ditekan, serta dapat menangkap peluang pasar baru. Adanya kelompoktani di desa ini juga memudahkan proses transfer teknologi dari penyuluh serta kalangan akademisi ke petani, sehingga dengan demikian peningkatan produktivitas dapat tercapai melalui peningkatan efisiensi.

7 diterima petani anggota kelompoktani adalah Rp765.80 per kg kemangi, sementara petani yang tidak tergabung dalam kelompoktani mendapat harga rata-rata Rp988.19 per kg. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya: a) petani yang tergabung dalam kelompoktani tidak berkewajiban untuk menjual hasil panennya secara kolektif melalui kelompoktani, b) petani yang tidak tergabung dalam kelompoktani dapat menjual secara kolektif tanpa mengikuti kelompoktani, c) kemampuan menangkap peluang pasar sehingga mendapatkan harga yang lebih tinggi. Penjabaran-penjabaran di atas kemudian menimbulkan pertanyaan, benarkah dengan mengikuti kelompoktani, usahatani kemangi akan lebih efisien secara ekonomis? Apakah terdapat perbedaan produktivitas yang nyata antara petani anggota dan petani non-anggota kelompoktani?

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran kelompoktani terhadap pengembangan usahatani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir?

2. Apakah usahatani kemangi di Desa Ciaruteun Ilir sudah efisien secara teknis? Jika belum, faktor-faktor apakah yang menyebabkan produksi kemangi di Desa Ciaruteun Ilir belum efisien secara teknis? Apakah keikutsertaan dalam kelompoktani berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi teknis kemangi? Bagaimanakah efisiensi alokatif dan efisiensi ekonomis usahatani kemangi di Ciaruteun Ilir?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis peran kelompoktani terhadap pengembangan usahatani

kemangi di Desa Ciaruteun Ilir.

2. Menganalisis efisiensi teknis, alokatif, dan ekonomis, serta sumber-sumber inefisiensi teknis produksi kemangi di Desa Ciaruteun Ilir.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi petani untuk membantu meningkatkan efisiensi produksi kemangi di Ciaruteun Ilir.

2. Sebagai informasi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

3. Sebagai tambahan informasi untuk penelitian lebih lanjut. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lebih lanjut dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya3. Penelitian ini difokuskan pada Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat. Analisis peran kelompoktani pada penelitian ini terbatas pada analisis ekonomi (mengkaitkan antara peran

3

8

kelompoktani dengan analisis efisiensi), sementara analisis peran kelompoktani dari sisi sosial tidak dianalisis secara mendalam. Sementara itu, definisi

„kelembagaan‟ pada penelitian ini dibatasi pada „kelembagaan dalam pengertian organisasi‟, yaitu kelompoktani. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis

efisiensi produksi adalah stochastic production frontier, dengan model fungsi produksi Cobb-Douglas. Metode estimasi yang digunakan adalah Maximum Likelihood.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian terhadap Peran Kelembagaan Kelompoktani di Indonesia

Sebagai sebuah sistem, agar dapat berkembang agribisnis memerlukan penguatan kelembagaan, baik kelembagaan di tingkat petani maupun kelembagaan usaha dengan pemerintah berfungsi sesuai dengan perannya masing-masing. Pemberdayaan kelompoktani berada dalam konteks pemantapan kelembagaan tersebut. Kelembagaan petani perlu dibina dan dikembangkan berdasarkan kepentingan masyarakat dan harus tumbuh dan berkembang dari masyarakat itu sendiri (Warsana 2009).

Selain kelembagaan yang sudah tumbuh secara alamiah dan telah mengakar pada masyarakat, pengorganisasian petani dilakukan dengan membentuk kelompoktani. Pembentukan kelompoktani ini merupakan salah satu wujud peran pembinaan terhadap petani yang dilakukan pemerintah. Pemberdayaan kelompoktani hortikultura bertujuan untuk memudahkan dalam pembinaan dan penyuluhan terutama transfer teknologi, mengorganisasikan kekuatan petani sehingga memiliki posisi tawar yang kuat ketika berhadapan dengan pelaku yang lain (khususnya pedagang), serta memudahkan pelaksanaan program pembangunan pertanian (Saptana et.al. 2006).

Di sisi lain, pada kenyataannya pemberdayaan petani melalui kelompoktani-kelompoktani belum tentu efektif. Hal ini dikarenakan kelompoktani-kelompoktani atau Gapoktan merupakan lembaga baru, bentukan pemerintah daerah setempat, dan merupakan kelembagaan eksternal yang diupayakan oleh pemerintah demi suatu tujuan. Misalnya pada Kelompoktani Mekar Sauyunan, Desa Cibodas, Kecamatan Majalengka, pemerintah daerah setempat belum dapat menggantikan kelembagaan yang telah ada sebelumnya. Kelompoktani bawang merah di Desa Cibodas baru berperan dalam hal pembinaan teknis budidaya, penyaluran kredit, dan pengadaan bibit secara bersama, namun pemasaran secara bersama belum dilakukan. Hal ini dikarenakan peran pedagang pengumpul yang lebih besar dibandingkan kelompoktani (Saptana et.al. 2006).

9 komoditas unggulan berupa cabai merah ini belum dapat berperan secara optimal. Peran kelompoktani dalam pengadaan sarana produksi dan pembinaan anggota dinilai telah baik, namun masih kurang pada hal-hal lain, khususnya pada bidang pemasaran cabai merah.

Sebuah studi lain mengenai kelompoktani komoditas manggis di Tasikmalaya menemukan bahwa awal terbentuknya kelompoktani ditujukan untuk mengurangi ketergantungan finansial petani yang besar kepada tengkulak/bandar. Dari lima kelompoktani di Tasikmalaya, yaitu Kelompoktani Sari Puspa, Kelompoktani Sinar Mustika, Kelompoktani Marga Rahayu, Kelompoktani Harapan Jaya, dan Kelompoktani Kencana Mekar, hanya Kelompoktani Sinar Mustika yang telah berhasil menjalin kerjasama pemasaran dengan pihak eksportir. Menurut Saptana et.al. (2006), kendala utama dalam pengembangan kelompoktani di Tasikmalaya adalah: 1) Sumberdaya manusia yang terbatas, dimana ada pengurus yang merangkap menjadi tengkulak, dan 2) Modal kelompoktani/ Gapoktan yang terbatas, dan kalah dari modal yang dimiliki bandar/tengkulak. Kedua hal tersebut menyebabkan petani lebih memilih menggunakan jasa lembaga lain, sehingga posisi tawar petani tidak lebih baik. Selain itu, menurut studi tersebut, kelemahan dari kelompoktani-kelompoktani komoditas manggis di Tasikmalaya adalah dalam hal manajemen, komunikasi, dan koordinasi antaranggota. Hal ini terjadi akibat kesibukan masing-masing anggota untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumahtangga, sehingga peluang yang ada kerap tidak tertangkap dengan baik.

Septian (2010) meneliti mengenai peran kelompoktani terhadap produksi dan pendapatan petani komoditas ganyong di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukamantri, Ciamis. Kelompoktani yang diteliti merupakan Kelompoktani Harapan Mulya, yang telah memiliki sistem pengolahan ganyong menjadi tepung. Dari hasil pengamatan tersebut, Kelompoktani Harapan Mulya dinilai telah dapat menjalankan perannya dengan baik. Hal ini terlihat dari indikator sebagai berikut: 1) Kelompoktani tersebut rutin mengadakan bimbingan dan pelatihan, sehingga telah memenuhi perannya sebagai wahana belajar-mengajar dan media transfer teknologi, 2) Sebagai satu-satunya kelembagaan tani di desa tersebut, Kelompoktani Harapan Mulya berperan sebagai penyedia sarana produksi, penampung, serta pengolah hasil. Sebagai hasilnya, menurut hasil analisis dengan menggunakan R/C ratio, pendapatan petani anggota lebih tinggi dibandingkan dengan petani non-anggota. Bahkan, menurut Septian (2010), produktivitas petani anggota lebih tinggi dibandingkan dengan petani non-anggota, sebagai akibat dari adanya bimbingan dan penyuluhan dari kelompoktani. Meskipun demikian, kendala utama yang dihadapi oleh kelompoktani adalah dalam hal permodalan serta ketiadaan sarana angkutan hasil panen.

10

Sementara itu, terdapat empat indikator sebagai tolak ukur bagi peran kelompoktani sebagai wadah kerjasama, yaitu: 1) perencanaan usahatani secara kelompok, 2) kerjasama anggota dalam pemecahan masalah bersama, 3) pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana usahatani, 4) manfaat kelompoktani bagi anggota. Rendahnya peran kelompoktani terhadap upaya peningkatan kemampuan petani lada dalam pengambilan keputusan usahatani di Kecamatan Loa Janan, menurut Ramdhani (2002), dikarenakan kelompoktani belum mampu menjalankan perannya sebagai wahana belajar-mengajar dan wahana kerjasama dengan baik. Hal ini terbukti dengan nilai skor yang rendah. Selain itu, dukungan faktor eksternal, seperti ketersediaan informasi dan keterjangkauan petani terhadap sarana produksi, juga turut berpengaruh terhadap kemampuan petani lada dalam pengambilan keputusan adopsi terhadap inovasi.

Dari studi-studi yang telah dilakukan terhadap berbagai jenis komoditas hortikultura dan tanaman perkebunan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan kelompoktani atau gapoktan pada usahatani yang dijalankan oleh petani anggota masih terkendala. Kendala yang paling umum ditemui adalah: 1) Kurangnya modal, 2) Terbatasnya sumberdaya manusia, khususnya dalam hal pengalaman dan pengetahuan, dan 3) Tujuan individu dan kelompok yang tidak selalu sejalan (Saptana et.al. 2006). Kelompoktani masih harus meningkatkan peranannya sebagai wahana belajar-mengajar dan kerjasama, serta meningkatkan pelayanan di bidang pemasaran.

Gambaran Usahatani Sayuran Indigenous

Secara umum, terdapat tiga golongan tanaman berdasarkan biogeografisnya, yaitu indigenous (native) plants, alien plants, dan invader plants (Collins 2001). Tanaman indigenous merupakan tanaman asli dari suatu daerah, atau tanaman introduksi yang telah beradaptasi dengan sangat baik pada daerah tersebut sehingga memiliki ciri khas lokal yang tidak terdapat pada daerah lain. Beberapa jenis tanaman indigenous telah dibudidayakan oleh masyarakat lokal sejak zaman dahulu, dari generasi ke generasi, baik sebagai tanaman obat maupun bahan pangan (sayur-sayuran).

Sayuran indigenous merupakan bagian dari tanaman asli daerah yang telah banyak diusahakan dan dikonsumsi sejak zaman dahulu atau sayuran introduksi yang telah berkembang lama dan dikenal masyarakat di suatu daerah tertentu. Sayuran jenis ini biasa ditanam di pekarangan rumah tangga atau di pinggir kebun sebagai tanaman sampingan, meskipun ada juga yang menanamnya untuk tujuan komersial. Suryadi (2004) membagi sayuran indigenous ke dalam tiga kategori, yaitu: sayuran daun (seperti kemangi, katuk, dan kenikir), sayuran buah (seperti paria, gambas, leunca, dan labu siam), dan sayuran polong (seperti kecipir dan koro roay).

11 keragaman morfologi yang tinggi, sehingga memiliki aksesi yang juga sangat banyak dan beragam. Tentu saja, pengusahaan jenis sayuran ini secara komersial akan sangat tergantung pada kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga aksesi yang dapat ditemui di setiap daerah bisa saja berbeda.

Sifat sayuran indigenous yang „kedaerahan‟ tersebut menyebabkan tidak semua kalangan masyarakat dari berbagai kultur menyukai dan secara rutin mengkonsumsi jenis sayuran tersebut. Oleh karena itu, pengusahaan sayuran indigenous dengan tujuan komersial biasanya masih terbatas pada skala mikro atau rumahtangga. Hal tersebut berbeda dengan sayuran-sayuran introduksi ( non-indigenous) yang menjadi primadona (seperti kentang, kubis, dan wortel), yang relatif lebih mudah ditemui di setiap wilayah di Indonesia. Dampaknya, jika

ditinjau secara agregat, „pamor‟ sayuran indigenous masih kalah dibandingkan dengan sayuran-sayuran mayor tersebut. Padahal, secara teknis pengusahaan sayuran indigenous memiliki lebih banyak keunggulan dibandingkan sayuran non-indigenous.

Purnell (2001) mengungkapkan, beberapa keunggulan pengusahaan sayuran indigenous dibandingkan dengan pengusahaan sayuran non-indigenous adalah: 1) sayuran indigenous telah beradaptasi dengan sangat baik, sesuai dengan topografi dan keadaan tanah suatu wilayah, 2) memiliki variasi genetik lokal yang masing-masing bersifat unik, 3) sebagai identitas lokal dari suatu wilayah, 4) menjaga keseimbangan ekologis, 5) sebagai habitat dari beberapa spesies hewan yang membutuhkan tempat berlindung maupun sumber makanan, 6) dapat berkembang biak secara natural, tanpa bantuan manusia, 7) persisten, 8) lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta 9) dapat mengontrol gulma. Lebih jauh, Purnell (2001) berpendapat, nilai-nilai dari sayuran indigenous tersebut terkadang masih kurang dianggap penting oleh masyarakat, dan salah satu cara untuk meningkatkan manfaatnya adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sustainable land management. Sayuran-sayuran lokal ini harus dilindungi, tidak hanya sebagai sumber plasma nutfah yang menyimpan kearifan lokal, tetapi juga sebagai dasar bagi lingkungan yang lebih sehat dan sustain.

Menurut Soetiarso (2010), yang menjadi kendala dalam usahatani sayuran indigenous di Indonesia diantaranya adalah: 1) kurangnya benih yang dibutuhkan, terutama benih yang telah bersertifikasi, 2) kurangnya informasi mengenai teknologi budidaya, dan 3) kurangnya informasi mengenai kesesuaian sayuran indigenous dengan sistem produksi yang ada. Hal-hal tersebut dapat menyulitkan petani yang ingin menanam sayuran indigenous, terutama jika dihadapkan pada biaya yang terbatas dan ketidakpastian pasar.

12

serta dirawat. Dengan tanaman dan praktik usahatani yang lebih efisien, kesejahteraan para petani diharapkan akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan dan berkurangnya waktu yang terbuang.

Di belahan dunia lain seperti Australia, pengusahaan tanaman indigenous lebih dititikberatkan pada upaya konservasi dan perlindungan terhadap sumber plasma nutfah, mengingat sebagian besar lahan pertanian merupakan milik privat dengan tujuan komersial yang dapat mengancam keberlangsungan jenis-jenis tanaman asli daerah tersebut. Berbagai penelitian terkait pengusahaan tanaman indigenous bersama-sama dengan tanaman komersial demi tercapainya pertanian yang berkelanjutan telah dilakukan. Pada tahun 2003, pemerintah negara bagian Victoria, melalui programnya yang bertajuk Bushcare Support, telah mencanangkan beberapa rekomendasi sebagai upaya konservasi bagi tanaman-tanaman indigenous, diantaranya adalah upaya revegetasi, jasa penyediaan benih tanaman indigenous, penyediaan tanaman indigenous, kerjasama dengan lembaga komersial, program penanaman langsung, pelatihan bagi lembaga maupun individual yang ikut bekerjasama dalam proyek tersebut, penelitian terkait teknologi benih tanaman indigenous, serta upaya konservasi ladang rumput (Natural Heritage Trust 2003). Selain itu, Pemerintah Australia juga memberikan edukasi bagi para petani untuk turut menjaga keberlangsungan tanaman-tanaman indigenous di lahan pertanian mereka, demi tercapainya pertanian yang sustain tanpa harus mengorbankan vegetasi lokal. Meskipun demikian, upaya Pemerintah Australia dalam menjaga keberlangsungan vegetasi lokal tersebut menimbulkan trade-off. Penelitian Lockwood et. al. (2000) mengungkapkan bahwa dalam skala usahatani, upaya konservasi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak semua petani dengan senang hati akan melakukan upaya konservasi menggunakan uang mereka sendiri. Namun, berdasarkan hasil penelitian tersebut, upaya konservasi tanaman indigenous akan menghasilkan net benefits yang positif, terutama dalam jangka panjang (empat puluh tahun).

Kajian Analisis Efisiensi dengan Model Stochastic Frontier pada Beberapa Komoditas Hortikultura

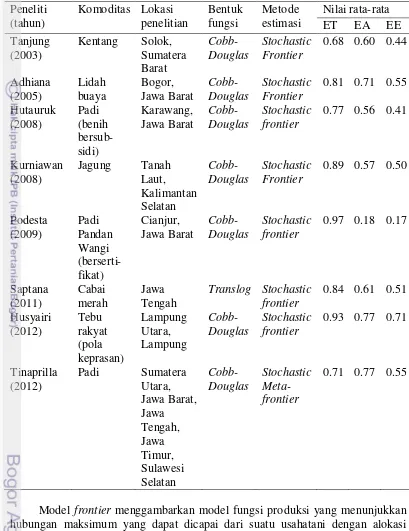

13 Tabel 2 Penelitian-penelitian efisiensi ekonomi dengan metode stochastic

frontier pada beberapa komoditas hortikultura di Indonesia Peneliti

14

Stochastic Frontier (SF) merupakan metode parametrik, sementara Data Envelopment Analysis (DEA) dan Total Factor Productivity (TFP) merupakan metode nonparametrik.

Metode stochastic frontier adalah salah satu metode analisis efisiensi usahatani yang paling lazim digunakan. Metode ini memiliki kelebihan dibandingkan metode nonparametrik, seperti DEA dan TFP, karena memperhitungkan distorsi (noise) sementara kedua metode tersebut tidak. Stochastic frontier cenderung digunakan pada data yang berbentuk kerat lintang (cross section) atau data panel (Adar 2011).

Model fungsi produksi memiliki beragam bentuk, seperti model linear, Cobb-Douglas, kuadratik, kuadratik ternormalisasi, translog, CES, dan sebagainya. Pemilihan model fungsi produksi mempertimbangkan beberapa hal, yaitu fleksibilitas, kelinearan dalam parameter, keajegan (regularity), dan parsimonious. Dari Tabel 2 dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terkait efisiensi usahatani komoditas hortikultura di Indonesia menggunakan model Cobb-Douglas. Selain model Cobb-Douglas, model lain yang umum ditemui adalah fungsi Translog, seperti yang digunakan oleh Adar (2011) dan Saptana (2011). Dari Tabel 2 dapat pula disimpulkan bahwa sebagian besar usahatani hortikultura di Indonesia telah efisien secara teknis, namun belum efisien secara ekonomi

Efisiensi teknis dapat dianalisis melalui pendekatan dari sisi output dan dapat diketahui melalui nilai indeks efisiensi. Usahatani dikatakan efisien bila nilai indeks efisiensi lebih besar atau sama dengan 0.7 (Adhiana 2005). Sebagai contoh, pada usahatani lidah buaya di Kabupaten Bogor, penelitian Adhiana (2005) menunjukkan bahwa secara rata-rata petani responden memiliki nilai indeks efisiensi 0.813. Hal tersebut menunjukkan bahwa usahatani lidah buaya di Kabupaten Bogor telah efisien secara teknis, namun masih memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil potensial yang lebih tinggi hingga mencapai hasil yang maksimal.

15 Efisiensi teknis dikatakan belum tercapai jika produsen telah menggunakan faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada tingkat produksi yang masih bisa ditingkatkan. Hal ini terjadi karena adanya faktor penghambat. Oleh karena itu, penentuan sumber inefisiensi teknis merupakan sumber informasi yang penting demi meningkatkan produksi. Penentuan sumber inefisiensi teknis ini dapat dianalisis dengan model efek efisiensi teknis dari fungsi produksi stochastic frontier (Kurniawan 2008).

Pada komoditas jagung yang ditanam di lahan kering di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Kurniawan (2008) menduga sumber-sumber inefisiensi teknis diantaranya adalah umur, pendidikan, pengalaman, dan keanggotaan dalam kelompoktani. Hasil dari analisis stochastic frontier adalah variabel umur memiliki pengaruh positif terhadap inefisiensi teknis, yang berarti bahwa semakin tua umur petani, maka semakin tinggi inefisiensi teknisnya. Sementara itu, variabel pendidikan dan variabel keanggotaan kelompoktani menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap inefisiensi teknis, yang berarti semakin tinggi tingkat pendidikan petani dan ikut keanggotaan kelompoktani, maka akan semakin kecil tingkat inefisiensinya. Menariknya, hasil analisis stochastic frontier yang dilakukan Kurniawan (2008) menunjukkan bahwa variabel pengalaman memberikan pengaruh positif terhadap inefisiensi teknis, yang artinya semakin banyak pengalaman petani, maka akan semakin tinggi tingkat inefisiensi teknisnya. Kurniawan (2008) menduga bahwa hal ini terjadi akibat dua hal. Pertama, semakin lama petani berusahatani jagung, dan semakin banyak modal yang terkumpul, maka akan semakin mudah bagi para petani tersebut untuk beralih ke arah pengusahaan komoditas lain yang lebih menguntungkan, seperti karet dan kelapa sawit. Kedua, maraknya penambangan liar membuat petani cenderung beralih profesi menjadi penambang dibandingkan tetap bertani jagung. Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis menggunakan stochastic frontier, keempat variabel yang diduga sebagai sumber inefisiensi teknis tersebut tidak terbukti berpengaruh secara nyata terhadap inefisiensi produksi.

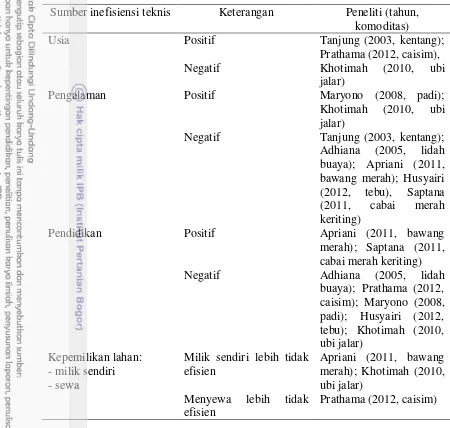

Selain penelitian Kurniawan (2008), penelitian-penelitian terkait sumber inefisiensi pada berbagai komoditas hortikultura telah banyak dilakukan. Di antara penelitian-penelitian tersebut, variabel yang menjadi sumber inefisiensi yang paling umum adalah umur, pendidikan, pengalaman, status kepemilikan lahan, keikutsertaan dalam kelompoktani, dan jenis benih yang digunakan (Tanjung 2003; Adhiana 2005; Maryono 2008; Khotimah 2010; Apriani 2011; Husyairi 2012; Tinaprilla 2012; Prathama 2012). Tabel 3 merupakan tabel yang meringkas hasil penelitian mengenai sumber-sumber inefisiensi teknis yang berpengaruh secara signifikan terhadap produksi beberapa komoditas hortikultura di Indonesia.

16

Tabel 3 Sumber-sumber inefisiensi teknis usahatani beberapa komoditas hortikultura di Indonesia

Sumber inefisiensi teknis Keterangan Peneliti (tahun, komoditas)

Usia Positif Tanjung (2003, kentang);

Prathama (2012, caisim),

Negatif Khotimah (2010, ubi

jalar)

Pengalaman Positif Maryono (2008, padi);

Khotimah (2010, ubi jalar)

Negatif Tanjung (2003, kentang); Adhiana (2005, lidah

Pendidikan Positif Apriani (2011, bawang

merah); Saptana (2011,

17 petani pemilik lahan, sedangkan hasil penelitian Prathama (2012) memberikan hasil sebaliknya. Oleh karena itu, dari hasil penelitian-penelitian yang telah ada, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber inefisiensi teknis memiliki efek yang berbeda dan tidak pasti (inconclusive) pada hasil produksi, diduga hal ini dipengaruhi oleh jenis komoditas yang diteliti, keadaan agroklimatik wilayah penelitian, serta akurasi penelitian.

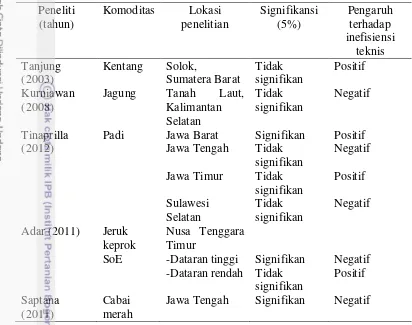

Pengaruh Keikutsertaan Petani dalam Kelompoktani Terhadap Efisiensi Teknis Beberapa Komoditas Hortikultura di Indonesia

Pada beberapa penelitian terkait efisiensi produksi beberapa komoditas hortikultura di Indonesia, variabel keikutsertaan dalam kelompoktani terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kelompoktani berperan secara signifikan (pada taraf nyata 5%) bagi inefisiensi teknis adalah penelitian Saptana (2011), sedangkan hasil penelitian Tanjung (2003) dan Kurniawan (2008) menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam kelompoktani tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi teknis. Sementara itu, penelitian Adar (2011) dan Tinaprilla (2012) memberikan hasil yang berbeda, yaitu signifikan pada suatu wilayah, namun tidak signifikan pada wilayah lain. Misalnya, pada penelitian Adar (2011), keikutsertaan dalam kelompoktani berpengaruh secara signifikan terhadap inefisiensi teknis pada usahatani Jeruk Keprok SoE di dataran tinggi, namun tidak berpengaruh secara signifikan di dataran rendah. Menurut Adar (2011), hal ini diakibatkan oleh lemahnya keberadaan kelompoktani di daerah penelitian. Kelompoktani pada daerah penelitian Adar (2011) didirikan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah atau LSM, sehingga tidak fokus pada kegiatan usahatani anggota. Pada penelitian Tinaprilla (2012), keikutsertaan dalam kelompoktani berpengaruh secara signifikan terhadap inefisiensi teknis usahatani padi di Jawa Barat, namun tidak signifikan pengaruhnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, sehingga secara keseluruhan variabel ini belum dapat dikatakan berpengaruh signifikan terhadap inefisiensi teknis usahatani padi di Indonesia. Secara ringkas, pengaruh keikutsertaan dalam kelompoktani terhadap efisiensi teknis pada beberapa komoditas hortikultura di Indonesia diwakilkan oleh Tabel 4.

18

Tabel 4 Pengaruh keikutsertaan dalam kelompoktani terhadap efisiensi teknis pada beberapa komoditas hortikultura di Indonesia

Peneliti

Padi Jawa Barat Signifikan Positif Jawa Tengah Tidak

-Dataran tinggi Signifikan Negatif -Dataran rendah Tidak

Jawa Tengah Signifikan Negatif

19 di dataran tinggi, namun berpengaruh positif pada usahatani jeruk di dataran rendah (Adar 2011).

Penelitian-penelitian terkait pengaruh keikutsertaan dalam kelompoktani terhadap efisiensi produksi tidak hanya dilakukan di Indonesia. Contohnya, pada penelitian Mapemba (2013) terkait efisiensi produksi tomat di Distrik Balaka, Malawi, menghasilkan kesimpulan bahwa keikutsertaan dalam kelompoktani tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi teknis, namun berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi alokatif dan ekonomis pada taraf nyata 5%. Lebih jauh, Mapemba (2013) menyimpulkan bahwa keikutsertaan dalam kelompoktani berpengaruh positif terhadap inefisiensi teknis, namun berpengaruh negatif terhadap inefisiensi alokatif dan ekonomis. Ini berarti, petani tomat di Distrik Balaka yang tergabung dalam kelompoktani lebih tidak efisien secara teknis dalam menjalankan usahataninya jika dibandingkan dengan petani yang tidak tergabung dalam kelompoktani, namun lebih efisien secara alokatif, dikarenakan penghematan biaya yang dapat ditekan dengan mengikuti kelompoktani. Akibatnya, petani tomat yang tergabung dalam kelompoktani lebih efisien secara ekonomis jika dibandingkan dengan petani tomat yang tidak mengikuti kelompoktani. Mapemba (2013) menjelaskan, hal ini terjadi karena kelompoktani di Distrik Balaka, Malawi, lebih berperan dalam menekan biaya dibandingkan dengan peningkatan produktivitas tomat.

Sementara itu, penelitian terkait efisiensi teknis usahatani buncis di Uganda Utara memberikan hasil bahwa petani buncis yang ikut dalam kelompoktani memiliki tingkat efisiensi teknis yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani buncis yang tidak ikut dalam kelompoktani, serta signifikan pengaruhnya pada taraf nyata 5% (Sibiko et.al. 2013). Pada penelitian ini, petani buncis yang ikut dalam kelompoktani memiliki tingkat efisiensi teknis lebih tinggi 14.4% jika dibandingkan dengan petani yang tidak mengikuti kelompoktani. Sibiko et.al. (2013) menyatakan, hal ini dapat terjadi karena petani-petani yang bergabung dalam kelompoktani memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan petani-petani yang tidak bergabung dalam kelompoktani, diantaranya: 1) adanya shared-knowledges (berbagi ilmu pengetahuan) antara petani yang tergabung dalam kelompoktani, sehingga hal ini dapat memudahkan penyerapan teknologi melalui metode usahatani yang lebih modern, dan 2) adanya penekanan biaya input sebagai akibat dari perluasan skala ekonomis. Sibiko et.al. (2013) kemudian menekankan akan pentingnya pembentukan strategi bagi pengembangan kelompoktani-kelompoktani di Uganda Utara, sehingga petani dapat lebih mudah dalam mengakses input, pasar output, serta fasilitas kredit yang lebih baik, sehingga produksi buncis dapat lebih efisien secara teknis.

20

ekonomis (Tanjung 2003; Adhiana 2005; Hutauruk 2008; Kurniawan 2008; Podesta 2009; Saptana 2011).

Penelitian ini akan menyimpulkan mengenai peranan kelompoktani terhadap efisiensi produksi, baik secara teknis maupun ekonomis, dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Beberapa penelitian terkait peranan kelompoktani terhadap usahatani telah dilakukan sebelumnya (Ramdhani 2002, Septian 2010), namun penelitian terkait peranan kelompoktani terhadap efisiensi produksi secara spesifik masih terbatas. Telah banyak penelitian terkait efisiensi usahatani, baik menggunakan pendekatan stochastic frontier maupun pendekatan lainnya, meskipun masih jarang ditemukan pada tanaman indigenous. Oleh karena itu, penelitian ini akan terfokus pada efisiensi usahatani pada salah satu jenis tanaman indigenous yang umum ditemui di daerah Bogor, yaitu kemangi, serta peranan kelompoktani terhadap efisiensi produksi.

3

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kemampuan dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki merupakan salah satu penentu utama dalam berusahatani. Secara teknis, penggunaan faktor produksi yang efisien dapat membantu petani mencapai tingkat keuntungan yang maksimum. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk memperoleh pendapatan yang maksimum adalah dengan meningkatkan efektivitas dalam berproduksi dan mengurangi hal-hal yang dapat meningkatkan inefisiensi usahatani.

Peran kelembagaan kelompoktani

Kelembagaan didefinisikan secara beragam oleh para ahli, sesuai dengan bidangnya. Schmid (1972) mengemukakan, kelembagaan memiliki arti sejumlah peraturan yang berlaku dalam sebuah masyarakat, kelompok, atau komunitas, yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian Schotter (1981) menambahkan, kelembagaan tidak hanya berarti regulasi (peraturan), tetapi juga merupakan tingkah laku manusia yang disepakati oleh semua anggota masyarakat dan merupakan penata interaksi dalam siatuasi tertentu yang berulang. Sejalan dengan Schotter (1981), North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat untuk membentuk pola interaksi yang harmonis antarindividu dalam melakukan interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat, yang disepakati oleh masyarakat tersebut sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi (sehingga memiliki kekuatan sanksi), dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi (baik dalam kegiatan ekonomi, politik, maupun sosial) di antara sesama anggota masyarakat (Hidayat 2007).

21 bisnis, dan sebagainya, sedangkan kelembagaan informal adalah kelembagaan di masyarakat yang tidak tertulis. Adat istiadat dan tradisi adalah contohnya. Sementara itu, berdasarkan proses kemunculannya, kelembagaan terbagi menjadi kelembagaan internal dan eksternal (Kasper dan Streit 1998). Kelembagaan internal adalah kelembagaan yang tumbuh dari budaya masyarakat, seperti nilai-nilai kearifan lokal. Kelembagaan eksternal, di lain pihak, merupakan kelembagaan yang dibuat oleh pihak ketiga yang kemudian diberlakukan pada suatu komunitas tertentu, misalnya regulasi pemerintah.

Banyak pihak yang menyamakan kelembagaan dengan organisasi, namun menurut Hidayat (2007), kelembagaan tidak selalu mutlak sama dengan organisasi. North (1990) mendefinisikan organisasi sebagai wadah tempat manusia berinteraksi, seperti organisasi politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan demikian, organisasi dapat dikatakan sebagai kumpulan individu yang terikat oleh kesamaan tujuan dan berupaya untuk mencapai tujuan tersebut demi kepentingan bersama, sementara kelembagaan merupakan aturan main atau peraturan yang akan mempengaruhi kinerja organisasi (Hidayat 2007). Suatu kelembagaan dapat dikatakan dalam pengertian organisasi jika lembaga tersebut merupakan suatu wadah tempat orang-orang berinteraksi, dengan tujuan yang sama, dan terikat pada aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi. Perguruan tinggi dan kelompoktani merupakan contohnya.

Di dalam sistem agribisnis, kelembagaan merupakan subsistem penunjang yang berfungsi untuk mendukung subsistem-subsistem lain mulai dari hulu sampai hilir agar sistem dapat berjalan dengan baik. Potensi kelembagaan terdapat pada setiap subsistem, karena akan selalu terjadi interaksi antarindividu atau antarkelompok masyarakat. Potensi kelembagaan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk pembentukan dan pembinaan kelembagaantani. Kelembagaantani

berupa „kelompoktani‟ merupakan alternatif wadah yang dapat diandalkan agar

para petani dapat berhimpun dan saling bekerjasama meningkatkan usahanya (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta 2011).

Definisi dari „kelompok‟ itu sendiri bervariasi, tergantung oleh pendekatan

22

Sementara itu, definisi dari tani menurut Horticultural Partnership Support Program adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan tanah dengan tujuan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah, dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri maupun menjualnya kepada orang lain 4 . Dengan demikian, maka pengertian dari kelompoktani menurut Horticultural Partnership Support Program adalah

„beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri mereka dalam

kelompok karena mempunyai keserasian mengenai tujuan, motif, dan minatnya‟. Mardikanto (1993) memberikan definisi yang lebih jelas mengenai kelompoktani,

yaitu „sekumpulan orang-orang tani atau petani yang terdiri dari petani dewasa (pria atau wanita) maupun petani-taruna yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di

lingkungan pengaruh dan dipimpin oleh seorang kontaktani‟. Di lain pihak, Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta (2011) mendefinisikan kelompoktani sebagai wadah, tempat, atau forum dari sekumpulan petani yang mempunyai kepentingan sama dalam suatu kawasan/hamparan yang sama dan terorganisasi secara musyawarah dan mufakat bersama.

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta (2011), secara garis besar azas kelompoktani dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kesamaan kepentingan

Dasar pembentukan kelompoktani adalah kesamaan kepentingan yang diwujudkan dalam suatu tujuan kelompok. Tujuan dan cara pencapaiannya ditetapkan secara bersama-sama. Pembagian dan pendegelasian pencapaian tujuan diwujudkan dalam suatu kepengurusan kelompok yang disepakati bersama.

2. Kesamaan kawasan atau hamparan usaha

Kesamaan ini akan memudahkan terjadinya komunikasi antar anggota. Intensitas komunikasi akan tinggi bila jarak dan jumlah anggota tidak besar, sehingga kekompakan kelompok dapat mudah terbentuk.

3. Musyawarah dan mufakat

Prinsip ini merupakan fondasi dari kelompoktani dimana kepentingan setiap anggotanya diapresiasikan. Segala keputusan berada di tangan para anggota yang dituangkan dalam suatu kesepakatan bersama.

Peran kelompoktani pada dasarnya terbagi menjadi tiga (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta 2011; Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kecamatan Cipeucang 2013), yaitu: 1) sebagai wahana belajar-mengajar; 2) tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok maupun antara kelompok dengan pihak lain, sehingga dapat menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, serta 3)..kesatuan unit produksi usahatani, untuk mewujudkan kerjasama dalam mencapai skala ekonomi yang menguntungkan. Masing-masing peran tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

4

Horticultural Partnership Support Program. Kelompok Tani yang Efektif [internet]. (diunduh 2014 Maret 30). Terdapat pada: