PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI

PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN

PLAFON DENGAN BAHAN PENGIKAT POLIURETAN.

TESIS

Oleh

JOHAIDIN SARAGIH

097026002/FIS

PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI

PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN

PLAFON DENGAN BAHAN PENGIKAT POLIURETAN.

TESIS

Oleh

JOHAIDIN SARAGIH

097026002/FIS

PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI

PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN

PLAFON DENGAN BAHAN PENGIKAT POLIURETAN.

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Fisika pada Program Pascasarjana Fakultas

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Oleh

JOHAIDIN SARAGIH

097026002/FIS

PROGRAM PASCA SARJANA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN

ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

PENGESAHAN TESIS

Judul : PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA

SEBAGAI PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN PLAFON DENGAN BAHAN PENGIKAT

POLIURETAN.

Nama : JOHAIDIN SARAGIH

Nomor Induk Mahasiswa : 097026002 Program Studi : Magister Fisika

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Menyetujui Komisi Pembimbing

Dr. Anwar Dharma S,MS Prof. Eddy Marlianto, M.Sc, Ph.D

Ketua Anggota

Ketua Program Studi, Dekan,

Tanggal lulus : 21 Juni 2011

Telah diuji pada

Tanggal : 21 Juni 2011

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Anwar Dharma S,MS

Anggota : 1. Prof. Eddy Marlianto, M.Sc, Ph.D 2. Dr. H. Nasruddin MN,M.Eng.Sc 3. Prof. H.M Syukur,MS

PERNYATAAN ORISINALITAS

PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN PLAFON DENGAN BAHAN

PENGIKAT POLIURETAN.

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengakui semua karya tesis ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali kutipan dan ringkasan yang tiap satunya telah dijelaskan sumbernya dengan benar

Medan, 28 Juni 2011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN

AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Sumatera Utara, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Johaidin Saragih

NIM : 097026002

Program Studi : Fisika Jenis Karya Ilmiah : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sumatera Utara Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas Tesis saya yang berjudul :

PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN PLAFON DENGAN BAHAN PENGIKAT

POLIURETAN.

Beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Sumatera Utara berhak menyimpan, mengalih media, memformat, mengelola dalam bentuk data-base, merawat dan mempublikasikan Tesis saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemegang dan atau sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 28 Juni 2011

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap berikut gelar : Johaidin Saragih, S.Si

Tempat dan Tanggal Lahir : Panggalangan, 01 Januari 1977 Alamat Rumah : Jl. Amal Luhur No. 125 Medan

Telepon/HP : 081263482158/08566365799

Email : Joe_Fmipausu@yahoo.com

Instansi Tempat Bekerja : Departemen Fisika FMIPA USU

Alamat Kantor : Jl. Bioteknologi No.1 Kampus USU Pd. Bulan

Telepon/Faks/HP : 0618222995

DATA PENDIDIKAN

SD : SDN 094125 Desa Boluk Tamat : 1990

SMP : MTs. Islamiyah PTP-IV Gunung Bayu Tamat : 1993

SMU : MAN 2 Medan Tamat : 1996

Strata-1 : Fisika FMIPA USU Tamat : 2001

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama penulis ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmad dan karunia-Nya sehingga tesis yang berjudul “Pemanfaatan Serbuk Sabut Kelapa Sebagai Pengisi Gipsum Pada Pembuatan Lembaran Plafon Dengan Bahan Pengikat Poliurethan” ini dapat diselesaikan.

Dengan diselesaikannya tesis ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp. A(K) atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister.

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universtas Sumatera Utara, Dr. Sutarman, M.Sc atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Ketua Program Studi Magister Fisika, Dr. Nasruddin MN, M.Eng.Sc, dan Sekretaris Program Studi Magister Fisika Dr. Anwar Dharma Sembiring, MS atas kesempatan menjadi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Anwar Dharma Sembiring, MS selaku Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Eddy Marlianto, M.Sc, Ph.D selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan perhatian, dorongan, bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran menuntun dan membimbing penulis hingga selesainya penelitian ini.

2. Bapak Dr. Nasruddin MN,M.Eng.Sc, Bapak Prof. Drs. Muhammad Syukur, MS, dan Bapak Dr. Kerista Sebayang, MS selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Ibu Dr. Yugia Muis, M.Sc selaku Kepala Laboratoium Polimer FMIPA USU beserta staf atas fasilitas dan sarana yang diberikan selama penelitian.

1. Kepada Bapak Prof. Eddy Marlianto,M.Sc, Ph.D yang banyak memberikan arahan,masukan dan dorongan kepada penulis karena atas arahan Bapak, Penulis bisa melanjutkan kuliah di Program Megister ini.

2. Kepada Ketua Departemen Fisika Dr. Marhaposan Situmorang dan Sekretaris Departemen dra. Justinon, Terima Kasih atas Dorongan Semangat kepada Saya sehingga selesainya Tesis ini.

3. Kepada Kak Tini dan Kak Yusfa, Terima kasih atas semangat dan dorongannya hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

4. Ayahanda Tercinta S. Saragih dan Ibunda Tercinta S. Damanik yang telah memberikan do’a restu serta dorongan moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan, sembah sujud ananda untuk keduanya.

5. Kepada Kakak tercinta Nurbaiyah Saragih, Jurati Saragih, Kak Endang, Kak Nelli,Kak Erni, Mpok Susi, Mpok Sugianti dan Abangda Saipun Saragih,Jiman Sahari Saragih, Muliadi Saragih, Irwan Saputra Saragih, Ramdani Syawaluddin Saragih serta adikku tersayang Rajohan Saragih yang banyak memberikan Dorongan Semangat baik moril maupun materil dan selalu mendoakan saya sehingga dapat terselesaikan tesis ini.

6. Rekan-rekan seangkatan 2009 atas kekompakan dan kerjasamanya yang baik selama perkuliahan maupun selama penelitian khususnya Kak Tirama, Bang Ramadhani kawan satu tim, Bang Indra, Bang Adi Rusdianto, Bang Paino, Bang Suriadi dan Mbak probo dengan julukan grup jaringnya yang merupakan kawan seperjuangan sehari – hari selama proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pihak pembaca demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi penelitian dan kemajuan ilmu pengetahuan untuk masa yang akan datang.

PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN PLAFON DENGAN

BAHAN PENGIKAT POLIURETAN

ABSTRAK

Dalam tesis ini telah dibahas tentang pengaruh serbuk sabut kelapa sebagai pengisi gipsum pada pembuatan lembaran plafon terhadap sifat fisis dan mekanis dan DTA. Jenis perekat yang digunakan adalah pengikat poliuretan. Serbuk sabut kelapa divariasikan 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr dan 25 gr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisis (densitas 1.77 gr/cm3 dan penyerapan air 25.8

gr/cm3 ) pada komposisi 5 gr serbuk sabut kelapa adalah hasil terbaik. Semakin tinggi kadar serbuk semakin rendah nilai densitas, sehinggga serapan airnya makin tinggi.Hasil uji sifat fisis ini masih memenuhi standar SNI 03-2105, 1996 dan masih diatas nilai sifat fisis plafon gipsum jaya board. Dari pengujian sifat mekanik ( uji impak 2.93 x 10-2 J/cm2, uji tarik 208,06 kPa, Uji kuat lentur 4498,37 kg/cm2, Uji kuat patah 7,90 MPa) merupakan nilai terbaik dan berada pada komposisi 30:20:15. Ini menunjukkan bahwa komposisi 30:20:15 merupakan komposisi yang paling homogen sehingga sifat mekaniknya optimum. Hasil pengujian spesimen nilainya masih diatas nilai sifat mekanik plafon gipsum jaya board. Hasil pengujian DTA diperoleh bahwa suhu endotermik komposisi 25:25:15 yang terbaik dengan suhu endotermiknya 800C. Dari seluruh pengujian spesimen, komposisi 30:20:15 yang sifat mekanik terbaik, sifat fisisnya juga nasih memenuhi standar SNI 03-2105, 1996 dan Plafon gipsum jaya board dengan suhu endotermiknya 75 0C, sehingga komposisi 30:20:15 dapat digunakan sebagai plafon.

UTILIZATION OF COCONUT POWDER AS GYPSUM CHARGER THE MAKIN CEILING SHEETS WITH BINDER POLIURETHANE

ABSTACT

In this thesis have been discussed about the effect of coconut coir dust as filler in the manufacture gypsum ceiling sheets of physical and mechanical properties and the DTA. This type of adhesive used is a polyurethane binder. Varied coco powder 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr and 25 gr. The results showed that the physical properties (density and water absorption 1.77gr/cm3, and water absorption 25,8 %) on the composition of coconut fiber 5 g powder is the best result. The higher levels of pollen density the lower the value, the more so as the water absorption test tinggi.Hasil physical properties still meet the standards of SNI 03-2105, 1996 and is still above the value of physical properties jaya gypsum board ceiling. From testing the mechanical properties (impact test 2.93 x 10-2 J/cm2, 208.06 kPa tensile test, Modulus Of Elasticityh test 4498.37 kg/cm2 , Modulus Of Rapture Test 7.90 MPa) is the best value and are on a composition of 30: 20:15. This suggests that the composition of 30:20:15 is the most homogeneous composition so that optimum mechanical properties. The results of testing specimens in value is still above the value of the mechanical properties of gypsum ceiling board victorious. Test results obtained that the temperature of endothermic DTA 25:25:15 the best composition with endotermiknya temperature 80 0C. From all the test specimens, the composition of 30:20:15 the best mechanical properties, the nature of fate fisisnya also meet the standards of SNI 03-2105, 1996 and ceiling gypsum board with glorious endotermiknya temperature 75 0C, so that the composition can be used as a ceiling 30:20:15.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

ABSTRACT iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Tujuan penelitian 5

1.3 Permasalahan 5

1.4 Batasan Masalah 6

1.5 Manfaat Penelitian 6

1.6 Tempat Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gipsum 7

2.2 Standar papan gipsum 9

2.3 Kelapa 11

2.4 Poliuretan 14

2.5. Uji Fisik 16

2.5.1 Densitas 16

2.6. Uji Mekanik 17

2.6.1 Kekuatan Impak 17

2.6.2 Uji tarik 18

2.6.3 Pengujian kuat patah (Modulus Of Rapture/MOR) 20

2.6.4 Pengujian kuat lentur ( Modulus Of Elastis/MOE) 21

2.7. Thermal Analyzer (DTA) 22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan waktu penelitian 26

3.2 Alat dan bahan 27

3.3 Pengujian Sampel 28

3.3.1. Pengujian Densitas (Density) 28

3.3.2. Pengujian serapan air 29

3.3.4. Pengujian Impak 29

3.3.5. Uji tarik 30

3.3.6. Pengujian kuat lentur (Modulus Of Elastis/MOE) 30

3.3.7. Pengujia kuat patah (Modulus Of Rapture/MOR) 31

3.3.8. Pengujian termal dengan DTA 31

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sifat Fisis 33

4.1.1 Densitas 33

4.1.2 Daya Serap air 34

4.2 Sifat mekanik 36

4.2.1 Uji Impak 36

4.2.2 Uji tarik 37

4.2.3 Uji kuat lentur ( Modulus Of Elastis/MOE) 38

4.2.4 Uji kuat patah (Modulus Of Rapture/MOR) 39

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 47

5.2 Saran 48

DAFTAR PUSTAKA 49

DAFTAR TABEL

Nomor

Tabel Judul Halaman

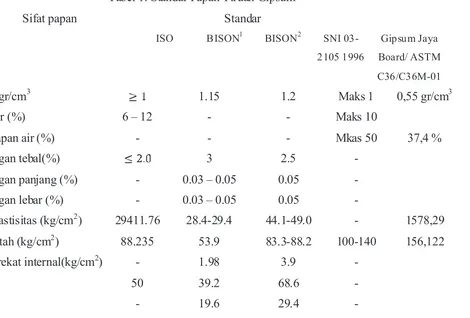

Tabel 1 Standar Papan gipsum 10

DAFTAR GAMBAR

Nomor

Gambar Judul Halaman

Gambar 2.1 Reaksi antar gugus fungsi dengan gugus hidrosil 14

Gambar 2.2 Sintesis elastomer poliuretan 15

Gambar 2.3 Skema model pengujian tarik dengan UTM 19

Gambar 2.4 Kurva tegangan regangan Teknik 20

Gambar 2.5 Cara pembebanan pengujian kuat lentur dan patah 21

Gambar 2.6 Sistem pemanasan dalam tungku DTA 23

Gambar 2.7 Kurva ideal DTA 23

Gambar 3.1 Pengukuran massa sampel gantung 28

Gambar 3.2 Model spesimen pengujian tarik 30

Gambar 4.1 Grafik densitas 33

Gambar 4.2 Grafik serapan air 35

Gambar 4.3 Grafik uji impak 36

Gambar 4.4 Grafik uji tarik 37

Gambar 4.5 Grafik kuat lentur (MOE) 38

Gambar 4.6 Grafik kuat patah (MOR) 40

Gambar 4.7. Grafik DTA Gipsum 42

Gambar 4.8 Grafik DTA komposisi 25:25:15 43

Gambar 4.9 Grafik DTA komposisi 45:5:15 44

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor

Lampiran Judul Halaman

Lampiran I Model perhitungan hasil Pengujian Fisis dan Mekanik 51

PEMANFAATAN SERBUK SABUT KELAPA SEBAGAI PENGISI GIPSUM PADA PEMBUATAN LEMBARAN PLAFON DENGAN

BAHAN PENGIKAT POLIURETAN

ABSTRAK

Dalam tesis ini telah dibahas tentang pengaruh serbuk sabut kelapa sebagai pengisi gipsum pada pembuatan lembaran plafon terhadap sifat fisis dan mekanis dan DTA. Jenis perekat yang digunakan adalah pengikat poliuretan. Serbuk sabut kelapa divariasikan 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr dan 25 gr. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisis (densitas 1.77 gr/cm3 dan penyerapan air 25.8

gr/cm3 ) pada komposisi 5 gr serbuk sabut kelapa adalah hasil terbaik. Semakin tinggi kadar serbuk semakin rendah nilai densitas, sehinggga serapan airnya makin tinggi.Hasil uji sifat fisis ini masih memenuhi standar SNI 03-2105, 1996 dan masih diatas nilai sifat fisis plafon gipsum jaya board. Dari pengujian sifat mekanik ( uji impak 2.93 x 10-2 J/cm2, uji tarik 208,06 kPa, Uji kuat lentur 4498,37 kg/cm2, Uji kuat patah 7,90 MPa) merupakan nilai terbaik dan berada pada komposisi 30:20:15. Ini menunjukkan bahwa komposisi 30:20:15 merupakan komposisi yang paling homogen sehingga sifat mekaniknya optimum. Hasil pengujian spesimen nilainya masih diatas nilai sifat mekanik plafon gipsum jaya board. Hasil pengujian DTA diperoleh bahwa suhu endotermik komposisi 25:25:15 yang terbaik dengan suhu endotermiknya 800C. Dari seluruh pengujian spesimen, komposisi 30:20:15 yang sifat mekanik terbaik, sifat fisisnya juga nasih memenuhi standar SNI 03-2105, 1996 dan Plafon gipsum jaya board dengan suhu endotermiknya 75 0C, sehingga komposisi 30:20:15 dapat digunakan sebagai plafon.

UTILIZATION OF COCONUT POWDER AS GYPSUM CHARGER THE MAKIN CEILING SHEETS WITH BINDER POLIURETHANE

ABSTACT

In this thesis have been discussed about the effect of coconut coir dust as filler in the manufacture gypsum ceiling sheets of physical and mechanical properties and the DTA. This type of adhesive used is a polyurethane binder. Varied coco powder 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr and 25 gr. The results showed that the physical properties (density and water absorption 1.77gr/cm3, and water absorption 25,8 %) on the composition of coconut fiber 5 g powder is the best result. The higher levels of pollen density the lower the value, the more so as the water absorption test tinggi.Hasil physical properties still meet the standards of SNI 03-2105, 1996 and is still above the value of physical properties jaya gypsum board ceiling. From testing the mechanical properties (impact test 2.93 x 10-2 J/cm2, 208.06 kPa tensile test, Modulus Of Elasticityh test 4498.37 kg/cm2 , Modulus Of Rapture Test 7.90 MPa) is the best value and are on a composition of 30: 20:15. This suggests that the composition of 30:20:15 is the most homogeneous composition so that optimum mechanical properties. The results of testing specimens in value is still above the value of the mechanical properties of gypsum ceiling board victorious. Test results obtained that the temperature of endothermic DTA 25:25:15 the best composition with endotermiknya temperature 80 0C. From all the test specimens, the composition of 30:20:15 the best mechanical properties, the nature of fate fisisnya also meet the standards of SNI 03-2105, 1996 and ceiling gypsum board with glorious endotermiknya temperature 75 0C, so that the composition can be used as a ceiling 30:20:15.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Asbes merupakan mineral fibrosa yang secara luas banyak dipakai bukan hanya

di Negara berkembang melainkan juga di negara yang sudah maju seperti di

Amerika. Di Amerika asbes dipakai sebagai bahan penyekat. Terdapat banyak

jenis serat asbes tetapi yang paling umum dipakai adalah krisotil, amosit dan

krokidolit, semuanya merupakan silikat magnesium berantai hidrat kecuali

krokidolit yang merupakan silikat natrium dan besi. Krokidolit dan amosit

mempunyai kandungan besi yang besar. Krisotil terdapat dalam

lembaran-lembaran yang menggulung, membentuk serat-serat berongga seperti tabung

dengan diameter sekitar 0,03 milimikron (Abraham, 1992) . Serat asbes bersifat

tahan panas dapat mencapai 800 0C. Karena sifat inilah maka asbes banyak dipakai di industri konstruksi dan pabrik. (Roggli, 1994). Lebih dari 30 juta ton

asbes digunakan di dalam konstruksi dan pabrik di Amerika (Murphy LLP) .

Selain itu asbes relatif sukar larut, daya regang tinggi dan tahan asam. (Abraham,

1992).

sifatnya yang tahan panas, kedap suara dan kedap air, asbes sering juga

digunakan pada isolating pipa pemanas dan juga untuk panel akustik.

Sebenarnya asbes termasuk dalam kategori bahan yang sangat berbahaya,

karena asbes terdiri dari serat-serat yang berukuran sangat kecil, kira-kira lebih

tipis dari1/700 rambut kita. Serat-serat ini menguap di udara dan tidak larut

dalam air, jika terhirup oleh paru-paru akan menetap di sana dan dapat

menyebabkan berbagai macam penyakit.

Asbes dapat membahayakan tubuh kita jika ada bagian asbes yang rusak,

sehingga serat-seratnya bisa lepas, ini sangat berbahaya karena sulit untuk

mendeteksi bagaimanakah yang dikatakan asbes rusak, dan terkadang kita tidak

sadar kalau asbes yang kita gunakan sudah rusak.

Kondisi lain yang sangat beresiko adalah saat asbes yang diperbaiki atau

dipotong akan mengeluarkan serpihan yang berupa serbuk yang sangat berbahaya

bagi paru-paru (WHO, 1995).

...Penyakit karena asbes antara lain adalah:

1. Asbestosis yaitu luka pada paru-paru hingga kesulitan bernafas dan dapat

mengakibatkan kematian.

2. Mesothelioma, sejenis kanker yang menyerang selaput pada perut dan

dada, muncul gejalanya setelah 20-30 tahun sejak pertama kali menghirup

serat asbes.

3. Kanker paru-paru, biasanya asbes putih penyebab utama penyakit kanker

paru-paru. ( Diana,dr).

Bahan asbes ini di beberapa negara sudah dilarang penggunaannya

seperti di China, USA, Columbia dan negara-negara maju lainnya. Hal ini

disebabkan karena bahan ini dapat menyebabkan resiko penyakit kanker bagi

para pekerja dan pemakainya(Jacko, 2003). Solusi pengganti plafon asbes

Serat sabut kelapa ( coconut fibre ) merupakan bahan yang mengandung

lignoselulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan baku

pembuatan plafon. Optimasi proses pembuatan asbes sangat dipengaruhi oleh

kadar perekat dan kerapatan terhadap sifat fisis dan mekanis. Proses pembuatan

plafon berbahan baku serbuk sabut kelapa ini dapat dibuat dengan menggunakan

perekat Poliuretan.

Secara umum, zat penyusun di dalam bahan friksi terdiri dari serat,

bahan pengisi dan bahan pengikat. Bahan pengikat terdiri dari berbagai jenis

resin diantaranya phenolic, epoxy, silicone dan rubber. Resin tersebut berfungsi

untuk mengikat berbagai zat penyusun di dalam bahan friksi. Bahan

pengikat dapat membentuk sebuah matriks pada suhu yang relatif stabil.

...Gipsum

Gipsum adalah batu putih yang terbentuk karena pengendapan air laut,kemudian

dipanaskan pada suhu 1750C yang sering disebut dengan nama STUCCO. Gipsum adalah salah satu mineral terbanyak dalam lingkungan sedimen yaaitu

batu yang terdiri dari mineral yang diproduksi secara besar-besaran yang

biasanya dengan persitipasi dari air asin. Gipsum adalah penyekat alami, hangat

bila disentuh dibandingkan dengan batubata.

Komposisi kimia bahan gipsum adalah:

1. Calcium (Ca) : 23,28 %

2. Hidrogen (H) : 2,34 %

3. Calcium Oksida (CaO) : 32,57 %

4. Air (H2O) : 20,93 %

5. Sulfur (S) : 18,62 %

Adapun sifat Fisis Gipsum adalah:

1. warna : putih, kuning,abu-abu, merah jingga, hitam bila tak murni

2. Massa Jenis : 2,31 - 2,35

3. Keras seperti mutiara terutama permukaan

4. Bentuk mineral : Kristalin, serabut dan masif

1. Konduktivitasnya rendah

2. Sistem kristalin adalah monoklinik

Sedangkan Sifat Kimia gipsum adalah:

1. Pada umumnya mengandung SO3 = 46,5 % ; CaO = 32,4 % ;

H2O = 20,9 %

2. Kelarutan dalam air adalah 2,1 gram tiap liter pada suhu 400C; 1,8 gram tiap liter air pada 00C; 1,9 gram tiap liter pada suhu 70 - 900C

3. Kelarutan bertambah dengan penambahan HCl atau HNO3

Menurut Toton Sentano Kunrat (1992), di alam gipsum merupakan

mineral hidrous sulfat yang mengandung dua molekul air, atau dengan rumus

kimia CaSO4-2H2O dengan berat molekul 172,17 gr. Jenis-jenis batuannya adalah sanitspar,alabaster,gypsite dan selenit. Warna gipsum mulai dari putih,

kekuning-kuningan sampai abu-abu.

Menurut asalnya gipsum terbagi 2 jenis yaitu gipsum alam dan gipsum

sintetik. Gipsum alam adalah yang ditemukan di alam,sedangkan gipsum sintetik

adalah yang dibuat manusia. Gipsum sintetik terdiri dari: gipsum sintetik dari air

laut, gipsum sintetik dari air kawah dan gipsum sintetik hasil sampingan industri

kimia.

Gipsum adalah mineral yang bahan utamanya terdiri dari hidrated

calcium sulfate. Seperti pada mineral dan batu, gipsum akan menjadi lebih kuat

apabila mengalami penekanan( Gipsum Association, 2007).

Papan gipsum adalah nama generik untuk keluarga produk lembaran

yang terdiri dari inti utama yang tidak terbakar dan dilapisi dengan kertas pada

permukaannya. Ini adalah terminologi yang dipilih untuk produk lembaran

gipsum yang didisain untuk digunakan sebagai dinding, langit-langit atau plafon

dan memilki kemampuan untuk dihias. Kekuatan papan gipsum berbanding lurus

dengan ketebalan.

...Poliuretan

sebagai hasil reaksi antara gugus isosianat dengan gugus hidroksi. Bahan

Poliuretan terdapat dalam dua bentuk yaitu bentuk padat (film) dan busa.

Poliuretan diperoleh dari reaksi diisosianat aromatik seperti tolylene

diisosianat [(CH3)C6H3(NCO)2] dan diol (HOROH).

Sifat – sifat utama poliuretan :

1. Tidak berbau

2. Tahan Oksidasi, Tahan minyak

3. Dalam bentuk busa mudah melekat pada permukaan yang bebas minyak dan

lilin.

Nama – nama dagang poliuretan adalah :

- Arohane

- Chem-o-thane

- Chempol

- Expamdofoam

- Isofoam

- Lux – foam, dll

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pengaruh serbuk sabut kelapa dapat memberikan kontribusi

kekuatan pada pembuatan plafon.

- Pemanfaatan produk baru lembaran untuk plafon dari serbuk sabut kelapa.

1.3 Permasalahan

Serbuk sabut kelapa akan memberikan nilai tambah bila dapat digunakan

sebagai bahan pengisi plafon gypsum.Dari uraian di atas diperoleh pokok

permasalahan sebagai berikut:

2. Bagaimana prosedur optimum pada pembuatan dan karakteristik dari

gypsum plafon dengan pengisi serbuk sabut kelapa dan pengikat

poliuretan ?

1.4 Batasan masalah

Membuat lembaran plafon dengan menggunakan gypsum sebagai matrik dan

serbuk sabut kelapa dengan bahan pengikat poliuretan.

Pengujian yang dilakukan meliputi :

* Sifat fisis

a.. Densitas

b. Penyerapan air

* Sifat mekanik:

a. Uji kuat patah (modulus of rapture/MOR)

b. Uji kuat lentur (modulus of elasticity/MOE)

c. Uji impak

d. Uji tarik

* Sifat thermal

a. Endotermik

b. Eksotermik

1.5Manfaat Penelitian

1. Upaya pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai filler pada pembuatan

lembaran plafon.

1.6 Tempat Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gipsum

Gipsum adalah batu putih yang terbentuk karena pengendapan air laut.

Gipsum merupakan mineral terbanyak dalam batuan sedimen dan lunak bila

murni. Merupakan bahan baku yang dapat diolah menjadi kapur tulis. Dalam

perdagangan biasanya gipsum mengandung 90% CaSO4. H2O (Habson, 1987).

Kata gipsum itu sendiri berasal dari bahasa Yunani mageirenw, yang

berarti memasak. Disebut demikian karena didaerah Montmartre Paris, pada

beberapa abad yang lalu orang-orangnya membakar gypsum untuk berbagai

keperluan dan material itu kemudian disebut plester. Karena gypsum merupakan

mineral yang tidak larut dalam air dalam waktu yang lama, sehingga gypsum

jarang ditemukan dalam bentuk butiran atau pasir, kecuali yang ditemukan di

White Sands National Moument di New Mexico AS terdapat 710 km2 pasir gypsum putih yang cukup sebagai bahan baku untuk industry dry wall selama

1000 tahun. Gypsum banyak ditemukan diberbagai daerah di dunia yaitu,

Jamaika, Iran, Thailand, Spanyol (Penghasil gypsum terbesar di Eropa). Jerman,

Italia, inggris, Irlandia, Ontario, Canada, New York, Michigan, Indiana, Texas,

Lowa, Kamsas, Oklahoma, Arizona, New Mexico, Corolado, Utah, Nevada,

Paris, California, New South Wales Kalimantan dan Jawa Barat.

Gipsum dapat berubah secara perlahan – lahan menjadi hemihidrat (CaSO4.

0.5H2O) pada suhu 900C. Bila dipanaskan atau dibakar pada suhu 1900C – 2000C

akan menghasilkan kapur gipsum atau stucco yang dikenal dalam perdagangan sebagai plester paris. Pada suhu yang cukup tinggi yaitu lebih kurang 5340C akan dihasilkan anhydrite (CaSO4) yang tidak dapat larut dalam air dan dikenal

Penggunaan gypsum dapat digolongkan menjadi dua macam seperti

dipaparkan dibawah ini.

1. Yang belum mengalami kalsinasi

Dipergunakan dalam pembuatan semen Portland dan sebagai pupuk.

Jenis ini meliputi 28% dari seluruh volume perdagangan.

2. Yang mengalami proses kalsinasi.

Sebagian besar digunakan sebagai bahan bangunan, flester paris, bahan

dasar untuk pembuatan kapur, bedak, untuk cetakan alat keramik,

tuangan logam, gigi dan sebagainya. Jumlah tersebut meliputi 72% dari

seluruh volume perdagangan.

Gipsum sebagai perekat mineral mempunyai sifat yang lebih baik

dibandingkan dengan perekat organic karena tidak menimbulkan pencemaran

udara, murah, tahan api, tahan deteriorasi oleh faktor biologis dan tahat terhadap

zat kimia ( Purwadi, 1993). Gipsum mempunyai sifat yang cepat mengeras yaitu

sekitar 10 menit. Maka dalam pembuatan papan gipsum harus digunakan bahan

kimia untuk memperlambat proses pengerasan tanpa mengubah sifat gipsum

sebagai perekat (Simatupang, 1985). Perlambatan tersebut dimaksudkan agar

tesedia cukup waktu mulai dari tahap pencampuran bahan sampai tahap

pengempaan.

Waktu pengerasan gipsum bervariasi tergantung pada kandungan bahan

dan airnya. Dalam proses pengerasan gipsum setelah dicampur dengan air maka

terjadi hidratasi yang menyebabkan kenaikan suhu. Kenaikan suhu tersebut tidak

boleh melebihi suhu 400 C ( Simatupang, 1985 ). Suhu yang lebih tinggi lagi akan mengakibatkan pengeringan gipsum dalam bentuk CaSO4. 2H2O sehingga

mengurangi bobot air hidratasi. Pengurangan tersebut akan menyebabkan

berkurangnya keteguhan papan gipsum.

Gypsum memiliki banyak kegunaan sejak zaman prasejarah hingga

sekarang. Beberapa kegunaan gypsum yaitu :

- Dry wall

- Penyaring dan sebagai pupuk tanah, diakhir abad 18 dan awal abad 19,

gipsum Nova Scotia atau yang lebih dikenal dengan plaister digunakan

dalam jumlah besar sebagai pupuk diladang-ladang gandum AS.

- Campuran pembuatan lapangn tenis

- Sebagai pengganti kayu pada zaman kerajaan-kerajaan ketika kayu

menjadi langka pada zaman perunggu, gypsum ini yang digunakan

sebagai bahan bangunan.

- Sebagai pengental tofu, karena memiliki kadar kalsium yang tinggi

khususnya dibenua Asia diproses secara tradisional.

- Sebagai penambah kekerasan untuk bahan bangunan

- Untuk bahan baku kapur tulis

- Sebagai salah satu bahan pembuat portland semen

- Sebagai indicator pada tanah dan air.

Saat ini gipsum sebagai bahan bangunan digunakan untuk membuat papan

gypsum dan propil pengganti triplek dari kayu. Papan gypsum propil adalah salah

satu produk jadi setelah material gypsum diolah melalui proses pabrikasi menjadi

tepung. Papan gypsum propil digunakan sebagai salah satu elemen dari dinding

partisi dan plafon.

2.2 Standar Papan Gipsum

papan gipsum yang- dihasilkan telah memiliki mutu sesuai standar atau

tidak. Tabel dibawah ini nilai spesifik karakteristik papan tiruan dari tiga buah

[image:30.595.35.505.236.554.2]standar.

Tabel 1. Standar Papan Tiruan Gipsum

Sifat papan Standar

ISO BISON1 BISON2 SNI

03-2105 1996

Gipsum Jaya

Board/ ASTM

C36/C36M-01

Kerapatan (gr/cm3 1.15 1.2 Maks 1 0,55 gr/cm3

(*) Kadar air (%) 6 – 12 - - Maks 10

(*) Penyerapan air (%) - - - Mkas 50 37,4 %

Pengembangan tebal(%) 3 2.5 -

Pengembangan panjang (%) - 0.03 – 0.05 0.05 -

Pengembangan lebar (%) - 0.03 – 0.05 0.05 -

Modulus Elastisitas (kg/cm2) 29411.76 28.4-29.4 44.1-49.0 - 1578,29 Modulus patah (kg/cm2) 88.235 53.9 83.3-88.2 100-140 156,122

Keteguhan rekat internal(kg/cm2) - 1.98 3.9 -

KCTP (kg) 50 39.2 68.6 -

KCSP (kg) - 19.6 29.4 -

(*) Setelah direndam air selama 24 jam pada suhu kamar

Keterangan : ISO 8335 (1987) (Cement bonded particleboards)

SNI 03 – 2105 (1996) (papan partikel)

(1) Gypsum fibre board – Bison (Hubner, 1985)

(2) Gypsum board flake reinforced – Bison (Hubner,1985)

2.3 Kelapa

Sebagai negara kepulauan dan berada di daerah tropis dan kondisi

agroklimat yang mendukung, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa yang

utama di dunia. Pada tahun 2000, luas areal tanaman kelapa di Indonesia

mencapai 3,76 juta Ha, dengan total produksi diperkirakan sebanyak 14 milyar

butir kelapa, yang sebagian besar (95 persen) merupakan perkebunan rakyat.

Kelapa mempunyai nilai dan peran yang penting baik ditinjau dari aspek ekonomi

maupun sosial budaya.

Kelapa merupakan salah satu anggota keluarga palmae. Kelapa dikenal

sebagai tanaman serba guna karena seluruh bagian tanamn ini bermanfaat bagi

kehidupan manusia.

Berikut adalah bagian-bagian dari tanaman kelapa.

1. Batang

2. Daun

3. Akar

4. Bunga

5. Buah

Buah kelapa terdiri dari beberapa bagian, yaitu kulit luar, sabut,

tempurung, kulit daging buah, daging buah, air kelapa dan lembaga. Sabut kelapa

merupakan hasil samping, dan merupakan bagian yang terbesar dari buah kelapa,

yaitu sekitar 35 persen dari bobot buah kelapa yang merupakan sisa buah kelapa

yang banyak terdapat di indonesia. Bagian yang berserabut merupakan kulit dari

buah kelapa. Dengan demikian, apabila secara rata-rata produksi buah kelapa per

tahun adalah sebesar 5,6 juta ton, maka berarti terdapat sekitar 1,7 juta ton sabut

kelapa yang dihasilkan (Palungkun, 1992) .

Serat sabut kelapa, atau dalam perdagangan dunia dikenal sebagai Coco

Fiber, Coir fiber, coir yarn, coir mats, dan rugs, merupakan produk hasil

pengolahan sabut kelapa. Secara tradisionil serat sabut kelapa hanya

dimanfaatkan untuk bahan pembuat sapu, keset, tali dan alat-alat rumah tangga

lain. Tetapi berdasarkan sifat kimianya serat sabut kelapa dapat digunakan

sebagai bahan baku dalam membuat papan partikel karena dalam serat sabut

kelapa terkandung lignoselulosa (Palungkun, 1992).

Sabut kelapa tersusun atas unsur organik dan mineral yaitu; pectin dan

hemisellulose (merupakan komponen yang larut dalam air), lignin dan sellulose

(komponen yang tidal larut dalam air), kalium, kalsium, magnesium, nitrogen

serta protein. Perbandingan komponen diatas tergantung dari umur sabut

kelapanya. Lignin pada serat sabut kelapa berkisar antara 40 % sampai 50%.

Serat sabut tergolong relatif pendek, sel seratnya sepanjang kira–kira 1 mm

dengan diameter 15 micron dan sehelai serat terdiri dari 30 sampai 300 sel atau

lebih, dilihat dari penampang lintangnya. Panjang serat sabut berkisar 15 sampai

35 cm dengan diameter 0,1 sampai 1,5 mm. Serat sabut mempunyai daya apung

yang tinggi, tahan terhadap bakteri, air garam dan murah, sedang kelemahannya

ialah, tidak dapat digintir dengan baik dan tergolong serat yang kaku (The

Encyclopedia of wood, 1980). Mutu serat sabut kelapa atau coconut fibre,

ditentukan oleh warna, persentase kotoran, kadar air, dan proporsi antara bobot

serat panjang dan serat pendek.

Serat sabut kelapa juga dimanfaatkan untuk pengendalian erosi. Serat

sabut kelapa diproses untuk dijadikan coir fiber sheet yang digunakan untuk

lapisan kursi mobil, spring bed dan lain-lain. Serat sabut kelapa bagi Negara-

Negara tetangga penghasil kelapa sudah merupakan komoditi ekspor yang

memasok

bahan baku / bahan pembantu, merupakan potensi yang besar bagi

pengembangan industri pengolahan serat sabut kelapa. Dari aspek teknologi,

pengolahan serat sabut kelapa relatif sederhana yang dapat dilaksanakan oleh

usaha-usaha kecil. Adapun kendala dan masalah dalam pengembangan usaha

kecil/menengah industri pengolahan serat sabut kelapa adalah keterbatasan

modal, akses terhadap informasi pasar dan pasar yang terbatas, serta kualitas serat

yang masih belum memenuhi persyaratan (BI, 2004). Dalam rangka menunjang

pengembangan industry serat sabut kelapa yang potensial ini, maka perlu

dilakukan pengujian yang memanfaatkan sabut kelapa ini sebagai papan serat

yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan teknik. Dari hasil penelitian

nantinya dapat dihasilkan data-data teknik yang berkenaan dengan pemanfaatan

tersebut, sehingga apakah dapat dipertanggung jawabkan keamanannya atau

tidak. Disamping hal itu juga memanfaatkan serat sabut kelapa sebagai hasil

samping, agar memiliki nilai tambah dan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Serbuk sabut kelapa (cocopeat) adalah hasil sampingan dari proses

pengambilan serat sabut kelapa. Cocopeat merupakan pengikat antar serat kelapa

di dalam sabut kelapa. Cocopeat mempunyai kandungan lignin dan selulosa yang

tinggi. Bahan-bahan yang terkandung di dalam cocopeat menyebabkan cocopeat

tahan terhadap bakteri dan jamur. Cocopeat memiliki pH sebasar 5,2-6,8 dann

sangat sulit untuk diuraikan. Cocopeat akan mulai terurai dalam jangka waktu 10

tahun pemakaian, sehingga manfaat-manfaat dari cocopeat ini dapat berlangsung

lama. Cocopeat sangat cocok digunakan untuk campuran tanah dalam pot, media

mineral-mineral seperti N, P, K, Ca, Cl, Mg, Na yang baik untuk media

pembibitan tanaman . (DAPCA 2008).

2.4 Poliuretan

Poliuretan merupakan bahan polimer yang mengandung gugus fungsi uretan

(-NHCOO-) dalam rantai utamanya. Gugus uretan terbentuk dari reaksi antara

gugus isosianat dengan gugus hidroksil, seperti nampak dalam persamaan reaksi

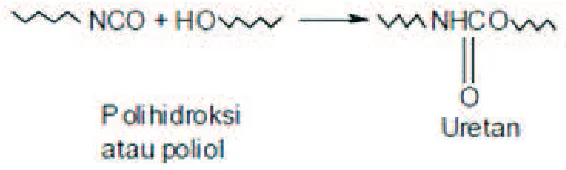

[image:34.595.134.417.334.419.2]berikut :

Gambar 2.1 Reaksi antara gugus isosianat dengan gugus hidroksil

Pada awalnya banyak poliuretan yang dipatenkan adalah dari hasil reaksi diamin dan biskloroformat pada temperatur rendah. Setelah itu berkembang metode polimerisasi lelehan (melt polymerization method) dan metode larutan temperatur tinggi (hightemperaturesolution method) yang meliputi reaksi diisosianat dengan diol. Metode yang meliputi reaksi diisosianat dengan diol berkembang lebih pesat melebihi metode biskloroformat-diamin karena lebih sederhana dan tidak

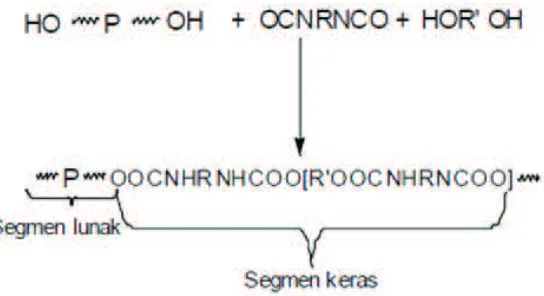

diisosianat aromatik berlebih dengan polieter atau poliester yang memiliki gugus

ujung hidroksi untuk menghasilkan prepolimer dengan gugus ujung isosianat.

Prepolimer yang terbentuk direaksikan dengan senyawa dihidroksi, diamin, atau

senyawa dengan gugus

[image:35.595.182.454.273.421.2]asam dikarboksilat

Gambar 2.2 Sintesis Elastomer Poliuretan

biodegradable dengan menggunakan poliol berupa poli-D,L-asam laktat dan

direaksikan dengan pMDI (polimetilen polifenil poliisosianat). (Eli R dkk 2000).

2.5 Uji Fisik.

2.5.1 Densitas

Densitas merupakan ukuran kepadatan dari suatu material. Ada dua macam

densitas yaitu : Bulk Density dan true density. Bulk density adalah densitas dari

suatu sampel yang berdasarkan volume bulk atu volume sampel yang termasuk

dengan pori – pori atau rongga yang ada pada sampel tersebut. Pengukuran bulk

density untuk bentuk yang tidak beraturan dapat ditentukan dengan Metode

Archimedes yaitu dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (SNI 03-2105

(1996) (Faisal, 2008):

ñbenda = x ñH2O ………. (2.1)

Dengan :

ñbenda = Densitas benda (gr/cm3)

Mk = massa kering benda

Msg = Massa sampel gantung

Mkp = Massa kawat penggantung

ñH2O = Densitas air ( 1 gr/cm3)

2.5.2 Pengujian daya serap air

Daya serap air suatu papan partikel dipengaruhi oleh jenis partikelnya.

Menurut Siagian (1983), semakin besar tekanan kempa, suhu kempa dan

kombinasi keduanya maka makin kecil daya serap air papan serat. Perbedaan

daya serap papan serat terhadap air berhubungan dengan kerapatan papan yang

berbanding terbalik dengan daya serap terhadap air. Semakin besar kerapatan

papan maka makin kecil daya serapnya terhadap air.

Pengukuran daya serap air dilakukan dengan mengukur massa awal (Mk),

kemudian direndam dalam air selama 24 jam. Setelah dilakukan perendaman

Nilai daya serap air papan partikel dapat dihitung berdasarkan rumus ( SNI

03-2105, 1996) :

Daya Serap Air (%) = ……… (2.2)

Dengan :

Mb = Massa basah (gr)

Mk = Massa kering (gr)

2. 6 Uji mekanik 2.6.1 Kekuatan Impak

Kekuatan material terhadap beban kejut dapat diketahui dengan cara

melakukan uji impak. Dari hasil pengujian akan dapat diperoleh tingkat

kegetasan material tersebut. Kekuatan impak komposit rata-rata masih dibawah

kekuatan impak logam. Kekuatan impak komposit sangat tergantung pada ikatan

antar molekulnya semakin kuat ikatan antar molekulnya maka akan semakin

tinggi pula kekuatan impaknya.

Pengujian impak komposit dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu flat

impact method (impak depan) dan edge impact method (impact samping).

Pengujian impak dari samping akan menghasilkan kekuatan impak yang lebih

rendah dibandingkan dengan pengujian dari depan. Pada penelitian ini

menggunakan metode flat impact method, hal ini dilakukan karena pertimbangan

aplikasinya sebagai dinding panel interior.

Untuk pengujian impak core kayu Sengon Laut mengacu pada standar

ASTM uji impak material plastik. Hal ini dikarenakan belum ditemukannya

standar uji impak izod untuk material kayu.

Pada pengujian impak, energi yang diserap oleh benda uji saat diberi beban

kejut oleh pendulum dapat diketahui dengan persamaan 2.3 (Instruction Manual

Toyo Seiki Izod impact tester ).

(

)

(

)

ú û ù ê ë é ÷ ø ö ç è æ + + -=E ' '

cos cos cos cos 098067 , 0 a a b a a a a b WR

serap ……….(2.3)

W = berat pendulum, (N)

R = jarak pendulum terhadap titik poros, (cm)

á = sudut pendulum pada posisi pengujian,( º)

â = sudut ayun pendulum pada sisi sebelah setelah menghantam

spesimen, (º)

Ü = sudut ayun pendulum dari posisi sudut á, tanpa spesimen, (º)

Dengan mengetahui besarnya energi yang diserap oleh material maka

kekuatan impak benda uji dapat dihitung sesuai persamaan 2.4 (Instruction

Manual Toyo Seiki Izod impact tester).

Kekuatan Impak (ó)

A E =ser ap

……… (2.4)

(ó) = Kekuatan Impak( J/cm2) A = luas, (cm2)

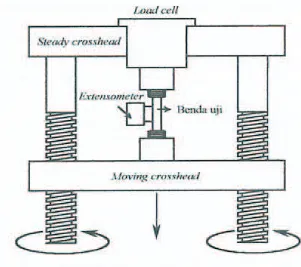

2.6.2 Uji Tarik

Uji tarik banyak dilakukan untuk melengkapi informasi rancangan dasar

kekuatan suatu bahan dan sebagai data pendukung bagi spesifikasi bahan. Pada

uji tarik benda uji diberi beban gaya tarik sesumbu yang bertambah secara

kontinu, bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan mengenai perpanjang yang

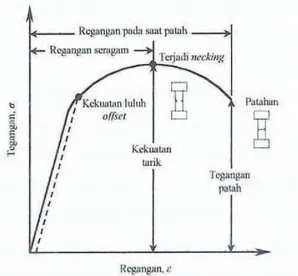

Gambar 2.3Skema model pengujian tarik dengan UTM

Tegangan yang didapatkan dari kurva tegangan teoritik adalah tegangan yang

membujur rata-rata dari pengujian tarik. Tegangan tersebut diperoleh dengan cara

membagi beban dengan luas awal penampang lintang benda uji itu.

s = F / Ao ... 2.5

Regangan yang didapatkan adalah regangan linear rata-rata, yang diperoleh

dengan cara membagi perpanjangan (gage length) benda uji (d atau DL), dengan

panjang awal.

e = d/ Lo = DL/ Lo = ( L - Lo ) / Lo ... 2.6

Karena tegangan dan regangan dipeoleh dengan cara membagi beban dan

perpanjangan dengan faktor yang konstan, kurva beban – perpanjangan akan

mempunyai bentuk yang sama seperti pada gambar 2.4. Kedua kurva sering

Gambar 2.4 Kurva Tegangan Regangan teknik (s - e)

Bentuk dan besaran pada kurva tegangan-regangan suatu logam tergantung pada

komposisi, perlakukan panas, deformasi plastis yang pernah dialami, laju

regangan, temperatur, dan keadaan tegangan yang menentukan selama pengujian.

Parameter-parameter yang digunakan untuk menggambarkan kurva

tegangan-regangan logam adalah kekuatan tarik, kekuatan luluh atau titik luluh, persen

perpanjangan, dan pengurangan luas. Parameter pertama adalah parameter

kekuatan, sedangkan yang kedua menyatakan keuletan bahan.

2.6.3 Pengujian keteguhan patah (Modulus Of Rupture/MOR).

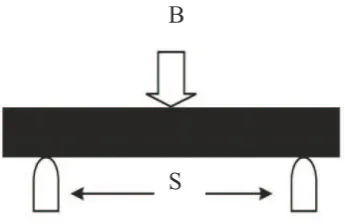

Pengujian Modulus Of Rupture (MOR) dilakukan dengan menggunakan

Universal Testing Mechine. Nilai MOR dapat dihitung dengan rumus ( JIS A

5908-2003) :

MOR ……… 2.7

Dengan :

B = Beban maksimum (kg)

S = Jarak sangga (cm)

l = Lebar spesimen (cm)

t = Tebal spesimen (cm)

Contoh uji yang digunakan berukuran (12 x 2 x 0.6) cm pada kondisi

[image:41.595.234.407.228.340.2]kering udara dengan pola pembentukan seperti gambar berikut :

Gambar 2.5 Cara Pembebanan Pengujian kuat lentur dan kuat patah

2.6.4 Pengujian kuat lentur (Modulus of Elasticity/MOE)

Pengujian Modulus of Elasticity (MOE) dilakukan bersama-sama dengan

pengujian keteguhan patah dengan memakaicontoh uji yang sama. Besarnya

defleksi yang terjadi pada saat pengujian dicatat pada setiap selang beban

tertentu.

Hasil pengujian kuat lentur pada papan partikel dapat diperoleh sesuai

dengan persamaan ( JIS A 5908-2003) :

MOE ……… 2.8

Dengan :

MOE = Modulus of Elasticity(Modulus Lentur) (kg/cm2) B = Beban sebelum batas proporsi (kg)

S = Jarak sangga (cm)

D = Lenturan pada beban (cm)

l = Lebar spesimen (cm)

t = Tebal spesimen (cm) .

B

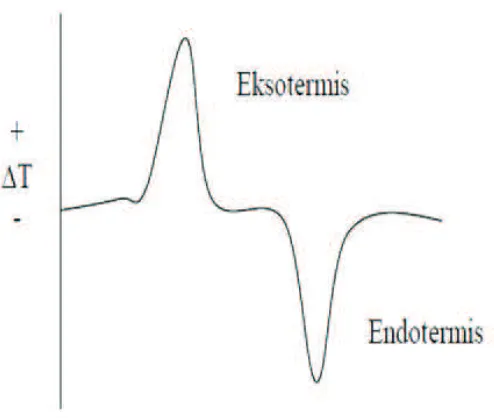

2.7 Thermal Analyzer (DTA)

Menurut International Conferenderation for Thermal Analisys, bahwa

analisis termal adalah metode untuk menganalisa suatu material apabila diberikan

perlakuan temperatur. Differential Thermal Analyzer (DTA) mengukur perbedaan

temperatur (T) antara sampel dan material pembanding (inert) sebagai fungsi

temperatur, oleh karena itu DTA mendeteksi perubahan panas yang terjadi. Pada

DTA panas yang diabsorbsi dan dipancarkan oleh sistem dapat diselidiki dengan

mengukur perbedaan temperatur antara keduanya. Prinsip dasar dari thermal

analyzer atau DTA adalah apabila dua buah krusibel dimasukkan kedalam

tungku DTA secara bersamaan, krusibel yang berisi sampel ditempatkan

disebelah kiri dan krusibel kosong (pembanding) disebelah kanan, kemudian

kedua krusibel tersebut dipanaskan dengan aliran panas yang sama besar

seperti yang terlihat pada Gambar2.6, akan terjadi penyerapan panas yang

berbeda oleh kedua krusibel tersebut. Besarnya perbedaan penyerapan panas

yang terjadi disebabkan oleh perbedaan temperature yang menyebabkan

terjadinyasuatu reaksi endotermik. Apabila temperatur sampel (Ts) lebih besar

dari temperatur pembanding (Tr) maka yang terjadi adalah reaksi

eksotermik tetapi apabila temperatur sample (Ts) lebih kecil dari pada

temperatur pembanding (Tr) maka reaksi perubahan yang terjadi adalah

reaksiendotermik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa terjadinya reaksi

eksotermik disebabkan oleh suatu bahan mengalami perubahan fisika atau

kimia dengan mengeluarkan sejumlah panas yang mengakibatkan kenaikan Ts

lebih besar dari Tr. Sedangkan terjadinya reaksi endotermik disebabkan oleh

terjadinya perubahan fisika atau kimia yang dialami oleh suatu bahan

dengan menyerap sejumlah panas yang mengakibatkan Ts lebih kecil dari

Gambar 2.6 Sistem Pemanasan Dalam Tungku DTA

Gambar . 2.7 Kurva Ideal Differential Thermal Analysis (DTA)

Tetapi apabila terjadi hanya perubahan base line atau membentuk tinggi puncak endotermik maupun eksotermik yang kecil maka hal itu

kemungkinan hanya terjadi transisi glass dan penyerapan panas. Dari beberapa hasil penelitian telah diperoleh bahwa adanya fenomena yang disebabkan oleh perubahan sifat fisika atau kimia yang menyebabkan

Ts

[image:43.595.175.422.381.590.2]reaksi eksotermik maupun reaksi endotermik ditunjukkan pada tabel 2

[image:44.595.119.525.194.494.2]dibawah ini.(Aslina, 2005

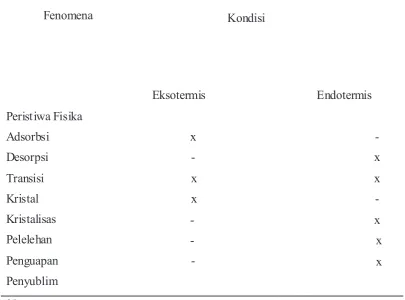

Tabel 2. Reaksi endotermik dan eksotermik bahan

Fenomena Kondisi

Eksotermis Endotermis

Peristiwa Fisika

Adsorbsi

Desorpsi

Transisi

Kristal

Kristalisas

Pelelehan

Penguapan

Penyublim

an

x

-

x

x

-

-

-

-

x

x

-

x

x

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada tahap ini merupakan pengumpulan bahan baku limbah, memilih

perekat, pencampuran, pembuatan spesimen dengan diagram alirnya sebagai

berikut:

a. Diagram alir proses pencampuran.

(*) Sabut kelapa sebagai bahan pengisi (filler) merupakan sabut kelapa sembarang

kelapa kampong yang sudah kering, diambil dari Desa Klumpang Kecamatan

Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang Pengumpulan bahan

sabut kelapa (*)

Dijemur hingga kering

Di hancurkan dengan blender

Serbuk sabut kelapa sebanyak 7.7 %

Isosiana + Polyethienglicos 1000

Poliuretan sebanyak 23.07% Tepung Gipsum

sebanyak 69,23%

b. Diagram alir proses pencetakan spesimen

- Densitas - Uji Impak - Penyerapan

- Daya serap air - Uji Tarik panas

- Uji Kuat lentur (MOE)

- Uji kuat patah (MOR)

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di:

Lab Polimer Kimia USU, Lab Penelitian Fak MIPA USU dan PTKI Medan

Waktu penelitian :

Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2011 – Mei 2011 Pencetakan

Sampel

Karaktersisasi

3.2 Alat dan Bahan A. Alat yang dibutuhkan

1.Untuk menimbang bahan digunakan Neraca Analitik

2. Ayakan 100 mesh.

3. Cetakan Benda Uji (Sampel). Benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 6 cm

x 12 cm x 0,7 cm .

4. Gelas ukur 1000 ml.

5. Gelas ukur 100 ml.

6. Sendok .

7. Oven

8. Alat Pres (tekan).

9. Blender

10. Aluminium poil

11. Pinset.

12. Benang

13. Kawat.

14. Alat uji lentur (UTM = Universal Testing Machine)

15. Alat uji kekuatan patah (UTM = Universal Testing Machine)

16. Alat Uji Tarik (UTM = Universal Testing Machine).

17. Alat Uji Impak

18. Alat uji DTA.

B. Bahan yang digunakan.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Serbuk sabut kelapa

2. Gipsum

3. Poliuretan

3.3 Pengujian Sampel

3.3.1 Pengujian Densitas (Density)

Cara kerja pengujian Densitas diamati dengan menggunakan prinsip

Archimedes dan mengacu pada standar SNI 03-2105 (1996) , prosedur yang

dilakukan adalah :

1. Sampel uji kering berbentuk kubus ukuran ( 1 x 1 x 0.6 )

cm3 terlebih dahulu ditimbang di udara dan angkanya dicatat

disebut dengan massa kering (Mk).

2. Sampel uji lalu direndam selama 24 jam dan dikeringkan

dengan kertas tissue lalu ditimbang di udara dan angkanya dicatat

disebut dengan massa basah (Mb).

3. Sampel uji ditimbang dalam air dalam keadaa menggantung

dalam aquades dan angkanya dicatat disebut dengan massa

sampel gantung (Msg).

[image:48.595.97.506.482.625.2]Adapun cara penimbangan massa sampel gantung dalam akuades seperti

gambar 3.1

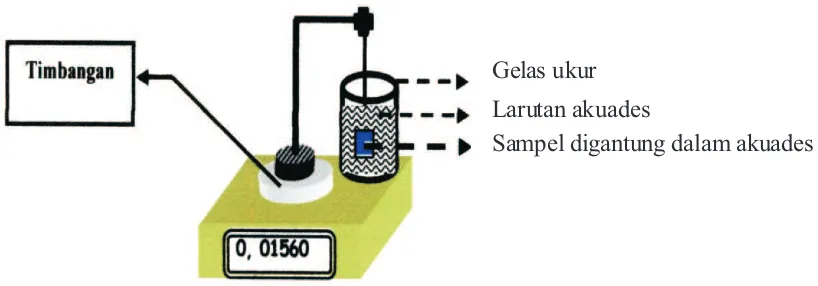

Gambar 3.1 Pengukuran massa sampel gantung

Setelah diketahui nilainya, maka Densitas sampel dapat dihitung dengan

persamaan 2.1.

Gelas ukur

Larutan akuades

3.3.2 Pengujian Serapan Air

Cara pengujian Serapan Air mengacu pada standar SNI 03-2105 (1996),

prosedur yang dilakukan adalah :

1. Sampel uji kering berbentuk kubus ukuran ( 1 x 1 x 0,6) cm 3

terlebih dahulu ditimbang dan angkanya dicatat disebut dengan

massa kering (Mk).

2. Sampel uji lalu direndam selama 24 jam dan dikeringkan dengan

kertas koran lalu ditimbang dan angkanya dicatat disebut dengan

massa basah (Mb).

Setelah diketahui nilainya, maka Serapan Air sampel dapat dihitung dengan

persamaan 2.2.

3.3.4 Pengujian impak

Cara pengujian impak menggunakan mesin uji Wollpert werkstoff Pruf

Maschine Type CPSA (Metode charpy) dengan menggunakan pendulum 4 Joule.

Sampel uji berbentuk balok dengan ukuran 12 cm x 1,5 cm x 0,6 cm. Prosedur

pengujian impak sbb:

1. Diatur terlebih dahulu jarum skala penunjuk harga impak pada posisi nol.

2. Diputar handel untuk menaikkan pendulum hingga jarum penunjuk beban

pada batas maksimum.

3. Benda uji diletakkan pada dengan posisi mendatar dengan posisi

menyamping arah datangnya pendulum.

4. Tombol pada tangkai pendulum dilepas sehingga pendulum berayun dan

menumbuk benda uji.

5. Dicatat nilai yang dihasilkan skala setelah tumbukan sampel.

6. Hasil skala yang diperoleh dikurang dengan energi kosong sebesar 0,02

joule.

3.3.5 Uji tarik

Pengujian kuat tarik menggunakan mesin uji Tokyo Testing Machine

Type-20E MGF N0. 6079 dengan kapasitas 2000 Kgf. Pengukuran kuat tarik mengacu

pada SNI 03-3399-1994.

Adapun prosedur pengujian sbb:

1. Benda uji dipersipakan sesuai dengan gambar dibawah ini:

8 0 m m

1 2 0 m m 1 5 m m

2 0 m m 2 5 m m

Gambar3.2 Model spesimen pengujian tarik

2. Benda uji ditempatkan pada mesin uji tarik, kemudian di cengkram

dengan pemegang yang tersedia dimesin dengan jarak pencengkram 8

cm.

3. Diberikan beban sebesar 100 Kgf sambil melakukan penarikan dengan

kecepatan pembebanan 10 mm .menit.

4. Dicatat gaya tarik maksimum.

Berdasarkan gaya tarik tersebut dengan menggunakan persamaan 2.5 maka nilai

kuat tariknya dapat dihitung.

3.3.6 Pengujian Kuat Lentur (Modulus Of Elastis/ MOE).

Cara pengujian kuat patah mengacu pada standar ASTM C 133 – 97 dan

ASTM C 348 –2002, prosedur yang dilakukan menggunakan alat UTM

(Universal Testing Machine) adalah :

1. Sampel berbentuk balok ukuran ( 12 x 2 x 0.6 ) cm 3 , kemudian

diatur jarak titik tumpu sebagai dudukan sampel.

2. Diatur tegangan supply sebesar 40 volt untuk menggerakkan

motor ke arah atas maupun bawah., kemudian diarahkan

switch ke arah on, maka pembebanan secara otomatis akan

bergerak.

agar motor berhenti. Dicatat besar gaya yang ditampilkan panel

display.

4. Dengan menggunakan persamaan 2.7 , ditentukan kuat lentur.

3.3.7 Pengujian Kuat Patah (Modulus Of Rapture/ MOR).

Cara pengujian kuat patah mengacu pada standar ASTM C 133 – 97 dan

ASTM C 348 –2002, prosedur yang dilakukan menggunakan alat UTM

(Universal Testing Machine) adalah :

1. Sampel berbentuk balok ukuran ( 12 x 2 x 0.6 ) cm 3 , kemudian

diatur jarak titik tumpu sebagai dudukan sampel.

2. Diatur tegangan supply sebesar 40 volt untuk menggerakkan

motor ke arah atas maupun bawah., kemudian diarahkan

switch ke arah on, maka pembebanan secara otomatis akan

bergerak.

3. Apabila sampel uji telah patah, diarahkan swith ke arah off

agar motor berhenti. Dicatat besar gaya yang ditampilkan

panel display.

4. Dengan menggunakan persamaan 2.8 , dapat ditentukan nilai kuat patah.

3.3.8. Pengujian Termal dengan DTA

Alat yang digunakan untuk menganalisis sifat termal adalah Thermal

analyzer DT-30 Shimadzu seperti gambar pada lampiran II halaman 56, dengan

prosedur Pengujian sebagai berikut:

1. Alat dinyalakan selama 30 menit sebelum digunakan.

2. Benda uji dipotong – potong kecil dengan massa 30 mg. Lalu ditimbang

Al2O3 sebanyak 30 mg sebagai zat pembanding.

3. Benda uji dan pembanding diletakkan diatas Termocoupel. Di Set

Thermocoupel Platinum Rhodium (PR) 15 mv, dan DTA Range ±250

4. Alat pengukur temperature kemudian di set sampai menunjukkan pada

temperature 650 0C.

5. Pena recorder ditekan dan chart speed di set 2,5 mm/menit dengan laju

pemanasan 10 0C/menit untuk hasil out put DTA.

6. Dilanjutkan dengan menekan tombol start dan ditunggu hasil sampai

tercapai suhu yang diinginkan.

Hasil Pengujian DTA merupakan kurva termogram yang dapat menentukan

Suhu endotermik, suhu eksotermik ( Titik gelas, Titik kritis dan titik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang akan dibahas dibuat dalam komposisi perbandingan massa

dengan massa total 65 gr. Adapun massa total 65 gr digunakan untuk mendapat

kan tebal spesimen sebesar 6.5 mm, dengan mengacu pada hasil cetakan untuk

plafon yang paling rendah ketebalannya 6.4 mm. Kode penentuan jenis bahan

adalah :

Dua angka pertama merupakan komposisi gipsum

Dua angka kedua merupakan komposisi serbuk pengisi

Dua angka ketiga merupakan komposisi pengikat

4.1 SIFAT FISIS 4.1.1 Densitas

Hasil pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat

pada gambar grafik 4.1 dibawah ini :

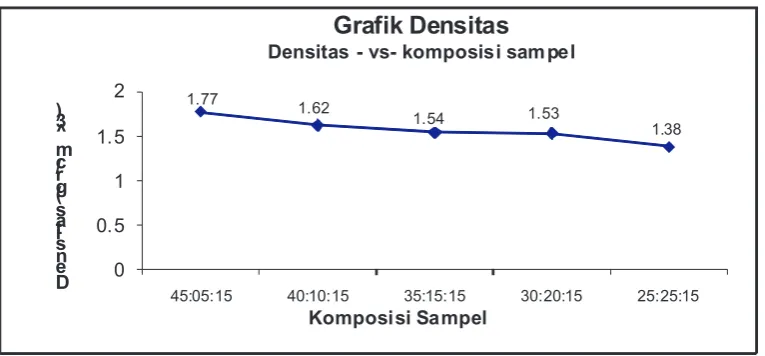

Gambar 4.1. Grafik Densitas –vs- komposisi sampel

1.77 1.62 1.54 1.53 1.38 0 0.5 1 1.5 2

45:05:15 40:10:15 35:15:15 30:20:15 25:25:15

[image:53.595.118.501.503.681.2]D e n s it a s ( g r/ c m ^ 3 ) Komposisi Sampel Grafik Densitas

Dari gambar grafik 4.1. densitas dapat terlihat bahwa penambahan serbuk

sebagai matrik pengisis cenderung mengalami penurunan dimana densitas

maksimum berada pada komposisi 45:5:15 yakni sebesar 1,77 g/cm3 dan minimum berada komposisi 25:25:15 yakni sebesar 1.38 gr/cm3. Hal ini menunjukkan bahwa serbuk sebagai pengisi sangat mempengaruhi ikatan butir

antar atom gipsum dimana pori – pori antar atom makin membesar setelah

disusupi serbuk sabut kelapa. Dengan demikian keadaan ini memperlihatkan

bahwa sifat serbuk sabut kelapa sebagai penyusun spesimen dapat menambah

atau memperbesar pori-pori spesimen. Dari hasil densitas ini penggunaan

untuk lembaran papan masih diatas standar SNI 03-2105 (1996) yakni

maksimum sebesar 1 gr/cm3. Serta hasil pengujian juga masih memenuhi standar Bison1 (Gipsum Fibre Board Bison) yaitu sebesar 1.15 gr/cm3. Serta hasil pengujian densitas yang telah dilakukan terhadap plafon gipsum cetakan

jaya board sebagai standar, maka hasil densitas yang diperoleh dari spesimen

ini masih memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan densitas plafon gipsum

jaya board, dimana nilai densitas plafon gipsum jaya board setelah diuji

sebesar 0,55 gr/cm3. Dari hasil ini menunjukan adanya penurunan sifat densitas bahan setelah penambahan serbuk sabut kelapa pada gipsum.

4.1.2 Daya serap air

Nilai daya serap air mencerminkan kemampuan papan untuk menyerap air

setelah direndam selama 24 jam. Air yang masuk terdiri dari air yang langsung

masuk melalui rongga-rongga kosong di dalam papan dan air yang masuk ke

dalam partikel-partikel penyusun (Massijaya et al. 2000).

Pengujian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketahanan papan terhadap

pengaruh cuaca jika digunakan untuk penggunaan interior. Nilai daya serap air

hasil penelitian dapat dilihat pada gambar grafik 4.2 dibawah ini untuk daya

Gambar 4.2, Grafik daya serap air –vs- Komposisi sampel

Dari grafik dapat terlihat bahwa nilai penyerapan air bertambah sebanding

dengan penambahan pengisi serbuk sabut kelapa. Nilai penyerapan air terkecil

berada pada komposisi 45:5:15 yakni sebesar 25.8 % dan penyerapan air

terbesar berada komposisi 25:25:15 yakni sebesar 40.13 %.

Berdasarkan Standar SNI 03-2105 (1996) hasil penelitian ini masih sesuai

dengan standar yang belaku dimana batas maksimum daya serap air yang

diperbolehkan sebesar 50 %, dengan demikian seluruh hasil pengujian densitas

ini masih memenuhi nilai SNI yang ditetapkan. Dari hasil pengujian hasil

serapan air yang telah dilakukan terhadap plafon gipsum cetakan jaya board

sebagai standar, maka hasil serapan yang diperoleh dari spesimen ini masih

memiliki nilai yang lebih baik komposisi 45:5:15,40:10:15, 35:15:15 dan

30:20:15 karena nilai serapan air masih dibawah nilai serapan air plafon gipsum

jaya board, dimana nilai serapan air plafon gipsum jaya board setelah diuji

sebesar 37.4%. Sedangkan komposisi 25:25:15 tidak memenuhi nilai serapan air

plafon gipsum jaya board karena nilai serapan air diatas plafon gipsum jaya

board yaitu sebesar 40%. Hasil ini memperlihatkan bahwa sifat sabut kelapa

adalah sebagai penyerap air karena penambahan serbuk sabut kelapa

meningkatkan jumlah pori – pori yang terbentuk pada benda spesimen

pengujian. 25.8 27.23 32.69 33.78 40.13 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

45:05:15 40:10:15 35:15:15 30:20:15 25:25:15

[image:55.595.120.479.99.301.2]N il a i S e ra p a n A ir ( % ) Komposisi Sampel

Grafik Penyerapan Air

4.2 SIFAT MEKANIK 4.2.1 Uji Impak

Besarnya nilai pengujian impak yang telah dilakukan pada penelitian ini

diperlihatkan pada gambar grafik 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3. Grafik Uji Impak –vs- Komposisi sampel

Dari gambar 4.3 grafik uji impak terlihat bahwa penambahan serbuk mempengaruhi kemampuan benda dalam menerima tekanan dimana nilai impak maksimum diperoleh pada komposisi 30:20:15 yaitu sebesar 2.93 x 10-2

Joule/cm2 dan impak minimum diperoleh pada komposisi 45:5:15 yaitu 0.60 x 10-2 Joule/cm2. Pada komposisi 25:25:15 nilai impak mengalami penurunan. Hal ini membuktikan bahwa komposisi maksimum serbuk sabut kelapa sebagai pengisi menurunkan kekuatan gaya ikat antar atom. Pada komposisi maksimum filler kemampuan perekat ini tidak berperan lagi secara optimal. Ini dapat dilihat juga dari kemampuan daya serap air dimana pada komposisi 25:25:15 nilai serapan airnya maksimum karena sifat densitasnya minimum. Alasan ini juga diperkuat oleh Subianto, (2003) yang menyatakan bahwa adanya kecenderungan tidak adanya elemen – elemen penguat pada partikel. Dan Massijaya (2000) menyatakan ikatan antara partikel sabut dengan pengikat hanya ikatan mekanis saja sehingga ikatan antar partikel rendah.Menurunnya kemampuan pengikat

0.6 1.13 1.4 2.93 1.2 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

45:05:15 40:10:15 35:15:15 30:20:15 25:25:15

[image:56.595.113.483.250.450.2]N il a i U ji I m p a k ( x 1 0 -2 J /c m 2) Komposisi sampel

Grafik Uji Impak

menyebabkan partikel – partikel penyusun spesimen tidak memiliki gaya ikat

satu dengan lain. Kondisi ini juga dipengaruhi karena banyaknya pori – pori yang

terbentuk karena penambahan serbuk sehingga menggetaskan bahan apabila

mengalami benturan. Dari hasil pengujian impak yang telah dilakukan terhadap

plafon gipsum cetakan jaya board sebagai standar, maka hasil impak yang

diperoleh dari spesimen ini komposisi yang memenuhi nilai impaknya berada

pada komposisi 30:20:15 dengan nilai impak 2.93 x 10-2 J/cm2 karena nilai pengujian impak plafon gipsum jaya board sebesar 2 x 10-2 J/cm2.

4.2.2 Uji Tarik

Hasil pengujian tarik yang telah dilakukan pada penelitian ini dapat

dilihat pada gambar 4.4 berikut ini.

Gambar 4.4 Grafik Uji Tarik –vs- Komposisi sampel

Dari gambar 4.4 grafik pengujian tarik terlihat bahwa kemampuan maksimum benda uji ditarik berada komposisi 30:20:15 yakni berada pada kisaran 208.06 kPa, sedangkan harga minimum berada komposisi 45:5:15 yaitu sebesar 54.82 kPa. Ini menunjukkan bahwa kemampuan serbuk sebagai pengisi memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengujian tarik. Ini terjadi karena adanya kemudahan pergeseran antar atom akibat banyaknya pori – pori yang dihasilkan

54.82 73.56 87.89 208.06 117.6 0 50 100 150 200 250

45:05:15 40:10:15 35:15 :15 30:20:15 25:25:15

[image:57.595.112.483.385.590.2]H a rg a U ji T a ri k ( k P a ) Komposisi Sampel

Grafik Uji Tarik

akibat penambahan filler serbuk sabut kelapa. Sedangkan pada komposisi

25:25:15 harga uji tarik mengalami penurunan, ini menunjukkan bahwa terjadi

perubahan susunan atom pada benda uji dimana ikatan atom serbuk sudah

mendominasi benda uji serta mulai melemahnya kemampuan pengikat(Massijaya

2000). Dengan demikian dapat dipahamin bahwa komposisi 30:20:15 merupakan

batas komposisi maksimum untuk menghasilkan nilai uji tarik yang optimum,

hasil ini juga menunjukan bahwa pada komposisi 30:20:100 terjadi homogenisasi

antara gipsum + serbuk + pengikat, dimana tersusupinya secara sempurna bahan

pengikat terhadap pori – pori yang terbentuk dari sabut kelapa. Dari hasil

pengujian tarik yang telah dilakukan terhadap plafon gipsum jaya board yang

beredar dipasaran sebagai standar, maka hasil uji tarik yang diperoleh dari

spesimen ini memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan uji tarik plafon

gipsum jaya board pada komposisi 30:20:15 dan 25:25:15 dengan nilai 206,06

kPa dan 117,60 kPa. Sedangkan nilai uji tarik plafon gipsum jaya board sebesar

90.65 kPa.

4.2.3 Uji Kuat Lentur (Modulus Of Elastis/MOE)

Hasil pengujian kuat lentur komposit serbuk sabut kelapa dengan

poliuretandapat dilihat pada gambar 4.5. Nilai kuat lentur yang didapat berkisar

antara 1128.5 kg/cm2 – 4498.37 kg/cm2,

Gambar 4.5 Grafik Uji Kuat