PENYUSUNAN AGENDA ISU PEMEKARAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU

T E S I S

OLEH :

KHAIRUL FAHMI LUBIS

057024012/SP

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PENYUSUNAN AGENDA ISU PEMEKARAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU

T E S I S

Untuk memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP)

Program Studi Pembangunan

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

OLEH :

KHAIRUL FAHMI LUBIS

057024012/SP

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : PENYUSUNAN AGENDA ISU PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Nama Mahasiswa : KHAIRUL FAHMI LUBIS Nomor Induk Mahasiswa :

057024012

Program Studi

: Studi Pembangunan

Menyetujui,

Komisi Pembimbing :

Anggota,

Ketua,

Drs.M.Husni Thamrin Nst,M.Si

Drs.M.Ridwan Rangkuti,MA

Ketua Program Studi,

Direktur SPs USU,

Subhilhar, MA, Ph.D

Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B,M.Sc

(NIP.131 754 528) (NIP. 130 535 852)

Telah diuji pada

tanggal 30 Juli 2007

PANITIA PENGUJI TESIS :

Ketua : Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA

Anggota : Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si Drs. Burhanuddin Hrp, MA Drs. Kariono, MA

PERNYATAAN

PENYUSUNAN AGENDA ISU PEMEKARAN DAERAH

KABUPATEN LABUHANBATU

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan

di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga

tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau

diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu

dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juli 2007

(Khairul Fahmi Lubis)

ABSTRAK

Pemekaran daerah merupakan wujud dari konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi dalam hal ini dalam bentuk devolusi (desentralisasi politik), yaitu bentuk desentralisasi yang paling utuh dengan memperkuat atau menciptakan level unit-unit pemerintahan independen, di mana devolusi mencerminkan pembebasan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh pemerintah pusat dan menciptakan unit-unit baru pemerintahan diluar kontrol wewenang pusat. Pemekaran daerah merupakan implikasi (dampak) dari sistem sentralistik yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru, di mana pada saat itu daerah-daerah merasakan sangat dirugikan dari sistem sentralistik. Saat ini setelah konsep otonomi daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa pembangunan di daerahnya masih tertinggal, tentunya akan menginginkan adanya pemekaran daerah. Pemekaran daerah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan disemua wilayah, sementara potensi wilayah memungkinkan untuk dikembangkan atau digali sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan. Seiring dengan banyaknya bermunculan Kabupaten yang baru di Sumatera Utara yang merupakan hasil pemekaran, tentunya Kabupaten lain yang merasa mempunyai potensi juga menginginkan adanya pemekaran daerah. Kabupaten yang sudah menjadi “daftar tunggu” untuk dimekarkan yaitu Kabupaten Labuhanbatu.

Adapun Pemekaran yang dimaksud adalah menjadikan Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Labuhanbatu Utara yang berkedudukan di Membang Muda dengan ibukota Aek Kanopan terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan: Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Kualuh Leidong, Aek Natas, Na IX-X, dan Merbau; Labuhanbatu Selatan berkedudukan di Kotapinang dengan Ibukota Kotapinang, terdiri dari 5 (lima) kecamatan : Kotapinang, Silangkitang, Torgamba, Sei Kanan, dan Kampung Rakyat. Labuhanbatu (Induk) dengan ibukota Rantauprapat terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan, yaitu : Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Barat, Bilah Hulu, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah, Bilah Hilir, dan Panai Hilir.

(Pilkada). Aspirasi dari masyarakat tersebut segera diakomodir oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat

Penelitian yang dilakukan ini mengunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan yang menjadi informannya adalah orang-orang yang terlibat dalam memunculkan isu pemekaran di Labuhanbatu, baik dari kalangan Ormas , orang-orang yang ada di Partai Politik dan pembuat kebijakan (Pemda Labuhanbatu dan DPRD Labuhanbatu). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, yang terdiri dari observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung mengenai gejala-gejala yang terjadi dilapangan nyang berhubungan dengan objek penelitian. Setelah itu melakukan wawancara mendalam dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dengan informan tentang objek permasalahan yang diteliti. Disamping itu juga menggunakan penelitian studi kepustakaan, yaitu mempelajari data primer dan skunder seperti, buku- buku, jurnal ilmiah, dokumen–dokumen laporan, risalah, surat kabar dan internet.

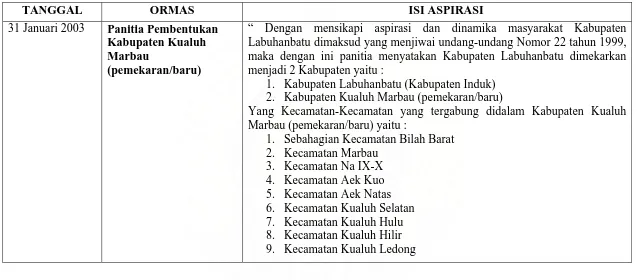

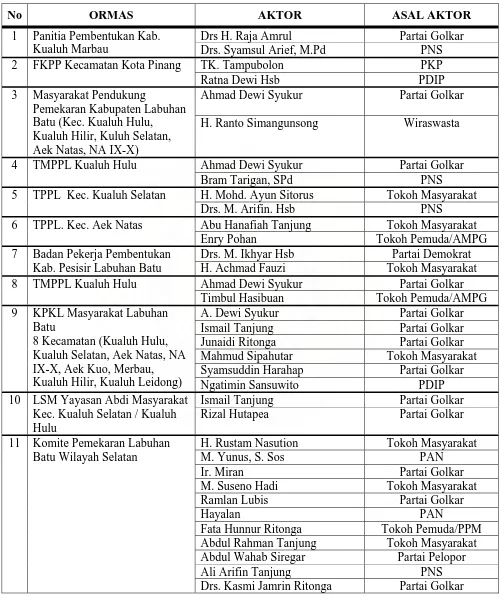

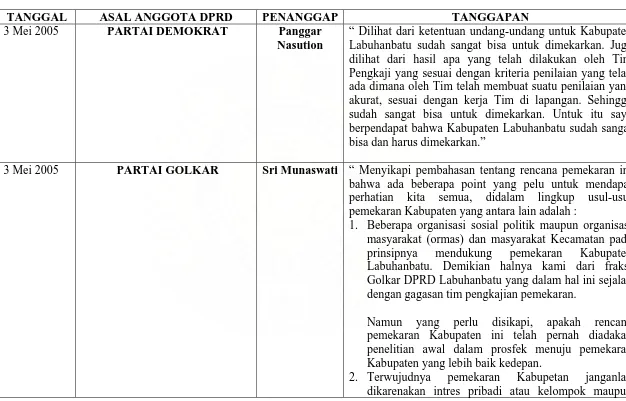

Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu pemekaran daerah Labuhanbatu berangkat dari adanya isu publik yang ditandai dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat Labuhanbatu yang menginginkan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Adapun aspirasi tersebut dijembatani oleh Ormas-Ormas yang ada di Kabupaten Labuhanbatu dan merasa peduli terhadap terwujudnya pemekaran daerah Labuhanbatu. Aspirasi dari Ormas ini berasal dari masing-masing Kecamatan yang ada di Labuhanbatu, dan dalam spirasi tersebut melibatkan elit-elit lokal yang ada di masing-masing kecamatan, seperti tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda dan tokoh-tokoh Partai Politik. Setelah isu pemakaran sampai ke DPRD dan Pemda maka secara otomatis isu pemekaran ini menjadi isu agenda dan pembahasan dikalangan DPRD dan Pemda. Tindak lanjut yang diambil oleh DPRD, yaitu melakukan sidang paripurna untuk mendengarkan tanggapan dari anggota DPRD dan pembentukan Panitia khusus (Pansus) pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Sementara itu dikalangan Pemda, setelah isu pemekaran sampai ke Pemda, pihak eksekutif ini juga melakukan tindak lanjutnya yaitu dengan membentuk Tim Sosialisasi tentang isu pemekaran Labuhanbatu ke 22 (dua puluh dua) Kecamatan yang ada di Labuhanbatu dan membentuk Tim Pengkajian Pemekaran Labuhanbatu yang melibatkan para Akademisi yang berkompeten. Setelah tahapan-tahapan diatas terlaksana, maka DPRD Labuhanbatu melakukan sidang paripurna tahap ke- II untuk mendengarkan tanggapan dari masing-masing Fraksi dan hasil kerja pansus pemekaran. Hasil dari sidang paripurna tersebut keluarlah sebuah keputusan politik yaitu adanya persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap pemekaran Kabupaten Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) Kabupaten. Selanjutnya langkah Pemda setelah keluarnya persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu, maka pihak Pemda membentuk Panitia pendukung Proses Percepatan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan di atas dan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat terlihat adanya interaksi antara Ormas, Partai Politik, dan pembuat kebijakan (DPRD dan Pemda) terhadap isu pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Karena dari hasil interaksi tersebut lah isu pemekaran yang pada awalnya dari isu publik menjadi isu agenda.

ABSTRACT

Regional expansion is a realization of decentralization and autonomy concept. Decentralization in this case as devolution type (political decentralization) is the most intact or solid decentralization type by enhancing and creating independent levels of government units, in which devolution reflects the deliberation or delegation of function by Central Government and to create new units of government beyond control of Central Government and to create new units of government beyond control of central government. Regional expansion is implications of centralistic system occurring in reign of Old Order during of which regions felt to be damaged from centralistic system. Recently, following the application of regional autonomy concept, the regions whose developments in their region are still abandoned, will prefer the realization or application of regional expansion. The regional expansion occurs due to discrepancies of development and unequal developmental sectors in all regions, though potential of region are feasible for development or encouraging as source of development revenue. To consider a growing number of new District in North Sumatera as product of expansion, of course another districts with sufficient or abundant potency will also require the regional expansion. The district in “pending list” for expansion is District of Labuhanbatu.

The expansion intended is to make Labuhanbatu three parts, i.e., : North Labuhanbatu in Membang Muda by Aek Kanopan as capital town consisting of eight sub-districts : Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Kualuh Leidong, Aek Natas, Na IX-X, and Merbau; South Labuhanbatu in Kotapinang by Kotapinang as capital town, consisting of five sub districts : Kotapinang, Silangkitang, Torgamba, Sei Kanan, and Kampung Rakyat. Labuhanbatu (center) by Rantauprapat as capital town consisting of nine sub-districts, i.e., : Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Barat, Bilah Hulu, Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah, Bilah Hilir, and Panai Hilir.

This research uses analytical descriptive method by qualitative approach and the informant is those who are involved in emerging this expansion issue in Labuhanbatu, either from local people organizations , those who are involve in political faction and policy maker (Regional Development Board of Labuhanbatu and House Representative of Labuhanbatu). The technic of collecting data in this research is a field observation, i.e., by conducting a direct observation in site regarding the real symptoms related to object of research. And then it is followed by a deeply interview through an open-ask-and-answer with informants related to object of problem in research. In addition, there is also a library research to study both primary and secondary data such as books, scientific journals, documents, reports, treatises, newspapers and internet.

The result of research indicates that the expansion issue of Labuhanbatu region stands on public issue evident by wide aspirations of peoples in Labuhanbatu who want immediately the realization of Labuhanbatu District’s expansion. The aspiration is expressed representatively by local people organizations in district of Labuhanbatu and through encouragement for realization of regional expansion in Labuhanbatu. The aspirations of local people organization come from each sub district of Labuhanbatu, and in the aspiration they involve local elites from each sub district, including : people figure, religious people (figure), youth and political faction. Once expansion issue came to House Representative and Regional Development Board. The follow-up taken by House Representative is to perform a plenary session to hear the opinions of House Representative members of Labuhanbatu and formation of ad hoc Committee for District Expansion of Labuhanbatu. Mean while among Regional Development Boards, once the issue of expansion came to the boards, this executive side also made a follow-up by assigning Socialization Team about expansion issue of Labuhanbatu to twenty-two sub districts in Labuhanbatu and to assign an Assessment Team on Labuhanbatu expansion involving academics as well. After phases above are implemented, then House Representative of Labuhanbatu performed second-phase plenary session to her the opinions from each faction and performance of ad hoc Committee for Expansion. The plenary session has produced a political decision, i.e., the approval of House Representative Labuhanbatu on expansion of Labuhanbatu district to become three (3) districts. And the next step of Representative House Labuhanbatu district, the Regional Development Board forms a Supportive Committee on Accelerating Process of Labuhanbatu district expansion. Based on discussion presented above and the result of interview the writer conducted, it can be seen that there is interaction among Local People Organization, political faction, and policy maker (House Representative and Regional Development Board) on expansion issue of Labuhanbatu district. It is from the result of interaction that expansion issue initially emerging from public issue has changed into agenda issue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis

ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Studi Pembangunan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Adapun judul tesis ini adalah “Penyusunan Agenda Isu Pemekaran

Daerah Kabupaten Labuhanbatu”.

Dalam penyelesaian tesis ini, penulis mendapat banyak bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak, baik yang secara langsung membimbing penulisan

tesis ini maupun secara tidak langsung. Dalam kesempatan ini penulis

mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H., SPA (K), Selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa, B.M.Sc. Direktur Sekolah Pascasarjana

Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Subhilhar, MA, Ph.D Ketua Program Studi Magister Pembangunan.

4. Bapak Drs. M. Ridwan Rangkuti, MA, sebagai Ketua Komisi Pembimbing

yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis

ini.

5. Bapak Drs. M. Husni Thamrin Nst, M.Si, Anggota Komisi Pembimbing yang

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar Magister Studi Pembagunan Sekolah

Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bekal ilmu

serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

7. Bapak Sekwan DPRD Kabupaten Labuhanbatu beserta seluruh staf yang telah

banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk penulisan ini.

8. Seluruh teman-teman angkatan VII Program Magister Studi Pembangunan.

9. Untuk adik-ku Leli Hasanah Lubis, terima kasih atas dukungannya selama ini.

10.Teristimewa, kepada Ayahanda dan Ibunda yang dengan susah payah

membesarkan, mendidik, dan membiayai pendidikan penulis.

Semoga segala bantuan mereka menjadi amal sholeh dan mendapat

balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kiranya tetap mendapat taufik dan

hidayah Allah Subhanauwata ala, amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, Juli 2007

Penulis,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : KHAIRUL FAHMI LUBIS

NIM : 057024012

TEMPAT/TANGGAL LAHIR : RANTAU PRAPAT/28 JULI 1982

JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI

AGAMA : ISLAM

STATUS : BELUM KAWIN

KEBANGSAAN : INDONESIA

PEKERJAAN : WIRASWASTA

ALAMAT RUMAH : JL. SIRANDORUNG NO. 04

RANTAU PRAPAT

JL. TURI GG.UISU NO. 4 TELADAN BARAT MEDAN NAMA ORANG TUA

AYAH : HASANUDDIN LUBIS

IBU : KHOLIDAH

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1995 : Lulus Pendidikan Sekolah Dasar, pada SD 112143 di Rantau Prapat

Tahun 1998 : Lulus Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pada MTsN Rantau Prapat, di Rantau Prapat

Tahun 2001 : Lulus Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pada SMU Negeri 1 di Rantau Prapat

Tahun 2005 : Lulus Pendidikan S-1, pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Sumatera Utara di Medan

Tahun 2007 : Lulus Pendidikan Pasca Sarjana Magister Studi Pembangunan pada Sekolah Pasca Sarja Universitas Sumatera Utara di Medan

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ditemukan keterangan atau informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Medan, Juli 2007

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... iii

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ... vii

DAFTAR ISI... viii

DAFTAR TABEL ... x

DAFTAR GAMBAR ... x

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang Masalah... 1

1.2. Perumusan Masalah ... 9

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 10

1.4. Kerangka Teori/Kerangka Pemikiran ... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 13

2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah ... 13

2.1.1. Desentralisasi ... 13

2.1.1.1.Nilai-Nilai Desentralisasi ... 16

2.1.1.2.Esensi Desentralisasi ... 18

2.1.2. Otonomi Daerah ... 20

2.1.3. Desentralisasi dan Pemekaran Daerah ... 24

2.2. Isu Menjadi Agenda ... 30

2.3. Kelompok Kepentingan, Partai Politik dan

Pembuat Kebijakan (Pendekatan Prilaku/Behavioralism) ... 34

2.3.1. Kelompok Kepentingan ... 34

2.3.1.1.Peran Lobby bagi Kelompok Kepentingan ... 37

2.3.2. Partai Politik ... 40

2.3.3. Pembuat Kebijakan (Policy Makers) ... 42

BAB III METODE PENELITIAN ... 44

3.1. Jenis Penelitian ... 44

3.2. Definisi Konsep ... 44

3.3. Informan ... 46

3.4. Teknik Pengumpulan Data ... 46

3.5. Lokasi Penelitian ... 47

3.6. Analisis Data ... 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 48

4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian ... 48

4.1.1. Sejarah Kabupaten Labuhanbatu ... 48

4.1.2. Deskripsi Daerah Kabupaten Labuhanbatu ... 51

4.2. Analisis Data Terhadap Hasil Penelitian... 59

4.2.1. Analisis Terhadap Aspirasi OrmasYang Menginginkan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu... 64

4.2.2. Analisis Terhadap Tanggapan DPRD Kabupaten

4.2.3. Analisis Terhadap Penjelasan Operasional Keputusan

Bupati Labuhanbatu Tentang Isu Pemekaran

Kabupaten Labuhanbatu ... 102

4.2.4. Tahapan-Tahapan Isu Publik Menjadi Isu Agenda Mengenai Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu... 106

4.2.5. Interaksi Antara Ormas, Partai Politik dan Pembuat Kebijakan Tentang isu Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu ... 111

BAB V PENUTUP ... 116

5.1. KESIMPULAN ... 116

5.2. SARAN ... 118

DAFTAR TABEL

No Tabel Judul Tabel Halaman

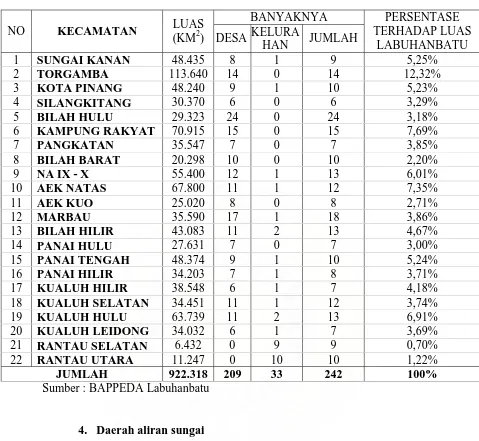

4.1.2.1 Tabel Luas Masing-Masing Kecamatan di Labuhanbatu... 52

4.1.2.2 Tabel Jumlah Desa/Kelurahan di Labuhanbatu ... 54

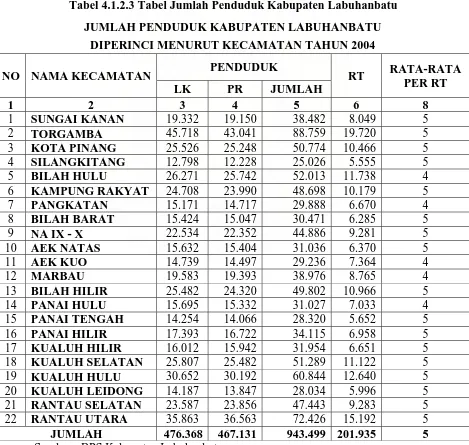

4.1.2.3 Tabel Jumlah Penduduk Di Kabupaten Labuhanbatu... 56

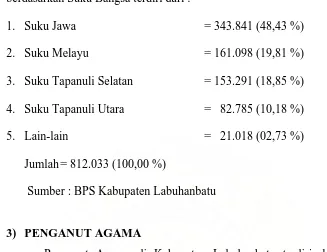

4.1.2.4 Tabel Jumlah Penganut Agama di Kabupaten Labuhanbatu ... 57

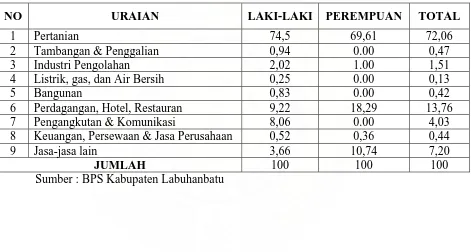

4.1.2.5 Tabel Jumlah Mata Pencaharian Penduduk di Kabupaten Labuhanbatu ... 58

4.2.1.1 Matrik Aspirasi Masyarakat Yang Menginginkan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu ... 59

4.2.1.2 Tabel Daftar Ormas dan Aktor Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu ... 73

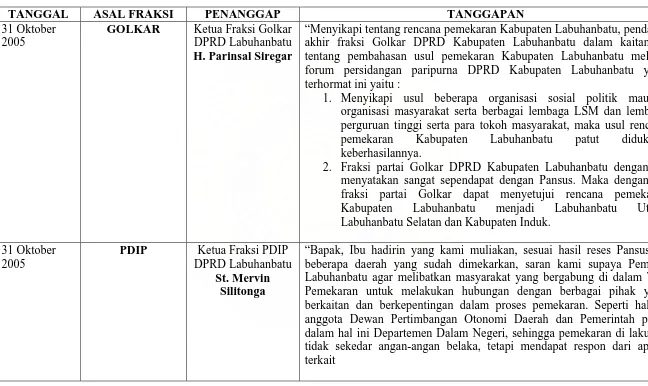

4.2.1.3 Matrik Tanggapan Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Yang Menginginkan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu ... 78

4.2.1.4 Matrik Tanggapan Fraksi DPRD Kabupaten Labuhanbatu Tentang Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu ... 83

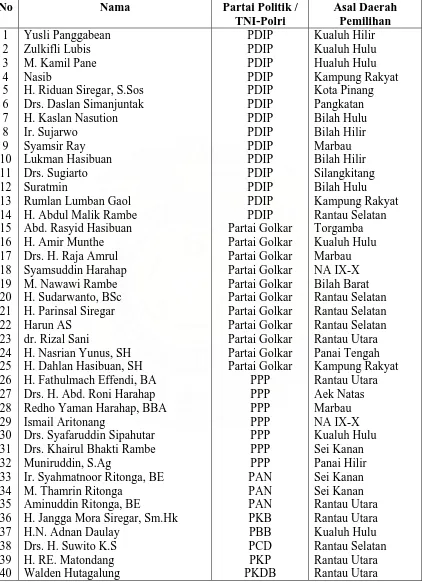

4.2.1.5 Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Periode 1999 – 2004 ... 92

4.2.1.6 Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Periode 2004 – 2009 ... 94

DAFTAR GAMBAR

No Gambar Judul Gambar Halaman

2.1 Skema Masuknya Isu Menjadi Agenda ... 33

2.2 Diagram Saluran Penyampaian Pendapat Dari Rakyat

ke Pemerintah ... 36

4.1 Skema Tahapan-Tahapan Isu Publik Menjadi Isu

Agenda Mengenai Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu ... 108

4.2 Bagan Proses Penyusunan Agenda Isu Pemekaran

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak bergulirnya konsep tentang otonomi daerah yang dituangkan dalam

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, dan direvisi dengan Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004, makna dan pemahaman tentang otonomi daerah menjadi

semakin berkembang. Konsep tentang otonomi daerah berawal dari konsep

desentralisasi, dan sejak bergulirnya otonomi daerah membawa implikasi kepada

perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi merupakan

sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang menyangkut pola hubungan

antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Mekanisme ini mengatur

tentang bagaimana pemerintah nasional melimpahkan kewenangan kepada

pemerintahan dan masyarakat setempat atau lokal untuk diselenggarakan guna

meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat. Bergulirnya otonomi daerah ini

memberikan kewenangan dari pemerintah daerah (Tingkat II) akan semakin luas

dan nyata, karena campur tangan dari pemerintah pusat sudah tidak terlalu

dominan, sehingga dapat dipersentasekan menjadi 70 berbanding 30, kewenangan

pemerintah daerah 70 % dan kewenangan pemerintah pusat menjadi 30 %.

Berangkat dari konsep otonomi daerah yang dimulai pada tahun 1999,

maka lahir pula konsep tentang pemekaran daerah. Konsep pemekaran daerah

tersebut merupakan implikasi (dampak) dari sistem sentralistik yang terjadi pada

masa pemerintahan orde baru, dimana pada saat itu daerah-daerah merasakan

tertinggal didaerah hanya sekitar 30 %, dengan demikian maka proses percepatan

pembangunan didaerah akan sulit terlaksana. Saat ini setelah konsep otonomi

daerah diberlakukan, maka daerah-daerah yang merasa pembangunan didaerahnya

masih tertinggal, tentunya akan menginginkan pemekaran daerah, baik itu berupa

pemekaran Propinsi, pemekaran Kabupaten/Kota, pemekaran Kecamatan, bahkan

sampai pada pemekaran Desa/Kelurahan. Tentunya dengan pemekaran daerah

tersebut diharapkan agar percepatan pembangunan dalam segala aspek, seperti

aspek fisik (infrastruktur), aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya dan aspek

pelayanan publik dapat menjadi lebih baik dari sebelum terjadinya pemekaran

daerah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah hasil

pemekaran serta mengurangi tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran.

Pemekaran daerah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan

pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan disemua wilayah,

sementara potensi wilayah memungkinkan untuk dikembangkan atau digali

sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan. Pemekaran daerah yang telah

terjadi di Indonesia semenjak era reformasi, jumlahnya sudah menunjukkan angka

yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah Propinsi

di Indonesia, dan jumlah Propinsi yang ada sekarang sudah berjumlah 33 (tiga

puluh tiga) Propinsi. Tentunya jumlah Kabupaten/Kota juga telah bertambah

dimasing-masing Propinsi. Konsep pemekaran ini berangkat dari undang-undang

Nomor 22 tahun 1999, dan didalam undang-undang ini mengatur tentang adanya

otonomi yang luas bagi daerah yaitu dengan jalan penggabungan beberapa daerah

menjadi satu dan pemisahan suatu daerah dari daerah induknya (pemekaran

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 tahun 2000 yang mengatur

tentang mekanisme penggabungan beberapa daerah menjadi satu dan pemisahan

suatu daerah dari daerah induknya (pemekaran wilayah).

Melihat realita pemekaran daerah yang telah terjadi di Indonesia, memang

tidak seluruh daerah berhasil dan sukses dalam melaksanakan pemekaran daerah.

Masalah-masalah yang muncul antara lain, adanya pertentangan tentang

penetapan calon ibukota Kabupaten/Kota didaerah hasil pemekaran tersebut,

sehingga mengakibatkan munculnnya konflik yang bernuansa SARA diantara

masyarakat setempat, seperti yang terjadi di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

Masalah lain yang muncul dari hasil pemekaran yaitu belum siapnya daerah hasil

pemekaran melaksanakan percepatan pembangunan seperti yang diharapkan, hal

ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerah induk dalam

membantu daerah pemekarannya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh faktor

sumber daya manusia (SDM) dikalangan para pengambil kebijakan dan

masyarakat didaerah hasil hasil pemekaran. Faktor SDM ini sangat berpengaruh

besar dalam melaksanakan percepatan pembangunan yang dicita-citakan sebelum

terjadinya pemekaran daerah didaerah tersebut.

Untuk Propinsi Sumatera Utara , pemekaran daerah pertama yang terjadi

setelah reformasi yaitu terbentuknya Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan

Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Kabupaten Madina merupakan pemekaran

dari Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan Kabupaten Tobasa merupakan

pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sampai saat ini telah banyak terjadi

Kabupaten Pak-Pak Bharat (pemekaran dari Kabupaten Dairi), Kabupaten

Samosir (pemekaran dari Kabupaten Tobasa), Kabupaten Humbang Hasundutan

(pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Utara), Kabupaten Nias Selatan (pemekaran

dari Kabupaten Nias), dan pemekaran Kabupaten yang terakhir terwujud di

Sumatera Utara yaitu munculnya Kabupaten Batu Bara (pemekaran dari

Kabupaten Asahan), Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas

Utara (pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan).

Seiring dengan banyaknya bermunculan Kabupaten baru di Sumatera

Utara yang merupakan hasil pemekaran, tentunya Kabupaten lain yang merasa

mempunyai potensi juga menginginkan untuk terjadinya pemekaran. Kabupaten

yang sudah menjadi “daftar tunggu” untuk dimekarkan yaitu Kabupaten

Labuhanbatu. Adapun Pemekaran yang dimaksud adalah menjadikan

Labuhanbatu menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Labuhanbatu Utara yang

berkedudukan di Membang Muda dengan ibukota Aek Kanopan terdiri dari 8

(delapan) Kecamatan : Kualuh Hulu, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan, Kualuh

Leidong, Aek Natas, Na IX-X, dan Merbau; Labuhanbatu Selatan berkedudukan

di Kotapinang dengan Ibukota Kotapinang, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan :

Kotapinang, Silangkitang, Torgamba, Sei Kanan, dan Kampung Rakyat.

Labuhanbatu (Induk) dengan ibukota Rantauprapat terdiri dari 9 (sembilan)

Kecamatan, yaitu : Rantau Utara, Rantau Selatan, Bilah Barat, Bilah Hulu,

Pangkatan, Panai Hulu, Panai Tengah, Bilah Hilir, dan Panai Hilir.

Secara teoritis, pemekaran daerah dimulai dari adanya problem isu

ditengah tengah masyarakat. Problem isu ini yaitu masyarakat Labuhanbatu

masyarakat menginginkan adanya suatu perubahan yang dapat menyentuh aspek

sosial dan pembangunan didaerah mereka, disamping itu adanya kecemburuan

sosial dari masyarakat Labuhanbatu terhadap daerah daerah yang sudah

dimekarkan. Masyarakat Labuhanbatu menilai aspek kewilayahan dan potensi dari

Kabupaten Labuhanbatu sudah sangat layak untuk dimekarkan dibandingkan

dengan daerah daerah lain yang luas wilayahnya kecil tapi bisa dimekarkan.

Problem isu inilah yang akhirnya berkembang menjadi isu publik, dan isu publik

ini ditandai dengan adanya aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan aspirasi ini

diusung oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Kabupaten

Labuhanbatu maupun kelompok-kelompok kepentingan yang berada diluar

Kabupaten Labuhanbatu (perantauan). Kelompok-kelompok kepentingan ini

berupa organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang peduli terhadap adanya

pemekaran daerah. Setelah isu publik tersebut diangkat kepermukaan, maka isu

pemekaran daerah menjadi isu agenda. Pada tahap isu agenda ini melibatkan

interaksi antara 3 (tiga) lembaga yaitu kelompok-kelompok kepentingan (Ormas),

Partai Politik dan Pembuat Kebijakan (DPRD dan Pemda). Melalui hasil interaksi

ketiga lembaga tersebut maka secara bertahap dan melalui beberapa proses , maka

dikeluarkanlah keputusan politik oleh pembuat kebijakan yang ada di Kabupaten

Labuhanbatu. Keputusan politik ini ditandai dengan adanya surat keputusan dari

DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang memberikan persetujuan terhadap

pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara , Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

dan Kabupaten Labuhanbatu (induk). Sehingga dengan adanya surat keputusan

Kabupaten, tentunya hal ini menandai bahwa isu pemekaran Labuhanbatu sudah

menjadi isu agenda.

Secara umum proses munculnya isu pemekaran daerah di Labuhanbatu

telah berlangsung cukup lama yaitu sekitar tahun 2003, tetapi wujud nyata dan

realisasinya baru terdengar dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini. Hal ini

ditandai dengan keluarnya surat ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu tertanggal

11 maret 2003 tentang pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Keluarnya surat ketua

DPRD Kabupaten Labuhanbatu tersebut merupakan tindak lanjut dari adanya

surat dukungan pemekaran dari Forum Komunikasi Partai Politik (FKPP)

Kecamatan Kota Pinang tertanggal 03 februari 2003 tentang pernyataan dukungan

pemekaran Kabupaten Labuhanbatu dan surat dukungan pemekaran Labuhanbatu

tertanggal 11 februari 2003 dari masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu, Kualuh

Hilir, Kualuh Selatan, Aek Natas, Na IX-X. Berdasarkan dukungan pemekaran

Kabupaten Labuhanbatu yang berasal dari masyarakat Kecamatan Panai Hilir,

maka dikeluarkanlah surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 24 maret 2003

tentang pemekaran Kabupaten Labuhanbatu. Sehingga pada tanggal 08 mei 2003

dikeluarkanlah surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang ditujukan kepada

Bupati Labuhanbatu agar segera melakukan penelitian awal tentang pemekaran.

Awal munculnya isu pemekaran ini berawal dari aspirasi-aspirasi

masyarakat yang ada di Kabupaten Labuhanbatu, khususnya calon daerah yang

akan dimekarkan. Masyarakat didaerah tersebut menilai bahwa pembangunan

yang mereka rasakan didaerahnya masih jauh tertinggal dengan daerah lain yang

ada di Sumatera Utara, sehingga isu ini mula-mula merupakan ketidakpuasan

yang kian menggelinding khususnya dalam zona politik lokal pasca pemilihan

kepala daerah (Pilkada). Aspirasi dari masyarakat tersebut segera diakomodir oleh

kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat. Kelompok-kelompok

kepentingan ini berasal dari beberapa elemen masyarakat, antara lain : kalangan

tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada didaerah Labuhanbatu

maupun yan berada diluar daerah Labuhanbatu (perantauan), kelompok-kelompok

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), partai politik, dan organisasi

kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Labuhanbatu, kelompok-kelompok

pengusaha (bisnis), dan kelompok mahasiswa yang berasal dari Labuhanbatu, baik

yang ada didaerah Labuhanbatu maupun mahasiswa Labuhanbatu yang ada

diperantauan. Disamping itu juga melibatkan kelompok komunitas masyarakat

Labuhanbatu yang ada di perantauan, seperti Ikatan Keluarga Labuhanbatu

(IKLAB).

Tahapan dan langkah pemekaran dimulai dari semangat reformasi yang

menghendaki percepatan pelayanan masyarakat dalam rangka mensejahterakan

masyarakat, dan didorong keberhasilan pemekaran sejumlah daerah di seantero

Indonesia, maka pelan tapi pasti segera bermunculan ide-ide pemekaran dari

tokoh-tokoh masyarakat Labuhanbatu baik yang ada di daerah-daerah, maupun

yang ada di perantauan. Khusus yang ada di perantauan ide pemekaran ini

dipelopori oleh IKLAB (Ikatan Keluarga Labuhanbatu) Medan dan sekitarnya.

Dari sana dibentuklah Tim Pengkajian Pemekaran Labuhanbatu, gaung ide baik

dan cerdas tersebut merebak dan memperoleh antusias yang luar biasa dari

pemekaran oleh sejumlah tokoh masyarakat dari daerah-daerah dan dibentuknya

tim pemekaran oleh Pemkab untuk mengakomodir keinginan masyarakat luas.

Dengan dibentuknya tim sosialisasi persyaratan dan kriteria pemekaran

Kabupaten Labuhanbatu dengan keputusan Bupati No. 180/85/Hukum Tanggal 8

Mei 2003. Selanjutnya dibentuk Tim Pengkajian Pemekaran Kabupaten

Labuhanbatu berdasar keputusan Bupati No. 135/1174/PEM tanggal 9 Desember

2004 dan dirobah berdasar keputusan Bupati No. 135/1236/PEM tanggal 31

Desember 2004.

Berdasarkan surat-surat dukungan yang berasal dari masyarakat yang

menginginkan agar pemekaran daerah dapat segera terlaksana, maka hal ini

menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk pemekaran Labuhanbatu sudah

sangat kuat. Untuk menindaklanjuti surat-surat dukungan yang berasal dari

masyarakat tersebut, maka DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 31

Oktober 2005 mengadakan rapat paripurna untuk menghasilkan surat keputusan

tentang persetujuan DPRD Kabupaten Labuhanbatu terhadap pemekaran

Kabupaten Labuhanbatu. Pada hari itu juga akhirnya DPRD Kabupaten

Labuhanbatu selesai bersidang dan menghasilkan surat keputusan DPRD

Kabupaten Labuhanbatu nomor 63 tahun 2005 tentang persetujan DPRD

Kabupaten Labuhanbatu terhadap pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara,

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu (induk). Dari surat

keputusan tersebut terdapat dua keputusan, yang pertama keputusan DPRD

Kabupaten Labuhanbatu nomor 63 a tahun 2005 tentang penetapan ibukota

Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kedua,

kesanggupan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu (induk)

untuk Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu

Selatan. Berdasarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu tersebut

maka pihak Pemerintah Daerah juga mengeluarkan surat keputusan Bupati

Labuhanbatu tertanggal 01 November 2005 tentang mohon persetujuan

pemekaran Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten

Labuhanbatu Selatan, dan surat tersebut di tujukan kepada Gubernur Sumatera

Utara dan ketua DPRD Sumatera Utara.

Proses pemekaran Kabupaten Labuhanbatu juga terus berlanjut di tingkat

Propinsi, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya keputusan DPRD Sumatera

Utara Nomor 1/K/2006 tertanggal 12 januari 2006 tentang persetujuan pemekaran

Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya dikeluarkan juga keputusan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 903/035.K/2006 tertanggal 26 januari 2006 tentang

bantuan dalam APBD Propinsi Sumatera Utara bagi calon Kabupaten

Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan diwilayah Propinsi

Sumatera Utara. Surat Gubernur Sumatera Utara tersebut ditujukan kepada

Menteri Dalam Negeri tertanggal 26 januari 2006 tentang usul pemekaran

Kabupaten Labuhanbatu. Usulan pemekaran tersebut hingga saat ini sudah sampai

kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan menunggu hasil pembahasan

antara Mendagri dan DPR RI dalam memberikan persetujuan untuk terwujudnya

pemekaran Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, dan untuk mengetahui hal tersebut,

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diungkapkan diatas. Maka penulis

dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana isu publik menjadi isu agenda kebijakan pada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah menyangkut

pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Apakah pembentukan isu publik dan isu agenda kebijakan pemekaran

daerah sebagai interaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), partai

politik dan kelompok kepentingan di Kabupaten Labuhanbatu.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan penelitian ini antara lain :

1. Untuk menjelaskan isu publik menjadi isu agenda kebijakan pada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah menyangkut

pemekaran daerah Kabupaten Labuhanbatu.

2. Untuk menjelaskan interaksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

partai politik dan kelompok kepentingan dalam proses penyusunan agenda

isu pemekaran di Kabupaten Labuhanbatu.

Manfaat penelitian ini antara lain :

1. Secara akademis, Dapat memperkaya khasanah pendidikan dan menambah

ilmu pengetahuan dibidang disiplin ilmu studi pembangunan, seperti :

kebijakan publik, manajemen pembangunan, perencanaan dan strategi

pembangunan, politik lokal & desentralisasi, dsb. Disamping itu dapat

dalam melakukan pengkajian ilmiah terhadap konsep pemekaran daerah

dengan praktisi di institusi serta praktisi di partai politik dan kelompok

kepentingan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran terhadap berbagai pihak, terutama Pemerintah, partai politik,

kelompok kepentingan dan akademisi tentang konsep pemekaran daerah,

proses, implikasi dan dinamikanya dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran.

1.4. Kerangka Teori/Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ilmiah, fungsi dari kerangka teori sangat membantu

untuk menentukan tujuan dan arah penelitian. Sebagaimana disampaikan oleh

(Hadari Nawawi, 1995), kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang

menunjukkan dari sudut mana masalah yang dipilih akan disoroti.

Dengan demikian kerangka teori dalam penelitian ini adalah mengenai

Desentralisasi (Devolusi), Otonomi Daerah, Agenda Setting dan Pendekatan

Prilaku/Behavioralism:

1. Desentralisasi

Desentralisasi adalah mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang

menyangkut pola hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal.

• Devolusi adalah kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan

independent, di sini pemerintah pusat harus melepaskan fungsi-fungsi

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Agenda setting

Agenda setting dapat diartikan sebagai proses menentukan isu/masalah

publik yang akan diagendakan. Pembentukan isu agenda terjadi sebagai akibat

dari perluasan isu dari perhatian kelompok tertentu keperhatian publik yang lebih

luas. Yakni sekelompok publik yang mengetahui dan tertarik dengan urusan

publik dan yang punya pemimpin opini. Akhirnya isu akan mendapat perhatian

dari publik secara umum.

4. Kelompok Kepentingan, Partai Politik dan Pembuat Kebijakan (Pendekatan

Prilaku/ Behavioralism).

Secara teoritis, sebuah isu/masalah publik dapat diagendakan oleh para

pembuat kebijakan jika terdapat interaksi antara kelompok kepentingan, partai

politik serta para pembuat kebijakan (Parsons, 2005).

Penyusunan agenda kebijakan dengan melibatkan kelompok kepentingan,

partai politik dan para pembuat kebijakan dikenal sebagai pendekatan prilaku

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2.1.1. Desentralisasi

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin, de berarti

lepas dan centrum berarti pusat. Oleh karena itu, desentralisasi berarti melepaskan

dari pusat.

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dan definisi desentralisasi

yang dapat disimpulkan dari Joeniarto (1967 : 53), Liang Gie (1968 : 56), UU No.

5 Tahun 1974, Muslimin (1978 : 15), Soejito (1981 : 25), Suryaningrat (1981 :

6-7), Bryan dan White (1982 : 16-161), Amal dan Nasikun (1988 : 10) dan Harris

dalam Riwu Kaho (1991 : 6) yaitu : (Dharma, 2004)

1. Pelimpahan wewenang dari pusat kepada satuan-satuan organisasi

pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari

sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

2. Secara administratif diartikan sebagai pemindahan beberapa kekuasaan

administratif depertemen pemerintah pusat ke daerah dan dikenal dengan

nama “Dekonsentrasi”.

3. Secara politik diartikan sebagai pemberian wewenang pembuatan keputusan

dan kontrol terhadap sumber-sumber daya kepada pejabat regional dan lokal

dikenal dengan nama “Devolusi”.

4. Ditinjau dari segi privatisasi diartikan sebagai pemindahan tugas-tugas yang

5. Dipahami sebagai delegasi diartikan pemindahan tanggung jawab manajerial

untuk tugas-tugas tertentu kepada organisasi-organisasi yang berada di luar

struktur pemerintah pusat dan hanya secara tidak langsung dikontrol oleh

pemerintah pusat

6. Ditinjau dari jabatan diartikan sebagai pemencaran kekuasaan dari atas kepada

bawahan sehubungan dengan kepegawaian atau jabatan dengan maksud untuk

meningkatkan kelancaran kerja dan termasuk dalam dekonsentrasi juga.

7. Ditinjau dari kenegaraan diartikan sebagai penyerahan untuk mengatur daerah

dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan asas demokrasi dalam

pemerintahan negara. Desentralisasi ini ada dua macam yaitu desentralisasi

teritorial (penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri) dan desentralisasi fungsional (pelimpahan kekuasaan untuk

mengatur dan mengurus fungsi tertentu).

8. Penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya

kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Jika dibandingkan dengan pengertian Hukum Administrasi Negara

pengertian desentralisasi sebagai delegasi, maka desentralisasi diartikan sama

dengan desentralisasi politik atau dekonsentrasi.

Shabbir Chemma dan Rondinelli (1983) dalam Syaukani et al (2002)

mengemukakan bahwa desentralisasi adalah suatu teori pemerintahan yang sangat

rasional. Paling tidak ada 14 alasan yang dapat dikemukakan, yakni : (Koirudin,

1. Desentralisasi ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan

pembangunan yang bersifat sentralistik.

2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur

pemahaman pejabat daerah atas pelayanan publik yang diemban.

3. Desentralisasi memberikan fungsi yang dapat meningkatkan pemahaman

pejabat daerah atas pelayanan publik yang diemban.

4. Desentralisasi akan mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari

pemerintah pusat bagi daerah terpencil, dimana sering rencana Pemerintah

tidak dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal.

5. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai

kelompok politk, etnis, keagamaan dalam perencanaan pembangunan.

6. Densentralisasi dapat meningkatkan kemampuan maupun kapasitas

pemerintahan serta lembaga privat di daerah.

7. Desentralisasi dapat meningkatkan efesiensi pemerintahan di pusat dengan

tidak lagi mereka menjalankan tugas rutin.

8. Desentralisasi dapat menyediakan struktur dimana berbagai departemen di

Pusat dapat dikoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan

sejumlah NGOs (Non Government Organizations).

9. Desentralisasi digunakan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam

perencanaan dan implementasi program.

10.Desentralisasi dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan berbagai

aktifitas yang dilakukan elit lokal yang kerap tak simpatik dengan program

11.Desentralisasi dapat mengantarkan pada administrasi pemerintahan yang

mudah disesuaikan, inovatif dan kreatif.

12.Desentralisasi perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin

daerah menetapkan pelayanan secara efektif di tengah masyarakat terisolasi.

13.Desentralisasi dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional

dengan memberikan peluang kepada berbagai kelompok masyarakat di daerah.

14.Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal

dengan biaya yang lebih rendah.

Dari berbagai alasan itulah berbagai studi tentang desentralisasi memiliki

pekembangan yang cukup pesat. Studi tentang desentralisasi ditujukan untuk

mencari upaya-upaya merealisasikan gagasan besar desentralisasi ke dalam

pemerintahan yang memiliki ciri spesifik masing-masing.

2.1.1.1. Nilai – Nilai Desentralisasi

Smith (1985) telah mengupas nilai-nilai desentralisasi secara rinci dengan

membedakan nilai desentralisasi dari sudut pandang kepentingan pemerintahan

Pusat dan dari sistem kepentingan pemerintahan daerah. Bila dilihat dari

kepentingan pemerintah pusat/tulis smith ), sedikitnya ada tiga nilai desentralisasi

untuk pendidikan politik. Sementara, dari sisi kepentingan pemerintah daerah,

nilai pertama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut

Political Equality. Ini berarti, melalui pelaksanaan desentralisasi, diharapkan akan

lebih, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai

Nilai lebih desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintahan daerah adalah

Local Accountability. Dalam hal ini terlihat ada sedikit variasi di antara para

penulis dalam mengartikulasi istilah Local Accountability itu sendiri. Smith,

misalnya, cenderung mengaitkannya dengan ide dasar dari Liberty. Oleh

karenanya adalah suatu hal yang logis bila ia percaya melalui pelaksanaan

desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam

memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. Pada sisi lain, Ruland (1992)

cenderung mengoperasional istilah Local Accountability dalam konteks

pembangunan sosial dan ekonomi. Menurut Ruland,

Akuntabilitas dari pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi. Ini karenanya (hanya) melalui proses pengambilan keputusan oleh para penyelenggara pemerintahan daerah, maka pembagian kekuasaan (antara pusat dan daerah) akan memiliki arti, dan dapat menjamin bahwa tuntutan (dari masyarakat) akan didengar (oleh pemerintah), yang pada akhirnya pelayanan publik pun akan diberikan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Lebih jauh dari itu, penyebaran kekuasaan (politik) melalui areal division, dan dengan adanya kepercayaan yang kuat terhadap pemerintah daerah, (maka) akan dapat menjamin (terwujudnya) sebuah pola pembangunan sosial yang dilandasi oleh prinsip perbedaan dalam kesatuan.

Nilai ketiga dari desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintahan daerah

adalah local responsiveness. Salah satu asumsi dasar dari nilai desentralisasi yang

ketiga ini adalah karena pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak

tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya, maka melalui

pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk

mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan

2.1.1.2. Esensi Desentralisasi

Bila saja kita coba untuk membuka “selimut” formal dari konsep

desentralisasi dengan tidak hanya membatasinya dalam konteks hubungan

kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, tetapi pada konteks yang lebih

luas – State Society Relation akan terlihat dengan jelas bahwasanya hampir semua

nilai dari desentralisasi di atas bermuara pada mekanisme hubungan antara

‘Negara dan Masyarakat’ atau ‘penguasa dan yang dikuasai’ dalam proses

pemerintahan dan pembangunan.

Sejauh ini,sedikitnya ada 5 (lima) perspektif yang sering digunakan bila

bicara tentang pola hubungan state-society di negara-negara sedang berkembang

pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Pertama, apa yang disebut

R.O’G. Anderson (1983) sebagai model state-qua State. Anderson adalah salah

satu di antara penulis yang telah menganalisa karakteristik dari State-Society

Relation di Indonesia pada masa kolonial dikaitkan dengan karakteristik rezim

orde baru.

Berangkat dari asumsi dasar bahwa rezim kolonial hampir secara

keseluruhan mengabaikan atau menekan aspirasi (interest) dari masyarakat,

Anderson kemudian secara implisit menyimpulkan bahwa pola State-Society

Relation pada masa Orde Baru memiliki karakteristik dasar yang sama dengan

pola State-Society Relationp pada masa kolonial, yakni : dominannya peran dari

State dan hampir diabaikannya peran Society dalam proses pengambilan

keputusan (Policy Formulation). Hampir semua kebijaksanaan, tegas Anderson,

adalah refleksi dari The State Interest daripada refleksi dari Societed And Extra

Relation di Indonesia. Diantara ‘modifikasi’ yang dilakukan King adalah dengan

memasukkan peran dari state corporatism, yaitu unit-unit instrumen (organisasi)

yang dibentuk oleh state dengan tujuan untuk meregulasi mekanisme dari

partisipasi masyarakat. Menurut King, state-corporation adalah pendekatan yang

paling tepat dalam memahami bagaimana Orde Baru telah meregulasi (untuk tidak

mengatakan ‘menekan’) partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan (King 1982 : 110-115).

Persepektif yang keempat adalah model Bureaucratic Pluralistic.

Persepektif ini telah digunakan oleh Emerson (1983) dalam menganalisa peran

dari ‘Birokrat-Militer’ dan ‘Birokrat-Sipil’ dalam proses pengambilan keputusan

untuk berbagai kebijaksanaan nasional di Indonesia. Dari hasil analisanya,

Emerson kemudian merumuskan beberapa kesimpulan, dua diantaranya yang

menarik untuk digaris bawahi adalah :

Perspektif kelima, diberi label oleh Liddle (1987) dengan sebutan

Restricted Pluralism Model. Perspektif ini sangat berbeda dengan empat

persepektif sebelumnya. Bila empat model yang dikemukakan sebelumnya

cenderung bertumpu pada argumen bahwa proses pengambilan keputusan atas

kebijaksanaan nasional sangat dimonopoli oleh ‘state actors’, maka Restricted

Pluralism model berargumen – memang diakui state-actors memainkan peran

utama, namun pada tingkat-tingkat tertentu masih didapat ‘ruangan’ bagi extra

state-actor untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada tingkat

2.1.2. Otonomi Daerah

Penerapan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonom. Istilah otonomi

sendiri berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu autos (sendiri) dan nomos

(peraturan) atau ‘undang-undang’. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan

sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi

pemerintahan sendiri.

Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara,

kata otonomi ini sering dihubungkan dengan otonomi daerah dan daerah otonom.

Oleh karena itu, akan dibahas pengertian otonomi, otonomi daerah dan daerah

otonom.

Otonomi daerah diartikan sebagai pemerintahan sendiri (Muslimin,

1978:16) dan diartikan sebagai kebebasan atas kemandirian, bukan kemerdekaan

(Syafrudin, 1985:23), sedangkan otonomi daerah sendiri memiliki beberapa

pengertian menurut UU No. 5 tahun 1974, Wayong (1975:74-87), Thoha

(1985:27) dan Fernandez (1992:27) yaitu : (Dharma, 2004)

1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sedaerah

dengan kuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan

sendiri.

2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses menyejahterakan rakyat.

3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian

urusan rumah tangganya kepada pemerintah bawahannya. Sebaliknya

pemerintah bawahan yang menerima sebagian urusan tersebut telah mampu

4. Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah memungkinkan

daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dala

rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Demikian juga daerah otonom memiliki beberapa pengertian, Liang Gie

(1968 : 58), Riwu Kaho (1988 : 7), Sujamto (1991 : 88), mendefenisikan daerah

otonom sebagai berikut :

1. Daerah yang mempunyai kehidupan sendiri yang tidak bergantung pada satuan

organisasi lain.

2. Daerah yang mengemban misi tertentu, yaitu dalam rangka meningkatkan

keefektifan dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan didaerah di mana

untuk melaksanakan tugas dan kewajiban itu di daerah diberi hak dan

wewenang tertentu.

3. Daerah yang memiliki atribut, mempunyai urusan tertentu (urusan rumah

tangga daerah) yang diserahkan oleh pemerintah pusat, urusan rumah tangga

itu diatur dan diurus atas inisiatif dan kebijakan daerah itu sendiri, memiliki

aparat sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, memiliki sumber keuangan

sendiri.

Secara sederhana (Mawhood, 1987) mendefenisikan otonomi daerah

sebagai a freedom which is assumed by a local government in both making and

implementing its own decisions. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah di

defenisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur

Berbeda dengan defenisi otonomi daerah, defenisi desentralisasi terlihat

lebih bervariasi. Mawhood (1987 : 4) , misalnya mendefenisikan desentralisasi

sebagai The Devolution of power from central to local government. Sementara

Rondinelli dan Cheema (1983 : 18) mendefenisikan desentralisasi sebagai the

transfer of planning, decision making, or administrative authority from central

government to its field organisation, local administrative units, semi autonomous

and parastatal organisation, local government, or non-government organisation

Undang-undang No. 5 tahun 1974 mendefenisikan desentralisasi sebagai

penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

sehingga menjadi urusan rumah tangganya.

Ralatif bervariasinya defenisi desentralisasi ini sebenarnya dapat

dipahami, karena seperti dikemukakan Dina Conyer (1983 : 99), pada awal tahun

1970-an perhatian terhadap studi desentralisasi semaking meningkat. Sejak saat

itu bidang kajian ini tidak lagi dimonopoli oleh disiplin ilmu politik dan

administrasi negara, tetapi telah menjadi objek kajian disiplin ilmu lain, seperti

ilmu ekonomi dan antropologi. Sebagai salah satu konsekuensi logis dari

kecenderungan ini, desentralisasi pun telah didefenisikan tidak saja berdasarkan

disiplin ilmu, tetapi juga harus berdasarkan kepentingan dari institusi yang

melakukan kajian. Pada konteks inilah, kita harus menghargai relatifitas sebuah

defenisi, atau seperti di tegaskan oleh Mawhood (1987 : 2), A Defenition, Lika A

Theoritical Model, Is Adopted Not Because It Is True But Because It Is Useful.

Dari beberapa pengertian tentang otonomi, otonomi daerah, dan daerah

1. Tujuan yang hedak dicapai dalam pemberian otonomi kepada daerah adalah

meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, di mana

pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah mengandung

konsekuensi yang berupa hak, wewenang, dan kewajiban bagi rumah

tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini daerah benar-benar dituntut agar mandiri dalam menunjukkan

kemampuannya sehingga secara berangsur-angsur semakin kecil

ketergantugannya kepada pemerintahan pusat.

2. Dalam penyerahan otonomi kepada daerah, harus dilihat kemampuan riil

daerah tersebut atau dengan kata lain setiap penambahan urusan kepada

daerah (pengembangan otonomi daerah secara horizontal) harus mampu

memperhitungkan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan riil daerah.

3. Bahwa dalam mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah,

pada prinsipnya daerah harus mampu membiayai sendiri kebutuhannya

dengan mengandalkan kemampuan sendiri atau mengurangi ketergantungan

ke pemerintah pusat.

4. Pada dasarnya otonomi daerah adalah urusan-urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada daerah untuk diselenggarakan menjadi urusan rumah

tangga daerah.

5. Bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem pemerintahan di amna

urusan-urusan pemerintah pusat diserahkan penyelenggaraannya kepada

satuan-satuan organisasi pemerintahan di daerah-didaerah yang disebut daerah

Terlepas dari adanya perbedaan penafsiran dalam mendefenisikan otonomi

daerah dan desentralisasi, pada prinsipnya antara dua konsep tersebut terdapat

suatu interkoneksi yang linier. Desentralisasi dan otonomi daerah bagaikan dua

sisi mata uang yang saling memberi makna satu dengan lainnya. Lebih spesifik,

mungkin tidak berlebihan bila dikatakan ada atau tidaknya otonomi daerah sangat

ditentukan oleh seberapa jauh wewenang telah didesentralisasikan oleh

pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itulah sebabnya, dalam studi pemerintah

daerah, para analis sering menggunakan istilah desentralisasi dan otonomi daerah

secara bersamaan, Interchange.

2.1.3. Desentralisasi dan Pemekaran Daerah

Rondinelli menyatakan bahwa desentralisasi dalam arti luas mencakup

setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah

daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di daerah.

Dalam hal ini kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, konsep

tersebut dikenal dengan devolusi. Adapun apabila sebuah kewenangan

dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pusat yang ditugaskan di daerah, hal tersebut

dikenal dengan konsep dekonsentrasi.

Rondinelli (1981) dengan tegas menyatakan bahwa desentralisasi

merupakan :

“the transfer or delegation of legal and authority to plan, make decision and manage public fungtions from the central govermental its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of goverment, semi autonomous public coparation, area wide or regional development authorities, functional authorities, autonomous local goverment, or non-govermental organizations”

Pernyataan tersebut memberikan isyarat bahwa desentralisasi dapat

dilakukan melalui empat bentuk kegiatan utama, yaitu :

1. Dekonsentrasi wewenang administratif

2. Delegasi kepada penguasa otorita

3. Devolusi kepada pemerintah daerah

4. Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta

Dengan demikian desentralisasi ini dapat dipilah minimal dalam tiga

pemahaman besar : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi. Dekonsentrasi

merupakan bentuk desentralisasi yang hanya merupakan penyerahan tanggung

jawab kepada daerah. Sedangkan delegasi hanya merupakan kewenangan

pembuatan keputusan dan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi politik

tertentu pada organisasi tertentu. Dan devolusi merupakan wujud kongkrit dari

desentralisasi politik (political desentralization).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Rondinelli diatas, maka

dapat ditarik “benang merah”, bahwa konsep pemekaran daerah merupakan wujud

nyata dari desentralisasi politik (devolusi). Hal ini ditandai dengan adanya

keinginan dari lembaga pemerintahan ditingkat lokal yang menginginkan otonom

dan mandiri. Dan untuk mewujudkan keinginan tersebut harus disertai oleh

komitmen politik (commitment politic) dari pemerintah pusat dan kemauan politik

(political will) dari masyarakat lokal dan lembaga pemerintahan ditingkat lokal

agar percepatan pembangunan didaerah dapat terlaksana, dan salah satu cara yang

Adapun devolusi adalah suatu istilah yang pertama kali dikembangkan

oleh di Amerika Serikat pada tahun 1994. Nathan menanamkanya dengan revolusi

devolusi (Putra, 1999). Secara konseptual istilah devolusi sendiri sudah mulai

dikenal kurang lebih 2 dekade sebelumnya. PBB misalnya, pada tahun 1962

mengartikan desentralisasi dalam (1) dekonsentralisasi, juga disebut desentralisasi

administrasi; dan (2) devolusi, sering juga disebut sebagai desentralisasi

demokrasi atau politik, yang mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan

kepada badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan lokal.

Pengertian devolusi adalah kemampuan unit pemerintah yang mandiri dan

independent (Putra, 1999). Di sini pemerintah pusat harus melepaskan

fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan unit-unit pemerintahan yang baru yang otonom

dan berada di luar control langsung pemerintah pusat. Cirinya adalah unit

pemerintahan lokal yang otonom dan mandiri, kewenangan pemerintah pusat kecil

dan pengawasannya tak langsung, pemerintah lokal memiliki status atau

legistimasi hukum yang jelas untuk mengelola sumber daya dan mengembangkan

pemerintah lokal sebagai lembaga yang mandiri dan independent.

Sherwood misalnya, menyatakan bahwa devolusi berarti “Peralihan

kekuatan ke unit-unit geografis pemerintah lokal yang terletak di luar struktur

komando formal pemerintah pusat. Konsep tersebut disebut desentralisasi. Jadi,

devolusi menggambarkan konsep-konsep pemisahan, dari berbagai struktur dalam

system politik secara keseluruhan”. Desentralisasi dan devolusi merupakan dua

fenomena yang berbeda, dan mereka akan menggunakan desentralisasi untuk

menggambarkan pola hubungan wewenang intra-organisasi dan devolusi untuk

Ciri-ciri devolusi adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah lokal harus diberi otonom dan kebebasan dan dianggap sebagai

level terpisah yang mana tidak memperoleh kontrol langsung dari pemerintah

pusat.

2. Unit-unit lokal harus memiliki batas-batas geografis yang ditetapkan secara

hukum dan jelas di mana mereka (unit-unit tersebut) menerapkan

wewenangnya dan melaksanakan fungsi-fungsi publik.

3. Pemerintah lokal harus diberi status lembaga dan wewenang untuk

meningkatkan sumber-sumber guna melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

4. Devolusi mencerminkan kebutuhan untuk menciptakan “pemerintah lokal

sebagai lembaga”, dalam makna bahwa lembaga ini dianggap oleh penduduk

lokal sebagai organisasi yang menyediakan layanan yang memenuhi

kebutuhannya dan sebagai unit-unit pemerintah yang memiliki pengaruh.

5. Devolusi merupakan suatu rancangan di mana terdapat hubungan yang saling

menguntungkan antar pemerintah lokal dan pemerintah pusat, yaitu

pemerintah lokal memiliki kemampuan untuk saling berinteraksi dengan

unit-unit yang lain dalam sistem pemerintahan yang merupakan bagiannya (Putra,

1999).

Dalam pandangan yang lebih kurang sama, Abdulwahab (2002)

menyatakan bahwa devolusi dalam maknanya yang hakiki, kalau dijalankan

dengan benar, sesungguhnya akan memberikan banyak peluang yang positif,

diantaranya adalah terciptanya sebuah relasi politik yang saling menghormati dan

ia merumuskan ciri-ciri pokok adanya devolusi sebagai berikut (Abdul Wahab,

2002) :

1. Local goverment as separate levels with less or no control of central

authorities

2. Local goverment having clear geographical boundaries

3. Local goverment having power to secure resources to perform their functions

4. Reciprocal relationship established between central and local goverment

(abdul wahab, 2002)

Devolusi atau yang dikenal dengan konsep desentralisasi politik yang

dijalankan oleh suatu negara utamanya yang diekspresikan dalam bentuk

kebijakan pemberian otonomi yang semakin besar pada daerah (greater local

autonomy) jelas tidak akan pernah berlangsung mulus, terjadi dalam waktu

seketika, apalagi dalam situasi politik yang vakum. Alotnya proses implementasi

kebijakan otonomi daerah itu tak lain karena otonomi daerah, dalam maknanya

yang sesungguhnya, bukanlah hasil kerja politik berbaik hati dari penguasa pusat

(Abdul Wahab, 1999).

Dari pembahasan tentang makna desentralisasi ini maka dalam

pembahasan ini dapat disimpulkan :

1. Dekonsentrasi adalah bentuk desentralisasi yang paling sempit. Di satu sisi

dekonsentralisasi hanya merupakan pengalihan beban kerja dari kementerian

pemerintah pusat ke staf yang ada di luar ibukota negara, dan staf tersebut

tidak bisa diberikan wewenang untuk memutuskan cara pelaksanaan

2. Pendelegasian adalah bentuk desentralisasi di mana pendelegasian pembuatan

keputusan dan wewenang manajemen untuk fungsi-fungsi tertentu kepada

organisasi yang hanya berada di bawah kontrol tak langsung kementrian

pemerintah pusat. Biasanya organisasi-organisasi yang mendapat

pendelegasian fungsi-fungsi publik memiliki wewenang semi independen

untuk melaksanakan tanggung jawabnya, dan bisa saja tidak terletak dalam

struktur pemerintah reguler.

3. Devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling utuh, dengan memperkuat

atau menciptakan level unit-unit pemerintahan independen melalui devolusi.

Beberapa pakar teori administrasi mengatakan bahwa devolusi adalah suatu

konsep dan rancangan yang terpisah dengan desentralisasi, dimana ia

(devolusi) mencerminkan pembebesan atau pelepasan fungsi-fungsi oleh

pemerintah pusat dan menciptakan unit-unit baru pemerintahan di luar kontrol

wewenang pusat.

Berangkat dari konsep desentralisasi tersebut, maka munculah konsep baru

tentang desentralisasi yang lebih luas dan nyata yaitu konsep pemekaran daerah.

Pemekaran daerah merupakan bentuk dari desentralisasi politik (political

desentralization).

Sehingga dengan demikian bahwa pemekaran daerah bukanlah bentuk

pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau bentuk negara

federal/serikat (negara bagian) tetapi merupakan wujud nyata dari desentralisasi

yang dilakukan dengan cara devolusi. Yang tujuannya menciptakan otonomi yang

pembangunan didaerah tersebut cepat terlaksana dan dapat mensejahterakan

masyarakat yang ada di daerah tersebut.

2.2. Isu Menjadi Agenda

Secara teoritis, biasanya suatu masalah sebelum masuk ke dalam agenda

kebijakan, masalah tersebut menjadi isu terlebih dahulu. Isu ini akan menjadi

embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik dan bila masalah tersebut

mendapat perhatian yang memadai, maka ia akan masuk ke dalam agenda

kebijakan.

Sebuah isu atau permasalahan dimulai dari adanya problem isu di

tengah-tengah masyarakat. Problem isu ini berawal dari isu yang kecil dan

lama-kelamaan mendapat tanggapan dari masyarakat luas, sehingga isu menjadi sebuah

pembicaraan di tengah-tengah masyarakat dan menjadi isu publik. Setelah

menjadi isu publik, maka tentunya isu ini akan diakomodir oleh

kelompok-kelompok kepentingan yang ada untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan di

daerah untuk menjadi pembahasan bersama. Pembahasan yang terjadi antara

pembuat kebijakan (DPRD dan Pemda) tentang isu yang disampaikan oleh

kelompok-kelompok kepentingan tadi yang menjadi isu agenda.

Isu-isu yang beredar dalam masyarakat akan bersaing satu dengan yang

lain untuk mendapatkan perhatian dari para elit politik, sehingga isu yang mereka

perjuangkan dapat masuk ke agenda kebijakan. Oleh karena itu

kelompok-kelompok dalam masyarakat akan menggunakan berbagai cara untuk

memobilisasi diri, mencari dukungan kelompok-kelompok lain maupun

menggunakan media massa.

Isu akan tercipta melalui beberapa cara : ( Cobb dan Elder, 1972 : 82)

• Isu dibuat oleh partai yang merasa melihat ketidakadilan atau bias

(penyelewengan) dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya.

• Penciptaan isu demi kepentingan dan keuntungan personal atau kelompok

tertentu.

• Isu tercipta akibat peristiwa yang tidak terduga.

• Isu dibuat oleh “ orang yang selalu ingin perbaikan”.

Kemudian, ada “perangkat pemicu” internal dan eksternal yang

mendorong munculnya isu.

Pemicu Internal

• Bencana alam

• Peristiwa kemanusiaan yang tidak terduga

• Perubahan teknologi

• Ketakseimbangan atau bias dalam distribusi sumber daya

• Perubahan ekologis

Pemicu Eksternal

• Aksi perang

• Inovasi dalam teknologi persenjataan

• Konflik internasional

Namun pembentukan isu tidak hanya tergantung kepada satu pemicu saja.

Harus ada kaitan antara pemicu dan keprihatinan atau problem yang kemudian

`mengubah isu menjadi item agenda. Agenda tersebut oleh Cobb dan Elder

dikarakteristikkan menjadi dua tipe : sitematik dan institusional. Agenda sitematis

terdiri dari “ semua isu yang umumnya dirasakan oleh anggota komunitas politik

sebagai isu yang pantas mendapat perhatian dan dianggap sebagai persolan

didalam yurisdiksi yang sah dalam otoritas pemerintah ( Cobb dan Elder, 1972 :

85).

Lester dan Stewart menyatakan bahwa suatu isu akan mendapat perhatian

bila memenuhi beberapa kriteria, yakni :

1) Bila suatu isu telah melampaui proporsi suatu krisis dan tidak dapat terlalu

lama didiamkan, misalnya kebakaran hutan.

2) Suatu isu akan mendapat perhatian bila isu tersebut mempunyai sifat

partikularitas, di mana isu tersebut menunjukkan dan mendramatisir isu yang

lebih besar seperti kebocoran lapisan ozon dan pemanasan global.

3) Mempunyai aspek emosional dan mendapat perhatian media massa karena

faktor human interest.

4) Mendorong munculnya pertanyaan menyangkut kekuasaan dan legitimasi dan

masyarakat.

5) Isu tersebut sedang menjadi trend atau sedang diminati oleh banyak orang.

Sedangkan Mark Rushefky menyatakan bahwa suatu isu akan menjadi

agenda melalui konjungsi tiga urutan. Pertama, problem stream, yakni tahap

pengidentifikasian masalah yang didiskusikan sebelumnya. Urutan kedua

biasanya terdiri dari para spesialis di bidang kebijakan, seperti misalnya para

birokrat, staf legislatif, akademisi, para ahli dalam kelompok-kelompok

kepentingan, dan proposal yang dibawa oleh komunitas-komunitas tersebut.

Urutan ketiga merupakan urutan politik (political stream). Pada urutan ini

biasanya disusun dari perubahan-perubahan dalam opini publik, hasil pemilihan

umum, perubahan dalam administrasi dan pergantian partisipan atau ideologi

dalam lembaga legislatif.

Kepemimpinan politik merupakan faktor yang penting dalam penyusunan

agenda. Para pemimpin politik, apakah dimotivasi oleh

pertimbangan-pertimbangan keuntungan politik, kepentingan publik maupun kedua-duanya,

mungkin menanggapi masalah-masalah tertentu, menyebarluaskannya dan

mengusulkan penyelesaian terhadap masalah-masalah tersebut. Dalam kaitan ini,

kepala eksekutif atau presiden maupun anggota-anggota lembaga legislatif (DPR)

mempunyai peran utama dalam politik dan pemerintahan untuk menyusun agenda

publik.

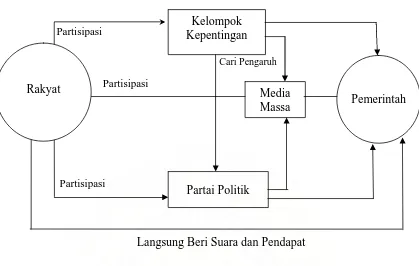

Gambar 2.1 . Skema Masuknya Isu Menjadi Agenda

I