LAMPIRAN

1. Sudah berapa lama anda tinggal di bantaran Sungai Deli? 2. Bagaimana pendapat anda tentang sampah?

3. Apa makna sampah bagi anda?

4. Bagaimana makna sampah/kebersihan lingkungan menurut agama anda? 5. Bagaimana makna sampah/keberrsihan lingkungan mitos yang dipercayai

di suku anda?

6. Apakah sampah memiliki nilai bagi anda?

7. Menurut anda, perempuan atau laki-laki yang lebih dominan membuang sampah?

8. Bagaimana cara anda membersihkan sampah di lingkungan tempat tinggal anda?

9. Apakah ada kegiatan gotong-royong untuk membersihkan sampah di lingkungan anda?

10.Apa arti Sungai Deli bagi kebutuhan sehari-hari anda?

11.Bagaimana menurut anda jika banyak orang yang membuang sampah ke Sungai Deli?

12.Menurut anda bagaimana perilaku warga di lingkungan tempat tinggal anda dalam membuang sampah?

13.Menurut anda apa yang menyebabkan air Sungai Deli banjir?

14.Bagaimana tanggapan anda jika banjir dari air Sungai Deli mengenai rumah anda?

15.Apa dampak bagi anda jika air Sungai Deli banjir?

17.Tindakan apa saja yang sudah pernah anda dan warga lakukan untuk mengurangi akibat terjadinya banjir?

18.Apa alasan anda memilih tinggal di bantaran Sungai Deli? 19.Apakah anda nyaman tinggal di lingkungan Sungai Deli?

20.Apakah ada perhatian dari Pemerintah untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan anda?

21.Menurut anda siapa yang bertanggungjawab atas terjadinya banjir Sungai Deli?

DOKUMENTASI

Gambar 1

Kondisi sungai deli dengan banyak tumpukan sampah

Gambar 2

Gambar 3

Kondisi tumpukan sampah di bantaran sungai di atas tanah hasil dari penimbunan sampah oleh masyarakat

Gambar 4

Gambar 5

Wawancara dengan salah satu informan yang berdagang

Gambar 6

DAFTAR PUSTAKA

Alfitri. 2009. Jurnal Online: Kerusakan Lingkungan dan Masalah Sampah dari Perspektif Teori Sosiologi (hal: 35). Universitas Sriwijaya.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Medi Group.

Dwi Susilo, K. Rachmad. 2012. Sosiologi Lingkungan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya. Poloma, Margareth M. 2007. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada.

Rohani, Lasma. 2007. Skripsi Online: Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Desa Medan Senembah Kabupaten Deli Serdang Dan

Dikelurahan Asam Kumbang Kota Medan (hal: 1). Medan. Universitas

Sumatera Utara.

Suyanto, Bagong, dkk. 2005. Metode Penelitian Sosial ; Berbagai Alternative Pendekatan. Edisi 1. Jakarta. Prenada Media.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

Sumber website:

(rdpress.com/2010/10/03/optimalisasi-kebijakan-dan-strategi-pengelolaan-sampah-berwawasan-lingkungan/)

(pemkomedan.go.id/pemerintah_program.php)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang bermaksud untuk memahami apa yang dialami oleh subjek peneliti secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moleong, 2006). Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diamati dan digambarkan serta dijelaskan dengan maksud mengetahui hasil dari masalah yang diteliti.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di daerah bantaran Sungai Deli, yaitu tepatnya di Kampung Badur Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun. Adapun alasan peneliti untuk meneliti di tempat tersebut, karena masyarakat Kampung Badur cenderung berperilaku membuang sampah ke Sungai Deli yang mengakibatkan banjir sering menghampiri rumah-rumah masyarakat Kampung Badur.

3.3 Unit Analisis dan Informan

penelitian ini adalah masyarakat Kampung Badur yang bermukim di bantaran Sungai Deli yang cenderung membuang sampah ke sungai.

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian (Bungin, 2007: 76). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Informan kunci, yaitu anggota masyarakat Kampung Badur yang cukup lama berdomisili di daerah bantaran Sungai Deli dan cenderung berperilaku membuang sampah di sungai. Dalam penelitian ini, informan dikhususkan pada sembilan keluarga.

2. Informan biasa, yaitu lembaga yang menaungi masyarakat Kampung Badur di bantaran Sungai Deli yang dapat memberikan informasi secara akurat mengenai masyarakat Kampung Badur di bantaran Sungai Deli yaitu: Kepala Kelurahan Hamdan dan Kepala Lingkungan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan-permasalahan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama, oleh karena itu observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil dari pancaindra mata, dengan mengamati langsung masalah yang diteliti.

2. Wawancara mendalam, yaitu proses tanya jawab secara langsung ditujukan terhadap informan di lokasi penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara atau pun panduan wawancara serta menggunakan alat bantu perekam atau tape recorder jika dibutuhkan untuk memudahkan peneliti mengambil keseluruhan informasi yang diberikan informan.

b) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan pencatatan dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dan mengambil informasi dari buku-buku referensi, artikel, majalah, jurnal, internet, maupun media lainnya yang relavan dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Interpretasi Data

mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman terperinci, merujuk pada inti masalah dengan menelaah pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan sehingga tetap berada dalam fokus penelitian.

3.6 Jadwal Kegiatan

No. Kegiatan Bulan ke-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Pra proposal √

2. ACC penelitian √

3. Penyusunan proposal √ √

4. Seminar proposal √

5. Revisi proposal √

6. Penelitian lapangan √

7. Pengumpulan data dan analisis data

√

8. Bimbingan skripsi √ 9. Penulisan laporan akhir √ 10. Sidang meja hijau √

3.7. Keterbatasan Penelitian

BAB IV

DESKRIPSI DAN INTERPRETASI DATA PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini berada di wilayah bantaran Sungai Deli di lingkungan X Kampung Badur, Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun dengan Ibukota Medan. Sungai Deli merupakan bagian dari sejarah perkembangan kota Medan. Sungai yang mengalir dan melintasi wilayah Kota Medan sepanjang lebih kurang 35 kilometer dan luas daerah aliran sungai mencapai sekitar 17.000 hektar. Secara singkat Pada zaman dahulu Kota Medan ini dikenal dengan nama Tanah Deli dan keadaan tanahnya berawa-rawa kurang lebih seluas 4000 Ha. Beberapa sungai melintasi Kota Medan ini dan semuanya bermuara ke Selat Malaka. Sungai-sungai itu adalah Sei Deli, Sei Babura, Sei Sikambing, Sei Denai, Sei Putih, Sei Badra, Sei Belawan dan Sei Sulang Saling/Sei Kera.

Pada mulanya yang membuka perkampungan Medan adalah Guru Patimpus lokasinya terletak di Tanah Deli, maka sejak zaman penjajahan orang selalu merangkaikan Medan dengan Deli (Medan–Deli). Setelah zaman kemerdekaan lama kelamaan istilah Medan Deli secara berangsur-angsur lenyap sehingga akhirnya kurang popular. Dahulu orang menamakan Tanah Deli mulai dari Sungai Ular (Deli Serdang) sampai ke Sungai Wampu di Langkat sedangkan Kesultanan Deli yang berkuasa pada waktu itu wilayah kekuasaannya tidak mencakup daerah diantara kedua sungai tersebut.

penelitian dari Van Hissink tahun 1900 yang dilanjutkan oleh penelitian Vriens tahun 1910 bahwa disamping jenis tanah seperti tadi ada lagi ditemui jenis tanah liat yang spesifik. Tanah liat inilah pada waktu penjajahan Belanda ditempat yang bernama Bakaran Batu (sekarang Medan Tenggara atau Menteng) orang membakar batu bata yang berkwalitas tinggi dan salah satu pabrik batu bata pada

zaman itu adalah Deli Klei

Kota Medan memiliki beberapa kecamatan, salah satu diantaranya adalah Kecamatan Medan Maimun. Di Kecamatan Medan Maimun terdapat bangunan peninggalan sejarah kejayaan Kesultanan Deli masa dahulu yaitu Istana Maimun yang terletak di Kelurahan Sukaraja. Kecamatan Medan Maimun memiliki 6 Kelurahan yaitu: Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Aur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Sei Mati, Kelurahan Hamdan, dan Kelurahan Jati.

4.2 Gambaran Umum Kelurahan Hamdan

4.2.1 Letak Geografis Kelurahan Hamdan

Profil Kelurahan Hamdan yaitu:

Nama Kelurahan : Hamdan

Tahun Pembentukan : 1968

Nomer Kode Pos : 20151

Kecamatan : Medan Maimun

Kabupaten/Kota : Medan

Tipologi Kelurahan : Jasa dan Perdagangan

Luas wilayah : 52,50 Ha

Salah satu diantara 6 Kelurahan di Kecamatan Medan Maimun merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu Kelurahan Hamdan. Kelurahan Hamdan memiliki luas wilayah mencapai 52,50 Ha. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Hamdan adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatas dengan Kelurahan Petisah Tengah

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Jati

c. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Sukaraja dan Kelurahan Aur

d. Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Madras Hulu dan Kelurahan Jati

Jarak Kelurahan Hamdan dari Pusat Pemerintahan Kecamatan 100 M. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota 1 Km. Dan jarak Kelurahan Hamdan dari Ibukota Provinsi 0.50 Km.

4.2.2 Keadaan Penduduk

penduduk laki-laki. Penduduk Usia 0 – 15 sebanyak 2.025 jiwa, penduduk Usia 15 – 65 sebanyak 5.700 jiwa dan Penduduk Usia 65 ke atas sebanyak 443 jiwa. Jumlah penduduk miskin 325 jiwa, yaitu terdiri dari 175 KK (menurut data BPS).

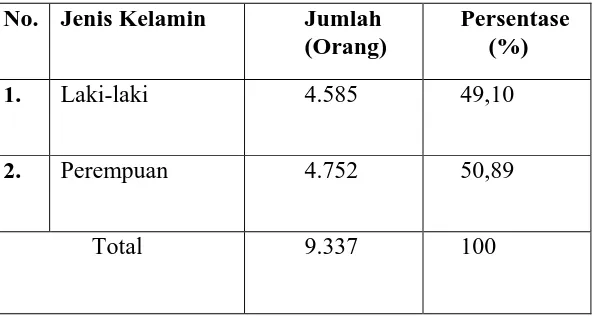

4.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kelurahan Hamdan berdasarkan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kelurahan Hamdan Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang)

Persentase (%)

1. Laki-laki 4.585 49,10

2. Perempuan 4.752 50,89

Total 9.337 100

Sumber: Data Profil Kelurahan Hamdan Juni 2014

Dari data pada tabel 4.1 memberikan gambaran jumlah penduduk Kelurahan Hamdan lebih banyak jumlah perempuan yang berjumlah 4.752 orang. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 4.585 orang.

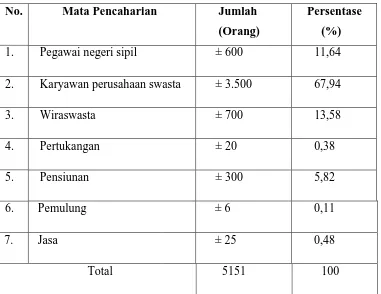

4.2.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kelurahan Hamdan Berdasarkan Mata Pencaharian

No. Mata Pencaharian Jumlah (Orang)

Persentase (%)

1. Pegawai negeri sipil ± 600 11,64

2. Karyawan perusahaan swasta ± 3.500 67,94

3. Wiraswasta ± 700 13,58

4. Pertukangan ± 20 0,38

5. Pensiunan ± 300 5,82

6. Pemulung ± 6 0,11

7. Jasa ± 25 0,48

Total 5151 100

Sumber: Data Profil Kelurahan Hamdan Juni 2014

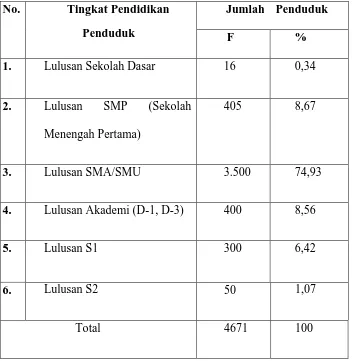

4.2.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kelurahan Hamdan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Kelurahan Hamdan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Penduduk

Jumlah Penduduk

F %

1. Lulusan Sekolah Dasar 16 0,34

2. Lulusan SMP (Sekolah

Menengah Pertama)

405 8,67

3. Lulusan SMA/SMU 3.500 74,93

4. Lulusan Akademi (D-1, D-3) 400 8,56

5. Lulusan S1 300 6,42

6. Lulusan S2 50 1,07

Total 4671 100

Sumber: Data Profil Kelurahan Hamdan Juni 2014

lebih tinggi sampai S2 ada sekitar 26% dari penduduk lulusan SMA dengan persentase sekitar 74% penduduk.

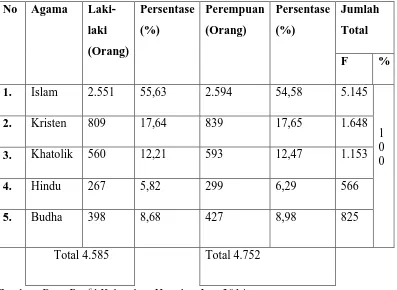

4.2.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama / Kepercayaan

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Kelurahan Hamdan Berdasarkan Agama

No Agama

Laki-Total 4.585 Total 4.752

Sumber: Data Profil Kelurahan Hamdan Juni 2014

4.2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Etnis

Adapun jumlah penduduk Kelurahan Hamdan berdasarkan etnis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Kelurahan Hamdan Berdasarkan Etnis

No Etnis Jumlah

(Orang)

Persentase (%)

1. Minang 3.421 36.63

2. Melayu 1.513 16.20

3. Mandaililing 1.385 14.83

4. Aceh 625 6.69

5. Batak 427 4.57

6 Jawa 1.241 13.29

7. Karo 183 1.95

8. Nias 136 1.45

9. Cina 406 4.34

Total 9.337 100

Dilihat dari tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Hamdan cukup beragam. Mayoritas adalah etnis minang dengan persentase sebanyak 36.63%.

4.2.8 Jumlah Lembaga Masyarakat Kelurahan Hamdan

Lembaga masyarakat di Kelurahan Hamdan terdiri dari: 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdiri dari:

Jumlah pengurus : 15 orang Jumlah anggota : 30 orang Jumlah kegiatan per bulan : 3 kegiatan

2. Kegiatan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) terdiri dari: Jumlah pengurus : 21 orang

Jumlah anggota : 65 orang Jumlah kegiatan per bulan : 3 kegiatan 3. Kegiatan Karang Taruna terdiri dari:

Jumlah karang taruna : 1 buah Jenis karang taruna : Mandiri Jumlah pengurus rata-rata : 15 orang

4.3 Gambaran Masyarakat Lingkungan X Kampung Badur, Kelurahan Hamdan

Lingkungan X Kampung Badur memiliki 217 Kepala Keluarga dengan berbagai macam suku penduduknya diantaranya suku Minang, Mandailing, Batak, Melayu, Jawa, Karo, Aceh. Mayoritas suku masyarakat Kampung Badur adalah suku Minang dan mayoritas beragama Islam. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kampung Badur sebagian besar bermata pencaharian berjualan di sektor informal. Kondisi rumah di Kampung Badur terlihat tidak layak untuk ditempati, dengan kondisi rumah yang dibangun dengan material seadanya, jarak rumah yang satu dengan yang lainnya sangat rapat dan dengan kondisi tempat tinggal di bantaran Sungai. Dari kondisi rumah yang dilihat tidak layak untuk dihuni dan terlihat kumuh karena banyak sampah dari perilaku masyarakat Badur yang cenderung membuang sampah tanpa pengelolaan yang tepat. Tetapi masyarakat merasa dengan kondisi tersebut membuat mereka cukup nyaman selama berdomisili dibantaran Sungai Deli tersebut. Dengan kondisi tersebut mereka memilih tetap bertahan tinggal di bantaran sungai yang cenderung berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat Kampung Badur memilih tinggal di bantaran sungai, karena faktor ekonomi tidak memadai untuk tinggal di daerah yang lebih baik. Kemiskinan membuat keterbatasan mereka untuk hidup yang lebih baik dari segi tempat tinggal.

sekolah Negeri yang diprogram Pemerintah. Dari aspek kesehatan, masyarakat Kampung Badur cenderung terkena penyakit diare, gatal-gatal pada kulit, dan TB. Penyakit ini sering muncul karena pola perilaku masyarakat Badur yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan mereka. Seperti kebiasaan membuang sampah ke sungai setiap hari yang tentu mengakibatkan sungai tercemar dan kotor. Sungai yang sudah tercemar tersebut pada kenyataannya masih dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Badur untuk mandi, cuci, kakus. Sikap masyarakat tersebut mengakibatkan dampak yang berkesinambungan bagi masyarakat itu sendiri. Makna masyarakat Badur yang cenderung menganggap negatif tentang sampah mengakibatkan masyarakat berperilaku semena-mena dengan membuang sampah tidak pada tempatnya.

1. Informan Pertama (Informan Kunci)

Nama : Lidyana

Usia : 54 Tahun

Pekerjaan : Kader PKK

Suku : Batak

Bu Ana adalah salah satu warga yang berdomisili di bantaran Sungai Deli di lingkungan X Kampung Badur. Ia seorang warga Badur yang juga aktif dalam kegiatan ibu-ibu PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Sudah cukup lama Bu Ana berdomisili di bantaran Sungai Deli sekitar tahun 60-an, dari orang tuanya dahulu dan sekarang setelah orang tuanya meninggal dunia Bu Ana yang menempati rumah tersebut dengan anak dan cucunya. Jadi Bu Ana termasuk warga asli di bantaran Sungai Deli, lingkungan X Kampung Badur yang selama hidupnya sudah melekat dengan Sungai Deli. Secara singkat sejarah Sungai Deli dari keterangan Bu Ana, dahulunya Sungai Deli adalah Sungai yang bersih. Namun dengan perkembangan zaman banyak bangunan-bangunan tinggi, rumah-rumah dan aktivitas manusia yang sudah berperilaku membuang sampah dan pembuangan air seperti limbah ke Sungai Deli menyebabkan air Sungai Deli tercemar dan berubah warna menjadi kecoklatan. Bagi Bu Ana Sungai deli merupakan bagian dari hidupnya, ia sehari-hari masih menggunakan air sungai untuk mencuci, buang air dan mandi.

di sudut rumahnya. Setelah sampah sudah banyak terkumpul di sudut rumahnya, kemudian sampah di buang ke Sungai Deli. Bu Ana mengatakan semua warga Kampung Badur masih berperilaku membuang sampah ke Sungai Deli setiap harinya, dan masih bergantung pada air Sungai Deli untuk mencuci, buang air dan mandi. Bu Ana mengatakan cara membuang sampah di lingkungan mereka dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Sampah dikumpulkan oleh masing-masing anggota keluarga di sudut rumah mereka, setelah sampah sudah terkumpul banyak maka sampah di buang ke sungai.

2. Sampah dikumpulkan lalu dibakar di pinggir sungai, namun dalam proses membakar sampah harus menunggu hingga sampah habis dibakar dan apinya padam.

3. Sampah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung beras hingga padat, kemudian ditimbun dengan tanah di pinggiran sungai. Lokasi penimbunan sampah ini memang sengaja dialokasikan oleh masyarakat untuk membuang sampah dengan cara ditimbun. Hal ini dilakukan untuk membatasi kemungkinan air Sungai Deli naik saat hujan deras turun yang akan mengenai rumah warga. Selain itu tempat penimbunan sampah tersebut juga sudah menjadi lapangan untuk tempat bermain anak-anak mereka.

mensosialisasikan dan memperdayakan masyarakat dalam hal melestarikan lingkungan, seperti membuat berbagai tanaman dalam pot, dan membuat pupuk. Akan tetapi kegiatan tersebut berjalan hanya selama kelompok mahasiswa berada di lingkungan mereka, setelah itu masyarakat kembali pada rutinitas dan kebiasaan-kebiasaan mereka sehari-hari. Selain itu bentuk perhatian dari Pemerintah yaitu dibuatnya wadah yang berfondasikan dari semen untuk mencuci pakaian di pinggir sungai.

Mengenai bencana banjir di lingkungan X Kampung Badur, Bu Ana mengatakan bahwa banjir sudah menjadi hal biasa baginya, bukan hal yang menakutkan lagi. Menurutnya banjir disebabkan oleh perilaku manusia yang banyak membuang sampah ke Sungai Deli, tidak hanya masyarakat pinggiran sungai tetapi masyarakat luar yang lewat dari jembatan Sungai Deli juga sering membuang sampah ke sungai. Sehingga yang harus bertanggungjawab atas sampah adalah mereka sendiri. Akan tetapi, kesadaran setiap manusia yang paling penting untuk mengatasi masalah sampah tersebut.

2. Profil Informan Kedua Nama : Sri Rahmawani Usia : 40 Tahun Pekerjaan : Pedagang Suku : Mandailing

di rumahnya. Dalam satu bulan dari hasil dagangannya Ia mendapat penghasilan sebesar Rp 600.000,-. Ia tinggal dengan suami dan anak-anaknya. Menurut Bu Ani sampah adalah segala jenis barang kotor yang tidak berguna dan harus dibuang. Sampah tidak ada bernilai baginya, segala jenis sampah dari hasil kegiatannya sehari-hari dalam kegiatannya berjualan bahan-bahan pokok dan sedikit jajanan, dibuang dengan cara dikumpulkan dalam plastik kemudian dibakar. Cara lain yang dilakukan dalam membuang sampah adalah mengumpulkan segala jenis sampah dan memasukkan sampah ke dalam karung goni kemudian sampah ditimbun dengan tanah yang menjadi fondasi untuk batas air sungai. Akan tetapi Bu Ani mengaku lebih sering membuang sampah ke sungai karena lebih praktis. Bu Ani mengatakan sebenarnya warga Kampung Badur sudah berusaha untuk tidak membuang sampah ke Sungai Deli, mereka terkadang membuang sampah dengan mengumpulkannya terlebih dahulu lalu dibuang ke tempat pembuangan sampah dari Pemko yang terletak di Kampung Aur. Tetapi mereka merasa memiliki kendala karena tidak ada warga yang rutin membawa sampah dari lingkungan mereka dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan di Kampung Aur.

Selain itu faktor lain Bu Ani memilih tinggal di bantaran Sungai Deli, karena ia merasa mudah mencari rezeki.

Mengenai banjir dari air Sungai Deli yang Bu Ani alami selama tinggal di bantaran sungai ia merasa banjir itu ada hikmahnya. Karena pada saat banjir besar mengenai rumahnya, maka ia baru akan membersihkan seluruh rumahnya. Baginya banjir itu berkah dan sudah menjadi hal yang biasa, dan pada saat hujan Bu Ani bisa memprediksi volume banjir dari air sungai akan mengenai rumahnya atau tidak. Bu Ani mengatakan cara yang pernah dilakukan oleh warga untuk mengurangi volume banjir yaitu dengan menanam batang bambu di bantaran sungai agar sampah tertampung di batang bambu tersebut dan air banjir tidak terlalu tinggi volumenya. Pada saat banjir menghampiri kurun waktu air surut bisa berjalan anatar 4 sampai 5 jam. Banjir besar yang pernah terjadi menghampiri rumahnya dan rumah warga lainnya yaitu pada tahun 2001. Dari seringnya bencana banjir yang mengenai rumah Bu Ani selama ia tinggal dilingkungan Badur, ia merasa warga Kampung Badur semakin solid karena mereka melewati banjir tersebut dengan sukacita.

3. Profil Informan Ketiga Nama : Roswati Usia : 60 Tahun

Pekerjaan : Pemulung / Botot Suku : Minang

Sampah yang dibuang Bu Roswati ke Sungai Deli adalah sampah sisa makanan saja. Setiap harinya Bu Roswati masih membuang sampah ke Sungai Deli. Ia juga menggunakan air Sungai Deli sehari-hari untuk mencuci, buang air, dan mandi. Menurutnya, semua warga Kampung Badur masih berperilaku membuang sampah ke sungai, dan sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Bu Roswati merasa sangat nyaman tinggal di Kampung Badur karena cukup mudah baginya untuk mengais rezeki.

4. Profil Informan Keempat Nama : Yulmawati Usia : 44 Tahun

Pekerjaan : Berjualan Sarapan dan Gorengan/Ketua Pokja 3 PKK Suku : Minang

tidak ada yang melarang, mereka tetap berperilaku membuang sampah ke sungai. Kegiatan gotong royong juga dilakukan oleh masyarakat, tetapi kegiatan itu tidak terus-menurus rutin dilakukan jika ada imbalan masyarakat Badur akan ikut berpartisipasi.

Kegiatan yang pernah dilakukan oleh mahasiswa untuk melestarikan lingkungan di Kampung Badur seperti membuat pupuk, menamam tanaman, itu juga hanya sesaat saja. Karena pada saat hujan deras turun hingga banjir mengenai rumah warga Kampung Badur, tanaman yang dibuat oleh warga habis disapu air. Sehingga masyarakat Kampung Badur tidak bersemangat lagi melakukan kegiatan menanam dan membuat pupuk kembali.

Banjir yang terjadi menurut Bu Yul adalah karena sifat manusia yang tidak peduli pada lingkungan dan kurangnya kesadaran untuk hidup yang lebih baik. Padahal masyarakat Badur masih menggunakan air Sungai Deli. Akan tetapi untuk kegiatan memasak dan minum mereka menggunakan air PDAM yang sudah ada di Badur. Dahulu PDAM hanya ada di dua titik saja, bagi masyarakat yang ingin memakai air PDAM dikenakan biaya sesuai kebutuhan mereka. Biasanya warga Badur membayar sekitar 4.000 hingga 10.000 rupiah. Pembayaran tersebut diserahkan kepada warga yang tinggal dekat dengan PDAM tersebut. Tetapi sekarang sebagian rumah warga sudah ada masing-masing saluran air PDAM.

Usia : 52 Tahun Pekerjaan : Penjual Burger Suku : Jawa

Pak Sukarman adalah salah satu warga Kampung Badur yang sudah sejak tahun 1992. Rumah yang ditempatinya saat ini adalah rumah dari peninggalan orang tua istrinya. Kegiatan Pak Sukarman sehari-harinya adalah berdagang menjual burger di daerah jalan Multatuli Medan, mulai dari sore hingga malam hari dengan dibantu istri. Penghasilan dari berjualan burger tersebut bisa membiayai pendidikan tiga orang anaknya hingga ke Perguruan Tinggi.

Makna sampah bagi Pak Sukarman hanya sekedar sampah yang kotor dan bau, dan harus segera dibuang dan tidak ada nilai dari sampah itu. Cara Pak Sukarman dalam mengelola sampah dengan dibuang dan dibakar. Terkadang ia dan istrinya membuang sampah ke tong sampah yang disediakan oleh PTPN IV di depan kantor tersebut. Makna sampah dilihat dari aspek etnis Jawa menurut Pak Sukarman tidak ada, karena ia tidak mempercayai mitos-mitos yang tidak dapat dipercayai kebenarannya. Ia lebih percaya pada landasan agama Islam yang mengajarkan perilaku bersih dengan slogan “Kebersihan adalah Sebagian dari Iman”.

membuang sampah. Dan tak jarang juga mengingatkan untuk bergotong-royong membersihkan sampah di lingkungan tempat tinggalnya. Tetapi respon warga yang lain hanya menganggap himbauan itu sebagai hal yang tidak penting. Masing-masing masyarakat merasa memiliki hak terhadap sampah baik dengan membuang terus-menerus di sungai maupun dibuang dengan secara tepat di tempat sampah yang sudah disediakan.

Beberapa bentuk kegiatan dari Pemerintah dan mahasiswa yang pernah memperdayakan masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik juga tidak berlangsung lama. Menurut Pak Sukarman masyarakat Badur akan ikut serta dalam suatu kegiatan jika ada imbalan yang diberikan. Tidak ada kesadaran yang murni dari masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Bahkan pembuangan sampah yang dilakukan dari Kelurahan Hamdan dengan menggunakan jasa angkut sampah dan dikenakan iuran Rp.1000,- per keluarga, kebanyakan masyarakat keberatan dengan hal itu. Jadi menurut Pak Sukarman, kebersihan lingkungan dapat tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri.

6. Profil Informan Keenam Nama : Etri Yantika Usia : 23 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Suku : Karo

dianggap sebagai kepercayaan sukunya dari nenek moyang terdahulu. Di kampung halaman Etri yang berada di Sidimpuan, sebagian besar keluarganya memaknai sampah yang ada pada malam hari tidak boleh disapu kehalaman depan rumah, karena dipercaya dapat menjauhkan rezeki. Sampah juga dibakar dan hasil dari pembakaran itu dibawa ke ladang untuk dijadikan pupuk. Nilai-nilai seperti itu hanya berlaku pada saat Etri di Kampung Halaman. Dan tidak diterapkannya selama ia tinggal di Kampung Badur.

7. Profil Informan Ketujuh Nama : Nurmala Usia : 49 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Suku : Aceh

Bu Nurmala merupakan penduduk Kampung Badur yang sudah lama menetap hingga saat ini. Sampah menurutnya adalah bahan yang tidak dapat dipergunakan lagi sehingga harus dibuang saja. Bu Nurmala membuang sampah biasanya ke sungai dan terkadang di tempat sampah di depan kantor PTPN IV. Ia juga menyediakan tong sampah di depan halaman rumahnya. Perilaku membuang sampah ke sungai menurutnya membuat sungai semakin tercemar, tetapi perilaku masyarakat Badur yang cenderung seenaknya membuang sampah ke sungai sudah menjadi kebiasaan yang sulit dirubah. Tergantung kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

kebersihan lingkungan. Pada saat malam hari tidak boleh menyapu rumah hanya boleh sampah dikumpulkan saja. Jika ingin mempersihkan puing-puing debu atau sampah yang kecil hanya boleh di bersihkan dengan kain saja. Hal ini dianggap untuk menghormati leluhur dahulu di kampung halamnnya di Aceh dengan tidak menyapu di malam hari. Kepercayaan itu masih diterapkan oleh Bu Nurmala hingga saat ini.

8. Profil Informan Kedelapan Nama : Abdul Karim Usia : 57 Tahun Pekerjaan : Bilal Suku : Melayu

Pak Karim salah satu warga Badur yang juga tinggal di bantaran sungai tepatnya di belakang Musholla. Ia juga pengurus musholla tersebut. Menurut Pak Karim sampah adalah hasil dari sisa-sisa makanan yang tidak sifatnya dapat membuat kotor lingkungan. Tetapi jika sampah dikelola dengan baik dengan pembuangan sampah yang tepat maka tidak ada lingkungan yang kotor. Tetapi karena manusia yang kurang kesadarannya terhadap sampah di lingkungannya, membuat lingkungan terlihat kumuh dan kotor juga menimbulkan bau yang menyengat yang mengakibatkan berbagai penyakit muncul.

menjaga alam atau lingkungan dengan baik. Seperti yang selalu diingatkan dengan slogan “Kebersihan adalah Sebagian Daripada Iman” yang dapat diteladani dari perilaku manusia terhadap kebersihan lingkungan. Tetapi menurutnya masyarakat Kampung Badur sangat rendah kesadarannya dalam mengatasi sampah. Sampah-sampah yang ada disekitar rumah adalah cermin dari perilaku manusia yang rendah imannya. Jika manusia memiliki fondasi iman yang kuat, maka masalah sampah yang ada di Kampung Badur tersebut akan teratasi dari cara mengelola sampah yang baik, paling tidak dengan membuang sampah tepat ke tempat sampah yang sudah disediakan.

9. Profil Informan Kesembilan Nama : Evlin Tobing Usia : 29 Tahun

Pekerjaan : Penjual Minuman Tuak Suku : Batak

Agama : Kristen

Evlin juga salah satu warga Kampung Badur yang sudah 20 tahun tinggal di Badur. Makna sampah menurut Evlin adalah bahan yang dapat membuat kotor dan mengakibatkan bau, sehingga harus segera dibuang. Cara Evlin mengatasi sampah dengan dibuang ke sungai dan dibakar.

Profil Informan Biasa

1. Informan Kepala Lingkungan Nama : Emi Anita Usia : 47 Tahun

Pekerjaan : Kepala Lingkungan X Kampung Badur Suku : Minang

Status kepemilikan tanah Kampung Badur adalah Milik Pemerintah. Kampung Badur merupakan jalur hijau yang seharusnya dibuat sebagai taman. Namun karena Pemerintah belum menjadikan Kampung Badur tersebut menjadi taman, warga mendirikan rumah di bantaran Sungai Deli tersebut dan menopang hidup untuk mencari rezeki di sekitar kota tersebut. Akan tetapi, tidak ada satu orang warga pun yang mempunyai hak atas Tanah tersebut. Mereka hanya memiliki hak atas tempat tinggal dari rumah yang mereka bangun. Beberapa kali Pemerintah sempat ingin berencana menggusur rumah-rumah warga dengan mengganti biaya rumah yang sudah mereka bangun di bantaran Sungai Deli itu. Karena biaya yang akan diganti Pemerintah itu tidak sesuai dengan masyarakat Kampung Badur, sehingga sampai saat ini mereka tetap mempertahankan daerah mereka sebagai tempat tinggal yang sudah nyaman bagi mereka.

Bu Emi mengatakan warga Kampung Badur cukup erat solidaritasnya. Menurutnya hal ini karena warga sering mengalami kondisi banjir bersama-sama, sehingga terlihat dalam bentuk kegiatan sosial untuk menolong sesama warga yang sedang mengalami musibah atau kesulitan. Namun dalam hal membuang sampah para warga kurang memiliki kesadaran untuk menciptakan kebersihan lingkungan yang lebih baik. Akibat dari dampak pembuangan sampah ke sungai menimbulkan beberapa penyakit yang sering dialami warga yaitu, diare, TB, dan gatal-gatal pada kulit. Tetapi masyarakat Kampung Badur menganggapi ini sebagai hal yang biasa dan tidak khawatir karena berobat dengan menggunakan Jamkesmas.

perhatian itu hanya sekedar memberikan “tempat sampah” dari Pemko. Bentuk bantuan dari PNPM yaitu membuat tempat untuk mencuci di bantaran sungai sehingga warga lebih mudah untuk mencuci. Selain dari Pemko dan PNPM, beberapa kelompok mahasiswa juga pernah mensosialisasikan dan mengajak masyarakat Kampung Badur untuk melakukan kegiatan kebersihan lingkungan. Bentuk kegiatan tersebut berupa gotong-royong membersihkan sampah di sekitar rumah-rumah warga dan juga di pinggiran sungai. Selain itu mahasiswa juga mengajak warga untuk mengelola sampah dengan mendaur ulang sampah dan menciptakan sampah tersebut menjadi sebuah karya dari tangan yang memiliki nilai dan bisa digunakan oleh masyarakat ataupun dijual. Karena masyarakat merasa keahliannya untuk mengkreasikan sampah sangat minim, sehingga kegiatan itu berlangsung hanya pada saat mahasiswa memperdayakan warga Kampung Badur. Pada kenyataanya sampai pada saat ini masyarakat Kampung Badur masih tetap membuang sampah ke Sungai Deli, namun masyarakat berusaha mengurangi pembuangan sampah ke sungai dengan cara membakar, menimbun sampah di tempat yang sudah mereka alokasikan, dan membuat batasan sampah di tanah bantaran sungai dengan mendirikan bambu-bambu untuk menahan sampah agar tidak mengalir ke sungai. Menurut warga Kampung Badur cara-cara tersebut mengurangi volume sampah yang mencemari sungai.

2. Informan Kepala Kelurahan Hamdan Nama : H. Fadlin, BA

Usia : 55 Tahun

Suku : Mandailing

Pak Fadlin adalah Kepala Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun yang mencakupi 10 lingkungan salah satunya adalah lingkungan X Kampung Badur. Menurut Pak Fadlin masyarakat Kampung Badur termasuk masyarakat kriteria Kumuh dilihat dari aspek pemukiman. Pola pikir masyarakat Badur juga masih primitif dan cenderung “manja” artinya dengan kondisi tempat tinggal yang sering dihampiri oleh bencana banjir masyarakat menganggap kondisi seperti itu sebagai hal yang biasa, karena pada saat banjir bantuan dari berbagai aspek Pemerintah selalu dialokasikan untuk mereka. Bencana banjir adalah dampak dari perilaku masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang berperilaku membuang sampah ke sungai tanpa memikirkan dampak yang terjadi dari perilaku tersebut. Sampah yang dibuang ke sungai mengakibatkan air sungai menjadi keruh, bau dan tidak layak dimanfaatkan. Akan tetapi air Sungai Deli masih dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Badur untuk mandi, cuci, kakus. Keadaan seperti itu akan berdampak buruk bagi masyarakat jika tidak diminimalisir dari perilaku masyarakat itu sendiri.

karena keahlian masyarakat yang minim untuk mengelola sampah menjadi kreasi yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan.

Melihat kondisi pemukiman Kampung Badur yang terlihat kumuh dan tidak layak untuk dihuni, berbagai Lembaga dan Pemerintah Kota juga sering mensosialisasikan mengenai bahaya tinggal di bantaran sungai. Respon masyarakat dari sosialisasi tersebut juga tidak mengubah pola pikir masyarakat untuk pindah dari tempat tinggal tersebut ke daerah yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni. Masyarakat Kampung Badur tetap memilih tinggal di bantaran Sungai Deli karena mereka merasa mudah dalam mencari rezeki di daerah perkotaan.

4.5Makna Sampah Bagi Masyarakat Kampung Badur di Bantaran Sungai

Deli

Bagi masyarakat Kampung Badur di Bantaran Sungai Deli sampah adalah material atau sisa-sisa barang yang tidak dipakai, kotor, serta dapat menimbulkan bau yang dapat mengganggu indera penciuman mereka. Hampir semua masyarakat Kampung Badur melihat sebagai material yang tidak bernilai, sehingga sampah harus dibuang dengan cara yang sudah biasa dianggap praktis mereka lakukan yaitu membuang sampah ke Sungai Deli. Kaum perempuan yang lebih banyak membuang sampah ke sungai dari hasil aktifitas rumah tangga sehari-hari. Sedangkan kaum laki-laki hanya membuang sampah yang sering dikonsumsi seperti sampah bungkus rokok.

ekonomis. Sampah-sampah dari hasil aktifitas warga Badur sehari-hari bagi keluarga Pemulung ini dikumpulkan selama satu bulan kemudian dijual ke tempat penampungan barang bekas/botot. Hasil dari penjualan sampah dan barang bekas yang sebagian dibersihkan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pemulung tersebut sehari-hari. Tidak hanya mengumpulkan sampah dan barang bekas di lingkungan tempat tinggalnya, keluarga Pemulung tersebut juga mengumpulkan sampah dan barang bekas di daerah warkop Elisabeth setiap harinya. Berikut wawancara dengan Ibu Pemulung memaknai sampah:

“Kalau warga disini merasa sampah gak ada nilainya, bagi Ibu sampah sangat bernilai. Dari sampahlah ibu bisa makan dan cukup lah untuk kebutuhan sehari-hari. Setiap hari Ibu mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dijual, nanti sebulan sekali Ibu jual ke penampungan barang bekas. Ya.. hasilnya lumayan lah, biasanya Ibu dapat 1juta. Kalau sampah yang gak bisa dijual dan dibuang ke sungai hanya sampah daun dan sisa makanan aja.” (Roswati, 60)

Disisi lain, makna sampah bagi kriteria keluarga Pedagang dari hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Sampah menurut Ibu barang kotor, bau seperti dari sisa-sisa jualan Ibu yang tidak berguna lagi jadi harus dibuang. Kalau bagi Ibu sampah ya gak ada nilainya lah, namanya sampah pasti kotor, bau, mau diapain lagi ya langsung dibuang aja.” (Ani, 40)

Dan berikut wawancara dengan warga yang berjualan makanan ringan: “Ibu menganggap sampah itu ya.. kayak sampah plastik, daun-daun, dan sisa makanan yang tidak berguna dan harus dibuang. Sampah dari jualan Ibu ya banyak yang berjenis plastik dan memang sampah bisa menjadi berguna kalau diolah, tapi warga disini gak ada keahliannya mendaur ulang sampah gitu.” (Tiur, 47)

sebagai jenis barang yang sudah tidak dapat digunakan lagi dan tidak memiliki nilai sama sekali. Terutama dalam kegiatan sehari-harinya berjualan, tentu volume sampah yang dihasilkan sehari-harinya lebih banyak. Namun salah satu diantaranya mengaku bahwa sampah bisa diolah menjadi barang yang bernilai, akan tetapi karena minimnya keterampilan untuk mengolah sampah menjadi hasil yang bisa bernilai menjadikan sampah tetap dimaknai sebagai material yang tidak berguna.

Wawancara dengan informan lainnya, yaitu dengan kriteria keluarga yang aktif dalam kegiatan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga). Dapat dilihat bagaimana makna sampah bagi mereka sebagai berikut:

“Kalau bagi Saya sampah tidak bernilai, bisa jadi bernilai kalau sampah didaur ulang jadi barang yang bisa dipakai. Sempat diajarkan sama BLH dan mahasiswa waktu itu, tapi karena saya dan yang lain gak ada keahlian, jadi gak diteruskan. Gak tau juga mau dijual kemana, jadi hasil dari daur ulang waktu itu kami pake sendiri aja. Memang dari sampah daur ulang itu bisa mengajarkan sama kami, dan bermanfaat juga lah untuk mengurangi sampah yang dibuang ke sungai. Tapi karena masyarakat disini berpikir kalau sampah daur ulang itu susah untuk dijual jadi gak diteruskan lagi.” (Ana, 54)

Informan ibu anggota PKK lainnya mengungkapkan sebagai berikut: “Kalau Ibu sampah itu ya... sisa-sisa yang kotor dan tidak bisa dipakai lagi. Pernah mahasiswa ngajari kami buat kreasi dari sampah, tapi sebentar aja. Pernah juga membuat pupuk, menanam sayuran seperti kangkung dalam pot. Hasilnya memang bisa dimanfaatkan untuk kami, tapi selanjutnya kami buat seperti itu lagi hanyut disapu sama banjir, jadi kami gak buat lagi tanaman-tanaman itu disini. Kami kan juga ada kegiatan lain.” (Yul, 44)

mereka, karena jika mereka dibantu dalam kegiatan mengelola sampah di lingkungannya, mereka akan ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat akan melakukan tindakan jika diperdayakan oleh lembaga atau pemerintah. Bukan karena kesadaran mereka untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan mereka sendiri.

Berikutnya wawancara mengenai makna sampah dengan informan kriteria Ibu Rumah Tangga:

“Menurut saya sampah itu barang yang tidak berguna lagi, jadi dibuang lah kalau sampah udah menumpuk. Saya setiap hari buang sampah ke sungai aja, karena biar praktis, setelah dibuang ke sungai kan sampah mengalir dibawa air gak nampak lagi. Memang pernah disediakan “tong sampah”, ya.. dampaknya lumayan juga untuk mengurangi banjir, tapi karena masyarakat disini semua buang sampah ke sungai, jadi balik lagi kebiasaan buang sampah ke sungai. Banjir udah menjadi hal yang biasa buat kami yang tinggal disini.” (Ade, 30)

”Sampah itu bagi saya seperti kotoran yang menyebabkan bau tidak sedap dan harus dibuang. Setiap hari saya buang sampah ke sungai, semua warga disini buang sampah kesungai. Memang udah seperti itu kebiasaan warga disini.” (Armiyati, 40)

Dari wawancara informan kriteria Ibu Rumah Tangga, makna sampah bagi kedua informan juga sebagai material yang tidak ada gunanya dan tidak bisa dimanfaatkan lagi, yang merupakan hasil dari sisa-sisa kegiatan rumah tangga sehari-hari. Kehadiran sampah dari hasil kegiatan sehari-hari sangat mengganggu bagi mereka, karena bersifat kotor dan terkadang juga menimbulkan bau tidak sedap. Sehingga sampah-sampah yang ada setiap hari akan dikumpulkan mereka dan dengan cara yang mudah sampah dibuang ke sungai.

masyarakat sekitarnya. Dari perilaku masyarakat terhadap sampah yang semena-mena membuang ke sungai, menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri juga Pemerintah lingkungan setempat seperti Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan yang harus menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke Sungai Deli dan menjelaskan dampak yang timbul akibat perilaku masyarakat itu sendiri.

Makna sampah dilihat dari aspek Kepercayaan bagi umat Islam terdapat dalam slogan “Kebersihan adalah Sebagian Dari pada Iman”. Jika manusia memiliki fondasi iman yang kuat, maka kesadaran akan lingkungan yang bersih akan tercipta. Berikut hasil wawancara informan yang mengungkapkan:

“Dari agama Islam diajarkan untuk hidup bersih dan menghargai lingkungan dengan menjaga dari berbagai perilaku yang dapat merusak lingkungan. Saya rasa semua agama juga mengajarkan untuk menjaga kebersihan lingkunga. Hanya saja bagaimana kesadaran manusia itu sendiri dalam mengatasi masalah sampah di lingkunganya. Tentu saja fondasi dari kesadaran itu sendiri beradasarkan dari iman manusianya. Kesadaran manusia dalam kegiatan bergotong-royong juga dapat menyadarkan manusia lainnya. Tetapi karena masyarakat Badur rendah kesadarannya, maka masalah sampah tidak akan teratasi.” (Karim, 57)

Sedangkan informan yang beragama Kristen menyatakan:

“kalau di agama saya tidak ada ajaran untuk kebersihan, tergantung imannya sama kesadarannya aja. Dengan slogan ‘kebersihan sebagian dari pada iman’ itu saya rasa sudah berlaku untuk umum. Tergantung manusianya saja kalau ingin hidup bersih pasti lingkungannya juga bersih.” (Evlin, 29)

dibuang’. Saya masih percaya dengan nilai-nilai itu yang katanya tidak baik kalau membuang sampah malam hari.” (Nurmala, 49)

Tanggapan Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan melihat masyarakat Kampung Badur dalam memaknai sampah dan cermin perilaku masyarakat dapat dilihat dari penjelasan sebagai berikut:

“Saya lihat masyarakat Badur memaknai sampah hanya sebatas sampah yang tidak berguna dan tidak ada nilainya sama sekali. Terlihat dari perilaku mereka yang kurang peduli terhadap sampah. Saya sering meninjau ke Kampung Badur dan sering mengingatkan masyarakat untuk selalu tertib membuang sampah ke tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan Pemko di Kampung Aur, bukan ke Sungai Deli. Tetapi masyrakatnya terkadang sulit disadarkan dalam mengatasi sampah. Kegiatan gotong-royong juga terkadang dilakukan dari Kelurahan, meskipun belum rutin jadwalnya. Tetapi masyarakatnya hanya bergerak kegiatan kebersihan lingkungan kalau digerakkan, kalau dengan kesadaran sendiri itu sangat minim. Padahal masyarakat masih memanfaatkan sungai untuk mandi, mencuci, dan buang air. Melihat kondisi mereka sangat miris rasanya, tetapi yang bisa merubah lingkungannya tetap dari kesadaran diri mereka sendiri. Padahal mereka juga sudah pernah diperdayakan oleh mahasiswa dalam mendaur ulang sampah dan membuat pupuk, namun tidak berlanjut lagi. Dari lingkungan kotor dan bau seperti itu tak jarang masyarakat terkena penyakit seperti TB, diare, dan gatal-gatal pada kulit. Sudah seperti itu pun mereka tetap berperilaku segaimana biasanya. Mereka sudah melekat dengan kondisi lingkungan yang seperti itu.” (Emi, 47)

Kemudian Kepala Kelurahan juga mengungkapkan pendapatnya mengenai masyarakat Kampung Badur dalam memaknai dan berperilaku terhadap sampah:

juga sudah sering mensosialisasikan mengenai kebersihan lingkungan sekaligus menyadarkan masyarakat untuk berperilaku yang bersih untuk kebaikan masyarakat sendiri. Pemerintah juga mengingatkan bahaya yang akan terjadi jika masyarakat tinggal dengan jangka panjang di bantaran Sungai Deli. Tetapi masyarakat merasa egois dan tidak berpikir untuk jangka panjang resiko mereka tinggal daerah yang kumuh seperti itu. Lingkungan kumuh itu tercermin dari perilaku masyrakatnya yang minim akan kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang bersih. Tempat sampah yang sudah disediakan juga hanya bersifat sementara di lingkungan tersebut, tetap saja mereka membuang sampah ke sungai semaunya. Gotong-royong juga tetap berjalan, tetapi tetap masyarakatnya susah diatur. Masyarakat juga manja dengan bantuan yang sering diberi oleh Pemerintah, dan dari PTPN IV yang sering memberikan dana dan sembako untuk masyarakat Kampung Badur, sehingga masyarakat selalu bergantung dengan bantuan yang selalu diberi Pemerintah jika banjir menghampiri rumah mereka. Jadi intinya lingkungan yang bersih dari sampah dan tidak membuang sampah ke sungai itu harus dari kesadaran manusianya sendiri. Saya merasa miris melihat kondisi seperti itu.” (Fadlin, 55)

Dari keseluruhan wawancara terhadap informan yaitu: Pemulung, Pedagang, Ibu Rumah Tangga, Ibu-ibu PKK aktif lingkungan. Dan informan biasa yang menaungi masyarakat Kampung Badur seperti Kepala Lingkungan dan Kepala Kelurahan, maka dapat diberi kesimpulan bahwa hanya bagi keluarga Pemulung saja sampah memiliki makna yang bernilai ekonomis. Bagi tiga keluarga lainnya masing-masing menanggap sampah sebagai material yang tidak bernilai dan harus dimusnahkan dengan cenderung dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dianggap sebagai cara praktis untuk menangani sampah dari lingkungan mereka. Dengan makna yang demikian tercermin masyarakat Kampung Badur yang kurang peduli dengan kondisi lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Selain itu dampak banjir yang terjadi akibat perilaku masyarakat yang tidak henti membuang sampah ke sungai, dimaknai masyarakat Kampung Badur sebagai anugerah yang tetap disyukuri. Seringnya bencana banjir yang menghampiri rumah-rumah masyarakat membuat masyarakat terbiasa dengan kondisi seperti itu, selain itu masyarakat juga merasa bencana banjir yang sudah pernah menghampiri rumah mereka membuat masyarakat semakin erat tali persaudaraannya. Mereka bahkan tidak menganggap banjir sebagai kondisi yang membahayakan.

adalah masyarakat kaya yang tinggal di daerah elite perkotaan. Artinya, minimnya kesadaran untuk tidak membuang sampah ke Sungai Deli tidak hanya tercermin pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh saja, dengan pengetahuan dan pendidikan yang rendah. Tetapi kesadaran untuk tidak membuang sampah ke Sungai Deli juga berlaku pada masyarakat elite yang sering membuang sampah ke Sungai Deli. Dengan demikian dapat diberi kesimpulan bahwa pendidikan yang tinggi dan materi yang berlimpah juga menjamin perilaku masyarakat yang peduli lingkungan. Hal ini semakin membuat masyarakat merasa sama dengan masyarakat lain yang memiliki kebiasaan membuang sampah di Sungai Deli. Keterbatasan masyarakat Badur untuk melarang masyarakat luar membuang sampah ke Sungai Deli dan kesadaran masyarakat itu sendiri membuat kondisi sampah di sungai semakin bertambah. Dan semakin sulit untuk mengatasi masalah sampah di Sungai Deli.

4.6 Cara Pengelolaan Sampah Masyarakat Kampung Badur di Bantaran Sungai Deli

Masyarakat Kampung Badur dalam mengatasi sampah dari lingkungannya tidak hanya membuang sampah ke Sungai Deli. Ada beberapa cara pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Badur dapat dilihat dari penjelasan masyarakat sebagai berikut:

“Kalau saya sampah yang ada setiap hari dikumpulkan dulu disudut rumah, baru dibuang ke sungai. Rata-rata warga disini buang sampahnya kesungai.” (Ana, 54)

tanah sekalian untuk membenteng air sungai. Banyak sampah di sungai bukan kami aja yang buang, dari masyarakat luar yang lewat dari jembatan Sungai Deli juga setiap hari ada yang membuang sampah. Malah kami berusaha mengurangi buang sampah supaya gak banjir besar dengan menimbun sama membuat batas sampah turun kesungai dari bambu-bambu yang ditanam tanah pinggir sungai.” (Bu Ani, 40)

“Ibu setiap hari buang sampah ke sungai aja. Ya memang kalau buang sampah ke sungai mencemari sungai jadi makin jorok, tapi itu uda kebiasaan warga disini buang sampah ke sungai semua. Ya.. Ibu pun pake air sungai untuk nyuci lihat-lihat airnya dulu, kalau airnya agak bersih, gak keruh Ibu nyuci. Kalau gak Ibu pakai PDAM.” (Tiur, 47)

”Ibu biasanya buang sampah di tempat sampah ibu sendiri, nanti uda penuh dibuang kesungai lah. Kalau mau bersih ya itu kesadaran masing-masing. Kalau Cuma beberapa orang aja yang jaga kebersihan dari sampah, yang lainnya gak ya sama aja lah. Lagian siapa yang larang kami buang sampah ke sungai, gak ada yang larang kan? Jadi selagi gak ada yang larang kami, ya buang sampah aja ke sungai. Paling sesekali kepling ngajak gotong royong aja membersihkan lingkungan. Kalau soal banjir, kami udah biasa sama banjir.” (Yul, 44)

“Saya setiap hari buang sampah ke sungai aja, karena biar praktis, setelah dibuang ke sungai kan sampah mengalir dibawa air gak nampak lagi. Memang pernah disediakan “tong sampah”, ya.. dampaknya lumayan juga untuk mengurangi banjir, tapi karena masyarakat disini semua buang sampah ke sungai, jadi balik lagi kebiasaan buang sampah ke sungai. Banjir udah menjadi hal yang biasa buat kami yang tinggal disini.” (Ade, 30)

Pernyataan Kepala Lingkungan Kampung Badur juga mengungkapkan cara pengelolaan masyarkat terhadap sampah sebagai berikut:

Jadi cara masyarakat Kampung Badur dalam mengelola sampah dengan cara: sampah dikumpulkan oleh masing-masing warga kemudian dibakar di tanah bantaran sungai; cara yang lain yaitu, sampah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung hingga sampah padat kemudian sampah ditimbun di tanah. Fungsi pengelolaan sampah dengan cara ditimbun dalam tanah tersebut untuk mengurangi volume sampah di Sungai Deli, juga sebagai benteng untung membatasi kemungkinan air sungai naik menghampiri rumah masyarakat Badur. Cara pengelolaan ini dianggap efektif bagi masyarakat Badur dan hingga sekarang masih dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi sampah di sungai.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Makna dan Perilaku Masyarakat terhadap sampah di Kampung Badur Bantaran Sungai Deli, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Makna sampah bagi sebagian besar masyarakat Kampung Badur adalah material yang tidak berguna dan bernilai yang tidak menguntungkan bagi mereka, sehingga sampah-sampah tersebut harus dibuang.

2. Masyarakat Kampung Badur di bantaran Sungai Deli keseluruhannya membuang sampah ke Sungai Deli. Namun upaya untuk mengurangi volume sampah ke sungai juga dikurangi oleh masyarakat dengan membakar, menimbun, dan membatasi sampah dengan bambu-bambu untuk mencegah sampah mengalir ke sungai.

4. Kondisi banjir yang kerap kali menghampiri tempat tinggal masyarakat Badur membuat masyarakat semakin erat taki persaudaraannya. Karena sering berada dalam kondisi sosial yang sama.

5. Masyarakat akan melakukan kegiatan kebersihan lingkungan berdasarkan kemauan dan kesadaran mereka sendiri. Akan tetapi jika dihimbau oleh Pemerintah kota, masyarakat akan aktif ikut dalam kegiatan, namun terlepas dari pantauan Pemerintah, masyarakat kembali dengan perilakunya semula.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian, maka saran dari peneliti yaitu:

1. Masyarakat Kampung Badur sebaiknya berpikir dengan jangka panjang untuk tingga di daerah bantarn sungai. Karena tinggal di bantaran sungai sangat membahayakan masyarakat jika air sungai naik menghampiri rumah masyarakat. Alangkah baiknya jika masyarakat tinggal di daerah yang lebih layak dan lebih nyaman yaitu di rumah susun yang akan dibangun oleh Pemerintah.

2. Sebaiknya masyarakat lebih menyadari akibat dari membuang sampah ke sungai. Dan memanfaatkan sampah dengan cara mendaur ulang sehingga dapat mengurangi masalah sampah di Sungai Deli, hasilnya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definsi Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia tetapi bukan biologis karena kotoran manusia tidak termasuk di dalamnya dan umumnya bersifat padat (air bekas tidak termasuk di dalamnya) (Azwar, 2002).

Produksi sampah perorangan maupun rumah tangga setiap harinya tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan kehidupan manusia itu sendiri. Khususnya sampah rumah tangga, berkaitan juga dengan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan besarnya keluarga (Dainur,1995).

Pengelolaan sampah di pedesaan pada umumnya dilakukan dengan cara sungai dan bahkan menumpuk dipekarangan atau kebun. Para ahli telah menemukan berbagai cara penanggulangan sampah, termasuk cara pendaur-ulangan, namun cara-cara tersebut masih belum memecahkan masalah sampah yang semakin meningkat jumlah dan jenisnya, baik di pedesaan maupun di daerah kumuh perkotaan (Dainur, 1995). (Rohani, 2007:1)

dilakukan dengan penanganan yang tepat. Masyarakat membuang sampah tepat pada tempat sampah yang sudah disediakan, karena masyarakat di Desa tersebut memiliki kesadaran yang cukup tinggi dengan pengetahuan sampah dari sosialisasi yang sering dilakukan oleh beberapa instansi. Semua masyarakat ikut berperan dalam mengatasi sampah di lingkungannya. Sehingga tercermin dari perilaku tersebut dengan lingkungan yang bersih, dan nyaman bebas dari polusi bau yang menyebabkan berbagai penyakit.

Penelitian yang dilakukan di Kampung Badur, dapat dilihat dari aspek perilaku masyarakat terhadap sampah sangat memprihatinkan dengan cara membuang sampah tanpa berfikir akibat yang akan timbul dari perilaku tersebut. Masyarakat Badur minim kesadaran dalam mengatasi sampah dengan baik di lingkunngannya. Kehadiran sampah di lingkungan dimaknai sebagai material yang kotor dan harus segera dimusnahkan. Kecenderungan masyarakat yang membuang sampah ke sungai juga bentuk dari makna sampah masyarakat Badur. Namun ada beberapa cara lain yang dianggap dapat mengurangi volume sampah di sungai. Masyarakat Badur mengelola sampah dengan cara dikumpulkan dan di buang ke sungai, dikumpulkan kemudian dibakar, dan sampah dikumpulkan lalu di masukkan kedalam karung kemudia sampah ditimbun dengan tanah. Perbedaan cara masyarakat dalam pengelolaan sampah terlihat cukup signifikan antara Desa Medan Senembah dengan masyarakat Kampung Badur.

2.2 Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Blumer

diturunkan dan bagaimana orang lain menanggapinya. Para ahli perspektif interaksi telah banyak sekali memberikan sumbangan terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku manusia. Akan tetapi, kurang membantu dalam studi terhadap kelompok-kelompok besar dan lembaga-lembaga sosial.

Menurut Blumer (1969: 2) interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis, yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.

2. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang dengan orang lain”.

3. Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung.

Tindakan manusia penuh dengan penafsiran dan pengertian. Tindakan-tindakan mana saling diselaraskan dan menjadi apa yang disebut kaum fungsionalis sebgai struktur sosial. Blumer (1969: 17) menyebut fenomena ini sebagai tindakan bersama, atau “pengorganisasian secara sosial tindakan-tindakan yang berbeda dari partisipan yang berbeda”. Setiap tindakan berjalan dlama bentuk prosesual, dan masing-masing saling berkaitan dengan tindakan-tindakan prosesual orang lain.

Menurut Blumer studi masyarakat harus merupakan studi dari tindakan bersama, ketimbang prasangka terhadap apa yang dirasanya sebagai sistem yang kabur dan berbagai prasyarat fungsional yang sukar dipahami. Masyarakat merupakan hasil interaksi-simbolis dan aspek ini yang merupakan masalah bagi para sosiolog. Bagi Blumer keistimewaan pendekatan kaum interaksionisme simbolik adalah manusia dilihat saling menfasirkan atau membatasi masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu menurut mode stimulus-respon. Seseorang tidak langsung memberi respon pada tindakan orang lain, tetapi didasari oleh pengertian yang diberikan kepada tindakan itu. Blumer (1969: 79) menyatakan, “dengan demikian interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh

kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dalam kasus perilaku manusia, mediasi ini sama dengan penyisapan suatu proses penafsiran di antara stimulus dan respon”.

orang-orang dan kehidupan masyarakat terdiri dari tindakan-tindakan orang itu”. Blumer menyatakan bahwa kehidupan kelompok yang demikian merupakan respon pada situasi-situasi di mana orang menemukan dirinya.

Interaksionisme simbolik yang ditengahkan Blumer mengandung sejumlah “root images” atau ide-ide dasar, yang dapat diringkas sebagai berikut:

1. Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau struktur sosial.

2. Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi nonsimbolis mencakup stimulus-respon yang sederhana. Interaksi simbolis mencakup “penafsiran tindakan”.

3. Obyek-obyek, tidak mempunyai makna yang intrinsik, makna lebih merupakan produk interaksi-simbolis. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas: (a) obyek fisik seperti meja, mobil, tanaman, (b) obyek sosial seperti ibu, guru, teman, (c) obyek abstrak seperti nilai-nilai, hak dan peraturan. Blumer (1969: 10-11) membatasi obyek sebagai “segala sesuatu yang berkaitan dengannya”.

4. Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek.

5. Tindakan manusia adalah tindakan interpretatif yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Blumer menulis (1969: 15) :

bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu.

6. Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai; “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia” (Blumer, 1969: 17). Sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut para sosiolog sebagai “kebudayaan” dan “aturan sosial”. (Poloma, 2007: 258-266).

2.3Perspektif Interaksionisme Simbolik dalam mengkaji Makna Sampah Pada Masyarakat

Interaksionisme simbolik adalah interaksi yang terjadi antara individu maupun masyarakat dengan menggunakan simbol yang berarti, simbol-simbol yang telah memiliki makna, dengan obyek-obyek yang telah ditafsirkan. Tindakan-tindakan bersama yang mampu membentuk struktur disebabkan oleh interaksi simbolis dalam menyampaikan makna menggunakan isyarat dan bahasa. (Poloma, 2007: 274).

sampah memiliki nilai makna yang luas bagi masyarakat baik dari sisi material maupun sosial. Sampah dapat diterjemahkan sebagai tanda sosial yang sarat dengan makna untuk kemudian direnungkan bersama oleh warga masyarakat. Dengan memahami atau mendefinisikan sampah dalam konteks kehidupan manusia, maka akan dapat dirumuskan apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap sampah itu sendiri (Sudarma, 2005). (Alfitri, 2009: 35).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah meningkatkan taraf kehidupan penduduknya. Peningkatan pendapatan di negara ini ditunjukkan dengan pertumbuhan kegiatan produksi dan konsumsi. Pertumbuhan ini juga membawa pada penggunaan sumber semula jadi yang lebih besar dan pengeksploitasian lingkungan untuk keperluan industri, bisnis dan aktivitas sosial. Di kota-kota besar, pengurusan sampah sering mengalami masalah. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik, akan mengakibatkan masalah besar. Karena penumpukan sampah atau membuangnya sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Demikian juga pembakaran sampah akan mengakibatkan pencemaran udara, pembuangan sampah ke sungai akan mengakibatkan pencemaran air, tersumbatnya saluran air dan banjir (Sicular, 1989). Selain itu, Eksploitasi lingkungan adalah menjadi isu yang berkaitan dengan pengurusan terutama sekitar kota. Masalah sampah sudah saatnya dilihat dari konteks nasional.

Paradigma yang salah ini mungkin merupakan salah satu penyebab kenapa banyak program tentang sampah yang tidak berhasil. Merubah paradigma masyarakat tentang sampah menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penanganan sampah secara terpadu.

(http://drake1st.blogspot.com/2011/11/paradigma-masyarakat-tentang sampah_17.html)

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Di kota-kota besar sampah sudah menjamur di mana-mana dan hal ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Tumpukan-tumpukan sampah dibiarkan begitu saja. Bahkan, tidak sedikit pula masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh dan tercermin dari tumpukan sampah di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Banyaknya penduduk di suatu kota besar juga semakin meningkatnya aktivitas manusia, serta pola hidup manusia tentu saja akan menjadi masalah lingkungan dan masalah sosial yang mempengaruhi kondisi fisik suatu perkotaan.

yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat itu sendiri. Perilaku manusia yang terkadang acuh terhadap sampah menjadi masalah lingkungan yang terus menerus bergulir. Seperti perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya dengan membuang sampah disekitar lingkungan tempat tinggal hingga membuang sampah ke sungai yang mengakibatkan sungai tercemar dan menjadi resiko bencana banjir oleh masyarakat. Hal ini karena kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah yang menjadi masalah sampah hingga saat ini.

Pramudya Sunu (2001) menyatakan bahwa terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. Pertama, kerusakan karena faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan susah dihindari sebab merupakan bagian dari proses alam. Tidak sedikit kejadiannya dalam waktu singkat, tetapi dampak atau akibat yang diterima dalam waktu lama. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah menyiagakan diri atau mempersiapkan manajemen bencana guna meminimalkan banyaknya korban. Kedua, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang

berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan, seperti: industrialisasi, dan limbah rumah tangga yang di buang di sungai-sungai. (Dwi Susilo, 2012 : 31-32).

sendiri yang menganggap sampah sebagai barang yang tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan lagi sehingga sampah berakhir dengan dibuang. Hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat yang menganggap sampah sebagai barang rongsokan yang tidak bernilai, sehingga sampah hanya untuk dibuang dengan semena-mena tanpa ada tanggungjawab dari perilaku tersebut. Sehingga dari perilaku tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berdampak ke masyarakat itu sendiri. Namun, bagi masyarakat yang menganggap sampah sebagai sesuatu barang yang memiliki nilai bagi mereka, maka masyarakat akan menjadikan sampah sebagai barang yang menguntungkan dengan cara mengelola sampah tersebut sehingga sampah tersebut mempunyai nilai bagi masyarakat.

Salah satu masalah sampah yang sudah menjamur di pemukiman kota besar adalah di kota Medan. Kawasan permukiman kumuh di Kota Medan saat ini diperkirakan mencapai 22,5% dari luas wilayah Kota Medan yang terdiri dari 88.166 unit rumah atau 13,62% dari jumlah rumah yang ada di Kota Medan. Kawasan permukiman kumuh tersebut tersebar di 145 titik lokasi, dimana pada umumnya berada pada bantaran sungai dan rel KA terutama di pusat kota.

Masalah sampah di kota Medan cukup menjamur di beberapa daerah yang sudah tak asing lagi seperti di Sungai Deli. Sungai Deli pada awalnya merupakan jalur transportasi dan perdagangan yang penting. Airnya yang bersih pernah dilintasi kapal-kapal layar berukuran sedang. Namun, kini kondisi Sungai Deli menjadi sungai yang tidak bernilai bagi masyarakat sekitarnya. Mayoritas penduduk yang tinggal di bantaran Sungai Deli adalah suku Minang. Rata-rata mata pencaharian warga Sungai Deli bergerak di sektor informal.

(pemkomedan.go.id/pemerintah_program.php)

membuang sampah ke Sungai Deli tersebut. Pola pikir masyarakat yang tidak menghargai kehadiran sampah, menilai sampah hanya sebagai material yang tidak dapat digunakan lagi sehingga sampah harus dibuang. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat terutama yang tinggal di bantaran Sungai Deli dalam memahami sampah, dengan perilaku yang semena-mena dan tidak bertanggung jawab. Akibat dari pembuangan sampah di Sungai Deli, seringkali berakibat bagi masyarakat itu sendiri seperti, terjadi banjir besar saat hujan turun dengan curah hujan yang tinggi hingga menghampiri rumah-rumah masyarakat Kampung Badur di bantaran Sungai Deli tersebut. Akibatnya, kerugian yang dialami warga yang dialami saat banjir terjadi cukup beragam, dari tempat tinggal yang terendam air, prusaknya perabotan rumah mereka, hingga menimbulkan bau yang tidak sedap, serta timbulnya penyakit dari banjir air Sungai tersebut. Tentu saja ini menjadi permasalahan kota Medan yang dikenal sebagai Ibukota yang cukup maju dari segi ekonomi. Oleh karena itu, harus ada perubahan perilaku dari masyarakat bantaran Sungai Deli untuk menangani masalah sampah. Dalam hal ini Pemerintah Kota (Pemko) sebagai instansi yang akan membantu memfasilitasi dan membuat kebijakan-kebijakan mengenai sampah yang berkelanjutan di masyarakat bantaran Sungai Deli.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka peneliti mencoba menarik suatu permasalahan yang lebih mengarah pada fokus penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana makna dan perilaku terhadap sampah pada masyarakat di bantaran

Sungai Deli?”.

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui makna dan perilaku terhadap sampah bagi masyarakat di bantaran Sungai Deli, khususnya pada sembilan keluarga.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah bagi mahasiswa khususnya mahasiswa sosiologi maupun masyarakat pada umumnya, mengenai makna dan perilaku terhadap sampah pada masyarakat di bantaran Sungai Deli, serta dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang ilmu sosiologi lingkungan.

2. Manfaat Praktis