HUBUNGAN ANEMIA DEFISIENSI BESI DENGAN

USIA KEHAMILAN TRIMESTER I, II, DAN III

PADA IBU HAMIL DI RSUP H. ADAM

MALIK MEDAN TAHUN 2008-2009

Oleh:

THREESA SEREPINA SINURAT

070100169

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HUBUNGAN ANEMIA DEFISIENSI BESI DENGAN

USIA KEHAMILAN TRIMESTER I, II, DAN III

PADA IBU HAMIL DI RSUP H. ADAM

MALIK MEDAN TAHUN 2008-2009

KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

Oleh:

THREESA SEREPINA SINURAT

NIM: 070100169

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Hubungan Anemia Defisiensi Besi dengan Usia Kehamilan Trimester I, II, dan III pada Ibu Hamil di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009

Nama : THREESA SEREPINA SINURAT

NIM : 070100169

Pembimbing Penguji I

(dr. Mutiara Indah Sari, M.Kes) (dr. Nuraiza Meutia, M.Biomed) NIP: 19731015 200112 2 002 NIP: 19730911 200102 2 001

Penguji II

(dr. Nurfida Khairina A, M.Kes) NIP: 19700819 199903 001

Medan, Desember 2010 Dekan

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara

ABSTRAK

Anemia adalah salah satu dari empat masalah gizi utama di Indonesia yang dialami oleh sekitar 51% ibu hamil. Menurut WHO, anemia pada kehamilan merupakan penyebab 40% kematian ibu-ibu di negara berkembang. Selain terhadap ibu, anemia pada kehamilan juga berakibat buruk pada janin yang dikandungnya. Defisiensi zat-zat nutrisi telah diduga sebagai penyebab tersering anemia. Sekitar 75% anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi. WHO juga melaporkan prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75% dan semakin meningkat seiring pertambahan usia kehamilan. Hal ini sungguh disayangkan mengingat pentingnya kecukupan nutrisi terutama zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan masa janin yang semakin kompleks seiring pertambahan usia kehamilan.

Rancangan penelitian adalah studi analitik dengan metode potong lintang (cross sectional). Sampel pada penelitian ini adalah data rekam medis ibu hamil rawat jalan dan rawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang berjumlah 80.

Dari 80 responden dengan batasan kadar Hb kurang dari 11 g/dl adalah anemia pada ibu hamil, didapat sebanyak 26 orang (32,5%) mengalami anemia dengan distribusi berdasarkan kelompok usia kehamilan yaitu 1 orang (5,0%) pada trimester I, 4 orang (20,0%) pada trimester II, dan 21 orang (52,5%) pada trimester III. Berdasarkan kadar MCHC kurang dari 31 g/dl, anemia defisiensi besi hanya dijumpai pada kelompok trimester III sebanyak 1 orang (2,5%). Berdasarkan gambaran mikrositik hipokromik, anemia defisiensi besi dijumpai paling banyak pada kelompok trimester III yaitu 9 orang (22,5%) dan 2 orang (10%) pada kelompok trimester II, sedangkan pada kelompok trimester I tidak dijumpai gambaran mikrositik hipokromik.

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dengan metode Chi-square untuk menguji hubungan anemia defisiensi besi berdasarkan kadar Hb dengan usia kehamilan, didapat p = 0,0001, dimana nilainya lebih kecil dari nilai

α yang ditetapkan (α = 0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara anemia dengan usia kehamilan. Analisis statistik juga telah dilakukan dengan metode Chi-square didapat untuk menguji hubungan antara anemia defisiensi besi berdasarkan kadar MCHC dan gambaran mikroskopik eritrosit dengan usia kehamilan. Didapat masing-masing p = 0,603 dan p = 0,05

yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai α yang ditetapkan (α = 0,05).

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan.

ABSTRACT

Anemia is one of the four major nutrition problems in Indonesia that experienced by approximately 51% of pregnant women. According to WHO, anemia in pregnancy is the cause of 40% of deaths of mothers in developing countries. In addition to the mother, anemia in pregnancy also adversely affects the fetus. Deficiency of nutrients have been suggested as the most common cause of anemia. About 75% of anemia in pregnancy caused by iron deficiency. WHO reported the prevalence of pregnant mothers who experience iron deficiency approximately 35-75% and increases as you age pregnancy. This is really unfortunate given the importance of adequate nutrition, especially iron for growth and development of the fetus is getting more complex as you age pregnancy.

The research design is an analytical study with cross sectional method (cross sectional). The sample in this study were medical records of pregnant women outpatient and inpatient at RSUP H. Adam Malik Medan in 2008-2009 who meet the inclusion and exclusion criteria, amounting to 80.

Of the 80 respondents with a restriction Hb less than 11 g / dl are anemia in pregnant women, obtained as many as 26 people (32.5%) had anemia with distribution according to gestational age groups were 1 person (5.0%) in the first trimester, 4 people (20.0%) in the second trimester, and 21 people (52.5%) in the third trimester. Based on the levels of MCHC less than 31 g / dl, iron deficiency anemia was only found in the third trimester group of 1 person (2.5%). According to figures hypochromic microcytic, iron deficiency anemia found mostly in the third trimester group of 9 people (22.5%) and 2 (10%) in the second trimester, while in the first trimester found no hypochromic microcytic picture.

Based on statistical analysis was done by Chi-square method to test the relationship of iron deficiency anemia based on hemoglobin levels with gestational age, obtained p = 0.0001, where the value is smaller than the specified value α (α = 0.05). The result of this calculation shows that there is a relationship between anemia and gestational age. Statistical analysis has also been conducted with chi-square method available to examine the relationship between iron deficiency anemia by MCHC levels and microscopic images of erythrocytes with gestational age. Obtained respectively p = 0.603 and p = 0.05 whose value is greater than or equal to the specified value α (α = 0.05). The result of this calculation shows that there is no relationship between iron deficiency anemia with gestational age.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Karya tulis ilmiah ini berjudul “Hubungan Anemia Defisiensi Besi dengan Usia

Kehamilan Trimester I, II, dan III pada Ibu Hamil di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009”. Dalam penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah ini,

penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Mutiara Indah Sari, M.Kes selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi arahan, masukan, dan dukungan moril kepada penulis, sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. dr. Nuraiza Meutia, M.Biomed selaku Dosen Penguji I dan dr. Nurfida Khairina, M.Kes selaku Dosen Penguji II yang turut memberi arahan dan masukan kepada penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

4. Terima kasih yang tiada tara penulis persembahkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta, Ir. Jusman Sinurat dan drg. Saur Hutagalung, yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tiada bosan-bosannya mendoakan serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

6. Terima kasih kepada seluruh staf RSUP H. Adam Malik Medan yang telah membantu administrasi perizinan untuk melakukan penelitian dan pengambilan data di bagian rekam medik.

7. Terima kasih kepada seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

8. Terima kasih kepada Yasmine F. Siregar, Adithya Husni, Erizal P. Salam selaku teman-teman satu bimbingan, terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungannya.

9. Terima kasih kepada seluruh temam-teman stambuk 2007 yang telah banyak membantu dan berpartisipasi dalam penelitian ini.

10. Terima kasih kepada junior-junior yang tercinta, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Untuk seluruh bantuan baik moril maupun materil yang telah diberikan kepada penulis selama ini, penulis ucapkan terima kasih dan semoga Tuhan membalas dengan pahala yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, November 2010 Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN………..…………. iii

ABSTRAK……….………. iv

ABSTRACT……….……... v

KATA PENGANTAR……….………... vi

DAFTAR ISI ………..……… viii

DAFTAR TABEL………..……… xi

DAFTAR GAMBAR……….……… xii

DAFTAR SINGKATAN ……….……….. xiii

DAFTAR LAMPIRAN……….……… xiv

BAB 1 PENDAHULUAN ..……….………... 1

1.1. Latar Belakang ……….... 1

1.2. Rumusan Masalah ……….……….. 3

1.3. Tujuan Penelitian ...……… 3

1.4. Manfaat Penelitian ………..……… 4

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ………... 5

2.1. Anemia Defisiensi Besi ………..……. 5

2.1.1. Definisi ……… 5

2.1.2. Etiologi ……… 9

2.1.3. Patogenesis .………. 10

2.1.4. Manifestasi Klinis ………... 12

2.1.5. Pemeriksaan ……… 12

2.2. Anemia Defisiensi Besi dan Kehamilan ………. 16

2.2.1. Fisiologi Kehamilan ………... 17

2.2.3. Patogenesis Perubahan Nilai Hemoglobin pada

Kehamilan………...……….. 18

2.2.4. Kelainan Akibat Anemia Defisiensi pada Kehamilan………... 20

2.3. Diagnosa Anemia Defisiensi Besi pada Kehamilan ……… 20

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFENISI OPERASIONAL ... 23

3.1. Kerangka Konsep ………... 23

3.2. Defenisi Operasional ……….. 23

BAB 4 METODE PENELITIAN ……….... 26

4.1. Rancangan Penelitian ……….. 26

4.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ……….. 26

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian ………... 26

4.4. Teknik Pengumpulan Data ……….……… 27

4.5. Pengolahan dan Analisis Data ……… 27

BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………. 28

5.1. Hasil Penelitian………....……... 28

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian………. 28

5.1.2. Karakteristik Umum Ibu Hamil………... 28

5.1.3. Distribusi Kadar Hemoglobin (Hb).………. 30

5.1.4. Distribusi Kadar Mean Corpuscular Haemaglobin Concentration (MCHC)………... 31

5.1.5. Distribusi Gambaran Mikroskopik Eritrosit... 32

5.1.6. Hubungan Anemia Defisiensi Besi dengan Usia Kehamilan ………...…… 33

5.1.6.1. Sampel kadar hemoglobin ... 33

5.1.6.3. Gambaran mikroskopik eritrosit ... 35

5.2. Pembahasan ………... 37

5.2.1. Gambaran Kadar Hb pada Ibu Hamil di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009………….... 37

5.2.2. Kadar MCHC sebagai Indikasi Anemia Defisiensi Besi dan Hubungannya dengan Usia Kehamilan …. 39 5.2.3. Gambaran Mikroskopik Eritrosit sebagai Indikasi Anemia Defisiensi Besi dan Hubungannya dengan Usia Kehamilan………...…. 40

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN……….. 41

6.1. Kesimpulan ………... 41

6.2. Saran………... 42

DAFTAR PUSTAKA ………. 43

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1. Distribusi normal komponen besi pada pria dan

wanita (mg/kg) ... 11 Tabel 2.2. Perbandingan tahap keseimbangan zat besi yang negatif... 11 Tabel 2.3. Konsentrasi hemoglobin dan nilai hematokrit untuk anemia…... 19

Tabel 2.4. Diagnosa anemia defisiensi besi ………... 21

Tabel 2.5. Kriteria anemia berdasarkan kadar hemoglobin ………... 21 Tabel 5.1. Karakteristik Ibu Hamil Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUP

H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009………... 29

Tabel 5.2. Distribusi responden berdasarkan sampel kadar Hb………….... 30 Tabel 5.3. Distribusi responden dilihat dari sampel kadar Hb berdasarkan

kelompok usia kehamilan ... 30 Tabel 5.4. Distribusi responden berdasarkan kadar MCHC ... 31 Tabel 5.5. Distribusi responden dilihat dari sampel kadar MCHC

berdasarkan kelompok usia kehamilan... 31 Tabel 5.6. Distribusi responden berdasarkan gambaran mikroskopik... 32 Tabel 5.7. Distribusi responden dilihat dari gambaran mikroskopik

eritrosit berdasarkan kelompok usia kehamilan... 33 Tabel 5.8. Hubungan anemia dengan usia kehamilan dilihat dari sampel

kadar hemoglobin... 34 Tabel 5.9. Hubungan anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan

dilihat dari sampel kadar MCHC... 35 Tabel 5.10. Hubungan anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

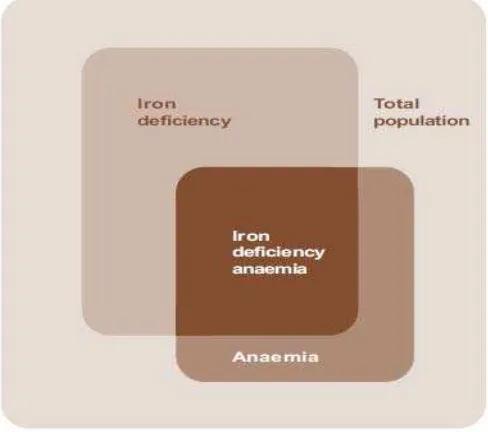

Gambar 2.1. Diagram hubungan antara defisiensi besi, anemia

defisiensi besi, dan anemia……….... 5

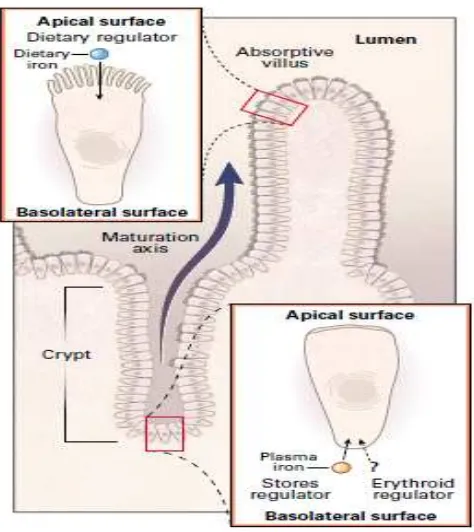

Gambar 2.2. Absorbsi besi di usus halus ………... 7

Gambar 2.3. Regulasi absorbsi besi ……… 8

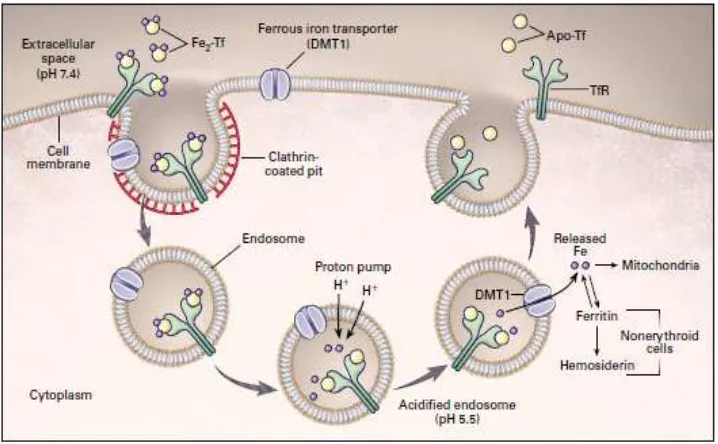

Gambar 2.4. Siklus transferin ……… 9

DAFTAR SINGKATAN

CDC Centers for Disease Control and Prevention

DCYTB Duodenal Cytochrome B-like

DMT 1 Divalent Metal Transporter

ELISA Essay Immunoabsorben

EP Eritrosit Protoporfirin

Fe2-Tf Transferin

Hb Hemoglobin

Ht Hematokrit

IRMA Essay Immunoradiometris

MCH Mean Corpuscle Haemoglobin

MCHC Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration

MCV Mean Corpusculer Volume

NHANES National Health And Nutrition Examination Survey

NSAID Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug

RDW Red Distribution Wide

RIA Radioimmunoassay

SI Serum Iron

Tf Serum Transferin

Tfr Transferin Receptor

TIBC Total Iron Binding Capacity

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK

Anemia adalah salah satu dari empat masalah gizi utama di Indonesia yang dialami oleh sekitar 51% ibu hamil. Menurut WHO, anemia pada kehamilan merupakan penyebab 40% kematian ibu-ibu di negara berkembang. Selain terhadap ibu, anemia pada kehamilan juga berakibat buruk pada janin yang dikandungnya. Defisiensi zat-zat nutrisi telah diduga sebagai penyebab tersering anemia. Sekitar 75% anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi. WHO juga melaporkan prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75% dan semakin meningkat seiring pertambahan usia kehamilan. Hal ini sungguh disayangkan mengingat pentingnya kecukupan nutrisi terutama zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan masa janin yang semakin kompleks seiring pertambahan usia kehamilan.

Rancangan penelitian adalah studi analitik dengan metode potong lintang (cross sectional). Sampel pada penelitian ini adalah data rekam medis ibu hamil rawat jalan dan rawat inap di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang berjumlah 80.

Dari 80 responden dengan batasan kadar Hb kurang dari 11 g/dl adalah anemia pada ibu hamil, didapat sebanyak 26 orang (32,5%) mengalami anemia dengan distribusi berdasarkan kelompok usia kehamilan yaitu 1 orang (5,0%) pada trimester I, 4 orang (20,0%) pada trimester II, dan 21 orang (52,5%) pada trimester III. Berdasarkan kadar MCHC kurang dari 31 g/dl, anemia defisiensi besi hanya dijumpai pada kelompok trimester III sebanyak 1 orang (2,5%). Berdasarkan gambaran mikrositik hipokromik, anemia defisiensi besi dijumpai paling banyak pada kelompok trimester III yaitu 9 orang (22,5%) dan 2 orang (10%) pada kelompok trimester II, sedangkan pada kelompok trimester I tidak dijumpai gambaran mikrositik hipokromik.

Berdasarkan analisis statistik yang telah dilakukan dengan metode Chi-square untuk menguji hubungan anemia defisiensi besi berdasarkan kadar Hb dengan usia kehamilan, didapat p = 0,0001, dimana nilainya lebih kecil dari nilai

α yang ditetapkan (α = 0,05). Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara anemia dengan usia kehamilan. Analisis statistik juga telah dilakukan dengan metode Chi-square didapat untuk menguji hubungan antara anemia defisiensi besi berdasarkan kadar MCHC dan gambaran mikroskopik eritrosit dengan usia kehamilan. Didapat masing-masing p = 0,603 dan p = 0,05

yang nilainya lebih besar atau sama dengan nilai α yang ditetapkan (α = 0,05).

Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan.

ABSTRACT

Anemia is one of the four major nutrition problems in Indonesia that experienced by approximately 51% of pregnant women. According to WHO, anemia in pregnancy is the cause of 40% of deaths of mothers in developing countries. In addition to the mother, anemia in pregnancy also adversely affects the fetus. Deficiency of nutrients have been suggested as the most common cause of anemia. About 75% of anemia in pregnancy caused by iron deficiency. WHO reported the prevalence of pregnant mothers who experience iron deficiency approximately 35-75% and increases as you age pregnancy. This is really unfortunate given the importance of adequate nutrition, especially iron for growth and development of the fetus is getting more complex as you age pregnancy.

The research design is an analytical study with cross sectional method (cross sectional). The sample in this study were medical records of pregnant women outpatient and inpatient at RSUP H. Adam Malik Medan in 2008-2009 who meet the inclusion and exclusion criteria, amounting to 80.

Of the 80 respondents with a restriction Hb less than 11 g / dl are anemia in pregnant women, obtained as many as 26 people (32.5%) had anemia with distribution according to gestational age groups were 1 person (5.0%) in the first trimester, 4 people (20.0%) in the second trimester, and 21 people (52.5%) in the third trimester. Based on the levels of MCHC less than 31 g / dl, iron deficiency anemia was only found in the third trimester group of 1 person (2.5%). According to figures hypochromic microcytic, iron deficiency anemia found mostly in the third trimester group of 9 people (22.5%) and 2 (10%) in the second trimester, while in the first trimester found no hypochromic microcytic picture.

Based on statistical analysis was done by Chi-square method to test the relationship of iron deficiency anemia based on hemoglobin levels with gestational age, obtained p = 0.0001, where the value is smaller than the specified value α (α = 0.05). The result of this calculation shows that there is a relationship between anemia and gestational age. Statistical analysis has also been conducted with chi-square method available to examine the relationship between iron deficiency anemia by MCHC levels and microscopic images of erythrocytes with gestational age. Obtained respectively p = 0.603 and p = 0.05 whose value is greater than or equal to the specified value α (α = 0.05). The result of this calculation shows that there is no relationship between iron deficiency anemia with gestational age.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

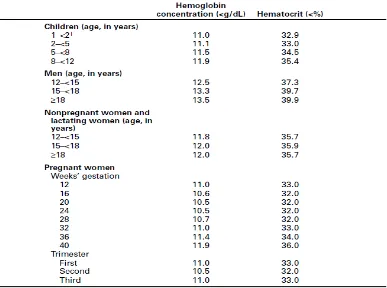

Anemia dalam kehamilan adalah suatu kondisi ibu dengan kadar nilai hemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester satu dan tiga, atau kadar nilai hemoglobin kurang dari 10,5 gr% pada trimester dua (Centers for Disease Control, 1998). Perbedaan nilai batas diatas dihubungkan dengan kejadian hemodilusi (Cunningham, 2007).

Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya, volume plasma bertambah dan sel darah merah (eritrosit) meningkat. Namun, peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) akibat hemodilusi (Abdulmuthalib, 2009).

Volume plasma yang terekspansi menurunkan hematokrit (Ht), konsentrasi hemoglobin darah (Hb), dan hitung eritrosit, tetapi tidak menurunkan jumlah absolut Hb atau eritrosit dalam sirkulasi. Ekspansi volume plasma di mulai pada minggu ke-6 kehamilan dan mencapai maksimum pada minggu ke-24 kehamilan, tetapi dapat terus meningkat sampai minggu ke-37. Penurunan hematokrit, konsentrasi hemoglobin, dan hitung eritrosit biasanya tampak pada minggu ke-7 sampai ke-8 kehamilan, dan terus menurun sampai minggu ke-16 sampai ke-22 ketika titik keseimbangan tercapai. Sebab itu, apabila ekspansi volume plasma yang terus-menerus tidak diimbangi dengan peningkatan produksi eritropoetin sehingga menurunkan kadar Ht, konsentrasi Hb, atau hitung eritrosit di bawah batas “normal”, timbullah anemia. Umumnya ibu hamil dianggap anemia jika kadar hemoglobin di bawah 11 g/dl atau hematokrit kurang dari 33 % (Abdulmuthalib, 2009).

gambaran eritrosit mikrositik hipokrom pada apusan darah tepi (Abdulmuthalib, 2009).

Badan Kesehatan Dunia (1992) dalam Abel (1998) melaporkan bahwa prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75 % serta semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia kehamilan. Di Indonesia prevalensi anemia pada kehamilan masih tinggi yaitu sekitar 63,5%. Lautan (2001) dalam Riswan (2003) melaporkan dari 31 orang wanita hamil pada trimester II didapati 23 (74 %) menderita anemia. Di Malaysia Rosline dkk (2001) melaporkan dari 52 orang wanita hamil yang menderita iron deficiency erythropoesis adalah 7 (13,5 %) dan 11 (61,1 %) mengalami anemia defisiensi

besi. Riswan (2003) melaporkan dari 60 wanita hamil, yang terdiri dari 20 orang trimester I, 20 orang trimester II, dan 20 orang trimester III, bila diambil batasan kadar Hb < 11 gr/dl adalah anemia pada wanita hamil, maka didapatkan 32 orang (53,3 %) mengalami anemia dengan distribusi 4 orang (20 %) pada trimester I, 14 orang (70 %) pada trimester II, dan 14 orang (70 %) pada trimester III.

Perbedaan ini terjadi sesuai dengan proses perkembangan dan pertumbuhan masa janin yang ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat dan penyempurnaan susunan organ tubuh (Sadler, 1988). Pada trimester pertama kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena tidak terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Sedangkan pada awal trimester kedua pertumbuhan janin sangat cepat dan janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban sehingga lebih banyak kebutuhan oksigen yang diperlukan (Wiknjosastro, 2009). Akibatnya kebutuhan zat besi semakin meningkat untuk mengimbangi peningkatan produksi eritrosit dan rentan untuk terjadinya anemia, terutama anemia defisiensi besi.

(1991) dalam Riswan (2003) melaporkan bahwa hasil persalinan pada wanita hamil yang menderita anemia defisiensi besi adalah 12-28 % angka kematian janin, 30 % kematian perinatal, dan 7-10 % angka kematian neonatal.

Mengingat besarnya dampak buruk dari anemia defisiensi besi pada wanita hamil dan janin, oleh karena itu perlu kiranya perhatian yang cukup terhadap masalah ini. Dengan diagnosa yang cepat serta penatalaksanaan yang tepat komplikasi dapat diatasi serta akan mendapatkan prognosa yang lebih baik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan trimester I, II, dan III pada ibu hamil di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui hubungan anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan trimester I, II, dan III pada ibu hamil di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

1.3.2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui jumlah ibu hamil trimester I, II, dan III di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

b. Untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu hamil trimester I, II, dan III di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

c. Untuk mengetahui kadar Mean Concentration Haemoglobin

Corpuscular (MCHC) pada ibu hamil trimester I, II, dan III di RSUP

d. Untuk mengetahui gambaran mikroskopik eritrosit pada ibu hamil trimester I, II, dan III di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Pendidikan Kedokteran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lembaga pendidikan, agar dapat merencanakan kegiatan pendidikan secara menyeluruh sehingga lulusannya diharapkan mampu memberikan kontribusinya dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

1.4.2. Bagi RSUP H. Adam Malik

Sebagai bahan masukan dalam hal perencanaan dan penanggulangan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan anemia di wilayah RSUP. H. Adam Malik.

1.4.3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat, terutama pentingnya penyuluhan dan pemeriksaan kehamilan untuk menghindari terjadinya anemia dalam kehamilan.

1.4.4. Bagi Individu

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. ANEMIA DEFISIENSI BESI

2.1.1. Definisi

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoesis, karena cadangan besi kosong (depleted iron store) yang pada akhirnya mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang

(Bakta, 2006).

Anemia defisiensi besi merupakan tahap defisiensi besi yang paling parah, yang ditandai oleh penurunan cadangan besi, konsentrasi besi serum, dan saturasi transferin yang rendah, dan konsentrasi hemoglobin atau nilai hematokrit yang menurun (Abdulmuthalib, 2009).

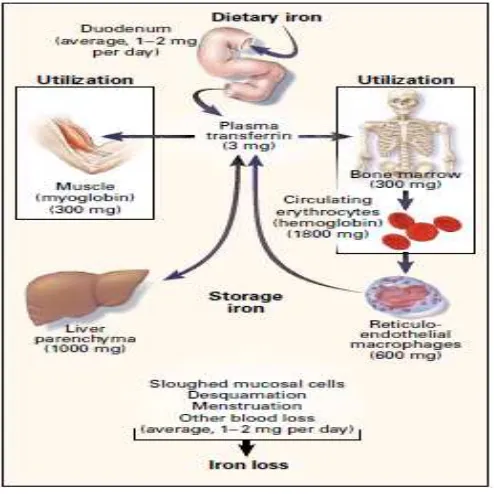

Absorbsi Besi Untuk Pembentukan Hemoglobin

Menurut Bakta (2006) proses absorbsi besi dibagi menjadi tiga fase, yaitu: a. Fase Luminal

Besi dalam makanan terdapat dalam dua bentuk, yaitu besi heme dan besi non-heme. Besi heme terdapat dalam daging dan ikan, tingkat absorbsi dan bioavailabilitasnya tinggi. Besi non-heme berasal dari sumber nabati, tingkat absorbsi dan bioavailabilitasnya rendah. Besi dalam makanan diolah di lambung (dilepaskan dari ikatannya dengan senyawa lain) karena pengaruh asam lambung. Kemudian terjadi reduksi dari besi bentuk feri (Fe3+) ke fero (Fe2+) yang dapat diserap di duodenum.

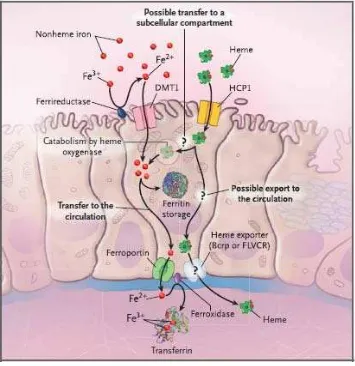

b. Fase Mukosal

Penyerapan besi terjadi terutama melalui mukosa duodenum dan jejunum proksimal. Penyerapan terjadi secara aktif melalui proses yang sangat kompleks dan terkendali. Besi heme dipertahankan dalam keadaan terlarut oleh pengaruh asam lambung. Pada brush border dari sel absorptif (teletak pada puncak vili usus, disebut sebagai apical cell), besi feri direduksi menjadi besi fero oleh enzim ferireduktase (Gambar 2.2), mungkin dimediasi oleh protein duodenal cytochrome b-like (DCYTB). Transpor melalui membran difasilitasi oleh divalent metal transporter (DMT 1). Setelah besi masuk dalam sitoplasma, sebagian disimpan dalam bentuk feritin, sebagian diloloskan melalui basolateral transporter ke dalam kapiler usus. Pada proses ini terjadi konversi dari feri ke fero oleh enzim ferooksidase (antara lain oleh hephaestin). Kemudian besi bentuk feri diikat oleh apotransferin dalam kapiler usus.

Gambar 2.2. Absorbsi Besi di Usus Halus (sumber: Andrews, N.C., 2005. Understanding Heme Transport. N Engl J Med; 23: 2508-9).

Gambar 2.3. Regulasi Absorbsi Besi (sumber: Andrews, N.C., 1999. Disorders of Iron Metabolism. N Engl J Med; 26: 1986-95).

c. Fase Korporeal

Besi setelah diserap melewati bagian basal epitel usus, memasuki kapiler usus. Kemudian dalam darah diikat oleh apotransferin menjadi transferin. Satu molekul transferin dapat mengikat maksimal dua molekul besi. Besi yang terikat pada transferin (Fe2-Tf) akan berikatan dengan reseptor transferin (transferin receptor = Tfr) yang terdapat pada permukaan sel, terutama sel normoblas (Gambar 2.4).

Gambar 2.4. Siklus Transferin (sumber: Andrews, N. C., 1999. Disorders of Iron Metabolism. N Engl J Med; 26: 1986-95).

Besi yang berada dalam sitoplasma sebagian disimpan dalam bentuk feritin dan sebagian masuk ke mitokondria dan bersama-sama dengan protoporfirin untuk pembentukan heme. Protoporfirin adalah suatu tetrapirol dimana keempat cincin pirol ini diikat oleh 4 gugusan metan hingga terbentuk suatu rantai protoporfirin. Empat dari enam posisi ordinal fero menjadi chelating kepada protoporfirin oleh enzim heme sintetase ferrocelatase. Sehingga terbentuk heme, yaitu suatu kompleks

persenyawaan protoporfirin yang mengandung satu atom besi fero ditengahnya (Murray, 2003).

2.1.2. Etiologi

Menurut Bakta (2006) anemia defisiensi besi dapat disebabkan oleh karena rendahnya asupan besi, gangguan absorbsi, serta kehilangan besi akibat perdarahan menahun:

1. Kehilangan besi sebagai akibat perdarahan menahun dapat berasal dari:

b. Saluran genitalia (perempuan): menorrhagia. c. Saluran kemih: hematuria.

d. Saluran nafas: hemoptisis.

2. Faktor nutrisi, yaitu akibat kurangnya jumlah besi total dalam makanan (asupan yang kurang) atau kualitas besi (bioavailabilitas) besi yang rendah. 3. Kebutuhan besi meningkat, seperti pada prematuritas, anak dalam masa

pertumbuhan, dan kehamilan.

4. Gangguan absorbsi besi, seperti pada gastrektomi dan kolitis kronik, atau dikonsumsi bersama kandungan fosfat (sayuran), tanin (teh dan kopi), polyphenol (coklat, teh, dan kopi), dan kalsium (susu dan produk susu).

2.1.3. Patogenesis

Perdarahan menahun yang menyebabkan kehilangan besi atau kebutuhan besi yang meningkat akan dikompensasi tubuh sehingga cadangan besi makin menurun (Bakta, 2006).

Jika cadangan besi menurun, keadaan ini disebut keseimbangan zat besi yang negatif, yaitu tahap deplesi besi (iron depleted state). Keadaan ini ditandai oleh penurunan kadar feritin serum, peningkatan absorbsi besi dalam usus, serta pengecatan besi dalam sumsum tulang negatif. Apabila kekurangan besi berlanjut terus maka cadangan besi menjadi kosong sama sekali, penyediaan besi untuk eritropoesis berkurang sehingga menimbulkan gangguan pada bentuk eritrosit tetapi anemia secara klinis belum terjadi. Keadaan ini disebut sebagai iron deficient erythropoiesis. Pada fase ini kelainan pertama yang dijumpai adalah

peningkatan kadar free protophorphyrin atau zinc protophorphyrin dalam eritrosit. Saturasi transferin menurun dan kapasitas ikat besi total (total iron binding capacity = TIBC) meningkat, serta peningkatan reseptor transferin dalam

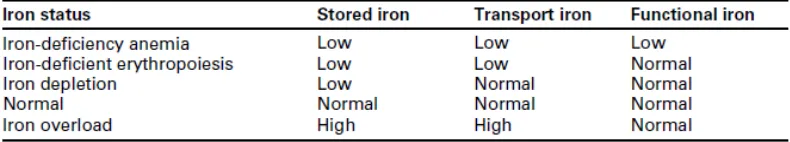

serum. Apabila penurunan jumlah besi terus terjadi maka eritropoesis semakin terganggu sehingga kadar hemoglobin mulai menurun (Tabel 2.2). Akibatnya timbul anemia hipokromik mikrositik, disebut sebagai anemia defisiensi besi (iron deficiency anemia).

Tabel 2.1. Distribusi normal komponen besi pada pria dan wanita (mg/kg)

Tabel 2.2. Perbandingan tahap keseimbangan zat besi yang negatif

2.1.4. Manifestasi Klinis

1. Gejala Umum Anemia

Gejala umum anemia disebut juga sebagai sindrom anemia (anemic syndrome) dijumpai pada anemia defisiensi besi apabila kadar hemoglobin

kurang dari 7-8 g/dl. Gejala ini berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang-kunang, serta telinga mendenging. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pasien yang pucat, terutama pada konjungtiva dan jaringan di bawah kuku (Bakta, 2006). Pada umumnya sudah disepakati bahwa bila kadar hemoglobin < 7 gr/dl maka gejala-gejala dan tanda-tanda anemia akan jelas.

2. Gejala Khas Defisiensi Besi

Gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak dijumpai pada anemia jenis lain adalah (Bakta, 2006):

a. Koilonychia, yaitu kuku sendok (spoon nail), kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal dan menjadi cekung sehingga mirip sendok. b. Atrofi papil lidah, yaitu permukaan lidah menjadi licin dan

mengkilap karena papil lidah menghilang.

c. Stomatitis angularis (cheilosis), yaitu adanya keradangan pada sudut mulut sehingga tampak sebagai bercak berwarna pucat keputihan.

d. Disfagia, yaitu nyeri menelan karena kerusakan epitel hipofaring.

2.1.5. Pemeriksaan

Menurut Guillermo dan Arguelles (Riswan, 2003) pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain:

A. Pemeriksaan Laboratorium 1. Hemoglobin (Hb)

dengan menggunakan alat sederhana seperti Hb sachli, yang dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu trimester I dan III.

2. Penentuan Indeks Eritrosit

Penentuan indeks eritrosit secara tidak langsung dengan flowcytometri atau menggunakan rumus:

a. Mean Corpusculer Volume (MCV)

MCV adalah volume rata-rata eritrosit, MCV akan menurun apabila kekurangan zat besi semakin parah, dan pada saat anemia mulai berkembang. MCV merupakan indikator kekurangan zat besi yang spesiflk setelah thalasemia dan anemia penyakit kronis disingkirkan. Dihitung dengan membagi hematokrit dengan angka sel darah merah. Nilai normal 70-100 fl, mikrositik < 70 fl dan makrositik > 100 fl.

b. Mean Corpuscle Haemoglobin (MCH)

MCH adalah berat hemoglobin rata-rata dalam satu sel darah merah. Dihitung dengan membagi hemoglobin dengan angka sel darah merah. Nilai normal 27-31 pg, mikrositik hipokrom < 27 pg dan makrositik > 31 pg.

c. Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)

MCHC adalah konsentrasi hemoglobin eritrosit rata-rata. Dihitung dengan membagi hemoglobin dengan hematokrit. Nilai normal 30-35% dan hipokrom < 30%.

3. Pemeriksaan Hapusan Darah Perifer

4. Luas Distribusi Sel Darah Merah (Red Distribution Wide = RDW)

Luas distribusi sel darah merah adalah parameter sel darah merah yang masih relatif baru, dipakai secara kombinasi dengan parameter lainnya untuk membuat klasifikasi anemia. RDW merupakan variasi dalam ukuran sel merah untuk mendeteksi tingkat anisositosis yang tidak kentara. Kenaikan nilai RDW merupakan manifestasi hematologi paling awal dari kekurangan zat besi, serta lebih peka dari besi serum, jenuh transferin, ataupun serum feritin. MCV rendah bersama dengan naiknya RDW adalah pertanda meyakinkan dari kekurangan zat besi, dan apabila disertai dengan eritrosit protoporphirin dianggap menjadi diagnostik. Nilai normal 15 %.

5. Eritrosit Protoporfirin (EP)

EP diukur dengan memakai haematofluorometer yang hanya membutuhkan beberapa tetes darah dan pengalaman tekniknya tidak terlalu dibutuhkan. EP naik pada tahap lanjut kekurangan besi eritropoesis, naik secara perlahan setelah serangan kekurangan besi terjadi. Keuntungan EP adalah stabilitasnya dalam individu, sedangkan besi serum dan jenuh transferin rentan terhadap variasi individu yang luas. EP secara luas dipakai dalam survei populasi walaupun dalam praktik klinis masih jarang.

6. Besi Serum (Serum Iron = SI)

7. Serum Transferin (Tf)

Transferin adalah protein tranport besi dan diukur bersama -sama dengan besi serum. Serum transferin dapat meningkat pada kekurangan besi dan dapat menurun secara keliru pada peradangan akut, infeksi kronis, penyakit ginjal dan keganasan.

8. Transferrin Saturation (Jenuh Transferin)

Jenuh transferin adalah rasio besi serum dengan kemampuan mengikat besi, merupakan indikator yang paling akurat dari suplai besi ke sumsum tulang.

Penurunan jenuh transferin dibawah 10% merupakan indeks kekurangan suplai besi yang meyakinkan terhadap perkembangan eritrosit. Jenuh transferin dapat menurun pada penyakit peradangan. Jenuh transferin umumnya dipakai pada studi populasi yang disertai dengan indikator status besi lainnya. Tingkat jenuh transferin yang menurun dan serum feritin sering dipakai untuk mengartikan kekurangan zat besi.

Jenuh transferin dapat diukur dengan perhitungan rasio besi serum dengan kemampuan mengikat besi total (TIBC), yaitu jumlah besi yang bisa diikat secara khusus oleh plasma.

9. Serum Feritin

Serum feritin adalah suatu parameter yang terpercaya dan sensitif untuk menentukan cadangan besi orang sehat. Serum feritin secara luas dipakai dalam praktek klinik dan pengamatan populasi. Serum feritin < 12 ug/l sangat spesifik untuk kekurangan zat besi, yang berarti kehabisan semua cadangan besi, sehingga dapat dianggap sebagai diagnostik untuk kekurangan zat besi.

dan jenis kelamin. Konsentrasi serum feritin cenderung lebih rendah pada wanita dari pria, yang menunjukan cadangan besi lebih rendah pada wanita. Serum feritin pria meningkat pada dekade kedua, dan tetap stabil atau naik secara lambat sampai usia 65 tahun. Pada wanita tetap saja rendah sampai usia 45 tahun, dan mulai meningkat sampai sama seperti pria yang berusia 60-70 tahun, keadaan ini mencerminkan penghentian mensturasi dan melahirkan anak. Pada wanita hamil serum feritin jatuh secara dramatis dibawah 20 ug/l selama trimester II dan III bahkan pada wanita yang mendapatkan suplemen zat besi.

Serum feritin adalah reaktan fase akut, dapat juga meningkat pada inflamasi kronis, infeksi, keganasan, penyakit hati, alkohol. Serum feritin diukur dengan mudah memakai Essay immunoradiometris (IRMA), Radioimmunoassay (RIA), atau Essay immunoabsorben (Elisa).

B. Pemeriksaan Sumsum Tulang

Masih dianggap sebagai standar emas untuk penilaian cadangan besi, walaupun mempunyai beberapa keterbatasan. Pemeriksaan histologis sumsum tulang dilakukan untuk menilai jumlah hemosiderin dalam sel-sel retikulum. Tanda karakteristik dari kekurangan zat besi adalah tidak ada besi retikuler.

Keterbatasan metode ini seperti sifat subjektifnya sehingga tergantung keahlian pemeriksa, jumlah struma sumsum yang memadai dan teknik yang dipergunakan. Pengujian sumsum tulang adalah suatu teknik invasif, sehingga sedikit dipakai untuk mengevaluasi cadangan besi dalam populasi umum.

2.2. ANEMIA DEFISIENSI BESI DAN KEHAMILAN

Menurut Tarumingkeng (2003) dalam Kusumah (2009), anemia adalah salah satu dari empat masalah gizi utama di Indonesia yang dialami oleh sekitar 51 % ibu hamil. Sebagian besar anemia pada ibu hamil adalah anemia defisiensi besi. WHO (1992) dalam Abel (1998) melaporkan bahwa prevalensi ibu-ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75% serta semakin meningkat seiring dengan pertambahan usia kehamilan.

2.2.1. Fisiologi Kehamilan

Pada kehamilan kebutuhan oksigen lebih tinggi sehingga memicu peningkatan produksi eritropoetin. Akibatnya, volume plasma bertambah dan sel darah merah meningkat. Namun, peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi (Abdulmuthalib, 2009).

Peningkatan produksi sel darah merah ini terjadi sesuai dengan proses perkembangan dan pertumbuhan masa janin yang ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat dan penyempurnaan susunan organ tubuh (Sadler, 1988). Pada trimester pertama kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena peningkatan produksi eritropoetin sedikit, oleh karena tidak terjadi menstruasi dan pertumbuhan janin masih lambat. Sedangkan pada awal trimester kedua pertumbuhan janin sangat cepat dan janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban sehingga lebih banyak kebutuhan oksigen yang diperlukan (Wiknjosastro, 2009). Akibatnya kebutuhan zat besi semakin meningkat untuk mengimbangi peningkatan produksi eritrosit dan rentan untuk terjadinya anemia, terutama anemia defisiensi besi.

2.2.2. Konsentrasi Hemoglobin Pada kehamilan

Ekspansi volume plasma di mulai pada minggu ke-6 kehamilan dan mencapai maksimum pada minggu ke-24 kehamilan, tetapi dapat terus meningkat sampai minggu ke-37. Hemodilusi berfungsi agar suplai darah untuk pembesaran uterus terpenuhi, melindungi ibu dan janin dari efek negatif penurunan venous return saat posisi terlentang (supine), dan melindungi ibu dari efek negatif kehilangan darah saat proses melahirkan (Cunningham, 2007).

2.2.3. Patogenesis Perubahan Nilai Hemoglobin Pada Kehamilan

Perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan, antara lain adalah oleh karena peningkatan oksigen, perubahan sirkulasi yang makin meningkat terhadap plasenta dan janin, serta kebutuhan suplai darah untuk pembesaran uterus, sehingga terjadi peningkatan volume darah yaitu peningkatan volume plasma dan sel darah merah. Namun, peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi (Abdulmuthalib, 2009). Volume plasma meningkat 45-65 % dimulai pada trimester II kehamilan, dan maksimum terjadi pada bulan ke-9 yaitu meningkat sekitar 1000 ml, menurun sedikit menjelang aterem serta kembali normal tiga bulan setelah partus. Stimulasi yang meningkatkan volume plasma seperti laktogen plasenta, yang menyebabkan peningkatan sekresi aldosteron.

Tabel 2.3. Konsentrasi hemoglobin dan nilai hematokrit untuk anemia*

Sumber: Centers for Disease Control and Prevention. 1998. Recommendations to Prevent and Control Iron Deficiency in the United States. Morb Mortal Wkly Rep; 47: 1-36.

Adapun perubahan pertama yang terjadi selama perkembangan kekurangan besi adalah deplesi cadangan zat besi. Cadangan besi wanita dewasa mengandung 2 gram, sekitar 60-70 % berada dalam sel darah merah yang bersirkulasi, dan 10-30 % adalah besi cadangan yang terutama terletak didalam hati, empedu, dan sumsum tulang. Deplesi cadangan besi kemudian diikuti dengan menurunnya besi serum dan peningkatan TIBC, sehingga anemia berkembang (Bakta, 2006).

Kehamilan membutuhkan tambahan zat besi sekitar 800-1000 mg untuk mencukupi kebutuhan yang terdiri dari :

2. Janin membutuhkan zat besi 100-200 mg.

3. Pertumbuhan plasenta membutuhkan zat besi 100-200 mg. 4. Sekitar 190 mg hilang selama melahirkan.

Selama periode setelah melahirkan 0,5-1 mg besi perhari dibutuhkan untuk laktasi, dengan demikian jika cadangan pada awalnya direduksi, maka pasien hamil dengan mudah bisa mengalami kekurangan besi (Riswan, 2003).

2.2.4. Kelainan Akibat Anemia Defisiensi Pada Kehamilan

Anemia defisiensi besi pada wanita hamil mempunyai dampak buruk, baik pada ibunya maupun terhadap janinnya. Ibu hamil dengan anemia berat lebih memungkinkan terjadinya partus prematur dan memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah serta dapat meningkatkan kematian perinatal. Menurut WHO 40% kematian ibu-ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia pada kehamilan. Menurut Allen (2000) kematian ibu terkait anemia lebih dikarenakan perdarahan dan diagnosa yang terlambat daripada efek dari kondisi prenatal yang anemia. Menurut Hidayat (1994) dalam Riswan (2003) disamping pengaruhnya kepada kematian, anemia pada saat hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin, berat bayi lahir rendah dan peningkatan kematian perinatal. Merchan dan Agarwal (1991) dalam Riswan (2003) melaporkan bahwa hasil persalinan pada wanita hamil yang menderita anemia defisiensi besi adalah 12-28 % angka kematian janin, 30 % kematian perinatal, dan 7-10 % angka kematian neonatal.

Mengingat besarnya dampak buruk dari anemia defisiensi zat besi pada wanita hamil dan janin, oleh karena itu perlu kiranya perhatian yang cukup, dan dengan diagnosa yang cepat serta penatalaksanaan yang tepat komplikasi dapat diatasi serta akan mendapatkan prognosa yang lebih baik.

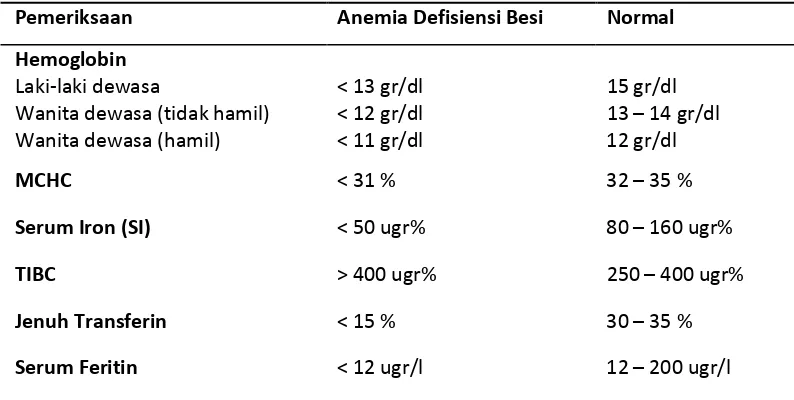

2.3. DIAGNOSIS ANEMIA DEFISIENSI BESI DALAM KEHAMILAN

sumsum tulang. Nasution (1985) dalam Riswan (2003) mengutip kriteria WHO untuk memudahkan dan keseragaman diagnosis anemia defisiensi besi (Tabel 2.4).

Tabel 2.4. Diagnosa Anemia Defisiensi Besi

Pemeriksaan Anemia Defisiensi Besi Normal

Hemoglobin Laki-laki dewasa

Wanita dewasa (tidak hamil) Wanita dewasa (hamil)

< 13 gr/dl < 12 gr/dl < 11 gr/dl

15 gr/dl 13 – 14 gr/dl 12 gr/dl

MCHC < 31 % 32 – 35 %

Serum Iron (SI) < 50 ugr% 80 – 160 ugr%

TIBC > 400 ugr% 250 – 400 ugr%

Jenuh Transferin < 15 % 30 – 35 %

Serum Feritin < 12 ugr/l 12 – 200 ugr/l

Sumber: Riswan, M., 2003. Anemia Defisiensi Besi Pada Wanita Hamil Di Beberapa Praktek Bidan Swasta Dalam Kota Madya Medan, Universitas Sumatera Utara.

Thanglela (1994) dalam Riswan (2003) menyebutkan bahwa WHO juga menggolongkan hasil pemeriksaan hemoglobin menurut derajat keparahan anemia pada kehamilan (Tabel 2.5).

Tabel 2.5. Kriteria Anemia Berdasarkan Kadar Hemoglobin

Kriteria Anemia Kadar Hemoglobin

Anemia ringan 10 – 11 gr/dl

Anemia sedang 7 – 10 gr/dl

Anemia berat < 7 gr/dl

Sumber: Riswan, M., 2003. Anemia Defisiensi Besi Pada Wanita Hamil Di Beberapa Praktek Bidan Swasta Dalam Kota Madya Medan, Universitas Sumatera Utara.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sedikit berbeda dengan

dari 11 gr/dl untuk trimester I dan III, serta Hb kurang dari 10,5 gr/dl untuk trimester II.

NHANES II dan III (National Health And Nutrition Examination Survey) membuat definisi “defisiensi zat besi” adalah bila didapati 2 dari 3 pemeriksaan laboratorium tidak normal, meliputi (U.S. Centers for Disease Control and Prevention, 2008):

1. Eritrosit Protoporfirin. 2. Jenuh Transferin. 3. Serum Feritin.

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kerangka konsep dalam penelitian ini adalah :

Variabel Independen Variabel Dependen

Variabel bebas (independen) dalam penelitian ini adalah usia kehamilan saat menderita anemia defisiensi besi yaitu pada trimester I, II, dan III. Sedangkan variabel terikatnya (dependen) adalah anemia defisiensi besi.

3.2 Definisi Operasional

1. Trimester I kehamilan adalah ibu hamil di RSUP H. Adam Malik dengan usia kehamilan hingga 12 minggu kehamilan.

Cara ukur : Rekam medis

Alat ukur : Melalui pembacaan data rekam medis subjek

penelitian.

Hasil ukur : Trimester I, tidak trimester I. Skala pengukuran : Nominal-ordinal.

Usia kehamilan :

• Trimester I

• Trimester II

• Trimester III

Anemia Defisiensi Besi

Kadar hemoglobin Kadar MCHC Gambaran

2. Trimester II kehamilan adalah ibu hamil di RSUP H. Adam Malik dengan usia kehamilan diatas 12 minggu hingga 24 minggu kehamilan.

Cara ukur : Rekam medis

Alat ukur : Melalui pembacaan data rekam medis subjek

penelitian.

Hasil ukur : Trimester II, tidak trimester II. Skala pengukuran : Nominal-ordinal.

3. Trimester III kehamilan adalah ibu hamil di RSUP H. Adam Malik dengan usia kehamilan diatas 24 minggu hingga 40 minggu kehamilan.

Cara ukur : Rekam medis

Alat ukur : Melalui pembacaan data rekam medis subjek

penelitian.

Hasil ukur : Trimester III, tidak trimester III. Skala pengukuran : Nominal-ordinal.

4. Anemia defisiensi besi adalah kondisi ibu hamil yang dinilai dengan :

a. Kadar hemoglobin adalah parameter status besi yang memberikan suatu ukuran kuantitatif tentang beratnya kekurangan zat besi setelah anemia berkembang. Kadar hemoglobin menggunakan satuan gram/dl yang berarti banyaknya gram hemoglobin dalam 100 mililiter darah.

Cara ukur : Rekam medis

Alat ukur : Melalui pembacaan kadar hemoglobin dalam data rekam medis subjek penelitian.

Hasil ukur : - Anemia (< 11g/dl). - Tidak anemia (≥ 11 g/dl). Skala pengukuran : Nominal.

satuan gram/dl yang berarti banyaknya gram hemoglobin rata-rata dalam 100 mililiter sel darah merah.

Cara ukur : Rekam medis

Alat ukur : Melalui pembacaan kadar MCHC dalam data

rekam medis subjek penelitian. Hasil ukur : - Defisiensi besi (< 31 g/dl).

- Tidak defisiensi besi (≥ 31 g/dl). Skala pengukuran : Nominal.

c. Gambaran mikroskopik eritrosit pada anemia defisiensi besi adalah mikrositik hipokromik. Pemeriksaan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan pembesaran 100 kali hapusan darah tepi dan diperhatikan ukuran, bentuk inti, sitoplasma sel darah merah. Dapat juga dengan menggunakan flowcytometry hapusan darah tepi.

Cara ukur : Rekam medis

Alat ukur : Melalui pembacaan gambaran mikroskopik

eritrosit dalam data rekam medis subjek penelitian.

Hasil ukur : - Mikrositik hipokromik (defisiensi besi).

- Selain mikrositik hipokromik (tidak defisiensi besi).

Skala pengukuran : Nominal.

3.3 Hipotesa

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat analitik dengan rancangan cross sectional, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan anemia defisiensi besi

dengan usia kehamilan trimester I, II, dan III pada ibu hamil di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

4.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 4 (empat) bulan, yaitu Juli 2010 s.d. Oktober 2010 di RSUP H. Adam Malik Medan.

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil yang datang ke Poli Ibu Hamil RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009. Sampel penelitian adalah ibu hamil pada populasi di atas yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu ibu hamil trimester I, II, dan III yang rawat jalan atau rawat inap dari data Instalasi Rekam Medis RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2008-2009.

Sedangkan kriteria eksklusi pada sampel adalah:

1. Ibu hamil dengan kelainan darah (selain anemia). 2. Ibu hamil menderita penyakit kronis.

Sampel akan diambil dari populasi secara Total Sampling (Madiyano, 2008). Pada penelitian ini, sampel yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 80 orang.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Dari seluruh sampel subjek penelitian:

1. Dikumpulkan data rekam medik pasien hamil pada trimester I, II, dan III. 2. Dicatat data pribadi pasien, usia kehamilan, penyakit yang pernah

3. Dicatat dari rekam medik pemeriksaan hemoglobin (Hb), kadar Mean Concentration Hemoglobine Corpuscular (MCHC), dan intepretasi

gambaran mikroskopik eritrosit.

Pada penelitian ini, sampel yang dikumpulkan dibagi dalam 3 kelompok yaitu, 20 orang pasien hamil trimester I, 20 orang trimester II, dan 40 orang trimester III.

4.5 Pengolahan dan Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan program komputer SPSS for Windows 17.0 dimana akan dicari hubungan antara anemia defisiensi besi dengan

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di RSUP Haji Adam Malik Medan yang berlokasi di Jalan Bunga Lau no. 17, kelurahan Kemenangan Tani, kecamatan Medan Tuntungan. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit kelas A sesuai dengan SK Menkes No. 355/ Menkes/ SK/ VII/ 1990. Dengan predikat rumah sakit kelas A, RSUP Haji Adam Malik Medan telah memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, RSUP Haji Adam Malik Medan juga merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah pembangunan A yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau sehingga dapat dijumpai pasien dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 502/ Menkes/ IX/ 1991 tanggal 6 September 1991, RSUP Haji Adam Malik Medan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

RSUP Haji Adam Malik Medan memiliki instalasi rekam medis yang terletak di lantai 1 gedung A dan merupakan lokasi pengambilan data pada penelitian ini.

5.1.2. Karakteristik Umum Ibu Hamil

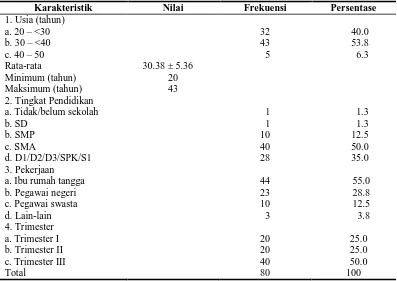

Tabel 5.1. Karakteristik Ibu Hamil Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009

Karakteristik Nilai Frekuensi Persentase

1. Usia (tahun) 2. Tingkat Pendidikan a. Tidak/belum sekolah b. SD

b. SMP c. SMA

d. D1/D2/D3/SPK/S1 3. Pekerjaan

a. Ibu rumah tangga b. Pegawai negeri c. Pegawai swasta d. Lain-lain 4. Trimester a. Trimester I b. Trimester II c. Trimester III Total

Jumlah ibu hamil pada penelitian ini adalah sebanyak 80 orang. Secara keseluruhan rata-rata umur ibu hamil adalah 30,38 ± 5,36 tahun. Ibu hamil termuda berumur 20 tahun dan tertua 43 tahun. Dari tabel 5.1 dapat diketahui bahwa jumlah ibu hamil paling banyak berusia antara 30 – <40 tahun yaitu 43 orang (53,8%) dan sebagian lagi berusia antara 20 – <30 tahun yaitu 32 orang (40%), sedangkan yang paling sedikit adalah ibu hamil yang berusia antara 40 – 50 tahun yaitu 5 orang (6,3%).

Dari seluruh responden diketahui bahwa mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga yaitu 44 orang (55%) dan sebagian lain bekerja sebagai pegawai negeri yaitu 23 orang (28,8%) dan pegawai swasta yaitu 10 orang (12,5%). Hanya 3 orang (3,8%) yang bekerja tidak tetap.

5.1.3. Distribusi Kadar Hemoglobin (Hb)

Dari rekapitulasi hasil rekam medis di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009 didapatkan sampel kadar Hb dari 80 orang ibu hamil. Distribusi responden berdasarkan sampel kadar Hb dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.2. Distribusi responden berdasarkan sampel kadar Hb

Kadar Hb (g/dl) Frekuensi Persentase

6 – <9 9 – <12 12 – 15

5 44 31

6.3 55.5 38.8

Total 80 100

Dari tabel 5.5 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki kadar Hb dalam batas 6 – <9 g/dl yaitu 5 orang (6,3%). Mayoritas responden memiliki kadar Hb antara 9 – <12 g/dl yaitu 44 orang (55,5%) dan sebagian lagi memiliki kadar Hb 12 – 15 g/dl yaitu 31 orang (38,8%).

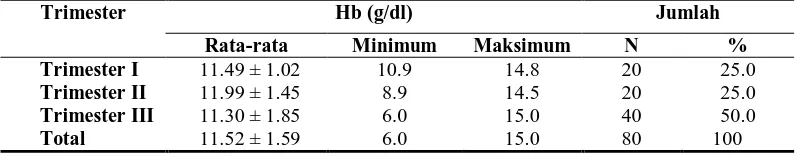

Secara keseluruhan rata-rata sampel kadar Hb adalah 11,52 ± 1,59 g/dl dengan sampel Hb tertinggi yaitu 15 g/dl dan sampel Hb terendah yaitu 6 g/dl (Tabel 5.3).

Tabel 5.3. Distribusi responden dilihat dari sampel kadar Hb berdasarkan kelompok usia kehamilan

Trimester Hb (g/dl) Jumlah

Rata-rata Minimum Maksimum N %

Trimester I Trimester II Trimester III Total

11.49 ± 1.02 10.9 14.8 20 25.0

11.99 ± 1.45 8.9 14.5 20 25.0

11.30 ± 1.85 6.0 15.0 40 50.0

Dari tabel 5.3 dapat diketahui distribusi sampel kadar Hb berdasarkan kelompok usia kehamilan (trimester), didapat pada kelompok trimester I rata-rata sampel kadar Hb adalah 11,49 ± 1,02 g/dl dengan sampel Hb tertinggi 14,8 g/dl dan terendah 10,9 g/dl. Pada kelompok trimester II didapat rata-rata sampel kadar Hb adalah 11,99 ± 1,45 g/dl dengan sampel Hb tertinggi 14,5 g/dl dan terendah 8,9 g/dl. Pada kelompok timester III didapat rata-rata sampel kadar Hb adalah 11,30 ± 1,85 g/dl dengan sampel Hb tertinggi 15 g/dl dan terendah 6 g/dl.

5.1.4. Distribusi Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)

Dari rekapitulasi hasil rekam medis di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009 didapatkan juga sampel kadar MCHC dari 80 orang ibu hamil. Distribusi responden berdasarkan sampel kadar MCHC dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.4. Distribusi responden berdasarkan kadar MCHC

Kadar MCHC (g/dl) Frekuensi Persentase

29 – <31 31 – <33 33 – 35

1 54 25

1.3 67.5 31.3

Total 80 100

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki kadar MCHC dalam batas 29 – <31 g/dl yaitu 1 orang (1,3%). Mayoritas responden memiliki kadar MCHC antara 31 – <33 g/dl yaitu 54 orang (67,5%) dan sebagian lagi memiliki kadar MCHC 33 – 35 g/dl yaitu 25 orang (31,3%).

Tabel 5.5. Distribusi responden dilihat dari sampel kadar MCHC berdasarkan kelompok usia kehamilan

Trimester MCHC (g/dl) Jumlah

Dari tabel 5.5 dapat diketahui distribusi sampel kadar MCHC berdasarkan kelompok usia kehamilan (trimester), didapat pada kelompok trimester I rata-rata sampel kadar MCHC adalah 32,25 ± 0,57 g/dl dengan sampel MCHC tertinggi 33,9 g/dl dan terendah 32,0 g/dl. Pada kelompok trimester II didapat rata-rata sampel kadar MCHC adalah 32,80 ± 0,97 g/dl dengan sampel Hb tertinggi 35 g/dl dan terendah 31,5 g/dl. Pada kelompok timester III didapat rata-rata sampel kadar Hb adalah 32,8 ± 1,02 g/dl dengan sampel Hb tertinggi 34,9 g/dl dan terendah 29,6 g/dl.

5.1.5. Distribusi Gambaran Mikroskopik Eritrosit

Dari rekapitulasi hasil rekam medis di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009 didapatkan juga gambaran mikroskopik eritrosit dari 80 orang ibu hamil. Distribusi responden berdasarkan gambaran mikroskopik eritrositnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 5.6. Distribusi responden berdasarkan gambaran mikroskopik eritrosit

Mikroskopik eritrosit Frekuensi Persentase

Anisositosis

Makrositik normokromik Mikrositik anisositosis Nucleated mikrositik anisositosis Total

yaitu 52 orang (65,0%) dan sebagian lain dengan gambaran berupa mikrositik hipokromik yaitu 11 orang (13,8%). Hanya sebagian kecil saja dengan gambaran mikroskopik berupa anisositosis yaitu 6 orang (7,5%), normositik hipokromik yaitu 5 orang (6,3%), mikrositik anisositosis yaitu 4 orang (5,0%), makrositik normokromik yaitu 1 orang (1.3%), dan nucleated mikrositik anisositosis yaitu 1 orang (1,3%).

Tabel 5.7. Distribusi responden dilihat dari gambaran mikroskopik eritrosit berdasarkan kelompok usia kehamilan

Trimester Gambaran mikroskopik eritrosit Jumlah

Terjarang Terbanyak N %

Trimester I Trimester II Trimester III Total

Normositik hipokromik Normositik normokromik 20 25.0 Mikrositik anisositosis Normositik normokromik 20 25.0 Anisositosis Nucleated mikrositik

anisositosis

40 50.0

Anisositosis Nucleated mikrositik anisositosis

80 100

Dari tabel 5.7 dapat diketahui distribusi gambaran mikroskopik eritrosit berdasarkan kelompok usia kehamilan (trimester), didapat pada kelompok trimester I paling banyak adalah gambaran normositik normokromik dan paling sedikit adalah normositik hipokromik. Pada kelompok trimester II paling banyak adalah gambaran mikroskopik eristrosit berupa normositik normokromik dan paling sedikit adalah mikrositik anisositosis. Sedangkan pada kelompok timester III paling banyak adalah gambaran mikroskopik eristrosit berupa nucleated mikrositik anisositosis dan paling sedikit adalah anisositosis.

5.1.6. Hubungan Anemia Defisiensi Besi dengan Usia Kehamilan 5.1.6.1. Sampel kadar hemoglobin

sebagai “tidak anemia”. Hubungan sampel kadar Hb di tiap kelompok usia kehamilan ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.8. Kejadian anemia dengan usia kehamilan dilihat dari sampel kadar hemoglobin

Trimester Hb (g/dl) Jumlah

Anemia Tidak anemia

N % N % N %

Trimester I Trimester II Trimester III Total

1 5.0 19 95.0 20 25.0 4 20.0 16 80.0 20 25.0 21 52.5 19 47.5 40 50.0

26 54 80 100

p-value = 0.0001

Dari tabel 5.8 dapat diketahui bahwa pada kelompok trimester I terdapat 1 orang (5,0%) dengan kadar Hb < 11 g/dl (anemia). Pada kelompok trimester II terdapat 4 orang (20,0%) dengan kadar Hb < 11 g/dl (anemia). Pada kelompok trimester III terdapat 21 orang (52,5%) dengan kadar Hb < 11 g/dl (anemia).

Dari 80 ibu hamil, dengan uji Chi-square, dicari hubungan antara kejadian anemia (berdasarkan sampel kadar Hb) dengan usia kehamilan. Uji Chi-square dalam uji hipotesis ini terbukti sahih karena telah memenuhi persyaratan, yaitu yaitu jumlah subjek total > 40 tanpa melihat nilai ekspektasi atau jumlah subjek antara 20-40 dan semua nilai ekspektasi > 5 (Madiyano, 2008). Sehingga uji Chi-square dapat dilakukan untuk uji hipotesis ini. Diperoleh p-value < 0,05 (nilai

signifikansi adalah 0,0001) dengan nilai ekspektasi minimum adalah 6,50.

5.1.6.2. Sampel kadar MCHC

Tabel 5.9. Kejadian anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan dilihat dari sampel kadar MCHC

Trimester MCHC (g/dl) Jumlah

Defisiensi besi Tidak defisiensi besi

N % N % N %

Trimester I Trimester II Trimester III Total

0 0.0 20 100.0 20 25.0 0 0.0 20 100.0 20 25.0 1 2.5 39 97.5 40 50.0

1 79 80 100

p-value = 0.603

Dari tabel 5.9 dapat diketahui bahwa pada kelompok trimester I dan trimester II tidak dijumpai kadar MCHC < 31 g/dl (defisiensi besi). Sedangkan pada kelompok trimester III terdapat 1 orang (2,5%) dengan kadar MCHC < 31 g/dl (defisiensi besi).

Dari 80 ibu hamil, dengan uji Chi-square, dicari hubungan antara kejadian anemia defisiensi besi (berdasarkan sampel kadar MCHC) dengan usia kehamilan. Uji Chi-square dalam uji hipotesis ini terbukti sahih karena telah memenuhi persyaratan, yaitu jumlah subjek total > 40, tanpa melihat nilai ekspektasi (Madiyano, 2008). Sehingga uji Chi-square dapat dilakukan untuk uji hipotesis ini, diperoleh p-value > 0,05 (nilai signifikansi adalah 0,603).

5.1.6.3. Gambaran mikroskopik eritrosit

Tabel 5.10. Kejadian anemia defisiensi besi dengan usia kehamilan dilihat dari gambaran mikroskopik eritrosit

Trimester Gambaran mikroskopik Jumlah

Defisiensi besi Tidak defisiensi besi

N % N % N %

Trimester I Trimester II Trimester III Total

0 0.0 20 100.0 20 25.0 2 10.0 18 90.0 20 25.0 9 22.5 31 77.5 40 50.0

11 69 80 100

p-value = 0.05

Dari tabel 5.10, Sehingga pada kelompok trimester I tidak dijumpai gambaran mikroskopik eritrosit berupa mikrositik hipokromik (anemia defisiensi besi). Pada kelompok trimester II terdapat 2 orang (10,0%) dengan gambaran mikrositik hipokromik, sedangkan pada trimester III terdapat 9 orang (22,5%).

Dari 80 ibu hamil, dengan uji Chi-square, dicari hubungan antara kejadian anemia defisiensi besi (berdasarkan gambaran mikroskopik eritrosit) dengan usia kehamilan. Uji Chi-square dalam uji hipotesis ini terbukti sahih karena telah memenuhi persyaratan, yaitu jumlah subjek total > 40, tanpa melihat nilai ekspektasi (Madiyano, 2008). Sehingga uji Chi-square dapat dilakukan untuk uji hipotesis ini. diperoleh p-value = 0,05.

5.2. Pembahasan

5.2.1. Gambaran Kadar Hb pada Ibu Hamil di RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2008-2009

Kadar hemoglobin rata-rata dari 80 ibu hamil pada penelitian ini adalah 11,52 ± 1,59 g/dl dengan sampel Hb tertinggi yaitu 15 g/dl dan sampel Hb terendah yaitu 6 g/dl. Mayoritas ibu hamil memiliki sampel Hb antara 9 – <12 g/dl yaitu 44 orang (55,5%). Menurut kriteria WHO (Nasution, 1985 dalam Riswan, 2003) kadar hemoglobin normal pada wanita hamil adalah 12 g/dl. Hal ini berarti kadar hemoglobin rata-rata dan mayoritas kadar hemoglobin ibu hamil pada penelitian ini kurang dari normal.

Sampel kadar hemoglobin rata-rata ibu hamil yang masih kurang dari normal ini mungkin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan terakhir ibu hamil yang masih rendah, yaitu dijumpai mayoritas adalah SMA sebanyak 40 orang (50%) serta tingkat ekonomi dimana mayoritas berprofesi sebagai ibu rumah tangga yaitu 44 orang (55%). Hal ini didukung oleh Looker (1997) dalam Scholl (2005) yang menyatakan prevalensi anemia meningkat 2 kali atau lebih pada wanita dengan tingkat ekonomi yang rendah atau dengan riwayat pendidikan kurang dari 12 tahun (tidak tamat SD).

Bila batasan kadar Hb kurang dari 11 g/dl adalah anemia pada ibu hamil (Abdulmuthalib, 2009 dan Nasution, 1985 dalam Riswan, 2003), maka didapatkan 26 orang (32,5%) mengalami anemia. Prevalensi anemia pada penelitian ini tidak berbeda jauh dari hasil penelitian oleh Rosline, dkk (2001) di Malaysia yang melaporkan dari 52 orang wanita hamil yang menderita anemia ada 18 orang (34,6%). Hal ini juga didukung oleh WHO (1992) dalam Abel (1999) yang menyebutkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di berbagai negara berkembang berkisar antara 35% - 75%.

Hasil penelitian ini juga didukung dengan data penelitian Camden (2000-2004) dalam Scholl (2005) yang menunjukkan peningkatan prevalensi anemia dari 6,7% pada trimester I, menjadi 27,3% pada trimester II, dan 45,6% pada trimester III. Riswan (2003) juga melaporkan dari 60 wanita hamil, didapatkan 32 orang (53,3%) mengalami anemia dengan distribusi 4 orang (20%) pada trimester I, 14 orang (70%) pada trimester II, dan 14 orang (70%) pada trimester III.

Perbedaan kadar Hb yang sesuai dengan bertambahnya usia kehamilan ini dapat terjadi karena perubahan hematologi sehubungan dengan kehamilan, antara lain adalah peningkatan kebutuhan oksigen karena pertumbuhan janin, perubahan sirkulasi yang makin meningkat terhadap plasenta dan janin, serta kebutuhan suplai darah untuk pembesaran uterus, sehingga terjadi peningkatan volume darah yaitu peningkatan volume plasma dan sel darah merah. Namun, peningkatan volume plasma terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan volume sel darah merah sehingga terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin akibat hemodilusi. Bila hal ini terjadi terus-menerus, terjadi ketidakseimbangan yaitu timbullah anemia pada kehamilan (Abdulmuthalib, 2009 dan Cunningham, 2007).

Sesuai dengan derajat keparahan anemia pada wanita hamil menurut WHO anemia ringan bila kadar hemoglobin 10-11 g/dl dan anemia sedang hemoglobin 7-10 g/dl sedangkan anemia berat bila hemoglobin < 7 g/dl, maka dari 26 orang yang menderita anemia 15 orang (57,7%) mengalami anemia ringan, 10 orang (38,5%) mengalami anemia sedang, dan 1 orang (3,8%) yang mengalami anemia berat. Hal ini hampir sama dengan hasil penelitian Rosline, dkk (2001) yaitu dari 52 wanita hamil, mayoritas mengalami anemia ringan (9-11 g/dl).

5.2.2. Kadar MCHC sebagai Indikasi Anemia Defisiensi Besi dan Hubungannya dengan Usia Kehamilan

kadar MCHC terendah adalah 29,6 g/dl yang dijumpai pada kelompok trimester III. Distribusi kadar MCHC < 31 g/dl tidak dijumpai pada kelompok trimester I dan II (Tabel 5.9). Hanya dijumpai pada kelompok trimester III sebanyak 1 orang (2,5%). Dari analisa program SPSS dengan uji Chi-square, bila dibandingkan antara usia kehamilan dengan kejadian anemia defisiensi besi berdasarkan kadar MCHC, diperoleh p-value = 0,603 (Tabel 5.9). Nilai p yang diperoleh lebih besar dari nilai α yang ditetapkan (α = 0,05). Hal ini berarti tidak dijumpai hubungan yang signifikan antara bertambahnya usia kehamilan dengan kejadian anemia defisiensi besi berdasarkan kadar MCHC. Walaupun kejadian anemia defisiensi besi hanya didapat pada kelompok trimester III berdasarkan kadar MCHC.

Hal ini juga dijumpai dari hasil penelitian Rosline, dkk (2001) yang menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara grup anemia defisiensi besi, anemia eritropoesis besi, dan anemia non-defisiensi besi bila dilihat berdasarkan kadar Mean Corpuscular Volume (MCV) dan MCHC. Rosaline juga menambahkan tidak ada hubungan yang signifikan antara level serum feritin dengan kadar MCV atau MCHC.

5.2.3. Gambaran Mikroskopik Eritrosit sebagai Indikasi Anemia Defisiensi Besi dan Hubungannya dengan Usia Kehamilan

Dari analisa program SPSS dengan uji Chi-square, bila dibandingkan antara usia kehamilan dengan kejadian anemia defisiensi besi berdasarkan gambaran mikroskopik eritrosit, diperoleh p-value = 0,05 (Tabel 5.10). Nilai p yang

diperoleh sama dengan nilai α yang ditetapkan (α = 0,05). Hal ini berarti tidak dijumpai hubungan yang signifikan antara bertambahnya usia kehamilan dengan kejadian anemia defisiensi besi berdasarkan gambaran mikroskopik eristrosit.