LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : Maisya Najelina

Tempat / Tanggal Lahir : Pakandangan / 17 Mei 1994 Alamat : Jalan Universitas No. 48 Medan

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan Riwayat Pendidikan :

1. Taman Kanak-kanak Aisyiah Pakandangan (1999-2000) 2. Sekolah Dasar Negeri 01 Pakandangan (2000-2006) 3. MTsN Pauh Kambar (2006-2009)

4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Pariaman (2009-2012) 5. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (2012-sekarang) Riwayat Organisasi :

1. Anggota Bidang Pembinaan Anggota IMIB (Ikatan Mahasiswa Imam Bonjol) USU 2013-2014

2. Sekretaris Divisi Logistik TBM (Tim Bantuan Medis) FK USU 2013-2014 3. Anggota divisi Danus BKM (Badan Kenaziran Mesjid) Ar Rahmah FK

USU 2013-2014

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

Lampiran 5

Lampiran 6

Lampiran 7

40 NA 14.6 35.3 PEREMPUAN 2300.0

41 OA 10.9 29.4 LAKI-LAKI 3300.0

42 PA 8.9 27.1 LAKI-LAKI 3100.0

43 QA 9.3 29.8 LAKI-LAKI 1900.0

44 RA 8.6 30.9 PEREMPUAN 2400.0

45 SA 10.9 34.6 LAKI-LAKI 2600.0

46 TA 10.4 35.4 LAKI-LAKI 2200.0

47 UA 13.9 35.2 PEREMPUAN 2400.0

48 VA 12.0 34.4 LAKI-LAKI 3200.0

49 WA 14.2 34.1 PEREMPUAN 3200.0

50 XA 9.2 29.7 LAKI-LAKI 3400.0

51 YA 10.1 30.8 LAKI-LAKI 2050.0

52 ZA 8.7 30.5 LAKI-LAKI 2550.0

53 AB 10.8 28.1 PEREMPUAN 2520.0

54 BB 10.0 35.4 PEREMPUAN 2450.0

55 CB 10.8 35.8 PEREMPUAN 2900.0

56 DB 10.0 33.5 PEREMPUAN 2900.0

57 EB 9.8 34.8 PEREMPUAN 3700.0

Lampiran 9

HASIL UJI STATISTIK

Frequencies

Statistics

HbIbu

N Valid 58

Missing 0

Mean 11.0241

Frequencies

Statistics

BBBayi

N Valid 58

Missing 0

Mean 2676.90

Frequencies

Anemia

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative Percent

Valid anemia defisiensi besi 30 51.7 51.7 51.7

tidak anemia 20 34.5 34.5 86.2

anemia lain 8 13.8 13.8 100.0

Frequencies

BeratLahirBayi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

% within BeratLahirBayi 100.0% 100.0% 100.0%

Crosstabs

Statusanemia * BeratLahirBayi Crosstabulation

BeratLahirBayi

Total BBLR BBLN

Statusanemia anemia defisiensi besi Count 22 8 30

% within Statusanemia 73.3% 26.7% 100.0%

tidak anemia defisiensi besi Count 4 24 28

% within Statusanemia 14.3% 85.7% 100.0%

Total Count 26 32 58

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig. (2-sided)

Exact Sig. (2-sided)

Exact Sig. (1-sided)

Pearson Chi-Square 20.417a 1 .000

Continuity Correctionb 18.099 1 .000

Likelihood Ratio 22.022 1 .000

Fisher's Exact Test .000 .000

N of Valid Casesb 58

DAFTAR PUSTAKA

Almatsier, S, 2009. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI,

2013. Riset Kesehatan Dasar 2013. Available from : http://www.depkes.go.id/resources/download/general/Hasil%20Riske

sdas%202013.pdf [Accesed 22 April 2015].

Bakta, I.M, „Pendekatan terhadap Pasien Anemia in Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, eds A W Sudoyo, B Setiyohadi, I Alwi, M Simadibrata K, & S Setiati, Internal Publishing, Jakarta. pp. 1127.

Bakta, I.M, Suega, K, & Dharmayuda T.G, „Anemia Defisiensi Besi‟ in Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam, eds A W Sudoyo, B Setiyohadi, I Alwi, M Simadibrata K, & S Setiati, Internal Publishing, Jakarta. pp. 1127. Benson, R.C, & Pernol, M.L, 2009, Obstetri & Ginekologi, Jakarta : EGC.

Bisara, D, Supraptini, & Afifah, T, 2003. „Status Gizi Wanita Usia Subur (WUS)

dan Balita di Indonesia menurut data SKRT 2001‟. Buletin Penelitian Kesehatan. 31 (3) : 153.

Bridges, K.R, Bunn, H.F, „Anemia dengan Metabolisme Besi Terganggu‟ in Prinsip-prinsip Ilmu Penyakit Dalam, eds K J Isselbacher et al., EGC, Jakarta. pp. 1919.

Cunningham, F.G, Leveno, K.J, Bloom, S.L, Hauth, J.C, Rouse, D.J, & Spong, D.Y, 2013. Obstetri Williams. Jakarta : EGC.

Damanik, S.M, „Klasifikasi Bayi Menurut Berat Lahir dan Masa Gestasi‟ in Neonatologi, eds M Sholeh K, A Yunanto, R Dewi, G Irawan S, A Usman, IDAI, Jakarta. pp. 12-16.

Departemen Kesehatan RI. Laporan Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS Indonesia 2007). Jakarta; depkes RI ; 2008.

Depkes RI, 2002. Pedoman Umum Gizi Seimbang (Panduan untuk Petugas). Jakarta: Departemen Kesehatan.

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2013. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012. Available from : http://www.depkes.go.id/resources/download/profil/PROFIL_KES_P

ROVINSI_2012/02_Profil_Kes_Prov.SumateraUtara_2012.pdf

[Accesed 22 April 2015].

Goldenberg, R.L, & Culhane, J.F, 2007. „Low Birth Weight in the United States‟. The American Journal of Clinical Nutrition. Available from : www.acjn.nutrition.org. [Accesed 21 April 2015].

Handayani, W, & Haribowo, A.S, 2008. Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi. Jakarta : Salemba Medika.

Hoffbrand, A.V, Pettit, J.E, & Moss, P.A.H, 2005. Kapita Selekta Hematologi. Jakarta : EGC.

Jahari, A.B, 2005.‟Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) dalam Menuju Gizi Baik untuk

Semua‟. Gizi Indonesia. 28 (1) : 2.

Kementerian Kesehatan RI, 2013. Rencana Kerja Pembinaan Gizi Masyarakat. Direktorat Jendral Bina Gizi dan KIA, Direktorat Bina Gizi.

Khommsan, Ali, 2003. Pangan dan Gizi untuk Kesehatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Labir, K, Widarsa, T, & Suwiyoga, K, 2013. „Anemia Ibu Hamil Trimester I dan

II Meningkatkan Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di RSUD

Wangaya Denpasar‟. Public Health and Preventive Medicine Archive. 1 (1).

MacPhee, S.J, & Lingappa, V.R, 2003. Pathophysiology of Disease. United States of America : MacGraw-Hill Companies.

Manuaba, I.B.G, 2001. Kapita Selekta Penatalaksanaan Rutin Obstetri Ginekologi dan KB. Jakarta : EGC.

Maryunani, A, & Nurhayati, 2009. Asuhan Kegawatdaruratan dan Penyulit Pada Neonatus. Jakarta : Trans Info Media.

Merzalia, Nita, 2012. Determinan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2010-2011. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Nuryamah, 2008. „Hubungan antara Anemia pada Ibu Hamil dengan Kejadian

Bayi Berat Lahir Rendah di RSUD Djojonegoro Kabupaten Temanggung Tahun 2006‟. Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan. 4 (1) : 85

Notoadmojo, S, 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.

Pasricha, S.R, Drakesmith, H, Black J, Hipgrave, D, & Biggs, B.A, 2013. „Control

of Iron Deficiency Anemia in Low–and Middle–Income Countries‟. Blood Juornal. 121 (14) : 1-2.

Pramono, M. S, & Muzakkiroh, U, 2011. „Pola Kejadian Bayi Berat lahir Rendah dan Faktor yang Memengaruhinya di Indonesia Tahun 2010‟. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 14 (8) : 210-215.

Riswan, Muhammad, 2013. Anemia Defisiensi Besi pada Wanita Hamil di Beberapa Praktek Bidan Swasta dalam Kota Madya Medan. Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Roifah, Ifa, 2014. Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan Gizi Buruk dengan

Angka Kematian Bayi pada Data surey Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. STIKES Bina Sehat PPNI Kabupaten Mojokerto.

Saraswati, E, & Sumarno, I, 1998. „Risiko Ibu Hamil Kurang Energi Kronis

(KEK) dan Anemia Untuk Melahirkan Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)‟. PGM. 21 : 1-2.

Sastroasmoro, S, & Ismael, S, 2011. Dasar-dasar Metodologi Penelitian Klinis. Jakarta : Sagung Seto.

Setiawan, Anggi, Lipoeto, Nur Indrawaty, & Izzah Amirah Zatil, 2013.

„Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester III dengan Berat

Setyowati, Titiek, Soesanto, sri Soewasri, Budiarso, L. Ratna, Kristanti, Djaja,

Sari Mawar, Ma‟roef, Salma, 1996. „Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah‟. Buletin Penelitian Kesehatan. 24 (2&3)

Sharma, J.B, „Anemia dalam Kehamilan‟ in Diagnosa Banding dalam Obstetri & Ginekologi, eds T Hollingworth, A Ganda, & M Surya, EGC, Jakarta.

pp. 3-6.

Sistiarani, C, 2008. „Faktor Maternal dan Kualitas Pelayanan Antenatal yang Berisiko terhadap Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Studi Pada Ibu yang Periksa Hamil ke Tenaga kesehatan dan Melahirkan di

RSUD di Banyumas Tahun 2008‟ Tesis. Semarang : Fakultas

Kedokteran Universitas Diponegoro.

Sukananti, Ema, 2011. Faktor yang Mempengaruhhi Terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Wilayah Kerja Puskesmas Cakru Keecamatan Kencong Kabupaten Jember. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember.

Suryati, 2014. „Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian BBLR di Wilayah

Kerja Puskesmas Air Dingin Tahun 2013‟. Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas. 8 (2) : 75.

Susiloningtyas, Is, 2012. Pemberian Zat Besi (Fe) dalam Kehamilan. Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tarwoto, N, & Wasnidar, 2007. Anemia Pada Ibu Hamil. Jakarta : Trans Info Media.

Thanglela, T, Vujayalaksmi P, 1994. „Impact of Anemia in Pregnancy. Indian J. Nutrit and Diet. 31 (9).

Trihardiani, Ismi 2011. Factor Risiko Kejadian Berat Badan Lahir Rendah di Wilayah Kerja Puskesmas Singkawang Timur dan Utara Kota Singkawang. Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Wahyuni, A.S, & Azhar, C, 2007. Statistika Kedokteran. Jakarta : Bamboedoea

Wall, A.P, „ The Workup of Anaemia‟ in Internal Medicine, eds P G Schmitz, & K J Martin, MacGraw-Hill Company, United States. pp. 350-353. Wati, Leni Maulinda, 2014. Faktor-faktor yang Berhubunngan dengan Kejadian

BBLR di RSUD Ambarawa Tahun 2013. STIKES Ngudi Waluyo Ungaran.

Wiknjosastro, H, Saifuddin, A.B, & Rachimhadhi, T, 2005. Ilmu Kebidanan. Jakarta : Yayasan Bina Pustaka.

WHO. 2001. Iron Deficiency Anemia Assessment, Prevention and Control.

Available from :

http://www.who.int/nutrition/publications/micronutrients/anaemia_iro

n_deficiency/WHO_NHD_01.3/en/ [Accesed 21 April 2015].

WHO, 2008. Worldwide Prevalence of Anaemia 1993-2005. Available from : http://www.who.int/vmnis/publications/anaemia_prevalence/en/

[Accesed 21 April 2015].

WHO, 2010. Analisis Kanskap kajian Negara Indonesia. Available from : http://www.who.int/nutrition/landscape_analysis/IndonesiaLandscape

AnalysisCountryAssessmentReport_Bahasa.pdf [Accesed 21 April

2015].

WHO, 2011. Haemoglobin Concentrations for the Diagnosis of Anemia and Assesment of Severity.Availble from : Www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin/en/ [Accesed 21 April

BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

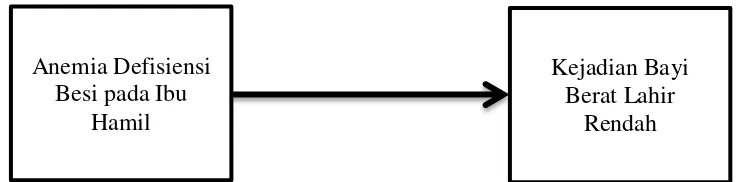

3.1. Kerangka Konsep Penelitian

Berdasarkan tujuan penilitan, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014, maka kerangka konsep yang terbentuk adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Kerangka konsep penelitian

3.2 Definisi Operasional

1. Variabel independen : Anemia defisiensi besi pada ibu hamil Definisi operasional : Anemia defisiensi besi merupakan gejala kronis dengan keadaan hipokromik (konsentrasi hemoglobin kurang), dengan kadar Hb < 11 g/dL dan mikrositik yang di sebabkan oleh suplai besi kurang dalam tubuh dengan kadar MCHC < 31 g/dL. Cara ukur : Pemeriksaan darah untuk kadar Hb dan kadar

MCHC

Alat ukur : Analisa data sekunder dari data rekam medis Hasil pengukuran : Ibu hamil dengan anemia defisiensi besi

Ibu hamil tidak menderita anemia defisiensi besi

Skala pengukuran : Ordinal.

Defenisi operasional : Bayi berat lahir rendah adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir (Depkes RI, 2009).

Sedangkan berat bayi normal adalah ≥2500 – 4000 gram.

Cara ukur : Menimbang berat badan bayi dengan timbangan bayi pada saat lahir sampai 24 jam pertama setelah lahir.

Alat ukur : Analisa data sekunder dari data rekam medis Hasil pengukuran : Bayi berat lahir rendah

Bayi berat lahir normal. Skala pengukuran : Ordinal.

3.3 Hipotesis

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analitik, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik Medan tahun 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-sectional dengan menggunakan data rekam medik. Data dikumpulkan dan dilakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan atau sekali waktu. Dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui adakah hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hami dengan kejadian Bayi berat lahir rendah di RSUP H Adam Malik tahun 2014.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 4.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP H Adam Malik Medan. 4.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2015 sampai dengan Oktober 2015.

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1 Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh Ibu hamil yang melahirkan dan memiliki data pemeriksaan hemoglobin di RSUP H. Adam Malik Medan Pada tahun 2014.

4.3.2 Sampel

Penentuan jumlah sampel dihitung dengan menggunakan rumus tunggal untuk estimasi proporsi suatu populasi :

Tingkat kemaknaan yang akan digunakan adalah 95% = 1,96 dan tingkat ketetapan absolut yang dikehendaki adalah 10% = 0,1. Dari penelitian sebelumnya diambil proporsi dari keadaan yang akan dicari sebesar 0,185.

Dengan menggunakan rumus diatas maka didapat jumlah sampel minimal :

Dari perhitungan rumus diatas, didapatkan jumlah sampel minimal untuk penelitian ini sebesar 58 responden.

4.3.3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi. Kriteria Inklusi:

a) Ibu hamil yang melahirkan dan memeriksakan hemoglobinnya di RSUP H Adam Malik pada tahun 2014

b) Ibu hamil yang tidak mengalami perdarahan 2-3 bulan terakhir c) Ibu yang hamil bukan gemeli

�= �22

P = Proporsi dari keadaan yang akan di cari (dari pustaka) Q = 1-P

Za = Nilai Z pada tingkat kemaknaan (ditetapkan)

d = Tingkat ketepatan absolute yang dikehendaki (ditetapkan) sumber : Sastroasmoro et al.,2011.

d) Ibu hamil yang tidak menderita penyakit kronis (malaria, Tuberculosis, diare kronik, HIV/AIDS, atau penyakit lain yang mengharuskan kontrol rutin kerumah sakit)

e) Kehamilan cukup bulan. Kriteria Eksklusi:

a) Ibu hamil dengan data rekam medis yang tidak lengkap.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari rekam medis yang berada di ruangan khusus penyimpanan rekam medis di RSUP H. Adam Malik Medan.

Prosedur yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu pada tahap awal peneliti mengajukan permohonan izin pelaksanaan penelitian pada institusi pendidikan (Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara), kemudian permohonan izin yang diperoleh akan dikirim ke bagian diklat (RSUP H. Adam Malik). Setelah mendapat izin peneliti mengumpulkan data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melihat rekam medis semua pasien yang melahirkan di Bagian Obstetri dan Ginekologi.

4.5 Pengelolaan dan Metode Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) lalu dianalisa secara analitik. Pengolaan dan analisa data statistik dengan menggunakan dua cara yaitu univariat dan bivariat. Analisis univariat digunakan untuk mengetahui prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil dan bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik Medan yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik distribusi frekuensi. Analisis bivariat untuk menilai hubungan antara kadar hemoglobin dengan berat badan bayi baru lahir di RSUP H. Adam Malik Medan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitiaan

Penelitian ini dilakukan di RSUP Haji Adam Malik Medan yang berlokasi di Jalan Bunga Lau no. 17, kelurahan Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan. RSUP H. Adam Malik mulai berfungsi sejak tanggal 17 Juni 1991 dengan pelayanan rawat jalan, dan untuk pelayanan rawat inap mulai berfungsi tepatnya pada tanggal 2 Mei 1992. Rumah sakit ini mulai beroperasi secara total pada tanggal 21 Juli 1993 yang diresmikan oleh mantan Presiden RI, H. Soeharto.

RSUP H. Adam Malik merupakan rumah sakit kelas A sesuai dengan SK Menkes No.355/ Menkes/ SK/ VII/ 1990. Dengan predikat rumah sakit kelas A, RSUP H. Adam Malik Medan telah memiliki fasilitas kesehatan yang memenuhi standar dan tenaga kesehatan yang kompeten. Selain itu, RSUP Haji Adam Malik juga merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah pembangunan A yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau sehingga dapat dijumpai pasien dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Pada tanggal 6 September 1991, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 502/ Menkes/ IX/ 1991 RSUP H. Adam Malik Medan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

5.1.2 Distribusi Frekuensi

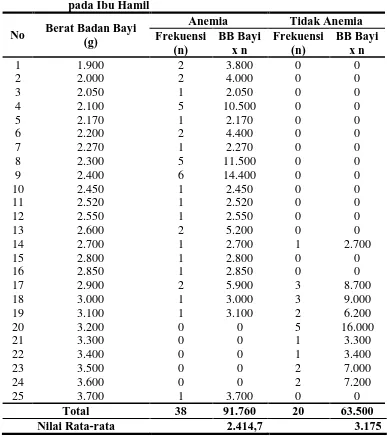

Tabel 5.1 Nilai Rata-rata Berat Badan Bayi berdasarkan Status Anemia pada Ibu Hamil

Nilai Rata-rata 2.414,7 3.175

Untuk mengetahui gambaran distribusi frekuensi masing-masing variabel bebas dan variabel terikat dilakukan analisa univariat dan dapat dilihat sebagai berikut :

A. Distribusi Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil

Untuk melihat distribusi anemia defisiensi besi pada ibu hamil yang melahirkan di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi berdasarkan Status Anemia pada Ibu Hamil

Karakteristik Frekuensi Persentase Haji Adam Malik Medan, sebanyak 30 orang (51,7%) menderita anemia defisiensi besi, dan yang menderita anemia lain sebanyak 8 orang (13,8%). Adapun yang dimaksud dengan anemia lain adalah ibu hamil yang memiliki kadar hemoglobin <11 g/dL dengan kadar MCHC yang normal (>31 g/dL). Sedangkan ibu hamil yang tidak mengalami anemia defisiensi besi sebanyak 20 orang (34,5%). Ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi merupakan frekuensi terbanyak.

B. Distribusi Berat Lahir

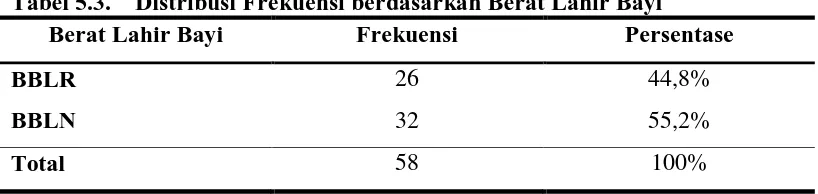

Untuk melihat distribusi berat badan bayi yang dilahirkan di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi berdasarkan Berat Lahir Bayi

Berat Lahir Bayi Frekuensi Persentase

BBLR 26 44,8%

BBLN 32 55,2%

Dari tabel 5.2. dapat dilihat bahwa dari 58 bayi yang dilahirkan, frekuensi terbanyak terdapat pada bayi dengan berat lahir normal yakni sebanyak 32 bayi (55,2%), sedangkan 26 bayi (44,8%) lahir dengan berat badan lahir rendah.

C. Distribusi Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Untuk melihat distribusi bayi berat lahir rendah (BBLR) yang di lahirkan di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.4. Distribusi Frekuensi berdasarkan Anemia pada Ibu Hamil dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah

Anemia dilahirkan di RSUP H. Adam Malik, sebanyak 22 bayi (84,6%) berat lahir rendah dilahirkan oleh ibu yang menderita anemia defisiensi besi, dan 4 (15,4%) bayi berat lahir rendah dilahirkan oleh ibu yang menderita anemia lain, sedangkan ibu hamil yang tidak menderita anemia tidak melahirkan bayi berat lahir rendah.

5.1.3 Analisis Hasil Data

Tabel 5.5. Analisis Hubungan Status Anemia Defisiensi Besi dengan

Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase

Ya 22 73,3 % 8 26,7 % besi merupakan frekuensi terbanyak melahirkan bayi berat lahir rendah yaitu sebanyak 22 bayi (73,3%) dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal sebanyak 8 bayi (26,7%). Sedangkan ibu hamil yang tidak menderita anemia defisiensi besi melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebanyak 4 bayi (14,3%) dan 24 bayi (85,7%) dengan berat lahir normal. Nilai RP (Rasio Prevalen) pada penelitian ini adalah 5,16 dengan Confident Interval 95 %.

Berdasarkan hasil analisa data dengan uji statistik Chi-Square terdapat probabilitas dengan nilai p = 0.001 yang berarti H0 ditolak. Hal ini berarti terdapat hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014.

5.2 Pembahasan

5.2.1 Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil

kadar hemoglobin yang normal. Hal ini mendukung data Depkes RI yang mengatakan bahwa lebih dari 50% ibu hamil mengalami anemia (Depkes RI, 2002). Di India penelitian Thanglela et al. (1994) dari 1040 wanita hamil 70,4% menderita anemia, 23% anemia ringan, 38,2% anemia sedang dan 9,2% anemia berat, Di Malaysia Rosline et al. ( 2001 ) dalam Riswan (2003) melaporkan anemia defisiensi besi pada wanita hami l sekitar 7 orang ( 13,5%). Di Indonesia Prevalensi anemia defisiensi besi pada wanita hamil adalah sekitar 63.5% (Riswan, 2003). Lautan et al. (2001) dalam Riswan (2003), melaporkan dari 31 orang wanita hamil pada trimester II didapati anemia defisiensi besi sekitar 23 orang (74 %).

Data Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001 menunjukkan prevalensi anemia pada ibu hamil masih cukup tinggi yaitu sebesar 40,1%. Keadaan ini mengindikasikan anemia gizi besi pada ibu hamil masih menjadi masalah kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2013).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pariaman didapatkan bahwa ibu hamil yang kadar Hb < 11 gr/dl dan dikategorikan sebagai anemia sebanyak 31,25%. Hal ini mendukung data Laporan Bulanan Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 2011 yang menemukan bahwa insiden anemia di Pariaman lebih tinggi dari rata-rata kejadian anemia di propinsi Sumatera Barat yang hanya sebesar 24,73% (Setiawan, 2013).

5.2.2 Berat Badan Bayi

Dari hasil penelitian bayi yang dilahirkan dengan berat kurang dari 2500 gram (BBLR) sebanyak 26 bayi (44,82%). Dan bayi yang berat lahirnya normal sebanyak 32 bayi (55,17%). Prevalensi BBLR dari penelitian ini lebih tinggi dari data Riskedas (2007) yang menyebutkan bahwa dari bayi yang diketahui berat badan hasil penimbangan waktu baru lahir, 11,5% lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram atau BBLR.

partus prematur dan memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah serta dapat meningkatkan kematian perinatal (Riswan, 2003)

Dari analisis data dengan menggunakan metode Chi-Square di peroleh hasil bahwa terdapat hubungan anatara ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi untuk melahirkan bayi berat lahir rendah dengan p=0,001. Ibu hamil dengan anemia defisiensi besi merupakan frekuensi terbanyak melahirkan bayi berat lahir rendah yaitu sebanyak 22 bayi (73.3%) dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir normal sebanyak 8 bayi (26.7%). Sedangkan ibu hamil yang tidak menderita anemia defisiensi besi melahirkan bayi dengan berat lahir rendah sebanyak 4 bayi (14.3%) dan 24 bayi (85.7%) dengan berat lahir normal. Nilai RP (Rasio Prevalen) penelitian ini adalah 5,16%, hal ini berarti ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah 5,16 kali lebih besar dari pada ibu yang tidak menderita anemia defisiensi besi.

bahwa 51,6% ibu-ibu hamil dengan anemia melahirkan bayi BBLR (Pipit 2010 ; Suryati 2014).

Kurangnya nutrisi pada trimester I terutama adanya anemia akan menyebabkan terjadinya kegagalan organogenesis sehingga akan mengganggu perkembangan janin pada tahap selanjutnya. Pada trimester II, terjadi kecepatan yang meningkat pada pertumbuhan dan pembentukan janin, sehingga membentuk manusia dengan organ–organ tubuh yang mulai berfungsi. Pada masa ini zat besi yang diperlukan paling besar karena mulai terjadi hemodilusi pada darah. Kebutuhan zat besi pada keadaan ini adalah 5 mg/hr dengan kebutuhan basal 0,8 mg/hari. Anemia berakibat menimbulkan hipoksia dan bekurangnya aliran darah ke uterus yang akan menyebabkan aliran oksigen dan nutrisi ke janin terganggu dan dapat menimbulkan asfiksia sehingga pertumbuhan dan perkembangan janin terhambat serta janin lahir dengan berat badan lahir rendah dan prematur (Labir et al., 2013).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Prevalensi ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014 adalah 51,7%, dan prevalensi bayi berat lahir rendah yang dilahirkan adalah 44,8%.

2. Kejadian bayi berat badan lahir rendah lebih banyak terjadi pada ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi yaitu sebanyak 22 bayi (73,33%) dari 30 orang ibu yang menderita anemia defisiensi besi

3. Terdapat hubungan antara ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi dengan kejadian bayi berat lahir rendah, dengan nilai p = 0,001 (p<0,05). Dimana bayi berat lahir rendah pada ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi lebih tinggi dari pada ibu yang tidak menderita anemia.

6.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran untuk semua pihak dari hasil penelitian ini:

1. Bidang Pelayanan RSUP H. Adam Malik Medan diharapkan agar lebih meningkatkan kualitas Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil, sehingga kejadian anemia dapat diketahui sejak dini dan dapat diberi tatalaksana, sehingga dapat mencegah terjadinya BBLR

2. Angka kejadian BBLR di RSUP Haji Adam Malik cukup tinggi, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap BBLR. Diharapkan dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi BBLR dapat ditindak lanjuti pencegahannya oleh pihak Dinas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anemia

Anemia adalah kondisi berkurangnya sel darah merah (erirosit dalam sirkulasi darah atau massa hemoglobin, sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa oksigen ke seluruh jaringan (Tarwoto et al., 2007). Anemia juga didefinisikan sebagai konsentrasi hemoglobin (Hb) dan hematokrit (HTC) di bawah kadar normal, berdasarkan pada umur, jenis kelamin, dan lokasi geografis (ketinggian dari permukaan laut). Umumnya kadar Hb pada wanita adalah 12 g/dL dan pada pria adalah 14 g/dL. Mekanisme yang menyebabkan terjadinya anemia yaitu kekurangan pembentukan sel darah merah, destruksi sel darah merah yang lebih cepat dan kehilangan darah (perdarahan) (Wall, 2008).

2.1.1 Klasifikasi Anemia

Klasifikasi anemia berdasarkan Etiopatogenesisnya:

A. Anemia karena Gangguan pembentukan eritrosit dalam sumsum tulang

1. Kekurangan bahan esensial pembentukan eritrosit a. Anemia defisiensi besi

b. Anemia defisiensi asam folat c. Anemia defisiensi vitamin B12 2. Gangguan penggunaan besi

a. Anemia akibat penyakit kronik b. Anemia sideroblastik

3. Kerusakan sumsum tulang a. Anemia aplastik

b. Anemia mieoloplastik

c. Anemia pada keganasan hematologi d. Anemia diseritropoietik

4. Kekurangan eritropoietin : anemia pada gagal ginjal kronik.

a. Gangguan membran eritrosis (membranopati)

b. Gangguan enzim eritrosit (enzinopati) : akibat defisiensi G6PD

c. Gangguan hemoglobin (hemoglobinopati) Thalassemia

Hemoglobinopati struktural : HbS, HbE, dan lain-lain 2. Anemia hemolitik ekstrakorpuskuler

Klasifikasi lain dari anemia yaitu dapat dibedakan berdasarkan morfologi dan dengan melihat indeks eritrosit atau hapusan darah tepi dan berdasarkan etiologinya. Berdasarkan klasifikasi ini anemia dibagi menjadi tiga golongan :

A. Anemia hipokromik mikrositer MCV < 80 fl dan MCH < 27 pg 1. Anemia defisiensi besi 2. Thalassemia mayor

3. Anemia akibat penyakit kronik 4. Anemia sideroblastik.

B. Anemia normokromik normositer MCV 80-95 fl dan MCH 27-34 pg 1. Pasca perdarahan akut

3. Hemolitik didapat 4. Akibat penyakit kronik 5. Pada gagal ginjal kronik 6. Sindrom mielodiplastik

b. Defisiensi B12, termasuk anemia pernisiosa 2. Bentuk non – megaloblastik

a. Pada penyakit hati kronik b. Pada hipotiroidisme

c. Pada sindrom mielodisplastik. (Bakta et al., 2009).

2.2 Anemia Defisiensi Besi

Anemia defisiensi besi terjadi jika kecepatan kehilangan atau penggunaan zat besi melampaui kecepatan asimilasinya (Bridges et al., 2000). Anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat berkurangnya penyediaan besi untuk eritropoesis, karena cadangan besi kosong (depleted iron strore) yang akan mengakibatkan pembentukan hemoglobin berkurang (Bakta et al., 2009). Anemia defisiensi besi merupakan penyebab terpenting suatu anemia mikrositik hipokrom, dengan ketiga indeks eritrosit (MCV, MCH, MCHC) berkurang dan sediaan apus darah menunjukan eritrosit yang kecil (mikrositik) dan pucat (hipokrom) (Hoffbrand et al., 2005).

besi dan kehilangan besi yang berlebihan karena perdarahan (Hoffbrand et al., 2005). Anemia ini jauh lebih banyak dijumpai di Negara berkembang akibat kebiasaan makan yang buruk (asupan diet dengan bioavailabilitas yang yang rendah, rendah besi dan protein, serta berlebihnya asupan zat penghambat absorpsi besi seperti fitat), gangguan absorpsi besi karena infestasi cacing tambang dan cacing lainnya di usus (Sharma, 2012).

2.2.1 Etiologi dan Faktor Risiko

A. Kekurangan asupan zat besi

1. Vegetarian (kadar asupan zat besi yang rendah)

2. Pemberian susu sapi daripada ASI pada bayi (susu sapi mempunyai

jumlah zat besi yang sama dengan ASI, tetapi bioavailabilitasnya

rendah).

B. Gangguan pada absorpsi besi

1. Gastric bypass surgery

2. Gastric atrophy

3. Irritable bowel disease

4. Achlorhyda

5. Celiac disease

6. Obat-obatan yang mengganggu absorpsi zat besi (antasida,

suplementasi kalsium dan enzim pankreas, tetrasiklin)

7. Susu produk (fosfat)

8. Teh (tanin)

9. Fitat dan fosfonat di sayur-sayuran.

C. Peningkatan kebutuhan zat besi

1. Bayi prematur

2. Postnatal dan masa pertumbuhan remaja

3. Kehamilan

4. Menyusui.

D. Peningkatan kehilangan zat besi

2. Perdarahan urogenital

3. Proses melahirkan

4. Dan lain-lain

(Wall, 2008).

2.2.2 Tahapan Kekurangan Zat Besi

Kekurangan besi terjadi dalam tiga tahap yaitu :

1. Simpanan besi berkurang. Terlihat dari penurunan ferritin dalam plasma hingga 12ug/L. hal ni dapat dikompensai dengan peningkatan absorpsi besi yang terlihat dari peningkatan kemampuan mengikat besi total (total iron binding capacity/TIBC). Pada tahap ini belum terlihat perubahan fungsional pada tubuh.

2. Habisnya simpanan besi, menurunnya jenuh transferrin hingga kurang dari 16% pada orang dewasa dan meningkatnya protoporfirin, yaitu bentuk pendahulu (precursor) hem. Pada tahap ini nilai hemoglobin dalam darah masih berada pada 95% nilai normal. Hal ini dapat mengganggu metabolisme energi, sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan bekerja.

3. Terjadi anemia defisiensi besi, dimana kadar hemoglobin berada dibawah kadar normal. Anemia defisiensi besi berat ditandai oleh sel darah merah yang kecil (mikrositosis) dan nilai hemoglobinnya rendah (hipokromia) (Almatsier, 2009).

2.2.3 Manifestasi klinis

Semua anemia menyebabkan terjadinya gejala klasik dari penurunan

Oxygen carrying capacity yaitu lelah, kelemahan, sesak napas, terutama dyspnea

saat beraktivitas. Penurunan oxygen carrying capacity akan memicu kekurangan

pengiriman oksigen ke jaringan aktif secara metabolik, yang seharusnya

menerima cukup oksigen, hal ini yang menyebabkan terjadinya kelelahan

normal dan resorbsi meningkat, sedangkan eritropoesis defisiensi besi (iron deficient erythropoiesis) ditandai dengan cadangan besi kosong (sangat kurang), transportasi besi menurun (serum besi turun), saturasi transferin dan protoporfirin meningkat, hemoglobin dan hematokrit normal serta gambaran klinis tidak dijumpai anemia (Manuaba, 2001).

Menurut Wall (2008) manifestasi klinis anemia defisiensi besi berupa :

A. Gejala

6. Gangguan belajar dan perilaku pada anak

B. Tanda-tanda

6. Takikardi dengan atau tanpa aliran murmur

7. Cardiac decompensation (high output failure)

8. Splenomegali (jarang)

C. Hasil pemeriksaan laboratorium

1. Kadar feritin rendah

2. Kadar zat besi rendah

3. TIBC tinggi

4. Persentase saturasi transferin rendah

5. Peningkatan kadar erythrocyte zinc protoporphyrin

6. MCV, MCH dan MCHC rendah

7. Penurunan bone marrow stainable iron

9. Rasio dari sTf-R ke feritin biasanya berkisar >2,5

5. Cigar or pencil shaped cells and, rarely, target cells.

Selain itu pasien juga dapat mengalami gejala dan tanda umum anemia dan mengalami glositis yang tidak nyeri, stomatitis angularis, kuku rapuh bergerigi atau kuku sendok (koilonikia), desfagia akibat adanya selaput faring (sindrom Paterson Kelly atau Plummer-vinson) dan keinginan makan yang tidak biasa (pica) (Hoffbrand et al., 2005).

2.3 Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil

Survei Kesehatan Rumah Tangga Nasional di tahun 2001 menunjukkan bahwa 27.9% dari ibu dalam masa reproduktif dan 40.1% ibu hamil menderita anemia (WHO, 2010). Diagnosis anemia dalam kehamilan ditegakkan jika kadar hemoglobin (Hb) < 11 d/dL (7,45 mmol/L) dan hematokrit < 0,33 (Sharma, 2012). Anemia defisiensi besi merupakan penyebab anemia paling sering dalam kehamilan, sekitar 95% wanita hamil dengan anemia mengalami anemia defisiensi besi karena menstruasi yang terlalu banyak atau kehilangan besi seringkali akibat kehamilan sebelumnya (WHO, 2010).

2.3.1 Penyebab Anemia Defisiensi Besi Pada Ibu Hamil Secara umum ada tiga penyebab anemia pada ibu hamil 1. Hipervolumia

banyak selama kehamilan, yang lazim disebut dengan hidremia atau hypervolemia. Akan tetapi pertambahan sel-sel darah kurang dibandingkan dengan bertambahnya plasma, sehingga terjadi pengenceran darah. Pertambahannya berbanding sebagai berikut : plasma 30%, sel darah 18%, dan hemoglobin 19% (Wiknjosastro, 2005).

Hypervolemia imbas – kehamilan memiliki fungsi penting, yaitu : Memenuhi kebutuhan metabolik uterus yang membesar dengan

sistem vaskular yang mengalami hipertrofi hebat

Menyediakan nutrien dan elemen secara berlimpah untuk menunjang pertumbuhan pesat plasenta dan janin

Melindungi ibu dan pada gilirannya janin terhadap efek buruk gangguan aliran balik vena pada posisi telentang dan berdiri Melindungi ibu terhadap efek buruk kehilangan darah selama pertumbuhan janin dan pembentukan darah ibu. Jika peningkatan kebutuhan tidak diimbangi intake yang tidak adekuat maka akan terjadi ketidakseimbangan atau kekurangan zat besi (Tarwoto dan Wasnidar 2007). Jika persediaan cadangan Fe minimal, maka setiap kehamilan akan menguras cadangan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia pada kehamilan berikutnya (Manuaba et al., 2010).

(Benson et al., 2009). Pada kehamilan aterm sekitar 900 mg zat besi hilang dari ibu kepada fetus, plasenta dan perdarahan pada waktu partus (Bridges et al., 2000). Kehamilan berulang, terutama dengan interval pendek, dapat menyebabkan defisiensi yang berat. Banyak wanita yang anemis sebelum hamil, kebutuhan besinya tidak pernah terkejar selama kehamilan atau setelahnya karena simpanan besinya tetap rendah (Benson et al., 2009).

Menurut Manuaba pada tahun 2011, kebutuhan zat besi ibu hamil : a. 500 mg – tambahan untuk meningkatkan hematopoiesis

b. 300 mg – kebutuhan janin untuk proses hemopoisis selama dalam kandungan

c. 200 mg – kehilangan karena perdarahan pasca partum. 3. Asupan dan penyerapan zat besi tidak adekuat

Kebutuhan besi total dalam kehamilan sebesar 800 mg tidak dapat dipenuhi hanya dari diet yang cukup. Karena itu, dianjurkan pemberian unsur besi profilaksis 60 mg/hari setiap hari untuk semua ibu hamil (Benson et al., 2009). Meskipun sebagian kaum ibu menerima suplemen, mereka tidak mengkonsumsi jumlah yang cukup. Riskesdas 2007 telah temukan bahwa 92.2% kaum ibu menerima suplemen zat besi dan asam folat selama kehamilan yang terakhir yang sedikit berbeda dari DHS 2007 yang melaporkan bahwa hanya 79.3% kaum ibu telah menerima suplemen zat besi selama masa kehamilan. Lebih penting lagi adalah bahwa Riskesdas melaporkan bahwa hanya 29.2% kaum ibu telah mengkonsumsi >90 tablet selama masa kehamilan yang terakhir sesuai yang direkomendasikan (Analisis Lanskap Kajian Negara Indonesia, 2010).

banyak mengandung zat besi serta cara pengolahan makanan yang benar juga menjadi faktor asupan zat besi yang tidak adekuat. Adanya penyakit tertentu seperti gastritis, penyakit pada usus halus akan mengganggu penyerapan zat besi. Tidak mengkonsumsi tablet penambah darah, dikarenakan ibu hamil yang tidak memeriksakan kandungannya kepetugas kesehatan. Faktor lain yang dapat menghambat penyerapan zat besi adalah adanya kebiasaan mengkonsumsi kopi dan teh secara bersamaan pada waktu makan (Tarwoto et al., 2007)

2.3.2 Manifestasi Klinis Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil

Gejala anemia defisiensi besi pada kehamilan yaitu lemah, letih atau lelah, gangguan pencernaan, penurunan nafsu makan, palpitasi, dyspnea, pusing, pembengkakan (perifer), edema anasarka, serta gagal jantung kongestif pada kasus-kasus berat. Sedangkan tanda-tandanya dapat berupa pucat, glositis, stomatitis, edema, hipoproteinemia, murmur sistolik lembut didaerah mitral akibat sirkulasi hiperdinamik, dan krepitasi halus di basal paru akibat kongesti hal ini terjadi pada kasus-kasus berat (Sharma, 2012). Sedangkan menurut Tarwoto dan Wasnidar tahun 2007, Konsentrasi Hb <10 g/dL, hematokrit <30%, sel darah merah mikrositik, meningkatnya iron binding capacity hingga 350-500 m/dL, serum besi <50-60 mg/100 mL, dan saturasi transferin <15-16 merupakan tes diagnostik untuk anemia defisiensi besi pada ibu hamil.

Untuk menegakkan diagnosis anemia pada kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa. Pada hasil anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, mual-muntah lebih hebat pada hamil muda. Pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan dengan menggunakan alat Sahli.

Hasil pemeriksaan Hb dengan Sahli dapat digolongkan sebagai berikut : Hb 11 g% tidak anmia

Pemeriksaan darah dilakukan minimal dua kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan ketiga (Manuaba et al., 2010).

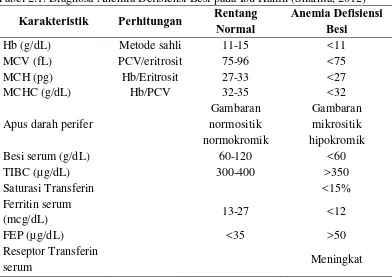

Tabel 2.1. Diagnosa Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil (Sharma, 2012) Karakteristik Perhitungan Rentang

Hb, hemoglobin; MCV, mean corpuscular volume; MCH, mean corpuscular Hb; MCHC, mean corpuscular Hb concentration; TIBC, total iron binding capacity; FEP, free erythrocyte protoporphyrin; PCV, packed cell volume.

2.3.3 Pengaruh Anemia Defisiensi Besi terhadap Kehamilan

Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan sel-sel tubuh termasuk otak. Pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran, lahir sebelum waktunya, berat badan lahir rendah, perdarahan sebelum dan selama persalinan bahkan dapat mengakibatkan kematian pada ibu dan janinnya. Ibu hamil dengan anemia tidak mampu memenuhi kebutuhan zat besi untk janinnya sehingga janin sangat berisiko untuk terjadinya gangguan kematangan atau kematuran organ-organ tubuhnya (Tarwoto et al., 2007).

kognitif pada bayi, peningkatan insiden penyakit jantung dan diabetes di kemudian hari (Sharma, 2012). Pada kehamilan trimester pertama anemia dapat menyebabkan abortus, Missed abortus, dan kelainan kongenital, pada trimester kedua dapat terjadi persalinan prematus, perdarahan antepartum, gangguan pertumbuhan janin dalam Rahim, asfiksia intra uterin sampai kematian, berat badan lahir rendah, gestosis dan mudah terkena infeksi, IQ rendah, serta dekompensasio kodis-kematian ibu, sedangkan pada saat inpartu dapat menyebabkan gangguan his primer dan sekunder, janin lahir dengan anemia, serta persalinan dengan tindakan tinggi meliputi ibu cepat lelah dan gangguan perjalann persalinan perlu tindakan operatif (Manuaba, 2001).

2.4 Bayi Berat Lahir Rendah

Berat badan merupakan pertimbangan penting dalam menentukan kesejahteraan. Rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan aterm adalah 3500-3750 gram (Stables dan Rankin, 2005 dalam Williamson dan Kenda, 2014). Sekitar 27% angka kematian pada neonatus disebabkan oleh BBLR. Angka kejadian BBLR di Indonesia berkisar antara 9-20% bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Sebanyak 25% bayi dengan BBLR meninggal pada saat baru lahir dan 50% nya meninggal saat bayi (Maryunani et al., 2009).

Tanda dan gejala yang terdapat pada bayi dengan berat badan lahir rendah adalah :

Berat badan <2500 gram Letak kuping menurun

Pembesaran dari satu atau kedua ginjal Ukuran kepala kecil

Masalah dalam pemberian makan (reflex menelan dan menghisap berkurang)

Suhu tidak stabil

Kualitas bayi yang dilahirkan sangat dipengaruhi oleh keadaan gizi ibu sebelum dan selama mengandung antara lain karena perkembangan susunan syaraf tejadi pada janin yang masih berusia dini. Salah satu indikator untuk menilai kualitas bayi atau kualitas generasi penerus ini adalah Berat badan saat lahir. Bila Berat badan saat lahir rendah (BBLR), bayi umumnya akan kurang mampu meredam tekanan lingkungan yang baru yang dapat berakibat pada terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan bahkan mengganggu kelangsungan hidupnya serta akan meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas bayi karena rentan terhadap kondisi-kondisi infeksi saluran pernafasan bagian bawah, gangguan belajar. masalah perilaku dan sebagainya (Saraswati, 1998).

Dampak lain dari BBLR mencakup kematian janin dan bayi, kematian postneonatal, morbiditas jangka pendek seperti sindrom gangguan pernapasan dan necrotizing enterocolitis, dan morbiditas jangka panjang seperti kebutaan, tuli, hidrosefalus, retardasi mental, dan cerebral palsy (Goldenberg et al., 2015). Salah satu faktor risiko yang mempunyai kontribusi terhadap kematian bayi, khususnya pada masa perinatal adalah kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Kasus anak yang meninggal dengan usia di bawah satu bulan ternyata yang mempunyai riwayat BBLR sebesar 43,3%. sedangkan yang meninggal usia 1 sampai 23 bulan yang mempunyai riwayat BBLR sebesar 21,7%. Hasil ini menguatkan penelitian bahwa kejadian BBLR berpengaruh pada kematian bayi terutama di masa 1 bulan ke bawah. Menurut Depkes (2004) sekitar 57% kematian bayi di Indonesia terjadi pada bayi umur di bawah 1 bulan dan terutama disebabkan oleh gangguan selama perinatal dan BBLR. Menurut perkiraan, setiap tahunnya terdapat sekitar 400.000 bayi dengan BBLR (Pramono et al., 2011).

Menurut Maryunani dan Nurhayati (2009) Neonatus atau bayi yang termasuk dalam BBLR merupakan salah satu dari keadaan berikut :

1. NKB SMK (Neonatus kurang bulan- sesuai masa kehamilan) adalah bayi prematur dengan berat badan sesuai masa kehamilan

3. NCB KMK (Neonatus cukup bulan – kecil untuk masa kehamilan) adalah bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan lahir kurang dari normal.

Selain itu terdapat klasifikasi BBLR menurut berat badan lahir

1. Bayi dengan berat badan lahir sangat rendah (BBLR) atau very low birth weight (VLBW). Yaitu bayi dengan berat badan lahir antara

1000-1500 gram

2. Bayi dengan berat lahir amat sangat rendah (BBLASR) atau extremely low birth weight (ELBW) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan lahir kurang dari 100 gram.

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Bayi Berat Lahir Rendah

Penyebab BBLR yang lahir kurang bulan (NKB-KMK) dapat disebabkan oleh berat badan ibu yang reandah, ibu hamil yang maih remaja, kehamilan kembar, ibu pernah melahirkan bayi prematur atu berat badan lahir rendah sebelumnya, ibu dengn inkompeten serviks, ibu hamil yang sedang sakit, serta beberapa faktor tidak diketahui penyebabnya (Maryunani dan Nurhayati, 2009). Masalah kurang energi kronik (KEK) pada ibu-ibu merupakan indikator masalah gizi dan kesehatan di kalangan ibu-ibu yang memiliki risiko BBLR dan gangguan tumbuh kembang pada anak sesudah lahir (Jahari, 2005).

Sedangkan bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan kurang atau dibawah normal disebabkan karena ibu hamil dengan gizi buruk atau kekurangan nutrisi, ibu hamil dengan penyakit hipertensi, preeclampsia, anemia, ibu hamil yang menderita penyakit kronis (penyakit jantung, sianosis) infeksi (infeksi saluran kemih), malaria kronik dan ibu hamil merokok dan penyalahgunaan obat (Maryunani et al., 2009).

mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal, serta inteligensia yang rendah (Manuaba et al., 2010).

Ada dua variabel bebas yang diketahui mempengaruhi pertumbuhan janin, yaitu berat ibu sebelum hamil dan pertambahan berat ibu selama hamil. Ibu dengan berat badan kurang seringkali melahirkan bayi yang berukuran lebih kecil daripada yang dilahirkan ibu dengan berat normal atau berlebihan. Selama embryogenesis status nutrisi ibu memiliki efek kecil terhadap pertumbuhan janin, karena kebanyakan wanita memiliki cukup simpanan nutrisi untuk embrio yang tumbuh lambat. Meskipun demikian, pada trimester ketiga kehamilan saat hipertrofi seluler janin dimulai, kebutuhan nutrisi janin dapat melebihi persedian ibu jika masukan nutrisi ibu rendah. Selain malnutrisi gangguan pertumbuhan intrauterin dapat pula disebabkan oleh gangguan pada plasenta, infeksi dan faktor genetik (Damanik, 2010).

2.5 Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Bayi Berat Lahir Rendah Menurut Bisara, Supraptinil, Afifa (2003), Kurang energi kronik pada WUS muda dapat mengakibatkan BBLR pada bayinya dan komplikasi pada persalinan yang berdampak kematian maternal dan bayi. Selain itu adanya penyakit selama hamil mempunyai risiko 6 kali lebih besar untuk terjadinya BBLR dibandingkan dengan tidak ada penyakit selama hamil. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian di Sukabumi terhadap ibu yang melahirkan BBLR bahwa status anemia berhubungan dengan kejadian BBLR. Ibu dengan kadar Hb<11 g% berisiko melahirkan BBLR 1,70 kali dibandingkan dengan ibu yang memiliki kadar Hb 11 g% (Sistiarani, 2008).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anemia adalah suatu kondisi dimana jumlah sel darah merah dan akibatnya oxygen-carrying capacity tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Kebutuhan fisiologis bervariasi pada setiap orang berdasarkan usia, jenis kelamin, ketinggian tempat tinggal di atas permukaan laut, merokok, dan tahap kehamilan. Kekurangan zat besi diperkirakan menjadi penyebab paling umum dari anemia secara global, tapi kekurangan gizi lain (seperti folat, vitamin B12, dan vitamin A), peradangan akut dan kronis, infeksi parasit, dan kelainan bawaan atau didapat mempengaruhi sintesis hemoglobin, produksi sel darah merah atau kelangsungan hidup sel darah merah, semua dapat menyebabkan anemia (WHO, 2011).

Menurut Tarwoto dan Wasnidar (2007), anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia terbanyak di dunia, terutama di Negara miskin dan berkembang. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang timbul akibat kosongnya cadangan besi tubuh, sehingga penyediaan besi untuk eritropoesis berkurang yang pada akhirnya pembentukan hemoglobin berkurang. Anemia jenis ini merupakan anemia yang paling sering di jumpai, terutama di Negara tropis (Handayani et al., 2008). World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia terdapat 42 % ibu hamil, 30 % wanita tidak hamil (usia 15 sampai 50 tahun), 47 % dari anak-anak prasekolah (usia 0 sampai 5 tahun) , dan 12,7 % laki-laki berumur diatas 15 tahun mengalami anemia (Pasricha et al., 2013). Prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia pada laki-laki dewasa adalah 16-50%, wanita tak hamil 25-48%, dan wanita hamil sebesar 46-92% (Bakta et al., 2009). Berdasarkan survei anemia yang dilaksanakan tahun 2005 di 4 kab/kota di Sumatera Utara, yaitu Kota Medan, Binjai, Kab.Deli Serdang dan Langkat, diketahui bahwa 40,50% pekerja wanita menderita anemia (Diskes Sumut, 2013).

anemia defisiensi besi berkisar antara 35% sampai 99% ( Bakta et al., 2009 ). Berdasarkan hasil Riskesdas (2013), di Indonesia terdapat 37,1% ibu hamil anemia, yaitu ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11,0 gram/dl, dengan proporsi yang hampir sama antara kawasan perkotaan (36,4%) dan pedesaan (37,8 %). Kekurangan zat besi dapat terjadi akibat asupan zat besi yang tidak memadai dan penyerapan, peningkatan kebutuhan besi selama pertumbuhan, dan kehilangan besi secara berlebihan. Wanita usia subur (WUS) mempunyai risiko khusus karena menstruasi, sedangkan kehamilan dan melahirkan jumlah bersih hilangnya besi adalah 580 sampai 680 mg karena kebutuhan janin dan plasenta dan perdarahan selama proses melahirkan (Pasricha et al., 2013). Selama kehamilan, kekurangan zat besi dikaitkan dengan beberapa akibat yang merugikan bagi ibu dan bayi, termasuk peningkatan risiko perdarahan, sepsis, kematian ibu, kematian perinatal, dan bayi berat lahir rendah (WHO, 2001).

Berdasarkan penelitan Ren dkk., (2001) mendapatkan bahwa konsentrasi hemoglobin trimester pertama yang rendah meningkatkan risiko berat lahir rendah, persalinan kurang bulan, dan bayi kecil untuk usia kehamilan (Cunningham et al., 2013). Bayi berat lahir rendah (BBLR) adalah bayi yang dilahirkan dengan berat lahir < 2500 gram tanpa memandang masa gestasi (Damanik, 2010). Bayi berat lahir rendah merupakan salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal. BBLR dibedakan dalam 2 katagori yaitu (1) BBLR karena prematur (usia kandungan kurang dari 37 minggu), dan (2) BBLR karena intra uterine growth retardation (IUGR), yaitu bayi yang lahir cukup bulan tetapi berat badannya kurang. Di negara berkembang banyak BBLR dengan IUGR karena ibu berstatus gizi buruk, anemia, malaria dan menderita penyakit menular seksual (PMS) sebelum konsepsi atau pada saat hamil (Depkes RI, 2009).

persalinan kurang bulan dan berat lahir rendah meningkat seiiring dengan keparahan anemia (Cunningham et al., 2013). Ibu hamil dengan kadar Hb < 10 g/dl mempunyai risiko 255% lebih tinggi untuk melahirkan BBLR dibandingkan dengan ibu hamil dengan kadar Hb diatas 10 g/dl (Saraswati et al., 1998).

Berdasarkan data diatas maka penulis tertarik untuk meneliti “Hubungan Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUP H. Adam Malik pada Tahun 2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Adakah hubungan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014.

1.3.2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil di RSUP H Adam Malik tahun 2014

2. Mengetahui prevalensi kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H Adam Malik tahun 2014

3. Mengetahui kejadian bayi berat lahir rendah pada ibu hamil penderita anemia defisiensi besi di RSUP H Adam Malik tahun 2014

4. Untuk mengetahui perbandingan kejadian bayi berat lahir rendah antara ibu hamil penderita anemia defisiensi besi dengan ibu hamil bukan penderita anemia defisiensi besi di RSUP H Adam Malik 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Memberi tambahan informasi tentang Bayi Berat lahir Rendah dengan Ibu yang menderita anemia defisiensi besi yang berdampak pada kelangsungan hidup dan kesehatan bayi baru lahir.

2. Sebagai sumber informasi bagi penentu kebijakan dalam upaya meningkatkan program pelayanan dan penanganan anemia defisiensi besi pada ibu hamil agar kejadian anemia pada ibu hamil dapat diturunkan serta tingkat kejadian Bayi Berat lahir Rendah.

3. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai data dasar untuk penelitian lebih lanjut hubungan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan tingkat kejadian bayi berat lahir rendah

4. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai kajian pustaka bagi peneliti lainnya untuk menambah teori mengenai hubungan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan tingkat kejadian bayi berat lahir rendah

ABSTRAK

Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia terbanyak di dunia, terutama di Negara miskin dan berkembang. Perempuan hamil merupakan segmen penduduk yang paling rentan terhadap anemia defisiensi besi. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, di Indonesia terdapat 37,1% ibu hamil anemia, dengan proporsi yang hampir sama antara kawasan perkotaan (36,4%) dan pedesaan (37,8%). Kekurangan zat besi pada ibu hamil dikaitkan dengan peningkatan risiko ibu untuk melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian adalah seluruh Ibu hamil yang melahirkan dan memiliki data pemeriksaan hemoglobin di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014. Sampel penelitian ini berjumlah 58 orang ibu hamil yang diambil dengan metode simple random sampling. Data hasil penelitian diolah dengan uji hipotesis Chi Square.

Berdasarkan uji hipotesis dengan metode Chi square didapatkan nilai p = 0,001 dengan Confident Interval 95%. Nilai RP (Rasio Prevalen) pada penelitian ini adalah 5,16.

Dari hasil analisis data tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi dengan kejadian bayi berat lahir rendah, dengan nilai p = 0,001 (p<0,05).

ABSTRACT

Iron deficiency anemia is the most common anemia in the world, especially in poor an developing countries. Pregnant woman are segment of population that is most vulnerable to iron deficiency anemia. Based on the result of Riskesdas 2013, in Indonesia there are 37, 1% pregnant woman are anemic, with an almost equal proportion between urban areas (36.4%) and rural (37.8%) areas. Iron deficiency in pregnant women is associated with an increased the risk of having low birth weight (LBW) babies.

The goal of this research is to find out the relationship between iron deficiency anemia in pregnant woman with the incidence of low birth weight babies at H. Adam Malik Hospital in 2014. This research was made on analytic design with Cross Sectional approach. The population in this research were all the pregnant woman who giving birth and having data of hemoglobin examination at H. Adam Malik Hospital in 2014. Samples were 58 pregnant woman, taken by simple random sampling method. The data was processed with the Chi Square hypothesis test.

Based on the hypothesis testing with Chi square methode, the p value = 0.001 with 95 % Confident Interval. PR (Prevalent Ratio) value in this study was 5.16.

From the results of data analysis is concluded that there is a relationship between iron deficiency anemia in pregnant woman with the incidence of low birth weight babies, the p value = 0.001 ( p < 0.05 ) .

KARYA TULIS ILMIAH

HUBUNGAN ANEMIA DEFISIENSI BESI PADA IBU HAMIL

DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI

RSUP H. ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2014

Oleh :

MAISYA NAJELINA

120100352

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

HUBUNGAN ANEMIA DEFISIENSI BESI PADA IBU HAMIL

DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI

RSUP H. ADAM MALIK MEDAN TAHUN 2014

Karya Tulis Ilmiah ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk

memperoleh kelulusan Sarjana Kedokteran

Oleh :

MAISYA NAJELINA

120100352

FAKULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ABSTRAK

Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia terbanyak di dunia, terutama di Negara miskin dan berkembang. Perempuan hamil merupakan segmen penduduk yang paling rentan terhadap anemia defisiensi besi. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, di Indonesia terdapat 37,1% ibu hamil anemia, dengan proporsi yang hampir sama antara kawasan perkotaan (36,4%) dan pedesaan (37,8%). Kekurangan zat besi pada ibu hamil dikaitkan dengan peningkatan risiko ibu untuk melahirkan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan kejadian bayi berat lahir rendah di RSUP H. Adam Malik pada tahun 2014. Desain penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan Cross Sectional. Populasi penelitian adalah seluruh Ibu hamil yang melahirkan dan memiliki data pemeriksaan hemoglobin di RSUP H. Adam Malik Medan pada tahun 2014. Sampel penelitian ini berjumlah 58 orang ibu hamil yang diambil dengan metode simple random sampling. Data hasil penelitian diolah dengan uji hipotesis Chi Square.

Berdasarkan uji hipotesis dengan metode Chi square didapatkan nilai p = 0,001 dengan Confident Interval 95%. Nilai RP (Rasio Prevalen) pada penelitian ini adalah 5,16.

Dari hasil analisis data tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ibu hamil yang menderita anemia defisiensi besi dengan kejadian bayi berat lahir rendah, dengan nilai p = 0,001 (p<0,05).

ABSTRACT

Iron deficiency anemia is the most common anemia in the world, especially in poor an developing countries. Pregnant woman are segment of population that is most vulnerable to iron deficiency anemia. Based on the result of Riskesdas 2013, in Indonesia there are 37, 1% pregnant woman are anemic, with an almost equal proportion between urban areas (36.4%) and rural (37.8%) areas. Iron deficiency in pregnant women is associated with an increased the risk of having low birth weight (LBW) babies.

The goal of this research is to find out the relationship between iron deficiency anemia in pregnant woman with the incidence of low birth weight babies at H. Adam Malik Hospital in 2014. This research was made on analytic design with Cross Sectional approach. The population in this research were all the pregnant woman who giving birth and having data of hemoglobin examination at H. Adam Malik Hospital in 2014. Samples were 58 pregnant woman, taken by simple random sampling method. The data was processed with the Chi Square hypothesis test.

Based on the hypothesis testing with Chi square methode, the p value = 0.001 with 95 % Confident Interval. PR (Prevalent Ratio) value in this study was 5.16.

From the results of data analysis is concluded that there is a relationship between iron deficiency anemia in pregnant woman with the incidence of low birth weight babies, the p value = 0.001 ( p < 0.05 ) .

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “Hubungan Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil dengan

Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah di RSUP H Adam Malik Tahun 2014”, yang

merupakan salah satu syarat kelulusan pendidikan sarjana kedokteran pada Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis banyak mendapatkan masukan dan perngarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Gontar Alamsyah Siregar, Sp.PD-KGEH, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

2. dr. Khairani Sukatendel, Sp.OG (K) selaku dosen pembimbing penulis atas kesabaran, waktu, dan masukan-masukan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

3. dr. Margaretha Damanik, Sp. A, dan dr. Linda I. Adenin, Sp. THT selaku dosen penguji yang banyak memberikan saran dan masukan untuk perbaikan karya tulis ilmiah ini.

4. Seluruh staf pengajar dan civitas akademika Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atas bimbingan selama perkuliahan hingga penyelesaian studi dan juga penulisan karya tulis ilmiah ini.

6. Kakak dan adik-adikku yang tersayang dan tercinta Afifah Ghaida, Shania, Riyunanda Fathur Adzkia, dan Annisa Nur Sittah yang selalu mendoakan, dan memberi dukungan dan kasih sayangnya kepada penulis.

7. Kakak dan abang senior yang memberikan nasihat-nasihat, dukungan materi dan moril, bagi penulis dalam menjalani pendidikan selama ini.

8. Rekan satu dosen pembimbing yaitu Artha Pratiwi Simamora dan M Reza Hakim yang telah saling membantu dan memberikan masukan terhadap karya tulis ilmiah masing-masing.

9. Teman-teman angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan dan saran selama pembuatan karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan untuk meningkatkan kemajuan dan kualitas penelitian ini.

Akhir kata penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran.

Medan, 07 Desember 2015

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ... . i

ABSTRAK ... . ii

KATA PENGANTAR ... . iv

DAFTAR ISI ... . vi

DAFTAR TABEL... . ix

DAFTAR GAMBAR ... . x

DAFTAR LAMPIRAN……… . xi

DAFTAR SINGKATAN……… .. . xii

BAB 1 PENDAHULUAN ... . 1

1.1. Latar Belakang ... . 1

1.2. Rumusan Masalah ... . 3

1.3. Tujuan Penelitian ... . 3

1.3.1. Tujuan Umum……….... 3

1.3.2. Tujuan Khusus ... . 3

1.4. Manfaat Penelitian ... . 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ... . 5

2.1. Anemia ... . 5

2.1.1. Klasifikasi Anemia ... . 5

2.2. Anemia Defisiensi Besi ... . 7

2.2.1. Etiologi dan Faktor Resiko ... . 8

2.2.2. Tahapan Kekurangan Zat Besi ... . 9

2.2.3. Manifestasi Klinis . ... . 9

2.3. Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil ... . 11

2.3.2. Manifestasi Klinis Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil.. 14

2.3.3. Pengaruh Anemia Defisiensi Besi terhadap Kehamilan ... . 15

2.4. Bayi Berat Lahir Rendah... ... .. 16

2.4.1 Faktor yang Mempengaruhi Bayi Berat Lahir Rendah ... .. 18

2.5. Hubungan Anemia pada Ibu Hamil dengan Bayi Berat Lahir Rendah………... 19

BAB 3 KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL ... .. 21

3.1. Kerangka Konsep Penelitian ... .. 21

3.2. Defenisi Operasional ... .. 21

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian……… 27

5.1.2. Distribusi Frekuensi……… .... .. 28

5.1.3. Analisis Hasil Data………. . .. 30

5.2. Pembahasan……….. . .. 31

5.2.1. Anemia Defisiensi Besi pada Ibu Hamil……….. ... .. 31

5.2.2. Berat Badan Bayi……… ... .. 33

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN……… .. 37

6.1. Kesimpulan……… .. 37

6.2. Saran ... .. 37