Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Psikologi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL

(106070002177)

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DAN

RELIGIUSITAS TERHADAP RESILIENSI PADA

REMAJA DI YAYASAN HIMMATA

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Psikologi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL NIM: 106070002177

Di Bawah Bimbingan :

Pembimbing I

Ikhwan Lutfi, M.Psi

NIP. 19730710 200501 1 006

Pembimbing II

Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi

NIP. 19810509 200901 2 012

FAKULTAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1432H/2011M

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DAN RELIGIUSITAS TERHADAP RESILIENSI PADA REMAJA DI YAYASAN HIMMATA”, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 6 Desember 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Fakultas

NIP. 19730710 200501 1 006

Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi

NIP. 19810509 200901 2 012

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Iqbal

NIM : 106070002177

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “HUBUNGAN ANTARA SELF-ESTEEM DAN RELIGIUSITAS TERHADAP RESILIENSI PADA REMAJA DI YAYASAN HIMMATA” adalah benar merupakan karya saya dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunan karya tersebut. Adapun kutipan-kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah dicantumkan sumber pengutipannya dalam skripsi. Saya bersedia untuk melakukan proses yang semestinya sesuai dengan undang-undang jika ternyata skripsi ini secara prinsip merupakan plagiat atau ciplakan dari karya orang lain.

Demikian pernyataan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 29 November 2011 Yang Menyatakan,

Muhammad Iqbal NIM: 106070002177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

(

#q

Ł

=t«¡ sø @dr&ł

.ˇe

%!

$# b˛

) OGY. wt

b qHs>Łs?

“Maka bertanyalah kepada orang yang memiliki pengetahuan

jika kamu tidak mengetahui”. (An-Nahl: 43)

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, B apak M .

Syamsuddin dan I bu D. Sholihati yang telah mendoakan, mendidik dan

membentuk karakter saya hingga saat ini.

ABSTRAK

A) Fakultas Psikologi

B) November 2011

C) Muhammad Iqbal

D) Hubungan Antara Self-Esteem dan Religiusitas Terhadap Resiliensi Pada

Remaja di Yayasan HIMMATA

E) xiv + 126 halaman + lampiran

F) Persaingan dunia global saat ini, telah menciptakan kelompok masyarakat

yang hidup dengan status sosioekonomi yang rendah, kaum miskin kota, kelompok marginal, anak jalanan, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan. Dalam konteks remaja sebagai individu yang tengah dihadapkan pada pencarian jati diri dan status sebagai orang dewasa, hal tersebut menjadi suatu ancaman baru bagi perkembangan psikologis mereka, karena secara alami remaja mudah tertekan dengan beragam resiko (Goldstein, 2005). Data Badan Pusat Statistik (2010), menyebutkan terdapat 110.978.00 warga miskin yang hidup di kota, dan 19.925.600 warga miskin lainnya hidup di desa. Lalu data DEPSOS RI (2010), menyebutkan jumlah anak jalanan pada tahun 2008 sebanyak 109.454 jiwa. Remaja yang berhasil menghadapi tantangan-tantangan dan kesengsaraan adalah remaja yang mampu mengembangkan kerangka

berpikir untuk menjadi resilient. Yaitu mereka yang mampu berkembang

dengan baik (Gordon, 1993), adaptif dan tak terkalahkan (Werner & Smith, 1982), tidak mudah terserang (Garmezy, 1985), berhasil beradaptasi dengan keadaan yang merugikan (Norman, 2000), dan mereka yang mampu menghadapi, mengatasi, mempelajari, dan berubah melalui kesulitan-kesulitan yang tak terhindarkan (Grotberg, 2003). Untuk menjadi

resilient atau memiliki resiliensi yang baik, banyak faktor yang

menentukan, salahsatunya adalah self-esteem (perasaan tentang diri

sendiri, perasaan tentang hidup, dan perasaan tentang orang lain) dan

religiusitas (daily spiritual experience, values, beliefs, forgiveness, private

religious pratices, religious/spiritual coping, religious support, religious/spiritual history, organizational religiousness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara self-esteem dan religiusitas dengan resiliensi pada remaja di Yayasan HIMMATA. HIMMATA atau Himpunan Pemerhati Masyarakat Marginal Kota) adalah sekolah bagi remaja dengan latar belakang sosioekonomi yang rendah (miskin), termasuk juga remaja yatim piatu, dan remaja yang menjadi anak jalanan. Sampel yang berjumlah 146 orang diambil dengan

teknik simple random sampling dan diberikan angket untuk mengukur

self-esteem, religiusitas dan resiliensi responden. Analisa data pada

penelitian ini menggunkan metode Statistic Multiple Regression Analysis

pada taraf signifikansi 0,05.

Hasil penelitian menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara self-esteem dan religiusitas dengan resiliensi pada remaja, dimana jika remaja memiliki self-esteem yang tinggi, maka resiliensinya akan tinggi pula, begitu juga dengan religiusitas. Sebaliknya, jika self-esteem dan religiusitas remaja rendah maka resiliensinya akan rendah pula. Pada pengujian dimensi masing-masing variabel dari self-esteem dan religiusitas sebagai variabel minor, menunjukkan bahwa hanya variabel

daily spiritual experience, values, forgiveness, private religious practice,

dan perasaan tentang diri sendiri yang signifikan terhadap resiliensi. Hasil penelitian juga menunjukkan proporsi varians dari resiliensi yang jelaskan

oleh semua indepent variable adalah sebesar 53,8%, sedangkan 46,2%

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian adalah pengadministrasian alat ukur, serta sampel penelitian yang lebih representatif dan homogen.

G) Bahan Bacaan: 33 Buku, 11 Jurnal, dan 2 Int enet . (1961-2011)

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia, hidayah, dan pencerahan-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan kesungguhan dan kerja keras. Penelitian ini adalah manifestasi pemahaman peneliti atas studi Ilmu Psikologi yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya studi Psikologi Sosial yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini diajukan sebagai prasyarat kelulusan pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti telah melibatkan banyak pihak yang secara langsung maupun tidak telah memberikan konstribusi nyata bagi peneliti dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Termasuk juga pelajaran dan hikmah baik selama penyusunan skripsi, maupun selama peneliti menghabiskan berkuliah di Fakultas Psikologi. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua, yang selalu mendukung, membantu dan memberikan

nasihat dengan sabar dan kerja keras selama peneliti menyelesaikan penelitian ini. Keempat saudaraku, t’Duha, Ismah, Jadid dan Fiah yang telah mendukung secara emosional selama peneliti mengerjakan skripsi dan umumnya selama masa perkuliahan.

2. Jahja Umar, Ph.D, Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta, dan Dra.

Fadhilah Suralaga, M.Si, Pembantu Dekan I, beserta seluruh jajaran dekanat lainnya, yang secara totalitas dan kesungguhan telah memfasilitasi pendidikan kepada mahasiswa dalam rangka menciptakan lulusan-lulusan Fakultas Psikologi yang baik dan berkualitas.

3. Sitti Evangeline I. Suaidy, M.Si, Psi., selaku pembimbing akademik yang

selalu membantu, mendukung, dan memberikan masukan kepada peneliti baik selama masa perkuliahan maupun selama peneliti melaksanakan

penelitian. Terimakasih untuk support yang luar biasa.

4. Ikhwan Lutfi, M.Psi. dan Zulfa Indira Wahyuni, M.Psi, dosen pembimbing

peneliti yang dengan kesabaran dan kesungguhan telah memberikan banyak saran dan kritik kepada peneliti selama masa penyusunan skripsi ini. Terimakasih telah meluangkan waktu yang begitu berharga untuk berdiskusi dan memberikan masukan.

5. Dosen-dosen peneliti, Mrs. Yunita, Mrs. Rena Latifa, Mr. Avicena, Mr

Abdul Mujib, dan seluruh dosen di Fakultas Psikologi yang telah membimbing, memberikan masukan, dan bertukar ide dengan peneliti selama penyusunan skripsi maupun masa perkuliahan. Terimakasih untuk dedikasi yang luar biasa, dosen-dosen yang mendidik dengan kejujuran

dan kesungguhan, dosen-dosen yang mengatakan tahu jika mengetahui, dan tidak tahu jika tidak mengetahui. Terimakasih.

6. Pak Sarkono, kepala Yayasan HIMMATA, terimakasih telah memberikan

izin dan memfasilitasi peneliti selama peneliti melaksanakan penelitian di Yayasan HIMMATA.

7. Roni, pengajar di Yayasan HIMMATA yang telah banyak membantu dan

memfasilitasi peneliti selama masa penelitian, khususnya selama masa pengambilan data di Yayasan HIMMATA. Terimakasih untuk kemurahan hati dan keikhlasannya membantu peneliti mendapatkan banyak pengalaman dan pelajaran berharga selama berada di HIMMATA.

8. Para responden peneliti di Yayasan HIMMATA, siswa/I SMP dan SMA

yang telah bersedia memberikan informasi dan mengisi angket penelitian sehingga peneliti dapat melaksanakan penelitian ini dengan hasil yang maksimal. Terimakasih untuk pelajaran berarti yang peneliti dapatkan. Kalian telah menunjukkan bagaimana menjadi individu yang resilient ditengah keterbatasan dan kesulitan hidup.

9. Adiyo dan ka Via, sahabat peneliti yang telah banyak membantu peneliti

dalam pengolahan dan analisa data selama penyusunan Bab 3-5. Terimakasih untuk kesungguhan dan kesediaannya sob.

10.Terakhir, terimakasih untuk kawan-kawan seperjuangan yang telah banyak

mendukung dan memberikan masukan baik selama penyusunan skripsi ini

maupun selama masa perkuliahan, Kharubi, Ade, agan Reza, agan Dimas,

agan Vita, Hani Istifa, Firanti, Cut, dan Tsauroh.

Penelitian ini tidak akan berarti tanpa kehadiran dan kontribusi dari seluruh pihak yang telah peneliti sebutkan di atas. Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bisa memberi manfaat bagi siapa saja yang membaca, serta menjadi kontribusi nyata sebagai wacana baru dalam diskursus kajian Ilmu Psikologi, khususnya Psikologi Sosial. Peneliti juga berharap siapapun yang membaca penelitian ini dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Amin.

Jakarta, 29 November 2011

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... i

HALAMAN PERSETUJUAN ... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERNYATAAN ... iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ... v

ABSTRAK ... vi

KATA PENGANTAR ... vii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

BAB 1 PENDAHULUAN ... 1-16 1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah ... 12

1.2.1 Perumusan Masalah ... 12

1.2.2 Pembatasan Masalah ... 13

1.3 Tujuan Penelitian ... 14

1.4 Manfaat Penelitian ... 14

1.5 Sistematika Penulisan ... 16

BAB 2 KAJIAN TEORITIS ... 17-70 2.1 Resiliensi ... 17

2.1.1 Pengertian Resiliensi ... 17

2.1.2 Protective Factors dan Risk Factors ... 24

2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi ... 27

2.1.4 Karakteristik Resiliensi ... 33

2.2 Self-Esteem ... 38

2.2.1 Pengertian Self-Esteem ... 38

2.2.2 Dimensi-Dimensi Self-Esteem ... 42

2.3 Religiusitas ... 46

2.3.1 Pengertian Religiusitas ... 46

2.3.2 Dimensi-Dimensi Religiusitas ... 48

2.4 Remaja ... 54

2.4.1 Pengertian Remaja ... 54

2.4.2 Resiliensi pada Remaja ... 56

2.4.3 Self-Esteem pada Remaja ... 58

2.4.4 Religiusitas pada Remaja ... 60

2.5 Kerangka Berpikir ... 62

2.6 Hipotesis Penelitian ... 67

BAB 3 METODE PENELITIAN ... 71-92 3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian ... 71

3.2 Variabel Penelitian ... 72

3.2.1 Definisi Konseptual ... 72

3.2.2 Definisi Operasional ... 73

3.3 Pengambilan Sampel ... 74

3.3.1 Populasi dan Sampel ... 74

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel ... 74

3.4 Pengumpulan Data ... 75

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data ... 75

3.4.2 Instrumen Penelitian ... 76

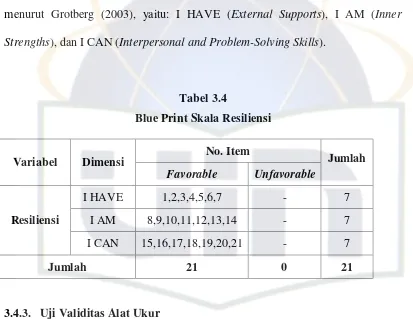

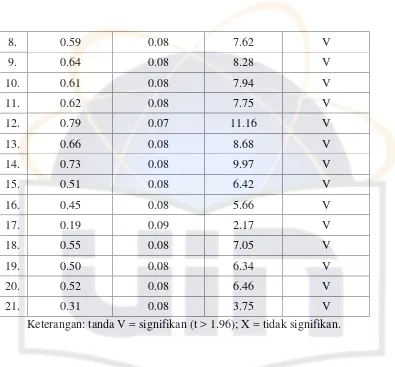

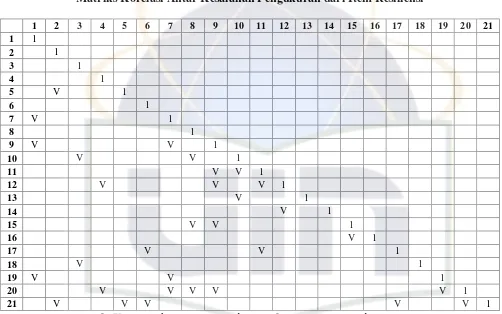

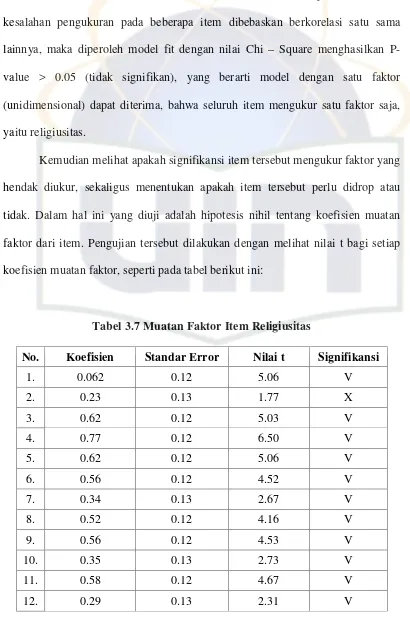

3.4.3 Uji Validitas Alat Ukur ... 78

3.4.3.1 Uji Validitas Skala Resiliensi ... 79

3.4.3.2 Uji Validitas Skala Religiusitas ... 82

3.4.3.3 Uji Validitas Skala Self-Etsem ... 86

3.5 Analisa Data ... 89

3.6 Prosedur Penelitian ... 91

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 93-110 4.1 Analisis Deskriptif ... 93

4.2 Uji Hipotesis Penelitian ... 99

4.2.1 Analisis Korelasional Variabel Penelitian ... 99

4.2.2 Analisis Regresi Variabel Penelitian ... 100

4.2.3 Pengujian Proporsi Varians Independent Variable ... 105

BAB 5 KESIMPULAN, DISKUSI DAN SARAN ... 111-120 5.1 Kesimpulan ... 111

5.2 Diskusi ... 112

5.3 Saran ... 117

5.3.1 Saran Metodologis ... 118

5.3.2 Saran Praktis ... 119

DAFTAR PUSTAKA ... 121-126 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Karakteristik Remaja di Yayasan HIMMATA

Tabel 1.2 Alasan Pentingnya Penelitian Resiliensi

Tabel 2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Menurut Wagnid dan

Young

Tabel 2.2 Perbedaan Karakt erist ik Resilient dan Vulnerabilit y

Tabel 3.1 Skor untuk Setiap Pernyataan Pada Skala

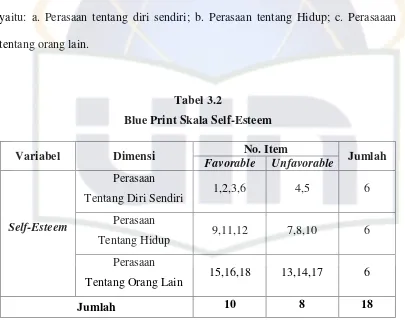

Tabel 3.2 Blue Print Skala Self-Esteem

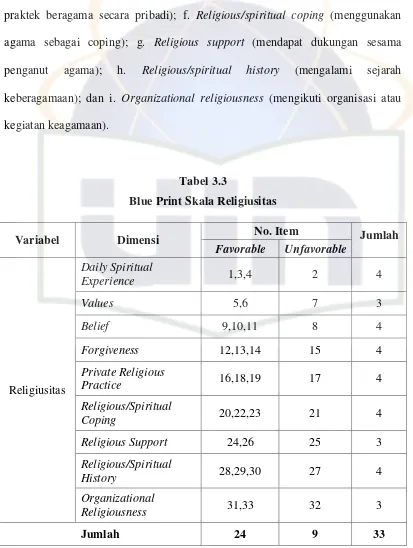

Tabel 3.3 Blue Print Skala Religiusitas

Tabel 3.4 Blue Print Skala Resiliensi

Tabel 3.5 Muatan Faktor Item Resiliensi

Tabel 3.6 Matriks Korelasi Antar Kesalahan Pengukuran dari Item Resiliensi

Tabel 3.7 Muatan Faktor Item Religiusitas

Tabel 3.8 Matriks Korelasi Antar Kesalahan Pengukuran dari Item

Religiusitas

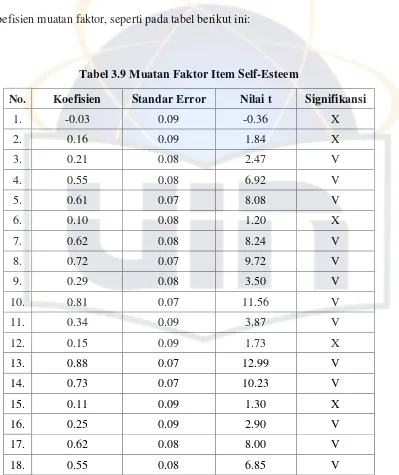

Tabel 3.9 Muatan Faktor Item Self-Esteem

Tabel 3.10 Matriks Korelasi Antar Kesalahan Pengukuran dari Item

Self-Esteem

Tabel 4.1 Distribusi Populasi Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2 Distribusi Resiliensi Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Distribusi Populasi Berdasarkan Usia

Tabel 4.4 Distribusi Resiliensi Berdasarkan Usia

Tabel 4.5 Signifikansi Perolehan Mean Berdasarkan Usia

Tabel 4.6 Distribusi Populasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.7 Distribusi Resiliensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.8 Signifikansi Perolehan Mean Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.9 Perolehan Skor Variabel Secara Kategorik

Tabel 4.10 Matriks Korelasi Antar Variabel

Tabel 4.11 Tabel Anova

Tabel 4.12 Tabel R Square

Tabel 4.13 Tabel Proporsi Varians Self-Esteem terhadap Resiliensi

Tabel 4.14 Tabel Proporsi Varians Religiusitas terhadap Resiliensi

Tabel 4.15 Tabel Koefisien Regresi

Tabel 4.16 Penghitungan Proporsi Varians Resiliensi

Tabel 4.17 Residual Plot Resiliensi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Item-item Skala Variabel Penelitian

Lampiran 2 Angket Penelitian

Lampiran 3 Skor-skor Variabel Resiliensi

Lampiran 4 Skor-skor Variabel Religiusitas

Lampiran 5 Skor-skor Variabel Self-Esteem

Lampiran 6 Gambar Analisis Konfirmatorik Resiliensi

Lampiran 7 Gambar Analisis Konfirmatorik Religiusitas

Lampiran 8 Gambar Analisis Konfirmatorik Self-Esteem

Pada bab ini berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan penelitian tentang

resiliensi, tujuan dan manfaat penelitian, dan pembatasan masalah serta

sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam menghadapi persaingan dunia global saat ini, dan di antara perkembangan

teknologi yang pesat, telah menciptakan kelompok masyarakat yang hidup dengan

kondisi sosioekonomi yang rendah, kaum miskin kota, kelompok-kelompok

marginal, anak jalanan, dan masyarakat yang hidup dalam keterbatasan.

Dalam konteks remaja, dimana menurut Beyth, Marom & Fischoff (dalam

Diclemente, Santelli, & Crosby, 2009),

Remaja adalah suatu periode kehidupan yang ditandai dengan

perubahan fisik, kognitif, sosial dan emosional yang terjadi secara cepat.

Secara normatif perkembangan remaja ditunjukkan dengan meningkatnya

kemandirian, perubahan dalam hubungan keluarga, prioritas hubungan

dengan teman sebaya, pembentukan identitas, meningkatnya kesadaran

moral dan nilai, kematangan kognitif, dan semua yang berangkat dari

perubahan fisiologis yang cepat. Namun dalam pertumbuhan positif yang

sangat pesat tersebut, masa perkembangan remaja juga membawa

peningkatan eksplorasi dan perilaku mengambil resiko yang

membahayakan.

Secara alami remaja menjadi mudah tertekan dengan beragam resiko yang

mengancam perkembangan psikologis mereka. Bahkan dewasa ini tidak ada

seorang anak pun yang terbebas dari tekanan, perubahan yang terjadi secara cepat

dan lingkungan yang memberi pengaruh stress telah menciptakan resiko baru bagi

anak-anak dan remaja (Goldstein, Brooks, 2005). Adriana Feder (dalam Reich,

Zautra & Hall, 2010) juga menyatakan bahwa kebanyakan orang sangat rentan

terhadap kejadian traumatis dalam kehidupan mereka, dan sebagian besar lainnya

memikul beban stres secara persisten sepanjang waktu.

Menurut Schilling, Aseltine & Gore (dalam Reich, et.al., 2010), terdapat

hubungan yang nyata antara kondisi kesehatan psikologis yang dialami remaja

berusia antara 18-22 tahun secara partikular dengan kemunduran dalam kondisi

sosioekonomi, dimana remaja dalam kondisi sosioekonomi yang rendah akan

mudah menghadapi masalah-masalah psikologis. Hal ini menggambarkan bahwa

remaja yang menghadapi tekanan baik karena kondisi sosioekonomi yang rendah,

lingkungan, maupun sikap diskriminasi atau remaja yang berada dalam

kesenjangan sosial, akan menghadapi ancaman serius dalam tahap perkembangan

yang sedang dijalani.

Salah satu kelompok remaja yang memiliki resiko tinggi dalam tahap

perkembangan tersebut adalah remaja yang bersekolah di Yayasan HIMMATA,

Plumpang, Jakarta Utara, dimana secara umum remaja yang bersekolah di

yayasan ini adalah remaja dengan latar belakang keluarga dengan status

sosioekonomi yang rendah (miskin). HIMMATA atau Himpunan Pemerhati

dengan tujuan memberikan pendidikan yang layak dan setara dengan lembaga

pendidikan lainnya bagi remaja berusia antara 12-21 tahun dengan latar belakang

keluarga tidak mampu, remaja yatim piatu atau ditinggalkan orang tua, dan remaja

yang hidup atau tinggal di jalanan.

Seperti pada kebanyakan yayasan sosial lainnya, Yayasan HIMMATA

tumbuh dan berkembang dari swadaya masyarakat dan donatur, termasuk

pemerintah. Oleh karenanya setiap remaja yang bersekolah di yayasan ini tidak

dipungut biaya sama sekali, dengan syarat mereka berasal dari keluarga miskin

(dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari RT, RW, dan kelurahan di mana

mereka tinggal). Latar belakang geografis dan sosiologis masyarakat Jakarta Utara

yang perkembangannya tidak sebaik di Jakarta Selatan maupun Jakarta Pusat,

dimana masyarakat marginal kota di Jakarta Utara menjadi sangat ketara dan

kental dengan potret sosial kemiskinan, menjadikan yayasan seperti HIMMATA

strategis bagi perkembangan pendidikan dan sosial masyarakat miskin kota.

Program pendidikan yang disediakan oleh HIMMATA adalah program

pendidikan paket C bagi SMP dan SMA, walaupun para siswa di yayasan ini tidak

dipungut biaya sama sekali sampai mereka lulus tahap ahkir Sekolah Menengah

Atas (SMA), namun kurikulum dan sistem pendidikan yang diterapkan sama

dengan penyelenggaran sekolah pada umumnya, termasuk program

ekstrakulikuler seperti marawis, futsal dan lain-lain. Sebagai nilai tambah yang

ada pada yayasan ini adalah program yang berkaitan dengan peningkatan

berjamaah di mushola jika waktu shalat telah tiba, diikuti dengan berdo’a dan

dzikir bersama.

Remaja dengan latar belakang keluarga tidak mampu, ditinggalkan orang

tua (yatim piatu), dan remaja yang tinggal di pemukiman yang kurang layak, serta

hidup di jalanan seperti yang terdapat di Yayasan HIMMATA, secara alami

menurut Goldstein dan Brooks (2005), menjadi mudah tertekan dengan beragam

resiko yang mengancam perkembangan psikologis mereka. Tetapi Goldstein dan

Brooks (2005), menekankan bahwa yang menjadi keyakinan adalah setiap

individu (remaja) mampu mengembangkan kerangka berpikir untuk menjadi

resilient. Mereka akan mampu mengurai stress dan tekanan secara lebih efektif,

mampu mengatasi setiap tantangan, mampu kembali dari kekecewaan,

kesengsaraan dan trauma, mengembangkan tujuan yang jelas dan realistis, mampu

memecahkan masalah, dan mampu berhubungan dengan orang lain secara

nyaman, serta mampu menyikapi dirinya dan orang lain dengan penghargaan.

Individu yang resilient sebagaimana dipaparkan di atas adalah individu

yang memiliki resiliensi yang baik, dimana resiliensi menurut Gordon, 1993

(dalam Gordon & Other, 1994), didefinisikan sebagai kemampuan untuk

berkembang dengan baik, matang dan bertambahnya kompetensi dalam

menghadapi keadaan-keadaan dan rintangan-rintangan yang sulit. Dalam rangka

untuk berkembang dengan baik, matang dan bertambahnya kompetensi tersebut,

seseorang harus menerapkannya pada semua sumber daya mereka; biologis,

Sementara menurut Ruther (dalam Mccubbin, 2001), resiliensi adalah

suatu hasil yang positif (dari proses adaptasi) dalam menghadapi kesengsaraan

seperti kemiskinan. Maka individu yang resilient adalah mereka yang adaptif; tak

terkalahkan dan tidak mudah terserang. Menurut Luthar (dalam MacDermid,

Samper, Schwarz, Nishida & Nyaronga, 2008), resiliensi didefinisikan sebagai

suatu fenomena atau proses yang secara relatif mencerminkan adaptasi positif saat

mengalami ancaman atau trauma yang signifikan. Resiliensi adalah konstruk yang

lebih tinggi yang menggolongkan dua dimensi yang berbeda, yaitu; ancaman yang

signifikan dan adaptasi positif, dan ini tidak pernah secara langsung diukur,

melainkan secara tidak langsung dapat disimpulkan berdasarkan bukti dua

penggolongan konstruk tersebut.

Werner & Smith (dalam Diclemente, et.al., 2009) menjelaskan bahwa

penelitian tentang resiliensi baru dimulai pada tahun 1954 ketika Emmy Werner

menerbitkan hasil penelitian tentang resiliensi yang melibatkan sekelompok

remaja yang lahir di pulau Kauai, Hawaii selama hampir 5 dekade. Werner

memulai penelitiannya dengan sebuah pertanyaan sederhana:

“Why some children did well socially and emotionally in the face of

adversity?”

Kemudian pada awal tahun 1950an terdapat sejumlah penelitian yang

dilakukan untuk bertujuan menjawab pertanyaan serupa yang diajukan oleh

Werner. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Norman Garmezy,

dimana ia membangun kerangka berpikir penelitian dengan sebuah pertanyaan

“What causes strength to overcome what causes harm?”

Pada intinya, penelitian tentang resiliensi fokus pada pertanyaan mengapa

seseorang yang hidup dalam kesengsaraan dan tekanan dapat kembali sehat,

sementara yang lain tidak. Penelitian resiliensi menurut Cutuli & Masten (dalam

Lopez, 2009) kemudian berkembang sebagai penelitian pada individu yang

memiliki resiko atas masalah perkembangan, termasuk anak-anak yang memiliki

resiko karena latar belakang keluarga mereka (seperti, memiliki orang tua dengan

beberapa gangguan mental), dan pengalaman hidup (seperti, kemiskinan atau

kekerasan lingkungan).

Sementara para peneliti lain yang mengembangkan resiliensi pada tahun

1970an dan 1980an, yaitu Lois Murphy, Michael Rutter, dan Garmezy, mereka

menilai pentingnya perkembangan positif yang tidak diduga-duga dan mulai

mencari penjelasan atas resiliensi. Dari permulaan tersebut, para pelopor teori

resiliensi memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan untuk mengembangkan

hasil yang lebih baik diantara individu-individu dengan resiko tinggi pada

permasalahan hidup (Cutuli & Masten dalam Lopez, 2009). Penelitian resiliensi

lebih banyak dikembangkan pada anak-anak dan remaja, karena anak-anak dan

remaja adalah populasi utama dimana resiliensi terjadi pada rentang waktu

tersebut (Ahern et al., dalam Resnick, Gwyther & Roberto, 2011).

Goldstein & Brooks (2005) dalam Handbook of Resilience in Children,

menjelaskan bahwa resiliensi mengurangi tingkat faktor-faktor resiko (risk

factors), dan meningkatkan level faktor-faktor pelindung (protective factors),

mudah terserang (vulnerabilities) dan meningkatkan kompetensi dan kekuatan

individu dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, Merubah derajat kondisi

faktor resiko dan faktor pelindung yang muncul untuk dihubungkan dengan

kelemahan dan kekuatan individu untuk melawan serangan dari gangguan dan

untuk menghasilkan resiliensi dalam menghadapi tantangan yang serius.

Alasan lainnya dikemukakan oleh Benard, Burgoa dan Wheldon (dalam

Goldstein dan Brooks, 2005), bahwa penelitian resiliensi penting dalam rangka

membangun komunitas yang mendukung pada pengembangan manusia

berdasarkan pada hubungan saling membantu, juga menunjukkan remaja pada

kebutuhan akan stabilitas psikologis dan rasa memiliki, dan penelitian resiliensi

penting karena resiliensi telah lama dikenal oleh para peneliti psikologi dan

menjadi konstribusi yang baik bagi psikologi, serta karena resiliensi mengarah

pada kebijaksanaan hati dan intuisi sebagai panduan bagi intervensi klinis,

Menurut Masten dan Coatsworth (dalam Goldstein & Brooks, 2005) ada

dua hal utama yang perlu diperhatikan dalam mempelajari resiliensi. Pertama,

adanya ancaman yang signifikan. Seseorang tidak dapat dikatakan sebagai

individu yang resilient jika ia tidak menghadapi ancaman atau kesengsaraan yang

signifikan yang mengancam perkembangan psikologisnya. Kedua, hasil yang

baik. Yaitu seseorang dikatakan resilient jika ia berhasil menghadapi ancaman

atau kesengsaraan dengan baik.

Resiliensi sendiri saat ini telah menjadi payung istilah untuk mencakupi

banyak perbedaan aspek individu dalam menghadapi kesulitan (adversity)

menjelaskan bahwa istilah “resiliensi” telah diadopsi sebagai pengganti dari istilah

sebelumnya yang digunakan untuk mendeskripsikan fenomena (seperti kondisi

tidak mudah terancam, tak terkalahkan, dan ketabahan), karena usaha pengenalan

istilah ini melibatkan proses individu untuk menjadi resilient.

Istilah resiliensi secara umum merujuk pada faktor-faktor yang membatasi

perilaku negatif yang dihubungkan dengan stress dan hasil yang adaptif meskipun

dihadapkan dengan kemalangan atau kesengsaraan”. (Waxman, et.al. 2003). Maka

resiliensi terkait sangat erat dengan stress, dan keduanya adalah konstruk yang

tidak dapat dipisahkan, karena resiliensi hanya bisa dijelaskan ketika ada kondisi

kesengsaraan/tekanan yang dihadapi seseorang, sementara kondisi kesengsaraan

atau tekanan tersebut memicu stress; dan manajemen stres yang mengarah pada

adaptasi yang positif adalah resiliensi (Blum & Blum, dalam Diclemente, Santelli

& Crosby, 2009).

Sementara itu, kesengsaraan atau tekanan yang dihadapi individu bisa

beragam bentuknya, diantaranya adalah individu yang mengalami masalah medis

(Brown & Harris dalam Goldstein & Brooks, 2005), keluarga yang memiliki

resiko (Beardslee, Beardslee & Podorefsky, Hammen, Worsham, Compas, & Ey,

dalam Goldstein & Brooks, 2005), masalah-masalah psikologis (Hammen dalam

Goldstein & Brooks, 2005), orang tua yang bercerai (Sandler, Tein, & West,

dalam Goldstein & Brooks, 2005), kehilangan atau ditinggalkan orang tua

(Lutzke, Ayers, Sandler, & Barr, dalam Goldstein & Brooks, 2005),

masalah-masalah yang terjadi di sekolah (Skinner & Wellborn dalam Goldstein & Brooks,

Faktor-faktor dalam skala yang luas seperti kondisi pasca perang atau

bencana alam, dipastikan dapat menyebabkan stress, tetapi faktor yang lebih

umum pada level makro adalah faktor-faktor seperti kemiskinan, diskriminasi, dan

ketidakadilan (Cicchetti & Dawson, dalam Diclemente, et.al., 2009).

Sebagai contoh, kemiskinan menurut Lerner & Steinberg (dalam

Diclemente, et.al. 2009), menjadi faktor resiko yang signifikan bagi kehidupan

jutaan remaja, dimana faktor tersebut menetap sejak mereka kanak-kanak hingga

remaja. Sementara menurut Furstenberg (Diclemente, et.al., 2009), kemiskinan

pada remaja berkembang dari keadaan keluarga dan lingkungan sekitar yang

miskin yang kemudian menjadi faktor resiko. Meskipun dampak kemiskinan lebih

spesifik terjadi pada perkembangan masa kanak-kanak, tetapi kemiskinan menjadi

salah satu faktor negatif yang paling signifikan bagi kondisi kesehatan mental dan

fisik remaja. Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan yang nyata antara

kemiskinan dan permasalahan psikologis pada remaja, dan remaja yang tumbuh

dalam kemiskinan memiliki resiko lebih tinggi menghadapi masalah-masalah

psikologis.

Para peneliti resiliensi yang terdiri dari psikolog dan psikiatri, selama

tahun 1970-an telah mendapati fakta bahwa sejumlah anak-anak yang hidup

dalam kondisi sosioekonomi yang rendah seperti kemiskinan, cenderung akan

menghadapi hambatan dalam perkembangan psikologis (Garmezi, 1991; Murphy

& Morarty, 1976; Rutter, 1979; Werner, 1995, dalam Reich, Zautra & Hall,

Berdasarkan data dari Kementrian Sosial Republik Indonesia (2011), pada

tahun 2008 terdapat 6.767.159 warga miskin di Indonesia, hampir miskin sejumlah

7.561.831 dan warga yang sangat miskin sejumlah 2.989.038 jiwa. Sementara

menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) jumlah total penduduk miskin di

Indonesia yang berada di kota sebanyak 11.097.800 jiwa, dan yang terdapat di

desa sebanyak 19.925.600 jiwa. Lalu untuk data mengenai anak jalanan, jumlah

anak jalanan berdasarkan data Departemen Sosial Republik Indonesia (2011),

pada tahun 2007 terdapat 104.497 jiwa, dan pada tahun 2008 sebanyak 109.454

jiwa.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat dipahami bahwa masyarakat miskin

Indonesia sangat memungkinkan untuk menjadi populasi sosial dalam penelitian

terkait ketahanan psikologis yang tercakup dalam resiliensi, karena sebagaimana

dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan memiliki resiko lebih tinggi

menghadapi masalah-masalah psikologis.

Dalam resiliensi, banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah

self-esteem dan religiusitas. Self-esteem menurut Santrock dalam Educational

Psychology (2009), mengacu pada suatu gambaran menyeluruh dari individu.

Self-esteem juga berarti harga diri (self-worth) atau gambaran diri (self-image).

Sebagai contoh, seorang anak dengan self-esteem yang tinggi mungkin merasa

bahwa dirinya bukan hanya seorang anak, melainkan seorang anak yang baik.

Menurut Nicholson (dalam Guindon, 2010), self-esteem khususnya pada

remaja, adalah prediktor yang paling signifikan bagi resiliensi. Burns dan

Self-esteem diargumentasikan sebagai pelindung individu dari

pengaruh sakit dan mencegah dari berbagai macam permasalahan hidup.

Dasar pemikiran ini mengasumsikan bahwa individu dengan self-esteem

yang tinggi (yang berlawanan dengan individu dengan self-esteem yang

rendah), memiliki sikap yang secara sosial lebih dapat diterima dan

bertanggungjawab. Bagaimanapun individu tersebut menjadi lebih resilient

dalam menghadapi perubahan dalam hidup, dan secara umum menunjukkan

pencapaian yang lebih tinggi, dan pada akhirnya secara sosioemosional

lebih baik.

Sementara religiusitas (religiousness) adalah seberapa kuat individu

penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari (daily spiritual

experience), mengalami kebermaknaan hidup dengan beragama (meaning),

mengekspresikan keagamaan sebagai sebuah nilai (values), meyakini ajaran

agama (beliefs), memaafkan (forgiveness), melakukan praktek beragama secara

pribadi (private religious practices), menggunakan agama sebagai coping

(religious/spiritual coping), mendapat dukungan sesama penganut agama

(religious support), mengalami sejarah keberagamaan (religious/spiritual history),

komitmen beragama (commitment), mengikuti organisasi atau kegiatan

keagamaan (organizational religiousness) dan meyakini pilihan agamanya

(religious preference) (dalam Fetzer, 2003).

Pargament dan Cummings dalam “Handbook of Adult Resilience” (2010),

menyatakan bahwa faktor resiliensi yang signifikan bagi banyak orang adalah

religiusitas (religiousness). Para peneliti tersebut mengidentifikasi bagaimana

religiusitas membantu banyak orang dalam menahan pengaruh krisis dalam hidup.

pengaruh yang unik bagi resiliensi. (dalam Reich, 2010). Studi-studi empiris juga

telah menunjukkan hubungan yang nyata antara kejadian stress dengan berbagai

bentuk keterlibatan keberagamaan. (Bearon, Koeing, Bjorck, Cohen, Ellison,

Taylor, Lindenthal et.al., dalam Lopez, 2003).

Dari pemaparan beberapa faktor yang mempengaruhi resiliensi di atas,

peneliti menggunakan self-esteem dan religiusitas sebagai faktor yang

mempengaruhi resiliensi pada remaja di Yayasan HIMMATA. Dimana penelitian

kedua faktor tersebut akan diukur berdasarkan pada dimensi masing-masing

variabel dan signifikansinya terhadap resilensi. Dengan asumsi bahwa jika

self-esteem dan religiusitas remaja tinggi, maka resiliensi yang mereka miliki juga

tinggi, yang artinya kemampuan beradaptasi remaja terhadap berbagai macam

ancaman dan kesengsaraan juga tinggi. Maka melalui resiliensi ini akan terukur

kemampuan adaptasi, kompetensi, perkembangan dan kematangan psikologis

remaja di Yayasan HIMMATA dalam menghadapi berbagai macam ancaman dan

tantangan hidup yang mereka hadapi.

1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah

1.2.1.Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengajukan

perumusan masalah yang akan dijadikan dasar dalam penelitian dan pengumpulan

data, yang dirumuskan sebagai berikut:

Apakah ada hubungan antara self-esteem dan religiusitas terhadap resiliensi

1.2.2.Pembatasan Masalah

Kajian dalam penelitian ini dibatasi pada hal sebagai berikut:

1. Self-esteem adalah nilai yang dilekatkan pada diri kita. Self-esteem juga

berarti penilaian atas ‘harga diri’ kita sebagai manusia, berdasarkan pada

persetujuan atau pengingkaran atas diri dan perilaku kita (Jerry

Minchinton, 1993).

2. Religiusitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seberapa kuat

individu penganut agama merasakan pengalaman beragama sehari-hari

(daily spiritual experience), mengekspresikan keagamaan sebagai

sebuah nilai (value), meyakini ajaran agama (belief), memaafkan

(forgiveness), melakukan praktek beragama secara pribadi (private

religious practice), menggunakan agama sebagai coping

(religious/spiritual coping), mendapat dukungan sesama penganut

agama (religious support), mengalami sejarah keberagamaan

(religious/spiritual history), dan mengikuti organisasi atau kegiatan

keagamaan (organizational religiousness) (dalam John E. Fetzer, 2003).

3. Resiliensi (resilience) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

kemampuan seseorang untuk menghadapi, mengatasi, mempelajari, atau

berubah melalui kesulitan-kesulitan yang tak terhindarkan (Grotberg,

2003).

4. Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang

berusia antara 12 sampai 19 tahun yang sekolah di Yayasan

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui hubungan

antara self-esteem dan religiusitas terhadap resiliensi pada remaja.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat berupa:

a) Secara teoritik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah

khazanah Ilmu Psikologi khususnya Psikologi Sosial, dan menambah

wawasan baru bagi pembaca tentang resiliensi pada remaja kaitannya

dengan self esteem dan religiusitas.

b) Secara praktis,

• Bagi subjek: Penelitian ini diharapkan secara praktis akan

bermanfaat dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada

remaja yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman psikologis,

bahwa tekanan dan ancaman yang diterima tidak akan

mempengaruhi kondisi psikologis mereka ketika self-esteem dan

religiusitas masih tinggi.

• Bagi lembaga atau yayasan sosial: Penelitian ini diharapkan dapat

menjadi masukan bagi lembaga/yayasan sosial yang menaungi

anak jalanan atau remaja yang memiliki resiko tinggi terhadap

ancaman psikologis, bahwa pembinaan yang dilakukan dapat

dilakukan melalui pendekatan resiliensi dimana anak perlu dididik

hidup yang dihadapi melalui peningkatan self-esteem dan

religiusitas, (intervensi dengan pendekatan community based).

• Bagi orang tua: Diharapkan dapat memberikan informasi dan

pemahaman kepada orang tua yang memiliki remaja dengan

tingkat resiko tinggi tentang resiliensi remaja yang dibangun

melalui peningkatan self-esteem dan religiusitas. Orang tua

diharapkan dapat menjadi lingkungan yang stabil dan kondusif

bagi remaja, sehingga keluarga dapat mendukung perkembangan

psikologis remaja dan melindunginya dari gangguan dan ancaman

psikologis (family asprotective factor).

• Bagi praktisi klinis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat

memberikan wawasan baru bagi para praktisi klinis sebagai

panduan intervensi klinis tentang resilensi pada remaja, kaitannya

dengan peningkatan self-esteem dan religiusitas individu.

• Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait remaja yang

memiliki resiko tinggi (remaja jalanan, atau remaja yang berada

dalam kemiskinan), bahwa pengambilan kebijakan dalam

menyikapi anak-anak atau remaja yang beresiko tinggi menghadapi

ancaman psikologis, penting dilakukan dengan menggunakan

pendekatan psikologi, yaitu bahwa kebijakan (pembinaan atau

mereka. Dampak psikologis tersebut tergantung pada seberapa kuat

resiliensi yang dimiliki oleh para remaja.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembahasan tema yang diteliti, penulis membagi

penelitian ini dalam 5 (lima) bab dengan sistematikan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang mengapa perlu dilakukan

penelitian resiliensi, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian,

pembatasan masalah serta sistematikan penulisan.

Bab 2 Landasan Teoritis, berisi teori yang menjelaskan masing-masing

variabel dalam penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi, dimensi-dimensi

pada tiap variabel, dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.

Bab 3 Metodologi Penelitian, membahas tentang pendekatan dan metode

penelitian, variabel penelitian, yaitu definisi konseptual dan definisi operasional,

populasi dan sampel termasuk teknik pengambilan sampel, dan pengumpulan data

serta analisis data.

Bab 4 Hasil Penelitian, membahas mengenai hasil penelitian meliputi

pengolahan statistik dan analisis terhadap data

Bab 5 Kesimpulan, Diskusi dan Saran, berisi rangkuman keseluruhan isi

BAB 2

KAJIAN TEORITIS

Pada bab ini akan dibahas teori yang menjelaskan masing-masing variabel dalam

penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi, dimensi-dimensi pada tiap variabel,

dan kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.

1.1.Resiliensi

1.1.1. Pengertian Resiliensi

Resiliensi telah menjadi salah satu konsep psikologi yang integratif dan heuristic

yang muncul pada abad ke-21 dalam kajian ilmu sosial. Meskipun banyak

terdapat variasi dalam definisi dan karakteristik, resiliensi muncul menjadi dua

domain utama dalam arus berpikir manusia yang kemudian menjadi pokok dari

arti konsep ini, yaitu:

Pertama: sebagai respon atas stress, resiliensi fokus pada pemulihan (recovery),

yaitu kemampuan untuk kembali dari kondisi stress, atau suatu

kapasitas untuk mendapatkan kembali keseimbangan (equilibrium)

secara cepat, serta mampu kembali pada kondisi kesehatan semula.

Kedua: sebagai dimensi pokok yang sama, yaitu ketahanan, yang menyatakan

keberlangsungan pertumbuhan dan peningkatan fungsi sebagai hasil

reaksi kesehatan atas stress. (Reich et.al. 2010).

Sementara Waxman, Gray dan Padron (2003), menjelaskan bahwa dalam

literatur psikologi, konsep resiliensi digunakan untuk menggambarkan tiga

kategori pokok fenomena:

Kategori pertama: mencakup kajian-kajian mengenai perbedaan individu

dalam pemulihan pasca trauma.

Kategori kedua: dibentuk untuk individu dari kelompok dengan resiko

tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih baik daripada hasil yang secara

khusus diharapkan individu tersebut.

Kategori ketiga: mengacu pada kemampuan individu untuk beradaptasi

dalam kondisi stress.

Lopez (2009), menjelaskan bahwa resiliensi secara umum mengacu pada

adaptasi secara positif dalam konteks resiko (risk) dan kesengsaraan (adversity).

Resiliensi adalah konsep yang luas yang menekankan pada fenomena yang luas,

termasuk kapasitas sistem untuk menahan dan mengatasi tantangan-tantangan

yang signifikan. Dalam perkembangan manusia, penelitian resiliensi fokus pada

tiga situasi yang berbeda:

a. Berfungsi selama mengalami kesengsaraan yang signifikan (stress

resistance)

b. Mengembalikan fungsi yang baik pada tingkat sebelumnya menyusul

trauma yang beberapa kali mengganggu pengalaman (bouncing back)

c. Mencapai tingkatan baru pada adaptasi yang normal atau positif ketika

Sementara McCubbin (2001) menjelaskan, bahwa terdapat empat hal yang

saling berhubungan tetapi memiliki perspektif yang berbeda dalam memahami

resiliensi:

a. Sebagai akibat (outcomes) atas kesengsaraan/ancaman

b. Sebagai kompetensi yang menopang (sustained competence) saat terjadi

stress

c. Sebagai pemulihan (recovery) setelah trauma.

d. Sebagai hubungan antara protective factors dan risk factors

Beberapa definisi resiliensi menurut beberapa tokoh:

Menurut Grotberg (1996) dalam The International Resilience Project

Findings from the Research and the Effectiveness of Interventions, “Resiliensi

adalah kapasitas universal yang memungkinkan individu, kelompok atau

komunitas untuk mencegah, meminimalisir atau mengatasi pengaruh merugikan

atas kesengsaraan atau kesulitan.

Masih menurut Grotberg (2003) dalam sumber berbeda, Resilience for

today: Gaining strength from adversity, “Resiliensi adalah kemampuan seseorang

untuk menghadapi, mengatasi, mempelajari, atau berubah melalui

kesulitan-kesulitan yang tak terhindarkan”.

Luthar (dalam MacDermind et.al 2008), menyatakan bahwa resiliensi

didefinisikan sebagai suatu fenomena atau proses yang secara relatif

mencerminkan adaptasi positif meskipun saat mengalami ancaman atau trauma

menggolongkan dua dimensi yang berbeda, yaitu; ancaman yang signifikan dan

adaptasi positif, dan ini tidak pernah secara langsung diukur, melainkan secara

tidak langsung dapat disimpulkan berdasarkan bukti dua penggolongan konstruk

tersebut.

Menurut Charney (dalam Reich et.al. 2010), konstruk resiliensi mengacu

pada kemampuan individu untuk beradaptasi secara sukses dalam menghadapi

stres akut, trauma, atau kesengsaraan yang kronis, untuk memperoleh kembali

kesehatan psikologis dan keseimbangan fisiologis.

Menurut Goldstein dan Brooks (2001), “Resiliensi adalah kekuatan dari

dalam diri untuk berhadapan secara kompeten dan sukses, hari ke hari, dengan

tantangan dan tuntutan yang mereka hadapi”.

Menurut Luthar, Cicchetti dan Becker (dalam McCubbin, 2001), resiliensi

mengacu pada sebuah proses dinamis yang mencakup adaptasi yang positif dalam

konteks kesengsaran atau kemalangan.

Wolin & Wolin’s (dalam Hooper, n.d), resiliensi adalah kemampuan

mengatasi tantangan-tantangan yang signifikan dalam masa perkembangan dan

secara konsisten dapat pulih kembali untuk menyelesaikan tugas-tugas

perkembangan pada masa selanjutnya.

Gordon (dalam Gordon & Other., 1994), resiliensi adalah:

Gordon et.al., (1994), menjelaskan bahwa resiliensi adalah fenomena yang

beraneka segi yang mencakup dua faktor: personal dan lingkungan. Berdasarkan

kerangka tersebut, terdapat empat hal yang dapat menjelaskan resiliensi, yaitu:

1. Menghilangkan stressor

2. Memberikan jalan alternatif untuk sukses

3. Memutus rantai negatif dari kejadian

4. Meningkatkan self-esteem (self-concept).

Wolin & Wolin (dalam Waxman, et.al. 2003), menjelaskan bahwa istilah

“resilient” telah diadopsi sebagai pengganti dari istilah sebelumnya yang

digunakan untuk mendeskripsikan fenomena (seperti kondisi tidak mudah

terancam, tak terkalahkan, dan ketabahan), karena usaha pengenalan istilah ini

melibatkan proses untuk menjadi resilient. Istilah resiliensi secara umum merujuk

pada fator-faktor dan proses-proses yang membatasi perilaku negatif yang

dihubungkan dengan stress dan hasil yang adaptif meskipun dalam kondisi

kemalangan/kesengsaraan.

Dalam Review of Research on Educational Resilience (2003), dijelaskan

bahwa perbedaan di antara definisi-definisi resiliensi seringkali berakar pada

pendekatan yang spesifik atau konteks dimana resiliensi dikaji (Waxman, et.al.

2003). Dan tantangan dalam menjabarkan konstruk resiliensi berhubungan dengan

kondisi kritis itu sendiri yang dinamis (seperti: resiko atau kesengsaraan dan

kompetensi atau adaptasi). Apa yang mungkin bisa dipertimbangkan adalah

faktor-faktor resiko atau stressor pada masa kecil mungkin sangat berbeda

kemampuan mengatasi dan beradaptasi pada kondisi stress dapat berubah

sepanjang waktu sebagai akumulasi dari pengalaman dan pengetahuan (Mc

Cubbin, 2001).

Cicchetti & Garmezy (1993), mencatat bahwa resiliensi tidak statis dan

mungkin berubah sepanjang waktu. Oleh karena itu, aspek yang dinamis

menjadikan resiliensi konstruk yang unik dibandingkan dengan konstruk yang

lain, dan ini adalah tantangan yang besar. Maka untuk mendefinisikan resiliensi,

seseorang perlu mempertimbangkan usia atau kapasitas psikologis yang

mengembangkan keterampilan tertentu atau perilaku dalam mengatasi adversitas

(dalam McCubbin, 20010). Kaufman, Cook, Arny, Jones & Pittinsky (1994),

menyepakati bahwa mendefinisikan resiliensi adalah suatu permasalahan yang

akan terus berkelanjutan. Oleh karenanya tidak mengherankan terjadi beragam

pendapat dalam mendefinisikan konsep resiliensi.

Hal ini bahkan dijabarkan lebih jauh dalam “Challenges to the Definition

of Resilience” oleh McCubbin (2001), tentang beberapa faktor yang

mempengaruhi perbedaan dalam mendefinisikan resiliensi, yaitu:

a. Pertama: Hubungan antara resiliensi dan faktor-faktor akibat (outcomes

factors).

Seperti: Mendefinisikan resiliensi sebagai variabel penengah

(moderator variable) dalam menguji hubungan antara kesengsaraan dan

akibat yang dimunculkan.

b. Kedua: Perbedaan dalam konseptualisasi resiliensi sebagai seperangkat

Seperti: Resiliensi didefinisikan sebagai pertambahan keterampilan

sosial, perkembangan emosional atau pencapaian akademis. Atau

outcome yang negatif yaitu penggunaan narkoba dan meningkatnya

aktivitas seksual.

c. Ketiga: Mendefinisikan dan mengoperasionalisasikan unsur resiliensi

yang tampak untuk mempengaruhi akibat/hasil yang akan dimunculkan.

Seperti: Variabel-variabel yang mempengaruhi keterampilan coping,

sikap-sikap menghadapi rintangan, atau faktor-faktor lingkungan seperti

dukungan keluarga dan keterlibtan komunitas.

d. Keempat: Resiliensi dilihat sebagai sekelompok faktor-faktor resiko

(risk factors) yang memberikan arti bagi respon manusia bertahan dan

pulih kembali dari kesengsaraan, seperti:

• Mengukur signifikansi kejadian dalam kehidupan seseorang.

Contohnya, kelahiran anak, pernikahan (positif), atau kematian

keluarga dan sakit (negatif)

• Mengukur stress yang spesifik seperti bencana alam atau kejadian

yang khusus seperti perceraian atau kehilangan keluarga.

• Memperhatikan stress yang kronis atau stres yang beruntun dan

konstelasi.

Berdasarkan pemaparan beberapa definisi di atas, serta uraian tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam mendefinisikan konstruk

resiliensi, penulis dapat menyimpulkan bahwa resiliensi adalah, “kemampuan

kemampuan dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, tekanan dan kesulitan

dalam hidup dalam rangka memperoleh keseimbangan psikologis.”

1.1.2.Protective Factors dan Risk Factors

Dalam kajian resiliensi, terdapat dua istilah yang terkait erat dengan konstruk

resiliensi, yaitu protective factors (faktor-faktor pencegah) dan risk factors

(faktor-faktor resiko). Protective factors adalah faktor-faktor yang menjaga

individu dari masalah perilaku. Sementara risk factor adalah faktor-faktor yang

menyebabkan individu dengan resiko permasalahan tinggi mengalami

permasalahan dalam perilaku. Menurut Kraemer (1997) istilah resiko (risk

factors) mengacu pada meningkatnya kemungkinan mendapatkan hasil yang

negatif (dari proses adaptasi) pada suatu populasi yang spesifik. Risk factors

disebutjugasebagai risk characteristics atau karakteristik resiko (dalam Glantz &

Johson, 2002).

Para peneliti bersepakat bahwa faktor-faktor resiko (risk factors)

berkonstribusi pada keadaan psikologis yang membahayakan, sementara

faktor-faktor pencegah (protective factors) mengurangi pengaruh dari kondisi kesulitan

atau kemalangan yang dihadapi (Benard, Constantine, Benard, & Diaz, Grotberg,

Masten, Tusaie & Dyer, dalam McCubbin, 2001). Interaksi antara faktor-faktor

resiko dan fakor-faktor pencegah penting untuk menguji variabel hasil (outcome

variable) yang mungkin berubah dari waktu ke waktu, tergantung pada sifat

rangka memperbaiki dan melindungi seseorang dari hasil perkembangan yang

buruk (dalam McCubbin, 2001).

Terdapat tiga bentuk protective factors, yaitu: pertama, karakteristik

individu yang memunculkan respon positif dari lingkungan (seperti, anak-anak

yang memiliki temperamen yang baik dalam keluarga yang sedang menghadapi

kondisi stress yang signifikan). Kedua, praktek sosialisasi di dalam keluarga yang

mendorong kepercayaan, otonomi, inisiatif dan hubungan baik dengan orang lain.

Ketiga, sistem dukungan eksternal pada lingkungan sekitar atau komunitas yang

memperkuat self-esteem dan self-efficacy (dalam Goldstein & Brooks, 2005). Hal

serupa juga dipaparkan oleh Wyman (dalam Miller, 2005), tentang tiga bentuk

protective factors, yaitu, temperamen yang positif pada anak-anak, dukungan dari

lingkungan keluaga, dan adanya dukungan dari orang yang lebih dewasa atau

keluarga secara lebih luas.

Protective factors telah diuji dalam hubungannya dengan variabel resiko

dan variabel hasil dalam berbagai cara yang berbeda. Protective factors dapat

menjadi lawan penahan dari faktor-faktor resiko dan yang dapat menengahi

faktor resiko, serta melindungi hasil-hasil yang buruk (Jessor, 1999 Kumpfer,

1993; Masten et al, 1990; dan Rutter, 1987, sebagaimana dikutip dalam Norman,

2000). Bagaimanapun beberapa peneliti setuju bahwa protective factors hanya

dapat didefinisikan dalam hubungannya dengan faktor-faktor resiko karena

Risk factors

Outcomes

Protective factors

Beavias dan Oetting (1999), membedakan antara protective factors dan

konsep resiliensi. Protective factors berperan seiring meningkatnya kesempatan

perilaku prososial dan norma secara konsisten sepanjang waktu. Sementara

resiliensi hanya berfungsi ketika suatu permasalahan atau kesengsaraan muncul.

Beavias dan Oetting (1999) juga menyatakan, protective factors menjaga

seseorang dari bencana, sementara resiliensi mengembalikan kondisi seseorang

pasca bencana. Pembedaan antara protective factors dan resiliensi ini perlu

dipertimbangkan untuk menguji penelitian dan konstruk seseorang (dalam

McCubbin, 2001).

Protective factors dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Internal protective factors

Seperti: Harga diri (self-esteem), kemampuan diri (self-efficacy) dan

kejujuran (honesty). Internal protective factors memiliki dua sub-kategori,

yaitu:

a. Kejujuran

b. Tanggungjawab

c. Kemampuan mengendalikan seseorang atau kemampuan mengambil

2. External protective factors

Seperti: Dukungan keluarga dan keterlibatan komunitas. External

protective factors dibagi menjadi dua sub-kategori, yaitu:

a. Dukungan

b. Pemberdayaan

c. Batasan dan Harapan

d. Pemanfaatan waktu

1.1.3.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi

Menurut Resnick, Gwyther & Roberto (2011), terdapat empat faktor yang

mempengaruhi resiliensi pada individu, yaitu: self-esteem, dukungan sosial,

spiritualitas atau keberagamaan dan emosi positif.

1. Self-Esteem

Memiliki self-esteem yang baik pada usia lanjut dapat membantu individu

dalam menghadapi kesengsaraan. Dua data dari hasil penelitian yang lebih

luas yang dilakukan oleh Collins & Smyer (2005), bertujuan menggali

self-esteem sepanjang rentang kehidupan manusia (yang dilakukan selama

periode 3 tahun), pada individu yang mengalami stres pada usia lanjut

(memiliki beban finansial). Para partisipan menyelesaikan alat ukur

self-esteem, nilai dan perasaan kehilangan. Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa terjadi sedikit penurunan self-esteem pada individu

meskipun mereka menghadapi kehilangan. Kemudian, ketika mereka

mengurangi self-esteem yang dimiliki, meskipun individu tersebut

teridentifikasi sebagai individu yang sehat, begitu juga yang memiliki

penyakit, tidak menghasilkan perubahan yang berarti pada self-esteem.

2. Dukungan Sosial (Social Support)

Dukungan sosial sering dihubungkan dengan resiliensi (Hildon et al. 2009;

Maddi et al. 2006). Penelitian lain menunjukkan bahwa resiliensi dan

dukungan emosional (bukan dukungan instrumen) menghasilkan kualitas

hidup yang lebih tinggi pada individu usia lanjut (Netuveli & Blane,

2008). Penelitian pada orang dewasa di New York, Poindexter dan Shippy

(2008), yang dilakukan pada partisipan yang mengalami positif HIV,

menunjukkan bahwa jaringan dukungan sosial yang unik berkonstribusi

pada resiliensi. Para peneliti juga melakukan penelitian pada lima

kelompok yang memiliki jaringan dukungan sosial informal yang terdiri

atas individu-individu yang kebanyakan mengidap positif HIV.

Meskipun upaya untuk memperoleh dukungan sosial menurun

karena ketakutan dan stigma yang dialami, namun mereka mampu

merelokasi sumber daya dan mengisi dukungan melalui sumber daya HIV

positif pada komunitas mereka. Para partisian menunjukkan bahwa

kehilangan anggota kelompok karena kematian menyediakan kesempatan

bagi para anggota untuk memperkuat ikatan dukungan.

3. Spiritualitas (Spirituality)

Faktor lain yang mempengaruhi resiliensi dalam menghadapi tekanan dan

(religiousness) serta spiritualitas (spirituality) (Maddi et al. 2006).

Spiritualitas membutuhkan suatu pencarian di alam semesta, suatu

pandangan bahwa dunia lebih luas daripada diri sendiri, spiritualitas juga

berarti ketaatan pada suatu ajaran (agama) yang spesifik. Penelitian

tentang ketabahan, keberagamaan dan spiritualitas menunjukkan

kualitas-kualitas yang membantu individu dalam mengatasi kondisi stres dalam

hidup dan menyediakan perlindungan pada individu dalam menghadapi

depresi dan stres (Maddi et al. 2006).

Aspek positif dari spiritualitas juga turut membantu individu dalam

memulihkan perasaan kontrol diri saat sakit, dan membantu perkembangan

adaptasi saat sakit kronis dan tidak seimbang (Crowther et al. 2002). Pada

suatu hasil penelitian, spiritualitas memiliki hubungan dengan resiliensi

pada orang yang selamat dari penyakit kanker; meskipun individu tersebut

memiliki resiko lebih dalam mengembangkan depresi dan kecemasan,

tetapi tingkat spiritualitas dan personal mereka tumbuh lebih baik setelah

pemulihan (Costanzo et al. 2009)

4. Emosi Positif (Positive Emotions)

Bereaksi dengan emosi yang positif saat mengalami krisis dapat menjadi

cara dalam menurunkan dan mengatasi respon stres secara lebih efektif

(Davis et al. 2007). Kemudian, emosi positif juga dapat menjadi pelindung

dalam menghadapi ancaman terhadap ego. Perangkat teori ini dibangun

dan dikembangkan oleh Fredrickson (1998) yang menyatakan bahwa

beradaptasi pada situasi-situasi stres. Secara spesifik, respon negatif

terhadap stres (respon melawan atau menghindar) adalah sifat yang

terbatas, karena memilih respon positif selama mengalami stres

memungkinkan beragam respon yang lebih luas.

Dalam serangkaian penelitian, Tugade dan Fredrickson (2004),

menemukan bahwa respon positif saat mengalami stres berhubungan

dengan menurunnya tegangan secara fisiologis, dan mendukung adanya

hubungan antara pikiran dan tubuh. Kemudian, coping stres diketahui

lebih tinggi saat individu diinstruksikan untuk melihat situasi stres sebagai

suatu tantangan yang dapat membantu mereka tumbuh dengan lebih baik

daripada sebagai suatu ancaman yang merugikan. Kerangka kognitif

tersebut dapat menjadi cara untuk meningkatkan resiliensi. Studi

berikutnya menunjukkan suatu bukti adanya hubungan antara emosi positif

dan penilaian positif atas situasi. Melalaui beberapa penelitian tersebut,

menunjukkan bahwa individu yang memiliki resiliensi lebih baik, lebih

memungkinkan untuk mengalami emosi positif dan memanfaatnya untuk

mengatasi stres.

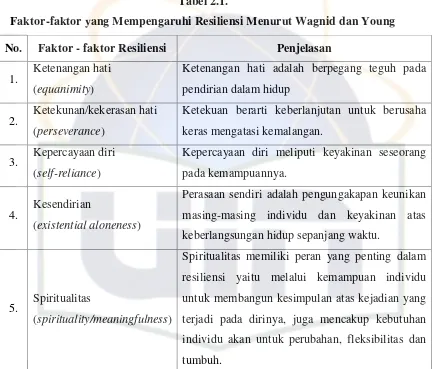

Wagnid dan Young (dalam Reich, et.al, 2010), mengembangkan suatu

skala resiliensi secara psikometri yang dikembangkan melalui wawancara pada

individu yang resilient. Skala tersebut dibangun melalui analisis faktor yang

mempengaruhi resiliensi, yaitu: ketenangan hati, ketekunan/kekerasan hati,

Tabel 2.1.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Resiliensi Menurut Wagnid dan Young

No. Faktor - faktor Resiliensi Penjelasan

1. Ketenangan hati

(equanimity)

Ketenangan hati adalah berpegang teguh pada

pendirian dalam hidup

2. Ketekunan/kekerasan hati

(perseverance)

Ketekuan berarti keberlanjutan untuk berusaha

keras mengatasi kemalangan.

3. Kepercayaan diri

(self-reliance)

Kepercayaan diri meliputi keyakinan seseorang

pada kemampuannya.

4. Kesendirian

(existential aloneness)

Perasaan sendiri adalah pengungakapan keunikan

masing-masing individu dan keyakinan atas

keberlangsungan hidup sepanjang waktu.

5. Spiritualitas

(spirituality/meaningfulness)

Spiritualitas memiliki peran yang penting dalam

resiliensi yaitu melalui kemampuan individu

untuk membangun kesimpulan atas kejadian yang

terjadi pada dirinya, juga mencakup kebutuhan

individu akan untuk perubahan, fleksibilitas dan

tumbuh.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Werner dan Smith (dalam

Reich, et.al. 2010), dengan longitudial study selama 40 tahun, menyimpulkan

bahwa terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi resilience outcome

yaitu:

(1) Karakteristik individual, seperti self-esteem dan purpose in life;

(2) Karakteristik keluarga, seperti kasih sayang ibu dan dukungan

keluarga; dan

(3) Lingkungan sosial yang lebih luas, khususnya yang mempunyai

Faktor-faktor umum diantara populasi seperti memiliki peran yang berarti

pada suatu komunitas, self-efficacy, self-esteem, hubungan yang aman, keamanan,

dan optimisme, berkonstribusi terhadap resiliensi (Kirby & Fraser, 1997 dalam

Reich, et.al. 2010)

Faktor-faktor lingkungan juga berkonstribusi bagi resiliensi, kualitas

pengasuhan dan keterbukaan keluarga (Bradley, Tellegen, Pellegrini, Larkin &

Larsen, Rutter), tugas sehari-hari dan kekokohan spiritualitas (Clark, Gordon),

meningkatkan kemungkinan resiliensi dalam konteks keadaan-keadaan yang

menantang (dalam Gordon, 1994).

Garmezy, Greef & Ritman, Rutter, dan Shinner (dalam Reich, et.al.,

2010), menjelaskan bahwa kepribadian resilient ditandai oleh sifat (trait) yang

merefleksikan suatu kekuatan, dapat dibedakan dengan baik, kepribadian yang

terintegrasi (self structed), dan sifat-sifat yang menunjukkan kekuatan dan

hubungan interpersonal timbal balik dengan orang lain. Kekuatan diri tersebut

dibuktikan oleh:

• Harga Diri (Self esteem)

• Kepercayaan Diri (Self-confidence/self efficacy)

• Pemahaman Diri (Self understanding)

• Orientasi Masa Depan yang Positif (A positive future orientation)

• Kemampuan untuk mengelola perilaku-perilaku dan emosi-emosi

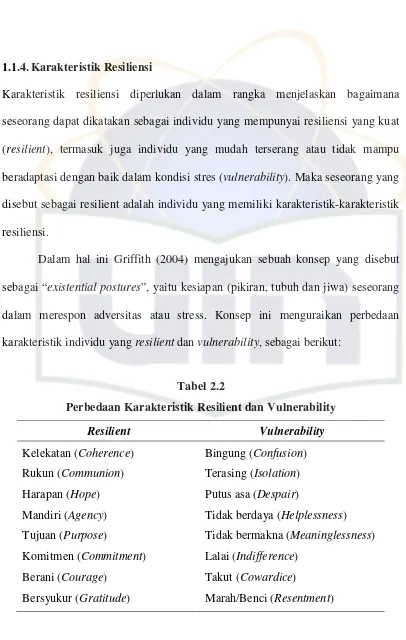

1.1.4.Karakteristik Resiliensi

Karakteristik resiliensi diperlukan dalam rangka menjelaskan bagaimana

seseorang dapat dikatakan sebagai individu yang mempunyai resiliensi yang kuat

(resilient), termasuk juga individu yang mudah terserang atau tidak mampu

beradaptasi dengan baik dalam kondisi stres (vulnerability). Maka seseorang yang

disebut sebagai resilient adalah individu yang memiliki karakteristik-karakteristik

resiliensi.

Dalam hal ini Griffith (2004) mengajukan sebuah konsep yang disebut

sebagai “existential postures”, yaitu kesiapan (pikiran, tubuh dan jiwa) seseorang

dalam merespon adversitas atau stress. Konsep ini menguraikan perbedaan

karakteristik individu yang resilient dan vulnerability, sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perbedaan Karakteristik Resilient dan Vulnerability

Resilient Vulnerability

Tidak berdaya (Helplessness)

Tidak bermakna(Meaninglessness)

Lalai (Indifference)

Takut (Cowardice)