MODEL SPASIAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KABUPATEN KARAWANG SEBAGAI

KONTRIBUTOR BERAS NASIONAL

ALWAN RAFIUDDIN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan untuk Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Kontributor Beras Nasional adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2016

RINGKASAN

ALWAN RAFIUDDIN. Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Kontributor Beras Nasional. Dibimbing oleh WIDIATMAKA dan KHURSATUL MUNIBAH.

Kabupaten Karawang merupakan penghasil surplus produksi beras, sehingga menjadi salah satu lumbung padi di Jawa Barat yang mampu berkontribusi ke wilayah lainnya di Indonesia. Namun, besarnya perubahan penggunaan lahan sawah mempengaruhi kemampuan Kabupaten Karawang dalam berkontribusi tersebut. Menurut Widiatmaka et al. (2013), surplus produksi beras yang dapat disumbangkan Kabupaten Karawang menurun terus-menerus dalam periode 2000 hingga 2011. Pada tahun 2000 Kabupaten Karawang dapat memberikan kontribusi 59.7%, dan pada tahun 2011 hanya sekitar 49.8% atau mengalami penurunan 10%. Salah satu penyebab utama terjadinya penurunan suplus produksi beras tersebut adalah konversi lahan pertanian dengan tanah subur termasuk sawah irigasi menjadi lahan non-pertanian seperti wilayah industri dan perumahan.

Untuk kebutuhan surplus produksi beras yang akan datang, diperlukan upaya yang sangat penting untuk dapat menghentikan penurunan secara kontinyu areal sawah, karena apabila fenomena penurunan luas lahan sawah seperti yang dijelaskan di Kabupaten Karawang, terjadi pada semua sentra produksi padi di Pulau Jawa, maka dikhawatirkan kedaulatan pangan nasional akan terancam. Dengan demikian, diperlukan analisis pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan yang dapat memberikan pilihan solusi berupa beberapa skenario dengan asumsi ekstensifikasi lahan sawah yang mengacu pada alokasi lahan sawah eksisting, kesesuaian lahan sawah, dan kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Karawang, sehingga akhirnya dapat dibuat arahan kebijakan penggunaan lahan untuk mempertahankan lahan sawah di Kabupaten Karawang sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat dan penyuplai beras nasional untuk kedaulatan pangan.

Dalam pengendalian perubahan penggunaan lahan tersebut, diperlukan prediksi perubahan penggunaan lahan mendatang secara spasial. Menurut Verburg et al. (2002), model Conversion of Land Use and its Effect at Small Regional Extent (CLUE-S) dapat memodelkan perubahan penggunaan lahan berdasarkan faktor-faktor peubah yang mempengaruhinya dengan wilayah studi yang cukup luas. Untuk dapat membuat pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan dalam mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional, maka tujuan penelitian ini adalah : (1) Menganalisis pola penggunaan lahan dan perubahannya, (2) Membuat model spasial perubahan penggunaan lahan untuk memprediksi penggunaan lahan, (3) Menganalisis neraca pangan untuk permintaan beras, (4) Menyusun arahan kebijakan penggunaan lahan yang dapat mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

ini menggunakan metode interpretasi citra secara On Screen Digitation untuk klasifikasi penggunaan lahan dan menguji tingkat ketelitiannya dengan menghitung nilai Kappa Accuracy. Pada tahap selanjutnya melakukan validasi peta penggunaan lahan untuk di masukkan dalam model CLUE-S. Perhitungan neraca pangan digunakan untuk menghitung permintaan beras di Kabupaten Karawang. Penyusunan arahan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi tahap hasil simulasi model penggunaan lahan tahun 2033 dan prediksi neraca pangan berdasarkan semua skenario dari model CLUE-S, kemudian skenario terpilih dijadikan arahan kebijakan untuk penyempurnaan RTRW Kabupaten Karawang.

Penggunaan lahan yang dijumpai di Kabupaten Karawang terdiri dari tubuh air, hutan, perkebunan atau kebun campuran, pertanian lahan kering, permukiman atau lahan terbangun, sawah, tambak dan penggunaan lahan tidak produktif. Penggunaan lahan tahun 2000 sampai tahun 2013 mengalami perubahan secara dinamis, tetapi penggunaan lahan sawah masih tetap dominan, meskipun jumlah luasan terus berkurang setiap tahunnya. Pola perubahan penggunaan lahan yang terjadi didominasi pada lahan sawah dan pertanian lahan kering menjadi permukiman.

Model spasial CLUE-S pada studi Kabupaten Karawang, digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan masa mendatang dengan tingkat ketelitian 89%. Dari tiga skenario pemodelan yang digunakan, yaitu : skenario pertama (tanpa adanya batasan kebijakan spasial), skenario kedua (menggunakan batasan kebijakan lahan sawah eksisting sesuai dengan kawasan budidaya tanaman pangan pada RTRW, dan skenario ketiga (menggunakan batasan kebijakan lahan sawah eksisting yang berada pada kawasan budidaya tidak berubah kecuali yang berada di kawasan permukiman dan industri pada RTRW Kabupaten Karawang) menunjukkan bahwa skenario ketiga dapat menahan laju konversi lahan sawah sampai 9.9% dari tahun 2013.

Berdasarkan perhitungan neraca pangan, Kabupaten Karawang selama periode tahun 2000 sampai 2013 mengalami surplus produksi beras. Namun, terjadi penurunan sebesar 4%, tetapi pada tahun 2013 masih dapat berkontribusi sebesar 53% ke wilayah lain di sekitarnya. Jika penurunan ini terjadi di seluruh sentra produksi beras di pulau Jawa, maka dapat mengancam kedaulatan pangan nasional dalam jangka panjang.

Arahan kebijakan penggunaan lahan sampai tahun 2033 didasarkan pada hasil skenario 3 dengan penerapan 4 instrumen pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu perijinan dilakukan sesuai aturan, pemberian insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan, sanksi yang tegas, dan penerapan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan didukung oleh peraturan zonasi seperti mengeluarkan Peraturan Bupati terkait lahan pertanian abadi.

SUMMARY

ALWAN RAFIUDDIN. The Spatial Model of Land Use Change to Maintain The Karawang Regency As a Rice Contributor. Supervised by WIDIATMAKA and KHURSATUL MUNIBAH

Karawang Regency is a producer of surplus rice production, thus becoming one of the barns in West Java, which is able to contribute to other parts of Indonesia. However, the magnitude of the changes in land use affects the ability of the rice paddies Karawang in to contribute. According to Widiatmaka et al. (2013), surplus rice production, which can be donated by Karawang declined continuously in the period 2000 through 2012. In 2000, Karawang can contribute 37.1%, and in 2011 just around 30.9% or decreased 10%. One of the main causes of decline surplus rice production is the conversion of agricultural land with fertile land, including paddy irrigation, land non-agriculture become such as industrial and residential areas.

For the next surplus rice production needs, a very important effort is needed to be able to stop the decline in acreage of rice fields continuously, because when the phenomenon of widespread decline in paddy fields as described in Karawang, occurs in all the rice production center on the island of Java, then feared national food sovereignty would be threatened. Thus, It is necessary to provide an analysis of spatial modeling land use changes that can provide a solution in the form of several scenarios assuming extending paddy fields refers to the allocation of paddy fields existing, suitability of paddy fields, and spatial planning for paddy field in the Karawang regency, so that it can eventually made land use policy directives to maintain wetland in Karawang Regency, as one of the barns in West Java and the national rice suppliers for sovereignty food.

In the control of land use change, it is necessary to predict the upcoming land use change in spatial. According to Verburg et al. (2002), a model of Conversion of Land Use and its Effects at Small Regional Extents (CLUE-S) can model the land use change based on factors that affected it in the area of the independent study. To be able to create spatial modeling land use change in maintaining Karawang Regency as a contributor of national rice, then the purpose of this research is: (1) analyzing the patterns of land use and its changes, (2) create a spatial model of land use change for predict land use, (3) analyze the balance of food to demand rice, (4) Compiling land use policy directives that can sustain the Karawang Regency as a contributor of national rice in order to realize food sovereignty.

land use and test the level of thoroughness by calculating the value of Kappa Accuracy. At a later stage conduct land use map for validation in put in CLUE-S model. Food balance sheets calculations used to calculate the demand for rice in Karawang Regency. Drafting referrals of agricultural land sustainable food policy covers the stages of land use model simulation results the year 2033 and predictions based on food balance sheets all scenarios from models of CLUE-S, then the selected scenario made the referral policy to the consummation RTRW Karawang.

Land use found in Karawang consists of a body of water, forest, plantation or mixed farm, dry land farming, settlement or built area, fields, ponds and unproductive land. Land use 2000 to 2013 changes dynamically, but the use of paddy fields still remain dominant, although the number of extents dwindling each year. Patterns of land use change which occurs predominantly in the paddy fields and dryland farming into settlement area.

The spatial model of CLUE-S on the study of Karawang, is used to predict future land uses with the level of accuracy of 89%. There are three scenarios modeling are used, namely: the first scenario (without any limitation of spatial policy), the second scenario (using the existing paddy fields policy restrictions in accordance with the area of cultivation of food crops on RTRW, and the third scenario (using the existing paddy fields policy restrictions in the area of unchanged cultivation unless that is in the settlements and industrial on RTRW Karawang) shows that the third scenario can withstand the rate of conversion of paddy fields to 9.9% from 2013.

Based on the calculation of the food balance, Karawang during the period from 2000 to 2013 experienced surplus rice production. However, there was a decrease of 4% in 2013, but it can still account for 53% to other areas in the vicinity. If this decline occurs around the center of rice production in Java, then it can threaten national food sovereignty in the long period.

The direction of land use policy until the year 2033 is based on the results of scenario 3 with 4 instrument control application of Spatial Plan Area, i.e. permitting done according the rules, granting incentives and disincentives on farm food, strict sanctions, and application of Act No. 41 in 2009 on the protection of agricultural land sustainable food, zoning regulations and supported by such issued regulation Regent associated agricultural land.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

MODEL SPASIAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN

UNTUK MEMPERTAHANKAN KABUPATEN KARAWANG

SEBAGAI KONTRIBUTOR BERAS NASIONAL

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

Judul Tesis : Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan untuk Mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai Kontributor Beras Nasional

Nama : Alwan Rafiuddin

NIM : A156120061

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Dr Widiatmaka, DAA Ketua

Dr Khursatul Munibah, MSc Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Dr Ir Ernan Rustiadi, MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian: 29 April 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2014 ini ialah perubahan penggunaan lahan, dengan judul Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Kontributor Beras Nasional

Penulisan karya ilmiah ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr Widiatmaka, DAA dan Dr Khursatul Munibah, MSc selaku Ketua dan Anggota komisi pembimbing atas segala motivasi, arahan dan bimbingan yang diberikan mulai dari tahap awal hingga penyelesaian tesis ini.

2. Prof Dr Ir Santun R.P. Sitorus, MSc selaku penguji luar komisi yang telah memberikan perbaikan dan masukan bagi penyempurnaan tesis ini.

3. Dr Ir Ernan Rustiadi, MSc selaku Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB, serta Bapak/Ibu dosen pengajar dan staf akademik di Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana IPB.

4. Prof Dr Kukuh Murtilaksono, MSc, Dr Boedi Tjahjono, MSc, Dr Ir Muhammad Ardiansyah yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melanjutkan studi S2 di IPB.

5. Orang tuaku tercinta Dr Ir Sitti Marwah MSi dan Dr Ir La Ode Alwi MSi atas segala curahan kasih sayangnya, kesabaran dan doa yang selalu senantiasa dipanjatkan.

6. Adik-adikku Astriwana, Sitti Alvianti, dan Aljumriana yang selalu memberikan doa, dorongan dan dukungannya selama ini.

7. Rekan-rekan PWL angkatan 2012 yang selama ini berjuang bersama-sama dan saling menyemangati dalam menyelesaikan studi di IPB.

8. Ahmad Firman Ansari, M.Si, Afrianto Putra Ramdani, M.Si, Rani Yudarwati, M.Si atas kesediaan meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan penulis terkait penyelesaian penelitian ini.

9. Mas Tri Budiarto dan Aulia Kirana yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis melakukan validasi data di lapangan.

10. Teman-teman di Divisi Penginderaan Jauh dan Informasi Spasial, Mba Nurul, Mba Reni, Mba Nina, Miranti, Luluk, dan Diah yang sudah membantu dan memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini sampai selesai.

Penulis menyadari adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan, sehingga dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, Semoga karya ilmiah ini menjadi sumbangsih penulis terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Bogor, Juni 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

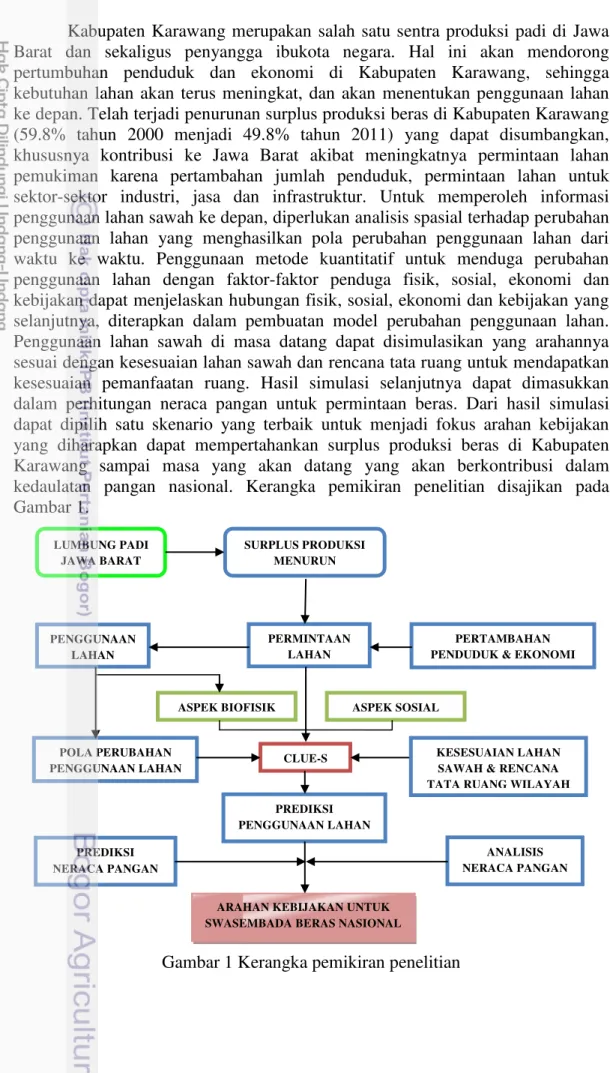

Kerangka Pemikiran Penelitian 4

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Kedaulatan Pangan 5

Penggunaan dan Penutupan Lahan 6

Perubahan Penggunaan dan Penutupan Lahan 7

Model Perubahan Penggunaan Lahan 7

Sistem Informasi Geografis 10

Penginderaan Jauh 11

3 METODE PENELITIAN 11

Lokasi dan Waktu Penelitian 11

Bahan dan Alat 12

Metode Pengumpulan Data 12

Rancangan Penelitian 13

Teknik Analisis Data 13

Analisis pola perubahan penggunaan lahan 16

Penyusunan model spasial penggunaan lahan untuk prediksi

penggunaan lahan ke depan 17

Analisis neraca pangan untuk permintaan beras 22

Arahan kebijakan penggunaan lahan ……… 23

4 KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN 23

Letak Administrasi. 23

Kondisi Fisik Wilayah 25

Topografi 25

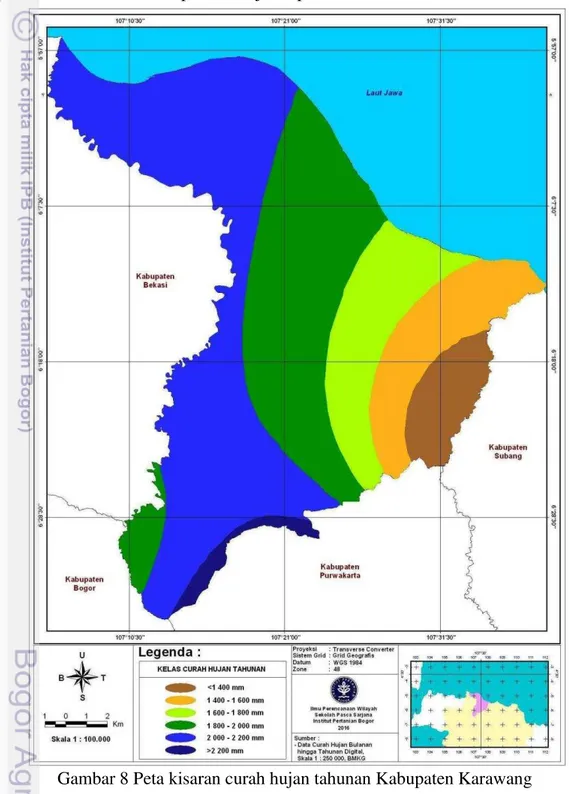

Iklim…. 26

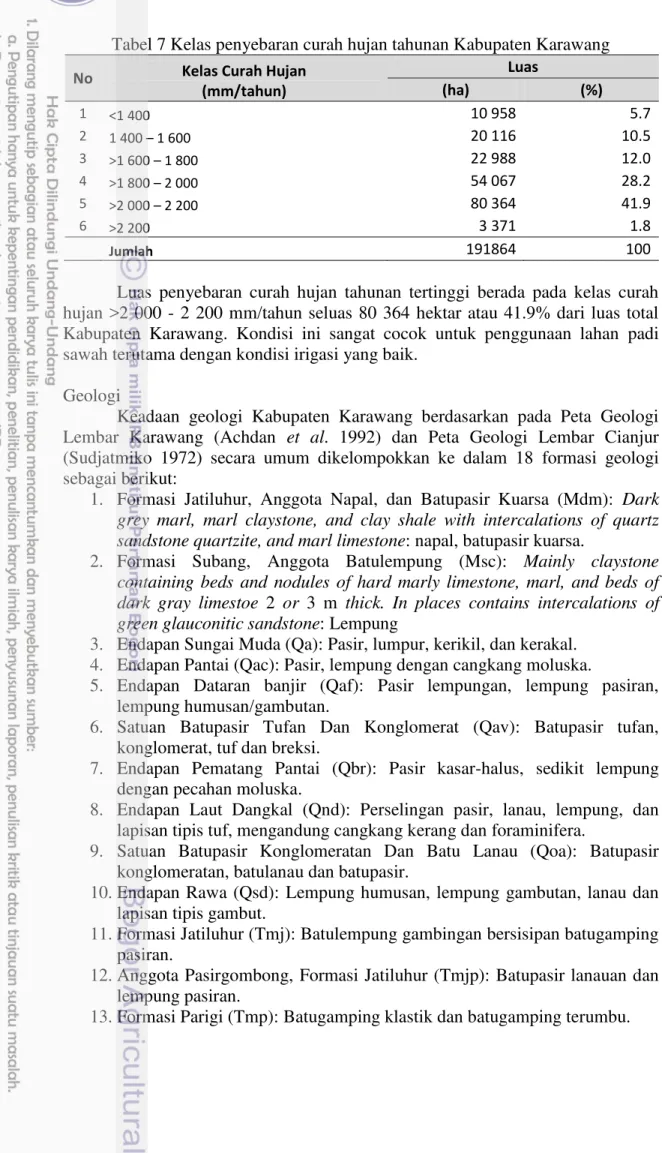

Geologi………. 28

Tanah 30

Penggunaan Lahan…… 32

Hidrologi……. 32

Kelas Kesesuaian Lahan Sawah 34

Rencana Tata Ruang Wilayah…. 34

Kependudukan. 37

Budaya…. 37

Pendidikan…. 38

Perekonomian…. 39

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 39

Perubahan Penggunaan Lahan dan Pola Perubahannya. 39

Penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan 39

Pola perubahan penggunaan lahan 43

Model Spasial Perubahan Penggunaan Lahan... 45

Analisis Neraca Pangan 56

Arahan Kebijakan Penggunaan Lahan…. 58

6 SIMPULAN DAN SARAN 59

Simpulan.... 59

Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN 64

DAFTAR TABEL

1 Matriks hubungan antara tujuan, jenis data, sumber data, teknik

analisis dan hasil yang diharapkan 15

2 Matriks kesalahan (Error Matrix) 16

3 Luas kebutuhan penggunaan lahan per tahun 19

4 Matriks prioritas dan skenario 21

5 Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Karawang 24

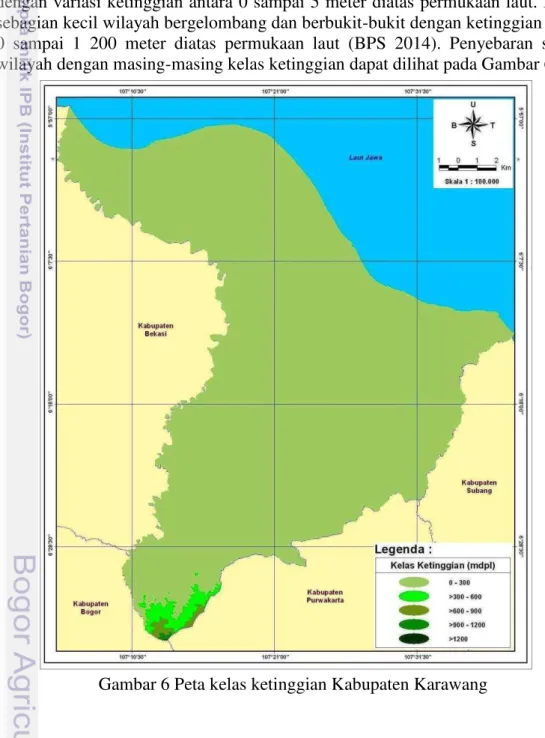

6 Kelas ketinggian di Kabupaten Karawang 26

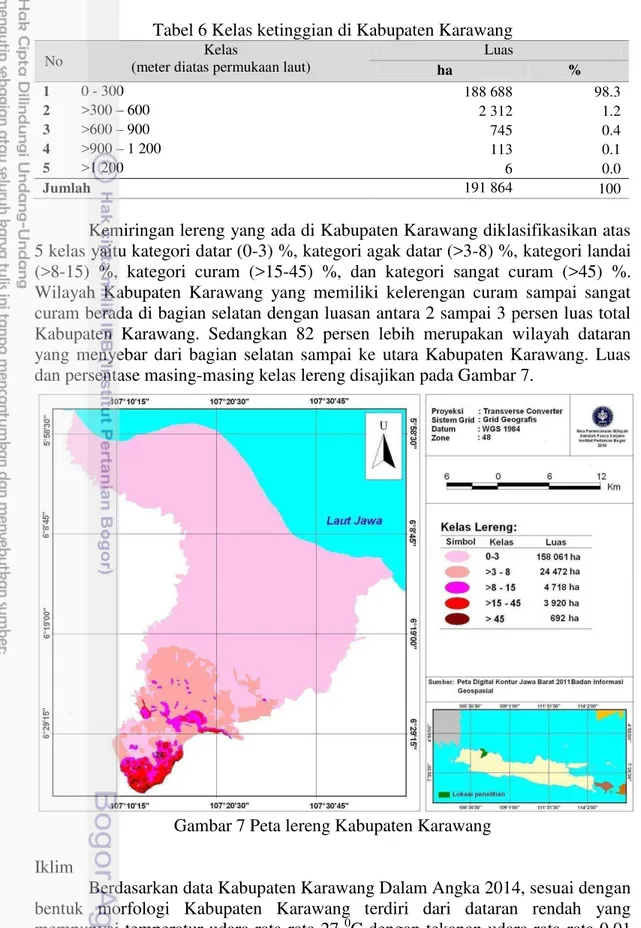

7 Kelas penyebaran curah hujan tahunan Kabupaten Karawang 28

8 Luas dan persentase kelas geologi Kabupaten Karawang 29

9 Jenis dan luas tanah di Kabupaten Karawang 31

10 Luas penggunaan lahan di Kabupaten Karawang tahun 2013 32

11 Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten/Kota 33

12 Luas dan persentase penggunaan dan tutupan lahan Kabupaten

Karawang tahun 2000 - 2013 40

13 Matriks perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan Kabupaten

Karawang tahun 2003, 2007, 2010 dan 2013 42

14 Pola dominan perubahan penggunaan lahan 44

15 Kebutuhan penggunaan lahan periode tahun 2003-2013 45

16 Nilai elastisitas masing-masing jenis penggunaan lahan 46

17 Matrik konversi tiap jenis penggunaan lahan 46

18 Hasil regresi logistik biner β dari penggunaan lahan tahun 2003 47

19 Luas penggunaan lahan tahun 2013-2033 49

20 Hasil regresi logistik biner (β) untuk tiap penggunaan lahan tahun

2013 50

21 Luas peggunaan lahan tahun 2013 dan luas skenario tahun 2033 55 22 Perhitungan surplus beras pada lahan sawah di Kabupaten Karawang 56 23 Implementasi hasil skenario terhadap ketersediaan beras 58

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 4

2 Peta lokasi penelitian 12

3 Diagram alir penelitian 14

4 Struktur penyusunan model spasial penggunaan lahan tahun 2013 dan

model tahun 2033 18

5 Peta administrasi Kabupaten Karawang 24

6 Peta kelas ketinggian Kabupaten Karawang 25

7 Peta lereng Kabupaten Karawang 26

8 Peta kisaran curah hujan tahunan Kabupaten Karawang 27

9 Peta geologi Kabupaten Karawang 30

10 Peta sebaran jenis tanah Kabupaten Karawang 31

11 Peta penggunaan lahan Kabupaten Karawang tahun 2013 33

12 Peta kesesuaian lahan untuk sawah Kabupaten Karawang 35

14 Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2009

sampai 2013 37

15 Perubahan penggunaan lahan dan tutupan lahan Kabupaten Karawang

tahun 2000 - 2013 40

16 Diagram persentase luas penggunaan lahan 43

17 Peta penggunaan lahan aktual dan hasil prediksi tahun 2013 48

18 Batasan kebijakan spasial skenario 1,2 dan 3. 52

19 Peta penggunaan lahan tahun 2013 dan peta penggunaan lahan prediksi

tahun 2033 dengan menggunakan tiga skenario 53

20 Evolusi daerah sawah dan surplus produksi beras pada Kabupaten

Karawang selama Tahun 2000 – 2013 57

DAFTAR LAMPIRAN

1 Citra landsat Kabupaten Karawang tahun 2003 64

2 Citra landsat Kabupaten Karawang tahun 2013 65

3 Titik hasil referensi cek lapang dan google earth 66

4 Perhitungan nilai kappa (matrik analisis) 69

5 Perhitungan nilai kappa (total perhitungan) 69

6 Foto contoh penggunaan lahan di lapangan 70

7 Foto lokasi wisata 73

8 Hasil validasi prediksi tahun 2013 75

9 Pola perubahan penggunaan lahan selama 5 titik tahun 76

10 PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku terhadap

lapangan usaha (dalam juta rupiah) 78

11 Rumus perhitungan nilai demand tahun 2003 − 2013 80 12 Matrik konversi tahun 2003 − 2013 80 13 Variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen) 80

14 Klasifikasi pada variabel terikat tahun 2003 81

15 Klasifikasi pada variabel bebas tahun 2003 83

16 Aturan yang digunakan dalam membuat skenario 1 86

17 Aturan yang digunakan dalam membuat skenario 2 87

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari setengah populasi dunia sehingga komoditi ini sangat penting untuk ketahanan pangan (Belesky 2014, Cornish et al. 2015, Qiu et al. 2015, Yang dan Zhang 2014). Indonesia merupakan negara agraris yang penduduknya masih sangat bergantung pada beras sebagai bahan dasar makanan utama. Oleh karena itu, ketahanan pangan kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan selalu menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional.

Pada tahun 2014, Indonesia menghasilkan 70 831 753 ton beras, dari lahan sawah seluas 13 793 640 hektar, atau dengan rata-rata produktivitas 51.35 kw/ha (BPS 2015). Pulau Jawa merupakan wilayah propinsi di Indonesia yang masih mendominasi produksi pangan nasional, yang luasnya + 7% dari luas daratan. Namun, luas yang relatif kecil tersebut berkontribusi sebesar 36 658 918 ton produksi beras atau 51.8% dari produksi beras nasional (BPS 2015). Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan pangan nasional di pulau Jawa. Ketergantungan produksi beras di pulau Jawa tersebut, disebabkan oleh dua hal. Pertama, area sawah di pulau Jawa sebagian besar lebih dominan di antara pulau-pulau lainnya. Kedua, produktivitas sawah di Jawa jauh lebih tinggi dari pada sawah di pulau-pulau lainnya (Widiatmaka et al. 2013).

Berdasarkan data BPS (2015), Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu penghasil beras terbesar, yakni produksi mencapai 11.6 juta ton per tahun dengan luas panen 1.9 juta hektar dan merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Propinsi Jawa Timur.

Kabupaten Karawang adalah salah satu lumbung padi di Jawa Barat dengan produksi padi mencapai 1.1 juta ton per tahun dengan luas panen 97 577 hektar. Pada tahun 2011 Kabupaten Karawang mampu menyumbangkan beras ke wilayah lainnya sebesar 49.82 % dari total hasil produksi (Widiatmaka et al. 2013). Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan terutama lahan sawah di Pulau Jawa termasuk Kabupaten Karawang. Pada periode tahun 2000 – 2011, laju konversi lahan sawah yang sebagian besar menjadi pemukiman dan kawasan industri di Kabupaten Karawang mencapai 2 267 ha/tahun atau 1.9% per tahun (Widiatmaka et al. 2013). Hal ini telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Selain itu, juga karena letak Kabupaten Karawang yang merupakan salah satu kabupaten yang menjadi hinterland ibukota Negara. Oleh karena itu, diperlukan arahan kebijakan penggunaan lahan untuk mempertahankan lahan sawah di Kabupaten Karawang sebagai salah satu lumbung padi di Jawa Barat dan penyuplai beras nasional untuk kedaulatan pangan.

melihat sejauh mana memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (sawah) dalam rangka berkontribusi untuk kedaulatan pangan nasional. Agar dapat memberikan arahan kebijakan penggunaan lahan tersebut, diperlukan prediksi penggunaan lahan untuk masa yang akan datang.

Perubahan penggunaan lahan dapat diprediksi melalui pendekatan spasial dengan membuat suatu pemodelan spasial berdasarkan faktor-faktor perubahan penggunaan lahan pada tahun-tahun sebelumnya di wilayah tersebut, sehingga diperlukan suatu simulasi dan analisis spasial. Salah satu alat yang dapat digunakan dalam pemodelan perubahan penggunaan lahan berdasarkan faktor-faktor peubah dengan wilayah studi yang cukup luas yaitu Conversion of Land Use and its Effect at Small Regional Extent (CLUE-S) (Verburg 2010). Dengan analisis ini perubahan penggunaan lahan dapat diprediksi secara kuantitatif dengan memasukkan faktor-faktor fisik, sosial, ekonomi dan kebijakan. Selain itu, dapat juga ditentukan seberapa besar luas sawah yang harus dipertahankan. Hasil simulasi model kemudian dapat dikorelasikan dengan sejauh mana kemampuan wilayah tersebut untuk memberikan kontribusi beras secara nasioanl. Selanjutnya, kondisi sawah eksisting saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, dan kesesuaian lahan sawah Kabupaten Karawang dapat dijadikan batasan untuk mengetahui kondisi penggunaan lahan pertanian tanaman pangan ke depan dalam kaitannya dengan arahan kebijakan penggunaan lahan di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dilakukan penelitian dengan

judul “Model spasial perubahan penggunaan lahan untuk mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional”. Tahapan penelitian yang dilakukan adalah menganalisis secara spasial pola perubahan penggunaan lahan, melakukan simulasi perubahannya berdasarkan skenario yang telah ditetapkan. Hasil pemodelan ini dapat digunakan sebagai masukan dalam mengukur status produksi beras wilayah tersebut apakah defisit atau surplus dalam memberikan kontribusi produksi beras nasional. Selanjutnya, dapat dilakukan penyusunan arahan kebijakan yang terbaik untuk mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam 20 tahun ke depan.

Perumusan Masalah

pengganti yang lebih subur atau minimal sama, di luar lahan pertanian yang telah ada (Hardjowigeno dan Widiatmaka 2007).

Untuk pemenuhan kebutuhan surplus produksi beras yang akan datang, diperlukan upaya yang sangat serius untuk dapat menghentikan penurunan secara kontinyu areal sawah, karena apabila fenomena penurunan luas lahan sawah seperti yang dijelaskan di Kabupaten Karawang terjadi pada semua sentra produksi padi di Pulau Jawa, maka dikhawatirkan kedaulatan pangan nasional akan terancam. Dengan demikian, diperlukan analisis pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan yang dapat memberikan pilihan solusi berupa beberapa skenario dengan asumsi ekstensifikasi lahan sawah yang mengacu pada alokasi lahan sawah eksisting, kesesuaian lahan sawah, dan kawasan tanaman pangan pada RTRW Kabupaten Karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga akhirnya dapat dibuat arahan kebijakan yang tetap menjaga status Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi dan tetap berkontribusi mewujudkan kedaulatan pangan.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perubahan penggunaan lahan yang terjadi? 2. Seperti apa penggunaan lahan di masa yang akan datang? 3. Bagaimana neraca pangan untuk permintaan beras di Kabupaten

Karawang?

4. Apa kebijakan yang diperlukan untuk mempertahanakan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan utama penelitian ini adalah memprediksi penggunaan lahan sawah di Kabupaten Karawang dan membuat arahan kebijakan penggunaan lahan untuk mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional. Tujuan khusus penelitian adalah:

1. Menganalisis pola perubahan penggunaan lahan

2. Membuat model spasial perubahan penggunaan lahan untuk memprediksi penggunaan lahan

3. Menganalisis neraca pangan untuk permintaan beras.

4. Menyusun arahan kebijakan penggunaan lahan yang dapat mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Manfaat Penelitian

Kerangka Pemikiran Penelitian

2

TINJAUAN PUSTAKA

Kedaulatan Pangan

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2009, Kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumberdaya lokal. Kedaulatan pangan erat kaitannya dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutann sesuai dengan UU No.41 Tahun 2009 bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, merata, dan terjangkau.

Menurut Widiatmaka (2015), jika memperhatikan kata kunci dalam definisi ketahanan pangan dan kedaulatan pangan di atas, terlihat bahwa dalam konsep ketahanan pangan, dititik beratkan pada pemenuhan pangan yang tercukupi bagi seluruh rakyat. Kecukupan ini dapat dipenuhi, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Hal ini berbeda dari konsep kedaulatan pangan yang lebih menitikberatkan pada kemampuan produksi. Lebih lanjut ada 4 pilar utama kedaulatan pangan menurut International Planning Committee (2006), yaitu: (i) hak terhadap pangan; (ii) akses terhadap sumber-sumberdaya produktif, (iii) pengarusutamaan produksi yang ramah lingkungan (agro-ecological production), dan (iv) perdagangan dan pasar lokal. Demikian pula Hariyadi (2011) menyatakan bahwa ada 4 indikator kedaulatan dalam kedaulatan pangan yaitu: (1) tingkat keanekaragaman sumberaya pangan lokal; (2) tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem pangan; (3) tingkat degradasi mutu lingkungan; dan (4) tingkat kesejahteraan masyarakat petani, nelayan dan peternak.

daya pangan lokal, kedaulatan pangan Indonesia akan pula menjadi jati diri bangsa. Demikian pula Widiatmaka (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Integrasi Informasi Geografis dan Informasi Sumberdaya Lahan Pertanian mendukung Kedaulatan Pangan Nasional yang bertujuan perlunya pengetahuan mendalam tentang sumberdaya lahan, dan ditunjang dengan informasi geografis sehingga, diharapkan dapat berperan dalam mengusahakan kedaulatan pangan Indonesia.

Masalah kedaulatan pangan tidak hanya menjadi fokus penelitian di Indonesia tetapi juga di dunia internasional. Di Amerika Serikat (USA) dalam rangka 40 tahun dialog kedaulatan pangan (Chaifetz dan Jagger 2014), dilakukan sebuah penelitian dalam konteks hak atas pangan seperti yang dikemukakan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Mereka mencoba menilai apa yang paling berkontribusi menjadi aspek kunci dalam keamanan dan kedaulatan pangan global. Mereka menyimpulkan bahwa saat ini kedaulatan pangan global merupakan konsep yang normatif, tidak mungkin untuk dilaksanakan secara substantif dalam waktu dekat. Menenurut Chaifetz dan Jagger (2014) pertumbuhan populasi yang cepat, kenaikan tren harga pangan, globalisasi dan kelembagaan bergantung pada pangan global dan pasokan pemasaran pertanian. Sementara itu, bagi negara-negara afrika terutama Afrika Barat, setelah mengalami krisis tahun 2008, mereka menyatakan bahwa visi terbaik bagi gerakan kedaulatan pangan adalah ketahanan pangan jangka panjang tidak bisa hanya bergantung pada impor pangan, tetapi harus diproduksi di dalam negeri sehingga mampu mencukupi dari fluktuasi harga dunia dari perdagangan yang tidak sehat. Dupraz dan Postolle (2013) mencoba menganalisis bagaimana negara-negara Afrika Barat mencapai kedaulatan pangan dengan pendekatan ekonomi historis dan pendekatan politik dan bagaimana kekuatan komitmen perdagangannya. Hasilnya sejauh ini menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan secara eksternal harus ditahan karena masih memiliki ruang di dalam negeri untuk perlindungan pertanian dibawah ketentuan rancangan perjanjian yang telah direkomendasikan oleh Organisasi Perdangan Dunia (WTO) dan kemitraaan ekonomi dibawah lembaga keuangan internasional. Hal ini mendukung keseimbangan politik internal menjadi kondusif dalam menghasilkan pertanian pangan. Di Cina, setelah rilis laporan ‘Siapa yang akan memberi makan cina?’ tahun 1994 oleh Worldwatch Institute, ada banyak perdebatan terkait pangan. Boland (2000) meneliti bagaimana kekhawatiran pasokan pangan yang dimiliki Cina dengan pendekatan konsep lingkungan dan ekonomi global yang dikaitkan dengan geopolitik klasik yang berpusat pada pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan kedaulatan dan ketahanan pangannya. Hasilnya, dialog geopolitik dalam negeri dibutuhkan dalam penentuan secara strategis analisis kebijakan untuk kedaulatan pangan Cina sehingga mereka dapat memetakan kebutuhan pangan dunia sampai melebihi Amerika serikat dan Eropa.

Penggunaan dan Penutupan Lahan

lahan, sedangkan penggunaan lahan berhubungan dengan suatu aktivitas yang dilakukan oleh manusia pada suatu bidang lahan tertentu (Lillesand dan Kiefer 1997).

Terdapat penggunaan lahan secara umum dan penggunaan lahan secara terperinci (Hardjowigeno dan Widiatmaka 2007). Penggunaan secara umum biasanya digunakan untuk evaluasi lahan secara kualitatif misalnya pertanian, hutan, padang rumput, permukiman dan lainnya, sedangkan penggunaan secara terperinci lebih detail membagi jenis penggunaan lahan sesuai dengan syarat-syarat teknis suatu daerah dengan keadaan fisik karakteristik lahan (lereng, tekstur, dan lainnya) dan sosial ekonomi tertentu.

Perubahan Penggunaan dan Penutupan Lahan

Perubahan penggunaan lahan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, antara lain politik, ekonomi, demografi dan lingkungan. Secara alami kejadian alam dapat mengubah penggunaan lahan, seperti bencana alam ataupun perubahan iklim. Manusia juga dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahan karena kepentingannya, seperti pembangunan pemukiman, dan pengolahan lahan pertanian yang dapat meningkatkan perekonomian. Secara demografi, pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah menuntut untuk terbentuknya permukiman baru yang membutuhkan infrastruktur yang sudah pasti mendukung perekonomian di wilayah tersebut. Widiatmaka et al. (2013) melakukan penelitian di sepanjang jalur jalan tol Jakarta-Cikampek dan jalan nasional Pantura yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Karawang untuk melihat pola perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dianalisis dengan citra yang menggunakan dua titik tahun yaitu tahun 2000 dan tahun 2011 yang kemudian di interpretasi diikuti pengecekan lapang dan akhirnya di overlay untuk analisis perubahan penggunaan lahan. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan pemukiman terbesar adalah pada jarak terdekat dari jalan, perubahan semakin kecil dengan menjauhnya jarak dari jalan. Sementara pengurangan lahan sawah hanya terjadi pada jarak sampai 1 km dari jalan.

Penggunaan lahan oleh manusia juga dapat mempengaruhi keadaan lingkungan lahan di tempat yang lain, tetapi untuk mengetahui hubungan antara manusia dan lingkungan tidaklah mudah. Hal ini dikarenakan perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena kejadian alam maupun karena interaksi manusia dan alam. Munibah et al. (2010) melakukan penelitian di DAS Cidanau tentang erosi yang diakibatkan oleh adanya perubahan penggunaan lahan sekitar wilayah DAS. Perubahan penggunaan lahan yang diprediksi menggunakan Cellular Automata (CA) dapat menunjukkan erosi yang terjadi di masa depan. Munibah et al. (2010) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan lahan hutan menjadi lahan pertanian adalah bentuk lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, jarak dari jalan raya dan mata pencaharian masyarakat.

Model Perubahan Penggunaan Lahan

perubahan lahan di masa depan juga terus dipelajari. Keterkaitan antara entitas yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan menjadi bagian penting dari simulasi. Beberapa entitas yang berinteraksi dapat menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungan. Briassoulis (2000) menggambarkan klasifikasi pemodelan untuk analisis penggunaan lahan dan perubahannya, dan selanjutnya model perubahan penggunaan lahan dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu model statistik dan ekonometrik (statistical and economic models), model interaksi spasial (spatial interaction model), model optimasi (optimation model), dan model terintegrasi (integrated model). Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan pada deteksi perubahan penggunaan dan penutupan lahan, salah satunya CLUE-S.

Verburg et al. (2002) mengembangkan pemodelan spasial untuk perubahan penggunaan lahan pada areal lebih kecil dari nasional atau propinsi. Model ini dinamakan Conversion of Land Use and Its Efffect at Small regional extent atau CLUE-S. Pada pemodelan dengan CLUE-S ini beberapa konsep digunakan berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan yaitu konektivitas, stabilitas dan resilience. Konektivitas merupakan suatu istilah yang menjelaskan bahwa lokasi mempunyai hubungan spasial misalnya suatu jarak tertentu satu sama lain. Stabilitas merupakan karakter suatu jenis penggunaan lahan tertentu untuk terkonversi. Resilience atau daya lenting merupakan kapasitas penyangga dari suatu ekosistem atau masyarakat dalam menerima gangguan.

Model CLUE-S ini merupakan gabungan dari pemodelan empiris, analisis spasial dan model dinamis. Analisis spasial menggunakan teknik overlaying dari sistem informasi geografis atau geographic information system (GIS). Hubungan antara penggunaan lahan dan faktor-faktornya dianalisis menggunakan regresi logistik. Model ini telah diterapkan di Indonesia, diantaranya di Kabupaten Bandung (Warlina 2007), Kabupaten Sukabumi (Kurniawan 2012), Kabupaten Bogor (Hadi 2012) dan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten (Ilyas 2014).

Kurniawan (2012) melakukan pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan dengan model CLUE-S untuk membangun model perubahan penggunaan lahan sebagai arahan penyempurnaan RTRW Kabupaten Sukabumi. Penggunaan lahan yang digunakan terdiri atas 7 kelas, yaitu: air, hutan, kawasan terbangun, lahan kering, perkebunan, sawah, dan lainnya (padang rumput, pasir pantai, pasir darat, lahan terbuka, dan tambak). Driving factor-nya adalah kepadatan penduduk, kepadatan tenaga kerja pertanian, formasi geologi, jenis tanah, elevasi, kemiringan lereng, curah hujan, jarak ke jalan, jarak ke pusat kota, jarak ke kota terdekat, dan jarak ke sungai. Unit analisisnya berupa piksel ukuran (100x100) m. Hasil dari perhitungan regresi logistik menyimpulkan bahwa variabel yang mempengaruhi peluang terbesar perubahan penggunaan lahan hutan menjadi pertanian adalah jarak ke kota terdekat dan variabel yang mempengaruhi peluang terbesar perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun adalah kepadatan penduduk. Hasil dari pemodelan ini menunjukkan bahwa kebutuhan penggunaan lahan kawasan terbangun meningkat selama periode 2010-2032 dan hasil simulasinya memberikan tiga alternatif penyempurnaan RTRW yaitu kebijakan berorientasi lingkungan, kebijakan berorientasi ketahanan pangan, dan kebijakan berorientasi lingkungan dan ketahanan pangan.

Hadi (2012) mengaplikasikan model CLUE-S di Kabupaten Bogor. Tujuan penelitiannya adalah untuk membangun model perubahan penggunaan lahan sebagai arahan kebijakan penggunaan lahan dan untuk memperkecil nilai inkonsistensi pemanfaatan lahan dengan RTRW. Data dengan menggunakan ukuran sel 100 m2, pada periode 15 tahun yaitu 2010-2025. Penggunaan lahannya diklasifikasikan menjadi 7 kelas, yaitu: kawasan terbangun, lahan kering, perkebunan, sawah, hutan, air, dan penggunaan lahan lainnya (padang rumput, rawa, tambak). Driving factor-nya adalah formasi geologi, jenis tanah, ketinggian wilayah, kemiringan lereng, jumlah curah hujan, jarak dari pusat kota, jarak dari jalan, jarak dari sungai, jumlah penduduk, jumlah sekolah dasar, jumlah rumah sakit, dan jumlah pusat kesehatan masyarakat. Hasil pemodelan memberikan empat skenario terpilih dan yang menjadi arahan penggunaan lahan wilayah Kabupaten Bogor berdasarkan kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW adalah dengan melakukan upaya perlindungan lahan sawah di kawasan pertanian lahan basah agar tidak terkonversi dan lahan kering sebesar 14 754 ha yang berada di kawasan hutan lindung berubah menjadi hutan.

melakukan upaya restorasi hutan dari penggunaan lahan kebun campuran, ladang, sawah dan semak.

Dari keempat contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa model CLUE-S dapat diaplikasikan pada pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya, baik aspek biofisik wilayah, aspek sosial ekonomi, maupun aspek kebijakan. Model ini dapat dikembangkan dengan mengaitkan aspek kedaulatan pangan untuk swasembada beras.

Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographical Information System (GIS) merupakan suatu teknologi informasi yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data berkoordinat geografis (Barus dan Wiradisastra 2000). Penggunaan Sistem Informasi Geografis semakin lama semakin berkembang. Kebutuhan untuk memetakan suatu wilayah terkadang menemui kesulitan dalam penerapannya. Beberapa teori pemetaan mungkin perlu diterapkan dengan teknik tertentu (Hadi 2012).

Pengalaman dalam melakukan pemetaan menentukan kecepatan dan penggunaan teknik yang benar dan mungkin lebih cepat dari biasanya. Beberapa teknik membutuhkan data multi layer dan multi obyek yang berada di suatu tempat yang sama di bumi, sehingga perlu dibuat sebuah data yang memiliki semua informasi di suatu fitur (Hadi 2012). Analisis overlay banyak digunakan untuk mendapatkan hasil-hasil ataupun obyek baru yang dibutuhkan.

Fungsi SIG dalam pemodelan adalah sebagai alat pengolah data yang digunakan dalam modul integrasi. Data yang akan digunakan dalam suatu pemodelan dibuat dengan format sesuai modul yang diintegrasikan. Hasil pengolahan data menggunakan SIG dapat digunakan untuk keperluan analisis tahap berikutnya (Hadi 2012).

kesesuaian dan kemampuan lahan untuk setiap penggunaan lahan yang dikembangkan untuk menggambarkan tingkat kesesuaian dan menampilkan representasi spasial dari lahan yang sesuai untuk pertanian. Beberapa contoh tersebut menunjukkan penggunaan GIS sebagai penyedia data terutama untuk pemodelan telah berhasil dimanfaatkan dengan baik di negara-negara berkembang.

Penginderaan Jauh

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer 1997). Kegunaannya sudah sejak lama yang pada awalnya digunakan untuk membantu strategi peperangan. Pada masa sekarang penginderaan jauh dapat digunakan sebagai identifikasi sumberdaya alam yang dapat membantu dalam pembangunan yang mengutamakan keseimbangan alam atau keberlanjutan. Penggunaan penginderaan jauh yang dapat digunakan untuk memantau perubahan penggunaan lahan, yaitu dengan memanfaatkan citra Land Satellite (Landsat). Citra landsat banyak digunakan sebagai data primer untuk analisis perubahan penggunaan lahan (Borrelli et al. 2014, Kim et al. 2014, Kolios dan Stylios 2013). Widiatmaka et al. (2013) melakukan analisis perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Karawang dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh yaitu citra landsat ETM+ yang digunakan untuk menginterpretasi jenis-jenis penggunaan lahan pada 5 tahun yang berbeda.

Pemprosesan citra satelit dapat dilakukan dengan berbagai teknik, yang juga sering dikenal dengan Digital Image Processing. Identifikasi melalui interpretasi yang sering dilakukan adalah dengan pengenalan visual. Kelemahan secara visual adalah mata manusia hanya dapat mengenali 30 skala warna dan terkadang sulit menentukan perbedaan warna satu sama lain. Hasil dari pengenalan manusia juga terbatas pada pengalaman yang pernah diterima, sehingga cenderung kualitatif. Pendekatan interpretasi lain yaitu dengan pemprosesan secara dijital yang diharapkan dapat mengenali objek secara kuantitatif dengan semua skala warna yang ada serta menganalisis seluruh lapisan atau band yang ada secara bersamaan.

Teknik analisis yang dilakukan untuk mendapatkan informasi sumber daya alam seperti perubahan lahan dan indeks vegetasi dimulai dari pengolahan data dari penginderaan jauh awal sampai dengan data yang sudah terklasifikasi. Koreksi geometrik dilakukan untuk meregistrasi citra kedalam sistem proyeksi yang tepat. Klasifikasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu terbimbing dan tidak terbimbing. Hasil dari dua klasifikasi dapat dibandingkan untuk dapat digunakan sebagai data perubahan lahan.

3 METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

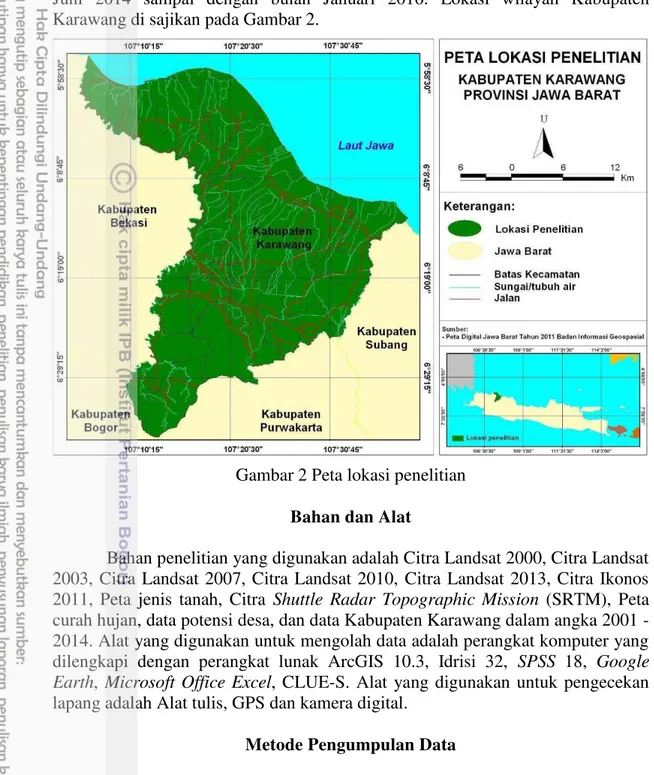

Selatan dan 107o02’ - 107o40’ Bujur Timur. Luas Kabupaten Karawang adalah + 191 864 ha (BIG 2014). Waktu penelitian selama 20 bulan, terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Januari 2016. Lokasi wilayah Kabupaten Karawang di sajikan pada Gambar 2.

Gambar 2 Peta lokasi penelitian

Bahan dan Alat

Bahan penelitian yang digunakan adalah Citra Landsat 2000, Citra Landsat 2003, Citra Landsat 2007, Citra Landsat 2010, Citra Landsat 2013, Citra Ikonos 2011, Peta jenis tanah, Citra Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), Peta curah hujan, data potensi desa, dan data Kabupaten Karawang dalam angka 2001 - 2014. Alat yang digunakan untuk mengolah data adalah perangkat komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak ArcGIS 10.3, Idrisi 32, SPSS 18, Google Earth, Microsoft Office Excel, CLUE-S. Alat yang digunakan untuk pengecekan lapang adalah Alat tulis, GPS dan kamera digital.

Metode Pengumpulan Data

Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM). Data sekunder untuk data sosial meliputi jumlah penduduk, sekolah dasar, data fasilitas kesehatan masyarakat yang bersumber dari data Potensi Desa (PODES) dan Kabupaten Dalam Angka. Data peruntukan lahan bersumber dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Peta Rupa Bumi Indonesia tahun 1992 didapatkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Citra Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) 90 meter didapatkan dari CSI-CGIAR. Peta sungai dan peta jalan didapatkan dari Peta Rupa Bumi Indonesia tahun terakhir. Peta jenis tanah didapatkan dari Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (PUSLITTANAK)/Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP).

Peta curah hujan diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2011 (RTRWK) diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Karawang, dan Peta kesesuaian lahan untuk sawah.

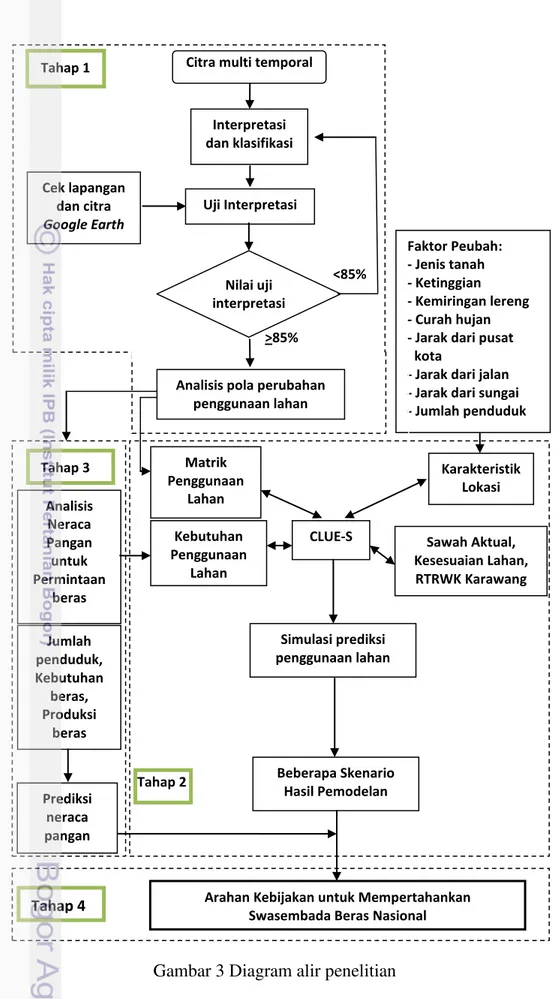

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian terbagi atas empat tahap, yaitu (1) analisis pola perubahan penggunaan lahan (2) pembangunan model spasial penggunaan lahan untuk prediksi penggunaan lahan ke depan (3) analisis neraca pangan untuk permintaan beras (4) penyusunan arahan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai kontributor beras nasional. Tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian menggambarkan hubungan data dan proses yang dilakukan seperti yang disajikan pada Gambar 3.

Tahap pertama yaitu analisis pola perubahan penggunaan lahan meliputi proses interpretasi data penginderaan jauh, klasifikasi peta penggunaan lahan dan uji hasil interpretasi penggunaan lahan, kemudian menganalisis perubahan penggunaan lahan untuk kemudian dapat melihat pola perubahannya. Tahap kedua, yaitu pembangunan model spasial penggunaan lahan untuk prediksi penggunaan lahan ke depan meliputi tahap penyusunan model dan validasi model, kemudian simulasi model. Tahap ketiga, yaitu analisis neraca pangan untuk permintaan beras meliputi proses perhitungan lahan eksisting, jumlah penduduk ke depan dan produksi beras ke depan dan surplus beras. Tahap terakhir, yaitu penyusunan arahan kebijakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi tahap hasil simulasi model penggunaan lahan tahun 2033 dan prediksi neraca pangan berdasarkan semua skenario, kemudian penyusunan arahan penggunaan lahan berdasarkan skenario terpilih untuk perencanaan penggunaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Teknik Analisis Data

Gambar 3 Diagram alir penelitian

Tahap 1 Citra multi temporal

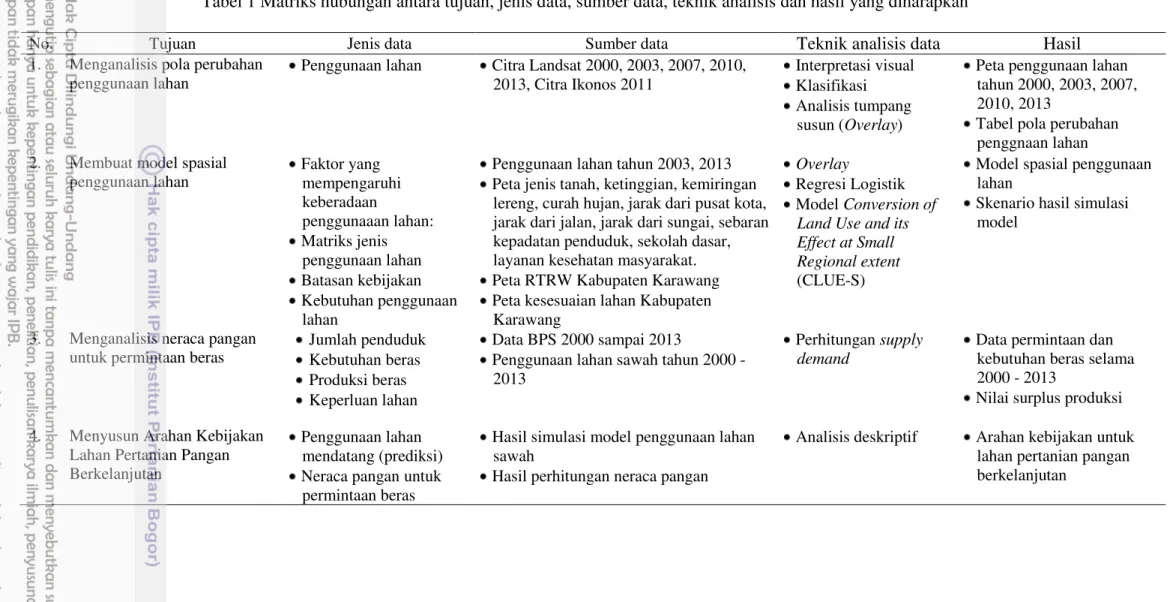

Tabel 1 Matriks hubungan antara tujuan, jenis data, sumber data, teknik analisis dan hasil yang diharapkan

No. Tujuan Jenis data Sumber data Teknik analisis data Hasil

1. Menganalisis pola perubahan penggunaan lahan

Penggunaan lahan Citra Landsat 2000, 2003, 2007, 2010,

2013, Citra Ikonos 2011 lereng, curah hujan, jarak dari pusat kota, jarak dari jalan, jarak dari sungai, sebaran kepadatan penduduk, sekolah dasar,

Penggunaan lahan sawah tahun 2000 - 2013

Analisis deskriptif Arahan kebijakan untuk

lahan pertanian pangan berkelanjutan

Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan

Interpretasi Data Penginderaan Jauh

Proses awal dalam identifikasi penggunaan lahan yaitu melakukan koreksi geometrik pada citra agar posisinya sesuai dengan posisi objek di permukaan bumi. Citra Landsat tahun 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 dan Citra Ikonos 2011 diinterpretasi menjadi peta penggunaan lahan tahun 2000, 2003, 2007, 2010 dan 2013. Interpretasi dilakukan secara visual, dengan data hasil interpretasi penggunaan lahan citra Ikonos tahun 2011 menjadi data pendukung untuk interpretasi penggunaan lahan tahun 2000, 2003, 2007, 2010 dan 2013.

Penggunaan lahan yang dijumpai dibagi atas delapan kelas, yaitu tubuh air, hutan, perkebunan atau kebun campuran, pertanian lahan kering, permukiman, sawah, tambak, dan lahan tidak produktif. Penggunaan lahan tidak produktif yaitu penggunaan lahan yang belum dimanfaatkan untuk aktivitas manusia seperti tanah terbuka dan semak belukar. Kelas penggunaan lahan dimodifikasi dari pembagian kelas hasil penelitian Widiatmaka et al. (2013) sebelumnya di Kabupaten Karawang yang merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Validasi menggunakan Google Earth dan cek lapangan dilakukan untuk mendapatkan akurasi peta penggunaan lahan.

Uji Hasil Interpretasi

Interpretasi penggunaan lahan pada citra satelit perlu diuji hasilnya untuk mengetahui akurasi dari interpretasi. Selain melakukan cek lapangan, hasil interpretasi citra, juga dihitung akurasinya dengan menghitung Overall Accuracy dan Kappa Accuracy. Nilai Overall Accuracy dan Kappa Accuracy dihitung dengan menggunakan error matrix dimana barisnya adalah kelas penggunaan lahan hasil interpretasi citra dan kolomnya adalah kelas penggunaan lahan hasil cek lapangan atau cek menggunakan Google Earth. Matriks kesalahan (error matrix) dapat dilihat pada Tabel 2. Pengecekan lapangan dilakukan dengan mengambil 100 titik koordinat lokasi yang diamati. Pengambilan titik diambil secara acak sesuai luas penggunaan lahan tiap kelas, sehingga kelas yang memiliki luasan lebih besar akan memiliki nilai titik uji lebih banyak.

Tabel 2 Matriks kesalahan (Error Matrix)

Penggunaan Lahan

Persamaan Overall Accuracy sebagaimana dijelaskan Jensen (1996) dituliskan sebagai berikut:

Overall Accuracy =

sedangkan persamaam Kappa Accuracy sebagai dijelaskan Lillesand et al. (2004) dituliskan sebagai berikut:

X+i : Jumlah titik hasil interpretasi pada jenis penggunaan lahan ke-i. Xi+ : Jumlah titik hasil validasi pada jenis penggunaan lahan ke-i

Xii : Jumlah jenis penggunaan lahan ke-i hasil interpretasi yang bersesuaian dengan penggunaan lahan hasil validasi.

i : Baris atau kolom

r : Jumlah tipe penggunaan lahan

N : Jumlah titik penggunaan lahan yang dilakukan validasi K : Nilai Kappa

Nilai overall accuracy menguji titik-titik uji dengan menghitung nilai diagonal yaitu titik interpretasi yang sama jenis penggunaan lahannya dengan hasil cek lapangan. Nilai kappa accuracy menghitung titik-titik uji dengan nilai

user’s accuracy (nilai yang benar dalam baris dibagi nilai total dalam baris error matrix) serta nilai producer accuracy (nilai yang benar dalam kolom dibagi nilai total dalam kolom error matrix).

Nilai overall accuracy umumnya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan kappa accuracy karena tidak memperhitungkan nilai uji yang salah interpretasi. Pengujian hasil klasifikasi diharapkan mendapatkan nilai overall accuracy diatas 85% (Jensen 1996).

Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan jika nilai uji interpretasi diatas 85%. Analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan untuk melihat sejauh mana penggunaan lahan dari lima titik tahun berubah sehingga kemudian dapat dianalisis pola perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Karawang.

Penyusunan model spasial penggunaan lahan untuk prediksi penggunaan lahan kedepan

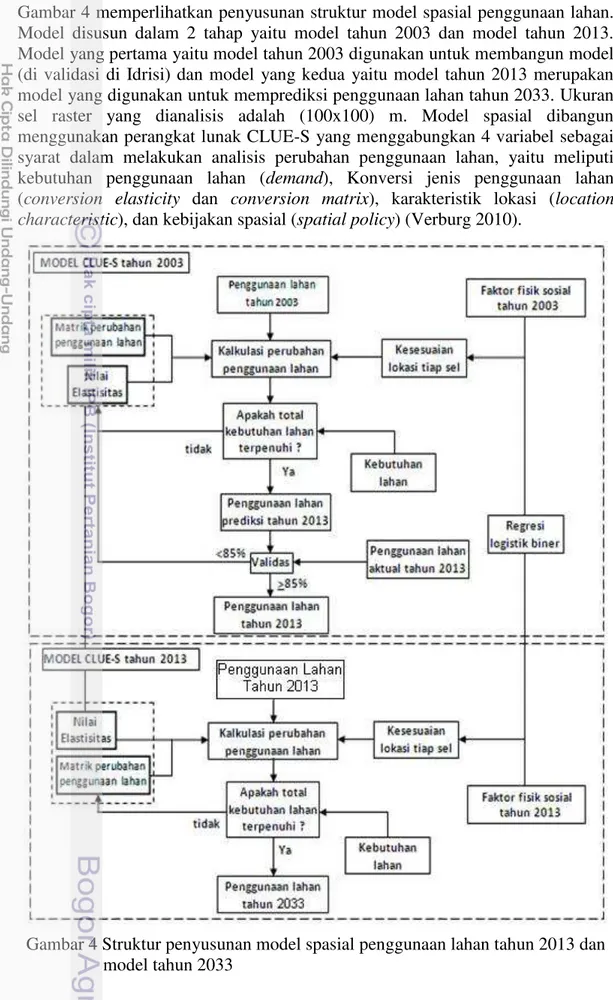

Gambar 4 memperlihatkan penyusunan struktur model spasial penggunaan lahan. Model disusun dalam 2 tahap yaitu model tahun 2003 dan model tahun 2013. Model yang pertama yaitu model tahun 2003 digunakan untuk membangun model (di validasi di Idrisi) dan model yang kedua yaitu model tahun 2013 merupakan model yang digunakan untuk memprediksi penggunaan lahan tahun 2033. Ukuran sel raster yang dianalisis adalah (100x100) m. Model spasial dibangun menggunakan perangkat lunak CLUE-S yang menggabungkan 4 variabel sebagai syarat dalam melakukan analisis perubahan penggunaan lahan, yaitu meliputi kebutuhan penggunaan lahan (demand), Konversi jenis penggunaan lahan (conversion elasticity dan conversion matrix), karakteristik lokasi (location characteristic), dan kebijakan spasial (spatial policy) (Verburg 2010).

Membangun Model

Model spasial dibangun menggunakan perangkat lunak CLUE-S yang membutuhkan data penggunaan lahan awal untuk menghitung laju perubahan penggunaan lahan per tahun atau kebutuhan penggunaan lahan, konversi jenis penggunaan lahan, dan nilai alokasi sel untuk tiap jenis penggunaan lahan. Tidak ada batasan kebijakan.

Data penggunaan lahan awal diperoleh dari peta penggunaan lahan awal simulasi model CLUE-S. Data kebutuhan penggunaan lahan (demand) didapatkan dari data laju perubahan penggunaan lahan tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 yang perubahannya dibagi menjadi per tahun yang kemudian menjadi luasan masing-masing penggunaan lahan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2012. Kebutuhan penggunaan lahan per tahun tertera pada Tabel 3. Tabel yang dilengkapi dengan rumus perhitungan disajikan pada Lampiran 11.

Tabel 3 Luas kebutuhan penggunaan lahan per tahun

Tahun Penggunaan lahan

T0 : tahun awal, dalam penelitian ini tahun 2003 untuk validasi Tn : tahun akhir, dalam penelitian ini tahun 2013 untuk validasi X11 : X01 + s1, s1 adalah laju perubahan P1 dengan rumus: (Xz1−X01)

n X1n : X0n + sn, sn adalah laju perubahan Pn dengan rumus: (Xzn − X0n)

n

n : Jumlah tahun perubahan

konversi boleh terjadi sedangkan angka 0 adalah konversi tidak boleh terjadi. Nilai matriks konversi diperoleh dari konversi penggunaan lahan awal (tahun 2003) dan tahun akhir (tahun 2013).

Karakteristik lokasi (location characteristic) merupakan faktor yang mempengaruhi keberadaan penggunan lahan yang ditentukan berdasarkan nilai alokasi sel untuk tiap jenis penggunaan lahan, didapatkan dari hasil regresi logistik biner dari tiap jenis penggunaan lahan. Analisis menggunakan metode regresi logistik biner dijalankan di perangkat lunak SPSS 18 yang dapat menganalisis nilai kategori dan non kategori. Persamaan regresi logistik sebagaimana yang dijelaskan Menard (2001) adalah:

Dimana:

P1 : Peluang perubahan penggunaan lahan i

β0 : Konstanta

β1-n : Nilai koefisien variabel bebas ke 1 sampai ke n

X1-n,1 : Variabel bebas ke 1 sampai ke n, pada variabel tidak bebas i n : Jumlah variabel

X1 : Kepadatan penduduk X8 : Tanah aluvial

X2 : Curah hujan X9 : Tanah latosol

X3 : Ketinggian X10 : Tanah glei

X4 : Lereng X11 : Tanah grumusol

X5 : Jarak dari jalan X12 : Tanah regosol

X6 : Jarak dari pusat kota X13 : Tanah podsolik merah kuning X7 : Jarak dari sungai

Metode regresi logistik dilakukan dengan metode forward stepwise, yang berarti melakukan pemodelan regresi secara berulang, dan memasukan peubah bebas satu persatu kemudian mempertahankannya dalam model apabila peubah bebas tersebut signifikan. Peubah bebas yang tidak signifikan akan dikeluarkan dari model, sehingga peubah yang terdapat dalam model semuanya signifikan terhadap penggunaan lahan. Hal ini juga diharapkan dapat menghilangkan multikolinearitas yang mungkin ada diantara peubah (Hadi 2012).

Peubah tetap yang digunakan adalah masing-masing jenis penggunaan lahan tahun 2003 yaitu tubuh air, hutan, kebun campuran/perkebunan, pertanian lahan kering, permukiman, sawah, tambak, dan lahan tidak produktif. Peubah bebas yang digunakan adalah kepadatan penduduk tahun 2003, curah hujan, ketinggian, lereng, jarak dari jalan, jarak dari pusat kota, jarak dari sungai, tanah alluvial, latosol, glei, grumusol, regosol, podsolik merah kuning.

Validasi Model

digunakan (>85%). Nilai elastisitas model 2003 digunakan pada model tahun 2013 untuk melakukan prediksi tahun 2033.

Menjalankan Model Prediksi

Untuk menjalankan model menggunakan Matrik jenis penggunaan lahan yang nilai elastisitas konversi dan matrik konversinya sama saat membangun model. Kebutuhan penggunaan lahan dengan laju perubahan masing-masing penggunaan lahan sama dengan tren laju perubahan tahun 2003 ke 2013. Karakteristik lokasi menggunakan regresi logistik dimana peubah tetap jenis penggunaan lahan tahun 2013 sama dengan tahun 2003, peubah bebas kepadatan penduduk menggunakan data tahun 2013 dan peubah bebas yang lain sama dengan tahun 2003. Ada batasan kebijakan spasial.

Batasan kebijakan spasial.

Kebijakan spasial (spatial policy)merupakan aturan yang membatasi suatu lahan untuk tidak dilakukan proses perubahan penggunaan lahan di dalamnya. Kebijakan ini biasanya didasarkan pada aturan pemerintah yang membatasi perubahan penggunaan lahan pada kawasan-kawasan yang dilindungi. Dalam analisis untuk prediksi, kebijakan spasial berdasarkan prioritas antara penggunaan lahan sawah aktual, RTRWK Karawang dan Peta kesesuaian lahan sawah di Kabupaten Karawang. Peta kelas kesesuaian lahan sawah (Gambar 12) menggunakan 3 kelas kesesuaian yaitu S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), S3 (sesuai marginal). Rencana tata ruang wilayah (Gambar 13) menggunakan semua kawasan budidaya yang dikelompokkan menjadi kawasan tanaman pangan, kawasan bukan tanaman pangan (pertanian lahan kering, hutan produksi, perikanan, pariwisata, peruntukan lain), dan kawasan lahan terbangun (industri dan permukiman). Skenario model kemudian dibuat berdasarkan matriks prioritas yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Matriks prioritas dan skenario

Sawah

Kawasan bukan tanaman pangan (pertanian lahan kering, hutan produksi, perikanan, pariwisata, peruntukan lain)

4 v v x

Kawasan lahan terbangun (Industri,

Permukiman)

7 v v v

S2 Kawasan tanaman pangan 2 v x x

Kawasan bukan tanaman pangan (pertanian lahan kering, hutan produksi, perikanan, pariwisata, peruntukan lain)

5 v v x

Kawasan lahan terbangun (Industri,

Permukiman)

8 v v v

S3 Kawasan tanaman pangan 3 v x x

Kawasan bukan tanaman pangan (pertanian lahan kering, hutan produksi, perikanan, pariwisata, peruntukan lain)

6 v v x

Kawasan lahan terbangun (Industri,

Permukiman)

9 v v v

Skenario 1 : Simulasi model dengan asumsi tidak ada intervensi dari pemerintah pada semua penggunaan lahan di Kabupaten Karawang. Sawah eksisting pada kelas kesesuaian lahan sawah S1, S2, dan S3 dan semua kelas kawasan budidaya pada RTRW dapat berubah sesuai dengan laju perubahan tahun 2003 sampai 2013.

Skenario 2 : Simulasi model dengan batasan kebijakan lahan sawah eksisting saat ini yang berada pada kelas kesesuaian lahan S1, S2, dan S3 hanya dipertahankan pada kawasan budidaya tanaman pangan dalam RTRW (Prioritas 1 sampai 3 tetap dipertahankan sebagai lahan sawah eksisting).

Skenario 3 : Simulasi model dengan batasan kebijakan lahan sawah eksisting saat ini yang berada pada kelas kesesuaian lahan sawah S1, S2, dan S3 hanya akan terkonversi menjadi kawasan industri dan permukiman (lahan terbangun) pada kawasan budidaya dalam RTRW (Prioritas 1 sampai 6 tetap dipertahankan sebagai lahan sawah eksisting).

Pada skenario kedua dan ketiga, dengan adanya perlindungan pada penggunaan lahan sawah eksisting diharapkan dapat mendukung terlaksananya Undang undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sehingga kemudian surplus padi di Kabupaten Karawang tetap stabil. Sedangkan pada skenario yang pertama tidak ada intervensi dari pemerintah pada semua penggunaan lahan maka apabila lahan pertanian pangan berkurang dapat menurunkan surplus padi di Kabupaten Karawang.

Setelah semua variabel dianalisis, maka selanjutnya data tersebut diinput kedalam program CLUE-S untuk kemudian di proses dengan menggunakan skenario yang telah ditetapkan sebelumnya. Batas tahun simulasi yang dilakukan yaitu tahun 2033. Setelah proses simulasi selesai dilakukan, maka hasil analisis dari CLUE-S yang berupa file ascii (teks) dikonversi ke dalam program ArcGIS untuk selanjutnya ditampilkan dalam bentuk spasial.

Analisis neraca pangan untuk permintaan beras

Analisis neraca pangan dilakukan untuk melihat tren perubahan permintaan beras Kabupaten Karawang selama 13 tahun dengan asumsi tidak terjadi perdagangan beras antar wilayah, kemudian memproyeksikan kebutuhan beras dan produksi beras serta memproyeksikan jumlah penduduk kedepan dengan menggunakan data jumlah penduduk, permintaan beras (ton/tahun), kebutuhan padi (gabah/ton/tahun), keperluan lahan (ha), dan total produksi beras (ton/tahun) serta luas panen.

Produksi beras didapatkan dari perhitungan neraca pangan. Melalui neraca pangan dapat dilihat kebutuhan beras wilayah tersebut, sehingga dapat ditentukan luas lahan yang perlu dilindungi. Perhitungan neraca pangan menggunakan rumus sebagai berikut (BKP 2013):

PPB = (PK – (PK*% benih + PK*% pakan + PK*% tercecer))

Keterangan:

PPB = Produksi Padi Bersih (ton)

PBB = Produksi Beras Bersih (ton)

PK = Produksi Kotor Padi (ton)

Susut Gabah = Benih 0.9%, Pakan 0.44%, Tercecer 5.4%

Konversi = 62.74% (GKG ke beras)

Untuk luas panen diasumsikan sama dengan luas tanam sehingga data diperoleh dari hasil interpretasi citra dan hasil prediksi model berdasarkan skenario yang digunakan. Sementara data penduduk yang digunakan merupakan data real secara statatistik. Permintaan beras dihitung berdasarkan kebutuhan per kapita. Kebutuhan beras per kapita diasumsikan 133 kg/tahun, yang terdiri dari konsumi langsung rumah tangga 113 kg dan 20 kg sebagai kebutuhan industri pengolahan makanan (Balitbangtan 2005). Untuk kebutuhan ini, harus ditambahkan permintaan industri, yang menyumbang 23.5% dari permintaan domestik dan 10% permintaan lainnya (saham) (Widiatmaka et al. 2013). Perhitungannya dilakukan secara manual di microsoft office excel.

Arahan kebijakan penggunaan lahan

Arahan kebijakan penggunaan lahan sawah dilakukan dengan memilih skenario yang memungkinkan ketersediaan produksi beras dimasa yang akan datang dihitung dari prediksi neraca pangan.

Hasil prediksi penggunaan lahan sawah tahun 2033 yang terpilih kemudian dijadikan dasar dalam membuat arahan-arahan kebijakan penggunaan lahan yang dilandasi atas pertimbangan-pertimbangan perencanaan wilayah sehingga akhirnya mendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan .

Arahan-arahan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan peraturan perundangan-undangan yang terkait (RTRWK dan UU No.41 Tahun 2009) sehingga penerapannya sesuai hukum dan dapat mempertahankan Kabupaten Karawang sebagai penyuplai beras nasional dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

4 KONDISI UMUM WILAYAH PENELITIAN

Letak Administrasi

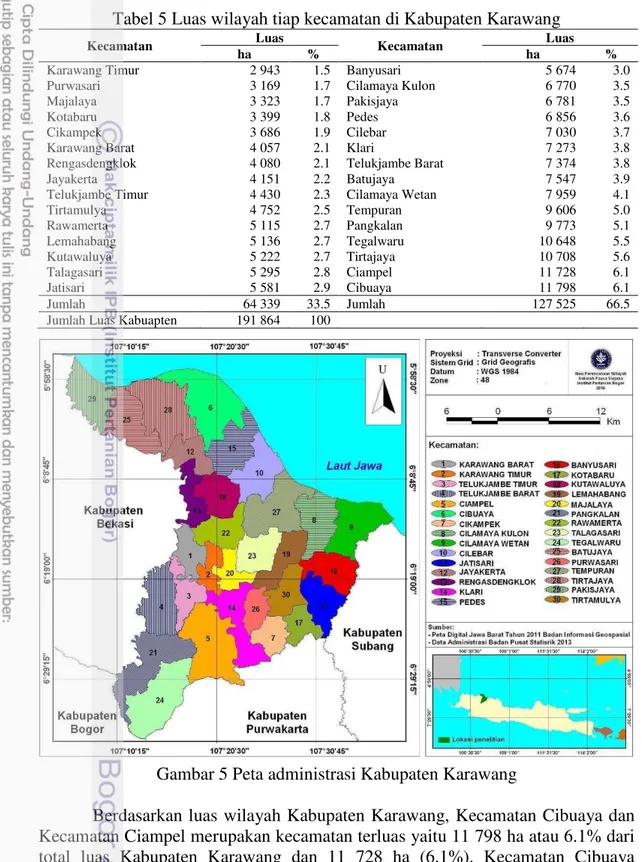

Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten yang berada di bawah wilayah administratif provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian utara dan secara geografis terletak antara 107002’ - 107040’ Bujur Timur dan 5056’ - 6034’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan data digital administrasi tahun 2011 yang bersumber dari Bandan Informasi Geospasial (BIG) sebesar 191 864 ha dengan luas masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 5.

dengan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data Kabupaten Karawang Dalam Angka tahun 2014, secara administratif Kabupaten Karawang terdiri dari 30 Kecamatan dengan jumlah desa seluruhnya 297 desa dan 12 kelurahan. Peta administrasi Kabupaten Karawang disajikan pada Gambar 5.

Tabel 5 Luas wilayah tiap kecamatan di Kabupaten Karawang

Kecamatan Luas Kecamatan Luas

ha % ha %

Karawang Timur 2 943 1.5 Banyusari 5 674 3.0

Purwasari 3 169 1.7 Cilamaya Kulon 6 770 3.5

Majalaya 3 323 1.7 Pakisjaya 6 781 3.5

Kotabaru 3 399 1.8 Pedes 6 856 3.6

Cikampek 3 686 1.9 Cilebar 7 030 3.7

Karawang Barat 4 057 2.1 Klari 7 273 3.8

Rengasdengklok 4 080 2.1 Telukjambe Barat 7 374 3.8

Jayakerta 4 151 2.2 Batujaya 7 547 3.9

Telukjambe Timur 4 430 2.3 Cilamaya Wetan 7 959 4.1

Tirtamulya 4 752 2.5 Tempuran 9 606 5.0

Rawamerta 5 115 2.7 Pangkalan 9 773 5.1

Lemahabang 5 136 2.7 Tegalwaru 10 648 5.5

Kutawaluya 5 222 2.7 Tirtajaya 10 708 5.6

Talagasari 5 295 2.8 Ciampel 11 728 6.1

Jatisari 5 581 2.9 Cibuaya 11 798 6.1

Jumlah 64 339 33.5 Jumlah 127 525 66.5

Jumlah Luas Kabuapten 191 864 100

Gambar 5 Peta administrasi Kabupaten Karawang