B A B II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Wilayah Pesisir

2.1.1 Definisi Wilayah Pesisir

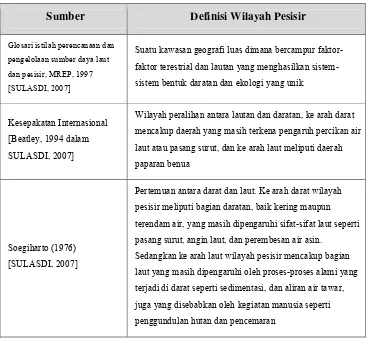

Wilayah pesisir sampai saat ini belum memiliki definisi yang baku. Pembatasan wilayah pesisir secara pasti bergantung pada kondisi fisik, morfologi, ekosistem dan oseanografi wilayah pesisir setempat. Sehingga, batas wilayah pesisir setiap negara dapat berbeda-beda. Meskipun begitu, ada baiknya jika kita menyimak definisi-definisi dari wilayah pesisir yang sudah ada sebagai gambaran umum untuk mendefinisikan wilayah pesisir. Definisi-definisi tersebut dapat dilihat pada Tabel II-1.

Tabel II-1 Definisi Wilayah Pesisir

Sumber Definisi Wilayah Pesisir

Glosari istilah perencanaan dan

pengelolaan sumber daya laut

dan pesisir, MREP, 1997

[SULASDI, 2007]

Suatu kawasan geografi luas dimana bercampur

faktor-faktor terestrial dan lautan yang menghasilkan

sistem-sistem bentuk daratan dan ekologi yang unik

Kesepakatan Internasional

[Beatley, 1994 dalam

SULASDI, 2007]

Wilayah peralihan antara lautan dan daratan, ke arah darat

mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air

laut atau pasang surut, dan ke arah laut meliputi daerah

paparan benua

Soegiharto (1976)

[SULASDI, 2007]

Pertemuan antara darat dan laut. Ke arah darat wilayah

pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun

terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti

pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin.

Sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian

laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang

terjadi di darat seperti sedimentasi, dan aliran air tawar,

juga yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti

2.1.2 Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir

Lingkungan (hidup) didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya [UU 23/97, Pasal 1 Ayat 1, dalam Sumardjito, 2007]. Lingkungan dapat diartikan sebagai suatu ekosistem, yaitu suatu sistem yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi dan membentuk suatu kesatuan yang utuh [Dahuri dkk, 2004; Asdak, 2004]. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa lingkungan meliputi ekosistem dan sumber daya yang ada di suatu wilayah.

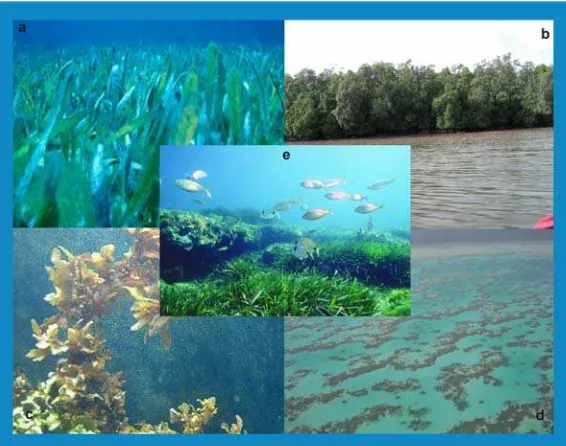

Berdasarkan pengertian di atas, maka lingkungan wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai kesatuan segala sumber daya (abiotik) dan makhluk hidup (biotik) yang terdapat di wilayah pesisir. Ekosistem pesisir dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alamiah dan buatan. Ekosistem alamiah wilayah pesisir antara lain adalah mangrove, terumbu karang, estuari, padang lamun, dan pantai. Sedangkan ekosistem buatan antara lain berupa tambak, kawasan permukiman, dan kawasan industri [Dahuri dkk, 2004].

Kerusakan lingkungan wilayah pesisir adalah perubahan kondisi lingkungan wilayah pesisir yang berpengaruh buruk terhadap kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kerusakan, pada hakikatnya, adalah suatu perubahan, baik yang disebabkan oleh faktor dari dalam maupun luar. Perubahan salinitas perairan pesisir akibat aliran air tawar yang berlebih dari sungai sehingga melewati ambang batas toleransi suatu ekosistem akan mengancam keberlangsungan hidup ekosistem tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi kerusakan ekosistem / lingkungan.

1. Sedimentasi

Sedimentasi adalah pengendapan sedimen, baik dari sungai maupun dari laut lepas, dan merupakan suatu proses alamiah yang pasti terjadi di wilayah pesisir. Proses sedimentasi berfungsi konstruktif terhadap wilayah pesisir, yakni membentuk daratan pantai dan dibutuhkan oleh ekosistem pesisir sebagai sumber hara. Namun, apabila kadarnya berlebihan, sedimentasi berdampak bencana dan kerusakan bagi wilayah pesisir, seperti pendangkalan perairan pesisir.

Sedimen yang masuk ke wilayah pesisir berpotensi untuk mendangkalkan perairan pesisir, membentuk delta dan tanah-tanah timbul. Terbentuknya delta dan tanah timbul dipengaruhi oleh 3 faktor [De Blij dan Muller, 1996] yaitu :

1. kuantitas dan jenis material sedimen yang dibawa aliran sungai 2. konfigurasi dasar laut yang dekat dengan mulut sungai

3. kekuatan arus dan gelombang laut 2. Banjir

Banjir di wilayah pesisir dapat disebabkan oleh pendangkalan sungai, pasang-surut laut, atau kombinasi kedua-duanya. Bila curah hujan tinggi, sungai yang dangkal tidak mampu menampung air hujan, sehingga terjadilah banjir. Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global juga berkontribusi dalam menyebabkan banjir di wilayah pesisir. 3. Pencemaran perairan pesisir

4. Degradasi Fisik Habitat Pesisir

Wilayah pesisir memiliki keanekaragaman ekosistem dan biota (biodiversity) yang tinggi. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dapat terjadi karena pencemaran perairan pesisir, konversi lahan, dan eksploitasi yang berlebihan oleh manusia, seperti penambangan terumbu karang, dan penebangan hutan mangrove. Berikut ini adalah beberapa contoh kerusakan ekosistem wilayah pesisir :

a. Kerusakan hutan mangrove

Kerusakan hutan mangrove mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya ekosistem mangrove. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan luas hutan mangrove di Indonesia. Penurunan luas hutan mangrove disebabkan oleh pemanfaatan yang berlebihan, pencemaran limbah, sedimentasi, dan perubahan pasokan air tawar [Dahuri dkk, 2004].

b. Kerusakan ekosistem terumbu karang

Ekosistem terumbu karang, seperti halnya mangrove, juga berfungsi sebagai habitat biota-biota laut dan penahan terjangan ombak dan gelombang laut. Stabilitas ekosistem terumbu karang dipengaruhi oleh intensitas cahaya (kecerahan), temperatur perairan, dan salinitas. Adanya pencemaran perairan, sedimentasi, dan kelebihan air tawar akibat banjir menjadi penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang.

c. Kerusakan ekosistem padang lamun

Ekosistem padang lamun juga berperan sebagai habitat berbagai jenis biota laut. Lamun sangat membutuhkan intensitas cahaya yang tinggi untuk kelangsungan hidupnya, jadi kondisi air yang keruh dapat merusak ekosistem padang lamun. Salinitas, temperatur, dan kualitas air laut juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kelestarian ekosistem ini.

d. Kerusakan ekosistem rumput laut

organisme laut, seperti bulu babi [Dahuri dkk, 2004]. Selain itu, rumput laut bermanfaat sebagai bahan baku industri kosmetika, obat-obatan, dan makanan. Seperti halnya padang lamun, aktivitas kehidupan rumput laut akan terganggu jika perairannya keruh akibat kandungan sedimen yang berlebihan.

e. Kerusakan ekosistem estuari

Estuari merupakan ekosistem tempat air laut dan air tawar bertemu dan bercampur. Dengan demikian, kondisi lingkungan estuari, khususnya salinitas, sangat fluktuatif, sehingga hanya beberapa spesies organisme saja yang mampu bertahan terhadap perubahan tersebut. Inilah penyebab miskinnya flora dan fauna yang hidup di ekosistem ini [Dahuri, dkk, 2004]. Dengan kata lain, estuari merupakan ekosistem yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan mudah rusak.

Gambar II-1 Ekosistem dan biota pesisir : (a) padang lamun, (b) mangrove, (c) rumput laut, (d) terumbu karang, (e) populasi ikan

5. Abrasi

ekosistem yang berperan sebagai penahan abrasi, seperti mangrove dan terumbu karang, menyebabkan potensi kerusakan akibat abrasi semakin besar. Dampak buruk abrasi dapat mengancam keberlangsungan ekosistem buatan, seperti permukiman, industri, dan budidaya, terlebih yang berada di dekat atau di pinggir pantai.

6. Intrusi air asin

Intrusi air asin dari laut adalah masuknya air laut ke darat. Air asin dapat masuk melalui saluran sungai atau merembes melalui tanah. Intrusi air laut melalui sungai disebabkan debit air sungai yang kecil, sedangkan intrusi melalui tanah disebabkan tipisnya cadangan air tanah kawasan pesisir dan hilir akibat pemakaian yang berlebihan. Akibatnya, manusia akan kesulitan dalam mendapatkan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari mereka.

Gambar II-2 Proses intrusi air laut ke sumur-sumur penduduk

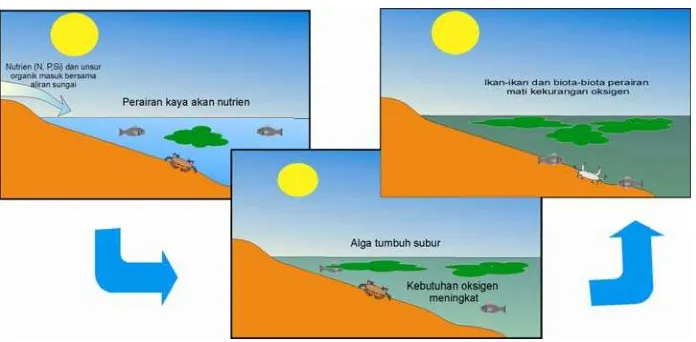

7. Eutrofikasi

red tides, yang dapat mematikan ikan-ikan.

Gambar II-3 Proses terjadinya eutrofikasi

2.1.3 Pengembangan Aspek Ekonomi dan Sosial Masyarakat Pesisir

Pengembangan aspek ekonomi dan sosial masyarakat pesisir merupakan komponen dari pembangunan wilayah pesisir dan laut. Perbaikan kualitas hidup masyarakat pesisir merupakan tantangan utamanya. Kualitas hidup yang lebih baik mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi, pendidikan yang baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan lingkungan hidup, dan pemberantasan kemiskinan [Bank Dunia, 1991 dalam Todaro, 1999].

a. Pengembangan aspek ekonomi masyarakat pesisir

Tabel II-2 Sektor perekonomian wilayah menurut BPS [BPS, 2004]

Sektor Isian

Primer • Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan • Pertambangan dan penggalian

Sekunder • Industri Pengolahan • Listrik dan air bersih • Konstruksi

Tersier • Perdagangan, hotel dan restoran • Pengangkutan dan komunikasi

• Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan • Jasa-jasa

Tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah [Todaro, 1999] : 1. kenaikan pendapatan per kapita

2. pengentasan kemiskinan 3. penambahan lapangan kerja

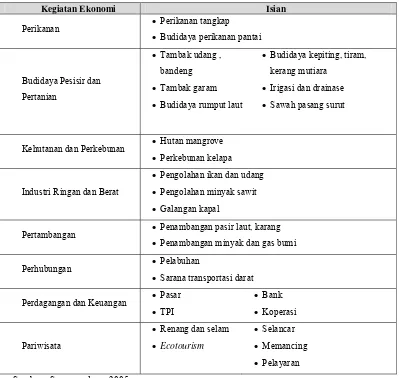

Usaha yang dapat dilakukan untuk memenuhi tantangan tersebut bagi masyarakat pesisir adalah dengan melancarkan kegiatan-kegiatan ekonomi wilayah pesisir, yakni memanfaatkan potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan wilayah pesisir, mentransformasikannya menjadi barang dan jasa, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Kegiatan-kegiatan ekonomi wilayah pesisir dapat dilihat pada Tabel II-3.

b. Pengembangan aspek sosial masyarakat pesisir

Pengembangan aspek sosial bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan menjadikan setiap anggota masyarakat dapat [Todaro, 1999; BPS, 2004]:

1. memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. 2. peningkatan standar

kesehatan

3. kebebasan menjalankan agama 4. mengenyam pendidikan yang baik 5. memenuhi kebutuhan berupa rasa

Tabel II-3 Beberapa kegiatan ekonomi wilayah pesisir

Kegiatan Ekonomi Isian

Perikanan • Perikanan tangkap

• Budidaya perikanan pantai

Budidaya Pesisir dan

Pertanian

• Tambak udang , bandeng • Tambak garam • Budidaya rumput laut

• Budidaya kepiting, tiram, kerang mutiara

• Irigasi dan drainase • Sawah pasang surut

Kehutanan dan Perkebunan • Hutan mangrove • Perkebunan kelapa

Industri Ringan dan Berat

• Pengolahan ikan dan udang • Pengolahan minyak sawit • Galangan kapal

Pertambangan • Penambangan pasir laut, karang • Penambangan minyak dan gas bumi

Perhubungan • Pelabuhan

• Sarana transportasi darat

Perdagangan dan Keuangan • Pasar • TPI

• Bank • Koperasi

Pariwisata

• Renang dan selam • Ecotourism

• Selancar • Memancing • Pelayaran

Sumber : Suryonandono, 2005

menengah dengan memanfaatkan potensi sumber daya pesisir [Suryonandono, 2005; Fitria, 2007].

Kondisi kesehatan masyarakat pesisir umumnya juga memprihatinkan. Menurut yang tercantum dalam Atlas Wilayah Pesisir Jawa Barat Bagian Utara, terganggunya kesehatan masyarakat mempengaruhi kinerja dan produktivitas mereka dalam mencari penghasilan dan mendorong adanya pengeluaran uang yang lebih banyak, seperti untuk biaya pengobatan.. Kemiskinan masyarakat pesisir yang membatasi akses mereka kepada sarana kesehatan makin memperburuk keadaan. Masyarakat pesisir pada umumnya kurang memperhatikan kebersihan lingkungan dan kebersihan penggunaan sumber air, sehingga sering terkena penyakit pencernaan dan pernafasan, seperti infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), muntaber, dan demam berdarah.

Pengembangan aspek sosial dan ekonomi dalam rangka pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir memiliki 5 komponen utama. Kelima komponen itu adalah :

1. ekonomi, sosial, budaya, hukum 2. kewilayahan

3. ekosistem

4. daerah aliran sungai

5. oseanografi pantai dan estuari

dibutuhkannya, seperti sedimen dan unsur hara. Oleh karena itu, pengkajian tentang DAS dan pengelolaannya sangat dibutuhkan demi terlaksananya pembangunan wilayah pesisir, khususnya pada aspek ekonomi dan sosial

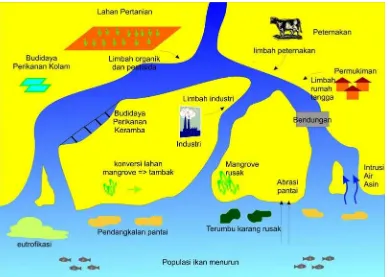

Gambar II-4 Pengaruh DAS dalam menyebabkan kerusakan lingkungan wilayah pesisir

2.2 Daerah Aliran Sungai

2.2.1 Pengertian Daerah Aliran Sungai

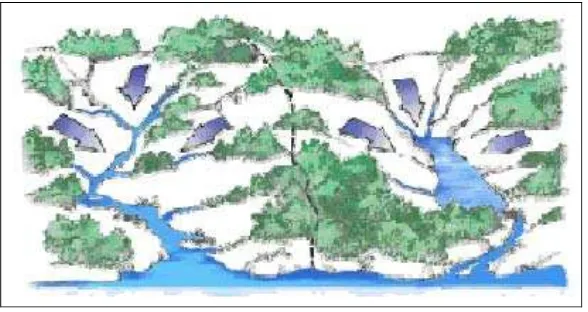

Gambar II-5 Ilustrasi batas DAS

Aliran permukaan ini akan mengalirkan air ke danau-danau atau kembali ke laut (Soewarno,1991).

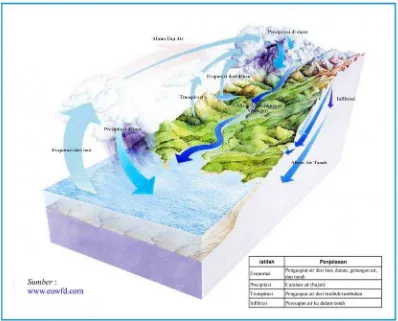

Gambar II-6 Daur Hidrologi(www.euwfd.com)

2.2.2 Unsur-unsur Daerah Aliran Sungai

Curah Hujan sebagai unsur masukan bagi Daerah Aliran Sungai

Topografi Penggunaan Lahan

Kondisi Tanah

Jaringan Sungai

Vegetasi Penutup Tanah

Debit Air Sungai Hasil Sedimen Kandungan Zat Pencemar

Gambar II-7 Unsur-unsur DAS [Asdak, 2004]

Air hujan yang jatuh pada DAS akan mengalami interaksi dengan komponen-komponen ekosistem DAS dan akan menghasilkan keluaran, berupa debit air dan material-material yang terbawa olehnya, seperti sedimen. Besarnya jumlah keluaran sedimen dari DAS adalah bergantung kepada besarnya erosi yang terjadi dalam DAS. Erosi sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan komponen-komponen DAS, yaitu vegetasi, tanah, dan aktivitas manusia. Begitu juga dengan besarnya debit air yang dihasilkan.

DAS disusun atas unsur-unsur fisis dan biologis yang saling berinteraksi satu sama lain. Secara rinci, unsur-unsur DAS akan diuraikan sebagaimana uraian berikut ini.

Curah Hujan

proses kondensasi. Presipitasi disebut sebagai peristiwa klimatik alamiah, karena bentuk presipitasi yang terjadi di suatu wilayah dipengaruhi oleh iklim di wilayah tersebut. Bentuk yang dihasilkan dari proses kondensasi ada dua jenis, yakni berupa butiran-butiran air hujan dan salju. Pada daerah beriklim tropis, presipitasi terjadi dalam bentuk curah hujan, sedangkan pada daerah yang beriklim sedang (sub-tropik), presipitasi terjadi dalam bentuk curah hujan dan salju [Asdak, 2004]. Besaran yang menyatakan curah hujan adalah intensitas hujan, dengan satuan mm per satuan waktu. Klasifikasi intensitas hujan dapat dilihat pada Tabel II-4 berikut ini.

Tabel II-4 Klasifikasi intensitas hujan harian menurut Departemen Kehutanan

Intensitas Hujan (mm / hari) Klasifikasi

0 – 13.6 Sangat Rendah

13.6 – 20.7 Rendah

20.7 – 27.7 Sedang

27.7 – 34.8 Tinggi

> 34.8 Sangat Tinggi

Jaringan Sungai

Sungai dan anak-anak sungai pada suatu DAS membentuk pola jaringan sungai. Pembentukan pola-pola tersebut dipengaruhi oleh struktur geologi. [Lay, 1992]. Pola dan bentuk aliran sungai memperngaruhi potensi erosi, khususnya erosi tebing-tebing sungai. Besaran lain yang menggambarkan DAS yang penting dalam pengelolaan DAS adalah kerapatan sungai yang merupakan perbandingan panjang sungai dengan luas daerah alirannya. Kerapatan sungai merupakan salah satu parameter dalam perkiraan erosi dan hasil sedimen dalam DAS. Kerapatan sungai, secara matematis, dinyatakan sebagai berikut :

DAS Luas

Sungai Panjang Sungai

Tabel II-5 menyajikan klasifikasi jumlah percabangan sungai untuk mengetahui nilai indeks potensi erosi pada suatu DAS. Nilai tersebut berguna untuk mengetahui tingkat kekritisan suatu DAS.

Tabel II-5 Klasifikasi jumlah percabangan sungai [CRC/URI CRMP, 2002]

Jumlah Percabangan Sungai Klasifikasi

0 – 2 Ringan

3 – 4 Sedang

5 – 9 Kuat

> 10 Sangat Kuat

Topografi

Pada pengelolaan DAS, faktor topografi merupakan salah satu parameter yang harus diperhatikan. Topografi DAS mempengaruhi unsur-unsur lain yang terkait dengan DAS. Kemiringan dan panjang lereng adalah 2 diantara banyak faktor yang menggambarkan karakteristik topografi suatu DAS, dan karakteristik topografi ini menentukan besarnya kecepatan dan volume aliran air ( air larian ) yang mempengaruhi potensi erosi [Asdak, 2004]. Klasifikasi kemiringan lereng DAS dapat dilihat pada Tabel II-6.

Tabel II-6 Klasifikasi kemiringan lereng Departemen Kehutanan

Kemiringan ( % ) Klasifikasi

0 – 8 Datar

8 – 15 Landai

15 – 25 Agak curam

25 -45 Curam

> 45 Sangat curam

Kondisi Tanah

tersebut tererosi (erodibilitas tanah). Erodibilitas tanah ditentukan oleh sifat-sifat tanah yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain, seperti tekstur, struktur, dan permeabilitas tanah.[Asdak, 2004]. Klasifikasi jenis tanah menurut kepekaannya terhadap erosi disajikan di dalam Tabel II-7. Tanah yang peka erosi berarti mudah untuk terkikis (tererosi).

Tabel II-7 Contoh kelas-kelas tanah hasil klasifikasi Departemen Kehutanan RI berdasarkan kepekaannya terhadap erosi

Jenis Tanah Klasifikasi

- Aluvial

- Glei

- Hidromorf Kelabu

- Planosol

- Laterik

- Hidromorf

Tidak Peka

Latosol Kurang Peka

- Brown Forest

- Non calcic Brown

- Mediteran

Agak Peka

- Andosol

- Podsol

- Podsolic

- Grumusol

- Laterit Peka

- Litosol

- Organosol

- Regosol

Sangat Peka

Vegetasi Penutup Tanah

Karakteristik dan struktur vegetasi penutup tanah memberikan pengaruh terhadap proses erosi tanah sepanjang DAS. Vegetasi memberikan pengaruh dalam mencegah erosi dengan cara [Asdak, 2004] :

1. melindungi permukaan tanah dari tumbukan air hujan 2. menurunkan volume dan kecepatan air larian

4. mempertahankan kemantapan kapasitas tanah dalam menyerap air Vegetasi yang memiliki karakteristik tajuk (percabangan) yang berlapis dapat membantu menurunkan besarnya erosi yang akan dialami tanah akibat energi kinetik dan diameter air hujan. Struktur penanaman vegetasi dengan merapatkan tumbuhan bawah juga dapat menurunkan besarnya erosi tanah akibat air hujan.

Gambar II-8 Kondisi vegetasi penutup tanah : tumbuhan bawah yang rapat (atas) , dan sedikit tumbuhan bawah (bawah). Hal ini berpengaruh terhadap terjadinya erosi.

[Asdak, 2004]

Penggunaan Ruang dan Lahan DAS

Daerah Aliran Sungai mencakup sungai beserta anak-anak sungai dan wilayah daratan di sekitarnya, yang memiliki hubungan fungsional antara keduanya, yakni menampung air hujan kemudian mengalirkannya ke sungai atau anak-anak sungai. Dalam wilayah daratan sepanjang DAS terdapat berbagai macam penggunaan lahan, baik alamiah maupun buatan manusia, antara lain :

1. Hutan 2. Pertanian 3. Permukiman

4. Perindustrian

![Tabel II-2 Sektor perekonomian wilayah menurut BPS [BPS, 2004]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/636441.167269/8.612.176.525.91.302/tabel-ii-sektor-perekonomian-wilayah-menurut-bps-bps.webp)

![Gambar II-7 Unsur-unsur DAS [Asdak, 2004]](https://thumb-ap.123doks.com/thumbv2/123dok/636441.167269/14.612.160.494.79.311/gambar-ii-unsur-unsur-das-asdak.webp)