IDENTIFIKASI PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL DAN PENURUNAN RISIKO BUNUH DIRI BAGI PENDERITA GANGGUAN

KESEHATAN MENTAL BIPOLAR DISORDER DI KOTA MEDAN MELALUI TERAPI PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disusun Oleh:

FRANKY FEBRYANTO BANFATIN

090902060

DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Nama : Franky Febryanto Banfatin

Nim : 090902060

ABSTRAK

Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder di Kota

Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial

Bipolar Disorder adalah salah satu penyakit gangguan kesehatan mental berupa gangguan perasaan ekstrim dengan dua episode yaitu depresi dan mania. Penyakit psikologis yang lebih sering menyerang orang-orang usia produktif seperti remaja dan dewasa muda ini berpengaruh kuat menurunkan keberfungsian sosial dan meningkatkan risiko bunuh diri penderitanya. Salah satu cara penyembuhannya adalah dengan melakukan Terapi Pendampingan Psikososial yang melibatkan orang-orang di sekitar penderita sebagai pendamping. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model-model terapi pendampingan psikososial yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menurunkan risiko bunuh diri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan yang bersifat deskriptif. Sebagai alat penelitian, peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti sebagai alat utama pengumpul data berdasarkan pengamatan dan wawancara. Objek peneltian atau sumber informasi adalah lima penderita gangguan bipolar beserta para pendamping terapi dari Komunitas Peduli Skizoprenia Kota Medan. Teknik analisis data menggunakan model alir dan model interaktif versi Miles dan Huberman dengan pola reduksi data, penyajian data, dan pengambilan data dan verifikasi.

UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL STUDIES DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

Franky Febryanto Banfatin 090902060

ABSTRACT

Identification of Social Functioning Improvement and Reduction of Suicide Risk for People with Bipolar Disorder in Medan Trough Assistance

Psychosocial Therapy

Bipolar Disorder is a mental health disorder in the form of interference with the extreme feelings of the two episodes of depression and mania. Psychological disease that is more common in people of productive age as adolescents and young adults is a strong influence lower social functioning and increased risk of suicide sufferers. One of solutions is to do a healing with Assistance Psychosocial Therapy involving the people around the patient as a companion. The purpose of this study is to identify models of assistance psychosocial therapy that can improve social functioning and reduce the risk of suicide.

This research is qualitative research with descriptive method. As a research tool, the researcher is the key instrument. Researcher as the main instrument of data collection based on observations and interviews. Research objects or research resources are five people with bipolar disorder along with their care giver on Community Care of Schizoprenia in Medan. Analysis using flow models and interactive models with a version of Miles and Huberman with pattern of data reduction, data presentation, and data collection and verification.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Franky Febryanto Banfatin Tempat/tanggal lahir : Bandung, 17 Februari 1989 Agama : Kristen Protestan

Alamat Rumah : Jalan Bola Basket No.2A, Perumahan Arcamanik Indah,

Bandung

Jalan Jamin Ginting No.411, Padang Bulan, Medan E-mail : frankyfebryan@gmail.com

Nama Orangtua : Ayah : Robby Alexander Banfatin Ibu : Elsa Rosniati Pasaribu

Riwayat Pendidikan

Tahun 1995 – 2001 : SD Negeri Kencana Indah 2 – Bandung Tahun 2001 – 2004 : SMP Negeri 3 Rancaekek – Bandung Tahun 2004 – 2007 : SMA Negeri 6 – Bandung

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IDENTIFIKASI PENINGKATAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL DAN PENURUNAN RISIKO BUNUH DIRI BAGI PENDERITA GANGGUAN KESEHATAN MENTAL BIPOLAR DISORDER DI KOTA MEDAN MELALUI TERAPI PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL”.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik dari segi moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Badaruddin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Ibu Hairani Siregar, S.Sos M.SP selaku Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Agus Suriadi S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyediakan waktu dan tenaga yang secara ikhlas untuk membimbing dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Staff pendidikan dan administrasi FISIP USU, yang membantu segala hal yang dibutuhkan penulis dalam hal administrasi, yaitu Kak Zuraida, Bang Ria Lesmana, dan Kak Deby.

6. Seluruh pengurus dan anggota Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia yang terus memberikan inspirasi, motivasi semangat dukungan serta doa untuk tetap menyelesaikan skripsi ini walau dalam kondisi episode yang naik turun.

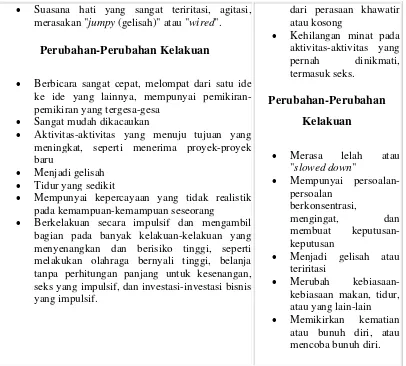

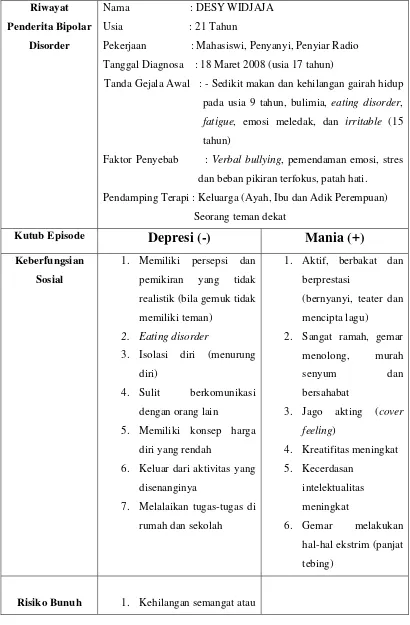

7. Seluruh pengurus dan anggota Komunitas Peduli Skizofrenia Kota Medan, terima kasih sudah mau percaya dan mengijinkan saya untuk melakukan penelitian ini. Terkhusus untuk objek penelitian yang sangat menginspirasi dengan kisah hidup mereka yang luar biasa. Mereka adalah, Desy Widjaja dan keluarga, Bang Gustaf Girsang dan keluarga, Adik Adolf Oliver Simanjuntak dan keluarga, Ibu Christina Siregar dan keluarga (Bapak Franky Hulu), Yudha Pradana dan Fikri. Viva Survivors!!!

8. Seluruh para survivors di Bipolar Crisis Center @BipolarCenterID di Twitter dan juga teman-teman penderita dan pendamping bipolar di grup facebook Solusi Bipolar dan Bipolar Center Indonesia. Walaupun hanya via sosial media namun kehangatan persaudaraan yang kuat begitu terasa. Mari tetap saling mendukung. We are not alone! Viva Survivors!!! 9. Terima kasih yang luar biasa dan paling istimewa buat keluarga inti

terlihat, namun kasih sayang itu terasa melalui doa. Buat My Bad Boy but Kindness Brother, adik saya satu-satunya, Chrysdi Lambertus Banfatin. Ya, Anda begitu menyebalkan saudara, tapi Anda salah satu yang ada di hati kecil saya dari kecil. Semoga bisa cepat menyusul dengan perkuliahannya di Pariwisata, Universitas Udayana Bali. Kita semua memang selalu terpisah jarak, sejak dulu. Namun seperti janji saya, suatu hari kita akan kembali berkumpul bersama. Sederhana saja. Di meja makan dengan kehangatan dan kebahagiaan seperti masa kanak-kanak dulu. Tuhan memberkati.

serta mau menunggu saya untuk menyelesaikan perkuliahan dahulu sebelum menemui kalian semua.

11.Sahabat Doa saya, Rentauli Angelina Situmorang. Saya tidak bisa bilang apa-apa selain terima kasih untuk kesabaran, kepercayaan dan kesetiaannya. Terima kasih sudah mau menjadi tempat berbagi dan teman bercerita. Terima kasih sudah mau mengerti saya dan bertahan cukup kuat dengan keegoisan saya. Masa-masa saat saya sakit dan tidak bisa berjalan akan selalu saya ingat. Dirimu adalah tongkat kuat yang tidak terlihat bukan sebatas bunga matahari saja.

12.Untuk para sahabat dan saudara muda alumni SMAN Matauli Pandan yang membuat saya mengerti pentingnya arti pendidikan dan menjerumuskan saya secara tidak langsung untuk kembali duduk di bangku perkuliahan, Gerhard Folaizaro Hulu, Tommy Rado Sinaga, dan Martuah Saragih. Semangat di UI, bro. Kita akan wisuda dalam waktu yang sama di tempat berbeda (mungkin). Sampai jumpa di masa depan penuh kesuksesan.

14.Untuk Sahabat RSB 103.2 FM Sidikalang tempat saya mengabdi selama hampir 2 tahun untuk mengalami proses pendewasaan melalui talenta dan pelayanan hingga akhirnya saya bisa seperti ini.

15.Untuk Sahabat Rohani saya yang tidak pernah lupa mengingatkan saya untuk pergi gereja: Aldinman Halawa dan Brema Ginting. Terima kasih buat dukungan-dukungannya saat saya terjatuh.

16.Untuk sahabat yang pertama kali saya kenal saat memasuki kampus FISIP ini: Grace Leliharni Damanik, Sryenda Marcelina Kembaren, Frenki Tanni Wijaya dan Hamzah Rambe. Tidak ada mantan teman ya. Kalian tetap teman selamanya. Foto kita berlima akan tetap saya pajang di kantor nanti.

17.Untuk teman pertama saya yang membuat saya sedih waktu tahu dia harus pindah kampus: Okto Praeka. Satu hal yang saya pelajari darimu, ambil dan jalani apa yang kau sukai bukan yang tidak kau sukai.

18.Untuk komunitas pertama saya di Ilmu Kessos USU: Candle Light Leaders: Evi Saragih, Steady Zalukhu, Melani Sitanggang, Henny Kristian, Evan Pinem dan Jane Tampubolon. Saya senang saat bersama kalian. Saya bangga sama kalian. Kita tetap maju dengan bidang kita masing-masing. Sampai jumpa di masa depan ya. Saya yakin kita bisa capai impian kita masing-masing. Buat yang namanya saya tulis terakhir, terima kasih untuk beberapa waktu yang menyenangkan itu. Terima kasih untuk menjaga setiap rahasia yang saya urai.

juga untuk teman-teman seperjuangan sesama penerima beasiswa Tanoto Foundation di USU, TF Scholars USU angkatan 2009.

20.Untuk Selectione Apotheos. Pemimpin kelompok kecil yang sempat memimpin kami: Kak Duma Sagala, Bang Johanes Ginting, Kak Ayu, Kak Raskel Sitepu, dan Bang Nando, terima kasih mau sabar membina kami. Saya bersyukur saya mampu bertumbuh di dalam Tuhan. Juga untuk teman saya yang masih bertahan: Cardinal Mendrofa. Bertahan hingga akhir itu hebat. Saya bangga. Terima kasih banyak sudah mau menjadi teman yang baik. Maaf, saya tidak bisa menjadi teman yang baik.

21.Untuk teman-teman sesama pengurus di UKM KMK UP Pema FISIP Periode Tahun 2012, terima kasih atas pelayanannya. Juga untuk organisasi-organisasi kemahasiswaan yang menjadi bagian dari hidup saya: Pers Mahasiswa SUARA USU, Paduan Suara Mahasiswa USU, GmnI FISIP USU, IMIKS FISIP USU, dan juga Team Edukasi Merdeka.

22.Untuk sahabat-sahabat se-Indonesia yang sudah seperti keluarga saya sendiri di Interfaith Youth Forum (IYF) Palembang 2012 dan SUSI RPA 2013 Temple University, USA.

per satu karena saya terlalu banyak mengenal kalian sehingga terlalu banyak nama yang harus saya tuliskan. Saya hanya ingin mengatakan: VIVA KESSOS!!!

24.Untuk JG 411 Community, para penghuni kosku tercinta: Joshua Hutabarat, Victory Arivval, Endaniel Banurea, Daniel Siahaan dan Handoko. Terima kasih buat pinjaman barang-barang dan koleksi-koleksi filmnya. Haha. Juga salam sukses kepada alumni-alumni Kos JG 411 yang sudah mengibarkan bendera suksesnya di Pulau Jawa, khususnya mantan abang sekamar saya: Bang Benget Nainggolan dan Hotland Purba. Salam sukses dan saya segera menyusul. Bang Sandri Napitupulu, Bang Erik Pakpahan, Bang Eben dan Patar Situmorang. Kos sepi sejak kalian pergi, saya jadi paling tua, dan sudah tiba giliran saya untuk pergi dari kos ini. Terkhusus sekali untuk Abang Patar Situmorang, terima kasih sudah mau menolong saya saat malam itu, terima kasih untuk tidak datang terlambat, terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya. Praise The Lord!!!

Medan, Mei 2013 Penulis

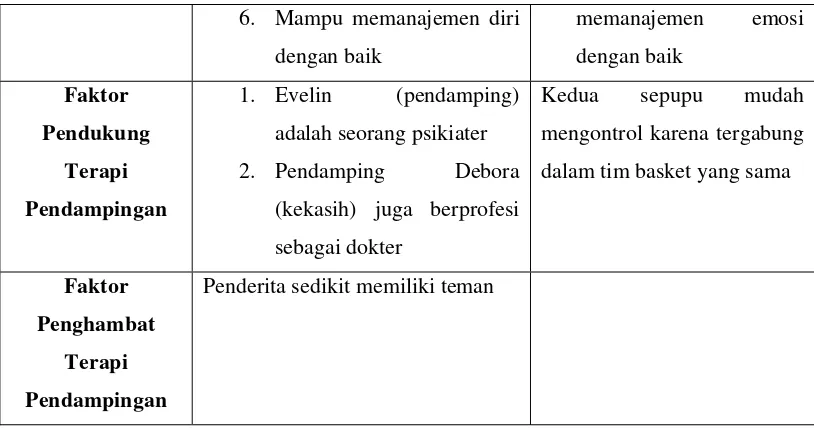

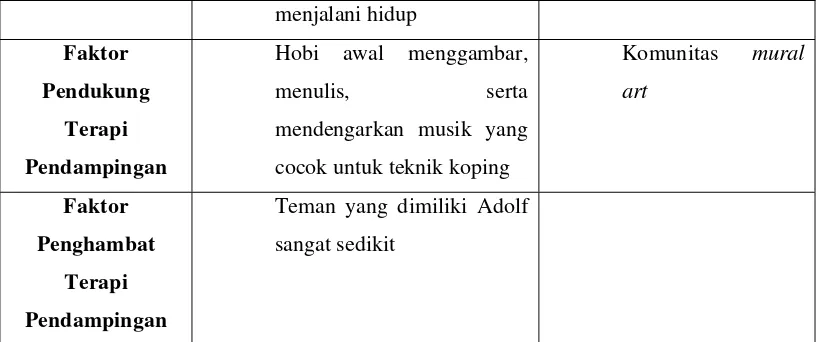

Psikososial ……… .. 106 4.1.2.9 Faktor Pendukung dan Penghambat

Terapi Pendampingan Psikososial ..…. 130 4.2 Pembahasan ………... 131 4.2.1 Riwayat Penderita Bipolar Disorder ……..…… 143 4.2.2 Keberfungsian Sosial ………..…… 144 4.2.3 Risiko Bunuh Diri ………..…… 146 4.2.4 Hubungan Sosial ………..…….. 148 4.2.5 Terapi Psikososial untuk Peningkatan

Keberfungsian Sosial ………..…….…… 149 4.2.6 Terapi Psikososial untuk Penurunan Risiko

Bunuh Diri ………. 154 4.2.7 Hasil Terapi Pendampingan Psikososial ………. 158 4.2.8 Faktor Pendukung dan Penghambat Terapi

Pendampingan Psikososial ………..………. 160 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ………..……. 162 5.2 Saran ………..…… 165 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

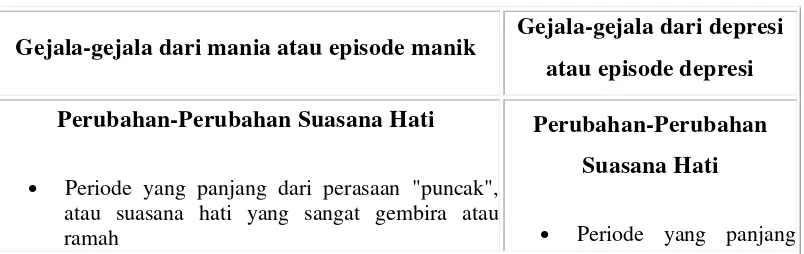

Tabel 2.1 Gejala-Gejala Penyakit Bipolar ………. 51

Tabel 4.1 Identifikasi Data Kasus Objek Penelitian 1 ……… ….. 131

Tabel 4.2 Identifikasi Data Kasus Objek Penelitian 2 …………. 134

Tabel 4.3 Identifikasi Data Kasus Objek Penelitian 3 …………. 136

Tabel 4.4 Identifikasi Data Kasus Objek Penelitian 4 …………. 138

Tabel 4.5 Identifikasi Data Kasus Objek Penelitian 5 …………. 141

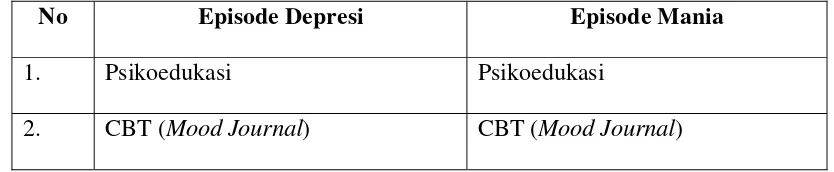

Tabel 4.6 Identifikasi Model-Model Terapi Pendampingan Psikososial untuk Peningkatan Keberfungsian

Sosial ……….. 150

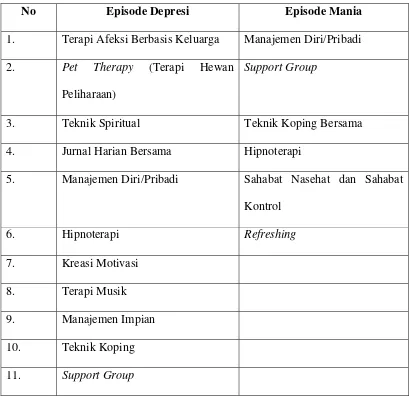

Tabel 4.7 Identifikasi Model-Model Terapi Pendampingan

Psikososial untuk Penurunan Risiko Bunuh Diri ……. 155 Tabel 4.8 Hasil-Hasil Terapi Pendampingan Psikososial ………... 159

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Bagan Alur Pikir ……….. 69

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Penelitian

Lampiran 2 Surat Keputusan (SK) komisi Pembimbing Penelitian Proposal/ Penelitian Skripsi

Lampiran 3 Lembaran Kegiatan Bimbingan Proposal Penelitian / Skripsi

Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal Penelitian

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK DEPARTEMEN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL Nama : Franky Febryanto Banfatin

Nim : 090902060

ABSTRAK

Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial dan Penurunan Risiko Bunuh Diri Bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder di Kota

Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial

Bipolar Disorder adalah salah satu penyakit gangguan kesehatan mental berupa gangguan perasaan ekstrim dengan dua episode yaitu depresi dan mania. Penyakit psikologis yang lebih sering menyerang orang-orang usia produktif seperti remaja dan dewasa muda ini berpengaruh kuat menurunkan keberfungsian sosial dan meningkatkan risiko bunuh diri penderitanya. Salah satu cara penyembuhannya adalah dengan melakukan Terapi Pendampingan Psikososial yang melibatkan orang-orang di sekitar penderita sebagai pendamping. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi model-model terapi pendampingan psikososial yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menurunkan risiko bunuh diri.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan yang bersifat deskriptif. Sebagai alat penelitian, peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti sebagai alat utama pengumpul data berdasarkan pengamatan dan wawancara. Objek peneltian atau sumber informasi adalah lima penderita gangguan bipolar beserta para pendamping terapi dari Komunitas Peduli Skizoprenia Kota Medan. Teknik analisis data menggunakan model alir dan model interaktif versi Miles dan Huberman dengan pola reduksi data, penyajian data, dan pengambilan data dan verifikasi.

UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL STUDIES DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE

Franky Febryanto Banfatin 090902060

ABSTRACT

Identification of Social Functioning Improvement and Reduction of Suicide Risk for People with Bipolar Disorder in Medan Trough Assistance

Psychosocial Therapy

Bipolar Disorder is a mental health disorder in the form of interference with the extreme feelings of the two episodes of depression and mania. Psychological disease that is more common in people of productive age as adolescents and young adults is a strong influence lower social functioning and increased risk of suicide sufferers. One of solutions is to do a healing with Assistance Psychosocial Therapy involving the people around the patient as a companion. The purpose of this study is to identify models of assistance psychosocial therapy that can improve social functioning and reduce the risk of suicide.

This research is qualitative research with descriptive method. As a research tool, the researcher is the key instrument. Researcher as the main instrument of data collection based on observations and interviews. Research objects or research resources are five people with bipolar disorder along with their care giver on Community Care of Schizoprenia in Medan. Analysis using flow models and interactive models with a version of Miles and Huberman with pattern of data reduction, data presentation, and data collection and verification.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan per kapita atau rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya saja. Indikator lainnya yang paling penting adalah kesehatan. Ketika tingkat kesehatan masyarakat suatu negara sudah maksimal maka kesejahteraan suatu bangsa pun akan terjamin. Seperti sebuah pepatah yang berkata, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat maka di dalam jiwa-jiwa yang kuat akan muncul bangsa yang kuat.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus dalam peningkatan masalah kesehatan dan perbaikan kesehatan di segala bidang. Perbaikan informasi dan pelayanan kesehatan serta pengembangan struktur dan infrastruktur terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Penyuluhan-penyuluhan serta beragam kampanye tentang kesehatan pun sudah dan sedang digalakkan. Sayangnya, peningkatan ini terlihat hanya fokus pada kesehatan fisik saja padahal ada jenis kesehatan lain yang sangat perlu sekali dibenahi yaitu kesehatan mental.

Seiring berkembangnya zaman, manusia dituntut untuk selalu bersifat produktif di segala bidang. Pekerjaan membuat manusia lupa waktu. Masalah dan masalah mereka geluti setiap hari dengan harapan mendapatkan hasil yang maksimal. Terkadang manusia melakukan segala cara untuk mencapai suatu tujuan tanpa mempedulikan akibat yang ditimbulkan. Mereka hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan jasmani saja sehingga kebutuhan rohani terabaikan. Itulah yang membuat seseorang sangat rawan terserang gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi.

Depresi inilah yang sangat berbahaya karena orang yang menderita depresi akan sulit berfungsi secara sosial dan berisiko tinggi untuk mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Menurut Hervita Diatri, psikiater komunitas Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, 80% faktor penyebab bunuh diri di Indonesia bahkan di dunia adalah depresi (Julianto dalam Kompas Health, 2012).

Bila dicermati, dalam tiga tahun terakhir ada hal yang cukup membuat miris, menyangkut jumlah orang yang melakukan tindakan mengakhiri hidup atau bunuh diri. Ketika mencari data dari pemberitaan sebuah koran selama tahun 2012, ada 80 berita tentang bunuh diri di Indonesia, dengan 83 korban. Isinya beragam. Ada polisi mencabut nyawanya sendiri pasca menembak temannya, ada yang terjun bebas dari ketinggian, ada yang meracuni dirinya sendiri, menabrakan dirinya sendiri di jalan tol hingga kasus dosen menggantung dirinya sendiri.

orang melakukan bunuh diri, atau 1 orang setiap 40 detik. Bunuh diri juga merupakan salah satu penyebab utama kematian pada usia 14-34 tahun, di luar kecelakaan (Adi dalam Klinik Psikis, 2008).

Pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, pernah menyatakan bahwa kematian satu-dua orang boleh jadi adalah tragedi, tetapi ratusan, ribuan, apalagi jutaan orang akan menjadi statistik belaka. Tetapi bagaimana jika diprediksi setiap hari ada 150 orang bunuh diri karena depresi di Indonesia? Pun diprediksi dalam setahun jumlah orang bunuh diri di Indonesia mencapai 50.000 orang (Julianto dalam Kompas Health, 2012). Hal ini seakan menyiratkan kegentingan bagi kesehatan jiwa di Indonesia.

Tahun 2005, Benedetto Saraceno, Direktur Departemen Kesehatan Mental dan Penyalahgunaan Substansi WHO, menyatakan, kematian rata-rata karena bunuh diri di Indonesia adalah 24 kematian per 100.000 penduduk. Jika penduduk Indonesia 220 juta jiwa, diperoleh angka 50.000 kasus kematian akibat bunuh diri. Data ini pernah diungkapkan A Prajitno, Guru Besar Emeritus Psikiatri Universitas Trisakti, dalam Simposium Nasional Bunuh Diri, di Surabaya, April 2009. Data itu, menurutnya, terlalu tinggi untuk Indonesia. Angkanya begitu tinggi karena ada depresi massal di Aceh pasca tsunami pada akhir tahun 2004.

diri. Badan itu juga memperkirakan pada 2020 angka bunuh diri secara global menjadi 2,4 per 100.000 jiwa dibandingkan 1,8 per 100.000 jiwa pada 1998 (Priscillia dalam Jaring News, 2012).

Hampir 90 % individu yang yang melakukan bunuh diri dan usaha bunuh diri mempunyai kemungkinan mengalami gangguan mental (Jamison., NIMH., dalam Hoeksema, 2001). Gangguan mental yang paling sering dialami oleh orang yang melakukan bunuh diri adalah depresi (Wulsin, Valliant & Wells, dalam Hoeksema, 2011). Paling kurang, 15 % individu dengan depresi, sukses melakukan bunuh diri (Mental Health Net, 2012). Banyak teori yang menjelaskan tentang depresi, dan semua sepakat keadaan depresi merupakan indikasi terjadinya bunuh diri (Keliat, 2005:18).

Sering kali diagnosis psikiatri baru muncul setelah seorang individu melakukan bunuh diri. Analisis tingkah laku, suasana hati, dan pikiran individu yang melakukan bunuh diri didasarkan atas laporan dari keluarga dan teman-teman inidividu tersebut serta tulisan atau catatan-catatan individual. Dari data yang ada, 40 individu yang melakukan percobaan bunuh diri, 53 persen diantaranya didiagnosa mengalami gangguan depresi (Petronis., dkk, dalam Hoeksema, 2001).

narkoba (Statham, dalam Hoeksema, 2001). Semua bentuk gangguan psikologis atau gangguan mental berpotensi menjadi faktor risiko perilaku bunuh diri.

Data terakhir dari Kementerian Kesehatan RI untuk wilayah Jakarta saja,

angka kematian akibat bunuh diri karena depresi mencapai 160 orang per tahun.

(Veronica dalam Nirmala Magazine, 2011). Meskipun banyak faktor penyebab

depresi ditengarai sebagai penyebabnya, seperti kesulitan ekonomi, masalah keluarga,

juga rasa putus asa, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ghanshyam Pandey beserta

timnya dari University of Illinois, Chicago, menemukan bahwa 9 dari 17 remaja yang

meninggal akibat bunuh diri memiliki sejarah gangguan mental. Salah satu gangguan

mental yang bisa membawa seseorang menuju pada keputusan bunuh diri adalah

Bipolar Disorder (Veronica dalam Nirmala Magazine, 2011). Itulah salah satu

bentuk gangguan kesehatan mental berjenis gangguan afektif yang sekarang sedang mengancam dunia termasuk Indonesia namun belum dikenali secara umum.

Di Kota Medan, angka upaya bunuh diri karena masalah gangguan mental bisa dibilang cukup tinggi. Salah satunya seperti data yang didapat di RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan. Selama tahun 2006 hingga 2011 tercatat 116 kasus percobaan bunuh diri dengan metode penggunaan racun yang cukup mendominasi (intensional self poisoning).

Adapun rincian kasus percobaan bunuh dirinya per tahun adalah sebanyak 37 kasus pada tahun 2006, 16 kasus pada tahun 2007, 23 kasus pada tahun 2008, 20 kasus pada tahun 2009, 10 kasus pada tahun 2010, dan 10 kasus pada tahun 2011 (Pardede, 2012:3).

tahun dengan jumlah 80 kasus. Dapat disimpulkan bahwa kelompok usia dewasa muda sangat rentan akan depresi. Didapati pula bahwa proporsi tertinggi pelaku percobaan bunuh diri sebesar 62,9% adalah orang-orang yang memiliki gangguan psikosa atau didiagnosa memiliki gangguan kesehatan mental seperti depresi berat, gangguan kecemasan dan yang paling mendominasi hampir keseluruhannya adalah gangguan bipolar atau bipolar disorder (Pardede, 2012:8).

Bipolar disorder adalah jenis penyakit psikologi, ditandai dengan perubahan mood (alam perasaan) yang sangat ekstrim, yaitu berupa depresi dan mania. Pengambilan istilah bipolar disorder mengacu pada suasana hati penderitanya yang dapat berganti secara tiba-tiba antara dua kutub (bipolar) yang berlawanan yaitu kebahagiaan (mania) dan kesedihan (depresi) yang ekstrim (Sipayung, 2010:55).

Setiap orang pada umumnya pernah mengalami suasana hati yang baik (mood high) dan suasana hati yang buruk (mood low). Akan tetapi, seseorang yang menderita bipolar disorder memiliki mood swings yang ekstrim yaitu pola perasaan yang mudah berubah secara drastis. Suatu ketika, seorang pengidap bipolar disorder bisa merasa sangat antusias dan bersemangat (mania). Namun, ketika mood-nya berubah buruk, ia bisa sangat depresi, pesimis, putus asa, bahkan sampai mempunyai keinginan untuk bunuh diri (Cheney, 2009:12).

berusaha untuk merealisasikan niat tersebut dengan berbagai cara (Sipayung, 2010:51).

Penderita penyakit ini cenderung mengalami faktor pemicu munculnya penyakit yang melibatkan hubungan antar perseorangan atau peristiwa-peristiwa pencapaian tujuan (reward) dalam hidup. Contoh dari hubungan perseorangan antara lain jatuh cinta, putus cinta, dan kematian sahabat. Sedangkan peristiwa pencapaian tujuan antara lain kegagalan untuk lulus sekolah dan dipecat dari pekerjaan. Selain itu, seorang penderita bipolar disorder yang gejalanya mulai muncul saat masa ramaja kemungkinan besar mempunyai riwayat masa kecil yang kurang menyenangkan seperti mengalami banyak kegelisahan atau depresi. Selain penyebab diatas, alkohol, obat-obatan, dan penyakit lain yang diderita juga dapat memicu munculnya bipolar disorder (Institut Nasional Kesehatan Mental Amerika Serikat, 2012).

Bipolar disorder bukanlah penyakit depresi biasa. Komplikasi penyakit gangguan kesehatan mental ini cukup kompleks dan sangat menggangu keberfungsian sosial seseorang seperti, masalah kecanduan alkohol atau ketergantungan narkoba, masalah hukum, masalah keuangan, permasalahan hubungan sosial, tindakan solasi dan hidup menyendiri, kualitas inerja buruk di sekolah atau di tempat kerja, sering bolos kerja atau sekolah hingga yang paling fatal adalah tindakan bunuh diri (WHO, 2013).

budaya dan kelompok ras, tetapi ras Amerika dan Afrikalah yang paling dominan mengidap bipolar disorder dibandingkan ras-ras lain di dunia (Mental Health Atlas WHO, 2011).

Bipolar disorder mulai terlihat pada masa remaja dan terus berlangsung sepanjang hidup. Pada awalnya, penyakit ini sering tidak diakui oleh para penderitanya karena hanya dianggap sebagai depresi biasa. Oleh karena itu, diagnosis sejak dini sangatlah penting agar penyakit ini bisa ditindaklanjuti dengan tepat dan tidak membahayakan si penderita maupun orang-orang di sekitarnya. Bipolar disorder dapat mempengaruhi kehidupan seseorang, seperti kemampuan di berbagai bidang, gangguan besar bagi kesehatan, hubungan sosial, dan gaya hidup seseorang. Oleh sebab itu, penyakit ini memerlukan penanganan secara serius agar penderitanya dapat menjalani hidup dengan normal (Total Kesehatan Anda, 2013).

Berdasarkan Institut Nasional Kesehatan Mental Amerika Serikat (USA Government's National Institute of Mental Health) atau NIMH, bipolar disorder tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal saja, melainkan dari banyak faktor yang secara bersama-sama memicu terbentuknya penyakit ini. Oleh karena banyaknya faktor yang terlibat, bipolar disorder juga disebut dengan penyakit multifaktor. Di antaranya adalah faktor genetik dan lingkungan. Faktor lingkungan termasuk lingkungan sosial inilah yang juga memiliki pengaruh cukup besar.

menunjukkan bahwa para dokter telah lebih tegas menetapkan diagnosis untuk anak-anak. Penelitian ini juga menghitung jumlah orang yang mengunjungi psikiater meningkat dari 20.000 pasien per tahun pada tahun 1994 menjadi 800.000 pasien per tahun pada tahun 2003. Peningkatan angka ini setara dengan 1% populasi penduduk dibawah 20 tahun (Lieberman, 2009:45).

Peningkatan anak-anak dan remaja yang menderita bipolar disorder menimbulkan banyak perdebatan oleh berbagai pihak mengenai perlu tidaknya anak-anak dan remaja mendapatkan perawatan. Hal ini dikarenakan obat-obatan yang digunakan dalam perawatan bipolar disorder mengandung banyak efek samping yang membahayakan hidup penderita seperti penyakit jantung, diabetes, lever, gagal ginjal, dan kematian.

Salah satu bentuk penyembuhan utama pada penderita bipolar disorder adalah dengan terapi obat-obatan atau farmakoterapi. Obat yang digunakan adalah obat-obatan antidepresan serta obat-obatan penstabil mood. Namun banyak kasus yang menyatakan bahwa pengaruh obat-obatan tersebut bila tidak dikontrol dan teratur dikonsumsi justru akan menyebabkan efek samping seperti semakin parahnya tingkat depresi ataupun mania. Bahkan pengkonsumsian berlebihan dapat mengakibatkan ketergantungan obat-obatan tersebut yang justru akan menimbulkan masalah baru bagi si penderita (Mental Health WHO, 2012).

akan lebih mudah dimasuki dengan alam perasaan. Bantuan dengan dukungan dan perhatian dari orang-orang sekitar korban dirasa akan lebih efektif untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan menurunkan risiko bagi penderita bunuh diri .

Robert Firestone dalam buku Suicide and the Inner Voice menulis bahwa mereka yang mempunyai kecenderungan kuat untuk bunuh diri, banyak yang lingkungan terkecilnya tidak memberi rasa aman, lingkungan keluarga yang menolak, tidak hangat, sehingga anak yang dibesarkan di dalamnya merasakan kebingungan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Atas dasar itulah penderita membutuhkan isi untuk kekosongannya seperti rasa aman, penerimaan, kehangatan, agar tidak terjadi kebingungan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan melakukan "Identifikasi Peningkatan Keberfungsian Sosial dan Penurunan Risiko Bunuh Diri bagi Penderita Gangguan Kesehatan Mental Bipolar Disorder di Kota Medan Melalui Terapi Pendampingan Psikososial".

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini juga untuk mengidentifikasi terapi pendampingan psikososial yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial penderita dan menurunkan risiko bunuh diri penderita.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat dirumuskan masalah, "Bagaimanakah bentuk-bentuk atau model-model yang efektif dan solutif dalam terapi pendampingan psikososial yang dapat meningkatkan keberfungsian sosial dan menurunkan risiko bunuh diri bagi penderita gangguan kesehatan mental bipolar disorder?"

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4.1 Tujuan Penelitian

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

a. Secara teoritis, dapat menambah wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai terapi pendampingan psikososial terhadap penderita bipolar disorder.

b. Secara praktis, dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan konsep-konsep, teori, dan model terapi psikososial dalam pendampingan terhadap penderita bipolar disorder oleh orang-orang terdekat penderita seperti orang tua, keluarga, sahabat, guru, dosen atau bahkan pekerja sosial.

c. Secara akademis, dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam menambah referensi dan bahan kajian serta studi komparasi bagi para peneliti atau mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disajikan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu yang relevan, definisi konsep, definisi operasional, dan pertanyaan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tipe penelitian, pendekatan penelitian dan kedudukan peneliti, objek penelitian atau sumber informasi, lokasi penelitian, prosedur atau teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil-hasil berupa data deskriptif hasil analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi

Identifikasi menurut Hawadi (2002:107) adalah suatu prosedur yang dipilih dan yang cocok dengan ciri-ciri yang akan dicari dan selaras dengan program yang mau dikembangkan. Hansen dan Linden (2002:107) menyatakan bahwa dalam identifikasi, maka proses identifikasi yang dipilih haruslah berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Prosedur identifikasi haruslah berdasarkan hal-hal dan tujuan program yang bisa dipertahankan.

Prinsip identifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode identifikasi haruslah dipilih konsisten dengan defenisi. 2. Prosedur identifikasi haruslah bervariasi

3. Prosedur untuk identifikasi harus baku dan konsisten.

4. Jika ada keterbatasan dalam lingkungan, maka kita harus mempertimbangkan apa yang dapat dilakukan dalam lingkungan tertentu (Hawadi, 2002: 108).

2.2 Keberfungsian Sosial

Istilah keberfungsian sosial mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh individu akan kolektivitas seperti keluarga dalam bertingkah laku agar dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupannya serta dapat memenuhi kebutuhannya. Pun dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dianggap penting dan pokok bagi penampilan beberapa peranan sosial tertentu yang harus dilaksanakan oleh setiap individu sebagai konsekuensi dari keanggotaannya dalam masyarakat. Penampilan dianggap efektif diantaranya jika suatu keluarga mampu melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Achlis (2011:32) keberfungsian sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas dan peranannya selama berinteraksi dalam situasi sosial tertentu berupa adanya rintangan dan hambatan dalam mewujudkan nilai dirinnya mencapai kebutuhan hidupnya.

Keberfungsian sosial keluarga mengandung pengertian pertukaran dan kesinambungan, serta adaptasi resiprokal antara keluarga dengan anggotanya, dengan lingkungannya, dan dengan tetangganya, dan lain-lain. Kemampuan berfungsi sosial secara positif dan adaptif bagi sebuah keluarga salah satunya adalah jika berhasil dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, peranan dan fungsinya terutama dalam sosialisasi terhadap anggota keluarganya.

profesi lainnya. Dimana, ada prinsip 'to help people to help themselves' yang masih diutamakan dalam praktik pekerjaan sosial, membantu para penyandang masalah kesejahteraan sosial dapat kembali berfungsi secara sosial.

2.3 Bunuh Diri 2.3.1 Definisi Bunuh Diri

Secara umum, bunuh diri berasal dari bahasa Latin “suicidium”, dengan “sui” yang berarti sendiri dan “cidium” yang berarti pembunuhan. Schneidman mendefinisikan bunuh diri sebagai sebuah perilaku pemusnahan secara sadar yang ditujukan pada diri sendiri oleh seorang individu yang memandang bunuh diri sebagai solusi terbaik dari sebuah isu. Dia mendeskripsikan bahwa keadaan mental individu yang cenderung melakukan bunuh diri telah mengalami rasa sakit psikologis dan perasaan frustasi yang bertahan lama sehingga individu melihat bunuh diri sebagai satu-satunya penyelesaian untuk masalah yang dihadapi yang bisa menghentikan rasa sakit yang dirasakan (dalam Maris dkk., 2000).

Menurut Maris, Berman, Silverman, dan Bongar (2000), bunuh diri memiliki 4 pengertian, antara lain:

1. Bunuh diri adalah membunuh diri sendiri secara intensional 2. Bunuh diri dilakukan dengan intensi

3. Bunuh diri dilakukan oleh diri sendiri kepada diri sendiri

4. Bunuh diri bisa terjadi secara tidak langsung (aktif) atau tidak langsung (pasif), misalnya dengan tidak meminum obat yang menentukan kelangsungan hidup atau secara sengaja berada di rel kereta api.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa bunuh diri secara umum adalah perilaku membunuh diri sendiri dengan intensi mati sebagai penyelesaian atas suatu masalah.

Memiliki sedikit definisi yang berbeda, percobaan bunuh diri dan bunuh diri yang berhasil dilakukan memiliki hubungan yang kompleks (Maris dkk.,2000). Hal tersebut dikarenakan adanya interaksi dan komorbid antara etiologi kedua perilaku tersebut. Di samping itu, kebanyakan pelaku bunuh diri melakukan beberapa percobaan bunuh diri sebelum akhirnya berhasil bunuh diri.

2.3.2 Metode Bunuh Diri

Richman menyatakan ada dua fungsi dari metode bunuh diri (dalam Maris dkk., 2000). Fungsi pertama adalah sebagai sebuah cara untuk melaksanakan intensi mati. Sedangkan pada fungsi yang kedua, Richman percaya bahwa metode memiliki makna khusus atau simbolisasi dari individu.

Secara umum, metode bunuh diri terdiri dari 6 kategori utama yaitu: 1. Obat (memakan padatan, cairan, gas, atau uap)

2. Menggantung diri (mencekik dan menyesakkan nafas) 3. Senjata api dan peledak

4. Menenggelamkan diri 5. Melompat

6. Memotong (menyayat dan menusuk)

2.3.3 Faktor Penyebab Bunuh Diri

akibat kurangnya tingkat 5-HIAA, reseptor post-sinapsis, dan pertanda biologis lainnya (dalam Maris dkk., 2000).

Tidak ada faktor tunggal pada kasus bunuh diri, setiap faktor yang ada saling berinteraksi. Namun demikian, tidak berarti bahwa seorang individu yang melakukan bunuh diri memiliki semua karakteristik di bawah ini. Berikut beberapa faktor penyebab bunuh diri yang didasarkan pada kasus bunuh diri yang berbeda-beda tetapi memiliki efek interaksi di antaranya (Maris, dalam Maris dkk.,2000; Meichenbaum, 2008):

1. Major-depressive illness, affective disorder

2. Penyalahgunaan obat-obatan (sebanyak 50% korban percobaan bunuh memiliki level alkohol dalam darah yang positif)

3. Memiliki pikiran bunuh diri, berbicara dan mempersiapkan bunuh diri 4. Sejarah percobaan bunuh diri

5. Sejarah bunuh diri dalam keluarga

6. Isolasi, hidup sendiri, kehilangan dukungan, penolakan 7. Hopelessness dan cognitive rigidity

8. Stresor atau kejadian hidup yang negatif (masalah pekerjaan, pernikahan, seksual, patologi keluarga, konflik interpersonal, kehilangan, berhubungan dengan kelompok teman yang suicidal)

9. Kemarahan, agresi, dan impulsivitas 10.Rendahnya tingkat 5-HIAA

12.Suicidality (frekuensi, intensitas, durasi, rencana dan perilaku persiapan bunuh diri)

13.Akses pada media untuk melukai diri sendiri 14.Penyakit fisik dan komplikasinya

15.Repetisi dan komorbid antara faktor-faktor di atas

2.3.4 Penjelasan Bunuh Diri

Penjelasan-penjelasan dari perspektif yang berbeda berikut hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan dalam memahami perilaku bunuh diri yang kompleks.

1. Penjelasan Psikologis

Leenars (dalam Corr, Nabe, & Corr, 2003) mengidentifikasi tiga bentuk penjelasan psikologis mengenai bunuh diri. Penjelasan yang pertama didasarkan pada Freud yang menyatakan bahwa “suicide is murder turned around 180 degrees”, dimana dia mengaitkan antara bunuh diri dengan kehilangan seseorang atau objek yang diinginkan. Secara psikologis, individu yang berisiko melakukan bunuh diri mengidentifikasi dirinya dengan orang yang hilang tersebut. Dia merasa marah terhadap objek kasih sayang ini dan berharap untuk menghukum atau bahkan membunuh orang yang hilang tersebut. Meskipun individu mengidentifikasi dirinya dengan objek kasih sayang, perasaan marah dan harapan untuk menghukum juga ditujukan pada diri. Oleh karena itu, perilaku destruktif diri terjadi.

sangat besar, yang khususnya diasosiasikan dengan hopelessness. Fokus pandangan ini terletak pada penilaian negatif yang dilakukan oleh suicidal person terhadap diri, situasi sekarang, dunia, dan masa depan. Sejalan dengan penilaian ini, pikiran yang rusak muncul. Pikiran ini seringkali otomatis, tidak disadari, dan dicirikan oleh sejumlah kesalahan yang mungkin. Beberapa diantaranya begitu menyeluruh sehingga membentuk distorsi-distorsi kognitif.

Beck (dalam Pervine, 2005) memperkenalkan model kognitif depresi yang menekankan bahwa seseorang yang depresi secara sistematis salah menilai pengalaman sekarang dan masa lalunya. Model ini terdiri dari 3 pandangan negatif mengenai diri, dunia, dan masa depan. Dia memandang dirinya tidak berharga dan tidak berguna, memandang dunia menuntut terlalu banyak darinya, dan memandang masa depan itu suram. Ketika skema kognitif yang disfungsional (automatic thoughts) ini diaktifkan oleh kejadian hidup yang menekan, individu berisiko melakukan bunuh diri.

Sebagai tambahan, Jamison (dalam Corr, Nabe, & Corr, 2003) mengemukakan bahwa psikopatologi adalah elemen paling umum pada perilaku bunuh diri. Dia percaya bahwa sakit mental memainkan suatu peranan penting pada perilaku bunuh diri. Beberapa kondisi psikopatologis yang difokuskannya adalah bipolar disorder atau mood disorder, schizophrenia, borderline dan antisocial personality disorder, alkoholik, dan penyalahgunaan obat-obatan.

2. Penjelasan Biologis

Banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan penjelasan biologis yang tepat untuk perilaku bunuh diri. Beberapa peneliti percaya bahwa ada gangguan pada level serotonin di otak, dimana serotonin diasosiasikan dengan perilaku agresif dan kecemasan. Penelitian lain mengatakan bahwa perilaku bunuh diri merupakan bawaan lahir, dimana orang yang suicidal mempunyai keluarga yang juga menunjukkan kecenderungan yang sama. Walaupun demikian, hingga saat ini belum ada faktor biologis yang ditemukan berhubungan secara langsung dengan perilaku bunuh diri.

3. Penjelasan Sosiologis

2.3.5 Teori Bunuh Diri Emile Durkheim

Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya. Dalam bukunya “SUICIDE” Emile mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Emile melihat didalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri. Yang kemudian menjadikan Emile tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Peristiwa bunuh diri merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubngkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan.

2.3.5.1 Alasan dan Jenis Bunuh Diri

Terdapat empat alasan orang bunuh diri menurut Durkheim (2007:17), yaitu:

a) Karena alasan agama

menimbulkan keadaan dimana penganut agama Protestan tidak lagi menganut ajaran/tafsir yang sama. Integrasi yang rendah inilah yang menjadi penyebab laju bunuh diri dari penganut ajaran ini lebih besar daripada penganut ajaran agama Katolik.

b) Karena alasan keluarga

Semakin kecil jumlah anggota dari suatu keluarga, maka akan semakin kecil pula keinginan untuk terus hidup. Kesatuan sosial yang semakin besar, semakin besar mengikat orang-orang kepada kegiatan sosial di antara anggota-anggota kesatuan tersebut. Kesatuan keluarga yang lebih besar biasanya lebih akan terintegrasi.

c) Karena alasan politik

Durkheim disini mengungkapkan perbedaan angka bunuh diri antara masyarakat militer dengan masyarakat sipil. Dalam keadaan damai angka bunuh diri pada masyarakat militer cenderung lebih besar daipada masyarakat sipil. Dan sebaliknya, dalam situasi perang masyarakat militer angka bunuh dirinya rendah. Didalam situasi perang masyarakat militer lebih terintegrasi dengan baik dengan disipilin yang keras dibandingkan saat keadaan damai di dalam situasi ini golongan militer cenderung disiplinnya menurun sehingga integrasinya menjadi lemah.

d) Karena alasan kekacauan hidup (anomie)

Bunuh diri dengan alasan ini dikarenakan bahwa orang tidak lagi mempunyai pegangan dalam hidupnya. Norma atau aturan yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan jaman yang ada.

Sedangkan jenis-jenis bunuh diri menurut Durkheim adalah:

a. Bunuh diri Egoistic

Adalah suatu tindak bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingannya sendiri lebih besar daripada kepentingan kesatuan sosialnya. Seseorang yang tidak mampu memenuhi peranan yang diharapkan (role expectation) di dalam role performance (perananan dalam kehidupan sehari-hari), maka orang tersebut akan frustasi dan melakukan bunuh diri.

b. Bunuh diri Anomic

sekonyong-konyong runtuh, sementara tatanan moral yang baru belum cukup rampung untuk menggantikan tatanan moral sebelumnya.

c. Bunuh diri Altruistic

Orang melakukan bunuh diri karena merasa dirinya sebagai beban dalam masyarakat. Contohnya adalah seorang istri yang melakukan bunuh diri yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Serta juga bunuh diri yang dilakukan oleh orang Jepang “hara kiri”, yaitu bunuh diri yang dilakukan oleh anggota militer demi membela negaranya.

d. Bunuh diri Fatalisme

Adalah bunuh diri yang dilakukan karena rasa putus asa. Tidak ada lagi semangat untuk melanjutkan hidup.

2.3.5.2 Teori Struktural Fungsional dan Studi Bunuh Diri

Teori struktural fungsional adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah struktur dalam suatu negara dapat mempengaruhi individu dan masyarakat dalam berbagai aspek. Teori struktural fungsional dalam studi Emile Durkheim tentang Bunuh Diri (Suicide). Bunuh diri adalah suatu fakta sosial yang terjdi dalam masyarakat yang penyebabnya dikarenakan sebuah struktur yang terjadi dalam suatu negara, yang kemudian dampaknya terjadi kepada masyarakat ataupun individu.

perilakunya yang berbeda dari karakteristik psikologi, biologis ataupun karakteristik yang lain. Karakteristik fakta sosial menurut Durkheim adalah, pertama bahwa setiap tindakan atau gejala sosial individu dipengaruhi oleh faktor eksternal. Seperti norma – norma dan peraturan – peraturan bahwa individu selalu dalam situasi yang sama selalu melakukan dan mematuhi aturan dan norma – norma yang ada, hal itu terbukti semua tindakan dan aktivitas individu selalu dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal diluar kesadaran manusia.

Kedua, bahwa fakta sosial itu bersifat memaksa, hal tersebut dapat dilihat jika individu dalam melaksanakan aturan yang berlaku selalu terdapat paksaan dalam dirinya. Paksaan tersebut dapat menjadi sesuatu yang biasa, jika proses yang dilakukan individu berhasil alhasil, semua aturan yang ada telah menjadi sesuatu yang biasa tanpa adanya paksaan.

Ketiga, bahwa fakta sosial bersifat umum dan menyeluruh. Hal tersebut dapat diartikan fakta sosial bukan milik individu melainkan milik masyarakat luas dan fakta sosial bersifat kolektif (Samuel, 2010:25).

luar individu bersifat memaksa, hal itu disebut fakta sosial nonmaterial. Fakta sosial nonmaterial dipandang penting oleh Durkheim, karena fakta ini mengandung batasan – batasan tertentu, ia ada dalam pikiran individu. Semua ketentuan manusia bukan hanyan berasal dari pikiran individu semata, melainkan dari interaksi manusia itu sendiri. Pada level lain fakta sosial material yang berupa struktur (misal birokrasi), yang bercampur dengan komponen morfologis (kepadatan penduduk dalam lingkungan dan jalur komunikasi mereka), fakta sosial nonmaterialnya adalah norma birokrasi.

Fakta sosial nonmaterial sesuatu yang sangat penting dalam studi Durkheim, maka dengan ini akan mempertengahkan jenis – jenis fakta sosial nonmaterial yaitu moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif dan aliran sosial. Moralitas, dalam mempelajari moralitas yang harus diperhatikan terdiri dari dua aspek. Pertama, moralitas adalah fakta sosial yang dipengaruhi oleh faktor – faktor eksternal yang dapat dipelajari secara empiris bukan secara fisiologis karena moralitas dapat dilihat bentuknya secara keseluruhan namun moralitas harus dipelajari secara empiris.

Kesadaran kolektif, menurut Durkheim definisi kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan bersama orang kebanyakan dalam masyarakat yang akan menimbulkan sebuah sistem yang tetap dan memiliki kehidupan sendiri bersifat umum. Durkheim memandang kesadran kolektif tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan melalui kepercayaan dan sistem bersama. Durkheim menilai bahwa kesadaran kolektif tidak dapat telepas dari fakta sosial dan Durkheim pun tidak memungkiri kalau kesadaran kolektif dapat terwujud melalui kesadaran – kesadaran individu (Samuel, 2010:37).

Representatif kolektif, karena kesadaran kolektif memiliki sesuatu yang luas dan tidak memiliki bentuk yang tetap dan hanya bisa dipelajari dengam melalui fakta sosial material, maka Durkeim pun memilih sesuatu yang lebih spesifik dalam karya – karyanya. Contoh dari representatif kolektif adalah simbol agama, mitos dan lgenda populer. Semua itu adalah cara – cara masyarakat merefleksikan dirinya dan mempresentasikan kepercayaan, norma, dan nilai kolektif dan mendorong kita untuk menyesuaikan diri dengan klaim kolektif. Representasi kolektif tidak dapat ditimbulkan oleh kesadaran – kesadran individu, karena reperesentatif kolektif berhubungan langsung dengan simbol material.

Bunuh diri sebagai fakta sosial, dimana Durkheim mendefinisikan bunuh diri adalah sebagai penyebeb kematian sesorang baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh tindakan positif ataupun negatif yang pelakunya sadar jika perbuatannya dapat menimbulkan kematian dalam dirinya. Studi tentang bunuh diri ini sebelumnya didasarkan pada dua penyebab, yaitu gangguan psikologis, gangguan biologis dan ekologis / kosmis.

Bunuh diri karena gangguan psikologis ada empat jenis pertama, maniacal suicide yaitu bunuh diri didasarkan adanya halusinasi baik dalam rangka melawan maupun menuruti halusinasi tersebut, kedua melancholy suicide yaitu dimana pelaku dalam keadaan depresi berat dan kesedihan yang meluap – luap, ketiga obsessive suicide yaitu bunuh diri atas dasar obsesi atau keinginan sendiri untuk membunuh dirinya sendiri, meskipun tindakan bunuh diri tidak didasari oleh motivasi tertentu yang masuk akal, keempat impulsive suicide yaitu bunuh diri didasarkan pada dorongan impulsif (Samuel, 2010:67).

jelas terhadap penjelasan ras itu sendiri. Durkheim menyebutkan bahwa adanya faktor non – biologis yang dapat mempengaruhi faktor bunuh diri.

Hasil tafsir ekologis atau kosmis adalah bahwa bunuh diri dapat dipengaruhi karena suhu dan tekanan udara dalam suatu daerah. Berdasarkan data statistik Durkheim tidak adanya pengaruh bunuh diri dengan pengaruh iklim, suhu dan kelembaban udara. Durkheim menjelaskan tingkat bunuh diri dalam musim panas bukan karena cuaca yang panas itu hanya sebuah kondisi geografis dari alam, tetapi hal tersebut dikarenakan oleh tingkat aktivitas di musim panas lebih padat dari pada di musim dingin. Intinya kondisi cuaca tidak dapat mempengaruhi bunuh diri, tetapi terdapat kondisi sosial yang mempengaruhinya. Apa yang membedakan pandangan Durkheim bukan semata – mata karena faktor dari individu. Bunuh diri merupakan gejala sosial dalam masyarakat, bunuh diri merupakan sebuah fakta sosial yang tidak dapat direduksi menjadi fakta sosial lannya, karena sudah memiliki karakteristik dan dasar – dasar sendiri.

Bunuh diri Egoistis adalah bunuh diri dimana kelompok tidak dapat berinteraksi dengan baik. Lemahnya integrasi menimbulkan anggapan individu bukan bagian dari masyarakat dan sebaliknya masyarakat bukan bagian dari individu. Menurut Durkheim bagian paling baik dari manusia adalah adanya moralitas, nilai dan tujuan yang berasal dari masyarakat, dengan hal itu manusia dapat melampaui keterpurukan dan kekecewaan. Tanpa adanya hal itu, besar kemungkinn akan terjadi tindakan bunuh diri karena depresi dan frustasi.

Bunuh diri Altruistis terjadi karena adanya integrasi yang kuat yang terjadi dalam suatu kelompok. Misalnya seseorang yang melakukan bunuh diri karena terlalu tunduk terhadap ketuanya, contohnya kasus pembunuhan massal yang dilakukan oleh pengikit pendeta Jim Jones di Jonestwon, Guyana pada tahun 1978. Kasus para teroris pada saat bom bali 11 September 2001, mereka menanggap bunuh diri itu dapat dikatakan mati syahid untuk membela agamanya. Durkheim pun meyimpulkan bahwa semakin lemahnya integrasi akan menimbulkan bunuh diri egoistis, dan semakin tingginya integrasi akan menimbulkan bunuh diri altruistis.

norma yang mengikat. Kasus seperti ini dapat dijumpai pada kasus depresi ekonomi. Peningkatan bunuh diri selama periode deregulasi kehidupan sosial, Durkheim melihat tentang pengaruh merusak dari nafsu individu yang tidak terbatas dan terbebas dari pengaruh eksternal. Hal tersebut dapat menimbulkan tindakan dekstruktif tiada batas, termasuk membunuh diri sendiri.

Bunuh diri fatalistis terjadi pada saat regulasi meningkat. Contoh dari bunuh diri ini adalah bunuh diri budak yang terus ditindas oleh sebuah struktur yang membatasi setiap tindakannya. Bunuh diri ini tidak banyak di bahas dalam studi Durkheim tentang bunuh diri.

Hubungan teori struktural fungsional dengan studi bunuh diri sebagai fakta sosial adalah bahwa sebuah struktur yang dibangun masyarakat berdasarkan atas kesadaran individu yang dipengaruhi faktor eksternal bersifat memaksa dan bersifat menyeluruh untuk masyarakat atau bersifat kolektif yang berfungsi untuk mengatur dan memaksa individu. Teori struktural fungsional berdasarkan atas fakta sosial masuk dalam ranah fakta sosial nonmaterial dan studi bunuh dirinya cenderung kepada bunuh diri Fatalistis dan bunuh diri anomik.

2.3.6 Pikiran Bunuh Diri

derajat keseriusannya tetapi tidak melakukan percobaan bunuh diri secara eksplisit atau bunuh diri (Maris dkk.,2000). Pikiran bunuh diri bervariasi mulai dari yang non-spesifik (“Hidup ini tidak berarti”), yang spesifik (“Saya berharap saya mati”), pikiran dengan intensi (“Saya akan membunuh diri saya”), sampai pikiran yang berisi rencana (“Saya akan membunuh diri saya sendiri dengan pistol”).

Pikiran bunuh diri paling sering diasosiasikan dengan gangguan depresi (Maris dkk., 2000). De Catanzaro (dalam Maris dkk., 2000) menemukan bahwa antara 67% hingga 84% pikiran bunuh diri bisa dijelaskan dengan masalah hubungan sosial dan hubungan dengan lawan jenis, terutama yang berkaitan dengan loneliness dan perasaan membebani keluarga. Adapun dua motivasi yang paling sering muncul dalam pikiran bunuh diri adalah untuk melarikan diri dari masalah dalam kehidupan dan untuk membalas dendam pada orang lain (Maris, dalam Maris dkk., 2000).

Intensi merupakan komponen yang penting dalam pikiran bunuh diri sekaligus merupakan konsep dalam bunuh diri yang paling susah diukur (Maris dkk., 2000). Jobes, Berman, dan Josselman telah mendaftar beberapa kriteria agar intensi bunuh diri dapat diukur. Beberapa kriteria tersebut adalah pernyataan verbal yang eksplisit, percobaan bunuh diri yang pernah dilakukan, persiapan untuk mati, hopelessness, dan lain sebagainya (dalam Maris dkk., 2000).

2.4 Kesehatan Mental

2.4.1 Pengertian Kesehatan Mental atau Jiwa

dari penyakit atau kecacatan. Maka secara analogi kesehatan jiwa pun bukan hanya sekedar bebas dari gangguan tetapi lebih kepada perasan sehat, sejahtera dan bahagia (well being), ada keserasian antara pikiran, perasaan, perilaku, dapat merasakan kebahagiaan dalam sebagian besar kehidupannya serta mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari.

Penanganan pada klien dengan masalah kesehatan jiwa merupakan tantangan yang unik karena masalah kesehatan jiwa mungkin tidak dapat dilihat secara langsung, seperti pada masalah kesehatan fisik yang memperlihatkan berbagai macam gejala dan disebabkan berbagai hal kejadian masa lalu yang sama dengan kejadian saat ini, tetapi mungkin muncul gejala yang berbeda banyak klien dengan masalah kesehatan jiwa tidak dapat menceritakan masalahnya bahkan mungkin menceritakan hal yang berbeda dan kontradiksi. Kemampuan mereka untuk berperan dan menyelesaikan masalah juga bervariasi (Keliat, 2005).

Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1966, adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu selaras dengan keadasan orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat yang harmonis dan memperhatikan segi kehidupan manusia dan cara berhubungan dengan orang lain. Dari pengertian dapat disimpulkan bahwa kesehatan jiwa adalah suatu kondisi perasaan sejahtera secara subjektif, suatu penilaian diri tentang perasaan mencangkup aspek konsep diri, kebugaran dan kemampuan mengendalikan diri (Riyadi, Suyono dan Purwanto Teguh, 2009).

buah rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut para ahli. Kelima rumusan itu disusun mulai dari rumusan- rumusan yang khusus sampai dengan yang lebih umum, sehingga dari urutan itu tergambar bahwa rumusan yang terakhir seakan-akan mencakup rumusan-rumusan sebelumnya (Daradjat, 2003:45-46).

1. Kesehatan mental adalah terhindarnya orang dari gejala gangguan jiwa (neurose) dan dari gejala-gejala penyakit jiwa (psichose). Definisi ini banyak dianut di kalangan psikiatri (kedokteran jiwa) yang memandang manusia dari sudut sehat atau sakitnya.

2. Kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan tempat ia hidup. Definisi ini tampaknya lebih luas dan lebih umum daripada definisi yang pertama, karena dihubungkan dengan kehidupan sosial secara menyeluruh. Kemampuan menyesuaikan diri diharapkan akan menimbulkan ketenteraman dan kebahagiaan hidup.

3. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema yang biasa terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (konflik). Definisi ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan keyakinan harus saling menunjang dan bekerja sama sehingga menciptakan keharmonisan hidup, yang menjauhkan orang dari sifat ragu-ragu dan bimbang, serta terhindar dari rasa gelisah dan konflik batin.

ada semaksimal mungkin, sehingga membawa kepada kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Definisi keempat ini lebih menekankan pada pengembangan dan pemanfaatan segala daya dan pembawaan yang dibawa sejak lahir, sehingga benar-benar membawa manfaat dan kebaikan bagi orang lain dan dirinya sendiri.

5. Kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaiandiri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna dan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Definisi ini memasukkan unsur agama yang sangat penting dan harus diupayakan penerapannya dalam kehidupan, sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip kesehatan mental dan pengembangan hubungan baik dengan sesama manusia.

Dalam buku lainnya yang berjudul Islam dan Kesehatan Mental, Zakiah Daradjat (2008:9) mengemukakan, kesehatan mental adalah terhindar seseorang dari gangguan dan penyakit kejiwaan, mampu menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan-kegoncangan biasa, adanya keserasian fungsi-fungsi jiwa (tidak ada konflik) dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna dan bahagia, serta dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.

hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tenteram. Jalaluddin dengan mengutip H.C. Witherington (dalam Daradjat, 2008:12) menambahkan, permasalahan kesehatan mental menyangkut pengetahuan serta prinsip-prinsip yang terdapat lapangan psikologi, kedokteran, psikiatri, biologi, sosiologi, dan agama.

Keempat, Kartini Kartono, Jenny Andari (2009:15) mengetengahkan rumusan bahwa mental hygiene atau ilmu kesehatan mental adalah ilmu yang mempelajari masalah kesehatan mental atau jiwa, bertujuan mencegah timbulnya gangguan/penyakit mental dan gangguan emosi, dan berusaha mengurangi atau menyembuhkan penyakit mental, serta memajukan kesehatan jiwa rakyat.

Dengan demikian mental hygiene mempunyai tema sentral yaitu bagaimana cara orang memecahkan segenap keruwetan batin manusia yang ditimbulkan oleh macam-macam kesulitan hidup, serta berusaha mendapatkan kebersihan jiwa, dalam pengertian tidak terganggu oleh macam-macam ketegangan, kekalutan dan konflik terbuka serta konflik batin.

Kesehatan mental seseorang berhubungan dengan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapi. Setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu, dan di antara mereka ada yang berhasil memperolehnya tanpa harus bekerja keras, ada yang memperolehnya setelah berjuang mati-matian, dan ada yang tidak berhasil menggapainya meskipun telah bekerja keras dan bersabar untuk menggapainya.

2.4.2 Ciri-Ciri Kesehatan Mental

absennya seseorang dari gangguan kejiwaan dan penyakitnya. Akan tetapi, orang yang sehat mentalnya memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut.

1. Sikap kepribadian yang baik terhadap diri sendiri dalam arti dapat mengenal diri sendiri dengan baik.

2. Pertumbuhan, perkembangan, dan perwujudan diri yang baik.

3. Integrasi diri yang meliputi keseimbangan mental, kesatuan pandangan, dan tahan terhadap tekanan- tekanan yang terjadi.

4. Otonomi diri yang mencakup unsur-unsur pengatur kelakuan dari dalam atau kelakuan-kelakuan bebas.

5. Persepsi mengenai realitas, bebas dari penyimpangan kebutuhan, serta memiliki empati dan kepekaan sosial.

6. Kemampuan untuk menguasai lingkungan dan berintegrasi dengannya secara baik.

Adapun ciri-ciri mental sehat menurut WHO, adalah:

1. Mempunyai kemampuan menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan, meskipun kenyataan itu buruk,

2. Mempunyai rasa kepuasan dari usahanya atau perjuangan hidupnya, 3. Mempunyai kesenangan untuk memberi dari pada menerima, 4. Merasa bebas secara relatif dari ketegangan dan kecemasan,

5. Berhubungan dengan orang lain secara tolong menolong dan saling memuaskan,

7. Mengarahkan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif,

8. Mempunyai daya kasih sayang yang besar serta mampu mendidik.

Sementara itu kriteria fungsi psikologis yang sehat menurut WHO adalah: 1. Menerima diri secara penuh (mencintai & menghargai diri), tetapi bukan obsesi diri,

2. Memahami diri sendiri

3. Percaya diri, kontrol diri, sehingga menjadi mandiri, asertif, self efficacy, 4. Persepsi yang jernih terhadap realitas,

5. Keberanian dan ketahanan mental, 6. Keseimbangan dan fleksibilitas, 7. Menyukai orang lain,

8. Menghargai kehidupan, 9. Memiliki tujuan hidup.

2.4.3 Kesehatan Mental dan Keberfungsian Sosial

arah yang dapat dituju dalam melakukan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan mental serta pencegahannya.

Di kalangan ahli kesehatan mental, istilah yang digunakan untuk menyebut kesehatan mental berbeda-beda, kriteria yang dibuat pun tidak sama secara tekstual, meskipun memiliki maksud yang sama. Dapat disebut di sini, Maslow menyebut kondisi optimum itu dengan self-actualization, Rogers menyebutnya dengan fully functioning, Allport memberi nama dengan mature personality, dan banyak yang menyebut dengan mentalhealth.

Semuanya bermaksud yang sama, tidak ada yang perlu diperdebatkan meskipun berada dalam kerangka teorinya masing-masing. Pada bagian berikut akan diuraikan berbagai pandangan tentang kriteria kesehatan mental itu satu persatu, dengan maksud dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi mental yang sehat.

Manifestasi mental yang sehat (secara psikologis) menurut Maslow dan Mittlemenn (dalam Daradjat, 2013: 11-13) adalah sebagai berikut:

1. Adequate feeling of security (rasa aman yang memadai).

Perasaan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial, dan keluarganya.

2. Adequate self-evaluation (kemampuan menilai diri sendiri yang memadai), yang mencakup:

(a) harga diri yang memadai, yaitu merasa ada nilai yang sebanding pada diri sendiri dan prestasinya,

yang berlebihan, dan mampu mengenai beberapa hal yang secara sosial dan personal tidak dapat diterima oleh kehendak umum yang selalu ada sepanjang kehidupan di masyarakat.

3. Adequate spontanity and emotionality (memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai, dengan orang lain).

Hal ini ditandai oleh kemampuan membentuk ikatan emosional secara kuat dan abadi, seperti hubungan persahabatan dan cinta, kemampuan memberi ekspresi yang cukup pada ketidaksukaan tanpa kehilangan kontrol, kemampuan memahami dan membagi rasa kepada orang lain, kemampuan menyenangi diri sendiri dan tertawa. Setiap orang adalah tidak senang pada suatu saat, tetapi dia harus memiliki alasan yang tepat.

4. Efficient contact with reality (mempunyai kontak yang efisien dengan realitas).

Kontak ini sedikitnya mencakup tiga aspek, yaitu dunia fisik, sosial, dan diri sendiri atau internal. Hal ini ditandai dengan:

(a) tiadanya fantasi yang berlebihan,

(b) mempunyai pandangan yang realistis dan pandangan yang luas terhadap dunia, yang disertai dengan kemampuan menghadapi kesulitan hidup sehari-hari, misalnya sakit dan kegagalan

(c) kemampuan untuk berubah jika situasi eksternal tidak dapat dimodifikasi. Kata yang baik untuk ini adalah: bekerja sama tanpa dapat ditekan (cooperation, with the inevitable).

Hal ini ditandai dengan:

(a) suatu sikap yang sehat terhadap fungsi jasmani, dalam arti menerima mereka tetapi bukan dikuasai;

(b) kemampuan memperoleh kenikmatan kebahagiaan dari dunia fisik dalam kehidupan ini, seperti makan, tidur, dan pulih kembali dari kelelahan;

(c) kehidupan seksual yang wajar, keinginan yang sehat untuk memuaskan tanpa rasa takut dan konflik;

(d) kemampuan bekerja;

(e) tidak adanya kebutuhan yang berlebihan untuk mengikuti dalam berbagai aktivitas tersebut.

6. Adequate self-knowledge (mempunyai kemampuan pengetahuan yang wajar). Termasuk di dalamnya, antara lain:

(a) cukup mengetahui tentang: motif, keinginan, tujuan, ambisi, hambatan, kompensasi, pembelaan, perasaan rendah diri, dan sebagainya,

(b) penilaian yang realistis terhadap milik dan kekurangan. Penilaian diri yang jujur adalah dasar kemampuan untuk menerima diri sendiri sebagai sifat dan tidak untuk menanggalkan (tidak mau mengakui) sejumlah hasrat penting atau pikiran jika beberapa di antara hasrat-hasrat itu secara sosial dan personal tidak dapat diterima. Hal itu akan selalu terjadi sepanjang kehidupan di masyarakat.

7. Integration and concistency of personality (kepribadian yang utuh dan konsisten).

(a) cukup baik perkembangannya, kepandaiannya, berminat dalam beberapa aktivitas;

(b) memiliki prinsip moral dan kata hati yang tidak terlalu berbeda dengan pandangan kelompok;

(c) mampu untuk berkonsentrasi;

(d) tiadanya konflik-konflik besar dalam kepribadiannya dan tidak diasosiasi terhadap kepribadiannya.

8. Adequate life goal (memiliki tujuan hidup yang wajar). Hal ini berarti:

(a) memiliki tujuan yang sesuai dan dapat dicapai;

(b) mempunyai usaha yang cukup dan tekun mencapai tujuan; (c) tujuan itu bersifat baik untuk diri sendiri dan masyarakat.

9. Ability to learn from experience (kemampuan untuk belajar dari pengalaman). Kemampuan untuk belajar dari pengalaman termasuk tidak hanya kumpulan pengetahuan dan kemahiran ketrampilan terhadap dunia praktik, tetapi elastisitas dan kemauan menerima dan oleh karena itu, tidak terjadi kekakuan dalam penerapan untuk menangani tugas-tugas pekerjaan. Bahkan lebih penting lagi adalah kemampuan untuk belajar secara spontan.

10. Ability to satisfy the requirements of the group (kemampuan memuaskan tuntutan kelompok). Individu harus:

(a) tidak terlalu menyerupai anggota kelompok yang lain dalam cara yang dianggap penting oleh kelompok:

(c) berkemauan dan dapat menghambat dorongan dan hasrat yang dilarang kelompoknya;

(d) dapat menunjukkan usaha yang mendasar yang diharapkan oleh kelompoknya: ambisi, ketepatan; serta persahabatan, rasa tanggung jawab, kesetiaan, dan sebagainya,

(e) minat dalam aktivitas rekreasi yang disenangi kelompoknya.

11. Adequate emancipation from the group or culture (mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya). Hal ini mencakup:

(a) kemampuan untuk menganggap sesuatu itu baik dan yang lain adalah jelek setidaknya;

(b) dalam beberapa hal bergantung pada pandangan kelompok;

(c) tidak ada kebutuhan yang berlebihan untuk membujuk (menjilat), mendorong, atau menyetujui kelompok;

(d) untuk beberapa tingkat toleransi; dan menghargai terhadap perbedaan budaya.

Carl Rogers mengenalkan konsep fully functioning (pribadi yang berfungsi sepenuhnya) sebagai bentuk kondisi mental yang sehat. Secara singkat fully functioning person ditandai dengan:

(1) terbuka terhadap pengalaman; (2) ada kehidupan pada dirinya;