Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian

A dan B di Ruang Rindu B2 Rumah Sakit Umum Pusat

Haji Adam Malik Medan

Nanda Sartika 101121012

SKRIPSI

FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya

yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perilaku Nyeri Pasien Post

Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B di Ruang Rindu B2 Rumah Sakit

Umum Pusat Haji Adam Malik Medan”.

Skripsi ini dapat selesai ditulis karena arahan, masukan, dukungan, dan

koreksi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dr. Dedi Ardinata M.Kes, selaku Dekan Fakultas Keperawatan

Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Achmad Fathi, S.Kep, Ns, MNS selaku dosen pembimbing skripsi saya

di Fakultas Keperawatan USU yang telah banyak memberikan arahan,

masukan, dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibu Siti Zahara Nasution, S.Kp, MNS selaku penguji proposal skripsi saya

yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penulisan skripsi

ini.

4. Ibu Siti Saidah, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat selaku dosen penguji I dan Ibu Salbiah,

S.Kp, M.Kep selaku dosen penguji II, yang telah memberikan masukan dalam

penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. M. Nur Rasyid Lubis, SpB, FINACS selaku Direktur SDM dan

6. Ibu Arliza Juairiani, Msi, Psikolog selaku dosen Fakultas Psikologi

Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungannya dalam

memvalidasi instrumen penelitian saya.

7. Teristimewa kepada Papa, Mama, dan keluarga tercinta yang selalu

memberikan semangat dan doanya sehingga skripsi ini dapat segera

diselesaikan.

8. Adikku tersayang Dwinta Kartika yang telah banyak membantu dalam

mengarahkan penulisan pengetikan.

9. Sahabat-sahabatku Dwi, Ismu, dan Uni, yang banyak membantu, selalu

mendukung dan mendoakanku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak

kekurangan. Hal ini bukanlah suatu kesengajaan melainkan karena keterbatasan

ilmu dan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, kritikan dan saran demi

kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita

semua khususnya dalam pengembangan ilmu keperawatan.

Medan, Januari 2012

DAFTAR ISI

Halaman Judul ... i

Lembar Pengesahan Skripsi ... ii

Prakata ... iii

Bab 2. Tinjauan Pustaka 2.1. Konsep Nyeri ... 6

2.1.1. Definisi Nyeri ... 6

2.1.2. Klasifikasi Nyeri ... 7

2.1.3. Fisiologi Nyeri ... 8

2.1.4. Teori Nyeri ... 10

2.1.5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nyeri ... 13

2.1.6. Efek Membahayakan dari Nyeri ... 18

2.1.7. Pengkajian Nyeri ... 19

2.3.2. Macam-macam Perilaku Nyeri ... 28

2.3.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nyeri ... 30

2.3.3. Instrumen Perilaku Nyeri ... 32

2.4. Tipe Kepribadian A dan B ... 36

Bab 3. Kerangka Penelitian 3.1. Kerangka Konsep ... 40

3.2. Definisi Operasional ... 41

4.2. Populasi dan Sampel ... 43

4.5.1. Kuesioner Data Demografi ... 46

4.5.2. Kuesioner Tipe Kepribadian A dan B ... 46

4.5.3. Lembar Observasi Perilaku Nyeri ... 48

4.6. Uji Validitas ... 50

4.7. Uji Reabilitas ... 51

4.8. Pengumpulan Data ... 52

4.9. Analisa Data ... 54

Bab 5. Hasil Penelitian dan Pembahasan 5.1. Hasil Penelitian... 55

5.1.1. Karakteristik Demografi Tipe Kepribadian A ... 55

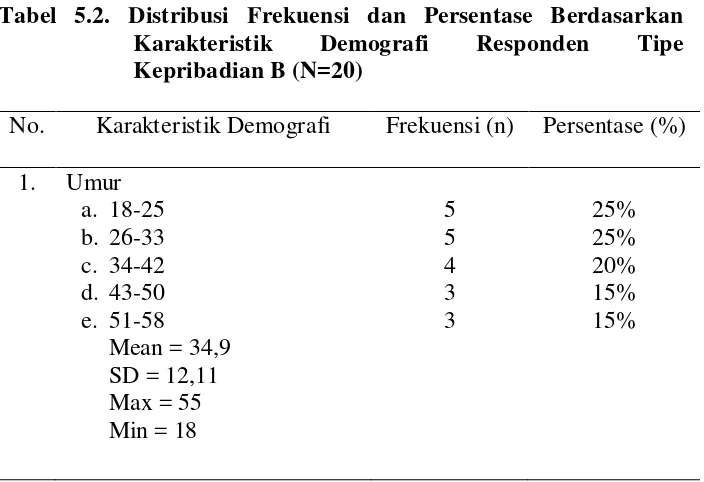

5.1.2. Karakteristik Demografi Tipe Kepribadian B ... 58

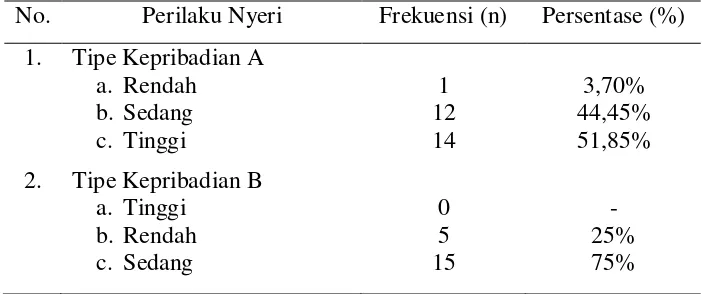

5.1.3. Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B ... 61

5.2. Pembahasan ... 63

5.2.1. Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian A ... 63

5.2.2. Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian B ... 68

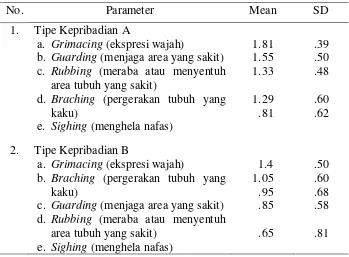

5.2.3. Parameter Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B ... 71

Bab 6. Kesimpulan dan Saran 6.1. Kesimpulan ... 74

6.2. Saran ... 75

6.2.1. Saran Bagi Perawat... 75

6.2.2. Saran Bagi Pendidikan Keperawatan ... 75

6.2.3. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya ... 75

Daftar Pustaka Lampiran:

1. Surat Persetujuan Menjadi Responden 2. Instrumen Penelitian

9. Lembar Hasil Uji Reliabilitas 10.Master Tabel

DAFTAR TABEL

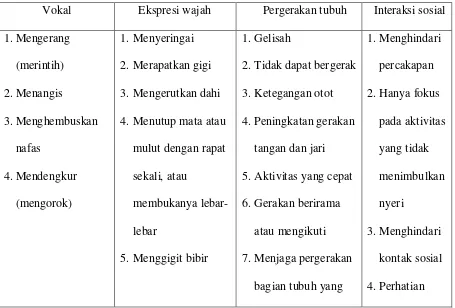

Tabel 2.1. Indikator perilaku nyeri ...29

Tabel 5.1. Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Karakteristik

Demografi Responden Tipe Kepribadian A ...56

Tabel 5.2. Distribusi Frekuensi dan Persentase Berdasarkan Karakteristik

Demografi Responden tipe Kepribadian B ...59

Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi dan Persentase Perilaku Nyeri Pasien Post

Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B ...62

Tabel 5.4. Mean dan Standar Deviasi Parameter Perilaku Nyeri Pasien Post

DAFTAR GAMBAR

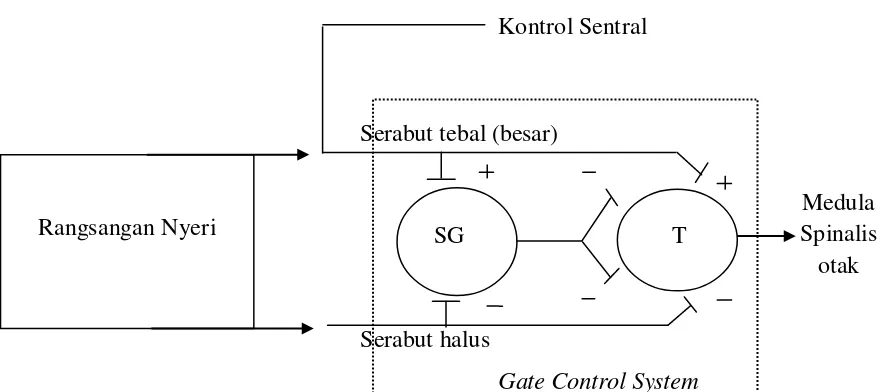

Gambar 2.1. Mekanisme Teori Gate-Control ...12

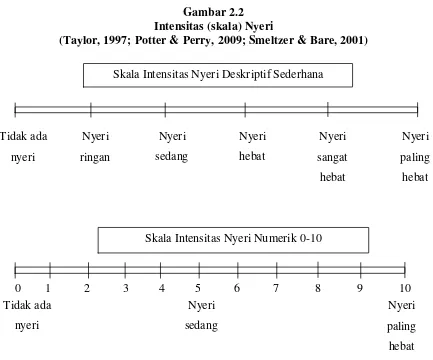

Gambar 2.2. Intensitas (skala) Nyeri ...20

DAFTAR SKEMA

Judul Penelitian : Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B di Ruang Rindu B2 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan

Nama : Nanda Sartika

Jurusan : Sarjana Keperawatan

Tahun : 2012

Abstrak

Perilaku nyeri merupakan perilaku yang muncul setelah mempersepsikan nyeri. Mengobservasi langsung perilaku nyeri merupakan cara pengukuran yang menghasilkan nilai yang akurat. Dalam mengobservasi perilaku nyeri penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku nyeri sehingga dapat dikontrol agar hasil pengukuran perilaku nyeri benar dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku nyeri yang diekspresikan oleh pasien post operasi dengan tipe kepribadian A dan B di RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, sampel diambil dengan metode pengampilan sampel purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 47 orang. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner data demografi, kuesioner tipe kepribadian A dan B, dan protokol observasi perilaku nyeri (Pain

Behavior Observation Protocol). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa lebih

dari setengah responden (51,85%) tipe kepribadian A mengekspresikan perilaku nyeri pada tingkat tinggi. Sedangkan pada tipe kepribadian B, mayoritas responden (75%) tipe kepribadian B mengekspresikan perilaku nyeri pada tingkat sedang. Dari kelima parameter perilaku nyeri yang diukur, grimacing (ekspresi wajah) adalah perilaku nyeri yang frekuensinya paling sering diekspresikan oleh responden dengan tipe kepribadian A (M = 1.81, SD = .39) dan B (M = 1.4, SD = .50). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan diagnosa yang sama untuk setiap responden, intensitas nyeri yang sama, lama hari rawat yang sama ketika memberikan aktivitas-aktivitas untuk mengkaji perilaku nyeri pasien agar didapatkan hasil yang lebih akurat.

Judul Penelitian : Perilaku Nyeri Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B di Ruang Rindu B2 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan

Nama : Nanda Sartika

Jurusan : Sarjana Keperawatan

Tahun : 2012

Abstrak

Perilaku nyeri merupakan perilaku yang muncul setelah mempersepsikan nyeri. Mengobservasi langsung perilaku nyeri merupakan cara pengukuran yang menghasilkan nilai yang akurat. Dalam mengobservasi perilaku nyeri penting untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku nyeri sehingga dapat dikontrol agar hasil pengukuran perilaku nyeri benar dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku nyeri yang diekspresikan oleh pasien post operasi dengan tipe kepribadian A dan B di RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, sampel diambil dengan metode pengampilan sampel purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 47 orang. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner data demografi, kuesioner tipe kepribadian A dan B, dan protokol observasi perilaku nyeri (Pain

Behavior Observation Protocol). Dari hasil penelitian didapatkan bahwa lebih

dari setengah responden (51,85%) tipe kepribadian A mengekspresikan perilaku nyeri pada tingkat tinggi. Sedangkan pada tipe kepribadian B, mayoritas responden (75%) tipe kepribadian B mengekspresikan perilaku nyeri pada tingkat sedang. Dari kelima parameter perilaku nyeri yang diukur, grimacing (ekspresi wajah) adalah perilaku nyeri yang frekuensinya paling sering diekspresikan oleh responden dengan tipe kepribadian A (M = 1.81, SD = .39) dan B (M = 1.4, SD = .50). Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperhatikan diagnosa yang sama untuk setiap responden, intensitas nyeri yang sama, lama hari rawat yang sama ketika memberikan aktivitas-aktivitas untuk mengkaji perilaku nyeri pasien agar didapatkan hasil yang lebih akurat.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepribadian adalah pola kognitif, afektif, dan perilaku yang berbeda dan

karakteristik yang menentukan gaya personal individu serta mempengaruhi

interaksinya dengan lingkungan (Sarafino, 2002). Kepribadian mengatur

tingkah laku manusia dalam merespons hal-hal yang ada di lingkungannya,

dan setiap individu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam merespons hal

tersebut sesuai dengan tipe kepribadiannya. Tipe kepribadian dibagi dalam

dua jenis, yaitu tipe kepribadian A dan B. Hal ini diungkapkan Friedman dan

Rosenman (1974 dalam Sarafino, 2002; Sarafino, 2006) sebagai orang yang

pertama sekali memperkenalkan pembagian tipe kepribadian A dan B pada

manusia. Tipe kepribadian A adalah perilaku atau emosional yang

dikarakteristikka n dengan tingkat kompetitif (persaingan) yang tinggi, sangat

menghargai waktu, pemarah, dan suka bermusuhan. Sedangkan tipe

kepribadian B adalah perilaku atau emosional yang dikarakteristikkan dengan

tingkat kompetitif (persaingan) yang rendah, lebih santai terhadap waktu,

tenang, dan tidak mudah marah (Sarafino, 2006).

Hasil penelitian Friedman & Rosenman (1974 dalam Sarafino, 2002),

menyatakan bahwa ada hubungan kepribadian dengan perilaku seseorang.

Sehingga dengan mengetahui tipe kepribadian pasien, perawat dapat

penting bagi perawat mengindentifikasi tipe kepribadian pasien pada saat

melakukan pengkajian nyeri. Karena setiap individu cenderung untuk

menunjukkan perilaku nyeri ketika mereka merasakan ketidaknyamanan, dan

setiap individu menunjukkan tipe dan pola perilaku yang berbeda pula

(Sarafino, 2002). Seperti halnya fenomena yang sering kita lihat di rumah

sakit, setiap individu mempunyai perilaku yang berbeda-beda dalam

menghadapi nyeri yang mereka rasakan. Perilaku ini sangat beragam dari

waktu ke waktu (Smeltzer & Bare, 2001). Ketika pasien berada pada

beberapa tingkat nyeri, perilaku tersebut dihubungkan dengan nyeri yang

akan terjadi (Fordyce, 1976 dalam Harahap, 2006). Dengan menganalisa

perilaku nyeri dapat membantu perawat dalam memberikan penilaian dasar

dan cara menentukan hal-hal apa yang menyebabkan nyeri yang dialami

pasien (Taylor, 1995; Taylor, 2009).

Perilaku nyeri ini mencakup perilaku verbal dan nonverbal dalam

merespons suatu nyeri seperti keluhan, rintihan, berteriak, sikap, dan ekspresi

wajah. Ada orang yang menanggapinya dengan perasaan takut, gelisah, dan

cemas. Ada pula yang menanggapinya dengan sikap yang optimis dan penuh

toleransi (Smeltzer & Bare, 2001). Sebagian orang merespons nyeri dengan

menangis, mengerang dan menjerit-jerit, meminta pertolongan, gelisah di

tempat tidur, atau berjalan mondar-mandir tidak tentu arah untuk mengurangi

rasa nyeri. Ada juga orang yang tidur sambil menggemertakkan gigi atau

Nyeri merupakan masalah utama pasien post operasi (Alexander & Hill,

1987). Kira-kira 80 % pasien post operasi mengalami nyeri sedang sampai

hebat (Rekozar, 2005). Nyeri post operasi biasanya berlokasi pada area

pembedahan. Intensitas nyeri yang dirasakan tergantung pada lokasi, jenis

pembedahan, persepsi pasien tentang nyeri, dan lain-lain (Good &

Roykulcharoen, 2004).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 19 Maret

2011, didapatkan data bahwa jumlah pasien post operasi di ruang rindu B2

RSUP HAM Medan rata-rata sebanyak 47 orang per bulan selama satu tahun

terakhir. Dengan jumlah pasien yang relatif banyak ini, perawat harus lebih

fokus lagi dalam mengkaji nyeri yang dirasakan pasien. Salah satu komponen

pengkajian yang penting adalah mengidentifikasi tipe kepribadian pasien

sehingga perawat mengetahui perilaku nyeri pasiennya. Penelitian mengenai

perilaku nyeri pada pasien post operasi dengan tipe kepribadian A dan B

belum pernah dilakukan di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan. Oleh karena

itu, peneliti melakukan penelitian mengenai perilaku nyeri pasien post

operasi dengan tipe kepribadian A dan B di ruang rindu B2 RSUP HAM

Medan, agar kita sebagai perawat dapat lebih memahami perilaku yang

ditunjukkan individu khususnya pasien dalam menghadapi nyeri yang

dirasakannya, sehingga perawat dapat bersikap tepat dalam menghadapi

pasien dan dapat menjalankan asuhan keperawatan dengan efektif dan efisien

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah perilaku nyeri pasien post operasi dengan tipe

kepribadian A dan B di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana perilaku nyeri pasien post operasi dengan tipe kepribadian A

dan B di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perilaku nyeri yang

diekspresikan oleh pasien post operasi dengan tipe kepribadian A dan B.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Praktik Keperawatan

Sebagai informasi dan tambahan pengetahuan bagi perawat dalam

memahami perilaku nyeri pasien post operasi dengan tipe kepribadian

A dan B sehingga dapat memberikan intervensi yang tepat kepada

pasien dengan masalah keperawatan nyeri dalam rangka meningkatkan

mutu pelayanan keperawatan.

1.5.2. Pendidikan Keperawatan

Sebagai informasi dan tambahan pengetahuan kepada perawat bahwa

nyeri agar perawat lebih mengetahui perilaku nyeri yang ditunjukkan

pasien post operasi.

1.5.3. Penelitian Keperawatan

Sebagai masukan atau sumber data bagi peneliti lain yang ingin

melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai perilaku nyeri pasien

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Nyeri 2.1.1. Definisi Nyeri

The International Association for the Study of Pain (Townsend,

2008), mendefinisikan nyeri sebagai suatu pengalaman sensori dan

emosional yang tidak nyaman yang berhubungan dengan kerusakan

jaringan aktual dan potensial. Perasaan yang tidak nyaman tersebut

sangat bersifat subjektif dan hanya orang yang mengalaminya yang

dapat menjelaskan dan mengevaluasi perasaan tersebut (Mubarak &

Chayatin, 2007). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Smeltzer

dan Bare (2001) bahwa nyeri adalah pengalaman sensori dan

emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan

yang aktual dan potensial, menyakitkan tubuh, serta diungkapkan oleh

individu yang mengalaminya. Sedangkan menurut Barbara dan Joan

(1983), nyeri diartikan sebagai suatu fenomena biopsikososial yang

kompleks. Nyeri tidak hanya ditunjukkan sebagai nilai yang negatif

yang terjadi di tubuh, tetapi nyeri sering ditunjukkan sebagai tanda

atau peringatan bahwa ada suatu kerusakan jaringan di tubuh.

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa nyeri adalah

suatu perasaan tidak nyaman yang bersifat subjektif dan tidak dapat

merasakannya, serta berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual

dan potensial. Oleh karena itu tenaga medis harus mempercayai

apapun yang dikatakan pasien tentang nyeri yang dirasakannya, karena

sifat subjektif dari nyeri ini.

2.1.2.Klasifikasi Nyeri

Nyeri diklasifikasikan atas dua bagian, yaitu (1) nyeri akut dan (2)

nyeri kronis (Berger, 1992). Nyeri akut dapat dideskripsikan sebagai

suatu pengalaman sensori, persepsi, dan emosional yang tidak nyaman

yang berlangsung dari beberapa detik hingga enam bulan, yang

disebabkan oleh kerusakan jaringan dari suatu penyakit seperti pada

luka yang diakibatkan oleh kecelakaan, operasi, atau oleh karena

prosedur terapeutik (Lewis, 1983). Nyeri akut biasanya mempunyai

awitan yang tiba-tiba dan umumnya berkaitan dengan cedera spesifik.

Nyeri akut mengindikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi.

Jika kerusakan tidak lama terjadi dan tidak ada penyakit sistematik,

nyeri akut biasanya menurun sejalan dengan terjadinya penyembuhan.

Nyeri akut umumnya terjadi kurang dari enam bulan dan biasanya

kurang dari satu bulan. Cedera atau penyakit yang menyebabkan nyeri

akut dapat sembuh secara spontan atau memerlukan pengobatan

(Smeltzer & Bare, 2001).

Nyeri kronik merupakan nyeri berulang yang menetap dan terus

menerus yang berlangsung selama enam bulan atau lebih. Nyeri kronis

sering sulit untuk diobati karena biasanya nyeri ini tidak memberikan

respons terhadap pengobatan yang diarahkan pada penyebabnya.

Meskipun tidak diketahui mengapa banyak orang menderita nyeri

kronis setelah suatu cedera atau proses penyakit, hal ini diduga bahwa

ujung-ujung syaraf yang normalnya tidak mentransmisikan nyeri

menjadi mampu untuk memberikan sensasi nyeri, atau ujung-ujung

syaraf yang normalnya hanya mentransmisikan stimulus yang sangat

nyeri menjadi mampu mentransmisikan stimulus yang sebelumnya

tidak nyeri sebagai stimulus yang sangat nyeri (Smeltzer & Bare,

2001).

2.1.3. Fisiologi Nyeri

Struktur spesifik dalam sistem syaraf terlibat dalam mengubah

stimulus menjadi sensasi nyeri. Sistem yang terlibat dalam transmisi

dan persepsi nyeri disebut sebagai sistem nosiseptif. Reseptor nyeri

(nosiseptor) adalah ujung syaraf bebas yang pertama sekali merasakan

nyeri. Jejas atau stimulus pada jaringan akan merangsang nosiseptor

untuk melepaskan zat-zat kimia, yaitu prostaglandin, histamine,

bradikinin, asetilkolin, dan substansi P (Smeltzer & Bare, 2001).

Zat-zat kimia ini mensensitisasi ujung syaraf dan menyampaikan impuls

nyeri ke otak. Ada dua jenis ujung syaraf bebas yang termasuk dalam

nosisepsi, yaitu (1) serabut A-delta, adalah serabut halus, bermielin,

dan merupakan serabut hantaran cepat yang membawa sensasi tusukan

intensitas nyeri. (2) Serabut C, adalah serabut syaraf yang tidak

dibungkus oleh mielin. Serabut ini halus dan hantarannya lambat serta

bertanggung jawab terhadap nyeri tumpul, menyebar, dan persisten

(Taylor, 2009).

Nyeri pada insisi pada awalnya diperantarai oleh serabut A-delta,

tetapi beberapa menit kemudian nyeri menjadi menyebar akibat

aktifasi serabut C. Impuls nyeri dibawa oleh serabut A-delta perifer

dan dihantarkan langsung ke substansia gelatinosa pada akar dorsal

sum-sum tulang belakang, kemudian konduksi lambat serabut C

membuat durasi impuls rasa sakit menjadi lebih lama (Alexander &

Hill, 1987).

Impuls sensori/ eferen memasuki akar dorsal sumsum tulang

belakang, membentuk sinaps kimia dengan menggunakan

neurotransmiter (seperti substansi P). Impuls nyeri berpindah ke sisi

yang berlawanan dari sumsum tulang belakang dan merambat ke otak

melalui sistem spinotalamus. Sistem spinotalamus bersinapsis di

thalamus dan impuls disampaikan ke korteks serebral dimana stimulus

nyeri diinterpretasikan. Ketika transmisi nyeri dikirim ke otak,

individu merasakan nyeri. Beberapa impuls nyeri berakhir langsung di

neuron motorik melalui arkus reflex di sumsum tulang. Neuron

motorik kemudian muncul dari kornu anterior sumsum tulang belakang

untuk mengaktifkan struktur yang sesuai seperti, bila seseorang

motorik yang merangsang tangan menjauh dari sumber panas (Potter &

Perry, 2009).

Persepsi nyeri dalam tubuh diatur oleh substansi yang dinamakan

neuroregulator. Substansi ini mempunyai aksi rangsang dan aksi

hambat. Substansi P adalah salah satu contoh neurotansmiter dengan

aksi merangsang. Ini mengakibatkan pembentukan aksi potensial, yang

menyebabkan hantaran impuls dan mengakibatkan pasien merasakan

nyeri. Serotonin adalah salah satu contoh neurotransmiter dengan aksi

menghambat. Serotonin mengurangi efek dari impuls nyeri. Substansi

kimia lainnya mempunyai efek inhibitor terhadap transmisi nyeri

adalah endorfin dan enkafelin. Substansi ini bersifat seperti morfin

yang diproduksi oleh tubuh. Endorfin dan enkafelin ditemukan dalam

konsentrasi yang tinggi dalam sistem syaraf pusat. Kadar endorfin dan

enkafelin setiap individu berbeda. Kadar endorfin ini dipengaruhi oleh

berbagai faktor seperti ansietas. Hal ini akan berpengaruh juga

terhadap perasaan nyeri seseorang. Walaupun stimulusnya sama, setiap

orang akan merasakan nyeri yang berbeda. Individu yang mempunyai

kadar endorfin yang banyak akan merasakan nyeri yang lebih ringan

daripada mereka yang mempunyai kadar endorfin yang sedikit

(Smeltzer & Bare, 2001).

2.1.4. Teori Nyeri

Dari beberapa hasil penelitian, mekanisme respons nyeri yang tepat

dikemukakan, yaitu specificity theory, pattern theory, dan gate control

theory.

a. Teori Spesificity

Teori specificity menyatakan bahwa ada ujung syaraf spesifik di

tubuh yang menerima rangsangan hanya dari rangsangan nyeri.

Ketika reseptor nyeri menerima stimulus, sebuah impuls

ditransmisikan di sepanjang jalur nyeri spesifik kemudian

diterjemahkan di pusat nyeri, yaitu thalamus (Berger, 1992; Lewis,

1983).

b. Teori Dasar

Teori dasar mengasumsikan bahwa tipe tertentu dari stimulus pada

reseptor yang nonspesifik akan menyampaikan sekumpulan impuls

ke jalur neuron untuk menghasilkan dasar yang diinterpretasikan

oleh otak sebagai nyeri. Rangsangan ini digabungkann dalam akar

dorsal sumsum tulang belakang untuk menghasilkan intensitas

tertentu dari rangsangan nyeri (Berger, 1992; Lewis, 1983).

c. Teori Gate-Control

Teori ini dikemukakan oleh Melzack & Wall (1965). Teori ini

menggambarkan bagaimana neuron akar dorsal dari sumsum tulang

belakang berperan sebagai gerbang yang mengatur penyampaian

impuls nyeri ke otak (Berger, 1992; Lewis, 1983).

Menurut Melzack & Wall (1965 dalam Berger, 1992), teori

belakang yang dikenal sebagai substansia gelatinosa berperan sebagai

pintu gerbang yang dapat meningkatkan atau menurunkan rangsang

nyeri dari syaraf perifer ke otak. Gerbang ini terbuka atau tertutup

tergantung input dari serabut syaraf besar dan kecil. Peningkatan

aktifitas serabut syaraf kecil akan membuka gerbang, dan

menyebabkan sensasi nyeri sampai ke otak. Sebaliknya, peningkatan

aktifitas serabut syaraf besar akan menutup pintu gerbang sehingga

sensasi nyeri tidak sampai ke otak. Melzack & Wall (1965 dalam

Berger, 1992) juga menggambarkan pengaruh kognitif terhadap

persepsi nyeri. Umur, kecemasan, pengalaman nyeri sebelumnya,

perhatian, harapan, jenis kelamin, latar belakang budaya, status sosial

ekonomi, semuanya mempunyai pengaruh terhadap persepsi nyeri

(Berger, 1992). Persepsi nyeri merupakan interpretasi individu

terhadap stimulus nyeri, dimulai ketika individu pertama sekali

merasakan nyeri (Berger, 1992).

Gambar 2.1

Mekanisme Teori Gate-Control (Mubarak & Chayatin, 2007)

Serabut tebal (besar)

Serabut halus Rangsangan Nyeri

Medula Spinalis otak Kontrol Sentral

Keterangan :

SG: Sel di dalam substansi gelatinosa

T : Sel transmisi sentral (Sel T) terletak di dalam akar belakang (radiks

posterior)

+ : Efek menguat

: Efek menekan

2.1.5.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nyeri

Nyeri merupakan suatu keadaan yang kompleks yang dipengaruhi

oleh faktor fisiologi, spiritual, psikologis, dan budaya. Setiap individu

mempunyai pengalaman yang berbeda tentang nyeri. Faktor-faktor

yang dapat mempengaruhi nyeri adalah sebagai berikut:

a. Faktor Fisiologi

Faktor fisiologi yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) umur,

(2) jenis kelamin, (3) kelelahan, (4) gen dan (5) fungsi neurologi.

Umur mempengaruhi persepsi nyeri seseorang karena anak-anak

dan orang tua mungkin lebih merasakan nyeri dibandingkan dengan

orang dewasa muda karena mereka sering tidak dapat

mengkomunikasikan apa yang mereka rasakan. Anak-anak belum

mempunyai perbendaharaan kata yang cukup sehingga mereka sulit

untuk mengungkapkan nyeri secara verbal dan sulit untuk

mengekspresikannya kepada orang tua ataupun perawat. Pada orang

tua, nyeri yang mereka rasakan sangat kompleks, karena mereka

sering sama dengan bagian tubuh yang lain. Oleh karena itu,

perawat harus teliti melihat dimana sumber nyeri yang dirasakan

pasien (Taylor, 1997; Potter & Perry, 2009).

Jenis kelamin secara umum, pria dan wanita tidak berbeda secara

bermakna dalam merespons terhadap nyeri (Gill, 1990 dikutip dari

Potter & Perry, 2005). Diragukan apakah hanya jenis kelamin saja

yang merupakan suatu faktor dalam pengekspresian nyeri. Beberapa

kebudayaan yang mempengaruhi jenis kelamin misalnya,

menganggap bahwa seorang anak laki-laki harus berani dan tidak

boleh menangis, sedangkan anak perempuan boleh menangis dalam

situasi yang sama (Potter & Perry, 2005).

Begitu juga dengan kelelahan, seseorang yang merasakan

kelelahan akan terfokus terhadap pengalaman nyerinya. Jika

kelelahan terjadi disepanjang waktu istirahat, persepsi nyeri yang

dirasakan pasien akan meningkat. Nyeri merupakan pengalaman

yang sering dirasakan setelah istirahat daripada menghabiskan

waktu sepanjang hari (Berger, 1992; Potter & Perry, 2009).

Penelitian kesehatan mengungkapkan bahwa informasi genetik

yang diturunkan oleh orang tua kemungkinan dapat meningkatkan

atau menurunkan sensitifitas nyeri. Genetik mempunyai

kemungkinan untuk dapat menentukan ambang batas nyeri

seseorang atau toleransi seseorang terhadap nyeri (Potter & Perry,

nyeri seseorang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi

normal dari nyeri (seperti cedera spinal cord, neuropati perifer, atau

penyakit neurologi) sebagai efek kewaspadaan dan respons pasien

(Potter & Perry, 2009).

b. Faktor Sosial

Faktor sosial yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) perhatian,

(2) pengalaman nyeri sebelumnya, dan (3) keluarga dan dukungan

sosial. Peningkatan perhatian dihubungkan dengan peningkatan

nyeri (Carrol & Seers, 1998 dalam Potter & Perry, 2009). Seseorang

yang memfokuskan perhatiannya terhadap nyeri akan

mempengaruhi persepsinya. Konsep ini merupakan salah satu hal

yang dapat dilihat perawat dari beberapa nyeri yang dirasakan

pasien sehingga perawat dapat memberikan intervensi yang tepat

seperti relaksasi, massase, dan lain sebagainya. Namun dengan

memfokuskan perhatian terhadap stimulus yang lain, dapat

menurunkan persepsi nyeri (Potter & Perry, 2009). Pengalaman

nyeri sebelumnya juga berpengaruh terhadap persepsi nyeri individu

dan kepekaannya terhadap nyeri. Karena setiap orang belajar dari

pengalaman nyeri sebelumnya. Jika sebelumnya seseorang pernah

mengalami nyeri tanpa adanya pertolongan, maka nyeri yang

dirasakannya saat ini akan dipandangnya sebagai suatu kecemasan

dan ketakutan. Dengan kata lain, jika pengalaman nyeri sebelumnya

mungkin dapat lebih baik mempersiapkan dirinya dengan peristiwa

nyeri yang lain (Berger, 1992; Potter & Perry, 2009).

Seseorang yang merasakan nyeri sering bergantung kepada

anggota keluarga atau teman dekat untuk mendukung, menemani,

atau melindunginya. Walaupun nyeri masih ada, kehadiran keluarga

atau teman-teman dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan

(Potter & Perry, 2009). Misalnya, individu yang sendirian, tanpa

keluarga atau teman-teman yang mendukungnya, cenderung

merasakan nyeri yang lebih berat dibandingkan dengan individu

yang mendapat dukungan dari keluarga dan orang-orang

terdekatnya (Mubarak & Chayatin, 2007).

c. Faktor Spiritual

Spiritual membuat seseorang mencari tahu makna atau arti dari

nyeri yang dirasakannya, seperti mengapa nyeri ini terjadi pada

dirinya, apa yang telah dia lakukan selama ini, dan lain-lain (Potter

& Perry, 2009).

d. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1)

kecemasan dan (2) koping individu. Kecemasan dapat

meningkatkan persepsi seseorang terhadap nyeri. Ancaman yang

tidak jelas asalnya dan ketidakmampuan mengontrol nyeri atau

peristiwa di sekelilingnya dapat memperberat persepsi nyeri.

mengontrol nyeri yang mereka rasakan akan mengalami penurunan

rasa takut dan kecemasan yang akan menurunkan persepsi nyeri

mereka (Mubarak & Chayatin, 2007). Wall & Melzack (1999 dalam

Potter & Perry, 2009) mengemukakan bahwa stimulus nyeri yang

aktif pada bagian sistem limbik dipercayai dapat mengontrol emosi,

salah satunya adalah kecemasan. Sistem limbik memproses reaksi

emosional terhadap nyeri, dapat meningkatkan ataupun

menurunkannya (Potter & Perry, 2009).

Koping mempengaruhi kemampuan seseorang untuk

memperlakukan nyeri. Seseorang yang mengontrol nyeri dengan

lokus internal merasa bahwa diri mereka sendiri mempunyai

kemampuan untuk mengatasi nyeri. Sebaliknya, seseorang yang

mengontrol nyeri dengan lokus eksternal lebih merasa bahwa

faktor-faktor lain di dalam hidupnya seperti perawat merupakan

orang yang bertanggung jawab terhadap nyeri yang dirasakannya.

Oleh karenan itu, koping pasien sangat penting untuk diperhatikan

(Potter & Perry, 2009).

e. Faktor Budaya

Faktor budaya yang mempengaruhi nyeri terdiri dari (1) makna

nyeri dan (2) suku. Makna dari nyeri yang dirasakan seseorang

dihubungkan dengan pengaruh pengalaman nyeri dan bagaimana

seseorang tersebut mengadaptasikannya. Hal ini sangat

nyeri yang berbeda jika mendapatkan sebuah ancaman, kehilangan,

hukuman, atau tantangan (Potter & Perry, 2009).

Budaya mempercayai dan mempengaruhi nilai individu dalam

mengatasi nyeri. Individu mempelajari apa yang diharapkan dan

diterima oleh budaya mereka, termasuk bagaimana reaksi mereka

terhadap nyeri (Davidhizar & Giger, 2004; Lasch, 2002 dalam

Potter & Perry, 2009).

2.1.6. Efek Membahayakan dari Nyeri

Menurut Smeltzer & Bare (2001), efek membahayakan dari nyeri

dibedakan berdasarkan klasifikasi nyeri, yaitu nyeri akut dan nyeri

kronis. Nyeri akut mempunyai efek yang membahayakan diluar

ketidaknyamanan yang disebabkannya. Selain merasa

ketidaknyamanan dan mengganggu, nyeri akut yang tidak reda dapat

mempengaruhi sistem pulmonary, kardiovaskular, gastrointestinal,

endokrin, dan immunologik (Benedetti dkk; Yeager dkk, 1987, 1984

dikutip dari Smeltzer & Bare, 2001). Pasien dengan nyeri hebat dan

stress yang berkaitan dengan nyeri dapat tidak mampu untuk nafas

dalam dan mengalami peningkatan nyeri dan mobilitas menurun.

Nyeri kronis mempunyai efek yang membahayakan seperti supresi

fungsi imun yang berkaitan dengan nyeri kronis dapat meningkatkan

pertumbuhan tumor. Nyeri kronis juga sering mengakibatkan depresi

dan ketidakmampuan. Pasien mungkin tidak mampu untuk

Ketidakmampuan ini dapat berkisar dari membatasi keikutsertaan

dalam aktivitas fisik sampai tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan

pribadi, seperti berpakaian atau makan.

2.1.7. Pengkajian Nyeri

Walaupun tidak dapat diketahui secara pasti bagaimana nyeri

dirasakan oleh pasien, perawat harus mengerti tentang nyeri dan

menggunakan pendekatan dalam pengkajian nyeri, termasuk deskripsi

verbal tentang nyeri. Individu merupakan penilai terbaik dari nyeri

yang dialaminya. Pengkajian nyeri yang dilakukan meliputi: data

subjektif dan data objektif.

a. Data subjektif

1. Intensitas (skala) nyeri

Individu dapat diminta untuk membuat tingkatan nyeri pada skala

verbal, misalnya tidak nyeri, sedikit nyeri, nyeri hebat, atau

sangat hebat; atau sampai 10. Dimana 0 mengindikasikan tidak

adanya nyeri, dan 10 mengindikasikan nyeri sangat hebat.

2. Karakteristik nyeri, termasuk area nyeri yang dirasakan, durasi

(menit, jam, hari, bulan), irama (terus-menerus, hilang timbul,

periode bertambah dan berkurangnya intensitas atau keberadaan

dari nyeri), dan kualitas (seperti ditusuk, terbakar, sakit, nyeri

3. Faktor-faktor yang meredakan nyeri, misalnya gerakan, kurang

bergerak, pengerahan tenaga, istirahat, obat-obat bebas, dan apa

yang dipercaya pasien dapat membantu mengatasi nyerinya.

4. Efek nyeri terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya

tidur, nafsu makan, konsentrasi, interaksi dengan orang lain,

gerakan fisik, bekerja, dan aktivitas-aktivitas santai.

5. Kekhawatiran individu tentang nyeri. Dapat meliputi berbagai

masalah yang luas, seperti beban ekonomi, prognosis, pengaruh

terhadap peran dan perubahan citra diri (Smeltzer & Bare, 2001).

Gambar 2.2 Intensitas (skala) Nyeri

(Taylor, 1997; Potter & Perry, 2009; Smeltzer & Bare, 2001)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Skala Intensitas Nyeri Deskriptif Sederhana

Tidak ada

Skala Intensitas Nyeri Numerik 0-10

Menurut McGuire dan Sheidler (1993 dalam Ardinata, 2007) ada

enam dimensi nyeri, yaitu: (1) fisiologis, meliputi faktor pencetus,

karakteristik, durasi, (2) sensori, meliputi intensitas dan kualitas nyeri,

(3) afektif, meliputi emosional dan psikologis seperti kecemasan dan

depresi, (4) kognitif, meliputi persepsi dan interpretasi tentang nyeri,

(5) perilaku, seperti menyeringai, menangis, merapatkan gigi, dan

lain-lain, (6) sosiokultural, nyeri bisa dipersepsikan berbeda pada etnis

yang berbeda.

Gambar 2.3 Dimensi Nyeri

Fisiologis Sensoris Afektif Kognitif Perilaku Sosiokultural

(Disimpulkan dari Ardinata, 2007)

b. Data objektif

Data objektif didapatkan dengan mengobservasi respons pasien

terhadap nyeri. Menurut Taylor (1997), respons pasien terhadap

nyeri berbeda-beda, dapat dikategorikan sebagai (1) respons

perilaku, (2) respons fisiologik, dan (3) respons afektif. Skala Analog Visual (VAS)

Tidak ada

nyeri

Nyeri

paling

Respons perilaku terhadap nyeri dapat mencakup pernyataan

verbal, perilaku vokal, ekspresi wajah, gerakan tubuh, kontak fisik

dengan orang lain, atau perubahan respons terhadap lingkungan.

Respons perilaku ini sering ditemukan dan kebanyakan diantaranya

dapat di observasi. Individu yang mengalami nyeri akan menangis,

merapatkan gigi, mengepalkan tangan, melompat dari satu sisi ke

sisi lain, memegang area nyeri, gerakan terbatas, menyeringai,

mengerang, pernyataan verbal dengan kata-kata. Perilaku ini sangat

beragam dari waktu ke waktu (Berger, 1992).

Respons fisiologik antara lain seperti meningkatnya pernafasan

dan denyut nadi, meningkatnya tekanan darah, meningkatnya

ketegangan otot, dilatasi pupil, berkeringat, wajah pucat, mual, dan

muntah (Berger, 1992). Respons fisiologik ini dapat digunakan

sebagai pengganti untuk laporan verbal dari nyeri pada pasien tidak

sadar (Smeltzer & Bare, 2001).

Respons afektif seperti cemas, marah, tidak nafsu makan,

kelelahan, tidak punya harapan, dan depresi juga terjadi pada

pasien yang mengalami nyeri. Cemas sering diasosiasikan sebagai

nyeri akut dan frekuensi dari nyeri tersebut dapat diantisipasi.

Sedangkan depresi sering diasosiasikan sebagai nyeri kronis

2.2. Operasi 2.2.1. Definisi

Operasi adalah tindakan invasif yang direncanakan atau tidak

direncanakan, mayor atau minor yang melibatkan bagian atau sistem

tubuh (Taylor, 1997). Sedangkan menurut Sjamsuhidajat (1998),

operasi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan cara invasif

dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang akan

ditangani. Pembukaan tubuh ini umumnya dilakukan dengan membuat

sayatan. Setelah bagian yang akan ditangani ditampilkan, dilakukan

tindakan perbaikan yang akan diakhiri dengan penutupan dan

penjahitan luka. Operasi umumnya dilakukan untuk berbagai alasan

seperti diagnostik, kuratif, separatif, rekonstruktif, kosmetik, dan

paliatif (Taylor, 1997).

2.2.2.Klasifikasi Operasi

Menurut Taylor (1997), berdasarkan tingkat risikonya, maka

operasi dibagi atas: (1) operasi mayor, (2) operasi minor. Operasi

mayor bersifat elektif, urgen, dan emergensi. Operasi mayor

melibatkan organ vicera. Tujuan dari operasi ini adalah

menyelamatkan nyawa (hidup), mengangkat atau memperbaiki bagian

tubuh, memperbaiki fungsi tubuh, dan meningkatkan kesehatan.

Contoh: kolesistektomi, nefrektomi, kolostomi, histerektomi, radikal

mastektomi, amputasi, dan operasi akibat trauma. Operasi mayor

melibatkan organ tubuh yang penting serta berpotensi terhadap

komplikasi postoperasi (Taylor, 1997). Sedangkan operasi minor

secara umum bersifat elektif, bertujuan untuk memperbaiki fungsi

tubuh, mengangkat lesi pada kulit, dan memperbaiki deformitas.

Operasi minor prosedurnya langsung, risikonya rendah, dan

komplikasinya sedikit. Contoh: pencabutan gigi, pengangkatan kutil,

biopsy kulit, kuretase, laparoskopi, arthroskopi, dan ekstraksi katarak

(Taylor, 1997).

2.2.3. Tahapan Operasi

Menurut Taylor (1997), tindakan operasi dibagi atas tiga fase yang

terdiri dari: (1) fase preoperasi, (2) fase intraoperasi, (3) fase post

operasi. Fase preoperasi adalah fase ketika keputusan untuk melakukan

operasi dan berakhir ketika pasien dikirim ke meja operasi. Persiapan

preoperasi penting sekali untuk memperkecil risiko operasi.

Fase intraoperasi adalah aktivitas di ruang operasi yang dipusatkan

pada pasien yang menjalani prosedur pembedahan untuk perbaikan,

koreksi, atau menghilagkan masalah fisik. Fase ini di mulai ketika

pasien masuk ke ruang bedah berakhir sampai saat pasien dipindahkan

kembali ke ruang pemulihan.

Fase post operasi adalah fase menstabilkan kembali ekuilibrium

fisiologis pasien, menghilangkan nyeri, dan pencegahan komplikasi.

Pengkajian yang cermat dan intervensi segera dalam membantu pasien

mungkin. Mulai masuknya pasien ke ruang pemulihan dan berakhir

dengan evaluasi tindak lanjut pada tatanan klinik (Taylor, 1997).

2.2.4.Anestesi

Anestesi adalah suatu keadaan narkosis, analgesia, relaksasi, dan

hilangnya refleks. Anestesi dibagi menjadi dua yaitu: (1) anestetik

yang menghambat sensasi di seluruh tubuh (anestesi umum) dan (2)

anestetik yang menghambat sensasi di sebagian tubuh, seperti anestesi

lokal, regional, epidural, atau anestesi spinal (Smeltzer & Bare, 2001).

Anestesi umum biasanya segera tercapai ketika diberikan anestetik

diinhalasi atau secara intravena. Namun pada anestesi lokal, larutan

yang mengandung anestetik lokal disuntikkan ke dalam jaringan pada

bidang yang direncanakan sebagai tempat insisi (Smeltzer & Bare,

2001). Obat-obat anestesi lokal dapat menghambat hantaran syaraf

pada semua jaringan syaraf, dan ini bersifat reversibel serta dapat

terjadi perbaikan yang sempurna pada fungsi fisiologis. Obat-obat

yang digunakan dalam anestesi lokal yaitu: (1) procaine, dengan waktu

kerja selama ½ jam, (2) lidocaine, dengan waktu kerja selama 1-2 jam,

(3) mepivacaine, dengan waktu kerja selama 1-2 jam, (4) teracaine,

dengan waktu kerja selama 1-2 jam, (5) bupivacaine, dengan waktu

kerja selama 5-7 jam, dan (6) etidocaine, dengan waktu kerja selama

Anestesi regional adalah anestesi lokal dengan menyuntikkan

agens anestetik di sekitar syaraf sehingga area yang dipersyarafi oleh

syaraf ini teranestesi (Smeltzer & Bare, 2001).

Anestesi epidural dilakukan dengan cara menyuntikkan larutan

anestesi ke dalam kanalis spinalis dalam spasium sekeliling dura mater

(Smeltzer & Bare, 2001). Obat-obat yang digunakan dalam anestesi

epidural yaitu: (1) procaine, dengan waktu kerja selama 1 jam, (2)

lidocaine, dengan waktu kerja selama 1,5 jam, (3) mepivacaine,

dengan waktu kerja selama 1-2 jam, (4) etidocaine, dengan waktu kerja

selama 4-6 jam, (5) tetracaine, dengan waktu kerja selama 1,5- 2 jam,

dan (6) bupivacaine, dengan waktu kerja selama 3,5- 5 jam (Siahaan,

2000).

Anestesi spinal merupakan tipe blok konduksi syaraf yang luas

dengan memasukkan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di

tingkat lumbal (biasanya L4 dan L5). Cara ini menghasilkan anesthesia

pada ekstremitas bawah, perineum, dan abdomen bawah (Smeltzer &

Bare, 2001). Obat yang selalu disediakan pada anestesi spinal yaitu

tetracaine (dengan waktu kerja selama 1,5-2 jam), lidocaine (dengan

waktu kerja selama 1,5 jam), dan procaine (dengan waktu kerja selama

1 jam). Namun anestesi spinal yang paling banyak digunakan adalah

2.2.5. Nyeri Post Operasi

Nyeri akut yang sering terjadi adalah nyeri post operasi. Kualitas,

kuantitas, dan durasi nyeri berhubungan secara alamiah dengan proses

pembedahan. Beberapa trauma, termasuk trauma pembedahan,

merupakan kerusakan jaringan. Nyeri dihasilkan dengan melepaskan

substansi di bawah jaringan yang trauma sampai pada ambang batas

nyeri, ini merupakan stimulus normal yang tidak membahayakan.

Panjangnya insisi secara langsung dapat menimbulkan sensasi nyeri

yang dirasakan yang di produksi dengan melepaskan substansi. Durasi

dan luasnya pembedahan juga secara langsung menimbulkan besarnya

nyeri yang dirasakan. Insisi pembedahan yang transversal umumnya

menimbulkan nyeri yang lebih ringan daripada insisi pembedahan

yang vertikal atau diagonal, karena beberapa syaraf dan otot serta

fascia sedikit yang terpotong (Lewis, 1983).

2.3.Perilaku Nyeri 2.3.1. Definisi

Perilaku nyeri merupakan salah satu aspek dari pengalaman nyeri.

Perilaku ini terlihat dan dapat diobservasi, seperti ekspresi wajah

(Fordyce, 1976 dalam Harahap, 2006). Adanya suatu nyeri yang

dirasakan biasanya ditandai dengan semacam perilaku yang terlihat

atau terdengar yang dapat diinterpretasikan sebagai suatu perilaku

Perilaku nyeri dapat didefenisikan sebagai sebahagian atau seluruh

output individu yang terobservasi yang menunjukkan adanya nyeri

seperti postur tubuh, ekspresi wajah, perkataan, berbaring,

mengkonsumsi obat, mencari pengobatan, dan pencarian kompensasi.

Perilaku nyeri adalah suatu aktivitas individu untuk

mengkomunikasikan ketidakberdayaan, ketidaknyamanan, dan

berperan signifikan dalam penurunan tingkat fungsional individu

(Fordyce, 1976 dalam Harahap, 2006).

2.3.2. Macam-macam Perilaku Nyeri

Perilaku nyeri ini mencakup perilaku verbal dan nonverbal dalam

merespons suatu nyeri seperti keluhan, rintihan, berteriak, sikap, dan

ekspresi wajah. Ada orang yang menanggapinya dengan perasaan

takut, gelisah, dan cemas, ada pula yang menanggapinya dengan sikap

yang optimis dan penuh toleransi (Smeltzer & Bare, 2001). Sebagian

orang merespons nyeri dengan menangis, mengerang dan

menjerit-jerit, meminta pertolongan, gelisah di tempat tidur, atau berjalan

mondar-mandir tidak tentu arah untuk mengurangi rasa nyeri. Ada juga

orang yang tidur sambil menggemertakkan gigi, mengepalkan tangan

ketika mengalami nyeri (Berger, 1992).

Cara yang dilakukan individu sebagai respons dari nyeri yang

dirasakannya dapat meningkatkan atau menurunkan persepsi nyeri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku yang telah ditemukan

wajah atau ekspresi suara seperti merapatkan gigi dan mengerang

(merintih), mengubah sikap badan atau bergerak seperti berjalan

pincang, dan menjaga area yang sakit. Hal ini menunjukkan bahwa

perilaku nyeri memperkuat bahwa mereka benar-benar merasakan

nyeri, menerima pengakuan mereka dan selanjutnya dapat

menguntungkan mereka seperti tidak pergi kerja. Penguatan perilaku

nyeri yang positif mungkin dapat meningkatkan persepsi nyeri.

Perilaku nyeri juga dapat menyebabkan berkurangnya aktivitas dan

mengecilnya otot-otot serta mengurangi hubungan atau interkasi sosial

(Ogden, 2000).

Tabel 2.1

Indikator Perilaku Nyeri (Potter & Perry, 2009)

Vokal Ekspresi wajah Pergerakan tubuh Interaksi sosial

4.Menutup mata atau

mulut dengan rapat

2.Tidak dapat bergerak

3.Ketegangan otot

4.Peningkatan gerakan

tangan dan jari

5.Aktivitas yang cepat

6.Gerakan berirama

atau mengikuti

7.Menjaga pergerakan

bagian tubuh yang

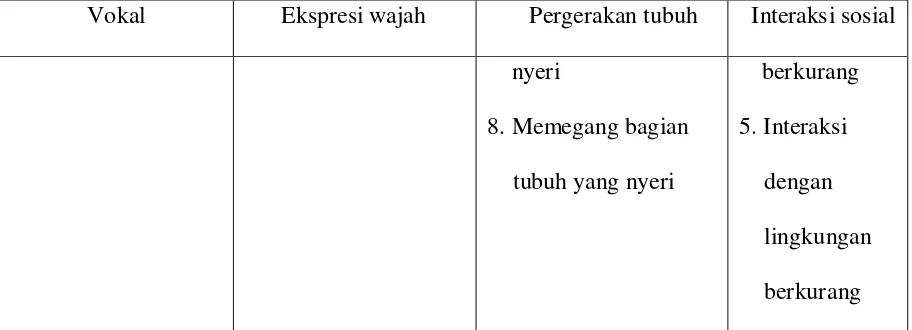

Tabel 2.1 (lanjutan)

Vokal Ekspresi wajah Pergerakan tubuh Interaksi sosial

nyeri

8. Memegang bagian

tubuh yang nyeri

berkurang

5. Interaksi

dengan

lingkungan

berkurang

2.3.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nyeri

Menurut Harahap (2007), yang mempengaruhi perilaku nyeri

meliputi beberapa faktor, yaitu:

a. Jenis Kelamin

Jenis kelamin mungkin menyumbang kepada pertunjukkan

perilaku nyeri. Beberapa penelitian tela menunjukkan bahwa jenis

kelamin mempunyai hubungan yang kuat dengan perilaku nyeri

tertentu (Lofvander & Forhoff, 2002; Asghari & Nicholas, 2001).

Wanita khususnya ibu rumah tangga mungkin lebih sering

menunjukkan dan mengeluhkan perilaku nyeri daripada laki-laki

(Philips & Jahanshahi, 1986).

b. Intensitas Nyeri

c. Suku/ Budaya

Setiap suku dan budaya mempersepsikan sakit dengan cara yang

berbeda (Waddle & et al, 1998) dan juga berbeda dalam

mengekspresikan perilaku mereka yang berhubungan dengan nyeri

(Lovander & Forhoff, 2002). Kepercayaan barat sungguh berbeda

dengan kepercayaan budaya timur yang mana budaya timur lebih

tenang dan tabah serta lebih sedikit bisa menerima sakit dan

kelemahan, sedangkan budaya barat lebih liberal, bebas, dan

pluralistik. Bates, Edwards, dan Anderson (1993) mengatakan

bahwa Negara dan suku dapat mempengaruhi sikap, kepercayaan,

dan emosional serta psikologi (Harahap, 2007).

d. Percaya Diri

Percaya diri menunjukkan pada kepercayaan bahwa percaya diri

dapat mengalihkan situasi secara spesifik (Bandura, 1997 dalam

Harahap, 2007). Pasien dengan kepercayaan diri yang tinggi dapat

menunjukkan pergaulan yang positif dengan latihan dan negatifnya

dengan menggunakan pengobatan. Menurut Kores, Murphy, dan

Rosenthal dkk (1990 dalam Harahap, 2007) bahwa percaya diri

berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan aktivitas dasar

seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Oleh karena itu, percaya diri

telah menunjukkan untuk bisa memprediksikan ketidakmampuan

pasien pada nyeri kronik dan pasien percaya tentang nyeri mereka

yang sudah menemukan hubungan yang penting antara percaya diri

dengan perilaku nyeri (Harahap, 2007).

e. Pasangan/ anggota keluarga

Pasangan merupakan sumber yang sangat penting bagi keutuhan

kehisupan sosial pasien dan boleh juga diisyaratkan sebagai syarat

yang berbeda dan pilihan yang tepat untuk mengekspresikan

sebuah perilaku nyeri (Fordyce, 1976). Menurut Flor, Turk, dan

Rudy (1992 dalam Harahap, 2007) bahwa pasangan dan anggota

keluarga yang lain sering termasuk dalam pengobatan dan

mengajarkan kepada pasien untuk berespons positif pada setiap

aktivitas yang dilakukan pasien dan indikasi yang lainnya bagi

perilaku yang baik. Pasangan mempunyai peran yang kuat bagi

peningkatan nyeri pasien.

2.3.4. Instrumen Perilaku Nyeri

Pasien yang berada dalam tingkat nyeri tertentu akan menunjukkan

perilaku seperti istirahat di tempat tidur, mencari pengobatan, menjaga

area tubuh yang sakit, atau mengekspresikan raut wajah. Perilaku ini

merupakan cara pasien berkomunikasi bahwa mereka sedang

merasakan nyeri (Harahap, 2007).

Pertama kali penelitian tentang perilaku nyeri yang menunjukkan

bahwa perilaku nyeri dapat diukur dengan metode pengawasan diri.

Fordyce (1976) mengembangkan metode pengawasan diri melalui

nyeri tersebut, pasien diminta untuk mengidentifikasi berapa lama

mereka sibuk menghabiskan waktu dalam tiga kategori perilaku

seperti: duduk, berdiri, atau berjalan. Pasien juga diminta untuk

melaporkan setiap kali mereka melakukan pengobatan dan jumlah

dosis obat yang diberikan. Metode pengawasan diri sangat mudah dan

sederhana, dan lebih dari itu, dapat meningkatkan kesadaran pasien

tentang perilaku nyeri mereka sendiri (Keefe at al, 2000 dalam

Harahap, 2007). Bagaimanapun, keabsahan metode pengawasan diri

pada perilaku nyeri kelihatannya akan berat sebelah atau tidak akurat

karena pada umumnya pasien tidak mungkin selalu akurat dalam

melaporkan perilaku nyeri mereka sendiri (Turk & Flor, 1978 dalam

Harahap, 2007).

Moores dan Watson (2004 dalam Harahap, 2007) menggunakan

metode yang lain untuk mengukur perilaku nyeri berstandar pada

pertanyaan atau wawancara. Pasien diminta untuk menjawab serial

pertanyaan yang berhubungan dengan perilaku nyeri. Metode ini juga

telah dikritik karena pasien akan cenderung untuk memilih jawaban

yang terbaik atau yang paling benar. Keterbatasan yang paling utama

pada metode pertanyaan dan wawancara adalah bahwa tidak

mengamati perilaku itu sendiri secara langsung.

Saat ini metode untuk mengukur perilaku nyeri adalah metode

pengamatan secara langsung atau tidak langsung. Metode ini

itu tampak dan jelas. Dalam pengamatan langsung perilaku nyeri

biasanya berdasarkan pada keahlian dan berdasarkan pada sebuah

pertimbangan pada hasil pengamatan. Sedangkan pada pengamatan

yang tidak langsung, perilaku nyeri biasanya dinilai dengan

mengandalkan video tape. Kedua metode ini mempunyai kelebihan

dan kekurangan. Bagaimanapun pada prakteknya pengamatan secara

tidak langsung kelihatannya tidak praktis, mahal dan rumit, lebih dari

itu kapan pasien mengetahui kalau dia sedang diamati, mereka

mungkin akan memanipulasi perilaku mereka, terutama sekali dalam

kebudayaan Indonesia. Menurut Simmond (1999 dalam Harahap,

2007), alat ukur yang digunakan untuk mengukur perilaku nyeri harus

mudah digunakan, dapat dipercaya, dapat diterima oleh pasien, hemat

biaya, dan memberikan hasil yang cepat. Metode pengamatan

langsung kelihatannya lebih bisa diandalkan, sederhana dan lebih

mudah digunakan (Harahap, 2007). Oleh karena itu penelitian ini

menggunakan metode pengamatan langsung.

Pada metode pengamatan ini, biasanya pasien diminta untuk

melakukan beberapa aktivitas yang telah diinstruksikan dalam protokol

yang sudah distandarisasi. Penggunaan protokol yang telah

distandarisasi ini pertama sekali dikembangkan oleh Keefe dan Block

pada tahun 1982. Keefe dan Block menetapkan serangkaian aktivitas

seperti duduk, berdiri, berbaring, dan berjalan. Aktivitas ini akan

lima parameter perilaku yang dapat diamati yaitu guarding, braching,

rubbing, grimacing, dan sighing. Kelima parameter inilah yang

nantinya akan diamati (Harahap, 2007).

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan Pain Behavior

Observation Protocol (PBOP) yang telah distandarisasikan oleh Keefe

dan Block pada tahun 1982. PBOP terdiri dari lima parameter perilaku

nyeri dan dirating dalam 3 poin likert-skale (0 = tidak ada nyeri, 1 =

sering, 2 = selalu). Nilai total perilaku nyeri merupakan penjumlahan

dari kelima parameter perilaku nyeri tersebut diatas. Skor tertinggi (10)

mengidentifikasikan level perilaku nyeri yang tinggi. Serial aktivitas

protokol Keefe dan Block yang telah distandarisasi ini akan

diadaptasikan selama 10 menit. Protokol aktivitas ini meliputi: duduk

untuk periode 1 menit dan lagi selama 2 menit, berdiri untuk periode 1

menit dan lagi selama 2 menit, berbaring untuk periode 1 menit dan

lagi selama 1 menit kedua, dan berjalan untuk 1 menit dan lagi selama

1 menit kedua. Pendeskripsian dari kelima parameter perilaku nyeri

tersebut adalah: (1) guarding, yang mana mengacu pada penjagaan

area tubuh yang sakit, (2) braching, yang mana mengacu pada

kekakuan tubuh yang tidak normal, menyela, atau pergerakan yang

kaku, (3) rubbing, yang mana mengacu pada sentuhan atau rabaan

pada bagian tubuh yang sakit, (4) grimacing, yang mana mengacu pada

guratan wajah dalam mengekspresikan rasa nyeri seperti mengerutkan

dan merapatkan gigi, (5) sighing, yang mengacu pada pernafasan atau

menghela nafas (Harahap, 2007).

2.4. Tipe Kepribadian A dan B

Kepribadian adalah karakteristik unik yang dimiliki setiap individu

sebagai suatu kesan yang dapat dilihat oleh orang lain yang mungkin dapat

berganti sebagai respons pada situasi yang berbeda (Schultz, 1994).

Sedangkan menurut Sarafino (2002), kepribadian adalah pola kognitif,

afektif, dan perilaku yang berbeda dan karakteristik yang menentukan gaya

personal individu serta mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan.

Ahli kardiologi bernama Meyer Friedman dan Ray Rosenman adalah

orang yang pertama sekali mengemukakan tipe kepribadian A dan B. Mereka

melihat adanya perbedaan emosional antara individu yang menderita

penyakit jantung dengan individu yang sehat. Perbedaan emosional ini

mereka lihat dari karakteristik perilaku individu tersebut, sehingga mereka

menyebut perilaku individu yang menderita penyakit jantung tersebut sebagai

perilaku kepribadian A. Sedangkan individu yang sehat disebut sebagai

perilaku kepribadian B (Sarafino, 2002; Sarafino, 2006).

Perilaku tipe kepribadian A terdiri dari tiga karakteristik, yaitu sebagai

berikut:

a. Kompetitif dalam prestasi

Individu dengan tipe kepribadian A cenderung menjadi seseorang yang

mendapatkan apa yang ia inginkan tanpa merasakan kenikmatan hasil dari

usahanya atau prestasinya.

b. Sangat menghargai waktu

Individu dengan tipe kepribadian A adalah seseorang yang sangat

menghargai waktu. Sehingga mereka sering menjadi seseorang yang tidak

sabar dan tidak suka dengan keterlambatan dan waktu yang mendesak,

mereka juga sangat komitmen dengan jadwal yang sudah mereka susun

dan mereka selalu mencoba melakukan satu kegiatan atau lebih secara

bersamaan, seperti membaca sambil makan atau menonton TV.

c. Pemarah dan suka bermusuhan

Individu dengan tipe kepribadian A cenderung mudah marah sehingga

mereka terlihat sebagai orang yang suka bermusuhan (Sarafino, 2002;

Sarafino, 2006).

Tipe kepribadian A adalah perilaku dan tipe emosional yang ditandai

dengan perjuangan yang agresif secara terus menerus untuk mencapai sesuatu

dalam waktu yang singkat (sedikit) dan sering bersaing dengan orang lain.

Tipe kepribadian A mempunyai kecenderungan (risiko) untuk menderita

penyakit kardiovaskular karena individu ini sering mendapatkan serangan

jantung yang tiba-tiba dan sangat rentan terhadap stress.

Individu dengan tipe kepribadian A tidak sabar dengan orang-orang yang

berperilaku lambat, mereka suka tantangan dan berkompetensi yang lain,

khususnya pada keadaan dengan tingkat persaingan yang sedang, dan mereka

Taylor, 2003). Individu dengan tipe kepribadian A sangat sulit untuk

berhubungan atau menjalin hubungan dengan orang lain, dan mereka

mungkin mempunyai masalah koping dalam situasi yang mengharuskan

pekerjaan yang lambat (situasi yang lambat), berhati-hati dalam bekerja yang

memerlukan fokus dan perhatian yang lebih (K.A. Mattheus, 1982 dalam

Taylor, 2003). Mereka juga mempunyai rasa ketidakpuasan terhadap karier

mereka. Mungkin mereka juga dapat merusak keutuhan keluarga karena

sedikitnya waktu yang mereka habiskan bersama keluarga.

Pada umumnya, individu dengan tipe kepribadian A akan mengorbankan

hubungan sosialnya untuk mencapai prestasi, dan mereka mungkin memiliki

masalah kesehatan yang lebih banyak. Tetapi individu dengan tipe

kepribadian A juga mempunyai perilaku adaptasi. Individu dengan tipe

kepribadian A sangat senang melanjutkan pendidikannya daripada individu

dengan tipe kepribadian B (Glass, 1977 dalam Taylor, 2003), mempunyai

banyak teman dengan jabatan-jabatan yang tinggi, banyak menghabiskan

waktu dengan bekerja dan kurang mendukung hubungan dengan teman

sekerja daripada tipe kepribadian B (Taylor, 2003), memiliki rasa percaya

diri, berbicara keras, berbicara cepat, tidak sabar, dan suka bermusuhan

(Ogden, 2000).

Hal ini sangat berlawanan dengan karakteristik tipe kepribadian B, yang

tidak terlalu kompetitif dalam prestasi, tidak suka mengganggu, rileks, lebih

cenderung lebih santai dan sangat menikmati hidupnya (Sarafino, 2002;

BAB III

KERANGKA PENELITIAN

3.1. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku

nyeri pasien post operasi dengan tipe kepribadian A dan B. Adapun

parameter perilaku nyeri yang digunakan dalam penelitian ini mencakup

guarding, braching, rubbing, grimacing, dan sighing (Harahap, 2007).

Berdasarkan tinjauan pustaka, nyeri merupakan masalah utama pada

pasien post operasi (Alexander & Hill, 1987). Dalam hal ini yaitu nyeri akut,

karena nyeri yang dirasakan pasien post operasi berlangsung beberapa jam

setelah operasi, dan keadaan ini membuat pasien merasa tidak nyaman.

Setiap individu cenderung untuk menunjukkan perilaku nyeri ketika mereka

merasakan ketidaknyamanan, dan setiap individu menunjukkan tipe dan pola

perilaku yang berbeda pula (Sarafino, 2002). Hasil penelitian Friedman &

Rosenman (1974 dalam Sarafino, 2002), menyatakan bahwa ada hubungan

kepribadian dengan perilaku seseorang. Mereka membagi tipe kepribadian

menjadi dua bagian yaitu tipe kepribadian A dan B. Dengan adanya tipe

kepribadian ini, memungkinkan individu untuk menunjukkan perilaku yang

Skema 3.1

Kerangka Penelitian Perilaku Nyeri

Pasien Post Operasi dengan Tipe Kepribadian A dan B

Keterangan:

--- : variabel yang tidak diteliti

: variabel yang diteliti

3.2. Definisi Operasional

Perilaku nyeri adalah suatu aktivitas pasien post operasi untuk

mengkomunikasikan ketidakberdayaan, ketidaknyamanan, dan berperan

signifikan dalam penurunan tingkat fungsionalnya. Perilaku nyeri ini diukur

dengan cara mengobservasi perilaku pasien post operasi ketika merasakan

nyeri dengan menggunakan lembar observasi. Perilaku nyeri pasien post

operasi di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan diobservasi dengan

menggunakan 5 parameter perilaku nyeri yaitu: (1) guarding, yaitu menjaga

area yang sakit, (2) braching, yaitu pergerakan anggota tubuh yang sakit, (3)

yaitu berkaitan dengan ekspresi wajah, (5) sighing, yaitu menghela nafas.

Selanjutnya perilaku nyeri tersebut dirating dalam 3 point skala likert, yaitu 0

menunjukkan nyeri tidak ada, 1 menunjukkan nyeri sering, 2 menunjukkan

nyeri selalu. Perilaku nyeri ini diobservasi secara langsung selama 10 menit.

Jumlah skor perilaku nyeri dimasukkan dalam 3 level yaitu rendah, sedang,

dan tinggi. Tingkat skor perilaku nyeri tersebut adalah (0-3) rendah, (4-7)

sedang, dan (8-10) tinggi. Nilai total perilaku nyeri merupakan penjumlahan

dari kelima parameter perilaku nyeri yang tersebut diatas. Skor tertinggi (10)

mengindikasikan bahwa level perilaku nyeri yang tinggi. Perilaku nyeri ini

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu strategi penelitian dalam

mengidentifikasi permasalahan sebelum perencanaan akhir pengumpulan

data (Nursalam, 2009). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah

deskriptif. Desain ini dipakai untuk menerangkan atau menggambarkan

bagaimana perilaku nyeri yang diekspresikan oleh pasien post operasi dengan

tipe kepribadian A dan B di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan.

4.2. Populasi dan Sampel 4.2.1. Populasi

Populasi adalah subjek yang mempunyai kriteria yang telah

ditetapkan (Nursalam, 2009). Populasi dalam penelitian ini adalah

semua pasien post operasi minimal hari ke tiga yang mengalami nyeri

yang dirawat di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan. Berdasarkan

survey awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 19 Maret 2011,

diperoleh data bahwa jumlah pasien post operasi yang dirawat di ruang

rindu B2 RSUP HAM Medan rata-rata sebanyak 47 orang per bulan

4.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti atau sebagian

jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Hidayat, 2009).

Menurut Arikunto (2002), apabila populasi kurang dari 100 maka

sampel yang diambil adalah semua jumlah dari populasi. Maka jumlah

sampel dalam penelitian ini adalah 47 orang pasien post operasi yang

dirawat di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan.

4.2.3. Sampling

Sampling adalah proses seleksi sampel yang digunakan dalam

penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan

mewakili keseluruhan populasi yang ada (Hidayat, 2009). Teknik

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling,

yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan

tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan ciri atau

sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo, 2010).

Subjek yang dijadikan sampel adalah subjek yang kebetulan jumpa di

ruang rindu B2 RSUP HAM Medan secara bersamaan pada waktu

pengumpulan data (Nursalam, 2009), dengan kriteria sampel sebagai

berikut:

a. Pasien post operasi minimal hari ke 3 (Wardani, 2011).

b. Pasien sadar dan kooperatif dengan GCS: 15 (komposmentis).

c. Pasien yang mengalami nyeri akibat tindakan operasi.

e. Bersedia menjadi subjek penelitian.

4.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di ruang rindu B2 RSUP HAM Medan pada

tanggal 19 Juli 2011-13 Agustus 2011. Alasan peneliti memilih ruang rindu

B2 RSUP HAM Medan tersebut sebagai tempat penelitian adalah karena

jumlah pasien post operasi yang dirawat di ruang rindu B2 RSUP HAM

Medan relatif banyak, serta keterbatasan dana dan waktu yang dimiliki

peneliti sehingga penelitian ini hanya dilakukan di ruang rindu B2 RSUP

HAM Medan. Pertimbangan lain adalah efesiensi waktu dan lokasi RSUP

HAM Medan yang dekat dengan Universitas Sumatera Utara. Selain itu, di

ruang rindu B2 RSUP HAM Medan tersebut belum pernah dilakukan

penelitian mengenai perilaku nyeri pasien post operasi dengan tipe

kepribadian A dan B.

4.4. Pertimbangan Etik

Penelitian ini dilakukan setelah mendapat izin penelitian dari Fakultas

Keperawatan USU dan izin dari RSUP HAM Medan. Lembar persetujuan

untuk menjadi responden diberikan kepada subjek penelitian. Sebelum

responden menandatangani lembar persetujuan, peneliti terlebih dahulu

menjelaskan maksud, tujuan, dan proses penelitian yang akan dilakukan serta

dampak yang mungkin terjadi selama dan setelah proses pengumpulan data.

lembar persetujuan tersebut dan atau menyetujuinya secara lisan. Jika subjek

menolak untuk diteliti, maka peneliti tidak akan memaksa dan tetap

menghormati haknya.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek, peneliti tidak mencantumkan

nama subjek pada lembar pengumpulan data (kuesioner) yang diisi oleh

subjek. Lembar tersebut hanya diisi dengan menggunakan inisial nama

subjek. Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh subjek dijamin oleh

peneliti.

4.5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri

dari tiga bagian, yaitu (1) kuesioner data demografi, (2) kuesioner tipe

kepribadian A dan B, dan (3) lembar observasi perilaku nyeri.

4.5.1. Kuesioner Data Demografi

Kuesioner data demografi terdiri dari inisial nama, usia, jenis

kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, agama, suku,

jumlah penghasilan tiap bulan, diagnosa, skala nyeri, pengalaman

operasi sebelumnya, obat penurun nyeri, jenis anestesi dan jenis

operasi.

4.5.2. Kuesioner Tipe Kepribadian A dan B

Kuesioner ini menggambarkan tentang tipe kepribadian seseorang

A atau B, sebagai data penunjang terhadap perilaku nyeri yang

dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Adapun klasifikasi pertanyaan

terdiri dari pertanyaan karakteristik tipe kepribadian A sebanyak 20

butir (No. 1-20) dan pertanyaan karakteristik tipe kepribadian B

sebanyak 6 butir (No. 21-26).

Kuesioner ini dimodifikasi sendiri oleh peneliti berdasarkan teori

yang sudah ada dengan menggunakan skala Guttman, dengan cara

menetapkan bobot jawaban untuk tiap-tiap item, yaitu apabila pasien

menjawab ya pada butir pertanyaan (No. 1-20) maka nilainya 1 untuk

masing-masing jawaban, dan apabila pasien menjawab tidak maka

nilainya 0 untuk masing-masing jawaban. Sedangkan apabila pasien

menjawab ya pada butir pertanyaan (No. 21-26) maka nilainya 0 untuk

masing-masing jawaban, dan apabila pasien menjawab tidak maka

nilainya 1 untuk masing-masing jawaban. Karena pada dasarnya tipe

kepribadian A dan B adalah saling berlawanan.

Nilai terendah yang mungkin dicapai adalah 0 dan nilai tertinggi

adalah 26. Berdasarkan rumusan statistika Hidayat (2009):

Dimana ί merupakan panjang kelas dengan rentang nilai tertinggi

dikurangi nilai terendah. Rentang kelas sebesar 26 dan banyak kelas 2,

sehingga diperoleh ί = 13. Dengan ί = 13 dan nilai terendah 0 sebagai

batas bawah kelas pertama, maka pasien yang digolongkan sebagai