MANAJEMEN PANEN TANAMAN KELAPA SAWIT

(

Elaeis guineensis

Jacq.) DI PT PERDANA INTI SAWIT

PERKASA I, FIRST RESOURCES, RIAU

MUHAMMAD RIZAL PAHLEVI

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Manajemen Panen Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Riau adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2015

Muhammad Rizal Pahlevi

ABSTRAK

MUHAMMAD RIZAL PAHLEVI. Manajemen Panen Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Riau. Dibimbing oleh HERDHATA AGUSTA

Kegiatan magang dilaksanakan di Kebun Sei Air Hitam (SAH), PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Rokan Hulu, Riau dari bulan Februari sampai Juni 2014. Kegiatan magang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, membentuk sikap dan keterampilan kerja serta mempelajari proses pemanenan kelapa sawit baik secara teknis dan manajemen. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Data primer yang diamati meliputi taksasi panen, angka kerapatan panen, rotasi panen, tenaga kerja panen, kualitas panen dan kualitas minyak kelapa sawit. Kebun SAH secara umum telah melaksanakan prosedur kerja secara baik pada setiap kegiatan budidaya kelapa sawit seperti pada kegiatan pemanenan. Permasalahan dalam kegiatan panen yang perlu mendapat perhatian serius meliputi peningkatan intensitas hujan dan hari libur nasional yang menyebabkan rotasi panen meningkat. Optimalisasi manajemen panen di Kebun SAH harus ditingkatkan agar pemanenan dapat berjalan sesuai dengan standar operating procedure (SOP) perusahaan.

Kata kunci: budidaya kelapa sawit, Kebun Sei Air Hitam, rotasi panen, tenaga kerja panen.

ABSTRACT

MUHAMMAD RIZAL PAHLEVI. Harvesting Management of Oil Palm (Elaeis guineensis Jacq.) in Sei Air Hitam Estate, PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Riau. Supervised by HERDHATA AGUSTA.

The internship program was conducted at Sei Air Hitam (SAH) Estate, PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Rokan Hulu, Riau from February to June 2014. The purpose of this internship program is to increase knowledge and experience, to built attitude and work skill and also learn the right palm oil harvest processing technically and management. The data consisted of primary and secondary data. Primary data that observed were harvest forecasting, harvest density, harvest interval, harvest labour, harvest quality and quality of palm oil. Generally, SAH Estate has implemented procedures work properly in every activity like oil palm cultivation on the harvesting activity. Problems in harvesting that need to be addressed include increased intensity of the rain and national holidays that causes harvest interval increased. Harvest management at SAH Estate should be optimized to comply to the company SOP.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Program Studi Agronomi dan Hortikultura

MANAJEMEN PANEN TANAMAN KELAPA SAWIT

(

Elaeis guineensis

Jacq.) DI PT PERDANA INTI SAWIT

PERKASA I, FIRST RESOURCES, RIAU

DEPARTEMEN AGONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2015

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam magang yang dilaksanakan sejak bulan Februari hingga bulan Juni 2014 adalah Manajemen Panen Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Riau.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 1. Dr Ir Herdhata Agusta selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu

memberikan doa, dukungan, nasehat dan arahan.

2. Dr Ir Purwono MS selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat dan arahan.

3. Ibunda tercinta Hartutik Windayani, Ayahanda Drs Didik Dwan Irianto dan adik penulis Sellya Harwin Arduana, beserta seluruh keluarga besar penulis yang memberikan doa dan dukungan selama pendidikan penulis.

4. Ir Nuryadi (Group Manager), P. Sihombing (Field Manager Rayon A), Guruh Mahardika SP (Field Assistant afdeling II, serta seluruh staf dan karyawan PT PISP I yang telah memberikan motivasi, fasilitas dan arahan selama kegiatan magang.

5. Seluruh Direksi First Resources Ltd. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang.

6. Sahabat-sahabat Edelweiss AGH 47 dan Dua Empat yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat dan nasehat selama ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2015

DAFTAR ISI

Luas Areal dan Tata Guna Lahan 7

DAFTAR PUSTAKA 34

LAMPIRAN 36

RIWAYAT HIDUP 44

DAFTAR TABEL

1. Produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kebun SAH 7 tahun terakhir 8 2. Jumlah karyawan staf dan non staf Kebun SAH tahun 2014 9 3. Jumlah pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tanaman 12 4. Rekomendasi pupuk anorganik di afdeling II Kebun SAH tahun 2014 14

5. Daftar peralatan panen dan fungsinya 20

6. Kriteria matang panen kebun SAH 21

7. Akurasi taksasi terhadap realisasi produksi minggu pertama bulan April

2014 di afdeling II Kebun SAH 27

8. Perbandingan rotasi panen standar dengan realisasi terhadap pencapaian

produksi afdeling II Kebun SAH 28

9. Hasil uji-t umur pemanen dan lama kerja terhadap rata-rata jumlah

tandan hari-1 30

10. Mutu buah di tempat pengumpulan hasil (TPH) afdeling II Kebun SAH 31

11. Efisensi afdeling II Kebun SAH 32

12. Ekstraksi buah di PKS PT PISP I tahun 2006-2013 33

DAFTAR GAMBAR

1. Bagian “ekor kadal” pelepah kelapa sawit 10

2. Pelaksanaan kegiatan penunasan di Kebun SAH 11

3. Kegiatan infus akar di Kebun SAH (a) Aplikasi infus akar, (b) Hasil aplikasi infus akar, (c) Pelabelan pada pohon hasil aplikasi infus akar 13 4. Kegiatan penguntilan pupuk di gudang pupuk Kebun SAH 14

5. Aplikasi supply point pupuk di Kebun SAH 15

6. Pelaksanaan penyemprotan pasar pikul 18

7. Bentuk pengendalian hama dan penyakit di kebun SAH 18

8. Kegiatan panen TBS kelapa sawit 22

9. Pengangkutan TBS dari TPH 23

DAFTAR LAMPIRAN

1. Jurnal harian kegiatan magang sebagai KHL 37

2. Jurnal harian magang sebagai pendamping mandor 38 3. Jurnal harian kegiatan magang sebagai pendamping field assistant 39

4. Peta inti Kebun SAH 41

5. Data curah hujan Kebun SAH tahun 2005–2013 42

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) merupakan salah satu komoditi perkebunan yang diekspor Indonesia. Kelapa sawit berperan dalam pembangunan nasional, karena menjadi salah satu sumber devisa bagi negara. Indonesia merupakan salah satu negara produsen kelapa sawit yang terus berkembang, perkembangan luas dan produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia selama beberapa tahun terakhir terus meningkat. Menurut Direktorat Jenderal Perkebunan (2012) pada tahun 2012 luas perkebunan sawit di Indonesia telah mencapai lebih dari 9.2 juta ha dan merupakan perkebunan kelapa sawit yang terluas di dunia. Demikian pula produksinya tahun 2012 mencapai 23 juta ton dengan produktivitas 3 571 kg ha-1 dan menduduki posisi pertama di dunia melampaui Malaysia.

Perkembangan dan pertambahan produksi kelapa sawit di Indonesia berdasarkan pada pemanfaatan dan pengolahan kelapa sawit. Tandan buah segar (TBS) diolah di pabrik kelapa sawit untuk diambil minyak dan intinya. Minyak dan inti yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit (PKS) merupakan produk setengah jadi. Minyak mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak yang berasal dari inti sawit atau Palm Kernel Oil (PKO) harus diolah lebih lanjut untuk dijadikan produk jadi lainnya (Pahan 2008). Produksi minyak kelapa sawit pada tahun 2010 mencapai 14 038 148 ton, pada tahun 2011 mencapai 14 632 406 ton, sedangkan pada tahun 2012 produksi minyak kelapa sawit mencapai 14 788 270 ton (BPS 2012).

GAPKI (2009) menyatakan bahwa minyak sawit dapat dimanfaatkan di berbagai industri karena memiliki susunan dan kandungan gizi yang cukup lengkap. Minyak sawit dapat diolah menjadi minyak goreng, shortening, margarine, oleokimia, kosmetik, farmasi dan biodiesel. Keistimewaan minyak sawit selain ketersediaannya yang melimpah yaitu: minyak sawit menjadi sumber minyak nabati termurah serta dari segi produktivitas minyak sawit lebih tinggi dari pada minyak nabati lain, yakni dapat mencapai 4.26 ton ha-1, sedangkan minyak kedelai hanya sebesar 0.41 ton ha-1, kanola 0.66 ton ha-1 dan bunga matahari 0.43 ton ha-1.

mengambil keputusan tentang sumber daya yang digunakan. Aktivitas pengorganisasian dilakukan dengan cara membentuk struktur organisasi panen seperti pembagian kemandoran dan hanca panen. Aktivitas kepemimpinan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pimpinan kebun agar pelaksanaan teknis dan administrasi panen berjalan lancar serta permasalahan pada terselesaikan. Aktivitas pengawasan panen dilakukan untuk memastikan semua proses dari kegiatan panen dan kualitas panen sesuai dengan standar kerja perusahaan. Kegiatan magang ini dilatarbelakangi oleh pentingnya sistem manajemen pemanenan TBS yang baik tersebut.

Tujuan

Kegiatan magang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, menambah pengalaman, membentuk sikap dan keterampilan kerja serta mempelajari proses pemanenan kelapa sawit baik secara teknis dan manajemen. Kegiatan magang secara khusus bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pemanenan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas panen kelapa sawit.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Kelapa Sawit

Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) berasal dari Afrika dan Amerika Selatan, tepatnya di Brasilia. Kata Elaeis berasal dari kata Elaion yang berarti minyak dalam bahasa Yunani dan guineensis berasal dari Guinea (pantai barat Afrika). Kata Jacq berasal dari nama Botanis Amerika, Jacquin (Lubis 2008).

Kelapa Sawit dalam taksonomi tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam, ordo Palmales; Famili Palmae; Sub-famili Cocoidae; Genus Elaeis; Spesies:

Elaeis guineensis Jacq. (ditanam di Indonesia) dan Elaeis Melanococca atau

Corozo oleifera.Varietas/tipe dibedakan berdasarkan: 1) tebal tipisnya cangkang (endocarp) yaitu Dura, Pisifera dan Tenera, dan 2) warna buah yaitu Nigrescens,

Virescens dan Albescens (Setyamidjaja 2006). Tipe Dura memiliki daging buah (mesocarp) yang tebalnya 2-6 mm, sedangkan cangkang (pericarp) tebal (2-5 mm). Pisifera memiliki daging buah yang tebal (5-10 mm), tetapi tidak memiliki cangkang. Hasil persilangan antara Dura dan Pisifera disebut Tenera. Tenera

memiliki daging buah yang tebal (3-10 mm) dan cangkang yang tipis dengan ketebalan 1-2.5 mm (Adiwiganda 2007).

3

Batang kelapa sawit tumbuh lurus berbentuk silindris, umumnya tidak bercabang dan tidak berkambium. Diameter batang kelapa sawit berkisar antara 50 cm pada tanaman dewasa. Tinggi tanaman kelapa sawit dapat mencapai 30 m. Pertambahan tinggi batang dapat mencapai 35-75 cm tahun-1, tergantung pada keadaan lingkungan tumbuh dan keragaman genetik. Awal pertumbuhan kelapa sawit, bagian batang tidak menunjukan pertambahan panjang (internodia). Batang kelapa sawit menunjukan pertambahan panjang setelah berumur empat tahun (Sastrosayono 2003). Batang kelapa sawit memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai struktur pendukung daun, bunga dan buah; sebagai sistem pembuluh yang mengangkut air dan hara mineral dari akar serta hasil fotosintesis (fotosintat) dari daun ke bawah; serta berfungsi juga sebagai organ penimbun zat makanan (Pahan 2008).

Daun kelapa sawit terdiri dari beberapa bagian yaitu rachis (basis Folii), tangkai daun atau petiola (petiolus) dan duri (spine), helai anak daun (lamina), ujung daun (apex folii), lidi (nervatio), tepi daun (margo folii) dan daging daun (tervenium). Filotaksis atau pola susunan daun kelapa sawit memiliki rumus 3/8, artinya setiap mengelilingi tiga kali spiral terdapat sebanyak delapan daun (tidak termasuk daun pertama). Letak daun kesembilan tepat berada pada satu garis dengan daun pertama. Setiap tahun, tanaman kelapa sawit mampu mengeluarkan 20-24 helai daun (Sastrosayono 2003). Lingkaran daun atau spiral dapat berputar ke kiri dan kanan. Produksi pelepah daun dalam setahun dapat mencapai 20-30 pelepah kemudian dapat berkurang menjadi 18-25 pelepah, tergantung pada umur tanaman. Pada satu pohon dewasa dapat terdiri dari 40-50 pelepah dengan berat kering 4.5 kg pelepah-1, sedangkan jumlah anak daun pada tiap sisi dapat mencapai 125-200 helai (Lubis 2008).

Kelapa sawit merupakan tanaman monoecious (berumah satu) yaitu bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tanaman, tetapi letaknya berada pada ketiak daun (satu ketiak daun terdapat satu bunga jantan atau bunga betina). Kelapa sawit mulai berbunga pada umur 12-24 bulan dan baru ekonomis untuk dipanen pada umur 2.5 tahun. Tipe penyerbukan pada kelapa sawit adalah penyerbukan silang (cross polination). Masa reseptif bunga betina adalah 72 jam sedangkan pada bunga jantan masa untuk membuahi bunga betina adalah 24 jam. Perbandingan bunga jantan dan bunga betina atau sex ratio tanaman kelapa sawit tergantung pada pupuk dan ketersediaan air (bulan basah dan bulan kering), jika bulan basah lebih banyak dari bulan kering dan ketersediaan pupuk banyak maka akan mengakibatkan lebih banyak terbentuk bunga betina (Sunarko 2009).

Buah kelapa sawit digolongkan sebagai buah drupe secara botani. Buah terdiri dari pericarp yang terbungkus oleh exocarp (kulit), lapisan tengah (mesocarp), dan lapisan dalam atau cangkang (endocarp) yang membungkus 1-4 inti kernel-1 (Pahan 2008). Inti memiliki testa (kulit), endosperm yang padat, dan sebuah embrio.

Syarat Tumbuh

genetiknya, selain itu agar kelapa sawit menghasilkan minyak yang berkualitas baik dan memiliki produktivitas tinggi, maka tanaman kelapa sawit mempunyai lingkungan tumbuh yang tersendiri atau biasa disebut sebagai syarat tumbuh (PPKS 2007).

Syarat tumbuh optimal bagi kelapa sawit antara lain yaitu lahan topografi datar hingga bergelombang, ketebalan solum 60-80 cm, ketinggian maksimumnya adalah 400 m di atas permukaan laut (mdpl), suhu optimal 26 °C, lama penyinaran matahari 5−7 jam hari-1, memiliki curah hujan minimum 2 000−2 500 mm tahun-1 dan terbagi merata sepanjang tahun, kelembaban rata-ratanya 75%, dapat tumbuh pada bermacam-macam jenis tanah yang gembur, aerasi dan drainasenya baik, kaya akan humus dan tidak mempunyai lapisan padas, serta pH tanah antara 5.5−7.0 (PPKS 2007).

Pemanenan Kelapa Sawit

Pemanenan kelapa sawit sangat erat hubungannya dengan produksi minyak kelapa sawit, oleh karena itu pemanenan harus memperhatikan beberapa hal yaitu kriteria matang panen, cara panen, alat panen, rotasi panen, sistem panen, kerapatan panen dan mutu panen (Fauzy et al. 2008). Panen adalah pemotongan tandan buah segar dari pohon hingga pengangkutan ke pabrik. Tujuan panen adalah untuk mendapatkan produksi tinggi dengan rendemen minyak yang tinggi dan kualitas minyak yang baik (PPKS 2007).

Prinsip pada kegiatan panen adalah memotong tandan matang, mengumpulkan dan mengangkut TBS ke pabrik untuk seterusnya diolah menjadi minyak kelapa sawit berkualitas baik yaitu mendapatkan rendemen minyak yang tinggi dengan asam lemak bebas (ALB) rendah serta menjaga kondisi tanaman tetap baik. Pekerjaan pemotongan tandan merupakan pekerjaan utama di perkebunan kelapa sawit karena langsung menjadi sumber pemasukan bagi perusahaan melalui penjualan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti kelapa sawit (PKO). Tugas utama dalam pemanenan adalah mengambil tandan pada tingkat kematangan yang sesuai dan mengantarkannya ke pabrik dengan cara dan waktu yang tepat. Cara yang tepat akan mempengaruhi kuantitas produksi (ekstraksi), sedangkan waktu yang tepat akan mempengaruhi kualitas produksi (Pahan 2008).

Kelapa sawit biasanya mulai berbuah pada umur 3-4 tahun dan buahnya menjadi masak 5-6 bulan setelah penyerbukan. Proses pemasakan buah kelapa sawit dapat dilihat dari perubahan warna kulit buahnya, dari warna hijau pada buah yang masih muda menjadi berwarna merah jingga pada waktu buah masak. Pada saat itu, kandungan minyak pada daging buahnya telah maksimal. Buah kelapa sawit yang lewat matang akan terlepas dari tangkai tandannya dan disebut brondolan (Satyawibawa dan widyastuti 1992). Kriteria tandan buah yang dapat dipanen apabila tanaman berumur kurang dari 10 tahun, jumlah brondolan yang jatuh kurang lebih 10 butir, sedangkan tanaman berumur lebih dari 10 tahun kriteria jumlah brondolan yang jatuh sekitar 15−20 butir. Produktivitas kelapa sawit dapat mencapai 20-25 ton ha-1 tahun-1 TBS atau sekitar 4-5 ton minyak sawit pada kondisi optimal (Kiswanto et al. 2008).

5

rotasi antar blok secara rutin (Sunarko 2009). Sistem panen kelapa sawit dapat menghasilkan minyak sawit bermutu baik jika sistem panen memenuhi standar tertentu. Standar sistem panen yang ditentukan adalah tidak ada buah mentah yang dipanen, tidak meninggalkan buah matang, semua brondolan dikumpulkan dan dibawa ke tempat pengumpulan hasil (TPH) dalam kondisi bersih, membrondolkan buah yang terlalu matang, memotong tangkai tandan yang terlalu panjang dan membentuknya seperti cangkem kodok (mulut kodok), serta cabang harus dipotong dengan baik (Sastrosayono 2003). Sebelum melakukan kegiatan pemanenan harus dilakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan tersebut meliputi penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan, peralatan, pengangkutan, data kerapatan panen dan sarana panen. Peralatan panen yang harus disediakan adalah dodos, kampak, egrek, gancu dan galah. Sarana panen meliputi pengerasan jalan, pembuatan jembatan panen, jalan panen (pasar pikul) dan tempat pengumpulan hasil (TPH). Persiapan pemanenan perlu dilakukan dengan baik dan tepat waktu agar saat panen dimulai, hasil panen dapat segera diolah ke PKS (PPKS 2007).

METODE MAGANG

Tempat dan Waktu

Kegiatan magang dilaksanakan di Kebun Sei Air Hitam, PT Perdana Inti Sawit Perkasa I, First Resources, Rokan Hulu, Riau. Kegiatan magang ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai Juni 2014.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan magang yang dilakukan penulis adalah turut bekerja aktif baik dalam pelaksanaan teknis di lapangan dengan berbagai tingkat jabatan atau level manajerial. Pelaksanaan magang pada bulan pertama difokuskan pada kegiatan karyawan harian lepas (KHL). Kegiatan yang dilakukan selama magang sebagai KHL adalah pemanenan, pengendalian gulma, penunasan (prunning), leaf sampling unit (LSU) dan pemupukan (Lampiran 1). Kegiatan pada bulan kedua adalah sebagai pendamping mandor, baik mandor panen, mandor perawatan, krani afdeling maupun krani produksi (Lampiran 2). Kegiatan yang dilakukan menjadi pendamping mandor adalah mengawasi dan melakukan koordinasi tenaga kerja, membuat taksasi dan rencana kerja keesokan hari dan mengisi kegiatan administrasi seperti pembuatan laporan berkala mandor atau krani. Pelaksanaan kegiatan magang pada dua bulan terakhir adalah menjadi pendamping field assistant (Lampiran 3). Kegiatan yang dilakukan selama menjadi pendamping

Pengamatan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis selama kegiatan magang meliputi dua metode, yaitu metode langsung untuk data primer dan metode tidak langsung untuk data sekunder. Pengamatan dan pengumpulan data primer yang dilakukan penulis didapat melalui wawancara, diskusi dan pengamatan langsung di lapangan yang difokuskan pada kegiatan panen. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder diperoleh dari laporan manajemen mengenai keadaan umum perusahaan, letak geografi, keadaan tanah dan iklim, kondisi tanah dan produksi, luas areal dan tata guna lahan, serta organisasi dan manajemen, penerapan teknik budidaya dan peta kebun. Selain dari laporan manajemen, data sekunder juga diperolah dari studi pustaka kebun.

Pengamatan dan pengumpulan data primer yang dilakukan penulis adalah: (1) Taksasi dan angka kerapatan panen, dilakukan pada areal yang akan dipanen hari berikutnya dengan menghitung angka kerapatan panen pada areal contoh seluas ± 10 ha. (2) Rotasi panen, pengambilan data diperoleh dari kantor afdeling II. (3) Tenaga kerja panen, pengamatan terhadap jumlah TBS yang dipanen oleh sembilan pemanen contoh, dimana setiap pemanen dilakukan dengan empat kali ulangan pengamatan selama bulan April 2014 dan dilakukan wawancara terhadap pemanen tersebut untuk mendapatkan data umur dan lama kerja. (4) Kualitas panen, dilakukan pengamatan mutu buah di TPH dilakukan pada sepuluh pemanen contoh dengan mengambil 50 buah contoh pada setiap pemanen contoh serta dilakukan sebanyak lima ulangan pada masing-masing pemanen. Pengamatan mutu buah dilakukan dengan cara menghitung jumlah buah mentah, kurang matang, matang, lewat matang, janjangan kosong dan tandan busuk. Pengamatan mutu hanca panen dilakukan dengan cara menghitung sumber kehilangan hasil oleh lima pemanen contoh dengan mengambil 20 pohon contoh pada setiap pemanen serta dilakukan sebanyak lima ulangan pada masing-masing pemanen. (5) OER, KER dan FFA, pengambilan data diperoleh dari kantor PKS PT PISP I.

Analisis Data

7

KEADAAN UMUM

Letak Wilayah Administratif

Kebun Sei Air Hitam (SAH) merupakan perkebunan kelapa sawit milik PT Perdana Inti Sawit Perkasa I (PISP I). Perusahaan ini dahulu tergabung dalam Ciliandra Perkasa Group, kemudian pada tahun 2010 diakuisisi oleh sebuah perusahaan perkebunan swasta asing yang berasal dari Singapura yaitu First Resources Ltd. Letak wilayah administratifnya berada di Desa Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Lokasi perkebunan dapat dicapai dengan jalan darat dalam waktu 5-6 jam dari kota Pekanbaru menuju ke Kota Tengah. Lokasi perkebunan dengan kota Kota Tengah berjarak ± 30 km.

Secara geografis batas-batas lokasi Kebun SAH yaitu sebelah utara dan barat berbatasan dengan PT Panca Surya Agrindo, sebelah timur berbatasan dengan kebun plasma PIR-TRANS, sebelah selatan berbatasan dengan kebun KKPA. Peta Kebun SAH terlampir pada Lampiran 4.

Keadaan Iklim dan Tanah

Kondisi iklim di Kebun SAH menurut Schmidt Ferguson bertipe iklim A (sangat basah) dengan nilai Q = 5.56%. Variabel pengamatan yang dilakukan oleh kebun adalah curah hujan dan hari hujan. Rata-rata hari hujan dan curah hujan bulan Januari 2005 hingga Desember 2013 adalah 113 hari tahun-1 dan 2 511.67 mm tahun-1, kondisi tersebut telah termasuk kondisi hujan yang optimum untuk pertumbuhan kelapa sawit (Pahan 2008). Keadaan curah hujan dan hari hujan selama kurun waktu 9 tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 5.

Jenis tanah di Kebun SAH tergolong ke dalam ordo entisol, hasil dari endapan sungai dan diklasifikasikan menjadi dua sub grup yaitu humic dystrudepts seluas 1 062 ha dan typic dystrudepts seluas 1 414 ha. Jenis tanah didominasi oleh tanah mineral (aluvial) yang miskin unsur hara, terutama kation-kation basa seperti Ca, Mg, K dan Na.

Kesesuaian lahan Kebun SAH tergolong ke dalam kelas S2 (sesuai/suitable) dengan faktor pembatas utama adalah tekstur tanah liat berdebu dan beberapa titik lahan yang rawan banjir. Kemiringan lahan Kebun SAH yaitu 1-3% dengan derajat kemasaman tanah (pH) 4.37-5.12. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 28º-31ºC. Berdasarkan klasifikasi kelas lahan, Kebun SAH cukup sesuai untuk pengembangan kelapa sawit, namun harus diikuti dengan upaya untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap produktivitas kelapa sawit.

Luas Areal dan Tata Guna Lahan

kepada anggota (KKPA). Luas kebun PIR-Trans mencapai 8 694.27 ha yang

Areal kebun inti dibagi menjadi tiga afdeling, yaitu afdeling I (755.06 ha) yang terbagi atas 25 blok, afdeling II (770.86 ha) yang terbagi atas 26 blok dan afdeling III (858.34 ha) terbagi atas 28 blok.

Keadaan Tanaman dan Produksi

Tanaman kelapa sawit yang dibudidayakan di Kebun SAH adalah varietas D x P Marihat (Tenera). Jarak Tanam yang digunakan 9.53 m x 9.53 m x 9.53 m dengan jarak dalam barisan 8.25 m sehingga populasi pohon ha-1 yaitu 127 pohon. Pembukaan lahan di Kebun SAH dimulai dari tahun 1992 dengan komposisi tahun tanam 1993, 1994, 1995, 1998, 2000, 2002 dan 2004, serta tanaman sisipan dengan tahun tanam 2008 dan 2010. Produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kebun SAH dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Produksi dan produktivitas kelapa sawit di Kebun SAH 7 tahun terakhir

Tahun Produksi (ton) Produktivitas (ton ha-1 tahun-1)

Sumber: Laporan tahunan kantor kebun PT PISP I (2014)

Struktur Organisasi dan Ketenagakerjaan

Struktur organisasi dan penempatan personil disesuaikan dengan pangkat, jenis dan volume pekerjaan. Berdasarkan susunan garis dan struktur organisasi PT. PISP I, kekuasaan tertinggi dipegang oleh chief executive officer (CEO), sedangkan operasional perusahaan dikepalai oleh group manager (GM), yang membawahi langsung mill manager, Humas Regional (HR), serta field manager

(FM). Pada tingkat kebun dipimpin oleh seorang field manager (FM) yang dibantu oleh field assistant (FA) untuk masing-masing afdeling. Field assistant

dibantu oleh krani afdeling, krani produksi, mandor panen, mandor perawatan dan mandor pupuk.

Komposisi ketenagakerjaan Kebun SAH terdiri atas karyawan staf, karyawan non staf dan karyawan borongan/surat perintah kerja lokal (SPKL). Karyawan staf terdiri atas group manager, kepala tata usaha (KTU), kepala satpam, field manager (FM), asisten teknik dan field assistant (FA). Karyawan non staf terdiri atas pegawai bulanan tetap (PBT), karyawan harian tetap (KHT), serta karyawan borongan. Jumlah karyawan staf, non staf Kebun SAH dan indeks tenaga kerja (ITK) dapat dilihat pada Tabel 2.

9

sawit adalah 0.2 HK ha-1, sedangkan ITK pada Kebun SAH adalah 0.11 HK ha-1, nilai tersebut masih dibawah kriteria ideal untuk suatu perkebunan kelapa sawit. Tabel 2 Jumlah karyawan staf dan non staf Kebun SAH tahun 2014

Status Pegawai Jumlah

Sumber: Laporan tahunan kantor kebun PT PISP I (2014)

PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG

Aspek Teknis

Leaf Sample Unit (LSU)

Leaf sample unit (LSU) merupakan sistem pengambilan daun di lapangan untuk mendukung kegiatan analisis unsur hara daun yang dilakukan di laboratorium. Analisis daun tersebut merupakan salah satu alat untuk mengetahui kebutuhan tanaman terhadap status unsur hara. Analisis daun yang akurat harus ditunjang dengan sistem LSU yang jujur, tepat dan teliti. Hasil LSU dan analisis yang akurat akan memberikan rekomendasi pemupukan yang tepat dan sesuai kebutuhan tanaman kelapa sawit untuk tahun yang akan datang. Pemupukan yang tepat dan sesuai akan memberikan unsur hara yang mampu memaksimalkan produksi tanaman kelapa sawit. Pada pelaksanaan LSU, data yang diambil harus memiliki kondisi yang relatif seragam dalam hal umur tanaman, tipe tanah, tindakan agronomi, drainase, topografi dan bahan tanam yang digunakan.

Pohon yang akan diambil sebagai pohon contoh harus memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat harus mengambil pohon barisan depannya atau belakang. Pohon yang tidak memenuhi syarat sebagai pohon contoh, antara lain: 1) Pohon yang pelepah ke-17 tidak ada/rusak, 2) Pohon steril, 3) Pohon kerdil, 4) Pohon sisipan, 5) Pohon yang tumbuh miring dilahan datar, 6) Pohon terserang hama dan penyakit, 7) Pohon yang terletak dipinggir jalan, sungai/parit dan perumahan, 8) Pohon abnormal.

diambil sampel daunnya, misal 12x11, 12x10, 8x7 (baca: 12 (baris) x 11 (pohon) artinya barisan yang dipilih setiap 12 baris, dan sebagai pohon contoh diambil setiap 11 pohon. Titik awal pelaksanaan LSU dimulai dari arah barat-utara. Pohon pertama (permulaan hitungan) adalah pohon pada baris ketiga dari arah barat blok dan masuk pada pohon kelima dari pinggir blok atau dari arah utara blok. Pohon kedua mengikuti baris ketiga tersebut setiap beberapa pohon tergantung sistem yang telah ditentukan. Misalnya sistem 12×11, pohon kedua adalah 11 pohon setelah pohon contoh pertama atau pohon ke-16 dari pinggir awal masuk. Pohon ketiga dan seterusnya mengikuti cara seperti perhitungan pohon kedua hingga menembus jalan atau batas blok. Perhitungan pohon masuk baris pengamatan kedua dan seterusnya dilanjutkan hitungannya dari pohon sampel pada baris sebelumnya. Pengambilan contoh daun dilakukan oleh dua orang tenaga kerja. Seorang pekerja memotong pelepah yang akan dijadikan contoh, sedangkan seorang lagi mengambil contoh daun dan mengidentifikasi pohon sehat, gejala defisiensi unsur hara (N, K, Mg, Fe, B dan Cu) dan pohon dengan pelepah patah. Pohon contoh harus diberi tanda yang jelas dan nomor urut untuk masing-masing LSU karena pohon yang sama akan dipakai untuk tahun berikutnya. Tanda pohon yang biasa digunakan adalah tanda panah ke atas ( ) sebagai tanda masuk. Tanda panah ke samping ( ) sebagai tanda perpindahan baris. Nomor pohon contoh ditulis angka, misal (9).

Setiap contoh daun yang akan diambil adalah daun ke-17 (pelepah sampel yang mewakili penentuan kandungan unsur hara tanaman), kemudian sampel daun diambil dari bagian tengah pelepah yaitu daun yang berada pada posisi peralihan dari sisi pelepah ke sisi runcing pelepah yang ditandai dengan “ekor kadal” (Gambar 1). Contoh daun yang diambil sebanyak empat helai daun, dua dari sisi kanan dan dua dari sisi kiri yang diambil dari batang berbentuk seperti “ekor kadal”. Sampel daun diambil dari bagian tengah daun dengan panjang ± 10 cm, daun kemudian dipisahkan dari tulang daun sebelum sampel dimasukkan ke dalam kantong plastik bersih yang sudah diberi label. Sebelum sampel diserahkan kepada petugas pengeringan daun, daun dibersihkan terlebih dahulu menggunakan lap/kain. Kemudian sampel daun yang telah bersih dimasukkan kembali ke dalam kantong plastik beserta label dan form pendukung LSU.

11

Penunasan (Prunning)

Penunasan merupakan kegiatan pemeliharaan dengan mengelola bagian tajuk kelapa sawit. Pengelolaan tajuk bertujuan untuk mempermudah pemanen dalam melakukan kegiatan potong buah dan menjaga pelepah daun agar tetap produktif. Teknik penunasan di lapangan perlu dipahami oleh setiap pemanen sehingga tidak terjadi penunasan terlambat (under pruning) atau penunasan berlebihan (over pruning). Efek yang disebabkan oleh penunasan terlambat (under pruning) adalah jumlah pelepah sengkleh, serangan hama dan penyakit menjadi meningkat. Efek yang disebabkan oleh penunasan berlebihan (over pruning)

adalah penurunan pencapaian produksi, jumlah bunga jantan meningkat, jumlah bunga betina yang gugur meningkat serta penurunan berat rata-rata tandan yang dihasilkan (Pahan 2008).

Penunasan yang dilakukan di Kebun SAH dibedakan menjadi dua macam yaitu tunas periodik dan tunas progresif. Tunas periodik adalah penunasan yang dilakukan setiap tahunnya. Penunasan secara periodik dilakukan saat terdapat areal atau blok yang tidak tertunas hingga rotasi terakhir selesai dilakukan. Tunas progresif adalah penunasan yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemanenan. Pemanen melakukan penunasan di setiap hancanya pada saat sebelum dan setelah memotong tandan buah (Gambar 2).

Penunasan sebelum memotong tandan buah bertujuan untuk mempermudah pemanen melihat dan memotong tangkai sehingga tidak melukai buah dan menghidari pemotongan buah mentah. Penunasan setelah kegiatan potong buah bertujuan untuk pemeliharaan pelepah produktif. Penunasan progresif memiliki keuntungan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan penunasan periodik karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi berkurang. Penunasan progresif ini menuntut pemanen untuk memelihara dan bertanggung jawab atas hancanya masing-masing. Pemeliharaan pelepah produktif melalui penunasan harus memperhatikan umur tanaman (tahun tanam) kelapa sawit karena jumlah pelepah yang harus dipotong dan dipertahankan tidak sama. Setiap pemanen harus memahami standar yang diberikan perusahaan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penunasan yang berdampak pada kerusakan pohon kelapa sawit. Jumlah pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tahun tanam disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah pelepah yang dipertahankan berdasarkan umur tanaman

Sumber: Buku panduan teknis lapangan First Resources (2014)

Alat yang digunakan dalam kegiatan penunasan adalah egrek dan kampak. Pemotongan pelepah harus miring keluar dan rapat ke batang pokok. Fungsinya adalah untuk menghindari tersangkutnya brondolan dan membantu menjaga kebersihan pohon kelapa sawit. Pelepah yang sudah ditunas diletakkan di gawangan mati. Posisi pangkal dan ujung pelepah diusahakan seragam sehingga susunan pelepah menjadi rapi dan tidak melebar. Keuntungan dari cara penyusunan pelepah ini adalah menghindari terjadinya curi buah antar sesama pemanen, menekan pertumbuhan gulma dan sebagai pupuk organik bagi tanaman kelapa sawit.

Infus Akar FeSO4

Infus akar adalah memasukkan cairan tertentu dengan menggunakan cara injeksi pada akar aktif. Cairan yang digunakan di Kebun SAH adalah ferum (Fe). Kegiatan infus akar ini bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan defisiensi unsur hara Fe pada tanaman kelapa sawit. Alat dan bahan yang digunakan dalam kegiatan infus akar adalah kantong plastik es ukuran 60 ml, koret, tali plastik, jerigen berukuran sedang, botol aqua sedang yang tutupnya dilubangi dan diberi pipet yang panjangnya ±5 cm, cat minyak, kuas dan cairan infus FeSO₄.

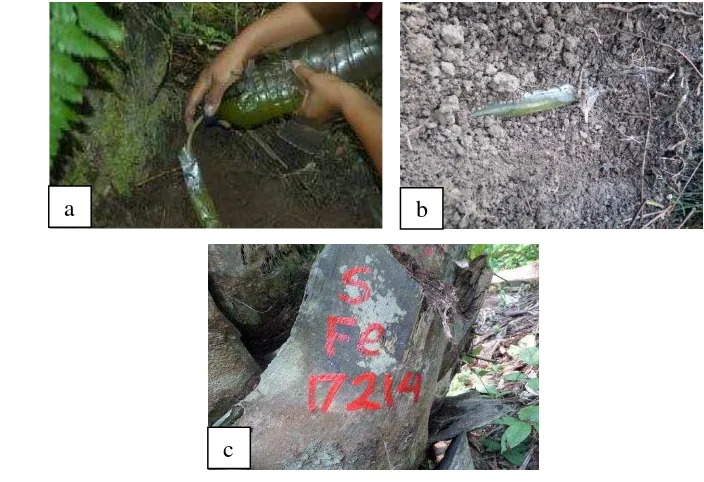

Kegiatan infus akar dimulai dari sensus pohon yang terkena gejala defisiensi hara Fe. Pelabelan di batang pohon kelapa sawit dilakukan bersamaan dengan kegiatan sensus pohon yang terkena gejala defisiensi hara Fe. Label tersebut terdiri dari tingkat serangan, bahan yang digunakan dan tanggal aplikasi. Cara kerja dalam kegiatan infus akar adalah mencari akar tanaman kelapa sawit yang masih aktif dengan ciri-ciri akar tersebut tunggal, tidak bercabang, bukan akar gantung, tidak terlalu kecil dan akar terkubur dalam tanah. Mencari akar aktif dilakukan dengan cara menggali tanah dengan menggunakan koret, setelah akar aktif ditemukan maka langkah selanjutnya adalah memasukkan ikatan plastik es lilin yang telah diisi dengan cairan infus FeSO₄ ke dalam akar aktif sesuai dosis yang telah ditentukan oleh perusahaan (Gambar 3).

Tanaman kelapa sawit yang mengalami defisiensi unsur hara Fe ditandai dengan ciri-ciri daun muda berwarna hijau kekuningan untuk defisiensi ringan dan akan terus menguning apabila tingkat defisiensi semakin berat kemudian patah dari pangkal pelepah daun muda tersebut. Tindakan dalam mengurangi defisiensi Fe diberikan larutan FeSO4 yang sudah dicampur dengan asam sitrat dan air

dengan dosis 60 ml pohon-1 (20 g FeSO4) untuk defisiensi ringan, 120 ml pohon-1

(40 g FeSO4) untuk defisiensi sedang dan 180 ml pohon-1 (60 g FeSO4) untuk

defisiensi berat. Cairan infus terdiri atas 1 kg larutan FeSO4 ditambahkan 2.5 liter

13

Tenaga kerja infus akar adalah tenaga kerja borongan yang diketuai oleh kepala rombongan. Pekerja bekerja berdasarkan surat perintah kerja lokal (SPKL) dengan standar kerja yang diterapkan adalah 3 liter bahan harinya-1. Upah yang diberikan sesuai dengan dosis, yaitu Rp. 700 pohon-1 untuk defisiensi ringan, Rp. 800 pohon-1 untuk defisiensi sedang dan Rp. 900 pohon-1 untuk defisiensi berat. Pemupukan

Pemupukan adalah kegiatan pemberian hara tambahan pada tanaman agar tanaman tumbuh optimal. Pemupukan bertujuan memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dan berkembang normal, dapat berproduksi secara maksimal, serta kesuburan tanah dapat dipertahankan. Prinsip utama dalam aplikasi pupuk di perkebunan kelapa sawit adalah bahwa setiap pohon harus menerima tiap jenis pupuk sesuai dosis yang telah direkomendasikan oleh bagian Research and Development (R&D) dari perusahaan untuk mencapai produktivitas tanaman yang tinggi, oleh karena itu ketepatan/ketelitian aplikasi adalah sesuatu yang sangat mutlak untuk dilakukan. Pemupukan dikatakan efisien dan efektif saat dosis pupuk, jenis pupuk, cara pemupukan, waktu pemupukan dan tempat pemupukan dilakukan secara tepat.

Jenis dan dosis pupuk. Pupuk yang diaplikasikan di Kebun SAH terdiri atas pupuk organik dan pupuk anorganik. Pemupukan organik yang dilakukan adalah dengan menggunakan limbah berupa janjangan kosong kelapa sawit. Pemupukan dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali aplikasi dengan dosis 30 ton ha-1, sedangkan untuk pemupukan anorganik menggunakan pupuk tunggal yaitu Urea, Kieserite, Muriate of Phosphate (MOP) dan Rock Phosphate (RPH). Pemupukan RPH dan Kiesrite dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sekali aplikasi, sedangkan pupuk Urea dan MOP dilakukan dua kali selama satu tahun. Gambar 3 Kegiatan infus akar di Kebun SAH (a) Aplikasi infus akar, (b) Hasil

aplikasi infus akar, (c) Pelabelan pada pohon hasil aplikasi infus akar a

c

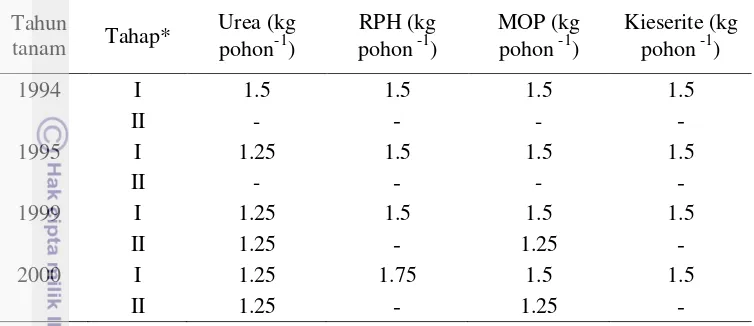

Rekomendasi pemupukan anorganik di afdeling II Kebun SAH tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Rekomendasi pupuk anorganik di afdeling II Kebun SAH tahun 2014

Sumber: Data rekomendasi pupuk Kebun SAH (2014)

*Keterangan: Tahap I = Januari-Juli, Tahap II = September-Desember

Sistem pemupukan. Pelaksanaan pemupukan organik maupun anorganik di Kebun SAH menggunakan sistem aplikasi pemupukan Block Manuring System

(BMS), yaitu sistem pemupukan yang menggunakan hanca sendiri sehingga pemupukan lebih terkonsentrasi dan memudahlan mandor pupuk dalam melakukan pengawasan. Tim pemupukan terdiri atas mandor pupuk, penabur pupuk, pelangsir pupuk dan pengecer pupuk.

Penguntilan pupuk. Penguntilan pupuk merupakan kegiatan membagi bagi pupuk dengan bobot tertentu dan dikemas kembali di dalam karung sesuai dengan dosis pupuk pohon-1. Kegiatan penguntilan dilakukan di gudang pupuk dan dilakukan satu hari sebelum pemupukan (Gambar 4). Tujuan dilakukannya penguntilan adalah untuk memudahkan tenaga pemupuk pada saat pelangsiran dan penaburan pupuk di lapangan. Penguntilan dilakukan oleh tenaga penguntil sesuai dengan yang tercantum di bon permintaan. Tenaga penguntil mendapatkan upah sebesar Rp 20 kg-1.

Tahun

tanam Tahap*

Urea (kg pohon-1)

RPH (kg pohon -1)

MOP (kg pohon -1)

Kieserite (kg pohon -1)

1994 I 1.5 1.5 1.5 1.5

II - - - -

1995 I 1.25 1.5 1.5 1.5

II - - - -

1999 I 1.25 1.5 1.5 1.5

II 1.25 - 1.25 -

2000 I 1.25 1.75 1.5 1.5

II 1.25 - 1.25 -

15

Pengambilan pupuk. Pengambilan pupuk dari gudang dilakukan oleh mandor pupuk dengan membawa bon permintaan pupuk yang telah ditanda-tangani oleh field assistant, field manager, KTU dan group manager. Jumlah pupuk yang diangkut sesuai dengan jumlah pupuk yang tertulis pada bon pupuk yang dibuat. Pupuk yang telah diuntil diangkut ke dalam dump truck oleh karyawan pengecer.

Pengeceran pupuk ke lahan. Pengeceran pupuk adalah kegiatan mengangkut hasil untilan di gudang ke lapangan dengan menggunakan dump truck dan diawasi langsung oleh mandor pupuk. Pengeceran dilakukan di

collection road dengan meletakkan untilan pada titik pengeceran pupuk yang telah ditentukan. Titik pengeceran tersebut dinamakan supply point. Supply point

merupakan titik pengeceran untilan pupuk yang berada tiap selang beberapa pasar pikul. Ketentuan titik penempatan pupuk berdasarkan atas dosis pohon-1 dan jumlah pohon dalam areal blok-1. Pada umumnya tiap supply point mewakili enam jalur tanaman atau tiga pasar pikul. Tiap supply point pupuk berjumlah 33 karung untilan. Pengeceran pupuk dimulai dengan membawa untilan pupuk ke dalam pasar pikul. Dalam satu pasar pikul tanaman dibutuhkan 11 karung untilan. Tiap untilan untuk enam pohon (jika dosis 2 kg pohon-1 dan bobot untilan 12 kg) hingga sampai ke collection road. Aplikasi supply point di Kebun SAH dapat dilihat pada Gambar 5.

Penaburan pupuk. Pupuk yang telah dilangsir di setiap pasar pikul kemudian segera ditaburkan ke setiap pohon sesuai dengan dosis. Pupuk akan ditabur oleh tenaga pemupuk dengan cara menaburkan di areal piringan sejauh 1−2 m dari pohon tersebut. Penaburan pupuk harus menggunakan prinsip 3M (merata, melebar dan menipis) serta harus membentuk huruf U membelakangi gawangan mati (U-shape). Aplikasi pupuk Urea, Kiesrite, MOP dan RPH ditabur berbentuk U-shape dengan tujuan untuk mendapatkan akar yang paling berpotensial untuk menyerap pupuk tersebut. Akar potensial atau akar aktif ini berada pada daerah yang jarang terdapat aktivitas manusia diatasnya. Penaburan berbentuk U-shape dimaksudkan untuk menghindari penaburan di pasar pikul. Pasar pikul merupakan daerah yang sangat sering terdapat aktivitas manusia diatasnya sehingga menyebabkan tanah sering terinjak dan akar tidak dapat berkembang dengan baik menjadi akar aktif. Salah satu permasalahan yang terjadi pada kegiatan pemupukan di Kebun SAH adalah kurangnya kesadaran oleh karyawan terhadap pentingnya pemakaian alat pelindung diri (APD) saat bekerja.

Tenaga kerja yang digunakan sebagai pengecer, pelangsir dan penabur

Mandor pupuk mempunyai tugas mengawasi dan mengamati proses pemupukan dari awal sampai selesai. Penabur yang telah selesai melakukan kegiatan pemupukan diharuskan untuk meletakkan karung bekas pupuk di pinggir jalan dan oleh pelangsir karung tersebut dikumpulkan ke tempat pengumpulan karung yang letaknya di pinggir jalan kantor afdeling.

Pengendalian Gulma

Gulma menjadi masalah utama dalam pemeliharaan tanaman kelapa sawit, oleh karena itu keberadaan gulma yang sangat merugikan bagi pertanaman kelapa sawit harus dikendalikan pertumbuhannya sehingga tetap berada di bawah batas ambang ekonomi. Pahan (2008) menyatakan bahwa pengendalian gulma harus memperhatikan batas ambang ekonomi yaitu ketika kerugian yang ditimbulkan oleh gulma lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk pengendaliannya.

Kebun SAH memiliki beberapa gulma dominan pada areal gawangan, piringan, batang kelapa sawit dan areal parit. Gulma tersebut tergolong dalam jenis rumput-rumputan, jenis daun lebar dan jenis paku-pakuan. Hasil identifikasi yang dilakukan di blok A27 dan B29 di Kebun SAH menunjukkan bahwa jenis gulma yang dominan di piringan adalah Mikania micrantha, Croton hirtus,

Axonopus compressus dan tukulan. Jenis gulma yang dominan pada areal gawangan adalah Asystasia coromandeliana, Croton hirtus dan Mikania micrantha. Jenis gulma yang dominan pada areal batang kelapa sawit adalah

Nephrolepis bisserata dan Cyclosorus aridus. Jenis gulma yang dominan pada areal parit adalah Mikania micrantha, Cyperus rotundus, Cyperus kyllingia dan tukulan. Jenis gulma yang dominan tersebut tidak semuanya diberantas karena disisi lain memberi manfaat bagi tanaman dan kegiatan. Beberapa jenis gulma yang bermanfaat (beneficial plant) adalah Axonopus compressus dan Nephrolepis bisserata.

Kegiatan pengendalian gulma di Kebun SAH dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan kimiawi. Pengendalian secara manual dilakukan dengan cara membabat secara manual sedangkan pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Semua kegiatan pengendalian gulma secara manual dan kimiawi ini dibawah pengawasan oleh mandor perawatan.

17

odorata, Lantana camara dan Melastoma malabathricum. Pekerjaan babat manual dilakukan oleh karyawan SPKL yang terdiri atas lima orang karyawan. Setiap pekerja diharuskan menyelesaikan 1 ha dalam waktu tujuh jam kerja. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah kurangnya kesadaran karyawan akan keselamatannya dengan tidak menggunakan APD lengkap, selain itu karyawan juga kurang disiplin akan masalah waktu dan target babatan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena pengawasan oleh mandor yang kurang ketat dan disiplin.

Penyemprotan piringan dan pasar pikul. Piringan dan pasar pikul merupakan sarana terpenting dalam hal kegiatan pemanenan. Piringan berfungsi untuk mempermudah pemanen dalam melihat brondolan yang jatuh, sehingga diketahui apakah buah tersebut sudah layak panen, sebagai tempat jatuhnya tandan buah dan tempat aplikasi pemupukan. Pasar pikul berfungsi untuk kegiatan langsir buah dari piringan ke tempat pengumpulan hasil (TPH) dan sebagai jalan untuk melakukan pemupukan, oleh karena itu kebersihan piringan dan pasar pikul sangat mutlak diperlukan. Penyemprotan merupakan kegiatan pengendalian gulma secara kimiawi. Penyemprotan di Kebun SAH terdiri dari penyemprotan piringan, penyemprotan pasar pikul dan penyemprotan TPH dengan menggunakan bahan jenis herbisida. Herbisida yang digunakan adalah herbisida sistemik yang bekerja secara perlahan dengan merusak jaringan dalam dari tumbuhan. Herbisida sistemik yang digunakan di Kebun SAH adalah berbahan aktif Isoprofil Amina Glyphosat.

Sistem pelaksanaan penyemprotan yang dilakukan di Kebun SAH dikonsentrasikan pada setiap blok dan dikerjakan oleh karyawan SPKL yang dikepalai oleh pemborong. Keuntungan dari sistem per blok ini adalah penyemprotan lebih terkonsentrasi dan memudahkan mandor perawatan untuk melakukan pengawasan. Mandor perawatan berperan menentukan areal yang akan disemprot, mencampur larutan herbisida yang digunakan dan melakukan pengawasan. Sebelum melakukan penyemprotan, mandor terlebih dahulu melakukan survey areal dan alat semprot, sehingga jumlah herbisida dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan tepat. Alat yang digunakan dalam penyemprotan ini adalah micron herby sprayer (MHS) yang berkapasitas 7 liter. Bahan yang digunakan untuk semprot piringan, pasar pikul dan TPH adalah metil metsulfuron

dengan nama dagang Metafuron 20 WP dan glyphosat dengan nama dagang Bionasa.

tenaga kerja borongan atau SPKL yang terdiri dari tujuh orang tenaga kerja dan satu orang mandor. Penyemprotan dilakukan blok per blok untuk semua afdeling di Kebun SAH dengan standar kerja yang ditetapkan kebun sebesar 5 ha HK-1 dengan upah Rp 8 000 ha-1 untuk semprot piringan dan Rp 5 000 ha-1 untuk semprot pasar pikul. Rotasi penyemprotan adalah tiga kali dalam satu tahun. Permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah metafuron sering menggumpal dan menghambat nozel sehingga larutan herbisida sulit keluar. Kegiatan penyemprotan di Kebun SAH bisa dilihat pada Gambar 6.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dan penyakit adalah metode pengendalian suatu kehidupan organisme pengganggu. Konsep pengendaliannya dimulai dari pengenalan dan pemahaman terhadap siklus hidup hama/penyakit itu sendiri. Hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit di Kebun SAH diantaranya adalah ulat api, tikus dan tupai. Masalah penyakit yaitu penyakit busuk tandan buah (marasmius). Proteksi terhadap tanaman kelapa sawit sangat penting dilakukan mengingat besarnya kehilangan produksi yang disebabkan oleh serangan hama dan penyakit yang melebihi batas ambang ekonomi. Pengendalian ini bertujuan untuk melestarikan kualitas lingkungan, mengendalikan populasi dan serangan hama/penyakit, khususnya untuk meningkatkan produksi tanaman kelapa sawit. Pengendalian yang dilakukan di Kebun SAH adalah pengendalian secara biologi. Bentuk pengendaliannya adalah dengan penanaman Beneficial plant dan membangun sarang burung hantu (gupon) (Gambar 7).

Gambar 6 Pelaksanaan penyemprotan pasar pikul

19

Penanaman Beneficial plant. Beneficial plant yang ditanam di Kebun SAH adalah Turnera subulata. Tujuan utama penanaman Beneficial plant adalah sebagai inang predator hama ulat api. Sycanus croceovittatus atau biasa disebut kepik leheradalah predator dari ordo Hemiptera, sub ordo Heteroptera dan Famili Reduviidae. Predator memperoleh nectar dari Beneficial plant dan menghisap sitoplasma dari ulat api, sehingga dapat menekan populasi ulat api. Turnera subulata ditanam di sepanjang bahu jalan poros dalam piringan berdiameter ±1.5 m dan bebas dari gulma.

Membangun gupon. Tikus (Rattus tiomanicus) merupakan salah satu hama di perkebunan kelapa sawit. Tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan hama tikus secara biologi yang dilakukan di Kebun SAH adalah dengan menggunakan burung hantu (Tyto alba). Gupon adalah kandang burung hantu yang sengaja dibuat di dalam areal pohon kelapa sawit untuk mengendalikan hama tikus. Penempatan gupon biasanya terletak di tengah-tengah blok. Satu gupon dibuat untuk mencakupi ±30 ha luas areal tanaman. Pada umumnya setiap blok memiliki satu unit gupon.

Pemanenan

Persiapan panen. Persiapan panen merupakan kegiatan pra panen yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan pemanenan, karena dengan persiapan panen yang baik akan menjamin tercapainya target produksi dengan biaya panen seminimal mungkin. Hal-hal yang dilakukan dalam mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan panen, yaitu persiapan kondisi areal, penyediaan tenaga kerja, pembagian hanca dan penyediaan alat-alat kerja (Pahan 2008). Persiapan panen dimulai dari kegiatan apel pagi pada pukul 06.00 WIB. Apel pagi dipimpin oleh

field assistant (FA) dan dua mandor panen. Pemanen diwajibkan memakai alat pelindung diri (APD) langsung pada saat apel pagi yang terdiri dari helm pelindung, kacamata dan sepatu boot. FA bertugas memberikan pengarahan mengenai peraturan pemanenan sesuai norma baku perusahaan, mengevaluasi hasil panen pada hari sebelumnya dan mengingatkan mutu tandan buah segar (TBS) yang akan dipanen. Mandor panen bertugas membagi hanca panen karyawan dan mengecek angka kerapatan panen blok yang akan dipanen pada hari berikutnya yang dilakukan pada saat siang hari.

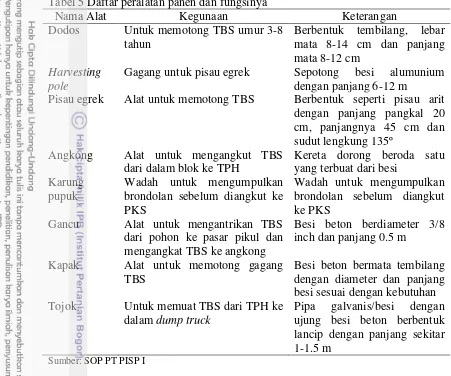

Tabel 5 Daftar peralatan panen dan fungsinya

Nama Alat Kegunaan Keterangan

Dodos Untuk memotong TBS umur 3-8 tahun

Gagang untuk pisau egrek Sepotong besi alumunium dengan panjang 6-12 m

Pisau egrek Alat untuk memotong TBS Berbentuk seperti pisau arit dengan panjang pangkal 20 brondolan sebelum diangkut ke PKS

Besi beton bermata tembilang dengan diameter dan panjang besi sesuai dengan kebutuhan Tojok Untuk memuat TBS dari TPH ke

dalam dump truck

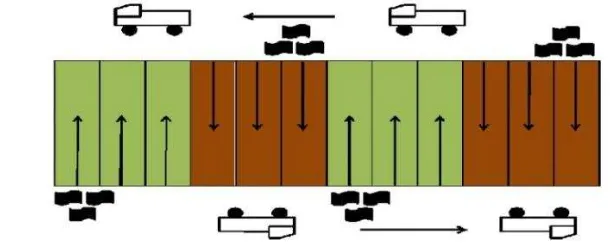

Pipa galvanis/besi dengan ujung besi beton berbentuk lancip dengan panjang sekitar 1-1.5 m pemanen. Sedangkan sistem hanca tetap yaitu sistem dimana pemanen diberikan hanca untuk diselesaikan pada hari tersebut tanpa ada perpindahan dan akan dikerjakan secara rutin oleh pemanen yang sama pada setiap rotasi. Jika dilihat dari komposisi tahun tanam di Kebun SAH, sistem panen yang cocok diterapkan adalah sistem hanca giring tetap per kemandoran. Tetapi untuk beberapa blok dengan tahun tanam 1999 dan 2000 masih menggunakan sistem hanca tetap.

21

tidak boleh dipanen. Ketentuan kriteria matang panen di Kebun SAH disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Kriteria matang panen kebun SAH

Kriteria Jumlah brondolan

Mentah <2 brondolan kg-1

Matang 2 brondolan hingga 75% di permukaan telah lepas Terlalu matang >75 %-90% brondolan telah lepas

Busuk/tankos >90% brondolan telah lepas

Sumber: SOP PT PISP I

Rotasi panen. Rotasi panen adalah selang waktu yang diperlukan antara panen terakhir sampai dengan panen berikutnya pada areal panen yang sama. Kebun SAH memiliki sistem rotasi 6/7, artinya rotasi yang memiliki waktu panen enam hari dalam satu minggu sehingga dalam satu bulan terdapat empat kali panen pada blok yang sama. Rotasi panen harus dipertahankan tujuh hari. Hal tersebut dilakukan agar kuantitas dan kualitas produksi tercapai.

Angka kerapatan panen. Angka kerapatan panen (AKP) merupakan perkiraan jumlah tandan matang di suatu areal/blok yang dapat dipanen. Tujuannya adalah memperkirakan produksi harian yang akan dipanen pada areal tersebut esok harinya. Selain itu, AKP juga bertujuan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan jumlah trip pengangkutan pada hari panen tersebut. Berikut cara perhitungan untuk mengetahui angkat kerapatan panen:

Angka Kerapatan Panen (AKP) =

x 100%

Seorang mandor panen melakukan perhitungan AKP untuk menentukan jumlah buah yang akan dipanen besok di blok B27. Penghitungan AKP dilakukan pada 240 pohon sampel dan didapatkan hasil bahwa jumlah buah yang telah dihitung sebanyak 40 tandan. AKP pada blok tersebut adalah sebagai berikut:

AKP =

= 1 : 6

Jadi, dapat diketahui bahwa blok B27 memiliki AKP 1 : 6, artinya dari enam pohon kelapa sawit, terdapat satu pokok yang siap untuk dipanen.

pengutipan brondolan harus dilakukan secara efektif oleh helper pemanen dengan tujuan untuk meminimalkan losses di lapangan. Brondolan yang sudah dikutip dimasukkan ke dalam karung goni dan dikumpulkan di TPH.

Pengangkutan TBS ke PKS. TBS yang telah dipanen harus secepatnya segera diangkut ke pabrik kelapa sawit (PKS) dan diolah agar kualitas minyak yang didapatkan baik. Tujuan pengelolaan transportasi TBS yaitu meningkatkan kualitas TBS dengan tidak adanya buah restan lebih dari 24 jam sehingga menjaga asam lemak bebas (ALB) produksi harian hanya berkisar pada 2˗4%. Buah yang telah dipanen segera disusun rapi di TPH dan diangkut menggunakan dump truck.

Proses pengangkutan dimulai dari pengecekan TBS di TPH oleh krani produksi, kemudian TBS dimuat oleh pemuat ke dalam dump truck yang berkapasitas 6-7 ton (Gambar 9). Waktu yang dibutuhkan untuk satu trip pengangkutan TBS ke PKS adalah ±10 menit. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah jalan transportasi yang licin ketika hujan, sehingga membuat ban mobil terjebak di jalanan yang berlumpur dan menyebabkan proses pengangkutan TBS ke PKS menjadi lebih lama.

23

Basis dan premi panen. Basis merupakan kewajiban pemanen yang harus dipenuhi oleh pemanen setiap hari kerja. Basis panen ditentukan berdasarkan berat janjang rata-rata dan topografi yang dikelompokkan pada golongan panen. Basis panen yang harus dicapai seorang pemanen adalah 1 000 kg hari-1 sedangkan output pemanen adalah 3 000 kg hari-1. Besarnya premi panen ditentukan berdasarkan tahun tanam pokok yang dipanen. Tujuan dari penentuan premi panen yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap hasil pekerjaan pemanen, memotivasi pemanen untuk berusaha mencapai output diatas standar, mendorong kenaikan output dengan biaya yang lebih rendah dan memupuk rasa tanggung jawab pemanen terhadap tugasnya. Berikut merupakan contoh perhitungan premi panen.

Seorang pemanen memanen di afdeling II kaveld panen II dengan tahun tanam 1994. Pemanen tersebut mendapatkan output panen sebesar 3 600 kg dengan brondolan 480 kg. Maka perhitungan premi pemanen tersebut adalah sebagai berikut.

Premi = 3 600 – 1 000 (Basis Pemanen) – 480 = 2 120 kg

Premi panen = Lebih Basis I = 500 kg x Rp 25 = Rp 12 500 Lebih Basis II = 500 kg x Rp 30 = Rp 15 000 Lebih Basis III = 1 120 kg x Rp 35 = Rp 39 200 Brondolan = 480 kg x Rp 120

= Rp 57 600

Jadi besarnya premi yang diperoleh pemanen tersebut adalah Rp 12 500 + Rp 15 000 + Rp 39 200 + Rp 57 600 = Rp 124 300. Selain pemanen, mandor panen dan krani produksi juga mendapatkan premi. Mandor panen mendapatkan premi dari (jumlah tonase yang didapat – basis) x Rp 2.75 kg-1. Sedangkan krani produksi mendapatkan premi dari jumlah tonase yang didapat x Rp 1.2 kg-1 TBS. Premi supir disesuaikan dengan jarak tempuh, sedangkan premi pemuat mempunyai kewajiban basis sebesar 4 000 kg hari-1, apabila pemuat mendapatkan prestasi kerja lebih dari 4 000 kg hari-1, maka perhitungan preminya adalah basis pertama 1 667 kg x Rp 3.5, basis kedua 1 667 x Rp 5 dan sisanya dikali 6 rupiah.

Aspek Manajerial

Manajemen tingkat karyawan di Kebun SAH dibedakan menjadi dua golongan yaitu staf dan non staf. Staf terdiri atas group manager (GM), mill assistant, field manager (FM), field assistant (FA), kepala satpam dan kepala tata usaha (KTU). Karyawan non staf terdiri dari PBT (pekerja bulanan tetap), KHT (karyawan harian tetap) dan karyawan borongan/SPKL (Surat Perintah Kerja Lokal). KHT terdiri atas mandor, krani dan pekerja/karyawan, sedangkan jabatan PBT hanya diberikan kepada mandor, krani atau sopir yang telah dipilih oleh perusahaan. Kegiatan manajerial yang dilakukan selama magang adalah sebagai pendamping mandor dan pendamping asisten dengan rincian sebagai berikut: Pendamping Mandor

Mandor adalah karyawan non staf yang jabatannya berada langsung dibawah asisten. Mandor bertugas mengatur pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan arahan asisten serta melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan karyawan, selain mandor juga terdapat krani yang membantu administrasi di tingkat afdeling. Secara teknis, pangkat mandor mempunyai tugas dan wewenang antara lain adalah memiliki data program dan realisasi kerja, menguasai pekerjaan bawahannya, memimpin bawahan dengan baik, memiliki disiplin dan loyalitas kerja yang tinggi dan melaksanakan perintah atasan. Selain tugas dan wewenang, seorang mandor juga memiliki tanggung jawab yang harus dikerjakan, yaitu tanggung jawab terhadap tenaga kerja, pemakaian dan perawatan alat/bahan, dapat menghitung pemakaian biaya dan dapat mengerjakan laporan hasil kerja dengan tepat.

Tugas dan tanggung jawab staf dan mandor dimulai dari apel pagi pukul 06.00 WIB yang dilakukan setiap hari kerja dimana asisten memberikan pengarahan kepada seluruh mandor di divisinya mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, setelah apel pagi selesai masing-masing mandor memberikan pengarahan mengenai pekerjaan dan penetapan hanca yang akan dikerjakan pada hari itu ke masing-masing karyawan bawahannya. Kerja dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 12.00-13.00 WIB dan pekerjaan berakhir pada pukul 15.00 WIB setiap hari (Senin sampai Sabtu).

Mandor Pemupukan. Mandor Pupuk melakukan apel pagi dengan karyawan bawahannya pada pukul 06.00 WIB untuk memberi pengarahan serta mengabsensi tenaga pemupukan kemudian melaporkannya kepada asisten. Mandor pupuk bertanggung jawab dalam mengatur dan membagikan takaran pupuk yang standar dan sesuai dosis pupuk yang akan ditabur pada masing-masing pemupuk. Pekerjaan yang dilakukan di kebun merupakan tanggung jawab semua pihak sehingga mandor wajib mengecek alat pelindung diri (APD) seperti: sepatu, sarung tangan, kacamata dan topi pada setiap karyawan pemupukan.

25

Mandor pupuk melaporkan hasil kerja dalam buku kegiatan mandor (BKM), buku prestasi kerja, membuat buku monitoring pemakaian bahan dan peta realisasi kerja. Prestasi penulis saat menjadi mandor pupuk mengawasi enam karyawan di lapangan yang terdiri dari tiga pelangsir dan tiga penabur.

Mandor Semprot (chemist). Mandor chemist memimpin apel pagi dengan karyawan semprot pada jam 06.00 WIB, memberi pengarahan serta mengabsensi tenaga semprot, mengatur dan mengecek alat semprot untuk masing-masing penyemprot, mengecek APD kerja setiap karyawan semprot. Pada saat di lapangan penulis mengawasi pencampuran bahan dan memastikan racun sesuai dosis di gudang afdeling, mengarahkan dan mengawasi penuh pekerjaan semprot di lapangan dengan memastikan lebar semprot dengan radius >2 m dan membawa sabun untuk cuci tangan. Dalam mempermudah pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan perhitungan target setiap karyawan, mandor chemist mencatat nomor baris yang disemprot oleh setiap karyawan dan mengevaluasi hasil semprot tersebut setelah beberapa minggu. Selesai menyemprot, seluruh alat semprot dan bahan sisa dicuci bersih dan disimpan di gudang afdeling. Limbah B3 seperti botol, galon tempat racun dikumpulkan ke gudang afdeling. Hasil kerja dilaporkan dalam buku kegiatan mandor (BKM), buku prestasi kerja, membuat buku monitoring pemakaian bahan dan peta realisasi kerja. Prestasi penulis saat menjadi mandor chemist mengawasi delapan karyawan di lapangan.

Mandor Panen. Mandor Panen wajib memberikan arahan pada karyawan saat apel pagi dan bertanggung jawab membagi hanca, mengontrol hanca pemanen, mengisi BKM, memonitor taksasi panen, koordinasi dengan krani produksi untuk pengecekan tandan, mengontrol hanca pemanen (fieldcheck), mengecek peralatan panen, memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan, mengorganisasikan karyawan, melakukan taksasi serta mengawasi dan menjaga rotasi panen. Prestasi penulis saat mengikuti mandor panen adalah mengontrol hanca pemanen (fieldcheck), melakukan taksasi panen dan mengawasi pekerjaan panen pada dua kemandoran panen.

Krani Produksi. Krani produksi bertugas untuk mencatat jumlah TBS yang diangkut setiap harinya, oleh karena itu krani produksi harus selalu berkoordinasi dengan mandor panen dan krani afdeling untuk penyediaan unit

Krani Afdeling. Tugas dan tanggung jawab krani afdeling adalah membuat laporan (harian, mingguan dan bulanan), membuat permintaan bahan/material yang dibutuhkan, membuat daftar hadir karyawan, mencatat seluruh kegiatan harian baik perawatan dan produksi, membuat dan merekap data produksi serta mengisi monitoring produksi dan biaya. Prestasi penulis saat mengikuti krani afdeling adalah membantu administrasi afdeling, memeriksa absensi, mengisi monitoring produksi dan biaya serta beberapa administrasi lainnya.

Pendamping Asisten

Asisten afdeling bertugas membuat program kerja tahunan yang meliputi RUKB (rencana uang kerja bulanan) dan RKH (rencana kerja harian). Selain itu asisten afdeling juga bertugas mengatur pekerjaan operasional setiap hari dan mengevaluasinya dalam apel pagi, penentuan rencana kerja, pemakaian alat dan bahan, blok yang akan dikerjakan dan jenis pekerjaan di blok tersebut, serta mengawasi tiap pekerjaan yang ada di lapangan. Pada sore hari asisten memeriksa laporan hasil dari tiap mandor, pemakaian HK, pemakaian bahan, serta memotivasi karyawan. Asisten afdeling juga bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan kebun yang kondusif, baik itu kegiatan yang ada di kebun maupun di dalam lingkungan tempat tinggal karyawannya. Selama menjadi pendamping asisten afdeling, penulis mendapat tanggung jawab untuk mengawasi kegiatan semprot herbisida, panen, pembabatan manual, pemupukan dan pruning. Tugas penulis lebih mengarah kepada kemampuan manajerial, dimana penulis berfungsi sebagai pengawas kegiatan budidaya, menilai kualitas kerja karyawan dan berani mengambil keputusan untuk memberi teguran bagi karyawan yang kerjanya belum sesuai standar perusahaan. Prestasi penulis selama menjadi pendamping asisten afedling adalah memimpin apel pagi dan memberikan masukan kepada karyawan mengenai pengamatan atas permasalahan panen yang terjadi pada hari sebelumnya serta memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taksasi dan Angka Kerapatan Panen

Perhitungan taksasi dan angka kerapatan panen dilaksanakan untuk membuat perkiraan produksi selama enam bulan, tiga bulan, satu bulan, hingga perkiraan esok hari (Sunarko 2009). Taksasi yang dilakukan di Kebun SAH adalah taksasi harian yang dilakukan oleh mandor panen satu hari sebelum panen berdasarkan angka kerapatan panen (AKP).

27

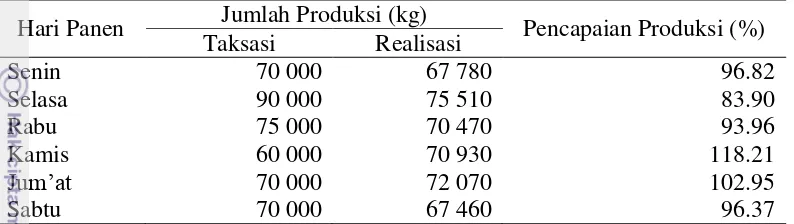

harus berada pada batas toleransi 5%. Perhitungan selisih taksasi harian dengan realisasi produksi minggu pertama pada bulan April 2014 di afdeling II Kebun SAH menunjukkan hasil yang beragam disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Akurasi taksasi terhadap realisasi produksi minggu pertama bulan April 2014 di afdeling II Kebun SAH

Hari Panen Jumlah Produksi (kg) Pencapaian Produksi (%) Taksasi Realisasi

Sumber: Kantor afdeling II Kebun SAH (2014). Data diolah penulis

Hasil perhitungan selisih taksasi dengan realisasi produksi (Tabel 7) menunjukkan bahwa persentase nilai selisih hari Senin dan Sabtu berada pada angka 3.18% dan 3.63%. Hasil tersebut masih berada pada batas toleransi 5% atau memenuhi standar akurasi taksasi perusahaan. Selisih taksasi dengan realisasi produksi pada hari Selasa dan Rabu berada pada angka 16.1% dan 6.04% yang berarti belum memenuhi standar akurasi taksasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan dikarenakan selisih antara taksasi dan realisasi diatas batas toleransi 5%. Selisih tersebut dapat mempengarui kegiatan panen seperti kurang tepatnya penyediaan tenaga kerja dan unit transportasi TBS serta memungkinkan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan panen. Hasil realisasi produksi pada hari Kamis dan Jumat melebihi taksasi produksi dengan selisih 18.21% dan 2.95%. Hasil ini jelas memenuhi standar akurasi taksasi perusahaan, dikarenakan hasil realisasi produksi melebihi taksasi produksi. Hal ini mungkin bisa terjadi karena pada saat kegiatan panen pada hari sebelumnya pemanen tidak menyelesaikan hancanya, oleh karena itu hasil panen yang didapat pada hari Selasa dan Rabu mempunyai selisih di atas standar akurasi perusahaan, sedangkan pada hari Kamis dan Jumat realisasi produksi yang didapat melebihi taksasi produksi. Tindakan tidak disiplinnya pemanen tersebut seharusnya dapat dihindari apabila mandor panen memberikan sanksi yang tegas kepada pemanen yang tidak menyelesaikan hanca panen. Faktor lain yang mempengaruhi besarnya selisih antara taksasi dengan realisasi produksi yaitu tingkat ketelitian petugas AKP (mandor panen) yang rendah.