PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

BERBASIS IKAN UNGGULAN DI SELAT ALAS

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIDIK SANTOSO

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Ikan Unggulan di Selat Alas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, 2015

RINGKASAN

DIDIK SANTOSO. Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Ikan Unggulan di Selat Alas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dibimbing oleh MULYONO SUMITRO BASKORO, DOMU SIMBOLON, YOPI NOVITA dan MUSTARUDDIN

Kegiatan perikanan tangkap di Selat Alas memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat di daerah ini, terutama terhadap masyarakat nelayan. Berbagai jenis ikan komoditas penting dari perairan ini misalnya cumi-cumi. Cumi-cumi merupakan penciri perikanan tangkap di perairan Selat Alas ini.

Beberapa studi sebelumnya menunjukkan adanya gejala tangkap lebih terhadap sumber daya cumi-cumi di perairan Selat Alas yang disebabkan oleh peningkatan jumlah armada yang dioperasikan sebagai akibat peningkatan jumlah populasi nelayan yang tidak terkontrol. Besarnya populasi nelayan yang menggantungkan usahanya di perairan Selat Alas ini dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan dan peningkatan konflik antar nelayan. Untuk menekan terjadinya kondisi yang tidak diharapkan, maka sumber daya ini perlu segera dikelola dengan tepat. Pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan sehingga pemanfaatannya dapat berlanjut dalam jangka panjang.

Salah satu metode pengelolaan yang dapat diterapkan adalah melalui pengaturan alokasi yang tepat terhadap upaya penangkapan di daerah penangkapan. Pengaturan tingkat upaya ini bertujuan untuk mengendalikan produksi tangkapan (out put). Pengendalian out put ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan profit (keuntungan) tidak hanya bagi nelayan namun juga bagi kelangsungan sumberdaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan komposisi dan kelimpahan sumber daya ikan (SDI) di perairan Selat Alas Provinsi NTB; menentukan komoditas ikan unggulan di perairan Selat Alas Provinsi NTB; menduga potensi lestari maksimum sumber daya ikan unggulan, menentukan tingkat pemanfaatan ikan unggulan di perairan Selat Alas Provinsi NTB; menentukan teknologi penangkapan ikan unggulan dan kelayakan usahanya; menentukan produktifitas ikan unggulan di daerah tangkapan berdasarkan sebaran SPL dan klorofil-a di Selat Alas Provinsi NTB; dan menyusun konsep pengelolaan perikanan tangkap berbasis ikan unggulan di Selat Alas Provinsi NTB.

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan yaitu Agustus 2012-Desember 2012. Pengumpulan data dilakukan di desa nelayan di kawasan Selat Alas Provinsi NTB yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Analisis skoring dan standarisasi fungsi nilai digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya ikan unggulan dan menentukan teknologi penangkapan terpilih, sedangkan potensi lestari maksimum dianalisis menggunakan “model produksi surplus” dari Schaefer. Selanjutnya untuk mendapatkan dinamika oseanografi (suhu permukaan laut/SPL dan klorofil-a/klorofil-a) digunakan data sekunder dari data citra satelit Aqua MODIS Level-3 dengan resolusi spasial 0,05o x 0,05o dan resolusi temporal 8 harian yang cakupan

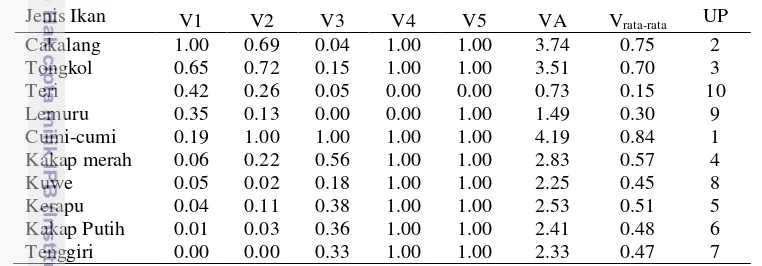

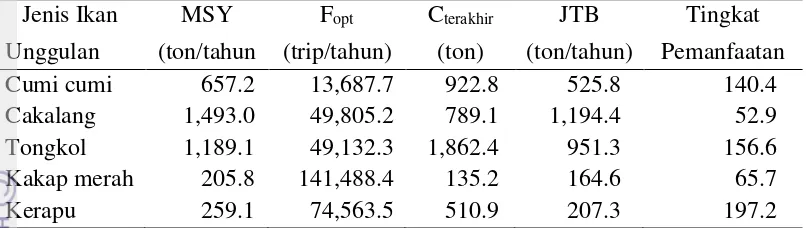

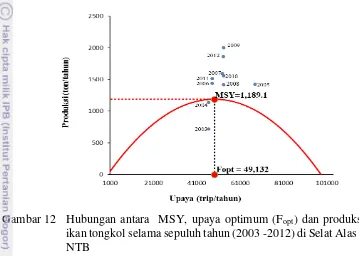

Hasil skoring dan standardisasi fungsi nilai terhadap sumber daya ikan ditetapkan 5 jenis ikan unggulan berdasarkan ranking yang diperoleh yaitu : cumi-cumi (Loligo edulis), cakalang (Katsuwanus pelamis), tongkol (Euthynnus sp), kakap merah (Lutjanus campechanus), dan kerapu (Ephinephelus sp). Potensi lestari maksimum tertinggi adalah cakalang (1,493.0 ton/tahun) kemudian diikuti oleh tongkol (1,189.1 ton/tahun), cumi-cumi (657.2 ton/tahun), kerapu (259 ton/tahun), dan kakap merah (205.8 ton/tahun). Tingkat pemanfaatan cumi-cumi, tongkol, dan kerapu berada pada status over exploited, sedangkan cakalang dan kakap merah berada pada status moderately exploited.

Hasil skoring standardisasi fungsi nilai terhadap aspek teknis, finansial, lingkungan, dan sosial maka teknologi penangkapan terpilih berturut-turut adalah pancing tonda, payang, rawai hanyut, pancing ulur, jaring insang tetap, jaring klitik, dan jaring insang hanyut. Secara umum teknologi penangkapan yang diusahakan olen nelayan saat ini secara finansial layak untuk diusahakan.

Suhu permukaan laut tertinggi di selat alas terjadi pada bulan November dan Desember dengan suhu rata-rata mencapai 29.8oC dan SPL terendah terjadi pada

bulan Agustus dengan suhu rata-rata mencapai 27.0oC. Seperti halnya SPL, sebaran

klorofil-a juga berfluktuatif. Konsentrasi klorofil-a tertinggi terjadi pada bulan Agustus yaitu sebesar 0.5 mg/m3 kemudian menurun pada bulan Desember dengan

rata-rata konsentrasi sebesar 0.2 mg/m3. Rendahnya SPL Selat Alas pada bulan

Agustus diikuti dengan tingginya konsentrasi klorofil-a khususnya pada bagian selatan selat merupakan indikasi terjadinya peristiwa upwelling.

Sebaran daerah penangkapan ikan unggulan berbeda-beda sesuai dengan jenis ikannya. Cumi-cumi banyak ditangkap di daerah perairan Tanjung Ringgit, Selayar, Rambang, Kuang Wai, dan Teluk Sunut. Selanjutnya ikan cakalang dan tongkol banyak ditangkap di daerah perairan Maluk, Pulau Tiga, Tanjung Cine, Tanjung Ringgit, Teluk Sunut, dan Teluk Benete. Akan tetapi ikan kerapu dan kakap merah banyak ditangkap di sekitar perairan pulau-pulau kecil dan terumbu karang seperti Maringkik kemudian diikuti Teluk Sunut, Pulau Pasaran, Pulau Belang, Gili kere, dan Pulau Kenawa.

Konsep pengelolaan perikanan tangkap berbasis ikan unggulan di Selat Alas dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat atau yang lebih dikenanl dengan Co-management dan di dasarkan atas pengendalian jumlah input yaitu upaya penangkapan. Besarnya upaya penangkapan ini didasarkan dari hasil analisis dari masing-masing ikan unggulan selat Alas. Konsep pengelolaan perikanan tangkap ini juga tidak merekomendasikan pengembangan penangkapan ikan unggulan yang sudah over exploited (cumi-cumi, tongkol, dan kerapu) baik penambahan armada maupun penambahan tingkat upaya. Penangkapan ikan yang sudah over exploited ini diarahkan pada pengawasan pada upaya yang dilakukan yaitu dibawah atau sampai dengan upaya optimumnya (Fopt). Pengembangan

penangkapan pada ikan cakalang dan ikan kakap merah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mengontrol tingkat upaya dibawah atau hingga mencapai upaya optimumnya, dan pengaturan penangkapan ikan unggulan yang sudah over exploited dengan cara pembatasan penangkapan pada daerah tangkapan.

SUMMARY

DIDIK SANTOSO. The Management Of Marine Capture Fisheries Based on the Leading Fish at Alas Strait Nusa Tenggara Barat Province. Supervised by: MULYONO SUMITRO BASKORO, DOMU SIMBOLON, YOPI NOVITA and MUSTARUDDIN.

The fisheries activities in Alas Strait of NTB province has given a great contribution to the economics’ life of fishermen in the district. There a lot of fish commodities in this area, one of them is squid. Squid has became the leading fish in this area.

Some previous studied showed that there is a tendency of the increasing rate of squid catching in this Alas Strait area which is caused by the rise of fishing boat operated and the rising of uncontrolled population of fishermen.

The number of fishermen population who depend their life to the catching activities in Alas Strait has created conflict and competition among fishermen. To reduce the effect of this competition it is important to manage this resource properly. The aim of this management is to insure the fishery resource preservation and its usefulness in the future.

One of the methods that can be applied in order to reach that aim is that by managing the allocation of the fishing area in the fisheries activities. This is done properly in order to control the output of the catching production. The control of this output production will raise the profit not only for the fishermen but also for the resource preservation.

The aim of this research is to determine the composition and the abundance of fish resource in Alas Strait of NTB province, determine the leading fish in Alas Strait of NTB province, presume the maximum sustainable of leading fish, determine the utilization rate of leading fish in Alas Strait in NTB province, determine the fishing gear technology of leading fish and its properly, determine the major location of leading fish based on the SPL and klorofil-a in Alas Strait of NTB Province and to compile the concept of traditional fishery territory management at Alas Strait of NTB province.

This research has been done in six months since July 2012 to December 2012. The data collection has been conducted in fishermen’s villages in Alas Strait area that is in West Sumbawa District and West Lombok District.

Scoring Analysis is done to identified the leading fish resources and to determine the technology of fishing leading, meanwhile the maximum sustainable yield is analyzed by “surplus production model” from Schaefer. After that, to get the oceanographic dynamic (the sea surface temperature/SST and chlorofil-a/chlo-a) the researcher used secondary data from Aqua MODIS satelit Level-3 with spatial resolution 0,05o x 0,05o and temporal resolution 8 days which last from

August 2008 to December 2012.

sp), grouper (Ephinephelus sp), and red snapper (Lutjanus campechanus). The highest sustainable maximum potential is skipjack (1,493.0 ton/year) and followed by litle tuna (1,189.1 ton/year), squid (657.2 ton/year), grouper (259 ton/year), and red snapper (205.8 ton/year). The utilization status of squid, litle tuna , and grouper are over exploited, on the other hand the status of skipjack and red snapper are moderately exploited.

From the scoring of standardization of value function to the technical aspects, financial, environment, and social, the sequent fishing gear technology used are: troll line, lampara-type seine net (payang), drift longline, dropline, fix bottom gillnets, shrimp gillnets, and drift gillnet. Generally, the fishing gear technology that are used by the fishermen now is appropriately good.

The SPL spreading of Alat Strait is very fluctuative. SPL in Alas strait is dominated by low temperature in August and high temperature in December. The highest temperature average is happened in November and December which reach until 29.8oC and the lowest temperature is happened in August with the average

temperature is 27.0oC. Like SPL, the klorofil-a spreading is also fluctuation. The

highest chlorofil-a concentration is happened in August that is 0.5 mg/m3 then lower

in December with the average concentration is 0.2 mg/m3. The low SST of Alas

Strait in August which is followed by the high concentration of chlo-a at the south Strait indicated the upwelling event.

The spreading of leading fish catching area are different depend on the species of the fish. The squid is mostly caught inTanjung Ringgit water, Selayar, Rambang, Kuang Wai, dan Teluk Sunut. Then, swordfish and tuna are mostly caught in Maluk, Pulau Tiga, Tanjung Cine, Tanjung Ringgit, Teluk Sunut, and Teluk Benete Water area. Meanwhile, grouper and snapper are mostly caught in small island water area and coral reed area like in Maringkik then followed by Teluk Sunut, Pulau Pasaran, Pulau Belang, Gili kere, and Pulau Kenawa.

The concept of marine captured fisheries base on the leading fish at alas Strait is principled on the control of input number that is the capture effort. The number of this effort is based on the result analysis of every leading fish in the Alas Strait. The concept of this marine captured fisheries is also not recommended the progress of the leading fish which was over exploited (squid, little tuna, and grouper) both to the addition off fleet or the addition of effort. This over exploited captured is dirrected to the supervision of the effort that is under or until the optimum effort (fopt). The progression capture to the skipjack tuna and red snapper is observed by

a care principle which control the effort under or maximum the optimum effort and manage the capture of leading fish which was over exploited by restricting the potensial fishing ground area.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB

PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

BERBASIS IKAN UNGGULAN DI SELAT ALAS

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DIDIK SANTOSO

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Teknologi Perikanan Tangkap (TPT)

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ujian Tertutup Penguji Luar Komisi:

1 Dr Ir M Fedi A Sondita, MSc 2 Prof Dr Ir Hari Eko Irianto Promosi Terbuka

Penguji Luar Komisi:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Agustus 2012 sampai Desember 2012 ini ialah pengelolaan perikanan tangkap, dengan judul Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Ikan Unggulan di Selat Alas Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Ir Mulyono Sumitro Baskoro, MSc sebagai ketua komisi pembimbing Prof Dr Ir Domu Simbolon, MSi, Dr Yopi Novita, SPi MSi dan Dr Mustaruddin, STP sebagai anggota komisi pembimbing. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr Ir M Fedi A Sondita, MSc dan Prof Dr Ir Hari Eko Irianto sebagai penguji luar komisi. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Abbas Hasan, Bapak Lalu Abdurrahman Yahya, Syaiful Muslim, SSi., Muh Hanafi, SSi, Hasan, S Pd, Sulaiman, S Pd, yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah (almarhum Ketang Kusno), ibu (almarhum Rusmiati), mertua (H.Darlan dan Hj. Nurmah), istri (Lis Emilin SPd), dan anak-anakku tercinta (Emira Alifia, M Abd Fardiaz, dan M Riawan Nauval), serta seluruh keluarga, atas doa dan kasih sayangnya. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan pada teman sejawat di Universitas Mataram (Dr Karnan, Msi, Dr Bambang Dipo Kusomo, Msi, Dr Agus Purbatin Hadi, Msi, Dr Abdul Syukur, Msi, dan Ir Syarif Husni, Msi) atas bantuan dan dorongan semangat selama penulis melakukan penelitian hingga penulisan disertasi ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman angkatan 2010 (Ismawan Talo, Muh Sulaiman, Amirul Karman, Imran Taeran, Chalilluddin, Dionisius Bawole, Ihsan, Catur Sarwanto, Nurchalis Wahidin, Romy Jonery, dan M Syahdan) atas dorongan semangat dan bantuannya selama penulisan disertasi ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, 2015

DAFTAR ISI

2 POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN IKAN UNGGULAN DI

SELAT ALAS PROVINSI NTB 8

3 TEKNOLOGI PENANGKAPAN IKAN UNGGULAN DI SELAT ALAS

PROVINSI NTB 35

5 KONSEP PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP BERBASIS

IKAN UNGGULAN DI SELAT ALAS 74

6 PEMBAHASAN UMUM 90

7 SIMPULAN DAN SARAN 97

Simpulan 97

Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 99

DAFTAR TABEL

1 Lokasi penelitian 9

2 Jumlah sampel penelitian 10

3 Proporsi ikan hasil tangkapan nelayan per jenis alat penangkapan di Selat

Alas Provinsi NTB 15

4 Hasil standardisasi fungsi nilai setiap variabel dari komoditas ikan

unggulan di Selat Alas Provinsi NTB 22

5 Nilai MSY, Fopt, TAC dan tingkat pemanfaatan komoditas ikan unggulan

(model schaefer) di perairan selat Alas Provinsi NTB 23 6 Hasil standardisasi nilai setiap variabel dari aspek teknis alat

penangkapan 41

7 Hasil standardisasi nilai setiap variabel dari aspek sosial alat penangkapan ikan unggulan di Selat Alas Provinsi NTB. 42 8 Hasil standardisasi nilai setiap variabel dari aspek lingkungan unit

penangkapan ikan unggulan di Selat Alas Provinsi NTB 43 9 Rataan biaya investai unit penangkapan ikan unggulan di Selat Alas

Provinsi NTB 44

10 R/C ratio dari setiap unit usaha penangkapan ikan di Selat Alas Provinsi

NTB 44

11 Nilai kriteria investasi usaha penangkapan di Selat Alas Provinsi NTB 45 12 Keuntungan dari setiap unit usaha penangkapan di Selat Alas Provinsi

NTB 45

13 Hasil standarisasi fungsi nilai aspek finansial dari teknologi penangkapan

ikan di perairan Selat Alas Provinsi NTB 45

14 Standarisasi fungsi nilai dan urutan prioritas teknologi penangkapan

pilihan di perairan Selat Alas Provinsi NTB 46

15 Hasil analisis korelasi parsial antara produktivitas (CPUE) ikan unggulan dan parameter oseanografi (suhu permukaan laut dan konsentrasi

klorofil-a) di Selat Alas Provinsi NTB 67

16 Nilai signifikansi korelasi antara produktivitas (CPUE) ikan unggulan dan parameter oseanografi (suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a)

di Selat Alas Provinsi NTB 67

DAFTAR GAMBAR

1 Diagram alir kerangka penelitian 7

2 Lokasi penelitian 11

3 Komposisi dan perkembangan jumlah nelayan tetap dan nelayan sambilan di Selat Alas Provinsi NTB tahun 2003-2012. 16 4 Komposisi dan perkembangan RTP di Selat Alast berdasarkan kategori

usahanya tahun 2003-2012 17

5 Komposisi jumlah alat tangkap yang dioperasikan di Selat Alas tahun

6 Rata-rata produksi perikanan tangkap menurut jenis alat tangkap di Selat

Alas Provinsi NTB tahun 2003-2012 19

7 Rata-rata trip kapal penangkap ikan per tahun menurut jenis alat penangkapan di Selat Alas Nusa Tenggara Barat tahun 2003-2012 19 8 Rata-rata CPUE alat penangkapan ikan di selat Alas Provinsi NTB tahun

2003 -2012 20

9 Perkembangan nilai CPUE cumi-cumi selama sepuluh tahun

(2003-2012) di Selat Alas Provinsi NTB 23

10 Hubungan antara MSY, upaya optimum (Fopt) dan produksi aktual

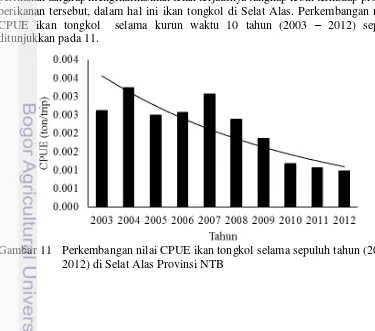

cumi-cumi selama sepuluh tahun (2003-2012) di Selat Alas Provinsi NTB 24 11 Perkembangan nilai CPUE ikan tongkol selama sepuluh tahun

(2003-2012) di Selat Alas Provinsi NTB 24

12 Hubungan antara MSY, upaya optimum (Fopt) dan produksi aktual ikan

tongkol selama sepuluh tahun (2003 -2012) di Selat Alas Provinsi NTB 25 13 Perkembangan nilai CPUE ikan kerapu selama sepuluh tahun

(2003-2012) di Selat Alas Provinsi NTB 26

14 Hubungan antara MSY, upaya optimum (Fopt) dan produksi aktual ikan

kerapu selama sepuluh tahun (2003 -2012) di Selat Alas Provinsi NTB 26 15 Perkembangan nilai CPUE ikan cakalang selama sepuluh tahun

(2003-2012) di Selat Alas Provinsi NTB 27

16 Hubungan antara MSY, upaya optimum (Fopt) dan produksi aktual ikan

cakalang selama sepuluh tahun (2003 -2012) di Selat Alas Provinsi

NTB 27

17 Perkembangan nilai CPUE ikan kakap merah selama sepuluh tahun

(2003-2012) di Selat Alas Provinsi NTB 28

18 Hubungan antara MSY, upaya optimum (Fopt) dan produksi aktual ikan

kakap merah selama sepuluh tahun (2003-2012) di Selat Alas Provinsi

NTB 28

19 Suhu permukaan laut rata-rata bulanan (Agustus-Desember) Selat Alas 55 20 Sebaran SPL rata-rata bulanan (Agustus-Desember) di DPI Selat Alas

Provinsi NTB 56

21 Konsentrasi klorofil-a rata-rata bulanan Selat Alas, Agustus-

Desember (2008 – 2012) 56

22 Sebaran klorofil-a rata-rata bulanan (Agustus-Desember) di DPI Selat

Alas Provinsi NTB 57

23 Arus permukaan air laut perairan Selat Alas bulan Agustus-September 58 24 Arus permukaan air laut perairan Selat Alas bulan Oktober 59 25 Arus permukaan air laut perairan Selat Alas bulan November-Desember 60 26 Produktivitas tangkapan (CPUE) cumi-cumi di daerah penangkapan di

Selat Alas Provinsi NTB 62

27 Produktivitas tangkapan (CPUE) ikan cakalang di daerah penangkapan

di Selat Alas Provinsi NTB 63

28 Produktivitas tangkapan (CPUE) ikan tongkol di daerah penangkapan di

Selat Alas Provinsi NTB 64

29 Produktivitas tangkapan (CPUE) ikan kakap merah di daerah

penangkapan di Selat Alas Provinsi NTB 65

30 Produktivitas tangkapan (CPUE) ikan kerapu di daerah penangkapan di

31 Hubungan antara SPL dan konsentrasi Klorofil-a di perairan Selat Alas

Provinsi NTB 69

32 Rata-rata kelimpahan klorofil-a dan suhu permukaan laut di perairan Selatan Jawa sampai Nusa Tenggara Timur (Kemili dan Putri 2012) 70 33 Konsep pengelolaan perikanan tangkap berbasis ikan unggulan di Selat

Alas Provinsi NTB 84

DAFTAR LAMPIRAN

1 Lima (lima) jenis ikan unggulan di Selat Alas - Nusa 106 2 Standardisasi Alat Tangkap dan Perhitungan Potensi Lestari Maksimum

(MSY) dan Upaya Optimum (Fopt) cumi-cumi 107

3 Standardisasi Alat Tangkap dan Perhitungan Potensi Lestari Maksimum

(MSY) dan Upaya Optimum (Fopt) ikan cakalang 108

4 Standardisasi Alat Tangkap dan Perhitungan Potensi Lestari Maksimum

(MSY) dan Upaya Optimum (Fopt) ikan Tongkol 109

5 Standardisasi Alat Tangkap dan Perhitungan Potensi Lestari Maksimum

(MSY) dan Upaya Optimum (Fopt) ikan Kerapu 110

6 Standardisasi Alat Tangkap dan Perhitungan Potensi Lestari Maksimum (MSY) dan Upaya Optimum (Fopt) ikan Kakap Merah 110 7 Rata-rata harga ikan (Rp/kg) menurut jenis ikan di Selat Alas Provinsi

Nusa Tenggara Barat (2003 – 2012). 111

8 Metode skoring standardisasi fungsi nilai ikan unggulan Selat Alas

Provinsi NTB. 111

9 Alat tangkap pancing tonda. yang digunakan untuk menangkap ikan

cakalang di Selat Alas Provinsi NTB 112

10 Alat tangkap payang yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi di

Selat Alas Provinsi NTB Payang 113

11 Alat tangkap rawai hanyut. yang digunakan untuk menangkap ikan

tongkol di Selat Alas Provinsi NTB 113

12 Alat tangkap pancing ulur yang digunakan untuk menangkap ikan kakap

dan kerapu di Selat Alas Provinsi NTB 114

13 Alat tangkap Jaring insang tetap yang digunakan di Selat Alas Provinsi

NTB 114

14 Alat tangkap Jaring klitik yang digunakan di Selat Alas Provinsi NTB 115 15 Alat tangkap Jaring insang hanyut yang digunakan di Selat Alas Provinsi

NTB 115

16 Peta sebaran suhu permukaan laut bulan Agustus (periode 5 tahunan: 2008-2012) di perairan Selat Alas Provinsi NTB. 116 17 Peta sebaran suhu permukaan laut bulan September (periode 5 tahunan:

2008-2012) di perairan Selat Alas Provinsi NTB. 117 18 Peta sebaran suhu permukaan laut bulan Oktober (periode 5 tahunan:

2008-2012) di perairan Selat Alas Provinsi NTB. 118 19 Peta sebaran suhu permukaan laut bulan November (periode 5 tahunan:

2008-2012) di perairan Selat Alas Provinsi NTB. 119 20 Peta sebaran suhu permukaan laut bulan Desember (periode 5 tahunan:

21 Peta sebaran Klorofil-a bulan Agustus (periode 5 tahunan: 2008-2012) di

perairan Selat Alas Provinsi NTB 121

22 Peta sebaran Klorofil-a bulan September (periode 5 tahunan: 2008-2012)

di perairan Selat Alas Provinsi NTB 122

23 Peta sebaran Klorofil-a bulan Oktober (periode 5 tahunan: 2008-2012) di

perairan Selat Alas Provinsi NTB 123

24 Peta sebaran Klorofil-a bulan November (periode 5 tahunan: 2008-2012)

di perairan Selat Alas Provinsi NTB 124

25 Peta sebaran Klorofil-a bulan Desember (periode 5 tahunan: 2008-2012)

di perairan Selat Alas Provinsi NTB 125

26 CPUE ikan unggulan (cumi-cumi, Tongkol, Cakalang, Kakap Merah, dan Kerapu) Selat Alas dan daerah tangkapan/bulan (Agustus-Desember). 126 27 Hasil overlay antara klorofil-a dan produktivitas ikan unggulan di DPI

Selat Alas Provinsi NTB. 128

28 Hasil analisis korelasi parsial antara produktivitas ikan unggulan dan suhu permukaan laut serta klorofil-a di Selat Alas Provinsi NTB. 133 29 Daftar Pertanyaan Penelitian Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis

DAFTAR ISTILAH

Alat penangkapan

ikan (API) : Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Aktivitas

penangkapan

: Kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan berbagai jenis alat tangkap.

Catch per unit effort (CPUE)

: Hasil tangkapan per satuan upaya penangkapan yaitu hasil tangkapan ikan dalam jumlah atau berat yang diambil oleh suatu upaya penangkapan tertentu yang biasanya digunakan sebagai indeks dari kelimpahan relatif. perikanan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh FAO dan bersifat sukarela atau voluntary

pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan

Daerah

penangkapan ikan : Suatu areal terdapat banyak ikan di dalam perairan sehingga cukup baik mengoperasikan alat tangkap. Daerah

perlindungan laut (DPL)

: Suatu wilayah laut dengan batas geografis jelas yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan tertutup bagi berbagai kegiatan pemanfaatan yang bersifat ekstraktif guna melestarikan sumberdaya laut dan mengelola perikanan secara berkelanjutan.

Efektif : Dapat membawa hasil; berhasil guna (tentang usaha, tindakan)

Efisien : Tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya)

Feeding ground : Tempat mencari makanan organisma, misalnya terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove Food chain : Rantai makanan yaitu proses makan dan dimakan dari

mahluk hidup sehingga membentuk suatu rantai makanan.

Home base/ Fishing base

: Tempat berangkat atau merapatnya (pangkalan) kapal penangkapan ikan.

Jaring insang : Salah satu alat penangkap ikan dari bahan jaring monofilament atau multifilament yang dibentuk menjadi empat persegi panjang, pada bagian atasnya dilengkapi dengan beberapa pelampung (floats) dan pada bagian bawahnya dilengkapi dengan beberapa pemberat (singker) sehingga dengan adanya dua gaya yang berlawanan memungkinkan jaring insang dapat dipasang di daerah penangkapan dalam keadaan tegak menghadang biota perairan.

Kerusakan

lingkungan sumber daya ikan

: Suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan di suatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati, sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung ikan, karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau badan hukum.

Kawasan pesisir : Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Konservasi : Perlindungan atau pengelolaan sumberdaya alam hayati

Kawasan konservasi perairan

: Kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Kapal perikanan : Kapal, perahu atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.

: Hasil tangkapan maksimum lestari yaitu jumlah suatu tangkapan maksimum yang dapat dipanen dari Suatu sumberdaya ikan tanpa mengganggu kelestarian. Nelayan : Orang-orang yang sehari-harinya bekerja menangkap

ikan atau biota lainnya yang hidup di dasar, kolom maupun permukaan perairan.

Nelayan tradisional : Nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana.

Open access : Akses terbuka untuk siapa saja.

Over exploited : Kondisi sumberdaya perikanan yang produksi tahun terakhir sudah melebihi hasil tangkapan maksimum lestari.

Over fishing : Lebih tangkap, yaitu jumlah upaya penangkapan yang melebihi upaya maksimum.

Payback of Period (PP)

: suatu periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi

diberikan kepada tenaga buruh. Berat produksi : berat basah sebelum dilakukan pengolahan.

Perencanaan pesisir : Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.

Perikanan : Segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan Pengelolaan

perikanan : Semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Perairan pesisir : Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau,dan laguna.

Pemijahan : Perkembangbiakan Produksi maksimum

lestari

: Hasil tangkapan yang dapat ditangkap tanpa mengganggu kelestarian sumberdaya karena masih tersedia yang cukup besar untuk dimanfaatkan. Selat : Wilayah perairan yang relatif sempit yang

menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan.

Selat Alas : Selat yang memisahkan Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Scoring : Pembuatan skor (pemberian nilai) pada setiap atribut. Stok ikan : Besarnya sediaan sumberdaya yang dapat diekploitasi

atau angka yang menggambarkan suatu nilai dugaan besarnya biomas ikan berdasarkan kelompok jenis ikan dalam kurun waktu tertentu.

Standardisasi : Upaya untuk menyamakan satuan. Stakeholder : Pemangku kepentingan.

Sumberdaya ikan : Potensi semua jenis ikan

Suhu : Ukuran kuantitatif terhadap temperatur; panas dan dingin, diukur dengan termometer

penangkapan, dan kembali ke pelabuhan atau tempat pendaratan semula atau lainnya, untuk mendaratkan hasilnya. Banyaknya trip penangkapan dihitung dalam kurung waktu satu tahun terakhir.

Up-welling : penaikan massa air laut dari suatu lapisan dalam ke lapisan permukaan. Angin yang mendorong lapisan air permukaan mengakibatkan kekosongan di bagian atas, akibatnya air yang berasal dari bawah menggantikan kekosongan yang berada di atas. Gerakan naik ini membawa serta air yang suhunya lebih dingin, salinitas tinggi, dan zat-zat hara yang kaya ke permukaan

Usaha perikanan : Kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Wilayah pesisir : Daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

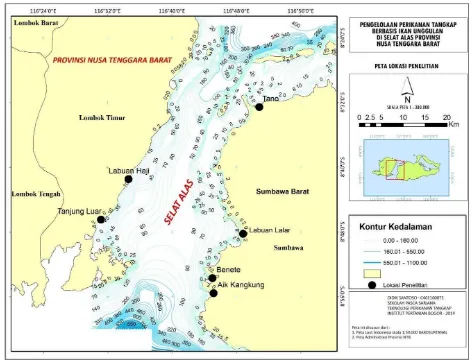

Pembangunan subsektor perikanan tangkap diharapkan dapat meningkatkan produksi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satu wilayah perairan yang sangat potensial untuk pembangunan subsektor perikanan tangkap di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah perairan Selat Alas. Selat ini memisahkan dua pulau besar yang ada di Provinsi NTB yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, posisi Selat Alas seperti ditunjukkan pada Gambar 2.

Selat Alas merupakan selat sempit namun nelayan yang menggantungkan hidupnya dan berdomisili di pesisir selat ini sangat banyak jumlahnya. Bachtiar (2005) menyatakan bahwa salah satu kabupaten di Provinsi NTB yang berhadapan langsung dengan Selat Alas adalah Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur memiliki penduduk hampir satu juta jiwa dan 19% diantaranya tinggal di pesisir Selat Alas sebagai nelayan tradisional. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi ukuran perahu yang digunakan relatif kecil (< 5 GT). Keberadaan perahu berukuran kecil ini mencapai 93% dari keseluruhan jumlah perahu di Kabupaten Lombok Timur (± 3000 unit). Ukuran perahu yang kecil dan berjumlah banyak ini mengakibatkan terjadinya tangkap lebih di perairan pesisir.

Kondisi tangkap lebih di wilayah perairan Selat Alas ini seperti yang dikemukakan oleh Hartati (1998) yang menyatakan bahwa telah terjadi penurunan produksi secara drastis terhadap cumi-cumi di perairan Selat Alas. Kondisi ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Ghofar A (2005) yang menyatakan bahwa produksi cumi-cumi telah menurun secara drastis di perairan Selat Alas. Hal ini sebagai akibat adanya peningkatan jumlah armada penangkapan yang berlangsung sangat cepat. Terjadi kecenderungan bahwa nelayan-nelayan yang beroperasi di perairan Selat Alas hanya menangkap ikan-ikan tertentu saja, terutama cumi-cumi.

Kondisi tangkap lebih terhadap cumi-cumi atupun ikan-ikan lain yang benilai ekonomi tinggi di Selat Alas dapat berdampak pada kehidupan ekonomi nelayan atau pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, dimungkinkan karena dengan terus berkurangnya produksi cumi-cumi akan menyebabkan nelayan penangkap cumi-cumi akan beralih mata pencaharian lain. Hal ini, akan berpengaruh terhadap berkurangnya penyediaan pangan dari sektor perikanan, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan terutama pedagang, pengepul, pemeroses, dan pemilik warung atau restoran.

terhadap sumber daya cumi-cumi di perairan Selat Alas sebagai akibat tingginya tingkat eksploitasi (Karnan et al. 2002).

Kondisi perikanan tangkap di Selat Alas harus segera dicarikan solusinya. Hal ini, dilakukan untuk mencegah terjadinya tangkap lebih terhada sumberdaya ikan yang lain. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengelolaan terhadap perikanan tangkap. Kegiatan pengelolaan perikanan tangkap ini sangat terkait dengan respon sumberdaya ikan terhadap perubahan lingkungan. Hal ini terjadi karena setiap spesies memiliki kebutuhan minimum terhadap berbagai unsur. Apabila terdapat unsur lingkungan yang berkurang, misalnya suhu di bawah kebutuhan spesies, maka spesies akan menghilang (Nybakken 1992). Pengelolaan ini tentunya harus sesuai dengan daya dukung sehingga dapat menjadi upaya terbaik untuk meningkatkan kondisi ekonomi pelaku perikanan tangkap di perairan Selat Alas tersebut, namun tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya ikan yang ada.

Pengelolaan perikanan tangkap di Selat Alas agar lebih terfokus maka perlu diketahui komoditas unggulan yang akan dikelola. Komoditas unggulan merupakan komoditas yang memiliki nilai jual tinggi, sangat diminati pasar (lokal ataupun eksport), memiliki nilai tambah yang tinggi terhadap perekonomian yang lain, serta dapat memberikan pemasukan secara ekonomi yang besar dibanding jenis yang lain (Mawardi 1997; Hendayana 2003). Pengelolaan perikanan tangkap yang berbasis pada komoditas ikan unggulan di Selat Alas haruslah memperhatikan karakteristik sumberdaya ikan seperti komposisi dan potensi, serta tingkat pengupayaannya. Tingkat pengupayaan terhadap sumberdaya ikan penting untuk diketahui dalam proses pengelolaan agar dapat dilakukan pengaturan alokasi yang tepat terhadap upaya penangkapan. Pengaturan tingkat upaya ini bertujuan untuk mengendalikan produksi tangkapan (out put). Pengendalian out put ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan profit (keuntungan) tidak hanya bagi nelayan namun juga bagi kelangsungan sumberdaya (Fauzi 2005). Strategi pengembangan yang diterapkan untuk maksud tersebut harus diberikan prioritas sehingga tidak terjadi benturan dan inefisiensi, bahkan mengundang konflik baru.

Terancamnya keberadaan jenis-jenis ikan tertentu yang menjadi target penangkapan utama oleh nelayan-nelayan di Selat Alas, mengakibatkan perlu dilakukan upaya pengelolaan dengan mengacu pada keberadaan atau ketersediaan ikan-ikan unggulan tersebut di suatu perairan.

Perumusan Masalah

Stok cumi-cumi merupakan andalan mata pencaharian nelayan Selat Alas. Jika stok cumi-cumi tersebut musnah, maka mereka akan kehilangan pekerjaan. Jika setiap orang nelayan menanggung 3 orang (seorang istri dan 2 anak), maka ada sekitar 4 x jumlah nelayan yang terkena dampak sehingga harus beralih mata pencaharian. Jika stok cumi hilang, maka potensi penyediaan pangan berupa cumi-cumi dan pendapatan asli daerah (PAD) dari cumi-cumi-cumi-cumi juga akan hilang. Pada intinya, hilangnya populasi cumi-cumi berarti hilangnya sebagian peluang ekonomi lokal dari sektor kelautan dan perikanan (Widodo 2003).

Komoditas perikanan Selat Alas yang juga telah mengalami penurunan produksi adalah ikan kerapu. Laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyatakan bahwa produksi ikan kerapu pada lima (5) tahun terakhir (2008 – 2012) dari wilayah perairan Selat Alas yang didaratkan pada Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Luar menunjukkan penurunan produksi (DKP Lotim 2013). Penurunan produksi ikan kerapu ini disebabkan karena rusaknya habitat mereka yaitu terumbu karang akibat penangkapan ikan yang destruktif yaitu dengan cara pengeboman. Fitra (2015) menyatakan bahwa kondisi terumbu karang di beberapa titik pengamatan di Selat Alas menunjukkan bahwa 40% kondisi terumbu karang telah mengalami kerusakan. Berikutnya, komoditas ikan lain yang telah mengalami tangkap lebih adalah jenis ikan pelagis kecil yaitu ikan lemuru dan tembang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Karnan et al. (2013) menyatakan bahwa tingkat pemanfaatan ikan lemuru sebesar 81.62% dan tingkat pemanfaatan ikan tembang sebesar 94.85%, kedua jenis ikan ini pemanfaatannya telah melampaui jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB).

Sebagaimana banyak terjadi pada perikanan di lokasi lain di Indonesia Nikijuluw (2002) perkembangan terakhir di selat Alas menunjukkan gejala terjadinya penangkapan lebih (overfishing). Gejala ini dapat dilihat dari peningkatan upaya penangkapan ikan (dengan indikator jumlah trip operasi penangkapan ikan atau jumlah kapal ikan) yang tidak dibarengi dengan kenaikan produksi sesuai dengan penambahan upaya penangkapan ikan sehingga produktivitas (dengan indikator produksi per unit upaya penangkapan ikan) berkurang atau menurun.

Gejala buruk tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa di antaranya pola perikanan cumi-cumi bahwa total upaya penangkapan telah melebihi batas yang dapat diterima stok cumi-cumi untuk dapat memulihkan diri secara penuh karena berkurangnya jumlah cumi-cumi induk, degradasi kualitas habitat cumi-cumi, dan dampak perubahan lingkungan. Upaya penangkapan ikan cenderung meningkat tidak terkendali di kawasan ini karena masyarakat nelayan menganggap setiap nelayan memiliki hak untuk menangkap ikan di kawasan (Marzuki et al 1989; Ghofar 2005), insentif yang menambah jumlah kapal penangkapan ikan dan nelayan dari pemerintah atau pihah-pihak lain (Fauzi 2010), perbaikan teknologi penangkapan ikan yang meningkatkan daya tangkap atau fishing power (Fauzi 2010; Retnowati 2011; Satria 2009).

stok cumi-cumi dan ikan-ikan lain, (4) kegiatan yang merusak habitat cumi-cumi dan ikan lainnya pada tahap kritis kehidupannya serta (5) pengaruh lingkungan laut.

Perikanan di Selat Alas tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa arahan kepada para pelaku yang terlibat dalam kegiatan perikanan tangkap. Arahan tersebut diperlukan dan dapat diwujudkan sebagai konsep pengelolaan perikanan Selat Alas. Mengingat ada banyak jenis ikan tersedia di perairan ini, pengelolaan harus mempunyai fokus pada jenis-jenis ikan tertentu yang menjadi sasaran nelayan. Oleh karena itu, perlu dibuat pengelolaan konsep pengelolaan perikanan Selat Alas yang berbasis jenis ikan unggulan. Komoditas unggulan menurut Hendayana (2003) merupakan suatu jenis komoditas yang paling diminati dan memiliki nilai jual tinggi serta diharapkan mampu memberikan pemasukan yang besar dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Mawardi (1997) mengartikan sektor unggulan adalah sektor yang memiliki nilai tambah yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi, baik pasar lokal maupun pasar ekspor.

Sejumlah faktor ancaman di atas, peneliti memfokuskan pada faktor kegiatan penangkapan ikan secara berlebihan dan pengaruh lingkungan laut (Suhu Permukaan Laut dan klorofil-a). Pilihan fokus ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, beberapa di antaranya adalah kegiatan penangkapan ikan merupakan faktor terpenting berpengaruh langsung pada stok cumi-cumi dan ikan lain karena bersifat mengurangi jumlah ikan yang tersedia di alam. Pengurangan ini dapat terjadi pada berbagai fase kehidupan ikan, tergantung pada selektivitas alat penangkapan ikan dan lokasi operasi nelayan (SumartiniI 2003; Dewanti et al. 2014). Nelayan yang menggunakan alat penangkapan ikan yang menggunakan bahan jaring bermata kecil akan mengancam jumlah cumi-cumi muda, sedangkan nelayan yang mengincar cumi-cumi dewasa yang membawa telur akan mengurangi jumlah cumi yang mampu melakukan pemijahan (spawning), sehingga rekrutmen cumi-cumi baru akan berkurang (Hartati 1998). Indikator dari penangkapan ikan berlebih adalah upaya penangkapan ikan, yaitu volume kegiatan yang ditujukan untuk menangkap ikan dengan mempertimbangkan intensitas atau frekuensi dan keefektivan penangkapan ikan (Pauly et al. 2002).

Lingkungan laut secara signifikan akan mempengaruhi fisiologi cumi-cumi dan ikan-ikan lainnya yang selanjutnya mempengaruhi distribusi mereka (Pauly et al. 2002). Dinamika lingkungan laut yang bersifat musiman diduga dapat mempengaruhi kelimpahan cumi-cumi dan ikan-ikan lainnya. Faktor oseanografi, seperti arus air laut akan menentukan distribusi telur, larva dan juvenil ikan-ikan target nelayan serta distribusi makanan dan pemangsa alamiah (Nontji 1987). Suhu air laut akan menentukan laju metabolisma yang dilakukan oleh setiap hewan dan tumbuhan laut (Nybakken 1992).

Selain itu, daerah penangkapan ikan untuk jenis-jenis ikan unggulan tersebut perlu ditentukan agar strategi pengelolaan dapat dilakukan di lokasi yang tepat.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sejumlah kegiatan, yaitu: (1) pengumpulan data perikanan tangkap yang terjadi selat Alas; (2) pengumpulan data lingkungan; (3) penentuan jenis-jenis ikan unggulan; (4) analisis terhadap data produksi ikan dan upaya penangkapan ikan untuk menentukan potensi lestari setiap jenis ikan unggulan; (5) pemilihan teknologi penangkapan untuk ikan-ikan unggulan; (6) analisis dinamika lingkungan selat Alas untuk mengeksplorasi pengaruhnya terhadap kelimpahan ikan-ikan unggulan. Dari kegiatan tersebut akan dihasilkan informasi yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan konsep pengelolaan perikanan selat Alas berbasis jenis ikan unggulan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1 Menentukan komposisi dan kelimpahan SDI di perairan Selat Alas Provinsi NTB

2 Menentukan komoditas ikan unggulan di perairan Selat Alas Provinsi NTB 3 Menentukan potensi lestari maksimum, tingkat upaya optimum, dan

menentukan tingkat pemanfaatan ikan unggulan di perairan Selat Alas Provi 4 Menentukan teknologi penangkapan ikan unggulan dan kelayakan usahanya 5 Menentukan daerah tangkapan utama bagi ikan unggulan berdasarkan

produktivitas, sebaran SPL dan klorofil-a di Selat Alas Provinsi NTB

6 Menyusun konsep pengelolaan daerah penangkapan ikan di Selat Alas Provinsi NTB

Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai dasar penelitian lebih lanjut dibidang pengelolaan sumberdaya perikanan, dan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan usaha penangkapan ikan di Selat Alas Provinsi NTB.

Kebaruan

Kerangka Pikir

Permasalahan yang ada di perairan Selat Alas antara lain potensi ikan sudah menipis akibat upaya penangkapan ikan yang berlebih. Terbatasnya sumberdaya ikan akibat jumlah ikan terus menurun dan terancam punah karena penangkapan ikan sudah melebihi batas. Selanjutnya, tingginya jumlah nelayan untuk memanfaatkan sumberdaya ikan (SDI) yang terbatas telah menyebabkan wilayah perairan Selat Alas menjadi kawasan yang rawan konflik, serta peningkatan jumlah armada penangkapan yang sulit dikontrol menyebabkan tingginya upaya penangkapan. Disisi lain hasil tangkapan nelayan yang sangat beragam menyebabkan tidak fokusnya pengelolaan terhadap perikanan tangkap di Selat Alas.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, langkah yang dilakukan dalam pengembangan perikanan tangkap di Selat Alas maka perlu dilakukan analisis dari aspek pasar, SDI, teknis, lingkungan, sosial, serta penentuan daerah penangkapan ikan berdasarkan produktivitas, sebaran SPL dan klorofil-a. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang komoditi unggulan, estimasi potensinya (maximum sustainable yield/MSY), teknologi penangkapan pilihan serta daerah penangkapan utama bagi ikan komoditi unggulan tersebut.

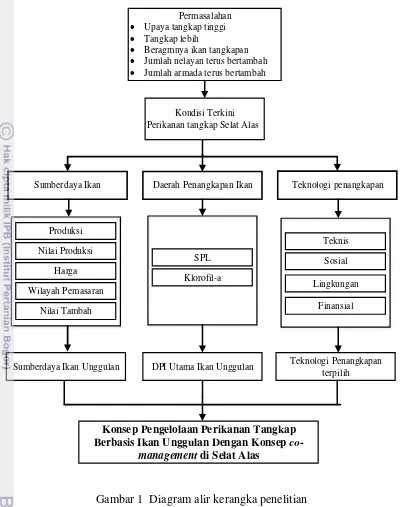

Gambar 1 Diagram alir kerangka penelitian Permasalahan

Upaya tangkap tinggi

Tangkap lebih

Beragmnya ikan tangkapan

Jumlah nelayan terus bertambah

Jumlah armada terus bertambah

Kondisi Terkini Perikanan tangkap Selat Alas

Teknologi penangkapan Sumberdaya Ikan

Produksi

Nilai Produksi

Harga

Wilayah Pemasaran

Nilai Tambah

Teknis

Sosial

Lingkungan

Finansial

Teknologi Penangkapan terpilih

Sumberdaya Ikan Unggulan

Daerah Penangkapan Ikan

Konsep Pengelolaan Perikanan Tangkap Berbasis Ikan Unggulan Dengan Konsep

co-management di Selat Alas

SPL

Klorofil-a

2 POTENSI DAN TINGKAT PEMANFAATAN IKAN

UNGGULAN DI SELAT ALAS PROVINSI NTB

Pendahuluan

Selat Alas merupakan sentra penangkapan cumi-cumi di Provinsi NTB. Tahun 1996, tangkapan cumi-cumi dari Selat Alas memberikan kontribusi sebesar 7% dari produksi tangkapan cumi-cumi nasional (Hufiadi dan Genisa 2001). Selanjutnya, posisi geografisnya yang strategis sebagai penghubung antara perairan Samudera Hindia di bagian selatan dan Laut Flores di bagian utara (Gambar 2). Secara berkala, masa air yang melintas di selat ini berbeda tergantung pada musim (barat laut dan tenggara) yang memberikan dampak tersendiri bagi biota yang ada di dalamnya. Keberadaan ekosistem penting seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove yang disertai dengan struktur wilayah pesisir yang tersusun dari daerah teluk menambah kompleksitas perairan yang mendukung kehidupan berbagai jenis biota di dalamnya.

Berbagai jenis ikan dimanfaatkan dan menjadi target penangkapan nelayan Selat Alas. Beberapa jenis diantaranya adalah cumi-cumi, cakalang, tongkol, tengiri, kakap merah, kerapu, lemuru, layang, dan teri.Ikan kakap merah merupakan ikan demersal yang bernilai ekonomi penting yang masih bisa ditangkap oleh nelayan Selat Alas. Hal ini didukung pendapat Blaber et al. (2005) yang menyatakan bahwa penyebaran ikan kakap merah di perairan Indonesia dan diantaranya perairan NTB dinyatakan sebagai salah satu lokasi konsentrasi ikan kakap merah. Selanjutnya salah satu ikan pelagis yang memiliki harga yang tinggi adalah ikan cakalang. Sebagai perbandingan potensi ikan cakalang di wilayah perairan lain yang berhubungan langsung dengan perairan Selat Alas adalah Selat Makasar dan Laut Flores sebesar 28,449 ton/tahun (Uktolseja 1998 dalam Zainuddin 2009). Selain ikan-ikan pelagis besar seperti cakalang dan tongkol, Selat Alas juga merupakan wilayah perairan yang potensial bagi penangkapan ikan pelagis kecil seperti ikan teri. Ikan teri merupakan ikan pelagis kecil dan biasanya merupakan penciri bagi perikanan skala kecil dan penyebarannya di seluruh perairan pantai Indonesia (Genisa 1999). Jenis yang paling umum di Indonesia adalah Stolephorus spp, ikan ini ditangkap hampir diseluruh wilayah Indonesia dan sangat khas sebagai perikanan skala kecil. Dikarenakan perilakunya yang membentuk gerombolan besar ini, maka ikan teri seringkali ditangkap dalam jumlah yang dominan.

Tingginya potensi sumberdaya ikan (SDI) di Selat Alas tidak dibarengi oleh upaya pengelolaan yang baik, sehingga beberapa komoditas perikanan seperti cumi-cumi telah mengalami tangkap lebih. Upaya pengelolaan sangat penting dilakukan mengingat sifat sumberdaya ikan meskipun dapat diperbaharui (renewable) namun perlu kehati hatian dalam pemanfaatannya untuk menjamin keberlanjutan, baik dalam jumlah maupun kemampuannya untuk regenerasi (Pauly et al. 2002).

Pentingnya penelitian ini dilakukan mengingat banyaknya jenis komoditas perikanan yang dihasilkan oleh nelayan di Selat Alas Provinsi NTB menyebabkan rataan tiap komoditas menjadi relatif kecil. Disamping itu terdapat berbagai macam teknologi penangkapan ( multi gear multi species) sehingga menyebabkan kendala dalam pengusahaannya, terutama dalam permodalan dan pasar.

Tujuan Penelitian

Dari uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1) Menentukan komposisi ikan hasil tangkapan nelayan di perairan Selat Alas Provinsi NTB.

2) Menentukan komoditas ikan unggulan di perairan Selat Alas Provinsi NTB. 3) Menentukan tingkat pemanfaatan ikan unggulan di perairan Selat Alas

Provinsi NTB.

Metode Penelitian

Tempat dan waktu

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli – Desember 2012. Lokasi penelitian dilakukan di desa nelayan di kawasan Selat Alas Provinsi NTB yaitu di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) (Tabel 1 dan Gambar 2). Desa-desa tersebut dijadikan lokasi penelitian karena merupakan lokasi utama desa nelayan dan sebahagian besar dari mereka merupakan nelayan kecil. Pekerjaan menjadi nelayan ini merupakan pekerjaan utama bagi masyarakat setempat.

Tabel 1 Lokasi penelitian

Kabupaten Kecamatan Desa

Sumbawa Barat Sekongkang Aik Kangkung

Jereweh Benete

Taliwang Labuhan Lalar

Poto Tano Poto Tano

Lombok Timur Keruak Tanjung Luar

Labuhan Haji Labuhan Haji

Populasi dan Sampel Penelitian

yaitu yang ada di pesisir Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk menentukan responden penelitian, populasi yang ada dikelompokkan menjadi beberapa sub-populasi berdasarkan jenis alat yang dioperasikannya. Selanjutnya, penentuan sampel dilakukan berdasarkan prinsip snowball sampling, yaitu nelayan yang dijadikan sampel ditentukan berdasarkan petunjuk nelayan berikutnya. Nelayan yang menggunakan alat tangkap bagan apung, dan rawai hiu tidak menjadi sampel dalam penelitian ini karena adanya aturan dalam masyarakat nelayan di Selat Alas yang tidak memperbolehkan nelayan bagan apung untuk melakukan penangkapan di sepanjang pesisir dan perairan Selat Alas. Nelayan yang menggunakan rawai untuk menangkap hiu tidak melakukan penangkapan di sepanjang perairan Selat Alas, hal ini disebabkan telah langkanya hiu yang menjadi target penangkapan mereka.

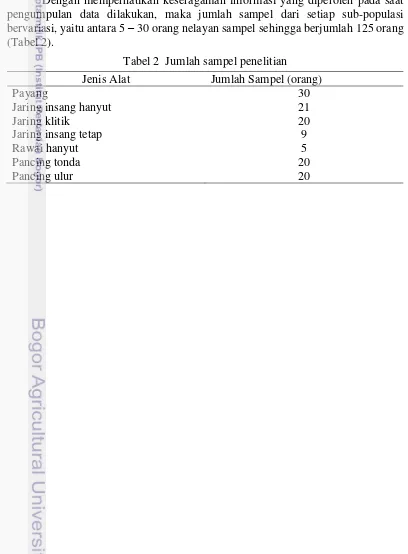

Dengan memperhatikan keseragaman informasi yang diperoleh pada saat pengumpulan data dilakukan, maka jumlah sampel dari setiap sub-populasi bervariasi, yaitu antara 5 – 30 orang nelayan sampel sehingga berjumlah 125 orang (Tabel 2).

Tabel 2 Jumlah sampel penelitian

Jenis Alat Jumlah Sampel (orang)

Payang 30

Jaring insang hanyut 21

Jaring klitik 20

Jaring insang tetap 9

Rawai hanyut 5

Pancing tonda 20

11

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei dan studi literatur, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode survei dengan menggunakan teknik wawancara dan focus group discussion terhadap semua stakeholder perikanan tangkap di lokasi studi (nelayan, pedagang, dan Dinas Kelautan dan Perikanan). Teknik wawancara dan focus group discussion ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang terdiri dari jenis dan harga ikan hasil tangkapan, nilai produksi pemasaran ikan hasil tangkapan, wilayah pemasaran (lokal = 1, nasional = 2, dan luar negeri =3), dan peluang komoditas untuk menjadi produk olahan (1 = rendah, 2 = tinggi, dan 3 = sangat tinggi).

Metode studi literatur dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari data time series selama 10 tahun dari statistik perikanan tangkap Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa Barat, yang meliputi data jenis ikan, produksi ikan hasil tangkapan, jumlah kapal, jenis dan jumlah alat tangkap, serta jumlah trip penangkapan.

Analisis Data

Komposisi Hasil Tangkapan Nelayan di perairan Selat Alas Provinsi NTB.

Data hasil tangkapan nelayan responden dianalisis secara deskriptif untuk melihat komposisi dan kelimpahan hasil tangkapan nelayan responden dan disajikan secara diagramatik.

Komoditas Ikan Unggulan

Metode seleksi komoditas ikan unggulan di perairan Selat Alas Provinsi NTB dilakukan melalui dua tahap (Sutisna 2007), yaitu pertama, menginventarisasi semua komoditas yang dianggap unggulan oleh para responden yang merupakan perwakilan dari semua stakeholder perikanan tangkap di lokasi studi (nelayan, pedagang ikan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan). Tahap ini ditetapkan 10 (sepuluh) jenis ikan sebagai calon ikan komoditas unggulan. Tahap kedua, komoditas pilihan para responden tersebut disaring lagi untuk mendapatkan 5 (lima) jenis ikan unggulan dengan menggunakan metode skoring. Seleksi tahap kedua inilah, pendekatan aspek pemasaran digunakan sebagai kriterianya seperti produksi, nilai produksi, harga, wilayah pemasaran, dan nilai tambahnya.

Kriteria pemasaran seperti produksi, harga, dan nilai produksi maka skor yang digunakan adalah nilai sesungguhnya (aktual) dari ketiga kriteria tersebut. Akan tetapi untuk kriteria wilayah pemasaran dan nilai tambah karena datanya bersifat kualitatif maka perlu dikuantitatifkan dengan menggunakan metode skoring. Skor yang digunakan untuk wilayah pemasaran adalah jika wilayah pemasaran hanya dipasarkan di wilayah lokal saja (kabupaten dan Provinsi) maka diberi skor 1, sedangkan kalau di pasarkan hingga tingkat nasional diberi skor 2 dan jika dieksport maka diberi skor 3. Kriteria nilai tambah, jika komoditas tersebut peluangnya rendah untuk menjadi produk olahan maka diberi skor 1, jika peluangnya tinggi diberi skor 2 dan jika sangat tinggi diberi skor 3.

(Mangkusubroto dan Trisnadi 1985 dalam Sultan 2004) dengan rumus sebagai

Xo = nilai terburuk kriteria x

x1 = nilai terbaik pad kriteria x V(A) = Fungsi nilai dari alternatif A Vi(Xi) = fungsi nilai dari alternatif pada

kriteria ke-i; X i = kriteria ke-i.

Karena V adalah fungsi nilai yang mencerminkan preferensi pengambil keputusan, maka urutan alternatif ikan unggulan didasarkan pada urutan nilai V(X) dari yang tertinggi sebagai urutan prioritas pertama hingga nilai V(X) terendah sebagai urutan prioritas terakhir dari ikan unggulan terpilih tersebut.

Menentukan Tingkat Pemanfaatan Komoditas Ikan Unggulan

Upaya penangkapan optimum dan produksi maksimum lestari ditentukan dengan terlebih dahulu dengan melakukan standarisasi alat tangkap. Menurut Gulland (1983) bahwa jika di suatu perairan terdapat berbagai jenis alat (multi gear) maka salah satu alat tangkap dapat dipakai sebagai alat tangkap standar. Alat tangkap lainnya dapat distandarisasikan terhadap alat tangkap yang telah dipilih sebagai alat tangkap standar tersebut. Alat tangkap yang dtetapkan sebagai alat tangkap standar dipilih dari alat tangkap yang mempunyai produktivitas yang paling tinggi. Selanjutnya, upaya tangkap optimum (fopt) dan MSY dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Schaefer. Upaya optimum (Fopt) dan Maksimum Sustanaible Yield (MSY) dihitung dengan menggunakan persamaan berikut:

Fopt = b

a adalah intersep dan b adalah slope pada persamaan regresi liner

Persamaan Schaefer ini sering digunakan untuk menghitung MSY dan upaya tangkap optimum (Fopt) karena perhitungan menggunakan persamaan Schaefer sederhana, mudah dan hasilnya akurat serta mudah dimengerti oleh siapa saja termasuk para penentu kebijakan (Ghofar , 2003). Tingkat pemanfaatan sumnberdaya ikan unggulan dihitung dengan formula berikut :

Tingkat pemanfaatan = x100% MSY

Ci

... (2-5) Keterangan

Ci = Jumlah hasil tangkapan saat ini; MSY = Maximum Sustainable Yield

Dalam penggunaan metode ini beberapa asumsi dasar harus diperhatikan adalah :

(1) Stok ikan dianggap sebagai unit tunggal dan sama sekali tidak berpedoman pada struktur populasinya.

(3) Hasil tangkapan dan upaya penangkapan merupakan data yang bersifat random.

(4) Hasil tangkapan yang didaratkan berasal dari perairan Selat Alas Provinsi NTB dan tidak ada hasil tangkapan yang di daratkan di luar kawasan.

(5) Teknologi penangkapan tidak ada perubahan secara signifikan.

Dwiponggo (1987) dan Bintoro (2005) mengklasifikasikan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu (1) exploited jika sumberdaya ikan baru dimanfaatkan); (2) ligthly exploited (jika tingkat pemannfaatan sumberdaya ikan dibawah 25% dari potensi lestarinya); (3) moderately exploited (jika tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan berada dibawah nilai jumlah tangkapan yang diperbolehkan); (4) fully exploited (jika tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan sama dengan potensi lestarinya); (5) over exploited (jika tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan telah melampaui potensi lestarinya); dan (6) depleted (jika tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan terus menurun mendekati kepunahan).

Hasil Penelitian

Komposisi Hasil Tangkapan Nelayan Selat Alas

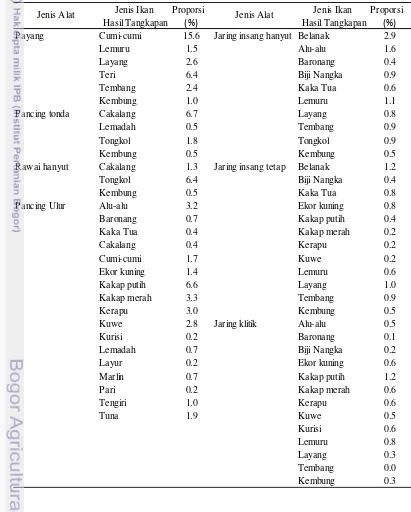

Komposisi ikan hasil tangkapan nelayan Selat Alas selama penelitian menunjukkan bahwa jenis ikan yang tertangkap berupa ikan pelagis besar ataupn kecil, dan ikan-ikan demersal. Ikan-ikan pelagis seperti cumi-cumi, tongkol, cakalang, teri, alu-alu dan layang mendominasi hasil tangkapan nelayan (Tabel 3). Produksi hasil tangkapan nelayan selama penelitian adalah sebesar 6,839 kilogram. Produksi tangkapan cumi-cumi menempati proporsi tertinggi yaitu sebesar 17.3 % dari produksi seluruh hasil tangkapan, kemudian diikuti oleh ikan yang lain seperti tongkol sebesar 9,2 %, cakalang sebesar 8.3 %, dan teri 6.4%. Ikan-ikan pelagis ini memang merupakan ikan yang biasanya berkelompok (schooling fish) sehingga ketika tertangkap biasanya dalam jumlah yang banyak. Ikan demersal yang banyak tertangkap oleh nelayan Selat Alas adalah kakap merah, kerapu, kue, ekor kuning, dan ikan demersal lainnya dalam jumlah sedikit. Ikan kakap merah merupakan ikan demersal yang paling banyak ditangkap dari golongan ikan demersal dengan proporsi sebesar 4.1% dari seluruh hasil tangkapan, kemudian diikuti oleh ikan kerapu sebesar 3.8%, ikan kue sebesar 3.5%, dan ekor kuning sebesar 2.5%. Ikan-ikan demersal tersebut masih dapat ditemukan oleh nelayan di perairan Selat Alas terutama ikan kakap merah dan kerapu yang memiliki nilai jual tinggi. Keberadaan ikan-ikan demersal ini sangat terkait dengan tipe dasar perairan Selat Alas khususnya di wilayah pesisir yang didominasi oleh keberadaan terumbu karang.

Payang merupakan alat tangkap dengan produksi tertinggi jika dibandingkan dengan alat-alat yang lain di Selat Alas. Produksi payang selama peneltian adalah sebesar 29.6% dari produksi total. Alat tangkap yang lain yang memiki produksi tinggi setelah payang adalah pancing ulur dengan produksi sebesar 28,4% dari seluruh hasil tangkapan kemudian diikuti oleh alat lain yaitu jaring insang hanyut sebesar 10.6%, pancing tonda sebesar 9.5%, rawai hanyut sebesar 8.2%, jaring insang tetap sebesar 7.3%, dan jaring kelitik sebesar 6.4% (Tabel 3).

Tabel 3 Proporsi ikan hasil tangkapan nelayan per jenis alat penangkapan di Selat Alas Provinsi NTB

Jenis Ikan Proporsi Jenis Ikan Proporsi Hasil Tangkapan (%) Hasil Tangkapan (%)

Payang Cumi-cumi 15.6 Jaring insang hanyut Belanak 2.9

Lemuru 1.5 Alu-alu 1.6

Rawai hanyut Cakalang 1.3 Jaring insang tetap Belanak 1.2

Tongkol 6.4 Biji Nangka 0.4

Kembung 0.5 Kaka Tua 0.8

Pancing Ulur Alu-alu 3.2 Ekor kuning 0.8

Nelayan

Perkembangan jumlah nelayan penuh berfluktuatif dalam sepuluh (10) tahun terakhir, tingkat pertambahannya tidak lebih dari 0,05 % dalam kurun waktu tujuh (7) tahun terakhir yaitu dari tahun 2003 – 2009. Namun setelah tahun 2010 hingga tahun 2012 terjadi penurunan jumlan nelayan sekitar 23 %. Hal ini, disebabkan karena adanya pemutakhiran data yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, dikarenakan kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sumbawa pada tahun 2003. Penyebab yang lain karena sebahagian nelayan di Kabupaten Sumbawa Barat beralih profesi ke bidang yang terkait dengan industri pertambangan yang berkembang di daerah tersebut.

Perkembangan nelayan sambilan relatif sama dengan nelayan penuh, yaitu perkembangannya relatif tetap hingga tahun 2009. Jumlah nelayan sambilan pada tahun 2010 – 2012 mengalami penurunan hingga 35%. Penurunan jumlah nelayan sambilan ini disebabkan karena Kabupaten Sumbawa Barat melakukan pemutakhiran data karena kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa. Perkembangan jumlah nelayan di Selat Alas Provinsi NTB seperti di tunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Komposisi dan perkembangan jumlah nelayan tetap dan nelayan sambilan di Selat Alas Provinsi NTB tahun 2003-2012.

Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) berdasarkan jenis kategori usaha di Selat Alas meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 12% pada RTP dengan kategori perahu motor (0 – 5 GT) dari tahun 2009 – 2012. Peningkatan jumlah RTP dengan kategori perahu motor ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah daerah Provinsi NTB terkait dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang meliputi pemberdayaan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan melalui pengembangan usaha perikanan dan peningkatan mutu serta pengembangan sarana prasarana perikanan dan kelautan (DKP Provinsi NTB 2011).

Gambar 4 Komposisi dan perkembangan RTP di Selat Alast berdasarkan kategori usahanya tahun 2003-2012

Alat Tangkap

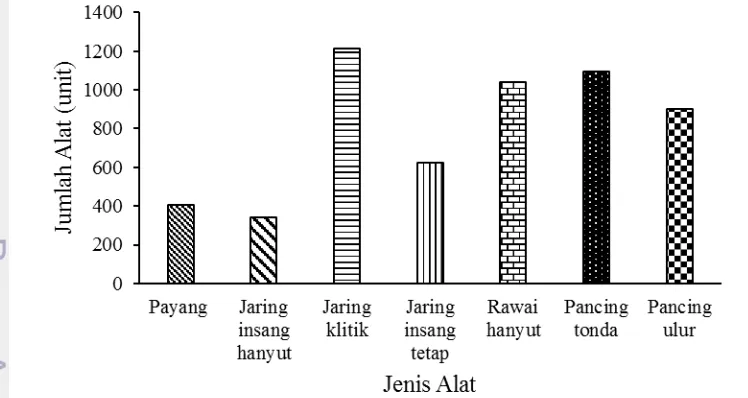

Nelayan di Selat Alas sebagain besar merupakan nelayan skala kecil. Jenis dan ukuran alat tangkap yang beragam. Jenis alat yang dioperasikan di perairan ini adalah payang, jaring insang hanyut, jaring klitik, jaring insang tetap, dan pancing (rawai hanyut, pancing tonda, dan pancing ulur). Beragamnya jenis alat yang dioperasionalkan oleh nelayan Selat Alas ini menggambarkan perikanan skala kecil yang dominan di selat ini. Komposisi jumlah alat tangkap yang dioperasikan di Selat Alas seperti ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Komposisi jumlah alat tangkap yang dioperasikan di Selat Alas tahun 2003-2012

diseluruh lokasi penelitian, sehingga jumlahnya lebih tinggi jika dibandingkan alat tangkap yang lain. Akan tetapi, alat tangkap jaring insang hanyut perkembangannya paling lambat dibanding alat tangkap yang lain. Hal ini disebabkan karena produktivitas alat tangkap ini yang biasanya digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan cakalang dan kakap merah juga paling rendah dibanding dengan alat tangkap yang lain (Lampiran 3).

Jenis alat tertentu seperti payang dalam 5 (lima) tahun terakhir jumlahnya menurun. Alat tangkap payang ini umumnya hanya digunakan oleh nelayan Tanjung Luar, nelayan di daerah yang lain di lokasi penelitian tidak menggunakan alat ini. Hal ini disebabkan karena pengoperasian alat tangkap ini membutuhkan tambahan tenaga kerja dan tambahan perahu kecil sebagai tempat penerangan (lampu petromak) untuk menarik target penangkapan yaitu cumi-cumi agar mendekat ke arah alat ini. Hal ini membutuhkan modal yang cukup besar untuk pengadaan alat tangkap payang ini. Penurunan jumlah alat tangkap payang terkait dengan produksi dari alat ini dalam sepuluh tahun terakhir (2003 – 2012) terus menurun (Gambar 6).

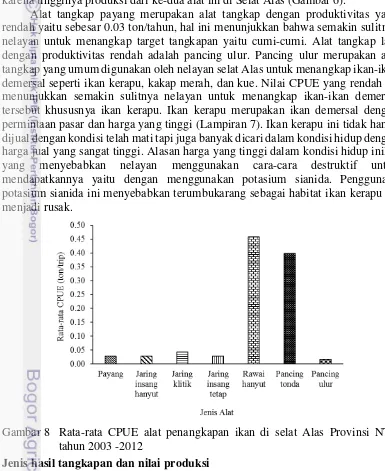

Produksi

Hasil pengoperasian berbagai jenis alat tangkap dengan menggunakan alat tangkap rawai hanyut, dan pancing tonda memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap keseluruhan rata-rata produksi tangkapan nelayan di perairan Selat Alas, Nusa Tenggara Barat. Perkembangan ke-dua alat tangkap ini hingga mencapai 25% dalam 10 tahun (2003-2012). Tingginya produksi dari alat tangkap rawai hanyut dan pancing tonda tidak terlepas dari target sasaran ke-dua alat ini yaitu cakalang untuk pancing tonda dan ikan tongkol untuk rawai hanyut (Lampiran 2 sampai 6). Ikan-ikan ini merupakan jenis ikan pelagis yang menggerombol (schooling) sehingga jika tertangkap biasanya dalam jumlah yang besar.

Alat tangkap rawai hanyut merupakan alat tangkap dengan produksi tertinggi dari semua alat yang dioperasionalkan di Selat Alas. Tingginya produksi dari alat tangkap rawai hanyut ini tidak terlepas dari target penangkapannya yaitu ikan tongkol. Produksi yang tinggi dari ikan tongkol disebabkan karena cukup tingginya harga ikan ini di tingkat nelayan (Lampiran 7). Produksi yang tinggi dari alat ini menunjukkan intensifnya penangkapan ikan tongkol sehingga menyebabkan terjadinya tekanan penangkapan terhadap ikan jenis ini di wilayah peraiaran Selat Alas.

Gambar 6 Rata-rata produksi perikanan tangkap menurut jenis alat tangkap di Selat Alas Provinsi NTB tahun 2003-2012

Trip alat penangkapan

Keseluruhan armada tangkap yang dioperasikan di Selat Alas selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, alat tangkap rawai hanyut merupakan alat tangkap yang memiliki rata-rata trip lebih tinggi jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Perkembangan trip penangkapan alat tangkap rawai hanyut sebesar 30.6% dari keseluruhan trip penangkapan seluruh alat selama kurun waktu 10 tahun (2003 – 2012). Kondisi ini terkait dengan jumlah alat tersebut yang juga dominan di wilayah ini (Gambar 5) serta produksi yang tinggi (Gambar 6). Akan tetapi, alat tangkap payang merupakan alat yang perkembangan tripnya terendah. Perkembangan trip alat tangkap payang sebesar 4.6% selama kurun waktu 10 tahun. Perkembangan trip yang rendah dari alat tangkap payang ini disebabkan karena alat ini hanya dioperasionalkan di wilayah Tanjung Luar saja. Rata-rata trip pengoperasian setiap jenis alat tangkap tergantung pada berbagai faktor terutama musim dan jenis ikan target. Rata-rata trip kapal penangkapan yang dioperasikan di Selat Alas seperti ditunjukkan pada Gambar 7.