BAHAN SKRIPSI

ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA ALKALOID DARI UMBI BAWANG SABRANG (Eleutherinae bulbus)

OLEH :

DINA MARIANI PURBA NIM 060804061

FAKULTAS FARMASI

HALAMAN PENGESAHAN

ISOLASI DAN KARAKTERISASI SENYAWA ALKALOID DARI UMBI BAWANG SABRANG (Eleutherinae bulbus)

OLEH :

DINA MARIANI PURBA NIM 060804061

Medan, September 2010

Disetujui oleh : Disahkan oleh :

Pembimbing I, Dekan Fakultas Farmasi,

Prof. Dr. Siti Morin Sinaga, M.Sc., Apt Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt NIP. 195008281976032002 NIP. 195311281983031002

Pembimbing II,

Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid dari Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus)

Abstrak

Tumbuhan bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, radang usus, disentri, luka, bisul, peluruh muntah, penyakit kuning, kanker payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, antimelanogenesis dan sebagai antioksidan. Salah satu kandungan kimia dari umbi bawang sabrang yaitu alkaloid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengekstraksi dan mengisolasi senyawa alkaloid dari umbi bawang sabrang dan melakukan karakterisasi isolat dengan spektrofotometer ultraviolet (UV) dan inframerah (IR).

Serbuk simplisia dikarakterisasi dan diskrining fitokimia kemudian diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol 80% yang dilanjutkan dengan prosedur pengocokan asam basa. Ekstrak alkaloid kasar dianalisa secara KLT dengan fase gerak kloroform-metanol-amonia, toluen-etilasetat, benzen-etilasetat dengan beberapa perbandingan, sebagai penampak bercak digunakan pereaksi Bouchardat. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan KLT preparatif menggunakan fase gerak toluen-etilasetat (9:1). Kemudian isolat dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV dan IR.

Hasil makroskopik umbi bawang sabrang segar adalah berbentuk bulat telur memanjang, berwarna merah, tidak berbau serta berasa pahit. Umbi lapis terdiri dari 5-6 lapisan, dan panjang umbi 4-5 cm dan diameter 1-3 cm. Hasil mikroskopik serbuk simplisia umbi bawang sabrang dijumpai adanya kristal Ca-oksalat, parenkim, xylem dengan penebalan dinding sel berupa tangga (skalariform) dan butir amilum. Hasil penetapan kadar air diperoleh 8, 98%, kadar sari yang larut dalam air 8,03%, kadar sari yang larut dalam etanol 9,63%, kadar abu total 4,32%, kadar abu yang tidak larut dalam asam 0,84%. Hasil skrining fitokimia diperoleh senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid/triterpenoid, glikosida, glikosida antrakinon, dan saponin. Hasil isolasi dari ekstrak alkaloid kasar diperoleh dua isolat murni yaitu isolat A (Rf 0,51) dan isolat B (Rf 0,57). Isolat A memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 270 nm, dan isolat B 271 nm. Hasil spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya gugus C-H alifatis, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolat A) dan gugus C-H alifatis,

CH2, CH3, C=C, C-N dan C-O (isolat B).

Kata kunci : umbi bawang sabrang, alkaloid, skrining fitokimia, isolasi,

Isolation and Characterization Alkaloids Compound from Bawang Sabrang bulb (Eleutherinae bulbus)

Abstract

Bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) is one plant that can be used for the treatment of constipation, dysuria, cancer, colitis, dysentery, wounds, ulcers, vomiting, jaundice, breast cancer, diabetes mellitus, hypertension, lower cholesterol, antimelanogenesis and as an antioxidant. One of the chemical constituents of bawang sabrang namely alkaloids. The purpose of this research is to extract and isolate the alkaloid compounds from bawang sabrang bulb and to do the characterization of isolate by ultraviolet (UV) and infrared (IR) spectrophotometer.

Simplex characterization and phytochemical screening were done to the simplex powder then the powder was extracted by maceration using ethanol 80%, and then the isolation of alkaloids from the ethanol by acid-base shuffle method. Crude alkaloid extract was analyzed by TLC with mobile phase chloroform-methanol-ammonia, toluene-ethyl acetate, benzene-ethylacetate with some comparisons, as the spray reagent used Bouchardat reagent. Next was separated by preparative TLC using mobile phase toluene-ethyl acetate (9:1). After that the isolate was characterized with ultraviolet and infrared spectrophotometer. The results of macroscopic examination of fresh bawang sabrang bulb is elongated oval-shaped, red in color, no smell and taste bitter. Bulb consists of 5-6 layers, and tubers 4-5 cm long and 1-3 cm in diameter. The results of microscopic of the simplex powder detected Ca-oxalate crystals, parenchyma, xylem with thickening cell walls of the stairs (skalariform) and amylum grains. The water content of the simplex powder is 8,98%, levels of water-soluble extract 8,03%, the concentration of ethanol-soluble extract 9,63%, total ash content 4,32% and the acid insoluble ash content is 0,84 %. The result of phytochemical screening showed the presence of alkaloids, flavonoids, steroids / triterpenoids, glycosides, anthraquinone glycosides, and saponins. The isolation of the crude alkaloid extract obtained two pure isolates, they are isolates A (Rf 0,51) and isolate B (Rf 0,57). Isolate A gives a maximum absorbance at 270 nm wavelength and isolate B at 271 nm. The results of infrared spectrophotometry showed the presence of aliphatic CH, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolate A) and aliphatic CH, CH2, CH3,

C=C, C-N, C-O (isolate B).

Keywords: Bawang sabrang bulb, alkaloids, phytochemical screening, isolation,

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... ii

ABSTRAK ... iii

ABSTRACT ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ... 1

1.2 Perumusan masalah ... 2

1.3 Hipotesis ... 2

1.4 Tujuan ... 3

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Alat-alat ... 18

3.2 Bahan-bahan ... 18

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Tumbuhan 3.3.1 Pengumpulan Bahan Tumbuhan ... 18

3.3.2 Identifikasi Tumbuhan ... 19

3.3.3 Pengolahan Bahan Tumbuhan ... 19

3.5 Karakterisasi Simplisia ... 21

3.5.1 Pemeriksaan Makroskopik ... 21

3.5.2 Pemeriksaan Mikroskopik ... 21

3.5.3 Penetapan Kadar Air ... 21

3.5.4 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Air ... 22

3.5.5 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Etanol ... 22

3.5.6 Penetapan Kadar Abu ... 23

3.5.7 Penetapan Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam.. 23

3.6 Skrining Fitokimia 3.6.1 Pemeriksaan Alkaloid ... 23

3.6.2 Pemeriksaan Flavonoid ... 24

3.6.3 Pemeriksaan Glikosida ... 25

3.6.4 Pemeriksaan Glikosida Antrakinon ... 25

3.6.5 Pemeriksaan Glikosida Sianogenik ... 26

3.6.6 Pemeriksaan Saponin ... 26

3.6.7 Pemeriksaan Steroid ... 26

3.6.8 Pemeriksaan Tanin ... 26

3.7 Pembuatan Ekstrak ... 27

3.8 Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etanol dengan Metode Pengocokan Asam Basa ... 27

3.9 Analisis Ekstrak Alkaloid Kasar Secara KLT ... 28

3.10 Pembuatan Plat KLT ... 29

3.12 Pemurnian Kristal Hasil Preparatif ... 29

3.13 Uji Kemurnian Isolat Hasil Preparatif dengan KLT Satu Arah dan Dua Arah ... 30

3.14 Karakterisasi Isolat ... 31

3.14.1 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Ultraviolet ... 31

3.14.2 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Inframerah ... 31

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 32

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 38

5.1 Kesimpulan ... 38

5.2 Saran ... 38

DAFTAR PUSTAKA ... 39

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Hasil Karakterisasi Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang

(Eleutherinae bulbus) ... 33

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Serbuk Simplisia Umbi Bawang

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Hasil Identifikasi Tumbuhan ... 42

Lampiran 2. Gambar Tumbuhan dan Umbi Bawang Sabrang ... 43

Lampiran 3. Gambar simplisia umbi bawang sabrang ... 44

Lampiran 4. Gambar Mikroskopik Serbuk Simplisia ... 45

Lampiran 5. Perhitungan Kadar Air Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang ... 46

Lampiran 6. Perhitungan Kadar Sari Larut dalam Air ... 47

Lampiran 7. Perhitungan Kadar Sari Larut dalam Etanol ... 48

Lampiran 8. Perhitungan Kadar Abu Total ... 49

Lampiran 9. Perhitungan Kadar Abu Tidak Larut dalam Asam ... 50

Lampiran 10. Bagan Ekstraksi Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang .. 51

Lampiran 11. Bagan Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etanol dengan Metode Pengocokan Asam Basa ... 52

Lampiran 12. Bagan Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Alkaloid Kasar ... 53

Lampiran 13. Kromatogram Hasil KLT Ekstrak Alkaloid Kasar Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus) ... 54

Lampiran 14. Kromatogram Hasil KLT Preparatif Ekstrak Alkaloid Kasar Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus) ... 57

Lampiran 15. Kromatogram Hasil KLT Satu Arah Isolat A ... 58

Lampiran 16. Kromatogram Hasil KLT Satu Arah Isolat B ... 59

Lampiran 18. Kromatogram Hasil KLT Dua Arah Isolat B ... 61

Lampiran 19. Gambar Spektrum Ultraviolet Isolat A ... 62

Lampiran 20. Gambar Spektrum Ultraviolet Isolat B ... 63

Lampiran 21. Gambar Spektrum Inframerah Isolat A ... 64

Isolasi dan Karakterisasi Senyawa Alkaloid dari Umbi Bawang Sabrang (Eleutherinae bulbus)

Abstrak

Tumbuhan bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) merupakan salah satu tumbuhan yang dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, radang usus, disentri, luka, bisul, peluruh muntah, penyakit kuning, kanker payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, antimelanogenesis dan sebagai antioksidan. Salah satu kandungan kimia dari umbi bawang sabrang yaitu alkaloid. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengekstraksi dan mengisolasi senyawa alkaloid dari umbi bawang sabrang dan melakukan karakterisasi isolat dengan spektrofotometer ultraviolet (UV) dan inframerah (IR).

Serbuk simplisia dikarakterisasi dan diskrining fitokimia kemudian diekstraksi secara maserasi menggunakan pelarut etanol 80% yang dilanjutkan dengan prosedur pengocokan asam basa. Ekstrak alkaloid kasar dianalisa secara KLT dengan fase gerak kloroform-metanol-amonia, toluen-etilasetat, benzen-etilasetat dengan beberapa perbandingan, sebagai penampak bercak digunakan pereaksi Bouchardat. Selanjutnya dilakukan pemisahan dengan KLT preparatif menggunakan fase gerak toluen-etilasetat (9:1). Kemudian isolat dikarakterisasi dengan spektrofotometer UV dan IR.

Hasil makroskopik umbi bawang sabrang segar adalah berbentuk bulat telur memanjang, berwarna merah, tidak berbau serta berasa pahit. Umbi lapis terdiri dari 5-6 lapisan, dan panjang umbi 4-5 cm dan diameter 1-3 cm. Hasil mikroskopik serbuk simplisia umbi bawang sabrang dijumpai adanya kristal Ca-oksalat, parenkim, xylem dengan penebalan dinding sel berupa tangga (skalariform) dan butir amilum. Hasil penetapan kadar air diperoleh 8, 98%, kadar sari yang larut dalam air 8,03%, kadar sari yang larut dalam etanol 9,63%, kadar abu total 4,32%, kadar abu yang tidak larut dalam asam 0,84%. Hasil skrining fitokimia diperoleh senyawa golongan alkaloid, flavonoid, steroid/triterpenoid, glikosida, glikosida antrakinon, dan saponin. Hasil isolasi dari ekstrak alkaloid kasar diperoleh dua isolat murni yaitu isolat A (Rf 0,51) dan isolat B (Rf 0,57). Isolat A memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang 270 nm, dan isolat B 271 nm. Hasil spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya gugus C-H alifatis, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolat A) dan gugus C-H alifatis,

CH2, CH3, C=C, C-N dan C-O (isolat B).

Kata kunci : umbi bawang sabrang, alkaloid, skrining fitokimia, isolasi,

Isolation and Characterization Alkaloids Compound from Bawang Sabrang bulb (Eleutherinae bulbus)

Abstract

Bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) is one plant that can be used for the treatment of constipation, dysuria, cancer, colitis, dysentery, wounds, ulcers, vomiting, jaundice, breast cancer, diabetes mellitus, hypertension, lower cholesterol, antimelanogenesis and as an antioxidant. One of the chemical constituents of bawang sabrang namely alkaloids. The purpose of this research is to extract and isolate the alkaloid compounds from bawang sabrang bulb and to do the characterization of isolate by ultraviolet (UV) and infrared (IR) spectrophotometer.

Simplex characterization and phytochemical screening were done to the simplex powder then the powder was extracted by maceration using ethanol 80%, and then the isolation of alkaloids from the ethanol by acid-base shuffle method. Crude alkaloid extract was analyzed by TLC with mobile phase chloroform-methanol-ammonia, toluene-ethyl acetate, benzene-ethylacetate with some comparisons, as the spray reagent used Bouchardat reagent. Next was separated by preparative TLC using mobile phase toluene-ethyl acetate (9:1). After that the isolate was characterized with ultraviolet and infrared spectrophotometer. The results of macroscopic examination of fresh bawang sabrang bulb is elongated oval-shaped, red in color, no smell and taste bitter. Bulb consists of 5-6 layers, and tubers 4-5 cm long and 1-3 cm in diameter. The results of microscopic of the simplex powder detected Ca-oxalate crystals, parenchyma, xylem with thickening cell walls of the stairs (skalariform) and amylum grains. The water content of the simplex powder is 8,98%, levels of water-soluble extract 8,03%, the concentration of ethanol-soluble extract 9,63%, total ash content 4,32% and the acid insoluble ash content is 0,84 %. The result of phytochemical screening showed the presence of alkaloids, flavonoids, steroids / triterpenoids, glycosides, anthraquinone glycosides, and saponins. The isolation of the crude alkaloid extract obtained two pure isolates, they are isolates A (Rf 0,51) and isolate B (Rf 0,57). Isolate A gives a maximum absorbance at 270 nm wavelength and isolate B at 271 nm. The results of infrared spectrophotometry showed the presence of aliphatic CH, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolate A) and aliphatic CH, CH2, CH3,

C=C, C-N, C-O (isolate B).

Keywords: Bawang sabrang bulb, alkaloids, phytochemical screening, isolation,

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pemanfaatan tumbuhan sebagai obat merupakan warisan nenek moyang

sejak dahulu kala dan telah digunakan dalam kurun waktu cukup lama hampir

seluruh negara di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil

tanaman obat yang potensial dengan keanekaragaman hayati yang dimilikinya.

Upaya pencarian tumbuhan berkhasiat obat telah lama dilakukan, baik untuk

mencari senyawa baru ataupun menambah keanekaragaman senyawa yang telah

ada. Pencarian tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan seperti cara

empiris, etnobotani, dan etnofarmakologi. Selanjutnya dilakukan upaya untuk

pengisolasian senyawa murni dan turunannya sebagai bahan dasar obat modern

atau pembuatan ekstrak untuk obat fitofarmaka (Hernani dan Djauhariya, 2004).

Salah satu tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat yaitu bawang

sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.), termasuk tumbuhan terna, dengan

tinggi 25-50 cm, bunga putih, umbi lapisnya berwarna merah (Ogata, 1995).

Tumbuhan bawang sabrang ini mengandung senyawa kimia aktif berupa alkaloid,

flavonoid, steroid, glikosida dan fenolik (Galingging, 2007). Umbi tumbuhan ini

dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, radang usus, disentri, luka,

bisul, peluruh muntah, penyakit kuning (Ogata, 1995; Heyne, 1987), kanker

payudara, diabetes melitus, hipertensi, menurunkan kolesterol (Galingging, 2009),

Senyawa alkaloid banyak mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol

sehingga digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Harbone, 1987).

Senyawa aktif ini dapat berperan sebagai analgesik, sedatif, bioinsektisida,

stimulan pada syaraf otonom, obat malaria, obat kanker (Putra, 2007; Tjay 2002),

antiinflamasi, antidiabetes dan diuretik (Dineshkumar, 2010).

Berdasarkan hal di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti salah satu

kandungan kimia umbi bawang sabrang yaitu senyawa alkaloid dan melakukan

karakterisasi simplisia untuk mengetahui apakah simplisia yang digunakan

memenuhi syarat sesuai dengan Materia Medika Indonesia.Melakukan skrining

fitokimia dan mengekstraksi senyawa alkaloid dari umbi tumbuhan bawang

sabrang menggunakan metode pengocokan asam basa dan isolasi dengan bantuan

kromatografi lapis tipis (KLT) dan KLT preparatif serta melakukan karakterisasi

isolat hasil isolasi secara spektrofotometri ultraviolet dan spektrofotometri

inframerah.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah senyawa alkaloid yang terdapat pada umbi bawang sabrang

(Eleutherinae bulbus) dapat diisolasi dengan KLT dan KLT preparatif

menggunakan campuran pelarut yang sesuai?

2. Apakah senyawa alkaloid hasil isolasi dapat dikarakterisasi secara

spektrofotometri ultraviolet dan spektrofotometri inframerah?

1.3Hipotesis

1. Senyawa alkaloid yang terdapat pada umbi bawang sabrang (Eleutherinae

bulbus) dapat diisolasi dengan KLT dan KLT preparatif menggunakan

2. Senyawa alkaloid hasil isolasi dapat dikarakterisasi secara spektrofotometri

ultraviolet dan spektrofotometri inframerah.

1.4Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengisolasi senyawa alkaloid dari umbi bawang sabrang (Eleutherinae

bulbus)

2. Melakukan karakterisasi senyawa alkaloid hasil isolasi dari umbi bawang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Tumbuhan 2.1.1 Habitat

Tumbuhan bawang sabrang merupakan tumbuhan yang berasal dari

Amerika tropis, di Jawa dipelihara sebagai tanaman hias dan di beberapa tempat

tumbuh jalang antara 600 dan 1500 m di atas permukaan laut; kadang-kadang

didapati dalam jumlah besar di pingg ir-pinggir jalan yang berumput dan di dalam

kebun-kebun teh, kina dan karet (Heyne, 1987).

2.1.2 Morfologi luar

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan terna yang merumpun sangat kuat,

akhirnya merupakan rumpun-rumpun besar, tinggi 26 hingga 50 cm. Umbinya

berbentuk bulat telur memanjang dan berwarna merah (Heyne, 1987). Daun

tunggal, letak daun berhadapan, warna daun hijau muda, bentuk daun sangat

panjang, dan meruncing (acicular), tepi daun halus tanpa gerigi (entire), pangkal

daun berbentuk runcing (acute) dan ujung daun meruncing (acuminate)

permukaan daun atas dan bawah halus (glabrous) tulang daun paralel/sejajar

(Krismawati dan M. Sabran, 2006).

2.1.3 Sistematika Tumbuhan

Sistematika dari tumbuhan bawang sabrang adalah sebagai berikut:

Kingdom: Plantae

Super Divisi: Spermatophyta

Ordo: Liliales

Famili: Iridaceae

Genus: Eleutherine

Spesies: Eleutherine palmifolia (L.) Merr. (Anonim, 2010).

2.1.4 Nama Daerah

Nama daerah dari tumbuhan bawang sabrang adalah sebagai berikut:

bawang kapal (Sumatera); brambang sabrang, luluwan sapi, teki sabrang,

bebawangan beureum, bawang siem (Jawa) ( Ditjen POM, 1985).

2.1.5 Sinonim

Sinonim dari tumbuhan bawang sabrang : Sisyrinchium palmifolium L.

(Anonim, 2010).

2.1.6 Kandungan Kimia dan Khasiat

Bawang sabrang mengandung senyawa-senyawa yang meliputi alkaloid,

steroid, glikosida, tanin, fenolik, dan flavonoid (Galingging, 2007). Tumbuhan ini

dapat digunakan untuk pengobatan sembelit, disuria, peradangan poros usus,

disentri, penawar racun ikan, luka, bisul, peluruh muntah dan penyakit kuning

(Ogata, 1995; Heyne, 1987).

2.2 Alkaloida

Alkaloid, sekitar 5500 telah diketahui, merupakan golongan zat tumbuhan

sekunder yang terbesar. Banyak sekali alkaloid yang khas pada suatu suku

tumbuhan atau beberapa tumbuhan sekerabat. Jadi, nama alkaloid sering kali

diturunkan dari sumber tumbuhan penghasilnya. Uji sederhana, tetapi yang sama

sekali tidak sempurna untuk alkaloid dalam daun atau buah segar adalah rasa

sebenarnya biosintesis kebanyakan alkaloid lebih rumit. Secara kimia, alkaloid

merupakan suatu golongan heterogen. Alkaloid banyak yang mempunyai kegiatan

fisiologi yang menonjol, jadi digunakan secara luas dalam bidang pengobatan

(Harbone, 1987).

2.2.1 Defenisi

Alkaloida adalah senyawa kimia yang secara khas diperoleh dari

tumbuhan dan hewan, bersifat basa, mengandung satu atau lebih atom nitrogen

(biasanya dalam cincin heterosiklik), dibiosintesis dari asam amino, banyak

diantaranya memiliki aktivitas biologis pada manusia dan hewan (Trease dan

Evans, 1983). Alkaloid merupakan senyawa yang berpengaruh terhadap susunan

syaraf pusat, mempunyai atom nitrogen heterosiklis dan disintesis oleh tumbuhan

dari asam amino atau turunannya (Waller dan Nowacki, 1978).

2.2.2 Sifat

Alkaloid sebagai golongan dibedakan dari sebagian besar komponen

tumbuhan lain berdasarkan sifat basanya (kation). Oleh karena itu senyawa ini

biasanya terdapat dalam tumbuhan sebagai garam berbagai asam organik dan

sering ditangani di laboratorium sebagai garam dengan asam hidroklorida dan

asam sulfat. Garam ini, dan sering alkaloid bebas, berupa senyawa padat

berbentuk kristal tanwarna. Beberapa alkaloid berupa cairan, dan alkaloid yang

berwarna pun langka (berberina dan serpentina berwarna kuning) (Robinson,

1995).

2.2.3 Klasifikasi

Alkaloid dibagi menjadi dua golongan berdasarkan letak atom nitrogennya

A. Non heterosiklis disebut juga protoalkaloida. Contohnya efedrin yang terdapat

pada tumbuhan Ephedra sinica.

B. Heterosiklis, dibagi dalam 12 golongan berdasarkan struktur cincinnya yaitu :

1. Alkaloid golongan pirol dan pirolidin, yaitu alkaloid yang mengandung inti

pirol dan pirolidin dalam struktur kimianya. Contohnya higrin pada tumbuhan

Erythtroxylon coca.

2. Alkaloid golongan pirolizidin, yaitu alkaloid yang mengandung inti pirolizidin

dalam struktur kimianya. Contoh retronesin pada tumbuhan Senecio jacobaea.

3. Alkaloid golongan piridin dan piperidin, yaitu alkaloid yang mengandung inti

piridin dan piperidin dalam struktur kimianya. Contohnya nikotin pada

tumbuhan Nicotiana tabaccum yang mempunyai inti piridin.

4. Alkaloid golongan tropan, yaitu alkaloid yang mengandung inti tropan dalam

struktur kimianya. Contohnya atropin pada tumbuhan Atropa belladonna.

5. Alkaloid golongan kuinolin, yaitu alkaloid yang mengandung inti kuinolian

dalam struktur kimianya. Contohnya kuinin pada tumbuhan Cinchona

officinalis.

6. Alkaloid golongan isokuinolin, yaitu alkaloid yang mengandung inti

isokuinolin dalam struktrur kimianya. Contohnya papaverin pada tumbuhan

Papaver somniferum.

7. Alkaloid golongan aporfin, yaitu alkaloid yang mengandung inti aporfin

dalam struktrur kimianya. Contohnya boldin pada tumbuhan Peumus boldus.

8. Alkaloid golongan norlupinan, yaitu alkaloid yang mengandung inti

norlupinan dalam struktrur kimianya. Contohnya sitisin pada tumbuhan

9. Alkaloid golongan indo l atau benzopirol, yaitu alkaloid yang mengandung inti

indol dalam struktrur kimianya. Contohnya psilosin pada tumbuhan Psilocybe

sp.

10.Alkaloid golongan imidazol atau glioksalin, yaitu alkaloid yang mengandung

inti imidazol dalam struktrur kimianya. Contohnya pilokarpin pada tumbuhan

Pilocarpus jaborandi.

11.Alkaloid golongan purin, yaitu alkaloid yang mengandung inti purin dalam

struktrur kimianya. Contohnya kafein pada tumbuhan Coffea arabica.

12.Alkaloid steroida, yaitu alkaloid yang mengandung inti steroida (siklopentano

perhidrofenantren) dalam struktrur kimianya. Contohnya solanidin pada

tumbuhan Lycopersicon esculentum.

Menurut Hegnauer, alkaloid dikelompokkan sebagai:

(a). Alkaloid sesungguhnya

Alkaloid sesungguhnya adalah racun, senyawa tersebut menunjukkan

aktivitas phisiologi yang luas, hampir tanapa terkecuali bersifat basa; lazim

mengandung nitrogen dalam cincin heterosiklis; diturunkan dari asam amino;

biasanya terdapat dalam tanaman sebagai garam asam organik. Beberapa

perkecualian terhadap aturan tersebut adalah kolkhisin dan asam aristolokhat yabg

bersifat bukan basa dan tidak memiliki cincin heterosiklis dan alkaloid kuartener,

yang bersifat agak asam daripada basa.

(b). Protoalkaloid

Protoalkaloid merupakan amin yang relatif sederhana dimana nitrogen

berdasarkan biosintesis dari asam amino yang bersifat basa. Contoh, adalah

meskalin, ephedin, dan N,N-dimetiltriptamin.

(c). Pseudoalkaloid

Pseudoalkaloid tidak diturunkan dari precursor asam amino. Senyawa

biasanya bersifat basa. Ada dua seri alkaloid yang penting dalam klas ini, yaitu

alkaloid steroidal (contoh konessin) dan purin (contoh kaffein) (Sastrohamidjojo,

1996).

2.3 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair (Ditjen

POM, 2000). Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya

dengan menggunakan pelarut. Jadi, ekstrak adalah sediaan yang diperoleh dengan

cara ekstrasi tanaman obat dengan ukuran partikel tertentu dan menggunakan

medium pengekstraksi yang tertentu pula (Goeswin, 2007).

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut :

- Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstraksian simplisia dengan menggunakan

pelarut dengan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada

temperatur ruangan (kamar). Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk

simplisia dalam cairan penyari yang akan menembus dinding sel dan masuk ke

dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif yang ada di dalam dengan di

luar sel maka larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut setelah dilakukan

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Ditjen POM, 1986).

- Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari

tahapan pengembangan bahan, tahap perkolasi sebenarnya(penetesan/

penampungan ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang

jumlahnya 1-5 kali bahan.

- Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

- Soklet

Soklet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan

jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

- Digesti

Digesti adalah cara maserasi dengan menggunakan pemanasan lemah,

yaitu pada suhu 40º-50º C. Cara ini hanya dapat dilakukan untuk simplisia yang

zat aktifnya tahan terhadap pemanasan. Daya melarutkan cairan penyari akan

meningkat sehingga pemanasan tersebut mempunyai pengaruh yang sama dengan

- Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98ºC)

selama waktu tertentu (15-20 menit) (Ditjen POM, 2000).

- Dekok

Dekok adalah penyarian menggunakan simplisia dengan perbandingan dan

derajat kehalusan tertentu. Cairan penyari air digunakan pada suhu 90-95ºC

selama 30 menit (Goeswin, A., 2007).

2.4 Kromatografi

Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan berdasarkan

perbedaan migrasi dari komponen-komponen senyawa diantara dua fase yaitu fase

diam dan fase gerak (Depkes, 1995). Cara-cara kromatografi dapat digolongkan

sesuai dengan sifat-sifat dari fase diam, yang dapat berupa zat padat atau zat cair,

Jika fase diam berupa zat padat maka cara tersebut dikenal sebagai kromatografi

serapan (adsorpsi), jika zat cair dikenal sebagai kromatografi partisi (pembagian).

Saat ini kromatografi merupakan teknik pemisahan yang paling umum dan paling

sering digunakan, baik untuk analisis kualitatif, kuantitatif atau preparatif dalam

bidang farmasi, industri dan sebagainya (Rohman, 2007).

2.4.1 Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi lapis tipis termasuk kromatografi adsorpsi, dimana sebagai

fase diam digunakan zat padat yang disebut adsorben (penyerap) dan fase gerak

adalah zat cair yang disebut sebagai larutan pengembang (Gritter dkk., 1991).

Kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi dimana fase diamnya

didukung oleh lempeng kaca, pelat aluminium, atau pelat plastik (Rohman,

2007). Bila KLT dibandingkan denngan KKt, kelebihan khas KLT ialah

keserbagunaan, kecepatan dan kepekaannya (Harbone, 1987).

Pada kromatografi lapis tipis , sifat yang penting dari penyerap adalah

besar partikel dan homogenitasnya karena adhesi terhadap penyokong sangat

tergantung pada dua sifat tersebut. Besar partikel yang biasa digunakan adalah

1-21 mikron. Partikel yang butirannya sangat kasar tidak akan memberikan hasil

yang memuaskan dan salah satu alasan untuk menaikkan hasil pemisahn adalah

menggunakan penyerap yang butirannya halus. Beberapa contoh penyerap yang

digunakan untuk pemisahan-pemisahan dalam kromatografi lapis tipis antara lain

silika gel, alumina, kieselguhr, bubuk selulose dan pati (Sastrohamidjojo, 1985).

Fase gerak ialah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa

pelarut dan bergerak di dalam fase diam karena ada gaya kapiler. Bila diperlukan

sistem pelarut multi komponen, harus berupa suatu campuran sesederhana

mungkin yang terdiri atas maksimum tiga komponen (Stahl, 1985). Sistem pelarut

untuk KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering dengan mencoba-coba

karena waktu yang diperlukan hanya sebentar (Gritter, 1991). Pemilihan sistem

pelarut yang dipakai didasarkan atas prinsip like dissolves like, artinya untuk

memisahkan sampel yang bersifat nonpolar digunakan sistem pelarut yang

bersifat nonpolar juga (Adnan, 1997).

Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan

Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan dua

desimal. Angka hRf ialah Rf dikalikan faktor 10 (h), menghasilkan nilai berjangka

0 sampai 100 (Stahl, 1985).

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf pada KLT, antara lain:

a. Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan.

b. Sifat dari penyerap dan derajat aktivitasnya.

c. Tebal dan kerataan lapisan penyerap.

d. Derajat kemurnian fase gerak.

e. Derajat kejenuhan uap pengembang dalam bejana.

f. Jumlah cuplikan.

g. Suhu (Sastrohamidjojo, 1991).

2.4.2 KLT Preparatif

Salah satu metode pemisahan senyawa bahan alam yang memakai peralatan

yang paling dasar ialah kromatografi lapis tipis preparatif. KLT preparatif dapat

memisahkan bahan alam dalam jumlah gram, sebagian besar pemakaian hanya

dalam jumlah milligram. Ukuran pelat yang biasa digunakan yaitu 20 x 20 cm

atau 20x 40 cm. Penjerap yang paling umum ialah silika gel dan dipakai untuk

pemisahan senyawa lipofil maupun campuran senyawa hidrofil. Cuplikan sampel

dilarutkan dalam sedikit pelarut sebelum ditotolkan pada pelat KLTP dimana

konsentrasinya sekitar 5-10%. Penotolan dapat dilakukan dengan tangan (pipet)

ataupun dengan penotol otomatis.

Pilihan pelarut ditentukan berdasarkan pemeriksaan pendahuluan memakai

KLT analitik. Karena ukuran partikel penjerap kira-kira sama, pelarut yang

penjerap KLTP mengandung indicator fluoresensi yang membantu mendeteksi

kedudukan pita yang terpisah sepanjang senyawa yang dipisahkan menyerap sinar

UV. Untuk senyawa yang tidak menyerap sinar UV, ada beberapa pilihan :

a. Menyemprot dengan air (misalnya saponin)

b. Menutup pelat dengan sepotong kaca kemudian menyemprot salah satu sisi

dengan pereaksi semprot

c. Menambahkan senyawa pembanding (Hostettmann, 1995).

2.5 Spektroskopi

2.5.1 Spektrofotometri Ultra Violet

Spektrofotometer UV pada umumnya digunakan untuk:

1. Menentukan jenis kromofor, ikatan rangkap yang terkonjugasi dan

auksokrom dari suatu senyawa organik.

2. Menjelaskan informasi dari struktur berdasarkan panjang gelombang

maksimum suatu senyawa.

3. Mampu menganalisis senyawa organic secara kuantitatif dengan

menggunakan hokum Lambert-Beer (Dachriyanus, 2004).

Sinar ultraviolet memberikan energi yang cukup untuk terjadinya transisi

elektronik sehingga disebut sebagai spektra elektronik. Keadaan energi yang

paling rendah disebut dengan keadaan dasar (ground state). Apabila suatu

molekul menyerap radiasi ultraviolet, di dalam molekul tersebut terjadi

perpindahan tingkat energi elektron-elektron ikatan di orbital molekul paling luar

dari tingkat energi yang lebih rendah ke yang lebih tinggi (Noerdin, 1986).

Istilah-istilah yang sering digunakan di dalam membicarakan spektra

Kromofor : Suatu gugus kovalen tidak jenuh yang bertanggung jawab untuk

serapan elektronik.

Auksokrom : Suatu gugus jenuh dengan elektron tidak terikat dimana bila

menempel kepada suatu kromofor dapat mengubah panjang gelombang dan

intensitas serapan.

Pergeseran batokromik : Pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih

panjang karena sisipan atau pengaruh pelarut (geseran merah).

Pergeseran hipsokromik : Pergeseran serapan ke panjang gelombang yang lebih

pendek disebabkan substitusi atau pengaruh pelarut (geseran biru).

Efek hiperkromik : Kenaikan dalam intensitas serapan.

Efek hipokromik : Penurunan dalam intensitas serapan (Silverstein, 1986).

2.5.2 Spektrometri Infra Merah

Spektra inframerah mengandung banyak serapan yang dihubungkan

dengan sistem vibrasi yang berinteraksi dalam molekul, dan karena mempunyai

karakteristik yang unik untuk setiap molekul maka dalam spektrum memberikan

pita-pita serapan yang karakteristik juga (Sastrohamidjojo, 1985).

Spektrofotometer inframerah pada umumnya digunakan untuk:

1. Menentukan gugus fungsi suatu senyawa organik

2. Mengetahui informasi struktur suatu senyawa organik dengan

membandingkan daerah sidik jarinya.

Pengukuran pada spektrum inframerah dilakukan pada daerah cahaya inframerah

tengah (mid-infrared) yaitu pada panjang gelombang 2,5-50 µm atau bilangan

gelombang 4000-200 cmˉ 1. Energi yang dihasilkan oleh radiasi ini akan

khas dan spesifik untuk setiap tipe ikatan kimia atau gugus fungsi. Metoda ini

sangat berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik dan organometalik.

Jika suatu frekuensi tertentu dari radiasi inframerah dilewatkan pada sampel suatu

senyawa organik maka akan terjadi penyerapan frekuensi oleh senyawa tersebut.

Detektor yang ditempatkan pada sisi lain dar senyawa akan mendeteksi frekuensi

yang dilewatkan pada sampel yang tidak diserap oleh senyawa. Banyaknya

frekkuensi yang melewati senyawa (yang tidak diserap) akan diukur sebagai

persen transmitan (Dachriyanus, 2004).

Adapun langkah-langkah umum untuk memeriksa pita serapan

adalah sebagai berikut (Pavia, 1988):

1. Apakah terdapat gugus karbonil? Gugus C=O memberikan puncak pada

daerah 1820-1660 cm-1. Puncak ini biasanya merupakan yang terkuat dengan

lebar medium pada spektrum.

2. Jika gugus C=O ada, periksalah gugus-gugus berikut (jika tidak ada, langsung

ke nomor 3).

Asam : Apakah ada gugus O-H? Serapan lebar di daerah 3300-2500 cm-1.

(biasanya tumpang tindih dengan C-H).

Amida : Apakah ada N-H? Serapan medium di dekat 3500 cm-1, kadang-

kadang muncul dengan puncak rangkap.

Ester : Apakah ada C-O? Serapan medium di daerah 1300-1000 cm-1.

Anhidrida: Mempunyai dua serapan C=O di daerah 1810 dan 1760 cm-1.

Aldehida : Apakah ada C-H dari aldehid? Dua serapan lemah di daerah 2850-

2750 cm-1 yaitu di sebelah kanan serapan C-H.

3. Bila gugus C=O tidak ada.

Alkohol/fenol: Periksa gugus O-H, serapan lebar di daerah 3600-3300 cm-1

yang diperkuat adanya serapan C-O di daerah 1300-1000 cm-1.

Amina : Periksa gugus N-H,yaitu serapan medium di daerah 3500 cm-1

Eter : Periksa gugus C-O (serapan O-H tidak ada), yaitu dekat

1300-1000 cm-1.

4. Ikatan rangkap dua dan/atau cincin aromatik.

- C=C mempunyai serapan lemah di daerah 1650 cm-1.

- Serapan medium sampai kuat pada daerah 1650-1450 cm-1 sering

menunjukkan adanya cincin aromatik.

- Buktikan kemungkinan di atas dengan memperhatikan serapan pada

daerah C-H aromatik di sebelah kiri 3000 cm-1, sedangkan C-H alifatis

terjadi di sebelah kanan daerah tersebut.

5. Ikatan rangkap tiga.

- C≡N mempunyai serapan medium dan tajam di daerah 2250 cm-1.

- C≡C mempunyai serapan lemah tapi tajam di daerah 2150 cm-1. Periksa

juga CH asetilenik di dekat 3300 cm-1.

6. Gugus nitro.

Dua serapan kuat di daerah 1600-1500 cm-1 dan 1390-1300 cm-1.

7. Hidrokarbon.

- Apabila keenam kemungkinan di atas tidak ada.

- Serapan utama di daerah CH dekat 3000 cm-1.

- Spektrum sangat sederhana, hanya terdapat serapan lain di daerah 1450

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1Alat-alat

Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat

gelas laboratorium, blender (National), eksikator, hairdryer (Fransen), krus

porselin, lampu UV 366 nm (Diamond), mikroskop (Olympus), neraca listrik

(Vibra AJ), neraca kasar, oven (Memmert), penangas air (Yenaco), penguap

vakum putar (Haake D1 Fisons), seperangkat alat KLT, seperangkat alat

penentuan kadar air, spektrofotometer inframerah (IRPrestige21 Shimadzu),

spektrofotometer ultraviolet (UV1800 Shimadzu) dan tanur.

3.2 Bahan-bahan

Bahan tumbuhan yang digunakan pada penelitian ini adalah umbi bawang

sabrang (Eleutherinae bulbus). Bahan kimia yang digunakan kecuali dinyatakan

lain berkualitas proanalisis, yaitu amonium hidroksida, asam asetat anhidrid, asam

klorida, asam sulfat, benzen, bismut (III) nitrat, etanol, eter, eter minyak tanah,

etilasetat, besi (III) klorida, iodium, isopropanol, kalium iodida, kloralhidrat,

kloroform, metanol, n-heksan, natrium hidroksida, natrium sulfat anhidrat, raksa

(II) klorida, serbuk Mg, serbuk Zn, timbal (II) asetat, toluen, α-naftol. Plat

pralapis silika gel GF254, silika gel GF254 dan air suling.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Tumbuhan 3.3.1 Pengumpulan Bahan Tumbuhan

Bahan tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi

Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan, Sumatera

Utara. Bagian tumbuhan yang digunakan adalah umbi segar yang berwarna

merah. Pengambilan sampel dilakukan secara purposif tanpa membandingkan

dengan tumbuhan serupa dari daerah lain.

3.3.2 Identifikasi Tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan

Biologi, LIPI, Bogor.

3.3.3 Pengolahan Bahan Tumbuhan

Umbi dari bawang sabrang yang baru diambil dibersihkan dari kotoran,

dicuci dengan air bersih, ditiriskan di atas kertas perkamen, dirajang, lalu

ditimbang berat basahnya. Kemudian dikeringkan di lemari pengering hingga

kering dan rapuh, lalu ditimbang berat keringnya. Selanjutnya simplisia kering

diserbuk dengan blender dan disimpan dalam wadah yang kering.

3.4 Pembuatan Pereaksi

3.4.1 Pereaksi Asam Klorida 2 N

Sebanyak 17 ml asam klorida pekat diencerkan dengan air suling hingga

100 ml (Depkes, 1979).

3.4.2 Pereaksi Natrium Hidroksida 2 N

Sebanyak 8,002 g natrium hidroksida dilarutkan dalam air suling bebas

karbon dioksida hingga 100 ml (Depkes, 1979).

3.4.3 Pereaksi Bouchardat

Sebanyak 2 g iodium dan 4 kalium iodida dilarutkan dalam air suling

3.4.4 Pereaksi Mayer

Sebanyak 1,569 g raksa (II) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 60

ml. Pada wadah lain dilarutkan 5 g kalium iodida dalam 10 ml air suling.

Kemudian keduanya dicampurkan dan ditambahkan air suling hingga diperoleh

larutan 100 ml ( Depkes,1989).

3.4.5 Pereaksi Dragendorff

Sebanyak 0,85 g bismut (III) nitrat dilarutkan dalam 100 ml asam asetat

glasial, lalu tambahkan 40 ml air suling. Pada wadah lain dilarutkan dalam 8 g

kalium iodida dalam 20 ml air suling, kemudian campurkan kedua larutan sama

banyak, lalu ditambahkan 20 ml asam asetat glasial dan diencerkan dengan air

suling hingga volume 100 ml (Zweig, 1987).

3.4.6 Pereaksi Besi (III) Klorida 1%

Sebanyak 1 g besi (III) klorida dilarutkan dalam air suling hingga 100 ml

(Depkes RI,1989).

3.4.7 Pereaksi Liebermann-Burchard

Sebanyak 20 bagian asam asetat anhidrid dicampurkan dengan 1 bagian

asam sulfat pekat (Harborne, 1987).

3.4.8 Pereaksi Molish

Sebanyak 3 g α-naftol dilarutkan dalam asam nitrat 0,5 N secukupnya

hingga diperoleh 100 ml larutan (Depkes, 1979).

3.4.9 Pereaksi Kloralhidrat

Sebanyak 50 g kloralhidrat ditimbang dan dilarutkan dalam 20 ml air

3.4.10 Pereaksi Timbal (II) Asetat 0,4 N

Sebanyak 15,17 g timbal (II) asetat dilarutkan dalam air suling bebas

karbon dioksida secukupnya hingga 100 ml (Depkes, 1989).

3.5 Karakterisasi Simplisia

Pemeriksaan karakteristik simplisia dilakukan menurut World Health

Organization (1992) (penetapan kadar air) dan Depkes (1989) (pemeriksaan

makroskopik, mikroskopik, penetapan kadar sari yang larut dalam air, penetapan

kadar sari yang larut dalam etanol, penetapan kadar abu total, penetapan kadar abu

yang tidak larut dalam asam).

3.5.1 Pemeriksaan Makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan dengan mengamati bentuk luar dari

umbi bawang sabrang.

3.5.2 Pemeriksaan Mikroskopik

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap serbuk simplisia umbi

bawang sabrang. Serbuk simplisia diletakkan pada kaca objek yang telah ditetesi

larutan kloralhidrat kemudian ditutup dengan kaca penutup, dipanaskan dan

diamati di bawah mikroskop. Untuk melihat pati, serbuk simplisia ditaburkan

pada kaca objek yang telah ditetesi air suling kemudian ditutup dengan kaca

penutup dan diamati di bawah mikroskop.

3.5.3 Penetapan Kadar Air

Penetapan kadar air dilakukan dengan metode Azeotropi (destilasi toluen).

Cara kerja :

Ke dalam labu alas bulat dimasukkan 200 ml toluena dan 2 ml air suling,

dan volume air pada tabung penerima dibaca. Kemudian ke dalam labu

dimasukkan 5 g serbuk simplisia yang telah ditimbang seksama, lalu dipanaskan

hati-hati selama 15 menit. Setelah toluen mendidih, kecepatan tetesan diatur 2

tetes per detik, sampai sebagian air terdestilasi. Kemudian kecepatan destilasi

dinaikkan hingga 4 tetes per detik. Setelah semua air terdestilasi, bagian dalam

pendingin dibilas dengan toluen. Destilasi dilanjutkan selama 5 menit, kemudian

tabung penerima dibiarkan dingin sampai suhu kamar. Setelah air dan toluen

memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml. Selisih kedua

volume air dibaca dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan yang

diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen.

3.5.4 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Air

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24

jam dalam 100 ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air sampai 1 liter)

dalam labu bersumbat sambil sesekali dikocok selama 6 jam pertama, kemudian

dibiarkan selama 18 jam, lalu disaring. Sejumlah 20 ml filtrat diuapkan sampai

kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara, dan sisa dipanaskan

pada suhu 105º C sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air dihitung terhadap

bahan yang telah dikeringkan.

3.5.5 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Etanol

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24

jam dalam 100 ml etanol 96% dalam labu bersumbat sambil sesekali dikocok

selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam. Kemudian disaring

cepat untuk menghindari penguapan etanol. Sejumlah 20 ml filtrat diuapkan

dipanaskan pada suhu 105ºC sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam etanol

dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan.

3.5.6 Penetapan Kadar Abu

Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama

dimasukkan dalam krus porselin yang telah dipijar dan ditara, kemudian

diratakan. Krus dipijarkan pada suhu 600ºC sampai arang habis, kemudian

didinginkan dan ditimbang sampai diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung

terhadap bahan yang telah dikeringkan.

3.5.7 Penetapan Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam

Abu yang telah diperoleh dalam penetapan kadar abu total dididihkan

dalam 25 ml asam klorida 2 N selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam

asam dikumpulkan, disaring melalui kertas saring bebas abu kemudian dicuci

dengan air panas. Residu dan kertas saring dipijarkan pada suhu 600ºC sampai

bobot tetap, kemudian didinginkan dan ditimbang. Kadar abu tidak larut dalam

asam dihitung terhadap bahan yang dikeringkan.

3.6 Skrining Fitokimia

Skrining fitokimia serbuk simplisia dilakukan menurut Depkes (1989)

(alkaloid, flavonoid, glikosida, glikosida antrakinon, glikosida sianogenik,

saponin) dan Farnsworth (1966) (steroid/triterpenoid, tanin).

3.6.1 Pemeriksaan Alkaloid

Serbuk ditimbang sebanyak 0,5 g, ditambahkan 10 ml asam klorida 0,2 N,

dipanaskan di atas penangas air selama 10 menit, didinginkan dan disaring. Filtrat

yang diperoleh dipakai untuk uji alkaloid. Ke dalam 4 tabung reaksi dimasukkan

Pada masing-masing tabung reaksi :

1. ditambahkan 2 tetes pereaksi Mayer

2. ditambahkan 2 tetes larutan Iodium

3. ditambahkan 2 tetes pereaksi Dragendorff

4. ditambahkan 2 tetes pereaksi Bouchardat

Alkaloid positif jika terjadi endapan atau kekeruhan pada dua dari empat pereaksi

di atas.

3.6.2 Pemeriksaan Flavonoid

Serbuk ditimbang sebanyak 0,5 g, lalu ditambahkan 10 ml metanol,

direfluks selama 10 menit, disaring panas-panas melalui kertas saring. Filtrat

diencerkan dengan 10 ml air suling. Setelah dingin ditambahkan 5 ml eter minyak

tanah, dikocok hati-hati, lalu diamkan sebentar. Lapisan metanolnya diambil,

diuapkan pada temperatur 40ºC, sisanya dilarutkan dalam 5 ml etilasetat, disaring.

Filtratnya digunakan untuk uji flavonoida dengan cara berikut:

a. Sebanyak 1 ml filtrat diuapkan sampai kering, sisa dilarutkan dalam 2 ml

etanol 96 %, lalu ditambah 0,5 g serbuk Zn dan 2 ml asam klorida 2 N,

didiamkan selama 1 menit. Kemudian ditambahkan 10 tetes asam klorida

pekat. Jika dalam waktu 2-5 menit terjadi warna merah intensif menunjukkan

adanya flavonoid.

b. Sebanyak 1 ml filtrat diuapkan sampai kering, sisa dilarutkan dalam 2 ml

etanol 96 %, lalu ditambah 0,1 g serbuk Mg dan 10 tetes asam klorida pekat.

Jika terjadi warna merah jingga sampai warna merah ungu menunjukkan

adanya flavonoid, warna kuning jingga menunjukkan adanya flavon, kalkon

3.6.3 Pemeriksaan Glikosida

Serbuk ditimbang sebanyak 3 g, lalu disari dengan 30 ml campuran etanol

96% dengan air (7:3) dan 10 ml asam klorida 2 N, direfluks selama 2 jam,

didinginkan dan disaring. Diambil 20 ml filrat ditambahkan 25 ml air suling dan

25 ml timbal (II) asetat 0,4 M, dikocok, didiamkan 5 menit lalu disaring. Filtrat

disari dengan 20 ml campuran isopropanol dan kloroform (2:3), dilakukan

berulang sebanyak 3 kali. Sari air dikumpulkan dan diuapkan pada temperatur

tidak lebih dari 50 C. Sisanya dilarutkan dalam 2 ml metanol. Larutan sisa

digunakan untuk percobaan berikut :

1. 0,1 ml larutan percobaan diuapkan, ditambahkan 5 ml asam asetat anhidrid dan

10 tetes asam sulfat pekat.

2. 0,1 ml larutan percobaan dimasukkan dalam tabung reaksi dan diuapkan diatas

penangas air. Pada sisa ditambahkan 2 ml air dan 5 tetes pereaksi Molish.

Kemudian secara perlahan-lahan ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat melalui

dinding tabung. Terbentuknya cincin berwarna ungu pada batas kedua cairan

menunjukkan glikosida.

3. Serbuk sampel direbus dalam air, didinginkan, disaring. Pada filtrat

ditambahkan fehling A dan fehling B (1:1), dipanaskan. Terbentuknya endapan

merah bata menunjukkan adanya gula pereduksi.

3.6.4 Pemeriksaan Glikosida Antrakinon

Serbuk ditimbang sebanyak 0,2 g, ditambahkan 5 ml asam sulfat 2 N,

dipanaskan sebentar, setelah dingin ditambahkan 10 ml benzen, dikocok dan

dengan 2 ml NaOH 2 N, didiamkan. Lapisan air berwarna merah dan lapisan

benzen tidak berwarna menunjukkan adanya antrakinon.

3.6.5 Pemeriksaan Glikosida Sianogenik

Sebanyak 0,5 g serbuk dimasukkan ke dalam erlenmeyer, dilembabkan

dengan air. Diselipkan kertas saring yang telah dibasahi natrium pikrat pada mulut

erlenmeyer, ditutup, dibiarkan terkena sinar matahari. Jika kertas saring

memberikan warna merah, menunjukkan adanya sianogenik glikosida.

3.6.6 Pemeriksaan Saponin

Serbuk ditimbang sebanyak 0,5 g dan dimasukan ke dalam tabung reaksi,

lalu ditambahkan 10 ml air panas, dinginkan kemudian dikocok kuat-kuat selama

10 detik. Terbentuk busa setinggi 1-10 cm yang stabil tidak kurang dari 10 menit

dan tidak hilang dengan penambahan 1 tetes asam klorida 2 N menunjukkan

adanya saponin.

3.6.7 Pemeriksaan Steroid

Serbuk ditimbang sebanyak 1 g, dimaserasi dengan 20 ml n-heksana 2

jam, disaring, filtrat diuapkan dalam cawan penguap, dan pada sisanya

ditambahkan pereaksi Liebermann-Burchard. Terbentuknya warna ungu atau

merah yang berubah menjadi biru ungu atau biru hijau menunjukkan adanya

triterpenoid/steroid.

3.6.8 Pemeriksaan Tanin

Serbuk daun ditimbang sebanyak 1 g, dididihkan selama 3 menit dalam

100 ml air suling lalu didinginkan dan disaring. Pada filtrat ditambahkan 1- 2 tetes

pereaksi besi (III) klorida 1%. Jika terjadi warna biru kehitaman atau hijau

3.7 Pembuatan Ekstrak

Pembuatan ekstrak dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut

etanol 80%.

Cara kerja:

Sebanyak 1,3 kg serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah bertutup,

dimaserasi dengan pelarut etanol 80% sampai serbuk terendam sempurna, ditutup,

dibiarkan selama 120 jam terlindung dari cahaya sambil sesekali diaduk, disaring.

Diperoleh filtrat hasil maserasi (maserat). Ampas dimaserasi kembali

menggunakan prosedur yang sama selama 48 jam. Pengerjaan dilakukan

berulangkali hingga maserat hampir tidak memberikan warna. Maserat yang

diperoleh digabungkan, kemudian diuapkan dengan bantuan penguap vakum putar

pada suhu ± 400C sampai diperoleh ekstrak kental. Bagan ekstraksi serbuk

simplisia umbi bawang sabrang dapat dilihat pada lampiran 10 halaman 51.

3.7 Isolasi Senyawa Alkaloid dari Ekstrak Etanol dengan Metode Pengocokan Asam Basa

Alkaloid yang terdapat dalam ekstrak etanol diisolasi dengan kloroform

memakai metode pengocokan asam basa sampai diperoleh ekstrak alkaloid kasar

dalam fase kloroform. Bagan isolasi alkaloid dapat dilihat pada lampiran 11

halaman 52.

Cara kerja :

Sebanyak 80 g ekstrak etanol kental hasil maserasi ditambahkan HCl 2 N

hingga pH antara 2-3, disaring. Filtrat dibasakan dangan NH4OH, hingga pH

antara 9-10, kemudian disari dengan 100 ml kloroform dengan cara pengocokan

dalam corong pisah, lapisan air dan lapisan kloroform dipisahkan. Perlakuan ini

disaring. Volume kloroform yang ada diuapkan menjadi sepertiganya dengan

penguap vakum putar pada suhu tidak lebih dari 40ºC. Lalu kepada sari kloroform

ditambahkan HCl 2 N sama banyak, dikocok dalam corong pisah, lalu lapisan

asam dan lapisan kloroform dipisahkan. Perlakuan ini diulangi sebanyak tiga kali.

Larutan asam dikumpulkan dan disaring. Larutan asam kemudian dibasakan

dengan NH4OH hingga pH 9-10. Disari dengan 100 ml kloroform dan kedua

lapisan dipisahkan dengan corong pisah. Perlakuan ini diulangi tiga kali. Sari

kloroform dikumpulkan dan diuapkan dengan penguap vakum putar bertekanan

rendah sampai diperoleh ekstrak alkaloida kasar yang kental.

3.8 Analisis Ekstrak Alkaloid Kasar Secara KLT

Terhadap ekstrak alkaloida kasar dilakukan KLT untuk melihat profil

kromatogram alkaloidnya menggunakan plat pra lapis silika gel GF254 dengan fase

gerak kloroform-metanol-amonia (90:10:1), (85:15:1), (80:20:1), benzen-etilasetat

(7:3), (5:5), toluen-etilasetat (9:1), (8:2), (7:3), (6:4).

Cara kerja :

Ke dalam chamber dimasukkan campuran pengembang kemudian ekstrak

etanol ditotolkan pada plat pra lapis silika gel GF254, setelah kering dimasukkan

ke dalam chamber yang telah jenuh dengan uap pengembang dan ditutup rapat.

Sesudah elusi selesai plat dikeluarkan dari chamber dan dikeringkan di udara,

kemudian plat disemprot dengan larutan penampak bercak Bouchardat, warna

3.9 Pembuatan Plat KLT

Plat KLT untuk preparatif dibuat dengan cara menimbang 7 g silika gel

GF254 kemudian ditambahkan air suling dengan perbandingan 1:2, dihomogenkan

dengan cara diaduk kemudian dituang ke atas plat kaca ukuran 20 x 20 cm yang

telah dibebaslemakkan dengan pelarut metanol dan diratakan kemudian dibiarkan

hingga kering. Pengaktifan plat dilakukan dengan cara pemanasan dalam oven

pada suhu 100ºC selama 1 jam.

3.10Pemisahan Ekstrak Alkaloid Kasar dengan KLT Preparatif

Ekstrak alkaloid kasar dipisahkan dengan KLT preparatif menggunakan

fase diam silika gel GF254, fase gerak toluen-etilasetat (9:1) dan penampak bercak

pereaksi Bouchardat.

Cara kerja :

Ekstrak alkaloid kasar ditotolkan berupa pita pada plat KLT berukuran

20x20 cm lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh dengan uap fase

gerak. Setelah elusi selesai, plat dikeluarkan dari bejana dan dikeringkan

kemudian bagian ujung plat disemprot dengan pereaksi Bouchardat. Bagian plat

silika yang memberikan harga Rf sama dengan noda yang positif terhadap

pereaksi Bouchardat dikerok kemudian dielusi dengan pelarut metanol, filtrat

diuapkan kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin.

3.11Pemurnian Kristal Hasil Preparatif

Kristal hasil KLT preparatif dimurnikan dengan cara dicuci

3.12 Uji Kemurnian Isolat Hasil Preparatif dengan KLT Satu Arah dan Dua Arah

Terhadap isolat A dan B hasil KLT preparatif dilakukan uji kemurnian

dengan KLT satu arah menggunakan berbagai macam fase gerak yaitu n-heksan-

etilasetat (9:1), toluen-etilasetat (9:1), dan kloroform-metanol-amonia (85:15:1).

Fase diamnya adalah plat pra lapis silika gel GF254 dan sebagai panampak bercak

digunakan Bouchardat.

Cara kerja :

Isolat ditotolkan pada plat pra lapis silika gel GF254, setelah kering

dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh dengan uap fase gerak. Setelah

pengembangan selesai plat dikeluarkan dari chamber, diamati bercaknya

kemudian disemprot dengan penampak bercak Bouchardat. Warna bercak yang

terjadi diamati dan dihitung harga Rf-nya. Kromatogram hasil KLT satu arah

dapat dilihat pada lampiran 15-16 halaman 43-44. Uji kemurnian isolat A dan B

selanjutnya dilakukan dengan KLT dua arah menggunakan dua sistem

pengembang yang berbeda yaitu fase gerak I kloroform- metanol-ammonia

(85:15:1) dan fase gerak II toluen-etilasetat (9:1). Isolat ditotolkan pada plat KLT

berukuran 20 x 20 cm lalu dimasukkan ke dalam chamber yang telah jenuh

dengan uap fase gerak I. Setelah elusi selesai, plat dikeluarkan dari chamber dan

dikeringkan. Setelah kering, plat dimasukkan kembali ke dalam chamber yang

telah jenuh dengan uap fase gerak II dan dielusi kembali. Setelah mencapai garis

batas pengembangan, plat dikeluarkan dan dikeringkan, diamati bercaknya

kemudian disemprot dengan penampak bercak Bouchardat. Warna bercak yang

terjadi diamati dan dihitung harga Rf-nya. Kromatogram hasil KLT dua arah

3.13Karakterisasi Isolat

Karakterisasi senyawa hasil isolasi dilakukan dengan spektrofotometri

ultraviolet dan inframerah.

3.13.1 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Ultraviolet

Karakterisasi isolat dengan spektrofotometri ultraviolet dilakukan dengan

cara melarutkan zat hasil isolasi dengan kloroform kemudian diukur

absorbansinya pada panjang gelombang 200-400 nm. Spektrum ultraviolet dari

isolat A dan B dapat dilihat pada lampiran 19-20 halaman 62-63.

3.14.2 Karakterisasi Isolat dengan Spektrofotometri Inframerah

Karakterisasi isolat dengan spektrofotometri inframerah dilakukan dengan

cara mencampur isolat dengan kalium bromida menggunakan alat mixture vibrate

kemudian dicetak menjadi pellet dan dimasukkan ke dalam alat spektrofotometer

inframerah, lalu diukur absorbansinya pada frekuensi 4000-500 cm-1. Spektrum

inframerah dari isolat A dan B dapat dilihat pada lampiran 21-22 halaman 64-65.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi tumbuhan dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengembangan

Biologi, LIPI, Bogor, hasilnya disebutkan tumbuhan yang digunakan adalah

bawang sabrang (Eleutherine palmifolia (L.) Merr.) suku Iridaceae. Hasil

identifikasi tumbuhan dapat dilihat pada lampiran 1 halaman 42. Gambar

tumbuhan pada lampiran 2 halaman 43.

Pada pengolahan bahan tumbuhan, berat basah sampel setelah sortasi

basah diperoleh 5190 g. Sampel dikeringkan di lemari pengering untuk mencegah

kerusakan simplisia dan setelah sortasi kering diperoleh berat kering 2270 g.

Susut pengeringan yang dialami sampel adalah sebesar 56,26% dan rendemen

43,74%.

Hasil pemeriksaan makroskopik umbi bawang sabrang segar secara

organoleptis, umbi berbentuk bulat telur memanjang, berwarna merah dan tidak

berbau, serta berasa pahit. Umbi lapis terdiri dari 5-6 lapisan, dengan panjang

umbi 4-5 cm dan diameter 1-3 cm. Simplisia umbi bawang sabrang berwarna

merah pucat. Hasil pemeriksaan mikroskopik serbuk simplisia dijumpai adanya

kristal Ca-oksalat berbentuk jarum dan letaknya tidak beraturan, parenkim yang

terdiri dari beberapa lapis sel dengan bentuk tidak beraturan, xylem dengan

penebalan dinding sel berupa tangga (skalarifom), butir amilum dengan satu hilus

Hasil karakterisasi simplisia dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil karakterisasi serbuk simplisia umbi bawang sabrang

No. Uraian Hasil (%) Persyaratan MMI (%)

1. Kadar air 8,98 ≤ 10

2. Kadar sari yang larut dalam air 8,03 ≥ 4 3. Kadar sari yang larut dalam etanol 9,63 ≥ 2

4. Kadar abu total 4,32 ≤ 1

5. Kadar abu yang tidak larut dalam asam 0,84 ≤ 1,5

Tujuan pemeriksaan kadar air simplisia umbi bawang sabrang yaitu untuk

mengetahui batasan minimal kandungan air simplisia karena air merupakan media

yang baik untuk pertumbuhan bakteri. Kadar sari larut dalam air dilakukan untuk

mengetahui senyawa polar yang larut dalam air. Kadar sari larut dalam etanol

dilakukan untuk mengetahui senyawa yang terlarut dalam etanol, baik polar

maupun nonpolar. Kadar abu total dilakukan untuk mengetahui kandungan

mineral dan juga cemaran logam pada simplisia. Kadar abu yang tidak larut dalam

asam dilakukan untuk mengetahui bahan-bahan yang tidak larut dalam asam.

Perhitungan hasil karakterisasi simplisia dapat dilihat pada lampiran 5-9 halaman

46-50.

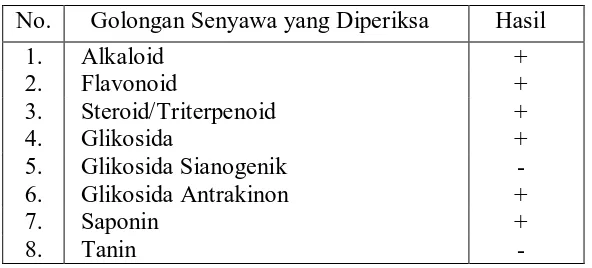

Hasil skrining fitokimia serbuk simplisia umbi bawang sabrang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Skrining Fitokimia Serbuk Simplisia Umbi Bawang Sabrang

(Eleutherinae bulbus)

Keterangan: + = mengandung golongan senyawa No. Golongan Senyawa yang Diperiksa Hasil

1. Alkaloid +

2. Flavonoid +

3. Steroid/Triterpenoid +

4. Glikosida +

5. Glikosida Sianogenik -

6. Glikosida Antrakinon +

7. Saponin +

[image:45.595.114.410.587.721.2]Pemeriksaan golongan alkaloid dengan penambahan pereaksi Mayer

terjadi kekeruhan dan endapan putih, dengan pereaksi iodium terjadi kekeruhan,

Bouchardat terbentuk endapan yang berwarna kuning kecoklatan, dan dengan

Dragendorff terbentuk warna jingga kecoklatan. Apabila paling sedikit dua dari

reaksi di atas positif maka menunjukkan adanya senyawa alkaloid (Depkes, 1989).

Pemeriksaan senyawa flavonoid dengan serbuk Mg dan asam klorida pekat serta

dengan serbuk Zn dan asam klorida pekat terbentuk warna merah. Pemeriksaan

senyawa steroid/triterpenoid dengan Liebermann-Burchard memberikan warna

ungu yang menunjukkan adanya senyawa triterpenoid. Golongan senyawa

glikosida dengan pereaksi Molish dan asam sulfat pekat terbentuk cincin berwarna

ungu dan penambahan pereaksi Fehling A dan Fehling B sama banyak terbentuk

endapan berwarna merah bata, hal ini menunjukkan glikosida positif. Glikosida

sianogenik diperiksa dengan pereaksi natrium pikrat, hasilnya tidak terbentuk

warna merah yang menunjukkan tidak adanya golongan senyawa glikosida

sianogenik. Pemeriksaan senyawa glikosida antrakinon yang dikocok dengan

larutan benzen dan NaOH, terbentuk warna merah pada lapisan NaOH yang

menunjukkan adanya senyawa glikosida antrakinon. Senyawa saponin

memberikan reaksi positif dengan uji busa yang dengan penambahan HCl 2 N

busa yang terbentuk tidak hilang, hal ini menunjukkan adanya senyawa golongan

saponin. Senyawa tanin dengan larutan FeCl3 10% tidak terbentuk warna hijau

maupun biru yang menunjukkan tidak adanya senyawa tanin.

Ekstraksi serbuk simplisia dilakukan dengan cara maserasi menggunakan

pelarut etanol 80%, diperoleh ekstrak etanol sebanyak 129,796 g dari 1300 g

dengan metode pengocokan asam basa dengan pelarut kloroform maka diperoleh

0,425 g ekstrak alkaloid kasar.

Analisa KLT ekstrak alkaloid kasar menggunakan fase diam plat pralapis

silika gel GF254, fase gerak kloroform-metanol-amonia (90:10:1), (85:15:1),

(80:20:1), benzen-etilasetat (7:3), (5:5) dan toluen-etilasetat (9:1), (8:2), (7:3)

(6:4). Hasilnya diperoleh fase gerak yang terbaik adalah toluen-etilasetat dengan

perbandingan (9:1) yang memberikan bercak noda yang paling banyak dan

dengan menggunakan penampak bercak Bouchardat menunjukkan adanya

senyawa alkaloid. Kromatogram dapat dilihat pada lampiran 13 halaman 54-56.

Pemisahan ekstrak alkaloid kasar dengan KLT preparatif menggunakan

fase gerak toluen-etilasetat (9:1), fase diam silika gel GF254, dan penampak bercak

Bouchardat. Hasilnya diperoleh 5 pita pada plat KLT berukuran 20 x 20 cm

setelah disemprot dengan penampak bercak Bouchardat. Selanjutnya plat

dikeluarkan dari bejana dan dikeringkan, kemudian bagian ujung plat disemprot

dengan pereaksi Bouchardat. Bagian plat silika yang memberikan harga Rf sama

dengan noda yang positif terhadap pereaksi Bouchardat dikerok, kemudian dielusi

dengan pelarut metanol, filtrat diuapkan dan dimasukkan ke dalam lemari

pendingin. Kristal yang diperoleh dimurnikan dengan cara dicuci berulang-ulang

menggunakan metanol dingin hingga diperoleh kristal bentuk jarum. Hasil

pemisahan diperoleh pita 1,2 dan 5 jumlahnya sangat sedikit sehingga untuk

analisis selanjutnya hanya dilakukan terhadap pita 3 dan 4. Kromatogram hasil

KLT preparatif dapat dilihat pada lampiran 14 halaman 57.

Terhadap pita 3 dan 4 dilakukan kembali uji kemurnian dengan KLT satu

toluen-etilasetat (9:1), dan kloroform-metanol-amonia (85:15:1). Hasilnya

ternyata tetap memberikan satu bercak berwarna jingga dengan penampak bercak

Bouchardat, hasilnya diperoleh harga Rf secara berturut-turut 0,34, 0,51, 0,86

(pita 3 selanjutnya disebut isolat A) dan 0,41, 0,6, 0,9 (pita 4 selanjutnya disebut

isolat B). Selanjutnya dilakukan KLT dua arah dengan fase gerak I

kloroform-metanol-amonia (85:15:1) dan fase gerak II toluen-etilasetat (9:1) memberikan

satu bercak dengan Rf 0,51 (isolat A) dan 0,57 (isolat B).

Hasil pemeriksaan spektrofotometri ultraviolet dari isolat A dan B

memberikan absorbansi maksimum pada panjang gelombang (λ) 270 nm (isolat

A) dan 271 nm (isolat B). Ini menunjukkan adanya gugus kromofor yang

mengalami transisi n→л*

Hasil pemeriksaan spektrofotometri inframerah dari isolat A menunjukkan

adanya ikatan C-H alifatis yang ditunjukkan oleh dua puncak tajam yang

berdekatan pada bilangan gelombang 2922,16 cm-1 dan 2850,79 cm-1, ini

diperkuat oleh adanya puncak pada bilangan gelombang 1462,04 yang

menunjukkan adanya gugus metilen (CH2). Puncak lemah pada bilangan

gelombang 1724,36 cm-1 menunjukkan adanya gugus C=O dari ester. Puncak

yang tajam pada bilangan gelombang 1587,42 menunjukkan adanya gugus C=C.

Puncak sedang pada bilangan gelombang 1355,96 cm-1 menunjukkan adanya

gugus C-N. Puncak pada bilangan gelombang 1097,50 cm-1 menunjukkan adanya

gugus C-O. Pada spektrum tidak ditemukan adanya puncak N-H pada bilangan

gelombang sekitar 3500 cm-1 sehingga diduga bahwa alkaloid pada isolat A

Hasil pemeriksaan spektrofotometri inframerah dari isolat B menunjukkan

adanya ikatan C-H alifatis yang ditunjukkan oleh dua puncak yang berdekatan

pada bilangan gelombang 2922,16 cm-1 dan 2852, 72 cm-1, ini diperkuat oleh

adanya puncak yang tajam pada bilangan gelombang 1462,04 yang menunjukkan

adanya gugus metilen (CH2) dan adanya puncak pada bilangan gelombang

1379,10 cm-1 menunjukkan adanya gugus metil (CH3). Puncak yang sedang pada

bilangan gelombang 1589,34 menunjukkan adanya gugus C=C. Puncak sedang

pada bilangan gelombang 1355,96 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-N. Puncak

pada bilangan gelombang 1097,50 cm-1 menunjukkan adanya gugus C-O dari eter.

Pada spektrum tidak ditemukan adanya puncak N-H pada bilangan gelombang

sekitar 3500 cm-1 sehingga diduga bahwa alkaloid pada isolat B merupakan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1Kesimpulan

1. Hasil analisis KLT ekstrak alkaloid kasar dari umbi bawang sabrang diperoleh toluen-etilasetat (9:1) sebagai fase gerak terbaik. Hasil kromatografi preparatif

diperoleh dua isolat yaitu isolat A dengan harga Rf 0,51 dan B 0,57.

2. Hasil spektrofotometri ultraviolet isolat A diperoleh panjang gelombang maksimum (λ) 270 nm dan B 271 nm. Hasil spektrofotometri inframerah menunjukkan adanya gugus C-H alifatis, CH2, C=O, C=C, C-N, C-O (isolat

A) dan gugus C-H alifatis, CH2, CH3, C=C, C-N dan C-O (isolat B).

5.2Saran

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, M. (1997). Teknik Kromatografi Untuk Analisis Bahan Makanan. Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman 10, 15-16.

Anonim. (2010). Eleutherine palmifolia (L.) Merr. http://www.biologie.uni-ulm.de

Arung, et al. (2009). Evaluation of Medicinal Plants From Central Kalimantan

for Antimalanogenesis. J Nat Med 63:473-480.

Dachriyanus. (2004). Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi. Cetakan Pertama. Padang : Andalas University Press. Halaman 1, 21-23.

Depkes. (1979). Farmakope Indonesia. Edisi III. Jakarta. Halaman 744.

Depkes. (1995). Farmakope Indonesia. Edisi IV. Jakarta. Halaman 1002.

Depkes. (1985). Tanaman Obat Indonesia. Jilid II. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 47.

Depkes. (1986). Sediaan Galenik. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 10-12.

Depkes. (1989). Materia Medika Indonesia. Jilid V. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 536, 540, 549-553.

Depkes. (1995). Materia Medika, Indonesia. Jilid VI. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 300.

Dineshkumar, et al. (2010). Antidiabetic and Hypolipidemic Effects of

Mahanimbine (Carbazole Alkaloid) From Murraya koenigii (Rutaceae) Leaves. International Journal of Phytomedicine 2:22-30.

Ditjen POM. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan Pertama. Jakarta : Departemen Kesehatan RI. Halaman 1, 10-11.

Galingging, R. Y. (2007). Potensi Plasma Nutfah Tanaman Obat Sebagai Sumber Biofarmaka di Kalimantan Tengah. Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Vol 10, No. 1 Halaman 82.

Galingging, R. Y. (2009). Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) Sebagai Tanaman Obat Multifungsi. Warta Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembanga