(Kuasi Eksperimen Pada Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Nur-Attaqwa Kelapa Gading Jakarta)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh :

AGUS TRIYANTO M.809018300742

PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

JURUSAN KEPENDIDIKAN ISLAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2013

Oleh :

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

i

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode bermain peran (role playing) terhadap hasil belajar IPA siswa pada konsep Penggolongan Hewan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas III (tiga) MI. Nur-Attaqwa Jakarta dimulai tanggal 15 April sampai tanggal 18 April 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuasi eksperimen dengan pretest-posttest control group design. Sampel yang digunakan 26 orang untuk kelas eksperimen dan 26 orang untuk kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes objektif tipe pilihan ganda dengan empat pilihan (option), lembar observasi, dan pedoman wawancara. Penelitian menunjukkan penggunaan metode bermain peran (role playing) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa pada konsep penggolongan hewan.(thitung < ttabel atau 0,92 < 1,68).

ii

Sciences, Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta.

This study aims to determine the effect of method of role playing on student learning outcomes on the concept of animal classification. The research was carried out in class III (three) MI. Nur-Attaqwa in Jakarta starting on April 15 until April 18, 2013. The method used in this research was quasy-experimental pretest-posttest control group design 26 samples used for the experimental class and 26 people for classroom control. Instrument used in the study was objective type multiple-coice test with four options (option), observation sheets, and interviews guide. Research shows the use of role playing methods do not significantly affect student learning outcomes on the concept of animal classification. (thitung < ttabel or 0,92 < 1,68).

iii

“ Jangan Sepelekan Sesuatu Yang Kecil Jika Kau Ingin Menjadi Orang Besar,

Karena Dari Sesuatu Yang Kecil Itu Kau Akan Menjadi Orang Besar! ”

“Bacalah, atas nama Tuhanmu yang menciptakan

Yang mengajar dengan kalam Mengajarkan kepada manusia

Apa yang tidak diketahuinya”

iv

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puji dan

syukur penulis panjatkan ke hadirat Illahi Robbi, yang telah melimpahkan

rahmat, nikmat, dan karunia-Nya berupa kekuatan dan keteguhan hati dalam

mengungkapkan rahasia Ilmu Pengetahuan yang mampu merubah zaman

kegelapan menjadi zaman keemasan. Karena rahmat, nikmat, dan karunia itu

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad

SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, serta pelanjut risalahnya yang telah

berjuang semata-mata untuk mensyi’arkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam

kepada kita.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan

memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan PGMI, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan

skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan sendiri tanpa adanya bantuan yang

berupa kritik dan saran serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Nurlena Rifa’i, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak Drs. Rusydy Zakaria, M.Ed., M.Phil., selaku Ketua dan bapak

Fauzan, M.A., selaku Sekretaris Jurusan Kependidikan Islam Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bapak Ir. Mahmud M. Siregar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing, yang

telah memberikan bimbingan, petunjuk, dan arahan yang berharga kepada

v

5. Bapak Drs. H. Amir Mahmud, M.PdI., selaku Kepala Madrasah

Nur-Attaqwa Kelapa Gading Jakarta, yang telah memberikan izin dan

membantu penulis dalam melakukan penelitian.

6. Ibu Marwati selaku Guru bidang study IPA di MI. Nur-Attaqwa, serta Ibu

Zaenab dan Ibu Eti Suhaeti yang bersedia meminjamkan koleksi bukunya

dan telah membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.

7. Dewan Guru dan Staff Tata Usaha, serta Siswa dan Siswi MI.

Nur-Attaqwa Kelapa Gading Jakarta, yang telah membantu penulis selama

penelitian.

8. Teristimewa untuk ayahanda Sumardi dan Ibunda Ponimah tercinta, yang

telah membimbing penulis dan mengasuh penulis sejak kecil, serta yang

tidak henti-hentinya mendo’akan dan melimpahkan kasih sayangnya, memberikan dukungan moril maupun materil. Hanya Allah SWT yang dapat membalasnya, semoga penulis memberikan yang terbaik untuk kalian.

9. Ibu Mertua, Djaimah yang senantiasa memberikan dukungan dan selalu

memotivasi penulis selama penulis melakukan penelitian.

10.Teman-teman kuliahku, yang telah memberikan motivasi dan kebersamaan

untuk menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

11.Kakak-kakakku tercinta Eko Suhardiyanto dan Dwi Puji Hariyanto, serta

adik-adikku tersayang Catur Supriyanto dan Sari Puspitaningrum yang

senantiasa memberikan dukungan dan masukan kepada penulis untuk

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12.Istriku tercinta Kusrini yang senantiasa memberikan dukungan, yang

selalu menjaga anak-anak serta dengan penuh sabar dan ikhlas menantikan

vi

selalu menyertai kalian.

Berbagai kesulitan dan hambatan penulis jumpai dalam penyusunan

skripsi ini, namun berkat bantuan semua pihak, kesulitan dan hambatan

tersebut dapat diatasi.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini mungkin

masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran yang bermanfaat dan

yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, dan penulis berharap

semoga skripsi ini dapat memperluas cakrawala Ilmu Pengetahuan bagi kita

terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, Juli 2013

vii

MOTTO ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xi

DAFTAR LAMPIRAN ... xii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 5

C. Pembatasan Masalah ... 5

D. Rumusan Masalah ... 5

E. Tujuan Penelitian ... 6

F. Manfaat Penelitian ... 6

BAB II DESKRIPSI TEORITIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS A. Deskripsi Teoritis 1. Hakikat Pembelajaran Metode Bermain Peran (Role Playing) ... 7

2. Hakikat Belajar dan Hasil Belajar ... 18

3. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) ... 32

B. Hasil Penelitian Yang Relevan ... 38

C. Kerangka Berpikir ... 39

viii

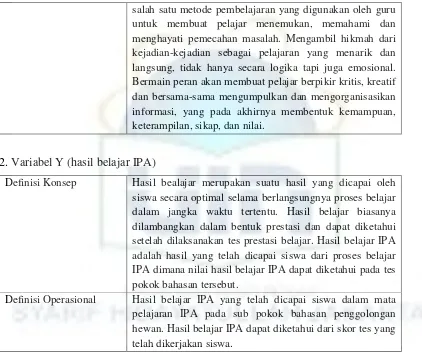

D. Teknik Pengumpulan Data ... 43

E. Variabel Penelitian ... 43

F. Instrumen Pengumpul Data ... 44

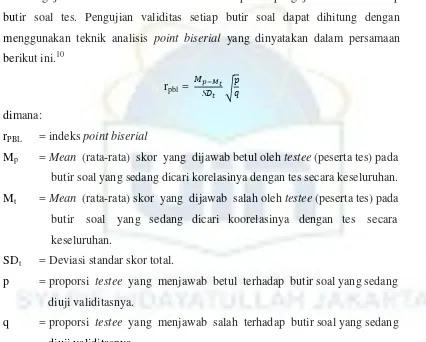

G. Kalibrasi Instrumen Tes ... 45

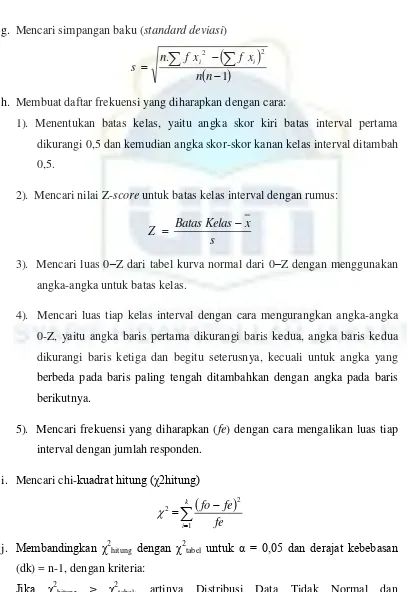

H. Teknik Analisis Data ... 52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian ... 55

B. Pembahasan Hasil Penelitian ... 60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ... 63

B. Saran ... 63

DAFTAR PUSTAKA ... 65

ix

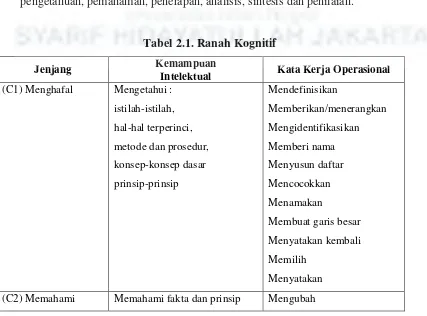

Tabel 2.1 Ranah Kognitif ... 22

Tabel 2.2 Ranah Afektif ... 25

Tabel 2.3 Ranah Psikomotor ... 27

Tabel 2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar ... 32

Tabel 3.1 Skema Desain Pretest-Posttest Control Group Design ... 42

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Tes ... 44

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r ... 46

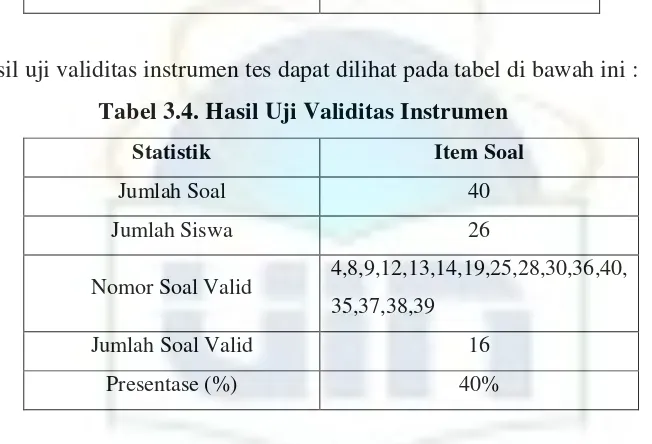

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen ... 47

Tabel 3.5 Interprestasi Kriteria Reliabilitas Instrumen ... 48

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen ... 48

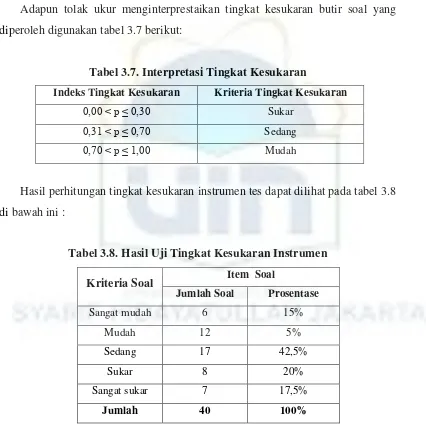

Tabel 3.7 Interpretasi Tingkat Kesukaran ... 49

Tabel 3.8 Hasil Uji Tingkat Kesukaran Instrumen ... 49

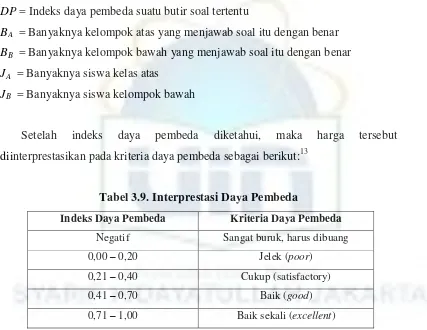

Tabel 3.9 Interprestasi Daya Pembeda ... 50

Tabel 3.10 Hasil Uji Daya Pembeda Instrumen ... 50

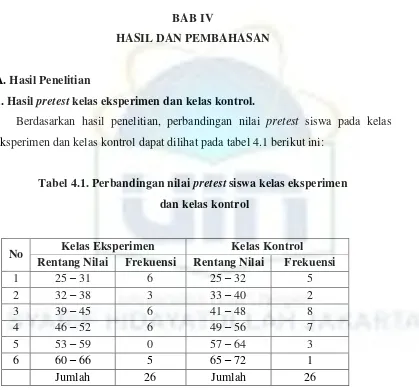

Tabel 4.1 Perbandingan Nilai Pretest Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 55

Tabel 4.2 Data Statistik Nilai Pretest Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 56

Tabel 4.3 Perbandingan Nilai Posttest Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 57

x

Tabel 4.7 Perbandingan Uji Analisis Data Nilai Pretest dan Posttest Pada Kelas Eksperimen

xi

Gambar 2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Proses dan

xii

Lampiran 1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 69

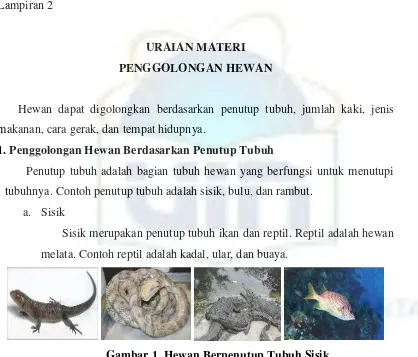

Lampiran 2. Uraian Materi Penggolongan Hewan ... 90

Lampiran 3. Bahan-bahan dan Alat-alat Pembelajaran Metode Role Playing (Bermain Peran) dan Cara Penggunaannya ... 102

Lampiran 4. Lembar Kerja Siswa (LKS) ... 107

Lampiran 5. Lembar Observasi Uji Validitas Kegiatan Kegiatan Bermain Peran (Role Playing) ... 116

Lampiran 6. Kisi-Kisi Instrumen Soal ... 117

Lampiran 7. Rekap Analisis Butir ... 125

Lampiran 8. Instrumen Soal Penelitian ... 127

Lampiran 9. Kunci Jawaban Instrumen Soal Penelitian ... 130

Lampiran 10. Hasil Pretest, Posttest Kelas Eksperimen dan Kontrol ... 131

Lampiran 11. Uji Normalitas Data Hasil Pretest Kelompok Eksperimen dan Kontrol ... 132

Lampiran 12. Uji Normalitas Data Hasil Posttest Kelompok Eksperimen dan Kontrol ... 140

Lampiran 13. Uji Homogenitas Data hasil Pretest dan Posttest ... 148

xiii

Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing) dan Gambar Kegiatan Pembelajaran Kelas Kontrol

Dengan Metode Konvensional ... 156 Lampiran 17. Surat Permohonan Izin Penelitian

Lampiran 18. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Dari Sekolah

1 A. Latar Belakang Masalah

Belajar adalah proses berpikir. Belajar berpikir menekankan kepada proses mencari dan menemukan pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Dalam pembelajaran berpikir proses pendidikan di sekolah tidak hanya menekankan pada akumulasi pengetahuan materi pelajaran, akan tetapi yang diutamakan adalah kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuannya sendiri (self regulated).1

Pendidikan IPA adalah suatu upaya atau proses untuk membelajarkan siswa untuk memahami hakikat IPA : produk, proses, dan mengembangkan sikap ilmiah serta sadar akan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat untuk pengembangan sikap dan tindakan berupa aplikasi IPA yang positif.2

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa dalam kehidupan. IPA berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga merupakan suatu penemuan. Oleh karena itu Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari.3

Mata pelajaran ini juga merupakan salah satu wahana yang ampuh untuk membudayakan Iptek. Dalam hal ini, penguasaan siswa terhadap IPA teramat penting, karena materi tersebut merupakan salah satu bekal dasar bagi pengembangan Iptek, selain Matematika dan Bahasa Indonesia atau Bahasa Asing

1 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ketiga, h. 219 2 I Made Alit Mariana danWandy Praginda, Hakikat IPA dan pendidikan IPA, (Jakarta: PPPPTK IPA, 2009), h. 27-28

(Bahasa Inggris). Kelemahan dalam bidang ilmu tersebut harus segera dapat diatasi, dengan cara menumbuhkan minat dan gairah untuk mempelajari bidang ilmu tersebut, di antaranya dengan mempelajari materi penggolongan hewan, karena materi tersebut tidak lepas dari kehidupan sehari-harinya. IPA menjadi pusat pengembangan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, itu harus dimiliki peserta didik dewasa ini dan kajian pembelajaran kemampuan siswa dalam berinteraksi lebih ditekankan dibandingkan dengan kemampuan menghafal kaidah-kaidah atau teori-teori semata.

Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada guru, siswa tidak dirangsang rasa ingin tahunya, sehingga siswa tidak termotivasi daya berpikirnya untuk mengajukan pertanyaan dan melakukan penyelidikan untuk menemukan konsep. Padahal pembelajaran akan lebih bermakna jika siswa diberi kesempatan untuk tahu dan terlibat secara aktif dalam menemukan konsep dari fakta-fakta yang terlihat dari lingkungan dengan bimbingan guru.4 Ini menyebabkan pembelajaran hanya berjalan satu arah, kurang dapat dipahami oleh siswa secara mendalam, sehingga menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama ini, kemampuan siswa dalam memahami materi penggolongan hewan sangat kurang, sehingga hasil belajar pada materi penggolongan hewan juga kurang. Anak-anak cenderung tidak tertarik dengan penyampaian teori yang disampaikan oleh guru yang monoton dalam memberikan pembelajaran dan terkadang materi yang disampaikan masih bersifat abstrak, karena siswa pada tingkatan MI/SD kelas III masih kurang memahami teori yang bersifat abstrak, mereka lebih cenderung cepat memahami penyampaian guru yang bersifat konkrit atau praktek, terutama pada pelajaran IPA. Sehingga minat dan kepercayaan diri siswa dalam mengembangkan pemahaman dan hasil belajar akan semakin meningkat.

Banyak faktor yang menyebabkan kemampuan hasil belajar mereka sangat rendah, yaitu faktor internal dan eksternal peserta didik. Faktor internal, antara

lain motivasi belajar, minat, intelegensia dan kepercayaan diri. Sedangkan factor eksterna lyaitu faktor dari luar peserta didik yaitu kemampuan guru dalam menyajikan pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran dan lingkungan.

Dari masalah-masalah yang teridentifikasi di atas, perlu dicari metode baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pembelajaran yang mengutamakan penguasaan kompetensi harus berpusat pada siswa (student centered), memberi pembelajaran dan pengalaman belajar yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan nyata sehingga pembelajaran akan menjadi bermakna. Di sini guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar siswa. Darling-Hammond menekankan bahwa guru sebagai pemimpin membuka cara baru dalam melakukan sesuatu dan pandangan model pembelajaran meningkatkan pengalaman pendidikan siswa.5Oleh karenanya, selain sebagai pengajar guru juga merupakan seorang pembimbing. Sehingga fungsi-fungsi guru menurut Dewa Ketut Sukardi adalah: 6

a. Guru sebagai perancang pengajaran (Designer of instruction). Guru dituntut memiliki kemampuan untuk merencanakan atau merangsang kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Untuk itu seorang guru harus memiliki suatu landasan dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar.

b. Guru sebagai pengelola pengajaran (Manager of instruction). Guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh proses kegiatan belajar mengajar dengan menciptakan kondisi-kondisi belajar sedemikian rupa sehingga setiap siswa dapat belajar dengan efektif dan efesien.

c. Guru sebagai penilai belajar siswa (Evaluator of student leaning). Guru dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti hasil-hasil (prestasi) belajar yang telah dicapai siswa-siswanya dari waktu ke waktu.

d. Guru sebagai motivator dan pembimbing, dituntut untuk mengadakan pendekatan bukan saja melalui pendekatan instruksional akan tetapi dengan pendekatan yang bersifat pribadi (personal approach) dalam setiap proses belajar mengajar berlangsung.

5 James S. Pounder, Transformational Classroom Leadership, (London: SAGE Publications, vol. 34 No 4 Oktober 2006), BELMAS (Journal of the british Educational Leadhership, Management & Administration Society), h, 534

Metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan penciptaan suasana belajar yang menyenangkan dan relevan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi penggolongan hewan pada mata pelajaran IPA, sehingga hasil belajarnya akan meningkat. Dalam hal ini penulis memilih metode bermain peran (role playing) dalam meningkatkan kemampuan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi penggolongan hewan pada mata pelajaran IPA kelas III MI/SD.

Bermain peran (role playing) sebagai model pembelajaran bukan saja mengakar (roots) secara pribadi, tetapi juga pendidikan yang berdimensi sosial.7 Model bermain peran sangat cakap dalam berbagai bidang dan dapat dipakai untuk beberapa pendidikan objektif yang penting. 8Metode bermain peran (role playing) adalah suatu proses belajar mengajar yang dirancang agar siswa mengalami sendiri dan dapat mengkonstruksi serta menggali sendiri pengetahuan dan pemahaman yang diperolehnya. Di sini peran guru adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik agar peserta didik dapat belajar dengan mengalami (learning by doing). Guru memberikan langkah-langkah kerja secara sistematis yang harus dikerjakan oleh siswa dengan tujuan siswa mengalaminya sendiri, sehingga pemahaman mereka akan tergali.

Dari uraian tersebut maka penelitian ini dirancang untuk mengkaji penerapan metode bermain peran (role playing) untuk meningkatkan hasil belajar siswa terhadap materi penggolongan hewan pada mata pelajaran IPA kelas III MI/SD. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul:

”PENGARUH METODE BERMAIN PERAN (ROLE PLAYING)

TERHADAP HASIL BELAJAR IPA PADA KONSEP PENGGOLONGAN HEWAN”

7 Bruce Joyce, dkk, Models of Teaching, (USA: Allyn and Bacon, 2000),Sixth Edition, h. 59.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam hal ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran selama ini hanya berpusat pada guru, sehingga siswa menjadi pasif, tidak termotivasi untuk berpikir dan tidak memiliki pengalaman menemukan sendiri konsep yang menjadi tujuan pembelajaran.

2. Keterampilan guru masih kurang dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai. 3. Guru kurang mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran yang

membuat siswa untuk lebih aktif yang dapat menggali konsep pemahamannya sendiri.

4. Hasil belajar siswa pada konsep penggolongan hewan masih rendah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dan untuk menghindari terlalu luasnya pembahasan penelitian, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah hasil belajar. Hasil belajar dibatasi pada ranah kognitif dengan tingkatan C1 sampai C3. Untuk mengatasi masalah hasil belajar siswa digunakan metode bermain peran (role playing).

D. Rumusan Masalah

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode bermain peran (role playing) terhadap hasil belajar IPA siswa.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

Menambah khasanah keilmuan dalam pembelajaran IPA di MI/ SD 1. Bagi Sekolah

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan sekolah untuk meningkatkan hasil belajar siswa khususnya matapelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

2. Bagi Guru

a. Memberikan pengetahuan kepada guru tentang metode bermain peran (role playing).

b. Sebagai bahan pertimbangan guru untuk menggunakan metode bermain peran (role playing) dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar.

3. Bagi Peneliti

7

Dalam deskripsi teoritis ini akan dibahas beberapa hal, yang meliputi: hakikat pembelajaran metode bermain peran (role playing), hakikat belajar dan hasil belajar, hakikat pembelajaran IPA.

1. Hakikat Pembelajaran Metode Bermain Peran (Role Playing)

a. Pengertian Pembelajaran Metode Bermain Peran (Role Playing)

Menurut Seels and Richey metode pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi dan mengurutkan peristiwa atau langkah-langkah dalam sebuah pembelajaran. Snelbecker mengemukakan metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan suatu proses pembelajaran dengan memahami perbedaan karakteristik kemampuan siswa.

Menurut Muhibin Syah metode pembelajaran adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Semakin baik metode pembelajaran maka semakin efektif pula pencapaian tujuan

Sedangkan bermain peran, James Sully di dalam bukunya Essay on Laughter mengemukakan bahwa tertawa adalah tanda dari kegiatan bermain dan tertawa ada di dalam aktivitas sosial yang dilakukan bersama sekelompok teman.1

Di dalam Johnson et al, dikemukakan bahwa istilah bermain merupakan konsep yang tidak mudah untuk dijabarkan, bahkan di dalam Oxford English Dictionary, tercantum 116 definisi tentang bermain. Salah satu contoh, ada ahli yang mengatakan bermain sebagai kegiatan yang dilakukan berulang-ulang demi kesenangan. Tetapi ahli lain membantah pendapat tersebut karena adakalanya bermain bukan dilakukan semata-mata demi kesenangan, melainkan ada sasaran yang ingin dicapai yaitu prestasi tertentu.2Berdasarkan penelitian yang dilakukan

1Tedjasaputra, Mayke S, Bermain, Mainan, dan Permainan: Untuk Pendidikan Usia Dini,

(Jakarta: PT. Grasindo. 2005), Cet. ketiga, h. 15

2

oleh Smith et al; Garvey; Rubin, Fein dan Vanderberg (dalam Johnson et al) diungkapkan adanya beberapa ciri kegiatan bermain, yaitu sebagai berikut:

1) Dilakukan berdasarkan motivasi intrinsik, maksudnya muncul atas dasar keinginan pribadi serta untuk kepentingan sendiri.

2) Perasaan dari orang yang terlibat dalam kegiatan bermain diwarnai oleh emosi-emosi yang positif. Kalaupun emosi positif tidak tampil, setidaknya kegiatan bermain mempunyai nilai (value) bagi anak. Kadang-kadang kegiatan bermain dibarengi oleh perasaan takut, misalnya saat harus meluncur dari tempat tinggi, namun anak mengulang-ngulang kegiatan itu karena ada rasa nikmat yang diperolehnya.

3) Fleksibilitas yang ditandai mudahnya kegiatan beralih dari satu aktivitas ke aktivitas lain.

4) Lebih menekankan pada proses yang berlangsung dibandingkan hasil akhir. Saat bermain, perhatian anak-anak lebih berpusat pada kegiatan yang berlangsung dibandingkan tujuan yang ingin dicapai. Tidak adanya tekanan untuk mencapai prestasi membebaskan anak untuk mencoba berbagi variasi kegiatan. Karena itu bermain cenderung lebih fleksibel, karena tidak semata-mata ditentukan oleh sasaran yang ingin dicapai.

5) Bebas memilih dan ciri ini merupakan elemen yang sangat penting bagi konsep bermain pada anak-anak kecil. Sebagai contoh pada anak T.K., menyusun balok disebut bermain bila dilakukan atas kehendak anak. Tetapi dikategorikan dalam bekerja, bila ditugaskan oleh guru. Kebebasan memilih menjadi tidak begitu penting bila anak beranjak besar. Menurut hasil penelitian King pada anak kelas 5 S.D, kesenangan yang didapat (pleasure) lebih penting dibandingkan kebebasan untuk memilih sehingga pada usia di atas pra sekolah, pleasure menjadi parameter untuk membedakan bermain dengan bekerja.

internal lebih diutamakan dari pada realitas eksternal, karena anak memberi ’makna’ baru terhadap objek yang dimainkan dan mengabaikan keadaan objek yang sesungguhnya. Keadaan ini bisa kita simak saat anak bermain, tindakan-tindakan anak akan berbeda dengan perilakunya saat tidak sedang bermain. Misalnya anak pura-pura minum dari ’cangkir’ yang sebenarnya berwujud balok, atau menganggap kepingan gambar sebagai kue keju. Kualitas ’pura -pura’ memungkinkan anak bereksperimen dengan kemungkinan-kemungkinan baru.3

Kegiatan bermain pura-pura mulai banyak dilakukan anak berusia 3-7 tahun. Dalam bermain pura-pura anak menirukan kegiatan orang yang pernah dijumpainya dalam kehidupan sehari-hari. Dapat juga anak melakukan peran imajinatif memainkan peran tokoh yang dikenalnya melalui film kartun atau dongeng. Misalnya main rumah-rumahan, polisi dan penjahat, jadi batman atau ksatria baja hitam.4 Kegiatan ini disebut dramatic play (bermain peran atau khayal). Bermain dramatik semacam ini membantu anak mencobakan berbagai peran sosial yang diamatinya, memantapkan peran sesuai jenis kelaminnya, melepaskan ketakutan atau kegembiraannya, mewujudkan khayalannya, selain bekerja sama dan bergaul dengan anak-anak lainnya.5

Metode sosiodrama dan bermain peran dapat dikatakan sama artinya dan dalam pemakaiannya sering disilihgantikan. Metode sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku seseorang dalam hubungan sosial antar manusia, dan metode bermain peran pada dasarnya juga sama yakni siswa dapat berperan atau memainkan peranan dalam mendramatisasikan masalah sosial /psikologis. Pengertian bermain peran adalah salah satu bentuk pembelajaran, dimana peserta didik ikut terlibat aktif memainkan peran-peran tertentu. 6 Metode bermain peran adalah proses belajar mengajar yang tergolong dalam metode simulasi.

3Ibid., h. 16-17

4Ibid., h. 29

5Ibid., h. 33

Menurut Dawson yang dikutip oleh Moedjiono & Dimyati mengemukakan bahwa simulasi merupakan suatu istilah umum berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu model yang mereplikasi proses-proses perilaku.7

Menurut Nana Sudjana bermain peran adalah suatu teknik kegiatan belajar yang menekankan pada kemampuan penampilan warga belajar untuk memerankan suatu status atau fungsi suatu pihak-pihak lain yang terdapat pada dunia kehidupan.

Sejalan dengan pendapat tersebut Syaiful Sagala, mendefinisikan metode bermain peran adalah metode mengajar yang dalam pelaksanannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem agar peserta didik dapat memecahkan masalah yang muncul dari situasi sosial. Metode bermain peran atau role playing sudah sangat populer dalam dunia pembelajaran/pelatihan. Secara harfiah bermain peran berarti memainkan satu peran tertentu sehingga yang bermain tersebut harus mampu berbuat (berbicara dan bertindak) seperti peran yang dimainkannya.8

Situasi suatu masalah diperagakan secara singkat, dengan tekanan utama pada karakter/sifat orang-orang, kemudian diikuti oleh diskusi tentang masalah yang baru diperagakan tersebut.9 Dalam bermain peran peserta meniru dan bertingkah laku menurut karakter, atau bagian-bagian yang dimiliki oleh pribadi, motivasi dan latar belakang yang berbeda dari diri mereka sendiri.10

Sedangkan menurut Surachmad, “Bermain peran menekankan kenyataan dimana siswa diikutsertakan dalam memainkan peranan di dalam mendramatisasikan masalah hubungan sosial”.

Adam Blatner, M.D, menyebutkan:

“Role playing, a derivative of a sociodrama, is a methode for exploring the issues involved in complex social situations”. Sosiodrama pada dasarnya medramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Role play rules are basically simple: role plays must be focused; the objectives must be clear and understood; instruction must be

7Hafiz Muthoharoh, Metode Bermain Peran (Role Playing).http://alhafizh84.wordpress. com/2009/12/21/metode-bermain-peran-role-playing/. Diakses (13 Juli 2013).

8Atwi Suparman, Model-model Pembelajaran Interaktif, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1997), h. 91

9A. Suryadi, Membuat Siswa Aktif Belajar, (Jakarta: Binacipta, 1997), h. 73

clear and understood; feedback needs to be spesific, relevant, achievable and given immediately.11

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode bermain peranatau Role Playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan ini dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup baik manusia atau hewan, atau benda mati. Atau dengan kata lain bermain peran merupakan suatu cara yang digunakan guru atau pendidik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar yang berusaha mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan memainkan suatu peran yang menuntut siswa agar menghayati dan memahami peran yang dimainkannya. Sejalan dengan itu, Roestiyah mengemukakan kebaikan-kebaikan atau keunggulan metode bermain peran, yakni, dimana dengan metode ini, siswa lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran. Bagi siswa dengan berperan seperti orang lain, hewan, atau benda mati maka siswa dapat menempatkan diri seperti yang sedang diperankannya. Siswa dapat merasakan perasaan orang lain, dapat mengakui pendapat orang lain, sehingga menumbuhkan sikap saling pengertian, tenggang rasa, toleransi dan cinta kasih, akhirnya siswa dapat berperan dan menimbulkan diskusi yang hidup. Disamping itu penontonpun tidak pasif tetapi aktif mengamati dan mengajukan saran dan kritik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Syaiful Sagala kebaikan-kebaikan metode bermain peran (role playing) antara lain:

1) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Siswa melatih dirinya untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan diperankan. Sebagai pemain harus memahami , menghayati isi cerita secara keseluruhan, terutama untuk materi yang harus diperankannya. Dengan demikian daya ingatan siswa harus tajam dan tahan lama.

2) Siswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. Pada waktu bermain peran para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia.

3) Bakat yang terdapat pada siswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni peran di sekolah. Jika seni peran mereka dibina dengan baik, kemungkinan besar mereka akan menjadi pemain yang baik kelak.

4) Kerjasama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya.

5) Permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Siswa memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya.

6) Bahasa lisan siswa dibina dengan baik agar mudah dipahami orang. 7) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam

situasi dan waktu yang berbeda. Guru dapat mengevaluasi pemahaman tiap siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan.

Sebagai salah satu metode pembelajaran dalam IPA, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Fannie R. Shaffel & George Shaffel dalam Abdul Aziz Wahab, metode bermain peran mempunyai berbagai fungsi namun fungsi utamanya adalah “education for citizen” dan “group counseling” yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Pengalaman belajar yang didapat dengan bermain peran (role playing) ini adalah siswa mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dimana siswa dapat mengeksplorasi perasaan, sikap dan nilai-nilai dengan cara memperagakan dan mendiskusikan berbagai peristiwa psikologis mengenai hubungan-hubungan antar sesama manusia dan alam sekitarnya.

Perasaan atau emosi dari mereka yang terlibat dalam suatu permasalahan dalam lingkungan dapat diekspresikan oleh siswa yang bermain peran.12 Bermain peran (role playing) juga adalah penerapan pengajaran berdasarkan pengalaman.

Esensi dari bermain peran (role playing) adalah keterlibatan pemain dan pengamat dalam situasi masalah yang nyata dan mendinginkan solusi yang diterima apa adanya ditimbulkan keterlibatannya.13

Metode pembelajaran bermain peranmerupakan salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan yang akan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalamannya sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya.

Konflik kognitif tersebut terjadi saat interaksi antara konsepsi awal yang telah dimiliki siswa dengan fenomena baru yang tidak dapat diintegrasikan begitu saja, sehingga diperlukan perubahan/modifikasi struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan, peristiwa ini akan terjadi secara berkelanjutan selama siswa menerima pengetahuan baru.

Berdasarkan pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran bermain peran dalam pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar dimana siswa sendiri aktif secara mental, membangun pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur kognitif yang dimilikinya. Guru lebih berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran. Titik tekannya adalah memfasilitasi siswa agar mampu mengorganisasi pengalaman mereka.

b. Tujuan Metode Bermain Peran (Role Playing)

Bermain peran (role playing) digunakan dalam pembelajaran dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih menumbuhkan kesadaran dan kepekaan sosial serta sikap positif, disamping menemukan alternatif pemecahan masalah. Dengan perkataan lain, melalui bermain peran, siswa diharapkan mampu memahami dan menghayati berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.14

Bermain peran (role playing) adalah teknik yang berguna untuk berpikir tentang situasi yang sulit sebelum situasi itu terjadi. Oleh karena itu pelajar

mempunyai persiapan respon yang bagus untuk setiap peristiwa berbeda yang dapat muncul.15

Pengalaman belajar yang diperoleh dari metode ini meliputi, kemampuan kerjasama, komunikatif dan menginterprestasikan suatu kejadian.16 Latihan bermain peran (role playing) memotivasi pelajar, mengembangkan kurikulum tradisional dan mengajarkan kemampuan kecakapan (real-world).17 Untuk memecahkan suatu masalah agar memperoleh kesempatan untuk merasakan perasaan orang lain.

Dalam permainan bermain peran, konsep “menang” dan “kalah” tidak ada. Hal inilah yang menjadikan perbedaan mendasar bermain peran dari permainan pentas (board games), main kartu (card games), olahraga dan tipe permainan lainnya. Yang paling penting adalah bagaimana peserta didik bermain peran dalam permainan.

Tujuan pelajar sebagai pemain membantu membuat cerita dan menjadikannya menyenangkan. Simulasi bermain peran (role playing) merupakan eksperimen yang sangat kuat sebagai tantangan bagi pelajar, tidak hanya secara logika tapi juga emosional.

Tujuan bermain peran (role playing) adalah membuat menyenangkan, kreatif dan bersama-sama.18 Bermain peran (role playing) juga membantu pelajar mengumpulkan dan mengorganisasi informasi. Inilah yang merupakan tekanan utama dalam bermain peran yang membedakannya dari simulasi. Simulasi lebih menekankan pada pembentukan keterampilan, sedangkan pembentukan sikap dan nilai merupakan tujuan tambahan.19

15Role Playing Preparing For Dificult Situations, http://www.mindtools.com/CommmSkll /RolePlaying.htm, h. 1. Diakses (24 Juli 2013)

16Ahmad Sudrajat, Model Pembelajaran, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/bahan-ajar/model-pembelajaran-01/, h. 2. Diakses (25 Juli 2013)

17Rebecca Teed, Role-Playing Exercises, http://serc.carleton.edu/introgeo/roleplaying/, h. 1. Diakses (21 Juli 2013)

18Role Playing, http://www.hoboes.com/pub/Role-Playing/RPG.html, h. 2. Diakses (25 Juli 2013)

c. Kelebihan Metode Bermain Peran (Role Playing)

Kelebihan metode pembelajaran bermain peran (role playing) adalah membentuk kesadaran, kepekaan sosial dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi terutama bahasa lisan. Dengan metode ini siswa lebih tertarik perhatiannya pada pelajaran. Karena mereka bermain peranan sendiri, maka mudah memahami, menghayati masalah-masalah yang diangkat. Penonton juga tidak pasif tetapi aktif mengamati dan mengajukan saran dan kritik.20

Keuntungan bermain peran (role playing) tergantung pada kualitas permainan khususnya analisis yang mengikutinya. Bermain peran (role playing) bergantung juga pada pandangan pelajar pada permainan seperti situasi pada kenyataannya.21 Kelebihan metode bermain peran (role playing) melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Selain itu, kelebihan metode ini adalah, sebagai berikut:

1) Siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh.

2) Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda.

3) Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan.

4) Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Disamping merupakan pengalaman yang menyenangkan yang sulit untuk dilupakan.

5) Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias.

6) Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi. 7) Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah, dan dapat

memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalamnya dengan penghayatan siswa sendiri.

20Roestiyah N. K., Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet. ke-6, h. 92-93

8) Dimungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa, dan dapat menumbuhkan/ membuka kesempatan bagi lapangan kerja.

d. Kelemahan Metode Bermain Peran (Role Playing)

Hakekatnya sebuah ilmu yang tercipta oleh manusia tidak ada yang sempurna, semua ilmu ada kelebihan dan kekurangan.Jika kita melihat metode bermain peran (role playing) dalam cakupan cara proses mengajar dan belajar di lingkup pendidikan tentunya selain terdapat kelebihan juga terdapat kelemahan. Kelemahan metode bermain peran (role palying) antara lain:

1) Metode bermain peran (role playing) memerlukan waktu yang relatif panjang/banyak.

2) Memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun murid. Dan ini tidak semua guru memilikinya.

3) Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu.

4) Apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pengajaran tidak tercapai.

5) Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini.

e. Langkah-Langkah Bermain Peran (Role Playing)

Dalam pelaksanaanya peneliti merangkum materi tersebut sehingga menjadi materi yang lebih singkat, padat dan lebih fokus yang kemudian dibuat ke dalam suatu naskah yang akan diperankan oleh siswa. Adapun langkah-langkah metode bermain peran yang dikemukakan oleh beberapa para ahli dapat dilihat dibawah ini.

Langkah-langkah pelaksanaan metode bermain peran (role playing) agar berhasil dengan baik menurut Roestiyah, yaitu: 22

1) Guru harus menerangkan dan memperkenalkan kepada siswa tentang teknik pelaksanaan metode bermain peran (role playing), bahwa dengan metode ini siswa dapat memecahkan masalah hubungan sosial yang aktual di masyarakat. 2) Guru menunjuk beberapa siswa yang akan bermain peran dimana

masing-masing akan mencari pemecahan masalah sesuai dengan perannya, sementara siswa yang lain menjadi penonton dengan tugas-tugas tertentu pula (jika ada penonton).

3) Guru harus memilih masalah yang urgen sehingga menarik minat siswa. 4) Guru harus dapat menceritakan peristiwa yang akan diperankan sambil

mengatur adegan yang pertama agar siswa memahami peristiwanya.

5) Bila ada kesediaan sukarela dari siswa untuk berperan, guru harus memberikan tanggapan dan harus mempertimbangkan apakah siswa tersebut tepat untuk perannya. Bila tidak, guru menunjuk siswa yang memiliki kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman sesuai dengan peran yang akan dimainkan.

6) Guru memberikan penjelasan kepada pemeran dengan sebaik-baiknya, agar mengetahui tugas peranannya, menguasai masalahnya dan pandai berekspresi maupun berdialog.

7) Siswa yang tidak bermain peran menjadi penonton yang aktif, disamping mendengar dan melihat, siswa harus memberikan saran dan kritik kepada siswa yang telah bermain peran.

8) Bila siswa belum terbiasa, perlu dibantu guru dalam menimbulkan kalimat pertama dalam dialog.

Sejalan dengan pendapat diatas, proses pelaksanan metode bermain peran (role playing) menurut Dzamarah dan Zain adalah sebagai berikut:

1) Pemilihan masalah, guru mengemukakan masalah yang akan dibahas dalam bermain peran (role playing) dan mengarahkan siswa pada masalah yang akan dihadapi.

2) Pemilihan peran, memilih peran sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, mendeskripsikan karakter dan apa yang harus dikerjakan pemain. 3) Menyusun tahap-tahap bermain peran (role playing).

4) Pemeranan, pada tahap ini para peserta didik mulai beraksi sesuai dengan peran masing-masing.

5) Pengambilan keputusan dari bermain peran (role playing) yang telah dilakukan.

Berdasarkan pendapat diatas secara garis besar, langkah-langkah pelaksanaan dalam metode pembelajaran bermain peran (role playing) adalah sebagai berikut:

1) Menentukan topik dan tujuan bermain peran (role playing).

2) Guru memberikan gambaran secara garis besar masalah atau situasi yang akan dimainkan.

3) Guru memimpin pengorganisasian siswa, pemilihan peran, pengaturan ruangan, pengaturan alat dan sebagainya.

4) Guru memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri kepada siswa dan pemegang peranan.

5) Menyiapkan pengamat.

6) Pelaksanaan bermain peran (role playing).

7) Evaluasi dan pemberian balikan, baik berupa diskusi atau tanya jawab.

2. Hakikat Belajar dan Hasil Belajar a. Pengertian Belajar

akansegera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu menyebutkan kembali secara lisan sebagian besar informasi yang terdapat dalam buku teks atau yang diajarkan oleh guru.

Banyak ahli telah mencoba merumuskan dan membuat tafsiran tentang belajar, namun masih belum sepenuhnya sesuai, karena belajar adalah kegiatan yang sulit diamati secara langsung. Yang dapat terlihat pada siswa yang belajar adalah perubahan tingkah laku. Dimana belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku atau pribadi berdasarkan praktek atau pengalaman tertentu.23

Belajar merupakan proses yang ditandai oleh adanya perubahan pada diri seseorang. Antara proses belajar dan perubahan adalah dua gejala saling terkait yakni belajar sebagai proses dan perubahan sebagai bukti dari hasil yang diproses. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan, keterampilan, maupun yang menyangkut nilai sikap.24

Skinner, seperti yang dikutip Barlow dalam bukunya Educational Psychology : The teaching- Learning Process, berpendapat bahwa “belajar

adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif”. Chapli dalam Dictionary of Psychology membatasi belajar dengan dua macam rumusan. Rumusan pertama berbunyi : “ ... acquisition of any relatively permanent change in behaviour as a result of practice and

experience” (Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman). Rumusan keduanya adalah process of acquiring responses as a resul of special practice (Belajar ialah proses memperoleh respons-respons sebagai akibat adanya latihan khusus). Hintzman dalam bukunya The Psychology of Learning and Memory

berpendapat bahwa “Learning is a change in organism due to experience which can affect the organism’s behavior” (Belajar adalah suatu perubahan

23Akyas Azhari, Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta: PT Mizan Republika, 2004), h. 122

yang terjadi dalam diri organisme, manusia atau hewan, disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut). Jadi, dalam pandangan Hintzman, perubahan yang ditimbulkan oleh pengalaman tersebut baru dapat dikatakan belajar apabila mempengaruhi organisme.

Witting dalam bukunya Psychology of Learning mendefinisikan belajar sebagai :any relatively permanent change in an organism’s behavioral repertoire that occurs as a result of experiene (Belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala macam/ keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman).

Bigs dalam pendahuluan Teaching for Learning : The view from cognitive psychology mendefinisikan belajar dalam tiga macam rumusan, yaitu : rumusan kuantitatif, rumusan institusional, rumusan kualitatif. Secara kuantitatif (ditinjau dari sudut jumlah), belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Secara institusional (tinjauan kelembagaan), belajar dipandang sebagai proses validasi (pengabsahan) terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah ia pelajari. Adapun pengertian belajar secara kualitatif (tinjauan mutu) ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling siswa. Jadi, secara umum belajar dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.25

b. Pengertian Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang siswa setelah ia menerima pengalaman belajar dengan alat ukur berupa alat evaluasi yang dinyatakan dalam bentuk huruf, kata atau simbol dengan istilah lain yakni prestasi.26 Sedangkan menurut Horwart Kingsley dalam bukunya

25Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Cet. Keempat, h.64-68

Sudjana membagi tiga macam hasil belajar mengajar : (1). Keterampilan dan kebiasaan, (2). Pengetahuan dan pengarahan, (3). Sikap dan cita-cita. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan keterampilan, sikap dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah ia menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil belajar adalah indikasi yang menunjukkan upaya penguasaan pengetahuan (kognitif) siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan guru melalui kegiatan pekerjaan rumah dan tes ulangan.

Hasil belajar merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang setelah mengikuti pendidikan.Hasil belajar siswa yang merupakan tujuan pengajaran terdiri dari tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.Ketiga aspek tersebut saling terkait dan bahkan tidak boleh diabaikan dalam kegiatan pembelajaran.Hal ini disebabkan karena muara ketiga aspek kompetensi tersebut mengarah kepada kecakapan hidup siswa atau life skill.27Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang relatif menetap dalam diri seseorang sebagai akibat dari interaksi seseorang dengan lingkungannya.28

Menurut Dimyati dan Mudjiono, hasil belajar merupakan hal yang dapat dipandang dari dua sisi yaitu sisi siswa dan dari sisi guru.Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar.Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.Sedangkan dari sisi guru, hasil belajar merupakan saat terselesaikannya bahan pelajaran.Hasil belajar merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dasar dan

27Ahmad Sofyan, dkk, Evaluasi Pembelajaran IPA Berbasis Kompetensi, (Jakarta: UIN Press, 2006), h. 13

derajat perubahan perilaku yang bersangkutan.29Sedangkan menurut Sudijarto hasil belajar adalah tingkat penguasaan yang dicapai oleh pelajar dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan yang ditetapkan.30

Menurut Oemar Hamalik hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti. Berdasarkan teori Taksonomi Bloom hasil belajar dalam rangka studi dicapai melalui tiga kategori ranah antara lain kognitif, afektif, psikomotor. Perinciannya adalah sebagai berikut:

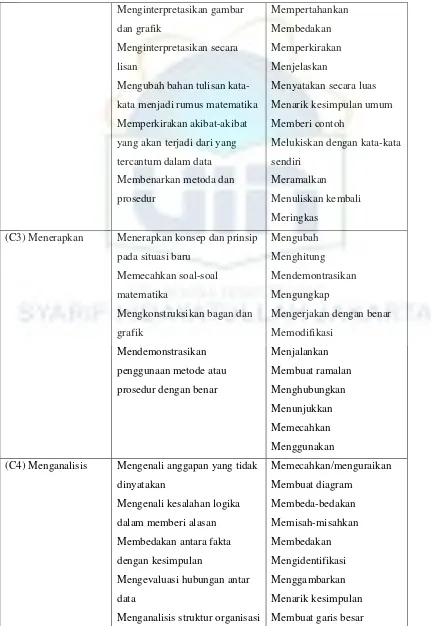

1) Ranah Kognitif

[image:39.595.111.538.388.704.2]Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis dan penilaian.

Tabel 2.1. Ranah Kognitif

Jenjang Kemampuan

Intelektual Kata Kerja Operasional

(C1) Menghafal Mengetahui :

istilah-istilah,

hal-hal terperinci,

metode dan prosedur,

konsep-konsep dasar

prinsip-prinsip

Mendefinisikan

Memberikan/menerangkan

Mengidentifikasikan

Memberi nama

Menyusun daftar

Mencocokkan

Menamakan

Membuat garis besar

Menyatakan kembali

Memilih

Menyatakan

(C2) Memahami Memahami fakta dan prinsip Mengubah

29E. Mulyasa,Implementasi KTSP, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet. Ketiga, h.212

Menginterpretasikan gambar

dan grafik

Menginterpretasikan secara

lisan

Mengubah bahan tulisan

kata-kata menjadi rumus matematika

Memperkirakan akibat-akibat

yang akan terjadi dari yang

tercantum dalam data

Membenarkan metoda dan

prosedur

Mempertahankan

Membedakan

Memperkirakan

Menjelaskan

Menyatakan secara luas

Menarik kesimpulan umum

Memberi contoh

Melukiskan dengan kata-kata

sendiri

Meramalkan

Menuliskan kembali

Meringkas

(C3) Menerapkan Menerapkan konsep dan prinsip

pada situasi baru

Memecahkan soal-soal

matematika

[image:40.595.108.539.111.737.2]Mengkonstruksikan bagan dan

grafik

Mendemonstrasikan

penggunaan metode atau

prosedur dengan benar

Mengubah

Menghitung

Mendemontrasikan

Mengungkap

Mengerjakan dengan benar

Memodifikasi Menjalankan Membuat ramalan Menghubungkan Menunjukkan Memecahkan Menggunakan

(C4) Menganalisis Mengenali anggapan yang tidak

dinyatakan

Mengenali kesalahan logika

dalam memberi alasan

Membedakan antara fakta

dengan kesimpulan

Mengevaluasi hubungan antar

data

Menganalisis struktur organisasi

Memecahkan/menguraikan Membuat diagram Membeda-bedakan Memisah-misahkan Membedakan Mengidentifikasi Menggambarkan Menarik kesimpulan

suatu karya Menunjukkan

Menghubungkan

Memilih

Memisahkan

Merinci

(C5) Menilai Menimbang konsistensi yang

logis dari bahan tertulis

Menimbang seberapa jauh suatu

kesimpulan disokong oleh data

Menimbang nilai suatu karya

dengan menggunakan tetapan

luar yang baik

Menilai Membandingkan Menyimpulkan Mempertentangkan\ Mengkritik Mempertimbangkan kebenaran Menginterpretasikan Menghubungkan Menyimpulkan Menyokong

(C6) Membuat Menulis suatu tema yang

tersusun baik

Memberi ceramah yang

tersusun baik

Menulis suatu naskah pendek

yang kreatif

Mengintegrasikan pelajaran dari

berbagai bidang kedalam suatu

rencana untuk memecahkan

2) Ranah Afektif

Berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi lima jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai.

Tabel 2.2. Ranah Afektif

Jenjang Kemampuan Intelektual Kata Kerja Operasional

(A1) Menerima Mendengarkan dengan penuh

perhatian

Menunjukkan kesadaran akan

pentingnya belajar

Menunjukkan sensitifitas akan

keperluan manusia dan

persoalan-persoalan masyarakat

Menerima berbagai macam kebiasaan

Menerima dengan baik segala aktivitas

kelas Bertanya Memilih Memberikan Mengikuti Memberi Berpegang teguh Mengidentifikasi Melokalisir Memberi nama Menunjukkan point Memilih Menjawab Menggunakan

(A2) Menanggapi Melengkapkan pekerjaan rumah yang

ditentukan

Mentaati aturan-aturan sekolah

Ikut serta dalam diskusi-diskusi

sekolah

Melengkapkan karya laboratorik

Sukarela melaksanakan tugas-tugas

khusus

Menyukai menolong orang lain

(A3) Keyakinan Menunjukkan kepercayaan akan proses

demokrasi

Menghargai kepustakaan yang baik

Menghargai peranan pengetahuan

(disiplin lain) dalam kehidupan

sehari-hari

Menunjukkan perhatian akan

kesejahteraan orang lain/seseorang

Menunjukkan sikap mau memecahkan

masalah

Menunjukkan rasa wajib terhadap

perbaikan masyarakat Melengkapi Menggambarkan Membeda-bedakan Menjelaskan Mengikuti Membentuk Memprakarsai Mengajak Mempelajari Bekerjasama Mempertimbangkan kebenaran Mengusulkan Membaca Melaporkan Memilih Ikut serta Berkarya (A4) Mengorganisasi

Mengenal perlunya keseimbangan

antara kebebasan dan bertanggung

jawab dalam demonstrasi

Mengenal peranan perencanaan yang

sistematik dalam pemecahan persoalan

Menerima tanggung jawab bagi

perilakunya sendiri

Memahami dan menerima kekuatan

dan keterbatasannya

Merumuskan rencana kehidupan yang

selaras dengan kemampuannya,

perhatiannya dan keyakinannya

Mempersiapkan

Menghubungkan

Mensintesa

(A5) Menyatakan Menunjukkan keinsyafan yang benar

Menunjukkan kepercayaan diri untuk

kerja sendiri

Mempraktekkan kerjasama dalam

aktivitas golongan

Menggunakan langkah-langkah

objektif dalam memecahkan persoalan

dengan ketekunan, ketelitian, dan

disiplin pribadi

Mempertahankan kebiasaan yang sehat

Bertindak Membeda-bedakan Memperagakan Mempengaruhi Mendengarkan Mempertunjukkan Mempraktekkan Mengusulkan Mencapai keahlian Mempersoalkan Merevisi Melayani Memecahkan Menggunakan Memeriksa kebenaran

3) Ranah Psikomotor

Meliputi lima aspek yaitu peniruan, manipulasi, ketetapan, artikulasi, dan pengalamiahan.

Tabel 2.3. Ranah Psikomotor31

Jenjang Kemampuan Intelektual Kata Kerja Operasional

(P1) Peniruan Menirukan suatu gerak dengan tepat

Menirukan sesuatu yang sudah jadi

Menarik Mengubah Membetulkan Menirukan Mengencangkan Memasang

(P2) Memanipulasi Mempersiapkan alat-alat percobaan Menyusun

dengan tepat

Memperbaiki kembali alat-alat

laboratorium

Mengoperasikan alat-alat

laboratorium dengan tepat

Membangun Menggunakan alat Memperbaiki Mengoperasikan Mencampur Mengidentifikasi

(P3) Ketepatan Mendemonstrasikan suatu keahlian

Merakit alat dengan tepat dan cepat

Melakukan pengukuran dengan teliti

Menyusun dengan tepat

Membangun dengan teliti

Menggunakan alat dengan

benar Mencampur Menggunakan Mengaduk Membuat bagan Memperbaiki kembali

Mengopersikan dengan

benar

Mengkalibrasi

(P4) Artikulasi Merakit beberapa alat untuk suatu

percobaan

Mengkombinasikan beberapa alat

untuk suatu percobaan

Menciptakan cara baru dari suatu

eksperimen Mencocokkan Mengidentifikasi Merakit Mengkombianasikan Menciptakan Mencampur Menghubungkan Menyusun Mewujudkan Menukar (P5) Pengalamiahan

Mengerjakan dengan teliti

Melakukan sesuatu pekerjaan

dengan terampil

Keterbiasaan dalam melakukan

Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang sudah diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada berbagai bidang termasuk pendidikan.32

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Berhasil tidaknya suatu proses belajar tergantung kepada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hasil belajar siswa dapat terlihat setelah siswa mengikuti suatu pembelajaran sebagai tolak ukur kemampuan siswa dalam mempelajari suatu pelajaran. Namun hasil belajar siswa ini sangat dipengaruhi oleh individu siswa tersebut maupun diluar siswa itu sendiri. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa digambarkan dengan ikhtisar berikut ini:33

Gambar 2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar Siswa

32Rini Susanti, Hasil Belajar, Model Evaluasi dan Bentuk Tes, Jurnal Teknodik, No.17 Desember 2005, h. 178

33

httpeprints.uny.ac.id77903BAB%202%20-%2008108241136. h, 15. Diakses (12 Juli 2013) Dalam

Luar

Psikologis Fisiologis Lingkungan

Instrumental

Bakat, minat, Sikap, kecerdasan, motivasi Kondisi Panca Indera Kondisi fisik Kurikulum, Guru, Sarana dan fasilitas, manajemen Sosial Alam

Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dapat kita bedakan menjadi tiga macam, yakni :

1) Faktor Internal (faktor dari dalam siswa)

Faktor internal disebut juga faktor individu yaitu faktor yang terdapat pada organisme (siswa itu sendiri). Muhibin Syah menyebutkan bahwa termasuk faktor internal adalah aspek fisiologis dan psikologis. Aspek fisiologis mencakup kondisi tubuh siswa termasuk organ tubuh dan kondisi alat indera. Sedangkan aspek psikologis banyak sekali macamnya tetapi yang esensial antara lain kecerdasan (intelegensi), sikap, bakat, minat, dan motivasi siswa.34

Faktor yang berasal dari dalam diri siswa meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang bersifat rohaniah).

(a) Aspek Fisiologis

Kondisi organ tubuh yang lemah, apalagi jika disertai pusing kepala yang berat misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak berbekas.

Untuk dapat mempertahankan jasmani agar tetap bugar, siswa sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi.Selain itu, siswa juga dianjurkan untuk memilih pola istirahat dan olahraga ringan yang sedapat mungkin terjadwal secara tetap dan berkesinambungan.Hal ini penting, sebab kesalahan pola makan dan minum serta istirahat dapat menimbulkan reaksi tonus yang negatif dan merugikan semangat mental siswa itu sendiri.

(b) Aspek Psikologis

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis, yang dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran siswa. Namun diantara faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu adalah : tingkat kecerdasan/ intelegensi siswa, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa, serta motivasi dalam diri siswa itu sendiri.35

34 Muhibin Syah, Op.cit., h. 132.

Hilgard mendefinisikan minat sebagai “interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity or content”. Minat besar pengaruhnya dalam belajar karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka siswa tidak akan belajar dengan baik karena tidak ada daya tarik baginya. Minat dapat memusatkan perhatian yang intensif pada belajar yang dilakukan sehingga itulah yang memungkinkan siswa untuk belajar lebih giat.36 Motivasi adalah keadaan internal organisme yang mendorong untuk berbuat sesuatu.37 Menurut Hutabarat motivasi belajar adalah jantung kegiatan belajar, sesuatu yang membuat seseorang belajar, suatu pendorong yang membuat seseorang belajar. Keras atau tidaknya belajar yang dilakukan oleh siswa tergantung pada besar kecilnya motivasi belajar.38

2) Faktor Eksternal (faktor dari luar siswa)

Seperti faktor internal siswa, faktor eksternal siswa juga terdiri atas dua aspek, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan nonsosial.

(a) Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial mencakup lingkungan sosial sekolah, seperti halnya guru, para staff administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa.Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal belajar, misalnya rajin membaca dan berdiskusi, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa.

(b) Lingkungan Nonsosial

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan siswa.Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa.

36 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 58.

37 Muhibin Syah, Op.cit., h. 36

3) Faktor pendekatan belajar (metode belajar)

Yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran. Disamping faktor-faktor internal dan eksternal, faktor pendekatan belajar juga berpengaruh terhadap taraf keberhasilan proses pembelajaran siswa tersebut.

Tabel 2.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar39

Ragam Faktor dan Unsur-unsurnya

Internal Siswa Eksternal Siswa Pendekatan

1.Aspek Fisiologis :

- tonus jasmani

- mata dan telinga

1.Lingkungan Sosial :

- keluarga

- guru dan staf

- masyarakat

- teman

1.Pendekatan Tinggi :

- speculative

- achieving

2.Aspek Psikologis :

- inteligensi

- sikap

- minat

- bakat

- motivasi

2.Lingkungan nonsosial :

- rumah

- sekolah

- peralatan

- alam

2.Pendekatan Menengah :

- analitical

- deep

3.Pendekatan Rendah :

- reproductive

- surface

3. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan atau Sains yang semula berasal dari bahasa Inggris ’science’. Kata ’science’ sendiri berasal dari bahasa latin ’scientia’ yang berarti saya tahu. ’Science’ terdiri dari social sciences (ilmu pengetahuan sosial) dan natural science (ilmu pengetahuan

39

alam). Namun, dalam perkembangannya science sering diterjemahkan sebagai sains yang berarti Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) saja. 40

Menurut Abruscato, Joseph dan Derosa, Donald A, Sains adalah:41

“Sciences is the name we give to group of process throughwhich we can

sistematically gather information about the natural world. Sciences is also the knowledge gathered through the use of such process. Finally, sciences is characterized by those values and attitudes processed by people who use

scientific process to gather knowledge”

Pengertian Sains menurut uraian di atas adalah (1) Sains adalah sejumlah proses kegiatan mengumpulkan informasi secara sistematik tentang dunia sekitar, (2) Sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan tertentu, (3) Sains dicirikan oleh nilai-nilai dan sikap para ilmuwan menggunakan proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, Sains adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis dalam memperoleh pengetahuan dan sikap terhadap proses kegiatan tersebut (sikap ilmiah).

Menurut H.W. Fowler, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan deduksi.42

Adapun Kardi dan Nur, IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati dengan indera. IPA atau ilmu kealaman adalah ilmu tentang dunia zat, baik makhluk hidup maupun benda mati yang diamati.43

Sedangkan menurut Wahyana, mengatakan, bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik, dan dalam penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam. Perkembangannya tidak hanya

40Trianto. Model Pembelajaran Terpadu: Konsep, Strategi dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010), Cet. kedua, h. 136

41httpeprints.uny.ac.id77903BAB%202%20-%2008108241136.pdf. Diakses (13 Juli 2013) 42Trianto, Op.Cit

ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah.44

Dari uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah suatu kumpulan teori yang sistematik, penerapannya secara umum terbatas pada gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.

b. Fungsi dan Tujuan Ilmu Pengetahuan Alam