IMPROVING OF SOCIAL SKILL AND STUDENTS ACHIEVEMENT THROUGH ROLE PLAY METHOD

By:

Marzius Insani

The aims of this research were improving of social skill and students achievement by using role play method. The method which was used in this research was class room action research. This research was conducted at SDN 1 Gedung Gumanti, Pesawaran and subject research was students of grade V in the first semester in academic year 2014/2015. This research was conducted in 3 cycle. Data collecting technique used observation sheet, interview, and test the analysis of the data used qualitative descriptive. The result showed that social skill of the students improved before cycle was 37,5%, after treatments in cycle III improved 86%, and average of student score had improvement from 43,5 before cycling, and 82,5 after treatment in cycle III. In short, role play method could be used as an interesting learning method for students so that it could be achieved the goal in learning like social skill and students achievement.

PENINGKATAN KETERAMPILAN SOSIAL DAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN METODE

BERMAIN PERAN (ROLE PLAYING) Oleh :

MARZIUS INSANI

Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa dengan metode bermain peran (role playing). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian tindakan dilaksanakan di SD Negeri 1 Gedung Gumanti Kabupaten Pesawaran dengan subyek penelitian siswa kelas V semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik lembar observasi, lembar wawancara, dan tes. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian keterampilan sosial siswa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan siklus sebesar 37,5%, setelah tindakan siklus III meningkat menjadi 86% dan rata-rata hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari sebelum tindakan siklus sebesar 43,5, setelah tindakan siklus III meningkat menjadi 82,5. Kesimpulannya metode bermain peran dapat dikemas menjadi pembelajaran yang sangat menarik oleh siswa sehingga dapat mengasilkan tujuan pembelajaran yang diinginkan salah satunya adalah keterampilan sosial dan hasil belajar siswa.

BERMAIN PERAN (

ROLE PLAYING

)

Oleh

MARZIUS INSANI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar

MAGISTER PENDIDIKAN IPS

Pada

Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

BERMAIN PERAN (

ROLE PLAYING

)

(Tesis)

Oleh

MARZIUS INSANI

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

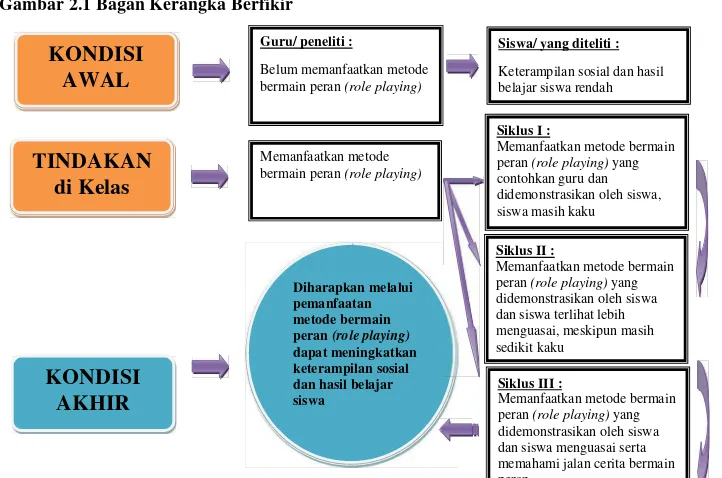

Gambar Halaman

2.1. Bagan Kerangka Berfikir... 55

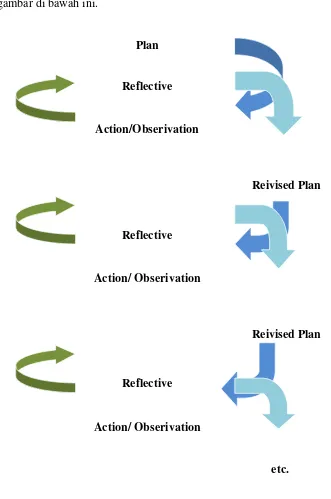

3.1 Bagan Kurt Lewins Prosedur Siklus Penelitian Tindakan... 59

3.2 Grafik Pengukuran dalam Merencanakan Pembelajaran... 87

3.3 Grafik Pengukuran dalam Melaksanakan Pembelajaran ... 88

3.4 Grafik Pengukuran Keterampilan Sosial Siswa... 89

4.1 Guru Memberikan Penjelasan Umum Mengenai Metode Bermain Peran(Role Playing)... 102

4.2 Guru Mengarahkan Siswa Untuk Memerankan Tokoh Yang Terdapat Dalam Skenario ... 102

4.3 Siswa Memulai Kegitan Pembelajaran Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing)... 103

4.4 Grafik Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Siklus I... 124

4.5 Grafik Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I ... 127

4.6 Grafik Keterampilan Sosial Siswa Siklus I ... 129

4.7 Grafik Skor Rata-Rata Hasil Belajar Pada Siklus I ... 134

4.8 Siswa Mendengarkan Dengan Seksama Penjelasan Dari Guru Mengenai Metode Bermain Peran(Role Playing)... 147

4.9 Siswa Memulai Kegiatan Pembelajaran Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing)... 147

4.10 Grafik Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Siklus II ... 169

4.11 Grafik Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus II... 172

4.12 Grafik Keterampilan Sosial Siswa Siklus II ... 175

4.13 Grafik Skor Rata-Rata Hasil Belajar Pada Siklus II... 180

4.14 Guru Memberikan Penjelasan Umum Mengenai Metode Bermain Peran (Role Playing)... 191

4.15 Siswa Memulai Kegiatan Pembelajaran Dengan Metode Bermain Peran (Role Playing)... 192

4.16 Grafik Evaluasi Perencanaan Pembelajaran Siklus III ... 203

4.17 Grafik Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Siklus III ... 206

4.18 Grafik Keterampilan Sosial Siswa Siklus III... 209

4.19 Grafik Skor Rata-Rata Hasil Belajar Pada Siklus III ... 214

Halaman

DAFTAR TABEL ... i

DAFTAR GAMBAR ... ii

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Identifikasi Masalah ... 14

1.3 Batasan Masalah ... 15

1.4 Rumusan Masalah ... 15

1.5. Tujuan Penelitian ... 16

1.6 Manfaat Penelitian ... 16

1.6.1 Secara Akademis ... 16

1.6.2 Secara Praktis ... 17

1.7 Ruang Lingkup Penelitian ... 18

1.7.1 Lingkung Kawasan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) ... 18

1.7.2 Objek Penelitian ... 20

1.7.3 Subjek Penelitian ... 20

1.7.4 Wilayah Penelitian ... 20

1.7.5 Waktu Penelitian ... 20

II. TINJUAN PUSTAKA 2.1 Keterampilan Sosial(Social Skill)...21

2.2 Hasil Belajar...24

2.3 Metode Bermain Peran (Role Playing Method) ...26

2.4 Belajar dan Pembelajaran...31

2.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme...33

2.4.2 Teori Belajar Kognitivisme...35

2.5 Pembelajaran Afektif ...38

2.6 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)...40

2.6.1 Pembelajaran IPS Sekolah Dasar (SD) ...45

2.6.2 Dimensi Keterampilan(Skill)Dalam Pembelajaran IPS SD...46

2.6.3 Tujuan Pembelajaran IPS SD ...48

2.6.4 Ruang Lingkup Pembelajaran IPS SD ...49

2.7 Penelitian yang Relevan...50

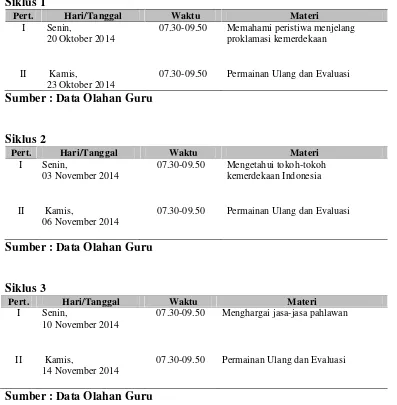

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian ...64

3.4 Jadwal Penelitian...64

3.5 Lama Tindakan dan Indikator Keberhasilan ...65

3.5.1 Lama Tindakatan ...65

3.5.2 Indikator Keberhasilan ...67

3.6 Subjek dan Objek Penelitian ...68

3.6.1 Subjek Penelitian ...68

3.6.2 Objek Penelitian ...69

3.7 Operasional/ Skenario Penelitian Tindakan ...69

3.7.1 Metode Bermain Peran(role playing) ...70

3.7.2 Keterampilan Sosial(social skill)...70

3.7.3 Hasil Belajar...70

3.8 Teknik Pengumpulan Data ...70

3.8.1 Wawancara ...71

3.8.2 Dokumentasi ...72

3.8.3 Tes Hasil Belajar ...73

3.9 Instrumen Penelitian...74

3.9.1 Validitas ...84

3.9.2 Reliabilitas ...84

3.9.3 Tingkat Kesukaran ...85

3.9.4 Daya Pembeda...85

3.10 Pengukuran Keberhasilan...86

3.10.1 Pengukuran Guru dalam Merencanakan Pembelajaran ...86

3.10.2 Pengukuran Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran...87

3.10.3 Pengukuran Keterampilan Sosial Siswa ...88

3.10.4 Pengukuran Ketuntasan Hasil Belajar...90

3.11 Teknik Analisis Data...90

3.11.1 Kategorisasi Data ...92

3.11.2 Validasi Data ...92

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 4.1 Hasil Penelitian ...94

4.1.1 Profil SD Negeri 1 Gedung Gumanti Pesawaran...94

4.1.2 Siklus I ...95

4.1.2.1 Perencanaan ...95

4.1.2.2 Pelaksanaan Tindakan...101

4.1.2.3 Observasi dan Evaluasi ...118

4.1.2.4 Analisis dan Refleksi ...134

4.1.2.5 Rekomendasi Perbaikan ...136

4.1.3 Siklus II ...138

4.1.3.1 Perencanaan ...138

4.1.3.2 Pelaksanaan Tindakan...146

4.1.3.3 Observasi dan Evaluasi ...164

4.1.3.4 Analisis dan Refleksi ...181

4.1.4.3 Observasi dan Evaluasi ...199

4.1.4.4 Analisis dan Refleksi ...214

4.1.4.5 Rekomendasi Perbaikan ...216

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian ...217

4.2.1 Perencanaan Tindakan ...217

4.2.2 Pelaksanaan Tindakan...220

4.2.3 Keterampilan Sosial Siswa...226

4.2.4 Hasil Belajar Siswa ...232

4.3 Keterbatasan Penelitian...243

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan ...244

5.2 Saran...244

DAFTAR PUSTAKA ...246

MOTO

“

Allah tidak menutup mata-Nya

untuk kita yang berjuang

menuntut ilmu

”

Puji syukur kekhadirat Allah SWT dengan ketulusan dan keikhlasan serta

kerendahan hati kupersembahkan karya sederhana ini sebagai bakti dan sayangku

kepada :

Teristimewa pada BapakkuMuhammad DarwisdanIbuku Sanariah, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang yang tak henti-henti, dukungan,

kesabaran dan do’a yang tulus dan ikhlas dalam setiap sujudmu.

Istriku tercinta Ira Desma Yeni, S.Pd. dan Anakku yang sangat-sangat aku sayangi dan aku banggakan Nizam Insan Islami yang selalu memberiakan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan dalam setiap doanya.

Adik-adikku tersayang, Dira Febriantadan Dedi Satria yang dengan kasih dan kesabarannya yang selalu mendukung dan mendoakan keberhasilanku

Keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungannya

terhadap keberhasilanku

Para pendidik dan Almamater tercinta FKIP Universitas Lampung yang telah

mendewasakanku dalam berfikir, bersikap, dan bertindak, serta segenap yang

Penulis bernama Marzius Insani, dilahirkan di Desa Hajimena

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 19

Maret 1987, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari

pasangan Bapak Muhammad Darwis, dan Ibu Sanariah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. SDN 2 Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan diselesaikan

pada tahun 2000.

2. SMPN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan diselelesaikan pada tahun 2003.

3. SMAN 1 Natar Kabupaten Lampung Selatan diselelesaikan pada tahun 2005.

4. S1 Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan

Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Lampung

diselesaikan pada tahun 2010.

5. Tahun 2013 Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan

rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan

judul “Peningkatan Keterampilan Sosial dan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Metode Bermain Peran(Role Playing)”.

Tesis ini di buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar

Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Pascasarjana

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Lampung.

Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar

maupun dari dalam diri penulis sendiri, penulisan tesis ini pun tidak lepas dari

bimbingan, bantuan serta petunjuk dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis

ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung

2. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung

sekaligus pembahas yang selalu memberikan saran dan masukan serta

bimbingan yang kepada saya.

3. Prof. Dr. Hi. Bujang Rahman, M. Si. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan

pembimbing I Penulisan Tesis.

5. Dr. Risma M. Sinaga, M.Hum. selaku pembimbing II penulisan tesis.

6. Dr. Hi. Thoha B.S Jaya, M.S. selaku pembahas II yang selalu memberikan

bimbingan, masukan dan kritikan yang membangun.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung.

8. Rekan-rekan angkatan 2013 Program Pascasarjana Magister Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial FKIP Unila.

9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan

tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik yang Bapak, Ibu, Saudara berikan, akan selalu mendapat

pahala dari Allah tuhan yang maha kuasa. Akhir kata dengan kerendahan hati,

penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Oktober 2015 Penulis,

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan dasar bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar

kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi,

anggota masyarakat, warga negara serta mempersiapkan peserta didik untuk

mengikuti pendidikan menengah (PP No. 28 Tahun 1990). Berdasarkan tujuan

pendidikan dasar, diharapkan peserta didik dapat memiliki bekal kemampuan

dasar dalam mengembangkan potensinya baik dari aspek pribadi, sosial, karir

dan akademik.

Pada dasarnya setiap peserta didik memiliki potensi dalam dirinya oleh karena

itu guru sebagai ujung tombak pendidikan perlu mencari cara untuk menggali

dan mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik.

Pengembangan potensi peserta didik di sekolah merupakan tanggung jawab

seluruh warga sekolah salah satunya adalah guru. Menurut Desmita (2010: 35)

anak usia sekolah dasar berada dalam dua masa perkembangan yaitu masa

kanak-kanak tengah (6-9 tahun), dan masa kanak-kanak akhir (10-12 tahun).

Siswa kelas V Sekolah Dasar berada pada masa kanak-kanak akhir yaitu

suatu kelompok dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya

(Hurlock, 1980: 155).

Tentunya keinginan untuk dapat diterima oleh suatu kelompok tertentu

seorang peserta didik harus mengembangkan seluruh potensi yang ada pada

dirinya. Potensi yang dimaksud salah satunya adalah keterampilan sosial yang

merupakan kemampuan individu untuk berinteraksi dengan individu lainya.

Interaksi dengan teman memiliki banyak keuntungan bagi perkembangan

keterampilan sosial anak, di antaranya mengatasi konflik, menentukan

perilaku yang dapat diterima, dan menampilkan berbagai variasi perilaku yang

dapat diterima oleh teman.

Sekolah dasar sebagai institusi formal tidak hanya berperan dalam

mengembangkan kemampuan akademik saja namun juga kemampuan lainnya

salah satunya adalah keterampilan sosial. Hal ini sejalan dengan yang

diutarakan oleh Yustiana (1999:54) bahwa kemampuan dasar yang harus

dimiliki anak tidak terbatas pada kemampuan membaca, menulis dan

berhitung tetapi juga kemampuan intelektual, pribadi dan sosial. Pentingnya

siswa menguasai keterampilan sosial tidak diikuti dengan penyusunan

program pendidikan yang dapat mengembangkan tujuan tersebut. Program

pendidikan hendaknya tidak hanya berbasis pada penguasaan akademik, tetapi

program pendidikan juga mempunyai berbagai tujuan salah satunya adalah

penguasaan keterampilan yang diperlukan oleh siswa dalam kehidupannya.

Dewasa ini, pelaksanaan pendidikan bagi anak sekolah dasar masih banyak

hafalan dan tidak memberi kesempatan bagi anak untuk mendapat ajaran

sambil bermain, padahal bermain bagi anak merupakan kebutuhan mutlak

sesuai dengan karakteristik perkembangannya. Anak menjadi tidak

memperoleh keterampilan mental yang diperlukan pada taraf pengetahuan

yang lebih tingggi (Semiawan, 1984: 36). Berdasarkan studi pendahuluan

yang peneliti lakukan dengan mengamati pembelajaran guru kelas V SD

Negeri 1 Gedung Gumanti dengan metode ceramah di dapatkan hasil sebagai

berikut.

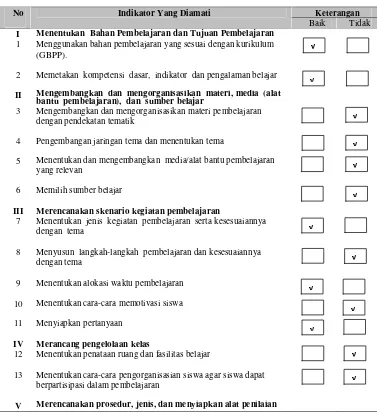

Tabel 1.1 Pengamatan Awal Guru dalam Merencanakan Pembelajaran

No Indikator Yang Diamati Keterangan

Baik Tidak

I Menentukan Bahan Pembelajaran dan Tujuan Pembelajaran

1 Menggunakan bahan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum (GBPP).

2 Memetakan kompetensi dasar, indikator dan pengalaman belajar

II Mengembangkan dan mengorganisasikan materi, media (alat bantu pembelajaran), dan sumber belajar

3 Mengembangkan dan mengorganisasikan materi pembelajaran dengan pendekatan tematik

4 Pengembangan jaringan tema dan menentukan tema

5 Menentukan dan mengembangkan media/alat bantu pembelajaran yang relevan

6 Memilih sumber belajar

III Merencanakan skenario kegiatan pembelajaran

7 Menentukan jenis kegiatan pembelajaran serta kesesuaiannya dengan tema

8 Menyusun langkah-langkah pembelajaran dan kesesuaiannya dengan tema

9 Menentukan alokasi waktu pembelajaran ……

10 Menentukan cara-cara memotivasi siswa

11 Menyiapkan pertanyaan

IV Merancang pengelolaan kelas

12 Menentukan penataan ruang dan fasilitas belajar

13 Menentukan cara-cara pengorganisasian siswa agar siswa dapat berpartisipasi dalam pembelajaran

V Merencanakan prosedur, jenis, dan menyiapkan alat penilaian

14 Menentukan prosedur dan jenis penilaian

15 (berkala, berkesinambungan, menyeluruh)

VI Tampilan dokumen Rencana Pembelajaran

16 Kebersihan dan kerapian

17 Penggunaan bahasa tulis

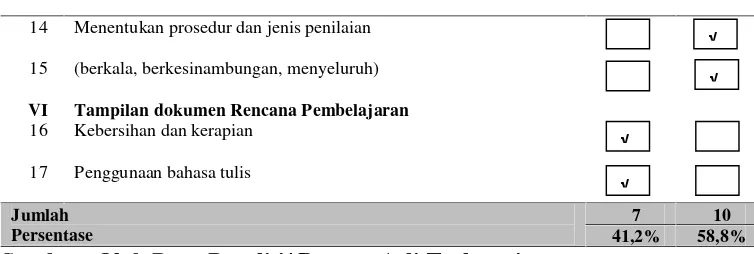

Jumlah Persentase

7 10 41,2% 58,8%

Sumber: Olah Data Peneliti/ Borang Asli Terlampir

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa kemampuan guru pada

tahap pengamatan awal di kelas V SD Negeri 1 Gedung Gumanti dalam

merencanakan pembelajaran masih sangat rendah yaitu hanya sebesar 41,2%.

Hal ini juga kemudian berpengaruh terhadap kemampuna guru atau

kesuksesan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikut data

awal keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Tabel 1.2 Pengamatan Awal Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran

No Indikator Yang Diamati Keterangan

Baik Tidak

I Prapembelajaran

1 Kesiapan ruang, alat pembelajaran, dan media

2 Memeriksa kesiapan siswa

II Membuka pembelajaran

4 Melakukan kegiatan apersepsi

5 Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan rencana kegiatan

III Kegiatan Inti Pembelajaran

6 Penguasaan materi pelajaran

7 Pendekatan/strategi pembelajaran

8 Pemanfaatan sumber belajar /media pembelajaran

9 Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa

10 Penilaian proses dan hasil belajar

11 Penggunaan bahasa

IV Penutup

12 Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa

13 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan

Jumlah Persentase (%)

3 10 23,1% 76,9%

Sumber: Olah Data Peneliti/ Borang Asli Terlampir

Berdasarkan data pada tabel di atas kemampuan guru dalam melaksanakan

pembelajaran di dalam kelas masih belum maksimal, salah satu penyebabnya

ialah perencanaan pembelajaran yang kurang baik. Sehingga rangkaian

pembelajaran ini berpengaruh juga terhadap hasil yang ingin dicapai dalam

proses pembelajaran. Melalui observasi di SDN 1 Gedung Gumanti terdapat

beberapa identifikasi mengenai perilaku siswa yang mencerminkan masih

rendahnya keterampilan sosial siswa. Bentuk keterampilan sosial yang masih

rendah tersebut mengakibatkan siswa berperilaku seperti mencorat-coret

fasilitas sekolah, berkelahi, saling mengejek, meminjam alat tulis tanpa izin,

berbicara kasar, berperilaku jahil di kelas, mengobrol ketika belajar, terlambat

masuk kelas, membolos pada saat mata ajaran tertentu, bermusuhan, dan

mencontek. Peneliti menyajikan data mengenai keterampilan sosial yang

dikuasai oleh siswa kelas V SDN 1 Gedung Gumanti melalui lembar observasi

sebagai berikut.

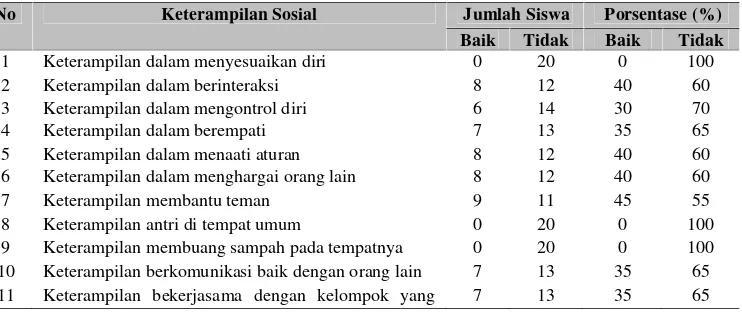

Tabel 1.3 Keterampilan Sosial Siswa Kelas V SDN 1 Gedung Gumanti

No Keterampilan Sosial Jumlah Siswa Porsentase (%) Baik Tidak Baik Tidak

1 Keterampilan dalam menyesuaikan diri 0 20 0 100 2 Keterampilan dalam berinteraksi 8 12 40 60 3 Keterampilan dalam mengontrol diri 6 14 30 70

4 Keterampilan dalam berempati 7 13 35 65

5 Keterampilan dalam menaati aturan 8 12 40 60 6 Keterampilan dalam menghargai orang lain 8 12 40 60

7 Keterampilan membantu teman 9 11 45 55

8 Keterampilan antri di tempat umum 0 20 0 100 9 Keterampilan membuang sampah pada tempatnya 0 20 0 100 10 Keterampilan berkomunikasi baik dengan orang lain 7 13 35 65 11 Keterampilan bekerjasama dengan kelompok yang 7 13 35 65

majemuk

12 Keterampilan menjadi konsumen yang selektif 0 20 0 100 13 Keterampilan membuat keputusan 0 20 0 100 14 Keterampilan berpartisipasi sebagai warga Negara 0 20 0 100 15 Keterampilan mengakui kemajemukan, menggali,

mengolah dan memanfaatkan informasi

0 20 0 100

Jumlah siswa Kelas V SDN 1 Gedung Gumanti ∑ 20

20% 80%

Rata-rata keterampilan sosial yang dimiliki siswa SDN 1 Gedung Gumanti

Sumber: Observasi awal di SDN 1 Gedung Gumanti

Hasil observasi awal menunjukan bahwa dari lima belas indikator yang

peneliti munculkan, hanya delapan indikator yang muncul/ yang terlihat pada

siswa SDN 1 Gedung Gumanti hal ini disebabkan salah satunya yaitu metode

yang tidak tepat serta materi yang tidak memunculkan keterampilan yang

ingin diukur. Sedangkan kedelapan indikator yang muncul merupakan

cerminan dari tema atau materi pembelajaran yang diajarkan oleh guru.

Kedelapan indikator yang muncul tersebut peneliti tuangkan pada tabel 2 di

bawah ini.

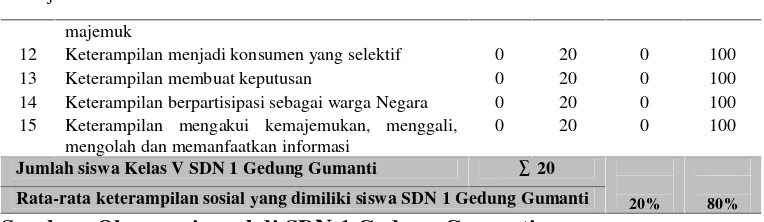

Tabel 1.4 Keterampilan Sosial Siswa Yang Terlihat Pada Tahap Observasi Awal

No Keterampilan Sosial Jumlah Siswa Porsentase (%) Baik Tidak Baik Tidak

1 Keterampilan dalam berinteraksi 8 12 40 60 2 Keterampilan dalam mengontrol diri 6 14 30 70

3 Keterampilan dalam berempati 7 13 35 65

4 Keterampilan dalam menaati aturan 8 12 40 60 5 Keterampilan dalam menghargai orang lain 8 12 40 60

6 Keterampilan membantu teman 9 11 45 55

7 Keterampilan berkomunikasi baik dengan orang lain 7 13 35 65 8 Keterampilan bekerjasama dengan kelompok yang

majemuk

7 13 35 65

Jumlah siswa Kelas V SDN 1 Gedung Gumanti ∑ 20

37,5% 62,5%

Rata-rata keterampilan sosial yang dimiliki siswa SDN 1 Gedung Gumanti

Sumber: Olah data observasi awal di SDN 1 Gedung Gumanti

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa keterampilan sosial

rata-rata keterampilan sosial dari 20 siswa hanya 37,5 % menunjukan siswa baik

dalam penguasaan keterampilan sosial sedangkan 62,5 % menunjukan siswa

tidak menguasai keterampilan sosial yang seharusnya dimiliki sebagai bekal

dasar berinteraksi dalam kehidupan. Kategori keterampilan sosial tersebut

peneliti klasifikasikan berdasarkan pendapat Suryabrata (2012: 10) yang

menyatakan bahwa kriteria interpretasi keterampilan sosial tergolong dalam

tiga skor persentase, yaitu (1) 0%-40% kurang baik, (2) 41%-70% cukup baik,

dan (3) 71%-100% kriteria baik. Fenomena mengenai rendahnya keterampilan

sosial siswa sekolah dasar dapat menimbulkan perilaku anti sosial, di

antaranya anak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan

lingkungan kelas yang baru di masukinya khususnya untuk anak kelas V

seperti yang terjadi di SDN 1 Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneg

Kabupaten Pesawaran. Keterampilan sosial yang tidak dikuasai anak akan

mempengaruhi proses belajar, mengajar serta iklim yang ada di suatu kelas

(psychological athmosphere). Banyak anak yang tidak pernah belajar tentang sikap apa yang dapat diterima di lingkungannya. Anak-anak yang kurang

memiliki keterampilan sosial sangat memungkinkan untuk ditolak oleh rekan

yang lain. Anak yang tidak mampu bekerjasama, tidak mampu menyesuaikan

diri, tidak mampu berinteraksi dengan baik, tidak dapat mengontrol diri, tidak

mampu berempati, tidak mampu menaati aturan serta tidak mampu

menghargai orang lain akan sangat mempengaruhi perkembangan anak

lainnya.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari kurangnya keterampilan sosial pada

keterampilan sosial. Keterampilan sosial pada anak usia sekolah dasar

merupakan cara anak dalam melakukan interaksi, baik dalam hal bertingkah

laku maupun dalam hal berkomunikasi dengan orang lain, sehingga dapat

bermanfaat bagi kehidupannya baik di lingkungan keluarga maupun

masyarakat sekitarnya. Sebagaimana dikemukakan Nurlaela (2011: 6)

pentingnya keterampilan sosial dimiliki oleh anak akan menjadikannya

sebagai individu yang dapat berperilaku sesuai dengan tuntutan lingkungan

sosialnya, sehingga anak dapat diterima dalam lingkungan atau kelompoknya.

Selain itu, siswa dengan perilaku sosial yang positif pada umumnya menerima

lebih banyak perhatian dari guru dan memiliki rata-rata yang tinggi dalam

kesuksesan akademik (Cartledge & Millburn,1986: 4).

Terbinanya keterampilan sosial pada diri anak akan memunculkan penerimaan

teman sebaya, penerimaan dari guru, dan sukses dalam belajarnya.

Rangsangan yang diberikan kepada anak usia dini tentunya harus sesuai

dengan perkembangan mereka. Tahap perkembangan ini dapat ditinjau dari

berbagai aspek seperti kognitif, bahasa, emosi, sosial, fisik. Proses

penyampaiannya pun harus sesuai dengan dunia anak, yaitu dengan bermain

sebab bermain merupakan salah satu sarana belajar bagi mereka. Bermain

merupakan proses mempersiapkan diri untuk memasuki dunia selanjutnya.

Bermain juga merupakan cara bagi anak untuk memperoleh pengetahuan

tentang segala sesuatu. Bermain akan menumbuhkan anak untuk melakukan

eksplorasi, melatih pertumbuhan fisik serta imajinasi, memberikan peluang

mengembangkan kemampuan berbahasa dan menambah kata-kata, serta

membuat belajar yang dilakukan sebagai belajar yang sangat menyenangkan.

Bermain juga merupakan salah satu cara belajar yang dapat membuat siswa

belajar mengalami perubahan baik dalam pengetahuan, pemahaman,

ketrampilan, nilai dan sikap. Peningkatan kualitas mutu pendidikan dan

pengembangan proses pembelajaran merupakan masalah yang selalu menuntut

perhatian. Perbedaan tingkat kemampuan siswa yang satu dengan yang

lainnya terhadap materi pembelajaran menuntut seorang guru melakukan

inovasi-inovasi dalam pembelajaran sehingga tidak sekedar menyajikan

materi, tetapi juga perlu menggunakan metode yang sesuai, disukai, dan

mempermudah pemahaman siswa.

Salah satu metode yang diduga dapat mempermudah siswa untuk

mendapatkan hasil yang diinginkan adalah dengan metode bermaian peran.

Ahman (1998: 65) melakukan penelitian mengenai efektifitas bermain peran

sebagai model bimbingan dalam mengembangkan keterampilan sosial anak

berkemampuan unggul. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa metode

bermain peran efektif untuk dijadikan metode bimbingan dalam

mengembangkan keterampilan sosial anak berkemampuan unggul. Bermain

peran dalam dimensi proses telah membantu siswa memperoleh pengalaman

berharga melalui aktivitas interaksional dengan teman-temannya. Anak belajar

memberi masukan atas peran orang lain, dan menerima masukan dari orang

lain dan dapat menimba pengalaman mengenai cara-cara menghadapi

prinsip-prinsip demokrasi. Sedangkan dimensi produk, bermain peran

diharapkan dapat mereduksi bahkan menyembuhkan kebiasaan buruk anak

seperti berkelahi, bermalas-malasan, berbicara kasar, mencontek, dan

lain-lain.

Berdasarkan survey di SDN 1 Gedung Gumanti metode belajar yang

dipergunakan oleh guru-guru di didominasi oleh metode ceramah, tanya jawab

dan diskusi saja. Metode belajar yang digunakan oleh guru cendrung monoton

dan kurang bervariatif sehingga tujuan yang ingin dicapai kurang dapat

terealisasi dengan baik. Gejala ini sekaligus menggambarkan bahwa

penggunaan metode belajar masih terbatas pada satu atau dua metode

mengajar saja, belum meluas dan mencakup penggunaan metode secara luas

dan banyak variasinya. Implikasi keadaan ini mengakibatkan apa yang

diharapkan dari proses belajar belum mencapai taraf optimal. Peneliti

menyajikan data dalam bentuk tabel seperti di bawah ini yaitu metode yang

dipergunakan oleh guru di SDN 1 Gedung Gumanti.

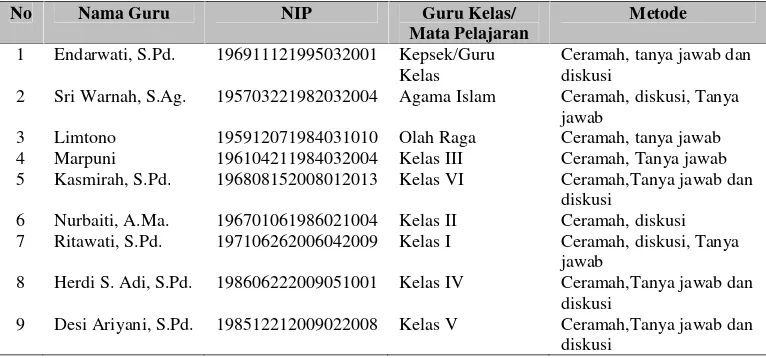

Tabel 1.5 Metode Belajar Yang Dipergunakan Oleh Guru-Guru SDN 1 Gedung Gumanti

No Nama Guru NIP Guru Kelas/ Mata Pelajaran

Metode

1 Endarwati, S.Pd. 196911121995032001 Kepsek/Guru Kelas

Ceramah, tanya jawab dan diskusi

2 Sri Warnah, S.Ag. 195703221982032004 Agama Islam Ceramah, diskusi, Tanya jawab

3 Limtono 195912071984031010 Olah Raga Ceramah, tanya jawab 4 Marpuni 196104211984032004 Kelas III Ceramah, Tanya jawab 5 Kasmirah, S.Pd. 196808152008012013 Kelas VI Ceramah,Tanya jawab dan

diskusi

6 Nurbaiti, A.Ma. 196701061986021004 Kelas II Ceramah, diskusi 7 Ritawati, S.Pd. 197106262006042009 Kelas I Ceramah, diskusi, Tanya

jawab

8 Herdi S. Adi, S.Pd. 198606222009051001 Kelas IV Ceramah,Tanya jawab dan diskusi

10 Dina Patmawati Honorer Muatan Lokal Ceramah, Tanya jawab 11 Ira Desma Yeni,

S.Pd.

Guru Tidak Tetap Bahasa Inggris Ceramah,Tanya jawab dan diskusi

Sumber: Observasi awal di SDN 1 Gedung Gumanti

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukan bahwa semua guru di SDN 1

Gedung Gumanti masih menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab,

dan metode diskusi saja kesemua metode tersebut tergolong metode yang

masih tradisional/ konvensional. Metode memang mempunyai andil yang

cukup besar dalam kegiatan pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan

dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan metode

dengan tujuan. Pembelajaran IPS di SDN 1 Gedung Gumanti belum optimal

disebabkan oleh kurang maksimalnya guru IPS dalam memanfaatkan maupun

memberdayakan sumber pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran IPS

cenderung masih berpusat pada guru, berpusat pada buku, dan monomedia.

Proses pelaksanaan pembelajaran yang terjadi masih kurang maksimal dan

kurang memadai, antara lain karena pelaksanaannya kurang sesuai dengan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dibuat dimana proses

pembelajaran masih cenderung menggunakan metode yang kurang bervariasi.

Penerapan metode pembelajaran yang kurang bervariasi yakni antara lain

masih menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi saja sehingga

siswa memiliki kecenderungan bersifat pasif. Pembelajaran yang diterapkan

kurang dapat memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dan langsung

mendapatkan pengalaman belajar. Kondisi tersebut selain berpengaruh

terhadap keterampilan sosial siswa juga berpengaruh terhadap perolehan hasil

Gedung Gumanti peneliti dapatkan dari tes awal yang peneliti lakukan pada

saat studi pendahuluan dan hasil tes tersebut peneliti olah dan tuangkan pada

tabel di bawah ini.

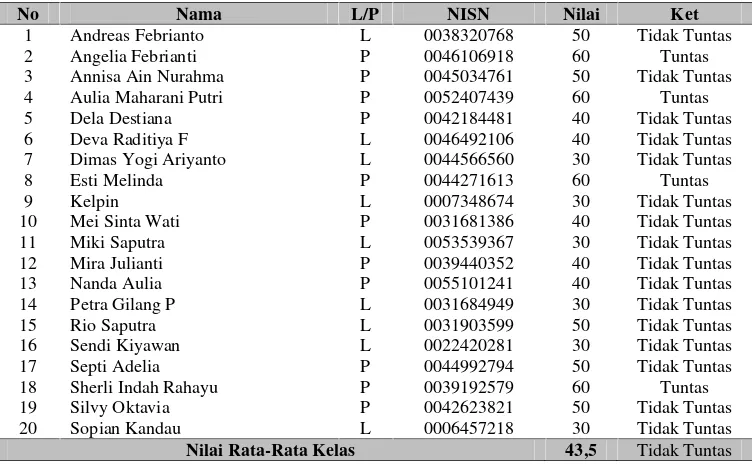

Tabel 1.6 Nilai Tes Awal Hasil Belajar Siswa Pada Saat Pra Penelitian

No Nama L/P NISN Nilai Ket

1 Andreas Febrianto L 0038320768 50 Tidak Tuntas 2 Angelia Febrianti P 0046106918 60 Tuntas 3 Annisa Ain Nurahma P 0045034761 50 Tidak Tuntas 4 Aulia Maharani Putri P 0052407439 60 Tuntas 5 Dela Destiana P 0042184481 40 Tidak Tuntas 6 Deva Raditiya F L 0046492106 40 Tidak Tuntas 7 Dimas Yogi Ariyanto L 0044566560 30 Tidak Tuntas

8 Esti Melinda P 0044271613 60 Tuntas

9 Kelpin L 0007348674 30 Tidak Tuntas

10 Mei Sinta Wati P 0031681386 40 Tidak Tuntas 11 Miki Saputra L 0053539367 30 Tidak Tuntas 12 Mira Julianti P 0039440352 40 Tidak Tuntas 13 Nanda Aulia P 0055101241 40 Tidak Tuntas 14 Petra Gilang P L 0031684949 30 Tidak Tuntas 15 Rio Saputra L 0031903599 50 Tidak Tuntas 16 Sendi Kiyawan L 0022420281 30 Tidak Tuntas 17 Septi Adelia P 0044992794 50 Tidak Tuntas 18 Sherli Indah Rahayu P 0039192579 60 Tuntas 19 Silvy Oktavia P 0042623821 50 Tidak Tuntas 20 Sopian Kandau L 0006457218 30 Tidak Tuntas

Nilai Rata-Rata Kelas 43,5 Tidak Tuntas

Sumber: Data Olahan Peneliti/ Borang Terlampir

Tes tersebut menunjukan nilai rata-rata 20 siswa diperoleh skor 43,5 hanya 4

siswa yang tuntas dalam pembelajaran atau hanya 20% siswa tuntas,

sedangkan sisanya atau 80% tidak tuntas.. Hal ini belum mencapai kriteria

keberhasilan minimal (KKM) dalam proses pembelajaran yang ditetapkan di

SDN 1 Gedung Gumanti adalah 80% siswa tuntas dalam pembelajaran.

Metode yang mungkin dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan

berbagai persoalan di atas adalah metode bermain peran (role playing) yang merupakan bentuk metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan

cara tingkah laku di dalam hubungan sosial. Bermain peran lebih menekankan

di dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial (Zuhairini, dkk.

1983: 101-102). Metode bermain peran (role playing) dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa menunjukkan bahwa

bermain peran sangat baik dalam mengatasi kesulitran-kesulitan anak dalam

mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan khususnya

keterampilan sosial.

Menurut Fleet dalam Hurlock (2000: 43) bermain peran merupakan intervensi

yang dikembangkan yang berkaitan dengan penggunaan sistematis dari

metode bermain oleh seorang konselor untuk membawa peningkatan dalam

kemampuan siswa sampai penampilan yang optimal di sekolah. Bermain

peran juga meliputi penggunaan bermain secara sistematis untuk mengatasi

kesulitan-kesulitan anak, mengembangkan pola perilaku adaptif,

mengendalikan diri siswa yang agresifnya tinggi, meningkatkan kemampuan

berempati, dapat mengelola emosi, dapat menjadi individu yang bertanggung

jawab, memilikiinterpersonal skillyang baik dan dapat memecahkan masalah secara efektif dan bijaksana. Penjelasan Fleet tersebut menunjukan bahwa

metode bermain peran(role playing)sangat membantu siswa mengembangkan kemampuannya baik kognitif, afektif maupun psikomotorik. Keterampilan

sosial merupakan bekal utama dalam berinteraksi, keterampilan ini dapat kita

kembangkan di sekolah dengan menggunakan berbagai cara atau metode

pembelajaran salah satunya dalam penelitian ini adalah metode bermain peran

(role playing).

Gumanti. Pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan

sosial dan hasil belajar siswa. Keunggulan pembelajaran ini dapat

meningkatkan keaktifan siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab dan

bekerja sama antara sesama siswa, guru ataupun komponen-komponen lainnya

yang terkait. Hal ini didasarkan pada karakteristik model pembelajaran yang

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran IPS, dimana mata pelajaran IPS

merupakan mata pelajaran yang membutuhkan suatu pemahaman mendalam

sehingga dibutuhkan keaktifan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut.

1.2.1 Metode yang digunakan oleh guru-guru di SDN 1 Gedung Gumanti

masih cendrung kurang bervariatif sehingga input yang didapatkan

oleh siswa masih sangat sedikit.

1.2.2 Keterampilan sosial yang dikuasai oleh siswa kelas V SDN 1 Gedung

Gumanti tergolong masih rendah hal ini mengakibatkan terganggunya

perkembangan sosial anak.

1.2.3 Hasil belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS) siswa kelas V SDN 1

Gedung Gumanti tergolong masih rendah hal ini tidak terlepas dari

penggunaan metode konvensional seperti ceramah, tanya jawab dan

1.2.4 Skenario pembelajaran belum dirancang secara baik hal ini

dikarenakan tidak ada persiapan yang matang dari guru mata pelajaran

untuk mengajar di dalam kelas.

1.2.5 Tujuan pembelajaran masih berorientasi pada peningkatan kognitif saja

padahal pondasi utama dalam pendidikan adalah pada pembentukan

sikap mental yang baik bagi peseta didik.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di

atas maka tidak semua masalah tersebut akan diteliti dalam penelitian ini.

Agar penelitian tidak meluas maka peneliti perlu membatasi masalah yang

akan dikaji, yaitu pada peningkatan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa

dengan menggunakan metode bermain peran (role playing) pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS) siswa kelas V SDN 1 Gedung

Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran semester ganjil tahun

ajaran 2014/2015.

1.4 Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi salah penafsiran maka diperlukan rumusan masalah guna

menyusun langkah-langkah berikutnya. Berdasarkan latar belakang masalah

dan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1.4.1 Bagaimanakah keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran ilmu

pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran

1.4.2 Bagaimanakah hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu

pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran

(role playing)?

1.5 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai

berikut.

1.5.1 Meningkatkan keterampilan sosial siswa dalam pembelajaran ilmu

pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran

(role playing).

1.5.2 Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu

pengetahuan sosial (IPS) dengan menggunakan metode bermain peran

(role playing).

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna baik secara

akademis, maupun secara praktis.

1.6.1 Secara Akademis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pengelola pendidikan

pada umumnya dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial pada

khususnya di tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah

b. Memberikan manfaat bagi guru ilmu pengetahuan sosial yaitu

dengan memberi wawasan baru tentang metode-metode dalam

pembelajaran.

1.6.2 Secara Praktis A. Bagi siswa

a. Mengembangkan kecerdasan keterampiloan sosial siswa dan

meningkatkan hasil belajar siswa.

b. Peningkatan atau perbaikan kinerja guru dan siswa di sekolah.

c. Peningkatan atau perbaikan masalah-masalah pendidikan anak

di sekolah.

d. Peningkatan dan perbaikan kualitas dalam penerapan

kurikulum dan pengembangan kompetensi siswa di sekolah.

B. Bagi Guru

a. Membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran.

b. Meningkatkan profesionalitas guru.

c. Meningkatkan rasa percaya diri guru.

d. Memungkinkan guru secara aktif mengembangkan

pengetahuan dan keterampilannya.

C. Bagi Sekolah

a. Meningkatkan mutu isi, masukan, proses, dan hasil pendidikan

b. Membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam

mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam dan

luar kelas.

c. Meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga

kependidikan.

d. Menumbuh-kembangkan budaya ilmiah di lingkungan sekolah,

untuk proaktif dalam melakukan perbaikan mutu

pendidikan/pembelajaran secara berkelanjutan.

e. Memberikan nilai tambah(value added)yang positif bagi sekolah.

f. Menjadi alat evaluator dari program dan kebijakan pengelolaan

sekolah yang sudah berjalan.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

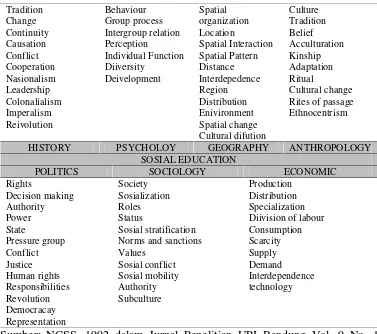

1.7.1 Lingkup Kawasan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Woolover dan Scoot merumuskan lima kawasan (perspektif) dalam

mengajarkan ilmu pengetahuan sosial (IPS) sebagai berikut.

a. IPS diajarkan sebagai pewarisan nilai kewarganegaraan

(citizenship transmission).

b. IPS diajarkan sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial.

c. IPS diajarkan sebagai cara berpikir reflektif(reflective inquiry). d. IPS diajarkan sebagai pengembangan pribadi siswa.

e. IPS diajarkan sebagai proses pengambilan keputusan dan tindakan

Kelima kawasan ilmu pengetahuan sosial (IPS) tersebut tidak berdiri

masing-masing, bisa saja ada yang merupakan gabungan perspektif

yang lain. Kawasan IPS dalam penelitian ini yaitu IPS sebagai

pengembangan pribadi siswa yang bertujuan untuk mengembangkan

seluruh potensi siswa baik yang berkaitan dengan keterampilan personal

maupun interpersonal. Alasannya adalah bahwa metode bermain peran

(role playing) merupakan cara yang menurut peneliti dianggap tepat

karena metode ini memiliki tujuan untuk melatih anak-anak agar

mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial-psikologis; dan

melatih anak-anak agar mereka dapat bergaul dan memberi

kemungkinan bagi pemahaman terhadap orang lain beserta masalahnya.

Siswa yang potensinya tersalurkan secara baik akan memiliki

kepercayaan diri yang tinggi. Oleh karena itu, IPS juga dituntut untuk

mengembangkan supaya siswa mudah bekerja sama dengan yang lain,

mampu merancang sebuah tujuan dan merealisasikannya, serta

memiliki kemampuan memecahkan persoalan secara baik. Tujuan IPS

ini sangat relevansi dengan input yang diharapkan dari penggunaan

metode bermain peran terhadap keterampilan sosial dan bhasil belajar

siswa yaitu pembentukan mental, jiwa, dan fisik anak supaya menjadi

anggota masyarakat produktif untuk mengembangkan potensi siswa

tersebut maka pendekatan guru harus lebih bersifat a child centered

1.7.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah metode bermain peran (role playing)dalam peningkatan keterampilan sosial dan hasil belajar siswa.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa dan guru kelas V SD Negeri 1

Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tahun

ajaran 2014-2015.

1.7.4 Wilayah Penelitian

Wilayah yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan penelitian adalah

Desa Margodadi Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.

1.7.5 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keterampilan Sosial(Social Skill)

Keterampilan sosial merupakan perilaku yang perlu dipelajari, karena

memungkinkan individu dapat berinteraksi, memperoleh respon positif atau

negatif Cartledge dan Milburn (1986: 143-149). Karena itu keterampilan

sosial merupakan kompetensi yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap

orang termasuk di dalamnya peserta didik, agar dapat memelihara hubungan

sosial secara positif dengan keluarga, teman sebaya, masyarakat dan pergaulan

di lingkungan yang lebih luas. Menurut Maryani (2011: 18) keterampilan

sosial merupakan kemampuan untuk menciptakan hubungan sosial yang serasi

dan memuaskan berbagai pihak, dalam bentuk penyesuaian terhadap

lingkungan sosial dan memecahkan masalah sosial. Tim Broad-Based Education menyatakan keterampilan sosial sebagai keterampilan berkomunikasi dengan empati dan keterampilan bekerjasama.

Komunikasi bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi di dalamnya ada

keinginan menimbulkan kesan yang baik untuk menumbuhkan keharmonisan

maupun kesinambungan hubungan, serta solusi terhadap suatu permasalahan.

Selanjutnya Cadler menjelaskan pentingnya keterampilan sosial

Keterampilan sosial sangat diperlukan dan harus jadi prioritas dalam mengajar. Mengajar bukan hanya sekedar mengembangkan keterampilan akademik. Hak yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan sosial adalah mendiskusikan sesama guru atau orang tua tentang keterampilan sosial apa yang menjadi prioritas, memilih satu keterampilan sosial, mempraktikan, merefleksi dan ahirnya mereview serta mempraktikannya kembali setelah diperbaiki, merefleksi dan seterusnya sampai betul-betul terkuasai oleh peserta didik (Maryani, 2011: 19).

Chaplin dalam Suhartini (2004: 18) berpendapat bahwa keterampilan sosial

merupakan bentuk perilaku, perbuatan dan sikap yang ditampilkan oleh

individu ketika berinteraksi dengan orang lain disertai dengan ketepatan dan

kecepatan sehingga memberikan kenyamanan bagi orang yang berada

disekitarnya. Peningkatan perilaku sosial cenderung paling menyolok pada

masa kanak-kanak awal. Hal ini disebabkan oleh pengalaman sosial yang

semakin bertambah pada anak-anak mempelajari pandangan pihak lain

terhadap perilaku mereka dan bagaimana pemandangan tersebut

mempengaruhi tingkatan penerimaan kelompok teman sebaya akan tetapi, ada

beberapa bentuk perilaku yang tidak sosial atau antisosial. Sejauh mana

terjadinya peningkat-an perilaku sosial akan bergantung pada tiga hal.

Pertama, seberapa kuat keinginan anak untuk di terima secara sosial; kedua

pengetahuan mereka tentang cara memperbaiki perilaku; dan ketiga,

kemampuan intelektual yang semakin berkembang yang memungkinkan

pemahaman hubungan antara perilaku mereka dengan penerimaan sosial.

Keterampilan sosial atau disebut juga prososial behavior mencakup perilaku-perilaku sebagai berikut.

karena suatu masalah dan mengungkapkan perasaan orang lain yang sedang mengalami konflik sebagai bentuk bahwa anak menyadari perasaan yang dialami orang lain; (b) kemurahan hati atau kedermawanan di dalamnya anak-anak berbagi dan memberikan suatu barang miliknya pada seseorang; (c) kerjasama yang didalamnya anakanak mengambil giliran atau bergantian dan menuruti perintah secara sukarela tanpa menimbulkan per-tengkaran; dan (d) memberi bantuan yang di dalamnya anak-anak membantu seseorang untuk melengkapi suatu tugas dan membantu seseorang yang membutuhkan (Beaty, 1998: 147).

Keterampilan sosial dapat dikelompokan dalam empat bagian, namun

keempat bagian tersebut saling berkaitan. Keempat bagian tersebut sebagai

berikut.

1. Keterampilan dasar berinteraksi: berusaha untuk saling mengenal, ada kontak mata, berbagai informasi atau material.

2. Keterampilan komunikasi: mendengar dan berbicara secara bergiliran, melembutkan suara (tidak membentak), menyakinkan orang untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan sampai orang tersebut menyelesaikan pembicaraannya.

3. Keterampilan membangun tim/kelompok: mengakomodasi pendapat orang, bekerjasama, saling menolong dan saling memperhatikan.

4. Keterampilan menyelesaikan masalah: mengendalikan diri, empati, memikirkan orang lain, taat terhadap kesepakatan, mencari jalan keluar dengan berdiskusi, respek terhadap pendapat yang berbeda (Maryani, 2011: 20).

Keterampilan sosial di Amerika Serikat dirumuskan oleh ASCD (Association for Supervicion Curriculum Development) meliputi keterampilan hidup

(lifeskill) antara lain sebagai berikut. 1. Keterampilan berfikir dan bernalar.

2. Keterampilan bekerja dengan orang lain.

3. Keterampilan pengendalaian diri.

Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk mengenal bahasa-bahasa

simbol, antri di tempat-tempat umum, membuang sampah pada tempatnya,

berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, berejasama dengan kelompok

yang majemuk, menjadi konsumen yang selektif, membuat keputusan,

berpartisipasi sebagai warga negara, mengakui kemajemukan, menggali,

mengolah dan memanfaatkan informasi (Supriatna, 2007: 130).

2.2 Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana

(2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas

mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan Mudjiono

(2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil suatu interaksi

tindak belajar dan tindak mengajar. Menurut Suryosubroto (1997: 2) hasil

belajar adalah penilaian tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang

dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan dan keterampilan yang

dinyatakan sesudah penilaian. Menurut Hamalik (2005: 43) hasil belajar

adalah perubahan tingkah laku yang diharapkan, yang nantinya dimiliki siswa

setelah dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar. Jika dilihat dari sisi guru,

tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Sebaliknya jika

dilihat dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari

Bloom menyebutkan enam jenis perilaku ranah kognitif sebagai berikut.

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya, menggunakan prinsip.

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.

e. Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru. Misalnya kemampuan menyusun suatu program.

f. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan menilai hasil ulangan (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27).

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan

evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan

menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar kognitif IPS

yang mencakup dua tingkatan yaitu pengetahuan (C1), pemahaman (C2).

Instrumen yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa pada aspek

kognitif adalah tes.

Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di

sendiri. Sugihartono, dkk, (2007: 76-77) menyebutkan faktor-faktor yang

mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut.

a. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang

belajar. Faktor internal meliputi, faktor jasmaniah dan faktor psikologis.

b. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor eksternal

meliputi, faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar di atas, peneliti

menggunakan faktor eksternal berupa penggunaan metode bermain peran (role playing). Pelaksanaan metode bermain peran (role playing) ini menuntut keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial

(IPS).

2.3 Metode Bermain Peran (Role Playing Method)

Bermain peran (role playing) adalah metode pembelajaran yang diarahkan untuk bermain peran dan menciptakan situasi tertentu sesuai dengan peristiwa

yang ingin disimulasikan (Maryani, 2011: 38). Sedangakan Sanjaya (2008:

161) mendefinisikan bermain peran (Role playing) merupakan metode pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi

peristiwa sejarah, peristiwa aktual atau kejadian yang akan datang. Metode

bermain peran (role playing) ini dikategorikan sebagai metode belajar yang berumpun kepada metode perilaku yang diterapkan dalam kegiatan

pengembangan. Karakteristiknya adalah adanya kecenderungan memecahkan

tugas belajar dalam sejumlah perilaku yang berurutan, konkret dan dapat

khayalan, fantasi, make belive, atau simbolik. Menurut Piaget, awal main peran dapat menjadi bukti perilaku anak. Beliau menyatakan bahwa bermain

peran ditandai oleh penggunaan cerita pada objek dan mengulang perilaku

menyenangkan yang diingatnya. Piaget menyatakan bahwa keterlibatan anak

dalam main peran dan upaya anak mencapai tahap yang lebih tinggi

dibandingkan dengan anak lainnya disebut sebagai collective symbolism. Beliau juga menerangkan percakapan lisan yang anak lakukan dengan diri

sendiri sebagaiidiosyncratic soliloquies.

Bermain peran adalah mendramatisasikan cara bertingkah laku orang-orang

tertentu dalam posisi yang membedakan peranan masing-masing dalam suatu

organisasi atau kelompok di masyarakat (Nawawi, 1993: 295). Jadi, secara

singkat metode bermain peran adalah cara atau jalan untuk mendramatisasikan

cara bertingkah laku orang-orang tertentu didalam posisi yang membedakan

peranan masing-masing. Apabila ditinjau secara istilah, metode bermain peran

adalah bentuk metode mengajar dengan mendramakan memerankan cara

bertingkah laku dalam hubungan sosial, yang lebih menekankan pada

kenyataan-kenyataan dimana para murid diikutsertakan dalam memainkan

peranan di dalam mendramakan masalah-masalah hubungan sosial. Metode ini

kadang-kadang disebut dengan dramatisasi (Zuhairini, dkk, 1983: 101-102).

Metode bermain peran (role playing) anak diberi kesempatan untuk mengembangkan imajinasinya dalam memerankan seorang tokoh atau

benda-benda tertentu dengan mendapat ulasan dari guru agar mereka menghayati

diberi kebebasan untuk menggunakan benda-benda sekitarnya dan

mengkhayalkannya jika benda tersebut diperlukan dalam memerankan tokoh

yang dibawakan. Contoh kegiatan ini misalnya anak memerankan bagaimana

Bapak tani mencangkul sawahnya, bagaimana kupu-kupu yang menghisap

madu bunga, bagaimana gerakan pohon yang ditiup angin, dan sebagainya

(Kartini, 2007: 32). Dawson mengemukakan bahwa simulasi merupakan suatu

istilah umum berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu

model yang mereplikasi proses-proses perilaku (Dimyati dan Mudjiono, 1992:

80). Sedangkan Ali mengemukakan bahwa metode simulasi adalah suatu cara

pengajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan (Ali, 1996:

83).

Metode pengajaran simulasi terbagi menjadi 3 kelompok sebagai berikut.

Sosiodrama: semacam drama sosial berguna untuk menanamkan kemampuan menganalisa situasi sosial tertentu, Psikodrama: hampir mirip dengan sosiodrama. Perbedaan terletak pada penekannya. Sosia drama menekankan kepada permasalahan sosial, sedangkan psikodrama menekankan pada pengaruh psikologisnya dan Role-Playing: role playing atau bermain peran bertujuan menggambarkan suatu peristiwa masa lampau (Ali, 1996: 83).

Moedjiono & Dimyati juga membagi metode pengajaran simulasi menjadi 3

kelompok sebagai berikut.

tempat dan/ atau waktu tertentu, dan Sosiodrama (sociodrama) yakni suatu pembuatan pemecahan masalah kelompok yang dipusatkan pada suatu masalah yang berhubungan dengan relasi kemanusiaan. Sosiodrama memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan alternatif pemecahan masalah yang timbul dan menjadi perhatian kelompok (Dimyati dan Mudjiono, 1992: 80).

Tahapan-tahapan pembelajaran dengan model bermain peran (role playing)

meliputi beberapa tahap sebagai berikut.

a. Penjelasan umum b. Memilih para pelaku c. Menentukan observer d. Menentukan jalan cerita e. Pelaksanaan (main) f. Diskusi dan penilaian g. Permainan ulang h. Diskusi dan penelaahan

i. Generalisasi (Hidayati, dkk. 2008: 37).

Selain tahapan-tahapan di atas yang telah dikemukakan oleh Hidayati, dkk.

Maryani juga menjelaskan tahapan-tahapan yang dapat diterapkan dalam

pembelajaran bermain peran(role playing)sebagai berikut.

a. Menentukan peristiwa/topik yang akan dijadikan tema kegiatan bermain peran(role playing)dan apa tujuannya.

b. Guru membuat skenario bermain peran (role playing), termasuk di dalamnya ruang dan waktu.

c. Guru memberikan gambaran situasi yang ingin disimulasikan bila perlu putarkan film tentang peristiwa tertentu.

d. Membentuk kelompok dan menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi.

e. Setiap anak membaca dan menghayati skenario, serta meyakini kapan peran tokoh harus muncul dan bagaimana penghayatan nilai serta perilakunya.

f. Membuat setting ruang sesuai peristiwa yang akan dikreasikan. g. Melaksanakan simulasi.

h. Melakukan penilaian.

Kelebihan metode bermain peran(role playing)antara lain sebagai berikut. 1. Siswa merasa tertarik perhatiannya pada ajaran, karena masalah-masalah

sosial sangat berguna bagi mereka.

2. Siswa dengan berperan seperti orang lain, maka ia dapat menempatkan diri seperti watak orang lain itu.

3. Siswa dapat merasakan perasaan orang lain dan dapat menghargai pendapat orang lain sehingga menumbuhkan sikap saling pengertian, tenggang rasa, toleransi dan cinta kasih terhadap orang lain (Roestiyah, 2001: 92).

Kekurangan metode bermain peran(role playing)antara lain sebagai berikut. 1. Jika guru tidak menguasai tujuan instruksional pembelajaran, maka model

bermain peran tidak akan berhasil.

2. Apabila guru tidak memahami langkah-langkah pelaksanaan model ini, maka akan mengacaukan berlangsungnya bermain peran, karena yang memegang peranan atau penonton tidak tahu arah bersama.

3. Dengan adanya model bermain peran, dapat menumbuhkan prasangka buruk, ras diskriminasi, balas dendam, sehingga menyimpang dari tujuan semula (Roestiyah, 2001: 92).

Kelebihan dan kekurangan dari motode bermain peran (role playing)tersebut dapat dijadikan bahan acuan peneliti untuk menerapkan motode bermain peran

(role playing) pada penelitian yang akan dilakukan. Berdasarkan kutipan tersebut, berarti metode bermain peran adalah metode pembelajaran yang di

dalamnya menampakkan adanya perilaku pura-pura dari siswa yang terlihat

dan/ atau peniruan situasi dari tokoh-tokoh sejarah sedemikian rupa. Metode

bermain peran dengan demikian dapat diartikan sebagai metode yang

melibatkan siswa untuk pura-pura memainkan peran/ tokoh yang terlibat

dalam proses sejarah. Pembelajaran akan lebih menyenangkan bila didukung

oleh seorang guru yang aktif. Strategi pembelajaran yang digunakan guru yang

aktif itu sangat berivariasi, dinamis, tidak monoton, senantiasa disesuaikan

Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan dengan berbagai cara/

metode oleh karenanya guru tidak mempunyai alasan guna mencapai tujuan

pembelajaran.

2.4 Belajar dan Pembelajaran

Belajar pada hakikatnya adalah suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan

tingkah laku (behavioral change) pada individu yang belajar (Tasrif, 2008: 103). Sedangkan menurut Trianto yang mengutip dari Anthony Robbins

belajar adalah proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan)

yang sudah dipahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru (Trianto, 2009:

15). Belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai kompetensi,

keterampilan dan sikap. Gagne memberikan beberapa definisi tentang belajar

yaitu (1) belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. (2) belajar adalah

pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dari instruksi (Gagne, 1988:

66).

Sedangkan menurut Hilgrad dan Bower dalam Gredler (1997: 13) belajar (to learn) memiliki arti 1) to gain knowledge, comprehension, or mastery of trough experience or study, 2) to fix in the mind or memory; memorize, 3) to acquire trough experience; 4) to become in forme of to find out. Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau

menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai

demikian memiliki arti dasar adanya aktivitas atau kegiatan dan penguasaan

tentang sesuatu.

Belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti bahan yang dipelajari, faktor

instrumental, lingkungan dan kondisi individual si pelajar. Faktor-faktor

tesebut sebaiknya diatur sedemikian rupa, agar mempunyai pengaruh yang

membantu tercapainya hasil dan kompetensi secara optimal. Pada dasarnya,

belajar merupakan masalah bagi setiap orang. Ketika anak belajar maka

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan, nilai, sikap dan tingkah laku dan

semua semua perbuatan manusia terbentuk, disesuaikan dan dikembangkan.

Peneliti menyimpulkan dari berbagai pandangan para ahli bahwa belajar selalu

melibatkan tiga hal pokok yaitu adanya perubahan tingkah laku, perubahan

relatif, bersifat permanen dan perubahan tersebut disebabkan oleh interaksi

dengan lingkungan.

Istilah pembelajaran merupakan padanan dari kata dalam bahasa Inggris in-struction, yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya adalah membantu orang belajar, atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan

sehingga memberikan kemudahan bagi orang yang belajar. Gagne

mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan sebagainya) yang sengaja dirancang untuk

mempengaruhi siswa (pembelajar), sehingga proses belajarnya dapat

berlangsung dengan mudah (Tasrif, 2008: 104). Menurut Dimyati dan

Mujiono (2006: 175) pembelajaran adalah suatu kegiatan agar proses belajar

dapat tercapai secara efektif dan efesien. Pembelajaran akan menghasilkan

suatu kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Pembelajaran dengan

demikian adalah kegiatan aplikatif dari belajar, sebagai usaha untuk

menghasilkan tujuan belajar, yaitu perubahan perilaku manusia berdasarkan

pengetahuan, pemahaman yang telah diperolehnya.

Menurut Trianto (2009: 17) pembelajaran hakikatnya adalah usaha sadar dari

seorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan interaksi siswa

dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka mencapai tujuan yang

diharapkan. Pendapat di atas menunjukan bahwa pembelajaran adalah sebuah

proses interaksi antara guru, siswa dan sumber belajar lainnya yang beritrekasi

secara intens untuk memperoleh pengetahuan sebagai tujuan belajar.

Pembelajaran mengacu pada segala kegiatan yang dirancang untuk

mendukung proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku

individu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ciri-ciri pembelajaran

adalah kegiatannya mendukung proses belajar siswa, adanya interaksi antara

individu dengan sumber belajar, serta memiliki komponen-komponen tujuan,

materi, proses dan evaluasi yang saling berkaitan. Peneliti menyimpulkan dari

berbagai defenisi yang dikemukakan oleh ahli bahwa pembelajaran

merupakan penerapan prinsip serta teori belajar.

2.4.1 Teori Belajar Konstruktivisme

Penelitian ini dilandasi oleh suatu pendekatan konstruktivistik, menurut

pandangan konstruktivistik belajar adalah menekankan pada peran aktif

informasi. Constructivim approach is a view that emphasizes the active role of learner in building understanding and making sense of information(Woolfolk, 2004: 313).

Konstruktivis adalah salah satu filsafat pengetahuan yang menekankan

bahwa pengetahuan kita adalah konstruksi diri kita sendiri. Pandangan

konstruktivisme dalam pembelajaran mengatakan bahwa anak-anak

diberi kesempatan agar menggunakan strategi sendiri dalam belajar

secara sadar, sedangkan guru yang membimbing siswa ke tingkat

pengetahuan yang lebih tinggi (Suparno, 1997: 29).

Prinsip-prinsip teori konstruktivisme menurut driver sebagai berikut.

1. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri baik secara personil maupun secara sosial.

2. Pengetahuan tidak dapat dipendahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk menalar.

3. Secara aktif melakukan konstruksi terus-menerus, sehingga selalu terjadi perubahan menuju konsep yang lebih rinci, lengkap serta sesuai dengan konsep ilmiah.

4. Guru hanya sekedar menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi siswa berjalan dengan mulus (Suparno, 1997: 49).

Implikasi dari teori konstruktivisme dalam pendidikan anak sebagai

berikut.

1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persolan yang dihadapi.

2. Kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan teori konstruktivisme tugas guru adalah guru tidak hanya

sekedar memberikan pengetahuan kepada siswa tetapi melakukan

kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri

pengetahuannya, menginterpretasikan, mencari kejelasan dan bersikap

kritis sesuai dengan dunia nyata siswa. Teori konstruktivisme sesuai

dengan strategi pembelajaran bermain peran (role playing), dimana peran guru sebagai fasilitator dan motivator pada siswa bukan sebagai

pemberi informasi saja. Kemudian siswa diharapkan mampu

membangun atau mengkonstruksikan dirinya sesuai dengan dunia nyata

siswa.

2.4.2 Teori Belajar Kognitif

Aliran kognitif mulai muncul pada tahun 60-an sebagai gejala

ketidakpuasan terhadap konsep manusia menurut behaviorisme.

Menurut teori kognitivisme manusia tidak memberikan respon secara

otomatis kepada stimulus yang dihadapkan kepadanya karena manusia

adalah mahluk yang aktif yang dapat menafsirkan lingkungan dan dapat

merubahnya (Herpratiwi, 2009: 19). Ciri-ciri aliran kognitif adalah

mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia, mementingkan

keseluruhan dari pada bagian-bagian, mementingkan peranan kognitif,

mementingkan waktu sekarang, dan mementingkan pembentukkan

Implikasi teori kognitivisme terhadap proses pembelajaran adalah untuk

meningkatkan kemampuan berfikir siswa, dan membantu siswa menjadi

pembelajar yang sukses, maka guru yang menganut paham

kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan dimana faktor

motivasi, kemampuan problem solving, model belajar sering ditekankan. Proses belajar dalam kognitivisme tidak lagi dipandang

sebagai pembentukan perilaku yang diperoleh dari hubungan S-R secara

kaku, dan adanya penguatan-penguatan, tetapi mencakup fungsi

pengalaman perseptual dan proses kognitif yang meliputi ingatan,

pengolahan informasi dan sebagainya.

Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut sebagai pelopor

aliran konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang

banyak digunakan sebagai rujukan untuk memahami perkembangan

kognitif individu yaitu teori tentang tahapan perkembangan individu.

Menurut Piaget dalam Suparno (2001: 56) bahwa perkembangan

kognitif individu meliputi empat tahap antara lain sebagai berikut. (1)

Sensory motor; (2) pre operational; (3) concrete operational dan (4)

formal operational. Pemikiran lain dari Piaget tentang proses rekonstruksi pengetahuan individu yaitu asimilasi dan akomodasi.

Belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap

perkembangan kognitif siswa. Siswa hendaknya diberi kesempatan

untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang ditunjang oleh

Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada siswa agar

mau berinteraksi denga