PROVINSI BANTEN

ISTIANA WINDU KARTIKA

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisa Beban Pencemaran

dan Kapasitas Asimilasi Sungai Cidurian Provinsi Banten adalah karya saya

dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk

apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau

dikutip dari karya yang diterbitkan maupun sudah diterbitkan dari penulis lain

telah disebutkan dalam tesis dan dicantumkan dalam daftar pustaka bagian

akhir tesis ini.

Bogor, April 2012

Istiana Windu Kartika

ISTIANA WINDU KARTIKA, Pollution Burden Analysis and Assimilation Capacity of Cidurian River Banten Province, under direction of ETTY RIANI and BUDI KURNIAWAN.

The river has the ability to clean itself of the burden of pollution naturally which is known as the capacity of assimilation. Incoming load exceeds the capacity of assimilation would lead to a decrease in the quality of the river until the river functions decline. This research aims to analyze the water quality of Cidurian River, analyze the contribution of pollution loads entering River Cidurian, and knowing the assimilation capacity of the stream. Research results show that the water quality, starting from the upstream to downstream concentrations of BOD, TSS, COD and

E. coli

are likely to exceed the standard of quality. Contribution to the total burden of polluters from certain sources (point source) in DAS Cidurian 2,4 tons/month BOD, COD 4,3 tons/month, TSS 2,26 tons/month. The contribution burden of polluters undefinable (non point source) based on the analysis of land use from agricultural sector BOD 206,76 tons/month,TSS 24,13 ton/month, based on the analysis of the population of each sub DAS, domestic sector have 1.374 tons/month of BOD, COD 1.890 tons/month, TSS 1.305 tons/month and E.coli 1,02 E 16 tons/month. Total contribution burden of polluters undefinable (non point source) parameters BOD 1.580 tons/month, COD 1.890 tons/month, TSS 1.324 tons/month, more dominant compared to certain sourced (point source). Capacity of assimilation to the parameters of TSS 22.901,55 tons/month, BOD 2.347,83 tons/month, COD 24.208,33 tons/month, E.coli 424.629,90 tons/month. Overall value of assimilation capacity is smaller compared to the burden of pollution of the river, resulting in the organic matter pollution experienced TSS, BOD, COD andE.coli

. The high contribution to the burden of domestic source of polluters and agriculture, as well as the capacity of assimilation to consider in an attempt to control water pollution.Sungai Cidurian Provinsi Banten, dibimbing oleh ETTY RIANI dan BUDI

KURNIAWAN

Sungai merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan baik ekologi, ekonomi maupun sosial. Namun sungai juga digunakan manusia sebagai tempat pembuangan limbah. Berbagai aktifitas di bidang industri, domestik serta pertanian berpotensi menghasilkan limbah yang di buang ke sungai baik secara langsung maupun tak langsung. Hal ini mengakibatkan sungai menerima beban pencemaran yang melebihi kemampuannya dalam membersihkan diri atau dikenal sebagai kapasitas asimilasi. Kondisi dimana beban pencemaran yang diterima ke sungai melebihi kapasitas asimilasi dikatakan sebagai kondisi tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air Sungai Cidurian,, menganalisis potensi beban pencemaran yang masuk Sungai Cidurian, serta mengetahui nilai kapasitas asimilasi.

Lokasi penelitian adalah DAS Cidurian, dengan meninjau wilayah ekosistem maupun administrasi. Ekosistem DAS Cidurian meliputi sub DAS Cidurian Hulu, sub DAS Cibereum, serta sub DAS Cidurian Hilir. Wilayah administratif yang dilintasi DAS Cidurian antara lain ; Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang serta Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penentuan status mutu air menggunakan metode storet dan indeks pencemar, analisa kualitas air dengan membandingkan baku mutu menurut kelas II Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2001. Sedangkan metode analisis beban pencemaran dilakukan melalui analisis terhadap beban pencemaran dari sumber tertentu (point source) serta sumber tak tentu (non point

source), untuk setiap sub DAS maupun wilayah administratif, serta analisis sektor

Parameter yang dominan antara lain TSS, BOD, COD dan

E.coli

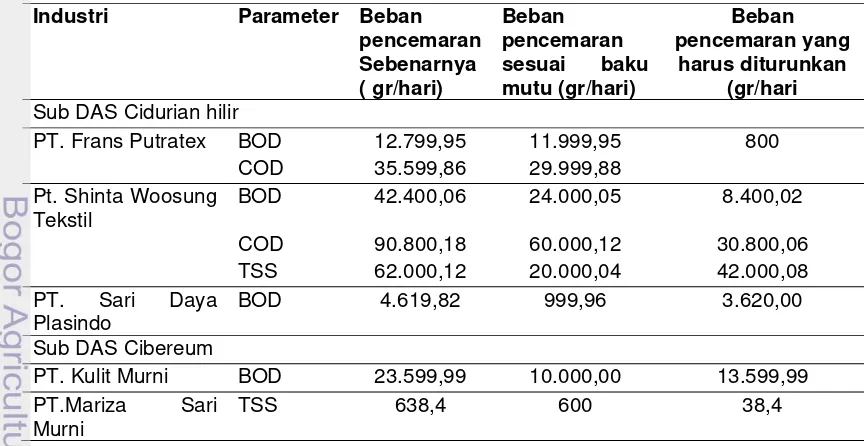

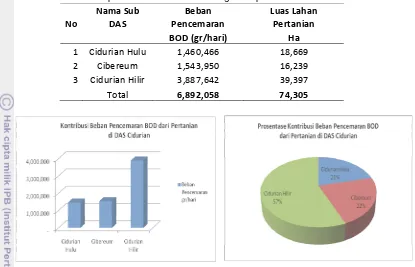

. Hasil penentuan status mutu air menunjukkan Sungai Cidurian berada dalam kondisi tercemar sedang sampai berat, sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no 115 tahun 2003.Kontribusi beban pencemar dari sumber tertentu, dari sektor industri untuk parameter BOD sebesar 2,4 ton/bulan, COD sebesar 4,3 ton/bulan, TSS sebesar 2,26 ton/bulan, Berdasarkan analisa ekosistem tiap sub DAS, diperoleh hasil bahwa kontribusi beban pencemaran tertinggi dari sumber pertanian untuk parameter BOD adalah sub DAS Cidurian Hilir sebesar 116,63 ton/bulan, untuk parameter TSS adalah sub DAS Cibereum sebesar 21,12 ton/bulan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan lahan di daerah hilir banyak didominasi oleh sawah yang mempunyai faktor emisi dari pembusukan jerami sebesar 18 gr/ha/musim tanam. Sub DAS Cibereum penggunaan lahannya lebih bervariasi, untuk sawah, palawija dan perkebunan lain. Kontribusi beban pencemar dari sumber domestik yang paling dominan adalah sub DAS Cidurian Hulu, dengan nilai

E.coli

, TSS, BOD, COD berturut - turut sebesar; 0,56 ton/bulan, 0,59 ton/bulan dan 0,81 ton/bulan. Sub DAS Cidurian Hilir jumlah penduduknya lebih tinggi dibandingkan sub DAS Cidurian Hulu. Namun beban pencemaran sub DAS Cidurian Hilir dari sumber domestik lebih kecil dari sub DAS Cidurian Hilir. Hal ini disebabkan penduduk di sub DAS Cidurian Hulu sebagian besar pemukimannya berdekatan dengan sungai, yang berpeluang membuang limbah secara langsung ke sungai.Berdasarkan analisa wilayah, diperoleh hasil wilayah yang dominan terhadap kontribusi beban pencemaran, dari sektor pertanian dan domestik, sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pengendalian pencemaran air. Total kontribusi beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) parameter BOD 1.580 ton/bulan, COD 1.890 ton/bulan, TSS 1.329 ton/bulan. Secara umum diperoleh gambaran bahwa kontribusi beban pencemaran dari sumber tak tentu (non point source) lebih besar dibandingkan dengan sumber tertentu (point source).

Nilai kapasitas asimilasi masing masing parameter yang diamati berturut-turut TSS 22.901,55 ton/bulan, BOD 2.347,83 ton/bulan, COD 24.208,33 ton/bulan,

E.coli

424.629,90 ton/bulan. Secara umum diperoleh gambaran, beban pencemaran TSS, BOD, COD,E.coli

melebihi kapasitas asimilasi, sehingga Sungai Cidurian dalam kondisi tercemar.DAN KAPASITAS ASIMILASI SUNGAI CIDURIAN

PROVINSI BANTEN

ISTIANA WINDU KARTIKA

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains pada

Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji luar komisi pada ujian tesis :

Puji syukur yang tak hingga kami sampaikan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat dan karunia Nya, sehingga kami dapat

menyelesaikan tesis ini. Judul yang dipilih adalah Analisis Beban Pencemaran

dan Kapasitas Asimilasi Sungai Cidurian Provinsi Banten. Penelitian dilakukan

selama Bulan Agustus 2011 sampai dengan Desember 2011.

Kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr.Ir.Etty Riani, MS dan

Bapak Dr. Budi Kurniawan, M.Eng, selaku dosen pembimbing. Kami juga

menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya kepada rekan rekan

Badan Lingkungan Hidup serta Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi

Banten , serta semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data

serta penyelesaian tesis ini. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang tak

terhingga kepada rekan-rekan PSL kelas khusus angkatan kedua, atas

dukungannya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Orangtua kami,

suami, anak-anak tercinta serta seluruh keluarga besar atas doa, dukungan dan

pengorbanannya.

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 7 Oktober 1969 dari ayah H.Faisal

Munieb dan Ibu Solichah Ashadi. Penulis merupakan anak kedelapan dari delapan

bersaudara. Penulis lulus dari Sekolah Dasar di Malang tahun 1982, dan melanjutkan di

SMP Negeri 1 Malang. Setelah tamat tahun 1985, penulis melanjutkan studi ke SMA

Negeri 3 Malang, dan tamat tahun 1988. Pada tahun 1988 penulis melanjutkan studi ke

Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS) Jurusan Teknik Lingkungan, dan

tamat tahun 1993.

Pada tahun ajaran 2009 – 2010 penulis melanjutkan studi ke Sekolah Pasca

Sarjana Institut Pertanian Bogor, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

DAFTAR TABEL………...

DAFTAR GAMBAR………

DAFTAR LAMPIRAN………

BAB I. PENDAHULUAN………

1.1 Latar Belakang……… 1

1.2 Kerangka Pemikiran………. 2

1.3 Perumusan Masalah……….. 4

1.4 Tujuan Penelitian……….. 5

1.5 Manfaat Penelitian……….. 5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kualitas Air Sungai……… 6

2.2 Beban Pencemaran……… 7

2.3 Kapasitas Asimilasi………... 14

2.4 Sungai Cidurian……… 15

2.5 Pengendalian Pencemaran Air Sungai……… 18

BAB III. METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian………... 20

3.2 Jenis dan Sumber Data……… 20

3.3 Metode Sampling……….. 3.4 Metode Analisis Potensi Beban Pencemaran……….. 20 23 3.5 Metode Analisis Kapasitas Asimilasi Beban Pencemaran………. 27

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisa Kualitas Air Sungai Cidurian……….. 29

4.2 Analisa Beban Pencemaran Sungai Cidurian……… 44

4.2.1 Analisa Ekosistem……… 44

4.2.2 Analisa Wilayah ……… 58

4.2.3 Analisa Sektoral……….. 78

5.1 Kesimpulan………

5.2 Saran………..

94

94

DAFTAR PUSTAKA………....

LAMPIRAN………...

96

Halaman

1. Emisi air limbah domestik………. 12

2. Klasifikasi emisi BOD di Indonesia………. 12

3. Emisi dari kegiatan pertanian……….. 13

4. Pembagian lokasi sampling berdasarkan sub DAS……….. 21

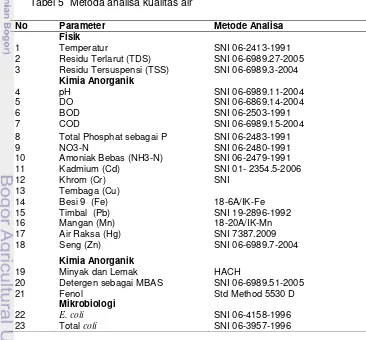

5. Metode analisa kualitas air……… 21

6. Lokasi sampling logam berat……… 23

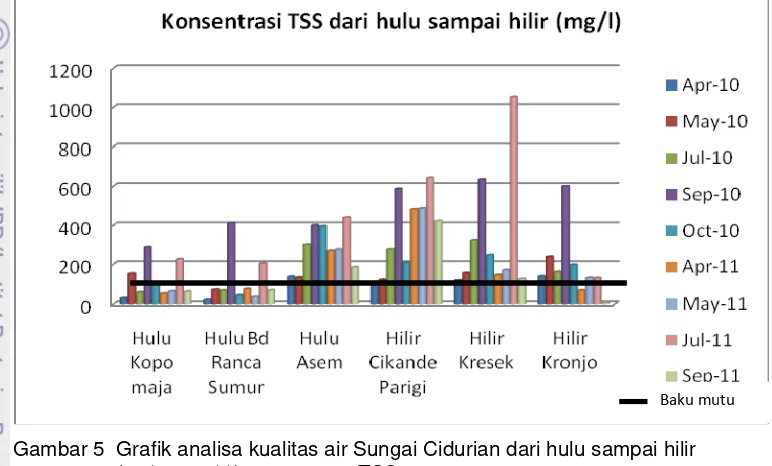

7. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter TSS………. 30

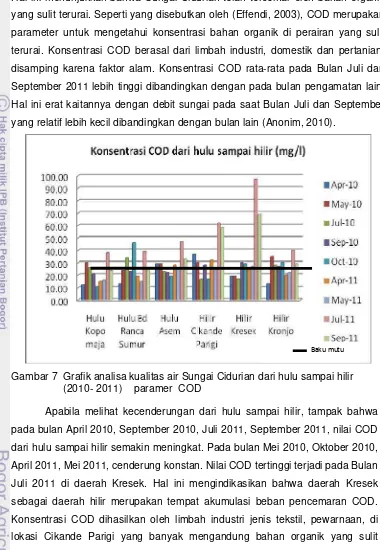

8. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter COD……… 32

9. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter BOD……… 34

10. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter DO……… 37

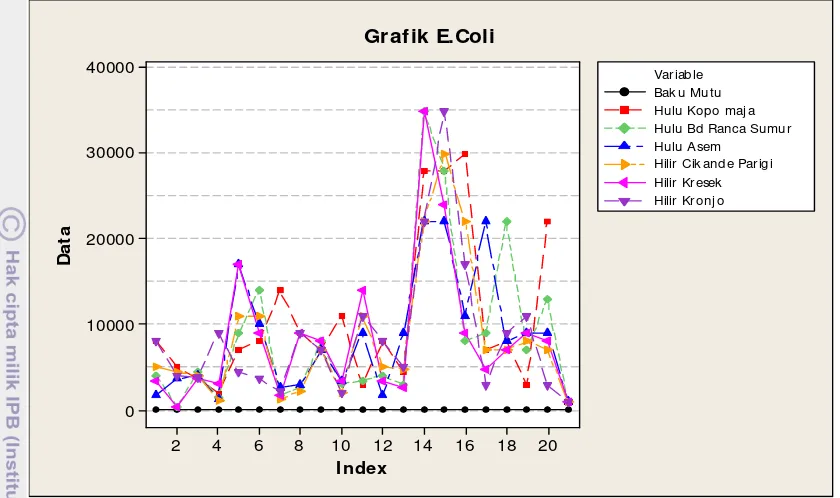

11. Hasil pemantauan kualitas air Sungai Cidurian parameter E.coli………... 38

12. Hasil pemantauan logam berat Sungai Cidurian……….. 40

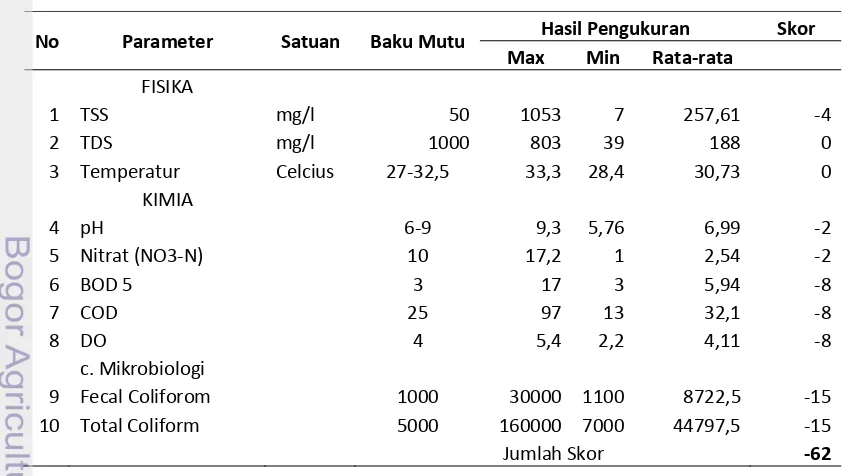

13. Hasil pehitungan status mutu air metode storet bagian hulu……….. 41

14. Hasil perhitungan status mutu air metode storet bagian tengah……… 41

15. Hasil perhitungan status mutu air metode storet bagian hilir……….. 42

16. Rekapitulasi hasil perhitungan status mutu air metode storet……… 42

17. Hasil perhitungan status mutu air metode indeks pencemaran……….. 43

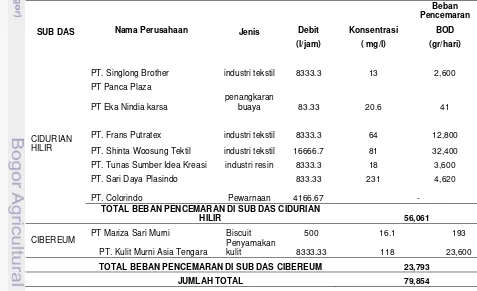

18. Perhitungan beban pencemaran BOD dari kegiatan industri……… 44

22. Rekapitulasi penggunaan lahan di DAS Cidurian………. 50

23. Beban pencemaran TSS dari kegiatan pertanian di DAS Cidurian……… 53

24. Beban pencemaran domestik berdasarkan analisa ekosistem……….. 54

25. Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak………. 55

26. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Lebak…………... 56

27. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Serang………… 58

28. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Tangerang…….. 59

29. Kontribusi beban pencemaran dari pertanian di Kabupaten Bogor……… 61

30. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Lebak……….. 64

31. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Serang……… 66

32. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Tangerang……….. 69

33. Beban pencemaran dari kegiatan domestik di Kabupaten Bogor……….. 72

34. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di

Kabupaten Lebak………

74

35. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di

Kabupaten Serang……….

77

36. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di

Kabupaten Tangerang………..

79

37. Perbandingan beban pencemaran dari sektor domestik dan pertanian di

Kabupaten Bogor………

38. Fungsi hubungan beban pencemaran sungai dan kualitas sungai bagian hilir

80

Kabupaten Bogor………..

1. Kerangka pemikiran analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi 3

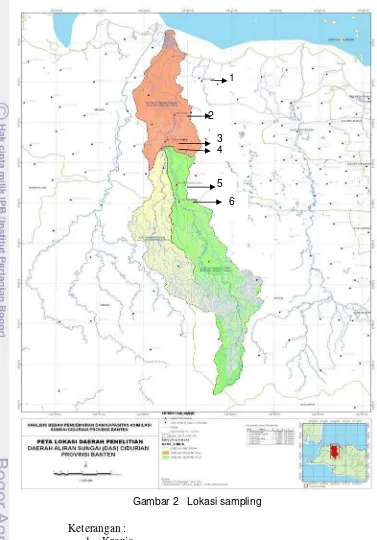

2. Lokasi sampling……….. 22

3. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter TSS……….

30

4. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter TSS………

31

5. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter COD………..

32

6. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter COD………..

33

7. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter BOD………..

35

8. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter BOD………..

35

9. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian periode pengamatan (2010-2011) parameter DO……….

37

10. Grafik analisa kualitas air Sungai Cidurian dari hulu sampai hilir (2010-2011) parameter E. coli ………...

39

11. Grafik status mutu air berdasarkan nilai indeks pencemar……… 43

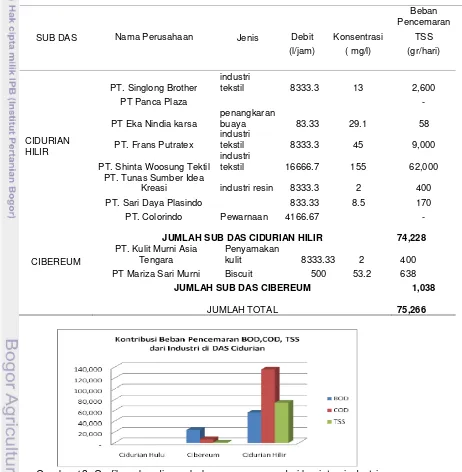

12. Grafik perbandingan beban pencemaran dari kegiatan industri di DAS Cidurian………..

48

13. Prosentase penggunaan lahan untuk sawah dan palawija di DAS

Cidurian….………..

51

14. Prosentase penggunaan lahan untuk perkebunan lain di DAS Cidurian… 52

15. Kontribusi beban pencemar dan prosentase BOD dari pertanian…………. 53

16. Grafik perbandingan penggunaan lahan di DAS Cidurian……….. 54

17. Kontribusi beban pencemaran TSS dari kegiatan pertanian di DAS Cidurian………..

19. Kontribusi beban pencemaran dari domestic berdasarkan analisa

ekosistem………

57

20. Jumlah penduduk di tiap sub DAS Cidurian dan prosentase jumlah penduduk………

57

21. Penggunaan lahan DAS Cidurian di Kabupaten Lebak……….. 58

22. Kontribusi beban pencemaran BOD dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD dari pertanian di Kabupaten Lebak………

59

23. Hubungan antara beban pencemaran BOD dari pertanian dengan luas penggunaan lahan………

59

24. Kontribusi beban pencemaran TSS dan prosentase kontribusi beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Lebak………

60

25. Hubungan antara luas lahan pertanian dengan beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Lebak………

61

26. Kontribusi beban pencemaran BOD dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD dari pertanian………

62

27. Hubungan antara luas lahan pertanian dengan kontribusi beban

pencemaran BOD dari pertanian di Kabupaten Serang………..

62

28. Kontribusi beban pencemaran TSS dan prosentase kontribusi beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Serang………..

63

29. Hubungan antara luas lahan pertanian dengan beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Serang………

63

30. Kontribusi beban pencemaran BOD dan perbandingan luas lahan pertanian di Kabupaten Tangerang………....

31. Kontribusi beban pencemaran TSS dan prosentase kontribusi beban pencemaran TSS dari pertanian di Kabupaten Tangerang…………

65

66

32. Penggunaan lahan DAS Cidurian serta prosentase kontribusi beban pencemar BOD dari pertanian di Kabupaten Bogor………

67

33. Kontribusi beban pencemar TSS serta prosentase kontribusi beban pencemar TSS dari pertanian di Kabupaten Bogor……….

35. Kontribusi dan prosentase beban pencemaran COD dari domestik di

Kabupaten Lebak……….

70

36. Kontribusi dan prosentase beban pencemaran TSS dari domestik di

Kabupaten Lebak………..

70

37. Kontribusi dan prosentase beban pencemaran E. coli dari domestik di Kabupaten Lebak………..

71

38. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD, COD, TSS dari domestik di Kabupaten Serang………

73

39. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran

E coli

dari domestik di Kabupaten Serang………...73

40. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran BOD, COD, TSS dari domestic di Kabupaten Tangerang……….

75

41. Kontribusi dan prosentase kontribusi beban pencemaran E coli dari domestik di Kabupaten Tangerang……….

76

42. Prosentase kontribusi beban pencemar dari domestik di Kabupaten Tangerang………..

76

43. Prosentase jumlah penduduk di DAS Cidurian wilayah Kabupaten Bogor..

44. Kontribusi beban pencemar dari domestik di Kabupaten Bogor………

77

78

45. Perbandingan kontribusi beban pencemaran BOD dan TSS dari domestik dan pertanian di Kabupaten Lebak………

79

46. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian wilayah

Kabupaten Lebak……….

47. Perbandingan kontribusi beban pencemaran BOD dan TSS dari domestik dan pertanian di Kabupaten Serang……….

80

81

48. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian Kecamatan Tanara Kabupaten Serang……….

dan pertanian di Kabupaten Tangerang………...

50. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian wilayah

Kabupaten Tangerang……….

51. Perbandingan kontribusi beban pencemaran BOD dan TSS dari domestik dan pertanian di Kabupaten Bogor………

84

85

52. Prosentase pola penyebaran penduduk di DAS Cidurian wilayah

Kabupaten Bogor………..

53. Analisa regresi antara beban pencemaran TSS dengan konsentrasi TSS Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai Desember 2011……….

54. Analisa regresi antara beban pencemaran BOD dengan konsentrasi BOD Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai Desember .2011………

55. Analisa regresi antara beban pencemaran COD dengan konsentrasi COD Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai Desember 2011……….

56. Analisa regresi antara beban pencemaran

E. coli

dengan konsentrasiE. coli Sungai Cidurian pada bulan pengamatan Oktober sampai

Desember 2011……….

85

88

89

90

1. Matrik luas penggunaan lahan berdasarkan sub DAS dan administrasi wilayah dari metode GIS………..

82

2. Perhitungan beban pencemaran kegiatan pertanian parameter BOD berdasarkan analisa ekosistem……….

89

3. Perhitungan beban pencemaran kegiatan domestik berdasarkan jumlah penduduk per sub DAS ( analisa ekosistem )………

91

4. Perhitungan beban pencemaran kegiatan pertanian parameter BOD berdasarkan analisa wilayah………

97

5. Perhitungan beban pencemaran kegiatan domestik berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan per Kabupaten ( analisa wilayah )………

98

6. Perhitungan beban pencemaran Sungai Cidurian pada bulan

pengamatan Oktober 2011 sampai dengan Desember 2011………

102

7. Beban pencemaran total dan kualitas air di hilir untuk menentukan kapasitas asimilasi………

8. PETA batas sub DAS Cidurian………

103

104

9. PETA penggunaan lahan……….

10. PETA zona koefisien transfer beban………..

105

1.1 Latar belakang

SungaiCidurian merupakan salah satu sungai strategis di Provinsi Banten

yang mengalir dari hulu di Kabupaten Bogor, dan melewati Kabupaten Lebak,

perbatasan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang serta bermuara di

Laut Jawa. Keberadaan sungai ini sangat penting bagi masyarakat khususnya

yang tinggal di bantaran DAS Cidurian. Berbagai aktifitas di sekitar wilayah

sungai seperti pertanian, industri, penambangan pasir, serta aktifitas masyarakat

berdampak terhadap pelestarian fungsi sungai sebagai penyedia sumber daya

air. Dampak yang sangat potensial adalah terjadinya pencemaran sungai yang

mengakibatkan penurunan kualitas air sungai, sehingga tidak dapat

dimanfaatkan sesuai peruntukkan kelas sungai .

Sungai Cidurian kualitas airnya termasuk ke dalam kelas III dan IV

(BLHD Banten, 2009), berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air peruntukkan

tersebut tidak sesuai untuk air baku air minum. Kondisi tersebut, mendorong

untuk dilakukan upaya pengendalian pencemaran Sungai Cidurian, sehingga

Sungai Cidurian dapat berfungsi sesuai peruntukan kelas I khususnya sebagai

penyedia air bersih untuk masyarakat, industri dan aktifitas lainnya.

Pengendalian pencemaran sungai yang ada saat ini baru pada tingkat

pengendalian pada sumber efluennya melalui pendekatan kebijakan penetapan

baku mutu air limbah dari industri. Kebijakan ini mendorong industri melakukan

pendekatan teknologi seperti produksi bersih, end of pipe instalasi pengolahan air limbah, pemberlakuan prinsip 3 R (reuse, reduce, recycle). Namun pengendalian pencemaran belum mencapai hasil yang optimal. Terbukti masih

tingginya tingkat pencemaran di Sungai Cidurian. Hal ini mengindikasikan bahwa

ada sumber pencemar dari kegiatan lain yang belum mampu dikendalikan, serta

belum diketahui kemampuan Sungai Cidurian dalam melakukan pembersihan

alami terhadap beban pencemaran yang diterima, yang disebut dengan

kapasitas asimilasi.

Bertitik tolak dari hal tersebut, perlu dilakukan analisis beban pencemaran

secara alamiah, sungai memiliki kapasitas asimilasi. Namun kemampuannya

terbatas, untuk itu diperlukan suatu analisis mengenai kapasitas asimilasi sungai.

Limbah cair yang dibuang ke Sungai Cidurian berasal dari berbagai macam

sumber. Sampai saat ini analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi

Sungai Cidurian belum diketahui bahkan belum pernah dilakukan penelitian

secara khusus. Analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi badan air

(sungai) yang benar-benar riil sebenarnya sangat sulit dilakukan. Hal ini

dikarenakan banyaknya variabel yang mempengaruhi kemampuan air sungai

untuk melakukan kapasitas asimilasi, diantaranya debit sungai, kecepatan, jenis

dan jumlah pencemar, suhu, cuaca, musim, bentuk aliran dan oksigen terlarut.

Oleh karena itu maka pada penelitian ini dilakukan estimasi analisis beban

pencemaran dan kapasitas asimilasi

1.2 Kerangka Pemikiran

Masalah yang dihadapi Sungai Cidurian Provinsi Banten saat ini adalah

penurunan kualitas air sungai, sehingga sungai tidak berfungsi sesuai dengan

peruntukannya. Penurunan kualitas air disebabkan oleh faktor alamiah dan

pengaruh aktifitas manusia. Sumber pencemar yang alami berasal dari erosi dan

tanah longsor yang menyebabkan peningkatan kandungan bahan tersuspensi.

Sumber pencemar yang berasal dari aktifitas manusia adalah dari kegiatan

domestik, pertanian yang telah menggunakan bahan pestisida dan herbisida,

serta industri yang tidak diolah atau melebihi baku mutu air limbah yang

ditetapkan. Data dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten (BLHD

2009) menunjukkan adanya penurunan status mutu air menurut Peraturan

Pemerintah No 82 tahun 2001 dari kelas II menjadi kelas III dan IV. Berdasarkan

Pearaturan Pemerintah tersebut, mutu Kelas III dan IV adalah kelas air untuk

kepentingan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi

tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka kelas III dan IV tidak

layak digunakan sebagai air baku air minum. Penurunan status mutu air,

disebabkan oleh tingginya beban pencemaran pada Sungai Cidurian. Menurut

data dari BLHD Provinsi Banten ada tiga buah Perusahaan Daerah Air Minum

dan sepuluh industri yang mengambil air baku dari Sungai Cidurian, selain

Sampai saat ini pengendalian pencemaran air pada Sungai Cidurian

dilakukan dengan monitoring dan evaluasi kualitas air rutin setiap bulan oleh

Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten. Namun belum pernah

dilakukan penelitian mengenai analisis beban pencemar dan kapasitas asimilasi

di Sungai Cidurian. Bertitik tolak dari hal tersebut, perlu dilakukan upaya

pendekatan sistem pengendalian pencemaran air yang tepat, dengan

mempertimbangkan beban pencemaran dari sumber tertentu (point source) dan sumber tak tentu (non point source) serta perlu melihat kemampuan sungai dalam mereduksi beban pencemaran atau kapasitas asimilasi. Kerangka

pemikiran ini disajikan pada Gambar 1.

1.3 Perumusan Masalah

Pencemaran yang terjadi pada Sungai Cidurian berasal dari sumber

tertentu (point source) seperti efluen dari limbah industri maupun sumber tak tentu (non point source) seperti domestik, pertanian. Sumber polutan dari domestik cukup besar karena jumlah penduduk di DAS Cidurian berjumlah ±

1.656.769 orang (BPS Banten 2010), dan rata-rata penduduknya memanfaatkan

Sungai Cidurian sebagai sumber kehidupan. Saat ini pengendalian pencemaran

Sungai Cidurian belum mengakomodir pencemaran dari limbah domestik dan

pertanian. Faktor penyebabnya adalah kesulitan dalam menentukan beban

pencemaran dari limbah domestik dan pertanian. Oleh karena itu dilakukan

pendekatan melalui metode estimasi beban pencemaran. Pengendalian

pencemaran dari sumber industri telah dilakukan melalui pengaturan limbah yang

masuk ke sungai agar tidak melebihi baku mutu, namun belum mencapai hasil

yang diharapkan. Terbukti kualitas air Sungai Cidurian masih dibawah baku mutu

yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan tinggginya beban pencemaran dari

sumber domestik dan pertanian yang belum dapat dikendalikan.

Secara teoritis air limbah baik yang diolah ataupun yang tidak diolah

apabila masuk ke badan air akan mengalami tekanan oleh ekosistem air.

Tekanan tersebut berupa pengurangan atau penghilangan bahan pencemar oleh

berbagai proses yang ada dalam air. Proses ini meliputi pengenceran secara

fisik, penyebaran dan pengendapan, reaksi kimia, adsorbsi, penguraian secara

biologis dan stabilisasi. Proses-proses tersebut pada dasarnya merupakan sifat

alamiah air yang memiliki kemampuan untuk membersihkan atau

menghancurkan berbagai kontaminan dan pencemar yang dibawa air limbah.

Kemampuan air untuk membersihkan diri secara alamiah dari berbagai

kontaminan dan pencemar dikenal sebagai kapasitas asimilasi. Namun kapasitas

asimilasi ada batasnya. Beban pencemar yang masuk ke Sungai Cidurian,

apabila melebihi kapasitas asimilasi menyebabkan penurunan kualitas air.

Analisis beban pencemaran dan kapasitas asimilasi diharapkan dapat

digunakan sebagai dasar dalam mengendalikan pencemaran berdasarkan

potensi beban pencemar maupun kondisi kualitas perairan alami. Oleh

karenanya muncul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas air Sungai Cidurian saat ini?

source)?

3. Berapa kapasitas asimilasi Sungai Cidurian saat ini?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kualitas air Sungai Cidurian ditinjau dari kelas air menurut

Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 dan status mutu air menurut

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.115 thun 2003

2. Menganalisis potensi kontribusi beban pencemaran pada Sungai Cidurian dari

sumber titik (point source) maupun sumber menyebar (diffuse source).

3. Menganalisis kapasitas asimilasi Sungai Cidurian terhadap beban pencemaran.

1.5 Manfaat penelitian

1. Pemanfaat dapat mengetahui kualitas air Sungai Cidurian sesuai dengan

peruntukan kelas sungai ditinjau dari kelas air menurut Peraturan Pemerintah

No.82 Tahun 2001 serta status mutu air menurut Keputusan Menteri Lingkungan

Hidup No.115 thun 2003

2. Pemerintah mendapatkan informasi potensi beban pencemaran pada Sungai

2.1 Kualitas Air Sungai

Kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji

berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003). Kualitas air dapat

dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik,

kimia, dan mikrobiologis. Parameter fisik menyatakan kondisi fisik air atau

keberadaan bahan yang dapat diamati secara visual/kasat mata, Parameter fisik

meliputi kekeruhan, kandungan partikel/padatan, warna, rasa, bau, suhu, dan

sebagainya. Pengelolaan kualitas air menurut Peraturan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 adalah upaya pemeliharaan air

sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk

menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiah. Peruntukan badan air

masing-masing kelas menurut PP No 82 Tahun 2001. Pasal 8 adalah sebagai

berikut;

• Kelas satu, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama

dengan kegunaan tersebut.

• Kelas dua, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air prasarana/ sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air

untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan

mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

• Kelas tiga, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan

atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan

kegunaan tersebut.

• Kelas empat, adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air

2.2 Beban Pencemaran

Definisi pencemaran menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No

01 Tahun 2010 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi,

dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga

melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan. Beban pencemaran

adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau limbah .

Beban pencemaran juga merupakan besaran satuan berat zat pencemar dalam

satuan waktu, misal 1 ton BOD/hari (Anonim, 2010).

2.2.1 Sumber dan Jenis Beban Pencemaran

Sumber pencemar (polutan) dapat berupa suatu lokasi tertentu (point source) dan tak tentu/tersebar (non-point/diffuse source) Sumber pencemar point source misalnya knalpot mobil, cerobong asap pabrik, dan saluran limbah industri. Pencemar yang berasal dari point source bersifat lokal. Efek yang ditimbulkan dapat ditentukan berdasarkan karakteristik spasial kualitas air.

Volume pencemar dari point source biasanya relatif tetap. Sumber pencemar non - point source bersifat menyebar dalam jumlah yang banyak Misalnya limpasan dari daerah pemukiman dan domestik dan limpasan dari daerah perkotaan

(Effendi, 2003).

Bahan pencemar (polutan) adalah bahan-bahan yang bersifat asing

bagi alam atau bahan yang berasal dari alam itu sendiri yang memasuki suatu

tatanan ekosistem sehingga mengganggu peruntukan ekosistem tersebut.

Berdasarkan cara masuknya ke dalam lingkungan, polutan dikelompokkan

menjadi dua, yaitu polutan alamiah dan polutan antropogenik. Polutan alamiah

adalah polutan yang memasuki suatu lingkungan (misalnya badan air) secara

alami, misalnya akibat letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan

fenomena alam yang lain. Polutan yang memasuki suatu ekosistem secara

alamiah sukar dikendalikan. Polutan antropogenik adalah polutan yang masuk ke

badan air akibat aktifitas manusia, misalnya kegiatan domestik (rumah tangga),

kegiatan urban (perkotaan), maupun kegiatan industri. Intensitas polutan

antropogenik dapat dikendalikan dengan cara mengontrol aktifitas yang

menyebabkan timbulnya polutan tersebut (Effendi, 2003).

Menurut Effendi (2003) polutan yang memasuki perairan terdiri atas

polutan, maka kombinasi pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan

tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut :

1. Additive; pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan merupakan penjumlahan dari pengaruh masing-masing polutan. Misalnya, pengaruh

kombinasi zinc dan kadmium terhadap ikan

2. Synergism; pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan lebih besar daripada penjumlahan pengaruh dari masing-masing polutan. Misalnya ,

pengaruh kombinasi copper dan klorin atau pengaruh kombinasi copper dan surfaktan

3. Antagonism; pengaruh yang ditimbulkan oleh beberapa jenis polutan saling mengganggu sehingga pengaruh secara kumulatif lebih kecil atau mungkin

hilang. Misalnya pengaruh kombinasi kalsium dan timbal atau zinc atau

aluminium.

Rao (1991) dalam (Hefni, 2003) mengelompokkan bahan pencemar di

perairan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Limbah yang menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut

Semua limbah yang dioksidasi, terutama limbah domestik, termasuk

dalam kategori limbah penyebab penurunan kadar oksigen terlarut (oxygen demanding waste). Oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup organisme pada ekosistem perairan. Kadar oksigen terlarut di perairan dipengaruhi oleh

proses aerasi, fotosintesis, respirasi dan oksidasi limbah. Aerasi adalah proses

transfer oksigen dari atmosfer ke perairan melalui proses difusi. Apabila kadar

oksigen terlarut di perairan mencapai saturasi dan berada dalam kesetimbangan

dengan kadar oksigen di atmosfer maka proses aerasi tidak akan berlangsung.

Transfer oksigen dari udara ke dalam air berlangsung apabila kadar oksigen

pada badan air belum mencapai tingkat jenuh (saturasi), dan sebaliknya. Pada

siang hari, proses fotosintesis menghasilkan oksigen di perairan. Sebaliknya,

pada malam hari oksigen justru dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk

keperluan respirasi. Penurunan kadar oksigen di perairan juga diakibatkan oleh

keberadaan limbah organik yang membutuhkan oksigen untuk melakukan

perombakan atau dikenal dengan istilah dekomposisi (Anonim, 2007).

2. Limbah yang mengakibatkan timbulnya penyakit

Air mudah tercemar oleh mikroorganisme berbahaya (patogen) yang

masuk melalui limbah. Berbagai metode untuk mengidentifikasi bakteri patogen

bakteri patogen membutuhkan waktu dan biaya yang besar, sehingga penentuan

grup bakteri coliform dianggap sudah cukup baik dalam menilai tingkat higienitas

perairan. Escherichia coli adalah salah satu bakteri coliform total tidak berbahaya yang ditemukan dalam tinja manusia. Keberadaan E. coli secara berlimpah menggambarkan bahwa perairan tersebut tercemar oleh kotoran manusia, yang

mungkin juga disertai dengan cemaran bakteri patogen.

3. Limbah yang merupakan senyawa organik

Bahan organik baik yang alami maupun sintesis masuk ke badan air,

sebagai hasil dari aktifitas manusia. Penyusun utama bahan organik biasanya

berupa polisakarida (karbohidrat), polipeptida (protein), lemak (fats), asam nukleat (nucleid acid). Setiap bahan organik memiliki karakteristik fisika, kimia, dan toksisitas yang berbeda. Limbah organik juga mengandung bahan-bahan

organik sintesis yang toksik. Beberapa contoh bahan organik yang bersifat toksik

terhadap organisme akuatik adalah minyak, fenol, pestisida, surfaktan, dan

polychlorinated biphenyl (PCBs). Berbeda dengan limbah organik alami yang relatif mudah diurai secara biologis, senyawa organik sintetik pada umumnya

tidak dapat diurai secara biologis (non biodegradable). Senyawa organik sintesis juga bersifat persisten atau bertahan dalam waktu yang lama di dalam badan air

serta bersifat kumulatif. Bahan buangan organik pada umumnya berupa limbah

yang dapat membusuk atau terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga hal ini

dapat mengakibatkan semakin berkembangnya mikroorganisme dan mikroba

patogen pun ikut juga berkembang baik dimana hal ini dapat mengakibatkan

berbagai macam penyakit. Limbah pertanian dari penggunaan pestisida jenis

klorotalonil maupun pestisida golongan klor-organik lainnya, susah larut dalam

air. Senyawanya dapat berikatan dengan senyawa organik lain yang bersifat

asam (Manuaba ,2007).

4. Limbah yang merupakan senyawa anorganik dan mineral

Senyawa anorganik terdiri atas logam dan logam berat yang pada

umumnya bersifat toksik. Davis dan Cornwell (1991) dalam Hefni (2003)

mengemukakan, bahan anorganik yang dianggap toksik adalah arsen (As),

barium (Ba), kadmium (Cd), kromium (Cr), timbal (Pb), air raksa (Hg), selenium

(Se) dan perak (Ag). Senyawa anorganik dapat berasal dari limbah domestik,

dan industri. Limpasan perkotaan merupakan sumber utama timbal (Pb) dan

anorganik pada umumnya berupa limbah yang tidak dapat membusuk dan sulit

didegradasi oleh mikroorganisme. Dalam perairan, buangan anorganik

menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah ion logam di dalam air, sehingga

hal ini dapat mengakibatkan air menjadi bersifat sadah, karena mengandung ion

kalsium (Ca) dan ion yang bersifat toksik.

5. Sedimen

Sedimen meliputi tanah dan pasir yang masuk ke badan air akibat

erosi atau banjir. Pada dasarnya, sedimen tidak bersifat toksik. Sedimen berupa

bahan-bahan tersuspensi di dalam air. Keberadaan sedimen dalam badan air air

mengakibatkan terjadinya peningkatan kekeruhan perairan, yang selanjutnya

menghambat penetrasi cahaya dan transfer oksigen dari atmosfer ke perairan.

Peningkatan kekeruhan akan menghambat daya lihat (visibilitas) dan

terganggunya kehidupan organisme akuatik.

6. Minyak

Minyak tersebar di perairan dalam bentuk terlarut, lapisan film yang

tipis yang terdapat di permukaan, emulsi dan fraksi yang terserap. Di perairan,

interaksi dari bentuk minyak ini sangat kompleks, dipengaruhi oleh nilai specific gravity, titik didih, tekanan permukaan, viskositas, kelarutan dan penyerapan. Kadar minyak mineral dan produk-produk petroleum yang diperkenankan

terdapat dalam air minum berkisar antara 0,01 – 0,1 mg/liter. Kadar yang

melebihi 0,3 mg/liter bersifat toksik terhadap beberapa jenis ikan air tawar

(UNESCO/WHO/UNEP, 1992).

2.2.2 Penentuan Beban Pencemaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 1 tahun

2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air, metode untuk

menentukan beban pencemaran dikelompokkan berdasarkan sumber

pencemar tertentu (point source) dan sumber tak tentu (non point source).

Penentuan beban pencemar dari sumber tertentu (point source) berdasarkan data primer dari lapangan maupun data sekunder hasil pemantauan

instansi yang berwenang. Data kuantitas dan kualitas pencemar air dari sumber

tertentu dievaluasi dan dikaji dengan menggunakan metode estimasi sebagai

berikut :

I,j = Ci x V x OpHrs/1.000.000

I,i = Besar beban/emisi pencemar atau parameter i, kg/tahun

C,i = Konsentrasi jneis pencemar i dalam buangan air limbah, mg/l

(data pemantauan lapangan)

V = Laju alir buangan air limbah liter/jam

OpHrs =Jumlah jam operasi per tahun, jam/tahun

1 000. 000 = faktor konversi, mg/kg

(Sumber : Permen LH no 01 tahun 2010)

Beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) diperkirakan dengan terlebih dahulu menentukan faktor emisi yang bersifat spesifik untuk

masing-masing kategori kegiatan. Metode estimasi untuk setiap kelompok

kegiatan yang menghasilkan air limbah kategori sumber tak tentu (non Point source) sebagai berikut :

Kegiatan dan penggunaan barang konsumsi menghasilkan emisi berupa :

a. Emisi polutan dari proses sanitasi dan pencucian

b. Emisi yang berkaitan dengan kepadatan penduduk

Hasil penelitian Irianto dan Iskandar, 2007 emisi air limbah domestik seperti

Tabel 1

Tabel 1. Emisi air limbah domestik

No Parameter Faktor Emisi (gr/hari)

1. TSS 38

Sumber : Irianto dan Iskandar, 2007 dalam Puslitbang SDA

Anonim (2010) mengatakan bahwa emisi BOD untuk limbah domestik seperti

Tabel 2. Klasifikasi emisi BOD di Indonesia

No Daerah Klasifikasi Rentang Beban

gr BOD/orang/hari

Sumber : Balai Lingkungan Keairan Pusat Litbang Sumber Daya air

Beban pencemar dapat diestimasi dengan beberapa rumus berikut :

(1) Beban pencemar = faktor emisi x kepadatan populasi x rasio ekivalen kota

(Iskandar, 2007)

(2) Beban pencemar = jumlah penduduk x x faktor emisi (tabel 1)

(Anonim, 2010)

(3) Beban pencemar = Luas daerah pemukiman x kepadatan penduduk x

faktor emisi

(PerMenLH no 01 tahun 2010)

Keterangan:

: koefisien transfer beban, (0,3 – 0,8), yang merupakan pendekatan dari estimasi

air limbah yang masuk ke sungai berdasarkan jarak pemukiman terhadap sungai.

Asumsi yang digunakan adalah semakin dekat dengan sungai semakin besar

peluang membuang limbah langsung ke sungai. Sebaliknya semakin jauh dari

sungai masyarakat semakin rendah peluang membuang limbah secara langsung

ke sungai (Kurniawan, 2003)

Sumber pencemar kegiatan pertanian berasal dari sisa pemakaian pupuk

dan jerami yan merupakan sisa hasil panen. Pupuk yang dipakai per Ha sawah

terdiri dari komposisi 200 kg Nitrogen, 100 kg Phospor, 100 kg kalium, selain itu

digunakan hanya 80 % yang efektif diserap, sedangkan sisanya 20% terbawa

aliran terutama pada saat musim hujan. Jerami padi merupakan produksi

sampingan pada saat musim panen. Setiap ha sawah menghasilkan 3 ton jerami

padi, dan setiap tonnya menghasilkan 30 kg BOD. Emisinya diperkirakan

sebanyak 20% dari jerami tersebut terbawa ke dalam aliran sungai (Anonim,

2010). Emisi dari kegiatan pertanian untuk setiap parameter dapat dilihat pada

Tabel 3.

Tabel 3. Emisi dari kegiatan pertanian

Sumber : Balai Lingkungan Keairan Pusat Litbang Sumber Daya air

2.3 Kapasitas Asimlasi

Kapasitas asimilasi didefinisikan sebagai kemampuan badan air dalam

menerima beban pencemar, tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas

air yang ditetapkan sesuai peruntukannya (Quano, 1993). Kapasitas asimilasi

atau kapasitas homeostatis merupakan kemampuan badan air dalam menetralisir

atau membersihkan sendiri (self purification) terhadap beban pencemar sampai kondisi tidak tercemar.

Sungai dikatakan berada dalam kondisi tercemar, apabila mengalami

perubahan karakteristik fisik, kimia dan biologi. Perubahan karakteristik disebabkan adanya tekanan ekologis yang berkaitan dengan fungsi sungai

sebagai badan air penerima limbah. Pada awalnya limbah yang masuk ke sungai

dapat secara alami dinetralisir sampai pada kondisi tidak tercemar. Namun apabila konsentrasi limbah yang masuk lebih besar daripada kemampuan sungai

dalam menetralisir lmbah, maka akan terjadi pencemaran. Bahan pencemar

(polutan) dapat berupa gas, bahan-bahan terlarut, dan partikulat. Pencemar

memasuki badan air dengan berbagai cara, misalnya melalui atmosfer, tanah,

No Jenis Pertanian Parameter Limbah Pertanian

BOD N P TSS Pestisida

Kg/ha/musim tanam ;/ha/musim tanam

1. Sawah (jerami padi yang membusuk

18 20 10 0,04 0,16

2. Palawija (humus yang terkikis) 9 10 5 2,4 0,08

3. Perkebunan lain (humus yang terkikis)

limpasan (run off) pertanian, limbah domestik dan perkotaan, pembuangan limbah industri, dan lain-lain (Effendi, 2003).

Konsentrasi dari partikel polutan yang masuk ke perairan akan

mengalami tiga macam fenomena yaitu pengenceran (dilution), penyebaran (dispersion) dan reaksi penguraian (decay of reaction). Pengenceran terjadi pada arah vertical ketika air limbah sampai di permukaan perairan, sedangkan

penguraian merupakan pengenceran pada permukaan perairan ketika limbah

tercampur karena arus (Quano, 1993).

Metode yang digunakan untuk menentukan nilai kapasitas

asimilasi dikemukakan oleh Quano (1993), sebagai berikut :

- Metode hubungan antara kualitas air dan beban pencemaran

Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara memplotkan nilai-nilai kualitas air

suatu perairan pada kurun waktu tertentu dengan beban pencemaran dalam

suatu grafik. Selanjutnya direferensikan dengan nilai baku mutu air kelas II

Peraturan Pemerintah no 82 tahun 2001.

- Metode arus bermuatan partikel

Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara membandingkan konsentrasi limbah

dengan konsentrasi air sungai yang menerima limbah, dengan memperhitungkan

kecepatan aliran, perbedaan konsentrasi dan debit sungai.

- Metode penurunan oksigen dari streeter dan phelps

Kapasitas asimilasi ditentukan dengan cara mengamati pengurangan nilai

oksigen terlarut. Faktor yang diperhitungkan dalam metode ini antara lain waktu

perjalanan limbah di sungai.

Kapasitas asimilasi juga merupakan kemampuan sungai dalam menerima

bahan organik bersifat mudah terurai secara biologis (biodegradable) yang banyak membutuhkan oksigen untuk proses dekomposisi, sehingga menurunkan

kadar oksigen dalam badan air. Sungai mampu melakukan asimilasi

penambahan oksigen dari atmosfer melalui proses reaerasi sehingga kandungan

oksigen terlarut dalam perairan mencukupi untuk kehidupan organisme (Hasham,

2004).

Ada dua konsep yang berhubungan dengan kapasitas asimilasi

Penentuan kapasitas asimilasi sangat sulit karena ada beberapa sifat dari

organisme yang berbeda. Misalnya organisme yang bersifat mudah terurai

secara biologis dan yang sulit terurai secara biologis. Penentuan kapasitas

asimilasi sangat penting sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan

pengendalian pencemaran air (Lee et al. 2008).

2. 4 SUNGAI CIDURIAN

2.4.1 Kondisi geografis Daerah Penelitian

Provinsi Banten merupakan lokasi keberadaan Sungai Cidurian. Agar

diperoleh gambaran tentang daerah penelitian, berikut ini diuraikan tentang

kondisi umum wilayah yang dilalui Sungai Cidurian.

Secara geografis letak Sungai Cidurian antara 106°00’30” BT dan

6°40’ LS. Luas Sungai Cidurian ± 815 km dengan panjang sungai 81,5 km,

mempunyai dua anak sungai, yaitu Sungai Cimandaya dan Sungai Cibeureum

(Anonim, 2010).

Wilayah aliran Sungai Cidurian ini dibatasi oleh Laut Jawa di bagian

Utara , wilayah aliran Sungai Ciujung di bagian Barat, wilayah aliran Sungai

Cisadane-Ciliwung di bagian timur, wilayah aliran sungai Cibaliung-Cibareno di

bagian selatan. Sungai Cidurian mengalir dari sumber mata air yang berada di

komplek G. Gede ke Laut Jawa dengan melewati empat kabupaten yaitu

Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten

Tangerang. Sungai Cidurian ini mempunyai tiga anak sungai utama, yaitu Sungai

Cidurian Hulu, Sungai Cibeureum dan Sungai Cipangaur terletak pada daerah

Cilaang dan pertemuan sungai Cidurian dan Sungai Cibeureum pada daerah

Cikande.

Topografi Sungai Cidurian yang merupakan daerah dataran dengan

kemiringan antara 0,00012 – 0,00025 (satuan ) terletak pada daerah muara

sungai sampai dengan daerah pertemuan dengan Cibeureum dan Sungai

Cidurian dan untuk topografi yang landai ke arah terjal (daerah pegunungan)

terletak pada daerah pertemuan Sungai Cidurian dengan Sungai Cipangaur

sampai ke arah hulu dengan kemiringan 0,0004 – 0,0007 (Anonim, 2009).

Lahan yang ada di kiri kanan Daerah Aliran Sungai Cidurian secara

umum merupakan daerah perbukitan, perkebunan, hutan, sawah, pemukiman,

industri dan sebagainya. Jenis lahan yang ada sangat dipengaruhi oleh

Secara rinci, lahan yang ada di kiri kanan sungai dapat diuraikan

sebagai berikut :

a. Daerah bagian hulu sungai : hutan, perkebunan, galian golongan C (pasir),

persawahan, perkotaan, pemukiman

b. Daerah bagian tengah sungai : kebun, persawahan, pemukiman, galian golongan

C (pasir), jaringan irigasi, industri

c. Daerah bagian hilir sungai : kebun, pemukiman, galian golongan C (pasir),

industri, perkotaan, tambak

2.4.2 Peuntukan Sungai Cidurian

Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 34 tahun 1996, dari hulu Sungai Cidurian beserta anak-anak sungainya

sampai dengan muara sungai Cidurian di Desa Tenjoayu Kec. Tirtayasa Kab.

Serang, termasuk golongan B, C, dan D, yaitu untuk pemanfaatan air baku air

minum, perikanan, peternakan, pertanian, dll.

Berdasarkan Peraturan pemerintah No 82 th 2001, tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran air, Sungai Cidurian

masuk dalam klasifikasi mutu air kelas II, III dan IV, yaitu untuk peruntukkan

prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, pertanian dan

peternakan.

Pemanfaatan lahan di DAS Cidurian terbesar adalah sebagai kawasan

budi daya pertanian. Hanya sebagian kecil yang merupakan kawasan lindung,

berada pada wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Menurut data dari

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Banten, Sungai Cidurian

dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan irigasi. Perusahaan Daerah Air Minum

memanfaatkan Sungai Cidurian untuk penyediaan kebutuhan air bersih bagi

masyarakat.

2.4.3. Debit Sungai Cidurian

Debit maksimum bulanan Sungai Cidurian yang diamati di Stasiun

Bendung Ranca Sumur mulai dari tahun 2001 sampai tahun 2010 sebesar

602,189 m³/detik yang terjadi pada Bulan Mei tahun 2001 dan debit minimum

2010). Rasio terbesar antara debit rata-rata pada saat musim hujan terjadi pada

tahun 2007 yaitu 1 : 2,90.. Debit rata-rata bulanan Sungai Cidurian yang diamati

di stasiun pengamatan Bendung Ranca Sumur dapat dilihat pada Lampiran 9.

Debit Sungai Cidurian bagian hulu sebesar 272,9 m³/detik dan bagian hilir 536,61

m³/detik berdasarkan data dari Status Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang

(Anonim, 2010).

2.4.4 Permasalahan di Sungai Cidurian

Permasalahan utama yang dialami Sungai Cidurian adalah

pencemaran air sungai dan kerusakan DAS Cidurian. Indikator kerusakan DAS

Cidurian adalah adanya fluktuasi debit yang sangat tinggi antara musim hujan

dan musim kemarau. Selain itu adanya lahan kritis di daerah hulu yang

mengakibatkan terjadinya erosi dan sedimentasi di daerah hilir.

Pencemaran di Sungai Cidurian disebabkan oleh pencemaran limbah

domestik, industri, pertanian dan peternakan. Sumber polutan dari domestik

adalah aktifitas penduduk yang memanfaatkan Sungai Cidurian untuk MCK.

Jumlah penduduk di DAS Cidurian berjumlah ± 1.656.769 orang (BPS Banten

2010) orang. Sumber polutan dari industri adalah aktifitas perusahaan yang air

limbahnya belum memenuhi Baku Mutu Lingkungan. Berdasarkan data dari

BLHD Provinsi Banten, tahun 2009 (Laporan Pemantauan Kualitas Sungai

Cidurian), industri yang membuang limbahnya di Sungai Cidurian adalah ; PT.

Tunas Sumber Idea Kreasi Kimia, PT. Kulit Murni Asia Tenggara, PT. Frans

Putratex, PT. Sari Daya Plasindo, , PT. Shinta Woo Sung, PT. Panca Plaza Indo

Textile, PT. Singlong Brother Industri, PT. Eka Nindya Karsa, Pt. Platinum Resin,

PT. Mariza Sari Murni.

Hasil pemantauan dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kabupaten Serang, kualitas air Sungai Cidurian cenderung mengalami

penurunan, dari 18 parameter yang dipantau, empat parameter berada diatas

baku mutu, yaitu COD, nitrit, H₂S dan kekeruhan. Hasil pemantauan dari BLHD

Provinsi Banten, 2009, diketahui beberapa parameter yang melebihi baku mutu

berdasarkan PP 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air kelas II yaitu COD, BOD, Zn, E coli dan total coli. Kelas air Sungai Cidurian adalah kelas III dan IV.

2.5 Pengendalian Pencemaran Air Sungai

Manajemen pengelolaan kualitas air dapat dilakukan dengan beberapa

pendekatan yaitu :

1. Pendekatan dari sumber titik (point source) melalui teknologi pengolahan limbah Pemerintah melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup, menetapkan Baku

Mutu Bagi Limbah untuk berbagai kegiatan, mulai dari industri, rumah sakit,

perhotelan. Baku Mutu yang dimaksud dalam KepMenLH No 55 Tahun 1995,

tentang baku mutu limbah industri.

2. Pendekatan dari pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

menurut PP 82 tahun 2001, antara lain penetapan status mutu air sesuai dengan

Pasal 14 (1) PP 82 Tahun 2001. Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan: a.

kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; b. kondisi baik,

apabila mutu air memenuhi baku mutu air. dan pedoman penentuan status mutu

air ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Sejalan dengan hal diatas

Pasal 15 (1) PP 82 Tahun 2001. Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi

cemar, maka Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota

sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan upaya penanggulangan

pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

(2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik, maka pemerintah dan

pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan

masing-masing mempertahankan dan meningkatkan kualitas air, pemantauan

kualitas air sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran menyatakan bahwa

untuk menjamin kualitas air yang dinginkan sesuai peruntukannya agar tetap

dalam kondisi alamiahnya, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan kualitas air.

3. Pendekatan daya tampung beban pencemaran dengan memadukan antara

potensi beban pencemaran dari berbagai sumber dengan kualitas air.

Dasar hukum penetapan daya tampung beban pencemaran, diatur dalam

Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, dalam pasal 1,8,12,16,17 dan 19. Secara tegas disebutkan

dalam undang-undang tersebut, pentingnya pertimbangan daya tampung dan

daya dukung lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan

Pemerintah no 82 Tahun 2001 pasal 20 dan 23 juga mengatur penetapan daya

tampung, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup no 110 Tahun 2003 tentang

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian dilakukan mulai Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember 2011

Lokasi penelitian adalah Sungai Cidurian Provinsi Banten yang meliputi 3 sub

daerah aliran sungai (DAS) yaitu sub DAS Cidurian Hulu, sub DAS Cidurian Hilir

serta sub DAS Cibereum.

3.2 Jenis dan sumber data

zData yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder. Data primer berupa data pengukuran kualitas fisik, kima dan biologis

yang diperoleh langsung di lapangan.

Data sekunder diambil dari berbagai sumber, seperti hasil penelitian

terdahulu, laporan ataupun kajian dari berbagai instansi yang berkaitan dengan

Sungai Cidurian. Instansi tempat pengambilan data meliputi :

1. Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten

2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (BPSDA) Provinsi Banten

3. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciujung, Cidurian, Cidanau

4. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten

5. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.

3.3 Metode Sampling

A. Pengambilan sampel kualitas air

Tujuan pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan gambaran tentang sifat

fisik, kimia dan biologi Sungai Cidurian. Penentuan lokasi dilakukan secara

(purposive). Lokasi sampling (Gambar 2) ditetapkan berdasarkan titik sampling yang mewakili kondisi kualitas air di DAS Cidurian. Lokasi sampling diambil

berdasarkan wilayah sungai yang representative, di titik 6 titik pantau yang

lokasinya tersebar di setiap sub DAS. Lokasi dimaksud adalah Sub DAS Cidurian

Hulu, Sub DAS Cibereum dan Sub DAS Cidurian Hilir. Adapun pembagian lokasi

Tabel 4 Pembagian lokasi sampling berdasarkan Sub DAS

Sub DAS Kabupaten/Kota Segmen Titik Pantau

Cidurian Hulu Kab. Lebak 1 Kopo Maja

Cidurian Hulu Kab. Lebak 2 Bendung Ranca Sumur

Cibereum Kab. Serang 3 Cikande Hulu Asem

Cidurian Hilir Kab. Serang 4 Cikande Hilir Parigi

Cidurian Hilir Kab. Serang 5 Kresek

Cidurian Hlir 6 Kronjo

Pengambilan sampel air berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pengambilan sampel air dilakukan secara komposit.

B. Penentuan parameter sampling

Parameter fisika, kimia, biologi yang diukur dalam penelitian didasarkan pada

parameter kelas I Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, yaitu air yang

digunakan untuk air baku air minum. Penentuan analisa kualitas air

menggunakan metode seperti pada Tabel 5.

Tabel 5 Metoda analisa kualitas air

No Parameter Metode Analisa

Fisik

1 Temperatur SNI 06-2413-1991 2 Residu Terlarut (TDS) SNI 06-6989.27-2005 3 Residu Tersuspensi (TSS) SNI 06-6989.3-2004

Kimia Anorganik

4 pH SNI 06-6989.11-2004

5 DO SNI 06-6869.14-2004

6 BOD SNI 06-2503-1991

7 COD SNI 06-6989.15-2004

8 Total Phosphat sebagai P SNI 06-2483-1991

9 NO3-N SNI 06-2480-1991

10 Amoniak Bebas (NH3-N) SNI 06-2479-1991 11 Kadmium (Cd) SNI 01- 2354.5-2006

12 Khrom (Cr) SNI

20 Detergen sebagai MBAS SNI 06-6989.51-2005 21 Fenol Std Method 5530 D

Mikrobiologi

22 E. coli SNI 06-4158-1996

Gambar 2 Lokasi sampling

Keterangan : 1. Kronjo 2. Kresek

3. Cikande Parigi 4. Cikande Asem

5. Bendung Ranca Sumur 6. Kopo Maja

1

3 4

5

C. Sampling logam berat untuk sedimen atau perairan dasar dilakukan di empat titik

sampling seperti pada Tabel 6.

Tabel 6 Lokasi sampling logam berat

SUB DAS Lokasi Keterangan

Cidurian Hulu Bendung Ranca

Sumur

Sebelum Industri

Cibereum Cikande Hilir

Perbatasan

Di depan Industri

Cidurian Hilir Di depan Industri PT. Frans Putratex

Cidurian Hilir Kresek Di Hilir

D. Waktu sampling di lapangan.

Pengambilan sampel dilakukan sebanyak enam kali dengan interval waktu 1

bulan, mulai Bulan Oktober sampai Bulan Desember 2011.

3.4 Metode Analisis Potensi Beban Pencemaran

Analisis kontribusi beban pencemaran, ditujukan untuk mengetahui

potensi beban pencemar dari berbagai sumber yaitu, sumber tertentu (point source) dan sumber tak tentu (domestik dan pertanian). Metode yang digunakan antara lain :

1. Beban pencemar dari sumber tertentu (point source)

Metode perhitungan langsung menggunakan data hasil pemantauan, misalnya

untuk (outlet air limbah industri, instalasi pengolah air limbah komunal domestik).

Variabel yang harus diamati seperti dalam matrik dibawah ini :

- Nama perusahaan

- Jenis kegiatan

- Kapasitas produksi

- Debit air limbah yang dibuang (m3/hari)

- Nama anak sungai tempat pembuangan akhir

- Titik koordinat outlet IPAL

- Karakteristik limbah

- Waktu operasi per tahun (jam/tahun)

Perhitungan beban pencemar menggunakan rumus berikut :

I,i = Ci x V x Ophrs/1000000

keterangan

I,i = Besar beban/emisi pencemar atau parameter i, kg/tahun

C,i = Konsentrasi jneis pencemar i dalam buangan air limbah, mg/l

(data pemantauan lapangan)

V = Laju alir buangan air limbah liter/jam

OpHrs =Jumlah jam operasi per tahun, jam/tahun

1 000. 000 = faktor konversi, mg/kg

2. Beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source)

Beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) dititikberatkan pada kegiatan domestik dan pertanian.

Metode penentuan beban pencemar dari sumber tak tentu (non point source) menggunakan alat bantu PETA GIS (geographic information system) dan melalui pendekatan faktor emisi. Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemar Air,

besaran dari sumber pencemar air tak tentu diperkirakan dengan terlebih dahulu

menentukan faktor emisi yang bersifat spesifik untuk masing-masing kategori

kegiatan.

Beberapa informasi yang dapat diperoleh dari PETA GIS meliputi :

- Peta penggunaan lahan untuk menentukan beban pencemaran dari kegiatan

pertanian

- Peta Sub DAS untuk menentukan kepadatan penduduk di setiap Sub DAS dan

menentukan pola penyebaran penduduk di sepanjang DAS Cidurian.

Kelompok kegiatan dari sumber tak tentu yang potensial menghasilkan air limbah

antara lain :

a. Kegiatan domestik

b. Kegiatan pertanian dan peternakan

Metode yang digunakan untuk mengetahui beban pencemaran dari

PBP = jumlah penduduk x faktor emisi x

Keterangan

PBP : Potensi beban pencemaran

Faktor emisi : (dapat dilihat dalam tabel faktor emisi limbah

domestik tabel 1 dan faktor emisi limbah pertanian

tabel 3)

: nilai koefisien yang menggambarkan jarak

pemukiman penduduk terhadap sungai.

Koefisien merupakan nilai yang merepresentatifkan dampak air limbah

terhadap beban pencemaran sungai. Diasumsikan semakin dekat penduduk

yang tinggal dekat sungai, semakin besar kontribusinya terhadap beban

pencemaran sungai, sehinnga nilai koefisien nya juga semakin besar. Untuk mendapatkan nilai , digunakan metode GIS

Beberapa data yang dapat diperoleh dari GIS meliputi :

1. Data Peta Kepadatan Penduduk

2. Data Pola Penyebaran Penduduk terhadap sungai

3. Data buffer (pembatasan) berdasarkan jaraknya terhadap sungai, sehingga

diperoleh nilai (Kurniawan, 2003):

Jarak 0 - 100 m ; nilai = 1

Jarak 100 m - 500 m ; nilai = 0,85

Jarak 500 m – 1 km ; nilai = 0,5

Jarak 1 km ; nilai = 0,3

Kontribusi beban pencemar dari kegiatan domestik, dilakukan pada setiap sub

DAS, yang meliputi sub DAS Cidurian Hulu, sub DAS Cibereum, dan sub DAS

Cidurian Hilir. Wilayah administrasi untuk masing-masing sub DAS diketahui

dengan menggunakan PETA GIS.

Beban Pencemar untuk parameter BOD, N,P, TSS dari kegiatan pertanian

dihitung berdasarkan produksi per luas tanam per musim tanam (kg/ha/musim

tanam). Sesuai dengan persamaan :

Beban pencemar = luas lahan x faktor emisi x musim tanam per tahun

Keterangan

Luas lahan : luas lahan untuk sawah, palawija dan perkebunan

dengan metode GIS (geographic information system)

Satuan ha

Faktor emisi : Merupakan emisi dari kegiatan penggunaan lahan

untuk sawah, palawija dan perkebunan lain (tabel

3)

Musim tanam

per tahun

: Jumlah musim tanam dalam satu tahun

Misalnya untuk padi 3 kali dalam satu tahun

3. Parameter yang digunakan untuk menentukan beban pencemaran merupakan

parameter yang melebihi baku mutu, dari hasil analisa kualitas air.

4. Penentuan kontribusi beban pencemar yang termasuk kategori sumber tertentu

dan sumber tak tentu untuk setiap parameter yang melebihi baku mutu.

5. Beban Pencemaran dari kegiatan domestik dibatasi hanya untuk parameter BOD, COD, TSS, dan E. coli

6. Beban Pencemaran dari kegiatan pertanian dibatasi hanya untuk parameter

BOD, TSS

7. Inventarisasi dan rekapitulasi data beban pencemaran meliputi :

a. Beban pencemaran dari sumber tertentu (point source): sektor industri

b. Beban pencemaran dari sumber tak tentu (non point source): sektor domestik dan pertanian.

8. Analisis data beban pencemaran meliputi :

a. Analisis terhadap DAS (daerah aliran sungai) yang meliputi: sub DAS Cidurian

Hulu, sub DAS Cibereum, serta sub DAS Cidurian Hilir

b. Analisis terhadap wilayah administratif yang dilalui DAS Cidurian meliputi

Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang serta Kabupaten

Tangerang

c. Analisis terhadap sektor kegiatan yang berkontribusi terhadap beban

pencemaran dari sumber domestik dan pertanian

d. Analisis terhadap parameter dominan yang ada di setiap sub DAS maupun

wilayah administratif.

3.5 Metode Analisis Kapasitas Asimilasi Beban Pencemaran

Nilai Kapasitas asimilasi didapatkan dengan cara membuat grafik

hubungan antara konsentrasi masing-masing parameter limbah di Sungai

Cidurian dengan total beban pencemaran yang masuk ke sungai. selanjutnya

dianalisa dengan memotongkan garis status peruntukkan air sesuai Peraturan

Pemerintah No. 82 tahun 2001, yaitu kelas II, sebagaimana pada Gambar 3 .

Beban Pencemaran

Scatterplot of Konsentrasi parameter vs Beban Pencemaran

Gambar 3 Grafik untuk mencari kapasitas asimilasi

Nilai kapasitas asimilasi didapat dari titik perpotongan dengan nilai baku mutu

yang berlaku untuk setiap parameter. Selanjutnya dianalisis seberapa besar

peran masing-masing parameter terhadap beban pencemarannya.

Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

Y = f(X)

Secara matematis persamaan regresi linier dapat dituliskan sebagai berikut :

Y = a + bX

Y = nilai konsentrasi parameter

X = Beban Pencemaran

a = nilai tengah/ rataan umum

b = Koefisien regresi untuk parameter di sungai

Analisis kapasitas asimilasi beban pencemaran dilakukan dengan melihat grafik

hubungan antara konsentrasi parameter dengan beban pencemar. Jika beban

pencemaran di atas nilai kapasitas asimilasi maka perairan tercemar, atau dapat

dikatakan beban pencemaran melebihi daya tampung perairan. Kapasitas

asimilasi mempunyai nilai yang berbeda untuk masing-masing parameter