KAJIAN PENGEMBANGAN SENTRA TAMBAK

GARAM RAKYAT DI KAWASAN PESISIR SELATAN

KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

DIDI ACHMADI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Kajian Pengembangan Sentra Tambak Garam Rakyat di Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

DIDI ACHMADI. Kajian Pengembangan Sentra Tambak Garam Rakyat di Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur. Dibimbing oleh SANTUN R. P. SITORUS dan DYAH RETNO PANUJU.

Garam merupakan komoditas vital yang memainkan peranan penting untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun berbagai kegiatan industri. Kebutuhan garam secara nasional selalu meningkat setiap tahunnya dan tidak dapat dipenuhi dari produksi garam dalam negeri. Sampang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki comparative adventages berupa tambak garam rakyat terluas di Pulau Madura. Pengembangan Sentra Tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kekurangan kebutuhan garam nasional sekaligus untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis lahan potensial untuk ekstensifikasi tambak garam, (2) menganalisis land rent berbagai tipe penggunaan lahan serta membandingkannya dengan tambak garam, (3) menganalisis dan membandingkan keuntungan finansial antar metode pemanenan dalam pengusahaan garam, (4) merumuskan arahan strategi untuk pengembangan Sentra Tambak garam rakyat di lokasi penelitian.

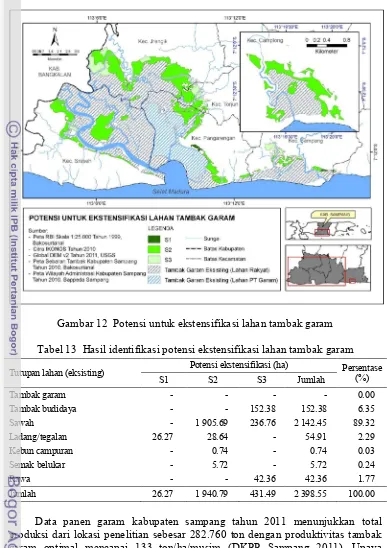

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan yang memiliki potensi untuk ekstensifikasi tambak garam seluas 2 398.55 ha meliputi 2 142.45 ha tutupan lahan eksisting berupa sawah, 152.38 ha berupa tambak budidaya, 54.91 ha ladang/tegalan, 42.36 ha rawa, 5.72 ha semak belukar, dan 0.74 ha berupa kebun campuran. Land rent tipe penggunaan lahan berupa aktivitas perdagangan, jasa, rumah huni, kebun jambu air, kebun jati, sawah irigasi, sawah tadah hujan, kebun pisang, dan kebun mangga lebih tinggi dibandingkan land rent tambak garam yang berkisar antara Rp1 675 dan Rp2 954 per m2/tahun. Sementara ladang,

kebun bambu, dan tambak budidaya land rent-nya di bawah tambak garam. Kaitannya dengan arahan pengembangan tambak garam dilihat dari kesesuaian lahan, land rent dan penggunaan lahan eksisting maka lahan yang memungkinkan adalah yang memiliki kelas sesuai untuk tambak garam dengan tipe penggunaan berupa tambak budidaya, sawah tadah hujan, rawa, semak belukar, ladang, kebun pisang, kebun mangga, dan kebun bambu.

Semua metode pemanenan garam secara finansial layak untuk dilanjutkan (NPV > 0, IRR > discount rate). Berdasarkan kriteria Net BCR dan payback period metode geomembrane lebih menguntungkan dan lebih cepat terjadinya BEP dibandingkan dengan metode maduris dan portugis. Kombinasi strategi yang dipilih sebagai strategi prioritas untuk pengembangan Sentra Tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang adalah: (1) memperkuat kelembagaan petani garam untuk mengawal pemerintah dalam rangka penegakan regulasi, (2) meningkatkan volume produksi serta mengupayakan peningkatan kualitas garam, dan (3) memperluas dan mengefektifkan jaringan distribusi, disertai intervensi dari pemerintah.

SUMMARY

DIDI ACHMADI. Study for Development of Conventional Salt Pond Center in the South Coast Region of Sampang Regency, East Java Province. Under direction of SANTUN R. P. SITORUS and DYAH RETNO PANUJU.

Salt is a vital commodity that has an important role either for consumption or for various industrial activities. Salt demand has been increasing annually and apparently domestic production has not fulfilled the demand. Sampang is one of regency in Jawa Timur Province which has comparative advantages because of its widest conventional salt pond in Madura island. Development of conventional salt pond center in the south coast region of Sampang Regency is an attempt to address the national shortage of salt and also to increase regional economic. This research aims: (1) to identify potential land for extension of the salt ponds, (2) to analyze land rent of various land use types and compare it with salt ponds, (3) to determine and to compare the financial benefits among harvesting methods in the salt production, and (4) to formulate the strategic direction for development of conventional salt pond center at the study sites.

The results show that there were 2 398.55 hectares of potential land for extending salt ponds consisting of 2 142.45 ha of paddy fields, 152.38 ha of aquaculture ponds, 54.91 ha of field/moor, 42.36 ha of swamp, 5.72 ha of scrub and 0.74 ha of mixed gardens. Land rent of trade and service activity, residential, ”jambu air” orchard, teak garden, irrigated field, rainfed, banana plantation and mango orchard were higher than land rent of salt pond which was ranging from 1 675 to Rp2 954 IDR per m2 peryear. While paddy field, bamboo gardens, and

fish ponds were underneath salt pond. Salt ponds regarding its suitability, land rent and type of land use could be extended in these type of land use respectively, i.e: aquaculture ponds, rainfed cropland, swamp, shrub, paddy fields, banana plantation, mango orchards, and bamboo gardens.

All of harvesting methods in salt production are financially feasible to continue (NPV > 0; IRR > discount rate). Payback period and Net BCR show that the geomembrane method was more profitable than the “maduris” and the “portugis” method. Combination of strategic alternatives selected by A’WOT as the primary strategy to develop conventional salt pond center in the south coast region of Sampang Regency are: (1) strengthening the institutions of salt farmers to assist regulations enforcement, (2) increasing volume of production and increasing salt quality, and (3) expanding and streamlining the distribution network by government intervention.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

KAJIAN PENGEMBANGAN SENTRA TAMBAK

GARAM RAKYAT DI KAWASAN PESISIR SELATAN

KABUPATEN SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

DIDI ACHMADI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIANBOGOR

Judul Tesis : Kajian Pengembangan Sentra Tambak Garam Rakyat di Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur

Nama : Didi Achmadi

NRP : A156110194

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Santun R. P. Sitorus Dyah Retno Panuju, SP, M.Si.

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah

Prof. Dr. Ir. Santun R. P. Sitorus

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah dengan judul Kajian Pengembangan Sentra Tambak Garam Rakyat di Kawasan Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dapat diselesaikan.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Santun R. P. Sitorus dan Dyah Retno Panuju, SP, M.Si selaku ketua dan anggota komisi pembimbing atas segala motivasi, arahan, dan bimbingan yang diberikan mulai dari tahap awal hinga penyelesaian tesis ini. 2. Segenap dosen pengajar, asisten dan staf manajemen Program Studi Ilmu

Perencanaan Wilayah IPB.

3. Kepala Pusbindiklatren Bappenas beserta jajarannya atas kesempatan beasiswa yang diberikan kepada penulis.

4. Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti program tugas belajar ini.

5. Rekan-rekan PWL kelas Bappenas maupun kelas reguler angkatan 2011 dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yang istimewa disampaikan kepada isteriku tercinta drh. Ratih Dwi Astuti dan anakku tersayang Muhammad Revah al-Banna beserta seluruh keluarga atas segala doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari adanya keterbatasan ilmu dan kemampuan, sehingga dalam penelitian ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan. Akhirnya, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

DAFTAR LAMPIRAN v

1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 2

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 4

1.5 Kerangka Pemikiran 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1 Pengusahaan Garam di Indonesia 7

2.2 Kesesuaian Lahan Tambak 9

3 METODE 12

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 12

3.2 Jenis Data dan Alat 12

3.3 Metode Pengumpulan Data 13

3.4 Teknik Analisis Data 14

3.4.1 Operasi Tumpang Susun (Overlay Operation) 16

3.4.2 Penghitungan Land Rent 20

3.4.3 Analisis Finansial 21

3.4.4 Analisis A’WOT 22

4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN SAMPANG 28

4.1 Kondisi Geografis dan Administratif 28

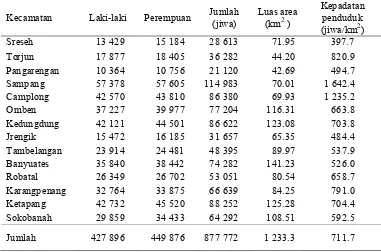

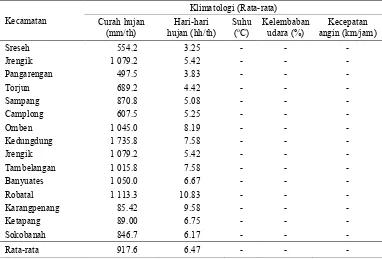

4.2 Kondisi Demografi 28

4.3 Kondisi Perekonomian 30

4.4 Kondisi Fisik Lokasi Penelitian 31

4.4.1 Topografi 31

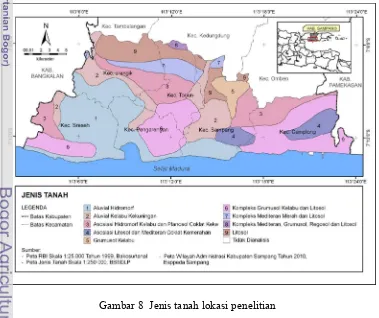

4.4.2 Jenis dan Kedalaman Efektif Tanah 31

4.4.3 Iklim 33

4.4.4 Oseanografi 33

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 35

5.3 Analisis Finansial Pengusahaan Garam 45

5.4 Arahan Pengembangan Tambak Garam 48

5.5 Strategi Pengembangan Sentra Tambak Garam Rakyat 52 5.5.1 Faktor Strategi Internal dan Eksternal 52 5.5.2 Analisis Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE) 55

5.5.3 Analisis Matriks Space 57

5.5.4 Analisis SWOT 58

5.5.5 Strategi Pengembangan Tambak Garam 59

6 SIMPULAN DAN SARAN 62

6.1 Simpulan 62

6.2 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR TABEL

1 Penetapan harga garam oleh pemerintah (2004-2011) 9 2 Jumlah sampel land rent tipe penggunaan lahan 14 3 Jenis dan sumber data, teknik analisis dan keluaran tahapan penelitian 15

4 Kriteria kesesuaian lahan tambak garam 18

5 InternalStrategic Factor Analysis Summary (IFAS) 23 6 External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) 24 7 Luas wilayah administrasi Kabupaten Sampang 28

8 Jumlah dan kepadatan penduduk tahun 2010 29

9 Jenis tanah lokasi penelitian 32

10 Kondisi iklim di Kabupaten Sampang 33

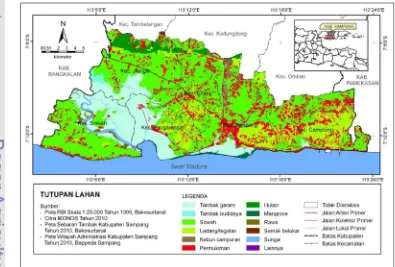

11 Luas tutupan lahan 36

12 Hasil analisis kesesuaian lahan tambak garam 39 13 Hasil identifikasi potensi ekstensifikasi lahan tambak garam 42 14 Nilai land rent tiap tipe penggunaan lahan dan perbandingannya

dengan land rent tambak garam 44

15 Perbedaan metode maduris, portugis, dan geomembrane 46

16 Hasil analisis finansial pengusahaan garam 47

17 IFAS pengembangan sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir

selatan Kabupaten Sampang 54

18 EFAS pengembangan sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran penelitian 6

2 Distribusi lahan produksi garam nasional tahun 2009 8

3 Lokasi penelitian 12

4 Bagan alir tahapan penelitian 16

5 Matriks internal-eksternal 25

6 Matriks space 26

7 Matriks SWOT 27

8 Jenis tanah lokasi penelitian 32

9 Tutupan lahan 35

10 Skema proses identifikasi ekstensifikasi lahan tambak garam 37

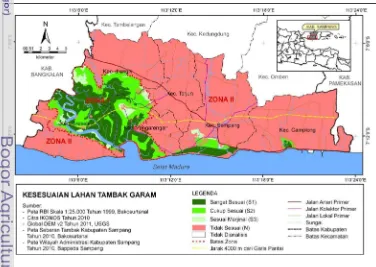

11 Kesesuaian lahan tambak garam 38

12 Potensi untuk ekstensifikasi lahan tambak garam 42 13 Kisaran land rent tiap tipe penggunaan lahan 45 14 Produksi dan nilai produksi garam metode pemanenan maduris,

portugis, dan geomembrane 47

15 Hasil analisis matriks internal-eksternal (Matriks IE) 56 16 Posisi sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan

Kabupaten Sampang pada matriks space 57

17 Hasil analisis matriks SWOT pengembangan sentra tambak garam

DAFTAR LAMPIRAN

1 Zonasi karakteristik lokasi penelitian 69

2 Lahan sesuai untuk tambak garam yang masuk dalam kawasan lindung

dan ruang milik jalan (rumija) dan ruang pengawasan jalan (ruwasja) 70

3 Penyusun land rent tambak garam 70

4 Hasil uji t berpasangan land rent tipe penggunaan lahan dibandingkan

dengan land rent tambak garam 71

5 Cash flow analysis untuk analisis finansial metode pemanenan pada

pengusahaan garam 77

6 Kuesioner untuk analisis A’WOT 80

7 Penilaian tingkat konsistensi pembobotan faktor SWOT pada analisis

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Garam merupakan komoditas vital yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari untuk dikonsumsi maupun untuk kegiatan industri. Permintaan garam terus meningkat seiring pertambahan penduduk dan perkembangan industri di seluruh dunia. Untuk memenuhi permintaan tersebut, tercatat tidak kurang dari 108 negara mengusahakan produksi garam dengan memanfaatkan berbagai sumber dan berbagai cara. Dari jumlah produksi garam dunia sebanyak sekitar 266 juta ton pada tahun 2010, Indonesia hanya mampu menghasilkan sekitar 720 ribu ton. Produsen terbesar garam di dunia adalah China dengan produksi 62.7 juta ton, diikuti Amerika Serikat (45 juta ton), India (18.6 juta ton), Jerman (16.6 juta ton), dan Australia (12 juta ton) (Brown et al. 2012).

Produksi garam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara tradisional yaitu dengan memanfaatkan sinar matahari untuk menguapkan air laut di atas tambak garam di wilayah pesisir. Sentra produksi garam di Indonesia tersebar di 9 (sembilan) provinsi dengan jumlah luas lahan tambak produktif 20 089 ha dengan produktivitas rata-rata 60-70 ton/ha/tahun. Lahan tambak produktif tersebut lebih dari 60% atau seluas 12 278 ha berada di Jawa Timur. Di antara seluruh tambak garam produktif di Jawa Timur tersebut 11 551 ha atau 94% berada di Pulau Madura yang tersebar di Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Sampang. Pulau ini menyumbang hampir 60% produksi garam nasional setiap tahunnya (KKP 2010).

Kabupaten Sampang memiliki luas tambak garam rakyat terbesar di Madura. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menunjukkan bahwa dari keseluruhan tambak garam produktif di Madura, 6 435 ha merupakan tambak garam rakyat. Di antara seluruh luas tambak garam rakyat tersebut, 4 246 ha atau hampir 66% berada di Kabupaten Sampang terutama di bagian pesisir selatan. Hal ini merupakan comparative advantage yang dapat dimanfaatkan untuk mendongkrak perekonomian Kabupaten Sampang. Berdasarkan potensi tersebut, RTRW Kabupaten Sampang 2011-2031 mengarahkan pengembangan sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang yang tersebar di 6 (enam) kecamatan: Kecamatan Sampang, Camplong, Torjun, Pangarengan, Jrengik dan Sreseh (Bappeda Sampang, 2010).

Besarnya potensi tersebut tidak diikuti dengan baiknya hasil pembangunan di Kabupaten Sampang. Tingkat kemiskinan Kabupaten Sampang tahun 2009 sebesar 31.94%, tergolong tertinggi di Provinsi Jawa Timur yang tingkat kemiskinannya 16.68% (Bappeprov Jatim 2011). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sampang Tahun 2010 terendah (59.58) dan menjadi beban bagi Provinsi Jawa Timur yang sudah mencapai IPM 71.55 (BPS dan Bappeda Sampang 2011; Bappeprov Jatim 2011). Pemprov Jatim (2011) juga menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang masuk dalam kelompok daerah dengan pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita rendah di Jawa Timur.

setiap daerah yang jelas-jelas beragam. Potensi Kabupaten Sampang berupa lahan tambak garam rakyat yang luas itu sudah selayaknya dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Apalagi belakangan ini pemerintah memberikan perhatian serius untuk pengembangan sentra tambak garam rakyat dalam rangka program swasembada garam nasional (KKP 2010a).

Pemerintah mengupayakan pengaturan tata niaga garam melalui kebijakan impor garam dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No.20/M-DAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007. Dengan ketentuan tersebut importir garam iodisasi dilarang mengimpor garam dalam masa 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah panen raya garam rakyat. Jumlah garam yang dapat diimpor juga diatur secara proporsional berdasarkan jumlah garam rakyat yang dibeli dari petani. Peraturan ini diikuti dengan ketentuan perubahan harga garam rakyat dari harga 145 ribu rupiah per ton garam KP1 (kualitas 1) dan 100 ribu rupiah per ton garam KP2 pada tahun 2004 naik secara bertahap hingga menjadi 750 ribu per ton (KP1) dan 550 ribu per ton (KP2) pada tahun 2011. Dengan peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang wajar bagi petani garam sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya

Garam merupakan salah satu komoditi unggulan bagi Kabupaten Sampang (Bappeda Sampang 2011a). Adanya perhatian pemerintah dan mulai membaiknya harga dan tata niaga garam merupakan kesempatan bagi kabupaten ini untuk meningkatkan pendapatan wilayah sekaligus mengejar ketertinggalannya dari daerah lainnya di Jawa Timur. Untuk itulah, dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang ada, diperlukan upaya mengoptimalkan pengusahaan garam sebagai salah satu potensi pembangunan. Kajian pengembangan sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang ini diharapkan bisa memberikan arahan dan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dan pendapatan wilayah sekaligus mendukung mewujudkan Provinisi Jawa Timur dan Pulau Madura khususnya sebagai salah satu daerah tumpuan utama keberhasilan pencanangan swasembada garam nasional.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2009), sampai dengan tahun 1997 produksi garam Indonesia selalu mampu untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi nasional. Namun, sejak tahun 1998 sampai 2001 produksi garam lokal menurun tajam sebagai akibat musim kering yang sangat pendek karena terjadinya badai la nina yang membawa banyak hujan di Indonesia. Untuk menutupi kekurangan, kebutuhan garam konsumsi nasional dipasok melalui impor dari negara lain, terutama Australia dan India.

sampai 3.4 juta pada tahun 2011 (KKP 2011). Padahal produksi garam nasional dalam kondisi normal hanya sekitar 1.2 juta ton setiap tahunnya (KKP 2009, 2010). Dengan demikian, hampir satu setengah dekade sejak tahun 1998 hingga sekarang produksi garam dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan garam nasional.

Kekurangan pemenuhan garam untuk konsumsi beberapa tahun terakhir sekitar 200 ribu ton (KKP 2009, 2010a, 2011), sedangkan untuk kebutuhan industri jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 misalnya, produksi garam dalam negeri sedang tinggi yaitu sekitar 1.4 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan 3.4 juta ton garam yang meliputi garam konsumsi sebesar 1.6 juta ton dan garam industri sebesar 1.8 juta ton harus mengimpor garam sebanyak 2 juta ton meliputi garam konsumsi sebesar 200 ribu ton dan garam industri sebesar 1.8 juta ton (KKP 2011).

Langkah yang paling memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat adalah upaya pemenuhan kebutuhan garam konsumsi sebanyak 200 ribu ton tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan pada dasarnya sudah banyak memberikan intervensi berupa program/kegiatan dan anggaran guna menuju pemenuhan kebutuhan garam nasional. Dalam upaya ini, Madura dengan potensi tambak garam yang besar mendapat perhatian untuk mengoptimalkan potensi lahan tambak yang dimiliki.

Upaya peningkatan produksi garam untuk memenuhi kebutuhan garam tersebut di atas dapat dilakukan secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Upaya untuk mengidentifikasi kemungkinan ekstensifikasi lahan tambak diperlukan untuk perencanaan jangka panjang dengan memperhatikan ketersediaan dan kesesuaian lahan. Upaya ekstensifikasi ini harus terkendali dan terencana karena perluasan tambak yang tidak terkendali dan terencana akan menimbulkan kerusakan lingkungan terutama ekosistem mangrove (Saru 2007). Ekstensifikasi lahan tambak juga harus memperhatikan land rent dari tipe penggunaan lahan yang akan dikonversi karena dalam mekanisme pasar kegiatan yang mempunyai nilai land rent yang lebih tinggi mampu menggeser kegiatan dengan land rent yang lebih rendah (Rustiadi et al. 2009). Hasil perhitungan land rent ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam memberikan arahan konversi lahan.

Upaya intensifikasi untuk peningkatan produktivitas pada dasarnya sudah dilakukan para petani garam dibantu dengan program pemerintah pusat dan pemerintah setempat melalui kegiatan normalisasi saluran air sekunder, perbaikan tambak, dan penggunaan ramsol (garam solusi). Upaya intensifikasi ini secara umum menghasilkan jumlah produksi garam yang lebih baik. Terkait dengan hal ini perlu dicermati dua metode pemanenan garam di Madura yaitu metode maduris dan metode portugis dengan ciri pembedanya terletak pada perlakuan pada tambak/petak kristalisasi (Syafii 2006). Metode portugis melengkapi petak kristalisasi dengan pembuatan lantai dari garam sedangkan pada metode maduris hanya menggunakan tanah tambak yang dikeraskan.

digunakan sebagai pertimbangan preferensi petani garam di Kabupaten Sampang karena biaya faktor produksi belum tentu sama, disamping adanya perubahan harga pada tiap-tiap kualitas garam pada tahun 2011. Selain dengan kedua metode tersebut, pada tahun 2011 berkembang penggunaan geomembrane dalam pengusahaan garam. Penggunaan geomembrane di lokasi penelitian sebagai alas petak kristalisasi garam baru diterapkan oleh PT. Garam. Penggunaan metode geomembrane ini dapat dijadikan pertimbangan untuk digunakan juga oleh petani garam rakyat. Oleh karena itu, performa penggunaan geomembrane dan kedua metode sebelumnya perlu untuk diketahui serta dianalisis secara finansial sehingga dapat diketahui metode yang dapat memberikan keuntungan lebih baik. Untuk mengembangkan sentra tambak garam rakyat ini pemerintah perlu merumuskan strategi pembangunan yang tepat. Agar lebih tepat, strategi ini perlu memperhatikan masukan dari stakeholders dalam pengusahaan garam. Strategi ini diperlukan dalam kerangka pengembangan wilayah sekaligus membantu pencapaian swasembada garam nasional. Memperhatikan beberapa hal di atas, maka empat pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1. Berapa luasan lahan yang potensial untuk ekstensifikasi tambak?

2. Bagaimana land rent berbagai tipe penggunaan lahan dibandingkan tambak garam?

3. Diantara metode pemanenan maduris, portugis, dan geomembrane dalam pengusahaan garam, metode apa yang paling menguntungkan secara finansial bagi petani garam?

4. Bagaimana arahan dan strategi pengembangan pengusahaan garam rakyat di lokasi penelitian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis lahan potensial untuk ekstensifikasi tambak garam.

2. Menganalisis land rent berbagai tipe penggunaan lahan serta membandingkannya dengan tambak garam.

3. Menganalisis dan membandingkan keuntungan finansial antar metode pemanenan dalam pengusahaan garam.

4. Merumuskan arahan dan strategi pengembangan sentra tambak garam rakyat di lokasi penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan terkait pengembangan sentra tambak garam rakyat di lokasi penelitian.

1.5 Kerangka Pemikiran

Sebagai bagian dari pengembangan wilayah Gerbang Kertosusila Plus sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Jawa Timur, Madura diharapkan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang berperan penting dalam mendukung perkembangan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transportasi, dan industri (Bappeprov Jatim 2010). Pertumbuhan ekonomi di Madura perlu diusahakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam berbasis lokal serta memperhatikan nilai sosial-budaya dan lingkungan masyarakat setempat.

Kabupaten Sampang dengan sumber daya alam berupa lahan tambak terluas di antara seluruh kabupaten di Madura serta didukung oleh arahan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2011-2031 melalui penetapan sentra tambak garam rakyat di 6 (enam) kecamatan pesisir selatan diharapkan bisa menjadi produsen garam yang bisa diandalkan. Pengembangan tambak garam rakyat di kabupaten ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung Pulau Madura sebagai salah satu daerah tumpuan utama keberhasilan pencanangan swasembada garam nasional.

Pengembangan tambak di Kabupaten Sampang pada dasarnya merupakan penerapan konsep pembangunan berimbang (balanced development). Konsep pembangunan berimbang ditandai oleh Murty (2000) dalam Rustiadi et al. (2009) dengan terpenuhinya potensi-potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap daerah yang jelas-jelas beragam. Potensi Kabupaten Sampang yang berupa lahan tambak garam rakyat yang luas itu sudah selayaknya dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Kekurangan pemenuhan garam untuk konsumsi secara nasional beberapa tahun terakhir sekitar 200 ribu ton (KKP 2009, 2010a, 2011). Peningkatan produksi garam di sentra tambak garam rakyat merupakan salah satu upaya untuk menjawab kekurangan pemenuhan garam konsumsi nasional sekaligus meningkatkan perekonomian Kabupaten Sampang, baik melalui ekstensifikasi maupun evaluasi metode pengusahaannya. Identifikasi potensi ekstensifikasi lahan perlu memperhatikan kelas kesesuaian lahan, penggunaan lahan eksisting, perijinan/hak pengelolaan lahan, dan berbagai regulasi. Metode pengusahaan garam yang dipilih sebaiknya yang menunjukkan performa terbaik. Selain itu, diperlukan perumusan strategi yang tepat untuk pengembangan sentra tambak garam rakyat di Kabupaten Sampang.

Gambar 1 Kerangka pemikiran penelitian

Kajian pengusahaan garam rakyat:

Isu Lokal: Isu strategis:

- Meningkatnya kebutuhan garam nasional & rendahnya produksi garam dalam negeri

- Swasembada garam nasional

- Perbaikan harga garam tahun 2011

1) Tambak:

comparative advantage Kabupaten

Sampang

2) Berkembangnya tiga metode pemanenan garam:

maduris, portugis, dan

geomembrane

1) Analisis lahan potensi untuk ekstensifikasi

2) Analisis land rent

penggunaan lahan tambak garam

3) Penilaian secara finansial metode pemanenan garam Aspek formal - teoritis:

- Peraturan perundangan

- RTRW Provinsi Jawa Timur

- RTRW Kabupaten Sampang

- Konsep pembangunan berimbang

Potensi tambak garam di Kabupaten Sampang

Arahan pengembangan sentra tambak garam

rakyat

Strategi pengembangan sentra tambak garam rakyat Penyerapan informasi dari

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengusahaan Garam di Indonesia

Menurut Raharjo (1984), secara prinsip garam diproduksi dengan tiga cara. Cara pertama yaitu menambang batu garam (shaft mining). Cara ini hampir sama dengan pola yang dipakai untuk menambang batu bara yang dilanjutkan dengan menggiling dan mengayaknya sesuai dengan ukuran kristal garam yang dikehendaki. Cara kedua yaitu membor sumur garam (drilling well). Dengan cara ini garam dalam tanah dieksploitasi dengan membuat sumur bor yang dilanjutkan dengan mengalirkan air ke dalamnya sehingga endapan garam terlarut. Larutan garam ini dipompa keluar untuk diproses lebih lanjut. Cara ketiga yaitu penguapan air laut atau air asin (brine) danau garam dengan bantuan sinar matahari (solar evaporation).

Produksi garam di Indonesia dilakukan melalui proses penguapan air laut menggunakan sinar matahari (solar evaporation). Selama ini garam di Indonesia diproduksi oleh Badan Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Garam dan petani-petani garam atau yang dikenal sebagai pegaraman rakyat (Hernanto dan Kwartatmono 2001). Pengusahaan garam dengan solar evaporation dimulai dengan memasukkan air laut ke dalam tambak ketika air laut pasang. Air ini kemudian dialirkan secara bertahap ke dalam beberapa tambak pemekatan dan akhirnya dialirkan ke petak kristalisasi. Prinsipnya, pembuatan garam dari laut terdiri atas langkah proses pemekatan (dengan menguapkan airnya) dan pemisahan garamnya (dengan kristalisasi). Kristal garam yang terbentuk dipisahkan dari air induk dengan jalan dikeruk. Garam yang dihasilkan dari cara ini tidak hanya mengandung NaCl tetapi masih terkontaminasi oleh garam-garam lainnya seperti MgCl2, CaCl2, CaSO4 dan lain-lain. Proses kristalisasi yang

demikian disebut “kristalisasi total” (Purbani 2001).

Pengusahaan garam di Indonesia dilakukan di 9 (sembilan) provinsi (Gambar 2). Pusat pembuatan garam di Indonesia terkonsentrasi di Jawa dan Madura. Beberapa sentra andalan produksi garam nasional yaitu Kabupaten Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sumenep, Pamekasan, dan Sampang. Usaha tani garam masih merupakan usaha rakyat dengan sistem penggaraman kristalisasi total yaitu seluruh zat yang terkandung diendapkan tidak hanya natrium klorida tetapi juga beberapa mineral pengotor sehingga produktivitas dan kualitasnya masih rendah.

Gambar 2 Distribusi lahan produksi garam nasional tahun 2009 (Diolah dari KKP 2010)

Sebelum tahun 2011, di Madura dikenal dua metode pemanenan garam yaitu metode maduris dan metode portugis (Syafii 2006). Metode maduris biasa digunakan oleh masyarakat petani garam karena metode ini lebih mudah diterapkan. Dengan metode maduris, proses pemanenan garam sudah dapat dilakukan di awal musim sehingga lebih cepat menghasilkan uang. Berbeda halnya dengan metode maduris, metode portugis biasa digunakan oleh PT Garam. Pada metode portugis pemanenan garam tidak dapat dilakukan di awal musim karena didahului dengan pembuatan lantai garam pada petak kristalisasi. Lantai garam ini merupakan garam hasil penguapan air laut pada petak kristalisasi yang tidak dipanen dalam kurun waktu kurang lebih 30 hari.

maduris disamping karena sudah dilakukan secara turun temurun, dan caranya lebih mudah.

Produksi garam rakyat tersedia dalam bentuk KP1 (kualitas 1), KP2 (kualitas 2), maupun garam dengan kualitas di bawahnya (KP3) (Disperindagtam Sampang 2010). Pemerintah beberapa kali melakukan upaya pengaturan tata niaga garam untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani garam. Selama Periode 2004-2011 sudah digulirkan Harga Penetapan Pemerintah (HPP) sebanyak 5 (lima) kali (Tabel 1). Untuk garam KP1 dan KP2 ditetapkan selalu meningkat setiap kali terbit ketentuan, terakhir masing-masing ditetapkan seharga 750 ribu dan 550 ribu per ton pada tahun 2011, sedangkan untuk KP3 sejak tahun 2007 tidak diatur lagi karena diharapkan agar petani tidak memproduksinya lagi.

Tabel 1 Penetapan harga garam oleh pemerintah (2004-2011)

Jenis garam 2004a 2005Harga pada tahun (Rp/ton) b 2007c 2008d 2011e

KP1 (Nacl > 94.7% 145 000 200 000 250 000 325 000 750 000 KP2 (85% < NaCl < 94.7%) 100 000 150 000 190 000 250 000 550 000 KP3 (NaCl < 85%) 70 000 80 000 - - -

aKepmenperindag No. 376/MPP/Kep/6/2004; bPermendag No.20/M-DAG/PER/9/2005; cPerdirjen

Perdagangan Luar Negeri No.8/DAGLU/TER/10/2007; dKepdirjen Perdagangan Luar Negeri

No:07/DAGLU/PER/7/2008; ePerdirjen Perdagangan Luar Negeri No:02/DAGLU/ PER/5/2011.

2.2 Kesesuaian Lahan Tambak

Evaluasi kesesuaian lahan sangat penting untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang mempunyai potensi untuk penggunaan tertentu sehingga dapat dikembangkan secara intensif. Dalam penentuan kesesuaian lahan diperlukan kriteria untuk tujuan penggunaan lahan tertentu. Persyaratan tersebut dapat berhubungan dengan penggunaan lahan itu sendiri (biofisik), kondisi sosial ekonomi, budaya dan lingkungan kelembagaan (Conant et al. 1983). Menurut Poernomo (1988), identifikasi kelayakan sumberdaya lahan untuk pengembangan budidaya penting artinya dalam rangka penataan ruang daerah yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan baik antar sektor kelautan/perikanan maupun dengan sektor lain. Pemilihan lokasi untuk budidaya laut/pantai yang tepat dapat digunakan sebagai indikator awal keberhasilan budidaya sesuai dengan jenis komoditas dan teknologi budidaya yang akan diterapkan.

Selain kelima faktor fisik tersebut, Tarunamulia et al. (2008) dan Pantjara et al. (2008) mempertimbangkan tipe penutup dan penggunaan lahan sehubungan dengan status kesesuaian pengembangan pertambakan.

Kaitannya dengan topografi, kemiringan lereng dapat mempengaruhi kemampuan suatu lahan dalam pengisian air tambak, terutama tambak yang dikelola secara tradisional. Chanratchakool et al. (1995) menyarankan kemiringan lereng lahan yang baik untuk pertambakan adalah yang relatif datar. Tanah yang relatif datar akan mempermudah pengaturan tata aliran air sekaligus meminimalkan biaya konstruksi (Soegianto dan Suwatmono 2002). Menurut Pantjara et al. (2008) lahan dengan kemiringan lereng di atas 4% sudah tidak sesuai dikembangkan untuk aktivitas pertambakan.

Sehubungan dengan aspek hidrologi, jarak dari sumber air berpengaruh terhadap jumlah air yang bisa dikelola. Jarak tambak dari sungai dan/atau laut sebagai sumber air mempengaruhi tingkat kesesuaian lahan untuk budidaya tambak (Poernomo 1992; Rudiastuti 2011). Hidrologi juga berkenaan dengan amplitudo pasang surut yang dikaitkan dengan elevasi lahan. Kisaran pasang surut perlu diketahui lebih dulu untuk menetapkan apakah suatu daerah berada dalam batas air pasang surut sehingga bisa ditentukan kelayakannya. Menurut Poernomo (1992), pada pertambakan semi intensif dan terutama ekstensif, elevasi lahan harus berada di antara atau sedikit lebih tinggi dari rataan surut rendah/mean low water level (MLWL) dan lebih rendah dari rataan pasang tinggi/mean high water level (MHWL). Rentang amplitudo pasang surut yang sesuai untuk pengembangan lahan tambak tambak berkisar 0.5–3.5 (Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007).

Kondisi tanah yang perlu dievaluasi dalam penentuan kesesuaian untuk aktivitas pertambakan meliputi kedalaman tanah, tekstur tanah, ketebalan gambut, kedalaman pirit serta kualitas tanah (Mustafa et al. 2008). Menurut Purbani (2011) kaitannya dengan karakteristik tanah, dalam pengusahaan tambak garam porositas merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan produksi garam. Karena itu dalam memilih lahan untuk tambak, tekstur tanah sangat penting untuk diperhatikan. Makin kasar tanah berarti porositas semakin tinggi sehingga kurang cocok untuk tambak (Hardjowigeno dan Widiatmaka 2007). Menurut Pantjara et al. (2008) tekstur tanah berupa lempung liat berpasir (sandy clay loam) sangat cocok untuk aktivitas pertambakan. Selain kedap (tidak bocor), tanah bertekstur lempung liat berpasir dapat mendukung konstruksi tambak yang kokoh (Taslihan et al. 2003).

Kualitas air juga menentukan keberhasilan aktivitas pertambakan. Dalam pengusahaan garam faktor penting yang mempengaruhi produksi garam adalah mutu air laut. (Purbani 2001). Menurut Hernanto dan Kwartatmono (2001) air laut yang baik adalah yang memiliki kandungan garam relatif tinggi dan tidak tercampur aliran muara sungai tawar. Akan lebih baik jika air laut jernih, tidak tercampur dengan lumpur dan limbah buangan. Air laut juga harus diwaspadai dari pencemaran logam berat seperti timbal (Pb), tembaga (Cu), dan raksa (Hg), serta cemaran arsen (As) (DIKA Deperindag 2001). Aspek kualitas air ini harus diketahui kelayakannya sebelum mengarahkan pengembangan pertambakan di suatu kawasan.

garam adalah kecepatan angin lebih dari 5 m/detik dan arah angin tidak berubah-ubah, suhu udara lebih dari 32 °C, kelembaban udara kurang dari 50%, curah hujan rendah, hari hujan rendah, serta penyinaran matahari 100% yang memungkinkan untuk tingginya proses evaporasi. Panjang musim kemarau juga berpengaruh langsung kepada kesempatan yang diberikan untuk membuat garam dengan bantuan sinar matahari. Kecepatan angin, kelembaban udara dan suhu udara mempengaruhi kecepatan penguapan air, makin besar penguapan maka makin besar jumlah kristal garam yang mengendap. Curah hujan (intensitas) dan pola hujan distribusinya dalam setahun rata-rata merupakan indikator yang berkaitan erat dengan panjang kemarau yang kesemuanya mempengaruhi daya penguapan air laut (Purbani 2001).

Mengingat kondisi tambak garam yang dilakukan di sentra-sentra garam yang masih bersifat tradisional, maka menurut BRKP dan BMG (2005) berbagai parameter iklim berikut ini sangat menentukan keberhasilan produksi garam. Secara garis besar kondisi iklim yang menjadi persyaratan agar suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi tambak garam adalah:

1. Curah hujan tahunan yang kecil, curah hujan tahunan daerah garam dibawah 1300 mm/tahun.

2. Mempunyai sifat kemarau panjang yang kering yaitu selama musim kemarau tidak pernah terjadi hujan. Lama kemarau kering ini minimal 4 bulan (120 hari).

3. Mempunyai suhu atau penyinaran matahari yang cukup. Makin panas suatu daerah, penguapan air laut akan semakin cepat.

4. Mempunyai kelembaban rendah/kering. Makin kering udara di daerah tersebut, peguapan akan makin cepat.

3 METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang meliputi 6 (enam) kecamatan yang daerahnya terdapat area tambak yaitu Kecamatan Sreseh, Jrengik, Torjun, Pangarengan, Sampang, dan Camplong. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah selama 8 bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan November 2012. Peta lokasi penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Lokasi penelitian

3.2 Jenis Data dan Alat

3.3 Metode Pengumpulan Data

Sumber data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara menginventarisasi dan menelusuri data melalui buku, internet, peta, paraturan-perundangan, penelitian terdahulu maupun beberapa instansi terkait atau lembaga independen lainnya. Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dan kuesioner.

Data untuk menganalisis luasan lahan yang memungkinkan untuk ekstensifikasi tambak diperoleh melalui pengumpulan data sekunder berupa peta-peta tematik, citra satelit, peraturan perundangan, dan dokumen perencanaan yang diperoleh dari instansi pemerintah maupun instansi independen. Beberapa peta tematik ada yang dibuat sendiri seperti peta kelerengan, peta jarak dari pantai, peta jarak dari sungai, dan peta tutupan lahan. Beberapa peta tematik lainnya diperoleh dengan memanfaatkan peta yang sudah tersedia seperti peta tekstur tanah, peta curah hujan, dan peta rencana kawasan lindung.

Data untuk penghitungan land rent dikumpulkan dengan metode purposive sampling. Unit sampel yang digunakan adalah pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang bisa memberi informasi terkait obyek sebagai responden. Data yang dikumpulkan adalah input dan output penggunaan lahan yang diatasnya dilakukan aktivitas ekonomi yang menghasilkan manfaat serta dapat dihitung atau dinilai dengan uang (tangible benefit). Komoditi yang dinilai hanya tradeable comodity. Tipe penggunaan lahan ini diturunkan dari kelas penutupan lahan hasil digitasi citra. Jumlah sampel ditentukan sebanyak 124 responden yang diperoleh secara proporsional berdasarkan wilayah sebaran tiap tipe penggunaan lahan di lokasi penelitian. Tipe penggunaan lahan yang memiliki wilayah sebaran tinggi diambil sampel lebih banyak dibandingkan dengan tipe penggunaan lahan yang memiliki wilayah sebaran rendah sebagaimana ditunjukkan Tabel 2. Khusus untuk sampling tipe penggunaan lahan berupa tambak garam, sampel yang diambil merupakan lahan garam rakyat yang menggunakan metode maduris. Metode maduris ini biasa diterapkan di pegaraman rakyat yang ada di seluruh kecamatan lokasi penelitian.

Untuk analisis finansial dari ketiga metode pemanenan garam, data diambil dari tambak PT. Garam yang berada di Desa Pangarengan, Kecamatan Pangarengan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam memperoleh sampel yang memiliki karakteristik edafik dan klimat yang sama atau mendekati sama karena lokasinya yang berdekatan. Tambak yang dijadikan sampel merupakan petak kristalisasi dengan jumlah luasan seragam (7 200 m2). Data dikumpulkan

melalui purposive sampling berupa data produksi dari ketiga metode pemanenan garam selama satu musim pada tahun 2011. Jumlah sampel masing-masing sebanyak 4 (empat) unit petak kristalisasi mewakili metode portugis dan geomembrane, sedangkan untuk metode maduris hanya terdapat 2 (dua) unit sampel, sehingga jumlah keseluruhan adalah 10 unit sampel. Hasil yang diperoleh dijadikan dasar penghitungan manfaat (benefit) pada analisis finansial tiap-tiap metode pemanenan garam.

mengumpulkan faktor SWOT yang meliputi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan). Data tahap pertama ini diperoleh dari studi literatur dan wawancara dengan stakeholder. Tahap kedua ditujukan untuk memperoleh bobot dan rating dari tiap-tiap faktor internal dan eksternal seperti metode AHP. Responden dipilih sebanyak 8 (delapan) orang yang merupakan tokoh-tokoh kunci (key informan) meliputi petani garam, asosiasi petani garam, instansi pemerintah setempat (Bappeda, Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan), PT Garam, anggota legislatif, dan akademisi.

Tabel 2 Jumlah sampel land rent tipe penggunaan lahan

Kelas penutupan

lahan Tipe penggunaan lahan

Wilayah sebaran (kecamatan)

Jumlah sampel (responden) Tambak garam 1. Tambak garam 6 12 Tambak budidaya 2. Tambak budidaya (udang, bandeng) 1 2 Sawah 3. Sawah irigasi (padi - padi - tembakau) 3 6

4. Sawah tadah hujan (padi - jagung -

tembakau) 6 12

Ladang/ tegalan 5. Ladang (jagung - tembakau) 6 12 Kebun campuran 6. Pisang 6 12

7. Mangga 6 12

8. Jambu air 2 4

9. Bambu 6 12

10. Kebun Jati 2 4 Permukiman 11. Rumah huni (sewa) 6 12 12. Perdagangan (toko sembako) 6 12 13. Jasa (bengkel motor) 6 12 Hutan Hutan

Tidak dianalisis

Mangrove Mangrove

Rawa Rawa

Semak belukar Semak belukar Sungai Sungai Lainnya -

Jumlah 124

3.4 Teknik Analisis Data

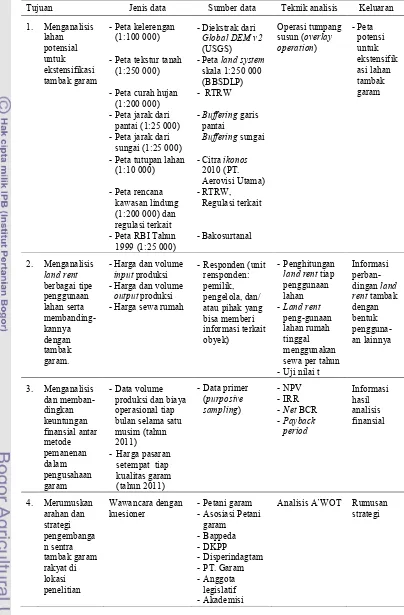

Tabel 3 Jenis dan sumber data, teknik analisis dan keluaran tahapan penelitian

Tujuan Jenis data Sumber data Teknik analisis Keluaran 1. Menganalisis

lahan potensial untuk ekstensifikasi tambak garam

-Peta kelerengan

(1:100 000) -Diekstrak dari Global DEM v2

(USGS)

Operasi tumpang susun (overlay operation) -Peta potensi untuk ekstensifik asi lahan tambak garam -Peta tekstur tanah

(1:250 000) -Peta skala 1:250 000 land system (BBSDLP) -Peta curah hujan

(1:200 000) - RTRW -Peta jarak dari

pantai (1:25 000) -Bufferingpantai garis -Peta jarak dari

sungai (1:25 000) Buffering sungai -Peta tutupan lahan

(1:10 000) -Citra 2010 (PT. ikonos Aerovisi Utama) -Peta rencana

kawasan lindung (1:200 000) dan regulasi terkait

-RTRW, Regulasi terkait

-Peta RBI Tahun

1999 (1:25 000) -Bakosurtanal 2. Menganalisis

land rent berbagai tipe penggunaan lahan serta membanding-kannya dengan tambak garam.

-Harga dan volume

input produksi -Harga dan volume

output produksi -Harga sewa rumah

-Responden (unit rensponden: pemilik, pengelola, dan/ atau pihak yang bisa memberi informasi terkait obyek)

-Penghitungan

land rent tiap penggunaan lahan -Land rent

peng-gunaan lahan rumah tinggal menggunakan sewa per tahun -Uji nilai t

Informasi perban-dingan land rent tambak dengan bentuk pengguna-an lainnya

3. Menganalisis dan memban-dingkan keuntungan finansial antar metode pemanenan dalam pengusahaan garam

-Data volume produksi dan biaya operasional tiap bulan selama satu musim (tahun 2011)

-Data primer (purposive sampling)

-NPV -IRR -Net BCR -Payback period Informasi hasil analisis finansial

- Harga pasaran setempat tiap kualitas garam (tahun 2011) 4. Merumuskan

arahan dan strategi pengembanga n sentra tambak garam rakyat di lokasi penelitian Wawancara dengan

kuesioner --Petani garam Asosiasi Petani garam

-Bappeda -DKPP

-Disperindagtam -PT. Garam -Anggota

legislatif -Akademisi

Overlay operation:

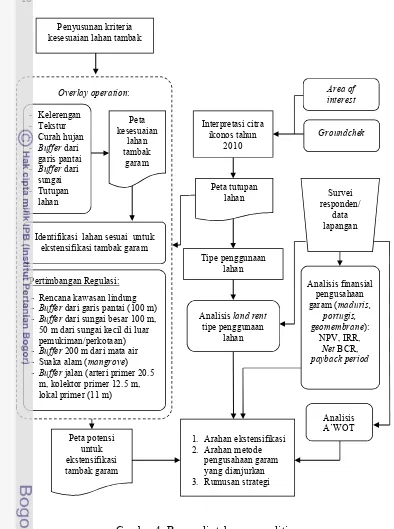

Gambar 4 Bagan alir tahapan penelitian

3.4.1 Operasi Tumpang Susun (Overlay Operation)

Proses identifikasi areal untuk ekstensifikasi tambak garam didahului dengan analisis kesesuaian lahan. Pada analisis ini salah satu peubah yang digunakan adalah tutupan lahan yang dibuat dari hasil interpretasi citra ikonos tahun 2010. Citra yang digunakan merupakan citra yang sudah melalui proses koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Dengan kedua proses koreksi tersebut,

Analisis land rent

tipe penggunaan lahan

1. Arahan ekstensifikasi 2. Arahan metode

pengusahaan garam yang dianjurkan 3. Rumusan strategi

Interpretasi citra ikonos tahun 2010 Peta tutupan lahan Tipe penggunaan lahan Penyusunan kriteria

kesesuaian lahan tambak

Area of interest

Groundchek

Analisis finansial pengusahaan garam (maduris,

portugis, geomembrane):

NPV, IRR,

Net BCR,

payback period Analisis A’WOT Survei responden/ data lapangan Peta potensi untuk ekstensifikasi tambak garam - Kelerengan - Tekstur - Curah hujan - Buffer dari

garis pantai - Buffer dari

sungai - Tutupan

lahan

Pertimbangan Regulasi: - Rencana kawasan lindung - Buffer dari garis pantai (100 m) - Buffer dari sungai besar 100 m,

50 m dari sungai kecil di luar pemukiman/perkotaan) - Buffer 200 m dari mata air - Suaka alam (mangrove) - Buffer jalan (arteri primer 20.5

m, kolektor primer 12.5 m, lokal primer (11 m)

Identifikasi lahan sesuai untuk ekstensifikasi tambak garam

Peta kesesuaian

lahan tambak

citra berada pada sistem koordinat yang benar dan memiliki nilai piksel yang sesuai dengan yang sebenarnya (Barus dan Wiradisastra 2000). Pada proses interpretasi, citra didigitasi secara manual dengan skala tampilan 1:10 000 pada peta dasar berupa peta RBI tahun 1999 skala 1:25 000. Proses digitasi ini menghasilkan peta tutupan lahan yang selanjutnya digunakan pada operasi tumpang susun dalam pembuatan peta kesesuaian lahan tambak garam.

Kesesuaian lahan merupakan penggambaran tingkat kecocokan sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu (Sitorus 2004). Untuk menilai tingkat kesesuaian lahan dalam rangka ekstensifikasi tambak digunakan teknik operasi tumpang susun (overlay operation) melalui sistem informasi geografis (SIG). Klasifikasi kesesuaian lahan dalam penelitian ini menggunakan kategori tingkat kelas. Kelas yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) kelas dalam ordo S (sesuai) dan 1 (satu) kelas dalam ordo N (tidak sesuai). Menurut Sitorus (2004) dan Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007), sistem FAO menjabarkan kelas kesesuaian lahan sebagai berikut:

Kelas S1 : sangat sesuai (highly suitable).

Lahan ini tidak mempunyai pembatas yang besar untuk pengelolaan yang diberikan, atau hanya mempunyai pembatas yang tidak secara nyata berpengaruh terhadap produksi dan tidak akan menaikkan masukan yang telah biasa diberikan.

Kelas S2 : cukup sesuai (moderately suitable)

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas agak berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas atau keuntungan dan meningkatkan masukan (input) yang diperlukan. Kelas S3 : sesuai marjinal (marginally suitable)

Lahan yang mempunyai pembatas-pembatas sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas akan mengurangi produktivitas atau keuntungan dan perlu menaikkan input yang diperlukan.

Kelas N : tidak sesuai (not suitable)

Lahan ini mempunyai pembatas sedemikian rupa sehingga mencegah suatu penggunaan secara lestari.

Faktor pembatas dari tiap kelas kesesuaian dalam penelitian ini diulas secara deskriptif untuk menunjukkan sub-kelas kesesuaiannya. Sub-kelas lahan menunjukkan jenis pembatas atau macam perbaikan yang diperlukan di dalam tiap kelas kesesuaian (Sitorus 2004; Hardjowigeno dan Widiatmaka 2007)

3.4.1.1 Penyusunan Kriteria Kesesuaian Lahan Tambak Garam

pada musim penghujan. Namun demikian, penggunaan peubah pada kriteria kesesuaian lahan tambak garam perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan teknis maupun yuridis.

Tabel 4 Kriteria kesesuaian lahan tambak garam

Peubah Kelas Kesesuaian Lahan

S1 S2 S3 N Kelerengan lahan (t) (%)a 0 – 2 > 2 – 3 > 3 – 4 > 4

Tekstur tanah (s)a lempung liat

berpasir (sandyclay loam)

liat berpasir

(sandy clay) liat berdebu (silty clay) debu, pasir (silt, sand)

Curah hujan (e) (mm/thn)b < 1 300 < 1 300 < 1 300 > 1 300

Jarak dari garis pantai (p)(m)a > 100 – 1 000 > 1 000 –

2 000 > 2 000 – 4 000 0 − 100

c,

> 4 000 Jarak dari sungai (r) (m)a 0 − 500 > 500 –

1 000 > 1 000 – 2 000 > 2 000 Tutupan lahan (c)a tambak garam,

tegalan, belukar sawah, kebun tambak rawa, budidaya

permukiman, hutan,

mangroved

Sumber: aPantjara et al. (2008).bBRKP dan BMG (2005). cKeputusan Presiden Nomor 32 Tahun

1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang menetapkan sempadan pantai 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat sebagai kawasan lindung. dTarunamulia et al.

(2008).

Peubah curah hujan disesuaikan kembali mengacu pada BRKP dan BMG (2005) yang menyebutkan bahwa curah hujan tahunan yang sesuai untuk tambak garam di bawah 1 300 mm/tahun. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena curah hujan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan feseabiltas suatu kawasan untuk pengusahaan garam dengan solar evaporation. Peubah jarak dari garis pantai 0−100 meter dan kelas tutupan lahan berupa mangrove juga disesuaikan berkaitan dengan pengelolaan kawasan lindung sesuai Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990.

3.4.1.2 Penggunaan Peubah Kriteria dan Pertimbangan Regulasi Terkait

Operasi tumpang susun dilakukan pada peta tematik seluruh peubah kriteria kesesuaian lahan tambak garam dengan memperhatikan karakteristik yang ada di lokasi penelitian. Di pesisir selatan Kabupaten Sampang, tambak garam eksisting tersebar pada dua jenis zona yang memiliki karakteristik berbeda seperti ditunjukkan pada Lampiran 1. Pada zona I terdapat sungai besar yang lebarnya mencapai 300 meter. Didukung dengan tingkat kelerengan yang sangat rendah, air laut dapat masuk ke daratan pada saat pasang melalui sungai besar tersebut sehingga memungkinkan dikembangkan tambak garam pada jarak jauh melebihi 4 000 meter dari garis pantai. Untuk itu berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas air laut pada zona I ini tidak menggunakan peubah jarak dari garis pantai (p), melainkan hanya menggunakan peubah jarak dari sungai (r). Hal ini diperlukan agar dapat melakukan proses identifikasi ekstensifikasi lahan tambak garam walaupun berada di luar jarak 4 000 meter dari garis pantai. Sebaliknya, pada zona II tidak terdapat sungai besar. Seluruh tambak garam eksisting pada zona ini hanya berada dalam jarak 4 000 meter dari garis pantai. Pada zona II ini keberadaan tambak garam sangat bergantung dengan dekatnya jarak dari pantai. Akses air dari laut ke darat pada saat pasang dapat melalui sungai-sungai kecil atau kanal-kanal yang dibuat masyarakat setempat. Untuk itu, berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas air laut pada zona II ini hanya menggunakan peubah jarak dari garis pantai (p).

Kelas kesesuaian lahan hasil operasi tumpang susun tersebut ditentukan berdasarkan kelas kesesuaian terjelek dari tiap-tiap faktor sehingga akan diperoleh kesesuaian lahan aktual. Kesesuaian lahan aktual menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) merupakan kelas kesesuaian lahan dalam keadaan alami, belum mempertimbangkan usaha perbaikan dan tingkat pengelolaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala atau faktor-faktor pembatas yang ada di setiap satuan peta. Faktor pembatas dari tiap kelas kesesuaian dalam penelitian ini akan dibahas secara deskriptif sehingga diketahui macam perbaikan yang diperlukan dalam kelas tersebut.

Selain penetapan kriteria tersebut, juga mempertimbangkan berbagai regulasi terkait agar lokasi yang teridentifikasi memiliki kesesuaian untuk ekstensifikasi tambak garam berada dalam area yang memungkinkan dilakukan aktivitas pertambakan. Berbagai regulasi tersebut antara lain terkait dengan pengelolaan kawasan lindung serta pengamanan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan umum primer (arteri, kolektor, lokal). Regulasi yang dipertimbangkan terkait pengelolaan kawasan lindung yaitu Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang diperkuat dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Regulasi yang dipertimbangkan terkait pengamanan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan umum primer yaitu Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

pantai berhutan bakau sebagai kawasan suaka alam. Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melindungi sempadan pantai yaitu daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Undang-undang tentang Jalan mengatur tentang perlunya ruang pengawasan jalan (ruwasja) di samping kanan kiri ruang milik jalan (rumija) yang dalam hal ini diperlukan untuk pengamanan konstruksi serta pengamanan fungsi jalan. Dalam penelitian ini konsep pengamanan ruwasja dan rumija mengacu pada Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten Sampang yaitu ditetapkan selebar 41 meter (buffer 20.5 m) untuk jalan arteri primer, 25 meter (buffer 12.5 m) untuk jalan kolektor primer, dan 22 meter (buffer 11 m) untuk jalan lokal primer (Bappeda Sampang 2011b).

3.4.2 Penghitungan Land Rent

Menurut Barlowe (1978) land rent dianggap sebagai suatu surplus yang merupakan bagian dari jumlah nilai produk atau total pendapatan dari sisa setelah pembayaran yang didasarkan pada jumlah faktor biaya atau total biaya. Manfaat ekonomi suatu lahan umumnya dapat dinilai dari pendapatan bersih per m2 lahan

pertanian untuk penggunaan tertentu. Land rent diartikan juga sebagai surplus pendapatan di atas biaya produksi atau harga input tanah yang memungkinkan faktor produksi tanah dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Land rent secara operasional dapat diukur sebagai pendapatan bersih yang diterima suatu bidang lahan tiap meter persegi per tahun akibat dilakukannya suatu kegiatan pada bidang lahan tersebut. Secara matematis, land rent dapat dirumuskan sebagai berikut (Sitorus et al. 2007):

=∑ − ∑

Dimana :

Pi : volume output produksi ke-i Hi : harga output ke-i

Bj : input produksi ke-j Cj : harga/biaya input ke-j

Biaya yang diperhitungkan meliputi biaya total terdiri dari biaya tunai (explisit cost) dan biaya tidak tunai (implisit cost). Biaya tidak tunai misalkan biaya tenaga kerja dalam keluarga. Penghitungan land rent dilakukan terhadap manfaat ekonomi dari tipe penggunaan lahan pada tahun 2011. Dalam analisis ini, khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak diperhitungkan.

Khusus penghitungan land rent tipe penggunaan lahan berupa rumah tinggal dihitung dari hasil menyewakan atau mengontrakan rumahnya dikurangi biaya total pemeliharaan selama satu tahun dibagi luas bangunan (m2). Biaya total

dalam hal ini meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perawatan rumah yang disewakan atau dikontrakan selama satu tahun seperti pengecatan ulang dan perbaikan.

seluruh biaya produksi dibagi luasan lahan yang digunakan (m2) dan umur

tanaman (tahun). Biaya faktor produksi yang dihitung disesuaikan dengan nilai sekarang (present value) tahun 2011.

3.4.3 Analisis Finansial

Analisis finansial dilakukan terhadap metode pemanenan garam di lokasi penelitian yaitu metode maduris, portugis, dan geomembrane melalui cash flow analysis. Pada penyusunan cash flow, depresiasi (penyusutan) marupakan salah satu aspek yang dihitung sebagai biaya dengan cara dikurangkan dari angka pendapatan sebelum pajak. Depresiasi tersebut kemudian ditambahkan kembali untuk menghitung jumlah total arus kas pada periode operasi karena pada kenyataannya tidak ada pergerakan arus kas (Soeharto 1995). Pengusahaan garam di lokasi penelitian merupakan aktivitas ekonomi sektor primer yang tidak dikenakan pajak sehingga pada penelitian ini depresiasi tidak dimunculkan pada penyusunan cash flow-nya. Kriteria yang dilihat dalam analisis cash flow pada penelitian ini yaitu NPV, IRR, Net BCR, dan payback period.

NPV merupakan selisih antara benefit (penerimaan) dengan cost (pengeluaran) yang telah di-present-value-kan. Kriteria ini mengatakan bahwa suatu usaha akan dipilih apabila NPV > 0. Apabila NPV kurang dari nol, maka usaha tersebut merugikan sehingga lebih baik tidak dilaksanakan. Secara umum rumus matematisnya dituliskan sebgai berikut (Rustiadi et al. 2009):

= ( − )(1 + )

Dimana:

Bt : manfaat yang diperoleh sehubungan dengan suatu usaha atau proyek

pada time series (tahun, bulan, dan sebagainya) ke-t (Rp)

Ct : biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan proyek pada time series

ke-t tidak dilihat apakah biaya tersebut dianggap bersifat modal (pembelian peralatan, tanah, konstruksi dan sebagainya) (Rp)

i : merupakan tingkat suku bunga yang relevan t : periode ( 1, 2, 3…, n)

IRR adalah nilai diskonto yang membuat NPV dari kegiatan usaha sama dengan nol. IRR merupakan tingkat bunga maksimum yang dapat dibayar oleh kegiatan usaha tersebut untuk sumberdaya yang digunakan. Suatu usaha akan diterima bila IRR-nya lebih besar dari opportunity cost of capital atau lebih besar dari suku bunga yang didiskonto yang telah ditetapkan, dan pada kondisi sebaliknya maka industri akan ditolak. Secara matematis IRR ditulis sebagai berikut (Rustiadi et al. 2009):

= + ( − )

Dimana:

i’ : tingkat discount rate pada saat NPV positif ; i” : tingkat discount rate pada saat NPV negatif ; NPV’ : nilai NPV positif

Net BCRmerupakan angka perbandingan antara jumlah present value yang positif (sebagai pembanding) dengan jumlah present value yang negatif (sebagai penyebut). Net BCR menunjukkan gambaran berapa kali lipat benefit akan diperoleh dari cost yang dikeluarkan. Jika Net BCR > 1 berarti NPV > 0 dan memberikan tanda suatu proyek layak. Jika Net BCR < 1 berarti NPV < 0 dan memberikan tanda suatu proyek tidak layak. Net BCR = 1 berarti NPV = 0, maka usaha tersebut tidak untung dan tidak rugi (marjinal), sehingga terserah kepada penilaian pengambil keputusan. Net BCR secara matematis dituliskan sebagai berikut (Soekartawi 1995):

= ∑∑ ( − ) (1 + ) ;( − ) (1 + )⁄⁄ ; ( − ) > 0 ( − ) > 0

Dimana:

Bt : benefit kotor yang disebabkan adanya investasi pada periode ke-t Ct : biaya kotor yang disebabkan adanya investasi pada periode ke-t n : umur ekonomis usaha

i : tingkat suku bunga bank

Payback period (periode pengembalian) merupakan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal suatu investasi, dihitung dari aliran kas bersih. Aliran kas bersih adalah selisih pendapatan/manfaat (benefit) terhadap biaya (cost). Payback period tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang sehingga tidak memperhitungkan discount factor. Semakin cepat periode pengembalian suatu proyek maka akan lebih disukai. Dalam pengusahaan garam, aliran kas tiap periode (bulan) berubah-ubah maka garis kumulatif cashflow tidak lurus. Dalam hal ini digunakan rumus (Soeharto 1995):

= ( − 1) + − 1

Dimana:

Cf : biaya pertama

An : aliran kas pada tahun n

n : tahun pengembalian ditambah 1

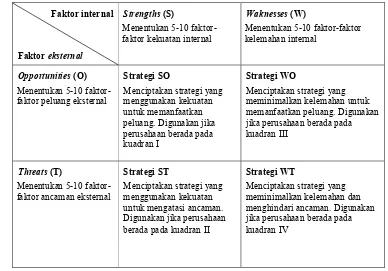

3.4.4 Analisis A’WOT

A’WOT merupakan metode yang menunjukkan bagaimana AHP dan SWOT dapat digunakan dalam proses penentuan suatu strategi (Kangas et al. 2001). Osuna dan Aranda (2007) melakukan kombinasi antara SWOT dan AHP untuk perencanaan strategi dalam pengembangan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan metode A’WOT adalah untuk mengurangi subyektifitas penilaian terhadap faktor-faktor internal dan eksternal, baik menyangkut kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman.

pengambilan suatu keputusan strategi. A’WOT dalam menentukan prioritas Strategi dilakukan secara rasional berdasarkan fakta dan persepsi responden (expert).

Analisis A’WOT melalui beberapa tahapan, diawali dengan pengumpulan data kuesioner melalui survei dan wawancara. Data yang diperoleh berupa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (peluang dan ancaman) dikerucutkan dan dijadikan bahan untuk mendapatkan bobot dan rating masing-masing faktor SWOT, dimana bobot didapat dari AHP. Selanjutnya dilakukan analisis faktor strategi internal (IFAS) dan faktor strategi eksternal (EFAS), analisis matriks internal-eksternal (IE), analisis matriks space dan tahap pengambilan keputusan dengan SWOT.

3.4.4.1 Analisis Faktor Strategi Internal Eksternal

Analisis faktor strategi internal dan eksternal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam merumuskan Strategi pengembangan sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang.

1. Analisis Faktor Strategi Internal

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang menentukan strategi. Bagian dari analisis ini adalah membuat matriks Internal Strategic Factor Analysis Summary (IFAS) yang ditunjukkan pada Tabel 5. Langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut:

a. Menyusun sebanyak 5 sampai dengan 10 faktor-faktor kekuatan dan kelemahan pada kolom 1.

b. Memasukkan bobot masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan pada kolom 2 dari hasil AHP gabungan semua responden setelah dikalikan setengah, sehingga nilai jumlah bobot sama dengan satu.

c. Pada kolom 3 dimasukkan rating (pengaruh) masing-masing faktor kekuatan dan kelemahan dengan memberi skala dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (sangat lemah). Nilai rating ini merupakan hasil pembulatan dari nilai rata-rata rating dari semua responden. Untuk desimal dibawah 0.5 dibulatkan ke bawah, sedangkan 0.5 ke atas dibulatkan ke atas.

d. Kolom 4 diisi hasil kali bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor yang nilainya bervariasi dari 4 sampai dengan 1.

e. Menjumlahkan skor pada kolom 4 untuk memperoleh nilai jumlah skor faktor internal. Nilai jumlah skor digunakan dalam analisis matriks internal-eksternal (IE).

Tabel 5 InternalStrategic Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor-faktor strategi internal Bobot Rating Skor Kekuatan:

1. ………. 2. ………. dst.

Kelemahan: 1. ………. 2. ………. dst.

Jumlah 1.000

2. Analisis Faktor Strategi Eksternal

Analisis faktor strategi eksternal dilakukan untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman yang menentukan strategi. Analisis ini diawali dengan membuat matriks External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS) yang ditunjukkan pada Tabel 6. Langkah-langkah pembuatannya sebagai berikut:

a. Memasukkan sebanyak 5 sampai dengan 10 faktor-faktor peluang dan ancaman pada kolom 1.

b. Memberikan bobot masing-masing faktor peluang dan ancaman pada kolom 2 dari hasil AHP gabungan semua responden setelah dikalikan setengah, sehingga nilai jumlah bobot sama dengan satu.

c. Pada kolom 3 dimasukkan rating (pengaruh) masing-masing faktor peluang dan ancaman dengan memberi skala dari 4 (sangat kuat) sampai dengan 1 (sangat lemah). Nilai rating ini merupakan hasil pembulatan dari nilai rata-rata dari semua responden. Untuk desimal dibawah 0.5 dibulatkan ke bawah, sedangkan 0.5 ke atas dibulatkan ke atas.

d. Kolom 4 diisi hasil kali bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3. Hasilnya berupa skor yang nilainya bervariasi dari 4 sampai dengan 1.

e. Menjumlahkan skor pada kolom 4 untuk memperoleh nilai jumlah skor faktor eksternal. Nilai jumlah skor digunakan dalam analisis matriks internal-eksternal (IE).

Tabel 6 External Strategic Factor Analysis Summary (EFAS)

Faktor-faktor strategi eksternal Bobot Rating Skor Peluang:

1. ………. 2. ………. dst.

Ancaman: 1. ………. 2. ………. dst.

Jumlah 1.000

Sumber: Diadaptasi dari Rangkuti (2009)

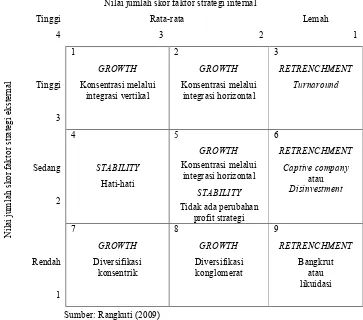

3.4.4.2 Analisis Matriks Internal-Eksternal (IE)

Model matriks internal-eksternal (IE) digunakan untuk memposisikan strategi sentra tambak garam rakyat di kawasan pesisir selatan Kabuaten Sampang. Data yang digunakan adalah jumlah skor faktor internal dan jumlah skor faktor eksternal. Matriks internal eksternal ditunjukkan pada Gambar 5.

Menurut Rangkuti (2009), matriks internal-eksternal dapat mengidentifikasi suatu strategi yang relevan berdasarkan sembilan sel matriks IE. Kesembilan sel tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan kedalam tiga strategi utama yaitu:

1. Growth strategy, adalah strategi yang didesain untuk pertumbuhan sendiri (sel 1, 2, dan 5) atau melalui diversifikasi (sel 7 dan 8).

2. Stability strategy, merupakan penerapan strategi yang dilakukan tanpa mengubah arah strategi yang telah ditetapkan (sel 4).

Nilai jumlah skor faktor strategi internal N ila i j um la h sk or fa kto r st ra te gi e kste rn al

Tinggi Rata-rata Lemah

4 3 2 1