PERMEABILITAS TANAH LAHAN PERTANIAN,

SEMAK, DAN HUTAN SEKUNDER

PADA TANAH LATOSOL DARMAGA

LUQMANUL ABIDIN A14070103

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERMEABILITAS TANAH LAHAN PERTANIAN,

SEMAK, DAN HUTAN SEKUNDER

PADA TANAH LATOSOL DARMAGA

Luqmanul Abidin A14070103

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian pada Fakultas Pertanian

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA LAHAN DEPARTEMEN ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN

FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RINGKASAN

Luqmanul Abidin. Permeabilitas Tanah Lahan Pertanian, Semak, dan Hutan Sekunder pada Tanah Latosol Darmaga. Di bawah bimbingan Latief M. Rachman dan Yayat Hidayat.

Air merupakan sumberdaya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain, namun air juga menjadi penyebab dari beberapa bencana seperti banjir dan longsor. Hal ini disebabkan oleh semakin sempitnya daerah resapan air akibat dari konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian ataupun kawasan terbangun yang lain.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji karakteristik fisik tanah, khususnya permeabilitas tanah di lapang dan laboratorium pada beberapa penggunaan lahan yang meliputi lahan pertanian intensif, pertanian konservasi, semak, dan hutan sekunder pada Tanah Latosol Darmaga. Selain itu penelitian juga ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas tanah, seperti bobot isi, kandungan bahan organik, serta porositas dan distribusi ukuran pori. Pengukuran permeabilitas tanah pada masing-masing penggunaan lahan dilakukan pada tiga titik lokasi, dan pengambilan sampel tanah dilakukan untuk kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm.

SUMMARY

Luqmanul Abidin. Soil Permeability of Agriculture, Bushes, and Secondary Forest Land on Latosol Darmaga, supervised by Latief M. Rachman

and Yayat Hidayat.

Water is a natural resource that has a very essential function for the existing of human’s life and other living things, but it is also able to cause some disasters such flood and landslide. They are caused by the reduction of the catchment area as the result of conversion of the forest area to agriculture land or others building area.

The purpose of this research is to study the characteristics of soil particularly the soil permeability by the field and laboratory observations on some land uses that include intensive agriculture, conservation agriculture, bushes and secondary forest in the Latosol Darmaga Soil. In addition, this research is also aimed to analyze the factors that can affect the soil permeability such as the soil bulk density, organic matter, the porosity and soil pore distribution. To measure the soil permeability on each land use, it is marked in three points and the samples are taken in a depth of 0-20 cm and 20-40 cm.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Permeabilitas Tanah Lahan Pertanian, Semak, dan Hutan Sekunder Pada Tanah Latosol Darmaga Nama Mahasiswa : Luqmanul Abidin

NRP : A14070103

Departemen : Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Latief M. Rachman MSc, MBA Dr. Ir. Yayat Hidayat MSi NIP. 19590424 198503 1001 NIP. 19650103 1992121002

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

Dr. Ir. Syaiful Anwar MSc NIP. 19621113 198703 003

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lamongan, Jawa Timur pada tanggal 7 Februari 1989 dan merupakan anak kedua dari enam bersaudara dari Bapak Abdul Wahid dan Ibu Supatmi.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI AL-AZIZ Desa Tenggiring, Kecamaan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2000, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs UNGGULAN AMANATUL UMMAH Surabaya dan berlanjut ke bangku MA UNGGULAN AMANATUL UMMAH Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 2007 penulis diterima di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dari Kementerian Agama Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsinya yang berjudul “Permeabilitas Tanah Lahan Pertanian, Semak, dan Hutan Sekunder pada Tanah Latosol Darmaga” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Program Studi Manajemen Sumberdaya Lahan, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ir. Latief M. Rachman MSc, MBA dan Dr. Ir. Yayat Hidayat MSi selaku dosen pembimbing studi atas pengarahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

2. Kedua orang tua tercinta yang telah membesarkan saya dengan kasih sayang yang tak ternilai harganya.

3. Dosen-dosen IPB pada umumnya serta dosen-dosen DITSL pada khususnya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.

4. Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menimba ilmu di IPB.

5. Teman-teman seperjuangan “DAM XV (Desir Angin Mandalawangi), “AZIMUTH”, dan “Soil Scaper 44” yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi selama menjalani studi di departemen tercinta ini.

Bogor, September 2012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... Vii

DAFTAR ISI ... Viii

DAFTAR TABEL ... X

DAFTAR GAMBAR ... X

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Penelitian ... 2

1.3. Kegunaan Penelitian ... 2

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 3

2.1. Pergerakan Air Dalam Tanah ... 3

2.2. Hantaran Hidrolik ... 4

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hantaran Hidrolik ... 5

2.4. Bobot Isi ... 6

2.5. Porositas dan Distribusi Ukuran Pori ... 7

2.6. Bahan Organik ... 8

2.6. Sifat Umum Tanah Latosol ... 9

2.7. Penggunaan Lahan ... 10

2.8. Pengolahan Lahan ... 10

III. BAHAN DAN METODE ... 12

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 12

3.2. Bahan dan Alat ... 12

3.3. Metode Penelitian ... 12

3.3.1. Pengukuran Permeabilitas Tanah di Lapang ... 12

3.3.2. Pengambilan Contoh Tanah ... 12

3.3.3. Analisis Sifat-sifat Fisik Tanah di Laboratorium ... 13

3.3.4. Analisis Data ... 13

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 14

4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian ... 14

4.1.2. Lahan Pertanian Konservasi ... 14

4.1.3. Lahan Semak ... 15

4.1.4. Lahan Hutan Sekunder ... 16

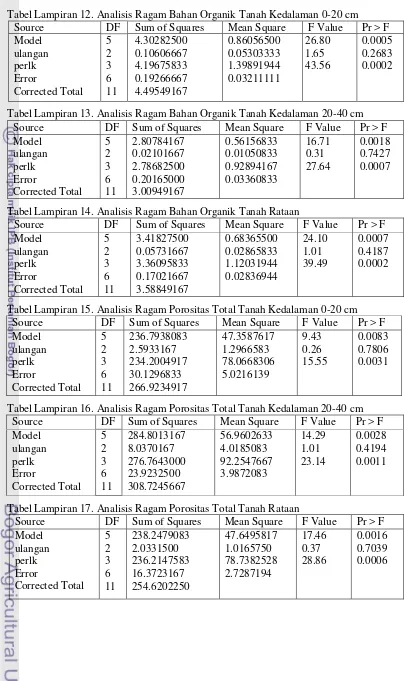

4.2. Sifat-sifat Fisik Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan ... 16

4.2.1. Bobot Isi dan Porositas ... 16

4.2.2. Bahan Organik Tanah ... 20

4.2.3. Distribusi Ukuran Pori ... 21

4.2.4. Kurva pF ... 25

4.3. Permeabilitas Tanah ... 30

4.3.1. Permeabilitas Tanah di Lapang ... 31

4.3.2. Permeabilitas Tanah di Laboratorium ... 33

4.3.3. Permeabilitas Tanah di Lapang dan di Laboratorium ... 37

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 39

5.1. Kesimpulan ... 39

5.2. Saran ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

DAFTAR TABEL

No. Teks Halaman

1. Klasifikasi Hantaran Hidrolik Tanah ... 5

2. Bobot Isi dan Porositas Total Tanah Pada Berbagai Penggunaan Lahan ... 17

3. Bahan Organik Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan ... 19

4. Distribusi Ukuran Pori Berbagai penggunaan lahan pada Kedalaman 0-20 cm ... 21

5. Distribusi Ukuran Pori Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 20-40 cm ... 21

6. Distribusi Rataan pada Berbagai Penggunaan Lahan ... 23

7. Permeabilitas Tanah Hasil Pengukuran Lapang ... 32

8. Permeabilitas Tanah Hasil Pengukuran di Laboratorium ... 34

No. Lampiran Halaman 1. Bobot Isi dan Kadar Air Pada Berbagai Penggunaan Lahan ... 43

2. Kadar Air pada Berbagai pF dan Penggunaan Lahan Kedalaman 0-20 cm ... 43

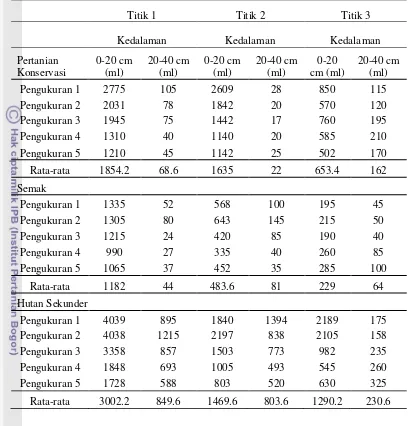

3. Kadar Air pada Berbagai pF dan Penggunaan Lahan Kedalaman 20-40 cm ... 43

4. Hasil Pengukuran Q Untuk Penetapan Permeabilitas di Laboratorium ... 43

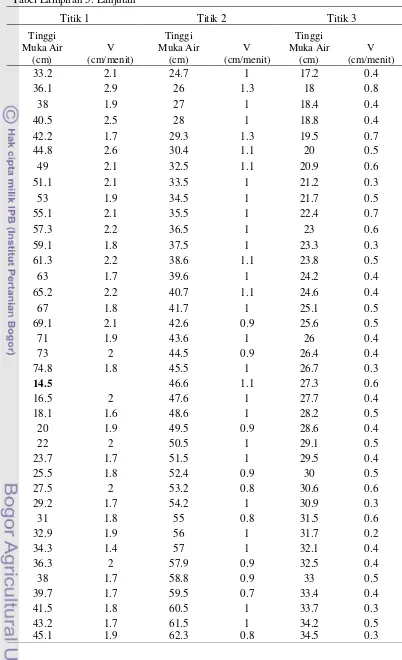

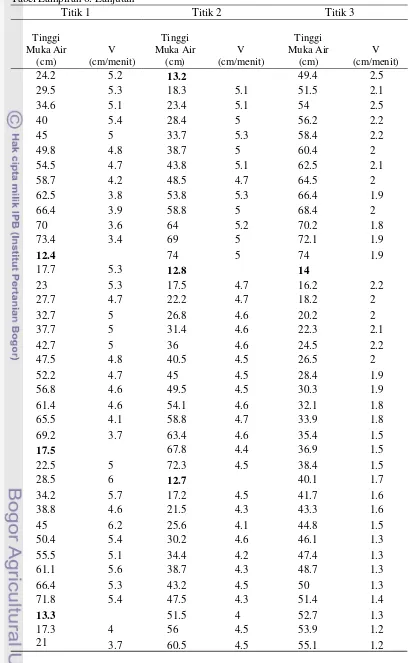

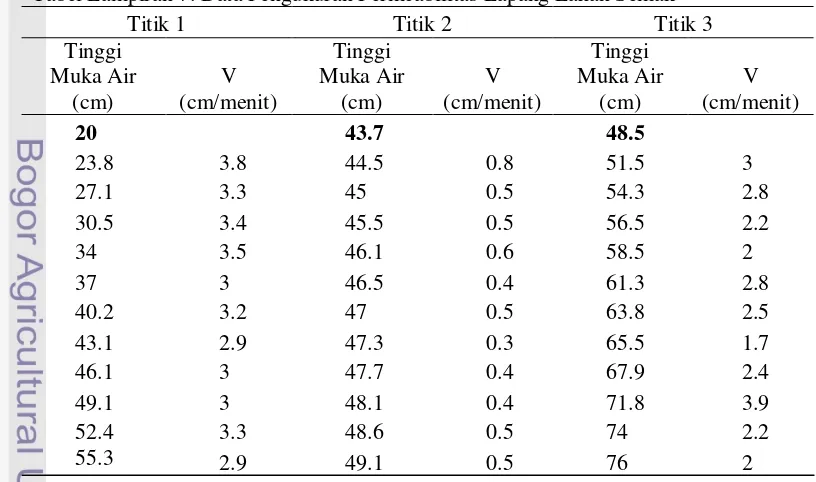

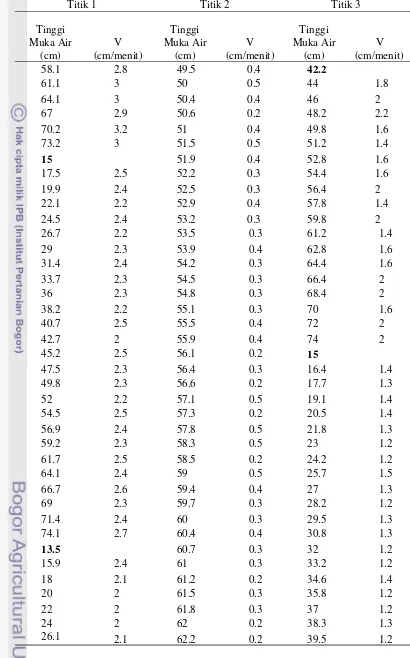

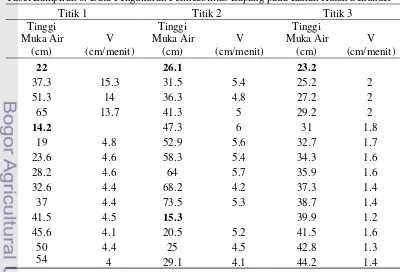

5. Data Pengukuran Permeabilitas Lapang pada Lahan Pertanian Intensif ... 44

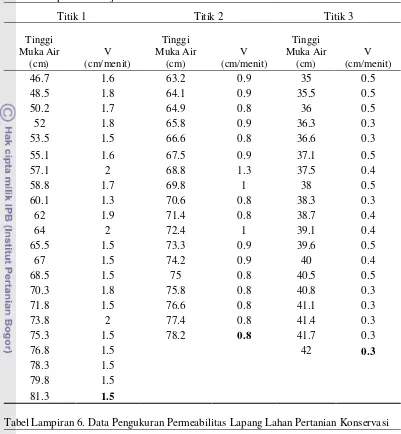

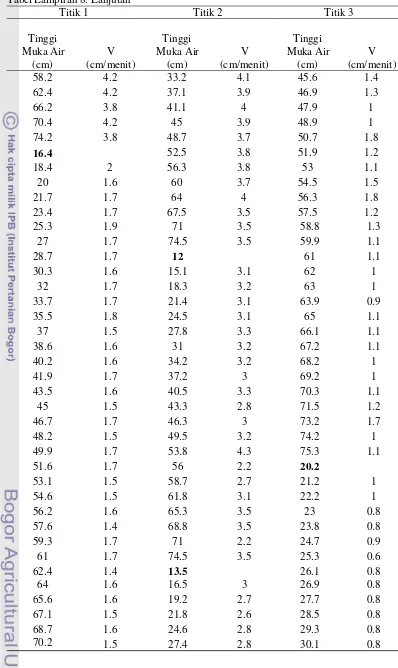

6. Data Pengukuran Permeabilitas Lapang pada Lahan Pertanian Konservasi ... 46

7. Data Pengukuran Permeabilitas Lapang pada Lahan Semak ... 48

8. Data Pengukuran Permeabilitas Lapang pada Lahan Hutan Sekunder .... 50

DAFTAR GAMBAR

No. Teks Halaman

1. Foto Lahan Pertanian Intensif ... 14

2. Foto Lahan Pertanian Konservasi ... 15

3. Foto Lahan Semak ... 15

4. Foto Lahan Hutan ... 16

5. Kurva pF Lahan Pertanian Intensif ... 25

6. Kurva pF Lahan Pertanian Konservasi ... 26

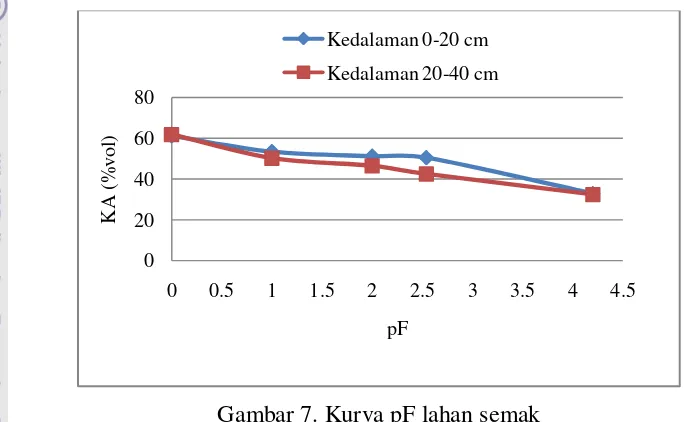

7. Kurva pF Lahan Semak ... 26

8. Kurva pF Lahan Hutan Sekunder ... 28

9. Kurva pF Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 0-20 cm ... 29

10. Kurva pF Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 20-40 cm ... 30

11. Permeabilitas Tanah Hasil Pengukuran Lapang ... 31

12. Permeabilitas Tanah Hasil Pengukuran Laboratorium ... 34

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan sumberdaya alam yang mempunyai fungsi sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Air tidak hanya penting bagi bidang pertanian namun hampir semua bidang tidak bisa terlepas dari ketergantungan terhadap air. Semua makhluk yang hidup di alam ini tidak bisa melangsungkan hidupnya tanpa air. Di samping peranan air yang sangat vital tersebut, di sisi lain air juga dapat menjadi penyebab dari bencana seperti banjir dan longsor.

Akhir-akhir ini beberapa daerah di Indonesia sering terjadi banjir dan longsor. Sebagian berita yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa beberapa kasus bencana ini disebabkan oleh semakin menurunnya luas daerah resapan air akibat dari konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman, ataupun kawasan terbangun yang lain.

Bencana-bencana tersebut berawal dari meningkatnya aliran permukaan ketika hujan turun. Peningkatan aliran permukaan disebabkan oleh menurunnya kemampuan tanah untuk meresapkan dan melakukan air sebagai akibat dari kesalahan dalam penggunaan atau pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

Latosol merupakan jenis tanah yang penyebarannya cukup luas di Indonesia, dan merupakan tanah yang mempunyai produktivitas rendah, serta mempunyai kadar liat tinggi yang dapat menyebabkan rendahnya permeabilitas tanah sehingga perlu adanya pengelolaan yang tepat.

penggunaan lahan perlu mendapat perhatian yang lebih besar. Selain itu penggunaan metode di lapang dan di laboratorium yang digunakan dalam penelitian ini dapat memperkaya informasi dan khazanah ilmu pengetahuan. Penjelasan di atas mengilhami penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Permeabilitas Tanah Lahan Pertanian, Semak, dan Hutan Sekunder Pada Tanah Latosol Darmaga”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengkaji karakteristik permeabilitas tanah Latosol Darmaga pada penggunaan lahan pertanian intensif, pertanian konservasi, semak, dan hutan sekunder.

1.3. Kegunaan Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pergerakan Air Dalam Tanah

Salah satu sifat tanah yang penting adalah kemampuan tanah untuk melalukan air yang mengalir melalui ruang pori yang disebabkan oleh gaya gravitasi dan kapilaritas tanah. Di dalam tanah, air jarang dalam keadaan diam, arah dan kecepatan pergerakannya mempunyai arti yang fundamental untuk berbagai proses yang terjadi di biosfer (Baver, Gardner and Gardner, 1972). Pergerakan air jenuh ditentukan oleh dua faktor yaitu (1) daya air yang bergerak (driving force) dan (2) kapasitas pori melalukan air (hydraulic conductivity)

(Brady, 1959).

Menurut Hukum Darcy (Soedarmo dan Djojoprawiro, 1984) volume air yang mengalir melalui satu satuan irisan melintang suatu luasan persatuan waktu (q) adalah sebanding dengan hantaran hidrolik (K) dan berkebalikan dengan panjang kolom tanah (L). Secara sederhana, Persamaan Darcy untuk satu dimensi adalah: q = K.∆H/L. Hillel (1971) melukiskan fenomena ini identik dengan Hukum Ohm yang menyatakan bahwa arus atau laju aliran listrik adalah sebanding dengan gradien suhu.

Air tanah merupakan fase cair tanah yang mengisi sebagian atau seluruh ruang pori tanah. Air tanah berperan penting dari segi pedogenesis maupun dalam hubungannya dengan pertumbuhan tanaman, hancuran iklim, pertukaran kation, dekompsosisi bahan organik, pelarutan unsur hara, dan evapotranspirasi. Kegiatan jasad-jasad mikro hanya berlangsung dengan baik bila tersedia air dan udara yang cukup (Haridjaja et al., 1990).

2.2. Hantaran Hidrolik Tanah

Secara kuantitatif hantaran hidrolik adalah kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori, atau didefinisikan sebagai kecepatan air untuk melewati tanah pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam sentimeter per jam (Baver, 1959). Sedangkan Hillel mendefinisikan hantaran hidrolik sebagai rasio daripada fluk terhadap gradien hidrolik. Menurut O’neal (1949) hantaran hidrolik tanah didefinisikan sebagai kapasitas tanah untuk melalukan air, atau tingkat kecepatan perkolasi air melalui kolom air tanah di bawah kondisi jenuh.

Hantaran hidrolik tanah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas infiltrasi tanah, makin tinggi hantaran hidrolik tanah makin tinggi pula kapasitas infiltrasi yang akan terjadi. Penetapan hantaran hidrolik tanah baik vertikal maupun horisontal sangat penting peranannya dalam pengelolaan tanah dan air. Baver (1959) mengemukakan bahwa tanah dengan hantaran hidrolik lambat lebih mudah tererosi daripada tanah dengan hantaran hidrolik cepat. Namun sebaliknya hantaran hidrolik tanah yang terlalu besar akan menurunkan produktivitas lahan pertanian akibat proses pencucian unsur hara tanah. Oleh karena itu perlu adanya pengaturan jumlah, waktu aliran, dan kualitas air sejauh mungkin melalui pengelolaan tanah yang baik.

Permeabilitas tanah merupakan salah satu sifat lapisan tanah yang sangat berpengaruh terhadap kepekaan tanah terhadap erosi. Tanah yang bersifat permeable relatif kurang peka terhadap erosi dibandingkan dengan tanah yang permeabilitasnya rendah. Berdasarkan kecepatannya Uhland dan O’neal (1951 dalam Sitorus et al., 1983) mengklasifikasikan hantaran hidrolik tanah ke dalam beberapa ketegori seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.

berkorelasi positif dengan pasir kasar, stabilitas agregrat, dan kandungan bahan kation dalam komplek jerapan (Lal, 1975 dalam Lal and Greenland, 1979).

Tabel 1. Klasifikasi Hantaran Hidrolik Tanah (Uhland dan O’neal, 1951)

Kelas Hantaran Hidrolik Jenuh

(cm/jam)

Sangat lambat < 0.125

Lambat 0.125 – 0.500

Agak lambat 0.500 – 2.000

Sedang 2.000 – 6.250

Agak cepat 6.250 – 12.500

Cepat 12.500 – 25.500

Sangat cepat > 25.500

(Sumber: Sitorus et al. 1983)

Faktor lain yang mempengaruhi hantaran hidrolik tanah adalah interaksi antar ruang pori dan cairannya, mikroorganisme, kualitas air, dan pertukaran kation (Hillel, 1980). Umumnya pergerakan air dalam tanah tidak konstan karena adanya variasi proses-proses kimia, fisika, dan biologi tanah. Perubahan dapat terjadi dalam komposisi kompleks pertukaran ion, juga konsentrasi bahan terlarut yang memasuki tanah tersebut berbeda dengan konsentrasi larutan tanah. Hal ini didukung oleh pernyataan Hillel (1971) yang menyatakan bahwa hantaran hidrolik dipengaruhi oleh ukuran dan bentuk ruang pori yang dilalui air dan viskositas cairan tanah, di mana hantaran hidrolik yang mempunyai porositas tinggi dengan jumlah pori besar sedikit akan lebih rendah daripada tanah-tanah yang mempunyai porositas rendah dengan jumlah pori yang besar.

Berbagai sifat-sifat tanah tersebut pengaruhnya tidak sama, diduga sifat fisik mempunyai pengaruh yang paling menentukan terhadap hantaran hidrolik. Secara umum hantaran hidrolik tanah dipengaruhi oleh tekstur, struktur, porositas total, dan distribusi ukuran pori, kemantapan agregrat serta peristiwa yang terjadi selama proses aliran.

2.3. Bobot Isi Tanah

makin tinggi bobot isi tanahnya yang berarti semakin sulit meneruskan air atau ditembus akar tanaman.

Bobot isi juga diartikan bobot kering (oven 105º) suatu unit volume tanah dalam keadaan utuh yang dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter kubik. Unit volume tanah ini merupakan total volume bahan padat dan volume ruangan antara partikel-partikel tanah (Soepardi, 1983). Pada umumnya bobot isi tanah mineral berkisar antara 1,1 – 1,6 gr/cm³ (Hardjowigeno, 2007).

Bobot isi dipengaruhi oleh struktur tanah dan merupakan sifat fisik tanah yang dapat menunjukkan tingkat kesuburan tanah atau tingkat kepadatan tanah. Pada keadaan struktur tanah yang baik atau bobot isi tanah yang rendah, peluang untuk terjadinya stres air menjadi kecil, karena kisaran kadar air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman menjadi lebar (Wesley, 1973).

Sudharto, Barus, dan Suwardjo (1989) menyatakan bahwa bobot isi tergantung pada kepadatan tanah. Tanah yang mengalami pemadatan mempunyai bobot isi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang gembur. Bobot isi akan berpengaruh pula terhadap ruang pori total, pori aerasi, dan air tersedia. Buckman dan Brady (1969) menambahkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bobot isi tanah yaitu (1) jumlah ruang pori dan padatan tanah, (2) struktur tanah, (3) kandungan liat dan kadar air tanah, dan (4) sifat mengembang dan mengkerut tanah.

2.4. Porositas dan Distribusi Ukuran Pori

Porositas merupakan bagian tanah yang tidak ditempati oleh padatan tanah, baik bahan mineral maupun bahan organik (Baver, 1959). Sedangkan menurut Soepardi (1983), porositas merupakan bagian tanah yang ditempati air dan udara. Ruang pori tanah terdiri dari ruang di antara pertikel pasir, debu, dan liat serta ruang di antara agregrat-agregrat tanah (Sitorus et al, 1983). Distribusi ukuran pori menunjukkan presentasi sebaran ukuran pori yang didasarkan pada persen volume udara tanah pada berbagai nilai kurva pF, sedangkan porositas dihitung berdasarkan penetapan bobot isi dan bobot jenis partikel (Hillel, 1971).

tahunan sangat berperan dalam penbentukan saluran untuk pergerakan air dan udara. Saluran yang terbentuk umumnya berbentuk pipa yang kontinu dengan panjang yang dapat mencapai satu meter (Brady dan Weil, 2008).

Jumlah ruang pori ditentukan oleh penyusun dan penyusunan zarah tanah. Tanah yang berhimpitan susunan zarahnya, seperti lapisan bawah yang padat atau pasir, akan mempunyai jumlah ruang pori yang sedikit. Tanah yang tersusun secara sarang, seperti tanah lempung berdebu, setiap satuan pori akan dijumpai banyak ruang pori. Buckman dan Brady (1964) menggolongkan pori tanah menjadi pori makro dan mikro. Pori makro adalah pori yang memberikan kesempatan terhadap pergerakan dan perkolasi air secara cepat. Pori mikro merupakan pori yang dapat menghambat gerakan perkolasi menjadi gerakan kapiler. Wirjodihardjo (1953) mengemukakan bahwa pori makro adalah ruangan di antara agregrat-agregrat tanah, sedangkan pori mikro yaitu ruangan-ruangan yang terdapat di dalam agregrat tanah dan tidak terlihat mata.

Susunan dan distribusi pori menunjukkan jumlah masing-masing pori dan sangat menentukan pergerakan air, pada pori drainase cepat dan sangat cepat, udara mudah bergerak dan air mengalami perkolasi secara cepat. Menurut Sitorus, Haridjaja, dan Brata (1980), pori drainase terdiri dari:

a. Pori drainase sangat cepat; berdiameter >300µ m, merupakan bagian pori yang akan kosong pada pF 1,0.

b. Pori drainase cepat; berdiameter 30 - 300 µ m, merupakan bagian pori yang akan kosong pada pF 1,0 sampai pF 2,0.

c. Pori drainase lambat; berdiameter 9 - 30 µ m, merupakan bagian pori yang akan kosong pada pF 2,0 sampai 2,54.

2.5. Bahan Organik

struktur yang lebih halus tidak kasar, dengan derajat struktur sedang hingga kuat, sehingga lebih mudah untuk diolah. Komponen organik seperti asam humat dan asam fulvat dalam hal ini berperan sebagai sementasi partikel klei dengan membentuk komplek klei-logam-humus (Stevenson, 1982).

Pada tanah pasiran bahan organik dapat diharapkan merubah struktur tanah dari berbutir tunggal menjadi bentuk gumpal, sehingga meningkatkan derajat struktur dan ukuran agregat atau meningkatkan kelas struktur dari halus menjadi sedang atau kasar (Scholes et al., 1994). Bahkan, bahan organik dapat mengubah tanah yang semula tidak berstruktur (kersai) dapat membentuk struktur yang baik atau remah, dengan derajat struktur yang sedang hingga kuat.

Mekanisme pembentukan agregat tanah oleh adanya peran bahan organik ini dapat digolongan dalam empat bentuk: (1) penambahan bahan organik dapat meningkatkan populasi mikroorganisme tanah baik jamur dan actinomycetes. Melalui pengikatan secara fisik butir-butir primer oleh miselia jamur dan actinomycetes, maka akan terbentuk agregat walaupun tanpa adanya fraksi liat (klei); (2) pengikatan secara kimia butir-butir klei melalui ikatan antara bagian– bagian positif dalam butir klei dengan gugus negatif (karboksil) senyawa organik yang berantai panjang (polimer); (3) pengikatan secara kimia butir-butir klei melalui ikatan antara bagian-bagian negatif dalam klei dengan gugusan negatif (karboksil) senyawa organik berantai panjang dengan perantaraan basa-basa Ca, Mg, Fe, dan ikatan hidrogen; (4) Pengikatan secara kimia butir-butir klei melalui ikatan antara bagian-bagian negatif dalam klei dengan gugus positif (gugus amina, amida, dan amino) senyawa organik berantai panjang (polimer) (Seta, 1987).

2.6. Sifat Umum Tanah Latosol

Menurut sistem klasifikasi tanah modifikasi Dudal-Soepraptohardjo dalam Hardjowigeno (1994): Latosol adalah tanah yang mempunyai distribusi kadar liat tinggi (lebih atau sama dengan 60%), struktur remah sampai gumpal, gembur, dan warna homogen pada penampang tanah (lebih dari 150 cm) dengan batas horison terselubung; kejenuhan basa (NH4OAc) kurang dari 50% sekurang-kurangnya pada beberapa bagian dari horizon B di dalam penampang 125 cm dari permukaan; tidak mempunyai horison diagnostik, selain horison A umbrik atau horizon B kambik (kecuali jika tertimbun oleh 50 cm atau lebih bahan baru); tidak memperlihatkan gejala plintik di dalam penampang 120 cm dari permukaan; dan tidak mempunyai sifat-sifat vertik.

Sifat lain yang menonjol dan penting dari Latosol ialah terbentuknya struktur granular. Keadaan itu merangsang drainase dalam yang sangat baik. Kapasitas Tukar Kation Latosol rendah, hal ini disebabkan oleh kadar bahan organik yang rendah dan sebagian akibat dari sifat liat hidro-oksida. Tanah tersebut miskin akan basa-basa dapat dipertukarkan dan hara tersedia lainnya. Namun demikian dibandingkan dengan jenis tanah lain Latosol di Indonesia tergolong tanah yang subur (Kellog,1949). Sifat-sifat Latosol Coklat Kemerahan umumnya baik, tekstur lempung liat berdebu, lempung berdebu sampai lempung berpasir, tata udara tergolong baik, air tersedia rendah sampai tinggi, dan konsistensi gembur (Soeparto,1982).

2.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan (land use) merupakan bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap sumberdaya lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materil maupun spiritual (Arsyad, 2000). Kebutuhan tersebut termasuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, atau dalam istilah lain yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Menurut Malingreau (1981), penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan kebendaan, spiritual, maupun gabungan keduanya.

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan juga dibedakan ke dalam garis besar berdasarkan penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan, atau yang terdapat di atas lahan tersebut. Berdasarkan hal ini dapat dikenal macam-macam penggunaan lahan seperti tegalan, sawah, kebun, semak, hutan produksi, hutan lindung dan lain-lain. Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian dapat dicontohkan seperti pemukiman, industri dan lain-lain.

2.8. Pengolahan Tanah

Menurut Utomo dan Soelistyari (1988), pengolahan tanah adalah setiap usaha manipulasi tanah secara mekanis. Pada dasarnya pengolahan tanah ditujukan untuk menyiapkan tanah agar sesuai untuk perkembangan tanaman. Secara terinci, tujuan pengolahan tanah adalah menyiapkan media untuk pertumbuhan benih atau bibit, memperbaiki sifat kesuburan tanah, memberantas gulma, dan memotong daur hama dan penyakit tanaman.

III. BAHAN DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di sekitar Kebun Percobaan Cikabayan IPB yang memiliki penggunaan lahan yang berbeda yaitu pertanian intensif, pertanian konservasi, semak, dan hutan sekunder yang kesemuanya berada pada jenis tanah yang sama yakni Latosol Darmaga. Penelitian juga dilaksanakan di Laboratorium Konservasi Tanah dan Air, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB. Penelitian berlangsung dari Bulan Mei - Desember 2011.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah contoh tanah utuh, contoh tanah tidak utuh, dan bahan kimia untuk penetapan bahan organik. Alat-alat yang digunakan di antaranya adalah ring sampel, Permeameter Guelph, dan alat-alat untuk penetapan bobot isi, kadar air, kurva pF, bahan organik serta permeabilitas tanah di laboratorium.

3.3. Metode Penelitian

3.3.1. Pengukuran Permeabilitas Tanah di Lapang

Pengukuran permeabilias tanah untuk setiap penggunaan lahan dilakukan pada tiga titik pengukuran yang ditentukan secara acak. Sehingga keseluruhan pengamatan pada empat tipe penggunaan lahan dilakukan sebanyak 12 kali.

Pengukuran permeabilitas tanah di lapang dilakukan berdasarkan Metode Shallow Well Pump-in dengan kedalaman lubang ± 40 cm, alat yang digunakan adalah Permeameter Guelph. Pengukuran permeabilitas tanah dilakukan dengan pengukuran penurunan muka air dalam tabung permeameter sampai laju penurunan relatif konstan.

3.3.2. Pengambilan Contoh Tanah

porositas dan distribusi ukuran pori. Pengambilan contoh selanjutnya adalah Pengambilan contoh tanah tidak utuh untuk penetapan bahan organik tanah.

3.3.3. Analisis Sifat-sifat Fisik Tanah di Laboratorium

Parameter sifat fisik tanah yang ditetapkan di laboratorium meliputi bobot isi (Metode Gravimetri), bahan organik (Metode Walkley and Black), kurva pF, distribusi ukuran pori (Pressure Plate Apparatus & Pressure Membrane Apparatuse), dan permeabilitas tanah.

3.3.4. Analisis Data

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Umum Penggunaan Lahan

Seluruh tipe penggunaan lahan yang merupakan objek penelitian berada di sekitar Kebun Percobaan Cikabayan, University Farm, IPB - Bogor. Deskripsi penggunaan lahan tersebut adalah sebagai berikut.

4.1.1. Lahan Pertanian Intensif

Lahan pertanian intensif merupakan lahan yang selalu ditanami tanaman pertanian semusim sepanjang tahun. Pada lahan ini budidaya berbagai tanaman pangan dilakukan silih berganti antara lain tanaman jagung, kedelai, kacang panjang, dan tanaman sayuran yang lain. Pengolahan tanah di lahan ini dilakukan secara intensif yaitu dengan pengolahan yang menyeluruh pada semua bagian lahan, akibat dari pengolahan ini tanah menjadi lebih padat dan keras. Pada saat pengambilan sampel tanah kondisi lahan sedang diberakan dan sudah ditumbuhi oleh rerumputan pendek.

Gambar 1. Lahan pertanian intensif

4.1.2. Lahan Pertanian Konservasi

Hal ini dapat dilihat dengan masih terdapat gulma yang berada di petakan, namun gulma tidak ditemukan di sekitar tanaman utama.

Gambar 2. Lahan pertanian konservasi

4.1.3. Lahan Semak

Lahan semak ini terletak tidak jauh dari Kebun Percobaan Cikabayan IPB. Lahan semak didominasi oleh tanaman perdu, rerumputan lunak, dan sedikit ilalang. Pepohonan tidak ada di lahan ini sehingga kondisinya relatif panas karena tidak ada kanopi pohon yang menutupi lahan. Keberadaan semak ini relatif baru, dulunya lahan ini merupakan lahan pertanian intensif, namun sudah tidak lagi dibudidayakan sehingga sekarang banyak ditumbuhi rerumputan dan tanaman perdu.

4.1.4. Lahan Hutan Sekunder

Hutan sekunder ini terletak di belakang perumahan dosen IPB dan tidak jauh dari Kebun Percobaan Cikabayan IPB, kondisinya relatif sejuk karena kanopi pepohonan yang menutupi lahan. Kondisi tanah cenderung kering jika dibandingkan dengan hutan primer, hal ini dikarenakan kondisi pencahayaan dari sinar matahari yang cukup baik sehingga kondisi tanah dan serasah yang ada tidak lembab. Pada lahan ini terdapat jalan setapak akibat dari aktivitas penduduk setempat di sekitar lahan tersebut. Beberapa jenis pohon tumbuh di lahan ini seperti akasia, durian, dan melastoma, namun karet adalah jenis pepohonan yang mendominasi hutan sekunder ini.

Gambar 4. Lahan hutan sekunder

4.2. Sifat-sifat Fisik Tanah Pada Berbagai Penggunaan Lahan

4.2.1. Bobot Isi dan Porositas Total

Hasil uji ragam menunjukkan bahwa bobot isi dan porositas total tanah dipengaruhi oleh penggunaan lahan. Adapun hasil uji lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Bobot Isi dan Porositas Total Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan Tipe Lahan

Bobot Isi (g/cm³) Porositas Total (%) 0-20

cm

20-40

cm Rataan

0-20 cm

20-40

cm Rataan Pertanian Intensif 1.06a 1.22a 1.14a 60.09b 53.86c 56.98c Pertanian Konservasi 0.94b 0.99b 0.97b 64.50b 63.58b 64.04b Semak 1.03ab 1.01b 1.02b 61.18b 61.80b 61.49b Hutan Sekunder 0.76c 0.87c 0.81c 71.41a 67.23a 69.32a

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda ke arah kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01), sebaliknya huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) menurut uji beda nilai tengah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa bobot isi pada kedua kedalaman tidak berbeda nyata antara lahan pertanian konservasi dengan semak, sedangkan bobot isi pada hutan sekunder berbeda nyata dengan lahan-lahan yang lain. Hasil uji lanjut pada nilai porositas total tanah menunjukkan pola yang hampir sama dengan bobot isi.

Lahan pertanian intensif memiliki bobot isi rataan paling tinggi, lahan semak berada di urutan kedua, disusul dengan pertanian konservasi, dan yang terakhir adalah hutan sekunder. Hal ini dikarenakan pengolahan tanah pada lahan pertanian intensif dilakukan secara intensif dan diolah setiap musim tanam, dalam waktu lama akan terjadi pemadatan tanah dan berakibat pada naiknya bobot isi tanah. Pengolahan tanah yang dilakukan akan menyebabkan rusaknya struktur tanah, rusaknya struktur tanah akan menyebabkan berkurangnya porositas tanah sehingga menaikkan tingkat kepadatan tanah. Beberapa saat setelah pengolahan tanah dilakukan, tanah memang berada dalam keadaan gembur, namun dalam waktu yang lama tanah akan menjadi padat. Berbeda dengan hutan sekunder atau pertanian konservasi yang tanahnya lebih jarang diolah, sehingga tingkat kepadatan tanahnya relatif lebih kecil dan bobot isinya pun menjadi rendah.

dan hutan sekunder, vegetasi ini menjadi penyuplai bahan organik dalam tanah, sehingga semakin banyak vegetasi pada suatu lahan maka bahan organik di dalam tanah akan menjadi tinggi. Banyaknya bahan organik pada pertanian konservasi dan hutan sekunder meningkatkan populasi organisme dalam tanah karena organisme-organisme ini memerlukan bahan organik sebagai makanan mereka. Aktivitas organisme-organisme ini menciptakan pori-pori besar (biopori) sehingga akan meningkatkan porositas tanah dan menurunkan bobot isi tanah.

Tabel 2 memperlihatkan kecenderungan bahwa bobot isi pada kedalaman tanah 0-20 cm nilainya lebih rendah daripada kedalaman 20-40 cm, dan porositas total kedalaman 0-20 cm lebih besar daripada kedalaman 20-40 cm. Penambahan bahan organik pada lapisan atas akan meningkatkan pori total tanah dan akan menurunkan berat volume tanah (Wiskandar, 2002). Karena tanah lapisan atas memiliki bahan organik lebih tinggi daripada lapisan bawah, maka tanah lapisan atas memiliki bobot isi yang lebih rendah dan porositas yang lebih tinggi dibandingkan lapisan bawah.

lebih rendah dan porositas total yang lebih tinggi daripada lapisan bawah. Selain karena massa dari bahan organik itu sendiri yang lebih ringan daripada bahan mineral, bahan organik menjadi sumber utama energi dari organisme di dalam tanah, aktivitas organisme ini banyak menciptakan pori sehingga meningkatkan porositas total tanah pada lapisan atas.

4.2.2. Bahan Organik Tanah

Bahan organik sangat penting perannya dalam tanah, keberadaan bahan organik mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Hasil pengukuran bahan organik tanah pada berbagai penggunaan lahan disajikan dalam Tabel 3. Tabel 3. Bahan Organik Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan

Lahan Bahan Organik Tanah (%)

0-20 cm 20-40 cm Rataan

Pertanian Intensif 2.41b 2.11b 2.26b

Pertanian Konservasi 2.43b 2.16b 2.30b

Semak 2.41b 1.67c 2.04b

Hutan Sekunder 3.78a 3.00a 3.39a

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda ke arah kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01), sebaliknya huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) menurut uji beda nilai tengah.

Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa bahan organik tanah pada hutan sekunder berbeda nyata dengan bahan organik tanah pada penggunaan lahan yang lain, bahan organik tanah pada lahan pertanian intensif, pertanian konservasi, dan semak tidak berbeda nyata, pengecualian ditujukan pada lahan semak dengan kedalaman 20-40 cm, bahan organik tanah pada lahan semak di kedalaman ini berbeda nyata dengan bahan organik tanah pada lahan-lahan yang lain.

Bahan organik yang terkandung pada lahan pertanian intensif, konservasi, dan semak menunjukkan nilai yang berdekatan dan tidak berbeda nyata di antara ketiganya. Di antara ketiga penggunaan lahan tersebut, pertanian konservasi memiliki nilai tertinggi, pada lahan ini pengolahan tanah hanya dilakukan pada area sekitar barisan tanam yang dibutuhkan untuk perkembangan tanaman, sehingga banyaknya vegetasi pada lahan baik tanaman yang dibudidayakan maupun tidak dibudidayakan, akan membuat kandungan bahan organik di dalam tanah menjadi tinggi.

Pada lahan semak nilainya paling rendah karena merupakan semak yang relatif baru, semak ini adalah perubahan dari lahan pertanian intensif namun sudah tidak dibudidayakan lagi dan hanya ditumbuhi rerumputan pendek. Saat penelitian dilakukan keberadaan tumbuhan ini belum banyak memberikan sumbangan bahan organik pada lapisan yang lebih dalam, sehingga kandungan bahan organik pada lapisan bawah sangat rendah, hal ini yang menjadikan nilai rataannya menjadi rendah. Kandungan bahan organik pada pertanian intensif nilainya lebih besar daripada semak, saat pengambilan sampel dilakukan kondisi lahan sedang diberakan dan sudah ditumbuhi rerumputan, selain itu aplikasi pupuk organik pada lahan ini memungkinkan kandungan bahan organik rataannya menjadi lebih besar.

Tabel 3 menunjukkan bahwa bahan organik tanah kedalaman 0-20 cm lebih tinggi daripada kedalaman 20-40 cm. Bahan organik yang berasal dari tanaman di atas lahan akan langsung berinteraksi dengan tanah lapisan atas dan terdekomposisi pada lapisan ini, sehingga bahan organik tanah lapisan atas lebih besar dibandingkan dengan lapisan bawah.

pertanian. Walaupun saat pengambilan sampel tanah dilakukan, kondisi lahan sudah tertutup oleh vegetasi, namun vegetasi ini belum banyak memberikan sumbangan bahan organik pada lapisan 20-40 cm. Hal ini menjadikan kandungan bahan organik pada lahan semak kedalaman 20-40 cm menjadi yang terkecil dan nilainya berbeda nyata dengan lahan-lahan yang lain pada kedalaman yang sama.

4.2.3. Distribusi Ukuran Pori

pori tanah dapat dibedakan menjadi pori mikro dan pori makro. Pori-pori mikro lebih sering dikenal sebagai Pori-pori pemegang air dan Pori-pori-Pori-pori makro merupakan pori drainase. Distribusi pori drainase tanah pada berbagai lahan disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. Distribusi Ukuran Pori Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 0-20 cm

Lahan PT PDSC PDC PDL PAT PPA

% v/v

Pertanian Intensif 60.09b 14.50ab 12.86a 3.45a 9.42ab 19.86b Pertanian Konservasi 64.50b 21.87a 19.15a 1.84a 8.55b 13.10b Semak 61.18b 14.44b 2.22b 0.75a 17.55a 26.23a Hutan Sekunder 71.41a 22.66a 1.01b 1.31a 14.91ab 31.51a

Tabel 5. Distribusi Ukuran Pori Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 20-40 cm

Lahan PT PDSC PDC PDL PAT PPA

% v/v

Pertanian Intensif 53.86c 8.27b 9.21ab 1.36a 6.47a 28.54a Pertanian Konservasi 63.58b 19.94a 13.20a 6.13a 6.63a 17.68b Semak 61.80b 15.05a 3.73bc 4.06a 10.04a 28.92ab Hutan Sekunder 67.23a 18.47a 2.14c 2.93a 12.01a 31.67a

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda ke arah kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01), sebaliknya huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) menurut uji beda nilai tengah. PT = porositas total; PDSC = pori drainase sangat cepat; PDC = pori drainase cepat; PDL = pori drainase lambat; PAT = pori air tersedia; PPA= pori pemegang air.

dengan pertanian konservasi, sedangkan kandungan bahan organik pada pertanian intensif tidak jauh berbeda dengan bahan organik yang dimiliki lahan semak. PDC kedalaman 0-20 cm pada hutan sekunder tidak berbeda nyata dengan lahan semak, sedangkan lahan pertanian intensif nilai PDC-nya tidak berbeda nyata dengan pertanian konservasi. Nilai PDL dan PAT (yang mempunyai ukuran pori relatif kecil) pada kedalaman tanah 0-20 cm menunjukkan nilai yang tidak berbeda nyata hampir pada semua lahan, hal ini dikarenakan pori-pori dengan ukuran yang kecil tidak begitu dipengaruhi oleh penggunaan lahan yang berada pada jenis tanah yang sama. Walaupun tidak berbeda nyata, namun tetap terdapat perbedaan nilai di antara lahan-lahan tersebut.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar PDSC dan PDC pada tanah kedalaman 0-20 cm lebih besar daripada nilai-nilai yang ada pada tanah dengan kedalaman 20-40 cm. Besarnya nilai ini disebabkan oleh faktor bahan organik dan perakaran dari vegetasi yang tumbuh di lahan tersebut, sebagian besar akar berkembang di lapisan atas, bahan organik yang dihasilkan oleh tanaman akan menjadi makanan bagi organisme tanah, sehingga pori-pori dalam ukuran besar banyak terbentuk pada lapisan atas akibat dari aktivitas perakaran tanaman dan organisme tanah. Nilai PDSC dan PDC yang besar ini menyebabkan nilai dari porositas total menjadi besar.

PDL pada kedua kedalaman relatif kecil dan tidak jauh berbeda antar kedua kedalaman, namun nilainya relatif lebih besar pada kedalaman 20-40 cm. Hal ini dikarenakan efek dari perakaran tidak begitu berdampak pada lapisan bawah, sehingga pori-pori berukuran besar tidak banyak berada pada lapisan ini, sehingga pori-pori yang banyak terdapat pada lapisan ini adalah pori-pori yang berukuran 9-30 µm atau disebut Pori Drainase Lambat.

di dalam tanah maka akan meningkatkan kadar air pada kapasitas lapang, akibat dari meningkatnya pori yang berukuran menengah (meso) dan menurunnya pori makro, sehingga daya menahan air meningkat, dan berdampak pada peningkatan ketersediaan air untuk pertumbuhan tanaman (Scholes et al., 1994).

Tabel 6. Distribusi Ukuran Pori Rataan pada Berbagai Penggunaan Lahan

Lahan PT PDSC PDC PDL PAT PPA

% v/v

Pertanian Intensif 56.98c 11.38b 11.04a 2.40a 7.95a 24.20b Pertanian Konservasi 64.04b 20.91a 16.18a 3.98a 7.59a 15.39b

Semak 61.49b 14.75b 2.97b 2.40a 13.79a 27.57a

Hutan 69.32a 20.57a 1.57b 2.12a 13.46a 31.59a

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda ke arah kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01), sebaliknya huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) menurut uji beda nilai tengah. PT = porositas total; PDSC = pori drainase sangat cepat; PDC = pori drainase cepat; PDL = pori drainase lambat; PAT = pori air tersedia; PPA= pori pemegang air.

Porositas total adalah jumlah keseluruhan pori dalam tanah baik yang diisi oleh udara maupun air. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa porositas total rataan tertinggi dimiliki oleh lahan hutan sekunder, dan nilai ini berbeda nyata dengan nilai porositas total pada lahan-lahan yang lain. Sedangkan porositas total rataan terkecil dimiliki oleh lahan pertanian intensif, dan nilai ini juga berbeda nyata dengan lahan-lahan yang lain. Adapun lahan pertanian konservasi dan semak berbeda tidak nyata. Hal ini menjelaskan betapa besar efek dari pengolahan tanah terhadap porositas tanah. Pengolahan tanah akan memecah pori-pori tanah yang berukuran besar menjadi pori-pori yang berukuran lebih kecil, sehingga akan menurunkan porositas tanah atau dalam isitilah lain akan mengurangi jumlah pori-pori yang ada di dalam tanah, semakin sering tanah diolah maka porositas tanah akan menurun akibat dari pecahnya pori-pori berukuran besar menjadi pori-pori yang berukuran lebih kecil dan digantikannya pori yang berisi udara dan air oleh partikel-partikel tanah.

berbeda nyata dengan hutan sekunder, bahan organik yang tinggi dan pengolahan yang relatif jarang dilakukan pada kedua lahan menjadikan nilai PDSC keduanya tinggi dan tidak berbeda nyata. Sedangkan pada lahan pertanian intensif dan semak, bahan organik yang rendah dan pengolahan tanah menyebabkan PDSC pada kedua lahan rendah dan tidak berbeda nyata antar kedua lahan.

Pori Drainase Lambat (PDL) yaitu pori-pori pada tanah yang berdiameter 9 - 30 µm di mana air mengalir dalam pori-pori ini secara lambat, dan Pori Air Tersedia (PAT) adalah pori di mana air disimpan dan keberadaannya tersedia untuk tanaman. PDL dan PAT pada semua lahan berbeda tidak nyata, seperti penjelasan sebelumnya bahwa pori yang berukuran relatif kecil tidak begitu terpengaruh oleh pengolahan tanah.

4.2.4. Kurva pF

a. Lahan Pertanian Intensif

Kurva pF menunjukkan rata-rata kadar air yang terkandung dalam tanah dalam beberapa hisapan matriks pada lahan pertanian intensif (Gambar 5). Secara keseluruhan kadar air pada kedalaman tanah 0-20 cm yang ditunjukkan gambar di atas nilainya lebih besar daripada kadar air pada lapisan 20-40 cm (Tabel Lampiran 2 & 3). Perbedaan kadar air antara lapisan atas dan bawah lebih jelas terlihat pada pF 1 dan pF 2, sedangkan pada pF 2.54 dan 4.2 nilai tidak jauh berbeda antara lapisan atas dan lapisan bawah.

Gambar 5. Kurva pF lahan pertanian intensif

Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan nilai antara kadar air pada lapisan atas dan lapisan bawah adalah bahan organik. Bahan organik yang terkandung pada lapisan atas (lapisan olah) maupun lapisan bawah merupakan sumbangan dari sisa-sisa tanaman dan gulma yang ada di lahan tersebut. Pengolahan tanah biasanya dilakukan hanya sebatas kedalaman 0-20 cm, sehingga bahan organik juga tercampur merata pada lapisan atas, sedangkan tanah pada lapisan 20-40 cm hanya mendapatkan sedikit bahan organik dari lapisan atas.

Perbedaan kadar air antara lapisan atas dan bawah terlihat jelas pada pF 1 dan pF 2, sedangkan pada pF yang lebih besar nilainya tidak jauh berbeda. Pengolahan tanah adalah faktor yang dominan menyebabkan perbedaan ini, pengolahan tanah menyebabkan perbedaan jumlah pori-pori berukuran besar antara lapisan atas dan bawah dimana jumlah pori berukuran besar pada lapisan atas lebih banyak daripada lapisan bawah sehingga kadar air pada pF 1 dan pF 2

0 20 40 60 80

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

K

A

(%v

o

l

)

pF

pada lapisan atas juga lebih tinggi daripada lapisan bawah. Sedangkan kadar air pada pF 2.54 dan pF 4.2 antara lapisan atas dan bawah tidak jauh berbeda dikarenakan jumlah pori berukuran kecil yang tidak jauh berbeda pula antar kedalaman tanah.

b. Lahan Pertanian Konservasi

Kadar air pada lahan pertanian konservasi mulai dari pF 1 sampai dengan pF 4.2 untuk kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm dapat dilihat padaTabel Lampiran 2 dan 3. Kadar air pada lapisan atas dan lapisan bawah tidak jauh berbeda dan saling berhimpitan, ini mengindikasikan bahwa antara lapisan atas dan lapisan bawah memiliki kemampuan menahan air yang tidak jauh berbeda. Pengolahan tanah yang tidak intensif pada lahan pertanian ini menjadi faktor utama dari keadaan tersebut, pengolahan tanah seperti ini tidak menyebabkan pemadatan pada lapisan atas maupun lapisan bawah dan struktur tanah pun relatif terjaga, sehingga kemampuan tanah lapisan bawah dalam memegang air tidak jauh berbeda dengan lapisan atas.

Gambar 6. Kurva pF lahan pertanian konservasi

c. Lahan Semak

Semua kadar air pada lahan semak kedalaman 0-20 cm lebih besar daripada kadar air pada kedalaman 20-40 cm (Tabel Lampiran 2 & 3). Pada pF 1, pF 2, dan pF 2.54 selisih kadar air antara lapisan atas dan bawah relatif besar, dan

0 20 40 60 80

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

K

A

(%v

o

l)

pF

Kedalaman 0-20 cm

hanya pada pF 4.2 kadar airnya tidak jauh berbeda. Kadar air di atas sangat erat kaitannya dengan kondisi lahan, baik kondisi saat ini maupun kondisi pada tahun-tahun sebelumnya. Lahan semak yang ada saat ini adalah perubahan dari lahan pertanian intensif yang sudah tidak lagi dibudidayakan. Namun saat ini kondisinya sudah berbeda, semua bagian lahan sudah ditumbuhi oleh semak yang lebih tinggi, bahkan ada yang mencapai lebih dari satu meter.

Gambar 7. Kurva pF lahan semak

Kondisi ini menyebabkan tanah pada lapisan atas menjadi lebih gembur akibat dari bahan organik dan sistem perakaran tanaman, namun akar-akar ini belum mencapai lapisan bawah, sehingga tanah pada lapisan bawah masih cukup padat. Hal-hal inilah yang menyebabkan kadar air pF 1, pF 2, dan pF 2.54 pada tanah lapisan atas lebih besar daripada nilai pF pada tanah lapisan bawah.

d. Lahan Hutan Sekunder

Hasil analisis menunjukkan bahwa kadar air tanah pada berbagai tekanan air tanah lapisan atas lebih besar daripada lapisan bawah (Gambar 8), hal tersebut disebabkan karena kandungan bahan organik pada lapisan atas lebih tinggi daripada kandungan bahan organik pada lapisan di bawahnya.

Bahan organik meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap air (Stevenson, 1982), dan akan menahannya lebih lama untuk menjaga kelembaban dan stabilitas temperatur tanah. Selain itu bahan organik juga akan memperbaiki stabilitas agregat tanah. Oleh karena itu semakin banyak kandungan bahan

0 20 40 60 80

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

K

A

(%v

o

l)

pF

Kedalaman 0-20 cm

organik maka akan semakin besar pula kemampuan tanah dalam memegang air. Bahan organik akan meningkatkan kemampuan tanah dalam memegeng air dan akan menahannya lebih lama untuk menjaga kelembaban tanah.

Lahan semak dan hutan sekunder memperlihatkan bahwa kadar air dari semua tekanan pada kedalaman 0-20 cm mempunyai kadar air yang lebih tinggi daripada kadar air pada kedalaman 20-40 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pada tanah yang tidak diolah, kemampuan tanah dalam memegang air pada lapisan atas akan lebih baik daripada lapisan yang ada di bawahnya.

Gambar 8. Kurva pF lahan hutan sekunder

Lahan yang relatif lebih sering diolah menunjukkan pola kurva yang berbeda, pada beberapa tekanan nilai kadar air pada lapisan 20-40 cm lebih tinggi daripada kadar air pada lapisan 0-20 cm, hal ini menunjukkan bahwa pada tanah yang cenderung diolah mempunyai kemampuan memegang air yang bervariasi pada lapisan atas dan bawah, kadang kemampuan tanah dalam memegang air pada lapisan bawah lebih besar daripada lapisan bawah.

Pengolahan akan menyebabkan bercampurnya bahan organik antara lapisan atas dan bawah yang menyebabkan kemampuan tanah dalam memegang air lebih bervariasi antar kedua kedalaman. Sedangkan pada tanah yang tidak diolah yakni semak dan hutan sekunder, kandungan bahan organik antara kedalaman atas dan bawah terlihat jelas berbeda, sehingga kemampuan tanah dalam memegang air antar lapisan juga jelas berbeda.

0 20 40 60 80

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

KA

(%

)

pF

Kedalaman 0-20 cm

e. Kurva pF Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 0-20 cm

Kurva pF di bawah (Gambar 9) menunjukkan pola yang berbeda antara lahan pertanian intensif dan pertanian konservasi dengan lahan semak dan hutan sekunder. Pada pF 1 kadar air dari pertanian intensif dan konservasi relatif besar, berlanjut ke pF 2 nilainya jauh menurun, kemudian sedikit menurun pada pF 2.54 dan mengalami penurunan besar lagi pada pF 4.2. Lahan semak dan hutan sekunder memiliki penurunan nilai pF yang tidak jauh berbeda dari pF 1 menuju ke pF 2 , dan dari pF 2 ke pF 2.54, namun penurunan besar terjadi dari pF 2.54 menuju ke pF 4.2.

Gambar 9. Kurva pF berbagai penggunaan lahan pada kedalaman 0-20 cm Pola di atas menunjukkan bahwa pada lahan yang diolah yakni pertanian intensif dan konservasi mempunyai kemampuan yang tinggi dalam memegang air pada tekanan rendah (pF 1), namun jika diberi tekanan yang lebih tinggi (pF2, pF 2.54, dan pF 4.2), maka kemampuannya akan jauh menurun.

Lahan semak dan hutan sekunder yang tidak diolah memiliki kadar air yang tinggi pada sebagian tekanan, namun tetap menurun dalam jumlah besar pada tekanan pF 4.2. Hal ini mengindikasikan bahwa Tanah Latosol Darmaga dengan kedalaman 0-20 cm pada lahan yang tidak diolah (semak dan hutan) akan mampu menyimpan air lebih baik daripada lahan yang diolah (pertanian intensif dan konservasi) dalam beberapa tekanan.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 1 2 3 4 5

K

A

(%v

o

l)

pF

Pertanian Intensif Pertanian Konservasi

f. Kurva pF Berbagai Penggunaan Lahan pada Kedalaman 20-40 cm

Gambar 10 menunjukkan bahwa pertanian intensif memiliki rata-rata nilai kadar air paling kecil, dilanjutkan dengan lahan semak, pertanian konservasi, dan yang tertinggi adalah lahan hutan sekunder, hal ini disebabkan oleh faktor pengolahan tanah.

Pengolahan tanah pada lapisan atas akan berdampak pada lapisan bawah yakni menjadi padat karena penimbunan liat terjadi di lapisan bawah, hal ini menyebabkan kapasitas tanah dengan kedalaman 20-40 cm pada pertanian intensif memiliki nilai terkecil karena berkurangnya jumlah pori dalam tanah akibat penimbunan liat tersebut. Kadar air pada lahan semak memiliki nilai terkecil kedua karena lahan ini dulunya adalah lahan terbuka yang sudah berubah menjadi semak, sehingga pada kedalaman 20-40 cm tanahnya masih relatif padat. Kadar air pada lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder memiliki nilai yang lebih tinggi karena mempunyai tingkat kepadatan yang rendah di kedalaman 20-40 cm, sehingga pori-pori tanah berada dalam jumlah besar yang mana hal ini akan memperbesar kapasitas tanah dalam memegang air.

Gambar 10. Kurva pF berbagai penggunaan lahan pada kedalaman 20-40 cm

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 1 2 3 4 5

K

A

(%v

o

l)

pF

Pertanian Intensif Pertanian Konservasi

4.3. Permeabilitas Tanah

4.3.1. Permeabilitas Tanah di Lapang

Permeabilitas tanah adalah kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori, atau didefinisikan sebagai kecepatan air untuk menembus tanah pada periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam sentimeter per jam. Hasil pengukuran permeabilitas tanah di lapang menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda pada semua penggunaan lahan (Gambar 11 dan Tabel 7).

Hasil uji ragam menunjukkan bahwa permeabilitas tanah di lapang mempunyai nilai yang tidak berbeda nyata pada semua penggunaan lahan. Dengan rincian permeabilitas tertinggi dimiliki oleh pertanian konservasi dengan nilai 1.00 cm/jam (agak lambat), kedua yaitu hutan sekunder senilai 0.68 cm/jam (agak lambat), selanjutnya lahan semak 0.56 cm/jam (agak lambat), dan pertanian intensif 0.42 cm/jam (lambat). Nilai-nilai ini tidak jauh berbeda dengan hasil pengamatan Sofyan (2011), di mana pada pertanian konservasi permeabilitasnya adalah 0.98 cm/jam dan pertanian intensif 0.25 cm/jam.

Gambar 11. Permeabilitas tanah lahan hasil pengukuran lapang

Tabel 7 menunjukkan bahwa permeabilitas tanah hasil pengukuran lapang tidak berbeda nyata pada semua penggunaan lahan, hal ini terjadi karena semua penggunaan lahan berada pada jenis tanah yang sama. Penggunaan lahan yang berbeda lebih banyak mempengaruhi tanah lapisan atas dibandingkan lapisan bawah, sehingga pada penggunaan lahan yang berbeda kondisi tanah pada lapisan bawah mempunyai sifat-sifat fisik yang lebih homogen daripada lapisan atas. Besarnya permeabilitas tanah di lapang ditentukan oleh lapisan bawah, karena

kondisi tanah lapisan bawah pada semua lahan tidak jauh berbeda maka hasil pengukuran permeabilitas di lapang juga cenderung sama dan nilainya tidak berbeda nyata pada semua lahan.

Lahan pertanian intensif kondisinya sedang diberakan dan sudah ditumbuhi rerumputan, namun tanahnya masih tetap padat sehingga menyebabkan nilai permeabilitasnyanya menjadi rendah. Porositas total pada lahan ini adalah yang terkecil dibandingkan dengan lahan-lahan yang lain. Lahan ini memiliki PDSC yang paling kecil di antara semua lahan, bahkan nilai PDSC pada lahan ini lebih kecil daripada PDC yang dimilikinya. Sedangkan bahan organik yang terkandung pada lahan ini adalah yang terkecil kedua, dan bobot isi pada lahan ini adalah yang tertinggi di antara bobot isi pada lahan-lahan yang lain.

Tabel 7. Permeabilitas Tanah Hasil Pengukuran Lapang

Lahan K (cm/jam)

Pertanian Intensif 0.42a

Pertanian Konservasi 1.00a

Semak 0.56a

Hutan Sekunder 0.68a

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda ke arah kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01), sebaliknya huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) menurut uji beda nilai tengah.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa aliran air yang masuk ke dalam tanah sangat dipengaruhi oleh jumlah rongga atau lebih sering disebut pori-pori yang ada di dalam tanah. Semakin banyak pori yang ada, maka jalan masuknya air ke dalam tanah akan semakin banyak. Sedangkan bobot isi yang tinggi pada pertanian intensif akan menghambat laju turunnya air dari lapisan atas ke lapisan bawah karena tanah dalam kondisi padat dan memiliki pori yang sedikit. Porositas yang rendah dan bobot isi yang tinggi ini akibat dari pengolahan tanah yang terlalu intensif, pengolahan akan memecah pori-pori berukuran besar menjadi pori lebih kecil. Hal ini menjadikan nilai permeabilitasnya menjadi sangat rendah.

kebawah karena pori-pori besar berada dalam jumlah yang banyak. Bahan organik yang tinggi pada lahan ini menyebabkan struktur tanah menjadi lebih baik. Penjelasan di atas adalah alasan mengapa permeabilitas tanah pada pertanian koservasi menjadi tinggi.

Permeabilitas tanah metode lapang lahan semak yaitu 0.56 cm/jam, nilai ini tergolong agak lambat. Pada lahan ini permeabilitasya tidak terlalu tinggi karena keberadaan semak yang relatif baru, tumbuhan yang ada pada lahan ini belum banyak mempengaruhi lahan ini sehingga tanahnya masih cenderung padat (Tabel 2), hal ini ditunjang dengan adanya jalan setapak pada lahan, di mana aktivitas manusia ini menyebabkan tanah menjadi padat. Nilai porositas total pada lahan ini adalah terendah kedua, nilai PDSC dan PDC yang dimilikinya juga rendah. Hal ini menyebabkan air lebih susah masuk ke dalam lapisan tanah, ditunjang dengan bahan organik yang sangat rendah (Tabel 3) menjadikan nilai permeabilitas hasil pengukuran lapang menjadi rendah.

Hutan sekunder mempunyai nilai permeabilitas lapang tertinggi kedua setelah pertanian konservasi. Lahan hutan sekunder mempunyai porositas tinggi serta bobot isi yang rendah, nilai ini lebih bagus dibandingkan dengan nilai-nilai pada lahan pertanian intensif dan semak, sehingga permeabilitasnya lebih tinggi. Permeabilitas hutan sekunder lebih kecil daripada pertanian konservasi, hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh distribusi ukuran pori lahan pertanian konservasi yang lebih baik daripada distribusi ukuran pori pada hutan sekunder. Pada hutan sekunder PDSC yang dimiliki memang tinggi, namun PDC-nya cenderung rendah, berbeda dengan pertanian konservasi yang memiliki nilai tinggi baik PDSC maupun PDC, sehingga aliran air yang masuk ke badan tanah pada pertanian konservasi menjadi lebih tinggi daripada hutan sekunder.

4.3.2. Permeabilitas Tanah di Laboratorium

dan konservasi berada di bawah permeabilitas hutan sekunder dan di atas permeabilitas lahan semak. Sedangkan permeabilitas hutan sekunder berbeda nyata dengan lahan semak.

Tabel 8. Permeabilitas Tanah Hasil Pengukuran di Laboratorium

Lahan Permeabilitas (cm/jam)

0-20 cm 20-40 cm Rataan

Pertanian Intensif 20.06ab 3.46b 11.76ab

Pertanian Konservasi 27.39ab 1.74b 14.57ab

Semak 10.59b 1.10b 5.85b

Hutan Sekunder 34.59a 11.38a 22.98a

Keterangan: Nilai dengan huruf yang berbeda ke arah kolom menunjukkan berbeda nyata (P<0.05) atau berbeda sangat nyata (P<0.01), sebaliknya huruf yang sama ke arah kolom menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0.05) menurut uji beda nilai tengah.

Gambar 12. Permeabilitas tanah hasil pengukuran di laboratorium

Permeabilitas pada hutan sekunder berbeda nyata dengan lahan semak dikarenakan lahan semak merupakan lahan pertanian akan tetapi sudah tidak lagi dibudidayakan sehingga tanah pada lahan ini relatif padat. Hal ini ditunjang dengan data porositas total tanah yang tinggi pada hutan sekunder dibandingkan lahan semak serta tingginya bobot isi pada lahan semak daripada hutan sekunder (Tabel 2). Pada kedalaman 20-40 cm hutan sekunder memiliki permeabilitas yang berbeda nyata dengan penggunaan-penggunaan lahan yang lain. Pengolahan tanah yang hampir tidak pernah dilakukan pada hutan sekunder menyebabkan tingginya permeabilitas tanah pada lapisan bawah.

0

Kedalaman 0-20 cm Kedalaman 20-40 cm

Grafik 12 menunjukkan bahwa permeabilitas tanah metode laboratorium pada kedalaman 0-20 cm jauh lebih besar daripada nilai permeabilitas tanah pada kedalaman 20-40 cm. Hal ini dikarenakan lapisan tanah pada kedalaman 0-20 cm banyak ditumbuhi perakaran dari vegetasi yang ada di atasnya, perakaran ini akan menciptakan pori-pori besar dalam tanah sehingga air yang meresap dari permukaan tanah dapat mengalir lebih cepat pada tanah dengan kedalaman 0-20 cm daripada kedalaman 20-40 cm.

Keberadaan vegetasi ini juga memberikan sumbangan bahan organik lebih banyak kepada lapisan atas daripada lapisan bawah, bahan organik ini menjadi makanan bagi organisme yang hidup dan beraktivitas di dalam tanah, sehingga jumlah organisme pada lapisan atas lebih banyak daripada organisme yang ada pada lapisan bawah. Aktivitas dari organisme-organisme tanah ini akan menciptakan saluran-saluran yang bersifat kontinu atau lebih sering disebut biopori, biopori akan lebih banyak berada pada lapisan atas karena jumlah organisme tanah lebih banyak berada di lapisan atas. Hal inilah yang menyebabkan nilai permeabilitas tanah pada lapisan 0-20 cm jauh lebih besar daripada kedalaman 20-40 cm.

Keberadaan horison penimbunan liat (horison kambik) pada lapisan bawah dapat menghambat laju air di dalam tanah karena kondisi tanah yang padat dan porositas yang rendah. Penjelasan-penjelasan di atas ditunjang oleh data yang menunjukkan bahwa nilai porosiatas total, PDSC, dan PDC pada lapisan 0-20 cm rata-rata lebih besar jika dibandingkan dengan nilai-nilai pada lapisan bawah 20-40 cm (Tabel 4 dan Tabel 5). Selain itu, nilai bobot isi pada lapisan atas rata-rata lebih rendah daripada bobot isi pada lapisan bawah (Tabel 2).

Analisis data menunjukkan nilai permeabilitas rataan hasil pengukuran di laboratorium dari yang tertinggi ke nilai terendah berturut-turut dimulai dari hutan sekunder, dilanjutkan pertanian konservasi, pertanian intensif, dan terakhir adalah lahan semak. Pola nilai ini sama dengan pola yang ditunjukkan oleh nilai bahan organik tanah yaitu dimulai dari hutan sekunder, disusul dengan lahan pertanian konservasi, pertanian intensif, dan lahan semak.

sedangkan pertanian intensif dan konservasi berbeda tidak nyata dengan hutan sekunder ataupun lahan semak. Tingginya porositas total dan PDSC pada hutan sekunder daripada lahan semak menyebabkan nilai permeabilitas pada hutan sekunder lebih tinggi daripada lahan semak.

Berdasarkan klasifikasi hantaran hidrolik tanah menurut Uhland dan O’neal (1951), nilai permeabilitas hasil pengukuran di laboratorium pada masing-masing lahan yaitu termasuk ke dalam kelas cepat untuk lahan hutan sekunder dan lahan pertanian konservasi, lahan pertanian intensif termasuk ke dalam kelas agak cepat , dan lahan semak termasuk ke dalam kelas sedang.

Nilai permeabilitas tanah hasil pengukuran di laboratorium pada lahan hutan sekunder dan pertanian konservasi relatif besar karena kedua lahan ini mempunyai nilai porositas total, PDSC, dan PDC yang lebih tinggi daripada nilai yang dimiliki oleh lahan pertanian intensif dan semak, sedangkan bobot isi kedua lahan ini lebih rendah daripada lahan pertanian intensif dan semak. Nilai-nilai ini yang menyebabkan permeabilitas hasil pengukuran di laboratorium pada lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder lebih tinggi daripada lahan pertanian intensif dan semak. Namun permeabilitas pada hutan sangat tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya pori-pori berukuran besar dan kontinu yang terbentuk oleh aktivitas perakaran dari vegetasi di lahan ini, yang mana hal ini menyebabkan aliran air menjadi sangat tinggi.

Hal lain yang menyebabkan permeabilitas hasil pengukuran di laboratorium pada lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder menjadi tinggi adalah tingginya bahan organik yang dimiliki kedua lahan dibandingkan dengan lahan pertanian intensif dan semak. Bahan organik ini memicu perkembangbiakkan organisme dalam tanah sehingga menjadikan struktur tanah menjadi bagus. Seperti penjelasan sebelumnya, organisme banyak menciptakan pori-pori sehingga air dapat mengalir lebih cepat.

berukuran besar menjadi pori-pori yang lebih kecil, sehingga menurunkan nilai porositas total tanah dan meningkatkan bobot isi tanah.

Lahan semak juga memiliki permeabilitas yang rendah, hal ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan semak yang merupakan perubahan dari lahan pertanian intensif yang sudah tidak lagi diusahakan dan hanya tertutup oleh rerumputan pendek. Sehingga saat penelitian dilakukan, tanah pada lahan ini masih cenderung padat, nilai porositas dan kandungan bahan organik pada lahan ini juga rendah (Tabel 2 & 3).

4.3.3. Permeabilitas Tanah di Lapang dan di Laboratorium

Permeabilitas hasil pengukuran lapang lebih rendah dibandingkan dengan permeabilitas hasil pengukuran di laboratorium (Gambar 13). Permeabilitas hasil pengukuran di laboratorium pada kedalaman 20-40 cm dijadikan pembanding karena permeabilitas hasil pengukuran di lapang nilainya ditentukan oleh lapisan bawah, dan nilai dari permeabilitas kedalaman 20-40 cm lebih mendekati permeabilitas hasil pengukuran lapang.

Gambar 13. Permeabilitas tanah hasil pengukuran lapang dan laboratorium Hal ini terjadi karena pada lapisan bawah terdapat lapisan penimbunan liat (horison kambik) yang dapat menurunkan kemampuan tanah dalam melalukan air karena pada horison ini tanah relatif padat dan porositasnya rendah, sehingga dapat menghambat laju air yang masuk ke dalam tanah. Berbeda dengan lapisan atas yang mempunyai tingkat kepadatan lebih rendah dan porositas yang lebih tinggi, sehingga jika permeabilitas lapang dibandingkan dengan permeabilitas

pengukuran laboratorium kedalaman 0-20 cm ataupun rataan dari kedua kedalaman, maka nilainya akan sangat jauh berbeda.

Permeabilitas hasil pengukuran di lapang dan laboratorium berbeda karena ada perbedaan penampang yang digunakan saat pengukuran. Pada pengukuran permeabilitas tanah di lapang, penampang yang digunakan jauh lebih besar (kedalaman 40 cm), sehingga memiliki variasi permeabilitas yang besar dari lapisan atas ke bawah, permeabilitas cenderung besar pada lapisan atas dan semakin kecil ke arah bawah. Ketika pengukuran permeabilitas dilakukan tanah akan menjadi semakin jenuh, saat kondisi tanah sudah jenuh maka nilai permeabilitas tanah akan ditentukan oleh lapisan dengan nilai permeabilitas terkecil, dan lapisan dengan nilai permeabilitas kecil dominan berada di lapisan bawah karena kondisi tanahnya yang lebih padat daripada lapisan atas.

Sedangkan hasil pengukuran permeabilitas laboratorium memiliki nilai besar karena permeabilitasnya hanya ditentukan oleh kedalaman di mana sampel itu diambil (variasi permeabilitasnya sedikit), dan tidak dipengaruhi oleh lapisan tanah yang lebih dalam lagi. Selain itu penampang yang digunakan hanya seukuran ring sampel dengan tinggi dan diameter kurang lebih 4 cm dan 7.5 cm, sehingga air yang mengalir melalui sampel hanya akan dihambat oleh penampang yang kecil tersebut. Kondisi seperti ini yang menjadikan permeabilitas hasil pengukuran laboratorium lebih besar dibandingkan permeabilitas lapang.

Selain itu, permeabilitas hasil pengukuran di lapang juga dipengaruhi oleh lapisan tanah yang lebih dalam lagi yaitu lapisan di bawah kedalaman lubang bor yang mana tanahnya jauh lebih padat dibandingkan lapisan atasnya, maka hasil pengukuran permeabilitasnya pun rendah. Sedangkan pada pengukuran permeabilitas di laboratorium, pengaruh dari lapisan tanah yang lebih dalam tersebut tidak ada, sehingga hasil pengukuran permeabilitas di laboratorium menjadi semakin tinggi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

a. Permeabilitas tanah (di lapang dan laboratorium) lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder lebih tinggi daripada lahan pertanian intensif dan semak, sehingga lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder memiliki kemampuan meresapkan air ke dalam tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan lahan pertanian intensif dan semak.

b. Lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder mempunyai bobot isi yang lebih rendah daripada lahan pertanian intensif dan semak. Sedangkan porositas, bahan organik tanah, dan juga kemampuan tanah dalam menahan air pada lahan pertanian konservasi dan hutan sekunder lebih tinggi daripada lahan pertanian intensif dan semak.

c. Permeabilitas tanah hasil pengukuran di lapang lebih rendah daripada permeabilitas hasil pengukuran di laboratorium.

5.2. Saran