POTENSI PAKAN DAN PERILAKU MAKAN LUTUNG

BUDENG (Trachypithecus auratus) DI CAGAR

ALAM DUNGUS IWUL, JAWA BARAT

INNA SHOFA

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Potensi Pakan dan Perilaku Makan Lutung Budeng (Tracypithecus auratus) di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

INNA SHOFA. Potensi Pakan dan Perilaku Makan Lutung Budeng di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat. Dibimbing oleh AGUS PRIYONO KARTONO dan BURHANUDDIN MASY’UD.

Lutung budeng (Trachypithecus auratus) merupakan primata endemik Pulau Jawa, Lombok dan Bali. Menurut Daftar Merah IUCN ver 3.1, status konservasi lutung budeng adalah vulnerable dan termasuk dalam daftar Appendix II CITES. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk melestarikan populasi lutung budeng adalah dengan mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan dan kelimpahan pakan, karena pakan merupakan kebutuhan pokok bagi satwa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi jenis pakan lutung budeng, mengukur kelimpahan dan penyebaran jenis pakan, menduga tingkat palatabilitas pakan, dan mengidentifikasi perilaku makan lutung budeng. Data dianalisis menggunakan analisis chi-square dan analisis vegetasi. Terdapat 29 jenis pohon pakan lutung budeng. Salah satunya adalah iwul yang merupakan jenis yang memiliki kelimpahan tertinggi. Secara keseluruhan, pakan lutung budeng menyebar secara acak, hanya satu jenis yang menyebar secara seragam yaitu jenis iwul. Tingkat palatabilitas pakan yang tertinggi yaitu jenis putat. Posisi yang paling sering dilakukan lutung budeng ketika makan adalah posisi duduk.

Kata Kunci : lutung budeng, pakan, palatabilitas, perilaku makan

ABSTRACT

INNA SHOFA. Feeding Potential and Feeding Behaviour of Ebony Leaf Monkey (Trachypithecus auratus) at Dungus Iwul Nature Reserve, West Java. Supervised by AGUS PRIYONO KARTONO and BURHANUDDIN MASY’UD.

Ebony leaf monkey (Trachypithecus auratus) is an endemic primate to Java Island, Lombok Island, and Bali Island. According to IUCN Red List of Threatened Species ver 3.1, conservation status of ebony leaf monkey is vulnerable and listed in Appendix II CITES. One of the things that need to be

considered to preserve ebony leaf monkey’s population is maintain and increase

the availability and abundance of its feed because feed is one of the basic needs of animals. The objectives of this research are to identify feed plant species, measured the abundance and distribution of feed plant species, estimate food palatability level, and identify ebony leaf monkey’s feeding behaviour. Data were analyzed using Chi-square test. There are 29 trees species of ebony leaf monkey’s feed. One of the feed is Orania sylvicola, which has the highest abundance. Distribution of ebony leaf monkey’s feed is random, only one species uniformly distributed which is Orania sylvicola. The most palatable food of ebony leaf monkey is Barringtonia racemosa. The position which most frequently performed when eating is sitting position.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

POTENSI PAKAN DAN PERILAKU MAKAN LUTUNG

BUDENG (Trachypithecus auratus) DI CAGAR

ALAM DUNGUS IWUL, JAWA BARAT

INNA SHOFA

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Potensi Pakan dan Perilaku Makan Lutung Budeng(Trachypithecus auratus) di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat

Nama : Inna Shofa NIM : E34090027

Disetujui oleh

Dr Ir Agus Priyono Kartono, M.Si Pembimbing I

Dr Ir Burhanuddin Masy’ud, MS Pembimbing II

Diketahui oleh

Prof Dr Ir Sambas Basuni, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah Potensi Pakan dan Perilaku Makan Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Agus Priyono Kartono, M.Si dan Bapak Dr Ir Burhanuddin Masy’ud, MS selaku pembimbing. Penulis ucapkan juga terima kasih kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Barat yang telah memberi ijin untuk menggunakan lokasi penelitian, serta kepada Pak Wardi dan istri yang telah membantu dalam pengumpulan data. Terimakasih kepada ayah, ibu, kakak dan adik-adikku atas kasih sayang, motivasi, dan doa yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini. Ungkapan terima kasih juga kepada teman-teman yaitu Lerissa, Intannia, Deka, Ambar, Puji, Dita, Ratnasari, Safrina, Yuhanna dan Anggrek Hitam 46 atas segala doa dan kebersamaanya selama ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Lokasi dan Waktu Penelitian 2

Alat dan Bahan 3

Metode Pengambilan Data 3

Analisis Data 4

HASIL DAN PEMBAHASAN 6

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 6

Potensi Pakan Lutung Budeng 8

Perilaku Makan Lutung Budeng 12

SIMPULAN 16

Simpulan 16

DAFTAR PUSTAKA 16

DAFTAR TABEL

1 Beberapa jenis tumbuhan dominan di Cagar Alam Dungus Iwul 7

2 Jenis pohon pakan dominan lutung budeng 8

3 Lima spesies pakan Lutung Budeng yang memiliki kelimpahan tertinggi 9

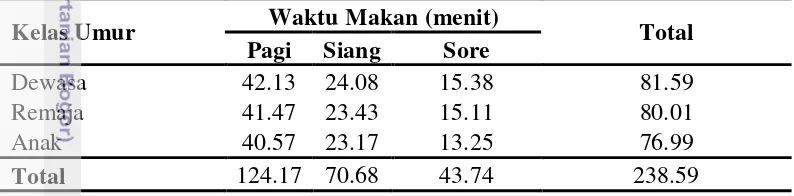

4 Pola sebaran pohon pakan Lutung Budeng di Cagar Alam Dungus Iwul 10 5 Tingkat Palatabilitas Pakan Lutung Budeng 11 6 Kebutuhan Gizi Pada Primata 12 7 Durasi waktu makan pada tiap kelas umur Lutung Budeng 13 8 Alokasi penggunaan waktu makan pada tiap kelas umur lutung 14

DAFTAR GAMBAR

1 Peta Lokasi Cagar Alam Dungus Iwul 2 2 Bentuk jalur analisis vegetasi 3 3 Kawasan Cagar Alam Dungus Iwul 64 Komposisi Pakan Lutung Budeng 8

5 Kandungan gizi pakan lutung budeng 11

6 Posisi lutung pada saat mengambil pakan dan makan 13

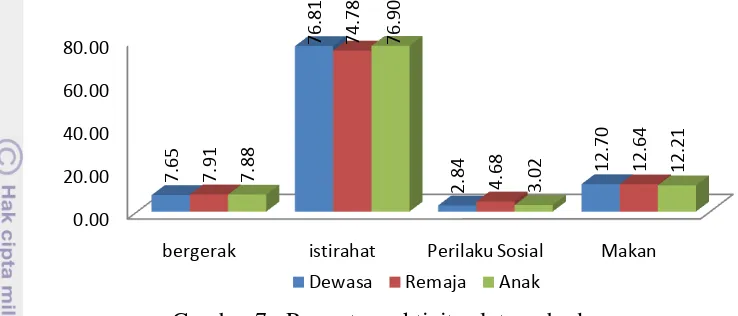

7 Persentase aktivitas lutung budeng 15

8 Aktivitas bergerak lutung jawa 15

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Primata merupakan salah satu ordo dalam kelas mamalia yang menghuni hutan tropis Indonesia. Primata memegang peranan penting dalam proses dinamika tumbuhan, yaitu sebagai penyebar biji dan membantu proses penyerbukan (Cowlishaw dan Dunbar 2000). Primata yang hidup di Indonesia terdapat 40 jenis, 24 jenis di antaranya merupakan satwa endemik Indonesia (Supriatna dan Wahyono 2000). Lutung budeng (Trachypithecus auratus) merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang penyebarannya hanya terdapat di Pulau Jawa, Bali, dan Lombok. Perlindungan terhadap satwa ini telah tercantum dalam beberapa peraturan, baik nasional maupun internasional. Lutung budeng termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan SK Menhutbun No.733/Kpts-II/1999. Menurut CITES, lutung budeng termasuk dalam kategori Appendix II dan pada tahun 1996 oleh IUCN dikategorikan sebagai primata yang rentan (vulnerable) terhadap gangguan habitat karena terus terdesak oleh kepentingan manusia (IUCN 2013).

Menurut IUCN (2013), hal yang mengancam kelestarian populasi lutung budeng adalah berkurangnya habitat dan degradasi hutan akibat perluasan lahan pemukiman dan pertanian, perburuan lutung sebagai makanan dan dijual sebagai hewan peliharaan, fragmentasi habitat, dan populasi yang terisolasi. Cowlishaw dan Dunbar (2000) menyatakan bahwa, primata merupakan satwa yang sangat rentan terhadap kehilangan habitat. Primata lebih terancam punah dibandingkan mamalia lain akibat hilangnya habitat.

Tindakan konservasi perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian lutung budeng baik secara in situ maupun ex situ. Pelestarian in situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan dengan cara menetapkan beberapa kawasan hutan menjadi kawasan konservasi dan dijadikan cagar alam atau suaka margasatwa. Salah satu kawasan konservasi adalah Cagar Alam Dungus Iwul yang merupakan habitat asli dari lutung budeng. Kawasan Cagar Alam Dungus Iwul merupakan salah satu cagar alam yang terletak di Desa Cigeulung, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Cagar alam ini memiliki luas sekitar 9 ha. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam usaha untuk mensejahterakan populasi lutung budeng adalah dengan cara mempertahankan dan meningkatkan ketersedian dan kelimpahan pakan. Hal ini dikarenakan pakan merupakan faktor pembatas utama pemenuhan kebutuhan pokok bagi satwa. Perilaku makan juga sangat penting untuk dipelajari sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku makan serta tingkat palatabilitas pakan. Informasi ini selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pembinaan habitat dan populasi lutung budeng, sehingga penelitian ini menjadi penting.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

2

2. Mengidentifikasi perilaku makan lutung budeng. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian potensi pakan dan perilaku makan lutung budeng ini dapat dijadikan sebagai informasi ataupun data dasar mengenai potensi pakan dan pola perilaku makan lutung budeng di Cagar Alam Dungus Iwul, sehingga dapat dilakukan kegiatan pembinaan habitat dan perencanaan pengelolaan kawasan dalam upaya pelestarian populasi lutung budeng.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

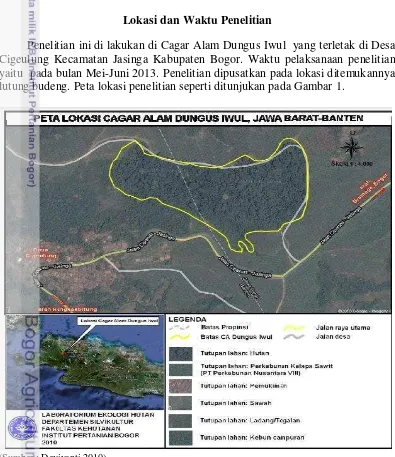

Penelitian ini di lakukan di Cagar Alam Dungus Iwul yang terletak di Desa Cigeulung Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Mei-Juni 2013. Penelitian dipusatkan pada lokasi ditemukannya lutung budeng. Peta lokasi penelitian seperti ditunjukan pada Gambar 1.

(Sumber : Deviyanti 2010)

3

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan pada penelitin ini terdiri dari kompas, GPS, pita ukur, phi band, tali raffia, stopwatch, binokuler, kamera, thermometer, tally sheet, gunting/cutter, dan spidol. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kawasan Cagar Alam Dungus Iwul, label spesimen dan kantong specimen.

Metode Pengumpulan Data

Analisis vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui struktur dan jenis vegetasi pakan di habitat lutung budeng. Metode yang digunakan adalah kombinasi jalur dan garis berpetak, dengan panjang jalur 100m sebanyak 5 jalur. Setiap jalur dibagi menjadi 5 petak, dengan 4 plot contoh dengan ukuran yang berbeda (Gambar 2). Parameter yang diamati adalah nama jenis, jumlah individu setiap jenis, diameter batang setinggi dada ±130 cm diatas permukaan tanah, jenis tumbuhan pakan, dan bagian tumbuhan yang dimakan.

Keterangan : 2m x 2m untuk tingkat pertumbuhan semai dan tumbuhan bawah 5m x 5m untuk tingkat pertumbuhan pancang

10m x 10m untuk tingkat pertumbuhan tiang 20m x 20m untuk tingkat pertumbuhan pohon

Gambar 2 Bentuk jalur analisis vegetasi

Palatabilitas dan Analisis Proksimat

Palatabilitas merupakan derajat kesukaan satwa pada jenis pakan tertentu. Parameter yang diamati adalah frekuensi kunjungan lutung budeng (makan/feeding visit) ke suatu jenis pohon untuk memakan bagian dari pakan tersebut.

Analisis proksimat merupakan salah satu pendekatan untuk menilai kualitas suatu vegetasi pakan berdasarkan komposisi kimianya (nilai gizi). Penghitungan nilai gizi hanya dilakukan pada pakan lutung budeng yang berupa

20m

2 0 m

20m

2m

5m

m

4

daun. Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Terpadu, Kampus IPB, Baranangsiang, Bogor.

Perilaku makan

Langkah pertama yang dilakukan sebelum pengambilan data adalah orientasi lapang untuk menentukan titik pengamatan. Pengambilan data parameter aktivitas makan pada lutung budeng yang meliputi perilaku selama lutung budeng makan mulai dari mengambil pakan sampai menelan pakan dan lama waktu makan. Pengamatan perilaku lutung budeng menggunakan metode focal animal sampling yaitu mencatat objek satwa yang menjadi fokus pengamatan dengan cara memilih salah satu individu dengan pencatatan interval waktu selama lima menit. Pengamatan dilakukan selama 30 hari berdasarkan waktu aktif lutung budeng yaitu mulai pukul 06.00- 17.00 WIB.

Analisis Data

Analisis vegetasi

Analisis vegetasi dilakukan untuk mengetahui komposisi dan dominansi suatu jenis vegetasi pada suatu komunitas. Dominansi suatu jenis vegetasi ditetapkan berdasarkan nilai Indeks Nilai Penting (INP) yang diperoleh dari penjumlahan nilai kerapatan relatif (KR) dan frekuensi relatif (FR) untuk tingkat semai dan pancang serta ditambah nilai dominansi relatif (DR) untuk tingkat Frekuensi jenis ke-i (Fi) = jumlah petak contoh ditemukannya jenis ke -ijumlah total petak contoh Frekuensi relatif (FR) =Frekuensi seluruh jenis Frekuensi suatujenis ×100% Dominansi jenis ke-i (Di) = luas bidang dasar jenis ke-iluas total petak contoh Dominansi relatif (DR) =Dominansi seluruh jenisDominansi suatu jenis ×100%

INP = KR+FR+DR

Pola sebaran jenis tumbuhan pakan

5

Keterangan:

ID = Indeks dispersal

S2 = Keragaman jumlah individu setiap jenis X = rata-rata jumlah individu setiap jenis

χ2

= Nilai kuadrat hitung

n = jumlah petak ukur jenis pakan. Kriteria yang digunakan adalah, jika:

χ2≤χ2

0.975 ; maka jenis tumbuhan memiliki pola sebaran merata.

χ2

0.975< χ2<χ20.0.25 ; maka jenis tumbuhan memiliki pola sebaran secara acak.

χ2≥ χ2

0.025; maka jenis tumbuhan memiliki pola sebaran secara berkelompok.

Palatabilitas

Palatabilitas merupakan derajat kesukaan pada jenis pakan tertentu yang dipilih dan dimakan oleh lutung budeng. Tingkat palatabilitas pakan dianalisis menggunakan Indeks Ivlev (Forsyth et al. 2002):

Ei=

Keterangan :

Ei = Indeks pemilihan

ri = Proporsi frekuensi kunjungan lutung budeng untuk makan ke pohonpakan

jenis ke -i

pi = Proporsi kerapatan pohon pakan lutung budeng jenis ke-i

Kriteria yang digunakan adalah, jika : Ei≤ -0.3; maka pakan tersebut dihindari

-0.3< Ei<0.3; maka pakan tersebut dipilih secara acak

Ei≥ 0.3; maka pakan tersebut disukai

Analisis proksimat

Analisis proksimat adalah salah satu cara untuk mengetahui kandungan-kandungan zat pada makanan. Analisis data dilakukan dengan metode perbandingan kandungan pada setiap jenis pakan yang disukai.

Perilaku makan

Data perilaku makan yang diperoleh dari hasil pengamatan dianalisis secara kuantitatif. Untuk mengetahui hubungan antar aktivitas yang dilakukan selama waktu tertentu dilakukan dengan Uji Chi-square (χ2). Persamaan yang digunakan adalah rumus Ludwig dan Reynold (1988), yaitu:

�2 = �� − �� ��

2 ri - pi

6

Keterangan :

χ2

= Nilai uji

Oi = Frekuensi hasil pengamatan

Ei = Frekuensi harapan

Uji Chi-square ini dilakukan untuk menguji hipotesis dengan kriteria sebagai berikut:

Jika χ2 hitung >χ2 tabel, maka tolak H0 (ada hubungan antara kelas umur dan

waktu makan terhadap durasi atau lamanya waktu makan pada lutung).

Jika χ2 hitung ≤ χ2

tabel, maka terima H0 (tidak ada hubungan antara kelas umur

dan waktu makan terhadap durasi atau lamanya waktu makan pada lutung). Pengujian dilakukan pada selang kepercayaan 95% dengan derajat bebas (db) = (b-1) (k-1), dengan b adalah baris dan k adalah kolom.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kawasan hutan Dungus Iwul ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Gouvernment Besluit (GB) tanggal 21 Maret 1931 Nomor 23 stbl 99, dengan luas areal 9 ha. Secara administratif kawasan Cagar Alam Dungus Iwul ini terletak di Desa Cigeulung Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat. Kawasan Cagar Alam Dungus Iwul terletak di pinggir jalan raya antara Bogor dan Rangkasbitung sehingga mudah dicapai dengan rute perjalanan Bandung-Bogor ± 120 km, Bogor-Jasinga-Lokasi ± 60 km dengan kondisi jalan baik dan banyak dilintasi oleh kendaraan umum (Dishut 2007). Keadaan topografi kawasan Cagar Alam Dungus Iwul relatif datar (kemiringan 8-15%) dengan ketinggian 175 m diatas permukaan laut. Jenis tanah kawasan ini adalah podsolik merah kuning yang terbentuk dari batuan infravulkan (dasit) batuan pasir dan endapan kuarsa (LIPI 2009). Menurut Schmidt dan Ferguson (1951), iklim di kawasan Cagar Alam Dungus Iwul termasuk tipe hujan A dengan curah hujan rata-rata 3.348 mm/tahun serta temperatur udara 22,5oC – 33oC (LIPI 2009). Gambar kawasan Cagar Alam dungus Iwul disajikan pada Gambar 3.

7

Vegetasi di Cagar Alam Dungus Iwul merupakan gambaran dari hutan dataran rendah yang dahulunya terhampar luas di bagian utara Jawa Barat. Flora yang tumbuh di cagar alam ini adalah iwul (Orania sylvicola), kibentili (Kickseia arborea), anggrit (Adinapolychepala), dahu (Dracontomelonmangiferum), ki hijoer (Quercus blaumena), ranji (Dialium indum) dan teureup (Artocarpus elastica).Beberapa jenis satwaliar yang terdapat di kawasan ini adalah elang ular (Spilornis cheela), sedangkan jenis mamalia diantaranya adalah lutung (Tracyphithecus auratus), bajing terbang (Sciurepterus sagitta) dan jelarang (Ratufa bicolor) (Dishut 2007).

Berdasarkan hasil analisis vegetasi yang dilakukan ditemukan 39 jenis pada tingkat semai, 46 jenis pada tingkat pancang, 16 jenis pada tingkat tiang dan 29 jenis pada tingkat pohon. Indeks nilai penting (INP) jenis iwul (Orania sylvicola) pada tingkat semai sebesar 110.36 %, tingkat pancang sebesar 71.02%, tingkat tiang 149.63% dan pada tingkat pohon sebesar 96.62%. Tingginya INP iwul (Orania sylvicola) pada setiap tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa spesies iwul memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya sehingga kemampuan untuk bertahan hidup dan memperbanyak jenisnya cukup tinggi (Simbolon 2013). Daftar Jenis tumbuhan dominan di kawasan Cagar Alam Dungus Iwul disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Beberapa jenis tumbuhan dominan di Cagar Alam Dungus Iwul Tingkat

Iwul Orania sylvicola 110.36

Ki Tahun Ardisia elliptica 20.85

Ki Sawo Aporosa nitida 8.83

Ki Laja Knema Laurina 5.65

Reungrang Garcinia rostrata 4.48

Pancang

Iwul Orania sylvicola 71.02

Ki Tahun Ardisia elliptica 18.51

Ki Laja Knema laurina 14.57

Ki Sawo Aporosa nitida 10.37

Ki Tulang Polyalthia subcordata 7.89

Tiang

Iwul Orania sylvicola 149.3

Menteng Monyet Mallotus sp. 23.35

ki Sasah Canarium denticulatum 19.81 Ki Tulang Polyalthia subcordata 19.75

Ki Tahun Ardisia elliptica 15.70

Pohon

Iwul Orania sylvicola 96.62

Putat Barringtonia racemosa 29.58

Kiara Ficus sp 19.11

Taritih Drypetes sumatrana 17.24

8

Potensi Pakan Lutung Budeng

Jenis pakan lutung budeng

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 29 jenis vegetasi yang menjadi sumber pakan lutung budeng diantaranya iwul (Orania sylvicola), putat (Barringtonia racemosa), taritih (Drypetes sumatrana), kiara (Ficus sp) dan ki hujan (Engelhardtia spicata). Jenis vegetasi yang menjadi pakan lutung budeng didominasi oleh tingkat pohon. Hasil analisis vegetasi juga menunjukkan bahwa jenis - jenis vegetasi yang dimanfaatkan oleh lutung budeng sebagian besar merupakan jenis yang cukup dominan di habitat lutung budeng di Cagar Alam Dungus Iwul seperti yang disajikan pada Tabel 2. Jenis – jenis pohon yang menjadi sumber pakan lutung budeng di Cagar Alam Dungus Iwul cukup banyak dibandingkan dengan hasil penelitian Iskandar (2003) menyebutkan bahwa pohon yang menjadi sumber pakan lutung yang ada di TN Meru Betiri ada 11 jenis pohon pakan, sedangkan hasil penelitian Kurniawan dan Herna (2005) menyebutkan bahwa ada 9 jenis pohon yang dikonsumsi oleh lutung di SM Dataran Tinggi Hyang. Jenis kiara (Ficus sp), kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan ki hujan (Engelhardtia spicata) merupakan jenis pohon pakan lutung budeng yang juga terdapat di TN Meru Betiri dan SM Dataran Tinggi Hyang .

Tabel 2 Jenis pohon pakan dominan lutung budeng

No Nama Jenis Nama Ilmiah INP

1 Iwul Orania sylvicola 96.62

2 Putat Barringtonia racemosa 29.58

3 Kiara Ficus sp 19.11

4 Taritih Drypetes sumatrana 17.24

5 Ki Hujan Engelhardtia spicata 13.61

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa lutung budeng lebih banyak mengkonsumsi daun muda, sedangkan bagian lainnya dari tumbuhan yang dikonsumsi oleh lutung budeng adalah buah dan bunga. Jenis pohon pakan yang dimakan bagian daunnya saja seperti jenis putat (Barringtonia racemosa), ki hujan (Engelhardtia spicata) dan taritih (Drypetes sumatrana). Bagian yang dimakan berupa daun dan buah seperti jenis asam keranji (Dialum indum) dan kaliandra (Calliandra calothyrsus), sedangkan bagian yang dimakan berupa daun dan bunga hanya satu jenis yaitu iwul (Orania sylvicola). Komposisi pakan lutung di CA Dungus Iwul berupa daun sebesar 75.68%, buah sebesar 21.62% dan bunga sebesar 2.70% (Gambar 4).

Gambar 4 Komposisi pakan lutung budeng

75.68% 21.62% 2.70%

Daun

Buah

9

Menurut Supriatna dan Wahyono (2000), jenis pakan lutung lebih dari 66 jenis tumbuhan yang berbeda. Komposisi pakan lutung terdiri atas 50% berupa daun, 32% buah, 13% bunga dan sisanya bagian dari tumbuhan lain dan serangga. Hasil penelitian ini berbeda dengan Supriatna dan Wahyono (2000) yang menyatakan bahwa lutung memakan daun kurang lebih 50% dari kebutuhan hidupnya, sedangkan sisanya berupa pakan bunga dan buah-buahan. Hal ini dikarenakan tidak semua pohon pakan yang ada di CA Dungus Iwul menghasilkan buah dan bunga serta pada saat pengamatan sedang tidak musim buah sehingga lutung budeng banyak ditemukan memakan daun muda. Daun yang masih muda biasanya dimakan habis sedangkan apabila daunnya sudah cukup tua maka yang dimakan hanya bagian ujung daunnya saja. Hal ini terjadi karena lutung dapat memilih jenis pakan yang sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan daun yang sudah tua kandungan nutrisinya sudah berkurang, selain itu bagian ujung daun diduga rasanya lebih enak karena kandungan nutrisinya lebih banyak daripada bagian pangkal daun (Prayogo 2006).

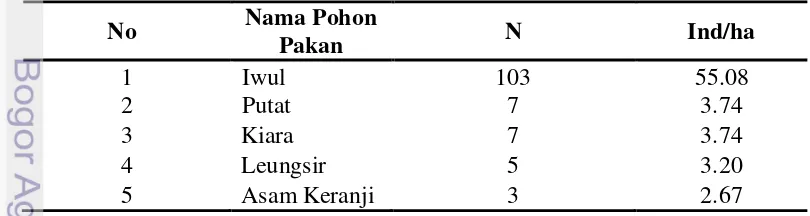

Kelimpahan Pakan

Hasil analisis menunjukkan bahwa ada lima jenis pakan lutung budeng yang memiliki kelimpahan tertinggi seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Kelimpahan tertinggi jenis tumbuhan pakan lutung budeng di CA Dungus Iwul adalah jenis iwul (Orania sylvicola) dengan nilai sebesar 55.08 ind/ha. Jenis putat dan kiara memiliki nilai kelimpahan yang sama yaitu sebesar 3.74 ind/ha. Kelimpahan pakan lutung budeng untuk jenis putat, kiara, leungsir dan asam keranji tergolong cukup rendah dibandingkan jenis iwul, sehingga perlu dilakukan pengelolaan lebih lanjut untuk kelestariannya.

Kelimpahan pakan mempunyai hubungan yang erat dengan ketersediaan pakan di suatu kawasan. Kelimpahan pakan yang tinggi menunjukkan bahwa jumlah pakan yang dibutuhkan oleh satwaliar dikawasan tersebut tercukupi. Odum (1971 ) diacu dalam Putra (1993) menyatakan bahwa kelimpahan vegetasi dipengaruhi oleh kondisi musim sehingga akan ada perbedaan antara musim penghujan dan musim kemarau.

10

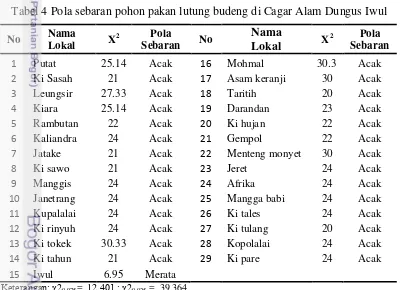

ruang dalam komunitas tersebut yang mendorong pembagian ruang hidup yang sama, sedangkan penyebaran secara acak terjadi pada individu-individu yang menyebar dalam beberapa tempat dan mengelompok dalam tempat lainnya (Siswanto 2007). Dari Hasil analisis juga tidak ditemukan satupun tumbuhan pakan yang menyebar secara mengelompok. Pola sebaran pada jenis pohon pakan pakan disajikan pada Tabel 4.

Pohon pakan Lutung Budeng di Cagar Alam Dungus Iwul memiliki pola sebaran acak dan seragam pada selang kepercayaan 95%. Menyebar secara acak jika nilai indeks tumbuhan tersebut berada pada kisaran 12.401-39.364. Jika nilai indeksnya lebih besar dari 39.364 maka jenis tumbuhan tersebut dinyatakan menyebar secara mengelompok, sedangkan jika nilai indeksnya kurang dari 12.401 maka menurut Ludwig dan Reynold (1988) tumbuhan tersebut menyebar merata.

Tinggi rendahnya nilai indeks ini dikarenakan perbedaan jumlah tumbuhan yang ditemukan pada tiap-tiap plot yang menyebabkan besarnya nilai ragam variasi. Menurut Ludwig dan Reynold 1988, penyebaran tumbuhan dan hewan di suatu area terdiri atas tiga pola, yaitu acak, mengelompok dan seragam. Menurut Pemberton dan Frey (1984) diacu dalam Siswanto (2007) pola tumbuhan pakan yang acak menggambarkan homogenitas lingkungan dan atau pola perilaku tak selektif.

Tabel 4 Pola sebaran pohon pakan lutung budeng di Cagar Alam Dungus Iwul

No Nama

1 Putat 25.14 Acak 16 Mohmal 30.3 Acak

2 Ki Sasah 21 Acak 17 Asam keranji 30 Acak

3 Leungsir 27.33 Acak 18 Taritih 20 Acak

4 Kiara 25.14 Acak 19 Darandan 23 Acak

5 Rambutan 22 Acak 20 Ki hujan 22 Acak

6 Kaliandra 24 Acak 21 Gempol 22 Acak

7 Jatake 21 Acak 22 Menteng monyet 30 Acak

8 Ki sawo 21 Acak 23 Jeret 24 Acak

9 Manggis 24 Acak 24 Afrika 24 Acak

10 Janetrang 24 Acak 25 Mangga babi 24 Acak

11 Kupalalai 24 Acak 26 Ki tales 24 Acak

12 Ki rinyuh 24 Acak 27 Ki tulang 20 Acak

13 Ki tokek 30.33 Acak 28 Kopolalai 24 Acak

14 Ki tahun 21 Acak 29 Ki pare 24 Acak

15 Iwul 6.95 Merata

Keterangan: χ20,975= 12.401 ; χ20,025 = 39.364

Palatabilitas Pakan

11

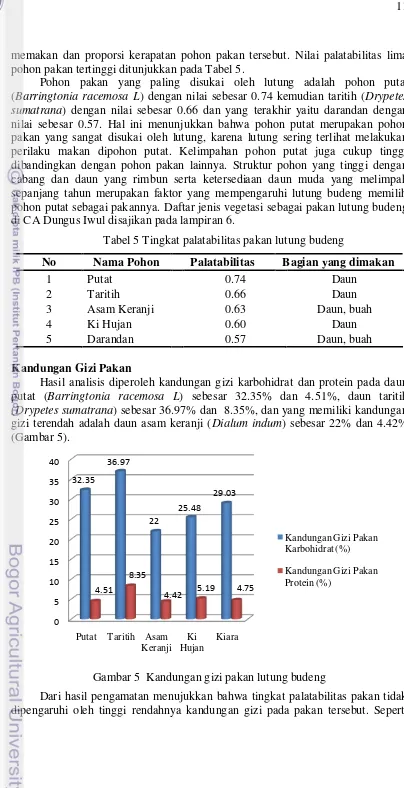

memakan dan proporsi kerapatan pohon pakan tersebut. Nilai palatabilitas lima pohon pakan tertinggi ditunjukkan pada Tabel 5.

Pohon pakan yang paling disukai oleh lutung adalah pohon putat (Barringtonia racemosa L) dengan nilai sebesar 0.74 kemudian taritih (Drypetes sumatrana) dengan nilai sebesar 0.66 dan yang terakhir yaitu darandan dengan nilai sebesar 0.57. Hal ini menunjukkan bahwa pohon putat merupakan pohon pakan yang sangat disukai oleh lutung, karena lutung sering terlihat melakukan perilaku makan dipohon putat. Kelimpahan pohon putat juga cukup tinggi dibandingkan dengan pohon pakan lainnya. Struktur pohon yang tinggi dengan cabang dan daun yang rimbun serta ketersediaan daun muda yang melimpah sepanjang tahun merupakan faktor yang mempengaruhi lutung budeng memilih pohon putat sebagai pakannya. Daftar jenis vegetasi sebagai pakan lutung budeng di CA Dungus Iwul disajikan pada lampiran 6.

Tabel 5 Tingkat palatabilitas pakan lutung budeng

No Nama Pohon Palatabilitas Bagian yang dimakan

1 Putat 0.74 Daun

Hasil analisis diperoleh kandungan gizi karbohidrat dan protein pada daun putat (Barringtonia racemosa L) sebesar 32.35% dan 4.51%, daun taritih (Drypetes sumatrana) sebesar 36.97% dan 8.35%, dan yang memiliki kandungan gizi terendah adalah daun asam keranji (Dialum indum) sebesar 22% dan 4.42% (Gambar 5).

Gambar 5 Kandungan gizi pakan lutung budeng

Dari hasil pengamatan menujukkan bahwa tingkat palatabilitas pakan tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kandungan gizi pada pakan tersebut. Seperti

12

pada daun putat yang memiliki kandungan gizi lebih rendah dari daun taritih tetapi tingkat palatabilitasnya tinggi. Hal ini dikarenakan jenis putat jumlahnya lebih melimpah dari taritih sehingga lutung budeng lebih sering mengunjungi dan melakukan aktivitas makan di pohon putat. Lutung budeng akan lebih sering mengunjungi pohon pakan yang melimpah dan memiliki daun muda yang lebih banyak.

Karbohidrat merupakan sumber energi yang dibutuhkan satwa dalam melakukan aktivitas hariannya, sedangkan protein merupakan salah satu zat gizi yang sangat berperan penting bagi primata. Protein memegang peranan penting dalam fungsi struktur dan fisik semua organisme seperti perbaikan jaringan dan pemeliharaan tubuh, membentuk hormon dan enzim.

Kebutuhan karbohidrat dan protein sangat bervariasi menurut kelas umur individu primata. Kebutuhan gizi pada beberapa primata disajikan pada Tabel 6.

Pakan lutungdi Cagar Alam Dungus Iwul memiliki kandungan gizi karbohidrat dan protein yang cukup tinggi dibandingkan dengan kebutuhan gizi yang direkomendasikan oleh NRC (2013). Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan gizi lutung budeng di Cagar Alam Dungus iwul tercukupi.

Tabel 6 Kebutuhan gizi pada primata

Jenis Kelas

umur

Kebutuhan Gizi pakan (g/BB/h) Bahan kering Protein Lemak Energi

Lutung Perak Dewasa 40.5 8 2.37 23.87

13

Lutung lebih sering menggunakan tangan kanannya untuk mengambil pakan dan makan. Saat pangamatan juga sering ditemukan lutung mengambil pakan pada pohon pakan kemudian pakan tersebut dibawa dan dimakan di pohon pakan yang lain

Gambar 6 Posisi lutung budeng pada saat mengambil pakan dan posisi makan Lutung dewasa akan mencari pohon pakan yang memiliki ketersediaan daun muda yang banyak dan duduk di pohon tersebut untuk makan. Lutung akan cenderung mencari tempat yang memiliki daun muda yang banyak dan duduk di tempat tersebut untuk makan dan akan berpindah ketempat yang lain ketika pakannya sudah sedikit hal ini didukung oleh pendapat dari Rijksen (1978) diacu dalam Fuadi (2008) yang menyatakan bahwa lutung biasanya mengkonsumsi dedaunan yang masih muda karena banyak mengandung air. Sehingga lutung tidak pernah telihat melakukan perilaku minum karena kebutuhan airnya sudah tercukupi dari pakannya yang berupa dauh muda. Lutung dewasa cenderung tidak berpindah-pindah ketika sedang makan, lutung dewasa akan berpindah ketika sumber pakan nya sudah sedikit dan ada gangguan. Berbeda dengan lutung remaja dan anak, mereka cenderung sering berpindah-pindah untuk makan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan diperoleh rata-rata lama waktu makan pada lutung yaitu 12.5-16.9 detik, mulai dari memetik, memasukkan ke mulut, menggigit, mengunyah dan menelan. Hal ini tergantung banyak sedikitnya pakan yang masuk ke mulut. Lutung dewasa dan remaja memerlukan rata-rata waktu 12.5 detik untuk makan, sedangkan lutung anak memerlukan waktu 16.9 detik (Tabel 7).

Tabel 7 Rata-rata durasi waktu makan pada tiap kelas umur lutung budeng Aktivitas Durasi (detik)

Dewasa Remaja Anak

Mengambil 3.4 3.6 4.2

Menggigit 3.4 2.7 3.5

Mengunyah 3.3 4.1 5.5

Menelan 2.4 2.1 2.7

Total 12.5 12.5 16.9

14

lutung bangun tidur yaitu pada pukul 06.00-09.00. Pada pengamatan yang dilakukan, ketika keluar dari pohon tidur, aktivitas yang dilakukan lutung adalah makan di pohon-pohon yang tidak jauh dari pohon tidurnya untuk mendapatkan energi sebelum melakukan pergerakan. Aktivitas makan pada siang hari dimulai pada pukul 12.00 -14.00 dan sore hari pada pukul 15.00-17.00.

Alokasi waktu makan pada lutung akan meningkat pada pagi hari. Kondisi suhu dan dan kelembaban yang relatif tinggi pada pagi hari (10-300 C) menyebabkan lutung budeng memilih berkumpul untuk makan dibawah naungan pohon (Nadler et al. (2002) diacu dalam Sulistyadi (2013)). Durasi aktivitas makan cenderung tinggi pada pagi hari juga karena terkait dengan tingkat kesegaran pakan (Sulistyadi 2013).

Aktivitas makan pada lutung akan menurun pada sore hari. Hal ini dikarenakan sore hari lebih banyak digunakan lutung untuk istirahat. Prayogo (2006), menyatakan bahwa aktivitas makan primata pada umumnya akan meningkat pada pagi hari. Lutung sebagai hewan diurnal akan aktif pada pagi dan siang hari, sedangkan sore hari lebih banyak digunakan sebagai waktu istirahat dan tidur. Hasil perhitungan diketahui bahwa aktivitas makan pada lutung pada pagi hari lebih tinggi dibandingkan siang dan sore hari dan masing-masing kelas umur memiliki perbedaan durasi waktu pada aktivitas makannya (Tabel 8).

Tabel 8 Alokasi penggunaan waktu makan pada tiap kelas umur lutung Kelas Umur Waktu Makan (menit) Total

Pagi Siang Sore alokasi waktu makan dengan uji chi-square dengan selang kepercayaan 95% (χ2hitung = 0.097; χ2 0.025 = 11.143). Hal ini menunjukan bahwa X2 hitung lebih

kecil dari X2 tabel sehinggga hipotesis awal diterima dan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kelas umur dan alokasi waktu makan terhadap durasi atau lamanya waktu makan pada lutung.

Aktivitas Lain

15

hujan, sehingga jarang sekali lutung budeng terlihat melakukan aktivitas seperti bergerak, makan, dan aktivitas sosial lainnya.

Gambar 7 Persentase aktivitas lutung budeng

Kegiatan istirahat pada primata termasuk lutung umumnya dipengaruhi oleh tingkat suhu dan kelembaban (Prayogo 2006). Waktu istirahat penting dilakukan oleh lutung dan primata lainnya untuk mencerna dedaunan yang telah dikonsumsinya (Alikodra, 1990).

Lutung merupakan satwa yang hidup berkelompok, sehingga tidak lepas dalam berhubungan dengan individu lainnya. Aktivitas sosial pada lutung yaitu grooming, berkelahi dengan macaca, dan bermain. Aktivitas grooming sering dilakukan pada siang hari dan dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pada saat pengamatan tidak ditemukan lutung yang sedang melakukan perilaku seksual. Aktivitas bergerak atau berpindah pada lutung ada bermcam-macam diantaranya melompat, memanjat, dan berjalan (Gambar 8). Lutung lebih banyak melakukan pergerakan pada pagi hari. Hal ini dilakukan untuk mencari sumber pakan yang digunakan sebagai energi untuk melakukan aktivitas hariannya. Lutung budeng juga akan lebih sering melakukan aktivitas bergerak apabila ada gangguan atau keberadaan manusia.

(a) (b) (c)

16

SIMPULAN

Simpulan

1. Di Cagar Alam Dungus Iwul ditemukan 29 jenis tumbuhan pakan lutung budeng. Komposisi pakan lutung terdiri atas 75.68% daun, 21.62% buah dan 2.70% bunga. Kelimpahan jenis tumbuhan pakan tertinggi adalah Orania sylvicola (55.08 ind/ha). Pola sebaran spasial jenis-jenis tumbuhan pakan umumnya acak, kecuali iwul yang memiliki pola sebaran seragam. Palatabilitas jenis tumbuhan pakan tertinggi adalah putat (Ei=0.74) dengan

kandungan karbohidrat 32.35% dan protein 4.51%.

2. Lutung budeng banyak menggunakan waktu hariannya untuk beristirahat (76.16%). Lama waktu yang digunakan untuk aktivitas makan rata-rata setiap hari adalah 12.51%.

DAFTAR PUSTAKA

Alikodra HS. 1990. Pengelolaan Satwa Liar. Bogor (ID) : Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat. Institut Pertanian Bogor

Ambarwati R. 1999. Studi perbandingan perilaku lutung hitam (Trachypithecus auratus) di kebun binatang dan taman nasional baluran [skripsi]. Surabaya (ID) : Jurusan Biologi FMIPA Universitas Airlangga.

Bismark M. 1993. Ekologi makan primata [thesis]. Yogyakarta (ID): Program Studi Pengelolaan Satwaliar. Universitas Gajah Mada.

Cowlishaw G, Dunbar RIM. 2000. Primate Conservation Biology. Chicago (US): University of Chicago Press

Departemen Kehutanan. 1992. Manual Kehutanan. Jakarta (ID): Departemen Kehutanan RI.

Deviyanti. 2010. Komposisi jenis dan struktur tegakan hutan di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat-Banten [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

[Dishut] Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. 2007. Cagar Alam Dungus Iwul.http://www.dishut.jabarprov.go.id. [5 Juli 2013]

Djuwantoko. 1994. Habitat and conservation of ebony leaf monkey in deciduous forests (teak), in central Java. (abstract) XVth Congress of the International Primatological Society.

Fleagle JG. 1978. Locomotion, Posture, and Habitat Utilization in Two SympatricLeaf-Monkey (Presbytis obscura and P. melalophos) in Conference ofArboreal Folivores. Virginia (US): Fort Royal.

Forsyth DM, DA Games, G Nugent and GMJ Hall. 2002. Diet and diet preferences of introduced ungulates (order: Artiodactyla) in New Zealand. New Zealand (US): Journal of zoology (29): 323-343

17

Idris I. 2004. Pola Pergerakan Lutung Jawa di Pos Selabintana, Taman Nasional Gede Pangrango, Jawa Barat [skripsi].Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor. [IUCN] International Union for Conservation of Nature. 2013. Trachypithecus

auratus. [Terhubung berkala] http://www.iucnredlist.org/details/biblio/2203 /0.(30 Maret 2013).

Kurniawan I dan Herna. 2005. . Survei habitat (Blok Hutan Danau Taman Hidup Suaka Margasatwa Dataran Tinggi HyangDalam Rangka Mencari Alternatif Lokasi Pelepasliaran Satwa). Malang (ID) : PPS Petungsewu, Gibbon Foundation

[LIPI] Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. Laporan Perjalanan Eksplorasi dan Pengambilan Data Ekologi di Cagar Alam Dungus Iwul, Jawa Barat.Bogor (ID) : LIPI

Ludwig JA, Reynold JF. 1988. Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing. Canada (US) : John Wiley dan Sons, Inc.

National Research Council. 2003. Nutrient Requirement of Nonhuman Primate. Washington (US) : National Academy Press.Ed ke-2.

Nijman V. 2000. Geographic distribution of ebony leaf monkey Trachypithecus auratus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812) (Mamalia: Primates: Cercopithecidae). Contributions to Zoology 69 (3):157-177.

Nurwulan N. 2002. Pola pemberian pakan lutung perak Kalimantan (Trachypithecusvillosus) di Taman Margasatwa Ragunan [Laporan Magang]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Putra IM. 1993. Perilaku makan pada surili (Presbytis comata comate Desmarets, 1822) di Cagar Alam Situ Patengan Jawa Barat. [Laporan Akhir]. Bandung (ID): Universitas Padjadjaran.

Prayogo H. 2006. Kajian tingkah laku dan analisis pakan lutung perak (Trachypithecus cristatus) di Pusat Primata Schmutzer TamanMargasatwa Ragunan [Tesis]. Bogor (ID) : Institut Pertanian Bogor.

Rijksen HD. 1978. A Field Study on Sumatran Orang Utan (Pongo pygmaeus Lesson 1827). H. Veenmanzonen. Wagenigen (DE)

Santosa Y. 2010. Manajemen satwaliar in-situ. Di dalam: Koesmaryandi N, editor. Panduan Praktek Kerja Lapang Profesi Tahun Ajaran 2009-2010. Laboratorium Ekologi Satwaliar. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Simbolon RS. 2013. Keanekaragaman dan pola sebaran spesies tumbuhan asing invasif di Cagar Alam Dungus Iwul, Bogor [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Siswanto N. 2007. Studi pakan dan perilaku makan babi hutan Sulawesi (Sus celebensis Muller dan Schlegel, 1843) di Suakamarga Satwa Tanjung Peropa, Sulawesi Tenggara [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

Soejono M. 1990. Petunjuk Laboratorium Analisis dan Evaluasi Pakan.Yogyakarta (ID) : Universitas Gadjah Mada.

Soerianegara I, Indrawan A. 1998. Ekologi Hutan Indonesia. Bogor (ID): Laboratorium Ekologi Hutan Fakultas Kehutanan IPB.

18

Supriatna J, Wahyono EH. 2000. Panduan Lapang Primata Indonesia. Jakarta (ID): Yayasan Obor Indonesia

18

Lampiran 1 Hasil analisis tingkat semai dan tumbuhan bawah

No Nama Lokal Nama Ilmiah K (ind/ha)

KR (%)

F (ind/ha)

FR (%)

INP (%)

1 Iwul Orania sylvicola 162000 89.35 1 21.01 110.36

2 Ki Tahun Ardisia elliptica Thunb. 5800 3.20 0.84 17.65 20.85

3 Ki Sawo Aporosa nitida Merr. 2300 1.27 0.04 7.56 8.83

4 Ki Laja Knema Laurina (Bl.) Warb 1100 0.61 0.2 5.04 5.65

5 Reungrang Garcinia rostrata 500 0.28 0.36 4.20 4.48

6 Asam Keranji Dialum indum L 400 0.22 0.12 3.36 3.58

7 Ki Toke Parinari sumatrana 900 0.50 0.12 2.52 3.02

8 Ki Cai Cleodendron laevifolium B 700 0.39 0.08 2.52 2.91

9 Ki Tulang Polyalthia subcordata Bl. 600 0.33 0.08 2.52 2.85

10 Taritih Drypetes sumatrana 500 0.28 0.04 2.52 2.80

11 Ki Hujan Engelhardtia spicata Lesh. 300 0.17 0.08 2.52 2.69

12 Harendong Pohon Melastoma Polyanthum 1600 0.88 0.04 1.68 2.56

13 Afrika Maesopsis emenii Engler 500 0.28 0.24 1.68 1.96

14 Harendong biasa Melastoma malabathricum 300 0.17 0.12 1.68 1.85

15 Ki Wera - 200 0.11 0.12 1.68 1.79

16 Rambutan Hutan Nephelium mutabile Bl. 200 0.11 0.08 1.68 1.79

17 Menteng Monyet Mallotus sp. 200 0.11 0.12 1.68 1.79

18 Ki Areng Diospyros sundaica 400 0.22 0.04 0.84 1.06

19 Harendong Bulu Clidemia hirta G. Don 200 0.11 0.04 0.84 0.95

19

Lampiran 1Hasil analisis tingkat semai dan tumbuhan bawah ( lanjutan)

No Nama Lokal Nama Ilmiah K (ind/ha)

KR (%)

F (ind/ha)

FR (%)

INP (%)

21 Kiara Ficus sp 200 0.11 0.04 0.84 0.95

22 Ki Sasah Canarium denticulatum 200 0.11 0.04 0.84 0.95

23 Kecapih - 200 0.11 0.04 0.84 0.95

24 Jeret Terminalia bellirica 200 0.11 0.04 0.84 0.95

25 Teureup Artocarpus elastica 200 0.11 0.04 0.84 0.95

26 Huni Hutan Semecarpus heterophylla 100 0.06 0.08 0.84 0.90

27 Ki Renyung Rhodamnia cinerea 100 0.06 0.16 0.84 0.90

28 Pisitan Lansium domesticum 100 0.06 0.04 0.84 0.90

29 Ki Hawok - 100 0.06 0.04 0.84 0.90

30 Putat Barringtonia racemosa L. 100 0.06 0.04 0.84 0.90

31 Peuris Aporosa microcalyx Hassk. 100 0.06 0.04 0.84 0.90

32 Ki Semut Vitex heterophylla 100 0.06 0.04 0.84 0.90

33 Tua Kelapa - 100 0.06 0.04 0.84 0.90

34 Beunying Ficus fistulosa 100 0.06 0.04 0.84 0.90

35 Kupapalai - 100 0.06 0.04 0.84 0.90

36 Calik Angin Acer niveum 100 0.06 0.04 0.84 0.90

37 Leungsir Pometia pinnata 100 0.06 0.04 0.84 0.90

38 Babandotan Ageratum conyzoides 100 0.06 0.08 0.84 0.90

39 Kaliandra Calliandra calothyrsus 100 0.06 0.04 0.84 0.90

Total 181300 100 4.76 100 200

20

χ2Lampiran 2 Hasil analisis vegetasi tingkat pancang

No Nama Lokal Nama Ilmiah K (ind/ha)

KR (%)

F (ind/ha)

FR (%)

INP (%)

1 Iwul Orania sylvicola 3552 55.78 1.00 15.24 71.02

2 Ki Tahun Ardisia elliptica 480 7.54 0.72 10.98 18.51

3 Ki Laja Knema laurina 384 6.03 0.56 8.54 14.57

4 Ki Sawo Aporosa nitida 272 4.27 0.40 6.10 10.37

5 Ki Tulang Polyalthia subcordata 192 3.02 0.32 4.88 7.89

6 Calik Angin 16 0.25 0.44 6.71 6.96

7 Ki Sasah Canarium denticulatum 112 1.76 0.28 4.27 6.03

8 Ki Toke Parinari sumatrana 128 2.01 0.24 3.66 5.67

9 Jatake Bouea macrophylla 160 2.51 0.20 3.05 5.56

10 Ki Renyung Rhodamnia cinerea 96 1.51 0.24 3.66 5.17

11 Afrika Maesopsis emenii 80 1.26 0.12 1.83 3.09

12 Peuris Aporosa microcalyx 64 1.01 0.12 1.83 2.83

13 Reungrang Garcinia rostrata 48 0.75 0.12 1.83 2.58

14 Tua Kelapa 48 0.75 0.12 1.83 2.58

15 Maricin 48 0.75 0.12 1.83 2.58

16 Rotan Daemonorops draco 64 1.01 0.08 1.22 2.22

17 Rambutan Hutan Nephelium mutabile 48 0.75 0.08 1.22 1.97

18 Kaliandra 32 0.50 0.08 1.22 1.72

19 Huni Hutan Semecarpus heterophylla 32 0.50 0.08 1.22 1.72

21

Lampiran 2 Hasil analisis vegetasi tingkat pancang (lanjutan)

No NamaLokal NamaIlmiah K (ind/ha)

KR (%)

F (ind/ha)

FR (%)

INP (%)

21 Mangga Babi Mangifera sp. 32 0.50 0.08 1.22 1.72

22 Gempol Nuclea orientalis 32 0.50 0.08 1.22 1.72

23 Taritih Drypetes sumatrana 32 0.50 0.08 1.22 1.72

24 Menteng Monyet Mallotus sp. 32 0.50 0.04 0.61 1.11

25 Kokosan Lansium aquaeum 16 0.25 0.04 0.61 0.86

26 Putat Barringtonia racemosa 16 0.25 0.04 0.61 0.86

27 Mara Macaranga tanarius 16 0.25 0.04 0.61 0.86

28 Ki Areng 16 0.25 0.04 0.61 0.86

29 Asam Keranji Dialum indum 16 0.25 0.04 0.61 0.86

30 Ki Walen Erythroxylumcuneatum 16 0.25 0.04 0.61 0.86

31 Ki Cai Cleodendron laevifolium 16 0.25 0.04 0.61 0.86

32 Ki Hujan Engelhardtia spicata 16 0.25 0.04 0.61 0.86

33 Kecapi 16 0.25 0.04 0.61 0.86

34 Saninten 16 0.25 0.04 0.61 0.86

35 Bintinu Mallotus paniculatus 16 0.25 0.04 0.61 0.86

36 Sulangkar 16 0.25 0.04 0.61 0.86

37 Hamalok 16 0.25 0.04 0.61 0.86

38 Ceurik Garcinia lateriflora 16 0.25 0.04 0.61 0.86

39 Pisitan 16 0.25 0.04 0.61 0.86

40 Duku 16 0.25 0.04 0.61 0.86

22

Lampiran 2 Hasil analisis tingkat pancang (lanjutan)

No NamaLokal NamaIlmiah K

Lampiran 3 Hasil analisis vegetasi tingkat tiang

23

Lampiran 3 Hasil analisis vegetasi tingkat tiang (lanjutan)

No Nama Lokal Nama Ilmiah K

Lampiran 4 Hasil analisis vegetasi tingkat pohon

24

25

Lampiran 4 Hasil analisis vegetasi tingkat pohon ( lanjutan)

No Nama Lokal Nama Ilmiah K (ind/ha)

KR (%)

F (ind/ha)

FR (%)

D (m2/ha)

DR (%)

INP (%)

28 Afrika Maesopsis emenii 1 0.54 0.04 0.94 0.04 0.11 1.59

29 Mangga Babi Mangifera sp. 1 0.54 0.04 0.94 0.03 0.10 1.58

Total 184 100 4.24 100 34.34 100 300

27

Lampiran 5 Pola sebaran pohon pakan

No Nama Lokal X2 S2 Xrata-rata ID X2 KET

1 Putat 9 0.29 0.28 1.04 25.14 acak

2 Ki Sasah 4 0.14 0.16 0.875 21 acak

3 Leungsir 8 0.27 0.24 1.13 27.33 acak

4 Kiara 9 0.29 0.28 1.04 25.14 acak

5 Rambutan 3 0.11 0.12 0.91 22 acak

6 Kaliandra 1 0.04 0.04 1 24 acak

7 Jatake 4 0.14 0.16 0.87 21 acak

8 Manggis 1 0.04 0.04 1 24 acak

9 Janetrang 1 0.04 0.04 1 24 acak

10 Kupalalai 1 0.04 0.04 1 24 acak

12 Ki renyung 1 0.04 0.04 1 24 acak

13 Ki Tokek 4 0.15 0.12 1.26 30.33 acak

14 Ki tahun 4 0.14 0.16 0.87 21 acak

15 Mohmal 4 0.15 0.12 1.26 30.33 acak

16 Asam keranji 7 0.25 0.2 1.25 30 acak

17 Taritih 5 0.16 0.2 0.83 20 acak

18 Darandan 2 0.07 0.08 0.95 23 acak

19 Ki hujan 3 0.11 0.12 0.91 22 acak

20 Gempol 3 0.11 0.12 0.91 22 acak

21 Menteng monyet 7 0.25 0.2 1.25 30 acak

22 Jeret 1 0.04 0.04 1 24 acak

23 Afrika 1 0.04 0.04 1 24 acak

24 Mangga babi 1 0.04 0.04 1 24 acak

25 Ki tales 1 0.04 0.04 1 24 acak

26 Ki tulang 5 0.16 0.2 0.83 20 acak

27 Kopolalai 1 0.04 0.04 1 24 acak

28 Ki pare 1 0.04 0.04 1 24 acak

28

Lampiran 6 Jenis-jenis pakan lutung budeng

No Nama Jenis Nama Ilmiah ri pi Ei Keterangan

1 Putat Barringtonia racemosa L. 0.25 0.04 0.74 Disukai 2 Taritih Drypetes sumatrana 0.13 0.03 0.66 Disukai 3 Asam Keranji Dialum indum 0.12 0.03 0.63 Disukai 4 Ki Hujan Engelhardtia spicata 0.07 0.02 0.60 Disukai

5 Darandan 0.04 0.01 0.57 Disukai

6 Janetrang 0.01 0.01 0.42 Disukai

7 Kupalalai 0.01 0.01 0.42 Disukai

8 Ki Laja Archidendron clypearia 0.01 0.01 0.42 Disukai 9 Kopolalai Eugenia densiflora 0.01 0.01 0.42 Disukai 10 Manggis Garcinia lateriflora 0.01 0.01 0.42 Disukai 11 Ki Renyung Rhodamnia cinerea 0.01 0.01 0.42 Disukai

12 Kaliandra 0.01 0.01 0.42 Disukai

13 Jeret Terminalia bellirica 0.01 0.01 0.42 Disukai 14 Ki Tales Notaphoebe umbelliflora 0.01 0.01 0.42 Disukai

15 Afrika Maesopsis emenii 0.01 0.01 0.42 Disukai

16 Mangga Babi Mangifera sp. 0.01 0.01 0.42 Disukai

17 Gempol Nuclea orientalis 0.03 0.02 0.23 Acak

18 Rambutan Hutan Nephelium mutabile 0.03 0.02 0.23 Acak

19 Kiara Ficus sp 0.05 0.04 0.16 Acak

20 Ki Tokek Parinari sumatrana 0.01 0.02 -0.11 Acak

21 Mohmal Horsfieldia sp. 0.01 0.02 -0.11 Acak

22 Jatake Bouea macrophylla 0.01 0.02 -0.25 Acak 23 Ki Tulang Polyalthia subcordata 0.01 0.02 -0.25 Acak 24 Ki Tahun Ardisia elliptica 0.01 0.02 -0.25 Acak

25 Ki Sawo Aporosa nitida 0.01 0.02 -0.25 Acak

26 Menteng Monyet Mallotus sp. 0.01 0.02 -0.25 Acak 27 Ki Sasah Canarium denticulatum 0.01 0.02 -0.25 Acak 28 Leungsir Pometia pinnata 0.01 0.03 -0.35 Dihindari

29 Iwul Orania sylvicola 0.03 0.56 -0.91 Dihindari

29

Lampiran 7 Bagian yang dimakan oleh lutung budeng

No Nama Jenis Nama Ilmiah Bagian yang

dimakan

1 Putat Barringtonia racemosa L. Daun

2 Taritih Drypetes sumatrana Daun

3 Asam Keranji Dialum indum Daun, buah

4 Ki Hujan Engelhardtia spicata Daun

5 Darandan Daun, buah

6 Janetrang Daun

7 Kupalalai Daun

8 Ki Pare Archidendron clypearia Daun

9 Kopolalai Eugenia densiflora Daun

10 Manggis Garcinia lateriflora Daun, buah

11 Ki Rinyuh

Austroeupatorium

inulifolim Daun

12 Kaliandra Daun, buah

13 Jeret Terminalia bellirica Daun

14 Ki Tales Notaphoebe umbelliflora Daun

15 Afrika Maesopsis emenii Daun

16 Mangga Babi Mangifera sp. Daun

17 Gempol Nuclea orientalis Daun

18 Rambutan Hutan Nephelium mutabile Daun, buah

19 Kiara Ficus sp Daun

20 Ki Tokek Parinari sumatrana Daun

21 Mohmal Horsfieldia sp. Daun, buah

22 Jatake Bouea macrophylla Daun, buah

23 Ki Tulang Polyalthia subcordata Daun

24 Ki Tahun Ardisia elliptica Daun

25 Ki Sawo Aporosa nitida Daun

26 Menteng Monyet Mallotus sp. Daun

27 Ki Sasah Canarium denticulatum Daun

28 Leungsir Daun

30

Lampiran 8 Perhitungan analisis Chi-square (χ2)

1. Pengelompokan waktu berdasarkan hipotesis yang akan di uji

Kelas Umur Waktu Makan Total Pagi Siang Sore

Dewasa 42.13 24.08 15.38 81.59

Remaja 41.47 23.43 15.11 80.01

Anak 40.57 23.17 13.25 76.99

Total 124.17 70.68 43.74 238.59 2. Perhitungan Frekuensi yang di harapkanuntuk Uji Chi-square

Dewasa Pagi = 124.17/81.59x238.59 = 42.462 Remaja Pagi = 124.17/80.01x238.59 = 41.639 Anak Pagi =124.17/76.99x238.59 = 40.068 Dewasa Siang = 70.68/81.59x238.59 =24.170 Remaja Siang = 70.68/80.01x238.59 = 23.702 Anak Siang = 70.68/76.99x238.59 = 22.807 Dewasa Sore = 43.74/81.59x238.59 = 14.957 Remaja Sore = 43.74/80.01x238.59 = 14.667 Anak Sore =43.74/76.99x238.59 = 14.114

Kelas Umur Waktu Makan Total Pagi Siang Sore

Dewasa 42.46 24.17 14.96 81.59

Remaja 41.64 23.70 14.67 80.01

Anak 40.07 22.80 14.11 76.99

Total 124.17 70.68 43.74 238.59

3. Dari frekuensi harapan di atas, maka nilai Chi-square

31

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 5 Juni 1991 di Krui, Lampung Barat. Penulis merupakan anak kedua dari Bapak Mazkur Rahman, SIP dan Ibu Rosdiana, S.Pd. Penulis menempuh pendidikan di TK Dharma Wanita Lampung Barat, dilanjutkan ke SDN 2 Bumi Waras Lampung Barat, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke SMPN 2 Pesisir Tengah, Lampung Barat lalu ke SMAN 1 Pesisir Tengah, Lampung Barat. Melalui Undangan Seleksi masuk IPB (USMI), penulis berhasil masuk ke IPB dan diterima di Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (KSHE), Fakultas Kehutanan.

Selama masa perkuliahan penulis terdaftar sebagai anggota Kelompok Pemerhati Mamalia tahun 2010-2012 pada Himpunan Mahasiswa Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata (HIMAKOVA). Penulis juga melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Papandayan serta Cagar Alam Sancang Timurpada tahun 2011 dan Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat pada tahun 2012. Penulis juga melakukan Praktik Kerja Lapang Profesi di Taman Nasional Baluran dari bulan Februari hingga Maret 2013.