HABIB KRISNA WIJAYA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

PENGEMBANGAN KRITERIA RANCANGAN HIDRAULIKA

PADA PEMANFAATAN AIR LIMPASAN UNTUK AIR BAKU

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengembangan Kriteria Rancangan Hidraulika Pada Pemanfaatan Air Limpasan untuk Air Baku di Kawasan Perumahan adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juli 2014

Habib Krisna Wijaya

RINGKASAN

HABIB KRISNA WIJAYA. Pengembangan Kriteria Rancangan Hidraulika Pada Pemanfaatan Air Limpasan untuk Air Baku di Kawasan Perumahan. Dibimbing oleh PRASTOWO dan ASEP SAPEI.

Urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan seperti untuk perumahan. Perkembangan kota-kota yang pesat sebagai akibat dari perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan terjadinya peningkatan pembangunan perumahan. Konsekuensi dari kegiatan pembangunan tersebut adalah terjadinya perubahan tata guna lahan menjadi lahan terbangun. Perubahan tata guna lahan ini menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap kondisi hidrologis lahan. Ketika terjadi hujan, dengan adanya kawasan terbangun maka kemungkinan terjadinya limpasan di kawasan tersebut akan meningkat sebanding dengan besarnya intensitas hujan yang terjadi. Pada intensitas hujan yang tinggi, kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya genangan atau bahkan banjir sebagai akibat kurangnya daerah resapan air dan kondisi sistem drainase yang kurang memadai.

Pada penelitian ini dikembangkan rancangan hidraulika untuk perencanaan saluran drainase di area perumahan dengan melihat kondisi lahan terbangun, luasan daerah tangkapan air, tingginya curah hujan dan sistem drainase yang ada. Pada penelitian dilakukan analisis kriteria rancangan hidraulika untuk pengendalian air limpasan sehingga nantinya air limpasan dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber air di perumahan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (i) menentukan koefisien drainase sistem drainase perumahan dan (ii) menentukan kriteria rancangan hidraulika sistem drainase perumahan dalam upaya pemanfaatan air limpasan sebagai salah satu alternatif sumber air baku.

Penelitian dilakukan di perumahan Bogor Nirwana Residance sejak bulan Maret 2013 hingga bulan Maret 2014. Metode penentuan koefisien drainase di perumahan dilakukan berdasarkan nilai debit limpasan yang diperoleh dari metode rasional dan luas lahan. Dari hasil yang diperoleh dikembangkan nomogram penentuan koefisien drainase, berdasarkan besarnya intensitas hujan dan nilai koefisien limpasan. Pengembangan kriteria rancangan hidraulika dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik saluran, kecepatan aliran, debit, kemiringan, dan kekasaran saluran. Perhitungan lebar dasar saluran (B) dan kedalaman air (h) di saluran dilakukan dengan metode trial and error dan mengacu pada kriteria rasio B/h untuk perencanaan saluran yang telah ditetapkan DPU (1986).

dalam perencanaan saluran drainase di perumahan untu memperoleh suatu rancangan hidraulika yang sesuai.

SUMMARY

HABIB KRISNA WIJAYA. Development of Hydraulic Design Criteria in Reusing Runoff as Raw Water in Residential Area. Supervised by PRASTOWO dan ASEP SAPEI.

Urbanization is considered as one of the important factor of population increased in the big cities. High number of population caused increasing of residential demand and its affected land use change. Residential area absorbed less rainfall than agriculture land and forest, so rainfall with high intensity could not well infiltrate and became runoff or even flood in a shorter time. The objectives of this research were: (i) to analyse drainage coefficient of residential drainage system; and (ii) to analyse criteria of hydraulic design for drainage system in residential area so runoff could be controled and be used as an alternative source of raw water in housing area.

The research was conducted in Bogor Nirwana Residence from March 2013 to March 2014. The drainage coefficient was analyzed based on runoff discharge (rational method) and surface of residential area (ha). Drainage coefficient determination was developed on nomogram, according to rainfall and runoff coefficient on each location. Development of hydraulics design criteria has been done based on the characteristics of channel, water velocity on channel that was permitted, discharge, channel slope, and channel roughness. The base width (B) and depth (h) of channel were determined by trial and error method, based on Ministry of Public Work regulation (DPU 1986) about b/h value ratio for channel design (KP-03).

The result showed that drainage coefficient was about 0.088-0.110 m3/s.ha of 0.43-0.54 m3/s discharge runoff with characteristics of residential drainage on land area with ranged from 4.80 to 4.93 ha, green open space (RTH) 17-37% and base building coefficient (KDB) from 33.0-67.3%, topography of 2.2-4.1%, and rainfall were 144.6 mm. Hydraulic design criteria was identified based on these drainage coefficients and the results were developed in nomogram. Interrelated nomogram can be applied easily and systematically for designing drainage channels in residential area, to obtain an optimum drainage systems.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan

PENGEMBANGAN KRITERIA RANCANGAN HIDRAULIKA

PADA PEMANFAATAN AIR LIMPASAN UNTUK AIR BAKU

DI KAWASAN PERUMAHAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Pengembangan Kriteria Rancangan Hidraulika Pada Pemanfaatan Air Limpasan untuk Air Baku di Kawasan Perumahan

Nama : Habib Krisna Wijaya NIM : F451110101

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Prastowo, MEng. Ketua

Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, MS. Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi

Teknik Sipil dan Lingkungan

Dr. Satyanto K. Saptomo, STP., MSi.

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, MSc.Agr.

PRAKATA

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tema tesis yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini berjudul ”Pengembangan Kriteria Rancangan Hidraulika Pada Pemanfaatan Air Limpasan untuk Air Baku di Kawasan Perumahan”. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perencanaan sistem jaringan drainase untuk perumahan yang berwawasan lingkungan. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, antara lain kepada:

1. Dr. Ir. Prastowo, M.Eng. selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan pengetahuan, arahan dan bimbingannya yang sangat bermanfaat bagi penyusunan tesis ini.

2. Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, MS. selaku anggota komisi pembimbing atas bimbingan dan arahannya serta pengetahuan yang diberikan.

3. Dr. Ir. Nora H. Pandjaitan, DEA selaku penguji luar pada ujian tesis atas arahan dan bimbingannya serta masukanya untuk perbaikan tesis.

4. Dr. Satyanto Krido Saptomo, S.TP., M.Si. selaku ketua Program Studi Pascasarjana Teknik Sipil dan Lingkungan atas masukan yang diberikan. 5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas Beasiswa

Unggulan P3SWOT yang diberikan dan bantuan biaya penelititan melalui program penelitian BOPTN.

6. PT. Graha Andrestama Propertindo (Bogor Nirawana Residence) atas izin dan bantuannya yang diberikan selama penelitian lapang.

7. Balai Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian, Laboratorium Agrohidromet Cimanggu Bogor atas bantuan kebutuhan data penelitian. 8. Bapak (alm) Muso Hartoyo, Ibu Hj. Siti Sundari beserta kakak-kakak dan

keluarga tercinta atas segala doa, motivasi, kasih sayang, kesabaran, dan perhatian yang diberikan.

9. Rekan-rekan Pascasarjana khususnya Pascasarjana SIL 2011 (Nasir, Farid, Dwinata, Rantau, Angga, Puji, Lisma, Helena, Ifah, Yasmin) dan rekan-rekan

summer and winter course Indonesia-Japan 2012 atas persahabatan, masukan, dan motivasi semangatnya.

10.Keluarga besar yayasan Forum Indonesia Muda, khususnya regional Bogor atas kekeluargaannya.

Disadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga tesis ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 4

2 TINJAUANPUSTAKA 4

Analisis Hidrologi 4

Sistem Jaringan Drainase 11

Pemanfaatan Air Limpasan 15

3 METODE 19

Lokasi dan Waktu Penelitian 19

Alat dan Bahan 19

Metode Pengumpulan Data 19

Metode Analisis Data 20

4 HASILDANPEMBAHASAN 22

Sistem Drainase Perumahan 22

Analisis Hidrograf Saluran Koletor 26

Analisis Debit Limpasan 27

Pengembangan Rancangan Hidraulika 30

Pemanfaatan Air Saluran Drainase 37

5 SIMPULANDANSARAN 37

Simpulan 37

Saran 38

DAFTARPUSTAKA 39

LAMPIRAN 43

DAFTAR TABEL

1 Nilai koefisien limpasan (C) untuk metode rasional 7 2 Persaman hubungan tebal hujan (mm) dan lama hujan (jam) 9 3 Variasi koefisien drainase pada lahan pertanian 11 4 Unsur geometis penampang saluran persegi dan trapesium 14

5 Tinggi jagaan minimum untuk saluran pasangan 15

6 Hubungan antara nilai Q, h dan b/h untuk saluran drainase 15

7 Data penggunaan lahan keseluruhan BNR 22

8 Pembagian area cluster perumahan BNR tahap 2 23

9 Luas dan jenis penggunaan lahan di lokasi penelitian 23 10 Karakterisitik saluran drainase di lokasi penelitian 25 11 Hasil analisis dan pengukuran debit saluran pada beberapa waktu

kejadian hujan 26

12 Hasil analisis debit limpasan dan koefisien drainase pada

masing-masing blok 28

13 Periode Ulang Hujan (PUH) di lokasi penelitian 30 14 Hasil analisis debit rancangan dan koefisien drainase 31 15 Hasil analisis kriteria rancangan hidraulika di lokasi penelitian 32

16 Hasil evaluasi saluran drainase BNR 36

17 Hasil analisis kualitas air 37

DAFTAR GAMBAR

1 Efek perubahan tutupan lahan terhadap debit puncak (Q) terhadap

waktu (t) (Butler dan John 2004) 6

2 Dimensi bendung/selat ukur persegi empat (Mori 2006) 10

3 Pola jaringan drainase (Feyen 1980) 12

4 Bentuk potongan melintang saluran terbuka (Suripin 2004) 14 5 (a) Penampang melintang saluran berbentuk persegi panjang dan (b)

saluran berbentuk trapesium 15

6 Diagram alir penelitian 21

7 Pembagian DTA dan trase saluran drainase 24

8 Hidrograf debit saluran kolektor pengukuran tanggal 19 April 2013 27 9 Kurva hubungan koefisien drainase dengan curah hujan 28 10 Kurva hubungan koefisien drainase dengan debit limpasan 29 11 Kurva hubungan debit hasil pengukuran (QO) dan debit hasil

perhitungan teoritis (QS) 30

12 Nomogram penentuan koefisien drainase 33

13 Nomogram penentuan kriteria rancangan hidraulika untuk saluran

drainase dengan pasangan beton 34

14 Nomogram penentuan kriteria rancangan hidraulika untuk saluran

DAFTAR LAMPIRAN

1 Nilai reduced mean, reduced standard deviation, dan reduced varaite

pada metode distribusi Gumbel (Suripin 2004) 44

2 Kriteria mutu kualitas air berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan dan pengendalian Kualitas Air 45

3 Peta lokasi penelitian 46

4 Peta topografi lokasi penelitian 47

5 Data iklim hasil pengukuran dengan Automatic Weather Station (AWS) stasiun Muara, Puslitbang Pertanian tahun 2006-2013 48 6 Data curah hujan hasil pengukuran dengan Automatic Rainfall Record

(ARR) dan data pengukuran debit 49

7 Hasil perhitungan curah hujan (Xi) dengan metode Gumbel 53

8 Pola jaringan drainase di lokasi penelitian 55

9 Hidrograf saluran kolektor ketika pengukuran 56 10 Tipikal harga koefisien kekasaran Manning (n) yang sering digunakan 57 11 Nomogram penentuan kriteria rancangan hidraulika untuk saluran

1

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Urbanisasi yang terjadi di kota-kota besar mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang di daerah perkotaan seperti daerah perumahan. Di negara berkembang seperti Indonesia, masalah tersebut juga terjadi di setiap kota besarnya. Tingkat urbanisasi yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000 sebesar 40% dan diperkirakan mencapai 60% pada tahun 2025 (sekitar 160 juta jiwa) (Bank dunia 2003 dalam Arif 2014). BPS (2014) mengemukakan bahwa dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 237.641.326 jiwa pada tahun 2010 dan sebagian besar tinggal di daerah perkotaan. Saat ini jumlah penduduk perkotaan seluruhnya diperkirakan mencapai hampir 110 juta jiwa dengan pertumbuhan sekitar 3 juta jiwa per tahun. Perkembangan kota-kota yang pesat sebagai akibat dari perpindahan penduduk dari desa ke kota menyebabkan terjadinya kebutuhan tempat tinggal di setiap daerahnya. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS, kekurangan hunian di Indonesia hingga 2010 telah mencapai 13.6 juta unit. Jumlah kekurangan rumah rakyat ini akan terus bertambah dan kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya laju pembangunan daerah hunian seperti kawasan perumahan yang tinggi (BAPPENAS 2014). Konsekuensi dari kegiatan pembangunan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun.

Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai mengakibatkan pemanfaatan lahan perkotaan menjadi tidak teratur. Pemanfatan lahan perkotaan yang tidak teratur inilah yang menyebabkan permasalahan drainase di perkotaan menjadi sangat kompleks. Perubahan tata guna lahan yang diakibatkan oleh pertumbuhan kota dan perkembangan sektor pembangunan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap luas tutupan lahan dan peningkatan debit limpasan (runoff) ketika hujan. Ketika terjadi hujan dengan intensitas yang besar, debit limpasan yang terjadi dapat meningkat sebanding dengan besarnya perubahan tutupan lahan. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya genangan atau bahkan banjir sebagai akibat kurangnya daerah resapan air ke dalam tanah dan kondisi sistem drainase yang tidak baik. Untuk mencegah terjadinya luapan air ke badan jalan/pemukiman, maka diperlukan perencanaan saluran drainase yang sesuai di setiap kawasan yang akan dibangun. Seperti yang diungkapkan Suripin (2004) bahwa pembangunan sistem drainase merupakan tindakan teknis untuk mengurangi kelebihan air baik yang berasal dari air hujan maupun kelebihan air dari suatu kawasan/lahan sehingga fungsi kawasan yang akan dibangun tidak terganggu.

2

pertanian dengan jenis saluran tanah berbentuk trapesium. Selain itu, McCuen (1998) dan TxDOT (2002) juga menjelaskan metode yang dapat digunakan dalam perencanaan desain saluran hidraulika. Metode yang diterapkan memiliki kriteria-kriteria rancangan yang berbeda-beda dan saling terkait serta memiliki nilai kisaran masing-masing di setiap kriterianya sehingga terkadang menimbulkan kesulitan dalam aplikasi perencanaan saluran di lapang.

Berbagai metode telah dilakukan untuk setiap jenis dan bentuk saluran sehingga dapat diterapkan dalam perencanaan hidraulika saluran. Khususnya untuk daerah perkotaan/perumahan, ada beberapa kendala penerapan sistem drainase di lapang yaitu kesesuaian perencanaan dengan aplikasi pengerjaan di lapang sehingga dapat terjadi ketidaksesuaian penerapan saluran drainase yang baik di setiap lokasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menguji kriteria pengembangan rancangan hidraulika yang sesuai sehingga memudahkan ketika pengerjaan lapang.

Berkaitan dengan sistem drainase, konsep pengelolaan drainase yang umum dilakukan di daerah pemukiman adalah mengalirkan secepatnya air di saluran drainase ke saluran drainase utama/outlet pembuangan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan air yang berkelanjutan, dimana air limpasan yang dibuang harusnya dapat lebih dimanfaatkan terlebih dahulu atau ditampung di kolam penampungan seperti reservoir. Pemanfaatan air tersebut berkaitan dengan kondisi lahan yang terbangun, dengan melihat luasan daerah tangkapan air, curah hujan, penggunaan lahan, dan sistem drainase yang ada, maka volume air limpasan yang dapat dimanfaatkan dapat diperkirakan. Curah hujan dengan volume yang besar, terutama di areal yang terbangun seperti perumahan, sampai saat ini masih kurang dimanfaatkan dan terbuang ke saluran utama untuk selanjutnya dialirkan ke sungai. Oleh karena itu, selain dikembangkan perencanaan saluran drainase yang sesuai, juga perlu dikembangkan rancangan hidraulika pemanfaatan air limpasan di area terbangun seperti perumahan dengan memanfaatkan saluran drainase yang ada hingga mampu mengalirkan air menuju reservoir yang direncanakan.

Perumusan Masalah

3 aliran air tersebut sampai ke suatu penampungan, dibutuhkan rancangan hidraulika yang memiliki koefisien drainase yang sesuai untuk setiap sistem drainase.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap kriteria rancangan hidraulika dalam pengendali air limpasan untuk perencanaan pemanfaatan air sebagai alternatif air baku di perumahan. Pemanfaatan air tersebut berkaitan dengan konservasi lahan yang akan dibangun. Dengan melihat luasan daerah tangkapan air, curah hujan, tata guna lahan, topografi lahan, dan sistem drainase yang ada, maka diupayakan air limpasan tersebut dapat lebih dimanfaatkan. Berdasarkan pada kerangka pemikiran ini, akan diperoleh komponen hasil dari nilai koefisien drainase yang mampu mengalirkan air limpasan untuk berbagai tipe drainase di dalam perumahan, dan kriteria rancangan hidraulika yang sesuai dalam pemanfaatan air limpasan. Pola pemikiran ini diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan air di suatu wilayah.

Pada pengembangan kriteria desain hidraulika yang dimaksud adalah pengembangan suatu perangkat yang dapat digunakan untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya air sesuai keperluannya yang secara teknis dapat dan layak dikerjakan. Parameter rancangan dihitung berdasarkan kinerja drainase saluran permukaan di lokasi penelitian, yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu model rancangan hidraulika saluran drainase di perumahan yang nantinya dapat diterapkan dengan mudah dan sistematis dalam perancangan saluran drainase di perumahan lain untuk memperoleh suatu rancangan hidraulika yang sesuai.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan koefisien drainase sistem drainase perumahan;

2. Menganalisis kriteria rancangan hidraulika sistem drainase perumahan dalam upaya pemanfaatan air limpasan sebagai alternatif sumber air baku.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh data tentang kriteria rancangan hidraulika pengendalian air limpasan dan upaya yang dapat dilakukan dalam pengendalian air limpasan tersebut. Manfaat lain yang dapat diperoleh antara lain:

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam melakukan pengendalian air limpasan di suatu pemukiman dan dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam melakukan perencanaan saluran di area perumahan;

b. Dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi pengembang perumahan dan instansi yang terkait dalam merancang saluran drainase yang sesuai; c. Dapat sebagai masukan untuk pengembangan kajian ilmiah maupun studi

4

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisis hidrologi pada daerah tangkapan air (DTA) di area perumahan. Pengembangan kriteria rancangan hidraulika dilakukan untuk aliran saluran terbuka dengan penampang saluran berbentuk persegi dan jenis saluran pasangan beton dan batu.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Hidrologi

Curah Hujan

Hujan merupakan komponen masukan yang paling penting dalam proses hidrologi. Pada daerah perkotaan, intensitas hujan yang tinggi dapat mengakibatkan terjadinya genangan/luapan air karena karena sebagaian besar wilayah terbangun tidak mampu meresapkan air ke dalam tanah dan fasilitas drainase yang ada tidak didesain untuk intensitas hujan yang tinggi (Suripin 2004). Intensitas hujan merupakan curah hujan jangka pendek yang dinyatakan dalam curah hujan per satuan waktu. Besarnya intensitas hujan berbeda-beda disebabkan oleh lamanya hujan turun (Mori 2006).

Hujan rencana diperlukan dalam mentukan besarnya hujan efektif yang terjadi sehingga terjadinya limpasan. Hujan rencana ditentukan berdasarkan data curah hujan harian maksimum tahunan yang dinyatakan dengan mm/hari. Kumpulan data tersebut terdiri dari angka-angka yang satu sama lain tidak saling bergantung (random variable). Pengolahan data secara statistik diperlukan untuk mendapatkan extreme rainfall sebagai hujan rencana yang merupakan kemungkinan tinggi hujan yang terjadi dalam kala ulang tertentu sebagai hasil dari rangkaian analisis hidrologi yang biasa disebut analisis frekuensi curah hujan (Mori 2006). Analisis frekuensi yang dilakukan dengan menggunakan teori

probability distribution berdasarkan persamaan distribusi yang sesuai (McCuen 1941; Desramaut 2008). Analisis frekuensi dapat dilakukan dengan teori

probability distribution, salah satu diantaranya adalah metode distribusi Gumbel (Harto 1993). Analisis frekuensi hujan digunakan sebagai peramalan hidrologis yang diharapkan menghasilkan besaran suatu peristiwa hidrologi (hujan, banjir, dll) dalam batasan waktu tertentu. Metode Gumbel digunakan untuk menganalisis distribusi kejadian hujan yang terbesar (nilai ekstrim). Sistematis perhitungan hujan rencana dengan metode distribusi Gumbel dilakukan secara bertahap. Metode ini digunakan untuk analisis data maksimum, misal untuk analisis frekuensi banjir (Suripin 2004).

5

T= !!!! (1)

dimana T adalah periode ulang, N adalah banyaknya data (jumlah tahun pengamatan) dan m adalah nomor urut data, dengan urutan dari besar ke kecil. Dalam melakukan perhitungan hujan rencana dengan metode Gumbel, untuk masa ulang T mendasarkan atas karakteristik dari penyebaran (distribusi) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

!! = !+!.!! (2)

dimana !! adalah curah hujan rencana (mm/hari), ! adalah curah hujan maksimum rata-rata (mm/hari), !! adalah standar deviasi nilai variat, dan K adalah faktor probabilitas. Nilai rata-rata curah hujan maksimum digunakan untuk mengetahui besaran nilai yang mewakili keseluruhan penyebaran data dihitung dengan persamaan berikut: hujan. Apabila penyebaran data sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka nilai standar deviasi (Sd) akan besar, akan tetapi apabila penyebaran data sangat kecil terhadap nilai rata-rata, maka Sd akan kecil. Standar deviasi dihitung dengan persamaan:

Sd= !!!!!

!!! (4)

Faktor probabilitas (K) di dapat melalui persamaan berikut: K= !!!!!!

adalah reduced variate yang dapat dihitung dengan persamaan (6). Nilai reduced mean, reduced standard deviation, dan reduced varaite yang digunakan pada metode distribusi Gumbel disajikan Lampiran 1.

!!! =−ln −ln

!!!!

!!

(6)

Dalam analisis frekuensi, data hidrologi baik data hujan maupun data debit aliran sangat jarang dijumpai seri data yang sesuai dengan sebaran curah hujan normal, sehingga perlu dilakukan analisis secara statistik untuk mendapatkan pola sebaran yang sesuai. Jenis sebaran Gumbel memiliki kriteria nilai Cs ≤ 1.14 dan Ck ≤ 5.40. Coefficient of skewness (Cs) merupakan derajat kemencengan atau penyimpangan kesimetrian suatu distribusi, sedangkan Coefficient of kurtosis (Ck) merupakan kepuncakan (peakedness) distribusi. Jika dirumuskan dalam suatu persamaan adalah sebagai berikut (Soewarno 1995):

6

Ck=

!

! !!!!

!

!

! !!!!!

! .

!!

!!! !!! !!! (8)

Debit Limpasan (runoff)

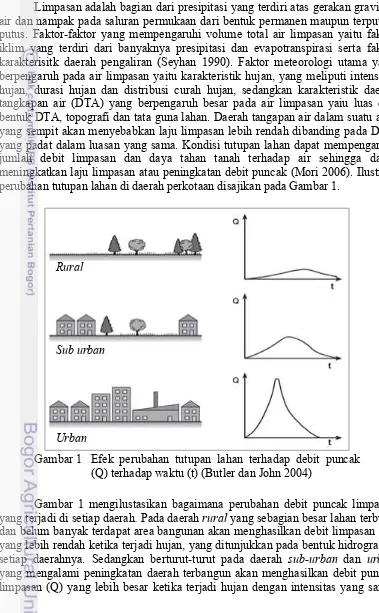

Limpasan adalah bagian dari presipitasi yang terdiri atas gerakan gravitasi air dan nampak pada saluran permukaan dari bentuk permanen maupun terputus-putus. Faktor-faktor yang mempengaruhi volume total air limpasan yaitu faktor iklim yang terdiri dari banyaknya presipitasi dan evapotranspirasi serta faktor karakterisitk daerah pengaliran (Seyhan 1990). Faktor meteorologi utama yang berpengaruh pada air limpasan yaitu karakteristik hujan, yang meliputi intensitas hujan, durasi hujan dan distribusi curah hujan, sedangkan karakteristik daerah tangkapan air (DTA) yang berpengaruh besar pada air limpasan yaiu luas dan bentuk DTA, topografi dan tata guna lahan. Daerah tangapan air dalam suatu area yang sempit akan menyebabkan laju limpasan lebih rendah dibanding pada DTA yang padat dalam luasan yang sama. Kondisi tutupan lahan dapat mempengaruhi jumlah debit limpasan dan daya tahan tanah terhadap air sehingga dapat meningkatkan laju limpasan atau peningkatan debit puncak (Mori 2006). Ilustrasi perubahan tutupan lahan di daerah perkotaan disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 Efek perubahan tutupan lahan terhadap debit puncak (Q) terhadap waktu (t) (Butler dan John 2004)

Gambar 1 mengilustasikan bagaimana perubahan debit puncak limpasan yang terjadi di setiap daerah. Pada daerah rural yang sebagian besar lahan terbuka dan belum banyak terdapat area bangunan akan menghasilkan debit limpasan (Q) yang lebih rendah ketika terjadi hujan, yang ditunjukkan pada bentuk hidrograf di setiap daerahnya. Sedangkan berturut-turut pada daerah sub-urban dan urban

yang mengalami peningkatan daerah terbangun akan menghasilkan debit puncak limpasan (Q) yang lebih besar ketika terjadi hujan dengan intensitas yang sama.

Rural

Sub urban

7 Hal ini menunjukkan setiap daerah terbangun memiliki peningkatan debit puncak limpasan yang berbeda. Banyaknya lahan terbangun mengakibatkan tingginya debit puncak limpasan yang terjadi ketika hujan.

Air limpasan permukaan (surface runoff) merupakan bagian dari hujan dan menjadi perhatian pada perencanaan saluran drainase, yang merupakan gabungan antara air limpasan di atas lahan, aliran-aliran pada cekungan, dan aliran bawah permukan (subsurface runoff) (Suripin 2004). Kapasitas suatu bangunan yang harus menampung debit limpasan dapat disebut sebagai debit rancangan. Bangunan dan saluran dirancang untuk menampung debit air limpasan yang terjadi dalam periode ulang tertentu (Schwab et al. 1981). Untuk menduga besarnya debit puncak limpasan dapat digunakan metode rasional. Dasar yang melatarbelakangi metode rasional adalah jika curah hujan dengan intensitas hujan yang terjadi secara terus menerus, maka laju debit limpasan langsung (direct runoff) akan bertambah sampai mencapai waktu konsentrasinya. Kemudian waktu konsentrasi akan tercapai ketika seluruh bagian daerah aliran air telah memberikan kontribusi aliran di outlet.

Penentuan debit limpasan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Seyhan 1990). Pengukuran tidak langsung debit limpasan dilakukan secara teoritis. Analisis debit limpasan secara teoritis dapat dilakukan dengan metode rasional. Metode rasional digunakan untuk menentukan debit puncak dengan persamaan sebagai berikut (Feyen1980; Dhakal et al. 2012):

! =!"#"$

!"# (9)

dimana Q adalah debit limpasan (m3/det), I adalah intensitas hujan dalam durasi lamanya waktu hujan (mm/jam), C adalah koefisien limpasan, dan A adalah luas area (ha). Nilai koefisien limpasan (C) dapat dilihat pada Tabel 1.

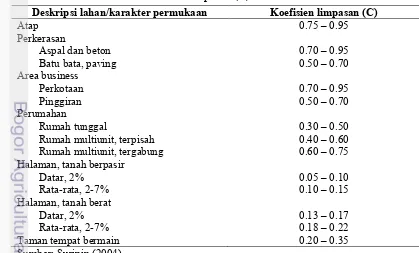

Tabel 1 Nilai koefisien limpasan (C) untuk metode rasional

Deskripsi lahan/karakter permukaan Koefisien limpasan (C)

Atap 0.75 – 0.95

Taman tempat bermain 0.20 – 0.35

8

Koefisien limpasan didefinisikan sebagai nisbah aliran antara puncak aliran permukaan terhadap intensitas hujan. Koefisien limpasan untuk metode rasional disajikan pada Tabel 1. Perhitungan koefisien limpasan setiap sub catchment area (DTA) yang memiliki lebih dari satu jenis tata guna lahan menggunakan rumus koefisien limpasan rata-rata tertimbang sebagai berikut (Suripin 2004; Dhakal et al. 2012).

C koefisien limpasan pada penggunaan lahan, !! adalah luas lahan pada pengunaan lahan (ha), dan !!"!#$ adalah luas total lahan (ha).

Intensitas hujan (I) adalah kedalaman air hujan persatuan waktu. Sifat umum hujan adalah makin singkat hujan berlangsung intensitasnya cenderung makin tinggi dan makin besar periode ulangnya maka semakin tinggi pula intensitasnya. Intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hujan baik secara statistik maupun secara empiris. Biasanya intensitas hujan dihubungkan dengan durasi hujan jangka pendek misalnya 5 menit, 30 menit, 60 menit dan jam-jaman. Apabila data hujan jangka pendek tidak tersedia dan hanya ada data hujan harian, maka intensitas hujan dapat dihitung dengan rumus Mononobe.

! =!!"!" !"!

!/!

(11)

dimana I adalah intensitas hujan selama waktu konsentrasi (mm/jam), R24 adalah hujan rencana dalam satu hari (mm), dan t adalah lamanya waktu hujan (jam). Dari persamaan (11), metode rasional tersebut dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa hujan yang terjadi mempunyai intensitas seragam dan merata di seluruh lahan DTA selama paling sedikit sama dengan waktu konsentrasi sebagai lamanya hujan. Pada penentuan lama waktu hujan, dapat digunakan persamaan hasil penelitian Darmadi (1990) yang menjelaskan hubungan tebal dan lama hujan di beberapa lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia. Analisis hubungan tebal hujan (TH) dan lama hujan (LH) dapat dilakukan dengan mengikuti cara-cara sebagai berikut:

1. Dipilih satu buah stasiun pengukur hujan otomatik yang terdapat dalam suatu DAS;

2. Apabila terdapat beberapa stasiun pengukur hujan yang berdekatan, maka cukup dipilih satu buah stasiun pengukuran hujan otomatik, dan;

3. Apabila dalam suatu hari terdapat lebih dari satu kejadian hujan tunggal, maka data kejadian pada hari tersebut tidak dipilih untuk dasar analisis.

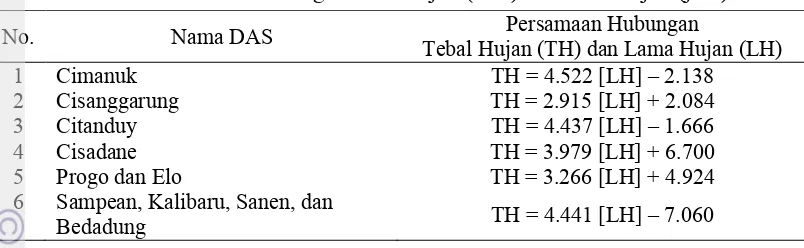

9 Tabel 2 Persaman hubungan tebal hujan (mm) dan lama hujan (jam)

No. Nama DAS Persamaan Hubungan

Tebal Hujan (TH) dan Lama Hujan (LH)

1 Cimanuk TH = 4.522 [LH] – 2.138

2 Cisanggarung TH = 2.915 [LH] + 2.084

3 Citanduy TH = 4.437 [LH] – 1.666

4 Cisadane TH = 3.979 [LH] + 6.700

5 Progo dan Elo TH = 3.266 [LH] + 4.924

6 Sampean, Kalibaru, Sanen, dan

Bedadung TH = 4.441 [LH] – 7.060

Selain itu, Kirpich (1940) dalam Suripin (2004) juga menyatakan waktu konsentrasi (tc) adalah waktu yang diperlukan oleh air hujan yang jatuh untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke tempat keluarnya aliran air (outlet) dalam suatu DTA (titik kontrol). Diasumsikan bahwa jika lamanya waktu hujan sama dengan waktu konsentrasi maka setiap bagian lahan DTA keseluruhan telah menyumbangkan aliran (debit puncak) terhadap titik kontrol. Pada daerah perkotaan seperti perumahan, lahan area DTA yang dimaksud sebagai muka aspal dijalanan atau genting rumah sebagai lahan permukaan terbangun. Waktu konsentrasi dihitung dengan persamaan berikut. sampai penguras (km), S adalah kemiringan rata-rata saluran utama (m/m).

Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sebagian besar berupa lahan bukan perumahan, waktu konsentrasi dapat dihitung dengan membedakan menjadi dua komponen, yaitu (1) waktu limpasan permukaan (to dalam menit) sebagai lamanya waktu yang diperlukan air untuk mengalir di permukaan lahan sampai saluran terdekat, dan (2) waktu limpas saluran (td dalam menit) sebagai waktu yang diperlukan air untuk mengalir di dalam saluran drainase sampai muara DAS/titik keluar. Waktu konsentrasi yang dihitung merupakan waktu penjumlahan kedua komponen tersebut, sehingga (Suripin 2004):

tc = to + td (13)

dimana n adalah angka kekasaran Manning, S adalah kemiringan lahan (m/m), L adalah panjang linasan aliran di atas permukaan lahan (m), Ls adalah panjang lintasan di dalam saluran/sungai (m), dan V adalah kecepatan aliran di dalam saluran (m/det).

10

debit aktual dari setiap kejadian hujan/hujan rencana (QT)

QS ≥ QT (16)

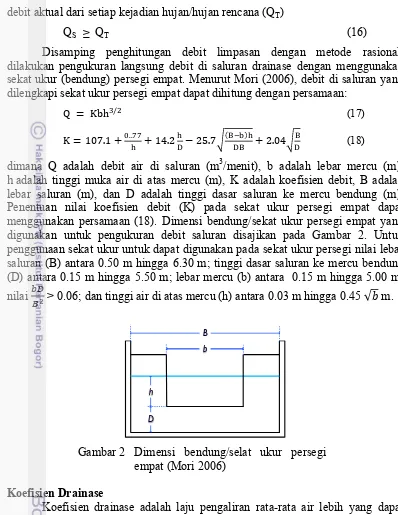

Disamping penghitungan debit limpasan dengan metode rasional, dilakukan pengukuran langsung debit di saluran drainase dengan menggunakan sekat ukur (bendung) persegi empat. Menurut Mori (2006), debit di saluran yang dilengkapi sekat ukur persegi empat dapat dihitung dengan persamaan:

Q = Kbh!/! (17) menggunakan persamaan (18). Dimensi bendung/sekat ukur persegi empat yang digunakan untuk pengukuran debit saluran disajikan pada Gambar 2. Untuk penggunaan sekat ukur untuk dapat digunakan pada sekat ukur persegi nilai lebar saluran (B) antara 0.50 m hingga 6.30 m; tinggi dasar saluran ke mercu bendung (D) antara 0.15 m hingga 5.50 m; lebar mercu (b) antara 0.15 m hingga 5.00 m; nilai !"

!! > 0.06; dan tinggi air di atas mercu (h) antara 0.03 m hingga 0.45 ! m.

Gambar 2 Dimensi bendung/selat ukur persegi empat (Mori 2006)

Koefisien Drainase

Koefisien drainase adalah laju pengaliran rata-rata air lebih yang dapat dipindahkan oleh sistem drainase ke muka air yang lebih rendah setelah jenuh selama 24 jam dengan satuan volume per waktu di setiap luasan (m3/det.ha). Koefisien drainase dipengaruhi oleh sifat hujan, topografi, sifat tanah, serta kondisi hidrologi permukaan dan bawah permukaan. Nilai limpasan bervariasi di sepanjang saluran drainase. Nilai koefisien drainase diperoleh melalui persamaan (19) (Feyen 1980).

! =! ! ! (19)

dimana Q adalah debit limpasan lahan (m3/det), A adalah luas area lahan drainase pada titik yang dihitung (ha), dan q adalah nilai koefisien drainase yang didefenisikan sebagai desain spesifik/unit limpasan (m3/det.ha).

h

D

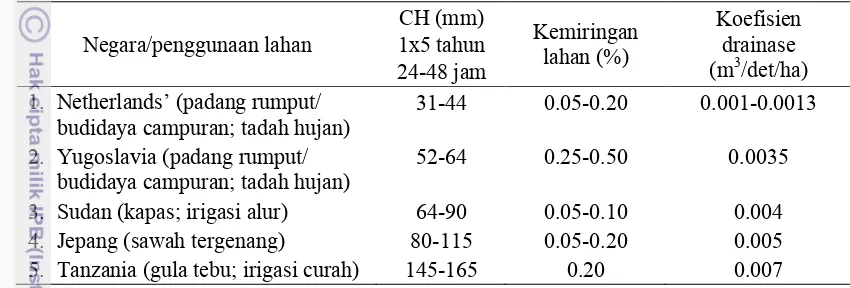

11 Nilai koefisien drainase untuk drainase lapang dan drainase utama sering direncanakan dengan frekuensi yang berbeda. Pengaruh perbedaan ini menunjukkan bahwa koefisien drainase untuk drainase utama secara normal berbeda dengan desain debit rancangan untuk drainase lapang. Tabel 3 memberikan gambaran nilai koefisien drainase untuk lahan datar pada lahan pertanian yang datar, dengan luasan antara 10.000-25.000 ha.

Tabel 3 Variasi koefisien drainase pada lahan pertanian Negara/penggunaan lahan

3. Sudan (kapas; irigasi alur) 64-90 0.05-0.10 0.004 4. Jepang (sawah tergenang) 80-115 0.05-0.20 0.005 5. Tanzania (gula tebu; irigasi curah) 145-165 0.20 0.007 Sumber: Feyen (1980)

Sistem Jaringan Drainase

Komponen Jaringan Drainase

Sistem drainase dapat didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu area sehingga area tersebut dapat difungsikan secara optimal. Drainase yaitu suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut. Bangunan sistem drainase terdiri dari saluran penerima (interseptor drain), saluran pengumpul (colector drain), saluran pembawa (conveyor drain), saluran induk (main drain)dan badan air penerima (receiving waters). Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air dan banjir (Suripin 2004).

12

drainase disajikan pada Gambar 3.

Bila diklasifikasikan macam-macam saluran drainase yang dimanfaatkan sebagai saluran pembuangan air dibedakan menjadi tiga tipe saluran, antara lain dapat dibedakan menjadi:

1. Saluran air tertutup;

a. Drainase bawah tanah tertutup, yaitu saluran yang menerima air limpasan dari daerah yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras dan membawanya ke sebuah pipa keluar di sisi tapak (saluran permukaan atau sungai), ke sistem drainase kota;

b. Drainase bawah tanah tertutup dengan tempat penampungan pada tapak, dimana drainase ini mampu menampung air limpasan dengan volume dan kecepatan yang meningkat tanpa menyebabkan erosi dan kerusakan pada tapak.

2. Saluran air terbuka;

Merupakan saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Pada saluran air terbuka ini jika ada sampah yang menyumbat dapat dengan mudah untuk dibersihkan, namun bau yang ditimbulkan dapat mengurangi kenyamanan. Menurut asalnya, saluran dibedakan menjadi :

a. Saluran alam (natural), meliputi selokan kecil, kali, sungai kecil dan sungai besar sampai saluran terbuka alamiah;

b. Saluran buatan (artificial), seperti saluran pelayaran, irigasi, parit pembuangan, dan lain-lain.

3. Saluran air kombinasi, dimana air limpasan dikumpulkan pada saluran drainase permukaan, sementara air limpasan dari daerah yang diperkeras dikumpulkan pada saluran drainase tertutup.

(a) Natural System (b) Parrarel Grid System

Gambar 3 Pola jaringan drainase (Feyen 1980)

Faktor-faktor Rancangan Hidraulika Saluran Drainase

13 cair pada keadaan diam dan hidrodinamika yang mempelajari zat cair yang bergerak. Pada zat cair yang bergerak, perilaku air yang dipelajari adalah aliran pada saluran tertutup dan terbuka. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa rancangan hidraulika merupakan suatu perancangan teknis mengenai perilaku aliran air secara mikro maupun makro baik pada saluran tertutup maupun pada saluran terbuka (Butler dan John 2004). Menurut Schwab et. al. (1966), dalam rancangan hidraulika perlu diperhatikan beberapa faktor untuk mendapatkan saluran drainase yang ideal, antara lain:

1. Lokasi saluran harus cukup rendah dari areal asal air limpasan;

2. Kapasitas saluran harus mampu menampung air limpasan yang menuju ke arah saluran;

3. Kemiringan dinding saluran sedemikian rupa sehingga tidak mudah terjadi longsor atau pengikisan dinding saluran;

4. Kecepatan aliran sedemikian rupa sehingga erosi atau pengendapan pada dasar saluran dapat dihindarkan.

Pemahaman tentang hidraulik diperlukan dalam sistem drainase dalam rangka untuk menentukan ukuran yang sesuai dari komponen sistem tersebut, baik pada saluran tertutup maupun saluran terbuka. Hal ini juga diperlukan dalam analisis dan pemodelan sistem dalam rangka untuk memprediksi hubungan antara laju rata-rata aliran dan kedalaman aliran untuk berbagai jenis aliran dan kondisi aliran.

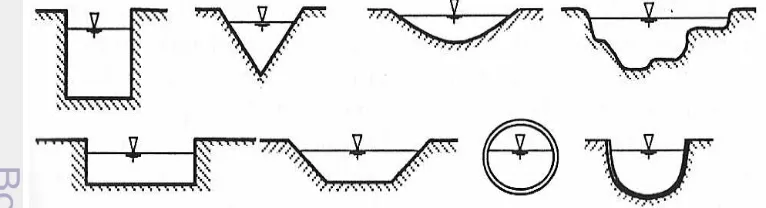

Saluran terbuka dapat berupa saluran alam (natural channel) seperti sungai-sungai kecil di daerah hulu (pegunungan) hingga sungai-sungai besar di muara, dan saluran buatan (artificial channel), seperti saluran drainase di tepi jalan, saluran irigasi, saluran pembuangan, saluran untuk membawa air ke pembangkit listrik tenaga air dan saluran untuk supply air minum. Saluran buatan dapat berbentuk segitiga, trapesium, segi empat, bulat, setengah lingkaran, dan bentuk tersusun seperti disajikan pada Gambar 4 (Suripin 2004).

Gambar 4 Bentuk potongan melintang saluran terbuka (Suripin 2004)

Perancangan Hidraulika Saluran Drainase

Dalam pengembangan saluran untuk aliran yang dianggap debitnya konstan, penentuan nilai kecepatan aliran (Vs) dilakukan dengan menggunakan rumus Manning. Persamaan kecepatan aliran Manning ditunjukkan pada persamaan (20) (Butler dan John 2004).

!! = ! !!

!/!

14

dimana n adalah nilai koefisien kekasaran Manning, R adalah jari-jari hidraulik saluran (m), dan S adalah kemiringan saluran (m/m). Nilai koefisien kekasaran Manning berdasarkan tipe dan jenis bahan saluran disajikan pada Lampiran 10. Umumnya saluran drainase di perumahan berbentuk persegi empat atau trapesium yang ditunjukkan pada Gambar 5 sebagai bentuk dimensi saluran terbuka.

(a) (b)

Gambar 5 (a) Penampang melintang saluran berbentuk persegi panjang dan (b) saluran berbentuk trapesium

Untuk mengetahui debit pada saluran terbuka (Qs) secara tidak langsung dilakukan dengan mengukur kecepatan aliran (Vs) dan luas penampang aliran (AS) menggunakan rumus debit sebagai berikut.

!! = !!!!! (21)

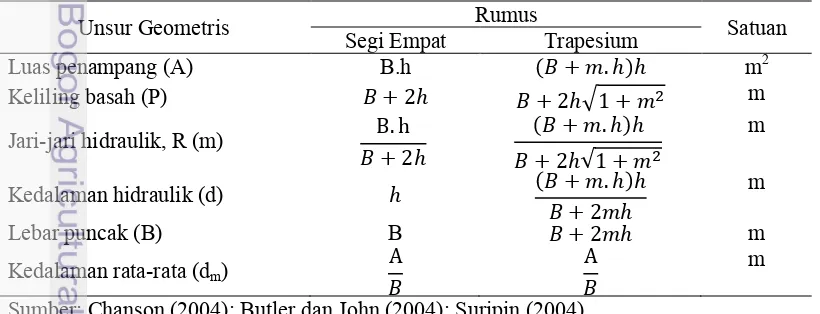

Bentuk penampang hidraulika saluran sangat bergantung pada ukuran unsur geometri pada salurannya dimana bentuk tersebut mempengaruhi jumlah air yang dapat dialirkan. Debit aliran berhubungan dengan kecepatan aliran. Debit maksimum dicapai jika kecepatan aliran maksimum. Kemampuan mengalirkan air pada suatu penampang saluran akan meningkat sesuai dengan peningkatan jari-jari hidraulik atau berkurangnya keliling basah. Penampang saluran yang memiliki keliling basah lebih kecil dapat mengalirkan air secara maksimal. Penampang ini disebut penampang hidraulik terbaik (Chow 1992). Unsur-unsur geometris dalam penentuan penampang saluran terbaik disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Unsur geometris penampang saluran persegi dan trapesium

Unsur Geometris Rumus Satuan

15 Harga minimum untuk tinggi jagaan/freeboard (W dalam meter) pada saluran primer dan sekunder berkaitan dengan debit rencana saluran. Menurut USDA-NRCS (2001), freeboard merupakan jarak vertikal antara elevasi permukaan air maksimum sebagai antisiasi disain saluran dengan dinding batas bagian atas pada saluran. Besarnya jagaan tergantung dari besarnya kapasitas saluran. Kapasitas saluran dihitung berdasarkan luas area yang memerlukan drainase, periode ulang yang dipilih dan lama penggenang yang masih ditolerir (Chow 1992). Tinggi jagaan minimum untuk saluran pasangan ditentukan berdasarkan debit rencana yang terjadi (QT dalam m3/det) (DPU 1986) yang ditunjukan pada Tabel 5.

Tabel 5 Tinggi jagaan minimum untuk saluran pasangan Debit, Q (m3/det) Tinggi Jagaan, W (m)

Untuk perencanaan saluran drainase yang sesuai dengan jumlah debit, maka perencanaan yang sesuai dapat mengacu pada nilai hubungan antara Q, h, dan b/h sebagai berikut (DPU 1986).

Tabel 6 Hubungan antara nilai Q, h, dan b/h untuk saluran drainase

Q (m3/det) h (m) b/h

Penggunaan lahan merupakan hasil akhir dari setiap bentuk campur tangan kegiatan (intervensi) manusia terhadap lahan (Arsyad 1989). Menurut Viessman

16

dan jenis vegetasi tersebut dalam skala besar dan bersifat permanen akan mempengaruhi besar kecilnya volume air limpasan pada sistem hidrologi.

Kualitas air suatu badan air permukaan sangat dipengaruhi oleh air buangan dan air limpasan permukaan yang masukan ke dalam badan air permukaan tersebut. Saluran drainase sebagai bangunan infrastruktur untuk aliran air permukaan di suatu area pemukiman merupakan badan air awal yang menerima air buangan dan air limpasan dari setiap lahannya. Di area perumahan, air yang masuk ke saluran drainase dapat berupa air buangan dari kegiatan domestik dan air limpasan dari setiap kejadian hujan. Air yang masuk ke saluran drainase tersebut dapat menyebabkan pencemaran atau menurunnya kondisi kualitas air. Menurut Kementrian Kependudukan dan Lingkungan hidup no. 20 tahun 1988, pencemaran air dapat diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat atau energi, dan komponen lain ke dalam air atau berubahnya tatanan (komposisi) air oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, ada tiga penyebab utama tercemarnya saluran drainase yaitu (1) peningkatan konsumsi atau penggunaan air sehubungan dengan peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, (2) terjadinya pemusatan penduduk dan industri diikuti buangan limbahnya seperti pemusatan pemukiman penduduk seperti area perumahan, (3) rendahnya investasi sosial ekonomi untuk memperbaiki lingkungan hidup, seperti investasi infrastruktur bangunan pengendali aliran permukaan (Brown 1987).

Pemanfaatan Air Permukaan

Pemanfaatan sumberdaya air berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah dan pengetahuan penduduk akan kebutuhan air. Selain sebagai kebutuhan untuk minum dan pertanian, air juga juga digunakan untuk keperluan perikanan, rekreasi, industri, pelayaran dan sebagainya. Namun dalam setiap bentuk pemanfaatan air tentunya memiliki standar kelayakan berdasarkan jenis pemanfaatanya. Pada pemanfaatan sumberdaya air diperlukan adanya standar air bersih guna menentukan kualitas air yang layak untuk berbagai keperluan. Dalam menginterpretasikan kondisi kualitas air untuk pemanfaatan yang sesuai, dapat digunakan baku mutu air yang umum digunakan di Indonesia. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air (PPRI 2001). Baku mutu air ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mencantumkan pembatasan konsentrasi dari berbagai parameter kualitas air. Berdasarkan PP RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pengendalian kualitas air, penggunaan air diklasifikasikan ke dalam empat kelas (Lampiran 2), yaitu:

1. Kelas Satu: Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

17 3. Kelas tiga: Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk membudidayakan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau untuk keperluan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

4. Kelas empat: Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama.

3

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Perumahan Bogor Nirwana Residance (BNR) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, mulai bulan Maret hingga bulan Oktober 2013. Lokasi penelitian dikhususkan pada tiga blok perumahan yang memiliki jenis dan luas penggunaan lahan yang berbeda dengan jenis saluran kolektor berupa pasangan beton dan pasangan batu berbentuk persegi empat. Peta lokasi penelitian disajikan pada Lampiran 3.

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan antara lain meteran 5 m, GPS (Global Positioning System), sekat ukur, rain gauge, stopwatch, kamera digital, altimeter, clinometer, dan alat tulis. Selain itu, digunakan juga seperangkat komputer untuk pengolahan data dengan perangkat software seperti Arc View ver. 3.3 dan Autocad 2012 untuk pemetaan, Microsoft Word, Microsoft Excel dan SigmaPlot 8 untuk pengolahan data dan pembuatan grafik, serta program CimSta untuk pengolahan data iklim dan curah hujan. Bahan penelitian yang digunakan antara lain berupa data primer, yaitu data pengukuran curah hujan, data pengukuran dimensi saluran (kedalaman saluran, lebar dasar saluran, panjang saluran, dan kemiringan dasar saluran), dan air sampel untuk analisis kualitas air. Sedangkan untuk data sekunder yaitu data curah hujan harian maksimum periode 30 tahun, peta topografi dan master plan

perumahan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengamatan lapang, pengukuran, pengambilan contoh air, dan pengumpulan data sekunder.

18

pengumpulan data curah hujan harian maksimum periode 30 tahun terakhir (1982-2012) dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dramaga Bogor;

2. Dimensi saluran: Data dimensi saluran merupakan hasil pengukuran lapang yang dilakukan pada setiap saluran drainase (lateral dan kolektor) di lokasi penelitian, meliputi kedalaman saluran, lebar dasar saluran, panjang saluran, dan kemiringan dasar saluran;

3. Debit saluran: Data debit saluran didapat melalui hasil pengukuran lapang menggunakan sekat ukur yang dilakukan ketika hujan di saluran kolektor (sebelum outlet saluran drainase) pada masing-masing lokasi. Dari hasil pengukuran debit, kemudian dilakukan tabulasi data debit yang dibandingkan dengan data curah hujan ARR untuk dibuat hidrograf;

4. Kualitas air: Data kualitas air meliputi parameter dan konsentrasi masing-masing parameter penentu kondisi kualitas air di saluran drainase, diperoleh melalui pengambilan contoh air (ketika hujan dan tidak hujan) dan analisis laboratorium. Parameter yang diuji mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;

5. Sistem jaringan drainase: Data untuk menentukan jaringan drainase dikumpulkan melalui pengamatan lapang (observasi dan tracing saluran), pengukuran dimensi saluran, dan data sekunder berupa peta topografi dan master plan perumahan. Dari data ini kemudian dilakukan pemetaan jaringan drainase;

6. Data jenis dan luas penggunaan lahan: Data jenis dan luas penggunaan lahan didapat dari master plan perumahan dan disesuaikan dengan hasil pengamatan lapang. Data jenis dan luas penggunaan lahan ini kemudian ditentukan nilai koefisien limpasan yang memungkinkan di lokasi penelitian berdasarkan sumber pustaka penentuan koefisien limpasan.

Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan meliputi analisis sistem drainase, analisis hidrograf saluran kolektor, analisis debit limpasan, analisis kriteria rancangan hidraulika, dan analisis kualitas air. Lingkup metode analisis kegiatan penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Analisis sistem drainase;

Pembuatan peta sistem drainase perumahan berdasarkan data pengukuran lapang (panjang saluran, kedalaman saluran dan lebar dasar saluran, serta kemiringan saluran), peta topografi dan master plan perumahan dengan program Autocad dan Arcview.

2. Analisis hidrograf saluran kolektor;

(a) Perhitungan debit saluran (QO) dari data pengukuran tinggi muka air per menit dengan sekat ukut di saluran drainase menggunakan persamaan (17) (b) Pembuatan hidrograf hubungan antara curah hujan dan debit hasil

19 (a) Penentuan nilai koefisien limpasan (C) sesuai dengan kriteria Tabel 1 dari masing-masing jenis dan luas penggunaan lahan berdasarkan master plan

dan pengamatan lapang;

(b) Perhitungan nilai koefisien limpasan pada lokasi penelitian dengan persamaan (10) berdasarkan luas dan jenis penggunaan lahan

(c) Perhitungan waktu konsentrasi (TC) persamaan (12) metode Kirpich berdasarkan panjang dan kemiringan saluran;

(d) Perhitungan nilai intensitas hujan (mm/jam) dengan persamaan (11) metode Mononobe berdasarkan waktu konsentrasi (TC) dan jumlah curah hujan harian maksimum ketika pengukuran debit saluran;

(e) Perhitungan debit puncak (QS) ketika pengukuran debit dengan persamaan (9) metode Rasional berdasarkan luas penggunaan lahan, nilai koefisien limpasan dan intensitas hujan;

(f) Perhitungan nilai koefisien drainase dengan persamaan (19) berdasarkan luas lahan dan besarnya nilai debit ketika pengukuran (QO) dan debit teoritis (QS);

(g) Pembuatan kurva hubungan koefisien drainase dengan curah hujan berdasarkan hasil perhitungan koefisien drainase dan curah hujan ketika pengukuran debit;

(h) Pembuatan kurva hubungan koefisien drainase dengan debit saluran berdasarkan hasil perhitungan koefisien drainase dan nilai debit pengukuran (QO) dan debit teoritis (QS);

(i) Penentuan koefisien determinasi (validasi) dengan persamaan (23) dan pembuatan persamaan regresi dan kurva hubungan antara debit hasil pengukuran (QO) dan debit hasil perhitungan teoritis (QS). Validasi dilakukan dengan cara menentukan koefisien determinasi (korelasi) melalui pengolahan data. Model dikatakan valid jika nilai koefisien determinasi (R2) lebih besar sama dengan 0.6 (Lee et al. 2010). Perhitungan R2 dihitung sebagai berikut:

!! = !

dimana Mo adalah nilai rata-rata debit observasi, Ms adalah nilai rata-rata debit model, So adalah nilai debit observasi pengukuran ke-i, Ss adalah nilai debit model pengukuran ke-i, !! adalah nilai standar deviasi model,

dan !! adalah nilai standar deviasi observasi.

4. Analisis kriteria rancangan hidraulika;

(a) Perhitungan curah hujan rencana dengan periode ulang hujan (PUH) tertentu sesuai luas wilayah penelitian berdasarkan data curah hujan harian maksimum dengan persaman (1) sampai persamaan (8);

(b) Perhitungan lama waktu hujan berdasarkan hasil analisis Darmadi (1990) untuk DAS Cisadane (Tabel 2)

(c) Perhitungan intensitas hujan rencana (mm/jam) berdasarkan curah hujan (mm) pada periode ulang hujan yang digunakan pada setiap lama waktu hujan (jam);

20

(e) Menghitung lebar dasar saluran (B) dan kedalaman air di saluran (h) dengan metode trial and error/coba-coba berdasarkan persamaan unsur geometris saluran pada Tabel 4 dan hubungan kisaran debit terhadap rasio B/h (Tabel 6);

(f) Perhitungan kemiringan saluran minimum dengan berdasarkan kecepatan yang diizinkan, untuk jenis saluran pasangan batu 2 m/det dan jenis saluran pasangan beton 3 m/det;

(g) Perhitungan nilai koefisien drainase dengan persamaan (19) berdasarkan debit rancangan dan luasan lahan;

(h) Pembuatan nomogram untuk penentuan nilai koefisien drainase (m3/det.ha) yang memenuhi persamaan (17);

(i) Pembuatan nomogram untuk penentuan lebar dasar saluran (B) dan kedalaman air (h) di saluran yang sesuai dengan kriteria rancangan hidraulika saluran persegi empat untuk jenis saluran pasangan batu dan beton;

5. Analisis kualitas air;

Penentuan mutu kualitas air berdasarkan nilai konsentrasi masing-masing parameter hasil analsisi laboratorium, dibandingkan dengan baku mutu kualitas air sesuai Peraturan Pemerintah RI No.82 tahun 2001 tentang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air (Lampiran 2).

21

Data

Analisis data

Hasil analisis

Peta topografi Jenis dan luas penggunaan lahan (ha)

22

4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Drainase Perumahan

Karakteristik Penggunaan Lahan

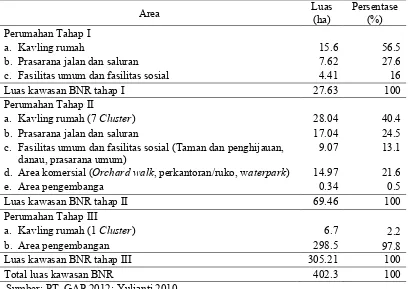

Bogor Nirwana Residence (BNR) merupakan salah satu kawasan perumahan yang terletak di Selatan Kota Bogor Jawa Barat. Secara geografis, BNR terletak antara 106o46’30” sampai 106o48’30” Bujur Timur dan 6o36”45” sampai 6o39”30” Lintang Selatan. Lokasi penelitian berada pada ketinggian 280-315 meter dari permukaan laut dengan bentuk topografi datar hingga curam dan kemiringan lahan antara 2-8%. Gambar topografi wilayah penelitian disajikan pada Lampiran 4. Kawasan BNR dibangun oleh PT. Graha Andrestama Propertindo (PT. GAP) sejak tahun 2006 dan hingga saat ini kegiatan pembangunan masih dilakukan secara bertahap. Pembangunan BNR dilakukan berdasarkan luasan kavling rumah yang tersedia dengan presentase RTH ± 30 % pada setiap kavlingnya. Total jumlah kavling perumahan BNR yang terbangun saat ini sebanyak 1.594 unit dengan tipe bangunan yang berbeda-beda. Penggunaan lahan di Kawasan BNR sebelumya merupakan pesawahan dengan kondisi tanah untuk kegiatan pertanian. Perubahan pemanfaatan lahan menjadi kawasan pemukiman mengakibatkan perubahan alih fungsi lahan yang besar. Perubahan lahan menjadi kawasan perumahan mengakibatkan perubahan tutupan lahan sehingga berkurangnya resapan air ke dalam tanah dan meningkatnya debit air limpasan. Luas dan penggunaan lahan pembangunan perumahan BNR disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7 Data penggunaan lahan keseluruhan BNR

Area Luas

b. Prasarana jalan dan saluran 7.62 27.6

c. Fasilitas umum dan fasilitas sosial 4.41 16

Luas kawasan BNR tahap I 27.63 100

Perumahan Tahap II

a. Kavling rumah (7 Cluster) 28.04 40.4

b. Prasarana jalan dan saluran 17.04 24.5

c. Fasilitas umum dan fasilitas sosial (Taman dan penghijauan, danau, prasarana umum)

9.07 13.1

d. Area komersial (Orchard walk, perkantoran/ruko, waterpark) 14.97 21.6

e. Area pengembanga 0.34 0.5

Luas kawasan BNR tahap II 69.46 100

Perumahan Tahap III

a. Kavling rumah (1 Cluster) 6.7 2.2

b. Area pengembangan 298.5 97.8

Luas kawasan BNR tahap III 305.21 100

Total luas kawasan BNR 402.3 100

23 Penelitian dilakukan pada kawasan BNR tahap II yang sudah beroperasi, terdiri dari 7 cluster perumahan dan 3 area komersial yang setiap area memiliki saluran drainase tersier (lateral) dan terhubung dengan saluran drainase sekunder (kolektor) sebelum masuk ke saluran drainase utama. Pembagian masing-masing

cluster perumahan yang telah terbangun disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8 Pembagian area cluster perumahan BNR tahap 2

DTA Area/Cluster Penggunaan Lahan Luas Area

(ha)

1. Padma Nirwana Perumahan 4.87

2. Arga Nirwana Perumahan 4.09

3. Bayu Nirwana Perumahan 9.36

4. Panorama Perumahan 5.25

5. Bukit Nirwana 1 (a) Perumahan 4.80

6. Bukit Nirwana 1(b) Perumahan 4.04

7. Bukit Nirwana 2 Perumahan 4.33

8. Tirta Nirwana Perumahan 9.48

9. Area Komersial 1 Pariwisata dan niaga 8.52

10. Area komersial 2(*) Kantor, jasa dan perdagangan

4.93(1) 4.21(2) 11. Area Komersial 3 Kantor, taman dan rekreasi 5.68 Keterangan: (*) Jalan utama perumahan (1) Barat (2) Timur

Sumber: GAP 2012; Yulianti 2010.

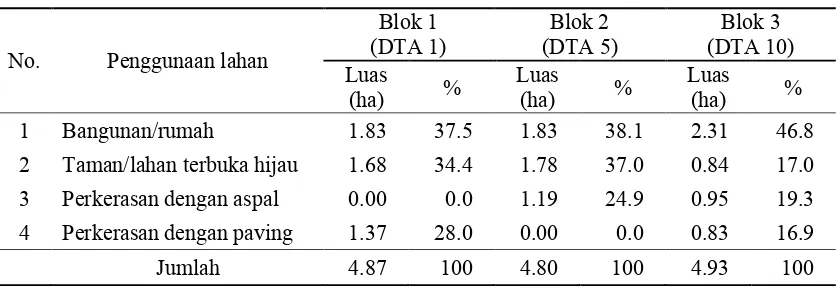

Berdasarkan hasil tracing saluran, sistem drainase di lokasi penelitian yaitu berbentuk parallel grid system. Penentuan bentuk sistem draianse tersebut didasarkan pada kemiringan lahan di saluran kolektor yang mengumpulkan air dari saluran lapangan (field drain) dan membawanya ke saluran utama untuk dibuang ke sungai (Feyen 1980). Dari hasil tracing dan pembagian DTA, dipilih tiga blok lokasi penelitian yang dijadikan sebagai lokasi pengukuran debit, yaitu DTA 1 (blok 1), DTA 5 (blok 2) dan DTA 10 (blok 3). Tabel 9 menunjukkan luas dan jenis penggunaan lahan dan Gambar 7 menunjukkan pembagian DTA yang kemudian dijadikan sebagai blok lokasi penelitian.

Tabel 9 Luas dan jenis penggunaan lahan di lokasi penelitian

24

Gambar 7 Pembagian DTA dan trase saluran drainase

Iklim

Data iklim yang di dapat dari alat pengukuran iklim otomatis (Automatic Weather Station, AWS) menunjukkan kondisi iklim di lokasi penelitian mempunyai temperatur 21.3oC sampai 32.5oC dan kelembaban berkisar antara 49.2% sampai 93.8%. Data iklim hasil pengukuran disajikan pada Lampiran 5.

Data curah hujan sangat diperlukan dalam setiap analisis hidrologi, terutama dalam menghitung debit aliran. Curah hujan pada penelitian digunakan data pengamatan hujan 6 menitan, dengan pertimbangan bahwa hujan turun relatif merata dalam jangka waktu 24 jam. Data tersebut didapat dari hasil pengukuran

Automatic Rainfall Recorder (ARR) stasiun Muara. Distribusi hujan 24 jam menunjukkan sebaran hujan dalam satuan waktu. Data curah hujan hasil pengukuran disajikan pada Lampiran 6. Selain itu, data curah hujan harian maksimum juga digunakan untuk analisis curah hujan pada periode ulang hujan (PUH) yang didapat dari stasiun Katulampa selama 30 tahun (1983-2012). Data pengukuran disajikan pada Lampiran 7. Dari data curah hujan stasiun Katulampa juga didapat curah hujan bulanan yang kemudian digunakan untuk perhitungan curah hujan andalan di lokasi penelitian. Curah hujan tahunan di lokasi penelitian relatif tinggi. Berdasarkan analisis curah hujan bulanan dan mengacu pada penentuan iklim berdasarkan klasifikasi daerah agroklimat menurut Oldeman, daerah penelitian termasuk zona A1, dimana jumlah curah hujan lebih dari 200

25 drainase BNR. Berdasarkan hasil observasi, setiap cluster perumahan di BNR sebagian besar merupakan saluran terbuka dan masing-masing saluran memiliki lokasi outlet saluran yang berbeda sehingga didapat 11 Daerah Tangkapan Air (DTA) perumahan (Gambar 7). Dasar pertimbangan pembagian DTA yang masuk ke saluran drainase di lokasi penelitian yaitu arah aliran air pada saluran drainase, hubungan antar saluran penerima dan pengumpul, pembagian area cluster serta luas daerah pengaliran (DTA). Berdasarkan kondisi masing-masing DTA yang sama tersebut, penentuan tiga blok lokasi penelitian dipilih dengan alasan kondisi saluran yang masih baik dan pengukuran debit dapat dilakukan dengan sekat ukur. Tiga lokasi pengukuran juga ditetapkan karena air limpasan yang masuk ke saluran drainase hingga ke outlet saluran ketika hujan tidak terpengaruh oleh masuknya air limpasan dari luar/lokasi lain. Selain sebagai saluran pembuangan air hujan, saluran drainase perumahan juga digunakan sebagai saluran air kotor dari kegiatan domestik seperti mandi dan cuci. Gambar pola aliran pada masing-masing saluran drainase perumahan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Lampiran 9 dan ukuran dimensi penampang saluran drainase pada blok penelitian disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Karakterisitik saluran drainase di lokasi penelitian

Deskripsi Blok 1 Blok 2 Blok 3

Luas area DTA, A (ha) 4.87 4.80 4.93

Jenis saluran Pasangan Batu Pasangan Beton Pasangan Beton

Panjang saluran utama, L (m) 445 596 726

Kemiringan saluran, S (%) 2.5 2.2 4.1

Lebar dasar saluran, B (m) 0.53 0.60 0.65

Kedalaman saluran, h (m) 0.91 0.75 1.00

Waktu konsentrasi, tc (menit) 9 12 11

26

Analisis Hidrograf Saluran Kolektor

Tabel 11 menunjukkan hasil analisis parameter hidraulika pada saluran drainase yang dilakukan pada setiap kejadian hujan yang berbeda di masing-masing blok lokasi penelitian. Berdasarkan pengukuran lapang ketika hujan didapat besarnya debit saluran terukur (Direct Run-off, DRO) pada blok 1 mencapai 0.202 m3/det ketika kejadian hujan sebesar 16 mm, pada blok 2 sebesar 0.707 m3/det ketika kejadian hujan sebesar 78 mm, dan pada blok 3 sebesar 0.285 m3/det ketika kejadian hujan sebesar 38 mm. Menurut Froehlich (2010), besarnya nilai debit limpasan sangat ditentukan oleh besarnya intensitas-durasi hujan yang terjadi di suatu wilayah selama waktu konsentrasi, luas daerah pengaliran dan koefisien limpasan. Dari data pengukuran curah hujan dengan automatic rainfall recorder (ARR) dan hasil pengukuran debit saluran ketika hujan di outlet saluran, dihasilkan hidrograf saluran drainase pada masing-masing blok pada setiap kejadian hujan. Hasil analisis hidrograf setiap waktu pengukuran disajikan pada Lampiran 10 dan Gambar 8 merupakan contoh hidrograf ketika terjadi debit puncak maksimum hasil pengukuran ketika hujan.

Tabel 11 Hasil analisis dan pengukuran debit saluran pada beberapa waktu kejadian hujan

CH: curah hujan, TCH: lama hujan, Tp: waktu debit puncak, h: kedalaman air di saluran,

Q: debit saluran, DRO: direct runoff

27 penelitian tidak terdapat aliran bawah permukaan/base flow (Qbf) karena saluran yang terukur merupakan saluran dengan perkerasan sehingga tidak ada atau kecil kemungkinan adanya masukan debit dari aliran bawah permukaan.

Curah hujan Direct runoff

Gambar 8 Hidrograf debit saluran kolektor pengukuran tanggal 19 April 2013

Analisis Debit Limpasan

Air limpasan merupakan bagian dari curah hujan yang terjadi di suatu lahan yang terdapat pada saluran permukaan. Dari besarnya debit limpasan ini, kemudian dapat ditentukan besarnya nilai koefisien drainase. Koefisien drainase menggambarkan laju pengaliran rata-rata limpasan yang dipindahkan oleh sistem drainase lapang ke outlet saluran drainase di setiap luasan lahan (ha) (Feyen 1980).

Pada setiap luasan lahan, debit limpasan dihasilkan dari besarnya intensitas hujan dan koefisien limpasan (C) pada setiap blok perumahan. Koefisien limpasan ditentukan berdasarkan luasan lahan dan jenis pemanfaatan lahan (Tabel 11) kemudian dianalisis nilai koefisien limpasan sebagaimana persamaan (10). Dari hasil analisis, didapat nilai koefisien limpasan di setiap blok perumahan secara berurutan sebesar 0.66; 0.72; dan 0.82. Nilai koefisien limpaan tersebut kemudian digunakan dalam analisis debit limpasan. Hasil analisis debit limpasan dan nilai koefisien drainase sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

28

Tabel 12 Hasil analisis debit limpasan dan koefisien drainase pada masing-masing blok

CH: jumlah curah hujan, I: intensitas hujan, QO: debit pengukuran (empiris), qO: koefisien

drainase (empiris), QS: debit limpasan (teoritis), qS: koefisien drainase (teoritis).

Nilai koefisien drainase yang didapat merupakan nilai koefisien drainase yang terjadi setiap jenis dan luas penggunaan lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap perbedaan besarnya curah hujan dan jenis penggunaan lahan di setiap lokasi memberikan besarnya nilai koefisien drainase yang berbeda. Pada Gambar 9 menunjukkan hubungan nilai koefisien drainase terhadap curah hujan dan debit air pada masing-masing lokasi penelitian.