KAJlAN KETERKAITAN

MANGROVE DAN

PRODUKTIVITAS

BUDIDAYA

TAMBAK DI KELURAHAN KAMAL,

JAKARTA UTARA

Oleh

:

Upik Mardamti, SP.SEKOLAH

PASCASARJANA

ABSTRAK

Upik Mardawati. Kajian Keterkaitan Mangrove dan Produktivitas Budidaya Tambak di Kelurahan Kamal, Jakarta Utara. Dibawah bimbingan DlETRlECH G. BENGEN dan KUKUH NIRMALA.

Wilayah Pesisir Kamal merupakan bagian Teluk Jakarta yang terletak di Kelurahan Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Pesisir Kamal memiliki hutan lindung mangrove yang telah banyak dikonversi menjadi peruntukkan lain seperti pembukaan lahan tambak, jalan, pemukiman dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui faktor-faktor biofisik kimia yang lebih dominant mempengaruhi produktivitas tambak ikan, kedua, untuk mengetahui

korelasi yang terjadi antara eksistensi hutan lindung mangrove dengan peningkatan atau penurunan produktivitas tambak dan

tujuan

yang ketiga, adalah untuk mengetahui strategi yang optimal untuk pengembangan rehabilitasi mangrove yang dapat diterapkan di pesisir Kamal.Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yaitu mengenai kualitas air, vegetasi mangrove dan produktivitas tambak.

(parameter biofisik kimia, sosekbud dan kelembagaan). Data dianalisis dengan menggunakan regresi sederhana, Principle Component Analysis dan SWOT.

Hasil yang didapat adalah sebagai berikut: I) dari 21 parameter yang diuji terdapat 19 parameter yang berpengaruh nyata terhadap produktivitas tambak yaitu: suhu, salinitas, eo, bod, cod, ammoniak, pb, phenol, phospat, nitrogen, ph, tss, benthos, plankton, pasir, hat, debu,

volume ganti air dan kualitas lingkungan mangrove(Qe) ; 2) parameter

yang memiliki korelasi

sangat

erat (r=

0,999) adalah kualitas lingkungan lingkungan mangrove (Qe), nitrogen, volume ganti air, benthos, plankton dan COD; 3) strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan rehabilitasi mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambakSURAT PERNYATAAN

Dengan

ini saya Menyatakan:KAJlAN KETERKAITAN MANGROVE DAN PRODUKTIVITAS

BUDIDAYA TAMBAK Dl KELURAHAN KAMAL,

JAKARTA UTARA

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan, semua sumber data dan informasi yang telah digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Oktober 2004

W l A N

KETERKNTAN MANGROVE DAN PRODUKTIVITAS

BUMDAYA

TAMBAK Dl

KELURAHAN KAMAL,

JAKARTA UTARA

Uplk Mardawati, SP. @@799

Sebagai Sahh Saw Syamt Untuk Mempemleh Gelar Magkter

Satns

h k m

Bldang Pengelohan Sumbrdaya Peslsir dan LautanPada Sekolah Pascasarjana Inutltut Pertanian Bogor

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTCTUT

PERTANlAN

BOGOR

Judui Thesis

Nama N I M

: Kajian Keterkaitan Mangrove dan

Produktivitas Budidaya Tambak di

Kelurahan Karnal, Jakarta Utara

: Upik Mardawati,SP

: 99799

Disetujui,

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Kukuh Nirmala, MSc.

Ketua Ang g ota

Diketahui,

2. Ketua Program Studi 3. Dekan Sekolah Pascasarjana 1PB Pengelolaan Sumberdaya

Pesisir dan Lautan

Manuwoto, M.Sc.

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggat 31 Agustus 1971 dari pasangan H. Abdul Gani dan Hj. Uni Sukaesih, sebagai anak kelima dari

enam bersaudara.

Pada tahun 1985 penulis lulus dari SD Negeri 01 pagi Jakarta

Barat, 1988 lulus dari SMP Negeri 45 Jakarta Barat dan pada tahun 1991

lulus dari SMU Negeri 33 Jakarta Barat. Pendidikan sarjana ditempuh di

Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, lnstitut Pertanian

Bogor pada tahun 1991 hingga 1997.

Pada tahun 1999, penulis di terima di Program Studi Pengelolaan

Sumberdaya Pesisir dan Laut pada Sekolah Pascasarjana lnstitut

Bismillahirahrnannirahiim

Alharndullilah, segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala lirnpahn rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan thesis ini.

Terwujudnya tulisan ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sebesar-

besarnya dan semoga Allah rnernberikan pahala yang berlimpah kepada: 1. Prof. Dr. Ir. Dietriech

G.

Bengen, DEA dan Dr. Ir. Kukuh Nirmala M.Sc.selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan masukan dan saran.

2. Bapak dan Mama atas doa dan restu yang selalu rnenyertai

3. Suamiku Yaris lkhsan dan ananda tercinta Nabiilah atas pengertian

dan dukungannya.

4. Bapak E. Batubara, Bapak Suwandi, Herning, Pawit, Eno atas semua bantuannya.

5. Rekan-rekan SPL angkatan IV atas kekornpakannya selama ini.

PENOArmWAN

...

1Latar Selakang

...

1-usan M w l a h

...

2Hipoeesw P e d i a n

...

3TMuan Penelitian

...

3...

Manfaat

Penelitian 4...

Bagan Alir Kerang ka Penelitian 5 W A U A N PUSTAKA...

.

.

.

...

6Batasan dan ~a&teristik WIlayah Pesisir

...

6-an Wilayah Pesisir yang Serkelanjutan

...

6...

hnpmbmgan Tambak di Kawasan pesisir 7...

Ekoehm Mangrove 8 Fun@ Ekobgi Ekosisbm Mangrove...

9...

Fwrgsi Ekonomi E kosistem Mangrove 12 Produktivitas Tambak...

14F m

Bid@.

Fwikadan

Kimia Lingkungan...

yangmempmgaruhi

Produ ktivitas Budidaya Tam bak 14...

Tekstur Tanah 22 Padat Tebar. . Pakan. Perkrmbuhandan

Survival Rate...

23KeWkaiin Sumberdaya lkan dengan Ekosistem Mangrove

...

24MET- P E N ~ ~ ~ A N

...,,.,,,...

29...

Waktu dan Lokasi Penelitian 29

...

k h a n dan

Alat

29-tan Data

dan

Informasi...

29Analisis Data

...

31,...

...

HASL DAM W A N

.

.

.

.

.

42...

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 42

A n a l i Kuaiii Perairan dan Mangrove terhadap Produ k-

ti- Tambak lkan Bandeng dengan menggunakan

h a M s Regresi Sederhana dan Principle Component

Arratyscs

...,...

43W i Fisik

...

43

Analisis Stmbegi Pengembangan Hutan Mangrove untuk Meningkatkan Produktivibs Budidaya Tam bak

di W s i r

Kamal

...~...

54DAFTAR TABEL

Halaman

Produk Langsung dari Ekosistem Mangrove

...

.

.

.

.

. . .

13Produk Tdak Langsung dari Ekosistem Mangrrove

...

13Pengaruh pH terhadap Budidaya Perikanan

...

17Kriteria Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Total

...

Partikel Tersuspensi 19 Jenis Plankton yang Sering Dijumpai di Tambak dan Wama Airyang

DitimbulkanHubungan Tanah dengan Kesuburan Tambak...

21Hubungan Tanah dengan Kesuburan Tambak

...

23

MatriksSWOT

...

27Unit. Metoda dan Lokasi Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia

...

30Empat lndikator Kualitas Lingkungan Mangrove

...

34Faktor Strategis Internal

dan

Eksternal HutanMangrove

...

54Faktor Strategis Ekstemal dan Internal Hutan Mangrove dengan nilai bobotnya

...

55DAFTAR GAMBAR

[image:11.566.40.505.42.787.2]Halaman

Bagan Alir Kerangka Pemikiran Penelitian...

5...

Diagram

Analisis SWOT

27Peta Lokasi Studi

...

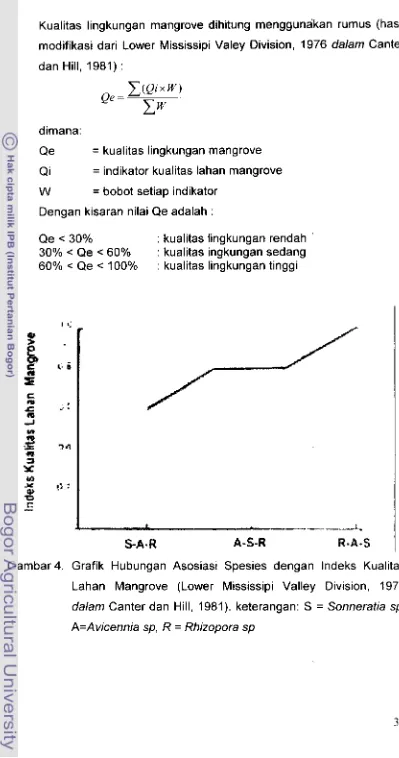

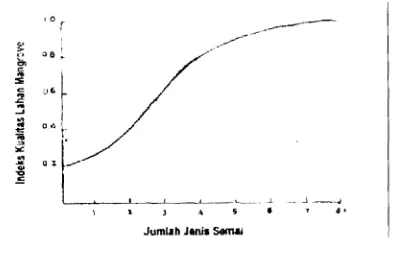

41Grafik Hubungan Asosiasi Spesies dengan lndeks

ualitas Lahan Mangrove

...

.

.

...

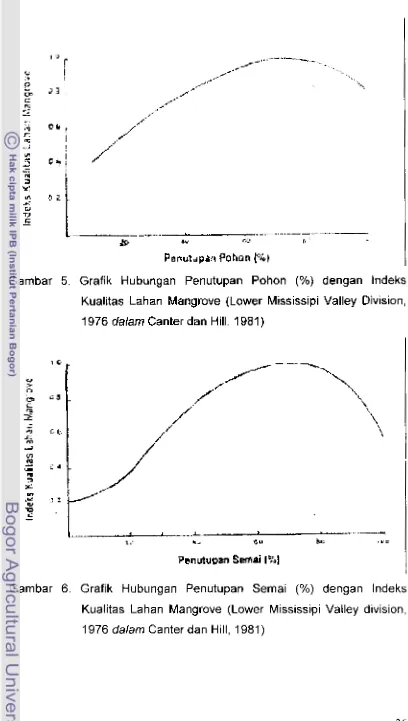

35Grafik Hubungan Penutupan Pohon (%) dengan lndeks

Kualitas La han Mangrove

...

36Gmfik Hubungan Penutupan Semai (016) dengan Indeks

Kualitas La han Mangrove

...

36Grafik Hubungan Jumlah Semai dengan lndeks

Kualitas La han Mangrove

...

.

.

...

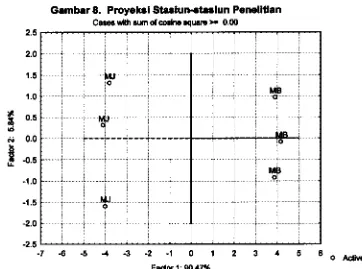

37 Proyeksi Stasiun-Stasiun Penelitian danProyeksi seluruh Variabel Penelitian

...

..

..

...

53 Diagram Strategi Pengembangan Konsenrasi Mangroventuk Meningkatkan ProduMiitas Budidaya Tambak

...

*

.

...

1. p d h n 69

...

2

.

a n

m u k u r a n

Parameter 79...

.

3 Maw( Kodasi 82

Latar Belakang

Pengembangan wilayah pesisir berlangsung sangat cepat dan pesat. Berbagai aktivitas pembangunan dari berbagai sektor, terjadi turnpang tindih di wilayah pesisir. Hal ini mengakibatkan degradasi lingkungan dan terancamnya kelestarian sumberdaya alam wilayah pesisir. Salah satu sumberdaya alam wilayah pesisir yang terancam kelestariannya akibat dari tidak terpadunya pengelolaan di wilayah pesisir

adalah hutan mangrove.

Kerusakan ekosistem hutan mangrove di wilayah pesisir di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Selama periode 1982 - 1993 telah terjadi penurunan luas hutan mangrove dari

5,21 juta ha menjadi sekitar 2,5 juta ha (Dahuri, 2000). Penurunan luasan

hutan mangrove hampir merata terjadi di seluruh kawasan pesisir di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya konversi lahan mengrove menjadi peruntukkan lain,

seperti

pembukaan lahan tambak, pemukiman, pengembangan kawasan industri serta eksploitasi kayu mengrove yangterus meningkat.

Kerusakan ekosistem hutan mangrove dapat mengakibatkan kerusakan pada ekosistem lain di wilayah pesisir. Karena, secara empiris,

keterkaitan antara beberapa ekosistem yang berada di wilayah pesisir sangat tinggi sehingga dampak yang timbul sebagai akibat dari adanya

pemanfaatan satu sumberdaya akan sangat mempengaruhi kondisi sumberdaya lain di wilayah tersebut.

Hutan mangrove yang merupakan ekosistem penyangga antara lautan dan daratan, mernegang

peranan

penting dalam mendukung produktivitas perairan pesisir dan sekitarnya. Peran yang sangat penting dari ekosistem mangrove yang berkaitan dengan produktivitas perairan pesisir adalah bahwa secara biologi ekosistem mangrove merupakanHal ini dibuktikan dengan adanya berbagai hasil penelitian yang

menunjukkan adanya korelasi positif antara luas hutan mangrove dengan produksi tangkapan ikan, udang, kepiting di perairan pesisir. Semakin luas hutan mangrove, maka produksi ikan, kepiting, tiram dan udang semakin tinggi.

Wilayah pesisir Kamal merupakan bagian Teluk Jakarta yang terletak di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Aktivitas e konomi penduduk yang terdapat di wilayah pesisir ini meliputi budidaya kerang hijau, budidaya ikan bandeng dan nelayan. Penduduk yang berrnukim di sekitar pesisir Kamal sebagian besar adalah pendatang (suku Bugis, Makasar, Bone) yang bermata pencaharian sebagai nelayan.

Kondisi hutan lindung di pesisir Kamal sebagian telah dikonversi menjadi peruntukkan lain, seperti pembukaan lahan tambak, jalan dan pemukiman, sedangkan sebagian lainnya oleh Dinas Kehutanan dipertahankan menjadi hutan lindung dan dijadikan hutan wisata. Namun, beberapa tahun terakhir, pada wilayah pesisir yang hutan mangrovenya telah dikonversi, terjadi abrasi pantai yang mengakibatkan hilangnya

sempadan pantai, hancurnya tambak ikan yang diiringi menurunnya produktivitas tambak. Sebaliknya, tambak ikan yang terdapat di hutan lindung mangrove memiliki produktivitas yang tinggi. Maka berdasarkan

ha!-ha1 tersebut, untuk menciptakan pengembangan wilayah konservasi mangrove serta lahan budidaya tambak ikan yang berkelanjutan dan

memiliki produktivitas yang tinggi, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor

yang

mempengaruhi produktivitas tambak dipesisir Kamal kaitannya dengan keberadaan

hutan

mangrove sertastrategi pengembangan konservasi mangrove pada lahan budidaya tambak di wilayah pesisir

yang

dapat diterapkan di pesisir Kamal.Perurnusan Masalah

sosial berupa pembukaan lahan tambak. Jika ha1 tersebut dibiarkan maka kerusakan hutan mangrove akan meluas sehingga diduga hutan mangrove tidak dapat berfungsi sebagai biofilter untuk perairan khususnya perairan tambak disekitarnya sehingga kualitas lingkungan perairan di pesisir Kamal menu run, yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tambak yang berada di sekitarnya. Oleh karena itu perlu diketahui korelasi yang terjadi antara kualitas lingkungan hutan mangrove dengan peningkatanlpenurunan produktivitas tambak di pesisir Kamal. Selain itu

faktor-faktor biofisik-kimia apa saja yang mempengaruhi produktivitas tambak di pesisir Kamal, serta strategi yang bagaimana yang dapat

diterapkan untuk pengembangan konservasi mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak di pesisir Kamal.

Hipotesis Penelitian

1. Semakin baik kualitas lingkungan perairan tarnbak rnaka sernakin

tinggi produktivitas tambak

2. Semakin tinggi kualitas lingkungan mangrove maka semakin tinggi

produktivitas tambak

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor biofisik-kimia apa saja yang lebih dominan mempengaruhi produktivitas tambak ikan di pesisir Kamal. 2. Untuk mengetahui korelasi yang terjadi antara kualitas lingkungan

hutan mangrove dengan peningkatanlpenurunan produktivitas tambak

di pesisir Kamal.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1 . Secara akademik penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai proses belajar, memenuhi persyaratan dalam penyelesaian program magister sains di Sekolah Pascasarjana IPB, serta memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Garnbar 1. Bagan Alir Kerangka Pikir

Kondisi Lingkungan di Pesisir Kamal

Kerusakan Hutan Mangrove Produktivitas Tambak

Menurun

a

Biofisik Sosial Ekonomi Kelembagaan Eksternal . (dlasumsikan sama)

Internal Internal Internal Internal SDM

Kualltas a ~ r Kepem~l~kan Jasa llngkungan UU No 4111999

yang buruk (ke~ndahan) ttg kehutanan

Jen~s Pohon Ekstetnal Fungsl Farmakologi dar~ SK Menter~ In

yang t~dak Aturanlsanksi yg hutan mangrove Kehutanan No Kualitas Lingkungan

tahan ombak lernah Fungsl ekonomr dar~ 6671Kpts11995 Perairan yang rendah

Eksternal 4 Lama tlnggal hutan mangrove ber!sl larangan (pH, Suhu, Salinitas, dll)

Sampah Pemaharnan Eksternal membuat empang

Angln rnasyarakat rendah Perm~ntaan Kayu Pasal 18, UU No

Ombak Pend~d~kan rendah 4 Keuntungan jangka 41 11 999

pendek opt~mal~sas~

Konversl lahanlal~h fungsl manfaat dan Uji Statistik

- Eksternal penataaan zona

Lemahnya

pengawasan

Kurangnya PC A

pemblnaan

u

Analisa SWOT Strategi Pengembangan Konservasi Mangrove

b

Untuk Meningkatkan Produktivitas Budidaya Tambakdi Pesisir Kamal

TINJAUAN PUSTAKA

Batasan dan Karakteristik Wilayah Pesisir

Defenisi wilayah pesisir hingga saat ini belum ada yang baku. Namun demikian terdapat kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah

pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daerah daratan dan lautan. Untuk kepentingan pengelolaan, penetapan batas fisik suatu wilayah pesisir didasarkan atas faktor yang mernpengaruhi pembangunan dan pengelolaan ekosistim pesisir dan lautan beserta segenap sumberdaya

yang ada didalamnya, serta dari tujuan pengelolaan itu sendiri (Dahuri, 1997).

Dalam penyusunan tata guna lahan pesisir, ada lima karakteristik utama dari ekosistem kawasan pesisir, yaitu : 1) Keterkaitan ekologis antar ekosistim di dalam wilayah pesisir bagian atas dan laut lepas, 2) terdapat lebih dari dua macam sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang dapat dikembangkan, 3) terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan dan kesenangan (preference)

bekerja yang berbeda, 4) pemanfaatan suatu wilayah pesisir secara monokuttur

(single

use) secara ekologis maupun ekonomis adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternalyang

menjuruspada kegagalan usaha. 5) wilayah pesisir merupakan sumber daya rnilik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang (Dahuri dan

Arumsyah, 1994).

Pembangunan Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan

Menurut Dahuri, et al. (1997) pembangunan berkelanjutan adalah pernbangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa rnerusak

tiga persyaratan yang dapat menjamin tercapainya pembangunan berkelanjutan, yaitu: keharmonisan spasial, kapasitas asimitasi dan pemanfaatan berkelanjutan. Keharmonisan spasial mensyaratkan bahwa dalam suatu wilayah pembangunan hendaknya tidak seluruhnya diperuntukkan bag; zona pemanfaatan tetapi harus dialokasikan juga

untuk zona preservasi dan konservasi. Dimensi ekologis seperti ini pada

dasarnya menyajikan informasi daya dukung sistem alam wilayah pesisir dalarn menopang segenap kegiatan pembangunan dan kehidupan manusia.

Menurut Scones (1993) daya dukung lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daya dukung ekologis (ecological carrying capacity)

dan daya dukung ekonomi. Daya dukung ekologis adalah jumlah maksimum hewan-hewan pada suatu lahan yang dapat didukung tanpa menga ki batkan kematian karena faktor kepadatan maupu n terjad inya kerusakan lingkungan secara permanen (irreversible). Hal ini ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan. Daya dukung ekonomi adalah tingkat produksi (skala usaha) yang memberikan keuntungan maksimum dan

ditentukan oleh tujuan usaha secara ekonomi. Dalam hal ini digunakan parameter-parameter kelaya kan usa ha secarn ekonomi.

Pengembangan Tambak di Kawasan Pesisir

Pengembangan dapat dipandang sebagai suatu proses yang

membawa peningkatan kemampuan penduduk mengenai lingkungan

sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan mereka. Dengan dernikian pengembangan adalah suatu proses yang menuju pada suatu kemajuan (Manurung, et al., 1 998).

budidaya perikanan dapat berkelanjutan dan optimal maka pemilihan lokasi harus di lakukan secara benar dan menurut kaidah ekologis dan ekonomis (Dahuri et al. 1 997).

Kegiatan budidaya tarnbak dalam pengembangannya di kawasan

pantai dalam realisasinya harus memperhatikan UU No. 511 990

(Alifuddin, 2001 ), yakni:

(a) perlindungan sistem penyangga kehidupan

(b) pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnya.

(c) Pemanfaatan secara lestari sumberdaya

alam

hayati dan e kosistemnya.Perkembangan pertambakan yang tidak terkendali telah membawa dampak negative terhadap mutu lingkungan. Mutu air secara fisik, kimiawi

dan mikrobiologis merosot tajam. Gejala ini diperburuk oleh

perkembangan pemukiman, pencemaran, perindustrian dan penebangan hutan mangrove penyangga (BPPT, 1995).

Ekosistem Mangrove

Menurut Manan (1 986) ekosistem mangrove merupakan ekosistem utama penyusun ekosistem wilayah pesisir. Hutan mangrove adalah formasi tumbuhan ritoral yang karakteristik terdapat di daerah tropika dan

subtropika, terhampar di sepanjang pesisir. Sedangkan

menu

rut Koesoebiono (1 997) hutan mangrove disebut juga hutan bakau yang mempunyai karakteristik ekosistem yang khas, mengingat hidupnya berada di darah ekotone yaitu perairan dan daratan. Karakteristik mangrove ini terutama dalah mampu berada pada kondisi salim dantawar. Masih menurut Koesoebiono (1 997) dalam pertumbuhannya mangrove memerlukan kondisi lingkungan tertentu. Kondisi lingkungan ini

sangat mempengaruhi komposisi dan distribusi serta bentuk pertumbuhan mangrove. Kondisi lingkungan tersebut adalah gerakan air yang minim, sirkulasi air dalam hutan mangrove dan pasang surut air laut.

(1 997) pada kebanyakan spesies terdapat ciri-ciri khas yang memberikan kemampuan untuk bertahan hidup dan berkembang pada substrat yang

terdiri dari sedimen halus yang sering anoksis dan bersifat asam. Sehingga kebanyakan spesies mangrove dilengkapi dengan struktur perakaran yang khas, yang terdiri dari dua tipe perakaran yaitu tipe cakar ayam bercabang yang terdapat pneumatofora yang menernbus permukaan substrat dan tipe penyangga perakaran ganda dimana

beberapa akar penyangga tumbuh dari batang pohon menem bus substrat,

membentuk suatu struktur yang rnenyerupai payung. Dari akar-akar penyangga utama tersebut tumbuh akar-akar penyangga sekunder

menembus permukaan substrat

.

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya alam pesisir yang mempunyai peranan penting bagi kelangsungan hidup ekosistem lainnya.

Hal ini karena ekosistem mangrove mempunyai lokasi yang strategis, dan dengan potensi yang terkandung didalamnya, serta fungsi perlindungannya secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi keberadaan dan berfungsinya sumberdaya alam lainnya. Ekosistem mangrove di Indonesia memiliki keragaman hayati yang tert~nggi didunia

dengan jumlah total kurang lebih 89 spesies, yang terdiri dari 35 spesies

tanaman, 9 spesies perdu, 9 spesies liana, 29 spesies epifit, dan dua spesies parasitik (Nontji, 1 987). Beberapa jenis yang umum dijumpai di

wilaya h pesisir l ndonesia adala h bakau (Rhirophora), Api-api (Avicennia), Pedada (Sonneratia), Tanjang

(Bruguiera),

Nyiri h (Xyl~carpus), Tengar(Ceriops) dan Buta-buta (Exoecaria). Oleh sebab itu didalam

perencanaan pembangunan ekosistem mangrove harus dianut pula azas

kelestarian fungsi dan manfaat yang optimal. Ekosistem mangrove secara garis besar mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi ekologis dan

fungsi sosial ekonomi.

Fungsi Ekologis Ekosistem Mangrove

ekologis. Fungsi ekologis ekosistem hutan mangrove dapat dilihat dari beberapa aspek antara lain aspek fisika, kimia dan biologi. Fungsi ekologis ditinjau dari aspek fisika adalah (1) Terjadinya mekanisme hubungan antara komponen-komponen dalam ekosistem mangrove serta

hubungan antara ekosistem mangrove dengan jenis-jenis ekosistem lainnya seperti padang lamun dan terumbu karang;

(2.)

Oengan sistem perakaran yang kuat dan kokoh ekosistem hutan mangrove mempunyaikemampuan meredam gelombang, menahan lurnpur dan melindungi pantai dari erosi, gelombang pasang dan angin topan; dan (3) Sebagai

pengendali banjir. Hutan mangrove yang banyak turnbuh di daerah

estuaria juga dapat berfungsi untuk mengurangi bencana banjir. Fungsi ini

akan hilang apabila hutan mangrove ditebang.

Apabila dilihat dari aspek kimia, maka hutan mangrove dengan kemampuannya melakukan proses kimia dan pemulihan (Self purification)

memiliki beberapa fungsi, yaitu (I) Hutan mangrove dapat berfungsi sebagai penyerap bahan pencemar (Envimnmentle service), khususnya bahan-bahan organik; (2) sebagai sumber energi bagi lingkungan perairan sekitarnya. Ketersed iaan berbagai jenis ma kanan yang terdapat pada

ekosistem hutan mangrove telah menjadikannya sebagai sumber energi berbagai jenis biota yang bernaung didalamnya, seperti crustacea, udang,

kepiting, burung, kera dan lain-lain telah menjadikan rantai makanan yang

sangat komplek sehingga terjadi pengalian energi dari tingkat tropik yang

lebih rendah ke tingkat tropik yang lebih tinggi; dan (3) Pensuplai bahan organik bagi lingkungan perairan. Pada ekosistem hutan mangrove terjadi mekanisme hubungan memberikan sumbangan berupa bahan organik

Masih menurut Snedaker et al., (1985) selain fungsi diatas, ekosistem mangrove juga memiliki fungsi-fungsi fisik, yaitu (a) mencegah terjadinya intrusi air asin ke daratan dan (b) sebagai pelindung pantai dari

abrasi. Dengan adanya kawasan mangrove, air pasang masih dapat terhalang oleh pepohonan mangrove, sehingga tidak akan masuk jauh ke

arah daratan, yang sekaligus mencegah intrusi air asin ke tanah. Jika

terjadi intrusi air asin ke daerah perkebunan, dapat mengakibatkan penurunan produksi perkebunan rakyat di luar tambak. Kerugian lainnya dari intrusi air asin adalah terpengaruhnya sumber air tawar penduduk

oleh air asin. Jika ha! tersebut terjadi, rnasyarakat akan sangat terganggu kehidupannya.

Hutan mangrove dari aspek biologis sangat penting untuk tetap

menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir. Hal ini mengingat hutan mangrove juga merupakan

daerah asuhan (nursery ground) dan pemijahan (spawning ground)

beberapa biota perairan seperti udang, ikan dan kerang-kerangan. Beberapa fungsi ekologis hutan mangrove memang

sangat

ditunjang olehkarakteristik hutan mangrove itu sendiri seperti yang telah diuraikan di atas. Mementingkan fungsi ekologis bukan berarti meniadakan fungsi ekonomis yang dimiliki oleh hutan mangrove, tetapi bagaimana menempatkan kepentingan ekonomis tidak merusak fungsi ekologis hutan mangrove itu sendiri.

White dalam Naamin, (1991) menyatakan bahwa ekosistem mangrove memiliki produktivitas yang tinggi. Nontji (1987) dalarn laporannya menyatakan bahwa kurang lebih 80 spesies dari crustacea, dan 65 spesies Mollusca terdapat di ekosistem mangrove di Indonesia. Tanaman mangrove, termasuk bagian batang, akar dan daun yang berjatuhan memberikan habitat bagi spesies akuatik yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove. Ekosistem ini juga berfungsi sebagai tempat

Ekosistem mangrove merupakan produsen primer melalui serasah

yang dihasilkannya. Serasah hutan melalui proses dekomposisi oleh sejumlah mikroorganisme, menghasilkan detritus dan berbagai jenis fitoplankton yang akan dimanfaatkan oleh konsumer primer yang terdiri dari zooplankton, i kan dan crustacea (udang, kepiting , dan lain-lain) sampai akhirnya dimangsa oleh rnanusia sebagai konsumer utama

(Sumarna, 1985). Vegetasi hutan mangrove juga merupakan pendaur ulang hara tanah yang diperlukan bagi tanaman. Hasil penelitian di Florida menunjukkan bahwa 90% kotoran hutan menghasilkan 35-60% unsur hara yang terlarut di pantai. Selain itu daun bakau-bakau (Rhizophora

spp) pada awal pembusukannya mengandung kadar protein 3,1% dan setelah satu tahun meningkat menjadi 21 %. Kadar N daun kering adalah sekitar 0,5%, dan diperkirakan setelah satu tahun menghasilkan sekitar 47

kg N. Satu hektar lahan hutan mangrove serasah ' yang dihasilkan mencapai 7,l

-

8,8 ton per tahun. Menurut Odum (1 982), pasokan nutrien bagi ekosistem mangrove ditentukan oleh berbagai proses yang saling terkait, meliputi inputlekspor dari ion-ion m~neral anorganik dan bahan organik serta pendaur ulangan nutrien secara internal rnelalui jaringanmakanan berbasis detritus. Konsentrasi relatif dan nisbah (ratio) optimal dari nutrien yang diperlukan untuk pemeliharaan produktivitas ekosistem mangrove dan ditentukan oleh; I) Frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin atau air tawar; dan 2) Dinamika sirkulasi internal dari kompleks detritus.

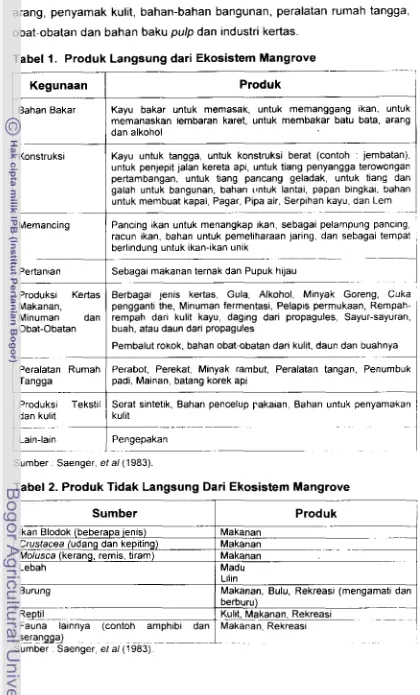

Fungsi Ekonomis Ekosistem Mangrove

Ekosistem hutan mangrove merupakan hutan tropika yang khas turnbuh di sepanjang pantai atau muara sungai. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif dengan berbagai fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan yang penting. Hamilton dan Snedaker (1 984) telah mengidentifikasi lebih dari 70 nilai pakai dari ekosistem hutan

arang, penyamak kulit, bahan-bahan bangunan, peralatan rumah tangga, obat-obatan dan bahan baku pulp dan industri kertas.

Tabel I. Produk Langsung dari Ekosistem Mangrove

-. . . . - - - . . .

r ~ e ~ u n s s n

I

Produ kI

Peralatan Tang g a

I Produksi

- -

Cdan

kulitjSahan

Bakar - Konstru ksiL

. . . -i Memancing

I

Pertaman

Produksi Kertas

Makanan,

Minuman dan

Obat-Obatan

Kayu bakar untuk memasak, untuk memanggang ikan, untuk memanaskan lembaran karet, untuk rnernbakar batu bata, arang dan alkohol

Kayu untuk tangga, untuk konstruksi berat (contoh : jembatan). untuk penjepit jalan kereta api, untuk tiang penyangga terowongan pertarnbangan, untuk tiang pancang geladak, untuk tiang dan galah untuk bangunan, bahan ilntuk lantai, papan bingka~, bahan untuk membuat kapal, Pagar, Pipa air, Serpihan kayu, dan Lem

I

I Pancing ikan untuk menangkap ~kan, sebagai pelampung panclng, racun ikan, bahan untuk pemeliharaan jaring, dan sebagai tempat , berlindung untuk ikan-ikan unik

- .-

Sebagai makanan ternak dan Pupuk hijau

- .. . . .

Berbaga~ ]enis kertas, Gula< Alkohol, Minyak Goreng, Cuka '

pengganti the, Minuman fermentasi, Pelap~s permukaan, Rempah- i rempah dari kulit kayu, daging dari propagules, Sayur-sayuran, buah, atau daun dari propagules

. .-

Rumah

Pengepakan

1

- ..Pembalut rokok, bahan obat-obatan dari kulit, daun dan buahnya

.. - -- Perabot, Perekat, Minyak rarnbut, Peralatan tangan, Penumbuk padi, Mainan, batang korek api

--

Tekstil

Sumber . Saenger, et ai { I 983).

Serat sintetik, Bahan pencelup yakaian, Bahan untuk penyamakan kulit

Tabel 2. Produk Tidak Langsung Dari Ekosistem Mangrove

I

1

Produk/ Sumber i

C

--lkan Blodok (beberapa jenis)

Crustacea (udang dan kepiting) -#olusca (kerang, remis, tiram)

Lebah

Burung

- - - -. - -. . , . - - - , REP!!!

Fauna lainnya (contoh amphibi dan seranga]

. -- -. .

- - - . - - - - - - - -. . . -

-

Makanan . -

Makanan -

Makanan . .

Madu Lilin

Makanan, Bulu, Rekreasi (mengamati dan berburu) - - - - - - - . . . -.

- . Kulit, Makanan, Rekreasi

- . - - . . . . . .

Makanan, Rekreasi

- - . . . . . .

[image:25.570.79.499.82.777.2]Produ ktivitas Tambak

Menurut Chapman dalarn Tanggo (1990) yang di maksud dengan

produksi biomassa adalah besarnya pertambahan berat organisme pada

suatu periode tertentu. Produksi biomassa ditandai dengan laju pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup individu. Beberapa faktor

yang berpengaru h terhadap produksi biomasa suatu individu adalah kualitas lingkungan, makanan, hama dan penyakit, predator dan kompetitor dan kepadatan populasi.

Menu rut Dahuri (2000) dalam ha1 budidaya perikanan (tambak) faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, ketidak menentuan hasil produksi (termasuk kegagalan panen) adalah sebagai berikut:

(1) Kemampuan teknologi budidaya (mencakup pernilihan induk,

pemija han, penetasan pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, pembesaran, manajemen kualitas air, manajemen

pemberian pakan, genetic (breeding), manajemen kesehatan ikan dan teknik perkolaman sebagian besar petani ikan masih rendah.

(2) Kompetisi penggunaan ruang (lahan perairan) antara usa ha

budidaya perikanan dan kegiatan pembangunan lainnya

(pemukiman industri, pertambangan dan lainnya) pada umumnya

atau selalu mengalahkan usaha budidaya perikanan.

( 3 ) Semakin memburuknya kualitas air sumberdaya untuk budidaya

perikanan

khususnya

di kawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunannya.Faktor Biologi

-

Fisika-

Kimia Lingkungan Yang Mempengaruhi Produ ktivitas Usaha Budidaya TambakSelain faktor teknik pemeliharaan budidaya ikan dalam tambak

Kualitas Perairan

Kualitas lingkungan seperti suhu air berpengaruh terhadap kelangsungan aktivitas fisiologis hewan peliharaan dan sifat fisik dan kimia perairan. Kualitas suatu perairan sangat ditentukan oleh pengaruh yang

diterima oleh wilayah di sekitarnya. Kualitas perairan secara luas dapat

diartikan sebagai faktor fisika

-

kimia dan biologi. Yang mempengaruhi kehidupan ikan dan organisme perairan lainya baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Menurut Wardoyo (1981) bahwa perairanyang ideal bagi kehidupan ikan dan organisme lainya dalam rangka menyelesaikan daur hidupnya serta mendukung kehidupan makanan ikan

diperlukan pada setiap stadia daur hidup. Beberapa parameter kunci dari kualitas suatu perairan dalam penelitian ini yaitu : Salinitas, suhu, padatan tersuspensi (TSS), pH, DO, BOD, COD, Pb, Fe, Nitrogen dan Phenol.

Salinitas

Salinitas didefinisikan sebagai jumlah total garam terlarut dalam satuan gram yang terdapat dalam satu kilogram air laut, dengan

asumsi

semua karbonat telah teroksidasi, sedangkan brom dan yod diubah menjadi klor dan semua unsur organic telah teroksidasi. Menurut Stickney

(1979), salinitas dari air tawar biasanya kurang dari 0,5%0 , dan air mulai

terasa asin pada salinitas sekitar 2%0. Salinitas bukan merupakan hal

yang menjadi pertimbangan pada budidaya air tawar namun sangat

penting bagi budidaya laut

(rnariculture).

Afrianto dan Liviawaty (1991) menyatakan bahwa salinitas air yang cocok untuk digunakan mengisi tambak budidaya udang windu berkisar antara 1 5-20%0, sedangkan untukikan bandeng berkisar antara

5-25%0 (Soeseno,l983).

Air dengansalinitas demikian dapat diperoleh di perairan yang terletak di sekitar pantai yang dipengaruhi adanya masukan air sungai.

Perubahan salinitas pada perairan bebas adalah relatif kecil bita dibandingkan dengan yang terjadi di perairan dekat pantai. Hal ini disebabkan perairan pantai banyak mendapatkan masukan air tawar dari

(1 990) menjelaskan bahwa goncangan salinitas air ditentukan oleh suplai air tawar maupun air laut dan laju evaporasi. Untuk mencegah ha1 tersebut hendaknya kontruksi tata letak dan lokasi tambak sedemikian rupa

sehingga penggantian air dapat di lakukan dengan mudah.

Suhu

Su hu air pada suatu perairan dipengaruhi oleh komposisi substrat, kekeruhan air hujan, luas permukaan perairan yang langsung terkena sinar matahari serta suhu perairan yang menerima air hujan limpahan (Perkins, 1974). Sedangkan menurut Welcomme (1 985), hal-ha1 yang

mempengaruhi suhu di sungai antara lain letak pada garis Iintang, ketinggian dari permukaan, komposisi substrat, kekeruhan, masukan dari

air tanah dan air hujan, angin dan penutupan oleh vegetasi. Suhu air sangat berkaitan erat dengan konsentrasi oksigen terlarut dalam air dan

laju konsumsi oksigen hewan air. Suhu air berbanding terbalik dengan konsentrasi jenuh oksigen terlarut, tetapi berbanding lurus dengan !aju

konsumsi oksigen hewan air dan laju reaksi kimia dalam air (Ahmad et a / . , 1999). Suhu air yang baik bagi kepentingan perikanan adalah suhu air normal (k 27°C untuk daerah tropic) dengan fluktuasi sekitar 3°C (Haryadi

et a/., 1992). Menurut Poernomo (19881, kisaran suhu yang

diperbolehkan dalam pemeliharaan udang windu adalah

26'C

-32'C

, sedangkan untuk pemeliharaan benih bandeng di tambak bervariasi antara 34'C-38,5"C

(Bardach et a/. , 1973). Sedangkan berdasarkanpengalaman di Filipina suhu air yang layak untuk pemeliharaan ikan

bandeng adalah antara 25

-

35'C (Kinne 1964) dalam Tanggo (1990).Derajat Keasaman

(pH)

Derajat keasaman diduga sangat berpengaruh terhadap tingkat toksisitas bahan beracun. Menurut Hawkes (1 979) bahwa pH antara 5 - 9,

pengaruh bahan beracun sangat kecil. Perairan yang netral mempunyai

pH 7, pH lebih kecil dari 7 maka perairan bersifat asam dan apabila pH lebih besar dari 7 maka perairan bersifat basa. Menurut Blanco (1 970)

berkisar antara 7.8

-

9.5 dengan salinitas air antara 10 - 50 01,,,Poernomo (1976) dalam Tanggo dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pH air yang baik untuk budidaya ikan bandeng di Indonesia berkisar antara 7.0 - 8.0 . Sedangkan Swingle (1969) dalam Boyd (1990), mengatakan bahwa pH optimum di tambak berkisar antara 6,5-

9,O. Hubungan antara pH dengan budidaya perikanan dapat dilihat pada

table berikut.

Lu-

6,5-91

Pertumbuhan baik - , . -. - - ,Tabel 3. Pengaruh pH terhadap Budidaya Perikanan

.

PH.

.L:

% -1 5-6.5

>11

1

Kematian -- -- .. . ,1

Pengaruh terhadap ikan

Kematian

Pertumbuhan lambat, tidak terjadi reproduksi -.

--

~ e r t u m bu han lambat

-.

--q

I9-9,5

9,5-11

Sumber Swingle (1 969) dalam Boyd (1 982)

Pertumbuhan lambat

Pertumbuhan lambat, tidak terjadi reproduksi

Oksigen Terlarut (DO)

Oksigen merupakan unsur penunjang kehidupan. Pada air laut, oksigen di manfaatkan oleh organisme perairan untuk proses respirasi dan

untuk menguraikan zat organik oleh mikroorganisme (Harvey, 1976 ).

Menurut Muchtar (1982) oksigen terlarut di laut atau DO (Dissolved

Oxygen) sangat penting artinya bagi kehidupan organisme dan keseimbangan kimia di dalam air laut. Proses fotosintesis di laut

merupakan salah satu faktor yang menentukan konsentrasi oksigen dalam air laut. Oksigen juga dapat masuk dari udara melalui proses difusi. Proses larutnya oksigen dari udara di pengaruhi oleh sifat-sifat fisika dari

gas yang ada di dalam air laut dan yang ada di udara.

Menu rut Pescod (1 973) konsentrasi oksigen terlarut yang aman

bagi kehidupan harus berada diatas titik kritis dan tidak terdapat bahan

perikanan dianjurkan > 3mgfl. Perairan dalarn kadar oksigen terlarut rendah mengakibatkan nafsu makan ikan berkurang dan efisiensi pakan jadi turun.

BOD (Biochemical Oxygen Demand)

Kebutuhan oksigen Biokimia atau BOD

(Biochemical

OxygenDemand) adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh

mikroorganisme dalarn proses dekomp~sisi bahan-bahan organik mikroorganisme yang terjadi di perairan. Menurut Prasetyo (1979) pelepasan limbah yang berupa bahan-bahan organik ke dalarn perairan dengan konsentrasi yang tinggi dapat menyebabkan kekurangan oksigen. Hal ini sangat berbahaya karena dapat mengubah proses dekomposisi

aerobik menjadi dekomposisi anaerobik yang dapat meng hasilkan gas-gas beracun seperti CH4 dan H2S

COD (Chemical Oxygen Demand)

Kebutu han oksigen kirnia atau COD (Chemical Oxygen Demand)

menyatakan jumlah total oksigen yang dibutu hkan untuk rnengoksidasi semua bahan organik yang terdapat di perairdn menjadi karbondioksida di

air. Nilai COD akan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai bahan

organik di perairan (Widigdo et al., 1992). Menurut prasetyo (1979) nilai COD perlu diketahui dalarn menduga pencemaran oleh rninyak bumi. Hal

ini disebabkan oleh banyaknya senyawa-senyawa organik yang tidak atau

sukar sekali terdekornposisi secara biologis.

Padatan Tersuspensi Total (Total Suspended Solid)

Total Suspended Solid (TSS) adala h bahan-bahan tersuspensi yang tidak larut dalarn air. Bahan-bahan ini baik organik maupun

Berdasarkan kandungan total bahan tersuspensi di air, maka kualitas air dikelompokan dalarn beberapa kriteria yaitu :

Tabel 4. Kriteria Kualitas Air Berdasarkan Kandungan Total Partikel

Tersuspensi

Sumber: Canter and Hill, 1981

Total Fosfat

Kandungan Total Parti kel Tersuspensi (mgll) < 4

4-1 0

70 -15 1 5-20

20-35

Total fosfat menunjukkan kandungan P (fosfor) baik yang berupa

senyawa organik maupun anorganik. Mereduksi P dalam bentuk senyawa organik dilakukan disgestion yaitu yaitu air sampel yang diberi asam kuat (H2S04) (Widigdo et al., 1992). Kandungan fosfat yang tinggi menyebabkan terjadinya eutrofikasi di perairan.

Kriteria Kualitas Air

Sangat Baik Baik Sedang

Miskin

Jelek

Fosfat dibutuhkan algae dan plankton untuk keperluan tumbuh dan reproduksi, sehingga seringkali fosfat terserap dalam jumlah besar dalam plankton dan alga tersebut. Fosfat yang terserap tidak sernuanya

langsung dimanfaatkan, tapi disimpan sebagai cadangan. Apabila plankton tersebut mati maka fosfat yang belum termanfaatkan diendapkan bersama jasad renik tersebut. Proses sedimentasi jasad renik yang terus menerus, menyebabkan-fosfat bersenyawa dengan unsur yang ada di tanah. Total konsentrasi fosfat di sistem perairan berkisar 0.01 - 200 mgA

Amoniak

Amoniak-nitrogen khususnya amoniak bebas (NH3) sangat beracun bagi hewan air (Boyd, 1991). Akumulasi ion amonium (NH4'} dalm tubuh ikan atau udang dalam jumlah banyak dapat menimbulkan gangguan

rnetabolisme yang mengarah pada penurunan laju perturnbuhan bahkan

kematian. Tingginya amoniak juga akan meningkatkan konsurnsi oksigen

oleh jaringan, kerusakan insang dan menurunnya kernampuan darah

dalam mentransportasikan oksigen ke tubuh (Boyd, 1991).

Pada konsentrasi subletal amoniak dapat menyebabkan perubahan histologis pada ginjal, limpa, tyroid, dan darah serta menurunnya daya ta han terhadap penyakit (Boyd, 1982). Boyd (1 982)' mengemu kakan bahwa konsentrasi subletal amoniak ialah 0.0006 - 0.34 mgll NH3, sedangkan konsentrasi letal (dalam 24 - 72 jam) amoniak adalah antara

0.4 mgll dan 2.0 mgll. Menurut Ahmad (1992) menyataka bahwa konsentrasi amoniak total di tambak tidak boleh lebih dari 0.5 mgll, karena

dengan konsentrasi sebesar itu mampu menurunkan laju perturnbuhan

udang sampai 50%.

Phenol

Phenol termasuk grup hidroksil yang gugus fungsinya dihubungkan dengan cincin aromatik, yang dihasilkan dengan formula Ar-OH (Brown, 1 976). Phenol dapat ditemukan dalam lirnbah cair dari' industri gas dan

coke, pabrik resin sintetis, pernurnian minyak bumi, industri tekstil, pabrik kimia dan pabrik lilin. Phenol mudah larut dalam air, alkohol, benzena, naftalena daan berbagai pelarut organik. Zat ini dalarn lingkungan memberikan dampak yang bermacam-macam, namun secara umum

menimbulkan bahaya racun bagi kehidupan. Batas ambang phenol yang aman bagi lingkungan adalah 15 mgll.

Nitrogen

Senyawa nitrogen terdapat dalam keadaan terlarut dan tersuspensi.

Senyawa

ini sangat penting dalam air karena rnemegang peranan yangnitrogen anorganik utama dalam air adalah ion nitrat (NO3-) dan

ammonium (NH4

'1.

Sebagian besar dari nitrogen total dalam air berupa nitrogen organic yang berasal dari bahan-bahan yang berprotein. Sumbernitrogen bahan organic berasal dari limbah domestik, limbah industri, limbah peternakan dan pupuk. Nitrogen di perairan adalah penyebab

utama pertumbuhan ganggang yang sangat pesat (Alaerts dan Santika,

1 984).

Pada perairan tropis yang masih alami, kandungan ammoniak tidak lebih dari 1 ppm. Pada tingkat konsentrasi tersebut akan aman bagi

kehidupan ikan. Perairan yang banyak mengandung ammonia akan berdampak bahaya terhadap daya tahan tubuh organisme akuatik (Pescod, 1973)

Nitrogen diperlukan oleh semua organisme sebagai komponen penting dari protein dan zat-zat biokimia lainnya. Nitrogen diserap dari air oleh organisme nabati akuatik dalarn bentuk nitrat (Pond, 1978).

Plankton

Pertumbuhan plankton ditandai oleh berubahnya wama air di

tambak. Karena terjadinya percampuran antara beberapa jenis plankton

serta kepadatan yang berbeda, timbul percampuran warna dengan intensitas yang juga berbeda (Poernomo, 1988). Beberapa plankton yang

sering terdapat di tambak dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jenis Plankton Yang Sering Dijumpai di Tambak dan Warna Air Yang Ditimbulkan

.--

I Warna air

Coklat muda - - - -. - . - . - - . -A Coklat tua .. . --

- Coklattua .

. . .-

Coklat kemerahan - -- -

~oklaF- . . .

L .

Coklat kehitaman jernih

Jenis plankton

Diatome

Na vicufa

Nitzschia Coscinodiscus Chaefoceros Meios!ra Zooplankton Brachionus- ~h~toflagellata

~ehdtnium .

Diatorne Phytoflage fla fa

."

Asam organik -.

Keterangan

Baik dipertahankan '

.--

.. .. .-

Bak, air perlu diencerkan - . . . - . . - - - - -.

. . -

-. -. - . . - -. . . .

tidak baik, air.di@nt~ . -. . . . - - - -. . ,

Bahaya, . air dibuang d G d~ganti . . - - . . . i

- - -- . . . . - - - -. . - -

Kurang baik, airjerlu diencerkan - - -. . - - - - . . .

. I

.. - . -- .- . -. -- . . .I

PhormidiumI

1

I [ Anabaena !

i

.- . .. [ Ana baenapsis

I

C h f o r o c o c- c. . - - . - -

Balk, dlpertahankan - I - - --

Kurang balk, air perlu - - d~enierkan - -- Tidak bak alr banyak dlencerkan -

--

--

Tldak bak air dlbuang dan dkantl

-

4

- 1

Hl'au daun muda

*I..

-HI au - kekun~ngan --

-- -

Hljau tua Hljau kebiruan

Sumber: Poernomo, 1988

- .-

. -chlorophyta -

Chlorococcum

Pianktosp haetra

Crusgena --

Phytoflagellata dhlamrdomonas Chllomonas Dl~nakella Cryptomonas Qyanophyceae Oscilatona

Logam Berat

Logam berat bersifat akumulatif dalam tubuh organisme, pada

konsentrasi tertentu dapat rnenyebabkan efek letal atau subletal. Menurut

Pescod (1973) logam berat yang bersifat toksik terhadap ikan dan organisme air lainnya adalah Cu, As, Pb, Cr, Cd dan Se, sedangkan yang

bersifat toksik dalam air minum adalah Cu, Fe, Pb, As, Cr, Se dan Zn. Daya tahan organisme terhadap logam berat tidak sama antar satu dengan lainnya. Logam berat merupakan zat pencema; yang tahan urai (non biodegradable

pollutants).

Senyawa-senyawa ini sukar terurai atau terurai secara lambat, disamping juga bisa terakumulasi melalui rantai makanan dalam siklus biogeokimia (Hamidah, 1980).Menurut Schuster, 1960 dalam Tanggo (1990) pada kondisi tanah

yang sangat asam, kandungan konsentrasi Al, Fe, Mg merupakan toksik

bagi ikan, udang dan organisme lainnya. Beberapa elemen terutama Fe dan Al dilepaskan ke dalam perairan akan mengikat fosfat sehingga terjadi terjadi defisiensi fosfor bagi algae. Sebaliknya pada kondisi alkalis, perairan kaya akan garam-garam Na dan unsur-unsur biogenik lain sehingga memungkinkan organisme nabati dapat tumbuh seperti kelakap.

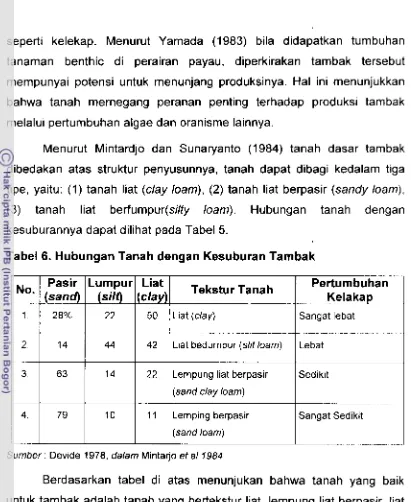

Tekstur Tanah

seperti kelekap. Menurut Yamada (1 983) bila didapatkan

turn

buhantanaman benthic di perairan payau, diperkirakan tambak tersebut mempunyai potensi untuk rnenunjang produksinya. Hal ini menunjukkan bahwa tanah mernegang peranan penting terhadap praduksi tambak melalui pertumbuhan algae dan oranisme lainnya.

Menurut Mintardjo dan Sunaryanto (1984) tanah dasar tambak dibedakan atas struktur penyusunnya, tanah dapat dibagi kedalarn tiga tipe, yaitu: (1) tanah liat (clay loam), (2) tanah liat berpasir (sandy loam),

[image:35.566.86.497.51.553.2](3) tanah liat berFumpur(si1ty loam). Hubungan tanah dengan kesuburannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 6. Hubungan Tanah dengan Kesuburan Tambak

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa tanah yang baik untuk tambak adalah tanah yang bertekstur liat, lempung liat berpasir, liat berpasir dan lempung liat. Tanah ini sangat keras dan mengalami retak-retak bila dalarn keadaan kering sedangkan dalam keadaan basah marnpu menahan, dengan kata lain tidak mudah menimbulkan kebocoran.

Pasir Lumpur

silt)

Padat Tebar, Pakan, Pertumbuhan dan Survival Rate

Sumber Dev~de 1978, dalam Mlntarjo et a1 7984

Liat

(clay)

Padat Tebar, Pertumbu han dan Survival Rate berpengaru h terhadap produksi tambak udang ataupun ikan. Pada budidaya intensif kepadatan tebar relatif tinggi, sifat dan tingkah laku udang atau ikan, jenis

22

44

14

10 1

1

28%dan stadia maupun daya dukung perairan tambak menentukan kepadatan

Tekstur Tanah

- 2 3 4

1

L -- - . Pertumbuhan Kelakap 14 63 79 Sangat lebat - -. - . - - - . Lebat -- Sedlklt - - - . - Sangat Sedik~t - . .-. -- - 50'

Llat (clay)42

22

11

.- . -. - - -

L~at bedurnpur (slrt loam)

-. --

Lempung hat berpasir

(sand clay loam)

Lemping berpaslr

udang atau ikan yang di pelihara (Hidayat, 1992). Turunan dari kepadatan yang tinggi ialah perubahan pakan per harinya rnenjadi lebih tinggi,

demikian pula kebutuhan oksigen perlu ditingkatkan. Pemberian pakan

harus disesuaikan dengan nafsu makan ikan. Pakan harus dikelola dengan baik untuk menarnbah atau mempercepat pertumbuhan yang dapat meningkatkan produksi tambak tersebut.

Keterkaitan Sum berdaya lkan dengan Ekosistem Mangrove

Secara ekologis, ekosistem mangrove memiliki peran utarna

sebagai daerah pemijahan (spawning ground), daerah asuhan

[nursery

ground) dan tempat mencari makan (feeding ground) sebagian besar jenis

biota laut (ikan, udang,

moluska)

yang bernilai ekonomi penting. Ekosistem mangrove juga berperan besar dalam pemeliharaan kualitas pesisir melalui: (1) penjebakan sedimen yang terdapat di kolarn air dan (2) pengeluaran nutrien dalam keadaan seirn bang (steady-state equilibrium) (Darovec (1975) dalam Kawaroe (2000)). Dan menurut Snedaker (1978)dalarn Kawaroe (2000), bahwa sekitar 90% dari jenis-jenis ikan laut

daerah tropika menghabiskan masa hidupnya paling tidak satu fase dalam

daur hidupnya, di daerah pesisir berhutan mangrove. Berarti ekosistem mangrove berfungsi sebagai plasma nuffah dan biodiversity. Selain ~ t u

hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daerah pesisir dari gempuran ombak (abrasi), gelombang tsunami dan angin taufan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ruslan (1986) di pantai Tirnur

Aceh menyatakan bahwa lebar jalur hijau di wilayah pesisir mempunyai hubungan yang nyata (signifikan) dengan produksi udang dari tambak tradisional dan produksi udang dari hasil tangkapan nelayan disekitarnya. Berdasarkan penelitian Fahrudin (1996) menunjukkan perubahan pemanfaatan lahan pesisir yang merusak hutan mangrove (misainya untuk tambak) dapat rnengakibatkan hilangnya karnponen surnberdaya hayati lain yang terkandung di dalamnya dan sumberdaya perikanan di wilayah

perairan sekitarnya. Komponen sumberdaya tersebut memiliki nilai

mengakibatkan hilangnya nilai ekonomi dari komponen hayati yang terkandung di dalamnya dan nilai ekonomi sumberdaya perikanan di

wilayah perairan sekitarnya.

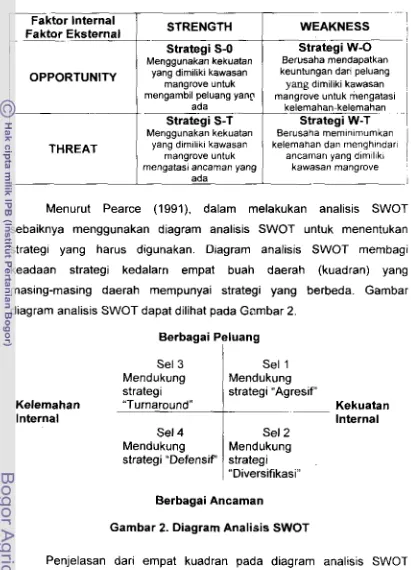

Analisis SWOT

Untuk menganalisis strategi pengembangan mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak yang optimal di pesisir Kamal diperlukan suatu alat analisis. Sscara garis besa;, pengembangan konservasi mangrove untuk meningkatkan produktivitas budidaya tambak

dalam penelitian ini dipengaruhi oleh lingkungan yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Untuk kawasan mangrove, lingkungan ekstemal dapat menimbulkan ancaman dan memberikan peluang, sedangkan lingkungan internal dapat rnemberikan kekuatan dan

kelemahan.

Lingkungan ekstemal kawasan mangrove terdiri dari beberapa faktor yaitu pencemaran kualitas perairan berupa limbah padat maupun

cair, abrasi yang terjadi dan pembukaan lahan tambak yang tak terkendali

akan menjadi ancaman. Sedangkan produktivitas tambak yang tinggi serta harga ikan yang cukup baik dan stabil akan menjadi peluang. Lingkungan internal kawasan mangrove terdiri dari faktor yang akan memberi kekuatan seperti fungsi ekologis hutan mangrove yaitu sebagai daerah asuhan (nursery ground), pemijahan (spawning ground) dan pembesaran beberapa biota perairan, fungsi fisik hutan mangrove yaitu dapat menahan angin dan ornbak serta dominansi jenis mangrove tertentu sepeti

avicennia dan rhizopora yang cenderung lebih mudah hidupllebih tahan dibanding jenis lain. Sedangkan lingkungan peratran yang buruk, sampah, lemahnya pengawasan, pembinaan kawasan dan masyarakat dan tidak adanya sanksi yang tegas oleh instansi terkait serta pemahaman masyarakat yang kurang mengenai status kepemilikan lahan akan menjadi kelemahan pada penentuan strategi.

yang baik. Salah satu metode untuk melakukan pengkajian tersebut adalah rnenggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah strategi deskriptif (kualitatif) berdasarkan hasil analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE). Tujuan analisis ini adalah untuk rnenguji ketepatan strategi yang

dijalankan dan mencari alternatif strategi baru. Menu rut Assael (1 990),

analisis SWOT dibagi menjadi dua analisis yang terpisah yaitu :

I. Strength and Weakness Analysis

Analisis ini mengevaluasi kemampuan kawasan mangrove untuk mengekploitasi kesernpatan-kesempatan dan kelemahan potensial yang dapat mengganggu dalam upaya pengelolaan kawasan. Analisis

ini berhubungan dengan analisis lingkungan internal (ALI) kawasan.

2. Opportunity and Threat Analysis

Analisis ini mengevaluasi bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal kawasan mangrove akan mempengaruhi kebijakan kawasan. Analisis ini berhubungan dengan analisis lingkungan eksternal (ALE)

kawasan .

Menurut Kinner dan Taylor (1993), keterkaitan faktor eksternal dan

internal yang dihadapi kawasan mangrove dapat digambarkan dalam matrik SWOT. Matrik SWOT adalah alat untuk meringkas faktor-faktor

strategis kawasan mangrove

yang

mengilustrasikan bagaimanaTabel 7. Matriks SWOT

Menurut Pearce (1 991), dalam melakukan analisis SWOT

Faktor Internal

STRENGTH WEAKNESS

!

Faktor - Eksternal ..

-!

1

Strategi S-0 strat-egi W - 0

Menggunakan kekuatan Berusaha mendapatkan

OPPORTUNlN yang dimiliki kawasan mangrove untuk keuntungan dari peluang yang dimiliki kawasan

sebaiknya rnenggunakan diagram analisis SWOT untuk menentukan

I__-

THREAT

strategi yang harus digunakan. Diagram analisis SWOT membagi keadaan strategi kedalarn empat buah daerah (kuadran)

yang

mengambil peluang yanp

ada Strategi S-T-

Menggunakan kekuatan yang dimiliki kawasan

mangrove untuk mengatasi ancaman yang

ada

masing-masing daerah mempunyai strategi yang berbeda. Garnbar

mangrove untuk mengatasi kelemahan-kelemahan . --

Strategi W-T

Berusaha meminimumkan kelemahan dan mengh~ndar~

I

I

ancaman yang dirn~l~kb

I

kawasan mangrove .I

diagram analisis SWOT dapat dilihat pada Gnmbar 2.

Berbagai Peluang

I

Sel 3

Mendukung strategi

Sel 1 Mendukung strategi "Agresif'

Kelemahan "Turnaround"

Internal

Berbagai Ancaman

-. .- Kekuatan

Internal Sel4

Mendukung strategi "Defensif'

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Sel2

Mendukung

strateg i "Diversifikasi"

Penjelasan dari empat kuadran pada diagram analisis SWOT

Kuadran 1

Kawasan mangrove berada pada situasi yang sangat menguntungkan. Kawasan mangrove memiliki peluang dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Strategi yang harus ditetapkan adalah mendukung kebijakan pertum bu han yang agresif (growth oriented strategy).

Kuadran 2

Kawasan mangrove mulai mendapatkan ancaman tetapi masih

mempunyai kekuatan untuk meng hadapinya. Strategi yang harus diterapkan pada keadaan ini adalah menggunakan kekuatan untuk

memanfaaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi

diversifikasi.

Kuadran 3

Kawasan mangrove menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pthak juga dihadapkan pada beberapa kendala dan kelemahan internal. Strategi yang dapat digunakan pada keadaan ini adalah meminimalkan masalah internal kawasan mangrove sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran 4

Kawasan mangrove dihadapkan pada situasi yang sangat tidak

menguntungkan. Kawasan mangrove harus menghadapi berbagai

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2003 di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk, wilayah pesisir Kamal, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi penelitian in; ditentukan berdasarkan keberadaan hutan mangrove di kawasan tersebut. Tambak bandeng yang merupakan

lokasi penelitian adalah dua area tambak bandeng, lokasi yang pertama

adalah tambak bandeng yang berada di area hutan mangrove yang kondisinya relatif masih baik dan lokasi yang kedua adalah tambak bandeng yang hutan mangrovenya telah dikonversi. Lokasi penelitian

dapat dilihat pada Gambar 3. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan- bahan kimia kualitas air. Sedangkan peralatan yang digunakan terdiri dari:

Peralatan untuk mengambil contoh air (Kemmerer Water Sampler), Peralatan analisis kualitas air (pH

meter,

alat titrasi, labu takar, gelas ukur dan pipet),Peralatan untuk menghitung vegetasi mangrove (meteran, tali, spidol) Salinometer, Termometer.

4 Plankton

net

KuesionerPengambilan contoh air serta pengukuran parameter fisika, kimia dan biologi dilakukan di lokasi pengamatan. Metode, unit parameter terukur

dan lokasi pengukuran disajikan dalam Tabel 8. Pengumpulan Data dan lnformasi

Data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan yaitu data tentang vegetasi

hutan mangrove, dan kualitas air (parameter biologi, fisika dan kimia)

yang mempengaruhi kerusakan hutan mangrove baik yang internal maupun yang eksternal.

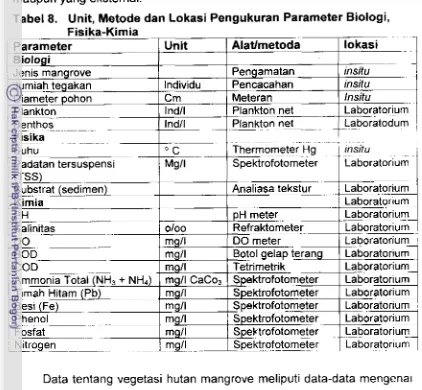

Data tentang vegetasi hutan mangrove meliputi data-data mengenai Tabel 8. Unit, Metode dan Lokasi Pengukuran Parameter Biologi,

Fisika-Kimia

jenis, jumlah tegakan dan diameter pohon, untuk data mangrove

mengambil 3 (tiga) stasiun dengan masing-masing stasiun diambil 3 (tiga) lokasi

- -insitu insitu

Insitu . .

Laboratoriurn ~abaratodum

,

plot yang disesuaikan dengan luasan mangrove yang ada. Plot-plot yang

~latlmetoda

Pengamatan Pencacahan

Meteran Plankton net

-- planktonjet . . _ _ - --

Parameter Biologi

Jenis mangrove

Jumiah tegakan Diameter pohon

Plankton , --

Benthos -. -.

digunakan berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 m x 10

rn

untukFisika

Unit

lndividu Cm l ndll '"dl1 .

. . . . -. . -. -. . . -

~ u h u - .. -..

;Padatan tersuspensi

- .-

+ NH4)

-

sampel jenis pohon, 5 m x 5 m untuk jenis

anakan,

d a n , 2 m x 2 m untuk jenis semai. Pembagian masing-masing kelas, yaitu kelas pohon memiliki.- -

.- - -

Lmrosen_-_.

. - I mgt~ . . . . - , , - . . - - - . . -" C -.

Mgll 0100 mgll mgll mgll mgll CaCo, mgll

diameter > 4 cm; Anakan rnerniliki diameter < 4

cm

dan tinggi > 1 m; dan semai memiliki tinggi < 1 m., . - . . . -. . -. . .-.... - - - .

Thermometer Hg insitu

~~ektrofotometer ~aboratoriuh . -

Analiasa tekstur Laboratorium

Data tentang kualitas air pada tambak diperoleh dengan melakukan H meter

Eefraktometer ..

DO meter

Botol gelapkrang Tetrimetrik

~~ektrofotorneter' Spektrofotometer

sampling dan mengambil contoh air pada masing-masing lokasi. Laboratorium ~a boratonum-! ~aboratoriurn i

~ahoratorium Laboratoriuy Laboratorium Laboratorium

Pengarn bilan contoh air serta pengukuran parameter fisika, kimia dan

[image:42.570.78.500.116.506.2]pengambilan sampel air dilakukan di 2 (dua) stasiun pantai yang menghadap mangrove yang kondistnya buruk dan yang kondisinya bag us. Dua stasiun

lainnya

ditempatkan pada tambak yang sumber airnyamelewati mangrove yang kondisinya buruk dan bag us.

lnformasi mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi dan kelembagaan yang mempengaruhi kerusakan hutan mangrove baik yang internal maupun yang eksternal didapat melalui wawancara dengan responden dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya.

Wawancara dilakukan terhadap 32 responden yang terdiri dari 28 petani

tambak tradisional, satu orang pejabat instansi Departemen Kelautan dan Perikanan setempat, satu orang pejabat Dinas Kehutanan DKI

Jakarta, satu orang petugas jagawana dan satu orang petugas penyuluh perikanan. Metode penentuan pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. Defenisi petani tambak tradisional dalam penelitian

ini adalah petani yang dalam mengelola tambaknya tidak menggunakan teknologi, seperti kipas, mesin pompa air dan lain-lain.

Data sekunder

yang

diperlukan dalam penelitian ini adalah data produksi tambak per satu kali panen pada dua lokasi tambak yangmenjadi lokasi penelitian. Data produksi yang diperlukan adalah data selama beberapa periode panen. Data sekunder yang mendukung penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, baik hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, data-data tersebut diperoleh dari:

Balai Penelitian Perikanan laut (BPPL), Dinas Perikanan DKI Jakarta

Dinas Kehutanan DKI Jakarta

Kantor Kecamatan Penjaringan

Kantor Kelurahan Karnal

Analisis Data

Analisis data dilakukan

dengan

beberapa tahap mulai dari analisis parameter biologi, fisika dan kimia perairan.a. Kerapatan Jenis

Kerapatan jenis (Di) yaitu jumiah Jenis tegakan jenis I dalam suatu

unit area (Bengen,2000)

Di = nilA

Dimana: Di = Kerapatan jenis ke-i

ni = Jurnlah total individu dari jenis I

A =

Luas

total pengambilan contohb.

Kerapatan RelatifMenurut Bengen (2000) kerapatan relatif (RDi), yaitu perbandingan antara jumlah tegakan jenis ke-i (ni) dan tegakan seluruh jenis (En) :

Rdi

=

(niEn) x 100%Dimana: Rdi = Kerapatan relatif

( I n ) = Kerapatan seluruh jenis

c. Frekuensi

Frekuensi (Fi), yaitu peluang ditemukannya suatu jenis ke-t dalam semua petak contoh yang dibuat (Bengen, 2000):

Fi = piEp

Dimana: Fi = Frekuensi relatif

PI = Jumlah petak contoh dimana ditemukan jenis ke-i Cpi = jumlah total petak contoh yang dibuat

d. Frekuensi Relatif

Menurut Bengen (2000), frekuensi relatif adalah perbandingan antara frekuensi

jenis (Fi) dan jumiah frekuensi untuk seluruh jenis (CF) : Fri = (FiICF) x 100%

Dimana : FRi = Frekuensi relatif

Fi = Frekuensi jenis ke-i

e. Penutupan Jenis

Penutupan jenis (Ci) adalah luas penutupan jenis ke-i delam suatu unit area tertentu Bengen, 2000)

Ci = CBNA

Dimana: Ci = Penutupanjenis

BA = nd214 (d

=

diameter batang setinggi dada, n(3.14)konstanta)

A = Luas total area pengambilan contoh. f. Penutupan Relatif

Penutupan relatif (RCi), yaitu perbandingan antara penutupan jenis

ke-I (Ci) dengan luas total penutupan untuk seluruh jenis (CC) Bengen

(2000)

RCi = (CiEC) x 100%

Dimana RCi = Penutupan relatif

Ci = Penutupan jenis ke-i

XC

= Penutupan total untuk seluruh jenisg. lndeks Nilai Penting

Jumlah nilai kerapatan relam (RDi), frekuensi relatif (FRi) dan

penutupan relatif jenis (RCi) untuk jenis ke-i dari mangrove disebut lndeks

Nilai Penting (INP) menurut Bengen(2000):

INP

=

RDi+

RFi + RCiNilai penting suatu jenis berkisar antar

0

sampai 300. Nilai penting inimemberikan gambaran mengenai pengaruh atau

peranan

suatu jenis mangrove dalam ekosistem.Pada vegetasi mangrove akan ditentukan kualitas lingkungan

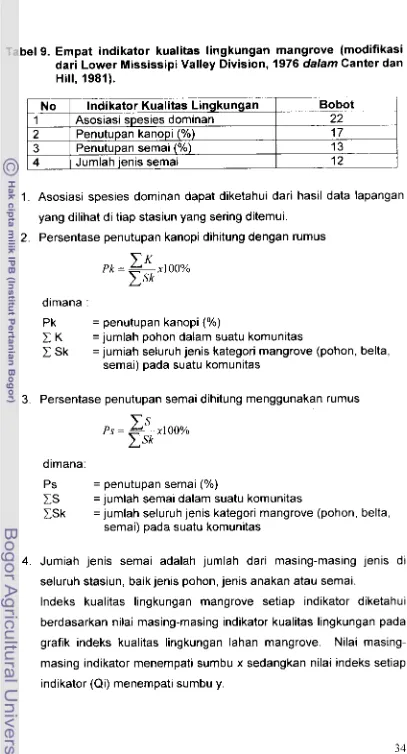

mangrove. Kualitas lingkungan mangrove dihitung berdasarkan 6 indikator (Lower Mississipi Valley Division dalam Canter dan Hill, 1981). lndikator tersebut adalah asosiasi spesies, penutupan kanopi ( O h ) , penutupan semai

(%), jumlah jenis semai, jumlah hari tergenang dan luasan daerah yang terkena pengaruh pasang surut air laut. Pada penelitian ini hanya