SKRIPSI OLEH:

ANNUR AL HAYU / 160301093 AGROTEKNOLOGI / HPT

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021

SKRIPSI OLEH:

ANNUR AL HAYU / 160301093 AGROTEKNOLOGI / HPT

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2021

i ABSTRAK

Annur Al Hayu, 2021: Penyebaran Penyakit Bercak Daun Coklat (Cercospora henningsii Allesch.) pada Ubi Kayu di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Di bawah bimbingan Irda Safni dan Hasanuddin.

Penyakit bercak daun coklat atau Brown Leaf Spot (BLS) merupakan salah satu penyakit cendawan penting dan yang paling banyak menyerang pada tanaman ubi kayu. Cendawan Cercospora henningsii Allesch merupakan penyebab penyakit bercak daun coklat, penyebaran di seluruh dunia dan dapat ditemukan di Sebagian besar lahan pertanaman ubi kayu di dataran rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran penyakit Bercak Daun Coklat (Brown Leaf Spot) yang disebabkan oleh cendawan C. henningsii Allesch. pada beberapa desa di kecamatan Pematang Bandar, kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi yang dilakukan dengan metode survei yaitu menghitung kejadian dan keparahan penyakit bercak daun coklat pada tanaman ubi kayu di delapan lahan pada empat desa di kecamatan Pematang Bandar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan diketahui bahwa adanya serangan penyakit bercak daun coklat yang disebabkan oleh cendawan C.

henningsii Allesch dengan kejadian penyakit yang hampir sama namun keparahan penyakit yang berbeda – beda. Kejadian penyakit tertinggi terdapat pada tujuh lokasi lahan dengan persentase masing- masing sebesar 100% di antaranya terdapat di desa Mariah Bandar pada Lahan 1 dan Lahan 2, kelurahan Kerasaan I dan kelurahan Kerasaan II yang masing- masing di Lahan 1 dan Lahan 2, dan di desa Pardomuan Nauli pada Lahan 2. Keparahan penyakit tertinggi terdapat pada kelurahan Kerasaan II Lahan 2 dengan presentase keparahan penyakit 88,75%.

Kata kunci: Bercak daun coklat, tanaman ubi kayu, survei penyakit tanaman, Cercospora henningsii Allesch.

ii ABSTRACT

Annur Al Hayu 2021: Spread of Brown Leaf Spot Disease (Cercospora henningsii Allesch.) on Cassava in Pematang Bandar District, Simalungun Regency, North Sumatra Province. Under the supervision of Irda Safni and Hasanuddin.

Brown Leaf Spot (BLS) is one of the most important fungal diseases and the most common on cassava plants. The fungus Cercospora henningsii Allesch is the causal pathogen of brown leaf spot disease, spread throughout the world and can be found in most cassava plantations in the lowlands. This study was aimed to determine the distribution of Brown Leaf Spot disease caused by the fungus C.

henningsii Allesch. in several villages in Pematang Bandar sub-district, Simalungun district, North Sumatra province. This research is an exploratory research conducted by survey method, namely calculating the incidence and severity of brown leaf spot disease on cassava plants in eight fields in four villages in Pematang Bandar sub-district. The results showed that the infection of brown leaf spot disease caused by the fungus C. henningsii Allesch with almost the same disease incidence but different disease severity level. The highest incidence of disease was found in seven locations. With a percentage of 100%

each, of which are located in Mariah Bandar village on Land 1 and 2, Kerasaan I and Kerrasa II villages which are on Land 1 and 2, respectively, and in Pardomuan Nauli village on Land 2. Severity The highest disease was found in the village of Kerasaan II Land 2 with a disease severity percentage of 88.75%.

Keywords: Brown leaf spot, cassava plant, plant disease survey, Cercospora henningsii Allesch.

iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Annur Al Hayu dilahirkan di Kerasaan, kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 8 Agustus 1998 dari Ayah bernama Isadadi dan ibu bernama Sri Wahyuni. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara.

Penulis menempuh pendididkan formal sebagai berikut:

- Tahun 2010 lulus dari SD Negeri 064993 Medan - Tahun 2013 lulus dari SMP Negeri 43 Medan

- Tahun 2016 lulus dari SMA Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang

- Tahun 2016 di terima di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Penulis mengikuti kegiatan organisasi Forum Mahasiswa Ilmuan Pertanian (Formiltan) sebagai anggota periode 2018 – 2019, dan organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa Klinik Tanaman (UKM Klintan) FP USU sebagai anggota Periode 2019 – 2020. Pernah berprestasi dan mendapat juara 2 dalam kompetisi Debat tingkat mahasiswa sebagai utusan USU di tingkat Nasional.

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) kebun Tinjowan, Simalungun pada bulan Juli - Agustus 2019. Penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kecamatan Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pada bulan Juli – Agustus 2020.

iv

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunianya penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya

Adapun judul dari skripsi ini adalah “Penyebaran Penyakit Bercak Daun Coklat (Cercospora henningsii Allesch.) pada Ubi Kayu di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara”. yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan sebagai sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irda Safni, SP., MCP, Ph.D. selaku ketua komisi pembimbing dan Bapak Dr. Ir. Hasanuddin, MS. selaku anggota komisi pembimbing yang telah

membimbing dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan dihari selanjutnya. Demikian yang dapat penulis sampaikan akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, Desember 2021

Penulis

v DAFTAR ISI

ABSTRAK ... i

ABSTRACT ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesis Penelitian ... 3

Kegunaan Penelitiaan ... 3

TINJAUAN PUSTAKA Penyakit Bercak Daun Coklat ... 4

Cendawan Cercospora henningsii Allesch. ... 5

Gejala Serangan Penyakit ... 6

Kejadian dan Keparahan Penyakit ... 7

Teknik Survei dan Pemetaan ... 8

BAHAN DAN METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat Penelitian ... 10

Bahan dan Alat ... 10

Metode Penelitian ... 11

Pelaksanaan Penelitian ... 11

Penentuan Lokasi Sumber Patogen ... 11

Isolasi Isolat Cendawan ... 12

Identifikasi Cendawan ... 12

Metode Pengambilan Sampel ... 12

Wawancara Langsung ... 13

Peubah Amatan ... 13

Prevalensi Penyakit ... 13

Kejadian Penyakit ... 13

Keparahan Penyakit ... 14

HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Cendawan Patogen ... 15

vi

Prevalensi Penyakit ... 17

Kejadian Penyakit ... 18

Keparahan Penyakit ... 20

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 23

Saran ... 23

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Lampiran 1 ... 27

Lampiran 2 ... 28

Lampiran 3 ... 33

Lampiran 4 ... 42

vii

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Lokasi penelitian yang diamati ... 10

2. Tingkat skala keparahan penyakit bercak daun coklat pada ubi kayu ... 14

3. Hasil identifikasi cendawan patogen secara mikroskopik ... 15

4. Kejadian penyakit bercak daun coklat ... 19

5. Keparahan Penyakit bercak daun coklat ... 21

viii

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman 1. Konidia Cercospora henningsii Allesch ... 5 2. Gejala penyakit bercak daun coklat ... 6 3. Gejala penyakit bercak daun coklat di lapangan ... 20

ix

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Lampiran 1 ... 27

2. Lampiran 2 ... 28

3. Lampiran 3 ... 33

4. Lampiran 4 ... 42

PENDAHULUAN Latar Belakang

Singkong atau ubi kayu (Manihot esculenta Crantz.) tergolong tanaman tahunan tropika dan subtropika yang umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok karena kandungan karbohidratnya yang tinggi dan daunnya bisa dijadikan sayuran. Dalam sistematika tanaman, singkong termasuk kelas Dicotyledoneae dan termasuk famili Euphorbiaceae, genus Manihot yang memiliki 7.200 spesies.

Ubi kayu pertama kali dikenal di Amerika Selatan kemudian dikembangkan di Brazil dan Paraguay (Prasetyowati et. al., 2014).

Tanaman ubi kayu merupakan tanaman semak abadi setinggi 1 sampai 5 meter. Spesies dalam genus Manihot umumnya beradaptasi dengan baik di daerah tropis. Dimana mangambil bentuk perdu hingga pohon – pohon kecil dan membentuk akar yang besar. Tanaman ubi kayu banyak dimanfaatkan terutama pada bagian umbinya yang biasa manusia konsumsi, dengan mengikuti berbagai metode pengolahan tradisional termasuk perebusan, pemanggangan, pengolahan menjadi tepung, dan fermentasi (OECD, 2016).

Di Indonesia ubi kayu dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan, bahan baku industri, dan bahan bakar. Namun hingga kini sebagian besar ubi kayu masih digunakan sebagai bahan pangan baik secara langsung ataupun setelah mengalami proses industri, dan hanya sebagian kecil yang digunakan untuk pakan, dan bahan baku industri (termasuk untuk bioetanol) (Saleh et. al., 2016). Pada tahun 2015 Indonesia mampu memproduksi 21.801.415 ton ubi kayu. Daerah Sumatera Utara menempati posisis kelima sebagai daerah produsen ubi kayu terbesar di Indonesia

setelah Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat (Badan Pusat Statistik, 2015).

Penurunan produktifitas ubi kayu tidak lepas dari pengaruh OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) salah satunya adalah penyakit tanaman.

Beberapa penyakit yang telah dilaporkan di antaranya penyakit bercak daun coklat (Cercospora henningsii), bercak daun baur (Cercopora viscosae), bercak daun Phyllosticta sp., bercak daun Periconia sp., Anthraknosa (Colletotricum spp.),

bakteri hawar (Xanthomonas campestris pv. manihotis), bakteri layu (Ralstonia solanacearum), dan virus mosaic (Rahayu dan Nasir, 2013).

Penyakit bercak daun coklat yang disebabkan oleh Cercospora henningsii Allesch merupakan salah satu penyakit cendawan penting pada ubi kayu. infeksi Penyakit tersebut menyebabkan daun klorosis. Selanjutnya, infeksi pada tanaman mungkin mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit lainnya (Powbunthorn et.

al., 2012). secara signifikan mengurangi aktivitas fotosintesis, sehingga

mengurangi hasil. Kehilangan hasil umbi di Afrika mencapai 30%, Amerika Selatan 23%, dan 17 % di India (Ng’ang’a et. al., 2019).

Penyakit ini memiliki distribusi geografis yang luas, ditemukan di Asia, Amerika Utara, Afrika dan Amerika Latin. Penyakit ini menyerang secara alami (Alvarez et. al., 2012). Untuk pertama kali penyakit bercak daun coklat pada ubi kayu di temukan oleh Zimmermann di Jawa pada tahun 1902. Penyakit ini kini menyebar di seluruh Indonesia. dan merupakan penyakit daun paling penting pada tanaman ubi kayu (Semangun, 2008).

Di Indonesia penelitian terkait penyakit tersebut belum banyak diteliti baik kehilangan hasil maupun penyebarannya di berbagai wilayah Indonesia.

Khususnya di beberapa lokasi terpencil seperti di kecamatan Pematang Bandar, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil survei penulis, penyakit tersebut banyak tersebar di wilayah tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk melihat dan meninjau sebaran penyakit bercak daun coklat pada pertanaman Ubi kayu di daerah tersebut.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran penyakit Bercak Daun Coklat (Brown Leaf Spot) yang disebabkan oleh cendawan C. henningsii Allesch.

pada beberapa desa di kecamatan Pematang Bandar.

Hipotesis Penelitian

Adanya dugaan telah tersebarnya penyakit Bercak Daun Coklat di pertanaman ubi kayu pada beberapa desa kecamatan Pematang Bandar, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Kegunaan Penelitiaan

Sebagai salah satu syarat untuk memperolah gelar sarjana di Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

TINJAUAN PUSTAKA Penyakit Bercak Daun Coklat

Bercak daun coklat atau Brown Leaf Spot (BLS) merupakan salah satu penyakit cendawan yang paling banyak menyerang pada ubi kayu, dan ditemukan hampir di semua areal perkebunan utama. Penyakit ini pertama kali ditemukan di timur Afrika pada tahun 1885, dan kemudian terjadi di India pada 1904, dan di Filipina pada tahun 1981, hingga akhirnya menyebar ke Brazil, Panama, Columbia, Ghana, dan negara lainnya pada tahun 1970-an (Pei et. al., 2014).

Penyakit bercak daun coklat menyebar di seluruh dunia dapat ditemukan di sebagian besar lahan pertanaman ubi kayu di dataran rendah. Penyakit ini mungkin diremehkan karena sifatnya yang hanya menyerang kanopi daun bagian bawah. Namun penyakit ini menyebabkan defoliasi yang mungkin memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil, terutama di area pertanaman singkong yang di tanam secara ekstensif untuk produksi komersial (Ng’ang’a et. al., 2019). Ketika tanaman berumur lebih dari lima bulan, penyakit tersebut akan menyebar luas, tergantung pada kerentanan kultivar ubi kayu (Lozano et. al.,1981).

Daun yang tua umumnya lebih rentan dibandingkan daun yang masih muda. Namun klon yang rentan, baik daun maupun tangkai daun bahkan buah yang muda juga dapat terinfeksi berat oleh penyakit ini. Secara umum penyakit ini dianggap tidak banyak merugikan karena hanya menyerang daun-daun tua, tetapi pada tingkat serangan berat mengakibatkan kehilangan hasil yang cukup tinggi (Saleh dan Hadi, 2011).

Cendawan Cercospora henningsii Allesch

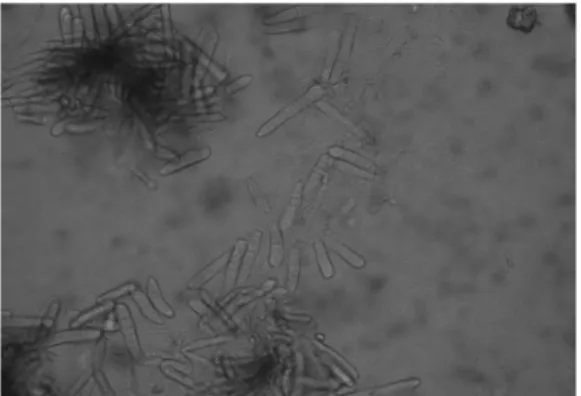

Hifa cendawan C. henningsii berkembang di dalam ruang sela-sela sel, membentuk stroma dengan garis tengah 20- 45μm. Konidiofor berwarna coklat kehijauan, tidak bercabang dan bulat pada ujungnya. Konidium dibentuk pada ujung konidiofor, berbentuk tabung, lurus atau agak bengkok, kedua ujungnya membulat tumpul, bersekat 2-8 sekat (Gambar 1). Cendawan membentuk perisetium hitam, bergaris tengah 100 μm. Askus seperti gada memanjang, berisi 8 spora (Semangun, 2008).

Gambar 1. Konidia Cercospora henningsii Allesch (Hardaningsih et. al., 2011) Cendawan C. henningsii menghasilkan stoma dimana tempat konidiofor diproduksi dalam fasikulus padat. Terkadang peritesium hitam muncul dan tersebar pada jaringan bercak nekrotik di permukaan atas daun. Bentuk sempurna C. henningsii dilaporkan sebagai Mycosphaerella manihotis (Alvarez et. al.,

2012). Selain itu cendawan ini juga dikenal dengan nama Cercosporidium henningsii (Aeny et. al., 2018).

Cendawan membentuk dua macam konidia yaitu makro konidia, berukuran 20-120 x 5-7,5 μm dan mikro konidia berukuran 8,5-17, 5 x 3,75- 7,5 μm. Mikro konidia dibentuk dari makro konidia dengan cara budding dan fragmentasi. Pembentukan jenis konidia tersebut juga dipengaruhi oleh musim.

Pada kedaan lembab, mikro konidia lebih banyak di bentuk, sebaliknya pada kondisi kering makro konidia yang lebih banyak dibentuk (Saleh et. al., 2016).

Gejala Serangan Penyakit

Gejala penyakit bercak daun coklat yang tampak pada daun tanaman ubi kayu terlihat pada kedua sisi lamina tetapi lebih terlihat jelas pada bagian permukaan atas, di mana telihat bercak – bercak berwarna coklat kehitaman yang berbeda perbatasan (Gambar 2). Selama kondisi lembab, kehadiran konidia menyebabkan bagian bawah terdapat bercak - bercak keabu-abuan. Di beberapa kultivar mungkin ada lingkaran kuning di sekitar bintik-bintik dan seiring perkembangan penyakit daun menguning, kering dan akhirnya jatuh. Daun yang lebih tua lebih rentan terhadap infeksi dari pada daun yang lebih muda (Hillocks dan Wydra, 2002).

Gambar 2. Gejala penyakit bercak daun coklat (Saleh et. al., 2016)

Terjadinya pengkerutan daun dan mudah rontok akibat jaringan daun yang mati pada bercak nekrotik, sehingga lubang-lubang bekas penyakit akan terlihat pada daun. Beragam ukuran bercak antara 3-12 mm. daun menguning, kering, serta gugur sebelum masanya (prematur) jika terjadi serangan penyakit yang parah. Terkadang pada sisi bawah daun terlihat adanya struktur badan buah (peritesium) dari jamur sebagai tempat produksi spora (Botutihe, 2018).

Infeksi primer terjadi ketika angin atau hujan membawa konidia yang jatuh dari bekas luka jaringan terinfeksi ke permukaan daun tanaman yang sehat.

Jika kelembaban cukup tinggi, konidia akan berkecambah, menghasilkan tabung germinal. Siklus infeksi sekunder terjadi sepanjang musim hujan, Ketika angin atau hujan membawa konidia kejaringan tanaman baru yang rentan. Cendawan bertahan dimusim kemarau. Aktivitas terus berlangsung dengan datangnya musim hujan dan tumbuhnya daun baru pada tanaman inang (Legg dan Elizabeth, 2017).

Kejadian dan Keparahan Penyakit

Penyebab penyakit pada tumbuhan ada dua yaitu patogen dan non patogen.

Patogen adalah organisme yang mempunyai kemampuan menyebabkan penyakit dalam bentuk organisme hidup atau disebut pula faktor biotik. Penyakit pada tanaman dapat diketahui dengan mengamati tanda dan gejala yang muncul pada tanaman yang diduga terserang patogen. Gejala adalah karakteristik yang muncul pada tanaman sebagai hasil interaksi patogen dengan tanaman tersebut contohnya layu pada semai dan bercak pada daun (Irawan et. al., 2015).

Kejadian penyakit adalah proporsi atau persentase dari tanaman (unit tanaman seperti, cabang, daun dan lain-lain) yang menimbulkan gejala sakit dari jumlah total yang dinilai. Sedangkan keparahan penyakit adalah area (relatif atau absolut) dari unit sampling (daun, buah dan lain-lain) yang menunjukan gejala penyakit. Keparahan penyakit umumnya paling sering dinyatakan sebagai persentase atau proporsi. Dengan demikian ada beberapa cara untuk mengukur penyakit suatu tanaman, dan perlunya memahami perbedaan di antara metode- metode tersebut. Hal ini sangat mendasar dalam memberikan penilaian. Di sisi lain, pentingnya menyadari hubungan antara kejadian penyakit dan tingkat

keparahan penyakit yang bervariasi tergantung pada keadaan lingkungan dan waktu pengamatan sampel di lapangan (Bock et. al., 2010).

Ada beberapa penyakit yang menghasilkan korelasi sangat baik antara kejadian penyakit dengan tingkat keparahan, karena keparahan pada dasarnya sama dengan kejadian. Penyakit ini termasuk yang sepenuhnya sistemik. Faktor paling penting dalam mengembangkan hubungan kejadian dengan keparahan penyakit adalah pilihan unit sampling yang tepat. Kejadian dan keparahan adalah entitas yang sama dalam suatu unit sampling. Entitas adalah bagian tanaman atau populasi tanaman yang diukur. Sedangkan unit pengambilan sampling adalah sekelompok entitas yang membentuk satu komposit atau ukuran rata-rata (Seem, 1984).

Teknik Survei dan Pemetaan

Penelitian survei merupakan suatu bentuk aktifitas yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat, dan banyak di antaranya berpengalaman dengan riset ini sebagai suatu bentuk yang tersendiri atau yang lainnya (Adiyanta, 2019).

Dalam suatu penelitian survei, tidak perlu untuk meneliti semua individu dalam suatu populasi, sebab disamping memakan biaya yang banyak, juga membutuhkan waktu yang lama. Dengan meneliti sebagian populasi diharapkan hasil yang diperoleh akan dapat menggambarkan sifat populasi yang bersangkutan (Triyono, 2003).

Pada umumnya tidak semua lokasi dan tanaman inang dapat diamati atau dijadikan sample. Oleh karena itu, pemilihan sejumlah lokasi atau tanaman inang diperlukan dalam kegiatan surveilensi. Untuk menghindari terjadinya kesalahan pengambilan data dalam seleksi maka semua lokasi atau tanaman inang harus

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel dalam survei.

Survei dengan pengambilan sampel secara random dilakukan dengan metode tertentu sehingga kesalahan data dalam pengambilan kesimpulan yang disebabkan karena pengaruh manusia dapat dikurangi. Metode impartial — metode yang memasukkan randomisasi dalam perencanaan survei (Mc Maugh, 2007).

Survei tentunya dapat dipermudah dengan adanya pemetaan di areal lokasi penelitian. Pemetaan adalah ilmu yang mempelajari penampakan muka bumi yang menggunakan suatu alat dan menghasilkan informasi yang akurat (Ambarwati dan Yar, 2016). Sedangkan tujuan pemetaan adalah melakukan pengelompokan tanah ke dalam satuan-satuan peta tertentu yang masing-masing mempunyai sifat-sifat yang sama. Masing-masing satuan peta diberi warna yang sedapat mungkin sesuai dengan warna tanah yang sebenarnya. Disamping itu dicantumkan pula simbol-simbol atau nomor urutnya yang dibatasi oleh ketelitian (skala) untuk memudahkan pembacaannya (Ginting et. al., 2015).

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada 4 desa yang paling banyak memproduksi ubi kayu serta berlokasi di kecamatan Pematang Bandar, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dimana dari masing-masing desa diambil 2 lahan penelitian.

Tabel 1. Lokasi penelitian yang diamati di kecamatan Pematang Bandar, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

NO Desa/Kelurahan Lahan koordinat

1. Kerasaan I

Lahan 1 N 3̊ 4’ 14”

E 99̊ 17’ 0”

Lahan 2 N 3̊ 4’ 22”

E 99̊ 17’ 0”

2. Kerasaan II

Lahan 1 N 3̊ 5’ 4”

E 99̊ 15’ 0”

Lahan 2 N 3̊ 5’ 13”

E 99̊ 15’ 0”

3. Pardomuan Nauli

Lahan 1 N 3̊ 5’ 54”

E 99̊ 16’ 0”

Lahan 2 N 3̊ 5’ 50”

E 99̊ 16’ 0’’

4. Mariah Bandar

Lahan 1 N 3̊ 7’ 42”

E 99̊ 16’ 0”

Lahan 2 N 3̊ 7’ 44”

E 99̊ 16’ 0”

Identifikasi penyakit dilakukan di Laboratorium Penyakit Tanaman Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan. Pra penelitian dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021.

Sedangkan penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2021.

Bahan dan Alat

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel daun yang terinfeksi penyakit Bercak Daun Coklat yang akan di amati gejalanya, pacak bambu dan tali plastik sebagai penanda tiap plot yang dijadikan sampel yang akan diamati, plastik politen untuk mengambil sampel yang akan diamati, methyl blue, alkohol 70%, kapas, aluminium foil, label nama, akuades, kloroks, cling wrap, media PDA (Potato Dextrose Agar), dan tissue.

Alat- alat yang di gunakan adalah meteran untuk mengukur luas lahan yang akan dijadikan sampel, Cutter, GPS (Global Positioning System) untuk menentukan koordinat lokasi, kamera untuk mendokumentasikan sampel gejala tanaman, kuisioner, data pengamatan, alat tulis, mikroskop, spatula, cawan petri, inkubator, timbangan analitik, tabung Erlenmeyer, lampu bunsen, oven, beaker glass, kaca objek, jarum ose, autoclaf, Laminar Air Flow, coke borer, kulkas, panci, microwave, sprayer.

Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi yang dilakukan dengan metode survei yaitu menghitung kejadian dan keparahan penyakit bercak daun coklat pada tanaman ubi kayu di delapan lahan pada empat desa di kecamatan Pematang Bandar. Selain itu data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner kepada pemilik lahan. Data yang diperoleh akan digunakan sebagai hasil penelitian.

Pelaksanaan Penelitian

Penentuan Lokasi Sumber Patogen

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (Purposive Sampling) di empat desa/kelurahan pada kecamatan Pematang Bandar karena lokasi dekat

dengan tempat tinggal penulis. Penentuan lokasi penelitian ditetapkan berdasarkan informasi dari masyarakat apakah di lokasi yang akan dilakukan survei sedang menanam tanaman ubi kayu atau tidak. Kemudian dilakukan identifikasi di laboratorium dengan mengambil sampel bergejala penyakit bercak daun coklat terkebih dahulu untuk memastikan ada atau tidaknya patogen yang di maksud.

Isolasi Isolat Cendawan

Daun yang terinfeksi diisolasi dengan cara memotong bagian daun setengah sehat setengah sakit dengan ukuran sekitar 5-10 mm2. Potongan daun tersebut kemudian disterilisasi permukaan dengan cara merendamnya dalam alkohol 70%

selama kurang lebih 15-30 detik. Setelah itu, potongan daun dikering anginkan di atas kertas tisu steril hingga benar-benar kering. Berikutnya potongan daun tersebut di atas media PDA dalam cawan petri. diinkubasi selama 5 hari, setelah tumbuh mislium pada media dilakukan pemurnian pada media PDA yang baru (Pratiwi et. al., 2013).

Identifikasi Cendawan

Biakan murni cendawan patogen diremajakan pada media PDA, dan diinkubasi selama 5-7 hari pada suhu ruang. Isolat yang telah tumbuh pada media, diamati ciri-ciri makroskopiknya dengan menggunakan mikroskop cahaya, kemudian disesuaikan ciri-cirinya dengan hasil deskripsi dari Semangun (2008).

Metode Pengamatan Sampel

Pengamatan sampel dilaksanakan menggunakan simple random sampling dengan melakukan pengundian terhadap sampel yang diambil sebanyak 5 % dari seluruh jumlah populasi sampel. Pengambilan data dilakukan selama 1 bulan

dengan interval pengamatan seminggu sekali, syarat dilakukannya pengamatan apabila umur tanaman diatas 4 bulan setelah tanam.

Wawancara Langsung

Perlunya dilakukan wawancara langsung kepada petani untuk mengetahui beberapa informasi terkait lahan yang akan diamati. Adapun informasi berupa luas lahan, umur tanaman, jumlah populasi seluruh tanaman, jumlah tanaman (ada atau tidaknya gejala), skor dari setiap daun yang bergejala di setiap tanaman sampel.

Peubah Amatan Prevalensi Penyakit

Adapun perhitungan prevalensi penyakit di semua lokasi pengamatan adalah sebagai berikut:

Prevalensi penyakit = Jumlah Lokasi yang Terinfeksi × 100% (Rivai, 2016).

Total Lokasi Kejadian Penyakit

Untuk mengetahui kejadian penyakit di lokasi dilakukan pengamatan dengan melihat tanaman sampel yang bergejala, kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus:

Keterangan:

I : Kejadian penyakit

a : Jumlah tanaman dengan gejala yang terlihat

b : Jumlah total tanaman yang diamati (Rabindran, 2011) Keparahan Penyakit

Dalam perhitungan tingkat keparahan penyakit dilakukan skala terlebih dahulu terhadap gejala penyakit yang tampak pada tanaman yang diduga

terinfeksi. Adapun nilai skala penyakit Bercak Daun Coklat pada Ubi kayu menurut Miarti et. al., (2020) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat skala keparahan penyakit bercak daun coklat pada ubi kayu

Skor Keterangan Tingkat serangan

0 Tidak terdapat gejala Tanaman sehat

1 Gejala timbul sampai 10% luas/ volume daun Ringan 2 Gejala terjadi pada lebih 10% sampai 25% daun Agak parah 3 Gejala terjadi pada lebih 25% sampai 50% daun Parah

4 Gejala terjadi pada lebih 50% atau daun gugur Sangat parah

Persentase keparahan penyakit dapat dihitung dengan rumus:

Keterangan:

SI : Keparahan penyakit xi : Skor infeksi

ni : Jumlah skor infeksi

nt : Jumlah tanaman yang diamati Z : Skor tertinggi (Djaha et. al., 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN Identifikasi Cendawan Patogen

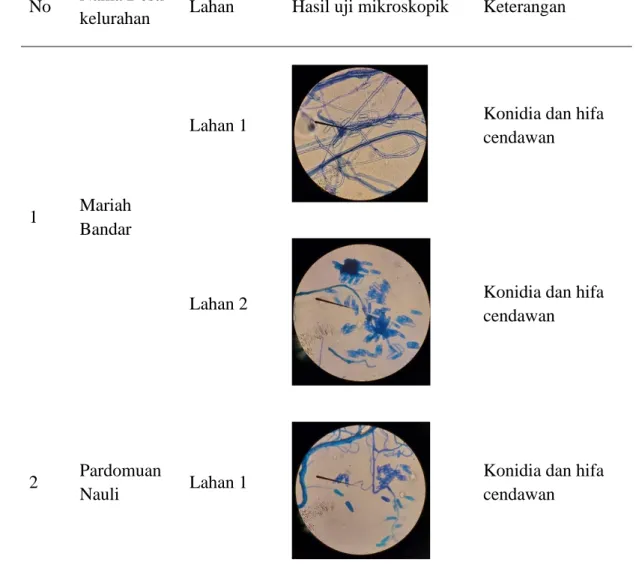

Dari hasil identifikasi mikroskopik di laboratorium pada sampel yang berasal dari delapan lokasi lahan di empat desa/kelurahan kecamatan Pematang Bandar, kabupaten Simalungun, Sumatera Utara diperoleh bahwa bentuk dari konidia yang diduga cendawan C. henningsii dengan gejala berupa bercak berwarna coklat pada daun tanaman ubi kayu memiliki ciri konidia yang sama dan tidak ada perbedaan pada masing-masing sampel yang telah diamati (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil identifikasi cendawan patogen secara mikroskopik yang berasal dari delapan lokasi sampel di lapangan.

No Nama Desa/

kelurahan Lahan Hasil uji mikroskopik Keterangan

1 Mariah Bandar

Lahan 1 Konidia dan hifa

cendawan

Lahan 2 Konidia dan hifa

cendawan

2 Pardomuan

Nauli Lahan 1 Konidia dan hifa

cendawan

Lahan 2 Konidia dan hifa cendawan

3 Kerasaan I

Lahan 1 Konidia dan hifa

cendawan

Lahan 2 Konidia cendawan

4 Kerasaan II

Lahan 1 Konidia dan hifa

cendawan

Lahan 2 Konidia dan hifa

cendawan

Hasil uji mikroskopik ditemukan konidia cendawan berbentuk tabung lurus atau sedikit bengkok dan menyempit, pada bagian ujung konidia membulat dan pangkal terlihat terpotong serta memiliki sekat. Hasil ini sesuai dengan deskripsi C. henningsii Allesch menurut Semangun (2008), dengan ciri konidiofor berwarna coklat kehijauan, tidak bercabang dan bulat pada ujungnya. Konidium dibentuk pada ujung konidiofor, berbentuk tabung, lurus atau agak bengkok, kedua ujungnya membulat tumpul, bersekat 2-8 sekat. Cendawan membentuk perisetium hitam, bergaris tengah 100 μm. Askus seperti gada memanjang, berisi 8 spora.

Prevalensi Penyakit

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan di delapan lokasi pada empat desa/kelurahan khususnya pada kecamatan Pematang Bandar diperoleh bahwa prevalensi penyakit dari semua lokasi lahan yaitu sebesar 100%. Hal ini disebabkan karena seluruh lokasi terdapat serangan dari penyakit bercak daun coklat di mana menunjukkan gejala dengan kejadian penyakit yang hampir sama namun keparahan penyakit yang berbeda - beda di setiap lokasinya.

Dari hasil pengamatan di lapangan secara umum terlihat tingkat serangan penyakit bercak daun coklat pada tanaman ubi kayu di kecamatan Pematang Bandar tersebar merata pada tiap lokasi, baik dari serangan parah hingga serangan yang sangat parah. Penyakit tersebut umumnya ditemukan pada tanaman yang berumur di atas 4 bulan setelah tanam sampai masuk usia panen. Menurut Ng’ang’a et. al., (2019) penyakit ini sebarannya mendunia dan paling banyak ditemukan di lahan ubi kayu pada dataran rendah dan menyerang tanaman yang berumur 5 bulan.

Penyakit bercak daun coklat yang disebabkan oleh cendawan C. henningsii Allesch. Sangat mudah ditemukan di seluruh pertanaman ubi kayu di lapangan karena merupakan penyakit patogenik golongan cendawan paling umum menyerang bagian daun pada pertanaman ubi kayu. Banito et. al., (2007) menyatakan cendawan patogen Cercospora penyebab penyakit bercak daun coklat tersebar luas pada semua daerah penghasil ubi kayu. Menurut Saleh et. al., (2016) yang menyatakan bahwa penyakit bercak daun coklat sudah tersebar di daerah tropik di mana tanaman ubi kayu dibudidayakan. Di Asia dan Afrika, penyakit bercak daun terdapat di sebagian besar negara-negara penghasil ubi kayu, termasuk di Indonesia. dapat dikatakan pula penyakit ini ada di setiap pertanaman ubi kayu, meskipun dengan intensitas serangan yang beragam.

Kejadian Penyakit

Diketahui pada Tabel 4 bahwa presentase kejadian penyakit tertinggi terdapat pada tujuh lokasi lahan. Dengan presentase masing- masing sebesar 100% di antaranya terdapat di desa Mariah Bandar pada Lahan 1 dan Lahan 2, kemudian pada kelurahan Kerasaan I dan kelurahan Kerasaan II yang masing- masing di Lahan 1 dan Lahan 2, dan disusul dari desa Pardomuan Nauli pada Lahan 2. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mendukung timbulnya serangan penyakit di lapangan. Wati (2019) mengemukakan bahwa tingginya serangan bercak daun coklat diduga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya varietas tanaman, adanya serangan hama, kurangnya sanitasi lahan, dan tidak adanya pengendalian penyakit. Bercak daun coklat dapat menyebar dengan bantuan angin maupun serangga. Pada varietas rentan dan kondisi lingkungan yang mendukung, penyakit bercak daun coklat akan berkembang

hingga menyerang seluruh daun dan dapat menyebabkan kehilangan hasil yang besar.

Tabel 4. Kejadian penyakit bercak daun coklat pada delapan lahan di empat desa di kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

No Lokasi Lahan Umur

Tanaman

Kejadian Penyakit

Keparahan Penyakit

1. Desa Mariah Bandar

Lahan 1 6 bulan 100% 62,92%

Lahan 2 7 bulan 100% 76,25%

2.

Desa Pardomuan Nauli

Lahan 1 5 bulan 78,6% 28,55%

Lahan 2 5 bulan 100% 55,2%

3. Kelurahan Kerasaan II

Lahan 1 6 bulan 100% 56,52%

Lahan 2 5 bulan 100% 88,75%

4. Kelurahan Kerasaan I

Lahan 1 7 bulan 100% 53,78%

Lahan 2 7 bulan 100% 44,45%

Berdasarkan data kejadian penyakit pada Tabel 4 telah diketahui bahwa tingkat kejadian penyakit terendah terdapat pada lokasi di desa Pardomuan Nauli Lahan 1 (78,6%). Hal ini dikarenakan adanya beberapa sampel yang belum menimbulkan gejala penyakit pada pengambilan data minggu pertama dan kedua akibat adanya pengaruh dari pemberian fungisida pada pertanaman ubi kayu sebelum pengambilan data di mulai sehingga berdampak pada penekanan perkembangan penyakit bercak daun coklat. Menurut Hillock dan Wydra (2002), penyakit bercak daun coklat dapat dikendalikan dengan menanam dengan jarak

tanam yang lebih lebar untuk mengurangi kelembaban dan penyemprotan fungisida.

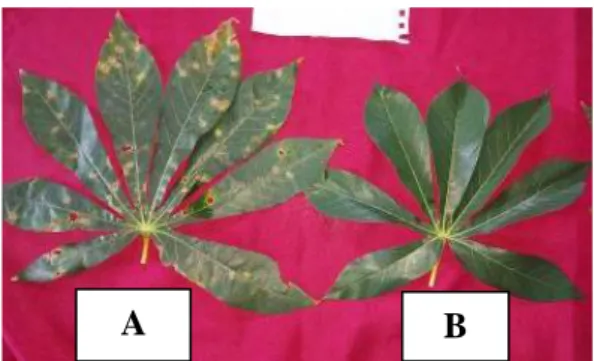

Pada pengamatan di lapangan didapati bahwa seluruh tanaman setiap lokasi menunjukan gejala penyakit bercak daun coklat. Gejala khas dari penyakit ini yaitu adanya bercak nekrotik melingkar berwarna coklat pada daun, apabila masuk stadium lanjut bercak mengering dan area yang terdapat bercak akan berlubang (Gambar 3). Di samping itu bercak dapat melebar dan menyatu dengan bercak di sekitarnya lama-kelamaan bercak semakin banyak dan daun menguning kemudian rontok. Penyakit ini biasanya menyerang kanopi daun bagian bawah (daun tua). Menurut Botutihe (2018) pada daun-daun bagian bawah (daun-daun tua) lebih utama terjadi gejala karena lebih sensitif di banding daun-daun yang lebih muda. Ng’ang’a et. al., (2019) menyatakan penyakit ini di tandai dengan adanya bintik-bintik nekrotik muncul pada daun yang lebih tua dan daun yang terinfeksi memiliki kecenderungan gugur lebih awal.

Gambar 3. Gejala penyakit bercak daun coklat di lapangan: Perbandingan tingkat serangan penyakit skala 3 (A) dengan skala 0 (B)

Keparahan Penyakit

Dari Tabel 5 diperoleh bahwa presentase keparahan penyakit tertinggi terdapat pada kelurahan Kerasaan II Lahan 2 dengan varietas UK 1 Agritan persentase keparahan penyakit 88,75% (sangat parah) disusul desa Mariah Bandar

A B

dengan varietas pada Lahan 2 dan Lahan 1 sebesar 76,25% (sangat parah) dan 62,92% (sangat parah). Sedangkan untuk data keparahan penyakit terendah berada di desa Pardomuan Nauli lahan satu dengan varietas Malang 2 presentase keparahan sebesar 28,55% (parah). Hal ini dikerenakan adanya penggunaan varietas tertentu yang rentan terhadap penyakit bercak daun coklat. Menurut Saleh et. al., (2016) menyatakan bahwa di antara 10 varietas unggul dan klon ubi kayu

yang diteliti ketahanannya, varietas MLG-6, klon harapan OMM 9908-4, CMM99008-3, dan CMM 02048-6 menunjukkan reaksi tahan, sementara varietas dan klon yang lain seperti UJ-5, UJ-3, Adhira-4, dan Kaspro, serta klon unggul local Butoijo dan melati bereaksi agak tahan terhadap serangan penyakit bercak daun coklat.

Tabel 5. Keparahan penyakit bercak daun coklat pada delapan lahan di empat desa di kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara

No Lokasi Lahan Umur

Tanaman Varietas Keparahan Penyakit

Tingkat Serangan

1. Desa Mariah Bandar

Lahan 1 6 bulan UJ-5 62,92% Sangat parah

Lahan 2 7 bulan Litbang UK-2 76,25% Sangat parah

2.

Desa Pardomuan

Nauli

Lahan 1 5 bulan Malang 2 28,55% Parah

Lahan 2 5 bulan Malang 1 55,2% Sangat parah

3. Kelurahan Kerasaan II

Lahan 1 6 bulan Darul hidayah 56,52% Sangat parah Lahan 2 5 bulan UK 1 Agritan 88,75% Sangat parah

4. Kelurahan Kerasaan I

Lahan 1 7 bulan Malang 2 53,78% Sangat parah Lahan 2 7 bulan Malang 2 44,45% Sangat parah

Berdasarkan Tabel 5 umur tanaman di setiap lokasi diketahui bahwa ubi kayu di desa Pardomuan Nauli Lahan 1 berumur 5 bulan dengan keparahan penyakit 28,55% (parah) dan pada ubi kayu di kelurahan Kerasaan II Lahan 2 juga berumur 5 bulan namun dengan tingkat keparahan penyakit 88,75% (sangat parah). hal ini dikarenakan bukan hanya penggunaan varietas saja yang berbeda namun juga pada kelurahan Kerasaan II Lahan 2 tidak ada dilakukan pemeliharaan tanaman pasca penanaman ubi kayu baik pemberian pupuk maupun pengaplikasian pestisida. Sehingga harus dianjurkan untuk melakukan pemeliharaan yang tepat. Menurut Sundari (2010) pupuk yang dianjurkan adalah 200 kg urea, 100 kg KCl, dan 100 kg SP-36/ ha dan di lakukan dalam dua tahap, di mana tahap pertama umur 1 bulan dan tahap 2 pada umur 3 bulan. Berdasarkan hasil penelitian Saleh dan Hadi (2011) menyatakan penyemprotan fungisida Difenokonazol 250 gr/l sebanyak 3-6 kali dapat mencegah kehilangan hasil antara 12-17,5%, tapi tidak berpengaruh terhadap kadar pati umbi.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada tingginya data keparahan penyakit di kelurahan Kerasaan II Lahan 2 disebabkan karena faktor vegetasi di sekitar pertanaman ubi kayu di mana petani menggunakan sistem tumpangsari dengan tanaman kacang tanah serta jarak tanam yang rapat. Menurut Tafakresnanto dan Zainal (2018) menyatakan bahwa dalam sistem tanam tumpangsari diperlukan pengaturan kerapatan tanaman dan pemilihan jenis tanaman untuk memperoleh populasi yang optimal tanpa mengabaikan daya dukung lahan. Warman dan Riajeng (2018) menyatakan pemilihan kombinasi tanaman yang tepat dapat membuat putusnya rantai serangan penyakit tanaman maupun hama yang menyerang tanaman tertentu.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

1. Seluruh lokasi yang diamati dalam penelitian menunjukan gejala penyakit bercak daun coklat yang disebabkan oleh C. henningsii Allesch. dengan intensitas serangan yang berbeda- beda

2. Kejadian penyakit tertinggi terdapat pada tujuh lokasi lahan yang diamati dengan presentase masing- masing sebesar 100% di antaranya terdapat di desa Mariah Bandar pada Lahan 1 dan Lahan 2, kemudian pada kelurahan Kerasaan I dan kelurahan Kerasaan II yang masing- masing di Lahan 1 dan Lahan 2, dan disusul dari desa Pardomuan Nauli pada lahan dua. Sedangkan presentase kejadian penyakit terendah terdapat pada lokasi di desa Pardomuan Nauli Lahan 1 (78,6%).

3. Presentase keparahan penyakit tertinggi terdapat pada kelurahan Kerasaan II Lahan 2 sebesar 88,75% (sangat parah). Sedangkan untuk data presentase keparahan penyakit terendah berada di desa Pardomuan Nauli pada Lahan 1 dengan presentase keparahan sebesar 28,55% (parah).

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian tentang pengendalian yang tepat untuk menekan perkembangan penyakit bercak daun coklat pada pertanaman ubi kayu di daerah kecamatan Pematang Bandar.

DAFTAR PUSTAKA

Adiyanta, F. C. S. 2019. Hukum dan studi penelitian empiris: Penggunaan metode survey sebagai instrumen penelitian hukum empiris. Adminitrative Law

& Governance Journal. 2 (4): 697-709.

Aeny, T. N., Rini, A.P., Setyo, D. U., dan Suskandini, R. 2018. Inventarisasi dan Keparahan Penyakit pada Beberapa Populasi F1 Ubi Kayu di Bandar Lampung. Prosiding Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI). Banda Aceh: 2-3 Oktober 2018. Hal. 421-424.

Alvarez, E., German, A. L., and Juan, F. M. 2012. Cassava in the Third Millennium Modern Production, Processing, Use, and Marketing Systems. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT): Cali, Colombia.

Ambarwati, W dan Yar, J. 2016. Sejarah dan perkembangan ilmu pemetaan. J.

Enggano. 1 (2): 80-82.

Badan Pusat Statistik, 2015. Produksi Ubi Kayu menurut Provinsi (Ton), 1993 – 2015. Berita Resmi Bapan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Banito. A., Valerie. V., Kossi. E.K. dan Kerstin. W. 2007. Assessment of major cassava diseases in Togo in relation to agronomic and environmental characteristics in a systems approach. African Journal of Agriculture Research. 2 (9): 418-428.

Bock, C. H., Poole, G. H., Parker, P. E. and Gottwald, T. R. 2010. Plant disease severity estimated visually, by digital photography and image analysis, and by hyperspectral imaging. Critical Reviews in Plant Sciences. 29 (2) :59-107

Botutihe, M. H. 2018. sistem pakar diagnosa penyakit tanaman singkong menggunakan metode casebased reasoning. Tecnoscienza. 3(1): 81-92 Djaha, K. E., Abo, K., Kone, T., Kone, D., and Kone, M. 2018. Analysis of the

population structure of cassava growers, production systems, and plots’

sanitary state in Cote d’Ivoire. J. of Animal and Plant Sciences. 36 (2):

5833-5843.

Ginting, R. S., Mukhlis., dan Gantar, S. 2015. Survey dan pemetaan status hara-p di Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo. J. Online Agroekoteknologi.

3 (3): 1226 – 1232

Hardaningsih, S., Nasir, S., dan Muslikul, H. 2011. Identifikasi Penyakit Ubi Kayu di Provinsi Lampung. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Bogor: 15 November 2011. Hal. 604 – 609.

Hillocks, R. J., dan Wydra, K. 2002. Chapter 13: Bacterical, Fungal, and Nematode Diseases in Cassava: Biology, Production, and Utilization.

CABI: Wallingford.

Irawan, A., Illa, A., dan Margaretta, C. 2015. Identifikasi penyebab penyakit bercak daun pada bibit cempaka (Magnolia elegans (Blume.) H. Keng) dan teknik pengendaliannya. J. Wasian. 2 (2): 87-94

Legg, J. P. and Elizabeth, A. 2017. Diseases Affecting Cassava. Burleigh Dodds Science Publishing Limited: Cambrige.

Lozano, J. C., Bellotti, A., Reyes, J. A., Howeler, R., Leihner, D., and Doll, J.

1981. Field Problems in Cassava. Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT): Cali, Colombia.

McMaugh, T. 2007. Pedoman surveilensi organisme pengganggu tumbuhan di Asia dan Pasifik. ACIAR Monograph. No. 119a, 192p. penerjemah Andi Trisyono. Union Offset: Canberra

Miarti, C. W., Efri., Hadi, M. S., dan Suharjo. R. 2020. Identifikasi penyakit bercak daun coklat dan busuk umbi pada tanaman ubi kayu (Manihot esculenta Crantz) akibat penambahan pupuk KCL dan “Zincmicro”.

Journal of Tropical Upland Resources. 2(1): 103-112.

Ng’ ang’a, P.W., Miano, D.W., Wagacha, J.M., Kuria.P. 2019. Identification and characterization of causative agents of brown leaf spot disease of cassava in Kenya. J. of applied Biotechnology. 7(6): 1-7.

OECD. 2016. Cassava (Manihot esculenta), in Safety Assessment of Transgenic Organisms in the Environment. Volume 6: OECD Consensus Documents. OECD Publishing: Paris.

Pei, Y.L., Shi, T., Li, C.P., Liu, X.B., Cai, J.M., and Huang, G.X. 2014.

Distribution and pathogen identification of cassava brown leaf spot in China. Genetics and Molecular Research (GMR). 13 (2): 3461-3473.

Powbunthorn, K., Wanrat, A., dan Jintana, U. 2012. Assessment of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis. The International Conference of the Thai Society of Agricultural Engineering: Chiangmai, Thailand.

Prasetyowati., Ayu, P. N., dan Mutia, R. H. 2014. Pembuatan asap cair dari limbah kulit singkong (Manihot esculenta L. Skin) untuk bahan pengawet kayu. Teknik Kimia. 20 (1): 64-75.

Pratiwi, B. N., Liliek, S., Anton, M., dan Ari, K. 2013. Uji pengendalian penyakit Pokahbung (Fusarium moniliformae) pada tanaman tebu (Saccharum

officinarum) menggunakan Trichoderma sp. indigenous secara in vitro dan in vivo. Jurnal HPT. 1 (3): 119-129.

Rabindran, R. 2011. Survey for the occurrence of cassava mosaic diseases in Tamil Nadu. J. of Root Crops. 37 (2): 197-199.

Rahayu, M dan Nasir, S. 2013. Penyakit leles pada tanaman ubi kayu bioekologi dan cara pengendaliannya. Buletin Palawija. 83-90.

Rivai, F. 2016. Penyakit Tumbuhan: Dimensi, Waktu, dan Ruang. Plantaxia:

Yogyakarta.

Saleh, N., dan Hadi, M. 2011. Pengendalian Kimiawi Penyakit Bercak Daun Coklat Cercospora henningsii pada Ubi Kayu. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Bogor:

15 November 2011. Hal. 610- 620.

Saleh, N., Harnowo, D., Mejaya, I.J.M. 2016. Penyakit- Penyakit Penting pada Ubi Kayu: Deskripsi, Bioteknologi dan Pengendaiannya. Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi: Malang.

Seem, R. C. 1984. Disease incidence and severiity relationships. Annual Reviews Phytopathol. 2 (2): 133-150.

Semangun. H. 2008. Penyakit - Penyakit Tanaman Pangan di Indonesia [edisi kedua]. UGM Press: Yogyakarta.

Sundari, T. 2010. Petunjuk Teknis: Pengenalan Varietas Unggul dan Teknik Budidaya Ubi Kayu. Balai Penelitian Kacang - Kacangan dan Umbi- Umbian: Malang

Tafakresnanto, C., dan Zainal, A. 2018. Petunjuk Teknis Budidaya Tumpangsari Pajale Sistem Tanam Rapat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian:

Malang.

Triyono, 2003. Teknik Sampling dalam Penelitian. FKIP. Universitas Palangkaraya: Palangkaraya.

Wati, S.Y. 2019. Inventarisasi dan Identifikasi Penyakit pada Tanaman Ubi Kayu di Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. [Skripsi]. UMY: Yogyakarta.

Warman, G.R., dan Riajeng, K. 2018. Mengkaji sistem tumpangsari tanaman semusim. Proceeding Biology Education Conference. Surakarta:

Oktober 2018. Hal. 791-794.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Gambar Skala Keparahan Penyakit di Lapangan

No. Gambar daun yang bergejala

Skala keparahan

penyakit

Keterangan

1 0 Tidak ada gejala penyakit

2 1 Gejala timbul sampai

10% luas/ volume daun

3 2 Gejala terjadi pada lebih

10% sampai 25% daun

4 3 Gejala terjadi pada lebih

25% sampai 50% daun

5 4

Gejala terjadi pada lebih 50% atau daun menguning dan gugur

Lampiran 2. Kegiatan Penelitian di lapangan 1. Desa Mariah Bandar (Lahan 1)

2. Desa Mariah Bandar (Lahan 2)

3. Desa Pardomuan Nauli (Lahan 1)

4. Desa Pardomuan Nauli (Lahan 2)

5. Kelurahan Kerasaan II (Lahan I)

6. Kelurahan Kerasaan II (Lahan 2)

7. Kelurahan Kerasaan I (Lahan I)

8. Kelurahan Kerasaan I (Lahan 2)

Lampiran 3: Wawancara

A. Lokasi lahan: Desa Mariah Bandar (lahan 1) Identitas Responden

Nama Yudi Sitira Sinaga

Umur 33 tahun

Jenis kelamin Laki – laki

Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat lahan desa Mariah Bandar Luas lahan 3 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

UJ-5

2. Umur tanaman saat ini 6 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

sawit

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

Pemupukan dilakukan 2 kali selama 1 kali masa panen. Penyemprotan pestisida 2 kali selama 1 kali panen.

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

5 tahun.

7. Tanaman di sekitar lahan Perkebunan sawit.

8. Berapa banyak hasil panen sebelumnya?

biasanya kurang lebih 1 ton.

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 60cm x 60cm, lebar bedengan 70 cm.

B. Lokasi lahan: Desa Mariah Bandar (lahan 2) Identitas Responden

Nama Suarmin Sibuea

Umur 53 tahun

Jenis kelamin Laki – laki Pekerjaan Penderes aren

Alamat lahan Jl. Protokol Talun Madear, desa Mariah Bandar Luas lahan 7 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

Litbang UK - 2

2. Umur tanaman saat ini 7 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman ubi milik orang lain

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

Sawit, durian, aren, lahan kosong

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

pemupukan dilakukan 1 kali dengan urea ketika berumur 2 bulan setelah tanam.

sedangkan untuk penyemprotan pestisida tidak ada

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

7 bulan

7. Tanaman di sekitar lahan Aren, sawit, kelapa, dan keladi

8. Berapa banyak hasil panen sebelumnya?

Belum ada

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 70cm x 70cm, lebar bedengan 80 cm.

C. Lokasi lahan: Desa Pardomuan Nauli (lahan 1) Identitas Responden

Nama Suwardi

Umur 55 tahun

Jenis kelamin Laki – laki Pekerjaan Buruh kasar

Alamat lahan jl. Besar Nagori, Pardomuan Nauli Luas lahan 4 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

Malang 2

2. Umur tanaman saat ini 5 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

Ubi kayu

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

pemupukan di lakukan 3 kali dalam 1 kali masa panen. Pemupukan 1: phoska dan urea. Pemupukan 2: phoska plus.

Pemupukan 3: urea. Penyembrotan pestisida 3 kali dalam 1 kali masa panen.

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

3 tahun

7. Tanaman di sekitar lahan Cabai dan durian 8. Berapa banyak hasil

panen sebelumnya?

Kurang lebih 2 ton setengah/ rante total 8 ton.

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 70cm x 70cm, lebar bedengan 80 cm.

D. Lokasi lahan: Desa Pardomuan Nauli (lahan 2) Identitas Responden

Nama Rasmiati

Umur 54 tahun

Jenis kelamin Perempuan

Pekerjaan Ibu rumah tangga dan petani Alamat lahan Jl. Umbul, Pardomuan Nauli Luas lahan 5 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

Malang 1

2. Umur tanaman saat ini 5 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

Jagung dan Ubi kayu

5. Bagaimana perawatan dan Pemupukan dilakukan pada hari ke-10, ke- 25, dan ke-35 dengan menggunakan pupuk

pemeliharaannya? Urea Phoska. Ditambahkan dengan ZPT dan pada usia 5 bulan di beri pupuk Urea saja

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

14 tahun

7. Tanaman di sekitar lahan Tumpang sari dengan tanaman jagung 8. Berapa banyak hasil

panen sebelumnya?

Kurang lebih 2 ton / rante, total 10 ton.

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 80 cm x 80 cm, lebar bedengan 1 m.

E. Lokasi lahan: Kelurahan Kerasaan II (lahan 1) Identitas Responden

Nama Joel Sinaga

Umur 60 tahun

Jenis kelamin Laki - laki Pekerjaan Pensiunan Alamat lahan Kerasaan II Luas lahan 6 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

Darul Hidayah

2. Umur tanaman saat ini 6 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan

Ubi kayu

tersebut

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

Pemupukan dengan menggunakan Urea Phoska dan penyemprotan herbisida hanya dilakukan 1 kali dalam sekali panen 6. Berapa lama menanam ubi

kayu?

2 tahun

7. Tanaman di sekitar lahan Jagung dan sawit 8. Berapa banyak hasil

panen sebelumnya?

Kurang lebih 4,5 ton.

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 70 cm x 70 cm, lebar bedengan 80 cm.

F. Lokasi lahan: Kelurahan Kerasaan II (lahan 2) Identitas Responden

Nama Gintina Br. Hutahuru

Umur 60 tahun

Jenis kelamin Perempuan Pekerjaan Ibu rumah tangga

Alamat lahan Jl. Besar Pematang Bandar, Kerasaan II Luas lahan 1 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

UK – 1 Agritan

2. Umur tanaman saat ini 5 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

Ubi kayu dan kacang tanah

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

tidak ada pemupukan atau penyemprotan selama penanaman hanya 1 kali pengaritan rumput saja.

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

2 tahun

7. Tanaman di sekitar lahan Kacang tanah 8. Berapa banyak hasil

panen sebelumnya?

Kurang lebih 600 kg – 700 kg

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 40 cm x 40 cm, lebar bedengan 50 cm.

G. Lokasi lahan: Kelurahan Kerasaan I (lahan 1) Identitas Responden

Nama Sugito

Umur 53 tahun

Jenis kelamin Laki - laki Pekerjaan Petani Alamat lahan Kerasaan I Luas lahan 10 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

Malang 2

2. Umur tanaman saat ini 7 bulan

3. Dari mana asal stek ubi kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

Ubi kayu

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

Pemupukan 3 kali sampai masa panen : 2 x pupuk kandang, 1 kali pupuk urea.

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

12 tahun

7. Tanaman di sekitar lahan kelapa, asam gelugur, dan manggis 8. Berapa banyak hasil

panen sebelumnya?

Kurang lebih 10 ton

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 60 cm x 60 cm, lebar bedengan 70 cm.

H. Lokasi lahan: Kelurahan Kerasaan I (lahan 2) Identitas Responden

Nama Trimo

Umur 59 tahun

Jenis kelamin Laki - laki Pekerjaan Petani

Alamat lahan Jl. Prona I kampung baru, Kerasaan I Luas lahan 2 rante

Pertanyaan

No. Pertanyaan Jawaban

1. Varietas ubi kayu yang di tanam?

Malang 2

2. Umur tanaman saat ini 7 bulan 3. Dari mana asal stek ubi

kayu?

dari tanaman sebelumnya

4. Tanaman yang ditanam sebelumnya di lahan tersebut

Ubi kayu

5. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya?

pemupukan 2 kali sampai masa panen : pemupukan pertama usia 3 bulan setelah tanam, pemupukan kedua usia 6 bulan setelah tanam.

6. Berapa lama menanam ubi kayu?

4 tahun

7. Tanaman di sekitar lahan pinang, durian, kelapa dan rambutan 8. Berapa banyak hasil

panen sebelumnya?

Kurang lebih 1 ton

9. Jarak tanam/ pertanaman dan lebar bedengannya?

jarak tanam 30,5 cm x 30,5 cm, lebar bedengan 70 cm.

Lampiran 4. Deskripsi Varietas Ubi kayu MALANG 1

Dilepas tanggal : 3 November 1992

SK Mentan : 623/ Kpts/ TP.240/ 11/ 92

Nomor seleksi : MLG 10212

Asal : Hasil persilangan CM 1015 19 x CM 849-1

Potensi hasil : 36,5 (24,3– 48,7) t/ha umbi segar

Umur tanaman : 9– 10 bulan

Tinggi batang : 1,5– 3,0 m

Bentuk daun : Menjari agak gemuk

Warna pucuk daun : Hijau keunguan

Warna tangkai daun tua : Bagian atas hijau kekuningan dengan becak merah ungu di bagian pangkal bagian bawah hijau kekuningan dengan bercak merah ungu di bagian pangkal

Warna batang muda : Hijau muda

Warna batang tua : Hijau keabu-abuan

Warna kulit umbi : Putih kecoklatan (bagian luar) Putih kecoklatan (bagian dalam)

Warna daging umbi : Putih kekuningan

Kualitas rebus : Baik

Rasa : Enak (manis)

Kadar tepung : 32– 36%

Kadar protein : 0,5% (umbi segar)

Kadar HCN : <40 mg/kg (metode asam pikrat) Ketahanan terhadap hama : Toleran tungau merah (Tetranichus sp.) Ketahanan terhadap penyakit : Toleran becak daun (Cercospora sp.) Keterangan : Daya adaptasi cukup luas

Pemulia : Koes Hartojo, Yudi Widodo, Soemarjo Puspodarsono, dan Bambang Guritno MALANG 2

Dilepas tanggal : 3 November 1992

SK Mentan : 624/ Kpts/ TP.240/ 11/ 92

Nomor seleksi : MLG 10209

Asal : Hasil persilangan CM 922-2 x CM 507-37

Potensi hasil : 31,5 (20– 42) t/ha umbi segar

Umur tanaman : 8– 10 bulan

Tinggi batang : 1,5– 3,0 m

Bentuk daun : Menjari dengan cuping sempit Warna pucuk daun : Hijau muda kekuningan Warna tangkai daun tua : Bagian atas hijau muda

Kekuningan ; bagian bawah hijau

Warna batang muda : Hijau muda Warna batang tua : Coklat kemerahan

Warna kulit umbi : Coklat kemerahan (bagian luar) Putih kecoklatan (bagian dalam)

Warna daging umbi : Kuning muda

Kualitas rebus : Baik

Rasa : Enak (manis)

Kadar tepung : 32– 36%

Kadar protein : 0,5% (umbi segar)

Kadar HCN : <40 mg/kg (metode asam pikrat)

Ketahanan terhadap hama : Agak peka tungau merah (Tetranichus sp.) Ketahanan terhadap penyakit : Toleran becak daun (Cercospora sp.) dan hawar

daun (Cassava Backterial Blight) Pemulia : Yudi Widodo, Koes Hartojo, Soemarjo

Puspodarsono, dan Bambang Guritno DARUL HIDAYAH

Dilepas tahun : 4 November 1998

SK Mentan : 867/Kpts/TP.240/11/98

Nama daerah : Ubi kayu lokal Darul Hidayah

Asal tanaman : dari biji hasil okulasi antara ubikayu local sebagai batang atas (Scion) dengan ubi kayu karet sbg batang bawah (stock)

Potensi hasil : 102,10 t/ha umbi segar

Umur panen : 8–12 bulan

Tinggi tanaman : 3,65 m

Bentuk daun : Menjari agak ramping

Tipe tajuk : Bercabang sangat ekstensif hingga cabang keempat

Warna pucuk daun : Hijau agak kekuningan Warna tangkai daun tua : Merah

Warna batang muda : Hijau Warna batang tua : Putih

Kulit air batang : Tipis mudah mengelupas (tidak tahan disimpan lama)

Warna kulit umbi : Putih kecoklatan (bagian luar) Merah jambu (bagian dalam)

Warna daging umbi : Putih Tekstur daging umbi : Padat

Bentuk umbi : Memanjang

Kualitas rebus : Baik

Rasa : Kenyal seperti ketan (baik untuk bahan keripik)

Kadar pati : 25,0–31,5%

Kadar air : 55,0–65,0%

Kadar serat : 0,96%

Kadar abu : 0,67%

Kadar HCN : Rendah (<40 mg/kg dengan metode asam pikrat)

Ketahanan terhadap hama : Agak peka tungau merah (Tetranichus sp.) Ketahanan terhadap penyakit : Agak peka busuk jamur (Fusarium sp.) Pemulia : Abdul J amil, Muchlizar Murkan, Syahrin

Mardik, Salam ZA, dan Koes Hartojo

UJ -5

Dilepas tahun : 2000

Nama daerah : Kasetsart-50

Asal : Introduksi dari Thailand

Potensi hasil : 25– 38 t/ha umbi segar

Umur panen : 9– 10 bulan

Tinggi tanaman : >2,5 m

Bentuk daun : Menjari

Warna pucuk daun : Coklat

Warna petiole : Hijau muda kekuningan Warna kulit batang : Hijau perak

Warna batang dalam : Kuning

Warna umbi : Putih

Warna kulit umbi : Kuning keputihan Ukuran tangkai umbi : Pendek

Tipe tajuk : >1 m

Bentuk umbi : Mencengkeram

Rasa umbi : Pahit

Kadar pati : 19,0– 30,0%

Kadar air : 60,06%

Kadar abu : 0,11%

Kadar serat : 0,07%

Ketahanan terhadap penyakit : Agak tahan CBB (Cassava Bacterial Blight) Peneliti/pengusul : Palupi Puspitorini, Fauzan, Muchlizar Murkan, Syahrin Mardik, Koes Hartojo

Litbang UK-2

Dilepas tanggal : 3 J uli 2012

SK Mentan : 2427/Kpts/SR.120/7/2012

Asal : Turunan dari hasil persilangan terbuka dengan tetua betina MLG 10.006

Tinggi tanaman : ±230 cm

Warna batang tua : Coklat gelap keabu-abuan Warna batang muda : Hijau

Warna daun muda : Hijau muda agak sedikit kecoklatan

Warna daun tua : Hijau

Warna tangkai daun

Bagian atas : Kombinasi antara merah dan hijau muda Bagian bawah : Kombinasi antara merah kehijauan dan hijau

muda Warna kulit luar umbi : Coklat

Warna kulit dalam umbi : Kuning kecoklatan/krem Warna daging umbi : Putih

Ukuran umbi : Sedang

Tipe percabangan : Tidak bercabang

Umur panen : 9–10 bulan

Potensi hasil : 60,4 t/ha Rata-rata hasil : 42,2 t/ha

Kadar pati : 17,79% bb a dan 31,21% bb b

Kadar abu : ±2,06% basis kering b)

Kadar HCN : 31,02 ppm bb

Kadar serat : 1,28% bk

Kebutuhan umbi segar untuk mendapatkan 1 liter

bioetanol 96% : 4,52 kg Potensi hasil bioetanol 96% : ±14,472 ltr/ha Rata-rata hasil bioetanol 96% : 10,122 ltr/ha Ketahanan terhadap

- Hama tungau : Agak tahan

- Penyakit busuk akar/umbi

(Fusarium spp.) : Agak tahan

Pemulia : Sholihin dan Titik Sundari

Peneliti : A. Munip, E. Ginting, S.W. I ndiati, dan M.

Rahayu

Teknisi : Wisnu Unjoyo dan Gatot Santoso

Pengusul : Balitkabi

UK 1 AGRITAN

Dilepas tahun : 10 J uni 2016

SK Mentan : 378/Kpts/TP.010/6/2016

Asal : Persilangan Malang 1 (tetua betina) dan MLG 10075

Warna batang : Coklat keabu-abuan untuk batang tua, hijau muda untuk batang muda

Bentuk daun : Menjari

Warna daun muda : Coklat kehijauan

Warna daun tua : Hijau

Warna tangkai daun : Merah pada bagian atas dan bawah Warna kulit luar umbi : Coklat terang

Warna kulit dalam umbi : Krem Warna daging umbi : Putih

Ukuran umbi : Sedang

Tipe percabangan : Tidak bercabang pada kondisi normal Umur panen : Mulai 7 (tujuh) bulan

Potensi hasil : 41,84 t/ha pada umur 7 (tujuh) bulan Rata-rata hasil : 30,18 t/ha pada umur 7 (tujuh) bulan

Rasa : Tidak pahit

Kualitas rebus : Baik

Tekstur daging ubi : Sedikit serat

Kadar pati : 19,92% bb (sistem gravitasi)

Kadar abu : 2,94% bk

Kadar serat : 2,01% bk

Kadar HCN : 18,87 ppm bb

Ketahanan terhadap hama

dan penyakit : Agak tahan hama tungau, agak tahan penyakit busuk umbi (Fusarium spp.).

Keterangan : Adaptasi luas

Pemulia : Sholihin, Kartika Noerwijati, Titik Sundari, Tinuk Sri Wahyuni, I Made J ana Mejaya Peneliti : Mudji Rahayu, S.W. Indiati, E. Ginting

Pengusul : Badan Litbang Pertanian