EVALUASI KARAKTER AGRONOMI GALUR-GALUR

GENERASI AWAL SORGUM (Sorghum bicolor (L.) Moench)

HASIL PERSILANGAN B-69 X NUMBU

CATUR ATKLISTIYANTI

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Evaluasi Karakter Agronomi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 x Numbu adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2014

Catur Atklistiyanti

ABSTRAK

CATUR ATKLISTIYANTI. Evaluasi Karakter Agronomi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 x Numbu. Dibimbing oleh DIDY SOPANDIE dan TRIKOESOEMANINGTYAS.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keragaan dan keragaman karakter agronomi galur-galur sorgum generasi awal yaitu 62 galur F3, 31 galur

BC1P1F2, dan 31 galur BC1P2F2. Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan

Leuwikopo, IPB, Darmaga, Bogor mulai bulan Februari sampai Juni 2013. Penelitian ini disusun berdasarkan rancangan kelompok lengkap teracak

augmented (Augmented RKLT) satu faktor dengan 12 ulangan. Data agronomi di

analisis dengan membandingkan galur-galur sorgum dengan tetua B-69 dan Numbu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa galur-galur sorgum generasi awal memiliki perbedaan yang signifikan dengan tetua B-69 dan Numbu untuk karakter agronomi dan komponen hasil. Galur-galur BC1P2F2 dari generasi awal sorgum

memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi untuk diameter batang, tinggi tanaman dan bobot biomasa, dibandingkan dengan B-69 dan Numbu, sedangkan galur-galur BC1P1F2 memiliki tinggi tanaman yang lebih rendah dibandingkan dengan

B-69 dan Numbu. Bobot malai dan bobot biji/malai tanaman memiliki nilai heritabilitas yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk seleksi selajutnya.

Kata kunci: generasi awal, heritabilitas, sorgum

ABSTRACT

CATUR ATKLISTIYANTI. Evaluation of Agronomic Characters of Early Generation Lines of Sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) from the Cross of B-69 X Numbu. Supervised by DIDY SOPANDIE and

TRIKOESOEMANINGTYAS.

The objectives of this experiment were to evaluate performance and variability of agronomic characters of 62 F3, 31 BC1P1F2 and 31 BC1P2F2 of early

generation lines of sorghum. This research was carried at Leuwikopo Experimental Farm, Bogor Agricultural University, Dramaga, Bogor from February to June 2013. The experiment was arranged in a randomized complete block design augmented with one factor genotype and 12 replications. The agronomic data was analyzed by comparing means of each line to the parental lines B-69 and Numbu. The results showed that the early generation lines showed significant difference with the parental lines, B-69 and Numbu for agronomic characters and yield components. The early generation lines from BC1P2F2 have

higher mean value for stem diameter, crop height and biomass weight, compared to B-69 and Numbu, while the BC1P1F2 lines have lower crop height compared to

B-69 and Numbu. The panicle weight and seed weight per plant have high heritability value, which allow for further selection.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

EVALUASI KARAKTER AGRONOMI GALUR-GALUR

GENERASI AWAL SORGUM (Sorghum bicolor (L.) Moench)

HASIL PERSILANGAN B-69 X NUMBU

CATUR ATKLISTIYANTI

AGRONOMI DAN HORTIKULTURA

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

Judul Skripsi : Evaluasi Karakter Agronomi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 x Numbu Nama : Catur Atklistiyanti

NIM : A24090104

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Didy Sopandie, MAgr Pembimbing I

Dr Ir Trikoesoemaningtyas, MSc Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Purwito, MSc Agr Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Evaluasi Karakter Agronomi Galur-galur Generasi Awal Sorgum (Sorghum

bicolor (L.) Moench) Hasil Persilangan B-69 x Numbu. Skripsi ini merupakan

karya ilmiah yang dibuat penulis setelah menyelesaikan penelitian selama enam bulan. Hasil penelitian ini diajukan untuk memperoleh gelar sarjana dari fakultas pertanian.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof Dr Ir Didy Sopandie, MAgr sebagai dosen pembimbing I dan Dr Ir Trikoesoemaningtyas, MSc sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.

2. Dr Shinto W Ardie, SP MSi sebagai penguji/wakil urusan yang telah memberikan perbaikan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

3. Kedua orang tua Yadi Sutanto dan Mulyati, serta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan doa untuk penulis.

4. Dr Ir Nurul Khumaida, MSi selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dalam melaksanakan tugas akademik.

5. Staf Laboratorium Penelitian Pemuliaan Tanaman IPB, Siti Marwiyah, SP, MSi, Pak Edi, dan mas Eki yang telah membantu selama proses penelitian baik dalam bentuk tenaga maupun saran yang telah diberikan.

6. Teman-teman satu tim penelitian sorgum, Af’idatus Sakina, Jorex Daniel M, Mayang Sari, dan Patricia S yang selalu memberikan kebersamaannya selama penelitian.

7. Teman-teman AGH 46 khususnya Akbar, Alif, Ana, Furi, Milda, Nani, Ragil, Reza, Yessy, Yoga dan Yudi yang selalu memberikan motivasi dan saran terhadap penelitian ini.

8. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian.

Bogor, Februari 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi DAFTAR GAMBAR vi DAFTAR LAMPIRAN vi PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tinjauan Pustaka 1 Hipotesis 2 TINJAUAN PUSTAKA 2 Syarat Tumbuh 3 Pemanfaatan Sorgum 3 Pemuliaan Sorgum 4 METODE 5Bahan dan Alat 5

Lokasi dan Waktu Penelitian 5

Prosedur Percobaan 6

Analisis Data 7

HASIL dan PEMBAHASAN 8

Kondisi Umum Penelitian 8

Keragaan Karakter Agronomi Galur-galur Sorgum 9

Keragaan Komponen Hasil Galur-galur Sorgum 16

Pendugaan Komponen Ragam dan Heritabilitas Galur-galur Sorgum 23 Perbandingan Ragam Dalam Galur dan Ragam Antar Galur Sorgum 23

SIMPULAN DAN SARAN 27

Simpulan 27

Saran 27

DAFTAR PUSTAKA 28

LAMPIRAN 31

DAFTAR TABEL

1 Keragaan karakter agronomi galur-galur F3 9

2 Keragaan karakter agronomi galur-galur BC1P1F2 11 3 Keragaan karakter agronomi galur-galur BC1P2F2 12

4 Keragaan komponen hasil galur-galur F3 16

5 Keragaan komponen hasil galur-galur BC1P1F2 18

6 Keragaan komponen hasil galur-galur BC1P2F2 19

7 Nilai duga ragam lingkungan, fenotipe, genotipe, dan heritabilitas 23 8 Ragam dalam galur dibandingan dengan ragam atar galur F3 24 9 Ragam dalam galur dibandingan dengan ragam atar galur BC1P1F2 25 10 Ragam dalam galur dibandingan dengan ragam atar galur BC1P2F2 26

DAFTAR GAMBAR

1 Pertumbuhan sorgum 8

2 Keragaan karakter tinggi tanaman galur-galur sorgum 13

3 Keragaan diameter batang galur-galur sorgum 14

4 Keragaan jumlah daun galur-galur sorgum 15

5 Keragaan bobot biomasa galur-galur sorgum 16

6 Keragaan panjang malai galur-galur sorgum 20

7 Keragaan bobot malai galur-galur sorgum 21

8 Keragaan bobot biji/malai galur-galur sorgum 21 9 Keragaan bobot 1000 butir galur-galur sorgum 22

DAFTAR LAMPIRAN

1 Deskripsi varietas numbu 33

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan akan beras sebagai bahan pangan utama Indonesia cenderung terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan produksi beras nasional sangat tergantung pada padi sawah, sementara luas lahan sawah semakin menyusut akibat alih fungsi lahan ke non-pertanian. Alternatif yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan yaitu dengan meningkatkan produktivitas tanaman pengan non-beras sebagai alternatif pangan di lahan sub-optimum (Sirappa 2003).

Beberapa pengganti karbohidrat yang potensial dikembangkan yaitu sorgum, ubi jalar, singkong, dan jagung. Menurut Hoeman (2011) sorgum memiliki posisi penting di dunia baik sebagai bahan pangan, pakan ternak, dan sebagai bahan bakar alternatif. Sorgum merupakan sumber karbohidrat yang potensial karena kandungan karbohidratnya tinggi, yaitu sekitar 73 g/100 g bahan yang dapat dimakan. Kandungan protein dan kalsium pada sorgum adalah 11.0 g/ 100 g bahan dan 28.0 mg/100 g bahan, sedangkan pada beras hanya 6.8 g/100 g bahan dan 6.0 mg/100 g bagian dapat dimakan, sehingga sorgum memiliki kandungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan beras dan jagung (DEPKES 1992). Sorgum memiliki kandungan gluten dan indeks glikemiks yang rendah sehingga sesuai untuk konsumen dengan kebutuhan gizi khusus (Schober et al. 2007)

Sorgum merupakan salah satu tanaman serealia yang potensial untuk dikembangkan di Indonesia karena mempunyai daya adaptasi lingkungan yang luas terutama pada lahan kering (Sirappa 2003; Borrel et al. 2006). Salah satu areal lahan yang potensial untuk pengembangan sorgum adalah lahan kering. Luas lahan kering di Indonesia mencapai 148 juta ha dan diperkirakan 102.8 juta ha merupakan lahan kering masam (Mulyani et al. 2009). Produktivitas rata-rata sorgum di Indonesia baru mencapai 1.14 ton ha-1, sehingga diperlukan perbaikan varietas melalui pemuliaan tanaman.

Pengembangan sorgum ditujukan untuk menghasilkan varietas-varietas sorgum dengan potensi hasil yang lebih baik, mampu beradaptasi pada tanah masam, tinggi tanaman pendek berkisar antara 100-160 cm, tahan terhadap serangan hama penyakit, dan berdaya hasil tinggi. Departemen Agronomi dan Hortikultura IPB melalui upaya persilangan varietas B-69 dan Numbu yang telah menghasilkan generasi F3, BC1P1F2 dan BC1P2F2, yang akan diseleksi untuk

mendapatkan generasi awal galur-galur sorgum dengan ragam dalam galur yang redah yang siap diuji daya hasil.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keragaan dan keragaman karakter agronomi galur-galur sorgum generasi awal.

2

Hipotesis

1. Terdapat perbedaan keragaan karakter agronomis di antara galur-galur sorgum generasi awal.

2. Terdapat beberapa galur generasi awal yang memiliki karakter agronomi dan potensi hasil yang lebih baik dari kedua tetuanya.

3. Terdapat galur-galur dengan ragam dalam galur lebih rendah dibandingkan ragam antar galur.

TINJAUAN PUSTAKA

Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench)

Sorgum merupakan tanaman pangan utama ke-5 di dunia setelah padi, gandum, jagung dan barley. Tanaman sorgum tumbuh dengan baik pada lahan semi-arid di daerah tropis dan subtropis. Pada daerah tertentu untuk hasil yang lebih baik sorgum memerlukan curah hujan yang tinggi pada masa tumbuhnya. Sorgum memiliki sifat fotoperiode sensitif, dimana pembentukan bunga terjdi pada setelah berakhirnya musim hujan dan biji sorgum akan mengisi pada musim kemarau (Doggett 1988).

Bentuk tanaman sorgum mirip seperti tanaman jagung atau serealia lainnya, tinggi tanaman sorgum berkisar anatar 1-1.5 meter, bahkan dapat lebih tinggi atau lebih pendek tergantung dengan varietas yang digunakan (Deptan 2008). Tanaman sorgum termasuk tanaman monokotil yang memiliki sistem perakaran serabut dan membentuk perakaran sekunder dua kali lipat dari jagung. Selain itu, sorgum memiliki batang yang beruas-ruas dan berbuku-buku, tidak bercabang dan pada bagian tengah batang terdapat seludang pembuluh yang diselubungi oleh lapisan keras (ICRISAT 1996). Doggett (1970) juga menjelaskan daun sorgum biasanya terdapat secara berselang dalam dua baris pada sisi-sisi batang yang berlawanan dan masing-masing terdiri atas suatu pelepah dan helaian. Ukuran daun meningkat dari bawah ke atas, umumnya sampai daun ketiga ataupun keempat kemudian menurun sampai daun bendera. Permukaan daun yang mengandung lapisan lilin dan sifat perakaran yang ekstensif, fibrous dan dalam, cenderung membuat tanaman sorgum efisien dalam absorpsi dan pemanfaatan air (Hoeman 2008).

Sorgum memiliki bentuk malai yang bervariasi yang kompak sampai terbuka. Panjang malai sorgum sekitar 4 sampai 25 cm (House 1985). Dogget (1970) menguraikan bahwa biji sorgum kurang lebih berbentuk bola dengan ujung tumpul. Perikarp dan testa menjadi satu, beraneka ragam warnanya dari putih jernih, atau kuning pucat sampai berbagai tingkat warna merah dan cokelat dan sampai cokelat keunguan tua. Mudjisihono dan Damardjati (1985) menjelaskan bahwa adanya tanin dalam biji sorgum dapat mempengaruhi fungsi asam-asam amino dan kegunaan dari protein, tanin dalam biji sorgum berkisar antara 0.4-3.6 % yang sebagian besar terletak dalam testa. Komposisi bagian biji sorgum terdiri dari kulit luar 8 %, lembaga 10 % dan daging biji 82 % (Laimeheriwa

3 1990). Kandungan tannin yang rendah merupakan salah satu indikator kualitas sorgum sebagai bahan pangan (Puspitasari 2011).

Syarat Tumbuh

Tanaman sorgum toleran terhadap kekeringan dan genangan air, dapat berproduksi pada lahan sub-optimum, serta relatif tahan pada gangguan hama dan penyakit. Daerah asal tanaman sorgum baik spesies liar maupun spesies budidaya ditemukan di Afrika, hingga saat ini 90 % luas lahan pertanaman berada di wilayah Afrika dan Asia (Acquaah 2007). Tanaman sorgum memiliki banyak spesies, tetapi yang populer dan menjadi tanaman komersial di dunia adalah spesies Sorghum bicolor (L) Moench. Spesies tersebut tersebar hampir ke seluruh dunia dan dimanfaatkan sebagai tanaman pangan, pakan ternak dan bahan baku sebagai industri termasuk industri biofuel (bioetanol).

Sorgum di Indonesia biasa ditanam di daerah yang beriklim kering, musim hujan pendek, dan pada tanah yang kurang subur. Daerah penghasil sorgum secara tradisional adalah Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur dan sedikit di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Beti et al. 1990).

Sorgum relatif lebih dapat beradaptasi pada kisaran kondisi ekologi yang luas dan dapat berproduksi pada kondisi yang kurang sesuai bila dibandingkan dengan tanaman sereal yang lainnya dan sorgum memerlukan air yang relatif sedikit dalam pertumbuhannya (Sirappa 2003). Biasanya sorgum ditanam pada daerah yang panas dan kering, tetapi juga dapat tumbuh pada daerah yang bercurah hujan tinggi atau tempat-tempat yang bergenang. Menurut Laimeheriwa (1990) keadaan yang optimum untuk pertumbuhan sorgum yaitu dengan penyebaran hari hujan yang teratur terutama pada saar tanaman berumur 4-5 minggu, yaitu pada saat perkembangan perakaran sampai pada akhir pertumbuhan vegetatifnya. Curah hujan 50-100 mm per bulan pada 2-2.5 bulan sejak tanam, diikuti dengan periode kering, merupakan curah hujan yang ideal untuk keberhasilan produksi sorgum.

Suhu optimum untuk pertumbuhan sorgum berkisar antar 23-30 ºC dengan kelembaban relatif 20-40% (Sudaryono 1996). Sorgum dapat tumbuh dengan baik pada tanah berpasir, pada hampir seluruh jenis tanah, pada tanahh yang kurang subur dan dapat tumbuh pada pH tanah berkisar 5.0-7.5. Tanaman sorgum juga lebih toleran terhadap tanah salin dengan genangan air dibandingkan tanaman serealia lainnya (Irawan dan Sutrisna 2011). Pada daerah-daerah dengan ketinggian 800 m diatas permukaan laut dimana suhunya kurang dari 20 ºC, pertumbuhan tanaman akan terhambat. Selama pertumbuhan tanaman, curah hujan yang diperlukan berkisar antara 375-425 mm (Laimeheriwa 1990).

Pemanfaatan Sorgum

Sorgum memiliki nama yang berbeda-beda. Penduduk Afrika barat menyebut sorgum dengan naman guinea-corn, orang Afrika Selatan menyebut

kafir-corn, masyarakat Sudan menyebutnya dengan nama durra, penduduk Afrika

4

mengenal sorgum sebagai great millet (Doggett 1988). Di Indonesia sorgum juga memiliki banyak sebutan seperti gandrung di Jawa Tengah, gondem atau cantel di Jawa Timur dan ejalai di Sumatra Barat (Sirappa 2003).

Tanaman sorgum mempunyai banyak manfaat seperti bahan baku kertas, gula, nira, alkohol, monosodium glutamate (MSG), bahan baku pakan ternak dan bahan baku etanol (DEPTAN 2011). Pemanfaatan yang paling utama adalah sebagai bahan pangan, pakan dan industri. Menurut Doggett (1988) sorgum merupakan makanan pokok bagi banyak orang di seluruh dunia, di beberapa negara sorgum dimanfaatkan sebagai tepung untuk membuat biskuit atau roti. Mudjisihono dan Damardjati (1985) menambahkan bahwa bila dilihat dari segi kegunaanya, sebagian besar sorgum dapat dimanfaatkan sebagai makanan tradisional, makanan selingan, dan makanan ternak. Selain itu, limbah sorgum (daun dan batang segar) dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak. Nutrisi daun sorgum setara dengan rumput gajah dan pucuk tebu (Sirappa 2003). Menurut Beti et al. (1990) sorgum dapat mengganti seluruh jagung dalam ransum pakan ayam, itik, kambing, dan sapi tanpa menimbulkan efek samping.

Namun perlu diperhatikan juga seberapa besar kandungan tanin pada sorgum yang digunakan sebagai pakan ternak. Kandungan tannin dalam biji sorgum menjadi faktor pembatas untuk digunakan dalam ransum ayam karena rasanya kurang disukai ternak, disamping itu tannin mengandung zat anti tripsin yang dapat menghambat laju pertumbuhan ternak. Dogget (1988) menambahkan bahwa tanin pada sorgum biasanya dikaitkan dengan kandungan protein yang rendah. Seluruh jenis tanin termasuk dalam polifenol akan tetapi tidak semua polifenol pada sorgum adalah tanin. Kandngan polifenol yang tinggi pada sorgum dicirikan dengan perikarp berwarna coklat dan kulit biji yang berwarna. Pada jenis sorgum dengan perikarp berwarna merah dan tidak memiliki kulit biji kandungan polifenolnya cukup signifikan sedangkan pada biji sorgum yang berwarna kandungan polifenolnya sangat rendah. Keterkaitan antara pigmentasi biji sorgum dengan tanin yang dimiliki biji sorgum masih belum dapat dipastikan.

Pemuliaan Sorgum

Pemuliaan sorgum di Indonesia diarahkan untuk pangan, pakan dan bahan industri. Tujuan pemuliaan tanaman ialah berusaha untuk menghasilkan kombinasi genetika baru dan melalui seleksi menghasilkan peringkat tanaman yang mempunyai potensi lebih baik (Welsh 1991). Upaya pengembangan varietas sorgum guna mendapatkan hasil yang optimal telah banyak dilakukan oleh pemulia tanaman, salah satunya dengan metode persilangan.

Metode silang balik digunakan untuk memperbaiki varietas yang sudah mempunyai karakter agronomi dan adaptasi yang baik, tetapi kurang baik pada satu karakter atau beberapa karakter saja. Metode silang balik adalah menyilangkan turunannya dengan salah satu tetuanya (tetua recurrent) selama beberapa generasi untuk memindahkan gen dari tetua donor ke tetua recurrent (penerima).

Prinsip dalam melakukan back cross antara lain: 1) tersedia tetua recurrent dengan sifat agronomi yang baik; 2) tersedia tetua donor yang membawa gen yang diinginkan; 3) sifat yang dipindahkan dari donor dapat dipertahankan pada tetua penerima setelah beberapa kali silang balik; 4) untuk mempertahankan sifat-sifat

5 baik pada tetua penerima diperlukan beberapa kali silang balik; 5) untuk memindahkan gen dominan dan karakter terekspresi sebelum pembungaan, seleksi dapat dilakukan langsung pada hasil silang balik; 6) untuk memindahkan gen resesif, seleksi dilakukan pada turunan hasil silang balik (Syukur et al. 2012).

Stoskopf et al. (1993) menjelaskan bahwa metode ini pertama kali disusun oleh Harlan dan Pope pada tahun 1922. Biasanya digunakan apabila:

a. Varietas unggul yang dimiliki kekurangan satu atau lebih sifat yang diharapkan

b. Tersedia varietas donor dengan sifat yang diinginkan, biasanya sifat ketahanan

c. Sifat yang akan dipindahkan mempunyai nilai heritabilitas yang tinggi Persilangan antara tetua B-69 dan Numbu diharapkan dapat menghasilkan varietas yang memiliki sifat-sifat tertentu yang diwariskan oleh tetuanya seperti tanaman pendek, diameter batang besar dan warna biji putih, sehingga dapat memudahkan petani pada saat pemanenan, selain itu biji yang berwarna putih diduga memiliki kadar tanin yang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi.

METODE

Bahan dan Alat

Bahan tanam yang digunakan dalam percobaan ini yaitu 124 galur sorgum generasi awal yang terdiri atas 62 galur F3, 31 BC1P1F2 dan 31 BC1P2F2, tetua

B-69 dan Numbu sebagai pembanding. B-B-69 adalah galur yang berasal dari varietas

Durra yang diradiasi sinar gamma menggunakan dosis 300 Gy oleh Pusat

Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi (PATIR), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) (Sihono 2008), sedangkan Numbu adalah hasil introduksi dari ICRISAT namun telah melalui tahapan proses pengujian adaptasi dan daya hasil selama beberapa generasi kemudian dilepas menjadi varietas unggul nasional oleh Departemen Pertanian (Sihono et al. 2010), deskripsi varietas Numbu dapat dilihat pada Lampiran 1. Bahan lain yang digunakan dalam percobaan ini antara lain pupuk urea 150 kg ha-1, SP-36 100 kg ha-1, dan KCl 100 kg ha-1, Karbofuran 3G, deltamethrin, dan mankozeb 80%. Peralatan yang digunakan yaitu cangkul, kored, tali, tugal, meteran, jangka sorong, sungkup, kertas label, dan timbangan analitik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni 2013 bertempat di Kebun Percobaan Leuwikopo, dan Laboratorium Penelitian Pemuliaan Tanaman. Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.

6

Prosedur Percobaan Pengolahan Lahan dan Penanaman

Persiapan lahan dilakukan satu minggu sebelum tanam. Persiapan lahan berupa pembersihan lahan, pengolahan tanah, dan pembuatan petakan. Penanaman dilakukan dengan jarak 70 cm x 10 cm dengan benih 2 butir/lubang, pestisida karbofuran 3G diberikan sebanyak 5 butir/lubang.

Pemupukan

Pemberian pupuk urea dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada saat penanaman sebanyak 50 kg ha-1 bersamaan dengan pemberian pupuk SP-36 dab KCl masing-masing sebanyak 100 kg ha-1, selanjutnya pemupukan urea kedua dilakukan pada saat tanaman telah berumur 4 minggu setelah tanam (MST) dengan dosis 100 kg ha-1.

Pemeliharaan

Pemeliharaan tanaman meliputi pengairan, pengendalian gulma, pengendalian hama penyakit, pembumbunan, dan penyungkupan. Pengairan secara intensif dilakukan sampai tanaman berumur 3 MST. Pengendalian gulma dilakukan secara manual menggunakan alat pertanian sederhana. Pengendalian hama dan penyakit dengan cara penyemprotan menggunakan insektisida non-sistemik berbahan aktif deltamethrin dengan konsentrasi 2 ml L-1 dan fungisida berbahan aktif mankozeb 80% mulai 4 MST dan dilakukan sebanyak empat kali. Pembumbunan dilakukan pada 4 MST dan 8 MST. Penyungkupan malai sorgum dilakukan pada saat pengisian malai yaitu mulai 10 MST dengan tujuan untuk melindungi malai dari hama burung. Pada tanaman yang digunakan sebagai pemurnian tetua, penyungkupan dilakukan pada saat malai mulai muncul atau sebelum penyerbukan yaitu pada 8 MST atau 9 MST.

Pemanenan

Pemanenan yang dilakukan disesuaikan dengan umur panen masing-masing galur yang diuji sehingga panen yang dilakukan tidak serempak. Pemanenan dilakukan jika 80% tanaman dari 1 baris galur sudah masak atau biji sudah kering yang ditandai munculnya black layer dan biji keras ketika digigit. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman.

Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap setiap galur yang terdiri atas 10 tanaman contoh. Peubah yang diamati meliputi:

1. Karakter agronomi:

a. Tinggi tanaman yang diukur dari pangkal batang di permukaan tanah hingga ujung malai pada saat panen

b. Diameter batang, diukur 10 cm diatas permukaan tanah saat vegetatif maksimum.

c. Jumlah daun yang dihitung jumlah daun pada saat vegetatif maksimum d. Bobot biomassa yaitu bobot total tanaman kering yang terdiri dari

7 2. Karakter komponen hasil:

a. Panjang malai yang diukur dari leher sampai pada ujung malai pada saat panen

b. Bobot malai per tanaman yang ditimbang setelah malai dikeringkan di bawah panas selama 3 hari

c. Bobot biji per malai, ditimbang setelah malai dikeringkan di bawah panas matahari selama 3 hari

d. Bobot 1000 butir

Analisis Data

Percobaan disusun berdasarkan rancangan kelompok lengkap teracak

Augmented (Augmented RKLT) dengan 12 ulangan untuk varietas pembanding

dan satu faktor untuk genotipe. Data yang diperoleh dianalisis dengan membandingkan galur-galur sorgum generasi awal dengan tetua B-69 dan Numbu. Model linier yang digunakan adalah:

Yij = µ + αi + βj + ɛij

Yij: respon peubah sorgum varietas ke-i dan kelompok ke-j

µ : nilai tengah populasi

αi : Pengaruh galur ke-i, (i=1, 2, 3, 4, 5, 6)

βj : Pengaruh kelompok ke-j, (j=1, 2, 3)

ɛij : Pengaruh galat Penelitian pada galur ke-i dan kelompok ke-j

Perhitungan nilai tengah dan ragam karakter agronomi

Penghitungan nilai tengah dan ragam dilakukan untuk melihat keragaan dan keragaman masing-masing karakter serta melihat apakah terjadi perbaikan sifat pada galur-galur yang diuji melalui perbandingan nilai tengah galur dengan kedua tetua pembanding.

Heritabilitas dan koefisien keragaman genetik

Heritabilitas digunakan untuk melihat besarnya pengaruh keragaman genetik terhadap keragaman fenotipe dalam populasi (Syukur et al. 2012). Diperlukan ragam lingkungan, ragam fenotipe, dan ragam genetik untuk menduga heritabilitas suatu populasi. Ragam tersebut dapat dihitung menggunakan rumus:

Ragam = ∑

∑

Ragam lingkungan (σ²e) =

Ragam fenotipe (σ²p) = ragam generasi F3, BC1P1F2, dan BC1P2F2

Ragam genotipe (σ²g) = σ²p - σ²e

Setelah ketiga ragam tersebut diperoleh, maka nilai heritabilitas dapat dihitung berdasarkan rumus : h²bs =

8

Keterangan:

h²bs = Heritabilitas arti luas

σ²g = Ragam genetik σ²p = Ragam fenotipe

Kriteria heritabilitas terbagi menjadi tiga yaitu tinggi (h²bs > 50%), sedang

(20 ≤ h²bs ≤ 50%), dan rendah (h²bs < 20%) (Syukur et al. 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Suhu rata-rata di Leuwikopo, Dramaga pada bulan Februari hingga Juni 2013 adalah 27.0 °C, kelembapan relatif sebesar 84.3 %. Data tersebut dihimpun berdasarkan data rata-rata harian Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG 2013) (Lampiran 2). Tanaman sorgum dapat tumbuh baik pada kisaran suhu 20-30 °C (Beti et al. 1990; Dicko et al. 2006), oleh karena itu suhu penelitian ini sesuai dengan syarat tumbuh sorgum sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik pada kondisi tersebut.

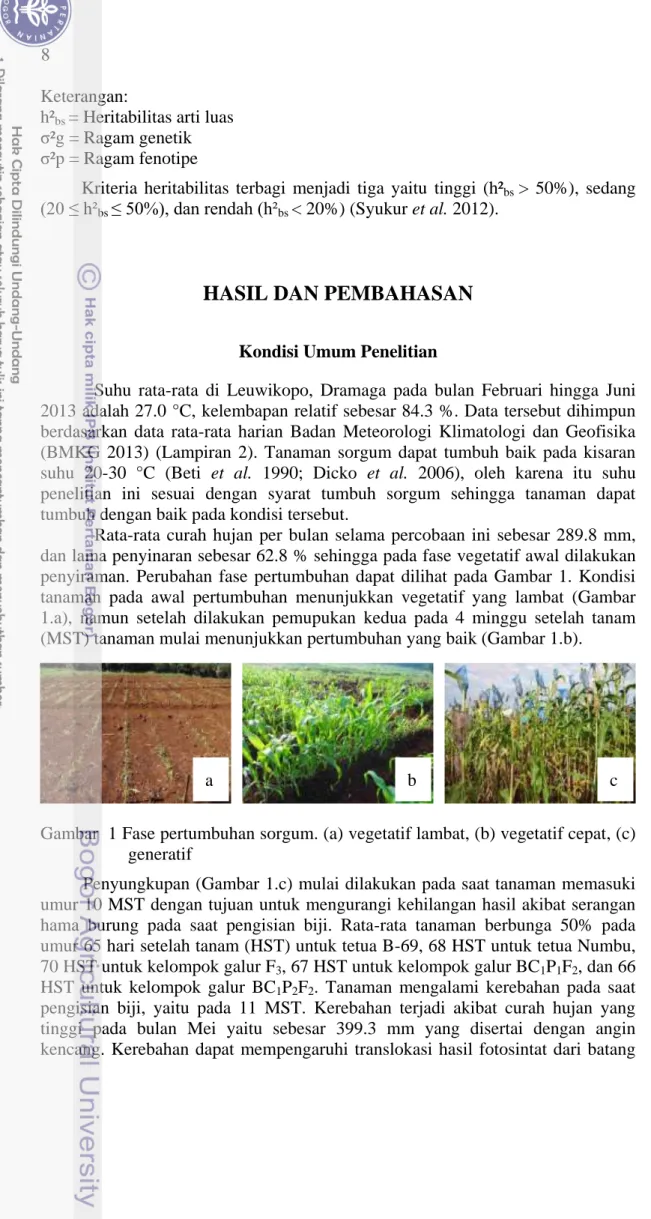

Rata-rata curah hujan per bulan selama percobaan ini sebesar 289.8 mm, dan lama penyinaran sebesar 62.8 % sehingga pada fase vegetatif awal dilakukan penyiraman. Perubahan fase pertumbuhan dapat dilihat pada Gambar 1. Kondisi tanaman pada awal pertumbuhan menunjukkan vegetatif yang lambat (Gambar 1.a), namun setelah dilakukan pemupukan kedua pada 4 minggu setelah tanam (MST) tanaman mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik (Gambar 1.b).

Gambar 1 Fase pertumbuhan sorgum. (a) vegetatif lambat, (b) vegetatif cepat, (c) generatif

Penyungkupan (Gambar 1.c) mulai dilakukan pada saat tanaman memasuki umur 10 MST dengan tujuan untuk mengurangi kehilangan hasil akibat serangan hama burung pada saat pengisian biji. Rata-rata tanaman berbunga 50% pada umur 65 hari setelah tanam (HST) untuk tetua B-69, 68 HST untuk tetua Numbu, 70 HST untuk kelompok galur F3, 67 HST untuk kelompok galur BC1P1F2, dan 66

HST untuk kelompok galur BC1P2F2. Tanaman mengalami kerebahan pada saat

pengisian biji, yaitu pada 11 MST. Kerebahan terjadi akibat curah hujan yang tinggi pada bulan Mei yaitu sebesar 399.3 mm yang disertai dengan angin kencang. Kerebahan dapat mempengaruhi translokasi hasil fotosintat dari batang

9 ke malai, sehingga kerebahan pada saat pengisian biji pada tanaman sorgum dapat mengurangi hasil.

Pertumbuhan tanaman selama percobaan mengalami gangguan yang disebabkan oleh hama dan penyakit yang terjadi mulai 4 MST. Hama yang menyerang yaitu belalang dan larva Chilo partellus menyerang tanaman pada saat fase vegetatif. Hama penggerek batang (Basiola fusca) dan bakteri Erwinia

chrysanthemii menyerang pada saat fase vegetatif dan fase generatif. Tanaman

yang terserang bakteri Erwinia chrysanthemii menunjukkan gejala kerdil pada fase vegetatif awal hingga vegetatif akhir selain itu, ciri-ciri tanaman yang terkena bakteri tersebut yaitu batang bagian batang bawah dan akar berwarna merah-ungu tua, terdapat bercak merah pada bagian batang dan pucuk ditandai dengan busuknya bagian tanaman seperti pada pucuk dan batang. Serangan oleh hama penggerek batang menyebabkan tanaman menjadi patah pada bagian batang dan tangkai malai.

Keragaan Karakter Agronomi Galur-galur Sorgum

Pertumbuhan tanaman dapat diukur dengan berbagai cara diataranya adalah dengan mengukur karakter agronomi. Karakter agronomi yang diamati pada percobaan ini antara lain tinggi tanaman, diameter batang, jumlah daun, dan bobot kering biomasa. Hasil analisis ragam pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan bahwa galur yang dievaluasi tidak berbeda nyata untuk tinggi tanaman dan jumlah daun namun berbeda nyata untuk karakter diameter batang dan bobot kering biomasa.

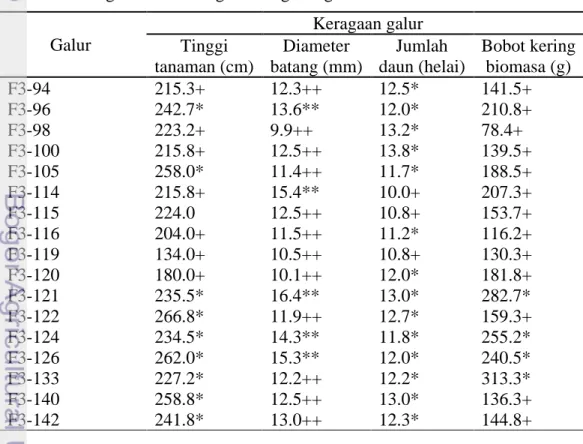

Tabel 1 Keragaan karakter agronomi galur-galur F3 Galur Keragaan galur Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (mm) Jumlah daun (helai) Bobot kering biomasa (g) F3-94 215.3+ 12.3++ 12.5* 141.5+ F3-96 242.7* 13.6** 12.0* 210.8+ F3-98 223.2+ 9.9++ 13.2* 78.4+ F3-100 215.8+ 12.5++ 13.8* 139.5+ F3-105 258.0* 11.4++ 11.7* 188.5+ F3-114 215.8+ 15.4** 10.0+ 207.3+ F3-115 224.0 12.5++ 10.8+ 153.7+ F3-116 204.0+ 11.5++ 11.2* 116.2+ F3-119 134.0+ 10.5++ 10.8+ 130.3+ F3-120 180.0+ 10.1++ 12.0* 181.8+ F3-121 235.5* 16.4** 13.0* 282.7* F3-122 266.8* 11.9++ 12.7* 159.3+ F3-124 234.5* 14.3** 11.8* 255.2* F3-126 262.0* 15.3** 12.0* 240.5* F3-133 227.2* 12.2++ 12.2* 313.3* F3-140 258.8* 12.5++ 13.0* 136.3+ F3-142 241.8* 13.0++ 12.3* 144.8+

10 Tabel 1 (Lanjutan) Galur Keragaan galur Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (mm) Jumlah daun (helai) Bobot kering biomasa (g) F3-152 290.3* 13.6++ 12.0* 209.5+ F3-162 166.8+ 11.8++ 9.8+ 189.8+ F3-164 208.8+ 12.0++ 10.5+ 117.3+ F3-169 216.5+ 15.0** 11.2* 243.5* F3-216 213.2+ 11.5++ 11.3* 99.3+ F3-306 189.5+ 9.2++ 10.5+ 137.8+ F3-311 219.7+ 14.1** 10.0+ 219.5+ F3-326 233.3* 13.2++ 11.7* 159.0+ F3-330 233.6* 11.7++ 10.2+ 138.8+ F3-331 247.3* 11.4++ 13.0* 156.8+ F3-332 236.2* 14.7** 12.7* 187.0+ F3-358 175.0+ 10.5++ 13.0* 131.8+ F3-359 234.5* 10.5++ 12.0* 116.7+ F3-360 232.0* 13.1++ 11.2* 151.3+ F3-362 180.2+ 9.6++ 11.0* 84.6+ F3-381 251.7* 12.0++ 13.8* 148.0+ F3-383 244.0* 13.5++ 12.5* 201.8+ F3-401 195.5+ 14.8** 11.0* 181.7+ F3-402 132.5+ 7.1++ 9.8+ 38.8+ F3-403 185.3+ 11.9++ 10.0+ 116.7+ F3-406 242.7* 11.9++ 12.3* 120.8+ F3-407 211.5+ 11.9++ 12.8* 110.2+ F3-410 233.0* 17.0** 13.6* 242.4* F3-412 195.2+ 11.8++ 10.7+ 173.2+ F3-415 203.3+ 16.4** 10.2+ 269.8* F3-416 137.8+ 12.5++ 9.8+ 97.5+ F3-417 252.7* 11.7++ 11.7* 132.7+ Rata-rata galur F3 218.2 12.5 11.7 164.9 B-69 214.5 13.0 8.8 210.1 Numbu 224.5 13.2 10.1 224.8 a

Angka yang diikuti oleh simbol **= berbeda nyata lebih besar dengan tetua B-69, * = berbeda nyata lebih besar dengan tetua Numbu, sedangkan ++ = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua B-69 dan + = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua Numbu berdasarkan uji t pada taraf 1 % dan taraf 5 %.

11 Tabel 2 Keragaan karakter agronomi galur-galur BC1P1F2

Galur Keragaan galur Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (mm) Jumlah daun (helai) Bobot kering biomasa (g) B-69/N/P1-5 195.7++ 14.2** 9.5++ 148.7++ B-69/N/P1-7 257.5** 16.4** 11.5** 271.8** B-69/N/P1-10 222.6** 13.8** 11.8** 159.8++ B-69/N/P1-12 206.7++ 12.1++ 9.8** 138.5++ B-69/N/P1-13 217.4** 11.7++ 10.2** 130.8++ B-69/N/P1-14 207.6++ 14.4** 10.2** 185.7++ B-69/N/P1-16 214.8 15.2** 10.5** 200.8++ B-69/N/P1-18 247.8** 14.5** 12.8** 226.5** B-69/N/P1-19 200.6++ 10.2++ 9.0++ 124.0++ B-69/N/P1-20 231.6** 15.1** 12.0** 235.5** B-69/N/P1-22 195.3++ 11.6++ 8.7++ 123.5++ B-69/N/P1-23 224.7** 13.8** 11.6** 188.0++ B-69/N/P1-24 228.2** 10.7++ 12.2** 112.2++ B-69/N/P1-28 215.9 11.9++ 12.0** 122.8++ B-69/N/P1-32 204.0++ 13.4** 9.8** 146.5++ B-69/N/P1-33 214.5 13.2** 10.8** 163.3++ B-69/N/P1-36 221.3** 15.2** 11.0** 175.6++ B-69/N/P1-38 235.8** 13.7** 12.2** 255.3** B-69/N/P1-39 224.0** 14.3** 12.2** 220.8** B-69/N/P1-40 224.3** 13.5** 11.3** 244.3** B-69/N/P1-41 198.8++ 13.7** 8.5++ 161.2++ B-69/N/P1-46 185.8++ 13.0++ 8.5++ 110.5++ B-69/N/P1-51 221.2** 13.7** 11.2** 201.2++ B-69/N/P1-54 226.8** 11.4++ 11.2** 119.2++ B-69/N/P1-55 187.0++ 14.8** 8.2++ 243.5** B-69/N/P1-57 160.7++ 11.1++ 8.3++ 147.8++ B-69/N/P1-61 231.5** 15.4** 11.5** 194.8++ B-69/N/P1-62 199.0++ 11.5++ 9.3++ 162.8++ B-69/N/P1-64 191.8++ 13.6** 8.2++ 139.8++ B-69/N/P1-68 197.8++ 11.2++ 11.0** 178.3++ Rata-rata galur BCP1F2 213.0 13.3 10.5 174.5 B-69 214.5 13.0 8.8 210.1 Numbu 224.5 13.2 10.1 224.8 a

Angka yang diikuti oleh simbol **= berbeda nyata lebih besar dengan tetua B-69, sedangkan ++ = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua B-69 berdasarkan uji t pada taraf 1 % dan taraf 5 %.

12

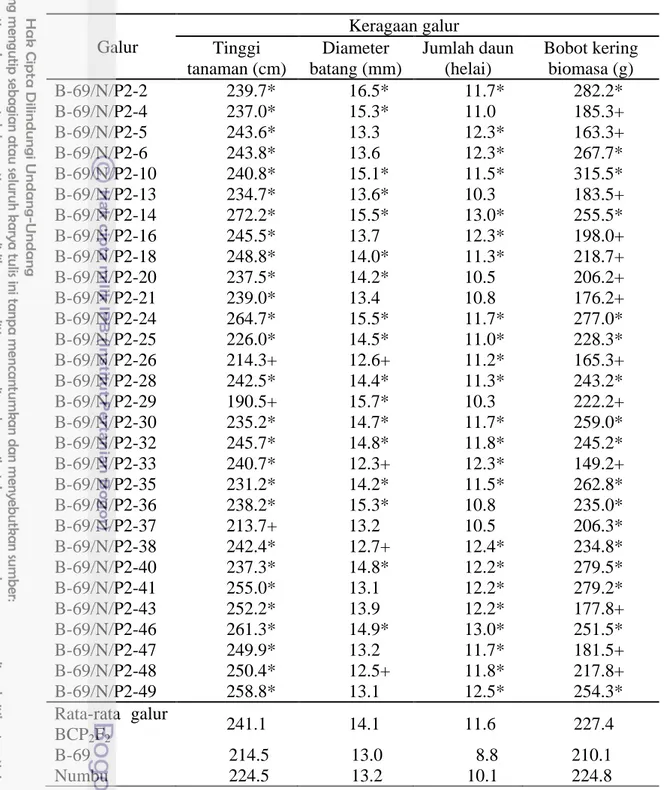

Tabel 3 Keragaan karakter agronomi galur-galur BC1P2F2

Galur Keragaan galur Tinggi tanaman (cm) Diameter batang (mm) Jumlah daun (helai) Bobot kering biomasa (g) B-69/N/P2-2 239.7* 16.5* 11.7* 282.2* B-69/N/P2-4 237.0* 15.3* 11.0 185.3+ B-69/N/P2-5 243.6* 13.3 12.3* 163.3+ B-69/N/P2-6 243.8* 13.6 12.3* 267.7* B-69/N/P2-10 240.8* 15.1* 11.5* 315.5* B-69/N/P2-13 234.7* 13.6* 10.3 183.5+ B-69/N/P2-14 272.2* 15.5* 13.0* 255.5* B-69/N/P2-16 245.5* 13.7 12.3* 198.0+ B-69/N/P2-18 248.8* 14.0* 11.3* 218.7+ B-69/N/P2-20 237.5* 14.2* 10.5 206.2+ B-69/N/P2-21 239.0* 13.4 10.8 176.2+ B-69/N/P2-24 264.7* 15.5* 11.7* 277.0* B-69/N/P2-25 226.0* 14.5* 11.0* 228.3* B-69/N/P2-26 214.3+ 12.6+ 11.2* 165.3+ B-69/N/P2-28 242.5* 14.4* 11.3* 243.2* B-69/N/P2-29 190.5+ 15.7* 10.3 222.2+ B-69/N/P2-30 235.2* 14.7* 11.7* 259.0* B-69/N/P2-32 245.7* 14.8* 11.8* 245.2* B-69/N/P2-33 240.7* 12.3+ 12.3* 149.2+ B-69/N/P2-35 231.2* 14.2* 11.5* 262.8* B-69/N/P2-36 238.2* 15.3* 10.8 235.0* B-69/N/P2-37 213.7+ 13.2 10.5 206.3* B-69/N/P2-38 242.4* 12.7+ 12.4* 234.8* B-69/N/P2-40 237.3* 14.8* 12.2* 279.5* B-69/N/P2-41 255.0* 13.1 12.2* 279.2* B-69/N/P2-43 252.2* 13.9 12.2* 177.8+ B-69/N/P2-46 261.3* 14.9* 13.0* 251.5* B-69/N/P2-47 249.9* 13.2 11.7* 181.5+ B-69/N/P2-48 250.4* 12.5+ 11.8* 217.8+ B-69/N/P2-49 258.8* 13.1 12.5* 254.3* Rata-rata galur BCP2F2 241.1 14.1 11.6 227.4 B-69 214.5 13.0 8.8 210.1 Numbu 224.5 13.2 10.1 224.8 a

Angka yang diikuti oleh simbol * = berbeda nyata lebih besar dengan tetua Numbu, sedangkan + = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua Numbu berdasarkan uji t pada taraf 1 % dan taraf 5 %.

Tinggi tanaman

Tinggi tanaman merupakan salah satu karakter yang harus diperbaiki dalam program pemuliaan sorgum. Tujuan program pemuliaan sorgum ini adalah memperoleh galur dengan tinggi tanaman yang lebih rendah dari tetua Numbu. Nilai tengah karakter tinggi tanaman tetua B-69 pada percobaan ini sebesar 214.5 cm dengan kisaran 208.2-219.4 cm, Numbu sebesar 224.5 cm dengan kisaran 214.2-232.4 cm. Galur-galur F3 memiliki nilai tengah sebesar 218.2 cm dengan

13 kisaran 132.5-213.0 cm. Terdapat 22 galur F3 yang memiliki nilai tengah tinggi

tanaman yang lebih rendah dari tetua Numbu. Galur-galur BC1P1F2 memiliki nilai

tengah sebesar 213.0 cm dengan kisaran 160.7-257.5 cm. Terdapat 13 galur sorgum BC1P1F2 yang memiliki nilai tengah tinggi tanaman yang lebih rendah

dari tetua Numbu. Galur-galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah sebesar 241.1 cm

dengan kisaran antara 190.5-272.5 cm. Terdapat 3 galur sorgum BC1P2F2 yang

memiliki nilai tengah tinggi tanaman yang lebih rendah dari tetua Numbu, yaitu galur galur B-69/N/P2-26, B-69/N/P2-29 dan B-69/N/P2-37.

Menurut deskripsi varietas Balai Penelitian Tanaman Serealia (2012) Numbu memiliki tinggi tanaman ± 187 cm, sedangkan pada penelitian ini tinggi tanaman sorgum mencapai ± 200 cm. Hal ini menunjukkan bahwa sorgum memiliki sifat toleransi pada tanah masam. Menurut Roesmarkam et al. (1985) ciri-ciri varietas unggul yang dikehendaki pada pemuliaan sorgum bukanlah tanaman yang tinggi melainkan tanaman dengan tinggi berkisar antara 100-140 cm. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pada saat pemeliharaan, pengamatan, dan pemanenan.

Perbandingan karakter tinggi tanaman antar kelompok galur (Gambar 2) menunjukkan bahwa Kelompok galur BC1P2F2 memiliki tinggi tanaman yang

paling tinggi dari galur-galur lain, sedangkan kelompok galur BC1P1F2 dan F3

memiliki tinggi tanaman yang lebih rendah dari B-69 dan Numbu.

Gambar 2 Keragaan karakter tinggi tanaman galur-galur sorgum

Kriteria seleksi tinggi tanaman yang diinginkan yaitu kurang dari atau setinggi 160 cm. Kelompok galur yang memiliki tinggi tanaman sesuai dengan kriteria tersebut yaitu BC1P1F2 dan F3 karena dilakukan silang balik kepada tetua

B-69, tetapi tidak terdapat pada BC1P2F2. Tinggi tanaman sorgum berkisar antara

1-1.5 m, bahkan dapat lebih tinggi atau lebih pendek tergantung dengan varietas yang digunakan (Deptan 2008), tinggi tanaman yang rendah diharapkan selain memudahkan pada saat pemeliharaan dan pemanenan serta dapat meminimalisasi tingkat kerebahan karena angin. Sungkono (2010) menjelaskan bahwa petani menempatkan tingkat kerebahan sebagai seleksi pertama yang berarti petani tidak akan menanam sorgum yang mudah rebah.

214.5 224.5 218.2 213.0 241.1 0 50 100 150 200 250 300 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Ti ng gi ta na man (cm)

14

Diameter batang

Karakter diameter batang merupakan karakter yang penting untuk diperbaiki dalam program pemuliaan tanaman karena tanaman yang tinggi akan lebih tahan rebah jika mempunyai diameter batang yang besar. Nilai tengah karakter diameter batang tetua B-69 sebesar 13.0 mm dengan kisaran 12.0-13.9 mm, Numbu sebesar 13.2 mm dengan kisaran 12.0-15.5 mm, dan galur-galur F3 memiliki nilai tengah

sebesar 12.5 mm dengan kisaran 7.1-16.9 mm. Terdapat 11 galur F3 yang memiliki nilai tengah diameter batang yang lebih besar dari tetua B-69. Galur-galur BC1P1F2 sebesar 13.3 mm dengan kisaran 10.2-16.5 mm. Terdapat 19 galur

BC1P1F2 yang memiliki nilai tengah lebih besar dibandingkan dengan tetua B-69.

Galur-galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah sebesar 14.1 mm dengan kisaran

12.3-16.5 mm. Terdapat 17 galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah diameter batang yang

lebih besar dari Numbu. Hal ini terjadi karena galur BC1P2F2 merupakan hasil

backcross dengan tetua Numbu sehingga memiliki bentuk yang cenderung

mengarah pada Numbu.

Perbandingan karakter diameter batang antar kelompok galur disajikan pada Gambar 3, hasil menunjukkan bahwa nilai tengah diameter batang kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah diameter batang yang lebih besar dari galur-galur

lain.

Gambar 3 Keragaan diameter batang tanaman galur-galur sorgum

Diameter batang yang besar diharapkan dapat menopang tanaman dengan baik, sehingga dapat mengurangi tingkat kerebahan yang dapat mengurangi potensi hasil. Menurut Okiyo et al. (2010) diameter batang yang kecil cenderung mudah rebah dan dapat menyebabkan berkurangnya hasil. Seleksi untuk karakter diameter batang yang besar dapat diperoleh dari kelompok galur BC1P2F2 yang

merupakan hasil silang balik dengan tetua Numbu.

Karakter diameter batang dan tinggi tanaman dapat menunjukkan kemampuan tanaman dalam mengalokasikan fotosintat dan tegakan tanaman (Brown 1985). Batang yang memiliki bobot dan lebar batang yang tinggi akan sangat dibutuhkan untuk menopang tinggi tanaman agar tidak rebah juga mampu menghasilkan bioethanol yang banyak dari nira batang (Sungkono 2010), sehingga potensi pengembangan sorgum kearah bioethanol semakin baik. Semakin besar diameter batang maka akan berpengaruh terhadap tingginya hasil produksi (Sari 2013), karena diduga memiliki akumulasi fotosintat yang besar sebagai sumber pembentukan biji. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sitanggang (2013) menunjukkan bahwa tinggi tanaman tidak berkolerasi terhadap

13.0 13.2 12.5 13.3 14.1 0 5 10 15 20 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Diamet er ba ta ng (mm)

15 diameter batang. Hal ini menunjukkan bahwa diantara galur-galur sorgum akan dapat diperoleh tanaman yag pendek dengan diameter yang besar.

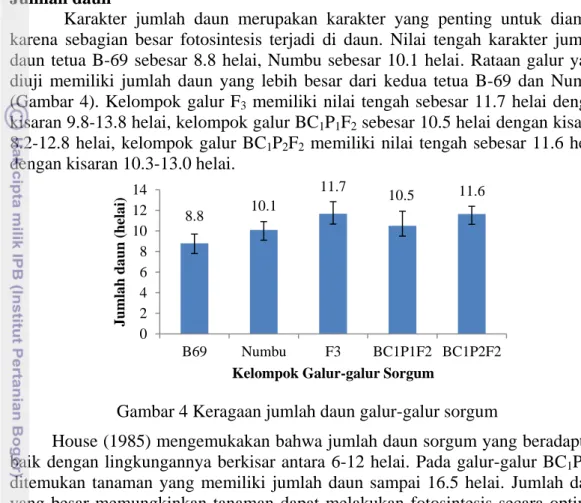

Jumlah daun

Karakter jumlah daun merupakan karakter yang penting untuk diamati karena sebagian besar fotosintesis terjadi di daun. Nilai tengah karakter jumlah daun tetua B-69 sebesar 8.8 helai, Numbu sebesar 10.1 helai. Rataan galur yang diuji memiliki jumlah daun yang lebih besar dari kedua tetua B-69 dan Numbu (Gambar 4). Kelompok galur F3 memiliki nilai tengah sebesar 11.7 helai dengan

kisaran 9.8-13.8 helai, kelompok galur BC1P1F2 sebesar 10.5 helai dengan kisaran

8.2-12.8 helai, kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah sebesar 11.6 helai

dengan kisaran 10.3-13.0 helai.

Gambar 4 Keragaan jumlah daun galur-galur sorgum

House (1985) mengemukakan bahwa jumlah daun sorgum yang beradaptasi baik dengan lingkungannya berkisar antara 6-12 helai. Pada galur-galur BC1P2F2

ditemukan tanaman yang memiliki jumlah daun sampai 16.5 helai. Jumlah daun yang besar memungkinkan tanaman dapat melakukan fotosintesis secara optimal sehingga fotosintat yang dihasilkan meningkat.

Bobot biomasa

Karakter bobot biomasa merupakan karakter yang penting untuk diamati karena mencerminkan kemampuan tanaman untuk mengakumulasi pertumbuhan tanaman. Nilai tengah karakter bobot biomasa tetua B-69 sebesar 210.1 g dengan kisaran 161.8-246.0 g, Numbu sebesar 224.8 g dengan kisaran 191.8-292.8 g, kelompok galur F3 memiliki nilai tengah sebesar 164.9 g dengan kisaran

38.8-282.7 g, kelompok galur BC1P1F2 sebesar 174.5 g dengan kisaran sebesar

110.5-271.8 g, kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah sebesar 227.4 g dengan

kisaran 149.2-319.6 g.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 7 galur F3 yang memiliki nilai tengah

bobot biomasa yang lebih besar dari Numbu. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat 7 galur BC1P1F2 yang memiliki nilai tengah yang lebih besar dari B-69,

dan Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat 17 galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah

lebih besar dari Numbu. Perbandingan antar kelompok galur disajikan pada Gambar 5. 8.8 10.1 11.7 10.5 11.6 0 2 4 6 8 10 12 14 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Ju ml ah da un (h el ai)

16

Gambar 5 Keragaan bobot biomasa tanaman galur-galur sorgum

Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelompok galur BC1P2F2 memiliki

nilai tengah bobot biomasa yang lebih besar dari galur-galur lain. Kelompok galur BC1P2F2 merupakan hasil silang balik terhadap tetua P2 sehingga karakter yang

dimiliki cenderung mengarah kepada Numbu. Hasil fotosintesis akan ditranslokasikan keseluruh bagian tanaman untuk pembentukan organ tanaman dan sebagian akan tersimpan sebagai bahan kering (Turmudi 2004), sehingga bobot biomasa yang besar diduga dapat menunjukkan produksi hasil yang tinggi. Selain itu, bobot biomasa besar dapat dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak (Hoeman 2007) dan juga merupakan karakter yang menentukan produktivitas bioethanol sebagai sumber dari nira batang (Dermawan 2011).

Keragaan Komponen Hasil Galur-galur Sorgum

Keragaan komponen hasil merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam pemuliaan tanaman khususnya untuk seleksi tanaman. Karakter komponen hasil yang diamati yaitu panjang malai, bobot malai, bobot biji per malai, dan bobot seribu butir. Hasil analisis ragam (Tabel 4, Tabel 5 dan Tabel 6) menunjukkan bahwa galur yang dievaluasi tidak berbeda nyata untuk tinggi tanaman dan jumlah daun namun berbeda nyata untuk karakter diameter batang dan bobot kering biomasa.

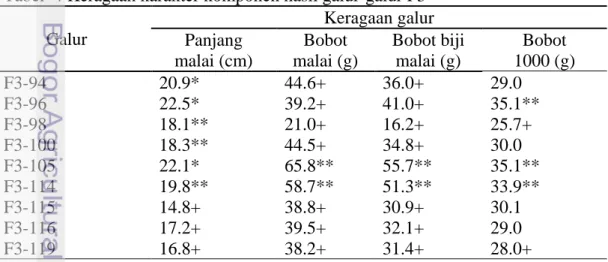

Tabel 4 Keragaan karakter komponen hasil galur-galur F3 Galur Keragaan galur Panjang malai (cm) Bobot malai (g) Bobot biji malai (g) Bobot 1000 (g) F3-94 20.9* 44.6+ 36.0+ 29.0 F3-96 22.5* 39.2+ 41.0+ 35.1** F3-98 18.1** 21.0+ 16.2+ 25.7+ F3-100 18.3** 44.5+ 34.8+ 30.0 F3-105 22.1* 65.8** 55.7** 35.1** F3-114 19.8** 58.7** 51.3** 33.9** F3-115 14.8+ 38.8+ 30.9+ 30.1 F3-116 17.2+ 39.5+ 32.1+ 29.0 F3-119 16.8+ 38.2+ 31.4+ 28.0+ 210.1 224.8 164.9 174.5 227.4 0 50 100 150 200 250 300 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Bobo t bioma sa (g )

17 Tabel 4 (Lanjutan) Galur Keragaan galur Panjang malai (cm) Bobot malai (g) Bobot biji malai (g) Bobot 1000 (g) F3-120 17.3 66.3** 51.0** 34.3** F3-121 20.9* 83.1* 69.6* 35.7** F3-122 19.2** 33.1+ 27.0+ 22.4+ F3-124 22.7* 70.7* 59.4* 19.4+ F3-126 20.6* 58.9** 47.9** 32.9+ F3-133 19.3** 41.1+ 30.0+ 22.4+ F3-140 20.3* 42.7+ 34.4+ 25.7+ F3-142 15.7+ 46.8 39.5+ 27.9+ F3-152 19.3** 69.9* 52.1** 31.8** F3-162 17.9 52.3** 40.5+ 29.4+ F3-164 14.6+ 40.3+ 32.5+ 34.9** F3-169 19.5** 84.4* 71.1* 34.2** F3-216 19.8** 43.3+ 35.6+ 26.2+ F3-306 17.5+ 41.3+ 34.4+ 29.4 F3-311 18.1 76.5* 68.3* 31.5** F3-326 20.2* 37.8+ 29.6+ 26.3+ F3-330 19.3** 41.9+ 31.3+ 28.9+ F3-331 14.9+ 22.2+ 14.2+ 15.2+ F3-332 22.1* 60.4** 49.4** 30.7 F3-358 15.3++ 25.3+ 20.3+ 29.4 F3-359 18.7** 32.3+ 30.8+ 36.0** F3-360 17.5+ 42.9+ 36.0+ 22.4+ F3-362 18.3** 19.8+ 15.1+ 25.2+ F3-381 17.6 40.2+ 33.0+ 29.5 F3-383 20.5* 69.6* 58.5* 43.5* F3-401 18.6** 64.0** 53.4** 34.3** F3-402 12.1+ 11.2+ 93.5* 20.0+ F3-403 17.7 49.3** 40.3+ 32.2** F3-406 15.1+ 34.9+ 27.6+ 29.0 F3-407 15.2+ 26.9+ 22.0+ 26.1+ F3-410 19.6* 63.1** 53.2** 29.6 F3-412 20.0* 57.0** 45.0+ 30.1 F3-415 17.5 73.0* 61.4** 33.9** F3-416 18.4* 16.1+ 12.8+ 14.3+ F3-417 19.3* 28.2+ 22.3+ 19.5+ Rata-rata galur F3 18.7 46.7 40.3 28.6 B-69 17.3 46.3 43.1 29.9 Numbu 18.0 66.1 55.5 35.7 a

Angka yang diikuti oleh simbol **= berbeda nyata lebih besar dengan tetua B-69, * = berbeda nyata lebih besar dengan tetua Numbu, sedangkan ++ = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua B-69 dan + = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua Numbu berdasarkan uji t pada taraf 1 % dan taraf 5 %.

18

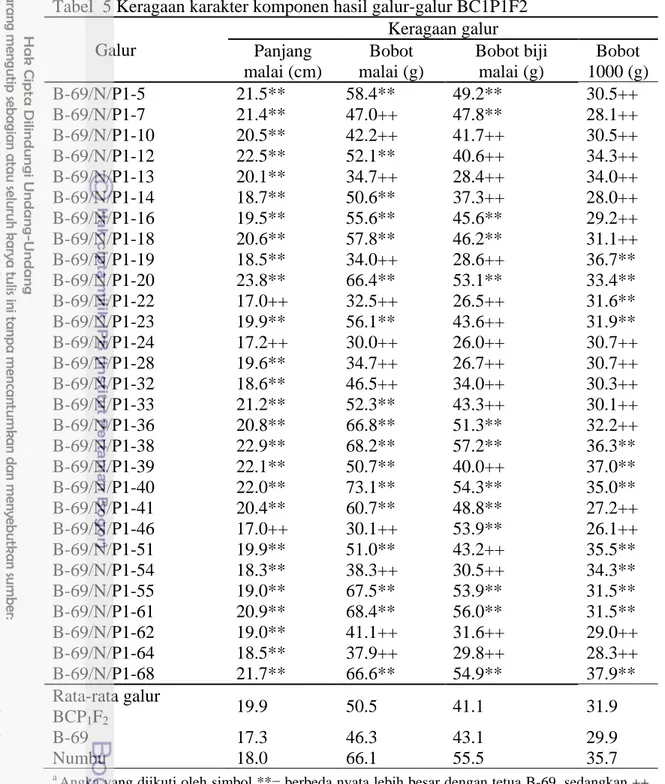

Tabel 5 Keragaan karakter komponen hasil galur-galur BC1P1F2 Galur Keragaan galur Panjang malai (cm) Bobot malai (g) Bobot biji malai (g) Bobot 1000 (g) B-69/N/P1-5 21.5** 58.4** 49.2** 30.5++ B-69/N/P1-7 21.4** 47.0++ 47.8** 28.1++ B-69/N/P1-10 20.5** 42.2++ 41.7++ 30.5++ B-69/N/P1-12 22.5** 52.1** 40.6++ 34.3++ B-69/N/P1-13 20.1** 34.7++ 28.4++ 34.0++ B-69/N/P1-14 18.7** 50.6** 37.3++ 28.0++ B-69/N/P1-16 19.5** 55.6** 45.6** 29.2++ B-69/N/P1-18 20.6** 57.8** 46.2** 31.1++ B-69/N/P1-19 18.5** 34.0++ 28.6++ 36.7** B-69/N/P1-20 23.8** 66.4** 53.1** 33.4** B-69/N/P1-22 17.0++ 32.5++ 26.5++ 31.6** B-69/N/P1-23 19.9** 56.1** 43.6++ 31.9** B-69/N/P1-24 17.2++ 30.0++ 26.0++ 30.7++ B-69/N/P1-28 19.6** 34.7++ 26.7++ 30.7++ B-69/N/P1-32 18.6** 46.5++ 34.0++ 30.3++ B-69/N/P1-33 21.2** 52.3** 43.3++ 30.1++ B-69/N/P1-36 20.8** 66.8** 51.3** 32.2++ B-69/N/P1-38 22.9** 68.2** 57.2** 36.3** B-69/N/P1-39 22.1** 50.7** 40.0++ 37.0** B-69/N/P1-40 22.0** 73.1** 54.3** 35.0** B-69/N/P1-41 20.4** 60.7** 48.8** 27.2++ B-69/N/P1-46 17.0++ 30.1++ 53.9** 26.1++ B-69/N/P1-51 19.9** 51.0** 43.2++ 35.5** B-69/N/P1-54 18.3** 38.3++ 30.5++ 34.3** B-69/N/P1-55 19.0** 67.5** 53.9** 31.5** B-69/N/P1-61 20.9** 68.4** 56.0** 31.5** B-69/N/P1-62 19.0** 41.1++ 31.6++ 29.0++ B-69/N/P1-64 18.5** 37.9++ 29.8++ 28.3++ B-69/N/P1-68 21.7** 66.6** 54.9** 37.9** Rata-rata galur BCP1F2 19.9 50.5 41.1 31.9 B-69 17.3 46.3 43.1 29.9 Numbu 18.0 66.1 55.5 35.7 a

Angka yang diikuti oleh simbol **= berbeda nyata lebih besar dengan tetua B-69, sedangkan ++ = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua B-69 berdasarkan uji t pada taraf 1 % dan taraf 5 %.

19 Tabel 6 Keragaan karakter komponen hasil galur-galur BC1P2F2

Galur Keragaan galur Panjang malai (cm) Bobot malai (g) Bobot biji/ malai (g) Bobot 1000 (g) B-69/N/P2-2 19.6* 69.2* 56.3* 29.8+ B-69/N/P2-4 19.8* 58.9+ 44.9+ 33.3+ B-69/N/P2-5 21.3* 50.0+ 41.4+ 36.8* B-69/N/P2-6 20.1* 55.4+ 45.5+ 32.1+ B-69/N/P2-10 20.8* 86.0* 70.8* 39.5* B-69/N/P2-13 20.2* 62.2+ 50.6+ 31.8+ B-69/N/P2-14 23.7* 75.9* 59.7* 32.6+ B-69/N/P2-16 17.5+ 48.7+ 38.6+ 28.3+ B-69/N/P2-18 19.7* 62.3+ 51.5+ 42.6* B-69/N/P2-20 20.4* 65.7 54.2+ 33.1+ B-69/N/P2-21 19.7* 51.9+ 42.7+ 26.9+ B-69/N/P2-24 19.4* 73.5* 63.3* 40.0* B-69/N/P2-25 19.5* 61.3+ 49.1+ 34.2+ B-69/N/P2-26 18.1 47.3+ 40.0+ 31.0+ B-69/N/P2-28 18.8 70.9* 56.4* 38.2* B-69/N/P2-29 22.2* 66.5 51.7+ 32.1+ B-69/N/P2-30 19.6* 59.6+ 45.9+ 30.7+ B-69/N/P2-32 19.7* 61.8+ 51.5+ 32.2+ B-69/N/P2-33 18.9 39.9+ 30.1+ 30.1+ B-69/N/P2-35 18.9 58.9+ 46.9+ 33.7+ B-69/N/P2-36 18.5 45.3+ 50.6+ 34.7+ B-69/N/P2-37 19.0* 42.0+ 35.2+ 35.4 B-69/N/P2-38 18.5 46.3+ 41.0+ 28.7+ B-69/N/P2-40 19.7* 61.9+ 51.6+ 30.1+ B-69/N/P2-41 20.1* 61.3+ 52.7+ 38.5* B-69/N/P2-43 20.6* 53.8+ 43.1+ 28.5+ B-69/N/P2-46 19.6* 66.9 56.3* 37.2* B-69/N/P2-48 19.8* 37.6 31.9+ 31.0 B-69/N/P2-49 19.2* 46.1 42.6+ 26.8 Rata-rata galur BCP2F2 19.8 58.1 48.0 33.2 B-69 17.3 46.3 43.1 29.9 Numbu 18.0 66.1 55.5 35.7 a

Angka yang diikuti oleh simbol * = berbeda nyata lebih besar dengan tetua Numbu, sedangkan + = berbeda nyata lebih kecil dengan tetua Numbu berdasarkan uji t pada taraf 1 % dan taraf 5 %.

Panjang malai

Karakter panjang malai merupakan karakter yang penting untuk diperbaiki dalam program pemuliaan tanaman, karena tanaman yang memiliki panjang malai yang tinggi dapat membentuk jumlah spikelet yang besar sehingga dapat mempengaruhi potensi hasil tanaman. Nilai tengah karakter panjang malai tetua B-69 sebesar 17.3 cm dengan kisaran 15.9-19.5 cm, Numbu sebesar 18.0 cm dengan kisaran 17.0-19.1 cm, kelompok galur F3 memiliki nilai tengah sebesar

20

dengan kisaran 17.0-23.8 cm dan kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah

sebesar 19.8 cm. Hasil analisis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat 12 galur F3 yang memiliki nilai tengah panjang malai yang lebih besar dari tetua B-69 dan terdapat 12 galur F3 yang memiliki nilai tengah panjang malai yang lebih besar dari tetua Numbu, Sedangkan kelompok galur BC1P1F2 memiliki nilai

tengah yang berbeda nyata lebih besar dengan tetua 69, kecuali galur B-69/N/P1-20, B-69/N/P1-24, dan B-69/N/P1-46 (Tabel 5) dan 22 galur kelompok

galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah yang lebih besar dari Numbu (Tabel 6).

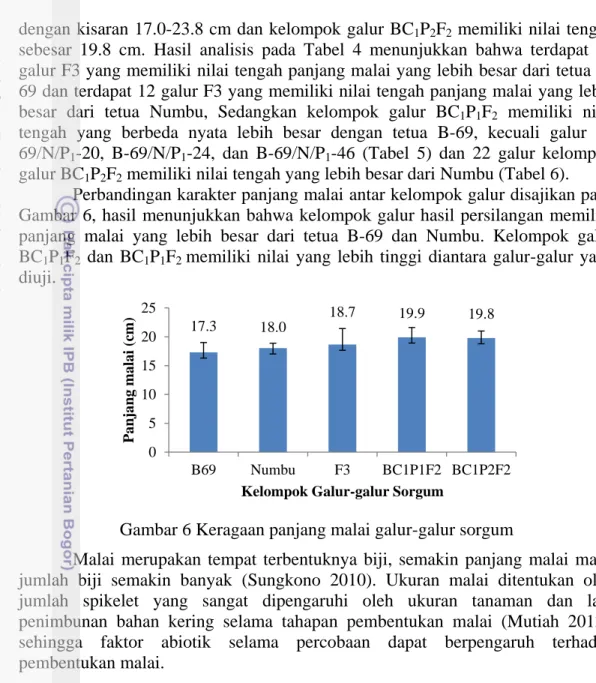

Perbandingan karakter panjang malai antar kelompok galur disajikan pada Gambar 6, hasil menunjukkan bahwa kelompok galur hasil persilangan memiliki panjang malai yang lebih besar dari tetua B-69 dan Numbu. Kelompok galur BC1P1F2 dan BC1P1F2 memiliki nilai yang lebih tinggi diantara galur-galur yang

diuji.

Gambar 6 Keragaan panjang malai galur-galur sorgum

Malai merupakan tempat terbentuknya biji, semakin panjang malai maka jumlah biji semakin banyak (Sungkono 2010). Ukuran malai ditentukan oleh jumlah spikelet yang sangat dipengaruhi oleh ukuran tanaman dan laju penimbunan bahan kering selama tahapan pembentukan malai (Mutiah 2013), sehingga faktor abiotik selama percobaan dapat berpengaruh terhadap pembentukan malai.

Bobot malai

Keragaan karakter bobot malai tetua B-69 sebesar 46.3 g dengan kisaran 41.1-58.9 g, Numbu sebesar 66.1 g dengan kisaran 47.68-80.1 g, Kelompok galur F3 memiliki nilai tengah sebesar 46.7 g dengan kisaran 11.2-84.4 g. Galur-galur

BC1P1F2 sebesar 50.5 g dengan kisaran 30.1-73.1 g. Galur-galur BC1P2F2

memiliki nilai tengah sebesar 58.1 g dengan kisaran 37.6-86.0 g. Terdapat 10 galur F3 yang memiliki nilai tengah bobot malai yang lebih besar dari tetua B-69, dan terdapat 7 galur F3 yang memiliki nilai tengah bobot malai yang lebih besar dari tetua Numbu. Terdapat 17 galur BC1P1F2 yang memiliki nilai tengah yang

lebih besar dari B-69. Terdapat 5 galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah diameter

batang yang lebih besar dari Numbu.

Perbandingan antar kelompok galur disajikan pada Gambar 7 hasil percobaan menunjukkan bahwa kelompok galur hasil persilangan berbeda nyata dengan Numbu. Diantara galur-galur yang diuji, kelompok galur BC1P2F2

memiliki nilai tengah yang mendekati tetua Numbu yaitu sebesar 58.1 g.

17.3 18.0 18.7 19.9 19.8 0 5 10 15 20 25 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Pan ja ng malai (cm)

21

Gambar 7 Keragaan bobot malai galur-galur sorgum

Pengamatan pada bobot malai penting untuk mengetahui kemampuan setiap genotipe tanaman sorgum mempertahankan potensi hasil (Dermawan 2011), bobot malai yang besar diharapkan dapat menghasilkan jumlah biji yang banyak. Hasil penelitian Sitanggang (2013) menunjukkan bahwa karakter bobot malai berkolerasi positif dengan karakter bobot biji per malai, hal ini berarti semakin bertambah bobot malai maka basil bobot biji per malai akan semakin besar.

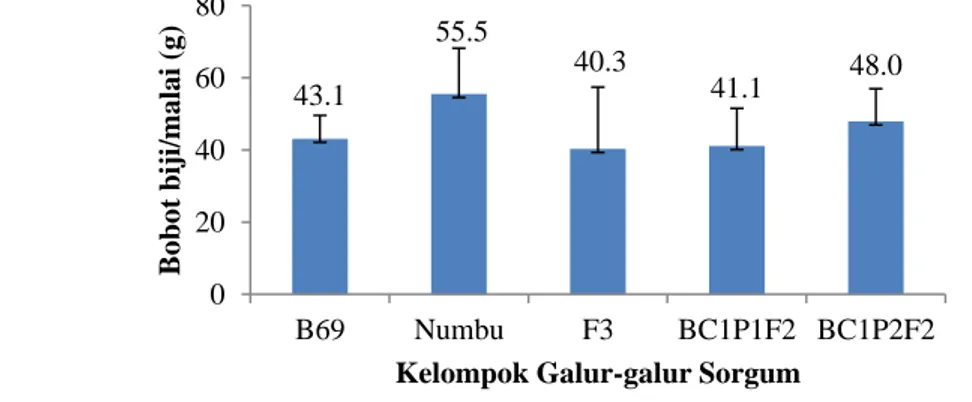

Bobot biji per malai

Karakter bobot biji per malai merupakan komponen penting dalam yang diamati karena dapat menentukan hasil produksi. Nilai tengah karakter bobot biji per malai Tetua B-69 sebesar 43.1 g dengan kisaran 36.0-48.9 g, Numbu 55.5 g dengan kisaran 39.7-67.7 g, kelompok galur F3 memiliki nilai tengah sebesar 40.3

g dengan kisaran 9.4-71.1 g. Terdapat 9 galur yang memiliki nilai tengah yang lebih besar dari tetua B-69, dan terdapat 6 galur F3 yang memiliki nilai tengah bobot biji per malai yang lebih besar dari Numbu. Galur-galur BC1P1F2 sebesar

41.1 g. Terdapat 13 galur BC1P1F2 yang memiliki nilai tengah yang lebih besar

dari B-69. Kelompok BC1P2F2 memiliki nilai tengah sebesar 48.0 g dengan

kisaran 30.1-70.8 g. Terdapat 6 galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah bobot biji per

malai yang lebih besar dari Numbu.

Gambar 8 Keragaan karakter bobot biji/malai galur-galur sorgum

Perbandingan antar kelompok galur menunjukkan bahwa kelompok galur hasil persilangan memiliki bobot biji per malai yang lebih besar dari kedua tetua. Namun, diantara galur-galur yang diuji, kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai

tengah bobot biji per malai yang tinggi. Karakter bobot biji per malai merupakan

46.3 66.1 46.7 50.5 58.1 0 20 40 60 80 100 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Bobo t malai (g )

Kelompok Galur-galur Sorgum

43.1 55.5 40.3 41.1 48.0 0 20 40 60 80 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Bobo t biji/ malai (g )

22

komponen hasil yang berhubugan dengan potensi hasil tanaman karena dapat menentukan produktivitas tanaman dan nilai ekonomis.

Bobot biji per malai mewakili akumulasi pertumbuhan dan perkembangan fase generatif sehingga menjadi karakter yang penting dalam penentuan hasil biji (Sungkono 2010). Penelitian sebelumnya oleh Sitanggang (2013) menunjukkan bobot biji per malai Numbu sebesar 46.7 g. Galur BC1P2F2 merupakan hasil

backcross dengan tetua Numbu sehingga memiliki bobot yang cenderung

mengarah atau lebih besar dari Numbu. Karakter panjang malai berkolerasi positif dan nyata dengan bobot malai dan bobot biji per malai (Sitanggang 2013; Mutiah 2013). Hubungan ini menunjukkan bahwa secara linear peningkatan panjang malai dan bobot malai akan selalu diikuti dengan peningkatan bobot biji per malai. Karakter ini dapat dijadikan sebagai karakter seleksi pada program pemuliaan tanaman sorgum untuk mendapatkan produktivitas biji yang tinggi.

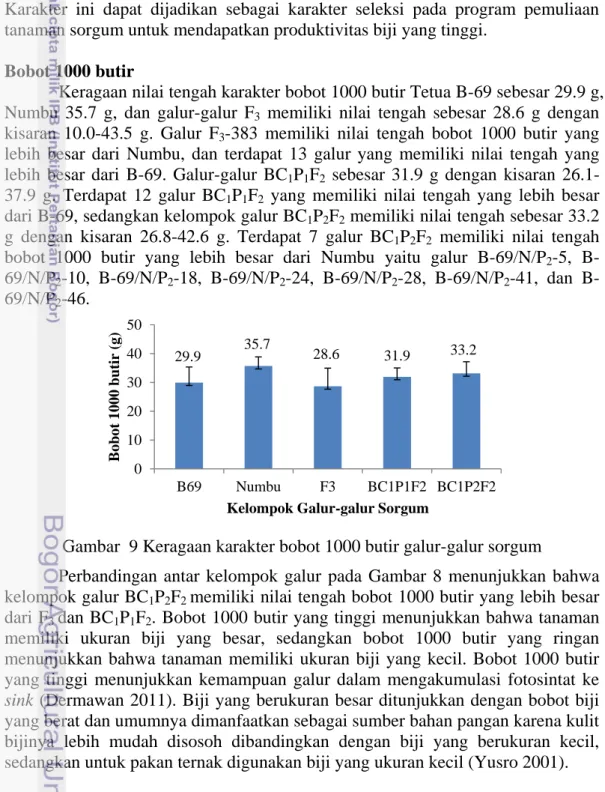

Bobot 1000 butir

Keragaan nilai tengah karakter bobot 1000 butir Tetua B-69 sebesar 29.9 g, Numbu 35.7 g, dan galur-galur F3 memiliki nilai tengah sebesar 28.6 g dengan

kisaran 10.0-43.5 g. Galur F3-383 memiliki nilai tengah bobot 1000 butir yang

lebih besar dari Numbu, dan terdapat 13 galur yang memiliki nilai tengah yang lebih besar dari B-69. Galur-galur BC1P1F2 sebesar 31.9 g dengan kisaran

26.1-37.9 g. Terdapat 12 galur BC1P1F2 yang memiliki nilai tengah yang lebih besar

dari B-69, sedangkan kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah sebesar 33.2

g dengan kisaran 26.8-42.6 g. Terdapat 7 galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah

bobot 1000 butir yang lebih besar dari Numbu yaitu galur B-69/N/P2-5,

B-69/N/P2-10, B-69/N/P2-18, B-69/N/P2-24, B-69/N/P2-28, B-69/N/P2-41, dan

B-69/N/P2-46.

Gambar 9 Keragaan karakter bobot 1000 butir galur-galur sorgum

Perbandingan antar kelompok galur pada Gambar 8 menunjukkan bahwa kelompok galur BC1P2F2 memiliki nilai tengah bobot 1000 butir yang lebih besar

dari F3 dan BC1P1F2. Bobot 1000 butir yang tinggi menunjukkan bahwa tanaman

memiliki ukuran biji yang besar, sedangkan bobot 1000 butir yang ringan menunjukkan bahwa tanaman memiliki ukuran biji yang kecil. Bobot 1000 butir yang tinggi menunjukkan kemampuan galur dalam mengakumulasi fotosintat ke

sink (Dermawan 2011). Biji yang berukuran besar ditunjukkan dengan bobot biji

yang berat dan umumnya dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan karena kulit bijinya lebih mudah disosoh dibandingkan dengan biji yang berukuran kecil, sedangkan untuk pakan ternak digunakan biji yang ukuran kecil (Yusro 2001).

29.9 35.7 28.6 31.9 33.2 0 10 20 30 40 50 B69 Numbu F3 BC1P1F2 BC1P2F2 Bobo t 10 00 but ir (g )

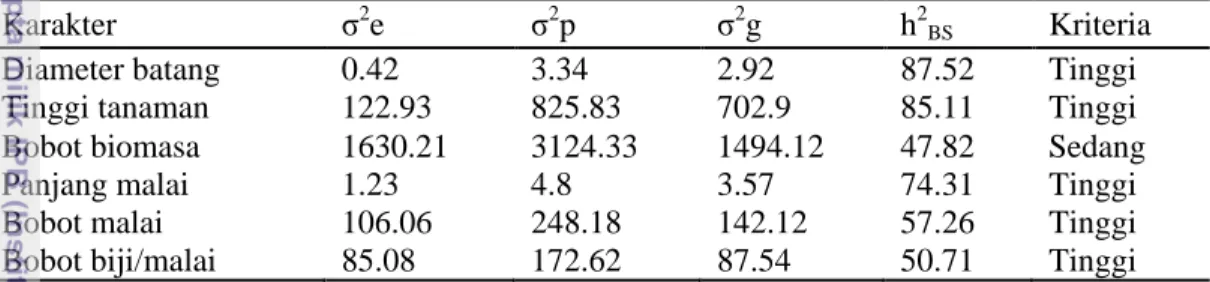

23 Pendugaan Komponen Ragam dan Nilai Heritabilitas Galur-galur Sorgum

Hasil pendugaan komponen ragam dan heritabilitas galur-galur sorgum ditunjukkan pada Tabel 7. Galur-galur sorgum generasi awal memiliki nilai duga heritabilitas arti luas yang tergolong tinggi untuk karakter diameter batang, tinggi tanaman, panjang malai, bobot malai, dan bobot biji per malai, sedangkan nilai heritabilitas yang tergolong sedang hanya dimiliki oleh karakter bobot biomasa. Heritabilitas adalah perbandingan antara besaran ragam genotipe dengan besaran total ragam fenotipe dari suatu karakter, nilai duga heritabilitas digunakan untuk mengetahui proporsi ragam genetik dibandingkan dengan ragam lingkungannya (Syukur et al. 2012).

Tabel 7 Nilai duga ragam lingkungan, fenotipe, genotipe, dan heritabilitas Karakter σ2e σ2p σ2g h2BS Kriteria Diameter batang 0.42 3.34 2.92 87.52 Tinggi Tinggi tanaman 122.93 825.83 702.9 85.11 Tinggi Bobot biomasa 1630.21 3124.33 1494.12 47.82 Sedang Panjang malai 1.23 4.8 3.57 74.31 Tinggi Bobot malai 106.06 248.18 142.12 57.26 Tinggi Bobot biji/malai 85.08 172.62 87.54 50.71 Tinggi

Faktor genetik pada karakter diameter batang, tinggi tanaman, panjang malai, bobot malai, dan bobot biji/malai berpengaruh terhadap penampakan fenotipe dibandingkan faktor lingkungan, sehingga peluang diturunkannya karakter-karakter tersebut pada generasi selanjutnya menjadi lebih besar. Nilai heritbilitas yang tinggi menunjukkan bahwa keragaman suatu populasi diakibatkan karena faktor keragaman genetik terhadap keragaan fenotipe agronomi di lapang (Gandhi 2012). Kelompok galur sorgum generasi awal memiliki keragaman genetik yang tinggi karena merupakan hasil persilangan dari B-69 dan Numbu. Dimana untuk kelompok galur F3 merupakan hasil persilangan tetua B-69 dan Numbu, kelompok galur BC1P1F2 merupakan hasil silang balik

dengan tetua B-69 dan kelompok galur BC1P2F2 merupakan hasil silang balik

dengan tetua Numbu, sehingga nilai keragaman genetik yang besar dapat digunakan untuk seleksi pada generasi selanjutnya.

Heritabilitas digunakan sebagai dasar untuk menentukan karakter seleksi, karakter seleksi yang biasanya digunakan adalah bobot biji per malai tetapi jika memungkinkan dapat digunakan karakter seleksi dari yang lebih mudah diamati. Hasil dari kolerasi menunjukkan bahwa karakter panjang malai berkolerasi positif dan nyata dengan bobot malai dam bobot biji per malai, selain itu karakter panjang malai memiliki nilai heritabilitas yang lebih tinggi sehingga karakter panjang malai dapat dijadikan sebagai karakter seleksi.

Perbandingan Ragam Dalam Galur dan Ragam Antar Galur Sorgum Generasi Awal

Karakter yang dipilih untuk perbandingan ragam dalam galur dan ragam antar galur yaitu karakter tinggi tanaman, panjang malai, dan bobot biji per malai. Karakter tinggi tanaman dipilih untuk mendapatkan tinggi tanaman yang kurang dari atau setinggi 160 cm, sedangkan karakter panjang malai dan bobot biji/malai

24

digunakan untuk menduga potensi hasil dari masing-masing galur. Hasil perbandingan ragam dalam galur dan ragam antar galur disajikan pada Tabel 8, Tabel 9 dan Tabel 10.

Tabel 8 Ragam dalam galur dibandingkan ragam antar galur F3

Galur Karakter galur

Tinggi tanaman (cm) Panjang malai (cm) Bobot biji/malai (g)

F3-94 253.5 5.0 114.9 F3-96 1716.7 10.9 557.8 F3-98 3185.1 8.9 108.2 F3-100 448.2 1.7 136.0 F3-105 123.2 5.7 524.5 F3-114 96.3 5.9 798.5 F3-115 408.4 9.6 723.8 F3-116 159.2 8.6 592.5 F3-119 872.0 3.4 179.0 F3-120 851.3 23.1 3229.2 F3-121 422.3 5.4 228.9 F3-122 222.2 3.0 35.6 F3-124 418.3 4.2 143.7 F3-126 334.4 6.1 597.3 F3-133 865.0 8.0 287.0 F3-140 337.8 0.8 66.2 F3-142 124.2 1.5 164.7 F3-152 6115.6 6.6 66.5 F3-162 3166.6 5.7 322.3 F3-164 262.6 0.7 181.7 F3-169 525.5 8.6 500.6 F3-216 164.6 4.4 143.5 F3-306 493.9 4.8 114.0 F3-311 674.7 6.9 358.5 F3-326 779.5 8.7 120.6 F3-330 589.3 7.4 277.7 F3-331 374.7 2.8 45.8 F3-332 47.8 4.7 122.1 F3-358 2120.8 9.1 523.3 F3-359 628.3 5.4 105.6 F3-360 300.4 4.5 112.2 F3-362 1482.2 15.4 109.3 F3-381 208.7 4.1 73.0 F3-383 204.4 3.1 205.8 F3-401 191.5 3.6 259.9 F3-402 43.7 0.7 9.0 F3-403 352.6 1.7 189.4 F3-406 47.1 0.9 26.3 F3-407 129.5 3.4 38.3 F3-410 128.0 9.7 294.0 F3-412 139.0 1.2 64.5 F3-415 226.7 4.0 341.3 F3-416 586.9 118.5 79.3 F3-417 362.3 5.5 32.1 Ragam antar galur F3 1217.0 7.6 246.1

25 Tabel 9 Ragam dalam galur dibandingkan ragam antar galur BC1P1F2

Galur Karakter galur Tinggi tanaman (cm) Panjang malai (cm) Bobot biji/malai (g) B-69/N/P1-5 214.1 0.8 1007.2 B-69/N/P1-7 196.2 3.9 155.0 B-69/N/P1-10 113.9 4.7 230.3 B-69/N/P1-12 223.5 8.0 70.5 B-69/N/P1-13 566.0 9.6 334.5 B-69/N/P1-14 182.5 1.7 99.9 B-69/N/P1-16 1589.0 4.2 259.3 B-69/N/P1-18 333.0 3.2 378.3 B-69/N/P1-19 3121.8 19.8 761.8 B-69/N/P1-20 422.9 6.7 182.9 B-69/N/P1-22 180.5 0.1 90.0 B-69/N/P1-23 194.2 11.6 401.9 B-69/N/P1-24 1306.7 2.0 37.1 B-69/N/P1-28 389.0 4.1 210.0 B-69/N/P1-32 228.7 9.4 121.9 B-69/N/P1-33 217.1 8.6 236.9 B-69/N/P1-36 269.3 5.4 337.4 B-69/N/P1-38 126.2 6.1 399.0 B-69/N/P1-39 119.0 7.1 143.8 B-69/N/P1-40 133.9 5.5 184.4 B-69/N/P1-41 216.6 3.3 142.7 B-69/N/P1-46 263.7 1.6 15.7 B-69/N/P1-51 283.4 11.6 78.1 B-69/N/P1-54 213.8 6.4 27.4 B-69/N/P1-55 177.2 13.0 63.2 B-69/N/P1-57 2426.7 26.2 1083.3 B-69/N/P1-61 2366.7 7.4 831.5 B-69/N/P1-62 113.6 1.4 108.5 B-69/N/P1-64 345.8 2.8 17.7 B-69/N/P1-68 1064.3 20.7 2644.4

Ragam antar galur BC1P1F2

26

Tabel 10 Ragam dalam galur dibandingkan ragam antar galur BC1P2F2

Galur Karakter galur Tinggi tanaman (cm) Panjang malai (cm) Bobot biji/malai (g) B-69/N/P2-2 114.3 4.5 387.2 B-69/N/P2-4 100.4 9.7 76.2 B-69/N/P2-5 748.0 1.4 113.3 B-69/N/P2-6 475.8 2.9 339.4 B-69/N/P2-10 219.0 1.9 746.4 B-69/N/P2-13 37.1 3.5 485.5 B-69/N/P2-14 191.0 3.1 671.7 B-69/N/P2-16 291.9 3.0 365.4 B-69/N/P2-18 81.0 2.0 239.2 B-69/N/P2-20 224.3 2.5 531.4 B-69/N/P2-21 62.8 2.3 120.1 B-69/N/P2-24 418.7 9.6 98.4 B-69/N/P2-25 202.8 5.2 101.5 B-69/N/P2-26 356.3 1.8 178.3 B-69/N/P2-28 314.3 3.0 195.4 B-69/N/P2-29 4453.5 8.4 124.4 B-69/N/P2-30 633.8 6.7 235.5 B-69/N/P2-32 346.7 0.8 79.8 B-69/N/P2-33 160.7 1.5 103.2 B-69/N/P2-35 62.2 1.8 164.4 B-69/N/P2-36 121.0 1.7 424.6 B-69/N/P2-37 67.2 1.4 90.1 B-69/N/P2-38 286.8 2.0 295.5 B-69/N/P2-40 275.9 2.9 280.9 B-69/N/P2-41 106.8 4.3 117.8 B-69/N/P2-43 50.2 2.5 70.8 B-69/N/P2-46 99.5 1.0 354.1 B-69/N/P2-47 243.3 2.8 96.5 B-69/N/P2-48 670.9 2.3 117.2 B-69/N/P2-49 40.2 7.9 110.5

Ragam antar galur BC1P2F2

253.3 1.5 80.9

Hasil perbandingan ragam dalam galur dengan ragam antar galur pada galur sorgum generasi awal F3 menunjukkan bahwa terdapat 38 galur F3 yang

memiliki nilai ragam dalam galur yang lebih rendah dari ragam antar galur pada karakter tinggi tanaman, terdapat 32 galur F3 yang memiliki nilai ragam dalam

galur yang lebih rendah dari ragam antar galur pada karakter panjang malai, dan terdapat 28 galur F3 yang memiliki nilai ragam dalam galur yang lebih rendah

dari ragam antar galur pada karakter bobot biji per malai. Galur-galur yang memiliki tinggi tanaman, panjang malai dan bobot biji/malai yang lebih rendah dari ragam antar galur yaitu F3-94, F3-119, F3-121, F3-122, F3-124, F3-140, F3-142,

F3-164, F3-216, F3-306, F3-330, F3-331, F3-332, F3-359, F3-360, F3-381, F3-383,