Kabupaten Malang

Disusun oleh:

Andri Bennydictus Sinaga 115030800111032

Yulandha Rizkova 115030813111001

Hendra Winarta Simamora 115030800111022

Amalia Susepti 115030807111015

Mirza Ratnasari 115030800111019

Kun Denik Sri Wulandari 115030807111013 Januarista Poppy Mercelina 115030800111021 Yoga Rona Kristian 115030801111008

Annisyah Intan S. 115030800111028

Puspita Puji Utami 115030907111022

PRODI BISNIS PARIWISATA JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

Universitas Brawijaya 1

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Malang merupakan daerah yang dikelilingi beberapa gunung seperti Arjuno, Panderman, Gunung Kawi disebelah barat; Gunung Bromo dan Tengger serta Gunung Semeru disebelah timur ; serta Pegunungan Kapur selatan yang penuh dengan galian tambang dari tambang mamer,Emas,pasir besi, kaolin dan lain – lain.

Sebagai salah satu wilayah yang sejuk dan bersih di Jawa Timur, Kabupaten Malang telah dikenal sejak zaman dahulu kala. Letak kota ini berada didaerah pegunungan antara 112º 17º 10.90º Bujur Timur dan 70.44º 55.11º - 8º 26º 35.45º Lintang Selatan. Batas – Batas wilayah:

a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Jombang, Kediri, dan Blitar

b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Pasuruan

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Lumajang

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia

Selain itu Kabupaten Malang dengan keadaan geografisnya yang dikelilingi beberapa Gunung sebagaimana tersebut diatas sudah barang tentu memiliki obyek wisata alam yang cukup potensial khususnya sebelah selatan Kabupaten Malang dengan keberadaan perkebunan jeruk yang sampai hari ini Kabupaten Malang belum memanfaatkan potensi tersebut secara maksimal. Hal ini didukung dengan keberadaan Desa Selorejo Kecamatan Dau sebagai desa penghasil pertanian.

Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten terluas di Propinsi Jawa Timur, dengan luas wilayah 3.348 km² atau sama dengan 334.800 ha. Secara demografis Kabupaten Malang memiliki jumlah penduduk sebesar 2.346.710 jiwa dan merupakan terbesar kedua setelah

Universitas Brawijaya 2

Kotamadya Surabaya. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang khas dan kaya dengan beragam potensi alam (fisik) maupun budaya. Bentang dan kontur alam yang elok berupa gunung dan perbukitan di dataran tinggi, sehingga di beberapa daerah Kabupaten Malang memiliki udara yang sejuk dan telah menjadi tujuan wisata alami sejak dahulu.

Potensi budaya berupa keramahan (amenity) penduduk, adat istiadat dan berbagai kesenian/kerajinan daerah misalnya yang terkenal adalah Topeng Malang, serta hasil-hasil pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga. Berbagai potensi tersebut telah menjadi Icon utama Kabupaten Malang yang sekaligus merupakan keunggulan komparatif (comparative adventage) yang perlu dikembangkan dengan konsep yang tepat, dengan mempertahankan kearifan budaya lokal (local wisdom), partisipatif dan berkelanjutan (sustainable development).

Mengingat bahwa potensi alam dan budaya yang khas tersebut tersebar hampir di sebagian besar wilayah kabupaten Malang, maka besar kemungkinan untuk dikembangkan konsep desa wisata (tourism village). Konsep Desa Wisata menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah : Suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial, budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan desa wisata ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU No. 22 Tahun 1999). Oleh karena itu setiap Kabupaten perlu memprogramkan pembangunan desa wisata di daerahnya, sesuai dengan pola PIR tersebut. Selain itu dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata

Universitas Brawijaya 3

lingkungan yang harmonis serta terencana sehingga siap untuk menerima kunjungan wisata.

Kriteria suatu desa dapat dikembangan menjadi desa wisata, apabila memiliki beberapa faktor-faktor pendukung antara lain; (1) Memiliki potensi produk dan daya tarik, (2) memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM), (3) motivasi kuat dari masyarakat, (4) memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai, (5) mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata, (6) mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, dan (7) ketersediaan lahan/area yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata.

Agar pengelolaan dan pembentukan desa wisata tidak kontraproduktif dengan konsep Pemerintah Kabupaten Malang, maka beberapa prinsip pembentukan desa wisata antara lain; pertama mengembangkan berbagai potensi desa (alam dan sosial budaya) serta sarana dan prasarana masyarakat setempat secara arif dan berkelanjutan, sehingga dapat melindungi warisan alam dan budaya local. Kedua, menguntungkan masyarakat setempat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, social dan budaya, sehingga eksistensi desa wisata dapat terus dipertahankan secara mandiri. Ketiga, skala pembentukan wisata yang sesuai dengan kemampuan dan potensi desa, sehingga memungkinkan untuk terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat. Keempat, pengelolaan desa wisata dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Kelima menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Mengacu pada kriteria pembentukan desa wisata di atas, maka Desa Selorejo merupakan desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Desa Selorejo termasuk dalam wilayah Kecamatan Dau yang berada di bagian Barat Laut Kabupaten Malang, berbatasan langsung dengan desa Tegal Weru di sebelah timur, desa Petungsewu di sebelah selatan, hutan di sebelah barat.

Universitas Brawijaya 4

Desa Selorejo menyimpan banyak potensi agro, yaitu Jeruk. Sejak puluhan tahun lalu, Selorejo terkenal dengan Jeruknya. Hasil jeruk yang melimpah tersebut banyak didistribusikan keseluruh wilayah di Indonesia, khususnya Malang raya. Di Sekitar Desa Selorejo terdapat potensi-potensi wisata yaitu Wana Wisata Petik Jeruk, Wana Wisata Rekreasi Bedengan, Bumi Perkemahan, Buwes Waterfall, Wana Wisata Singo Dermo Waterfall, dan Out Bond Area.

Tak hanya itu, di sekitar Desa Selorejo juga terdapat berbagai destinasi wisata yang mendukung Wana Wisata Petik Jeruk seperti Petungsewu Wildlife Education Center yang terletak di desa Petungsewu yang terletak di sebelah Selatan Desa Selorejo. Selain itu juga terdapat Candi Badut dan wisata Sengkaling yang juga berada di Kecamatan Dau.

Berdasarkan pada karakteristik dan potensi wilayahnya, maka Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan desa yang memungkinkan untuk dikembangkan menjadi obyek kajian desa wisata (tourism village). Melalui pembangunan dan pembentukan desa wisata (tourism village), diharapkan dapat menopang konsep pengembangan pariwisata Kabupaten Malang, serta dapat membuka akses pasar baru bagi berbagai komoditas lokal dan penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

1.2. TUJUAN

Kajian Pembentukan Desa Wisata (tourisme village) di desa Kajian Pembentukan Desa Wisata (tourisme village) di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2012 ini bertujuan untuk ;

a. Mengidentifikasi potensi pariwisata desa Selorejo melalui analisis kondisi internal dan eksternal berdasarkan aspek - aspek penting pembentukan desa wisata.

b. Penyusunan strategi pembentukan desa wisata di Desa Selorejo kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Universitas Brawijaya 5

c. Perumusan model Desa Selorejo sebagai acuan untuk pembentukan desa wisata Kabupaten Malang.

1.3. SASARAN

Sasaran kegiatan kajian ini adalah terumuskannya strategi dan model pembentukan desa wisata di Desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.

1.4. KELUARAN (OUTPUT)

Keluaran (output) yang diharapkan dari kajian ini adalah dihasilkannya rumusan strategi dan model pembentukan desa wisata di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

1.5. HASIL YANG DIHARAPKAN (OUTCOME)

Hasil yang diharapkan (outcome) dari kajian ini adalah implementasi hasil kajian guna mewujudkan desa Selorejo Kecamatan Dau sebagai desa wisata (tourisme village) yang berorientasi pada pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Malang.

1.6. DAMPAK (IMPACT).

Sedangkan dampak (impact) yang diinginkan dari kajian pembentukan desa wisata di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini antara lain ;

a. Adanya kawasan wisata baru berupa desa wisata di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang dapat menarik wisatawan yang selama ini terpusat ke wilayah Kota Batu dan sekitar Kota Malang.

b. Terbentuknya desa wisata yang berada di desa Selorejo di diharapkan mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang bertumpu pada potensi

Universitas Brawijaya 6

wisata alam serta agro/hortikultura dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c.

1.7. MANFAAT

Manfaat dilaksanakannya Kajian Pembentukan Desa Wisata (Tourism Village) di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang ini adalah ;

a. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Malang dan dalam meningkat pembentukan desa wisata (Tourism Village) di desa Selorejo Kecamatan Dau.

b. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk mampu mengembangkan, maupun berbagai pihak yang concern terhadap isu-isu seputar desa wisata maupun tourism. c. Bagi Kecamatan Dau, kajian ini dapat dijadikan pedoman meningkat

dan pengembangan desa wisata di Kecamatan Dau.

d. Bagi masyarakat desa Selorejo diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitar desa wisata.

1.8. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam laporan pendahuluan ini merupakan istilah- istilah tentang desa wisata yang ada digunakan penulis dalam laporan pendahuluan ini, daftar istilah tersebut yaitu:

a. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-asul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. http://id.wikipedia.org/wiki/Desa

b. Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan

Universitas Brawijaya 7

keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya.

c. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu . http://www.jobloker.co.id/id/component/content/article/4/104-istilah-wisata-pariwisata--kepariwisataan-dan-industri-pariwisata

d. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

http://www.jobloker.co.id/id/component/content/article/4/104-istilah-wisata-pariwisata--kepariwisataan-dan-industri-pariwisata

e. Wisatawan (Tourist) yaitu orang yang melakukan kegiatan wisata, jadi menurut pengertian ini, semua orang yang melakukan perjalanan wisata dinamakan wisatawan, apapun tujuannya yang penting perjalanan itu bukan untuk menetap dan tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi.

f. http://www.jobloker.co.id/id/component/content/article/4/104-istilah-wisata-pariwisata--kepariwisataan-dan-industri-pariwisata

g. Model Desa Wisata dalam penelitian ini adalah sebuah gambaran/deskripsi mengenai bentuk dan konsep pembentukan desa wisata di desa Selorejo Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Universitas Brawijaya 8

h. Daerah Tujuan Wisata adalah tempat atau daerah yang karena atraksinya, situasi dalam hubungan lalu lintas dan fasilitas-fasilitas kepariwisataannya meyebabkan tempat atau daerah tersebut menjadi objek kebutuhan wisatawan.

i. Infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Kodoatie (2003:76)

j. Prasarana wisata adalah sumber daya alam buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan dan lain sebagainya.

Universitas Brawijaya 9

BAB. II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Pariwisata (tourism)

Pengertian Pariwisata menurut definisi yang luas adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Suatu perjalanan dianggap sebagai perjalanan wisata bila memenuhi tiga persyaratan yang diperlukan, yaitu : (Smith and French, 1994).

a. Harus bersifat sementara

b. Harus bersifat sukarela (voluntary) dalam arti tidak terjadi pemaksaan

c. Tidak ada kegiatan bekerja yang sifatnya menghasilkan upah ataupun bayaran.

Dalam kesimpulannya pariwisata adalah keseluruhan fenomena (gejala) dan hubungan-hubungan yang ditimbulkan oleh perjalanan dan persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya. Dengan maksud bukan untuk tinggal menetap dan tidak berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan upah.

Pada dasarnya, definisi-definisi pariwisata dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu yang melihat pariwisata dari sisi demand saja, sisi supply saja, dan yang sudah menggabungkan sisi demand dan supply.

Kategori pertama merupakan definisi pariwisata yang didekati dari sisi wisatawan, sangat kental dengan dimensi spasial (tempat dan jarak). Kategori kedua merupakan definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri/bisnis, sedangkan kategori ketiga memandang pariwisata dari dimensi akademis dan sosial budaya.

Universitas Brawijaya 10

1. Dimensi Spasial

Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi spasial merupakan definisi yang berkembang lebih awal dibandingkan definisi-definisi lainnya (Gartner, 1996). Dimensi ini menekankan definisi pariwisata pada pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dan atau tempat kerjanya untuk waktu yang sementara, seperti yang dikemukakan oleh Airey pada tahun 1981 (Smith and French, 1994):

“Tourism is the temporary short-term movement of people to destinations outside the places where they normally live and work, and their activities during their stay at these destinations”.

Selain pergerakan ke tempat yang jauh dari lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja, Airey menambahkan kegiatan wisatawan selama berada di destinasi pariwisata sebagai bagian dari pariwisata. Definisi pariwisata yang dikemukan oleh World Tourism Organization (WTO) pun memfokuskan pada sisi demand dan dimensi spasial, dengan menetapkan dimensi waktu untuk perjalanan yang dilakukan wisatawan, yaitu tidak lebih dari satu tahun berturut-turut.

“Tourism comprises the activities of persons travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited”.(www.world-tourism.org; 2010)

Definisi WTO di atas juga menekankan pada tujuan perjalanan yang dilakukan, yaitu untuk leisure, bisnis, dan tujuan lain yang tidak terkait dengan kegiatan mencari uang di tempat yang dikunjunginya. Beberapa definisi lain juga menetapkan nilai-nilai tertentu untuk jarak tempuh dan lama perjalanan, yang biasanya dikembangkan untuk memudahkan perhitungan statistik pariwisata:

a. Committee of Statistical Experts of the League Nations (1937) menetapkan waktu paling sedikit 24 jam bagi perjalanan yang dikategorikan perjalanan wisata. (Gartner, 1996).

Universitas Brawijaya 11

b. The United States National Tourism Resources Review Commission (1973) menetapkan jarak paling sedikit 50 mil untuk perjalanan wisata.

c. United States Census Bureau (1989) menetapkan angka 100 mil untuk perjalanan yang dikategorikan sebagai perjalanan wisata. d. Canada mensyaratkan jarak 25 mil untuk mengategorikan

perjalanan wisata.

e. Biro Pusat Statistik Indonesia menetapkan angka lama perjalanan tidak lebih dari 6 bulan dan jarak tempuh paling sedikit 100 km untuk perjalanan wisata. (Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003)

f. Definisi pariwisata dari dimensi spasial ini di Indonesia didefinisikan sebagai kegiatan wisata, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 pasal 1, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

2. Dimensi Industri/Bisnis

Dari sisi supply, pariwisata lebih banyak dilihat sebagai industri/bisnis. Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri/bisnis memfokuskan pada keterkaitan antara barang dan jasa untuk memfasilitasi perjalanan wisata.

Seaton and Bennett (1996) mendefinisikan pariwisata sebagai kumpulan usaha yang menyediakan barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan bisnis, bersenang-senang, dan memanfaatkan waktu luang yang dilakukan jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.

“..the aggregate of all businesses that directly provide goods or services to facilitate business, pleasure, and leisure activities away from the home environment”.

Universitas Brawijaya 12

Definisi pariwisata sebagai industri/bisnis inilah yang di dalam Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 tahun 2009 didefinisikan sebagai pariwisata, yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

3. Dimensi Akademis

Dimensi akademis, mendefinisikan pariwisata secara lebih luas, tidak hanya melihat salah satu sisi (supply atau demand), tetapi melihat keduanya sebagai dua aspek yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pariwisata dari dimensi ini didefinisikan sebagai studi yang mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkungannya, juga termasuk industri yang merespon kebutuhan manusia yang melakukan perjalanan, lebih jauh lagi dampak yang ditimbulkan oleh pelaku perjalanan maupun industri terhadap lingkungan sosial budaya, ekonomi, maupun lingkungan fisik setempat. Definisi tersebut dikemukakan oleh Jafar Jafari, 1977 (Gartner, 1996).

“Tourism is a study of man away from his usual habitat, of the industry which responds to his needs and of the impacts that both he and the industry have on the host sosiocultural, economic and physical environment”.

Definisi Jafar Jafari ini mengeliminasi dimensi spasial sebagai faktor pembatas perjalanan wisata. Definisi tersebut menyatakan bahwa begitu seseorang melakukan perjalanan meninggalkan lingkungannya (tempat tinggal, tempat kerja), dia sudah dinyatakan melakukan perjalanan wisata.

4. Dimensi Sosial Budaya

Definisi pariwisata dari dimensi sosial budaya menitikberatkan perhatian pada:

Pertama, upaya memenuhi kebutuhan wisatawan dengan berbagai karakteristiknya, seperti definisi yang dikemukakan oleh Mathieson and Wall dalam Gunn, (2002) berikut ini:

Universitas Brawijaya 13

“Tourism is the temporary movement of people to destinations outside their normal places of work and residence, the activities undertaken during their stay in those destinations, and the facilities created to cater to their needs”.

Definisi lainnya juga dikemukakan oleh Chadwick, 1994 (ibid) sebagai berikut:

“…identified three main concepts: the movement of people; a sector of the economy or industry; and a broad system of interacting relationship of people, their needs, and services that respond to these needs”.

Kedua, interaksi antara elemen lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, seperti yang dikemukakan oleh Hunziker, 1951 (French, Craig-Smith, Collier, 1995), yang mendefinisikan pariwisata sebagai berikut :

“.. the sum of the phenomena and relationship arising from the travel and stay of non-residents, in so far as the do not lead to permanent residence and are not connected with any earning activity”.

Ketiga, kerangka sejarah dan budaya, seperti yang dikemukakan oleh Mac Cannell (1992) berikut ini

“Tourism is not just an aggregate of merely commercial activities; it is also an ideological framing of history, nature and tradition; a framing that has the power to reshape culture and nature to its own needs”.

Definisi pariwisata dari dimensi akademis dan dimensi sosial budaya yang memandang pariwisata secara lebih luas, di Indonesia dikenal dengan istilah kepariwisataan (UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan), yaitu keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan di atas, dapat dikemukakan bahwa elemen-elemen penting yang menjadi fokus

Universitas Brawijaya 14

perhatian pada istilah pariwisata untuk masing-masing dimensi adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Elemen Penting Pariwisata Berdasarkan Dimensi Pariwisata

DIMENSI SPASIAL DIMENSI INDUSTRI/

BISNIS

DIMENSI AKADEMIS DIMENSI SOSIAL BUDAYA Perjalanan manusia ke luar lingkungan tempat tinggal dan tempat kerjanya Waktu sementara Keterkaitan antara barang dan jasa untuk membentuk pengalaman berwisata Perjalanan manusia ke luar lingkungan yang biasa ditinggalinya Industri untuk melayani kebutuhan wisatawan Dampak yang ditimbulkan Pemenuhan kebutuhan wisatawan Interaksi antara lingkungan fisik, ekonomi, sosial budaya Kerangka pembentuk sejarah, alam, dan budaya Sumber : McChanell, 1992

Berpijak dari definisi-definisi tersebut, dapat diambil satu kesimpulan tentang definisi pariwisata, yaitu:

Sistem yang mengaitkan antara lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, dan industri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang yang dilakukan ke luar lingkungan tempat tinggal atau tempat kerjanya dengan motivasi selain mencari nafkah di tempat tujuannya, dan sekaligus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap alam dan budaya.

2.2. Definisi Desa Wisata (village tourism)

Desa Wisata (village tourism) adalah suatu wilayah pedesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya

Universitas Brawijaya 15

kemasyarakatan. Selain itu juga dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata dalam suatu tata lingkungan yang harmonis serta terencana sehingga siap untuk menerima kunjungan wisata.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat (PIR), yang dimaksud dengan Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan desa wisata ini merupakan realisasi dari pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah (UU. No. 22/99). Oleh karena itu setiap Kabupaten perlu memprogramkan pembangunan desa wisata di daerahnya, sesuai dengan pola PIR tersebut.

2.2.1. Komponen Utama Desa Wisata

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata menurut Edward Inskeep, yaitu :

1) Akomodasi : sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

2) Atraksi : seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti : kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Edward Inskeep dalam Tourism Planning An Integrated and Sustainable Development Approach, memberikan definisi bahwa;

Universitas Brawijaya 16

“Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment”.

Inskeep juga mengatakan wisata pedesaan dimana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan suasana tradisional, sering di desa-desa yang terpencil dan belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.

Penjabaran konsep Access, Attractions dan Amenities guna dirujuk dalam pembahasan

A. Definisi Akses

Dalam pariwisata, 'akses' istilah mengambil banyak bentuk karena perubahan dalam konteks yang berbeda. Ini konteks dan isu-isu yang timbul dari mereka sering tumpang tindih (Chris Veitch, 2004):

Kecacatan mungkin paling akrab konteks mengenai akses di sektor pariwisata. Masalah paling umum di sini adalah hambatan fisik dan sikap pelayanan. Namun, akses dan cacat juga terkait dengan isu-isu sosial yang lebih luas, seperti stereotip , serta keyakinan bahwa perubahan dan beradaptasi produk untuk membuatnya dapat diakses dan tidak perlu mahal karena permintaan yang terbatas. Sementara banyak orang penyandang cacat mampu untuk pergi berlibur, pilihan mereka terbatas karena dibatasi kesempatan.

Inklusi sosial . Kebijakan pemerintah saat ini bertujuan untuk mengatasi hambatan untuk holiday taking antara mereka bagian dari populasi yang berada pada tidak hadir untuk menikmati akses ke pariwisata dan rekreasi. Sepenuhnya-inklusif pariwisata tidak hanya bentuk penting untuk memastikan kesempatan yang sama, juga menawarkan potensi untuk memperluas pasar dan

Universitas Brawijaya 17

memperpanjang musim. Dalam konteks ini sejumlah kelompok-kelompok yang berbagi beberapa hambatan umum.

Populasi yang menua . Jumlah orang diperkirakan akan meningkat lebih dari 3,5 juta dalam 15 tahun mendatang, untuk membentuk 30% dari populasi. Meskipun diakui bahwa kelompok ini akan memiliki lebih banyak pendapatan pakai daripada di masa lalu, juga kasus yang banyak yang akan tidak mampu membayar hari libur atau istirahat, terutama orang-orang terpengaruh oleh masalah pensiun.

Ketenagakerjaan . Pariwisata adalah perusahaan terbesar kelima di Inggris, mendukung sekitar 2.1m pekerjaan. Namun orang-orang penyandang cacat masih mengalami sikap diskriminatif dari majikan. Jadi persepsi sosial, daripada cacat itu sendiri, dipandang sebagai hambatan kunci untuk kerja.

Transportasi . Kemampuan untuk mendapatkan dari satu tempat ke tempat lain dapat menjadi penghalang mendasar untuk mengakses pariwisata.

Masalah perkotaan dan pedesaan . Kota dan kota-kota oleh alam mereka, organisasi dan perencanaan, merupakan lingkungan semakin kompleks, terutama untuk orang dengan gangguan.Dalam konteks ini adalah mungkin untuk mengenali sejumlah hambatan untuk akses yang berhubungan dengan skala dan sifat perkembangan. Beberapa hambatan fisik yang nyata, seperti biaya dan ketersediaan transportasi umum, sementara yang lain yang dirasakan, seperti jenis tertentu dari perkembangan kota dan ruang. Demikian pula, dalam pedesaan, ada konteks yang berbeda dari aksesibilitas yang melibatkan akses fisik serta rasa tidak dimiliki, terutama umum di kalangan orang-orang dari beberapa kelompok etnis. Dalam kedua kasus, pemerintah lokal dan perencana perlu lebih sensitif terhadap pengertian tentang aksesibilitas.

Universitas Brawijaya 18

Publik / swasta . Penciptaan ruang rekreasi baru harus sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat, bukan segmen pasar tertentu. Perkembangan kebutuhan ruang tersebut, karena itu, untuk melibatkan masyarakat dan merangkul pendekatan inklusif.

Pemasaran dan informasi . Pemasaran pesan menggunakan gambar dan kata-kata ditargetkan pada khalayak yang spesifik, dapat merupakan penghalang jika kelompok-kelompok tertentu merasa mereka tidak terwakili oleh mereka dan, karenanya, tidak diterima. Akses ke informasi tentang produk tersebut juga bisa menjadi penghalang jika tidak tersedia dalam format alternatif, misalnya brosur cetak besar, website diakses, textphones dan sebagainya.

B. Definisi Attractions

Untuk menggambarkan suatu Atraksi Wisatawan tidaklah sederhana. Di sini adalah dua definisi:

a. Suatu kondisi fisik atau corak budaya tempat tertentu yang individu pelancong atau wisatawan merasa mampu untuk bertemu satu atau lebih kebutuhan terkait dengan kesenangan spesifik mereka. seperti corak atau mungkin berkenaan dengan lingkungan secara alami (misalnya. iklim, kultur, tumbuh-tumbuhan atau pemandangan), atau mereka mungkin (adalah) dikhususkan untuk suatu penempatan, seperti suatu capaian teater, suatu musium atau air terjun.

b. Hal positif atau atribut baik dari suatu area untuk aktivitas ditentukan atau satuan aktivitas yang diinginkan oleh wisatawan ditentukan atau pasar, mencakup iklim, pemandangan, aktivitas, kultur.

1. Atraksi laki-laki yang dibuat adalah phisik struktur (Misalnya Jembatan Suramadu,dll) atau festival-festival.

Universitas Brawijaya 19

2. Atraksi alami adalah gejala [dianggap/disebut] tidak biasa dan / atau indah

3. Atraksi sekunder mempunyai pendekatan wisatawan, tetapi bukanlah alasan yang utama untuk mengunjungi suatu penempatan.

4. Suatu atraksi hal negatif adalah suatu atribut dari suatu area yang [tuju/ cenderung] untuk membuat pelanggan beberapa atau pasar tidak memilih untuk mengunjungi perihal polusi contoh atau kejahatan.

2.2.2. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan dari desa wisata harus direncanakan secara hati-hati agar dampak yang timbul dapat dikontrol. Berdasar dari penelitian dan studi-studi dari UNDP/WTO dan beberapa konsultan Indonesia, dicapai dua pendekatan dalam menyusun rangka kerja/konsep kerja dari pengembangan sebuah desa menjadi desa wisata, yaitu melalui pendekatan pasar dan pendekatan fisik.

Pertama, Pendekatan Pasar untuk Pengembangan Desa

Wisata antara lain sebagai berikut ;

a. Interaksi tidak langsung

Model pengembangan didekati dengan cara bahwa desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Bentuk kegiatan yang terjadi semisal : penulisan buku-buku tentang desa yang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, latar belakang sejarah, pembuatan kartu pos dan sebagainya.

b. Interaksi setengah langsung

Bentuk-bentuk one day trip yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan-kegiatan meliputi makan dan berkegiatan bersama penduduk dan kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat

Universitas Brawijaya 20

akomodasinya. Prinsip model tipe ini adalah bahwa wisatawan hanya singgah dan tidak tinggal bersama dengan penduduk.

c. Interaksi Langsung

Wisatawan dimungkinkan untuk tinggal/bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang terjadi dapat dikontrol dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat setempat. Alternatif lain dari model ini adalah penggabungan dari model pertama dan kedua. (UNDP and WTO. 1981).

Kedua, Pendekatan Fisik Pengembangan Desa Wisata

dimana pendekatan ini merupakan solusi yang umum dalam mengembangkan sebuah desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar-standar khusus dalam mengontrol perkembangan dan menerapkan aktivitas konservasi.

Mengonservasi sejumlah rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi dan mengubah fungsi rumah tinggal menjadi sebuah museum desa untuk menghasilkan biaya untuk perawatan dari rumah tersebut. Contoh pendekatan dari tipe pengembangan model ini adalah Desa Wisata di Koanara, Flores. Desa wisata yang terletak di daerah wisata Gunung Kelimutu ini mempunyai aset wisata budaya berupa rumah-rumah tinggal yang memiliki arsitektur yang khas. Dalam rangka mengkonservasi dan mempertahankan rumah-rumah tersebut, penduduk desa menempuh cara memuseumkan rumah tinggal penduduk yang masih ditinggali. Untuk mewadahi kegiatan wisata di daerah tersebut dibangun juga sarana wisata untuk wisatawan yang akan mendaki Gunung Kelimutu dengan fasilitas berstandar resor minimum dan kegiatan budaya lain.

Mengkonservasi keseluruhan desa dan menyediakan lahan baru untuk menampung perkembangan penduduk desa tersebut dan sekaligus mengembangkan lahan tersebut sebagai area

Universitas Brawijaya 21

pariwisata dengan fasilitas-fasilitas wisata. Contoh pendekatan pengembangan desa wisata jenis ini adalah Desa Wisata Sade, di Lombok.

Mengembangkan bentuk-bentuk akomodasi di dalam wilayah desa tersebut yang dioperasikan oleh penduduk desa tersebut sebagai industri skala kecil. Contoh dari bentuk pengembangan ini adalah Desa Wisata Wolotopo di Flores. Aset wisata di daerah ini sangat beragam antara lain : kerajinan tenun ikat, tarian adat, rumah-rumah tradisional dan pemandangan ke arah laut. Wisata di daerah ini dikembangkan dengan membangun sebuah perkampungan skala kecil di dalam lingkungan Desa Wolotopo yang menghadap ke laut dengan atraksi-atraksi budaya yang unik. Fasilitas-fasilitas wisata ini dikelola sendiri oleh penduduk desa setempat. Fasilitas wisata berupa akomodasi bagi wisatawan, restaurant, kolam renang, peragaan tenun ikat, plaza, kebun dan dermaga perahu boat.

2.2.3. Kriteria Desa Wisata

Pada Pendekatan Pasar ini diperlukan beberapa kriteria yaitu :

a. Atraksi wisata; yaitu semua yang mencakup alam, budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih adalah yang paling menarik dan atraktif di desa.

b. Jarak Tempuh; adalah jarak tempuh dari kawasan wisata terutama tempat tinggal wisatawan dan juga jarak tempuh dari ibukota provinsi dan jarak dari ibukota kabupaten.

c. Besaran Desa; menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu desa.

Universitas Brawijaya 22

d. Sistem Kepercayaan dan kemasyarakatan; merupakan aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas dan sistem kemasyarakatan yang ada.

e. Ketersediaan infrastruktur; meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, telepon dan sebagainya.

Masing-masing kriteria digunakan untuk melihat karakteristik utama suatu desa untuk kemudian menetukan apakah suatu desa akan menjadi desa dengan tipe berhenti sejenak, tipe one day trip atau tipe tinggal inap.

Pada sisi lain kriteria suatu desa dapat dikembangan menjadi desa wisata, apabila memiliki beberapa faktor-faktor pendukung antara lain; (1) Memiliki potensi produk dan daya tarik, (2) memiliki dukungan sumber daya manusia (SDM), (3) motivasi kuat dari masyarakat, (4) memiliki dukungan sarana dan prasarana yang memadai, (5) mempunyai fasilitas pendukung kegiatan wisata, (6) mempunyai kelembagaan yang mengatur kegiatan wisata, dan (7) ketersediaan lahan/area yang dimungkinkan untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata (Kemenparekraf).

2.2.4. Prinsip dasar dari pengembangan desa wisata

Agar pengelolaan dan pembentukan desa wisata tidak kontraproduktif dengan konsep Kemenparekraf dan pemerintah Kabupaten Malang, maka beberapa prinsip pembentukan desa wisata antara lain; pertama mengembangkan berbagai potensi desa (alam dan social budaya) serta sarana dan prasarana masyarakat setempat secara arif dan berkelanjutan, sehingga dapat melindungi warisan alam dan budaya local. Kedua,

Universitas Brawijaya 23

menguntungkan masyarakat setempat dalam berbagai aspek, baik ekonomi, social dan budaya, sehingga eksistensi desa wisata dapat terus dipertahankan secara mandiri. Ketiga, skala pembentukan desa wisata yang sesuai dengan kemampuan dan potensi desa, sehingga memungkinkan untuk terjalinnya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat. Keempat, pengelolaan desa wisata dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat setempat. Kelima menerapkan pengembangan produk wisata pedesaan.

Pengembangan fasilitas-fasilitas wisata dalam skala kecil beserta pelayanan di dalam atau dekat dengan desa.

Fasilitas-fasilitas dan pelayanan tersebut dimiliki dan dikerjakan oleh penduduk desa, salah satu bisa bekerja sama atau individu yang memiliki.

Pengembangan desa wisata didasarkan pada salah satu “sifat” budaya tradisional yang lekat pada suatu desa atau “sifat” atraksi yang dekat dengan alam dengan pengembangan desa sebagai pusat pelayanan bagi wisatawan yang mengunjungi kedua atraksi tersebut.

2.2.5. Jenis Wisatawan Pengunjung Desa Wisata

Karena bentuk wisata pedesaan yang khas maka diperlukan suatu segmen pasar tersendiri. Terdapat beberapa tipe wisatawan yang akan mengunjungi desa wisata ini yaitu :

a. Wisatawan Domestik

Wisatawan domestik ; terdapat tiga jenis pengunjung domestik yaitu :

Pertama, wisatawan atau pengunjung rutin yang tinggal di daerah dekat desa tersebut. Motivasi kunjungan : mengunjungi kerabat, membeli hasil bumi atau barang-barang kerajinan. Pada

Universitas Brawijaya 24

perayaan tertentu, pengunjung tipe pertama ini akan memadati desa wisata tersebut.

Kedua, wisatawan dari luar daerah (luar propinsi atau luar kota), yang transit atau lewat dengan motivasi, membeli hasil kerajinan setempat.

Ketiga, wisatawan domestik yang secara khusus mengadakan perjalanan wisata ke daerah tertentu, dengan motivasi mengunjungi daerah pedesaan penghasil kerajinan secara pribadi.

b. Wisatawan Manca Negara

Wisatawan yang suka berpetualang dan berminat khusus pada kehidupan dan kebudayaan di pedesaan. Umumnya wisatawan ini tidak ingin bertemu dengan wisatawan lainnya dan berusaha mengunjungi kampung dimana tidak begitu banyak wisatawan asing.

Wisatawan yang pergi dalam grup (di dalam suatu biro perjalanan wisata). Pada umumnya mereka tidak tinggal lama di dalam kampung dan hanya tertarik pada hasil kerajinan setempat.

Wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi dan hidup di dalam kampung dengan motivasi merasakan kehidupan di luar komunitas yang biasa dihadapinya.

2.2.6. Tipe Desa Wisata

Menurut pola, proses dan tipe pengelolanya desa atau kampung wisata di Indonesia sendiri, terbagi dalam dua bentuk yaitu tipe terstruktur dan tipe terbuka.

a. Tipe terstruktur (enclave)

Tipe terstruktur ditandai dengan karakter-karakter sebagai berikut :

Universitas Brawijaya 25

Lahan terbatas yang dilengkapi dengan infrastruktur yang spesifik untuk kawasan tersebut. Tipe ini mempunyai kelebihan dalam citra yang ditumbuhkannya sehingga mampu menembus pasar internasional.

Lokasi pada umumnya terpisah dari masyarakat atau penduduk lokal, sehingga dampak negatif yang ditimbulkannya diharapkan terkontrol. Selain itu pencemaran sosial budaya yang ditimbulkan akan terdeteksi sejak dini.

Lahan tidak terlalu besar dan masih dalam tingkat kemampuan perencanaan yang integratif dan terkoordinir, sehingga diharapkan akan tampil menjadi semacam agen untuk mendapatkan bantuan dana dari pihak manapun yang tidak membebani desa tersebut.

Contoh dari kawasan atau perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan desa wisata Kasongan Kabupaten Bantul dan beberapa kawasan wisata di Kabupaten Sleman. Pedesaan tersebut diakui sebagai suatu pendekatan yang tidak saja berhasil secara nasional, melainkan juga pada tingkat internasional. Pemerintah Indonesia mengharapkan beberapa tempat di Indonesia yang tepat dapat dirancang dengan konsep yang serupa.

b. Tipe Terbuka (spontaneus)

Tipe ini ditandai dengan karakter-karakter yaitu tumbuh menyatunya kawasan dengan struktur kehidupan, baik ruang maupun pola dengan masyarakat lokal. Distribusi pendapatan yang didapat dari wisatawan dapat langsung dinikmati oleh penduduk lokal, akan tetapi dampak negatifnya cepat menjalar menjadi satu ke dalam penduduk lokal, sehingga sulit dikendalikan. Contoh dari tipe perkampungan wisata jenis ini adalah kawasan desa wisata Kasongan Kabupaten Bantul dan beberapa kawasan wisata di Kabupaten Sleman.

Universitas Brawijaya 26

2.2.7. Persyaratan Desa Wisata.

Merujuk kepada definisi desa wisata, desa-desa yang bisa dikembangkan dalam program desa wisata akan memberikan contoh yang baik bagi desa lainnya, penetapan suatu desa dijadikan sebagai desa wisata harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain sebagai berikut :

a. Aksesbilitasnya baik, sehingga mudah dikunjungi wisatawan dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.

b. Memiliki obyek-obyek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan local, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.

c. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan yang tinggi terhadap desa wisata serta para wisatawan yang datang ke desanya.

d. Keamanan di desa tersebut terjamin.

e. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai.

f. Beriklim sejuk atau dingin.

g. Berhubungan dengan obyek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Universitas Brawijaya 27

BAB. III METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi, di mana akan melakukan ekplorasi terhadap pembentukan desa wisata Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Penelitian eksplorasi diartikan oleh (Moleong, 2002) sebagai ‘a process of determining whether a social intervention has produced the intended result’. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui potensi dan tantangan dalam pembentukan desa wisata Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dekriptif.

Penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit pun belum diketahui. Metode ini dapat juga digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan Corbin, 2003).

Pemilihan metode kualitatif karena dalam penerapannya metode ini bertumpu pada berbagai aliran, tradisi, atau orientasi yang kesemuanya menekankan pentingnya pengembangan dan penyusunan teori yang ditandai oleh strategi induktif-empiris. Hal ini berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang bertumpukan pada deduksi logis berdasarkam asumsi- asumsi apriori. Ancangan kualitatif senantiasa berakar pada kenyataan empiris, walaupun dapat saja dipahami oleh berbagai tradisi dan orientasi pemikiran yang berbeda- beda.

Keunggulan metode kualitatif lainnya, adalah strategi penyelidikan yang naturalis dan induktif dalam mendekati suatu suasana (setting)

Universitas Brawijaya 28

tanpa hipotesis-hipotesis yang ditentukan sebelumnya, teori muncul justru dari pengalaman kerja lapangan dan berakar (grounded) dalam data (Strauss,2003). Dilihat dari historis penggunaan metode kualitatif pertama-tama dikenal dalam studi-studi dari Chicago school ditahun 1910- 1940. Selama periode itu peneliti-peneliti universitas tersebut menghasilkan penelitian-penelitian dengan pengamatan terlibat (participant observation) dan berdasarkan catatan-catatan pribadi (personel document). Sampai dengan tahun 1960-an, masyarakat ilmiah telah terbiasa dengan metode participant observation, in-depth interview, dan personel dokumen.

Selanjutnya, penelitian eksplorasi ditujukan untuk: Pertama, mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada. Kedua, mengidentifikasi masalah dengan memeriksa data-data yang diperlihatkan kondisi dan praktik-praktik yang berlaku. Ketiga, melakukan evaluasi atau (jika mungkin) membuat komparasi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Alasan Pemilihan lokasi penelitian pembentukan desa wisata ini mengacu pada Program mata Kuliah Ekologi Pariwisata yang dibuat oleh mahasiswa jurusan Hospitality and Tourism (Bisnis Pariwisata) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yaitu di Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Selain itu, Desa Desa Selorejo, dalam perkembangannya memiliki berbagai potensi alam, seni, budaya dan agrowisata yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata.

3.3. Sumber Data/ Informan

Dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dalam Moleong (2002), sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber-sumber data dalam penelitian ini adalah:

Universitas Brawijaya 29

1. Informan, kata-kata dan tindakan dari informan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Sumber utama dicatat melalui catatan tertulis. Sebagai sumber utama data utama dipilih secara purposive dan diseleksi berdasarkan atas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan data yang benar-benar relevan, kompeten dengan masalah yang diteliti berupa keterangan, cerita atau uraian kata yang bermakna dan bernuansa untuk mengungkap potensi wisata di Desa Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Dalam hal ini sumber informan yang dipakai sebagai sumber informasi, yaitu: kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat di Desa Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Dokumen/sumber tertulis, Moleong (2002) menyatakan bahwa dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Dokumen/sumber tertulis merupakan bahan tambahan yang berasal dari buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sebagai sumber data lainnya bersifat melengkapi data utama dan bersifat relevan dengan masalah dan fokus penelitian berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil-hasil pertemuan dan keputusan-keputusan rapat, dan foto-foto. Sumber data ini untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

3.4. Tahap dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, melalui tiga tahap kegiatan yang akan dilakukan oleh peneliti sendiri, sebagai berikut:

Universitas Brawijaya 30

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan baik, maka peneliti bertindak sebagai orang yang tidak dikenal, terlebih dahulu harus melapor dan memperkenalkan diri kepada pejabat yang berwenang dengan disertai surat penelitian ataupun kajian yang selanjutnya mengungkapkan maksud dan tujuan peneliti, sekaligus meminta ijin sebagai tanda bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian ataupun kajian.

Pada tahap ini peneliti berinteraksi dan beradaptasi pada sumber data, agar dapat mengenal lebih dekat dengan lingkungan penelitian, dan menjalin hubungan yang erat, etis dan simpatik. Peneliti berperilaku sopan dan santun, baik tutur bahasa maupun dalam tingkah laku. Pada tahap ini, yang paling diutamakan adalah bagaimana peneliti dapat diterima dalam lingkungan penelitian pada saat memasuki lokasi penelitian. Hubungan yang perlu dibina berupa rapport (rapor). Rapport adalah hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah di antara keduanya (Moleong, 2002). Dengan demikian subyek dengan sukarela dapat menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

2). Ketika berada di lokasi penelitian

Sewaktu berada pada lokasi penelitian mau tidak mau peneliti akan terjun kedalamnya dan akan ikut berperan serta didalamnya. Pada tahap ini peneliti membaur dengan situasi tempat yang diteliti dan menjalin hubungan yang lebih akrab secara pribadi dengan informan kunci pada penelitian. Peneliti menyesuaikan diri dan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku di lokasi penelitian dengan kondisi yang akrab, peneliti melakukan pengamatan secara langsung, berdiskusi, dan tukar-menukar informasi.

3). Pengumpulan Data (Logging Data)

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan

Universitas Brawijaya 31

informasi melalui observasi dan wawancara. Alat bantu yang digunakan berupa: catatan lapangan, tape recorder, kamera foto, dan alat lain yang dianggap perlu. Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik sebagai berikut :

a) Observasi (pengamatan), Teknik ini dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung di lapangan terhadap obyek penelitian sehingga memperoleh data yang aktual dari sumber data. Ini dilakukan dengan mengamati baik terlibat secara langsung maupun tidak langsung guna memudahkan perolehan data yang diinginkan.

b) Wawancara secara mendalam (Indepth Interview), Wawancara yang dilakukan oleh peneliti tidak bersifat mengarahkan atau melakukan intervensi terhadap pandangan informan. Peneliti memanfaatkan pengetahuannya secara profesional untuk memahami dan menjelaskan suatu hal, kejadian, mengembangkan imajinasi dan daya nalar untuk dapat mengungkap apa yang disampaikan, tindakan apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, serta kerangka mental dari dalam yang dimiliki subyek (emic). Atas dasar emic yang diperoleh tersebut, peneliti mencoba memahami, menafsirkan dan membuat pemaknaan baru atas worldview peneliti. Dengan tehnik ini, peneliti telah dapat memperoleh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembentukan desa wisata. Wawancara telah dilakukan baik secara terbuka maupun secara terstruktur. Dan pertanyaan yang diberikan berfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup lengkap dan mendalam. Wawancara mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian (Bungin, 2007). Guna mempertajam hasil data, dipergunakan pula wawancara yang tidak terstruktur, yakni peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam

Universitas Brawijaya 32

melakukan wawancara, tidak terbatas hanya di kantor saja tetapi juga dilakukan dimanapun tempat yang telah disepakati. Hal ini dimaksudkan agar lebih leluasa dalam menggali informasi yang diperlukan tanpa terikat oleh waktu dan tempat.

c) Dokumentasi, Dokumen dalam penelitian ini dapat bersumber dari dokumen pribadi, maupun dokumen resmi. Dokumen-dokumen tersebut diamati, dicatat, atau difotokopi. Bahan-bahan panduan, arsip-arsip, maupun data-data lain yang terkait dengan masalah yang diteliti dikumpulkan peneliti untuk memperoleh kejadian nyata tentang obyek yang diteliti. Untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan, peneliti melakukan pengumpulan dokumen potensi yang bisa dikembangkan untuk pembentukan desa wisata.

d) Focus Group Discussion (FGD), yaitu melibatkan stakeholder penting yang terkait dengan rencana pembentukan desa wisata Desa Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Melalui FGD diharapkan diperlohen berbagai informasi penting yang tidak mungkin diperoleh melalaui teknik yang lain.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dan Spradley.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009), mengemukakan aktifitas dalam penelitian data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data ada tiga, yaitu: 1) Reduksi data, 2) Penyajian data, 3) dan Pengambilan Kesimpulan.

Di dalam penelitian ekploratif, proses analisis dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data di

Universitas Brawijaya 33

lapangan berlangsung, sehingga dalam penelitian kualitatif sering dikenal sebagai proses siklus. Setelah mendapatkan informasi, dilakukan analisis untuk mencari hipotesis kemudian dilakukan pengumpulan informasi berikutnya. Ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian dengan hipotesis sementara yang telah disusun, demikian terus berputar hingga ditemukan puncak informasi atau kejenuhan data. Selanjutnya, kegiatan dalam analisis data meliputi pencarian data, menatanya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesanya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dilakukan.

Menurut Moleong (2002) yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.” Pencarian data-data dilakukan dengan metode induktif, yang diberangkatkan dari fakta-fakta atau peristiwa umum kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus (Moleong, 2002). Sedangkan pengelolaan datanya digunakan metode reflektif. Komponen-komponen metode reflektif adalah: (a) perekaan, (b) penafsiran, (c) penilaian, (d) deskripsi, (e) pemahaman; dan (g) analisa. Kemudian, masih menurut Moleong (2002), dalam berpikir reflektif induksi akan diawali dari fakta-fakta khusus dan menuju ke pernyataann umum yang menerangkan fakta-fakta itu. Kemudian dari ekplanasi yang bersifat umum tersebut diselidiki kembali fakta-fakta yang telah ada tadi untuk meyakinkan kebenaran ekplanasi yang telah dirumuskan (verifikasi).

Pada tahap perumusan strategi pembentukan desa wisata di Desa Selorejo Kecamatan Dau, peneliti menggunakan teknik analisis SWOT, dengan teknik SWOT kita dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam pembentukan desa wisata di Desa Selorejo Kecamatan Dau. Selanjutnya untuk merumuskan model desa wisata, peneliti berpijak pada data hasil pemetaan potensi dan rumusan strategi tersebut yang dielaborasi menjadi skema konsep yang lebih operasional.

Universitas Brawijaya 34

BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. Kondisi Obyektif Daerah Penelitian

Pembangunan pariwisata mempunyai peranan penting karena disamping sebagai penggerak perekonomian juga diharapkan meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat selain itu pariwisata juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kepuasan terhadap hal-hal yang bersifat batiniah. Dalam rangka memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktifitas pariwisata.

Selanjutnya melalui pengelolaan berbagai potensi secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Malang dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan pada gilirannya akan mengangkat kesejahteraan masyarakat dampaknya akan berpengaruh sekali terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Kabupaten Malang yang kondisi geografisnya terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran/ lembah serta perairan pantai membentuk bentangan-bentangan alam yang indah dengan patahan-patahan geologi yang menciptakan adanya air terjun hamparan pantai yang luas dan berpasir putih, hal ini memungkinkan sekali dipacunya pertumbuhan dan pengembangan wilayah Kabupaten Malang berbasis pada pariwisata dengan ditunjang oleh sumber daya alam dan sektor-sektor ekonomi unggulan seperti pertanian peternakan

Universitas Brawijaya 35

perikanan industri pertambangan dan pariwisata itu sendiri. Pengembangan pariwisata dapat ditempuh melalui pengadaan paket wisata, pengembangan jalur wisata, pengadaan sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti hotel atau penginapan serta peningkatan aksesbilitas dengan meningkatkan kondisi jalan dan penyediaan sarana transportasi menuju obyek wisata.

Desa Selorejo adalah salah satu desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang terletak di bagian Barat Laut Wilayah Kabupaten Malang.

a. Wilayah Administrasi

Desa Selorejo adalah salah satu desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun batas-batas wilayah Desa Selorejo adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Gading Kulon – Kecamatan Dau Timur : Desa Tegalweru – Kecamatan Dau Selatan : Desa Petung Sewu – Kecamatan Dau Barat : Hutan

Dengan luas wilayah 400Ha yang terinci sebagai berikut: Pemukiman/Pekarangan : 26,53 Ha Bangunan Industri : 0,00 Ha Tegal/Kebun : 285,47 Ha Perkebunan : 0,00 Ha Padang Rumput : 0,00 Ha Rawa : 0,00 Ha Hutan :0,00 Ha Lainnya :30,00 Ha b. Klimatologi

Desa Selorejo terletak di wilayah pegunungan dengan hawa yang sejuk dengan suhu udara berkisar antara 200C hingga

Universitas Brawijaya 36

22 C. sedangkan rata- rata kelembapan nisby 20% dengan curah hujan 2000 mm / tahun .

c. Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan lahan di Desa Selorejo untuk lahan terbangun hanya sekitar 400 ha dari seluruh pola penggunaan lahan yang ada. Sisanya merupakan lahan yang belum terbangun. Hal ini disebabkan karena wilayah Desa Selorejo sebagian besar merupakan kawasan dengan topografi yang cenderung berbukit, sehingga penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan dan pertanian.

Dari seluruh lahan yang ada pola penggunaan lahan di Desa Selorejo terdiri dari 400 ha yang terbagi atas : Pemukiman/Pekarangan 26,53 Ha, Bangunan Industri 0,00 Ha, Tegal/Kebun 285,47 Ha, Perkebunan 0,00 Ha, Padang Rumput 0,00 Ha, Rawa 0,00 Ha, Tambak 0,00 Ha, Hutan 0,00 Ha, Lainnya 30,00 Ha Seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3

Pola Penggunaan Lahan desa Selorejo tahun 2008

No. Jenis Penggunaan

Lahan Jumlah (ha)

1 Pemukiman/Pekarangan 26,53 2 Bangunan Industri 0,00 3 Tegal/Kebun 285,47 4 Perkebunan 0,00 5 Padang Rumput 0,00 6 Rawa 0,00 7 Tambak 0,00 8 Hutan 0,00 9 Lainnya 30,00 Jumlah 342,0 d. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Selorejo pada Tahun 2008 sebanyak 3283 jiwa yang terdiri dari laki- laki sebanyak 1611 jiwa dan perempuan sebanyak 1672 jiwa dan terdiri dari 1108 kepala keluarga.

Universitas Brawijaya 37

i. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data tentang jumlah penduduk menurut pencaharian diperlukan untuk mengetahui tingkat perekonomian penduduk di Desa Selorejo, terutama dari mata pencaharian yang dominan. Dengan demikian akan tergambar pola ekonomi penduduk maupun tingkat pendapatannya.

Dilihat dari struktur mata pencaharian penduduk Desa Selorejo, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor perternakan. Kondisi ini ditunjang oleh faktor potensi perternakan yang mendukung untuk kegiatan perternakan. Dari data monografi desa terlihat bahwa 30,4% penduduk desa Selorejo bekerja pada sektor perternakan, hal ini ditunjukkan oleh rasio antara penduduk yang bekerja di sector perternakan dan penduduk yang bekerja di sector non perternakan. Penduduk yang bekerja pada sector non perternakan tersebar di berbagai sector seperti Perkebunan, Perikanan, Pedagang, PNS, TNI/Polri, Buruh Pabrik/Industri, Penggalian/Penambangan, Buruh Tani, Buruh Bangunan, Jasa, Lainnya.

Tabel 4.4.1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Perkebunan 519 2 Perikanan 0 3 Perternakan 538 4 Pedagang 57 5 PNS 8 6 TNI/Polri 6

7 Buruh Pabrik/ Industri 0

8 Penggalian/Penambangan 0 9 Buruh Tani 541 10 Buruh Bangunan 64 11 Jasa 15 12 Lainnya 19 Jumlah 1.767

Universitas Brawijaya 38

ii. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan digunakan untuk menilai kualitas sumber daya manusia di wilayah Desa Selorejo. Berdasarkan data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, jumlah tingkat pendidikan SD Laki-laki 158 orang sedangkan perempuan 121 serta penduduk yang tidak tamat SD sebanyak 627. sedangkan penduduk tamat SMP berjumlah 534 sedangkan penduduk tamat SMA berjumlah 290, seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.4.2

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan tahun 2008

No Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tidak Tamat SD 627

2 SD 1.155

3 SMP 0

4 SMA 290

5 Tamat Perguruan Tinggi/Universitas 117

Jumlah 2.189

iii. Jumlah Penduduk Menurut Umur

Berdasarkan data tentang jumlah penduduk menurut umur di Desa Selorejo, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari penduduk usia non produktif. Penduduk yang mempunyai usia produktif di Desa Selorejo sebanyak 86,9% dari jumlah penduduk.

Tabel 4.4.3

Jumlah Penduduk Menurut Umur tahun 2008

No Usia Jumlah Prosentase (%)

1 0->5 tahun 251 7,6 2 5-6 Tahun 76 2,3 3 7-15 Tahun 386 11,6 4 16-22 Tahun 310 9,3 5 23-59 Tahun 1948 58,7 6 ^0 Tahun Ke Atas 346 10,4 Jumlah 3,317

Universitas Brawijaya 39

e. Potensi Desa Selorejo 1) Potensi Pertanian

Dari data penggunaan tanah Desa Selorejo yang telah disampaikan diatas, penggunaan terbesar adalah pada sektor Tegal/Kebun yaitu sebesar 285,47 ha.

Melihat kondisi diatas dapat dikatakan bahwa potensi Tegal/Kebun di Desa Selorejo cukup besar. Dari data dari profil desa dapat diketahui bahwa produksi terbesar dari sektor Tegal/Kebun adalah produksi Sayuran.

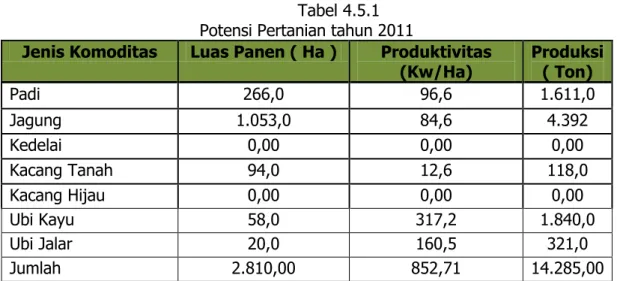

Tabel 4.5.1 Potensi Pertanian tahun 2011

Jenis Komoditas Luas Panen ( Ha ) Produktivitas

(Kw/Ha) Produksi ( Ton)

Padi 266,0 96,6 1.611,0 Jagung 1.053,0 84,6 4.392 Kedelai 0,00 0,00 0,00 Kacang Tanah 94,0 12,6 118,0 Kacang Hijau 0,00 0,00 0,00 Ubi Kayu 58,0 317,2 1.840,0 Ubi Jalar 20,0 160,5 321,0 Jumlah 2.810,00 852,71 14.285,00 2) Potensi Peternakan

Berdasarkan data yang diperoleh tahun 2008 jenis ternak yang terdapat di Desa Selorejo terdiri dari ternak besar (Sapi Perah,Sapi Pedaging, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Babi, Ayam Petelur, Ayam Pedaging, Itik/Bebek). Dari data yang ada mengindikasikan bahwa perkmbangan ternak besar tersebut secara keseluruhan di Desa Selorejo terus mengalami peningkatan. Sedangkan jenis unggas terutama ayam Petelur jumlahnya cukup besar.

Universitas Brawijaya 40

Tabel 4.5.2

Potensi Peternakan tahun 2008

Komoditi Jantan Betina Jumlah

Sapi Perah 315 1.245 1.560 Sapi Pedaging 238 1.642 1.840 Kerbau - - - Kuda 8 4 12 Kambing 154 487 641 Domba 303 894 1.197 Babi 56 387 443 Ayam Petelur 154.750 0 154.750 Ayam Pedaging 90.500 0 90.500 Itik/Bebek 3.446 54 3.500 Jumlah 254.270 4.713 258.983

4.2. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.2.1. Analisis Kondisi Internal dan Eksternal Desa Selorejo Berdasarkan Aspek Penting Pembentukan Desa Wisata.

Potensi pariwisata Desa Selorejo tidak hanya bersumber dari obyek-obyek wisata internal saja, tetapi juga dapat didukung oleh adanya faktor-faktor pendukung eksternal. Dua faktor (internal dan internal) ini perlu diidentifikasi dan dianalisis dengan cermat, agar dapat ketahui strategi dan model pembentukan desa wisata yang mungkin untuk dilakukan.

1. Analisis Kondisi Internal.

Mengacu pada konsep desa wisata ( tourism village) aspek-aspek penting yang harus dimiliki oleh desa wisata adalah sebagai berikut ;

1. Potensi produk, atraksi wisata dan daya tarik wisata 2. Dukungan SDM

3. Motivasi kuat dari masyarakat 4. Dukungan sarana dan prasarana 5. Fasilitas pendukung kegiatan wisata

Universitas Brawijaya 41

6. Kelembagaan desa wisata 7. Ketersediaan lahan/area

Analisis pembentukan desa wisata di desa Selorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang akan dikonsentrasikan pada tujuh aspek di atas serta kriteria-kriteria dari pengalaman daerah lain yang relevan. Kemudian dilakukan elaborasi untuk mengambil sebuah kesimpulan mengenai potensi yang dimiliki kecamatan Dau.

Lingkup analisis potensi pariwisata internal, selain dilakukan di wilayah administrative desa Selorejo sebagai pilot project pembentukan desa wisata.

A.1 Potensi Produk dan Daya Tarik Wisata

Potensi produk dan daya tarik sebagaimana dimaksud adalah meliputi pertama, adalah potensi fisik lingkungan alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitek bangunan yang unik dan khas serta bentang dan kontur alam yang elok. Sedangkan potensi yang kedua adalah meliputi potensi kehidupan sosial budaya masyarakat, yaitu pola keseharian masyarakat yang natural dan khas, adat istiadat, tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian tradisional yang telah turun temurun.

Mengingat bahwa modal dasar yang harus dimiliki oleh desa wisata adalah adanya obyek wisata sebagai daya tarik wisatawan, berdasarkan pada data potensi bab sebelumnya maka potensi di Desa Selorejo yang memiliki daya tarik terhadap wisatawan dan memungkinkan untuk dikembangkan menjadi desa wisata terdapat pada tabel dibawah ini:

A.1.1. Potensi Wisata Alam

Potensi wisata alam yang dimiliki oleh desa Selorejo adalah Wana Wisata Petik Jeruk Baby Java yang mmeiliki luas sekitar 200 Ha. Di wisata petik jeruk ini wisatawan dapat memetik sendiri buah jeruk Baby Java dari pohonnya secara langsung dan juga dapat