HASIL DAN PEMBAHASAN

Sifat Fisik Tanah pada Berbagai Penggunaan Lahan

Sifat fisik tanah pada berbagai penggunaan lahan di Sub DAS Jenneberang Hulu mempunyai karakteristik yang berbeda (Tabel 6 dan Tabel Lampiran 13-41). Bobot isi tanah nyata lebih rendah, porositas, permeabilitas dan indeks stabilitas agregat tanah (ISA) nyata lebih tinggi pada hutan alam (HA) dibandingkan pada lahan dengan agroforestri gamal (AF1) dan agroforestri kopi (AF2) serta monokultur jagung (J). Hal ini disebabkan oleh kandungan bahan organik tanah yang tinggi pada hutan alam dibandingkan dengan penggunaan lahan AF1 dan AF2, sebagai dampak tingginya penutupan permukaan tanah oleh vegetasi (pohon dan tumbuhan bawah) serta serasah yang dapat memelihara dan mampu memperbaiki kualitas sifat fisik tanah yang ditunjukkan dengan rendahnya bobot isi dan tingginya porositas, permeabilitas dan indeks stabilitas agregat tanah.

Tabel 6 Indeks stabilitas agregat (ISA), bobot isi (BI), porositas, permeabilitas dan bahan organik tanah pada berbagai penggunaan lahan di Sub DAS Jenneberang Hulu

Tipe Penggunaan ISA Lahan BI (g/cm3) Porositas (%) Permea bilitas (cm/jam) Bahan organik (%) 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm

Hutan alam (HA) 65.2 a Agroforestri 1 (AF1) 54.7 b 1.0 a 1.1 ab 1.1 a 1.2 b 63.4 a 59.0 b 59.0 a 55.6 b 9.1 a 7.3 a 7.0 a 4.2 b Agroforestri 2 (AF2) 53.4 b 1.1 b 1.2 b 58.5 b 55.7 b 5.3 b 3.8 b Jagung (J) 31.5 c 1.1 b 1.3 c 56.8 b 51.8 c 2.6 c 1.6 c Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda pada taraf

nyata 0.05 menurut uji jarak berganda Duncan

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pada tipe penggunaan lahan monokultur jagung indeks stabilitas agregat mempunyai kestabilan yang paling rendah dibandingkan dengan tipe penggunaan lahan hutan maupun agroforestri. Berdasarkan kriteria tingkat kestabillan agregat, maka indeks stabiltas agregat yang berada pada tipe penggunaan lahan monokultur jagung sebesar 31.5 menunjukkan tingkat kestabilan agregat yang sangat tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh kontribusi jagung dalam menyumbangkan bahan serasah untuk melindungi permukaan tanah tidak memadai.

Kestabilan agregat dapat meningkat apabila terjadi peningkatan penutupan lahan yang dapat ditunjukkan pada tipe agroforestri AF1 dan AF2 sebesar 54.7 dan 53.4 yang mempunyai indeks stabilitas agregat pada kategori

yang lebih stabil. Selanjutnya kemantapan agregat yang berada pada kategori stabil (65.2) pada tipe lahan hutan alam, kemungkinan disebabkan karena pengaruh eksudat akar dan jumlah populasi mikroorganisme yang cukup tinggi di sekitar perakaran. Menurut Watt et al.,(1993) akar tanaman memberikan konstribusi terhadap kelimpahan bahan organik tanah dan kemantapan agregat tanah secara langsung melalui material akar dan secara tidak langsung melalui stimulasi aktivitas mikroorganisme di sekitar perakaran.

Tingginya indeks stabilitas agregat pada tipe penggunaan lahan hutan alam, juga dapat disebabkan oleh tingkat penutupan lahan yang multi strata. Lapisan tajuk vegetasi yang berlapis-lapis menyebabkan berkurangnya ketinggian jatuhnya butiran air hujan sehingga mengurangi energi tumbukan terhadap permukaan tanah yang dapat memecah agregat tanah. Sebelum curah hujan jatuh di atas permukaan tanah, curah hujan terlebih dahulu mengalami intersepsi pada tajuk sehingga mengurangi jumlah air hujan yang sampai pada permukaan tanah.

Selain itu, guguran tajuk vegetasi yang sudah tua yang jatuh ke permukaaan tanah menjadi serasah yang belum mengalami dekomposisi dapat berfungsi sebagai mulsa. Selain mengurangi energi tumbukan di permukaan tanah, mulsa juga dapat menciptakan kondisi sifat fisik tanah yang optimum untuk perkembangan makro fauna dan mikroorganisme tanah. Organisme tersebut sangat berperanan dalam pembentukan bahan organik tanah. Makro fauna berperan langsung terhadap penghancuran bahan mulsa menjadi bahan yang lebih kecil. Selanjutnya bahan tersebut oleh mikroorganisme tanah berangsur mengalami dekomposisi menjadi bahan organik tanah yang merupakan bahan penyemen butir-butir primer tanah yang membentuk agregat tanah. Disamping itu mikroorganisme tanah dapat menghasilkan polisakarida, hemiselulosa dan sejumlah polimer alami lainnya yang dapat menempel pada permukaan partikel tanah melalui jembatan kation, ikatan hydrogen dan mekanisme adsorpsi anion (Santi et al., 2008). Kemantapan agregat mikro tergantung pada keberadaan bahan organik pengikat, sedangkan kemantapan agregat makro dapat terbentuk karena aktivitas perakaran tanaman dan miselium fungi. Mikroorganisme dapat memetabolisme bahan organik tanah

untuk menghasilkan eksopolisakarida yang kemudian digunakan sebagai agensia pengikat partikel agregat mikro.

Agregat tanah terbentuk dari hasil pengelompokan sejumlah butir-butir primer tanah yang tersusun secara hirarki. Susunan hirarki ini berpengaruh terhadap stabilitas agregat. Apabila terjadi dispersi, maka yang terpengaruh adalah susunan hirarki yang paling bawah (partikel liat), sehingga seluruh agregat akan hancur. Tetapi bila terjadi penghancuran agregat pada susunan hirarki atas (misalnya, karena pengaruh pengolahan tanah) maka hirarki bagian bawah tidak terpengaruh. Peranan bahan organik dalam pembentukan agregat yang stabil terjadi karena mudahnya tanah membentuk kompleks dengan bahan organik yang juga dapat mempengaruhi porositas tanah (Troeh et

al.,1980).

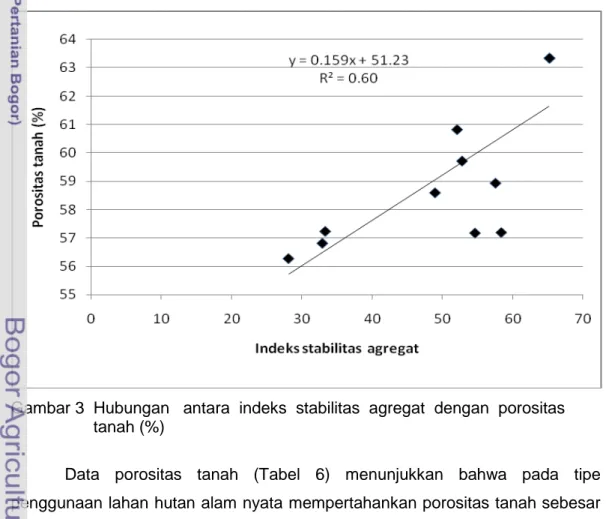

Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks stabilitas agregat menyebabkan semakin meningkatnya porositas tanah (Gambar 3).

Gambar 3 Hubungan antara indeks stabilitas agregat dengan porositas tanah (%)

Data porositas tanah (Tabel 6) menunjukkan bahwa pada tipe penggunaan lahan hutan alam nyata mempertahankan porositas tanah sebesar 63.4 % dibandingkan pada tipe agroforestri masing-masing 59.0 % untuk AF1 dan 58.5 % untuk AF2 maupun tipe monokultur jagung sebesar 56.8 %.

Hal ini disebabkan oleh tingginya penutupan lahan oleh vegetasi maupun

Hasil analisis ragam (Tabel Lampiran 25) menunjukkan bahwa tipe penggunaan lahan hutan alam mempunyai pengaruh yang tidak berbeda nyata dengan tipe agroforestri dalam mempertahankan pori drainase cepat (%volume). Jumlah pori drainase cepat yang dijumpai di hutan sekitar 14.9 % dan pada tipe penggunaan lahan agroforestri yang berbasis gamal (AF1) rata-rata sekitar 12.6 % dan agroforestri berbasis kopi (AF2) sekitar 12.2 %. Tingginya jumlah pori drainase cepat disebabkan oleh komposisi vegetasi di hutan dan agroforestri lebih banyak dan lebih rapat sehingga ketebalan serasahnya juga lebih besar. Rapatnya penutupan permukaan tanah oleh kanopi pohon, tanaman bawah dan lapisan serasah sangat membantu dalam mempertahankan jumlah pori makro. Hasil penelitian di Lampung Utara, menunjukkan bahwa masukan serasah sekitar 8 ton/ha/tahun dari hasil pangkasan Gliricidia sepium pada sistem budi daya pagar dapat meningkatkan porositas dari 45 % menjadi 55 % (Prijono et al., 1996).

serasah yang dapat melindungi permukaan tanah dari energi tumbukan air hujan. Dengan demikian, penghancuran agregat yang diawali dengan terjadinya penghancuran partikel tanah yang dapat menutup pori dapat dihindari. Agregat yang stabil dapat menciptakan lingkungan fisik yang baik untuk perkembangan akar tanaman melalui pengaruhnya terhadap porositas, aerasi dan daya menahan air. Selain itu serasah dan akar tanaman yang sudah mati yang mengalami dekomposisi dapat memberikan konstribusi terhadap kelimpahan bahan organik tanah.

Perbedaan yang nyata pada jumlah pori drainase cepat yang lebih rendah yaitu sebesar 7.9 % ditunjukkan pada tipe penggunaan lahan pertanian monokultur jagung. Rendahnya jumlah pori drainase cepat disebabkan oleh permukaan tanah lebih terbuka sehingga rentan terhadap penghancuran agregat. Selain itu, kebiasaan petani melakukan pengolahan tanah secara intensif sebelum penanaman jagung dimulai juga dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah.

Jumlah dan kualitas masukan serasah menentukan tebal dan tipisnya lapisan serasah yang ada di permukaan tanah. Tingginya diversitas vegetasi menyebabkan kualitas masukan serasah juga beragam dan lebih tebal. Serasah yang lebih tebal memiliki masa tinggal di permukaan tanah yang cukup lama, Hal ini dapat menciptakan kondisi kelembaban dan suhu tanah yang

mendukung aktivitas dan menyediakan sumber energi bagi biota tanah. Hasil penelitian Hairiah (2007) menunjukkan bahwa tidak dijumpai perbedaan yang nyata antara besarnya populasi cacing tanah pada sistem hutan dengan sistem kopi monokultur dan sistem kopi naungan, populasi rata-rata sekitar 82 ekor m2 pada kedalaman 15 cm. Cacing tanah biasanya memperoleh makanannya

berupa serasah di permukaan tanah dan bergerak aktif ke dalam tanah baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian banyak liang dalam tanah yang ditinggalkan sehingga jumlah porositas meningkat (Fragoso et al.,1997).

Tingginya jumlah pori drainase cepat memberikan gambaran hubungan pori makro antar lapisan tanah, semakin tinggi jumlah pori makro maka semakin cepat pergerakan air di dalam profil tanah. Selain itu peranan akar juga sangat menentukan yaitu dalam kemampuannya menembus lapisan tanah sehingga membentuk celah atau rongga yang mempercepat resapan air baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hal ini dapat disebabkan perbedaan kedalaman sebaran akar pohon. Pada hutan alam atau tipe penggunaan lahan agroforestri penyebaran dan ukuran akar lebih beragam sehingga kontribusi akar terhadap pembentukan porositas tanah juga lebih tinggi.

Selain itu, peningkatan porositas tanah ditentukan oleh ukuran dan padatan tanah yang dapat meningkatkan aerasi, kandungan air dan menentukan perbandingan tata udara dan air yang baik. Pori-pori akan membentuk jaringan dalam tanah dalam bentuk tiga dimensi. Porositas merupakan salah satu faktor penentu utama dari produktivitas tanah. Hal ini disebabkan karena porositas berpengaruh terhadap kemampuan tanah memegang dan melewatkan air (permeabilitas) serta aerasi yang dapat mempengaruhi perkembangan akar. Tanaman dapat tumbuh dengan baik, jika pergerakan udara, ketersediaan air, suhu dan resistensi mekanik berada dalam keadaan optimum.

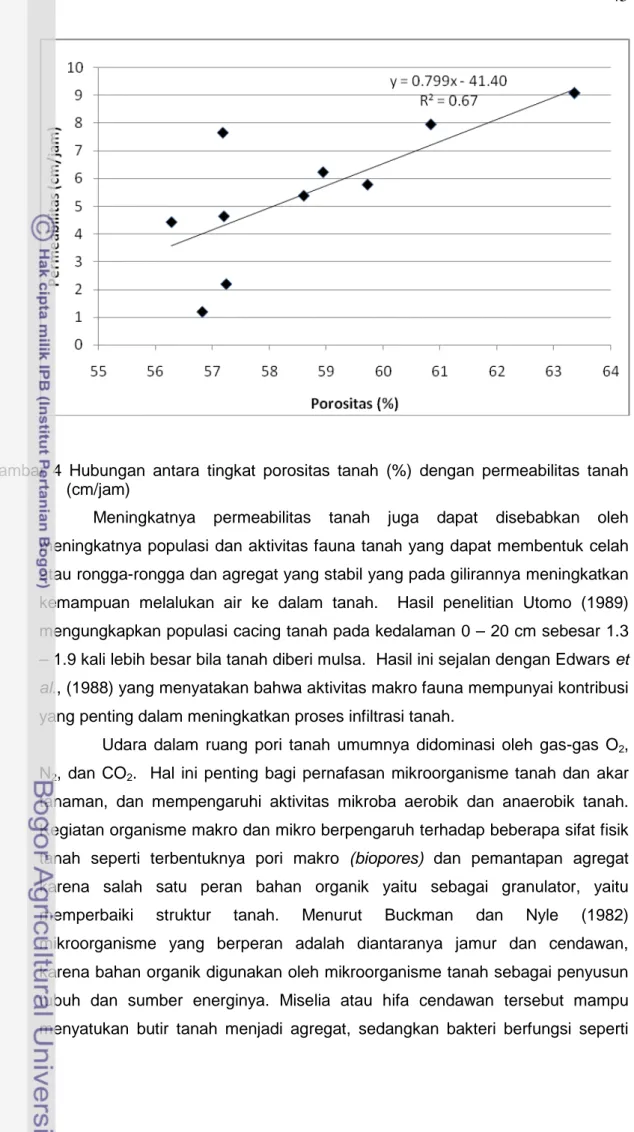

Meningkatnya permeabilitas tanah dapat disebabkan oleh adanya hubungan keterkaitan dengan sifat fisik tanah lainnya yaitu kestabillan agregat dan keadaan porositas tanah. Permeabilitas tanah meningkat, disebabkan terjadinya kesinambungan pori makro sehingga laju aliran lebih cepat serta meningkatnya kestabililan agregat yang mengakibatkan keutuhan pori lebih terjaga sehingga terhindar dari penyumbatan pori dari hancuran partikel tanah. Analisis regresi menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat porositas secara liniar meningkatkan permeabilitas tanah (Gambar 4).

Gambar 4 Hubungan antara tingkat porositas tanah (%) dengan permeabilitas tanah (cm/jam)

Meningkatnya permeabilitas tanah juga dapat disebabkan oleh meningkatnya populasi dan aktivitas fauna tanah yang dapat membentuk celah atau rongga-rongga dan agregat yang stabil yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan melalukan air ke dalam tanah. Hasil penelitian Utomo (1989) mengungkapkan populasi cacing tanah pada kedalaman 0 – 20 cm sebesar 1.3 – 1.9 kali lebih besar bila tanah diberi mulsa. Hasil ini sejalan dengan Edwars et

al., (1988) yang menyatakan bahwa aktivitas makro fauna mempunyai kontribusi

yang penting dalam meningkatkan proses infiltrasi tanah.

Udara dalam ruang pori tanah umumnya didominasi oleh gas-gas O2,

N2, dan CO2. Hal ini penting bagi pernafasan mikroorganisme tanah dan akar

tanaman, dan mempengaruhi aktivitas mikroba aerobik dan anaerobik tanah. Kegiatan organisme makro dan mikro berpengaruh terhadap beberapa sifat fisik tanah seperti terbentuknya pori makro (biopores) dan pemantapan agregat karena salah satu peran bahan organik yaitu sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Menurut Buckman dan Nyle (1982) mikroorganisme yang berperan adalah diantaranya jamur dan cendawan, karena bahan organik digunakan oleh mikroorganisme tanah sebagai penyusun tubuh dan sumber energinya. Miselia atau hifa cendawan tersebut mampu menyatukan butir tanah menjadi agregat, sedangkan bakteri berfungsi seperti

semen yang menyatukan agregat. Makin tinggi jumlah bahan organik tanah akan mempengaruhi aktivitas mikroorganisme tanah yang ditunjukkan oleh tingkat respirasi tanah dan membantu terjadinya ikatan antara agregat-agregat tanah.

Rendahnya bobot isi pada hutan alam menunjukkan lapisan tanah yang porous yang mempercepat gerakan air dan mempengaruhi daya tembus akar dan penyebarannya. Dan yang paling penting, apabila terjadi peningkatan bobot isi seperti yang terjadi pada tipe penggunaan lahan monokultur jagung akan meningkatkan pemadatan tanah yang mengakibatkan lapisan tanah membatasi pertumbuhan akar.

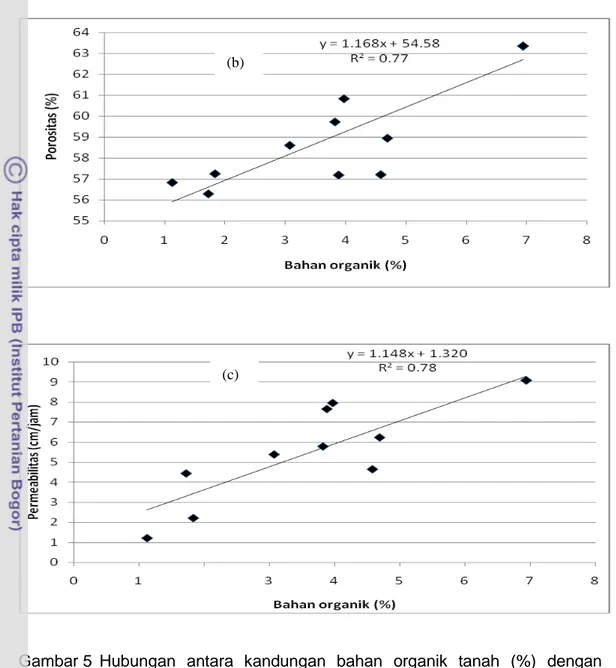

Tingginya kandungan bahan organik tanah pada hutan alam nyata menurunkan bobot isi tanah (Tabel 6). Menurut Troeh et al. (1980), peranan bahan organik dalam pembentukan agregat yang stabil terjadi karena mudahnya tanah membentuk kompleks dengan bahan organik. Tingginya kandungan bahan organik menyebabkan tanah yang padat menjadi berstruktur remah yang relatif lebih ringan. Demikian pula dengan aerasi tanah dan permeabilitas menjadi lebih baik karena ruang pori tanah (porositas) bertambah akibat terbentuknya agregat.

Berdasarkan analisis regresi menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kandungan bahan organik dengan bobot isi, porositas, dan permeabilitas tanah (Gambar 5).

Gambar 5 Hubungan antara kandungan bahan organik tanah (%) dengan bobot isi (a), porositas (b), dan permeabilitas (c)

Laju Infiltrasi, Aliran permukaan dan Erosi

Laju infiltrasi merupakan variabel yang sangat menentukan masuknya air ke dalam tanah dan jumlah air yang menjadi aliran permukaan dan pada gilirannya mempengaruhi erosi. Dari hasil pada Tabel 7 memperlihatkan laju infiltrasi pada hutan alam lebih tinggi dibanding AF1, AF2 dan J. Hal ini disebabkan kualitas sifat fisik tanah lebih baik pada hutan alam yang ditandai dengan porositas dan indeks stabilitas agregat yang tinggi juga disebabkan oleh

(b)

Tabel 7 Pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap laju infiltrasi, aliran permukaan dan erosi di Sub DAS Jenneberang Hulu

Tipe

Penggunaan Lahan

Laju Infiltrasi (cm/jam)

Aliran Permukaan Erosi (ton/ha)

mm *% CH

Hutan alam (HA) Agroforestri 1 (AF1) **15.7 a 12.0 b 97.8 a 229.0 b 4.8 11.3 6.4 a 31.2 b Agroforestri 2 (AF2) 11.0 b 264.5 c 13.0 43.3 c Jagung (J) 2.5 c 489.5 d 24.1 72.6 d Keterangan : *) Total curah hujan = 2030.8 mm

**) Keterangan:Angka-angka dalam kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda pada taraf nyata 0.05 menurut uji jarak berganda Duncan

peranan vegetasi dan serasah di permukan tanah yang melindungi permukaan tanah dari tumbukan butiran hujan sehingga tanah terlindung dari proses pemecahan agregat. Hal ini dapat mencegah atau mengurangi jumlah aliran permukaan dan erosi.

Perubahan penggunaan lahan hutan alam menjadi agroforestri maupun monokultur jagung di Sub DAS Jenneberang Hulu nyata menurunkan laju infiltrasi. Akibatnya, aliran Permukaan dan erosi meningkat secara signifikan. Besarnya erosi ditipe penggunaan lahan AF1, AF2 dan monokultur jagung telah melampaui batas erosi yang dapat diijinkan. Menurut Arsyad (2000) untuk tanah dengan lapisan bawahnya berpermeabel lambat yaitu sebesar 9.0 ton/ha/th dan 13.5 ton/ha/th pada tanah dengan permeabilitas agak cepat. Dengan demikian perlu dilakukan tindakan konservasi tanah dan air seperti pembuatan teras atau guludan.

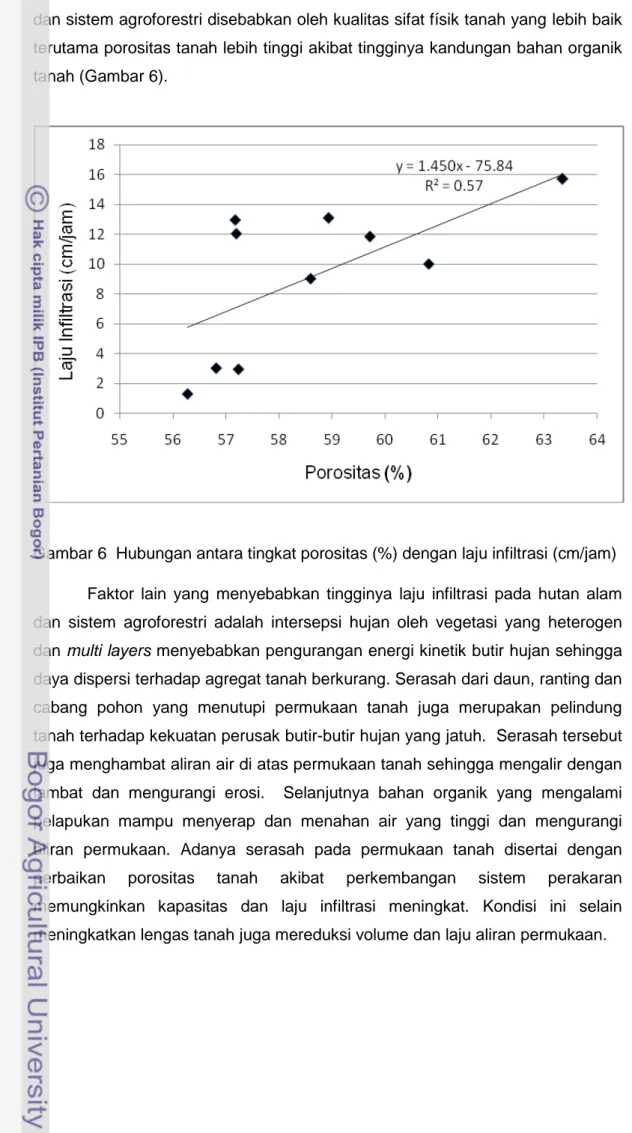

Proses infiltrasi sangat tergantung pada struktur tanah pada lapisan permukaan dan berbagai lapisan dalam profil tanah, sedangkan struktur tanah dipengaruhi oleh bahan organik tanah dan aktivitas biota yang sumber energinya tergantung pada bahan organik (serasah di permukaan, eksudasi organik oleh akar dan akar yang mati). Ketersediaan bahan organik yang tinggi bagi biota (terutama cacing tanah) sangat berperan dalam mengantisipasi proses penyumbatan pori makro tanah yang sangat menentukan laju infiltrasi. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah serapan air oleh pohon adalah jumlah dan distribusi akar serta respon fisiologi pohon terhadap cekaman parsial air tersedia. Serapan air oleh pohon di antara kejadian hujan akan mempengaruhi jumlah air yang dapat disimpan dari kejadian hujan berikutnya, sehingga selanjutnya akan mempengaruhi proses infiltrasi dan aliran permukaan. Oleh karena itu tingginya laju infiltrasi pada hutan alam

dan sistem agroforestri disebabkan oleh kualitas sifat físik tanah yang lebih baik terutama porositas tanah lebih tinggi akibat tingginya kandungan bahan organik tanah (Gambar 6).

Gambar 6 Hubungan antara tingkat porositas (%) dengan laju infiltrasi (cm/jam) Faktor lain yang menyebabkan tingginya laju infiltrasi pada hutan alam dan sistem agroforestri adalah intersepsi hujan oleh vegetasi yang heterogen dan multi layers menyebabkan pengurangan energi kinetik butir hujan sehingga daya dispersi terhadap agregat tanah berkurang. Serasah dari daun, ranting dan cabang pohon yang menutupi permukaan tanah juga merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh. Serasah tersebut juga menghambat aliran air di atas permukaan tanah sehingga mengalir dengan lambat dan mengurangi erosi. Selanjutnya bahan organik yang mengalami pelapukan mampu menyerap dan menahan air yang tinggi dan mengurangi aliran permukaan. Adanya serasah pada permukaan tanah disertai dengan perbaikan porositas tanah akibat perkembangan sistem perakaran memungkinkan kapasitas dan laju infiltrasi meningkat. Kondisi ini selain meningkatkan lengas tanah juga mereduksi volume dan laju aliran permukaan.

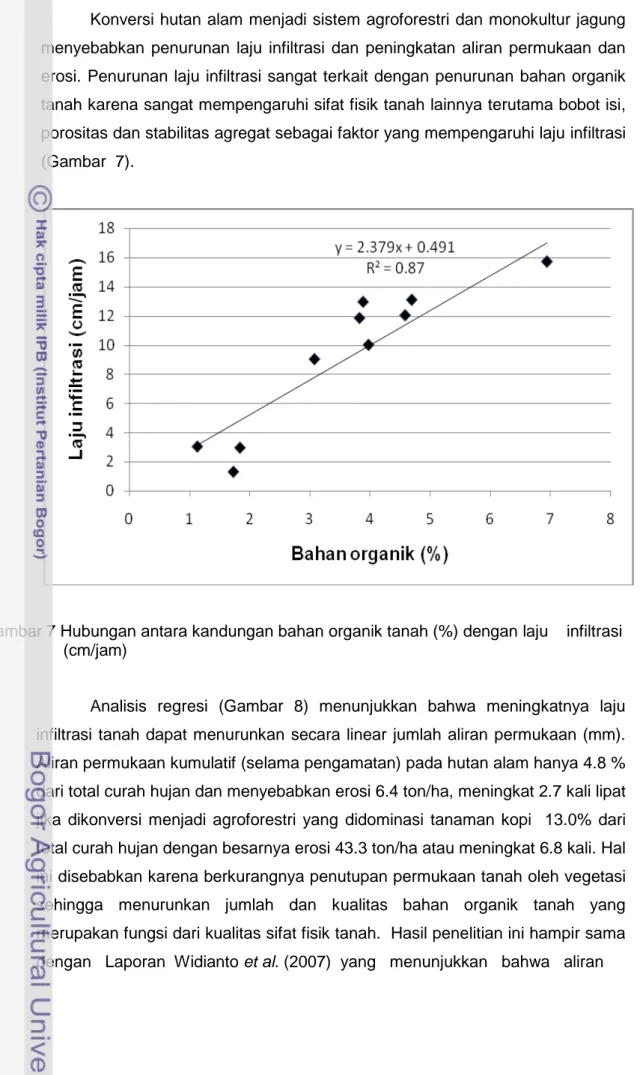

Konversi hutan alam menjadi sistem agroforestri dan monokultur jagung menyebabkan penurunan laju infiltrasi dan peningkatan aliran permukaan dan erosi. Penurunan laju infiltrasi sangat terkait dengan penurunan bahan organik tanah karena sangat mempengaruhi sifat fisik tanah lainnya terutama bobot isi, porositas dan stabilitas agregat sebagai faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi (Gambar 7).

Gambar 7 Hubungan antara kandungan bahan organik tanah (%) dengan laju infiltrasi (cm/jam)

Analisis regresi (Gambar 8) menunjukkan bahwa meningkatnya laju infiltrasi tanah dapat menurunkan secara linear jumlah aliran permukaan (mm). Aliran permukaan kumulatif (selama pengamatan) pada hutan alam hanya 4.8 % dari total curah hujan dan menyebabkan erosi 6.4 ton/ha, meningkat 2.7 kali lipat jika dikonversi menjadi agroforestri yang didominasi tanaman kopi 13.0% dari total curah hujan dengan besarnya erosi 43.3 ton/ha atau meningkat 6.8 kali. Hal ini disebabkan karena berkurangnya penutupan permukaan tanah oleh vegetasi sehingga menurunkan jumlah dan kualitas bahan organik tanah yang merupakan fungsi dari kualitas sifat fisik tanah. Hasil penelitian ini hampir sama dengan Laporan Widianto et al. (2007) yang menunjukkan bahwa aliran

Gambar 8 Hubungan antara laju infiltrasi (cm/jam) dengan aliran permukaan (mm)

permukaan dan erosi pada sistem agroforestri sederhana berbasis kopi (umur > 10 tahun) di daerah bergunung Sumberjaya (Lampung Barat) masih tiga kali lebih tinggi dari pada yang dijumpai di hutan dengan curah hujan rata-rata 1589 mm. Namun dengan sistem kopi monokultur dengan umur kopi yang sama, aliran permukaan dan erosinya 4-5 kali lebih tinggi daripada yang dijumpai di hutan.

Konversi penggunaan lahan dari tipe agroforestri yang didominasi pohon gamal menjadi tipe penggunaan lahan monokultur jagung mengurangi tumbuhan bawah dan jumlah serasah. Akibatnya, konversi yang baru berlangsung dua tahun sudah dapat mengakibatkan aliran permukaan meningkat tajam dari 229.0 mm menjadi 489.5 mm dan erosi meningkat dari 31.2 ton/ha menjadi 72.6 ton/ha terbesar dibandingkan pada tiga tipe penggunaan lahan lainnya (Tabel 7).

Vegetasi dan lapisan serasah melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung butir air hujan yang dapat menghancurkan agregat tanah, sehingga terjadi pemadatan tanah. Hancuran partikel tanah akan

menyebabkan penyumbatan pori tanah makro sehingga menghambat infiltrasi, akibatnya limpasan permukaan meningkat. Peran lapisan serasah

dalam melindungi permukaan tanah sangat dipengaruhi oleh

ketahanannya terhadap pelapukan. Serasah yang mengandung nitrogen tinggi akan mempermudah pelapukan sehingga fungsi penutupan permukaan tanah tidak bertahan lama. Namun demikian tipe serasah seperti ini dapat menyediakan unsur hara yang lebih cepat. Serasah yang berupa daun, ranting dan sebagainya yang belum mengalami pelapukan yang menutupi permukaan tanah, merupakan pelindung tanah terhadap kekuatan perusak butir-butir hujan yang jatuh.

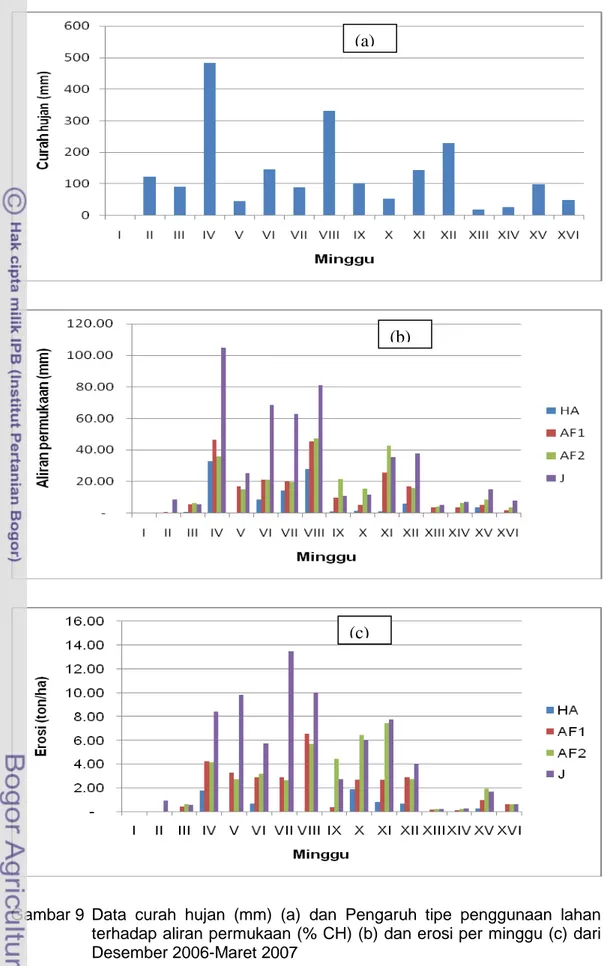

Besarnya aliran permukaan dan erosi yang diamati per minggu (Gambar 9a) menunjukkan bahwa pada minggu ke dua yaitu awal terjadinya musim hujan (Desember 2006), dengan curah hujan sebesar 122.4 mm belum menyebabkan aliran permukaan pada tipe penggunaan lahan hutan alam dan agroforestri dominan kopi AF2. Aliran permukaan dan erosi mulai terjadi pada minggu ke tiga dengan curah hujan sebesar 90.5 mm pada semua tipe penggunaan lahan namun masih dalam tingkat yang rendah selanjutnya mulai mengalami kenaikan pada minggu ke empat mengikuti tingginya curah hujan yaitu 482.3 mm (Gambar 9a, 9b, 9c dan Tabel Lampiran 6 dan 7, 8 dan 9). Namun besarnya aliran permukaan dan erosi yang ditimbulkan masih lebih rendah kecuali pada hutan alam dibandingkan dengan pada kejadian hujan periode berikutnya. Hal ini dapat dimungkinkan karena pada awal musim hujan kandungan air dalam tanah masih rendah sehingga jumlah air hujan yang masuk ke dalam tanah lebih banyak.

Selain itu, belum terjadinya aliran permukaan pada hutan alam (HA) dan agroforestri kopi (AF2) disebabkan karena jumlah penutupan tajuk vegetasi yang rapat menyebabkancurah hujan yang jatuh terlebih dahulu memenuhi air untuk evaporasi, intersepsi, infiltrasi, dan mengisi cekungan tanah sehingga tidak ada air hujan yang mengalami aliran permukaan.

Gambar 9 Data curah hujan (mm) (a) dan Pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap aliran permukaan (% CH) (b) dan erosi per minggu (c) dari Desember 2006-Maret 2007

(b)

(a)

Pada tipe penggunaan lahan agroforestri gamal (AF1) aliran permukaan sudah mulai terjadi walaupun masih relatif rendah yaitu sebesar 0.7 mm dan belum menimbulkan erosi. Hal ini disebabkan terjadi perontokan daun yang sudah tua pada saat musim kemarau sehingga fungsi tajuk sebagai peredam butir hujan lebih rendah. Demikian halnya pada tipe monokultur jagung sudah menimbulkan aliran permukaan dan erosi. Namun, penyebab tingginya erodibilitas tanah pada tipe monokultur jagung disebabkan karena petani sudah melakukan pengolahan tanah untuk persiapan penanaman. Hal ini menyebabkan permukaan tanah menjadi terbuka mengakibatkan hancurnya partikel tanah.

Secara umum pada tipe agroforestri gamal AF1 dan monokultur jagung, timbulnya aliran permukaan walaupum masih relatif rendah yaitu kurang dari 10% dari jumlah curah hujan disebabkan karena kemungkinan permukaan tanah masih dalam keadaan kering akibat musim kemarau pada bulan-bulan sebelumnya. Walaupun pada periode tersebut merupakan awal musim hujan, namun sebagian besar air hujan terserap ke dalam tanah. Ini diindikasikan bahwa kandungan air tanah sebelumnya masih rendah sehingga kapasitas infiltrasi masih tinggi menyebabkan aliran permukaan masih rendah.

Hal lain yang dapat mempengaruhi besarnya aliran permukaan dan erosi adalah periode pertumbuhan tanaman khususnya pada tanaman jagung. Dari data Tabel Lampiran 7 menunjukkan bahwa pertumbuhan jagung yang mempengaruhi fungsi tajuk terhadap penutupan lahan belum efektif menurunkan jumlah aliran permukaan sampai pada minggu ke 7. Hal ini ditunjukkan jumlah aliran permukaan masih terus meningkat mencapai 69.9 % dari jumlah curah hujan. Kemungkinan fungsi tajuk tanaman jagung mulai efektif mengurangi daya rusak tumbukan air hujan ke permukaan tanah baru terlihat pada minggu ke-8 sampai minggu ke-12 yang ditunjukkan menurunnya jumlah aliran permukaaan berturut-turut sebesar 24.5 %, 10.8 %, 22.1 %, 24.6 % dan 16.6 % dari jumlah curah hujan. Pada periode minggu ke 9 hingga minggu ke 11 setelah jagung ditanam fungsi tajuk lebih efektif dibandingkan dengan tipe AF2 yang ditandai dengan jumlah aliran permukaan lebih rendah yaitu 11.1 mm pada jagung dan 21.5 mm pada AF2 (Gambar 9b). Pada sistem monokultur jagung nampak bahwa pada saat periode pertumbuhan vegetatif maksimum kondisi hidrologi lebih baik dibandingkan pada tipe penggunaan agroforestri kopi. Peningkatan aliran permukaan kembali terjadi pada minggu ke 12. Pada periode ini

pertumbuhan jagung sudah mengalami stagnasi yang ditandai dengan daun tanaman yang mulai mengering sehingga fungsi tajuk sebagai penahan sebagian curah hujan juga mengalami penurunan. Meningkatnya aliran permukaan pada monokultur jagung pada periode tersebut tidak disertai dengan peningkatan erosi (Gambar 9c). Hal ini dapat disebabkan karena pada periode tersebut petani tidak lagi melakukan penyiangan lahan sehingga kondisi permukaan tanah sudah tertutupi oleh daun tanaman yang rontok dan tumbuhnya rumput/gulma. Material tersebut dapat brfungsi sebagai mulsa yang berperan menurunkan energi tumbukan air hujan disamping sebagai filter terhadap aliran permukaaan, sehingga dapat mengurangi erosi. Menurut Sinukaban (2000), penggunaan mulsa yang menutupi lahan hanya 30 %, sudah cukup efektif menurunkan jumlah aliran permukaan sebesar 28.7 % dan jumlah erosi sebesar 43.7 %.

Kemantapan agregat sangat menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapan agregat antara lain pengolahan tanah, aktivitas mikroorganisme tanah dan penutupan tajuk tanaman pada permukaan tanah yang dapat menghindari splash erotion akibat curah hujan tinggi. Kemper & Rosenau (1986) mengatakan bahwa makin stabil suatu agregat tanah,makin rendah kepekaannya terhadap erosi (erodibilitas tanah).

Terbentuknya agregat tanah yang lebih baik dan memantapkan agregat yang telah terbentuk sehingga aerasi, permeabilitas dan infiltrasi menjadi lebih baik. Pergerakan air secara vertikal atau infiltrasi dapat diperbaiki dan tanah dapat menyerap air lebih cepat sehingga aliran permukaan dan erosi diperkecil. Akibatnya adalah daya tahan tanah terhadap erosi akan meningkat.

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa pada curah hujan yang sama memberikan respon yang berbeda terhadap jumlah aliran permukaan dan erosi pada setiap tipe penggunaan lahan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ke empat jenis penggunaan lahan tersebut memiliki karakteristik biofisik dan hidrologi yang berbeda.

Penutupan tajuk yang rapat pada tipe penggunaan lahan hutan alam, mendorong peningkatan kegiatan biologi di permukaan tanah karena ketersediaan bahan organik dan perbaikan lingkungan yaitu iklim mikro dan kelembaban tanah. Kegiatan biologi tanah ini juga berdampak positif terhadap porositas tanah dan peningkatan laju infiltrasi. Adanya kecenderungan

perbaikan sifat-sifat fisik tanah di bawah vegetasi yang didominasi kopi memberikan harapan dalam upaya melestarikan sumber daya lahan. Namun ternyata penanaman kopi belum bisa mengembalikan fungsi hidrologis hutan secara penuh, terbukti dengan terjadinya limpasan permukaan dan erosi pada lahan kopi yang berumur 6 – 10 tahun yang masih jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi pada lahan hutan.

Hujan harian (mm/hari) yang jatuh di atas tajuk tanaman jagung sebagian diintersepsi oleh tajuk dan jatuh ke permukaan tanah baik secara langsung (troughfall) maupun melalui aliran batang (stem flow). Selanjutnya air yang masuk ke dalam tanah mengisi pori-pori tanah (infiltrasi). Air infiltrasi mengubah kadar air tanah (KAT) atau ketersedian air bagi tanaman. Intersepsi air hujan oleh tajuk merupakan fungsi curah hujan dan indeks kerapatan tajuk. Semakin tinggi indeks kerapatan tajuk, jumlah air hujan yang diintersepsi oleh tajuk meningkat sampai batas maksimum tertentu. Kemampuan dari setiap individu pohon dalam pengendalian aliran air hujan yang merupakan fungsi dari arsitektur tajuk dan sistem perakaran. Karakteristik dari setiap individu pohon adalah salah satu faktor yang menentukan kendali pada kinerja hidrologi suatu kawasan. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap individu pohon berperan pada dinamika hidrologi baik secara sendiri-sendiri seperti air lolos tajuk, air aliran batang, intersepsi air hujan oleh tajuk dan saluran akar, maupun secara kelompok (komunitas). Peranan yang dimainkan oleh komunitas pohon berhubungan dengan jarak tajuk antar pohon atau luas celah tajuk antar pohon, dan hambatan aliran air permukaan oleh keberadaan batang pohon dan serasah pada permukaan tanah. Kinerja hidrologi juga berhubungan dengan keberadaan serasah dan sistem perakaran yang meningkatkan aktifitas biota tanah dan berpengaruh pada porositas tanah, yang dapat dievaluasi dari tingkat infiltrasi. Penurunan infiltrasi kumulatif yang cukup besar terjadi pada perubahan tutupan lahan berpohon menjadi tutupan lahan tanpa kehadiran pohon.

Total Biomassa dan Total Karbon Biomassa

Perubahan penggunaan lahan hutan alam menjadi tipe agroforestri maupun monokultur jagung nyata menurunkan total biomassa vegetasi. Penurunan total biomassa ini mengakibatkan menurunnya total karbon tanah (Tabel 8 dan Tabel Lampiran 49-56).

Tabel 8 Pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap total biomassa, karbon biomassa dan karbon organik tanah (0-30 cm) di Sub DAS Jenneberang Hulu

Tipe Penggunaan

Lahan Total Biomassa

Total Karbon Biomassa Total Karbon Organik Tanah ……….. ton/ha ………

Hutan alam (HA) 321.6 a 147.9 a 71.0 a

Agroforestri 1 (AF1) 120.5 b 55.5 b 45.9 b Agroforestri 2 (AF2) 146.4 b 67.3 b 43.5 b

Jagung (J) 37.5 c 8.6 c 15.3 c

Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda pada taraf nyata 0.05 menurut uji jarak berganda Duncan

Total biomassa dan total karbon biomassa pada hutan alam (HA) lebih tinggi dibandingkan dengan total biomassa pada lahan agroforestri yang didominasi pohon gamal (AF1), dan pohon kopi (AF2). Hal ini disebabkan karbon diserap pohon dan tumbuhan bawah untuk fotosintesis dan ditimbun sebagai C-organik dalam tubuh tanaman dan tanah untuk waktu yang lama. Tingginya populasi vegetasi dengan berbagai jenis pohon pada hutan alam dan sistem agroforestri akan menyerap karbon (sekuestrasi) lebih banyak dan menjadi cadangan karbon (C-stocks) pada sistem tersebut. Hal ini sesuai dengan temuan Noordwijk (2008) yang mengemukakan bahwa jumlah C yang tersimpan di tingkat lahan proporsional dengan produksi biomassa yang lebih tinggi. Perbedaan total biomassa dan total karbon masing-masing tipe penggunaan lahan tersebut diikuti oleh perbedaan total karbon organik (C-organik) tanah. Hal ini disebabkan C-organik tanah berasal dari bahan organik hasil pelapukan vegetasi dan serasah dan dipengaruhi oleh jenis dan jumlah vegetasi serta faktor iklim terutama curah hujan, suhu dan kelembaban. C organik tanah juga dipengaruhi oleh bahan induk tanahnya atau pengaruh vulkan. Berdasarkan hasil survay dasar Lembaga Penelitian Tanah Bogor, 1969 bahan induk jenis tanah Latosol yaitu berbahan induk tufa dan batuan volkan intermedier. Kandungan C organik pada kedalaman 0-17 cm sebesar 2.7 g dan N sebesar 0.3 g terhadap 100 gr contoh tanah.

Data Tabel 8 menunjukkan bahwa sistem agroforestri yang didominasi pohon gamal (AF1) dan yang didominasi pohon kopi (AF2) tidak berbeda nyata

dalam meningkatkan total biomassa vegetasi dan tambatan karbon vegetasi. Pada tipe AF1 walaupun jenis vegetasi penyusunnya lebih kompleks namun

Sedangkan pada AF2 jenis vegetasi penyusunnya lebih didominasi oleh tanaman kopi yang berumur 6 sampai 10 tahun sehingga kurang membentuk multi strata dibandingkan dengan biomassa dan tambatan karbon pada hutan alam. Tingginya biomassa pada tipe AF2 sebesar 146.4 ton/ha tidak diikuti dengan besaran karbon organik tanah yaitu 43.5 ton/ha atau 1.9 % dibandingkan dengan karbon organik tanah pada tipe AF1 sebesar 45.9 ton/ha atau 2.1 %. Hal ini disebabkan karena tingkat pelapukan yang terjadi pada serasah daun kopi lebih lambat dibandingkan dengan daun gamal. Serasah tanaman gamal lebih cepat mengalami penghancuran atau terdekomposisi disebabkan oleh morfologi serasah daun gamal yang lebih tipis dan lunak dibanding dengan morfologi serasah daun kopi yang lebih lebar dengan tulang daun yang lebih kokoh sehingga penghancuran atau dekomposisi daun kopi lebih lambat. Hal ini menyebabkan sumbangan karbon terhadap tanah juga lebih rendah. C/N daun gamal yang rendah akan mempercepat dekomposisi dan pelepasan senyawa-senyawa kompleks. Hasil analisis kimiawi yang dilakukan oleh Pujiyanto (1994), diketahui bahwa nisbah C/N daun gamal adalah 15, yang berarti bahwa dekomposisi bahan organik dapat disertai dengan pelepasan nitrogen secara bebas sampai pada senyawa-senyawa sederhana dalam bentuk ion.

Total biomassa vegetasi tertinggi pada hutan alam yaitu sebesar 321.6 ton/ha yang diikuti AF1 sebesar 120.5 ton/ha dan 146.4 ton/ha untuk AF2 dan paling rendah pada tipe penggunaan lahan monokultur jagung yaitu hanya 37.5 ton/ha (Tabel 8). Rendahnya biomassa dan tambatan karbon vegetasi pada tipe penggunaan lahan monokultur jagung disebabkan tidak adanya input serasah baik dari tanaman jagung maupun vegetasi lainnya. Namun demikian, jika dilihat dalam waktu atau usia tanaman tersebut yang hanya kurang lebih tiga bulan, maka peranan tanaman jagung dalam menambat karbon bisa dianggap cukup efektif yaitu 8.6 ton/ha/musim atau sama dengan 34.5 ton/ha/tahun.

Produksi dan Laju Dekomposisi Serasah Produksi Serasah

Produksi serasah langsat hutan (Aglaia argentia), gamal (Gliricidia

sepium) dan kopi (Coffea spp) dalam satuan gram/m2/minggu (disingkat g/m2/mg) secara lengkap disajikan pada Tabel 9.

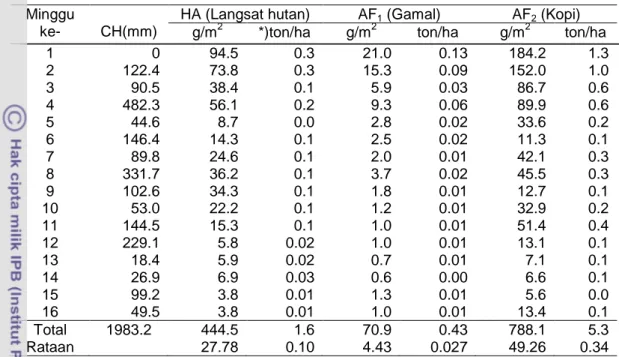

Tabel 9 Rataan produksi serasah daun kering pada hutan alam (langsat hutan/Aglaia argentia), AF1 (gamal/Gliricidia sepium) dan AF2 (kopi/Coffea spp).

Minggu

ke- CH(mm)

HA (Langsat hutan) AF1 (Gamal) AF2 (Kopi) g/m2 *)ton/ha g/m2 ton/ha g/m2 ton/ha

1 0 94.5 0.3 21.0 0.13 184.2 1.3 2 122.4 73.8 0.3 15.3 0.09 152.0 1.0 3 90.5 38.4 0.1 5.9 0.03 86.7 0.6 4 482.3 56.1 0.2 9.3 0.06 89.9 0.6 5 44.6 8.7 0.0 2.8 0.02 33.6 0.2 6 146.4 14.3 0.1 2.5 0.02 11.3 0.1 7 89.8 24.6 0.1 2.0 0.01 42.1 0.3 8 331.7 36.2 0.1 3.7 0.02 45.5 0.3 9 102.6 34.3 0.1 1.8 0.01 12.7 0.1 10 53.0 22.2 0.1 1.2 0.01 32.9 0.2 11 144.5 15.3 0.1 1.0 0.01 51.4 0.4 12 229.1 5.8 0.02 1.0 0.01 13.1 0.1 13 18.4 5.9 0.02 0.7 0.01 7.1 0.1 14 26.9 6.9 0.03 0.6 0.00 6.6 0.1 15 99.2 3.8 0.01 1.3 0.01 5.6 0.0 16 49.5 3.8 0.01 1.0 0.01 13.4 0.1 Total 1983.2 444.5 1.6 70.9 0.43 788.1 5.3 Rataan 27.78 0.10 4.43 0.027 49.26 0.34 Keterangan*) : populasi pohon langsat hutan 35 %, gamal, 60 %, kopi 70 %

Secara keseluruhan, rata-rata produksi serasah daun kopi lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produksi serasah langsat hutan dan gamal. Produksi serasah langsat hutan, gamal dan kopi berturut-turut 27.9 g/m2/minggu, 4.4 g/m2/minggu dan 49.3 g/m2/minggu.

Fluktuasi rata-rata produksi ketiga jenis serasah selama 16 minggu pengamatan menunjukkan bahwa produksi tertinggi pada ketiga jenis serasah terjadi pada pengamatan minggu pertama (Desember 2006). Hal ini disebabkan karena pada awal bulan Desember masih berada dalam akhir musim kemarau sehingga daun yang sudah tua sangat rentan mengalami perontokan. Produksi terendah terjadi pada minggu ke 16 untuk serasah langsat hutan sebesar 3.8 g/m2/minggu, gamal 0.6g/m2/minggu pada minggu ke 14 dan serasah daun kopi terendah pada minggu ke 15 dengan nilai 5.6g/m2/minggu.

Hasil analisis keragaman pada Tabel 10 menunjukkan bahwa jenis tegakan sangat berpengaruh terhadap produksi serasah. Demikian pula halnya yang ditunjukkan pada Tabel 9 tampak perbedaan yang mencolok antara angka besaran produksi serasah perminggu dari ke tiga jenis tegakan tersebut. Serasah daun kopi adalah 3.4 kali lebih banyak dari serasah daun langsat hutan dan 12.6 kali lebih banyak dari serasah daun gamal. Kenyataan ini sebagian

besar ditentukan oleh morfologi dari serasah daun dari tiap jenis tegakan. Morfologi daun kopi yang lebar dan mempunyai tulang daun yang kasar walaupun mempunyai kandungan air yang rendah menyebabkan bobot serasah juga lebih besar.

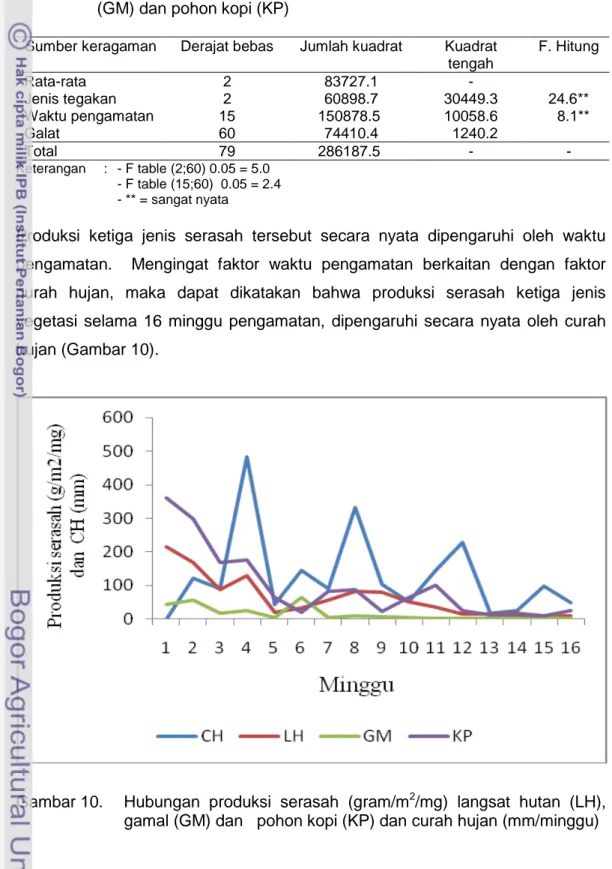

Tabel 10 Analisis keragaman produksi serasah langsat hutan (LH), gamal (GM) dan pohon kopi (KP)

Sumber keragaman Derajat bebas Jumlah kuadrat Kuadrat tengah F. Hitung Rata-rata Jenis tegakan Waktu pengamatan Galat 2 2 15 60 83727.1 60898.7 150878.5 74410.4 - 30449.3 10058.6 1240.2 24.6** 8.1** Total 79 286187.5 - - Keterangan : - F table (2;60) 0.05 = 5.0 - F table (15;60) 0.05 = 2.4 - ** = sangat nyata

Produksi ketiga jenis serasah tersebut secara nyata dipengaruhi oleh waktu pengamatan. Mengingat faktor waktu pengamatan berkaitan dengan faktor curah hujan, maka dapat dikatakan bahwa produksi serasah ketiga jenis vegetasi selama 16 minggu pengamatan, dipengaruhi secara nyata oleh curah hujan (Gambar 10).

Gambar 10. Hubungan produksi serasah (gram/m2/mg) langsat hutan (LH), gamal (GM) dan pohon kopi (KP) dan curah hujan (mm/minggu)

Selain menampilkan grafik rata-rata produksi ketiga jenis serasah, juga menyajikan grafik curah hujan selama 16 minggu. Pada gambar tersebut terlihat, curah hujan tertinggi jatuh pada minggu ke 4 sebesar 482.3 mm/minggu, dan curah hujan terendah jatuh pada minggu ke 13 sebesar 18.4 mm/minggu.

Laju dekomposisi serasah

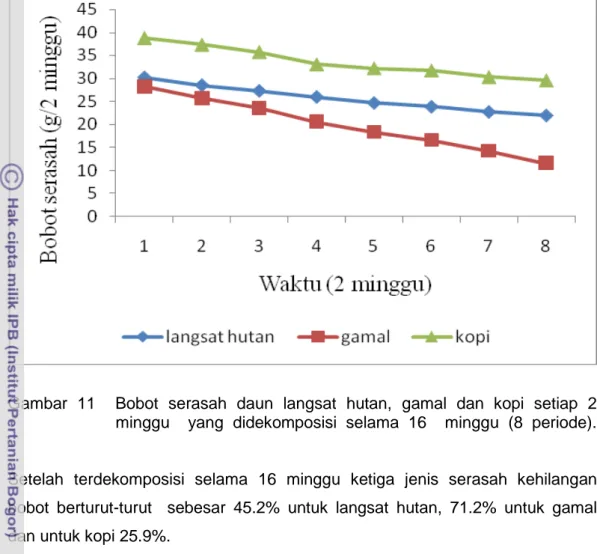

Pengukuran bobot serasah setiap periode 2 minggu terhadap serasah langsat hutan, gamal dan kopi yang didekomposisi selama 16 minggu (8 periode), disajikan pada Tabel 11 dan Gambar 11.

Gambar 11 Bobot serasah daun langsat hutan, gamal dan kopi setiap 2 minggu yang didekomposisi selama 16 minggu (8 periode).

Setelah terdekomposisi selama 16 minggu ketiga jenis serasah kehilangan bobot berturut-turut sebesar 45.2% untuk langsat hutan, 71.2% untuk gamal dan untuk kopi 25.9%.

Laju penghancuran serasah tertinggi terjadi pada minggu ke dua pada serasah langsat hutan dan gamal masing-masing sebesar 24.4%/2 minggu dan 29.5%/2 minggu. Hal yang berbeda terhadap serasah kopi dekomposisi tertinggi terjadi pada minggu ke empat sebesar 18.7%/2 minggu. Tingginya laju dekomposisi pada serasah gamal dapat disebabkan rasio C/N yang rendah. Hasil analisis kimiawi yang dilakukan oleh Pujiyanto (1994), diketahui bahwa nisbah C/N daun gamal adalah 15, yang berarti bahwa dekomposisi bahan organik dapat disertai dengan pelepasan nitrogen secara bebas sampai pada senyawa-senyawa sederhana dalam bentuk ion. Selanjutnya dari hasil penelitian Widiarti dan Alrasjid (1998) menunjukkan bahwa produksi unsur hara N selama dekomposisi serasah gamal yaitu sebesar 1.6 gr N/m2/th.

Secara umum proses dekomposisi ketiga jenis serasah memperlihatkan keadaan yang sama terhadap lama waktu dekomposisi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widiarti dan Alrasjid (1998) menunjukkan bahwa pada periode awal laju dekomposisi relatif tinggi dan semakin rendah seiring dengan

bertambahnya waktu. Pada periode awal proses dekomposisi, senyawa yang mudah lapuk serta senyawa-senyawa yang dibutuhkan jasad mikro tanah masih melimpah seperti gula, zat pati dan protein menjadikan populasi jasad mikro bertambah sehingga dekomposisi berjalan cepat. Selanjutnya setelah tinggal senyawa-senyawa yang sulit dilapuk seperti lignin, resin dan terpen, populasi jasad mikro tanah menurun sehingga laju dekomposisi menjadi lambat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Buckman dan Nyle (1982) bahwa bagian-bagian daun tersusun dari sejumlah bahan organik. Pada saat daun-daun gugur sebagian serasah berinteraksi dengan tanah, maka mikroorganisme tanah segera menyerangnya. Tahap pertama, mikroorganisme menyerang senyawa yang mudah lapuk, seperti gula, zat pati, protein sederhana dan protein kasar, dengan pembebasan CO2, H2O dan panas.

Selanjutnya Buckman and Nyle (1982) mengemukakan bahwa jumlah CO2 yang dilepaskan oleh proses dekomposisi bahan organik sangat ditentukan

oleh jenis bahan organiknya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa jenis bahan organik yang berbeda menghasilkan jumlah CO2 yang berbeda pula

dalam proses dekomposisi bahan organik tersebut.

Perbedaan sumber bahan organik tanah akan memberikan perbedaan pengaruh yang disumbangkannya ke dalam tanah. Hal itu berkaitan erat dengan komposisi atau susunan dari bahan organik itu sendiri. Kandungan bahan organik dalam setiap jenis tanah tidak sama. Hal ini tergantung dari beberapa hal yaitu; tipe vegetasi yang ada di daerah yang bersangkutan, populasi mikroba tanah, keadaan drainase tanah, curah hujan, suhu, dan pengelolaan tanah.

C-Organik Tanah dan Respirasi tanah

Analisis statistik menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan hutan alami menjadi agroforestri maupun pertanian monokultur jagung nyata menurunkan kandungan karbon organik tanah dan respirasi tanah. (Tabel 12).

Tabel 12 Pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap kandungan C-organik tanah dan respirasi tanah pada empat tipe penggunaan lahan di Sub DAS Jenneberang Hulu

Penggunaan Lahan C-organik tanah (%) Respirasi (mg/C-CO2/m2)/

2 hari 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

Hutan alam (HA) 3.7 aA 1.0 aB 0.6 aC 63.1 a Agroforestri 1 (AF1) 2.1 bA 0.7 aB 0.6 bB 44.7 b Agroforestri 2 (AF2) 1.9 bA 0.7 bB 0.6 bB 49.9 b Jagung (J) 0.7 cA 0.4 cA 0.4 cA 16.8 c Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang diikuti huruf kecil atau dalam satu baris yang diikuti

huruf besar yang sama tidak berbeda nyata pada taraf 0.05 menurut uji jarak berganda Duncan

Kandungan C-organik tanah tertinggi pada hutan alam sekitar 3.7% dan terendah pada monokultur jagung sekitar 0.7%. Kandungan karbon organik tanah pada tipe agroforestri tidak berbeda nyata walaupun pada AF1 lebih tinggi (2.1%) dibandingkan dengan AF2 (1.9%).

Analisis statistik menunjukkan (Tabel 12) menunjukkan bahwa kedalaman tanah mempengaruhi jumlah karbon tanah. Pada tipe penggunaan lahan hutan alam jumlah karbon organik tanah nyata menurun dengan meningkatknya kedalaman tanah 0-30 cm, 30-60 cm dan 60-90 cm. Hal ini disebabkan adanya sumbangan bahan organik yang berasal dari lapisan di atasnya secara terus-menerus yang berasal dari serasah yang sudah mengalami pelapukan, demikian juga pada lahan agroforestri baik yang didominasi pohon gamal maupun pohon kopi mengalami penurunan yang nyata sampai pada kedalaman 0-60 cm. Pada tipe monokultur jagung kandungan karbon organik tanah tidak nyata berbeda antara lapisan permukaan dengan lapisan di bawahnya. Hal ini disebabkan oleh tidak terdapat kontinuitas bahan organik pada bagian lapisan atas.

Secara kumulatif kandungan C-organik tanah tertinggi pada hutan alam yaitu sebesar 5.3 % terkonsentrasi pada permukaan tanah sebesar 70 %, AF1 dan AF2 masing-masing sebesar 63 % dan 62 % serta monokultur jagung sebesar 45 %. Hal ini disebabkan karena masukan bahan organik dari luar tanah banyak terkumpul di permukaan tanah. Bahan organik yang ada di permukaan tanah sebagian besar mengalami dekomposisi dan mineralisasi, sehingga banyak hara tersedia di permukaan tanah. Tingginya ketersediaan hara di permukaan tanah menyebabkan banyak akar tanaman (terutama akar halus) tumbuh di lapisan atas, dengan demikian sebaran karbon menjadi jauh

lebih banyak di lapisan atas. Hasil penelitian Hairiah et al. (1997) melaporkan bahwa konversi hutan alami di Jambi menjadi hutan sekunder menyebabkan kehilangan C sekitar 200 ton/ha, dimana kehilangan terbesar terjadi di atas permukaan tanah karena banyak pohon yang dibakar. Selanjutnya dikatakan bahwa bila hutan sekunder dikonversi menjadi lahan pertanian intensif (tanaman semusim monokultur), maka kehilangan C di atas permukaan tanah semakin besar menjadi sekitar 400 ton/ha dan di dalam tanah kehilangan sekitar 25 ton/ha.

Tingginya kandungan C-organik tanah tersebut di atas dapat dijelaskan berdasarkan konsep bahwa pemasok C ke dalam tanah pada sistem lahan ada 3 pool utama yaitu : 1) tajuk tanaman pohon dan tanaman semusim yang masuk sebagai serasah dan sisa panen; 2) akar tanaman, melalui akar yang mati, ujung akar, eksudasi akar dan respirasi akar; dan 3) biota (Hairiah et al,. 2004). Oleh karena itu hutan alam mempertahankan kandungan bahan organik tanah yang tinggi melalui masukan bahan organik dari bagian vegetasi (pohon dan tumbuhan bawah) yang gugur, jatuh ke permukaan tanah dan melapuk, serta melalui masukan bahan organik dari pelapukan serasah oleh biota tanah. Sementara itu agroforestri juga dapat mempertahankan kandungan bahan organik tanah yang tinggi selain melalui masukan bahan organik dari hasil pelapukan bagian dari vegetasi pohon dan tumbuhan bawah serta serasah, juga melalui masukan bahan organik dari hasil pangkasan (cabang, ranting, daun) tanaman tahunan.

Tinggi rendahnya C-organik tanah sangat dipengaruhi oleh tingkat dekomposisi, aktivitas mikroorganisme tanah dan penambahan bahan organik ke dalam tanah. Sementara respirasi tanah dipengaruhi oleh jumlah dan respirasi akar serta aktivitas mikroorganisme tanah yang ditentukan oleh kandungan bahan organik tanah. Tingkat dekomposisi bahan organik tanah sangat dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban tanah serta aktivitas mikroorganisme di dalam tanah yang sangat tergantung pada penutupan permukaan tanah oleh vegetasi dan serasah.

Tingkat respirasi secara berturut-turut 63.1 mg/C-CO2/m2/2 hari pada

hutan alam, 44.7 mg/C-CO2/m2/2 hari untuk tipe agroforestri yang didominasi

pohon gamal (AF1), pada tipe agroforestri yang didominasi pohon kopi (AF2) sebesar 49.9 mg/C-CO2/m2/2 hari dan 16.8 mg/C-CO2/m2/2 hari pada lahan

Sistem hutan alam dan agroforestri memiliki kanopi (dari pohon dan tumbuhan bawah) yang menutupi seluruh atau sebagian permukaan tanah dan sebagian akan melapuk secara bertahap. Penutupan tajuk pepohonan dan adanya serasah di permukaan tanah menyebabkan kondisi di permukaan dan lapisan tanah lebih lembab, temperatur dan intensitas cahaya lebih rendah. Kondisi iklim mikro demikian sangat sesuai untuk perkembangbiakan dan kegiatan organisme tanah. Kegiatan dan perkembangan organisme ini semakin cepat karena tersedianya bahan organik sebagai sumber energi. Selain itu juga terjadi penambahan bahan organik tanah hasil dari pelapukan daun, ranting, cabang pohon dan tumbuhan bawah yang rontok dan serasah di permukaan tanah serta perakaran di dalam tanah.

Tingginya bahan organik tanah pada hutan alam dan agroforestri memicu meningkatnya aktivitas mikroorganisme yang ditunjukkan oleh tingginya respirasi tanah. Selain itu vegetasi dan serasah juga melindungi permukaan tanah dari tumbukan butiran hujan, aliran permukaan dan erosi sehingga dapat mengendalikan kehilangan tanah, bahan organik dan unsur hara. Perlindungan permukaan tanah oleh vegetasi pohon, tumbuhan bawah dan serasah pada hutan alam dapat memelihara dan meningkatkan bahan organik serta aktivitas mikroorganisme tanah secara berkesinambungan. Oleh karena itu tingginya C-organik dan respirasi tanah pada sistem agroforestri (tetapi lebih rendah dibandingkan hutan alam) karena tingginya populasi vegetasi yang terdiri dari pepohonan, tumbuhan bawah dan serasah. Dilain pihak pada sistem monokultur jagung permukaan tanah lebih banyak terbuka sehingga kehilangan bahan organik dan unsur hara lebih tinggi. Sementara masukan atau penambahan bahan organik dan unsur hara lebih sedikit. Respirasi tanah pada hutan alam nyata lebih tinggi dibanding pada sistem agroforestri maupun monokultur jagung (Tabel 12). Hal ini disebabkan vegetasi (pohon, tumbuhan bawah), serasah dan perakaran lebih banyak pada hutan alam sehingga bahan organik dan organisme tanah juga lebih banyak dan bahan organik tanah juga memberikan manfaat biologi melalui penyediaan energi bagi organisme tanah. Dengan demikian adanya bahan organik yang tinggi akan meningkatkan kegiatan organisme mikro maupun makro di dalam tanah yang pada gilirannya juga meningkatkan respirasi akar dan respirasi dari aktivitas organisme tanah.

Kandungan C-organik dan respirasi tanah pada sistem agroforestri baik yang didominasi oleh tanaman kopi maupun gamal nyata lebih rendah dibanding

dengan hutan alam, tetapi nyata lebih tinggi dari sistem monokultur jagung. Hal ini dapat dijelaskan karena pepohonan, gulma dan serasah dalam sistem agroforestri memberikan masukan bahan organik sepanjang tahun (seperti halnya juga pada hutan alam) melalui daun, ranting, dan cabang yang rontok di atas permukaan tanah yang selanjutnya menjadi serasah (litter). Selain itu bahan organik tanah juga memberikan manfaat biologi melalui penyediaan energi bagi kelangsungan aktivitas mikroorganisme, sehingga meningkatkan kegiatan baik organisme mikro maupun makro di dalam tanah.

Kadar Lengas Tanah dan Kapasitas Tanah Menyimpan Air (Water Holding Capacity) pada Berbagai Penggunaan Lahan

Kadar lengas tanah pada berbagai tipe penggunaan lahan di sub DAS Jenneberang Hulu mempunyai nilai yang berbeda pada pF 1, pF 2.54, dan pF 4.2 (Tabel 13). Kadar lengas pada pF 1 merupakan kondisi air dalam tanah setelah mengalami aliran akibat gravitasi, pF 2.54 merupakan kapasitas lapang yaitu jumlah air maksimum yang dapat digunakan oleh tanaman.

Tabel 13 Kadar lengas dan kapasitas tanah menahan air pada beberapa penggunaan lahan di Sub DAS Jenneberang Hulu

Tipe Penggunaan

Lahan

Kadar Lengas (% vol) Kapasitas menahan air (cm) pF 1 pF 2.54 pF 4.2 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm 0-30 cm 30-60 cm Hutan alam 60.5 a 57.8 a 42.8 a 40.5 a 25.0 a 25.2 a 35.5 a (HA) Agroforestri 1 51.5 b 43.1 b 34.9 b 28.5 b 22.4 a 17.3 b 28.4 b (AF2) Agroforestri 2 50.2 b 43.1 b 31.3 b 27.6 b 21.2 b 21.0 c 28.0 b (AF2) Jagung (J) 38.5 c 33.2 c 22.8 c 17.1 c 15.4 c 12.8 d 21.5 c Keterangan : Angka-angka dalam kolom yang sama dan diikuti huruf yang sama tidak berbeda pada taraf

nyata 0.05 menurut uji jarak berganda Duncan

Kemampuan tanah menyimpan air merupakan fungsi dari bahan organik dan sifat fisika tanah terutama bobot isi (BI), porositas, permeabilitas, indeks stabilitas agregat (ISA) dan distribusi ukuran pori tanah. Kadar lengas air nyata menurun dengan adanya perubahan penggunaan lahan dari hutan alam menjadi tipe agroforestri dan monokultur jagung. Kadar lengas tanah yang rendah dapat disebabkan oleh menurunnya kualitas sifat fisik tanah yang ditandai dengan menurunnya porositas dan pori drainase tanah serta meningkatnya pori drainase lambat (Tabel Lampiran 5). Hal ini dapat disebabkan karena menurunnya stabilitas agregat sebagai akibat rendahnya

penutupan tanah baik yang langsung menutup permukaan maupun serasah yang berpotensi menjadi bahan organik tanah sebagaimana telah diterangkan terdahulu.

Agregat tanah yang hancur menjadi butiran tunggal dapat menyumbat pori-pori tanah, sehingga kapasitas infiltrasi tanah menurun dan tanah peka terhadap erosi. Penyumbatan pori tanah yang berakibat pada pengurangan total pori juga akan berdampak pada kapasitas tanah menahan air. Kemantapan agregat sangat penting bagi tanah pertanian dan perkebunan. Agregat yang stabil akan menciptakan kondisi yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Agregat dapat menciptakan lingkungan fisik yang baik untuk perkembangan akar tanaman melalui pengaruhnya terhadap porositas, aerasi dan daya menahan air. Pada tanah yang agregatnya kurang stabil bila terkena gangguan maka agregat tanah tersebut akan mudah hancur. Butir-butir halus hasil hancuran akan menyumbat pori-pori tanah sehingga bobot isi tanah meningkat, aerasi buruk dan permeabilitas menjadi lambat. Kemantapan agregat juga sangat menentukan tingkat kepekaan tanah terhadap erosi.

Beberapa sifat tanah yang mempengaruhi kapasitas tanah menyimpan air adalah tekstur tanah, jumlah ruang pori dan distribusi ukuran pori. Menurut Brooks et al. (1992) persentase pori makro yang tinggi dapat meningkatkan laju infiltrasi.

Kapasitas tanah menahan air pada berbagai tipe penggunaan lahan mempunyai kemampuan yang berbeda (Tabel 13). Kapasitas atau kemampuan tanah menyimpan air merupakan fungsi dari bahan organik dan sifat fisika tanah terutama bobot isi (BI), porositas, permeabilitas, indeks stabilitas agregat (ISA) dan distribusi ukuran pori tanah. Kadar air tanah pada pF1 dan pF 2.54 pada kedalaman 0-30 cm dan 30-60 cm lebih tinggi pada hutan alam dan sistem agroforestri dibandingkan monokultur jagung disebabkan tingginya kandungan bahan organik yang berperan dalam memperbaiki sifat fisik tanah lainnya. Kapasitas tanah menahan air nyata menurun dengan adanya perubahan penggunaan lahan dari hutan alam menjadi tipe agroforestri dan monokultur jagung.

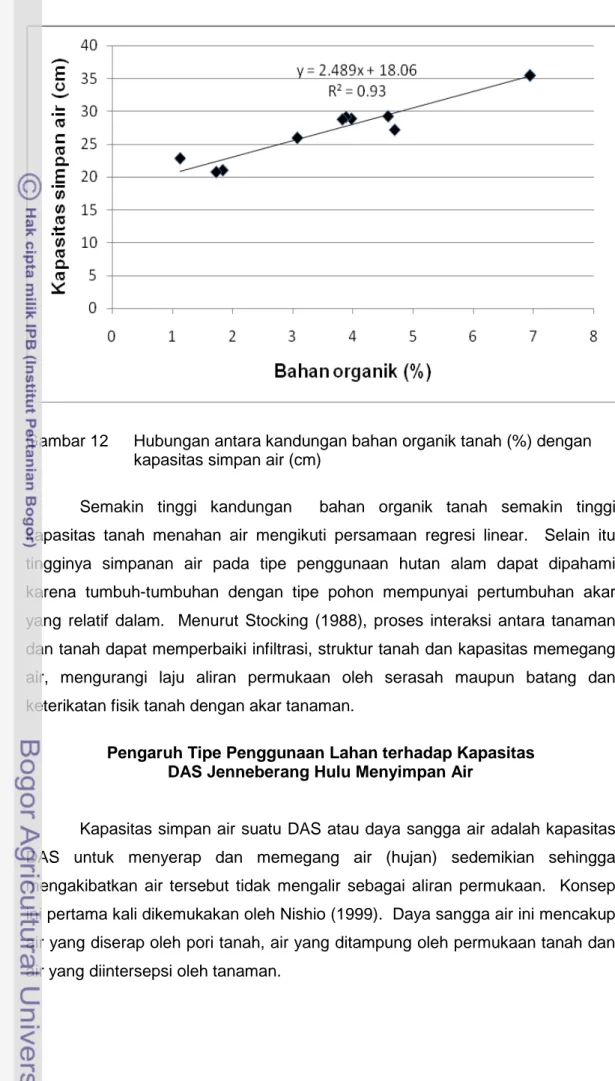

Korelasi yang sangat erat antara bahan organik tanah dan besarnya kapasitas tanah menahan air adalah seperti terlihat pada Gambar 12.

Gambar 12 Hubungan antara kandungan bahan organik tanah (%) dengan kapasitas simpan air (cm)

Semakin tinggi kandungan bahan organik tanah semakin tinggi kapasitas tanah menahan air mengikuti persamaan regresi linear. Selain itu tingginya simpanan air pada tipe penggunaan hutan alam dapat dipahami karena tumbuh-tumbuhan dengan tipe pohon mempunyai pertumbuhan akar yang relatif dalam. Menurut Stocking (1988), proses interaksi antara tanaman dan tanah dapat memperbaiki infiltrasi, struktur tanah dan kapasitas memegang air, mengurangi laju aliran permukaan oleh serasah maupun batang dan keterikatan fisik tanah dengan akar tanaman.

Pengaruh Tipe Penggunaan Lahan terhadap Kapasitas DAS Jenneberang Hulu Menyimpan Air

Kapasitas simpan air suatu DAS atau daya sangga air adalah kapasitas DAS untuk menyerap dan memegang air (hujan) sedemikian sehingga mengakibatkan air tersebut tidak mengalir sebagai aliran permukaan. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Nishio (1999). Daya sangga air ini mencakup air yang diserap oleh pori tanah, air yang ditampung oleh permukaan tanah dan air yang diintersepsi oleh tanaman.

Kemampuan suatu DAS dalam menampung air mengacu pada jumlah porositas dan kedalaman tanah yang ada. Hasil prediksi dari kapasitas tanah menyimpan air (Tabel 14 dan Tabel Lampiran 11 dan 12) menunjukkan bahwa dalam keadaan seluruh pori tanah terisi air jumlah air yang meresap ke dalam tanah sebesar 954.8mm atau sebesar 47.0 % dari jumlah curah hujan yaitu 2030.8 mm dan apabila tanah dalam kondisi setelah mengalami aliran akibat gravitasi maka jumlah air yang dapat ditahan sebesar 795.4 mm atau sekitar 39.2 % dari total curah hujan di sub DAS Jenneberang Hulu. Dengan demikian jumlah curah hujan sebesar 2030.8 mm sudah menyebabkan banjir, karena kemampuan maksimum tanah menahan air hanya sebesar 954.8 mm.

Tabel 14 Pengaruh tipe penggunaan lahan terhadap kapasitas sub DAS Jenneberang Hulu menyimpan air

Penggunaan lahan Satuan Lahan*)

Luas*) (ha) Jumlah air Porositas*) Jumlah air KA*) pF1 (mm) % CH (mm) %CH Hutan alam 4, 12, 16 1394 147.3 7.3 128.5 6.3 Hutan Tanaman 2, 11, 22 4039 204.8 10.1 168.8 8.3 Sawah 7, 15 5751 62.8 3.1 54.4 2.7 Semak belukar 1, 5, 6, 10, 13, 14, 18 6290 307.9 15.2 242.9 12.0 Pertanian pangan lahan kering 3, 8, 9, 17 4321 98.8 4.9 89.3 4.4

Kebun campuran 19, 20, 21 1407 133.2 6.6 111.6 5.5

Jumlah 23202 954.8 47.0 795.4 39.2

Catatan: total curah hujan 2030.8 mm Sumber: *) (Dasssir, 2000)

Dari Tabel 14 menunjukkan bahwa kapasitas menahan air dalam suatu DAS dipengaruhi oleh tipe penggunaan lahan. Kemampuan tipe lahan hutan alam yang hanya mempunyai luasan 6% dari total luas sub DAS (23.202 ha) mampu menyimpan air di dalam tanah sebesar 6.33% dari total curah hujan. Apabila luas lahan pertanian pangan dan kebun campuran dialihkan menjadi hutan alam diasumsikan menjadi 7122 ha atau 31 % dari total luas sub DAS maka kemampuan sub DAS menahan air sebesar 752.6 mm atau sebesar 78% dari total air yang tersimpan, dengan demikian proporsi lahan hutan alam tersebut dapat mengurangi terjadinya banjir..

Kemampuan dari setiap individu pohon dalam pengendalian aliran air hujan yang merupakan fungsi dari arsitektur tajuk dan sistem perakaran.

Kharakteristik dari setiap individu pohon adalah salah satu faktor yang menentukan kendali pada kinerja hidrologi suatu kawasan. Hal ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap individu pohon berperan pada dinamika hidrologi baik secara sendiri-sendiri seperti air lolos tajuk, air aliran batang, intersepsi air hujan oleh tajuk dan saluran akar, maupun secara kelompok (komunitas). Peranan yang dimainkan oleh komunitas pohon berhubungan dengan jarak tajuk antar pohon atau luas celah tajuk antar pohon, dan hambatan aliran air permukaan oleh keberadaan batang pohon dan seresah pada permukaan tanah. Kinerja hidrologi juga berhubungan dengan keberadaan serasah dan sistem perakaran yang meningkatkan aktifitas biota tanah dan berpengaruh pada porositas tanah.

Dari angka pada Tabel 14 menunjukkan kemampuan lahan semak belukar paling efektif dalam menyimpan air di dalam tanah yaitu sebesar 15.2%. Penggunaan lahan pertanian tanaman pangan hanya mampu menyimpan air sebesar 4.4% dari total curah hujan dengan luas lahan sebesar 4321 ha. Secara keseluruhan jumlah air yang tersimpan di dalam sub Das Jenneberang Hulu sebesar 39.2% dari total curah hujan.

Perbedaan tutupan lahan menunjukkan bahwa aliran air hujan dari atmosfer kepermukaan tanah dikendalikan oleh arsitektur tajuk pohon yang merupakan fungsi dari bentuk dan kepadatan tajuk. Tajuk berbentuk bulat memanjang (lonjong) dengan cabang banyak berukuran kecil dan berdaun relatif sempit, cukup efektif didalam menekan kuantitas dan kecepatan tetesan air hujan. Indeks kepadatan tajuk menjadi indikator yang cukup baik untuk menentukan kemampuan tajuk pohon mengendalikan tetesan air hujan dan teramati melalui lolos tajuk pohon yang dihasilkan. Tutupan lahan dengan pohon bertajuk kurang padat membentuk celah yang relatif lebar dan menyebabkan resapan air yang relatif rendah. Setiap bentuk perubahan tutupan lahan dari monokul pohon menjadi sistem agroforestri cenderung menurunkan resapan air dengan kapasitas yang tergantung pada jarak tajuk antar pohon dan kekasaran permukaan tanah oleh peran seresah dan kedudukan batang vegetasi (pohon dan atau tanaman semusim).

Selain pengaruh vegetasi, kapasitas menahan air juga dipengaruhi oleh sifat fisik tanah. Menurut Arsyad (2000) tanah yang memiliki tekstur baik serta mengandung bahan organik yang cukup akan lebih mampu menahan air dibandingkan dengan tanah-tanah yang mengandung sedikit bahan organik. Biasanya tanah-tanah dengan kandungan bahan organik tinggi akan memiliki

kapasitas menahan air empat kali dibandingkan tanah yang bertekstur liat. Ketersediaan air di lahan kering umumnya dipengaruhi curah hujan dan kemampuan tanah menahan air. Curah hujan melimpah tidak bermanfaat untuk tanaman apabila kapasitas menahan air tanah rendah.

Kesimpulan dan Saran

1. Besarnya erosi yang terjadi tertinggi pada tipe monokultur jagung sebesar 72.6 ton/ha/musim disusul AF2 43.3 ton/ha/musim dan AF1 31.2 ton/ha/musim.

2. Laju erosi pada AF1, AF2 dan monokultur jagung telah melampaui laju erosi yang dapat ditoleransikan (12.5 ton/ha/th).

3. Tipe penggunaan lahan agroforestri dominan gamal atau Agroforestri kopi, erosi meningkat 5 sampai 7 kali lipat dibandingkan hutan alam. 4. Perubahan tipe penggunaan lahan agroforestri dominan gamal menjadi

monokultur jagung yang baru berlangsung dua tahun mengakibatkan limpasan meningkat tajam dari 229.0 mm menjadi 489.5 mm dan besarnya erosi dari 31.2 ton/ha menjadi 72.6 ton/ha/musim.

5. Tambatan karbon biomassa pada hutan alam sebesar 147.9 ton/ha. Pada monokultur jagung, laju tambatan karbon biomassa permusim tanam yaitu sebesar 8.6 ton/ha atau 34.5 ton/ha/tahun.

6. Pada hutan alam kandungan C-organik tanah terkonsentrasi pada lapisan 0-30 cm dan terjadi penurunan yang sangat tajam pada kedalaman 30-60 cm.

7. Tipe penggunaan lahan yang terbaik menyimpan air adalah pada hutan alam 354.4 mm (17.5 % dari curah hujan) diikuti AF1 283.7 mm (14.0 % dari curah hujan) dan AF2 279.7 mm (13.8% dari curah hujan) dan yang paling rendah pada monokultur jagung 215.10 mm (10.6 % dari curah hujan).

8. Kapasitas simpan air di sub DAS Jenneberang hulu sebesar 795.4 mm atau 39.2 % dari curah hujan.