i

ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIE MENTAH JAGUNG

(Studi Kasus: Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Kelurahan

Tegal Lega, Kota Bogor, Jawa Barat)

SKRIPSI

MEGA ARI SURYANI H34070021

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011ii

RINGKASAN

MEGA ARI SURYANI. Analisis Kelayakan Usaha Mi Mentah Jagung (Studi

Kasus: Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor, Jawa Barat). Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan

Manajemen, Institut Pertanian Bogor (Di bawah bimbingan YUSALINA).

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang besar memiliki aneka jenis pangan sumber karbohidrat, beberapa di antaranya seperti, beras, ubi kayu, sagu, dan jagung. Namun pada kenyataannya, sumber karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu beras. Salah satu bahan pangan alternatif non beras yang berpotensi dikembangkan di Indonesia yaitu jagung. Jagung dapat dikonsumsi secara langsung maupun diolah menjadi aneka panganan olahan. Salah satu produk olahan jagung yang disukai masyarakat yaitu mi jagung. Mi merupakan makanan pokok selain beras yang biasanya terbuat dari tepung terigu. Produk mi yang beredar di pasar hampir seluruhnya menggunakan bahan baku tepung terigu dari gandum yang merupakan produk impor. Jika ketergantungan Indonesia terhadap tepung terigu tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan membahayakan ketahanan pangan Indonesia.

Jagung dapat digunakan sebagai subtitusi bagi industri mi pengguna terigu. Salah satu pengrajin mi di Kota Bogor yang berencana mengembangkan produk mi mentah jagung yaitu Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Ciheuleut, Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengkaji kelayakan aspek non finansial usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen di lokasi penelitian berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial lingkungan, dan aspek hukum; 2) Menganalisis kelayakan finansial usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen; dan 3) Menganalisis switching value usaha mi mentah jagung terhadap kenaikan harga input dan penurunan produksi output.

Penelitian dilakukan di Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin yang terletak di Ciheuleut, Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor. Pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada bulan April – Mei 2011. Data primer yang terkumpul diperoleh melalui wawancara dengan Bapak Sukimin selaku pemilik usaha, karyawan-karyawan Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin, dan pemasok. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dari beberapa buku, skripsi, artikel-artikel terkait yang diperoleh dari internet, dan pengolahan data-data yang didapat dari dinas-dinas terkait. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengkaji aspek-aspek nonfinansial yang meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial dan lingkungan, dan aspek hukum. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis kelayakan finansial usaha mi mentah jagung. Metode yang digunakan dalam analisis kuantitatif adalah analisis kelayakan finansial berupa NPV, IRR, Net B/C, Payback period, dan analisis switching value.

Usaha pembuatan mi mentah jika dilihat dari aspek pasar, aspek teknis, dan aspek sosial dan lingkungan layak untuk diusahakan. Namun dari aspek manajemen, usaha pembuatan mi mentah belum layak karena belum memiliki pembukuan dan pencatatan yang jelas atas segala transaksi bisnis yang dilakukan.

iii Selain itu dari aspek hukum, usaha ini belum memiliki perizinan dari pihak manapun sehingga dinilai belum layak karena tidak memiliki kekuatan secara hukum.

Hasil perbandingan analisis finansial usaha mi mentah terigu, mi mentah jagung 30 persen, dan mi mentah jagung 100 persen menunjukkan bahwa dari ketiga jenis usaha, usaha pembuatan mi mentah jagung 100 persen merupakan usaha yang paling layak diusahakan. Nilai NPV usaha pembuatan mi mentah jagung 100 persen yang diperoleh sebesar Rp 1.011.003.777 lebih besar dibandingkan usaha pembuatan mi mentah terigu maupun mi mentah jagung 30 persen, sehingga usaha mi mentah jagung 100 persen memberikan manfaat bersih yang lebih besar daripada usaha mi mentah terigu dan mi mentah jagung 30 persen. Nilai Net B/C yang diperoleh juga lebih tinggi yaitu sebesar 3,96. Tingkat pengembalian investasi juga berbeda cukup besar pada tingkat diskonto 7,47 persen. Namun, nilai IRR yang diperoleh usaha mi mentah terigu memiliki nilai paling besar dibandingkan kedua usaha yang lain yaitu 39,06 persen. Nilai

payback period usaha pembuatan mi mentah jagung 30 persen memiliki nilai lebih

kecil daripada usaha mi mentah terigu dan mi mentah jagung 100 persen. Hal ini berarti waktu yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran investasi adalah paling singkat dibandingkan umur proyek. Maka, usaha mi jagung 30 persen lebih layak untuk diusahakan dari segi nilai payback period. Hal ini berdasarkan kriteria investasi secara keseluruhan, usaha mi mentah jagung 100 persen merupakan usaha yang paling layak untuk diusahakan karena memiliki nilai NPV dan IRR yang paling besar.

Analisis switching value pada ketiga usaha menunjukkan bahwa perubahan yang diakibatkan penurunan penjualan berpengaruh paling besar terhadap kelayakan usaha dibandingkan dengan perubahan lainnya. Perubahan penurunan penjualan pada ketiga usaha berkisar antara 16 – 24 persen. Perubahan ini lebih kecil dibandingkan perubahan peningkatan harga bahan baku tepung yang berkisar antara 27 – 60 persen. Sedangkan untuk perubahan yang terjadi karena kenaikan harga bahan baku tepung menjadi variabel yang kurang berpengaruh terhadap proyeksi aliran kas.

iv

ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIE MENTAH JAGUNG

(Studi Kasus: Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Kelurahan

Tegal Lega, Kota Bogor, Jawa Barat)

MEGA ARI SURYANI H34070021

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Agribisnis

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2011v Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Usaha Mi Mentah Jagung (Studi Kasus: Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor, Jawa Barat)

Nama : Mega Ari Suryani

NIM : H34070021

Disetujui, Pembimbing

Dra. Yusalina, MSi

NIP. 19650115 199003 2001

Diketahui,

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 19580908 198403 1 002

vi

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Kelayakan Usaha Mi Mentah Jagung (Studi Kasus: Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor, Jawa Barat)” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam bentuk daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Oktober 2011

Mega Ari Suryani H34070021

vii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Wonogiri, Jawa Tengah pada tanggal 17 April 1989. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suparto Kimin dan Ibu Sukatmi.

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Kebon Pedes I Bogor dan lulus pada tahun 2001. Sekolah menengah pertama dilalui penulis di SMPN 5 Bogor dan lulus pada tahun 2004. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Bogor dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur PMDK/ USMI sebagai mahasiswa Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kepanitiaan dan organisasi. Penulis menjadi anggota vocal group COAST FEM (2009) dan menjadi ketua vocal group COAST FEM (2010). Kepanitiaan yang pernah diikuti oleh penulis yaitu panitia fieldtrip AGB 44 Goes to Garut-Tasikmalaya sebagai divisi Dokumentasi (2010), panitia Masa Perkenalan Fakultas dan Departemen ORANGE FEM 2009 sebagai divisi Medis (2009), dan kepanitiaan lainnya.

viii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Usaha Mi Mentah Jagung (Studi Kasus: Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor, Jawa Barat)”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan usaha pembuatan mi berbahan baku tepung jagung, baik mi jagung 30 persen maupun mi jagung 100 persen.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Instiut Pertanian Bogor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi selama penelitian berlangsung.

Bogor, Oktober 2011

ix

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan yang diberikan oleh berbagi pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dra. Yusalina, MSi selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Amzul Rifin, SP., MA. selaku dosen penguji utama pada ujian sidang penulis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini.

3. Siti Jahroh, Ph. D. selaku dosen penguji dari wakil komisi pendidikan Agribisnis pada ujian sidang penulis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini.

4. Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS selaku dosen pembimbing akademik atas bimbingan, arahan, waktu, nasihat, dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan di Departemen Agribisnis.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Departemen Agribisnis atas, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

6. Pemilik UKM Mi Ayam yaitu Bapak Sukimin beserta keluarga dan seluruh karyawan atas kesediaan menjadi tempat penelitian penulis, atas waktu, kesempatan, informasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

7. Bapak dan Mama yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang tiada henti kepada penulis, I dedicated this for both of you. Serta adik-adik tercinta Ibnu dan Novelia yang selalu menyemangati dan mendukung penulis. Kalian merupakan sumber semangat dan motivasi terbesarku. Semoga skripsi ini dapat menjadi persembahan terbaik.

8.

Keluarga besar baik dari pihak Bapak maupun Mama, yang telah memberikan cinta, kasih sayang serta dukungan selama penyelesaian skripsi.9. Saudari Leni Nurul Apriyani selaku pembahas seminar atas masukan dan saran yang telah diberikan.

x 10. Sahabat-sahabat terbaikku selama di Agribisnis, Anita, Asti, Nunu, Pipito, dan Tari. Terima kasih atas segala bantuan, diskusi, doa, dan dukungan kalian selama ini. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin.

11. Teman-teman satu bimbingan skripsi Tia, Leni, dan Adi yang telah berbagi baik suka maupun duka selama penyusunan skripsi.

12. Teman-teman selama Gladikarya di Cibinong, Fia, Feby, Mahardi, dan Ganjar, terima kasih atas kebersamaan, kenangan, keceriaan yang kita lalui bersama selama mempelajari komoditi ikan hias.

13. Teman-teman Agribisnis 44, terimakasih atas semangat, dukungan, keceriaan, dan kebersamaan selama ini. AGB, Growing The Future !!

14. Teman-teman keluarga besar Agribisnis 43 dan 45, terima kasih atas dukungan semangat yang telah memotivasi penulis.

15. Teman-teman satu kursus Bahasa Korea di UPTB-IPB, Kak Rani, Anisa, Nita, dan teman-teman lain, terima kasih atas dukungan semangat selama ini.

16. Teman-teman sekamar saat TPB, Hana dan Mar‟ah, terima kasih atas dukungan yang telah diberikan.

17. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Bogor, Oktober 2011 Mega Ari Suryani

xi

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL………. xiv

DAFTAR GAMBAR……… xvi

DAFTAR LAMPIRAN………. xvii

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang………...………...……. 1.2. Perumusan Masalah………...………...…. 1.3. Tujuan………...………... 1.4. Manfaat………...………... 1.5. Ruang Lingkup………..………. 1 7 9 10 10

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Diversifikasi Pangan Pokok Selain Beras………... 2.2. Teknologi Pembuatan Mi………...… 2.2.1. Pembuatan Mi secara Umum…………...……… 2.2.2. Teknologi Mi Jagung………. 2.3. Analisis Kelayakan Usaha Produk Pangan Olahan….…..

11 15 15 20 22

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis………...………….. 3.1.1. Studi Kelayakan Proyek………...……….. 3.1.2. Aspek Kelayakan Proyek………...……… 3.1.3. Analisis Kelayakan Investasi………...…….. 3.1.4. Analisis Switching Value………...…… 3.1.5. Laporan Laba Rugi………..…….. 3.2. Kerangka Pemikiran Operasional………...

29 29 30 38 40 40 41

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi dan Waktu………...………... 4.2. Jenis dan Sumber Data………...……… 4.3. Metode Pengumpulan Data...………. 4.4. Metode Pengolahan………..………. 4.5. Metode Analisis Data………..….. 4.5.1. Analisis Kelayakan Finansial………... 4.5.2. Analisis Sensitivitas………... 4.5.3. Laporan Laba Rugi………..…... 4.6. Asumsi-asumsi yang Digunakan dalam Penelitian….…..

43 43 43 44 44 44 47 48 48 V. GAMBARAN UMUM

5.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan………..

5.2. Profil Perusahaan………... 5.3. Deskripsi Usaha……….

51 52 53

xii

6.1. Aspek Pasar………

6.1.1. Permintaan………. 6.1.2. Penawaran……….. 6.1.3. Bauran Pemasaran……….. 6.1.4. Hasil Analisis Aspek Pasar……… 6.2. Aspek Teknis………..

6.2.1. Lokasi Usaha……….. 6.2.2. Bahan Baku dan Peralatan………. 6.2.3. Kapasitas Produksi………. 6.2.4. Teknologi yang Digunakan……… 6.2.5. Proses Produksi……….. 6.2.6. Layout Bangunan………... 6.2.7. Hasil Analisis Aspek Teknis……….. 6.3. Aspek Manajemen………. 6.3.1. Hasil Analisis Aspek Manajemen……….. 6.4. Aspek Sosial dan Lingkungan……… 6.4.1. Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan………. 6.4.2. Hasil Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan…. 6.5. Aspek Hukum………

6.5.1. Badan Hukum……… 6.5.2. Perizinan……… 6.5.3. Hasil Analisis Aspek Hukum……….

54 54 55 55 58 58 58 59 61 61 65 70 71 71 72 72 72 73 73 74 74 74

VII. ANALISIS FINANSIAL

7.1. Analisis Aspek Finansial Usaha Mi Mentah Terigu…….

7.1.1. Analisis Inflow Usaha Mi Mentah Terigu………. 7.1.2. Analisis Outflow Usaha Mi Mentah Terigu…….. 7.1.3. Analisis Finansial Usaha Mi Mentah Terigu……. 7.1.4. Analisis Switching Value Usaha Mi Mentah

Terigu……… 7.1.5. Laporan Laba Rugi Usaha Mi Mentah Terigu….. 7.2. Analisis Aspek Finansial Usaha Mi Mentah Jagung 30

Persen….………... 7.2.1. Analisis Inflow Usaha Mi Mentah Jagung 30

Persen….………... 7.2.2. Analisis Outflow Usaha Mi Mentah Jagung 30

Persen…….………... 7.2.3. Analisis Finansial Usaha Mi Mentah Jagung 30

Persen…….………... 7.2.4. Analisis Switching Value Usaha Mi Mentah

Jagung 30 Persen………... 7.2.5. Laporan Laba Rugi Usaha Mi Mentah Jagung 30

Persen…….………... 7.3. Analisis Aspek Finansial Usaha Mi Mentah Jagung 100

Persen……… 7.3.1. Analisis Inflow Usaha Mi Mentah Jagung 100

Persen……… 7.3.2. Analisis Outflow Usaha Mi Mentah Jagung 100

75 75 77 80 81 82 82 83 85 88 89 90 91 91

xiii Persen………

7.3.3. Analisis Finansial Usaha Mi Mentah Jagung 100 Persen……… 7.3.4. Analisis Switching Value Usaha Mi Mentah

Jagung 100 Persen………. 7.3.5. Laporan Laba Rugi Usaha Mi Mentah Jagung

100 Persen………. 7.4. Analisis Perbandingan Usaha Mi Mentah Terigu, Mi

Mentah Jagung 30 Persen, dan Mi Mentah Jagung 100 Persen……… 93 96 97 98 99

VIII. KESIMPULAN SARAN

8.1. Kesimpulan……… 8.2. Saran………... 102 103 V. DAFTAR PUSTAKA……… 104 VI. LAMPIRAN……….. 107

xiv

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Perkembangan Konsumsi Jagung di Indonesia Tahun

2001-2006…..……….…… 2

2. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di 10 Provinsi Utama Penghasil Jagung di Indonesia Tahun

2010……….……….…. 3

3. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Jagung

untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2010…...…...… 3 4. Kandungan Gizi Jagung Kuning Pipil dan Beras...……... 4 5. Perbandingan Nilai Energi Beberapa Bahan Pangan

Pokok……….…... 5

6. Perkembangan Konsumsi Mi Instan Indonesia Tahun

1995-2001………... 6

7. Komposisi Kimia Tepung Jagung Varietas Pioneer-21... 20 8. Fungsi Alat-alat yang Digunakan dalam Produksi Mi

Mentah………... 63

9. Proyeksi Pendapatan Penjualan Usaha Mi Mentah Terigu per

Tahun………... 76

10. Nilai Sisa Barang-barang Investasi pada Usaha Mi Mentah

Terigu………...…. 77

11. Rician Biaya Operasional Usaha Pembuatan Mi Mentah

Terigu……… 79

12. Hasil Analisis Finansial Usaha Pembuatan Mi Mentah

Terigu……… 80

13. Hasil Analisis Switching Value Usaha Pembuatan Mi

Mentah Terigu……….. 81

14. Rincian Penerimaan Usaha Pembuatan Mi Mentah Jagung

Substitusi……….. 84

15. Nilai Sisa Barang-barang Investasi pada Usaha Mi Mentah

Jagung Substitusi……….. 85

16. Rincian Biaya Operasional Usaha Pembuatan Mi Mentah

xv 17. Hasil Analisis Finansial Usaha Pembuatan Mi Mentah

Terigu……… 88

18. Hasil Analisis Switching Value Usaha Pembuatan Mi

Mentah Jagung Substitusi………. 90 19. Proyeksi Pendapatan Penjualan Usaha Mi Mentah Jagung

100 Persen per Tahun………... 92 20. Nilai Sisa Barang-barang Investasi pada Usaha Mi Mentah

Jagung 100 Persen……… 93

21. Rincian Biaya Operasional Usaha Pembuatan Mi Mentah

Jagung 100 Persen……… 95

22. Hasil Analisis Finansial Usaha Pembuatan Mi Mentah

Jagung 100 persen……… 96

23. Hasil Analisis Switching Value Usaha Pembuatan Mi

Mentah Jagung 100 Persen………... 98 24. Analisis Kelayakan Finansial Usaha Pembuatan Mi Mentah... 99 25. Perbandingan Nilai Switching Value pada Ketiga Jenis

Usaha……… 100

26. Perbandingan Keuntungan yang Diperoleh dari Ketiga Jenis

xvi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Proses Umum dalam Produksi Mi dan Bihun/Soun..……….. 17

2. Grafik Hubungan antara NPV dan IRR……….. 39

3. Kerangka Pemikiran Operasional Analisis Kelayakan Usaha Mi Mentah Jagung pada Usaha Mi Ayam Bapak Sukimin…. 42 4. Saluran Pemasaran Mi Mentah Usaha Mi Ayam Bapak Sukimin………... 57

5. Mesin Adonan dan Mesin Press Adonan……… 62

6. Mesin Kukus Adonan (Steaming Box)………... 62

7. Proses Pembuatan Mi Mentah Terigu………. 66

8. Proses Pembuatan Mi Mentah Jagung 30 Persen.…………... 67

9. Proses Pembuatan Mi Mentah Jagung 100 Persen………….. 69

10. Layout Ruang Produksi Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin Tahun 2011………. 70

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Kuisioner Penelitian………..….…….. 108 2. Penyusutan dan Nilai Sisa Usaha Mi Mentah Terigu………... 112 3. Biaya Investasi Usaha Mi Mentah Terigu dan Mi Mentah

Jagung 30 Persen……….……... 113 4. Cashflow Usaha Mi Mentah Terigu………..… 115 5. Switching Value Usaha Mi Mentah Terigu - Peningkatan

Harga Tepung Terigu sebesar 27,725 Persen.……… 118 6. Switching Value Usaha Mi Mentah Terigu - Penurunan

Penjualan sebesar 16,536 Persen………....….… 119 7. Laba Rugi Usaha Pembuatan Mi Mentah Terigu……….…… 120 8. Penyusutan dan Nilai Sisa Usaha Mi Mentah Jagung 30

Persen……… 122

9. Cashflow Usaha Mi Mentah Jagung 30 Persen……….... 124 10. Switching Value Usaha Mi Mentah Jagung 30 Persen -

Peningkatan Harga Tepung Terigu sebesar 42,891 Persen..…

128

11. Switching Value Usaha Mi Mentah Jagung 30 Persen -

Penurunan Penjualan sebesar 17,907 Persen..……….. 129 12. Laba Rugi Usaha Pembuatan Mi Mentah Jagung 30 Persen... 130 13. Penyusutan dan Nilai Sisa Usaha Mi Jagung 100 Persen……. 132 14. Biaya Investasi Usaha Mi Mentah Jagung 100 Persen………. 133 15. Cashflow Usaha Mi Mentah Jagung 100 Persen………..…… 135 16. Switching Value Usaha Mi Mentah Jagung 100 Persen -

Peningkatan Harga Tepung Jagung sebesar 59,051 Persen…. 139 17. Switching Value Usaha Mi Mentah Jagung 100 Persen -

Penurunan Produksi sebesar 23,55 Persen………... 140 18. Laba Rugi Usaha Pembuatan Mi Mentah Jagung 100

1

I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang besar memiliki aneka jenis pangan sumber karbohidrat, beberapa di antaranya seperti, beras, ubi kayu, sagu, dan jagung. Namun pada kenyataannya, sumber karbohidrat yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yaitu beras. Ketergantungan bangsa Indonesia terhadap beras begitu tinggi sehingga ketika kebutuhan beras dalam negeri tidak tercukupi, Indonesia harus mengimpor beras dari luar negeri. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dan bahan pangan impor lainnya dengan mencari alternatif bahan pangan lain yang dapat tumbuh di Indonesia. Kegiatan pencarian bahan pangan alternatif lain tersebut dikenal dengan diversifikasi pangan (Fadlillah 2005).

Salah satu bahan pangan alternatif non beras yang berpotensi dikembangkan di Indonesia yaitu jagung. Jagung memiliki nilai gizi yang cukup memadai dan di beberapa daerah di Indonesia digunakan sebagai makanan pokok. Selain itu, Budiyah (2004) menyatakan bahwa di Indonesia, jagung merupakan komoditas serelia utama setelah beras, sekaligus sebagai bahan baku sumber karbohidrat utama setelah beras. Jagung berperan penting dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri dan pakan. Selain itu, jagung merupakan bahan pangan alternatif yang dapat dimanfaatkan sebagai tepung komposit, substitusi bagi industri pengguna terigu dan konsumen berpangan pokok beras.

Jagung merupakan salah satu palawija (tanaman pangan non-padi) yang paling utama dan banyak ditanam di Indonesia. Perkembangan konsumsi jagung di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat secara konsumsi total. Hal ini seperti terlihat pada Tabel 1.

2

Tabel 1. Perkembangan Konsumsi Jagung di Indonesia Tahun 2001-2006

Tahun

Konsumsi Industri Pangan Industri Pakan Total Ribu Ton Persen Ribu Ton Persen Ribu Ton Persen Ribu Ton Persen 2001 4.567 41,76 2.415 22,08 3.955 36,16 10.937 100 2002 4.478 40,11 2.489 22,29 4.197 37,59 11.164 100 2003 4.388 38,53 2.564 22,51 4.438 38,96 11.390 100 2004 4.229 37,01 2.638 22,71 4.680 40,29 11.617 100 2005 4.165 33,13 3.016 23,99 5.390 42,88 12.572 100 2006 4.100 32,54 2.900 23,02 5.600 44,44 12.600 100 Sumber : Departemen Pertanian (2007)

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode 2001-2006, total penggunaan jagung untuk konsumsi rumah tangga terus menurun dari tahun ke tahun. Penurunan konsumsi jagung pada konsumsi rumah tangga kemungkinan besar disebabkan oleh pergeseran konsumsi jagung dalam bentuk olahan. Hal ini dapat dilihat dari nilai konsumsi jagung pada industri pangan yang terus meningkat dari tahun 2001-2005 yang kemudian turun kembali di tahun 2006. Berlawanan dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi jagung pada industri pakan terus mengalami peningkatan pada tahun 2001-2006. Dengan demikian, secara total dapat dikatakan konsumsi jagung terus meningkat.

Seiring dengan perkembangan ekonomi, saat ini produksi jagung dalam negeri sangat ditentukan oleh produksi delapan propinsi sentra jagung di Indonesia, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Gorontalo (Siregar 2009).

Pada tahun 2010 posisi produksi jagung Jawa Barat sebagai salah satu sentra produksi jagung Indonesia berada pada posisi ke-6. Produksi jagung propinsi-propinsi sentra jagung di Indonesia berdasarkan luas panen, produktivitas, dan jumlah produksi tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2.

3

Tabel 2. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Jagung di 10 Provinsi Utama

Penghasil Jagung di Indonesia Tahun 2010 No. Provinsi Luas Panen

(Ha) Produktivitas (Kuintal/Ha) Produksi (Ton) 1 Jawa Timur 1.257.721 44,42 5.587.318 2 Jawa Tengah 631.816 48,41 3.058.710 3 Lampung 447.509 47,52 2.126.571 4 Sumatera Utara 274.822 50,13 1.377.718 5 Sulawesi Selatan 303.215 44,25 1.341.737 6 Jawa Barat 153.778 60,08 923.962 7 Gorontalo 143.833 47,22 679.167 8 Nusa Tenggara Timur 244.686 26,70 653.410 9 Sulawesi Utara 134.630 36,59 492.614 10 DI Yogyakarta 86.837 39,80 345.576

Sumber: Badan Pusat Statistik, 20101.

Peningkatan produksi jagung juga dapat dilihat pada Tabel 4 yang menunjukkan perkembangan produksi jagung di Jawa Barat sejak tahun 2006-2010.

Tabel 3. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Jagung untuk Provinsi

Jawa Barat Tahun 2006-2010

Tahun Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ton/Ha) Produksi (Ton)

2006 115.797 4,951 573.263

2007 113.373 5,094 577.513

2008 118.976 5,378 639.822

2009 136.707 5,761 787.599

2010 153.778 6,008 923.962

Sumber : Badan Pusat Statistik (2010)2.

Berdasarkan data Tabel 3 terlihat bahwa jumlah produksi jagung di Jawa Barat cenderung meningkat setiap tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pada luas panen dan produktivitas jagung di Jawa Barat. Produksi

1

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. http://dds.bps.go.id/tnmn_pgn.php?eng=1 [17 Maret 2011]

2

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Tabel Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Tanaman Jagung untuk Provinsi Jawa Barat Tahun 2006-2010. http://dds.bps.go.id/tnmn_pgn.php?eng=1 [17 Maret 2011]

4 jagung yang terus meningkat ini menunjukkan bahwa jagung perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya agar dapat mendorong terciptanya diversifikasi pangan selain beras demi mencapai ketahanan pangan.

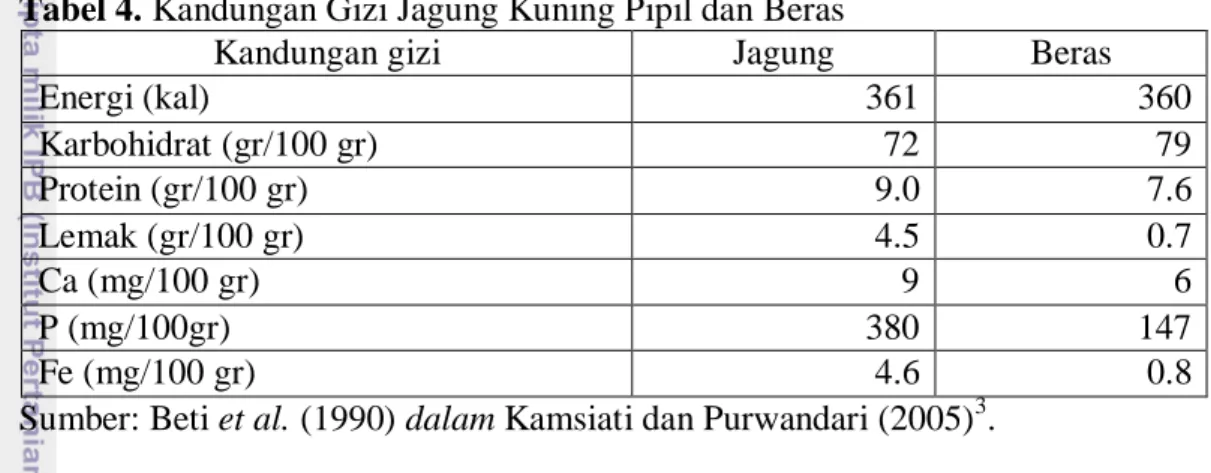

Jagung berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan pangan pokok pengganti beras. Hal ini karena kandungan gizi jagung dapat dikatakan setara dengan beras. Secara lengkap kandungan gizi jagung dan beras diperlihatkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kandungan Gizi Jagung Kuning Pipil dan Beras

Kandungan gizi Jagung Beras

Energi (kal) 361 360 Karbohidrat (gr/100 gr) 72 79 Protein (gr/100 gr) 9.0 7.6 Lemak (gr/100 gr) 4.5 0.7 Ca (mg/100 gr) 9 6 P (mg/100gr) 380 147 Fe (mg/100 gr) 4.6 0.8

Sumber: Beti et al. (1990) dalam Kamsiati dan Purwandari (2005)3.

Selama ini, jagung hanya dikonsumsi tanpa adanya pengolahan lebih lanjut. Jika dikonsumsi langsung, jagung tidak memiliki nilai tambah. Nilai tambah di mata konsumen dapat dilakukan dengan cara mengolah jagung menjadi berbagai jenis produk olahan. Produk pangan hasil olahan jagung ini dapat menjadi sebuah upaya peningkatan konsumsi jagung melalui program diversifikasi produk olahan jagung, seperti beras jagung instan, tepung jagung, tortila, emping jagung, dan mi jagung.

Salah satu produk olahan jagung yang disukai masyarakat yaitu mi jagung. Jagung dapat diolah menjadi tepung jagung yang kemudian dapat digunakan sebagai subtitusi bagi industri mi pengguna terigu. Mi biasanya terbuat dari tepung terigu. Terdapat berbagai jenis mi yang ada di pasaran, yaitu mi basah, mi kering, dan mi instan. Ada dua tipe mi basah yaitu mi basah mentah yang biasa disebut „mi ayam‟ dan mi basah matang yang biasa disebut „mi kuning atau mi

3

Kamsiati dan Purwandari. 2005. Diversifikasi Pengolahan Jagung dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Pangan di Kalimantan Tengah.

5 soto‟. Produk mi yang beredar di pasar hampir seluruhnya merupakan mi dengan bahan baku tepung terigu dari gandum. Bahan baku lain sulit dibuat karena karakteristik fungsional protein gluten pada gandum yang tidak dimiliki oleh sumber bahan yang lain. Produk sejenis mi dari bahan non gandum biasanya menggunakan pati sebagai basis pembuatannya. Produk mi berbasis pati yang telah beredar di Indonesia diantaranya adalah soun, bihun dari pati beras, dan bihun dari pati jagung.

Produk olahan jagung terutama mi jagung dapat menjadi substitusi mi terigu. Hal tersebut cukup penting dalam usaha lebih memasyarakatkan jagung, sebab menurut kajian preferensi konsumen terhadap produk-produk pangan non-beras, mi merupakan produk yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar konsumen sebagai makanan sarapan maupun sebagai makanan selingan (Juniawati 2003). Selanjutnya Juniawati (2003) menyatakan berdasarkan kajian preferensi konsumen terhadap produk-produk asal jagung, dapat diketahui bahwa semua responden menyukai produk-produk asal jagung. Oleh karena itu, pengembangan produk asal jagung berupa mi jagung perlu dilakukan dalam upaya diversifikasi pangan. Keunggulan mi jagung berdasarkan penelitian yang dilakukan Juniawati (2003) dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Nilai Energi Beberapa Bahan Pangan Pokok

No. Bahan Pangan Pokok Nilai Energi (kalori)

1 Mi terigu 471 2 Mi jagung 360 3 Nasi 178 4 Singkong 146 5 Ubi jalar 123 Sumber: Juniawati (2003)

Tingginya nilai energi yang terdapat pada mi jagung menunjukkan bahwa produk tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pilihan pengganti nasi. Namun, untuk keseimbangan konsumsi gizi, tetap dibutuhkan bahan pangan lain yang dapat mencukupi kebutuhan gizi seperti protein hewani, sayuran, dan buah-buahan. Selain itu, kandungan lemak pada mi jagung (2.27 gram) jauh lebih rendah dibandingkan dengan kandungan lemak pada mi terigu (21.4 gram). Rendahnya lemak (low fat) pada mi jagung dapat menjadi nilai tambah bagi

6 produk tersebut terutama untuk masyarakat tertentu yang menghindari kegemukan.

Mi dari tepung jagung merupakan salah satu alternatif produk yang perlu dikembangkan, mengingat kebutuhan mi di Indonesia yang sangat tinggi. Kebutuhan tersebut meningkat dari tahun ke tahun sampai mendekati 1.000.000 ton pada tahun 20014. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Perkembangan Konsumsi Mi Instan Indonesia Tahun 1995-2001

Tahun Produksi (Ton) Ekspor (Ton) Impor (Ton) Konsumsi (Ton)

1995 650.109,0 15.169,4 572,7 635.512,3 1996 738.320,0 38.537,4 608,8 700.391,4 1997 795.555,6 21.936,1 1.950,5 775.570,0 1998 668.333,3 5.929,8 282,7 662.686,2 1999 730.000,0 19.960,5 631,6 710.671,1 2000 817.149,7 38.522,3 1.052,7 779.680,1 2001 862.449,3 47.933,3 1.391,9 815.907,9

Sumber: Indocommercial No. 294, 2002.

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa perkembangan konsumsi mi instan cenderung meningkat setiap tahun dari tahun 1995 hingga tahun 2001. Hal ini menunjukkan produk-produk mi seperti mi instan dapat menjadi alternatif makanan pokok pengganti nasi. Produk mi instan biasa diolah menjadi mi goreng, mi rebus, atau pelengkap bakso. Produk mi instan dan mi mentah merupakan produk yang relatif sama. Mi instan juga berawal dari mi mentah yang mengalami proses penggorengan sehingga memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan mi mentah. Oleh karena itu, karakteristik mi instan dengan mi mentah adalah sama.

Meskipun permintaan mi cenderung meningkat, mi yang beredar di Indonesia hampir seluruhnya berbahan baku terigu yang merupakan produk impor. Jika ketergantungan Indonesia terhadap tepung terigu tidak segera diatasi, dikhawatirkan akan membahayakan ketahanan pangan Indonesia.

Mi jagung memiliki keunggulan dibandingkan mi terigu, yaitu tidak perlu menggunakan bahan pewarna makanan karena warna kuning mi jagung berasal

4

Anonim. 2002. Prospek Industri dan Pemasaran Mie Instant di Indonesia. Majalah Indocommercial no. 294 Maret 2002.

7 dari pigmen kuning pada jagung, sedangkan warna kuning pada mi terigu menggunakan pewarna makanan tartrazine (Schmidt, 1991 dalam Budiyah, 2004). Keunggulan lain dari mi jagung adalah bahan bakunya dapat ditanam di Indonesia, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor terigu.

Sejak tahun 1998 hingga saat ini, penelitian tentang pengembangan mi jagung telah dilakukan oleh Southeast Asian Food and Agricultural Science and

Technology (SEAFAST) Center yang bekerja sama dengan Departemen Ilmu dan

Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor melalui Riset Unggulan Strategi Nasional (RUSNAS) Diversifikasi Pangan Pokok. Penelitian pengembangan mi jagung ini akan menjadi suatu keuntungan tersendiri bagi para pengrajin mi di daerah Bogor karena akan mendapat bimbingan langsung dari para peneliti IPB melalui kegiatan seminar-seminar dan pelatihan. Salah satu pengrajin mi di Kota Bogor yang berencana mengembangkan produk mi mentah jagung yaitu Usaha Mi Mentah Bapak Sukimin di Ciheuleut, Kelurahan Tegal Lega, Kota Bogor.

1.2. Perumusan Masalah

Perusahaan Mi Mentah milik Bapak Sukimin merupakan salah satu perusahaan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang sudah memproduksi mi mentah berbahan baku tepung terigu selama kurang lebih 30 tahun. Perusahaan Bapak Sukimin yang berlokasi di Ciheuleut, Kota Bogor ini memiliki kapasitas produksi sebesar 125 kilogram per hari atau 3.750 kilogram per bulan. Adapun kegiatan yang akan dikembangkan di Perusahaan Mi Mentah milik Bapak Sukimin adalah memproduksi mi mentah dengan bahan baku tepung jagung berupa mi mentah jagung 30 persen atau mi mentah jagung 100 persen.

Selama ini, Usaha Mi Ayam Bapak Sukimin selalu menggunakan bahan baku tepung terigu untuk mi yang diproduksinya. Tepung terigu yang beredar di Indonesia selama ini berasal dari gandum yang harus diimpor dari negara lain. Hal ini menyebabkan harga tepung terigu menjadi lebih mahal dibandingkan tepung yang berbahan dasar pangan lokal. Harga tepung terigu per kilogram berkisar antara Rp. 6.000,00 – Rp. 9.500,00 tetapi harga tepung jagung misalnya, hanya berkisar antara Rp. 4.000,00 – Rp. 7.000,00. Mahalnya harga bahan baku tepung terigu ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap biaya produksi yang harus

8 dikeluarkan oleh pengusaha. Maka dari itu, perusahaan perlu mencari alternatif lain untuk mengatasi masalah bahan baku tersebut.

Pada pengembangan usaha ini, penggunaan tepung jagung sebagai substitusi bahan baku pembuatan mi mentah memiliki potensi yang cukup besar. Potensi-potensi tersebut yaitu harga bahan baku tepung jagung yang lebih murah dibandingkan harga tepung terigu, pasokan tepung jagung yang dapat diperoleh dari dalam negeri, dan warna kuning alami yang dimiliki tepung jagung.

Selain itu, beberapa alasan dikembangkannya teknologi mi jagung yaitu: Pertama, produk mi sudah dikenal dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Namun, mi yang ada di pasaran saat ini masih berbahan baku utama tepung terigu yang diimpor. Kedua, potensi produksi jagung yang cukup tinggi di Indonesia, sehingga perlu dikembangkan produk pangan yang dapat meningkatkan konsumsi produk olahan berbahan baku jagung. Ketiga, pengolahan jagung menjadi produk mi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah jagung dan dalam jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan terhadap tepung terigu impor, serta dapat berkontribusi dalam program ketahanan pangan dan diversifikasi pangan (Kusnandar et al. 2009)

Perusahaan melihat adanya alternatif solusi dalam menangani masalah bahan baku ini, yaitu dengan memproduksi mi mentah jagung 30 persen atau memproduksi mi mentah jagung 100 persen. Mi mentah jagung 30 persen merupakan mie mentah yang terbuat dari kombinasi tepung terigu dan tepung jagung dengan perbandingan 70:30. Sedangkan mi mentah jagung100 persen merupakan mi mentah yang 100 persen menggunakan tepung jagung.

Meskipun pengembangan usaha mi mentah jagung ini memiliki banyak potensi, namun dari segi proses produksi memiliki beberapa perbedaan dengan proses produksi mi terigu. Pada proses produksi mi terigu dan mi jagung 30 persen jagung, tidak dibutuhkan proses pengukusan adonan sebelum dilanjutkan ke proses sheeting untuk memperoleh bentuk untaian mi. Sedangkan pada proses produksi mi jagung 100 persen, sebelum adonan digiling menjadi lembaran mi melalui proses sheeting, adonan mi jagung harus dikukus terlebih dahulu untuk menyempurnakan proses gelatinisasi sehingga untaian mi jagung yang dihasilkan dapat lentur atau elastis seperti mi terigu.

9 Adanya tambahan aktivitas pengukusan adonan pada mi jagung ini membuat perusahaan perlu melakukan investasi mesin pengukus dan mesin-mesin lainnya. Karena itu, diperlukan analisis studi kelayakan mengenai Perusahaan Mi Ayam Bapak Sukimin untuk melihat kelayakan usaha mi mentah dengan alternatif bahan baku dan penambahan investasi mesin pengukus. Selain menganalisis kelayakan usaha yang ada saat ini, dalam penelitian ini juga dilakukan analisis tentang pengembangan usaha dengan menggunakan bahan baku alternatif tepung jagung, baik sebagai mi mentah jagung 30 persen maupun mi mentah jagung 100 persen. Selain itu, akan dilihat pula kelayakan usaha dengan melakukan tambahan investasi mesin pengukus.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan:

1) Bagaimanakah kelayakan aspek non finansial usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen yang meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial lingkungan, dan aspek hukum?

2) Bagaimanakah kelayakan finansial usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen?

3) Bagaimanakah switching value usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen jika terjadi kenaikan harga input dan penurunan produksi output?

1.3. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Mengkaji kelayakan aspek non finansial usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen di lokasi penelitian berdasarkan aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial lingkungan, dan aspek hukum.

2) Menganalisis kelayakan finansial usaha mi mentah jagung 30 persen dan mi mentah jagung 100 persen.

3) Menganalisis switching value usaha mi mentah jagung terhadap kenaikan harga input dan penurunan produksi output.

10

1.4. Manfaat

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini antara lain:

1) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pengusaha mi tentang kelayakan usaha dan pembuatan rencana usaha selanjutnya.

2) Sebagai sarana latihan dan pengembangan wawasan bagi penulis dalam penerapan teori yang sudah didapat selama kuliah.

3) Memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya dilakukan di Perusahaan Mi Mentah Bapak Sukimin yang berlokasi di Ciheuleut, Kota Bogor. Penelitian ini membahas mengenai pengusahaan produksi mi mentah dengan menggunakan bahan baku tepung terigu dan tepung jagung. Ruang lingkup penelitian ini adalah mengkaji aspek-aspek non finansial dan finansial. Aspek non finansial terdiri atas aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial lingkungan, dan aspek hukum. Sedangkan aspek finansial meliputi kriteria kelayakan investasi seperti Net Present Value (NPV),

Net Benefit and Cost Ratio (Net B/C Ratio), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period (PBP). Hasil perhitungan pada aspek finansial menggunakan cashflow yang diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007. Hal

ini dilakukan untuk meneliti kelayakan usaha mi mentah jagung pada perusahaan yang diteliti.

11

II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Diversifikasi Pangan Pokok Selain Beras

Penelitian mengenai bahan pangan pokok selain beras sudah banyak dilakukan oleh peneliti untuk mensukseskan program diversifikasi pangan pokok di Indonesia. Pengembangan pangan pokok non beras yang dikembangkan antara lain dalam bentuk mi, roti, atau nasi berbahan dasar sumber karbohidrat lokal seperti nasi jagung dan nasi tiwul.

Sugiyono et al (2008), Wonojatun (2010), dan Gilang (2008) melakukan penelitian mengenai pengembangan pangan pokok dalam bentuk mi dengan menggunakan bahan baku non terigu. Selama ini, mi yang sudah dikenal masyarakat umumnya berbahan dasar terigu. Namun, bahan baku terigu ini menggunakan gandum yang hampir seluruh pasokannya berasal dari impor. Dengan demikian, perlu dicari alternatif bahan baku lain terutama bahan baku lokal untuk membuat mi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyono et al (2008) mengembangkan pangan pokok non beras berbahan dasar sagu. Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa diversifikasi pangan pokok diharapkan dapat menyediakan berbagai alternatif pilihan produk pangan, sehingga ketergantungan terhadap beras yang sampai saat ini masih menjadi pangan pokok kebanyakan penduduk Indonesia dapat dikurangi.

Di Indonesia, tanaman sagu tersebar di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Pulau Mentawai. Tanaman sagu ini kemudian diolah menjadi pati sagu yang sangat berpotensi untuk dijadikan bahan baku produk pangan pokok sumber karbohidrat. Sampai saat ini, masyarakat Papua masih menggunakan sagu sebagai bahan pangan pokok dan mengolahnya menjadi berbagai pangan tradisional seperti sagu lempeng, bagea, sinoli, kue kering dan sebagainya. Namun demikian, konsumsi sagu sebagai makanan pokok terus mengalami penurunan karena mulai tergeser oleh beras. Untuk dapat meningkatkan kembali konsumsi sagu terutama di wilayah timur Indonesia, diperlukan pengmbangan produk yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

12 Sagu dapat digunakan untuk bahan baku produk mi yang merupakan produk yang digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Pengembangan produk mi dari sagu diharapkan dapat meningkatkan popularitas sagu yang selama ini dianggap sebagai pangan inferior. Pati sagu termodifikasi digunakan untuk membuat mi melalui sebuah studi formulasi dan perbaikan proses produksi. Formula yang digunakan adalah adanya penambahan STPP (Sodium tripolifosfat dan guargum).

Aplikasi pati termodifikasi ikatan silang pada formula tersebut dapat menghasilkan mi dengan berat rehidrasi, cooking loss, dan kelengketan yang lebih baik. Aplikasi pati termodifikasi HMT (Heat Moisture Treatment) pada produk mi menghasilkan adonan dengan kualitas yang lebih baik antara lain menurunkan kelengketan dan memudahkan proses ekstruksi. Selain itu, mi yang dihasilkan juga memiliki waktu rehidrasi yang lebih singkat dibandingkan dengan mi dari pati alaminya, yaitu hanya mencapai dua menit.

Wonojatun (2010) melakukan penelitian mengenai pembuatan mi berbahan dasar tepung sorgum. Sorgum bicolor (L.) Moench merupakan tanaman serealia yang tergolong dalam famili yang sama dengan padi, jagung, tebu, gandum, dan barley, yaitu famili Graminae. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan produk mi berbahan dasar sorgum dengan menggunakan bantuan ekstruder pasta. Sasaran dari penelitian ini adalah mendapatkan formulasi produk pasta berbasis 100 persen sorgum yang disukai konsumen, sehingga dapat dijadikan model untuk pengembangan produk pangan non beras atau non gandum di Indonesia. Bentuk produk mi yang akan dikembangkan adalah snack sorgum siap santap.

Mi sorgum non sosoh juga memiliki total serat pangan yang lebih besar, yaitu 16,61 persen, angka ini memenuhi 33 persen pemenuhan AKG serat pangan. Sementara itu, total serat pangan dalam mi sorgum sosoh sebesar 14,03 persen memenuhi 28 persen AKG serat pangan, sehingga kedua produk mi sorgum ini dapat diklaim sebagai pangan tinggi serat. Secara keseluruhan mi sorgum non sosoh memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mi sorgum sosoh, yaitu pada sisi total serat pangan, aktivitas antioksidan dan kandungan mineral Ca.

13 Gilang (2008) meneliti mi dengan bahan baku tepung jagung. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi pembuatan mi jagung dalam skala besar akan membutuhkan peningkatan skala formulasi yang terbaik secara bertahap, identifikasi terhadap beberapa aliran dan kondisi proses pembuatan mi jagung, analisis dan spesifikasi alat-alat yang dapat digunakan dalam produksi skala besar. Berdasarkan kegiatan-kegiatan tersebut, terdapat beberapa hasil yang dapat digunakan sebagai tahapan produksi skala besar. Dalam proses pembuatan mi jagung, pencampuran bahan sebaiknya digunakan varimixer yang menggunakan tipe pengaduk bertipe jari-jari karena akan menghasilkan adonan yang cukup homogen dan merata. Pembuatan adonan yang dilakukan pada skala yang lebih besar akan mengalami kesulitan apabila dilakukan terhadap jumlah adonan mi yang lebih dari satu kilogram. Hal ini dikarenakan proses pencetakan lembaran dan pencetakan mi jagung harus kontinyu dan berkesinambungan. Apabila dipaksa dilakukan akan terdapat sebagian lembaran adonan harus menunggu untuk dilakukan proses selanjutnya. Akibat dari banyaknya jumlah adonan mi akan menghasilkan lembaran adonan yang kurang baik, patah-patah dan banyak adonan yang terbuang karena tidak tertekan dan tercetak dengan baik. Untuk pengukusan dalam penggandaan skala, tidak dapat digunakan alat pengukus dapur yang biasa dipakai, tetapi harus menggunakan alat steaming yang berkapasitas besar yang memiliki pengontrolan proses. Hal ini disebabkan pengukusan yang baik merupakan salah satu parameter proses penting atau titik kritis dalam pembuatan mi jagung. Pengukusan pertama dan kedua yang cukup memberikan hasil yang baik yaitu berturut-turut selama 15 menit dan 10 menit.

Proses pembuatan mi basah dari tepung jagung terdiri atas pencampuran bahan-bahan, pengukusan, pengulian, pencetakan (pressing, slitting, dan cutting) dan perebusan. Proses pencampuran merupakan tahapan untuk menghomogenkan bahan-bahan dalam pembuatan mi. Selain itu, proses pencampuran bertujuan untuk meratakan distribusi air ke dalam tepung sehingga adonan tidak membentuk gumpalan. Keseragaman distribusi partikel mempengaruhi waktu penetrasi air ke dalam granula pati. Proses pengukusan bertujuan untuk membentuk pati tergelatinisasi yang akan berperan sebagai zat pengikat dalam proses pembentukan lembaran mi. sedangkan proses pembuatan mi jagung kering terdiri

14 dari pencampuran, pengukusan pertama, pengulian, pencetakan, pengukusan kedua, dan pengeringan.

Selain pengembangan produk pangan pokok non beras dalam bentuk mi, penelitian lain yang dilakukan Husnah (2010) dan Lisnan (2008) juga turut mendukung program diversifikasi pangan non beras di Indonesia. Husnah (2010) melakukan penelitian mengenai pembuatan roti tawar berbahan dasar ubi jalar ungu. Pemanfaatan ubi jalar ungu dalam pengolahan pangan masih terbatas, sehingga tujuan penelitian ini adalah mempelajari teknik pembuatan tepung ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki, mengaplikasikannya ke dalam formulasi roti tawar, mengetahui tingkat substitusi tepung ubi jalar ungu ke dalam formulasi roti tawar yang dapat diterima dan mengetahui karakteristik fisikokimia roti tawar ubi jalar ungu.

Pembuatan tepung ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki dapat dilakukan dengan memodifikasi proses agar diperoleh penampakan warna ungu yang optimal. Proses pengukusan potongan ubi jalar ungu setebal satu sentimeter selama tujuh menit sebelum proses penyawutan merupakan salah satu alternatif untuk memperbaiki penampakan warna ungu yang memudar pada tepung ubi jalar ungu di pasaran. Teknologi ini lebih tepat jika diterapkan pada industri rumah tangga atau kecil yang banyak melibatkan tenaga kerja.

Tepung ubi jalar ungu varietas Ayamurasaki dapat diaplikasikan dalam pembuatan roti tawar. Penggunaannya dalam formulasi roti tawar mampu diterima oleh panelis hingga substitusi 40 persen dengan nilai tingkat kesukaan agak disukai hingga disukai secara keseluruhan. Bentuk yang sesuai untuk diterapkan dalam pembuatan roti tawar ubi jalar ungu adalah bentuk loaf utuh.

Penelitian Lisnan (2008) membahas pembuatan beras artificial berbahan dasar kombinasi dari ubi kayu dan ubi jalar. Banyaknya sumber daya pangan lain selain beras yang berpotensi namun kurang dimanfaatkan sebagai makanan pokok memungkinkan diversifikasi pangan dapat diwujudkan. Komoditi-komoditi pertanian yang masih dapat dikembangkan dan dimanfaatkan lebih luas antara lain serealia (jagung, sorgum), umbi-umbian (ubi jalar, ubi kayu, kentang, talas, garut), serta tanaman pohon (sagu, pisang).

15 Penelitian ini bertujuan mengembangkan produk pangan baru berbasis ubi kayu dan ubi jalar yaitu beras artificial sebagai alternatif pangan pendamping nasi dan menentukan formula yang tepat dalam pembuatan beras artificial serta menganalisis sifat fisik, kimia dan sensorinya.

Proses pembuatan beras artificial meliputi pencampuran tepung, pati, dan air, dilanjutkan dengan proses penghabluran menggunakan ayakan 8 mesh, proses pembutiran dengan mesin pembutir, penyangraian selama 5-7 menit pada suhu 45-500C, dan pengeringan menggunakan oven pada suhu 600C selama 72 jam. Hasil rendemen pembuatan beras artificial ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pati dalam rasio formula maka rendemen semakin meningkat.

Pemilihan formula terbaik dilakukan berdasarkan hasil analisis sensori, jumlah tepung yang digunakan dalam rasio formula, dan hasil rendemen. Formula terpilih untuk beras artificial ubi kayu adalah 70:30, sedangkan untuk beras

artificial ubi jalar adalah 80:20 untuk perbandingan tepung:pati. Hasil analisis

kimia beras artificial ubi kayu formula 70:30 meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, serat larut, serat tidak larut, kadar amilosa, dan daya cerna pati in vitro berturut-turut 6,0 persen, 0,7 persen (bk), 0,7 persen (bk), 1,9 persen (bk), 96,7 persen (bk), 6,0 persen, 7,1 persen, 29,6 persen, 62,4 persen. Sedangkan analisis kimia beras artificial ubi jalar formula 80:20 meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, kadar karbohidrat, serat larut, serat tidak larut, kadar amilosa, dan daya cerna pati in vitro berturut-turut adalah 6,3 persen, 1,0 persen (bk), 0,8 persen (bk), 2,3 persen (bk), 95,9 persen (bk), 4,8 persen, 7,1 persen, 31,7 persen, 54,8 persen.

2.2. Teknologi Pembuatan Mi

2.2.1. Pembuatan Mi secara Umum

Kusnandar (2008) menyatakan bahwa mi merupakan salah satu jenis produk pasta yang sudah dikenal masyarakat. Produk mi dapat dikelompokkan menjadi mi mentah, mi matang, mi kering, dan mi instan yang umumnya diproses dari tepung terigu. Mi mentah adalah mi dari proses pemotongan lembaran adonan dengan kadar air 35 persen. Mi matang adalah mi mentah yang sebelum

16 dipasarkan mengalami pengukusan lebih dahulu sehingga mengandung kadar air 52 persen. Mi kering adalah mi mentah yang mengalami pengukusan dan pengeringan (memiliki kadar air sekitar 10 persen), sedangkan mi instan adalah mi mentah yang telah mengalami pengukusan dan penggorengan.

Perbedaan teknologi proses produksi antara mi mentah, mi kering dan mi instan dan bihun/soun dapat dilihat pada Gambar 1. Proses produksi mi kering mencakup tahapan proses formulasi bahan (terigu, garam, air), pembentukan lembaran adonan (sheeting), pembentukan untaian mi, pengukusan, pemotongan, dan pengeringan. Untuk produksi mi instan, proses pengeringan diganti dengan proses penggorengan, sedangkan untuk mi mentah tidak dilakukan proses pengeringan setelah pembentukan untaian mi, tetapi diberi pupur tepung tapioka. Mi matang adalah mi mentah yang direbus dan dipupuri dengan minyak. Bihun dan soun umumnya diproses dari tepung beras atau pati kacang hijau dengan menggunakan teknologi ekstruksi. Proses pengukusan dilakukan untuk menggelatinisasi pati agar dapat membentuk untaian bihun/soun pada saat diekstruksi (Kusnandar 2008).

17

Gambar 1. Proses umum dalam produksi mi dan bihun/soun

Sumber: Kusnandar (2008)

Teknologi produksi mi pada umumnya menggunakan teknologi sheeting. Secara umum, pembuatan mi dengan teknologi sheeting meliputi tahapan proses pencampuran, pengistirahatan, pembentukan lembaran (sheeting) dan

Tepung, garam, air

Formulasi

Pencampuran

Pengistirahatan

campuran bahan Pengukusan

Pembentukan lembaran (sheeting) Ekstruksi Pembentukan untaian mi (slitting) Pengukusan (steaming) Pengukusan (steaming) Pemupuran (dusting) Pemupuran dengan minyak Pengeringan Penggorengan Pengeringan Bihun/soun Mi instan Mi kering Mi matang Mi mentah

18 pembentukan untaian mi (slitting), pengukusan (steaming), pemotongan untaian mi, dan pengeringan (khusus untuk mi kering). Untuk memperoleh produk yang awet dan mudah dihidangkan, maka setelah pengukusan dilakukan penggorengan sehingga jadilah mi instan.

Bahan-bahan yang digunakan (tepung, garam alkali, dan air) dicampurkan hingga homogen. Pencampuran dilakukan dengan mengguanakn dough mixer. Sebelum pembentukan lembaran, adonan biasanya diistirahatkan untuk memberi kesempatan penyebaran air dan pembentukan gluten. Pembentukan lembaran dengan roll press menyebabkan pembentukan serat-serat gluten yang halus dan ekstensibel.

Untuk mendapatkan adonan yang baik, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah jumlah air yang ditambahkan, waktu dan suhu pengadukan. Garam diperlukan dalam jumlah sedikit karena adonan setelah bercampur air garam akan memiliki sifat fungsional yang penting, yaitu sebagai pengokoh, tekstur dan penguat flavor. Protein gandum akan larut sebagian dalam air dan membentuk massa protein yang lengket.

Jenis protein yang membentuk massa lengket dengan larutan garam yang sangat encer disebut gliadin. Sebagian protein lain yang tidak larut, yaitu gluteninakan melemas dan membentuk struktur serat yang kokoh dengan protein yang larut tersebut, sehingga mampu membentuk adonan yang sangat fleksibel dan tahan banting.

Air akan menyebabkan serat-serat gluten mengembang karena gluten menyerap air. Dengan peremasan, serat-serat gluten ditarik, disusun berselang dan terbungkus dalam pati. Dengan demikian, terbentuklah adonan yang lunak, halus serta elastis.

Jumlah air yang ditambahkan berkisar antara 28-38 persen, tergantung jenis terigunya. Lebih dari 38 persen akan menyebabkan adonan menjadi terlalu lembek. Sebaliknya jika terlalu sedikit, air adonan akan rapuh. Waktu pengadukan berkisar antara 2-10 menit, dengan suhu adonan yang baik berkisar antara 25-450 C. Jika suhu lebih rendah dari 250 C, adonan menjadi keras, rapuh dan kasar. Sedangkan jika lebih tinggi dari 450 C, kegiatan enzim akan meningkat dan akan

19 merangsang perombakan gluten dengan akibat menurunnya densitas mi, sebaliknya akan meningkatkan kelengketan.

Sebelum adonan dibentuk menjadi lembaran, diperlukan waktu untuk memberi kesempatan adonan untuk beristirahat sejenak. Tujuannya adalah untuk menyeragamkan penyebaran air dan mengembangkan gluten (terutama bila pH-nya kurang dari 7,0). Pengistirahatan adonan mi yang lama dari gandum keras akan menurunkan kekerasan mi setelah direbus.

Dalam proses pembentukan lembaran, adonan dimasukkan ke dalam roll

press dengan tujuan untuk menghaluskan serat-serat gluten. Dalam roll press,

serat-serat gluten yang tidak beraturan segera ditarik memanjang dan searah oleh tekanan antara dua roller. Tekanan roller diatur sedemikian rupa sehingga mula-mula ringan (clearance 4,0 mm), sampai kuat (clerance 1,6 mm) dengan reduksi

clearance rata-rata sebesar 15 persen.

Pada saat adonan mencapai roller terakhir, adonan yang pada awalnya memiliki ketebalan 1,0 cm dari roll pertama, direntangkan sampai mencapai lembaran adonan yang tipis yang siap untuk mengalami proses pengirisan memanjang (slitting), dengan ketebalan 1,0-1,5 mm yang kemudian diikuti dengan proses pemotongan dengan panjang mi sekitar 50 cm. Pada saat dipotong menjadi untaian mi, mi dapat dibentuk menjadi kriting dan rapat dengan mengatur kecepatan putar roller dan konveyor. Setelah dikukus, mi akan nampak kuning pucat dan bersifat setengah matang. Mi kemudian dipotong-potong menjadi bentuk segi empat dan dikeringkan hingga kadar air sekitar 10 persen.

Parameter mutu mi dapat dilihat dari mutu fisik, kimia dan organoleptik. Mi kering yang bermutu baik (sebelum dimasak) memiliki tekstur yang kuat (tidak rapuh/mudah patah), permukaan yang halus dan warna kuning yang seragam. Apabila dimasak (direbus dalam air), mi cepat mengalami rehidrasi (untuk mi instan kurang dari tiga menit), tidak hancur/larut dalam air rebusan (cooking loss rendah, yaitu kurang dari dua persen), tidak lengket, cukup elastis, dan tidak terlalu mengembang. Mi terigu instan mengandung kadar air sekitar 7 persen, protein 10 persen, lemak 21 persen, dan karbohidrat 62 persen.

20

2.2.2. Teknologi Mi Jagung

Jagung yang digunakan dalam pembuatan mi jagung adalah jenis jagung yang berwarna kuning. Setelah melewati proses pengeringan dan pemipilan, biji jagung kering diolah menjadi tepung jagung dengan ukuran 100 mesh. Tepung jagung inilah yang kemudian akan diolah menjadi mi jagung, baik sebagai mi jagung subtisusi maupun mi jagung 100 persen.

Hasil penelitian Kusnandar (2008) menyatakan komposisi kimia tepung jagung yang dihasilkan dari penggilingan kering yang dapat dilihat pada Tabel 7. Kandungan utama dalam tepung jagung adalah karbohidrat sebesar 90,46 persen. Selain itu, tepung jagung juga mengandung protein yang cukup tinggi yaitu sebesar 7,24 persen.

Tabel 7. Komposisi Kimia Tepung Jagung Varietas Pioneer-21

No. Komponen Jumlah (%)

1 Kadar air 7.49 2 Protein 7.24 3 Lemak 1.77 4 Abu 0.53 5 Karbohidrat 90.46 Sumber: Kusnandar (2008)

Putra (2008) dalam Kusnandar (2008) menyatakan bahwa tepung jagung adalah tepung yang diproduksi dari jagung pipil kering dengan cara menggiling halus bagian endosperma jagung yang mengandung sekitar 86 – 89 persen pati. Penepungan jagung mencakup tahap proses penggilingan kasar (penyosohan) dari jagung pipil untuk menghasilkan grits, perendaman untuk memisahkan bagian endosperma (grits) dari kulit dan lembaga, pengeringan dan penggilingan halus untuk menghasilkan tepung jagung, dan pengayakan untuk menghasilkan tepung jagung dengan ukuran 100 mesh.

Tepung jagung dapat digunakan sebagai bahan baku untuk menggantikan sebagian atau semua tepung terigu dalam produksi mi. Penggunaan tepung jagung dalam mi memiliki keunggulan, yaitu: (a) dapat mengurangi biaya bahan baku dan produksi; (b) mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku terigu; (c) memberikan keunggulan terhadap mi, yaitu tanpa penggunaan pewarna makanan

21 sintetis dan adanya kandungan beta karoten. Mi jagung yang dihasilkan dari 100 persen tepung jagung berwarna lebih kuning dibandingkan mi terigu atau mi substitusi, karena kandungan beta karoten dalam mi jagung lebih banyak (Kusnandar 2008).

Penggunaan tepung jagung dalam mi akan dibatasi oleh karakteristik fungsional tepung jagung, terutama disebabkan oleh kandungan protein gluten yang rendah dan karakteristik protein gluten jagung yang juga berbeda dengan yang ada dalam tepung terigu. Hal ini menyebabkan tepung jagung tidak mampu membentuk lembaran adonan yang elastik dan kompak sebagaimana tepung terigu. Pembentukan lembaran adonan tepung jagung dapat terbentuk apabila dilakukan proses pemanasan (pengukusan) terlebih dahulu untuk menggelatinisasi sebagian pati yang akan berfungsi sebagai binding agent dalam pembentukan lembaran adonan. Sebagai konsekuensinya, teknologi proses mi yang sudah ada di industri mi tidak bisa langsung diadopsi untuk memproduksi 100 persen mi jagung, karena harus menambah satu tahap proses pengukusan di antara tahap pencampuran bahan dan proses sheeting. Alternatif lain dari proses produksi mi jagung adalah dengan teknologi ekstruksi. Teknologi ekstruksi biasanya digunakan untuk memproduksi bihun atau soun.

Mi jagung dapat diproses dengan memodifikasi teknologi sheeting yang sudah ada, yaitu dengan melakukan proses pengukusan sebagian tepung jagung sebelum dilakukan proses pembentukan lembaran adonan. Pengukusan ini diperlukan untuk mengatasi kesulitan pembentukan lembaran adonan, yaitu dengan mengandalkan pati jagung tergelatinisasi sebagai perekat (binding agent) selama proses sheeting. Secara umum, proses produksi mi jagung dengan teknologi sheeting mencakup tahapan formulasi bahan, pengukusan untuk menggelatinisasi sebagian tepung jagung (10 persen dari total tepung), pencampuran antara formulasi bahan yang tidak tegelatinisasi dengan tepung gelatinisasi (mixing), pembentukan lembaran adonan dan untaian mi (sheeting dan

slitting) sehingga dihasilkan mi mentah. Jika dilanjutkan ke tahap pengukusan dan

pengeringan maka akan dihasilkan mi kering (Kusnandar 2008)

Hasil penelitian Juniawati (2003) menyatakan bahwa mi jagung mengandung nilai gizi yang baik, yaitu menyumbangkan 360 kalori/kemasan.

22 Tingginya nilai energi yang terdapat pada mi jagung instan menunjukkan bahwa produk tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pilihan pengganti nasi. Kandungan lemak mi jagung juga rendah, karena tidak ada proses penggorengan. Mi jagung tidak menggunakan pewarna sintesis seperti halnya mi terigu instan, karena warna kuning mi jagung berasal dari pigmen beta karoten, lutein, dan xianthin yang secara alami terdapat dalam jagung. Keunggulan-keunggulan tersebut dapat menjadi nilai jual dan promosi mi jagung.

Selanjutnya, Juniawati (2003) dan Budiyah (2005) menjelaskan bahwa proses pembuatan adonan merupakan tahapan yang sangat kritis dalam pembuatan mi jagung, karena kualitas adonan akan sangat mempengaruhi karakteristik mi yang diperoleh. Untuk dapat menghasilkan adonan dan untaian mi yang kuat (tidak mudah patah), maka perlu ada bagian dari pati yang digelatinisasi. Pati tergelatinisasi ini berfungsi sebagai pengikat yang diperlukan pada saat pembentukan lembaran adonan yang kohesif dan cukup elatis untuk dapat dibentuk untaian mi. Hal ini disebabkan tepung jagung tidak mengandung protein gliadin dan glutenin sebagaimana pada tepung gandum yang bertindak sebagai pengikat (binding agent) untuk membentuk tekstur adonan yang elastic-cohesive bila ditambah air dan diuleni.

Pengukusan adonan dengan menggunakan mesin steam blancher dilakukan pada suhu 900C selama 15 menit. Pengurangan waktu pengukusan menyebabkan lembaran yang dihasilkan rapuh dan mudah sobek. Proses pregelatinisasi yang tepat akan menghasilkan gelatinisasi yang cukup dengan pati tergelatinisasi menjadi zat pengikat antar granula pati di dalam adonan (Sigit 2008).

2.3. Analisis Kelayakan Usaha Produk Pangan Olahan

Penelitian mengenai analisis kelayakan usaha produk pangan olahan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu namun dengan jenis produk yang berbeda-beda. Manijo (2005), Purnamawati (2007), dan Pramuji (2007) membahas mengenai kelayakan pembuatan tepung bahan pangan sumber karbohidrat dari sumber daya lokal. Usaha pembuatan tepung bahan pangan sumber karbohidrat ini akan

23 menjadi awal munculnya beragam produk makanan jadi yang dapat menjadi substitusi beras.

Manijo (2005) melakukan analisis kelayakan pada proyek Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang bekerjasama dengan BPPT. Proyek tersebut yaitu mengembangkan proyek agribisnis unit pengolahan jagung di Kecamatan Sumedang Selatan yang terdiri dari budidaya jagung, pengolahan jagung menjadi pati, dan pemasaran pati jagung beserta produk sampingannya yang berupa dedak. Berdasarkan aspek teknis, daerah Sumedang Selatan layak untuk dijadikan tempat pengembangan proyek unit pengolahan jagung karena hasil analisis tanah, iklim, kondisi topografi dan kondisi tanah di lapangan, jumlah tenaga kerja yang tersedia, serta sarana penunjang dapat disimpulkan bahwa daerah ini memiliki lingkungan yang mendukung untuk pengembangan komoditas jagung. Hasil analisis aspek pasar menyatakan usaha unit pengolahan jagung ini memiliki prospek yang baik yaitu besarnya kebutuhan pati nasional selama ini yang berkisar anatar 1,5 – 2,0 juta ton per tahun. Dilihat dari aspek sosial, sebagian besar masyarakat sekitar proyek (90 persen) mendukung didirikannya unit usaha pengolahan jagung karena diharapkan akan membuka lapangan kerja baru.

Berdasarkan hasil analisis finansial dan ekonomi, diperoleh nilai NPV pada analisis kelayakan finansial yaitu sebesar Rp 1.111.815.320,78 dan Rp 169.206.001,27 untuk kelayakan ekonomi, sehingga proyek ini layak dilakukan karena kedua NPV bernilai positif. Nilai Net B/C proyek ini memiliki nilai sebesar 2,84 untuk finansial dan 1,28 untuk ekonomi, sehingga proyek ini layak untuk dilaksanakan karena kedua nilai Net B/C telah lebih dari 1. Nilai IRR yang diperoleh proyek pengolahan pati jagung yaitu sebesar 60,50 persen untuk finansial dan 34,69 persen untuk ekonomi, dimana kedua nilai IRR ini sudah lebih besar dibandingkan nilai diskono yang digunakan yaitu 17 persen sehingga proyek ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai PBP yaitu sebesar 5,4 tahun untuk finansial dan 9,3 tahun untuk ekonomi, sehingga proyek ini layak dilaksanakan karena mampu mengembalikan modal sebelum umur ekonomis habis. Dengan demikian, secara keseluruhan usaha produksi pati jagung ini layak untuk dilaksanakan.