1

KINERJA INDUSTRI GULA DI INDONESIA

SKRIPSI

ALVINO MARYANDANI

H34080087

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2013

ANALISIS KINERJA INDUSTRI GULA DI INDONESIA

Oleh

Alvino Maryandani

Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor

E-mail: maryandani.vino@gmail.com

ABSTRACT

Sugar is a strategic commodity and one of the basic needs in Indonesia. But until now, the sugar industry in Indonesia is still not able to fulfill domestic needs. This research is related to the performance and competitiveness of the sugar Industry in Indonesia. The objective of this research was analyze the performance and competitiveness Indonesia sugar industry, in terms of teritory of sugar producer. This research uses an analytical tools performance and commpetitiveness measurement, such as analysis of paired comparison matrix to analyze the performance of industry and the porter’s diamond to analyze competitiveness the industry. The result from this research are; 1) East Java and Lampung is the top teritory in Indonesia that produce sugar and both of them have biggest point in matrix. South sulawesi and Gorontalo have no good performance in sugar industry Indonesia, because both of teritory have lowest point based on the matrix, 2) Mostly relation between components in porter’s diamond doesn’t support each others, this indicates that sugar industry in Indonesia has still weak. Recommendations for Indonesia sugar industry are; 1) It needs more commitment from all stakeholders to improve the industry competitiveness and achieve the goal from self sufficiency, 2) it needs more consistency from goverment to develope the system on industry.

Keywords: Sugar, industry, performance, competitiveness

ABSTRAK

Gula merupakan komoditas strategis dan salah satu kebutuhan dasar di Indonesia. Namun hingga saat ini, industri gula di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Penelitian ini berkaitan dengan kinerja dan daya saing industri gula di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja dan daya saing industri Indonesia gula, dalam hal teritori dari produsen gula. Penelitian ini menggunakan alat analisis kinerja dan pengukuran commpetitiveness, seperti analisis matriks perbandingan berpasangan untuk menganalisis kinerja industri dan berlian porter untuk menganalisis daya saing industri. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Jawa Timur dan Lampung adalah wilayah terbaik di Indonesia yang memproduksi gula dan keduanya memiliki bobot terbesar dalam matriks. Sulawesi selatan dan Gorontalo tidak memiliki kinerja yang baik di industri gula Indonesia, karena kedua wilayah tersebut memiliki bobot terendah berdasarkan matriks, 2) Sebagian besar hubungan antara komponen dalam berlian porter tidak mendukung satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa industri gula di Indonesia masih memiliki lemah. Rekomendasi untuk industri gula Indonesia adalah: 1) Perlu komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing industri dan mencapai tujuan dari swasembada, 2) Pemerintah perlu lebih konsisten untuk mengembangkan sistem pada industri.

2

RINGKASAN

ALVINO MARYANDANI. Kinerja Industri Gula Indonesia. Di bawah

bimbingan BAYU KRISNAMURTHI.

Gula merupakan salah satu komoditas penting dan strategis bagi masyarakat. Selain itu, gula merupakan salah satu komponen yang diperlukan untuk konsumsi masyarakat, dan juga diperlukan sebagai bahan baku bagi industri terkait. Oleh karena itu, komoditas gula senantiasa dicermati oleh pemerintah terutama dalam hal pergerakan harganya dan pemerintah berusaha untuk menjamin ketersediaan gula di pasar domestik pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat.

Dari segi produksi, industri gula di Indonesia pada periode 2006 hingga 2010 mengalami kenaikan delapan persen per tahunnya. Kenaikan produksi pada dasarnya adalah hasil dari kinerja dari sektor on farm dan off farm seperti luas lahan pada usahatani dan kuantitas dari pabrik gula sebagai sektor yang off farm.

Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari kinerja dan dayasaing industri gula dan pelaku dalam industri gula di Indonesia. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terhadap kondisi industri gula di Indonesia, dilihat dari segi kinerja dan dayasaing industri tersebut.

Lingkup penelitian ini terdiri atas industri gula nasional yang dibagi per wilayah penghasil gula. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis data yang digunakan antara lain analisis matriks perbandingan berpasangan dan analisis berlian Porter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah Jawa Timur menepati posisi pertama dengan diikuti oleh Lampung di posisi kedua dalam segi lima komponen pembanding yang ditentukan. Kemudian, Gorontalo dan Sulawesi Selatan menempati dua posisi terbawah dalam peringkat berdasar lima komponen pembanding. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Lampung saat ini menjadi wilayah pesaing dari Jawa Timur dalam menopang produksi gula di Indonesia dikarenakan kinerja pabrik gulanya yang dikelola oleh swasta dan efisien secara teknis dan ekonomis. Wilayah Jawa Timur masih menjadi produsen terbesar pada industri gula karena memiliki jumlah pabrik yang lebih banyak daripada wilayah lain, meskipun kinerjanya di bawah pabrik gula swasta yang ada di wilayah Lampung.

Sedangkan posisi dua terbawah ditempati oleh Gorontalo dan Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah baru pengembangan industri gula di Indonesia. Posisi yang didapatkan oleh dua wilayah tersebut karena dua wilayah tersebut masih dalam proses pengembangan, disamping pabrik gula yang ada di sana masih jauh jumlah dan kinerjanya dibandingkan pabrik-pabrik yang ada di Jawa dan Sumatera yang sudah lama berdiri.

Hasil analisis dayasaing menggunakan pendekatan Teori Berlian Porter menunjukkan keterkaitan antar komponen yang saling mendukung seperti faktor sumberdaya yang mendukung faktor persaingan, struktur, dan strategi industri gula Indonesia. Selain itu, adapula keterkaitan tidak saling mendukung dalam tiap komponen dayasaing agribisnis gula seperti faktor persaingan, struktur, dan

3 strategi industri gula Indonesia dengan faktor permintaan. Keterkaitan yang tidak saling mendukung lebih dominan.

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan antara lain: perlu adanya komitmen dari seluruh stake holder industri gula untuk meningkatkan dayasaing industri gula agar lebih baik dan mencapai sasaran yaitu swasembada gula berdayasaing. Konsistensi kebijakan pemerintah akan sangat membantu perkembangan industri gula di Indonesia. Penelitian selanjutnya mengenai industri gula Indonesia, akan lebih baik jika kebijakan industri gula di Indonesia dapat dihitung pengaruhnya terhadap minat petani tebu dan komitmen pabrik dalam kaitannya pencapaian program swasembada gula 2014.

4

KINERJA INDUSTRI GULA DI INDONESIA

Oleh :

ALVINO MARYANDANI H34080087

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2013

5 Judul Proposal : Kinerja Industri Gula di Indonesia

Nama : Alvino Maryandani

NIM : H34080087

Disetujui,

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS

NIP. 19641018 198903 1 001

Diketahui,

Ketua Departemen Agribisnis Fakultas Ekonomi dan Manajemen

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Nunung Kusnadi, MS

NIP. 19580908 198403 1 002

6

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Kinerja Industri Gula di Indonesia” adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Januari 2013

Alvino Maryandani H34080087

7

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Alvino Maryandani lahir pada tanggal 25 Maret 1990 di Gandaria Utara, sebuah kota yang berada di Jakarta Selatan. Penulis merupakan putra pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Masagus Yancik dan Nila Krisnawati. Penulis menjalani pendidikan di sekolah dasar tahun 1996 sampai dengan tahun 2002 di SDS Tadika Puri, Jakarta Selatan. Selanjutnya meneruskan pendidikan lanjutan tingkat pertama dari tahun 2002 sampai tahun 2005 di SLTPN 19 Jakarta. Pada tahun 2005 sampai dengan 2008 penulis melanjutkan ke SMUN 74 Jakarta.

Pada tahun 2008, penulis melanjutkan studi ke Institut Pertanian Bogor (IPB). Penulis diterima di IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Agribisnis pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjalani studi di Institut Pertanian Bogo sebagai mahasiswa, penulis aktif di beberapa organisasi yaitu International Association of Agricutural and related Sciences Local Commitee IPB (IAAS LC IPB), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Izzal IPB (KAMMI IPB), Badan Pengawas Himpunan Mahasiswa Peminat Agribisnis (BP HIPMA), Duta Anti Korupsi IPB (DAK IPB), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB (BEM KM IPB)

8

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kinerja Industri Gula di Indonesia”. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan dayasaing industri gula di Indonesia. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja dan keunggulan kompetitif industri gula Indonesia, dari segi wilayah penghasil gula.

Penulis telah berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa masih ada berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu, penulis mengharapkan masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Bogor, Januari 2013

9

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis dibantu oleh beberapa pihak. Karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah

bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi ini.

2. Ir. Narni Farmayanti, MSc selaku dosen penguji utama yang telah bersedia

menguji dan memberikan masukan, kritik dan ilmu yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini.

3. Etriya, SP. MM selaku dosen penguji komisi pendidikan Departemen

Agribisnis yang telah mengoreksi kekurangan dalam penulisan ini dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.

4. Sekretariat Dewan Gula Indonesia dan Direktorat Perkebunan Kementerian

Pertanian atas bantuannya selama proses pengambilan data, semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi stake holder agribisnis gula Indonesia.

5. Agus Herta, S.E selaku peneliti PRIDE yang telah bekerjasama dalam

pengambilan data dan penjelasannya terkait kondisi pergulaan di Indonesia

6. Dwi Endah Wahyuni yang telah bersedia menjadi pembahas dalam seminar

penulis dan Dwi Endah Wahyuni yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menjadi pembahas dalam seminarnya.

7. Dosen dan staf penunjang Program Studi Agribisnis atas ilmu dan bantuan

yang diberikan.

8. Kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Masagus Yancik dan Ibunda Nila

Krisnawati, dan adik-adikku tersayang Alfikri Reyhandi Marsha dan Alfatih Fahreza Norsa Audryan beserta keluarga besar atas doa, cinta, kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang tercurah tiada henti kepada penulis.

9. Issantia Retno Sulistiawati atas doa, perhatian dan dukungan yang telah

10

10. Teman-teman seperjuangan di Agritrash; Busrol Elkarim, Nursahaldin Sam,

Arif Pahlevi, Muhammad Adri, Joko Novianto, Rizky Ilham, Abdul Malik, Dharma Siddiq, Muhammad Fikri, Randy Hazemi, Ryan Iga Septiawan, Ryan Satria, dan Tommy Gunanta Ginting, terima kasih atas dukungan, kebersamaan dan keceriaan yang tidak pernah akan terlupakan sampai kapanpun.

11. Teman satu bimbingan Dwi Endah Wahyuni yang telah memberi semangat

dan dukungannya.

12. Seluruh mahasiswa AGB 45 terima kasih atas persahabatan dan bantuan

selama proses pembuatan skripsi.

Semua pihak yang telah membantu penulis dengan ikhlas dan sukarela yang tidak dapat dicantumkan semuanya. Terima kasih banyak.

11

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv DAFTAR LAMPIRAN ...v I. PENDAHULUAN ... 1 1.1. Latar Belakang ... 1 1.2. Perumusan Masalah ... 3 1.3. Tujuan ... 5 1.4. Manfaat ... 5 1.5. Ruang Lingkup ... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 7

2.1. Gambaran Agribisnis Gula ... 7

2.1.1. Subsistem Input ... 7 2.1.2. Subsistem Usahatani ... 7 2.1.3. Subsistem Pengolahan ... 8 2.1.4. Subsistem Tataniaga ... 8 2.1.5. Subsistem Pendukung ... 8 2.2. Penelitian Terdahulu ... 8

III. KERANGKA PEMIKIRAN ... 12

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis ... 12

3.1.1. Analisis Berlian Porter ... 12

3.2. Kerangkan Pemikiran Operasional ... 17

IV. METODE PENELITIAN ... 20

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 20

4.2. Data dan Instrumentasi ... 28

4.3. Metode Pengumpulan Data ... 21

4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 21

4.4.1. Matriks Perbandingan Berpasangan... 22

4.4.2 Analisis Berlian Porter... 25

4.5. Definisi Operasional ... 27

V. GAMBARAN UMUM INDUSTRI GULA DI INDONESIA ... 28

5.1. Sekilas Mengenai Komoditas Gula ...,,... 28

5.1.1. Raw Sugar ...,,... 28

5.1.2. Refined Sugar ... 28

5.1.3. Gula Kristal Putih ... 28

5.2. Kondisi Industri Gula Saat Ini ... 29

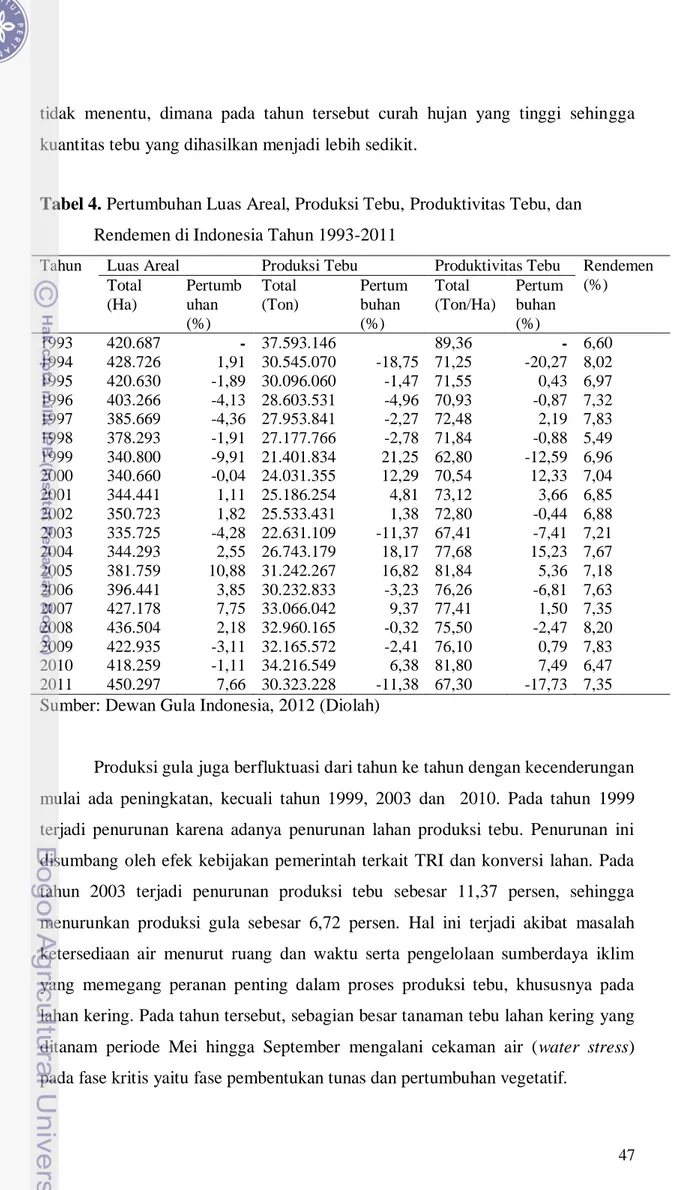

5.2.1. Perkembangan Luas Areal, Produktivitas, dan Produksi Tebu ... 29

12

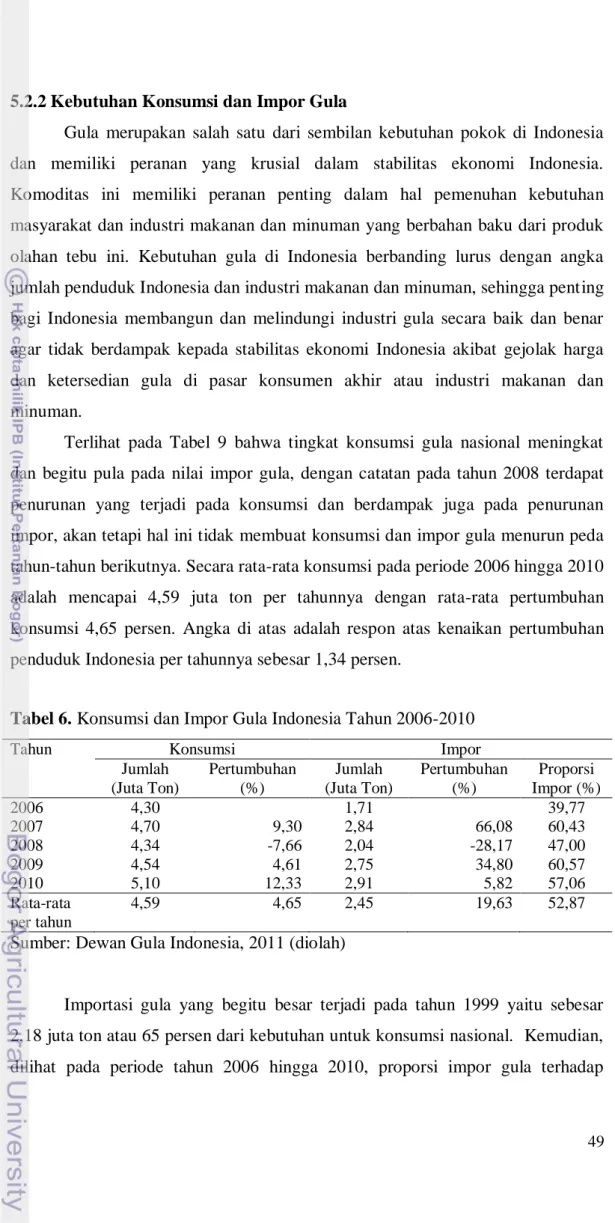

5.2.2. Kebutuhan Konsumsi dan Impor Gula ... ... 32

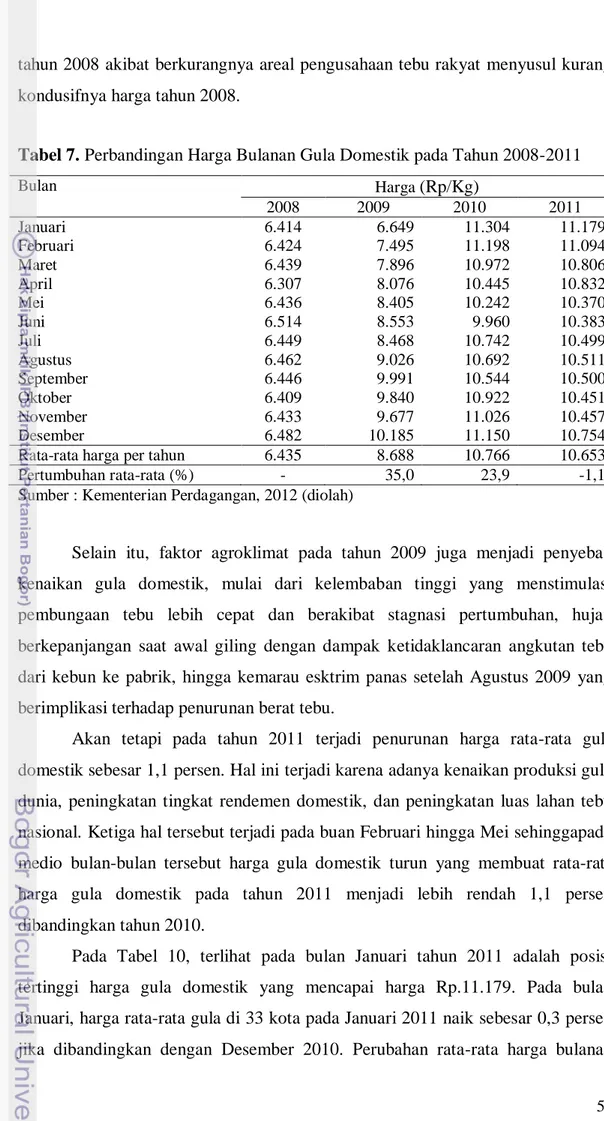

5.2.3. Harga Gula ... 34

5.3 Kebijakan Pergulaan Indonesia ... 36

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 43

6.1. Analisis Matriks Perbandingan Berpasangan ... 43

6.1.1. Komponen Pembanding Analisis Matriks Perbandingan Berpasangan ... 43

6.1.2. Perbandingan Wilayah Berdayasaing... 50

6.2. Analisis Komponen Porter’s Diamond ... 80

6.1.1. Kondisi Faktor Sumberdaya ... 80

6.1.2. Kondisi Permintaan ... 93

6.1.3. Industri Terkait dan Industri Pendukung ... ... 96

6.1.4. Persaingan, Struktur, dan Strategi Industri ... 105

6.1.5. Peran Pemerintah ... 110

6.1.6. Peran Kesempatan ... 111

6.3. Keterkaitan Antar Komponen Utama Porter’s Diamond System ... 112

6.4. Keterkaitan Antar Komponen Penunjang dengan Komponen Utama ... 116

VII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 121

7.1. Kesimpulan ... 121

7.2. Saran ... 121

13

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Perbandingan Harga Bulanan Gula Domestik pada

Tahun 2008-2011 (Rp. /Kg) ... 1 2. Konsumsi dan Impor Gula Indonesia Tahun 2006-2010

(juta ton) ... 2 3. Matriks Perbandingan Berpasangan Wilayah Penghasil

Gula dalam Industri Gula Indonesia ... 24 4. Pertumbuhan Luas Areal, Produksi Tebu, Produktivitas

Tebu, dan Rendemen di Indonesia Tahun 1993-2011 ... 30 5. Pertumbuhan Produksi Gula dan Produktivitas Gula

Tahun 1993-2011 ... 31 6. Konsumsi dan Impor Gula Indonesia Tahun 2006-2010

... 33 7. Perbandingan Harga Bulanan Gula Domestik pada

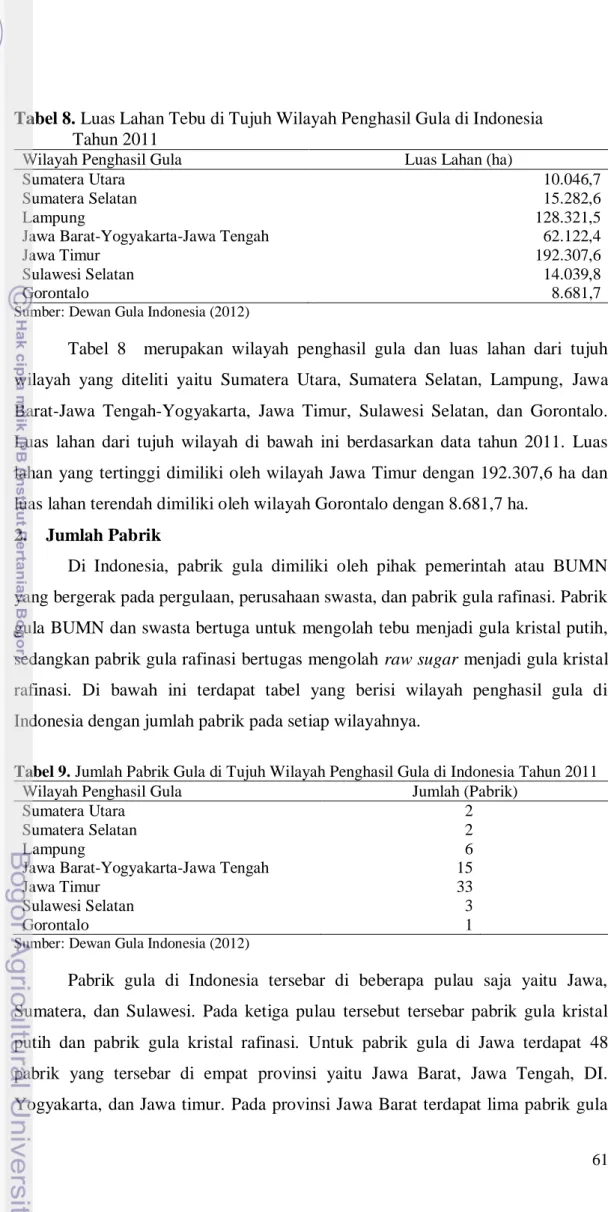

Tahun 2008-2011 (Rp/Kg) ... 34 8. Luas Lahan Tebu di Tujuh Wilayah Penghasil Gula di

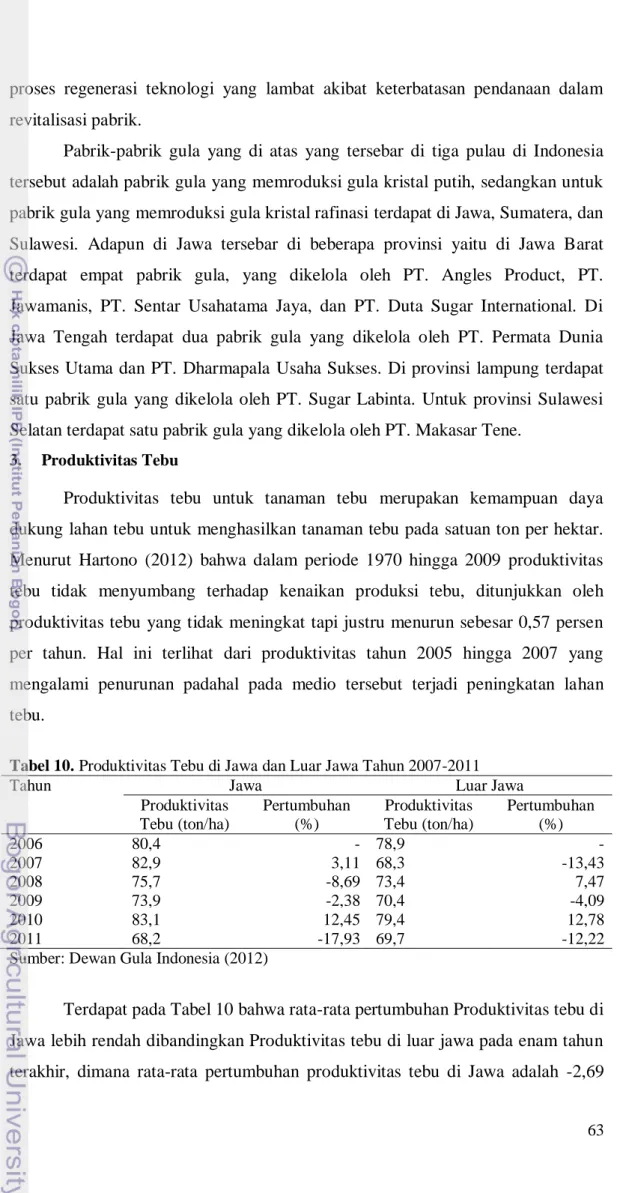

Indonesia Tahun 2011 ... 44 9. Jumlah Pabrik Gula di Tujuh Wilayah Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011 ... 46 10. Produktivitas Tebu di Jawa dan Luar Jawa Tahun

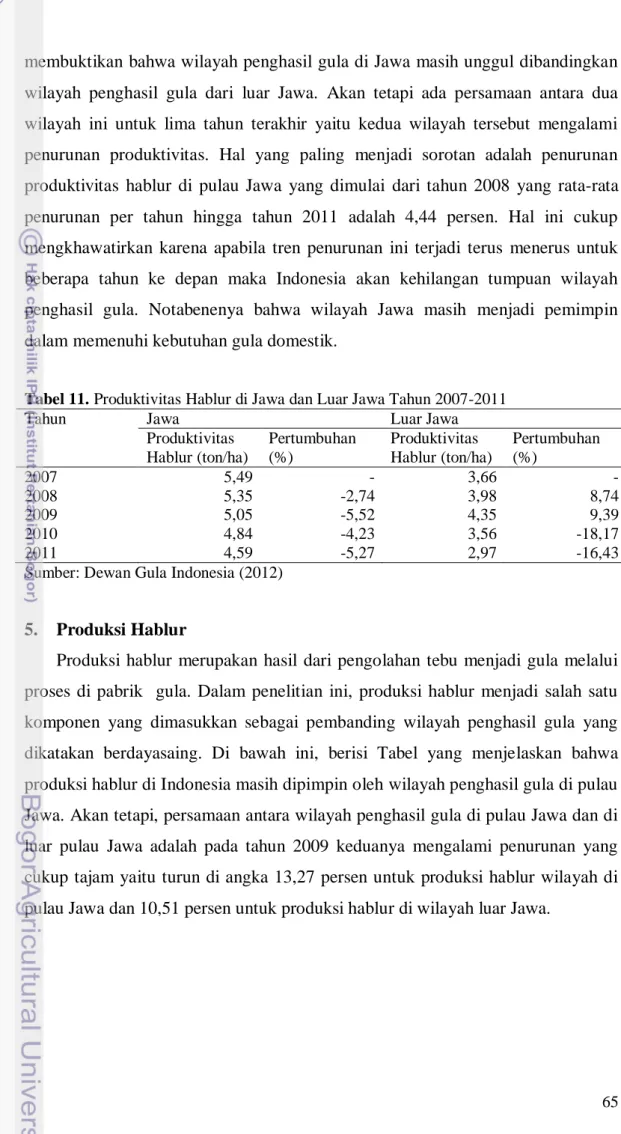

2007-2011... 48 11. Produktivitas Hablur di Jawa dan Luar Jawa Tahun

2007-2011... 50 12. Produksi Hablur di Jawa dan Luar Jawa Tahun

2007-2011... 51 13. Matriks Perbandingan Berpasangan Wilayah Penghasil Gula

di Indonesia Tahun 2011... 51 14. Kinerja Industri Gula di Sumatera Utara Tahun

2007-2011 ... 53 15. Hasil Perbandingan Sumatera Utara dengan Seluruh

Wilayah Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 53 16. Kinerja Industri Gula di Sumatera Selatan Tahun

2007-2011 ... 54 17. Hasil Perbandingan Sumatera Selatan dengan Seluruh

Wilayah Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 55 18. Kinerja Industri Gula di Lampung Tahun 2007-2011

... 60 19. Hasil Perbandingan Lampung dengan Seluruh Wilayah

Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 61 20. Kinerja Industri Gula di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Yogyakarta Tahun 2007-2011... 64 21. Hasil Perbandingan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

Yogyakarta dengan Seluruh Wilayah Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 65 22. Kinerja Industri Gula di Jawa Timur Tahun 2007-2011

14 ... 68

23. Hasil Perbandingan Jawa Timur dengan Seluruh

Wilayah Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 69 24. Kinerja Industri Gula di Gorontalo Tahun 2007-2011

... 72 25. Hasil Perbandingan Gorontalo dengan Seluruh Wilayah

Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 73 26.Hasil Perbandingan Gorontalo dengan Lampung, Sumatera

Utara, dan Sumatera Selatan Tahun 2011... 74 27.Hasil Perbandingan Gorontalo dengan Jawa Barat-Jawa

Tengah- Yogyakarta dan Jawa Timur Tahun 2011... 75 28.Hasil Perbandingan Gorontalo dengan Sulawesi Selatan

Tahun 2011... 76 29. Kinerja Industri Gula di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2011

... 76 30. Hasil Perbandingan Sulawesi Selatan dengan Seluruh

Wilayah Penghasil Gula di Indonesia Tahun 2011... 77 31. Produktivitas Lahan Tebu di Jawa dan Luar Jawa

Tahun 2006-2011 ... 82 32. Jumlah Petani Tebu Rakyat di Indonesia

Tahun 2007-2009 ... 84 33. Struktur dalam Industri Gula Indonesia ... 105 34. Jumlah Impor Raw Sugar Untuk Pabrik Gula Rafinasi .. 108 35. Keterkaitan Antar Komponen Utama Porter’s Diamond

System ... 115 36. Keterkaitan Komponen Penunjang dengan Komponen

15

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Kerangka Pemikiran Operasional ... 19

2. The Complete System of National Competitive Advantage ... 26

3. Saluran Tataniaga Gula Milik Petani ... 99

4. Jalur Distribusi Gula Kristal Putih ... 101

5. Jalur Distribusi Gula Kristal Rafinasi ... 102

6. Produksi Gula Kristal Putih Tahun 2009 ... 105

7. Keterkaitan Antar Komponen Porter`s Diamond System ... 118

16

I. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Gula merupakan salah satu komoditas penting bagi masyarakat. Sebagai komoditas yang strategis, keberadaan komoditas gula khususnya jalannya industri gula memegang peranan penting bagi masyarakat dan sektor industri lainnya karena gula merupakan salah satu komponen yang diperlukan untuk konsumsi masyarakat, dan juga diperlukan sebagai bahan baku bagi industri terkait.

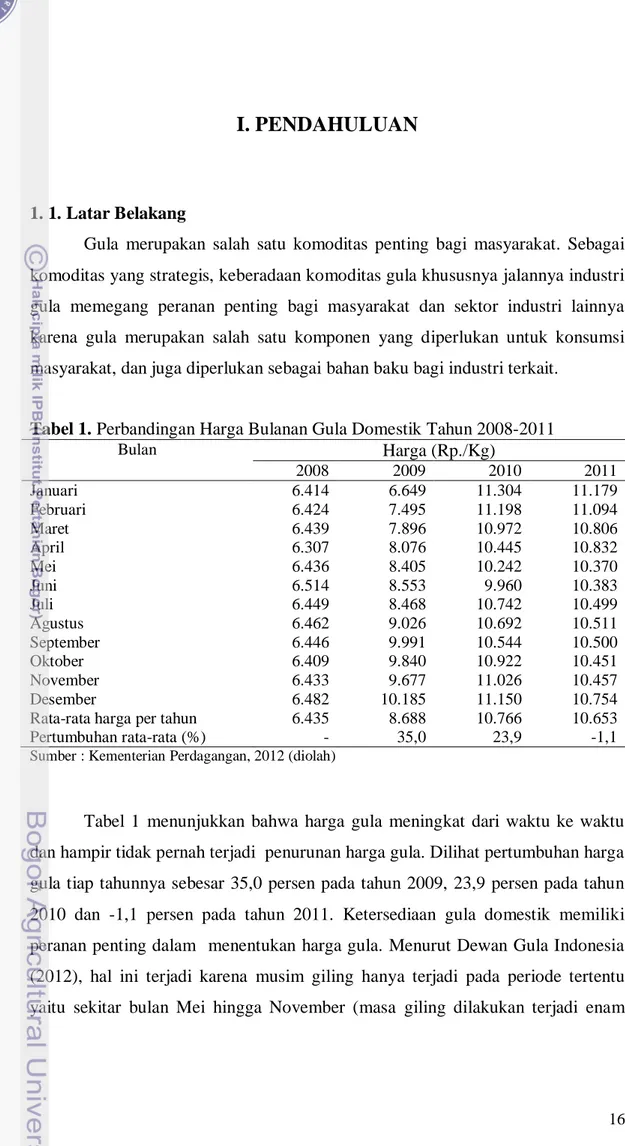

Tabel 1. Perbandingan Harga Bulanan Gula Domestik Tahun 2008-2011

Bulan Harga (Rp./Kg) 2008 2009 2010 2011 Januari 6.414 6.649 11.304 11.179 Februari 6.424 7.495 11.198 11.094 Maret 6.439 7.896 10.972 10.806 April 6.307 8.076 10.445 10.832 Mei 6.436 8.405 10.242 10.370 Juni 6.514 8.553 9.960 10.383 Juli 6.449 8.468 10.742 10.499 Agustus 6.462 9.026 10.692 10.511 September 6.446 9.991 10.544 10.500 Oktober 6.409 9.840 10.922 10.451 November 6.433 9.677 11.026 10.457 Desember 6.482 10.185 11.150 10.754

Rata-rata harga per tahun 6.435 8.688 10.766 10.653

Pertumbuhan rata-rata (%) - 35,0 23,9 -1,1

Sumber : Kementerian Perdagangan, 2012 (diolah)

Tabel 1 menunjukkan bahwa harga gula meningkat dari waktu ke waktu dan hampir tidak pernah terjadi penurunan harga gula. Dilihat pertumbuhan harga gula tiap tahunnya sebesar 35,0 persen pada tahun 2009, 23,9 persen pada tahun 2010 dan -1,1 persen pada tahun 2011. Ketersediaan gula domestik memiliki peranan penting dalam menentukan harga gula. Menurut Dewan Gula Indonesia (2012), hal ini terjadi karena musim giling hanya terjadi pada periode tertentu yaitu sekitar bulan Mei hingga November (masa giling dilakukan terjadi enam

17 hingga tujuh bulan tergantung kapasitas masing-masing pabrik gula), maka secara alami akan terjadi kenaikan harga gula di saat tidak musim giling.

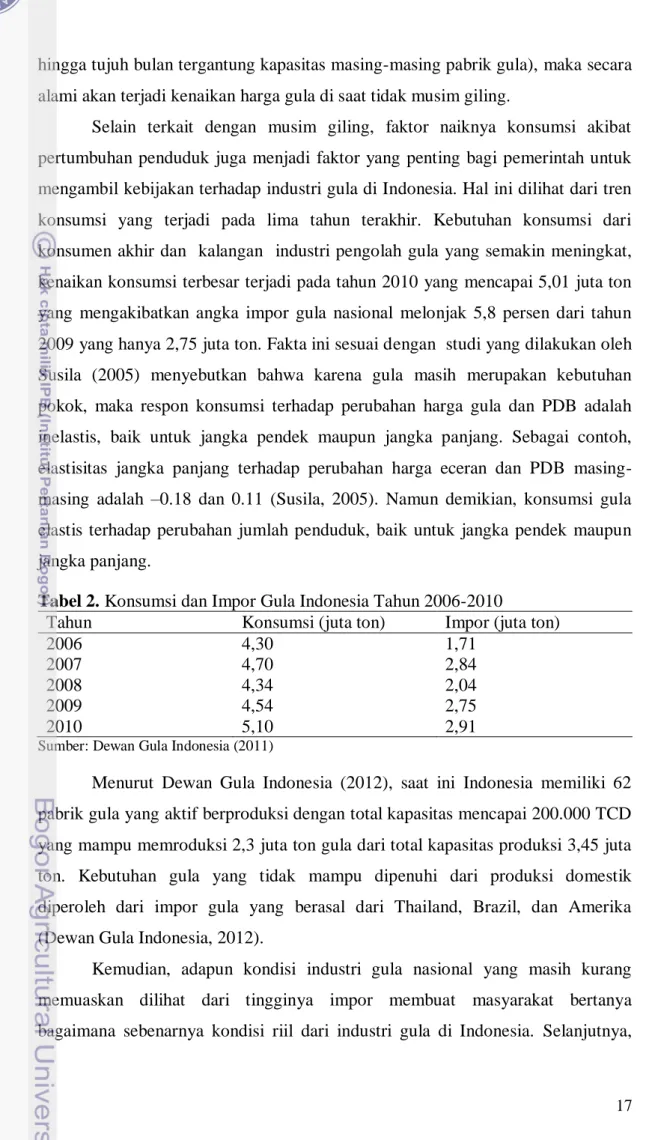

Selain terkait dengan musim giling, faktor naiknya konsumsi akibat pertumbuhan penduduk juga menjadi faktor yang penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan terhadap industri gula di Indonesia. Hal ini dilihat dari tren konsumsi yang terjadi pada lima tahun terakhir. Kebutuhan konsumsi dari konsumen akhir dan kalangan industri pengolah gula yang semakin meningkat, kenaikan konsumsi terbesar terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 5,01 juta ton yang mengakibatkan angka impor gula nasional melonjak 5,8 persen dari tahun 2009 yang hanya 2,75 juta ton. Fakta ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Susila (2005) menyebutkan bahwa karena gula masih merupakan kebutuhan pokok, maka respon konsumsi terhadap perubahan harga gula dan PDB adalah inelastis, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai contoh, elastisitas jangka panjang terhadap perubahan harga eceran dan PDB masing-masing adalah –0.18 dan 0.11 (Susila, 2005). Namun demikian, konsumsi gula elastis terhadap perubahan jumlah penduduk, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Tabel 2. Konsumsi dan Impor Gula Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun Konsumsi (juta ton) Impor (juta ton)

2006 4,30 1,71

2007 4,70 2,84

2008 4,34 2,04

2009 4,54 2,75

2010 5,10 2,91

Sumber: Dewan Gula Indonesia (2011)

Menurut Dewan Gula Indonesia (2012), saat ini Indonesia memiliki 62 pabrik gula yang aktif berproduksi dengan total kapasitas mencapai 200.000 TCD yang mampu memroduksi 2,3 juta ton gula dari total kapasitas produksi 3,45 juta ton. Kebutuhan gula yang tidak mampu dipenuhi dari produksi domestik diperoleh dari impor gula yang berasal dari Thailand, Brazil, dan Amerika (Dewan Gula Indonesia, 2012).

Kemudian, adapun kondisi industri gula nasional yang masih kurang memuaskan dilihat dari tingginya impor membuat masyarakat bertanya bagaimana sebenarnya kondisi riil dari industri gula di Indonesia. Selanjutnya,

18 kondisi riil industri gula Indonesia dapat dilihat dari kinerja industri tersebut seperti produktivitas tebu, produktivitas gula, produksi gula, hingga jumlah pabrik gula. Hal ini merupakan salah satu tonggak dalam menilai industri gula nasional yang dapat berdayasaing dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan domestik seperti negara penghasil gula di dunia.

1.2 Perumusan Masalah

Industri gula di Indonesia adalah salah satu industri tertua yang pernah berjaya pada tahun 1930-an dengan pabrik yang berjumlah 179 pabrik di seluruh Indonesia. Adapun produksiya yang pada saat tersebut mencapai 3 juta ton, ekspor gula sekitar 2,40 juta ton, dan tingkat rendemen sebesar 11-13,80 persen. Akan tetapi, setelah hampir 82 tahun setelah masa kejayaan industri tersebut, pabrik-pabrik gula Indonesia menyusut jumlahnya menjadi 60 pabrik di seluruh Indonesia saat ini (Dewan Gula Indonesia, 2010).

Masalah yang dihadapi industri gula di Indonesia terkait masalah produksi dan konsumsi. Dari segi produksi, industri gula di Indonesia pada periode 2006 hingga 2010 mengalami kenaikan per tahunnya yaitu delapan persen. Adapun kenaikan produksi tersebut tidak diimbangin dengan keseimbangan dalam pola konsumsi dari pasar industri gula di Indonesia. Selain itu, kenaikan produksi pada dasarnya adalah hasil dari kinerja dari sektor on farm dan off farm sepeti luas lahan pada usahatani dan kuantitas dari pabrik gula sebagai sektor yang off farm. Adapun dampak tidak seimbangnya produksi dan konsumsi adalah adanya kenaikan impor gula di pasar domestik.

Kenaikan impor tersebut disebabkan oleh pertumbuhan positif konsumsi gula per tahunnya yang naik sebesar 8,6 persen pada tahun 2006 hingga 2010, sehingga kenaikan produksi gula harus terus ditingkatkan agar mengimbangi meningkatnya konsumsi yang begitu tinggi dan dapat menekan angka impor. Adapun kenaikan angka konsumsi disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan masyararakat, dan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Menurut Mardianto (2005) bahwa sebagai negara berpenduduk besar dengan pendapatan yang terus meningkat, Indonesia berpotensi menjadi salah satu konsumen gula terbesar di dunia. Adapun alasan kenaikan impor, antara lain: 1)

19 rendahnya harga gula di pasar internasional sebagi akibat surplus pasokan dan distorsi kebijakan negara-negara eksportir; 2) rendahnya proteksi pemerintah terhadap produk pertanian termasuk gula; dan 3) produksi gula dalam negeri yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Kemungkinan peningkatan konsumsi gula pada masa yang akan datang adalah masalah bagi Indonesia apabila Indonesia tidak dapat mengimbanginya dengan peningkatan produksi gula yang lebih besar dan menutupi angka impor. Adapun kenaikan impor yang begitu besar menandakan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap gula dari luar negeri begitu besar dan dapat membebani devisa untuk membiayai gula impor tersebut, adapun nilai impor mencapai 1,7 miliar dolar AS pada tahun 2010 (Asosiasi Gula Indonesia, 2011). Ketergantungan terhadap produk pangan impor berkaitan erat dengan instabilitas ekonomi suatu negara. Menurut Simatupang et al (2000) bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi. Maka apabila keadaan industri gula Indonesia semakin mengalami kemunduran dari segi produksi akan berdampak pada fluktuasi harga gula yang tinggi, inflasi yang meningkat, ketahanan pangan yang menurun, dan mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia secara makro.

Berdasarkan permasalahan tersebut yang ada maka dilakukan analisis kinerja industri gula di Indonesia untuk mengetahui sejauh mana kinerja dan kemampuan dayasaing industri gula dalam memenuhi kebutuhan konsumsi gula dalam negeri. Penelitian ini berupaya untuk melihat kemampuan bersaing industri gula Indonesia melalui evaluasi kinerja industri, serta melihat kondisi pelaku industri dengan melakukan perbandingan atas indikator yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja industri gula di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kinerja industri gula di Indonesia dari segi wilayah penghasil gula dan mengetahui dayasaing industri gula dari segi keunggulan kompetitif yang terdapat pada industri tersebut.

20

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam sektor pertanian, pelaku industri gula, penulis, penulis, maupun pembaca. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pengambil kebijakan khususnya pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dalam menentukan kebijkan dan pengambilan keputusan di masa yang akan datnag dalam upaya penyelesaian masalah gula nasional.

2. Bagi stakeholder industri gula, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam upaya mengembangkan industri gula di Indonesia.

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menerapkan ilmu dan wawasan yang telah didapatkan selama menuntut ilmu di IPB.

4. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan informasi tambahan, literatur, dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu hasil kajian terhadap keunggulan kompetitif dari industri gula di Indonesia dan kondisi pelaku industri gula di Indonesia. Penelitian ini ada untuk menjawab seperti dayasaing industri gula dan pelaku di dalam industri tersebut. Penelitian ini merupakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Berlian Porter untuk menganalisis dayasaing industri gula dan untuk melihat kondisi pelaku industri menggunakan pendekatan matriks perbandingan berganda. Fokus untuk pendekatan Berlian porter adalah komponen yang ada di dalam pendekatan tersebut.

Kemudian, fokus untuk pendekatan matriks perbandingan berpasangan adalah melihat kondisi pelaku industri melalui indikator yang ditentukan yang kemudian mengurutkannya berdasarkan bobot terbaik sehingga mendapatkan gambaran kondisi pelaku industri gula Indonesia yang berdayasaing melalui posisi teratas yang di tempati. Adapun pelaku industri gula di Indonesia dalam di bagi

21 atas pabrik gula dan wilayah penghasil gula. Untuk pabrik gula berjumlah 62 pabrik, sedangkan untuk wilayah penghasil gula yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat- Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Dengan menggunakan dua indikator perbandingan yaitu produktivitas gula dan produktivitas tebu, yang data diambil berdasarkan data produktivitas gula dan produktivitas tebu pada tahun 2011.

22

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agribisnis Gula 2.1.1 Subsistem Input

Subsistem input merupakan bagian awal dari rangkaian subsistem yang ada dalam sistem agribisnis. Subsistem ini menjelaskan pasokan kebutuhan yang akan digunakan untuk subsistem di depannya, yaitu subsistem usahatani. Adapun contoh usaha dari subsistem input tersebut, antara lain: usaha sarana produksi pertanian, dan alat serta mesin pertanian. Usaha-usaha tersebut menyalurkan produk-produknya untuk subsistem usahatani atau on farm dalam hal kegiatan on farm sebagai bahan baku utama atau bahan baku pendukung.

Menurut Dewan Gula Indonesia (2012) bahawa adapun usaha dalam subsistem input gula yang paling strategis adalah usaha pembibitan (kebun bidang datar; KBD) karena menyangkut potensi tanaman tebu yang akan diusahakan pada subsistem usahatani tebu. Usaha ini dilakukan oleh perusahaan besar; baik PTPN maupun perusahaan swasta serta Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI). Untuk PTPN, usaha pembibitan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan PTPN sendiri dan perkebunan rakyat. Untuk PTPN yang ada di Jawa, usaha ini ini lebih difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perkebunan rakyat. Usaha pembibitan tebu dapat dikatakan berbeda dibandingkan usaha pembibitan lain pada umunya. Hal ini dikarenakan pembibitan tebu memerlukan areal yang relatif cukup luas.

2.1.2 Subsistem Usahatani

Tanaman tebu yang adalah bahan mentah sebelum menjadi gula, merupakan tanaman yang sangat peka terhadap unsur-unsur iklim. Karena itu, waktu tanam dan panen harus diperhatikan agar tebu dapat membentuk gula dengan optimal. Tanaman tebu banyak membutuhkan air selama masa pertumbuhan vegetatif dan membutuhkan sedikit air saat pertumbuhan

23 generatifnya (Mubyarto dan Dayanti, 1991). Teknologi budidaya yang tepat serta penggunaan varietas unggul yang paling sesuai dengan kondisi lahannya dapat menghasilkan tebu dengan bobot dan rendemen yang tinggi. Selain itu perlu diperhatikan juga kegiatan pasca panen dengan cara menghindari kerusakan tebu pada saat penebangan maupun pengangkutan, serta menjaga kebersihan tebu saat akan dikirim ke pabrik gula.

Secara umum, ada dua tipe pengusahaan tanaman tebu. Untuk pabrik gula (PG) swasta, kebun tebu dikelola dengan menggunakan manajemen perusahaan perkebunan (estate) dimana PG sekaligus memiliki hak guna usaha (HGU) untuk pertanaman tebunya, seperti Indo Lampung dan Gula Putih Mataram. Sedangkan PG milik BUMN, terutama yang berlokasi di Jawa, sebagian besar tanaman tebu dikelola oleh rakyat. PG di Jawa umumnya melakukan hubungan kemitraan dengan petani tebu yang menerapkan sistem bagi hasil, petani memperoleh sekitar 66 persen dari produksi gula petani, sedangkan PG sekitar 34 persen (Badan Litbang Pertanian 2005).

2.1.3 Subsistem Pengolahan

Menurut Dewan Gula Indonesia (2012) bahwa perkembangan produksi yang cenderung menurun tidak bisa juga terlepas dari kinerja Pabrik Gula (PG) dan berdampak pula pada keberadaan PG. Pada dekade terakhir, kinerja PG cenderung menurun. Disamping disebabkan oleh umur pabrik yang sudah tua, kapasitas dan hari giling PG cenderung tidak mencapai standar. Sebagai contoh, PG yang ada di Jawa mempunyai kapasitas giling 23,8 juta ton tebu per tahun (180 hari giling). Bahan baku yang tersedia hanya sekitar 12,8 juta ton sehingga PG yang berada di Jawa mempunyai idle capacity sekitar 46,2%. Selanjutnya, PG diluar Jawa yang mempunyai kapasitas 14,2 juta ton, hanya memperoleh bahan baku sebanyak 8,6 juta ton, sehingga idle capacity mencapai 39,4%. Hal ini memberikan indikasi bahwa PG yang berada di Jawa perlu melakukan konsolidasi dan rehabilitasi.

24

2.1.4 Subsistem Tataniaga

Pada subsitem tataniaga gula, dijelaskan Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian (2009) bahwa tataniaga gula di Indonesia berkaita erat dengan konteks harga gula dan kebijakan tataniaga gula. Kedua hal ini merupakan problem yang kerap dibicarakan oleh berbagai kalangan karena saling mempengaruhi satu sama lain. Harga merupakan salah satu pertimbangan bagi petani untuk memilih komoditas apa yang bakal dipilih. Dalam situasi harga cenderung kurang menguntungkan atau lebih rendah dibanding biaya produksi, sangat besar kemungkinan petani untuk tidak memilih komoditas tersebut. Menurut Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian (2009) bahwa dalam konteks gula, sejak gula menjadi komoditas dengan akses ke pasar global sedemikian luasnya, perubahan sekecil apapun pada lingkungan eksternal akan berdampak terhadap terbentuknya harga gula di pasar domestik. Kemudian, harga gula di pasar domestik secara signifikan oleh kebijakan tataniaga di setiap periode, produksi, harga gula dunia, dan nilain tukar rupiah/US$ (Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian, 2009).

Kebijakan tataniaga gula berpengaruh pada dasarnya terhadap harga gula domestik dan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan gula. Menurut Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian (2009) bahwa kebijakan tataniaga gula periode Bulog cenderung untuk stabilisasi atau menekan impor dan harga domestik untuk menjaga stabilisasi harga, kebijakan tataniaga pada periode perdagangan bebas hanya signifika mempengaruhi harga domestik dengan korelasi negatif, sedangkan kebijakan tataniaga pada periode pengendalian impor signifikan berpengaruh positif baik terhadap produksi maupun harga gula domestik.

2.1.5 Subsistem Pendukung

Menurut Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian (2009) bahwa subsistem pendukung dari sistem agribisnis suatu Komoditas, terdapat pihak-pihak yang menyangga subsistem tersebut meliputi lembaga penelitian, asosiasi pengusaha, asosiasi petani, dewan gula Indonesia, lembaga pendidikan, sumberdaya modal untuk pengembangan suatu Komoditas, sumberdaya

25 infrastruktur yang mendukung kegitan pada sistem agirbisnis, dan peran kebijakan pemerintah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dayasaing industri gula di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan. Akan tetapi, penelitian tersebut meneliti dengan ruang lingkup yaitu dayasaing dan strategi pengembangan agribisnis gula di Indonesia. Menurut Cahyani (2008), meneliti tentang dayasaing dan strategi pengembangan agribisnis gula Indonesia dengan menggunakan analisis Berlian Porter, metode SWOT, dan arsitektur strategik. Menurut penelitian tersebut bahwa keterkaitan antar komponen di dalam pendekatan Berlian Porter yang tidak saling mendukung lebih dominan sehingga menyebabkan agribisnis gula Indonesia masih lemah. Setelah pendekatan Berlian Porter lalu di dalam penelitian tersebut terdapat perumusan strategi pengembangan yang menggunakan pendekatan SWOT yang berisi beberapa strategi antara lain optimalisasi sumberdaya yang ada, pemanfaatan hasil samping pengolahan gula, penguatan kelembagaan, penyuluhan penerapan teknologi on farm, menjaga ketersediaan pasokan tebu, peningkatan kualitas dan efisiensi produksi gula, pengaturan produksi dan impor gula rafinasi, menciptakan lembaga permodalan bagi petani dan industri gula, rehabilitasi sarana prasarana penunjang PG, penataan varietas dan pembibitan, pengaturan ketersediaan pupuk dan bibit dalam waktu, jumlah, jenis, dan harga yang tepat, pengembangan industri gula di luar Jawa, perbaikan manajemen tebang muat angkut (TMA), mencari teknik budidaya yang sesuai untuk lahan bukan sawah, dan rehabilitasi tanaman tebu keprasan (bongkar ratoon). Adapun kaitannya dengan penelitian ini adalah merujuk beberapa komponen dayasaing yang menjadi dasar penelitian ini dalam menjelaskan komponen dalam Berlian Porter. Kemudian, perbedaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah fokus penjelasan yang disajikan merujuk kepada kinerja industri gula dengan dijelaskan pula dayasaing kompetitifnya.

Ginandjar (2011), melakukan penelitian tentang kebijakan gula rafinasi dalam pembangunan industri gula nasional, di dalam penelitian tersebut

26 menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan Framework Tinbergen dengan menganalisis penyebab timbulnya pertentangan dalam kebijakan pergulaan.hasil dari penelitian tersebut adalah dalam pergulaan di Indonesia terdapat dua kelompok yaitu samurai untuk para pengusaha yang berada di dalam industri gula kristal putih dan naga untuk para pengusaha yang berada di dalam industri gula kristal rafinasi. kendala yang dihadapi oleh perdagangan gula dalam negeri adalah lemahnya penegakan hukum untuk memberantas penyelundupan dan manipulasi dokumen gula impor, setiap eselon satu dalam kementerian terkait impor gula memiliki data dan kebijakan yang berbeda dalam hal yang sama, dan tidak mudahnya mengimpor gula kristal mentah dengan kuota besar karena hal itu yang akan menghentikan industri gula kristal putih dalam negeri. Efek samping kebijakan industri gula kristal rafinasi terhadap pembangunan industri gula nasional adalah menyebabkan pasar gula kristal putih terhambat, terutama saat harga gula kristal mentah rendah dan gula kristal rafinasi merembes ke pasar konsumsi langsung. Adapun kaitannya dalam penelitian ini adalah merujuk kepada kebijakan dalam industri gula yang pernah dikeluarkan agar melengkapi data kebijakan gula yang sudah ada.

Wiryastuti (2002), melakukan studi tentang peningkatan dayasaing industri gula di Jawa Tengah dengan menggunakan metode Analytical Hierarkhi Process (AHP). Hasil penelitan menunjukkan bahwa faktor aktor utama yang berperan dalam meningkatkan dayasaing industri gula di Jawa adalah biaya produksi sedangkan aktor utama yang berperan meningkatkan dayasaing industri gula di Jawa adalah manajemen perusahaan dan pemerintah pusat. Penelitian ini juga menghasilkan prioritas strategi utama yang dilakukan untuk meningkatkan dayasaing industri gula di Jawa adalah peningkatan efisiensi dan menjalin kemitraan dengan mitra strategis yang menguasai bahan baku, pasar, modal, dan teknologi. Adapun kaitannya penelitian terdahulu ini dengan penelitian ini adalah mendapat gambaran dayasaing industri gula di wilayah Jawa.

Dampak kebijakan pemerintah terhadap input menunjukkan bahwa terdapat distorsi pada pasar pupuk. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sistem Komoditas baik input maupun output terdapat proteksi yaitu kebijakan harga output berupa tarif dan harga lelang serta subsidi input yang melindungi pelaku

27 industri gula agar tetap mau berproduksi dan distorsi pasar yang ada pada industri gula, pelaku industri gula diuntungkan karena pelaku industri gula memperoleh keuntungan yang positif lebih tinggi dari seharusnya yang bernilai negatif dan adanya kebijakan pemerintah, pelaku industri gula membayar biaya produksi dengan nilai lebih rendah dari biaya imbangan berproduksinya.

Tinjauan untuk penelitian terdahulu di atas mengungkapkan bahwa kajian tentang gula secara umum, seperti dayasaing dan peningkatannya, dampak kebijakan pemerintah terhadap gula, peramalan produksi dan konsumsi gula, dan faktor yang berhubungan dengan harga gula. Namun penelitian yang memfokuskan perhatian pada dayasaing gula relatif belum banyak, terutama tentang dayasaing industri gula dengan melihat keunggulan kompetitif industri dan melihat keunggulan antar pelaku di dalam industri berdasarkan indikator yang ditentukan. Penelitian ini melengkapi penelitian dayasaing industri gula di Indonesia dengan adanya penambahan analisis matriks perbandingan berpasangan untuk mengukur keunggulan wilayah penghasil gula.

28

III. KERANGKA PEMIKIRAN

3.1. Kerangka Pemikiran Teoritis 3.1.1. Analisis Berlian Porter

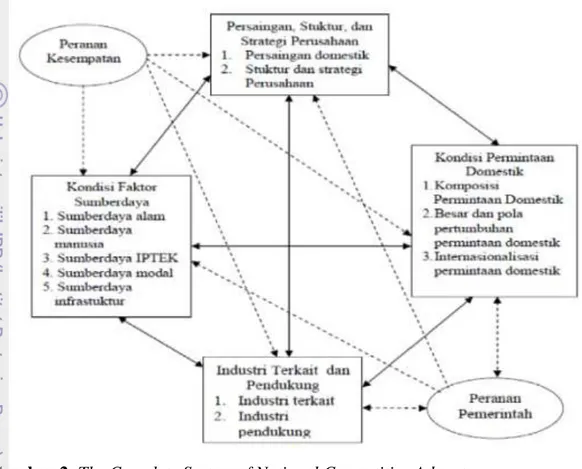

Dayasaing diidentikkan dengan produktivitas atau tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Menurut Porter (1990) terdapat empat faktor utama yang menentukan dayasaing industri yaitu kondisi faktor sumberdaya, kondisi permintaan, kondisi industri terkaita dan industri pendukung serta kondisi stuktur, persaingan dan strategi perusahaan. Keempat atribut tersebut didukung oleh peranan pemerintah dan peranan kesempatan dalam meningkatkan keunggulan dayasaing industri nasional, dan secara bersama-sama membentuk suatu sistem yang dikenal dengan the national diamond. Setiap atribut yang terdapat dalam Teori Berlian Porter memiliki poin-poin penting yang menjelaskan secara detail atribut yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Kondisi Faktor Sumberdaya

Posisi suatu bangsa berdasarkan sumberdaya yang dimiliki merupakan faktor produksi yang diperlukan untuk bersaing dalam industri tertentu. Faktor produksi digolongkan kedalam lima kelompok:

1.a. Sumberdaya Fisik atau Alam

Sumberdaya fisik atau sumberdaya alam yang mempengaruhi dayasaing nasional mencakup biaya, aksesibilitas, mutu dan ukuran lahan (lokasi), ketersediaan air, mineral, dan energi sumberdaya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan (termasuk perairan laut lainnya), peternakan, serta sumberdaya alam lainnya, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui. Begitu juga kondisi cuaca dan iklim, luas wilayah geografis, kondisi topografis, dan lain-lain.

29 Sumberdaya manusia yang mempengaruhi dayasaing industri nasional terdiri dari jumlah tenaga kerja yang tersedia, kemampuan manajerial dan keterampilan yang dimiliki, biaya tenaga kerja yang berlaku (tingkat upah), dan etika kerja (termasuk moral).

1.c. Sumberdaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Sumberdaya IPTEK mencakup ketersediaan pengetahuan pasar, pengetahuan teknis, dan pengetahuan ilmiah yang menunjang dan diperlukan dalam memproduksi barang dan jasa. Begitu juga ketersediaan sumber-sumber pengetahuan dan teknologi, seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, asosiasi pengusaha, asosiasi perdagangan, dan sumber pengetahuan dan teknologi lainnya.

1.d. Sumber Modal

Sumberdaya modal yang mempengaruhi dayasaing nasional terdiri dari jumlah dan biaya (suku bunga) yang tersedia, jenis pembiayaan (sumber modal), aksesibilitas terhadap pembiayaan, kondisi lembaga pembiayaan dan perbankan, tingkat tabungan masyarakat, peraturan keuangan, kondisi moneter, fiskal, serta peraturan moneter dan fiskal.

1.e. Sumberdaya Infrastuktur

Sumberdaya infrastuktur yang mempengaruhi dayasaing nasional terdiri dari ketersediaan, jenis, mutu dan biaya penggunaan infrastuktur yang mempengaruhi persaingan. Termasuk sistem transportasi, komunikasi, pos, giro, pembayaran transfer dana, air bersih, energi listrik dan lain-lain.

2) Kondisi Permintaan

Kondisi permintaan dalam negeri merupakan faktor penentu dayasaing industri, terutama mutu permintaan domestik. Mutu permintaan domestik merupakan sasaran pembelajaran perusahaan-perusahaan domestik untuk bersaing di pasar global. Mutu permintaan (persaingan yang ketat) di dalam negeri memberikan tantangan bagi setiap perusahaan untuk meningkatkan dayasaingnya sebagai tanggapan terhadap mutu persaingan di pasar domestik. Ada tiga faktor kondisi permintaan yang mempengaruhi dayasaing industri nasional yaitu:

30 Karakteristik permintaan domestik sangat mempengaruhi dayasaing industri nasional. Karakteristik tersebut meliputi:

i) Stuktur segmen permintaan domestik sangat mempengaruhi dayasaing nasional. Pada umumnya perusahaan-perusahaan lebih mudah memperoleh dayasaing pada stuktur segmen permintaan yang lebih luas dibandingkan dengan stuktur segmen yang sempit.

ii) Pengalaman dan selera pembeli yang tinggi akan meningkatkan tekanan kepada produsen untuk menghasilkan produk yang bermutu dan memenuhi standar yang tinggi yang mencakup standar mutu produk, product features, dan pelayanan.

iii) Antisipasi kebutuhan pembeli yang baik dari perusahaan dalam negeri merupakan suatu poin dalam memperoleh keunggulan bersaing.

2.b. Jumlah Permintaan dan Pola Pertumbuhan

Jumlah atau besarnya permintaan domestik mempengaruhi tingkat persaingan dalam negeri, terutama disebabkan oleh jumlah pembeli bebas, tingkat pertumbuhan permintaan domestik, timbulnya permintaan baru dan kejenuhan permintaan lebih awal sebagai akibat perusahaan melakukan penetrasi lebih awal.

Pasar domestik yang luas dapat diarahkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam suatu industri. Hal ini dapat dilakukan jika industri dilakukan dalam skala ekonomis melalui adanya penanaman modal dengan membangun fasilitas skala besar, pengembangan teknologi dan peningkatan produktivitas. 2.c. Internasionalisasi Permintaan Domestik

Pembeli yang merupakan pembeli dari luar negeri akan mendorong dayasaing industri nasional, karena dapat membawa produk tersebut ke luar negeri. Konsumen yang memiliki mobilitas internasional tinggi dan sering mengunjungi suatu negara juga dapat mendorong meningkatnya dayasaing produk negeri yang dikunjungi tersebut.

3) Industri Terkait dan Industri Pendukung

Keberadaan industri terkait dan industri pendukung yang telah memiliki dayasaing global juga akan mempengaruhi dayasaing industri utamanya. Industri hulu yang memiliki dayasaing global akan memasok input bagi industri utama dengan harga yang lebih murah, mutu yang lebih baik, pelayanan yang cepat,

31 pengiriman tepat waktu dan jumlah sesuai dengan kebutuhan industri utama, sehingga industri tersebut juga akan memiliki dayasaing global yang tinggi. Begitu juga industri hilir yang menggunakan produk industri utama sebagai bahan bakunya. Apabila industri hilir memiliki dayasaing global maka industri hilir tersebut dapat menarik industri hulunya untuk memperoleh dayasaing global. 4) Stuktur, Persaingan, dan Strategi Perusahaan

Stuktur industri dan perusahaan juga menentukan dayasaing yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang tercakup dalam industri tersebut. Stuktur industri yang monopolistik kurang memiliki daya dorong untuk melakukan perbaikan-perbaikan serta inovasi-inovasi baru dibandingkan dengan stuktur industri yang bersaing. Stuktur perusahaan yang berada dalam industri sangat berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan yang bersangkutan dikelola dan dikembangkan dalam suasana tekanan persaingan, baik domestik maupun internasional. Dengan demikian secara tidak langsung akan meningkatkan dayasaing global industri yang bersangkutan.

4.a. Stuktur Pasar

Istilah stuktur pasar digunakan untuk nenunjukan tipe pasar. Derajat persaingan stuktur pasar (degree of competition of market share) dipakai untuk menunjukan sejauh mana perusahaan-perusahaan individual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga atau ketentuan-ketentuan lain dari produk yang dijual di pasar. Stuktur pasar didefinisikan sebagai sifat–sifat organisasi pasar yang mempengaruhi perilaku dan keragaan perusahaan. Jumlah penjual dan keadaan produk (nature of the product) adalah dimensi–dimensi yang penting dari stuktur pasar. Adapula dimensi lainnya adalah mudah atau sulitnya memasuki industri (hambatan masuk pasar), kemampuan perusahaan mempengaruhi permintaan melalui iklan, dan lain–lain. Beberapa stuktur pasar yang ada antara lain pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Biasanya stuktur pasar yang dihadapi suatu industri seperti monopoli dan oligopoli lebih ditentukan oleh kekuatan perusahaan dalam menguasai pangsa pasar yang ada, dibandingkan jumlah perusahaan yang bergerak dalam suatu industri.

32 Tingkat persaingan dalam industri merupakan salah satu faktor pendorong bagi perusahaan–perusahaan yang berkompetisi untuk terus melakukan inovasi. Keberadaan pesaing yang handal dan kuat merupakan faktor penentu dan sebagai motor penggerak untuk memberikan tekanan pada perusahaan lain dalam meningkatkan dayasaingnya. Perusahaan–perusahaan yang telah teruji pada persaingan ketat dalam industri nasional akan lebih mudah memenangkan persaingan internasional dibandingkan dengan perusahaan–perusahaan yang belum memiliki dayasaing yang tingkat persaingannya rendah.

4.c. Strategi Perusahaan

Dalam menjalankan suatu usaha, baik perusahaan yang berskala besar maupun perusahaan berskala kecil, dengan berjalannya waku, pemilik atau manajer dipastikan mempunyai keinginan untuk mengembangkan usahanya ke dalam lingkup yang lebih besar. Untuk mengembangkan usaha, perlu strategi khusus yang terangkum dalam suatu strategi pengembangan usaha. Penyusunan suatu strategi diperlukan perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. 5) Peran Pemerintah

Peran pemerintah sebenarnya tidak berpengaruh langsung terhadap upaya peningkatan dayasaing global, tetapi berpengaruh terhadap faktor–faktor penentu dayasaing global. Perusahaan–perusahaan yang berada dalam industri yang mampu menciptakan dayasaing global secara langsung. Peran pemerintah merupakan fasilitator bagi upaya untuk mendorong perusahaan–perusahaan dalam industri agar senantiasa melakukan perbaikan dan meningkatkan dayasaingnya.

Pemerintah dapat mempengaruhi aksesibilitas pelaku–pelaku industri terhadap berbagai sumberdaya melalui kebijakan–kebijakannnya, seperti sumberdaya alam, tenaga kerja, pembentukan modal, sumberdaya ilmu pengetahuan, dan teknologi serta informasi. Pemerintah juga dapat mendorong peningkatan dayasaing melalui penetapan standar produk nasional, standar upah tenaga kerja minimum, dan berbagai kebijakan terkait lainnya. Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi permintaan domestik, baik secara langsung melalui kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkannya maupun secara langsung melalui perannya sebagai pembeli produk dan jasa. Kebijakan penerapan bea

33 keluar dan bea masuk, tarif pajak, dan lain–lainnya yang juga menunjukan terdapat peran tidak langsung dari pemerintah dalam meningkatkan dayasaing global.

Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat dayasaing melalui kebijakan yang memperlemah faktor penentu dayasaing industri, tetapi pemerintah tidak dapat secara langsung menciptakan dayasaing global adalah memfasilitasi lingkungan industri yang mampu memperbaiki kondisi faktor penentu dayasaing, sehingga perusahaan–perusahaan yang berada dalam industri mampu mendayagunakan faktor–faktor penentu tersebut secara efektif dan efisien.

6) Peran Kesempatan

Peran kesempatan merupakan faktor yang berada diluar kendali perusahaan atau pemerintah, tetapi dapat meningkatkan dayasaing global industri nasional. Beberapa kesempatan yang dapat mempengaruhi naiknya dayasaing global industri nasional adalah penemuan baru yang murni, biaya perusahaan yang tidak berlanjut (misalnya terjadi perubahan harga minyak atau depresiasi mata uang), meningkatkan permintaan produk industri yang bersangkutan lebih tinggi dari peningkatan pasokan, politik yang diambil oleh negara lain serta berbagai faktor kesempatan lainnya.

3.2. Kerangka Pemikiran Operasional

Gula merupakan komoditas pokok yang berperan penting dalam konsumsi domestik dan juga kegiatan produksi karena gula merupakan bahan dasar dari industri makanan dan minuman. Hal ini membuat konsumsi gula di Indonesia semakin meningkat terutama berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk dan

perkembangan industri pengolahan makanan dan minuman. Sebagai negara berpenduduk besar maka Indonesia sangat potensial menjadi salah satu konsumen gula terbesar di dunia dan bergantung kepada negara lain apabila Indonesia tidak dapat membangun industri gulanya secara baik. Hal ini dilihat dari produksi gula sekarang belum bisa memenuhi kebutuhan gula nasional yang selalu meningkat. Faktanya, terdapat fluktuasi kinerja industri gula di Indonesia pada tiap tahunnya mulai dari luas areal perkebunan, produksi tebu, dan rendemennya sehingga membuat produksi gula di Indonesia tidak menentu dan sulit konsisten memenuhi

34 kebutuhan domestik. Hal ini disebabkan kurangnya penerapan teknologi on farm dan efisiensi pabrik gula yang rendah.

Tingginya volume impor gula di Indonesia juga disebabkan oleh rendahnya harga gula di pasar internasional sebagai akibat surplus pasokan dan distorsi kebijakan dari negara-negara eksportir, rendahnya proteksi pemerintah terhadap produk-produk pertanian termasuk gula, dan produksi gula dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional. Karena itu, untuk mengurangi volume impor gula perlu adanya perbaikan dari sisi teknologi on farm dan efisiensi pabrik gula, sehingga dapat menghasilkan gula domestik yang lebih banyak dan harga yang dapat lebih berdayasaing pada pasar domestik maupun pasar internasional. Kebijakan swasembada gula dan didukung pertumbuhan ekonomi yang baik menjadi momentum pemerintah dalam hal pembangunan industri gula domestik secara masif.

Penjelasan di atas menggambarkan suatu kondisi yang berhubungan dengan industri gula di Indonesia saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kinerja industri gula di Indonesia menggunakan pendekatan Matriks Perbandingan Berpasangan guna melihat kondisi pelaku di dalam industri gula Indonesia yaitu wilayah penghasil gula di Indonesia. Setelah didapatkan, peringkat wilayah penghasil gula yang terbaik hingga terburuk dari sisi lima komponen pembanding, maka dilakukan analisis keunggulan kompetitif dengan menggunakan pendekatan berlian porter. Pendekatan berlian porter ini dilakukan untuk menjelaskan adanya wilayah penghasil gula yang terbaik dan wilayah penghasil gula terburuk di Indonesia. Setalah dilakukan pendekatan berlian porter, maka didapatkan gambaran yang baik untuk menilai kinerja industri gula di Indonesia dari segi wilayah penghasil gula. Hal ini penting karena untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dalam hal pengembangan industri gula di Indonesia dari segi pengembangan wilayah. Semua hal yang telah dijelaskan sebelumnya terangkum dalam kerangka pemikiran operasional yang terdapat pada Gambar 1.

35

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Operasional Gula sebagai salah satu kebutuhan

pokok masyarakat Indonesia.

Kesempatan dalam pengembangan industri gula di Indonesia yang disebabkan oleh peningkatan

pertumbuhan ekonomi dan kebijakan swasembada gula nasional.

Gambaran Persaingan Industri Gula di Indonesia dalam Ruang Lingkup Wilayah Penghasil Gula Analisis Kinerja Industri Gula di Indonesia.

Peningkatan volume impor ini disebabkan oleh naiknya konsumsi gula nasional dan pertumbuhan industri makanan dan minuman.

Adanya fluktuasi kinerja industri gula, sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan gula domestik

Analisis Untuk Menilai Kinerja Wilayah Penghasil Gula di Indonesia

Pendekatan Berlian Porter Matriks Perbandingan Berpasangan

Gambaran Kinerja Industri Gula di Indonesia

36

IV. METODE PENELITIAN

4.1. Ruang Lingkup dan Waktu Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kondisi industri gula di Indonesia, kinerja dan dayasaing industri gula sebagai komoditas yang pokok di Indonesia. Lingkup penelitian ini meliputi pengolahan data gula secara nasional (makro). Penelitian ini mengambil data industri gula di Indonesia tahun 2007 hingga 2011.

Waktu penelitian dilakukan dari bulan Februari hingga Desember 2012 dari mulai penyusunan proposal hingga penyerahan skripsi. Pada peneilitian ini, terdapat beberapa hal yang dijelaskan pada proses penyusunan proposal hingga proses sidang. Proses pra penelitian dilakukan pada awal tahun dengan melakukan pengumpulan data awal di lembaga yangterkait dengan industri gula Indonesia Pada pra penelitian, peneliti melakukan kunjungan langsung ke pabrik gula di Jawa Timur yang mendapatkan gambaran awal terhadap industri gula di Indonesia dan permasalahan yang ada di Indonesia. Serta setelah itu, peneliti melakukan kunjungan ke pabrik gula di Thailand untuk mendapatkan informasi sebagai perbandingan antara industri gula Indonesia dean Thailand. Kemudian, proses penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data inti untuk pembahasan serta pengolahan data yang melibatkan proses secara kualitatif.

4.2. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah berupa data laporan tahunan kinerja industri gula Indonesia yang dikeluarkan oleh Dewan Gula Indonesia dan Laporan kinerja perkebunan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. Kemudian, data primer dalam penelitian ini data yang didapatkan dari in depth interview dengan peneliti PRIDE tentang keterkaitan antar komponen dayasaing dalam Berlian Porter dan farm visit yang dilakukan ke pabrik gula di Jawa Timur dan Thailand. Dalam konteks sumber data, data yang

37 digunakan adalah data kuantitatif yang berupa data produktivitas tebu dan produktivitas gula untuk ruang lingkup pabrik, wilayah, dan nasional yang ada pada tahun 2011. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan data kualitatif yang terkait dengan industri gula di Indonesia. Data kualitatif ini berupa pendapat ahli dari peneliti PRIDE sebagai acuan dalam menilai keterkaitan komponen dayasaing pada Berlian Porter. Serta, data kualitatif yang didapatkan dari farm visit ke pabrik gula di Jawa Timur dan Thailand. Instrumen atau alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar panduan wawancara yang telah disusun secara tertulis sesuai dengan masalah, studi literatur, dan alat pencatat.

4.4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis dan pengolahan data dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Alasan penggunaan analisis secara kualitatif adalah terdapat beberapa hal yang dapat digali dan diketahui secara mendalam untuk menjawab permasalahan penelitian. Jawaban tersebut dapat diperoleh melalui penggunaan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis situasi dan kondisi faktor penentu kinerja industri, khususnya industri gula. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan Matriks Perbandingan Berpasangan dan Teori Berlian Porter. Proses pengolahan data untuk Matriks Perbandingan Berpasangan dilakukan dengan menggunakan Software Microsoft Excel 2007 untuk mendapatkan nilai bobot dari hasil perbandingan antara variabel berdasarkan komponen yang ditentukan. Adapun kesulitan bagi peneliti dalam metode pengolahan dan analisis data adalah sulitnya menggabungkan data kuantitatif dan data kualitatif yang telah dikumpulkan untuk membuat analisis yang komprehensif dan tepat sesuai tujuan penelitian.

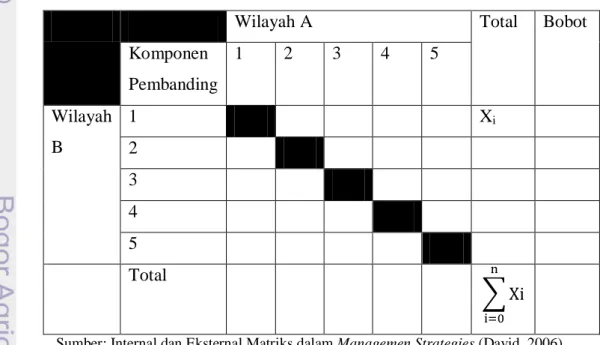

4.4.1. Matriks Perbandingan Berpasangan

Matriks perbandingan berpasangan merupakan pendekatan untuk meringkas dan melihat keunggulan variabel yang dihadapkan pada indikator yang telah ditentukan. Pendekatan matriks perbandingan berpasangan digunanakan untuk melihat kondisi pelaku industri gula di Indonesia, dengan melihat posisi dari para pelaku industri berdasarkan komponen yang ditentukan. Matriks ini juga

38 dapat memberikan dasar untuk mengidentifikasi variabel yang dapat bersaing melalui posisi yang ditempati oleh variabel tersebut. Langkah-langkah matriks perbandingan berpasangan dibagi menjadi wilayah penghasil gula dalam menilai wilayah penghasil gula yang dapat bersaing pada industri gula Indonesia, antara lain:

1. Menentukan indikator inti dalam melakukan matriks perbandingan berpasangan wilayah agar membatasi ruang lingkup analisis, adapun komponen yang digunakan adalah luas lahan (ha), jumlah pabrik (pabrik), produktivitas tebu (ton tebu/ha), produktivitas gula (ton gula/ton tebu), dan produksi tebu (ton). Data yang digunakan adalah data tahun 2011 agar mendapatkan hasil kinerja terbaru dari industri gula. Perbandingan awal dilakukan dengan menggunakan data numerik sesuai dengan komponen yang ditentukan.

2. Melakukan pembagian wilayah sebagai basis menilai wilayah yang dapat bersaing di industri gula Indonesia, dimana pembagian menjadi tujuh wilayah yaitu Jawa Barat-Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Dasar pembagian wilayah ini adalah menurut lokasi yang memiliki pabrik gula di Indonesia.

2. Mendaftarkan seluruh wilayah penghasil gula yang ada di Indonesia sebagai basis wilayah yang akan digunakan dalam analisis perbandingan wilayah tersebut, dimana keseluruhan wilayah tersebut berjumlah tujuh wilayah di Indonesia. Alasan pemilihan tujuh wilayah ini adalah melihat kondisi sebenarnya dari pelaku industri gula di Indonesia yang notabenenya diisi olehtujuh wilayah tersebut.

3. Analisis matriks perbandingan berpasangan ini dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap kuantitatif dengan memasukkan data-data berdasarkan indikator untuk wilayah ke dalam matriks dan tahap kualitatif dengan mengulas hasil dari matriks tersebut. Pada tahap kuantitatif, perbandingan dilakukan menggunakan matriks berpasangan yang nantinya akan dibagi menurut pasangan perbandingan yang telah ditentukan pada kelima komponen pembanding, yaitu antar wilayah-wilayah. Adapun tahap kualitatif yaitu dengan membandingkan antar wilayah dengan wilayah lain. Dasar dari tahapan

39 yang dilakukan adalah untuk melihat kondisi pelaku industri satu dengan pelaku lain, yang dalam penelitian ini berfokus pada wilayah penghasil gula. 5. Penilaian matriks dengan menggunakan tabel dan rumus menghitung bobot

dalam analisis matriks perbandingan berpasangan ini diadaptasi dari teori Internal dan Eksternal Matriks yan terdapat dalam Management Strategies (David, 2006). Penilaian matriks berpasangan yang didasarkan dari komponen pembanding yang telah ditetapkan, komponen 1,2,3,4, dan 5 dalam matriks merupakan komponen pembanding yang akan dibandingkan dari wilayah A dengan wilayah B. Setiap komponen digunakan skala 1, 2, dan 3 untuk menentukan bobot. Bobot ini digunakan untuk mengukur nilai keunggulan antara wilayah A dan wilayah B pada indikator yang telah ditentukan. Skala yang digunakan untuk menetukan bobot adalah:

1 = jika Wilayah A lebih buruk daripada Wilayah B 2 = jika Wilayah A sama dengan Wilayah B

3 = jika Wilayah A lebih baik dari Wilayah B

Tabel 3. Matriks Perbandingan Berpasangan Wilayah

penghasil gula dalam Industri Gula Indonesia

Wilayah A Total Bobot

Komponen Pembanding 1 2 3 4 5 Wilayah B 1 Xi 2 3 4 5 Total

Sumber: Internal dan Eksternal Matriks dalam Managemen Strategies (David, 2006) Wilayah A dalah variabel horizontal, Wilayah B adalah variabel vertikal. Cara membaca perbandingan dimulai dari variabel baris atau variabel horizontal (variabel X) dibandingkan variabel kolom atau variabel vertikal

40 (variabel Y) dan harus konsisten. Dibawah ini adalah matriks perbandingan berpasangan wilayah penghasil gula dalam industri gula Indonesia. Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap jumlah nilai keseluruhan dengan menggunakan rumus:

∝i = Dimana,

∝i = Bobot variabel ke-i Xi = Nilai variabel ke-i n = jumlah data i = 1,2,3,...n

Sumber: Internal dan Eksternal Matriks (Diadaptasi)

6. Mendaftarkan kembali dengan tabel peringkat wilayah penghasil gula berdasarkan urutan dari bobot yang terbesar hingga terkecil. Bobot terbesar membuktikan bahwa wilayah A tersebut memiliki nilai yang lebih baik dibanding wilayah B menurut komponen yang dibandingkan. Serta bobot terkecil membuktikan bahwa wilayah A tersebut memiliki nilai yang lebih buruk dibanding wilayah B menurut komponen yang dibandingkan.

7. Setelah itu, didapatkan wilayah penghasil gula yang memiliki kinerja yang baik dalam industri gula Indonesia adalah wilayah yang menempati posisi teratas dalam kelima komponen pembanding.

4.4.2. Analisis Berlian Porter

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dayasaing Industri gula di Indonesia adalah Teori Berlian Porter. Analisis dilakukan pada tiap komponen yang terdapat pada Teori Berlian Porter (Porter’s Diamond Theory). Komponen tersebut meliputi :

1) Factor Condition (FC), yaitu keadaan faktor–faktor produksi dalam suatu industri seperti tenaga kerja dan infrastuktur.

2) Demand Condition (DC), yaitu keadaan permintaan atas barang dan jasa dalam negara.

3) Related and Supporting Industries (RSI), yaitu keadaan para penyalur dan industri lainnya yang saling mendukung dan berhubungan.