BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit akibat virus yang ditularkan oleh vektor nyamuk dan menyebar dengan cepat. Data menunjukkan peningkatan 30 kali lipat dalam insiden global selama 50 tahun terakhir (WHO, 2013). Setiap tahun ada terjadi sekitar 390 juta infeksi dengue di seluruh dunia. Tiga perempat dari orang yang terkena DBD berada di wilayah Asia-Pasifik (Bhatt et al., 2013).

Demam berdarah dengue (DBD) banyak ditemukan di daerah tropis dan sub-tropis. Data dari seluruh dunia menunjukkan Asia menempati urutan pertama dalam jumlah penderita DBD setiap tahunnya, terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization (WHO) mencatat Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Di Indonesia Demam Berdarah pertama kali ditemukan di kota Surabaya pada tahun 1968, dimana sebanyak 58 orang terinfeksi dan 24 orang diantaranya meninggal dunia (Case Fatality Rate 41,3 %). Selanjutnya pada tahun 1972 ditemukan DBD di luar Jawa yaitu di Sumatera Barat, Lampung, dan Riau. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar luas ke seluruh Indonesia (Depkes, 2014).

DBD bahkan endemis hampir di seluruh provinsi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir jumlah kasus dan daerah terjangkit terus meningkat dan menyebar luas serta sering menimbulkan kejadian luar biasa (KLB). Data menunjukkan bahwa Indonesia endemis DBD sejak tahun 1968 sampai saat ini. Penyebaran kasus di tingkat kabupaten/kota dalam empat tahun pertama sebenarnya cukup lambat kemudian meningkat tajam pada tahun 1973 dan tahun 1983 lebih dari 50% kab/kota tersebar kasus DBD. Saat ini kasus DBD telah menyebar di 33

provinsi (100%) dan di 436 kabupaten/kota dari 497 kabupaten/kota (88%) (Depkes RI, 2014).

Situasi DBD di Indonesia saat ini berdasarkan data Dirjen P2PL Kemenkes RI tahun 2013, tiga provinsi dengan insidence rate (IR) DBD tertinggi adalah Bali (168,48 per 100.000 penduduk), DKI Jakarta (96,18 per 100.000 penduduk) dan Kalimantan Timur (92,73 per 100.000 penduduk). IR terendah adalah Maluku (2,20 per 100.000 penduduk), Papua (8,47 per 100.000 penduduk) dan NTT (9,34 per 100.000 penduduk), sedangkan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) termasuk dalam peringkat lima tertinggi dengan IR DBD (65,25 per 100.000 penduduk) (Depkes RI, 2014).

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak antara 101°24'19'' - 101°28'53'' Bujur Timur dan 07°49'26'' - 07°15'24'' Lintang Utara. Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100-199 meter dpa. Secara umum, rata-rata hujan tertinggi selama tahun 2013 terjadi pada bulan Januari yaitu sebanyak 384 mm dan terendah terjadi pada bulan Oktober (74 mm). Rata-rata hari hujan per tahun adalah 90 hh/dd. Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi pada bulan Juni sebesar 90 persen dan terendah bulan Oktober sebesar 80 persen. Sedangkan suhu udara rata-rata 26,080C (BPS Kota Yogyakarta, 2014).

Berdasarkan data suhu udara yang dikumpulkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dari tahun 1980 sampai tahun 2010 menunjukkan bahwa ada peningkatan 0,7 0C suhu udara di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu berdasarkan peta curah hujan yang dikeluarkan BMKG curah hujan di DIY relatif tinggi sepanjang tahunnya (BMKG, 2014).

Jumlah kasus DBD di kota Yogyakarta cenderung fluktuatif dari tahun 2004 sampai tahun 2014. Dari tahun 2006 sampai 2009 jumlah kasus cenderung menurun. Namun pada tahun 2010 terjadi peningkatan drastis jumlah kasus kasus DBD, dengan jumlah kasus sebanyak 1517 kasus. Terjadi penurunan kasus pada tahun 2011-2012 dan meningkat lagi pada tahun 2013 dengan jumlah kasus 915

kasus. Sedangkan pada tahun 2014 angka kejadian DBD berjumlah 418 kasus (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2014).

Rangkuman beberapa penelitian oleh IPCC (2014) menunjukkan bahwa penyakit DBD berhubungan dengan iklim pada skala spasial, temporal maupun spasial-temporal. Menurut Mc Michael (2006), perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan, suhu, kelembaban, arah udara sehingga berefek terhadap ekosistem daratan dan lautan serta berpengaruh terhadap kesehatan terutama terhadap perkembangbiakan vektor penyakit seperti nyamuk Aedes aegypti, malaria dan lainnya.

Para ahli memperkirakan bahwa pemanasan global akan meningkatkan penyebaran nyamuk. Sebagai akibatnya, nyamuk-nyamuk dewasa akan lebih banyak menghisap darah untuk perkembangan telur-telurnya. Oleh karena itu, insiden menghisap darah (double freeding) akan semakin meningkat yang berarti pada akhirnya meningkatkan kesempatan untuk menularkan lebih banyak virus kepada manusia (Sembel, 2009). Selain itu, faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan faktor peningkatan mobilitas penduduk yang sejalan dengan semakin membaiknya sarana transportasi menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas (Depkes RI, 2010).

Beberapa penelitian menunjukan bahwa ada korelasi positif antara variabel cuaca terhadap distribusi dan populasi vektor serta peningkatan kasus DBD. Populasi dan ovoposisi nyamuk Aedes aegypti di Machala, Ekuador dipengaruhi curah hujan dan suhu udara minimum (Ibarra et al., 2013). Suhu, kelembaban, dan curah hujan positif berhubungan dengan insiden demam berdarah di Guangzhou, Cina, sedangkan kecepatan angin berbanding terbalik dengan tingkat penyakit (Lu et.al, 2009; Li et al., 2011). Penelitian di Taiwan melaporkan bahwa kejadian topan menjadi faktor penting yang mempengaruhi populasi vektor dan kejadian demam berdarah. Topan mengakibatkan curah hujan ekstrim, kelembaban tinggi, dan genangan air, dan dapat menghasilkan sarang nyamuk baru (Hsieh dan Chen, 2009).

Analisis spasial sebagai bagian dari manajemen penyakit berbasis wilayah, merupakan suatu analisis dan uraian tentang data penyakit secara geografi berkenaan dengan kependudukan, persebaran, lingkungan, perilaku, sosial ekonomi, kasus kejadian penyakit, dan hubungan antar variabel tersebut. Istilah spasial dalam perkembangan penggunaannya, selain bermakna ruang juga waktu, dengan segala makhluk hidup maupun benda mati didalamnya, seperti iklim, suhu, topografi, cuaca, dan kelembaban (Achmadi, 2010).

Kejadian penyakit dapat dijelaskan sebagai suatu fenomena spasial secara kewilayahan yang memiliki karakteristik yang sama. Variabel yang membentuk cuaca maupun iklim yaitu suhu, kelembaban, angin serta kondisi spasial lainnya akan membentuk kondisi lokal sehari-hari yang dapat mempengaruhi sumber penyakit, faktor resiko lingkungan, kependudukan dan juga kejadian penyakit (Achmadi, 2010).

Pola penyakit dan masalah kesehatan pada sebuah komunitas, berubah dari waktu ke waktu, dari musim ke musim serta berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Perubahan ini sejalan dengan perubahan berbagai faktor resiko kesehatan seperti kependudukan, sosial ekonomi dan geografi atau ekosistem. Dengan demikian, perlu memasukkan masalah temporal dalam melakukan upaya pemberantasan penyakit menular, melalui pendekatan manajemen berdasarkan kondisi spesifik lokal temporal suatu daerah (Achmadi, 2010).

Untuk mewaspadai siklus KLB DBD, diperlukan pemodelan faktor resiko spasial epidemiologi DBD berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil dari pemodelan spasial berupa peta kerawanan wilayah terhadap DBD, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan berharga dalam perencanaan program penanggulangan dan pemberantasan kasus DBD serta dihasilkannya pengambilan keputusan yang efektif dan efisien (Hasyim, 2009).

DBD merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan penting yang perlu upaya penanggulangan lebih di Kota Yogyakarta. Setiap tahun upaya pengendalian penyebaran DBD dilakukan oleh dinas kesehatan melalui program pemutusan rantai penularan melalui gerakan PSN, program peningkatan kewaspadaan dini, penanggulangan KLB serta

penatalaksanaan kasus. Namun jumlah kasus DBD di Kota Yogyakarta masih cenderung fluktuatif setiap tahunnya dan beberapa kali terjadi KLB. Peningkatan kasus DBD terutama terjadi pada musim penghujan dan cenderung mengikuti fluktuasi variabel cuaca. Laporan penelitian yang sama belum banyak ditemukan dalam membuktikan bagaimana pengaruh faktor cuaca terhadap kejadian DBD di kota Yogyakarta, maka atas dasar hal tersebut, perlu dilakukan penelitian analisis spasial-temporal hubungan antara kejadian DBD dengan variabel cuaca (curah hujan, kelembaban udara, suhu udara dan kecepatan angin) di kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah yang penulis kemukakan adalah bagaimana pola hubungan variabel cuaca (curah hujan, kelembaban udara, suhu udara dan kecepatan angin) terhadap kejadian demam berdarah dengue (DBD) di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pola hubungan variabel cuaca (curah hujan, kelembaban udara, suhu udara dan kecepatan angin) terhadap kejadian DBD di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mengetahui distribusi frekuensi dan pola fluktuasi variabel cuaca (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, kecepatan angin) menurut tahun dan menurut bulan di Kota Yogyakartatahun 2010-2014.

b. Untuk mengetahui distribusi frekuensi dan pola fluktuasi kejadian DBD frekuensi menurut tahun dan menurut bulan di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014

c. Untuk mengetahui pola hubungan secara statistik, grafik/time-trend dan spasial antara variabel cuaca (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin) dengan kejadian DBD di Kota Yogyakarta tahun 2010-2014.

d. Untuk mengetahui pengaruh variabel cuaca (curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin) terhadap kejadian DBD di Kota Yogyakartatahun 2010-2014.

D. Manfaat

1. Bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah didapat di perkuliahan, dan dapat menambah wawasan tentang penyakit DBD.

2. Diharapkan hasil penelitian berupa pola hubungan variabel cuaca dengan kejadian DBD dapat digunakan sebagai masukan berharga dalam perencanaan program dan pengambilan keputusan yang efektif dan efesien bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan kejadian DBD.

3. Menambah informasi yang dapat dijadikan referensi bagi pengembangan ilmu/penelitian sejenis yang membutuhkan.

E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu berkaitan dengan analisis spasial DBD adalah sebagai berikut :

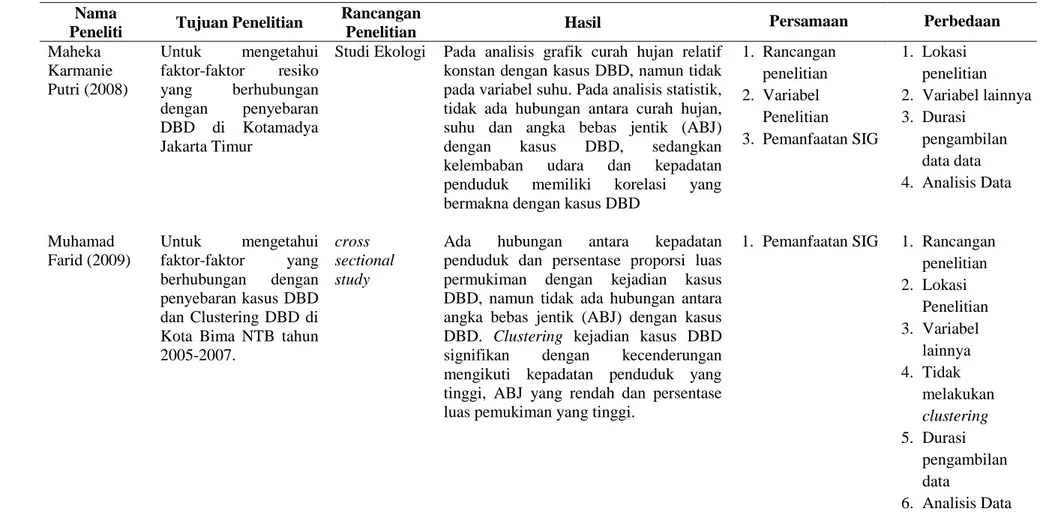

1. Maheka Karmanie Putri (2008) melakukan penelitian tentang analisis spasial demam berdarah dengue (DBD), yang dilakukan di Kotamadya Jakarta Timur menggunakan data sekunder dari tahun 2005-2007.

2. Muhamad Farid (2009) melakukan penelitian tentang analisis spasial demam berdarah dengue (DBD), yang dilakukan di Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2007.

3. Hamzah Hasyim (2009) melakukan penelitian tentang analisis spasial demam berdarah dengue di Provinsi Sumatera Selatan.

4. Masrizal Dt Mangguang (2011) melakukan penelitian tentang analisis epidemiologi penyakit DBD melalui pendekatan spasial temporal dan hubungannnya dengan faktor iklim di kota Padang tahun 2008-2010.

Tabel 1.Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Nama

Peneliti Tujuan Penelitian

Rancangan

Penelitian Hasil Persamaan Perbedaan

Maheka Karmanie Putri (2008) Untuk mengetahui faktor-faktor resiko yang berhubungan dengan penyebaran DBD di Kotamadya Jakarta Timur

Studi Ekologi Pada analisis grafik curah hujan relatif konstan dengan kasus DBD, namun tidak pada variabel suhu. Pada analisis statistik, tidak ada hubungan antara curah hujan, suhu dan angka bebas jentik (ABJ)

dengan kasus DBD, sedangkan

kelembaban udara dan kepadatan

penduduk memiliki korelasi yang

bermakna dengan kasus DBD

1. Rancangan penelitian 2. Variabel Penelitian 3. Pemanfaatan SIG 1. Lokasi penelitian 2. Variabel lainnya 3. Durasi pengambilan data data 4. Analisis Data Muhamad Farid (2009) Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penyebaran kasus DBD dan Clustering DBD di Kota Bima NTB tahun 2005-2007.

cross sectional study

Ada hubungan antara kepadatan

penduduk dan persentase proporsi luas permukiman dengan kejadian kasus DBD, namun tidak ada hubungan antara angka bebas jentik (ABJ) dengan kasus DBD. Clustering kejadian kasus DBD

signifikan dengan kecenderungan

mengikuti kepadatan penduduk yang tinggi, ABJ yang rendah dan persentase luas pemukiman yang tinggi.

1. Pemanfaatan SIG 1. Rancangan penelitian 2. Lokasi Penelitian 3. Variabel lainnya 4. Tidak melakukan clustering 5. Durasi pengambilan data 6. Analisis Data

Nama

Peneliti Tujuan Penelitian

Rancangan Penelitian Hasil Hamzah Hasyim (2009) Untuk mengetahui berbagai determinan resiko spasial terhadap penyebaran kasus DBD di Sumatera Selatan

Studi Ekologi Penyebaran DBD mengikuti pola

distribusi spasial tertentu, kasus cenderung akan meningkat pada daerah dengan karakteristik jumlah curah hujan tinggi, suhu udara optimum, kelembaban tinggi, kepadatan penduduk tinggi, topografi wilayah rendah serta angka bebas jentik (ABJ) Aedes aegypti rendah.

1. Rancangan penelitian 2. Variabel penelitian 3. Pemanfaatan SIG 1. Lokasi penelitian 2. Variabel lainnya 3. Durasi pengambilan data Masrizal Dt Mangguang (2011) Untuk mengetahui

gambaran dan prediksi kondisi iklim dengan

kejadian demam

berdarah dengue

selama 3 tahun melalui pendekatan spasial dan

temporal di Kota

Padang (2008 –2010)

Studi Ekologi Tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor iklim dengan kejadian DBD.

Diduga disebabkan karena kurang

lamanya durasi data yang diambil, kurang lengkapnya data iklim yang didapat, dan adanya pengaruh dari faktor-faktor lain yang lebih dominan

1. Rancangan penelitian 2. Variabel penelitian 1. Lokasi penelitian 2. Durasi pengambilan data 3. Analisis data