FORMULASI SEDIAAN EMULGEL MINYAK ATSIRI TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) DENGAN VARIASI CARBOPOL 940 SEBAGAI GELLING AGENT DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA

TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

Program Studi Farmasi

Oleh :

Felicia Aniska

NIM : 108114090

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

i

FORMULASI SEDIAAN EMULGEL MINYAK ATSIRI TEMU PUTIH (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) DENGAN VARIASI CARBOPOL 940 SEBAGAI GELLING AGENT DAN UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERINYA

TERHADAP BAKTERI Staphylococcus epidermidis ATCC 12228

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

Program Studi Farmasi

Oleh :

Felicia Aniska

NIM : 108114090

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Good things come to those who believe, better things come to those who are patient, and the best things come to those who don’t give up.

My life isn’t perfect but I’m thankful for everything I have.. ♥ Today is a perfect day to start living your dreams. Make it happened!!

vii

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan

Bunda Maria atas berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Formulasi Sediaan Emulgel Minyak Atsiri

Temu Putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) dengan Variasi Carbopol 940 sebagai Gelling Agent dan Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap Bakteri

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228” ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S. Farm.)

program studi Farmasi.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan menempuh masa

studi S1 sampai penyusunan skripsi ini selesai, penulis telah menerima dukungan

baik dalam doa, bimbingan, arahan, saran, maupun kritik yang membangun dari

berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ipang Djunarko, M. Sc., Apt., selaku Dekan Fakultas Farmasi

Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

2. Ibu Christofori Maria Ratna Rini Nastiti, M. Pharm., Apt., selaku Kaprodi

Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, sekaligus Dosen Pembimbing

Skripsi yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, pengarahan,

masukan, semangat serta motivasi kepada penulis dari pembuatan proposal

3. Ibu Dr. Erna Tri Wulandari, M. Si., Apt., selaku dosen penguji yang telah

memberikan waktu, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

4. Ibu Damiana Sapta Candrasari, M. Sc., selaku dosen penguji yang telah

memberikan waktu, masukan, kritik dan saran kepada penulis.

5. Ibu Maria Dwi Budi Jumpowati, S. Si., atas masukan dan arahan dalam

bidang Mikrobiologi kepada penulis.

6. Segenap dosen Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma yang telah

mengajar dan membimbing penulis selama perkuliahan.

7. Bapak Mukmin, Bapak Musrifin, Bapak Agung, Bapak Iswandi, serta

laboran-laboran lain yang telah membantu penulis selama penelitian.

8. Orang tua penulis, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, dukungan,

semangat, dan motivasi yang luar biasa kepada penulis dari kecil hingga saat

ini.

9. Adik penulis, Yovan, atas semangat, dukungan, dan doa yang diberikan.

10.Teman-teman skripsi senasib seperjuangan, Angga, Wulan, Dian, Odil,

Tomas, dan Samuel atas kerbersamaan dan kerjasama baik suka maupun duka,

dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.

11.Sahabat-sahabatku, Lulu, Stephanie, dan Maria, atas doa, semangat,

dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan.

12.Teman-teman Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma atas kebersamaan

ix

13.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu karena keterbatasan

penulis atas segala doa, bantuan, dan dukungan selama proses penelitian dan

penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir skripsi ini masih memiliki

banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

berbagai pihak. Penulis berharap semoga laporan akhir skripsi ini dapat berguna

bagi seluruh pihak dalam kepentingan akademik, terutama dalam bidang farmasi.

Yogyakarta, 29 Mei 2014

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………... ii

HALAMAN PENGESAHAN ………... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ……… iv

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ……….. v

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ……… vi

PRAKATA ………. vii

B. Bakteri Staphylococcus epidermidis ………..… 9

C. Minyak Atsiri ………. 10

D. Minyak Atsiri Temu Putih ………...….. 12

E. Emulgel ……….. 13

F. Carbopol ………. 15

xi

BAB III. METODE PENELITIAN ………... 24

A. Jenis dan Rancangan Penelitian ………... 24

B. Variabel Penelitian ………... 24

C. Definisi Operasional ……….. 25

D. Bahan Penelitian ……… 27

E. Alat Penelitian ……… 27

F. Tata Cara Penelitian ………... 27

1. Verifikasi Minyak Atsiri Rimpang Temu Putih ……….. 27

2. Uji Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ……… 29

3. Formula Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ………. 32

4. Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ……..………... 33

5. Pembuatan Kontrol Positif Emulgel Clindamycin 0,2% ……… 33

6. Uji pH Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ……… 34

7. Uji Sifat Fisik Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ……… 34

8. Uji Daya Antibakteri Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis dengan Metode Difusi Sumuran ………... 35

G. Analisis Hasil ………... 37

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ……….. 38

A. Identifikasi dan Verifikasi Minyak Atsiri Temu Putih ……….. 38

B. Uji Daya Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ………... 40

D. Uji Sifat Fisik Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ………... 50

E. Uji Stabilitas Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ………. 54

F. Uji Daya Antibakteri Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ………... 55

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ………... 60

A. Kesimpulan ………...………... 60

B. Saran ………...………... 60

DAFTAR PUSTAKA ………...………... 61

LAMPIRAN ………...………... 66

xiii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I. Formula basis emulgel (200 g) ... 32

Tabel II. Formula emulgel minyak atsiri temu putih dengan perbandingan

komposisi carbopol 940 (100 g) ... 32

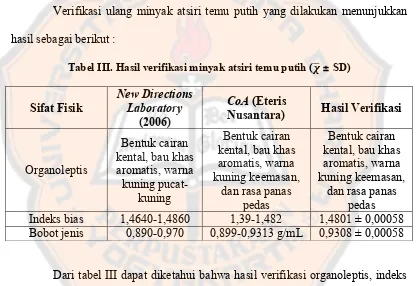

Tabel III. Hasil verifikasi minyak atsiri temu putih ... 39

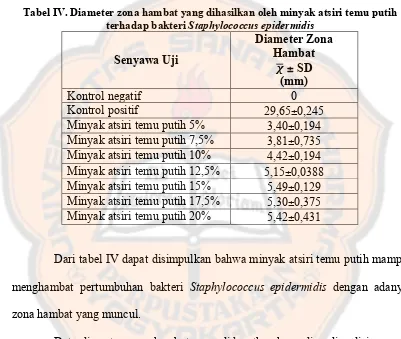

Tabel IV. Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh minyak atsiri temu

putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis ... 43 Tabel V. Nilai probabilitas uji Shapiro-Wilk diameter zona hambat minyak

atsiri temu putih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus

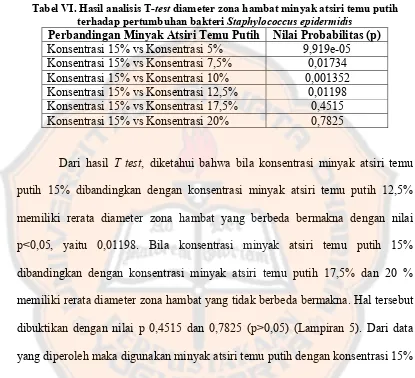

epidermidis ... 44 Tabel VI. Hasil analisis T-test diameter zona hambat minyak atsiri temu

putih terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis .. 45 Tabel VII. Hasil uji pH emulgel minyak atsiri temu putih ... 51

Tabel VIII. Hasil uji viskositas dan daya sebar emulgel atsiri minyak temu

putih ... 53

Tabel IX. Nilai probabilitas uji Kruskal-Wallis stabilitas viskositas emulgel minyak atsiri temu putih ... 54

Tabel X. Diameter zona hambat yang dihasilkan oleh emulgel minyak atsiri

temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis ... 56 Tabel XI. Nilai probabilitas uji Shapiro-Wilk diameter zona hambat emulgel

minyak atsiri temu putih terhadap pertumbuhan bakteri

Staphylococcus epidermidis ... 57 Tabel XII. Nilai probabilitas T-test diameter zona hambat minyak atsiri temu

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Bakteri Staphylococcus epidermidis ... 9

Gambar 2. Rimpang Temu Putih ... 12

Gambar 3. Struktur Carbopol ... 15

xv

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Certificate of Analysis Zedoaria Oil ... 66 Lampiran 2. Sertifikat Hasil Uji Staphylococcus epidermidis ATCC

12228 ... 67

Lampiran 3. Verifikasi Minyak Atsiri Temu Putih ... 68

Lampiran 4. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih ... 69

Lampiran 5. Hasil Analisis Statistik Data Diameter Zona Hambat Minyak

Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus

epidermidis ... 72 Lampiran 6. Konversi Minyak Atsiri Temu Putih ... 92

Lampiran 7. Hasil Uji Sifat Fisik dan Stabilitas Emulgel Atsiri Minyak

Temu Putih ... 94

Lampiran 8. Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih ... 102

Lampiran 9. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Emulgel Atsiri Minyak Temu

Putih ... 104

Lampiran 10. Hasil Analisis Statistik Data Diameter Zona Hambat Emulgel

Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis ... 107 Lampiran 11. Hasil Analisis Statistik Data Diameter Zona Hambat Minyak

Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus

INTISARI

Kandungan minyak atsiri rimpang temu putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri

Staphylococcus epidermidis. Berdasarkan hal tersebut, minyak atsiri temu putih berpotensi untuk diformulasikan menjadi sediaan topikal emulgel. Emulgel dibuat dalam tiga formula dengan variasi komposisi carbopol 940 sebagai gelling agent. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan emulgel minyak atsiri temu putih sesuai dengan kriteria, mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis, dan mengetahui pengaruh variasi komposisi carbopol 940 dalam sediaan emulgel minyak atsiri temu putih terhadap sifat fisik dan kemampuannya sebagai antibakteri pada bakteri Staphylococcus epidermidis.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental murni rancangan acak lengkap pola searah. Sifat fisik emulgel yang diamati meliputi organoleptis, pH, viskositas, daya sebar, dan stabilitas emulgel, yaitu mengamati viskositas 48 jam dan tiap minggu selama 1 bulan. Analisis data menggunakan ANOVA satu arah dengan taraf kepercayaan 95%, selanjutnya dilakukan T-test dengan menggunakan aplikasi program R versi 3.0.1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emulgel minyak atsiri temu putih FI dan FII memiliki sifat fisik sesuai kriteria, sedangkan FIII tidak. Emulgel minyak atsiri temu putih memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis. Penambahan konsentrasi carbopol 940 pada sediaan emulgel minyak atsiri temu putih berbanding terbalik dengan aktivitas antibakteri yang diukur melalui diameter zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.

xvii

ABSTRACT

The content of zedoaria oil (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) had been shown to have antibacterial activity against Staphylococcus epidermidis. Based on this, zedoaria oil had the potential to be formulated into topical emulgel preparations. Emulgel was made in three formulas with compositional variation of carbopol 940 as a gelling agent. This research aimed to ensure the emulgel of zedoaria oil according to the criteria, to determine whether there was antibacterial activity in emulgel of zedoaria oil against Staphylococcus epidermidis, and to determine the effect of variations in the composition of Carbopol 940 in emulgel of zedoaria oil on physical properties and its ability as antibacterial.

This research was a pure experimental research with completely randomized one-way design. The physical properties of the emulgel of zedoaria oil that observed was organoleptic characteristics, pH, viscosity, spreadability, and stability of emulgel, by observing the viscosity at 48 hours and every week for 1 month. Analysis of data was using one-way ANOVA with a confidence level of 95%, and then followed by T-test using application program R version 3.0.1.

The results showed the emulgel of zedoaria oil in FI and FII had physical properties which matched the criteria, while FIII did not. Emulgel of zedoaria oil had antibacterial activity against Staphylococcus epidermidis. The increase of carbopol 940 concentration in emulgel of zedoaria oil was inversely proportional to the antibacterial activity which was measured by inhibition zone diameter against Staphylococcus epidermidis.

BAB I PENGANTAR

A. LATAR BELAKANG

Bau kaki merupakan salah satu masalah yang biasanya menggangu

kehidupan sehari-hari seseorang. Bau kaki seringkali membuat orang merasa

kurang percaya diri karena aroma yang ditimbulkan dapat mengganggu orang di

sekitarnya. Aroma yang kurang sedap ini biasanya akan muncul ketika seseorang

mulai berkeringat. Pada dasarnya keringat tidak bau, biasanya bau yang tidak

sedap timbul oleh aktivitas bakteri Staphylococcus epidermidis. Bakteri ini akan mendegradasi leusin dalam keringat menjadi asam isovaleric yang menjadi penyebab bau kaki (Ara, et al., 2006).

Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam,

merupakan negara yang sangat potensial dalam penyediaan bahan baku alami

untuk pembuatan obat maupun kosmetik. Ribuan jenis tumbuhan yang diduga

berkhasiat sudah sejak lama secara turun-temurun dimanfaatkan oleh masyarakat

kita. Sesuai dengan perkembangan ilmu dalam dunia kefarmasian, banyak orang

yang memanfaatkan tanaman karena dianggap lebih aman dan memiliki resiko

efek samping yang lebih rendah. Dalam setiap tanaman pasti mengandung suatu

senyawa yang dapat berguna dan memiliki efektivitas farmakologis tertentu, oleh

Temu putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) merupakan salah satu tanaman yang dapat dikembangkan dalam dunia kefarmasian. Menurut berbagai

penelitian eksperimental menunjukkan bahwa temu putih berkhasiat sebagai

antijamur, antineoplastik, antibakteri, dan antitrombotik (Chang and But, 1987). Rimpang temu putih mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri rimpang temu

putih memiliki daya antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri patogen, salah

satunya adalah Staphylococcus epidermidis yang merupakan salah satu flora alami pada kulit manusia yang dapat menimbulkan bau kaki. Melalui penelitian yang

dilakukan oleh Hartono, Nurlaila, dan Batubara (2011), diketahui bahwa pada

konsentrasi 500 ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis.

Sediaan topikal emulgel minyak atsiri temu putih dapat menjadi salah

satu alternatif pengatasan bau kaki yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis. Emulgel merupakan suatu sediaan kombinasi emulsi dan gel, yaitu campuran emulsi baik tipe M/A maupun A/M, dengan gelling agent sebagai agen pembentuk gel dengan konsentrasi tertentu (Suryarini, 2011). Bentuk sediaan

topikal emulgel tipe M/A ini digunakan untuk formulasi minyak atsiri rimpang

temu putih yang bersifat lipofil. Bentuk sediaan ini perlu dilakukan uji dan

evaluasi agar tercapai bentuk sediaan yang diharapkan sehingga mampu

melepaskan zat aktif dengan baik.

polimer sintesis dengan bobot molekul tinggi dari ikatan silang asam akrilat

dengan alil eter dari sukrosa lain atau alil eter dari pentaerythritol (Stephenson

and Karsa, 2000). Carbomer dapat meningkatkan viskositas. Viskositasnya lebih tinggi pada pH 6-11 dan viskositasnya akan berkurang pada pH kurang dari 3 atau

lebih dari 12 (Rowe, Sheskey, and Quinn, 2009). Bila carbomer memiliki viskositas yang baik, maka pelepasan zat aktif yang diberikan baik pula (Patil,

2005).

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ada adalah

sebagai berikut :

a. Apakah sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki sifat

fisik yang memenuhi kriteria?

b. Apakah sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis?

c. Bagaimana pengaruh variasi komposisi carbopol 940 sebagai gelling agent dalam sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih terhadap sifat fisik dan kemampuannya sebagai antibakteri pada bakteri

2. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian terkait yang telah dilakukan oleh Maiyani Hartono,

Nurlaila, Irmanida Batubara (2011), yaitu “Potensi Temu Putih (Curcuma zedoaria) sebagai Antibakteri dan Kandungan Senyawa Kimia”. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah menganalisis kandungan yang terdapat

dalam minyak atsiri temu putih dan menguji aktivitasnya terhadap bakteri

Bacillus subtilis dan Staphylococcus epidermidis.

Pada penelitian Lai, et al. (2004) berjudul “Antimicrobial Activity and Cytotoxicity of The Essential Oil of Curcuma zedoaria”, yang dilakukan adalah menguji sitotoksisitas dan daya antibakteri minyak atsiri rimpang temu

putih dengan konsentrasi 500 ppm terhadap pertumbuhan beberapa bakteri.

Dari penelitian ini diperoleh bahwa minyak atsiri temu putih memiliki

aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Bacillus cereus dan bakteri gram negatif sepert Escherechia coli,

Pseudomonas aeruginosa, Vibrio parahaemolyticus, dan Salmonella typhimurium.

Pada penelitian Angel, Vimala, and Nambisan (2012), “Antioxidant and Antimicrobial Activity of Essential Oils from Nine Starchy Curcuma Species”, membandingkan aktivitas antioksidan dan antibakteri minyak atsiri yang

terkandung dari sembilan tumbuhan genus Curcuma, diperoleh bahwa minyak atsiri rimpang temu putih memiliki kandungan fenol paling banyak

memiliki daya antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli.

Pada penelitian Kurniawan, Wijayanto, and Sobri (2012) berjudul “Formulation and Effectiveness of Antiseptic Hand Gel Preparations

Essential Oils Galanga (Alpinia galanga)”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh sediaan gel yang sesuai dengan kriteria sifat fisik

dan stabil selama penyimpanan, serta efektif sebagai antiseptik. Formulasi gel

dibuat dengan variasi carbopol 940 (FI = 0,5%, FII = 1,25%, dan FIII = 2%).

Hasil yang diperoleh yaitu ketiga formula gel stabil dalam penyimpanan,

viskositas semakin turun dan daya sebar semakin meningkat selama

penyimpanan. Formula gel FI menjadi formula yang paling baik karena

memiliki efektivitas yang lebih besar bila dibandingkan dengan FII dan FIII.

Pada penelitian Agustina (2013) berjudul “Formulasi Emulgel Minyak

Cengkeh (Oleum caryophylli) sebagai Antibau Kaki : Pengaruh Carbopol 940 dan Sorbitol Terhadap Sifat Fisik dan Stabilitas Fisik”. Peneliti

memformulasikan minyak cengkeh menjadi sediaan topikal emulgel karena

merupakan salah satu pembawa yang baik bagi zat aktif yang bersifat

hidrofobik. Penelitian dilakukan untuk melihat pengaruh dari carbopol 940

dan sorbitol pada level yang diteliti terhadap sifat fisik dan stabilitas fisik

emulgel minyak cengkeh. Dari penelitian tersebut didapat bahwa carbopol

940 berpengaruh pada viskositas dan daya sebar dari sediaan. Semakin tinggi

konsentrasi carbopol 940, semakin tinggi viskositas dan semakin rendah daya

Sejauh penelusuran pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, penelitian

dengan judul “Formulasi Sediaan Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih

(Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) dengan Variasi Carbopol 940 sebagai

Gelling Agent dan Uji Aktivitas Antibakterinya terhadap Bakteri

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228” belum pernah dilakukan sebelumnya.

3. Manfaat Penelitian a. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah untuk menambah

pengetahuan mengenai potensi aktivitas antibakteri dari sediaan emulgel

minyak atsiri rimpang temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan sediaan

topikal emulgel minyak atsiri rimpang temu putih dengan sifat-sifat fisik

yang diharapkan dan efektif memiliki aktivitas antibakteri terhadap

bakteri Staphylococcus epidermidis.

B. TUJUAN PENELITIAN 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah membuat sediaan emulgel dengan

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Memastikan bahwa sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih

memiliki sifat fisik yang memenuhi kriteria.

b. Mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri dari sediaan emulgel

minyak atsiri rimpang temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.

c. Mengetahui pengaruh variasi komposisi carbopol 940 sebagai gelling agent dalam sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih terhadap sifat fisik dan kemampuannya sebagai antibakteri pada bakteri

8

BAB II

PENELAAHAN PUSTAKA

A. Bau Kaki

Bau kaki merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat

mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Bau kaki disebabkan karena

adanya kelebihan keringat dan aktivitas bakteri pada kaki. Bakteri tumbuh di

telapak kaki yang sebenarnya menghasilkan gas-gas serupa dengan yang

dihasilkan bakteri untuk memproduksi bau seperti keju (cheesy feet) (Podiatrivic,

2002).

Aroma yang kurang sedap ini biasanya muncul ketika kaki mulai

berkeringat. Keringat pada kaki berasal dari kelenjar eccrine. Keringat ini cenderung menguap cukup cepat dan biasanya tidak menimbulkan bau. Namun,

kaki manusia memiliki sekitar 1 juta sampai 5 juta kelenjar keringat di tubuh,

sehingga ada konsentrasi yang lebih tinggi dari keringat di badan (Freeman, 2012).

Bau kaki disebabkan karena pertumbuhan bakteri yang menggunakan

hasil sekresi dari apocrine (keringat apokrin berasal dari kelenjar apokrin yang

terdiri dari protein, asam amino, lipid, karbohidrat dan air), eccrine(keringat ekrin

dari kelenjar ekrin terdiri dari NaCl, asam asetat, asam propionat, asam kaproat,

asam kaprionat, asam laktat, asam sitrat, urea dan air), dan sebaceous gland

Dalam penelitian Kobayashi (1990), ditemukan bahwa Staphylococcus epidermidis, yang merupakan flora normal kulit, memainkan peran utama dalam menimbulkan bau kaki. Di dalam keringat terdapat kandungan asam amino,

seperti leusin, valin, dan isoleusin. Bakteri ini akan mendegradasi leusin dalam

keringat dengan bantuan enzim leusin dehidrogenase menghasilkan isovaleric acid yang diketahui menjadi penyebab bau kaki. Isovaleric acid merupakan suatu senyawa asam lemak rantai pendek (Ara, et al., 2006).

B. Bakteri Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus epidermidis adalah salah satu spesies bakteri dari genus

Staphylococcus yang diketahui dapat menyebabkan infeksi oportunistik (menyerang individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah). Beberapa

karakteristik bakteri ini adalah fakultatif, koagulase negatif, katalase positif, gram

positif, berbentuk kokus, dan berdiameter 0,5-1,5 µm (Jawetz, Melnick, and

Adelberg, 1996).

Lingkungan hidup bakteri Staphylococcus epidermidis adalah kulit

manusia. Bakteri ini biasanya hidup pada kulit dan merupakan patogen

nosokomial (penyebab infeksi silang yang diperoleh dari pasien lain).

Staphylococcus epidermidis adalah staphylococcus paling umum di kulit manusia

(Mack, Davies, Harris, Rohde, Horstkotte, and Knobloch, 2007).

Berikut adalah klasifikasi dari bakteri Staphylococcus epidermidis : Kerajaan : Bacteria

Spesies : Staphylococcus epidermidis

(Jawetz, Melnick, and Adelberg, 1996).

C. Minyak Atsiri

Minyak atsiri adalah senyawa aromatik yang terdapat dalam berbagai

jenis tanaman karena mudah menguap ketika dibiarkan terbuka di udara, maka

disebut volatile oil, minyak eteris atau minyak essensial. Minyak atsiri biasanya tidak bewarna, segar, tetapi dalam jangka waktu yang lama dapat teroksidasi dan

mengalami pendamaran yang menyebabkan warna menjadi gelap. Bagi tumbuhan,

minyak atsiri merupakan produk metabolisme sekunder tanaman yang bersifat

Minyak atisiri merupakan senyawa minyak berasal dari tumbuhan dan

terdistribusi pada bagian bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan akar serta

batang. Minyak atsiri sangat mudah menguap pada suhu kamar. Minyak atsiri

memiliki bau khas seperti tanaman aslinya dan dapat teroksidasi oleh matahari

sehingga warnanya menjadi gelap. Minyak atsiri juga mengalami pendamaran

(Harborne, 1996).

Komponen minyak atsiri dapat dibagi menjadi 2 golongan besar

didasarkan pada biosintesisnya sebagai berikut :

1. Derivat terpen yang dibentuk melalui jalur asam asetat mevalonat.

2. Komponen aromatik yang dibentuk melalui jalur sikimat fenil propanoid

(Tyler, Brady, and Robbers, 1988).

Sifat antibakteri dari minyak atsiri dan komponennya telah ditinjau,

namun mekanisme kerja belum diteliti dengan sangat rinci. Karena banyaknya

konstituen, minyak atsiri tampaknya tidak memiliki target seluler tertentu. Dengan

sifat lipofil yang sama, mereka melewati dinding sel dan membran sitoplasma,

mengganggu struktur dari lapisan pada polysaccharides, fatty acids dan

phospholipid. Pada bakteri, permeabilitas dari membran dikaitkan dengan hilangnya ion-ion dan reduksi potensial membran, terganggunya pompa proton,

dan berkurangnya ATP. Minyak atsiri mengentalkan sitoplasma, merusak lipid

dan protein. Kerusakan pada dinding sel dan membran dapat menyebabkan

kebocoran (leakage) makromolekul dan lisis (Tripathi, Chawla, Upadhyay, and

D. Minyak Atsiri Temu Putih

Temu putih ditanam sebagai tanaman obat dan dapat ditemukan tumbuh

liar pada tempat-tempat terbuka yang tanahnya lembab pada ketinggian 0-1000

meter di atas permukaan laut. Temu putih banyak ditemukan di Indonesia seperti

di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Ambon, hingga Irian. Selain itu, tanaman

ini juga dibudidayakan di India, Banglades, Cina, Madagaskar, Filipina, dan

Malaysia (Dalimartha, 2005).

Gambar 2. Rimpang Temu Putih (Anonim, 2013)

Kedudukan temu putih dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan

sebagai berikut :

Jenis : Curcuma zedoaria (Berg.) Roscoe

Menurut berbagai penelitian eksperimental, temu putih berkhasiat

sebagai antijamur, antineoplastik, antibakteri, dan antitrombotik (Chang and But, 1987). Rimpang temu putih mengandung 1-2,5% minyak menguap dengan

komposisi utama sesquiterpene. Minyak menguap tersebut mengandung lebih dari 20 komponen seperti curzerenone (zedoarin) yang merupakan komponen terbesar,

1,8-cineole, germacrone, curzerene, Epicurzerenone, cymene, α-phellandrene, β

-eusdesmol, curcumin, furanodiene, furanodienone, zederone, curzeone,

13-hydroxygermacrone, dihydrocurdione, curcumenone, zedoaronediol, curcumenol,

zedoarol, curcumanolide-A, curcumanolide-B, ethyl para-methoxycinnamate,

b-turmerone, zingiberene, dihydrocurcumin, curdione, neocurdione (Lobo, Prabhu, Shirwaikar, and Shirwaikar, 2009).

Minyak atsiri rimpang temu putih memiliki daya antibakteri terhadap

beberapa jenis bakteri patogen, salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis

yang dapat menimbulkan bau kaki. Melalui penelitian diketahui bahwa pada

konsentrasi 500 ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis (Hartono, Nurlaila, dan Batubara, 2011).

E. Emulgel

Gel merupakan sistem semipadat yang terdiri dari suspensi yang dibuat

dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan

terpenetrasi oleh suatu cairan (Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan,

keterbatasan sebagai penghantar obat-obat yang bersifat hidrofobik (Khullar,

Kumar, and Saini, 2011). Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka dilakukan

pendekatan berbasis emulsi. Ketika gel dan emulsi dikombinasikan bersama

menjadi suatu sediaan, sediaan tersebut dikenal sebagai emulgel. Emulgel

membantu mengatasi masalah tersebut, droplet-droplet minyak akan terdispersi

dalam fase air menghasilkan emulsi tipe oil in water (O/W). Kemudian emulsi ini yang akan dicampur dalam basis gel. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas dan

pelepasan obat (Panwar, Upadhyay, Bairagi, Gujar, Darwhekar, and Jain, 2011). Menurut Voigt (1994), gel pada penggunaan topikal memiliki beberapa

kelebihan, yaitu kemampuan penyebaran pada kulit baik, efek dingin yang

dijelaskan melalui penguapan lambat dari kulit, kemudahan pencucian dengan air,

dan pelepasan obat yang baik. Emulsi memiliki kemampuan penetrasi yang tinggi

ke dalam kulit (Bhanu, Shanmugam, and Lakshmi, 2011). Emulsi diaplikasikan untuk pemberian minyak dan obat cair bersama, dengan tujuan menyamarkan rasa,

bau, dan penampilan yang tidak menyenangkan, bahkan kadang untuk

mendukung absorpsi pada obat-obat tertentu (Allen Jr., 2002).

Emulgel (emulsion in gel) merupakan emulsi baik tipe oil-in-water

maupun water-in-oil yang dimodifikasikan dengan gelling agent. Emulgel

memiliki tingkat penerimaan yang tinggi sebagai sediaan topikal sebab memiliki

gabungan kelebihan dari gel dan emulsi (Bhanu, Shanmugam, and Lakshmi, 2011). Emulgel memiliki sifat-sifat menguntungkan, antara lain dapat

melembabkan, mudah penyebarannya, mudah dihilangkan, larut dalam air, dan

Emulgel dibuat dengan cara mencampurkan emulsi dan gel pada

perbandingan tertentu. Pada formula emulgel terdapat bahan tambahan yang

digunakan agar membentuk bentuk sediaan yang stabil, yaitu :

1. Emulsifying agent untuk menghasilkan emulsi yang stabil, dengan menurunkan tegangan muka antar fase pendispersi dan fase terdispersi, yang

pada umumnya memiliki perbedaan polaritas sehingga tidak dapat bercampur

(Pena, 1990).

2. Gelling agent digunakan membentuk tiga ikatan dimensional yang akan membatasi gerak kinetik dari fase pendispersi, dengan ini maka akan

meningkatkan viskositas dari suatu sediaan (Rowe, Sheskey, and Quinn, 2009).

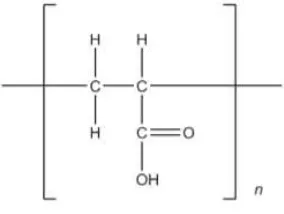

F. Carbopol

Carbopol atau carbomer merupakan gelling agent yang sering digunakan untuk menghasilkan gel ataupun emulgel dengan karakteristik yang diinginkan.

Carbomer berasal dari polimer sintesis dengan bobot molekul tinggi dari ikatan

silang asam akrilat dengan alil eter dari sukrosa lain atau alil eter dari

Mekanisme pembentukan gel tergantung pada netralisasi gugus asam

karboksilat ke bentuk garamnya sehingga menghasilkan gel yang jernih dengan

viskositas optimum pada pH 7 (Conteras and Sanchez, 2001). Carbomer dapat

meningkatkan viskositas. Viskositasnya lebih tinggi pada pH 6-11, sedangkan

pada pH kurang dari 3 atau lebih dari 12 maka viskositasnya akan berkurang.

Penambahan basa akan memutuskan lebih banyak gugus karboksil sehingga gaya

tolak menolak elektrostatis lebih besar, sehingga membuat polimer mengembang

dan lebih rigid (Rowe, Sheskey, and Quinn, 2009). Bila carbomer memiliki viskositas yang baik, maka pelepasan zat aktif yang diberikan baik pula (Patil,

2005).

Carbopol 940 dapat digunakan sebagai gelling agent dalam memformulasikan obat yang bersifat hidrofobik seperti minyak atsiri ke dalam

sediaan emulgel. Minyak atsiri akan lebih mudah digunakan bila diformulasikan

ke dalam suatu sediaan seperti emulgel yang terdiri dari kombinasi dua sistem,

yaitu sistem emulsi dan sistem gel. Pada sistem emulsi, minyak atsiri yang

bersifat hidrofobik dapat bercampur dengan fase minyak dan fase air karena

terdapat emulsifying agent (menurunkan tegangan permukaan). Setelah sistem emulsi terbentuk, gelling agent ditambahkan untuk membentuk emulsi menjadi emulgel dengan membentuk sistem gel dan meningkatkan konsistensi sediaan

G. Uji Sifat Fisik Sediaan Topikal

Uji sifat sediaan yang meliputi pH, viskositas, daya sebar, dan ukuran

droplet bertujuan untuk mengetahui pH sediaan, penyebaran pada kulit,

pengeluaran sediaan dari wadah atau kemasan, pelepasan obat dari basisnya, dan

kestabilan sediaan (Martin, Swarbrick, dan Cammarata, 1993).

1. pH

Pada pembuatan sediaan topikal diharapkan sediaan memiliki pH yang

sama atau sedekat mungkin dengan pH kulit normal agar terhindar dari resiko

iritasi kulit. Kulit normal relatif memiliki pH yang berkisar antara 4-6,5

(Baranoski andAyello, 2008).

2. Viskositas

Pada pembuatan sediaan semisolid, reologi berpengaruh pada

penerimaan pasien, stabilitas fisika dan ketersediaan hayati, salah satunya

adalah viskositas. Viskositas adalah suatu pertahanan dari suatu cairan untuk

mengalir pada suatu tekanan yang diberikan, semakin tinggi viskositas maka

semakin besar tahanannya sehingga semakin besar pula gaya yang diperlukan

untuk membuat cairan tersebut dapat mengalir (Sinko, 2006). Viskositas (η) digambarkan dengan persamaan matematika :

𝜂 =!! =!!!!"#!!"# !"#$!!

!"#$ (1)

Dari persamaan itu dapat diketahui bahwa peningkatan gaya geser (shear stress) sebanding dengan kecepatan geser (shear rate). Namun hal ini hanya berlaku untuk senyawa dengan tipe Newtonian seperti air, alkohol, gliserin,

dan larutan polimer umumnya termasuk tipe Newtonian. Pada tipe

non-Newtonian, viskositas tidak berbanding lurus dengan kecepatan geser. Tipe

non-Newtonian meliputi plastis, pseudoplastis, dan dilatan (Liebermann,

Rieger, and Banker, 1996).

Pengujian viskositas dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai

jenis viskometer berdasarkan kebutuhan formulator (Garg, Aggarwal, Garg,

and Singla, 2002). 3. Daya sebar

Daya sebar adalah kemampuan dari suatu sediaan untuk menyebar di

tempat aplikasi, dan merupakan salah satu karakteristik penting yang

bertanggung jawab dalam keefektifan atau transfer dosis yang tepat ke tempat

target, kemudahan aplikasi pada substrat, pengeluaran dari kemasan, dan

penerimaan konsumen dalam menggunakan sediaan semi solid. Faktor-faktor

yang mempengaruhi daya sebar, yaitu viskositas sediaan, lama tekanan,

temperatur tempat aksi (Garg, Aggarwal, Garg, and Singla, 2002).

Metode yang paling sering digunakan dalam pengukuran daya sebar

adalah metode parallel-plate. Keuntungan metode ini yaitu sederhana, mudah untuk dilakukan, dan tidak memerlukan banyak biaya. Namun, metode ini

kurang tepat dan sensitif karena data yang dikumpulkan harus dihitung lagi

secara manual (Garg, Aggarwal, Garg, and Singla, 2002). 4. Uji ukuran droplet

Ukuran droplet merupakan parameter untuk mengukur kestabilan suatu

sediaan pada object glass kemudian diamati ukuran droplet menggunakan mikroskop. Diameter terjauh dari tiap droplet dicatat sejumlah 500 droplet,

kemudian dihitung rata-ratanya (Mantyas, 2013).

H. Uji Antibakteri

Uji antibakteri memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui kemampuan

suatu agen dalam menghambat maupun membunuh bakteri tertentu. Ada beberapa

metode dalam melakukan pengujian daya antibakteri, yaitu :

1. Metode Dilusi

Metode dilusi dapat digunakan untuk menentukan Kadar Hambat

Minimal (KHM), yaitu konsentrasi terendah yang dapat menghambat

pertumbuhan bakteri dan menentukan Kadar Bunuh Minimal (KBM), yaitu

konsentrasi terendah yang dapat membunuh bakteri (Pratiwi, 2008).

2. Metode Difusi

Metode difusi mengukur aktivitas antibakteri berdasarkan pengamatan

diameter zona jernih yang dihasilkan pada media karena adanya agen

antibakteri yang berdifusi dari tempat awal pemberian. Metode ini dilakukan

dengan menempatkan agen antibakteri pada media padat yang telah

diinokulasikan biakan bakteri (Jawetz, Melnick, and Adelberg, 1996). Ada beberapa cara dalam melakukan metode difusi ini, yaitu :

a. Cara sumuran.

Cara ini dilakukan dengan menginokulasikan bakteri ke media kemudian

lurus dengan permukaan media, selanjutnya ke dalam sumuran ini

dimasukkan agen antibakteri. Daya antibakteri yang diukur adalah

diameter zona jernih yang dihasilkan di sekitar sumuran (Pratiwi, 2008).

b. Cara paper disc.

Cara ini dilakukan dengan menginokulasikan bakteri ke media kemudian

setelah memadat, paper disc diletakkan di atas media yang telah memadat, dan ditetesi dengan agen antibakteri, sehingga agen antibakteri

meresap ke dalam paper disc. Daya antibakteri yang diukur adalah diameter zona jernih yang dihasilkan di sekitar disc (Pratiwi, 2008).

I. Landasan Teori

Bau kaki merupakan salah satu masalah yang mengganggu kehidupan

sehari-hari seseorang. Bau kaki ini timbul ketika kaki mulai berkeringat.

Penyebab terjadinya bau kaki ini adalah bakteri Staphylococcus epidermidis, yang merupakan salah satu flora normal pada kulit manusia. Bakteri ini akan

mendegradasi leusin dalamkeringat yang diproduksi menjadi isovaleric acid yang diketahuimenjadi penyebab bau kaki.

Menurut berbagai penelitian, rimpang temu putih dapat digunakan

sebagai antibakteri, antijamur, antineoplastik, antibakteri, dan antitrombotik.

Rimpang temu putih mengandung 1-2,5% minyak menguap dengan komposisi

utama sesquiterpene. Minyak menguap tersebut mengandung lebih dari 20 komponen seperti curzerenone (zedoarin) yang merupakan komponen terbesar,

-eusdesmol, curcumin, furanodiene, furanodienone, zederone, curzeone,

13-hydroxygermacrone, dihydrocurdione, curcumenone, zedoaronediol, curcumenol,

zedoarol, curcumanolide-A, curcumanolide-B, ethyl para-methoxycinnamate,

b-turmerone, zingiberene, dihydrocurcumin, curdione, neocurdione.

Minyak atsiri rimpang temu putih memiliki daya antibakteri terhadap

beberapa jenis bakteri patogen, salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis

yang merupakan salah satu flora alami pada kulit manusia yang dapat

menimbulkan bau kaki. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Maiyani Hartono,

Nurlaila, Irmanida Batubara (2011), menunjukkan bahwa pada konsentrasi 500

ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat pertumbuhan dari

bakteri Staphylococcus epidermidis. Berdasarkan efektivitas minyak atsiri temu putih dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab terjadinya bau kaki,

maka minyak atsiri temu putih dapat diformulasikan ke dalam bentuk sediaan

topikal sebagai penghilang bau kaki.

Emulgel merupakan formula modifikasi gabungan dari emulsi dan gel.

Emulgel ini akan membantu mengatasi masalah yang dimiliki oleh gel, yaitu

keterbatasan sebagai penghantar obat-obat yang bersifat hidrofobik. Selain itu,

kelebihan emulgel yaitu terdiri dari emulsi yang mempunyai kemampuan

penetrasi yang tinggi dan terdapat dalam sistem gel yang memiliki kandungan air

tinggi, sehingga memberikan sensasi dingin di kulit dan membuat kulit terasa

meningkatkan viskositas. Carbopol 940 sebagai gelling agent memiliki range kadar 0,5-2,0%. Viskositas dari carbopol 940 sangat tergantung pada pH. Bila pH

carbopol tidak dinetralkan, viskositasnya akan turun karena ikatan hidrogen pada

strukturnya mudah putus. Penambahan basa akan memutuskan lebih banyak

gugus karboksil sehingga gaya tolak-menolak elektrostatik lebih besar,

memperbesar volume, membuat gel mengembang dan lebih rigid. Carbopol 940

dapat mempengaruhi sifat fisik, meliputi viskositas, daya sebar dan stabilitas dari

sediaan emulgel yang dihasilkan. Penambahan gelling agent akan meningkatkan stabilitas dari sistem emulsi yang terbentuk karena meningkatnya viskositas dari

sediaan. Bila carbopol 940 memiliki viskositas yang optimum, maka pelepasan

zat aktif yang diberikan baik pula. Bila carbopol 940 memiliki viskositas yang

terlalu tinggi (terlalu kental/rigid), maka pelepasan zat aktif akan semakin

menurun karena zat aktif akan semakin sulit untuk keluar berdifusi.

Salah satu metode yang digunakan dalam menguji aktivitas antibakteri,

yaitu metode difusi. Metode difusi dilakukan berdasarkan pengamatan diameter

zona jernih atau zona hambat yang dihasilkan pada media yang telah

diinokulasikan bakteri karena adanya agen antibakteri yang berdifusi dari tempat

awal pemberian. Metode difusi yang digunakan adalah sumuran. Difusi sumuran

dilakukan dengan menginokulasikan bakteri ke media. Kemudian setelah

memadat, dibuat sumuran dengan diameter tertentu dan tegak lurus dengan

permukaan media. Selanjutnya ke dalam sumuran ini dimasukkan agen antibakteri.

Daya antibakteri yang diukur adalah diameter zona jernih yang dihasilkan di

J. Hipotesis

1. Sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki sifat fisik yang

memenuhi kriteria.

2. Sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih memiliki aktivitas

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.

3. Sediaan emulgel minyak atsiri rimpang temu putih dengan variasi komposisi

24

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian eksperimental

murni dan rancangan acak lengkap pola searah.

B. Variabel Penelitian 1. Variabel Utama

a. Variabel bebas.

Konsentrasi gelling agent (carbopol 940) yang akan digunakan. b. Variabel tergantung.

Sifat fisik emulgel yang meliputi organoleptis, viskositas, daya sebar, dan

pH. Stabilitas emulgel meliputi pergeseran viskositas setelah

penyimpanan selama 48 jam, 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari, serta

diameter zona hambat terhadap Staphylococcus epidermidis.

2. Variabel Pengacau

a. Variabel Pengacau Terkendali.

Kecepatan, lama, dan suhu pengadukan dalam pembuatan sediaan

emulgel minyak atsiri rimpang temu putih, wadah penyimpanan, lama

penyimpanan, kondisi penyimpanan, suhu inkubasi, lama inkubasi,

b. Variabel Pengacau Tak Terkendali.

Suhu ruangan dan kelembaban ruangan saat pembuatan dan pengujian

emulgel minyak atsiri rimpang temu putih, serta kemungkinan

penguapan minyak atsiri rimpang temu putih.

C. Definisi Operasional

1. Minyak atsiri temu putih adalah minyak atsiri yang berasal dari rimpang tanaman temu putih yang diperoleh dari Eteris Nusantara dengan ciri

organoleptis berbentuk cairan kental, berbau khas aromatis, dan berwarna

kuning keemasan.

2. Emulgel minyak atsiri temu putih adalah sediaan topikal semisolid dengan bahan aktif minyak atsiri temu putih yang digunakan untuk menghilangkan

bau kaki yang dibuat sesuai dengan formula yang tercantum pada penelitian

ini.

3. Gelling agentadalah suatu zat yang dapat membentuk suatu massa gel, yang

berfungsi untuk mengentalkan dan menstabilkan emulgel minyak atsiri temu

putih. Pada penelitian ini menggunakan carbopol 940.

4. Pelarut adalah campuran dari gliserin, tween 80, span 80, dan air yang digunakan untuk melarutkan minyak atsiri temu putih pada uji antibakteri

minyak atsiri temu putih terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis.

5. Sifat fisik sediaan topikal antibakteri temu putih adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui kualitas fisik sediaan topikal antibakteri emulgel

viskositas 48 jam setelah pembuatan serta stabilitas viskositas 48 jam dan

setiap minggu selama 1 bulan penyimpanan.

6. Viskositas adalah suatu pertahanan dari emulgel minyak atsiri temu putih untuk mengalir setelah adanya pemberian gaya. Semakin besar viskositas,

maka emulgel minyak atsiri temu putih akan makin tidak mudah untuk

mengalir.

7. Daya sebar adalah diameter penyebaran tiap 1 gram emulgel minyak atsiri temu putih pada alat uji daya sebar yang diberi beban total 125 gram dan

didiamkan selama 1 menit.

8. Pergeseran viskositas adalah stabilitas dari emulgel minyak atsiri temu putih dilihat viskositas setelah 48 jam, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari

penyimpanan yang dianalisis dengan statistik.

9. Daya antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih adalah kemampuan sediaan topikal antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih untuk

menghambat atau membunuh Staphylococcus epidermidis penyebab bau kaki, yang ditunjukan melalui diameter zona hambat yang dihasilkan.

10.Zona hambat adalah zona jernih di mana tidak dijumpai pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis atau terdapat pertumbuhan sedikit sekali dibandingkan dengan kontrol pertumbuhan.

D. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah minyak atsiri rimpang

temu putih, carbopol 940 (kualitas farmasetis), gliserin (kualitas farmasetis),

Tween 80 dan Span 80 (kualitas farmasetis), parafin cair (kualitas farmasetis),

TEA (kualitas farmasetis), metil paraben (kualitas farmasetis), propil paraben

(kualitas farmasetis), aquadest steril, etanol 70%, bakteri uji Staphylococcus epidermidis, media Muller-Hinton Agar (Merck), Muller-Hinton Broth (Merck).

E. Alat Penelitian

Glasswares merek pyrex Japan, neraca analitik, waterbath, mixer, pipet

ukur, cawan petri, tabung reaksi, termometer, indikator pH universal, vortex,

viscotester seri VT 04 (RION-JAPAN), stopwatch, alat pengukur daya sebar,

refractometer ABBE, piknometer, pipet mikro 5-100 µL, jarum ose, alat pembuat sumuran, autoclave, inkubator, jangka sorong.

F. Tata Cara Penelitian 1. Verifikasi Minyak Atsiri Rimpang Temu Putih

Verifikasi sifat fisik minyak atsiri rimpang temu putih yang dilakukan

pada penelitian ini, meliputi:

a. Pengamatan organoleptis.

Pengamatan organoleptis meliputi pengamatan bentuk, warna, dan bau

b. Verifikasi indeks bias minyak atsiri rimpang temu putih.

Indeks bias minyak atsiri rimpang temu putih diukur dengan

menggunakan hand refractometer. Minyak atsiri rimpang temu putih diteteskan pada prisma utama, kemudian prisma ditutup dan ujung

refraktometer diarahkan ke arah cahaya terang, sehingga melalui lensa

skala dapat dilihat dengan jelas dan ditentukan nilai indeks biasnya.

Refraktometer dialiri air mengalir dan diatur suhunya menjadi 20°C.

Nilai indeks bias minyak atsiri rimpang temu putih ditunjukkan oleh

garis batas yang memisahkan sisi terang dan sisi gelap pada bagian atas

dan bawah. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali (Kusuma, 2010).

Perhitungan :

c. Verifikasi bobot jenis minyak atsiri temu putih.

Bobot jenis minyak atsiri rimpang temu putih diukur dengan

menggunakan piknometer yang telah dikalibrasi, dengan menetapkan

bobot piknometer kosong dan bobot air, pada suhu 25°C. Piknometer

diisi dengan minyak atsiri rimpang temu putih, dan kondisikan suhu

hingga 25°C, kemudian piknometer ditimbang. Bobot piknometer yang

piknometer kosong. Bobot jenis minyak atsiri rimpang temu putih

merupakan perbandingan antara bobot minyak atsiri rimpang temu putih

dengan bobot air dalam piknometer pada suhu 25°C. Dilakukan replikasi

sebanyak 3 kali.

Perhitungan :

Bobot jenis minyak atsiri temu putih = !"!"# !"#$%& !"#$%$ !"#$ !"#$!

!"!"# !"# !"#" !"!! !"°!

(Kusuma, 2010).

2. Uji Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis

a. Penentuan konsentrasi minyak atsiri temu putih.

Minyak atsiri temu putih dibuat dalam beberapa seri konsentrasi, yaitu 5,

7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, dan 20% v/v dengan pelarut (campuran gliserin,

tween 80, span 80, dan air).

b. Pembuatan stok bakteri Staphylococcus epidermidis.

Media Muller-Hinton Agar (MHA) suhu 45-50°C dimasukkan ke dalam

tabung reaksi sejumlah 7 ml, kemudian disterilkan dengan menggunakan

autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit. Pada suhu 45-50°C, tabung

reaksi dimiringkan dan dibiarkan memadat. Diambil 1 ose biakan murni

Staphylococcus epidermidis dan diinokulasikan secara goresan, inkubasi

c. Pembuatan suspensi bakteri.

Suspensi bakteri dibuat dengan mengambil 1 ose koloni bakteri

Staphylococcus epidermidis dari stok bakteri, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah berisi media Muller-Hinton Broth (MHB) steril,

inkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator, selanjutnya

kekeruhan suspensi bakteri Staphylococcus epidermidis disesuaikan dengan standar Mac Farland 0,5 (1,5 x 108 CFU/mL).

d. Pembuatan kontrol media.

Media MHA steril dituang ke dalam cawan petri, biarkan memadat,

kemudian diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37°C. Setelah

diinkubasi, diamati dan dibandingkan dengan perlakuan.

e. Pembuatan kontrol pertumbuhan bakteri uji Staphylococcus epidermidis.

Media MHA steril dengan suhu 45-55°C, diinokulasikan suspensi bakteri

uji dengan kepadatan dan jumlah yang sama dengan suspensi bakteri uji

pada perlakuan, kemudian tuang ke cawan petri steril dan digoyang

sehingga pertumbuhan bakteri dapat merata. Cawan petri tersebut

kemudian diinkubasi 24 jam, dengan suhu 37°C. Setelah diinkubasi,

diamati pertumbuhan bakteri uji melalui kekeruhan media dibandingkan

dengan perlakuan.

f. Pembuatan kontrol positif.

labu ukur 10 mL dan diperlukan sebanyak 20 mg serbuk clindamycin,

sehingga dihitung penimbangan clindamycin 0,2% :

!" !"

!"# !"× rata-rata isi 20 kapsul clindamycin

g. Uji daya antibakteri minyak atsiri temu putih terhadap Staphylococcus epidermidis dengan metode difusi sumuran.

Cawan petri steril diisi hingga 1/3 tinggi cawan petri dengan media MHA

steril dan biarkan memadat, layer ini merupakan layer pertama. Layer

kedua dituang di atas lapisan pertama, hingga 3/4 tinggi cawan petri

dengan media MHA yang telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri.

Selanjutnya, dibuat 9 lubang sumuran dengan diameter 8 mm pada

cawan petri yang telah berisi media MHA double layer yang telah padat. Ketujuh sumuran masing-masing diisi dengan 50 µl minyak atsiri

rimpang temu putih dengan konsentrasi yang berbeda (5, 7,5, 10, 12,5,

15, 17,5, 20%). Satu sumuran diisi oleh pelarut sebagai kontrol negatif

dan satu sumuran diisi oleh clindamycin 0,2% sebagai kontrol positif. Cawan petri dilapisi dengan menggunakan plastic wrap, kemudian

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C, dan diamati serta diukur

diameter zona hambat yang dihasilkan. Konsentrasi dengan daya

antibakteri yang maksimal dipakai untuk pengujian daya antibakteri

sediaan topikal antibakteri temu putih. Penelitian ini dilakukan 3 kali

replikasi sesuai dengan replikasi dari sediaan topikal antibakteri temu

3. Formula Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih

Formula yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada formula basis

emulgel (Wijayanti, 2013) dalam 200 g adalah sebagai berikut.

Tabel I. Formula basis emulgel (200 g)

Bahan Satuan (g)

Dari formula tersebut, dilakukan modifikasi sebagai berikut :

Tabel II. Formula emulgel minyak atsiri temu putih dengan perbandingan komposisi carbopol 940 (100 g)

Bahan FI (g) FII (g) FIII (g) Minyak atsiri temu putih 13,77 13,77 13,77

Parafin cair 17,25 17,25 17,25

Keterangan : FI = Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih (carbopol 940 0,5 %)

FII = Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih (carbopol 940 0,75 %)

4. Pembuatan Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih

Carbopol 940 dikembangkan dengan menggunakan 35 mL aquadest dari formula selama 24 jam, kemudian semua bahan yang termasuk dalam fase

minyak (parafin cair, propil paraben dan Span 80) dicampur terlebih dahulu

pada suhu 50°C di atas waterbath demikian halnya dengan fase air (gliserin,

aquadest, metilparaben dan Tween 80). Campuran fase minyak dicampurkan dengan fase air menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm selama 1 menit pada suhu 50°C. Setelah sistem emulsi dingin (suhu ruangan), minyak

atsiri temu putih dimasukkan, dicampur menggunakan mixer dengan

kecepatan 300 rpm selama 1,5 menit.

Emulsi selanjutnya dicampurkan dengan carbopol 940 yang sebelumnya

telah dikembangkan dengan 35 mL aquadest dari formula menggunakan

mixerdengan kecepatan putar 300 rpm selama 2,5 menit pada suhu ruangan.

Kemudian trietanolamin (TEA) ditambahkan ke dalam campuran, dan

campuran diaduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm

selama 1,25 menit.

5. Pembuatan Kontrol Positif Emulgel Clindamycin 0,2%

Carbopol 940 dikembangkan dengan menggunakan 35 mL aquadest dari formula selama 24 jam, kemudian semua bahan yang termasuk dalam fase

minyak (parafin cair, propil paraben dan Span 80) dicampur terlebih dahulu

pada suhu 50°C di atas waterbath demikian halnya dengan fase air (gliserin,

dengan fase air menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm selama 1 menit pada suhu 50°C. Setelah sistem emulsi dingin (suhu ruangan),

clindamycin dimasukkan, dicampur menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm selama 1,5 menit.

Emulsi selanjutnya dicampurkan dengan carbopol 940 yang sebelumnya

telah dikembangkan dengan 35 mL aquadest dari formula menggunakan

mixerdengan kecepatan putar 300 rpm selama 2,5 menit pada suhu ruangan.

Kemudian trietanolamin (TEA) ditambahkan ke dalam campuran, dan

campuran diaduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan 300 rpm

selama 1,25 menit.

6. Uji pH Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih

Pengukuran pH ini menggunakan indikator universal, yaitu dengan

memasukkan indikator pH universal (pH strips) ke dalam emulgel minyak

atsiri temu putih yang telah dibuat. Kemudian menentukan pHnya dengan

membandingkan warna yang dihasilkan dengan standar (Wijayanti, 2013).

7. Uji Sifat Fisik Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih

Sifat fisik sediaan emulgel minyak atsiri temu putih yang diuji pada

penelitian ini meliputi :

a. Organoleptis.

Pemeriksaan orhanoleptis meliputi bentuk, warna dan bau yang diamati

b. Uji Viskositas.

Pengukuran viskositas menggunakan alat Viscometer Rion seri VT 04.

Emulgel dimasukkan ke dalam wadah hingga penuh dan dipasang pada

portable viscotester. Viskositas emulgel diketahui dengan mengamati

gerakan jarum penunjuk viskositas (Instruction Manual Viscotester

VT-04E) (Tiran, 2014). Uji ini dilakukan 48 jam setelah pembuatan untuk

mengetahui efek faktor terhadap viskositas, sedangkan untuk mengetahui

stabilitas emulgel dilakukan setelah 48 jam, 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan

28 hari penyimpanan. Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Viskositas

yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah antara 200-350 d.Pa.s.

c. Uji Daya Sebar.

Sediaan emulgel ditimbang seberat 1 gram dan diletakkan di tengah kaca

bulat berskala. Di atas emulgel diletakkan kaca bulat lain dan beban

dengan berat total 125 gram, didiamkan selama 1 menit, kemudian

dicatat penyebarannya (Garg, Aggarwal, Garg, and Singla, 2002). Pengujian daya sebar dilakukan 48 jam setelah emulgel selesai dibuat.

Dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Daya sebar yang dikehendaki di

dalam penelitian ini yaitu 3-5 cm.

8. Uji Daya Antibakteri Emulgel Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis dengan Metode Difusi Sumuran

Pada uji ini dibuat kontrol media dan kontrol pertumbuhan di

kontrol media, yaitu media yang tidak diberi bakteri Staphylococcus

epidermidis, kemudian satu petri lainnya dibuat kontrol pertumbuhan, yaitu

media yang diberi 1 mL bakteri Staphylococcus epidermidis ke dalam MHA

hangat (suam-suam kuku) setelah sterilisasi, kemudian diinkubasikan terbalik

selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator.

Selanjutnya pada pengujian ini dibuat tiga petri besar yang diisi hingga

1/3 tinggi cawan petri dengan media MHA steril (36 mL) dan dibiarkan

memadat, layer ini merupakan layer pertama. Layer kedua dituang di atas lapisan pertama, hingga 3/4 tinggi cawan petri (61 mL) dengan media MHA

yang telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dengan perlakuan sama

seperti kontrol pertumbuhan diberi masing-masing 2,5 mL suspensi bakteri

Staphylococcus epidermidis dan diberi 9 lubang sumuran sampai pada layer

atas dengan diameter 8 mm pada cawan petri yang telah berisi MHA steril

double layer yang telah memadat. Dalam masing-masing cawan petri, ke dalam sumuran diberi ketiga formula basis emulgel, ketiga formula emulgel

minyak atsiri temu putih 15%, dan ketiga formula kontrol positif emulgel

antibakteri (clindamycin 0,2%). Kemudian dilakukan replikasi sebanyak tiga kali. Setelah itu cawan petri dilapisi dengan menggunakan plastic wrap, diinkunbasikan terbalik selama 24 jam pada suhu 37°C dalam inkubator.

G. ANALISIS HASIL

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data sifat fisik sediaan

topikal antibakteri emulgel minyak atsiri temu putih yang meliputi organoleptis,

viskositas, daya sebar, pH, serta data daya antibakteri sediaan topikal antibakteri

emulgel minyak atsiri temu putih, kontrol basis sediaan topikal emulgel, dan

kontrol positif sediaan topikal emulgel antibakteri. Hasil pengujian aktivitas

sediaan emulgel antibakteri minyak atsiri temu putih dan uji sifat fisik sediaan

dianalisis secara statistik dengan uji Shapiro-Wilk untuk melihat distribusi data. Jika distribusi data normal, dilanjutkan dengan Levene’s Test untuk melihat kehomogenan data. Jika data sudah homogen dilanjutkan dengan menggunakan

38

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identifikasi dan Verifikasi Minyak Atsiri Temu Putih

Penelitian ini menggunakan minyak atsiri temu putih yang berasal dari

Eteris Nusantara. Minyak atsiri temu putih merupakan minyak atsiri yang berasal

dari rimpang temu putih (Curcuma zedoaria [Berg.] Roscoe) yang telah diidentifikasi melalui beberapa uji yang dibuktikan dengan Certificate of Analysis

(CoA), yaitu uji organoleptis, uji kelarutan, uji bobot jenis, uji rotasi optik, dan uji

indeks bias (Lampiran 1). Minyak atsiri temu putih digunakan sebagai bahan

penelitian karena minyak ini diketahui memiliki daya antibakteri terhadap bakteri

Staphylococcus epidermidis dengan KHM sebesar 500 ppm (Hartono, Nurlaila, dan Batubara, 2011).

Gambar 4. Minyak Atsiri Temu Putih

Tahap awal yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu dengan uji

indeks bias, dan bobot jenis. Uji organoleptis minyak atsiri temu putih meliputi

bau, warna, dan rasa. Peneliti melakukan verifikasi ulang terhadap minyak atsiri

temu putih dengan tujuan untuk lebih memastikan apakah minyak atsiri yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah benar minyak atsiri temu putih yang sesuai

dengan literatur yang digunakan. Hasil yang semakin mendekati literatur

menunjukkan keaslian minyak atsiri yang semakin tinggi pula.

Verifikasi ulang minyak atsiri temu putih yang dilakukan menunjukkan

hasil sebagai berikut :

Tabel III. Hasil verifikasi minyak atsiri temu putih (𝝌 ± SD)

Sifat Fisik Indeks bias 1,4640-1,4860 1,39-1,482 1,4801 ± 0,00058 Bobot jenis 0,890-0,970 0,899-0,9313 g/mL 0,9308 ± 0,00058

Dari tabel III dapat diketahui bahwa hasil verifikasi organoleptis, indeks

bias, dan bobot jenis minyak atsiri temu putih sesuai dengan literatur dan

Certificate of Analysis (CoA) (Lampiran 1). Berdasarkan hasil verifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa minyak atsiri temu putih yang diperoleh dari Eteris

B. Uji Daya Antibakteri Minyak Atsiri Temu Putih terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis

Dalam penelitian Kobayashi (1990), ditemukan bahwa Staphylococcus epidermidis, yang merupakan flora normal kulit, memainkan peran utama dalam menimbulkan bau kaki. Di dalam keringat terdapat kandungan asam amino,

seperti leusin, valin, dan isoleusin. Bakteri ini akan mendegradasi leusin dalam

keringat dengan bantuan enzim leusin dehidrogenase menghasilkan isovaleric acid yang diketahui menjadi penyebab bau kaki. Isovaleric acid merupakan suatu senyawa asam lemak rantai pendek (Ara, et al., 2006).

Bahan aktif yang digunakan pada formulasi sediaan topikal emulgel

antibakteri pada penelitian ini adalah minyak atsiri temu putih yang berasal dari

rimpang tanaman temu putih. Pada penelitian yang dilakukan oleh Maiyani

Hartono, Nurlaila, Irmanida Batubara (2011), menunjukkan bahwa pada

konsentrasi 500 ppm, minyak atsiri rimpang temu putih sudah bisa menghambat

pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis.

Uji ini merupakan uji pendahuluan yang dilakukan sebelum

memformulasikan minyak atsiri temu putih ke dalam sediaan emulgel untuk

memastikan bahwa minyak atsiri temu putih memiliki daya antibakteri terhadap

bakteri Staphylococcus epidermidis. Kualitas atau kadar dalam minyak atsiri temu putih yang digunakan dalam setiap penelitian pasti berbeda-beda. Hal ini dapat

dipengaruhi oleh faktor klimatik (iklim), faktor edafik (kondisi tanah), faktor

fisiografi, dan faktor biotik. Perbedaan kualitas (kadar) minyak atsiri temu putih