PREVALENSI MOLAR TIGA YANG TERPENDAM PADA SUKU TIONGHOA, MINANGKABAU DAN

BATAK DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA DITINJAU DARI RADIOGRAFI PANORAMIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Syarat memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Gigi

LIM YEE XUAN NIM : 140600245

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2018

Fakultas Kedokteran Gigi Unit Radiologi Kedokteran Gigi Tahun 2018

Lim Yee Xuan

Prevalensi molar tiga yang terpendam pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau di universitas sumatera utara ditinjau dari radiografi panoramik.

x + 54 halaman

Impaksi gigi molar ketiga merupakan gigi yang jalan erupsi normalnya terhalang. Gigi impaksi dapat diperiksa menggunakan radiografi panoramik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi molar ketiga impaksi pada suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau di USU.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan jumlah sampel 90 orang, terdiri dalam 3 kelompok yaitu suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penelitian ini dilakukan di Unit Radiologi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Univesitas Sumatera Utara.

Hasil penelitian ini adalah prevalensi impaksi molar ketiga pada suku Tionghoa untuk maksila berdasarkan inklinasinya adalah distoangular (50%), vertikal (32,6%), dan mesioangular (17,4%), dan berdasarkan kedalamannya adalah kelas A (4,3%), kelas B (37%), dan kelas C (58,7%). Sedangkan pada mandibula inklinasinya adalah mesioangular (41,5 %) , vertikal (30,2 %), dan horisontal (28,3 %), kemudian berdasarkan kedalamannya adalah level A (28,3%), level B (58,5%), dan level C (13,2%). Berdasarkan hubungan dengan ramus adalah kelas Ⅰ (24,5 %) , kelas Ⅱ (69,8%), dan kelas Ⅲ (5,7%).

Prevalensi impaksi molar ketiga pada suku Batak untuk maksila berdasarkan inklinasinya adalah distoangular (45,2%), mesioangular (14,3%), vertikal (38,1%), dan lain-lain (2,4%), dan berdasarkan kedalamannya adalah kelas A (9,5%), kelas B (42,9%), dan kelas C (47,6%). Sedangkan pada mandibula berdasarkan inklinasinya adalah mesioangular (70%), vertikal (18 %), dan horisontal (12 %), kemudian berdasarkan kedalamannya adalah level A (44%), level B (50%), dan level C (6%).

Berdasarkan hubungan dengan ramus adalah kelas Ⅰ (46%), kelas Ⅱ (46%), dan kelas

Ⅲ (8%).

Prevalensi impaksi molar ketiga pada suku Minangkabau untuk maksila berdasarkan inklinasinya adalah distoangular (46,7 %), vertikal (42,2 %), dan mesioangular (11,1%), dan berdasarkan kedalamannya adalah kelas A (11.1%), kelas B sebesar 40%, dan kelas C sebesar 48,9%. Sedangkan pada mandibula berdasarkan inklinasinya adalah mesioangular (66,7%), vertikal (16,7%), horisontal (12,5%), dan lain-lain (4,2%), kemudian berdasarkan kedalamannya adalah level A (29,2%), level B (50%), dan level C (20,8%). Berdasarkan hubungan dengan ramus adalah kelas Ⅰ (27,1%), kelas Ⅱ (62,5%), dan kelas Ⅲ (10,4%).

Kesimpulan penelitian ini adalah impaksi molar ketiga pada suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau untuk maksila lebih banyak dijumpai posisi distoangular dan kelas C. Sedangkan untuk mandibula lebih banyak dijumpai posisi mesioangular, level B dan kelas Ⅱ.

Daftar rujukan : 52 (1996-2018)

4

TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji pada tanggal 18 Mei 2018

TIM PENGUJI

KETUA : Dr. Trelia Boel, drg., M.Kes., Sp.RKG. (K)

ANGGOTA : 1) Dewi Kartika, drg

2) Cek Dara Manja, drg., Sp. RKG.

3) Lidya Irani Nainggolan, drg., Sp. RKG.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Prevalensi Molar Tiga yang Terpendam pada Suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau di Universitas Sumatera Utara Ditinjau dari Radiografi Panoramik” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelaran Sarjana Kedokteran Gigi.

Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Ayahanda Lim Throw Siang dan Ibuanda Chua Yeng Peng atas segala kasih saying, doa dan dukungan serta bantuan baik berupa moral ataupun materi kepada penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Trelia Boel, drg., M.Kes., Sp.RKG. (K) dan Dewi Kartika, drg yang telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan semangat, motivasi, bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penulis skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Trelia Boel, drg., M.Kes., Sp.RKG. (K)., sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara dan sebagai pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

2. Dewi Kartika, drg, sebagai Ketua Department Radiologi Kedokteran Gigi dan sebagai pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

3. Cek Dara Manja, drg., Sp. RKG. dan Lidya Irani Nainggolan, drg., Sp. RKG., sebagai penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk penulis.

4. Pengawai Department Radiologi Dental FKG Universitas Sumatera Utara atas bantuan dan motivasinya (Bang Ari, Kak Rani dan Kak Tetty).

5. Kholidina Imanda Harahap, drg., MDSc., sebagai dosen pembimbing akademik atas motivasi dan bantuannya kepada penulis selama masa pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.

6. Teman-teman penulis seperti Wilda Ludika Simanjuntak, Elsa Monika Sirait, Poh Qian Yi, Nur Shamira, Nur Syamimi, Monogarie, Melvin Emha, Cindy Low Xin Ci, Lim Xin Huey, Tan Yan Yu, Derek Wong serta seluruh teman-teman angkatan 2014, senior dan junior yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam skripsi ini.

7. Teman-teman seperjuangan skripsi di Department Radiologi Dental seperti Mustika Lili Perdani, Erlinda Agrianthy, Ashavathany, Mahranisa Maraya Lubis, Sarah Muchfida, Gian Mubarani, Rizky Sitompul, Annisa Maisaroh, Aditha Khalissha, Nava Nitha, Fadhil Aswandi, Kalaivani, Hemarubeny, Riezky Nasution dan Nabilah Damanik atas memberi semangat dan masukan-masukan kepada penulis.

8. Joselin, Richard Austeen, Juliana Fang, Wilson Hartanto, Dicky Guntara, Jeanie Tansile, Hera Jemi Cibro dan subjek-subjek penelitian penulis yang tidak disebutkan satu per satu atas berpartisipasi dalam penelitian penulis dan membantu untuk mencari subjek penelitian penulis.

Akhir, kata penulis mengharapkan semoga skrpsi ini dapat memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara, khususnya di Department Radiologi Dental.

Medan, 11 April 2018 Penulis,

Lim Yee Xuan NIM: 140600245

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ……….

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ………..

HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI ……….…

KATA PENGANTAR ………...

DAFTAR ISI ………. vi

DAFTAR TABEL ………. viii

DAFTAR GAMBAR ………. ix

DAFTAR LAMPIRAN ………. x

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ………... 1

1.2 Rumusan Masalah ……….. 3

1.3 Tujuan Penelitian ………... 3

1.4 Manfaat Penelitian ………. 3

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Demografi suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau ……... 5

2.2 Definisi Gigi Impaksi ……….... 7

2.2.1 Etiologi Gigi Impaksi ……….... 7

2.2.2 Pertumbuhan Molar Ketiga ……… 8

2.2.3 Klasifikasi Impaksi Molar Ketiga ………... 9

2.2.3.1 Klasifikasi menurut Pell dan Gregory ………... 9

2.2.3.2 Klasifikasi menurut Gregory Winter ………. 10

2.2.3.3 Klasifikasi menurut Archer ……… 12

2.2.4 Dampak Impaksi Molar Ketiga ………. 12

2.2.5 Indikasi dan Kontraindikasi Ekstraksi Gigi Molar Ketiga … 13

2.2.6 Evaluasi Klinik ……….. 14

2.2.7 Perawatan Gigi Impaksi ……….… 15

2.3 Pengertian Panoramik ……….... 16

2.3.2 Teknik Pengambilan Radiografi Panoramik ………. ... 16

2.3.2 Indikasi dan Kontraindikasi Pengunaan Radiografi Panoramik …. 17 2.3.3 Keuntungan dan Kerugian Radiografi Panoramik ………... 18

2.3.4 Radiogarfi Panoramik Impaksi Molar Ketiga ...………... 19

2.4 Kerangka Teori ………... 21

2.5 Kerangka Konsep ...………. 22

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ……… 23

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ………... 23

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian ……….. 23

3.3.1 Populasi Penelitian ……….. 23

3.3.2 Sampel Penelitian ……… 23

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional ………. 25

3.4.1 Variabel Penelitian ……….. 25

3.4.2 Definisi Operasional ………... 25

3.5 Alat dan Bahan ……… 30

3.6 Prosedur Penelitian ………. 30

3.7 Pengolahan dan Analisis Data ………... 31

3.8 Etika Penelitian ………... 32

BAB 4 HASIL PENELITIAN 4.1 Data Demografi Sampel ………. 33

4.2 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Maksila Sebelah Kanan dan Kiri Berdasarkan Inklinasi ……….…... 34

4.3 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Maksila Sebelah Kanan dan Sebelah Kiri berdasarkan kedalaman ……….…..……. 35

4.4 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Mandibula Sebelah Kanan dan Kiri Berdasarkan Inklinasi ……….…... 37

4.5 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Mandibula Sebelah Kanan dan Sebelah Kiri berdasarkan kedalaman ……… 38

4.6 Presentase Impaksi Molar Ketiga Pada Mandibula Sebelah Kanan dan Kiri Berdasarkan Hubungan dengan Ramus ……… 39

4.7 Persentase Prevalensi Impaksi Molar Ketiga Pada Rahang Maksila Kanan, Maksila Kiri, Mandibula Kanan Dan Mandibula Kiri ... 40

BAB 5 PEMBAHASAN ………. 43

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ………. 47

6.2 Saran ………... 48

DAFTAR PUSTAKA ………... 49 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Persentase keadaan gigi molar ketiga pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau ………... 33 2. Persentase impaksi gigi molar ketiga berdasarkan elemen gigi pada

mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau ……... 34 3. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada maksila sebelah kanan dan

kiri berdasarkan inklinasi pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan

Minangkabau ………... 35 4. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada maksila sebelah kanan dan

kiri berdasarkan kedalaman pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak,

dan Minangkabau ………...……… 36 5. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan

dan kiri berdasarkan inklinasi pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak,

dan Minangkabau ………... 37 6. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan

dan kiri berdasarkan kedalaman pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau………... 39 7. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan

dan kiri berdasarkan kedalaman pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau………... 40 8. Persentase prevalensi impaksi molar ketiga pada rahang pada mahasiswa

suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau………... 41

DAFTAR GAMBARAN

Gambar Halaman

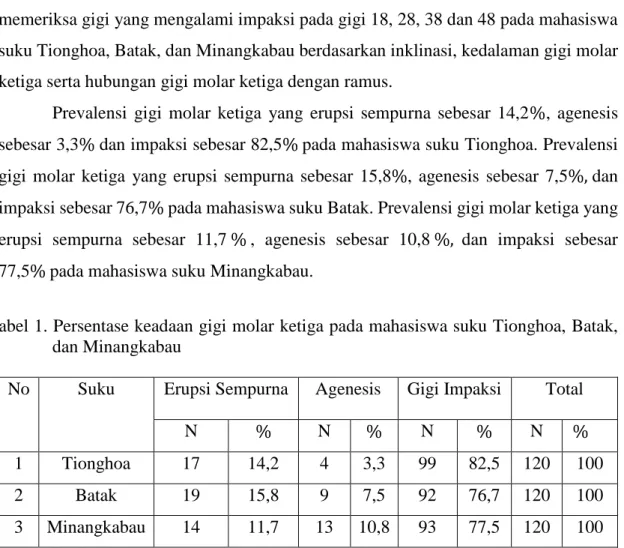

1. Klasifikasi impaksi molar ketiga mandibula posisi A,B,C menurut

Pell dan Gregory ………...………... 10 2. Klasifikasi impaksi molar ketiga mandibula kelas I, II,III menurut

Pell dan Gregory ……….... 10

3. Klasifikasi impaksi molar ketiga mandibula menurut George Winter 11 4. Klasifikasi impaksi molar ketiga maksila menurut George Winter ... 11 5. Klasifikasi impaksi molar ketiga malsila menurut kelas A, B, C

menurut Archer ……….…. 12

6. Struktur yang divisualisasikan dalam radiografi panoramik ………. 17 7. Impaksi molar ketiga mandibula kiri kelas I-B ………. 19 8. Impaksi molar ketiga mandibula kiri kelas II-C ……… 20 9. Impaksi molar ketiga mandibula kanan kelas III-A …………... 20 10. Impaksi molar ketiga maxilla dan mandibula kanan dan kiri …….... 41 11. Impaksi molar ketiga maxilla dan mandibula kanan dan kiri ……… 42 12. Impaksi molar ketiga maxilla dan mandibula kanan dan kiri ……… 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Kuesioner Penelitian

2. Lembar Penjelasan Kepada Calon Subjek Penelitian

3. Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Consent) 4. Surat Persetujuan Komisi Etik (Ethical Clearance)

5. Data Hasil Penelitian

6. Data Hasil Perhitungan SPSS 7. Rincian Anggaran Penelitian 8. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

9. Data Personalia Peneliti (Curriculum Vitae)

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gigi impaksi adalah gigi yang jalan erupsi normalnya terhalang oleh gigi atau jaringan patologis yang ada disekitarnya sehingga gigi tidak dapat erupsi secara sempurna pada lengkung rahang.Gigi yang paling sering mengalami impaksi adalah gigi molar ketiga.1 Gigi molar ketiga merupakan gigi yang paling akhir erupsi di dalam rongga mulut yaitu pada usia 17-25 tahun.1,2 Keadaan ini yang menyebabkan gigi molar ketiga lebih sering mengalami impaksi dibandingkan gigi lainnya karena tidak tersedia ruang yang cukup bagi gigi untuk erupsi.3 Penyebab impaksi gigi molar ketiga yaitu pertumbuhan skeletal yang tidak memadai, makrodonsia, pertumbuhan gigi molar ketiga yang lambat, faktor lokal, dan sistemik. Impaksi gigi molar ketiga dapat menyebabkan terjadinya perikoronitis, karies gigi, dan terbentuknya lesi kista.4

Penelitian yang dilakukan oleh Maryam AH, dkk di University of Medical Sciences, Kerman, Iran Tenggara pada tahun 2013 menemukan bahwa 585 dari 1020 kasus memiliki sekurang-kurangnya satu gigi molar ketiga impaksi dengan perbedaan yang signifikan antara laki-laki (205;35,1%) dan perempuan (380;64,9%) dengan nilai P=0,0311. Analisis data menunjukkan bahwa impaksi pada gigi molar ketiga 1,9 kali lebih sering terjadi pada mandibula dibandingkan maksila. Angulasi impaksi yang paling umum terjadi pada mandibula adalah mesioangular (48,3%) dan pada maksila adalah vertikal (45,3%).5 Penelitian yang dilakukan oleh Padhye, dkk pada tahun 2013 menemukan bahwa gigi molar ketiga pada mandibula 98% lebih sering mengalami impaksi dibandingkan maksila.3

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad AH, dkk di Universitas Athens, Jatt, Israel pada tahun 2016 menemukan bahwa 206 dari 1067 orang (19,2%) mengalami impaksi pada gigi molar ketiga mandibula. Mesioangular (50%) paling sering terjadi pada molar ketiga mandibula.1 Penelitian yang dilakukan di kedokteran gigi Universitas Garyounis, Benghaji, Libya oleh Sujata MB, dkk pada tahun 2012

menemukan bahwa prevalensi gigi molar ketiga yang impaksi pada mahasiswa Libya mencapai 30% dari 200 orang.6

Menurut penelitian Pillai AK, dkk pada tahun 2010 di People’s Hospital, Bhopal, India menemukan bahwa jumlah molar ketiga sebanyak 3910 dari 1100 subjek.

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 1700 (43,47%) gigi molar ketiga erupsi sempurna, 2210 (56,52%) impaksi gigi molar ketiga. Kehilangan molar ketiga secara kongenital sebanyak 490 (11,10 % ). Impaksi molar ketiga mandibula (1750;78,18%) lebih tinggi dibandingkan dengan maksila (460;20,81%).7

Penelitian Sham KK, dkk pada tahun 2013 mengevaluasi dan membandingkan pola impaksi pada gigi molar ketiga antara tiga kelompok etnis yang berbeda yaitu Tionghoa, India, dan Melayu dari pasien yang menghadiri AIMST Dental Institute, Malaysia. Penelitian tersebut menyatakan posisi mesioangular (49,8%) dan posisi distoangular (22,9%) merupakan impaksi yang paling umum terjadi antara ketiga suku.

Impaksi mesioangular lebih sering terjadi pada orang Tionghoa (42,6%) diikuti oleh orang India dan Melayu yang memiliki distribusi yang sama (28,7%). Impaksi distoangular lebih sering terjadi pada orang India (35,0%) dan jarang terjadi pada orang Tionghoa (31,2%). Dari 667 pasien, 216 (32,4%) pasien gigi molar ketiga erupsi sempurna dan 451 (67,6%) pasien impaksi gigi molar ketiga, yang mencakup orang Tionghoa 175 (38,8%), orang India 138 (30,6%), dan orang Melayu 138 (30,6%).8

Radiografi panoramik telah lama menjadi salah satu cara paling umum yang digunakan oleh dokter gigi untuk menggambarkan struktur gigi karena memiliki banyak kelebihan.9 Radiografi panoramik dan periapikal biasa dilakukan untuk mengetahui kondisi gigi molar ketiga terhadap dataran oklusal dan arah gigi molar kedua dalam pencabutan gigi molar ketiga yang impaksi.10 Pada radiografi panoramik diperoleh gambaran sekitar gigi yang luas sedangkan pada radiografi periapikal diperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai gigi dan jaringan sekitarnya.10 Radiografi panoramik dapat digunakan sebagai pemeriksaan penting dalam memprediksi molar ketiga.11 Sebuah radiografi panoramik memberikan gambaran sekitar gigi yang luas yaitu kedua lengkung gigi dan struktur anatomis seperti sinus maksila, sendi temporomandibular (TMJ), dan tulang hyoid.9

Gambaran radiografi panoramik sangat membantu dokter gigi dalam menegakkan diagnosis dini serta rencana perawatan yang akan dilakukan.12 Radiografi panoramik dapat mengevaluasi posisi dan tipe impaksi, relasi gigi impaksi dengan gigi tetangganya, bentuk dan ukuran gigi impaksi, kedalaman impaksi dalam tulang, kepadatan tulang di sekitar gigi yang impaksi serta hubungan gigi impaksi dengan struktur anatomi lainnya, seperti kanal mandibular, foramen mentale, dan sinus maksilaris.13

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persentase impaksi pada gigi molar ketiga cukup tinggi dan sering menimbulkan masalah bagi penderitanya, yaitu terjadi penurunan terhadap kualitas hidup.4 Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang prevalensi impaksi gigi molar ketiga yang dianalisa menggunakan radiografi panoramik pada suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau di Universitas Sumatera Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah

Bagaimana prevalensi impaksi gigi molar ketiga pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau ditinjau dari radiografi panoramik.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui prevalensi impaksi gigi molar ketiga pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau ditinjau dari radiografi panoramik.

1.4 Manfaat Penelitian Secara teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi ilmiah bagi mahasiswa mengenai prevalensi impaksi gigi molar ketiga pada suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau ditinjau dari radiografi panoramik berdasarkan inklinasi, kedalaman, dan hubungannya dengan ramus untuk perawatan pencabutan molar ketiga impaksi pada waktu yang akan datang dan mencegah kesalahan dalam pencabutan yang rumit.

Secara praktis:

1. Sebagai pedoman bagi pemerintah untuk data tambahan mengenai kesehatan gigi dan mulut bagi dinas kesehatan terhadap prevalensi kasus impaksi gigi molar ketiga yang dapat mempengaruhi kesehatan rongga mulut.

2. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai posisi gigi molar ketiga untuk perawatan pencabutan gigi molar ketiga impaksi.

3. Sebagai pedoman bagi dokter gigi untuk menegakkan diagnosis dan rencana perawatan terhadap kasus gigi molar ketiga impaksi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka membahas mengenai suku Tionghoa, Minangkabau, dan Batak, impaksi gigi molar ketiga, dan radiografi panoramik.

2.1 Demografi suku Tionghoa, Batak, Minangkabau Suku Tionghoa

Suku Tionghoa merupakan salah satu suku pendatang, yang berasal dari negara Cina. Suku Tionghoa berada di Indonesia dengan jumlah masih sangat besar. Suku perhitungan etnik Tionghoa ditaksir berdasarkan sensus tahun 1930. Pada waktu itu, jumlah etnik Tionghoa hanya 1,2 juta, kira-kira 2,03% penduduk Indonesia. Menurut pendapat lain, jumlah etnik Tionghoa diantara 2,5% dan 3% atau bahkan lebih besar, yaitu berkisar antara 4-5%.

Sensus tahun 2000 hasil perhitungan menunjukkan sebesar 1,7 juta, atau kira- kira 0,86%.14 Berdasarkan Badan Pusat Statistik menemukan bahwa hasil sensus penduduk tahun 2010 populasi suku Tionghoa meningkat menjadi 2.832.510 juta jiwa atau sekitar 1,2 persen dari populasi penduduk Indonesia dan menempati peringkat ke 5 dari 31 kelompok suku bangsa.15

Suku Tionghoa berasal dari subras Mongoloid. Kelompok mongoloid memiliki ciri-ciri antara lain warna kulit berkisar antara kunyit sampai kuning kecoklatan, kepala lebih luas dan tinggi, rambut kaku, lurus, rambut tumbuh jarang, warna coklat sampai coklat kehitaman, wajah datar karena tulang pipi lebih lebar dan menonjol, tulang hidung kecil dan datar, profil hidung cekung, nasal aperture memiliki margin yang lebih rendah, warna mata coklat sampai coklat kehitaman, dahi tegak, dan sedikit melengkung.16,17 Penelitian yang dilakukan oleh Hashirn Yaacob, dkk (1996) menemukan bahwa ras Mongoloid mempunyai molar pertama dan molar ketiga lebih besar dibanding molar kedua. Tonjolan pada distal gigi-gigi molar mandibula lebih ke lingual dan ada tambahan akar distolingual pada molar pertama dan gigi molar ketiga

mandibula. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangan ruang untuk gigi molar ketiga erupsi dan salah satu penyebab terjadi impaksi gigi molar ketiga.18

Suku Batak

Negara Indonesia dengan jumlah penduduk 236.728.379 jiwa pada tahun 2010 terdiri atas bermacam-macam ras dan suku.15 Salah satunya adalah Melayu. Ras melayu terdiri atas Deutro Melayu dan ras Proto Melayu. Orang-orang Aceh, Minangkabau, Sumatera Pesisir, Lampung, Jawa, Madura Bali, Bugis Melayu termasuk ke dalam ras Deutro Melayu. Sementara yang masuk dalam ras Proto Melayu adalah orang-orang Batak, Gayo, Sasak, dan Toraja. Kedua ras tersebut memiliki perbedaan.

Buditalism (2004) menyatakan bahwa ada perbedaan antara bagian-bagian fasial antara kelompok masyarakat Batak (mewakili Proto Melayu) dengan masyarakat kelompok Jawa (mewakili Deutro Melayu). Buditalism menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan bermakna antara tinggi wajah total orang Batak dan orang Jawa dimana tinggi wajah Jawa yang artinya ras Proto Melayu memiliki indeks cephalic yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok Detro Melayu karena menurut Enlow (1982) bentuk kepala dolikostefalik membentuk wajah yang sempit.

Suku Batak yang merupakan bagian dari ras Proto-Melayu adalah salah satu suku di Indonesia yang secara umum ditemukan di provinsi Sumatera Utara. Suku Batak terdiri dari suku Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba.19 Suku Batak ternyata adalah suku ketiga terbesar di Indonesia. Berdasarkan sensus 2010, jumlah suku Batak adalah 8.466.969 jiwa atau 3,58 persen dari populasi penduduk indonesia.15

Suku Minangkabau

Minangkabau merupakan salah satu etnik dari keragaman budaya nasional Indonesia yang memiliki bahasa, budaya, kawasan dan suku bangsa dengan nama yang sama yaitu Minangkabau.20 Menurut Koentjaraningrat (1987), suku Nias dan Mentawai merupakan ras Proto Melayu yang berasal dari Yunan sekitar tahun 2000 SM dan datang ke Indonesia melalui jalur dari Indocina melewati Semenanjung Malaya ke

Sumatera, sedangkan Suku Minang merupakan ras Deutro Melayu yang berasal dari daerah Teluk Tonkin (Vietnam Utara) sekitar tahun 500 SM membawa kebudayaan Dongson (logam dan perunggu).21 Berdasarkan Badan Pusat Statistik menemukan bahwa hasil sensus penduduk tahun 2010 populasi suku Minangkabau mencapai 6.462.713 juta jiwa atau sekitar 2,73 persen dari populasi penduduk Indonesia dan menempati peringkat ke 7 dari 31 kelompok suku bangsa.15 Penelitian yang dilakukan oleh Rizia Irsa, dkk. (2013) pada suku Nias, suku Mentawai, dan suku Minang diketahui bahwa rata-rata suku Minang memiliki panjang kepala yang lebih panjang, ukuran panjang hidung, dan tinggi dagu yang lebih panjang daripada suku Mentawai dan Nias.21

2.2 Definisi Gigi Impaksi

Gigi impaksi adalah gigi yang jalan erupsi normalnya terhalang oleh gigi atau jaringan patologis yang ada disekitarnya sehingga gigi tidak dapat erupsi secara sempurna pada lengkung rahang.Gigi yang paling sering mengalami impaksi adalah gigi molar ketiga.1 Gigi molar ketiga merupakan gigi yang paling akhir erupsi di dalam rongga mulut yaitu pada usia 17-25 tahun.1,2 Keadaan ini yang menyebabkan gigi molar ketiga lebih sering mengalami impaksi dibandingkan gigi lainnya karena tidak tersedia ruang yang cukup bagi gigi untuk erupsi.3

2.2.1 Etiologi Gigi Impaksi

Pada umumnya gigi susu mempunyai besar dan bentuk yang sesuai serta letaknya teratur pada maksila dan mandibula. Tetapi apabila pada saat gigi susu tanggal tidak terjadi celah antar gigi (interdental spacing), maka diperkirakan akan tidak cukup ruang bagi gigi permanen penggantiannya sehingga bisa terjadi gigi berjejal dan hal ini dapat menyebabkan impaksi.22 Molar ketiga menjadi impaksi karena gigi tetangga, tulang atasnya padat atau jaringan lunak yang berlebihan.23

A) Berdasarkan Faktor Sistemik dan Lokal24 Faktor Sistemik

a) Kausa prenatal yaitu sindrom herediter dan miscegenation.

b) Kausa postnatal misalnya rakhitis, anemia, sifilis, tuberkulosis, dan kekurangan endokrin.

c) Kondisi yang dapat mengganggu pertumbuhan yaitu oxycephaly, cleidocranial dysplasia, achondroplasia, progeria, celah langit-langit.

Faktor Lokal

a) Persistensi gigi sulung b) Malposisi benih gigi c) Defisiensi lengkung rahang d) Gigi supernumerary

e) Tumor odontogenik

f) Lokasi erupsi yang abnormal g) Inflamasi kronis

h) Penyakit yang menyebabkan nekrose tulang i) Pencabutan gigi yang prematur

B) Berdasarkan Teori Mendel

Ada beberapa faktor yang menyebabkan gigi impaksi , antara lain jaringan sekitar gigi yang terlalu padat, persistensi gigi susu, tanggalnya gigi susu yang terlalu dini, tidak adanya tempat bagi gigi untuk erupsi, rahang terlalu sempit. Menurut Teori Mendel menyatakan bahwa jika salah satu orang tua mempunyai rahang kecil dan salah satu orang tua lainnya bergigi besar, maka kemungkinan salah seorang anaknya berahang kecil dan bergigi besar. Sebagai akibat dari kondisi tersebut, dapat terjadi kekurangan tempat erupsi gigi permanen sehingga terjadi gigi impaksi.22

2.2.2 Pertumbuhan Molar Ketiga

Kronologi pertumbuhan gigi molar ketiga rahang atas yaitu:25 a. Kalsifikasi dimulai pada umur 7-9 tahun.

b. Pembentukan mahkota pada umur 12-16 tahun.

c. Tahap erupsi pada umur 18-20 tahun.

d. Pembentukan akar selesai terjadi pada umur 18-25 tahun.

Kronologi pertumbuhan gigi molar ketiga rahang bawah yaitu:25 a. Kalsifikasi dimulai pada umur 8-10 tahun.

b. Pembentukan mahkota pada umur 12-16 tahun.

c. Tahap erupsi pada umur 17-20 tahun.

d. Pembentukan akar selesai terjadi pada umur 18-25 tahun.

2.2.3 Klasifikasi Impaksi Molar Ketiga

Klasifikasi impaksi gigi molar ketiga berdasarkan hubungan dengan ramus mandibula, inklinasi dan kedalaman dapat dilihat berdasarkan klasifikasi menurut Pell dan Gregory, Greory Winter, dan Archer.26

2.2.3.1 Klasifikasi menurut Pell dan Gregory (1933) a. Berdasarkan letak molar ketiga di dalam rahang26

Posisi A : Bagian tertinggi gigi molar ketiga berada setinggi garis oklusal.

Posisi B : Bagian tertinggi gigi molar ketiga berada di bawah garis oklusal tapi masih lebih tinggi daripada garis servikal molar kedua.

Posisi C : Bagian tertinggi gigi molar ketiga berada di bawah garis servikal molar kedua.

b. Berdasarkan hubungan antara ramus mandibula dengan molar kedua dengan cara membandingkan lebar mesio-distal molar ketiga dengan jarak antara bagian distal molar kedua ke ramus mandibula.26

Kelas I : Ruangan yang tersedia cukup untuk erupsi molar ketiga antara batas anterior ascending ramus dengan distal gigi molar kedua.

Kelas Ⅱ : Ruangan yang tersedia cukup untuk erupsi molar ketiga antara batas anterior ascending ramus dengan distal gigi molar kedua tapi kurang dari ukuran mesio- distal molar ketiga.

Kelas Ⅲ : Seluruh atau sebagian besar molar ketiga berada dalam ramus.

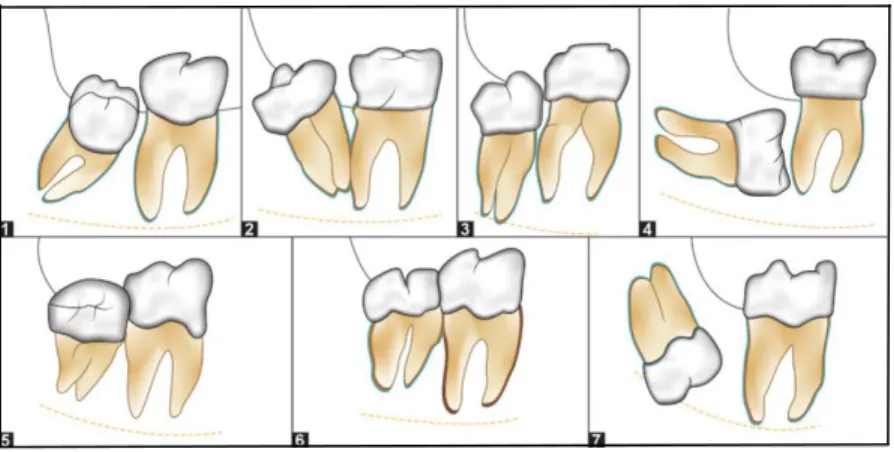

Gambar 1. Klasifikasi impaksi molar ketiga mandibula posisi A,B, C menurut Pell dan Gregory.27

Gambar 2. Klasifikasi impaksi molar ketiga mandibula kelas Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ menurut Pell dan Gregory.27

2.2.3.2 Klasifikasi menurut George Winter

a. Gigi impaksi digolongkan berdasarkan posisi gigi molar ketiga terhadap gigi molar kedua maksila dan mandibula. Posisi-posisi meliputi mesioangular (miring ke mesial), distoangular (miring ke distal), vertikal, horisontal, bukoangular (miring ke bukal), linguoangular (miring ke lingual), inverted, dan posisi tidak biasa lainnya yang disebut unusual position.27,28.29

Mesioangular : Gigi molar ketiga miring ke gigi molar kedua secara mesial/anterior.

Distoangular : Sumbu panjang gigi molar ketiga miring secara distal/posterior dari gigi molar kedua.

Horisontal : Sumbu panjang molar ketiga adalah horisontal.

Vertikal : Sumbu panjang molar ketiga sejajar dengan sumbu panjang molar kedua.

Bukoangular : Gigi molar ketiga miring ke pipi secara bukal.

Linguoangular : Gigi molar ketiga mirng ke lidah secara lingual.

Inverted : Posisi gigi molar ketiga vertikal dengan mahkota gigi arah ke kanal alveolar inferior.

Gambar 3. Klasifikasi impaksi molar ketiga mandibula menurut GeorgeWinter.27

Gambar 4. Klasifikasi impaksi molar ketiga maksila menurut George Winter.27

2.2.3.3 Klasifikasi menurut Archer (1957)

a. Archer memberikan klasifikasi untuk impksi yang terjadi di rahang atas.

Klasifikasi ini sebetulnya sama dengan klasifikasi Pell dan Gregory. Bedanya, klasifikasi ini berlalu untuk gigi maksila.26

Kelas A: Bagian terendah gigi molar ketiga setinggi bidang oklusal molar kedua.

Kelas B: Bagian terendah gigi molar ketiga berada di atas garis oklusal molar kedua tapi masih di bawah garis servikal molar kedua.

Kelas C: Bagian terendah gigi molar ketiga dari garis servikal molar kedua.

Gambar 5. Klasifikasi impaksi molar ketiga maksila menurut kelas A,B,C menurut Archer.26

c. Berdasarkan hubungan molar ketiga dengan sinus maksilaris.27

Sinus Approximation (SA) : Bila tidak dibatasi tulang atau ada lapisan tulang yang tipis diantara gigi molar ketiga dengan sinus maksilaris.

Non Sinus Approximation (NSA) : Bila terdapat ketebalan yang lebih dari 2 mm antara gigi molar ketiga dengan sinus maksilaris.

2.2.4. Dampak Impaksi Molar Ketiga a) Perikoronitis

Perikoronitis adalah gejala yang paling umum terjadi pada impaksi molar ketiga diikuti dengan karies gigi molar ketiga atau molar kedua. Perikoronitis adalah kondisi peradangan akut yang berada pada gigi molar ketiga rahang bawah yang sebagian erupsi. Gambaran klinis meliputi nyeri, pembengkakan, pembukaan mulut terbatas, kesulitan menelan, deman, malaise, dan limfadenopati. Perikoronitis dapat dikelompokkan menjadi tipe akut, sub akut, dan kronis. Jika perawatan yang dilakukan tidak tepat, perikoronitis dapat berlanjut ke selulitis, osteomielitis, atau infeksi wajah.23,28

b) Karies

Karies terjadi pada impaksi gigi molar ketiga atau gigi molar kedua bagian distal. Posisi gigi molar ketiga dan fisura oklusal gigi yang dalam mendukung akumulasi biofilm pada gigi dan menyebabkan karies gigi. Molar ketiga rahang berkontak dengan cemento-enamel gigi molar kedua berisiko terjadi karies serviks distal pada gigi molar kedua.23,28

c) Resopsi gigi molar kedua

Setiap gigi yang sedang erupsi mempunyai daya tumbuh ke arah oklusal gigi tersebut. Jika pada stadium erupsi, gigi mendapat hambatan dari gigi tetangga maka gigi mempunyai daya untuk melawan hambatan tersebut. Gigi molar ketiga menekan gigi molar kedua selama erupsi gigi molar ketiga menimbulkan resorpsi akar gigi molar kedua.28,30

d) Kista

Gigi yang terpendam mempunyai daya untuk perangsang pembentukan kista atau bentuk patologi terutama pada masa pembentukan gigi. Benih gigi tersebut mengalami hambatan sehingga pembentukannya terganggu menjadi tidak sempurna dan dapat menimbulkan primordial kista dan folikular kista. Kista yang sering terjadi adalah dentigerous cyst.28,31

2.2.5 Indikasi dan Kontraindikasi Ektraksi Gigi Molar Ketiga Indikasi:32

a) Perikoronitis rekuren atau parah.

b) Penyakit periodontal dengan kedalaman saku 5 mm atau lebih distal ke gigi molar kedua.

c) Karies yang tidak dapat direstorasi pada gigi molar ketiga.

d) Resorpsi molar ketiga atau gigi tetangga.

e) Karies pada gig molar kedua dimana ekstraksi gigi molar ketiga akan membuat restorasi lebih sederhana.

f) Periodontitis apikal.

g) Kista atau tumor yang berhubungan dengan molar ketiga atau gigi

tetangga.

h) Bila diperlukan untuk operasi ortognatik.

i) Ekstraksi molar ketiga pada garis fraktur.

Kontraindiakasi:32

a) Molar ketiga buds pada anak muda tidak boleh dienukleasi.

b) Molar ketiga tanpa gejala dan bebas patologi yang benar-benar tertutup oleh tulang tidak boleh ekstraksi.

c) Ekstraksi secara rutin gigi molar ketiga bebas patologi tanpa gejala yang sebagian atau seluruhnya ditutupi oleh jaringan lunak tidak dianjurkan.

d) Pasien kompromis medis.

2.2.6 Evaluasi Klinik a) Riwayat Pasien

Riwayat lengkap harus diperoleh sebelum pemeriksaan fisik, dimulai dengan keluhan utama pasien dan riwayat penyakit saat ini untuk membimbing pemeriksaan dan akhirnya perawatan.33

b) Pemeriksaan Fisik33

Pemeriksaan fisik terbagi atas pemeriksaan umum dan pemeriksaan lokal.

• Pemeriksaan Umum

Pemeriksaan ekstraoral dilakukan pada kepala dan leher untuk mengevaluasi molar ketiga. Sendi Temporomandibular harus dinilai untuk mengevaluasi pretreatment TMD, seperti mengklik, popping, crepitus, laxity, dan kelembutan pada palpasi. Pemeriksaan ini untuk mengevaluasi tanda-tanda infeksi, seperti edema, eritema, dan asimetri. Leher harus menjalani palpasi untuk menilai apakah ada limfadenopati.

Pemeriksaan intraoral harus mencakup pemeriksaan rongga mulut secara menyeluruh dan fokus pada area molar ketiga.

• Pemeriksaan Lokal

Pemeriksaan klinis pada area molar ketiga harus menilai apakah gigi molar ketiga terlihat di rongga mulut dan apakah gigi impaksi atau tidak ada, karena agenesis molar ketiga terjadi pada 20% pasien.

Hal yang harus diperhatikan:

➢ Penyakit periodontal

➢ Karies gigi

➢ Perikoronitis

➢ Molar kedua atau resorpsi gigi tetangga

➢ Karies molar pertama atau kedua sebagai prediktor untuk perkembangan karies molar ketiga

➢ Kista atau pertumbuhan tumor

➢ Gigi anterior berjejal

➢ Adanya pemakaian gigi tiruan

Hal yang harus diperhatikan terkait dengan akses bedah dan operasi molar ketiga:

➢ Body mass index

➢ Trismus

➢ Kelenturan pipi

➢ Macroglossia

2.2.7 Perawatan Gigi Impaksi

Rencana perawatan tergantung pada keluhan dan riwayat pasien, evaluasi fisik, penilaian radiografi, diagnosis, dan prognosis. Menejamen meliputi observasi, exposure, transplatasi gigi molar ketiga, dan ekstraksi gigi molar ketiga.28

a) Observasi

Jika molar ketiga yang terpendam di rahang dengan tidak nampak folikelnya, tidak ada riwayat pasien, dan tanda-tanda patologi yang terkait sesuai untuk melakukan observasi dalam jangka waktu yang pajang.

b) Exposure

Pilihan ini dipertimbangkan jika ada kemungkinan bahwa gigi molar ketiga dapat erupsi menjadi oklusi yang berguna namun terhambat oleh folikel, tulang sklerotik, jaringan lunak hipertrofik, dan odontoma. Jika molar kedua tidak ada, exposure molar ketiga yang diblokir dapat dipertimbangkan.

c) Transplatasi gigi molar ketiga

Berbagai bentuk mahkota dan akar pada molar ketiga yang impaksi cocok untuk transplantasi ke molar yang lain, bikuspid dan bahkan lokasi cuspid tergantung pada anatomi permukaan koronal dan radikular.

d) Ekstraksi gigi molar ketiga

Pencabutan gigi molar ketiga yang terdapat tanda-tanda patologis untuk mencegah proses patologis yang diharapkan.

2.3 Pengertian Panoramik

Radiografi panoramik adalah teknik radiografi ekstraoral yang digunakan untuk memeriksa rahang atas dan rahang bawah dalam satu film. Radiografi panoramik juga disebut sebagai rotational panoramic radiography atau pantomography.34

2.3.1 Teknik Pengambilan Radiografi Panoramik

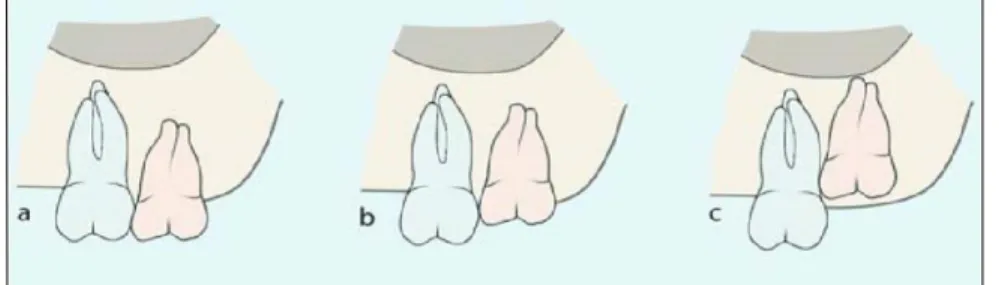

Pasien diminta berdiri tegak. Ruas vertebral harus lurus untuk menghindari superimposisi pada gambar radiografi. Pasien diminta menggigit bite-block. Gigi rahang atas dan bawah ditempatkan pada posisi edge-to-edge agar sejajar dengan focal trough. Dataran midsagital tegak lurus ke lantai. Kepala pasien tidak boleh ditekuk atau dimiringkan. Garis imajiner yang membentang dari celah infraorbital ke pusat meatus pendengaran eksternal harus sejajar dengan lantai. Lidah harus menyentuh langit-langit mulut selama pemaparan. Pasien harus tetap diam selama pemaparan. Pengolahan film serupa dengan pengolahan film radiografi lainnya. Gambar 6 menunjukkan berbagai struktur yang divisualisasikan dalam radiografi panoramik.34

Gambar 6. Struktur yang divisualisasikan dalam radiografi panoramik.34

2.3.2 Indikasi dan Kontraindikasi Pengunaan Radiografi Panoramik a. Indikasi:35

1. Sebagai pengganti full mouth ekstraoral radiografi periapikal 2. Evaluasi perkembangan gigi anak-anak pada fase gigi bercampur.

3. Bantu menilai pasien selama perawatan ortodonti.

4. Untuk mengetahui lokasi dan ukuran lesi seperti kista, tumor, dan anomali perkembangan di tubuh dan ramus mandibula.

5. Pemeriksaan sebelum pembedahan seperti ekstraksi gigi impaksi, enukleasi kista, dll.

6. Deteksi fraktur wajah tengah ketiga dan mandibula setelah trauma wajah.

7. Pemeriksaan berkala untuk mengertahui penjalanan patologi penyakit atau penyembuhan tulang selepas operasi.

8. Evaluasi dan pemeriksaan disfungsi temporomandibular joint.

9. Untuk mempelajari antrum, terutama untuk mempelajari dasar, dinding posterior, dan anterior antrum.

10. Pemeriksaan penyakit periodontal dengan pandangan keseluruhan tingkat tulang alveolar.

11. Penilaian untuk penyakit tulang yang tersembunyi sebelum memasang gigi tiruan penuh atau sebagian.

12. Evaluasi perkembangan anomali.

13. Evaluasi tinggi vertikal tulang alveolar sebelum memasang implan.

b. Kontraindikasi:36

1. Tidak sesuai digunakan untuk menentukan panjang akar gigi.

2. Tidak sesuai digunakan untuk menilai kondisi kondilus.

3. Tidak sesuai digunakan untuk mendeteksi karies oklusal, palatal, dan lingual.

2.3.3 Keuntungan dan Kerugian Radiografi Panoramik Keuntungan:37

a) Semua jaringan pada area yang luas dapat tergambarkan, termasuk gigi anterior bahkan ketika pasien tidak dapat membuka mulutnya.

b) Gambaran radiografi mudah dipahami pasien dan media pembelajaran.

c) Gerakan pasien di bidang vertikal mendistorsi hanya bagian gambaran yang diproduksi pada saat itu.

d) Posisi pasien relatif sederhana dan minim keahlian dibutuhkan.

e) Gambaran yang luas dapat menilai dengan cepat penyakit yang tidak terduga.

f) Kedua sisi mandibula dapat ditampakkkan pada satu film, sehingga mudah untuk menilai adanya fraktur.

g) Gambaran yang luas dapat digunakan untuk evaluasi periodontal dan penilaian orthodontik.

h) Dinding antral, medial dan posterior dapat diperlihatkan dengan baik.

i) Kedua condylar ditunjukkan pada satu film supaya pembandingan yang mudah.

j) Pasien menerima dosisi radiasi yang rendah.

k) Perkembangan teknik pembatasan lapangan yang menghasilkan pengurangan dosis lebih lanjut.

Kerugian:37

a) Gambaran tomografi hanya menampilan bagian tubuh pasien. Stuktur atau abnormalitas yang bukan di bidang tumpu tidak bisa jelas.

b) Bayangan jaringan lunak dan udara dapat mengkaburkan struktur jaringan keras.

c) Bayangan artefak bisa mengkaburkan struktur di bidang tumpu.

d) Pergerakan tomografi bersama dengan jarak antara bidang tumpu dan film menghasilkan distorsi dan magnifikasi pada gambaran.

e) Penggunaan film dan intensifying screen secara tidak langsung dapat menurunkan kualitas gambar.

f) Teknik pemeriksaan tidak cocok untuk anak-anak di bawah enam tahun atau pasien non-kooperatif karena lamanya waktu paparan.

g) Beberapa pasien tidak sesuai dengan bentuk bidang tumpu dan beberapa struktur akan keluar dari fokus.

h) Gerakan pasien selama pemaparan dapat menimbulkan kesulitan dalam interpretasi gambaran radiografi

2.3.4 Radiografi Panoramik Impaksi Molar Ketiga

Impaksi Molar ketiga dapat dilihat melalui radiografi panoramik untuk mengetahui inklinasi, kedalaman, dan hubungannya dengan ramus.38

Gambar 7. Impaksi molar ketiga mandibula kiri kelas I-B

Gambar 8. Impaksi molar ketiga mandibula kiri kelas II-C

Gambar 9. Impaksi molar ketiga mandibula kanan kelas III-A

2.4. Kerangka Teori

p

Suku Tionghoa, Suku Minangkabau, Suku Batak

Impaksi Molar Ketiga

Etiologi Berdasarkan

Teori Mendel

Etiologi Berdasarkan Faktor Lokal dan Umum

Klasifikasi Menurut George Winter Klasifikasi

Menurut Pell dan Gregory

Klasifikasi Menurut

Archer

Radiografi Panoramik

Teknik Pengambil Radiografi Panoramik

Keuntungan dan Kerugian

Indikasi dan Kontra Indikasi

Radiografi Panoramik Impaksi Molar Ketiga

2.5. Ke rangka Konsep

Mahasiswa Suku Tionghoa, Minangkabau, dan Batak yang Impaksi Molar Ketiga

Maksila

Mandibula

Inklinasi Menurut George Winter

Kedalaman Menurut

Archer

Radiografi Panoramik

Inklinasi Menurut George Winter Kedalaman

Menurut Pell dan Gregory Hubungannya

dengan Ramus Menurut

Pell dan Gregory

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dimana pada penelitian ini peneliti hanya mendekripsikan hasil pengamatan dari impaksi molar ketiga yang terlihat pada gambaran panoramik lalu mengelompokkan hasil pengamatan berdasarkan klasifikasi inklinasi, kedalaman, dan hubungan dengan ramus yang sudah ada.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan Unit Radiologi Kedokteran Gigi Rumah Sakit Gigi dan Mulut, Universitas Sumatera Utara karena menyediakan pesawat radiografi panoramik digital OS 200 D 1-4-1, dosen akan membimbing peneliti dalam melakukan tindakan penelitian, dan di unit radiologi FKG USU sudah banyak dilakukan penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama bulan Februari- April 2018.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

33.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau yang berusia 20-25 tahun di Universitas Sumatera Utara.

3.3.2 Sampel

Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau yang mempunyai gigi molar ketiga maksila dan mandibula. Cara pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

Kriteria inklusi:

1. Suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau asli (dua keturunan di atas) dan berusia 20-25 tahun.

2. Mempunyai gigi molar kedua dan ketiga maksila dan mandibula.

3. Telah menyetujui lembar informed consent.

Kriterisa eksklusi:

1. Pernah melakukan odontektomi.

Besar Sampel:

Besar sampel dihitung berdasarkan rumus

Rumus:

n= 𝑍𝛼 𝑥

2𝑝.𝑞 𝑑²

Rumus ini untuk perhitungan besar sampel data deskrit yang biasanya digunakan dalam jenis penelitian deskriptif yang tidak terbentuk angka-angka.

Keterangan:

n : Besar sampel Zα : 5 % (1,96)

p : Prevalensi penelitian sebelumnya (Loh, 2015 sebesar 63,5 %) q : (100-P)= 36,5 %

d : Ketetapan presisi (10 %)

Sehingga didapat hasil:

n =(1,96)²(0,635.0,365) (0,1)²

n = (3,842). (0,232) (0,01)

n = 89.04

Dengan memakai rumus diperoleh besar subjek minimal 89 orang mahasiswa USU. Pada penelitian ini menggunakan 90 subjek pada suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau, 30 orang suku Tionghoa, 30 orang suku Batak, dan 30 orang suku Minangkabau.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Adapun variabel yang ada pada penelitian ini adalah:

- Impaksi gigi molar ketiga

- Suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau - Usia

3.4.2 Definis Operasional

No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran

Hasil Pengukuran

Skala

1 Impaksi Molar Ketiga

Gigi molar ketiga yang gagal erupsi ke dalam lengkung rahang pada jangka waktu yang seharusnya sudah erupsi.

Radiografi panoramik dengan digunakan

Penilaian berdasarkan kategorik inklinasi:

1.Mesioangular 2.Distoangular

Ordinal

Klasifikasi menurut George Winter

I. Berdasarkan inklinasi gigi molar maksila dan mandibula

a. Mesioangular : Gigi molar ketiga miring ke gigi molar kedua secara mesial/anterior.

b. Distoangular : Sumbu panjang gigi molar ketiga miring secara distal/posterior dari gigi molar kedua.

Horisontal : Sumbu panjang molar ketiga adalah horisontal.

d. Vertikal : Sumbu panjang molar ketiga sejajar dengan sumbu panjang molar kedua.

e. Bukoangular : Gigi molar ketiga miring ke pipi secara bukal.

f. Linguoangular : Gigi molar ketiga mirng ke lidah secara lingual.

g. Inverted : Posisi gigi molar ketiga vertikal

Sudut yang terbentuk di antara garis yang melalui titik tengah permukaan oklusal dan titik bifurkasi molar kedua dan molar ketiga.

Mesioangular : 11- 79°

Distoangular : -11- (-79)°

Vertikal : 10- (-10) ° Horisontal : 80- 100°

Lain-lain : 101- (-80) °

3.Horisontal 4.Vertikal 5.Bukoangular 6.Lingoangular 7. Inverted

dengan mahkota gigi arah ke kanal alveolar inferior.

Klasifikasi menurut Pell dan Gregory

Ⅱ: Berdasarkan letak molar ketiga mandibula di dalam rahang

a. Posisi A : Bagian tertinggi gigi molar ketiga berada setinggi garis oklusal.

b. Posisi B : Bagian tertinggi gigi molar ketiga berada di bawah garis oklusal tapi masih lebih tinggi daripada garis servikal molar kedua.

c. Posisi C : Bagian tertinggi gigi molar ketiga berada di bawah garis servikal molar kedua.

Ⅲ. Berdasarkan

hubungan antara ramus mandibula dengan molar

Garis oklusal yang ditarik dari titik cusp paling

superior premolar pertama dan titik cusp paling mesial superior molar kedua.

Garis oklusal memanjang hingga batas

Penilaian berdasarkan kategori kedalaman:

1. Level A 2. Level B 3. Level C

Penilaian berdasarkan hubungannya

kedua dengan cara membandingkan lebar mesio-distal molar ketiga dengan jarak antara bagian distal molar kedua ke ramus mandibula.

a. Kelas I: Ruangan yang tersedia cukup untuk erupsi molar ketiga antara batas anterior ascending ramus dengan distal gigi molar kedua.

b. Kelas Ⅱ: Ruangan yang tersedia cukup untuk erupsi molar ketiga antara batas anterior ascending ramus dengan distal gigi molar kedua kurang dari ukuran mesio-distal molar ketiga.

c. Kelas Ⅲ: Seluruh atau sebagian besar molar ketiga berada dalam ramus madibula.

Klasifikasi menurut Archer

anterior ramus mandibula kemudian ditarik garis tegak lurus dari bidang oklusal

meyentuk titik paling distal molar kedua.

Ukur jarak ruang yang tersedia dan mesial-distal molar ketiga.

Garis oklusal yang ditarik

dengan ramus terbagi kategori:

1. Kelas Ⅰ 2. Kelas Ⅱ 3. Kelas Ⅲ

Penilaian berdasarkan

ⅠV. Berdasarkan letak molar ketiga maksila di dalam rahang gigi a. Kelas A: Bagian terendah gigi molar ketiga setinggi bidang oklusal molar kedua.

b. Kelas B: Bagian terendah gigi molar ketiga berada di atas garis oklusal molar kedua tapi masih di bawah garis servikal molar kedua.

c. Kelas C: Bagian terendah gigi molar ketiga dari garis servikal molar kedua.

dari titik yang paling koronal molar kedua

kategori kedalaman:

1. Kelas A 2. Kelas B 3. Kelas C

2 Suku Tiong- hoa

Salah satu etnis di indonesia yang asal usul leluhur mereka berasal dari China. (dua keturunan di atasnya baik dari pihak ayah maupun ibu adalah suku Tionghoa asli)

Kuesioner Suku Tionghoa

Nominal

Suku Batak

Suku yang secara umum ditemukan di Sumatera Utara. (dua keturunan di

Suku Batak

atasnya baik dari pihak ayah maupun ibu adalah suku Batak asli)

Suku Minang- kabau

Salah satu suku asli yang mendiami daerah Sumatera Barat. (dua keturunan di atasnya baik dari pihak ayah maupun ibu adalah suku Minangkabau asli)

Suku

Minangkabau

3 Usia Usia sampel saat pengambilan radiografi dihitung sejak ulang tahun terakhir.

Kuesioner 20-25 tahun Interval

3.5 Alat dan Bahan Alat Penelitian

Alat yang digunakan adalah:

a) Pesawat radiografi panoramik merek Instrumentarium model OS 200 D 1- 4-1

b) Software Cliniview versi 10.1.2 c) Alat tulis

Bahan Penelitian a) Lembar kuesioner

b) Lembar pencatatan hasil pengukuran

3.6 Prosedur Penelitian

a) Wawancara dan pemeriksaan intraoral untuk memastikan gigi molar kedua dan ketiga subjek masih ada atau belum dicabut.

b) Pemberian lembar kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai gigi molar ketiga kepada subjek penelitian.

c) Pengumpulan kuesioner yang telah diisi dan melakukan screening.

d) Pemberian informed consent setelah menyampaikan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan yang akan dilakukan kepada subjek penelitian.

e) Melakukan radiografi panoramik terhadap subjek lebih kurang satu menit.

f) Melakukan pengukuran terhadap inklinasi impaksi molar ketiga maksila dan mandibula menurut klasifikasi George Winter dengan cara mengevaluasi posisi gigi molar ketiga terhadap gigi molar kedua pada radiografi panoramik.

g) Melakukan pengukuran terhadap kedalaman impaksi molar ketiga mandibula menurut klasifikasi Pell dan Gregory dengan cara mengevaluasi bagian tertinggi gigi molar ketiga mandibula terhadap garis oklusal pada radiografi panoramik.

h) Melakukan pengukuran terhadap kedalaman impaksi molar ketiga mandibula menurut klasifikasi Pell dan Gregory dengan cara mengevaluasi bagian tertinggi gigi molar ketiga mandibula terhadap garis oklusal pada radiografi panoramik.

i) Melakukan pengukuran terhadap kedalaman impaksi molar ketiga maksila munurut klasifikasi Archer dengan cara mengevaluasi bagian tertinggi gigi molar ketiga maksila terhadap garis oklusal pada radiografi panoramik.

j) Mencatat setiap pengukuran yang telah dilakukan oleh peneliti.

k) Pengamatan dilakukan oleh penelitian dan radiologist berdasarkan radiografi panoramik.

l) Menganalisis data yang diperoleh.

3.7 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data secara manual untuk mengetahui distribusi masing-masing variabel dengan menggunakan table distrubusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk persentase. Penelitian ini adalah analisis univariat yang terdiri dari inklinasi, kedalaman, dan hubungan dengan ramus gigi molar ketiga.

3.8 Etika Penelitian

Etika penelitian dalam penelitian ini mencakup:

1. Lembar persetujuan (informed consent)

Peneliti melakukan pendekatan dan memberikan lembar persetujuan kepada responden kemudian menjelaskan lebih dulu tujuan penelitian, tindakan yang akan dilakukan serta menjelaskan manfaat yang diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

2. Ethical Clearance

Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari komisi etik (Health Research Ethical Committee of North Sumatera) dengan nomor surat 40/TGL/KEPK FK USU- RSUP HAM/2018.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Data Demografis Sampel

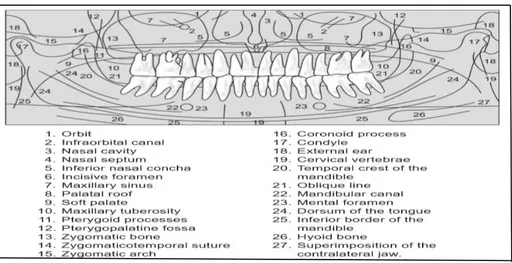

Sampel pada penelitian ini sebanyak 90 orang yaitu 30 mahasiswa suku Tionghoa, suku Batak, dan suku Minangkabau. Penelitian ini dilakukan untuk memeriksa gigi yang mengalami impaksi pada gigi 18, 28, 38 dan 48 pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau berdasarkan inklinasi, kedalaman gigi molar ketiga serta hubungan gigi molar ketiga dengan ramus.

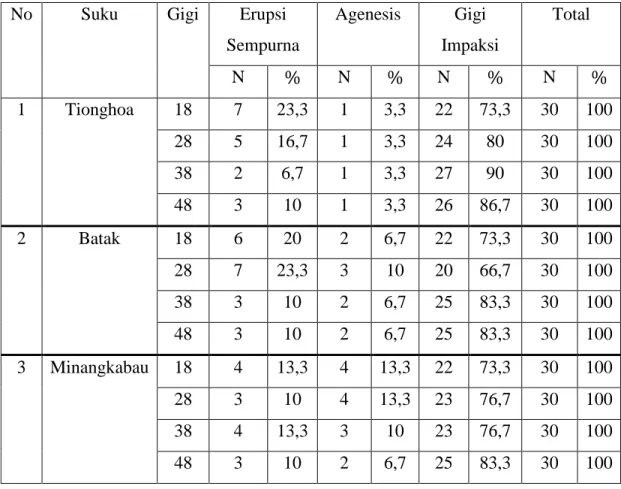

Prevalensi gigi molar ketiga yang erupsi sempurna sebesar 14,2%, agenesis sebesar 3,3% dan impaksi sebesar 82,5% pada mahasiswa suku Tionghoa. Prevalensi gigi molar ketiga yang erupsi sempurna sebesar 15,8%, agenesis sebesar 7,5%, dan impaksi sebesar 76,7% pada mahasiswa suku Batak. Prevalensi gigi molar ketiga yang erupsi sempurna sebesar 11,7% , agenesis sebesar 10,8 %, dan impaksi sebesar 77,5% pada mahasiswa suku Minangkabau.

Tabel 1. Persentase keadaan gigi molar ketiga pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau

No Suku Erupsi Sempurna Agenesis Gigi Impaksi Total

N % N % N % N %

1 Tionghoa 17 14,2 4 3,3 99 82,5 120 100

2 Batak 19 15,8 9 7,5 92 76,7 120 100

3 Minangkabau 14 11,7 13 10,8 93 77,5 120 100

Tabel 2. Persentase impaksi gigi molar ketiga berdasarkan elemen gigi pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau

No Suku Gigi Erupsi

Sempurna

Agenesis Gigi Impaksi

Total

N % N % N % N %

1 Tionghoa 18 7 23,3 1 3,3 22 73,3 30 100

28 5 16,7 1 3,3 24 80 30 100

38 2 6,7 1 3,3 27 90 30 100

48 3 10 1 3,3 26 86,7 30 100

2 Batak 18 6 20 2 6,7 22 73,3 30 100

28 7 23,3 3 10 20 66,7 30 100

38 3 10 2 6,7 25 83,3 30 100

48 3 10 2 6,7 25 83,3 30 100

3 Minangkabau 18 4 13,3 4 13,3 22 73,3 30 100

28 3 10 4 13,3 23 76,7 30 100

38 4 13,3 3 10 23 76,7 30 100

48 3 10 2 6,7 25 83,3 30 100

4.2 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Maksila Sebelah Kanan dan Kiri Berdasarkan Inklinasi

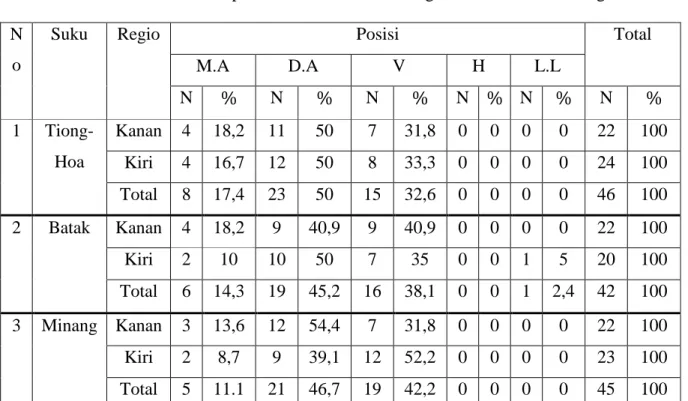

Pada mahasiswa suku Tionghoa, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada maksila sebelah kanan berdasarkan inklinasi yaitu distoangular sebesar 50% dan maksila sebekah kiri yaitu distoangular sebesar 50%. Posisi impaksi molar ketiga pada maksila yang sering terjadi berdasarkan inklinasi adalah distoangular sebesar 50%.

Pada mahasiswa suku Batak, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada maksila sebelah kanan berdasarkan inklinasi yaitu distoangular dan vertikal sebesar 40,9% dan pada maksila sebekah kiri yaitu distoangular sebesar 50%. Posisi

molar ketiga pada maksila yang sering terjadi berdasarkan inklinasi adalah distoangular sebesar 45,2%.

Pada mahasiswa suku Minangkabau, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada maksila sebelah kanan berdasarkan inklinasi yaitu distoangular sebesar 54,4% dan pada maksila sebekah kiri yaitu vertikal sebesar 52,5%. Posisi impaksi molar ketiga pada maksila yang sering terjadi berdasarkan inklinasi adalah distoangular sebesar 46,7%.

Tabel 3. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada maksila sebelah kanan dan kiri berdasarkan inklinasi pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau N

o

Suku Regio Posisi Total

M.A D.A V H L.L

N % N % N % N % N % N %

1 Tiong- Hoa

Kanan 4 18,2 11 50 7 31,8 0 0 0 0 22 100 Kiri 4 16,7 12 50 8 33,3 0 0 0 0 24 100 Total 8 17,4 23 50 15 32,6 0 0 0 0 46 100 2 Batak Kanan 4 18,2 9 40,9 9 40,9 0 0 0 0 22 100 Kiri 2 10 10 50 7 35 0 0 1 5 20 100 Total 6 14,3 19 45,2 16 38,1 0 0 1 2,4 42 100 3 Minang Kanan 3 13,6 12 54,4 7 31,8 0 0 0 0 22 100 Kiri 2 8,7 9 39,1 12 52,2 0 0 0 0 23 100 Total 5 11.1 21 46,7 19 42,2 0 0 0 0 45 100

Keteranagan: Mesioangular(M.A), Distoangular(D.A), Vertikal(V), Horizontal(H), Lain-lain(L.L)

4.3 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Maksila Sebelah Kanan dan Sebelah Kiri berdasarkan kedalaman

Pada mahasiswa suku Tionghoa,molar ketiga pada maksila sebelah kanan yang sering mengalami impaksi molar ketiga berdasarkan kedalamannya yaitu kelas C sebesar 59,1% dan pada maksila sebelah kiri yaitu kelas C sebesar 58,3%. Kedalaman molar ketiga impaksi paling sering terjadi pada maksila adalah kelas C sebesar 58,7%.

Pada mahasiswa suku Batak, molar ketiga pada maksila sebelah kanan yang sering mengalami impaksi molar ketiga berdasarkan kedalaman yaitu kelas B dan kelas C sebesar 45,5% dan pada maksila sebelah kiri yaitu kelas C sebesar 50%. Kedalaman molar ketiga impaksi yang paling sering terjadi pada maksila adalah kelas C sebesar 47,6%.

Pada mahasiswa suku Minangkabau, molar ketiga pada maksila sebelah kanan yang sering mengalami impaksi molar ketiga berdasarkan kedalaman yaitu kelas C sebesar 54,5% dan pada maksila sebelah kiri yaitu kelas B sebesar 47,8%. Kedalaman impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada maksila adalah kelas C sebesar 48,9%.

Tabel 4. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada maksila sebelah kanan dan kiri berdasarkan kedalaman pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau

No Suku Regio Kedalaman Total

Kelas A Kelas B Kelas C

N % N % N % N %

1 Tionghoa Kanan 2 9,1 7 31,8 13 59,1 22 100 Kiri 0 0 10 41,7 14 58,3 24 100 Total 2 4,3 17 37 27 58,7 46 100 2 Batak Kanan 2 9,1 10 45,5 10 45,5 22 100

Kiri 2 10 8 40 10 50 20 100

Total 4 9,5 18 42,9 20 47,6 42 100 3 Minang Kanan 3 13,6 7 31,8 12 54,5 22 100 Kiri 2 8,7 11 47,8 10 43,5 23 100 Total 5 11.1 18 40 22 48,9 45 100

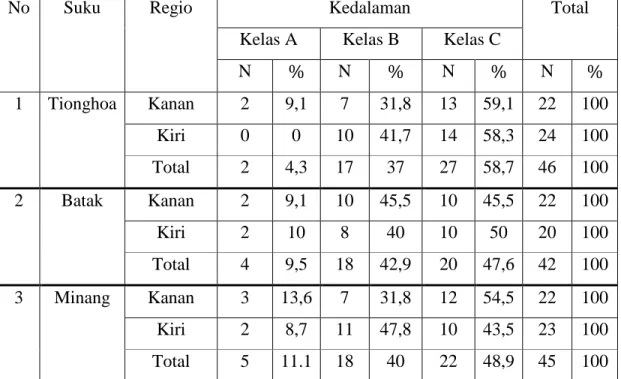

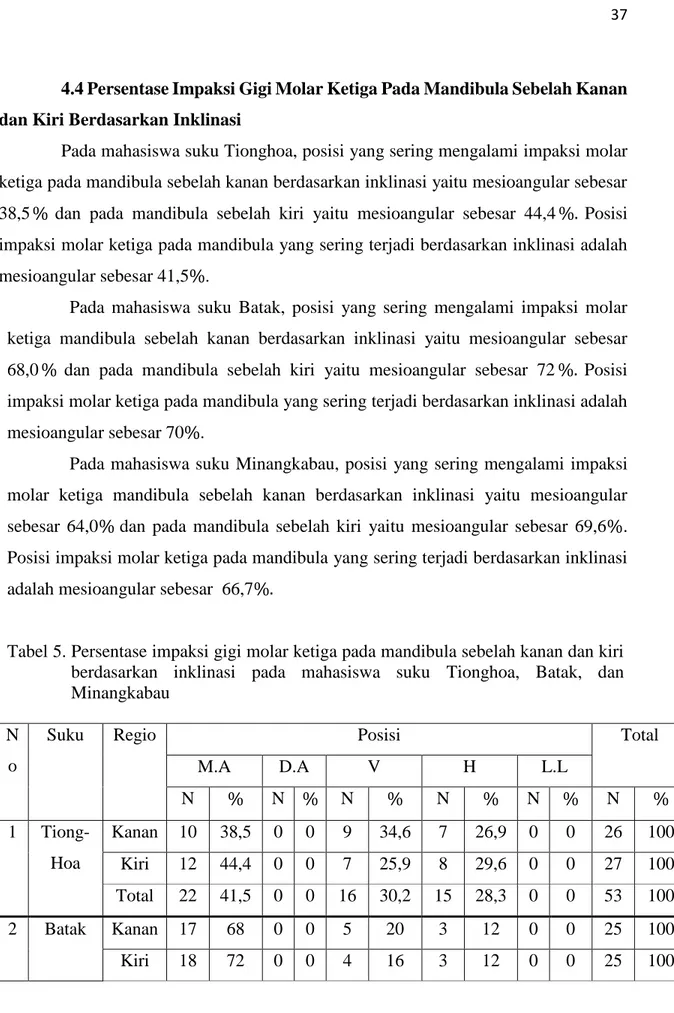

4.4 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Mandibula Sebelah Kanan dan Kiri Berdasarkan Inklinasi

Pada mahasiswa suku Tionghoa, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan berdasarkan inklinasi yaitu mesioangular sebesar 38,5% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu mesioangular sebesar 44,4 %. Posisi impaksi molar ketiga pada mandibula yang sering terjadi berdasarkan inklinasi adalah mesioangular sebesar 41,5%.

Pada mahasiswa suku Batak, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga mandibula sebelah kanan berdasarkan inklinasi yaitu mesioangular sebesar 68,0% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu mesioangular sebesar 72 %. Posisi impaksi molar ketiga pada mandibula yang sering terjadi berdasarkan inklinasi adalah mesioangular sebesar 70%.

Pada mahasiswa suku Minangkabau, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga mandibula sebelah kanan berdasarkan inklinasi yaitu mesioangular sebesar 64,0% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu mesioangular sebesar 69,6%.

Posisi impaksi molar ketiga pada mandibula yang sering terjadi berdasarkan inklinasi adalah mesioangular sebesar 66,7%.

Tabel 5. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan dan kiri berdasarkan inklinasi pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau

N o

Suku Regio Posisi Total

M.A D.A V H L.L

N % N % N % N % N % N %

1 Tiong- Hoa

Kanan 10 38,5 0 0 9 34,6 7 26,9 0 0 26 100 Kiri 12 44,4 0 0 7 25,9 8 29,6 0 0 27 100 Total 22 41,5 0 0 16 30,2 15 28,3 0 0 53 100 2 Batak Kanan 17 68 0 0 5 20 3 12 0 0 25 100

Kiri 18 72 0 0 4 16 3 12 0 0 25 100

Total 35 70 0 0 9 18 6 12 0 0 50 100 3 Minang Kanan 16 64 0 0 4 16 4 16 1 4 25 100 Kiri 16 69,6 0 0 4 17,4 2 8,7 1 4,3 23 100 Total 32 66,7 0 0 8 16,7 6 12,5 2 4,2 48 100

Keteranagan: Mesioangular(M.A), Distoangular(D.A), Vertikal(V), Horizontal(H), Lain-lain(L.L)

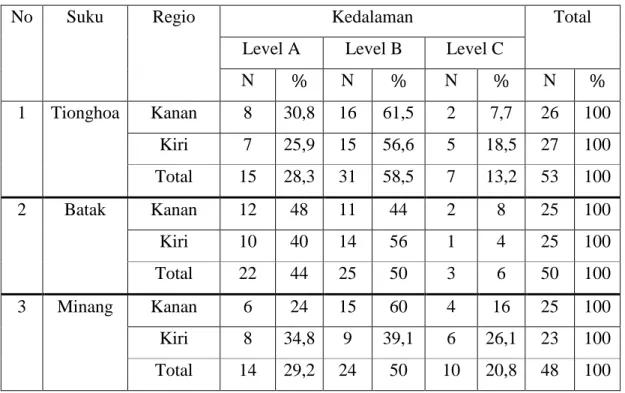

4.5 Persentase Impaksi Gigi Molar Ketiga Pada Mandibula Sebelah Kanan dan Sebelah Kiri berdasarkan kedalaman

Pada mahasiswa suku Tionghoa, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan berdasarkan kedalamannya yaitu level B sebesar 61,5% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu level B sebesar 56,6 %. Kedalaman impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada mandibula adalah level B sebesar 58,5%.

Pada mahasiswa suku Batak, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga mandibula sebelah kanan berdasarkan kedalamannya yaitu level A sebesar 48,0% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu level B sebesar 56%. Kedalaman impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada mandibula adalah level B sebesar 50%.

Pada mahasiswa suku Minangkabau, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga mandibula sebelah kanan berdasarkan kedalamannya yaitu level B sebesar 60,0% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu level B sebesar 39,1 %. Kedalaman impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada mandibula adalah level B sebesar 50%.

Tabel 6. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan dan kiri berdasarkan kedalaman pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau

No Suku Regio Kedalaman Total

Level A Level B Level C

N % N % N % N %

1 Tionghoa Kanan 8 30,8 16 61,5 2 7,7 26 100 Kiri 7 25,9 15 56,6 5 18,5 27 100 Total 15 28,3 31 58,5 7 13,2 53 100

2 Batak Kanan 12 48 11 44 2 8 25 100

Kiri 10 40 14 56 1 4 25 100

Total 22 44 25 50 3 6 50 100

3 Minang Kanan 6 24 15 60 4 16 25 100

Kiri 8 34,8 9 39,1 6 26,1 23 100 Total 14 29,2 24 50 10 20,8 48 100

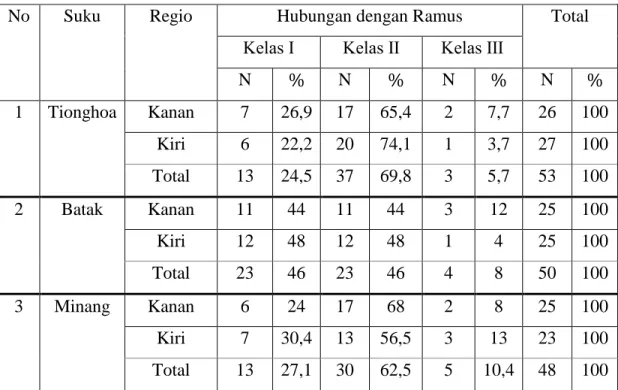

4.6 Persentase Impaksi Molar Ketiga Pada Mandibula Sebelah Kanan dan Kiri Berdasarkan Hubungan dengan Ramus

Pada mahasiswa suku Tionghoa, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan berdasarkan hubungan dengan ramus paling banyak yaitu kelas Ⅱ sebesar 65,4% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu kelas Ⅱ sebesar 74,1%. Impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada mandibula berdasarkan hubungan dengan ramus adalah kelas Ⅱ sebesar 69,8%.

Pada mahasiswa suku Batak, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan berdasarkan hubungan dengan ramus paling banyak kelas Ⅰ dan kelas Ⅱ sebesar 44,0% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu kelas

Ⅰ dan kelas Ⅱ sebesar 48%. Impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada mandibula berdasarkan hubungan dengan ramus adalah kelas Ⅰ dan kelas Ⅱ sebesar 46%.

Pada mahasiswa suku Minangkabau, posisi yang sering mengalami impaksi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan berdasarkan hubungan dengan ramus paling banyak klas Ⅱ sebesar 68,0% dan pada mandibula sebelah kiri yaitu kelas Ⅱ sebesar 56,5%. Impaksi molar ketiga yang paling sering terjadi pada mandibula berdasarkan hubungan dengan ramus adalah kelas Ⅱ sebesar 62,5%.

Tabel 7. Persentase impaksi gigi molar ketiga pada mandibula sebelah kanan dan kiri berdasarkan hubungan dengan ramus pada mahasiswa suku Tionghoa, Batak, dan Minangkabau

No Suku Regio Hubungan dengan Ramus Total

Kelas Ⅰ Kelas Ⅱ Kelas Ⅲ

N % N % N % N %

1 Tionghoa Kanan 7 26,9 17 65,4 2 7,7 26 100 Kiri 6 22,2 20 74,1 1 3,7 27 100 Total 13 24,5 37 69,8 3 5,7 53 100

2 Batak Kanan 11 44 11 44 3 12 25 100

Kiri 12 48 12 48 1 4 25 100

Total 23 46 23 46 4 8 50 100

3 Minang Kanan 6 24 17 68 2 8 25 100

Kiri 7 30,4 13 56,5 3 13 23 100 Total 13 27,1 30 62,5 5 10,4 48 100

4.7 Persentase Prevalensi Impaksi Molar Ketiga Pada Rahang Maksila Kanan, Maksila Kiri, Mandibula Kanan Dan Mandibula Kiri

Pada mahasiswa suku Tionghoa, prevalensi impaksi molar ketiga paling sering terjadi pada mandibula kiri sebesar 27,3% dan paling jarang terjadi pada maksila kanan sebesar 22,2%.

Pada suku mahasiswa suku Batak, prevalensi impaksi molar ketiga paling sering terjadi pada mandibula kanan serta mandibula kiri sebesar 27,2% dan paling jarang terjadi pada maksila kiri sebesar 21,7%.