LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)

S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1

BAB - 4

STANDAR/KRITERIA

PERENCANAAN

4.1

KRITERIA PERENCANAAN

4.1.1

Unit air Baku

4.1.1.1

Bangunan Intake

Intake atau bangunan penangkap air adalah bangunan penyadap air atau alat yang berfungsi untuk mengambil air dari sumbernya. Pada dasarnya intake dilengkapi dengan kisi-kisi atau saringan dimana air baku masih dapat melewatinya. Fungsi dari bangunan penangkap air adalah untuk menampung air sementara sebelum dialirkan melalui pipa transmisi. Hal ini untuk menjamin kuantitas air bersih sesuai dengan kebutuhan kota.

Dalam pererencanaan bangunan penangkap air perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2

Dalam penentuan lokasi intake ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar intake dapat berfungsi dengan baik, yaitu:

Tersedia air baku yang memenuhi syarat kualitas air baku. Tidak terancam arus deras.

Kuantitas mencukupi (sampai akhir batas perencanaaan). Mudah diambil dan dicapai.

Lokasi intake sebaiknya di bagian hulu (sebelum tercemar oleh kegiatan masyarakat).

Adapun syarat-syarat dari intake adalah sebagai berikut: Keandalan (memenuhi: kualitas dan kuantitas)

Keamanan (tidak ada faktor kontaminasi, tidak rusak) Operasi yang murah

Biaya operasi yang murah

Selain persyaratan diatas, intake itu juga harus ditempatkan pada suatu lokasi yang tepat, yaitu sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya. Sedangkan syarat-syarat dari penentuan lokasi intake antara lain:

Mudah dijangkau Dapat diandalkan

Dapat memberikan suplai air dalam jumlah yang spesifik Perlu dilakukan studi, untuk menentukan lokasi intake

Hak guna air Kualitas sumber air

Kondisi alam (Geografis dan geologis) Fluktuasi aliran air

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3

Peraturan dan hukum yang berlaku dari instalasi yang berwenang Kondisi ekonomi

Seperti yang kita ketahui bahwa bangunan intake satu sama lain mempunyai bentuk yang berbeda sesuai dengan sumber airnya misalkan broncapterig kata lain dari intake untuk mata air, intake tipe jembatan atau ponton untuk sungai, dam atau waduk kata lain dari intake untuk sungai yang dibendung dan masih banyak lagi yang lainnya, namun semuanya mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk menangkap air baku dengan kapasitas yang memadai sebelum dialirkan ke Instalasi Pengolahan Air. Dasar perencanaan bangunan penangkap air:

Intake dibangun tegak lurus terhadap aliran untuk menghindari masuknya pasir ke dalam bangunan

Dibangun sedemikian rupa sehingga dalam kondisi yang terburuk masih dapat dipergunakan

Dibangun dengan mempertimbangkan kemungkinan peningkatan kapasitas air dimasa yang akan datang

Konstruksi beton yang terletak dibagian luar harus kedap air

Sekarang ini telah banyak jenis-jenis intake atau bangunan pengambilan air ini, intake sungai antara lain adalah tower, crib, shome dan pipe/condult.

A. Intake Tower

Lokasi. Lokasi diusahakan sedekat mungkin dengan tepian air minum yang ditempatkan dengan kedalaman air minum 10 ft (3 m), kecuali intake yang berukuran kecil.

Bentuk dan Ukuran. Bagian puncak tower minimum harus dapat mencapai ketinggian 5 ft (1,5 m) diatas permukaan air tertinggi. Jembatan penghubung juga harus memiliki ketinggian yang sama. Diameter tower harus cukup besar untuk meletakkan dan memperbaiki pintu intake juga pompa.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4

Intake Ports. Pintu intake port haruslah tersedia untuk beberapa kedalaman air. Pintu terendah terletak 2 ft dari dasar. Interval vertikal dari pintu-pintu berikutnya antara 10 – 15 ft (3 – 4,5 m). Kecepatan aliran yang melewati pintu pada ketinggian yang sama tidak lebih dari 1 fps (0,3 m/s). Didaerah-daerah yang sering terjadi pembekuan air, kecepatan aliran air yang dianjurkan dibawah 0,5 fps (0,15 m/s).

B. Shore Intake

Lokasi. Shore intake harus ditempatkan dengan ketinggian air minimal 6 ft atau 1,8m.

Tipe. Shore intake tipikal. Tipe Sumur siphon, tersuspensi, terapung, tergantung situasi daerahnya.

Intake Bay. Intake bay harus dapat dilewati aliran dengan kecepatan maksimal 15fps (0,45m/s). Jika terdapat sampah ataupun es dalam jumlah yang besar, kecepatan harus diturunkan sampai dibawah 1 fps (0,3 m/s).

C. Intake Crib

Lokasi. Lebih dari 10 ft (3 m) dari permukaan dan terletak dilokasi dimana intake crib tidak akan terbenam oleh sedimen yang terbentuk, terbawa aliran sungai. Struktur. Terletak pada area dimana ketinggian air lebih dari 10 ft, puncak intake harus berada 3 ft (1 m) dari dasar. Jika ketinggian air kurang dari 10 ft, crib harus diletakkan dibawah dasar sungai sejauh 1–3 ft (0,3–1 m). Semua sisi harus dilindungi dengan tembok batu ataupun lempengan beton. Kecepatan maksimal aliran yang lewat adalah 0,25–0,5 fps (0,08–0,15 menit per detik).

D. Intake Pipe/Condult

Ukuran. Dalam upaya mencegah akumulasi sedimen, dengan ukuran pipa/condult haruslah memadai agar dapat dilewati air dengan kecepatan maksimum aliran 3– 4 ft (0,09–1,2 m/s).

Perlindungan. Jika pipa harus menyebrangi sungai ataupun danau untuk menuju shaft, puncak harus dilindungi. Kadang-kadang pecahan batu harus diletakkan diatas selokan penghubung sebagai pelindung.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 5

Infiltration Gallery. Arah memiliki sudut yang tepat terhadap sungai ataupun paralel dengan arah aliran yang tergantung pola underflow, tingkat kesulitan, bahaya pembangunan gallery.

Kedalaman. Kedalaman yang umum adalah 5 ft (4,5 m) dibawah dasar sungai ataupun danau. Namun demikian kedalaman yang sebenarnya haruslah ditentukan berdasarkan study hidrologi

Kriteria Perencanaan:

KemiringanBar ( 40 – 60 ). Diameter Bar ( 0.5 – 1 ) inch.

Kecepatan aliran ( 0.3 – 0.6 ) m/det. Lebar saluran 1.5 m.

Perhitungan:

Luas Permukaan Saringan (As)

As = Debit (Q) / Kecepatan (V) Lebar total bukaan saringan (Ws)

Ws = As.Sin / Diameter Bars Jumlah batang (n)

n = (Lebar Saluran – Ws) / Diameter Batang Jarak antar batang (b)

B = Ws / (n-1)

4.1.1.2

Perlengkapan Bangunan Intake

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 6

Screen adalah penyaring atau penahan yang terbuat dari batang-batang besi tegak. Pada screen, partikel-partikel mengambang, sampah dan benda-benda terapung lainnya yang mungkin ada ditempat-tempat penyadapan terutama di bangunan sadap sungai (intake) dapat disisihkan. Cara penyisihannya yaitu dengan melewatkan air pada screen sehingga partikel-partikel yang tidak diinginkan dapat tertahan di screen tersebut. Screen berada pada struktur intake, reservoir dan sungai.

Screen mempunyai bukaan/opening yang umumnya berukuran seragam, materinya berupa bar (batang), wire (kawat), grating,perfored plate; berbentuk lingkaran ataupun segiempat. Screen dari paralel bars atau rods disebut: rack yang fungsinya untuk melindungi pompa-pompa, valve, pipa dan instalasi lainnya. Istilah screen dikhususkan untuk perforatedplate dan wire chlot.

Wash Out

Berfungsi untuk pengurasan/ drainase berkaitan dengan proses pengendapan di daerah mulut intake.

Over Flow

Over Flow berfungsi untuk menyalurkan kelebihan air sehingga tinggi muka air akan konstan.

Alat Ukur Debit

Alat ukur debit berfingsi untuk mengetahui jumlah air yang mengalir dalam pipa transmisi.

Mistar Ukur

Mistar ukur digunakan untuk mengetahui kedalaman/ ketinggian dari dasar intake.

4.1.1.3

Screen

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 7

tertahankan discreen tersebut. Screen berada pada struktur intake, reservoir dan disungai.

Kriteria perencanaan: Bar Screen

Bars screen (racks) harus disediakan pada setiap pintu, diletakkan pada bagian yang terbuat dari baja dan diletakkan 2 – 3 Inchi antara satu sama lainnya. Pada kondisi normal kecepatan aliran yang melewati bukaan bar screen tidak boleh melewati 2 fps (0,6 m/s). Pada kasus-kasus khusus kecepatan aliran dibatasi dibawah 0,5 fps untuk mencegah ikan-ikan kecil terhisap.

Fine Screen

Perlu dipasang untuk menyisihkan benda-benda terapung dan melindungi ikan. Pada bagian besar khusus, jarak bukaan saringan berkisar antara 3 – 16 dan 3 – 8 inci ( 5 - 9,5 mm) dan kecepatan aliran maksimum yang melewati saringan adalah 2 ft. Penggunaan pembersih hidrolik otomatis sangat direkomendasikan. Jika intake terletak didaerah yang sangat dingin maka intake tower dan saringan harus dilindungi dari es.

Metoda pembersih: hand cleaned (manual) dan mechanically cleaned (otomatis).

Rack 1 inchi (25 mm) Screen ¼ inchi (6 mm)

Bar dipasang vertikal atau inclined/miring dengan = 30 – 80o terhadap horizontal.

Head loss pada rack: berbentuk bar dan velocity head. Kemiringan bar (40 – 60)o.

Diameter bar (0,5 – 1) inchi.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 8

Perhitungan:

Luas permukaan saringan, As = Q/V.

Lebar total bukaan saringan, Ws = As sin/diameter bar. Jumlah batang, n = {lebar bukaan – Ws} / diameter batang Jarak antar batang, b = Ws / [n-1]

HL = (v/b)4/3 . hv . sin

Dimana:

HL = head loss / kehilangan tekanan (m), untuk bar yang bersih akan bertambah dengan meningkatnya clogging.

= faktor bentuk bar

(lingkaran) = 1,79

(segiempat tajam) = 2,42 v = lebar rack (m)

b = jarak antar bar (m) hv = velocity head (m)

= sudut antar bar dengan bidang horizontal

HL = ½ g (Q/CA)2 ...(untuk Orifice pada fine screen)

Dimana:

C = koefisien discharge 0,60 (typikal) Q = kapasitas (m2/det)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 9

4.1.2

Unit Transmisi

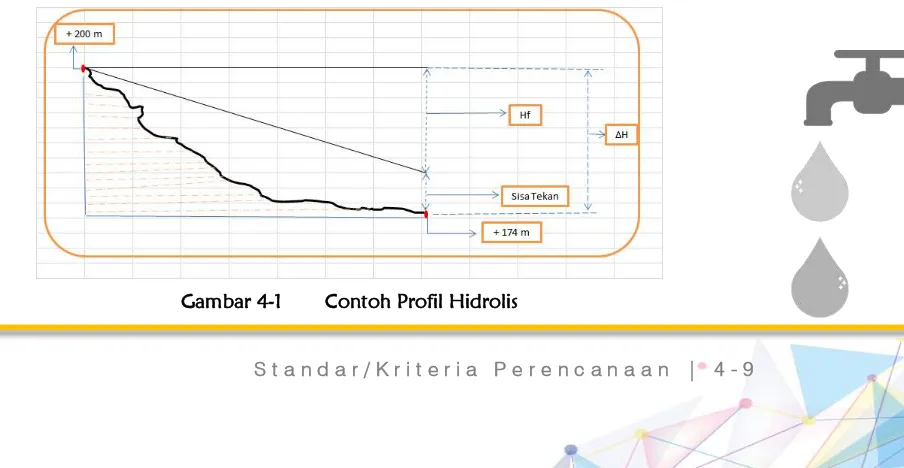

Sistem transmisi merupakan salah satu bagian dari Unit Produksi air minum yang berguna untuk menghantarkan air baku ke Instalasi Pengolahan Air. Dalam perencanaan sistem transmisi ini digunakan satu jalur pipa. Kedalaman dari penempatan pipa transmisi adalah 0.8 m – 1.5 m dari muka tanah, hal ini perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan sistem dari berbagai gangguan. Kecepatan aliran air di dalam pipa adalah 0.6 m/detik – 3 m/detik. Untuk menentukan dari sistem transmisi, maka perlu diperhatikan dengan baik jalur pipa transmisi air baku guna menciptakan energi yang baik, ekonomis, mudah dirawat.

Pada kondisi kemiringan tanah cukup besar sehingga untuk dapat menghantarkan air dalam jumlah yang cukup maka pipa transmisi dilengkapi dengan perlengkapan pembantu seperti valve, bak pelepas tekan, blow off dan sebagainya.

Perletakan pipa transmisi sebaiknya ditempatkan pada daerah yang telah mempunyai jalur untuk mempermudah pengangkutan, pemasangan, pemgawasan dan perawatan. Penentuan diameter dilakukan dengan memperhitungkan jumlah air yang akan dialirkan, perbedaan tinggi yang tersedia, kapasitas dari perlengkapan pipa maupun suku cadangnya dan kehilangan tekanan maksimum yang mungkin terjadi. Dalam pembuatan pipa transmisi ini ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor berikut ini:

Dari segi tinjauan hidrolis

Cara pengaliran diusahakan secara gravitasi dengan menggunakan tekanan yang tersedia semaksimal mungkin dan diakhir transmisi disarankan terdapat sisa tekan yang dapat mengalirkan air ke Unit IPA atau ke reservoir distribusi sehingga proses dapat berjalan dengan sistem gravitasi secara keseluruhan. Pada akhir transmisi diharapkan terdapat sisa tekan minimal 10 mka.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 0

Dari segi ekonomis

Jalur transmisi diusahakan pendek dan penggunaan diameter yang paling sesuai serta menghindari penggunaan perlengkapan yang terlalu banyak dan perlu memperhatikan pula umur dari pipa agar dapat diperhitungkan berapa besar biaya yang diperlukan untuk memelihara sistem dan adanya kemungkinan pengadaan jalur yang baru.

Dari segi teknis dan operasional

Menghindari penggalian dan penimbunan tanah yang terlalu banyak. Penempatan pipa dipilih daerah yang mudah pengerjaanya dan mudah untuk melakukan pengawasannya.

Perhitungan Pipa Transmisi

Dimensi pipa transmisi dapat ditentukan menggunakan rumus Hazen William sebagai berikut:

Dimana:

D = Diameter pipa (m) Q = Debit aliran (m3/det) C = Koefisien kekerasan

S = Sloop (m/m)

Koefisien kekasaran pipa, bergantung pada jenis dan kondisinya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4-1 Nilai koefisien Kekasaran Pipa Untuk Pipa Baru

No Material Hazen Wiliams C

1 Cast Iron 130 – 140

2 Concrete or Concrete Line 140

3 Galvanized Iron 120

4 Plastic dan PVC 140 – 150

5 Steel dengan Cemen Lining 140 – 150

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 1

Jenis pipa yang akan digunakan dalam pekerjaan ini adalah pipa baja dengan spesifikasi steel water pipe, AWWA C 208 dengan diameter 300 mm.

4.1.3

Unit Produksi

Salah satu bagian dari Unit Produksi adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA). Jenis IPA ada berbagai macam, pemilihannya biasanya sesuai dengan kondisi kualitas air baku yang akan digunakan. Berikut ini akan diuraikan jenis-jenis IPA yang umum digunakan di Indonesia, yaitu yang sesuai dengan kebutuhan kondisi kualitas air yang umum dijumpai.

4.1.3.1 Koagulasi dan Flokulasi

Flokulasi dan koagulasi merupakan tempat dimana proses penambahan zat kimia pembentuk flok atau koagulan kedalam air baku, sehingga bercampur dengan koloid yang tidak dapat mengendap serta suspensi yang sulit untuk mengendap sehingga terbentuk flok-flok yang cepat mengendap. Pada koagulasi, terjadi penambahan koagulan dan pencampuran pada saat memberi kesempatan pada koagulan untuk bercampur dengan air baku. Segera setelah pengadukan cepat, air dialirkan ke proses flokulasi, dimana terbentuk flok-flok yang lebih besar pada pengadukan lambat. Pengadukan tidak boleh terlalu cepat karena dapat mengakibatkan pecahnya flok yang sudah terbentuk. Pada proses koagulasi tidak boleh terjadi pengendapan, partikel/flok yang terbentuk akan diendapkan di bak sedimentasi.

Fungsi proses ini adalah jumlah partikel koloid tersuspensi yang sulit mengendap sehingga mengurangi beban untuk proses selanjutnya (sedimentasi, filtrasi pasir cepat). Jika partikel-partikel yang tergantung sulit untuk di endapkan, dapat juga dilakukan penambahan kekeruhan seperti penambahan claya, sehingga partikel-partikel yang sulit mengendap diharapkan dapat ikut mengendap bersama dengan partikel hasil penambahan tersebut. Prinsip flokulasi dan koagulasi kimiawi adalah destabilisasi dan pengikatan partikel-partikel koloid secara bersama-sama. Proses ini juga menyangkut pembentukkan flok-flok yang mengadsorp dan menangkap atau mengikat partikel koloid di dalam air. Selain itu terbentuk flok-flok yang lebih besar sehingga mudah diendapkan dan disaring.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 2

Pembubuhan koagulan ini dimaksudkan agar partikel-partikel koloid yang sulit diendapkan dapat membentuk flok-flok yang lebih besar yang dapat mengendap dengan sendirinya. Harus diperhatikan dalam pembubuhan koagulan adalah pH yang efektif sesuai dengan koagulan yang akan dibubuhkan.

b. Pengadukan Cepat.

Proses ini dimaksudkan agar terjadi pencampuran antara koagulan dengan air secara cepat dan segera. Hal sangat membantu untuk menghasilkan proses flokulasi yang baik, karena proses ini memerlukan distribusi baik dan merata dari bahan koagulasi dengan air secara cepat. Didalam prakteknya pengadukan dengan cepat dilakukan dengan cara:

Memanfaatkan ketinggian air jatuh (Hydraulic Jump). Menggunakan alat pengaduk mekanis.

Mempergunakan alat pengaduk secara gravitasi.

c. Pengadukan Lambat

Atau Proses Secara Gravitasi proses ini dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup untuk kontak antara koagulasi yang terhidrolisa dalam air dengan partikel-partikel koloid dan kemudian membentuk flok-flok dalam aliran yang lebih besar yang dapat diendapkan dalam bak pengendapan. Secara umum pengadukan lambat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Secara Gravitasi, yaitu dengan menggunakan Bafled Channel (aliran yang berkelok-kelok).

Secara Mekanis, yaitu dengan menggunakan pengaduk mekanis.

Bahan-bahan yang digunakan sebagai koagulasi yaitu: Alumunium Sulfat (Al2(SO4)3.18H2O)

Bentuk serbuk

Natrium Aluminat (NaAlO2) Bentuk serbuk

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 3

Bentuk Serbuk

Ferri Sulfat (Fe(SO4)3.7H2O) Bentuk kristal kecil

Ferro Sulfat (FeSO4.7H20) Bentuk kristal kecil

Kapur (CaO) Bentuk serbuk

Kalsium Hidroksida (Ca(OH)2) Bentuk serbuk

Mekanisme Yang Terjadi

Kekeruhan yang terjadi pada air baku dari sumber air permukaan berasal dari partikel yang disebut dengan “Colloid”. Colloid memiliki ukuran yang sangat kecil yaitu sekitar 0,001–

colloid tersebut dapat mudah mengendap maka perlu dilakukan pengelompokan diantara colloid tersedut sehingga membentuk partikel yang memiliki ukuran yang besar dan mudah mengendap.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 4

Setelah flok terbentuk maka dapat dilakukan proses pengendapan. Kecepatan endap flok sekitar antara 0,3 – 0,45 m/jam

Reaksi kimia yang terjadi:

Al2(SO4)3.18H2O Al3+ + 3SO42- + 18H2O 2Al3 + 6OH- Al2O3.XH2O

Al2(SO4)3.18H2O 4nH2O + 6NaAlO2 4Al2O3.nH2O + 3Na2SO4 FeCl3 + (n+3)H2O Fe2O3 . nH2O + 6HCl

6FeSO4 + 3Cl2 FeCl3 + 2Fe2(SO4)3 Design Kriteria

Koagulasi:

+ +

+ +

+

+ +

+ + + + +

Colloid bermuatan ion negatif

Pemberian ion positif yang berasal dari bahan koagulan

Membentuk Flock

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 5

Koagulasi adalah proses pembubuhan bahan koagulan ke air baku. Proses pembubuhan bahan koagulan ini membutuhkan pengadukan dengan G sebesar 500 /dt.

G (Gradient velocity) = 500 - 1000 per detik Td (waktu tinggal) = 120 – 600 detik

G x Td = 104 - 105

Flokulasi:

Flocculasi adalah proses pembentukan flocc dari colloid yang terkandung di dalam air baku. Untuk proses flocculasi ini membutuhkan pengadukan dengan nilai G antara 20 hingga 100 /dt. Proses flocculasi juga membutuhkan waktu tertentu yaitu t = 10 – 30 menit.

Dan Gt = 104 – 105 , tanpa satuan

G (Gradient velocity) = 20 – 100 per detik Td (waktu tinggal) = 1200 – 2400 detik

G x Td = 104 - 105

G Value

Proses pengelompokan dua atau lebih materi, misalkan colloid, di dalam air akan dipengaruhi oleh faktor kecepatan (dv) dan jarak (dz) antara partikelnya. Perbandingan antara kecepatan partikel dan jarak antara partikel untuk bertemu dan mengelompok disebut gradien velocity atau memiliki simbul G dengan satuan 1/dt.

Gradient velocity (G) = dv/dz (1/dt)

)

.

(

C

P

G

dv

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 6

Dimana:

- P = Power =.g.H.Q

- = Kerapatan air pada 26o C = 0,996 ton/m3 - g = Percepatan gravitasi = 9,81 m/dt2

- H = Kehilangan tekanan (m) - Q = Kapasitas aliran (m3/dt)

- = -6 m2/dt

- C = Volume air (m3)

Pengadukan Secara Hidrolis

Pengadukan secara hidrolis biasanya menggunakan konstruksi Baffel Chanel. Jenis aliran pengadukan di baffel chanel terdiri dari dua macam yaitu aliran horizontal (zig-zag) dan aliran vertikal (up and down). Pada kedua jenis aliran pada baffel chanel ini pada prinsipnya akan terjadi peristiwa kehilangan tekanan air/ head loss h, yang selanjutnya akan menciptakan Power dan menghasilkan gradient velocity (G).

Baffel Chanel Dengan Aliran Horizontal

Baffel chanel dengan aliran horizontal akan menghasilkan aliran air yang mengalir secara zig-zag sebagai berikut:

Inlet

Outlet v1

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 7

Pada baffel chanel dengan jenis aliran horizontal akan terjadi dua macam aliran yaitu aliran lurus dengan kecepatan v1 (m/dt) dan aliran berkelok dengan kecepatan v2 (m/dt) , dimana dari kedua jenis kecepatan aliran tersebut masing-masing akan menghasilkan kehilangan tekanan, sebagai berikut:

h1 = v12/ 2g (m), dan h2 = v22/ 2g (m)

Dimana g = gravitasi (m/dt2 )

Pada baffel chanel aliran horizontal, Apabila jumlah h1 adalah n, maka jumlah h2 adalah (n-1).

Baffel Chanel Dengan Aliran Vertikal

Baffel chanel dengan aliran jenis vertikal akan menghasilkan aliran air yang naik turun (up and down), sebagai berikut:

Kehilangan tekanan akan dihasilkan oleh masing-masing kecepatan aliran yang melalui masing-masing lubang, yang merupakan jenis aliran bejana berhubungan, sebagai berikut:

v1

v2

v3

h1

h2

h3 Inlet

Outlet

h

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 8

Sehingga pada baffel chanel berlaku:

h1 = v12 /2g, h2 = v22/ 2g, dan h3 = v32 /2g Pengadukan Secara Mekanis

Proses pengadukan juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat mekanis yaitu baling-baling yang diputar oleh rotor, sebagai berikut:

)

v = Kecepatan relatif baling-baling terhadap aliran air (m/dt) C = Volume air di bak flocculator

4.1.3.2 Sedimentasi

Merupakan unit pemisahan atau pengendapan (Solid Liquid Seperation) untuk menghilangkan partikel diskrit air, menghilangkan flok-flok, serta presipitat yang terbentuk selama proses pengolahan air dengan cara gravitasi tanpa bantuan zat kimia. Dimana bahan dipisahkan dari cairan atau suspesinya sehingga diperoleh cairan yang lebih jernih.

v

A

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 1 9

Sedimentasi dilakukan jika kekeruhan air melebihi 5 NTU atau 25 mg/l SiU2. Sedimentasi dapat dilakukan setelah proses flokulasi partikel koloid serta ditetapkan setelah dilakukan proses pengurangan besi dan mangan yang tinggi di dalam air baku, karena proses sedimentasi tidak dapat menghilangkan partikel-partikel koloid yang terdapat pada air baku.

Partikel diskrit non-koloid yang tersuspensi didalam air baku akan dipengaruhi oleh gaya vertikal ke bawah dan gaya horizontal sepanjang aliran yang laminer. Apabila kecepatan partikel mengendap (Vs) lebih kecil daripada kecepatan mengendap Vo, maka partikel diskrit tersebut akan terbawa oleh aliran yang laminer. Apabila kecepatan partikel mengendap (Vs) lebih kecil daripada kecepatan mengendap Vo, maka partikel diskrit tersebut akan terbawa oleh aliran air, sebaliknya apabila Vs > Vo partikel diskrit tersebut akan mengendap.

Jenis aliran proses pengendapan:

Proses Pengendapan Dengan Aliran Horizontal Proses Pengendapan Dengan Aliran Vertikal

Jenis partikel yang diendapkan:

Discrete Partikel: Partikel yang pada proses pengendapan tidak mengalami perubahan pada ukuran, bentuk dan berat.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 0

Dalam proses pengendapan/sedimentasi terjadi pengendapan pada dasar bak pengendapan. Lumpur yang mengendap dikumpulkan dan dibersihkan menggunakan pengeruk lumpur (Scrapper) yang digerakkan dengan rantai dan roda gigi (Sprocket and Driven Rankes), kemudian dikeluarkan dari bak pengendapan.

Bak pengendapan terdiri dari beberapa zone, diantaranya yaitu:

Zone Inlet, merupakan tempat air terdistribusi secara merata, dimana partikel menyebar keseluruh bagian bak pengendapan, Vs = Vo.

Zone Pengendapan, tempat mengendapkan partikel-partikel tersuspensi dalam kondisi diam, Vs = Vo.

Zone Lumpur, tempat mengumpulkan endapan lumpur, Vs = Vo.

Zone Outlet, tempat mengalirkan air yang mengandung partikel yang tidak dapat diendapkan untuk dikeluarkan dari bak pengendapan.

Bak sedimentasi yang ideal menurut Teori Comp (1946), mengikuti asumsi: Setting adalah tipe I, dengan kata lain partikel diskrit.

Ada distribusi dari aliran ketika masuk kedalam bak sedimentasi. Ada distribusi dari aliran yang meninggalkan bak.

Ada tiga zone dalam bak, yaitu: Zone inlet.

Zone outlet. Zone lumpur.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 1

Bak Pengendap Dengan Aliran Horizontal

So = Q/BL = Q/A Vo = Q/BH

Dimana

So = Beban Permukaan (m/jam) S = Kecept. Endap Partikel (m/jam) Vo = Kecept. Aliran Air (m/jam) Q = Kapasitas Aliran (m3/jam) B = Lebar Bak (m)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 2

Bak Pengendap Dengan Aliran Vertikal

Q = Kapasitas Aliran (m3/jam) A = Luas Permukaan (m2)

So = KecepatanAliran Air/ Beban Permukaan S = Kecepatan Endap Partikel (m/jam) S > So Partikel Mengendap.

S = So Partikel melayang S < So Partikel Mengambang

a. Keadaan Yang Dapat Mengurangi Efisiensi Proses Pengendapan Aliran yang bergolak (turbulen):

Mengukur turbulensi aliran dengan rumus Renold Number (Re) Re = Vo R/ n , dimana: Vo = Kecept Aliran (m/jam),

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 3

n = Kinematik viskositas (1,31 x 10-6 m2/dt) Re > 2000 Aliran Turbulen

Aliran yang tidak stabil:

Mengukur kestabilan aliran dengan rumus Froude Number (Fr) Fr = Vo2/ g R, dimana:

Vo = Kecept Aliran (m/jam) g = Gravitasi (9,81 m/dt2)

R = jari-jari penampang basah = BH / (B+2H) Fr < 10-5 Aliran tidak stabil

Aliran Short- Circuit:

yaitu akibat dari adanya hembusan angin atau aliran yang tidak merata di zona inlet atau zona outlet.

b. Dimensi Praktis Bak Pengendap Aliran Horizontal

H = 1/12 x L0,8

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 4

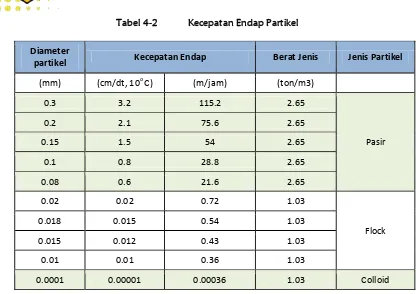

Tabel 4-2 Kecepatan Endap Partikel

c. Plate Settler

Fungsi plate settler adalah untuk memperluas permukaan bak sedimentasi atau meningkatkan beban permukaan bak sedimentasi.

Vo = q/ w (m/jam) So = (q sin a) / ( w + t) (m/jam)

So’ = So ( w + t) / H cos a + W ) (m/jam)

Diameter

partikel Kecepatan Endap Berat Jenis Jenis Partikel

(mm) (cm/dt, 10o C) (m/jam) (ton/m3)

0.3 3.2 115.2 2.65

Pasir

0.2 2.1 75.6 2.65

0.15 1.5 54 2.65

0.1 0.8 28.8 2.65

0.08 0.6 21.6 2.65

0.02 0.02 0.72 1.03

Flock

0.018 0.015 0.54 1.03

0.015 0.012 0.43 1.03

0.01 0.01 0.36 1.03

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 5

Jenis lain: Tube Settler

d. Sludge Blanket

V = Q/A, Dimana:

Q = Kapasitas Aliran (m3/jam) V = Kecept. Aliran Air (m/jam) atau beban Permukaan

A = Luas permukaan (m2)

S = Kecept. Endap Partikel (m/jam)

Karena Bak berbentuk krucut, maka makin keatas A dan V makin membesar pada lokasi Sludge Blanket terbentuk, V = S , yaitu posisi sludge melayang, sehingga sludge terkumpul dan membentuk sludge blanket (selimut lumpur).

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 6

e. Grit Chamber

Fungsi: untuk mengendapkan partikel-partikel besar dan pasir yang terbawa oleh aliran air dari unit pengambilan sumber air baku (air permukaan) menuju unit pengolahan.

Grit chamber ditujukan untuk menangkap partikel besar dan pasir yang memiliki diameter antara 0,08-0,3mm dengan kecepatan endap sekitar 21,6-115,2m/jam. Design Kriteria:

Penempatan Grit chamber sebelum IPA, didekat intake

Bentuk bak grit chamber dibuat sedemikian rupa untuk dapat menciptakan aliran streamline yaitu berbentuk segi empat memanjang dengan di bagian inflow menuju bak grit chamber dibentuk membesar secara gradual dan di bagian menuju outflow mengecil secara gradual

Jumlah Bak minimal 2 buah, untuk keperluan pengurasan. Apabila jumlah bak hanya 1 buah maka harus dilengkapi dengan saluran by pass

Lebar (B): Panjang (L) = 1: 3 s/d 1: 8

Untuk menghitung panjang bak (L) menggunakan rumus: L = K ( H / U ) V

Dimana:

L = Panjang bak H = Tinggi efektif bak

U = Kecepatan endap pasir (m/jam) (diameter pasir yang digunakan antara 0,1 – 0,2 mm)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 7

Tinggi muka air di bak grit chamber di bawah muka air minimum intake Kedalaman efektif bak (H) = 2 – 3 m

Ketebalan pasir yang diendapkan maksimum 0,5 – 1 m

4.1.3.3 Unit Filtrasi

Filtrasi adalah unit yang berfungsi untuk menyaring flok-flok yang tidak dapat diendapkan di unit sedimentasi, terutama yang berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis air. Proses pemisahan zat padat dari cairan yang ada pada cairan lain yang diolah media proses, untuk menghitung partikel-partikel yang sangat halus, flok-flok dari zat tersuspensi dan mikroorganisme.

Pada proses ini terjadi penahan partikel diantara dua media (bagian porinya) atau diatas permukaan media yaitu partikel yang mempunyai diameter lebih besar dari pori-pori. Sedangkan flok-flok atau partikel yang mempunyai diameter lebih besar dari pori-pori. Sedangkan flok-flok atau partikel yang memiliki diameter lebih kecil akan mengendap dan menempel di butiran media. Setelah melalui filter diharapkan kekeruhan dapat lebih kecil dari 1 NTU.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 8

a. Saringan Pasir Lambat (SSF)

Mekanisme

Penyaringan air menggunakan media pasir memiliki mekanisme proses sebagai berikut:

a. Mechanical Straining

Proses mechanical straining adalah penyaringan air yang dilakukan dengan cari melalui lubang porous diantara pasir. Bagi materi didalam air yang memiliki diameter lebih besar dari lubang porous yaitu sebesar kurang

b. Pengendapan

Proses pengendapan merupakan salah satu jenis proses yang terjadi pada media saringan pasir. Pengendapapan dari materi kotoran yang ada didalam aliran air yang disaring terjadi pada permukaan butiran pasir. BUTI

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 2 9

c. Adsorbtion

Adsorbtion adalah proses pelekatan kotoran dari dalam air pada permukaan media penyaring akibat daya tarik menarik diantara keduanya karena memiliki mutan listrik yang berbeda.

d. Kimiawi

Proses kimiawi juga dapat terjadi didalam media penyaring pada saat menyaring air yang memiliki kandungan bahan anorganik maupun organik yang akan berreaksi dengan oksigen yang terbawa oleh arus air: 1. Bahan Anorganik:

2 Mn++ + O2 + 4 HCO3- 2 MnO2+ 2 H2O + 4 CO2

2. Bahan Organik: NH4+ + 3/2 O

2 H2O + NO2- + 2 H+

e. Biologis

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 0

f. Ketentuan Media Pasir

Media pasir yang akan digunakan memiliki ketentuan sebagai berikut: a. Fisik

Secara fisik, media saringan harus dapat memenuhi beberapa ketentuan yaitu berbentuk bulat, bersih, tahan lama, bebas dari kotoran atau debu, tahan terhadap gesekan maupun tekanan mekanis, dan tahan terhadap proses kimiawi. Jenis material yang dapat memenuhi ketentuan tersebut adalah pasir silika atau pasir kwarsa. b. Diameter Media Pasir (D.eff):

Media pasir yang digunakan sebagai saringan memiliki besaran diameter yang akan ditetapkan dengan menggunakan analisa ayakan (sieve analisys). Dari hasil analisa ayakan tersebut akan ditetapkan besarnya diameter efektif dari pasir yang akan digunakan. Informasi mengenai besarnya Diameter efektif (D.eff) pasir dibutuhkan untuk dapat menghitung besarnya kehilangan tekanan air didalam media filter

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 1

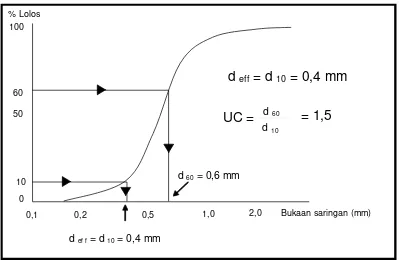

Material pasir yang akan digunakan untuk media saringan harus memiliki tingkat ketidak seragaman diameter yang dibatasi. Tingkat keseragaman/ Uniformity Coeficient (UC) untuk saringan pasir cepat maksimum sebesar 1,5, sedangkan untuk saringan pasir lambat sebesar 2. Apabila tingkat keseragaman media pasir adalah sebesar 1,5 maka dapat diartikan bahwa ada sebanyak 50% dari jumlah pasir yang tersedia yang memiliki diameter lebih besar maupun lebih kecil dari diameter efektifnya.

d. Sieve Analysis (Analisa Ayakan Pasir)

Untuk menentukan diameter efektif (D.eff) dan tingkat keseragaman (UC) suatu tumpukan pasir digunakan sieve analysis. Analisa ayakan menggunakan ayakan pasir khusus yang memiliki bukaan diantaranya: 0,5 0,56 0,63 0,71 0,8 0,9 1,0 1,12 1,25 1,4 1,6 1,8 2 2,24 mm, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Timbang berat pasir kering yang akan dilakukan analisa sebanyak 1kg

2. Masukan pasir diatas ke dalam susunan ayakan yang disusun dengan besar bukaan paling kecil dibagian paling atas

3. Pasir kemudian diayak dengan cara menggoyang=goyang selama 30menit

4. Timbang masing-masing pasir yang tertinggal di setiap ayakan 5. Buat grafik terhadap data berat pasir yang tertinggal diatas

masing-masing ayakan tersebut

6. Tentukan Diameter pasir efektif (D.eff) pada grafik dengan menarik garis dari jumlah 10% (d.10)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 2

Grafik Hasil Analisa Ayakan Pasir

e. Kehilangan Tekanan

Pada saat air mengalir melalui media pasir maka akan terjadi kehilangan tekanan. Kehilangan tekanan di dalam media saringan dapat dihitung dengan menggunakan rumus Carman-Kozeny sebagai berikut:

60 100

0 50

10 % Lolos

0,1 0,2 0,5 1,0 2,0

d 60 = 0,6 mm

d ef f = d 10 = 0,4 mm

UC =

d 60d 10

= 1,5

d eff = d 10 = 0,4 mm

Bukaan saringan (mm)

PASIR 1 KG AYAKAN DITIMBANG

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 3

Dimana:

n = Viskositas kinematik = (1,011) 10-6 m2/dt g = grafitasi = 9,81 m/dt2

p = porositas pasir = 40% = 0,4 v = kecepatan aliran (m/dt)

d eff = d10 = diameter pasir yang digunakan (mm) L = Tebal lapisan pasir

f. Jenis Saringan Pasir

Saringan pasir secara umum terdiri dari dua jenis yaitu Saringan Pasir Cepat dan Saringan Pasir Lambat. Saringan pasir cepat memiliki media penyaring dengan diameter yang besar dan kecepatan aliran filtrasi yang besar. Sedangkan Saringan Pasir lambat memiliki media penyaring yang menggunakan diameter yang kecil dengan kecepatan aliran filtrasi yang kecil. Saringan Pasir Cepat digunakan untuk menyaring materi yang besar seperti Floc. Saringan pasir lambat dapat menyaring materi yang sangat kecil seperti virus. Penggunaan SPC harus didahului oleh proses flokulasi untuk membentuk floc, sedangkan pada PSL dapat langsung menyaring air baku tanpa memerlukan proses pembentukan floc.

H = 180

(1

–

p)

2

v

g p

3(d

eff)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 4

g. Design Kriteria

Desing kriteria untuk Saringan Pasir Cepat sebagai berikut: Kecepatan Filtrasi (Vf) : 7 – 12 m/jam

Media penyaring : Pasir Silika SiO2

Dia. Efektif Pasir (df) : 0,7 – 1,2 mm Uniformity Coefisient (UC) : 1,5

Tebal Gravel : 20 – 30 cm Cara pencucian media filter : Backwashing

Desing kriteria untuk Saringan Pasir Lambat sebagai berikut: Jenis media penyaring : Pasir Silika SiO2 Diameter efektif media pasir : 0,25 – 0,4 mm Tingkat keseragaman butiran pasir: 2

Tinggi media pasir : 60 – 90 cm

Kecepatan Filtrasi : 0,2 – 0,4 m/jam

Tinggi Gravel : 30 cm

h. Pencucian Media Pasir Saringan Pasir Cepat:

Pencucian media pasir Saringan Pasir Cepat dilakukan dengan cara mengalirkan air dengan arah yang berbalik dari arah aliran filtrasinya atau biasa disebut Back Washing. Pencucian pasir ini dapat dikakukan dengan sistim grafitasi maupun dengan pemompaan.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 5

Dimana:

E = Ekspansi = 30 – 40 %

pe = Porositas pasir pada saat ekspansi Le = Tinggi pasir pada saat ekspansi

Saringan Pasir Lambat:

Pencucian/ pembersihan media pasir pada SPL dilakukan dengan cara scraping (pengerokan). Pada saat pada media pasir sudah menunjukan adanya penyumbatan yaitu aliran air di media filter sudah tidak lancar, maka perlu dilakukan pencucian pasir.

Langkah-langkah pencucian pasir SPL sebagai berikut:

1. Keringkan air diatas media penyaring melalui saluran penguras

2. Kerok lumpur yang berada diatas media pasir bersama-sama dengan pasirnya setebal 2 – 3 cm

3. Pasir yang terkerok kemudian dicuci dengan air bersih, untuk kemudian digunakan lagi dikemudian hari

4. Batas minimum tinggi media pasir setelah dikerok adalah 40 cm

5. Apabila ketinggian media pasir telah mencapai batas minimum yaitu 40 cm, angkat keseluruhan pasir yang tersisa

H = 130

0,8

(1

–

p

e)

1,8v

1,2g p

e3(d

eff)

1,8L

epe =

p + E

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 6

6. Masukan pasir yang telah dicuci sebelumnya dan tempatkan pada lapisan bagian bawah.

4.1.3.4 Reservoir

Sistem distribusi merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai sistem pembagi air kepada konsumen. Oleh karena pemakaian air tidak selalu tepat dari waktu ke waktu dimana terjadi pemakaian maksimum dan minimum, maka diperlukan adanya tempat penyimpanan air untuk keadaan darurat, misalkan untuk pemadam kebakaran.

Dalam suatu sistem distribusi, reservoar memegang peranan yang sangat penting. Instalasi pengolahan air memberikan kapasitas berdasarkan kebutuhan air maksimum perjam (debit puncak per jam). Dalam hal ini ada perbedaan besar antara kapasitas yang satu dengan yang lain.

Untuk menyeimbangkan perbedaan tersebut diperlukan suatu tempat penampungan air yaitu reservoar distribusi. Kelebihan air pada waktu pemakaian kurang dari rata-rata disimpan dalam reservoar dan dialirkan pada waktu pemakaian maksimum. Fungsi reservoar distribusi secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Equalizing Flows atau keseimbangan aliran. Debit yang masuk ke dalam reservoar harus konstan, sedangkan debit yang keluar bervariasi atau berfluktuasi. Untuk itu diperlukan suatu keseimbangan aliran yang dapat melayani fluktuasi, juga untuk menyimpan cadangan air bersih untuk keadaan darurat.

2. Equalizing Pressure atau keseimbangan tekanan. Pemerataan tekanan diperlukan karena bervariasinya pemakaian air di daerah distribusi.

3. Sebagai distributor atau pembagi aliran. a. Kapasitas Reservoir Distribusi

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 7

Reservoir distribusi diperlukan untuk menyimpan air akibat adanya variasi pemakaian yang terjadi selama 24 jam. Kapasitas reservoir distribusi ini direncanakan sebesar 10 – 20% dari Kebutuhan air harian rata - rata.

Apabila terjadi kebakaran, diperlukan pertimbangan khusus untuk memusatkan jumlah air yang besar pada tempat kejadian secara serentak. Sistem yang ideal adalah sistem yang kapasitasnya direncanakan untuk mengatasi kebakaran pada saat pemakaian puncak. Akan tetapi hal ini menyebabkan diameter pipa yang digunakan relatif besar, sehingga biaya konstruksi menjadi lebih besar dan tidak ekonomis. Oleh karena itu kapasitas pengaliran yang direncanakan adalah kapasitas pada saat pemakaian jam puncak ditambah dengan pemakaian jumlah air yang diperkirakan cukup untuk mengatasi kebakaran.

b. Perlengkapan Pada Reservoir

Posisi dan jumlah pipa inlet ditentukan berdasarkan pertimbangan bentuk dan struktur reservoar, sehingga air yang masuk ke dalam reservoar dapat mengalir dengan merata sedemikian rupa serta diuasahakan tidak ada daerah aliran mati.

Pipa outlet diletakkan minimal 10 cm diatas lantai atau pada muka air terendah dan dilengkapi dengan saringan.

Pipa inlet dan outlet dilengkapi dengan gate valve.

Pipa peluap (over flow) dan penguras dimensinya harus terhindar dari kemungkinan terjadinya kontaminasi dari luar.

Reservoar dilengkapi dengan pipa vent, manhole dan alat ukur volume air. Dimensi pipa harus cukup untuk sirkulasi udara yang sesuai dengan kapasitas

reservoar.

Tinggi pipa vent dari atap sekitar 50 cm, dan harus dilengkapi dengan kawat kasa sehingga kotoran tidak dapat masuk.

Konstruksi manhole keseluruhan harus kedap air, agar air dari luar tidak masuk.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 8

Reservoir distribusi ditempatkan di lokasi yang relatif paling tinggi di daerah perencanaan yang bersangkutan dan sedapat mungkin terletak di pusat/ yang paling dekat dengan daerah pelayanan.

d. Konstruksi Reservoir

Konstruksi Reservoir direncanakan berdasarkan standar-standar yang berlaku di Indonesia. Konstruksi yang biasa di gunakan adalah konstruksi beton. Reservoir ini harus tertutup untuk mencegah masuknya kotoran ke dalamnya.

e. Perpipaan Reservoir

Pada reservoir ini harus dilengkapi dengan sistem perpipaan yang terdiri dari pipa inlet, outlet, overflow (peluap) dan blow out (penguras) serta dilengkapi pula dengan lubang manhole dan ventilasi.

4.1.4

Unit Distribusi

Sistem distribusi perpipaan adalah suatu sarana untuk melayani atau menyampaikan air kepada konsumen yang membutuhkannya dengan syarat memenuhi aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Sistem ini adalah merupakan salah satu komponen dari sistem penyediaan air bersih.

Sedangkan tujuan dari pendistribusian air tersebut untuk melayani: Kebutuhan rumah tangga

Kebutuhan fasilitas bangunan kota Kebutuhan fasilitas industri dan komersil Kebutuhan fasilitas umum

Dalam mendisain sistem distribusi harus sesuai dengan kriteria perencanaan teknis, dimana kriteria perencanaan teknis jaringan distribusi air bersih ini digunakan sebagai

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 3 9

pedoman dalam merencanakan jaringan distribusi air bersih Perumahan Kota Wisata. Sehingga jaringan yang direncanakan dapat memenuhi persyaratan teknis dan hidrolis serta ekonomis.

Sistem distribusi merupakan sistem penyaluran air bersih dari reservoir distribusi ke daerah pelayanan dan merupakan sistem yang paling penting dalam penyediaan air minum, hal ini dikarenakan bahwa baik buruknya sistem penyediaan air minum dapat dinilai dari sistem distribusinya. Konsumen menilai keseluruhan sistem penyediaan air minum hanya dari sistem distribusinya, artinya bagaimana konsumen dapat menerima air minum dengan kualitas dan kuantitas yang memuaskan. Untuk itu suatu sistem distribusi yang baik adalah sistem yang bisa melayani kebutuhan konsumen dengan memuaskan setiap waktu.

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem distribusi yaitu:

Kualitas air minum yang sampai kepada konsumen harus memenuhi syarat air minum.

Menghindari terjadinya kebocoran sepanjang jaringan distribusi dengan menggunakan pipa yang berkualitas baik yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapannya sehingga dapat berfungsi seefisien dan seefektif mungkin.

Kuantitas air yang disediakan mencukupi dalam arti dapat memenuhi kebutuhan konsumen setiap saat.

Seluruh daerah pelayanan harus tercukupi kebutuhannya dengan sistem distribusi yang dirancang, dengan memperhatikan tekanan dalam pengaliran harus dapat menjangkau daerah pelayanan yang paling kritis.

Besar aliran dan tekanan yang memadai adalah hal yang perlu diperhatikan, agar air dapat sampai ke konsumen dengan memuaskan.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 0

4.1.5

Unit Pelayanan

Sistem jaringan distribusi perpipaan merupakan suatu sarana fisik yang bertujuan membawa atau memindahkan air minum dari reservoir menuju konsumen di daerah pelayanan. Selain itu sistem distribusi harus pula dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan lain agar dapat berfungsi dengan baik.

Klasifikasi Sistem Perpipaan

Tujuan dari pengklasifikasian jaringan perpipaan ini adalah:

Memisahkan bagian jaringan menjadi suatu sistem hidrolis tersendiri sehingga memberikan beberapa keuntungan seperti:

Kemudahan dalam pengoperasian, sesuai dengan debit yang mengalir. Mempermudah perbaikan jika terjadi kerusakan.

Meratakan sisa tekan dalam jaringan perpipaan, sehingga setiap daerah pelayanan mendapatkan sisa tekan relatif tidak jauh berbeda.

Mempermudah pengembangan jaringan perpipaan, sehingga jika dilakukan perluasan tidak perlu mengganti jaringan yang sudah ada, dengan catatan masih memenuhi syarat kriteria hidrolis.

Pengklasifikasian jaringan perpipaan direncanakan terbagi tiga yaitu pipa induk, pipa cabang dan pipa pelayanan yang perencanaannya dibatasi oleh kriteria tertentu (Tabel 4.3).

Tabel 4-3 Perencanaan Pipa Induk, Pipa Cabang Dan Pipa Pelayanan

No Klasifikasi Pipa Kriteria / Batasan

1 Pipa Induk

(Pipa Utama)

Diameter minimal 150 mm (6”).

Kecepatan aliran maksimal 3,0 – 5,0 m/det, tergantung

jenis pipa.

Head statis yang tersedia tidak lebih dari 80 m.

Tekanan pada sistem harus dapat mengjangkau titik

kritis dan sisa tekan tidak kurang dari 15 m.

Tidak melayani penyadapan langsung ke rumah-rumah.

Mampu mengalirkan air sampai akhir tahap dengan

Qpeak.

Jenis pipa yang dipilih harus mempunyai ketahanan

tinggi.

Dimensi direncanakan untuk mengalirkan air sampai

dengan akhir perencanaan dengan debit puncak.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 1

No Klasifikasi Pipa Kriteria / Batasan

(Tapping) melayani konsumen

Kriteria kecepatan sama dengan pipa induk

Sisa tekan tidak kurang dari 15 m

Klas pipa yang sama dan atau lebih rendah dari pipa

induk.

3 Pipa Pelayanan

(Pipa Service)

Diameter tidak lebih besar dari 50 mm ( 2”)

Kriteria kecepatan sama dengan pipa induk

Sisa tekan tidak kurang dari 15 m

Penyadapan dilakukan dengan alat Clamp Saddle,

diameter 1 “ pada posisi vertikal dan 2 “ untuk posisi

horisontal.

Sumber: Harun et al., “Draft Guidelines For Design and Contruction of Public Water Supply System in Indonesia”, 1980 Dept. Teknik Penyehatan – ITB.

Tujuan dari pengklasifikasian jaringan perpipaan ini adalah:

1. Memisahkan bagian jaringan menjadi satu sistem hidrolis tersendiri sehingga memberikan beberapa keuntungan seperti:

Kemudahan dalam pengoperasian sesuai dengan debit yang mengalir. Mempermudah perbaikan jika terjadi kerusakan.

Meratakan sisa tekan dalam jaringan perpipaan, sehingga setiap daerah pelayanan mendapatkan sisa tekan relatif tidak jauh berbeda.

2. Mempermudah pengembangan jaringan perpipaan, sehingga jika dilakukan masih memenuhi syarat kriteria hidrolis.

Jaringan perpipaan distribusi air bersih diklasifikasikan sebagai berikut: a. Feeder System (Pipa Hantar Distribusi)

Pipa hantar dalam sistem distribusi air bersih biasanya memberikan bentuk atau kerangka dasar sistem distribusi. Tidak dibenarkan dibuat sambungan rumah pada sistem pipa hantar distribusi ini. Feeder system ini dibedakan menjadi: b. Primary Feeder (Pipa Induk Utama)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 2

Secara fisik, pipa induk utama diatas adalah sebagai berikut:

Dimensinya direncanakan untuk dapat mengalirkan air sampai dengan akhir perencanaan dengan debit jam puncak.

Diameter pipa minimal 150 mm (6").

Head statis yang tersedia tidak lebih dari 80 m tergantung jenis dan kelas pipa.

Tekanan pada sistem harus dapat menjangkau titik krtitis, dengan sisa tekan tidak kurang dari 10 m.

Tidak melayani penyadapan langsung ke konsumen. Jenis pipa yang dipilih harus mempunyai ketahanan tinggi.

Sedangkan kriteria teknis yang harus diambil dalam perencanaan pipa induk adalah:

Lokasi jalur pipa dipilih menghindari medan yang sulit, seperti halnya tanah longsor, banjir 1-2 tahunan atau bahaya lainnya yang menyebabkan lepas atau pecahnya pipa.

Jalan pintas sedapat mungkin dipilih tepat berada diatas tanah milik pemerintah atau sepanjang jalan raya atau jalan umum.

Jalur pipa sedapat mugkin menghindari belokan tajam baik horizontal maupun vertikal dan menghindari siphon yang aliran airnya diatas garis hidrolis.

Untuk jalur pipa yang panjang dimana air terpaksa dipompa, katup atau tangki pengaman harus dapat mencegah terjadinya water hammer.

Jalur pipa diusahakan sedikit mungkin melintasi jalan raya, sungai, jalur kereta api, jalur yang kurang stabil sebagai dasar pipa dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminasi.

c. Secondary Feeder (Pipa Cabang)

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 3

Pipa ini selanjutnya mempunyai percabangan terhadap pipa service. Secara fisik, pipa induk dibatasi sebagai berikut:

Tidak melayani penyadapan langsung ke konsumen.

Dimensi dihitung berdasarkan banyaknya sambungan yang melayani konsumen.

Kelas pipa yang dipergunakan sama atau lebih dari pipa induk utama.

d. Distribusi System (Pipa Pelayanan Distribusi)

Pipa pelayanan adalah pipa yang menyadap dari pipa induk sekunder dan langsung melayani konsumen. Diameter yang dipakai tergantung pada besarnya pelayanan terhadap konsumen. Sistem pipa ini dibedakan menjadi:

Small Distribution Main

Dapat mengalirkan langsung ke rumah dan dapat mengalirkan ke pipa yang lebih kecil.

Service Line

Pipa ini merupakan pipa sambungan rumah. a. Perencanaan Jalur Perpipaan

Penyampaian air secara baik dan optimum kepada konsumen perlu memperhatikan perencanaan jalur perpipaan yang akurat, seperti:

Pemakaian energi untuk operasi diusahakan seminimal mungkin.

Jaringan sedapat mungkin mengikuti jalur yang ada, untuk memudahkan pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan.

Jaringan memenuhi syarat-syarat teknis, yaitu air dapat sampai ke konsumen sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan.

Jaringan direncanakan dengan biaya yang paling ekonomis, yaitu mencari jalur yang terpendek dan diameter kecil.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 4

Jalur pipa menghindari medan yang sulit.

Jalur pipa sedapat mungkin dipilih di atas tanah milik pemerintah atau sepanjang jalan umum

Jalur pipa harus menghindari belokan tajam baik horizontal maupun vertikal dan harus menghindari siphon yang aliran airnya di atas garis hidrolis.

Jalur pipa sedikit mungkin melintasi jalan raya, sungai, jalan kereta api, jalan kurang stabil, sebagai dasar pipa dan daerah yang dapat menjadi sumber kontaminan.

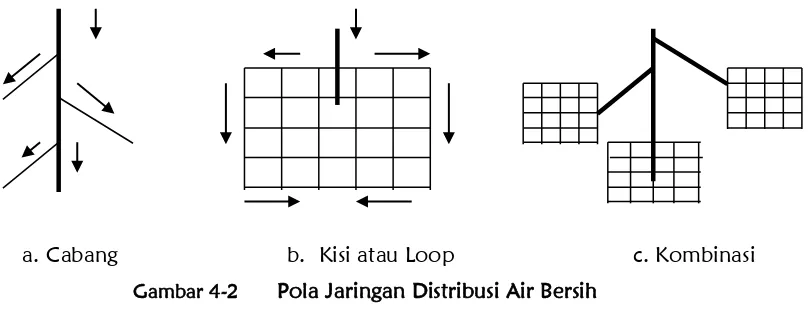

b. Pola Jaringan Perpipaan

Pola jaringan perpipaan sistem distribusi air bersih umumnya dapat diklasifikasikan menjadi sistem jaringan melingkar (Loop System), sistem jaringan bercabang (Branch System) dan sistem kombinasi dari keduanya. Bentuk sistem jaringan perpipaan tersebut tergantung pada pola jalan, topografi, tingkat dan tipe perkembangan daerah pelayanan serta lokasi instalasi pengolahan.

a. Cabang b. Kisi atau Loop c. Kombinasi

Gambar 4-2 Pola Jaringan Distribusi Air Bersih

Untuk lebih jelasnya berikut ini diterangkan mengenai ketiga sistem tersebut. 1. Sistem Jaringan Perpipaan Bercabang

Sistem jaringan bercabang terdiri dari pipa induk utama (main feeder) disambungkan dengan pipa sekunder, lalu disambungkan lagi dengan pipa cabang lainya sampai akhirnya pada pipa yang menuju konsumen.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 5

Jika terjadi kerusakan, akan terdapat daerah pelayanan yang tidak akan mendapatkan air karena tidak adanya sirkulasi air.

Jika terjadi kebakaran, suplai air pada fire hidran lebih sedikit karena aliranya satu arah.

Sistem jaringan perpipaan bercabang digunakan untuk daerah pelayanan dengan karakteristik sebagai berikut:

Bentuk dan arah perluasan memanjang dan terpisah. Jalur jalannya tidak berhubungan satu sama lainya.

Elevasi permukaan tanahnya mempunyai perbedaan tinggi. Luas daerah pelayanan relative kecil.

2. Sistem Perpipaan Lingkaran

Sistem jaringan perpipaan melingkar terdiri dari pipa induk dan cabang yang saling berhubungan satu sama lainnya dan membentuk suatu loop (jaringan yang melingkar), sehingga terjadi sirkulasi air ke seluruh jaringan distribusi. Dari pipa induk dilakukan penyadapan oleh pipa cabang dan selanjutnya dari pipa cabang dilakukan pendistribusian untuk konsumen.

Dari segi ekonomis, sistem ini kurang menguntungkan karena diperlukan katup dan diameter pipa yang bervariasi, sedangkan dari segi hidrolis (pengaliran), sistem ini lebih baik karena jika terjadi kerusakan pada sebagian sistem, selama perbaikan daerah layanan masih dapat disuplai melalui loop lainnya.

Sistem jaringan perpipaan melingkar digunakan untuk daerah pelayanan dengan karakteristik sebagai berikut:

Bentuk dan perluasannya menyebar ke seluruh arah. Jaringan jalannya berhubungan satu dengan yang lainya. Elevasi tanahnya relatif datar.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 6

Sistem jaringan perpipaan kombinasi merupakan gabungan dari sistem jaringan perpipaan bercabang dan jaringan perpipaan melingkar. Sistem ini diterapkan untuk daerah pelayanan dengan karakteristik sebagai berikut: Kota yang sedang berkembang.

Bentuk perluasan kota yang tidak diatur, demikian pula jaringan jalannya tidak berhubungan satu sama lain pada bagian tertentu.

Terdapat daerah pelayanan yang terpencil. Elevasi muka tanah yang bervariasi.

Kriteria Disain Jalur Pipa a. Gradien Pipa:

Gradien Minimum Pipa : 1 sampai 500 diatas garis horizontal untuk kemiringan pipa yang sesuai dan searah dengan arah aliran air.

: 1 sampai 300 dibawah garis horizontal untuk kemiringan pipa yang berlawanan dengan arah aliran air.

Gradien maksimum pipa : 1 persen.

b. Penutup Pipa

Penutup minimum pipa yang digunakan untuk melindungi pipa yang ditanam di dalam tanah disarankan sebagai berikut:

60 cm di luar jalur

90 cm di dalam jalur jalan

Sedangkan penutup maksimum pipa disarankan tidak lebih 2 m dibawah permukaan tanah.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 7

Menghindari resiko pecahnya pipa eksisting yang umurnya sudah lebih dari 10 tahun, maka diusahakan tekanan yang terjadi pada saat tidak ada aliran pada semua titik junction lebih kecil dari 5 m.

d. Penanaman Pipa Pipa Transmisi

Perpipaan Transmisi sedapat mungkin dipasang didalam tanah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya konstruksi serta kemungkinan rusaknya pipa secara fisik seperti tumbuhnya pepohonan, hewan, manusia ataupun kerusakan yang disebabkan oleh faktor lainnya.

Kedalaman penanaman pipa dihitung dari permukaan tanah terhadap bagian atas pipa. Perimbangan kedalaman pemasangan pipa antara lain untuk menghindari rusaknya pipa akibat external pressure dan akar-akar pohon. Demikian pula dengan jenis pipa, diameter serta kondisi tanah setempat.

Penanaman Pipa Distribusi

Pipa induk distribusi sedapat mungkin dipasang di dalam tanah. Kedalaman tanah penutup pipa minimum ditentukan sebesar 80 cm pada kondisi biasa dan 100 cm pada kondisi pipa dibawah jalan.

Untuk kemudahan pemasangan dan pemeriksaan, pipa induk disarankan dipasang pada sepanjang pinggir jalan.

Pipa Sekunder

Sambungan rumah tidak boleh dilakukan terhadap pipa induk distribusi yang lebih besar dari diameter 100 mm (4”). Untuk itu diperlukan adanya perpipaan sekunder yang berukuran diameter 75 mm (3”) atau 50 mm (2”) yang dipasang sejajar (sesuai denga keperluan) dengan diameter induk tadi sebagai tempat penyadapan sambungan rumah tersebut.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 8

e. Pipa Pararel

Pipa Pararel selalu dipasang pada kondisi dimana terdapat kepadatan bangunan yang terdiri pada kedua sistem penyediaan air bersih jalan, dengan maksud mencegah terjadinya perlintasan jalan yag terlalu banyak dalam penyambungan terhadap pelanggan. Pipa distribusi utama pada beberapa tempat/ segmen dipasang pararel untuk mendapatkan losses yang lebih rendah dan dengan maksud tetap memanfaatkan pipa distribusi utama eksisting. sehingga dengan demikian biaya konstruksi untuk pengembangan dapat direduksi.

f. Kecepatan Aliran

Kecepatan aliran didalam pipa tidak kurang dari 0,3 m/dt untuk mencegah terjadinya pengendapan dan penyumbatan pipa, dan lebih kecil dari 5 m/det, untuk mencegah terjadinya gangguan hidrolis dan mekanik pada jaringan pipa.

Dalam menghitung dimensi pipa dan menetapkan besarnya kecepatan aliran perlu diingat bahwa:

Kecepatan aliran yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya kehilangan tekanan total dari pompa, yang berarti dapat menyebabkan meningkatnya biaya operasi dan pemeliharaan.

Kecepatan aliran yang rendah menyebabkan pemakaian pipa dengan diameter yang besar, yang berarti meningkatkan biaya investasi dari sistem.

c. Hidrolika Jaringan Perpipaan 1. Sisa Tekan

Sisa tekan yang tersedia besarnya bervariasi menurut klasifikasi jaringan perpipaan dan daerah pelayanan, serta jenis pipanya. Kriteria sisa tekan menurut Draft Guidelines for Design and Construction of Publik Water Supply System in Indonesia, 1980 sisa tekan minimum yang harus disediakan adalah: Untuk pipa Distribusi Utama, sisa tekan minimum pada daerah kritis

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 4 9

Untuk pipa pelayanan ditentukan menurut daerah layanannya terendah, yaitu 10 meter kolom air .

2. Kecepatan Aliran

Kecepatan rata-rata aliran dalam pipa distribusi menurut Al-Layla dalam bukunya Water Supply Engineering Design, 1980 adalah sampai 0,1 – 1,5 m/det.

d. Jenis Perlengkapan Pipa Jenis Pipa

Pemilihan jenis pipa dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu ketentuan dan daya tahan terhadap tekanan yang terdiri dari:

Tekanan dari dalam yaitu tekanan statik dan water hammer.

Tekanan dari luar pipa yaitu tekanan tanah dan air tanah serta beban lalu lintas.

Diameter yang tersedia dipasaran. Daya tahan terhadap korosi dari luar.

Kemudahan pengadaan, pengangkutan dan pemasangan di daerah yang bersangkutan.

Pipa Distribusi Utama

Jenis pipa yang umum dipakai untuk pipa induk adalah ACP (Asbestos Cement Pipe), DCIP (Ductile Cast Iron Pipe), GIP (Galvanized Iron Pipe), Steel Pipe dan pipa HDPE.

Pipa CIP terbuat dari besi tuang. Pipa jenis ini sangat kuat, berat dan tahan lama tetapi mudah terkena korosi terutama pada bagian permukaan dan sambungannya, oleh karena itu ada jenis pipa CIP yang diberi lapisan anti korosi yaitu DCIP.

LAPORAN AKHIR

Penyusunan Rencana Induk Sistem Pelayanan Air Minum (RI-SPAM)S t a n d a r / K r i t e r i a P e r e n c a n a a n | 4 - 5 0

Steel Pipe merupakan pipa yang terbuat dari baja. Umumnya tahan terhadap benturan ringan, pembuatanya mudah tetapi tidak tahan terhadap korosi dan membutuhkan banyak waktu untuk penyambungan serta mahal harganya.

Pipa PVC (Poly Vinyl Chlorida) merupakan pipa yang terbuat dari palstik Poly Vinyl Chlorida. Umumnya tahan terhadap korosi, ringan, pemasangan dan pengangkutannya mudah.

Pipa HDPE adalah jenis pipa plastic yang sekarang direkomendasikan untuk mendukung pada drinking water atau air siap minum.

Pipa Pelayanan

Jenis pipa yang umum dipakai adalah GIP, Steel Pipe dan pipa PVC (Poly Vinyl Chlorida). Dengan melihat jalur distribusi saat ini dan mudah ditemukan dipasaran, maka untuk pipa pelayanan memakai pipa PVC. Dengan berkembangnya teknologi dan bergesernya kearah pelayanan air minum maka dari aspek standar kualitas yang mendukung adalah pipa PE. Perlengkapan Pipa

Perlengkapan perpipaan berfungsi agar jaringan perpipaan berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa perlengkapan perpipaan beserta fungsinya diuraikan dibawah ini.

a. Katup Isolasi Berfungsi untuk :

Membuka dan menutup aliran

Mengatur aliran, terutama bila satu bagian jalur pipa akan dites, diperiksa dan diperbaiki.

Katup isolasi menggunakan standard gate valve. Katup butterfly mempunyai katup yang lebih kecil dan mudah dioperasikan, tetapi bila tidak dapat ditempatkan maka gate valve yang dipergunakan.